La Constitución de los Estados Unidos y la Sociedad de principios del siglo XIX

Basado en un curso de Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Las Américas en vísperas de la independencia ● La independencia de los Estados Unidos ● La Constitución de los Estados Unidos y la Sociedad de principios del siglo XIX ● La revolución haitiana y su impacto en las Américas ● Las independencias de las naciones de América Latina ● América Latina hacia 1850: sociedades, economías, política ● Los Estados Unidos de América, Norte y Sur, hacia 1850: inmigración y esclavitud ● La Guerra Civil y la Reconstrucción en los Estados Unidos: 1861 - 1877 ● Los Estados (re)Unidos: 1877 - 1900 ● Regímenes de Orden y Progreso en América Latina: 1875 - 1910 ● La Revolución Mexicana: 1910 - 1940 ● La sociedad americana en la década de 1920 ● La Gran Depresión y el New Deal: 1929 - 1940 ● De la política del Big Stick a la política del Good Neighbor ● Golpes de Estado y populismos latinoamericanos ● Los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial ● América Latina durante la Segunda Guerra Mundial ● Sociedad Americana de Posguerra en los Estados Unidos: Guerra Fría y Sociedad de Abundancia ● La Guerra Fría en América Latina y la Revolución Cubana ● El Movimiento de Derechos Civiles en los Estados Unidos

La Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1787, no sólo sirve de base al gobierno federal estadounidense, sino también de edificio simbólico que articula y protege los derechos y libertades de sus ciudadanos. Esta carta fundamental ha sufrido 27 enmiendas desde su adopción, lo que demuestra su capacidad para evolucionar en consonancia con las necesidades cambiantes de la sociedad. En este curso exploraremos las raíces, la evolución y las tensiones en torno a esta Constitución, especialmente hasta el tumultuoso periodo de la Guerra Civil, de 1861 a 1865.

Pero el estudio de este periodo no se detiene en la Constitución. También profundizaremos en los cambios políticos, religiosos y socioculturales que culminaron con la enunciación de la Doctrina Monroe en 1823. Esta doctrina, que afirmaba que cualquier intervención europea en el Nuevo Mundo sería vista como una amenaza, configuró la política exterior estadounidense durante décadas. Al sumergirnos en la América del siglo XIX, desvelamos los profundos mecanismos que configuraron la historia de Estados Unidos y que siguen influyendo, ineludiblemente, en la fisonomía de la nación hasta nuestros días.

Los Artículos de la Confederación y las Constituciones de los distintos Estados

Los retos políticos y sociales de la independencia

Tras la Declaración de Independencia de 1776, un acto audaz que marcó la ruptura de las colonias americanas con la Corona británica, los nuevos estados independientes sintieron la urgente necesidad de crear una estructura de gobierno unificada. En respuesta, en 1777, los trece estados fundadores redactaron y adoptaron los Artículos de la Confederación, estableciendo la primera constitución de los Estados Unidos. En esta carta fundamental influyó no sólo el deseo de unión y cooperación entre los Estados, sino también una arraigada desconfianza hacia el gobierno centralizado, una desconfianza moldeada por décadas de lucha contra el dominio opresor de la monarquía británica. Los Artículos pretendían garantizar la soberanía de cada Estado al tiempo que establecían una confederación laxa, en la que un Congreso continental ostentaba el poder de tomar decisiones sobre asuntos de importancia nacional. Sin embargo, esta reacción contra el modelo británico de gobierno centralizado dejó al Congreso Continental relativamente débil, sin autoridad para recaudar impuestos o mantener un ejército permanente, lo que reflejaba una cautela ante la posibilidad de un poder centralizado tiránico.

En el tumultuoso periodo que siguió a la Revolución Americana, Estados Unidos se encontró en una posición delicada al intentar equilibrar las lecciones aprendidas de su conflicto con Inglaterra con las necesidades de una nación emergente. Los Artículos de la Confederación, aunque diseñados con la intención de evitar la tiranía de un poder centralizado, como el que habían experimentado bajo la Corona británica, resultaron insuficientes para satisfacer las demandas de una nación en expansión. La incapacidad del gobierno central para recaudar impuestos le impidió hacer frente a las crecientes deudas de guerra. La ausencia de una autoridad que regulara el comercio interestatal provocó desacuerdos comerciales y tensiones económicas. Además, sin un mecanismo eficaz para hacer cumplir las leyes a nivel federal, el país a menudo parecía más una colección de naciones individuales que una unión unificada.

Ante estos retos y la constatación de que los Artículos eran quizá demasiado restrictivos, muchos de los líderes de la época, como James Madison y Alexander Hamilton, abogaron por una revisión del sistema existente. Esta toma de conciencia culminó en la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia. En lugar de limitarse a modificar los Artículos, los delegados decidieron replantearse por completo la estructura de gobierno, basándose en las lecciones del pasado y anticipándose a las necesidades futuras. La Constitución estadounidense resultante creó un equilibrio entre los poderes de los estados y los del gobierno federal, introduciendo un sistema de separación de poderes y de frenos y contrapesos. Simboliza la evolución del pensamiento estadounidense, desde la desconfianza total en la autoridad central hasta el reconocimiento de su importancia para la cohesión y la prosperidad de una nación.

Tras la victoria sobre Gran Bretaña y la consecución de la independencia, los trece estados originales, además de Vermont, se apresuraron a establecer su propia soberanía e identidad mediante constituciones individuales. Cada constitución era única, esculpida por las particularidades sociales, económicas y políticas de cada estado. Eran manifestaciones palpables de la diversidad de pensamiento y cultura que caracterizaba a estos nuevos estados independientes. Sin embargo, a pesar de su recién descubierta independencia y deseo de autonomía, pronto empezaron a surgir problemas. Las disputas comerciales entre estados, una moneda inestable, rebeliones como la de Shays y la amenaza de intervención extranjera pusieron de manifiesto las debilidades de un sistema en el que la colaboración interestatal era esporádica y a menudo ineficaz. Estas crisis acentuaron la necesidad de una estructura más coherente para guiar a la naciente nación.

La Convención Constitucional de 1787

Los pensadores y líderes políticos de la época, como James Madison, Alexander Hamilton y George Washington, comprendieron que la continuidad de la joven república requería un marco más unificado, respetando al mismo tiempo la autonomía de los estados. Así pues, la Convención Constitucional de 1787 celebrada en Filadelfia no fue sólo una reacción a la insuficiencia de los Artículos de la Confederación, sino que también representó una ambiciosa visión de una nación unida bajo un gobierno federal equilibrado. La Constitución resultante fusionó con éxito estos ideales, creando un sistema federal en el que los poderes estaban claramente divididos entre el gobierno nacional y los estados, garantizando la libertad y la estabilidad de la nueva República. Se convirtió en la base duradera sobre la que Estados Unidos construyó su futuro, respetando al mismo tiempo las identidades propias de cada Estado.

El Preámbulo de la Constitución estadounidense es una introducción concisa pero contundente, en la que se exponen los principales objetivos y aspiraciones que motivaron la redacción de este documento fundacional. Dice así:

"Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América."

Cada frase del preámbulo conlleva una intención específica:

- "Formar una unión más perfecta": Se refiere a la necesidad de una mayor cohesión y colaboración entre los estados, una lección aprendida de las deficiencias de los Artículos de la Confederación.

- "Establecer la justicia": Establecer un sistema legal justo y uniforme en todo el país, garantizando la igualdad ante la ley.

- "Asegurar la tranquilidad interior": Proteger a los ciudadanos contra los disturbios internos y garantizar la paz civil.

- "Proveer a la defensa común": Garantizar la seguridad nacional frente a amenazas externas.

- "Promover el bienestar general": Fomentar el progreso económico, social y cultural y el bienestar de todos los ciudadanos.

- "Asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad": Proteger y preservar las libertades fundamentales para las generaciones presentes y futuras.

Como tal, el Preámbulo no sólo sirve de introducción a la Constitución, sino que también establece el tono y el propósito de todo el documento, esbozando la visión colectiva de una nación que aspira a alcanzar estos ideales para todos sus ciudadanos.

Tras la Revolución Americana, Estados Unidos, como conjunto de estados soberanos recién liberados, se encontraba en una encrucijada. Cada estado había redactado su propia constitución y establecido un sistema de gobierno que reflejaba no sólo las preferencias políticas, sino también los valores sociales y culturales de sus habitantes. Estas constituciones eran el resultado de animados debates y compromisos, basados en diversas tradiciones europeas y en las experiencias únicas de cada estado. Pensilvania, por ejemplo, adoptó un modelo progresista para su época, reconociendo el sufragio universal a los contribuyentes varones blancos. Con su asamblea única y su ejecutivo colegiado, pretendía reducir las concentraciones de poder y fomentar una participación más amplia de sus ciudadanos. Por el contrario, estados como Maryland mantenían una estructura social y política más aristocrática. El poder estaba en manos de una élite terrateniente. Los terratenientes, en virtud de su estatus social y económico, ejercían una influencia dominante no sólo en la elección del gobernador, sino también en la política del estado en su conjunto. Nueva Jersey ofrece un ejemplo especialmente fascinante: concedió el derecho de voto no sólo a determinados hombres, sino también a las mujeres que cumplían determinados criterios de propiedad. Esto constituyó una anomalía para la época y demostró hasta qué punto cada estado podía variar en su concepción de la gobernanza.

Estas variaciones, al tiempo que enriquecían el tapiz político de la joven nación, también exacerbaban las tensiones entre los estados. Rápidamente se hizo patente la necesidad de una coordinación eficaz, una moneda común, una defensa unificada y políticas comerciales estables. La visión fragmentada y a veces conflictiva del poder dentro de cada estado planteaba un serio desafío a la unidad y la estabilidad del país. En este contexto surgió la necesidad imperiosa de una constitución nacional. Los líderes de la época aspiraban a construir un marco que, respetando la soberanía de los Estados, estableciera un gobierno central robusto capaz de abordar y navegar por los complejos retos a los que se enfrentaba la nación.

Los albores de Estados Unidos estuvieron marcados por un mosaico de sistemas políticos y creencias ideológicas. Cada estado había desarrollado su propio gobierno, a menudo en respuesta a sus propias particularidades culturales, económicas y geográficas. Aunque estos diversos sistemas reflejaban en sí mismos las ricas experiencias y aspiraciones de las colonias, también introducían fricciones y complicaciones cuando los estados intentaban colaborar en asuntos nacionales. Por ejemplo, las cuestiones del comercio interestatal y la moneda se veían obstaculizadas por intereses a veces divergentes. Un estado costero podía favorecer los derechos de aduana para proteger sus mercancías, mientras que un estado fronterizo podía tratar de facilitar el libre comercio con sus vecinos. Del mismo modo, sin un organismo central fuerte que regulara la moneda, los estados emitían sus propias divisas, lo que provocaba confusión e inestabilidad económica. Además, las amenazas externas, ya fueran posibles invasiones o tratados diplomáticos, requerían una respuesta coherente, algo que un gobierno fragmentado no podía proporcionar eficazmente. Más allá de las cuestiones prácticas, también había ideales en juego. Los Padres Fundadores aspiraban a una república en la que los derechos humanos estuvieran protegidos frente a los caprichos de un gobierno tiránico, garantizando al mismo tiempo que ese mismo gobierno tuviera autoridad para actuar en interés del bien común. Este delicado equilibrio entre la libertad individual y el bien común estaba en el centro de los debates constitucionales. Así, en 1787, con estos retos y aspiraciones como telón de fondo, los delegados se reunieron en Filadelfia para redactar la Constitución de Estados Unidos. Su visión: crear un gobierno federal que tuviera poder para tratar asuntos nacionales e internacionales, respetando al mismo tiempo los derechos y la soberanía de los Estados. Esta Constitución, producto del compromiso y la visión de futuro, sentó las bases de una nación que, a pesar de sus heterogéneos comienzos, aspiraba a la unidad y a un destino común.

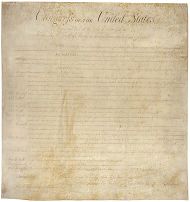

La Declaración de Derechos

La Declaración de Derechos, la primera de las diez enmiendas de la Constitución, se aprobó en 1791 y se añadió para proteger los derechos individuales de los ciudadanos frente a posibles abusos del poder gubernamental. La Carta de Derechos fue uno de los hitos más significativos de la historia constitucional estadounidense. Su creación resultó esencial para disipar los temores de los antifederalistas, a quienes preocupaba que la Constitución recién redactada no proporcionara protecciones suficientes contra un gobierno central excesivamente poderoso.

Mientras que la Constitución establecía los poderes del gobierno federal, la Declaración de Derechos actuaba como contrapeso al delimitar explícitamente lo que el gobierno NO podía hacer, garantizando así la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas diez primeras enmiendas codificaron algunos de los valores más preciados de Estados Unidos.

- Libertad de expresión, prensa, religión y reunión: Estos derechos forman la Primera Enmienda y representan protecciones fundamentales contra la censura y la persecución religiosa.

- Derecho a portar armas: La Segunda Enmienda, a menudo debatida, permite a los ciudadanos poseer armas, aunque el alcance y las limitaciones exactas de este derecho siguen siendo fuente de controversia.

- Prohibición de alojar tropas: La Tercera Enmienda impide que el gobierno obligue a los ciudadanos a alojar soldados en tiempos de paz.

- Protección contra registros e incautaciones irrazonables: La Cuarta Enmienda exige una orden judicial para registrar o incautar bienes, protegiendo así la intimidad de los ciudadanos.

- Derechos procesales: enumerados en la Quinta, Sexta y Séptima Enmiendas, incluyen el derecho a no autoinculparse, el derecho a un juicio rápido y público y el derecho a un jurado en los procesos penales.

- Protección contra castigos crueles e inusuales: la Octava Enmienda prohíbe tales prácticas, protegiendo los derechos de los acusados incluso después de la condena.

- Protección de derechos no enumerados explícitamente: La Novena y la Décima Enmienda estipulan que los derechos no mencionados en la Constitución son conservados por los ciudadanos y que los poderes no delegados por la Constitución a los Estados Unidos están reservados a los Estados.

A lo largo de los años, la Carta de Derechos se ha convertido en un poderoso símbolo del compromiso de Estados Unidos con las libertades individuales, proporcionando tanto una hoja de ruta para la jurisprudencia como un ideal hacia el que la nación debe tender siempre.

Los límites de la Declaración de Derechos

La Carta de Derechos supuso un avance fundamental en la protección de las libertades individuales a finales del siglo XVIII. Sin embargo, su aplicación inicial reflejó la falta de igualdad y justicia inherente al contexto sociopolítico de la época. La cuestión de la esclavitud dominó los debates durante la redacción de la Constitución y sus posteriores enmiendas. Algunos de los Padres Fundadores se oponían firmemente a la esclavitud, pero el imperativo de unir a los Estados exigía llegar a un compromiso. Hicieron falta casi 80 años, una devastadora guerra civil y la aprobación de la 13ª Enmienda en 1865 para acabar oficialmente con esta práctica. Los primeros años de la República Americana estuvieron marcados por una flagrante desatención a los derechos de los nativos americanos. Desde tratados incumplidos hasta políticas de asimilación forzosa como la "Marcha de las Lágrimas", su historia está plagada de injusticias. Tuvieron que pasar décadas de reivindicaciones antes de que sus derechos empezaran a ser reconocidos y respetados. Al principio, las mujeres fueron excluidas en gran medida de los derechos civiles, incluido el derecho al voto. Fue el movimiento sufragista de principios del siglo XX el que condujo a la adopción de la 19ª enmienda en 1920, que les concedía este derecho fundamental. Sin embargo, la cuestión de la igualdad de la mujer en diversos ámbitos sigue siendo un tema central de debate y movilización. La expansión de los derechos y libertades en Estados Unidos es el resultado de un largo proceso de progreso. Aunque la Declaración de Derechos sentó unas bases sólidas, fue más un principio que una conclusión. A lo largo de los años, a través de movimientos sociales, esfuerzos sostenidos y revisiones constitucionales, Estados Unidos ha intentado extender estos derechos a todos sus ciudadanos.

En el momento de la creación de la Constitución estadounidense en 1787, la práctica de la esclavitud estaba presente en los 13 estados originales, pero variaba considerablemente en su adopción e integración en la vida de esos estados. En el norte, algunos estados ya habían comenzado a alejarse de esta práctica. Vermont, por ejemplo, declaró su independencia en 1777 y se convirtió en el primer estado en prohibir la esclavitud. Le siguieron rápidamente estados como Massachusetts y New Hampshire, que también abolieron la institución poco después de romper sus lazos coloniales con Gran Bretaña. Otros estados, aunque no la erradicaron inmediatamente, intentaron sin embargo acabar con la práctica de forma gradual. Pensilvania, por ejemplo, aprobó en 1780 una ley que garantizaba la libertad a todos los nacidos después de esa fecha, lo que condujo a la abolición gradual de la esclavitud. El estado de Nueva York siguió una trayectoria similar, aprobando leyes que eliminaron gradualmente la esclavitud hasta su abolición total en 1827. Sin embargo, la situación era radicalmente distinta en los estados del sur. En estas regiones, como Carolina del Sur, Georgia y Virginia, la esclavitud estaba profundamente arraigada tanto social como económicamente. Estos estados, que tenían economías agrarias basadas en la producción de tabaco, arroz y otros cultivos intensivos, dependían en gran medida de la mano de obra esclava. En estas regiones, la idea de abolir la esclavitud no sólo era impopular, sino que se percibía como una amenaza existencial para su modo de vida y su economía. Esta disparidad entre los planteamientos de los Estados respecto a la esclavitud iba a crear tensiones y compromisos durante la redacción de la Constitución, sentando las bases de futuros conflictos que acabarían culminando en la Guerra Civil estadounidense de 1861.

A pesar de la existencia de la esclavitud en la época colonial y poscolonial, cabe destacar que, en lo que respecta a los derechos civiles, no todos los Estados adoptaron un enfoque uniforme respecto a la población negra. Con la excepción de Carolina del Sur, Georgia y Virginia, donde los negros estaban legalmente privados del derecho de voto, en los demás estados no existían disposiciones legales explícitas que impidieran a los negros participar en la vida política. Sin embargo, esta ausencia de exclusión legal no se traducía necesariamente en una igualdad real en términos de participación política. En realidad, una multitud de barreras, tanto codificadas por la ley como reforzadas por las costumbres locales, les impedían ejercer sus derechos cívicos. Los requisitos de propiedad, los impuestos de capitación prohibitivos y las pruebas de alfabetización eran algunos de los muchos obstáculos establecidos para restringir el derecho de voto de los negros. Estas prácticas, aunque no estaban dirigidas específicamente contra los negros en el texto de la ley, tenían el efecto práctico de excluirlos de la participación política. También hay que destacar que estas barreras no sólo fueron impuestas por el Estado, sino que a menudo fueron apoyadas y reforzadas por la violencia y la intimidación perpetradas por ciudadanos blancos. Las amenazas, la violencia y, en ocasiones, los linchamientos disuadían a muchos negros de intentar registrarse para votar o de acudir a las urnas. Así pues, aunque algunos estados no privaban explícitamente del derecho al voto a los negros, la combinación de leyes restrictivas, costumbres discriminatorias y actos de violencia garantizaba que, en la práctica, la mayoría de los negros siguieran estando marginados políticamente. Esta situación se mantuvo durante muchas décadas, incluso tras el final de la Guerra Civil, hasta los movimientos por los derechos civiles del siglo XX.

La esclavitud como institución se afianzó en el Sur de Estados Unidos tras la proclamación de la independencia. Esta región dependía cada vez más de una economía agrícola, en particular del cultivo del algodón, que requería mano de obra abundante y barata. Esta dependencia se vio reforzada por la invención de la desmotadora de algodón en 1793, que hizo más rentable la producción de algodón y, en consecuencia, aumentó la demanda de esclavos. Así, mientras el número de esclavos crecía rápidamente en el Sur, tanto a través de las importaciones (hasta que se prohibió su importación en 1808) como por crecimiento natural, las actitudes hacia la esclavitud divergían profundamente entre el Norte y el Sur. El Norte, con su economía cada vez más industrializada, vio reducida su dependencia de la esclavitud. Muchos estados del Norte abolieron la esclavitud directamente después de la Revolución o introdujeron leyes para la emancipación gradual. El Sur, sin embargo, veía la esclavitud no sólo como un pilar económico, sino también como parte integrante de su identidad social y cultural. Se promulgaron leyes cada vez más estrictas para controlar y someter a los esclavos, y se reprimió ferozmente cualquier debate u oposición a la esclavitud. Esta creciente división entre el Norte y el Sur se reflejaba en los debates políticos nacionales, especialmente cuando se trataba de la admisión de nuevos estados en la Unión y de si serían o no estados esclavistas. Estas tensiones se vieron exacerbadas por acontecimientos como el Compromiso de Missouri de 1820, la Ley del Esclavo Fugitivo de 1850 y el caso Dred Scott de 1857. En última instancia, estas diferencias irreconciliables, combinadas con otros factores políticos y económicos, condujeron al estallido de la Guerra Civil en 1861. La guerra no fue sólo el resultado de la cuestión de la esclavitud, sino sin duda su principal catalizador.

Consecuencias constitucionales de la guerra civil

La Guerra Civil estadounidense, que asoló el país entre 1861 y 1865, fue uno de los periodos más tumultuosos de la historia de Estados Unidos. En sus orígenes, este violento conflicto enfrentó al Norte industrial y abolicionista con el Sur agrario y esclavista, con las tensiones sobre la esclavitud y los derechos de los estados en el centro. El Norte, bajo la bandera de la Unión, estaba decidido a mantener la unidad nacional y acabar con la institución de la esclavitud. El Sur, sin embargo, luchaba por lo que consideraba su derecho a la autodeterminación y la preservación de su "modo de vida", íntimamente ligado a la esclavitud. La victoria de la Unión en 1865 no sólo preservó la integridad territorial de Estados Unidos, sino que también allanó el camino para la adopción de la 13ª Enmienda, que abolía definitivamente la esclavitud. Sin embargo, el final de la guerra no marcó el fin de los desafíos de la nación. El Sur quedó devastado, no sólo en términos de infraestructuras destruidas, sino también de un modelo económico que quedó obsoleto por la abolición de la esclavitud. El periodo de Reconstrucción, que siguió a la guerra, fue un intento de reconstruir el Sur e integrar a los afroamericanos liberados en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Pero fue un periodo difícil: los antiguos esclavistas buscaban formas de mantener el poder y se introdujeron leyes Jim Crow para oprimir a la población recién liberada. Además, la reconstrucción del país no era sólo física, sino también moral e ideológica. Era necesario curar las heridas de una nación dividida y encontrar un terreno común en el que avanzar. Esta hercúlea tarea llevó décadas, y algunos de los problemas raciales y sociales que alimentaron la guerra siguen resonando hoy en la sociedad estadounidense.

El periodo de Reconstrucción posterior a la Guerra Civil se considera una de las etapas más controvertidas de la historia de Estados Unidos. Cuando la guerra terminó en 1865, el presidente Andrew Johnson, que había sucedido a Abraham Lincoln tras su asesinato, tuvo la gran responsabilidad de decidir cómo reintegrar a los rebeldes estados del Sur en la Unión. Johnson, también sureño, era más indulgente con el Sur que muchos de sus contemporáneos del Norte. Preveía una rápida reintegración de los estados del Sur con una alteración mínima de su estructura socioeconómica. En consecuencia, su plan de Reconstrucción concedió indultos generales a los antiguos confederados, permitiéndoles recuperar el control político en el Sur. Además, aunque se había abolido la esclavitud, el plan de Johnson no imponía ninguna medida contundente para garantizar los derechos civiles o políticos de los afroamericanos. Sin embargo, gran parte del Congreso, en particular los republicanos radicales, consideraron que este enfoque era demasiado indulgente. Temían que, sin una reconstrucción sólida y una protección de los derechos de los afroamericanos, los logros conseguidos durante la Guerra Civil sólo serían temporales. Estas tensiones entre el Presidente y el Congreso condujeron finalmente a la destitución de Johnson, aunque no fue destituido. Bajo la presión de los republicanos radicales, se aprobaron leyes más duras. Éstas incluían leyes para proteger los derechos de los negros, como la 14ª Enmienda, que garantizaba la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, independientemente de su raza o de su condición de antiguo esclavo. Durante este periodo de reconstrucción radical, se estacionaron tropas federales en el Sur para garantizar la aplicación de las reformas y proteger los derechos de los afroamericanos. Sin embargo, el final de la Reconstrucción en 1877 supuso la retirada de estas tropas y el resurgimiento de leyes discriminatorias, conocidas como leyes Jim Crow, que establecieron la segregación racial legal y privaron a muchos afroamericanos de sus derechos civiles y políticos durante casi un siglo.

El periodo de Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil marcó un profundo punto de inflexión en la historia constitucional de Estados Unidos. Ante las cicatrices dejadas por el conflicto y las arraigadas desigualdades del sistema esclavista, el gobierno federal reconoció la necesidad de una intervención decisiva para garantizar los derechos de los antiguos esclavos y forjar una nación verdaderamente unida. La adopción de las Enmiendas 13ª, 14ª y 15ª fue una de las respuestas más significativas a esta crisis. La 13ª Enmienda, ratificada en 1865, puso fin a la institución de la esclavitud, sentando las bases para una nueva era de libertad. Sin embargo, no bastaba con acabar con la esclavitud para garantizar la igualdad; era esencial que los antiguos esclavos fueran reconocidos como ciudadanos de pleno derecho. Aquí es donde entra en juego la 14ª Enmienda, ratificada en 1868. Al garantizar la ciudadanía y ofrecer la misma protección ante la ley, esta enmienda pretendía proteger los derechos de los afroamericanos frente a las leyes discriminatorias de los estados del sur. Por último, la 15ª Enmienda, ratificada en 1870, pretendía garantizar el derecho al voto de los afroamericanos prohibiendo explícitamente la discriminación por motivos de "raza, color o condición previa de servidumbre". Esta garantía era crucial porque, sin ella, la libertad y la ciudadanía recién adquiridas podrían haberse visto socavadas por prácticas discriminatorias en las urnas. Estas enmiendas no eran sólo respuestas a una guerra civil; reflejaban una visión más amplia de lo que Estados Unidos podía y debía llegar a ser. Al consagrar estos derechos fundamentales en la Constitución, el gobierno pretendía establecer un marco sólido para una nación en evolución, en la que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tuvieran un papel que desempeñar en la construcción de una "Unión más perfecta".

La Convención Constitucional de Filadelfia

La Convención Constitucional de Filadelfia de 1787 es uno de los acontecimientos más significativos de la historia estadounidense, ya que sentó las bases de la estructura y los principios de gobierno que rigen Estados Unidos hasta nuestros días. Esta asamblea, aunque dominada por una élite de hombres blancos, era diversa en sus perspectivas e intereses, reflejo de las tensiones sociopolíticas de la época. El hecho de que casi un tercio de los delegados poseyeran esclavos influyó innegablemente en los debates sobre la estructura del gobierno y los derechos de los ciudadanos. La institución de la esclavitud estaba profundamente arraigada en la sociedad y la economía de muchos estados, y los delegados propietarios de esclavos estaban a menudo decididos a proteger sus intereses personales y los de sus estados.

Uno de los debates más intensos y controvertidos de la Convención fue el del "compromiso de los tres quintos". En él se estipulaba que, a efectos de determinar la representación y los impuestos, un esclavo se contaría como "tres quintos" de una persona. Este compromiso dio a los estados esclavistas una mayor representación en el Congreso, reforzando su poder político. Además, la propia estructura del gobierno fue objeto de un gran debate. Los delegados estaban divididos entre los que apoyaban un gobierno central fuerte y los que creían en estados fuertes con un gobierno central limitado. El compromiso resultante estableció un sistema bicameral para la legislatura (Cámara de Representantes y Senado) y equilibró el poder entre los estados más grandes y los más pequeños. Por último, la cuestión del sufragio también estuvo en el centro de los debates. En una época en la que se solían utilizar criterios de propiedad para determinar la elegibilidad para votar, la Convención dejó esta decisión en manos de cada Estado. Este planteamiento dio lugar a diversas políticas de sufragio, con algunos Estados ampliando gradualmente el derecho al voto a más ciudadanos con el paso del tiempo. La Convención Constitucional fue, por tanto, una compleja mezcla de ideales, intereses económicos y pragmatismo. Los hombres que allí se reunieron distaban mucho de ser unánimes, pero lograron desarrollar un marco que no sólo unió a los Estados, sino que también proporcionó una base para el crecimiento y la evolución de la nación durante los siglos posteriores.

La Convención Constitucional de Filadelfia fue escenario de un intenso debate sobre el derecho de voto. En aquella época, la idea de que sólo los terratenientes debían tener derecho a voto era ampliamente aceptada por muchos, ya que se consideraba que estas personas tenían un interés estable y duradero en la sociedad y, por tanto, eran las más capacitadas para tomar decisiones informadas por el bien de la comunidad. Esta creencia tiene su origen en la tradición británica, donde el sufragio estaba históricamente vinculado a la propiedad de la tierra. Sin embargo, otros delegados argumentaron que el derecho de voto debía ampliarse a otros ciudadanos. Consideraban que limitar el derecho al voto a los terratenientes contradecía los principios establecidos en la Declaración de Independencia. Si "todos los hombres son creados iguales" y tienen derecho "a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad", ¿por qué este principio no iba a traducirse también en un sufragio más universal? La situación se complicaba aún más con la cuestión de los esclavos. Aunque la Declaración de Independencia hablaba de igualdad, fue escrita en una sociedad en la que la esclavitud estaba muy extendida. Para muchos, existía una disonancia cognitiva entre los ideales de igualdad y libertad y la realidad de la esclavitud. La cuestión de si los esclavos estaban incluidos en la afirmación de que "todos los hombres son creados iguales" se evitó en gran medida en la redacción de la Constitución, lo que llevó a compromisos como el de las tres quintas partes. Al final, la Convención dejó la cuestión del sufragio en manos de cada estado. Esta decisión permitió una diversidad de políticas en la joven nación. Algunos estados redujeron o eliminaron gradualmente los requisitos de propiedad para votar, ampliando el electorado, mientras que otros mantuvieron restricciones más estrictas durante décadas. La tensión entre los ideales de igualdad y libertad y las realidades sociales y económicas de la América de finales del siglo XVIII fue una fuente constante de debates y conflictos. Hicieron falta décadas y muchos movimientos sociales para empezar a salvar esta brecha entre ideal y realidad.

Silencios, concesiones y logros de la Constitución de 1787

Antecedentes y preámbulo

La Constitución de EE.UU. es extraordinariamente resistente, ya que ha guiado a la nación durante más de dos siglos a través de los constantes desafíos del cambio social, político y económico. Su solidez se debe en parte a su diseño: redactada en un espíritu de compromiso, refleja el reconocimiento de los diferentes intereses y preocupaciones de los estados y sus ciudadanos en aquel momento. Los Padres Fundadores, previendo los imprevistos del futuro, evitaron sabiamente imponer directrices demasiado rígidas. En su lugar, elaboraron un documento que, gracias a su deliberada ambigüedad, permite diversas interpretaciones para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esta flexibilidad se apoya en varios mecanismos clave. En primer lugar, aunque el texto puede modificarse, el proceso de enmienda requiere un consenso significativo, lo que garantiza que sólo se adopten cambios profundamente sentidos. En segundo lugar, la separación de poderes, principio fundamental de la Constitución, garantiza el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este equilibrio impide que ningún órgano adquiera un poder absoluto y refuerza la idea de que todos actúan bajo el imperio de la ley. Por último, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ocupa un lugar central en esta dinámica, actuando como árbitro último de la interpretación constitucional. Sus decisiones han refinado y aclarado continuamente el alcance del documento, permitiendo que la jurisprudencia se adapte a una sociedad en constante cambio. Así, gracias a la visión ilustrada de sus redactores y a estos mecanismos de adaptación, la Constitución sigue siendo la base sólida sobre la que descansa la democracia estadounidense.

La Constitución de los Estados Unidos comienza con las memorables palabras "Nosotros, el pueblo", que establecen la noble ambición de crear un gobierno cuya legitimidad derive directamente de su pueblo. Fue un poderoso comienzo, al afirmar que la nueva nación se guiaría por las aspiraciones colectivas de sus ciudadanos y no por una monarquía o una élite dominante. Sin embargo, la propia noción de "pueblo" queda en una zona gris, sin especificar por el texto, lo que da lugar a interpretaciones variadas. Esta ambivalencia refleja los compromisos deliberados de los Padres Fundadores. En 1787, había fuertes tensiones y diferencias fundamentales entre los delegados sobre la cuestión de la inclusión. En lugar de ofrecer una definición precisa que podría haber alienado a una u otra facción, el texto se mantuvo evasivo. El tratamiento de la esclavitud en la Constitución es otro ejemplo de este enfoque conciliador. Aunque la palabra "esclavitud" nunca se pronuncia, se incorpora indirectamente al documento. Mecanismos como el compromiso de las tres quintas partes reconocían tácitamente la presencia y continuidad de la esclavitud, esencialmente para asegurar la adhesión de los estados del sur, donde la esclavitud estaba arraigada tanto cultural como económicamente. En última instancia, estos compromisos revelan tanto la visión pragmática de los redactores como las profundas divisiones existentes en el seno de la nueva nación. Navegaron por este filo con cuidado, con la esperanza de sentar las bases de una unión más estable y duradera.

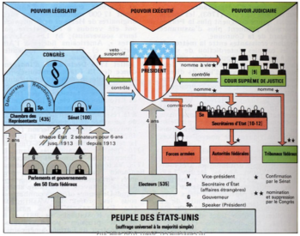

La Constitución y la estructura del gobierno federal estadounidense

La Constitución de Estados Unidos es la piedra angular de la estructura del gobierno federal estadounidense y establece los principios fundamentales que guían a la nación. Funciona según el principio del federalismo, una doctrina que distribuye las competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos de cada estado. En el corazón de esta estructura, cada estado tiene su propia constitución, que proporciona un marco para su propio gobierno y le permite legislar sobre una variedad de temas específicos a sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, aunque la Constitución federal establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, a menudo se deja en manos de cada estado la especificación y elaboración de estos derechos. Es más, cada Estado tiene potestad para definir sus propios criterios de ciudadanía, por lo que los derechos y responsabilidades de un ciudadano pueden diferir según viva en California, Texas o Nueva York. Este equilibrio entre el poder central y los derechos de los Estados proporciona una flexibilidad esencial, que permite que florezca la diversidad cultural y socioeconómica de Estados Unidos. En esencia, el federalismo crea un mosaico en el que cada Estado puede actuar de acuerdo con sus propias características sin dejar de ser parte integrante de una entidad nacional unificada.

La Constitución de Estados Unidos está juiciosamente diseñada para garantizar una distribución equilibrada del poder dentro del gobierno, evitando así posibles abusos y protegiendo las libertades de los ciudadanos. El principio de separación de poderes es fundamental en este diseño. El poder legislativo, que tiene autoridad para crear leyes, es bicameral. Por un lado, está la Cámara de Representantes, donde la representación de cada Estado se basa en su población. Esto garantiza que se tengan en cuenta los intereses de los estados más poblados. Por otro lado, el Senado garantiza que cada estado, grande o pequeño, tenga la misma voz, con dos senadores por estado. Esta doble estructura pretende equilibrar los intereses de los Estados en función de su tamaño y población, garantizando una representación equitativa a todos los niveles. Junto al poder legislativo están el ejecutivo, que aplica y hace cumplir las leyes, y el judicial, que las interpreta. La clara separación de estas funciones garantiza que ninguna rama pueda dominar a las demás, creando un sistema de pesos y contrapesos. Este sistema es la piedra angular de la democracia estadounidense, ya que garantiza que el gobierno actúe siempre en interés de las personas a las que sirve.

En la Convención Constitucional de 1787, la tensión entre los estados del Norte y del Sur era palpable. Una cuestión central era cómo contabilizar la población para determinar la representación en el Congreso. De esta tensión surgió el "compromiso de los tres quintos", que permitía a los estados esclavistas del Sur aumentar su peso político. Según este compromiso, cada persona esclavizada se consideraría equivalente a tres quintos de una persona libre a efectos de representación. Esto garantizaba a los estados del Sur una mayor representación, basada no sólo en su población libre, sino también en una fracción de su población esclava. Al aceptar este compromiso, los Estados del Norte hicieron una importante concesión, destinada a preservar la frágil unidad de los jóvenes Estados Unidos. Sin embargo, el compromiso tuvo profundas implicaciones morales. Aunque daba a los estados del Sur una mayor voz en el Congreso, también reducía el valor humano de los esclavos, considerándolos menos que personas enteras. Con el tiempo, esta disposición ha sido muy criticada y considerada una mancha en el tejido moral de la Constitución. Es un recordatorio de que, incluso en la fundación de una nación basada en la libertad y la igualdad, se hicieron concesiones a expensas de los derechos humanos.

El colegio electoral

En la Convención Constitucional, el espectro de la tiranía estaba fresco en las mentes de los delegados. Recién escapados del yugo de la monarquía británica, estaban decididos a establecer un sistema de gobierno que protegiera a Estados Unidos del abuso de poder. Esto dio lugar a acalorados debates sobre el papel del ejecutivo, en particular sobre el alcance de los poderes presidenciales. Por un lado, se reconocía la necesidad de una figura ejecutiva fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas en tiempos de crisis y de representar a la nación en el extranjero. Esto llevó a algunos delegados a abogar por un presidente con amplios poderes, reminiscencia de las prerrogativas de una monarquía constitucional. Sin embargo, otros desconfiaban profundamente de cualquier concentración excesiva de poder, temiendo que un presidente demasiado poderoso pudiera convertirse en un monarca o un tirano. El compromiso fue hábilmente ideado. Se concederían al Presidente importantes poderes, como el derecho de veto, que le permitirían contrarrestar el poder del Congreso. Sin embargo, para evitar una centralización excesiva del poder, el Vicepresidente no sería elegido directamente por el pueblo. En su lugar, un colegio electoral de electores se encargaría de elegir al Presidente y al Vicepresidente. Este sistema servía para interponer cierta barrera entre el pueblo y la elección del más alto cargo de la nación, reflejando la preocupación por la "tiranía de la mayoría" y la importancia de la mediación en el proceso electoral. Además, el Vicepresidente tendría un papel adicional crucial, sirviendo como voto decisivo en caso de bloqueo en el Senado, reforzando así el equilibrio de poder. Este delicado sistema refleja la cautela de los Padres Fundadores, que trataron de equilibrar autoridad y moderación en la construcción de la nueva república.

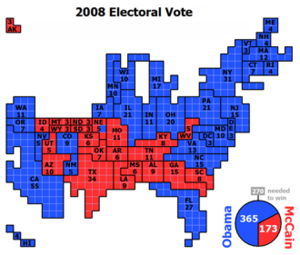

El Colegio Electoral es una de las instituciones más singulares de la democracia estadounidense, y a menudo ha sido objeto de debate y controversia. Concebido originalmente como un compromiso entre la elección del Presidente por votación del Congreso y la elección del Presidente por votación popular directa, el Colegio Electoral refleja la desconfianza de los Padres Fundadores hacia la "tiranía de la mayoría". Creían que confiar la decisión a un grupo de electores proporcionaría un nivel adicional de mediación, garantizando que el Presidente fuera elegido por personas informadas y dedicadas. La estructura del Colegio Electoral, según la cual cada estado recibe un número de electores igual a su número total de representantes en el Congreso (Cámara de Representantes + Senado), era también una forma de equilibrar el poder entre estados grandes y pequeños. Como resultado, incluso los Estados menos poblados tienen al menos tres electores. Con el tiempo, ha sido necesario introducir cambios para adaptarse a las realidades cambiantes de la política estadounidense. La 12ª enmienda corrigió una aparente debilidad del sistema original. Inicialmente, el candidato más votado se convertía en Presidente y el segundo más votado en Vicepresidente. Esto se convirtió en un problema en 1800, cuando Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron el mismo número de votos, creando un punto muerto. Por ello, la enmienda separó los votos para los dos cargos, asegurando que los electores votaran explícitamente por un Presidente y un Vicepresidente. La 23ª Enmienda refleja el deseo de reconocer los derechos de ciudadanía y sufragio de los residentes de la capital de la nación, el Distrito de Columbia. Aunque estos residentes viven en el corazón de la política estadounidense, no tenían voz en la elección del Presidente hasta la ratificación de esta enmienda. A lo largo de los años, el Colegio Electoral ha sido objeto de numerosas críticas y propuestas de reforma. Algunos abogan por su abolición en favor del voto popular directo, mientras que otros pretenden reformarlo para que refleje mejor la voluntad del pueblo. No obstante, su existencia sigue condicionando la forma en que se desarrollan las campañas presidenciales y la manera en que los candidatos enfocan la estrategia electoral.

El sistema del Colegio Electoral de Estados Unidos es único y a menudo malinterpretado, incluso por algunos ciudadanos estadounidenses. En la práctica, cuando un votante deposita su papeleta en las elecciones presidenciales, en realidad vota por un grupo de electores comprometidos con un candidato específico y no directamente por el propio candidato. La norma en casi todos los Estados es que el ganador se lo lleve todo. Esto significa que, aunque un candidato gane la mayoría de los votos por un pequeño margen, recibe todos los votos electorales de ese estado. Sólo Nebraska y Maine se apartan de esta norma, distribuyendo algunos de sus electores en función del resultado en cada distrito electoral. El impacto de este sistema es doble. En primer lugar, crea una tendencia a que los candidatos de los estados firmemente alineados con un partido (por ejemplo, California para los demócratas u Oklahoma para los republicanos) no necesiten realmente hacer campaña porque el resultado está ampliamente previsto. En segundo lugar, pone de relieve la importancia de los "swing states", estados en los que los votantes están profundamente divididos y el resultado es incierto. Estos estados se están convirtiendo en campos de batalla esenciales para los candidatos, que invierten en ellos una cantidad desproporcionada de sus recursos y de su tiempo. Estados como Florida, Ohio y Pensilvania se convierten en el centro de atención durante cada ciclo electoral, ya que su inclinación hacia uno u otro lado puede determinar el resultado de las elecciones. Esta dinámica es criticada por algunos, que consideran que otorga a unos pocos estados una influencia indebida sobre las elecciones, dejando de lado las preocupaciones de otras partes del país. El sistema electoral estadounidense es único y ha suscitado muchos debates a lo largo de los años, en particular el mecanismo del Colegio Electoral. Cuando los ciudadanos estadounidenses votan en unas elecciones presidenciales, no lo hacen directamente por su candidato preferido, sino por un grupo de electores que, a su vez, votan al Presidente. La mayoría de los estados han adoptado el método de "el ganador se lo lleva todo", en el que el candidato que gana el voto popular del estado gana todos los electores del estado. Sin embargo, Maine y Nebraska han adoptado un enfoque diferente: el "método del distrito congresual". Según este método, se otorgan dos electores al candidato que gana el voto popular total del estado. Los electores restantes (basados en el número de distritos congresuales del estado) se asignan individualmente al ganador de cada distrito. Esto significa que, teóricamente, los votos electorales de estos Estados podrían repartirse entre los candidatos. Esta distinción es crucial porque pone de relieve cómo enfocan el proceso electoral los distintos Estados. Mientras que los Estados que utilizan el método de "el ganador se lo lleva todo" pueden ver cómo todos sus votos electorales van a parar a un candidato aunque gane el Estado por un estrecho margen, Maine y Nebraska ofrecen la posibilidad de representar una diversidad de opiniones dentro de sus fronteras. Aunque este método sólo se utiliza en dos estados, pone de manifiesto la variabilidad y complejidad del proceso electoral estadounidense.

El Colegio Electoral, aunque concebido como un medio para equilibrar el poder electoral entre los estados y evitar el dominio excesivo de los estados más poblados, se ha convertido en una fuente de controversia precisamente por estas razones. Uno de los principales puntos de controversia es que el sistema puede permitir, y ha permitido en el pasado, que un candidato llegue a la presidencia sin haber ganado el voto popular. Esto es precisamente lo que ocurrió en 2000, durante las controvertidas elecciones entre George W. Bush y Al Gore. Al Gore ganó el voto popular por un pequeño margen, pero tras una batalla legal sobre el recuento de votos en Florida, Bush fue declarado vencedor en ese estado clave, lo que le dio la mayoría de los votos electorales y, en consecuencia, la presidencia. Esto provocó un acalorado debate y un cuestionamiento del sistema del Colegio Electoral, ya que mucha gente se preguntaba cómo era posible que un candidato llegara a la presidencia sin haber ganado el voto popular. Situaciones similares se produjeron también en las elecciones de 1876, 1888 y 2016. Estas elecciones, aunque espaciadas en el tiempo, han reforzado las peticiones de reforma o abolición del Colegio Electoral. Los defensores del sistema argumentan que protege los intereses de los estados pequeños y garantiza una representación equilibrada, mientras que los críticos sostienen que es antidemocrático y puede dar una voz desproporcionada a algunos votantes. La cuestión de si el Colegio Electoral sigue siendo relevante o si es necesario reformarlo es un debate permanente en el panorama político estadounidense. Este debate plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la democracia y la mejor manera de representar equitativamente a los ciudadanos en el proceso electoral.

El sistema del Colegio Electoral es una característica única del proceso electoral estadounidense. Establecido por los Padres Fundadores, este sistema pretendía equilibrar la representación de los Estados, garantizando que los Estados menos poblados no fueran marginados por los más poblados. A los fundadores también les preocupaba la idea de poner la decisión sobre unas elecciones directamente en manos de las masas, temiendo una "tiranía de la mayoría". Así que el Colegio Electoral se concibió como una especie de mediador entre el voto popular y la elección del Presidente. A cada Estado se le asigna un número de electores igual al número total de sus representantes y senadores en el Congreso. Como resultado, incluso los Estados menos poblados tienen al menos tres electores. Cuando un candidato gana el voto popular en un Estado (con la excepción de Maine y Nebraska), generalmente gana todos los electores de ese Estado, según la regla de "el ganador se lo lleva todo". La posibilidad de que un candidato gane las elecciones sin obtener la mayoría del voto popular ha suscitado mucha controversia. Cuando esto ha ocurrido, como en 2016, se han renovado las peticiones de reforma o abolición del Colegio Electoral. Los defensores del sistema argumentan que protege los intereses de los estados menos poblados y garantiza una representación equilibrada a nivel nacional. Los críticos, en cambio, creen que el sistema está anticuado y no refleja los principios democráticos de igualdad de voz para todos los ciudadanos. Aunque el debate sobre la pertinencia del Colegio Electoral continúa, sigue siendo un elemento central del proceso electoral estadounidense y sigue determinando las estrategias de los candidatos en las campañas presidenciales.

El poder judicial

El establecimiento de un poder judicial fuerte fue una de las decisiones visionarias adoptadas en la Convención Constitucional de 1787. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ocupa un lugar central en este poder judicial. Con el tiempo, se ha convertido en un guardián esencial de las libertades constitucionales de los ciudadanos, al tiempo que ha servido de árbitro final en las disputas legales entre los distintos poderes del Estado y los estados. El nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo por el Presidente, con la aprobación del Senado, garantiza un procedimiento democrático para su selección. Su mandato vitalicio refuerza la idea de que estos jueces, una vez instalados, deben estar al abrigo de las turbulencias políticas del momento. Esta protección les permite dedicarse plenamente a interpretar la ley sin temor a represalias o influencias externas. La capacidad del Tribunal para revisar y, en caso necesario, invalidar las acciones del poder legislativo o ejecutivo -una práctica conocida como revisión judicial- es fundamental para el funcionamiento de la democracia estadounidense. Es a través de este mecanismo que el Tribunal puede garantizar que todas las acciones del gobierno sigan siendo coherentes con la Constitución, preservando así la integridad del documento fundacional de la nación. El diseño de este Tribunal, y los poderes y responsabilidades que se le confieren, encarnan el genio del sistema americano de controles y equilibrios. Este sistema garantiza que ninguna rama del gobierno adquiera un poder absoluto, protegiendo así los derechos y libertades de los ciudadanos y asegurando la perdurabilidad de los principios democráticos sobre los que se fundó la nación.

El compromiso de los tres quintos es una de las decisiones más controvertidas de la Convención Constitucional. Aunque refleja las profundas divisiones y preocupaciones prácticas de los delegados de la época, también muestra hasta qué punto la institución de la esclavitud estaba arraigada en el tejido social, económico y político de la joven nación estadounidense. Los detalles de este compromiso fueron principalmente económicos y políticos, más que morales. Los estados del Sur, dependientes de la esclavitud, querían que toda su población esclava fuera tenida en cuenta a la hora de determinar su representación en el Congreso. Esto, por supuesto, habría aumentado considerablemente su poder político. Los Estados del Norte, donde la esclavitud estaba menos extendida, se opusieron, creyendo que si los esclavos no tenían derecho a voto y no eran considerados ciudadanos de pleno derecho, no debían ser tenidos en cuenta en su totalidad para la representación. El compromiso de los tres quintos fue, por tanto, un intento de lograr un equilibrio entre estas posturas divergentes. Sin embargo, tuvo la consecuencia indirecta de reforzar el poder político de los estados esclavistas durante muchos años, dándoles una influencia desproporcionada sobre la presidencia, el Congreso y, en consecuencia, la política nacional. También es importante señalar que este compromiso, junto con otras disposiciones de la Constitución que perpetuaban la institución de la esclavitud (como la cláusula sobre la no prohibición del comercio de esclavos antes de 1808), se citan a menudo como prueba de la naturaleza profundamente defectuosa de la Constitución original. Estas cláusulas reflejan las realidades y los compromisos necesarios en aquella época para crear una unión estable, pero también muestran cómo la esclavitud estaba inextricablemente ligada a la fundación de Estados Unidos. La cuestión de la esclavitud, y las tensiones que generó, culminarían finalmente en la Guerra Civil estadounidense de la década de 1860.

La Constitución de Estados Unidos, aunque reconocida como un documento fundacional crucial, estuvo marcada por compromisos que reflejaban las profundas divisiones de la sociedad estadounidense del siglo XVIII, especialmente en torno a la cuestión de la esclavitud. Cláusulas específicas, como la Cláusula del Esclavo Fugitivo, que estipulaba que cualquier esclavo fugado debía ser devuelto a su dueño, nacionalizaron la institución de la esclavitud. Esto significaba que incluso los estados que habían abolido la esclavitud estaban legalmente obligados a participar en su perpetuación. Estos compromisos tuvieron varias consecuencias importantes. En primer lugar, legitimaron y reforzaron la esclavitud al incorporarla al propio documento constitucional. En segundo lugar, estos acuerdos exacerbaron las tensiones regionales entre los estados del Norte y del Sur, tensiones que culminarían en la Guerra Civil estadounidense. Incluso después de la abolición de la esclavitud, las consecuencias de estos compromisos persistieron, y los descendientes de esclavos lucharon por sus derechos civiles durante todo el siglo XX. Hoy en día, la presencia de estas cláusulas en la Constitución original suele señalarse para resaltar las incoherencias entre los ideales de igualdad y libertad de la nación y las realidades de la esclavitud. Sin embargo, es fundamental reconocer que la Constitución es un documento vivo. Las enmiendas posteriores, como la 13ª, 14ª y 15ª, intentaron rectificar algunas de las injusticias originales. Pero el impacto de estos compromisos en la historia y la sociedad estadounidenses sigue siendo profundo e indeleble.

La cuestión de la esclavitud

En la Convención Constitucional de 1787, las tensiones entre los estados del Norte y del Sur sobre la cuestión de la esclavitud hicieron necesarios compromisos para forjar una unión más fuerte. Para obtener el apoyo del Sur a la nueva Constitución, los estados del Norte aceptaron la Cláusula del Esclavo Fugitivo. Esta disposición obligaba, incluso a los estados que habían abolido la esclavitud, a devolver a los esclavos fugitivos a sus dueños originales en el Sur. Esta cláusula, diseñada para apaciguar a los estados del Sur, era claramente contraria a los ideales de libertad e igualdad proclamados por la Revolución Americana. No sólo reforzaba la legitimidad legal de la institución de la esclavitud, sino que también dificultaba la huida de los esclavizados hacia una vida mejor en los estados libres del Norte. Este compromiso, aunque estratégico en su momento para la formación de la nueva nación, demostró hasta qué punto podían sacrificarse principios fundamentales en nombre de la unidad nacional.

En la Convención Constitucional de 1787, además de otros compromisos sobre la esclavitud, los estados del Norte acordaron aplazar hasta 1808 la prohibición de importar esclavos de África. Esta decisión, tomada con la esperanza de asegurar el apoyo de los estados del Sur a la nueva Constitución, tuvo consecuencias profundas y duraderas. Permitió que el comercio transatlántico de esclavos continuara durante otros veinte años, lo que provocó la llegada de muchas más personas esclavizadas procedentes de África. Incluso después de 1808, aunque se prohibió el comercio de esclavos con África, continuó el cada vez más vigoroso comercio nacional de esclavos. Los estados del sur siguieron comprando, vendiendo y trasladando esclavos dentro del país, sobre todo a los territorios del oeste y del bajo sur, donde la expansión de las plantaciones requería una gran mano de obra. Este comercio interno sólo llegó a su fin con la abolición definitiva de la esclavitud en 1865.

Los compromisos aceptados por los Estados del Norte en la Convención Constitucional de 1787 ponen de manifiesto las tensiones y contradicciones que existían en el seno de la joven república estadounidense en torno a la cuestión de la esclavitud. Mientras que los ideales de libertad e igualdad se proclamaban como los cimientos de la nueva nación, coexistían con el mantenimiento y la acomodación de la aborrecible práctica de la esclavitud. Estos acuerdos revelan la complejidad de las cuestiones políticas, económicas y sociales que subyacían tras cada decisión tomada en la redacción de la Constitución. También ilustran los retos inherentes al intento de unir estados con intereses y culturas tan divergentes. Los estados del Norte, aunque muchos se oponían moralmente a la esclavitud, a menudo estaban dispuestos a hacer concesiones para garantizar la cohesión y la viabilidad de la nueva unión. Estos compromisos, aunque facilitaron la ratificación de la Constitución y aseguraron cierta estabilidad inicial, dejaron sin respuesta cuestiones fundamentales que, al final, sólo se resolvieron a través de una sangrienta guerra civil décadas más tarde.

Tensiones entre el Gobierno federal y los Estados

La Convención Constitucional de 1787 fue escenario de intensos debates y negociaciones cruciales, mucho más allá de la cuestión de la esclavitud. En el centro de estas deliberaciones se encontraba otro dilema fundamental: cómo equilibrar el poder entre el gobierno federal central y los estados individuales. Se trataba de un reto de enormes proporciones, pues había que conciliar la necesidad de un gobierno central fuerte, capaz de dirigir una nación emergente, con el deseo de los estados de preservar su autonomía y soberanía. El tema de los impuestos fue especialmente controvertido. Tras la experiencia de los Artículos de la Confederación, en los que el gobierno central carecía de fondos y dependía de las contribuciones voluntarias de los estados, estaba claro que era necesario un cambio. Sin embargo, existía la preocupación de otorgar al gobierno federal el poder de recaudar impuestos. Muchos temían que otorgara demasiado poder al gobierno central, permitiendo potencialmente una forma de autoridad tiránica. Los estados más pequeños estaban especialmente preocupados. Les preocupaba que si la representación y los impuestos se basaban en la población o la riqueza, se verían dominados por los intereses de los estados más grandes, más poblados y más ricos. Estos temores condujeron al famoso Compromiso de Connecticut o Gran Compromiso, que estableció un Congreso bicameral: la Cámara de Representantes, donde la representación se basaría en la población, y el Senado, donde cada estado tendría dos senadores, independientemente de su tamaño o población. Al final, la Convención logró forjar una serie de compromisos que, aunque imperfectos, sentaron las bases de una constitución duradera. Logró un delicado equilibrio entre el poder central y los derechos de los estados, una tensión que sigue influyendo en la política estadounidense.

El camino hacia la ratificación de la Constitución estadounidense no fue fácil. Tras la Convención de Filadelfia de 1787, quedó claro que, aunque muchos apoyaban la nueva Constitución, también existía una fuerte oposición. Los antifederalistas, como se les llamaba, temían que la nueva Constitución otorgara demasiado poder al gobierno central a expensas de los estados y de los derechos individuales. Para ellos, sin protecciones explícitas, existía el riesgo de que el nuevo gobierno se volviera tan tiránico como aquel contra el que habían luchado las colonias durante la Revolución Americana. En respuesta a estas preocupaciones, y con el fin de conseguir apoyo para la ratificación, se acordó que una vez ratificada la Constitución, el primer Congreso propondría una serie de enmiendas para proteger los derechos individuales. Estas enmiendas se convertirían en lo que hoy conocemos como la Carta de Derechos. Las diez primeras enmiendas a la Constitución, conocidas colectivamente como la Carta de Derechos, se aprobaron en 1791. Garantizan una serie de derechos personales, como la libertad de expresión, de religión y de prensa, así como protecciones contra procedimientos judiciales injustos. Estos derechos se han convertido en elementos fundamentales de la cultura política y jurídica estadounidense. Al añadir la Carta de Derechos a la Constitución, los Padres Fundadores no sólo pretendían garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos estadounidenses, sino también disipar los temores y ansiedades de los antifederalistas. Este gesto desempeñó un papel esencial para garantizar la ratificación de la Constitución y el establecimiento de un gobierno estable y duradero para la joven república estadounidense.

Estas enmiendas, las diez primeras de la Constitución, se añadieron en 1791 y otorgaron a los individuos derechos como la libertad de expresión, de religión, de prensa, de reunión y el derecho a un juicio justo, entre otros. También limitan los poderes del gobierno y establecen la separación de poderes y el federalismo.

Bill of Rights

La Déclaration des droits, inscrite dans les dix premiers amendements de la Constitution des États-Unis, demeure une composante vitale du système judiciaire américain. Ratifiée en 1791, elle est née des inquiétudes soulevées quant à l'absence d'une protection adéquate des droits et libertés individuels dans la Constitution originale.

- Premier amendement : Il garantit des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, de religion, de presse, de réunion et le droit de pétition auprès du gouvernement.

- Deuxième amendement : Il consacre le droit des citoyens à posséder et porter des armes.

- Troisième amendement : Les citoyens sont protégés contre l'obligation d'héberger des soldats dans leurs propriétés en temps de paix.

- Quatrième amendement : Il assure la protection contre des perquisitions et saisies injustifiées et impose qu'un mandat de perquisition soit motivé et spécifique.

- Cinquième amendement : Il offre une série de protections judiciaires : protection contre l'auto-incrimination, contre la double mise en accusation pour le même crime, et garantit le droit à un procès équitable.

- Sixième amendement : Ce droit garantit à toute personne accusée d'un crime le droit à un procès rapide, public et impartial, ainsi que le droit à la défense par un avocat.

- Septième amendement : Dans les litiges civils portant sur des montants significatifs, le droit à un procès par jury est garanti.

- Huitième amendement : Il interdit les peines et châtiments cruels ou excessifs.

- Neuvième amendement : Ce texte rappelle que les droits énumérés dans la Constitution ne sont pas exhaustifs et que d'autres droits, bien que non spécifiés, sont aussi protégés.

- Dixième amendement : Il établit le principe que les pouvoirs non attribués par la Constitution au gouvernement fédéral, ni refusés aux États, restent avec les États ou le peuple.

Ainsi, la Déclaration des droits sert de bouclier contre les possibles empiétements du gouvernement fédéral, garantissant et renforçant la protection des droits et libertés individuels des citoyens américains. Elle a été et reste une référence constante dans les débats sur la portée et les limites des pouvoirs gouvernementaux aux États-Unis.

La Déclaration des droits des États-Unis sert de garantie solide pour les libertés fondamentales des citoyens. Parmi ces libertés, on trouve :

- Liberté de religion : Grâce au premier amendement, chaque individu a le droit de pratiquer la religion de son choix, ou de ne suivre aucune religion. De plus, le gouvernement ne peut ni établir une religion d'État ni entraver la pratique religieuse.

- Liberté d'expression : Le Premier amendement protège aussi la liberté d'expression, assurant à chaque citoyen le droit de s'exprimer sans craindre la censure ou des représailles gouvernementales.

- Liberté de la presse : Ce même amendement assure la liberté de la presse, permettant la publication d'informations et d'idées sans censure gouvernementale.

- Liberté de réunion pacifique : Le droit de se rassembler paisiblement pour échanger et défendre des idées est aussi protégé par le Premier amendement.

- Liberté de pétition : Ce droit, également inscrit dans le Premier amendement, permet aux citoyens de demander au gouvernement d'intervenir sur une situation spécifique, ou de revisiter une loi ou une politique en vigueur.

- Droit de porter des armes : Le Deuxième amendement, souvent débattu, garantit aux citoyens le droit de posséder et porter des armes, généralement interprété comme un moyen de défense personnelle et de défense de l'État.

- Protection contre les abus étatiques : Plusieurs amendements de la Déclaration des droits visent à protéger les citoyens des abus potentiels de l'État, de la police, et du système judiciaire. Les quatrième, cinquième, sixième et huitième amendements garantissent notamment des protections contre les perquisitions et saisies injustifiées, le droit à un procès équitable, le droit à un avocat, et interdisent les peines cruelles ou excessives.

La Déclaration des droits sert de socle fondamental pour la protection des libertés individuelles face aux actions potentiellement oppressives du gouvernement. Ces droits et libertés, au cœur de l'identité américaine, continuent d'être au centre de nombreux débats et interprétations judiciaires.

La Déclaration des droits aux États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France sont deux textes fondateurs qui, bien qu'émanant de contextes historiques et politiques distincts, témoignent d'un désir partagé de protéger les libertés individuelles et de définir les principes d'une gouvernance juste. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789 pendant la Révolution française, proclame les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Elle affirme l'égalité et la liberté comme droits universels, énonçant des principes comme "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits". Elle préconise également la séparation des pouvoirs, l'idée selon laquelle la loi est l'expression de la volonté générale, et l'importance de la liberté d'opinion. De l'autre côté de l'Atlantique, la Déclaration des droits (ou "Bill of Rights") a été ajoutée à la Constitution des États-Unis en 1791. Elle a été conçue comme une garantie contre le potentiel abus de pouvoir du gouvernement fédéral. Les dix amendements qui la composent couvrent une gamme de droits, notamment la liberté d'expression, de presse, de religion, ainsi que des protections contre les perquisitions et saisies injustifiées et le droit à un procès équitable. Bien que les deux documents soient fondamentaux dans leurs pays respectifs, ils sont également le produit de leurs circonstances particulières. La Déclaration française, par exemple, émane d'un contexte de révolution contre une monarchie absolue, tandis que la Déclaration des droits américaine est née de la méfiance des colons envers un gouvernement central trop puissant après leur indépendance du pouvoir britannique.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration des droits aux États-Unis sont incontestablement deux jalons majeurs dans l'histoire des droits de l'homme. Toutefois, leur portée et leur accent diffèrent, reflétant les contextes sociaux, politiques et philosophiques distincts dans lesquels elles ont été rédigées. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'inscrit dans le cadre de la Révolution française, une période marquée par une remise en question radicale de l'ordre social et politique ancien. Cette déclaration est imprégnée des idées des Lumières, où la notion de "citoyen" occupe une place centrale. Elle établit que la souveraineté appartient au peuple et que les lois doivent refléter la "volonté générale". Elle met l'accent sur l'égalité et la fraternité comme principes fondamentaux. C'est un document qui s'efforce d'établir un cadre pour un nouvel ordre social, où le bien commun est au premier plan. La Déclaration des droits américaine, quant à elle, est fortement influencée par les expériences des colonies américaines sous le joug britannique et par la méfiance envers un gouvernement central fort. L'accent est mis sur la protection des droits individuels contre les potentiels abus du gouvernement. Elle est enracinée dans une tradition de pensée libérale classique, valorisant l'autonomie individuelle, la propriété privée et les libertés civiles. Chaque amendement est conçu pour protéger l'individu des excès du gouvernement, que ce soit sous la forme de la liberté d'expression ou de protection contre les fouilles et saisies non motivées. Ainsi, tandis que la déclaration française vise à poser les fondements d'une nation basée sur la fraternité et l'égalité, la déclaration américaine est davantage axée sur la garantie des libertés individuelles dans le contexte d'une république naissante. Ces nuances reflètent non seulement des différences dans les idéaux politiques et philosophiques, mais aussi dans les défis et aspirations propres à chaque nation à des moments cruciaux de leur histoire.

La Déclaration des droits des États-Unis a été soigneusement conçue pour protéger les citoyens contre les abus potentiels du gouvernement. Cette préoccupation est née des expériences antérieures des colons sous le joug britannique, où des actes perçus comme tyranniques avaient souvent violé leurs droits individuels. Afin de garantir que la nouvelle République américaine ne reproduise pas ces erreurs, les pères fondateurs ont incorporé un ensemble d'amendements qui serviraient de gardien des libertés individuelles. Le quatrième amendement protège contre les fouilles et saisies non motivées, nécessitant un mandat délivré sur la base de preuves probantes pour permettre une fouille ou une saisie. Cela garantit qu'un citoyen ne sera pas soumis à des invasions de sa vie privée sans raison valable Le cinquième amendement offre une série de protections pour les personnes accusées de crimes. Parmi ces protections figurent l'interdiction de l'auto-incrimination, qui signifie qu'un individu ne peut être contraint de témoigner contre lui-même, et la protection contre la "double accusation", qui empêche qu'un individu soit jugé deux fois pour le même crime. Le sixième amendement assure que tous ceux qui sont accusés d'un crime ont le droit à un procès rapide et public, ainsi qu'à un jury impartial. Cela garantit également le droit de l'accusé d'être informé des accusations portées contre lui, d'avoir un avocat pour le défendre et de confronter les témoins contre lui. Ces droits sont essentiels pour garantir que les individus ne sont pas injustement emprisonnés. Enfin, le huitième amendement interdit les peines cruelles et inhabituelles. Cela signifie que les punitions ou les traitements infligés aux personnes condamnées ne doivent pas être inhumains ou excessivement sévères par rapport à l'infraction commise. Collectivement, ces amendements renforcent le principe selon lequel, dans une société libre, les droits et les libertés de l'individu sont primordiaux, et qu'un gouvernement ne peut les restreindre qu'avec des garanties solides pour protéger contre les abus. Ces dispositions sont le reflet des valeurs fondamentales de la justice et de la liberté qui sous-tendent le système juridique américain.

La Déclaration des droits des États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France sont deux des documents fondateurs les plus influents dans l'histoire des droits de l'homme. Elles ont été rédigées dans un contexte de révolutions politiques majeures et de changements sociaux, et reflètent les aspirations de leurs peuples respectifs à la liberté, à la justice et à l'égalité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est née de la Révolution française, un moment de bouleversements majeurs qui a cherché à mettre fin aux abus de l'Ancien Régime. Elle énonce des principes universels d'égalité, de liberté et de fraternité, et a jeté les bases d'une nation basée sur le respect des droits individuels et collectifs. Elle affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi, indépendamment de leur statut ou de leur origine, et elle a servi de modèle pour de nombreuses autres déclarations des droits dans le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, la Déclaration des droits des États-Unis a été adoptée peu après la ratification de la Constitution américaine en 1791. Elle est née de la méfiance des Pères fondateurs envers un gouvernement central trop puissant et de leur désir de protéger les libertés individuelles. Ainsi, les dix premiers amendements de la Constitution américaine garantissent une série de droits personnels et limitent le pouvoir du gouvernement fédéral, offrant une protection robuste contre les abus de pouvoir. Bien que ces documents aient été élaborés dans des contextes différents et aient des emphases différentes, ils partagent une préoccupation commune pour la protection des droits et libertés fondamentaux. Leur influence ne peut être sous-estimée ; ils ont inspiré des générations de réformateurs, d'activistes et de législateurs, et continuent d'orienter les débats sur les droits de l'homme à l'échelle mondiale.

Le Deuxième amendement, adopté en 1791, est depuis longtemps l'une des dispositions les plus débattues de la Constitution des États-Unis. Son interprétation a suscité une grande controverse et des débats intenses, en particulier dans le contexte de la violence armée aux États-Unis. À l'époque de la ratification de la Constitution, il y avait une méfiance profonde envers les armées permanentes. Beaucoup de colons américains craignaient qu'une armée fédérale puissante puisse être utilisée pour opprimer le peuple ou renverser les droits des États. Les milices, qui étaient composées de citoyens ordinaires, étaient considérées comme un contrepoids nécessaire à une armée régulière. Dans ce contexte, le Deuxième amendement a été conçu pour assurer que les citoyens avaient le droit de posséder des armes afin de pouvoir servir dans ces milices.

Le langage de l'amendement a conduit à deux interprétations majeures :

- L'interprétation de la milice: Certains soutiennent que le Deuxième amendement garantit le droit de porter des armes uniquement dans le contexte de la participation à une milice. Selon cette interprétation, le droit individuel de posséder une arme à feu serait conditionné par un service ou une affiliation à une milice.

- L'interprétation individualiste: D'autres soutiennent que le Deuxième amendement garantit un droit individuel inconditionnel de posséder des armes à feu, indépendamment de la participation à une milice.

Les débats modernes sur le Deuxième amendement se concentrent souvent sur des questions telles que le contrôle des armes à feu, la violence armée et la réglementation gouvernementale. Avec la montée des fusillades de masse aux États-Unis, la question du contrôle des armes à feu est devenue particulièrement urgente et polarisante. En 2008, dans l'arrêt District of Columbia v. Heller, la Cour suprême des États-Unis a tranché en faveur de l'interprétation individualiste, affirmant que le Deuxième amendement protège un droit individuel de posséder une arme à feu pour une utilisation légitime, comme l'auto-défense, indépendamment du service dans une milice.