Die Verfassung der USA und die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts

Nach einem Kurs von Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Amerika am Vorabend der Unabhängigkeit ● Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten ● Die Verfassung der USA und die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ● Die haitianische Revolution und ihre Auswirkungen auf den amerikanischen Kontinent ● Die Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten ● Lateinamerika um 1850: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik ● Der Norden und der Süden der Vereinigten Staaten um 1850: Einwanderung und Sklaverei ● Der Amerikanische Bürgerkrieg und der Wiederaufbau: 1861 - 1877 ● Der (Wieder-)Vereinigten Staaten: 1877 - 1900 ● Regime der Ordnung und des Fortschritts in Lateinamerika: 1875 - 1910 ● Die mexikanische Revolution: 1910 - 1940 ● Die amerikanische Gesellschaft in den 1920er Jahren ● Die Große Depression und der New Deal: 1929 - 1940 ● Von der Politik des großen Knüppels zur Politik der guten Nachbarschaft ● Staatsstreiche und lateinamerikanische Populismen ● Die Vereinigten Staaten und der Zweite Weltkrieg ● Lateinamerika während des Zweiten Weltkriegs ● Die US-Nachkriegsgesellschaft: Kalter Krieg und die Gesellschaft des Überflusses ● Der Kalte Krieg in Lateinamerika und die kubanische Revolution ● Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten

Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde 1787 verabschiedet und dient nicht nur als Grundlage für die amerikanische Bundesregierung, sondern auch als symbolisches Gebäude, das die Rechte und Freiheiten der Bürger artikuliert und schützt. Diese grundlegende Charta wurde seit ihrer Verabschiedung 27 Mal geändert, was von ihrer Fähigkeit zeugt, sich mit den sich ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieses Kurses werden wir die Wurzeln, Entwicklungen und Spannungen rund um diese Verfassung erforschen, insbesondere bis zu der turbulenten Zeit des Bürgerkriegs, der von 1861 bis 1865 tobte.

Die Untersuchung dieser Epoche endet jedoch nicht mit der Verfassung. Wir werden auch in die politischen, religiösen und soziokulturellen Veränderungen eintauchen, die ihren Höhepunkt mit der Verkündung der Monroe-Doktrin im Jahr 1823 erreichten. Die Monroe-Doktrin, die festlegte, dass jede europäische Intervention in der Neuen Welt als Bedrohung angesehen werden würde, prägte die amerikanische Außenpolitik über Jahrzehnte hinweg. Indem wir in das Amerika der 1800er Jahre eintauchen, enthüllen wir die tiefgreifenden Mechanismen, die die Geschichte der Vereinigten Staaten geformt haben und die das Gesicht der Nation bis heute unweigerlich beeinflussen.

Die Artikel des Bundes und die Verfassungen der einzelnen Staaten[modifier | modifier le wikicode]

Die politischen und sozialen Herausforderungen der Unabhängigkeit[modifier | modifier le wikicode]

Nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776, einem kühnen Akt, der den Bruch der amerikanischen Kolonien mit der britischen Krone markierte, sahen die neuen unabhängigen Staaten die dringende Notwendigkeit, eine einheitliche Regierungsstruktur zu schaffen. Daraufhin wurden 1777 die Articles of Confederation ausgearbeitet und von den dreizehn Gründerstaaten verabschiedet, wodurch die erste Verfassung der Vereinigten Staaten entstand. Diese grundlegende Charta wurde nicht nur von dem Wunsch nach Vereinigung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten beeinflusst, sondern auch von einem tief verwurzelten Misstrauen gegenüber zentralisierten Regierungen, das durch den jahrzehntelangen Kampf gegen den drückenden Griff der britischen Monarchie geprägt worden war. Die Artikel versuchten, die Souveränität der einzelnen Staaten zu gewährleisten und gleichzeitig eine lockere Konföderation zu gründen, in der ein Kontinentalkongress die Macht besaß, Entscheidungen über Fragen von nationaler Bedeutung zu treffen. Durch diese Reaktion auf das britische Modell der zentralisierten Staatsführung wurde der Kontinentalkongress jedoch relativ schwach und hatte keine Befugnis, Steuern zu erheben oder ein stehendes Heer zu unterhalten, was eine Vorsicht gegenüber der Möglichkeit einer tyrannischen Zentralmacht widerspiegelte.

In der turbulenten Zeit nach der Amerikanischen Revolution befanden sich die Vereinigten Staaten in einer schwierigen Lage, als sie versuchten, die Lehren aus ihrem Konflikt mit England und die Bedürfnisse einer im Entstehen begriffenen Nation gegeneinander abzuwägen. Die Bundesartikel waren zwar mit der Absicht entworfen worden, die Tyrannei einer zentralisierten Macht zu vermeiden, wie sie sie unter der britischen Krone erlebt hatten, erwiesen sich aber als unzureichend, um den Anforderungen einer wachsenden Nation gerecht zu werden. Die Unfähigkeit der Zentralregierung, Steuern zu erheben, machte sie angesichts der steigenden Kriegsschulden machtlos. Das Fehlen einer Autorität, die den Handel zwischen den Staaten regulierte, führte zu Unstimmigkeiten im Handel und zu wirtschaftlichen Spannungen. Ohne einen wirksamen Mechanismus zur Durchsetzung von Gesetzen auf Bundesebene wirkte das Land zudem oft eher wie eine Ansammlung einzelner Nationen als eine geeinte Union.

Konfrontiert mit diesen Herausforderungen und der Erkenntnis, dass die Artikel vielleicht zu einschränkend waren, plädierten viele der damaligen Führer wie James Madison und Alexander Hamilton für eine Überarbeitung des bestehenden Systems. Diese Erkenntnis gipfelte im Verfassungskonvent von 1787 in Philadelphia. Anstatt die Artikel einfach zu ändern, beschlossen die Delegierten, die Regierungsstruktur völlig neu zu überdenken, indem sie sich auf die Lehren der Vergangenheit stützten und zukünftige Bedürfnisse vorwegnahmen. Die daraus resultierende Verfassung der Vereinigten Staaten schuf ein Gleichgewicht zwischen den Befugnissen der Bundesstaaten und der Bundesregierung und führte ein System der Gewaltenteilung und der Checks and Balances (Ausgleich und Gegengewichte) ein. Sie symbolisiert die Entwicklung des amerikanischen Denkens von einem völligen Misstrauen gegenüber der zentralen Autorität hin zur Anerkennung ihrer Bedeutung für den Zusammenhalt und den Wohlstand einer Nation.

Nach dem Sieg über Großbritannien und der Erlangung der Unabhängigkeit beeilten sich die ursprünglichen dreizehn Staaten sowie Vermont, ihre eigene Souveränität und Identität durch individuelle Verfassungen zu begründen. Jede Verfassung war einzigartig, geformt durch die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Eigenheiten jedes Staates. Sie waren greifbare Manifestationen der Vielfalt des Denkens und der Kultur, die diese neuen unabhängigen Staaten kennzeichnete. Doch trotz ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit und ihres Wunsches nach Autonomie tauchten schon bald Probleme auf. Handelsstreitigkeiten zwischen den Staaten, eine instabile Währung, Rebellionen wie die von Shays und die Bedrohung durch ausländische Interventionen legten die Schwächen eines Systems offen, in dem die zwischenstaatliche Zusammenarbeit nur sporadisch und oft ineffizient war. Diese Krisen verstärkten den Bedarf an einer kohärenteren Struktur, um die entstehende Nation zu lenken.

Der Verfassungskonvent von 1787[modifier | modifier le wikicode]

Die damaligen Denker und politischen Führer wie James Madison, Alexander Hamilton und George Washington erkannten, dass der Fortbestand der jungen Republik einen einheitlicheren Rahmen erforderte, der gleichzeitig die Autonomie der Bundesstaaten respektierte. So war das Verfassungskonvent von 1787 in Philadelphia nicht nur eine Reaktion auf die unzureichenden Artikel der Konföderation, sondern auch eine ehrgeizige Vision einer geeinten Nation unter einer ausgewogenen Bundesregierung. Die daraus resultierende Verfassung vereinte diese Ideale erfolgreich und schuf ein föderales System, in dem die Macht klar zwischen der nationalen Regierung und den Bundesstaaten aufgeteilt war, wodurch Freiheit und Stabilität für die neue Republik gewährleistet wurden. Sie wurde zum dauerhaften Fundament, auf dem die Vereinigten Staaten ihre Zukunft aufbauten, wobei sie die unterschiedlichen Identitäten der einzelnen Bundesstaaten respektierte.

Die Präambel der Verfassung der Vereinigten Staaten ist eine knappe, aber kraftvolle Einleitung, in der die wichtigsten Ziele und Bestrebungen dargelegt werden, die für die Abfassung dieses Gründungsdokuments ausschlaggebend waren. Sie lautet wie folgt:

"Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, um eine vollkommenere Union zu bilden, Gerechtigkeit zu schaffen, innere Ruhe zu gewährleisten, für die gemeinsame Verteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohlergehen zu fördern und die Segnungen der Freiheit für uns selbst und unsere Nachkommen zu sichern, befehlen und setzen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika fest."

Jeder Satz in der Präambel trägt eine bestimmte Absicht in sich:

- "Eine vollkommenere Union bilden": Verweist auf die Notwendigkeit, den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu stärken, eine Lehre, die aus den Unzulänglichkeiten der Bundesartikel gezogen wurde.

- "Gerechtigkeit herstellen": Ein gerechtes und einheitliches Rechtssystem auf nationaler Ebene schaffen, das die Gleichheit vor dem Gesetz gewährleistet.

- "Die innere Ruhe sichern": Die Bürger vor inneren Unruhen schützen und den inneren Frieden gewährleisten.

- "Für die gemeinsame Verteidigung sorgen": Die nationale Sicherheit gegen äußere Bedrohungen gewährleisten.

- "Förderung des allgemeinen Wohlergehens": Förderung des Fortschritts und des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohlergehens aller Bürger.

- "Die Vorteile der Freiheit für uns und unsere Nachkommenschaft sichern": Die Grundfreiheiten für heutige und künftige Generationen schützen und bewahren.

So dient die Präambel nicht nur als Einführung in die Verfassung, sondern legt auch den Ton und das Ziel des gesamten Dokuments fest und unterstreicht die kollektive Vision einer Nation, die diese Ideale für alle ihre Bürger verwirklichen will.

Nach der Amerikanischen Revolution standen die Vereinigten Staaten als eine Ansammlung souveräner, neu freier Staaten an einem Scheideweg. Jeder Staat hatte seine eigene Verfassung ausgearbeitet und ein Regierungssystem eingeführt, das nicht nur die politischen Präferenzen, sondern auch die sozialen und kulturellen Werte seiner Bewohner widerspiegelte. Diese Verfassungen waren das Ergebnis hitziger Debatten und Kompromisse, die sich an verschiedenen europäischen Traditionen und den einzigartigen Erfahrungen jedes Staates orientierten. Pennsylvania zum Beispiel hatte ein für seine Zeit fortschrittliches Modell übernommen und das allgemeine Wahlrecht für weiße Männer, die Steuern zahlten, anerkannt. Mit seiner einzigen Versammlung und seiner kollegialen Exekutive versuchte er, Machtkonzentrationen zu verringern und eine breitere Beteiligung seiner Bürger zu fördern. Im Gegensatz dazu behielten Staaten wie Maryland eine stärker aristokratisch geprägte soziale und politische Struktur bei. Die Macht lag dort in den Händen einer Landelite. Die Landbesitzer übten aufgrund ihres sozialen und wirtschaftlichen Status nicht nur einen dominierenden Einfluss auf die Wahl des Gouverneurs, sondern auch auf die Politik des gesamten Staates aus. Ein besonders faszinierendes Beispiel ist New Jersey, wo nicht nur bestimmte Männer, sondern auch Frauen, die bestimmte Eigentumskriterien erfüllten, das Wahlrecht erhielten. Dies war für die damalige Zeit eine Anomalie und zeigte, wie stark die einzelnen Bundesstaaten in ihren Vorstellungen von Staatsführung variieren konnten.

Diese Variabilitäten bereicherten zwar den politischen Wandteppich der jungen Nation, verschärften aber auch die Spannungen zwischen den Staaten. Die Notwendigkeit einer effektiven Koordination, einer gemeinsamen Währung, einer einheitlichen Verteidigung und einer stabilen Handelspolitik wurde schnell deutlich. Die fragmentierte und manchmal konfliktträchtige Sicht der Macht innerhalb der einzelnen Staaten stellte eine ernsthafte Herausforderung für die Einheit und Stabilität des Landes dar. Vor diesem Hintergrund entstand der dringende Bedarf an einer nationalen Verfassung. Die damaligen Führer strebten danach, einen Rahmen zu schaffen, der unter Wahrung der Souveränität der Bundesstaaten eine robuste Zentralregierung einrichten würde, die in der Lage war, die komplexen Herausforderungen, denen sich die Nation gegenübersah, anzugehen und durch sie zu navigieren.

Der Beginn der Vereinigten Staaten war von einem Mosaik aus politischen Systemen und ideologischen Überzeugungen geprägt. Jeder Staat hatte seine eigene Regierung entwickelt, oft als Reaktion auf seine kulturellen, wirtschaftlichen und geografischen Besonderheiten. Obwohl diese verschiedenen Systeme an sich schon den Reichtum an Erfahrungen und Bestrebungen der Kolonien widerspiegelten, führten sie auch zu Reibungen und Komplikationen, wenn die Staaten versuchten, bei nationalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten. Beispielsweise wurden die Fragen des zwischenstaatlichen Handels und der Währung durch manchmal divergierende Interessen behindert. Ein Küstenstaat könnte Zölle bevorzugen, um seine Waren zu schützen, während ein Grenzstaat versuchen könnte, den freien Handel mit seinen Nachbarn zu erleichtern. Ebenso gaben die Staaten ohne ein starkes Zentralorgan, das die Währung regulierte, ihre eigenen Währungen aus, was zu Verwirrung und wirtschaftlicher Instabilität führte. Darüber hinaus erforderten Bedrohungen von außen - von potenziellen Invasionen bis hin zu diplomatischen Verträgen - eine kohärente Reaktion, etwas, das eine zersplitterte Regierung nicht effektiv bieten konnte. Abgesehen von praktischen Fragen standen auch Ideale auf dem Spiel. Die Gründerväter strebten eine Republik an, in der die Menschenrechte vor den Launen einer tyrannischen Regierung geschützt werden, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass diese Regierung die nötige Autorität besitzt, um im Interesse des Gemeinwohls zu handeln. Diese schwierige Abwägung zwischen individueller Freiheit und Gemeinwohl stand im Mittelpunkt der Verfassungsdebatten. So versammelten sich 1787 vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen und Bestrebungen die Delegierten in Philadelphia, um die Verfassung der Vereinigten Staaten zu entwerfen. Ihre Vision: eine Bundesregierung zu schaffen, die die Macht hat, sich mit nationalen und internationalen Fragen zu befassen, und dabei die Rechte und die Souveränität der Bundesstaaten respektiert. Diese Verfassung, die das Ergebnis von Kompromissen und Visionen war, legte den Grundstein für eine Nation, die trotz ihrer heterogenen Anfänge nach Einheit und einem gemeinsamen Schicksal strebte.

Die Erklärung der Rechte[modifier | modifier le wikicode]

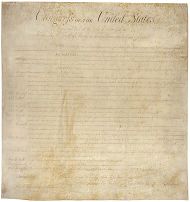

Die Bill of Rights, die erste der zehn Verfassungsänderungen, wurde 1791 verabschiedet und hinzugefügt, um die individuellen Rechte der Bürger vor einem potenziellen Machtmissbrauch durch die Regierung zu schützen. Die Bill of Rights (oder "Bill of Rights" auf Englisch) war einer der bedeutendsten Meilensteine in der amerikanischen Verfassungsgeschichte. Ihre Schaffung erwies sich als entscheidend, um die Befürchtungen der Anti-Föderalisten zu zerstreuen, dass die neu verfasste Verfassung nicht genügend Schutz vor einer zu mächtigen Zentralregierung bieten würde.

Während die Verfassung die Befugnisse der Bundesregierung festlegte, diente die Bill of Rights als Gegengewicht, indem sie explizit abgrenzte, was die Regierung NICHT tun durfte, und so den Schutz der Rechte und Freiheiten der Bürger sicherstellte. Diese ersten zehn Zusatzartikel kodifizierten einige der Werte, die den Amerikanern am meisten am Herzen liegen.

- Meinungs-, Presse-, Religions- und Versammlungsfreiheit: Diese Rechte bilden den ersten Verfassungszusatz und stellen grundlegende Schutzmaßnahmen gegen Zensur und religiöse Verfolgung dar.

- Recht auf Waffenbesitz: Der häufig diskutierte zweite Verfassungszusatz erlaubt den Bürgern den Besitz von Waffen, obwohl der genaue Umfang und die Einschränkungen dieses Rechts nach wie vor eine Quelle der Kontroverse sind.

- Verbot der Unterbringung von Truppen: Der dritte Verfassungszusatz hindert die Regierung daran, die Bürger zu zwingen, in Friedenszeiten Soldaten zu beherbergen.

- Schutz vor missbräuchlicher Durchsuchung und Beschlagnahme: Der vierte Verfassungszusatz erfordert einen Durchsuchungsbefehl, um Eigentum zu durchsuchen oder zu beschlagnahmen, und schützt so die Privatsphäre der Bürger.

- Prozessrechte: Diese sind im fünften, sechsten und siebten Verfassungszusatz aufgeführt und umfassen das Recht, sich nicht selbst zu belasten, das Recht auf einen schnellen und öffentlichen Prozess und das Recht auf eine Jury im Falle einer strafrechtlichen Verfolgung.

- Schutz vor grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung: Der achte Zusatzartikel verbietet solche Praktiken und schützt so die Rechte der Angeklagten auch nach einer Verurteilung.

- Schutz von Rechten, die nicht explizit aufgelistet sind: Der neunte und zehnte Zusatzartikel besagen, dass Rechte, die nicht in der Verfassung erwähnt werden, von den Bürgern bewahrt werden und dass Befugnisse, die nicht von der Verfassung an die Vereinigten Staaten delegiert wurden, den Bundesstaaten vorbehalten sind.

Im Laufe der Jahre ist die Bill of Rights zu einem mächtigen Symbol für das amerikanische Engagement für die persönlichen Freiheiten geworden und bietet sowohl einen Fahrplan für die Rechtsprechung als auch ein Ideal, nach dem die Nation stets streben sollte.

Die Grenzen der Bill of Rights[modifier | modifier le wikicode]

Die Bill of Rights war ein grundlegender Schritt zum Schutz der individuellen Freiheiten am Ende des 18. Jahrhunderts. Ihre ursprüngliche Umsetzung spiegelte jedoch die Mängel in Bezug auf Gleichheit und Gerechtigkeit wider, die dem damaligen soziopolitischen Kontext innewohnten. Die Frage der Sklaverei dominierte die Debatten bei der Ausarbeitung der Verfassung und der nachfolgenden Änderungen. Einige der Gründerväter lehnten die Sklaverei strikt ab, doch die Notwendigkeit, die Staaten zu vereinen, erforderte Kompromisse. So dauerte es fast 80 Jahre, einen verheerenden Bürgerkrieg und die Verabschiedung des 13. Zusatzartikels im Jahr 1865, bis die Sklaverei offiziell beendet wurde. Die ersten Jahre der amerikanischen Republik waren geprägt von einer eklatanten Vernachlässigung der Rechte der amerikanischen Ureinwohner. Zwischen gebrochenen Verträgen und einer Politik der Zwangsassimilation wie dem "Marsch der Tränen" ist ihre Geschichte von Ungerechtigkeiten geprägt. Es bedurfte jahrzehntelanger Forderungen, bis ihre Rechte allmählich anerkannt und respektiert wurden. Zunächst waren Frauen von den Bürgerrechten, einschließlich des Wahlrechts, weitgehend ausgeschlossen. Es war die Bewegung der Suffragetten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die 1920 zur Verabschiedung des 19. Zusatzartikels führte, der ihnen dieses Grundrecht zuerkannte. Die Frage der Gleichberechtigung der Frauen in verschiedenen Bereichen ist jedoch nach wie vor ein zentrales Thema für Debatten und Mobilisierungen. Die Ausweitung der Rechte und Freiheiten in den USA ist das Ergebnis eines langen Prozesses des Fortschritts. Obwohl die Bill of Rights ein solides Fundament legte, war sie eher ein Anfang als ein Abschluss. Im Laufe der Jahre haben die USA durch soziale Bewegungen, nachhaltige Anstrengungen und Verfassungsänderungen versucht, diese Rechte auf alle ihre Bürger auszuweiten.

Zum Zeitpunkt der Schaffung der amerikanischen Verfassung im Jahr 1787 war die Praxis der Sklaverei in allen 13 ursprünglichen Staaten vorhanden, doch gab es große Unterschiede in der Übernahme und Integration in das Leben dieser Staaten. Im Norden hatten einige Staaten bereits begonnen, sich von dieser Praxis zu entfernen. So war beispielsweise Vermont, das 1777 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, zum ersten Staat geworden, der die Sklaverei verbot. Ihm folgten schnell Staaten wie Massachusetts und New Hampshire, die diese Institution ebenfalls abschafften, kurz nachdem sie ihre kolonialen Verbindungen zu Großbritannien gelöst hatten. Andere Staaten schafften die Praxis zwar nicht sofort ab, versuchten aber dennoch, ihr nach und nach ein Ende zu setzen. Pennsylvania beispielsweise verabschiedete 1780 ein Gesetz, das allen nach diesem Datum geborenen Personen die Freiheit garantierte und zu einer schrittweisen Abschaffung der Sklaverei führte. Der Bundesstaat New York ging einen ähnlichen Weg und verabschiedete Gesetze, die die Sklaverei schrittweise bis zu ihrer vollständigen Abschaffung im Jahr 1827 abschafften. In den Südstaaten war die Situation jedoch grundlegend anders. In diesen Regionen, wie South Carolina, Georgia und Virginia, war die Sklaverei sowohl sozial als auch wirtschaftlich tief integriert. Diese Staaten, deren Agrarwirtschaft auf der Produktion von Tabak, Reis und anderen Intensivkulturen beruhte, waren stark von der Sklavenarbeit abhängig. In diesen Regionen war die Idee, die Sklaverei abzuschaffen, nicht nur unpopulär, sondern wurde auch als existenzielle Bedrohung für ihre Lebens- und Wirtschaftsweise wahrgenommen. Diese unterschiedliche Einstellung der Staaten zur Sklaverei sollte bei der Ausarbeitung der Verfassung zu Spannungen und Kompromissen führen und den Grundstein für künftige Konflikte legen, die schließlich im Amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 gipfelten.

Trotz der Existenz der Sklaverei in der kolonialen und postkolonialen Zeit ist anzumerken, dass nicht alle Staaten in Bezug auf die schwarze Bevölkerung einen einheitlichen Ansatz bei den Bürgerrechten verfolgten. Mit Ausnahme von South Carolina, Georgia und Virginia, wo Schwarzen das Wahlrecht gesetzlich verwehrt war, gab es in anderen Staaten keine ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen, die Schwarze von der Teilnahme am politischen Leben abhielten. Dieser fehlende rechtliche Ausschluss führte jedoch nicht unbedingt zu einer tatsächlichen Gleichheit bei der politischen Partizipation. In der Realität behinderte eine Vielzahl von Barrieren, die sowohl gesetzlich kodifiziert waren als auch durch lokale Bräuche verstärkt wurden, ihre Fähigkeit, ihre Bürgerrechte auszuüben. Eigentumsanforderungen, prohibitive Wahlsteuern und Alphabetisierungstests gehörten zu den vielen Hindernissen, die errichtet wurden, um das Wahlrecht der Schwarzen zu beschränken. Diese Praktiken waren im Gesetzestext zwar nicht speziell gegen Schwarze gerichtet, hatten aber die praktische Wirkung, sie von der politischen Partizipation auszuschließen. Es muss auch betont werden, dass diese Hindernisse nicht nur vom Staat auferlegt wurden, sondern häufig durch Gewalt und Einschüchterung seitens weißer Bürger unterstützt und verstärkt wurden. Drohungen, Gewalt und manchmal auch Lynchjustiz hielten viele Schwarze davon ab, den Versuch zu unternehmen, sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen oder zu den Wahlurnen zu gehen. Obwohl einige Staaten den Schwarzen das Wahlrecht nicht ausdrücklich entzogen, sorgte die Kombination aus restriktiven Gesetzen, diskriminierenden Bräuchen und Gewalt dafür, dass die Mehrheit der Schwarzen in der Praxis politisch marginalisiert blieb. Diese Situation hielt viele Jahrzehnte lang an, auch nach dem Ende des Bürgerkriegs, bis hin zu den Bürgerrechtsbewegungen des 20. Jahrhunderts.

Die Sklaverei als Institution wurzelte nach der Ausrufung der Unabhängigkeit stärker im Süden der USA. Diese Region stützte sich zunehmend auf eine Agrarwirtschaft, insbesondere den Baumwollanbau, der reichlich und billige Arbeitskräfte erforderte. Diese Abhängigkeit wurde durch die Erfindung der Baumwollentkörnungsmaschine im Jahr 1793 noch verstärkt, die die Baumwollproduktion rentabler machte und damit die Nachfrage nach Sklaven erhöhte. Während also die Zahl der Sklaven im Süden sowohl durch Importe (bis deren Einfuhr 1808 verboten wurde) als auch durch natürliches Wachstum rasch anstieg, gingen die Einstellungen zur Sklaverei im Norden und im Süden weit auseinander. Der Norden sah mit seiner zunehmend industrialisierten Wirtschaft eine abnehmende Abhängigkeit von der Sklaverei. Viele Staaten im Norden schafften die Sklaverei entweder direkt nach der Revolution ab oder führten Gesetze für eine schrittweise Emanzipation ein. Der Süden sah die Sklaverei jedoch nicht nur als wirtschaftliches Standbein, sondern auch als integralen Bestandteil seiner sozialen und kulturellen Identität. Es wurden immer strengere Gesetze eingeführt, um die Sklaven zu kontrollieren und zu unterwerfen, und jede Debatte oder Opposition gegen die Sklaverei wurde scharf unterdrückt. Diese wachsende Kluft zwischen Nord und Süd spiegelte sich in den nationalen politischen Debatten wider, insbesondere bei der Aufnahme neuer Staaten in die Union und der Frage, ob sie Sklavenhalterstaaten sein würden oder nicht. Diese Spannungen wurden durch Ereignisse wie den Missouri-Kompromiss von 1820, das Gesetz über entlaufene Sklaven von 1850 und den Fall Dred Scott im Jahr 1857 noch verschärft. Schließlich führten diese unversöhnlichen Differenzen in Verbindung mit anderen politischen und wirtschaftlichen Faktoren zum Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 1861. Der Krieg war nicht nur das Ergebnis der Sklavereifrage, sondern zweifellos ihr Hauptkatalysator.

Die konstitutionellen Folgen des Bürgerkriegs[modifier | modifier le wikicode]

Der Amerikanische Bürgerkrieg, der das Land zwischen 1861 und 1865 verwüstete, war eine der turbulentesten Zeiten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Wurzeln dieses gewaltsamen Konflikts lagen zwischen dem industriellen, abolitionistischen Norden und dem agrarischen, sklavenhaltenden Süden, wobei die Spannungen um die Sklaverei und die Rechte der Einzelstaaten den Kern des Konflikts bildeten. Der Norden war unter dem Banner der Union entschlossen, die nationale Einheit aufrechtzuerhalten und der Institution der Sklaverei ein Ende zu setzen. Der Süden jedoch kämpfte für das, was er als sein Recht auf Selbstbestimmung und die Bewahrung seines "Way of Life" ansah, der eng mit der Sklaverei verbunden war. Der Sieg der Union im Jahr 1865 bewahrte nicht nur die territoriale Integrität der USA, sondern ebnete auch den Weg für die Verabschiedung des 13. Zusatzartikels, mit dem die Sklaverei endgültig abgeschafft wurde. Das Ende des Krieges bedeutete jedoch nicht das Ende der Herausforderungen für die Nation. Der Süden war verwüstet, nicht nur in Bezug auf die zerstörte Infrastruktur, sondern auch in Bezug auf ein Wirtschaftsmodell, das durch die Abschaffung der Sklaverei obsolet geworden war. Die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg war ein Versuch, den Süden wieder aufzubauen und die befreiten Afroamerikaner als vollwertige Bürger in die Gesellschaft zu integrieren. Doch es war eine Zeit voller Herausforderungen: Die ehemaligen Sklavenhalter suchten nach Wegen, ihre Macht zu erhalten, und die Jim-Crow-Gesetze wurden eingeführt, um die neue freie Bevölkerung zu unterdrücken. Außerdem musste das Land nicht nur physisch, sondern auch moralisch und ideologisch wieder aufgebaut werden. Die Wunden einer gespaltenen Nation mussten geheilt und eine gemeinsame Basis für das weitere Vorgehen gefunden werden. Diese Herkulesaufgabe dauerte Jahrzehnte, und einige der Rassen- und Sozialprobleme, die den Krieg befeuerten, hallen in der heutigen amerikanischen Gesellschaft noch immer nach.

Die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg gilt als eine der umstrittensten Phasen in der amerikanischen Geschichte. Als der Krieg 1865 endete, hatte Präsident Andrew Johnson, der Abraham Lincoln nach dessen Ermordung nachgefolgt war, die schwere Verantwortung zu entscheiden, wie die rebellischen Südstaaten wieder in die Union aufgenommen werden sollten. Johnson, selbst ein Südstaatler, war dem Süden gegenüber milder gestimmt als viele seiner nordistischen Zeitgenossen. Er plante eine schnelle Wiedereingliederung der Südstaaten mit minimaler Störung ihrer sozioökonomischen Struktur. Dementsprechend gewährte sein Wiederaufbauplan den ehemaligen Konföderierten Generalbegnadigungen, wodurch sie die politische Kontrolle im Süden wiedererlangen konnten. Außerdem wurden in Johnsons Plan, obwohl die Sklaverei abgeschafft worden war, keine starken Maßnahmen zur Gewährleistung der bürgerlichen oder politischen Rechte der Afroamerikaner vorgeschrieben. Ein Großteil des Kongresses, insbesondere die radikalen Republikaner, betrachteten diesen Ansatz jedoch als viel zu nachgiebig. Sie befürchteten, dass ohne einen soliden Wiederaufbau und den Schutz der Rechte der Afroamerikaner die durch den Bürgerkrieg erreichten Fortschritte nur von vorübergehender Dauer sein würden. Diese Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem Kongress führten schließlich dazu, dass Johnson angeklagt wurde, obwohl er nicht abgesetzt wurde. Unter dem Druck der radikalen Republikaner wurden schärfere Gesetze verabschiedet. Dazu gehörten Gesetze zum Schutz der Rechte der Schwarzen, wie der 14. Verfassungszusatz, der allen in den USA geborenen oder eingebürgerten Personen die Staatsbürgerschaft garantierte, unabhängig von der Rasse oder dem früheren Status als Sklave. Während dieser Zeit des radikalen Wiederaufbaus wurden Bundestruppen im Süden stationiert, um die Umsetzung der Reformen zu gewährleisten und die Rechte der Afroamerikaner zu schützen. Mit dem Ende des Wiederaufbaus im Jahr 1877 wurden diese Truppen jedoch abgezogen und es kam zu einem Wiederaufleben der diskriminierenden Gesetze, die als Jim-Crow-Gesetze bekannt sind, die eine legale Rassentrennung festschrieben und vielen Afroamerikanern fast ein Jahrhundert lang ihre bürgerlichen und politischen Rechte vorenthielten.

Die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg markierte einen tiefen Einschnitt in der Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten. Angesichts der Narben, die der Konflikt hinterlassen hatte, und der tief verwurzelten Ungleichheiten des Sklavensystems erkannte die Bundesregierung die Notwendigkeit eines entschlossenen Eingreifens, um die Rechte der ehemaligen Sklaven zu sichern und eine wahrhaft geeinte Nation zu schmieden. Die Verabschiedung des 13., 14. und 15. Zusatzartikels war eine der bemerkenswertesten Reaktionen auf diese Krise. Der 1865 ratifizierte 13. Zusatzartikel beendete die Institution der Sklaverei und legte damit den Grundstein für eine neue Ära der Freiheit. Die bloße Beendigung der Sklaverei reichte jedoch nicht aus, um Gleichheit zu erreichen, sondern es war wichtig, dass ehemalige Sklaven als vollwertige Bürger anerkannt wurden. Hier kommt der 14. Verfassungszusatz ins Spiel, der 1868 ratifiziert wurde. Durch die Garantie der Staatsbürgerschaft und den gleichen Schutz vor dem Gesetz versuchte dieser Zusatzartikel, die Rechte der Afroamerikaner vor den diskriminierenden Gesetzen der Südstaaten zu schützen. Der 1870 ratifizierte 15. Zusatzartikel schließlich versuchte, das Wahlrecht der Afroamerikaner zu sichern, indem er ausdrücklich die Diskriminierung aufgrund von "Rasse, Hautfarbe oder früherer Knechtschaft" verbot. Diese Garantie war entscheidend, denn ohne sie hätte die neu gewonnene Freiheit und Staatsbürgerschaft durch diskriminierende Praktiken bei Wahlen untergraben werden können. Diese Änderungen waren nicht nur Reaktionen auf einen Bürgerkrieg, sondern spiegelten eine umfassendere Vision davon wider, was die Vereinigten Staaten werden könnten und sollten. Durch die Aufnahme dieser Grundrechte in die Verfassung wollte die Regierung einen soliden Rahmen für eine sich entwickelnde Nation schaffen, in der alle Bürger ungeachtet ihrer Herkunft eine Rolle beim Aufbau einer "perfekteren Union" spielen sollten.

Der Verfassungskonvent von Philadelphia[modifier | modifier le wikicode]

Der Verfassungskonvent von Philadelphia im Jahr 1787 ist eines der bedeutendsten Ereignisse in der amerikanischen Geschichte, denn er legte den Grundstein für die Regierungsstruktur und -prinzipien, die die Vereinigten Staaten bis heute leiten. Diese Versammlung wurde zwar von einer Elite weißer Männer dominiert, war aber in ihren Perspektiven und Interessen vielfältig und spiegelte die soziopolitischen Spannungen der damaligen Zeit wider. Die Tatsache, dass fast ein Drittel der Delegierten Sklaven besaß, beeinflusste die Diskussionen über die Regierungsstruktur und die Bürgerrechte unzweifelhaft. Die Institution der Sklaverei war in der Gesellschaft und Wirtschaft mehrerer Staaten tief verwurzelt, und die Delegierten der Sklavenhalter waren oft entschlossen, ihre persönlichen Interessen und die ihrer Staaten zu schützen.

Eine der intensivsten und kontroversesten Debatten des Konvents war der sogenannte "Dreifünftelkompromiss". Diese Bestimmung legte fest, dass ein Sklave bei der Bestimmung der Vertretung und der Besteuerung als "drei Fünftel" einer Person gezählt wird. Durch diesen Kompromiss erhielten die Sklavenhalterstaaten eine größere Vertretung im Kongress, wodurch ihre politische Macht gestärkt wurde. Darüber hinaus wurde die Regierungsstruktur selbst ausführlich diskutiert. Die Delegierten waren gespalten in diejenigen, die eine starke Zentralregierung unterstützten, und diejenigen, die an starke Staaten mit einer begrenzten Zentralregierung glaubten. Der daraus resultierende Kompromiss führte ein Zweikammersystem für die Legislative (Repräsentantenhaus und Senat) ein und glich die Macht zwischen größeren und kleineren Staaten aus. Schließlich stand auch die Frage des Wahlrechts im Mittelpunkt der Diskussionen. In einer Zeit, in der Eigentumskriterien üblicherweise zur Bestimmung der Wahlberechtigung herangezogen wurden, überließ der Konvent diese Entscheidung den einzelnen Staaten. Dieser Ansatz führte zu einer Vielzahl von Wahlrechtspolitiken, wobei einige Staaten das Wahlrecht im Laufe der Zeit schrittweise auf eine größere Anzahl von Bürgern ausdehnten. Der Verfassungskonvent war also eine komplexe Mischung aus Idealen, wirtschaftlichen Interessen und Pragmatismus. Die Männer, die sich dort versammelten, waren sich keineswegs einig, aber es gelang ihnen, einen Rahmen zu schaffen, der nicht nur die Staaten vereinte, sondern auch eine Grundlage für das Wachstum und die Entwicklung der Nation in den folgenden Jahrhunderten bot.

Auf dem Verfassungskonvent in Philadelphia wurde intensiv über das Wahlrecht debattiert. Damals wurde die Vorstellung, dass nur Landbesitzer das Wahlrecht haben sollten, von vielen weitgehend akzeptiert, da man davon ausging, dass diese Personen einen stabilen und dauerhaften Einsatz in der Gesellschaft hatten und daher am besten in der Lage waren, fundierte Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit zu treffen. Der Hintergrund dieses Glaubens ist in der britischen Tradition verwurzelt, wo das Wahlrecht historisch an den Besitz von Land gebunden war. Andere Delegierte vertraten jedoch die Ansicht, dass das Wahlrecht auf andere Bürger ausgeweitet werden sollte. Sie waren der Ansicht, dass die Beschränkung des Wahlrechts auf Landbesitzer im Widerspruch zu den in der Unabhängigkeitserklärung verankerten Grundsätzen stand. Wenn "alle Menschen gleich geschaffen" sind und das Recht auf "Leben, Freiheit und das Streben nach Glück" haben, warum sollte dieses Prinzip dann nicht auch in einem allgemeineren Wahlrecht zum Ausdruck kommen? Die Situation wurde durch die Frage der Sklaven noch komplizierter. Obwohl in der Unabhängigkeitserklärung von Gleichheit die Rede ist, wurde sie in einer Gesellschaft verfasst, in der die Sklaverei weit verbreitet war. Für viele bestand eine kognitive Dissonanz zwischen den Idealen von Gleichheit und Freiheit und der Realität der Sklaverei. Die Frage, ob Sklaven in die Aussage "Alle Menschen sind gleich geschaffen" eingeschlossen waren, wurde bei der Ausarbeitung der Verfassung weitgehend vermieden und führte zu Kompromissen wie dem Drei-Fünftel-Kompromiss. Letztendlich überließ der Konvent die Frage des Wahlrechts den einzelnen Staaten. Diese Entscheidung ermöglichte eine Vielfalt an politischen Maßnahmen in der gesamten jungen Nation. Einige Staaten reduzierten oder beseitigten nach und nach die Eigentumsvoraussetzungen für die Stimmabgabe und vergrößerten so die Wählerschaft, während andere jahrzehntelang strengere Beschränkungen beibehielten. Die Spannung zwischen den Idealen von Gleichheit und Freiheit und den sozialen und wirtschaftlichen Realitäten der Vereinigten Staaten im späten 18. Jahrhundert war eine ständige Quelle für Debatten und Konflikte. Es dauerte Jahrzehnte und zahlreiche soziale Bewegungen, um damit zu beginnen, diese Lücke zwischen Ideal und Realität zu schließen.

Schweigen, Zugeständnisse und Errungenschaften der Verfassung von 1787[modifier | modifier le wikicode]

Genesis und Präambel[modifier | modifier le wikicode]

Die amerikanische Verfassung ist bemerkenswert widerstandsfähig, da sie die Nation über zwei Jahrhunderte lang trotz der ständigen Herausforderungen des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandels geleitet hat. Ihre Robustheit ist zum Teil auf ihre Konzeption zurückzuführen: Sie wurde im Geiste des Kompromisses verfasst und spiegelt die Anerkennung der unterschiedlichen Interessen und Anliegen der damaligen Bundesstaaten und ihrer Bürger wider. Die Gründerväter sahen die Unwägbarkeiten der Zukunft voraus und vermieden es klugerweise, allzu starre Richtlinien aufzuerlegen. Stattdessen formten sie ein Dokument, das dank seiner bewussten Mehrdeutigkeit verschiedene Interpretationen unter sich ändernden Umständen zulässt. Diese Flexibilität wird durch mehrere wesentliche Mechanismen unterstützt. Erstens: Obwohl der Text geändert werden kann, erfordert der Änderungsprozess einen bedeutenden Konsens und stellt so sicher, dass nur tief empfundene Änderungen übernommen werden. Zweitens sorgt die Gewaltenteilung, ein Grundprinzip der Verfassung, für ein Gleichgewicht zwischen dem exekutiven, legislativen und judikativen Zweig der Regierung. Dieses Gleichgewicht verhindert, dass ein einzelnes Organ absolute Macht erlangt, und stärkt die Vorstellung, dass alle unter der Herrschaft des Rechts agieren. Schließlich nimmt der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten eine zentrale Stellung in dieser Dynamik ein und fungiert als ultimativer Schiedsrichter in der Verfassungsauslegung. Seine Entscheidungen haben den Geltungsbereich des Dokuments kontinuierlich verfeinert und geklärt, was eine Anpassung der Rechtsprechung an eine sich ständig wandelnde Gesellschaft ermöglicht. So bleibt die Verfassung dank der klugen Vision ihrer Verfasser und dieser Anpassungsmechanismen das solide Fundament, auf dem die amerikanische Demokratie ruht.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten beginnt mit den denkwürdigen Worten "Wir, das Volk" und formuliert damit das hehre Ziel, eine Regierung zu schaffen, deren Legitimität direkt von ihrer Bevölkerung ausgeht. Es ist ein kraftvoller Anfang, der bekräftigt, dass die neue Nation von den kollektiven Bestrebungen ihrer Bürger und nicht von einer Monarchie oder einer herrschenden Elite geleitet werden würde. Der Begriff "Volk" selbst wird jedoch in einer Grauzone belassen, die im Text nicht näher spezifiziert wird, was zu unterschiedlichen Interpretationen führt. Diese Ambivalenz spiegelt die bewussten Kompromisse wider, die von den Gründervätern eingegangen wurden. Im Jahr 1787 gab es starke Spannungen und grundlegende Unterschiede zwischen den Delegierten in der Frage der Inklusion. Anstatt eine präzise Definition zu bieten, die die eine oder andere Fraktion hätte entfremden können, blieb der Text ausweichend. Die Behandlung der Sklaverei in der Verfassung ist ein weiteres Beispiel für diesen versöhnlichen Ansatz. Obwohl das Wort "Sklaverei" selbst nie ausgesprochen wird, ist es indirekt in das Dokument integriert. Mechanismen wie der Dreifünftelkompromiss erkennen stillschweigend das Vorhandensein und die Fortsetzung der Sklaverei an, hauptsächlich um die Mitgliedschaft der Südstaaten zu sichern, in denen die Sklaverei sowohl kulturell als auch wirtschaftlich verwurzelt war. Letztendlich offenbaren diese Kompromisse sowohl die pragmatische Sichtweise der Verfasser als auch die tiefen Spaltungen innerhalb der neuen Nation. Sie navigierten vorsichtig auf dieser Gratwanderung, in der Hoffnung, den Grundstein für eine stabilere und dauerhaftere Union zu legen.

Die Verfassung und die Struktur der US-Bundesregierung[modifier | modifier le wikicode]

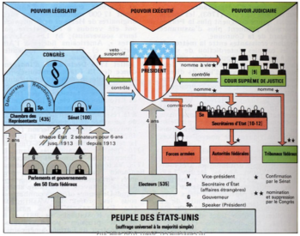

Die Verfassung der Vereinigten Staaten dient als Eckpfeiler der föderalen Regierungsstruktur der USA und legt die grundlegenden Prinzipien fest, an denen sich die Nation orientiert. Sie beruht auf dem Prinzip des Föderalismus, einer Doktrin, die die Macht zwischen der nationalen Regierung und den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten aufteilt. Im Zentrum dieser Struktur steht, dass jeder Staat seine eigene Verfassung hat, die als Rahmen für seine eigene Regierung dient und es ihm ermöglicht, Gesetze zu einer Vielzahl von Themen zu erlassen, die speziell auf seine Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnitten sind. Obwohl beispielsweise die Bundesverfassung die Grundrechte der Bürger festlegt, obliegt es häufig den einzelnen Bundesstaaten, diese Rechte zu präzisieren und auszuarbeiten. Darüber hinaus hat jeder Bundesstaat die Macht, seine Kriterien für die Staatsbürgerschaft festzulegen, so dass die Rechte und Pflichten eines Bürgers unterschiedlich sein können, je nachdem, ob er in Kalifornien, Texas oder New York lebt. Dieses Gleichgewicht zwischen der Zentralgewalt und den Rechten der Bundesstaaten bietet eine wesentliche Flexibilität, die es der kulturellen und sozioökonomischen Vielfalt der Vereinigten Staaten ermöglicht, sich zu entfalten. Im Wesentlichen schafft der Föderalismus ein Mosaik, in dem jeder Staat nach seinen eigenen Merkmalen handeln kann, während er gleichzeitig Teil einer einheitlichen nationalen Einheit ist.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten ist klug konzipiert, um eine ausgewogene Machtverteilung innerhalb der Regierung zu gewährleisten, potenziellen Missbrauch zu verhindern und die Freiheiten der Bürger zu schützen. Zentral für diese Konzeption ist das Prinzip der Gewaltenteilung. Die Legislative, die Inhaber der Befugnis zur Schaffung von Gesetzen ist, besteht aus zwei Kammern. Auf der einen Seite gibt es das Repräsentantenhaus, in dem die Vertretung jedes Staates auf der Grundlage seiner Bevölkerungszahl erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Interessen der bevölkerungsreichsten Staaten berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite sorgt der Senat mit zwei Senatoren pro Staat dafür, dass jeder Staat, ob groß oder klein, eine gleichberechtigte Stimme hat. Diese Doppelstruktur soll die Interessen der Staaten entsprechend ihrer Größe und Bevölkerungszahl ausgleichen und so eine gerechte Vertretung auf allen Ebenen gewährleisten. Neben der Legislative gibt es die Exekutive, die die Gesetze umsetzt und durchsetzt, und die Judikative, die die Gesetze auslegt. Die klare Trennung dieser Funktionen stellt sicher, dass kein Zweig die anderen dominieren kann, und schafft so ein System der Kontrolle und des Gleichgewichts. Dieses System ist der Grundstein der amerikanischen Demokratie und stellt sicher, dass die Regierung stets im Interesse des Volkes handelt, dem sie dient.

Während des Verfassungskonvents von 1787 waren die Spannungen zwischen den Nord- und den Südstaaten spürbar. Ein zentraler Streitpunkt war die Frage, wie die Bevölkerung gezählt werden sollte, um die Vertretung im Kongress zu bestimmen. Aus dieser Spannung entstand der "Drei-Fünftel-Kompromiss", der es den Sklavenhalterstaaten des Südens ermöglichte, ihr politisches Gewicht zu erhöhen. Gemäß diesem Kompromiss würde jede versklavte Person für die Zwecke der Repräsentation als drei Fünfteln einer freien Person gleichwertig angesehen werden. Dies garantierte den Südstaaten eine stärkere Vertretung, die nicht nur auf ihrer freien Bevölkerung, sondern auch auf einem Bruchteil ihrer versklavten Bevölkerung basierte. Indem sie diesen Kompromiss akzeptierten, machten die Nordstaaten ein bedeutendes Zugeständnis, das darauf abzielte, die fragile Einheit der jungen Vereinigten Staaten zu bewahren. Dennoch hat dieser Kompromiss weitreichende moralische Auswirkungen. Obwohl er den Südstaaten eine größere Stimme im Kongress verleiht, reduziert er auch den menschlichen Wert der Sklaven und betrachtet sie als weniger als ganze Menschen. Im Laufe der Zeit wurde diese Bestimmung weithin kritisiert und als ein Schandfleck auf dem moralischen Gewebe der Verfassung angesehen. Sie ist eine Erinnerung daran, dass selbst bei der Gründung einer auf Freiheit und Gleichheit basierenden Nation Kompromisse auf Kosten der Menschenrechte gemacht wurden.

Das Wahlkollegium[modifier | modifier le wikicode]

Während des Verfassungskonvents war das Gespenst der Tyrannei frisch in den Köpfen der Delegierten. Da sie gerade erst dem Joch der britischen Monarchie entkommen waren, waren sie entschlossen, ein Regierungssystem zu schaffen, das die Vereinigten Staaten vor Machtmissbrauch schützen würde. Dies führte zu hitzigen Debatten über die Rolle der Exekutive, insbesondere über das Ausmaß der Befugnisse des Präsidenten. Auf der einen Seite wurde die Notwendigkeit einer starken Exekutivfigur anerkannt, die in Krisenzeiten schnelle Entscheidungen treffen und die Nation im Ausland repräsentieren kann. Dies führte dazu, dass einige Delegierte für einen Präsidenten mit weitreichenden Befugnissen plädierten, der an die Vorrechte einer konstitutionellen Monarchie erinnerte. Andere waren jedoch zutiefst misstrauisch gegenüber einer übermäßigen Machtkonzentration und befürchteten, dass sich ein zu mächtiger Präsident in einen Monarchen oder Tyrannen verwandeln könnte. Der Kompromiss war raffiniert ausgearbeitet. Der Präsident würde bedeutende Befugnisse erhalten, wie z. B. das Vetorecht bei der Gesetzgebung, wodurch er ein Gegengewicht zur Macht des Kongresses bilden könnte. Um eine zu starke Zentralisierung der Macht zu vermeiden, würde der Vizepräsident jedoch nicht direkt vom Volk gewählt werden. Stattdessen wäre ein Wahlkollegium, das sich aus Großwählern zusammensetzt, für die Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten zuständig. Dieses System diente dazu, einen gewissen Puffer zwischen dem Volk und der Wahl des höchsten Amtes der Nation zu schaffen, und spiegelte die Bedenken hinsichtlich der "Tyrannei der Mehrheit" und der Bedeutung der Vermittlung im Wahlprozess wider. Darüber hinaus hätte der Vizepräsident eine entscheidende zusätzliche Rolle, die bei einem Patt im Senat als entscheidende Stimme fungieren würde, wodurch das Machtgleichgewicht gestärkt würde. Dieses heikle System zeugt von der Umsicht der Gründerväter, die beim Aufbau der neuen Republik ein Gleichgewicht zwischen Autorität und Zurückhaltung anstrebten.

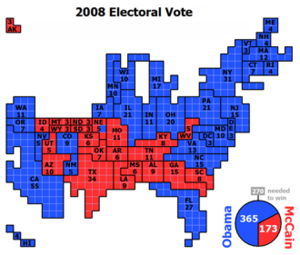

Das Electoral College ist eine der einzigartigsten Institutionen der amerikanischen Demokratie und war oft Gegenstand von Debatten und Kontroversen. Ursprünglich als Kompromiss zwischen der Wahl des Präsidenten durch eine Abstimmung im Kongress und der Wahl des Präsidenten durch eine direkte Volksabstimmung konzipiert, spiegelt das Electoral College das Misstrauen der Gründerväter gegenüber der "Tyrannei der Mehrheit" wider. Sie glaubten, dass die Übertragung der Entscheidung auf eine Gruppe von Wählern eine zusätzliche Ebene der Vermittlung bieten würde, die sicherstellt, dass der Präsident von informierten und engagierten Einzelpersonen gewählt wird. Die Struktur des Electoral College, bei der jeder Staat eine Anzahl von Wahlmännern erhält, die seiner Gesamtzahl an Vertretern im Kongress (Repräsentantenhaus + Senat) entspricht, war ebenfalls eine Möglichkeit, die Macht zwischen großen und kleinen Staaten auszugleichen. So verfügen auch die bevölkerungsärmsten Bundesstaaten über mindestens drei Wahlmänner. Im Laufe der Zeit wurden Änderungen notwendig, um sich an die sich verändernden Realitäten der amerikanischen Politik anzupassen. Mit dem 12. Verfassungszusatz wurde eine scheinbare Schwäche des ursprünglichen Systems korrigiert. Ursprünglich wurde der Kandidat mit den meisten Stimmen Präsident und der zweitplatzierte Kandidat Vizepräsident. Dies wurde im Jahr 1800 zu einem Problem, als Thomas Jefferson und Aaron Burr gleich viele Stimmen erhielten, was zu einem Patt führte. Der Zusatzartikel trennte daher die Stimmen für die beiden Ämter und stellte so sicher, dass die Wähler explizit für einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten stimmten. Der 23. Verfassungszusatz spiegelt den Wunsch wider, die Bürger- und Wahlrechte der Einwohner der nationalen Hauptstadt, des Distrikts Columbia, anzuerkennen. Obwohl diese Einwohner im Herzen der amerikanischen Politik leben, hatten sie bis zur Ratifizierung des Zusatzartikels keine Stimme bei der Wahl des Präsidenten. Im Laufe der Jahre war das Electoral College Gegenstand zahlreicher Kritiken und Reformvorschläge. Einige plädieren für seine Abschaffung zugunsten einer direkten Volksabstimmung, während andere versuchen, es zu reformieren, um den Willen des Volkes besser widerzuspiegeln. Nichtsdestotrotz prägt seine Existenz weiterhin die Art und Weise, wie Präsidentschaftskampagnen geführt werden und wie die Kandidaten die Wahlstrategie angehen.

Das Wahlkollegiumssystem der Vereinigten Staaten ist einzigartig und wird selbst von einigen US-Bürgern oft missverstanden. Wenn ein Wähler bei den Präsidentschaftswahlen seine Stimme abgibt, stimmt er in Wirklichkeit für eine Gruppe von Großwählern, die einem bestimmten Kandidaten zugesagt haben, und nicht direkt für den Kandidaten selbst. Das "winner-takes-all"-Verfahren (der Gewinner bekommt alles) ist in fast allen Bundesstaaten die Norm. Das bedeutet, dass ein Kandidat, selbst wenn er die Mehrheit der Stimmen nur mit einem geringen Vorsprung gewinnt, alle Großwähler in diesem Staat erhält. Nur Nebraska und Maine weichen von dieser Regel ab und verteilen einen Teil ihrer Großwähler nach dem Ergebnis in den einzelnen Wahlbezirken. Dieses System hat zwei Auswirkungen. Erstens schafft es einen Trend, bei dem in Staaten, die fest zu einer Partei stehen (z. B. Kalifornien für die Demokraten oder Oklahoma für die Republikaner), die Kandidaten nicht wirklich Wahlkampf betreiben müssen, da der Ausgang weitgehend vorweggenommen wird. Zweitens wird dadurch die Bedeutung von "Schlüsselstaaten" oder "Swing States" deutlich - Staaten, in denen die Wählerschaft tief gespalten ist und das Ergebnis ungewiss ist. Diese Staaten werden zu zentralen Schlachtfeldern für die Kandidaten, die einen unverhältnismäßig großen Teil ihrer Ressourcen und ihrer Zeit darauf verwenden. Staaten wie Florida, Ohio oder Pennsylvania rücken so in jedem Wahlzyklus in den Mittelpunkt des Interesses, da ihr Umkippen auf die eine oder andere Seite den Ausgang der Wahl bestimmen kann. Diese Dynamik wird von einigen kritisiert, die der Meinung sind, dass dadurch einige wenige Bundesstaaten einen übermäßigen Einfluss auf die Wahl erhalten und die Anliegen der anderen Landesteile vernachlässigt werden. Das Wahlsystem der USA ist einzigartig und hat im Laufe der Jahre viele Diskussionen ausgelöst, insbesondere der Mechanismus des Electoral College. Wenn die US-Bürger bei einer Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgeben, stimmen sie nicht direkt für ihren bevorzugten Kandidaten, sondern vielmehr für eine Gruppe von Großwählern, die wiederum für den Präsidenten stimmen. Die meisten Staaten haben das "Winner-takes-all"-Verfahren eingeführt, bei dem der Kandidat, der die Volksabstimmung des Staates gewinnt, auch alle Großwähler dieses Staates gewinnt. Maine und Nebraska haben jedoch einen anderen Ansatz gewählt: die "Congressional Districts Method" (Methode der Kongressbezirke). Nach dieser Methode werden zwei große Wahlmänner dem Kandidaten zugeteilt, der die allgemeine Volksabstimmung des Staates gewinnt. Die verbleibenden großen Wahlmänner (basierend auf der Anzahl der Kongressdistrikte im Staat) werden dann einzeln dem Gewinner jedes Distrikts zugeteilt. Das bedeutet, dass theoretisch die Wahlmännerstimmen in diesen Staaten unter den Kandidaten aufgeteilt werden könnten. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da sie die Art und Weise beleuchtet, wie verschiedene Staaten an den Wahlprozess herangehen. Während in Staaten, die die "Winner-takes-all"-Methode anwenden, alle Großwähler an einen Kandidaten vergeben werden können, selbst wenn dieser den Staat mit einem geringen Vorsprung gewinnt, bieten Maine und Nebraska die Chance, eine Vielfalt von Meinungen innerhalb ihrer Grenzen zu repräsentieren. Obwohl diese Methode nur in zwei Staaten angewandt wird, unterstreicht sie die Variabilität und Komplexität des amerikanischen Wahlprozesses.

Obwohl das Electoral College als Mittel zum Ausgleich der Wahlmacht zwischen den Bundesstaaten und zur Verhinderung einer zu starken Dominanz der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten gedacht war, ist es aus genau diesen Gründen zu einer Quelle der Kontroverse geworden. Einer der Hauptstreitpunkte ist, dass das System es einem Kandidaten ermöglichen kann und in der Vergangenheit auch ermöglicht hat, Präsident zu werden, ohne das Votum der Bevölkerung zu gewinnen. Genau das ist im Jahr 2000 bei der umstrittenen Wahl zwischen George W. Bush und Al Gore passiert. Al Gore gewann die Volksabstimmung mit einem knappen Vorsprung, doch nach einem Rechtsstreit über die Stimmenauszählung in Florida wurde Bush in diesem Schlüsselstaat zum Sieger erklärt, was ihm die Mehrheit der Wählerstimmen und damit die Präsidentschaft einbrachte. Diese Situation führte zu heftigen Debatten und einer Infragestellung des Systems des Electoral College, da sich viele Menschen fragten, wie es möglich war, dass ein Kandidat Präsident werden konnte, ohne die Volksabstimmung gewonnen zu haben. Ähnliche Situationen traten auch bei den Wahlen von 1876, 1888 und 2016 auf. Obwohl diese Wahlen zeitlich weit auseinander lagen, verstärkten sie den Ruf nach einer Reform oder Abschaffung des Electoral College. Befürworter des Systems argumentieren, dass es die Interessen kleinerer Staaten schützt und eine ausgewogene Repräsentation gewährleistet, während Kritiker es als undemokratisch bezeichnen und meinen, dass es bestimmten Wählern eine unverhältnismäßig hohe Stimme verleihen kann. Die Frage, ob das Electoral College noch relevant ist oder ob es reformiert werden muss, ist eine anhaltende Debatte in der politischen Landschaft der USA. Diese Debatte wirft grundlegende Fragen über das Wesen der Demokratie und den besten Weg zur fairen Vertretung der Bürger im Wahlprozess auf.

Das System des Electoral College ist ein einzigartiges Merkmal des amerikanischen Wahlprozesses. Dieses von den Gründervätern eingeführte System sollte eine ausgewogene Vertretung der Bundesstaaten gewährleisten und sicherstellen, dass die bevölkerungsärmeren Staaten nicht von den bevölkerungsreicheren Staaten an den Rand gedrängt werden. Die Gründer waren auch besorgt darüber, die Entscheidung über eine Wahl direkt den Massen zu überlassen, da sie eine "Tyrannei der Mehrheit" befürchteten. So wurde das Electoral College als eine Art Vermittler zwischen der Volksabstimmung und der Wahl des Präsidenten konzipiert. Jedem Staat wird eine Anzahl von Großwählern zugeteilt, die der Gesamtzahl seiner Abgeordneten und Senatoren im Kongress entspricht. Folglich haben selbst die bevölkerungsärmsten Staaten mindestens drei große Wahlmänner. Wenn ein Kandidat die Volksabstimmung in einem Bundesstaat (mit Ausnahme von Maine und Nebraska) gewinnt, gewinnt er nach der "winner-takes-all"-Regel in der Regel auch alle Großwähler in diesem Bundesstaat. Die Möglichkeit, dass ein Kandidat die Wahl gewinnt, ohne die Mehrheit der Volksstimmen zu erhalten, hat zu zahlreichen Kontroversen geführt. Wenn dies wie im Jahr 2016 geschah, erneuerte es die Forderungen nach einer Reform oder Abschaffung des Electoral College. Befürworter dieses Systems argumentieren, dass es die Interessen der bevölkerungsärmeren Staaten schützt und eine ausgewogene Repräsentation auf nationaler Ebene gewährleistet. Kritiker hingegen sind der Ansicht, dass das System veraltet ist und nicht die demokratischen Grundsätze einer gleichen Stimme für jeden Bürger widerspiegelt. Während die Debatte über die Angemessenheit des Electoral College anhält, bleibt es ein zentrales Element des amerikanischen Wahlprozesses und prägt weiterhin die Strategien der Kandidaten in den Präsidentschaftskampagnen.

Die richterliche Gewalt[modifier | modifier le wikicode]

Der Aufbau einer starken Judikative war eine der visionären Entscheidungen, die auf dem Verfassungskonvent von 1787 getroffen wurden. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten nimmt in dieser Judikative eine zentrale Stellung ein. Im Laufe der Zeit hat er sich zu einem wesentlichen Hüter der verfassungsmäßigen Freiheiten der Bürger entwickelt und fungiert gleichzeitig als letzter Schiedsrichter in Rechtsstreitigkeiten zwischen verschiedenen Zweigen der Regierung und den Bundesstaaten. Die Ernennung der Richter des Obersten Gerichtshofs durch den Präsidenten mit Bestätigung durch den Senat garantiert ein demokratisches Verfahren für ihre Auswahl. Ihre lebenslange Amtszeit verstärkt die Vorstellung, dass diese Richter, wenn sie einmal eingesetzt sind, vor den üblichen politischen Turbulenzen geschützt sein sollten. Dieser Schutz ermöglicht es ihnen, sich ohne Angst vor Repressalien oder äußeren Einflüssen voll und ganz der Auslegung des Gesetzes zu widmen. Die Fähigkeit des Gerichts, die Handlungen der Legislative oder der Exekutive zu überprüfen und gegebenenfalls für ungültig zu erklären - eine Praxis, die als richterliche Kontrolle bekannt ist - ist für das Funktionieren der amerikanischen Demokratie von grundlegender Bedeutung. Durch diesen Mechanismus kann das Gericht sicherstellen, dass alle Handlungen der Regierung verfassungskonform bleiben, und so die Integrität des Gründungsdokuments der Nation bewahren. Die Konzeption dieses Gerichts und die ihm übertragenen Befugnisse und Verantwortlichkeiten verkörpern die Genialität des amerikanischen Systems der Checks and Balances. Dieses System stellt sicher, dass kein Teil der Regierung absolute Macht erlangt, und schützt so die Rechte und Freiheiten der Bürger und sichert den Fortbestand der demokratischen Prinzipien, auf denen die Nation gegründet wurde.

Der Dreifünftelkompromiss ist eine der umstrittensten Entscheidungen, die während des Verfassungskonvents getroffen wurden. Obwohl er die tiefen Spaltungen und praktischen Bedenken der Delegierten zu jener Zeit widerspiegelt, zeigt er auch, wie tief die Institution der Sklaverei im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gefüge der jungen amerikanischen Nation verankert war. Die Details des Kompromisses waren in erster Linie wirtschaftlicher und politischer und weniger moralischer Natur. Die von der Sklaverei abhängigen Südstaaten wollten, dass ihre gesamte Sklavenbevölkerung bei der Bestimmung ihrer Vertretung im Kongress mitgezählt wird. Dies hätte ihre politische Macht natürlich erheblich erhöht. Die Nordstaaten, in denen die Sklaverei weniger verbreitet war, waren dagegen und meinten, wenn Sklaven kein Wahlrecht hätten und nicht als vollwertige Bürger angesehen würden, dürften sie bei der Repräsentation nicht voll gezählt werden. Der Drei-Fünftel-Kompromiss war also ein Versuch, einen Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Positionen zu schaffen. Er hatte jedoch indirekt zur Folge, dass die politische Macht der Sklavenhalterstaaten über viele Jahre hinweg gestärkt wurde, indem ihnen ein unverhältnismäßig großer Einfluss auf die Präsidentschaft, den Kongress und damit auf die nationale Politik eingeräumt wurde. Es ist auch wichtig zu betonen, dass dieser Kompromiss sowie andere Bestimmungen der Verfassung, die die Institution der Sklaverei verewigten (wie die Klausel über das Nichtverbot des Sklavenhandels vor 1808), oft als Beweis für den zutiefst unvollkommenen Charakter der ursprünglichen Verfassung angeführt werden. Diese Klauseln spiegeln die Realitäten und Kompromisse wider, die damals notwendig waren, um eine stabile Union zu schaffen, aber sie zeigen auch, wie untrennbar die Sklaverei mit der Gründung der Vereinigten Staaten verbunden war. Die Frage der Sklaverei und die damit verbundenen Spannungen gipfelten schließlich im amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde zwar als entscheidendes Gründungsdokument anerkannt, war aber von Kompromissen geprägt, die die tiefen Spaltungen der amerikanischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts widerspiegelten, insbesondere in Bezug auf die Frage der Sklaverei. Durch spezielle Klauseln, wie die Klausel zu entlaufenen Sklaven, die besagte, dass jeder entlaufene Sklave seinem Besitzer zurückgegeben werden musste, wurde die Institution der Sklaverei nationalisiert. Das bedeutete, dass selbst Staaten, die die Sklaverei abgeschafft hatten, rechtlich gezwungen waren, sich an ihrer Fortführung zu beteiligen. Diese Kompromisse hatten mehrere wichtige Auswirkungen. Erstens legitimierten und verstärkten sie die Sklaverei, indem sie sie in das Verfassungsdokument selbst aufnahmen. Zweitens verschärften diese Vereinbarungen die regionalen Spannungen zwischen den Nord- und Südstaaten, Spannungen, die im Amerikanischen Bürgerkrieg gipfelten. Selbst nach der Abschaffung der Sklaverei blieben die Folgen dieser Kompromisse bestehen, wobei die Nachkommen von Sklaven im 20. Jahrhundert für ihre Bürgerrechte kämpften. Heute wird oft auf das Vorhandensein dieser Klauseln in der ursprünglichen Verfassung hingewiesen, um die Widersprüche zwischen den Idealen der Nation von Gleichheit und Freiheit und den Realitäten der Sklaverei hervorzuheben. Es ist jedoch entscheidend zu erkennen, dass die Verfassung ein sich entwickelndes Dokument ist. Spätere Änderungen wie die 13., 14. und 15. versuchten, einige der anfänglichen Ungerechtigkeiten zu korrigieren. Die Auswirkungen dieser Kompromisse auf die amerikanische Geschichte und Gesellschaft bleiben jedoch tiefgreifend und unauslöschlich.

Die Frage der Sklaverei[modifier | modifier le wikicode]

Auf dem Verfassungskonvent von 1787 machten die Spannungen zwischen den Nord- und Südstaaten in der Frage der Sklaverei Kompromisse erforderlich, um eine stärkere Union zu schmieden. Um die Unterstützung der Südstaaten für die neue Verfassung zu gewinnen, stimmten die Nordstaaten der Klausel über entlaufene Sklaven zu. Diese Bestimmung verpflichtete sogar die Staaten, die die Sklaverei abgeschafft hatten, jeden entlaufenen Sklaven zu seinem ursprünglichen Besitzer im Süden zurückzuschicken. Diese Klausel, die dazu gedacht war, die Südstaaten zu besänftigen, stand eindeutig im Widerspruch zu den Idealen von Freiheit und Gleichheit, die von der Amerikanischen Revolution proklamiert wurden. Sie stärkte nicht nur die rechtliche Legitimität der Institution der Sklaverei, sondern erschwerte auch die Versuche der versklavten Menschen, in ein besseres Leben in den freien Staaten des Nordens zu fliehen. Dieser Kompromiss war damals zwar strategisch wichtig für die Bildung der neuen Nation, zeigte aber auch, wie sehr grundlegende Prinzipien im Namen der nationalen Einheit geopfert werden konnten.

Auf dem Verfassungskonvent von 1787 räumten die Nordstaaten neben anderen Kompromissen in Bezug auf die Sklaverei ein, das Verbot der Einfuhr von Sklaven aus Afrika bis 1808 aufzuschieben. Diese Entscheidung, die in der Hoffnung getroffen wurde, die Unterstützung der Südstaaten für die neue Verfassung zu sichern, hatte weitreichende und nachhaltige Folgen. Denn sie ermöglichte die Fortsetzung des transatlantischen Sklavenhandels für weitere 20 Jahre und führte dazu, dass viele zusätzliche versklavte Menschen aus Afrika eintrafen. Auch nach 1808 wurde der Sklavenhandel mit Afrika zwar verboten, doch der immer kräftiger werdende Binnenhandel mit Sklaven wurde fortgesetzt. Die Südstaaten kauften, verkauften und verschoben weiterhin Sklaven innerhalb des Landes, insbesondere in die westlichen und unteren Südterritorien, wo die Ausweitung der Plantagen viele Arbeitskräfte erforderte. Dieser Binnenhandel endete erst mit der endgültigen Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1865.

Die Kompromisse, die die Nordstaaten auf dem Verfassungskonvent von 1787 eingingen, verdeutlichen die Spannungen und Widersprüche, die im Herzen der jungen amerikanischen Republik in der Frage der Sklaverei bestanden. Während die Ideale von Freiheit und Gleichheit als Grundlagen der neuen Nation verkündet wurden, existierten sie neben der Aufrechterhaltung und Anpassung der verabscheuungswürdigen Praxis der Sklaverei. Diese Vereinbarungen offenbarten die Komplexität der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die hinter jeder Entscheidung standen, die bei der Ausarbeitung der Verfassung getroffen wurde. Sie verdeutlichen auch die Herausforderungen, die mit dem Versuch verbunden sind, Staaten mit so unterschiedlichen Interessen und Kulturen zu vereinen. Obwohl viele der Nordstaaten moralisch gegen die Sklaverei waren, waren sie oft bereit, Zugeständnisse zu machen, um den Zusammenhalt und die Lebensfähigkeit der neuen Union zu gewährleisten. Diese Kompromisse erleichterten zwar die Ratifizierung der Verfassung und sorgten für eine gewisse anfängliche Stabilität, ließen aber grundlegende Fragen offen, die letztlich nur durch einen blutigen Bürgerkrieg Jahrzehnte später beantwortet werden konnten.

Spannungen zwischen Bundesregierung und Bundesstaaten[modifier | modifier le wikicode]

Der Verfassungskonvent von 1787 war ein Schauplatz intensiver Debatten und entscheidender Verhandlungen, die weit über die Frage der Sklaverei hinausgingen. Im Mittelpunkt dieser Beratungen stand ein weiteres grundlegendes Dilemma: Wie sollte das Machtgleichgewicht zwischen der zentralen Bundesregierung und den einzelnen Bundesstaaten hergestellt werden? Dies war eine große Herausforderung, denn es galt, die Bedürfnisse einer starken Zentralregierung, die in der Lage war, eine aufstrebende Nation zu führen, mit dem Wunsch der Einzelstaaten nach Wahrung ihrer Autonomie und Souveränität in Einklang zu bringen. Das Thema Steuern war besonders umstritten. Nach den Erfahrungen mit den Konföderationsartikeln, bei denen der Zentralregierung die Mittel fehlten und sie auf die freiwilligen Beiträge der Staaten angewiesen war, war klar, dass eine Veränderung notwendig war. Der Bundesregierung die Befugnis zur Erhebung von Steuern zu geben, stieß jedoch auf Bedenken. Viele befürchteten, dass dies dieser Zentralregierung zu viel Macht verleihen und möglicherweise eine tyrannische Form der Autorität ermöglichen würde. Besonders besorgt waren die kleinen Bundesstaaten. Sie waren besorgt, dass die Interessen der größeren, bevölkerungsreicheren und reicheren Staaten dominieren würden, wenn die Repräsentation und Besteuerung auf der Grundlage der Bevölkerung oder des Reichtums erfolgen würde. Diese Befürchtungen führten zum berühmten Connecticut-Kompromiss oder Grand Compromise, der einen Zwei-Kammer-Kongress einrichtete: das Repräsentantenhaus, in dem die Vertretung auf der Grundlage der Bevölkerung erfolgen sollte, und den Senat, in dem jeder Staat unabhängig von seiner Größe oder Bevölkerungszahl zwei Senatoren haben sollte. Letztendlich gelang es dem Konvent, eine Reihe von Kompromissen zu schmieden, die zwar unvollkommen waren, aber die Grundlage für eine dauerhafte Verfassung bildeten. Sie stellte ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Zentralmacht und den Rechten der Einzelstaaten her, ein Spannungsverhältnis, das die amerikanische Politik bis heute beeinflusst.

Die Reise zur Ratifizierung der Verfassung der Vereinigten Staaten war nicht einfach. Im Anschluss an den Konvent von 1787 in Philadelphia war klar, dass zwar viele die neue Verfassung unterstützten, es aber auch eine starke Opposition gab. Die Antiföderalisten, wie sie genannt wurden, befürchteten, dass die neue Verfassung der Zentralregierung zu viel Macht auf Kosten der Bundesstaaten und der Rechte des Einzelnen verleihen würde. Für sie bestand ohne ausdrückliche Schutzbestimmungen die Gefahr, dass die neue Regierung genauso tyrannisch werden würde wie die Regierung, gegen die die Kolonien während der Amerikanischen Revolution gekämpft hatten. Angesichts dieser Bedenken und um die nötige Unterstützung für die Ratifizierung zu erhalten, wurde vereinbart, dass der erste Kongress nach der Ratifizierung der Verfassung eine Reihe von Änderungen vorschlagen würde, um die individuellen Rechte zu schützen. Diese Änderungen würden zu dem werden, was wir heute als Bill of Rights (Erklärung der Rechte) kennen. Die ersten zehn Verfassungszusätze, die zusammen als Bill of Rights bezeichnet werden, wurden 1791 verabschiedet. Sie garantieren eine Reihe von persönlichen Rechten wie Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit sowie Schutz vor ungerechten Gerichtsverfahren. Diese Rechte sind in der politischen und rechtlichen Kultur der USA grundlegend geworden. Indem sie die Bill of Rights der Verfassung hinzufügten, wollten die Gründerväter nicht nur die Grundfreiheiten der amerikanischen Bürger sichern, sondern auch die Ängste und Bedenken der Antiföderalisten zerstreuen. Diese Geste spielte eine wesentliche Rolle, um die Ratifizierung der Verfassung und die Etablierung einer stabilen und dauerhaften Regierung für die junge amerikanische Republik zu gewährleisten.

Diese Zusatzartikel, die ersten zehn der Verfassung, wurden 1791 hinzugefügt und verleihen dem Einzelnen Rechte wie Meinungs-, Religions-, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht auf einen fairen Prozess und andere Rechte. Außerdem beschränken sie die Befugnisse der Regierung und sehen Gewaltenteilung und Föderalismus vor.

Bill of Rights[modifier | modifier le wikicode]

Die Bill of Rights, die in den ersten zehn Zusatzartikeln der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert ist, ist nach wie vor ein entscheidender Bestandteil des amerikanischen Rechtssystems. Sie wurde 1791 ratifiziert und entstand aus der Sorge heraus, dass die ursprüngliche Verfassung keinen angemessenen Schutz für die Rechte und Freiheiten des Einzelnen bot.

- Erster Zusatzartikel: Er garantiert Grundfreiheiten wie die Meinungs-, Religions-, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht, Petitionen an die Regierung zu richten.

- Zweiter Zusatzartikel: Er verankert das Recht der Bürger, Waffen zu besitzen und zu tragen.

- Dritter Zusatzartikel: Die Bürger werden davor geschützt, in Friedenszeiten Soldaten auf ihren Grundstücken beherbergen zu müssen.

- Vierter Verfassungszusatz: Er gewährleistet den Schutz vor ungerechtfertigten Durchsuchungen und Beschlagnahmen und schreibt vor, dass ein Durchsuchungsbefehl begründet und spezifisch sein muss.

- Fünfter Verfassungszusatz: Es bietet eine Reihe von gerichtlichen Schutzmechanismen: Schutz vor Selbstbezichtigung, vor doppelter Anklage wegen desselben Verbrechens und garantiert das Recht auf ein faires Verfahren.

- Sechster Zusatzartikel: Dieses Recht garantiert jeder Person, die eines Verbrechens beschuldigt wird, das Recht auf ein schnelles, öffentliches und unparteiisches Verfahren sowie das Recht auf Verteidigung durch einen Anwalt.

- Siebter Zusatzartikel: In zivilrechtlichen Streitigkeiten, bei denen es um erhebliche Beträge geht, wird das Recht auf ein Geschworenenverfahren garantiert.

- Achter Zusatzartikel: Er verbietet grausame oder exzessive Strafen und Züchtigungen.

- Neunter Zusatzartikel: Dieser Text erinnert daran, dass die in der Verfassung aufgeführten Rechte nicht erschöpfend sind und dass auch andere, wenn auch nicht näher bezeichnete Rechte geschützt werden.

- Zehnter Zusatzartikel: Er legt den Grundsatz fest, dass Befugnisse, die nicht durch die Verfassung der Bundesregierung zugewiesen oder den Bundesstaaten verweigert werden, bei den Bundesstaaten oder dem Volk verbleiben.

Auf diese Weise dient die Bill of Rights als Schutzschild gegen mögliche Übergriffe der Bundesregierung und gewährleistet und stärkt den Schutz der individuellen Rechte und Freiheiten der US-Bürger. Sie war und ist ein ständiger Bezugspunkt in den Debatten über den Umfang und die Grenzen der Regierungsbefugnisse in den Vereinigten Staaten.

Die Bill of Rights der Vereinigten Staaten dient als solide Garantie für die Grundfreiheiten der Bürger. Zu diesen Freiheiten gehören:

- Religionsfreiheit: Dank des ersten Verfassungszusatzes hat jeder Einzelne das Recht, die Religion seiner Wahl auszuüben oder keiner Religion zu folgen. Darüber hinaus darf die Regierung weder eine Staatsreligion einführen noch die Religionsausübung behindern.

- Meinungsfreiheit: Der erste Verfassungszusatz schützt auch die Meinungsfreiheit und sichert jedem Bürger das Recht zu, seine Meinung ohne Angst vor Zensur oder Vergeltungsmaßnahmen der Regierung zu äußern.

- Pressefreiheit: Derselbe Zusatzartikel sichert die Pressefreiheit und ermöglicht die Veröffentlichung von Informationen und Ideen ohne Zensur durch die Regierung.

- Freiheit, sich friedlich zu versammeln: Das Recht, sich friedlich zu versammeln, um Ideen auszutauschen und zu verteidigen, wird ebenfalls durch den ersten Verfassungszusatz geschützt.

- Petitionsfreiheit: Dieses Recht, das ebenfalls im ersten Verfassungszusatz verankert ist, ermöglicht es den Bürgern, die Regierung aufzufordern, in einer bestimmten Situation einzugreifen oder ein bestehendes Gesetz oder eine bestehende Politik zu überdenken.

- Recht, Waffen zu tragen: Der häufig diskutierte zweite Verfassungszusatz garantiert den Bürgern das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen, was allgemein als Mittel zur Selbstverteidigung und zur Verteidigung des Staates interpretiert wird.

- Schutz vor staatlichem Missbrauch: Mehrere Zusatzartikel der Bill of Rights sollen die Bürger vor potenziellem Missbrauch durch den Staat, die Polizei und das Justizsystem schützen. Die vierte, fünfte, sechste und achte Änderung garantieren unter anderem Schutz vor ungerechtfertigten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf einen Anwalt und verbieten grausame oder übermäßige Strafen.

Die Bill of Rights dient als grundlegende Grundlage für den Schutz der persönlichen Freiheiten vor potenziell unterdrückerischen Maßnahmen der Regierung. Diese Rechte und Freiheiten, die das Herzstück der amerikanischen Identität bilden, stehen auch weiterhin im Mittelpunkt zahlreicher Debatten und gerichtlicher Auslegungen.

Die Bill of Rights in den USA und die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen in Frankreich sind zwei grundlegende Texte, die zwar aus unterschiedlichen historischen und politischen Kontexten stammen, aber von dem gemeinsamen Wunsch zeugen, die individuellen Freiheiten zu schützen und die Grundsätze einer gerechten Staatsführung zu definieren. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die 1789 während der Französischen Revolution verabschiedet wurde, proklamiert die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte des Menschen. Sie bekräftigt Gleichheit und Freiheit als universelle Rechte und formuliert Grundsätze wie "Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es auch". Außerdem befürwortet sie die Gewaltenteilung, die Vorstellung, dass das Gesetz Ausdruck des allgemeinen Willens ist, und die Bedeutung der Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde die Bill of Rights 1791 der Verfassung der Vereinigten Staaten hinzugefügt. Sie war als Garantie gegen den potenziellen Machtmissbrauch der Bundesregierung gedacht. Die zehn Zusatzartikel, aus denen sie besteht, decken eine Reihe von Rechten ab, darunter Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit sowie Schutz vor ungerechtfertigten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen und das Recht auf ein faires Verfahren. Obwohl beide Dokumente in ihren jeweiligen Ländern grundlegend sind, sind sie auch ein Produkt ihrer besonderen Umstände. Die französische Erklärung beispielsweise entstammt dem Kontext einer Revolution gegen eine absolute Monarchie, während die amerikanische Bill of Rights aus dem Misstrauen der Siedler gegenüber einer zu mächtigen Zentralregierung entstand, nachdem sie von der britischen Herrschaft unabhängig geworden waren.

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und die Bill of Rights in den USA sind zweifellos zwei wichtige Meilensteine in der Geschichte der Menschenrechte. Ihre Reichweite und ihr Schwerpunkt sind jedoch unterschiedlich und spiegeln die unterschiedlichen sozialen, politischen und philosophischen Kontexte wider, in denen sie verfasst wurden. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 ist Teil der Französischen Revolution, einer Zeit, die von einer radikalen Infragestellung der alten sozialen und politischen Ordnung geprägt war. Die Erklärung ist von den Ideen der Aufklärung geprägt, in denen der Begriff des "Bürgers" eine zentrale Rolle spielt. Sie legt fest, dass die Souveränität beim Volk liegt und dass die Gesetze den "allgemeinen Willen" widerspiegeln müssen. Sie hebt Gleichheit und Brüderlichkeit als grundlegende Prinzipien hervor. Sie ist ein Dokument, das sich bemüht, einen Rahmen für eine neue Gesellschaftsordnung zu schaffen, in der das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Die amerikanische Bill of Rights hingegen ist stark von den Erfahrungen der amerikanischen Kolonien unter britischer Herrschaft und dem Misstrauen gegenüber einer starken Zentralregierung beeinflusst. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Rechte des Einzelnen vor potenziellem Missbrauch durch die Regierung. Sie ist in einer klassischen liberalen Denktradition verwurzelt, die die individuelle Autonomie, das Privateigentum und die bürgerlichen Freiheiten wertschätzt. Jede Änderung soll den Einzelnen vor den Exzessen der Regierung schützen, sei es in Form der Meinungsfreiheit oder des Schutzes vor unbegründeten Durchsuchungen und Beschlagnahmen. Während die französische Erklärung also darauf abzielt, die Grundlagen für eine auf Brüderlichkeit und Gleichheit basierende Nation zu schaffen, geht es in der amerikanischen Erklärung mehr um die Gewährleistung der individuellen Freiheiten im Kontext einer neu entstehenden Republik. Diese Nuancen spiegeln nicht nur Unterschiede in den politischen und philosophischen Idealen wider, sondern auch in den Herausforderungen und Bestrebungen, die jeder Nation in entscheidenden Momenten ihrer Geschichte eigen waren.