El Movimiento de Derechos Civiles en los Estados Unidos

Basado en un curso de Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Las Américas en vísperas de la independencia ● La independencia de los Estados Unidos ● La Constitución de los Estados Unidos y la Sociedad de principios del siglo XIX ● La revolución haitiana y su impacto en las Américas ● Las independencias de las naciones de América Latina ● América Latina hacia 1850: sociedades, economías, política ● Los Estados Unidos de América, Norte y Sur, hacia 1850: inmigración y esclavitud ● La Guerra Civil y la Reconstrucción en los Estados Unidos: 1861 - 1877 ● Los Estados (re)Unidos: 1877 - 1900 ● Regímenes de Orden y Progreso en América Latina: 1875 - 1910 ● La Revolución Mexicana: 1910 - 1940 ● La sociedad americana en la década de 1920 ● La Gran Depresión y el New Deal: 1929 - 1940 ● De la política del Big Stick a la política del Good Neighbor ● Golpes de Estado y populismos latinoamericanos ● Los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial ● América Latina durante la Segunda Guerra Mundial ● Sociedad Americana de Posguerra en los Estados Unidos: Guerra Fría y Sociedad de Abundancia ● La Guerra Fría en América Latina y la Revolución Cubana ● El Movimiento de Derechos Civiles en los Estados Unidos

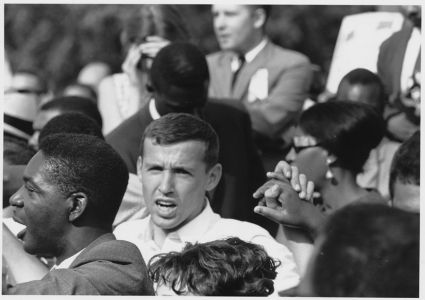

El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos marcó una época de profunda transformación del tejido social y político estadounidense, luchando denodadamente por desmantelar la segregación racial y abolir la discriminación sistemática de los afroamericanos. En el centro de esta revolución social de mediados del siglo XX hubo jóvenes decididos, sobre todo estudiantes audaces, que desempeñaron un papel fundamental orquestando y uniéndose a sentadas pacíficas, viajes por la libertad y otras formas de resistencia no violenta. Su inquebrantable compromiso no sólo captó la atención de la nación, sino que encendió una ola de solidaridad que inspiró a personas de toda condición a implicarse en la búsqueda de la equidad.

Figuras icónicas como el reverendo Martin Luther King Jr., que era joven cuando se involucró por primera vez, encarnaron el espíritu y la resistencia del movimiento. Bajo su inspirador liderazgo se lograron avances legislativos históricos, como la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, que marcaron hitos esenciales hacia una sociedad más justa.

La memoria de Martin Luther King Jr, cuyo nacimiento se conmemora cada 15 de enero, perdura más allá de sus logros. El Día Federal de Martin Luther King Jr. establecido por el Presidente Ronald Reagan en 1983 y celebrado por primera vez en enero de 1986, no sólo honra el legado de este líder visionario, sino que también encarna una llamada a la acción. Observado el tercer lunes de enero, el día anima a los ciudadanos a abrazar el espíritu comunitario y perpetuar el legado de King mediante el servicio cívico y actos de bondad, reafirmando el compromiso colectivo con los ideales de paz e igualdad por los que luchó con tanta pasión.

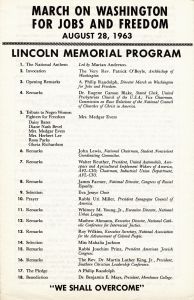

Discurso pronunciado el 28 de agosto de 1963 ante el monumento a Lincoln en Washington, D.C., está considerado como uno de los discursos más importantes e influyentes del siglo XX.[8] Según el congresista estadounidense John Lewis, que también habló ese día en nombre del Student Nonviolent Coordinating Committee. Al hablar como lo hizo, educó, inspiró y guió no sólo a las personas que estaban allí, sino a la gente de toda América y a las generaciones venideras".[9]

Durante las conmemoraciones anuales del Día de Martin Luther King Jr. resuenan con especial fuerza los ecos de las vibrantes palabras de King, sobre todo cuando se recuerda su histórico discurso "Tengo un sueño". Pronunciado ante una multitud en la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963, este discurso se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia social. En este día de reflexión y reconocimiento, el legado oratorio de King se celebra no sólo por su poder retórico, sino también por su llamamiento a la acción en favor de la igualdad y la dignidad humana. Las palabras de King siguen galvanizando a las comunidades en torno a los valores de la diversidad y el respeto de los derechos de las minorías, al tiempo que conmemoran avances significativos en la lucha por los derechos civiles. Sin embargo, más allá del homenaje, sus discursos son un recordatorio conmovedor de la necesidad de un compromiso continuado. Animan a la introspección sobre los retos actuales en la búsqueda de hacer realidad la visión de King de una sociedad sin barreras de raza, clase o credo. Las lecciones de sus discursos son universales y atemporales, y abogan por un mundo en el que la esperanza venza al odio, el amor triunfe sobre el miedo y la reconciliación rompa las cadenas de la opresión. Los discursos de Martin Luther King permanecen grabados en el patrimonio cultural de Estados Unidos, inspirando a las nuevas generaciones a continuar la marcha hacia una sociedad más inclusiva y amorosa. Hoy, mientras nos esforzamos por tender puentes de entendimiento y equidad, la voz de King sigue resonando, instándonos a mantenernos firmes en nuestro compromiso con la justicia y la armonía social.

El discurso "Tengo un sueño" pronunciado por Martin Luther King Jr. en la escalinata del Lincoln Memorial el 28 de agosto de 1963, durante la Marcha sobre Washington, sigue siendo uno de los llamamientos a la justicia social más poderosos de la historia moderna. En este elocuente mensaje, King puso de relieve las profundas cicatrices de Estados Unidos: los abusos de la segregación, los insidiosos obstáculos a la igualdad de derechos en el trabajo y en las urnas, y la pesada carga de la desigualdad racial que pesa sobre las vidas de los afroamericanos. King describió con crudeza los Estados Unidos de su época, una nación plagada de flagrantes contradicciones entre sus ideales de libertad y la realidad de la opresión racial. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, King alzó su voz en una vibrante sinfonía de optimismo, tejiendo una visión profética de una América transformada. No sólo habló de sueños, sino que convocó la imaginación colectiva para imaginar una hermandad renovada en la que cada hombre, mujer y niño se mediría por su humanidad compartida y no por criterios arbitrarios de raza o color. La fuerza moral de este discurso residía en la audacia de un sueño que trascendía las fronteras establecidas por la historia y las leyes injustas. King hizo un llamamiento rotundo para construir un futuro en el que los niños blancos y negros pudieran cogerse de la mano como hermanos y hermanas, en el que las campanas de la libertad sonaran en todos los rincones de la tierra y en el que la justicia fluyera como las aguas y la rectitud como una corriente sin fin. No fue sólo la claridad de su mensaje lo que cautivó, sino la pasión con la que lo pronunció, una pasión que sigue resonando con la misma fuerza hoy en día. El discurso "Tengo un sueño" encapsulaba el dualismo de la experiencia negra estadounidense: el dolor del pasado y la esperanza del futuro.

La resonancia del discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King Jr sirvió sin duda de catalizador del movimiento por los derechos civiles, galvanizando a la opinión pública y fortaleciendo la determinación de los activistas. La elocuencia de King y la fuerza del movimiento aceleraron el cambio legislativo, empujando al gobierno federal a actuar con mayor urgencia contra la injusticia racial institucionalizada. La aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 representó un hito crucial en esta lucha, encarnando un cambio radical en la política nacional hacia la segregación y la discriminación. Con sus amplias disposiciones, la Ley desmanteló la base jurídica de la segregación en los lugares públicos e impuso la igualdad de acceso al empleo, estableciendo una nueva norma para los derechos civiles en Estados Unidos. También otorgó al gobierno federal el poder y la autoridad necesarios para contrarrestar los sistemas segregacionistas, especialmente en el Sur. Como complemento de esta legislación, la Ley del Derecho al Voto de 1965 supuso un paso decisivo en la democratización de Estados Unidos. Al poner fin a tácticas discriminatorias como las pruebas de alfabetización y otras barreras que impedían votar a los afroamericanos, la Ley transformó radicalmente el panorama político, abriendo la puerta a una representación y una participación más equitativas. Estas dos leyes, fruto del implacable y a menudo peligroso activismo de los defensores de los derechos civiles, hicieron realidad muchas de las aspiraciones del movimiento. Encarnaban el valor, la perseverancia y la fe en la humanidad que se expresaron en las calles, en las escalinatas de los tribunales y en las celdas de las prisiones. El legado de estas leyes, junto con los esfuerzos de figuras como Martin Luther King Jr. y muchos otros, marca un punto de inflexión en la historia estadounidense. No sólo allanaron el camino hacia la igualdad formal ante la ley de los afroamericanos, sino que también sentaron las bases de un diálogo nacional permanente sobre la justicia, la equidad y los derechos humanos.

Las Enmiendas 14ª y 15ª fueron hitos constitucionales esenciales en la larga lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Adoptadas durante la época de la Reconstrucción, pretendían redefinir la ciudadanía y los derechos civiles en un momento en que Estados Unidos se recuperaba de las profundas divisiones de la Guerra Civil. La 14ª Enmienda estableció un principio fundamental de igualdad ante la ley, destinado a proteger los derechos de los ciudadanos, incluidos los antiguos esclavos liberados. Introdujo cláusulas clave de ciudadanía, la Cláusula de Igual Protección y la Cláusula del Debido Proceso, que constituyeron la base de importantes decisiones jurídicas durante los siglos siguientes. Le siguió la 15ª Enmienda, que prohibía explícitamente la discriminación racial en el ejercicio del derecho al voto. Fue un esfuerzo significativo para incluir a los afroamericanos en la vida política estadounidense y garantizar su derecho a participar en el gobierno del país. A pesar de estas protecciones constitucionales, la realidad distaba mucho de reflejar los principios de igualdad proclamados. Prácticas como las leyes Jim Crow, los exámenes de alfabetización, los impuestos por cabeza de familia y las cláusulas de derechos adquiridos se diseñaron para eludir estas enmiendas, perpetuando de facto la discriminación y la exclusión de los afroamericanos de la vida política y social. El movimiento por los derechos civiles de mediados del siglo XX fue una respuesta directa al fracaso de los estados a la hora de cumplir las promesas de las enmiendas 14 y 15. La legislación de la década de 1960, concretamente la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, se promulgaron para subsanar sistemáticamente las deficiencias y obligar al cumplimiento de estos derechos constitucionales. Estas leyes no sólo reforzaron la protección jurídica de los afroamericanos, sino que también crearon mecanismos para su aplicación a nivel federal, garantizando que las promesas de las Enmiendas 14ª y 15ª pudieran hacerse realidad para todos los ciudadanos. Así pues, aunque las enmiendas sentaron las bases teóricas de la igualdad racial, fueron los esfuerzos del movimiento por los derechos civiles y la legislación resultante los que, en última instancia, tradujeron estos principios en acciones concretas y cambios reales.

Es cierto que la historia de Estados Unidos está marcada por profundas contradicciones entre los ideales de libertad e igualdad establecidos en sus documentos fundacionales y las realidades de la esclavitud, la segregación y la discriminación racial. La abolición de la esclavitud con la 13ª Enmienda en 1865 supuso un paso crucial, pero el fin de la esclavitud no puso fin a la desigualdad y la opresión de los afroamericanos. De hecho, tras la Guerra Civil, se establecieron sistemas de discriminación, como las leyes de Jim Crow en el Sur, para mantener la separación estricta y la desigualdad entre las razas, en contra del espíritu de las enmiendas 14 y 15. La reducción de la línea de demarcación, el encarcelamiento masivo y otras políticas también tuvieron un impacto desproporcionado en las comunidades afroamericanas, dando lugar a disparidades a largo plazo en riqueza, educación, salud y acceso a la vivienda. Sin embargo, es importante señalar que la segregación racial y la discriminación no eran ni son exclusivas de Estados Unidos. Otros países de las Américas, como Brasil y las naciones del Caribe, también tienen una larga historia de discriminación racial y luchas por la igualdad, aunque estos sistemas no siempre adoptaron la forma de leyes de segregación codificadas como en Estados Unidos. El apartheid en Sudáfrica es otro ejemplo de sistema institucionalizado de discriminación racial y segregación legal que duró hasta mediados de la década de 1990.

Los agentes del cambio

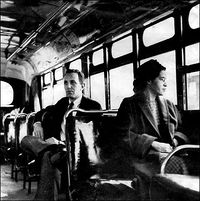

El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos tiene una larga historia, que se remonta a mucho antes de los acontecimientos emblemáticos de las décadas de 1950 y 1960. Sus raíces se remontan a luchas anteriores contra la esclavitud, a los esfuerzos de reconstrucción posteriores a la Guerra Civil y a la resistencia constante a las leyes de Jim Crow y otras formas institucionalizadas de racismo. Tras la Guerra Civil y la aprobación de las enmiendas 13, 14 y 15, los afroamericanos siguieron luchando por sus derechos y su condición de ciudadanos de pleno derecho. A principios del siglo XX, líderes como Booker T. Washington y W.E.B. Du Bois adoptaron distintos enfoques para promover el progreso de los afroamericanos. La organización de Du Bois, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), fundada en 1909, desempeñó un papel fundamental en la lucha por los derechos civiles utilizando el sistema legal para impugnar las leyes discriminatorias y llevando a cabo campañas de concienciación pública. La era de los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 fue testigo de una serie de acciones directas no violentas, como el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955, iniciado por Rosa Parks y dirigido por el joven Martin Luther King Jr, que se convirtió en una de las principales figuras del movimiento. Las sentadas en los mostradores de los restaurantes, las marchas de protesta, los Viajes de la Libertad y otros numerosos actos de desobediencia civil presionaron al gobierno federal y atrajeron la atención internacional hacia la causa de los derechos civiles. Organizaciones como el Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) y el Congress of Racial Equality (CORE) desempeñaron un papel importante en la organización de jóvenes activistas y en la aplicación de estrategias de protesta masiva. Sus esfuerzos, y los de muchos otros, condujeron a la aprobación de leyes clave como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que marcaron un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de derechos civiles para los afroamericanos.

La lucha por la libertad de los negros en Estados Unidos se libró mediante una serie de acciones estratégicas y pacíficas, guiadas por los principios de la no violencia y la desobediencia civil. Inspirados por las enseñanzas de Mahatma Gandhi y liderados por figuras como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks, los activistas de los derechos civiles adoptaron diversas tácticas para desafiar la segregación y la injusticia. El boicot a los autobuses de Montgomery fue una de las primeras acciones a gran escala en las que la comunidad negra dejó de utilizar el transporte público para protestar contra las leyes de segregación. Este prolongado boicot consiguió ejercer una presión económica que finalmente condujo a la integración de los autobuses en esta ciudad. Al mismo tiempo, se organizaron valientes sentadas en lugares tradicionalmente reservados a los blancos, donde los afroamericanos, a menudo acompañados por aliados blancos, se sentaban y se negaban a marcharse hasta que eran atendidos o detenidos, llamando la atención nacional sobre la injusticia cotidiana de la segregación. Las marchas por la paz también desempeñaron un papel fundamental, con momentos históricos como la Marcha sobre Washington, en la que el emblemático discurso de King "Tengo un sueño" se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad. Del mismo modo, los Freedom Rides, en los que activistas de distintas razas viajaron juntos por el Sur para desafiar las leyes de segregación en el transporte interestatal, mostraron la fuerza de la solidaridad interracial y la determinación de desafiar las normas segregacionistas. Además de estas protestas públicas, la lucha también se llevó a los tribunales. Abogados como Thurgood Marshall lucharon contra la segregación a través del sistema judicial, lo que condujo a decisiones históricas como Brown contra el Consejo de Educación, que declaró inconstitucional la segregación en las escuelas públicas. Además, la labor de registro de votantes y la educación política fueron esenciales, sobre todo en el sur profundo, donde las leyes y prácticas discriminatorias obstaculizaban el derecho al voto de los afroamericanos. Todos estos esfuerzos contribuyeron a crear un poderoso movimiento nacional que no sólo concienció a la opinión pública de las desigualdades, sino que también ejerció una presión irresistible sobre el gobierno federal para que actuara, lo que en última instancia condujo a la aprobación de legislación clave en materia de derechos civiles. El reconocimiento de los derechos de los afroamericanos en la década de 1960 no fue un accidente, sino el resultado de décadas de resistencia, determinación y compromiso en la lucha por la igualdad y la justicia.

El panorama político de Estados Unidos en la década de 1960 experimentó importantes transformaciones que fueron cruciales para el avance de los derechos civiles. Al principio, el Presidente John F. Kennedy se mostró reacio a comprometerse plenamente con la reforma de los derechos civiles, preocupado por las reacciones del Sur, profundamente segregado, y por los cálculos políticos que implicaba conservar el apoyo del Sur al Partido Demócrata. Sin embargo, la dinámica cambiante del movimiento por los derechos civiles, acentuada por acontecimientos de gran repercusión como los disturbios de Birmingham (Alabama), donde manifestantes no violentos, incluidos niños, se enfrentaron violentamente a la policía, captó la atención nacional e internacional. Estas impactantes imágenes, emitidas por las cadenas de televisión de todo el país, contribuyeron a sensibilizar a la opinión pública y a generar un creciente apoyo a la causa de los derechos civiles. Ante esta presión y las peticiones de justicia e igualdad, Kennedy se vio obligado a actuar. En un discurso histórico pronunciado en junio de 1963, pidió una nueva legislación sobre derechos civiles que estableciera la igualdad de protección de la ley para todos los estadounidenses, independientemente del color de su piel. Presentó al Congreso una serie de propuestas legislativas que sentaron las bases de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Tras el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, su sucesor, el Presidente Lyndon B. Johnson, hizo de los derechos civiles una prioridad de su gobierno. Johnson, hizo de los derechos civiles una prioridad de su administración. Johnson, valiéndose de su experiencia e influencia en el Congreso, maniobró hábilmente para que se aprobaran la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, y ponía fin a la segregación en los lugares públicos, y la Ley del Derecho al Voto de 1965, que prohibía las prácticas discriminatorias en los procedimientos de votación. Estas leyes supusieron una ruptura significativa con el pasado discriminatorio de Estados Unidos y constituyeron el reconocimiento oficial de los derechos civiles de los afroamericanos, logrado mediante una combinación de protesta popular y acción política al más alto nivel del gobierno. Estos cambios legislativos fueron la culminación de una larga y difícil lucha y marcaron un punto de inflexión en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

La mitad de la década de 1960 en Estados Unidos fue un periodo de cambio y efervescencia social sin precedentes, caracterizado por una oleada de cuestionamiento de las normas establecidas y una lucha colectiva por una sociedad más integradora y equitativa. En el centro de esta transformación estaba la contracultura, un movimiento impulsado en gran medida por jóvenes que rechazaban los valores tradicionales de la sociedad estadounidense. La contracultura abogaba por la libertad individual, la autoexpresión y la experimentación, a menudo en oposición a la guerra de Vietnam, la desigualdad social y la discriminación racial. El movimiento feminista, cada vez más visible e influyente, fue también un elemento crucial de este periodo. Con la publicación de obras emblemáticas como "La mujer mistificada" de Betty Friedan, las mujeres empezaron a desafiar abiertamente los roles tradicionales de género, exigiendo igualdad de derechos y autonomía personal, objetivos paralelos a los del movimiento por los derechos civiles. Al mismo tiempo, se intensificó el movimiento contra la guerra, alimentado por la creciente oposición a la participación militar estadounidense en Vietnam. Millones de personas, sobre todo estudiantes, participaron en manifestaciones y actos de desobediencia civil, creando un frente unido de disidencia contra las políticas gubernamentales. Estos movimientos sociales estaban interconectados, y los participantes solían comprometerse con varias causas simultáneamente, creando una red de solidaridad que traspasaba las fronteras de los movimientos individuales. El movimiento por los derechos civiles se benefició de esta solidaridad, ya que compartía un objetivo común con otros movimientos: la transformación de la sociedad en un lugar más justo para todos sus miembros. Así, en este clima de activismo generalizado, el movimiento por los derechos civiles pudo encontrar un terreno fértil en el que florecer y perseguir sus objetivos de acabar con la segregación y lograr la igualdad racial. Las diversas luchas sociales de la época se reforzaron mutuamente, cada victoria impulsó a las demás, y juntas ayudaron a redefinir el panorama político, social y cultural de Estados Unidos.

El impacto del Movimiento por los Derechos Civiles traspasó las fronteras de Estados Unidos, atrayendo la atención internacional hacia las cuestiones de justicia social y desigualdad racial. En el contexto de la Guerra Fría, la imagen de Estados Unidos se examinó con lupa y la lucha por los derechos civiles se convirtió en un punto crítico del discurso internacional sobre los derechos humanos. Estados Unidos se presentaba como el líder del mundo libre, un modelo de democracia y libertad, pero las imágenes de brutalidad policial y grave discriminación racial contra los afroamericanos contradecían flagrantemente esta imagen. Esto presionó a los sucesivos gobiernos estadounidenses para que abordaran estas cuestiones no sólo por razones morales y jurídicas internas, sino también para mantener su credibilidad en la escena mundial. Además, el movimiento por los derechos civiles ha servido de fuente de inspiración y ejemplo para otros movimientos de liberación y justicia social de todo el mundo. Las tácticas de desobediencia civil no violenta y los elocuentes discursos de líderes como Martin Luther King Jr. han resonado entre quienes luchan contra la opresión y la discriminación en otros países. Por ejemplo, las estrategias y los ideales del Movimiento por los Derechos Civiles han influido en los movimientos contra el apartheid en Sudáfrica y en las luchas por los derechos civiles en Europa y otros lugares. De este modo, el reconocimiento de los derechos de los afroamericanos y los avances logrados en la década de 1960 no fueron simplemente el resultado de un movimiento interno, sino también el reflejo de un diálogo mundial sobre los derechos humanos y la dignidad. Los avances logrados en Estados Unidos reforzaron el movimiento mundial por los derechos civiles y contribuyeron a promover una conciencia internacional en torno a la igualdad y la justicia para todos.

Afroamericanos en el Sur

El regreso de los veteranos afroamericanos de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión decisivo en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Estos hombres y mujeres habían luchado por la libertad y la justicia en el extranjero, demostrando a menudo valentía y destreza en circunstancias muy difíciles, sólo para regresar a un país donde eran tratados como ciudadanos de segunda clase, se les negaban los derechos civiles y eran objeto de segregación y discriminación racial. Este marcado contraste entre los ideales por los que habían luchado y la realidad a la que se enfrentaban a su regreso alimentó una firme determinación y compromiso con el cambio. Muchos de estos veteranos se convirtieron en líderes y activistas clave del movimiento por los derechos civiles, aprovechando las dotes de liderazgo y organización que habían adquirido en el ejército. Estaban menos dispuestos a tolerar la injusticia y más dispuestos a organizarse y exigir sus derechos. Además, su servicio constituyó una poderosa refutación de los estereotipos racistas. Su valor y sacrificio demostraron que merecían respeto y plena ciudadanía, poniendo de manifiesto las contradicciones de la sociedad estadounidense. La situación de los veteranos afroamericanos se citaba a menudo en los argumentos contra la segregación y a favor de la igualdad de derechos, añadiendo una urgencia moral a la lucha por el cambio social. Su influencia se dejó sentir en manifestaciones masivas, acciones de desobediencia civil y desafíos legales a las leyes de Jim Crow. Su determinación ayudó a inspirar un movimiento que finalmente condujo a importantes cambios legislativos, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que supusieron un importante paso adelante en la búsqueda de la igualdad racial en Estados Unidos.

Los afroamericanos se han inspirado y fortalecido en las luchas por la libertad y la igualdad en todo el mundo. A mediados del siglo XX, el auge de los movimientos de descolonización en África y Asia ofreció sorprendentes paralelismos con sus propias luchas por los derechos civiles y sociales. Las victorias contra la opresión colonial e imperial reforzaron la creencia de que el cambio era posible, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. De vuelta a Estados Unidos, los afroamericanos se organizaron de forma más estructurada para oponerse a la segregación y la discriminación. Organizaciones como la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) desempeñaron un papel fundamental en la coordinación de los esfuerzos de resistencia. Figuras como Rosa Parks, cuya negativa a ceder su asiento en un autobús en Montgomery, Alabama, desencadenó el famoso Montgomery Bus Boycott, y jóvenes activistas que iniciaron las sentadas de Greensboro, demostraron la eficacia de la desobediencia civil no violenta. Estas acciones se orquestaron a menudo para llamar la atención nacional e internacional sobre las injusticias. Las sentadas, las marchas de protesta, los Freedom Rides y otras formas de protesta y manifestación pacíficas han demostrado una solidaridad y una determinación impresionantes para lograr la igualdad. También han provocado a menudo una reacción violenta por parte de las autoridades y de grupos de ciudadanos blancos, lo que ha atraído aún más la atención pública y ha aumentado la presión en favor del cambio. El éxito de estos esfuerzos estuvo marcado no sólo por la aprobación de leyes como la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, sino también por un cambio gradual en la percepción pública de la justicia racial y los derechos civiles. Estos cambios fueron un testimonio del poder de la organización colectiva y de la protesta no violenta, y siguen inspirando a los movimientos sociales hasta nuestros días.

El coraje individual y colectivo de los afroamericanos del Sur fue una fuerza innegable para el cambio en el movimiento por los derechos civiles. A menudo arriesgando sus vidas, se enfrentaron a un sistema institucionalmente racista. Su persistencia en exigir dignidad e igualdad sirvió de catalizador para una reforma legislativa y un cambio social considerable. La lucha por los derechos civiles en el Sur se caracterizó por los actos heroicos de personas corrientes que participaron en boicots, marchas, sentadas y otras formas de protesta pacífica. Las imágenes de manifestantes pacíficos enfrentándose a la violencia policial, detenciones masivas e incluso actos de terrorismo perpetrados por ciudadanos y autoridades locales han indignado a muchas personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Sucesos como el atentado contra la iglesia baptista de la calle 16 de Birmingham (Alabama), en el que murieron cuatro niñas afroamericanas, pusieron de manifiesto la crueldad y la injusticia del racismo sistémico. Las acciones de los activistas afroamericanos pusieron de manifiesto la brecha existente entre los ideales de libertad e igualdad que propugna Estados Unidos y la realidad que vive gran parte de su población. El aumento de la atención mediática e internacional presionó a los políticos para que actuaran, lo que finalmente condujo a la aprobación de importantes leyes para garantizar los derechos civiles. Este activismo también inspiró a otros grupos marginados, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, a luchar por sus derechos, demostrando que el cambio era posible mediante la determinación y la solidaridad. El legado de estos esfuerzos reside en las continuas luchas por la igualdad y la justicia para todos, una búsqueda que sigue conformando los diálogos y las políticas actuales en torno a la raza, la justicia y la igualdad.

La valentía y el compromiso de los afroamericanos del Sur fueron fundamentales para el éxito del Movimiento por los Derechos Civiles. Fue su negativa a ceder ante la opresión sistémica, su determinación a luchar por la igualdad y su voluntad de sacrificio lo que impulsó los avances logrados. A pesar del peligro constante, estos hombres y mujeres marcharon, hablaron, resistieron y a veces incluso dieron su vida por la causa de la justicia. Su lucha ha tenido un efecto dominó, no sólo en las comunidades directamente afectadas por la segregación y la discriminación, sino en todo el país y en todo el mundo. Inspiraron a una generación de activistas por los derechos civiles y sentaron las bases de las luchas por la igualdad que continúan hoy en día. El impacto de su lucha va mucho más allá de los avances legislativos. Ayudó a formar la conciencia nacional, a educar al público sobre las realidades de la discriminación y a transformar profundamente la cultura y los valores estadounidenses. Su legado perdura no sólo en las leyes y políticas que ayudaron a cambiar, sino también en el espíritu de resistencia y búsqueda de la justicia que sigue guiando los movimientos sociales contemporáneos.

El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tenido un impacto profundo y duradero en el desarrollo de los derechos civiles y la igualdad en el país. Su jurisprudencia ha abarcado varias épocas, marcando importantes puntos de inflexión en la historia estadounidense. Por ejemplo, la histórica sentencia de 1954 en el caso Brown contra el Consejo de Educación anuló la doctrina de "separados pero iguales" y declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas. Esto sentó las bases para una serie de reformas en materia de derechos civiles. Más tarde, en 1967, el Tribunal dictó otra sentencia histórica en el caso Loving contra Virginia, que puso fin a las leyes que prohibían el matrimonio interracial. El Tribunal ha seguido configurando el panorama de los derechos civiles con decisiones como Roe contra Wade en 1973, que estableció el derecho al aborto, aunque esta decisión fue anulada posteriormente en 2022. En un contexto más contemporáneo, el Tribunal reafirmó los derechos de los homosexuales en 2015 con Obergefell v. Hodges, que garantizó el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, una decisión que supuso un gran paso adelante para la igualdad de derechos del colectivo LGBTQ+. Sin embargo, es importante señalar que el Tribunal Supremo no siempre ha seguido una trayectoria progresista lineal. Mientras que algunas decisiones han empujado claramente a la sociedad en una dirección más inclusiva, otras han reflejado un enfoque más cauteloso o conservador, sobre todo en los años previos a la era de los derechos civiles y, más recientemente, con el retroceso de ciertas protecciones. Shelby County contra Holder en 2013, por ejemplo, erosionó ciertas disposiciones de la Ley de Derecho al Voto de 1965, lo que refleja un cambio en la política del Tribunal. La trayectoria del Tribunal refleja a menudo las profundas divisiones ideológicas que caracterizan a la sociedad estadounidense. Así, aunque en ocasiones ha actuado como catalizador de reformas progresistas, el Tribunal también ha actuado como espejo de las fuerzas conservadoras, lo que pone de relieve la complejidad de su papel en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

A mediados del siglo XX, Estados Unidos se encontraba en una coyuntura crítica en materia de derechos civiles. El Tribunal Supremo desempeñó un papel esencial en este ámbito, tomando decisiones que reconfiguraron la sociedad estadounidense. Una de las decisiones más importantes fue la de Brown contra el Consejo de Educación en 1954, en la que el Tribunal dictaminó que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional, contradiciendo la doctrina de "separados pero iguales" establecida en Plessy contra Ferguson en 1896. Esta decisión del Tribunal Supremo marcó un momento decisivo, desencadenando resistencias pero también inspirando un movimiento hacia una mayor y más justa integración en los centros educativos. Significaba que segregar a los alumnos por motivos de raza privaba a los niños negros de la igualdad de oportunidades, lo que entraba en conflicto con la Constitución estadounidense, en particular con la 14ª Enmienda, que garantiza la igualdad de protección de las leyes a todos los ciudadanos. Al declarar inconstitucional la segregación escolar, el Tribunal Supremo envió un claro mensaje contra las leyes Jim Crow que mantenían la segregación en otras esferas de la vida pública. También motivó a los activistas de los derechos civiles y fue seguida por otras sentencias judiciales y leyes que continuaron luchando contra la discriminación racial y promoviendo la igualdad de derechos para todos los estadounidenses, sentando las bases para futuros cambios sociales.

La década de 1960 fue un periodo crucial para Estados Unidos en términos de justicia civil e igualdad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, actuando como guardián de los derechos constitucionales, tomó medidas decisivas para eliminar la discriminación y promover la igualdad. Entre los casos notables, Heart of Atlanta Motel, Inc. contra Estados Unidos fue especialmente significativo. En este caso, el Tribunal dictaminó que el Congreso estaba facultado, en virtud de la Cláusula de Comercio de la Constitución, para prohibir la discriminación racial en establecimientos privados como hoteles y restaurantes, que afectaban al comercio interestatal. Esto significaba que la Ley de Derechos Civiles de 1964 no era sólo un ideal moral, sino una obligación legal que las empresas debían cumplir o enfrentarse a acciones judiciales y castigos. Al defender esta ley, el Tribunal sostuvo que la discriminación racial en los espacios públicos no era sólo una cuestión de justicia social, sino también un impedimento para el comercio y la economía nacional. Por lo tanto, la decisión tuvo un profundo impacto, ampliando la protección de los derechos civiles más allá de la educación y extendiéndola al comercio y los servicios públicos. Afirmó el papel del gobierno federal en la protección de los derechos de los ciudadanos y contribuyó a desmantelar los vestigios de la segregación legal. Junto con otras sentencias similares, el Tribunal sentó un precedente para reforzar los derechos civiles y allanó el camino hacia unos Estados Unidos más inclusivos y justos.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960 sentaron las bases de un marco jurídico duradero para los derechos civiles. Las sentencias dictadas durante este periodo desmantelaron muchas leyes y prácticas discriminatorias y redefinieron la comprensión de los derechos constitucionales en Estados Unidos. Estas decisiones no se limitaron a cuestiones raciales, sino que también abordaron otros ámbitos de discriminación y desigualdad. Por ejemplo, después de Brown contra el Consejo de Educación, siguieron otras decisiones que reforzaron el compromiso de la nación con la igualdad de trato en diversos sectores de la sociedad. Loving contra Virginia, en 1967, puso fin a las leyes que prohibían el matrimonio interracial, subrayando la importancia de proteger la igualdad en las esferas personal y privada. A lo largo de los años, el Tribunal ha seguido desempeñando un papel crucial en la interpretación de la Constitución, a menudo en respuesta a los movimientos sociales y a la evolución de las normas de justicia. Ya sea perfeccionando los derechos de los acusados, ampliando las protecciones contra la discriminación o abordando nuevas cuestiones jurídicas relacionadas con la tecnología y la privacidad, el Tribunal Supremo ha demostrado su capacidad y voluntad de adaptar el derecho constitucional a las realidades contemporáneas. El poder del Tribunal Supremo para determinar la constitucionalidad de leyes y prácticas lo ha convertido en un escenario central de los debates sobre derechos civiles. Sus decisiones, aunque no pueden eliminar por sí solas todas las formas de discriminación o prejuicio, establecen normas jurídicas que configuran la política pública e influyen en la cultura y las actitudes. Los precedentes que sienta siguen resonando, ilustrando cómo la ley puede utilizarse como herramienta para el cambio y el progreso social.

Contexto nacional e internacional

Cambios estructurales internos

La Gran Migración es un elemento clave de la historia de Estados Unidos y del movimiento por los derechos civiles. Esta migración masiva de afroamericanos, que se produjo en dos grandes oleadas entre 1916 y 1970, transformó la demografía, la cultura y la política de las ciudades del norte y el oeste de Estados Unidos. Huyendo de la discriminación institucionalizada y de las limitadas oportunidades económicas del Sur, los afroamericanos se asentaron en nuevas zonas donde esperaban encontrar una mayor igualdad de derechos y mejores condiciones de vida. Sin embargo, la discriminación y la segregación les siguieron a menudo a estos nuevos entornos urbanos, aunque en formas diferentes a las del Sur. En las ciudades del norte y del oeste, los afroamericanos se vieron a menudo confinados en barrios superpoblados y degradados, sometidos a prácticas laborales discriminatorias y enfrentados a nuevas formas de segregación racial. A pesar de estos problemas, la Gran Migración tuvo efectos profundamente positivos para el movimiento de derechos civiles. Al desplazar a una parte importante de la población afroamericana fuera del Sur, donde estaban vigentes la mayoría de las leyes Jim Crow, permitió a los afroamericanos hacer oír su voz en zonas donde podían ejercer su derecho al voto con menos obstáculos. Esta migración también condujo a la creación de sólidas comunidades negras urbanas con sus propias instituciones, empresas y organizaciones políticas, que proporcionaron una base para el activismo y el cambio. Además, la concentración de afroamericanos en los grandes centros urbanos cambió la dinámica política, dando a los votantes negros un nuevo peso electoral e impulsando las cuestiones de derechos civiles a la agenda política nacional. Los disturbios raciales que estallaron en varias ciudades a mediados del siglo XX también llamaron la atención sobre las desigualdades raciales y espolearon a los líderes políticos a la acción. La experiencia de los afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvieron a su país con la esperanza de demostrar su igualdad como ciudadanos, también alimentó el deseo de justicia social e igualdad después de la guerra. El contraste entre la lucha por la libertad en el extranjero y la discriminación en casa era demasiado marcado como para ignorarlo, y muchos empezaron a clamar por los derechos por los que habían luchado.

Es innegable que la Gran Migración desempeñó un papel fundamental en la reconfiguración del panorama político y social de Estados Unidos. Al desplazarse hacia el norte y el oeste, los afroamericanos no sólo buscaban oportunidades económicas y escapar de la opresión racial del sur, sino que también importaron y difundieron ideas de resistencia y emancipación que germinaron en los nuevos centros urbanos. El establecimiento de comunidades negras en las grandes ciudades creó redes de apoyo mutuo y organización que fueron cruciales para el movimiento por los derechos civiles. Desde iglesias hasta organizaciones vecinales, las instituciones afroamericanas proporcionaron plataformas para la movilización, la educación y la resistencia política. Los periódicos negros y otras formas de medios de comunicación comunitarios permitieron una mayor difusión de ideas e información, ayudando a concienciar sobre la causa de los derechos civiles y a desafiar la narrativa dominante. El empoderamiento político fue una consecuencia directa de la migración. En las ciudades del Norte y del Oeste, los afroamericanos obtuvieron el derecho al voto sin las opresivas barreras legales presentes en el Sur, como los exámenes para votar y los impuestos de capitación. Este nuevo bloque de votantes no podía ser ignorado por los políticos, lo que hizo que los problemas de la comunidad negra cobraran mayor relevancia en la escena política nacional. La legislación federal, como la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, fueron respuestas legales a las demandas del movimiento de derechos civiles, pero también reconocimientos de la creciente importancia del electorado negro. Los líderes políticos, conscientes de la necesidad de responder a las demandas de este segmento cada vez más influyente del electorado, se vieron impulsados a actuar. Además, las luchas afroamericanas por la justicia y la igualdad tuvieron lugar en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos estaba deseoso de demostrar su superioridad moral sobre la Unión Soviética avanzando en cuestiones de derechos humanos y democracia.

Aunque la Gran Migración ofreció a los afroamericanos una relativa escapatoria de la segregación legal de Jim Crow en el Sur, no marcó el final de su lucha contra la discriminación. En el Norte y el Oeste, los afroamericanos se enfrentaron a una nueva serie de retos y obstáculos, como la segregación de facto en barrios residenciales y escuelas, las desigualdades en el empleo y el racismo institucional y estructural. A pesar de estas barreras, las regiones del Norte y del Oeste ofrecían entornos ligeramente más favorables para la consecución de los derechos civiles debido a unas leyes menos restrictivas y a una mayor apertura política. En estas regiones, los afroamericanos pudieron acumular cierto poder económico y político. Los empleos en la industria y la función pública eran más accesibles, aunque a menudo los peor pagados y los más precarios. No obstante, esto permitió la formación de una clase media negra y el desarrollo de instituciones negras, incluidas iglesias y empresas, que desempeñaron un papel central en el movimiento por los derechos civiles. El crecimiento de la población afroamericana en las ciudades del norte también cambió la dinámica política, obligando a los políticos a prestar atención a las necesidades y deseos de estos votantes recién llegados. Con el derecho al voto más extendido, los afroamericanos pudieron ejercer una influencia directa en las elecciones y en la política pública, una realidad que contribuyó a convertir la cuestión de los derechos civiles en un importante asunto político nacional. La diversidad de la comunidad afroamericana, con sus diferentes experiencias y perspectivas, enriqueció el movimiento por los derechos civiles. Permitió la aparición de nuevos líderes y organizaciones que utilizaron diversas estrategias y tácticas para luchar contra la discriminación racial. El activismo afroamericano en el Norte y el Oeste era a menudo más radical y directo que en el Sur, con grupos como la Nación del Islam y, más tarde, el Partido de las Panteras Negras, que defendían un enfoque más militante de la autodefensa y la liberación negra.

La modernización del Sur, a menudo denominada el "Nuevo Sur", marcó un periodo de profundos cambios económicos y sociales en la región. La industrialización y la modernización fomentaron un clima de apertura económica y, en consecuencia, contribuyeron a cierta relajación de las rígidas estructuras sociales de la época de Jim Crow. La llegada de emigrantes blancos al Cinturón del Sol, una región que se extiende por el sureste y el suroeste de Estados Unidos, también desempeñó un papel en esta transición. Estos recién llegados, a menudo procedentes de otras partes de Estados Unidos o de otros países, no siempre estaban vinculados a las tradiciones segregacionistas del Sur y trajeron consigo diferentes perspectivas sobre la raza y la sociedad. Esta mezcla condujo gradualmente a un cuestionamiento de las actitudes segregacionistas, ya que los recién llegados no tenían el mismo apego a las antiguas normas de la sociedad sureña. El aumento de la movilidad económica, sobre todo gracias a la aparición de oportunidades de empleo fuera del sector agrícola, permitió a personas de todas las razas superar su estatus socioeconómico original. Esta movilidad creó una clase media más diversa, incluidos los afroamericanos, que reclamaron su derecho a una parte justa de la prosperidad estadounidense. La cultura y los medios de comunicación también tuvieron un impacto considerable. Con la televisión y la radio difundiendo ideas y valores más allá de las fronteras regionales, los sureños se vieron expuestos a normas y perspectivas sociales que cuestionaban los cimientos de la segregación. Los medios de comunicación también desempeñaron un papel crucial en la difusión de imágenes de las protestas del Movimiento por los Derechos Civiles, que a menudo mostraban a manifestantes pacíficos enfrentados a una violencia brutal. Estas imágenes conmocionaron a mucha gente y generaron simpatía nacional e internacional por la causa de los derechos civiles.

Los avances logrados por el movimiento de derechos civiles tropezaron con una importante resistencia. En algunas partes del Sur, esta resistencia adoptó la forma de violencia e intimidación, e incluso después de la aprobación de una importante legislación federal, las leyes de derechos civiles se aplicaron a menudo de forma desigual o fueron abiertamente desafiadas por los poderes locales y estatales. Los defensores de la segregación, a menudo apoyados por políticos locales y figuras de autoridad, utilizaron medios legales e ilegales para mantener el statu quo, incluyendo leyes Jim Crow, pruebas de alfabetización y otras barreras al voto, violencia perpetrada por individuos o por la policía, y campañas de miedo y propaganda. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el movimiento por los derechos civiles persistió gracias a la determinación y el valor de sus miembros y a una acertada estrategia que combinaba la acción local con la presión nacional. Los activistas recurrieron a demandas judiciales, boicots, marchas, sentadas y una amplia gama de actividades políticas y comunitarias para desafiar y, en última instancia, desmantelar el sistema de segregación. Los avances logrados durante este periodo transformaron significativamente la sociedad estadounidense y tuvieron un efecto duradero en las normas y políticas culturales del país. Aunque el camino hacia la igualdad y la justicia sigue siendo una tarea pendiente, las victorias del movimiento por los derechos civiles siguen siendo momentos cruciales en la historia de Estados Unidos, que nos recuerdan el poder de la movilización ciudadana frente a la injusticia.

Durante la década de 1960, un periodo crucial en Estados Unidos y en el resto del mundo, el movimiento por los derechos civiles se vio fuertemente influido por las tensiones de la Guerra Fría. La necesidad de Estados Unidos de posicionarse como paladín de las libertades individuales en la escena internacional puso de manifiesto las contradicciones internas vinculadas a la segregación y la discriminación raciales. Esta presión externa empujó al gobierno a prestar atención a las demandas de igualdad y a plantearse seriamente las reformas. La evolución de los medios de comunicación de masas también desempeñó un papel clave en la concienciación de la opinión pública sobre los problemas que rodeaban al movimiento por los derechos civiles. Con la difusión a gran escala de imágenes de la violenta represión de los manifestantes por los derechos civiles, se desarrolló una conciencia nacional e internacional que generó empatía y apoyo a la lucha por la igualdad. Al mismo tiempo, el movimiento Black Power cobró impulso, promoviendo un enfoque más directo y a menudo más militante de la lucha contra la injusticia racial. Líderes como Malcolm X aportaron una perspectiva diferente y complementaria a la no violencia defendida por figuras como Martin Luther King Jr, enriqueciendo el discurso sobre los derechos civiles. Al mismo tiempo, el movimiento antibelicista, en particular contra la guerra de Vietnam, alimentó un espíritu de protesta que se extendió entre los jóvenes, incluida la comunidad afroamericana. El impacto desproporcionado del servicio militar obligatorio en los jóvenes negros vinculó los problemas del movimiento por los derechos civiles a una crítica más amplia de la política exterior estadounidense. Estos diversos elementos convergieron para crear una atmósfera propicia al activismo y aumentaron la presión sobre los líderes estadounidenses para que actuaran. También sirvieron para poner de manifiesto la brecha existente entre los ideales democráticos profesados por Estados Unidos y la realidad vivida por sus ciudadanos afroamericanos, lo que contribuyó a acelerar la adopción de medidas legislativas y sociales encaminadas a reducir dicha brecha.

La Guerra Fría y la descolonización

El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos tuvo lugar en un momento de gran agitación mundial, con movimientos de descolonización e independencia en Asia, África y el Caribe. Las contradicciones entre los ideales democráticos estadounidenses y la segregación racial fueron objeto de un creciente escrutinio por parte de una comunidad internacional en rápida evolución. El periodo estuvo marcado por un llamamiento mundial en favor de una mayor igualdad y soberanía nacional, y el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la democracia fue juzgado por el trato que daba a las minorías raciales en su propio territorio. En el contexto de la Guerra Fría, los esfuerzos de Estados Unidos por extender su influencia e ideología se contraponían a menudo con las realidades sociales internas. Las imágenes de violencia contra los manifestantes a favor de los derechos civiles y de desigualdad flagrante dieron la vuelta al mundo, poniendo en duda la sinceridad de las pretensiones estadounidenses de ser el líder del mundo libre. Como resultado, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos se convirtió en parte integrante de la escena política mundial, simbolizando la lucha por la igualdad y la justicia en todo el mundo. La influencia del movimiento por los derechos civiles se extendió mucho más allá de las fronteras estadounidenses, inspirando y dinamizando otros movimientos sociales en todo el planeta. Mientras las colonias ganaban su independencia, los afroamericanos luchaban por sus derechos civiles, creando una sinergia para el cambio global. Los avances legislativos y sociales logrados en Estados Unidos, como la Ley de Derechos Civiles y la Ley del Derecho al Voto, se convirtieron en ejemplos emblemáticos del progreso posible hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, resonando con las aspiraciones de quienes estaban bajo el yugo de sistemas opresivos en todo el mundo.

La obra de Gunnar Myrdal An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy marcó un punto de inflexión en la comprensión y el reconocimiento de la profunda disonancia racial existente en la sociedad estadounidense. Publicado en 1944, este texto ofrecía un análisis exhaustivo de la discriminación racial y la segregación como fenómenos contrarios a los principios fundamentales de la democracia estadounidense. Ponía de relieve el modo en que la marginación de los afroamericanos obstaculizaba la búsqueda de una verdadera democracia liberal en el país. El libro de Myrdal llegó en un momento crucial, durante la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos estaba inmerso en una lucha contra las fuerzas de la opresión y el totalitarismo, al tiempo que tenía que enfrentarse a sus propias contradicciones internas en materia de derechos humanos. Esta obra interpeló a intelectuales, legisladores y al público en general, incitando a muchos a reexaminar y cuestionar la persistencia de la desigualdad racial y la segregación en una nación que se presentaba a sí misma como modelo de libertad y democracia. La resonancia de "Un dilema americano" en Estados Unidos y en el extranjero ayudó a crear un consenso moral y político para el cambio. El movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960, que se desarrolló en respuesta a este clima de mayor concienciación, fue testigo de la aparición de figuras destacadas como Martin Luther King Jr. y organizaciones como la NAACP, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC) y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC). Su incansable lucha, a menudo con riesgo de sus vidas, dio lugar a importantes avances legislativos, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, que desmantelaron la segregación legal y ampliaron la igualdad de derechos civiles. Con este telón de fondo floreció el activismo, no sólo como movimiento político y social, sino también como poderosa fuerza de transformación cultural, inaugurando una nueva era de reconocimiento e inclusión para los afroamericanos y sirviendo de ejemplo a los movimientos de derechos civiles de todo el mundo.

La Ley del Voto de los Soldados de 1942 fue un hito importante en la evolución de los derechos civiles en Estados Unidos, principalmente porque reconocía la injusticia de negar a los soldados, que arriesgaban sus vidas para defender los ideales democráticos en el extranjero, el derecho a votar en casa. Esto era aún más significativo para los soldados afroamericanos que luchaban por la libertad en el extranjero mientras se enfrentaban a la segregación y la discriminación en casa. De hecho, la propaganda de las potencias del Eje puso de manifiesto las contradicciones internas de la sociedad estadounidense con respecto a la raza y la democracia, y la introducción de la Ley del Voto de los Soldados supuso un paso hacia la mitigación de estas contradicciones. Sin embargo, aunque la Ley facilitó el voto de los soldados que servían en el extranjero, no eliminó las barreras al voto que existían para los afroamericanos en Estados Unidos, especialmente en el Sur, donde la segregación y la discriminación estaban institucionalizadas. El movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 se apoyó en estos cimientos, continuando la lucha por la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Los activistas organizaron boicots, sentadas, marchas y campañas de desobediencia civil para llamar la atención nacional e internacional sobre la injusticia racial. Bajo la presión de estas acciones y del contexto geopolítico de la Guerra Fría, que exigía a Estados Unidos reforzar su imagen de defensor de la libertad y la democracia, se introdujeron importantes cambios legislativos. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 son dos de los logros más significativos de este periodo. La Ley de Derechos Civiles prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, y puso fin a la segregación en escuelas, lugares de trabajo e instalaciones públicas. La Ley del Derecho al Voto eliminó las pruebas de detección de votantes y los impuestos electorales que se utilizaban para impedir el voto de los afroamericanos, garantizando la protección federal del derecho al voto de las minorías. Estas leyes marcaron un punto de inflexión decisivo en la garantía de los derechos y libertades de los afroamericanos, desmantelando legalmente las estructuras de segregación y allanando el camino hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria.

El final de la Segunda Guerra Mundial marcó un momento crucial para el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Los soldados afroamericanos regresaban de una guerra en la que habían luchado por la libertad y la democracia, y muchos esperaban que los sacrificios que habían hecho se vieran reconocidos con la concesión de la igualdad de derechos civiles y libertades en casa. La realidad, sin embargo, era muy distinta. A pesar de la existencia de leyes como la Ley del Voto del Soldado, que en teoría pretendía proteger el derecho al voto de los soldados, los afroamericanos seguían encontrando grandes obstáculos cuando intentaban registrarse para votar, especialmente en los estados del Sur. Las tácticas utilizadas para disuadirlos incluían pruebas de alfabetización e impuestos electorales, que eran métodos legales, pero también amenazas, violencia e incluso asesinatos, que eran medios ilegales y brutales. La violencia de los supremacistas blancos era una herramienta aterradora y omnipresente para mantener el statu quo de la segregación y la supremacía blanca. A pesar de ello, la comunidad afroamericana se movilizó con creciente determinación. Líderes como A. Philip Randolph y otros ya habían organizado esfuerzos de resistencia, y el movimiento empezó a tomar forma en torno a figuras como Martin Luther King Jr, Rosa Parks y organizaciones como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). El movimiento por los derechos civiles emprendió una serie de campañas no violentas, como los famosos boicots a los autobuses de Montgomery, las sentadas en restaurantes segregacionistas, los Viajes por la Libertad y la Marcha sobre Washington. Estos acontecimientos, a menudo retransmitidos por la televisión nacional, sensibilizaron a la opinión pública estadounidense e internacional sobre la causa de los derechos civiles y presionaron considerablemente a los políticos para que actuaran. El valiente activismo de los afroamericanos, la presión política y la indignación moral internacional condujeron finalmente a importantes avances legislativos. La participación de los veteranos de guerra afroamericanos en este movimiento fue un factor clave, ya que mostraba un marcado contraste entre los ideales por los que habían luchado en el extranjero y la realidad en su país. También sirvió como conmovedor recordatorio de que la democracia en casa requiere una vigilancia y una participación activas para realizarse plenamente.

El periodo del macartismo en Estados Unidos en las décadas de 1940 y 1950 estuvo marcado por una caza de brujas anticomunista que afectó a todos los estratos de la sociedad. Liderado por figuras como el senador Joseph McCarthy y el director del FBI J. Edgar Hoover, el gobierno estadounidense lanzó una serie de investigaciones y procesos contra personas sospechosas de actividades comunistas o consideradas amenazas para la seguridad nacional. J. Edgar Hoover, en particular, era famoso por su implacable enfoque hacia quienes consideraba subversivos. Bajo su dirección, el FBI investigó a individuos y grupos vinculados al movimiento por los derechos civiles. Se sospechaba que el comunismo pretendía explotar las desigualdades raciales en Estados Unidos para provocar disturbios y socavar el gobierno estadounidense. Como resultado, muchos líderes y simpatizantes del movimiento por los derechos civiles se vieron sometidos a vigilancia y sus acciones fueron examinadas en busca de vínculos con el comunismo. Las acusaciones de comunismo se utilizaron a menudo para desacreditar las reivindicaciones de los activistas de los derechos civiles, tachándolos de antiamericanos y subversivos. Esto frenó algunos aspectos del movimiento, ya que los líderes tuvieron que actuar con cautela para evitar ser acusados de vínculos comunistas, lo que podría haberles acarreado graves consecuencias legales y sociales. La confiscación de pasaportes fue otro método utilizado para limitar el movimiento activista por los derechos civiles, impidiendo a los activistas viajar al extranjero donde podrían recabar apoyo internacional o poner en aprietos al gobierno estadounidense revelando el alcance de la discriminación racial y la segregación. Sin embargo, a pesar de la presión y la intimidación, el movimiento por los derechos civiles perseveró. Líderes como Martin Luther King Jr, de quien el FBI sospechó en un principio que tenía vínculos comunistas, siguieron haciendo campaña por la igualdad y la justicia. Su duro trabajo y determinación contribuyeron finalmente a importantes cambios legislativos en la década de 1960, como la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, aunque los activistas siguieron sufriendo vigilancia y acusaciones durante muchos años.

El establecimiento de la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en 1949 llegó en un momento de profunda transformación de las relaciones internacionales. La era posterior a la Segunda Guerra Mundial vio el surgimiento de Estados Unidos como superpotencia decisiva y autoproclamado defensor de los valores de la libertad y la democracia. Sin embargo, la persistencia de la segregación racial y la discriminación en Estados Unidos representaba una flagrante contradicción entre estos ideales y la realidad que vivían los afroamericanos. La ONU se convirtió rápidamente en un escenario en el que los países descolonizados de África y Asia podían expresar sus preocupaciones y buscar apoyo para sus causas. Para Estados Unidos, esto supuso un aumento de la presión para que adaptara sus políticas nacionales a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Los delegados africanos y asiáticos ante la ONU y los líderes de las nuevas naciones independientes utilizaron esta plataforma para criticar las políticas de segregación y animar a Estados Unidos a adoptar medidas para acabar con la discriminación racial. En el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética también explotó la cuestión racial estadounidense para criticar a Estados Unidos e intentar ganar influencia entre las naciones no alineadas. No se podía ignorar la ironía de que una nación predicara la libertad y la democracia mientras toleraba la segregación y la discriminación en su seno. Esto puso a Estados Unidos en una posición en la que no sólo tenía que luchar contra la influencia comunista, sino también demostrar su compromiso con los derechos humanos. Ante esta presión internacional y las continuas luchas internas, Estados Unidos se vio obligado a tomar medidas concretas. Bajo las administraciones de presidentes como Harry S. Truman, que inició la desegregación del ejército en 1948, y más tarde con Lyndon B. Johnson, que promulgó la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, el país empezó a alinear sus prácticas con sus principios proclamados.

La imagen internacional de Estados Unidos se vio gravemente empañada por la realidad de la segregación y la discriminación racial que persistían, especialmente en los estados del sur. Esto contrastaba fuertemente con la imagen que el país pretendía proyectar como líder mundial de la libertad y la democracia.

La segregación en los estados del sur no se limitaba a sus ciudadanos; también se extendía a los visitantes extranjeros, incluidos dignatarios y diplomáticos de países africanos y asiáticos recién descolonizados. Estos últimos, a menudo procedentes de países que habían luchado por su independencia de las potencias coloniales europeas, eran especialmente sensibles a las cuestiones de soberanía y derechos humanos. Su experiencia directa de discriminación racial en Estados Unidos no sólo les afectó personalmente, sino que también tuvo repercusiones diplomáticas, ya que proporcionó munición a la Unión Soviética en sus esfuerzos propagandísticos. En plena Guerra Fría, los soviéticos se apresuraron a señalar estas contradicciones, utilizando la segregación y la discriminación racial como ejemplos de la hipocresía estadounidense. Utilizaron estos hechos para desacreditar a Estados Unidos y reducir su influencia, especialmente entre las naciones no alineadas que buscaban su propio camino entre el bloque occidental capitalista y el bloque oriental comunista. Aunque la presión internacional en materia de derechos humanos empezó a aumentar, todavía no era suficiente para obligar al gobierno estadounidense a realizar cambios inmediatos y radicales en el Sur. Sin embargo, estas tensiones internacionales aumentaron la sensibilidad hacia las cuestiones raciales y, en última instancia, contribuyeron a una mayor concienciación entre las élites políticas y el público estadounidense en general. Esta dinámica contribuyó a crear un clima más propicio a las reformas de los derechos civiles de la década de 1960. Aun así, fue necesaria una lucha incesante por parte de los activistas de los derechos civiles, manifestaciones masivas y una serie de actos jurídicos y legislativos para que el gobierno estadounidense pusiera fin formalmente a la segregación y adoptara medidas significativas para proteger los derechos de los ciudadanos afroamericanos. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965 son ejemplos clave, ya que pusieron fin a la segregación legal y garantizaron la protección del derecho al voto. Estos cambios marcaron una evolución crucial no sólo en la sociedad estadounidense, sino también en la forma en que Estados Unidos era percibido en la escena mundial.

Las primeras etapas de la lucha: de 1955 a 1960

El año 1954 representó un punto de inflexión decisivo en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos, marcado por la decisión del Tribunal Supremo en el caso Brown contra el Consejo de Educación de Topeka. Bajo la presidencia del juez Earl Warren, el Tribunal dio un giro progresista y empezó a atacar la institución de la segregación racial, que hasta entonces se había apoyado en el precedente legal de "separados pero iguales" establecido en el caso Plessy contra Ferguson de 1896. En la decisión unánime del caso Brown contra el Consejo de Educación, el Tribunal declaró que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional porque violaba la Cláusula de Igual Protección de la Constitución, consagrada en la 14ª Enmienda. Esta decisión marcó el fin oficial de la doctrina de "separados pero iguales" y fue el primer gran paso hacia la desegregación en todos los ámbitos de la vida pública. El veredicto supuso un duro golpe para el sistema de segregación en el Sur y tuvo un efecto de señalización en el movimiento por los derechos civiles, espoleando la acción e inspirando a una generación de activistas. Sin embargo, la decisión también provocó una fuerte resistencia en algunas partes del Sur, donde políticos como el gobernador de Alabama, George Wallace, se comprometieron a mantener la segregación. La sentencia Brown también reforzó el papel del Tribunal Supremo como árbitro de los derechos constitucionales, demostrando que el poder judicial podía ser un agente de cambio social. Este precedente dio lugar a otras muchas decisiones del Tribunal que erosionaron progresivamente la estructura legal de la discriminación racial y reforzaron los derechos civiles en Estados Unidos.

La histórica decisión del Tribunal Supremo en el caso Brown contra el Consejo de Educación se dictó en 1954, no en 1955. Esta decisión marcó el inicio de las deliberaciones sobre cómo llevar a cabo la desegregación en las escuelas, lo que condujo a una segunda decisión en 1955, a menudo denominada Brown II, en la que el Tribunal ordenó que la desegregación de las escuelas públicas se realizara "con toda celeridad deliberada". La NAACP, dirigida por Thurgood Marshall, que más tarde se convertiría en el primer juez afroamericano del Tribunal Supremo, desempeñó un papel fundamental en la orquestación y argumentación del caso Brown. Pusieron en tela de juicio la validez de la doctrina de "separados pero iguales" establecida por el caso Plessy contra Ferguson en 1896, que sostenía que las leyes que establecían escuelas separadas para alumnos negros y blancos eran constitucionales siempre que las escuelas fueran equivalentes. Brown v. Board of Education fue en realidad una colección de cinco casos bajo un mismo paraguas, porque todos ellos cuestionaban la segregación racial en las escuelas públicas. El Tribunal Supremo concluyó que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional porque violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, afirmando que la segregación, por su naturaleza, creaba desigualdad y tenía un efecto perjudicial para los niños afroamericanos. Esta decisión tuvo un profundo impacto no sólo en el sistema educativo, sino en la sociedad estadounidense en su conjunto. Dio un impulso considerable al movimiento por los derechos civiles y sentó un precedente jurídico para otras impugnaciones de leyes y prácticas discriminatorias.

Earl Warren fue nombrado Presidente del Tribunal Supremo de EE.UU. en 1953, y fue bajo su liderazgo que el Tribunal emitió su innovador veredicto en el caso Brown contra el Consejo de Educación el 17 de mayo de 1954. Warren desempeñó un papel clave en esta decisión al persuadir a todos los jueces del Tribunal Supremo para que alcanzaran un consenso unánime con el fin de presentar un frente unido contra la segregación en la educación pública. Brown contra el Consejo de Educación fue una decisión histórica en el movimiento por los derechos civiles porque declaró que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional, anulando la doctrina de "separados pero iguales" establecida por Plessy contra Ferguson en 1896. Esta decisión marcó un hito importante en la lucha contra las leyes de Jim Crow y allanó el camino para nuevos avances en materia de derechos civiles. Earl Warren, como Presidente del Tribunal Supremo, continuó abogando por sentencias progresistas en materia de derechos civiles, y a su tribunal se le atribuyen a menudo decisiones que alteraron profundamente las normas sociales y jurídicas de Estados Unidos, especialmente en los ámbitos de los derechos civiles, la justicia penal y el poder de los gobiernos estatales y federal.

El caso Brown contra el Consejo de Educación estableció que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional. Sin embargo, la decisión original de 1954 no incluía directrices específicas para llevar a cabo la integración escolar. Esto condujo a la decisión complementaria de 1955, conocida como Brown II, en la que el Tribunal ordenó que la desegregación se llevara a cabo "con toda celeridad deliberada". Los abogados de la NAACP, entre ellos Thurgood Marshall, presentaron pruebas convincentes de que la segregación por ley producía desigualdades inherentes y perjudicaba a los niños afroamericanos, tanto emocional como educativamente. El argumento se centró en el daño psicológico que la segregación infligía a los niños negros, basándose en parte en las investigaciones de psicólogos sociales como Kenneth y Mamie Clark y su estudio con muñecas, que demostraba el efecto de la segregación en la autoestima de los niños afroamericanos. La decisión del Tribunal sirvió de catalizador para nuevos cambios y animó a los activistas de los derechos civiles a continuar la lucha contra otras formas de segregación y discriminación institucionalizadas. A pesar de ello, muchas escuelas, sobre todo en los estados del Sur, se resistieron a la integración, lo que provocó nuevos conflictos legales y sociales en las décadas siguientes.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, bajo la presidencia de Earl Warren, dictó una serie de sentencias pioneras que tuvieron un impacto duradero en la sociedad estadounidense, especialmente en las décadas de 1950 y 1960. La histórica sentencia del caso Brown contra el Consejo de Educación en 1954 marcó un hito, al declarar inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas y anular la doctrina de "separados pero iguales" que había estado en vigor desde el caso Plessy contra Ferguson en 1896. Más allá de Brown, el Tribunal también reforzó los derechos de la defensa mediante decisiones históricas como Mapp contra Ohio en 1961, que prohibió el uso en los tribunales de pruebas obtenidas en violación de la Cuarta Enmienda. En 1963, en Gideon contra Wainwright, el Tribunal afirmó el derecho de los acusados a un abogado, aunque no tuvieran medios para pagárselo, garantizando así una defensa justa para todos en el sistema jurídico estadounidense. Además, el caso Miranda contra Arizona, de 1966, introdujo lo que hoy se conoce como "derechos Miranda", que obligan a informar a los sospechosos de sus derechos, entre ellos el de guardar silencio y el de asistencia letrada. Y en el caso Loving contra Virginia, de 1967, el Tribunal anuló las leyes contra el matrimonio interracial, al considerar que tales prohibiciones violaban la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. Otro ámbito en el que el Tribunal Warren ha ejercido una influencia considerable ha sido el de la redistribución electoral, sobre todo con la sentencia Reynolds v. Sims de 1964, que contribuyó a establecer el principio de "una persona, un voto", afirmando que todos los ciudadanos deben tener el mismo peso en los procesos electorales. Estas decisiones reforzaron colectivamente los derechos civiles y las libertades individuales y fomentaron una visión más integradora de la Constitución estadounidense. La jurisprudencia del Tribunal Warren no sólo transformó las leyes, sino que también reflejó y catalizó los cambios sociales de la época, situando al Tribunal en el centro de los debates sobre igualdad y justicia en Estados Unidos.

Earl Warren, como Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1953 a 1969, presidió un periodo de reforma judicial sin precedentes que amplió los derechos y libertades civiles a grupos diversos y anteriormente marginados. Su Tribunal trabajó para desmantelar los sistemas jurídicos y las prácticas sociales que perpetuaban la discriminación y la desigualdad. Bajo su liderazgo, el Tribunal ha realizado audaces interpretaciones de la Constitución, ampliando las protecciones de la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda mucho más allá de las cuestiones de raza y segregación. En materia de derechos de la mujer, por ejemplo, el Tribunal Warren sentó las bases de futuras decisiones que reconocerían la igualdad de género como un principio constitucional esencial. Los nativos americanos también se beneficiaron de este periodo de jurisprudencia progresista. En varios casos, el Tribunal reconoció y reforzó la soberanía de las naciones indígenas, y exigió al gobierno federal que respetara los tratados y acuerdos celebrados con los pueblos indígenas. En cuanto a los latinoamericanos, el Tribunal ha abordado cuestiones de discriminación, sobre todo en el empleo y la educación, y ha reconocido la importancia de proteger los derechos civiles de todos los grupos étnicos. Los derechos de las personas que viven en la pobreza también se han visto reforzados por sentencias que han cuestionado la discriminación basada en la riqueza, especialmente en relación con el acceso a la justicia penal, como el requisito de que los acusados indigentes tengan un abogado. Por último, aunque la gran mayoría de los avances jurídicos relativos a los derechos de los discapacitados se produjeron después del mandato de Warren, las decisiones del Tribunal durante ese tiempo crearon un contexto jurídico propicio para la aparición de una legislación más integradora. A menudo se celebra que el Tribunal Warren ampliara el alcance de la Constitución para incluir a quienes habían sido desatendidos o excluidos por las políticas y prácticas anteriores, sentando las bases de los movimientos por los derechos civiles, los derechos de la mujer y otros movimientos por la justicia social que cobraron impulso en la década de 1970 y posteriormente.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los años posteriores a la histórica sentencia Brown contra el Consejo de Educación de 1954 marcaron puntos de inflexión decisivos en la lucha contra la segregación y la discriminación. Esta sentencia declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas, desafiando así la doctrina de "separados pero iguales" establecida por Plessy v. Ferguson en 1896. Sin embargo, aunque estas decisiones judiciales fueron fundamentales, es importante señalar que el fin de la segregación legal no se materializó inmediatamente después de Brown. Hubo una resistencia significativa, especialmente en los estados del sur, donde la segregación estaba profundamente arraigada en la sociedad. La integración escolar solía ir acompañada de violencia y oposición, lo que requirió la intervención federal, incluido el uso de guardias nacionales para proteger a los estudiantes afroamericanos que intentaban entrar en escuelas antes reservadas a los blancos. Además, el Tribunal Warren continuó su labor, dictando sentencias que ampliaban los derechos civiles más allá de las aulas. En áreas como el derecho al voto, el acceso a los espacios públicos y los derechos de los acusados de delitos, el Tribunal fue eliminando gradualmente las barreras legales a la igualdad. Esto incluyó decisiones como Heart of Atlanta Motel v. United States, que confirmó la constitucionalidad de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación en lugares públicos por motivos de raza, color, religión u origen nacional. Al mismo tiempo, avances legislativos como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965, adoptadas en gran medida como respuesta al movimiento de derechos civiles, fueron también decisivos para acabar con la segregación institucionalizada y garantizar el derecho de voto.