« La Révolution haïtienne et son impact dans les Amériques » : différence entre les versions

| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||

== Les populations == | == Les populations == | ||

En 1789, Saint-Domingue, joyau des colonies françaises, présentait une démographie à la fois impressionnante et tragique en raison des réalités de la traite transatlantique. Sur environ 500 000 habitants, pas moins de 88 %, soit 440 000 individus, étaient des Africains réduits en esclavage. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent la dépendance colossale de l'économie de Saint-Domingue envers le travail forcé. La majorité de ces esclaves n'était pas née sur l'île. Au lieu de cela, ils avaient été arrachés de force à leurs terres natales africaines, victimes de la traite transatlantique des esclaves. Transportés dans des conditions inhumaines, entassés dans les cales des navires, beaucoup n'ont pas survécu à la traversée. Ceux qui ont survécu ont été vendus comme biens meubles dans les marchés aux esclaves de Saint-Domingue et forcés de travailler dans des conditions souvent brutales dans les plantations de sucre, de café et d'autres cultures commerciales. Les conséquences sociales de cette démographie étaient considérables. La vaste majorité de la population asservie, avec ses traditions, sa culture et ses religions diverses, a façonné de manière indélébile la culture et la société haïtienne. Simultanément, le contraste numérique entre les esclaves et la minorité de colons blancs et de gens de couleur libres a créé une atmosphère de tension constante, alimentée par la peur d'une révolte des esclaves. Face à cette réalité, l'île est devenue un baril de poudre, attendant une étincelle pour exploser. Les idées de liberté et d'égalité qui ont traversé l'Atlantique depuis la Révolution française ont fini par fournir cette étincelle, menant à la Révolution haïtienne et finalement à la première république noire du monde. | |||

La | La distinction entre les esclaves créoles et les esclaves nouvellement arrivés d'Afrique était un élément crucial de la société esclavagiste de Saint-Domingue. Chacun de ces groupes avait ses propres expériences, cultures et perspectives, ce qui influençait leur position au sein de cette société complexe. Les esclaves créoles étaient ceux nés dans la colonie. Étant nés et ayant grandi à Saint-Domingue, ils étaient souvent mieux adaptés aux conditions locales, tant climatiques qu'agricoles, et avaient une certaine familiarité avec la structure et les attentes de la société coloniale. De plus, ces esclaves créoles avaient souvent été exposés, dès leur plus jeune âge, à la langue, la religion et les coutumes de leurs maîtres français, ce qui les rendait souvent bilingues ou du moins capables de communiquer efficacement avec la population blanche. À l'opposé, les esclaves nouvellement arrivés d'Afrique, parfois appelés "bossales", étaient confrontés à un choc culturel total. Ils étaient souvent traumatisés par la traversée transatlantique, et arrivaient avec leurs propres langues, croyances et traditions. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été exposés à la culture européenne ou à l'agriculture à grande échelle telle qu'elle était pratiquée dans les plantations des Caraïbes. En conséquence, il existait une perception répandue parmi les propriétaires d'esclaves que les esclaves créoles étaient "plus fiables" ou "moins susceptibles" de se rebeller. Cela était dû à leur familiarité avec les routines de la plantation et à leur exposition plus longue à la domination européenne. Les esclaves bossales, en revanche, étaient souvent considérés avec suspicion en raison de leur potentiel perçu pour la résistance ou la rébellion, alimenté par leur manque d'assimilation et leur attachement à leurs traditions africaines. Cependant, il est essentiel de noter que la solidarité entre ces différents groupes d'esclaves a joué un rôle crucial dans la Révolution haïtienne. Alors que leurs expériences et origines pouvaient varier, leur désir commun de liberté et leur rejet de l'esclavage ont uni ces groupes dans leur lutte pour l'émancipation. | ||

La question de la composition démographique et du rôle des esclaves à Saint-Domingue est complexe et multi-facettée. Dans la colonie française de Saint-Domingue, l'utilisation d'esclaves africains était une pierre angulaire de son économie extrêmement rentable. Si, en 1789, les esclaves africains représentaient 58 % de la population totale, cela indique la profonde dépendance de la colonie à l'égard de la traite transatlantique des esclaves. Il est cependant important de préciser que la répartition par sexe des esclaves variait en fonction des périodes et des régions. La valeur économique des femmes esclaves était reconnue de manière particulière. Non seulement elles étaient forcées de travailler dans des conditions épuisantes dans les champs de canne à sucre, de café, de coton et d'indigo, mais elles étaient aussi perçues comme essentielles pour la "reproduction" de la main-d'œuvre esclave. La naissance d'enfants esclaves augmentait l'actif des propriétaires sans nécessiter d'importations coûteuses d'Afrique. L'exploitation des femmes esclaves allait au-delà du travail agricole. Leur corps était souvent soumis aux désirs des propriétaires et des surveillants, et elles étaient couramment victimes d'abus sexuels. En outre, les femmes esclaves avaient également le fardeau de s'occuper de leur famille après de longues journées de travail, assurant la survie et la transmission des traditions et de la culture africaine dans un environnement hostile. La pression pour reproduire et augmenter la main-d'œuvre esclave par la naissance reflète l'inhumanité de la société esclavagiste, où les individus étaient réduits à leur valeur économique, et où la reproduction était vue non pas comme un choix personnel, mais comme une obligation imposée pour servir les intérêts économiques de la colonie. La Révolution haïtienne qui a suivi a été en partie le résultat de ces profondes inégalités et de l'oppression systémique exercée sur les esclaves, hommes et femmes confondus. Leur lutte pour la liberté a finalement conduit à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue et à la naissance de la République d'Haïti. | |||

Au cœur de l'économie florissante de la colonie française de Saint-Domingue se trouvaient les vastes plantations de canne à sucre, de café et d'indigo, alimentées par un labeur incessant d'esclaves. La canne à sucre, avec ses longues heures sous un soleil implacable, était particulièrement exigeante. Après la récolte, le temps était compté pour transporter la canne vers les moulins, où le jus était extrait pour produire sucre et rhum. Les plantations de café, bien que moins intenses que celles de canne à sucre, n'étaient pas moins exigeantes. Chaque grain était récolté à la main, nécessitant une attention méticuleuse pour être ensuite transformé en une boisson appréciée à travers l'Europe. L'indigo, quant à lui, donnait à la colonie ses teintes vibrantes, transformant les plantes en colorants précieux pour l'industrie textile. Cependant, l'influence de l'esclavage s'étendait bien au-delà des champs. Les villes portuaires de Saint-Domingue, comme Le Cap et Port-au-Prince, bruissaient d'activité. Dans les demeures élégantes, des esclaves domestiques veillaient à chaque détail, de la cuisine aux tâches ménagères, assurant le confort de leurs maîtres. Dans les rues, on pouvait voir des esclaves artisans – charpentiers, forgerons et tailleurs – dont le savoir-faire, transmis de génération en génération, ajoutait à la richesse culturelle et économique de la colonie. Les ports étaient d'une importance particulière, car ils servaient de point de passage pour les marchandises entrantes et sortantes, avec des esclaves s'affairant à charger et décharger les navires ou à réparer les coques. Chaque coin de Saint-Domingue était imprégné de la sueur et du travail des esclaves. Mais, indépendamment de leur rôle, tous vivaient sous le joug de la domination coloniale, une existence marquée par la surveillance constante, une discipline stricte, et l'omniprésence de la violence. La colonie, avec sa richesse éclatante, reposait sur la suppression implacable de la liberté et de la dignité humaine. | |||

Au sein des plantations de Saint-Domingue, le dur labeur et la coexistence forcée ont rassemblé des individus issus de multiples ethnies et cultures africaines. Dans cet environnement d'oppression, une fusion de traditions et de langages a émergé en tant que moyen de survie, de communication et de résistance. Le créole haïtien en est un exemple remarquable : une langue née de la nécessité de communiquer au-delà des multiples dialectes africains et du français imposé. Ses racines sont profondément enracinées dans les langues africaines, mais elle a également intégré de nombreux éléments du français, la langue dominante de la colonie. Parallèlement à cette fusion linguistique, un mélange spirituel prenait également forme. En réponse à l'écrasement de leurs pratiques religieuses originales et à l'imposition du catholicisme, les esclaves ont créé une forme de spiritualité résiliente et adaptative : le vaudou. Cette religion, tout en incorporant de nombreux saints et symboles catholiques, a conservé la profondeur et la richesse des croyances animistes et des rituels africains. Les esprits ou "loas" du vaudou sont souvent alignés sur les saints catholiques, une manifestation du syncrétisme entre les croyances ancestrales africaines et les enseignements chrétiens. Ces adaptations culturelles, tant linguistiques que religieuses, n'étaient pas de simples amalgames, mais des outils de résilience et d'identité. Dans un monde où leur humanité était constamment niée, ces traditions leur offraient une voix, une spiritualité et une communauté. Le créole et le vaudou sont devenus des symboles puissants de résistance, d'identité et de la capacité indomptable de l'esprit humain à trouver des moyens de s'exprimer, même dans les circonstances les plus défavorables. | |||

Le vaudou est devenu | Le vaudou, au-delà de sa richesse spirituelle, est devenu un pilier de l'identité et de la résistance pour la population asservie de Saint-Domingue. Dans le contexte brutal de l'esclavage, la pratique du vaudou était bien plus qu'un simple culte : c'était un acte de défiance, un moyen de se raccrocher à ses origines africaines et de défier discrètement l'ordre établi. Les cérémonies nocturnes à la lueur des torches, les rythmes envoûtants des tambours et les danses rituelles étaient des occasions pour les esclaves de se connecter avec leurs ancêtres, de rechercher protection et force, et d'affirmer leur humanité face à un système qui cherchait constamment à la leur dénier. D'un point de vue historique, le vaudou a joué un rôle clé dans l'insurrection qui a mené à l'indépendance d'Haïti. La cérémonie de Bois-Caïman en 1791, souvent considérée comme le coup d'envoi de la Révolution haïtienne, était une cérémonie vaudou où les esclaves, sous la houlette du leader spirituel Dutty Boukman, ont conjuré les esprits et se sont engagés dans la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, le vaudou demeure profondément ancré dans le tissu culturel et spirituel d'Haïti. Bien qu'il ait parfois été stigmatisé et incompris, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, il symbolise la résilience, l'identité et la continuité culturelle du peuple haïtien. Pour de nombreux Haïtiens, en Haïti comme dans la diaspora, le vaudou n'est pas seulement une religion, mais un héritage vivant, un lien avec leurs ancêtres, et une source inépuisable de force spirituelle. | ||

En 1789, la population blanche | En 1789, malgré l'opulence et la prospérité que la colonie française de Saint-Domingue offrait à certains, la population blanche constituait une infime minorité de l'ensemble démographique. En effet, elle représentait à peine 7% des habitants, soit un effectif d'environ 40 000 personnes. Cette population blanche, en grande partie, était dominée par des hommes, et la disproportion entre les sexes était notable. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette disparité. Tout d'abord, la colonie était perçue par de nombreux Européens comme un endroit où s'enrichir rapidement, en grande partie grâce à l'exploitation agricole, avant de retourner en France avec des fortunes amassées. Cette aventure, souvent risquée à cause des maladies tropicales et des tensions socio-politiques, était davantage entreprise par des hommes, seuls ou laissant leurs familles en France. De plus, les conditions de vie, les défis sanitaires et le climat difficile de la colonie pouvaient dissuader de nombreuses femmes de s'y installer. Néanmoins, cette minorité blanche, bien que numériquement en infériorité, détenait une emprise considérable sur la politique, l'économie et la société de la colonie, orchestrant et bénéficiant du système d'esclavage brutal qui était la pierre angulaire de l'économie de Saint-Domingue. | ||

Dans la colonie française de Saint-Domingue, la population blanche, bien qu'homogène en apparence, était stratifiée selon des distinctions socio-économiques et professionnelles. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les grands planteurs, souvent appelés "Grands Blancs". Ces individus possédaient d'immenses plantations, principalement de canne à sucre, de café et d'indigo. Ils étaient à la tête de vastes domaines agricoles et contrôlaient une multitude d'esclaves. Leur richesse, souvent considérable, leur conférait une influence politique et économique majeure non seulement dans la colonie, mais aussi dans les cercles du pouvoir en métropole. Ensuite, il y avait les marchands et les négociants. Ces Blancs étaient engagés dans le commerce, facilitant l'exportation des produits agricoles de la colonie vers la France et important des biens nécessaires à la colonie. Leur rôle était essentiel pour l'économie de Saint-Domingue, servant de pont entre la colonie et le marché métropolitain. Les fonctionnaires royaux étaient une autre catégorie importante. Nommés par le roi de France, ils étaient chargés de la gestion administrative de la colonie, garantissant que les intérêts de la métropole étaient protégés. Ils étaient les représentants directs de l'autorité française et veillaient à ce que les lois soient respectées et que les taxes soient collectées. Enfin, il y avait une présence significative de soldats et de marins. Ces hommes assuraient la sécurité de la colonie, protégeant les intérêts français contre les menaces extérieures, notamment les pirates et les puissances coloniales rivales, mais aussi contre les révoltes internes, en particulier celles des esclaves. Leur présence était essentielle pour maintenir l'ordre et l'autorité de la couronne française sur cette colonie lointaine. En dépit de leurs différentes professions et statuts économiques, ces groupes partageaient un intérêt commun : maintenir et protéger le système esclavagiste qui était le moteur de la prospérité de Saint-Domingue. | |||

Les "petits Blancs" étaient effectivement une fraction distincte et souvent négligée de la population blanche à Saint-Domingue. Bien qu'ils partagent la même couleur de peau que l'élite blanche de la colonie, leurs expériences et leur statut socio-économique étaient profondément différents. Originaires pour la plupart de France, beaucoup sont venus à Saint-Domingue avec l'espoir de saisir de nouvelles opportunités ou de gravir l'échelle sociale. Cependant, concurrencés par les grands propriétaires fonciers et la classe marchande, et n'ayant souvent pas les moyens d'investir dans la terre ou les esclaves à grande échelle, ces "petits Blancs" se sont retrouvés à travailler comme artisans, petits agriculteurs ou employés pour les plus riches. Vivant souvent dans des conditions précaires, ils représentaient une classe moyenne et inférieure. En dépit de leur pauvreté relative, ils tenaient fermement à leur statut de Blancs pour se distinguer des mulâtres libres et, surtout, des esclaves noirs. Cette distinction raciale leur offrait une certaine supériorité sociale, même s'ils n'avaient pas les moyens économiques ou le pouvoir politique. Leur situation était paradoxalement fragile. D'une part, ils ressentaient du ressentiment envers l'élite blanche pour les disparités économiques évidentes, mais d'autre part, ils craignaient tout mouvement d'émancipation des esclaves ou des gens de couleur qui pourrait menacer leur statut déjà précaire. Les tensions entre les "petits Blancs", les grands propriétaires, les gens de couleur libres et les esclaves ont créé un paysage complexe et volatile à Saint-Domingue, contribuant aux dynamiques sociales et politiques qui ont finalement conduit à la Révolution haïtienne. | |||

La présence des personnes de couleur libres, notamment des mulâtres, dans la colonie de Saint-Domingue, constituait une strate sociale complexe et dynamique au sein de cette société hiérarchisée. Originaires d'unions entre Blancs, souvent des colons, et des femmes noires, généralement des esclaves, les mulâtres étaient souvent libérés par leurs pères blancs, ce qui leur conférait un statut social différent des esclaves noirs. De par leur origine métissée, ils se trouvaient à cheval entre deux mondes. Bien qu'ils ne jouissaient pas des mêmes privilèges que les Blancs, nombre d'entre eux possédaient des terres, des esclaves et avaient accès à une éducation, notamment en France. Cette position leur donnait une influence économique certaine, mais en même temps, ils étaient régulièrement confrontés à la discrimination et à des restrictions juridiques. Par exemple, bien que certains mulâtres fussent très aisés, ils se voyaient souvent refuser des postes administratifs élevés et étaient exclus de certaines sphères sociales de l'élite blanche. Leur position ambiguë les plaçait souvent au centre des tensions sociales de la colonie. D'une part, ils aspiraient à une plus grande égalité avec les Blancs, cherchant à abolir les lois discriminatoires basées sur la couleur. D'autre part, étant propriétaires d'esclaves et jouissant d'une position sociale supérieure à celle des esclaves, ils ne prônaient pas nécessairement l'abolition immédiate de l'esclavage. Les revendications des gens de couleur pour une égalité de droits avec les Blancs allaient jouer un rôle central dans les prémices de la Révolution haïtienne. Leur lutte pour l'égalité et la reconnaissance, combinée aux désirs d'indépendance des esclaves et aux tensions parmi les Blancs, a créé une mosaïque de conflits et d'alliances changeantes qui ont finalement conduit à l'indépendance d'Haïti. | |||

Malgré leur statut libre, | La condition des personnes de couleur libres dans la société coloniale de Saint-Domingue était marquée par une série de contradictions. Bien qu'affranchis et souvent dotés de ressources matérielles, ils étaient cependant entravés par un ensemble de dispositions légales et coutumières discriminatoires. La société coloniale avait créé un ensemble de codes, connus sous le nom de "Code Noir", qui réglementait la vie des esclaves, mais aussi celle des personnes de couleur libres. Ces dispositions instauraient une véritable hiérarchie raciale, avec des Blancs au sommet, suivis des personnes de couleur libres, puis des esclaves noirs à la base. Ces lois traduisaient les préjugés raciaux de l'époque et visaient à maintenir l'ordre établi et à éviter toute forme de mobilité sociale ascendante pour les mulâtres et les personnes de couleur. Les personnes de couleur libres étaient donc dans une position précaire. Malgré leur statut libre, leur capacité à s'épanouir pleinement était limitée par une multitude de restrictions. Elles n'avaient pas accès aux fonctions publiques, étaient souvent exclues des métiers d'élite, et leurs capacités à acquérir certains biens ou à s'intégrer pleinement dans les cercles sociaux blancs étaient entravées. Ces discriminations, souvent vécues comme une profonde injustice, ont engendré un ressentiment croissant parmi cette communauté. Néanmoins, malgré ces entraves, certains parmi eux ont réussi à accumuler des richesses considérables, notamment grâce au commerce et à la propriété terrienne. Cela a renforcé le clivage entre eux et l'élite blanche, qui voyait d'un mauvais œil cette ascension économique. En fin de compte, ces tensions latentes entre les Blancs, les personnes de couleur libres et les esclaves noirs ont contribué à l'instabilité croissante de la colonie et à l'éclatement de la Révolution haïtienne. Ces revendications pour l'égalité et la justice ont été un moteur essentiel du mouvement révolutionnaire, qui allait finalement mener à la création de la première république noire libre au monde en 1804. | ||

La complexité sociale de Saint-Domingue était telle que les personnes de couleur libres ne pouvaient pas être facilement regroupées en une seule catégorie homogène. La diversité de leurs expériences et de leurs origines a entraîné une stratification même au sein de cette communauté. La majorité des personnes de couleur libres étaient des mulâtres, nés de relations entre des Européens blancs et des Africaines ou leurs descendantes. Cependant, leur place dans la hiérarchie sociale dépendait largement de leur histoire individuelle et de leurs affiliations familiales. Certains, nés de la liaison d'une femme esclave et d'un maître blanc, pouvaient obtenir la liberté dès leur naissance, tandis que d'autres étaient affranchis à l'âge adulte, après des années d'asservissement. Les liens familiaux, particulièrement la reconnaissance par un père blanc, pouvaient ouvrir des portes. Ces descendants avaient souvent accès à une éducation formelle, certains étant même envoyés en France pour étudier, ce qui leur conférait un avantage socio-économique. En retour, ils renforçaient leur influence en Saint-Domingue en établissant des relations commerciales, en acquérant des terres et des esclaves, et en intégrant des postes officiels tels que la milice. Néanmoins, la couleur de leur peau les plaçait en dehors du cercle restreint de l'élite blanche. Bien que certains aient pu atteindre un niveau de richesse et d'influence considérable, la barrière raciale leur a souvent empêché d'accéder aux cercles sociaux les plus élevés. Les femmes de couleur libres occupaient également une position particulière. Beaucoup étaient dans des relations plaçage, des unions informelles avec des hommes blancs. Ces liaisons, bien que non officielles, pouvaient offrir une certaine protection et des avantages économiques aux femmes et à leurs enfants. En somme, la position des personnes de couleur libres à Saint-Domingue était profondément ambivalente. Coincés entre deux mondes, leur statut social et économique fluctuait constamment, leur offrant à la fois des opportunités et des limitations. Ces dynamiques ont contribué à la tension sociale qui a finalement éclaté lors de la Révolution haïtienne. | |||

À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue était le joyau des colonies françaises, un centre d'une prodigieuse richesse économique découlant des plantations de canne à sucre, de café et d'indigo. Mais cette richesse était bâtie sur un système brutal d'esclavage et une hiérarchie raciale rigide qui stratifiait la société de manière complexe. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les Blancs, notamment les grands planteurs et les marchands qui détenaient les rênes du pouvoir économique et politique. Bien qu'ils ne soient qu'une petite minorité, représentant environ 7% de la population, leur emprise sur la colonie était indiscutable. Ils possédaient les terres, contrôlaient le commerce et définissaient le système légal. Les personnes de couleur libres, souvent appelées "gens de couleur" ou "mulâtres", se trouvaient dans une position délicate. Leur statut de libre les distinguait de la vaste majorité des Africains asservis, leur conférant certains droits juridiques et économiques. Toutefois, ils étaient continuellement marginalisés par la société dominante blanche, leur statut de libre étant ombragé par leur ascendance africaine. Pour certains d'entre eux, l'accès à l'éducation, l'acquisition de propriétés et même la richesse n'ont pas suffi à les élever au même niveau que l'élite blanche. La barrière raciale était tout simplement insurmontable. Mais peut-être que le groupe le plus tragiquement marginalisé était celui des esclaves. Importés d'Afrique pour travailler sur les plantations, ils représentaient l'immense majorité de la population, mais étaient dénués de tout droit. Leurs vies étaient dictées par le bon vouloir de leurs maîtres et par un système d'esclavage particulièrement brutal. La tension entre ces groupes a créé un climat de méfiance et de ressentiment. Les élites blanches craignaient constamment une rébellion des esclaves, les personnes de couleur libres aspiraient à une reconnaissance et une égalité totale, tandis que les esclaves rêvaient de liberté. Ces tensions culmineraient finalement dans la Révolution haïtienne, une révolte qui secouerait les fondements de l'ordre colonial et aurait des répercussions dans tout le monde atlantique. | |||

== Les différences régionales == | == Les différences régionales == | ||

Version du 3 août 2023 à 15:03

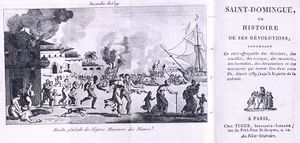

Couverture de l’ouvrage Saint-Domingue ou Histoire de ses révolutions, 1791-1804.

| Faculté | Lettres |

|---|---|

| Département | Département d’histoire générale |

| Professeur(s) | Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7] |

| Cours | Les États-Unis et l’Amérique Latine : fin XVIIIème et XXème siècles |

Lectures

- Les Amériques à la veille des indépendances (A. Helg)

- L’indépendance des États-Unis

- La Constitution des États-Unis et la société du début du XIXème siècle

- La Révolution haïtienne et son impact dans les Amériques

- Les indépendances des nations d’Amérique latine

- L’Amérique latine vers 1850 : sociétés, économies, politiques

- Les États-Unis du Nord et du Sud vers 1850 : immigration et esclavage

- La Guerre de Sécession et la Reconstruction aux États-Unis : 1861 - 1877

- Les États-(ré) Unis : 1877 - 1900

- Régimes d’Ordre et de Progrès en Amérique latine : 1875 - 1910

- La Révolution mexicaine : 1910 - 1940

- La société étasunienne des années 1920

- La Grande Dépression étasunienne et le New Deal : 1929 - 1940

- De la politique du Big Stick à celle du Good Neighbor

- Coups d’État et populismes latino-américains

- Les États-Unis face à la Deuxième guerre mondiale

- L’Amérique latine pendant la Deuxième guerre mondiale

- La société étasunienne de l’Après-guerre : Guerre froide et société d’abondance

- La Guerre froide en Amérique latine et la Révolution cubaine

- Le Civil Rights Movement aux États-Unis

La Révolution haïtienne, souvent laissée dans l'ombre des chapitres historiques, est pourtant une des plus radicales et abouties de l'histoire mondiale. Ce cours se propose de mettre en lumière ce mouvement insurrectionnel d'importance majeure, non seulement pour sa capacité à avoir complètement renversé un ordre établi, mais aussi pour son influence significative sur le destin de la France napoléonienne dans les Amériques, sur les mouvements d'indépendance en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que sur la fin du commerce transatlantique des esclaves et de l'esclavage lui-même.

L'étude de la révolution haïtienne révèle que de grands bouleversements historiques peuvent émerger tant de causes structurelles - telle une croissance démographique soudaine - que d'influences externes, comme l'absorption des idéaux d'égalité et de liberté de la Révolution française. Ces événements ont redéfini les dynamiques du pouvoir, comme le démontrent les trajectoires de figures telles que Napoléon et Toussaint Louverture, où même les plus puissants pouvaient se retrouver dépassés par la force des mouvements révolutionnaires. En effet, la position d'Haïti sur l'échiquier mondial d'aujourd'hui est largement le fruit de l'ostracisme et de l'isolement imposés par les puissances mondiales après sa proclamation d'indépendance en 1804.

Débutant en 1804, cette révolution a incarné les plus sombres craintes pour chaque propriétaire d'esclaves des Amériques. Elle a insufflé une terreur qui allait orienter les politiques des nations esclavagistes pour de nombreuses années. Plus qu'une simple révolte, elle a symbolisé la transition d'une des colonies esclavagistes les plus lucratives des Caraïbes en une république noire souveraine et fière de son indépendance.

La société de Saint-Domingue en 1789

En 1789, Saint-Domingue était bien plus qu'une simple colonie française : elle était le joyau de la couronne coloniale française en raison de son extraordinaire rentabilité. L'île d'Hispaniola, sur laquelle se trouvait Saint-Domingue, avait la particularité d'être divisée entre deux puissances coloniales. Le tiers occidental, sous contrôle français, était Saint-Domingue, tandis que les deux tiers orientaux formaient la colonie espagnole de Santo Domingo.

La prospérité économique de Saint-Domingue provenait principalement de ses vastes plantations où l'on cultivait le sucre, le café, le coton et l'indigo. Ces marchandises, extrêmement prisées sur le marché international, faisaient de cette colonie la plus rentable de toute la période coloniale. Pourtant, cette richesse avait un coût humain exorbitant. La demande insatiable de main-d'œuvre pour les plantations avait conduit à un afflux massif d'esclaves africains. En fait, les Africains asservis constituaient la grande majorité de la population, largement supérieure à celle des colons blancs et des gens de couleur libres.

La structure sociale de Saint-Domingue était complexe et stratifiée. Au sommet de cette hiérarchie, une élite blanche - souvent désignée sous le terme de "grands blancs" - détenait la majeure partie des terres et contrôlait l'essentiel de l'économie. Venaient ensuite les "petits blancs", des artisans, commerçants ou employés. Les "gens de couleur libres" ou "mulâtres", souvent issus de relations entre colons blancs et esclaves ou affranchis africains, se trouvaient dans une position intermédiaire, jouissant de certains droits mais faisant toujours face à la discrimination. Enfin, au bas de l'échelle, se trouvaient les esclaves d'origine africaine, privés de tout droit et soumis aux caprices et aux brutalités de leurs maîtres.

La tension sous-jacente entre ces groupes, exacerbée par les idéaux révolutionnaires de liberté et d'égalité en provenance de France, préparait le terrain à une révolution qui allait non seulement ébranler l'île mais aussi résonner à travers le monde.

Les populations

En 1789, Saint-Domingue, joyau des colonies françaises, présentait une démographie à la fois impressionnante et tragique en raison des réalités de la traite transatlantique. Sur environ 500 000 habitants, pas moins de 88 %, soit 440 000 individus, étaient des Africains réduits en esclavage. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent la dépendance colossale de l'économie de Saint-Domingue envers le travail forcé. La majorité de ces esclaves n'était pas née sur l'île. Au lieu de cela, ils avaient été arrachés de force à leurs terres natales africaines, victimes de la traite transatlantique des esclaves. Transportés dans des conditions inhumaines, entassés dans les cales des navires, beaucoup n'ont pas survécu à la traversée. Ceux qui ont survécu ont été vendus comme biens meubles dans les marchés aux esclaves de Saint-Domingue et forcés de travailler dans des conditions souvent brutales dans les plantations de sucre, de café et d'autres cultures commerciales. Les conséquences sociales de cette démographie étaient considérables. La vaste majorité de la population asservie, avec ses traditions, sa culture et ses religions diverses, a façonné de manière indélébile la culture et la société haïtienne. Simultanément, le contraste numérique entre les esclaves et la minorité de colons blancs et de gens de couleur libres a créé une atmosphère de tension constante, alimentée par la peur d'une révolte des esclaves. Face à cette réalité, l'île est devenue un baril de poudre, attendant une étincelle pour exploser. Les idées de liberté et d'égalité qui ont traversé l'Atlantique depuis la Révolution française ont fini par fournir cette étincelle, menant à la Révolution haïtienne et finalement à la première république noire du monde.

La distinction entre les esclaves créoles et les esclaves nouvellement arrivés d'Afrique était un élément crucial de la société esclavagiste de Saint-Domingue. Chacun de ces groupes avait ses propres expériences, cultures et perspectives, ce qui influençait leur position au sein de cette société complexe. Les esclaves créoles étaient ceux nés dans la colonie. Étant nés et ayant grandi à Saint-Domingue, ils étaient souvent mieux adaptés aux conditions locales, tant climatiques qu'agricoles, et avaient une certaine familiarité avec la structure et les attentes de la société coloniale. De plus, ces esclaves créoles avaient souvent été exposés, dès leur plus jeune âge, à la langue, la religion et les coutumes de leurs maîtres français, ce qui les rendait souvent bilingues ou du moins capables de communiquer efficacement avec la population blanche. À l'opposé, les esclaves nouvellement arrivés d'Afrique, parfois appelés "bossales", étaient confrontés à un choc culturel total. Ils étaient souvent traumatisés par la traversée transatlantique, et arrivaient avec leurs propres langues, croyances et traditions. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été exposés à la culture européenne ou à l'agriculture à grande échelle telle qu'elle était pratiquée dans les plantations des Caraïbes. En conséquence, il existait une perception répandue parmi les propriétaires d'esclaves que les esclaves créoles étaient "plus fiables" ou "moins susceptibles" de se rebeller. Cela était dû à leur familiarité avec les routines de la plantation et à leur exposition plus longue à la domination européenne. Les esclaves bossales, en revanche, étaient souvent considérés avec suspicion en raison de leur potentiel perçu pour la résistance ou la rébellion, alimenté par leur manque d'assimilation et leur attachement à leurs traditions africaines. Cependant, il est essentiel de noter que la solidarité entre ces différents groupes d'esclaves a joué un rôle crucial dans la Révolution haïtienne. Alors que leurs expériences et origines pouvaient varier, leur désir commun de liberté et leur rejet de l'esclavage ont uni ces groupes dans leur lutte pour l'émancipation.

La question de la composition démographique et du rôle des esclaves à Saint-Domingue est complexe et multi-facettée. Dans la colonie française de Saint-Domingue, l'utilisation d'esclaves africains était une pierre angulaire de son économie extrêmement rentable. Si, en 1789, les esclaves africains représentaient 58 % de la population totale, cela indique la profonde dépendance de la colonie à l'égard de la traite transatlantique des esclaves. Il est cependant important de préciser que la répartition par sexe des esclaves variait en fonction des périodes et des régions. La valeur économique des femmes esclaves était reconnue de manière particulière. Non seulement elles étaient forcées de travailler dans des conditions épuisantes dans les champs de canne à sucre, de café, de coton et d'indigo, mais elles étaient aussi perçues comme essentielles pour la "reproduction" de la main-d'œuvre esclave. La naissance d'enfants esclaves augmentait l'actif des propriétaires sans nécessiter d'importations coûteuses d'Afrique. L'exploitation des femmes esclaves allait au-delà du travail agricole. Leur corps était souvent soumis aux désirs des propriétaires et des surveillants, et elles étaient couramment victimes d'abus sexuels. En outre, les femmes esclaves avaient également le fardeau de s'occuper de leur famille après de longues journées de travail, assurant la survie et la transmission des traditions et de la culture africaine dans un environnement hostile. La pression pour reproduire et augmenter la main-d'œuvre esclave par la naissance reflète l'inhumanité de la société esclavagiste, où les individus étaient réduits à leur valeur économique, et où la reproduction était vue non pas comme un choix personnel, mais comme une obligation imposée pour servir les intérêts économiques de la colonie. La Révolution haïtienne qui a suivi a été en partie le résultat de ces profondes inégalités et de l'oppression systémique exercée sur les esclaves, hommes et femmes confondus. Leur lutte pour la liberté a finalement conduit à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue et à la naissance de la République d'Haïti.

Au cœur de l'économie florissante de la colonie française de Saint-Domingue se trouvaient les vastes plantations de canne à sucre, de café et d'indigo, alimentées par un labeur incessant d'esclaves. La canne à sucre, avec ses longues heures sous un soleil implacable, était particulièrement exigeante. Après la récolte, le temps était compté pour transporter la canne vers les moulins, où le jus était extrait pour produire sucre et rhum. Les plantations de café, bien que moins intenses que celles de canne à sucre, n'étaient pas moins exigeantes. Chaque grain était récolté à la main, nécessitant une attention méticuleuse pour être ensuite transformé en une boisson appréciée à travers l'Europe. L'indigo, quant à lui, donnait à la colonie ses teintes vibrantes, transformant les plantes en colorants précieux pour l'industrie textile. Cependant, l'influence de l'esclavage s'étendait bien au-delà des champs. Les villes portuaires de Saint-Domingue, comme Le Cap et Port-au-Prince, bruissaient d'activité. Dans les demeures élégantes, des esclaves domestiques veillaient à chaque détail, de la cuisine aux tâches ménagères, assurant le confort de leurs maîtres. Dans les rues, on pouvait voir des esclaves artisans – charpentiers, forgerons et tailleurs – dont le savoir-faire, transmis de génération en génération, ajoutait à la richesse culturelle et économique de la colonie. Les ports étaient d'une importance particulière, car ils servaient de point de passage pour les marchandises entrantes et sortantes, avec des esclaves s'affairant à charger et décharger les navires ou à réparer les coques. Chaque coin de Saint-Domingue était imprégné de la sueur et du travail des esclaves. Mais, indépendamment de leur rôle, tous vivaient sous le joug de la domination coloniale, une existence marquée par la surveillance constante, une discipline stricte, et l'omniprésence de la violence. La colonie, avec sa richesse éclatante, reposait sur la suppression implacable de la liberté et de la dignité humaine.

Au sein des plantations de Saint-Domingue, le dur labeur et la coexistence forcée ont rassemblé des individus issus de multiples ethnies et cultures africaines. Dans cet environnement d'oppression, une fusion de traditions et de langages a émergé en tant que moyen de survie, de communication et de résistance. Le créole haïtien en est un exemple remarquable : une langue née de la nécessité de communiquer au-delà des multiples dialectes africains et du français imposé. Ses racines sont profondément enracinées dans les langues africaines, mais elle a également intégré de nombreux éléments du français, la langue dominante de la colonie. Parallèlement à cette fusion linguistique, un mélange spirituel prenait également forme. En réponse à l'écrasement de leurs pratiques religieuses originales et à l'imposition du catholicisme, les esclaves ont créé une forme de spiritualité résiliente et adaptative : le vaudou. Cette religion, tout en incorporant de nombreux saints et symboles catholiques, a conservé la profondeur et la richesse des croyances animistes et des rituels africains. Les esprits ou "loas" du vaudou sont souvent alignés sur les saints catholiques, une manifestation du syncrétisme entre les croyances ancestrales africaines et les enseignements chrétiens. Ces adaptations culturelles, tant linguistiques que religieuses, n'étaient pas de simples amalgames, mais des outils de résilience et d'identité. Dans un monde où leur humanité était constamment niée, ces traditions leur offraient une voix, une spiritualité et une communauté. Le créole et le vaudou sont devenus des symboles puissants de résistance, d'identité et de la capacité indomptable de l'esprit humain à trouver des moyens de s'exprimer, même dans les circonstances les plus défavorables.

Le vaudou, au-delà de sa richesse spirituelle, est devenu un pilier de l'identité et de la résistance pour la population asservie de Saint-Domingue. Dans le contexte brutal de l'esclavage, la pratique du vaudou était bien plus qu'un simple culte : c'était un acte de défiance, un moyen de se raccrocher à ses origines africaines et de défier discrètement l'ordre établi. Les cérémonies nocturnes à la lueur des torches, les rythmes envoûtants des tambours et les danses rituelles étaient des occasions pour les esclaves de se connecter avec leurs ancêtres, de rechercher protection et force, et d'affirmer leur humanité face à un système qui cherchait constamment à la leur dénier. D'un point de vue historique, le vaudou a joué un rôle clé dans l'insurrection qui a mené à l'indépendance d'Haïti. La cérémonie de Bois-Caïman en 1791, souvent considérée comme le coup d'envoi de la Révolution haïtienne, était une cérémonie vaudou où les esclaves, sous la houlette du leader spirituel Dutty Boukman, ont conjuré les esprits et se sont engagés dans la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, le vaudou demeure profondément ancré dans le tissu culturel et spirituel d'Haïti. Bien qu'il ait parfois été stigmatisé et incompris, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, il symbolise la résilience, l'identité et la continuité culturelle du peuple haïtien. Pour de nombreux Haïtiens, en Haïti comme dans la diaspora, le vaudou n'est pas seulement une religion, mais un héritage vivant, un lien avec leurs ancêtres, et une source inépuisable de force spirituelle.

En 1789, malgré l'opulence et la prospérité que la colonie française de Saint-Domingue offrait à certains, la population blanche constituait une infime minorité de l'ensemble démographique. En effet, elle représentait à peine 7% des habitants, soit un effectif d'environ 40 000 personnes. Cette population blanche, en grande partie, était dominée par des hommes, et la disproportion entre les sexes était notable. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette disparité. Tout d'abord, la colonie était perçue par de nombreux Européens comme un endroit où s'enrichir rapidement, en grande partie grâce à l'exploitation agricole, avant de retourner en France avec des fortunes amassées. Cette aventure, souvent risquée à cause des maladies tropicales et des tensions socio-politiques, était davantage entreprise par des hommes, seuls ou laissant leurs familles en France. De plus, les conditions de vie, les défis sanitaires et le climat difficile de la colonie pouvaient dissuader de nombreuses femmes de s'y installer. Néanmoins, cette minorité blanche, bien que numériquement en infériorité, détenait une emprise considérable sur la politique, l'économie et la société de la colonie, orchestrant et bénéficiant du système d'esclavage brutal qui était la pierre angulaire de l'économie de Saint-Domingue.

Dans la colonie française de Saint-Domingue, la population blanche, bien qu'homogène en apparence, était stratifiée selon des distinctions socio-économiques et professionnelles. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les grands planteurs, souvent appelés "Grands Blancs". Ces individus possédaient d'immenses plantations, principalement de canne à sucre, de café et d'indigo. Ils étaient à la tête de vastes domaines agricoles et contrôlaient une multitude d'esclaves. Leur richesse, souvent considérable, leur conférait une influence politique et économique majeure non seulement dans la colonie, mais aussi dans les cercles du pouvoir en métropole. Ensuite, il y avait les marchands et les négociants. Ces Blancs étaient engagés dans le commerce, facilitant l'exportation des produits agricoles de la colonie vers la France et important des biens nécessaires à la colonie. Leur rôle était essentiel pour l'économie de Saint-Domingue, servant de pont entre la colonie et le marché métropolitain. Les fonctionnaires royaux étaient une autre catégorie importante. Nommés par le roi de France, ils étaient chargés de la gestion administrative de la colonie, garantissant que les intérêts de la métropole étaient protégés. Ils étaient les représentants directs de l'autorité française et veillaient à ce que les lois soient respectées et que les taxes soient collectées. Enfin, il y avait une présence significative de soldats et de marins. Ces hommes assuraient la sécurité de la colonie, protégeant les intérêts français contre les menaces extérieures, notamment les pirates et les puissances coloniales rivales, mais aussi contre les révoltes internes, en particulier celles des esclaves. Leur présence était essentielle pour maintenir l'ordre et l'autorité de la couronne française sur cette colonie lointaine. En dépit de leurs différentes professions et statuts économiques, ces groupes partageaient un intérêt commun : maintenir et protéger le système esclavagiste qui était le moteur de la prospérité de Saint-Domingue.

Les "petits Blancs" étaient effectivement une fraction distincte et souvent négligée de la population blanche à Saint-Domingue. Bien qu'ils partagent la même couleur de peau que l'élite blanche de la colonie, leurs expériences et leur statut socio-économique étaient profondément différents. Originaires pour la plupart de France, beaucoup sont venus à Saint-Domingue avec l'espoir de saisir de nouvelles opportunités ou de gravir l'échelle sociale. Cependant, concurrencés par les grands propriétaires fonciers et la classe marchande, et n'ayant souvent pas les moyens d'investir dans la terre ou les esclaves à grande échelle, ces "petits Blancs" se sont retrouvés à travailler comme artisans, petits agriculteurs ou employés pour les plus riches. Vivant souvent dans des conditions précaires, ils représentaient une classe moyenne et inférieure. En dépit de leur pauvreté relative, ils tenaient fermement à leur statut de Blancs pour se distinguer des mulâtres libres et, surtout, des esclaves noirs. Cette distinction raciale leur offrait une certaine supériorité sociale, même s'ils n'avaient pas les moyens économiques ou le pouvoir politique. Leur situation était paradoxalement fragile. D'une part, ils ressentaient du ressentiment envers l'élite blanche pour les disparités économiques évidentes, mais d'autre part, ils craignaient tout mouvement d'émancipation des esclaves ou des gens de couleur qui pourrait menacer leur statut déjà précaire. Les tensions entre les "petits Blancs", les grands propriétaires, les gens de couleur libres et les esclaves ont créé un paysage complexe et volatile à Saint-Domingue, contribuant aux dynamiques sociales et politiques qui ont finalement conduit à la Révolution haïtienne.

La présence des personnes de couleur libres, notamment des mulâtres, dans la colonie de Saint-Domingue, constituait une strate sociale complexe et dynamique au sein de cette société hiérarchisée. Originaires d'unions entre Blancs, souvent des colons, et des femmes noires, généralement des esclaves, les mulâtres étaient souvent libérés par leurs pères blancs, ce qui leur conférait un statut social différent des esclaves noirs. De par leur origine métissée, ils se trouvaient à cheval entre deux mondes. Bien qu'ils ne jouissaient pas des mêmes privilèges que les Blancs, nombre d'entre eux possédaient des terres, des esclaves et avaient accès à une éducation, notamment en France. Cette position leur donnait une influence économique certaine, mais en même temps, ils étaient régulièrement confrontés à la discrimination et à des restrictions juridiques. Par exemple, bien que certains mulâtres fussent très aisés, ils se voyaient souvent refuser des postes administratifs élevés et étaient exclus de certaines sphères sociales de l'élite blanche. Leur position ambiguë les plaçait souvent au centre des tensions sociales de la colonie. D'une part, ils aspiraient à une plus grande égalité avec les Blancs, cherchant à abolir les lois discriminatoires basées sur la couleur. D'autre part, étant propriétaires d'esclaves et jouissant d'une position sociale supérieure à celle des esclaves, ils ne prônaient pas nécessairement l'abolition immédiate de l'esclavage. Les revendications des gens de couleur pour une égalité de droits avec les Blancs allaient jouer un rôle central dans les prémices de la Révolution haïtienne. Leur lutte pour l'égalité et la reconnaissance, combinée aux désirs d'indépendance des esclaves et aux tensions parmi les Blancs, a créé une mosaïque de conflits et d'alliances changeantes qui ont finalement conduit à l'indépendance d'Haïti.

La condition des personnes de couleur libres dans la société coloniale de Saint-Domingue était marquée par une série de contradictions. Bien qu'affranchis et souvent dotés de ressources matérielles, ils étaient cependant entravés par un ensemble de dispositions légales et coutumières discriminatoires. La société coloniale avait créé un ensemble de codes, connus sous le nom de "Code Noir", qui réglementait la vie des esclaves, mais aussi celle des personnes de couleur libres. Ces dispositions instauraient une véritable hiérarchie raciale, avec des Blancs au sommet, suivis des personnes de couleur libres, puis des esclaves noirs à la base. Ces lois traduisaient les préjugés raciaux de l'époque et visaient à maintenir l'ordre établi et à éviter toute forme de mobilité sociale ascendante pour les mulâtres et les personnes de couleur. Les personnes de couleur libres étaient donc dans une position précaire. Malgré leur statut libre, leur capacité à s'épanouir pleinement était limitée par une multitude de restrictions. Elles n'avaient pas accès aux fonctions publiques, étaient souvent exclues des métiers d'élite, et leurs capacités à acquérir certains biens ou à s'intégrer pleinement dans les cercles sociaux blancs étaient entravées. Ces discriminations, souvent vécues comme une profonde injustice, ont engendré un ressentiment croissant parmi cette communauté. Néanmoins, malgré ces entraves, certains parmi eux ont réussi à accumuler des richesses considérables, notamment grâce au commerce et à la propriété terrienne. Cela a renforcé le clivage entre eux et l'élite blanche, qui voyait d'un mauvais œil cette ascension économique. En fin de compte, ces tensions latentes entre les Blancs, les personnes de couleur libres et les esclaves noirs ont contribué à l'instabilité croissante de la colonie et à l'éclatement de la Révolution haïtienne. Ces revendications pour l'égalité et la justice ont été un moteur essentiel du mouvement révolutionnaire, qui allait finalement mener à la création de la première république noire libre au monde en 1804.

La complexité sociale de Saint-Domingue était telle que les personnes de couleur libres ne pouvaient pas être facilement regroupées en une seule catégorie homogène. La diversité de leurs expériences et de leurs origines a entraîné une stratification même au sein de cette communauté. La majorité des personnes de couleur libres étaient des mulâtres, nés de relations entre des Européens blancs et des Africaines ou leurs descendantes. Cependant, leur place dans la hiérarchie sociale dépendait largement de leur histoire individuelle et de leurs affiliations familiales. Certains, nés de la liaison d'une femme esclave et d'un maître blanc, pouvaient obtenir la liberté dès leur naissance, tandis que d'autres étaient affranchis à l'âge adulte, après des années d'asservissement. Les liens familiaux, particulièrement la reconnaissance par un père blanc, pouvaient ouvrir des portes. Ces descendants avaient souvent accès à une éducation formelle, certains étant même envoyés en France pour étudier, ce qui leur conférait un avantage socio-économique. En retour, ils renforçaient leur influence en Saint-Domingue en établissant des relations commerciales, en acquérant des terres et des esclaves, et en intégrant des postes officiels tels que la milice. Néanmoins, la couleur de leur peau les plaçait en dehors du cercle restreint de l'élite blanche. Bien que certains aient pu atteindre un niveau de richesse et d'influence considérable, la barrière raciale leur a souvent empêché d'accéder aux cercles sociaux les plus élevés. Les femmes de couleur libres occupaient également une position particulière. Beaucoup étaient dans des relations plaçage, des unions informelles avec des hommes blancs. Ces liaisons, bien que non officielles, pouvaient offrir une certaine protection et des avantages économiques aux femmes et à leurs enfants. En somme, la position des personnes de couleur libres à Saint-Domingue était profondément ambivalente. Coincés entre deux mondes, leur statut social et économique fluctuait constamment, leur offrant à la fois des opportunités et des limitations. Ces dynamiques ont contribué à la tension sociale qui a finalement éclaté lors de la Révolution haïtienne.

À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue était le joyau des colonies françaises, un centre d'une prodigieuse richesse économique découlant des plantations de canne à sucre, de café et d'indigo. Mais cette richesse était bâtie sur un système brutal d'esclavage et une hiérarchie raciale rigide qui stratifiait la société de manière complexe. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les Blancs, notamment les grands planteurs et les marchands qui détenaient les rênes du pouvoir économique et politique. Bien qu'ils ne soient qu'une petite minorité, représentant environ 7% de la population, leur emprise sur la colonie était indiscutable. Ils possédaient les terres, contrôlaient le commerce et définissaient le système légal. Les personnes de couleur libres, souvent appelées "gens de couleur" ou "mulâtres", se trouvaient dans une position délicate. Leur statut de libre les distinguait de la vaste majorité des Africains asservis, leur conférant certains droits juridiques et économiques. Toutefois, ils étaient continuellement marginalisés par la société dominante blanche, leur statut de libre étant ombragé par leur ascendance africaine. Pour certains d'entre eux, l'accès à l'éducation, l'acquisition de propriétés et même la richesse n'ont pas suffi à les élever au même niveau que l'élite blanche. La barrière raciale était tout simplement insurmontable. Mais peut-être que le groupe le plus tragiquement marginalisé était celui des esclaves. Importés d'Afrique pour travailler sur les plantations, ils représentaient l'immense majorité de la population, mais étaient dénués de tout droit. Leurs vies étaient dictées par le bon vouloir de leurs maîtres et par un système d'esclavage particulièrement brutal. La tension entre ces groupes a créé un climat de méfiance et de ressentiment. Les élites blanches craignaient constamment une rébellion des esclaves, les personnes de couleur libres aspiraient à une reconnaissance et une égalité totale, tandis que les esclaves rêvaient de liberté. Ces tensions culmineraient finalement dans la Révolution haïtienne, une révolte qui secouerait les fondements de l'ordre colonial et aurait des répercussions dans tout le monde atlantique.

Les différences régionales

En 1789, la population asservie représentait environ 88% de la population totale. La majorité de la population asservie est concentrée dans les régions où sont cultivées les principales cultures commerciales.

La "plaine du Nord" était la région où l'on cultivait la canne à sucre. C'était la culture la plus rentable de la colonie et elle nécessitait une main-d'œuvre importante pour planter, récolter et traiter le sucre. De nombreuses plantations étaient situées dans cette région et beaucoup de personnes asservies étaient forcées de travailler dans les champs de sucre.

La région du sud-est était également connue pour la culture du cacao et de l'indigo. Ces cultures étaient également importantes pour l'économie de la colonie et les esclaves étaient également forcés de travailler dans ces plantations.

En général, la répartition de la population était fortement influencée par les activités économiques, et la population esclave était concentrée de façon disproportionnée dans les régions où l'on pratiquait les principales cultures commerciales et où la main-d'œuvre était la plus nécessaire.

La forte concentration d'esclaves dans les régions où l'on pratiquait les principales cultures commerciales, comme la plaine du nord et le sud-est, rendait ces régions particulièrement explosives. La population asservie était soumise à des conditions et des traitements brutaux, et elle était obligée de travailler de longues heures avec peu de repos. Ils étaient également séparés de leurs familles et de leur culture, et n'étaient pas autorisés à pratiquer leur propre religion ou leurs propres coutumes. Ces conditions ont engendré un niveau élevé de mécontentement et de ressentiment au sein de la population asservie, ce qui a rendu ces régions plus susceptibles de se rebeller.

En outre, la forte densité de population dans ces régions permettait aux esclaves de s'organiser et de communiquer plus facilement entre eux, ce qui facilitait les possibilités de rébellion. Ces régions deviendront plus tard les régions les plus explosives pendant la révolution haïtienne, où la population asservie se soulèvera contre ses esclavagistes, ce qui conduira finalement à l'abolition de l'esclavage et à l'indépendance d'Haïti en 1804.

D'autres colonies des Caraïbes, comme la Jamaïque et la Barbade, comptaient également une importante population d'esclaves et connaissaient des conditions similaires à celles de Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti), ce qui aurait pu conduire à une situation explosive. Cependant, ces îles n'ont pas connu de révolution de l'esclavage.

L'une des raisons de cette différence est que la population esclave de Saint-Domingue était plus diversifiée, avec des personnes issues de nombreuses cultures et langues africaines différentes, ce qui leur a permis de s'organiser et de communiquer plus facilement entre elles. En revanche, la population esclave de la Jamaïque et de la Barbade était plus homogène, ce qui rendait plus difficile l'organisation et la communication entre eux.

Une autre raison est que la colonie française de Saint-Domingue était plus rentable et avait une plus grande population d'esclaves que les colonies britanniques de la Jamaïque et de la Barbade. La colonie française de Saint-Domingue était la colonie la plus rentable du monde à l'époque, en raison de sa production de sucre, de café et d'autres cultures commerciales, ce qui rendait plus important pour les Français de garder la colonie sous contrôle. Les colonies britanniques de la Jamaïque et de la Barbade avaient une population d'esclaves plus faible et produisaient des cultures moins rentables, ce qui rendait moins important le contrôle de la colonie par les Britanniques.

En outre, la colonie française de Saint-Domingue avait un système social plus complexe que les colonies britanniques de la Jamaïque et de la Barbade, qui comprenait une population de gens de couleur libres, qui ont joué un rôle important dans la révolution, et qui étaient également une source de frustration pour l'élite blanche, car ils n'étaient pas autorisés à rejoindre pleinement l'élite blanche, en raison de leur origine raciale.

Enfin, la révolution haïtienne a également été influencée par les changements politiques et sociaux survenus en France, qui ont conduit à la révolution française, laquelle a eu un impact significatif sur la colonie, facilitant l'accès à la liberté et à l'indépendance de la population asservie.

Les causes de la Révolution

La révolution haïtienne a été provoquée par divers facteurs, notamment l'afflux massif d'Africains réduits en esclavage, l'exploitation de la colonie par le gouvernement colonial français et les idéaux de liberté et d'égalité du siècle des Lumières qui se répandaient dans le monde à l'époque. En outre, la révolution a été déclenchée par la rébellion d'Africains asservis et de métis, qui en avaient assez d'être traités comme des biens et soumis à des conditions brutales. La révolution a été menée par Toussaint L'Ouverture, un ancien esclave qui est devenu un chef militaire et un stratège compétent. La révolution a finalement abouti à l'abolition de l'esclavage et à l'indépendance d'Haïti vis-à-vis du régime colonial français.

L'afflux important d'Africains asservis en Haïti à la fin du 18e siècle a contribué à la révolution en augmentant la population des personnes asservies et en exacerbant leurs conditions d'oppression et de souffrance. Le grand nombre d'Africains réduits en esclavage a également créé un déséquilibre démographique dans la colonie, les esclaves étant plus nombreux que les colons blancs et les métis. Cela a conduit à une tension accrue et à un ressentiment envers le gouvernement colonial et la classe esclavagiste, alimentant finalement la rébellion et la révolution qui ont conduit à l'indépendance d'Haïti.

L'importante population de personnes libres de couleur en Haïti a également joué un rôle important dans les causes de la révolution haïtienne. Beaucoup de ces personnes étaient éduquées et avaient accès aux mêmes idéaux des Lumières qui inspiraient la révolution en France. Ils étaient également conscients des droits et privilèges des citoyens français, mais se voyaient refuser ces droits dans la colonie. Ils ressentent l'injustice d'être traités comme des citoyens de seconde zone et sont déterminés à lutter pour leurs droits et leur égalité. Jean-Baptiste Belley, un homme libre de couleur, est élu député de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale à Paris, il pourra défendre les droits de la colonie et l'abolition de l'esclavage. De plus, la participation de personnes libres de couleur dans les troupes françaises pendant la guerre d'indépendance américaine les a exposées aux idées de liberté et d'égalité, qu'elles ont ramenées avec elles en Haïti, alimentant encore plus le désir de révolution.

La Révolution française a été une cause externe majeure de la Révolution haïtienne. Le bouleversement politique et idéologique en France a eu un impact significatif sur la colonie de Saint-Domingue. L'affaiblissement de l'autorité française dans la colonie à la suite de la révolution a créé un vide de pouvoir et a donné l'occasion aux esclaves et aux personnes de couleur libres de demander plus de droits et d'autonomie. L'impact idéologique de la Révolution française, avec la déclaration de la souveraineté du peuple et des droits de l'homme et du citoyen, a également joué un rôle majeur dans la Révolution haïtienne. Ces idées, qui se répandaient dans le monde entier, ont incité les esclaves et les personnes de couleur libres d'Haïti à revendiquer leurs propres droits et leur liberté. Ils ont vu l'opportunité d'imiter les idéaux de la Révolution française dans leur propre colonie et de lutter pour leur propre indépendance.

L'impact de la Révolution française, à la fois politique et idéologique, a été un catalyseur majeur pour la Révolution haïtienne et a finalement conduit à l'abolition de l'esclavage et à l'indépendance d'Haïti.

Du côté français, il y avait initialement peu d'intention de changer le statut des colonies, car elles étaient considérées comme une source précieuse de revenus pour le trésor français, et le gouvernement français était fortement dépendant des revenus de la colonie de Saint-Domingue, en particulier de la production de sucre, de café et d'autres cultures, qui étaient cultivées par une main-d'œuvre asservie. Cependant, les événements de Saint-Domingue ont poussé la Révolution française à ses extrêmes, car les esclaves et les personnes de couleur libres de la colonie ont commencé à réclamer leurs droits et leur liberté. Les tentatives du gouvernement français pour garder le contrôle de la colonie et réprimer la rébellion ont finalement échoué, entraînant l'abolition de l'esclavage et l'indépendance d'Haïti. Il s'agit de la seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire moderne et de la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes. Elle a également eu un impact significatif sur la Révolution française, car elle a mis en évidence la contradiction entre les idéaux révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité et la réalité de l'oppression coloniale et de l'esclavage.

Les cinq étapes de la révolution

1790 – 1791 : libre de couleur contre blancs

La révolution de 1790-1791 à Saint-Domingue, également connue sous le nom de Révolution haïtienne, a été initialement menée par l'élite blanche de la colonie qui s'inspirait des idées de la Révolution française et cherchait à prendre le contrôle des institutions de la colonie. Cependant, des Africains asservis et des personnes de couleur se sont rapidement joints à la rébellion et ont joué un rôle clé dans le renversement réussi de la domination coloniale française et l'établissement d'Haïti en tant que nation indépendante. L'élite blanche de Saint-Domingue, notamment les planteurs, les marchands et les avocats, était inspirée par les idées de la Révolution américaine et le concept de souveraineté du peuple. Ils cherchaient à obtenir un plus grand contrôle sur les institutions de la colonie et à se détacher de la domination coloniale française. Cependant, la révolution a rapidement dépassé leurs objectifs initiaux et les Africains asservis et les personnes de couleur sont devenus des acteurs clés dans le renversement de la domination française et l'établissement d'Haïti en tant que nation indépendante.

Les libres de couleur, ou gens de couleur, étaient un autre groupe qui a rapidement rejoint la révolution à Saint-Domingue. Ils ont été influencés par les débats de l'Assemblée nationale à Paris et les idées de la Révolution française, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils considèrent la révolution comme une occasion d'obtenir l'égalité et de mettre fin à la discrimination dont ils sont victimes en vertu des lois coloniales. Ils ont formé leurs propres unités militaires et ont joué un rôle important dans le renversement de la domination française et l'établissement d'Haïti comme nation indépendante.

Vincent Ogé était un riche homme libre de couleur qui était revenu de Paris à Saint-Domingue. Il était inspiré par les idées de la Révolution française et cherchait à obtenir plus de droits et d'égalité pour les personnes de couleur dans la colonie. En 1790, il a pris la tête d'une petite armée d'environ 300 hommes, composée principalement de libres de couleur, pour exiger plus de droits et d'égalité de la part des planteurs blancs qui contrôlaient la colonie. Cependant, la rébellion d'Ogé se heurte à la résistance des planteurs blancs et de leurs forces armées, et elle est finalement vaincue. Malgré cela, la rébellion d'Ogé a déclenché une rébellion plus large parmi les Africains asservis et les personnes de couleur, qui a finalement conduit au renversement de la domination coloniale française et à l'établissement d'Haïti en tant que nation indépendante.

Après la défaite de la rébellion d'Ogé, il a été capturé et exécuté par les troupes des planteurs blancs. La nouvelle de son exécution parvient à Paris, où elle provoque un choc et une indignation au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée adopte alors une loi accordant la liberté aux personnes de couleur nées de parents libres dans la colonie. Cependant, cette décision est rejetée par l'élite blanche de Saint-Domingue, qui y voit une menace pour son pouvoir et son contrôle. Les affranchis de couleur, quant à eux, étaient furieux que la liberté ne soit accordée qu'à eux et non à toutes les personnes de couleur. Cela a conduit à de nouvelles rébellions et tensions entre les affranchis de couleur et l'élite blanche, et la colonie était au bord de la guerre civile. La situation a finalement débouché sur la Révolution haïtienne, au cours de laquelle des Africains asservis et des personnes de couleur ont lutté contre l'élite blanche et la domination coloniale française, ce qui a conduit à l'établissement d'Haïti en tant que nation indépendante.

1791 – 1793 : Révolte massive des esclaves, Libres de couleur contre Blancs et contre esclaves

La période 1791-1793 a été marquée par une révolte massive d'Africains asservis, qui a pris beaucoup de monde par surprise. La rébellion a éclaté dans la région du Cap-Français (aujourd'hui Cap-Haïtien), qui comptait la plus forte densité d'Africains asservis et d'Africains récemment arrivés. La rébellion a été déclenchée par les tensions et les conflits permanents entre l'élite blanche et les libres de couleur, ainsi que par le désir de liberté et d'égalité de la population asservie. La rébellion s'est rapidement propagée dans toute la colonie, et les esclaves africains ont combattu à la fois les planteurs blancs et les libres de couleur. La rébellion était dirigée par Toussaint l'Ouverture et d'autres chefs esclaves, qui sont devenus les leaders de la rébellion et ont finalement réussi à faire d'Haïti la première nation noire indépendante au monde.

Les Africains asservis se sont soulevés contre leurs maîtres blancs sous la direction des "esclaves d'élite", des hommes qui avaient des relations entre les ports et les plantations, et qui rapportaient des nouvelles de France. Ils étaient armés de machettes et d'autres armes, et ils ont détruit plantation après plantation en tuant, pillant et brûlant les champs de canne à sucre. Ces leaders ont réussi à mobiliser un grand nombre d'Africains asservis, qui se sont battus pour leur liberté et leur égalité. Menés par des personnages tels que Toussaint L'Ouverture, qui s'est révélé être un leader clé de la rébellion, ils ont réussi à vaincre les forces coloniales françaises et à faire d'Haïti une nation indépendante.

La rébellion s'est rapidement propagée dans toute la colonie et des dizaines de milliers d'Africains asservis y ont pris part. Les Africains asservis ont pu détruire de nombreuses plantations et tuer ou capturer de nombreux planteurs blancs. En un mois, plus de mille plantations sur un total de 8000 ont été brûlées et des centaines de Blancs ont été massacrés. La rébellion a pu prendre de l'ampleur grâce au leadership de personnalités telles que Toussaint L'Ouverture, et au haut niveau d'organisation et de coordination au sein de la population esclave. La rébellion a également réussi à vaincre les forces coloniales françaises et à faire d'Haïti une nation indépendante en 1804, devenant ainsi la première nation noire au monde.

Il est intéressant de noter que les Africains asservis qui ont pris part à la rébellion ne prétendaient pas initialement se battre pour les idéaux de liberté et d'égalité défendus par la Révolution française. Au contraire, beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui venaient d'être amenés d'Afrique, pensaient qu'ils agissaient au nom d'un roi qui avait déclaré l'abolition de l'esclavage. Cela a conduit à une situation où la rébellion n'était pas seulement dirigée contre les planteurs blancs, mais aussi contre les autorités coloniales françaises qui refusaient d'abolir l'esclavage. La rébellion a pu prendre de l'ampleur et finalement vaincre les forces coloniales françaises, et faire d'Haïti une nation indépendante en 1804, devenant ainsi la première nation noire au monde.

Après que la rébellion initiale ait éclaté, le conflit s'est rapidement intensifié et s'est étendu à toute la colonie. La guerre éclate entre les libres de couleur, les planteurs blancs et les Africains réduits en esclavage. Chaque partie au conflit commet des atrocités contre l'autre, et les tensions et la violence continuent de s'intensifier. La France envoie des troupes dans la colonie pour tenter de rétablir l'ordre, mais elles n'y parviennent pas et sont décimées par la fièvre jaune. Le conflit se poursuit pendant plusieurs années, avec différents chefs et groupes qui se battent pour le contrôle de la colonie. Finalement, la rébellion menée par Toussaint L'Ouverture et d'autres chefs esclaves a réussi à vaincre les forces coloniales françaises et à faire d'Haïti une nation indépendante en 1804, devenant ainsi la première nation noire au monde.

En avril 1792, l'Assemblée nationale française a accordé l'égalité à tous les hommes libres de couleur dans la colonie et a envoyé un commissaire, Léger-Félicité Sonthonax, pour tenter de régler le conflit dans la colonie. Sonthonax était un révolutionnaire et un abolitionniste, et dès son arrivée dans la colonie, il s'est aliéné de nombreux planteurs blancs. Cependant, il est soutenu par les libres de couleur, et il engage plusieurs d'entre eux dans l'administration pour aider à gouverner la colonie. Les politiques d'égalité et d'abolition de l'esclavage de Sonthonax se heurtent à la résistance des planteurs blancs. Cela a conduit à une guerre civile entre les libres de couleur et les planteurs blancs, qui s'est poursuivie jusqu'à l'arrivée de Toussaint L'Ouverture, qui a réussi à vaincre les troupes françaises et à déclarer Haïti comme une nation indépendante en 1804.

Alors que la rébellion menée par Toussaint L'Ouverture prend de l'ampleur, la révolte des esclaves commence à diminuer. En 1793, les libres de couleur parviennent à prendre le contrôle de la colonie et de nombreux planteurs blancs s'exilent à Cuba, aux États-Unis et en Louisiane. Les libres de couleur, désormais au pouvoir, et sous la direction de Toussaint L'Ouverture, parviennent à vaincre les forces coloniales françaises et à déclarer Haïti comme nation indépendante en 1804. Haïti est alors la première nation noire au monde et le premier pays au monde à avoir été créé à la suite d'une rébellion d'esclaves réussie. Les Blancs qui restaient dans la colonie ont été tués ou forcés de fuir, la colonie était désormais entre les mains des Noirs libres et des esclaves qui étaient désormais libres.

En 1793, une nouvelle guerre éclate en France entre la France révolutionnaire et les monarchies d'Angleterre et d'Espagne, qui s'étend également aux colonies que ces trois puissances possèdent dans les Caraïbes. En août 1793, face à l'invasion imminente de Saint-Domingue par les Britanniques, Léger-Félicité Sonthonax, commissaire français, voit que le seul moyen de rallier les esclaves à la cause révolutionnaire et de les engager dans une armée de défense est d'abolir l'esclavage dans la colonie. Il signe un décret officieux pour l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. Cette décision se heurte à la résistance des planteurs blancs et des libres de couleur, mais elle permet également la formation d'une force plus cohésive d'Africains asservis et de personnes de couleur libres pour se défendre contre l'invasion britannique. L'abolition de l'esclavage sera officiellement déclarée par Toussaint L'Ouverture après son arrivée en 1793 et la défaite des troupes coloniales françaises.[8][9][10][11]

1793-1798 : Mobilisation des esclaves libérés et ascension de Toussaint Louverture

En 1793, la colonie française de Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti) commence à connaître une mobilisation d'esclaves libérés, dirigée par Toussaint Louverture. Il s'agit d'un développement important dans le conflit, car il marque l'élimination du contrôle des Blancs sur la colonie. La situation devient de plus en plus complexe à mesure que l'Angleterre et l'Espagne occupent des parties de la colonie, et que différents groupes d'esclaves affranchis adoptent des positions différentes. Certains ont établi des fiefs indépendants, tandis que d'autres ont soutenu la France révolutionnaire, qui avait aboli l'esclavage. Cependant, il y avait aussi ceux qui étaient prêts à s'allier avec les monarchies espagnole ou britannique. La situation est encore compliquée par le fait que le commissaire français, Léger-Félicité Sonthonax, a aboli l'esclavage, ce qui provoque des divisions parmi les gens de couleur libres.

Les anciens esclaves, appelés marrons, créent de nombreuses communautés d'esclaves fugitifs afin de sauvegarder la liberté qu'ils viennent d'acquérir. Ils étaient dirigés par Toussaint Louverture, qui les a organisés en une force militaire pour défendre la colonie contre les envahisseurs étrangers. Pour le commissaire français Sonthonax, il était important de mobiliser ces esclaves fugitifs dans la défense de la colonie, car ils représentaient une force militaire importante qui pouvait aider à repousser les forces d'invasion. Il reconnaissait également l'importance de leur soutien pour maintenir le contrôle français sur la colonie, car ils étaient un symbole de l'abolition de l'esclavage et des idéaux de la Révolution française.

1800-1802 : Le règne de Toussaint

Toussaint Louverture était un leader de la révolution haïtienne, qui a commencé en 1791 et s'est terminée en 1804. Ancien esclave, il est devenu un puissant stratège militaire et le chef de la rébellion contre la domination coloniale française. Il est né dans la colonie française de Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti) et était d'origine africaine, créole et française. Il a été libéré de l'esclavage vers l'âge de 30 ans et était très instruit, sachant lire et écrire. Il a joué un rôle clé dans la révolution et était considéré comme un politicien compétent, capable de s'orienter dans le paysage politique complexe de l'époque.

Les alliances de Toussaint Louverture pendant la révolution haïtienne étaient complexes et changeantes. Au départ, il s'est aligné sur les Espagnols, qui contrôlaient la partie orientale de la colonie, et a conduit ses hommes à se battre contre les Français. Cependant, lorsque l'Assemblée nationale française abolit l'esclavage en 1794, Toussaint change de camp et rejoint les forces françaises, y voyant une opportunité d'assurer la liberté de son peuple. Il a amené ses 22 000 hommes avec lui, donnant aux Français un avantage militaire significatif. Avec son soutien, les Français ont pu vaincre les Espagnols et prendre le contrôle de toute la colonie. L'objectif de Toussaint était d'obtenir l'autonomie pour Haïti et l'abolition de l'esclavage.

Après s'être allié aux Français et les avoir aidés à prendre le contrôle de la colonie, il a commencé à travailler avec d'autres chefs, comme André Rigaud, pour assurer la liberté de son peuple. Rigaud était un chef mulâtre qui commandait une armée de 10 000 hommes. Ensemble, ils ont chassé les troupes espagnoles et anglaises qui occupaient certaines parties de la colonie. Rigaud et ses hommes ont libéré des milliers d'esclaves dans les territoires occupés, ce qui a contribué à renforcer leur position. L'objectif de Toussaint était d'unifier la colonie et d'assurer l'autonomie d'Haïti.