« Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen » : différence entre les versions

| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||

[[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | [[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | ||

Carl von Clausewitz, | Carl von Clausewitz, ein preußischer Offizier aus dem frühen 19. Jahrhundert, spielte eine entscheidende Rolle bei der Theoretisierung des Krieges. Er verfasste das Werk "Vom Kriege" (Vom Kriege auf Deutsch), das zu einem der einflussreichsten Texte über Militärstrategie und Kriegstheorie wurde. | ||

Carl von Clausewitz | Carl von Clausewitz diente während der Napoleonischen Kriege, die von 1803 bis 1815 stattfanden, in der preußischen Armee. Während dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen im Kampf und in der Militärstrategie, die seine Kriegstheorien beeinflussten. Clausewitz nahm an mehreren großen Schlachten gegen Napoleons Armee teil und wurde Zeuge der dramatischen Veränderungen in der Art und Weise, wie Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Während dieser Zeit begann er, seine Theorie zu entwickeln, dass der Krieg eine Erweiterung der Politik ist. Nach dem Ende der napoleonischen Kriege diente Clausewitz weiterhin in der preußischen Armee und begann, sein Hauptwerk "Vom Kriege" zu verfassen. Er starb jedoch, bevor er das Werk fertigstellen konnte, das posthum von seiner Frau veröffentlicht wurde. | ||

Clausewitz | Clausewitz behauptete, dass der Krieg "die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sei. Dieses wohl bekannteste Zitat von Clausewitz drückt den Gedanken aus, dass der Krieg ein Instrument der nationalen Politik ist und dass militärische Ziele von politischen Zielen geleitet werden müssen. Mit anderen Worten: Der Krieg ist ein politisches Instrument und kein Selbstzweck. Clausewitz' Denken betont auch die Bedeutung des "Nebels des Krieges" und der "Reibung" bei der Durchführung von Militäroperationen. Er argumentiert, dass der Krieg von Natur aus unsicher und unvorhersehbar ist und dass Kommandanten und Strategen in der Lage sein müssen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Trotz seines Todes im Jahr 1831 übte Clausewitz' Denken weiterhin einen großen Einfluss auf die Militär- und Strategietheorie aus. Seine Werke werden an Militärakademien auf der ganzen Welt studiert und bleiben eine unverzichtbare Referenz im Bereich der Militärstrategie. | ||

Clausewitz | Clausewitz definiert Krieg als einen Gewaltakt, der den Gegner dazu zwingen soll, unseren Willen auszuführen. Dies ist ein sehr rationaler Rahmen, es handelt sich nicht um die Logik eines "Kriegsverrückten". Der Krieg wird geführt, um etwas zu erreichen. Carl von Clausewitz hat den Krieg als einen Gewaltakt konzeptualisiert, dessen Ziel es ist, den Gegner zu zwingen, unseren Willen auszuführen. Seiner Meinung nach ist der Krieg kein irrationales oder chaotisches Unterfangen, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, ein rationales Mittel zur Verfolgung der Ziele eines Staates. In seinem Hauptwerk "Vom Kriege" entwickelt Clausewitz diesen Gedanken weiter, indem er feststellt, dass der Krieg lediglich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Das heißt, Staaten setzen den Krieg ein, um politische Ziele zu erreichen, die sie mit friedlichen Mitteln nicht durchsetzen können. | ||

Stellen wir uns einen Staat vor, der eine Regierung mit dem Ziel ist, fruchtbares Land zu erwerben, um seine Wirtschaft oder seine Ernährungssicherheit zu verbessern. Da sein Nachbar nicht bereit ist, dieses Land freiwillig abzutreten, entscheidet sich der Staat für den Einsatz von Krieg, um sein Ziel zu erreichen. Wenn der kriegsführende Staat siegreich ist, wird wahrscheinlich ein Friedensvertrag geschlossen, der die Landübertragung offiziell festschreibt. Dieser Vertrag könnte auch andere Bestimmungen enthalten, z. B. Kriegsentschädigungen, Regelungen für vertriebene Bevölkerungsgruppen und das Versprechen, in Zukunft keine Aggressionen zu zeigen. Das ursprüngliche Ziel (der Erwerb von fruchtbarem Land) wird also mithilfe von Krieg erreicht, der als politisches Instrument eingesetzt wird. | |||

Diese von Clausewitz geprägte Auffassung von Krieg macht deutlich, dass der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. In diesem Zusammenhang wird der Krieg als ein Werkzeug der Politik betrachtet, eine Option, die eingesetzt werden kann, wenn andere Methoden wie Diplomatie oder Handel bei der Lösung von Konflikten zwischen Staaten versagt haben. | |||

Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Krieg nach Clausewitz keine eigenständige Einheit ist, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, das von den politischen Behörden kontrolliert und gesteuert wird. Das heißt, dass sowohl die Entscheidung, einen Krieg zu erklären, als auch die Verwaltung und Führung des Krieges in der Verantwortung der politischen Führer liegen. Die militärischen Ziele sind somit den politischen Zielen untergeordnet. Im clausewitzschen Denken ist der Krieg ein Mittel, um politische Ziele zu erreichen, die mit anderen Methoden nicht erreicht werden können. Er wird jedoch immer als vorübergehende Lösung und nicht als Dauerzustand betrachtet. Der Krieg ist also kein Zweck an sich, sondern ein Mittel zum Zweck: das vom Staat definierte politische Ziel. Sobald dieses Ziel erreicht ist oder wenn es nicht mehr möglich ist, es zu erreichen, endet der Krieg und man kehrt zu einem Zustand des Friedens zurück. Aus diesem Grund ist der Begriff des Friedens untrennbar mit dem des Krieges verbunden: Der Krieg zielt darauf ab, einen neuen, für den Staat, der ihn führt, günstigeren Friedenszustand zu schaffen. | |||

== | == Das westfälische System == | ||

Das Westfälische System, benannt nach dem Westfälischen Friedensvertrag, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, hat die internationale politische Struktur und das Verständnis von Krieg tiefgreifend beeinflusst. Diese Reihe von Verträgen verankerte den Begriff der staatlichen Souveränität und legte die Vorstellung fest, dass jeder Staat die ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ohne Einmischung von außen besitzt. Damit formalisierte es auch die Idee der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Was den Krieg betrifft, so hat das westfälische System dazu beigetragen, ihn als eine Aktivität zwischen Staaten und nicht zwischen Fraktionen oder Individuen zu formalisieren. Es förderte auch die Entwicklung von Regeln und Normen für die Kriegsführung, obwohl dieser Prozess erst in den folgenden Jahrhunderten mit der Entwicklung des humanitären Völkerrechts so richtig in Schwung kam. Während der Krieg also weiterhin als Instrument der Außenpolitik angesehen wurde, begann das westfälische System damit, Beschränkungen und Regeln für seine Anwendung einzuführen. Diese Zwänge wurden durch die Entwicklung des Völkerrechts in den folgenden Jahrhunderten noch verstärkt. | |||

Hugo Grotius, | Hugo Grotius, auch bekannt als Hugo de Groot, war eine zentrale Figur bei der Entwicklung des Völkerrechts, insbesondere im Hinblick auf die Gesetze von Krieg und Frieden. Sein bekanntestes Werk, "De Jure Belli ac Pacis" ("Vom Recht des Krieges und des Friedens"), das 1625 veröffentlicht wurde, gilt als einer der grundlegenden Texte des Völkerrechts. In diesem Werk versucht Grotius, eine Reihe von Regeln für das Verhalten von Staaten in Kriegs- und Friedenszeiten festzulegen. Er untersucht ausführlich, wann ein Krieg gerechtfertigt ist (jus ad bellum), wie er geführt werden sollte (jus in bello) und wie nach einem Konflikt ein gerechter Frieden wiederhergestellt werden kann (jus post bellum). | ||

Diese Ideen hatten einen bedeutenden Einfluss darauf, wie der Krieg wahrgenommen und geführt wird, indem sie die Vorstellung einführten, dass selbst in Kriegszeiten bestimmte Handlungen nicht akzeptabel sind und dass die Kriegsführung bestimmten ethischen und rechtlichen Grundsätzen unterliegen muss. Die von Grotius aufgestellten Grundsätze wurden im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt und ausgebaut und führten zur Formulierung detaillierterer und umfassenderer internationaler Konventionen wie den Genfer Konventionen, die heute das Verhalten in Kriegszeiten regeln. | |||

Die Organisation des zwischenstaatlichen Systems hat dazu geführt, dass strenge Regeln zur Regulierung der Kriegsführung erlassen wurden. Ziel dieser Regeln ist es, die zerstörerischen Folgen des Krieges so weit wie möglich zu begrenzen und Personen zu schützen, die nicht direkt am Krieg beteiligt sind, wie z. B. Zivilisten oder Kriegsgefangene. Aus diesem Grund muss ein Krieg nach internationalem Recht vor seinem Beginn erklärt werden. Diese Erklärung soll allen beteiligten Parteien, einschließlich anderer Länder und internationaler Organisationen, klar signalisieren, dass ein bewaffneter Konflikt begonnen hat. Während eines Krieges müssen sich die Kombattanten an bestimmte Regeln halten. So dürfen sie beispielsweise nicht absichtlich Zivilisten oder zivile Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser ins Visier nehmen oder Waffen einsetzen, die nach dem Völkerrecht verboten sind, wie chemische oder biologische Waffen. Schließlich muss nach einem Krieg ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden, um Streitigkeiten zu lösen, Kriegsverbrechen zu bestrafen und die durch den Konflikt verursachten Schäden zu beheben. Obwohl diese Regeln oft verletzt werden, ist ihre Existenz und universelle Anerkennung ein wichtiger Versuch, eine Tätigkeit zu zivilisieren, die von Natur aus gewalttätig und zerstörerisch ist. | |||

Der Krieg wurde trotz seiner oft verheerenden Folgen als Mittel zur Lösung politischer Streitigkeiten in das zwischenstaatliche System integriert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht darum geht, den Krieg zu fördern oder zu verherrlichen, sondern vielmehr darum, zu versuchen, ihn einzudämmen und zu regulieren. Seit dem 17. Jahrhundert wurden zahlreiche Regeln aufgestellt, die versuchen, die Verheerungen des Krieges zu begrenzen. Dazu gehört das humanitäre Völkerrecht, das Grenzen für die Art und Weise setzt, wie Krieg geführt werden kann, und Personen schützt, die nicht oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, wie Zivilisten, Gesundheitsarbeiter und Kriegsgefangene. Darüber hinaus hat das Völkerrecht auch Regeln dafür aufgestellt, wie man einen Krieg erklärt, Feindseligkeiten führt und Frieden schließt. Dazu gehören das Kriegsrecht, das Regeln für die Durchführung von Feindseligkeiten aufstellt, und das Friedensrecht, das den Abschluss von Friedensverträgen und die Lösung internationaler Konflikte regelt. Diese Bemühungen zur Regulierung des Krieges zeugen von der Erkenntnis, dass ein Krieg zwar manchmal unvermeidlich sein kann, aber auf eine Art und Weise geführt werden muss, die menschliches Leid und materielle Zerstörung so weit wie möglich minimiert.[[Image:Helst, Peace of Münster.jpg|thumb|400px|<center>Bankett der Amsterdamer Bürgergarde zur Feier des Friedens von Münster (1648), ausgestellt im Rijksmuseum, von Bartholomeus van der Helst.]] | |||

Der Westfälische Friedensvertrag, der 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges geschlossen wurde, bestand aus zwei verschiedenen Abkommen: dem Vertrag von Osnabrück und dem Vertrag von Münster. Der Vertrag von Osnabrück wurde zwischen dem Schwedischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geschlossen, während der Vertrag von Münster zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und den Vereinigten Provinzen (den heutigen Niederlanden) sowie zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich geschlossen wurde. Diese Verträge sind historisch wichtig, da sie den Grundstein für die moderne internationale Ordnung legten, die auf der Souveränität der Staaten beruht. Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten wurde ebenso festgelegt wie der Grundsatz des Machtgleichgewichts. Der Westfälische Friedensvertrag bedeutete im Grunde das Ende der Idee eines universellen christlichen Reiches in Europa und ebnete den Weg für ein System unabhängiger und souveräner Nationalstaaten. | |||

Die Westfälischen Verträge beendeten den Dreißigjährigen Krieg, einen Religionskrieg, der Europa und insbesondere das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zwischen 1618 und 1648 auseinanderriss. In diesem Krieg standen sich vor allem katholische und protestantische Kräfte gegenüber, obwohl Politik und Machtkämpfe ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Durch die Beendigung dieses Krieges brachten die Westfälischen Verträge nicht nur einen willkommenen Frieden, sondern markierten auch einen grundlegenden Wandel in der politischen Organisation Europas. Vor diesen Verträgen war die Idee eines universellen christlichen Reiches, in dem eine höhere Autorität (entweder der Papst oder der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) eine gewisse Autorität über Königreiche und Fürstentümer haben sollte, noch lebendig. Die Westfälischen Verträge legten den Grundsatz der staatlichen Souveränität fest und besagen, dass jeder Staat die absolute und ausschließliche Autorität über sein Territorium und sein Volk besitzt. Das bedeutete, dass zum ersten Mal Staaten und nicht Kaiser oder Päpste zu den Hauptakteuren auf der internationalen Bühne wurden. Dies wird als das "westfälische System" bezeichnet, das nach wie vor die Grundlage der modernen internationalen Ordnung bildet. | |||

Die Schweiz wurde 1648 im Westfälischen Friedensvertrag als unabhängige Einheit anerkannt, obwohl es länger dauerte, bis sich ihre heutige Form als Staat konsolidierte. Die immerwährende Neutralität der Schweiz wurde auch auf dem Wiener Kongress 1815 festgelegt, was ihren eigenständigen Status auf der internationalen Bühne stärkte. Dennoch ist zu beachten, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft als Union der Kantone bereits vor dem Westfälischen Friedensvertrag existierte. Ihre einzigartige Struktur entsprach jedoch nicht genau dem Konzept des Nationalstaats, wie er mit dem westfälischen System entstand. Daher kann man sagen, dass es lange gedauert hat, bis die Schweiz in ihrer modernen Form auftauchte. | |||

Der Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für das moderne internationale System, das auf nationaler Souveränität beruht. Mit anderen Worten: Jeder Staat hat das Recht, sein Hoheitsgebiet nach eigenem Ermessen ohne Einmischung von außen zu regieren. Dieses Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ist ein zentraler Pfeiler des internationalen Systems. Es beseitigt jedoch nicht den Konflikt oder die Meinungsverschiedenheit zwischen Staaten. Wenn eine Meinungsverschiedenheit auftritt, kann Krieg als Mittel zur Lösung eingesetzt werden. In der modernen Welt werden jedoch in der Regel andere Formen der Konfliktlösung wie Diplomatie, Dialog und Verhandlungen bevorzugt. Krieg wird oft als letztes Mittel angesehen, wenn keine andere Option praktikabel oder wirksam ist. | |||

Die Unterscheidung zwischen dem inneren und dem äußeren Raum der Staaten ist in der internationalen Politik von grundlegender Bedeutung. Innerhalb seiner Grenzen hat ein Staat die Souveränität, seine eigenen Gesetze und Vorschriften durchzusetzen und die Ordnung so aufrechtzuerhalten, wie er es für notwendig erachtet. Dieser innere Raum ist häufig durch einen Satz klar definierter Regeln und Normen gekennzeichnet, die weithin anerkannt und eingehalten werden. Außerhalb seiner Grenzen muss sich ein Staat in einem komplexeren und oft weniger regulierten Umfeld bewegen, in dem die Interaktionen hauptsächlich zwischen souveränen Staaten stattfinden, die möglicherweise unterschiedliche Interessen haben. Dieser äußere Raum wird durch das Völkerrecht geregelt, das weniger verbindlich ist und stärker von der Zusammenarbeit zwischen Staaten abhängt. | |||

Der Grundsatz der Souveränität begründet zwar die formale Gleichheit aller Staaten im Völkerrecht, führt aber nicht zwangsläufig zu einer tatsächlichen Gleichheit auf der internationalen Bühne. Einige Staaten können aufgrund ihrer wirtschaftlichen, militärischen oder strategischen Macht einen unverhältnismäßig großen Einfluss ausüben. Gleichzeitig hat der Aufstieg nichtstaatlicher Akteure die internationale Landschaft komplexer gemacht. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), multinationale Unternehmen und sogar Einzelpersonen (wie Aktivisten, politische Dissidenten oder Prominente) können nun bedeutende Rollen in der internationalen Politik spielen. Diese Akteure können die globale Politik beeinflussen, indem sie die öffentliche Meinung mobilisieren, direkte Aktionen durchführen, grundlegende Dienstleistungen erbringen oder wirtschaftliche Macht ausüben. Doch trotz des wachsenden Einflusses dieser nichtstaatlichen Akteure bleiben die Staaten die wichtigsten und mächtigsten Akteure auf der internationalen Bühne. | |||

Im zeitgenössischen internationalen System ist der Staat die grundlegende politische Einheit. Das Konzept des souveränen Nationalstaats bleibt, obwohl es kritisiert und oft durch Fragen des Transnationalismus, der Globalisierung und der interdependenten internationalen Beziehungen verkompliziert wird, der wichtigste Organisator der Weltpolitik. Von jedem Staat als souveränem Gebilde wird erwartet, dass er absolute Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ausübt. Das internationale System beruht auf der Interaktion dieser souveränen Staaten und der Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Realität oftmals komplexer ist. Viele nichtstaatliche Akteure - von multinationalen Konzernen über terroristische Gruppen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen und internationalen Institutionen - spielen ebenfalls eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne. Manchmal können diese Akteure sogar die Autorität und Souveränität von Staaten in Frage stellen. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt die Idee des Nationalstaats zentral für das Verständnis und die Strukturierung unserer politischen Welt. | |||

Man spricht nicht von "Weltstudien" oder "globalen Studien". Der Begriff, der sich durchgesetzt hat, ist der der "Internationalen Beziehungen". Das Studienfeld "Internationale Beziehungen" konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Staaten und, im weiteren Sinne, zwischen Akteuren auf der Weltbühne. Es geht nicht einfach darum, die Welt als Ganzes zu studieren, sondern zu verstehen, wie Staaten miteinander interagieren, wie sie Macht aushandeln und herausfordern, wie sie zusammenarbeiten und in Konflikte geraten. Die Betonung liegt auf "Beziehungen", denn über diese Beziehungen definieren sich die Staaten gegenseitig, gestalten ihre Außenpolitik und beeinflussen das internationale System. Daher bleiben der Nationalstaat und die Staatsgrenze trotz der zunehmenden Interdependenz und Globalisierung Schlüsselbegriffe in der Theorie und Praxis der internationalen Beziehungen. Tatsächlich ist die Strukturierung des Raums zwischen Staaten eine grundlegende Dimension in der Analyse der internationalen Beziehungen. Es ist diese Strukturierung, die unter anderem Bündnisse, Konflikte, Handel und Bevölkerungsströme bestimmt. Sie ist es auch, die einen bedeutenden Einfluss auf die Weltordnungspolitik und die Entwicklung internationaler Normen hat. | |||

Der 1648 unterzeichnete Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für die moderne internationale Ordnung, die auf dem Prinzip der nationalen Souveränität beruht. Nach diesem Prinzip hat jeder Staat das Recht, sein eigenes Territorium und seine eigene Bevölkerung ohne Einmischung von außen zu regieren. Souveräne Gleichheit bedeutet, dass aus der Sicht des Völkerrechts alle Staaten gleich sind, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Reichtum oder ihrer Macht. Das bedeutet, dass jeder Staat das Recht hat, in vollem Umfang an der internationalen Gemeinschaft teilzunehmen und von anderen Staaten respektiert zu werden. | |||

Doch auch wenn der Westfälische Friedensvertrag Souveränität und souveräne Gleichheit als grundlegende Prinzipien des internationalen Systems etabliert hat, darf man daraus nicht ableiten, dass Krieg eine unvermeidliche Folge dieser Prinzipien ist. Denn auch wenn Streitigkeiten zwischen Staaten zu bewaffneten Konflikten führen können, ist der Krieg weder die einzige noch die am meisten gewünschte Art der Streitbeilegung. Die Grundsätze des Völkerrechts, wie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, sind auch für die aus Westfalen hervorgegangene internationale Ordnung zentral. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahrhunderte internationale Normen und Institutionen entwickelt, die die Kriegsführung einrahmen und regulieren und den Dialog, die Verhandlungen und die Zusammenarbeit zwischen Staaten fördern. Das Westfälische System ist daher nicht einfach eine Lizenz zum Krieg, sondern der Rahmen, in dem Staaten koexistieren, zusammenarbeiten und manchmal auch gegeneinander kämpfen. | |||

== | == Vom Totalen Krieg zum Institutionalisierten Krieg (Holsti) == | ||

Le XVIIe siècle a été une époque de transformations significatives dans l'organisation politique et sociale de nombreux pays, conduisant à l'émergence de l'État moderne. C'est durant cette période que les États ont commencé à consolider leur pouvoir, à centraliser l'autorité, à imposer des impôts de façon systématique et à développer des bureaucraties plus efficaces et structurées. Cette centralisation et cette bureaucratisation ont permis aux États d'amasser des ressources et de les mobiliser plus efficacement, en vue notamment de conduire des guerres. À mesure que les États devenaient plus puissants et plus efficaces, ils étaient capables de mener des guerres à plus grande échelle et avec plus d'intensité. Cela a ouvert la voie à ce qu'on appelle la "guerre totale", où tous les aspects de la société sont mobilisés pour l'effort de guerre et où la distinction entre combattants et non-combattants devient floue. Parallèlement à ces changements, le système international évoluait également, avec l'établissement du système westphalien basé sur la souveraineté des États. Ces deux processus - l'évolution de l'État et la transformation du système international - se sont renforcés mutuellement. La consolidation de l'État a contribué à l'essor du système westphalien, tandis que ce dernier a fourni un cadre permettant aux États de se développer et de se renforcer. | Le XVIIe siècle a été une époque de transformations significatives dans l'organisation politique et sociale de nombreux pays, conduisant à l'émergence de l'État moderne. C'est durant cette période que les États ont commencé à consolider leur pouvoir, à centraliser l'autorité, à imposer des impôts de façon systématique et à développer des bureaucraties plus efficaces et structurées. Cette centralisation et cette bureaucratisation ont permis aux États d'amasser des ressources et de les mobiliser plus efficacement, en vue notamment de conduire des guerres. À mesure que les États devenaient plus puissants et plus efficaces, ils étaient capables de mener des guerres à plus grande échelle et avec plus d'intensité. Cela a ouvert la voie à ce qu'on appelle la "guerre totale", où tous les aspects de la société sont mobilisés pour l'effort de guerre et où la distinction entre combattants et non-combattants devient floue. Parallèlement à ces changements, le système international évoluait également, avec l'établissement du système westphalien basé sur la souveraineté des États. Ces deux processus - l'évolution de l'État et la transformation du système international - se sont renforcés mutuellement. La consolidation de l'État a contribué à l'essor du système westphalien, tandis que ce dernier a fourni un cadre permettant aux États de se développer et de se renforcer. | ||

Version du 24 juin 2023 à 08:53

La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales

Krieg ist ein komplexes Phänomen, das im Laufe der Geschichte viele verschiedene Auffassungen und Entwicklungen durchlaufen hat. Verschiedene Epochen und Gesellschaften hatten unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg, und diese Auffassungen haben sich als Reaktion auf politische, wirtschaftliche, technologische und soziale Veränderungen weiterentwickelt.

Krieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen Staaten oder Gruppen, der oft durch extreme Gewalt, soziale Störungen und wirtschaftliche Unterbrechungen gekennzeichnet ist. Er beinhaltet in der Regel den Einsatz und die Verwendung von militärischen Kräften und die Anwendung von Strategien und Taktiken, um den Gegner zu besiegen. Krieg kann viele Ursachen haben, u. a. territoriale, politische, wirtschaftliche oder ideologische Meinungsverschiedenheiten. Es wird allgemein angenommen, dass der moderne Krieg mit der Entstehung des Nationalstaats im 17. Der Westfälische Friedensvertrag von 1648 markierte das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Europa und etablierte das Konzept der nationalen Souveränität. Dadurch wurde ein internationales System geschaffen, das auf unabhängigen Nationalstaaten beruhte, die rechtmäßig auf Krieg zurückgreifen konnten. Die Vergrößerung der Armeen, die Verbesserung der Militärtechnologie und die Entwicklung von Taktiken und Strategien trugen ebenfalls zur Entstehung des modernen Krieges bei. Im Zeitalter des Terrorismus und der Globalisierung verändert sich das Wesen des Krieges. Wir sind nun mit asymmetrischen Konflikten konfrontiert, in denen nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus hat der Aufstieg der Kybernetik zur Entstehung des Cyberkriegs geführt. Schließlich ist der Informationskrieg, bei dem Informationen zur Manipulation oder Täuschung der öffentlichen Meinung oder des Gegners eingesetzt werden, zu einer gängigen Taktik geworden.

Die Vorstellung vom Ende des Krieges ist umstritten. Einige argumentieren, dass die Globalisierung, die wirtschaftliche Interdependenz und die Verbreitung demokratischer Werte den Krieg weniger wahrscheinlich gemacht haben. Andere argumentieren, dass der Krieg nicht so schnell verschwinden wird, und verweisen auf die Existenz laufender bewaffneter Konflikte, anhaltende internationale Spannungen und die Möglichkeit künftiger Konflikte um begrenzte Ressourcen oder aufgrund von Klimainstabilität. Hinzu kommt, dass traditionelle Konflikte zwischen Staaten zwar möglicherweise abnehmen, neue Formen von Konflikten wie Terrorismus oder Kybernetik jedoch fortbestehen. Die Zukunft des Krieges ist ungewiss, aber sicher ist, dass die Fortsetzung von Diplomatie, Dialog und Abrüstung entscheidend ist, um Krieg zu verhindern und einen dauerhaften Frieden zu fördern.

Zunächst werden wir die grundlegende Natur des Krieges erforschen, bevor wir uns mit der Entstehung des modernen Krieges beschäftigen. Wir werden feststellen, dass Krieg über bloße Gewalt hinausgeht und als regulierendes Element in unserem seit Jahrhunderten geformten internationalen System fungiert. Anschließend untersuchen wir die zeitgenössischen Entwicklungen des Krieges, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus und Globalisierung, und fragen uns, ob sich das Wesen des Krieges wandelt und ob sich seine Grundprinzipien weiterentwickeln. Abschließend werden wir uns die Frage nach der Zukunft des Krieges stellen: Sind wir Zeugen seines Endes oder besteht er in anderen Formen fort?

Was ist Krieg?

Definition von Krieg

Wir werden uns fragen, was Krieg ist, und uns mit den Warnungen und Missverständnissen über den Krieg auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Definitionen des Begriffs Krieg, aber eine der treffendsten ist die von Hedley Bull, dem Begründer der englischen Schule, der in seinem 1977 erschienenen Buch The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics folgende Definition gibt: "an organized violence carried on by political units against each other" (eine organisierte Gewalttätigkeit von politischen Einheiten gegeneinander).

Hedley Bulls Definition von Krieg hebt mehrere Schlüsselaspekte dieses komplexen Phänomens hervor.

1. "Organisierte Gewalt": Die Verwendung dieses Satzes legt nahe, dass Krieg keine zufällige oder chaotische Folge von Gewaltakten ist. Sie ist organisiert und geplant, oftmals in sehr detaillierter Weise. Diese Organisation kann die Mobilisierung von Truppen, die Entwicklung von Strategien und Taktiken, die Produktion und Beschaffung von Waffen und viele andere logistische Aspekte beinhalten. Die betreffende Gewalt ist ebenfalls extrem und beinhaltet in der Regel Tod und schwere Verletzungen, Zerstörung von Eigentum und soziale Instabilität.

2. "Von politischen Einheiten geführt": Hier betont Bull, dass der Krieg eine Handlung ist, die von politischen Akteuren begangen wird - typischerweise von Nationalstaaten, aber potenziell auch von nichtstaatlichen Gruppen mit einer politischen Organisation. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass Krieg oft das Produkt politischer Entscheidungen ist und eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Dazu können Ziele wie die Eroberung von Territorium, ein Regimewechsel, die Behauptung nationaler Macht oder die Verteidigung gegen eine wahrgenommene Bedrohung gehören.

3. "Gegeneinander": Dieser Teil der Definition betont, dass Krieg einen Konflikt beinhaltet. Es handelt sich nicht um einseitige Gewaltakte, sondern um eine Situation, in der sich mehrere Parteien aktiv gegeneinander stellen. Dies impliziert eine interaktive Dynamik, bei der die Handlungen jeder Partei die Handlungen der anderen beeinflusst, wodurch ein Kreislauf der Gewalt entsteht, der schwer zu durchbrechen sein kann.

Diese Definition ist zwar einfach, umfasst also viele Aspekte des Krieges. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Krieg ein komplexes Phänomen ist, das nicht vollständig durch eine einzige Definition verstanden oder erklärt werden kann. Auch viele andere Perspektiven und Theorien können wertvolle Informationen über das Wesen des Krieges, seinen Ursprung, seinen Verlauf und seine Folgen liefern.

Die Unterscheidung zwischen zwischen zwischenmenschlicher Gewalt, wie Kriminalität und Aggressionen, und Krieg als organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten ausgeübt wird, ist von entscheidender Bedeutung :

- Zwischenmenschliche Gewalt: Diese bezieht sich auf Gewalttaten von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen, die häufig im Zusammenhang mit Verbrechen wie Diebstahl, Körperverletzung, Mord usw. begangen werden. Sie wird in der Regel nicht in großem Umfang koordiniert oder organisiert und dient nicht der Erreichung politischer Ziele. Die Motive können vielfältig sein und von persönlichen Konflikten bis hin zum Streben nach materiellen Gewinnen reichen.

- Krieg: Im Gegensatz zu zwischenmenschlicher Gewalt ist Krieg eine groß angelegte Form der Gewalt, die von politischen Einheiten, in der Regel Nationalstaaten oder strukturierten politischen Gruppen, sorgfältig organisiert und geplant wird. Im Krieg sollen bestimmte, oftmals politische Ziele durch den Einsatz von Gewalt erreicht werden. Die Kämpfer sind in der Regel ausgebildete und ausgerüstete Soldaten oder Militante, und die Konflikte werden oft nach bestimmten Regeln oder Konventionen ausgetragen.

Der von Hedley Bull angesprochene Punkt des offiziellen Charakters des Krieges ist ein entscheidendes Element, um sein Wesen zu verstehen. Seiner Meinung nach wird der Krieg von politischen Einheiten, in der Regel Staaten, geführt und findet gegen andere politische Einheiten statt. Er ist eine Handlung, die offiziell sanktioniert und im Namen des Staates geführt wird. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie den Begriff des Krieges von dem der Verbrechensbekämpfung trennt, die ebenfalls eine Form der organisierten Gewalt ist, aber in einem anderen Rahmen operiert. Während Krieg in der Regel ein Konflikt zwischen Staaten oder politischen Gruppen ist, handelt es sich bei der Verbrechensbekämpfung um Maßnahmen, die der Staat innerhalb seiner eigenen Grenzen ergreift, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Die Verbrechensbekämpfung wird in der Regel von Ordnungskräften wie der Polizei durchgeführt, deren Aufgabe es ist, Verbrechen zu verhindern und zu unterdrücken. Sie dient nicht dazu, politische oder strategische Ziele zu erreichen, wie es bei einem Krieg der Fall ist, sondern vielmehr dazu, die Bürger zu schützen und das Gesetz durchzusetzen. Diese Differenzierung unterstreicht den Ausnahmecharakter des Krieges als Akt organisierter Gewalt, der politische Grenzen überschreitet, im Gegensatz zu innerstaatlicher Gewalt steht und von einem Staat oder einer politischen Einheit sanktioniert wird. Krieg ist seinem Wesen nach ein politisches Phänomen, das auf die Veränderung des Status quo abzielt, häufig durch den Einsatz von Waffengewalt, und stellt daher eine eigene Dimension der Gewalt in der Gesellschaft dar.

Die von Hedley Bull formulierte Definition des Krieges ist recht umfassend und präzise. Sie beschreibt das Wesen des modernen Krieges gut, indem sie seine Schlüsselaspekte hervorhebt: Er ist organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten untereinander ausgeübt wird und in der Regel außerhalb dieser politischen Einheiten gerichtet ist. Diese Definition deckt gut ab, was viele Menschen unter "Krieg" verstehen, auch diejenigen, die ihn in einem akademischen oder militärischen Rahmen untersuchen. Sie erfasst die Vorstellung, dass Krieg ein strukturiertes Phänomen ist, mit bestimmten Akteuren (politischen Einheiten), einem offiziellen Charakter und einer externen Ausrichtung. Diese Definition dient auch als Grundlage, um die Komplexität moderner Konflikte zu verstehen, bei denen die Grenzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verschwimmen können und Konflikte internationale Akteure einbeziehen und nationale Grenzen überschreiten können.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Definition zwar nützlich ist, aber nur eine von vielen möglichen Arten ist, Krieg zu definieren und zu verstehen. Andere Perspektiven können den Schwerpunkt auf andere Aspekte des Krieges legen, wie z. B. seine soziale, wirtschaftliche oder psychologische Dimension. Wie bei jedem komplexen Phänomen erfordert ein umfassendes Verständnis des Krieges einen mehrdimensionalen Ansatz, der seine zahlreichen Facetten und Auswirkungen berücksichtigt.

Dekonstruieren von Vorurteilen

Krieg als Konzept ist durch die Geschichte, die Medien, die Literatur und andere Formen der kulturellen Kommunikation in unser kollektives Bewusstsein eingedrungen. Unsere intuitiven Wahrnehmungen des Krieges können jedoch von vorgefassten Meinungen geprägt sein, die nicht unbedingt die Komplexität der Realität widerspiegeln.

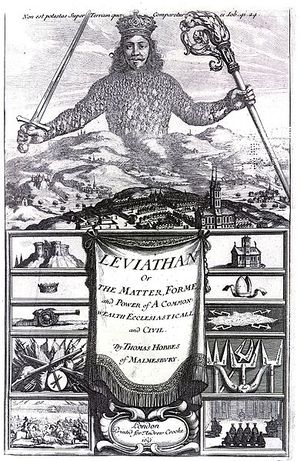

L'approche de Thomas Hobbes : « la guerre de tous contre tous »

Für Thomas Hobbes in seinem 1651 veröffentlichten Buch Der Leviathan ist Krieg "der Krieg aller gegen alle". In diesem Buch beschreibt Hobbes den Naturzustand, einen hypothetischen Zustand, in dem es keine Regierung oder zentrale Autorität gibt, die die Ordnung durchsetzt. Er definiert den Naturzustand als einen "Krieg aller gegen alle" (lateinisch bellum omnium contra omnes), in dem die Individuen in ständiger Konkurrenz zueinander um das Überleben und die Ressourcen stehen. Hobbes zufolge würden die Menschen ohne eine zentrale Autorität, die für Ordnung sorgt, ständig miteinander in Konflikt geraten, was zu einem Leben führen würde, das "einsam, arm, unangenehm, brutal und kurz" wäre. Aus diesem Grund seien die Menschen bereit, einen Teil ihrer Freiheit zugunsten einer Regierung oder eines Herrschers (des Leviathan) aufzugeben, der in der Lage sei, Frieden und Ordnung zu erzwingen.

In "Der Leviathan" argumentiert Hobbes, dass sich das Leben der Individuen ohne einen Staat oder eine zentrale Autorität in einem ständigen Zustand des "Krieges aller gegen alle" befinden würde. Dies ist laut Hobbes die Anarchie, die in Abwesenheit des Staates herrscht. Anarchie bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt Chaos oder Desorganisation, sondern vielmehr das Fehlen einer zentralen Autorität, die Regeln und Verhaltensnormen durchsetzt. Für Hobbes ist der Staat daher ein notwendiges Instrument, um die interindividuellen Beziehungen zu regulieren, Konflikte zu verhindern und die Sicherheit der Individuen zu gewährleisten. Die Individuen sind Hobbes zufolge bereit, einen Teil ihrer Freiheit aufzugeben, um im Gegenzug die Sicherheit und Stabilität zu erhalten, die der Staat ihnen bieten kann.

In Wirklichkeit neigen die Menschen selbst in Situationen extremer sozialer oder politischer Instabilität dazu, Strukturen und Organisationen zu bilden, um die Ordnung zu wahren und das Überleben zu erleichtern. Ein ewiger Krieg, wie ihn Hobbes im Naturzustand beschreibt, ist aus empirischer Sicht praktisch unmöglich. Darüber hinaus erfordert die Führung eines Krieges ein Maß an Organisation und Koordination, das Individuen im Zustand der Anarchie nur schwer erreichen könnten. Individuen schließen sich eher zu ihrer eigenen Verteidigung oder zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen, was an sich schon als eine primitive Form des Staates oder der Staatsführung angesehen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Hobbes den Naturzustand und den "Krieg aller gegen alle" als begriffliche Werkzeuge verwendet, um für die Bedeutung des Staates und des Gesellschaftsvertrags zu argumentieren. Er legt nicht unbedingt nahe, dass dieser Naturzustand jemals wortwörtlich existiert hat.

Bewaffnete Konflikte, insbesondere solche, die auf die Ebene des Krieges aufsteigen, beinhalten weitaus komplexere Dynamiken als einfache Aggressionen oder individuelle Konflikte. Sie erfordern eine bedeutende Organisation, strategische Planung und erhebliche Ressourcen.

An Kriegen sind in der Regel politische Akteure beteiligt - Staaten oder Gruppen, die versuchen, bestimmte politische Ziele zu erreichen. Somit ist Krieg nicht nur eine Ausweitung individueller Aggression oder Egoismus, sondern auch stark mit Politik, Ideologie und Machtstrukturen verbunden. Darüber hinaus haben Kriege oft weitreichende soziale und politische Folgen. Sie können Grenzen umgestalten, Regierungen stürzen, große gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen und nachhaltige Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben. Aus diesem Grund erfordert das Studium des Krieges ein umfassendes Verständnis vieler verschiedener Aspekte der menschlichen Gesellschaft, einschließlich Politik, Psychologie, Wirtschaft, Technologie und Geschichte.

Hobbes' Vision vom "Krieg aller gegen alle" konzentriert sich auf Egoismus und Konflikt als inhärente Aspekte der menschlichen Natur. Der Krieg, wie wir ihn kennen, ist jedoch nicht einfach das Produkt von Egoismus oder individueller Aggression. Er ist vielmehr eine komplexe soziale Schöpfung, die eine substanzielle Organisation und Koordination erfordert. Der Gedanke, dass der Krieg tatsächlich ein Produkt unserer Sozialität und nicht unseres Egoismus ist, ist sehr erhellend. Um einen Krieg zu führen, braucht man nicht nur Ressourcen, sondern auch eine Organisationsstruktur, um die Anstrengungen zu koordinieren, eine Ideologie oder ein Ziel, um die Teilnehmer zu vereinen, und Normen oder Regeln, um das Verhalten zu regulieren. All diese Elemente sind ein Produkt des gesellschaftlichen Lebens. Diese Perspektive legt nahe, dass wir, um den Krieg zu verstehen, über bloße Instinkte oder individuelles Verhalten hinausblicken und die sozialen, politischen und kulturellen Strukturen betrachten müssen, die den bewaffneten Konflikt ermöglichen und prägen. Sie betont auch, dass die Verhinderung von Kriegen eine besondere Aufmerksamkeit für diese Strukturen und nicht nur für die menschliche Natur erfordert.

Obwohl Hobbes' Theorie des "Krieges aller gegen alle" nahelegt, dass der Krieg in der egoistischen Natur des Einzelnen verwurzelt ist, ist die Realität viel komplexer. Krieg erfordert ein gewisses Maß an Organisation, Planung und Koordination, die alle eher Merkmale menschlicher Gesellschaften als isolierter Individuen sind. Daher kann Krieg besser als ein soziales Phänomen verstanden werden und nicht nur als eine Erweiterung des Egoismus oder der Aggression des Einzelnen. Krieg wird häufig von einer Vielzahl sozialer Strukturen und Prozesse beeinflusst und hat wiederum Einfluss auf diese, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und soziale Normen und Werte. Bewaffnete Konflikte entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind tief in den spezifischen sozialen und historischen Kontexten verwurzelt.

Krieg ist weit mehr als eine bloße Manifestation menschlicher Aggression oder Selbstsucht. Er ist vielmehr das Ergebnis eines breiten Spektrums an sozialen und organisatorischen Faktoren, die einen groß angelegten Konflikt ermöglichen, erleichtern und motivieren. Um einen Krieg zu entfachen, bedarf es weit mehr als nur des Willens oder des Wunsches zu kämpfen. Es bedarf organisatorischer Strukturen, die in der Lage sind, Ressourcen zu mobilisieren, Strategien zu koordinieren und Streitkräfte zu führen. Zu diesen Strukturen gehören unter anderem bürokratische Verwaltungen, militärische Befehlsketten und logistische Unterstützungssysteme. Diese Organisationen können nicht ohne den sozialen Rahmen existieren, der sie unterstützt. Darüber hinaus bedarf es auch einer bestimmten Art von Kultur und Ideologie, die den Krieg rechtfertigt und aufwertet. Soziale Überzeugungen, Werte und Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieser Organisationen sowie bei der Motivation des Einzelnen, sich am Krieg zu beteiligen. Somit ist der Krieg ein zutiefst soziales und strukturelles Phänomen. Er ist das Produkt unserer Fähigkeit, in einer Gesellschaft zusammenzuleben, und nicht unseres Egoismus oder unserer individuellen Aggression. Diese Perspektive kann wichtige Ansatzpunkte für die Konfliktprävention und Friedensförderung bieten.

Heraklits Ansatz: Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König

Wir haben gerade gesehen, wie man Krieg führt und ihn ermöglicht, nun wollen wir uns mit dem zweiten Mythos mit dem "Wann" beschäftigen. Der zweite Mythos ist der des ewigen Krieges von Heraklit, der postuliert: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König". Diese Ansicht vereinfacht die Realität jedoch zu sehr.

Der Krieg, wie wir ihn heute kennen, ist ein spezifisches Phänomen, das ein gewisses Maß an sozialer und organisatorischer Struktur erfordert, wie wir zuvor erörtert haben. Mit anderen Worten: Krieg ist nicht einfach eine Manifestation menschlicher Gewalt, sondern vielmehr eine organisierte und strukturierte Form des Konflikts, die sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von sozialen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren entwickelt hat. Das Vorhandensein von organisierter Gewalt ist kein universelles Merkmal aller menschlichen Gesellschaften im Laufe der Geschichte. Einige Gesellschaften erlebten längere Zeiträume des Friedens, während andere ein höheres Maß an Gewalt und Konflikten aufwiesen. Darüber hinaus hat sich auch das Wesen des Krieges selbst im Laufe der Zeit erheblich verändert. Die Kriege der Antike beispielsweise unterschieden sich in Bezug auf Strategie, Technologie, Taktik und Folgen erheblich von den modernen Kriegen.

Wenn man einen etwas soziologischeren Blick hat, könnte man sagen, dass Krieg ein relativ junges Phänomen in der menschlichen Geschichte ist, zumindest ist es ein Merkmal, das nicht zeitlos ist. Archäologische und anthropologische Beweise deuten darauf hin, dass der Krieg, so wie wir ihn heute als organisierten Großkonflikt zwischen politischen Einheiten verstehen, ein relativ junges Phänomen in der Menschheitsgeschichte ist. Erst mit der Entstehung komplexerer und hierarchischerer Gesellschaften, die oft mit Sesshaftigkeit und Landwirtschaft einherging, beginnen wir, klare Anzeichen für organisierten Krieg zu sehen. Davor gab es zwar sicherlich zwischenmenschliche Gewalt und kleinere Konflikte, aber keine überzeugenden Beweise für groß angelegte Konflikte, die eine komplexe Koordination und politische Ziele beinhalten. Das bedeutet nicht, dass die menschlichen Gesellschaften friedlich oder gewaltfrei waren, sondern vielmehr, dass die Art dieser Gewalt anders war und nicht dem entsprach, was wir üblicherweise als "Krieg" bezeichnen.

Die Vorstellung, dass der Krieg in der Geschichte der Menschheit ein neues Phänomen ist, wird durch zahlreiche Forschungsergebnisse aus der Anthropologie und Archäologie gestützt. Vor dem Aufkommen der Landwirtschaft während der neolithischen Revolution, die auf etwa 7000 v. Chr. datiert wird, lebten die Menschen in der Regel in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Diese Gruppen hatten zwar Konflikte, aber diese waren in der Regel klein und ähnelten nicht den organisierten Kriegen, die wir heute kennen. Man kann nicht wirklich von Krieg sprechen. Krieg, wie wir ihn heute definieren, erfordert eine gewisse soziale Organisation und Arbeitsspezialisierung, einschließlich der Bildung von Gruppen, die sich den Kämpfen widmen. Außerdem beinhaltet Krieg oft Konflikte um die Kontrolle von Ressourcen, was mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit der Menschen relevanter wird, als die Ressourcen lokalisierter und begrenzter werden. Aus diesem Grund sind sich die meisten Forscher einig, dass es Krieg als strukturiertes und organisiertes Phänomen wahrscheinlich erst seit der neolithischen Revolution vor etwa 10.000 Jahren gibt. Das bedeutet, dass es während des größten Teils der Menschheitsgeschichte den Krieg, wie wir ihn kennen, nicht gab, was die Vorstellung in Frage stellt, dass er ein natürlicher und unvermeidlicher Aspekt der menschlichen Gesellschaft ist. Wenn man also davon ausgeht, dass der Mensch vor 200.000 Jahren entstanden ist, würde der Krieg also nur 5% unserer Geschichte betreffen. Wir sind weit entfernt von einem ahistorischen und universellen Phänomen, das es schon immer gegeben hätte.

Es ist wichtig zu vermeiden, den Krieg als etwas zu essentialisieren, das in uns steckt. Wenn wir uns die Tatsachen empirisch ansehen, hat es Krieg nicht immer gegeben und er ist mit einer entwickelten sozialen Organisation verbunden. Diese Form der sozialen Organisation trat ab der Jungsteinzeit auf und fiel mit einer funktionalen Spezialisierung zusammen, nämlich mit dem Aufkommen der ersten Städte. Somit ist der Krieg als organisiertes und institutionalisiertes Phänomen intrinsisch mit der Entstehung komplexerer Gesellschaften verbunden, insbesondere mit der Entstehung der ersten Städte. Das Leben in der Stadt führte zu einer viel stärkeren Arbeitsteilung, bei der sich Individuen auf bestimmte Berufe spezialisierten, von denen einige mit Verteidigung und Krieg zu tun hatten. In Jäger- und Sammlergesellschaften gab es oft eine Arbeitsteilung auf der Grundlage von Geschlecht und Alter, aber die Vielfalt der Rollen war im Allgemeinen begrenzt im Vergleich zu dem, was man in komplexeren landwirtschaftlichen Gesellschaften sieht. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der ersten Städte wurde die Arbeitsteilung erheblich ausgeweitet, was die Bildung von Klassen spezialisierter Krieger ermöglichte. Dies fiel auch mit der Entstehung der ersten Staaten zusammen, die über die Ressourcen und die Organisation verfügten, um groß angelegte Kriege zu führen. In dieser Zeit entstanden Formen organisierter und lang anhaltender Gewalt, die wir als Kriege erkennen.

Dies ist ein Gedanke, der ziemlich grundlegend für die Idee des Staatsaufbaus und die Entwicklung unserer Gesellschaften ist. Die Fähigkeit, Kriege zu organisieren und zu führen, ist zu einem Schlüsselelement bei der Bildung von Staaten geworden. In vielen Fällen hat die Androhung von Gewalt oder Krieg dazu beigetragen, verschiedene Gruppen unter einer zentralen Autorität zu vereinen, was zur Gründung von Nationalstaaten führte. Dies spiegelt sich in Hobbes' Theorie des Gesellschaftsvertrags wider, in der er postuliert, dass die Menschen im Austausch für Sicherheit und Ordnung bereit sind, auf bestimmte Freiheiten zu verzichten und einer höchsten Instanz (dem Staat) Autorität zu verleihen. In diesem Sinne kann der Krieg (oder die Kriegsgefahr) als Katalysator für die Bildung von Staaten dienen. Darüber hinaus ist die Verwaltung des Krieges durch die Aufstellung von Armeen, die Verteidigung des Territoriums, die Durchsetzung des Völkerrechts und die Diplomatie zu einem wesentlichen Teil der Verantwortlichkeiten moderner Staaten geworden. Dies zeigt sich in der Entwicklung dedizierter Bürokratien, von Steuersystemen zur Finanzierung militärischer Anstrengungen und einer Innen- und Außenpolitik, die sich auf Militär- und Sicherheitsfragen konzentriert. So sind Krieg und Staatsbildung zutiefst miteinander verbunden, wobei jede die andere im Laufe der Menschheitsgeschichte beeinflusst und gestaltet.

Die berufliche Spezialisierung war ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Dies wird als Arbeitsteilung bezeichnet, ein Konzept, das von Denkern wie Adam Smith und Emile Durkheim umfassend erforscht wurde. Die Arbeitsteilung kann als ein Prozess beschrieben werden, bei dem die Aufgaben, die für das Überleben und Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind, unter ihren Mitgliedern aufgeteilt werden. Zum Beispiel können sich einige Menschen auf die Landwirtschaft spezialisieren, während andere sich auf das Bauwesen, den Handel, das Bildungswesen oder die Sicherheit spezialisieren. Diese Spezialisierung ermöglicht es jedem Einzelnen, rollenspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, was in der Regel die Effizienz und Produktivität der Gesellschaft als Ganzes erhöht. Im Gegenzug sind die Individuen voneinander abhängig, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wodurch ein komplexes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten entsteht. Im Hinblick auf Sicherheit und Gewaltanwendung hat die Spezialisierung zur Schaffung von Polizeikräften und Armeen geführt. Diese Einheiten sind für die Aufrechterhaltung der Ordnung, den Schutz der Gesellschaft und die Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften zuständig. Diese Spezialisierung hatte auch bedeutende Auswirkungen auf die Kriegsführung und die Strukturierung moderner Gesellschaften.

Der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, fällt mit der neolithischen Revolution zusammen, einer Zeit, in der die Menschen begannen, sesshaft zu werden und komplexere soziale Strukturen zu schaffen. Davor gab es zwar Konflikte zwischen Gruppen, aber sie hatten wahrscheinlich nicht die gleiche Größenordnung oder den gleichen Organisationsgrad wie das, was wir heute als "Krieg" klassifizieren. In der neolithischen Revolution entwickelten sich die Menschen von einem Leben als nomadische Jäger und Sammler zu einem Leben als sesshafte Landwirte. Dies führte zur Entstehung der ersten nennenswerten Bevölkerungsdichte - der Städte - sowie zu neuen Formen der sozialen und politischen Struktur. Diese höhere Bevölkerungsdichte und die komplexeren Strukturen erhöhten wahrscheinlich den Wettbewerb um Ressourcen, was zu einem besser organisierten Konflikt geführt haben könnte. Außerdem begann sich mit dem Aufkommen der Städte eine Spezialisierung der Berufe zu entwickeln. Diese Spezialisierung umfasste Rollen, die sich dem Schutz und der Verteidigung der Gemeinschaft widmeten, wie z. B. Krieger oder Soldaten, die sich ganz diesen Aufgaben widmen konnten, anstatt sich auch noch um die Landwirtschaft oder die Jagd kümmern zu müssen. Diese Spezialisierung ermöglichte die Entstehung besser organisierter und effektiverer militärischer Kräfte und trug so zur Eskalation des Krieges als soziales Phänomen bei.

Nach der neolithischen Revolution erleben wir einen raschen Anstieg der sozialen und politischen Komplexität. Sesshaftigkeit und Landwirtschaft führten zu stabileren und wohlhabenderen Gesellschaften, die in der Lage waren, eine wachsende Bevölkerung zu unterstützen. Mit dieser Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstands verschärfte sich der Wettbewerb um die Ressourcen, was zu mehr Konflikten führte. Die ersten Stadtstaaten, wie die von Sumer in Mesopotamien um 5000 v. Chr., sind ein hervorragendes Beispiel für diese Zunahme der Komplexität. Diese Stadtstaaten waren hoch organisierte hierarchische Gesellschaften mit einer klaren Arbeitsteilung, einschließlich der militärischen Rollen. Sie hatten ihre eigenen Regierungen, Rechtssysteme und Religionen und besaßen und kontrollierten sehr oft ihr eigenes Territorium. Diese Stadtstaaten konkurrierten um die Kontrolle der Ressourcen und des Territoriums, und dieser Wettbewerb wurde oft in Kriegen ausgetragen. Die Kriege der damaligen Zeit waren oft offizielle Angelegenheiten, die von Königen oder ähnlichen Herrschern geführt wurden, und sie waren ein wichtiger Teil der damaligen Politik. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Stadtstaaten zu größeren und komplexeren Königreichen und Imperien, wie dem Ägyptischen Reich, dem Assyrischen Reich und später dem Persischen, Griechischen und Römischen Reich. Diese Reiche führten zu noch größeren und komplexeren Kriegen, an denen oft Tausende oder sogar Zehntausende von Soldaten beteiligt waren.

Die Phalanx: Ursprünge moderner organisierter Gewalt

Während der klassischen Antike und vor allem während der Zeit des Römischen Reiches machte der Krieg einen qualitativen Sprung in Bezug auf die organisatorische und technologische Komplexität.

In organisatorischer Hinsicht entwickelte sich die römische Armee zu einer wahren Kriegsmaschine mit einer klaren Hierarchie, strenger Disziplin, rigoroser Ausbildung und ausgeklügelter Logistik. Das Modell der römischen Armee, das auf der Legion als Grundeinheit basierte, ermöglichte es den Römern, ihre Streitkräfte schnell und effizient über ein großes Gebiet zu verteilen. In technologischer Hinsicht wurden in dieser Zeit auch neue Waffen und Kriegsgeräte eingeführt und verbreitet. Die Römer entwickelten z. B. das Pilum, eine Art Speer, der dazu gedacht war, Schilde und Rüstungen zu durchdringen. Auch bei der Konstruktion von Belagerungsmaschinen wie Katapulten und Rammböcken gingen sie neue Wege.

Die technologische Dimension des Krieges beschränkte sich nicht auf Waffen und Ausrüstung. Die Römer waren besonders effektiv in der Nutzung von Technik zur Unterstützung ihrer militärischen Bemühungen. Sie bauten zum Beispiel ein ausgedehntes Netz von Straßen und Brücken, um die schnelle Bewegung ihrer Truppen zu erleichtern. Außerdem nutzten sie ihr Ingenieurwissen zum Bau von Forts und Befestigungen und zur Durchführung komplexer Belagerungsoperationen. Diese organisatorischen und technologischen Innovationen machten den Krieg zu einem immer komplexeren und kostspieligeren Unterfangen. Sie haben jedoch auch dazu beigetragen, die Macht von Imperien wie Rom zu stärken, indem sie es ihnen ermöglichten, große Gebiete zu erobern und zu kontrollieren.

Die Entwicklung des Krieges ist eng mit der zunehmenden Komplexität der Gesellschaften verknüpft. Die Phalanx ist ein Paradebeispiel dafür. Die Phalanx war eine Kampfformation, die von den Armeen des antiken Griechenlands verwendet wurde. Sie war eine schwere Infanterieeinheit, die aus Soldaten (Hopliten) bestand, die Seite an Seite in dichten Reihen standen. Jeder Soldat trug einen Schild und war mit einem Langspeer (Sarisse) ausgestattet, mit dem er den Feind angriff, während er hinter dem Schild seines Nachbarn geschützt blieb. Die Phalanx war eine hoch organisierte und disziplinierte Formation, die intensives Training und präzise Koordination erforderte. Ihr Hauptziel war es, den Feind beim ersten Aufprall zu zerschmettern, indem sie die kollektive Kraft der Soldaten nutzte, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen.

Dies war ein großer Fortschritt im Vergleich zu den zuvor verwendeten unordentlicheren Kampfmethoden. Diese komplexere Kampforganisation spiegelt die komplexere Struktur der griechischen Gesellschaft zu dieser Zeit wider. Die Armeen der Bürgersoldaten mussten gut diszipliniert und gut ausgebildet sein, um die Phalanx effektiv einsetzen zu können. Alexander der Große perfektionierte auf seinen militärischen Feldzügen den Einsatz der Phalanx und fügte Elemente der Kavallerie und der leichten Infanterie hinzu, um eine flexiblere und anpassungsfähigere Streitmacht zu schaffen. Dies trug zu seinen militärischen Erfolgen und der Expansion seines Reiches bei.

Die Entwicklung der Kriegsführung wurde maßgeblich durch den technologischen Fortschritt beeinflusst. Als sich die Gesellschaften weiterentwickelten und komplexer wurden, spielte die Technologie eine immer größere Rolle bei der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Von den Phalanxen im antiken Griechenland über den Einsatz von Katapulten und anderen Belagerungsmaschinen im Mittelalter bis hin zur Verwendung von Schießpulver in China und Europa hat die Technologie stets zur Gestaltung militärischer Strategien beigetragen. Dieser Trend setzte sich in der Neuzeit mit der Entwicklung von Artillerie, dampfbetriebenen Kriegsschiffen, U-Booten, Flugzeugen, Panzern und schließlich Atomwaffen fort. In jüngerer Zeit sind Cyberwar und bewaffnete Drohnen zu Schlüsselelementen des zeitgenössischen Schlachtfelds geworden. Die Technologie hat nicht nur Taktiken und Kampfstrategien beeinflusst, sondern auch die Logistik, die Kommunikation und die militärische Aufklärung verändert. Sie hat schnellere, effektivere und großflächigere Militäraktionen ermöglicht.

Das Mittelalter war geprägt von einem Wandel in der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Mit dem Untergang des Römischen Reiches gingen die fortschrittliche Militärorganisation und -technologie der Römer verloren. Die Konflikte dieser Zeit waren oft eher feudaler Natur, an denen Ritter und lokale Herrscher beteiligt waren, und die Schlachten waren oft kleiner und weiter verstreut. Der Krieg konzentrierte sich eher auf die Belagerung von Burgen und Überfälle als auf große, gereihte Schlachten.

Im 15. Jahrhundert, mit dem Beginn der Renaissance und der Bildung der ersten modernen Nationalstaaten, erleben wir einen weiteren Wandel des Krieges. Technologische Innovationen, insbesondere die Einführung von Artillerie und Feuerwaffen, veränderten die Dynamik des Krieges. Die militärische Organisation ist zentralisierter und strukturierter geworden, mit stehenden Armeen unter staatlichem Kommando.

Der moderne Staat spielte auch eine große Rolle bei der Umgestaltung des Krieges. Die Nationalstaaten begannen, die Verantwortung für die Verteidigung und die Sicherheit ihrer Bürger zu übernehmen. Dies führte zur Schaffung von Militärbürokratien, Rekrutierungs- und Ausbildungssystemen sowie einer logistischen Infrastruktur zur Unterstützung stehender Armeen. Der moderne Staat ermöglichte auch die Mobilisierung von Ressourcen in viel größerem Umfang, als dies in früheren feudalen Systemen möglich war. Diese Veränderungen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und legten den Grundstein für den Krieg, wie wir ihn heute kennen.

Der Einfluss des Krieges auf die politische Moderne

Betrachtet man die lange Geschichte der Menschheit, so ist der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, ein relativ junges Phänomen. Sein Vorkommen ist eng mit der Entstehung und Entwicklung komplexerer sozialer und politischer Strukturen verbunden. Wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen, finden wir nur wenige Hinweise auf organisierte Gewalt in großem Maßstab. Das Aufkommen des Krieges wird in der Regel mit dem Aufkommen der Zivilisation in Verbindung gebracht, das mit der neolithischen Revolution begann, als die Menschen begannen, sesshaft zu werden und organisiertere Gesellschaften zu schaffen. Mit dem Aufkommen der ersten Stadtstaaten um 5000 v. Chr. wurde der Krieg zu einem häufigeren Phänomen, da diese politischen Einheiten um Territorium und Ressourcen konkurrierten. Der Krieg nimmt eine organisiertere und strukturiertere Form an, mit stehenden Armeen und einer Militärstrategie. Die Entwicklung der modernen Kriegsführung ab dem 17. Jahrhundert fällt mit der Entstehung des modernen Staates zusammen. Mit größeren Ressourcen und einer zentralisierten Verwaltungsstruktur waren die Nationalstaaten in der Lage, Kriege in einem nie dagewesenen Ausmaß und mit einer nie dagewesenen Intensität zu führen.

Die Geschichte des Krieges ist auch die Geschichte des Staates. Einerseits kann die Bedrohung durch den Krieg die Gründung von Staaten fördern. Angesichts feindseliger Nachbarn können sich Gemeinschaften dafür entscheiden, sich unter einer einzigen politischen Autorität zu vereinen, um sich zu verteidigen. Der moderne Staat ist häufig aus diesem Prozess hervorgegangen, wie das berühmte Zitat von Thomas Hobbes veranschaulicht: "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf". Andererseits erfordert die Kriegsführung eine groß angelegte Organisation und Koordination. Staaten haben diese Struktur bereitgestellt, indem sie Armeen aufstellten, Steuern zur Finanzierung von Militärkampagnen erhoben und Militärstrategien und -politiken festlegten. In Kriegszeiten haben Staaten oft ihre Macht und Reichweite vergrößert, sowohl über ihre eigenen Bürger als auch über das von ihnen kontrollierte Gebiet. Schließlich haben Kriege oft die Form und das Wesen von Staaten verändert. Konflikte können zur Auflösung oder zur Gründung neuer Staaten führen, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, in der viele Kolonialreiche untergingen und neue Nationalstaaten entstanden. Es ist schwierig, die Geschichte des Staates zu verstehen, ohne die Rolle des Krieges zu berücksichtigen, und umgekehrt.

Der Krieg und der moderne Staat sind in der politischen Geschichte tief miteinander verbunden. Diese Beziehung ist zentral, um die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und die Form, die bewaffnete Konflikte annehmen, zu verstehen. Der moderne Staat, wie er sich in Europa ab dem 17. Jahrhundert entwickelte, ist durch eine Zentralisierung der Macht und ein Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt gekennzeichnet. Die Bildung von Nationalstaaten und die Entstehung des westfälischen Systems fielen mit einer bedeutenden Veränderung des Wesens des Krieges zusammen. Erstens hat der moderne Staat den Krieg institutionalisiert. Der Staat hat das Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt, und der Krieg wurde zur Staatsangelegenheit. Diese Entwicklung ermöglichte die Einführung von Regeln und Strukturen rund um die Kriegsführung. Zweitens hat der moderne Staat den Krieg professionalisiert. Mit der Zentralisierung der Macht waren die Staaten in der Lage, stehende Armeen zu unterhalten. Dies führte zu zunehmend organisierten und technologisch fortschrittlichen Kriegen. Drittens: Der moderne Staat hat den Krieg verstaatlicht. In vormodernen Gesellschaften wurden Kriege oft von Fürsten oder Häuptlingen geführt, die in ihrem eigenen Namen handelten. Mit dem modernen Staat wurde der Krieg zu einer Angelegenheit der gesamten Nation. Der Krieg, so wie wir ihn heute verstehen, ist eine Schöpfung des modernen Staates. Er ist das Produkt der Entwicklung der menschlichen politischen Organisation und der Konzentration der Macht in den Händen des Staates.

Der Staat, wie wir ihn heute verstehen, ist eine spezifische Form der politischen Organisation, die sich in einer bestimmten Periode der Geschichte herausgebildet hat. Es gibt viele andere politische Organisationsformen, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat und die in einigen Teilen der Welt auch heute noch existieren. Imperien zum Beispiel waren in der Antike und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine gängige Form der politischen Organisation. Sie zeichneten sich durch eine zentrale Autorität (meist ein Kaiser oder König) aus, die über eine Reihe unterschiedlicher Gebiete und Völker herrschte. Stadtstaaten waren eine andere Form der politischen Organisation, die besonders im antiken Griechenland und im Italien der Renaissance verbreitet war. In diesem System bildeten eine Stadt und ihr umliegendes Gebiet eine unabhängige politische Einheit. Auch Kolonien sind eine Form der politischen Organisation, wenn auch häufig unter der Herrschaft einer anderen politischen Einheit (wie einem Reich oder einem Staat). Besonders häufig waren Kolonien in der Ära des europäischen Imperialismus vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Davon abgesehen ist der Staat zwar eine spezifische und relativ neue Form der politischen Organisation, doch hatte er einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und die Art und Weise, wie er geführt wird. Deshalb ist das Studium des Staates so wichtig, um den modernen Krieg zu verstehen.

Der Staat wird häufig als eine Struktur wahrgenommen, die notwendig ist, um soziale Stabilität, Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen und die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit, Transport usw. zu gewährleisten. Diese positive Wahrnehmung des Staates sollte uns jedoch nicht davon abhalten, die komplexeren und manchmal problematischen Aspekte der Existenz des Staates zu verstehen. Einer dieser Aspekte hängt mit dem Monopol legitimer Gewalt zusammen, das der Staat nach der klassischen soziologischen Theorie von Max Weber besitzt. Dieses Monopol ermöglicht es dem Staat, die Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gesetz durchzusetzen, aber es ermöglicht dem Staat auch, Krieg zu führen. Die Tatsache, dass Krieg in der Regel von Staaten geführt wird und untrennbar mit der Entstehung und Entwicklung des modernen Staates verbunden ist, ist eine Erinnerung daran, dass der Staat nicht nur eine Kraft der Stabilität und des Wohlstands ist, sondern auch eine Quelle der Gewalt und des Konflikts sein kann. Dies ist ein Aspekt, den wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir über den Staat und seine Rolle in der Gesellschaft nachdenken. Krieg, Gewalt und Konflikt sind nicht einfach nur Abnormitäten, sondern ein integraler Bestandteil der Natur des Staates. Deshalb ist das Verständnis des Krieges so entscheidend für das Verständnis des Staates.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, innerhalb seiner Grenzen für Frieden und Ordnung zu sorgen. Diese Aufgabe wird durch eine Reihe von Institutionen wie die Polizei und das Justizsystem erfüllt, deren Aufgabe es ist, das Gesetz durchzusetzen und Konflikte zwischen den Bürgern zu verhindern oder zu lösen. Der Staat wird oft als Garant für Sicherheit und Stabilität angesehen, und das ist einer der Gründe, warum die Bürger bereit sind, einen Teil ihrer Freiheit und Macht an ihn abzutreten. Jenseits der Staatsgrenzen sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Auf internationaler Ebene gibt es keine mit einem Staat vergleichbare Einheit, die in der Lage wäre, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Beziehungen zwischen Staaten werden oft als ein Zustand der "Anarchie" in dem Sinne beschrieben, dass es keine übergeordnete zentrale Autorität gibt. Dies kann zu Konflikten und Kriegen führen, da jeder Staat die Freiheit hat, so zu handeln, wie er es für richtig hält, um seine Interessen zu verteidigen.

Der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrung des internationalen Friedens. Als Teilnehmer an internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der WTO, der NATO und anderen hilft der Staat bei der Formulierung und Einhaltung internationaler Normen und Regeln, die für die Vermeidung und Bewältigung von Konflikten zwischen Nationen von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus beteiligen sich Staaten durch die Unterzeichnung und Einhaltung internationaler Verträge aktiv an der Schaffung einer regelbasierten Weltordnung, die zu Stabilität und Sicherheit auf internationaler Ebene beiträgt. In diesem Sinne wird der Staat als ein wesentlicher Akteur der modernen Zivilisation gesehen, der in der Lage ist, Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, Zusammenarbeit zu fördern und Chaos und Anarchie zu verhindern. Dies wird im Allgemeinen als positive Entwicklung im Vergleich zu früheren historischen Perioden gesehen, in denen Gewalt und Krieg die gängigeren Mittel zur Lösung von Konflikten waren.

Eine der wichtigsten Rechtfertigungen für die Existenz des Staates liegt in seiner Fähigkeit, die Ordnung aufrechtzuerhalten und Chaos zu verhindern. Das Konzept des "Monopols der legitimen Gewalt" ist hier von grundlegender Bedeutung. Nach diesem Konzept, das von dem deutschen Soziologen Max Weber formuliert wurde, hat der Staat das ausschließliche Recht, innerhalb der Grenzen seines Hoheitsgebiets physische Gewalt anzuwenden, anzudrohen oder zuzulassen. In diesem Sinne wird der Staat oft als Gegenmittel zum Hobbes'schen "Naturzustand" betrachtet, in dem das Leben in Abwesenheit einer zentralisierten Macht "einsam, arm, brutal und kurz" wäre. Daher wird der Staat häufig als der Akteur betrachtet, der für Ordnung sorgt, Chaos und Anarchie verhindert und die Sicherheit seiner Bürger gewährleistet.

Ein effizienter Staat ist in der Regel in der Lage, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und grundlegende öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, wodurch er zur sozialen Stabilität und zum sozialen Frieden beiträgt. In Gebieten, in denen der Staat schwach, abwesend oder ineffizient ist, kann es jedoch zu chaotischen Zuständen kommen. Konfliktgebiete sind beispielsweise häufig durch das Fehlen eines funktionierenden Staates gekennzeichnet, der in der Lage ist, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ebenso kann in zerfallenen oder gescheiterten Staaten die Unfähigkeit, Sicherheit zu gewährleisten und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, zu einem hohen Maß an Gewalt, Kriminalität und Instabilität führen.

Massengewalt wie Völkermorde sind Phänomene, die durch die Entstehung des modernen Staates und der industriellen Technologie erheblich erleichtert wurden. Bürokratische Effizienz, Mobilisierungsfähigkeit und die Kontrolle über große Ressourcen, die typische Merkmale moderner Staaten sind, können leider für zerstörerische Zwecke missbraucht werden. Nehmen wir als Beispiel die Shoah während des Zweiten Weltkriegs. Die systematische und groß angelegte Vernichtung der Juden und anderer Gruppen durch die Nationalsozialisten wurde durch den modernen Industriestaat und seinen bürokratischen Apparat ermöglicht. Auch der Völkermord in Ruanda 1994, bei dem innerhalb weniger Monate rund 800.000 Tutsi getötet wurden, wurde in großem Maßstab und mit erschreckender Effizienz größtenteils durch die Mobilisierung staatlicher Strukturen und Ressourcen durchgeführt.

Die beiden Weltkriege sind typische Beispiele für den totalen Krieg, ein Konzept, das einen Konflikt beschreibt, in dem die beteiligten Nationen alle ihre wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ressourcen mobilisieren, um den Krieg zu führen, und in dem die Unterscheidung zwischen Zivilisten und militärischen Kombattanten verwischt wird, wodurch die gesamte Bevölkerung den Schrecken des Krieges ausgesetzt wird. Der Erste Weltkrieg führte eine Industrialisierung und Mechanisierung des Krieges in einem nie dagewesenen Ausmaß ein, mit dem massiven Einsatz neuer Technologien wie schwerer Artillerie, Flugzeugen, Panzern und Giftgas. Die Gewalt dieses Krieges wurde durch die totale Beteiligung der kriegführenden Nationen verstärkt, wobei ihre Wirtschaft und Gesellschaft vollständig für die Kriegsanstrengungen mobilisiert wurden. Der Zweite Weltkrieg intensivierte das Konzept des totalen Krieges noch weiter. Er war durch die massive Bombardierung ganzer Städte, die systematische Ausrottung der Zivilbevölkerung und den Einsatz von Atomwaffen gekennzeichnet. In diesem Krieg wurden auch Propaganda in großem Stil eingesetzt, die Kriegswirtschaft ausgenutzt und Arbeitskräfte in großem Umfang mobilisiert. Somit ist der totale Krieg ein weiterer Ausdruck dafür, wie die Moderne und der moderne Staat die Entstehung neuer Formen der Gewalt in großem Maßstab ermöglicht haben.

Das 20. Jahrhundert war aufgrund der beiden Weltkriege, zahlreicher regionaler Konflikte, Völkermorde und totalitärer Regime von beispielloser Gewalt geprägt. Dieses Ausmaß an Gewalt wird häufig auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter die Entstehung mächtiger moderner Staaten, die Verfügbarkeit von Massenvernichtungswaffen und extreme Ideologien. Die Weltkriege haben zig Millionen Menschenleben gefordert. Darüber hinaus haben andere Konflikte wie der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Völkermord an den Armeniern, der Holocaust, der Völkermord in Ruanda sowie die stalinistischen und maoistischen Säuberungen den Tod von weiteren Millionen Menschen verursacht. Auch interne politische Gewalt, die häufig von totalitären Regimen ausgeübt wurde, war im 20. Jahrhundert eine wichtige Quelle der Gewalt. Regime wie Stalin in der Sowjetunion, Mao in China, Pol Pot in Kambodscha und viele andere setzten politische Gewalt ein, um Gegner auszuschalten, ideologische Ziele zu erreichen oder ihre Macht zu erhalten. Alles in allem zeigt die Gewalt des 20. Jahrhunderts, wie zweischneidig die Moderne und der moderne Staat waren: Einerseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Entwicklung, Wohlstand und Stabilität in vielen Teilen der Welt; andererseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Gewalt und Zerstörung.

Der moderne Staat, der durch seine Souveränität, sein definiertes Territorium, seine Bevölkerung und seine Regierung gekennzeichnet ist, soll seinen Bürgern Schutz vor Gewalt bieten. Er soll Ordnung und Stabilität durch Rechtsstaatlichkeit, eine effiziente Verwaltung und den Schutz der Rechte und Freiheiten seiner Bürger gewährleisten. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt jedoch, dass der moderne Staat auch eine Hauptquelle der Gewalt sein kann. Weltkriege, regionale Konflikte, Völkermord und politische Säuberungen wurden weitgehend von modernen Staaten verübt oder erleichtert. Diese Formen der Gewalt stehen häufig im Zusammenhang mit der Ausübung staatlicher Macht, der Verteidigung der bestehenden Ordnung oder der Durchsetzung bestimmter Ideologien oder Politiken. Der moderne Staat hat also zwei Seiten. Einerseits kann er Ordnung, Sicherheit und Stabilität garantieren und einen Rahmen für Wohlstand und Entwicklung bieten. Andererseits kann er eine Hauptquelle von Gewalt und Unterdrückung sein, insbesondere wenn er für Kriegszwecke, politische Unterdrückung oder zur Durchsetzung bestimmter ideologischer Ziele eingesetzt wird. Es ist wichtig, dieses Paradoxon zu verstehen, um die Komplexität der politischen und sozialen Herausforderungen zu erfassen, mit denen wir in der modernen Welt konfrontiert sind.

Entwicklung des Krieges im Laufe der Geschichte

Der Krieg als Konstrukteur des modernen Staates

Um den Krieg zu untersuchen, muss man sich vor allem auf seine Verbindungen zum modernen Staat als politische Organisation konzentrieren. Wir werden sehen, wie der Krieg heute durch und durch die Entstehung des modernen Staates ist. Wir werden zunächst feststellen, dass der Krieg eine Angelegenheit des Staates ist. Um die Idee einzuführen, dass der Krieg mit dem Aufbau des Staates selbst und der Entstehung des Staates als politische Organisationsform in Europa ab dem Ausgang des Mittelalters verbunden ist, dafür ist der beste Weg und wie von dem Soziohistoriker Charles Tilly in seinem Artikel War Making and State Making as Organized Crime gebracht, der die Idee von war making/state making entwickelt hat: Durch das Führen von Kriegen wurde der Staat gemacht und umgekehrt.

In "War Making and State Making as Organized Crime" bietet Charles Tilly eine provokante sozio-historische Analyse des Aufbaus des modernen Staates in Westeuropa. Er argumentiert, dass die Prozesse der Staatsbildung und des Krieges intrinsisch miteinander verbunden sind, und er vergleicht Staaten sogar mit kriminellen Organisationen, um die Zwangs- und Ausbeutungsaspekte ihrer Entstehung hervorzuheben. Tilly zufolge wird die Bildung moderner Staaten weitgehend von den Bemühungen der herrschenden Eliten angetrieben, die für den Krieg notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. Zu diesem Zweck greifen diese Eliten auf Mittel wie Besteuerung, Einberufung und Enteignung zurück, die mit Formen von Erpressung und Schutzgelderpressung gleichgesetzt werden können. Darüber hinaus argumentiert Tilly, dass der Aufbau des Staates auch durch die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt erleichtert wurde. Mit anderen Worten: Die Herrscher waren bestrebt, alle anderen Quellen von Macht und Autorität in ihrem Gebiet zu beseitigen oder unterzuordnen, darunter Feudalherren, Zünfte, Gilden und bewaffnete Banden. Dieser Prozess war häufig mit der Anwendung von Gewalt, Zwang und politischer Manipulation verbunden. Schließlich betont Tilly, dass der Aufbau des Staates auch die Herstellung eines sozialen Konsenses oder zumindest die Zustimmung der Bevölkerung erforderte, und zwar durch die Entwicklung einer nationalen Identität, die Schaffung sozialer und politischer Institutionen und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen. Diese Analyse bietet eine kritische und entlarvende Perspektive auf den Aufbau moderner Staaten, beleuchtet ihre gewalttätigen und zwanghaften Wurzeln und unterstreicht gleichzeitig ihre Schlüsselrolle bei der Strukturierung unserer heutigen Gesellschaften.