Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen

Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu ● Zu den Ursprüngen des Untergangs der Weimarer Republik ● Das soziale Denken von Max Weber und Vilfredo Pareto ● Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften ● Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte ● Marxismus und Strukturalismus ● Funktionalismus und Systemismus ● Interaktionismus und Konstruktivismus ● Die Theorien der politischen Anthropologie ● Die Debatte der drei I: Interessen, Institutionen und Ideen ● Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft ● Analytischer Ansatz der Institutionen in der Politikwissenschaft ● Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft ● Theorien des Krieges in der Politikwissenschaft ● Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen ● Die Staatsraison ● Staat, Souveränität, Globalisierung, Multi-Level-Governance ● Gewalttheorien in der Politikwissenschaft ● Welfare State und Biomacht ● Analyse demokratischer Regime und Demokratisierungsprozesse ● Wahlsysteme: Mechanismen, Herausforderungen und Konsequenzen ● Das Regierungssystem der Demokratien ● Morphologie der Anfechtungen ● Handlung in der politischen Theorie ● Einführung in die Schweizer Politik ● Einführung in das politische Verhalten ● Analyse der öffentlichen Politik: Definition und Zyklus einer öffentlichen Politik ● Analyse der öffentlichen Politik: Agendasetzung und Formulierung ● Analyse der öffentlichen Politik: Umsetzung und Bewertung ● Einführung in die Unterdisziplin Internationale Beziehungen ● Einführung in die politische Theorie

Krieg ist ein komplexes Phänomen, das im Laufe der Geschichte viele verschiedene Auffassungen und Entwicklungen durchlaufen hat. Verschiedene Epochen und Gesellschaften hatten unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg, und diese Auffassungen haben sich als Reaktion auf politische, wirtschaftliche, technologische und soziale Veränderungen weiterentwickelt.

Krieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen Staaten oder Gruppen, der oft durch extreme Gewalt, soziale Störungen und wirtschaftliche Unterbrechungen gekennzeichnet ist. Er beinhaltet in der Regel den Einsatz und die Verwendung von militärischen Kräften und die Anwendung von Strategien und Taktiken, um den Gegner zu besiegen. Krieg kann viele Ursachen haben, u. a. territoriale, politische, wirtschaftliche oder ideologische Meinungsverschiedenheiten. Es wird allgemein angenommen, dass der moderne Krieg mit der Entstehung des Nationalstaats im 17. Der Westfälische Friedensvertrag von 1648 markierte das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Europa und etablierte das Konzept der nationalen Souveränität. Dadurch wurde ein internationales System geschaffen, das auf unabhängigen Nationalstaaten beruhte, die rechtmäßig auf Krieg zurückgreifen konnten. Die Vergrößerung der Armeen, die Verbesserung der Militärtechnologie und die Entwicklung von Taktiken und Strategien trugen ebenfalls zur Entstehung des modernen Krieges bei. Im Zeitalter des Terrorismus und der Globalisierung verändert sich das Wesen des Krieges. Wir sind nun mit asymmetrischen Konflikten konfrontiert, in denen nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus hat der Aufstieg der Kybernetik zur Entstehung des Cyberkriegs geführt. Schließlich ist der Informationskrieg, bei dem Informationen zur Manipulation oder Täuschung der öffentlichen Meinung oder des Gegners eingesetzt werden, zu einer gängigen Taktik geworden.

Die Vorstellung vom Ende des Krieges ist umstritten. Einige argumentieren, dass die Globalisierung, die wirtschaftliche Interdependenz und die Verbreitung demokratischer Werte den Krieg weniger wahrscheinlich gemacht haben. Andere argumentieren, dass der Krieg nicht so schnell verschwinden wird, und verweisen auf die Existenz laufender bewaffneter Konflikte, anhaltende internationale Spannungen und die Möglichkeit künftiger Konflikte um begrenzte Ressourcen oder aufgrund von Klimainstabilität. Hinzu kommt, dass traditionelle Konflikte zwischen Staaten zwar möglicherweise abnehmen, neue Formen von Konflikten wie Terrorismus oder Kybernetik jedoch fortbestehen. Die Zukunft des Krieges ist ungewiss, aber sicher ist, dass die Fortsetzung von Diplomatie, Dialog und Abrüstung entscheidend ist, um Krieg zu verhindern und einen dauerhaften Frieden zu fördern.

Zunächst werden wir die grundlegende Natur des Krieges erforschen, bevor wir uns mit der Entstehung des modernen Krieges beschäftigen. Wir werden feststellen, dass Krieg über bloße Gewalt hinausgeht und als regulierendes Element in unserem seit Jahrhunderten geformten internationalen System fungiert. Anschließend untersuchen wir die zeitgenössischen Entwicklungen des Krieges, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus und Globalisierung, und fragen uns, ob sich das Wesen des Krieges wandelt und ob sich seine Grundprinzipien weiterentwickeln. Abschließend werden wir uns die Frage nach der Zukunft des Krieges stellen: Sind wir Zeugen seines Endes oder besteht er in anderen Formen fort?

Was ist Krieg?[modifier | modifier le wikicode]

Definition von Krieg[modifier | modifier le wikicode]

Wir werden uns fragen, was Krieg ist, und uns mit den Warnungen und Missverständnissen über den Krieg auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Definitionen des Begriffs Krieg, aber eine der treffendsten ist die von Hedley Bull, dem Begründer der englischen Schule, der in seinem 1977 erschienenen Buch The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics folgende Definition gibt: "an organized violence carried on by political units against each other" (eine organisierte Gewalttätigkeit von politischen Einheiten gegeneinander).

Hedley Bulls Definition von Krieg hebt mehrere Schlüsselaspekte dieses komplexen Phänomens hervor.

1. "Organisierte Gewalt": Die Verwendung dieses Satzes legt nahe, dass Krieg keine zufällige oder chaotische Folge von Gewaltakten ist. Sie ist organisiert und geplant, oftmals in sehr detaillierter Weise. Diese Organisation kann die Mobilisierung von Truppen, die Entwicklung von Strategien und Taktiken, die Produktion und Beschaffung von Waffen und viele andere logistische Aspekte beinhalten. Die betreffende Gewalt ist ebenfalls extrem und beinhaltet in der Regel Tod und schwere Verletzungen, Zerstörung von Eigentum und soziale Instabilität.

2. "Von politischen Einheiten geführt": Hier betont Bull, dass der Krieg eine Handlung ist, die von politischen Akteuren begangen wird - typischerweise von Nationalstaaten, aber potenziell auch von nichtstaatlichen Gruppen mit einer politischen Organisation. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass Krieg oft das Produkt politischer Entscheidungen ist und eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Dazu können Ziele wie die Eroberung von Territorium, ein Regimewechsel, die Behauptung nationaler Macht oder die Verteidigung gegen eine wahrgenommene Bedrohung gehören.

3. "Gegeneinander": Dieser Teil der Definition betont, dass Krieg einen Konflikt beinhaltet. Es handelt sich nicht um einseitige Gewaltakte, sondern um eine Situation, in der sich mehrere Parteien aktiv gegeneinander stellen. Dies impliziert eine interaktive Dynamik, bei der die Handlungen jeder Partei die Handlungen der anderen beeinflusst, wodurch ein Kreislauf der Gewalt entsteht, der schwer zu durchbrechen sein kann.

Diese Definition ist zwar einfach, umfasst also viele Aspekte des Krieges. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Krieg ein komplexes Phänomen ist, das nicht vollständig durch eine einzige Definition verstanden oder erklärt werden kann. Auch viele andere Perspektiven und Theorien können wertvolle Informationen über das Wesen des Krieges, seinen Ursprung, seinen Verlauf und seine Folgen liefern.

Die Unterscheidung zwischen zwischen zwischenmenschlicher Gewalt, wie Kriminalität und Aggressionen, und Krieg als organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten ausgeübt wird, ist von entscheidender Bedeutung :

- Zwischenmenschliche Gewalt: Diese bezieht sich auf Gewalttaten von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen, die häufig im Zusammenhang mit Verbrechen wie Diebstahl, Körperverletzung, Mord usw. begangen werden. Sie wird in der Regel nicht in großem Umfang koordiniert oder organisiert und dient nicht der Erreichung politischer Ziele. Die Motive können vielfältig sein und von persönlichen Konflikten bis hin zum Streben nach materiellen Gewinnen reichen.

- Krieg: Im Gegensatz zu zwischenmenschlicher Gewalt ist Krieg eine groß angelegte Form der Gewalt, die von politischen Einheiten, in der Regel Nationalstaaten oder strukturierten politischen Gruppen, sorgfältig organisiert und geplant wird. Im Krieg sollen bestimmte, oftmals politische Ziele durch den Einsatz von Gewalt erreicht werden. Die Kämpfer sind in der Regel ausgebildete und ausgerüstete Soldaten oder Militante, und die Konflikte werden oft nach bestimmten Regeln oder Konventionen ausgetragen.

Der von Hedley Bull angesprochene Punkt des offiziellen Charakters des Krieges ist ein entscheidendes Element, um sein Wesen zu verstehen. Seiner Meinung nach wird der Krieg von politischen Einheiten, in der Regel Staaten, geführt und findet gegen andere politische Einheiten statt. Er ist eine Handlung, die offiziell sanktioniert und im Namen des Staates geführt wird. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie den Begriff des Krieges von dem der Verbrechensbekämpfung trennt, die ebenfalls eine Form der organisierten Gewalt ist, aber in einem anderen Rahmen operiert. Während Krieg in der Regel ein Konflikt zwischen Staaten oder politischen Gruppen ist, handelt es sich bei der Verbrechensbekämpfung um Maßnahmen, die der Staat innerhalb seiner eigenen Grenzen ergreift, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Die Verbrechensbekämpfung wird in der Regel von Ordnungskräften wie der Polizei durchgeführt, deren Aufgabe es ist, Verbrechen zu verhindern und zu unterdrücken. Sie dient nicht dazu, politische oder strategische Ziele zu erreichen, wie es bei einem Krieg der Fall ist, sondern vielmehr dazu, die Bürger zu schützen und das Gesetz durchzusetzen. Diese Differenzierung unterstreicht den Ausnahmecharakter des Krieges als Akt organisierter Gewalt, der politische Grenzen überschreitet, im Gegensatz zu innerstaatlicher Gewalt steht und von einem Staat oder einer politischen Einheit sanktioniert wird. Krieg ist seinem Wesen nach ein politisches Phänomen, das auf die Veränderung des Status quo abzielt, häufig durch den Einsatz von Waffengewalt, und stellt daher eine eigene Dimension der Gewalt in der Gesellschaft dar.

Die von Hedley Bull formulierte Definition des Krieges ist recht umfassend und präzise. Sie beschreibt das Wesen des modernen Krieges gut, indem sie seine Schlüsselaspekte hervorhebt: Er ist organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten untereinander ausgeübt wird und in der Regel außerhalb dieser politischen Einheiten gerichtet ist. Diese Definition deckt gut ab, was viele Menschen unter "Krieg" verstehen, auch diejenigen, die ihn in einem akademischen oder militärischen Rahmen untersuchen. Sie erfasst die Vorstellung, dass Krieg ein strukturiertes Phänomen ist, mit bestimmten Akteuren (politischen Einheiten), einem offiziellen Charakter und einer externen Ausrichtung. Diese Definition dient auch als Grundlage, um die Komplexität moderner Konflikte zu verstehen, bei denen die Grenzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verschwimmen können und Konflikte internationale Akteure einbeziehen und nationale Grenzen überschreiten können.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Definition zwar nützlich ist, aber nur eine von vielen möglichen Arten ist, Krieg zu definieren und zu verstehen. Andere Perspektiven können den Schwerpunkt auf andere Aspekte des Krieges legen, wie z. B. seine soziale, wirtschaftliche oder psychologische Dimension. Wie bei jedem komplexen Phänomen erfordert ein umfassendes Verständnis des Krieges einen mehrdimensionalen Ansatz, der seine zahlreichen Facetten und Auswirkungen berücksichtigt.

Dekonstruieren von Vorurteilen[modifier | modifier le wikicode]

Krieg als Konzept ist durch die Geschichte, die Medien, die Literatur und andere Formen der kulturellen Kommunikation in unser kollektives Bewusstsein eingedrungen. Unsere intuitiven Wahrnehmungen des Krieges können jedoch von vorgefassten Meinungen geprägt sein, die nicht unbedingt die Komplexität der Realität widerspiegeln.

L'approche de Thomas Hobbes : « la guerre de tous contre tous »[modifier | modifier le wikicode]

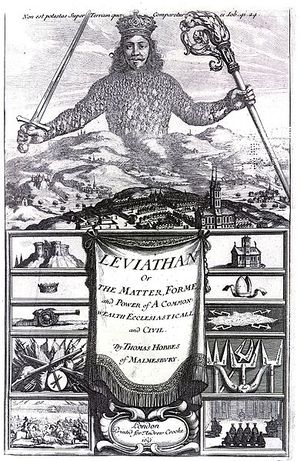

Für Thomas Hobbes in seinem 1651 veröffentlichten Buch Der Leviathan ist Krieg "der Krieg aller gegen alle". In diesem Buch beschreibt Hobbes den Naturzustand, einen hypothetischen Zustand, in dem es keine Regierung oder zentrale Autorität gibt, die die Ordnung durchsetzt. Er definiert den Naturzustand als einen "Krieg aller gegen alle" (lateinisch bellum omnium contra omnes), in dem die Individuen in ständiger Konkurrenz zueinander um das Überleben und die Ressourcen stehen. Hobbes zufolge würden die Menschen ohne eine zentrale Autorität, die für Ordnung sorgt, ständig miteinander in Konflikt geraten, was zu einem Leben führen würde, das "einsam, arm, unangenehm, brutal und kurz" wäre. Aus diesem Grund seien die Menschen bereit, einen Teil ihrer Freiheit zugunsten einer Regierung oder eines Herrschers (des Leviathan) aufzugeben, der in der Lage sei, Frieden und Ordnung zu erzwingen.

In "Der Leviathan" argumentiert Hobbes, dass sich das Leben der Individuen ohne einen Staat oder eine zentrale Autorität in einem ständigen Zustand des "Krieges aller gegen alle" befinden würde. Dies ist laut Hobbes die Anarchie, die in Abwesenheit des Staates herrscht. Anarchie bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt Chaos oder Desorganisation, sondern vielmehr das Fehlen einer zentralen Autorität, die Regeln und Verhaltensnormen durchsetzt. Für Hobbes ist der Staat daher ein notwendiges Instrument, um die interindividuellen Beziehungen zu regulieren, Konflikte zu verhindern und die Sicherheit der Individuen zu gewährleisten. Die Individuen sind Hobbes zufolge bereit, einen Teil ihrer Freiheit aufzugeben, um im Gegenzug die Sicherheit und Stabilität zu erhalten, die der Staat ihnen bieten kann.

In Wirklichkeit neigen die Menschen selbst in Situationen extremer sozialer oder politischer Instabilität dazu, Strukturen und Organisationen zu bilden, um die Ordnung zu wahren und das Überleben zu erleichtern. Ein ewiger Krieg, wie ihn Hobbes im Naturzustand beschreibt, ist aus empirischer Sicht praktisch unmöglich. Darüber hinaus erfordert die Führung eines Krieges ein Maß an Organisation und Koordination, das Individuen im Zustand der Anarchie nur schwer erreichen könnten. Individuen schließen sich eher zu ihrer eigenen Verteidigung oder zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen, was an sich schon als eine primitive Form des Staates oder der Staatsführung angesehen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Hobbes den Naturzustand und den "Krieg aller gegen alle" als begriffliche Werkzeuge verwendet, um für die Bedeutung des Staates und des Gesellschaftsvertrags zu argumentieren. Er legt nicht unbedingt nahe, dass dieser Naturzustand jemals wortwörtlich existiert hat.

Bewaffnete Konflikte, insbesondere solche, die auf die Ebene des Krieges aufsteigen, beinhalten weitaus komplexere Dynamiken als einfache Aggressionen oder individuelle Konflikte. Sie erfordern eine bedeutende Organisation, strategische Planung und erhebliche Ressourcen.

An Kriegen sind in der Regel politische Akteure beteiligt - Staaten oder Gruppen, die versuchen, bestimmte politische Ziele zu erreichen. Somit ist Krieg nicht nur eine Ausweitung individueller Aggression oder Egoismus, sondern auch stark mit Politik, Ideologie und Machtstrukturen verbunden. Darüber hinaus haben Kriege oft weitreichende soziale und politische Folgen. Sie können Grenzen umgestalten, Regierungen stürzen, große gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen und nachhaltige Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben. Aus diesem Grund erfordert das Studium des Krieges ein umfassendes Verständnis vieler verschiedener Aspekte der menschlichen Gesellschaft, einschließlich Politik, Psychologie, Wirtschaft, Technologie und Geschichte.

Hobbes' Vision vom "Krieg aller gegen alle" konzentriert sich auf Egoismus und Konflikt als inhärente Aspekte der menschlichen Natur. Der Krieg, wie wir ihn kennen, ist jedoch nicht einfach das Produkt von Egoismus oder individueller Aggression. Er ist vielmehr eine komplexe soziale Schöpfung, die eine substanzielle Organisation und Koordination erfordert. Der Gedanke, dass der Krieg tatsächlich ein Produkt unserer Sozialität und nicht unseres Egoismus ist, ist sehr erhellend. Um einen Krieg zu führen, braucht man nicht nur Ressourcen, sondern auch eine Organisationsstruktur, um die Anstrengungen zu koordinieren, eine Ideologie oder ein Ziel, um die Teilnehmer zu vereinen, und Normen oder Regeln, um das Verhalten zu regulieren. All diese Elemente sind ein Produkt des gesellschaftlichen Lebens. Diese Perspektive legt nahe, dass wir, um den Krieg zu verstehen, über bloße Instinkte oder individuelles Verhalten hinausblicken und die sozialen, politischen und kulturellen Strukturen betrachten müssen, die den bewaffneten Konflikt ermöglichen und prägen. Sie betont auch, dass die Verhinderung von Kriegen eine besondere Aufmerksamkeit für diese Strukturen und nicht nur für die menschliche Natur erfordert.

Obwohl Hobbes' Theorie des "Krieges aller gegen alle" nahelegt, dass der Krieg in der egoistischen Natur des Einzelnen verwurzelt ist, ist die Realität viel komplexer. Krieg erfordert ein gewisses Maß an Organisation, Planung und Koordination, die alle eher Merkmale menschlicher Gesellschaften als isolierter Individuen sind. Daher kann Krieg besser als ein soziales Phänomen verstanden werden und nicht nur als eine Erweiterung des Egoismus oder der Aggression des Einzelnen. Krieg wird häufig von einer Vielzahl sozialer Strukturen und Prozesse beeinflusst und hat wiederum Einfluss auf diese, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und soziale Normen und Werte. Bewaffnete Konflikte entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind tief in den spezifischen sozialen und historischen Kontexten verwurzelt.

Krieg ist weit mehr als eine bloße Manifestation menschlicher Aggression oder Selbstsucht. Er ist vielmehr das Ergebnis eines breiten Spektrums an sozialen und organisatorischen Faktoren, die einen groß angelegten Konflikt ermöglichen, erleichtern und motivieren. Um einen Krieg zu entfachen, bedarf es weit mehr als nur des Willens oder des Wunsches zu kämpfen. Es bedarf organisatorischer Strukturen, die in der Lage sind, Ressourcen zu mobilisieren, Strategien zu koordinieren und Streitkräfte zu führen. Zu diesen Strukturen gehören unter anderem bürokratische Verwaltungen, militärische Befehlsketten und logistische Unterstützungssysteme. Diese Organisationen können nicht ohne den sozialen Rahmen existieren, der sie unterstützt. Darüber hinaus bedarf es auch einer bestimmten Art von Kultur und Ideologie, die den Krieg rechtfertigt und aufwertet. Soziale Überzeugungen, Werte und Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieser Organisationen sowie bei der Motivation des Einzelnen, sich am Krieg zu beteiligen. Somit ist der Krieg ein zutiefst soziales und strukturelles Phänomen. Er ist das Produkt unserer Fähigkeit, in einer Gesellschaft zusammenzuleben, und nicht unseres Egoismus oder unserer individuellen Aggression. Diese Perspektive kann wichtige Ansatzpunkte für die Konfliktprävention und Friedensförderung bieten.

Heraklits Ansatz: Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König[modifier | modifier le wikicode]

Wir haben gerade gesehen, wie man Krieg führt und ihn ermöglicht, nun wollen wir uns mit dem zweiten Mythos mit dem "Wann" beschäftigen. Der zweite Mythos ist der des ewigen Krieges von Heraklit, der postuliert: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König". Diese Ansicht vereinfacht die Realität jedoch zu sehr.

Der Krieg, wie wir ihn heute kennen, ist ein spezifisches Phänomen, das ein gewisses Maß an sozialer und organisatorischer Struktur erfordert, wie wir zuvor erörtert haben. Mit anderen Worten: Krieg ist nicht einfach eine Manifestation menschlicher Gewalt, sondern vielmehr eine organisierte und strukturierte Form des Konflikts, die sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von sozialen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren entwickelt hat. Das Vorhandensein von organisierter Gewalt ist kein universelles Merkmal aller menschlichen Gesellschaften im Laufe der Geschichte. Einige Gesellschaften erlebten längere Zeiträume des Friedens, während andere ein höheres Maß an Gewalt und Konflikten aufwiesen. Darüber hinaus hat sich auch das Wesen des Krieges selbst im Laufe der Zeit erheblich verändert. Die Kriege der Antike beispielsweise unterschieden sich in Bezug auf Strategie, Technologie, Taktik und Folgen erheblich von den modernen Kriegen.

Wenn man einen etwas soziologischeren Blick hat, könnte man sagen, dass Krieg ein relativ junges Phänomen in der menschlichen Geschichte ist, zumindest ist es ein Merkmal, das nicht zeitlos ist. Archäologische und anthropologische Beweise deuten darauf hin, dass der Krieg, so wie wir ihn heute als organisierten Großkonflikt zwischen politischen Einheiten verstehen, ein relativ junges Phänomen in der Menschheitsgeschichte ist. Erst mit der Entstehung komplexerer und hierarchischerer Gesellschaften, die oft mit Sesshaftigkeit und Landwirtschaft einherging, beginnen wir, klare Anzeichen für organisierten Krieg zu sehen. Davor gab es zwar sicherlich zwischenmenschliche Gewalt und kleinere Konflikte, aber keine überzeugenden Beweise für groß angelegte Konflikte, die eine komplexe Koordination und politische Ziele beinhalten. Das bedeutet nicht, dass die menschlichen Gesellschaften friedlich oder gewaltfrei waren, sondern vielmehr, dass die Art dieser Gewalt anders war und nicht dem entsprach, was wir üblicherweise als "Krieg" bezeichnen.

Die Vorstellung, dass der Krieg in der Geschichte der Menschheit ein neues Phänomen ist, wird durch zahlreiche Forschungsergebnisse aus der Anthropologie und Archäologie gestützt. Vor dem Aufkommen der Landwirtschaft während der neolithischen Revolution, die auf etwa 7000 v. Chr. datiert wird, lebten die Menschen in der Regel in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Diese Gruppen hatten zwar Konflikte, aber diese waren in der Regel klein und ähnelten nicht den organisierten Kriegen, die wir heute kennen. Man kann nicht wirklich von Krieg sprechen. Krieg, wie wir ihn heute definieren, erfordert eine gewisse soziale Organisation und Arbeitsspezialisierung, einschließlich der Bildung von Gruppen, die sich den Kämpfen widmen. Außerdem beinhaltet Krieg oft Konflikte um die Kontrolle von Ressourcen, was mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit der Menschen relevanter wird, als die Ressourcen lokalisierter und begrenzter werden. Aus diesem Grund sind sich die meisten Forscher einig, dass es Krieg als strukturiertes und organisiertes Phänomen wahrscheinlich erst seit der neolithischen Revolution vor etwa 10.000 Jahren gibt. Das bedeutet, dass es während des größten Teils der Menschheitsgeschichte den Krieg, wie wir ihn kennen, nicht gab, was die Vorstellung in Frage stellt, dass er ein natürlicher und unvermeidlicher Aspekt der menschlichen Gesellschaft ist. Wenn man also davon ausgeht, dass der Mensch vor 200.000 Jahren entstanden ist, würde der Krieg also nur 5% unserer Geschichte betreffen. Wir sind weit entfernt von einem ahistorischen und universellen Phänomen, das es schon immer gegeben hätte.

Es ist wichtig zu vermeiden, den Krieg als etwas zu essentialisieren, das in uns steckt. Wenn wir uns die Tatsachen empirisch ansehen, hat es Krieg nicht immer gegeben und er ist mit einer entwickelten sozialen Organisation verbunden. Diese Form der sozialen Organisation trat ab der Jungsteinzeit auf und fiel mit einer funktionalen Spezialisierung zusammen, nämlich mit dem Aufkommen der ersten Städte. Somit ist der Krieg als organisiertes und institutionalisiertes Phänomen intrinsisch mit der Entstehung komplexerer Gesellschaften verbunden, insbesondere mit der Entstehung der ersten Städte. Das Leben in der Stadt führte zu einer viel stärkeren Arbeitsteilung, bei der sich Individuen auf bestimmte Berufe spezialisierten, von denen einige mit Verteidigung und Krieg zu tun hatten. In Jäger- und Sammlergesellschaften gab es oft eine Arbeitsteilung auf der Grundlage von Geschlecht und Alter, aber die Vielfalt der Rollen war im Allgemeinen begrenzt im Vergleich zu dem, was man in komplexeren landwirtschaftlichen Gesellschaften sieht. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der ersten Städte wurde die Arbeitsteilung erheblich ausgeweitet, was die Bildung von Klassen spezialisierter Krieger ermöglichte. Dies fiel auch mit der Entstehung der ersten Staaten zusammen, die über die Ressourcen und die Organisation verfügten, um groß angelegte Kriege zu führen. In dieser Zeit entstanden Formen organisierter und lang anhaltender Gewalt, die wir als Kriege erkennen.

Dies ist ein Gedanke, der ziemlich grundlegend für die Idee des Staatsaufbaus und die Entwicklung unserer Gesellschaften ist. Die Fähigkeit, Kriege zu organisieren und zu führen, ist zu einem Schlüsselelement bei der Bildung von Staaten geworden. In vielen Fällen hat die Androhung von Gewalt oder Krieg dazu beigetragen, verschiedene Gruppen unter einer zentralen Autorität zu vereinen, was zur Gründung von Nationalstaaten führte. Dies spiegelt sich in Hobbes' Theorie des Gesellschaftsvertrags wider, in der er postuliert, dass die Menschen im Austausch für Sicherheit und Ordnung bereit sind, auf bestimmte Freiheiten zu verzichten und einer höchsten Instanz (dem Staat) Autorität zu verleihen. In diesem Sinne kann der Krieg (oder die Kriegsgefahr) als Katalysator für die Bildung von Staaten dienen. Darüber hinaus ist die Verwaltung des Krieges durch die Aufstellung von Armeen, die Verteidigung des Territoriums, die Durchsetzung des Völkerrechts und die Diplomatie zu einem wesentlichen Teil der Verantwortlichkeiten moderner Staaten geworden. Dies zeigt sich in der Entwicklung dedizierter Bürokratien, von Steuersystemen zur Finanzierung militärischer Anstrengungen und einer Innen- und Außenpolitik, die sich auf Militär- und Sicherheitsfragen konzentriert. So sind Krieg und Staatsbildung zutiefst miteinander verbunden, wobei jede die andere im Laufe der Menschheitsgeschichte beeinflusst und gestaltet.

Die berufliche Spezialisierung war ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Dies wird als Arbeitsteilung bezeichnet, ein Konzept, das von Denkern wie Adam Smith und Emile Durkheim umfassend erforscht wurde. Die Arbeitsteilung kann als ein Prozess beschrieben werden, bei dem die Aufgaben, die für das Überleben und Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind, unter ihren Mitgliedern aufgeteilt werden. Zum Beispiel können sich einige Menschen auf die Landwirtschaft spezialisieren, während andere sich auf das Bauwesen, den Handel, das Bildungswesen oder die Sicherheit spezialisieren. Diese Spezialisierung ermöglicht es jedem Einzelnen, rollenspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, was in der Regel die Effizienz und Produktivität der Gesellschaft als Ganzes erhöht. Im Gegenzug sind die Individuen voneinander abhängig, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wodurch ein komplexes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten entsteht. Im Hinblick auf Sicherheit und Gewaltanwendung hat die Spezialisierung zur Schaffung von Polizeikräften und Armeen geführt. Diese Einheiten sind für die Aufrechterhaltung der Ordnung, den Schutz der Gesellschaft und die Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften zuständig. Diese Spezialisierung hatte auch bedeutende Auswirkungen auf die Kriegsführung und die Strukturierung moderner Gesellschaften.

Der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, fällt mit der neolithischen Revolution zusammen, einer Zeit, in der die Menschen begannen, sesshaft zu werden und komplexere soziale Strukturen zu schaffen. Davor gab es zwar Konflikte zwischen Gruppen, aber sie hatten wahrscheinlich nicht die gleiche Größenordnung oder den gleichen Organisationsgrad wie das, was wir heute als "Krieg" klassifizieren. In der neolithischen Revolution entwickelten sich die Menschen von einem Leben als nomadische Jäger und Sammler zu einem Leben als sesshafte Landwirte. Dies führte zur Entstehung der ersten nennenswerten Bevölkerungsdichte - der Städte - sowie zu neuen Formen der sozialen und politischen Struktur. Diese höhere Bevölkerungsdichte und die komplexeren Strukturen erhöhten wahrscheinlich den Wettbewerb um Ressourcen, was zu einem besser organisierten Konflikt geführt haben könnte. Außerdem begann sich mit dem Aufkommen der Städte eine Spezialisierung der Berufe zu entwickeln. Diese Spezialisierung umfasste Rollen, die sich dem Schutz und der Verteidigung der Gemeinschaft widmeten, wie z. B. Krieger oder Soldaten, die sich ganz diesen Aufgaben widmen konnten, anstatt sich auch noch um die Landwirtschaft oder die Jagd kümmern zu müssen. Diese Spezialisierung ermöglichte die Entstehung besser organisierter und effektiverer militärischer Kräfte und trug so zur Eskalation des Krieges als soziales Phänomen bei.

Nach der neolithischen Revolution erleben wir einen raschen Anstieg der sozialen und politischen Komplexität. Sesshaftigkeit und Landwirtschaft führten zu stabileren und wohlhabenderen Gesellschaften, die in der Lage waren, eine wachsende Bevölkerung zu unterstützen. Mit dieser Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstands verschärfte sich der Wettbewerb um die Ressourcen, was zu mehr Konflikten führte. Die ersten Stadtstaaten, wie die von Sumer in Mesopotamien um 5000 v. Chr., sind ein hervorragendes Beispiel für diese Zunahme der Komplexität. Diese Stadtstaaten waren hoch organisierte hierarchische Gesellschaften mit einer klaren Arbeitsteilung, einschließlich der militärischen Rollen. Sie hatten ihre eigenen Regierungen, Rechtssysteme und Religionen und besaßen und kontrollierten sehr oft ihr eigenes Territorium. Diese Stadtstaaten konkurrierten um die Kontrolle der Ressourcen und des Territoriums, und dieser Wettbewerb wurde oft in Kriegen ausgetragen. Die Kriege der damaligen Zeit waren oft offizielle Angelegenheiten, die von Königen oder ähnlichen Herrschern geführt wurden, und sie waren ein wichtiger Teil der damaligen Politik. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Stadtstaaten zu größeren und komplexeren Königreichen und Imperien, wie dem Ägyptischen Reich, dem Assyrischen Reich und später dem Persischen, Griechischen und Römischen Reich. Diese Reiche führten zu noch größeren und komplexeren Kriegen, an denen oft Tausende oder sogar Zehntausende von Soldaten beteiligt waren.

Die Phalanx: Ursprünge moderner organisierter Gewalt[modifier | modifier le wikicode]

Während der klassischen Antike und vor allem während der Zeit des Römischen Reiches machte der Krieg einen qualitativen Sprung in Bezug auf die organisatorische und technologische Komplexität.

In organisatorischer Hinsicht entwickelte sich die römische Armee zu einer wahren Kriegsmaschine mit einer klaren Hierarchie, strenger Disziplin, rigoroser Ausbildung und ausgeklügelter Logistik. Das Modell der römischen Armee, das auf der Legion als Grundeinheit basierte, ermöglichte es den Römern, ihre Streitkräfte schnell und effizient über ein großes Gebiet zu verteilen. In technologischer Hinsicht wurden in dieser Zeit auch neue Waffen und Kriegsgeräte eingeführt und verbreitet. Die Römer entwickelten z. B. das Pilum, eine Art Speer, der dazu gedacht war, Schilde und Rüstungen zu durchdringen. Auch bei der Konstruktion von Belagerungsmaschinen wie Katapulten und Rammböcken gingen sie neue Wege.

Die technologische Dimension des Krieges beschränkte sich nicht auf Waffen und Ausrüstung. Die Römer waren besonders effektiv in der Nutzung von Technik zur Unterstützung ihrer militärischen Bemühungen. Sie bauten zum Beispiel ein ausgedehntes Netz von Straßen und Brücken, um die schnelle Bewegung ihrer Truppen zu erleichtern. Außerdem nutzten sie ihr Ingenieurwissen zum Bau von Forts und Befestigungen und zur Durchführung komplexer Belagerungsoperationen. Diese organisatorischen und technologischen Innovationen machten den Krieg zu einem immer komplexeren und kostspieligeren Unterfangen. Sie haben jedoch auch dazu beigetragen, die Macht von Imperien wie Rom zu stärken, indem sie es ihnen ermöglichten, große Gebiete zu erobern und zu kontrollieren.

Die Entwicklung des Krieges ist eng mit der zunehmenden Komplexität der Gesellschaften verknüpft. Die Phalanx ist ein Paradebeispiel dafür. Die Phalanx war eine Kampfformation, die von den Armeen des antiken Griechenlands verwendet wurde. Sie war eine schwere Infanterieeinheit, die aus Soldaten (Hopliten) bestand, die Seite an Seite in dichten Reihen standen. Jeder Soldat trug einen Schild und war mit einem Langspeer (Sarisse) ausgestattet, mit dem er den Feind angriff, während er hinter dem Schild seines Nachbarn geschützt blieb. Die Phalanx war eine hoch organisierte und disziplinierte Formation, die intensives Training und präzise Koordination erforderte. Ihr Hauptziel war es, den Feind beim ersten Aufprall zu zerschmettern, indem sie die kollektive Kraft der Soldaten nutzte, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen.

Dies war ein großer Fortschritt im Vergleich zu den zuvor verwendeten unordentlicheren Kampfmethoden. Diese komplexere Kampforganisation spiegelt die komplexere Struktur der griechischen Gesellschaft zu dieser Zeit wider. Die Armeen der Bürgersoldaten mussten gut diszipliniert und gut ausgebildet sein, um die Phalanx effektiv einsetzen zu können. Alexander der Große perfektionierte auf seinen militärischen Feldzügen den Einsatz der Phalanx und fügte Elemente der Kavallerie und der leichten Infanterie hinzu, um eine flexiblere und anpassungsfähigere Streitmacht zu schaffen. Dies trug zu seinen militärischen Erfolgen und der Expansion seines Reiches bei.

Die Entwicklung der Kriegsführung wurde maßgeblich durch den technologischen Fortschritt beeinflusst. Als sich die Gesellschaften weiterentwickelten und komplexer wurden, spielte die Technologie eine immer größere Rolle bei der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Von den Phalanxen im antiken Griechenland über den Einsatz von Katapulten und anderen Belagerungsmaschinen im Mittelalter bis hin zur Verwendung von Schießpulver in China und Europa hat die Technologie stets zur Gestaltung militärischer Strategien beigetragen. Dieser Trend setzte sich in der Neuzeit mit der Entwicklung von Artillerie, dampfbetriebenen Kriegsschiffen, U-Booten, Flugzeugen, Panzern und schließlich Atomwaffen fort. In jüngerer Zeit sind Cyberwar und bewaffnete Drohnen zu Schlüsselelementen des zeitgenössischen Schlachtfelds geworden. Die Technologie hat nicht nur Taktiken und Kampfstrategien beeinflusst, sondern auch die Logistik, die Kommunikation und die militärische Aufklärung verändert. Sie hat schnellere, effektivere und großflächigere Militäraktionen ermöglicht.

Das Mittelalter war geprägt von einem Wandel in der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Mit dem Untergang des Römischen Reiches gingen die fortschrittliche Militärorganisation und -technologie der Römer verloren. Die Konflikte dieser Zeit waren oft eher feudaler Natur, an denen Ritter und lokale Herrscher beteiligt waren, und die Schlachten waren oft kleiner und weiter verstreut. Der Krieg konzentrierte sich eher auf die Belagerung von Burgen und Überfälle als auf große, gereihte Schlachten.

Im 15. Jahrhundert, mit dem Beginn der Renaissance und der Bildung der ersten modernen Nationalstaaten, erleben wir einen weiteren Wandel des Krieges. Technologische Innovationen, insbesondere die Einführung von Artillerie und Feuerwaffen, veränderten die Dynamik des Krieges. Die militärische Organisation ist zentralisierter und strukturierter geworden, mit stehenden Armeen unter staatlichem Kommando.

Der moderne Staat spielte auch eine große Rolle bei der Umgestaltung des Krieges. Die Nationalstaaten begannen, die Verantwortung für die Verteidigung und die Sicherheit ihrer Bürger zu übernehmen. Dies führte zur Schaffung von Militärbürokratien, Rekrutierungs- und Ausbildungssystemen sowie einer logistischen Infrastruktur zur Unterstützung stehender Armeen. Der moderne Staat ermöglichte auch die Mobilisierung von Ressourcen in viel größerem Umfang, als dies in früheren feudalen Systemen möglich war. Diese Veränderungen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und legten den Grundstein für den Krieg, wie wir ihn heute kennen.

Der Einfluss des Krieges auf die politische Moderne[modifier | modifier le wikicode]

Betrachtet man die lange Geschichte der Menschheit, so ist der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, ein relativ junges Phänomen. Sein Vorkommen ist eng mit der Entstehung und Entwicklung komplexerer sozialer und politischer Strukturen verbunden. Wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen, finden wir nur wenige Hinweise auf organisierte Gewalt in großem Maßstab. Das Aufkommen des Krieges wird in der Regel mit dem Aufkommen der Zivilisation in Verbindung gebracht, das mit der neolithischen Revolution begann, als die Menschen begannen, sesshaft zu werden und organisiertere Gesellschaften zu schaffen. Mit dem Aufkommen der ersten Stadtstaaten um 5000 v. Chr. wurde der Krieg zu einem häufigeren Phänomen, da diese politischen Einheiten um Territorium und Ressourcen konkurrierten. Der Krieg nimmt eine organisiertere und strukturiertere Form an, mit stehenden Armeen und einer Militärstrategie. Die Entwicklung der modernen Kriegsführung ab dem 17. Jahrhundert fällt mit der Entstehung des modernen Staates zusammen. Mit größeren Ressourcen und einer zentralisierten Verwaltungsstruktur waren die Nationalstaaten in der Lage, Kriege in einem nie dagewesenen Ausmaß und mit einer nie dagewesenen Intensität zu führen.

Die Geschichte des Krieges ist auch die Geschichte des Staates. Einerseits kann die Bedrohung durch den Krieg die Gründung von Staaten fördern. Angesichts feindseliger Nachbarn können sich Gemeinschaften dafür entscheiden, sich unter einer einzigen politischen Autorität zu vereinen, um sich zu verteidigen. Der moderne Staat ist häufig aus diesem Prozess hervorgegangen, wie das berühmte Zitat von Thomas Hobbes veranschaulicht: "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf". Andererseits erfordert die Kriegsführung eine groß angelegte Organisation und Koordination. Staaten haben diese Struktur bereitgestellt, indem sie Armeen aufstellten, Steuern zur Finanzierung von Militärkampagnen erhoben und Militärstrategien und -politiken festlegten. In Kriegszeiten haben Staaten oft ihre Macht und Reichweite vergrößert, sowohl über ihre eigenen Bürger als auch über das von ihnen kontrollierte Gebiet. Schließlich haben Kriege oft die Form und das Wesen von Staaten verändert. Konflikte können zur Auflösung oder zur Gründung neuer Staaten führen, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, in der viele Kolonialreiche untergingen und neue Nationalstaaten entstanden. Es ist schwierig, die Geschichte des Staates zu verstehen, ohne die Rolle des Krieges zu berücksichtigen, und umgekehrt.

Der Krieg und der moderne Staat sind in der politischen Geschichte tief miteinander verbunden. Diese Beziehung ist zentral, um die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und die Form, die bewaffnete Konflikte annehmen, zu verstehen. Der moderne Staat, wie er sich in Europa ab dem 17. Jahrhundert entwickelte, ist durch eine Zentralisierung der Macht und ein Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt gekennzeichnet. Die Bildung von Nationalstaaten und die Entstehung des westfälischen Systems fielen mit einer bedeutenden Veränderung des Wesens des Krieges zusammen. Erstens hat der moderne Staat den Krieg institutionalisiert. Der Staat hat das Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt, und der Krieg wurde zur Staatsangelegenheit. Diese Entwicklung ermöglichte die Einführung von Regeln und Strukturen rund um die Kriegsführung. Zweitens hat der moderne Staat den Krieg professionalisiert. Mit der Zentralisierung der Macht waren die Staaten in der Lage, stehende Armeen zu unterhalten. Dies führte zu zunehmend organisierten und technologisch fortschrittlichen Kriegen. Drittens: Der moderne Staat hat den Krieg verstaatlicht. In vormodernen Gesellschaften wurden Kriege oft von Fürsten oder Häuptlingen geführt, die in ihrem eigenen Namen handelten. Mit dem modernen Staat wurde der Krieg zu einer Angelegenheit der gesamten Nation. Der Krieg, so wie wir ihn heute verstehen, ist eine Schöpfung des modernen Staates. Er ist das Produkt der Entwicklung der menschlichen politischen Organisation und der Konzentration der Macht in den Händen des Staates.

Der Staat, wie wir ihn heute verstehen, ist eine spezifische Form der politischen Organisation, die sich in einer bestimmten Periode der Geschichte herausgebildet hat. Es gibt viele andere politische Organisationsformen, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat und die in einigen Teilen der Welt auch heute noch existieren. Imperien zum Beispiel waren in der Antike und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine gängige Form der politischen Organisation. Sie zeichneten sich durch eine zentrale Autorität (meist ein Kaiser oder König) aus, die über eine Reihe unterschiedlicher Gebiete und Völker herrschte. Stadtstaaten waren eine andere Form der politischen Organisation, die besonders im antiken Griechenland und im Italien der Renaissance verbreitet war. In diesem System bildeten eine Stadt und ihr umliegendes Gebiet eine unabhängige politische Einheit. Auch Kolonien sind eine Form der politischen Organisation, wenn auch häufig unter der Herrschaft einer anderen politischen Einheit (wie einem Reich oder einem Staat). Besonders häufig waren Kolonien in der Ära des europäischen Imperialismus vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Davon abgesehen ist der Staat zwar eine spezifische und relativ neue Form der politischen Organisation, doch hatte er einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und die Art und Weise, wie er geführt wird. Deshalb ist das Studium des Staates so wichtig, um den modernen Krieg zu verstehen.

Der Staat wird häufig als eine Struktur wahrgenommen, die notwendig ist, um soziale Stabilität, Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen und die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit, Transport usw. zu gewährleisten. Diese positive Wahrnehmung des Staates sollte uns jedoch nicht davon abhalten, die komplexeren und manchmal problematischen Aspekte der Existenz des Staates zu verstehen. Einer dieser Aspekte hängt mit dem Monopol legitimer Gewalt zusammen, das der Staat nach der klassischen soziologischen Theorie von Max Weber besitzt. Dieses Monopol ermöglicht es dem Staat, die Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gesetz durchzusetzen, aber es ermöglicht dem Staat auch, Krieg zu führen. Die Tatsache, dass Krieg in der Regel von Staaten geführt wird und untrennbar mit der Entstehung und Entwicklung des modernen Staates verbunden ist, ist eine Erinnerung daran, dass der Staat nicht nur eine Kraft der Stabilität und des Wohlstands ist, sondern auch eine Quelle der Gewalt und des Konflikts sein kann. Dies ist ein Aspekt, den wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir über den Staat und seine Rolle in der Gesellschaft nachdenken. Krieg, Gewalt und Konflikt sind nicht einfach nur Abnormitäten, sondern ein integraler Bestandteil der Natur des Staates. Deshalb ist das Verständnis des Krieges so entscheidend für das Verständnis des Staates.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, innerhalb seiner Grenzen für Frieden und Ordnung zu sorgen. Diese Aufgabe wird durch eine Reihe von Institutionen wie die Polizei und das Justizsystem erfüllt, deren Aufgabe es ist, das Gesetz durchzusetzen und Konflikte zwischen den Bürgern zu verhindern oder zu lösen. Der Staat wird oft als Garant für Sicherheit und Stabilität angesehen, und das ist einer der Gründe, warum die Bürger bereit sind, einen Teil ihrer Freiheit und Macht an ihn abzutreten. Jenseits der Staatsgrenzen sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Auf internationaler Ebene gibt es keine mit einem Staat vergleichbare Einheit, die in der Lage wäre, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Beziehungen zwischen Staaten werden oft als ein Zustand der "Anarchie" in dem Sinne beschrieben, dass es keine übergeordnete zentrale Autorität gibt. Dies kann zu Konflikten und Kriegen führen, da jeder Staat die Freiheit hat, so zu handeln, wie er es für richtig hält, um seine Interessen zu verteidigen.

Der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrung des internationalen Friedens. Als Teilnehmer an internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der WTO, der NATO und anderen hilft der Staat bei der Formulierung und Einhaltung internationaler Normen und Regeln, die für die Vermeidung und Bewältigung von Konflikten zwischen Nationen von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus beteiligen sich Staaten durch die Unterzeichnung und Einhaltung internationaler Verträge aktiv an der Schaffung einer regelbasierten Weltordnung, die zu Stabilität und Sicherheit auf internationaler Ebene beiträgt. In diesem Sinne wird der Staat als ein wesentlicher Akteur der modernen Zivilisation gesehen, der in der Lage ist, Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, Zusammenarbeit zu fördern und Chaos und Anarchie zu verhindern. Dies wird im Allgemeinen als positive Entwicklung im Vergleich zu früheren historischen Perioden gesehen, in denen Gewalt und Krieg die gängigeren Mittel zur Lösung von Konflikten waren.

Eine der wichtigsten Rechtfertigungen für die Existenz des Staates liegt in seiner Fähigkeit, die Ordnung aufrechtzuerhalten und Chaos zu verhindern. Das Konzept des "Monopols der legitimen Gewalt" ist hier von grundlegender Bedeutung. Nach diesem Konzept, das von dem deutschen Soziologen Max Weber formuliert wurde, hat der Staat das ausschließliche Recht, innerhalb der Grenzen seines Hoheitsgebiets physische Gewalt anzuwenden, anzudrohen oder zuzulassen. In diesem Sinne wird der Staat oft als Gegenmittel zum Hobbes'schen "Naturzustand" betrachtet, in dem das Leben in Abwesenheit einer zentralisierten Macht "einsam, arm, brutal und kurz" wäre. Daher wird der Staat häufig als der Akteur betrachtet, der für Ordnung sorgt, Chaos und Anarchie verhindert und die Sicherheit seiner Bürger gewährleistet.

Ein effizienter Staat ist in der Regel in der Lage, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und grundlegende öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, wodurch er zur sozialen Stabilität und zum sozialen Frieden beiträgt. In Gebieten, in denen der Staat schwach, abwesend oder ineffizient ist, kann es jedoch zu chaotischen Zuständen kommen. Konfliktgebiete sind beispielsweise häufig durch das Fehlen eines funktionierenden Staates gekennzeichnet, der in der Lage ist, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ebenso kann in zerfallenen oder gescheiterten Staaten die Unfähigkeit, Sicherheit zu gewährleisten und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, zu einem hohen Maß an Gewalt, Kriminalität und Instabilität führen.

Massengewalt wie Völkermorde sind Phänomene, die durch die Entstehung des modernen Staates und der industriellen Technologie erheblich erleichtert wurden. Bürokratische Effizienz, Mobilisierungsfähigkeit und die Kontrolle über große Ressourcen, die typische Merkmale moderner Staaten sind, können leider für zerstörerische Zwecke missbraucht werden. Nehmen wir als Beispiel die Shoah während des Zweiten Weltkriegs. Die systematische und groß angelegte Vernichtung der Juden und anderer Gruppen durch die Nationalsozialisten wurde durch den modernen Industriestaat und seinen bürokratischen Apparat ermöglicht. Auch der Völkermord in Ruanda 1994, bei dem innerhalb weniger Monate rund 800.000 Tutsi getötet wurden, wurde in großem Maßstab und mit erschreckender Effizienz größtenteils durch die Mobilisierung staatlicher Strukturen und Ressourcen durchgeführt.

Die beiden Weltkriege sind typische Beispiele für den totalen Krieg, ein Konzept, das einen Konflikt beschreibt, in dem die beteiligten Nationen alle ihre wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ressourcen mobilisieren, um den Krieg zu führen, und in dem die Unterscheidung zwischen Zivilisten und militärischen Kombattanten verwischt wird, wodurch die gesamte Bevölkerung den Schrecken des Krieges ausgesetzt wird. Der Erste Weltkrieg führte eine Industrialisierung und Mechanisierung des Krieges in einem nie dagewesenen Ausmaß ein, mit dem massiven Einsatz neuer Technologien wie schwerer Artillerie, Flugzeugen, Panzern und Giftgas. Die Gewalt dieses Krieges wurde durch die totale Beteiligung der kriegführenden Nationen verstärkt, wobei ihre Wirtschaft und Gesellschaft vollständig für die Kriegsanstrengungen mobilisiert wurden. Der Zweite Weltkrieg intensivierte das Konzept des totalen Krieges noch weiter. Er war durch die massive Bombardierung ganzer Städte, die systematische Ausrottung der Zivilbevölkerung und den Einsatz von Atomwaffen gekennzeichnet. In diesem Krieg wurden auch Propaganda in großem Stil eingesetzt, die Kriegswirtschaft ausgenutzt und Arbeitskräfte in großem Umfang mobilisiert. Somit ist der totale Krieg ein weiterer Ausdruck dafür, wie die Moderne und der moderne Staat die Entstehung neuer Formen der Gewalt in großem Maßstab ermöglicht haben.

Das 20. Jahrhundert war aufgrund der beiden Weltkriege, zahlreicher regionaler Konflikte, Völkermorde und totalitärer Regime von beispielloser Gewalt geprägt. Dieses Ausmaß an Gewalt wird häufig auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter die Entstehung mächtiger moderner Staaten, die Verfügbarkeit von Massenvernichtungswaffen und extreme Ideologien. Die Weltkriege haben zig Millionen Menschenleben gefordert. Darüber hinaus haben andere Konflikte wie der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Völkermord an den Armeniern, der Holocaust, der Völkermord in Ruanda sowie die stalinistischen und maoistischen Säuberungen den Tod von weiteren Millionen Menschen verursacht. Auch interne politische Gewalt, die häufig von totalitären Regimen ausgeübt wurde, war im 20. Jahrhundert eine wichtige Quelle der Gewalt. Regime wie Stalin in der Sowjetunion, Mao in China, Pol Pot in Kambodscha und viele andere setzten politische Gewalt ein, um Gegner auszuschalten, ideologische Ziele zu erreichen oder ihre Macht zu erhalten. Alles in allem zeigt die Gewalt des 20. Jahrhunderts, wie zweischneidig die Moderne und der moderne Staat waren: Einerseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Entwicklung, Wohlstand und Stabilität in vielen Teilen der Welt; andererseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Gewalt und Zerstörung.

Der moderne Staat, der durch seine Souveränität, sein definiertes Territorium, seine Bevölkerung und seine Regierung gekennzeichnet ist, soll seinen Bürgern Schutz vor Gewalt bieten. Er soll Ordnung und Stabilität durch Rechtsstaatlichkeit, eine effiziente Verwaltung und den Schutz der Rechte und Freiheiten seiner Bürger gewährleisten. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt jedoch, dass der moderne Staat auch eine Hauptquelle der Gewalt sein kann. Weltkriege, regionale Konflikte, Völkermord und politische Säuberungen wurden weitgehend von modernen Staaten verübt oder erleichtert. Diese Formen der Gewalt stehen häufig im Zusammenhang mit der Ausübung staatlicher Macht, der Verteidigung der bestehenden Ordnung oder der Durchsetzung bestimmter Ideologien oder Politiken. Der moderne Staat hat also zwei Seiten. Einerseits kann er Ordnung, Sicherheit und Stabilität garantieren und einen Rahmen für Wohlstand und Entwicklung bieten. Andererseits kann er eine Hauptquelle von Gewalt und Unterdrückung sein, insbesondere wenn er für Kriegszwecke, politische Unterdrückung oder zur Durchsetzung bestimmter ideologischer Ziele eingesetzt wird. Es ist wichtig, dieses Paradoxon zu verstehen, um die Komplexität der politischen und sozialen Herausforderungen zu erfassen, mit denen wir in der modernen Welt konfrontiert sind.

Entwicklung des Krieges im Laufe der Geschichte[modifier | modifier le wikicode]

Der Krieg als Konstrukteur des modernen Staates[modifier | modifier le wikicode]

Um den Krieg zu untersuchen, muss man sich vor allem auf seine Verbindungen zum modernen Staat als politische Organisation konzentrieren. Wir werden sehen, wie der Krieg heute durch und durch die Entstehung des modernen Staates ist. Wir werden zunächst feststellen, dass der Krieg eine Angelegenheit des Staates ist. Um die Idee einzuführen, dass der Krieg mit dem Aufbau des Staates selbst und der Entstehung des Staates als politische Organisationsform in Europa ab dem Ausgang des Mittelalters verbunden ist, dafür ist der beste Weg und wie von dem Soziohistoriker Charles Tilly in seinem Artikel War Making and State Making as Organized Crime gebracht, der die Idee von war making/state making entwickelt hat: Durch das Führen von Kriegen wurde der Staat gemacht und umgekehrt.

In "War Making and State Making as Organized Crime" bietet Charles Tilly eine provokante sozio-historische Analyse des Aufbaus des modernen Staates in Westeuropa. Er argumentiert, dass die Prozesse der Staatsbildung und des Krieges intrinsisch miteinander verbunden sind, und er vergleicht Staaten sogar mit kriminellen Organisationen, um die Zwangs- und Ausbeutungsaspekte ihrer Entstehung hervorzuheben. Tilly zufolge wird die Bildung moderner Staaten weitgehend von den Bemühungen der herrschenden Eliten angetrieben, die für den Krieg notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. Zu diesem Zweck greifen diese Eliten auf Mittel wie Besteuerung, Einberufung und Enteignung zurück, die mit Formen von Erpressung und Schutzgelderpressung gleichgesetzt werden können. Darüber hinaus argumentiert Tilly, dass der Aufbau des Staates auch durch die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt erleichtert wurde. Mit anderen Worten: Die Herrscher waren bestrebt, alle anderen Quellen von Macht und Autorität in ihrem Gebiet zu beseitigen oder unterzuordnen, darunter Feudalherren, Zünfte, Gilden und bewaffnete Banden. Dieser Prozess war häufig mit der Anwendung von Gewalt, Zwang und politischer Manipulation verbunden. Schließlich betont Tilly, dass der Aufbau des Staates auch die Herstellung eines sozialen Konsenses oder zumindest die Zustimmung der Bevölkerung erforderte, und zwar durch die Entwicklung einer nationalen Identität, die Schaffung sozialer und politischer Institutionen und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen. Diese Analyse bietet eine kritische und entlarvende Perspektive auf den Aufbau moderner Staaten, beleuchtet ihre gewalttätigen und zwanghaften Wurzeln und unterstreicht gleichzeitig ihre Schlüsselrolle bei der Strukturierung unserer heutigen Gesellschaften.

Die Vorstellung vom modernen Staat, wie wir ihn heute kennen, basiert hauptsächlich auf dem europäischen Modell, das sich während der Renaissance und der Neuzeit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert herausbildete. Diese Entwicklung war gekennzeichnet durch die Zentralisierung der politischen Macht, die Bildung definierter nationaler Grenzen, die Entwicklung einer Verwaltungsbürokratie und die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt durch den Staat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es in anderen Teilen der Welt auch andere politische Modelle gibt, die auf unterschiedlichen historischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Verläufen beruhen. Beispielsweise kann die politische Struktur in manchen Gesellschaften stärker dezentralisiert sein oder auf anderen Prinzipien wie Gegenseitigkeit, Hierarchie oder Gleichheit beruhen. Darüber hinaus ist der Prozess des Exports des europäischen Staatsmodells, insbesondere durch die Kolonialisierung und in jüngerer Zeit durch Staatsaufbau oder Nation-Building, häufig auf Widerstand gestoßen und konnte zu Konflikten und Spannungen führen. Dies ist häufig darauf zurückzuführen, dass diese Prozesse möglicherweise die lokalen Gegebenheiten nicht berücksichtigen und manchmal als Formen der kulturellen oder politischen Auferlegung wahrgenommen werden können.

Charles Tilly schlägt in seinem Artikel "War Making and State Making as Organized Crime" einen Denkrahmen vor, um den Prozess der Staatenbildung zu verstehen, wobei er sich insbesondere auf Europa zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert konzentriert. Tilly sieht den Prozess der Staatsentstehung als ein Produkt zweier miteinander verbundener Dynamiken: war making (Krieg) und state making (Staatsbildung).

- War making: Tilly postuliert, dass Staaten durch die ständige Notwendigkeit geformt wurden, sich auf Kriege vorzubereiten, sie zu führen und zu finanzieren. Kriege, insbesondere im europäischen Kontext, waren Schlüsselfaktoren für die Entwicklung staatlicher Strukturen, vor allem aufgrund der Ressourcen, die für die Durchführung von Kriegen benötigt wurden.

- State making: Hierbei handelt es sich um den Prozess, durch den die Zentralgewalt eines Staates gefestigt wird. Für Tilly bedeutet dies, dass er seine internen Rivalen (insbesondere die Feudalherren) kontrolliert und neutralisiert und seine Autorität über das gesamte von ihm kontrollierte Gebiet durchsetzt.

Diese beiden Prozesse sind eng miteinander verknüpft, da Kriege den Anstoß für die Konsolidierung des Staates liefern und gleichzeitig selbst durch diese Konsolidierung ermöglicht werden. Um Kriege zu finanzieren, mussten die Staaten beispielsweise effizientere Steuer- und Verwaltungssysteme einführen, was ihre Autorität stärkte.

Krieg und der moderne Staat[modifier | modifier le wikicode]

Das Feudalsystem war eine komplexe Struktur der Beziehungen zwischen den Grundherren und dem König, die auf Landbesitz (oder "Lehen") und Loyalität beruhte. Die Lehnsherren hatten eine große Autonomie über ihr Land und waren in der Regel für die Sicherheit und Gerechtigkeit auf ihrem Land verantwortlich. Als Gegenleistung für ihr Lehen mussten sie dem König Treue schwören und ihm militärische Unterstützung gewähren, wenn er sie brauchte. Dieses Vasallensystem bildete die Grundlage der Macht während des Mittelalters. Mit dem Aufkommen des modernen Staates wurde dieses System jedoch allmählich abgelöst. Die Konsolidierung des Staates ging mit dem Bestreben einher, die Macht zu zentralisieren, was häufig mit der Beseitigung oder Reduzierung der Macht der Feudalherren einherging. Ein Schlüsselelement in diesem Prozess war die Notwendigkeit, den Krieg zu finanzieren und zu unterstützen. Die Könige begannen, Verwaltungs- und Steuerstrukturen zu entwickeln, um Gelder zu beschaffen und Armeen direkt zu rekrutieren, anstatt sich auf die Feudalherren zu verlassen. Dies stärkte ihre Autorität und ermöglichte die Bildung von Staaten, die stärker zentralisiert und bürokratisiert waren.

Laut Charles Tilly war der Krieg eine starke Triebfeder für die Entstehung des modernen Staates. Im Mittelalter führte der Wettbewerb zwischen den Fürsten, ihr Territorium zu vergrößern und ihre Macht zu steigern, oft zu Konflikten. Die Fürsten kämpften ständig gegeneinander und versuchten, die Kontrolle über das Land und die Ressourcen der anderen zu erlangen. Außerdem waren diese Konflikte auf lokaler Ebene oft mit größeren Konflikten zwischen den Königreichen verbunden. Die Könige brauchten eine starke Machtbasis, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen, was dazu führte, dass sie versuchten, ihre Kontrolle über ihre Fürsten zu stärken. Diese Dynamiken erzeugten einen ständigen Druck zu einer stärkeren Zentralisierung und effizienteren Organisation. Die Könige entwickelten ausgefeiltere Verwaltungen und effizientere Steuersysteme, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Gleichzeitig versuchten sie, die Macht der Feudalherren zu beschränken und ihre eigene Autorität zu behaupten. Diese Prozesse legten den Grundstein für den modernen Staat.

Norbert Elias, ein deutscher Soziologe, entwickelte in seinem Werk "The Civilizing Process" den Begriff des "eliminatorischen Kampfes". In diesem Zusammenhang bezeichnet er einen Wettbewerb, bei dem sich die Akteure gegenseitig eliminieren, bis nur noch wenige oder sogar nur noch einer übrig ist. Im Zusammenhang mit der Staatsbildung kann dies als Metapher für die Art und Weise gesehen werden, wie Feudalherren im Mittelalter um Macht und Territorium kämpften. Im Laufe der Zeit wurden einige Fürsten eliminiert, entweder durch militärische Niederlagen oder durch Assimilation in größere Einheiten. Dieser Prozess des eliminatorischen Kampfes trug zur Zentralisierung der Macht und zur Bildung des modernen Staates bei.

Im Laufe der Jahrhunderte bauten viele französische Könige ihre Macht schrittweise aus, übernahmen die Gebiete des Feudaladels und festigten die zentrale Autorität. Diese Bemühungen wurden häufig durch strategische Heiratsbündnisse, militärische Eroberungen, politische Absprachen und in einigen Fällen durch das natürliche oder erzwungene Aussterben bestimmter Adelslinien unterstützt. Vor allem Ludwig XI. spielte in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Als König von 1461 bis 1483 wurde er aufgrund seiner klugen und manipulativen Politik als "Universelle Aragne" oder "Universelle Spinne" bezeichnet. Ludwig XI. arbeitete hart daran, die königliche Macht zu zentralisieren, den Einfluss der großen Feudalherren zu verringern und eine effizientere und direktere Verwaltung im gesamten Königreich einzuführen. Dies trug zur Bildung des modernen Staates mit einer zentralisierten Macht und einer organisierten Verwaltung bei, der im Laufe der Jahrhunderte weiter ausgebaut wurde, insbesondere durch Franz I. und Ludwig XIV, den "Sonnenkönig".

Frankreich und Großbritannien werden oft als typische Beispiele für die Entstehung des modernen Staates angeführt. In Frankreich zentralisierten die Könige nach und nach die Macht und führten eine direktere und effizientere Verwaltung ein. Der Höhepunkt dieser Zentralisierung wurde wahrscheinlich unter der Herrschaft Ludwigs XIV. erreicht, der erklärte "L'Etat, c'est moi" und direkt von seinem Palast in Versailles aus regierte. Dieser Prozess wurde jedoch von Zeiten des Konflikts und der Revolte unterbrochen, wie der Fronde und später der Französischen Revolution. Großbritannien hingegen ging einen etwas anderen Weg zur Bildung des modernen Staates. König Heinrich VIII. festigte die königliche Macht, indem er die Kirche von England einrichtete und die Klöster auflöste, aber in Großbritannien gab es auch eine starke Bewegung für die Einschränkung der königlichen Macht. Dies gipfelte in der Glorious Revolution von 1688 und der Einführung eines Verfassungssystems, in dem die Macht zwischen dem König und dem Parlament geteilt wurde. In beiden Fällen spielte der Krieg eine große Rolle bei der Staatsbildung. Die Notwendigkeit, Armeen aufzustellen, Steuern zur Finanzierung von Kriegen zu erheben und die innere Ordnung aufrechtzuerhalten, trug wesentlich zur Zentralisierung der Macht und zur Schaffung effizienter Verwaltungsstrukturen bei.

Der externe Wettbewerb, insbesondere ab der Renaissance und während der Neuzeit, war eine wichtige Triebkraft bei der Bildung von Staaten und der Strukturierung des internationalen Systems, wie wir es heute kennen. Dies lässt sich an der Entwicklung von Diplomatie, Bündnissen und Verträgen, Kriegen zur Eroberung und Kontrolle von Territorien und sogar an der kolonialen Expansion ablesen. Dies führte auch zu einer klareren Festlegung von Staatsgrenzen und zur Anerkennung der Souveränität von Staaten. Insbesondere die Beteiligung Ludwigs XI. und seiner Nachfolger an den Kriegen in Italien und gegen England spielte eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung Frankreichs als Staat und bei der Festlegung seiner nationalen Grenzen und Interessen. In ähnlicher Weise hat auch der Wettbewerb zwischen den europäischen Mächten um Gebiete im Ausland während der Ära der Kolonialisierung das internationale System mitgeprägt.

Die imperialen Ambitionen von Herrschern wie Ludwig XI. waren zum Teil von dem Wunsch getrieben, ihre Macht und Autorität sowohl intern als auch extern zu festigen. Sie brauchten Ressourcen, um Kriege zu führen, was oft bedeutete, dass sie von ihren Untertanen höhere Steuern verlangten. Diese Kriege hatten oft auch eine religiöse Dimension, mit der Idee, die christliche Welt wieder zu vereinen. Als sich diese Königreiche entwickelten und begannen, miteinander zu kollidieren, begann sich ein internationales System herauszubilden. Dies war ein langsamer und oft konfliktreicher Prozess mit vielen Kriegen und politischen Konflikten. Doch im Laufe der Zeit begannen diese Staaten, die Souveränität anderer anzuerkennen, Regeln für internationale Interaktionen aufzustellen und Institutionen zu entwickeln, die diese Interaktionen erleichtern sollten.

All dies hat zur Bildung eines Systems miteinander verbundener Nationalstaaten geführt, in dem jeder Staat seine eigenen Interessen und Ziele verfolgt, aber auch eine gewisse Verpflichtung hat, die Souveränität anderer Staaten zu respektieren. Dies ist die Grundlage des internationalen Systems, das wir heute haben, auch wenn sich die Besonderheiten im Laufe der Zeit verändert haben.

Die Rolle des Krieges im zwischenstaatlichen System[modifier | modifier le wikicode]

Um einen Krieg zu führen (war-making), muss ein Staat erhebliche Ressourcen mobilisieren. Dazu gehören materielle Ressourcen wie Geld, um die Armee zu finanzieren und Waffen zu kaufen, Nahrungsmittel, um die Armee zu ernähren, und Materialien, um Befestigungen und andere militärische Infrastrukturen zu bauen. Es erfordert auch menschliche Ressourcen, wie Soldaten, um zu kämpfen, und Arbeiter, um die benötigten Güter zu produzieren. Um diese Ressourcen zu erhalten, muss der Staat in der Lage sein, eine wirksame Kontrolle über sein Territorium und seine Bewohner auszuüben. Hier kommt der Staatsaufbau (state-making) ins Spiel. Der Staat muss wirksame Steuersysteme einrichten, um das Geld für die Finanzierung des Krieges einzutreiben. Er muss auch in der Lage sein, Soldaten zu rekrutieren oder einzuziehen, was möglicherweise Anstrengungen erfordert, um ein Gefühl der Loyalität oder Pflicht gegenüber dem Staat zu schaffen. Außerdem muss er in der Lage sein, innerhalb seiner Grenzen für Ordnung zu sorgen und Konflikte zu lösen, damit er sich auf den Krieg außerhalb der Grenzen konzentrieren kann. Somit sind Krieg und Staatsaufbau eng miteinander verbunden. Das eine erfordert das andere, und beide verstärken sich gegenseitig. Wie Charles Tilly schrieb: "Staaten führen Kriege und Kriege führen Staaten".

Die Notwendigkeit, Kriege zu führen, hat die Staaten dazu veranlasst, eine effiziente Bürokratie zu entwickeln, die in der Lage ist, Ressourcen zu sammeln und eine Armee zu organisieren. Dieser Prozess stärkte die Fähigkeit des Staates, sein Territorium und seine Einwohner zu regieren, d. h. seine Souveränität. Um die Bevölkerung zu erfassen, Steuern einzutreiben und Soldaten zu rekrutieren, musste der Staat eine Verwaltung aufbauen, die diese Aufgaben bewältigen konnte. Dies bedeutete die Entwicklung von Systemen zur Erfassung von Informationen über die Einwohner, die Einführung von Gesetzen über Steuern und Einberufung und die Schaffung von Stellen, die diese Gesetze durchsetzen sollten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese bürokratischen Systeme weiter und wurden immer effizienter und ausgefeilter. Sie trugen auch dazu bei, die Autorität des Staates zu stärken, indem die Einwohner seine Legitimität akzeptierten. Die Menschen waren eher bereit, Steuern zu zahlen und in der Armee zu dienen, wenn sie glaubten, dass der Staat das Recht hatte, dies von ihnen zu verlangen. Der Krieg spielte eine zentrale Rolle im Prozess des Staatsaufbaus, nicht nur, weil er die Entwicklung einer effizienten Bürokratie förderte, sondern auch, weil er die Autorität und Legitimität des Staates stärkte.

Charles Tilly zufolge entwickelte sich der moderne Staat aus einem langfristigen Prozess, der als "war making" (Krieg) und "state making" (Staatsaufbau) bezeichnet wird. Diese Theorie behauptet, dass Kriege die Hauptantriebskräfte für die Zunahme der Macht und Autorität des Staates in der Gesellschaft waren. Tillys Theorie legt nahe, dass sich der moderne Staat in einem Kontext von Konflikt und Gewalt gebildet hat, in dem die Fähigkeit, Kriege zu führen und ein Gebiet effektiv zu kontrollieren, Schlüsselfaktoren für das Überleben und den Erfolg des Staates waren.

Nach dem Ende des Mittelalters trat Europa in eine Zeit des intensiven Wettbewerbs zwischen den aufstrebenden Nationalstaaten ein. Diese Staaten versuchten, ihren Einfluss auszuweiten und ihre Vorherrschaft über andere zu behaupten, was häufig zu Kriegen führte. Eines der symbolträchtigsten Beispiele für diese Zeit ist Napoleon Bonaparte. Als Kaiser von Frankreich strebte Napoleon eine französische Herrschaft auf dem europäischen Kontinent an und schuf ein Reich, das sich von Spanien bis Russland erstreckte. Sein Versuch, ein grenzenloses und inklusives Imperium zu schaffen, war in Wirklichkeit ein Versuch, andere Nationen dem Willen Frankreichs zu unterwerfen. Diese Zeit der Rivalitäten und Kriege ermöglichte jedoch auch die Konsolidierung des Nationalstaats als wichtigste Form der politischen Organisation. Die Staaten verstärkten die Kontrolle über ihr Territorium, zentralisierten ihre Autorität und entwickelten bürokratische Institutionen, um ihre Angelegenheiten zu verwalten. Die Entstehung des modernen Nationalstaats in der nachmittelalterlichen Zeit war zum großen Teil das Produkt imperialer Ambitionen und zwischenstaatlicher Rivalitäten. Diese Faktoren führten zur Etablierung eines zwischenstaatlichen Systems, das auf Souveränität und Krieg als Mittel zur Konfliktlösung basierte. Und diese Entwicklung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf unsere heutige Welt.

Nach einer Zeit intensiver Kriege und Konflikte hat sich zwischen den europäischen Nationalstaaten ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte eingestellt. Dieses Gleichgewicht, das häufig als "Gleichgewicht der Mächte" bezeichnet wird, ist zu einem Grundprinzip der internationalen Politik geworden. Das Gleichgewicht der Kräfte geht davon aus, dass die nationale Sicherheit gewährleistet ist, wenn die militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten so verteilt sind, dass kein Staat in der Lage ist, die anderen zu dominieren. Dies fördert die Zusammenarbeit, den friedlichen Wettbewerb und hilft theoretisch, Kriege zu verhindern, indem es von Aggressionen abhält. Darüber hinaus hat dieser Prozess auch zu einer Stabilisierung der Grenzen geführt. Die Staaten erkannten schließlich die Grenzen des jeweils anderen an und respektierten sie, was dazu beitrug, Spannungen abzubauen und den Frieden zu erhalten.

Von da an entstand die Idee der Souveränität, d. h. die Idee der Autorität über das Territorium wurde in Räume aufgeteilt, über die Souveränität ausgeübt wird, die sich untereinander ausschließen. Souveränität ist ein Grundprinzip des modernen internationalen Systems, das auf der Vorstellung beruht, dass jeder Staat die höchste und ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung besitzt. Diese Autorität umfasst das Recht, Gesetze zu erlassen, diese Gesetze anzuwenden und diejenigen zu bestrafen, die gegen sie verstoßen, die Grenzen zu kontrollieren, diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten zu pflegen und gegebenenfalls den Krieg zu erklären. Souveränität ist untrennbar mit dem Begriff des Nationalstaats verbunden und grundlegend für das Verständnis der Dynamik der internationalen Beziehungen. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Staat das Recht hat, seine eigenen inneren Angelegenheiten ohne Einmischung von außen zu regeln, was von anderen Staaten im internationalen System als Recht anerkannt wird.

Langfristig entwickelt sich um das Souveränitätsprinzip herum ein Universalismus des Nationalstaats, der nicht der des Imperiums ist, da das Souveränitätsprinzip von allen als organisierendes Prinzip des internationalen Systems anerkannt wird. Das Prinzip der Souveränität und der Gleichheit aller Staaten ist eine Grundlage des internationalen Systems und der Vereinten Nationen. Das bedeutet, dass theoretisch jeder Staat, ob groß oder klein, reich oder arm, z. B. in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nur eine Stimme hat. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der souveränen Gleichheit, der in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist. In Artikel 2 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen heißt es, dass die Organisation auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder beruht.

Die Idee der Vereinten Nationen entspringt der Idee des Prinzips der Souveränität als Organisator des internationalen Systems. Dieses sich entwickelnde zwischenstaatliche System ist um die Idee herum organisiert, dass es eine Logik des internen Gleichgewichts gibt, bei der der Staat ein Gebiet verwaltet, d. h. die "Polizei"; und extern, bei der die Staaten untereinander ihre Angelegenheiten regeln. Diese Unterscheidung ist ein zentraler Aspekt des Konzepts der staatlichen Souveränität. Es ist der Staat, der das Vorrecht und die Pflicht hat, die inneren Angelegenheiten zu regeln, einschließlich der Durchsetzung von Gesetzen, der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung, der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und der Rechtspflege. Dies wird als interne Souveränität bezeichnet. In Bezug auf die externe Souveränität ist dies das Recht und die Fähigkeit eines Staates, auf der internationalen Bühne autonom zu handeln. Dazu gehört das Recht, mit anderen Staaten in Beziehung zu treten, internationale Verträge zu unterzeichnen, sich an internationalen Organisationen zu beteiligen und seine Außenpolitik nach seinen eigenen Interessen zu betreiben.

In dem Moment, in dem es all diese Staaten gibt, die gebildet werden, müssen sie auch miteinander kommunizieren. Da jeder als Staat überleben muss und es noch andere Staaten gibt, wie sollen wir da kommunizieren? Wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg eine Institution ist, dient er genau diesem Zweck. Der Krieg als Institution war ein Mittel für Staaten, um miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Krieg wünschenswert oder unvermeidbar ist, aber er hat sicherlich eine Rolle bei der Bildung von Staaten und bei der Definition der Beziehungen zwischen ihnen gespielt. In der europäischen Geschichte wurden Kriege beispielsweise häufig dazu genutzt, Konflikte über Territorium, Macht, Ressourcen oder Ideologie zu lösen. Die Ergebnisse dieser Kriege führten oft zu Veränderungen der Grenzen, Bündnisse und Machtverhältnisse zwischen den Staaten.

Laut John Vasquez ist Krieg eine erlernte Modalität der politischen Entscheidungsfindung, durch die zwei oder mehr politische Einheiten auf der Grundlage eines gewalttätigen Wettbewerbs materielle Güter oder Güter von symbolischem Wert zuteilen. Die Definition von John Vasquez hebt den Aspekt des gewaltsamen Wettbewerbs im Krieg hervor. Nach dieser Sichtweise ist Krieg ein Mechanismus, mit dem politische Einheiten, in der Regel Staaten, ihre Meinungsverschiedenheiten oder Rivalitäten lösen. Dabei kann es um Macht, Territorium, Ressourcen oder Ideologien gehen. Diese Definition unterstreicht eine Sichtweise des Krieges, die fest in einer realistischen Denktradition in den internationalen Beziehungen verankert ist, die die internationale Politik als einen Kampf aller gegen alle sieht, bei dem Konflikte unvermeidlich sind und der Krieg ein natürliches Mittel der Politik ist.

Wir entfernen uns von der Vorstellung des Krieges als etwas Anarchischem oder Gewalttätigem. Krieg ist etwas, das in seinem modernen Verständnis entwickelt wurde, um Streitigkeiten zwischen Staaten beizulegen, er ist ein Mechanismus zur Konfliktlösung. Dies erscheint kontraintuitiv, da Krieg im Allgemeinen mit Anarchie und Gewalt in Verbindung gebracht wird. Im Kontext der internationalen Beziehungen und der politischen Theorie kann der Krieg jedoch trotz seiner tragischen Folgen als ein Mechanismus zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten verstanden werden. Diese Perspektive versucht nicht, die durch den Krieg verursachte Gewalt und Zerstörung zu verharmlosen, sondern vielmehr zu verstehen, wie und warum sich Staaten für den Einsatz militärischer Gewalt entscheiden, um ihre Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Aus dieser Perspektive ist Krieg kein chaotischer Zustand, sondern eine Form des politischen Verhaltens, die von bestimmten Normen, Regeln und Strategien bestimmt wird. Aus diesem Grund wird der Krieg oft als "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" beschrieben - ein berühmter Satz des Militärtheoretikers Carl von Clausewitz. Das bedeutet, dass der Krieg von Staaten als Instrument eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen, wenn andere Mittel versagen.

Krieg kann als ultimativer Konfliktlösungsmechanismus verstanden werden, der eingesetzt wird, wenn Meinungsverschiedenheiten nicht mit anderen Mitteln gelöst werden können. Dieser Prozess erfordert die Mobilisierung bedeutender Ressourcen, wie z. B. Streitkräfte, die aus den Steuereinnahmen der kriegführenden Staaten finanziert werden. Das Endziel ist eine Einigung, die oft durch den Ausgang der Kämpfe bestimmt wird. Ein Sieg führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer endgültigen Beilegung des Konflikts zugunsten des Siegers. Der Ausgang eines Krieges kann zu Kompromissen, politischen und territorialen Veränderungen und manchmal sogar zur Entstehung neuer Streitigkeiten führen.

Krieg kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Aus einer humanitären Perspektive wird er häufig im Hinblick auf das Leid und die Verluste an Menschenleben gesehen, die er verursacht. Aus dieser Perspektive ergeben sich Fragen zum Schutz der Zivilbevölkerung, zu den Menschenrechten und den Auswirkungen auf die sozioökonomische Entwicklung der betroffenen Gebiete. Aus rechtlicher Sicht ist der Krieg mit einer komplexen Reihe von internationalen Regelungen und Gesetzen verbunden, darunter das humanitäre Völkerrecht, das Kriegsrecht und verschiedene internationale Abkommen und Verträge. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Auswirkungen des Krieges zu begrenzen, insbesondere durch den Schutz von Zivilisten und das Verbot bestimmter Praktiken und Waffen. Trotz dieser Regelungen bleiben die rechtlichen Herausforderungen jedoch hoch, insbesondere wenn es darum geht, die Legitimität einer bewaffneten Intervention zu bestimmen, die Verantwortlichkeiten bei Verstößen gegen das Völkerrecht zu bewerten oder die Folgen nach einem Konflikt, wie Übergangsjustiz und Wiederaufbau, zu bewältigen.

Alles in allem ist Krieg als Konfliktlösungsmechanismus ein komplexes Phänomen, das sowohl humanitäre als auch politische, wirtschaftliche und rechtliche Fragen aufwirft. Der Blickwinkel dieses Kurses ist der der Politikwissenschaft, um zu sehen, woher dieses Phänomen kommt und wozu es dient. Wir beschäftigen uns hier nicht mit der normativen Dimension des Krieges.