« Guerra: concezioni e sviluppi » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

|||

| (13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||

{{hidden | {{hidden | ||

|[[ | |[[Introduzione alle scienze politiche]] | ||

|[[ | |[[Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu]] ● [[Le origini della caduta della Repubblica di Weimar]] ● [[Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto]] ● [[La nozione di "concetto" nelle scienze sociali]] ● [[Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni]] ● [[Marxismo e strutturalismo]] ● [[Funzionalismo e Sistemismo]] ● [[Interazionismo e Costruttivismo]] ● [[Teorie dell'antropologia politica]] ● [[Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee]] ● [[Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica]] ● [[Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica]] ● [[Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica]] ● [[Teorie della guerra nella scienza politica]] ● [[Guerra: concezioni e sviluppi]] ● [[Ragion di Stato]] ● [[Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello]] ● [[Teorie della violenza nella scienza politica]] ● [[Welfare state e biopotere]] ● [[Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione]] ● [[Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze]] ● [[Il sistema di governo delle democrazie]] ● [[Morfologia delle contestazioni]] ● [[L'azione nella teoria politica]] ● [[Introduzione alla politica svizzera]] ● [[Introduzione al comportamento politico]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione]] ● [[Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali]] ● [[Introduzione alla teoria politica]] | ||

|headerstyle=background:#ffffff | |headerstyle=background:#ffffff | ||

|style=text-align:center; | |style=text-align:center; | ||

| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||

= L'evoluzione della guerra nella storia = | = L'evoluzione della guerra nella storia = | ||

== La guerra come costruttore dello Stato moderno == | == La guerra come costruttore dello Stato moderno == | ||

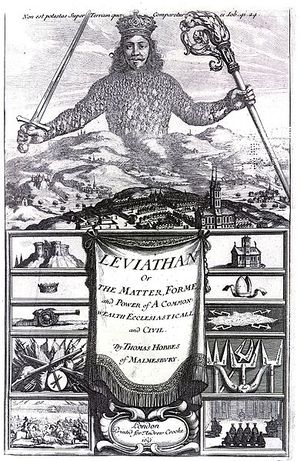

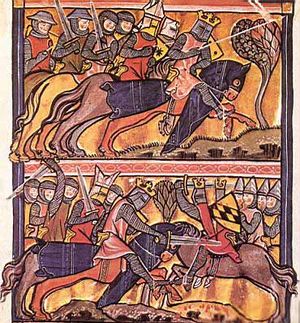

[[Fichier:Passage de la Seine par armee anglaise et pillage Vitry XIVe siecle.jpg|vignette|droite]] | [[Fichier:Passage de la Seine par armee anglaise et pillage Vitry XIVe siecle.jpg|vignette|droite|L'attraversamento della Senna e il saccheggio di Whittier da parte delle truppe inglesi nel XIV secolo.]] | ||

Per studiare la guerra, dobbiamo innanzitutto concentrarci sui suoi legami con lo Stato moderno come organizzazione politica. Vedremo come la guerra di oggi sia plasmata da e attraverso l'emergere dello Stato moderno. Inizieremo con il constatare che la guerra è una questione di Stato. Per introdurre l'idea che la guerra è legata alla costruzione stessa dello Stato e all'emergere dello Stato come forma di organizzazione politica in Europa a partire dalla fine del Medioevo, il modo migliore per farlo è quello indicato dal socio-storico Charles Tilly nel suo articolo War Making and State Making as Organised Crime, che sviluppa l'idea di war making/state making: è facendo la guerra che si è creato lo Stato, e viceversa. | |||

In "War Making and State Making as Organized Crime", Charles Tilly offre una provocatoria analisi storico-sociale della costruzione dello Stato moderno in Europa occidentale. Sostiene che i processi di costruzione dello Stato e di guerra sono intrinsecamente legati e paragona gli Stati a organizzazioni criminali per evidenziare gli aspetti coercitivi e di sfruttamento della loro formazione. Secondo Tilly, la formazione degli Stati moderni è in gran parte guidata dagli sforzi delle élite al potere per mobilitare le risorse necessarie alla guerra. A tal fine, queste élite ricorrono a mezzi come la tassazione, la coscrizione e l'espropriazione, che possono essere paragonati a forme di racket ed estorsione. Inoltre, Tilly sostiene che la costruzione dello Stato è stata facilitata anche dalla monopolizzazione dell'uso della forza legittima. In altre parole, i governanti cercavano di eliminare o subordinare tutte le altre fonti di potere e autorità nel loro territorio, compresi i signori feudali, le corporazioni, le corporazioni e le bande armate. Questo processo ha spesso comportato l'uso della violenza, della coercizione e della manipolazione politica. Infine, Tilly sottolinea che la costruzione dello Stato richiedeva anche la costruzione di un consenso sociale, o almeno l'acquiescenza delle popolazioni, attraverso lo sviluppo di un'identità nazionale, la creazione di istituzioni sociali e politiche e la fornitura di servizi e protezioni. Questa analisi offre una prospettiva critica e critica sulla costruzione degli Stati moderni, evidenziando le loro radici violente e coercitive e sottolineando il loro ruolo chiave nella strutturazione delle nostre società contemporanee. | |||

La | La concezione dello Stato moderno, così come lo conosciamo oggi, si basa principalmente sul modello europeo, emerso durante il periodo rinascimentale e moderno, tra il XIV e il XVII secolo. Questa evoluzione è stata caratterizzata dalla centralizzazione del potere politico, dalla formazione di confini nazionali definiti, dallo sviluppo di una burocrazia amministrativa e dalla monopolizzazione dell'uso della forza legittima da parte dello Stato. Tuttavia, è importante notare che in altre parti del mondo esistono altri modelli politici, basati su traiettorie storiche, culturali, sociali ed economiche diverse. Ad esempio, in alcune società la struttura politica può essere più decentralizzata o basata su principi diversi, come la reciprocità, la gerarchia o l'uguaglianza. Inoltre, il processo di esportazione del modello statale europeo, in particolare attraverso la colonizzazione e, più recentemente, la costruzione dello Stato o della nazione, ha spesso incontrato resistenza e può aver portato a conflitti e tensioni. Ciò è spesso dovuto al fatto che questi processi possono non tenere conto delle realtà locali e possono talvolta essere percepiti come forme di imposizione culturale o politica. | ||

Nel suo articolo "War Making and State Making as Organized Crime", Charles Tilly propone un quadro di riferimento per comprendere il processo di formazione degli Stati, concentrandosi in particolare sull'Europa tra il XV e il XIX secolo. Tilly vede l'emergere dello Stato come il prodotto di due dinamiche interconnesse: il war making e lo state making. | |||

* | * Fare la guerra: Tilly ipotizza che gli Stati siano stati plasmati dalla costante necessità di preparare, condurre e finanziare la guerra. Le guerre, in particolare nel contesto europeo, sono state fattori chiave nello sviluppo delle strutture statali, non da ultimo a causa delle risorse necessarie per combatterle. | ||

* | * Creazione dello Stato: è il processo attraverso il quale si consolida il potere centrale di uno Stato. Per Tilly, si tratta di controllare e neutralizzare i rivali interni (in particolare i signori feudali) e di imporre la propria autorità sull'intero territorio sotto il suo controllo. | ||

Questi due processi sono strettamente collegati, in quanto le guerre forniscono l'impulso per il consolidamento dello Stato e sono esse stesse rese possibili da questo consolidamento. Per esempio, per finanziare le guerre, gli Stati hanno dovuto creare sistemi fiscali e amministrativi più efficienti, che hanno rafforzato la loro autorità. | |||

=== La | === La guerra e lo Stato moderno === | ||

[[Fichier:Einhard vita-karoli 13th-cent.jpg|vignette|right]] | [[Fichier:Einhard vita-karoli 13th-cent.jpg|vignette|right|Illustrazione manoscritta del XIII secolo della Vita Karoli Magni.]] | ||

Il sistema feudale era una complessa struttura di relazioni tra i signori e il re, basata sulla proprietà della terra (o "feudi") e sulla fedeltà. I signori avevano una grande autonomia sulle loro terre ed erano generalmente responsabili della sicurezza e della giustizia nelle loro terre. In cambio del loro feudo, dovevano giurare fedeltà al re e fornirgli supporto militare quando ne aveva bisogno. Questo sistema di vassallaggio costituiva la base del potere durante il Medioevo. Tuttavia, con l'avvento dello Stato moderno, questo sistema fu gradualmente sostituito. Il consolidamento dello Stato è stato accompagnato da uno sforzo di centralizzazione del potere, che spesso ha comportato l'abolizione o la riduzione del potere dei signori feudali. Un elemento chiave di questo processo fu la necessità di finanziare e sostenere le guerre. I re iniziarono a sviluppare strutture amministrative e fiscali per raccogliere fondi e reclutare direttamente gli eserciti, anziché affidarsi ai signori feudali. Questo rafforzò la loro autorità e permise la formazione di Stati più centralizzati e burocratici. | |||

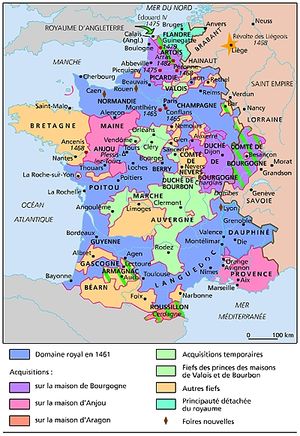

Secondo Charles Tilly, la guerra è stata una potente forza trainante per la formazione dello Stato moderno. Nel Medioevo, la competizione tra i signori per espandere il proprio territorio e accrescere il proprio potere portava spesso al conflitto. I signori erano costantemente in guerra tra loro, cercando di ottenere il controllo delle rispettive terre e risorse. Inoltre, questi conflitti locali erano spesso collegati a conflitti più ampi tra regni. I re avevano bisogno di una solida base di potere per sostenere i loro sforzi bellici, il che li portava a cercare di rafforzare il controllo sui loro signori. Queste dinamiche crearono una pressione costante per una maggiore centralizzazione e un'organizzazione più efficiente. I re svilupparono amministrazioni più sofisticate e sistemi fiscali più efficienti per sostenere i loro sforzi bellici. Allo stesso tempo, cercarono di limitare il potere dei feudatari e di affermare la propria autorità. Questi processi gettarono le basi dello Stato moderno.[[Fichier:France sous Louis XI.jpg|300px|vignette|right]] | |||

Norbert Elias, | Norbert Elias, sociologo tedesco, ha sviluppato il concetto di "lotta eliminatoria" nella sua opera "Il processo di civilizzazione". In questo contesto, si riferisce a una competizione in cui i giocatori si eliminano l'un l'altro finché non ne rimangono solo pochi, o addirittura uno. Nel contesto della formazione degli Stati, questa può essere vista come una metafora del modo in cui i signori feudali combattevano per il potere e il territorio durante il Medioevo. Nel corso del tempo, alcuni signori sono stati eliminati, sia per sconfitta militare sia per assimilazione a entità più grandi. Questo processo di eliminazione contribuì alla centralizzazione del potere e alla formazione dello Stato moderno. | ||

Nel corso dei secoli, molti re francesi rafforzarono gradualmente il loro potere, sottraendo territori alla nobiltà feudale e consolidando l'autorità centrale. Questi sforzi furono spesso sostenuti da alleanze matrimoniali strategiche, conquiste militari, accordi politici e, in alcuni casi, dall'estinzione naturale o forzata di alcune linee nobiliari. Luigi XI, in particolare, svolse un ruolo cruciale in questo processo. Re dal 1461 al 1483, fu soprannominato "l'Universelle Aragne" o "il Ragno Universale" per la sua politica astuta e manipolatrice. Luigi XI si impegnò a fondo per centralizzare il potere reale, riducendo l'influenza dei grandi feudatari e istituendo un'amministrazione più efficiente e diretta in tutto il regno. Ciò contribuì alla formazione dello Stato moderno, con un potere centralizzato e un'amministrazione organizzata, che si sarebbe rafforzato nel corso dei secoli, in particolare con Francesco I e Luigi XIV, il "Re Sole". | |||

La | La Francia e la Gran Bretagna sono spesso citate come esempi tipici della nascita dello Stato moderno. In Francia, i re hanno gradualmente accentrato il potere, creando un'amministrazione più diretta ed efficiente. L'apogeo di questa centralizzazione fu probabilmente raggiunto durante il regno di Luigi XIV, che dichiarò "Io sono lo Stato" e governò direttamente dal suo palazzo di Versailles. Tuttavia, questo processo fu intervallato da periodi di conflitto e di rivolta, come la Fronde e, successivamente, la Rivoluzione francese. La Gran Bretagna, invece, ha seguito un percorso leggermente diverso verso la formazione dello Stato moderno. Il re Enrico VIII consolidò il potere reale istituendo la Chiesa d'Inghilterra e abolendo i monasteri, ma la Gran Bretagna vide anche un forte movimento per limitare il potere reale. Questo culminò nella Gloriosa Rivoluzione del 1688 e nell'istituzione di un sistema costituzionale in cui il potere era condiviso tra il Re e il Parlamento. In entrambi i casi, la guerra ha giocato un ruolo importante nella formazione dello Stato. La necessità di radunare eserciti, di imporre tasse per finanziare le guerre e di mantenere l'ordine interno contribuì notevolmente alla centralizzazione del potere e alla creazione di strutture amministrative efficienti. | ||

La | La concorrenza esterna, soprattutto a partire dal Rinascimento e durante l'età moderna, è stata una forza motrice importante nella formazione degli Stati e nella strutturazione del sistema internazionale come lo conosciamo oggi. Ciò si può notare nello sviluppo della diplomazia, delle alleanze e dei trattati, delle guerre per la conquista e il controllo dei territori e persino dell'espansione coloniale. Inoltre, ha portato a una più chiara definizione dei confini nazionali e al riconoscimento della sovranità degli Stati. In particolare, il coinvolgimento di Luigi XI e dei suoi successori nelle guerre in Italia e contro l'Inghilterra ebbe un ruolo importante nel consolidamento della Francia come Stato e nella definizione dei suoi confini e interessi nazionali. Allo stesso modo, anche la competizione tra le potenze europee per i territori all'estero durante l'epoca della colonizzazione ha contribuito a plasmare il sistema internazionale. | ||

Le ambizioni imperiali di governanti come Luigi XI erano in parte motivate dal desiderio di consolidare il proprio potere e la propria autorità, sia all'interno che all'esterno. Avevano bisogno di risorse per condurre guerre, il che significava spesso esigere tasse più alte dai loro sudditi. Queste guerre avevano spesso anche una dimensione religiosa, con l'idea di riunificare il mondo cristiano. Man mano che questi regni si sviluppavano e iniziavano a scontrarsi tra loro, iniziava a prendere forma un sistema internazionale. Fu un processo lento e spesso conflittuale, con molte guerre e conflitti politici. Col tempo, però, questi Stati hanno iniziato a riconoscere la sovranità reciproca, a stabilire regole per le interazioni internazionali e a sviluppare istituzioni per facilitare queste interazioni. | |||

Tutto ciò ha portato alla formazione di un sistema di Stati nazionali interconnessi, in cui ogni Stato ha i propri interessi e obiettivi, ma anche un certo obbligo di rispettare la sovranità degli altri Stati. Questo è il fondamento del sistema internazionale che abbiamo oggi, anche se le sue specificità si sono evolute nel tempo. | |||

=== | === Il ruolo della guerra nel sistema interstatale === | ||

Per fare la guerra (war-making), uno Stato deve mobilitare risorse significative. Queste includono risorse materiali, come il denaro per finanziare l'esercito e comprare le armi, il cibo per nutrire l'esercito e i materiali per costruire fortificazioni e altre infrastrutture militari. Servono anche risorse umane, come i soldati per combattere e i lavoratori per produrre i beni necessari. Per ottenere queste risorse, lo Stato deve essere in grado di esercitare un controllo effettivo sul suo territorio e sui suoi abitanti. È qui che entra in gioco la creazione dello Stato. Lo Stato deve istituire sistemi di tassazione efficaci per raccogliere il denaro necessario a finanziare la guerra. Deve anche essere in grado di reclutare o arruolare soldati, il che può richiedere sforzi per instillare un senso di lealtà o di dovere verso lo Stato. Inoltre, deve essere in grado di mantenere l'ordine e risolvere i conflitti all'interno dei propri confini, in modo da potersi concentrare sulla guerra all'esterno. La guerra e la costruzione dello Stato sono quindi intimamente legate. L'una richiede l'altra e le due cose si rafforzano a vicenda. Come ha scritto Charles Tilly, "gli Stati fanno le guerre e le guerre fanno gli Stati". | |||

La | La necessità di fare la guerra ha portato gli Stati a sviluppare una burocrazia efficiente in grado di raccogliere risorse e organizzare un esercito. Questo processo ha rafforzato la capacità dello Stato di governare il suo territorio e i suoi abitanti, in altre parole la sua sovranità. Per registrare la popolazione, riscuotere le tasse e reclutare i soldati, lo Stato doveva creare un'amministrazione in grado di gestire questi compiti. Ciò comportava lo sviluppo di sistemi di registrazione delle informazioni sugli abitanti, la definizione di leggi sulle tasse e sulla coscrizione e la creazione di organismi per l'applicazione di tali leggi. Con il tempo, questi sistemi burocratici si sono evoluti diventando sempre più efficienti e sofisticati. Inoltre, contribuirono a rafforzare l'autorità dello Stato, garantendo che la sua legittimità fosse accettata dal popolo. Le persone erano più inclini a pagare le tasse e a servire nell'esercito se credevano che lo Stato avesse il diritto di chiedere loro di farlo. La guerra ha svolto un ruolo centrale nel processo di costruzione dello Stato, non solo incoraggiando lo sviluppo di una burocrazia efficiente, ma anche rafforzando l'autorità e la legittimità dello Stato. | ||

Secondo Charles Tilly, lo Stato moderno si è sviluppato attraverso un processo di lungo periodo noto come "war making" e "state making". Questa teoria sostiene che le guerre sono state la principale forza motrice della crescita del potere e dell'autorità dello Stato nella società. La teoria di Tilly suggerisce che lo Stato moderno si è formato in un contesto di conflitto e violenza, dove la capacità di fare la guerra e di controllare efficacemente il territorio erano fattori chiave per la sopravvivenza e il successo dello Stato. | |||

Dopo la fine del Medioevo, l'Europa entrò in un periodo di intensa competizione tra gli Stati nazionali emergenti. Questi Stati cercavano di estendere la loro influenza e di affermare il loro dominio sugli altri, il che spesso portava a guerre. Uno degli esempi più emblematici di quest'epoca è Napoleone Bonaparte. Come imperatore di Francia, Napoleone cercò di stabilire il dominio francese sul continente europeo, creando un impero che si estendeva dalla Spagna alla Russia. Il suo tentativo di creare un impero senza confini e inclusivo era in realtà un tentativo di sottomettere le altre nazioni alla volontà della Francia. Tuttavia, questo periodo di rivalità e guerra vide anche il consolidamento dello Stato nazionale come principale forma di organizzazione politica. Gli Stati rafforzarono il loro controllo sul territorio, centralizzarono la loro autorità e svilupparono istituzioni burocratiche per amministrare i loro affari. L'emergere dello Stato nazionale moderno nel periodo post-medievale è stato in gran parte il prodotto delle ambizioni imperiali e delle rivalità interstatali. Questi fattori hanno portato alla creazione di un sistema interstatale basato sulla sovranità e sulla guerra come mezzo per risolvere i conflitti. Questo sviluppo ha avuto un profondo impatto sul mondo di oggi. | |||

Dopo un periodo di guerre e conflitti intensi, si stabilì un certo equilibrio di potere tra gli Stati nazionali europei. Questo equilibrio, spesso definito "equilibrio di potenza", è diventato un principio fondamentale della politica internazionale. L'equilibrio di potere presuppone che la sicurezza nazionale sia garantita quando le capacità militari ed economiche sono distribuite in modo tale che nessuno Stato sia in grado di dominare gli altri. Ciò incoraggia la cooperazione e la competizione pacifica e, in teoria, aiuta a prevenire le guerre scoraggiando le aggressioni. Questo processo ha portato anche alla stabilizzazione dei confini. Gli Stati hanno finalmente riconosciuto e rispettato i confini reciproci, il che ha contribuito ad allentare le tensioni e a mantenere la pace. | |||

Da qui è emersa l'idea di sovranità, ovvero l'idea che l'autorità sul territorio fosse divisa tra aree su cui venivano esercitate sovranità che si escludevano a vicenda. La sovranità è un principio fondamentale del sistema internazionale moderno, basato sul concetto che ogni Stato ha un'autorità suprema ed esclusiva sul proprio territorio e sulla propria popolazione. Questa autorità comprende il diritto di fare leggi, di farle rispettare e di punire chi le infrange, di controllare i confini, di intrattenere relazioni diplomatiche con altri Stati e, se necessario, di dichiarare guerra. La sovranità è intrinsecamente legata alla nozione di Stato nazionale ed è fondamentale per comprendere le dinamiche delle relazioni internazionali. Si ritiene che ogni Stato abbia il diritto di gestire i propri affari interni senza interferenze esterne, diritto riconosciuto dagli altri Stati del sistema internazionale. | |||

In definitiva, il principio di sovranità ha dato vita a un universalismo dello Stato nazionale che non era quello dell'Impero, poiché il principio di sovranità è stato riconosciuto da tutti come principio organizzatore del sistema internazionale. Il principio di sovranità e di uguaglianza tra tutti gli Stati è il fondamento del sistema internazionale e delle Nazioni Unite. Ciò significa che, in teoria, ogni Stato, grande o piccolo, ricco o povero, ha un solo voto, ad esempio all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ciò deriva dal principio dell'uguaglianza sovrana, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. L'articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite afferma che l'Organizzazione si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri. | |||

L'idea delle Nazioni Unite nasce dall'idea del principio di sovranità come organizzatore del sistema internazionale. Il sistema interstatale che si stava creando era organizzato intorno all'idea che esistesse una logica di equilibrio interno, in cui lo Stato amministrava un territorio, cioè la "polizia", e di equilibrio esterno, in cui erano gli Stati stessi a regolare i loro affari. Questa distinzione è centrale per il concetto di sovranità statale. È lo Stato che ha la prerogativa e il dovere di gestire gli affari interni, compresa l'attuazione delle leggi, garantire l'ordine pubblico, fornire servizi pubblici e amministrare la giustizia. Questa è la cosiddetta sovranità interna. La sovranità esterna è il diritto e la capacità di uno Stato di agire autonomamente sulla scena internazionale. Ciò include il diritto di entrare in relazione con altri Stati, di firmare trattati internazionali, di partecipare a organizzazioni internazionali e di condurre la propria politica estera secondo i propri interessi. | |||

Una volta costituiti, tutti questi Stati devono comunicare tra loro. Poiché ciascuno di essi deve sopravvivere come Stato e ci sono altri Stati, come faranno a comunicare? Se partiamo dal principio che la guerra è un'istituzione, serve proprio a questo. La guerra, in quanto istituzione, è stata un modo per gli Stati di comunicare tra loro. Questo non significa necessariamente che la guerra sia auspicabile o inevitabile, ma certamente ha svolto un ruolo nella formazione degli Stati e nella definizione delle relazioni tra di essi. Nella storia europea, ad esempio, le guerre sono state spesso utilizzate per risolvere dispute su territorio, potere, risorse o ideologia. I risultati di queste guerre hanno spesso portato a cambiamenti nei confini, nelle alleanze e nell'equilibrio di potere tra gli Stati. | |||

Secondo John Vasquez, la guerra è una modalità appresa di decisione politica attraverso la quale due o più unità politiche assegnano beni materiali o beni di valore simbolico sulla base di una competizione violenta. La definizione di John Vasquez sottolinea l'aspetto di competizione violenta della guerra. Secondo questa visione, la guerra è un meccanismo attraverso il quale le unità politiche, di solito gli Stati, risolvono i loro disaccordi o rivalità. Ciò può riguardare questioni di potere, territorio, risorse o ideologie. Questa definizione sottolinea una visione della guerra saldamente radicata nella tradizione di pensiero realista delle relazioni internazionali, che vede la politica internazionale come una lotta di tutti contro tutti, dove il conflitto è inevitabile e la guerra è uno strumento naturale della politica. | |||

Ci stiamo allontanando dall'idea della guerra come qualcosa di anarchico o violento; la guerra è qualcosa che è stato sviluppato nella sua concezione moderna per risolvere le controversie tra gli Stati, è un meccanismo di risoluzione dei conflitti. Ciò sembra controintuitivo perché la guerra è generalmente associata all'anarchia e alla violenza. Tuttavia, nel contesto delle relazioni internazionali e della teoria politica, la guerra può essere intesa come un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra Stati, nonostante le sue tragiche conseguenze. Questa prospettiva non cerca di minimizzare la violenza e la distruzione causate dalla guerra, ma piuttosto di capire come e perché gli Stati scelgono di usare la forza militare per risolvere i loro disaccordi. Secondo questa prospettiva, la guerra non è uno stato di caos, ma una forma di condotta politica regolata da determinate norme, regole e strategie. Per questo motivo la guerra viene spesso descritta come una "continuazione della politica con altri mezzi" - una famosa frase del teorico militare Carl von Clausewitz. Ciò significa che la guerra viene utilizzata dagli Stati come strumento per raggiungere obiettivi politici quando altri mezzi falliscono. | |||

La | La guerra può essere intesa come un meccanismo estremo di risoluzione dei conflitti, utilizzato quando i disaccordi non possono essere risolti con altri mezzi. Questo processo richiede la mobilitazione di risorse significative, come le forze armate, finanziate dal gettito fiscale degli Stati belligeranti. L'obiettivo finale è il raggiungimento di un accordo, spesso determinato dall'esito dei combattimenti. Tuttavia, la vittoria non significa necessariamente una soluzione definitiva del conflitto a favore del vincitore. L'esito della guerra può portare a compromessi, cambiamenti politici e territoriali e talvolta anche alla nascita di nuove dispute.[[Fichier:1280px-Ajaccio tempesti bataille.JPG|vignette|left|Scena di battaglia al Musée Fesch di Ajaccio di Antonio Tempesta.]] | ||

La guerra può essere vista da diversi punti di vista, a seconda della prospettiva adottata. Vista da una prospettiva umanitaria, è spesso considerata in termini di sofferenza e perdita di vite umane che provoca. Da questa prospettiva, emergono domande sulla protezione dei civili, sui diritti umani e sulle conseguenze per lo sviluppo socio-economico delle aree colpite. Da un punto di vista giuridico, la guerra comporta un complesso insieme di norme e leggi internazionali, tra cui il diritto umanitario internazionale, il diritto di guerra e vari accordi e trattati internazionali. Queste norme mirano a limitare l'impatto della guerra, in particolare proteggendo i civili e vietando alcune pratiche e armi. Tuttavia, nonostante queste norme, la posta in gioco legale rimane alta, soprattutto quando si tratta di determinare la legittimità di un intervento armato, di valutare le responsabilità in caso di violazione del diritto internazionale e di gestire le conseguenze postbelliche, come la giustizia di transizione e la ricostruzione. | |||

In breve, la guerra, come meccanismo di risoluzione dei conflitti, è un fenomeno complesso che coinvolge questioni umanitarie, politiche, economiche e legali. Questo corso si pone in un'ottica di scienza politica per analizzare l'origine di questo fenomeno e il suo utilizzo. Non siamo interessati alla dimensione normativa della guerra. | |||

Ci avviciniamo all'idea che la guerra è un meccanismo di risoluzione dei conflitti e che quindi, se la strategia ha un fine, il fine e l'obiettivo di tale strategia è la pace. Il fine ultimo della strategia militare è spesso quello di stabilire o ristabilire la pace, anche se il percorso per raggiungerla comporta l'uso della forza. Questa idea ha origine negli scritti di diversi pensatori militari, il più famoso dei quali è forse Carl von Clausewitz. Nel suo libro "Sulla guerra", Clausewitz descriveva la guerra come "la continuazione della politica con altri mezzi". Questa prospettiva suggerisce che la guerra non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere obiettivi politici, che possono includere l'instaurazione della pace. Inoltre, nella tradizione della teoria delle relazioni internazionali, la guerra è spesso vista come uno strumento che gli Stati possono utilizzare per risolvere le controversie quando non riescono a raggiungere un accordo con mezzi pacifici. Pertanto, sebbene la guerra sia un atto violento e distruttivo, può essere vista come parte di un processo più ampio volto a ripristinare la stabilità e la pace. | |||

Le due cose sono collegate. Abbiamo un concetto in cui la pace è intimamente legata alla guerra e, soprattutto, la definizione di pace è intimamente legata alla guerra. La pace è intesa come assenza di guerra. È interessante vedere come l'obiettivo della strategia sia vincere e tornare a uno stato di pace. In realtà è la guerra a determinare questo stato. C'è una dialettica molto forte tra le due cose. Ci interessa il rapporto tra guerra e Stato, ma anche tra guerra e pace. Si tratta di una relazione fondamentale che non esamineremo oggi. In molti quadri teorici, la pace è definita in opposizione alla guerra. In altre parole, la pace è spesso concettualizzata come assenza di conflitto armato. Questa visione è chiamata "pace negativa", nel senso che la pace è definita da ciò che non è (cioè la guerra) piuttosto che da ciò che è. La strategia militare spesso mira a ripristinare questo stato di "pace negativa" vincendo la guerra o raggiungendo condizioni favorevoli alla fine del conflitto. | |||

Parliamo di pace perché ciò che è importante è che nella concezione della guerra che si sta instaurando con l'emergere di questo sistema interstatale, cioè con gli Stati che si formano all'interno e competono tra loro all'esterno, la guerra non è fine a se stessa, l'obiettivo non è la condotta della guerra in sé, ma la pace; la guerra si fa per ottenere qualcosa. Questo è il punto di vista di Raymond Aron. Raymond Aron, filosofo e sociologo francese, è famoso per il suo lavoro sulla sociologia delle relazioni internazionali e sulla teoria politica. Secondo lui, la guerra non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere la pace. Ciò significa che la guerra è uno strumento politico, un mezzo utilizzato dagli Stati per raggiungere obiettivi specifici, generalmente allo scopo di risolvere i conflitti e raggiungere la pace. In questa prospettiva, la guerra è una forma estrema di diplomazia e di negoziazione tra Stati. È un'estensione della politica, attuata quando i mezzi pacifici non riescono a risolvere le controversie. È per questo motivo che Aron ha dichiarato che "la pace è il fine, la guerra è il mezzo". | |||

Il concetto di guerra come meccanismo di risoluzione dei conflitti si basa sull'idea che la guerra sia uno strumento della politica, una forma di dialogo tra gli Stati. Vi si ricorre quando i mezzi pacifici di risoluzione dei conflitti sono falliti o quando gli obiettivi non possono essere raggiunti con altri mezzi. Da questo punto di vista, gli Stati usano la guerra per raggiungere i loro obiettivi strategici, che si tratti di proteggere i loro interessi territoriali, estendere la loro influenza o rafforzare la loro sicurezza. Questi obiettivi sono generalmente guidati da una strategia militare chiaramente definita, che mira a massimizzare l'efficacia dell'uso della forza riducendo al minimo le perdite e i costi. | |||

== L'approccio alla guerra di Carl von Clausewitz == | |||

== L' | |||

[[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | [[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | ||

Carl von Clausewitz, | Carl von Clausewitz, ufficiale prussiano dell'inizio del XIX secolo, ha svolto un ruolo decisivo nella teorizzazione della guerra. Scrisse "Sulla guerra" (Vom Kriege in tedesco), che è diventato uno dei testi più influenti sulla strategia militare e sulla teoria della guerra. | ||

Clausewitz | Carl von Clausewitz prestò servizio nell'esercito prussiano durante le guerre napoleoniche, che durarono dal 1803 al 1815. Durante questo periodo, acquisì una preziosa esperienza di combattimento e di strategia militare, che influenzò le sue teorie sulla guerra. Clausewitz partecipò a diverse importanti battaglie contro l'esercito di Napoleone e fu testimone dei drammatici cambiamenti nel modo di combattere le guerre all'inizio del XIX secolo. Fu in questo periodo che iniziò a sviluppare la sua teoria secondo cui la guerra è un'estensione della politica. Dopo la fine delle guerre napoleoniche, Clausewitz continuò a servire nell'esercito prussiano e iniziò a scrivere la sua opera principale, "Sulla guerra". Tuttavia, morì prima di poter completare l'opera, che fu pubblicata postuma dalla moglie. | ||

Clausewitz | Clausewitz disse che la guerra è "la continuazione della politica con altri mezzi". Questa citazione, probabilmente la più famosa di Clausewitz, esprime l'idea che la guerra è uno strumento della politica nazionale e che gli obiettivi militari devono essere guidati da obiettivi politici. In altre parole, la guerra è uno strumento politico, non un fine in sé. Clausewitz sottolineò anche l'importanza della "nebbia di guerra" e dell'"attrito" nella conduzione delle operazioni militari. Egli sosteneva che la guerra è intrinsecamente incerta e imprevedibile e che i comandanti e gli strateghi devono essere in grado di gestire queste incertezze. Nonostante la sua morte nel 1831, il pensiero di Clausewitz continua a esercitare una grande influenza sulla teoria militare e strategica. La sua opera è studiata nelle accademie militari di tutto il mondo e rimane un riferimento essenziale nel campo della strategia militare. | ||

Clausewitz definisce la guerra come un atto di violenza volto a costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà. Si tratta di un quadro molto razionale, non della logica di un "pazzo di guerra". La guerra si combatte per ottenere qualcosa. Carl von Clausewitz concepiva la guerra come un atto di violenza volto a costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà. Secondo lui, la guerra non è un'impresa irrazionale o caotica, ma piuttosto uno strumento di politica, un mezzo razionale per perseguire gli obiettivi di uno Stato. Nella sua opera principale "Sulla guerra", Clausewitz sviluppa questa idea affermando che la guerra è semplicemente la continuazione della politica con altri mezzi. In altre parole, gli Stati usano la guerra per raggiungere obiettivi politici che non possono ottenere con mezzi pacifici. | |||

Immaginiamo uno Stato che è un governo con l'obiettivo di acquisire terre fertili per migliorare la propria economia o la sicurezza alimentare. Poiché il suo vicino non è disposto a cedere volontariamente questa terra, lo Stato sceglie di ricorrere alla guerra per raggiungere il suo obiettivo. Se lo Stato belligerante vince, è probabile che venga redatto un trattato di pace per formalizzare il trasferimento della terra. Questo trattato potrebbe includere anche altre disposizioni, come indennità di guerra, accordi per le popolazioni sfollate e una promessa di non aggressione futura. L'obiettivo iniziale (l'acquisizione di terre fertili) è stato quindi raggiunto attraverso la guerra, utilizzata come strumento di politica. | |||

Questa concezione della guerra, espressa da Clausewitz, evidenzia il fatto che la guerra è un'estensione della politica con altri mezzi. In questo contesto, la guerra è vista come uno strumento della politica, un'opzione che può essere utilizzata quando altri metodi, come la diplomazia o il commercio, non sono riusciti a risolvere i conflitti tra gli Stati. | |||

È essenziale capire che, secondo Clausewitz, la guerra non è un'entità autonoma, ma piuttosto uno strumento di politica controllato e diretto dalle autorità politiche. In altre parole, la decisione di dichiarare guerra, così come la gestione e la conduzione della guerra, sono responsabilità dei leader politici. Gli obiettivi militari sono quindi subordinati a quelli politici. Nel pensiero clausewitziano, la guerra è un mezzo per raggiungere obiettivi politici che non possono essere raggiunti con altri metodi. Tuttavia, è sempre vista come una soluzione temporanea e non come uno stato permanente. La guerra non è quindi un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere un fine: l'obiettivo politico definito dallo Stato. Una volta raggiunto questo obiettivo, o quando non è più possibile raggiungerlo, la guerra finisce e si torna a uno stato di pace. Ecco perché la nozione di pace è intrinsecamente legata a quella di guerra: la guerra mira a creare un nuovo stato di pace più favorevole allo Stato che la conduce. | |||

== Il sistema westfaliano == | |||

Il sistema di Westfalia, che prende il nome dal Trattato di Westfalia che pose fine alla Guerra dei Trent'anni nel 1648, ha influenzato profondamente la struttura politica internazionale e la comprensione della guerra. Questa serie di trattati ha sancito il concetto di sovranità statale, stabilendo l'idea che ogni Stato ha l'autorità esclusiva sul proprio territorio e sulla propria popolazione, senza interferenze esterne. Inoltre, formalizzò l'idea di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. Per quanto riguarda la guerra, il sistema di Westfalia ha contribuito a formalizzarla come attività tra Stati, piuttosto che tra fazioni o individui. Inoltre, ha incoraggiato lo sviluppo di regole e norme che disciplinano la condotta della guerra, anche se questo processo è decollato nei secoli successivi con lo sviluppo del diritto internazionale umanitario. Così, mentre la guerra continuava a essere vista come uno strumento di politica estera, il sistema di Westfalia iniziò a introdurre vincoli e regole per il suo utilizzo. Questi vincoli furono rafforzati dallo sviluppo del diritto internazionale nei secoli successivi. | |||

Hugo Grotius, noto anche come Hugo de Groot, fu una figura centrale nello sviluppo del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda le leggi di guerra e di pace. La sua opera più famosa, "De Jure Belli ac Pacis" ("Sul diritto di guerra e di pace"), pubblicata nel 1625, è considerata uno dei testi fondamentali del diritto internazionale. In quest'opera, Grozio cerca di definire un insieme di regole che disciplinano il comportamento degli Stati in tempo di guerra e di pace. Esamina in dettaglio quando la guerra è giustificata (jus ad bellum), come deve essere condotta (jus in bello) e come può essere ripristinata una pace giusta dopo il conflitto (jus post bellum). | |||

Queste idee hanno avuto un'influenza significativa sul modo in cui la guerra viene percepita e condotta, introducendo il concetto che anche in guerra alcune azioni sono inaccettabili e che la condotta della guerra deve essere regolata da determinati principi etici e legali. I principi stabiliti da Grozio hanno continuato a evolversi e a svilupparsi nel corso dei secoli, culminando nella formulazione di convenzioni internazionali più dettagliate e complete, come le Convenzioni di Ginevra, che oggi regolano il comportamento in guerra. | |||

L'organizzazione del sistema interstatale ha portato all'adozione di norme rigorose per regolare la condotta della guerra. Lo scopo di queste norme è quello di limitare, per quanto possibile, le conseguenze distruttive della guerra e di proteggere le persone che non vi sono direttamente coinvolte, come i civili o i prigionieri di guerra. Per questo motivo, secondo il diritto internazionale, una guerra deve essere dichiarata prima del suo inizio. Lo scopo di questa dichiarazione è quello di inviare un chiaro segnale a tutte le parti interessate, compresi altri Paesi e organizzazioni internazionali, che un conflitto armato è iniziato. Durante la guerra, i combattenti sono tenuti a rispettare alcune regole. Ad esempio, non devono prendere deliberatamente di mira i civili, gli edifici civili come scuole o ospedali, né usare armi proibite dal diritto internazionale, come le armi chimiche o biologiche. Infine, dopo la guerra, deve essere messo in atto un processo di pace per risolvere le controversie, punire i crimini di guerra e riparare i danni causati dal conflitto. Sebbene queste regole siano spesso violate, la loro esistenza e il loro riconoscimento universale sono un importante tentativo di civilizzare un'attività che, per sua natura, è violenta e distruttiva. | |||

La guerra, nonostante le sue conseguenze spesso devastanti, è stata integrata nel sistema interstatale come strumento di risoluzione delle controversie politiche. È importante notare, tuttavia, che l'idea non è quella di promuovere o glorificare la guerra, ma piuttosto di cercare di contenerla e regolarla. A partire dal XVII secolo, sono state stabilite numerose regole per cercare di limitare le devastazioni della guerra. Tra queste vi è il diritto internazionale umanitario, che stabilisce limiti al modo in cui la guerra può essere condotta, proteggendo le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità, come i civili, gli operatori sanitari e i prigionieri di guerra. Inoltre, il diritto internazionale ha anche stabilito regole su come dichiarare la guerra, condurre le ostilità e concludere la pace. Questo include il diritto di guerra, che stabilisce le regole per la condotta delle ostilità, e il diritto di pace, che regola la conclusione dei trattati di pace e la risoluzione dei conflitti internazionali. Questi sforzi per regolamentare la guerra riflettono il riconoscimento che, sebbene la guerra possa talvolta essere inevitabile, deve essere condotta in modo da ridurre al minimo le sofferenze umane e la distruzione materiale.[[Image:Helst, Peace of Münster.jpg|thumb|400px|<center>Banchetto della Guardia Civile di Amsterdam per celebrare la pace di Münster (1648), esposto al Rijksmuseum, opera di Bartholomeus van der Helst.]] | |||

Il Trattato di Westfalia, concluso nel 1648 per porre fine alla Guerra dei Trent'anni, era composto da due accordi separati: il Trattato di Osnabrück e il Trattato di Münster. Il Trattato di Osnabrück fu firmato tra l'Impero svedese e il Sacro Romano Impero, mentre il Trattato di Münster fu concluso tra il Sacro Romano Impero e le Province Unite (oggi Paesi Bassi) e tra il Sacro Romano Impero e la Francia. Questi trattati sono storicamente importanti perché hanno gettato le basi del moderno ordine internazionale basato sulla sovranità degli Stati. Furono stabiliti il principio di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e il principio dei pesi e contrappesi. Il Trattato di Westfalia segnò la fine dell'idea di un impero cristiano universale in Europa e aprì la strada a un sistema di Stati nazionali indipendenti e sovrani. | |||

I Trattati di Westfalia posero fine alla Guerra dei Trent'anni, una guerra di religione che dilaniò l'Europa, e in particolare il Sacro Romano Impero, tra il 1618 e il 1648. La guerra fu combattuta principalmente tra forze cattoliche e protestanti, sebbene anche la politica e la lotta per il potere giocassero un ruolo importante. Ponendo fine alla guerra, i Trattati di Westfalia non solo portarono una gradita pace, ma segnarono anche un cambiamento fondamentale nell'organizzazione politica dell'Europa. Prima di questi trattati, era ancora viva l'idea di un impero cristiano universale, in cui un'autorità superiore (il Papa o il Sacro Romano Imperatore) avrebbe avuto una certa autorità su regni e principati. I Trattati di Westfalia stabilirono il principio della sovranità statale, affermando che ogni Stato aveva un'autorità assoluta ed esclusiva sul proprio territorio e sul proprio popolo. Ciò significava che, per la prima volta, gli Stati, piuttosto che gli imperatori o i papi, diventavano i principali attori sulla scena internazionale. Si tratta del cosiddetto "sistema di Westfalia", che rimane il fondamento dell'ordine internazionale moderno. | |||

La Svizzera è stata riconosciuta come entità indipendente con il Trattato di Westfalia del 1648, anche se la sua forma attuale di Stato ha richiesto più tempo per consolidarsi. La neutralità perpetua della Svizzera fu stabilita anche al Congresso di Vienna del 1815, rafforzando il suo status distinto sulla scena internazionale. Tuttavia, va notato che la Confederazione svizzera come unione di cantoni esisteva già prima del Trattato di Westfalia. La sua struttura unica, tuttavia, non corrispondeva esattamente al concetto di Stato nazionale emerso con il sistema di Westfalia. Per questo motivo, la Svizzera ha tardato a emergere nella sua forma moderna. | |||

Il Trattato di Westfalia ha posto le basi del moderno sistema internazionale basato sulla sovranità nazionale. In altre parole, ogni Stato ha il diritto di governare il proprio territorio come meglio crede senza interferenze esterne. Questo principio di non interferenza negli affari interni degli altri Stati è un pilastro fondamentale del sistema internazionale. Detto questo, non elimina i conflitti o i disaccordi tra gli Stati. Quando sorge una controversia, si può ricorrere alla guerra come mezzo di risoluzione. Tuttavia, nel mondo moderno si preferiscono altre forme di risoluzione dei conflitti, come la diplomazia, il dialogo e la negoziazione. La guerra è spesso considerata l'ultima risorsa quando nessun'altra opzione è praticabile o efficace. | |||

La distinzione tra spazio interno ed esterno degli Stati è fondamentale per la politica internazionale. All'interno dei suoi confini, uno Stato ha la sovranità di far rispettare le proprie leggi e regolamenti e di mantenere l'ordine come ritiene necessario. Questo spazio interno è spesso caratterizzato da un insieme di regole e norme ben definite, ampiamente riconosciute e rispettate. Al di fuori dei propri confini, uno Stato deve navigare in un ambiente più complesso e spesso meno regolamentato, dove le interazioni avvengono principalmente tra Stati sovrani che possono avere interessi divergenti. Questo spazio esterno è regolato dal diritto internazionale, che è meno vincolante e dipende maggiormente dalla cooperazione tra gli Stati. | |||

Il principio di sovranità, sebbene stabilisca l'uguaglianza formale di tutti gli Stati nel diritto internazionale, non si traduce necessariamente in un'uguaglianza reale sulla scena internazionale. Alcuni Stati, grazie al loro potere economico, militare o strategico, possono esercitare un'influenza sproporzionata. Allo stesso tempo, l'ascesa degli attori non statali ha reso più complesso il panorama internazionale. Le organizzazioni non governative (ONG), le multinazionali e persino i singoli individui (come attivisti, dissidenti politici o celebrità) possono ora svolgere ruoli significativi nella politica internazionale. Questi attori possono influenzare le politiche globali mobilitando l'opinione pubblica, intraprendendo azioni dirette, fornendo servizi essenziali o esercitando il potere economico. Tuttavia, nonostante la crescente influenza di questi attori non statali, gli Stati rimangono gli attori principali e più potenti sulla scena internazionale. | |||

Nel sistema internazionale contemporaneo, lo Stato è l'unità politica fondamentale. Il concetto di Stato-nazione sovrano, sebbene criticato e spesso complicato dalle questioni del transnazionalismo, della globalizzazione e delle relazioni internazionali interdipendenti, rimane il principale organizzatore della politica mondiale. Ogni Stato, in quanto entità sovrana, dovrebbe esercitare un'autorità assoluta sul proprio territorio e sulla propria popolazione. Il sistema internazionale si basa sull'interazione tra questi Stati sovrani e sul rispetto dei principi di non interferenza negli affari interni degli altri Stati. Tuttavia, la realtà è spesso più complessa. Numerosi attori non statali - dalle multinazionali ai gruppi terroristici, dalle organizzazioni non governative alle istituzioni internazionali - svolgono un ruolo importante sulla scena internazionale. A volte, questi attori possono persino sfidare l'autorità e la sovranità degli Stati. Ma nonostante queste sfide, l'idea di Stato nazionale rimane centrale per comprendere e strutturare il nostro mondo politico. | |||

Non si parla di "world studies" o "global studies". Il termine che si è imposto è "relazioni internazionali". Il campo di studio delle "relazioni internazionali" si concentra sull'interazione tra gli Stati e, più in generale, tra gli attori della scena mondiale. Non si tratta semplicemente di studiare il mondo nel suo complesso, ma di capire come gli Stati interagiscono tra loro, come negoziano e si contendono il potere, come collaborano e come entrano in conflitto. L'accento è posto sulle "relazioni" perché è attraverso di esse che gli Stati si definiscono l'uno rispetto all'altro, modellano la loro politica estera e influenzano il sistema internazionale. Per questo motivo, nonostante la crescente interdipendenza e globalizzazione, la nozione di Stato nazionale e di confine statale rimangono concetti chiave nella teoria e nella pratica delle relazioni internazionali. La strutturazione dello spazio tra gli Stati è infatti una dimensione fondamentale nell'analisi delle relazioni internazionali. È questa strutturazione che determina, tra l'altro, le alleanze, i conflitti, il commercio e i flussi di popolazione. Ha anche un'influenza significativa sulla governance globale e sullo sviluppo di standard internazionali. | |||

Il Trattato di Westfalia, firmato nel 1648, ha posto le basi dell'ordine internazionale moderno basato sul principio della sovranità nazionale. Secondo questo principio, ogni Stato ha il diritto di governare il proprio territorio e la propria popolazione senza interferenze esterne. L'uguaglianza sovrana significa che, dal punto di vista del diritto internazionale, tutti gli Stati sono uguali, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla loro ricchezza o dal loro potere. Significa che ogni Stato ha il diritto di partecipare pienamente alla comunità internazionale e di essere rispettato dagli altri Stati. | |||

Detto questo, se il Trattato di Westfalia ha stabilito la sovranità e l'uguaglianza sovrana come principi fondamentali del sistema internazionale, non significa che la guerra sia una conseguenza inevitabile di questi principi. Infatti, sebbene le controversie tra gli Stati possano portare a un conflitto armato, la guerra non è né l'unico né il più auspicabile mezzo di risoluzione delle controversie. I principi del diritto internazionale, come la risoluzione pacifica delle controversie, sono anche centrali per l'ordine internazionale emerso da Westfalia. Inoltre, nel corso dei secoli, le norme e le istituzioni internazionali si sono evolute per governare e regolare la condotta della guerra e per promuovere il dialogo, la negoziazione e la cooperazione tra gli Stati. Il sistema di Westfalia non è quindi una semplice licenza per la guerra, ma il quadro all'interno del quale gli Stati coesistono, collaborano e, a volte, si scontrano. | |||

== Dalla guerra totale alla guerra istituzionalizzata (Holsti) == | |||

Il XVII secolo è stato un periodo di significative trasformazioni nell'organizzazione politica e sociale di molti Paesi, che ha portato all'emergere dello Stato moderno. In questo periodo gli Stati iniziarono a consolidare il loro potere, a centralizzare l'autorità, a imporre sistematicamente le tasse e a sviluppare burocrazie più efficienti e strutturate. La centralizzazione e la burocratizzazione permisero agli Stati di accumulare risorse e di mobilitarle in modo più efficace, soprattutto in vista di una guerra. Man mano che gli Stati diventavano più potenti ed efficienti, erano in grado di condurre guerre su scala più ampia e con maggiore intensità. Ciò ha spianato la strada alla cosiddetta "guerra totale", in cui tutti gli aspetti della società sono mobilitati per lo sforzo bellico e la distinzione tra combattenti e non combattenti diventa meno netta. Parallelamente a questi cambiamenti, anche il sistema internazionale si stava evolvendo, con l'istituzione del sistema di Westfalia basato sulla sovranità statale. Questi due processi - l'evoluzione dello Stato e la trasformazione del sistema internazionale - si sono rafforzati a vicenda. Il consolidamento dello Stato ha contribuito all'ascesa del sistema di Westfalia, mentre quest'ultimo ha fornito un quadro di riferimento per lo sviluppo e il rafforzamento degli Stati. | |||

Se da un lato lo Stato moderno ha contribuito notevolmente alla riduzione della violenza interpersonale, stabilendo un ordine sociale interno e un monopolio sull'uso legittimo della forza, dall'altro la sua maggiore capacità di mobilitare e concentrare le risorse ha portato alla possibilità di conflitti su scala più ampia, spesso con conseguenze devastanti. Nel contesto delle relazioni internazionali, il sistema westfaliano ha creato un ambiente in cui gli Stati, cercando di proteggere i propri interessi e garantire la propria sicurezza, potevano ricorrere alla guerra come mezzo per risolvere le loro divergenze. Ciò ha portato a guerre sempre più distruttive, culminate nelle due guerre mondiali del XX secolo. | |||

L'evoluzione delle norme e delle regole sulla guerra ha portato a una più chiara distinzione tra combattenti e non combattenti, con lo sforzo di proteggere questi ultimi dagli effetti diretti della guerra. Questa idea è stata codificata nel diritto internazionale umanitario, in particolare nelle Convenzioni di Ginevra. Nel Medioevo, la distinzione tra civili e combattenti non era sempre chiara e i civili erano spesso direttamente colpiti dalla guerra. Tuttavia, con lo sviluppo dello Stato moderno e la codificazione della guerra, è emersa la norma secondo cui i civili devono essere risparmiati il più possibile durante i conflitti. Detto questo, sebbene la distinzione sia oggi ampiamente riconosciuta e rispettata in teoria, purtroppo è spesso ignorata nella pratica. Molti conflitti contemporanei hanno visto gravi violazioni di questa norma, con attacchi deliberati ai civili e sofferenze enormi per le popolazioni non combattenti. | |||

A partire dal XVII secolo, con l'ascesa dello Stato nazionale e la professionalizzazione degli eserciti, si è assistito a una riduzione dell'impatto diretto della guerra sui civili. I combattenti - generalmente soldati professionisti - sono diventati i principali partecipanti e vittime della guerra. Tuttavia, questa tendenza si è invertita nel corso del XX secolo, in particolare con le due guerre mondiali e altri grandi conflitti, in cui i civili sono stati spesso presi di mira o sono diventati vittime collaterali. La situazione si è intensificata dopo la fine della Guerra Fredda, con l'aumento dei conflitti interni agli Stati e dei gruppi armati non statali. In questi conflitti, i civili sono spesso direttamente presi di mira e costituiscono la maggior parte delle vittime. | |||

L'emergere della guerra moderna è intrinsecamente legato all'emergere dello Stato nazionale. Nel Medioevo, i conflitti erano caratterizzati da una fluidità di strutture e fazioni, che comprendevano città-stato, ordini religiosi come il papato, signori della guerra e altri gruppi che cambiavano spesso alleanze in base ai loro interessi del momento. Era un'epoca in cui la violenza era onnipresente, ma i confini del conflitto erano spesso sfumati e mutevoli. Con l'ascesa dello Stato-nazione, la natura della guerra cambiò in modo significativo. Gli Stati iniziarono a formare eserciti di soldati, identificabili dalle loro uniformi, che servivano come rappresentanti dello Stato sul campo di battaglia. Che si trattasse di professionisti pagati o di coscritti mobilitati per il servizio militare, questi soldati simboleggiavano la capacità e l'autorità dello Stato di proiettare forza e difendere i propri interessi. La guerra divenne così un'estensione delle relazioni interstatali e delle politiche statali, con regole e convenzioni più chiaramente definite. | |||

== Dalla guerra totale alla guerra istituzionalizzata (Holsti) == | |||

La Pace di Westfalia ha creato un nuovo sistema politico, noto come sistema di Westfalia, che ha formalizzato l'idea di Stati nazionali sovrani. In questo sistema, la guerra divenne uno strumento istituzionalizzato per risolvere i conflitti tra gli Stati. Invece di essere una serie di schermaglie caotiche e continue, la guerra divenne uno stato dichiarato e riconosciuto di conflitto aperto tra Stati sovrani. Questo ha portato anche alla nascita di regole e convenzioni di guerra, volte a limitare gli effetti distruttivi del conflitto e a proteggere i diritti dei combattenti e dei civili. Queste regole sono state formalizzate in trattati e convenzioni internazionali, come le Convenzioni di Ginevra. | |||

K. J. Holsti, nel suo libro "The State, War, and the State of War" (1996), distingue tra due tipi di guerra. Le "guerre di tipo 1" che definisce sono le guerre tradizionali tra Stati, che sono state la norma dal Trattato di Westfalia fino alla fine della Guerra fredda. Questi conflitti sono generalmente chiaramente definiti, con dichiarazioni di guerra formali, fronti militari chiari e la fine delle ostilità spesso segnata da trattati di pace. Le "guerre di tipo 2", secondo Holsti, sono invece le guerre moderne, che tendono a essere molto più caotiche e meno chiaramente definite. Possono coinvolgere attori non statali come gruppi terroristici, milizie o bande. Questi conflitti possono scoppiare all'interno dei confini statali, piuttosto che tra Stati diversi, e possono durare decenni, con una violenza costante piuttosto che un inizio e una fine chiaramente definiti. | |||

Il periodo tra il 1648 e il 1789 viene spesso definito come l'era della "guerra limitata" o della "guerra di gabinetto". Queste guerre avevano generalmente obiettivi chiari e limitati. Spesso venivano combattute per motivi specifici, come il controllo di particolari territori o la risoluzione di specifiche controversie tra Stati. Queste guerre erano solitamente combattute da eserciti professionali sotto il diretto controllo del governo statale, da cui il termine "guerra di gabinetto". L'idea era quella di utilizzare la guerra come strumento per raggiungere specifici obiettivi politici, piuttosto che cercare la distruzione totale del nemico. Ciò corrisponde al concetto clausewitziano di guerra come "continuazione della politica con altri mezzi". Queste guerre erano generalmente ben strutturate, con dichiarazioni di guerra formali, regole di condotta concordate e, infine, trattati di pace per risolvere formalmente il conflitto. Ciò riflette il livello di formalizzazione e istituzionalizzazione del concetto di guerra in questo periodo. Tuttavia, la situazione iniziò a cambiare con le guerre rivoluzionarie e napoleoniche della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo, caratterizzate da una mobilitazione di massa e da un livello di distruzione molto più elevato. Queste guerre hanno aperto la strada all'era delle "guerre totali" del XX secolo. | |||

Questo periodo storico, generalmente compreso tra il Trattato di Westfalia del 1648 e la Rivoluzione francese del 1789, ha visto un'importante codificazione delle strutture militari e delle regole di guerra. La comparsa di uniformi distintive è un segno di questa codificazione. Le uniformi aiutavano a identificare chiaramente i belligeranti sul campo di battaglia, contribuendo a una misura di disciplina e ordine. Questo periodo vide anche l'affermarsi di quella che potremmo definire una "cultura militare" professionale. Gli eserciti di questo periodo erano spesso comandati da membri della nobiltà, che venivano addestrati all'arte della guerra e vedevano il servizio militare come un'estensione dei loro obblighi sociali e politici. È spesso in questo periodo che si assiste all'emergere della "noblesse d'épée", una classe di nobili che traeva il proprio status e la propria reputazione dal servizio nell'esercito. Allo stesso tempo, le regole di guerra vennero codificate, portando a una maggiore attenzione ai diritti dei prigionieri di guerra, all'immunità diplomatica e ad altri aspetti del diritto di guerra. Questi codici di condotta furono rafforzati da trattati e convenzioni internazionali, gettando le basi del moderno diritto internazionale. | |||

Durante questo periodo storico, le guerre erano generalmente caratterizzate da obiettivi limitati e da impegni relativamente brevi. I belligeranti spesso cercavano di raggiungere obiettivi strategici specifici, come la conquista di un particolare territorio o di una fortezza, piuttosto che la distruzione totale del nemico. Questi conflitti erano spesso caratterizzati dalla "guerra di manovra", in cui gli eserciti cercavano di ottenere un vantaggio strategico attraverso il movimento e la posizione piuttosto che con il combattimento frontale. Le battaglie erano spesso l'eccezione piuttosto che la regola e molti conflitti si concludevano con negoziati piuttosto che con una vittoria militare totale. Questo modo di condurre la guerra era in parte una conseguenza dei vincoli logistici dell'epoca. Gli eserciti erano spesso limitati dalla loro capacità di rifornire le truppe di cibo, acqua e munizioni, il che limitava la durata e la portata degli impegni militari. | |||

In questo periodo di guerra limitata, l'obiettivo non era l'annientamento totale dell'avversario, ma piuttosto il raggiungimento di specifici obiettivi strategici. Le battaglie erano spesso orchestrate con cura e gli eserciti cercavano di ridurre al minimo le perdite di vite umane non necessarie. L'enfasi era sulla strategia e sulla tattica, non sulla distruzione indiscriminata. I civili venivano generalmente risparmiati, in parte perché la guerra era vista come un affare tra Stati, non tra popoli. Tuttavia, questo non significa che i civili non fossero mai colpiti. Lo sconvolgimento causato dalla guerra poteva portare a carestie, epidemie e altre forme di sofferenza per le popolazioni civili. | |||

La | La Guerra di successione spagnola (1701-1714) è un buon esempio di guerra di questo periodo. Fu scatenata dalla morte del re Carlo II di Spagna senza un erede diretto. Il conflitto contrappose le principali potenze europee che cercavano di controllare la successione al trono spagnolo e, di conseguenza, di aumentare la propria influenza e il proprio potere in Europa. La guerra fu limitata nel tempo e, sebbene fosse brutale e costosa in termini di vite umane, era regolata da regole e convenzioni accettate che ne limitavano l'intensità e la portata. Ad esempio, le battaglie furono generalmente combattute da eserciti regolari e i civili furono ampiamente risparmiati. Tuttavia, questa guerra fu significativa in termini di cambiamenti geopolitici. Vide l'ascesa della Gran Bretagna e segnò una svolta negli equilibri di potere in Europa. Essa portò anche al Trattato di Utrecht del 1713, che ridefinì i confini ed ebbe un impatto duraturo sulla politica europea. | ||

Il periodo che va dalla fine del XVII secolo al XVIII secolo fu caratterizzato dalla graduale codificazione degli eserciti. Questa codificazione riguardò molti aspetti della condotta militare. La struttura degli eserciti iniziò a essere formalizzata con l'introduzione di gerarchie chiaramente definite e di ruoli militari specifici. Questo portò a una migliore organizzazione e coordinamento delle forze armate. La codificazione delle uniformi fu un altro aspetto importante. Le uniformi militari non solo distinguevano i soldati dai civili, ma permettevano anche di distinguere gli alleati dai nemici e di identificare il grado e il ruolo di ciascun soldato. Anche il comportamento sul campo di battaglia fu regolamentato. Furono stabilite regole specifiche per disciplinare le azioni in tempo di guerra, compreso il trattamento dei prigionieri di guerra e la condotta nei confronti dei civili. Questa codificazione degli eserciti è stata una parte essenziale della formazione degli Stati nazionali moderni. Ha portato a una maggiore efficienza e a una migliore organizzazione nella conduzione della guerra, limitando al contempo alcune forme di violenza e proteggendo in una certa misura i non combattenti. | |||

Le uniformi militari hanno svolto un ruolo cruciale nell'identificazione e nell'organizzazione delle forze armate durante questo periodo. Svolgevano una serie di funzioni importanti. In primo luogo, l'identificazione. Le uniformi aiutavano a distinguere gli alleati dagli avversari sul campo di battaglia. Servivano anche a identificare il grado e la funzione di un individuo all'interno dell'esercito. Questo è un modo per creare chiarezza durante i conflitti, dove le situazioni possono essere caotiche e mutevoli. In secondo luogo, l'uniforme crea un senso di unità tra i soldati. Indossando gli stessi abiti, i soldati si sentono legati gli uni agli altri, condividendo un'identità comune. L'uniforme simboleggia la loro lealtà allo Stato e il loro impegno per la causa per cui combattono. In secondo luogo, l'uniforme promuove la disciplina e l'ordine. Imponendo l'abito uniforme, l'esercito rafforza la sua organizzazione gerarchica e strutturata. È un promemoria costante del rigore e della struttura che la vita militare richiede. Infine, l'uniforme è anche uno strumento per rappresentare il potere e il prestigio dello Stato. Spesso è progettata per impressionare o intimidire gli avversari. È una dichiarazione visiva della forza e del potenziale dello Stato. La standardizzazione dell'abbigliamento militare iniziò a verificarsi a partire dal XVII secolo, parallelamente allo sviluppo dello Stato moderno e degli eserciti permanenti. Questo processo è stato influenzato dai progressi tecnologici che hanno reso possibile la produzione di massa di abiti, nonché dalla necessità di una maggiore disciplina e organizzazione all'interno delle forze armate. | |||

== Il secondo tipo di guerra o guerra totale: 1789-1815 e 1914-1945 == | |||

[[File:Charles Meynier - Napoleon in Berlin.png|thumb|Napoleone a Berlino (Meynier). Dopo aver sconfitto le forze prussiane a Jena, l'esercito francese entrò a Berlino il 27 ottobre 1806.]] | |||

Continuando la tipologia di K.J. Holsti, le guerre del secondo tipo sono emerse con le guerre della Rivoluzione e dell'Impero all'inizio del XIX secolo. Questi conflitti si differenziano notevolmente dal primo tipo di guerre del XVII e XVIII secolo. | |||

Le guerre del secondo tipo, note anche come guerre di massa o guerre napoleoniche, erano caratterizzate da una mobilitazione senza precedenti di risorse umane e materiali. Sono definite dal desiderio di annientare il nemico, a differenza delle guerre del primo tipo, che miravano principalmente a raggiungere obiettivi politici limitati. Queste guerre sono spesso più lunghe, costose e distruttive. I conflitti non si limitano più a battaglie singole e limitate, ma si estendono a campagne militari su larga scala. Inoltre, la distinzione tra combattenti e civili è diventata meno netta, con intere popolazioni coinvolte nello sforzo bellico, sia attraverso la coscrizione che il sostegno allo sforzo bellico. Le guerre napoleoniche sono un classico esempio di questo tipo di guerra, con milioni di persone mobilitate in tutta Europa, una serie di conflitti durati oltre un decennio e importanti cambiamenti politici e territoriali come risultato. | |||

La | La Rivoluzione francese del 1789 segnò una svolta importante nel modo di combattere le guerre. Con l'emergere delle idee rivoluzionarie di libertà, uguaglianza e fraternità, la guerra divenne più di un semplice strumento di politica statale. Divenne un'espressione delle aspirazioni e delle ambizioni collettive della nazione. Il concetto di "nazione in armi" apparve per la prima volta in questo periodo. Questo concetto faceva parte dell'idea di una mobilitazione totale della popolazione in preparazione alla guerra. Non si trattava più solo di professionisti della guerra o di mercenari che combattevano, ma dell'intera popolazione, compresi i cittadini comuni. Questi cittadini sono chiamati a prendere le armi non solo per difendere il territorio, ma anche per difendere l'idea stessa di nazione e i principi su cui si basa. Ciò è stato reso possibile dalla levée en masse, una misura rivoluzionaria che ha permesso di arruolare un gran numero di cittadini nell'esercito. Questa misura permise alla Francia di mobilitare notevoli risorse umane per far fronte alla minaccia delle potenze europee schierate contro di lei. La conseguenza di questo nuovo approccio alla guerra fu un'escalation di violenza e distruzione senza precedenti e il crescente coinvolgimento dei civili nel conflitto. Questa tendenza sarebbe continuata e si sarebbe intensificata nei due secoli successivi, in particolare con le due guerre mondiali del XX secolo. | ||

Le | La Rivoluzione francese sconvolse l'ordine stabilito in Europa. Le monarchie tradizionali, minacciate dalle idee rivoluzionarie di sovranità popolare e democrazia, formarono coalizioni per cercare di ripristinare l'Ancien Régime in Francia. In risposta a queste minacce esterne, i leader rivoluzionari francesi decisero di costituire un grande esercito di cittadini. Si trattava di un'importante rottura con il passato, quando gli eserciti erano costituiti principalmente da mercenari o truppe professionali. Il decreto Levée en masse, adottato nel 1793, mobilitò tutti i cittadini francesi in età militare. L'obiettivo era quello di respingere gli eserciti delle monarchie europee che stavano invadendo la Francia. Questa mobilitazione di massa portò alla formazione di un esercito di diverse centinaia di migliaia di soldati, che alla fine riuscì a respingere le invasioni e a preservare la Rivoluzione. Questa mobilitazione di massa è considerata la prima mobilitazione nazionale della storia moderna. Trasformò la natura della guerra da un conflitto limitato tra guerrieri professionisti a una lotta che coinvolgeva l'intera nazione. Cambiò anche il rapporto tra i cittadini e lo Stato, poiché il loro ruolo non era più solo quello di obbedire, ma anche di difendere attivamente la nazione e i suoi ideali. | ||

Il passaggio a un esercito di leva richiedeva uno Stato moderno e organizzato, capace di fare il punto sulla popolazione, di addestrare ed equipaggiare rapidamente migliaia di soldati e di sostenere lo sforzo bellico a lungo termine. La mobilitazione di massa trasformò la natura della guerra rendendo possibile la mobilitazione di eserciti molto grandi. Sotto Napoleone, ad esempio, l'esercito francese arrivò a contare oltre 600.000 uomini, una cifra senza precedenti per l'epoca. Ciò aumentò anche la capacità dell'esercito di condurre operazioni su più fronti contemporaneamente. Tuttavia, ha anche aumentato la complessità della logistica militare, richiedendo la fornitura di cibo, armi e munizioni per molti più soldati. Ha quindi richiesto uno Stato più efficiente e organizzato, in grado di pianificare e sostenere queste operazioni su larga scala. Ha portato anche a un cambiamento nella natura stessa della guerra. Con eserciti così grandi, le battaglie sono diventate più distruttive e hanno provocato un maggior numero di vittime. La guerra divenne un affare di intere nazioni, coinvolgendo non solo i soldati, ma anche i civili che sostenevano lo sforzo bellico nelle retrovie. | |||

L'introduzione di un esercito di leva richiede uno Stato moderno, per diverse ragioni. In primo luogo, uno Stato moderno ha un'amministrazione efficiente. Questa amministrazione è necessaria per identificare la popolazione e gestire la coscrizione. Identificare, registrare, mobilitare e addestrare le reclute è un compito amministrativo enorme che richiede una burocrazia efficiente. In secondo luogo, lo Stato deve avere la capacità logistica di sostenere un grande esercito. Ciò significa che deve essere in grado di fornire cibo, vestiti, armi e munizioni a un gran numero di soldati. Deve anche avere la capacità di curare i feriti. Tutti questi compiti richiedono una solida infrastruttura logistica. In terzo luogo, uno Stato moderno ha generalmente un'economia abbastanza forte da sostenere un esercito di leva. Le guerre sono costose e occorre uno Stato in grado di finanziare queste spese. Infine, la mobilitazione di massa richiede un certo grado di coesione e solidarietà sociale. Lo Stato deve avere la legittimità di chiedere ai suoi cittadini di combattere e morire per lui. Questo è generalmente più facile in uno Stato nazionale, dove i cittadini condividono un senso di appartenenza comune. Infine, il passaggio a un esercito di leva è una manifestazione della modernità di uno Stato, che illustra la sua capacità di esercitare potere sui propri cittadini e di mobilitare le proprie risorse per raggiungere i propri obiettivi. | |||

Il secondo tipo di guerra, secondo la tipologia di Holsti, è caratterizzato da eserciti di leva su larga scala e non più da eserciti professionali basati su mercenari. Queste guerre sono emerse dopo la Rivoluzione francese e hanno raggiunto il loro apogeo con le guerre napoleoniche. L'idea di fondo è che l'intera nazione, piuttosto che una casta di guerrieri o un'élite professionale, viene mobilitata per la guerra. I soldati non combattevano più per la paga, ma per la difesa della nazione e dei suoi valori. Si tratta di una grande trasformazione nella natura della guerra, che comporta un grado molto maggiore di impegno e sacrificio da parte dei cittadini. Questa nuova forma di guerra ha reso possibile la costituzione di eserciti molto più grandi e potenti rispetto al passato, che hanno contribuito al dominio di Napoleone sull'Europa. Inoltre, questi eserciti nazionalisti cambiarono il modo in cui la guerra veniva percepita e vissuta dalla popolazione. La guerra non era più un affare professionale, ma una causa per la quale ogni cittadino era pronto a dare la propria vita. Ciò ebbe anche un impatto significativo sulla natura dei conflitti e sull'entità delle distruzioni e delle perdite di vite umane che potevano causare. | |||

La natura ideologica delle guerre rivoluzionarie porta a un'intensificazione del conflitto. A differenza delle guerre cosiddette "tradizionali", dove gli obiettivi sono spesso territoriali o materiali, le guerre rivoluzionarie tendono ad avere obiettivi più astratti e fondamentali. Non si tratta più semplicemente di conquistare un territorio o di appropriarsi di risorse, ma di difendere un'idea, un ideale o addirittura un'identità. In questo contesto, il nemico non è solo un avversario militare, ma anche una minaccia all'esistenza stessa della nazione e dei suoi valori. Di conseguenza, l'obiettivo non è solo quello di sconfiggere il nemico sul campo di battaglia, ma di annientarlo completamente, perché la sua sola esistenza è percepita come una minaccia. Questo può portare a un'escalation di violenza e a guerre particolarmente letali e distruttive. Anche il fatto che l'intera popolazione sia mobilitata per la guerra contribuisce all'intensificazione dei conflitti, poiché tutti si sentono coinvolti in prima persona e pronti a sacrificarsi per la causa. D'altra parte, queste guerre possono anche essere percepite come più legittime o giustificate da chi le conduce, perché combatte per una causa in cui crede profondamente e non semplicemente per il potere o il profitto. Questo può contribuire a rafforzare l'unità nazionale e la determinazione a combattere. | |||

Nelle guerre del secondo tipo, come quelle rivoluzionarie, la natura degli obiettivi cambia significativamente rispetto ai conflitti più tradizionali. Gli obiettivi non sono più puramente materiali, come la conquista del territorio o il controllo delle risorse, ma diventano ideologici e astratti. Questi obiettivi, come "liberazione", "democrazia" o "lotta di classe", non sono solo aperti, ma anche vaghi e soggettivi. Non possono essere misurati o raggiunti in termini concreti, il che può rendere difficile definire o raggiungere la fine del conflitto. Inoltre, questi obiettivi più astratti possono anche portare a conflitti più intensi e prolungati. Poiché questi obiettivi sono spesso percepiti come essenziali per l'identità o la sopravvivenza di una nazione, i combattenti sono spesso disposti a spingersi oltre e a correre maggiori rischi per raggiungerli. Infine, questi obiettivi ideologici possono anche rendere più difficile il raggiungimento di un accordo di pace. Essendo spesso assoluti e non negoziabili, questi obiettivi richiedono spesso la resa incondizionata dell'avversario, il che può complicare i negoziati e prolungare la durata dei conflitti. | |||

La | La Seconda guerra mondiale è una perfetta illustrazione del concetto di "guerra del secondo tipo". L'obiettivo principale non era solo quello di sconfiggere militarmente la Germania nazista, ma anche di eliminare la stessa ideologia nazista. Questa guerra non era semplicemente una questione di territorio o di risorse, ma una lotta ideologica. L'obiettivo non era una resa tradizionale, in cui le forze nemiche depongono le armi e tornano a casa. Al contrario, l'obiettivo era lo sradicamento totale del nazismo come sistema politico e ideologico. Questo portò alla richiesta di "resa incondizionata" da parte degli Alleati, il che significa che i nazisti non avevano alcuna possibilità di negoziare i termini della loro resa. Si trattava di una richiesta insolita nel contesto storico dei conflitti, che illustrava la natura eccezionale e totale di questa guerra. Inoltre, dopo la fine della guerra, la Germania fu occupata e divisa e fu intrapreso un processo di "denazificazione" per eliminare l'influenza nazista dalla società tedesca. Ciò dimostrò la portata dell'impegno degli Alleati nell'eliminare non solo la minaccia militare nazista, ma anche la stessa ideologia nazista. | ||

Il passaggio a questo tipo di guerra totale fu strettamente legato all'evoluzione dello Stato. Con l'emergere dello Stato nazionale moderno e del nazionalismo nel XVIII e XIX secolo, la guerra divenne sempre più una questione di tutto il popolo, non solo dell'esercito. Nelle guerre totali del XX secolo, come le due guerre mondiali, tutti gli aspetti della società e dell'economia furono mobilitati per lo sforzo bellico. I civili divennero obiettivi di guerra, sia direttamente attraverso i bombardamenti, sia indirettamente attraverso i blocchi e le carestie. Inoltre, la ragion d'essere di queste guerre era spesso espressa in termini ideologici o esistenziali, come la difesa della democrazia contro il fascismo o la lotta per la sopravvivenza della nazione. In questo contesto, una semplice vittoria sul campo di battaglia non era sufficiente: il nemico doveva essere completamente sconfitto e il suo sistema politico e ideologico smantellato. | |||