Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica

Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu ● Le origini della caduta della Repubblica di Weimar ● Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto ● La nozione di "concetto" nelle scienze sociali ● Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni ● Marxismo e strutturalismo ● Funzionalismo e Sistemismo ● Interazionismo e Costruttivismo ● Teorie dell'antropologia politica ● Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee ● Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica ● Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica ● Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica ● Teorie della guerra nella scienza politica ● Guerra: concezioni e sviluppi ● Ragion di Stato ● Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello ● Teorie della violenza nella scienza politica ● Welfare state e biopotere ● Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione ● Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze ● Il sistema di governo delle democrazie ● Morfologia delle contestazioni ● L'azione nella teoria politica ● Introduzione alla politica svizzera ● Introduzione al comportamento politico ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda ● Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione ● Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali ● Introduzione alla teoria politica

Le idee e le ideologie hanno un'influenza significativa sui risultati politici e sulle politiche. Le idee, che rappresentano le credenze e le percezioni degli individui, e le ideologie, che sono sistemi di idee più ampi, svolgono un ruolo cruciale nella formazione dell'opinione pubblica. Esse determinano il modo in cui le questioni politiche vengono percepite e influenzano le posizioni assunte dagli individui su diversi temi. Inoltre, le idee e le ideologie guidano le scelte dei decisori politici nella formulazione di politiche specifiche. I partiti politici e i governi, allineati a particolari ideologie, adottano politiche in linea con esse. Di conseguenza, idee e ideologie possono mobilitare cittadini ed elettori intorno a determinati obiettivi politici. Vengono inoltre utilizzate per formare coalizioni politiche, in cui gruppi che condividono le stesse idee si uniscono per influenzare i risultati politici. Sebbene anche altri fattori, come gli interessi economici e i vincoli istituzionali, svolgano un ruolo, le idee e le ideologie forniscono un quadro ideologico essenziale che modella i risultati politici e le politiche.

Definizione e importanza delle idee nella scienza politica[modifier | modifier le wikicode]

Secondo Goldstein e Keohane nel loro libro del 1993 Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, le idee possono essere intese come rappresentazioni normative, rappresentazioni causali o visioni del mondo.[1] Queste diverse forme di idee giocano un ruolo chiave nel modo in cui le politiche estere vengono formulate e attuate.

Le ideologie possono svolgere un ruolo significativo come responsabili delle politiche, in particolare nell'influenzare la visione globale dei governi e dei responsabili politici. Tuttavia, l'entità dell'influenza delle ideologie può variare a seconda del contesto politico, dei vincoli istituzionali e di altri fattori.

I tre tipi di idee citati da Goldstein e Keohane - rappresentazioni normative, rappresentazioni causali e visioni del mondo - possono tutti contribuire alla creazione di politiche:

- Le rappresentazioni normative si riferiscono ai principi, ai valori e alle norme che guidano le azioni politiche. Definiscono ciò che è considerato buono, giusto o morale nel campo delle relazioni internazionali. Le rappresentazioni normative possono includere idee come democrazia, diritti umani, uguaglianza, giustizia sociale, libertà e così via. Queste idee normative influenzano gli obiettivi e gli orientamenti della politica estera di uno Stato, nonché le scelte che esso compie sulla scena internazionale.

- Le rappresentazioni causali si riferiscono alle credenze sulle relazioni di causa-effetto nelle relazioni internazionali. Si tratta di idee sui fattori che determinano i risultati politici e il comportamento degli attori internazionali. Ad esempio, alcune idee causali possono ritenere che i conflitti internazionali siano causati principalmente da fattori economici, mentre altre possono favorire spiegazioni basate su fattori politici o culturali. Le rappresentazioni causali danno forma alla comprensione dei problemi globali da parte dei politici e dei responsabili politici e influenzano le politiche che attuano in risposta a tali problemi.

- Le visioni del mondo, invece, rappresentano quadri più ampi che comprendono sia le rappresentazioni normative che quelle causali. Esse forniscono una visione olistica del funzionamento del mondo, integrando le idee sui valori, le cause e le conseguenze in un sistema coerente. Le visioni del mondo possono essere ideologiche, culturali, religiose o filosofiche e svolgono un ruolo importante nella definizione della politica estera. Determinano le priorità, le alleanze, le strategie e le scelte politiche di uno Stato sulla scena internazionale.

Le idee, sotto forma di rappresentazioni normative o causali o di visioni del mondo, sono elementi chiave che influenzano la formulazione e l'attuazione delle politiche estere. Danno forma agli obiettivi, agli orientamenti, alle scelte e al comportamento degli attori politici nel campo delle relazioni internazionali.

Credenze di principio[modifier | modifier le wikicode]

Le rappresentazioni normative, note anche come convinzioni di principio, forniscono criteri per fare distinzioni tra ciò che è considerato giusto, buono, morale o etico e ciò che è considerato sbagliato, cattivo o immorale. Queste idee normative si basano su principi, valori e standard che guidano i giudizi morali ed etici di una società o di un individuo. Esse forniscono un quadro di valutazione per determinare le azioni e le politiche desiderabili in diverse aree della vita, compresa la sfera politica. Queste rappresentazioni normative possono variare da una cultura all'altra e da un'ideologia all'altra, riflettendo le differenze nei valori e nei sistemi di credenze. Esse influenzano il modo in cui gli individui e le società valutano e prendono decisioni su questioni politiche, sociali e morali.

Le rappresentazioni normative, o credenze di principio, sono ipotesi o convinzioni su come dovrebbe essere il mondo e su quali azioni dovrebbero essere intraprese. Forniscono un criterio per tracciare distinzioni tra ciò che è considerato buono e ciò che è considerato cattivo, giusto o ingiusto, desiderabile o indesiderabile. Queste rappresentazioni normative sono radicate in principi, valori e norme morali che guidano le scelte e le azioni degli individui e delle società. Esprimono ideali e aspirazioni sul comportamento umano, sulla giustizia, sull'equità, sulla libertà, sull'uguaglianza e su altri valori fondamentali. Le convinzioni di principio influenzano il modo in cui gli individui valutano le situazioni, prendono decisioni e formulano politiche, cercando di allineare le azioni con gli standard morali e gli ideali che considerano più giusti e appropriati.

L'affermazione "credo che la schiavitù non sia umana" esprime una chiara rappresentazione normativa. Traccia una distinzione tra ciò che è considerato umano e ciò che non lo è, e indica che l'azione da intraprendere dovrebbe essere l'abolizione della schiavitù. Questa rappresentazione normativa si basa sulla valutazione morale che la schiavitù è ingiusta, immorale e contraria alla dignità umana. Riflette la convinzione che tutte le persone debbano essere libere e uguali e che la schiavitù sia contraria a questi principi. Questa rappresentazione normativa può servire come base per giustificare e promuovere l'azione politica per porre fine alla schiavitù e stabilire norme sociali e legali che proteggano i diritti fondamentali delle persone.

Anche se due persone condividono una visione del mondo simile, è possibile che abbiano rappresentazioni normative diverse. Le rappresentazioni normative sono influenzate da molti fattori, come la cultura, i valori individuali, l'istruzione, le esperienze personali e i contesti sociali. Di conseguenza, anche all'interno di un'ideologia o di una visione del mondo comune, gli individui possono interpretare e applicare questi principi in modo diverso, il che può portare a rappresentazioni normative divergenti. Ad esempio, due persone che condividono una visione liberale del mondo possono avere posizioni diverse su questioni specifiche come l'aborto, il matrimonio gay, l'interventismo economico, ecc. Le loro rappresentazioni normative possono essere influenzate da sfumature individuali, priorità diverse o interpretazioni diverse dei principi liberali fondamentali.

Questa diversità di rappresentazioni normative è una caratteristica intrinseca della complessità del pensiero umano e dell'interazione sociale. Riflette la pluralità di prospettive e opinioni all'interno di una società. I dibattiti e le discussioni che emergono da queste differenze possono essere essenziali per la democrazia e per raggiungere compromessi e soluzioni politiche che riflettano le aspirazioni e i bisogni di gruppi e individui diversi. È quindi importante riconoscere che le rappresentazioni normative possono variare nonostante le visioni del mondo condivise, e questo può influenzare la formulazione delle politiche e il modo in cui le diverse idee vengono attuate nella pratica.

Credenze causali[modifier | modifier le wikicode]

Le rappresentazioni causali sono supposizioni o credenze sul funzionamento del mondo, con particolare attenzione alle relazioni di causa-effetto. Cercano di spiegare perché si verificano determinate situazioni, eventi o fenomeni, identificando i fattori che li determinano.

Le rappresentazioni causali svolgono un ruolo cruciale nella formulazione delle politiche, in quanto forniscono spiegazioni sui problemi sociali, economici e politici, nonché sulle possibili soluzioni. Influenzano la comprensione delle relazioni di causa-effetto e aiutano a valutare le probabili conseguenze delle azioni politiche. Ad esempio, una rappresentazione causale può affermare che la povertà è causata principalmente da disuguaglianze economiche strutturali. Questa convinzione può portare a politiche di ridistribuzione della ricchezza e di promozione dell'equità sociale. Un'altra rappresentazione causale può ritenere che la violenza sia il risultato della disintegrazione delle strutture familiari, il che potrebbe orientare le politiche verso misure di sostegno alle famiglie e di rafforzamento dei legami comunitari.

Le rappresentazioni causali possono variare a seconda delle prospettive ideologiche, dei paradigmi di ricerca e delle esperienze individuali. Interpretazioni diverse delle relazioni causali possono portare ad approcci politici divergenti, il che sottolinea l'importanza del dibattito e della discussione per raggiungere il consenso sulle migliori azioni da intraprendere. Le rappresentazioni causali si basano su ipotesi e possono essere soggette a errori di valutazione o pregiudizi cognitivi. È quindi essenziale affidarsi a solide prove empiriche e ad analisi rigorose per valutare la validità delle rappresentazioni causali e per guidare la formulazione di politiche basate su queste convinzioni.

La rappresentazione causale si concentra sulle relazioni causali ed economiche e può essere utilizzata, ad esempio, per spiegare perché la schiavitù è considerata sbagliata. La convinzione è che la schiavitù non sia economicamente efficiente e che generi violenza. Di conseguenza, le considerazioni economiche sulla produttività e l'efficienza diventano motivi per sbarazzarsi del sistema schiavista e adottare altri mezzi di produzione più efficienti. Questa rappresentazione causale evidenzia il ruolo delle motivazioni economiche nella comprensione e nella valutazione delle pratiche sociali e politiche. Sottolinea l'idea che l'efficienza economica può essere un fattore determinante nella messa in discussione e nel rifiuto di certe pratiche, anche se possono essere presenti considerazioni etiche e morali.

Per spiegare perché la schiavitù è considerata sbagliata si possono formulare diverse rappresentazioni causali, che possono variare a seconda delle prospettive individuali, dei contesti storici e dei quadri concettuali. Le rappresentazioni causali possono essere influenzate da una combinazione di fattori economici, sociali, morali e culturali, e persone diverse possono attribuire maggiore o minore importanza a ciascuno di questi elementi. In definitiva, le rappresentazioni causali contribuiscono alla comprensione delle cause e delle conseguenze dei fenomeni sociali e politici e possono influenzare le decisioni politiche e le azioni intraprese per promuovere il cambiamento e il miglioramento sociale.

Visioni del mondo[modifier | modifier le wikicode]

Le visioni del mondo sono sistemi di pensiero e di credenze che comprendono rappresentazioni causali e normative. Esse forniscono una prospettiva completa e coerente su come funziona il mondo, integrando valori, principi, credenze causali e obiettivi politici. Le visioni del mondo sono spesso influenzate da ideologie, prospettive culturali, religiose, filosofiche o politiche e modellano il modo in cui gli individui e le società comprendono e interpretano la realtà che li circonda. Possono influenzare gli atteggiamenti, i comportamenti e le politiche in diversi ambiti, tra cui la politica estera, l'economia, le questioni sociali, ecc.

Ad esempio, una visione del mondo liberale può basarsi su rappresentazioni causali che sottolineano l'importanza dei diritti individuali, della libertà e del libero mercato nel promuovere la prosperità e il benessere umano. In termini normativi, questa visione del mondo può sostenere principi come l'uguaglianza delle opportunità, la protezione dei diritti umani e il primato della libertà individuale. Allo stesso modo, una visione del mondo conservatrice può basarsi su rappresentazioni causali che enfatizzano l'importanza della tradizione, dell'ordine sociale e della stabilità nel mantenere la coesione e la continuità. Può essere guidata da principi quali la conservazione dei valori morali e culturali, il rispetto dell'autorità e la promozione dell'ordine sociale.

Le visioni del mondo possono variare notevolmente da una persona all'altra, a seconda di vari fattori come l'istruzione, l'esperienza, le influenze culturali e i valori individuali. Possono dare origine a differenze di opinione e a dibattiti su questioni politiche, economiche e sociali. In definitiva, le visioni del mondo giocano un ruolo fondamentale nella formazione degli atteggiamenti politici, nella valutazione dei problemi e nella formulazione delle politiche. Esse forniscono un quadro concettuale e un orientamento ideologico che influenzano le scelte e le decisioni politiche di una società.

La cultura svolge un ruolo fondamentale nel determinare i valori individuali e la percezione della realtà. La cultura è un insieme di norme, credenze, valori, tradizioni, comportamenti e significati condivisi all'interno di una comunità o di una società. Essa modella il modo in cui gli individui vedono e comprendono il mondo che li circonda. I valori sono fondamentali per la cultura. Rappresentano ciò che è considerato importante, desiderabile e giusto all'interno di una determinata società. I valori culturali possono variare da una società all'altra, influenzando gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone nei confronti di diversi aspetti della vita come la famiglia, la religione, il lavoro, l'istruzione, la politica e così via. Per esempio, alcune culture possono dare valore alla cooperazione e all'armonia sociale, mentre altre possono dare maggiore importanza all'individualismo e alla competizione. La cultura influenza anche la percezione della realtà. I valori, le credenze e le norme culturali forniscono un quadro interpretativo che influenza il modo in cui gli individui percepiscono e comprendono il loro ambiente. La cultura determina i modelli di pensiero, i quadri di riferimento e le aspettative che guidano il modo in cui gli individui interpretano le informazioni, valutano le situazioni e prendono decisioni. Di conseguenza, le differenze culturali possono portare a interpretazioni e comprensioni diverse della realtà, anche in situazioni simili. La cultura non è statica e si evolve nel tempo. Le interazioni tra gli individui, le influenze esterne, i cambiamenti sociali e gli sviluppi storici possono portare a trasformazioni culturali. Tuttavia, la cultura rimane un fattore potente che influenza i valori e le percezioni degli individui, nonché il comportamento collettivo all'interno di una società. La comprensione della diversità culturale e del suo impatto sui valori e sulle percezioni è essenziale per una comunicazione interculturale efficace e per comprendere le differenze e le somiglianze tra le società.

Le religioni forniscono un quadro di credenze, pratiche e valori che danno significato all'esistenza umana e al rapporto tra gli esseri umani e il divino. Da un lato, le religioni offrono rappresentazioni normative, stabilendo insegnamenti morali, etici e spirituali che guidano il comportamento e le azioni dei loro seguaci. Queste rappresentazioni normative includono principi di condotta, precetti morali e codici di comportamento basati su valori e prescrizioni divine. Ad esempio, i Dieci Comandamenti del Cristianesimo o i Cinque Pilastri dell'Islam stabiliscono principi normativi che guidano i credenti nella loro vita quotidiana.

D'altra parte, le religioni propongono rappresentazioni causali, fornendo spiegazioni dell'origine e del funzionamento dell'universo e della condizione umana. Offrono interpretazioni delle relazioni di causa-effetto e dei disegni divini. Per esempio, alcune religioni possono insegnare che le azioni umane sono legate a conseguenze karmiche, mentre altre possono spiegare gli eventi naturali in termini di volontà divina o forze cosmiche. Le religioni sono quindi visioni del mondo complete che comprendono sia rappresentazioni normative che causali. Esse forniscono un quadro spirituale, morale e filosofico che influenza la comprensione della realtà, la condotta morale e le scelte politiche e sociali degli individui e delle comunità religiose. Tuttavia, è importante notare che le interpretazioni e le pratiche religiose possono variare all'interno delle diverse tradizioni religiose, il che può dare origine a una diversità di espressioni e comprensioni all'interno della stessa religione.

Nella prospettiva cattolica del cristianesimo, ci sono rappresentazioni sia normative che causali che influenzano la loro posizione su questioni come l'eutanasia e l'aborto. Da un punto di vista normativo, la visione cattolica considera la vita umana sacra e un dono di Dio. Di conseguenza, l'eutanasia e l'aborto sono considerati contrari a questi valori fondamentali. Secondo gli insegnamenti della Chiesa cattolica, la vita umana deve essere protetta e rispettata dal momento del concepimento fino alla sua fine naturale. Pertanto, l'eutanasia, che comporta deliberatamente la fine della vita di una persona, è considerata una violazione di questo valore intrinseco della vita umana. Da un punto di vista causale, il credo cattolico si basa sulla convinzione che Dio sia il creatore della vita e il suo unico proprietario. Questa rappresentazione causale influenza la posizione cattolica secondo cui l'atto di porre fine alla vita umana, sia attraverso l'eutanasia che l'aborto, equivale ad arrogarsi un potere che non ci appartiene. La visione causale sottolinea il rapporto di dipendenza dell'umanità da Dio per quanto riguarda l'origine e lo scopo della vita. Queste rappresentazioni normative e causali influenzano profondamente la posizione della Chiesa cattolica sull'eutanasia e sull'aborto. Esse guidano la riflessione etica e morale dei cattolici e le posizioni ufficiali della Chiesa su questi temi. Tuttavia, è importante notare che queste posizioni possono essere soggette a interpretazioni e dibattiti all'interno della comunità cattolica e che possono esserci diversità di opinioni tra i fedeli.

Max Weber, sociologo tedesco dell'inizio del XX secolo, ha sviluppato una teoria sul legame tra la religione, in particolare il protestantesimo, e lo sviluppo economico. Nel suo libro "L'etica protestante e lo spirito del capitalismo", Weber sostiene che i valori e le credenze religiose del protestantesimo, in particolare del ramo calvinista del protestantesimo, hanno svolto un ruolo importante nella promozione del capitalismo e dello sviluppo economico. Secondo Weber, l'etica protestante, caratterizzata da principi quali il duro lavoro, la frugalità, la disciplina e la ricerca del successo materiale, ha favorito l'emergere di uno spirito imprenditoriale e di una mentalità incentrata sull'accumulo di ricchezza. I protestanti calvinisti credevano nella predestinazione, secondo la quale Dio aveva già scelto chi si sarebbe salvato e chi sarebbe stato condannato. Per dimostrare l'elezione divina, i calvinisti enfatizzavano il successo materiale come segno del favore divino. Questo li incoraggiava a lavorare sodo, a risparmiare e a investire in attività economiche, contribuendo così allo sviluppo del capitalismo e alla crescita economica. Tuttavia, va notato che la teoria di Weber ha dato luogo a dibattiti e critiche nel corso del tempo. Alcuni studiosi hanno messo in dubbio la portata e l'universalità delle sue conclusioni, sottolineando che per spiegare lo sviluppo economico dei Paesi occorre tenere conto anche di altri fattori economici, sociali e storici. Ciononostante, l'idea che le credenze religiose possano influenzare il comportamento economico e lo sviluppo economico continua a essere oggetto di studio e dibattito nell'ambito delle scienze sociali. Esiste una varietà di fattori complessi che contribuiscono alla traiettoria economica dei Paesi e la religione può svolgere un ruolo tra le altre influenze culturali, politiche, istituzionali ed economiche.

Le ideologie possono contenere sia elementi normativi (principi e valori etici) sia elementi causali (spiegazioni di relazioni causa-effetto) e principi filosofici. Le ideologie forniscono un quadro di pensiero sistematico e coerente che guida la comprensione della realtà, i giudizi morali, le spiegazioni causali e gli obiettivi politici.

I principi etici e normativi di un'ideologia determinano ciò che è considerato giusto, buono, morale o desiderabile. Guidano le azioni e le politiche proponendo standard di condotta, valori e obiettivi sociali. Ad esempio, un'ideologia liberale può sostenere la libertà individuale, l'uguaglianza di opportunità e la protezione dei diritti umani come principi etici fondamentali. Questi principi normativi influenzano le posizioni politiche adottate da questa ideologia.

I principi causali di un'ideologia cercano di spiegare le relazioni di causa-effetto in diversi ambiti sociali, economici o politici. Forniscono interpretazioni delle cause dei problemi e delle conseguenze delle azioni. Ad esempio, un'ideologia socialista può sostenere che la disuguaglianza economica è causata dalle strutture del capitalismo, mentre un'ideologia liberale può enfatizzare i principi del libero mercato e della concorrenza come fattori di promozione della crescita economica.

Inoltre, le ideologie possono incorporare anche principi filosofici, come le concezioni della natura umana, le idee sulla giustizia, l'etica e il ruolo dello Stato. Questi principi filosofici forniscono un quadro concettuale più ampio che dà una direzione generale all'ideologia e ne influenza le posizioni politiche. Le ideologie possono differire nei loro principi etici, causali e filosofici. Le diverse ideologie possono avere opinioni divergenti su come dovrebbe essere il mondo, sulle cause dei problemi sociali e sulle soluzioni appropriate. I dibattiti tra le ideologie spesso riflettono le differenze su questi principi fondamentali.

Un'ideologia fornisce sia una visione della realtà così come viene percepita, sia una visione della società futura ideale come dovrebbe essere secondo quella specifica ideologia. Un'ideologia offre un'interpretazione della realtà sociale, economica e politica attuale, evidenziando i problemi, i conflitti e le disuguaglianze esistenti. D'altra parte, un'ideologia propone anche una visione della società futura ideale. Questa visione ideale è generalmente basata sui principi etici, sui valori e sugli obiettivi dell'ideologia. Rappresenta un'aspirazione verso una società migliore che soddisfi i bisogni, i valori e gli ideali difesi da quella specifica ideologia. Ciò significa che le ideologie sono spesso orientate verso un progetto di trasformazione sociale, cercando di influenzare le politiche e le azioni per raggiungere questa visione ideale della società. Ad esempio, un'ideologia progressista può mirare a promuovere l'uguaglianza sociale, la giustizia economica e l'inclusione, e proporre politiche e azioni per raggiungere questo obiettivo.

Le visioni della società futura ideale possono variare notevolmente tra le diverse ideologie. Le visioni ideali sono influenzate dai valori, dai principi e dagli obiettivi specifici di ciascuna ideologia. Di conseguenza, possono esserci divergenze significative nelle proposte e nelle concezioni della società ideale tra le diverse ideologie. Le ideologie svolgono un ruolo importante nella formulazione delle visioni della realtà e della società futura ideale. Esse forniscono quadri concettuali e orientamenti politici che influenzano i discorsi, le politiche e le azioni di individui, gruppi e movimenti politici.

La razionalità scientifica e la conoscenza scientifica svolgono un ruolo importante nella comprensione del mondo e nella formazione delle visioni del mondo. La scienza cerca di rendere intelligibile il mondo fornendo spiegazioni basate su osservazioni, dati e teorie verificabili. Si basa su metodi rigorosi e processi di ragionamento logico per esplorare e spiegare i fenomeni osservabili. In questo contesto, la visione scientifica del mondo è spesso caratterizzata da un approccio basato su rappresentazioni causali e spiegazioni razionali dei fenomeni naturali e sociali. Gli scienziati cercano di individuare le cause e i meccanismi alla base dei fenomeni, utilizzando teorie e modelli che vengono costantemente messi in discussione e migliorati alla luce di nuovi dati e scoperte.

Tuttavia, anche nella scienza possono essere presenti elementi normativi. Credenze normative come l'umanesimo illuminista e la fede nel progresso possono influenzare gli orientamenti e i valori che guidano la ricerca scientifica e le applicazioni tecnologiche. Queste convinzioni normative possono essere importanti basi per motivare e guidare gli scienziati nei loro sforzi per comprendere e trasformare il mondo. La scienza stessa è influenzata da fattori sociali, culturali e politici. Le scelte di ricerca, le priorità, i finanziamenti e le applicazioni della scienza possono essere influenzati da considerazioni normative e valori sociali. I dibattiti etici che circondano questioni come la ricerca sulle cellule staminali, la manipolazione genetica e l'intelligenza artificiale ne sono un esempio. La visione scientifica del mondo si basa sui principi della razionalità, della ricerca delle cause e delle spiegazioni empiriche. Tuttavia, possono essere presenti anche elementi normativi che influenzano i valori, gli orientamenti e le applicazioni della scienza. La combinazione di rappresentazioni causali e normative nella visione scientifica contribuisce alla formazione delle visioni del mondo e alla comprensione dei fenomeni osservati.

L'ideologia nella scienza politica[modifier | modifier le wikicode]

Le ideologie sono corpi di conoscenza sistematici, organizzati e coerenti, costituiti da principi filosofici, etici e causali che ci aiutano a comprendere, valutare e agire nel mondo. Forniscono un quadro di riferimento per interpretare e valutare la realtà sociale, economica e politica. Le ideologie sono spesso adottate da gruppi di persone per dare un significato alla loro esperienza sociale e per guidare la loro azione collettiva.

Le ideologie possono manifestarsi in diversi ambiti, come la politica, l'economia, la religione, l'istruzione e così via. Possono anche essere incentrate su questioni diverse, come l'uguaglianza, la libertà, la giustizia, l'autorità, la proprietà, l'identità, ecc. Per esempio, il capitalismo e il socialismo sono due ideologie economiche con prospettive diverse sulla proprietà e la distribuzione delle risorse. Il capitalismo valorizza la proprietà privata e l'economia di mercato, mentre il socialismo valorizza la proprietà collettiva e l'uguaglianza economica.

Le ideologie possono anche influenzare il modo in cui gli individui e i gruppi percepiscono e interagiscono con gli altri. Per esempio, un'ideologia razzista può portare alla discriminazione e alla disuguaglianza, mentre un'ideologia femminista può promuovere la parità di genere. Le ideologie non sono statiche, ma si evolvono nel tempo e in base al contesto. Inoltre, non è raro che individui e gruppi adottino elementi di diverse ideologie, creando ideologie ibride o composite.

Infine, è fondamentale capire che le ideologie possono avere conseguenze sia positive che negative. Possono ispirare azioni positive, come la lotta per l'uguaglianza e la giustizia, ma possono anche giustificare comportamenti oppressivi e discriminatori. Lo studio critico delle ideologie è quindi un compito importante per molte discipline, tra cui la sociologia, la scienza politica, la filosofia e la psicologia.

Rappresentazioni normative e loro impatto[modifier | modifier le wikicode]

Le rappresentazioni normative sono idee o credenze collettive che descrivono come le cose dovrebbero essere, piuttosto che come sono effettivamente. Comprendono giudizi di valore e norme di comportamento che guidano l'azione e la valutazione. Sono strettamente correlate alla nozione di norme, che sono regole o aspettative condivise che governano il comportamento in una società. Ad esempio, in molte società esiste una rappresentazione normativa secondo cui le persone devono essere trattate in modo equo, indipendentemente dalla loro razza, dal sesso, dalla religione o dall'origine etnica. Questa rappresentazione normativa è spesso codificata nelle leggi antidiscriminazione e promossa dalle organizzazioni per i diritti umani.

Nella sfera politica, le rappresentazioni normative possono assumere la forma di ideologie, come la democrazia, il liberalismo, il socialismo, ecc. Queste ideologie forniscono modelli normativi per l'organizzazione della società e il funzionamento del governo. Le rappresentazioni normative possono variare da una cultura all'altra e possono evolvere nel tempo. Inoltre, possono essere oggetto di dibattito e contestazione, in quanto individui e gruppi diversi possono avere visioni diverse di ciò che è desiderabile o accettabile. Infine, le rappresentazioni normative possono avere un'influenza significativa sul comportamento individuale e collettivo. Ad esempio, possono incoraggiare le persone ad agire in modo etico, a sostenere cause sociali, a rispettare la legge e così via. Possono anche influenzare le politiche e le decisioni dei governi e delle organizzazioni internazionali.

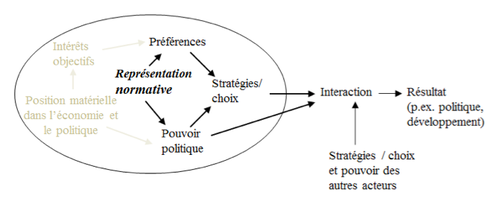

Le idee e le rappresentazioni normative possono influenzare in modo significativo le preferenze e il potere di gruppi e Stati. Ecco alcuni modi in cui ciò può avvenire:

- Definizione di interessi e obiettivi: le idee e le rappresentazioni normative possono aiutare a definire gli interessi e gli obiettivi di gruppi e Stati. Ad esempio, un'ideologia economica come il capitalismo può portare uno Stato a favorire politiche che favoriscono il libero mercato, mentre un'ideologia come il socialismo può portare uno Stato a favorire politiche di ridistribuzione della ricchezza.

- Formazione dell'identità: le idee e le rappresentazioni normative possono contribuire a formare l'identità di gruppi e Stati. Questa identità può a sua volta influenzare le loro preferenze e il loro potere. Ad esempio, l'idea di democrazia può rafforzare l'identità di uno Stato come "libero" e "giusto", il che può conferirgli legittimità e influenza sulla scena internazionale.

- Influenza sul comportamento: le idee e le rappresentazioni normative possono influenzare il comportamento di gruppi e Stati. Ad esempio, l'idea dei diritti umani può incoraggiare uno Stato a rispettare determinati standard di comportamento, mentre la convinzione della supremazia di una razza o di una religione può incoraggiare comportamenti discriminatori o aggressivi.

- Mobilitazione delle risorse: le idee e le rappresentazioni normative possono aiutare a mobilitare risorse per un gruppo o uno Stato. Ad esempio, un'ideologia nazionalista può generare il sostegno popolare a un governo, rafforzandone il potere. Allo stesso modo, un'ideologia femminista può aiutare a mobilitare risorse per l'uguaglianza di genere.

- Costruzione di coalizioni: le idee e le rappresentazioni normative possono aiutare a costruire coalizioni. Gruppi o Stati che la pensano allo stesso modo possono unirsi per raggiungere obiettivi comuni, rafforzando così il loro potere.

Il modo in cui le idee e le rappresentazioni normative influenzano le preferenze e il potere di gruppi e Stati dipende da molti fattori, tra cui il contesto storico, culturale e politico. L'analisi di queste influenze richiede quindi un approccio sfumato e contestuale.

La Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) è un documento fondamentale nella storia dei diritti umani. Redatta da rappresentanti di diversa estrazione giuridica e culturale provenienti da tutte le regioni del mondo, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948 (risoluzione 217 A) come standard comune da raggiungere per tutti i popoli e tutte le nazioni. La Dichiarazione stabilisce, per la prima volta, i diritti umani fondamentali da tutelare universalmente. Si compone di 30 articoli che descrivono i diritti civili e politici (come il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, a un giusto processo, alla libertà di espressione, di pensiero, di religione, ecc.), nonché i diritti economici, sociali e culturali (come il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, a un tenore di vita adeguato, ecc.)

La UDHR è stata adottata all'indomani della Seconda guerra mondiale, un periodo segnato da una crescente consapevolezza dell'orrore dei crimini di guerra e del genocidio. La Dichiarazione rappresentava la speranza che tali eventi non si sarebbero mai più verificati e l'impegno delle nazioni del mondo a rispettare e proteggere la dignità e i diritti di tutti gli individui. La UDHR è diventata la base di molti trattati internazionali sui diritti umani e continua a influenzare le leggi nazionali e le politiche internazionali. Sebbene non sia un trattato in sé, e quindi tecnicamente non vincolante, molte disposizioni della UDHR sono state incorporate in altri trattati internazionali legalmente vincolanti. Inoltre, alcune disposizioni della Convenzione sono considerate parte del diritto internazionale consuetudinario, che è vincolante per tutti gli Stati.

Il periodo successivo alla Seconda guerra mondiale ha visto un importante cambiamento nel modo in cui la comunità internazionale considerava i diritti umani e la sovranità degli Stati. Le atrocità commesse durante la guerra, tra cui l'Olocausto, hanno rivelato i pericoli derivanti dal permettere agli Stati di agire impunemente all'interno dei propri confini. Secondo Kathryn Sikkink, specialista in relazioni internazionali, questo cambiamento nelle rappresentazioni normative ha portato a una "cascata di giustizia" in cui gli standard internazionali dei diritti umani hanno iniziato a influenzare le politiche nazionali. Sikkink suggerisce che l'adozione e l'adesione a questi standard ha creato un effetto domino, in cui la pressione per il rispetto dei diritti umani si è estesa a un numero sempre maggiore di Paesi.

Il principio della responsabilità condivisa della comunità internazionale per la tutela dei diritti umani significa che le violazioni dei diritti umani non sono più considerate una questione di esclusiva sovranità nazionale. Gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani dei propri cittadini, ma la comunità internazionale ha anche la responsabilità collettiva di prevenire le violazioni dei diritti umani. Ciò ha portato alla creazione di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e, successivamente, della Corte penale internazionale, per monitorare e agire contro le violazioni dei diritti umani. Gli standard dei diritti umani sono ora codificati in trattati internazionali e gli Stati che non li rispettano possono essere soggetti a pressioni e sanzioni internazionali.

L'enfasi postbellica sui diritti umani ha influenzato il modo in cui gli Stati percepiscono i loro interessi a lungo termine e le loro preferenze politiche. Questa influenza può essere vista in diversi modi:

- Riconoscimento della legittimità: gli Stati hanno iniziato a capire che il rispetto dei diritti umani è essenziale per la loro legittimità sulla scena internazionale. Gli Stati che violano sistematicamente i diritti umani possono essere visti come paria internazionali, il che può portare all'isolamento diplomatico, alle sanzioni economiche e persino all'intervento militare. Al contrario, gli Stati che rispettano i diritti umani hanno maggiori probabilità di beneficiare di relazioni internazionali favorevoli, aiuti esteri e commercio.

- Stabilità interna: gli Stati hanno iniziato a capire che il rispetto dei diritti umani è fondamentale per la loro stabilità interna. Le violazioni dei diritti umani possono portare a conflitti sociali, ribellioni e persino rivoluzioni. D'altro canto, il rispetto dei diritti umani può contribuire alla coesione sociale, alla fiducia nelle istituzioni statali e alla pace civile.

- Preferenze politiche: i diritti umani hanno influenzato anche le preferenze politiche degli Stati. Ad esempio, le democrazie liberali tendono a valorizzare i diritti civili e politici, mentre gli Stati socialisti possono enfatizzare i diritti economici e sociali. Le preferenze in materia di diritti umani possono influenzare una serie di politiche, dalla legislazione interna ai trattati internazionali.

- Reti per i diritti umani: infine, gli Stati hanno iniziato a partecipare a reti transnazionali per i diritti umani, che possono influenzare i loro interessi e le loro preferenze. Ad esempio, gli Stati possono aderire alle convenzioni internazionali sui diritti umani, sostenere le organizzazioni non governative (ONG) che si occupano di diritti umani o collaborare con altri Stati per promuoverli.

Questi cambiamenti non sono avvenuti da un giorno all'altro e non tutti gli Stati hanno adottato i diritti umani allo stesso modo. Tuttavia, è chiaro che le idee sui diritti umani hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare la politica mondiale a partire dalla Seconda guerra mondiale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un'istituzione fondamentale per la tutela dei diritti umani in Europa. È stata istituita nel 1959 a Strasburgo, in Francia, dal Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale dedicata alla promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Europa. La CEDU è responsabile dell'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un trattato internazionale che stabilisce una serie di diritti fondamentali che tutti gli Stati firmatari sono tenuti a rispettare. Questi diritti includono, tra gli altri, il diritto alla vita, il diritto a un processo equo, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Uno degli aspetti unici della CEDU è che consente a individui, organizzazioni non governative e gruppi di persone di adire direttamente la Corte se ritengono che i loro diritti, garantiti dalla Convenzione, siano stati violati da uno Stato membro. Si tratta di un'eccezione, in quanto nella maggior parte dei sistemi giuridici internazionali solo gli Stati possono presentare ricorsi contro altri Stati. Gli Stati possono anche presentare istanze contro altri Stati se ritengono che vi sia stata una violazione della Convenzione. Quando la Corte riceve un ricorso, esamina innanzitutto se è ammissibile. In caso affermativo, la Corte esamina il merito del caso. Se constata una violazione, la Corte può chiedere allo Stato di prendere provvedimenti per porre rimedio alla situazione. Le sentenze della Corte sono giuridicamente vincolanti. La CEDU svolge un ruolo cruciale nella promozione e protezione dei diritti umani in Europa. Attraverso le sue decisioni, ha contribuito a sviluppare e chiarire gli standard dei diritti umani e a garantire che gli Stati rispettino i loro impegni in materia.

I diritti umani sono considerati inalienabili e universali, il che significa che non possono essere soppressi o trascurati in nessuna circostanza, anche nel contesto della lotta al terrorismo. Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ad esempio, molti Paesi hanno intensificato le misure di sicurezza e introdotto leggi più severe contro il terrorismo. Tuttavia, queste misure hanno sollevato preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani. È ormai chiaro che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto.

L'idea è che, anche in tempi di crisi o di minaccia, gli Stati sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali dei loro cittadini. I governi non possono invocare la sicurezza nazionale o la ragion di Stato per giustificare le violazioni dei diritti umani. Ciò si riflette in diversi documenti internazionali sui diritti umani. Ad esempio, l'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma che alcuni diritti sono inalienabili e non possono essere limitati, nemmeno in tempo di guerra o di altra emergenza pubblica. Analogamente, l'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede che alcune restrizioni possano essere imposte in tempi di crisi, ma specifica anche che alcuni diritti, come il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, non possono mai essere limitati.

All'indomani della Seconda guerra mondiale, e in particolare dopo la firma della Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948, si è verificato un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli Stati considerano le loro responsabilità nei confronti dei cittadini e della comunità internazionale. Si è passati da una concezione ristretta degli interessi nazionali a una più ampia che include il rispetto dei diritti umani come componente essenziale della legittimità e della sicurezza dello Stato. Ciò non significa che le tensioni tra diritti umani e sicurezza nazionale siano scomparse. In alcune situazioni, in particolare quando esiste una grave minaccia alla sicurezza nazionale, come il terrorismo, alcuni Stati possono essere tentati di limitare i diritti umani in nome della sicurezza. Tuttavia, è sempre più riconosciuto che la sicurezza non può essere sostenuta senza il rispetto dei diritti umani e che le violazioni dei diritti umani possono di fatto contribuire all'instabilità e all'insicurezza. Inoltre, lo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani ha creato meccanismi attraverso i quali le violazioni dei diritti umani possono essere denunciate e sanzionate, aumentando così il costo per gli Stati del mancato rispetto dei diritti umani. Di conseguenza, se alcuni Stati possono essere tentati di violare i diritti umani, possono anche rendersi conto che rispettarli è nel loro interesse a lungo termine. Questo spostamento di preferenze e interessi non è stato uniforme in tutti gli Stati e le regioni. Esistono ancora differenze significative nel modo in cui i diversi Stati e culture considerano i diritti umani e nel modo in cui li bilanciano con altre priorità. Tuttavia, l'emergere degli standard internazionali sui diritti umani ha certamente avuto un profondo impatto sul modo in cui gli Stati vedono il loro ruolo e le loro responsabilità.

Le rappresentazioni, ovvero il modo in cui idee e convinzioni vengono formulate e condivise, possono avere un'influenza significativa sul potere politico degli agenti, siano essi individui, gruppi o Stati. Ecco alcuni modi in cui ciò può accadere:

- Modellare l'opinione pubblica: le rappresentazioni possono plasmare l'opinione pubblica, che a sua volta può influenzare le decisioni politiche. Ad esempio, il modo in cui i media presentano una particolare questione può influenzare il modo in cui l'opinione pubblica la comprende, che a sua volta può influenzare la pressione che l'opinione pubblica esercita sui politici affinché agiscano in un certo modo.

- Legittimità: le rappresentazioni possono anche influenzare la legittimità percepita di un attore politico. Ad esempio, un leader che viene percepito come difensore dei valori e degli interessi della propria comunità ha maggiori probabilità di essere considerato legittimo, il che può rafforzare il suo potere politico.

- Mobilitazione: le rappresentazioni possono aiutare a mobilitare il sostegno per una causa o un movimento politico. Ad esempio, i discorsi e i simboli possono essere utilizzati per ispirare le persone ad agire.

- Costruzione di alleanze: le rappresentanze possono anche influenzare il modo in cui gli attori politici formano le alleanze. Ad esempio, gli Stati che condividono valori o obiettivi comuni, rappresentati nella loro retorica e nelle loro politiche, hanno maggiori probabilità di lavorare insieme per raggiungere tali obiettivi.

- Norme internazionali: a livello internazionale, le rappresentazioni possono influenzare la creazione e l'adozione di norme internazionali, che a loro volta possono influenzare il comportamento degli Stati e di altri attori.

Se le rappresentazioni possono influenzare il potere politico, il processo è anche reciproco. Gli attori politici spesso usano le rappresentazioni per rafforzare il loro potere, ad esempio usando discorsi e simboli per mobilitare il sostegno o usando la propaganda per influenzare l'opinione pubblica.

La Guerra Civile Americana, nota anche come Guerra Civile Americana, fu un grande conflitto tra gli Stati del Nord (l'Unione) e gli Stati del Sud (gli Stati Confederati) che ebbe luogo dal 1861 al 1865. Il disaccordo sulla questione della schiavitù fu un fattore chiave che portò alla guerra. Gli Stati del Nord, industrializzati e in gran parte antischiavisti, sostenevano politiche volte a limitare l'espansione della schiavitù nei nuovi territori degli Stati Uniti. Abraham Lincoln, eletto presidente nel 1860, era un membro del Partito Repubblicano, che si opponeva fermamente all'espansione della schiavitù. Gli Stati del Sud, invece, erano fortemente agricoli e dipendevano dalla schiavitù come componente chiave della loro economia e del loro stile di vita. Essi vedevano gli sforzi per limitare l'espansione della schiavitù come una minaccia ai diritti e all'autonomia dei loro Stati. Quando Lincoln fu eletto, diversi Stati del Sud risposero secedendo dall'Unione per formare gli Stati Confederati d'America. Poco dopo scoppiò la guerra. Anche se la guerra non fu iniziata solo a causa della schiavitù, fu questo problema a diventare il fulcro del conflitto. Nel 1862, Lincoln firmò il Proclama di emancipazione, che dichiarava liberi gli schiavi negli Stati Confederati. Anche se questo proclama non liberò immediatamente tutti gli schiavi, cambiò il carattere della guerra rendendo l'abolizione della schiavitù un esplicito obiettivo bellico dell'Unione.

Dopo la Guerra Civile, le dinamiche politiche degli Stati Uniti furono in gran parte definite dalle differenze regionali ed economiche tra Nord e Sud, oltre che dalla rapida industrializzazione del Paese. I repubblicani dell'epoca erano il partito delle aree industriali urbane del Nord e del Midwest, ma furono loro a favorire in genere tariffe elevate, non i democratici. Le tariffe erano viste come un mezzo per proteggere le nascenti industrie del Nord dalla concorrenza straniera. I Democratici, invece, erano generalmente associati al Sud rurale e agrario, che dipendeva fortemente dall'esportazione di prodotti agricoli ed era quindi generalmente favorevole al commercio libero e aperto. Nel corso del tempo, tuttavia, questi allineamenti sono cambiati. A partire dagli anni Trenta e soprattutto dopo gli anni Sessanta, il Partito Democratico è stato maggiormente associato agli interessi urbani e industriali e ai diritti civili, mentre il Partito Repubblicano è stato maggiormente associato agli interessi rurali e agricoli e a un approccio più conservatore alle questioni sociali. Questo dimostra come le rappresentazioni e gli allineamenti politici possano evolversi e trasformarsi nel tempo, spesso in risposta ai cambiamenti nella struttura economica e sociale della società.

La guerra civile americana fu un momento cruciale nella storia degli Stati Uniti e rafforzò la legittimità del movimento abolizionista. Le idee abolizioniste passarono da posizioni radicali ad essere più ampiamente accettate. Questo cambiamento avvenne in parte a causa degli eventi della guerra stessa e in parte grazie agli sforzi degli abolizionisti che lavorarono instancabilmente per cambiare l'atteggiamento verso la schiavitù. Dopo la guerra, i repubblicani, il partito di Abraham Lincoln, divennero per un certo periodo dominanti nella politica americana, soprattutto nel Nord e nel Midwest. I repubblicani cercarono di introdurre politiche a sostegno della rapida industrializzazione in atto in queste regioni, tra cui tariffe protezionistiche per aiutare le industrie nascenti a svilupparsi. Queste politiche furono ampiamente sostenute dai lavoratori urbani e dai capitalisti del Nord, che vedevano nel protezionismo un modo per proteggere i propri interessi. In questo modo, la vittoria dei repubblicani e la loro capacità di attuare politiche protezionistiche ne rafforzarono la legittimità e il potere politico.

Rappresentazioni causali: definizione ed effetti[modifier | modifier le wikicode]

L'influenza delle rappresentazioni causali sulle azioni e le strategie di Stati e gruppi[modifier | modifier le wikicode]

"Analogie in guerra: Corea, Monaco, Diên Biên Phu e le decisioni sul Vietnam del 1965" è un libro molto influente scritto da Yuen Foong Khong. In esso, Khong si concentra sull'importanza delle analogie storiche nel processo decisionale, in particolare in relazione alla politica estera.[2] Khong sostiene che i leader politici spesso si affidano ad analogie con eventi passati per comprendere e prendere decisioni su questioni attuali. Queste analogie possono aiutare i leader a dare un senso a situazioni complesse, a identificare possibili opzioni e a giustificare le loro azioni a un pubblico più ampio. Tuttavia, Khong osserva anche che queste analogie possono essere fuorvianti o imprecise e possono portare a errori di valutazione. Ad esempio, sostiene che i leader statunitensi hanno commesso un errore durante la guerra del Vietnam facendo troppo affidamento sull'analogia di Monaco, ovvero sull'idea che qualsiasi forma di pacificazione avrebbe inevitabilmente portato all'aggressione. Questo libro è stato ampiamente acclamato per il suo contributo alla comprensione del modo in cui i leader politici prendono le decisioni di politica estera. Evidenzia l'importanza delle idee e delle convinzioni nel processo decisionale e mostra come le lezioni della storia possano sia illuminare che oscurare la nostra comprensione delle sfide attuali.

Le analogie storiche svolgono spesso un ruolo centrale nel processo decisionale politico, soprattutto quando si tratta di questioni di politica estera e di sicurezza. Aiutano i decisori a dare un senso a situazioni complesse o ambigue e a dedurre dagli eventi passati modelli che possono essere applicati alla situazione attuale. Tuttavia, è importante notare che l'uso delle analogie storiche comporta anche dei rischi. In primo luogo, le analogie possono essere fuorvianti o imprecise. Gli eventi storici sono raramente identici e le differenze tra le situazioni possono essere importanti quanto le somiglianze. Affidarsi a un'analogia errata o inappropriata può quindi portare a errori di valutazione. Inoltre, le analogie possono limitare le opzioni percepite dai decisori. Se un certo approccio ha funzionato in passato, i decisori possono essere tentati di applicarlo di nuovo, anche se la situazione è cambiata o se altre opzioni potrebbero essere più efficaci. In questo senso, le analogie possono talvolta ostacolare il pensiero creativo o innovativo. Infine, è importante ricordare che le analogie storiche sono spesso utilizzate per giustificare o spiegare decisioni a posteriori. Ciò significa che possono essere utilizzate per difendere decisioni prese per altri motivi o per convincere gli altri a sostenere una certa politica. Sebbene le analogie storiche possano essere uno strumento prezioso per comprendere e affrontare le sfide politiche, devono essere utilizzate con cautela e discernimento.

Yuen Foong Khong, nel suo libro "Analogie in guerra", sostiene che l'intelligenza umana spesso opera per analogia, cioè traccia collegamenti tra eventi passati e presenti per facilitare la comprensione e il processo decisionale. Queste analogie consentono ai decisori di dare un senso a situazioni nuove o complesse mettendole in relazione con eventi o esperienze precedenti. Per esempio, un leader potrebbe paragonare una crisi diplomatica attuale a una crisi simile del passato, per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato allora, e come queste lezioni possano essere applicate alla situazione attuale. Tuttavia, Khong mette in guardia anche dai pericoli dell'uso di analogie storiche. Se usate in modo improprio o fraintese, le analogie possono portare a errori di giudizio o a interpretazioni errate della situazione attuale. Pertanto, sebbene le analogie possano essere un valido strumento decisionale, devono essere utilizzate con discernimento e con una chiara comprensione delle differenze tra le situazioni passate e quelle attuali.

Il termine "analogia di Monaco" si riferisce alla politica di pacificazione adottata dalle potenze europee nei confronti della Germania nazista negli anni precedenti la Seconda guerra mondiale. La Conferenza di Monaco del 1938 portò a un accordo in cui Gran Bretagna e Francia permisero essenzialmente alla Germania di annettere parti della Cecoslovacchia nella speranza di evitare una guerra più ampia. Questa politica di pacificazione si rivelò disastrosa quando la Germania continuò la sua espansione aggressiva, scatenando infine la Seconda guerra mondiale. Nel 1950, quando fu presa la decisione di impegnare gli Stati Uniti in Corea, l'analogia di Monaco giocò un ruolo significativo nel pensiero del presidente Harry Truman. Per Truman e molti altri, l'esperienza di Monaco rafforzò la convinzione che un'aggressione incontrollata avrebbe solo incoraggiato ulteriori aggressioni. La lezione di Monaco fu applicata alla situazione in Corea, con la convinzione che gli Stati Uniti dovessero opporsi all'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord per evitare un allargamento del conflitto. Tuttavia, come sottolinea Yuen Foong Khong, l'applicazione di questa analogia può essere problematica. Le situazioni in Corea e a Monaco erano diverse sotto molti aspetti e l'eccessivo affidamento a un'analogia storica può portare a errori di valutazione. Nel caso della guerra di Corea, questa analogia può aver portato a sottovalutare i costi e le difficoltà della guerra e a sopravvalutare i rischi del non intervento.

Ricordando le lezioni apprese dalla politica di appeasement che aveva preceduto la Seconda guerra mondiale, i leader americani, tra cui il presidente Harry Truman, conclusero che qualsiasi forma di aggressione doveva essere contrastata rapidamente e con decisione per evitare future escalation. L'analogia di Monaco fu quindi un fattore chiave nella decisione degli Stati Uniti di intervenire militarmente nella guerra di Corea nel 1950. Truman e altri ritennero che, non rispondendo all'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord, avrebbero dato all'aggressore (in questo caso, il Nord sostenuto dai comunisti) un segnale implicito che le aggressioni future sarebbero state tollerate. Tuttavia, è importante notare che, sebbene le analogie storiche possano fornire una guida utile, possono anche essere fuorvianti se applicate in modo troppo rigido o senza tenere conto delle differenze contestuali tra le situazioni passate e quelle attuali. L'eccessivo affidamento a una particolare analogia può portare a errori di valutazione, come sottolinea Yuen Foong Khong nel suo lavoro.

A metà degli anni Sessanta, la situazione nel Sud-Est asiatico era diventata sempre più complessa e preoccupante per gli Stati Uniti. Dall'inizio della presidenza di John F. Kennedy, negli anni Sessanta, gli Stati Uniti erano sempre più coinvolti nella regione, in particolare in Vietnam, dove sostenevano il governo del Sud contro le forze comuniste del Nord. Anche la situazione del Laos, Paese confinante con il Vietnam, era fonte di preoccupazione. Il Paese era in preda a una guerra civile che coinvolgeva fazioni comuniste e non comuniste e cresceva il timore che il comunismo si diffondesse in tutta la regione, un concetto noto come "teoria del domino". Nel 1965, quando il presidente Lyndon B. Johnson decise di intensificare l'impegno militare degli Stati Uniti in Vietnam, queste preoccupazioni erano in primo piano. Johnson e i suoi consiglieri temevano che il ritiro o la percezione di debolezza avrebbero incoraggiato l'espansione comunista, non solo in Vietnam e Laos, ma anche in altri Paesi della regione. Anche in questo caso, l'analogia con Monaco giocò un ruolo importante nel loro pensiero, rafforzando l'idea che il modo migliore per affrontare un'aggressione fosse quello di contrastarla con fermezza. Tuttavia, come sappiamo col senno di poi, la guerra del Vietnam si rivelò costosa e controversa e gli Stati Uniti alla fine ritirarono le loro forze senza aver raggiunto i loro obiettivi principali. Ciò evidenzia ancora una volta i limiti e i potenziali pericoli dell'applicazione di analogie storiche al processo decisionale politico.

Nel 1965, di fronte al deteriorarsi della situazione in Vietnam, il Presidente Lyndon B. Johnson e i suoi consiglieri si trovarono di fronte a due opzioni principali:

- Mantenere la rotta con un coinvolgimento limitato nella regione: questa opzione avrebbe permesso di continuare la politica di sostegno alle forze sudvietnamite, limitando però il coinvolgimento diretto delle truppe americane. Si trattava essenzialmente di una continuazione della strategia messa in atto dalla precedente amministrazione Kennedy.

- Dispiegamento di nuove forze militari ed escalation: questa opzione avrebbe comportato un impegno molto più profondo, con il dispiegamento di un gran numero di truppe americane e un aumento delle operazioni militari contro le forze nordvietnamite. Si trattava di un'opzione più aggressiva, che avrebbe segnato un significativo allontanamento dalla politica precedente.

Queste due opzioni rappresentavano approcci molto diversi alla gestione della crisi in Vietnam e la scelta tra di esse aveva importanti implicazioni per il futuro del coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione. Come sappiamo con il senno di poi, alla fine Johnson optò per l'escalation militare, una decisione che ebbe conseguenze durature e controverse.

Johnson aveva cinque opzioni che possono essere raggruppate in due grandi orientamenti strategici: lo status quo e l'escalation militare. Ognuna di queste opzioni presentava vantaggi e svantaggi e rifletteva visioni diverse di ciò che era necessario per proteggere gli interessi degli Stati Uniti nel Sud-Est asiatico.

- Status quo: questa opzione avrebbe comportato il proseguimento della strategia esistente, con un continuo sostegno alle forze sudvietnamite e un limitato coinvolgimento delle truppe statunitensi. Questo avrebbe potuto limitare i costi e i rischi per gli Stati Uniti, pur mantenendo una presenza e un'influenza nella regione.

- Escalation militare: questa opzione avrebbe comportato un impegno molto più profondo, con diverse possibili varianti: a. Invio di un contingente di 100.000 uomini: questa opzione avrebbe segnato un aumento significativo del coinvolgimento diretto delle truppe statunitensi, con tutti i costi e i rischi aggiuntivi che ciò comporta. b. Aumento del potere aereo: questa opzione avrebbe potuto essere utilizzata per ridurre i costi e i rischi per gli USA. Aumentare la potenza aerea: questa opzione avrebbe permesso di intensificare le operazioni militari contro le forze nordvietnamite senza un impegno così importante sul terreno. c. Richiamare i riservisti militari e dichiarare l'emergenza nazionale: questa opzione sarebbe stata la più radicale e avrebbe rappresentato il coinvolgimento più profondo degli Stati Uniti nel conflitto.

Come sappiamo, alla fine Johnson optò per l'escalation militare, una decisione che ebbe profonde implicazioni per il corso degli eventi in Vietnam e per la politica estera statunitense in generale.

Nel discutere su come rispondere alla situazione in Vietnam, i consiglieri di Johnson erano divisi. Alcuni sostenevano che l'escalation militare fosse necessaria per contrastare l'aggressione comunista, citando l'analogia di Monaco - l'idea che l'acquiescenza avrebbe incoraggiato future aggressioni - a sostegno della loro opinione. Tuttavia, un altro consigliere assunse una posizione più cauta, raccomandando un approccio basato sullo status quo piuttosto che sull'escalation militare. Questo approccio era sostenuto dall'analogia di Diên Biên Phu, un riferimento alla sconfitta delle forze francesi da parte dei Viet Minh nel 1954 durante la guerra d'Indocina. Questa battaglia è spesso citata come esempio di come una forza militare tecnologicamente superiore possa essere sconfitta da una guerriglia ben organizzata e motivata, nonostante l'apparente superiorità in termini di equipaggiamento e risorse. Questa analogia è stata utilizzata per mettere in guardia dai potenziali pericoli di un'escalation militare in Vietnam, suggerendo che un maggiore intervento potrebbe non portare al successo e potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Come sappiamo con il senno di poi, questo avvertimento si è rivelato profetico, poiché l'escalation militare ha portato a una guerra lunga e costosa che non ha portato a una chiara vittoria degli Stati Uniti.

La posizione del quarto consigliere, che sosteneva un approccio più cauto o lo status quo, era meno attraente per diverse ragioni. In primo luogo, era in minoranza rispetto agli altri tre consiglieri che sostenevano l'escalation militare. In secondo luogo, l'analogia con la sconfitta francese a Diên Biên Phu poteva essere vista come una svalutazione della potenza militare americana. I leader, in generale, tendono a privilegiare gli argomenti che rafforzano la loro visione del mondo e il loro senso di efficacia e, in questo contesto, gli argomenti a favore dell'escalation militare potrebbero essere stati più convincenti. Inoltre, è importante notare che le decisioni politiche raramente vengono prese solo sulla base di valutazioni razionali e obiettive della situazione. Anche fattori come le pressioni politiche interne, l'immagine pubblica, i pregiudizi personali e le considerazioni strategiche a lungo termine giocano un ruolo importante. Nel caso della decisione di Johnson di intensificare la guerra in Vietnam, tutti questi fattori hanno probabilmente influenzato l'esito finale.

Yuen Foong Khong, nel suo libro "Analogie in guerra: Corea, Monaco, Diên Biên Phu e le decisioni sul Vietnam del 1965", ha esaminato come le analogie storiche abbiano influenzato il processo decisionale durante la guerra del Vietnam. Egli sostiene che queste analogie hanno giocato un ruolo cruciale nel modo in cui il presidente Johnson e i suoi consiglieri hanno valutato la situazione e preso le loro decisioni. L'analogia di Monaco, ad esempio, probabilmente contribuì a rafforzare l'idea che l'escalation militare fosse necessaria per evitare l'effetto domino, ossia il timore che se un Paese fosse caduto nel comunismo, altri lo avrebbero seguito. L'analogia con Diên Biên Phu, invece, è servita da monito sui pericoli dell'escalation militare, ma è stata meno ascoltata. Questa analisi evidenzia come le lezioni del passato possano influenzare il processo decisionale nel presente e come diverse interpretazioni della storia possano portare a conclusioni diverse sul modo migliore di rispondere a una crisi.

Il Presidente Johnson scelse infine di intensificare l'impegno militare degli Stati Uniti in Vietnam, anche grazie all'influenza dell'analogia di Monaco. Inviò un contingente aggiuntivo di 100.000 uomini, segnando l'inizio di un coinvolgimento più profondo e prolungato degli Stati Uniti nel conflitto. Purtroppo, questa decisione portò a una guerra che durò quasi un decennio e costò la vita a migliaia di soldati americani, senza contare le considerevoli vittime civili in Vietnam. Il conflitto ebbe anche un impatto significativo sulla società americana, provocando profonde divisioni e massicce proteste contro la guerra. Ciò dimostra come le rappresentazioni normative, sotto forma di analogie storiche, possano avere un profondo impatto sulle decisioni politiche e militari. In questo caso, l'analogia di Monaco potrebbe aver portato a una sopravvalutazione della minaccia rappresentata dal Vietnam del Nord e a una sottovalutazione delle difficoltà dell'impegno militare nella regione, contribuendo all'escalation di un conflitto costoso e controverso.

Yuen Foong Khong ha sostenuto che l'analogia di Monaco influenzò fortemente il presidente Johnson e i suoi consiglieri, portandoli a escludere alcune opzioni e a favorire l'escalation militare. Concentrandosi sulla necessità di contenere il comunismo (la lezione di Monaco), potrebbero aver trascurato altre importanti lezioni, come il fallimento della Francia a Diên Biên Phu. Khong non è il solo a criticare questa decisione. Molti storici hanno messo in dubbio la saggezza dell'escalation del coinvolgimento americano in Vietnam. Tuttavia, è importante notare che il processo decisionale in politica estera è complesso e dipende da molti fattori, alcuni dei quali possono non essere evidenti a posteriori. L'importanza dell'analisi di Khong risiede nella sua dimostrazione dell'impatto delle analogie storiche sul processo decisionale, anche se queste analogie possono non essere sempre accurate o appropriate.

Il ruolo delle rappresentazioni causali nella strutturazione del potere politico[modifier | modifier le wikicode]

L'ideologia neoliberista e la sua logica del "There Is No Alternative" (TINA) hanno un impatto significativo sulla distribuzione del potere, sia a livello nazionale che internazionale. Quando un'idea causale come il neoliberismo diventa dominante, può dare origine ad asimmetrie di potere.

La globalizzazione sociale, caratterizzata da una maggiore diffusione transfrontaliera delle informazioni attraverso i media e Internet, ha un impatto sulla percezione che le persone hanno della loro posizione nell'economia globale. I lavoratori dei Paesi ricchi possono sentirsi minacciati dalla concorrenza internazionale e dalla delocalizzazione della produzione. Questi fattori possono esercitare una pressione al ribasso sui salari e sulle condizioni di lavoro e aumentare l'insicurezza del posto di lavoro. Inoltre, la nozione di flessibilità è diventata una questione lavorativa centrale nell'era della globalizzazione. I datori di lavoro spesso richiedono una maggiore flessibilità ai lavoratori, in termini di orari di lavoro, competenze e capacità di adattarsi a nuove tecnologie o pratiche lavorative. L'aumento della concorrenza internazionale può anche indurre i lavoratori ad accettare condizioni di lavoro più flessibili pur di mantenere il proprio posto di lavoro. Di conseguenza, la globalizzazione sociale, facendo circolare le informazioni sull'economia globale, può cambiare la percezione e l'atteggiamento dei lavoratori nei confronti del commercio internazionale e della multinazionalizzazione della produzione. Ciò può influenzare le dinamiche di potere nel mondo del lavoro e potenzialmente rafforzare le disuguaglianze socio-economiche.

La globalizzazione ha creato un ambiente commerciale più competitivo. Di conseguenza, molti datori di lavoro ritengono di aver bisogno di maggiore flessibilità per rimanere competitivi. Questa flessibilità può manifestarsi in vari modi:

- Lavoro flessibile: i datori di lavoro possono chiedere ai lavoratori di essere più flessibili nei loro orari di lavoro, spesso richiedendo loro di lavorare al di fuori degli orari normali o di adattare i loro orari alle esigenze dell'azienda.

- Flessibilità dei ruoli: i datori di lavoro possono chiedere ai lavoratori di assumere una varietà di compiti e ruoli, piuttosto che concentrarsi su un unico compito specialistico. Ciò può comportare la richiesta ai lavoratori di acquisire nuove competenze o imparare nuove tecnologie.

- Contratti flessibili: i datori di lavoro possono cercare di utilizzare contratti di lavoro più flessibili, come contratti a tempo determinato, contratti part-time o contratti a zero ore. Questi tipi di contratti possono rendere più facile per i datori di lavoro modificare il numero di ore offerte in base alle proprie esigenze.

La questione del lavoro flessibile è importante e controversa, e la Francia non fa eccezione. L'idea è che una maggiore flessibilità possa consentire alle aziende di essere più competitive e di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti del mercato. Tuttavia, può anche sollevare preoccupazioni sulla sicurezza del posto di lavoro e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. In Francia, il termine "flessibilità" è spesso associato a cambiamenti come l'allentamento delle leggi sulla protezione dell'occupazione, l'aumento del lavoro part-time o a tempo determinato e la riduzione del coinvolgimento dei sindacati nelle negoziazioni sulle condizioni di lavoro. Queste riforme sono talvolta percepite come una minaccia ai diritti dei lavoratori, da cui la natura "tabù" della flessibilità. Tuttavia, è importante notare che la flessibilità non implica necessariamente una riduzione dei diritti dei lavoratori. È possibile aumentare la flessibilità mantenendo le tutele per i lavoratori. Ad esempio, alcune forme di "flessicurezza", un modello utilizzato in Paesi come la Danimarca, mirano a bilanciare la flessibilità per i datori di lavoro con la sicurezza per i lavoratori.

L'idea che la globalizzazione e la concorrenza internazionale richiedano una maggiore flessibilità del lavoro può avere un forte effetto sulle dinamiche dei rapporti di lavoro, indipendentemente dagli effettivi benefici materiali di questi cambiamenti. Questo viene talvolta definito come effetto "discorsivo" o "ideologico" della globalizzazione. Se i lavoratori sono convinti che il loro posto di lavoro sia minacciato dalla concorrenza internazionale - ad esempio, a causa dell'aumento della produzione in Cina e in India - possono essere più inclini ad accettare condizioni di lavoro più flessibili, anche se questi cambiamenti possono comportare una minore sicurezza del posto di lavoro o condizioni di lavoro più precarie. Questo è un esempio di come le idee e le convinzioni possano influenzare il comportamento economico. Tuttavia, questo tipo di discorso non dovrebbe essere accettato acriticamente. È essenziale riflettere in modo critico su chi beneficia di questi cambiamenti e chi ne viene danneggiato, e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Inoltre, i governi hanno un ruolo da svolgere nel garantire che i cambiamenti economici vadano a beneficio di tutti, non solo di un piccolo gruppo di datori di lavoro o di investitori.

L'ideologia neoliberista, con la sua logica del "There Is No Alternative" (TINA), postula che per rimanere competitivi nel mercato globale sia necessario adottare misure economiche come la riduzione dei salari, la flessibilizzazione delle condizioni di lavoro, la liberalizzazione del commercio e la riduzione dell'intervento statale nell'economia. Tuttavia, è importante capire che si tratta di un'ideologia, di un modo di vedere il mondo, e non di una legge naturale. Altre ideologie economiche sostengono che anche politiche diverse possono promuovere la crescita economica e il benessere delle persone. Ad esempio, alcuni approcci economici sostengono che anche gli investimenti nel capitale umano (istruzione, sanità) e nelle infrastrutture, nonché l'introduzione di norme a tutela dei lavoratori e dell'ambiente, possono contribuire a un'economia forte e sostenibile.

Interpretare lo Stato attraverso rappresentazioni causali: impatto sulle preferenze di Stati, gruppi e individui[modifier | modifier le wikicode]

L'identità di un individuo può essere definita dai molti ruoli che occupa nella società e questi diversi ruoli possono influenzare le sue preferenze e il suo comportamento. Ad esempio, una persona può identificarsi sia come produttore che come consumatore.

- Come produttore, l'individuo può essere un lavoratore, un imprenditore o un investitore. In questo ruolo, tende a favorire le politiche che promuovono la produttività, la crescita economica, gli investimenti e il commercio. Potrebbe preferire politiche che riducono le tasse e le regolamentazioni sulle imprese, incoraggiano l'innovazione e gli investimenti e aprono nuovi mercati per prodotti e servizi.

- In qualità di consumatore, l'individuo si preoccupa di accedere a una varietà di prodotti e servizi di buona qualità a prezzi accessibili. In questo ruolo, può preferire politiche che proteggano i diritti dei consumatori, che regolino le industrie per evitare abusi di potere e che promuovano la concorrenza per mantenere i prezzi bassi.

Queste due identità possono talvolta entrare in conflitto, ad esempio quando una politica favorisce i produttori a scapito dei consumatori o viceversa. Gli individui devono quindi navigare tra queste identità per formare le proprie preferenze e prendere decisioni.

Il modo in cui un individuo si percepisce in termini di identità di produttore e di identità di consumatore può influenzare le sue opinioni sulle politiche di libero scambio.

- Come produttore: se un lavoratore poco qualificato in Svizzera si vede principalmente come produttore, può vedere il libero scambio come una minaccia. Questo perché l'apertura dei mercati alla concorrenza straniera potrebbe portare a un aumento della concorrenza per i suoi posti di lavoro, in particolare se i lavoratori poco qualificati di altri Paesi sono disposti a fare lo stesso lavoro per una paga inferiore. Questo potrebbe portarlo ad opporsi alle politiche di libero scambio.

- D'altra parte, se lo stesso lavoratore si considera principalmente un consumatore, potrebbe vedere il libero scambio in modo più positivo. Questo perché il libero scambio può portare a una maggiore varietà di beni e servizi disponibili, nonché a prezzi potenzialmente più bassi grazie alla maggiore concorrenza tra i fornitori. Questo potrebbe portarlo a sostenere le politiche di libero scambio.

Naoi e Kume hanno studiato come le identità dei produttori e dei consumatori influenzino gli atteggiamenti verso il libero scambio.[3] La loro ricerca si basa sull'idea che gli individui abbiano un'identità di produttore e un'identità di consumatore e che queste identità possano essere "attivate" o "disattivate" in determinate situazioni, influenzando le loro opinioni sul libero scambio. Nei loro esperimenti, hanno presentato ai partecipanti diverse situazioni economiche e politiche che facevano appello alla loro identità di produttori o consumatori. Ad esempio, una situazione incentrata sulla potenziale perdita di posti di lavoro nell'industria locale potrebbe attivare l'identità di produttore di un individuo, mentre una situazione incentrata sulla riduzione dei prezzi dei prodotti importati potrebbe attivare la sua identità di consumatore. I ricercatori hanno scoperto che quando l'identità di produttore di un individuo era attivata, era più probabile che esprimesse atteggiamenti negativi nei confronti del libero scambio. Al contrario, quando l'identità di consumatore era attivata, era più probabile che esprimesse atteggiamenti positivi verso il libero scambio. Ciò suggerisce che gli atteggiamenti verso il libero scambio possono essere fortemente influenzati da come gli individui percepiscono se stessi e il loro ruolo nell'economia, e che queste percezioni possono essere influenzate da fattori esterni come le politiche governative e i discorsi politici.

L'idea alla base dell'approccio di Naoi e Kume è quella di attivare o ricordare a ciascun individuo la propria identità di produttore o consumatore, mostrando loro immagini specifiche prima di porre domande sul libero scambio. Per il gruppo dei produttori (gruppo 1), si potrebbero mostrare immagini legate alla produzione, come una fabbrica, degli operai o dei campi agricoli. Queste immagini potrebbero ricordare alle persone la loro esperienza di lavoratori e quindi attivare la loro identità di produttori. Per il gruppo dei consumatori (gruppo 2), si potrebbero mostrare immagini legate al consumo, come un centro commerciale, prodotti di consumo o una famiglia che fa la spesa. Queste immagini potrebbero ricordare agli individui la loro esperienza di consumatori e quindi attivare la loro identità di consumatori. A seconda dell'identità attivata, gli individui possono esprimere atteggiamenti diversi nei confronti del libero scambio. Ad esempio, chi si vede principalmente come produttore può essere più preoccupato di proteggere l'occupazione locale e quindi più scettico nei confronti del libero scambio. D'altro canto, coloro che si considerano principalmente consumatori possono essere più interessati all'accesso a beni più economici e quindi più favorevoli al libero scambio.