L'azione nella teoria politica

Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu ● Le origini della caduta della Repubblica di Weimar ● Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto ● La nozione di "concetto" nelle scienze sociali ● Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni ● Marxismo e strutturalismo ● Funzionalismo e Sistemismo ● Interazionismo e Costruttivismo ● Teorie dell'antropologia politica ● Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee ● Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica ● Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica ● Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica ● Teorie della guerra nella scienza politica ● Guerra: concezioni e sviluppi ● Ragion di Stato ● Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello ● Teorie della violenza nella scienza politica ● Welfare state e biopotere ● Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione ● Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze ● Il sistema di governo delle democrazie ● Morfologia delle contestazioni ● L'azione nella teoria politica ● Introduzione alla politica svizzera ● Introduzione al comportamento politico ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda ● Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione ● Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali ● Introduzione alla teoria politica

Nell'ambito della teoria politica, l'importanza di comprendere l'azione - i modi in cui gli individui o i gruppi si impegnano nel contesto politico - è diventata sempre più cruciale. Il termine "azione" è in continua evoluzione e diventa sempre più complesso man mano che la nostra comprensione del comportamento umano si approfondisce e il contesto politico globale cambia. Questo ci porta a ripensare e rivalutare continuamente le teorie dell'azione, con l'obiettivo finale di fornire un quadro più sfumato e sofisticato per interpretare gli attori politici.

Con la crescente interconnessione del mondo, anche l'azione nel contesto politico è diventata più complessa. Oggi gli attori politici non sono più solo individui o gruppi di individui, ma possono essere organizzazioni, istituzioni e persino nazioni. Inoltre, sono influenzati da una gamma sempre più ampia di fattori, dalle dinamiche economiche e dalle pressioni sociali alle sfide ambientali e tecnologiche. In risposta alla crescente complessità dell'azione, le teorie dell'azione hanno dovuto evolversi. Gli approcci tradizionali, come la teoria della scelta razionale, sono stati integrati e talvolta messi in discussione da nuove prospettive, come gli approcci strutturalisti, costruttivisti e relazionali. Ognuna di queste teorie offre una lente unica per comprendere l'azione e tutte hanno contribuito ad ampliare la nostra comprensione del comportamento degli attori politici. L'evoluzione delle teorie dell'azione ha aperto la strada a nuovi modi di interpretare gli attori politici. Invece di vedere gli attori politici semplicemente come entità autonome che cercano di massimizzare il proprio interesse personale, possiamo ora comprenderli come entità complesse, radicate in una rete di relazioni sociali, modellate da strutture sociali e politiche e che agiscono secondo norme e idee socialmente costruite.

Pertanto, rivedendo e rivalutando continuamente le teorie dell'azione, possiamo sperare di comprendere meglio la complessità dell'azione nel contesto politico contemporaneo. Inoltre, questo approccio ci permette di interpretare gli attori politici attraverso una lente più raffinata, fornendoci gli strumenti necessari per navigare nel complesso panorama politico odierno.

Definizione e problemi di azione nella teoria politica[modifier | modifier le wikicode]

L'essenza dell'azione è intrinsecamente legata all'ambiente in cui si svolge. È questo ambiente che fornisce il contesto, la cornice e le risorse necessarie all'azione. L'ambiente, sia esso sociale, politico, economico, tecnologico o naturale, offre sia opportunità che vincoli che modellano le possibilità di azione. Ad esempio, l'ambiente politico di un Paese può influenzare le azioni di individui e gruppi determinando le leggi, i regolamenti e le norme che disciplinano il comportamento. Allo stesso modo, anche l'ambiente sociale, che comprende la cultura, le norme sociali, le relazioni e le reti, può influenzare l'azione modellando le aspettative, gli obblighi e le opportunità.

Quando l'ambiente cambia, a causa di eventi politici, cambiamenti sociali, progressi tecnologici, crisi ambientali o trasformazioni economiche, cambiano anche le condizioni per l'azione. Un cambiamento nell'ambiente può rendere più difficili alcune azioni, introducendo nuovi vincoli, oppure può aprire nuove possibilità di azione, offrendo nuove opportunità. Ciò significa che per comprendere l'azione è fondamentale capire l'ambiente in cui essa si svolge. È anche importante riconoscere che l'azione stessa può influenzare l'ambiente, creando un complesso ciclo di interazione tra azione e ambiente. Le azioni di individui e gruppi possono trasformare il loro ambiente, creando nuove condizioni per azioni future.

Il concetto di azione è fondamentale per la filosofia politica ed è stato studiato a fondo da filosofi greci classici come Aristotele e Platone. Per questi pensatori, la questione dell'azione era intrinsecamente legata alla comprensione dell'uomo come animale politico e alla natura del bene e del male, dell'etica e della giustizia.

Platone ha definito l'azione in termini etici e politici nella sua visione della repubblica ideale. Ne "La Repubblica", sostiene che l'azione giusta è quella che contribuisce all'armonia della città, dove ogni individuo svolge il ruolo che gli compete in base alle sue capacità naturali. Per Platone, l'azione è intrinsecamente legata alla virtù e al raggiungimento del bene comune. Aristotele, invece, ha ampliato la comprensione dell'azione nella sua nozione di "prassi". Per Aristotele, la prassi (azione) è un'attività umana consapevole e volontaria, diretta dalla ragione, che mira al bene e alla realizzazione dell'eudaimonia (una vita buona e realizzata). Per Aristotele, l'azione è distinta dalla "poiesis" (produzione), che è l'attività di creare qualcosa per un fine esterno a se stesso. La prassi, invece, è un fine in sé. Nella sua opera Etica Nicomachea, Aristotele ha approfondito il modo in cui l'azione etica, guidata dalla virtù, contribuisce alla realizzazione del bene individuale e comune.

Il lavoro di questi filosofi ha posto le basi per molte successive teorie politiche ed etiche dell'azione. Il loro pensiero continua a influenzare la nostra comprensione dell'azione e del ruolo dell'individuo nella società ed è ancora rilevante per la comprensione dell'azione nel contesto politico contemporaneo.

La nozione di azione è centrale nella scienza politica. È vista come l'espressione dell'impegno dell'uomo con il suo ambiente, un ambiente che può essere sia sociale che naturale.

- L'azione come movimento naturale: da questa prospettiva, l'azione può essere vista come un'estensione del movimento naturale, in cui gli esseri umani interagiscono costantemente con il loro ambiente. L'azione non è solo una risposta a stimoli esterni, ma anche un'affermazione di sé, un modo per gli esseri umani di affermarsi nel mondo. L'azione è quindi un'espressione della volontà umana, una manifestazione della nostra capacità di influenzare l'ambiente piuttosto che esserne semplicemente influenzati.

- L'azione come necessità: l'uomo, in quanto essere sociale e politico, ha bisogno di agire. L'azione è spesso una risposta a una situazione percepita come insoddisfacente o al desiderio di cambiare le condizioni esistenti. In questo senso, l'azione è spesso motivata da una qualche forma di necessità, che sia il bisogno di sopravvivenza, di giustizia, di uguaglianza, di libertà o di realizzazione personale.

- L'azione come sforzo attento: l'azione politica non è un'attività impulsiva o sconsiderata. Richiede attenzione, preparazione e riflessione. L'attenzione è necessaria per comprendere l'ambiente, valutare le potenziali conseguenze delle diverse azioni e fare scelte consapevoli. Nel contesto politico, un'azione attenta è spesso necessaria per navigare in ambienti complessi e incerti, per gestire le relazioni di potere e per promuovere il bene comune.

Pertanto, la nozione di azione nella scienza politica si riferisce a un'immagine dell'uomo come un essere impegnato, attento e bisognoso che è costantemente in movimento e interagisce con il suo ambiente. Questa concezione dell'azione sottolinea l'importanza dell'agency umana nel plasmare le nostre società e il nostro mondo.

L'idea di azione, radicata nel movimento, è un concetto centrale per la filosofia e la teoria politica. Si basa sul concetto che l'azione non è un'attività sterile, ma un processo dinamico che implica un cambiamento o un movimento verso un obiettivo o un fine. In filosofia, l'azione è spesso discussa in termini di finalità o teleologia - l'idea che esista un obiettivo o un fine verso cui l'azione è diretta. Questa visione è largamente influenzata da filosofi classici come Aristotele, che sosteneva che tutte le azioni hanno un fine e che il fine ultimo dell'azione umana è la felicità o eudaimonia. Anche nella teoria politica l'idea dell'azione come movimento verso un certo obiettivo è fondamentale. In particolare, nel contesto della democrazia, l'azione è spesso vista come diretta al bene pubblico o al bene comune. I cittadini agiscono - attraverso il voto, la partecipazione alla vita civile o l'impegno in cause sociali e politiche - con l'obiettivo di influenzare la politica e la società in modo da promuovere il benessere di tutti. Inoltre, in una democrazia, l'idea di azione è legata alla nozione di responsabilità civica. Agire per il bene comune è considerato un obbligo per i cittadini. Questo può assumere diverse forme, che vanno dal rispetto della legge alla partecipazione al processo decisionale politico e all'impegno per l'uguaglianza, la giustizia e la sostenibilità. Detto questo, l'idea di azione nella filosofia e nella teoria politica è complessa e sfaccettata. Comporta sia una dimensione individuale (l'individuo che agisce in base alle proprie motivazioni e ai propri obiettivi) sia una dimensione collettiva (gli individui che agiscono insieme per il bene della società).

La nozione di azione nella filosofia classica e cristiana è intimamente legata alla riflessione, all'intelligenza e al concetto di Dio. In queste tradizioni filosofiche e teologiche, Dio è spesso visto come l'agente primario, colui che mette tutto in movimento. Nella filosofia classica, Aristotele, ad esempio, parlava di Dio come "motore primo immobile", una causa prima che, pur essendo essa stessa immobile, è all'origine di ogni movimento e azione nell'universo. Per Aristotele, il movimento è una caratteristica fondamentale della realtà e ogni azione è diretta verso un certo fine o bene, che riflette l'ordine naturale stabilito dal Primo Movente. Nella filosofia cristiana, la nozione di azione è anche strettamente legata alla comprensione di Dio. Dio è spesso descritto come in costante azione, attraverso la sua creazione, la sua provvidenza e il suo piano di salvezza per l'umanità. In questa tradizione, l'uomo è chiamato a partecipare all'azione di Dio conformandosi alla sua volontà e agendo per il bene. L'azione umana è quindi vista come una risposta all'azione divina e come una partecipazione all'opera di Dio nel mondo. Questa concezione dell'azione come movimento e partecipazione all'azione divina ha profonde implicazioni per il modo in cui comprendiamo la responsabilità umana, l'etica e il ruolo dell'uomo nel mondo. Sottolinea l'importanza di un'azione consapevole, ponderata e orientata al bene, ed enfatizza la dimensione spirituale e morale dell'azione. Inoltre, ci invita a vedere l'azione non solo come un'attività umana, ma anche come una partecipazione a una realtà più grande e più profonda.

Il filosofo Immanuel Kant ha approfondito il rapporto tra azione e moralità. Per Kant, la moralità non si misura dall'effetto di un'azione, ma piuttosto dall'intenzione che la motiva. Nella sua teoria del dovere o "deontologia", Kant ha postulato che l'azione morale è quella che viene compiuta per dovere, per rispetto della legge morale universale. Questa legge morale universale è formulata da Kant in quello che egli chiama l'imperativo categorico, che è una legge morale incondizionata che si applica a tutti gli esseri razionali. L'imperativo categorico è formulato in diversi modi, ma uno dei più famosi è: "Agisci solo secondo la massima che ti rende capace di volere nello stesso momento in cui diventa una legge universale". Ciò significa che un'azione, per essere morale, deve essere in grado di essere universalizzata, cioè dobbiamo essere disposti ad accettare che tutti agiscano allo stesso modo in circostanze simili. Se un'azione non soddisfa questo criterio, viene considerata immorale. Per quanto riguarda il bene comune, Kant riconosceva che alcune azioni potevano andare contro il bene comune o l'interesse collettivo. Tuttavia, per lui la moralità non è determinata dalle conseguenze dell'azione (come avviene nella teoria consequenzialista dell'etica), ma piuttosto dalla corrispondenza dell'azione all'imperativo categorico. Di conseguenza, anche se un'azione può sembrare vantaggiosa per il bene comune, sarebbe immorale se violasse l'imperativo categorico. In questa prospettiva, anche l'azione nella sfera politica, comprese le politiche pubbliche, deve aderire ai principi dell'etica kantiana. Ad esempio, una politica pubblica che viola i diritti fondamentali degli individui sarebbe considerata immorale, anche se sembra servire l'interesse collettivo, perché violerebbe l'imperativo categorico di Kant, che richiede il rispetto della dignità e dell'autonomia di ogni individuo.

La scienza politica, come disciplina accademica distinta, si è sviluppata a partire dalle scienze morali e politiche nel XIX secolo. La disciplina si occupa principalmente dello studio del potere, delle strutture politiche e del comportamento politico, ma le sue radici nella scienza morale e politica fanno sì che si occupi anche di questioni etiche e morali. L'azione politica, in particolare, è un'area in cui le questioni morali sono particolarmente rilevanti. Le azioni politiche possono avere conseguenze significative per gli individui e per la società nel suo complesso, sollevando questioni su ciò che è giusto o sbagliato, equo o ingiusto, etico o non etico. Inoltre, l'azione politica è spesso motivata da convinzioni morali o etiche e mira a obiettivi considerati moralmente importanti, come la giustizia, l'uguaglianza, la libertà o il bene comune. Detto questo, è importante notare che, sebbene la scienza politica si occupi di questioni morali, è prima di tutto una disciplina empirica. Cioè, mira a studiare i fenomeni politici così come sono, piuttosto che prescrivere come dovrebbero essere. In questo senso, la scienza politica può aiutarci a comprendere la natura dell'azione politica e ad analizzarne le cause e le conseguenze, ma spesso lascia ad altre discipline, come la filosofia politica o l'etica, il compito di determinare cosa sia moralmente giusto o sbagliato nell'azione politica.

Emergono una serie di problemi che evidenziano la complessità dell'azione nella scienza politica:

- Azione e decisione: l'azione è spesso legata alla decisione. In molte situazioni, prima di agire, una persona o un'entità politica deve prendere una decisione. È in questo processo decisionale che gli attori valutano diverse opzioni, considerano le potenziali conseguenze e infine scelgono una linea d'azione. Di conseguenza, la comprensione dell'azione in politica richiede spesso la comprensione dei processi decisionali.

- L'azione come sostegno al mondo: nella teoria politica classica, l'azione (e la decisione che la precede) è spesso vista come un mezzo per modellare, strutturare e sostenere il mondo. Prendendo decisioni e agendo, gli attori politici contribuiscono alla creazione e al mantenimento dell'ordine sociale e politico.

- Azione e competenza: l'efficacia di un'azione dipende spesso dalla competenza dell'attore. Nel contesto politico, prendere la "giusta" decisione o intraprendere la "giusta" azione richiede una precisa comprensione dei problemi da risolvere, delle forze in gioco e delle potenziali conseguenze delle diverse opzioni. Valutare le azioni e le decisioni da questa prospettiva solleva domande sulla competenza e sulla responsabilità degli attori politici.

- Azione per la conservazione sociale: infine, l'azione può essere vista come un mezzo per preservare la società. Ciò può avvenire in diversi modi, ad esempio mantenendo l'ordine sociale, promuovendo la giustizia e l'uguaglianza o difendendo gli interessi della comunità. In questa prospettiva, l'azione non è solo un mezzo per raggiungere obiettivi individuali, ma anche uno strumento per il benessere collettivo e la stabilità sociale.

L'azione nella scienza politica è un concetto complesso che coinvolge la decisione, la competenza, il sostegno del mondo e la conservazione sociale. Queste dimensioni sottolineano l'importanza dell'azione per la comprensione della politica e delle società.

Il processo decisionale è un elemento fondamentale dell'azione. Serve come preludio all'azione, perché è attraverso il processo decisionale che l'attore determina quale azione intraprendere. Agire senza una decisione significherebbe agire senza riflessione o conoscenza, il che è generalmente inadeguato in contesti complessi come la politica.

Le dimensioni della decisione possono includere :

- Valutare le opzioni: Prima di prendere una decisione, lo stakeholder deve identificare e valutare le diverse opzioni di azione possibili. Ciò può comportare la considerazione dei vantaggi e degli svantaggi di ciascuna opzione, la previsione delle potenziali conseguenze e la valutazione della fattibilità di ciascuna opzione.

- Considerazione di valori e obiettivi: La decisione è influenzata anche dai valori, dagli obiettivi e dalle preferenze dell'attore. Ad esempio, un attore politico può decidere di agire in un certo modo perché ritiene che sia più coerente con i suoi valori o obiettivi politici.

- Giudizio in condizioni di incertezza: il processo decisionale comporta spesso la formulazione di giudizi in condizioni di incertezza. In politica, è raro che siano disponibili tutte le informazioni necessarie e l'attore deve spesso prendere decisioni sulla base di informazioni incomplete o incerte.

- Il contesto sociale e istituzionale: il processo decisionale è influenzato anche dal contesto sociale e istituzionale in cui si svolge. Ad esempio, le norme sociali, i vincoli istituzionali e le aspettative degli altri stakeholder possono influenzare il modo in cui vengono prese le decisioni.

Il processo decisionale è un aspetto cruciale dell'azione politica. Consente all'attore di definire e pianificare la propria azione e implica un complesso processo di valutazione delle opzioni, di presa in considerazione di valori e obiettivi, di formulazione di giudizi in condizioni di incertezza e di navigazione nel contesto sociale e istituzionale.

Il binomio azione/decisione è fondamentale per la scienza politica, così come per molti altri campi. Questa coppia concettualizza l'idea che la decisione precede e informa l'azione: prendiamo una decisione e poi agiamo. Attraverso questo processo, cerchiamo di limitare la casualità e di introdurre una forma di razionalità nelle nostre azioni.

- Ridurre l'aleatorietà: quando prendiamo delle decisioni, spesso cerchiamo di prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili, di valutare le diverse opzioni e di scegliere quella che ci sembra la migliore. Questo riduce la casualità e aumenta le probabilità che le nostre azioni producano i risultati desiderati. Va notato, tuttavia, che tutte le decisioni comportano un certo grado di incertezza e di rischio.

- Razionalità: in teoria, il processo decisionale è un processo razionale. Valutiamo i pro e i contro di ogni opzione, prevediamo le potenziali conseguenze e scegliamo l'opzione che ci sembra migliore. In pratica, però, il processo decisionale è spesso influenzato da fattori non razionali, come emozioni, pregiudizi cognitivi e pressioni sociali.

- Relazione presente-passato: azione e decisione sono inserite in una relazione temporale. Le nostre decisioni e azioni attuali sono informate dal nostro passato, dalle nostre esperienze, dalle nostre conoscenze e dalle lezioni che abbiamo imparato. Allo stesso tempo, le nostre decisioni e azioni nel presente determinano il nostro futuro. Ad esempio, una decisione politica presa oggi può avere conseguenze a lungo termine per una società.

Il binomio azione/decisione è una caratteristica fondamentale dell'attività umana. È particolarmente rilevante nel contesto politico, dove le decisioni e le azioni possono avere conseguenze significative per gli individui e per la società nel suo complesso.

Il modo in cui teorizziamo e concettualizziamo l'azione è strettamente legato alle condizioni e al contesto in cui essa si svolge. E poiché queste condizioni cambiano continuamente, anche la nostra comprensione dell'azione deve evolversi.

- Mutamento delle condizioni: Le condizioni politiche, economiche, sociali, tecnologiche, ambientali e di altro tipo possono influenzare il modo in cui si agisce. Ad esempio, l'emergere di nuove tecnologie può creare nuove opportunità di azione, ma anche nuove sfide e dilemmi. Allo stesso modo, i cambiamenti nel clima politico o sociale possono influenzare le motivazioni, le opportunità e i vincoli che gli attori devono affrontare.

- Evoluzione della teoria dell'azione: con il mutare delle condizioni, diventa necessario adattare e perfezionare la nostra comprensione dell'azione. Ciò può comportare lo sviluppo di nuove teorie o la modifica di quelle esistenti per tenere conto delle nuove realtà. Ad esempio, l'ascesa dei social media ha portato a nuove teorie dell'azione collettiva e del movimento sociale.

- Interdipendenza tra teoria e pratica: la teoria e la pratica dell'azione sono strettamente collegate. Le teorie dell'azione aiutano a informare e guidare l'azione, mentre l'osservazione dell'azione reale può aiutare a testare, perfezionare e sviluppare le teorie. Si tratta di un processo di interazione continua, in cui teoria e pratica si informano e si modellano a vicenda.

La teoria dell'azione è un campo dinamico e in evoluzione, che deve adattarsi costantemente per rimanere pertinente alle mutevoli condizioni in cui si svolge l'azione.

Esistono quattro ruoli o scopi principali che il processo decisionale può svolgere in un determinato contesto, in questo caso nella teoria politica. Queste funzioni sono aspetti chiave di ciò che il processo decisionale fa in quel contesto, cioè i ruoli che svolge o gli obiettivi che serve. Ecco una spiegazione più dettagliata:

- Consentire agli stakeholder di agire: prendendo una decisione, uno stakeholder (individuo, gruppo o istituzione) definisce un percorso da seguire, un'azione da intraprendere. La decisione è quindi il prerequisito per qualsiasi azione.

- Consentire ai cittadini di sostenere il mondo: la capacità di prendere decisioni dà ai cittadini un certo grado di controllo sul loro ambiente. Questo può contribuire a dare loro un senso di controllo e di coinvolgimento attivo nel mondo.

- Frammentare le azioni nelle rispettive competenze: il processo decisionale può aiutare a suddividere compiti complessi in competenze o ruoli più semplici e gestibili. Questo può facilitare la collaborazione, la delega e l'efficienza delle azioni collettive.

- Garantire la conservazione della società: le decisioni prese dagli attori politici possono contribuire alla conservazione della società, mantenendo l'ordine sociale, promuovendo la giustizia e l'uguaglianza o difendendo gli interessi della comunità.

Quindi, la decisione non è solo un processo individuale di scelta tra diverse opzioni. È anche un processo sociale con implicazioni per l'organizzazione e la conservazione della società nel suo complesso.

L'azione è un tema centrale della filosofia politica e molti filosofi hanno sviluppato diverse teorie al riguardo. Aristotele ha introdotto una teoria dell'azione incentrata sul concetto di "telos" o fine ultimo. Nella sua opera Etica Nicomachea, egli sostenne che ogni azione umana è finalizzata a un certo bene e che il fine ultimo di ogni azione è l'eudaimonia, spesso tradotta come felicità o benessere. Nel XVII secolo, il filosofo inglese Thomas Hobbes propose una visione diversa dell'azione. Nella sua opera Leviathan, sostiene che le azioni umane sono motivate da desideri e paure. Lo stato naturale dell'uomo è uno "stato di guerra di tutti contro tutti". L'azione politica è quindi necessaria per creare un "Leviatano", uno Stato sovrano che mantenga la pace e l'ordine. Immanuel Kant, filosofo del XVIII secolo, ha sviluppato una teoria dell'azione basata sulla moralità e sul dovere. Per Kant, un'azione è morale se viene compiuta nel rispetto della legge morale, indipendentemente dalle sue conseguenze. Nel XX secolo, John Rawls ha proposto nella sua teoria della giustizia che un'azione giusta è quella che rispetta i principi di giustizia che individui razionali in una "posizione originaria" di uguaglianza avrebbero scelto. Infine, il filosofo tedesco Jürgen Habermas ha proposto una teoria dell'azione comunicativa. Secondo lui, l'azione sociale è diretta principalmente alla comprensione reciproca piuttosto che al successo individuale. Ognuna di queste teorie offre una prospettiva unica su ciò che motiva l'azione umana e su come dovremmo agire, riflettendo la complessità e la diversità dei fattori che possono influenzare l'azione.

Esplorare le diverse teorie dell'azione[modifier | modifier le wikicode]

L'azione come condizione dell'uomo moderno: la prospettiva di Hannah Arendt[modifier | modifier le wikicode]

Hannah Arendt, filosofa politica tedesca del XX secolo, ha sviluppato una teoria dell'azione che ne sottolinea l'importanza per la natura umana e la vita politica. Secondo la Arendt, l'azione è fondamentale per l'esistenza umana e per la politica. Nella sua opera principale, La condizione umana, la Arendt traccia una distinzione tra lavoro, opera e azione. Per Arendt, l'azione è l'ambito della vita umana direttamente collegato alla sfera pubblica, alla politica. L'azione, per Arendt, è ciò che ci permette di distinguerci come individui unici e di partecipare alla vita della comunità. Arendt sostiene che l'azione è ciò che ci rende politici. Agendo, ci riveliamo agli altri, ci esprimiamo e partecipiamo alla costruzione del mondo comune. Per Arendt, la capacità di agire è ciò che permette alle persone di rimanere umane, in altre parole di esistere come individui unici all'interno di una comunità. In questo senso, la teoria dell'azione di Arendt è una celebrazione della capacità umana di agire liberamente e di influenzare il mondo. È anche un'affermazione dell'importanza della sfera pubblica e della vita politica come luoghi in cui questa capacità di azione può essere pienamente espressa.

Il pensiero di Hannah Arendt sull'azione è profondamente radicato nella sua analisi della condizione umana. Per lei, l'azione è il mezzo con cui gli esseri umani si impegnano nel mondo e affermano la propria esistenza. Agendo, creiamo e diamo forma al nostro mondo condiviso e ci affermiamo come esseri autonomi e liberi. Per Arendt, l'agire è fondamentalmente legato alla nostra condizione mortale. È perché siamo consapevoli della nostra mortalità che cerchiamo di agire, di lasciare il nostro segno nel mondo. L'azione è quindi, in un certo senso, un'affermazione della vita di fronte alla morte, un'affermazione del nostro potere di creare e cambiare il mondo nonostante la finitezza della nostra esistenza. Per Arendt, l'appartenenza al mondo è anche una condizione fondamentale per l'azione. Non agiamo nel vuoto, ma sempre nel contesto di un mondo condiviso, una sfera pubblica. È in questa sfera pubblica che la nostra azione assume il suo significato, perché è lì che viene vista e ascoltata dagli altri. Secondo la Arendt, quindi, la politica, in quanto spazio d'azione, è fondamentalmente legata alla condizione umana. È attraverso l'azione politica che affermiamo la nostra esistenza, la nostra libertà e la nostra appartenenza al mondo. Ed è attraverso l'azione politica che contribuiamo a creare e plasmare quel mondo.

Secondo Hannah Arendt, la capacità di agire è intrinseca alla natura umana ed è un'espressione fondamentale della nostra umanità. Questa capacità di agire è ancora più vitale nelle situazioni difficili, dove la rinuncia può sembrare allettante. Per Arendt, l'azione non è solo una scelta personale, ma una responsabilità collettiva e intergenerazionale. Ogni generazione eredita un mondo plasmato dalle azioni di quelle che l'hanno preceduta e, a sua volta, ha il dovere di confrontarsi con esso e trasformarlo attraverso le proprie azioni. Questa responsabilità trascende l'individuo e fa parte di una dimensione collettiva e storica. Questa visione dell'azione come dovere è profondamente radicata nell'impegno della Arendt per la democrazia e la partecipazione dei cittadini. L'autrice sostiene che la politica, in quanto campo d'azione, è essenziale per la vita di una comunità democratica. Ogni cittadino ha non solo il diritto ma anche il dovere di partecipare attivamente alla vita politica della propria comunità. Per Arendt, essere umano e politico significa essere un agente attivo, capace di agire e con il dovere di farlo, in qualsiasi circostanza.

Uno dei principi fondamentali della democrazia è la capacità di azione dei cittadini, nota anche come agency. In una democrazia, gli individui hanno il potere di esprimere le proprie idee, di partecipare alle decisioni politiche e di influenzare la direzione della società. Il voto, ad esempio, è una forma di azione che consente ai cittadini di partecipare direttamente al governo del loro Paese. Al contrario, in un regime totalitario, la capacità di agire delle persone è generalmente molto limitata. I cittadini in genere non hanno il diritto di esprimersi liberamente, di organizzarsi o di partecipare al processo decisionale politico. I regimi totalitari cercano di controllare tutti gli aspetti della vita sociale e politica, lasciando poco spazio all'azione individuale. La stessa Arendt ha scritto eloquentemente sui regimi totalitari, dopo essere fuggita dalla Germania nazista e aver studiato i sistemi totalitari in opere come "Le origini del totalitarismo". A suo avviso, il totalitarismo cerca di distruggere la sfera pubblica dell'azione e di eliminare la pluralità umana, prerequisito di ogni azione politica. Il discorso, secondo Arendt, è una forma di azione essenziale in una democrazia. Attraverso la parola, i cittadini possono esprimere le loro idee, discutere di questioni importanti e partecipare alla vita politica. La libertà di parola è quindi inseparabile dalla capacità di agire in democrazia.

Hannah Arendt ha difeso l'idea che l'essenza della condizione umana risieda nella nostra capacità di agire, di avviare nuove azioni in modo spontaneo e imprevedibile. A suo avviso, questa capacità di azione è intimamente legata alla nostra mortalità e alla nostra nascita. Ogni nascita, secondo la Arendt, rappresenta l'arrivo di un nuovo e unico attore nel mondo - un attore capace di intraprendere nuove azioni e di dare una nuova direzione al corso delle cose. Questa spontaneità, questa capacità di iniziare nuove azioni, è ciò che permette il cambiamento e il progresso nel mondo. Arendt sostiene inoltre che la parola è una forma essenziale di azione. Attraverso la parola, ci riveliamo agli altri, ci confrontiamo con il mondo e partecipiamo alla costruzione del mondo comune. Il discorso è quindi un mezzo di integrazione e di azione nel mondo. Secondo la Arendt, è questa capacità di agire e di parlare che è alla base della nostra umanità. Senza di essa, saremmo incapaci di partecipare alla vita della comunità o di lasciare il nostro segno nel mondo. Per Arendt, la capacità di agire è quindi al centro della condizione umana e della vita politica.

Secondo Hannah Arendt, l'azione è il mezzo con cui manifestiamo la nostra individualità e umanità nel mondo. L'azione è per lei l'espressione fondamentale della nostra libertà: la libertà di iniziare qualcosa di nuovo, di avviare un cambiamento, di fare la differenza. Agendo, non stiamo solo facendo qualcosa nel mondo esterno, ma stiamo anche dando forma e definizione a noi stessi come individui. Ogni azione che compiamo è una manifestazione della nostra personalità, dei nostri valori e delle nostre scelte. Quindi, agendo, "diventiamo" noi stessi in un senso molto reale. È per questo che la Arendt dà tanta importanza alla capacità di agire come caratteristica essenziale della condizione umana. Senza la capacità di agire, saremmo privati della possibilità di manifestarci come individui unici e liberi. L'azione non è quindi solo un mezzo per interagire con il mondo, ma anche un mezzo essenziale per realizzare e costruire noi stessi come esseri umani.

Per Hannah Arendt, tre condizioni fondamentali definiscono l'esistenza umana: natalità, mortalità e pluralità.

- Il tasso di natalità è la capacità di iniziare qualcosa di nuovo, di essere spontanei e liberi. È ciò che ci permette di agire e cambiare il mondo.

- La mortalità è la consapevolezza che il nostro tempo è limitato, che dà valore alle nostre azioni e rende significativa la nostra esistenza.

- Infine, la pluralità è il fatto che siamo tutti diversi eppure condividiamo lo stesso mondo. È questa condizione di pluralità che ci rende esseri politici, capaci di dialogare, discutere e prendere decisioni insieme.

Arendt sottolinea che queste condizioni di esistenza ci pongono tutti sullo stesso piano. Indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla classe sociale o dalla nazionalità, ci troviamo tutti ad affrontare le stesse condizioni di base. Per questo abbiamo tutti il dovere di agire, di partecipare alla vita della comunità e di prenderci cura del mondo che condividiamo.

La nozione di pluralità, sviluppata da Hannah Arendt, coglie una doppia verità fondamentale sull'esistenza umana: da un lato, siamo tutti uguali come esseri umani, condividendo le stesse condizioni di base dell'esistenza; dall'altro, siamo tutti unici, possedendo un'individualità e un'identità distinte che non possono essere ridotte o cancellate. Per Arendt, questa dualità è al centro della vita politica. La politica è il luogo in cui negoziamo sia la nostra uguaglianza (siamo tutti cittadini, con gli stessi diritti fondamentali) sia la nostra distinzione (abbiamo tutti idee, valori e obiettivi diversi). È il luogo in cui dimostriamo sia la nostra individualità (attraverso le nostre azioni, le nostre parole, le nostre scelte) sia la nostra appartenenza a una comunità più ampia. La pluralità è quindi un principio essenziale della democrazia: ci impone di riconoscere e rispettare sia la nostra comune umanità sia la nostra unica individualità. È questo che rende possibile la coesistenza pacifica, il dialogo e la cooperazione tra persone diverse. È anche ciò che rende la politica difficile e necessaria.

Il "mondo comune" è un concetto chiave della filosofia politica di Hannah Arendt. Per lei, gli esseri umani non vivono solo nel loro ambiente fisico o nella loro società particolare, ma anche in un mondo condiviso da tutti gli esseri umani, un mondo fatto di lingua, tradizioni, istituzioni, opere d'arte e tutti gli altri prodotti dell'attività umana. Per Arendt, questo mondo condiviso è sia il contesto che il prodotto dell'azione umana. È il contesto in cui agiamo ed è plasmato e trasformato dalle nostre azioni. È in questo mondo condiviso che ci riveliamo a noi stessi e agli altri e lasciamo il nostro segno distintivo. Arendt sottolinea anche che la cura e la conservazione di questo mondo comune è una responsabilità politica essenziale. Infatti, il mondo comune è ciò che dà senso alle nostre vite individuali ed è ciò che lasciamo in eredità alle generazioni future. Di conseguenza, tutti noi abbiamo interesse a garantire che questo mondo sia giusto, sostenibile e vivibile per tutti. In questo senso, il concetto di "mondo comune" di Arendt ha importanti implicazioni per una serie di questioni politiche contemporanee, dalla giustizia sociale alla protezione dell'ambiente.

Per Hannah Arendt, l'azione è la più alta manifestazione della libertà umana. È attraverso l'azione che mostriamo iniziativa, influenziamo il mondo e riveliamo noi stessi e gli altri. L'azione è anche il mezzo con cui ci assumiamo la nostra responsabilità nei confronti del mondo comune e degli altri. Agendo, prendiamo decisioni che hanno conseguenze per noi stessi e per gli altri e ci assumiamo la responsabilità di queste conseguenze. La Arendt sottolinea in particolare il ruolo cruciale della parola nell'azione. Per lei, il discorso è ciò che dà significato all'azione, ciò che la rende intelligibile e riconoscibile. È attraverso la parola che esprimiamo le nostre intenzioni, giustifichiamo le nostre azioni e ci impegniamo con gli altri. Il discorso non è quindi solo un complemento dell'azione, ma anche una forma di azione in sé. Per questo motivo, per Arendt, la politica è essenzialmente una questione di parola e azione: è l'ambito in cui deliberiamo insieme su ciò che dovremmo fare, in cui prendiamo decisioni collettive e in cui agiamo insieme per attuare tali decisioni. È in questo processo di parola e azione che si realizza la democrazia come forma di convivenza basata sulla libertà e sulla responsabilità.

Per Hannah Arendt, azione e parola sono intimamente legate. Il discorso, soprattutto nella forma del dialogo, è un veicolo fondamentale per l'azione politica. Attraverso il discorso, possiamo non solo articolare la nostra comprensione del mondo e le nostre intenzioni, ma anche coordinare le nostre azioni con quelle degli altri, negoziare compromessi, risolvere conflitti e costruire alleanze. Il dialogo è quindi una modalità essenziale di azione politica. È il mezzo con cui possiamo condividere le nostre prospettive, ascoltare quelle degli altri, imparare gli uni dagli altri e giungere a una comprensione comune. È attraverso il dialogo che possiamo raggiungere il consenso su ciò che è giusto e necessario e sviluppare piani d'azione collettivi. Allo stesso tempo, il dialogo è anche una forma di azione in sé. Impegnandoci nel dialogo, partecipiamo attivamente alla vita politica, contribuiamo alla formazione dell'opinione pubblica e aiutiamo a plasmare il mondo comune. È in questo senso che Arendt parla della politica come di uno spazio di parola e di azione, dove libertà e responsabilità si fondono. Il concetto di azione politica di Arendt evidenzia quindi il ruolo cruciale della comunicazione, della deliberazione e del dialogo nella democrazia. Ci ricorda che la politica non è semplicemente una questione di potere e di interessi, ma anche e soprattutto una questione di parola, di ascolto e di comprensione reciproca.

L'analisi di Hannah Arendt dei regimi totalitari del XX secolo evidenzia alcune caratteristiche fondamentali di questi sistemi di potere:

- La soppressione della pluralità: per Arendt, un elemento centrale del totalitarismo è la sua tendenza a sradicare la pluralità, che è al centro della condizione umana. I regimi totalitari cercano di omogeneizzare la società eliminando o reprimendo le differenze. Così facendo, negano la singolarità di ogni individuo e cercano di trasformarlo in una mera parte di una massa indifferenziata.

- L'uomo singolo: il totalitarismo cerca di plasmare tutti gli individui secondo un unico ideale o modello. In questa prospettiva, tutto ciò che non corrisponde a questo ideale è visto come una minaccia e deve essere eliminato.

- Universalizzazione politica: i regimi totalitari cercano spesso di universalizzare la loro ideologia, sostenendo che essa rappresenta l'unica verità valida per tutti gli esseri umani, ovunque e in ogni momento. Questa pretesa di universalità viene utilizzata per giustificare il dominio totale del regime sulla società e l'eliminazione di ogni opposizione.

- La soppressione della parola: per Arendt, il totalitarismo cerca di eliminare lo spazio pubblico in cui è possibile parlare e agire. Ciò avviene controllando le informazioni, censurando la libertà di parola e reprimendo ogni forma di dissenso. Sopprimendo la possibilità di parlare e di dialogare, i regimi totalitari cercano di impedire agli individui di pensare con la propria testa e di agire in base ai propri giudizi. Per Arendt, quindi, il totalitarismo è una forma di "terrore" che cerca di distruggere la capacità di azione e di giudizio delle persone.

Per Hannah Arendt, l'obiettivo di un regime totalitario è distruggere la capacità di azione politica delle persone, e questo si ottiene in gran parte sopprimendo la parola. È attraverso la parola, e in particolare attraverso il dialogo, che gli individui esprimono i loro pensieri, fanno sentire la loro voce, condividono i loro punti di vista, discutono di questioni comuni, prendono decisioni collettive e agiscono nel mondo. In un regime totalitario, la parola viene censurata, controllata e manipolata per impedire qualsiasi forma di dissenso o critica e per imporre un'unica versione della realtà, quella del regime. Gli individui sono ridotti al silenzio forzato, privati della capacità di pensare e giudicare da soli e trasformati in membri anonimi di una massa indifferenziata. Questo ha l'effetto di eliminare la sfera pubblica come luogo di dibattito, deliberazione e azione collettiva. La politica, intesa come processo democratico che coinvolge una pluralità di attori impegnati in una reciproca interazione, viene sostituita da un sistema di dominio totalitario che nega la libertà e la dignità umana. Secondo Arendt, la capacità di pensare, parlare e agire è essenziale per la condizione umana e per la vita democratica. La soppressione della parola nei regimi totalitari è quindi un attacco fondamentale all'umanità stessa. Ecco perché l'autrice pone tanta enfasi sull'importanza della resistenza, dell'impegno politico e della difesa della libertà di parola e di pensiero.

La parola è fondamentale per l'azione e la democrazia. La parola è un mezzo con cui gli individui possono esprimere i loro pensieri e le loro idee, discutere i vari problemi e lavorare insieme per trovare soluzioni. La parola, in quanto mezzo di comunicazione, consente alle persone di condividere informazioni, impegnarsi nel dialogo e partecipare alla deliberazione. Nel contesto della democrazia, il discorso svolge un ruolo centrale nel consentire la partecipazione politica attiva. Attraverso il dialogo e il dibattito, i cittadini possono partecipare al processo decisionale, elemento fondamentale di qualsiasi sistema democratico. Inoltre, la libertà di parola è spesso considerata un diritto fondamentale in una democrazia, in quanto consente ai cittadini di esprimere le proprie opinioni, criticare il governo e difendere i propri diritti. Di conseguenza, la soppressione della parola, come sottolinea Hannah Arendt nella sua analisi dei regimi totalitari, è un attacco alla democrazia e all'essenza stessa dell'umanità. Mettendo a tacere i cittadini, i regimi totalitari cercano di controllare non solo l'azione ma anche il pensiero, il che rappresenta un attacco alla libertà e alla dignità umana.

Nella visione di Arendt, il "mondo comune" è una sfera in cui l'umanità condivide l'esperienza della vita attraverso la parola e l'azione. Questi due elementi sono fondamentali perché consentono lo scambio di idee, la cooperazione e lo sviluppo di un'identità collettiva. La parola, in questo contesto, è il mezzo con cui gli individui esprimono i loro pensieri e le loro intenzioni, riflettono su problemi e opportunità e, infine, prendono decisioni. Attraverso l'azione, essi mettono in pratica queste decisioni, influenzando così il mondo che li circonda. Arendt apprezza anche la spontaneità come componente essenziale del mondo condiviso. Per lei, la spontaneità umana è una fonte di creatività e novità, un mezzo con cui gli individui possono esercitare la loro libertà, prendere iniziative, innovare e affrontare sfide impreviste. La spontaneità permette alle persone di andare oltre ciò che è prestabilito o predeterminato, e quindi di trasformare il mondo. Infine, il "mondo comune" è anche un luogo di diversità e di uguaglianza. Per Arendt, la pluralità - il fatto che siamo tutti diversi e unici - è una ricchezza che arricchisce la nostra esperienza comune del mondo. Tuttavia, nonostante queste differenze, condividiamo tutti la stessa condizione umana, che stabilisce una forma fondamentale di uguaglianza tra noi. Il riconoscimento di questa diversità e uguaglianza è fondamentale per la democrazia e la giustizia sociale.

Il concetto di "Azione - Decisione - Parola" è fondamentale per la democrazia, ed è attraverso questi strumenti che l'uomo si confronta con il mondo come animale politico.

- Azione: in quanto esseri politici, le persone hanno la capacità di agire per influenzare il loro ambiente e la società in cui vivono. Queste azioni possono assumere diverse forme, dal voto alle elezioni alla partecipazione a manifestazioni, dal volontariato al contributo al dibattito pubblico.

- Decisione: il processo decisionale è il processo attraverso il quale un individuo o un gruppo sceglie una linea d'azione tra diverse alternative. In una democrazia, il processo decisionale è generalmente collettivo e inclusivo, il che significa che tutte le voci hanno il diritto di essere ascoltate e le decisioni sono prese sulla base del consenso o della maggioranza.

- La parola: la parola è uno strumento fondamentale per esprimere idee, opinioni e sentimenti. In una democrazia, la libertà di espressione è un diritto fondamentale che consente a ogni individuo di condividere le proprie opinioni e contribuire al dibattito pubblico. È attraverso la parola che le persone possono difendere i propri diritti, criticare le decisioni politiche e proporre nuove idee per il futuro della propria comunità o del proprio Paese.

Questi tre elementi sono intimamente legati e si rafforzano a vicenda. Le azioni derivano dalle decisioni, che sono informate dalle parole. E le parole possono ispirare nuove azioni e decisioni informate. Insieme, formano un ciclo dinamico che è alla base della democrazia e dell'impegno politico.

Nella teoria politica, l'interazione tra parola e azione è fondamentale per comprendere il funzionamento degli individui e delle comunità. Il discorso è lo strumento principale per comunicare, esprimere idee e condividere prospettive. Viene usato per esprimere pensieri, sentimenti e intenzioni, per negoziare e discutere. Il discorso può illuminare, ispirare, persuadere e mobilitare. Può porre domande, sfidare le ipotesi esistenti e proporre nuove visioni del mondo. L'azione, invece, è l'espressione concreta di questi discorsi. È attraverso l'azione che le idee e le intenzioni prendono forma. L'azione è il mezzo con cui influenziamo il mondo che ci circonda e come reagiamo alle circostanze e agli eventi. Queste due componenti sono interdipendenti e dinamiche. Il discorso informa l'azione e l'azione, a sua volta, può dare origine ad altri discorsi. In questo modo, il discorso e l'azione esistono in un ciclo costante di interazione e reazione. Inoltre, il discorso e l'azione sono entrambi mezzi essenziali per sfuggire all'isolamento. Insieme, ci permettono di impegnarci con gli altri, di capire ed essere capiti, di collaborare, di negoziare, di risolvere i conflitti e di partecipare alla vita sociale e politica. Sono quindi essenziali per la nostra umanità e per la nostra partecipazione alla comunità politica.

L'azione è dinamica e porta con sé un elemento di incertezza. Ogni volta che agiamo, entriamo in una sorta di incognita. Non possiamo prevedere con precisione tutte le conseguenze delle nostre azioni, perché sono influenzate da molti fattori, alcuni dei quali sfuggono al nostro controllo o alla nostra comprensione. Questo è particolarmente vero in politica, dove le azioni di un individuo o di un gruppo possono avere ripercussioni impreviste e talvolta profonde. A volte, i risultati di un'azione possono essere molto diversi da quelli inizialmente previsti. Per questo è essenziale affrontare l'azione con un certo grado di umiltà, una comprensione dei suoi limiti e la volontà di imparare e adattarsi lungo il percorso. Allo stesso tempo, ogni azione ci porta nuove esperienze e nuove conoscenze. Anche quando i risultati non sono quelli sperati, possiamo imparare dai nostri errori e usare queste lezioni per guidare le nostre azioni future. In breve, l'azione è un mezzo per esercitare la nostra volontà e per imparare, un processo che genera sia conoscenza che non conoscenza. Per non conoscenza intendiamo la consapevolezza dei nostri limiti, delle incertezze e delle complessità che caratterizzano la vita umana e l'attività politica.

L'uomo cerca di costruire un destino prevedibile e ordinato. È un'aspirazione naturale che ci spinge a pianificare, a fissare obiettivi e a cercare di controllare il nostro ambiente. In politica, questo si traduce nell'elaborazione di leggi, politiche, piani d'azione, ecc. con l'obiettivo di creare un quadro stabile e prevedibile in cui vivere e prosperare. Tuttavia, la realtà è spesso imprevedibile e non sempre si piega ai nostri piani. Possono verificarsi eventi inaspettati che sconvolgono i nostri piani e ci costringono ad adattarci e a cambiare rotta. È qui che la capacità di reagire, improvvisare e dimostrare resilienza diventa fondamentale. In effetti, la flessibilità e la capacità di gestire l'incertezza sono importanti quanto la capacità di pianificare e prevedere. È in questa tensione tra prevedibilità e imprevedibilità che si colloca l'azione umana. Cerchiamo di creare un futuro prevedibile, pur essendo consapevoli che dovremo costantemente adattarci a circostanze impreviste. Questa realtà, a volte frustrante, è anche ciò che rende la vita umana e l'attività politica così dinamica e interessante.

L'azione può essere fonte di ansia e incertezza. Prendere decisioni e agire significa inevitabilmente affrontare l'ignoto e l'imprevedibile. Ogni scelta che facciamo ha delle conseguenze, a volte prevedibili, spesso no. È qui che risiede gran parte dell'ansia associata all'azione. Inoltre, scegliere una strada spesso significa rinunciare ad altre. C'è una perdita intrinseca in ogni scelta che facciamo, una nozione filosofica spesso definita "costo opportunità". Questo può portarci a chiederci cosa ci siamo persi prendendo una decisione piuttosto che un'altra. In politica, questi problemi si moltiplicano. I leader si trovano spesso di fronte a decisioni difficili e devono fare scelte che riguardano non solo la loro vita, ma anche quella di molti altri. Questa responsabilità può certamente intensificare l'ansia associata all'azione. Ma è importante ricordare che l'azione, nonostante il suo potenziale di ansia, è anche una fonte di potere e di potenzialità. È attraverso l'azione che possiamo influenzare il mondo che ci circonda, affrontare le sfide e creare cambiamenti positivi. Nonostante l'incertezza, l'azione è una parte essenziale dell'esistenza umana e dell'attività politica.

L'azione è una componente fondamentale del nostro essere e della nostra interpretazione dell'universo. La nostra capacità di cogliere, interagire e influenzare il mondo sarebbe notevolmente ridotta senza l'azione. In primo luogo, l'azione è spesso un'estensione dei nostri pensieri e delle nostre convinzioni. È agendo che mettiamo alla prova le nostre ipotesi e percezioni del mondo. Ad esempio, possiamo concettualizzare l'impatto di una determinata politica, ma è solo mettendola in pratica che possiamo davvero coglierne le conseguenze. In secondo luogo, l'azione ci permette di interagire con il mondo in modo tangibile. Attraverso le nostre azioni, partecipiamo attivamente alla vita sociale, politica ed economica. Agendo, quindi, non siamo semplici spettatori del mondo, ma attori che ne influenzano il corso. Infine, ma non meno importante, è attraverso l'azione che possiamo cambiare il mondo. Le nostre azioni, grandi o piccole che siano, hanno il potenziale per plasmare il futuro. Questo è particolarmente evidente in politica, dove le azioni - che si tratti di votare, manifestare o legiferare - possono portare a grandi trasformazioni. L'azione è intrinsecamente legata alla nostra esistenza, alla nostra comprensione del mondo e alla nostra capacità di cambiarlo. Senza l'azione, il nostro impegno e la nostra influenza sul mondo sarebbero fortemente limitati.

L'azione nella prospettiva del mondo razionale[modifier | modifier le wikicode]

La visione del mondo come sempre più razionale è stata dominante, soprattutto all'inizio e alla metà del XX secolo. Ciò era in gran parte dovuto alla crescente fiducia nella scienza, nella tecnologia e nella ragione umana, che promettevano di risolvere i problemi sociali, politici ed economici. La razionalità era vista come la via del progresso e molti ritenevano che attraverso un approccio più razionale si potesse creare una società più equa, efficiente e produttiva. Questa prospettiva era radicata nella convinzione di un "progresso positivo", l'idea che l'umanità si stesse inevitabilmente muovendo verso un futuro migliore grazie ai progressi della conoscenza e della tecnologia. Si riteneva che gli approcci razionali al processo decisionale, sia in economia che in politica o nella scienza, avrebbero portato a risultati migliori. Questa visione del mondo influenzò notevolmente la teoria politica dell'epoca. Contribuì all'ascesa del liberalismo, del socialismo e di altre ideologie che vedevano nel progresso razionale un mezzo per raggiungere gli ideali sociali e politici. La razionalità era vista come uno strumento essenziale per comprendere il mondo, risolvere i problemi e guidare l'azione.

La nozione di azione razionale è stata ampiamente esplorata e sviluppata da diversi teorici e filosofi, in particolare all'interno della tradizione sociologica classica. Max Weber, ad esempio, è stato uno dei primi a formalizzare il concetto. Per Weber, l'azione razionale è un'azione guidata da un calcolo coscienzioso e sistematico dei mezzi più efficaci per raggiungere un obiettivo specifico. È un'azione determinata da considerazioni logiche e riflessive, piuttosto che da emozioni, tradizioni o imperativi sociali. Questo concetto si basa sull'idea che l'uomo, in quanto essere razionale, cercherà naturalmente di ottimizzare le proprie azioni per raggiungere i propri obiettivi nel modo più efficace possibile. Questa prospettiva fa parte di una visione più ampia della razionalizzazione della società, in cui gli individui e le istituzioni cercano sempre più di organizzare le loro azioni in modo razionale e sistematico. Questa visione dell'azione umana come essenzialmente razionale ha avuto grande influenza in molti campi, tra cui l'economia, la sociologia e la scienza politica.

Max Weber ha classificato l'azione sociale in quattro tipi principali. Queste tipologie forniscono un quadro di riferimento per comprendere le diverse motivazioni che possono guidare il comportamento umano:

- Azione tradizionale: questo tipo di azione è guidata da usi e costumi. Gli individui agiscono in modo quasi automatico, senza riflettere in modo approfondito sul loro comportamento.

- Azione affettiva o emotiva: in questo caso, l'azione è determinata dalle emozioni e dai sentimenti attuali dell'individuo. Queste azioni sono spesso spontanee e non calcolate.

- Azione razionale in relazione ai valori: in questo caso, l'azione è guidata da credenze o valori etici, religiosi o morali. Le persone agiscono in base a ciò che ritengono buono o giusto, anche se questo non porta necessariamente un beneficio personale.

- Azione razionale mirata: in questo tipo di azione, l'individuo ha un obiettivo specifico e usa la ragione per pianificare e agire al fine di raggiungere tale obiettivo. L'individuo valuta i mezzi più efficaci per raggiungere il suo fine e la sua azione è guidata da questa analisi razionale.

Le categorie d'azione di Weber forniscono un quadro utile per comprendere come gli individui decidono di agire in situazioni diverse. È importante notare che queste categorie non si escludono a vicenda e che spesso un'azione particolare può rientrare in più di uno di questi tipi allo stesso tempo.

Secondo Max Weber, la modernizzazione della società è accompagnata da un processo di crescente razionalizzazione, cioè da una transizione da forme di azione più tradizionali o emotive a forme di azione più razionali. Questo processo di razionalizzazione si riflette in molti aspetti della società moderna, tra cui la burocrazia, la scienza, la tecnologia e, naturalmente, la politica. In politica, la razionalizzazione può manifestarsi in vari modi. Ad esempio, può comportare il passaggio da un'autorità basata sulla consuetudine o sulla tradizione a una basata su leggi e regolamenti codificati. Allo stesso modo, può comportare la sostituzione di leader politici scelti per il loro status ereditario o il loro carisma con funzionari pubblici professionalmente preparati, selezionati e promossi sulla base del merito e della competenza. D'altra parte, Weber ha sostenuto che questa razionalizzazione della società e della politica può avere effetti negativi, in particolare perché porta a un "disincanto del mondo". In altre parole, se da un lato le azioni razionali possono essere più efficaci, dall'altro possono essere percepite come più impersonali e prive di significato, portando a una certa alienazione. Infine, è importante sottolineare che, sebbene Weber abbia osservato una tendenza alla razionalizzazione, non ha affermato che tutte le azioni diventino interamente razionali nelle società moderne. Altri tipi di azione - emotiva, tradizionale e razionale - continuano a svolgere un ruolo importante nella nostra vita sociale e politica.

Secondo Weber, il processo di razionalizzazione è strettamente legato all'istituzionalizzazione moderna. In questo contesto, l'istituzionalizzazione si riferisce al modo in cui le azioni, i comportamenti e le interazioni sociali sono organizzati e regolati in una società moderna. Quando la società diventa più moderna e razionalizzata, si assiste a una crescente formalizzazione e standardizzazione delle strutture sociali e politiche. Ciò può assumere la forma di burocrazie, leggi e regolamenti, o procedure standardizzate in vari settori, come l'istruzione, la sanità, l'economia e, naturalmente, la politica. L'istituzionalizzazione può essere vista come un mezzo per codificare l'azione razionale e renderla prevedibile. Creando istituzioni formali con regole e procedure chiare, la società cerca di ridurre al minimo l'incertezza e di facilitare il coordinamento tra gli individui. Ciò si riflette in concetti quali lo Stato di diritto, in cui le decisioni vengono prese in base a principi prestabiliti piuttosto che sulla base della discrezionalità individuale, o il governo rappresentativo, in cui i leader politici vengono eletti secondo processi definiti.

Weber ha sottolineato l'importanza della razionalizzazione nella società moderna, nel processo di industrializzazione e burocratizzazione. Tuttavia, è importante notare che questa idea di progresso verso la razionalità non significa necessariamente una totale soppressione delle emozioni o dell'irrazionalità. Infatti, anche nelle società più moderne e razionalizzate, le emozioni, i valori culturali e le credenze personali giocano ancora un ruolo essenziale nelle azioni individuali e collettive. D'altra parte, la stessa razionalizzazione può talvolta portare a conseguenze involontarie o paradossali. Per esempio, Weber parlava di "gabbia d'acciaio" della razionalizzazione, per riferirsi alla sensazione di costrizione e disumanizzazione che può essere generata da un ambiente estremamente burocratizzato e razionalizzato. Detto questo, l'idea generale è che, nel processo di modernizzazione, vi sia una crescente tendenza a strutturare la società e le azioni degli individui sulla base della logica, dell'efficienza e del calcolo razionale, piuttosto che sulla base delle tradizioni o degli impulsi emotivi non riflessi.

Max Weber, uno dei fondatori della sociologia, ha introdotto la nozione di azione razionale per designare il comportamento umano guidato da una valutazione logica delle opzioni disponibili per raggiungere un determinato obiettivo. Secondo Weber, un'azione è razionale se è guidata da un calcolo ponderato dei mezzi più efficaci per raggiungere un determinato obiettivo. Le teorie della scelta razionale, sviluppate successivamente nel XX secolo, si basano su questa idea di azione razionale. Partono dal presupposto che gli individui sono attori razionali che compiono scelte per massimizzare la loro utilità, cioè il beneficio che traggono dalle loro azioni. Queste teorie sono utilizzate in molte aree delle scienze sociali, tra cui economia, scienze politiche, sociologia e psicologia. Sono state utilizzate per spiegare una serie di comportamenti umani, dalle decisioni economiche alle scelte politiche.

La teoria della scelta razionale è un importante sviluppo delle scienze sociali che nasce dall'idea di azione razionale ed è stata utilizzata per analizzare una serie di fenomeni, tra cui la politica. Secondo questa teoria, gli individui sono visti come attori razionali che compiono scelte basate sulle loro preferenze personali e sulle informazioni a loro disposizione, al fine di massimizzare la loro utilità. Questo approccio è stato utilizzato per spiegare fenomeni come il comportamento elettorale, la formazione di coalizioni politiche, lo sviluppo di regolamenti e molti altri aspetti della vita politica. Da questa prospettiva, l'azione politica è vista come una sorta di "economia della scelta" in cui gli attori (come gli elettori, i legislatori, i partiti politici, ecc.) prendono decisioni sulla base delle loro preferenze, dei costi e dei benefici attesi.

Colin Campbell è un teorico politico che ha utilizzato il modello economico dell'attore razionale per spiegare il comportamento politico. Questo modello si basa sulla premessa che gli individui sono attori razionali che prendono decisioni sulla base di un calcolo costi-benefici. Questo approccio, noto anche come teoria della scelta razionale, presuppone che gli individui cerchino di massimizzare la propria utilità, cioè di ottenere il massimo beneficio possibile minimizzando i costi. Applicata alla politica, questa teoria suggerisce che gli individui prendono le loro decisioni politiche - come votare per un certo candidato o sostenere una particolare politica - in base al modo in cui credono che queste decisioni massimizzeranno il loro beneficio personale. Tale beneficio può essere materiale (ad esempio, politiche che migliorino la loro situazione economica), ma anche immateriale (ad esempio, la sensazione di essere in linea con i propri valori).

Nel sistema economico, la teoria della scelta razionale presuppone che ogni individuo agisca per massimizzare il proprio interesse personale sulla base di un'analisi costi-benefici. Questa analisi consiste nel valutare i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) di ogni possibile opzione, al fine di effettuare una scelta che massimizzi il proprio guadagno netto. Ad esempio, un consumatore può soppesare il costo dell'acquisto di un bene rispetto all'utilità o al piacere che ne trarrà. Un investitore può valutare il costo di un investimento (il prezzo di acquisto e il rischio potenziale) rispetto al rendimento atteso. Allo stesso modo, un'azienda può soppesare il costo dell'assunzione di un dipendente in più rispetto al beneficio potenziale di una maggiore produttività.

La teoria della scelta razionale, nata in economia, è spesso considerata una visione utilitaristica dell'azione umana. Secondo questa teoria, gli individui prendono le decisioni cercando di massimizzare la loro utilità personale, in altre parole soppesando i costi e i benefici di ogni opzione. Per quanto riguarda l'aspetto collettivista, si tratta di un altro angolo di discussione. Sebbene nella teoria della scelta razionale gli individui cerchino di massimizzare la propria utilità, l'aggregazione di questi comportamenti individuali può portare a risultati vantaggiosi per la società nel suo complesso. Tuttavia, non è sempre così. A volte, ciò che un individuo fa per massimizzare il proprio beneficio può avere conseguenze negative per il gruppo o la società, portando a quello che è noto come "dilemma del prigioniero" o "problema dei beni comuni". In ogni caso, l'applicazione della teoria della scelta razionale alla politica ha portato a una serie di modelli e teorie, tra cui la teoria del voto, la teoria dei giochi in politica e la teoria delle istituzioni politiche.

John Campbell e James Rule hanno contribuito alla teoria della scelta razionale in sociologia e scienze politiche, sottolineando l'idea che gli individui cercano di massimizzare il proprio interesse personale in un contesto di vincoli e opportunità. Questo approccio si basa sull'idea che l'azione politica, come quella economica, sia guidata dalla logica del calcolo razionale. Secondo questa visione, un individuo prende decisioni politiche soppesando i potenziali costi e benefici di ogni opzione, proprio come potrebbe fare un consumatore o un produttore economico. Ad esempio, un elettore potrebbe decidere per chi votare valutando le posizioni di ciascun candidato sulle questioni per lui importanti e stimando la probabilità che ciascun candidato sia in grado di attuare le sue politiche preferite. Secondo il quadro della teoria della scelta razionale, un attore (economico o politico) soppeserà i potenziali benefici di un'azione (i benefici) rispetto ai suoi costi. Se i benefici sono maggiori dei costi, l'azione è considerata "redditizia" e quindi, in teoria, l'attore sceglierà di portarla a termine. Nel contesto politico, ad esempio, un funzionario eletto può prendere in considerazione una nuova politica o iniziativa. Per stabilire se vale la pena attuarla, può soppesare i costi (come le risorse necessarie per attuarla e la potenziale opposizione politica) rispetto ai benefici (come il sostegno popolare ottenuto, il miglioramento del benessere della comunità, ecc.) Se i benefici sono percepiti come superiori ai costi, la politica può essere adottata.

Affidandosi esclusivamente all'analisi costi/benefici, si rischia di privilegiare una logica puramente opportunistica, a volte a scapito di altre importanti considerazioni. Questo può portare a decisioni che privilegiano l'interesse personale o immediato rispetto al benessere collettivo o a lungo termine. Ad esempio, un politico potrebbe essere tentato di evitare politiche impopolari ma necessarie per paura di perdere voti alle prossime elezioni. In un contesto economico, un'azienda potrebbe essere tentata di fare scelte che massimizzino i suoi profitti a breve termine, anche se ciò significa ignorare le conseguenze ambientali o sociali delle sue azioni. Per questo motivo è essenziale integrare i valori etici e morali nel processo decisionale, oltre a tenere conto degli effetti e degli impatti a lungo termine sulla società nel suo complesso. È qui che la regolamentazione governativa e l'impegno per la responsabilità sociale possono svolgere un ruolo cruciale. Nell'arena politica, l'altruismo e il senso del servizio pubblico sono valori essenziali. I leader devono essere pronti a prendere decisioni difficili, anche se impopolari, se sono nell'interesse a lungo termine della società. Analogamente, nella sfera economica, il concetto di responsabilità sociale delle imprese sottolinea l'importanza che le aziende tengano conto dell'impatto delle loro azioni sulla società e sull'ambiente, e non solo dei loro profitti.

La teoria della scelta razionale postula che in politica, come in altri settori della vita, gli individui sono ampiamente motivati da considerazioni di tipo costi-benefici. Cercano di massimizzare i propri benefici (o utilità) e di minimizzare i costi. Questa logica viene spesso applicata per spiegare una moltitudine di comportamenti, dalla decisione di un cittadino di votare (o non votare) alla negoziazione di un accordo internazionale da parte di un leader politico. Secondo questa visione, gli individui sono visti come motivati strumentalmente, cioè cercano di raggiungere obiettivi specifici attraverso le loro azioni. L'accento è posto sull'efficacia e sull'efficienza nel raggiungimento di questi obiettivi. Per questo si parla di logica "utilitaristica", in cui ogni decisione viene valutata in termini di vantaggi e svantaggi attesi.

Nel contesto della realtà politica, l'idea è che gli individui siano motivati da obiettivi che possono essere misurati in termini di costi e benefici. È importante sottolineare che questi "costi" e "benefici" possono essere non solo materiali (come il denaro o il potere), ma anche immateriali (come il prestigio, l'influenza o persino la soddisfazione personale). Tuttavia, sebbene questa prospettiva utilitaristica e di scelta razionale possa aiutare a spiegare molti comportamenti politici, non è priva di limiti. In primo luogo, non tutti gli individui sono necessariamente motivati dallo stesso insieme di costi e benefici e le loro motivazioni possono cambiare nel tempo. In secondo luogo, può essere difficile misurare accuratamente i costi e i benefici, soprattutto quando sono intangibili. Inoltre, questa prospettiva può tendere a sottovalutare il ruolo di valori, emozioni, ideologia e altri fattori non economici nel guidare l'azione politica. Ad esempio, alcuni individui o gruppi possono essere disposti a sostenere costi significativi (compresi i rischi personali) per difendere le proprie convinzioni o i propri principi.

Nell'ambito della teoria della scelta razionale, ci sono due vincoli principali che guidano l'azione di un individuo:

- Minimizzazione dei costi: significa che l'individuo cercherà di raggiungere il suo obiettivo con il minor numero possibile di risorse, siano esse materiali (denaro, tempo) o immateriali (sforzo, stress). Questo vincolo favorisce l'efficienza, cioè il raggiungimento del massimo degli obiettivi con il minimo delle risorse.

- Massimizzazione dei benefici: in altre parole, l'individuo cercherà di ottenere il massimo vantaggio possibile dalla sua azione. Questo vantaggio può essere materiale (guadagno di denaro, acquisizione di beni o servizi) o immateriale (soddisfazione personale, riconoscimento sociale, sensazione di potere o influenza).

Questi due vincoli sono spesso in tensione. Minimizzare i costi può significare sacrificare alcuni benefici, mentre massimizzare i benefici può significare accettare costi più elevati. La scelta razionale è quindi spesso un atto di bilanciamento tra questi due vincoli.

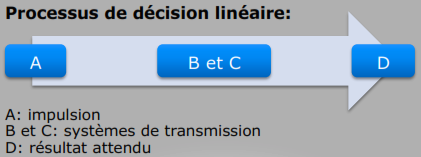

La teoria della scelta razionale si basa su una visione lineare e prevedibile del processo decisionale. In questo modello, un individuo o un gruppo di individui inizia identificando un obiettivo (punto A), quindi determina i mezzi per raggiungerlo (punti B e C), prevedendo che questa azione porterà a un certo risultato o "output" (punto D). Questo processo presuppone che l'individuo abbia una conoscenza perfetta o almeno sufficiente della situazione, delle opzioni disponibili e delle loro potenziali conseguenze. In realtà, però, il processo decisionale non è sempre così lineare o prevedibile. Gli individui possono non avere una conoscenza completa della situazione, le opzioni disponibili possono cambiare lungo il percorso e il risultato può essere influenzato da fattori imprevisti. Inoltre, la decisione presa può di per sé cambiare la situazione e creare nuove opzioni o vincoli per le decisioni future. Per questi motivi, sebbene la teoria della scelta razionale sia uno strumento utile per comprendere e analizzare il comportamento umano, ha i suoi limiti e non può tenere conto di tutte le complessità e le incertezze del processo decisionale nella vita reale.

La teoria della scelta razionale presuppone che l'ambiente in cui si prendono le decisioni sia razionale e prevedibile. Questa prospettiva postula che gli individui possano ottenere tutte le informazioni necessarie per effettuare un'analisi razionale dei costi e dei benefici e che le condizioni rimangano stabili durante il processo decisionale. Tuttavia, nel mondo reale, questo ambiente è spesso pieno di incertezze e di dinamiche in continuo cambiamento. Gli individui non possono sempre prevedere con precisione l'esito delle loro azioni o l'impatto dei fattori esterni. Inoltre, le informazioni sono spesso incomplete o imprecise e gli individui hanno una capacità cognitiva limitata per elaborare e analizzare tutte le informazioni disponibili. Di conseguenza, sebbene la teoria della scelta razionale possa essere utile per analizzare alcuni comportamenti e situazioni, non riesce a cogliere appieno la complessità e l'incertezza del processo decisionale in un contesto reale. Per questo motivo sono state sviluppate altre teorie, come la teoria del comportamento legata alla razionalità limitata o la teoria delle prospettive, per integrare e sfumare questa prospettiva.

L'assunto rimane quello che il modo migliore per fare politica è quello di limitare le proprie convinzioni. Le conseguenze complessive dell'azione devono essere valutate, altrimenti si passa a uno schema più complicato per prevenire l'azione. Questo sottolinea il costante dibattito tra idealismo e pragmatismo in politica. Da un lato c'è l'idealismo, che sostiene che gli attori politici dovrebbero agire secondo le loro convinzioni e i loro principi più profondi, in qualsiasi situazione. Dall'altro lato, il pragmatismo sostiene che le decisioni politiche dovrebbero essere guidate da una valutazione realistica dei costi, dei benefici e delle potenziali conseguenze. In questo contesto, l'ipotesi suggerisce che per fare politica in modo efficace sia necessario limitare le proprie convinzioni (cioè essere più pragmatici) e valutare attentamente le conseguenze complessive delle azioni. In altre parole, significa adottare un approccio più calcolato e preventivo all'azione, piuttosto che essere guidati esclusivamente da principi idealistici. Ciò può essere più complesso, in quanto implica la navigazione tra molteplici interessi, vincoli e incertezze, ma può anche portare a risultati più sostenibili e realistici.

La linearità è descritta come una forma di prevedibilità nell'azione e nel processo decisionale. Questo tipo di pensiero è associato alla razionalità e presuppone una sequenza ordinata e logica di eventi senza deviazioni o imprevisti. L'idea è quella di seguire una linea retta dall'idea iniziale al risultato finale, con ogni fase del processo che si sussegue in modo coerente e prevedibile. Tuttavia, la realtà è spesso più complessa e il corso degli eventi può essere influenzato da una moltitudine di fattori imprevisti. Per questo motivo, alcuni ricercatori e teorici sostengono che l'azione e il processo decisionale devono essere più flessibili e adattivi, in grado di rispondere alle incertezze e ai cambiamenti del contesto. In questo senso, un approccio troppo lineare potrebbe essere limitante, in quanto non in grado di adattarsi a eventi imprevisti o a cambiamenti di direzione.

In un mondo razionale, gli individui sono visti come attori capaci di fare scelte logiche e strutturate. Valutano le opzioni disponibili, considerano i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna scelta e selezionano l'opzione che sembra più vantaggiosa o appropriata. Questo processo decisionale viene spesso definito razionale perché si basa su una valutazione oggettiva dei fatti, sulla logica e sulla ricerca del miglior risultato possibile.

Una delle principali critiche alla teoria della scelta razionale è che può non tenere conto dei fattori culturali, sociali ed emotivi che influenzano le decisioni delle persone. Concentrandosi esclusivamente sull'aspetto economico o utilitaristico, questa teoria può trascurare elementi importanti che danno forma all'esperienza umana. Per esempio, i rituali culturali possono essere considerati razionali in alcune culture, anche se i loro scopi non sono strettamente economici o utilitaristici. Possono avere un significato profondo ed essere considerati indispensabili per i membri della cultura in questione. Allo stesso modo, le decisioni possono essere influenzate da fattori emotivi, convinzioni personali, pressioni sociali o norme culturali che non sono necessariamente allineate con la massimizzazione dell'utilità o del valore economico. Per questo motivo è importante adottare un approccio più olistico e sfumato per comprendere il processo decisionale umano.

La teoria della scelta razionale è un approccio economico al processo decisionale che presuppone che gli individui siano fondamentalmente "attori razionali" che cercano di massimizzare la propria utilità o il proprio beneficio. Questa teoria è stata ampiamente applicata in economia, politica, sociologia e altre discipline per spiegare vari fenomeni sociali. Tuttavia, nonostante la sua utilità, la teoria della scelta razionale è stata anche criticata per la sua semplicità e per il suo approccio troppo individualistico ed economico al processo decisionale. In particolare, alcuni sostengono che ignori o trascuri altri importanti fattori che possono influenzare il comportamento umano, come le emozioni, le norme sociali, le credenze culturali e i valori morali. Pertanto, sebbene la teoria della scelta razionale possa essere uno strumento prezioso per comprendere alcuni aspetti del processo decisionale umano, non dovrebbe essere utilizzata da sola e dovrebbe essere integrata da altri approcci e teorie che tengano conto della complessità e della diversità dell'esperienza umana.