Le origini della caduta della Repubblica di Weimar

Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu ● Le origini della caduta della Repubblica di Weimar ● Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto ● La nozione di "concetto" nelle scienze sociali ● Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni ● Marxismo e strutturalismo ● Funzionalismo e Sistemismo ● Interazionismo e Costruttivismo ● Teorie dell'antropologia politica ● Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee ● Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica ● Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica ● Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica ● Teorie della guerra nella scienza politica ● Guerra: concezioni e sviluppi ● Ragion di Stato ● Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello ● Teorie della violenza nella scienza politica ● Welfare state e biopotere ● Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione ● Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze ● Il sistema di governo delle democrazie ● Morfologia delle contestazioni ● L'azione nella teoria politica ● Introduzione alla politica svizzera ● Introduzione al comportamento politico ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda ● Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione ● Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali ● Introduzione alla teoria politica

L'esperimento democratico della Repubblica di Weimar, durato poco più di un decennio, fu segnato da intense tensioni sociali e da una nota instabilità politica. Il nostro obiettivo è quello di svelare il processo attraverso il quale i nazisti presero pacificamente il potere, innescando l'avvento del Terzo Reich. Questo cambiamento radicale ha portato alla rapida sospensione delle libertà individuali e politiche da parte di Hitler, che ha aperto la strada allo sterminio degli ebrei e alla dichiarazione della Seconda guerra mondiale. È stato un periodo cruciale della storia in cui l'incapacità di formare governi stabili è servita a legittimare Hitler, il suo programma politico e le sue azioni estreme.

Nel nostro studio di questo argomento, affronteremo la questione in modo completo e causale. Gli istituzionalisti tendono a porre "grandi domande", cercando di comprendere le strutture sociali e politiche nel loro complesso. D'altra parte, la teoria della scelta razionale, con il suo approccio metodologico rigoroso, seleziona il suo oggetto di studio con particolare precisione.

Esistono diverse scuole di pensiero, come il costruttivismo, che sostengono che sia difficile, se non impossibile, distinguere chiaramente tra causa ed effetto nelle scienze sociali. I costruttivisti sostengono che i conflitti insiti nelle relazioni sociali sono complessi da spiegare a causa della loro natura intrinsecamente soggettiva e mutevole. La prospettiva marxista, invece, è riluttante a identificare relazioni causali dirette. Questa metodologia concepisce il mondo attraverso una dialettica storica in cui ogni fattore può influenzare un risultato, che a sua volta influenza la variabile iniziale. In questo quadro, causa ed effetto sono visti come interdipendenti e reciprocamente influenti, piuttosto che come elementi separati e distinti.

La domanda centrale del nostro studio è: quali fattori hanno contribuito alla caduta della Repubblica parlamentare di Weimar e all'ascesa al potere di Adolf Hitler? Quali fattori specifici possono spiegare questo importante fenomeno storico? I vari fattori possono essere attribuiti a responsabilità individuali, a circostanze economiche come il drastico aumento della disoccupazione, a istituzioni politiche disfunzionali o al fascino irresistibile di un leader carismatico come Adolf Hitler? Esaminando queste diverse dimensioni, cerchiamo di sviluppare una comprensione sfumata di questo periodo critico della storia tedesca e mondiale.

Il periodo in questione, situato nel cuore di un'epoca di rivoluzioni, come quella russa, e di grandi conflitti, è di interesse intrinseco. Il periodo è stato inoltre segnato da importanti questioni legate all'industrializzazione e all'unificazione di nazioni come l'Italia e la Germania. Il periodo tra le due guerre in Germania fu particolarmente cruciale, con la Seconda guerra mondiale che si profilava all'orizzonte.

In termini di teoria democratica, la Germania inaugurò il suo primo esperimento democratico dopo la Prima guerra mondiale. Questo periodo è ricco di concetti chiave legati alla democrazia, come i sistemi elettorali, il ruolo delle istituzioni, i partiti politici e le ideologie. Di conseguenza, lo studio della caduta della Repubblica di Weimar offre preziose indicazioni sulla fragilità della democrazia in un ambiente socio-politico tumultuoso.

Descrivere la Repubblica di Weimar[modifier | modifier le wikicode]

Che cos'era la Repubblica di Weimar?[modifier | modifier le wikicode]

La Repubblica di Weimar era il nome dato all'ordine politico in vigore in Germania dal 1919 al 1933. Questo regime fu istituito dopo la sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale e la Rivoluzione tedesca del 1918-1919. Questo periodo segnò una rottura significativa con il precedente regime imperiale, stabilendo una forma di governo parlamentare e democratica in una Germania profondamente trasformata dal tumulto della guerra e della rivoluzione.

La Repubblica di Weimar fu istituita dopo la sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale e la Rivoluzione tedesca del 1918-1919. La sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale portò a una grave crisi politica e sociale. Il Kaiser Guglielmo II fu costretto ad abdicare nel novembre 1918 e fu proclamata una repubblica. Tuttavia, il nuovo governo, guidato da Friedrich Ebert del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), dovette affrontare molte sfide, tra cui i disordini rivoluzionari dell'estrema sinistra e la diffusa insoddisfazione per il Trattato di Versailles. Inoltre, la rivoluzione tedesca del 1918-1919 fu un periodo di sconvolgimenti politici e sociali in Germania. La rivoluzione iniziò nel novembre 1918 con una serie di scioperi e manifestazioni contro la guerra e culminò con l'abolizione della monarchia e la creazione della Repubblica di Weimar. La Repubblica di Weimar fu quindi istituita in un contesto di grandi sconvolgimenti politici e di gravi sfide socio-economiche.

La Rivoluzione tedesca del 1918-1919 fu il risultato di una serie di rivolte e azioni, in particolare comuniste, che portarono alla caduta dell'Impero tedesco e della sua monarchia semiparlamentare. Il punto di partenza di questa rivoluzione è spesso associato all'ammutinamento dei marinai della flotta imperiale a Kiel. Di fronte all'imminente sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale, l'alto comando militare tedesco aveva previsto un'offensiva navale finale contro la marina britannica, che sarebbe stata sostanzialmente suicida. I marinai di Kiel, rifiutandosi di sacrificare inutilmente le loro vite, si ammutinarono il 3 novembre 1918. Questa rivolta si diffuse rapidamente e fu sostenuta dalla classe operaia tedesca che, stanca della guerra, delle privazioni e dell'oppressione, si mobilitò per le loro richieste. Manifestazioni e scioperi scoppiarono presto in tutto il Paese, costringendo l'imperatore Guglielmo II ad abdicare e portando alla proclamazione della Repubblica di Weimar.

Durante la Rivoluzione tedesca del 1918-1919, la classe operaia e il movimento socialista tedeschi si divisero in diverse fazioni, che influenzarono notevolmente il corso degli eventi. Da una parte c'era il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), che sosteneva una transizione alla democrazia parlamentare. La SPD, guidata tra gli altri da Friedrich Ebert e Philipp Scheidemann, era il partito più numeroso alla fine della Prima guerra mondiale e cercava di instaurare una repubblica democratica per sostituire il vecchio regime imperiale. Dall'altra parte c'era l'USPD (Partito Socialdemocratico Indipendente di Germania), che aveva un orientamento più di sinistra. L'USPD, fondata nel 1917, criticava la SPD per la sua collaborazione con le forze conservatrici durante la guerra e aspirava a una repubblica socialista piuttosto che a una semplice democrazia parlamentare. Inoltre, c'era la Lega Spartaco, un gruppo comunista rivoluzionario guidato da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che aspirava a una rivoluzione socialista simile a quella avvenuta in Russia un anno prima. Tuttavia, Luxemburg e Liebknecht criticavano l'approccio autoritario adottato dai bolscevichi in Russia. Questa divisione tra le forze di sinistra contribuì al fallimento della rivoluzione per la creazione di una repubblica socialista e, in ultima analisi, portò all'istituzione della Repubblica di Weimar.

In seguito all'abdicazione del Kaiser Guglielmo II e in un contesto di disordini rivoluzionari, Friedrich Ebert, allora leader del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) e ultimo Cancelliere dell'Impero tedesco, concluse un patto con i vertici militari tedeschi noto come "Patto Ebert-Groener". Wilhelm Groener, successore del generale Ludendorff come primo quartiermastro generale, accettò di utilizzare l'esercito per aiutare a mantenere l'ordine e sostenere il nuovo governo repubblicano. In cambio, Ebert promise di non mettere in discussione i privilegi dell'esercito o lo status degli ufficiali. Questo patto stabilizzò temporaneamente la situazione in Germania, ma pose anche le basi per un rapporto problematico tra la nuova repubblica e l'esercito, molti dei cui membri erano profondamente conservatori e poco entusiasti dell'idea di una Germania repubblicana e democratica. Questa situazione contribuì alla fragilità della Repubblica di Weimar e alla sua caduta finale di fronte all'ascesa di Adolf Hitler e del partito nazista.

Dopo la fine della Rivoluzione tedesca e la temporanea stabilizzazione del Paese, fu convocata un'Assemblea nazionale costituente per redigere una nuova Costituzione per la Germania. A causa dell'instabilità di Berlino, l'Assemblea si riunì a Weimar, una città dello Stato della Turingia. La riunione si svolse da febbraio ad agosto del 1919. La costituzione che ne risultò, nota come Costituzione di Weimar, fu adottata l'11 agosto 1919 ed entrò in vigore il 14 agosto dello stesso anno. Essa segnò la nascita di una repubblica democratica parlamentare in Germania, ponendo fine alla monarchia imperiale. La Costituzione di Weimar stabilì una serie di principi democratici, tra cui il suffragio universale per uomini e donne di età superiore ai 20 anni, la libertà di parola, di stampa e di associazione e la tutela dei diritti individuali. Tuttavia, conteneva anche una disposizione, l'articolo 48, che consentiva al Presidente della Repubblica di assumere poteri straordinari in caso di emergenza nazionale, una misura che fu poi utilizzata da Adolf Hitler per consolidare il suo potere.

Nella Repubblica di Weimar, il sistema politico era organizzato in modo tale che il Presidente fosse eletto a suffragio universale diretto per un mandato di sette anni. Il ruolo del Presidente era principalmente rappresentativo, ma aveva anche poteri significativi in base all'articolo 48 della Costituzione di Weimar, che gli consentiva di governare per decreto in caso di emergenza nazionale. Il potere esecutivo quotidiano, tuttavia, era esercitato dal Cancelliere, che era nominato dal Presidente ma aveva bisogno del sostegno della maggioranza del Reichstag (la camera bassa del Parlamento tedesco) per governare efficacemente. L'obiettivo era quello di garantire un certo equilibrio di poteri all'interno del sistema politico tedesco. Tuttavia, la pratica ha rivelato le debolezze di questo sistema. La necessità che il Cancelliere abbia il sostegno della maggioranza del Reichstag ha portato a governi spesso instabili e di breve durata, poiché era difficile mantenere una maggioranza coerente tra i numerosi partiti politici del Reichstag. Inoltre, l'uso dell'articolo 48 da parte del Presidente per governare per decreto contribuì all'erosione della democrazia in Germania e all'ascesa di Adolf Hitler.

La Repubblica di Weimar è stata caratterizzata da una grande instabilità politica, con venti governi separati nei suoi quattordici anni di esistenza, dal 1919 al 1933. Questi governi furono spesso di breve durata, a causa delle divisioni politiche all'interno del Reichstag, la camera bassa del Parlamento tedesco. Il sistema di rappresentanza proporzionale, previsto dalla Costituzione di Weimar, ha portato a un panorama politico frammentato, con un gran numero di partiti politici e nessun partito in grado di ottenere una chiara maggioranza. Ciò ha reso difficile la formazione di governi di coalizione stabili e duraturi. Inoltre, la difficile situazione economica della Germania negli anni Venti e Trenta, segnata dall'iperinflazione, dalla disoccupazione e dalla crisi economica mondiale, ha aumentato le tensioni sociali e politiche e ha contribuito all'instabilità politica del Paese. Questi fattori indebolirono la Repubblica di Weimar e, in ultima analisi, contribuirono all'ascesa del partito nazista e di Adolf Hitler, che fu in grado di sfruttare le frustrazioni dell'opinione pubblica e le divisioni politiche per consolidare il proprio potere.

La nomina di Adolf Hitler a Cancelliere da parte del Presidente Paul von Hindenburg il 30 gennaio 1933 segnò una svolta decisiva nella storia tedesca e portò all'avvento del Terzo Reich. Sebbene il partito nazista non avesse ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni del novembre 1932, Hitler riuscì a convincere Hindenburg a nominarlo Cancelliere in un governo di coalizione. Una volta al potere, Hitler e il partito nazista si mossero rapidamente per consolidare il loro controllo e instaurare un regime autoritario. Nel febbraio 1933, dopo l'incendio del Reichstag, Hitler convinse Hindenburg a emanare un decreto d'emergenza "Per la protezione del popolo e dello Stato", che sospendeva molte libertà civili e conferiva ai nazisti ampi poteri di repressione degli oppositori politici. La transizione dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich fu quindi segnata da una rapida erosione della democrazia e dei diritti umani in Germania. Questo cambiamento radicale portò infine alla Seconda guerra mondiale e agli orrori dell'Olocausto.

Fattori che contribuiscono all'ascesa di Hitler[modifier | modifier le wikicode]

Sebbene la presa del potere da parte di Hitler sia stata pacifica e conforme alle disposizioni di legge della Repubblica di Weimar, il contesto in cui avvenne questa transizione era tutt'altro che idealmente democratico. Il Presidente Paul von Hindenburg nominò Hitler Cancelliere il 30 gennaio 1933, nella speranza che, incorporando Hitler in un governo di coalizione, sarebbe stato in grado di moderare il partito nazista ed evitare una possibile presa di potere violenta. Così facendo, Hindenburg rispettò le disposizioni costituzionali dell'epoca, nonostante il partito nazista non avesse la maggioranza assoluta al Reichstag. Tuttavia, sebbene questa nomina rispettasse il quadro giuridico della Repubblica di Weimar, ebbe luogo in un clima di intensa tensione politica e di violenza contro gli avversari politici del partito nazista. Inoltre, una volta al potere, Hitler si mosse rapidamente per smantellare le strutture democratiche esistenti e instaurare un regime totalitario. Dopo l'incendio del Reichstag nel febbraio 1933, Hitler convinse Hindenburg a emanare un decreto di emergenza che sospendeva molte libertà civili e autorizzava una massiccia repressione degli oppositori politici. Quindi, sebbene il passaggio di potere di Hitler sia stato formalmente pacifico e legale, definirlo democratico sarebbe fuorviante. In realtà, questa transizione avvenne in un clima di violenza politica e portò rapidamente al crollo della democrazia in Germania.

La caduta della Repubblica di Weimar e l'ascesa di Adolf Hitler a Cancelliere della Germania coincisero nel gennaio 1933. Il presidente Paul von Hindenburg nominò Hitler alla carica il 30 gennaio 1933, segnando la fine della Repubblica di Weimar. Nelle settimane e nei mesi successivi, Hitler e il suo governo lavorarono rapidamente per consolidare il loro potere e trasformare la Germania in uno Stato totalitario. Il decreto del 28 febbraio 1933, che seguì l'incendio del Reichstag, sospese molte libertà civili. Successivamente, la legge del 23 marzo 1933, nota come "legge sui pieni poteri", diede a Hitler il diritto di legiferare senza l'approvazione del Parlamento. Queste misure segnarono l'inizio del Terzo Reich e l'inizio della Germania nazista.

Il processo di trasferimento e consolidamento del potere[modifier | modifier le wikicode]

Il governo della Repubblica di Weimar fu guidato principalmente da una coalizione nota come "coalizione di Weimar", che comprendeva il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), il Partito Cattolico di Centro e il Partito Democratico Tedesco. Questi partiti, pur rappresentando diverse ideologie e segmenti della società, condividevano l'impegno per la democrazia parlamentare e cercavano di governare in modo moderato. Tuttavia, questa coalizione era costantemente minacciata da conflitti interni, differenze ideologiche e tensioni e pressioni esterne, in particolare da parte di partiti politici di destra e di sinistra ostili alla Repubblica di Weimar. Quando Hitler fu nominato Cancelliere nel gennaio 1933, sfruttò queste debolezze e lavorò rapidamente per smantellare la coalizione di Weimar e consolidare il potere del partito nazista. Attraverso una serie di misure legali ed extra-legali, tra cui la violenza e l'intimidazione contro gli oppositori politici, Hitler trasformò la Repubblica di Weimar in uno Stato totalitario sotto il controllo del partito nazista.

Il funzionamento della Repubblica di Weimar si basava in parte su due patti fondamentali:

- Il patto governo-militare: esisteva un tacito accordo tra il governo della Repubblica di Weimar e l'esercito. Il governo accettava di preservare lo status e i privilegi dell'esercito, e in cambio l'esercito si impegnava a sostenere il governo e a mantenere l'ordine.

- Il patto tra industria e classe operaia: allo stesso tempo, il governo di Weimar cercò di promuovere una partnership sociale tra industria e classe operaia, evitando così lotte di classe potenzialmente distruttive. Si cercò di incoraggiare la cooperazione in vista della modernizzazione economica e della stabilità sociale.

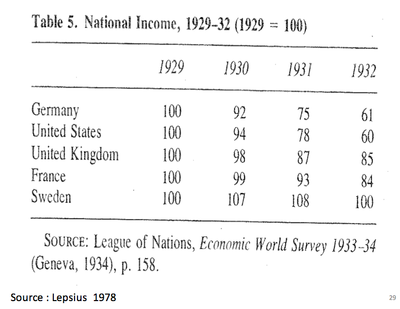

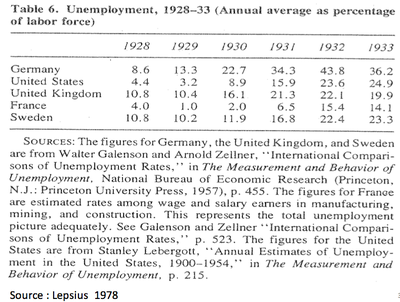

Tuttavia, questi patti erano fragili e sottoposti a continue pressioni da parte di forze economiche, sociali e politiche. La Grande Depressione, iniziata nel 1929, creò enormi tensioni economiche ed esacerbò le divisioni di classe, contribuendo infine al collasso di questi accordi e all'ascesa del nazismo.

La situazione politica durante la Repubblica di Weimar fu caratterizzata da una lotta di potere tra conservatori e progressisti. I conservatori, che comprendevano elementi dell'esercito, dell'industria e dell'alta borghesia, diffidavano della democrazia parlamentare e preferivano un regime più autoritario o una forma di governo monarchica tradizionale. D'altro canto, i progressisti, che comprendevano il Partito Socialdemocratico e altri partiti di sinistra, sostenevano la democrazia parlamentare, le riforme sociali ed economiche e cercavano di trasformare la Repubblica di Weimar in una vera repubblica democratica. Questa lotta per il potere contribuì all'instabilità politica della Repubblica di Weimar e fu sfruttata dagli estremisti di destra, in particolare dai nazisti, per minare la fiducia nel sistema democratico e aumentare il proprio sostegno.

L'erosione dell'ordine democratico nella Repubblica di Weimar fu un processo graduale, esacerbato da eventi chiave come la dissoluzione dell'accordo tra capitalisti e lavoratori e le ripercussioni della Grande Depressione. Nel giugno del 1933, la partnership tra capitalisti e lavoratori, che era stata un pilastro della stabilità sociale ed economica della Repubblica di Weimar, iniziò a sgretolarsi. Ciò coincise con l'ascesa al potere di Hitler, che cercò di distruggere i sindacati e di instaurare un sistema economico più autoritario. Inoltre, la Grande Depressione iniziata nel 1929 creò un ambiente economico incerto e precario. I datori di lavoro cercarono di eliminare la legislazione sociale per tagliare i costi e mantenere la redditività. Questo non solo mise a repentaglio le condizioni di vita dei lavoratori, ma minò anche la fiducia nel governo democratico di Weimar e contribuì all'aumento del sostegno al partito nazista.

Durante la Repubblica di Weimar, l'esercito, in particolare l'alta gerarchia militare, cominciò a sentirsi sempre più alienato ed emarginato. Molti membri dell'élite militare erano insoddisfatti della democrazia parlamentare, considerandola debole e inefficace. Erano anche insoddisfatti di alcuni termini del Trattato di Versailles, in particolare delle restrizioni imposte alle dimensioni e alle capacità dell'esercito tedesco. Questi sentimenti di alienazione ed emarginazione furono esacerbati dai conflitti con il governo civile su questioni come il finanziamento militare e la politica estera. Col tempo, parti dell'esercito si orientarono gradualmente verso opzioni politiche più autoritarie, tra cui il partito nazista, che prometteva di ripristinare il potere e il prestigio militare della Germania. L'ascesa di Adolf Hitler e del partito nazista beneficiò in ultima analisi di questi sentimenti di alienazione all'interno dell'esercito. Hitler fu in grado di sfruttare queste frustrazioni per ottenere il sostegno di ampi settori dell'esercito, che fu un fattore chiave nella sua ascesa al potere e nella caduta della Repubblica di Weimar.

Con il progredire della Repubblica di Weimar, la coalizione che l'aveva sostenuta si indebolì. Questa coalizione, spesso definita "coalizione di Weimar", comprendeva i socialdemocratici, i democratici di sinistra e i partiti di centro. Tuttavia, di fronte alle pressioni economiche, ai disordini sociali e all'ascesa dell'estremismo politico, questa coalizione iniziò a frammentarsi. In questo contesto, le forze conservatrici, che erano state relativamente emarginate nei primi anni della Repubblica di Weimar, iniziarono a riguadagnare terreno. Molti di questi conservatori diffidavano della democrazia parlamentare e preferivano un regime più autoritario. Con lo scioglimento di questi patti, l'instabilità della Repubblica di Weimar si aggravò. Alla fine si creò un vuoto che i nazisti riuscirono a colmare, portando alla fine della Repubblica di Weimar e all'istituzione del Terzo Reich.

Il crollo della Repubblica di Weimar iniziò molto prima che Hitler salisse al potere nel 1933. Un passo fondamentale fu la nomina di Heinrich Brüning a Cancelliere nel 1930 da parte del Presidente Paul von Hindenburg. Brüning, membro del centro cattolico, fu nominato cancelliere in un momento di crisi economica e di crescente polarizzazione politica. Purtroppo, Brüning si dimostrò incapace di superare queste sfide e fu costretto a governare principalmente per decreto presidenziale a causa dell'opposizione parlamentare. Questo non solo ha contribuito all'instabilità politica, ma ha anche eroso la fiducia nella democrazia parlamentare. Lo stesso Brüning fu costretto a dimettersi nel 1932 e i due cancellieri che gli succedettero non riuscirono a stabilizzare la situazione. Alla fine, questo periodo di instabilità politica e di crisi economica spianò la strada all'ascesa di Adolf Hitler, che fu nominato Cancelliere nel gennaio 1933.

Dopo le dimissioni di Heinrich Brüning nel 1932, il Presidente Paul von Hindenburg utilizzò il suo potere di nomina per nominare Franz von Papen come Cancelliere. Von Papen, un aristocratico conservatore, tentò senza successo di formare un governo stabile con il sostegno dei conservatori nazionalisti e del partito nazista. Tuttavia, i suoi sforzi fallirono e fu sostituito nel 1932 da Kurt von Schleicher, un generale dell'esercito tedesco. Anche Von Schleicher non riuscì a formare un governo stabile, che alla fine portò alla nomina di Adolf Hitler a Cancelliere nel gennaio 1933. Hermann Göring, membro di spicco del partito nazista, svolse un ruolo chiave nel consolidamento del potere nazista dopo la nomina di Hitler. In qualità di Ministro degli Interni prussiano, Göring epurò la polizia prussiana da elementi non nazisti e la utilizzò per reprimere gli oppositori del regime nazista. Queste nomine per decreto presidenziale, sebbene legali secondo la Costituzione di Weimar, minarono la fiducia nella democrazia parlamentare e contribuirono all'ascesa del nazismo.

Nel 1932, la posizione di Adolf Hitler come figura dominante della destra radicale in Germania era diventata sempre più chiara. Il suo partito, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP, o Partito Nazista), aveva ottenuto un successo significativo alle elezioni del Reichstag di quell'anno, diventando il più grande partito del parlamento tedesco. Tuttavia, nonostante il successo elettorale del partito nazista, Hitler non era ancora al potere. Il Presidente Paul von Hindenburg era riluttante a nominarlo Cancelliere e altri politici tedeschi conservatori speravano di usare l'influenza del partito nazista senza permettere a Hitler di prendere il controllo completo. Tuttavia, questi tentativi fallirono. A causa della polarizzazione della politica tedesca e della crisi economica in corso, nessun altro leader o partito politico fu in grado di raccogliere un sostegno sufficiente a formare un governo stabile. In questo contesto, Hitler apparve a molti come l'unico leader in grado di superare la crisi. Di conseguenza, fu nominato Cancelliere da Hindenburg nel gennaio 1933.

Nonostante la sua iniziale riluttanza, il Presidente Paul von Hindenburg nominò finalmente Adolf Hitler Cancelliere nel gennaio 1933. Hindenburg, conservatore prussiano ed ex ufficiale dell'esercito, non era un sostenitore del nazismo. Tuttavia, di fronte all'instabilità politica e alle crescenti pressioni di chi lo circondava, alla fine cedette. Hindenburg sperava che Hitler, una volta nominato Cancelliere, sarebbe stato controllabile attraverso una coalizione con i conservatori non nazisti, che avrebbero avuto la maggioranza nel governo. Hitler aveva anche promesso di governare in conformità con la Costituzione di Weimar. Tuttavia, queste aspettative si rivelarono false. Una volta al potere, Hitler e il partito nazista iniziarono rapidamente a consolidare il loro controllo sullo Stato tedesco, eliminando i controlli e gli equilibri costituzionali e sopprimendo ogni opposizione. Di conseguenza, la nomina di Hitler segnò l'inizio della fine della Repubblica di Weimar e l'inizio del regime totalitario del Terzo Reich.

La decisione di Hindenburg di nominare Hitler cancelliere fu un grave errore di calcolo. Sebbene sperasse che Hitler e i nazisti sarebbero stati contenuti dal resto del governo e dai vincoli costituzionali, queste speranze svanirono rapidamente una volta che Hitler fu al potere. Hitler manipolò abilmente il sistema politico e istituzionale della Germania per consolidare il suo potere. Dopo l'incendio del Reichstag nel febbraio 1933, Hitler convinse Hindenburg a dichiarare lo stato di emergenza, che permise ai nazisti di sospendere molte libertà civili e di arrestare gli oppositori politici. Poi, dopo le elezioni del marzo 1933, il Partito nazista riuscì ad approvare la Legge sui pieni poteri (Ermächtigungsgesetz), che in sostanza dava a Hitler il potere di legiferare senza il consenso del Parlamento o del Presidente. Nel complesso, la nomina di Hitler aprì le porte all'installazione di un regime totalitario. Egli utilizzò il quadro istituzionale della Repubblica di Weimar per smantellare la democrazia dall'interno, trasformando la Germania in uno Stato dittatoriale.

Dopo la nomina a Cancelliere nel gennaio 1933, Hitler e il partito nazista iniziarono un rapido consolidamento del potere, smantellando gradualmente le istituzioni democratiche della Repubblica di Weimar e instaurando uno Stato totalitario. L'incendio del Reichstag nel febbraio 1933 fornì a Hitler l'opportunità di convincere il presidente Hindenburg a dichiarare lo stato di emergenza, consentendo ai nazisti di sospendere le libertà civili e reprimere l'opposizione politica. Il governo nazista utilizzò anche una serie di decreti per limitare la stampa e la libertà di espressione e per rafforzare il proprio controllo sul sistema giudiziario e sulle forze di polizia. Nel marzo 1933, il governo nazista approvò al Reichstag la Legge sui pieni poteri (Ermächtigungsgesetz), che in sostanza dava a Hitler il potere di legiferare senza il consenso del Parlamento. Nel luglio 1933, tutti gli altri partiti politici furono banditi, rendendo la Germania uno Stato monopartitico. Negli anni successivi, il regime nazista continuò a espandere il controllo dello Stato, istituendo un vasto apparato di propaganda e sorveglianza, riorganizzando l'istruzione e la cultura secondo gli ideali nazisti e lanciando massicce campagne di persecuzione contro coloro che considerava nemici del regime, tra cui ebrei, comunisti, omosessuali, testimoni di Geova e altri gruppi emarginati. In breve, la presa del potere da parte di Hitler e del Partito Nazista segnò l'inizio di un periodo buio della storia tedesca e mondiale, in cui i principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani furono sistematicamente smantellati e sostituiti da un regime autoritario e oppressivo.

L'introduzione della censura segnò una svolta nell'ascesa al potere di Hitler e dei nazisti. A partire dal 4 febbraio 1933, con la promulgazione del "Decreto del Presidente del Reich per la protezione del popolo tedesco", fu imposta una severa censura sui media, con un divieto specifico per i giornali socialisti e comunisti. Questa misura rientrava nella strategia nazista di sopprimere ogni opposizione politica e di controllare le informazioni diffuse al pubblico, al fine di plasmare l'opinione pubblica in linea con la propria ideologia. Il quadro istituzionale della Repubblica di Weimar fu sistematicamente smantellato, aprendo la strada alla dittatura nazista.

L'incendio del Reichstag, il 27 febbraio 1933, fu un evento chiave della presa di potere nazista. I nazisti attribuirono la colpa dell'incendio a Marinus van der Lubbe, un comunista olandese disoccupato. Questo incidente permise a Hitler di convincere il Presidente Hindenburg a emanare il "Decreto del Reichstag per la protezione del popolo e dello Stato" il 28 febbraio 1933. Questo decreto, spesso indicato come "decreto sull'incendio del Reichstag", sospendeva molte libertà civili, tra cui la libertà di parola, la libertà di stampa, il diritto a un processo equo, la riservatezza delle comunicazioni postali e telefoniche e la protezione da perquisizioni e sequestri illegali. Questo decreto permise al regime nazista di arrestare migliaia di membri del Partito Comunista di Germania (KPD), del Partito Socialdemocratico (SPD) e di altri partiti di opposizione e di imprigionarli senza processo. Inoltre, il governo utilizzò il decreto per giustificare una serie di leggi che consolidarono il potere nazista e stabilirono la struttura della dittatura di Hitler. Nel marzo 1933, il Parlamento tedesco approvò la "Legge sui pieni poteri", che dava a Hitler il potere di governare per decreto, segnando la fine della democrazia in Germania.

Le elezioni del 5 marzo 1933 si svolsero in un contesto di diffusa repressione politica e di terrore contro i partiti di sinistra. Sebbene le elezioni non siano state del tutto libere ed eque, hanno segnato un importante punto di svolta nel consolidamento del potere da parte del Partito Nazista. Il partito nazista ottenne il 43,9% dei voti, un aumento significativo rispetto alle elezioni precedenti. Con il sostegno del Partito del Centro Nazionale Tedesco (DNVP), che ottenne l'8% dei voti, riuscì a formare una maggioranza. Tuttavia, va notato che questa vittoria elettorale non sarebbe stata possibile senza gli arresti di massa di attivisti comunisti e socialisti avvenuti dopo l'incendio del Reichstag. Questi arresti, insieme alla messa al bando del Partito Comunista di Germania (KPD), crearono un clima di paura e intimidazione che favorì il Partito Nazista. Di conseguenza, la legittimità delle elezioni fu ampiamente contestata. Tuttavia, esse permisero al partito nazista di consolidare il proprio potere e di instaurare un regime autoritario che sarebbe durato fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

Il 23 marzo 1933, il Parlamento tedesco approvò la Legge di abilitazione, che sospendeva la costituzione della Repubblica di Weimar per un periodo di quattro anni. Questa legge diede ad Adolf Hitler e al suo governo il potere di legiferare senza l'intervento del Parlamento e persino di modificare la Costituzione. Questo atto segnò una tappa cruciale nell'ascesa di Hitler al potere assoluto in Germania. Solo i membri del Partito Socialdemocratico votarono contro la legge, mentre i deputati del Partito Comunista erano già stati imprigionati o interdetti dal Parlamento dopo l'incendio del Reichstag. La legge sui pieni poteri aprì la strada all'instaurazione del regime totalitario del Terzo Reich, dove la dittatura personale di Hitler sarebbe durata fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

Nell'arco di sole sette settimane, a partire dalla sua nomina a Cancelliere da parte del Presidente Paul von Hindenburg il 30 gennaio 1933, Adolf Hitler riuscì a consolidare il suo potere e a instaurare un regime autoritario in Germania. Utilizzando strategie legali, come la manipolazione del processo politico, e illegali, come l'intimidazione e la repressione, Hitler riuscì a neutralizzare l'opposizione e ad ottenere un controllo quasi assoluto sul governo tedesco. Questa rapida catena di eventi segnò la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio della dittatura nazista, nota anche come Terzo Reich. Questo periodo ebbe conseguenze disastrose per la Germania e per il mondo intero, portando alla fine alla Seconda Guerra Mondiale e all'Olocausto.

Dopo aver consolidato la sua posizione al potere nella primavera del 1933, Hitler continuò a consolidare il suo controllo sulla Germania per tutta l'estate del 1933 e nel 1934. Tra le misure adottate vi fu l'abolizione di tutti i partiti politici diversi dal Partito Nazista, rendendo la Germania ufficialmente uno Stato monopartitico. I sindacati indipendenti furono sciolti e sostituiti da un'organizzazione nazista, il Fronte Tedesco del Lavoro, che controllava completamente il settore del lavoro. Anche le regioni tedesche persero la loro autonomia e i loro governi furono sostituiti da amministratori nazisti, accentrando il potere nelle mani di Hitler. L'estate del 1934 fu segnata anche dall'epurazione dei membri delle SA (le "camicie brune") durante la "Notte dei lunghi coltelli", che permise a Hitler di eliminare ogni potenziale opposizione dall'interno del suo stesso partito. Nell'agosto del 1934, dopo la morte del Presidente Paul von Hindenburg, Hitler si autoproclamò "Führer", fondendo le cariche di Cancelliere e Presidente e assumendo il controllo totale dello Stato tedesco. Questo periodo segnò la fine definitiva della democrazia in Germania e l'instaurazione di una dittatura totalitaria sotto il Terzo Reich.

Nel 1934, Adolf Hitler consolidò la sua presa sul potere in Germania in due modi significativi. In primo luogo, a luglio, eliminò ogni potenziale opposizione all'interno del Partito nazista con la "Notte dei lunghi coltelli", un'epurazione durante la quale furono arrestati e uccisi i leader della Sturmabteilung (SA), la forza paramilitare del Partito nazista. Questo rafforzò il controllo di Hitler sul partito ed eliminò un potenziale rivale per il potere. Poi, alla morte del Presidente Paul von Hindenburg all'inizio di agosto del 1934, Hitler unì le cariche di Presidente e Cancelliere, proclamandosi "Führer und Reichskanzler" (Leader e Cancelliere del Reich). Ciò significa che Hitler deteneva ora l'autorità suprema sullo Stato tedesco, controllando sia l'esecutivo che la presidenza. Così, nel corso di quell'anno, Hitler riuscì a instaurare in Germania una dittatura totalitaria, con tutto il potere politico concentrato nelle sue mani. Il Partito Nazista, sotto la sua guida, era l'unico partito autorizzato e qualsiasi opposizione, politica o di altro tipo, veniva brutalmente soppressa.

Dopo l'ascesa di Adolf Hitler alla presidenza e alla carica di Cancelliere nel 1934, la Germania subì un radicale cambiamento di regime politico. La democrazia parlamentare della Repubblica di Weimar lasciò il posto al regime autoritario del Terzo Reich. Questo fu il periodo in cui la società tedesca fu completamente trasformata e allineata agli ideali del partito nazista, un processo noto come "Gleichschaltung", o coordinamento. Durante questo periodo, tutte le istituzioni, compresi i partiti politici, i sindacati e i media, furono controllate e manipolate dal partito nazista. L'opposizione fu sradicata, attraverso la persecuzione o l'intimidazione. Furono promulgate leggi antisemite, a partire dalle Leggi di Norimberga del 1935, che ridussero gli ebrei allo status di sub-cittadini. Questi cambiamenti gettarono le basi di quello che è generalmente riconosciuto come un regime totalitario, caratterizzato dall'assenza di libertà individuale, dal controllo assoluto dello Stato su tutti gli aspetti della vita, dall'esistenza di un partito unico e da una propaganda onnipresente. L'obiettivo era creare uno Stato nazista omogeneo e ideologicamente puro, pronto a realizzare le ambizioni espansionistiche di Hitler che avrebbero portato alla Seconda guerra mondiale.

Il potenziale democratico della Repubblica di Weimar[modifier | modifier le wikicode]

La capacità della Repubblica di Weimar di svilupparsi come democrazia era limitata e confinata. Ciò può essere interpretato attraverso il prisma delle diverse visioni politiche sostenute dai vari partiti politici dell'epoca. Queste visioni erano orientate verso la democrazia, l'autoritarismo, il socialismo o il comunismo?

La democrazia instaurata dalla Repubblica di Weimar fu un'innovazione per la Germania. Le idee e le pratiche democratiche erano ancora nuove ed estranee a gran parte della popolazione e delle élite, che avevano vissuto per generazioni sotto un impero autoritario. La democrazia di Weimar aveva certamente un potenziale democratico, ma era limitata e doveva affrontare molte sfide interne ed esterne. I partiti politici che si svilupparono durante questo periodo rappresentavano un'ampia gamma di ideologie politiche - democratiche, autoritarie, socialiste e comuniste. Il Partito Socialdemocratico (SPD), ad esempio, aveva una visione democratica e sosteneva un'economia mista con elementi di socialismo. D'altro canto, il Partito Comunista (KPD) cercava di rovesciare il sistema della Repubblica di Weimar e di instaurare una repubblica dei lavoratori basata sul modello sovietico. Il Centro cattolico e i partiti di destra come il DNVP erano più conservatori e alcuni dei loro membri erano scettici o contrari alla democrazia di Weimar. Infine, il Partito Nazionalsocialista di Hitler (NSDAP), che alla fine salì al potere, era esplicitamente antidemocratico e favoriva un governo autoritario basato sull'ideologia fascista. Di conseguenza, l'ambiente politico della Repubblica di Weimar era in realtà un complesso amalgama di visioni concorrenti dell'ordine politico. Queste profonde divisioni ideologiche, unite a gravi crisi economiche e politiche, ostacolarono lo sviluppo di una cultura democratica stabile e ampiamente accettata.

La dimensione democratica di un regime può essere valutata in base al numero o alla percentuale di voti attribuiti ai partiti politici che sostengono un sistema politico democratico. Maggiore è il numero di fazioni politiche che sostengono le istituzioni democratiche, più forte diventa la democrazia, consolidando la sua base. Una ridistribuzione delle forze partitiche può avere conseguenze dirette e immediate sul carattere del regime politico in vigore.

Durante l'epoca della Repubblica di Weimar, si possono individuare tre correnti politiche principali: democratica, autoritaria e due distinte correnti di sinistra, il comunismo e il socialismo indipendente.

La tendenza democratica[modifier | modifier le wikicode]

La tendenza democratica fu portata e sostenuta dalla "coalizione di Weimar", composta dal Partito Socialdemocratico, dal Partito di Centro (cattolico) e dal Partito Liberale di sinistra. Questi attori politici erano i guardiani dell'ordine democratico e lavoravano per garantire la stabilità e il mantenimento del sistema parlamentare. Questa coalizione, spesso chiamata "coalizione di Weimar", fu davvero la base su cui fu costruita la democrazia della Repubblica di Weimar. Essa svolse un ruolo decisivo a diversi livelli chiave nell'istituzione e nella difesa di questo regime democratico. In primo luogo, fu la forza trainante del processo di pace dopo la Prima guerra mondiale, firmando l'armistizio. Questa decisione pose fine alla guerra e permise la nascita di un ambiente favorevole alla creazione di una nuova struttura politica e sociale. La coalizione di Weimar svolse quindi un ruolo fondamentale nel gettare le basi costituzionali della nuova Repubblica.

I partiti della coalizione - i socialdemocratici, il partito di centro (cattolico) e i liberali di sinistra - lavorarono insieme per redigere una costituzione che istituiva una democrazia parlamentare, una novità assoluta per la Germania. Questo fu un passo decisivo per il consolidamento dell'ordine democratico. Infine, quando la Repubblica di Weimar attraversò periodi di instabilità alla fine degli anni Venti e all'inizio degli anni Trenta, la coalizione difese strenuamente il sistema democratico. Nonostante le crisi economiche, l'aumento della disoccupazione e la crescita dell'estremismo politico, in particolare del nazismo, la coalizione mantenne il suo sostegno alla democrazia, cercando costantemente di rafforzarne la stabilità.

Partiti autoritari[modifier | modifier le wikicode]

I partiti autoritari, come i liberali di destra e il partito conservatore, erano composti principalmente da coloro che aspiravano a un ritorno al vecchio ordine, quello dell'Impero e della monarchia. Queste fazioni politiche erano in gran parte composte da membri della classe media preoccupati per le riforme sociali e socialiste. La loro apprensione era motivata dal timore che queste riforme potessero alterare l'equilibrio economico e sociale e minacciare la loro posizione nella società. Inoltre, questa ideologia autoritaria era fortemente impregnata di una radicata convinzione dell'unicità della traiettoria politica e sociale della Germania. A loro avviso, la Germania aveva un percorso unico verso la modernità e la democrazia, diverso da quello seguito da altri Paesi europei. Erano convinti che la Germania avesse tradizioni e valori propri che avrebbero dovuto guidare il suo sviluppo, piuttosto che conformarsi ai modelli politici e sociali prevalenti altrove in Europa.

Nel 1919, diversi Paesi dell'Europa occidentale, come la Francia e la Gran Bretagna, avevano già instaurato democrazie stabili. Tuttavia, la Germania si trovava in una posizione diversa dopo la caduta dell'Impero e l'istituzione della Repubblica di Weimar. Il percorso della Germania verso la democrazia è stato unico, segnato dalle sue realtà storiche, culturali e sociali. I sostenitori del percorso della Germania ritenevano che non dovessimo semplicemente imitare i modelli democratici dei nostri vicini, ma piuttosto sviluppare una forma di democrazia adatta alle caratteristiche specifiche della Germania. Questa convinzione si basava sull'idea che la Germania avesse le proprie tradizioni, le proprie strutture sociali e politiche, che non potevano essere semplicemente replicate sul modello delle democrazie occidentali.

I sostenitori di un percorso autoritario in Germania apprezzavano la nozione di un'élite competente che deteneva il potere. Per loro, l'ideale politico era una forma di governo in cui coloro che erano più qualificati, spesso provenienti da una particolare classe sociale o formazione, avrebbero assunto ruoli di leadership. Credevano che questo modello avrebbe fornito la stabilità e la competenza necessarie per affrontare efficacemente le complesse sfide dell'epoca. Questa visione è spesso descritta come elitaria e antidemocratica, in quanto chiaramente distinta dall'idea democratica di un potere derivato dal popolo, con un'equa partecipazione e rappresentanza di tutti i cittadini. Ciò ha evidenziato la tensione esistente in Germania tra diverse visioni dell'organizzazione politica e sociale, una tensione che ha giocato un ruolo importante nella lotta per il futuro politico della Germania durante la Repubblica di Weimar.

I sostenitori della visione autoritaria in Germania sostenevano la necessità di uno Stato forte che fosse in grado di regolare e reprimere i conflitti tra i diversi gruppi di interesse all'interno della società civile. A loro avviso, lo Stato dovrebbe svolgere il ruolo di arbitro finale, garantendo che gli interessi particolari non prevalgano sul bene comune. In questo modello, lo Stato non dovrebbe essere semplicemente un organismo neutrale che gestisce gli affari pubblici, ma piuttosto una forza in grado di plasmare attivamente la società e promuovere l'unità nazionale. I sostenitori di questo modello sono anche favorevoli a una forte integrazione sociale e politica, sottolineando il senso di appartenenza a una comunità più ampia. Ritenevano che questa forma di integrazione avrebbe contribuito a promuovere la coesione sociale e a rafforzare la solidarietà nazionale. Faceva parte di un desiderio più generale di creare una forte identità collettiva che potesse servire da base per un governo forte e stabile. Sebbene queste idee si scontrassero con la visione democratica del governo, risuonarono comunque con molti tedeschi dell'epoca, in particolare con coloro che erano insoddisfatti delle sfide economiche e sociali affrontate dalla Germania durante la Repubblica di Weimar.

I sostenitori dell'autoritarismo durante il periodo della Repubblica di Weimar in Germania sottolineavano la loro sfiducia nella democrazia e nella pluralità dei gruppi sociali. Per loro la democrazia, con la sua propensione a consentire una moltitudine di voci e opinioni, poteva potenzialmente portare al disordine e all'instabilità. Essi credevano fermamente nella capacità delle élite istruite e competenti di governare in modo più efficace ed equilibrato rispetto al pubblico in generale. L'elitarismo era quindi una componente fondamentale della loro ideologia. Inoltre, difendevano il ruolo dello Stato come agente attivo nello stabilire e mantenere l'ordine e la sicurezza. L'interventismo statale era quindi visto come un mezzo essenziale per garantire il bene comune, piuttosto che lasciare che il mercato o altre forze sociali non regolate determinassero la direzione della società.

Comunisti e socialisti indipendenti[modifier | modifier le wikicode]

Le divisioni all'interno del movimento socialista giocarono un ruolo importante nella politica tedesca durante la Repubblica di Weimar. Dopo la fine della Prima guerra mondiale, una fazione radicale del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) si scisse per formare il Partito Comunista di Germania (KPD). I leader di questa nuova formazione politica, Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, erano noti per le loro tendenze rivoluzionarie e per le loro critiche alla socialdemocrazia per aver sostenuto la guerra e rifiutato di trasformare il sistema capitalistico. Il loro gruppo, inizialmente chiamato Lega Spartachista, ebbe un ruolo fondamentale nelle rivoluzioni tedesche del 1918-1919. Tuttavia, questa scissione indebolì la sinistra tedesca, lasciando la SPD e il KPD in disaccordo su molte questioni e incapaci di formare una coalizione stabile. Questa divisione facilitò infine l'ascesa al potere di Adolf Hitler e del partito nazista.

Il Partito Comunista e una frazione del Partito Socialista (soprattutto dopo la scissione che portò alla creazione del Partito Comunista) sostenevano un ordine politico basato sul comunismo. Cercavano di rovesciare il sistema capitalistico esistente e di instaurare una società in cui i mezzi di produzione fossero tenuti in comune e la ricchezza fosse distribuita equamente tra tutti i membri della società. La loro visione era fondamentalmente rivoluzionaria, in quanto ritenevano che questa trasformazione potesse essere raggiunta solo attraverso una rottura radicale con il sistema esistente. Questa visione era radicata nella filosofia marxista, che sostiene la rivoluzione proletaria come mezzo per porre fine allo sfruttamento capitalistico. In pratica, però, la sinistra tedesca era divisa e in disaccordo su come realizzare questa trasformazione. Ciò contribuì all'incapacità di resistere efficacemente all'ascesa del partito nazista, che sfruttò queste divisioni per consolidare il proprio potere.

Analisi delle opinioni politiche della popolazione[modifier | modifier le wikicode]

Analizzando questi dati, risulta evidente che durante la Repubblica di Weimar la popolazione aveva una pluralità di opinioni politiche. In media, quasi la metà dell'elettorato sosteneva un ordine politico democratico, mentre un terzo preferiva una struttura più autoritaria. I partiti di sinistra radicale, che promuovevano una trasformazione rivoluzionaria della società, attiravano una quota significativa ma minoritaria dell'elettorato, tra il 10% e il 20%. Infine, circa il 10% dell'elettorato era indeciso e votava per partiti più "particolaristi", spesso rappresentanti di interessi specifici o regionali. Questi elettori indecisi hanno svolto un ruolo cruciale. Dato il sistema politico frammentato della Repubblica di Weimar, questi voti potevano spesso far pendere la bilancia a favore di un partito o di un altro nelle elezioni, influenzando così la direzione politica del Paese. La situazione era ulteriormente complicata dal sistema di rappresentanza proporzionale utilizzato all'epoca, che spesso portava alla formazione di governi di coalizione instabili.

Un cambio di governo poteva potenzialmente portare a una completa trasformazione dell'ordine politico. Ciò fu dimostrato nel 1933, quando i conservatori e i liberali di destra tornarono al potere sotto Hitler. Questo evento segnò una rottura radicale con i principi democratici della Repubblica di Weimar e inaugurò una nuova era di totalitarismo sotto il Terzo Reich.

La Repubblica di Weimar fu caratterizzata da un potenziale democratico limitato e dalla mancanza di progressi. Ciò ha evidenziato la fragilità delle istituzioni democratiche, costantemente sottoposte a notevoli pressioni politiche e socio-economiche. Numerosi governi e coalizioni sono stati formati e poi sciolti, a dimostrazione dell'instabilità politica e della difficoltà di mantenere un consenso politico duraturo. I conflitti tra le diverse fazioni politiche, gli sconvolgimenti economici, l'inflazione alle stelle e la disoccupazione di massa hanno alimentato il malcontento e l'incertezza sociale, minando la fiducia dei cittadini nel sistema democratico. Inoltre, la mancanza di una forte tradizione democratica in Germania ha complicato la situazione. L'ordine politico mutevole e incerto ha creato un vuoto che le forze antidemocratiche, in particolare i nazisti, hanno saputo sfruttare, portando infine al crollo della Repubblica di Weimar e all'ascesa di Adolf Hitler.

Analisi delle cause della caduta della Repubblica di Weimar[modifier | modifier le wikicode]

L'influenza del sistema partitico[modifier | modifier le wikicode]

Durante la Repubblica di Weimar, il panorama politico tedesco era molto frammentato. Era caratterizzato dalla presenza di quattro grandi correnti politiche: democratica, autoritaria, socialista indipendente e comunista.

- La corrente democratica era guidata principalmente dalla "coalizione di Weimar", che riuniva il Partito Socialdemocratico, il Partito di Centro (cattolico) e il Partito Liberale di Sinistra. Essi sostenevano l'istituzione e la difesa di un ordine costituzionale democratico.

- La corrente autoritaria era sostenuta dai liberali di destra e dal partito conservatore, che avevano nostalgia dell'Impero e della monarchia e cercavano di promuovere uno specifico percorso tedesco verso la modernità, distinto da quello degli altri Paesi europei.

- I socialisti indipendenti, invece, rappresentavano una fazione della sinistra che si era staccata dal principale partito socialdemocratico. Erano generalmente più radicali nelle loro posizioni politiche e sociali.

- Infine, i comunisti cercarono di promuovere un ordine politico rivoluzionario ed egualitario. Questa corrente era incarnata dal Partito Comunista, formatosi dopo la scissione tra la sinistra radicale e la sinistra socialdemocratica.

Ognuno di questi gruppi aveva visioni diverse dell'ordine politico desiderato per la Germania, il che portò a un'intensa competizione politica e all'instabilità del governo.

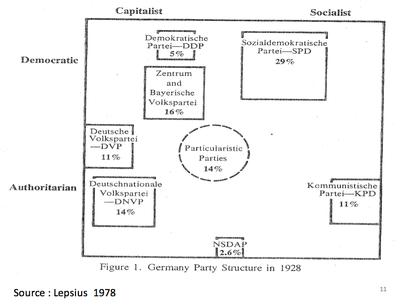

Questo grafico è una rappresentazione dei diversi partiti con due assi:

- L'asse verticale rappresenta la posizione dei partiti nello spettro politico, che va dalla democrazia (in alto) all'autoritarismo (in basso).

- L'asse orizzontale rappresenta la posizione dei partiti sullo spettro economico, che va dal capitalismo (a destra) al socialismo (a sinistra).

Le percentuali si riferiscono ai risultati delle elezioni parlamentari tedesche del maggio 1928. Si trattò dell'elezione parlamentare della Repubblica di Weimar con la più alta affluenza alle urne e fu ampiamente considerata come una vittoria per i partiti pro-democratici. In queste elezioni, il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) si impose con circa il 30% dei voti, seguito dal Partito di Centro con circa il 12%. Il Partito Popolare Nazionale di Germania, una forza politica più autoritaria, ha ottenuto circa il 14% dei voti e il Partito Comunista di Germania circa il 10%. Il resto dei voti è stato suddiviso tra diversi partiti minori.

Il DNVP rappresentava principalmente gli interessi dell'aristocrazia terriera e dei protestanti conservatori, spesso scettici nei confronti della democrazia parlamentare. Il panorama liberale era frammentato: i Democratici Progressisti (DDP) avevano un orientamento più di sinistra e sostenevano la democrazia parlamentare, mentre il Partito Popolare Tedesco (DVP) aveva un orientamento più di destra ed era spesso scettico nei confronti della Repubblica di Weimar. Il Centro (Zentrum) era un partito politico cristiano-democratico con una forte base tra i cattolici, in particolare nelle aree rurali e industrializzate della Germania occidentale e meridionale. Infine, l'SPD (Partito Socialdemocratico di Germania) era il più grande partito di sinistra dell'epoca, con una forte base tra i lavoratori dei grandi centri urbani. L'SPD svolse un ruolo fondamentale nella creazione della Repubblica di Weimar e sostenne una visione democratica e sociale della Germania.

L'instabilità politica e la crescente frammentazione del panorama politico furono le caratteristiche della Repubblica di Weimar. Nel 1919, i comunisti si separarono dal Partito Socialdemocratico per formare il Partito Comunista di Germania (KPD), una scissione che indebolì la sinistra e contribuì alla polarizzazione politica. In Baviera, il Partito Popolare Bavarese (BVP) si separò dal Zentrum nel 1919, rappresentando gli interessi specifici dei cattolici bavaresi. Anche questo ha contribuito alla frammentazione del panorama politico. Tra i liberali, il Partito Popolare Tedesco (DVP) emerse nel 1918 come partito liberale di destra, mentre il Partito Democratico Tedesco (DDP) era un partito liberale di sinistra. Questa divisione indebolì il campo liberale. Infine, con la nascita del partito nazista (NSDAP) negli anni Venti, lo spettro politico divenne ancora più polarizzato. Il partito nazista guadagnò terreno sfruttando il malcontento economico e sociale dopo il Trattato di Versailles e la Grande Depressione e fomentando la paura e l'ostilità nei confronti di comunisti ed ebrei. L'insieme di questi sviluppi contribuì all'instabilità e alla frammentazione del panorama politico durante la Repubblica di Weimar, aprendo la strada all'ascesa di Hitler e del Partito nazista.

Va ricordato che la formazione di questa struttura partitica avvenne nel periodo 1870-1890, che rifletteva molteplici e antiche fratture sociali, come quella tra coloro che volevano un ordine marcato tra religione di Stato e tendenze secolari. Esistevano anche divisioni tra il mondo urbano e quello rurale (città e campagna), nonché spaccature regionali, come il desiderio della Baviera di avere un partito che rappresentasse i propri interessi a livello nazionale.

La rapida industrializzazione della Germania a partire dagli anni Settanta del XIX secolo provocò una spaccatura significativa nella società. Da un lato, c'erano coloro che traevano benefici diretti dall'industrializzazione, come gli imprenditori, gli industriali e alcuni settori della classe media che sostenevano il capitalismo e si opponevano in generale a qualsiasi forma di legislazione sociale significativa. Dall'altro lato, c'erano coloro che erano direttamente colpiti dagli effetti negativi dell'industrializzazione, come i lavoratori dell'industria, che chiedevano una maggiore protezione sociale. Chiedevano migliori condizioni di lavoro, salari più alti, una legislazione sul lavoro minorile e altre misure di protezione sociale. Queste richieste hanno portato alla creazione di partiti politici dei lavoratori, come il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), che hanno sostenuto queste richieste e hanno cercato di attuare riforme sociali attraverso la legislazione. Questa tensione tra i sostenitori del capitalismo senza regole e coloro che sostenevano la necessità di un intervento statale per proteggere i lavoratori e regolamentare le condizioni di lavoro è stata una delle principali fratture politiche del periodo.

L'esistenza di questi molteplici cleavages sociali modellò profondamente il panorama politico dell'epoca, portando a una pluralità di partiti politici piuttosto che a un sistema bipartitico. Invece di avere due forze politiche chiaramente definite e contrapposte, la Germania della Repubblica di Weimar era caratterizzata da una moltitudine di partiti che rappresentavano diversi strati e segmenti della società. Questi partiti variavano notevolmente in termini di ideologia e obiettivi politici, rendendo difficile la formazione di coalizioni stabili e durature. Ciò creò anche un clima di frammentazione politica, in cui la competizione non si limitava a due blocchi principali, ma coinvolgeva un gran numero di partiti in lizza per il potere. Di conseguenza, la Repubblica di Weimar fu politicamente instabile, con governi di coalizione spesso di breve durata e nessun singolo partito o blocco politico in grado di assicurarsi una maggioranza chiara e stabile. Questa frammentazione politica contribuì all'instabilità e alla volatilità che alla fine portarono al crollo della Repubblica di Weimar e all'avvento del regime nazista.

Nonostante la frammentazione politica, durante la Repubblica di Weimar emersero due coalizioni di governo, entrambe incentrate sul Partito del Centro.

- La coalizione democratica: comprendeva il Partito Socialdemocratico (SDP), i liberali di sinistra del Partito Democratico Tedesco (DDP), il Zentrum (Partito di Centro) e il Bayerische Volkspartei (Partito Popolare Bavarese). Questa coalizione tendeva a favorire i principi democratici e rappresentava un'alleanza tra sinistra e centro-sinistra.

- La coalizione borghese: questa coalizione era formata dal Partito di Centro, dai due partiti liberali (il DDP, di sinistra, e il DVP, di destra) e dai conservatori del Partito Popolare Nazionale Tedesco (DNVP). Questa coalizione rappresentava un'alleanza più conservatrice e tendeva a favorire politiche economiche liberali.

Queste coalizioni sono state le principali configurazioni di governo in Germania durante la Repubblica di Weimar, dal 1919 al 1933. Tuttavia, la frammentazione politica e le profonde divisioni ideologiche resero questi governi di coalizione instabili e di breve durata, contribuendo infine al crollo della Repubblica di Weimar.

La seconda coalizione, che potremmo definire "coalizione borghese", era unita dal sostegno alle politiche economiche capitaliste, ma al suo interno vi erano profonde differenze sulla struttura politica ideale per la Germania. Queste differenze si basavano principalmente su visioni diverse della democrazia e dell'autorità. I liberali di sinistra (Partito Democratico Tedesco - DDP) tendevano a favorire i principi democratici, tra cui il governo rappresentativo e i diritti civili. Credevano nello Stato di diritto e molti erano fortemente contrari a qualsiasi ritorno all'autoritarismo o alla monarchia. D'altro canto, i liberali di destra (Partito Popolare Tedesco - DVP) e i conservatori (Partito Nazionale Popolare Tedesco - DNVP) avevano tendenze più autoritarie. Tendevano a essere più scettici nei confronti della democrazia, sostenendo una visione più elitaria e autoritaria dello Stato. Alcuni di loro erano nostalgici dell'Impero tedesco e avrebbero potuto sostenere il ritorno a una forma di monarchia o a un regime più autoritario. Queste differenze ideologiche resero difficile la cooperazione all'interno della coalizione e contribuirono all'instabilità politica del periodo della Repubblica di Weimar.

Le significative differenze ideologiche tra i partiti di queste coalizioni ostacolarono la loro capacità di governare in modo coerente e stabile. Durante i 14 anni della Repubblica di Weimar, la "coalizione democratica" fu al potere per circa 5 anni e la "coalizione borghese" per circa 2 anni. Nei restanti sette anni, non fu possibile formare una coalizione di maggioranza, il che portò all'istituzione di governi di minoranza. Questi governi erano spesso instabili e avevano difficoltà a ottenere un sostegno sufficiente per le loro politiche, il che contribuì all'instabilità politica generale del periodo.

Dal 1919 al 1933, la Repubblica di Weimar ha vissuto un'instabilità politica cronica, con venti diversi governi formati durante questo periodo. Questi governi furono spesso formati in risposta a crisi immediate e furono generalmente orientati verso soluzioni a breve termine. Ad esempio, dovettero affrontare sfide come il Trattato di Versailles, la crisi iperinflazionistica dei primi anni Venti, la Grande Depressione della fine degli anni Venti e dei primi anni Trenta e i crescenti disordini politici dell'estrema destra e della sinistra. Questi governi erano spesso formati da coalizioni di diversi partiti politici, ma queste coalizioni erano spesso instabili e avevano difficoltà a mantenere la maggioranza in Parlamento, a causa di disaccordi ideologici o politici tra i loro membri. Questa instabilità politica cronica ha contribuito al crollo della Repubblica di Weimar e all'ascesa del partito nazista e del suo leader, Adolf Hitler.

La frammentazione del panorama politico durante la Repubblica di Weimar ha ostacolato la stabilità politica e ha avuto un impatto sulla legittimità percepita del governo al potere. I partiti della "coalizione di Weimar", che erano in gran parte responsabili dell'attuazione della nuova Repubblica democratica, si trovarono ad affrontare una grande sfida politica. In primo luogo, furono criticati per la loro incapacità di gestire efficacemente la crisi economica e le tensioni sociali. Le difficoltà economiche furono esacerbate dai termini del Trattato di Versailles, che imponeva alla Germania pesanti riparazioni economiche. In secondo luogo, la "coalizione di Weimar" fu ritenuta responsabile dell'instaurazione di un regime democratico che sembrava incapace di garantire stabilità e sicurezza. La loro legittimità politica era sempre più contestata, soprattutto perché erano percepiti come estranei alla realtà della popolazione. In definitiva, questi fattori, combinati con un aumento dell'estremismo politico, portarono all'ascesa del partito nazista, che sfruttò queste debolezze per alimentare il proprio discorso e ottenere consensi. Il dissenso politico si tradusse in un crescente sostegno al partito nazista, che alla fine portò alla fine della Repubblica di Weimar e all'avvento del Terzo Reich.

Come spiega Lepsius, la frammentazione del sistema politico durante la Repubblica di Weimar giocò un ruolo significativo nella crisi della democrazia che portò all'avvento del Terzo Reich.[1] La moltitudine di partiti politici con programmi divergenti rese difficile la creazione di un governo stabile ed efficace. Queste divisioni, esacerbate dalle sfide socio-economiche dell'epoca, crearono un'atmosfera di instabilità politica e di malcontento sociale. Inoltre, questa frammentazione ha permesso ai partiti estremisti di guadagnare terreno, sfruttando la frustrazione dell'opinione pubblica per l'incapacità delle coalizioni di governo di rispondere efficacemente ai problemi della nazione. In breve, la mancanza di coesione e di una chiara direzione all'interno del sistema politico tedesco della Repubblica di Weimar contribuì ampiamente all'ascesa del nazismo e al crollo della democrazia in Germania.

Le implicazioni del sistema elettorale[modifier | modifier le wikicode]

Il sistema elettorale proporzionale, come quello in vigore durante la Repubblica di Weimar, è concepito per garantire che la percentuale di seggi che un partito conquista in Parlamento rifletta il più possibile la percentuale di voti che ha ottenuto nell'elettorato. Ciò significa che un partito che ottiene il 10% dei voti dovrebbe ottenere circa il 10% dei seggi in Parlamento. Si tratta di un sistema diverso da quello maggioritario, in cui il partito con il maggior numero di voti in una circoscrizione elettorale ottiene tutti i seggi di quella circoscrizione. Questo sistema è spesso utilizzato per incoraggiare una maggiore diversità di opinioni politiche nel governo. Tuttavia, può anche portare alla frammentazione politica e all'instabilità del governo, come nel caso della Repubblica di Weimar, poiché può essere più difficile per un singolo partito ottenere una chiara maggioranza.

L'obiettivo di un sistema elettorale proporzionale è quello di garantire un'equa rappresentanza di tutti i segmenti della società, compresi i piccoli partiti e i gruppi minoritari. In un sistema di questo tipo, i partiti con una quota di voti relativamente bassa possono comunque ottenere una rappresentanza in parlamento, cosa che in genere non avviene nei sistemi elettorali maggioritari. Ciò consente una diversità di opinioni e posizioni politiche nel processo decisionale, che può aiutare a riflettere e rispondere a una più ampia gamma di preoccupazioni e interessi all'interno della società. Tuttavia, uno dei potenziali svantaggi di un sistema proporzionale è che può portare alla frammentazione politica e all'instabilità del governo. Questo perché i partiti possono avere difficoltà a ottenere una chiara maggioranza in parlamento, rendendo spesso necessaria la formazione di coalizioni, che possono essere difficili da mantenere e gestire in modo efficace.

La questione della soglia elettorale è una caratteristica importante dei sistemi elettorali proporzionali. La soglia elettorale è la percentuale minima di voti che un partito deve ottenere per avere diritto all'assegnazione dei seggi in parlamento. Questa soglia può variare notevolmente da Paese a Paese, in genere va dall'1% al 10%. Lo scopo di questa soglia è quello di evitare un'eccessiva frammentazione parlamentare, che potrebbe rendere il governo instabile o inefficace. D'altro canto, una soglia troppo alta può ostacolare la rappresentanza dei piccoli partiti e delle minoranze, il che va contro l'obiettivo originario del sistema proporzionale. Nella Repubblica di Weimar, il sistema era a rappresentanza proporzionale completa senza soglia elettorale. Ciò significava che qualsiasi partito che avesse ottenuto un numero sufficiente di voti per un seggio aveva diritto a essere rappresentato in Parlamento. Questo portò a un alto grado di frammentazione parlamentare, con un gran numero di piccoli partiti rappresentati, che contribuì all'instabilità del sistema politico dell'epoca.

La Repubblica di Weimar aveva un sistema elettorale proporzionale "puro" o "integrale", il che significa che non esisteva una soglia elettorale ufficiale per la conquista di seggi in Parlamento da parte di un partito. In pratica, la soglia effettiva era molto bassa, probabilmente intorno allo 0,4%, corrispondente alla percentuale di voti necessaria per ottenere un solo seggio al Reichstag, che contava circa 600 membri. L'assenza di una soglia elettorale nel sistema della Repubblica di Weimar fece sì che una moltitudine di piccoli partiti potesse entrare in Parlamento, esacerbando la frammentazione politica. Se da un lato questo ha garantito una rappresentazione molto accurata dell'opinione pubblica, dall'altro ha reso più difficile la formazione di coalizioni di governo stabili e ha contribuito all'instabilità politica del periodo.

In un sistema elettorale proporzionale "puro", come quello della Repubblica di Weimar, l'assenza di una soglia elettorale permetteva a una moltitudine di piccoli partiti di ottenere una rappresentanza in Parlamento. Ciò ha portato a una fedele riproduzione dei cleavages sociali e delle varie tendenze politiche all'interno del parlamento. Tuttavia, la conseguenza di questa frammentazione politica è stata quella di rendere più difficile la formazione di coalizioni di governo stabili. Con tanti piccoli partiti con interessi e priorità diverse, è stato spesso necessario negoziare complessi compromessi per formare una maggioranza parlamentare. Inoltre, una volta formate, queste coalizioni erano spesso precarie e inclini all'instabilità, poiché un piccolo partito poteva facilmente far cadere il governo ritirandosi dalla coalizione. Inoltre, questo sistema rendeva il governo più vulnerabile alle crisi e ai conflitti politici. In assenza di una maggioranza chiara e stabile, era difficile per il governo prendere decisioni rapide ed efficaci in risposta alle crisi. Ciò contribuì a creare una percezione di inefficienza e instabilità del sistema democratico, alimentando il malcontento e la sfiducia nei confronti della Repubblica di Weimar. In breve, sebbene il sistema elettorale proporzionale "puro" della Repubblica di Weimar garantisse un'accurata rappresentazione dell'opinione pubblica, contribuì anche all'instabilità politica del periodo e all'indebolimento del sistema democratico.

| Population | Électeurs inscrits | Suffrages exprimés | Nombre de sièges | |

|---|---|---|---|---|

| 62 410 000 | 36 766 000 | 30 400 000 | 423 | |

| Parti | Nombre de votes (en milliers) | % | Nombre de sièges | |

| DNVP | 4 382 | 19,5 | 95 | |

| NSDAP | 810 | 2,6 | 12 | |

| BVP | 946 | 3,1 | 16 | |

| DVP | 2 680 | 8,7 | 45 | |

| Zentrum | 3 712 | 12,1 | 62 | |

| DDP | 1 506 | 4,9 | 25 | |

| SPD | 9 153 | 29,8 | 153 | |

| KPD | 3 265 | 10,6 | 54 | source |

Uno degli svantaggi del sistema elettorale proporzionale puro è che favorisce una rappresentanza parlamentare frammentata, con un gran numero di piccoli partiti. Questo può rendere più difficile la formazione di coalizioni di governo stabili. Nel caso della Repubblica di Weimar, un gran numero di seggi fu conquistato da partiti con una bassa percentuale di voti, il che portò a un parlamento molto frammentato. Ciò significava che nessun singolo partito era in grado di ottenere la maggioranza assoluta e che per governare era necessario formare coalizioni tra più partiti. Tuttavia, queste coalizioni erano spesso instabili, poiché dipendevano dalla volontà dei partiti più piccoli di cooperare. Inoltre, poiché questi piccoli partiti spesso rappresentavano interessi specifici o ideologie divergenti, era difficile trovare un terreno comune e mantenere l'unità della coalizione. Di conseguenza, il sistema elettorale proporzionale puro della Repubblica di Weimar non solo rendeva difficile la formazione di coalizioni stabili, ma contribuiva anche all'instabilità politica in generale. Ciò contribuì certamente all'indebolimento del regime democratico e alla sua definitiva scomparsa con l'avvento al potere di Adolf Hitler nel 1933.

Se consideriamo un parlamento di 481 seggi e che il 16% dei seggi è detenuto da partiti che hanno ottenuto il 4,5% o meno del voto popolare, significa che 77 seggi sono detenuti da questi piccoli partiti. Se aggiungiamo i partiti che hanno ottenuto meno del 5% dei voti, che rappresentano il 21% di tutti i seggi, otteniamo circa 101 seggi. Ciò illustra ancora una volta la frammentazione del panorama politico della Repubblica di Weimar, con un gran numero di piccoli partiti rappresentati in Parlamento. Ciò avrebbe indubbiamente reso più difficile la formazione di coalizioni stabili, contribuendo all'instabilità politica dell'epoca. Ciò conferma che il sistema elettorale della Repubblica di Weimar portò a una notevole frammentazione del panorama politico, rendendo più difficile la formazione di governi stabili. Questa situazione è tipica dei sistemi di rappresentanza proporzionale senza un'alta soglia elettorale, che favoriscono la rappresentanza dei piccoli partiti ma possono portare all'instabilità politica.

Molti studiosi sostengono che il sistema di rappresentanza proporzionale sia stato uno dei fattori che hanno contribuito all'instabilità politica della Repubblica di Weimar. Tuttavia, va sottolineato che questa affermazione è spesso discussa e che il fallimento della Repubblica di Weimar fu il risultato di molti fattori, non solo del sistema elettorale. Il sistema di rappresentanza proporzionale ha permesso a un gran numero di partiti politici di essere rappresentati in Parlamento, con conseguente frammentazione politica. Questo ha reso difficile formare governi stabili e prendere decisioni politiche. Inoltre, ha permesso ai partiti estremisti di ottenere una rappresentanza politica che ha contribuito all'instabilità politica.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Repubblica Federale Tedesca (RFT) apportò importanti modifiche al proprio sistema elettorale nel tentativo di risolvere alcuni dei problemi che avevano afflitto la Repubblica di Weimar. La nuova costituzione, nota come Legge fondamentale, istituì un sistema di governo parlamentare misto. In base a questo sistema, metà dei membri del Bundestag (la camera bassa del Parlamento tedesco) sono eletti direttamente da collegi uninominali, mentre l'altra metà è eletta da liste di partito su base proporzionale. Questo sistema, spesso indicato come sistema elettorale misto o sistema elettorale a membri misti, mira a combinare i vantaggi della rappresentanza proporzionale e dei collegi uninominali. Inoltre, è stata introdotta una clausola di soglia che stabilisce che un partito deve ottenere almeno il 5% del voto nazionale, o vincere almeno tre seggi diretti, per avere diritto a seggi aggiuntivi attraverso la rappresentanza proporzionale. Questo per evitare un'eccessiva frammentazione del Parlamento e promuovere la stabilità politica. Dall'introduzione di queste riforme, il sistema politico tedesco è stato generalmente stabile, con governi che in genere durano per l'intero mandato.

È possibile che l'introduzione di una soglia di rappresentanza, come quella adottata nella Germania del dopoguerra, abbia avuto un impatto sull'ascesa al potere del Partito Nazionalsocialista (NSDAP). Tuttavia, si tratta di una questione complessa che dipende da una serie di altri fattori. Da un lato, una soglia più alta avrebbe potuto escludere dal parlamento alcuni partiti più piccoli, concentrando così i seggi tra i partiti più grandi, tra cui potenzialmente il NSDAP, che ottenne una quota sostanziale di voti nelle elezioni del 1932 e del 1933. D'altro canto, la soglia potrebbe anche aver impedito ad alcuni partiti estremisti o radicali di entrare in parlamento, riducendo così la loro legittimità e visibilità. Ciò avrebbe potuto avere un impatto sulle dinamiche politiche dell'epoca e forse rallentare l'ascesa del NSDAP.

Il sistema proporzionale della Repubblica di Weimar contribuì certamente alla frammentazione del panorama politico e all'instabilità del governo, ma fu solo uno dei fattori del fallimento della Repubblica. Altri fattori importanti furono gli effetti devastanti del Trattato di Versailles, la crisi economica globale seguita al crollo della borsa del 1929, le lotte di potere all'interno del governo, l'erosione del sostegno pubblico alla democrazia parlamentare, l'assenza di una forte tradizione democratica in Germania e, naturalmente, l'ascesa del nazionalsocialismo. La natura del sistema politico della Repubblica di Weimar - una democrazia parlamentare con un capo di Stato debole e una piena rappresentanza proporzionale - può aver facilitato l'ascesa al potere di Adolf Hitler, ma non ne fu certo l'unica causa. In definitiva, fu una combinazione di fattori interni ed esterni a portare al crollo della Repubblica di Weimar e all'ascesa del Terzo Reich.

L'impatto del quadro costituzionale[modifier | modifier le wikicode]

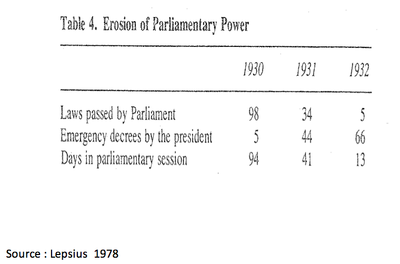

Un'altra spiegazione istituzionalista del quadro costituzionale si riferisce all'analisi delle cause del crollo della Repubblica di Weimar da una prospettiva istituzionalista. L'istituzionalismo è un approccio delle scienze sociali che si concentra sul ruolo delle istituzioni (come le regole di governo, le norme, le strutture giuridiche, ecc.) nel determinare i risultati sociali, economici e politici. Nel caso della Repubblica di Weimar, una spiegazione istituzionalista del suo crollo esamina come la struttura costituzionale, il sistema elettorale e altre istituzioni abbiano contribuito alla crisi politica e all'ascesa del nazismo. Ad esempio, l'articolo 48 della Costituzione di Weimar, che consentiva al Presidente di emettere decreti d'emergenza, fu utilizzato per aggirare il Parlamento e contribuì così all'indebolimento del sistema parlamentare e all'ascesa del potere esecutivo.