Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni

Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu ● Le origini della caduta della Repubblica di Weimar ● Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto ● La nozione di "concetto" nelle scienze sociali ● Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni ● Marxismo e strutturalismo ● Funzionalismo e Sistemismo ● Interazionismo e Costruttivismo ● Teorie dell'antropologia politica ● Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee ● Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica ● Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica ● Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica ● Teorie della guerra nella scienza politica ● Guerra: concezioni e sviluppi ● Ragion di Stato ● Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello ● Teorie della violenza nella scienza politica ● Welfare state e biopotere ● Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione ● Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze ● Il sistema di governo delle democrazie ● Morfologia delle contestazioni ● L'azione nella teoria politica ● Introduzione alla politica svizzera ● Introduzione al comportamento politico ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda ● Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione ● Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali ● Introduzione alla teoria politica

La scienza politica, così come la conosciamo oggi, è una disciplina relativamente giovane. Il suo sviluppo come campo di studio accademico distinto risale a circa un secolo fa. Tuttavia, le basi del pensiero politico si trovano in opere filosofiche e letterarie molto più antiche.

La tradizione del pensiero politico occidentale affonda le sue radici nell'antica Grecia, con pensatori come Platone e Aristotele. I loro scritti su temi quali la giustizia, il potere, l'autorità, il ruolo dello Stato, la cittadinanza e la governance hanno gettato le basi del pensiero politico. Queste idee sono state poi sviluppate e arricchite nel corso dei secoli da pensatori come Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Marx e molti altri. Tuttavia, solo nel XX secolo la scienza politica è emersa come campo accademico a sé stante, con istituzioni, riviste accademiche e metodi di ricerca propri. Ciò ha coinciso con il passaggio a un approccio più empirico e scientifico allo studio della politica, caratterizzato dall'uso di metodi quantitativi e da una particolare attenzione alla sistematizzazione e alla verifica delle teorie.

Oggi la scienza politica è una disciplina eterogenea che comprende una varietà di sottocampi, come la teoria politica, la politica comparata, le relazioni internazionali, le politiche pubbliche, la pubblica amministrazione e le politiche di genere, solo per citarne alcuni. Tuttavia, nonostante questa diversità, tutti gli scienziati politici condividono un interesse comune per la comprensione dei fenomeni politici.

Definire la scienza politica: una sfida intellettuale[modifier | modifier le wikicode]

Secondo Harold Lasswell, nel suo libro del 1936 Politics: Who Gets What, When, How, la scienza politica è definita da chi ottiene cosa, quando e come.[1] In altre parole, è l'eterna lotta all'interno della società per il controllo di risorse scarse. Questi conflitti, tra individui e tra gruppi sociali, sono generati dal desiderio di ripartire le risorse di una società inevitabilmente limitata. Questa prospettiva si concentra sui conflitti relativi alla ridistribuzione delle risorse scarse in una società.

Robert E. Goodin, in "The State of the Discipline, The Discipline of the State" pubblicato nel 2009, vede la politica come l'uso limitato del potere sociale, presentato come l'essenza della politica.[2] Il concetto centrale qui è la nozione di potere, un argomento ampiamente esplorato nelle scienze sociali. Secondo Max Weber, il potere di A su B è la capacità di A di far fare a B qualcosa che B non avrebbe fatto senza il suo intervento. Questa definizione generale si riferisce alla capacità di influenzare altri individui, gruppi o Stati limitandone il comportamento. Uno degli interessi di questa definizione è dimostrare che il potere è relazionale. Secondo Goodin, il potere può assumere molte forme, ma è sempre limitato, perché anche i più potenti non possono imporre la loro volontà ai dominati con la coercizione. Il potere è quindi multidimensionale, ma sempre limitato, e il compito della scienza politica è quello di rendere conto di queste relazioni di potere a diversi livelli.

Goodin propone anche un'altra definizione, secondo la quale la scienza politica è la disciplina dello Stato. In questo caso, lo Stato è inteso come un insieme di norme, istituzioni e relazioni di potere. In termini di norme, la storia dello Stato moderno è strettamente legata alla democrazia liberale, con norme specifiche come la separazione dei poteri, la competizione politica, la partecipazione politica individuale e la responsabilità politica dei rappresentanti eletti nei confronti degli elettori. Lo Stato è anche un insieme di istituzioni che incarnano diverse forme di politica. Lo Stato è quindi il luogo privilegiato delle relazioni di potere tra individui e tra gruppi.

Nel corso del XX secolo, la scienza politica ha subito un significativo processo di autonomizzazione, distinguendosi dalle discipline affini, in particolare dalla storia. Storicamente, la scienza politica è stata considerata in gran parte una sottodisciplina della storia, in quanto basata sullo studio della storia delle istituzioni, delle idee politiche e dei movimenti sociali. Tuttavia, con l'evoluzione della disciplina nel XX secolo, la scienza politica ha iniziato a sviluppare approcci metodologici, quadri teorici e aree di applicazione propri. Uno dei fattori chiave di questo potenziamento è stato lo sviluppo di metodologie quantitative e l'applicazione della teoria dei giochi, della teoria della razionalità e di altri concetti della psicologia e dell'economia all'analisi del comportamento politico. Questi progressi metodologici hanno permesso alla scienza politica di allontanarsi dai metodi di studio narrativi della storia, per diventare una disciplina più analitica e basata sui dati. Inoltre, la scienza politica ha gradualmente ampliato il suo campo di studio per includere una gamma più ampia di fenomeni politici, tra cui l'analisi del comportamento elettorale, lo studio dei processi decisionali all'interno delle istituzioni politiche e la comprensione delle dinamiche di potere internazionali. Infine, la creazione di dipartimenti indipendenti di scienze politiche nelle università e la pubblicazione di riviste specializzate hanno rafforzato l'identità della disciplina come area distinta della ricerca accademica.

James Duesenberry, économiste de renom, souligne les différentes perspectives que l'économie et la sociologie adoptent lorsqu'elles étudient les comportements humains : « l’économie ne parle que de la façon dont les individus font des choix, la sociologie ne parle que du fait qu’ils n’ont aucun choix à faire ».[3] En économie, l'accent est mis sur l'idée que les individus sont des agents rationnels qui font des choix en fonction de leurs préférences et des contraintes qui leur sont imposées, comme le revenu ou le temps. Cela s'appuie sur le concept de l'homme économique ou "homo economicus", un individu hypothétique qui cherche toujours à maximiser son utilité ou son bien-être en faisant des choix rationnels en fonction des informations disponibles. D'autre part, la sociologie se penche davantage sur le contexte social et culturel dans lequel les individus sont placés, et comment ces environnements façonnent leurs comportements et leurs options de vie. En d'autres termes, la sociologie met souvent en lumière comment les structures sociales limitent ou déterminent les choix individuels. Par exemple, une personne née dans une certaine classe sociale peut avoir des opportunités différentes de celles d'une personne née dans une autre classe sociale, ce qui peut limiter ses choix en matière d'éducation, d'emploi ou même de mode de vie. Ainsi, Duesenberry illustre la tension entre l'individualisme méthodologique, qui est typique de l'économie, et le holisme méthodologique, qui est plus caractéristique de la sociologie. Il est important de noter que ce sont deux approches complémentaires pour comprendre les comportements humains et les sociétés, et qu'elles offrent chacune des insights uniques et précieux.

Le parole di Duesenberry evidenziano due concezioni contrastanti dell'uomo nella sociologia e nell'economia neoclassiche. Da un lato, la sociologia tende ad avere una concezione dell'essere umano "supersocializzato", in cui il comportamento degli individui è in gran parte determinato da forze sociali esterne. In altre parole, in questo modello l'individuo è largamente influenzato dalla struttura sociale in cui vive. Ciò può includere fattori come le norme culturali, i ruoli sociali, le aspettative sociali e le istituzioni sociali. In questa prospettiva, l'individuo ha un margine di manovra limitato per agire al di fuori delle aspettative e dei vincoli sociali. D'altro canto, l'economia neoclassica tende ad avere una visione "sottosocializzata" dell'uomo, in cui l'individuo è visto operare in modo relativamente indipendente dalle influenze sociali. In questo modello, l'individuo è visto principalmente come un agente economico razionale che cerca di massimizzare il benessere personale facendo scelte razionali basate sulle informazioni disponibili. Le interazioni sociali sono spesso viste come transazioni economiche, in cui gli individui scambiano beni e servizi per massimizzare la propria utilità. Queste due concezioni contrastanti degli esseri umani evidenziano la tensione tra individualismo e collettivismo nell'analisi del comportamento umano. Inoltre, evidenziano l'importanza di considerare sia i fattori individuali che quelli sociali nella comprensione del comportamento umano e delle società.

Marx sottolinea la tensione tra la capacità degli individui di plasmare la propria storia e i vincoli imposti dalle condizioni sociali e storiche esistenti: "Gli uomini fanno la loro storia, ma non la fanno arbitrariamente in condizioni scelte da loro, bensì in condizioni direttamente date loro ed ereditate dal passato. La tradizione di tutte le generazioni morte pesa sul cervello dei vivi. E anche quando sembra impegnata a trasformare se stessa, loro e le cose per creare qualcosa di completamente nuovo, è proprio in questi momenti di crisi rivoluzionaria che essi evocano con timore gli spiriti del passato, che prendono in prestito da loro i loro nomi, le loro parole d'ordine, i loro costumi per apparire sul nuovo palcoscenico della storia con questo travestimento rispettabile e con questo linguaggio preso in prestito". [4]

Marx riconosce che gli individui svolgono un ruolo attivo nella creazione della propria storia. Tuttavia, egli sostiene che questo processo non è arbitrario, ma è fortemente influenzato da determinate condizioni sociali e storiche ereditate dal passato. La seconda parte della citazione evidenzia il modo in cui gli individui si rivolgono spesso al passato durante i periodi di cambiamento e rivoluzione. Anche quando cercano di creare qualcosa di nuovo, ricorrono spesso a riferimenti storici, prendendo in prestito nomi, parole d'ordine e costumi del passato. Questo, secondo Marx, dimostra quanto il passato pesi sul presente, anche nei momenti di trasformazione radicale. In breve, Marx vede la storia non come un semplice prodotto delle azioni umane, ma come un'interazione complessa tra l'agenzia individuale e le strutture sociali e storiche. Egli sottolinea il modo in cui il passato informa e limita le possibilità di cambiamento del presente.

La citazione di Marx illustra la complessa interazione tra l'agency individuale - cioè la capacità degli individui di agire autonomamente e prendere decisioni - e le strutture sociali e istituzionali in cui si trovano. Queste strutture possono includere istituzioni politiche ed economiche, norme culturali, strutture di classe, vincoli ambientali e altro ancora. La tensione che Marx descrive è quella tra libertà e determinazione: da un lato, gli individui sono liberi di prendere decisioni e di agire; dall'altro, le possibilità di azione a loro disposizione sono modellate e limitate da strutture che spesso sfuggono al loro controllo e sono in gran parte il prodotto della storia. Ad esempio, un individuo può scegliere di lavorare duramente per raggiungere il successo economico, ma il suo successo dipenderà anche da fattori strutturali come l'istruzione e le opportunità economiche disponibili, il background sociale ed economico, il contesto politico ed economico più ampio e altri fattori che sono in gran parte determinati dalla storia e dalla società in cui vive. Inoltre, queste strutture non sono solo vincoli, ma plasmano anche il modo in cui gli individui percepiscono e interpretano il mondo, influenzando le loro aspirazioni, le motivazioni e la concezione di ciò che è possibile o desiderabile. Marx ci ricorda che se gli individui fanno la storia, la fanno in condizioni che non sono di loro scelta, ma ereditate dal passato.

Dalle origini antiche alle teorie moderne[modifier | modifier le wikicode]

L'antica Grecia, e in particolare il V secolo a.C., è spesso considerata la culla del pensiero politico occidentale. Durante questo periodo, noto come l'età dell'oro di Atene, furono sviluppati e discussi molti concetti politici fondamentali.

Nell'antica Grecia, la politica era una preoccupazione centrale della filosofia. I pensatori di questo periodo si concentrarono sull'analisi delle idee e degli ideali politici, esplorando le proprietà dei diversi sistemi politici, interrogandosi sull'essenza della cittadinanza, sul ruolo e sull'azione dei governi, sull'intervento dello Stato negli affari pubblici e nella politica estera.

Due figure emblematiche di questo periodo sono Platone e Aristotele. Platone, nella sua opera La Repubblica, esplorò le questioni della giustizia, dell'uguaglianza e della migliore forma di governo. Il suo allievo Aristotele, nella sua "Politica", esaminò le diverse forme di governo, la cittadinanza e la natura della comunità politica. Questi scritti hanno gettato le basi del pensiero politico occidentale e hanno avuto una notevole influenza sul successivo sviluppo della scienza politica.

Platone, l'antico filosofo greco (427-347 a.C.), è spesso considerato uno dei padri fondatori della scienza politica. La sua famosa opera, "La Repubblica", è un testo fondamentale non solo per la filosofia, ma anche per il pensiero politico. Nella "Repubblica", Platone propone una tipologia di sistemi politici diversi. In particolare, distingue tra monarchia (che chiama "regalità"), aristocrazia, timocrazia (governo basato sull'onore), oligarchia, democrazia e tirannide. Ogni regime viene valutato in base alla sua giustizia ed efficienza. Oltre a questa tipologia, Platone offre anche una visione di quello che considera lo Stato ideale. Per lui, una società giusta è quella in cui ogni individuo svolge la funzione più adatta a lui o a lei. Secondo la sua famosa teoria delle tre classi, la società dovrebbe essere divisa in governanti (i "guardiani"), ausiliari (i "guerrieri") e produttori (gli artigiani e gli agricoltori). Il contributo di Platone alla scienza politica non si limita alla Repubblica. In altre opere, come le Leggi, ha continuato a esplorare questioni relative all'organizzazione politica e sociale. Le sue idee hanno avuto una profonda influenza sul pensiero politico occidentale e continuano a essere studiate e dibattute dagli scienziati politici contemporanei.

Aristotele (384-322 a.C.) è un altro importante pensatore dell'antica Grecia e un contributo fondamentale alla scienza politica. La sua Politica è un testo fondamentale del pensiero politico, in cui affronta molte delle questioni che rimangono centrali per la disciplina fino ad oggi. A differenza di Platone, Aristotele adotta un approccio empirico e induttivo allo studio degli affari politici. Invece di partire da idee astratte e dedurne le conclusioni, Aristotele preferisce osservare le società esistenti e imparare da esse. È noto che abbia studiato 158 costituzioni di città greche per comprendere la natura e i vantaggi dei diversi sistemi politici. Nella "Politica", Aristotele propone anche una sua tipologia di regimi politici, che divide in sei forme: monarchia, aristocrazia, politezza (un misto di aristocrazia e democrazia), tirannide, oligarchia e democrazia. Ciascuna di queste forme viene analizzata in termini di vantaggi e svantaggi, e Aristotele sostiene la politezza come la migliore forma di governo. Inoltre, Aristotele è famoso per la sua concezione della politica come fondamentalmente legata alla questione del benessere umano. Secondo lui, lo scopo della città (polis) è quello di consentire ai suoi cittadini di condurre una buona vita. Questa visione della politica ha avuto un'influenza duratura sul pensiero politico occidentale.

Durante il periodo greco antico, si sono cristallizzati due temi principali che continuano a occupare un posto centrale nel campo della scienza politica:

- Forme istituzionali della politica: questa domanda esamina i diversi tipi di accordi istituzionali che strutturano il dominio politico. Tra questi, le diverse forme di governo, i sistemi elettorali, la divisione dei poteri, il rapporto tra governo e cittadini e così via. Nell'antica Grecia, pensatori politici come Aristotele analizzarono una varietà di costituzioni di città-stato per comprenderne le caratteristiche e il funzionamento.

- Valutazione delle forme istituzionali: questo tema è legato alla questione normativa di quali siano le migliori forme di governo o di organizzazione politica. Ciò comporta spesso una riflessione sui valori politici ed etici, come la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, ecc. Ad esempio, Platone nella sua Repubblica proponeva una visione ideale della città-stato, mentre Aristotele sosteneva la polity (un misto di aristocrazia e democrazia) come migliore forma di governo.

Questi due temi sono ricorrenti nei dibattiti e nelle ricerche della scienza politica contemporanea, anche se con nuove sfumature e approcci metodologici diversi.

Il rinnovamento delle idee durante il Rinascimento[modifier | modifier le wikicode]

Il periodo medievale fu fortemente influenzato dal pensiero cristiano e dalla teoria del diritto naturale. Quest'ultima presupponeva l'esistenza di una legge universale, derivata dalla trascendenza divina, che avrebbe dettato la condotta umana e i principi della giustizia. Secondo questa visione, lo Stato o la città dovrebbero strutturare le proprie istituzioni e il proprio governo in conformità con questa legge naturale.

Tuttavia, i cambiamenti filosofici e intellettuali associati al Rinascimento segnarono una rottura con questa tradizione. Da quel momento in poi, il pensiero politico iniziò a orientarsi verso una visione più umanista e secolare, incentrata sull'uomo piuttosto che sulla divinità. I pensatori politici iniziarono a esplorare nuove concezioni del potere, della sovranità e dello Stato, segnando una nuova fase nell'evoluzione della scienza politica.

Machiavelli (1469 - 1527) è noto soprattutto per il suo trattato politico Il Principe, che esplora la legittimità dei regimi politici e dei governanti. È spesso considerato un precursore della scuola realista, che ha dato origine alla teoria realista delle relazioni internazionali nel XX secolo. In rottura con il pensiero cristiano dominante dell'epoca, che vedeva la morale come un fine in sé, Machiavelli vedeva anche la morale come un mezzo per raggiungere i fini politici. Secondo lui, la morale poteva essere usata come strumento per raggiungere determinati fini politici. Questa visione strumentale della morale segna una rottura significativa con le concezioni precedenti e ha avuto una profonda influenza sul pensiero politico successivo.

Jean Bodin (1529-1596) è noto soprattutto come teorico della sovranità statale. Nella sua opera principale, I sei libri della Repubblica, espone la natura dello Stato, che definisce attraverso la nozione di sovranità. Per Bodin, la sovranità è l'attributo fondamentale dello Stato, che detiene il potere ultimo e indipendente sul suo territorio e sulla sua popolazione. Questo concetto di sovranità ha avuto una profonda influenza sulla teoria politica e costituisce la base della nostra moderna concezione dello Stato nazionale.

L'Illuminismo è stato un periodo di fermento intellettuale e di grandi contributi alla teoria politica. Eminenti filosofi e pensatori come Hobbes, Locke, Hume e Smith hanno gettato le basi per molte delle nozioni fondamentali della tradizione anglosassone della scienza politica. Thomas Hobbes (1588 - 1679), nella sua opera "Leviathan", sviluppò una teoria dell'assolutismo e del contratto sociale, proponendo che gli individui accettino di cedere parte della loro libertà a un sovrano in cambio di sicurezza. John Locke (1632-1704), spesso considerato il padre del liberalismo, nei suoi "Due trattati sul governo" sviluppò una teoria del governo basata sul consenso dei governati e gettò le basi per la teoria dei diritti naturali. David Hume (1711 - 1776) contribuì alla teoria politica esaminando i fondamenti della società e del governo, in particolare nei suoi "Saggi sul commercio". Adam Smith (1723 - 1790) è noto soprattutto per la sua opera "La ricchezza delle nazioni", in cui ha formulato la teoria dell'economia di mercato e il concetto di "mano invisibile". Infine, Alexander Hamilton (1755-1804) è uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti e ha svolto un ruolo fondamentale nella stesura della Costituzione americana e nella definizione del sistema di governo americano. Questi pensatori hanno apportato prospettive diverse e complementari su temi quali il ruolo dello Stato, la natura dei diritti individuali, l'organizzazione dell'economia e la struttura del governo, che continuano a influenzare la scienza politica contemporanea.

Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu (1689 - 1755), generalmente noto come Montesquieu, è uno dei filosofi francesi più influenti nel campo della scienza politica. Nella sua opera "De l'Esprit des Lois", pubblicata nel 1748, ha formulato idee essenziali sulla strutturazione del potere politico in una società. Montesquieu propose una divisione del potere politico in tre rami distinti: il ramo legislativo (che fa le leggi), il ramo esecutivo (che esegue le leggi) e il ramo giudiziario (che interpreta e applica le leggi). Questa idea, nota come teoria della separazione dei poteri, ha avuto un notevole impatto sulla progettazione delle istituzioni politiche moderne, in particolare nei sistemi democratici. Secondo Montesquieu, la separazione dei poteri mira a prevenire l'abuso di potere e a garantire le libertà individuali, stabilendo un sistema di pesi e contrappesi tra i vari poteri. La teoria della separazione dei poteri ha influenzato la stesura della Costituzione degli Stati Uniti e rimane un principio fondamentale del diritto costituzionale in molti Paesi.

Fine del XVIII - XIX secolo: un periodo di transizione[modifier | modifier le wikicode]

La fine del XVIII e il XIX secolo videro l'emergere di una serie di importanti pensatori che influenzarono notevolmente la teoria sociale e la scienza politica. Essi svilupparono teorie complesse sulla struttura della società, sulla natura del potere, sulle relazioni tra individui e gruppi e su altri aspetti del funzionamento della società.

Il periodo compreso tra la fine del XVIII e il XIX secolo ha visto la nascita di una serie di influenti pensatori nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Italia. Questi pensatori hanno svolto ruoli importanti nello sviluppo della filosofia politica, economica e sociale. Il loro lavoro ha influenzato diversi campi, tra cui la sociologia, la filosofia e la scienza politica.

- Adam Smith (1723-1790): noto come il padre dell'economia moderna, Smith ha posto le basi dell'economia di mercato e della divisione del lavoro. Nel suo libro "La ricchezza delle nazioni", stabilì il principio della "mano invisibile" che guida i mercati liberi.

- David Ricardo (1772-1823): Ricardo è stato un influente economista, noto soprattutto per la sua teoria del valore-lavoro e per la sua teoria del vantaggio comparato, che è ancora alla base della maggior parte delle argomentazioni a favore del libero scambio. La sua opera più nota è Sui principi dell'economia politica e della tassazione.

- John Stuart Mill (1806-1873): Mill è uno dei più grandi pensatori del liberalismo. Nella sua opera "Sulla libertà" ha difeso la libertà individuale contro l'interferenza dello Stato. Ha anche contribuito alla teoria utilitaristica, sostenendo che le azioni dovrebbero essere giudicate in base alla loro utilità o capacità di produrre felicità.

- Auguste Comte (1798-1857): considerato il padre della sociologia, Comte ha introdotto il concetto di positivismo, che sostiene l'uso del metodo scientifico per comprendere e spiegare il mondo sociale.

- Alexis de Tocqueville (1805-1859): Tocqueville è noto soprattutto per la sua analisi della democrazia americana nel libro "La democrazia in America". Fu anche un acuto osservatore delle tendenze sociali e politiche del suo tempo, tra cui l'ascesa dell'uguaglianza e del dispotismo democratico.

- Herbert Spencer (1820-1903): Spencer ebbe un'influenza significativa nel sostenere una filosofia sociale ed economica del "laissez-faire" ed è noto per aver applicato la teoria dell'evoluzione di Darwin alla società umana, un concetto spesso riassunto dall'espressione "sopravvivenza del più adatto".

- Émile Durkheim (1858-1917): Durkheim è un altro padre fondatore della sociologia. Ha sottolineato l'importanza delle istituzioni sociali e ha introdotto concetti come il fatto sociale, l'anomia e la solidarietà sociale. Il suo lavoro ha gettato le basi della sociologia funzionalista.

- Karl Marx (1818-1883): Marx è uno dei pensatori più influenti della storia moderna. Insieme a Friedrich Engels, sviluppò il marxismo, una teoria critica del capitalismo e della società di classe. Le sue opere, tra cui "Il Manifesto dei Comunisti" e "Il Capitale", hanno gettato le basi del socialismo e del comunismo e hanno influenzato un'ampia gamma di discipline, tra cui la scienza politica, la sociologia e l'economia.

- Max Weber (1864-1920): Weber è considerato uno dei fondatori della sociologia moderna. Il suo lavoro copriva un'ampia gamma di argomenti, tra cui la burocrazia, l'autorità, la religione e il capitalismo. Il suo concetto di "etica della convinzione" e "etica della responsabilità" è ancora ampiamente utilizzato nell'analisi politica. Il suo libro "Etica protestante e spirito del capitalismo" è spesso citato come uno studio fondamentale sull'influenza della religione sullo sviluppo economico.

- Vilfredo Pareto (1848-1923): Economista e sociologo italiano, Pareto è noto soprattutto per il suo lavoro sulla distribuzione della ricchezza e per la sua teoria delle élite. Ha introdotto in economia il concetto di "optimum di Pareto", secondo il quale uno stato è ottimale se non è possibile apportare alcun miglioramento senza peggiorare la situazione di un individuo.

- Gaetano Mosca (1858-1941): Anche lui teorico delle élite, Mosca ha sottolineato l'idea che, in qualsiasi società, una minoranza organizzata governerà sempre su una maggioranza disorganizzata. La sua opera più famosa, "La classe politica", illustra nei dettagli questa teoria.

- Robert Michels (1876-1936): Sociologo italiano di origine tedesca, Michels è noto per la sua "teoria dell'oligarchia di ferro". Nel suo libro "I partiti politici", sostiene che tutte le forme di organizzazione, democratiche o meno, portano inevitabilmente all'oligarchia, a causa delle tendenze burocratiche insite in ogni organizzazione.

XIX secolo: periodo classico della teoria sociale[modifier | modifier le wikicode]

Il periodo classico della teoria sociale nel XIX secolo ha visto l'emergere di una serie di nuove prospettive sulla società e sulla storia umana. Tra le più influenti vi fu il materialismo storico di Karl Marx e Friedrich Engels, che proponeva una visione deterministica della storia basata sulla lotta di classe e sullo sviluppo delle forze produttive. Secondo Marx ed Engels, la storia umana è essenzialmente una storia di conflitti di classe, in cui le strutture economiche determinano in larga misura le strutture politiche e ideologiche della società. Da questa prospettiva, la storia si sviluppa in modo lineare e progressivo, con ogni modo di produzione (schiavitù, feudalesimo, capitalismo) che viene sostituito dal successivo come risultato di contraddizioni interne e conflitti di classe. Questa concezione deterministica e progressiva della storia ha avuto un ruolo fondamentale nella filosofia politica di Marx ed Engels, che vedevano la fine del capitalismo e l'avvento del socialismo e del comunismo come tappe inevitabili della storia umana. Queste idee hanno avuto un'influenza profonda e duratura sulla teoria sociale e politica, anche se le loro implicazioni e la loro validità sono tuttora oggetto di dibattito.

Contro queste visioni deterministiche e spesso altamente teoriche della società, nella seconda metà del XIX secolo cominciò a emergere un corpus di lavori empirici. Questo lavoro ha cercato di esaminare le realtà sociali in modo più concreto e dettagliato, basandosi sull'osservazione diretta e sull'analisi dei dati empirici. Ciò portò alla nascita di nuove discipline come la sociologia, avviata da figure come Émile Durkheim in Francia, che sottolineò l'importanza dello studio sistematico dei fatti sociali. Allo stesso tempo, in Germania, Max Weber sviluppò un approccio globale alla sociologia, cercando di comprendere le azioni individuali e i processi sociali dal punto di vista degli attori stessi. Questo lavoro empirico ha spesso messo in discussione le grandi narrazioni deterministiche della storia e della società, mostrando la complessità e la variabilità dei fenomeni sociali. Hanno evidenziato l'importanza di specifici contesti storici e culturali, nonché la possibilità di molteplici traiettorie di sviluppo sociale e politico. Ciò ha segnato un'importante rottura con gli approcci precedenti e ha gettato le basi per molte branche contemporanee delle scienze sociali, compresa la scienza politica. Ha inoltre aperto la strada a una serie di nuove metodologie, dall'etnografia all'analisi statistica, che oggi sono strumenti standard nella ricerca sociale e politica.

In risposta alla tendenza deterministica, molti studiosi iniziarono a intraprendere studi descrittivi dettagliati delle istituzioni politiche. È in questo periodo che Woodrow Wilson, che sarebbe diventato il 28° Presidente degli Stati Uniti, scrisse "The State: Elements of Historical and Practical Politics". In questo libro, Wilson offrì uno studio approfondito delle istituzioni politiche, costruendo una tipologia di regimi politici basata sulla loro struttura istituzionale e sulle loro pratiche. Ciò riflette un approccio empirico e comparativo alla scienza politica, che cerca di comprendere i sistemi politici in termini di caratteristiche specifiche e di contesto storico. Questo approccio può essere visto come una ripresa moderna delle tipologie classiche sviluppate da Platone e Aristotele, ma con una maggiore enfasi sull'osservazione diretta e sull'analisi dettagliata. Questo è stato un importante contributo allo sviluppo della scienza politica come disciplina autonoma, sottolineando il valore dello studio sistematico delle istituzioni politiche per comprendere il funzionamento dei sistemi politici.

Woodrow Wilson non fu solo il 28° Presidente degli Stati Uniti, ma anche un eminente accademico e scienziato politico. Prima di entrare in politica, Wilson ha insegnato all'Università di Princeton, dove è stato riconosciuto per il suo importante lavoro nella scienza politica. Uno dei contributi più importanti di Wilson alla disciplina fu il suo approccio istituzionale allo studio della politica. Egli sostenne la necessità di prestare particolare attenzione all'analisi delle istituzioni politiche come elementi chiave di qualsiasi sistema politico. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della politica pratica, evidenziando la necessità per gli studiosi di comprendere come le istituzioni politiche funzionino effettivamente nella pratica, non solo nella teoria. Durante il periodo in cui fu presidente durante la Prima guerra mondiale, Wilson riuscì a mettere in pratica alcune delle sue idee politiche. La sua presidenza fu caratterizzata da molte riforme progressiste ed è nota soprattutto per il suo ruolo nella creazione della Società delle Nazioni dopo la Prima guerra mondiale, un'istituzione progettata per promuovere la pace e la cooperazione internazionale.

Sia Max Weber che Émile Durkheim diedero importanti contributi alla teoria sociologica, affrontando i temi della modernizzazione, dello sviluppo economico e sociale e della democratizzazione. Max Weber è noto soprattutto per il suo concetto di etica protestante e spirito del capitalismo, che sostiene che la razionalizzazione, ovvero il processo di adozione di modi razionali ed efficienti di pensare e comportarsi, sia stato un fattore chiave nello sviluppo del capitalismo moderno. Ha anche esplorato la burocrazia e il concetto di autorità razionale-legale, che sono alla base della governance moderna. Émile Durkheim è considerato uno dei fondatori della sociologia moderna. È famoso per la sua teoria del fatto sociale, che sostiene che i fenomeni sociali esistono indipendentemente dagli individui e ne influenzano il comportamento. Durkheim ha anche esplorato i temi della modernizzazione e del cambiamento sociale, in particolare attraverso lo studio del suicidio e della religione. In breve, sia Weber che Durkheim hanno contribuito alla comprensione dei processi di modernizzazione e cambiamento sociale, compreso lo sviluppo economico e politico.

Il processo di modernizzazione, ad esempio, rimane un tema chiave della ricerca e del dibattito, in particolare in relazione alle questioni dello sviluppo e della democratizzazione. I ricercatori continuano a esaminare come cambiano le società quando diventano più "moderne", come questi cambiamenti influenzano la governance e la politica e come facilitare al meglio uno sviluppo economico e politico positivo. Allo stesso modo, lo sviluppo sociale ed economico rimane una delle principali preoccupazioni degli scienziati politici. I ricercatori si occupano di questioni quali il modo in cui la crescita economica influisce sulle disuguaglianze sociali, il modo in cui le politiche governative possono sostenere lo sviluppo e il modo in cui i cambiamenti sociali, come quelli legati alla migrazione o al cambiamento climatico, influiscono sulla politica. Infine, anche la democratizzazione è un'importante area di studio della scienza politica. I ricercatori esaminano come e perché le democrazie emergono, si stabilizzano o falliscono, e quali strategie possono sostenere la transizione alla democrazia e il suo mantenimento. Queste domande sono particolarmente rilevanti nel contesto attuale, in cui molti Paesi del mondo stanno affrontando sfide legate alla governance democratica.

L'approccio scientifico alla scienza politica si è notevolmente sviluppato nel tempo. È caratterizzato da un maggior rigore nell'analisi dei fenomeni politici, da una logica più coerente nelle argomentazioni presentate e da una predominanza dell'approccio induttivo rispetto alle ipotesi preliminari sulla natura umana, come avveniva nel Medioevo. L'approccio induttivo si basa sull'osservazione empirica e sull'analisi dei dati per formulare ipotesi e teorie. Invece di partire da teorie precostituite sulla natura umana o sulla struttura della società, i ricercatori osservano i comportamenti e gli eventi politici, raccolgono dati e utilizzano queste informazioni per sviluppare teorie che spieghino i fenomeni osservati. Ciò non significa che la scienza politica sia priva di dibattiti teorici o filosofici. Al contrario, questi dibattiti sono fondamentali per guidare la ricerca empirica e interpretare i risultati. Tuttavia, l'enfasi su un approccio empirico e induttivo ha contribuito a rafforzare il carattere scientifico della disciplina. Inoltre, l'uso di metodi quantitativi, come la statistica e i modelli econometrici, e la crescente accessibilità dei dati, hanno contribuito al progresso della scienza politica come disciplina scientifica. Questi strumenti consentono ai ricercatori di testare rigorosamente le loro ipotesi e di fornire prove empiriche a sostegno delle loro argomentazioni.

L'uso del metodo comparativo nelle scienze politiche ha iniziato a diffondersi nel corso del XX secolo. Questo metodo consente ai ricercatori di analizzare e confrontare sistemi, regimi, politiche e processi politici in diversi contesti nazionali e internazionali. Tuttavia, per gran parte di questo secolo, l'uso di questo metodo era ancora agli inizi e non sempre sistematico. L'approccio comparativo mira a individuare le somiglianze e le differenze tra i casi studiati, nel tentativo di spiegare perché si verificano determinati fenomeni politici. Ad esempio, può aiutare a capire perché alcuni Paesi riescono a stabilire una democrazia stabile, mentre altri no. Nel corso del tempo, il metodo comparativo si è sviluppato ed è diventato più sofisticato. È diventato più sistematico, in particolare con lo sviluppo di tecniche statistiche che permettono di confrontare un gran numero di casi contemporaneamente. Nonostante questa evoluzione, è importante notare che il metodo comparativo presenta delle sfide. Richiede una conoscenza approfondita dei contesti specifici di ogni caso studiato e può essere difficile controllare tutte le variabili che potrebbero influenzare i risultati. Inoltre, i ricercatori devono fare attenzione a non trarre conclusioni troppo generali da un numero limitato di casi.

Gran parte della scienza politica tradizionale si è concentrata sullo studio delle istituzioni formali di governo, come parlamenti, tribunali, costituzioni e amministrazioni pubbliche. Questi studi hanno spesso adottato un approccio descrittivo, giuridico e formale, concentrandosi sulla struttura, la funzione e l'organizzazione di queste istituzioni. Tuttavia, è importante notare che il campo della scienza politica si è evoluto e ampliato in modo significativo negli ultimi decenni. Oggi i ricercatori in scienze politiche non si limitano allo studio delle istituzioni formali di governo. Si interessano anche a una serie di altri fenomeni politici, come il comportamento elettorale, i movimenti sociali, le politiche identitarie, la governance globale, la politica comparata, i conflitti internazionali e molto altro. Inoltre, anche le metodologie utilizzate nella scienza politica si sono evolute. Invece di concentrarsi esclusivamente su un approccio descrittivo, molti scienziati politici utilizzano oggi metodi di ricerca più diversificati, tra cui approcci quantitativi, qualitativi, metodi misti e modellazione formale. In sintesi, sebbene lo studio delle istituzioni formali di governo rimanga una parte importante della scienza politica, il campo si è notevolmente ampliato e diversificato, riflettendo una gamma molto più ampia di argomenti di interesse e metodologie di ricerca.

Fine del XIX e inizio del XX secolo: un'epoca di cambiamenti[modifier | modifier le wikicode]

È stato all'inizio del XX secolo che la scienza politica è diventata veramente professionale e una disciplina autonoma. A questo sviluppo hanno contribuito diversi fattori. In primo luogo, la fondazione di organizzazioni professionali, come l'American Political Science Association (APSA) nel 1903, ha svolto un ruolo cruciale. Queste organizzazioni hanno contribuito a standardizzare la pratica della scienza politica, a stabilire standard etici per la ricerca e a promuovere la diffusione del lavoro di ricerca attraverso conferenze e pubblicazioni. In secondo luogo, lo sviluppo di programmi di dottorato in scienze politiche nelle università ha contribuito a formare una nuova generazione di ricercatori professionisti. Questi programmi hanno fornito un quadro di riferimento per la formazione sistematica nella teoria politica, nei metodi di ricerca e nei vari sottocampi della disciplina. In terzo luogo, l'evoluzione della scienza politica è stata stimolata dall'introduzione di nuovi metodi di ricerca, in particolare approcci quantitativi basati sulla statistica. Questi metodi hanno permesso ai ricercatori di esaminare le questioni politiche con un grado di rigore e precisione senza precedenti. Infine, la scienza politica ha beneficiato anche del sostegno di varie fondazioni e agenzie di finanziamento, che hanno contribuito a finanziare la ricerca e a promuovere lo sviluppo della disciplina. È grazie a questi sviluppi che la scienza politica è diventata una disciplina accademica distinta, con un proprio corpo di conoscenze, metodi di ricerca e standard professionali.

La scienza politica come disciplina accademica distinta si è radicata principalmente negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. La creazione nel 1880 della prima scuola di dottorato alla Columbia University di New York ha segnato l'inizio dell'istituzionalizzazione della scienza politica come campo di studi autonomo negli Stati Uniti. Questo passo è stato cruciale per stabilire la scienza politica come campo di studio accademico distinto. Nel 1903 fu fondata l'American Political Science Association (APSA). L'APSA divenne un'organizzazione chiave per gli scienziati politici, fornendo una piattaforma per la condivisione e la diffusione della ricerca, nonché uno spazio per lo sviluppo professionale e la collaborazione tra gli studiosi. Questi passi non solo hanno distinto la scienza politica da altre discipline, ma hanno anche posto le basi per l'ulteriore sviluppo della disciplina, sia in termini di ricerca teorica che di applicazione pratica. Oggi la scienza politica è un campo dinamico e diversificato che affronta un'ampia gamma di questioni legate al potere, alla governance e alle relazioni internazionali.

Secondo lo storico britannico Edward Augustus Freeman, "la storia è la politica del passato e la politica è la storia del presente"[5] Questa citazione evidenzia lo stretto rapporto tra scienza politica e storia. Infatti, la scienza politica può essere vista come una branca della storia che si concentra sull'analisi dei sistemi, delle istituzioni e dei processi politici, mentre la storia può fornire un contesto prezioso per comprendere le origini e l'evoluzione di questi sistemi e processi. Tuttavia, una differenza fondamentale tra le due discipline risiede nella loro focalizzazione temporale. Mentre la storia si concentra sullo studio del passato, la scienza politica si concentra principalmente sul presente e sul futuro. Esamina le tendenze e i modelli contemporanei della politica e cerca di fare previsioni o fornire raccomandazioni politiche per il futuro. Per questo motivo si dice spesso che "la politica è la storia presente". Tuttavia, sebbene le due discipline abbiano orientamenti temporali diversi, sono intimamente legate e si rafforzano a vicenda. Una comprensione approfondita della storia può arricchire la nostra comprensione della politica contemporanea, mentre lo studio della politica contemporanea può aiutarci a interpretare e comprendere la storia.

L'approccio della scienza politica si differenzia da quello della storia in termini di generalizzazione. Mentre la storia si concentra sull'unicità di ogni evento e sulle sue circostanze specifiche, la scienza politica mira a stabilire teorie e modelli che possano essere applicati a vari contesti e momenti. Ciò non significa che la scienza politica trascuri i dettagli specifici o il contesto di un evento o di un fenomeno. Al contrario, utilizza questi dettagli per identificare tendenze, modelli o fattori che possono spiegare una varietà di fenomeni politici. Uno degli obiettivi principali della scienza politica è quello di creare teorie che possano essere generalizzate, testate e convalidate in diverse condizioni. Ciò consente di comprendere i meccanismi alla base dei fenomeni politici e di prevedere come questi possano evolvere in futuro. Per esempio, le teorie delle scienze politiche possono aiutarci a capire perché alcuni Paesi sono più democratici di altri, come le istituzioni politiche influenzano il comportamento dei cittadini e dei leader, o quali fattori possono portare alla guerra o alla pace tra le nazioni. In questo modo, la scienza politica integra la storia fornendo quadri concettuali per la comprensione dei processi politici su larga scala, beneficiando al contempo di approfondimenti storici per illuminare tali quadri.

Gli approcci formali, giuridici e descrittivi della scienza politica presentano alcuni limiti:

- Descrizione più che spiegazione: gli approcci descrittivi spesso forniscono una visione dettagliata di eventi, istituzioni o processi politici, ma possono mancare di spiegazioni approfondite del perché e del come questi fenomeni si verificano.

- Dipendenza dal diritto e dalle istituzioni formali: l'analisi giuridica e istituzionale è fondamentale per comprendere il funzionamento dei sistemi politici. Tuttavia, esse possono trascurare le influenze non istituzionali o non legali sul comportamento politico, come le norme sociali, le pressioni economiche, le dinamiche di potere informali, ecc.

- Uso debole dell'analisi comparativa: l'analisi comparativa è uno strumento potente per la ricerca in scienze politiche perché può identificare tendenze, modelli e fattori costanti in diversi contesti politici. Tuttavia, nelle prime fasi della disciplina, questo approccio era meno utilizzato, limitando la capacità di generalizzare i risultati della ricerca.

- Mancanza di approcci empirici: sebbene la scienza politica si sia sempre più rivolta ai metodi empirici, questi non erano così diffusi nelle prime fasi della disciplina. Ciò significa che alcune teorie o ipotesi non sono state rigorosamente testate da dati empirici, il che può limitarne la validità e l'affidabilità.

Tuttavia, la scienza politica si è evoluta notevolmente dai suoi inizi e ha incorporato nuove metodologie, tra cui approcci empirici più sofisticati, analisi comparative sistematiche e attenzione ai fattori non istituzionali nel comportamento politico. L'analisi comparativa è rimasta in uno stato embrionale, ancora poco sviluppata.

Secondo il motto dell'epoca: la scienza politica si concentra sul periodo contemporaneo e la storia sul passato. Questo motto illustra la classica distinzione tra scienza politica e storia. La storia, in generale, si occupa della comprensione esaustiva e dettagliata di eventi, persone, idee e contesti del passato. Cerca di descrivere e spiegare il passato in tutta la sua complessità e specificità. Gli storici si concentrano spesso su singoli eventi e contesti specifici, cercando di comprendere il passato in sé, piuttosto che cercare di trarre generalizzazioni o teorie. La scienza politica, invece, si occupa principalmente dello studio del potere e dei sistemi politici nel presente e nel futuro. Si concentra su concetti come Stato, governo, politica, potere, ideologia e così via. Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sullo studio dettagliato di casi specifici, la scienza politica cerca di sviluppare teorie e modelli che possano essere applicati in generale a vari contesti e periodi. Detto questo, è importante notare che la scienza politica e la storia non si escludono a vicenda. Gli scienziati politici possono trarre preziosi insegnamenti dalla storia per comprendere le tendenze e i modelli dei fenomeni politici, mentre gli storici possono utilizzare strumenti e concetti della scienza politica per analizzare il passato. Le due discipline si completano e si arricchiscono a vicenda.

La Scuola di Chicago: verso un approccio comportamentale[modifier | modifier le wikicode]

La Scuola di Chicago è famosa per aver fatto progredire la sociologia adottando una metodologia empirica e quantitativa per studiare il comportamento umano nell'ambiente urbano. È stata questa tradizione a ispirare la rivoluzione comportamentale nella scienza politica degli anni Cinquanta e Sessanta. La rivoluzione comportamentale ha segnato una svolta importante nella scienza politica. Invece di concentrarsi principalmente sulle istituzioni e sulle strutture formali del governo, i ricercatori iniziarono a interessarsi maggiormente allo studio del comportamento individuale e dei processi politici informali. Hanno iniziato a raccogliere dati empirici attraverso sondaggi, interviste e altri metodi di ricerca per capire come le persone partecipano alla politica, come prendono le decisioni politiche, come interagiscono con il sistema politico e così via. Questo nuovo approccio ha arricchito notevolmente la nostra comprensione della politica. Ha anche introdotto nuovi metodi e tecniche di ricerca nella disciplina, come l'analisi statistica, l'uso di modelli formali e di teorie della scelta razionale e l'adozione di quadri comparativi più sistematici.

La Scuola di Chicago è stata una forza importante nel promuovere un nuovo approccio alla scienza politica. Charles Merriam, che svolse un ruolo chiave nella creazione della Scuola di Chicago, sostenne che la scienza politica doveva abbandonare il suo tradizionale orientamento storico e giuridico per concentrarsi maggiormente sull'analisi empirica del comportamento politico. Nel suo manifesto del 1929, Merriam sostenne la necessità di un approccio "scientifico" alla scienza politica che si concentrasse sulla raccolta e sull'analisi dei dati empirici. Sosteneva inoltre che gli scienziati politici avrebbero dovuto adottare un approccio interdisciplinare, incorporando idee e metodi di altre discipline, come la psicologia, la sociologia e l'economia.

La Scuola di Chicago divenne nota per l'applicazione di metodi empirici e quantitativi allo studio del comportamento politico. Ad esempio, i suoi ricercatori hanno utilizzato sondaggi e inchieste per studiare gli atteggiamenti politici e il comportamento di voto e hanno adottato un approccio comparativo per analizzare i sistemi politici di diversi Paesi. L'influenza della Scuola di Chicago è stata profonda e duratura. Ha posto le basi per la "rivoluzione comportamentale" che ha trasformato la scienza politica negli anni Cinquanta e Sessanta. Anche se da allora l'approccio comportamentale è stato criticato e modificato, molti dei principi della Scuola di Chicago continuano a influenzare il modo in cui la scienza politica viene praticata oggi.

Harold Lasswell, Leonard White e Quincy Wright sono stati figure chiave della Scuola di Chicago, ognuno dei quali ha dato un contributo significativo allo sviluppo comportamentista della scienza politica. Harold Lasswell, noto per il suo lavoro sui modelli di comunicazione, ha analizzato il ruolo dei media e della propaganda nella società, sviluppando in particolare il modello "Chi dice cosa, a chi, attraverso quale canale, con quale effetto". Questo contributo ha avuto un impatto significativo sugli studi di comunicazione e politica. Leonard White, pioniere nello studio della pubblica amministrazione, ha contribuito a trasformare questo campo in una disciplina accademica a sé stante e la sua opera storica sulla pubblica amministrazione negli Stati Uniti rimane un riferimento essenziale. Infine, Quincy Wright, specialista delle relazioni internazionali, ha prodotto opere come "A Study of War", in cui ha cercato di comprendere scientificamente le cause della guerra e le condizioni per la pace. Quest'opera ha influenzato il modo in cui vengono studiate le relazioni internazionali, sottolineando l'importanza dell'analisi empirica e comparativa. Insieme, questi studiosi hanno dato forma alla scienza politica, concentrandosi in particolare sullo studio empirico e comportamentale dei processi politici.

La Scuola di Chicago era particolarmente interessata allo studio del comportamento politico. Da questa prospettiva, sono emerse due aree di studio in particolare: il comportamento di voto e la mobilitazione sociale in politica. Lo studio del comportamento di voto cerca di comprendere i fattori che influenzano il modo in cui gli individui votano alle elezioni. Questa ricerca prende in esame un'ampia gamma di fattori, tra cui gli atteggiamenti politici, l'affiliazione ai partiti, le preferenze politiche, l'influenza dei media e i fattori socio-demografici come l'età, il sesso, la razza, la classe sociale e l'istruzione. Lo studio della mobilitazione sociale in politica si concentra sui processi con cui individui e gruppi si impegnano nell'azione politica. Questa ricerca esplora le motivazioni che spingono gli individui a partecipare alla politica, le tattiche e le strategie utilizzate dai gruppi per mobilitare i propri membri e sostenere le proprie cause e le strutture sociali e istituzionali che facilitano o ostacolano la mobilitazione politica. Queste due aree di studio hanno portato a una migliore comprensione del comportamento politico di individui e gruppi e hanno contribuito a plasmare la scienza politica come la conosciamo oggi.

Nel 1939, Harold Lasswell pubblicò uno studio intitolato "World Revolutionary Propaganda: A Chicago Study", che esaminava l'impatto della Grande Depressione del 1929 sulle capacità di mobilitazione politica dei disoccupati della città di Chicago.[6] La Grande Depressione, iniziata con il crollo del mercato azionario del 1929, ebbe un impatto economico devastante negli Stati Uniti e altrove, portando a una massiccia disoccupazione e a difficoltà finanziarie per molte persone. Lo studio di Lasswell ha cercato di capire come queste difficili circostanze economiche abbiano influenzato la capacità dei disoccupati di impegnarsi nell'attività politica. Lo studio utilizzò un approccio innovativo per l'epoca, combinando metodi quantitativi e qualitativi per comprendere il comportamento politico. Inoltre, contribuì ad affermare la Scuola di Chicago come importante centro per lo studio del comportamento politico e a gettare le basi per la successiva rivoluzione comportamentale nella scienza politica.

La Scuola di Chicago ha segnato una svolta importante nella storia della scienza politica, introducendo un approccio più empirico e rigoroso allo studio del comportamento politico. Invece di concentrarsi esclusivamente sulle istituzioni politiche o sui grandi eventi storici, questo approccio ha sottolineato l'importanza degli atteggiamenti e dei comportamenti individuali nel processo politico. Utilizzando metodi di ricerca più sofisticati e rigorosi, tra cui sondaggi e analisi statistiche, la Scuola di Chicago è stata in grado di produrre conoscenze più accurate e sfumate sul comportamento politico. Ciò ha migliorato la comprensione di una serie di fenomeni politici, dalla mobilitazione politica dei disoccupati durante la Grande Depressione alle dinamiche di voto nelle elezioni moderne. In questo modo, la Scuola di Chicago ha svolto un ruolo chiave nella professionalizzazione e nel potenziamento della scienza politica come disciplina accademica, dimostrando che un autentico progresso nella conoscenza politica è possibile attraverso uno studio empirico rigoroso.

Il periodo post-comportamentale (1950-1960): nuove sfide e orientamenti[modifier | modifier le wikicode]

La rivoluzione comportamentale degli anni Cinquanta e Sessanta ha segnato un cambiamento significativo nel modo di studiare e comprendere la scienza politica. Questa rivoluzione è stata caratterizzata da una maggiore attenzione al comportamento degli individui e dei gruppi nel contesto politico, piuttosto che alle strutture e alle istituzioni formali. Gli scienziati politici iniziarono a utilizzare metodi empirici per studiare come gli individui percepiscono, interpretano e rispondono agli stimoli politici. Ciò includeva, tra l'altro, sondaggi d'opinione, analisi del contenuto dei media e studi sul comportamento di voto. Una delle conseguenze di questa rivoluzione è stato lo sviluppo della teoria della scelta razionale, che presuppone che gli individui agiscano per massimizzare i propri benefici. Questa teoria è diventata un importante strumento di analisi del comportamento politico. Questo periodo ha visto anche l'emergere di nuovi approcci alla politica comparata e alle relazioni internazionali, che hanno beneficiato dell'uso di metodi empirici e quantitativi per studiare il comportamento politico.

La rivoluzione comportamentale ha segnato una grande trasformazione nello studio della scienza politica. È stata caratterizzata da due idee principali:

- Ampliamento del campo di applicazione della scienza politica: i fautori di questa rivoluzione hanno sfidato la visione tradizionale che limitava la scienza politica allo studio delle istituzioni formali del governo. Hanno cercato di superare questa limitazione integrando lo studio delle procedure informali e del comportamento politico di individui e gruppi, come i partiti politici. Queste procedure informali possono includere i processi di formulazione di nuove politiche pubbliche, che spesso prevedono la consultazione di gruppi di interesse organizzati, come i sindacati e altre associazioni della società civile. Questi processi, pur non essendo istituzionalizzati, svolgono un ruolo chiave nella politica e possono essere descritti come istituzioni informali.

- Il desiderio di rendere la scienza politica più scientifica: i sostenitori della rivoluzione comportamentale hanno messo in discussione l'approccio empirico, che non è informato dalla teoria. Sostenevano un ragionamento teorico rigoroso e sistematico che potesse essere testato da studi empirici. Questo approccio ha portato alla definizione e alla verifica di ipotesi teoriche, utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi.

La rivoluzione comportamentale ha avuto un forte impatto sulla scienza politica, ampliandone il campo di studio e insistendo su un approccio più rigoroso e scientifico.

Il dopoguerra ha visto una significativa espansione e diversificazione della ricerca in scienze politiche. Le relazioni internazionali, ad esempio, sono diventate un'importante sottodisciplina, concentrandosi sui fenomeni di guerra, pace e cooperazione su scala globale. Allo stesso tempo, la politica comparata è emersa come un campo di studio essenziale, che offre una prospettiva comparativa sui sistemi politici e sulle istituzioni di tutto il mondo. Anche l'attenzione alle istituzioni politiche specifiche degli Stati Uniti è aumentata, consentendo un'analisi più approfondita di questo particolare sistema. Sono emerse nuove sottodiscipline, che hanno ulteriormente ampliato lo spettro della scienza politica. Gli studi sulla sicurezza, ad esempio, hanno iniziato a concentrarsi sulle sfide e sulle strategie di sicurezza nazionali e internazionali. Inoltre, le relazioni economiche internazionali sono state identificate come un'area di studio cruciale, che collega politica ed economia su scala globale. Infine, lo studio del comportamento politico ha assunto un'importanza crescente, concentrandosi sulla comprensione delle azioni e dei comportamenti di individui e gruppi nel contesto politico. In sintesi, il dopoguerra ha segnato un punto di svolta nella scienza politica, approfondendone la natura multidisciplinare e ampliandone la portata per la comprensione delle complessità della politica.

L'Università del Michigan ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere l'approccio comportamentale alla scienza politica nel dopoguerra. Il suo dipartimento di scienze politiche ha posto l'accento sugli studi empirici e ha promosso una cultura scientifica nello studio della politica. In particolare, il Center for Political Studies dell'Università del Michigan è stato un pioniere nella ricerca sul comportamento politico. Il centro è famoso per aver lanciato l'American National Election Studies (ANES), uno studio longitudinale che dal 1948 raccoglie dati sul comportamento di voto, sulle opinioni e sugli atteggiamenti politici dei cittadini americani. Questo studio ha fornito dati preziosi per capire come e perché gli individui partecipano alla vita politica. L'enfasi posta dall'Università del Michigan sullo studio empirico del comportamento politico ha contribuito a spostare il campo delle scienze politiche al di là dell'analisi puramente istituzionale e giuridica per includere una comprensione più profonda del comportamento dei singoli attori e dei gruppi nel contesto politico.

Due importanti pubblicazioni di questo periodo, che simboleggiano appieno questa rivoluzione comportamentale, sono "Political Man: The Social Bases of Politics" di Seymour Martin Lipset, pubblicato nel 1960[7], e "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations" di Gabriel Almond e Sidney Verba, pubblicato nel 1963.[8] Questi due libri furono molto influenti e segnarono il periodo della rivoluzione comportamentale nella scienza politica. "L'uomo politico: le basi sociali della politica" di Seymour Martin Lipset è stato pubblicato nel 1960 ed è diventato un classico nel campo della sociologia politica. Lipset utilizza un approccio empirico per esaminare le condizioni sociali ed economiche che contribuiscono alla stabilità democratica. In particolare, analizza fattori come il livello di sviluppo economico, il sistema educativo, la religione, lo status sociale e altri fattori sociali per comprendere i modelli di comportamento politico. "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations" è stato pubblicato nel 1963 da Gabriel Almond e Sidney Verba. Il libro presenta un'analisi comparativa delle culture politiche di cinque Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia e Messico) e propone il concetto di "cultura civica" per spiegare la stabilità democratica. Almond e Verba sostengono che la cultura politica di un Paese, che si riflette negli atteggiamenti e nelle convinzioni dei cittadini nei confronti del sistema politico, svolge un ruolo cruciale nel funzionamento e nella stabilità della democrazia. Entrambi i libri riflettono l'enfasi posta dalla rivoluzione comportamentale sullo studio degli atteggiamenti, delle credenze e dei comportamenti delle persone per comprendere la politica.

La rivoluzione comportamentale ha segnato una svolta significativa nella disciplina della scienza politica, sottolineando l'importanza delle teorie nell'analisi e nella comprensione dei fenomeni politici. Questo riorientamento verso un approccio più teorico ha permesso di introdurre nuovi concetti e strumenti analitici, arricchendo così il campo della disciplina. Uno dei principali effetti di questa rivoluzione è stato il rafforzamento delle argomentazioni teoriche nell'analisi politica. Invece di basarsi esclusivamente su osservazioni e supposizioni descrittive, i ricercatori hanno iniziato a formulare ipotesi e teorie più solide per spiegare il comportamento politico. Questo ha portato a dibattiti più sfumati e a una comprensione più profonda dei processi politici. Inoltre, la rivoluzione comportamentale ha introdotto una maggiore sofisticazione nella teoria politica. Con l'adozione di un approccio più scientifico, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare modelli teorici più complessi e accurati per spiegare un'ampia varietà di comportamenti e fenomeni politici. Infine, cosa forse più importante, la rivoluzione comportamentale ha promosso una considerazione più rigorosa del metodo scientifico nello studio della politica. Ciò significa che i ricercatori hanno iniziato ad adottare metodi di ricerca più rigorosi e sistematici, compreso l'uso di statistiche e altri strumenti quantitativi. Questo ha portato a una maggiore affidabilità e validità dei risultati della ricerca, migliorando così la credibilità della disciplina della scienza politica nel suo complesso.

La terza rivoluzione scientifica (1989 - oggi): Il nuovo volto della scienza politica[modifier | modifier le wikicode]

La terza rivoluzione scientifica nella scienza politica, iniziata negli anni Settanta, ha avuto un impatto notevole sul modo in cui oggi viene condotta la ricerca politica. Questa rivoluzione ha introdotto metodi di ricerca più rigorosi e sistematici, tra cui l'uso di statistiche e modelli matematici per verificare le ipotesi e misurare l'impatto di diversi fattori sui fenomeni politici. Inoltre, ha incoraggiato i ricercatori ad adottare un approccio più empirico, basato sull'osservazione e sull'esperienza piuttosto che sulla pura teoria. La terza rivoluzione scientifica ha visto anche un'espansione dei campi di studio della scienza politica. I ricercatori hanno iniziato a esplorare nuove aree come il comportamento elettorale, la politica comparata, la politica dell'identità, la politica ambientale e altre ancora. Queste nuove aree di studio hanno ampliato notevolmente la nostra comprensione del funzionamento della politica e del ruolo dei fattori politici nella società. Questa rivoluzione ha anche introdotto una maggiore diversità nella ricerca delle scienze politiche. I ricercatori hanno iniziato a studiare una gamma più ampia di contesti politici e a prendere in considerazione prospettive più diverse. Inoltre, questa rivoluzione ha anche incoraggiato una maggiore collaborazione interdisciplinare, con gli scienziati politici che lavorano con esperti di altre discipline per risolvere problemi politici complessi.

La teoria della scelta razionale (RCT) è un approccio importante e influente nella scienza politica che si ispira principalmente alla teoria economica. Questa teoria parte dal presupposto che gli individui sono attori razionali che prendono decisioni in base ai loro interessi personali, cercando di massimizzare la loro utilità, cioè il beneficio o il piacere che traggono da una certa azione. Secondo la RCW, gli individui soppesano i costi e i benefici delle diverse opzioni prima di prendere una decisione. Questa valutazione dei costi e dei benefici può prendere in considerazione molti fattori diversi, tra cui le conseguenze materiali, il tempo, lo sforzo, i rischi e le ricompense emotive e sociali. La RCW è spesso utilizzata come "metateoria" nella ricerca delle scienze politiche. Ciò significa che fornisce un quadro generale per comprendere come e perché gli individui prendono determinate decisioni politiche. Ad esempio, può essere utilizzata per analizzare questioni come il comportamento elettorale (perché le persone votano in quel modo?), la formazione di coalizioni (perché alcuni partiti politici si alleano con altri?) o il processo decisionale in politica estera (perché i Paesi scelgono di dichiarare guerra o firmare trattati di pace?).

La terza rivoluzione scientifica nella scienza politica ha enfatizzato l'uso di un ragionamento logico rigoroso e di metodi formali. In questo contesto, la teoria della scelta razionale (RCT) è un esempio importante di questo approccio. La RCT, e altri approcci simili, spesso iniziano stabilendo una serie di assunti o ipotesi di base. Si suppone che questi assunti rappresentino alcuni aspetti fondamentali del comportamento umano o del sistema politico. Ad esempio, l'RCM postula generalmente che gli individui siano attori razionali che cercano di massimizzare la propria utilità. Da questi assunti di base, i ricercatori deducono logicamente una serie di proposizioni o ipotesi. Ad esempio, se assumiamo che gli individui sono razionali e cercano di massimizzare la loro utilità, potremmo dedurre che gli individui saranno più propensi a votare se credono che il loro voto avrà un impatto sull'esito delle elezioni. Queste proposizioni o ipotesi vengono poi testate empiricamente, spesso utilizzando dati quantitativi. Ad esempio, un ricercatore potrebbe raccogliere dati sul comportamento di voto e utilizzare tecniche statistiche per verificare l'ipotesi che gli individui sono più propensi a votare se pensano che il loro voto abbia un impatto. Questo approccio ha il vantaggio di fornire previsioni chiare e verificabili e ha contribuito a migliorare il rigore e l'accuratezza della ricerca in scienze politiche. Tuttavia, come già detto, è stato anche criticato per le sue ipotesi semplicistiche sul comportamento umano.

La teoria dei giochi, una branca della matematica che studia le situazioni decisionali in cui interagiscono più giocatori, è stata incorporata nella scienza politica come parte della terza rivoluzione scientifica. Fornisce un quadro formale per analizzare situazioni in cui il risultato per un individuo dipende non solo dalle sue scelte, ma anche da quelle degli altri. Viene spesso utilizzata in contesti politici per modellare situazioni di conflitto e cooperazione, come negoziati, elezioni, costruzione di coalizioni e decisioni di politica estera. La teoria dei giochi si presta bene alla teoria della scelta razionale, poiché presuppone che gli attori siano razionali e cerchino di massimizzare la propria utilità. Tuttavia, va oltre la semplice massimizzazione dell'utilità individuale per considerare come le scelte di altri attori possano influenzare i risultati. L'analisi statistica è diventata un metodo di ricerca standard nelle scienze politiche a partire dalla terza rivoluzione scientifica. I ricercatori utilizzano i metodi statistici per analizzare grandi insiemi di dati e per verificare le ipotesi sulle relazioni tra le diverse variabili. L'analisi statistica può aiutare a identificare tendenze, stabilire correlazioni, prevedere risultati futuri e testare l'efficacia di diverse politiche. Utilizzando questi strumenti - la teoria dei giochi e l'analisi statistica - la scienza politica ha guadagnato in rigore, precisione e capacità di testare e validare le proprie teorie. Tuttavia, come sempre, questi metodi presentano limiti e sfide e i ricercatori continuano a discutere su come utilizzarli al meglio nella pratica.

La terza rivoluzione scientifica nelle scienze politiche ha avuto un grande impatto su tutti gli aspetti della disciplina, compresi i metodi di ricerca qualitativa. In risposta al rigore e alla precisione dei metodi quantitativi, i ricercatori che utilizzano metodi qualitativi hanno cercato di rafforzare i propri approcci. Ad esempio, hanno lavorato per sviluppare strutture più sistematiche per la raccolta e l'analisi dei dati qualitativi e per migliorare la trasparenza e la riproducibilità della loro ricerca. Hanno anche cercato di incorporare elementi di rigore statistico nel loro lavoro, ad esempio utilizzando metodi di codifica per analizzare sistematicamente testi o interviste. Inoltre, i ricercatori qualitativi hanno anche sottolineato i vantaggi unici dei loro metodi. Ad esempio, sottolineano che la ricerca qualitativa può fornire una comprensione più profonda e sfumata dei fenomeni politici, concentrandosi sul contesto, sull'interpretazione e sul significato. Inoltre, difendono il ruolo della ricerca qualitativa nel generare nuove teorie e nello studiare fenomeni difficili da misurare o quantificare. In questo modo, la pressione dei metodi quantitativi e della teoria della scelta razionale ha effettivamente portato a un rafforzamento della ricerca qualitativa nelle scienze politiche. Ciò ha contribuito a un più sano equilibrio tra metodi qualitativi e quantitativi nella disciplina e ha incoraggiato un approccio più integrativo che valorizza il contributo di ciascun metodo alla comprensione della politica.

L'influenza della terza rivoluzione scientifica ha avuto un impatto diffuso su tutte le aree della scienza politica, compresa la ricerca qualitativa. In risposta a questi cambiamenti sono stati scritti diversi libri importanti, che illustrano come i ricercatori abbiano cercato di rafforzare il rigore e la sistematicità della ricerca qualitativa. Ad esempio, "Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research" di King, Keohane e Verba del 1994 è un libro fondamentale che propone un approccio alla ricerca qualitativa basato su principi di rigore scientifico simili a quelli della ricerca quantitativa.[9], che sostiene la complementarietà tra metodi quantitativi e qualitativi per approfondire la comprensione dei fenomeni sociali. Hanno inoltre presentato vari strumenti e tecniche per migliorare la qualità della ricerca qualitativa.[10] Proseguendo sulla stessa linea, George e Bennett hanno pubblicato nel 2005 "Case Studies and Theory Development", un libro che fornisce strategie per l'utilizzo di casi di studio per sviluppare e testare teorie nelle scienze politiche.[11] Infine, nel 2007 Gerring ha aggiunto a questo corpus di lavori "Case Study Research: Principles and Practices", che offre una guida completa alla ricerca basata sui casi di studio.[12] Questi lavori mostrano come la ricerca qualitativa nelle scienze politiche abbia risposto e si sia evoluta di fronte alla terza rivoluzione scientifica. Sottolineano l'importanza di un approccio rigoroso e sistematico alla ricerca qualitativa, riconoscendo al contempo i punti di forza unici di questo metodo.

Per concludere questa rassegna generale, possiamo semplificare alcuni di questi importanti paradigmi in un'unica idea. In effetti, ogni approccio può essere riassunto da un'espressione che coglie bene i contributi del comportamentismo e della teoria della scelta razionale:

- Il comportamentismo, o comportamentismo, si occupa delle azioni e dei comportamenti degli individui piuttosto che della semplice struttura istituzionale. Seguendo il principio "non guardare solo alle regole formali, ma a ciò che le persone fanno realmente", il comportamentismo pone l'accento sull'osservazione e sullo studio delle azioni effettive degli individui e dei gruppi, tenendo conto sia delle regole formali che di quelle informali che guidano tali azioni. Ha svolto un ruolo importante nello spostare l'analisi politica verso una comprensione più profonda del comportamento individuale e di gruppo.

- La teoria della scelta razionale, invece, si basa sul principio che "gli individui sono motivati dal potere e dall'interesse". Sostiene che gli individui prendono decisioni in base ai loro interessi personali e cercano di massimizzare la loro utilità. Seguendo questa linea di pensiero, la teoria della scelta razionale ha permesso di formalizzare l'analisi delle azioni politiche e di prevedere i comportamenti sulla base del postulato della razionalità.

Questi due paradigmi hanno apportato contributi significativi alla scienza politica e continuano a plasmare la nostra comprensione del comportamento politico. Tuttavia, è anche importante notare che ogni paradigma ha i suoi limiti e che una comprensione completa dei fenomeni politici spesso richiede una combinazione di approcci e metodi diversi. Oltre al comportamentismo e alla teoria della scelta razionale, altre due importanti scuole di pensiero della scienza politica sono il sistemismo e lo strutturalismo-funzionalismo. Il sistemismo si basa sul principio che "tutto è collegato, il feedback è essenziale". Questa filosofia sottolinea l'interdipendenza di tutti gli elementi di un sistema politico. Sottolinea l'importanza delle retroazioni che, creando risultati, si ripercuotono sulle nuove esigenze del sistema politico, influenzandone la dinamica e l'evoluzione. D'altro canto, lo strutturalismo-funzionalismo è guidato dall'idea che "la forma si adatta alla funzione". Questa prospettiva postula che le funzioni delle istituzioni politiche determinano le loro forme. È un quadro utile per comprendere come le istituzioni politiche si sviluppino e cambino in risposta alle esigenze e alle richieste della società.

Infine, l'istituzionalismo è un'altra importante scuola di pensiero della scienza politica, che si basa sul principio che "le istituzioni contano". Un'intera branca di questa scuola, nota come istituzionalismo storico, si è sviluppata intorno a questa idea. L'istituzionalismo storico si concentra sull'importanza delle istituzioni nel determinare i risultati politici, sottolineando il loro ruolo di regole del gioco che modellano il comportamento politico e il modo in cui si evolvono e cambiano nel tempo.

La narrazione che abbiamo appena attraversato corrisponde a quella che Almond ha definito la "prospettiva progressista-eclettica" sulla storia della scienza politica.[13] Questa prospettiva, che può essere considerata il mainstream della scienza politica, riconosce il valore di molti approcci diversi nella disciplina. Sottolinea il progresso scientifico ottenuto grazie all'integrazione di elementi provenienti da diverse scuole di pensiero, tra cui il comportamentismo, la teoria della scelta razionale, il sistemismo, lo strutturalismo-funzionalismo e l'istituzionalismo. Secondo questa prospettiva, ogni approccio apporta strumenti e prospettive uniche che insieme contribuiscono a una comprensione più completa dei fenomeni politici.

Questa "prospettiva progressivo-eclettica" non è universalmente accettata, ma è ampiamente accettata da coloro che aderiscono alla sua definizione di conoscenza e oggettività, che si basa sulla separazione tra fatti e valori e sull'adesione a standard di evidenza empirica.

L'idea di "progressismo" si riferisce all'impegno verso l'idea di progresso scientifico, che si manifesta sia con l'accumulo quantitativo di conoscenza - in termini di volume di conoscenza accumulato nel tempo - sia con il miglioramento qualitativo del rigore e dell'accuratezza di tale conoscenza.

L'aspetto "eclettico" della prospettiva descrive un approccio non gerarchico e integrativo al pluralismo. Ciò significa che nessun approccio o scuola di pensiero è considerato superiore ad altri. In questa visione dominante della scienza politica, tutte le prospettive e le metodologie sono ben accette e possono contribuire alla somma delle conoscenze. Di conseguenza, approcci come la teoria della scelta razionale e l'istituzionalismo possono produrre lavori che si inseriscono bene in questa prospettiva progressista-elettiva.

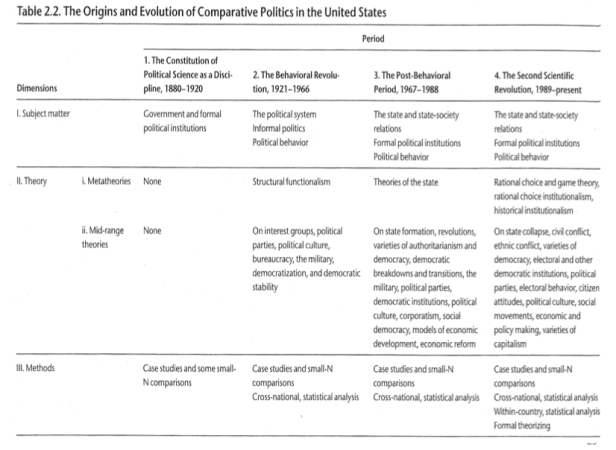

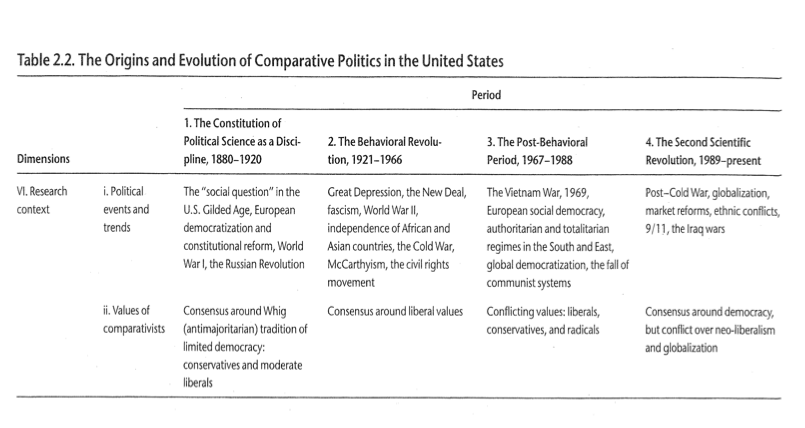

Queste sintesi rappresentano l'evoluzione della disciplina descrivendo le varie rivoluzioni e classificazioni. Illustrano inoltre lo sviluppo dei metodi nel tempo:

Storie alternative della disciplina[modifier | modifier le wikicode]

Sebbene la "prospettiva progressista-eclettica" sia ampiamente accettata, è importante notare che esistono altre scuole di pensiero che offrono storie alternative della scienza politica. Queste prospettive possono differire su questioni chiave, come l'importanza relativa dei diversi approcci o l'evoluzione della disciplina nel tempo. Possono anche concentrarsi su aspetti diversi della scienza politica o interpretare gli stessi eventi o tendenze in modo diverso. Queste storie alternative contribuiscono alla ricchezza e alla diversità della scienza politica come disciplina.

Movimenti di protesta: antiscienza e post-scienza[modifier | modifier le wikicode]