Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

De 1945 até aos nossos dias, o mundo assistiu a uma aceleração notável da globalização, um fenómeno que remodelou as dinâmicas económicas, políticas e culturais à escala planetária. Marcado por marcos importantes como a descolonização após a Segunda Guerra Mundial, a formação de blocos económicos e políticos durante a Guerra Fria e a emergência das tecnologias da informação e da comunicação, este processo teve um impacto profundo nas economias do Terceiro Mundo. Com a criação de organizações internacionais, como as Nações Unidas e o Banco Mundial, e a adoção de políticas económicas liberais, os países em desenvolvimento foram integrados num sistema económico globalizado. Esta integração foi acompanhada por um aumento significativo do comércio, que passou de 8% do PIB mundial em 1950 para cerca de 30% em 2020, e por um fluxo crescente de investimento direto estrangeiro, que atingiu quase 1 500 mil milhões de dólares em 2019. Exploraremos os vários modos de desenvolvimento adotados por estes países desde 1945, analisando os principais fatores de crescimento e declínio económico. Centrando-nos no papel das organizações internacionais, no impacto da hegemonia ocidental e nos desafios contemporâneos, como a sustentabilidade ambiental, examinaremos a forma como a globalização moldou e continua a moldar as trajectórias de desenvolvimento no Terceiro Mundo.

Dinâmica e desafios dos países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Definir e compreender os países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Um país emergente, também conhecido como mercado emergente, é uma nação em plena transição económica. Historicamente, estes países passaram da dependência da agricultura ou da exportação de matérias-primas para uma economia mais industrializada e diversificada. Por exemplo, desde as reformas de 1978, a China passou por uma rápida transformação de uma economia agrária para uma potência industrial global, com uma taxa média de crescimento do PIB de cerca de 10% por ano durante quase três décadas.

Estes países estão também a passar por transformações sociais significativas, marcadas por uma urbanização rápida, um melhor acesso à educação e aos cuidados de saúde e a emergência de uma classe média considerável. A Índia, por exemplo, viu a sua classe média crescer consideravelmente, passando de 25 milhões de pessoas em 1996 para cerca de 350 milhões em 2016, o que reflecte uma mudança importante na estrutura socioeconómica do país. No entanto, os países emergentes enfrentam frequentemente instabilidade económica e política. Fenómenos como a inflação elevada, os défices orçamentais e a dívida externa podem ter um impacto negativo no seu desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, passou por vários ciclos de expansão e recessão nas últimas décadas, o que ilustra a volatilidade económica destes mercados.

A crescente integração destes países na economia mundial, frequentemente facilitada pela globalização e pelos acordos comerciais internacionais, oferece-lhes oportunidades, mas também os expõe à concorrência mundial e a choques económicos externos. Por exemplo, a crise financeira asiática de 1997 demonstrou a vulnerabilidade das economias emergentes a influências externas, desencadeando desvalorizações cambiais maciças e recessões em vários países asiáticos. Os desafios ambientais são também predominantes nos países emergentes. O crescimento rápido pode levar a uma maior pressão sobre o ambiente, exigindo uma gestão sustentável dos recursos naturais. A poluição na China, exacerbada pela rápida industrialização, é um exemplo do impacto ambiental do desenvolvimento económico. Por último, o desenvolvimento dos mercados financeiros é um aspeto crucial para estes países. Estes países esforçam-se por criar bolsas de valores, bancos e sistemas de regulação financeira para atrair o investimento estrangeiro e estimular o crescimento. Isto é evidente na Índia, onde as reformas económicas de 1991 abriram o mercado aos investidores estrangeiros, conduzindo a uma expansão significativa da sua economia.

O Brasil, a Índia e a China são frequentemente citados como exemplos emblemáticos de países emergentes, cada um deles ilustrando uma trajetória única de desenvolvimento económico no contexto da globalização. O Brasil, com os seus imensos recursos naturais e a sua população diversificada, há muito que é visto como um potencial gigante económico. A sua trajetória económica tem oscilado entre fases de crescimento rápido, impulsionadas principalmente pelas exportações de produtos de base, e períodos de turbulência económica, frequentemente exacerbados pela instabilidade política e por uma inflação elevada. Apesar destes desafios, o Brasil tem mantido uma posição importante na cena económica mundial. A Índia, por outro lado, iniciou uma transformação significativa com as reformas económicas de 1991. Passando de uma economia predominantemente agrária para uma economia centrada nos serviços e na tecnologia, a Índia viu o seu sector informático florescer e a sua classe média crescer rapidamente. Estas mudanças foram apoiadas pela abertura da economia ao investimento estrangeiro, que estimulou o crescimento e posicionou a Índia como um ator-chave na economia digital global. A China, por seu lado, oferece um exemplo de transformação económica rápida e profunda. Desde as reformas iniciadas por Deng Xiaoping no final da década de 1970, a China passou de uma economia planificada para uma economia de mercado. Esta mudança conduziu a uma industrialização maciça, a um aumento das exportações e a um investimento considerável em infra-estruturas. Atualmente, a China é a segunda maior economia do mundo, desempenhando um papel central nas cadeias de abastecimento globais e no investimento internacional. Cada um destes países, embora partilhe algumas das características comuns dos mercados emergentes, como o rápido crescimento económico e a integração gradual na economia mundial, seguiu um caminho distinto, influenciado pela sua própria história, cultura, política e condições económicas. O seu papel crescente na economia mundial sublinha a importância e a diversidade das trajectórias de desenvolvimento no mundo globalizado de hoje.

Influência e consequências do Pacto Colonial[modifier | modifier le wikicode]

A noção de países emergentes transcende o simples quadro da herança colonial, embora alguns destes países tenham um passado colonial. Estas nações caracterizam-se principalmente por um rápido desenvolvimento económico e social, sem serem consideradas totalmente desenvolvidas ou industrializadas. O seu caminho para a emergência é frequentemente marcado por uma combinação única de factores históricos, económicos e políticos.

Veja-se o caso da China e da Índia, que, apesar dos períodos de domínio estrangeiro, têm uma longa história como civilizações distintas. A sua ascensão como potências económicas emergentes tem sido, em grande medida, independente dos seus passados coloniais. A China, por exemplo, desde as reformas económicas de 1978, passou por uma transformação radical de uma economia planificada para uma economia de mercado, o que resultou num crescimento económico espetacular e num aumento significativo do seu PIB. Por outro lado, há países como o Brasil e nações africanas cujas trajectórias de desenvolvimento foram influenciadas pela sua história colonial. No entanto, a sua classificação como mercados emergentes tem mais a ver com o seu atual desempenho económico e potencial de crescimento. Por exemplo, o Brasil, apesar da herança do seu passado colonial, fez progressos significativos no desenvolvimento da sua indústria e do seu sector agrícola, posicionando-se como uma importante economia emergente na cena mundial.

É igualmente crucial reconhecer que muitos países emergentes registaram desenvolvimentos distintos, influenciados por uma variedade de factores, como as políticas governamentais, os recursos naturais, a inovação tecnológica e as flutuações da economia mundial. A expressão "pacto colonial", que historicamente se refere às políticas económicas restritivas impostas pelas potências coloniais às suas colónias, não é particularmente relevante para compreender a dinâmica moderna dos países emergentes. Estes países, em toda a sua diversidade, demonstram uma capacidade de desenvolvimento e adaptação para além do quadro histórico do colonialismo, forjando os seus próprios caminhos para o crescimento económico e o progresso social.

A análise das economias dos países emergentes revela ecos do legado do colonialismo, particularmente no sector extrativo. Historicamente, durante a era colonial, as colónias eram utilizadas principalmente como fontes de matérias-primas para as potências coloniais. Esta dinâmica parece persistir em alguns países emergentes, onde os recursos naturais continuam a ser extraídos sem um processamento local significativo, limitando assim o valor acrescentado local. Tomemos o exemplo de países africanos como a República Democrática do Congo, que é rica em minerais preciosos, mas onde a maioria dos recursos extraídos é exportada em bruto. Este facto impede o desenvolvimento de indústrias de transformação locais e mantém o país no papel de fornecedor de matérias-primas.

No entanto, o panorama económico mundial mudou consideravelmente desde a época colonial. Com o aparecimento de novas potências económicas, como a China e a Índia, a concorrência pelas matérias-primas intensificou-se. Estes países, que necessitam de recursos para alimentar o seu próprio crescimento industrial, tornaram-se actores importantes, competindo com os países ocidentais tradicionalmente dominantes. Esta mudança de dinâmica oferece aos países produtores de matérias-primas novas oportunidades de negociação. Por exemplo, a China, na sua tentativa de assegurar o fornecimento de recursos, investiu maciçamente em África, criando um ambiente competitivo que pode potencialmente beneficiar os países produtores. Esta nova situação permite que estes países joguem com a concorrência para obterem melhores condições comerciais e incentivarem o investimento. No entanto, o desafio para estes países emergentes continua a ser o de transformar esta vantagem num desenvolvimento económico mais sustentável e equilibrado. O objetivo não é apenas explorar os recursos naturais, mas alargar o desenvolvimento a outros sectores económicos. Assim, embora os países emergentes estejam a afastar-se gradualmente da dinâmica económica colonial, os paralelos na indústria extractiva sublinham os desafios contínuos que enfrentam à medida que avançam para um desenvolvimento económico autónomo e diversificado.

Ao analisar as economias emergentes, particularmente nas indústrias extractivas, surge uma imagem complexa e matizada, justapondo progressos e limitações. Apesar dos progressos ligados à globalização e à diversificação dos mercados, estes países enfrentam desafios estruturais que travam o seu desenvolvimento. Um dos principais obstáculos é a produção contínua de matérias-primas que não são transformadas localmente. Esta dependência dos monopólios de exportação torna estas economias vulneráveis às flutuações dos mercados mundiais. Veja-se o exemplo dos países dependentes do petróleo, como a Venezuela: a queda dos preços do petróleo conduziu a uma profunda crise económica, demonstrando a fragilidade de uma economia baseada num único recurso. A propriedade estrangeira de muitas indústrias extractivas em países emergentes é outro problema. Os lucros gerados são frequentemente repatriados para os países de origem das empresas, principalmente no mundo ocidental, o que limita os efeitos económicos para os países produtores. Esta situação é ilustrada pela exploração mineira em África, onde uma grande parte dos lucros é transferida para fora do continente, deixando poucos benefícios para as economias locais. A dependência tecnológica dos países ocidentais é também um problema. A maior parte da tecnologia utilizada na extração de recursos naturais vem do exterior, com pouca transferência de competências para os trabalhadores locais. Este facto impede o desenvolvimento de competências locais e mantém estes países numa posição de dependência. A sustentabilidade dos recursos é também uma preocupação importante. Por exemplo, o petróleo, um recurso finito, está no centro das economias de muitos países emergentes. A sua futura escassez coloca um grande desafio ao desenvolvimento a longo prazo. Alguns países, como os Emirados Árabes Unidos, anteciparam este problema investindo as receitas do petróleo noutros sectores para diversificar as suas economias, mas esta abordagem não é universal. Estes desafios sublinham a necessidade de os países emergentes adoptarem estratégias económicas mais diversificadas e autónomas. O caminho para o desenvolvimento económico sustentável está repleto de obstáculos, incluindo a dependência de indústrias extractivas controladas por estrangeiros, a falta de transformação local de matérias-primas, a fuga de lucros e a dependência tecnológica. Estes desafios exigem uma reflexão sobre o desenvolvimento de políticas económicas que promovam um crescimento mais equilibrado e uma maior autonomia para garantir um futuro sustentável e próspero.

A evolução recente das economias emergentes tem-se caracterizado por uma transformação notável nos sectores da indústria transformadora e dos serviços, pondo em causa a imagem tradicional destes países como meros exportadores de matérias-primas. Esta transição tem sido sustentada por uma maior capacidade competitiva e pela emergência de novas classes médias com necessidades de consumo diversificadas. O exemplo mais marcante desta evolução é a China, que se estabeleceu como um gigante mundial em vários domínios, incluindo os têxteis, a eletrónica, os electrodomésticos e as TI. Graças a uma mão de obra acessível e a uma estratégia industrial eficaz, a China não só dominou certos mercados, como o dos têxteis, mas também redefiniu as cadeias de produção mundiais. De facto, o país conseguiu alinhar-se com as exigências do mercado mundial, mantendo simultaneamente custos de produção competitivos, o que teve uma profunda influência na economia mundial.

Paralelamente à ascensão da indústria transformadora, o sector dos serviços nos países emergentes também registou um crescimento significativo, que é frequentemente subestimado. A Índia, por exemplo, destacou-se nas tecnologias da informação e nos serviços financeiros, contribuindo para a sua própria reindustrialização e para uma maior integração na economia global. Esta expansão do sector dos serviços deve-se, em grande medida, à emergência de classes médias com necessidades de consumo cada vez mais sofisticadas, gerando uma procura crescente de uma gama variada de serviços. Esta evolução das economias emergentes para estruturas mais diversificadas e resistentes é um desenvolvimento significativo. Indica uma evolução para economias mais equilibradas, capazes de suportar melhor as flutuações dos mercados globais e de navegar num panorama económico em constante mudança. O exemplo da Índia, que conseguiu desenvolver um sector de serviços dinâmico a par da sua indústria transformadora, testemunha esta transformação. O crescimento simultâneo da indústria transformadora e do sector dos serviços nos países emergentes marca uma fase importante do seu desenvolvimento económico. Ao adaptarem-se e inovarem, estes países estão a redefinir o seu papel na economia global e a demonstrar a importância de uma abordagem mais abrangente e diversificada do seu desenvolvimento. Esta dinâmica reflecte a sua capacidade crescente de competir na cena internacional, muito para além da simples exportação de recursos naturais.

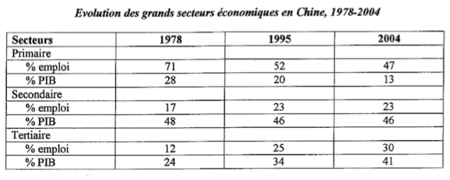

Este quadro mostra a evolução dos principais sectores económicos na China entre 1978 e 2004, indicando as percentagens de emprego e a contribuição para o PIB dos sectores primário, secundário e terciário.

Sector primário (agricultura, pesca, etc.): Em 1978, o sector primário era dominante na China, sendo responsável por 71% do emprego e contribuindo com 28% do PIB. Em 2004, estes valores tinham diminuído significativamente para 47% do emprego e 13% do PIB. Este declínio reflecte uma importante transição económica da agricultura para a industrialização e os serviços. Historicamente, a reforma económica da China em 1978 marcou o início desta transição, com a introdução de políticas destinadas a descentralizar o controlo económico e a incentivar o sector privado, bem como a abertura ao comércio internacional e ao investimento estrangeiro. Sector secundário (Indústria, Construção, etc.): O sector secundário registou um aumento relativo do emprego, de 17% em 1978 para 23% em 2004, e manteve uma contribuição estável para o PIB de cerca de 46%. Esta situação reflecte a rápida industrialização da China, impulsionada por reformas económicas que atraíram o investimento estrangeiro e fizeram da China um centro de produção global. A indústria transformadora, em particular, beneficiou de uma mão de obra abundante e barata, tornando-se um dos principais pilares do crescimento económico do país. Sector terciário (serviços, etc.): O sector terciário registou o crescimento mais significativo, com um aumento do emprego de 12% em 1978 para 30% em 2004 e uma contribuição para o PIB que passou de 24% para 41% durante o mesmo período. Este crescimento é indicativo da diversificação da economia chinesa e do desenvolvimento de um sector de serviços robusto. As reformas económicas facilitaram o aparecimento de novos sectores de serviços, como as finanças, o comércio retalhista e as tecnologias da informação, que beneficiaram do aumento da procura interna e de uma classe média em expansão.

A transição da China de uma economia agrária para uma economia baseada na indústria transformadora e nos serviços teve consequências profundas tanto a nível nacional como internacional. A nível nacional, conduziu a mudanças socioeconómicas significativas, incluindo a urbanização, a emergência de uma grande classe média e alterações na estrutura do emprego. A nível internacional, a China tornou-se um ator económico importante, influenciando as cadeias de abastecimento mundiais, os mercados financeiros e as balanças comerciais. No entanto, este rápido crescimento também apresentou desafios, incluindo a crescente desigualdade, os problemas ambientais causados pela industrialização e a necessidade de reformas contínuas para garantir um crescimento sustentável. Estes dados reflectem a transformação bem sucedida da China numa potência económica mundial, salientando simultaneamente os desafios que o país ainda enfrenta para manter a sua trajetória de crescimento e gerir os seus impactos sociais e ambientais.

Este gráfico ilustra a evolução do PIB per capita na China de 1953 a 2001. Os dados, baseados em preços constantes de 1980, mostram um crescimento quase constante do PIB per capita durante este período, com uma aceleração notável a partir do final da década de 1970. Nos anos que antecederam 1978, a China, sob o regime de Mao Zedong, implementou políticas económicas socialistas que incluíam a coletivização da agricultura e a industrialização através de planos quinquenais. Estas políticas tiveram resultados variados e por vezes devastadores, como a Grande Fome causada pelo Grande Salto em Frente no final da década de 1950 e início da década de 1960.

A partir de 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, a China iniciou reformas económicas que marcaram o início da abertura e da transição da China para uma economia socialista de mercado. Estas reformas incluíram a descolectivização da agricultura, a autorização de empresas privadas, a abertura ao investimento estrangeiro e a modernização das empresas públicas. O resultado foi um período de crescimento económico sem precedentes, tal como evidenciado pelo aumento do PIB per capita. A aceleração do crescimento do PIB per capita após 1978 pode ser atribuída à rápida industrialização, ao aumento das exportações, ao investimento em infra-estruturas e à urbanização. A China tornou-se uma grande potência industrial mundial, explorando a sua vantagem competitiva em termos de custos de mão de obra para se tornar o maior exportador mundial de produtos manufacturados.

As consequências deste crescimento foram de grande alcance. A nível interno, centenas de milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, criando uma nova classe média e alterando profundamente a estrutura social e económica do país. No entanto, este rápido crescimento conduziu também a desigualdades regionais, a graves problemas ambientais e a uma necessidade crescente de reformas políticas e económicas para gerir a economia de uma forma mais sustentável. A nível internacional, o crescimento económico da China alterou o equilíbrio do poder económico mundial. A China tornou-se um ator importante nos assuntos mundiais, com uma influência significativa nos mercados mundiais de produtos de base, nas cadeias de abastecimento e nos fluxos financeiros internacionais. Este crescimento também levantou questões sobre a competitividade industrial, o comércio internacional, os direitos de propriedade intelectual e as relações diplomáticas. Este gráfico não só ilustra os resultados notáveis da China em termos de crescimento económico per capita, como também destaca os desafios internos e externos que este rápido crescimento criou.

Características distintivas dos países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Os países emergentes caracterizam-se por uma combinação específica de factores socioeconómicos e demográficos que os distinguem das nações desenvolvidas e dos mercados de fronteira. Historicamente, estes países partiram frequentemente de níveis baixos de rendimento e de desenvolvimento, mas industrializaram-se rapidamente e demonstraram um potencial significativo para um crescimento económico contínuo. A China e a Índia, por exemplo, registaram uma rápida expansão dos seus sectores transformadores, recorrendo a uma mão de obra numerosa e jovem para se tornarem oficinas globais em áreas como a eletrónica, os têxteis e os automóveis. Em geral, estas nações têm populações em rápido crescimento e uma proporção substancial de jovens prontos a entrar no mercado de trabalho. No entanto, a transformação desta riqueza demográfica em capital humano produtivo exige um investimento considerável na educação e na formação profissional. Exemplos históricos incluem países como a Coreia do Sul e Taiwan, que investiram maciçamente na educação durante a segunda metade do século XX, contribuindo para a sua transição para economias de elevado rendimento. Embora as infra-estruturas dos países emergentes tenham melhorado, permanecem muitas vezes abaixo dos padrões mundiais, o que constitui simultaneamente um travão e uma oportunidade para o desenvolvimento futuro. Por exemplo, a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" visa melhorar as infra-estruturas e as ligações comerciais na Ásia, Europa e África, prometendo impulsionar o comércio e o crescimento económico.

Os países emergentes enfrentam desafios significativos, incluindo elevados níveis de pobreza e desigualdade social que exigem ação governamental e cooperação internacional. Na América Latina, por exemplo, apesar de décadas de crescimento, países como o Brasil e o México continuam a debater-se com desigualdades extremas e infra-estruturas inadequadas. No que diz respeito à governação, os países emergentes apresentam um quadro variado, com alguns a fazerem progressos significativos no sentido de uma maior estabilidade política e de uma melhor governação, enquanto outros são prejudicados pela corrupção e por uma fraca capacidade institucional. A instabilidade política pode dissuadir os investidores estrangeiros, como tem sido o caso em partes de África e do Médio Oriente. No entanto, apesar destes desafios, os países emergentes continuam a atrair a atenção dos investidores internacionais devido às suas taxas de crescimento económico, que são frequentemente superiores às das economias desenvolvidas. O seu dinamismo económico, aliado ao seu papel crescente nos assuntos mundiais, torna-os actores-chave na economia internacional do século XXI. Em suma, o percurso dos países emergentes é marcado por um potencial de crescimento excecional, mas também pela necessidade de abordar questões sociais e de governação para que esse potencial possa ser plenamente realizado.

Na sua busca de modernização económica, os países emergentes conseguiram frequentemente transformar as suas economias através de um modelo de desenvolvimento assente na indústria transformadora e nos serviços. Esta transformação reflecte-se num forte crescimento do PIB, tal como ilustrado por países como a China, que viu a sua riqueza nacional aumentar a um ritmo impressionante desde a abertura da economia no final da década de 1970. A industrialização destes países criou indústrias capazes de transformar matérias-primas em produtos acabados com elevado valor acrescentado, aumentando assim a sua competitividade. A Índia, por exemplo, assistiu a um boom no fabrico de produtos que vão desde os automóveis às tecnologias da informação, contribuindo significativamente para o seu PIB. A exportação de produtos industriais tornou-se uma marca de sucesso para os países emergentes, que ultrapassaram a velha dinâmica do pacto colonial para se tornarem exportadores conquistadores. A Coreia do Sul, ao transformar a sua economia nas décadas de 1960 e 1970, criou marcas de renome mundial nos sectores da eletrónica e dos automóveis. Estes países também adoptaram uma abertura económica considerável, rejeitando o protecionismo para explorar as suas vantagens comparativas. Países como o México e o Brasil adoptaram a globalização através de acordos de comércio livre, promovendo uma maior integração na economia mundial. Por último, os mercados internos destes países estão a expandir-se rapidamente, impulsionados por uma população em crescimento. A Indonésia, com uma população superior a 270 milhões de habitantes, tem uma classe média em crescimento, criando um grande mercado interno para uma variedade de bens e serviços. Os países emergentes têm demonstrado uma capacidade notável para se adaptarem e prosperarem num ambiente económico global em mutação. O seu crescimento sustentado é o resultado de uma combinação de factores económicos internos e de uma integração bem sucedida nos mercados mundiais. No entanto, para que este crescimento seja sustentável e inclusivo, é essencial que estes países continuem a reforçar as suas instituições políticas e sociais, para garantir uma distribuição justa dos benefícios do crescimento e para manter a estabilidade económica.

Panorama mundial dos países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Os países emergentes são um grupo diversificado de nações que passaram por uma transição económica rápida e significativa. Abrangem vários continentes e incluem tanto gigantes demográficos, como a China e a Índia, como economias mais pequenas mas dinâmicas, como Singapura e o Chile.

O México e o Brasil na América Latina, por exemplo, desenvolveram grandes indústrias transformadoras e sectores de serviços dinâmicos. A Argentina e a Venezuela são também consideradas mercados emergentes, embora a economia venezuelana tenha sido fortemente afetada pela sua dependência do petróleo e pelas recentes crises políticas. Na Ásia, a China estabeleceu-se como uma superpotência económica, com um crescimento deslumbrante desde a década de 1980. A Coreia do Sul conseguiu o milagre do rio Han, passando de uma economia baseada na agricultura para uma economia industrial avançada em apenas algumas décadas. Taiwan, Malásia e Tailândia também se tornaram grandes centros de produção e exportação, com indústrias de alta tecnologia e produção de bens de consumo. Na Europa, países como a Polónia, a República Checa e a Hungria integraram a economia europeia após a queda do comunismo, adoptando modelos de mercado livre e aderindo à União Europeia. A África do Sul e o Egipto, que representam o continente africano, mostraram sinais de crescimento económico e de desenvolvimento, embora de forma desigual e face a desafios significativos. Os países ricos em petróleo, como a Arábia Saudita, procuraram diversificar as suas economias para reduzir a sua dependência dos hidrocarbonetos, reconhecendo que a sua única fonte de riqueza representa uma vulnerabilidade a longo prazo, especialmente num contexto de transição energética global e de volatilidade dos preços do petróleo.

Estes países emergentes são, por conseguinte, uma mistura heterogénea com trajectórias económicas variadas. A sua classificação como "países emergentes" reflecte não só o seu potencial de crescimento, mas também os desafios que enfrentam no mundo globalizado. Apesar dos riscos e das dificuldades, a sua contribuição para a economia mundial é considerável e a sua influência continua a aumentar nos assuntos internacionais.

Os BRICS: potências emergentes e o seu impacto global[modifier | modifier le wikicode]

Os países BRICS encarnam uma nova dinâmica na economia global, reunindo cinco nações que, coletivamente, assinalam uma potencial mudança no poder económico e político para as economias emergentes. O Brasil, com o seu vasto sector agrícola e abundantes recursos naturais, posicionou-se como líder económico na América Latina. A Rússia, com as suas vastas reservas de hidrocarbonetos, desempenhou e continua a desempenhar um papel crucial no aprovisionamento energético mundial. A Índia, com a sua população em expansão e um sector de serviços em rápida expansão, nomeadamente no domínio das tecnologias da informação, estabeleceu-se como uma grande potência económica. A China, com a sua rápida transformação industrial e o seu estatuto de primeiro exportador mundial, reformulou as cadeias de produção e de comércio internacional. A África do Sul, por sua vez, emergiu como a principal economia do continente africano, com um sector financeiro e industrial relativamente avançado.

A história económica recente destes países reflecte um crescimento e uma transformação que desafiam as antigas divisões do mundo em desenvolvido e não desenvolvido. Por exemplo, desde que a China se abriu ao comércio e ao investimento estrangeiros na década de 1980, registou um crescimento económico sem precedentes, o que resultou num aumento significativo do seu PIB e da sua influência nos assuntos mundiais. A Índia, ao desregulamentar a sua economia e adotar reformas de mercado na década de 1990, lançou um período de rápido crescimento económico, marcado por uma expansão significativa do seu sector tecnológico e pelo aumento do nível de vida. Estes países procuraram também alargar a sua influência para além das suas fronteiras económicas através da diplomacia e de instituições multilaterais, como o demonstra a criação do Novo Banco de Desenvolvimento pelos BRICS. Este esforço destina-se a financiar infra-estruturas e projectos de desenvolvimento sustentável e pode ser visto como um contraponto às instituições financeiras ocidentais tradicionais, como o Banco Mundial e o FMI.

Apesar da sua ascensão colectiva, os BRICS não estão isentos de desafios. Cada um deles enfrenta desigualdades internas, necessidades de reforma política e económica e questões de sustentabilidade ambiental. Além disso, as suas diferenças internas em termos de estrutura económica e de política interna colocam desafios à sua coesão enquanto bloco. No entanto, a emergência dos BRICS como um bloco importante na economia mundial é sintomática de um mundo em mudança, em que as economias emergentes desempenham um papel cada vez mais central e o poder económico e político está a tornar-se mais difuso. Esta tendência aponta para uma possível reordenação das hierarquias económicas mundiais e oferece um vislumbre de um futuro em que as economias emergentes poderão desempenhar um papel de liderança na determinação das orientações do crescimento e do desenvolvimento mundiais.

O termo BRIC, que inicialmente englobava o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, foi cunhado em 2001 por Jim O'Neill, economista da Goldman Sachs, para identificar as economias de elevado crescimento que, na sua opinião, iriam moldar o futuro do investimento global. A ideia era reconhecer estes mercados não só pela sua dimensão, mas também pelo seu potencial de crescimento futuro e influência global. Mais tarde, a África do Sul foi acrescentada ao grupo, que se tornou o BRICS. Para o mundo das finanças e do investimento, os BRICS representam uma oportunidade de entrar em mercados em rápido crescimento. Estas economias registaram um desenvolvimento rápido, caracterizado por uma urbanização crescente, uma classe média em crescimento, um aumento das despesas de consumo e grandes iniciativas de infra-estruturas. O investimento nos BRICS oferece, por conseguinte, uma exposição a uma dinâmica de crescimento que pode estar menos presente em economias mais maduras e saturadas. No entanto, as oportunidades oferecidas pelos BRICS têm um perfil de risco distinto. As flutuações nos mercados emergentes podem ser mais acentuadas, com riscos políticos, regulamentares e económicos mais elevados. Por exemplo, a Rússia tem sido frequentemente considerada um mercado de alto risco devido aos seus desafios políticos e às sanções internacionais, enquanto a economia chinesa, apesar do seu imenso potencial, também enfrenta preocupações com a transparência e a sustentabilidade da dívida.

Para os investidores que estão a considerar os BRICS, é essencial uma avaliação exaustiva. Isto significa compreender não só os indicadores económicos, mas também as nuances políticas, as políticas governamentais, as tendências demográficas e as perspectivas sectoriais específicas de cada país. Os investidores devem também ter em conta a volatilidade da moeda, a governação das empresas e a estabilidade jurídica, que podem variar consideravelmente de país para país. Em última análise, o investimento nos BRICS pode oferecer retornos potenciais substanciais, mas exige uma diligência prévia minuciosa e uma compreensão diferenciada dos ambientes de mercado locais. Com a combinação certa de cautela e otimismo, os investidores podem encontrar oportunidades únicas nos BRICS para diversificar as suas carteiras e participar no crescimento do que poderão ser as potências económicas dominantes de amanhã.

Investir nos países BRICS, que incluem o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, representa uma oportunidade atractiva mas complexa no panorama do investimento global. Estas economias, conhecidas pelo seu rápido crescimento e potencial de mercado, estão a atrair investidores que procuram diversificar as suas carteiras e tirar partido dos mercados em desenvolvimento. Historicamente, estes países sofreram uma transformação económica notável. A China, por exemplo, evoluiu de uma economia planificada fechada para uma potência industrial global desde as reformas económicas do final da década de 1970. A Índia, cuja economia foi liberalizada na década de 1990, registou uma expansão considerável nos sectores dos serviços e da tecnologia. O Brasil e a Rússia, ricos em recursos naturais, conheceram períodos de crescimento económico significativo graças à exportação desses recursos. No entanto, existem desafios inerentes ao investimento nestes países. As flutuações económicas, as mudanças políticas e regulamentares e os riscos geopolíticos podem afetar a estabilidade e a previsibilidade dos investimentos. Na Rússia, por exemplo, os investidores têm de navegar num contexto de sanções internacionais e de políticas internas flutuantes. Na China, as restrições ao investimento estrangeiro e as preocupações com a transparência das empresas podem constituir obstáculos. A África do Sul, o mais recente membro dos BRICS, ilustra tanto as oportunidades como os desafios associados ao investimento em economias emergentes. Sendo a economia mais avançada de África, oferece acesso a um mercado continental em crescimento, mas também enfrenta desafios internos, como problemas de infra-estruturas e desigualdades sociais. Para os investidores, a chave do sucesso nos BRICS reside num conhecimento profundo das condições do mercado local e das características específicas de cada país. Isto exige não só uma análise das tendências económicas e dos dados financeiros, mas também uma apreciação dos contextos políticos e sociais que podem influenciar o desempenho do investimento.

Este gráfico mostra as variações do PIB total dos EUA, do Japão e da China entre 1960 e 2007. Três tendências distintas emergem deste gráfico. Em primeiro lugar, os EUA registam um crescimento sustentado e dominante do PIB durante o período apresentado. Isto reflecte a posição dos Estados Unidos como a principal economia mundial ao longo da segunda metade do século XX e no século XXI, impulsionada pela sua liderança tecnológica, sector de serviços robusto e capacidade de inovação. O Japão, após um período de rápido crescimento económico entre as décadas de 1960 e 1980, conhecido como o "milagre económico japonês", tem revelado uma estabilização e um crescimento mais lento do PIB desde a década de 1990. Este período corresponde ao rebentamento da bolha do mercado imobiliário e bolsista no Japão, que conduziu a um período de estagnação económica frequentemente referido como a "década perdida". Quanto à China, o gráfico ilustra uma mudança espetacular no crescimento do seu PIB a partir da década de 1980, após a implementação das reformas económicas de Deng Xiaoping em 1978. Estas reformas, que introduziram elementos da economia de mercado na economia socialista planificada, conduziram a um período de crescimento económico explosivo, tornando a China uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. As consequências destas tendências são múltiplas. O crescimento económico da China teve um impacto significativo na economia mundial, incluindo a redução da pobreza de centenas de milhões de cidadãos, o aumento da concorrência mundial, em especial nos sectores da indústria transformadora, e a expansão da sua influência geopolítica. A transferência da produção industrial para a China também teve repercussões nas economias desenvolvidas, incluindo a desindustrialização em algumas regiões e a necessidade de economias como os EUA e o Japão se adaptarem, concentrando-se mais nos serviços e nos sectores de alta tecnologia. A ascensão da China também colocou desafios estratégicos aos EUA, nomeadamente em termos de política comercial e de liderança tecnológica. Para o Japão, a presença crescente da China na Ásia Oriental conduziu a ajustamentos económicos e políticos, uma vez que este país procura reforçar as suas próprias indústrias tecnológicas e manter um papel significativo na dinâmica económica regional. Este gráfico capta um período de transformação económica significativa, destacando a rápida ascensão da China e a presença contínua dos Estados Unidos como a principal economia mundial, enquanto o Japão ajusta a sua posição numa economia global em mudança.

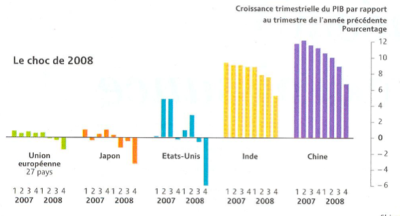

Este gráfico mostra o crescimento trimestral do PIB da União Europeia, Japão, Estados Unidos, Índia e China antes e depois do choque da crise financeira de 2008, comparando cada trimestre com o mesmo período do ano anterior. Verifica-se que todos os blocos e países apresentados, com exceção da China e da Índia, sofreram uma forte contração do crescimento económico em 2008. A União Europeia e o Japão apresentaram as quedas mais acentuadas, com taxas de crescimento negativas, indicando uma recessão. Os Estados Unidos, embora afectados, mostraram uma resiliência ligeiramente melhor, com uma recessão menos profunda do que a da União Europeia e do Japão.

A crise financeira de 2008, desencadeada pelo colapso do mercado imobiliário norte-americano e pela crise bancária que se lhe seguiu, teve rapidamente repercussões a nível mundial. As economias avançadas, altamente integradas no sistema financeiro mundial e dependentes do crédito, foram as mais afectadas. A União Europeia foi particularmente afetada devido às suas estreitas ligações ao sistema financeiro dos EUA e a crise exacerbou as fragilidades estruturais da zona euro, conduzindo à crise da dívida soberana europeia. O Japão, que ainda não tinha ultrapassado totalmente a estagnação da sua "década perdida", foi atingido pelo abrandamento mundial, que reduziu as suas exportações e enfraqueceu o seu crescimento económico. Esta situação levou a políticas de estímulo monetário e orçamental sem precedentes, conhecidas como Abenomics, lançadas pelo Primeiro-Ministro Shinzo Abe em 2012 com o objetivo de revitalizar a economia japonesa. Em contrapartida, a China e a Índia registaram um crescimento positivo contínuo ao longo da crise, embora o crescimento da China tenha abrandado em 2008 em comparação com os anos anteriores. Este facto deveu-se, em parte, à rápida resposta da China à crise, lançando um enorme pacote de estímulos fiscais e mantendo políticas monetárias acomodatícias para estimular o investimento e o consumo internos. O impacto a longo prazo desta crise nas economias desenvolvidas incluiu taxas de juro baixas prolongadas, maior regulamentação financeira e debates em curso sobre políticas de austeridade versus políticas de estímulo. Para as economias emergentes, como a China e a Índia, a crise sublinhou a importância da diversificação económica e do estímulo da procura interna para proteção contra choques externos. Este gráfico capta um momento crítico da história económica recente, realçando a vulnerabilidade das economias interligadas a choques sistémicos e a diversidade das respostas económicas e da capacidade de resistência em todo o mundo.

Estes dois gráficos oferecem uma perspetiva do desenvolvimento económico e da capacidade de resistência dos países BRICS ao longo de períodos importantes. O primeiro gráfico, que mostra as variações do PIB total dos EUA, do Japão e da China, destaca o rápido crescimento económico da China, um dos principais membros dos BRICS. Ilustra como, desde as reformas económicas de 1978, a China conheceu uma ascensão económica que a levou a rivalizar com as maiores economias do mundo. Isto demonstra o impacto significativo das políticas de abertura e de modernização económica no crescimento dos países emergentes. O segundo gráfico, que representa a reação das economias da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos, da Índia e da China ao choque da crise financeira de 2008, mostra a relativa resiliência da Índia e da China durante este período. Enquanto as economias avançadas sofreram recessões, a Índia e a China continuaram a registar um crescimento positivo, embora mais modesto no caso da China. Isto sublinha a capacidade dos BRICS para manterem o crescimento económico apesar das crises globais, graças, em parte, aos seus grandes mercados internos e às suas políticas económicas pró-activas. No seu conjunto, estes gráficos sugerem que os BRICS, e a China e a Índia em particular, se tornaram os principais motores do crescimento económico mundial, capazes de resistir a pressões económicas externas e de manter trajectórias de crescimento positivas. Ilustram a mudança do centro de gravidade da economia mundial para as economias emergentes, que desempenham um papel cada vez mais influente na estabilidade e no crescimento económico mundial.

A trajetória dos países BRICS está repleta de desafios que ameaçam travar a sua expansão económica. A pobreza, que continua a ser generalizada, e a desigualdade gritante são realidades enraizadas. Na África do Sul, por exemplo, o espetro do apartheid ainda paira sobre a distribuição da riqueza e o acesso às oportunidades económicas. No Brasil, a favelização testemunha as disparidades económicas e a exclusão social, apesar de uma economia em crescimento. A educação e a saúde, dois pilares essenciais do desenvolvimento sustentável, ainda estão longe de ser universalmente acessíveis nos BRICS. A Índia, com a sua enorme população, enfrenta um desafio colossal: transformar a sua juventude numa força de trabalho instruída e saudável, capaz de sustentar o seu crescimento. Na China, o desafio é diferente, mas igualmente premente: o envelhecimento da população ameaça inverter a vantagem demográfica que há muito tem sido um motor do seu crescimento económico. A dependência económica é outro calcanhar de Aquiles. A Rússia, cuja economia está fortemente dependente das exportações de hidrocarbonetos, vê-se vulnerável às flutuações dos mercados energéticos mundiais. O Brasil, por seu lado, tem de se debater com a volatilidade das suas exportações de matérias-primas. A turbulência política interna, que vai dos escândalos de corrupção à instabilidade governamental, constitui um travão adicional, semeando dúvidas entre os investidores estrangeiros e desencorajando o investimento local. Além disso, as alterações climáticas e as catástrofes naturais que lhes estão associadas, como as secas e as inundações que afectam a agricultura, estão a pôr em causa a capacidade dos BRICS para manterem o crescimento económico. Por último, a concorrência de novos actores económicos com custos de produção mais baixos está a corroer a vantagem competitiva dos BRICS. A capacidade destes países para enfrentar estes desafios, diversificar as suas economias e melhorar a governação definirá o seu futuro económico. É imperativo que concebam políticas que não só estimulem o crescimento, mas também o tornem inclusivo e sustentável, assegurando uma prosperidade partilhada que vá para além dos números do PIB.

Transformação e comercialização de produtos agrícolas[modifier | modifier le wikicode]

A fragmentação das terras é um fenómeno comum em regiões como o Sul da Ásia, onde o rápido crescimento demográfico exerceu uma enorme pressão sobre os recursos agrícolas. Em países como a Índia, o crescimento demográfico levou à divisão repetida de terras agrícolas entre gerações, resultando em parcelas tão pequenas que o seu potencial produtivo é significativamente reduzido. Esta prática, agravada pelos sistemas tradicionais de herança, conduziu a um declínio da produtividade e, consequentemente, um número crescente de agricultores vive em condições precárias.

Historicamente, a subdivisão das terras tem sido um método para assegurar a distribuição equitativa das terras no seio das famílias. No entanto, com a evolução dos métodos agrícolas e o aumento da população, esta prática deixou de ser viável. As pequenas explorações não podem beneficiar das economias de escala necessárias à agricultura moderna, nem podem adotar métodos intensivos que compensem a sua dimensão limitada. Na Índia, por exemplo, a dimensão média das explorações agrícolas diminuiu de 2,3 hectares em 1970-71 para 1,08 hectares em 2015-16, reflectindo a tendência contínua para a fragmentação. Métodos agrícolas alternativos, como a agricultura vertical ou a hidroponia, que teoricamente podem aumentar a produção em áreas mais pequenas, continuam a ser difíceis de implementar para os pequenos agricultores que não dispõem de capital e de conhecimentos técnicos. Mesmo as técnicas tradicionais, como a agrossilvicultura, que podem melhorar a produtividade das pequenas explorações, exigem uma mudança de perspetiva e formação que não está facilmente disponível para todos os agricultores.

São necessárias intervenções políticas e legislativas para resolver o problema da fragmentação das terras. As iniciativas para consolidar as terras ou criar cooperativas agrícolas podem ajudar, mas devem ser concebidas com sensibilidade para respeitar as tradições locais e os direitos de propriedade. As reformas agrárias devem também ser acompanhadas de um melhor acesso ao crédito e à educação agrícola, para que os agricultores possam modernizar as suas práticas. Sem uma estratégia global que aborde os aspectos económicos e sociais da agricultura, os desafios da fragmentação das terras continuarão a ameaçar a viabilidade dos pequenos agricultores e a segurança alimentar das nações. Para tal, é necessário um compromisso a longo prazo dos governos, das instituições financeiras e das próprias comunidades agrícolas para transformar o sector agrícola de modo a apoiar aqueles que mais dependem dele.

Os organismos geneticamente modificados (OGM) foram introduzidos como uma solução inovadora para os desafios colocados pela explosão demográfica mundial. Ao aumentar a resistência das culturas aos herbicidas e a sua capacidade de resistir às pragas, os OGM prometem melhorar os rendimentos agrícolas e a segurança alimentar. O milho e a soja geneticamente modificados, introduzidos no mercado dos EUA em 1995 e pouco depois na Europa pela Novartis em 1998, contam-se entre os exemplos mais notáveis desta tecnologia. A adoção dos OGM foi motivada pela necessidade de aumentar a produção agrícola para alimentar uma população mundial em constante crescimento. De facto, as estimativas sugerem que os OGM permitiram aumentar os rendimentos em 20-25%, oferecendo uma resposta parcial à pressão demográfica. Este facto revelou-se particularmente relevante em regiões onde as condições agrícolas são difíceis e a segurança alimentar já é precária. No entanto, a introdução dos OGM suscitou também preocupações e debates consideráveis. As questões ambientais, como o impacto na biodiversidade e a possibilidade de fuga de genes modificados para o meio natural, têm sido os principais pontos de discórdia. Do mesmo modo, foram manifestadas preocupações quanto à saúde humana e ao bem-estar dos consumidores. Na Europa, a chegada dos OGM ao mercado foi recebida com alguma resistência, o que deu origem a uma regulamentação rigorosa e à rotulagem obrigatória. A desconfiança do público em relação aos OGM foi alimentada pelo receio de dependência das grandes empresas de sementes e de possíveis riscos para a saúde e o ambiente. A utilização de OGM é, por conseguinte, uma questão complexa que exige uma avaliação equilibrada dos potenciais benefícios em termos de segurança alimentar e de produtividade agrícola, face às preocupações ambientais e sanitárias. Embora os OGM tenham o potencial de aliviar alguma da pressão demográfica através do aumento dos rendimentos agrícolas, a sua utilização continua a ser objeto de debate público, investigação científica e deliberação política aprofundada.

A questão dos organismos geneticamente modificados (OGM) suscita muitas preocupações que vão para além do seu potencial para aumentar a produção agrícola. Uma das principais preocupações prende-se com os efeitos a longo prazo dos OGM na saúde humana. Embora os OGM enriquecidos com vitaminas, como o arroz dourado, tenham sido desenvolvidos para combater as carências nutricionais, as implicações a longo prazo do consumo de OGM continuam a ser objeto de debate e exigem mais investigação. De um ponto de vista ecológico, a introdução de OGM no ambiente levanta questões complexas relativas à biodiversidade e aos ecossistemas. Os efeitos sobre as espécies não visadas, a resistência aos herbicidas e insecticidas e a transferência de genes para plantas não modificadas são problemas potenciais que exigem uma gestão e monitorização rigorosas. De um ponto de vista económico, o desenvolvimento e a comercialização de OGM envolvem custos significativos de investigação e desenvolvimento, frequentemente suportados por grandes empresas agroquímicas. Isto cria um mercado em que as sementes GM são protegidas por patentes, tornando-as caras para os agricultores, especialmente para os pequenos agricultores que podem não ter meios para investir nestas tecnologias dispendiosas. Este facto pode exacerbar as desigualdades existentes nas comunidades agrícolas, onde os produtores mais ricos ou as grandes empresas podem colher os benefícios dos OGM, enquanto os pequenos agricultores correm o risco de ficar para trás. A adoção de OGM tem, portanto, repercussões sociais e económicas que vão muito além do aumento dos rendimentos. Levanta questões de justiça social, de acesso equitativo aos recursos e de soberania alimentar. A dependência de sementes patenteadas pode também limitar a capacidade dos agricultores de praticarem a conservação de sementes, uma tradição antiga que é a pedra angular da agricultura sustentável.

O desenvolvimento da agricultura de exportação representa uma mudança importante no sector agrícola mundial, sobretudo nos países em desenvolvimento. Nas últimas décadas, um número crescente de famílias de agricultores, que tradicionalmente praticavam uma agricultura de subsistência, voltou-se para a agricultura comercial. Esta transição foi impulsionada, em parte, pela procura crescente de produtos agrícolas, nomeadamente de produtos tropicais, devido à ascensão da classe média mundial. A agricultura de exportação oferece novas oportunidades económicas aos agricultores. Dá-lhes acesso a mercados maiores e potencialmente mais lucrativos, ajudando a melhorar os seus meios de subsistência. Por exemplo, países como o Quénia e a Costa do Marfim registaram um crescimento significativo nos seus sectores de exportação agrícola, especialmente em produtos como o café, o chá e o cacau. No entanto, este desenvolvimento é acompanhado de desafios e de consequências potencialmente negativas. A transição para a agricultura de exportação pode levar a um aumento da concorrência pelos terrenos agrícolas. Os pequenos agricultores, em particular, podem encontrar-se sob a pressão de grandes empresas agro-industriais ou de investidores estrangeiros que procuram capitalizar a procura crescente de produtos agrícolas. Esta concorrência pela terra pode ameaçar a segurança alimentar básica, nomeadamente quando a terra utilizada para culturas de subsistência é convertida em culturas de exportação. Além disso, a dependência dos mercados de exportação pode tornar os agricultores vulneráveis às flutuações dos preços mundiais e às exigências dos compradores internacionais, agravando potencialmente a insegurança económica. Por exemplo, uma queda nos preços mundiais do café pode ter um impacto devastador nos agricultores que dependem desta cultura para o seu rendimento. Assim, embora a agricultura de exportação possa oferecer benefícios económicos significativos, deve ser gerida de forma a garantir a equidade e a sustentabilidade. As políticas agrícolas devem equilibrar as oportunidades de mercado com a necessidade de preservar o acesso à terra por parte dos pequenos agricultores e garantir a segurança alimentar. Isto pode incluir o apoio a cooperativas agrícolas, a regulação da compra de terras por investidores estrangeiros e o desenvolvimento de políticas que promovam uma agricultura diversificada, tanto para exportação como para subsistência.

O caso do Vietname ilustra como os desafios demográficos e as limitações de terras podem levar a transformações significativas nas práticas agrícolas e nos modelos de exportação. Com uma população em rápido crescimento e uma quantidade limitada de terras aráveis, especialmente nas regiões do delta densamente povoadas, o Vietname teve de procurar soluções criativas para apoiar o seu desenvolvimento agrícola. A migração de agricultores dos deltas sobrepovoados para as zonas montanhosas para desenvolver plantações de chá é um exemplo desta adaptação. Esta abordagem não só ajudou a aliviar a pressão demográfica nas regiões do delta, como também abriu novas oportunidades económicas nas zonas montanhosas, que anteriormente eram menos exploradas para a agricultura. O êxito mais notável do Vietname no sector agrícola é, sem dúvida, a sua transformação numa potência exportadora de café. No final do século XX, o Vietname era um importador de café, mas graças a investimentos específicos e a uma estratégia agrícola eficaz, tornou-se o segundo ou terceiro maior exportador de café do mundo, consoante o ano. Este sucesso deve-se à reconversão de terras agrícolas adequadas para a cultura do café, nomeadamente nas regiões centro e sul, e à adoção de técnicas de produção intensivas. No entanto, esta rápida transformação deu também origem a preocupações de carácter ecológico e social. A monocultura extensiva, como a do café, pode levar à degradação dos solos, à utilização intensiva de água e de produtos químicos e a impactos na biodiversidade. Além disso, a dependência de uma única cultura de exportação expõe os agricultores às flutuações dos preços mundiais, o que pode afetar a sua estabilidade económica. À medida que o Vietname enfrenta estes desafios, deve continuar a equilibrar o seu desenvolvimento agrícola com a sustentabilidade ambiental e a resiliência económica. Isto pode implicar a diversificação das culturas, a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e a criação de medidas de proteção social para apoiar os agricultores em caso de flutuações dos preços de mercado.

A evolução para uma agricultura especulativa nos países em desenvolvimento, como a que se verifica no Vietname, é uma resposta à dinâmica económica global, mas levanta paradoxos e desafios consideráveis. Esta forma de agricultura, centrada na produção de culturas para exportação ou para o mercado mundial, pode oferecer aos agricultores a oportunidade de gerar rendimentos mais elevados. No entanto, conduz frequentemente à dependência das flutuações de preços nos mercados internacionais e pode levar a uma situação paradoxal em que os agricultores vendem os seus produtos para comprar os seus próprios alimentos. Esta tendência é particularmente acentuada nas regiões onde as terras, outrora utilizadas para culturas de subsistência, são agora dedicadas a culturas de rendimento. Embora possa parecer benéfico em termos de rendimento, este facto deixa os agricultores vulneráveis às flutuações dos preços mundiais e pode torná-los dependentes das importações para o seu próprio consumo alimentar. A agricultura dos países do Sul é geralmente incapaz de competir com a dos países mais ricos, muitas vezes devido a diferenças nos subsídios, na tecnologia, nas infra-estruturas e no acesso aos mercados. Os agricultores dos países em desenvolvimento enfrentam grandes desafios, como a falta de acesso a tecnologias modernas, infra-estruturas inadequadas e falta de apoio institucional. O exemplo do Vietname e das suas exportações de arroz é uma ilustração perfeita das potenciais repercussões desta dependência. Quando o Vietname suspendeu as suas exportações de arroz, causou perturbações nos mercados internacionais, demonstrando a vulnerabilidade dos sistemas alimentares globais. Esta decisão, embora tomada no interesse da proteção da segurança alimentar nacional, teve repercussões muito para além das suas fronteiras, reflectindo a interconexão dos mercados agrícolas mundiais. Este facto realça a necessidade de uma abordagem equilibrada da política agrícola que não só maximize os rendimentos dos agricultores, mas também proteja a sua segurança alimentar e a do mundo. As soluções podem incluir a diversificação das culturas, o desenvolvimento de uma agricultura mais resistente e sustentável e políticas que apoiem os pequenos agricultores, estabilizando simultaneamente os mercados alimentares mundiais.

A adoção de uma agricultura orientada para a exportação, centrada em culturas específicas com elevada procura no mercado mundial, tem sido uma estratégia de desenvolvimento económico adoptada por muitos países em desenvolvimento. Esta abordagem, embora promova o desenvolvimento económico, baseia-se num equilíbrio delicado, sujeito aos caprichos dos preços mundiais. Historicamente, países como os da América Latina, que se concentraram em monoculturas como o café ou a banana, viveram períodos de prosperidade seguidos de crises económicas agudas quando os preços mundiais destes produtos baixaram. Por exemplo, a crise do café dos anos 90 provocou uma queda drástica do rendimento de milhões de produtores de café, sublinhando a vulnerabilidade inerente à dependência excessiva de uma única cultura de exportação. Para além dos riscos económicos, a monocultura também apresenta desafios ecológicos. Pode levar ao esgotamento dos solos e a uma maior vulnerabilidade às doenças das plantas, ameaçando a sustentabilidade da agricultura a longo prazo. Estes impactos ecológicos foram observados em países como a Indonésia e a Malásia, onde se pratica a cultura intensiva de óleo de palma, conduzindo a problemas ambientais como a desflorestação e a perda de biodiversidade. A nível social, esta abordagem pode aumentar a precariedade dos agricultores. Os períodos de preços elevados no mercado mundial podem trazer uma prosperidade temporária, mas quando os preços caem, os agricultores que investiram na monocultura podem ver-se incapazes de cobrir os seus custos, aumentando o endividamento e a insegurança económica. Este facto é ilustrado pelas crises agrícolas recorrentes nos países dependentes de culturas de exportação únicas. Embora a transição para as culturas de exportação tenha trazido benefícios económicos significativos para alguns países, também os expôs a riscos económicos, ecológicos e sociais significativos. Para atenuar estes riscos, é fundamental aplicar estratégias de diversificação agrícola, de gestão sustentável dos recursos e de apoio aos agricultores, a fim de garantir a estabilidade económica a longo prazo e preservar os ecossistemas de que a agricultura depende.

As políticas de apoio à agricultura nos países desenvolvidos, e a sua interação com a Organização Mundial do Comércio (OMC), levantam questões complexas sobre o seu impacto nas economias agrícolas dos países em desenvolvimento. Um aspeto desta questão diz respeito à ajuda alimentar internacional, como a fornecida pelo Programa Alimentar Mundial (PAM), e o outro diz respeito às políticas de subsídios agrícolas, como a Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia. O Programa Alimentar Mundial transporta géneros alimentícios, principalmente cereais, de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e os países europeus, para países em desenvolvimento. Embora esta ajuda se destine a combater a fome e a dar resposta a situações de emergência alimentar, tem sido criticada pelos seus efeitos potencialmente negativos no desenvolvimento agrícola local, nomeadamente em África. A distribuição de alimentos gratuitos ou fortemente subsidiados pode desestabilizar os mercados locais, uma vez que os produtos importados se encontram em concorrência direta com a produção local. Isto pode impedir os agricultores locais de desenvolverem as suas actividades, uma vez que não conseguem competir com os preços de importação. Por outro lado, a política agrícola comum da União Europeia subsidia fortemente o seu sector agrícola, o que conduziu frequentemente a uma sobreprodução. Estes excedentes são por vezes exportados para os países em desenvolvimento a preços subsidiados, em concorrência direta com os produtos agrícolas locais. Esta situação tem sido criticada por dificultar o desenvolvimento da agricultura nos países em desenvolvimento, tornando os seus produtos menos competitivos no mercado internacional. De facto, os subsídios agrícolas nos países desenvolvidos e as políticas de ajuda alimentar têm sido pontos de discórdia nas negociações comerciais mundiais. Os países em desenvolvimento argumentam que estas práticas distorcem o comércio mundial e limitam a sua capacidade de desenvolver os seus próprios sectores agrícolas. Embora a intenção subjacente à ajuda alimentar e aos subsídios agrícolas seja frequentemente apoiar as populações em dificuldades e estabilizar os sectores agrícolas nacionais, estas práticas podem ter consequências indesejadas, nomeadamente impedindo o desenvolvimento da agricultura nos países do Sul. Trata-se de um domínio complexo que exige um equilíbrio entre as necessidades imediatas de segurança alimentar e os objectivos a longo prazo de desenvolvimento agrícola sustentável e de comércio justo.

Rumo ao desenvolvimento sustentável[modifier | modifier le wikicode]

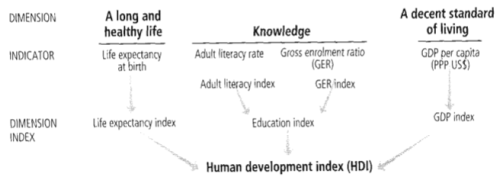

O relatório de 2000 do Banco Mundial "A Qualidade do Crescimento" oferece uma perspetiva importante sobre os modelos de desenvolvimento, sublinhando que a qualidade do crescimento é tão crucial como a sua quantidade. Este relatório destaca vários domínios estratégicos para um desenvolvimento sustentável e equitativo. Em primeiro lugar, o investimento na educação é considerado essencial. A formação e a educação são motores do crescimento sustentável porque melhoram o capital humano, essencial para uma economia dinâmica e inovadora. Uma população com um bom nível de educação está mais bem equipada para contribuir para o crescimento económico, participar de forma produtiva no mercado de trabalho e adaptar-se às mudanças tecnológicas. Por exemplo, os países que investiram fortemente na educação, como a Coreia do Sul, registaram um rápido crescimento económico e melhorias significativas nas condições de vida. Em segundo lugar, destaca-se a proteção do ambiente. O reconhecimento do valor real dos recursos naturais e o estabelecimento de direitos de propriedade claros são essenciais para evitar a sobre-exploração e a degradação ambiental. Isto implica frequentemente a fixação de preços que reflictam o custo ecológico da utilização dos recursos e incentivem a conservação e uma utilização mais sustentável. Em terceiro lugar, o crescimento económico estável é preferível a flutuações extremas. As populações pobres são particularmente vulneráveis às crises económicas, que podem reduzir rapidamente os ganhos de desenvolvimento e agravar a pobreza. Um crescimento estável permite um planeamento mais eficaz e reduz a vulnerabilidade das camadas mais desfavorecidas da sociedade. Por último, a luta contra a corrupção é essencial. A corrupção impede o crescimento, desviando recursos, desencorajando o investimento e distorcendo a concorrência. São necessárias instituições fortes, transparentes e responsáveis para garantir uma distribuição justa dos recursos e apoiar o desenvolvimento económico. O relatório do Banco Mundial sublinha que o crescimento económico sustentável e equitativo exige uma abordagem holística que vai além do simples aumento do PIB. Implica investimento em capital humano, proteção ambiental, estabilidade económica e boa governação, criando assim as condições para um desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Desde a década de 1990, foi lançada uma série de iniciativas internacionais para aliviar a dívida dos países em desenvolvimento, um passo essencial para que estes se possam concentrar no desenvolvimento social e económico. A mais notável destas iniciativas é a Iniciativa a favor dos Países Pobres Altamente Endividados (PPAE), lançada em 1996. Concebida pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, esta iniciativa tinha por objetivo reduzir substancialmente o peso da dívida dos países mais endividados, sob reserva de reformas e de programas de redução da pobreza. Em 1999, em resposta à necessidade de uma ação mais profunda, a iniciativa PPAE foi reforçada para oferecer uma redução mais substancial da dívida. Esta nova fase permitiu que um maior número de países beneficiasse de condições mais flexíveis e de uma maior redução da dívida, em troca de um compromisso com programas mais sólidos de redução da pobreza. Paralelamente à iniciativa PPAE, foram adoptadas outras medidas para aliviar a dívida dos países em desenvolvimento. A anulação da dívida bilateral, as novas facilidades de empréstimo em condições favoráveis e as trocas de dívida por desenvolvimento, em que a dívida é trocada por compromissos de desenvolvimento, têm sido aspectos fundamentais destes esforços. Estas iniciativas tiveram um impacto significativo nos países beneficiários. Por exemplo, a Tanzânia beneficiou da iniciativa PPAE reforçada, que conduziu a uma redução significativa da sua dívida externa e a um aumento do investimento em domínios fundamentais como a educação e a saúde. No entanto, estes programas têm sido objeto de críticas. Alguns argumentaram que o alívio da dívida, embora benéfico a curto prazo, não aborda as causas profundas do subdesenvolvimento e da pobreza. Além disso, as condições frequentemente impostas para a redução da dívida, como as reformas estruturais, foram por vezes consideradas pesadas ou com consequências sociais negativas. Embora as iniciativas de redução da dívida tenham prestado um apoio crucial a muitos países em desenvolvimento, permitindo um investimento significativo no desenvolvimento social e económico, também levantaram questões sobre a melhor forma de apoiar um desenvolvimento equitativo e sustentável a longo prazo. Estas iniciativas ilustram a complexidade do equilíbrio entre a assistência financeira imediata e a necessidade de resolver questões estruturais mais vastas da economia mundial.

No Brasil, a luta contra a pobreza e a melhoria das oportunidades económicas têm estado no centro de várias iniciativas governamentais ao longo dos anos. Uma das mais emblemáticas é o programa Bolsa Família, lançado em 2003. Este programa de transferência condicionada de renda foi concebido para fornecer apoio financeiro direto às famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza, desde que cumprissem determinados requisitos, tais como vacinar os seus filhos e assegurar a sua frequência escolar. O Bolsa Família tem sido amplamente elogiado por ajudar a reduzir a pobreza e melhorar os indicadores de saúde e educação entre os beneficiários. Ao mesmo tempo, o Brasil tem feito esforços consideráveis para alargar o acesso à educação e aos cuidados de saúde. Programas como a reforma do ensino superior e a extensão dos serviços de saúde às regiões rurais e subdesenvolvidas desempenharam um papel crucial na melhoria do acesso a serviços essenciais. No plano económico, foram aplicadas políticas destinadas a estimular o crescimento e a reduzir as desigualdades, nomeadamente através do aumento do investimento em infra-estruturas e do apoio ao desenvolvimento de pequenas empresas. Estas políticas procuraram criar emprego, estimular a economia e oferecer novas oportunidades às camadas mais desfavorecidas da população. Apesar destes esforços, o Brasil continua a enfrentar desafios significativos em termos de pobreza e desigualdade. As disparidades regionais, as flutuações económicas e as crises políticas têm, por vezes, dificultado os progressos. Além disso, a sustentabilidade e a eficácia a longo prazo de alguns desses programas, como o Bolsa Família, são objeto de debate, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de oferecer soluções sustentáveis em vez de medidas paliativas contra a pobreza. As iniciativas do Brasil para combater a pobreza e melhorar as oportunidades económicas tiveram um impacto positivo na vida de muitos dos seus cidadãos, mas o caminho para uma redução sustentável da pobreza e da desigualdade continua repleto de dificuldades e exige compromissos contínuos em termos de políticas sociais e económicas.

Como parte de seus esforços para combater a pobreza, o governo brasileiro tem historicamente adotado uma abordagem multifacetada para financiar seus programas de proteção social. Iniciativas como o Bolsa Família, que tem desempenhado um papel fundamental na redução da pobreza no Brasil, são financiadas através de uma mistura de receitas fiscais e empréstimos. O financiamento destes programas depende em grande medida das receitas fiscais, cobradas através de vários impostos e taxas. O sistema fiscal brasileiro, que inclui impostos sobre o rendimento, impostos sobre as vendas e contribuições sociais, é a pedra angular do financiamento da política social. Por exemplo, o Bolsa Família, lançado em 2003, foi apoiado por fundos governamentais provenientes destas receitas, tirando milhões de brasileiros da pobreza e melhorando a sua qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, o Brasil também tem recorrido a empréstimos, tanto a nível nacional como internacional, para complementar o financiamento das suas iniciativas sociais. Esses empréstimos podem vir de organizações internacionais, como o Banco Mundial, ou através de títulos soberanos nos mercados financeiros. Embora esta abordagem tenha ajudado a mobilizar recursos adicionais para programas de combate à pobreza, também contribuiu para um aumento da dívida pública do país, colocando desafios em termos de sustentabilidade financeira a longo prazo. O sector privado no Brasil também desempenha um papel no financiamento da luta contra a pobreza, embora em menor grau do que o financiamento público. A contribuição das empresas e das organizações não governamentais, nomeadamente através da filantropia empresarial e das parcerias público-privadas, tem complementado os esforços do governo. Estas parcerias podem incluir doações directas a programas sociais ou iniciativas de desenvolvimento comunitário destinadas a melhorar as condições de vida em regiões desfavorecidas.

No entanto, a gestão destas várias fontes de financiamento exige um planeamento e uma coordenação cuidadosos para garantir não só a eficácia dos programas, mas também a manutenção do equilíbrio orçamental do país. A dependência da dívida, em particular, deve ser cuidadosamente monitorizada para evitar uma pressão financeira excessiva sobre a economia nacional. O financiamento das políticas sociais no Brasil, nomeadamente na luta contra a pobreza, implica um equilíbrio delicado entre a utilização das receitas fiscais, a contração responsável de empréstimos e a participação do sector privado. Embora estas políticas tenham tido um impacto positivo significativo na redução da pobreza, a sua sustentabilidade dependerá da capacidade do Brasil para gerir eficazmente estas fontes de financiamento.

A luta contra a pobreza intergeracional exige uma estratégia integrada que aborde as causas profundas da pobreza e ofereça formas concretas de melhorar a situação económica dos indivíduos e das famílias. Historicamente, a abordagem mais eficaz para quebrar este ciclo envolveu um investimento significativo na educação e na formação profissional. Por exemplo, os países que se concentraram na educação universal, como a Coreia do Sul nas décadas que se seguiram à Guerra da Coreia, registaram melhorias notáveis em termos de redução da pobreza e de crescimento económico. Ao mesmo tempo, os programas de assistência social desempenham um papel crucial no apoio às famílias com baixos rendimentos. Iniciativas como a Bolsa Família, no Brasil, demonstraram como as transferências condicionais de dinheiro podem não só prestar assistência financeira imediata, mas também incentivar o investimento a longo prazo na saúde e na educação, ajudando a reduzir a pobreza ao longo de várias gerações. Promover o crescimento económico e a criação de emprego é também essencial. Os países que conseguiram desenvolver economias diversificadas e inclusivas registaram progressos significativos na redução da pobreza. Por exemplo, a China, através das suas reformas económicas desde a década de 1980, criou um ambiente propício ao crescimento das empresas e ao emprego, conduzindo a uma redução drástica da pobreza. No entanto, é fundamental reconhecer que estas medidas não podem ser plenamente eficazes se não forem corrigidas as desigualdades estruturais e sistémicas. Isto significa garantir um acesso equitativo aos recursos e aos serviços para todos os sectores da sociedade e desenvolver políticas que promovam a equidade social e económica.

O investimento na educação é um fator crucial para o desenvolvimento económico e social dos países emergentes, tendo um impacto profundo e variado. A história económica moderna oferece muitos exemplos em que a educação desempenhou um papel decisivo na transformação das sociedades. Veja-se o exemplo da Coreia do Sul, que investiu maciçamente na educação nos anos que se seguiram à Guerra da Coreia. Esta escolha estratégica levou ao desenvolvimento de uma mão de obra altamente qualificada, impulsionando o país de uma economia agrária para uma potência industrial e tecnológica global. A educação não só melhorou a produtividade e as competências individuais, como também promoveu a inovação e o espírito empresarial, elementos fundamentais do milagre económico da Coreia do Sul. Outro exemplo é a Índia, especificamente em regiões como Bangalore, onde a aposta no ensino superior e na formação técnica levou à criação de um próspero pólo tecnológico. Os indivíduos formados nestas instituições têm sido essenciais para estabelecer a Índia como líder no sector das TI, atraindo investimento internacional e criando milhões de empregos.

A educação também desempenha um papel importante na redução da pobreza e da desigualdade. Fornece aos indivíduos as ferramentas necessárias para melhorar a sua situação económica, contribuindo assim para uma distribuição mais justa da riqueza. Em países como o Brasil, as iniciativas no domínio da educação ajudaram a reduzir as desigualdades e a proporcionar melhores oportunidades aos grupos desfavorecidos. No entanto, este progresso não está isento de desafios. O investimento na educação deve ser sustentado e acompanhado de reformas políticas e económicas para garantir a sua eficácia. Além disso, a educação deve ser adaptada às necessidades do mercado de trabalho para evitar um desfasamento entre as competências adquiridas e as oportunidades de emprego disponíveis. O investimento na educação é um poderoso motor de desenvolvimento para os países emergentes. Não só melhora as perspectivas económicas individuais, como também contribui para o crescimento económico global, a inovação e a redução das desigualdades. Os êxitos da Coreia do Sul, da Índia e do Brasil demonstram o impacto transformador que uma educação de qualidade pode ter num país em desenvolvimento.