Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Von 1945 bis heute war die Welt Zeuge einer bemerkenswerten Beschleunigung der Globalisierung, eines Phänomens, das die wirtschaftliche, politische und kulturelle Dynamik auf globaler Ebene neu gestaltet hat. Geprägt von Meilensteinen wie der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, der Bildung von wirtschaftlichen und politischen Blöcken während des Kalten Krieges und dem Aufkommen der Informations- und Kommunikationstechnologie hat dieser Prozess die Volkswirtschaften der Dritten Welt tiefgreifend beeinflusst. Mit der Gründung internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Weltbank sowie der Einführung einer liberalen Wirtschaftspolitik wurden die Entwicklungsländer in ein globalisiertes Wirtschaftssystem integriert. Diese Integration ging mit einem deutlichen Anstieg des Handels von 8% des weltweiten BIP im Jahr 1950 auf etwa 30% im Jahr 2020 und einem wachsenden Strom ausländischer Direktinvestitionen einher, die 2019 fast 1,5 Billionen US-Dollar erreichten. Wir werden die verschiedenen Entwicklungsmuster erkunden, die diese Länder seit 1945 angenommen haben, und dabei die Schlüsselfaktoren für Wirtschaftswachstum und -rückgang analysieren. Mit Schwerpunkt auf der Rolle internationaler Organisationen, den Auswirkungen der westlichen Hegemonie und zeitgenössischen Herausforderungen wie der ökologischen Nachhaltigkeit werden wir untersuchen, wie die Globalisierung die Entwicklungspfade in der Dritten Welt geprägt hat und weiterhin prägt.

Dynamiken und Herausforderungen der Schwellenländer[modifier | modifier le wikicode]

Definition und Verständnis von Schwellenländern[modifier | modifier le wikicode]

Ein Schwellenland, auch bekannt als Emerging Market, ist eine Nation, die sich im wirtschaftlichen Übergang befindet. Historisch gesehen haben sich diese Länder von einer Abhängigkeit von der Landwirtschaft oder dem Export von Rohstoffen zu einer stärker industrialisierten und diversifizierten Wirtschaft entwickelt. China beispielsweise hat seit den Reformen von 1978 einen raschen Wandel von einer Agrarwirtschaft zu einer globalen Industriemacht vollzogen, wobei das BIP fast drei Jahrzehnte lang durchschnittlich um die 10 % pro Jahr wuchs.

Diese Länder durchlaufen auch einen bedeutenden sozialen Wandel, der von einer raschen Urbanisierung, einem verbesserten Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und der Entstehung einer konsequenten Mittelschicht geprägt ist. In Indien beispielsweise hat sich die Mittelschicht von 25 Millionen Menschen im Jahr 1996 auf rund 350 Millionen im Jahr 2016 stark ausgeweitet, was einen bedeutenden Wandel in der sozioökonomischen Struktur des Landes widerspiegelt. Allerdings sind die Schwellenländer häufig mit wirtschaftlicher und politischer Instabilität konfrontiert. Phänomene wie hohe Inflation, Haushaltsdefizite und Auslandsverschuldung können sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken. Brasilien beispielsweise hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Boom- und Rezessionszyklen durchlaufen, was die wirtschaftliche Volatilität solcher Märkte verdeutlicht.

Die zunehmende Integration dieser Länder in die Weltwirtschaft, die oft durch die Globalisierung und internationale Handelsabkommen erleichtert wird, bietet ihnen Chancen, setzt sie aber auch dem globalen Wettbewerb und externen wirtschaftlichen Schocks aus. So zeigte beispielsweise die asiatische Finanzkrise von 1997 die Anfälligkeit der Schwellenländer für externe Einflüsse und führte zu massiven Währungsabwertungen und Rezessionen in mehreren asiatischen Ländern. Auch ökologische Herausforderungen sind in den Schwellenländern vorherrschend. Das schnelle Wachstum kann zu einer stärkeren Belastung der Umwelt führen und erfordert eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. Die Umweltverschmutzung in China, die durch die schnelle Industrialisierung verschärft wird, ist ein Beispiel für die Umweltauswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Schließlich ist die Entwicklung der Finanzmärkte ein entscheidender Aspekt für diese Länder. Sie bemühen sich um den Aufbau von Börsen, Banken und Finanzregulierungssystemen, um ausländische Investitionen anzuziehen und das Wachstum zu fördern. Dies wurde in Indien deutlich, wo die Wirtschaftsreformen von 1991 den Markt für ausländische Investoren öffneten und zu einer deutlichen Expansion der Wirtschaft führten.

Brasilien, Indien und China werden oft als Paradebeispiele für Schwellenländer angeführt, die jeweils einen einzigartigen Pfad der wirtschaftlichen Entwicklung im Kontext der Globalisierung aufzeigen. Brasilien, das über riesige natürliche Ressourcen und eine vielfältige Bevölkerung verfügt, wurde lange Zeit als potenzieller Wirtschaftsriese angesehen. Sein wirtschaftlicher Werdegang schwankte zwischen Phasen schnellen Wachstums, das vor allem durch seine Rohstoffexporte angetrieben wurde, und Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen, die oft durch politische Instabilität und hohe Inflation verschärft wurden. Trotz dieser Herausforderungen behielt Brasilien eine wichtige Position auf der globalen Wirtschaftsbühne. Indien hingegen leitete mit den Wirtschaftsreformen von 1991 einen bedeutenden Wandel ein. Durch den Übergang von einer überwiegend agrarisch geprägten Wirtschaft zu einer dienstleistungs- und technologieorientierten Wirtschaft erlebte Indien einen Aufschwung des IT-Sektors und eine rasch wachsende Mittelschicht. Diese Veränderungen wurden durch die Öffnung der Wirtschaft für ausländische Investitionen unterstützt, was das Wachstum ankurbelte und Indien zu einem Hauptakteur in der globalen digitalen Wirtschaft machte. China wiederum bietet ein Beispiel für einen schnellen und tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel. Seit den von Deng Xiaoping in den späten 1970er Jahren eingeleiteten Reformen hat sich China von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft gewandelt. Diese Wende führte zu einer massiven Industrialisierung, steigenden Exporten und erheblichen Investitionen in die Infrastruktur. Heute positioniert sich China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und spielt eine zentrale Rolle in den globalen Lieferketten und bei den internationalen Investitionen. Jedes dieser Länder teilt zwar einige gemeinsame Merkmale von Schwellenländern, wie schnelles Wirtschaftswachstum und allmähliche Integration in die Weltwirtschaft, hat jedoch einen eigenen Weg eingeschlagen, der von seiner eigenen Geschichte, Kultur, Politik und den wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst wurde. Ihre wachsende Rolle in der Weltwirtschaft unterstreicht die Bedeutung und die Vielfalt der Entwicklungspfade im heutigen Kontext der Globalisierung.

Einfluss und Folgen des Kolonialpakts[modifier | modifier le wikicode]

Der Begriff der Schwellenländer geht über das bloße koloniale Erbe hinaus, obwohl einige dieser Länder eine koloniale Vergangenheit haben. Diese Nationen zeichnen sich hauptsächlich durch eine schnelle wirtschaftliche und soziale Entwicklung aus, ohne jedoch als voll entwickelt oder industrialisiert zu gelten. Ihr Weg zum Schwellenland ist oft durch eine einzigartige Kombination aus historischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren gekennzeichnet.

Nehmen wir zum Beispiel China und Indien, die trotz Zeiten der Fremdherrschaft auf eine lange Geschichte als eigenständige Zivilisationen zurückblicken können. Ihr Aufstieg zu aufstrebenden Wirtschaftsmächten erfolgte weitgehend unabhängig von ihrer kolonialen Vergangenheit. China beispielsweise hat seit den Wirtschaftsreformen von 1978 einen radikalen Wandel von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft vollzogen, was zu einem spektakulären Wirtschaftswachstum und einem deutlichen Anstieg des BIP geführt hat. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie Brasilien oder afrikanische Nationen, deren Entwicklungspfade durch ihre Kolonialgeschichte beeinflusst wurden. Ihre Einstufung als Schwellenländer hängt jedoch eher von ihrer aktuellen Wirtschaftsleistung und ihrem Wachstumspotenzial ab. So hat beispielsweise Brasilien trotz der Nachwirkungen seiner kolonialen Vergangenheit bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner Industrie und seines Agrarsektors gemacht und sich auf der Weltbühne als wichtiges Schwellenland positioniert.

Es ist auch entscheidend zu erkennen, dass viele Schwellenländer unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen haben, die von einer Vielzahl von Faktoren wie Regierungspolitik, natürlichen Ressourcen, technologischer Innovation und Schwankungen in der Weltwirtschaft beeinflusst werden. Der Begriff "Kolonialpakt", der sich historisch auf die restriktive Wirtschaftspolitik bezieht, die die Kolonialmächte ihren Kolonien auferlegten, ist nicht besonders relevant, um die moderne Dynamik der Schwellenländer zu verstehen. Diese Länder demonstrieren in ihrer Vielfalt die Fähigkeit, sich über den historischen Rahmen des Kolonialismus hinaus zu entwickeln und anzupassen, indem sie ihre eigenen Wege zu Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt schmieden.

Die Analyse der Volkswirtschaften der Schwellenländer offenbart Echos des Erbes des Kolonialismus, insbesondere im Bereich der Rohstoffindustrie. Historisch gesehen wurden die Kolonien während der Kolonialzeit hauptsächlich als Rohstoffquellen für die Kolonialmächte genutzt. Diese Dynamik scheint in einigen Schwellenländern fortzubestehen, in denen der Abbau von natürlichen Ressourcen weiterhin ohne nennenswerte Verarbeitung vor Ort erfolgt, wodurch die lokale Wertschöpfung eingeschränkt wird. Nehmen wir als Beispiel afrikanische Länder wie die Demokratische Republik Kongo, die reich an wertvollen Mineralien ist, deren geförderte Ressourcen jedoch größtenteils in Rohform exportiert werden. Dies verhindert die Entwicklung lokaler Verarbeitungsindustrien und hält das Land in der Rolle eines Rohstofflieferanten.

Allerdings hat sich die globale Wirtschaftslandschaft seit der Kolonialzeit erheblich verändert. Mit dem Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte wie China und Indien hat sich der Wettbewerb auf dem Rohstoffmarkt verschärft. Da diese Länder Ressourcen benötigen, um ihr eigenes industrielles Wachstum anzutreiben, sind sie zu wichtigen Akteuren geworden, die mit den traditionell dominierenden westlichen Ländern konkurrieren. Diese veränderte Dynamik bietet den rohstoffproduzierenden Ländern neue Verhandlungsmöglichkeiten. Beispielsweise hat China in seinem Bestreben, seine Ressourcenversorgung zu sichern, massiv in Afrika investiert und damit ein Wettbewerbsumfeld geschaffen, das potenziell den Erzeugerländern zugute kommen kann. Diese neue Situation ermöglicht es diesen Ländern, den Wettbewerb auszuspielen, um bessere Handelsbedingungen zu erhalten und Investitionen zu fördern. Dennoch bleibt es eine Herausforderung für diese Schwellenländer, diesen Vorteil in eine nachhaltigere und ausgewogenere wirtschaftliche Entwicklung umzuwandeln. Das Ziel besteht darin, sich nicht auf die Ausbeutung natürlicher Ressourcen zu beschränken, sondern die Entwicklung auf andere Wirtschaftssektoren auszudehnen. Obwohl sich die Schwellenländer also allmählich von der kolonialen Wirtschaftsdynamik entfernen, unterstreichen die Parallelen in der Rohstoffindustrie die anhaltenden Herausforderungen, denen sie sich auf ihrem Weg zu einer eigenständigen und diversifizierten Wirtschaftsentwicklung gegenübersehen.

Bei der Analyse der aufstrebenden Volkswirtschaften, insbesondere im Bereich der Rohstoffindustrie, ergibt sich ein komplexes und nuanciertes Bild, das Fortschritte und Einschränkungen nebeneinanderstellt. Trotz der Fortschritte im Zusammenhang mit der Globalisierung und der Diversifizierung der Märkte sehen sich diese Länder mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Entwicklung hemmen. Eines der größten Hindernisse ist die anhaltende Produktion von Rohstoffen, die nicht lokal verarbeitet werden. Diese Abhängigkeit von einer Exportmonoproduktion macht diese Volkswirtschaften anfällig für Schwankungen auf den Weltmärkten. Nehmen Sie das Beispiel von ölabhängigen Ländern wie Venezuela: Der Verfall der Ölpreise hat zu einer tiefen Wirtschaftskrise geführt und die Anfälligkeit einer auf einer einzigen Ressource basierenden Wirtschaft demonstriert. Ein weiteres Problem ist der ausländische Besitz vieler mineralgewinnender Industrien in den Schwellenländern. Die erwirtschafteten Gewinne werden häufig in die Heimatländer der Unternehmen, vor allem in die westliche Welt, zurückgeführt, wodurch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Erzeugerländer begrenzt werden. Dies zeigt sich am Beispiel des Bergbaus in Afrika, wo ein Großteil der Gewinne außerhalb des Kontinents transferiert wird und nur wenig Nutzen für die lokale Wirtschaft übrig bleibt. Darüber hinaus ist die technologische Abhängigkeit von den westlichen Ländern problematisch. Die meisten Technologien, die beim Abbau natürlicher Ressourcen zum Einsatz kommen, stammen aus dem Ausland, wobei nur wenig Know-how an die lokalen Arbeiter weitergegeben wird. Dies verhindert die Entwicklung von lokalem Fachwissen und hält diese Länder in einer abhängigen Position. Auch die Nachhaltigkeit der Ressourcen ist ein wichtiges Anliegen. Beispielsweise ist Erdöl, eine endliche Ressource, das Herzstück der Wirtschaft vieler Schwellenländer. Seine zukünftige Verknappung stellt eine große Herausforderung für die langfristige Entwicklung dar. Einige Länder, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, haben dieses Problem antizipiert, indem sie die Öleinnahmen in andere Sektoren investiert haben, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren, aber dieser Ansatz ist nicht universell anwendbar. Diese Herausforderungen unterstreichen die Notwendigkeit, dass die Schwellenländer diversifiziertere und eigenständigere Wirtschaftsstrategien verfolgen müssen. Der Weg zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung ist mit Hindernissen gepflastert, darunter die Abhängigkeit von den von ausländischen Interessen kontrollierten extraktiven Industrien, die mangelnde lokale Verarbeitung von Rohstoffen, die Abwanderung von Gewinnen und die technologische Abhängigkeit. Diese Herausforderungen machen es erforderlich, über die Entwicklung einer Wirtschaftspolitik nachzudenken, die ein ausgewogeneres Wachstum und eine größere Autonomie fördert, um eine nachhaltige und wohlhabende Zukunft zu gewährleisten.

Die jüngsten Entwicklungen in den Schwellenländern waren durch einen bemerkenswerten Wandel in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor gekennzeichnet, der das traditionelle Bild dieser Länder als reine Rohstoffexporteure in Frage stellte. Dieser Übergang wurde durch erhöhte Wettbewerbskapazitäten und die Entstehung neuer Mittelschichten mit diversifizierten Konsumbedürfnissen unterstützt. Das prominenteste Beispiel für diese Entwicklung ist China, das sich in verschiedenen Bereichen wie Textilien, Elektronik, Haushaltsgeräte und Computer als globaler Gigant etabliert hat. Dank erschwinglicher Arbeitskräfte und einer effizienten Industriestrategie hat China nicht nur bestimmte Märkte, wie den Textilmarkt, dominiert, sondern auch die globalen Produktionsketten neu definiert. Tatsächlich ist es dem Land gelungen, sich den Anforderungen des Weltmarkts anzupassen und gleichzeitig die Produktionskosten wettbewerbsfähig zu halten, was die Weltwirtschaft tiefgreifend beeinflusst hat.

Parallel zum Aufstieg des verarbeitenden Gewerbes hat auch der Dienstleistungssektor in den Schwellenländern ein erhebliches Wachstum verzeichnet, das oft unterschätzt wird. Indien beispielsweise hat sich im Bereich der Informationstechnologie und der Finanzdienstleistungen hervorgetan und damit zu seiner eigenen Reindustrialisierung und stärkeren Integration in die Weltwirtschaft beigetragen. Diese Expansion des Dienstleistungssektors ist größtenteils auf die Entstehung von Mittelschichten mit immer anspruchsvolleren Konsumbedürfnissen zurückzuführen, die eine steigende Nachfrage nach einem vielfältigen Angebot an Dienstleistungen erzeugen. Diese Entwicklung der Schwellenländer hin zu diversifizierteren und widerstandsfähigeren Strukturen ist eine bedeutende Entwicklung. Sie deutet auf eine Bewegung hin zu ausgewogeneren Volkswirtschaften hin, die den Schwankungen der Weltmärkte besser standhalten und sich in einer sich ständig wandelnden Wirtschaftslandschaft zurechtfinden können. Das Beispiel Indiens, dem es gelungen ist, parallel zu seiner verarbeitenden Industrie einen dynamischen Dienstleistungssektor aufzubauen, ist ein Beleg für diesen Wandel. Der gleichzeitige Aufschwung der verarbeitenden Industrie und des Dienstleistungssektors in den Schwellenländern markiert einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch Anpassung und Innovation definieren diese Länder ihre Rolle in der Weltwirtschaft neu und zeigen, wie wichtig ein umfassenderer und diversifizierterer Ansatz für ihre Entwicklung ist. Diese Dynamik zeugt von ihrer wachsenden Fähigkeit, auf der internationalen Bühne zu konkurrieren, weit über den bloßen Export von natürlichen Ressourcen hinaus.

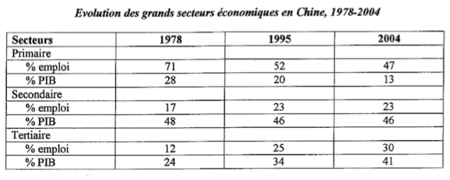

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der großen Wirtschaftssektoren in China zwischen 1978 und 2004. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Beschäftigungsanteilen und dem Beitrag zum BIP für den primären, sekundären und tertiären Sektor.

Primärer Sektor (Landwirtschaft, Fischerei usw.): 1978 war der Primärsektor in China mit 71% der Beschäftigten und 28% des BIP dominierend. Bis 2004 sind diese Zahlen deutlich auf 47% der Beschäftigung und 13% des BIP zurückgegangen. Dieser Rückgang spiegelt einen großen wirtschaftlichen Übergang von der Landwirtschaft zur Industrialisierung und zum Dienstleistungssektor wider. Historisch gesehen markierte die chinesische Wirtschaftsreform von 1978 den Beginn dieses Übergangs, mit der Einführung von Maßnahmen zur Dezentralisierung der wirtschaftlichen Kontrolle und zur Förderung des Privatsektors sowie der Öffnung für den internationalen Handel und ausländische Investitionen. Sekundärer Sektor (Industrie, Baugewerbe usw.): Der sekundäre Sektor verzeichnete einen relativen Anstieg der Beschäftigung von 17% im Jahr 1978 auf 23% im Jahr 2004 und leistete einen stabilen Beitrag zum BIP von rund 46%. Dies spiegelt die rasche Industrialisierung Chinas wider, die durch die Wirtschaftsreformen vorangetrieben wurde, die ausländische Investitionen anzogen und China zu einem globalen Fertigungszentrum machten. Insbesondere die verarbeitende Industrie hat von den reichlich vorhandenen und billigen Arbeitskräften profitiert und ist zu einer wichtigen Säule des Wirtschaftswachstums des Landes geworden. Tertiärer Sektor (Dienstleistungen usw.): Der tertiäre Sektor verzeichnete das deutlichste Wachstum: Die Beschäftigung stieg von 12% im Jahr 1978 auf 30% im Jahr 2004 und der Beitrag zum BIP stieg im selben Zeitraum von 24% auf 41%. Dieses Wachstum deutet auf die Diversifizierung der chinesischen Wirtschaft und die Entwicklung eines robusten Dienstleistungssektors hin. Die Wirtschaftsreformen haben die Entstehung neuer Dienstleistungssektoren wie Finanzwesen, Einzelhandel und Informationstechnologie erleichtert, die von der steigenden Binnennachfrage und der wachsenden Mittelschicht profitiert haben.

Der Übergang Chinas von einer Agrarwirtschaft zu einer auf Fertigung und Dienstleistungen basierenden Wirtschaft hatte sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene weitreichende Folgen. National hat dies zu bedeutenden sozioökonomischen Veränderungen geführt, darunter Urbanisierung, die Entstehung einer großen Mittelschicht und Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur. International ist China zu einem wichtigen Wirtschaftsakteur geworden, der die globalen Lieferketten, Finanzmärkte und Handelsgleichgewichte beeinflusst. Das schnelle Wachstum hat jedoch auch Herausforderungen mit sich gebracht, darunter wachsende Ungleichheiten, Umweltprobleme aufgrund der Industrialisierung und die Notwendigkeit kontinuierlicher Reformen, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Diese Daten spiegeln Chinas erfolgreiche Transformation zu einer globalen Wirtschaftsmacht wider, verdeutlichen aber auch die Herausforderungen, denen sich das Land noch stellen muss, um seinen Wachstumspfad beizubehalten und seine sozialen und ökologischen Auswirkungen in den Griff zu bekommen.

Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Pro-Kopf-BIP in China von 1953 bis 2001. Die Daten, die auf konstanten Preisen von 1980 beruhen, zeigen ein fast konstantes Wachstum des Pro-Kopf-BIP über diesen Zeitraum, mit einer deutlichen Beschleunigung ab Ende der 1970er Jahre. In den Jahren vor 1978 führte China unter dem Regime von Mao Zedong eine sozialistische Wirtschaftspolitik durch, die die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung durch Fünfjahrespläne beinhaltete. Diese Politik hatte unterschiedliche und manchmal verheerende Ergebnisse, wie die Große Hungersnot, die durch den Großen Sprung nach vorn in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren verursacht wurde.

Ab 1978 leitete China unter der Führung von Deng Xiaoping Wirtschaftsreformen ein, die den Beginn der Öffnung Chinas und seines Übergangs zu einer sozialistischen Marktwirtschaft markierten. Diese Reformen umfassten die Entkollektivierung der Landwirtschaft, die Zulassung der Gründung privater Unternehmen, die Öffnung für ausländische Investitionen und die Modernisierung der Staatsbetriebe. Das Ergebnis war eine Periode beispiellosen Wirtschaftswachstums, was sich auch im Anstieg des Pro-Kopf-BIP widerspiegelt. Die Beschleunigung des Wachstums des Pro-Kopf-BIP nach 1978 kann auf die schnelle Industrialisierung, die Steigerung der Exporte, die Investitionen in die Infrastruktur und die Urbanisierung zurückgeführt werden. China wurde zu einer wichtigen globalen Produktionsstätte und nutzte seinen Wettbewerbsvorteil bei den Arbeitskosten, um zum weltweit größten Exporteur von Fertigwaren zu werden.

Die Folgen dieses Wachstums waren weitreichend. Im Inland wurden Hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt, wodurch eine neue Mittelschicht entstand und sich die soziale und wirtschaftliche Struktur des Landes grundlegend veränderte. Das schnelle Wachstum führte jedoch auch zu regionalen Ungleichheiten, ernsten Umweltproblemen und einem wachsenden Bedarf an politischen und wirtschaftlichen Reformen, um die Wirtschaft nachhaltiger zu steuern. Auf internationaler Ebene hat Chinas Wirtschaftswachstum das Gleichgewicht der globalen Wirtschaftsmacht verändert. China ist zu einem wichtigen Akteur in globalen Angelegenheiten geworden und hat einen erheblichen Einfluss auf die globalen Rohstoffmärkte, Lieferketten und internationalen Finanzströme. Dieses Wachstum hat auch Fragen zur industriellen Wettbewerbsfähigkeit, zum internationalen Handel, zu geistigen Eigentumsrechten und zu den diplomatischen Beziehungen aufgeworfen. Diese Grafik veranschaulicht nicht nur Chinas bemerkenswerten Erfolg beim Wirtschaftswachstum pro Kopf, sondern verdeutlicht auch die internen und externen Herausforderungen, die dieses schnelle Wachstum mit sich gebracht hat.

Unterscheidungsmerkmale von Schwellenländern[modifier | modifier le wikicode]

Schwellenländer zeichnen sich durch ein spezifisches Zusammenspiel von sozioökonomischen und demografischen Faktoren aus, die sie von entwickelten Nationen und Frontier Markets unterscheiden. Historisch gesehen haben diese Länder oft mit einem niedrigen Einkommens- und Entwicklungsniveau begonnen, sich aber schnell industrialisiert und ein erhebliches Potenzial für ein anhaltendes Wirtschaftswachstum gezeigt. China und Indien beispielsweise haben eine rasche Expansion ihrer Fertigungssektoren erlebt und sich auf eine große und junge Arbeitnehmerschaft gestützt, um in Bereichen wie Elektronik, Textilien und Automobilen zu globalen Werkbänken zu werden. Diese Nationen haben in der Regel eine schnell wachsende Bevölkerung und einen erheblichen Anteil an jungen Menschen, die bereit sind, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Um diesen demografischen Reichtum in produktives Humankapital umzuwandeln, sind jedoch erhebliche Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung erforderlich. Zu den historischen Beispielen gehören Länder wie Südkorea und Taiwan, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv in die Bildung investierten und damit zu ihrem Übergang zu Volkswirtschaften mit hohem Einkommen beitrugen. Obwohl sich die Infrastruktur in den Schwellenländern verbessert hat, bleibt sie oftmals hinter den globalen Standards zurück, was sowohl ein Hemmnis als auch eine Chance für die zukünftige Entwicklung darstellt. Chinas Initiative "One Belt, One Road" zielt beispielsweise auf die Verbesserung der Infrastruktur und der Handelsverbindungen in ganz Asien, Europa und Afrika ab und verspricht, den Handel und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Die Schwellenländer stehen vor großen Herausforderungen, darunter hohe Armutsniveaus und soziale Ungleichheiten, die staatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit erfordern. In Lateinamerika beispielsweise kämpfen Länder wie Brasilien und Mexiko trotz jahrzehntelangen Wachstums noch immer mit extremen Ungleichheiten und einer unzureichenden Infrastruktur. In Bezug auf die Regierungsführung bieten die Schwellenländer ein vielfältiges Bild: Einige machen deutliche Fortschritte in Richtung einer größeren politischen Stabilität und einer verbesserten Regierungsführung, während andere durch Korruption und schwache institutionelle Kapazitäten behindert werden. Politische Instabilität kann ausländische Investoren abschrecken, wie es in Teilen Afrikas und des Nahen Ostens der Fall war. Doch trotz dieser Herausforderungen ziehen die Schwellenländer aufgrund ihrer Wirtschaftswachstumsraten, die oftmals höher sind als die der entwickelten Volkswirtschaften, weiterhin die Aufmerksamkeit internationaler Investoren auf sich. Ihre wirtschaftliche Dynamik, gepaart mit ihrer wachsenden Rolle im Weltgeschehen, macht sie zu unverzichtbaren Akteuren in der internationalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Alles in allem ist der Weg der Schwellenländer durch ein außergewöhnliches Wachstumspotenzial gekennzeichnet, aber auch durch die Notwendigkeit, sich mit sozialen Fragen und Fragen der Staatsführung auseinanderzusetzen, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen.

In ihrem Streben nach wirtschaftlicher Modernisierung ist es den Schwellenländern häufig gelungen, ihre Volkswirtschaften durch ein Entwicklungsmodell umzugestalten, das sich auf die verarbeitende Industrie und den Dienstleistungssektor stützt. Diese Transformation zeigt sich in einem energischen BIP-Wachstum, das durch Länder wie China veranschaulicht wird, wo das Volksvermögen seit der wirtschaftlichen Öffnung in den späten 1970er Jahren in einem beeindruckenden Tempo gewachsen ist. Die Industrialisierung dieser Nationen hat Industrien hervorgebracht, die in der Lage sind, Rohstoffe in hochwertige Endprodukte umzuwandeln und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Indien beispielsweise erlebte einen Aufschwung bei der Herstellung von Produkten, die von Automobilen bis hin zu Informationstechnologien reichten, und trug damit erheblich zu seinem BIP bei. Der Export von Industrieprodukten ist zu einem Erfolgsmerkmal für Schwellenländer geworden, die sich über die alten Dynamiken des Kolonialpakts hinaus zu erobernden Exporteuren entwickelt haben. Südkorea, das seine Wirtschaft in den 1960er und 1970er Jahren umgestaltete, etablierte weltweit anerkannte Marken in den Bereichen Elektronik und Automobil. Diese Länder haben sich auch wirtschaftlich weit geöffnet und den Protektionismus abgelehnt, um ihre komparativen Vorteile zu nutzen. Nationen wie Mexiko und Brasilien haben die Globalisierung durch Freihandelsabkommen umarmt und damit eine tiefere Integration in die Weltwirtschaft gefördert. Schließlich expandieren die Binnenmärkte dieser Länder schnell, angetrieben von einer wachsenden Demografie. In Indonesien mit einer Bevölkerung von mehr als 270 Millionen Menschen wächst die Mittelschicht, wodurch ein großer heimischer Markt für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen entsteht. Die Schwellenländer haben eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, sich in einem sich wandelnden globalen Wirtschaftsumfeld anzupassen und zu gedeihen. Ihr anhaltendes Wachstum ist das Ergebnis einer Kombination aus binnenwirtschaftlichen Faktoren und einer erfolgreichen Integration in die globalen Märkte. Damit dieses Wachstum jedoch nachhaltig und integrativ ist, müssen diese Länder ihre politischen und sozialen Institutionen weiter stärken, um eine gerechte Verteilung der Wachstumsgewinne zu gewährleisten und die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten.

Globales Panorama der Schwellenländer[modifier | modifier le wikicode]

Schwellenländer sind eine vielfältige Gruppe von Nationen, die einen raschen und bedeutenden wirtschaftlichen Wandel durchlaufen haben. Sie erstrecken sich über mehrere Kontinente und umfassen sowohl demografische Giganten wie China und Indien als auch kleinere, aber dynamische Volkswirtschaften wie Singapur oder Chile.

Mexiko und Brasilien in Lateinamerika haben zum Beispiel große verarbeitende Industrien und dynamische Dienstleistungssektoren entwickelt. Argentinien und Venezuela wurden ebenfalls als Schwellenländer eingestuft, obwohl die venezolanische Wirtschaft durch die Abhängigkeit vom Öl und die jüngsten politischen Krisen stark beeinträchtigt wurde. In Asien hat sich China als wirtschaftliche Supermacht etabliert und seit den 1980er Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet. Südkorea hat das Wunder am Han-Fluss vollbracht und sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einer auf der Landwirtschaft basierenden Wirtschaft zu einer fortschrittlichen Industriewirtschaft entwickelt. Taiwan, Malaysia und Thailand haben sich ebenfalls zu wichtigen Produktions- und Exportzentren entwickelt, mit Hightech-Industrien und Konsumgüterproduktion. In Europa haben sich Länder wie Polen, die Tschechische Republik und Ungarn nach dem Fall des Kommunismus in die europäische Wirtschaft integriert, indem sie sich freien Marktmodellen zuwandten und der Europäischen Union beitraten. Südafrika und Ägypten, die den afrikanischen Kontinent repräsentieren, haben Anzeichen von Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung gezeigt, wenn auch in ungleichmäßiger Weise und vor erheblichen Herausforderungen. Ölreiche Länder wie Saudi-Arabien haben versucht, ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren, um ihre Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen zu verringern, da sie erkannt haben, dass ihre einzige Quelle des Wohlstands eine langfristige Verwundbarkeit darstellt, insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Energiewende und der Volatilität der Ölpreise.

Diese Schwellenländer sind daher eine heterogene Mischung mit unterschiedlichen Wirtschaftsverläufen. Ihre Einstufung als "Schwellenländer" spiegelt nicht nur ihr Wachstumspotenzial wider, sondern auch die Herausforderungen, denen sie sich in der globalisierten Welt gegenübersehen. Trotz der Risiken und Schwierigkeiten ist ihr Beitrag zur Weltwirtschaft beträchtlich und ihr Einfluss in internationalen Angelegenheiten wächst weiter.

Die BRICS: Aufstrebende Mächte und ihre globalen Auswirkungen[modifier | modifier le wikicode]

Die BRICS-Staaten verkörpern eine neue Dynamik in der globalen Wirtschaft und vereinen fünf Nationen, die gemeinsam eine potenzielle Verschiebung der wirtschaftlichen und politischen Macht hin zu den aufstrebenden Volkswirtschaften signalisieren. Brasilien hat sich mit seinem ausgedehnten Agrarsektor und seinen reichhaltigen natürlichen Ressourcen als wirtschaftlicher Führer Lateinamerikas positioniert. Russland, das sich auf seine großen Kohlenwasserstoffreserven stützt, spielte und spielt eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Energieversorgung. Indien hat sich aufgrund seiner schnell wachsenden Bevölkerung und seines rasch wachsenden Dienstleistungssektors, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie, als wichtige Wirtschaftsmacht etabliert. China hat mit seinem raschen industriellen Wandel und seinem Status als weltweit größter Exporteur die internationalen Produktions- und Handelsketten neu gestaltet. Südafrika wiederum hat sich als größte Volkswirtschaft des afrikanischen Kontinents herauskristallisiert und verfügt über einen relativ fortschrittlichen Finanz- und Industriesektor.

Die jüngere Wirtschaftsgeschichte dieser Länder spiegelt ein Wachstum und einen Wandel wider, die die alten Unterteilungen der Welt in entwickelt und nicht entwickelt herausfordern. Beispielsweise hat China seit seiner Öffnung für Außenhandel und Investitionen in den 1980er Jahren ein beispielloses Wirtschaftswachstum erlebt, das sich in einem deutlichen Anstieg seines BIP und seines Einflusses in globalen Angelegenheiten niederschlägt. Indien leitete mit der Deregulierung seiner Wirtschaft und der Einführung von Marktreformen in den 1990er Jahren eine Phase raschen Wirtschaftswachstums ein, die von einer deutlichen Expansion seines Technologiesektors und einem Anstieg des Lebensstandards geprägt war. Diese Länder haben auch versucht, ihren Einfluss über ihre wirtschaftlichen Grenzen hinaus durch Diplomatie und multilaterale Institutionen auszuweiten, was sich in der Gründung der Neuen Entwicklungsbank durch die BRICS-Staaten widerspiegelt. Diese Anstrengung soll Infrastrukturprojekte und nachhaltige Entwicklung finanzieren und kann als Kontrapunkt zu den traditionellen westlichen Finanzinstitutionen wie der Weltbank und dem IWF gesehen werden.

Trotz ihres kollektiven Aufstiegs sind die BRICS-Staaten nicht ohne Herausforderungen. Sie sind jeweils mit internen Ungleichheiten, politischem und wirtschaftlichem Reformbedarf und Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit konfrontiert. Darüber hinaus stellen ihre internen Unterschiede in Bezug auf die Wirtschaftsstruktur und die Innenpolitik Herausforderungen für ihren Zusammenhalt als Block dar. Dennoch ist der Aufstieg der BRICS-Staaten zu einem bedeutenden Block in der Weltwirtschaft symptomatisch für eine Welt im Wandel, in der die Schwellenländer eine immer zentralere Rolle spielen und die wirtschaftliche und politische Macht immer diffuser wird. Dieser Trend deutet auf eine mögliche Neuordnung der globalen Wirtschaftshierarchien hin und bietet einen Ausblick auf eine Zukunft, in der die aufstrebenden Volkswirtschaften eine führende Rolle bei der Bestimmung der Richtung des globalen Wachstums und der Entwicklung spielen könnten.

Der Begriff BRIC, der ursprünglich Brasilien, Russland, Indien und China umfasste, wurde 2001 von Jim O'Neill, einem Wirtschaftswissenschaftler bei Goldman Sachs, geprägt, um die wachstumsstarken Volkswirtschaften zu identifizieren, die seiner Meinung nach die Zukunft der globalen Investitionen gestalten würden. Die Idee war, diese Märkte nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch wegen ihres Potenzials für Wachstum und künftigen globalen Einfluss anzuerkennen. Später wurde Südafrika zu der Gruppe hinzugefügt, die dann zu BRICS wurde. Für die Finanz- und Investitionswelt bieten die BRICS-Staaten die Möglichkeit, in schnell wachsende Märkte einzutreten. Diese Volkswirtschaften haben sich schnell entwickelt und sind durch einen wachsenden Urbanismus, eine expandierende Mittelschicht, steigende Verbraucherausgaben und bedeutende Infrastrukturinitiativen gekennzeichnet. Investitionen in die BRICS-Staaten bieten daher ein Exposure gegenüber einer Wachstumsdynamik, die in reiferen und gesättigten Volkswirtschaften möglicherweise weniger ausgeprägt ist. Die Chancen, die die BRICS-Staaten bieten, kommen jedoch mit einem eigenen Risikoprofil daher. Die Schwankungen in den Schwellenländern können ausgeprägter sein und mit höheren politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken einhergehen. So wurde beispielsweise Russland aufgrund seiner politischen Herausforderungen und internationalen Sanktionen häufig als Hochrisikomarkt wahrgenommen, während die chinesische Wirtschaft trotz ihres enormen Potenzials auch mit Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der Nachhaltigkeit der Schulden konfrontiert ist.

Für Anleger, die die BRICS-Staaten in Betracht ziehen, ist eine gründliche Bewertung von entscheidender Bedeutung. Dazu gehört, nicht nur die Wirtschaftsindikatoren zu verstehen, sondern auch die politischen Nuancen, die Regierungspolitik, die demografischen Trends und die länderspezifischen Sektorperspektiven. Anleger sollten auch die Währungsvolatilität, die Unternehmensführung und die rechtliche Stabilität berücksichtigen, die von Land zu Land sehr unterschiedlich sein können. Alles in allem kann eine Investition in die BRICS-Staaten erhebliche potenzielle Renditen bieten, erfordert jedoch eine gründliche Due Diligence und ein nuanciertes Verständnis des lokalen Marktumfelds. Mit der richtigen Mischung aus Vorsicht und Optimismus können Anleger in den BRICS-Staaten einzigartige Möglichkeiten finden, um ihre Portfolios zu diversifizieren und am Wachstum dessen teilzuhaben, was die dominierenden Wirtschaftsmächte von morgen sein könnten.

Investitionen in die BRICS-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, stellen eine attraktive, aber komplexe Möglichkeit in der globalen Anlagelandschaft dar. Diese Volkswirtschaften, die für ihr schnelles Wachstum und ihr Marktpotenzial bekannt sind, ziehen Investoren an, die ihre Portfolios diversifizieren und von den sich entwickelnden Märkten profitieren möchten. Historisch gesehen haben diese Länder einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Wandel durchlaufen. China beispielsweise hat sich seit den Wirtschaftsreformen in den späten 1970er Jahren von einer geschlossenen Planwirtschaft zu einer globalen Fertigungsmacht entwickelt. Indien hat mit seiner in den 1990er Jahren liberalisierten Wirtschaft eine enorme Expansion im Dienstleistungs- und Technologiesektor erlebt. Brasilien und Russland, die reich an natürlichen Ressourcen sind, haben dank des Exports dieser Ressourcen Phasen erheblichen Wirtschaftswachstums erlebt. Investitionen in diesen Ländern sind jedoch mit inhärenten Herausforderungen verbunden. Wirtschaftliche Schwankungen, politische und regulatorische Veränderungen sowie geopolitische Risiken können die Stabilität und Berechenbarkeit von Investitionen beeinträchtigen. In Russland beispielsweise müssen sich Anleger in einem Umfeld internationaler Sanktionen und einer schwankenden Innenpolitik bewegen. In China können Beschränkungen für ausländische Investitionen und Bedenken hinsichtlich der Transparenz von Unternehmen Hindernisse darstellen. Südafrika, als jüngstes Mitglied der BRICS-Staaten, veranschaulicht sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen, die mit Investitionen in aufstrebenden Volkswirtschaften verbunden sind. Mit seiner fortschrittlichsten Wirtschaft in Afrika bietet es Zugang zu einem wachsenden kontinentalen Markt, steht aber auch vor internen Herausforderungen wie Infrastrukturproblemen und sozialen Ungleichheiten. Für Investoren liegt der Schlüssel zum Erfolg in den BRICS-Staaten darin, die lokalen Marktbedingungen und die Besonderheiten der einzelnen Länder genau zu verstehen. Dies erfordert nicht nur eine Analyse der wirtschaftlichen Trends und Finanzdaten, sondern auch eine Einschätzung der politischen und sozialen Hintergründe, die die Investitionsleistung beeinflussen können.

Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Gesamt-BIP der USA, Japans und Chinas von 1960 bis 2007. Aus dieser grafischen Darstellung lassen sich drei unterschiedliche Trends ablesen. Erstens zeigen die USA im angegebenen Zeitraum ein anhaltendes und dominantes BIP-Wachstum. Dies spiegelt die Position der USA als größte Volkswirtschaft der Welt in der zweiten Hälfte des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wider, die durch ihre technologische Führungsrolle, ihren robusten Dienstleistungssektor und ihre Innovationsfähigkeit angetrieben wurde. Japan zeigt nach einer Phase schnellen Wirtschaftswachstums in den 1960er bis 1980er Jahren, die als "japanisches Wirtschaftswunder" bekannt wurde, eine Stabilisierung und ein langsameres BIP-Wachstum ab den 1990er Jahren. Dieser Zeitraum fällt mit dem Platzen der Immobilien- und Aktienblase in Japan zusammen und führt zu einer Periode wirtschaftlicher Stagnation, die oft als das "verlorene Jahrzehnt" bezeichnet wird. Was China betrifft, so zeigt die Grafik eine dramatische Veränderung des BIP-Wachstums ab den 1980er Jahren, die auf die Umsetzung der Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping im Jahr 1978 zurückzuführen ist. Diese Reformen, die Elemente der Marktwirtschaft in die sozialistische Planwirtschaft einführten, führten zu einer Periode explosiven Wirtschaftswachstums und machten China zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Die Folgen dieser Trends sind vielfältig. Chinas Wirtschaftswachstum hatte erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, darunter die Verringerung der Armut für Hunderte Millionen seiner Bürger, die Zunahme des globalen Wettbewerbs, insbesondere in der verarbeitenden Industrie, und die Ausweitung seines geopolitischen Einflusses. Die Verlagerung der verarbeitenden Produktion nach China hatte auch Auswirkungen auf die entwickelten Volkswirtschaften, darunter die Deindustrialisierung in einigen Regionen und die Notwendigkeit für Volkswirtschaften wie die der USA und Japans, sich anzupassen, indem sie sich stärker auf Dienstleistungen und Hochtechnologiesektoren konzentrierten. Der Aufstieg Chinas hat auch die USA vor strategische Herausforderungen gestellt, insbesondere in Bezug auf ihre Handelspolitik und ihre technologische Führungsrolle. Für Japan führte die zunehmende Präsenz Chinas in Ostasien zu wirtschaftlichen und politischen Anpassungen, da es versuchte, seine eigenen Technologieindustrien zu stärken und eine bedeutende Rolle in der regionalen Wirtschaftsdynamik zu behalten. Diese Grafik fängt eine Periode bedeutenden wirtschaftlichen Wandels ein und verdeutlicht den raschen Aufstieg Chinas und die anhaltende Präsenz der USA als größte Volkswirtschaft der Welt, während Japan seine Position in einer sich verändernden Weltwirtschaft anpasst.

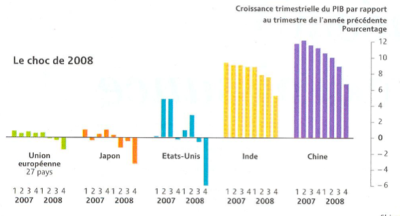

Diese Grafik zeigt das vierteljährliche BIP-Wachstum der Europäischen Union, Japans, der USA, Indiens und Chinas vor und nach dem Schock der Finanzkrise 2008, wobei jedes Quartal mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen wird. Es zeigt sich, dass alle dargestellten Blöcke und Länder mit Ausnahme von China und Indien im Jahr 2008 einen starken Rückgang ihres Wirtschaftswachstums verzeichneten. Die Europäische Union und Japan weisen die stärksten Rückgänge auf, wobei die Wachstumsraten negativ werden, was auf eine Rezession hindeutet. Die USA sind zwar betroffen, zeigen aber eine etwas bessere Widerstandsfähigkeit und eine weniger tiefe Rezession als die Europäische Union und Japan.

Die Finanzkrise von 2008, die durch den Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts und die daraus resultierende Bankenkrise ausgelöst wurde, hatte rasch globale Auswirkungen. Am stärksten betroffen waren die fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die stark in das globale Finanzsystem eingebunden und von Krediten abhängig waren. Die Europäische Union war aufgrund ihrer engen Verflechtung mit dem US-Finanzsystem besonders betroffen, und die Krise verschärfte die strukturellen Schwächen innerhalb der Eurozone und führte zur europäischen Staatsschuldenkrise. Japan, das die Stagnation seines "verlorenen Jahrzehnts" nicht vollständig überwunden hatte, wurde vom globalen Abschwung getroffen, was seine Exporte bremste und sein Wirtschaftswachstum schwächte. Dies führte zu einer beispiellosen geld- und fiskalpolitischen Stimulierungspolitik, die als Abenomics bekannt ist und von Premierminister Shinzo Abe 2012 mit dem Ziel eingeleitet wurde, die japanische Wirtschaft zu revitalisieren. Im Gegensatz dazu zeigten China und Indien während der gesamten Krise ein anhaltend positives Wachstum, obwohl sich das Wachstum in China 2008 im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamte. Dies ist zum Teil auf Chinas schnelle Reaktion auf die Krise zurückzuführen, die ein massives fiskalisches Konjunkturprogramm einleitete und eine akkommodierende Geldpolitik beibehielt, um die Inlandsinvestitionen und den Konsum anzukurbeln. Zu den langfristigen Auswirkungen dieser Krise auf die entwickelten Volkswirtschaften gehörten lang anhaltende Niedrigzinsen, eine stärkere Regulierung des Finanzsektors und anhaltende Diskussionen über Sparpolitik versus Konjunkturmaßnahmen. Für Schwellenländer wie China und Indien unterstrich die Krise die Bedeutung der wirtschaftlichen Diversifizierung und der Ankurbelung der Binnennachfrage, um sich vor externen Schocks zu schützen. Diese Grafik fängt einen kritischen Moment der jüngsten Wirtschaftsgeschichte ein und unterstreicht die Anfälligkeit vernetzter Volkswirtschaften für systemische Schocks und die Vielfalt der wirtschaftlichen Reaktionen und Widerstandsfähigkeit auf globaler Ebene.

Diese beiden Grafiken bieten Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung und Widerstandsfähigkeit der BRICS-Staaten in wichtigen Zeiträumen. Die erste Grafik, die die Entwicklung des Gesamt-BIP der USA, Japans und Chinas zeigt, verdeutlicht das schnelle Wirtschaftswachstum Chinas, eines der wichtigsten BRICS-Mitglieder. Es veranschaulicht, wie China seit den Wirtschaftsreformen von 1978 einen wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hat, der dazu geführt hat, dass es mit den größten Volkswirtschaften der Welt konkurrieren kann. Dies zeigt die erheblichen Auswirkungen der Politik der wirtschaftlichen Öffnung und Modernisierung auf das Wachstum der Schwellenländer. Die zweite Grafik, die die Reaktion der Volkswirtschaften der Europäischen Union, Japans, der USA, Indiens und Chinas auf den Schock der Finanzkrise von 2008 darstellt, zeigt die relative Widerstandsfähigkeit Indiens und Chinas während dieses Zeitraums. Während die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Rezessionen erlebten, verzeichneten Indien und China weiterhin ein positives Wachstum, wenn auch im Falle Chinas in geringerem Maße. Dies unterstreicht die Fähigkeit der BRICS-Staaten, trotz globaler Krisen ein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, was zum Teil auf ihre großen Binnenmärkte und ihre proaktive Wirtschaftspolitik zurückzuführen ist. Zusammengenommen legen diese Grafiken nahe, dass die BRICS-Staaten, insbesondere China und Indien, zu wichtigen Motoren des globalen Wirtschaftswachstums geworden sind, die externem wirtschaftlichen Druck standhalten und positive Wachstumspfade aufrechterhalten können. Sie verdeutlichen die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Schwerpunkts hin zu den Schwellenländern, die eine zunehmend einflussreiche Rolle für die globale Stabilität und das globale Wirtschaftswachstum spielen.

Der Weg der BRICS-Staaten ist mit Herausforderungen gespickt, die ihren wirtschaftlichen Aufschwung zu bremsen drohen. Die noch immer allgegenwärtige Armut und die eklatanten Ungleichheiten sind tief verwurzelte Realitäten. In Südafrika beispielsweise hängt das Gespenst der Apartheid noch immer über der Verteilung des Wohlstands und dem Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten. In Brasilien zeugt die Favelisierung von wirtschaftlichen Ungleichheiten und sozialer Ausgrenzung, trotz einer wachsenden Wirtschaft. Bildung und Gesundheit, zwei wesentliche Säulen der nachhaltigen Entwicklung, sind in den BRICS-Staaten noch weit davon entfernt, allgemein zugänglich zu sein. Indien mit seiner riesigen Bevölkerung steht vor der gewaltigen Herausforderung, seine Jugend in eine gebildete und gesunde Arbeitskraft zu verwandeln, die in der Lage ist, das Wachstum zu unterstützen. In China ist die Herausforderung anders gelagert, aber ebenso drängend: Die alternde Bevölkerung droht den demografischen Vorteil umzukehren, der lange Zeit ein Motor für das Wirtschaftswachstum des Landes war. Eine weitere Achillesferse sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Russland, dessen Wirtschaft stark vom Export von Kohlenwasserstoffen abhängig ist, ist anfällig für Schwankungen auf den globalen Energiemärkten. Brasilien wiederum hat mit der Volatilität seiner Rohstoffexporte zu kämpfen. Die innenpolitischen Turbulenzen, von Korruptionsskandalen bis hin zu Instabilitäten in der Regierung, stellen ein zusätzliches Hindernis dar, indem sie ausländische Investoren verunsichern und inländische Investitionen abschrecken. Darüber hinaus stellen der Klimawandel und die damit einhergehenden Naturkatastrophen, wie Dürren und Überschwemmungen, die die Landwirtschaft beeinträchtigen, die Fähigkeit der BRICS-Staaten, ihr Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, auf eine harte Probe. Schließlich wird der Wettbewerbsvorteil der BRICS-Staaten durch die Konkurrenz neuer Wirtschaftsakteure mit niedrigeren Produktionskosten angeknabbert. Die Fähigkeit dieser Länder, diese Herausforderungen zu meistern, ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren und die Regierungsführung zu verbessern, wird ihre wirtschaftliche Zukunft bestimmen. Sie müssen unbedingt eine Politik konzipieren, die nicht nur das Wachstum fördert, sondern es auch inklusiv und nachhaltig gestaltet und so für gemeinsamen Wohlstand sorgt, der über die BIP-Zahlen hinausgeht.

Verarbeitung und Vermarktung der Landwirtschaft[modifier | modifier le wikicode]

Die Zersplitterung von Land ist ein häufiges Phänomen in Regionen wie Südasien, wo das schnelle Bevölkerungswachstum einen immensen Druck auf die landwirtschaftlichen Ressourcen ausgeübt hat. In Ländern wie Indien hat das Bevölkerungswachstum zu einer wiederholten Aufteilung von Agrarland über Generationen hinweg geführt, was zu so kleinen Parzellen führt, dass ihr produktives Potenzial erheblich geschmälert wird. Diese Praxis, die durch traditionelle Vererbungssysteme noch verschärft wird, hat zu einem Rückgang der Produktivität geführt und als Folge davon leben immer mehr Bauern in prekären Verhältnissen.

Historisch gesehen war die Unterteilung von Land eine Methode, um eine gerechte Verteilung des Landes innerhalb der Familien zu gewährleisten. Mit den Veränderungen in den landwirtschaftlichen Methoden und dem Bevölkerungswachstum ist diese Praxis jedoch nicht mehr tragfähig. Kleinere Betriebe können weder die für die moderne Landwirtschaft notwendigen Größenvorteile nutzen noch intensive Methoden anwenden, die ihre begrenzte Größe ausgleichen könnten. In Indien beispielsweise ist die durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen Betriebe von 2,3 Hektar in den Jahren 1970-71 auf 1,08 Hektar in den Jahren 2015-16 zurückgegangen, was den anhaltenden Trend zur Zersplitterung widerspiegelt. Alternative landwirtschaftliche Methoden wie vertikale Landwirtschaft oder Hydroponik, die theoretisch die Produktion auf kleineren Flächen steigern können, sind für Kleinbauern, denen es an Kapital und technischem Wissen mangelt, nach wie vor schwer umzusetzen. Selbst traditionelle Techniken wie Agroforstwirtschaft, die die Produktivität von Kleinbetrieben steigern können, erfordern einen Perspektivwechsel und Schulungen, die nicht für alle Landwirte leicht zugänglich sind.

Politische und gesetzliche Interventionen sind notwendig, um die Zersplitterung von Land zu adressieren. Initiativen zur Konsolidierung von Land oder zur Gründung von landwirtschaftlichen Genossenschaften könnten helfen, müssen aber wesentlich so gestaltet werden, dass sie die lokalen Traditionen und Eigentumsrechte respektieren. Landreformen müssen auch mit einem verbesserten Zugang zu Krediten und landwirtschaftlicher Bildung einhergehen, damit die Bauern ihre Praktiken modernisieren können. Ohne eine umfassende Strategie, die sich sowohl mit den wirtschaftlichen als auch mit den sozialen Aspekten der Landwirtschaft befasst, werden die Herausforderungen der Landzersplitterung weiterhin die Lebensfähigkeit von Kleinbauern und die Ernährungssicherheit von Nationen gefährden. Dies erfordert ein langfristiges Engagement von Regierungen, Finanzinstitutionen und den landwirtschaftlichen Gemeinschaften selbst, um den Agrarsektor so umzugestalten, dass diejenigen unterstützt werden, die am meisten von ihm abhängen.

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) wurden als innovative Lösung für die Herausforderungen der explodierenden Weltbevölkerung eingeführt. Durch die Erhöhung der Herbizidresistenz von Nutzpflanzen und ihrer Fähigkeit, Schädlingen zu widerstehen, versprechen GVOs höhere landwirtschaftliche Erträge und eine höhere Ernährungssicherheit. Gentechnisch veränderter Mais und Soja, die 1995 in den USA und kurz darauf 1998 von Novartis in Europa auf den Markt gebracht wurden, gehören zu den prominentesten Beispielen für diese Technologie. Der Grund für die Einführung von GVOs war die Notwendigkeit, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, um eine ständig wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Tatsächlich legen Schätzungen nahe, dass GVO die Erträge um 20-25% steigern konnten und somit eine partielle Antwort auf den Bevölkerungsdruck boten. Dies hat sich als besonders relevant in Regionen erwiesen, in denen die landwirtschaftlichen Bedingungen schwierig sind und die Ernährungssicherheit bereits prekär ist. Die Einführung von GVOs hat jedoch auch erhebliche Bedenken und Debatten ausgelöst. Umweltfragen, wie die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Möglichkeit, dass veränderte Gene in die Natur entweichen könnten, waren wichtige Streitpunkte. Ebenso wurden Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit und des Wohlergehens der Verbraucher geäußert. In Europa wurde der Markteintritt von GVOs mit Widerstand aufgenommen, was zu strengen Vorschriften und einer Kennzeichnungspflicht führte. Das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber GVO wurde durch Ängste vor Abhängigkeit von großen Saatgutkonzernen und möglichen Gesundheits- und Umweltrisiken geschürt. Der Einsatz von GVO ist daher ein komplexes Thema, das eine ausgewogene Bewertung der potenziellen Vorteile für die Lebensmittelsicherheit und die landwirtschaftliche Produktivität gegenüber ökologischen und gesundheitlichen Bedenken erfordert. Obwohl GVO das Potenzial haben, einen Teil des Bevölkerungsdrucks durch höhere landwirtschaftliche Erträge abzumildern, ist ihr Einsatz weiterhin Gegenstand öffentlicher Debatten, wissenschaftlicher Forschung und eingehender politischer Beratungen.

Die Frage der gentechnisch veränderten Organismen (GVO) wirft zahlreiche Bedenken auf, die über ihr Potenzial zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion hinausgehen. Eine der größten Sorgen betrifft die langfristigen Auswirkungen von GVO auf die menschliche Gesundheit. Obwohl mit Vitaminen angereicherte GVO wie Goldener Reis entwickelt wurden, um Ernährungsdefizite zu bekämpfen, sind die langfristigen Auswirkungen des Verzehrs von GVO noch umstritten und bedürfen weiterer Forschung. Aus ökologischer Sicht wirft die Einführung von GVO in die Umwelt komplexe Fragen in Bezug auf die biologische Vielfalt und die Ökosysteme auf. Die Auswirkungen auf Nichtzielarten, Herbizid- und Insektizidresistenz und der Gentransfer auf nicht veränderte Pflanzen sind potenzielle Probleme, die ein strenges Management und eine Überwachung erfordern. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Entwicklung und Vermarktung von GVO mit erheblichen Kosten für Forschung und Entwicklung verbunden, die häufig von großen agrochemischen Unternehmen getragen werden. Dadurch entsteht ein Markt, auf dem GVO-Saatgut durch Patente geschützt ist, was den Kauf für Landwirte teuer macht, insbesondere für Kleinbauern, die es sich möglicherweise nicht leisten können, in diese teure Technologie zu investieren. Dies kann bestehende Ungleichheiten in landwirtschaftlichen Gemeinschaften verschärfen, wo wohlhabendere Erzeuger oder große Unternehmen die Vorteile von GVOs nutzen können, während Kleinbauern möglicherweise ins Hintertreffen geraten. Die Einführung von GVO hat also soziale und wirtschaftliche Auswirkungen, die weit über die Steigerung der Erträge hinausgehen. Sie wirft Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit beim Zugang zu Ressourcen und der Ernährungssouveränität auf. Die Abhängigkeit von patentiertem Saatgut kann auch die Fähigkeit der Bauern einschränken, die Saatgutsicherung zu praktizieren - eine jahrtausendealte Tradition, die den Grundstein für eine nachhaltige Landwirtschaft bildet.

Die Entwicklung der Exportlandwirtschaft ist eine wichtige Entwicklung im globalen Agrarsektor, insbesondere in den Entwicklungsländern. In den letzten Jahrzehnten haben sich immer mehr Bauernfamilien, die traditionell Subsistenzwirtschaft betrieben, einer kommerziellen Landwirtschaft zugewandt. Dieser Übergang wurde zum Teil durch die steigende Nachfrage nach Agrarprodukten, insbesondere tropischen Erzeugnissen, aufgrund des weltweiten Aufstiegs der Mittelschichten angetrieben. Die Exportlandwirtschaft bietet den Landwirten neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Sie ermöglicht ihnen den Zugang zu größeren und potenziell lukrativeren Märkten und trägt so zur Verbesserung ihrer Lebensgrundlagen bei. Beispielsweise haben Länder wie Kenia und die Elfenbeinküste ein deutliches Wachstum ihrer landwirtschaftlichen Exportsektoren verzeichnet, insbesondere bei Produkten wie Kaffee, Tee und Kakao. Diese Entwicklung ist jedoch mit Herausforderungen und potenziell negativen Folgen verbunden. Der Übergang zur Exportlandwirtschaft kann zu einem verstärkten Wettbewerb um landwirtschaftliche Flächen führen. Vor allem Kleinbauern können unter dem Druck großer Agrarunternehmen oder ausländischer Investoren, die aus der steigenden Nachfrage nach Agrarprodukten Kapital schlagen wollen, in Schwierigkeiten geraten. Dieser Wettbewerb um Land kann die Grundnahrungssicherheit gefährden, vor allem wenn Land, das für Subsistenzwirtschaft genutzt wird, in Exportkulturen umgewandelt wird. Darüber hinaus kann die Abhängigkeit von Exportmärkten Landwirte anfällig für Schwankungen der Weltmarktpreise und die Forderungen internationaler Käufer machen, was die wirtschaftliche Unsicherheit potenziell verschärft. So kann beispielsweise ein Rückgang der Weltmarktpreise für Kaffee verheerende Auswirkungen auf Landwirte haben, die für ihr Einkommen von dieser Kultur abhängig sind. Obwohl die Exportlandwirtschaft also erhebliche wirtschaftliche Vorteile bieten kann, muss sie so betrieben werden, dass Fairness und Nachhaltigkeit gewährleistet sind. Die Agrarpolitik muss die Marktchancen mit der Notwendigkeit, den Zugang zu Land für Kleinbauern zu erhalten und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, in Einklang bringen. Dies kann die Unterstützung von landwirtschaftlichen Genossenschaften, die Regulierung des Landkaufs durch ausländische Investoren und die Entwicklung einer Politik beinhalten, die eine diversifizierte Landwirtschaft fördert, die sowohl für den Export als auch für den Lebensunterhalt geeignet ist.

Der Fall Vietnam zeigt, wie demografische Herausforderungen und Landknappheit zu bedeutenden Veränderungen in landwirtschaftlichen Praktiken und Exportmodellen führen können. Mit einer schnell wachsenden Bevölkerung und einer begrenzten Menge an Ackerland, insbesondere in den dicht besiedelten Deltagebieten, musste Vietnam nach kreativen Lösungen suchen, um seine landwirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Ein Beispiel für diese Anpassung ist die Migration von Bauern aus den überbevölkerten Deltas in die Bergregionen zur Entwicklung von Teeplantagen. Dies half nicht nur, den Bevölkerungsdruck in den Deltagebieten zu lindern, sondern eröffnete auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten in den Berggebieten, die zuvor weniger für die Landwirtschaft genutzt wurden. Vietnams bemerkenswertester Erfolg im Agrarsektor ist zweifellos seine Transformation zur Kaffeeexportmacht. Ende des 20. Jahrhunderts war Vietnam ein Kaffeeimporteur, doch dank gezielter Investitionen und einer effektiven Agrarstrategie ist das Land je nach Jahr zum zweit- oder drittgrößten Kaffeeexporteur der Welt geworden. Dieser Erfolg ist der Umwandlung geeigneter landwirtschaftlicher Flächen für den Kaffeeanbau, vor allem in den zentralen und südlichen Regionen, und der Einführung intensiver Produktionstechniken zuzuschreiben. Allerdings hat diese schnelle Transformation auch ökologische und soziale Bedenken hervorgerufen. Extensive Monokulturen wie der Kaffeeanbau können zu Bodendegradation, intensivem Wasser- und Chemikalieneinsatz und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt führen. Darüber hinaus setzt die Abhängigkeit von einer einzigen Exportkultur die Bauern den Schwankungen der Weltmarktpreise aus, was ihre wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen kann. Während Vietnam durch diese Herausforderungen navigiert, muss es seine landwirtschaftliche Entwicklung weiterhin mit ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit in Einklang bringen. Dies könnte die Diversifizierung des Anbaus, die Einführung nachhaltigerer landwirtschaftlicher Praktiken und die Einführung sozialer Schutzmaßnahmen zur Unterstützung der Landwirte im Falle von Marktpreisschwankungen beinhalten.

Die Entwicklung hin zu einer spekulativen Landwirtschaft in Entwicklungsländern, wie sie in Vietnam zu beobachten ist, ist eine Reaktion auf die globale Wirtschaftsdynamik, bringt aber erhebliche Paradoxien und Herausforderungen mit sich. Diese Form der Landwirtschaft, die sich auf den Anbau von Produkten für den Export oder den Weltmarkt konzentriert, kann den Landwirten die Möglichkeit bieten, ein höheres Einkommen zu erzielen. Sie führt jedoch häufig zu einer Abhängigkeit von Preisschwankungen auf den internationalen Märkten und kann zu der paradoxen Situation führen, dass Landwirte ihre Erzeugnisse verkaufen, um ihre eigenen Lebensmittel zu kaufen. Dieser Trend ist besonders ausgeprägt in Regionen, in denen das Land, das früher für Subsistenzwirtschaft genutzt wurde, nun für den Anbau von kommerziellen Kulturen gewidmet wird. Dies mag zwar in Bezug auf das Einkommen vorteilhaft erscheinen, macht die Landwirte jedoch anfällig für Schwankungen der Weltmarktpreise und kann sie für ihren eigenen Nahrungsmittelverbrauch von Importen abhängig machen. Die Landwirtschaft in den Ländern des Südens ist in der Regel nicht in der Lage, mit der Landwirtschaft in den reichen Ländern zu konkurrieren, was häufig auf Unterschiede in Bezug auf Subventionen, Technologie, Infrastruktur und Marktzugang zurückzuführen ist. Die Landwirte in den Entwicklungsländern stehen vor großen Herausforderungen wie dem fehlenden Zugang zu modernen Technologien, einer unzureichenden Infrastruktur und mangelnder institutioneller Unterstützung. Das Beispiel Vietnams und seiner Reisexporte ist ein gutes Beispiel für die potenziellen Auswirkungen dieser Abhängigkeit. Als Vietnam seine Reisexporte einstellte, führte dies zu Störungen auf den internationalen Märkten und demonstrierte die Verwundbarkeit der globalen Nahrungsmittelsysteme. Obwohl diese Entscheidung im Interesse des Schutzes der nationalen Ernährungssicherheit getroffen wurde, hatte sie Auswirkungen weit über die Landesgrenzen hinaus und spiegelte die Vernetzung der globalen Agrarmärkte wider. Dieses Phänomen unterstreicht die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes in der Agrarpolitik, der nicht nur die Einkommen der Landwirte maximiert, sondern auch ihre Ernährungssicherheit und die der Welt schützt. Zu den Lösungen könnten die Diversifizierung des Anbaus, die Entwicklung einer widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Landwirtschaft und eine Politik gehören, die Kleinbauern unterstützt und gleichzeitig die globalen Nahrungsmittelmärkte stabilisiert.

Die Einführung einer exportorientierten Landwirtschaft, die sich auf bestimmte Kulturen konzentriert, die auf dem Weltmarkt stark nachgefragt werden, war eine Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung, die von vielen Entwicklungsländern verfolgt wurde. Dieser Ansatz fördert zwar die wirtschaftliche Entwicklung, beruht aber auf einem empfindlichen Gleichgewicht, das den Unwägbarkeiten der Weltmarktpreise unterliegt. Historisch gesehen haben Länder wie Lateinamerika, die sich auf Monokulturen wie Kaffee oder Bananen konzentrierten, Phasen des Wohlstands erlebt, auf die akute Wirtschaftskrisen folgten, wenn die Weltmarktpreise für diese Produkte fielen. Die Kaffeekrise in den 1990er Jahren führte beispielsweise zu einem drastischen Einkommensrückgang für Millionen von Kaffeebauern und unterstrich die inhärente Verwundbarkeit, die mit einer übermäßigen Abhängigkeit von einer einzigen Exportkultur einhergeht. Neben den wirtschaftlichen Risiken birgt die Monokultur auch ökologische Herausforderungen. Sie kann zur Auslaugung der Böden und zu einer erhöhten Anfälligkeit für Pflanzenkrankheiten führen, was die langfristige Nachhaltigkeit der Landwirtschaft gefährdet. Diese ökologischen Auswirkungen wurden in Ländern wie Indonesien und Malaysia mit dem intensiven Anbau von Palmöl beobachtet, was zu Umweltproblemen wie Entwaldung und Verlust der Artenvielfalt führte. Auf sozialer Ebene kann dieser Ansatz die Unsicherheit der Landwirte erhöhen. Zeiten hoher Weltmarktpreise können vorübergehend Wohlstand bringen, doch bei einem Preiseinbruch können Landwirte, die in Monokulturen investiert haben, möglicherweise nicht mehr kostendeckend wirtschaften, wodurch die Verschuldung und die wirtschaftliche Unsicherheit steigen. Dies wurde durch die wiederkehrenden Agrarkrisen in Ländern, die von exportorientierten Monokulturen abhängig sind, verdeutlicht. Obwohl die Ausrichtung auf Exportkulturen einigen Ländern erhebliche wirtschaftliche Vorteile gebracht hat, hat sie sie auch erheblichen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Risiken ausgesetzt. Um diese Risiken zu mindern, ist es entscheidend, Strategien zur Diversifizierung der Landwirtschaft, zur nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung und zur Unterstützung der Landwirte umzusetzen, um eine langfristige wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten und die Ökosysteme, auf denen die Landwirtschaft beruht, zu erhalten.

Die Politik zur Unterstützung der Landwirtschaft in den Industrieländern sowie ihre Interaktion mit der Welthandelsorganisation (WTO) werfen komplexe Fragen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Agrarwirtschaften der Entwicklungsländer auf. Ein Aspekt dieser Problematik betrifft die internationale Nahrungsmittelhilfe, wie sie etwa vom Welternährungsprogramm (WFP) geleistet wird, der andere die Politik der Agrarsubventionen, wie etwa die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union. Das Welternährungsprogramm bringt Lebensmittel, hauptsächlich Getreide, aus entwickelten Ländern wie den USA und den europäischen Ländern in Entwicklungsländer. Obwohl diese Hilfe darauf abzielt, den Hunger zu bekämpfen und auf Ernährungsnotfälle zu reagieren, wurde sie wegen ihrer potenziell negativen Auswirkungen auf die lokale landwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Afrika, kritisiert. Die Verteilung von kostenlosen oder stark subventionierten Nahrungsmitteln kann die lokalen Märkte destabilisieren, da importierte Produkte in direktem Wettbewerb mit der lokalen Produktion stehen. Dies kann lokale Landwirte daran hindern, ihr Geschäft auszubauen, da sie nicht mit den Preisen der Importe konkurrieren können. Andererseits subventioniert die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union ihren Agrarsektor stark, was oft zu einer Überproduktion geführt hat. Diese Überschüsse werden manchmal zu subventionierten Preisen in Entwicklungsländer exportiert, wodurch sie direkt mit den lokalen Agrarprodukten konkurrieren. Dies hat Kritik hervorgerufen, da es die Entwicklung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern behindern kann, indem es ihre Produkte auf dem internationalen Markt weniger wettbewerbsfähig macht. Tatsächlich waren Agrarsubventionen in den Industrieländern und die Politik der Nahrungsmittelhilfe Streitpunkte in den Welthandelsverhandlungen. Die Entwicklungsländer argumentieren, dass diese Praktiken den Welthandel verzerren und ihre Fähigkeit einschränken, ihre eigenen Agrarsektoren zu entwickeln. Obwohl die Absicht hinter Nahrungsmittelhilfe und Agrarsubventionen häufig darin besteht, notleidende Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und die nationalen Agrarsektoren zu stabilisieren, können diese Praktiken unbeabsichtigte Folgen haben, insbesondere indem sie die Entwicklung der Landwirtschaft in den Ländern des Südens verhindern. Es handelt sich um einen komplexen Bereich, der ein Gleichgewicht zwischen den unmittelbaren Bedürfnissen der Ernährungssicherheit und den langfristigen Zielen einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung und eines fairen Handels erfordert.

Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung[modifier | modifier le wikicode]

Der Bericht der Weltbank "Die Qualität des Wachstums" aus dem Jahr 2000 bietet eine wichtige Perspektive auf Entwicklungsmodelle und betont, dass die Qualität des Wachstums ebenso entscheidend ist wie die Quantität. Der Bericht hebt mehrere strategische Schwerpunkte für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung hervor. Erstens werden Investitionen in die Bildung als entscheidend angesehen. Bildung und Ausbildung sind Motoren für nachhaltiges Wachstum, da sie das Humankapital verbessern, das für eine dynamische und innovative Wirtschaft unerlässlich ist. Eine gut ausgebildete Bevölkerung ist besser dafür gerüstet, zum Wirtschaftswachstum beizutragen, produktiv am Arbeitsmarkt teilzunehmen und sich an den technologischen Wandel anzupassen. Beispielsweise haben Länder, die stark in Bildung investiert haben, wie Südkorea, ein schnelles Wirtschaftswachstum und eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen verzeichnet. Zweitens wird der Schutz der Umwelt hervorgehoben. Die Anerkennung des tatsächlichen Werts natürlicher Ressourcen und die Einführung klarer Eigentumsrechte sind entscheidend, um Übernutzung und Umweltzerstörung zu verhindern. Dies beinhaltet häufig die Einführung von Preisen, die die ökologischen Kosten der Ressourcennutzung widerspiegeln, und fördert die Erhaltung und eine nachhaltigere Nutzung. Drittens wird ein stetiges Wirtschaftswachstum extremen Schwankungen vorgezogen. Arme Bevölkerungsgruppen sind besonders anfällig für Wirtschaftskrisen, die Entwicklungsgewinne schnell schmälern und die Armut verschärfen können. Ein stabiles Wachstum ermöglicht eine effizientere Planung und verringert die Anfälligkeit der am stärksten benachteiligten Gesellschaftsschichten. Schließlich ist der Kampf gegen die Korruption von entscheidender Bedeutung. Korruption behindert das Wachstum, indem sie Ressourcen umleitet, Investitionen verhindert und den Wettbewerb verzerrt. Starke, transparente und rechenschaftspflichtige Institutionen sind notwendig, um eine gerechte Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Der Bericht der Weltbank betont, dass ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftswachstum einen ganzheitlichen Ansatz erfordert, der über die bloße Steigerung des BIP hinausgeht. Er beinhaltet Investitionen in Humankapital, Umweltschutz, wirtschaftliche Stabilität und gute Regierungsführung und schafft damit die Voraussetzungen für eine integrative und nachhaltige Entwicklung.

Seit den 1990er Jahren gibt es eine Reihe von internationalen Initiativen zur Entschuldung von Entwicklungsländern - ein wichtiger Schritt, damit sie sich auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren können. Die bemerkenswerteste dieser Initiativen ist die 1996 ins Leben gerufene Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC). Diese von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds konzipierte Initiative zielte darauf ab, die Schuldenlast der am stärksten verschuldeten Nationen unter der Bedingung von Reformen und Programmen zur Armutsbekämpfung erheblich zu verringern. Angesichts des Bedarfs an tiefgreifenderen Maßnahmen wurde die HIPC-Initiative 1999 verstärkt, um einen substanzielleren Schuldenerlass zu bieten. Diese neue Phase ermöglichte es einer größeren Anzahl von Ländern, von flexibleren Bedingungen und einem größeren Schuldenerlass zu profitieren, wenn sie sich im Gegenzug zu robusteren Programmen zur Armutsbekämpfung verpflichteten. Parallel zur HIPC-Initiative wurden auch andere Maßnahmen ergriffen, um die Schulden der Entwicklungsländer zu verringern. Bilaterale Schuldenerlasse, neue Kreditfazilitäten zu Vorzugsbedingungen und Debt-Development-Swaps, bei denen Schulden gegen Entwicklungsverpflichtungen getauscht werden, waren Schlüsselaspekte dieser Bemühungen. Diese Initiativen hatten spürbare Auswirkungen auf die Empfängerländer. So profitierte Tansania beispielsweise von der erweiterten HIPC-Initiative, wodurch die Auslandsverschuldung erheblich reduziert und die Investitionen in Schlüsselbereichen wie Bildung und Gesundheit erhöht wurden. Allerdings waren diese Programme nicht unkritisch. Einige argumentierten, dass der Schuldenerlass zwar kurzfristig von Vorteil sei, aber nicht die eigentlichen Ursachen von Unterentwicklung und Armut bekämpfe. Darüber hinaus wurden die häufig für den Schuldenerlass auferlegten Bedingungen, wie z. B. Strukturreformen, manchmal als einschränkend oder mit negativen sozialen Folgen empfunden. Obwohl die Entschuldungsinitiativen vielen Entwicklungsländern eine entscheidende Unterstützung boten und wichtige Investitionen in die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ermöglichten, warfen sie auch Fragen darüber auf, wie eine gerechte und nachhaltige langfristige Entwicklung am besten unterstützt werden kann. Diese Initiativen verdeutlichen die Komplexität der Bemühungen, die unmittelbare finanzielle Unterstützung mit der Notwendigkeit in Einklang zu bringen, umfassendere strukturelle Probleme in der Weltwirtschaft anzugehen.

In Brasilien standen die Bekämpfung der Armut und die Verbesserung der wirtschaftlichen Chancen im Laufe der Jahre im Mittelpunkt verschiedener Regierungsinitiativen. Eine der symbolträchtigsten ist das 2003 eingeführte Programm Bolsa Família. Dieses Programm für bedingte Geldtransfers wurde entwickelt, um Familien, die in Armut und extremer Armut leben, direkte finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, sofern sie bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z. B. die Impfung der Kinder und deren Schulbesuch. Bolsa Família wurde weithin dafür gelobt, dass es zur Verringerung der Armut und zur Verbesserung der Gesundheits- und Bildungsindikatoren bei den Begünstigten beigetragen hat. Gleichzeitig hat Brasilien erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu erweitern. Programme wie die Reform der Hochschulbildung und die Ausweitung der Gesundheitsdienste in ländlichen und unterentwickelten Regionen spielten eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen. Auf wirtschaftlicher Ebene wurden politische Maßnahmen zur Förderung des Wachstums und zur Verringerung von Ungleichheiten umgesetzt, insbesondere durch höhere Investitionen in die Infrastruktur und die Unterstützung der Entwicklung von Kleinunternehmen. Diese Politiken waren darauf ausgerichtet, Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaft anzukurbeln und den am stärksten benachteiligten Bevölkerungsschichten neue Chancen zu eröffnen. Trotz dieser Bemühungen steht Brasilien weiterhin vor erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Armut und Ungleichheit. Regionale Unterschiede, wirtschaftliche Schwankungen und politische Krisen haben den Fortschritt mitunter behindert. Darüber hinaus sind die Nachhaltigkeit und die langfristige Wirksamkeit einiger dieser Programme, wie z. B. Bolsa Família, Gegenstand von Debatten, insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, dauerhafte Lösungen statt Linderungsmaßnahmen gegen die Armut zu bieten. Brasiliens Initiativen zur Bekämpfung der Armut und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Chancen haben sich positiv auf das Leben vieler Bürger ausgewirkt, doch der Weg zu einer nachhaltigen Verringerung von Armut und Ungleichheit bleibt steinig und erfordert ein kontinuierliches Engagement in der Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Armut hat die brasilianische Regierung historisch gesehen einen facettenreichen Ansatz zur Finanzierung ihrer Sozialschutzprogramme verfolgt. Initiativen wie Bolsa Família, das eine Schlüsselrolle bei der Verringerung der Armut in Brasilien gespielt hat, werden durch eine Mischung aus Steuereinnahmen und Krediten finanziert. Die Finanzierung dieser Programme beruht größtenteils auf Steuereinnahmen, die durch verschiedene Steuern und Abgaben erhoben werden. Das brasilianische Steuersystem, das Einkommenssteuern, Umsatzsteuern und Sozialabgaben umfasst, bildet den Grundstein für die Finanzierung der Sozialpolitik. So wurde beispielsweise das 2003 eingeführte Bolsa Família durch Regierungsmittel aus diesen Einnahmen unterstützt, wodurch Millionen von Brasilianern aus der Armut befreit und ihre Lebensqualität verbessert werden konnte.

Parallel dazu hat sich Brasilien auch auf Anleihen aus dem In- und Ausland verlassen, um die Finanzierung seiner sozialen Initiativen zu ergänzen. Diese Anleihen können von internationalen Organisationen wie der Weltbank stammen oder durch Staatsanleihen auf den Finanzmärkten aufgenommen werden. Obwohl dieser Ansatz zusätzliche Ressourcen für Programme zur Armutsbekämpfung mobilisiert hat, hat er auch zur Erhöhung der Staatsverschuldung des Landes beigetragen, was Herausforderungen hinsichtlich der langfristigen finanziellen Nachhaltigkeit mit sich bringt. Der Privatsektor in Brasilien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Finanzierung der Armutsbekämpfung, wenn auch in geringerem Maße im Vergleich zur öffentlichen Finanzierung. Der Beitrag von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen, insbesondere durch Unternehmensphilanthropie und öffentlich-private Partnerschaften, hat die Bemühungen der Regierung ergänzt. Diese Partnerschaften können direkte Spenden für Sozialprogramme oder Initiativen zur Entwicklung der Gemeinschaft umfassen, die darauf ausgelegt sind, die Lebensbedingungen in benachteiligten Regionen zu verbessern.