Os custos sociais da Revolução Industrial

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

Durante o século XIX, a Europa assistiu a uma profunda metamorfose - a Revolução Industrial - marcada por um crescimento económico sem precedentes e por um impulso para a modernidade. No entanto, este período de crescimento e inovação foi também sinónimo de transformações sociais tumultuosas e de desafios humanitários consideráveis. Se mergulharmos nas cidades inglesas da década de 1820, se percorrermos as oficinas fumegantes de Le Creusot na década de 1840, ou se espreitarmos as ruelas escuras da Bélgica Oriental na década de 1850, veremos um contraste impressionante: o progresso tecnológico e a prosperidade a conviverem com uma precariedade exacerbada e uma urbanização caótica.

A urbanização desenfreada, as habitações insalubres, as doenças endémicas e as condições de trabalho deploráveis definiam o quotidiano de muitos trabalhadores, com a esperança de vida a cair drasticamente para os 30 anos nos centros industriais. Pessoas corajosas e audazes abandonaram o campo para se lançarem nos braços da indústria voraz, contribuindo para uma relativa melhoria da mortalidade nas zonas rurais, mas à custa de uma existência urbana avassaladora. A influência mortífera do meio ambiente era ainda mais perniciosa do que os rigores do trabalho fabril.

No meio desta época de desigualdades gritantes, epidemias como a cólera puseram em evidência as falhas da sociedade moderna e a vulnerabilidade das populações desfavorecidas. A reação social e política a esta crise sanitária, desde a repressão dos movimentos operários até ao medo burguês da insurreição, revelou uma divisão crescente entre as classes. Esta divisão já não era ditada pelo sangue, mas pelo estatuto social, reforçando uma hierarquia que marginalizava ainda mais os trabalhadores.

Neste contexto, os escritos de pensadores sociais como Eugène Buret tornam-se testemunhos pungentes da era industrial, exprimindo simultaneamente a crítica de uma modernidade alienante e a esperança de uma reforma que integre todos os cidadãos no tecido de uma comunidade política e social mais justa. Estas reflexões históricas oferecem-nos uma perspetiva sobre a complexidade da mudança social e os desafios persistentes da equidade e da solidariedade humana.

Os novos espaços[modifier | modifier le wikicode]

Bacias industriais e cidades[modifier | modifier le wikicode]

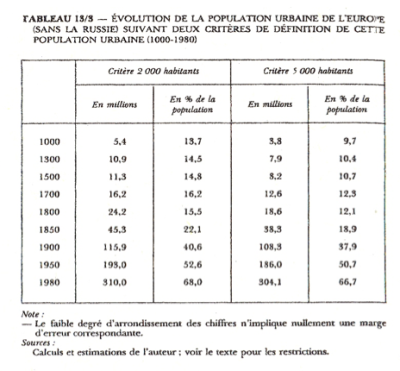

Este quadro apresenta uma panorâmica histórica do crescimento da população urbana na Europa, excluindo a Rússia, ao longo dos tempos, destacando dois limiares populacionais para definir uma cidade: as que têm mais de 2.000 habitantes e as que têm mais de 5.000 habitantes. No início do segundo milénio, por volta do ano 1000, a Europa já tinha uma percentagem significativa da sua população a viver em zonas urbanas. As cidades com mais de 2.000 habitantes albergavam 5,4 milhões de pessoas, ou seja, 13,7% da população total. Se aumentarmos o limiar para 5 000 habitantes, encontramos 5,8 milhões de pessoas, o que representa 9,7% da população. À medida que nos aproximamos dos 1500, verificamos um ligeiro aumento proporcional da população urbana. Nas cidades com mais de 2.000 habitantes, ela sobe para 10,9 milhões, ou seja, 14,5% da população. Nas cidades com mais de 5.000 habitantes, o número subiu para 7,9 milhões, o equivalente a 10,4% da população total. O impacto da Revolução Industrial tornou-se claramente visível em 1800, com um salto significativo no número de habitantes das cidades. Nas cidades com mais de 2.000 habitantes, viviam 26,2 milhões de pessoas, que passaram a representar 16,2% da população total. Para as cidades com mais de 5.000 habitantes, o número sobe para 18,6 milhões, representando 12,5% da população. A urbanização acelerou ainda mais em meados do século XIX e, em 1850, havia 45,3 milhões de pessoas vivendo em cidades com mais de 2.000 habitantes, o que correspondia a 22,1% da população total. As cidades com mais de 5.000 habitantes abrigavam 38,3 milhões de pessoas, ou seja, 18,9% da população. O século XX marcou um ponto de viragem com uma urbanização maciça. Em 1950, a população das cidades com mais de 2 000 habitantes ascendia a 193,0 milhões de habitantes, representando uma maioria de 53,6% da população total. As cidades com mais de 5 000 habitantes não ficam atrás, com uma população de 186 milhões, ou seja, 50,7% do total de europeus. Finalmente, em 1980, o fenómeno urbano atingiu um novo patamar, com 310 milhões de europeus a viverem em cidades com mais de 2 000 habitantes, o que representa 68,0% da população. No que respeita às cidades com mais de 5 000 habitantes, o número era de 301,1 milhões, ou seja, 66,7% da população. O quadro revela assim uma transição espetacular de uma Europa predominantemente rural para uma Europa predominantemente urbana, um processo que se acelerou com a industrialização e que se prolongou durante todo o século XX.

Segundo o historiador económico Paul Bairoch, a sociedade do Antigo Regime caracterizava-se por um limite natural da população urbana a cerca de 15% da população total. Esta ideia decorre da constatação de que, até 1800, a grande maioria da população - entre 70% e 75%, e mesmo 80% durante os meses de inverno, quando a atividade agrícola abrandava - tinha de trabalhar na agricultura para produzir alimentos suficientes. A produção de alimentos limitava assim a dimensão das populações urbanas, uma vez que os excedentes agrícolas deviam alimentar os habitantes das cidades, frequentemente considerados "parasitas" por não contribuírem diretamente para a produção agrícola. A população não envolvida na agricultura, cerca de 25-30%, estava distribuída por outros sectores de atividade. Mas nem todos eram habitantes das cidades; alguns viviam e trabalhavam nas zonas rurais, como os párocos e outros profissionais. Assim, a percentagem da população que podia viver na cidade sem sobrecarregar a capacidade produtiva da agricultura era, no máximo, de 15%. Este valor não resultava de qualquer legislação formal, mas representava uma limitação económica e social ditada pelo nível de desenvolvimento agrícola e tecnológico da época. Com o advento da revolução industrial e os progressos da agricultura, a capacidade das sociedades para alimentar populações urbanas mais numerosas aumentou, permitindo ultrapassar este limite hipotético e abrindo caminho a uma urbanização crescente.

A paisagem demográfica e social da Europa sofreu alterações consideráveis desde meados do século XIX. Por volta de 1850, o início da industrialização começou a alterar o equilíbrio entre as populações rurais e urbanas. Os avanços tecnológicos na agricultura começaram a reduzir a quantidade de mão de obra necessária para produzir alimentos, e as fábricas em expansão nas cidades começaram a atrair trabalhadores do campo. No entanto, mesmo com estas mudanças, os camponeses e a vida rural continuaram a ser predominantes no final do século XIX. A maioria da população europeia ainda vivia em comunidades agrícolas e só gradualmente as cidades cresceram e as sociedades se tornaram mais urbanizadas. Foi só em meados do século XX, nomeadamente nos anos 50, que se assistiu a uma grande mudança, com a taxa de urbanização na Europa a ultrapassar o limiar dos 50%. Este facto marcou um ponto de viragem, indicando que, pela primeira vez na história, a maioria da população vivia nas cidades e não nas zonas rurais. Atualmente, com uma taxa de urbanização superior a 70%, as cidades tornaram-se o meio de vida dominante na Europa. A Inglaterra, com cidades como Manchester e Birmingham, foi o ponto de partida para esta mudança, seguida por outras regiões industriais, como o Ruhr, na Alemanha, e o Norte de França, ambas ricas em recursos e indústrias que atraíam grandes forças de trabalho. Estas regiões eram os centros nevrálgicos da atividade industrial e serviram de modelo para a expansão urbana em todo o continente.

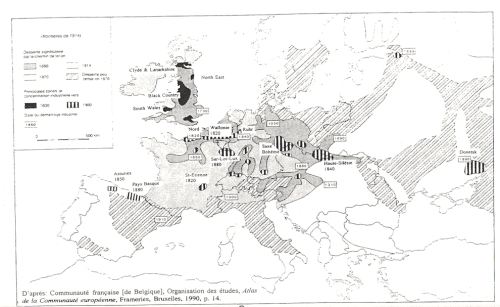

Este mapa é uma representação gráfica da Europa na era pré-industrial, destacando as áreas que eram grandes centros industriais antes da Primeira Guerra Mundial. Destaca a intensidade e a especialização das actividades industriais através de diferentes símbolos e padrões que identificam os tipos de indústria predominantes em cada região. As áreas escuras marcadas por símbolos de altos-fornos e minas de carvão indicam bacias industriais centradas na metalurgia e na extração mineira. Locais como o Ruhr, o Norte de França, a Silésia, a região do País Negro da Bélgica e o Sul do País de Gales destacam-se como centros industriais fundamentais, mostrando a importância do carvão e do aço na economia europeia da época. As zonas com riscas indicam regiões onde a indústria têxtil e a engenharia mecânica estavam fortemente representadas. Esta distribuição geográfica mostra que a industrialização não foi uniforme, mas sim concentrada em determinados locais, consoante os recursos disponíveis e o investimento de capital. Os traços distintivos indicam regiões especializadas em ferro e aço, nomeadamente a Lorena e partes de Itália e de Espanha, o que sugere que a indústria siderúrgica também se encontrava generalizada, embora menos dominante do que a indústria do carvão. Os símbolos marítimos, como os navios, estão posicionados em áreas como o Nordeste de Inglaterra, sugerindo a importância da construção naval, que era consistente com a expansão dos impérios coloniais europeus e do comércio internacional. Este mapa ilustra de forma notável a forma como a Revolução Industrial alterou a paisagem económica e social da Europa. As regiões industriais identificadas foram provavelmente focos de migração interna, atraindo trabalhadores do campo para as cidades em crescimento. Este facto teve um efeito profundo na estrutura demográfica, conduzindo a uma rápida urbanização, ao desenvolvimento das classes trabalhadoras e ao aparecimento de novos desafios sociais, como a poluição e as habitações precárias. O mapa destaca a desigualdade do desenvolvimento industrial em todo o continente, reflectindo as disparidades regionais que surgiram em termos de oportunidades económicas, condições de vida e crescimento demográfico. Estas regiões industriais exerceram uma influência decisiva nas trajectórias económicas e sociais dos respectivos países, uma influência que perdurou muito para além da era industrial clássica.

O mapa histórico da Europa pré-industrial mostra dois tipos principais de regiões industriais que foram cruciais para a transformação económica e social do continente: os "países negros" e as cidades têxteis. Os "países negros" são representados por zonas escurecidas com ícones de altos-fornos e minas. Estas regiões eram o coração da indústria pesada, centrada principalmente na extração de carvão e na produção de aço. O carvão foi a base da economia industrial, alimentando as máquinas e as fábricas que sustentaram a Revolução Industrial. Regiões como o Ruhr na Alemanha, o Norte de França, a Silésia e o País Negro na Bélgica eram centros industriais notáveis, caracterizados por uma densa concentração de actividades relacionadas com o carvão e o aço. Em contrapartida, as cidades têxteis, indicadas pelas zonas às riscas, especializavam-se na produção de têxteis, um sector igualmente vital durante a Revolução Industrial. Estas cidades aproveitaram a mecanização para produzir tecidos em massa, o que as elevou ao estatuto de grandes centros industriais. A revolução têxtil começou em Inglaterra e rapidamente se estendeu a outras partes da Europa, dando origem a numerosas cidades industriais centradas na fiação e na tecelagem. A distinção entre estes dois tipos de regiões industriais é fundamental. Enquanto os países negros se caracterizavam frequentemente pela poluição, por condições de trabalho difíceis e por um impacto ambiental significativo, as cidades têxteis, embora também tivessem os seus próprios desafios sociais e sanitários, eram geralmente menos poluentes e podiam ter um carácter mais disperso, uma vez que as fábricas têxteis exigiam uma menor concentração de recursos pesados do que os altos-fornos e as minas. O mapa destaca, portanto, não só a distribuição geográfica da industrialização, mas também a diversidade de indústrias que constituíam o tecido económico da Europa nessa época. Cada uma destas regiões teve efeitos sociais distintos, influenciando a vida dos trabalhadores, a estrutura das classes sociais, a urbanização e a evolução das sociedades urbanas e rurais no contexto da Revolução Industrial.

Black Country" é um termo evocativo utilizado para descrever as regiões que se tornaram palco da extração de carvão e da produção de metais durante a Revolução Industrial. O termo refere-se ao fumo e à fuligem omnipresentes nestas zonas, resultado da intensa atividade dos altos-fornos e das fundições que transformaram pacatas aldeias em cidades industriais num curto espaço de tempo. A atmosfera estava tão poluída que o céu e os edifícios estavam literalmente enegrecidos, daí a designação "países negros". Este fenómeno de industrialização acelerada virou de pernas para o ar o mundo estático da época, marcando o início de uma era em que o crescimento económico se tornou a norma e a estagnação sinónimo de crise. A indústria do carvão, em particular, catalisou esta transformação, exigindo uma enorme mão de obra. As minas de carvão e as indústrias do ferro e do aço tornaram-se o motor de uma expansão demográfica fulgurante, como em Seraing, onde a chegada do industrial Cockerill fez passar a população de 2.000 para 44.000 habitantes num século. Os trabalhadores, muitas vezes recrutados entre a população rural, foram empregados em massa nas minas de carvão, que exigiam uma força física considerável, nomeadamente para o trabalho com picareta, antes da automatização dos anos 1920. Esta procura de mão de obra contribuiu para o êxodo rural em direção a estes centros de atividade industrial. As siderurgias necessitavam de grandes espaços abertos devido ao peso e à dimensão dos materiais manuseados, pelo que não podiam ser instaladas em cidades já densamente povoadas. Assim, a industrialização deslocou-se para o campo, onde havia espaço disponível e o carvão estava ao alcance da mão. Esta situação levou à criação de vastas bacias industriais, que alteraram radicalmente a paisagem, bem como a estrutura social e económica das regiões em causa. Estas transformações industriais trouxeram também mudanças profundas para a sociedade. A vida quotidiana foi radicalmente alterada, com o nascimento da classe operária e a deterioração das condições de vida devido à poluição e à rápida urbanização. Os "países negros" tornaram-se símbolos do progresso, mas também testemunhas dos custos sociais e ambientais da revolução industrial.

Victor Hugo descreveu estas paisagens: "Quando se passa pelo lugar chamado Petite-Flémalle, a visão torna-se inexprimível e verdadeiramente magnífica. Todo o vale parece estar repleto de crateras em erupção. Algumas delas expelem redemoinhos de vapor escarlate salpicados de faíscas por detrás da vegetação rasteira; outras desenham sombriamente a silhueta negra de aldeias contra um fundo vermelho; noutros locais, as chamas aparecem através das fendas de um grupo de edifícios. Dir-se-ia que um exército inimigo acaba de atravessar o país e que vinte aldeias foram saqueadas, oferecendo-nos ao mesmo tempo, nesta noite escura, todos os aspectos e todas as fases do fogo, umas em chamas, outras a fumegar, outras a arder. Este espetáculo de guerra é dado pela paz; esta cópia terrível de devastação é feita pela indústria. Estão simplesmente a olhar para os altos-fornos do Sr. Cockerill.

Esta citação de Victor Hugo, retirada da sua "Viagem ao longo do Reno", escrita em 1834, é um testemunho poderoso do impacto visual e emocional da industrialização na Europa. Hugo, conhecido pela sua obra literária mas também pelo seu interesse pelas questões sociais do seu tempo, descreve aqui com um lirismo sombrio e poderoso o vale do Mosa na Bélgica, perto de Petite-Flémalle, marcado pelas instalações industriais de John Cockerill. Hugo utiliza imagens de destruição e de guerra para descrever o cenário industrial que tem diante de si. Os altos-fornos iluminam a noite, assemelhando-se a crateras em erupção, a aldeias em chamas, ou mesmo a uma terra devastada por um exército inimigo. A cena que descreve não é o resultado de um conflito armado, mas de uma industrialização pacífica, ou pelo menos não militar. As "crateras em erupção" evocam a intensidade e a violência da atividade industrial, que marca a paisagem de forma tão indelével como a própria guerra. Esta descrição dramática sublinha tanto o fascínio como a repulsa que a industrialização pode suscitar. Por um lado, a magnificência e o poder da transformação humana; por outro, a destruição de um modo de vida e de um ambiente. As referências aos incêndios e as silhuetas negras das aldeias projectam a imagem de uma terra sob o domínio de forças quase apocalípticas, reflectindo a ambivalência do progresso industrial. Para contextualizar esta citação, é preciso lembrar que a Europa da década de 1830 estava em plena revolução industrial. As inovações tecnológicas, a utilização intensiva do carvão e o desenvolvimento da metalurgia estavam a transformar radicalmente a economia, a sociedade e o ambiente. Cockerill foi um dos principais empresários industriais desta época, tendo desenvolvido um dos maiores complexos industriais da Europa em Seraing, na Bélgica. A ascensão desta indústria foi sinónimo de prosperidade económica, mas também de convulsão social e de um impacto ambiental considerável, incluindo a poluição e a degradação da paisagem. Com esta citação, Victor Hugo convida-nos a refletir sobre a dupla face da industrialização, que é simultaneamente fonte de progresso e de devastação. Ao fazê-lo, revela a ambiguidade de uma época em que o génio humano, capaz de transformar o mundo, deve também contar com as consequências por vezes sombrias dessas transformações.

As cidades têxteis da Revolução Industrial representam um aspeto crucial da transformação económica e social iniciada no século XVIII. Nestes centros urbanos, a indústria têxtil desempenhou um papel motor, facilitado pela extrema divisão do trabalho em processos distintos como a tecelagem, a fiação e a tinturaria. Ao contrário das indústrias pesadas do carvão e do aço, que se localizavam frequentemente em zonas rurais ou periurbanas por razões logísticas e de espaço, as fábricas têxteis podiam tirar partido da verticalidade dos edifícios urbanos existentes ou construídos de propósito para maximizar o espaço limitado. Estas fábricas tornaram-se uma parte natural da paisagem urbana, ajudando a redefinir as vilas e cidades do Norte de França, da Bélgica e de outras regiões, que viram a sua densidade populacional aumentar drasticamente. A transição do artesanato e da proto-indústria para a produção industrial em grande escala levou à falência de muitos artesãos, que se voltaram para o trabalho fabril. A industrialização têxtil transformou as cidades em verdadeiras metrópoles industriais, conduzindo a uma urbanização rápida e muitas vezes desorganizada, marcada pela construção desenfreada em todos os espaços disponíveis. O aumento maciço da produção têxtil não foi acompanhado por um aumento equivalente do número de trabalhadores, graças aos ganhos de produtividade obtidos com a industrialização. As cidades têxteis da época caracterizam-se, assim, por uma concentração extrema da mão de obra nas fábricas, que se tornam o centro da vida social e económica, eclipsando as instituições tradicionais como a Câmara Municipal ou as praças públicas. O espaço público foi dominado pela fábrica, que definiu não só a paisagem urbana, mas também o ritmo e a estrutura da vida comunitária. Esta transformação influenciou também a composição social das cidades, atraindo comerciantes e empresários que tinham beneficiado do crescimento económico do século XIX. Estas novas elites apoiaram e investiram frequentemente no desenvolvimento de infra-estruturas industriais e residenciais, contribuindo assim para a expansão urbana. Em suma, as cidades têxteis encarnam um capítulo fundamental da história industrial, ilustrando a estreita ligação entre o progresso tecnológico, as mudanças sociais e a reconfiguração do ambiente urbano.

Dois tipos de evolução demográfica[modifier | modifier le wikicode]

A Revolução Industrial provocou uma grande migração das zonas rurais para as zonas urbanas, transformando irreversivelmente as sociedades europeias. No contexto das cidades têxteis, este êxodo rural foi particularmente acentuado. Os artesãos e os trabalhadores proto-industriais, tradicionalmente dispersos no campo, onde trabalhavam em casa ou em pequenas oficinas, foram obrigados a concentrar-se nas cidades industriais. Esta situação deveu-se à necessidade de estar perto das fábricas, uma vez que as longas deslocações entre a casa e o trabalho se tornaram impraticáveis com a estrutura de trabalho cada vez mais regulamentada da fábrica. A concentração de trabalhadores nas cidades teve várias consequências. Por um lado, a proximidade dos trabalhadores aos locais de produção permitiu uma gestão mais eficiente e a racionalização do processo de trabalho, conduzindo a uma explosão da produtividade sem aumentar necessariamente o número de trabalhadores empregados. De facto, as inovações nas técnicas de produção, como a utilização de máquinas a vapor e a automatização dos processos de tecelagem e fiação, aumentaram consideravelmente os rendimentos, mantendo ou reduzindo a mão de obra necessária. Nas cidades, a concentração da população levou também a uma rápida densificação e urbanização, como mostra o exemplo de Verviers. A população desta cidade têxtil belga quase triplicou durante o século XIX, passando de 35 000 habitantes no início para 100 000 no final do século. Esta rápida expansão da população urbana conduziu frequentemente a uma urbanização apressada e a condições de vida difíceis, uma vez que as infra-estruturas existentes raramente eram adequadas para fazer face a um tal afluxo. A concentração da mão de obra também alterou a estrutura social das cidades, criando novas classes de trabalhadores industriais e alterando as dinâmicas socioeconómicas existentes. Teve também um impacto no tecido urbano, com a construção de habitações para os trabalhadores, a expansão dos serviços e equipamentos urbanos e o desenvolvimento de novas formas de vida comunitária centradas na fábrica e não nas estruturas tradicionais da cidade. Em última análise, o fenómeno das cidades têxteis durante a Revolução Industrial ilustra o poder transformador da industrialização nos padrões de povoamento, na economia e na sociedade como um todo.

As regiões siderúrgicas, frequentemente designadas por "países negros" devido à fuligem e à poluição das fábricas e das minas, ilustram outra faceta do impacto da industrialização na demografia e no desenvolvimento urbano. Os países negros estavam centrados nas indústrias do carvão e do ferro, que foram catalisadores essenciais da revolução industrial. A explosão demográfica nestas regiões deveu-se menos ao aumento do número de trabalhadores por mina ou por fábrica do que à emergência de novas indústrias de mão de obra intensiva. Embora a mecanização estivesse a progredir, não estava ainda a substituir a necessidade de trabalhadores nas minas de carvão e nas siderurgias. Por exemplo, embora a máquina a vapor permitisse ventilar as galerias e aumentar a produtividade das minas, a extração do carvão continuava a ser um trabalho muito laborioso que exigia um grande número de trabalhadores. O crescimento demográfico de cidades como Liège, onde a população passou de 50 000 para 400 000 habitantes, é testemunho desta expansão industrial. As bacias carboníferas e as siderurgias tornaram-se pólos de atração para os trabalhadores à procura de emprego, o que levou a um crescimento rápido das cidades circundantes. Estes trabalhadores eram frequentemente migrantes do campo ou de outras regiões menos industrializadas, atraídos pelas oportunidades de emprego criadas por estas novas indústrias. Estas cidades industriais cresceram a um ritmo impressionante, muitas vezes sem o planeamento ou as infra-estruturas necessárias para acomodar adequadamente a sua nova população. O resultado foram condições de vida precárias, com habitações sobrelotadas e insalubres, problemas de saúde pública e tensões sociais crescentes. Estes desafios acabariam por conduzir a reformas urbanas e sociais nos séculos seguintes, mas durante a Revolução Industrial, estas regiões foram marcadas por uma transformação rápida e muitas vezes caótica.

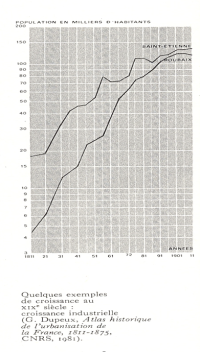

Este gráfico mostra o importante crescimento demográfico de Saint-Étienne e Roubaix, duas cidades emblemáticas da epopeia industrial francesa, no período de 1811 a 1911. Ao longo do século, estas cidades viram a sua população crescer consideravelmente devido à industrialização desenfreada. Em Roubaix, o crescimento foi particularmente notável. Conhecida pela sua indústria têxtil florescente, a cidade passou de menos de 10.000 habitantes no início do século para cerca de 150.000 no final. A indústria têxtil, de mão de obra intensiva, levou a uma migração maciça das populações rurais para Roubaix, transformando radicalmente a sua paisagem social e urbana. Saint-Étienne segue uma curva ascendente semelhante, embora o seu número seja inferior ao de Roubaix. Centro estratégico da metalurgia e do fabrico de armas, a cidade criou também uma enorme procura de trabalhadores qualificados e não qualificados, o que contribuiu para o seu boom demográfico. A industrialização foi o catalisador de uma grande mudança social, que se reflectiu na metamorfose destas pequenas comunidades em centros urbanos densos. Esta transformação não foi isenta de dificuldades: a rápida urbanização conduziu a uma sobrelotação, a más condições de habitação e a problemas de saúde. A necessidade de desenvolver infra-estruturas adequadas para satisfazer as necessidades crescentes da população tornou-se óbvia. Embora o crescimento destas populações tenha estimulado a economia local, também levantou questões sobre a qualidade de vida e as disparidades sociais. A evolução de Saint-Étienne e Roubaix é representativa do impacto da industrialização na transformação de pequenas comunidades rurais em grandes centros urbanos modernos, com a sua quota-parte de benefícios e desafios.

A industrialização conduziu a um crescimento rápido e desorganizado das cidades industriais, o que criou um contraste marcado com as grandes cidades que se modernizavam ao mesmo tempo. Cidades como Seraing, na Bélgica, que se industrializaram rapidamente graças às suas siderurgias e minas, registaram um aumento considerável da sua população sem o planeamento urbano necessário para acompanhar essa expansão. Estas cidades industriais, embora com uma densidade populacional equivalente à das grandes cidades, careciam frequentemente das infra-estruturas e dos serviços correspondentes. Em vez disso, o seu crescimento rápido tinha as características de uma aldeia dispersa, com uma organização rudimentar e serviços públicos inadequados, nomeadamente em termos de higiene pública e de educação. A falta de infra-estruturas e de serviços públicos era tanto mais problemática quanto o crescimento demográfico era rápido. Nestas cidades, a necessidade de escolas primárias, de serviços de saúde e de infra-estruturas de base excedia largamente a capacidade de resposta das administrações locais. As finanças das cidades industriais eram muitas vezes precárias: contraíam dívidas enormes para construir escolas e outras infra-estruturas necessárias, como mostra o exemplo de Seraing, que só reembolsou o seu último empréstimo para a construção de uma escola em 1961. A fraca base fiscal destas cidades, devido aos baixos salários dos seus trabalhadores, limitava a sua capacidade de investir nos melhoramentos necessários. Assim, enquanto as grandes cidades começavam a usufruir dos atributos da modernidade - água canalizada, eletricidade, universidades e administrações eficientes -, as cidades industriais lutavam para fornecer serviços básicos aos seus habitantes. Esta situação reflecte as desigualdades sociais e económicas inerentes à era industrial, em que a prosperidade e o progresso técnico coexistiam com condições de vida precárias e inadequadas para uma grande parte da população ativa.

Condições de alojamento e higiene[modifier | modifier le wikicode]

A revolução industrial revolucionou as paisagens urbanas, e as cidades têxteis são um exemplo notável deste facto. Estas zonas, já densamente povoadas antes da industrialização, tiveram de se adaptar rapidamente a uma nova vaga de afluxo demográfico. Este facto deveu-se principalmente à concentração da indústria têxtil em zonas urbanas específicas, que atraiu trabalhadores de todo o mundo. Para fazer face à escassez de habitação daí resultante, as cidades foram obrigadas a densificar as habitações existentes. Os edifícios foram frequentemente aumentados em andares, explorando todos os metros quadrados disponíveis, mesmo em vielas estreitas. Esta modificação improvisada das infra-estruturas urbanas criou condições de vida precárias, uma vez que estas construções adicionais nem sempre foram feitas tendo em conta a segurança e o conforto necessários. As infra-estruturas destas cidades, tais como os sistemas de saneamento, de abastecimento de água e de gestão dos resíduos, eram muitas vezes insuficientes para fazer face ao rápido aumento da população. Os serviços de saúde e de educação tinham dificuldade em acompanhar a procura crescente. Esta urbanização rápida, por vezes anárquica, deu origem a condições de vida difíceis, com consequências a longo prazo para a saúde e o bem-estar dos residentes. Estes desafios reflectem a tensão entre o desenvolvimento económico e as necessidades sociais nas cidades em rápida mutação da Revolução Industrial. As autoridades da época ficaram muitas vezes sobrecarregadas com a escala das mudanças e lutaram para financiar e implementar os serviços públicos necessários para acompanhar este crescimento explosivo da população.

O Dr. Kuborn era um médico que trabalhava em Seraing, na Bélgica, no início do século XX. Testemunhou em primeira mão as consequências da rápida industrialização nas condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias. O Dr. Kuborn tinha um interesse profissional, e talvez pessoal, pelas questões de saúde pública e higiene urbana. Os médicos da época começavam a estabelecer ligações entre a saúde e o ambiente, nomeadamente a forma como as habitações precárias contribuíam para a propagação de doenças. Desempenharam frequentemente um papel fundamental na reforma das condições de vida, defendendo a melhoria do planeamento urbano, do saneamento e das normas de habitação. O Dr. Kuborn mostra que se preocupava com estas questões e que utilizou a sua plataforma para chamar a atenção para as condições insalubres em que os trabalhadores eram obrigados a viver.

O Dr. Kuborn descreve o estado deplorável das habitações dos trabalhadores na altura. Referindo-se a Seraing, relata: "As habitações foram construídas tal como estavam, a maior parte delas insalubres, sem um plano geral. Casas baixas, encastradas, sem ar nem luz; uma divisão no rés do chão, sem pavimento, sem cave; um sótão como andar superior; ventilação por um buraco, equipado com uma vidraça fixada no telhado; estagnação das águas domésticas; ausência ou insuficiência de latrinas; sobrelotação e promiscuidade". O autor menciona casas mal construídas, sem ar fresco, sem luz natural e sem condições sanitárias básicas, como latrinas adequadas. Esta imagem ilustra a falta de planeamento urbano e o desrespeito pelo bem-estar dos trabalhadores que, devido à necessidade de alojar uma população operária crescente perto das fábricas, eram obrigados a viver em condições deploráveis.

Como descreve o Dr. Kuborn: "É nestes lugares insalubres, nestes lugares vis, que as doenças epidémicas atacam como uma ave de rapina que se lança sobre a sua vítima. A cólera já no-lo demonstrou, a gripe recorda-o e talvez o tifo nos dê um terceiro exemplo um dia destes", sublinha as consequências desastrosas destas más condições de vida para a saúde dos habitantes. O Dr. Kuborn estabelece a ligação entre a falta de higiene das habitações e a propagação de doenças epidémicas como a cólera, a gripe e, potencialmente, o tifo. A metáfora da ave de rapina que se abate sobre a sua vítima é poderosa, evocando a vulnerabilidade dos trabalhadores que são como presas indefesas face às doenças que proliferam no seu ambiente insalubre.

Estes testemunhos são representativos das condições de vida nas cidades industriais europeias no final do século XIX e início do século XX. Reflectem a realidade sombria da Revolução Industrial que, apesar dos seus avanços tecnológicos e económicos, negligenciou muitas vezes os aspectos humanos e sociais, conduzindo a problemas de saúde pública e a acentuadas desigualdades sociais. Estas citações convidam a refletir sobre a importância do planeamento urbano, da habitação condigna e do acesso a serviços de saúde adequados para todos, questões que continuam a ser actuais em muitas partes do mundo.

O desenvolvimento das regiões ditas "Black Country", frequentemente associadas a zonas industriais onde predominavam a extração de carvão e a siderurgia, foi muitas vezes rápido e desorganizado. Este crescimento anárquico foi o resultado de uma urbanização acelerada, em que a necessidade de alojar uma mão de obra numerosa e crescente prevaleceu sobre o planeamento urbano e as infra-estruturas. Em muitos casos, as condições de vida nestas zonas eram extremamente precárias. Os trabalhadores e as suas famílias eram frequentemente alojados em bairros de lata ou em habitações construídas à pressa, com pouca preocupação de durabilidade, higiene ou conforto. Estas habitações, muitas vezes construídas sem alicerces sólidos, eram não só insalubres, mas também perigosas, susceptíveis de ruir ou de se tornarem focos de doenças. A densidade dos edifícios, a falta de ventilação e de iluminação e a ausência de infra-estruturas de base, como água corrente e sistemas de saneamento, agravam os problemas de saúde pública. O custo do melhoramento destas zonas era proibitivo, especialmente tendo em conta a sua dimensão e a má qualidade dos edifícios existentes. Tal como o Dr. Kuborn salientou nos seus comentários sobre Seraing, a criação de sistemas de água e de esgotos exigia grandes investimentos que as autoridades locais não tinham frequentemente capacidade para financiar. De facto, com uma base fiscal reduzida devido aos baixos salários dos trabalhadores, estas comunidades dispunham de poucos recursos para investir em infra-estruturas. Como resultado, estas comunidades viram-se apanhadas num círculo vicioso: infra-estruturas inadequadas levaram a uma deterioração da saúde pública e da qualidade de vida, o que, por sua vez, desencorajou o investimento e o planeamento urbano necessários para melhorar a situação. No final, a única solução viável parecia ser a demolição das estruturas existentes e a sua reconstrução, um processo dispendioso e perturbador que nem sempre era possível ou conseguido.

As descobertas de Louis Pasteur, em meados do século XIX, sobre os micróbios e a importância da higiene foram fundamentais para a saúde pública. No entanto, a aplicação destes princípios de higiene nas zonas urbanas industrializadas era complicada por uma série de factores. Em primeiro lugar, a urbanização anárquica, com um desenvolvimento realizado sem um planeamento adequado, levou à criação de habitações insalubres e à falta de infra-estruturas essenciais. A instalação de redes de água e de esgotos em cidades já densamente povoadas era extremamente difícil e dispendiosa. Ao contrário dos bairros planeados, onde uma rede eficiente de condutas podia servir muitos habitantes numa pequena área, os bairros de lata em expansão exigiam quilómetros de condutas para ligar cada habitação dispersa. Em segundo lugar, o afundamento do terreno devido à exploração mineira subterrânea abandonada representava riscos consideráveis para a integridade das novas infra-estruturas. Os tubos podiam ser facilmente danificados ou destruídos por estes movimentos do solo, anulando os esforços e os investimentos efectuados para melhorar a higiene. Em terceiro lugar, a poluição atmosférica agravava ainda mais os problemas de saúde. O fumo das fábricas e dos fornos cobria literalmente as cidades com uma camada de fuligem e de poluentes, o que não só tornava o ar pouco respirável como também contribuía para a deterioração dos edifícios e das infra-estruturas. Todos estes factores confirmam a dificuldade de estabelecer normas de higiene e de saúde pública em ambientes urbanos industriais já estabelecidos, especialmente quando estes foram desenvolvidos à pressa e sem uma visão a longo prazo. Isto sublinha a importância do planeamento urbano e da previsão na gestão das cidades, especialmente no contexto de um desenvolvimento industrial rápido.

A Alemanha, como retardatária da revolução industrial, teve a vantagem de observar e aprender com os erros e desafios enfrentados pelos seus vizinhos, como a Bélgica e a França. Isto permitiu-lhe adotar uma abordagem mais metódica e planeada da industrialização, nomeadamente no que diz respeito ao alojamento dos trabalhadores e ao planeamento urbano. As autoridades alemãs implementaram políticas que incentivaram a construção de habitações de melhor qualidade para os trabalhadores, bem como ruas mais largas e mais bem organizadas. Isto contrastava com as condições frequentemente caóticas e insalubres das cidades industriais noutros locais, onde o crescimento rápido e desregulado tinha conduzido a bairros sobrelotados e mal equipados. Um aspeto fundamental da abordagem alemã foi o compromisso com políticas sociais mais progressistas, que reconheciam a importância do bem-estar dos trabalhadores para a produtividade económica global. As empresas industriais alemãs tomaram frequentemente a iniciativa de construir habitações para os seus empregados, com instalações como jardins, banhos e lavandarias, que contribuíam para a saúde e o conforto dos trabalhadores. Além disso, a legislação social na Alemanha, como as leis sobre seguro de saúde, seguro de acidentes e seguro de pensões introduzidas pelo Chanceler Otto von Bismarck na década de 1880, ajudou a criar uma rede de segurança para os trabalhadores e as suas famílias. Estes esforços para melhorar as condições de habitação e de vida dos trabalhadores, combinados com a legislação social preventiva, ajudaram a Alemanha a evitar alguns dos piores efeitos da rápida industrialização. Lançaram também as bases para uma sociedade mais estável e para o papel da Alemanha como grande potência industrial nos anos seguintes.

Nutrição deficiente e salários baixos[modifier | modifier le wikicode]

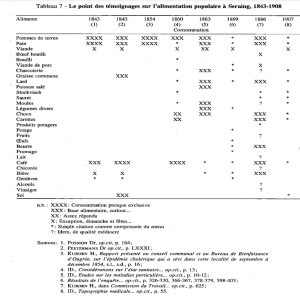

Esta tabela fornece uma perspetiva histórica dos hábitos alimentares em Seraing, Bélgica, de 1843 a 1908. Cada coluna corresponde a um ano ou período específico, e o consumo de diferentes alimentos é codificado para indicar a sua prevalência na dieta local. Os códigos variam de "XXXX", para um consumo quase exclusivo, a "X", para um consumo menor. Um asterisco "*" indica uma simples menção do alimento, enquanto anotações como "Acessório" ou "Exceção, festa..." sugerem um consumo ocasional ou ligado a eventos particulares. Os pontos de interrogação "?" são utilizados quando o consumo é incerto ou não documentado, e as palavras "de qualidade medíocre" sugerem produtos de qualidade inferior em determinadas alturas. A análise deste quadro revela vários aspectos notáveis da alimentação da época. A batata e o pão surgem como elementos fundamentais, reflectindo o seu papel central na alimentação das classes trabalhadoras na Europa durante este período. A carne, com uma presença notável de carne de vaca cozida e charcutaria, era consumida com menos regularidade, o que pode indicar variações de rendimento ou preferências alimentares sazonais. O café e a chicória parecem estar a ganhar popularidade, o que pode corresponder a um aumento do consumo de estimulantes para fazer face às longas horas de trabalho. A menção de gorduras como a banha e a gordura comum indica uma alimentação rica em calorias, essencial para suportar o exigente trabalho físico da época. O consumo de álcool é incerto no final do período estudado, sugerindo mudanças nos hábitos de consumo ou talvez na disponibilidade de bebidas alcoólicas. A fruta, a manteiga e o leite apresentam uma variabilidade que pode refletir flutuações na oferta ou nas preferências alimentares ao longo do tempo. As mudanças nos hábitos alimentares indicadas por este quadro podem estar ligadas às grandes transformações socioeconómicas do período, como a industrialização e a melhoria das infra-estruturas de transporte e distribuição. Sugere também uma possível melhoria do nível de vida e das condições sociais no seio da comunidade de Seraing, o que, no entanto, requer uma análise mais aprofundada para ser confirmado. De um modo geral, este quadro é um documento valioso para a compreensão da cultura alimentar numa cidade industrial, e pode dar algumas indicações sobre o estado de saúde e a qualidade de vida dos seus residentes no início da Revolução Industrial.

O aparecimento de mercados nas cidades industriais do século XIX foi um processo lento e muitas vezes caótico. Nestas cidades recém-formadas ou em rápida expansão devido à industrialização, a estrutura comercial teve dificuldade em acompanhar o crescimento da população e o afluxo de trabalhadores. Os merceeiros e os comerciantes eram raros e, devido à sua escassez e à ausência de concorrência, podiam dar-se ao luxo de fixar preços elevados para os géneros alimentícios e os bens de consumo corrente. Esta situação teve um impacto direto nos trabalhadores, a maioria dos quais já vivia em condições precárias, com salários muitas vezes insuficientes para cobrir as suas necessidades básicas. Os comerciantes exploravam os trabalhadores através da subida dos preços, levando-os ao endividamento. Esta insegurança económica era agravada pelos baixos salários e pela vulnerabilidade a riscos económicos e de saúde. Perante este cenário, as empresas procuravam soluções para compensar a falta de serviços e de lojas e para assegurar um certo controlo sobre a sua força de trabalho. Uma dessas soluções era o "truck-system", um sistema de pagamento em espécie em que uma parte do salário dos trabalhadores era paga sob a forma de géneros alimentícios ou de bens domésticos. A empresa comprava estes produtos a granel e redistribuía-os aos seus trabalhadores, muitas vezes a preços determinados pela própria empresa. A vantagem deste sistema era que a empresa podia conservar e controlar a sua mão de obra, garantindo simultaneamente o escoamento de determinados produtos. No entanto, o sistema de camiões tinha grandes desvantagens para os trabalhadores. Limitava a sua liberdade de escolha em termos de consumo e tornava-os dependentes da empresa para as suas necessidades básicas. Além disso, a qualidade dos produtos fornecidos podia ser medíocre e os preços fixados pela empresa eram frequentemente elevados, o que aumentava ainda mais o endividamento dos trabalhadores. A introdução deste sistema evidencia a importância da empresa no quotidiano dos trabalhadores da época e ilustra as dificuldades que estes enfrentavam para aceder aos bens de consumo de forma autónoma. Reflecte também a dimensão social e económica do trabalho industrial, onde a empresa não é apenas um local de produção, mas também um ator central na vida dos trabalhadores, influenciando a sua alimentação, habitação e saúde.

A perceção do trabalhador como imaturo no século XIX é uma faceta da mentalidade paternalista da época, em que os proprietários das fábricas e as elites sociais acreditavam frequentemente que os trabalhadores não tinham a disciplina e a sabedoria necessárias para gerir o seu próprio bem-estar, especialmente no que diz respeito às finanças. Esta ideia era reforçada pelos preconceitos de classe e pela observação das dificuldades que os trabalhadores tinham em ultrapassar as condições de pobreza e o ambiente muitas vezes miserável em que viviam. Em resposta a esta perceção, bem como às condições de vida abjectas dos trabalhadores, iniciou-se um debate sobre a necessidade de um salário mínimo que permitisse aos trabalhadores sustentar-se sem cair naquilo que as elites consideravam um comportamento depravado ("devassidão"). A devassidão, neste contexto, poderia incluir o alcoolismo, o jogo ou outras actividades consideradas improdutivas ou prejudiciais à ordem social e à moral. A ideia subjacente ao salário mínimo era proporcionar uma segurança financeira básica que poderia, em teoria, encorajar os trabalhadores a levar uma vida mais estável e "moral". Partia-se do princípio de que, se os trabalhadores tivessem dinheiro suficiente para viver, teriam menos tendência para gastar o seu dinheiro de forma irresponsável. No entanto, esta abordagem nem sempre tinha em conta as complexas realidades da vida da classe trabalhadora. Os baixos salários, as longas horas de trabalho e as difíceis condições de vida podiam levar a comportamentos que as elites consideravam devassos, mas que podiam ser formas de os trabalhadores enfrentarem a dureza da sua existência. O movimento do salário mínimo pode ser visto como um primeiro reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e um passo no sentido da regulamentação do trabalho, embora também tenha sido marcado pela condescendência e pelo controlo social. Este debate lançou as bases para as discussões posteriores sobre os direitos dos trabalhadores, a legislação laboral e a responsabilidade social das empresas, que continuaram a evoluir durante o século XIX.

A Lei de Engel, assim designada em homenagem ao economista alemão Ernst Engel, é uma observação empírica que aponta para uma relação inversa entre o rendimento das famílias e a proporção do mesmo gasta em alimentação. De acordo com esta lei, quanto mais pobre é um agregado familiar, maior é a proporção dos seus recursos limitados que tem de dedicar a necessidades essenciais como a alimentação, porque estas despesas são incompressíveis e não podem ser reduzidas para além de um certo ponto sem afetar a sobrevivência. Esta lei tornou-se um indicador importante para medir a pobreza e o nível de vida. Se uma família gasta uma grande parte do seu orçamento na alimentação, isso indica frequentemente um baixo nível de vida, uma vez que sobra pouco para outros aspectos da vida, como a habitação, a saúde, a educação e o lazer. No século XIX, no contexto da revolução industrial, muitos trabalhadores viviam em condições de pobreza e os seus salários eram tão baixos que não podiam pagar impostos. Esta situação reflectia não só a extensão da pobreza, mas também a falta de recursos financeiros de que dispunham os governos para melhorar as infra-estruturas e os serviços públicos, uma vez que é frequentemente necessária uma base fiscal mais alargada para financiar tais desenvolvimentos. Com o tempo, à medida que a revolução industrial avançava e as economias se desenvolviam, os salários reais começaram lentamente a aumentar. Este facto deveu-se, em parte, ao aumento da produtividade resultante das novas tecnologias e da mecanização, mas também às lutas e reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e salários mais elevados. Estas mudanças contribuíram para uma melhor distribuição da riqueza e para uma redução da proporção da despesa dedicada à alimentação, reflectindo uma melhoria do nível de vida geral.

A lei não prevê que as despesas alimentares diminuam em termos absolutos à medida que o rendimento aumenta, mas sim que a sua parte relativa no orçamento total diminua. Assim, uma pessoa ou um agregado familiar em melhor situação económica pode absolutamente gastar mais em termos absolutos com a alimentação do que uma pessoa com menos recursos, embora dedique uma proporção menor do seu orçamento total a esta categoria de despesas. Por exemplo, uma família com baixos rendimentos pode gastar 50% do seu rendimento total em alimentação, enquanto uma família abastada pode gastar apenas 15%. No entanto, em termos do montante efetivo, a família abastada pode gastar mais em alimentos do que a família com baixos rendimentos, simplesmente porque o seu rendimento total é mais elevado. Esta observação é importante porque torna possível analisar e compreender os padrões de consumo de acordo com o rendimento, o que pode ser crucial para a formulação de políticas económicas e sociais, particularmente as relacionadas com a tributação, subsídios alimentares e programas de assistência social. Fornece também informações valiosas sobre a estrutura socioeconómica da população e as mudanças nos estilos de vida à medida que o nível de vida melhora.

O juízo final: a mortalidade das populações industriais[modifier | modifier le wikicode]

O paradoxo do crescimento[modifier | modifier le wikicode]

O século XIX, época da revolução industrial e da expansão económica, foi um período de transformações profundas e contrastantes. Por um lado, verificou-se um crescimento económico significativo e um progresso técnico sem precedentes. Por outro lado, este facto traduziu-se frequentemente em condições de vida extremamente difíceis para os trabalhadores dos centros urbanos em rápida expansão. Há que salientar uma realidade sombria deste período: a urbanização rápida e desregulada (a que alguns chamam "urbanização descontrolada") conduziu a condições de vida insalubres. As cidades industriais, que cresciam a um ritmo frenético para albergar uma mão de obra cada vez maior, careciam frequentemente de infra-estruturas adequadas de saneamento e de acesso a água potável, o que conduzia à propagação de doenças e a uma diminuição da esperança de vida. Em cidades como as cidades inglesas do início do século XIX, Le Creusot em França na década de 1840, a região do leste da Bélgica por volta de 1850-1860, ou Bilbau em Espanha no virar do século XX - a industrialização foi acompanhada de consequências humanas devastadoras. Os trabalhadores e as suas famílias, muitas vezes amontoados em habitações superlotadas e precárias, estavam expostos a um ambiente tóxico, tanto no trabalho como em casa, com a esperança de vida a cair para níveis tão baixos como 30 anos, reflectindo as duras condições de trabalho e de vida. O contraste entre as zonas urbanas e as zonas rurais era igualmente acentuado. Enquanto as cidades industriais sofreram, o campo pôde beneficiar de uma melhoria da qualidade de vida graças a uma melhor distribuição dos recursos gerados pelo crescimento económico e a um ambiente menos concentrado e menos poluído. Este período da história ilustra de forma pungente os custos humanos associados a um desenvolvimento económico rápido e desregulado. Sublinha a importância de políticas equilibradas que promovam o crescimento, protegendo simultaneamente a saúde e o bem-estar dos cidadãos.

As origens do sindicalismo remontam à Revolução Industrial, um período marcado por uma transformação radical das condições de trabalho. Confrontados com longas e árduas jornadas de trabalho, muitas vezes em ambientes perigosos ou insalubres, os trabalhadores começaram a unir-se para defender os seus interesses comuns. Estes primeiros sindicatos, muitas vezes obrigados a operar na clandestinidade devido à legislação restritiva e à forte oposição patronal, apresentaram-se como defensores da causa dos trabalhadores, com o objetivo de conseguir melhorias concretas nas condições de vida e de trabalho dos seus membros. A luta sindical centrou-se em vários domínios fundamentais. Em primeiro lugar, a redução do número excessivo de horas de trabalho e a melhoria das condições de higiene nos ambientes industriais eram exigências centrais. Em segundo lugar, os sindicatos lutaram para obter salários que não só permitissem aos trabalhadores sobreviver, mas também viver com um mínimo de conforto. Trabalharam também para garantir uma certa estabilidade no emprego, protegendo os trabalhadores do despedimento arbitrário e dos riscos profissionais evitáveis. Por último, os sindicatos lutaram pelo reconhecimento de direitos fundamentais, como a liberdade de associação e o direito à greve. Apesar das adversidades e resistências, estes movimentos foram conquistando avanços legislativos que começaram a regular o mundo do trabalho, abrindo caminho para uma melhoria gradual das condições de trabalho da época. Desta forma, os primeiros sindicatos não só moldaram o panorama social e económico do seu tempo, como também abriram caminho para o desenvolvimento das organizações sindicais contemporâneas, que continuam a ser actores influentes na defesa dos direitos dos trabalhadores em todo o mundo.

A baixa taxa de mortalidade adulta nas cidades industriais, apesar das condições de vida precárias, pode ser explicada por um fenómeno de seleção natural e social. Os trabalhadores migrantes que vinham do campo para trabalhar nas fábricas eram frequentemente os que tinham melhor saúde e maior resistência, qualidades necessárias para empreender uma tal mudança de vida e suportar os rigores do trabalho industrial. Estes adultos representavam, portanto, um subgrupo da população rural caracterizado por uma maior força física e uma audácia acima da média. Estas características eram vantajosas para a sobrevivência num ambiente urbano onde as condições de trabalho eram duras e os riscos para a saúde elevados. Por outro lado, as crianças e os jovens, mais vulneráveis devido ao seu desenvolvimento incompleto e à falta de imunidade às doenças urbanas, sofriam mais e, por conseguinte, tinham mais probabilidades de morrer prematuramente. Por outro lado, os adultos que sobreviveram aos primeiros anos de trabalho na cidade conseguiram desenvolver uma certa resistência às condições de vida urbana. Isto não quer dizer que não sofressem os efeitos nocivos do ambiente insalubre e das exigências extenuantes do trabalho fabril; mas a sua capacidade de perseverar apesar destes desafios reflectiu-se numa taxa de mortalidade relativamente baixa em comparação com as populações mais jovens e mais frágeis. Esta dinâmica é um exemplo de como os factores sociais e ambientais podem influenciar os padrões de mortalidade de uma população. Destaca também a necessidade de reformas sociais e de melhores condições de trabalho, nomeadamente para proteger os segmentos mais vulneráveis da sociedade, em especial as crianças.

O ambiente mais do que o trabalho[modifier | modifier le wikicode]

A constatação de que o ambiente teve um maior impacto letal do que o próprio trabalho durante a Revolução Industrial realça as condições extremas em que os trabalhadores viviam na altura. Embora o trabalho fabril fosse extremamente difícil, com longas horas, trabalho repetitivo e perigoso e poucas medidas de segurança, era frequentemente o ambiente doméstico e urbano que era mais letal. As condições de habitação insalubres, caracterizadas por sobrelotação, falta de ventilação, poucas ou nenhumas infra-estruturas de eliminação de resíduos e sistemas de esgotos deficientes, conduziram a elevadas taxas de doenças contagiosas. Doenças como a cólera, a tuberculose e a febre tifoide propagaram-se rapidamente nestas condições. Além disso, a poluição atmosférica provocada pela queima de carvão nas fábricas e nas habitações contribuiu para problemas respiratórios e outros problemas de saúde. As ruas estreitas e sobrelotadas, a falta de zonas verdes e de espaços públicos limpos e o acesso limitado a água potável agravam os problemas de saúde pública. O impacto destas condições ambientais deletérias foi muitas vezes imediato e visível, conduzindo a epidemias e a elevadas taxas de mortalidade, especialmente entre as crianças e os idosos, que tinham menos capacidade de resistir às doenças. Este facto evidenciou a necessidade crítica de reformas sanitárias e ambientais, tais como a melhoria da habitação, a introdução de leis de saúde pública e a criação de infra-estruturas de saneamento, para melhorar a qualidade de vida e a saúde das populações urbanas.

A lei Le Chapelier, que recebeu o nome do advogado e político francês Isaac Le Chapelier que a propôs, é uma lei emblemática da era pós-revolucionária em França. Promulgada em 1791, a lei tinha por objetivo abolir as corporações do Antigo Regime, bem como qualquer forma de associação profissional ou agrupamento de trabalhadores e artesãos. O contexto histórico é importante para compreender as razões desta lei. Um dos objectivos da Revolução Francesa era destruir as estruturas e os privilégios feudais, incluindo os associados às guildas e corporações, que controlavam o acesso aos ofícios e podiam fixar preços e normas de produção. Neste espírito de abolição dos privilégios, a lei de Le Chapelier tinha por objetivo liberalizar o trabalho e promover uma forma de igualdade perante o mercado. A lei proibia igualmente as coligações, ou seja, os acordos entre trabalhadores ou empregadores para fixar salários ou preços. Neste sentido, opõe-se aos primeiros movimentos de solidariedade operária, que poderiam ameaçar a liberdade de comércio e de indústria defendida pelos revolucionários. No entanto, ao proibir qualquer forma de associação entre trabalhadores, a lei teve também como efeito limitar fortemente a capacidade dos trabalhadores para defenderem os seus interesses e melhorarem as suas condições de trabalho. Os sindicatos só se desenvolveram legalmente em França com a lei Waldeck-Rousseau de 1884, que anulou a proibição das coligações de trabalhadores e autorizou a criação de sindicatos.

A imigração para as zonas industriais no século XIX foi frequentemente um fenómeno de seleção natural, com os mais corajosos e aventureiros a abandonarem as suas terras de origem em busca de melhores oportunidades económicas. Estes indivíduos, devido à sua constituição mais forte, tinham uma esperança de vida ligeiramente superior à média, apesar das condições de trabalho extremas e do desgaste físico prematuro que sofriam nas fábricas e nas minas. A velhice precoce era uma consequência direta da natureza árdua do trabalho industrial. A fadiga crónica, as doenças profissionais e a exposição a condições perigosas faziam com que os trabalhadores "envelhecessem" mais rapidamente do ponto de vista físico e sofressem problemas de saúde normalmente associados às pessoas mais velhas. Para os filhos das famílias operárias, a situação era ainda mais trágica. A sua vulnerabilidade às doenças, agravada por condições sanitárias deploráveis, aumentava dramaticamente o risco de mortalidade infantil. A água potável contaminada era uma das principais causas de doenças como a disenteria e a cólera, que conduziam à desidratação e a diarreias fatais, sobretudo nas crianças pequenas. A conservação dos alimentos era também um problema importante. Os produtos frescos, como o leite, que tinham de ser transportados do campo para as cidades, deterioravam-se rapidamente sem as modernas técnicas de refrigeração, expondo os consumidores ao risco de intoxicação alimentar. Isto era particularmente perigoso para as crianças, cujo sistema imunitário em desenvolvimento as tornava menos resistentes às infecções de origem alimentar. Assim, apesar da robustez dos migrantes adultos, as condições ambientais e profissionais nas zonas industriais contribuíam para uma elevada taxa de mortalidade, particularmente entre as populações mais vulneráveis, como as crianças.

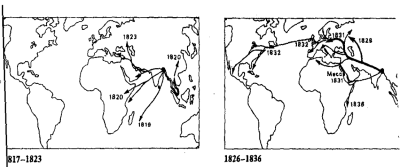

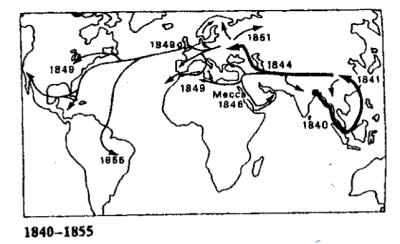

Epidemias de cólera[modifier | modifier le wikicode]

A cólera é um exemplo notável da forma como as doenças infecciosas se podem propagar à escala mundial, facilitada pelos movimentos populacionais e pelo comércio internacional. No século XIX, as pandemias de cólera ilustraram a crescente conetividade do mundo, mas também os limites da compreensão médica e da saúde pública da época. A propagação da cólera começou com a colonização britânica da Índia. A doença, causada pela bactéria Vibrio cholerae, foi transportada por navios mercantes e movimentos de tropas, seguindo as principais rotas comerciais e militares da época. O aumento do comércio internacional e a densificação das redes de transporte permitiram que a cólera se espalhasse rapidamente pelo mundo. Entre 1840 e 1855, durante a primeira pandemia global de cólera, a doença seguiu uma rota da Índia para outras partes da Ásia, Rússia e, finalmente, Europa e Américas. Estas pandemias atingiram cidades inteiras, causando mortes em massa e exacerbando o medo e a estigmatização dos estrangeiros, particularmente os de origem asiática, vistos na altura como os vectores da doença. Esta estigmatização era alimentada por sentimentos de superioridade cultural e por noções de "barbárie" atribuídas às sociedades não europeias. Na Europa, estas ideias foram frequentemente utilizadas para justificar o colonialismo e as políticas imperialistas, com base no argumento de que os europeus estavam a levar a "civilização" e a "modernidade" a partes do mundo consideradas atrasadas ou bárbaras. A cólera também estimulou grandes avanços no domínio da saúde pública. Por exemplo, foi através do estudo das epidemias de cólera que o médico britânico John Snow conseguiu demonstrar, na década de 1850, que a doença se propagava através da água contaminada, uma descoberta que levou a melhorias significativas nos sistemas de água potável e de saneamento.

O crescimento económico e as mudanças sociais na Europa durante o século XIX foram acompanhados por receios e incertezas quanto às consequências da modernização. Com a rápida urbanização, o aumento da densidade populacional nas cidades e as condições frequentemente insalubres, as sociedades europeias foram confrontadas com novos riscos para a saúde. A teoria de que a modernidade permitia a sobrevivência dos indivíduos "fracos" era generalizada, reflectindo uma compreensão do mundo influenciada pelas ideias darwinianas de sobrevivência dos mais aptos. Esta perspetiva reforçou os receios de uma possível "degeneração" da população se as doenças infecciosas se propagassem entre os indivíduos considerados menos resistentes. A cobertura mediática das epidemias desempenhou um papel crucial na perceção pública dos riscos para a saúde. A notícia da chegada da cólera ou das primeiras vítimas da doença numa determinada cidade era frequentemente acompanhada de um sentimento de urgência e ansiedade. Os jornais da época divulgavam estas informações, o que exacerbava o medo e, por vezes, o pânico entre a população. A doença também pôs em evidência desigualdades sociais gritantes. A cólera afectava de forma desproporcionada os pobres, que viviam em condições mais precárias e não tinham condições de higiene ou de alimentação adequadas. Esta diferença de mortalidade entre as classes sociais pôs em evidência a importância das determinantes sociais da saúde. Quanto à resistência à cólera graças a uma alimentação rica, a ideia de que os ácidos gástricos matam o vírus da cólera é parcialmente verdadeira, na medida em que um pH gástrico normal é um fator de defesa contra a colonização pelo vibrio cholerae. No entanto, não se trata de uma questão de comer carne versus pão e batatas. De facto, as pessoas subnutridas ou com fome eram mais vulneráveis à doença, porque o seu sistema imunitário estava enfraquecido e as suas defesas naturais contra a infeção eram menos eficazes. É importante sublinhar que a cólera não é causada por um vírus, mas por uma bactéria, e que a sobrevivência do microrganismo no estômago depende de vários factores, incluindo a carga infecciosa ingerida e o estado geral de saúde da pessoa. Estas epidemias obrigaram os governos e as sociedades a prestar mais atenção à saúde pública, o que levou a investimentos na melhoria das condições de vida e das infra-estruturas de saneamento e de água potável e, em última análise, a uma redução do impacto destas doenças.

As grandes epidemias que assolaram a França e outras partes da Europa após as revoluções de 1830 e 1848 ocorreram num contexto de profunda agitação política e social. Estas doenças devastadoras foram muitas vezes entendidas pelas classes desfavorecidas como flagelos exacerbados, ou mesmo provocados, pelas condições de vida miseráveis em que eram obrigadas a viver, muitas vezes perto de centros urbanos em rápida expansão e industrialização. Num tal clima, não é de estranhar que a suspeita e a cólera das classes populares se dirigissem à burguesia, acusada de negligência e até de maldade. Teorias da conspiração, como a acusação de que a burguesia procurava "envenenar" ou suprimir a "fúria popular" através da doença, ressoaram numa população desesperada por explicações para o seu sofrimento. Na Rússia, durante o reinado do czar, as manifestações desencadeadas pela angústia causada pelas epidemias foram reprimidas pelo exército. Estes acontecimentos reflectem a tendência das autoridades da época para responder à agitação social com a força, muitas vezes sem abordar as causas profundas do descontentamento, como a pobreza, a insegurança sanitária e a falta de acesso aos serviços básicos. Estas epidemias puseram em evidência as ligações entre as condições de saúde e as estruturas sociais e políticas. Mostraram que os problemas de saúde pública não podem ser dissociados das condições de vida das populações, nomeadamente das classes mais pobres. Perante estas crises sanitárias, os governos foram pressionados a melhorar as condições de vida, a investir em infra-estruturas sanitárias e a aplicar políticas de saúde pública mais eficazes. Por conseguinte, estes períodos epidémicos desempenharam também um papel catalisador na evolução do pensamento político e social, sublinhando a necessidade de uma maior igualdade e de os governos cuidarem melhor dos seus cidadãos.

Os médicos do século XIX estavam frequentemente no centro das crises sanitárias, actuando como figuras de confiança e de conhecimento. Eram vistos como pilares da comunidade, nomeadamente devido ao seu empenhamento em prol dos doentes e à sua formação científica, adquirida em estabelecimentos de ensino superior. Estes profissionais de saúde tinham grande influência e os seus conselhos eram geralmente respeitados pela população. Antes de Louis Pasteur revolucionar a medicina com a sua teoria dos germes em 1885, o conhecimento das doenças infecciosas era muito limitado. Os médicos da época não tinham conhecimento da existência de vírus e bactérias como agentes patogénicos. Apesar disso, não eram desprovidos de lógica ou de método na sua prática. Quando confrontados com doenças como a cólera, os médicos utilizavam os conhecimentos e as técnicas disponíveis na altura. Por exemplo, observavam cuidadosamente a evolução dos sintomas e adaptavam o seu tratamento em conformidade. Tentavam aquecer os doentes durante a fase "fria" da cólera, caracterizada por uma pele fria e azulada devido à desidratação e à redução da circulação sanguínea. Tentavam também fortalecer o corpo antes do início da "última fase" da doença, frequentemente marcada por uma fraqueza extrema, que podia levar à morte. Os médicos recorriam também a métodos como a sangria e a purga, baseados em teorias médicas da época, mas que atualmente são considerados ineficazes ou mesmo prejudiciais. No entanto, apesar das limitações da sua prática, a sua dedicação ao tratamento dos doentes e a observação rigorosa dos efeitos dos seus tratamentos testemunhavam a sua vontade de combater a doença com os instrumentos de que dispunham. A abordagem empírica dos médicos desta época contribuiu para a acumulação de conhecimentos médicos, que foram posteriormente transformados e aperfeiçoados com o advento da microbiologia e de outras ciências médicas modernas.

Georges-Eugène Haussmann, conhecido como Barão Haussmann, orquestrou uma transformação radical de Paris durante o Segundo Império, sob o reinado de Napoleão III. A sua tarefa era resolver os problemas prementes da capital francesa, que sofria de sobrelotação extrema, condições sanitárias deploráveis e um emaranhado de ruelas que remontavam à Idade Média e que já não satisfaziam as necessidades da cidade moderna. A estratégia de Haussmann para revitalizar Paris foi abrangente. Começou por tomar medidas de saneamento da cidade. Antes das suas reformas, Paris debatia-se com pragas como a cólera, agravadas por ruas estreitas e um sistema de esgotos deficiente. Haussmann introduziu um sistema de esgotos inovador que melhorou consideravelmente a saúde pública. Haussmann concentrou-se então na melhoria das infra-estruturas, criando uma rede de largas avenidas e boulevards. Estas novas vias não eram apenas esteticamente agradáveis, mas também funcionais, melhorando a circulação do ar e da luz e facilitando a deslocação. Ao mesmo tempo, Haussmann repensou o planeamento urbano da cidade. Criou espaços harmoniosos com parques, praças e alinhamentos de fachadas, dando a Paris o aspeto caraterístico que hoje conhecemos. No entanto, este processo teve grandes repercussões sociais, nomeadamente a deslocação das populações mais pobres para a periferia. As obras de renovação levaram à destruição de muitas pequenas empresas e habitações precárias, obrigando as classes mais pobres a deslocarem-se para os subúrbios. Estas mudanças provocaram reacções mistas entre os parisienses da época. Se a burguesia temia a agitação social e via com apreensão a presença do que considerava as "classes perigosas", Haussmann ambicionava também tornar a cidade mais atractiva, mais segura e mais adaptada aos tempos. No entanto, o custo e as consequências sociais da obra de Haussmann foram fonte de controvérsia e de um intenso debate político.

A "questão social"[modifier | modifier le wikicode]

Durante o século XIX, com a ascensão do capitalismo industrial, as estruturas sociais sofreram mudanças radicais, substituindo a antiga hierarquia baseada na nobreza e no sangue por uma hierarquia baseada no estatuto social e na riqueza. Surgiu uma nova elite burguesa, constituída por indivíduos que, tendo tido sucesso no mundo dos negócios, adquiriram a riqueza e o crédito social considerados necessários para governar o país. Esta elite representava uma minoria que, durante algum tempo, deteve o monopólio do direito de voto, sendo considerada a mais capaz de tomar decisões para o bem da nação. Os trabalhadores, por outro lado, eram muitas vezes vistos de forma paternalista, como crianças incapazes de gerir os seus próprios assuntos ou de resistir às tentações da embriaguez e de outros vícios. Esta visão era reforçada pelas teorias morais e sociais da época, que punham a tónica na temperança e na responsabilidade individual. O medo da cólera, uma doença terrível e mal compreendida, alimentou uma série de crenças populares, incluindo a ideia de que o stress ou a raiva podiam induzir a doença. Esta crença contribuiu para uma relativa calma entre as classes trabalhadoras, que desconfiavam das emoções fortes e do seu potencial para causar pragas. Na ausência de um conhecimento científico das causas dessas doenças, abundavam as teorias, algumas delas baseadas em mitos ou superstições. Neste ambiente, a burguesia desenvolveu uma forma de paranoia em relação aos subúrbios da classe trabalhadora. As periferias urbanas, frequentemente sobrelotadas e insalubres, eram vistas como focos de doença e desordem, ameaçando a estabilidade e a limpeza dos centros urbanos mais higienizados. Este receio era acentuado pelo contraste entre as condições de vida da elite burguesa e as dos trabalhadores, e pela perceção da ameaça à ordem estabelecida representada pelas concentrações e revoltas populares.

Buret foi um observador atento das condições de vida da classe operária no século XIX, e a sua análise reflecte as ansiedades e críticas sociais de uma época marcada pela Revolução Industrial e pela rápida urbanização: "Se ousardes entrar nos bairros malditos onde [a população operária] vive, vereis a cada passo homens e mulheres definhados pelo vício e pela miséria, crianças seminuas a apodrecer na imundície e a sufocar em quartos sem dia e sem ar. Aí, na casa da civilização, encontrareis milhares de homens que, por estupefação, voltaram à vida selvagem; aí, finalmente, vereis a miséria sob um aspeto tão horrível que vos inspirará mais repugnância do que piedade, e que sereis tentados a vê-la como o justo castigo de um crime [...]. Isolados da nação, colocados fora da comunidade social e política, sozinhos com as suas necessidades e as suas misérias, agitam-se para sair desta solidão assustadora e, tal como os bárbaros a que foram comparados, podem estar a planear uma invasão".

A força desta citação reside na sua descrição gráfica e emocional da pobreza e da degradação humana nos bairros operários das cidades industriais. Buret utiliza imagens chocantes para provocar uma reação do leitor, descrevendo cenas de degradação que contrastam fortemente com o ideal de progresso e civilização da época. Ao descrever os bairros operários como "amaldiçoados" e ao evocar imagens de homens e mulheres "definhados pelo vício e pela miséria", chama a atenção para as condições desumanas criadas pelo sistema económico da época. A referência a "crianças seminuas a apodrecer na terra" é particularmente pungente, reflectindo uma realidade social cruel em que os mais vulneráveis, as crianças, eram as primeiras vítimas da industrialização. A referência a "quartos sem dia e sem ar" faz lembrar as habitações insalubres e sobrelotadas em que se amontoavam as famílias da classe operária. Buret sublinha igualmente o isolamento e a exclusão dos trabalhadores da comunidade política e social, sugerindo que, privados de reconhecimento e de direitos, poderiam tornar-se uma força subversiva, comparados a "bárbaros" que planeiam uma "invasão". Esta metáfora da invasão sugere um receio de revolta operária por parte das classes dominantes, que temiam que a angústia e a agitação dos trabalhadores se transformassem numa ameaça à ordem social e económica. No seu contexto histórico, esta citação ilustra as profundas tensões sociais do século XIX e oferece um comentário mordaz sobre as consequências humanas da modernidade industrial. Convida à reflexão sobre a necessidade de integração social e de reforma política, reconhecendo que o progresso económico não pode ser desligado do bem-estar e da dignidade de todos os membros da sociedade.