A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

Ao explorarmos os desenvolvimentos económicos de 1973 a 2007, mergulhamos num período crucial que moldou o panorama económico global contemporâneo. Esta era, marcada por mudanças profundas e grandes desafios, viu o mundo passar por transições económicas e sociais significativas. A partir do primeiro choque petrolífero, em 1973, que abalou os alicerces da economia global, assistimos a uma série de acontecimentos e políticas que redefiniram as relações económicas internacionais, as estruturas do mercado de trabalho e a gestão dos recursos ambientais.

Este período assistiu também à ascensão do neoliberalismo, com figuras como Margaret Thatcher e Ronald Reagan a desafiarem os princípios do Estado-providência e a inaugurarem uma era de liberalização dos mercados e de globalização económica. O impacto destas políticas, associado à rápida evolução tecnológica e à globalização, conduziu a profundas transformações na estrutura do emprego, exacerbando as desigualdades e remodelando as dinâmicas sociais.

Ao explorar este período crucial, procuramos compreender como as decisões, as crises e as inovações destes trinta e quatro anos não só moldaram o curso da história económica, mas também continuam a influenciar as realidades económicas e sociais de hoje. Esta análise oferece uma visão das forças que moldaram o nosso mundo moderno e das lições que podemos aprender para navegar no futuro incerto da economia global.

Impacto global dos choques petrolíferos e do despertar ecológico[modifier | modifier le wikicode]

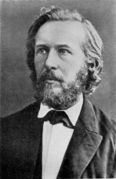

A evolução da ecologia e da consciência ambiental, tal como a descreveu, remonta ao século XIX e inclui importantes contributos para o domínio da ciência ambiental. Ernst Haeckel, um naturalista alemão, desempenhou um papel pioneiro ao introduzir o termo "ecologia" em 1866. Este termo, derivado do grego "oikos", que significa "casa" ou "ambiente", e "logos", que significa "estudo", foi utilizado por Haeckel para descrever a ciência das relações dos organismos com o seu ambiente e entre si. Esta definição lançou as bases para a compreensão moderna das interacções ecológicas. Muito antes de Haeckel, o físico francês Joseph Fourier já tinha teorizado sobre o efeito de estufa em 1825. Propôs que a atmosfera da Terra poderia atuar como o invólucro de uma estufa, retendo o calor e afectando assim o clima do planeta. Esta teoria foi mais tarde verificada pelo químico sueco Svante Arrhenius, que estabeleceu uma relação entre as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera e a temperatura da Terra, lançando as bases para a nossa atual compreensão das alterações climáticas. Ao mesmo tempo, George Perkins Marsh, um naturalista britânico, salientou o impacto da atividade humana na natureza em 1864. No seu livro, destacou a forma como as acções humanas modificavam o ambiente, marcando um dos primeiros reconhecimentos do impacto ecológico humano. Estas descobertas e teorias lançaram as bases da ecologia moderna e da ciência ambiental. No entanto, embora estes conceitos tenham sido desenvolvidos no século XIX, não conduziram imediatamente a mudanças significativas na política ou na perceção pública. Só no século XX é que a importância destas ideias foi plenamente reconhecida, levando à sua integração mais profunda na política ambiental e na sensibilização do público.

O relatório do Clube de Roma "Parar o Crescimento", de 1972, representou um ponto de viragem significativo na sensibilização global para as questões ambientais e económicas. O relatório reuniu políticos, académicos e cientistas, unindo diversas áreas de especialização para teorizar a ecologia científica num contexto global. No centro do relatório estava a modelização das interacções entre as actividades humanas e o ambiente natural. A equipa utilizou modelos informáticos avançados para simular os impactos das acções humanas na natureza e as suas potenciais repercussões nas sociedades humanas. Estes modelos trouxeram à luz do dia a realidade dos limites ambientais e dos recursos finitos do nosso planeta, um conceito que, até à data, tem recebido pouca cobertura mediática. Um dos aspectos mais marcantes do relatório diz respeito a recursos essenciais como o carvão e o petróleo. O Clube de Roma chamou a atenção para o facto de que estes recursos não só são finitos, mas que a sua exploração descontrolada pode levar ao seu esgotamento. A modelação do fim das jazidas petrolíferas foi particularmente alarmante, dado o papel central do petróleo na economia dos países ocidentais. O relatório sublinhava igualmente que mesmo os recursos renováveis não são inesgotáveis. A sobre-exploração pode conduzir a um ponto de não retorno, em que a capacidade natural de regeneração é ultrapassada, levando ao seu esgotamento. "Parar o Crescimento" desempenhou um papel crucial na sensibilização para os limites ecológicos e para a necessidade de uma gestão sustentável dos recursos. Abriu caminho a discussões mais aprofundadas sobre o desenvolvimento sustentável e o impacto ambiental das políticas económicas, influenciando consideravelmente o pensamento ecológico e económico nas décadas que se seguiram.

O primeiro choque petrolífero, em 1973, desencadeado pela guerra israelo-árabe do Yom Kippur, marcou um momento crucial na consciencialização mundial da finitude dos recursos, em especial do petróleo. O ataque a Israel pelas forças egípcias e sírias levou a uma retaliação importante por parte dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que reduziram a sua produção e comercialização de petróleo. Esta ação provocou uma subida espetacular do preço do petróleo e a escassez em vários países, nomeadamente no Ocidente industrializado. Este choque petrolífero teve um impacto profundo na economia mundial, mas também desempenhou um papel importante na consciencialização da dependência do mundo em relação aos recursos energéticos não renováveis. O acontecimento reforçou a legitimidade dos avisos do Clube de Roma, expressos um ano antes no seu relatório "Stop Growth", que alertava para os perigos da exploração excessiva de recursos naturais limitados. As viagens à Lua, nomeadamente as missões Apollo da NASA, também contribuíram para mudar a perceção que o mundo tinha do planeta Terra. Ver a Terra a partir do espaço ofereceu uma perspetiva única e unificadora do planeta, realçando a sua natureza finita e frágil. Esta "exteriorização" do nosso planeta, como a descreveu, contribuiu para uma consciência crescente da existência de um planeta comum e teve um impacto significativo nas relações internacionais. Serviu para reforçar a ideia de que os desafios ambientais exigem cooperação e uma abordagem global. A crise petrolífera de 1973, aliada à exploração espacial e aos alertas do Clube de Roma, contribuiu para uma mudança fundamental na forma como os recursos da Terra são percepcionados e geridos, conduzindo a políticas mais orientadas para a sustentabilidade e para a cooperação internacional em matéria de ambiente.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida por Conferência do Rio de 1992, marcou um passo decisivo na forma como o mundo aborda as questões do desenvolvimento e da conservação do ambiente. A conferência introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável no centro da política internacional, um conceito que procura equilibrar a necessidade de desenvolvimento económico e social com a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. O princípio do desenvolvimento sustentável, tal como estabelecido no Rio, representa uma mudança significativa de paradigma. Reconheceu que o crescimento económico não deve ser alcançado à custa do ambiente e sublinhou a importância de considerar os impactos ambientais a longo prazo no planeamento e na aplicação das políticas de desenvolvimento. Este conceito encorajou as nações a repensarem as suas abordagens ao progresso económico, orientando-as para métodos mais sustentáveis e amigos do ambiente. A conferência também destacou a tensão entre os interesses nacionais e a globalização. Os desafios ambientais, tais como as alterações climáticas e a perda de biodiversidade, não conhecem fronteiras nacionais e exigem uma cooperação internacional para serem enfrentados de forma eficaz. Este facto colocou desafios ao sistema de representação do mundo, uma vez que os interesses e as capacidades dos diferentes Estados variam consideravelmente. A Conferência do Rio lançou as bases para uma nova forma de pensar e agir à escala global, reconhecendo que o bem-estar das pessoas e a saúde do nosso planeta estão indissociavelmente ligados. Este reconhecimento levou à adoção de políticas e práticas mais sustentáveis em muitos países e tem influenciado os debates e as acções internacionais nas décadas seguintes.

Recessão: Análise de 1973 a 1990[modifier | modifier le wikicode]

A Grande Depressão que marcou o final do século XX no mundo ocidental distingue-se pela sua natureza e características únicas, diferentes das crises económicas anteriores. Este período foi definido por um conjunto de fenómenos económicos que, no seu conjunto, criaram um contexto económico difícil e complexo. Um dos aspectos mais significativos deste período foi o acentuado abrandamento do crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB) per capita. Entre 1971-1973 e 1991-1993, este crescimento desceu para cerca de 1,9% ao ano, o que representa um declínio acentuado em relação à média de 3,1% registada entre 1950 e 1971. Este abrandamento do crescimento assinalou uma diminuição do dinamismo económico e uma redução do aumento da riqueza per capita. Este período foi também caracterizado por uma combinação de inflação e estagnação económica, um fenómeno frequentemente designado por "estagflação". A inflação, que se manifesta por um aumento geral dos preços, ocorreu em simultâneo com um crescimento económico baixo ou inexistente. Este facto colocou desafios únicos aos decisores políticos, uma vez que as estratégias tradicionais de combate à inflação poderiam exacerbar a estagnação e vice-versa. Além disso, o aumento do desemprego foi outra caraterística fundamental deste período. O aumento do desemprego, juntamente com o abrandamento do crescimento económico e da inflação, criou um clima de incerteza e de dificuldades económicas para muitas pessoas. Este período não foi uma crise económica no sentido tradicional. Ao contrário de uma recessão ou depressão económica caracterizada por uma contração rápida e profunda da economia, este período pode ser melhor descrito como uma fase prolongada de fraco crescimento económico, acompanhada por uma série de outros problemas económicos. Esta situação exigiu respostas políticas e económicas inovadoras para estimular o crescimento, gerindo simultaneamente a inflação e o desemprego.

Dinâmica do abrandamento do crescimento económico[modifier | modifier le wikicode]

O abrandamento do crescimento económico durante este período, embora menos grave do que a Grande Depressão da década de 1930, tem algumas semelhanças com períodos de baixo crescimento económico no passado. A comparação com os anos entre guerras é pertinente, uma vez que este período também foi marcado pela instabilidade económica e por taxas de crescimento flutuantes. É importante notar que termos económicos como "recessão" e "depressão" são frequentemente definidos por critérios específicos. Uma depressão é geralmente caracterizada por uma contração económica mais profunda e prolongada do que a observada numa recessão. Embora o abrandamento no final do século XX não tenha atingido a escala ou a gravidade da Grande Depressão dos anos 30, representou, no entanto, um período de dificuldades económicas significativas, com crescimento estagnado, inflação elevada e aumento do desemprego. Esta interpretação realça a complexidade da situação económica da época e mostra como, mesmo na ausência de uma crise económica grave como a dos anos 30, uma recessão prolongada pode ter repercussões consideráveis na sociedade e na economia. Por conseguinte, este período exigiu respostas políticas e económicas adaptadas para fazer face a estes desafios únicos.

Tríptico das causas do abrandamento económico[modifier | modifier le wikicode]

Impacto e repercussões dos choques petrolíferos de 1973-1974 e 1979-1980[modifier | modifier le wikicode]

O ano de 1973 representou um importante ponto de viragem para as economias ocidentais, nomeadamente no que respeita à sua dependência do petróleo. A crise petrolífera de 1973, desencadeada pela Guerra do Yom Kippur, teve um impacto profundo na economia mundial, nomeadamente nos países ocidentais. A Guerra do Yom Kippur começou com um ataque surpresa dos exércitos árabes a Israel. O contra-ataque israelita provocou uma reação significativa por parte dos países árabes produtores de petróleo. Em resposta ao apoio ocidental a Israel, estes países, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), decidiram reduzir drasticamente a sua produção de petróleo. Esta redução da oferta, associada a uma procura persistentemente elevada, conduziu a um aumento espetacular do preço do petróleo. O preço do petróleo triplicou em 1973, tornando o funcionamento da economia ocidental muito mais dispendioso. Este aumento dos custos da energia conduziu a uma inflação generalizada e afectou muitos sectores da economia, incluindo os transportes, a indústria transformadora e até o aquecimento doméstico. Esta crise pôs em evidência a vulnerabilidade das economias ocidentais à flutuação dos preços do petróleo e a sua dependência do petróleo importado. Estimulou também a procura de fontes de energia alternativas e a reflexão sobre as políticas energéticas e a segurança energética, preocupações que se mantiveram relevantes nas décadas seguintes.

A segunda crise petrolífera, em 1979, serviu para recordar aos países europeus e a outras nações industrializadas a sua grande dependência do petróleo importado. Esta crise foi desencadeada por uma série de factores, entre os quais a revolução iraniana, que levou a uma queda significativa da produção de petróleo no Irão, um dos principais exportadores de petróleo na altura. A queda da produção iraniana, associada aos receios de uma maior instabilidade política na região, conduziu a uma subida acentuada dos preços do petróleo. Os preços quase duplicaram, com efeitos económicos consideráveis em todo o mundo. Tal como no primeiro choque petrolífero em 1973, este aumento dos preços teve um impacto direto nas economias que dependiam fortemente do petróleo importado, em especial nas economias europeias. O segundo choque petrolífero pôs em evidência a vulnerabilidade dos países importadores de petróleo e sublinhou a necessidade de diversificar as fontes de energia. Este facto levou a uma maior sensibilização para a necessidade de desenvolver fontes de energia alternativas e renováveis, bem como de melhorar a eficiência energética. Além disso, a crise estimulou um interesse crescente nas políticas energéticas nacionais e internacionais destinadas a reduzir a dependência do petróleo e a reforçar a segurança energética.

Consequências do fim do Acordo de Bretton Woods em 1973[modifier | modifier le wikicode]

O fim do Acordo de Bretton Woods, em 1973, marcou uma viragem decisiva no sistema monetário internacional. Criados em 1944, estes acordos tinham estabelecido um sistema de taxas de câmbio fixas, em que as moedas dos países membros estavam ligadas ao dólar americano, ele próprio convertível em ouro. A dissolução deste sistema conduziu a profundas alterações na dinâmica económica mundial. Com a dissolução do acordo de Bretton Woods, as taxas de câmbio deixaram de ser fixas e passaram a ser flutuantes, o que significa que podem variar livremente em resposta às forças do mercado. Esta transição para taxas de câmbio flutuantes introduziu um nível muito mais elevado de incerteza e volatilidade nas relações económicas internacionais. A estabilidade das taxas de câmbio, até então garantida pelo sistema de Bretton Woods, era fundamental para o comércio e o investimento internacionais. O fim desta estabilidade teve consequências importantes. As moedas consideradas fracas eram particularmente vulneráveis à especulação e eram frequentemente desvalorizadas. Além disso, como o dólar americano deixou de estar indexado ao ouro, o seu valor ficou sujeito a maiores flutuações, aumentando a incerteza e a complexidade do comércio internacional. Este período de transição exigiu também ajustamentos nas políticas económicas nacionais e levou a uma reflexão mais aprofundada sobre os mecanismos de regulação dos mercados cambiais e de cooperação monetária internacional. O fim dos acordos de Bretton Woods marcou uma nova era nas finanças mundiais, caracterizada por uma maior flexibilidade, mas também por uma maior instabilidade monetária.

A formação da União Europeia (UE) e a sua evolução em termos de política monetária reflectem uma resposta aos desafios colocados pelas flutuações cambiais, em particular após o fim dos acordos de Bretton Woods. Inicialmente, a UE era sobretudo um mercado de comércio livre, onde a livre circulação de bens, serviços e capitais era um princípio fundamental. No entanto, a volatilidade das taxas de câmbio após 1973 colocou desafios significativos à manutenção da estabilidade económica e comercial na União. Em resposta a esta instabilidade, vários países europeus tomaram a iniciativa de ligar as suas moedas ao marco alemão, que era considerado uma das moedas mais fortes e estáveis na altura. Este facto deu origem à "serpente monetária europeia", um mecanismo destinado a limitar as flutuações das taxas de câmbio entre determinadas moedas europeias. A serpente monetária era uma tentativa de estabilizar as taxas de câmbio, mantendo-as dentro de margens de flutuação limitadas em relação ao marco alemão. A serpente monetária europeia pode ser vista como um precursor da integração monetária mais profunda que levou à criação do euro. Ao tentar estabilizar as taxas de câmbio entre as moedas dos países membros, este mecanismo lançou as bases para uma cooperação económica e monetária mais estreita na Europa. Sublinhou também a importância da coordenação da política monetária para o êxito de um mercado de comércio livre, especialmente num contexto em que as economias estão estreitamente interligadas. A "serpente monetária europeia" foi um passo importante no processo de integração europeia, conduzindo, em última análise, à criação do euro e ao estabelecimento da União Económica e Monetária, que reforçou a integração económica e a estabilidade monetária na UE.

A ligação entre a "serpente monetária europeia" e a crise petrolífera de 1973, bem como a rotulagem do petróleo em dólares, é de facto significativa no contexto da evolução monetária na Europa. A crise do petróleo pôs em evidência a vulnerabilidade das economias europeias às flutuações do dólar americano, uma vez que o petróleo, um recurso vital, era transaccionado principalmente em dólares. Esta situação exacerbou os efeitos da crise do petróleo na Europa, tornando as economias europeias ainda mais sensíveis às variações da taxa de câmbio do dólar. Neste contexto, a "serpente monetária europeia" foi uma tentativa de estabilizar as moedas europeias através da sua indexação ao marco alemão, reduzindo assim a sua vulnerabilidade às flutuações do dólar. Ao harmonizar os valores das várias moedas europeias em torno do marco alemão, os países membros procuraram atenuar o impacto dos choques externos e promover uma maior estabilidade económica na Europa. A adoção do euro pode ser vista como uma continuação e amplificação desta lógica. O euro começou por ser uma moeda financeira, utilizada em transacções contabilísticas e financeiras, antes de se tornar uma moeda real em circulação. Este processo foi simultaneamente uma simplificação - substituindo várias moedas nacionais por uma moeda única comum - e uma decisão política importante, reflectindo um profundo empenho na unificação e integração europeias. A criação do euro marcou uma etapa importante no processo de integração europeia. Representou não só a unificação monetária, mas também um compromisso comum no sentido de uma maior integração económica. Este facto sublinhou a vontade dos países membros da UE de trabalharem em estreita colaboração para enfrentar os desafios económicos mundiais e de consolidarem a sua integração para reforçar a sua estabilidade económica e prosperidade.

Análise do abrandamento dos ganhos de produtividade[modifier | modifier le wikicode]

Durante o período em questão, as economias ocidentais, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, enfrentaram um abrandamento significativo dos ganhos de produtividade, o que colocou desafios consideráveis ao seu crescimento económico. Após um período de rápido crescimento da produtividade nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, em grande parte devido a inovações tecnológicas e a melhorias na eficiência industrial, a década de 1970 marcou uma mudança. O ritmo dos ganhos de produtividade começou a diminuir, um fenómeno atribuível a uma série de factores, incluindo um patamar na inovação tecnológica, a redução do investimento em certos sectores-chave e a saturação na melhoria dos processos de produção existentes. Este abrandamento da inovação teve um impacto direto no crescimento da produtividade. A inovação é um motor essencial do crescimento da produtividade e, quando esta falha, tende a abrandar a economia no seu conjunto. Isto pode ser o resultado de um investimento reduzido em investigação e desenvolvimento, da falta de novas tecnologias revolucionárias ou da dificuldade de continuar a melhorar os métodos de produção existentes. Paralelamente a este abrandamento do crescimento da produtividade, as economias ocidentais também registaram períodos de inflação elevada e de aumento do desemprego, uma situação frequentemente designada por "estagflação". Esta combinação de estagnação económica e inflação elevada constituiu um desafio complexo para os decisores políticos. As medidas tradicionais de combate à inflação podem agravar o problema do desemprego e vice-versa, tornando a gestão da economia particularmente difícil. Estes desafios económicos exigiram respostas políticas diferenciadas e conduziram a reformas em vários domínios. Os governos tiveram de rever as suas políticas monetárias, regular melhor o mercado de trabalho e incentivar a inovação e o investimento para estimular o crescimento e combater a estagnação económica. Este período foi, portanto, marcado por uma procura de equilíbrio entre vários objectivos económicos, ao mesmo tempo que se tentava navegar num ambiente económico global em mutação.

Inflação: origens e consequências[modifier | modifier le wikicode]

A inflação, que se traduz em preços de retalho mais elevados, está intimamente ligada à lei da oferta e da procura. Este princípio económico fundamental estabelece que, quando a procura de bens e serviços excede a oferta disponível, os preços tendem a subir. Inversamente, se a oferta for abundante e a procura for baixa, os preços tendem a baixar. Num contexto em que o consumo é elevado e a oferta não consegue acompanhar, como referiu, surge uma pressão no sentido da subida dos preços, conduzindo à inflação. Isto pode acontecer por várias razões, como limitações na capacidade de produção, problemas logísticos ou escassez de matérias-primas. Por outro lado, se a economia for capaz de produzir bens e serviços a baixo custo e em quantidade suficiente para satisfazer a procura, a inflação pode ser mantida a um nível relativamente baixo. Durante um período normal, uma taxa de inflação de 9% é efetivamente considerada elevada. Um tal nível de inflação pode reduzir o poder de compra dos consumidores e ter um impacto negativo na economia. No contexto europeu da época que mencionou, caracterizado por desafios económicos como os choques petrolíferos e as variações cambiais após o fim dos acordos de Bretton Woods, uma taxa de inflação elevada não era invulgar. Estes factores externos, combinados com as políticas económicas internas, contribuíram para uma inflação mais elevada do que o normal. Este período de inflação elevada colocou desafios consideráveis aos governos e aos bancos centrais europeus, que tiveram de encontrar formas de equilibrar o crescimento económico com o controlo da inflação, muitas vezes através do ajustamento das políticas monetárias e orçamentais. A gestão da inflação tornou-se uma preocupação fundamental, sublinhando a importância de uma política económica prudente e reactiva para a manutenção da estabilidade económica.

A inflação pode ocorrer de diferentes formas e com intensidade variável, dependendo das circunstâncias económicas e das políticas aplicadas por cada país. Os choques petrolíferos da década de 1970 são exemplos clássicos de factores externos que provocam uma inflação rápida e elevada, frequentemente designada por "surtos inflacionistas". Estes choques conduziram a um aumento súbito dos custos da energia, que se propagou por toda a economia e provocou uma subida rápida dos preços. Para além destes acontecimentos excepcionais, a inflação pode ser mais gradual e sustentada, sendo frequentemente designada por "inflação substancial". Este tipo de inflação desenvolve-se durante um período mais longo e pode ser o resultado de vários factores, tais como políticas monetárias expansionistas, aumento dos custos de produção ou uma forte procura que ultrapassa a oferta disponível. A forma como os diferentes países geriram a inflação durante este período varia consideravelmente. A França e a Alemanha, por exemplo, adoptaram abordagens distintas para lidar com a inflação. A Alemanha, em particular, foi reconhecida pela sua política monetária rigorosa e pelo seu empenhamento na estabilidade dos preços, frequentemente atribuído à influência do Bundesbank, o seu banco central. Esta política ajudou a manter as taxas de inflação relativamente baixas na Alemanha, em comparação com outros países. A França, por outro lado, também implementou políticas eficazes para controlar a inflação, embora as suas estratégias e desafios económicos tenham sido diferentes. As políticas francesas incluíram frequentemente uma combinação de controlos de preços, políticas fiscais e, por vezes, desvalorizações monetárias para gerir a inflação. Estas diferenças na gestão da inflação reflectem a diversidade dos contextos económicos e das abordagens políticas nos países europeus. Ilustram também a forma como as estratégias nacionais de política económica e monetária podem influenciar significativamente o desempenho económico global de um país.

A década de 1970 e o início da década de 1980 representaram um período complexo para a economia mundial, caracterizado por desafios como a inflação elevada, o abrandamento do crescimento e o aumento do desemprego. Este período foi particularmente difícil para os trabalhadores, uma vez que, mesmo em contextos de bom desempenho económico, muitos sofreram uma estagnação salarial. Apesar do crescimento económico em alguns sectores, os aumentos salariais reais foram limitados, o que teve um impacto negativo no poder de compra das pessoas. Esta estagnação salarial, associada a um ambiente económico global instável, marcado por choques petrolíferos e incerteza política, conduziu a um período de insegurança económica para muitos cidadãos. Em meados dos anos 80, a situação começou a mudar para melhor. As políticas macroeconómicas aplicadas pelos governos e pelos bancos centrais começaram a dar frutos e muitos países conseguiram sair do período de inflação elevada que tinha marcado a década anterior. A luta contra a inflação foi travada principalmente através de políticas monetárias mais restritivas, incluindo o aumento das taxas de juro para reduzir a pressão inflacionista. Embora estas medidas fossem controversas devido aos seus potenciais efeitos sobre o crescimento económico e o desemprego, acabaram por ser bem sucedidas na estabilização das economias. O êxito destas políticas no controlo da inflação constituiu um desenvolvimento importante para as economias mundiais. Ao recuperarem o controlo da inflação, os países criaram um ambiente mais propício a um crescimento económico estável e a longo prazo. Esta estabilização ajudou a restaurar a confiança nas capacidades das políticas monetárias e económicas, lançando as bases para períodos de prosperidade económica nos anos que se seguiram. As lições aprendidas durante este período turbulento tiveram uma influência significativa nas políticas económicas futuras, demonstrando a importância da capacidade de resposta e da adaptabilidade das políticas económicas face aos desafios globais.

O contraste que descreve entre a crise económica e a crise social durante as décadas de 1970 e 1980 é um fenómeno complexo e significativo. Embora tenha havido uma pequena crise económica na década de 1980, os problemas sociais foram mais pronunciados e persistentes. Por um lado, registou-se uma estagnação salarial, despedimentos em massa e uma inflação elevada, o que criou uma crise de emprego e reduziu o poder de compra de muitos trabalhadores. Esta situação deu origem a tensões sociais consideráveis, uma vez que muitas pessoas se encontravam numa situação financeira precária. Por outro lado, alguns sectores conheceram uma dinâmica diferente. Por exemplo, a importação de trigo americano contribuiu para uma crise na agricultura europeia, mas também levou a uma descida dos preços dos géneros alimentícios, o que constituiu uma forma de compensação para os consumidores. Isto ilustra a complexidade da economia mundial, em que as mudanças num sector podem ter efeitos inesperados noutros. Apesar destas nuances, os anos de 1973, 1980 e 1985 foram marcados por um crescimento económico relativamente bom. No entanto, este crescimento não foi uniformemente benéfico em termos sociais. O antagonismo entre uma economia em crescimento e as dificuldades sociais sentidas por muitos cidadãos é uma caraterística da chamada "estagflação". Este termo descreve uma situação económica em que a estagnação (marcada pelo abrandamento do crescimento económico e pelo aumento do desemprego) coexiste com a inflação (um aumento geral dos preços). A estagflação representa um desafio particular para a política económica, uma vez que as medidas tradicionais para estimular o crescimento ou controlar a inflação podem não ser eficazes ou podem mesmo agravar o outro aspeto do problema.

A evolução e os desafios do desemprego[modifier | modifier le wikicode]

A transição do desemprego de cíclico para estrutural durante este período representa uma mudança significativa na dinâmica do mercado de trabalho. O desemprego cíclico está geralmente associado a recessões económicas temporárias e tende a diminuir à medida que a economia recupera. O desemprego estrutural, por outro lado, está mais profundamente enraizado e pode persistir mesmo quando a economia em geral mostra sinais de melhoria. Este fenómeno, em que o desemprego se torna persistente e menos reativo ao crescimento económico, foi particularmente acentuado em vários países durante as décadas de 1970 e 1980. Esta situação pode ser atribuída a vários factores, tais como a evolução tecnológica, as alterações nas qualificações exigidas no mercado de trabalho, os desequilíbrios regionais e a rigidez do mercado de trabalho. A experiência da Alemanha entre 1958 e 1962 ilustra um contraste notável com este período. A Alemanha registou uma taxa de desemprego excecionalmente baixa, caindo para cerca de 1%, uma situação próxima do pleno emprego. Este sucesso deveu-se em parte ao forte crescimento económico do pós-guerra, à reconstrução e modernização industrial e a uma política económica eficaz. Outros países, como a Suíça e o Japão, também conseguiram atingir o pleno emprego durante os Trente Glorieuses, um período de forte crescimento económico e estabilidade social após a Segunda Guerra Mundial. Estes sucessos foram o resultado de uma combinação de factores, incluindo políticas económicas adequadas, uma forte procura de mão de obra e, em alguns casos, uma mão de obra altamente qualificada e uma indústria internacionalmente competitiva. Contudo, com as subsequentes mudanças económicas e sociais, incluindo os choques petrolíferos, o aumento da concorrência global e as mudanças tecnológicas, o desafio do desemprego evoluiu, conduzindo a um aumento do desemprego estrutural em muitos países. Esta evolução exigiu novas abordagens à política de emprego e de formação para se adaptar às realidades em mutação do mercado de trabalho.

O conceito de desemprego friccional desempenha um papel importante na análise do mercado de trabalho, em especial nos Estados Unidos, onde a mobilidade profissional é mais comum. O desemprego de fricção refere-se ao período de transição curto e temporário durante o qual os indivíduos mudam de emprego. Este tipo de desemprego é geralmente considerado como um aspeto normal e saudável da economia, reflectindo a fluidez e a flexibilidade do mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho caracteriza-se por uma mobilidade profissional relativamente elevada, com os indivíduos a mudarem frequentemente de emprego ou de carreira ao longo da sua vida ativa. Esta mobilidade é frequentemente vista como uma caraterística positiva da economia dos EUA, uma vez que permite uma melhor adequação entre as competências dos trabalhadores e as necessidades dos empregadores, promovendo assim a inovação e a eficiência económica. Esta tradição de mudar de emprego contribui para um desemprego friccional mais elevado, mas também torna o mercado de trabalho dos EUA mais dinâmico. A facilidade de mudar de emprego incentiva os trabalhadores a procurarem posições que correspondam melhor às suas competências, interesses e objectivos de carreira. Também torna mais fácil para as empresas adaptarem-se às mudanças tecnológicas e de mercado, recrutando trabalhadores com as competências necessárias. Contudo, é importante notar que, embora benéficos em muitos aspectos, os elevados níveis de desemprego friccional podem também colocar desafios, nomeadamente em termos de segurança do emprego para os trabalhadores e dos custos de recrutamento e formação para as empresas. Por conseguinte, uma gestão eficaz do desemprego friccional exige políticas que apoiem tanto a flexibilidade do mercado de trabalho como a estabilidade do emprego dos trabalhadores.

A dificuldade de regressar aos níveis de pleno emprego das Trente Glorieuses marcou efetivamente um ponto de viragem na compreensão e gestão das economias modernas. Os Trente Glorieuses, o período do pós-guerra até ao início da década de 1970, caracterizaram-se por um crescimento económico excecional, um aumento da produção e baixas taxas de desemprego em muitos países desenvolvidos. Foi um período de reconstrução, de inovação tecnológica e de expansão económica sustentada. No entanto, com o final deste período, marcado em particular pelos choques petrolíferos da década de 1970 e pelo abrandamento do crescimento económico, o modelo de pleno emprego começou a desmoronar-se. A mudança mais significativa foi a quebra da correlação tradicional entre produção e desemprego. Historicamente, existia uma relação bastante direta: quando a produção aumentava, o desemprego diminuía e vice-versa. Mas, desde este período de mudança, esta relação deixou de ser tão evidente. Esta nova realidade manifestou-se no fenómeno em que um aumento da produção não conduz necessariamente a uma redução do desemprego. Este fenómeno pode ser explicado por vários factores, como a automatização, que permite um aumento da produção sem o correspondente aumento dos postos de trabalho, ou as mudanças estruturais da economia, em que os novos postos de trabalho criados exigem competências diferentes das perdidas. A quebra desta regra tradicional levou a que a economia possa, por vezes, gerar empregos, mas não de forma sistemática. Esta evolução colocou desafios significativos às políticas económicas e sociais, exigindo abordagens mais matizadas e adaptadas à gestão do mercado de trabalho. Sublinhou também a importância da formação e da reconversão profissional, bem como a necessidade de políticas que incentivem a criação de emprego nos sectores em crescimento.

Os anos 90: entre a renovação económica e a incerteza crescente[modifier | modifier le wikicode]

Renascimento económico: regresso ao crescimento[modifier | modifier le wikicode]

Durante a década de 1990, os Estados Unidos viveram um período de notável prosperidade económica, posicionando-se como uma potência hegemónica na cena económica mundial. A década caracterizou-se por um forte crescimento económico, uma inflação controlada e uma significativa criação de emprego, consolidando a posição dominante dos Estados Unidos na economia mundial. O crescimento económico dos EUA na década de 1990 foi impulsionado por vários factores-chave. Um dos mais importantes foi a rápida expansão da economia digital, nomeadamente com o aparecimento e a popularização da Internet e das tecnologias da informação e da comunicação. Estes avanços tecnológicos transformaram os sectores económicos e conduziram à criação de novos mercados e oportunidades de emprego. Por exemplo, o PIB dos EUA cresceu de forma impressionante durante este período, passando de cerca de 9,6 biliões de dólares em 1990 para mais de 12,6 biliões de dólares em 2000. Ao mesmo tempo, os EUA conseguiram manter a inflação relativamente baixa ao longo da década. Esta estabilidade de preços foi, em grande medida, o resultado de políticas monetárias eficazes levadas a cabo pela Reserva Federal dos EUA. Sob a liderança de Alan Greenspan, a Reserva Federal foi capaz de navegar entre o estímulo ao crescimento económico e a prevenção da inflação, ajustando estrategicamente as taxas de juro. A taxa de inflação, que era de cerca de 5,4% em 1990, desceu significativamente para cerca de 3,4% em 2000. Este período foi também marcado por uma criação substancial de emprego. O crescimento das indústrias tecnológicas e de serviços abriu muitas novas oportunidades de emprego, contribuindo para reduzir o desemprego e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos diminuiu significativamente durante esta década, passando de quase 7,5% no início dos anos 90 para cerca de 4% no final da década.

Colapso da bolha da bolsa: uma nova realidade[modifier | modifier le wikicode]

O rebentamento da bolha bolsista em 2001 marcou um ponto de viragem na economia americana, pondo fim a uma era de rápido crescimento económico e de hegemonia tecnológica. Esta crise bolsista, que esteve intimamente ligada ao rebentamento da bolha das tecnologias da informação e da comunicação, teve um impacto considerável e de grande alcance muito para além do mercado bolsista. A bolha bolsista dos anos 90 foi largamente alimentada pelo investimento especulativo no sector tecnológico, em particular nas empresas da Internet e nas empresas tecnológicas em fase de arranque. Muitas destas empresas, avaliadas em montantes astronómicos apesar de lucros muitas vezes inexistentes, viram as suas acções atingir valores vertiginosos. No entanto, este crescimento meteórico baseou-se mais na especulação do que em bases económicas sólidas. Quando a bolha finalmente rebentou em 2001, muitas empresas tecnológicas viram o seu valor cair a pique, desencadeando uma grande crise bolsista e uma perda de confiança no sector tecnológico. O impacto económico desta crise foi profundo. A taxa de crescimento do PIB dos EUA, que tinha atingido 4,1% em 2000, caiu para cerca de 1,2% em 2001. Este abrandamento acentuado foi causado por uma diminuição do investimento no sector tecnológico, bem como por uma queda geral da confiança dos consumidores e das empresas. Esta situação conduziu a um abrandamento da economia no seu conjunto, afectando vários sectores e contribuindo para o aumento do desemprego, nomeadamente no sector tecnológico. As repercussões do rebentamento da bolha bolsista ultrapassaram largamente as fronteiras dos Estados Unidos, afectando os mercados globais e sublinhando a natureza interligada da economia mundial. A crise pôs em evidência os riscos associados à especulação excessiva e ao excesso de confiança em sectores de crescimento rápido. Demonstrou também a necessidade de uma maior regulamentação e supervisão dos mercados financeiros para evitar crises semelhantes no futuro. Em suma, o rebentamento da bolha do mercado bolsista em 2001 não só marcou o fim de um período de prosperidade económica nos Estados Unidos, mas também serviu como uma importante lição sobre a volatilidade dos mercados financeiros e a importância da prudência no investimento e na gestão económica.

O paradoxo da economia dos Estados Unidos na década de 1990 e no início da década de 2000 residia na sua capacidade de apresentar uma saúde aparente, ocultando ao mesmo tempo fragilidades estruturais subjacentes. Este período foi marcado por um crescimento económico robusto, mas este crescimento foi parcialmente sustentado por factores que também ameaçaram a sua estabilidade a longo prazo. Um dos principais motores do crescimento económico foi o sobre-endividamento das famílias. O clima económico positivo da década de 1990 incentivou os consumidores a aumentar as suas despesas, muitas vezes a crédito. Este aumento do consumo de crédito estimulou a economia de consumo e de produção, contribuindo significativamente para o crescimento económico. No entanto, este modelo baseava-se na capacidade de as famílias pagarem as suas dívidas, capacidade essa que poderia ser posta em causa por uma alteração do contexto económico, como uma subida das taxas de juro ou um abrandamento económico. As empresas, nomeadamente no sector das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), também contribuíram para esta dinâmica de crescimento através do sobre-endividamento. Para poderem investir e inovar, muitas empresas do sector das TIC contraíram grandes dívidas. Embora esta dívida tenha permitido uma rápida expansão e uma inovação significativa, também tornou estas empresas vulneráveis às flutuações do mercado e às alterações das condições de financiamento. Uma crise económica ocorre quando a dívida acumulada, tanto pelas famílias como pelas empresas, já não pode ser paga. Esta situação cria dificuldades não só para os devedores, mas também para os credores, que podem ver-se confrontados com incumprimentos e com a diminuição dos activos. Em suma, embora a dívida tenha desempenhado um papel fundamental no estímulo ao crescimento económico dos EUA, também introduziu um elemento de fragilidade, revelando uma vulnerabilidade subjacente que pode rapidamente transformar um período de prosperidade numa crise económica.

A bolha bolsista dos anos 90, em particular no domínio das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC), foi um fenómeno marcante, caracterizado por um aumento espetacular e, em última análise, insustentável do valor das acções das empresas do sector. Neste período, verificou-se uma convergência de vários factores que contribuíram para a formação desta bolha especulativa. Com o advento da era digital e a explosão das tecnologias da Internet, surgiram muitas start-ups inovadoras que atraíram a atenção e o investimento tanto das grandes empresas capitalistas como dos pequenos investidores. Estes últimos, muitas vezes atraídos pela perspetiva de lucros rápidos, lançaram-se na especulação, contribuindo para inflacionar artificialmente o valor das acções das empresas NTIC. Este fenómeno acentuou-se com a abertura dos mercados e o acesso mais fácil do público em geral ao investimento, o que conduziu ao chamado "capitalismo popular". Este termo reflecte a participação crescente de investidores individuais no mercado de acções, muitas vezes motivados pela atração do rápido crescimento do valor das acções no sector das NTIC. No entanto, a formação da bolha revelou um divórcio crescente entre a economia real e a economia financeira. Verificou-se uma distorção significativa entre o valor financeiro (a avaliação das empresas na bolsa) e o valor real (baseado em fundamentos económicos como as receitas e os lucros). Esta situação levou a um processo de correção brutal quando a bolha rebentou. Os valores, que estavam completamente sobrestimados, entraram em colapso, resultando em grandes perdas para os investidores privados e individuais. O rebentamento da bolha bolsista provocou, assim, uma catástrofe económica e social que afectou não só as empresas do sector das NTIC, mas também os muitos investidores que tinham apostado na continuação do crescimento rápido dos valores bolsistas. A crise sublinhou os riscos associados à especulação excessiva e evidenciou os perigos de um mercado desligado das realidades económicas fundamentais.

A crise financeira que começou no início da década de 2000 e culminou na crise de 2008 tem origem numa série de práticas problemáticas nas empresas cotadas em bolsa, em especial no sector das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC). Este período caracterizou-se pela falsificação dos balanços de muitas empresas, uma prática que induziu em erro os investidores e minou a confiança na integridade dos mercados financeiros. Isto foi particularmente prejudicial para os investidores do "capitalismo popular", que dependiam de informações fiáveis e transparentes para as suas decisões de investimento. Estas práticas duvidosas puseram em evidência o que melhor pode ser descrito como o "demónio estrutural" da economia dos EUA: uma dependência crescente da dívida. Esta tendência foi exacerbada pela dualidade do dólar, que é simultaneamente uma moeda de reserva mundial e uma moeda nacional, tornando a gestão monetária e financeira mais complexa. O endividamento excessivo das famílias, incentivado por anos de crédito fácil e de política monetária expansionista, criou vulnerabilidades significativas na economia. Ao mesmo tempo, o endividamento excessivo das empresas aumentou o risco de falências e de correcções do mercado. Estes factores, combinados com a persistência de uma balança comercial negativa, criaram um terreno fértil para a crise financeira de 2008. A crise foi desencadeada pelo rebentamento da bolha imobiliária e exacerbada pela crise do crédito hipotecário de alto risco, em que o incumprimento maciço das hipotecas de alto risco desencadeou um colapso no sector bancário e financeiro. Esta crise revelou profundas deficiências no sistema financeiro mundial, nomeadamente em termos de regulação dos mercados financeiros e de gestão dos riscos. Em última análise, o período que antecedeu a crise de 2008 foi marcado por uma série de decisões económicas e financeiras arriscadas que acabaram por conduzir a uma das piores crises financeiras da história moderna. A crise pôs em evidência a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa e de uma melhor governação no sector financeiro, bem como os perigos de uma dependência excessiva da dívida e de uma economia baseada na especulação.

Rumo à crise financeira de 2008: premissas e factores desencadeantes[modifier | modifier le wikicode]

A crise financeira de 2008, uma das mais graves desde a Grande Depressão, foi, de facto, o resultado de uma combinação de factores interligados que expuseram as fragilidades estruturais da economia mundial. Este cataclismo económico pode ser atribuído a várias causas fundamentais. Em primeiro lugar, o endividamento excessivo desempenhou um papel central na génese da crise. Tanto as famílias como as empresas, em particular nos Estados Unidos, contraíram grandes dívidas, muitas vezes para além da sua capacidade de reembolso. Esta dinâmica foi particularmente acentuada no sector imobiliário, onde a prática das hipotecas de alto risco incentivou a aquisição de imóveis por parte de mutuários com fraca notação de crédito. O défice comercial dos EUA também contribuiu para a crise. Um desequilíbrio comercial persistente levou a uma acumulação de dívida e a uma maior dependência do financiamento externo, deixando a economia dos EUA e, por extensão, a economia mundial, vulneráveis a choques externos. A falsificação de balanços por muitas empresas agravou o problema. Esta prática distorceu as avaliações cíclicas e induziu em erro os investidores, as entidades reguladoras e o público em geral sobre a verdadeira saúde das empresas e do mercado financeiro. Quando estas manipulações foram reveladas, a confiança nos mercados financeiros entrou em colapso. Por último, a crescente distorção entre a economia financeira e os fundamentos económicos foi um fator agravante. A especulação nos mercados financeiros, desligada da economia real, conduziu a uma perigosa sobrevalorização dos activos financeiros. Quando a bolha especulativa rebentou, desencadeou uma cascata de falências financeiras. A crise de 2008 foi, portanto, o produto destes factores interdependentes, pondo em evidência falhas na regulação financeira, na gestão dos riscos e nos desequilíbrios económicos mundiais. Sublinhou a necessidade de reformas de grande alcance no sector financeiro e desencadeou debates sobre a necessidade de realinhar a economia financeira com os fundamentos económicos.

A crise financeira de 2008 revelou que os fundamentos económicos tradicionais já não são os únicos parâmetros determinantes na análise e compreensão da dinâmica económica mundial. A introdução e a importância crescente do parâmetro financeiro acrescentaram uma camada significativa de complexidade e incerteza à economia mundial. A interação entre a economia real e os mercados financeiros adquiriu uma nova dimensão. Anteriormente, os mercados financeiros eram vistos principalmente como reflexos da economia real, o que significa que o desempenho dos mercados financeiros dependia em grande medida dos fundamentos económicos, como o crescimento do PIB, o desemprego e a inflação. No entanto, com o aumento da financeirização - a importância crescente do sector financeiro na economia em geral - a relação entre a economia real e os mercados financeiros tornou-se mais complexa e, por vezes, desconexa. Os mercados financeiros começaram a exercer uma influência mais direta e por vezes dominante sobre a economia real. Produtos financeiros complexos, estratégias de investimento especulativas e uma maior integração global dos mercados financeiros criaram um ambiente em que as flutuações nos mercados financeiros podem ter repercussões imediatas e profundas na economia global, independentemente dos indicadores económicos tradicionais. Esta nova realidade introduziu um maior grau de incerteza na economia mundial. As crises financeiras podem agora surgir e propagar-se rapidamente, mesmo na ausência de quaisquer problemas aparentes nos fundamentos económicos. Esta situação veio sublinhar a necessidade de uma melhor compreensão e gestão do sector financeiro, de uma regulação mais eficaz dos mercados financeiros e de uma maior supervisão dos riscos financeiros para evitar ou atenuar futuras crises. A crise de 2008 marcou um ponto de viragem, ilustrando que a estabilidade e a saúde da economia mundial dependem agora não só dos fundamentos económicos tradicionais, mas também da dinâmica complexa e interligada dos mercados financeiros.

A crise financeira de 2008, uma das mais devastadoras desde a Grande Depressão, foi o resultado de uma combinação complexa de factores interligados. Um dos principais factores que desencadeou a crise foi a subida das taxas de juro, que teve um impacto direto no mercado imobiliário. Após um período prolongado de taxas de juro baixas, que incentivou uma expansão agressiva dos empréstimos hipotecários, incluindo a mutuários de alto risco, a subida das taxas tornou as hipotecas mais caras. Este facto reduziu a procura de casas, provocando a queda dos preços da habitação. Esta queda dos preços da habitação teve consequências graves para os mutuários, em especial para os que tinham contraído hipotecas a taxa variável. Muitos viram-se numa situação em que o valor do seu empréstimo excedia o valor da sua casa, tornando cada vez mais difícil o reembolso do empréstimo. Esta situação, agravada pela queda do valor dos imóveis, levou a um aumento significativo dos incumprimentos e das execuções hipotecárias. Simultaneamente, o mercado assistiu a uma proliferação de hipotecas subprime, concedidas a mutuários com uma má notação de crédito. Com o aumento das taxas de juro, estes mutuários tiveram cada vez mais dificuldade em reembolsar os seus empréstimos, o que levou a um aumento dos incumprimentos. A situação foi agravada pela existência de instrumentos financeiros complexos, como as obrigações de dívida colateralizadas (CDO), que agrupavam estas hipotecas de alto risco. A desvalorização destes instrumentos financeiros, devido ao aumento dos incumprimentos, afectou gravemente as instituições financeiras que os detinham. A crise financeira de 2008 foi, portanto, o resultado de uma série de problemas inter-relacionados: aumento das taxas de juro, excesso de hipotecas de alto risco, queda da procura e dos preços dos imóveis e complexidade dos produtos financeiros baseados nesses empréstimos. Estes elementos convergiram para criar uma crise de dimensão excecional, revelando numerosas fragilidades no sistema financeiro mundial e sublinhando a necessidade de reformas e regulamentações mais rigorosas para evitar crises semelhantes no futuro.

A crise financeira de 2008 foi exacerbada pela sobrevalorização dos activos imobiliários, um fenómeno diretamente ligado à criação e distribuição de produtos financeiros complexos. O crédito hipotecário de alto risco desempenhou um papel central nesta dinâmica. Estes empréstimos foram concedidos a mutuários com baixos rendimentos ou com um historial de crédito deficiente, representando assim um risco de incumprimento mais elevado. A sobrevalorização dos activos imobiliários foi incentivada por um mercado imobiliário em expansão, em que os preços das casas aumentaram de forma significativa e constante. Este aumento dos preços criou um sentimento de otimismo e a convicção de que os valores dos imóveis continuariam a subir indefinidamente. Neste contexto, as hipotecas de alto risco tornaram-se uma forma atractiva de os mutuários de alto risco se tornarem proprietários e de os mutuantes gerarem lucros substanciais. Estas hipotecas subprime foram muitas vezes agrupadas e transformadas em instrumentos financeiros complexos, como as obrigações de dívida garantidas (Collateralized Debt Obligations - CDO) e os títulos garantidos por activos (Asset-Backed Securities - ABS). Estes instrumentos foram depois vendidos a bancos, fundos de pensões e outros investidores, muitas vezes sob a impressão de que estes investimentos eram seguros e rentáveis. As notações das agências de crédito, que frequentemente atribuíam notas elevadas a estes instrumentos, reforçaram esta perceção. No entanto, quando o mercado imobiliário começou a enfraquecer e os preços das casas desceram, o valor destes activos imobiliários sobrevalorizados começou a cair a pique. Este facto teve um efeito de arrastamento sobre as CDO e os ABS que eram garantidos por estas hipotecas. Os bancos e os investidores que detinham estes instrumentos financeiros sofreram enormes perdas, uma vez que o valor dos activos subjacentes caiu drasticamente e as taxas de incumprimento dos empréstimos subprime dispararam. A sobrevalorização dos activos imobiliários, combinada com a proliferação de empréstimos subprime e a criação de produtos financeiros complexos baseados nesses empréstimos, foi um fator-chave para desencadear a crise financeira de 2008. Esta crise pôs em evidência os perigos da especulação excessiva no mercado imobiliário e os riscos associados a produtos financeiros mal compreendidos e insuficientemente regulamentados.

Mudança no mercado de trabalho: desemprego estrutural e o fim do pleno emprego[modifier | modifier le wikicode]

A situação atual do mercado de trabalho é marcada por uma distorção significativa, resultante de mudanças estruturais na economia global. Estas mudanças devem-se principalmente à desindustrialização e ao crescimento do sector dos serviços. Desde a década de 1970, tem-se observado um processo de desindustrialização em muitos países desenvolvidos. Este fenómeno tem-se caracterizado por um declínio da importância do sector industrial na economia, levando ao encerramento de muitas fábricas e à perda de postos de trabalho na indústria transformadora. Esta desindustrialização colocou grandes desafios, nomeadamente em termos de reconversão dos trabalhadores manuais, cujas competências nem sempre são transferíveis para o sector dos serviços. Ao mesmo tempo que o sector industrial diminuiu, o sector terciário, que inclui serviços como as finanças, a educação, a saúde e as tecnologias da informação, cresceu significativamente. Este sector em expansão exige um conjunto diferente de competências, muitas vezes centradas na tecnologia, na análise e no serviço ao cliente. Esta mudança económica criou uma distorção no mercado de trabalho entre os que procuram entrar ou reentrar, muitas vezes munidos de competências adequadas a um sector industrial em declínio, e os que já estão integrados no sector dos serviços em expansão. Esta situação é exacerbada pelo ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e económicas, o que dificulta a adaptação e a reciclagem de muitos trabalhadores. Em resposta a estes desafios, são necessárias políticas de formação contínua e de reconversão profissional. Estas políticas devem ajudar os trabalhadores a adquirir as competências exigidas nos sectores em crescimento e facilitar a sua transição para novas áreas de emprego, assegurando assim uma adaptação mais suave às realidades em mutação do mercado de trabalho.

O panorama atual do mercado de trabalho é fortemente influenciado pelo declínio do emprego industrial e pelo aumento do emprego nos serviços, um fenómeno que marca uma mudança significativa em relação à era das Trente Glorieuses. Durante este período do pós-guerra, apesar da existência de sectores que se tornaram obsoletos, o mundo industrial foi suficientemente robusto para compensar estas perdas, muitas vezes através da criação de novos empregos industriais ou através da transformação dentro do mesmo sector. No entanto, com o advento da desindustrialização, esta dinâmica alterou-se. A crise do sector industrial já não se limita aos problemas internos do sector secundário, mas cria também desafios em termos de reconversão profissional para o sector terciário. Esta transição está a revelar-se particularmente difícil para os operários, que são frequentemente os mais afectados por estas mudanças. As competências e a experiência adquiridas no sector industrial não correspondem necessariamente às exigências do sector dos serviços, o que torna mais complexa a sua integração no novo mercado de trabalho. Os trabalhadores, habituados a um certo tipo de trabalho e de competências, encontram-se frequentemente em desvantagem neste novo contexto económico. A transição para o sector dos serviços exige não só novas competências, mas também a adaptação a um ambiente de trabalho diferente, muitas vezes mais centrado nos serviços, na tecnologia e na interação interpessoal. Este facto levanta questões importantes sobre a necessidade de políticas de apoio e de formação adequadas. Torna-se crucial pôr em prática programas de formação e reconversão profissional, bem como políticas de apoio ao emprego, para ajudar os trabalhadores do sector industrial a adaptarem-se e a encontrarem oportunidades no sector terciário em expansão. Sem estas medidas, existe o risco de uma parte significativa da mão de obra industrial ficar marginalizada na economia moderna.

O mercado de trabalho contemporâneo caracteriza-se pelo fenómeno "dentro-fora", que ilustra a tendência do mercado para se fechar sobre si próprio. Este fenómeno torna particularmente complexa a entrada dos recém-chegados no mercado de trabalho, ao passo que a mobilidade dos que já estão integrados é geralmente mais fácil. Uma das principais dificuldades com que se deparam os recém-chegados, nomeadamente os jovens, é a forte concorrência para os postos de trabalho de entrada, associada a exigências elevadas em termos de qualificações e de experiência. Estes obstáculos são agravados pelas mudanças estruturais da economia, como a desindustrialização e o desenvolvimento do sector dos serviços, que exigem competências específicas e uma formação adequada, nem sempre acessíveis aos jovens. Esta dificuldade de acesso ao mercado de trabalho pode ter implicações duradouras nas suas trajectórias profissionais. Por outro lado, para os trabalhadores já estabelecidos no mercado, a mobilidade no seu interior é frequentemente facilitada pela experiência e pelas competências adquiridas, bem como por redes profissionais bem desenvolvidas. Estes activos conferem-lhes uma vantagem competitiva e facilitam a sua progressão ou transição de carreira. As mudanças no mercado de trabalho também têm implicações em termos de género. Com o aumento do emprego no sector terciário, que tende a empregar mais mulheres, e o declínio do sector secundário, tradicionalmente dominado por empregos masculinos, há um potencial reequilíbrio de oportunidades entre os géneros. Isto poderá significar um aumento das oportunidades de emprego para as mulheres, enquanto os homens poderão enfrentar maiores desafios, em especial nas regiões fortemente afectadas pela desindustrialização.

O Estado-Providência: Ascensão, desafios e interrogações[modifier | modifier le wikicode]

A crise do emprego no centro da crise do Estado-Providência[modifier | modifier le wikicode]

A evolução do Estado-providência, desde o seu apogeu até ao seu questionamento, está intimamente ligada à transformação do mercado de trabalho e à evolução tecnológica. Esta transição teve um impacto profundo no modelo social e económico do Estado-providência, nomeadamente na Europa e na América do Norte.

Durante os Trente Glorieuses, a inovação tecnológica estava geralmente associada à criação de emprego. As novas tecnologias e indústrias criavam mais empregos do que destruíam, promovendo um crescimento económico robusto e um mercado de trabalho dinâmico. Este ambiente económico favorável permitiu que os Estados-Providência atingissem o seu auge entre 1973 e 1990, marcado por um aumento significativo das despesas públicas com a proteção social, o que se reflectiu numa percentagem crescente do PIB consagrada a estas despesas.

No entanto, a partir dos anos 90, esta dinâmica começou a alterar-se. As inovações, nomeadamente nos domínios da automatização e da inteligência artificial, parecem estar a destruir mais empregos do que nunca. Profissões inteiras estão a ser postas em causa pela chegada de tecnologias capazes de realizar tarefas anteriormente desempenhadas por seres humanos. Estes desenvolvimentos têm um impacto direto no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego e a precarização de certos empregos.

O Estado-providência vê-se assim confrontado com um duplo desafio. Por um lado, as receitas fiscais, que financiam em grande parte as despesas sociais, estão a ser afectadas pelo aumento do desemprego e da precariedade do emprego. Menos pessoas a trabalhar significa menos receitas fiscais provenientes dos salários. Por outro lado, as despesas estão a aumentar à medida que mais pessoas dependem das prestações sociais devido à dificuldade de encontrar um emprego estável.

Esta situação levou a um repensar dos modelos de Estado-providência. Os governos são confrontados com a necessidade de reformar os seus sistemas de proteção social para os adaptar a esta nova realidade económica e social, assegurando simultaneamente a sustentabilidade financeira destes sistemas. Encontrar um equilíbrio entre proporcionar uma proteção social adequada e gerir as finanças públicas de forma responsável tornou-se uma preocupação central para muitos países.

Desafios e críticas ao Estado-Providência[modifier | modifier le wikicode]

O questionamento do Estado-providência tem vindo a crescer ao longo do tempo, centrando-se em duas grandes críticas que afectam tanto a sua gestão financeira como a sua eficácia social. O aparecimento de défices orçamentais e a acumulação de dívida pública constituem a primeira grande crítica ao Estado-providência. Com o aumento das despesas sociais, muitos governos viram-se confrontados com défices orçamentais crescentes, o que levou a um aumento significativo da dívida pública. Esta situação financeira tensa é frequentemente vista como o resultado direto de um sistema considerado demasiado oneroso, ou mesmo um sorvedouro de fundos públicos. As preocupações sobre a viabilidade financeira a longo prazo do Estado-providência são exacerbadas pela queda das receitas fiscais, um problema frequentemente associado a elevadas taxas de desemprego e à insegurança no emprego. Ao mesmo tempo, há uma segunda grande crítica à eficácia social do Estado-providência. Este debate centra-se nos problemas de abuso e fraude, nomeadamente no que respeita ao trabalho não declarado e à exploração das prestações sociais. Alguns críticos argumentam que o Estado-providência, na sua forma atual, pode criar incentivos negativos, desencorajando o emprego formal e encorajando uma certa dependência das prestações sociais. Esta perspetiva alimentou um discurso em torno dos "abusadores" do sistema, questionando a necessidade de reformas para tornar os programas de proteção social mais eficazes, responsáveis e menos vulneráveis a abusos. Estas críticas realçam os desafios complexos que os Estados-Providência enfrentam no atual contexto económico e social. Por um lado, existe uma necessidade imperativa de fornecer uma rede de segurança aos cidadãos mais vulneráveis e, por outro, há uma pressão crescente para gerir as finanças públicas de forma responsável e garantir que os sistemas de proteção social são eficientes e equitativos. Encontrar um equilíbrio entre estes objectivos divergentes é um desafio central nos debates políticos e económicos contemporâneos sobre o futuro e a forma do Estado-providência.

A redução das políticas do Estado Providência na década de 1980 foi fortemente influenciada pela ascensão do neoliberalismo, uma ideologia económica e política que constituiu uma reação aos princípios keynesianos dominantes na era do pós-guerra. O neoliberalismo ganhou popularidade durante um período marcado por um abrandamento económico, pelo aumento da despesa pública para apoiar o Estado Providência e por mudanças políticas globais, nomeadamente a queda do bloco soviético. O neoliberalismo defende uma abordagem económica de laissez-faire, apoiando uma redução significativa da intervenção do Estado na economia. A liberalização do mercado, a privatização das empresas públicas, a desregulamentação e a livre concorrência são vistas como os melhores meios para estimular o crescimento económico e a eficiência. Duas figuras políticas são frequentemente associadas à ascensão do neoliberalismo na década de 1980: Margaret Thatcher no Reino Unido, eleita em 1979, e Ronald Reagan nos Estados Unidos, eleito em 1981. Ambos os líderes implementaram políticas económicas que reflectiam os princípios neoliberais. Com Thatcher e Reagan, foram adoptadas políticas de privatização, cortes nas despesas públicas, desregulamentação das indústrias e redução da influência dos sindicatos. O objetivo destas medidas era reduzir o papel do Estado na economia e incentivar uma maior participação do sector privado. Este período marcou um ponto de viragem significativo na política económica mundial. O neoliberalismo não só influenciou as políticas internas do Reino Unido e dos EUA, como também teve um impacto na governação económica mundial, com a promoção da liberalização dos mercados à escala internacional. As reformas neoliberais conduziram a mudanças duradouras na estrutura das economias nacionais e na ordem económica mundial.

As políticas neoliberais adoptadas nos anos 80 conduziram a mudanças significativas em muitos aspectos da governação social e económica, nomeadamente no domínio da educação. Um exemplo notável destas mudanças é a transição da atribuição de bolsas de estudo para a distribuição de empréstimos a estudantes. Esta mudança reflecte uma filosofia mais ampla do neoliberalismo, segundo a qual o indivíduo é responsável pela sua própria vida e pelas suas finanças, incluindo a educação. De acordo com a abordagem neoliberal, em vez de conceder bolsas para cobrir as propinas como uma dádiva, a tónica é colocada nos empréstimos estudantis. Estes empréstimos devem ser reembolsados pelos estudantes após a conclusão dos seus estudos, colocando a responsabilidade financeira diretamente sobre o indivíduo. Esta abordagem baseia-se na ideia de que a educação é um investimento pessoal, cujos custos devem ser suportados pelo estudante, na expetativa de que esse investimento se traduza em melhores rendimentos e oportunidades de carreira no futuro. Esta filosofia contrasta com os princípios do liberalismo clássico e keynesiano, em que o acesso à educação é frequentemente visto como um direito e em que o Estado desempenha um papel mais ativo na oferta de oportunidades educativas, nomeadamente através de subsídios. O liberalismo clássico defende que a educação deve ser acessível a todos, independentemente da sua situação financeira, e que o Estado tem um papel a desempenhar para garantir esse acesso. A evolução no sentido de empréstimos para estudantes também se baseia na ideia de que os melhores e mais brilhantes indivíduos devem poder utilizar o seu espírito empreendedor e a sua iniciativa pessoal para serem bem sucedidos. No entanto, esta abordagem tem sido criticada pelo facto de poder criar barreiras financeiras à educação, limitando o acesso àqueles que podem suportar o custo dos empréstimos e aumentando a dívida dos jovens licenciados. A passagem das bolsas para os empréstimos estudantis, sob a influência do neoliberalismo, reflecte uma filosofia de responsabilidade individual e de autofinanciamento, mas também levanta questões sobre a equidade e a acessibilidade da educação na sociedade contemporânea.

Tendências das taxas de pobreza: contexto e implicações[modifier | modifier le wikicode]

O aumento das taxas de pobreza e as crescentes desigualdades na distribuição do rendimento são fenómenos preocupantes em muitos países, exacerbados pelas políticas neoliberais e pelos efeitos da globalização económica. O aumento da taxa de pobreza é o resultado de vários factores interdependentes. A desindustrialização e a precariedade do emprego conduziram a uma redução dos empregos estáveis e bem remunerados, nomeadamente para os trabalhadores pouco qualificados. Ao mesmo tempo, os cortes nas despesas sociais do Estado-providência, um pilar das políticas neoliberais, enfraqueceram as redes de segurança para os mais vulneráveis. A redução do investimento em serviços públicos essenciais, como a educação e a saúde, também contribuiu para este aumento da pobreza, deixando os indivíduos e as famílias menos protegidos contra os caprichos da economia. Ao mesmo tempo, as desigualdades de rendimento estão a aumentar. As políticas económicas que favorecem a desregulamentação, a liberalização dos mercados e a redução dos impostos para os mais ricos têm sido frequentemente criticadas por reforçarem a concentração da riqueza nos estratos mais ricos da sociedade. Esta concentração de riqueza é contrária à estagnação ou à deterioração das condições económicas da maioria da população, criando um fosso cada vez maior entre ricos e pobres. As consequências destes fenómenos são profundas e variadas. A nível social, o aumento da pobreza e da desigualdade pode conduzir a uma maior fragmentação e polarização da sociedade, exacerbando as tensões sociais e corroendo a coesão social. Em termos económicos, estas desigualdades podem restringir a procura agregada, uma vez que as pessoas com baixos rendimentos tendem a gastar uma maior proporção do seu rendimento, o que pode limitar o crescimento económico global. Perante estes desafios, há apelos à reforma das políticas económicas e sociais, apelando a uma distribuição mais justa da riqueza, ao reforço das redes de segurança social e a um maior investimento nos serviços públicos. Estas medidas visam criar sociedades mais equilibradas e justas, onde as oportunidades e a riqueza sejam mais bem partilhadas entre todos os segmentos da população.

A situação na Suíça relativamente às pensões e ao voto dos idosos levanta questões importantes sobre demografia, política social e solidariedade entre gerações. Na Suíça, como em muitos outros países desenvolvidos, a população está a envelhecer devido ao aumento da esperança de vida e à baixa taxa de natalidade. Esta evolução demográfica tem implicações significativas para os sistemas de reforma e de pensões. Os idosos, que constituem uma proporção crescente da população, têm frequentemente um interesse direto nas políticas de pensões e de reforma. Na Suíça, onde o sistema político permite a participação direta dos cidadãos através de referendos e iniciativas populares, os idosos podem exercer uma influência significativa nas decisões políticas, em especial nas que dizem respeito às pensões. O aumento dos custos das pensões é uma grande preocupação na Suíça, uma vez que o número de pensionistas aumenta enquanto o número de trabalhadores contribuintes permanece relativamente estável ou cresce lentamente. Esta situação exerce uma pressão financeira sobre o sistema de pensões, que tem de encontrar formas de financiar os pagamentos das reformas de um número crescente de beneficiários. Esta situação pode conduzir a conflitos intergeracionais, uma vez que as gerações mais jovens podem sentir-se prejudicadas por um sistema que lhes exige contribuições cada vez mais elevadas para suportar pensões que consideram incertas para o seu próprio futuro. Por outro lado, os reformados dependem destas pensões para a sua segurança financeira. A Suíça, tal como outros países que enfrentam desafios demográficos semelhantes, tem de encontrar um equilíbrio entre as necessidades e expectativas dos idosos e as realidades económicas e sociais que afectam as gerações mais jovens. Isto implica frequentemente debates sobre a reforma dos sistemas de pensões, a procura de fontes de financiamento sustentáveis e a criação de políticas equitativas que tenham em conta as necessidades de todas as gerações.

Análise dos factores que contribuem para o aumento da desigualdade[modifier | modifier le wikicode]

O aumento da desigualdade e da pobreza em muitos países é um fenómeno complexo, que tem como uma das principais causas o recuo do Estado-providência e a redução da despesa pública. Esta tendência, que começou nos anos 80 sob a influência do neoliberalismo, levou a mudanças significativas na forma como os governos abordam a proteção social e a distribuição da riqueza. O recuo do Estado-providência caracteriza-se pela redução do investimento em programas sociais essenciais. Estes incluem a saúde, a educação, a habitação social, o apoio à família e as pensões. Historicamente, o Estado-providência desempenhou um papel crucial na redução das desigualdades, proporcionando uma rede de segurança aos indivíduos e famílias mais vulneráveis. No entanto, com a redução da despesa pública nestes domínios, o apoio oferecido pelo Estado enfraqueceu, aumentando o risco de pobreza e desigualdade. Os cortes na despesa pública tiveram um impacto direto nas camadas mais pobres da população, limitando o seu acesso a serviços essenciais. Por exemplo, os cortes orçamentais na educação podem restringir o acesso a um ensino de qualidade para as crianças de meios desfavorecidos, enquanto as reduções nas despesas de saúde podem tornar os cuidados médicos inacessíveis às pessoas com baixos rendimentos. Além disso, as reduções de impostos para as pessoas com rendimentos elevados e para as empresas, frequentemente justificadas pelo desejo de estimular a economia, contribuíram para uma distribuição desigual da riqueza, com a acumulação de riqueza nas mãos de uma minoria. O recuo do Estado-providência e os cortes na despesa pública desempenharam um papel fundamental no aumento da desigualdade e da pobreza. Estas políticas reduziram a capacidade do Estado de prestar apoio adequado aos mais necessitados e exacerbaram as disparidades económicas e sociais. Consequentemente, a luta contra a pobreza e a desigualdade exige um novo compromisso com políticas sociais e económicas mais inclusivas e equitativas.