Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

O século XVIII marcou o advento de uma era revolucionária no curso da história da humanidade, moldando indelevelmente o futuro da Europa e, por extensão, do mundo. Ancorado entre tradições antigas e visões modernas, este século foi uma encruzilhada de contrastes e contradições. No início do século, a Europa era ainda, em grande parte, um mosaico de sociedades agrárias, governadas por estruturas feudais ancestrais e por uma nobreza hereditária detentora de poder e privilégios. A vida quotidiana era pontuada por ciclos agrícolas e a grande maioria da população vivia em pequenas comunidades rurais, dependentes da terra para a sua subsistência. No entanto, as sementes da mudança já estavam presentes à superfície, prontas a florescer.

À medida que o século avançava, um vento de mudança soprava no continente. A influência dos filósofos do Iluminismo, que defendiam a razão, a liberdade individual e o ceticismo em relação à autoridade tradicional, começou a desafiar a ordem estabelecida. Os salões literários, os cafés e os jornais tornaram-se fóruns de ideias progressistas, alimentando o desejo de reformas sociais, económicas e políticas. A dinâmica económica da Europa estava também a sofrer uma transformação radical. A introdução de novos métodos agrícolas e a rotação de culturas melhoraram o rendimento das terras, incentivando o crescimento demográfico e aumentando a mobilidade social. O comércio internacional intensificou-se graças aos progressos da navegação e à expansão colonial, e cidades como Amesterdão, Londres e Paris tornaram-se centros fervilhantes de comércio e finanças. A Revolução Industrial, embora ainda em fase embrionária, começava a dar nas vistas no final do século XVIII. As inovações tecnológicas, nomeadamente no sector têxtil, transformaram os métodos de produção e deslocaram o foco da economia das zonas rurais para as cidades em expansão. A energia hidráulica e, mais tarde, a máquina a vapor revolucionaram a indústria e os transportes, abrindo caminho à produção em massa e a uma sociedade mais industrializada.

No entanto, neste período de crescimento e expansão, assistiu-se também a uma crescente desigualdade. A mecanização conduziu muitas vezes ao desemprego dos trabalhadores manuais e as condições de vida nas cidades industrializadas eram frequentemente miseráveis. A riqueza gerada pelo comércio internacional e pela colonização das Américas não foi distribuída de forma homogénea e os benefícios do progresso foram muitas vezes atenuados pela exploração e pela injustiça. As convulsões políticas, como a Revolução Francesa e a Guerra da Independência Americana, demonstraram o potencial e o desejo de um governo representativo, minando os fundamentos da monarquia absoluta e lançando as bases das repúblicas modernas. A noção de Estado-nação começou a emergir, redefinindo a identidade e a soberania. O final do século XVIII foi, portanto, um período de transição dramática, com o velho mundo a dar gradualmente lugar a novas estruturas e ideologias. A marca destas transformações moldou as sociedades europeias e estabeleceu as premissas do mundo contemporâneo, inaugurando debates que continuam a ressoar na nossa sociedade atual.

Noções de estrutura e condições económicas[modifier | modifier le wikicode]

Na gíria das ciências económicas e sociais, o termo "estrutura" refere-se às características e instituições duradouras que compõem e definem o funcionamento de uma economia. Estes elementos estruturais incluem leis, regulamentos, normas sociais, infra-estruturas, instituições financeiras e políticas, bem como padrões de propriedade e de afetação de recursos. Os elementos estruturais são considerados estáveis porque estão integrados no tecido da sociedade e da economia e não se alteram rápida ou facilmente. Servem de base às actividades económicas e são cruciais para compreender como e porquê uma economia funciona da forma como funciona.

O conceito de equilíbrio em economia, frequentemente associado ao economista Léon Walras, é um estado teórico em que os recursos são afectados da forma mais eficiente possível, ou seja, a oferta satisfaz a procura a um preço que satisfaz tanto os produtores como os consumidores. Num sistema deste tipo, nenhum agente económico tem incentivos para alterar a sua estratégia de produção, consumo ou troca, uma vez que as condições existentes maximizam a utilidade para todos, dentro dos condicionalismos existentes. Na realidade, porém, as economias raramente, ou nunca, se encontram num estado de equilíbrio perfeito. As mudanças estruturais, como as observadas durante o século XVIII com a transição para sistemas económicos mais industrializados e capitalistas, envolvem um processo dinâmico em que as estruturas económicas evoluem e se adaptam. Este processo pode ser perturbado por inovações tecnológicas, descobertas científicas, conflitos, políticas governamentais, movimentos sociais ou crises económicas, que podem conduzir a desequilíbrios e exigir ajustamentos estruturais. Os economistas estudam estas mudanças estruturais para compreender a forma como as economias se desenvolvem e respondem a várias perturbações e para informar as políticas que visam promover a estabilidade, o crescimento e o bem-estar económico.

No contexto do capitalismo, a estrutura pode ser considerada como o conjunto de quadros regulamentares, instituições, redes de empresas, mercados e práticas culturais que moldam e sustentam a atividade económica. Esta estrutura é essencial para o bom funcionamento do capitalismo, que se baseia nos princípios da propriedade privada, da acumulação de capital e dos mercados competitivos para a distribuição de bens e serviços. A integridade estrutural de um sistema capitalista, ou seja, a robustez e a resistência dos seus componentes e instituições, é crucial para a sua estabilidade e capacidade de autorregulação. Num sistema deste tipo, cada elemento - seja uma instituição financeira, uma empresa, um consumidor ou uma política governamental - deve funcionar de forma eficiente e autónoma, sem deixar de ser coerente com o sistema no seu conjunto. O capitalismo foi teoricamente concebido para ser um sistema autorregulador em que a interação das forças de mercado - principalmente a oferta e a procura - conduz ao equilíbrio económico. Por exemplo, se a procura de um produto aumenta, o preço tende a subir, o que significa um maior incentivo para os produtores produzirem mais desse produto, o que acabaria por restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura. No entanto, a história económica mostra que os mercados e os sistemas capitalistas nem sempre se autocorrigem e podem, por vezes, estar sujeitos a desequilíbrios persistentes, como bolhas especulativas, crises financeiras ou desigualdades crescentes. Nestes casos, os elementos do sistema podem não se adaptar de forma eficaz ou rápida, conduzindo a uma instabilidade que pode exigir uma intervenção externa, como a regulamentação governamental ou políticas monetárias e fiscais, para restaurar a estabilidade. Assim, embora o capitalismo tenda para uma certa forma de equilíbrio graças à flexibilidade e adaptabilidade das suas estruturas, a realidade do seu funcionamento pode ser muito mais complexa e exige frequentemente uma gestão e regulamentação cuidadosas para evitar disfunções.

A estrutura do Antigo Regime[modifier | modifier le wikicode]

A economia do Ancien Régime, que vigorou na Europa até ao final do século XVIII e está particularmente associada à França pré-revolucionária, era essencialmente dominada pela agricultura. Este predomínio agrário foi fortemente marcado pela monocultura cerealífera, com o trigo como padrão de produção. Esta especialização reflectia as necessidades alimentares básicas da época, as condições climáticas e ambientais e as práticas agrícolas enraizadas na tradição. A terra era a principal fonte de riqueza e o símbolo do estatuto social, o que deu origem a uma estrutura socioeconómica rígida e pouco recetiva à mudança e à adoção de novos métodos agrícolas. A produtividade da agricultura do Antigo Regime era baixa. O rendimento das terras era limitado pela utilização de técnicas agrícolas tradicionais e por uma flagrante falta de inovação. A rotação trienal das culturas e a dependência dos caprichos da natureza, na ausência de tecnologias avançadas, limitavam a eficácia da agricultura. O investimento em tecnologias que poderiam melhorar a situação era raro, dificultado por uma combinação de falta de conhecimento, falta de capital e um sistema social que não valorizava o empreendedorismo agrícola.

Em termos demográficos, o equilíbrio populacional era mantido por costumes sociais como o casamento tardio e uma elevada taxa de celibato permanente, práticas particularmente difundidas no noroeste da Europa. Estes costumes, associados a uma mortalidade infantil elevada e a períodos recorrentes de fome ou de pandemia, regulavam naturalmente o crescimento da população, apesar da escassa produção agrícola.

O desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação foi também muito limitado, o que conduziu a uma economia caracterizada pela existência de micro-mercados. Os elevados custos de transporte tornavam proibitivo o comércio de mercadorias a longa distância, com exceção dos produtos de elevado valor acrescentado, como os relógios produzidos em Genebra. Estes artigos de luxo, destinados a uma clientela abastada, podiam absorver os custos de transporte sem comprometer a sua competitividade nos mercados longínquos.

Por último, a produção industrial e artesanal do Antigo Regime centrava-se principalmente no fabrico de bens de consumo corrente, ditados pela "lei da urgência do consumo", ou seja, as necessidades de comer, beber e vestir. As indústrias, nomeadamente a têxtil, eram muitas vezes de pequena dimensão, distribuídas por todo o país e fortemente controladas por corporações que restringiam a concorrência e a inovação. Esta produção limitada era compatível com as necessidades imediatas e as capacidades económicas da maioria da população da época.

Este conjunto de características definiu uma economia e uma sociedade onde prevalecia o status quo, deixando pouco espaço para a inovação e a mudança dinâmica. A rigidez das estruturas do Antigo Regime contribuiu, portanto, para atrasar a entrada de países como a França na Revolução Industrial, em comparação com a Inglaterra, onde as reformas sociais e económicas abriram caminho a uma modernização mais rápida.

A situação económica: análise e impacto[modifier | modifier le wikicode]

A história económica e social é marcada por ciclos de longo prazo de crescimento e recessão, crises e períodos de recuperação. Mudar as estruturas socioeconómicas é um processo árduo, até porque implica perturbar o equilíbrio de sistemas que se mantêm há séculos. No entanto, estas estruturas não estão gravadas na pedra e reflectem a dinâmica constante de uma sociedade em constante evolução, mesmo que as formas como esta evolução ocorre possam ser subtis e complexas de discernir.

As crises são frequentemente o resultado de uma acumulação de tensões num sistema que gozou de um longo período de aparente estabilidade. Estas tensões podem ser exacerbadas por acontecimentos catastróficos que obrigam a uma reorganização do sistema existente. As crises podem também conduzir a uma maior polarização social, com vencedores e vencidos mais distintos à medida que a sociedade se adapta e reage à mudança.

A imagem de "subir e descer, como marés sucessivas" é uma metáfora poderosa para estes ciclos económicos e sociais. Há períodos de crescimento demográfico ou económico que parecem ser invertidos ou anulados por períodos de crise ou depressão. Estes "fluxos e refluxos" são característicos da história da humanidade e o seu estudo oferece uma perspetiva valiosa sobre as forças que moldam as sociedades ao longo do tempo. Sugere também uma resiliência inerente aos sistemas sociais, que, apesar de enfrentarem "rupturas" regulares, são capazes de recuperar e erguer-se de novo, embora nunca exatamente da mesma forma que antes. Cada ciclo traz consigo mudanças, adaptações e, por vezes, transformações profundas das estruturas existentes.

A aurora do crescimento económico[modifier | modifier le wikicode]

O século XVIII foi marcado por uma expansão demográfica sem precedentes na história europeia. A população do Reino Unido, por exemplo, registou um crescimento impressionante, passando de cerca de 5,5 milhões no início do século para 9 milhões no início do século XIX, um aumento de quase 64%. Este crescimento demográfico foi um dos mais notáveis da época, reflectindo a melhoria das condições de vida e o progresso tecnológico e agrícola. A França não foi exceção, tendo a sua população passado de 22 para 29 milhões de habitantes, ou seja, um aumento de 32%. Esta taxa de crescimento, embora menos espetacular do que a do Reino Unido, reflecte, no entanto, uma mudança significativa na demografia francesa, beneficiando também de melhorias na agricultura e de uma relativa estabilidade política. No conjunto do continente europeu, a população total registou um crescimento de cerca de 58%, um valor notável se tivermos em conta que a Europa tinha sido sujeita a crises demográficas recorrentes nos séculos anteriores. Ao contrário dos períodos anteriores, este crescimento não foi seguido de grandes crises demográficas, como fomes ou grandes epidemias, que poderiam ter reduzido significativamente o número de habitantes.

Estas alterações demográficas são tanto mais notáveis quanto ocorreram sem as tradicionais "correcções" de mortalidade que historicamente acompanharam o aumento da população. As razões para este fenómeno são múltiplas: a melhoria da produção agrícola graças à Revolução Agrícola, os progressos da saúde pública e o início da Revolução Industrial, que criou novos empregos e favoreceu a urbanização. Este aumento da população desempenhou um papel crucial no desenvolvimento económico e nas transformações sociais da época, fornecendo uma mão de obra abundante às indústrias nascentes e estimulando a procura de produtos manufacturados, lançando assim as bases das sociedades europeias modernas.

O excecional crescimento demográfico da Europa do século XVIII pode ser atribuído a uma série de factores interdependentes que, em conjunto, alteraram a paisagem socioeconómica do continente. A inovação agrícola foi um dos principais motores deste crescimento. A introdução de culturas de diferentes continentes diversificou e enriqueceu a dieta europeia. O milho e o arroz, importados da América Latina e da Ásia, respetivamente, transformaram a agricultura do sul da Europa, nomeadamente do norte de Itália, que se adaptou à cultura intensiva do arroz. Na Europa do Norte e Ocidental, a batata desempenhou um papel semelhante. A sua rápida difusão ao longo do século aumentou o consumo de calorias em comparação com os cereais tradicionais e tornou-se o alimento de base das classes trabalhadoras. O comércio também contribuiu significativamente para a prosperidade e o crescimento demográfico, especialmente nas Ilhas Britânicas. O Reino Unido, em particular, construiu uma robusta frota mercante, estabelecendo-se como o "comerciante do mundo". O desenvolvimento da Revolução Industrial permitiu a produção em massa de mercadorias que eram depois distribuídas por todo o continente. Em 1740, quando uma má colheita atingiu a Europa Ocidental, a Inglaterra conseguiu evitar uma crise de mortalidade importando trigo da Europa Oriental graças à sua frota, enquanto a França, menos bem servida por via marítima, sofreu as consequências desta escassez. Os Países Baixos também dispunham de um poder comercial considerável graças à sua marinha mercante. Por último, a mudança das estruturas económicas teve um impacto profundo. A transição do sistema doméstico, em que a produção se realizava em casa, para a proto-industrialização criou novas dinâmicas económicas. A proto-industrialização, que envolveu um aumento da produção em pequena escala, frequentemente rural, antes da industrialização total, lançou as bases para uma revolução industrial que transformaria as economias locais em economias de escala, ampliando a capacidade de produzir e distribuir bens. Estes factores, combinados com os avanços na saúde pública e uma melhor gestão dos recursos alimentares, não só permitiram um crescimento substancial da população europeia, como também abriram caminho para um futuro em que a industrialização e o comércio mundial se tornariam os pilares da economia global.

O sistema nacional ou Verlagsystem: fundamentos e mecanismos[modifier | modifier le wikicode]

O Verlagsystem foi um precursor fundamental da industrialização na Europa. Característico de certas regiões da Alemanha e de outras partes da Europa entre os séculos XVII e XIX, este sistema marcou uma fase intermédia entre o trabalho artesanal e a produção industrial fabril que viria a predominar mais tarde. Neste sistema, o Verleger, muitas vezes um empresário ou comerciante abastado, desempenhava um papel central. Distribuía as matérias-primas necessárias aos trabalhadores, geralmente artesãos ou camponeses que procuravam um complemento de rendimento. Estes trabalhadores, utilizando o espaço das suas próprias casas ou de pequenas oficinas locais, concentravam-se na produção de mercadorias de acordo com as especificações fornecidas pelo Verleger. Eram pagos à peça, em vez de receberem um salário fixo, o que os incentivava a serem o mais produtivos possível. Uma vez produzidas as mercadorias, o Verleger recolhia-as, tratava dos acabamentos, se necessário, e vendia-as no mercado local ou para exportação. O Verlagsystem facilitou a expansão do comércio e permitiu uma maior especialização do trabalho. Era particularmente dominante nas indústrias têxteis, onde artigos como vestuário, tecidos e fitas eram produzidos em massa.

Na altura, este sistema apresentava várias vantagens: oferecia uma flexibilidade considerável em termos de mão de obra, permitindo que os trabalhadores se adaptassem à procura sazonal e às flutuações do mercado. Permitia igualmente aos empresários minimizar os custos fixos, como os associados à manutenção de uma grande fábrica, e contornar algumas das restrições das guildas, que controlavam estritamente a produção e o comércio nas cidades. No entanto, o sistema Verlagsystem tinha os seus defeitos. Os trabalhadores, ligados à peça, podiam encontrar-se numa situação de quase dependência do Verleger e eram vulneráveis a pressões económicas como a queda dos preços dos produtos acabados ou o aumento dos custos das matérias-primas. Com o advento da revolução industrial e o desenvolvimento da produção fabril, o Verlagsystem entrou gradualmente em declínio, uma vez que as novas máquinas permitiram uma produção mais rápida e eficiente em maior escala. No entanto, foi um passo crucial na transição da Europa para uma economia industrial e lançou as bases de alguns princípios modernos de produção.

O sistema doméstico foi particularmente predominante na indústria têxtil da Europa a partir do século XVI. Tratava-se de um método de organização do trabalho que precedeu a industrialização e que implicava uma produção dispersa em casa em vez de uma produção centralizada numa fábrica ou oficina. Neste sistema, as matérias-primas eram fornecidas aos trabalhadores domésticos, que eram frequentemente agricultores ou membros da família que procuravam obter um rendimento extra. Estes trabalhadores utilizavam ferramentas simples para fiar lã ou algodão e tecer tecidos ou outros artigos têxteis. O processo era geralmente coordenado por empresários ou comerciantes que forneciam as matérias-primas e, após a produção, recolhiam os produtos acabados para os vender no mercado. Este método de trabalho tinha vantagens tanto para os comerciantes como para os trabalhadores. Os comerciantes podiam contornar as restrições das corporações urbanas, que regulavam estritamente o comércio e o artesanato nas cidades. Para os trabalhadores, isto significava que podiam trabalhar a partir de casa, o que era particularmente vantajoso para as famílias rurais, que podiam complementar o seu rendimento agrícola com a produção têxtil. No entanto, o sistema doméstico tinha os seus limites. A produção era muitas vezes lenta e as quantidades produzidas relativamente pequenas. Além disso, a qualidade dos produtos podia variar consideravelmente. Com o tempo, estas desvantagens tornaram-se mais evidentes, nomeadamente quando a revolução industrial introduziu máquinas mais eficientes e a produção fabril. A invenção de máquinas como o tear elétrico e a máquina de fiar aumentou consideravelmente a produtividade, conduzindo à obsolescência do sistema doméstico e ao aparecimento das fábricas. O sistema doméstico foi, portanto, uma etapa importante na evolução da produção industrial, servindo de ponte entre o artesanato tradicional e os métodos de produção em grande escala que se lhe seguiram. Foi testemunha dos primeiros passos do capitalismo industrial e da emergência de uma economia de mercado mais moderna.

O sistema doméstico, muito difundido antes do advento da industrialização, caracterizava-se pela sua estrutura de produção descentralizada e pela dinâmica entre artesãos e comerciantes. No centro deste sistema estavam os camponeses que, fora das épocas exigentes do trabalho agrícola, como as sementeiras e as colheitas, dedicavam o seu tempo à produção artesanal, nomeadamente no sector têxtil. Este modelo oferecia aos trabalhadores uma forma de complementar o seu rendimento, muitas vezes insuficiente, garantindo-lhes simultaneamente uma certa flexibilidade no seu emprego. Em contrapartida, os comerciantes beneficiavam de uma mão de obra acessível e adaptável. Os comerciantes desempenham também um papel fundamental na organização económica do sistema. Não só forneciam aos artesãos as matérias-primas de que estes necessitavam, como também eram responsáveis pela distribuição das ferramentas e pela gestão das encomendas. A sua capacidade de centralizar a compra e a distribuição dos recursos permitiu-lhe reduzir os custos de transporte e exercer um controlo sobre a cadeia de produção e de venda. Além disso, ao regular o ritmo de trabalho em função das encomendas, o comerciante adaptava a oferta à procura, prática que anunciava os princípios de flexibilidade do capitalismo moderno. De um modo geral, o sistema doméstico foi marcado pela figura dominante do comerciante-empresário, que orquestrava a produção e a comercialização dos produtos acabados, apoiando-se na mão de obra agrícola intermitente. Este sistema iria evoluir gradualmente, abrindo caminho a métodos de produção mais centralizados e à revolução industrial que se seguiria.

No sistema doméstico que prevaleceu antes da revolução industrial, o papel do camponês caracterizava-se por um elevado grau de dependência económica. Esta dependência dependia de uma série de factores. Em primeiro lugar, a vida do camponês era regida pelas estações do ano e pelos ciclos agrícolas, o que tornava o seu rendimento incerto e variável. Por conseguinte, a produção artesanal, nomeadamente no sector têxtil, constituía um complemento de rendimento necessário para compensar a falta de rendimentos provenientes da agricultura. A natureza desta dependência é dupla: não só o camponês depende da agricultura para a sua subsistência principal, como também depende do rendimento suplementar proporcionado pelo trabalho artesanal. Em segundo lugar, a relação entre o camponês e o comerciante era assimétrica. O comerciante, que controlava a distribuição das matérias-primas e a comercialização dos produtos acabados, tinha uma influência considerável sobre as condições de trabalho do camponês. Ao fornecer as ferramentas e fazer as encomendas, o comerciante ditava o fluxo de trabalho e determinava indiretamente o nível de rendimento do camponês. Esta dependência era agravada pelo facto de o próprio camponês não dispor de meios para comercializar os seus produtos a uma escala significativa, o que o obrigava a aceitar as condições ditadas pelo comerciante. A dependência do camponês em relação ao mercador é reforçada pela sua situação económica precária. Com poucas possibilidades de negociar ou alterar as condições do seu trabalho artesanal, o camponês era vulnerável às flutuações da procura e às decisões do comerciante. Esta situação manteve-se até ao advento da industrialização, que transformou radicalmente os modos de produção e as relações económicas no seio da sociedade.

As corporações têxteis, instituições fortes desde a Idade Média até à época moderna, desempenharam um papel essencial na regulação da produção e da qualidade dos produtos, bem como na proteção económica e social dos seus membros. Quando o sistema de produção descentralizada, conhecido como Verlagsystem ou sistema de colocação, começou a desenvolver-se, apresentou um modelo alternativo em que os comerciantes subcontratavam o trabalho a artesãos e camponeses que trabalhavam nas suas próprias casas. Este novo modelo criou tensões significativas com as corporações tradicionais por várias razões. As corporações baseavam-se em regras estritas que regulavam a formação, a produção e a venda de mercadorias. Impunham elevados padrões de qualidade e garantiam um certo nível de vida aos seus membros, limitando a concorrência para proteger os mercados locais. O Verlagsystem, no entanto, funcionava à margem destas regras. Os comerciantes conseguiam contornar os constrangimentos das corporações, oferecendo produtos a um custo mais baixo e, muitas vezes, numa escala muito maior. Para as corporações, esta forma de produção representava uma concorrência desleal, uma vez que não obedecia às mesmas regras e podia ameaçar o monopólio económico que mantinham sobre a produção e venda de têxteis. Por conseguinte, as corporações procuravam frequentemente limitar ou proibir as actividades do Verlagsystem, a fim de preservar as suas próprias práticas e vantagens. Esta oposição levou, por vezes, a conflitos abertos e a tentativas de introduzir regulamentos mais rigorosos para travar a expansão do sistema. Apesar disso, o Verlagsystem ganhou terreno, sobretudo onde as corporações eram menos poderosas ou estavam menos presentes, prefigurando as mudanças económicas e sociais que iriam caraterizar a Revolução Industrial.

A organização da produção que surgiu com o sistema doméstico representou uma inovação na gestão do trabalho agrícola. O sistema permitia aos camponeses aproveitarem os seus períodos de inatividade, trabalhando a tempo parcial para comerciantes ou industriais. O camponês torna-se assim uma mão de obra barata e flexível para o comerciante, que pode adaptar-se às flutuações da procura sem os constrangimentos de um compromisso a tempo inteiro. Apesar desta inovação, o sistema doméstico permaneceu um fenómeno relativamente marginal e não teve o impacto transformador que os comerciantes capitalistas poderiam esperar. Estes últimos detinham o capital necessário para comprar as matérias-primas e pagar aos camponeses pelo seu trabalho, muitas vezes ao preço mais baixo, antes de venderem os produtos acabados no mercado. Trata-se de uma forma inicial de capitalismo comercial, mas este modelo económico depara-se com um obstáculo importante: a fraca procura. A realidade social e económica da época era a de uma "sociedade de miséria de massas", onde a fome era frequente e o consumo se limitava ao mínimo necessário. As roupas, por exemplo, eram compradas para durar e eram remendadas e reutilizadas em vez de serem substituídas. O consumo de massas exigia um nível de poder de compra que não existia na maioria da população, com exceção de alguns grupos minoritários, como a nobreza, a burguesia e o clero. Assim, apesar dos seus aspectos inovadores, o sistema nacional não cresceu significativamente, em parte devido a esta fraca procura e ao limitado poder de compra global. Esta situação contribuiu para manter o sistema económico num estado de "bloqueio", em que os progressos tecnológicos e organizacionais não podiam, por si só, desencadear um desenvolvimento económico mais amplo sem um aumento concomitante da procura no mercado.

A emergência da proto-industrialização[modifier | modifier le wikicode]

A proto-indústria, que se desenvolveu sobretudo antes da Revolução Industrial, constituiu uma etapa intermédia entre a economia agrícola tradicional e a economia industrial. Esta forma de organização económica surgiu na Europa, sobretudo nas zonas rurais, onde os agricultores procuravam complementar o seu rendimento fora das épocas de plantação e de colheita. Neste sistema, a produção não estava centralizada como nas fábricas da era industrial, mas dispersa por numerosas pequenas oficinas ou casas. Os artesãos e os pequenos produtores, que muitas vezes trabalhavam em família, especializavam-se na produção de bens específicos, como os têxteis, a cerâmica ou os metais. Estes bens eram depois recolhidos pelos comerciantes, responsáveis pela sua distribuição em mercados mais vastos, muitas vezes muito para além dos locais.

A proto-industrialização implicava uma economia mista em que a agricultura continuava a ser a atividade principal, mas em que a produção de bens manufacturados desempenhava um papel cada vez mais importante. Este período, marcado por uma divisão do trabalho ainda rudimentar e por uma utilização limitada de maquinaria especializada, lançou, no entanto, as bases para o desenvolvimento posterior da industrialização, nomeadamente ao habituar uma parte da população a trabalhar fora da agricultura, ao estimular o desenvolvimento de competências na produção de bens e ao promover a acumulação de capital necessário para financiar empresas de maior dimensão e tecnologicamente mais avançadas.

Franklin Mendels (1972): Tese sobre a Flandres no século XVIII[modifier | modifier le wikicode]

Franklin Mendels concebeu o termo "proto-industrialização" para descrever o processo evolutivo que se desenrolou no campo europeu, nomeadamente na Flandres, durante o século XVIII, antecipando a Revolução Industrial. A sua tese sublinha a coexistência da agricultura com a produção em pequena escala de produtos manufacturados nas famílias camponesas. Esta dupla atividade económica permitia às famílias rurais aumentar o seu rendimento e reduzir a sua vulnerabilidade aos riscos agrícolas. Segundo Mendels, a proto-industrialização caracterizava-se por uma distribuição dispersa da produção manufacturada, frequentemente realizada em pequenas oficinas ou no seio das famílias, e não em grandes fábricas concentradas. Os agricultores dependiam frequentemente de comerciantes locais que forneciam as matérias-primas e se encarregavam da comercialização dos produtos acabados. Este sistema estimulou a produtividade e promoveu a eficiência na produção de bens manufacturados, o que, por sua vez, impulsionou a economia das regiões em causa. Neste período, também se registaram mudanças significativas nas estruturas familiares e sociais. As famílias de agricultores adaptaram-se, adoptando estratégias económicas que combinavam a agricultura e a indústria transformadora. A familiarização da mão de obra com as actividades fabris e a criação de redes de distribuição dos bens produzidos facilitaram a acumulação de capital. Assim, a proto-industrialização não só alterou a paisagem económica destas regiões, como também teve um impacto na sua demografia, na mobilidade social e nas relações familiares, lançando as bases das sociedades industriais modernas.

No final do século XVII, o crescimento demográfico na Europa conduziu a alterações significativas na composição social das zonas rurais. Este crescimento demográfico levou à distinção de dois grandes grupos no seio da população rural. Por um lado, os camponeses sem terra. Este grupo era constituído por pessoas que não possuíam parcelas agrícolas e que dependiam frequentemente de trabalhos sazonais ou diurnos para sobreviver. Estas pessoas eram particularmente vulneráveis às flutuações económicas e às más colheitas. Com o surgimento da Revolução Industrial, estas pessoas tornaram-se uma força de trabalho essencial, muitas vezes descrita como o "exército de reserva" do capitalismo industrial, uma vez que estavam disponíveis para trabalhar nas novas fábricas e instalações devido à sua falta de ligação à terra. Por outro lado, havia os camponeses que, confrontados com a pressão demográfica e a crescente escassez de terras disponíveis, procuravam fontes alternativas de rendimento. Estes camponeses começaram a recorrer a actividades não agrícolas, como a produção artesanal ou o trabalho em casa, no âmbito de sistemas como o sistema doméstico ou a proto-industrialização. Desta forma, contribuíram para a diversificação económica do campo e para a preparação das populações rurais para as transformações industriais que se avizinhavam. Estas dinâmicas conduziram a uma reorganização sócio-económica do mundo rural, com impacto nas estruturas tradicionais da agricultura e um crescente envolvimento das zonas rurais nos circuitos económicos mais amplos do comércio e da produção fabril.

Características da proto-indústria ("Putting-Out System")[modifier | modifier le wikicode]

O século XVIII foi um período de profunda transformação económica na Europa e, em particular, em regiões como a Flandres. O historiador económico Franklin Mendels, na sua tese de referência sobre a Flandres do século XVIII, identificou vários elementos-chave que caracterizaram a proto-indústria, um sistema que preparou o caminho para a Revolução Industrial. Uma das descobertas mais surpreendentes de Mendels é o facto de, ao contrário de períodos anteriores da história, o crescimento da população no século XVIII se ter centrado principalmente no campo e não nas cidades. Este facto marca uma inversão das tendências demográficas históricas, em que as cidades eram normalmente os motores do crescimento. Esta expansão da população rural conduziu a um excedente de mão de obra disponível para novas formas de produção. Além disso, Mendels identificou que a unidade económica básica durante este período não era nem a cidade nem a aldeia, mas sim a família. O agregado familiar funcionava como o núcleo de produção e reprodução. Em vez de dependerem apenas da agricultura, as famílias rurais diversificaram as suas actividades, participando na produção proto-industrial, muitas vezes como parte do sistema doméstico. Estas famílias produziam em casa bens, como os têxteis, para comerciantes ou empresários que lhes forneciam as matérias-primas e recolhiam os produtos acabados para venda. Esta estrutura económica permitia uma maior flexibilidade e adaptabilidade às flutuações da procura e das estações do ano, contribuindo para um crescimento económico sustentado que acabaria por conduzir à Revolução Industrial. A proto-indústria foi, portanto, um fator-chave do crescimento económico do século XVIII, preparando as populações rurais para as grandes mudanças que viriam a ocorrer com a industrialização.

Os estudos meticulosos de Franklin Mendels sobre a Flandres do século XVIII oferecem uma visão detalhada da dinâmica económica e social da Europa Ocidental rural. Analisando os arquivos de cerca de 5 000 famílias, Mendels conseguiu identificar três grupos sociais distintos, cujo crescimento reflectia as tensões e as mudanças da época. Os camponeses sem terra constituíam um grupo crescente, consequência direta do crescimento demográfico que ultrapassou a capacidade da terra para sustentar toda a gente. Com as práticas de herança que dividem a terra entre vários herdeiros, muitas explorações agrícolas tornaram-se inviáveis e faliram. Estes agricultores foram pressionados por imperativos demográficos e económicos, que os levaram por vezes à falência. Para alguns, trabalhar para os grandes proprietários era uma opção, enquanto outros se tornavam naquilo a que Marx chamava "o exército de reserva do capitalismo", prontos a juntar-se à mão de obra da indústria nascente na sua procura desesperada de trabalho. Um segundo grupo era constituído por camponeses que optavam por emigrar para evitar a subdivisão excessiva da sua parcela de terra familiar e a consequente diluição do rendimento. Estes camponeses procuravam oportunidades económicas na cidade ou mesmo no estrangeiro, muitas vezes de forma sazonal, estabelecendo padrões de migração que se tornaram comuns no século XVIII. Por fim, havia aqueles que permaneciam ligados à sua terra, mas eram obrigados a inovar para sobreviver. Este grupo adoptou a proto-indústria, combinando o trabalho agrícola com a produção industrial em pequena escala, muitas vezes em casa. Ao integrarem estas novas formas de produção, conseguiram manter o seu modo de vida rural, gerando simultaneamente o rendimento suplementar necessário ao sustento das suas famílias. Estes três grupos sociais, observados por Mendels, ilustram a complexidade e a diversidade das respostas aos desafios económicos e demográficos da época e o seu papel central na transformação da sociedade rural pré-industrial.

A proto-indústria representa uma fase intermédia do desenvolvimento económico que se desenvolveu principalmente no campo e que se caracteriza por um sistema de trabalho doméstico. Trata-se de uma forma de artesanato rural que permanece em grande parte invisível nas estatísticas económicas tradicionais, uma vez que se desenvolve nos interstícios do tempo agrícola. Os trabalhadores, frequentemente camponeses, aproveitam os períodos em que a agricultura requer menos atenção para se dedicarem a actividades produtivas como a fiação ou a tecelagem, o que lhes permite diversificar as suas fontes de rendimento. O sistema proto-industrial é perfeitamente compatível com o ritmo sazonal da atividade agrícola, uma vez que aproveita os períodos de inatividade da agricultura. Deste modo, os agricultores podem continuar a satisfazer as suas necessidades alimentares através da agricultura, aumentando simultaneamente os seus rendimentos através das actividades proto-industriais. Em caso de más colheitas e de subida dos preços do trigo, o rendimento suplementar gerado pela proto-indústria proporciona segurança económica, permitindo-lhes comprar alimentos. Inversamente, se uma crise atingir o sector têxtil, as colheitas agrícolas podem constituir uma garantia contra a fome. A dualidade desta economia oferece, portanto, um certo grau de resiliência face às crises, uma vez que a sobrevivência dos agricultores não depende exclusivamente de um único sector. Só o infortúnio de uma crise simultânea nos sectores agrícola e proto-industrial poderia ameaçar a sua subsistência, o que, historicamente, é raro. Isto demonstra a força de um sistema económico diversificado, mesmo ao nível microeconómico da família rural.

A introdução de uma segunda fonte de rendimento marcou um ponto de viragem significativo na vida dos agricultores. Embora a pobreza continuasse a ser generalizada e a maioria das pessoas vivesse com meios modestos, a capacidade de gerar rendimentos adicionais através da proto-indústria ajudou a reduzir a precariedade da sua existência. Esta diversificação dos rendimentos conduziu a uma maior segurança económica, reduzindo a vulnerabilidade dos agricultores às flutuações sazonais e aos caprichos da agricultura. Assim, mesmo que o nível de vida global não tenha aumentado de forma espetacular, o impacto na segurança e estabilidade das famílias rurais foi substancial. As famílias conseguiram enfrentar melhor os anos de más colheitas ou os períodos de aumento dos preços dos géneros alimentícios. Além disso, esta maior segurança pode traduzir-se numa certa melhoria do bem-estar social. Com o rendimento suplementar, as famílias tinham potencialmente acesso a bens e serviços que, de outro modo, não poderiam adquirir, tais como melhor vestuário, ferramentas ou mesmo educação para os seus filhos. Em suma, a proto-indústria desempenhou um papel fundamental na melhoria da condição dos camponeses, proporcionando-lhes uma rede de segurança que ia para além da subsistência e preparando o caminho para as mudanças sociais e económicas da Revolução Industrial.

Comércio triangular: uma visão geral[modifier | modifier le wikicode]

A integração da proto-indústria no comércio mundial marcou uma transformação significativa da economia mundial. Este sistema, também conhecido como putting-out system ou domesticity system, abriu caminho para que os produtores rurais participassem plenamente na economia de mercado, fabricando bens para exportação. Esta evolução teve uma série de consequências interligadas. A proto-indústria levou a um aumento significativo da procura de produtos manufacturados, em parte graças ao estabelecimento do comércio triangular. Este último refere-se a um circuito comercial entre a Europa, a África e as Américas, em que as mercadorias produzidas na Europa eram trocadas por escravos em África, que eram depois vendidos nas Américas. As matérias-primas das colónias eram trazidas de volta para a Europa para serem transformadas pela proto-indústria.

Este comércio alimentou a acumulação de capital na Europa, que posteriormente financiou a Revolução Industrial. Além disso, a expansão dos mercados de bens proto-industriais para além das fronteiras locais promoveu o aparecimento de uma economia de mercado mais integrada e globalizada. As estruturas económicas começaram a mudar, uma vez que a proto-indústria preparou o caminho para a Revolução Industrial, orientando os produtores para produzirem para o mercado e não apenas para a subsistência pessoal. No entanto, é essencial reconhecer que o comércio triangular incluía também o tráfico de escravos, um aspeto profundamente desumano deste período histórico. Os avanços económicos fizeram-se, por vezes, à custa de grande sofrimento humano e, embora a economia tenha prosperado, fê-lo com danos irreparáveis em muitas vidas, cujo impacto ainda hoje se faz sentir.

A proto-indústria, muitas vezes confundida com o sistema doméstico, distingue-se deste último pela sua dimensão e impacto económico. A proto-indústria afectou um grande número de agricultores, sendo poucas as regiões agrícolas poupadas a este fenómeno. Esta difusão generalizada deve-se sobretudo à transição dos produtores rurais dos micro-mercados locais para uma economia global, que lhes permite exportar os seus produtos. A exportação de bens como os têxteis, as armas e até de artigos tão básicos como as unhas aumentou consideravelmente a procura mundial e estimulou o crescimento económico. Esta expansão dos mercados foi também a força motriz do comércio triangular. Neste sistema, os produtos da proto-indústria europeia eram trocados por escravos em África, que eram depois transportados para as Américas para trabalharem nas plantações de algodão, açúcar, café e cacau, que acabavam por ser exportados para a Europa. Este fluxo comercial não só contribuiu para o aumento da procura de bens proto-industriais, como também levou ao aumento do trabalho na construção naval, um sector que deu emprego a milhões de camponeses, reduzindo os custos de transporte e promovendo um crescimento económico sustentado. No entanto, é importante lembrar que o comércio triangular se baseava na escravatura, um sistema profundamente trágico e desumano, cujas sequelas ainda estão presentes na sociedade moderna. O crescimento económico que gerou é indissociável destas dolorosas realidades históricas.

A relação entre o crescimento demográfico e a proto-indústria no século XVIII é uma questão complexa de causa e efeito que tem sido amplamente debatida pelos historiadores económicos. Por um lado, o crescimento demográfico pode ser visto como um incentivo à procura de novas formas de rendimento, levando ao desenvolvimento da proto-indústria. Com o aumento da população, sobretudo no campo, as terras tornam-se insuficientes para satisfazer as necessidades de todos, obrigando os agricultores a encontrar fontes de rendimento suplementares, como o trabalho proto-industrial, que pode ser efectuado em casa e não exige grandes deslocações. Por outro lado, a própria proto-indústria foi capaz de favorecer o crescimento demográfico, melhorando o nível de vida das famílias rurais e permitindo-lhes assegurar melhor o sustento dos seus filhos. O acesso a rendimentos adicionais fora das explorações agrícolas reduziu provavelmente as taxas de mortalidade e permitiu que as famílias sustentassem mais crianças até à idade adulta. Além disso, com o aumento dos rendimentos, as populações passaram a ser mais bem alimentadas e mais resistentes às doenças, o que também pode contribuir para o crescimento demográfico. A proto-indústria representa, assim, uma fase de transição entre as economias tradicionais, baseadas na agricultura de pequena escala e no artesanato, e a economia moderna, caracterizada pela industrialização e pela especialização do trabalho. A proto-indústria permitiu a integração das economias rurais nos mercados internacionais, conduzindo a um aumento da produção e a uma diversificação das fontes de rendimento. Este facto teve como efeito a dinamização das economias locais e a sua integração na rede comercial mundial em expansão.

Efeitos demográficos[modifier | modifier le wikicode]

Impacto na mortalidade[modifier | modifier le wikicode]

No século XVIII e no início do século XIX, a Europa sofreu uma transformação demográfica significativa, caracterizada por uma diminuição da mortalidade, graças, em parte, a uma série de melhorias e mudanças na sociedade. Os progressos na agricultura levaram a um aumento da produção alimentar, reduzindo o risco de fome. Ao mesmo tempo, os progressos em matéria de higiene e as iniciativas de saúde pública começaram a reduzir a propagação de doenças infecciosas. Embora os grandes avanços na medicina só viessem a ocorrer no final do século XIX, algumas das primeiras descobertas já tinham tido um impacto positivo na saúde. Além disso, a proto-industrialização criou oportunidades de rendimento adicionais fora da agricultura, permitindo às famílias suportar melhor os períodos de más colheitas e melhorar o seu nível de vida, incluindo o acesso a alimentos e cuidados de saúde de qualidade. Nesta época, assistiu-se também a uma mudança na estrutura económica e social, com as famílias a poderem casar mais cedo e ter mais filhos graças a uma maior segurança económica. O trabalho industrial doméstico, como o têxtil, oferecia uma segurança financeira adicional que, combinada com a agricultura, proporcionava um rendimento mais estável e diversificado. Esta situação contribuiu para a erosão do antigo regime demográfico, em que o casamento era frequentemente adiado por falta de recursos económicos. A convergência destes factores contribuiu, pois, para reduzir as crises de mortalidade, conduzindo a um crescimento demográfico sustentado e a uma transformação das mentalidades e dos estilos de vida. A proto-industrialização, ao proporcionar rendimentos adicionais e estabilidade económica, foi um elemento-chave nesta transição, embora a sua influência tenha variado muito de região para região.

Influência na idade do casamento e na fertilidade[modifier | modifier le wikicode]

A proto-industrialização teve um impacto na estrutura social e económica das sociedades rurais e um desses efeitos foi a redução da idade do casamento. Antes deste período, muitos pequenos agricultores tinham de adiar o casamento até poderem sustentar uma família, uma vez que os seus recursos estavam limitados ao que as suas terras podiam produzir. Com o advento da proto-industrialização, estes pequenos agricultores puderam complementar o seu rendimento com actividades industriais caseiras, como a tecelagem, que passou a ser cada vez mais procurada à medida que o mercado se expandia. Esta nova fonte de rendimento tornou o casamento mais acessível numa idade mais jovem, uma vez que os casais podiam contar com um rendimento adicional para se sustentarem. Além disso, neste novo modelo económico, as crianças representavam uma força de trabalho adicional que podia contribuir para o rendimento familiar desde tenra idade. Podiam, por exemplo, trabalhar nos teares em casa. Isto significava que as famílias tinham um incentivo económico para ter mais filhos e que as crianças podiam contribuir economicamente muito antes de atingirem a idade adulta. Esta dinâmica reforçou a viabilidade económica do casamento e da família alargada, permitindo um aumento da taxa de natalidade e contribuindo para um crescimento populacional acelerado. Esta transição demográfica teve profundas repercussões na sociedade, acabando por conduzir a mudanças estruturais que abriram caminho à plena industrialização e modernização económica.

O fenómeno da proto-industrialização teve efeitos diferentes nos comportamentos conjugais e na fecundidade, consoante as regiões. Nas zonas onde a proto-industrialização proporcionou um rendimento adicional significativo, as pessoas começaram a casar mais cedo e a fecundidade aumentou em conformidade. A possibilidade de complementar os rendimentos agrícolas com os rendimentos do trabalho industrial doméstico reduziu as barreiras económicas ao casamento precoce, uma vez que as famílias podiam alimentar mais bocas e sustentar agregados familiares maiores. No entanto, noutras regiões, prevalecia a prudência económica e os camponeses tinham tendência para adiar o casamento até terem acumulado recursos suficientes para se tornarem proprietários de terras. A aquisição de terras era frequentemente considerada como uma garantia de segurança económica, pelo que os camponeses preferiam adiar o casamento e a constituição de uma família até poderem assegurar um certo grau de estabilidade material. Esta diferença regional no comportamento matrimonial reflecte a diversidade das estratégias económicas e dos valores culturais que influenciam as decisões dos camponeses. Embora a proto-industrialização oferecesse novas oportunidades, as respostas a essas oportunidades estavam longe de ser uniformes e eram frequentemente moldadas pelas condições locais, tradições e aspirações individuais.

Transformando as relações humanas: corpo e ambiente[modifier | modifier le wikicode]

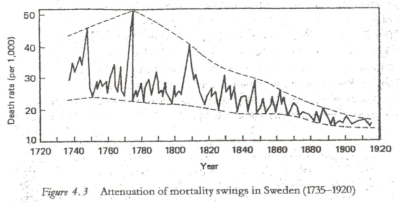

O gráfico mostra a taxa de mortalidade por 1 000 indivíduos no eixo y e os anos de 1720 a 1920 no eixo x. O gráfico mostra uma tendência clara: a taxa de mortalidade, que apresenta grandes flutuações com picos elevados nos primeiros anos (em especial por volta de 1750 e pouco antes de 1800), vai-se atenuando ao longo do tempo, com os picos a tornarem-se menos pronunciados e a taxa de mortalidade global a diminuir. A linha a tracejado representa uma linha de tendência que indica a trajetória geral descendente da taxa de mortalidade ao longo deste período de dois séculos. Esta representação visual sugere que, ao longo do tempo, os casos e a gravidade das crises de mortalidade (como epidemias, fomes e guerras) diminuíram, devido a melhorias na saúde pública, na medicina, nas condições de vida e a alterações nas estruturas sociais.

Evolução da perceção da morte[modifier | modifier le wikicode]

A mudança na perceção da morte no Ocidente, entre os séculos XVI e XVIII, reflecte uma profunda transformação da mentalidade e da cultura. Nos séculos XVI e XVII, as elevadas taxas de mortalidade e as frequentes epidemias tornavam a morte uma presença constante e familiar na vida quotidiana. As pessoas estavam habituadas a conviver com a morte, quer enquanto comunidade, quer enquanto indivíduos. Os cemitérios situavam-se frequentemente no coração das aldeias ou das cidades e os mortos faziam parte integrante da comunidade, como o atestam os rituais e as comemorações. No entanto, no século XVIII, nomeadamente com os progressos da medicina, da higiene e da organização social, a mortalidade começou a diminuir e, com ela, a presença omnipresente da morte. Esta redução da mortalidade quotidiana conduziu a uma transformação da perceção da morte. Esta deixa de ser vista como uma companhia constante e passa a ser encarada como um acontecimento trágico e excecional. Os cemitérios foram deslocados para fora das zonas habitadas, significando uma separação física e simbólica entre os vivos e os mortos. Este "distanciamento" da morte coincide com o que muitos historiadores e sociólogos consideram ser o início da modernidade ocidental. As atitudes passaram a valorizar a vida, o progresso e o futuro. A morte tornou-se algo a combater, a fazer recuar e, idealmente, a conquistar. Esta mudança de atitude conduziu também a um certo fascínio pela morte, que se tornou objeto de reflexão filosófica, literária e artística, reflectindo uma certa ansiedade perante o desconhecido e o inevitável. Esta nova visão da morte reflecte uma mudança mais ampla na compreensão humana de nós próprios e do nosso lugar no universo. A vida, a saúde e a felicidade tornaram-se valores centrais, enquanto a morte se tornou um limite a ultrapassar, um desafio a vencer. Este facto teve uma profunda influência nas práticas culturais, sociais e mesmo económicas e continua a moldar a forma como a sociedade contemporânea aborda o fim da vida e o luto.

O declínio da mortalidade no século XVIII e as mudanças nas percepções e práticas em torno da morte tiveram consequências em muitos aspectos da vida social, incluindo a justiça penal e as práticas de execução. Na Idade Média e no início da Idade Moderna, as execuções públicas eram comuns e frequentemente acompanhadas de tortura e de métodos particularmente brutais. Estas execuções tinham uma função social e política: eram supostas ser dissuasoras, um aviso à população contra a violação da lei. Eram frequentemente encenadas com um elevado grau de crueldade, reflectindo a familiaridade da época com a violência e a morte. No entanto, no século XVIII, sob a influência do Iluminismo e de uma nova sensibilidade para com a vida e a dignidade humanas, assiste-se a uma transformação das práticas jurídicas e punitivas. Filósofos do Iluminismo, como Cesare Beccaria, na sua obra "Dos crimes e das penas" (1764), opuseram-se ao uso da tortura e das penas cruéis, defendendo uma justiça mais racional e humana. Neste contexto, as execuções públicas começaram a ser postas em causa. A pouco e pouco, foram vistas como bárbaras e incivilizadas, em contradição com os novos valores da sociedade. Esta mudança de perspetiva conduziu a reformas do sistema penal, com uma tendência para execuções mais "humanas" e, finalmente, para a abolição das execuções públicas. A execução, em vez de ser um espetáculo público de tortura, tornou-se um ato rápido e menos doloroso, com o objetivo de pôr termo à vida do condenado em vez de lhe infligir um sofrimento prolongado. A introdução de métodos como a guilhotina em França, no final do século XVIII, foi em parte justificada pela ideia de uma execução mais rápida e menos desumana. O declínio da mortalidade e as mudanças de mentalidade que o acompanharam contribuíram para a transformação das práticas judiciárias, levando à redução e, por fim, à cessação das execuções públicas e da tortura associada, reflectindo uma humanização progressiva da sociedade e das suas instituições.

No século XVIII, os cemitérios começaram a ser deslocados para fora das cidades, sinal de uma profunda transformação na forma como a sociedade encarava a morte e os mortos. Durante séculos, os mortos tinham sido enterrados perto das igrejas, no coração das comunidades, mas esta situação começou a mudar por várias razões.

As preocupações com a saúde pública ganharam importância com a crescente urbanização. Os cemitérios sobrelotados nas vilas e cidades eram vistos como potenciais ameaças para a saúde, especialmente em tempos de epidemias. Esta constatação levou as autoridades a repensar a organização dos espaços urbanos para limitar os riscos sanitários. A influência do Iluminismo favoreceu igualmente uma nova abordagem da morte. Esta deixou de ser um espetáculo quotidiano para se tornar um assunto pessoal e privado. Verificou-se uma tendência crescente para encarar os ritos de morte e o luto como algo a ser vivido mais intimamente, longe dos olhos do público. Ao mesmo tempo, as concepções do indivíduo evoluíam. A dignidade da pessoa humana, viva ou morta, era cada vez maior, o que se traduzia na necessidade de espaços funerários que tratassem os restos mortais com respeito e decência. O espírito de racionalismo da época também desempenhou um papel importante. Havia uma maior crença na capacidade do homem para gerir e controlar o seu ambiente. A deslocação dos cemitérios era uma forma de reorganizar o espaço para melhorar o bem-estar coletivo, adaptando o traçado da cidade aos princípios da racionalidade e do progresso. A deslocação dos cemitérios é a expressão concreta de um afastamento da morte na vida quotidiana, reflectindo a vontade de a gerir de forma mais metódica, e revela um respeito crescente pela dignidade dos mortos, ao mesmo tempo que marca um passo no sentido de um maior controlo dos factores ambientais que afectam a vida pública.

A luta contra as doenças: progressos e desafios[modifier | modifier le wikicode]

A exteriorização da morte no século XVIII reflecte um período em que as perspectivas sobre a vida, a saúde e a doença começaram a mudar significativamente. O homem do Iluminismo, armado de uma nova fé na ciência e no progresso, começou a acreditar na sua capacidade de influenciar, e mesmo de controlar, o seu ambiente e a sua saúde. A varíola era uma das doenças mais devastadoras, causando epidemias regulares e elevadas taxas de mortalidade. A descoberta da imunização por Edward Jenner, no final do século XVIII, foi uma revolução em termos de saúde pública. Ao utilizar a vacina contra a varíola, Jenner provou que era possível prevenir uma doença em vez de se limitar a tratá-la ou a sofrer as suas consequências. Começava assim uma nova era em que a medicina preventiva se tornava um objetivo realizável, reforçando a impressão de que a humanidade podia triunfar sobre as epidemias que tinham dizimado populações inteiras no passado. Esta vitória sobre a varíola não só salvou inúmeras vidas, como também reforçou a ideia de que a morte não era sempre inevitável ou um destino a aceitar sem luta. Simbolizou um ponto de viragem em que a morte, outrora indissociável da vida quotidiana e aceite como parte integrante dela, começou a ser vista como um acontecimento que podia ser adiado, gerido e, em alguns casos, evitado graças aos avanços da medicina e da ciência.

A varíola era uma das doenças mais temidas antes de serem desenvolvidos os primeiros métodos de prevenção eficazes. A doença teve um impacto profundo nas sociedades ao longo dos séculos, causando mortes em massa e deixando os sobreviventes muitas vezes com graves sequelas físicas. A metáfora de que a varíola tomou o lugar da peste ilustra o peso constante da doença nas populações antes da compreensão moderna da patologia e do advento da saúde pública.

A observação de que a humanidade não teria podido resistir a duas pragas simultâneas, como a peste e a varíola, sublinha a vulnerabilidade da população às doenças infecciosas antes do século XVIII. O caso de figuras célebres como Mirabeau, desfigurado pela varíola, recorda o terror que esta doença inspirava. Apesar da ignorância do que era um vírus na altura, o século XVIII marcou uma época de transição da superstição e da impotência face à doença para tentativas mais sistemáticas e empíricas de a compreender e controlar. Práticas como a variolização, que implicava a inoculação de uma forma atenuada da doença para induzir a imunidade, foram desenvolvidas muito antes de a ciência compreender os mecanismos subjacentes à imunologia. Foi Edward Jenner que, no final do século XVIII, desenvolveu a primeira vacina, utilizando o pus da varíola bovina (vaccinia) para imunizar contra a varíola humana, com resultados significativamente mais seguros do que a variolização tradicional. Esta descoberta não se baseou numa compreensão científica da doença a nível molecular, que só viria a acontecer muito mais tarde, mas sim na observação empírica e na aplicação de métodos experimentais. A vitória sobre a varíola simbolizou, assim, uma viragem decisiva na luta da humanidade contra as epidemias, abrindo caminho para os futuros avanços na vacinação e no controlo das doenças infecciosas, que viriam a transformar a saúde pública e a longevidade humana nos séculos seguintes.

A inoculação, praticada antes da vacinação tal como a conhecemos, era uma forma primitiva de prevenção da varíola. Esta prática implicava a introdução deliberada do vírus da varíola no corpo de uma pessoa saudável, geralmente através de uma pequena incisão na pele, na esperança de que daí resultasse uma infeção ligeira, mas suficiente para induzir imunidade sem causar uma doença completa. Em 1721, a prática da inoculação foi introduzida na Europa por Lady Mary Wortley Montagu, que a descobriu na Turquia e a trouxe para Inglaterra. Ela inoculou os seus próprios filhos. A ideia era que a inoculação com uma forma atenuada da doença proporcionaria proteção contra uma infeção subsequente, que poderia ser muito mais grave ou mesmo fatal. Este método apresentava riscos significativos. Os indivíduos inoculados podiam desenvolver uma forma completa da doença e tornar-se vectores de transmissão da varíola, contribuindo para a sua propagação. Para além disso, havia mortalidade associada à própria inoculação, embora esta fosse inferior à mortalidade da varíola no seu estado natural. Apesar dos seus perigos, a inoculação foi a primeira tentativa sistemática de controlar uma doença infecciosa através da imunização e lançou as bases para as práticas de vacinação posteriores desenvolvidas por Edward Jenner e outros. A aceitação e a prática da inoculação variaram, com muita controvérsia e debate, mas a sua utilização marcou um passo importante na compreensão e gestão da varíola antes de a vacinação com a vacina mais segura e eficaz de Jenner se tornar comum no final do século XVIII e início do século XIX.

Em 1796, Edward Jenner, um médico inglês, conseguiu um grande avanço médico quando aperfeiçoou a vacinação contra a varíola. Ao observar que as leiteiras que tinham contraído vacínia, uma doença semelhante à varíola, mas muito menos grave, transmitida pelas vacas, não contraíam varíola humana, Jenner postulou que a exposição à vacínia poderia conferir proteção contra a varíola humana. Jenner testou a sua teoria inoculando James Phipps, um rapaz de oito anos, com pus retirado de lesões de vaccinia. Quando Phipps resistiu posteriormente à exposição à varíola, Jenner concluiu que a inoculação com vaccinia (o que hoje chamamos de vírus da vaccinia) oferecia proteção contra a varíola. Chamou a este processo "vacinação", da palavra latina "vacca" que significa "vaca". A vacina de Jenner provou ser muito mais segura do que os métodos anteriores de inoculação contra a varíola e foi adoptada em muitos países, apesar das guerras e das tensões políticas da época. Apesar do conflito existente entre a Inglaterra e a França, Jenner assegurou que a sua vacina chegasse a outras nações, incluindo a França, ilustrando uma notável compreensão precoce da saúde pública como uma preocupação transnacional. Esta descoberta simbolizou um ponto de viragem na luta contra as doenças infecciosas. Lançou as bases da imunologia moderna e representou um primeiro passo significativo para vencer as doenças epidémicas que afligiram a humanidade durante séculos. A prática da vacinação espalhou-se e acabou por conduzir à erradicação da varíola no século XX, marcando a primeira vez que uma doença humana foi eliminada através de esforços coordenados de saúde pública.

O final do século XVIII e o início do século XIX marcaram uma mudança fundamental na atitude das sociedades ocidentais em relação à natureza. Com o declínio da mortalidade provocada por doenças como a varíola e o aumento dos conhecimentos científicos, a natureza foi gradualmente transformada de uma força indomável e frequentemente hostil num conjunto de recursos a explorar e a compreender. O Século das Luzes, com a sua ênfase na razão e na acumulação de conhecimentos, levou à criação de enciclopédias e a uma maior divulgação do conhecimento. Figuras como Carl Linnaeus trabalharam para classificar o mundo natural, impondo uma ordem humana à diversidade dos seres vivos. Neste período, assistiu-se ao aparecimento de uma cultura erudita em que a exploração, a classificação e a exploração da natureza eram vistas como formas de melhorar a sociedade. Foi também nesta altura que começaram a surgir as primeiras preocupações com a sustentabilidade dos recursos naturais, em resposta à aceleração da exploração industrial. Os debates sobre a desflorestação para a construção naval, a extração de carvão e de minerais e outras actividades de exploração intensiva reflectem uma consciência emergente dos limites ambientais. O antropocentrismo da época, que colocava o homem no centro de todas as coisas e como senhor da natureza, estimulou o desenvolvimento industrial e económico. Com o passar do tempo, porém, também levou a uma crescente consciência dos efeitos ambientais e sociais dessa abordagem, lançando as bases para os movimentos ecológicos e de conservação que surgiriam mais tarde. Assim, o desenvolvimento de uma cultura erudita e a valorização da natureza, não só como objeto de estudo, mas também como fonte de riqueza material, foram elementos fundamentais na mudança da relação da humanidade com o seu ambiente, relação essa que continua a evoluir face aos desafios ambientais contemporâneos.

A cultura da natureza[modifier | modifier le wikicode]

Hans Carl von Carlowitz, um administrador mineiro saxão, é frequentemente considerado um dos primeiros a formular o conceito de gestão sustentável dos recursos naturais. Na sua obra "Sylvicultura oeconomica", de 1713, desenvolveu a ideia de que só deve ser cortada a quantidade de madeira que a floresta pode reproduzir naturalmente, para garantir que a silvicultura se mantém produtiva a longo prazo. Este pensamento foi em grande parte uma resposta à desflorestação maciça e à necessidade crescente de madeira para a indústria mineira e como material de construção. Hans Carl von Carlowitz é considerado o pioneiro do conceito de sustentabilidade, nomeadamente no contexto da silvicultura. Neste livro, ele definiu a necessidade de uma abordagem equilibrada da silvicultura, que tenha em conta a regeneração das árvores a par do seu abate, a fim de manter as florestas para as gerações futuras. Esta abordagem foi elaborada em resposta à escassez de madeira que a Alemanha enfrentava no século XVIII, em grande parte devido à exploração excessiva para actividades mineiras e de fundição. A publicação é importante porque lançou as bases para a gestão sustentável dos recursos naturais, em especial a prática de plantar mais árvores do que as que são cortadas, que é a pedra angular das modernas práticas florestais sustentáveis. Notavelmente, a ideia de sustentabilidade foi conceptualizada há mais de 300 anos, reflectindo uma compreensão precoce do impacto ambiental da atividade humana e da necessidade de conservação dos recursos.

Embora as preocupações de von Carlowitz se centrassem na silvicultura e na utilização da madeira, a sua ideia reflecte um princípio básico do desenvolvimento sustentável moderno: a utilização dos recursos naturais deve ser equilibrada por práticas que assegurem a sua renovação para as gerações futuras. Na altura, tratava-se de um conceito vanguardista, pois contrariava a ideia generalizada da exploração ilimitada da natureza. No entanto, a noção de desenvolvimento sustentável não se enraizou imediatamente nas políticas públicas nem na consciência colectiva. Só com o desenvolvimento das ciências do ambiente e as mudanças sociais dos séculos seguintes é que a ideia de uma gestão prudente dos recursos da Terra se impôs plenamente.

A época moderna, sobretudo a partir do século XVIII, foi marcada por uma mudança fundamental na relação da humanidade com a natureza. A revolução científica e o Iluminismo contribuíram para promover uma visão do homem como senhor e possuidor da natureza, uma ideia filosoficamente defendida por pensadores como René Descartes. Nesta perspetiva, a natureza já não é um meio no qual o homem deve encontrar o seu lugar, mas um reservatório de recursos a utilizar para o seu próprio desenvolvimento. O antropocentrismo, que coloca o ser humano no centro de todas as preocupações, torna-se o princípio orientador da exploração do mundo natural. De acordo com as crenças religiosas e culturais da época, a terra era vista como uma dádiva de Deus para as pessoas que tinham a responsabilidade de a cultivar e explorar. Os desenvolvimentos da agronomia e da silvicultura foram manifestações desta abordagem, que procurava otimizar a utilização do solo e das florestas para obter a máxima produção. As viagens de exploração, alimentadas por um desejo de descoberta mas também por motivações económicas, reflectiam igualmente esta vontade de explorar novos recursos e de alargar a esfera de influência humana. Esta cultura erudita da natureza exprimiu-se através da criação de sistemas de classificação do mundo natural, de técnicas de cultivo aperfeiçoadas, de uma exploração mineira mais eficaz e de uma silvicultura regulamentada. A Encyclopédie de Diderot e d'Alembert, por exemplo, tinha como objetivo compilar todo o conhecimento humano, incluindo o conhecimento da natureza, e torná-lo acessível para uma utilização racional e esclarecida. Foi esta abordagem que lançou as bases para a utilização industrial dos recursos naturais, prefigurando as revoluções industriais que viriam a transformar profundamente as sociedades humanas e a sua relação com o ambiente. No entanto, a exploração em grande escala da natureza sem ter em conta os impactos ambientais a longo prazo conduziria mais tarde às crises ecológicas que hoje vivemos e ao questionamento do antropocentrismo enquanto tal.

Apêndices[modifier | modifier le wikicode]

- Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015) Monde-diplomatique.fr,. (2015). Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015). Retrieved 17 January 2015, from http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/MELAN/51961

- Grober, Ulrich. "Hans Carl Von Carlowitz: Der Erfinder Der Nachhaltigkeit | ZEIT ONLINE." ZEIT ONLINE. 25 Nov. 1999. Web. 24 Nov. 2015 url: http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit.