Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

Entre os séculos XV e XVIII, a Europa pré-industrial era essencialmente uma vasta manta de retalhos de comunidades rurais onde a vida camponesa, longe de ser um mero pano de fundo, constituía o coração pulsante da civilização. Empregando cerca de 90% da população, o campesinato não se limitava a cultivar a terra; era a espinha dorsal viva da economia, moldando a paisagem, alimentando as nações e tecendo os laços sociais que uniam as aldeias e os terroirs. A sua labuta diária na terra era muito mais do que uma busca pela sobrevivência; era a força motriz por detrás de uma economia largamente autossuficiente, um componente fundamental da grande máquina social que alimentava mercados e cidades.

Neste tabuleiro de xadrez agrário, cada camponês desempenhava um papel decisivo, empenhado numa densa rede de deveres, não só para com o senhor local, mas também num espírito de solidariedade mútua. Vivendo muitas vezes em condições austeras e sujeitos à dureza das estações e às exigências arbitrárias da nobreza, os camponeses moldaram, no entanto, a economia do seu tempo com resiliência. É simplista apresentá-los apenas como uma classe desfavorecida e impotente; representavam a maior massa social da Europa pré-industrial e foram actores fundamentais, por vezes revolucionários, na definição do seu futuro.

Vamos mergulhar na vida quotidiana, muitas vezes pouco conhecida, dos camponeses europeus na era pré-industrial, lançando luz não só sobre as suas práticas agrícolas, mas também sobre o seu lugar na hierarquia social e as dinâmicas de resistência e mudança que foram capazes de gerar. Ao recolocá-los no centro da análise, estamos a redescobrir os próprios fundamentos da economia e da sociedade pré-industriais da Europa.

O predomínio da agricultura: século XV - século XVII[modifier | modifier le wikicode]

A agricultura foi o pilar das economias do Antigo Regime e desempenhou um papel preponderante na formação da estrutura socioprofissional da época. No centro desta organização económica encontram-se três grandes ramos de atividade: o sector primário [1], que abrange as actividades agrícolas, o sector secundário [2], que abrange a indústria, e o sector terciário [3], que abrange os serviços. No século XVI, o rosto demográfico da Europa era essencialmente rural e agrário, com cerca de 80% dos seus habitantes envolvidos na agricultura. Este número revela que quatro em cada cinco pessoas estavam ligadas à terra, uma proporção esmagadora que testemunha as raízes profundas do campesinato na vida económica da época. O sector primário não era apenas o maior empregador; era a base da existência quotidiana, com a maioria da mão de obra europeia dedicada ao cultivo da terra, à criação de gado e às muitas outras tarefas que constituem o trabalho agrícola.

Este quadro mostra a evolução da distribuição da população ativa entre os sectores primário (agricultura), secundário (indústria) e terciário (serviços) nos países com economias de mercado desenvolvidas, com exceção do Japão. As percentagens indicadas reflectem a percentagem de cada sector no total da população ativa, de 1500 a 1995. No início do período estudado, em 1500, a agricultura empregava cerca de 80% da população ativa, enquanto a indústria e os serviços representavam, cada um, cerca de 10%. Esta distribuição alterou-se ligeiramente em 1750, quando a agricultura desceu ligeiramente para 76%, enquanto a indústria subiu para 13% e os serviços para 11%. Em 1800, a agricultura continuou a ser predominante, com 74%, mas a indústria continuou a aumentar para 16% e os serviços para 11%. Em 1913, verificou-se uma mudança significativa, quando a agricultura representava 40% da população ativa, seguida de perto pela indústria, com 32%, e pelos serviços, com 28%. Esta mudança tornou-se mais acentuada na segunda metade do século XX. Em 1950, a agricultura empregava 23% da população ativa, enquanto a indústria representava 37% e os serviços 40%, um sinal da crescente diversificação económica. Em 1970, o sector dos serviços tinha ultrapassado todos os outros, com 52%, enquanto a indústria representava 38% e a agricultura apenas 10%. Esta tendência manteve-se nas décadas seguintes: em 1980, a agricultura desceu para 7%, a indústria representava 34% e os serviços 58%. Em 1990, os serviços aumentaram para 66%, ficando a agricultura com 5% e a indústria com 29%. Finalmente, em 1995, os serviços dominam largamente com 67%, enquanto a indústria é ligeiramente reduzida para 28% e a agricultura se mantém nos 5%, reflectindo um mundo onde a economia está fortemente orientada para os serviços. Este conjunto de dados mostra uma clara transição nas economias desenvolvidas de uma predominância da agricultura para uma predominância dos serviços, ilustrando as profundas mudanças nas estruturas económicas ao longo dos séculos.

Para compreender a importância predominante da agricultura nas economias do Antigo Regime, é importante ter em conta que o valor monetário da produção agrícola ultrapassava largamente o dos outros sectores produtivos. De facto, a riqueza das sociedades da época assentava na agricultura, cuja produção dominava em grande medida a economia, tornando-se a principal fonte de rendimento. A distribuição da riqueza estava, portanto, intrinsecamente ligada à agricultura. Neste contexto, os camponeses, que constituíam a maioria da população, dependiam inteiramente da agricultura para a sua subsistência. A sua alimentação provinha diretamente do que podiam cultivar e colher. Estas sociedades caracterizavam-se por um baixo grau de monetarização da economia, com uma preferência acentuada pela troca direta de bens e serviços. No entanto, apesar desta tendência para a troca direta, os camponeses continuavam a precisar de dinheiro para pagar os impostos exigidos pela Igreja e pelos vários níveis de governo. Esta necessidade de dinheiro contradizia, em parte, o carácter não monetarizado da sua economia quotidiana, pondo em evidência as exigências contraditórias com que os camponeses se confrontavam para gerir os seus recursos e cumprir as suas obrigações fiscais.

Na sociedade do Antigo Regime, a estrutura económica era fortemente marcada pela estratificação social e pelos privilégios de classe. Os rendimentos da nobreza e do clero, que constituíam as elites da época, provinham em grande parte das contribuições do Terceiro Estado, ou seja, dos camponeses e dos burgueses, que constituíam a grande maioria da população. Estas elites enriqueceram com os direitos senhoriais e os dízimos eclesiásticos cobrados sobre as terras agrícolas, frequentemente cultivadas pelos camponeses. Os camponeses, por seu lado, deviam pagar uma parte da sua produção ou dos seus rendimentos sob a forma de impostos e rendas, constituindo assim a base dos rendimentos fundiários da nobreza e dos rendimentos eclesiásticos do clero. Este sistema fiscal era tanto mais pesado para o Terceiro Estado quanto nem a nobreza nem o clero estavam sujeitos a impostos, beneficiando de várias isenções e privilégios. Por conseguinte, a carga fiscal recaía quase exclusivamente sobre os camponeses e as outras classes não privilegiadas. Esta dinâmica económica evidencia o contraste flagrante entre as condições de vida das elites e as dos camponeses. Os primeiros, embora numericamente inferiores, levavam uma vida financiada pela exploração económica dos segundos, que, apesar da sua contribuição essencial para a economia e a estrutura social, tinham de suportar encargos fiscais desproporcionados em relação aos seus meios. Isto conduziu a uma concentração da riqueza e do poder nas mãos de alguns, enquanto as massas viviam numa constante insegurança material.

A poupança desempenhava um papel crucial na economia do Antigo Regime, pois constituía a base do investimento. Com efeito, era graças à capacidade de poupar que os indivíduos e as famílias podiam adquirir bens de produção. Num contexto em que a agricultura é a pedra angular da economia, o investimento na terra está a tornar-se uma prática comum e potencialmente lucrativa. A compra de florestas ou de outros terrenos agrícolas é, por conseguinte, uma forma de investimento privilegiada. A burguesia, nomeadamente nas cidades prósperas como Genebra, reconhecia o valor destes investimentos e canalizava frequentemente as suas poupanças para a compra de vinhas. Esta atividade, considerada mais rentável do que o artesanato ou os serviços, atrai a atenção dos que têm meios para investir. Estes aproveitam-se então do trabalho dos camponeses, que cultivam a terra por sua conta, o que lhes permite lucrar com a produção sem estarem necessariamente envolvidos diretamente no trabalho agrícola. Mesmo os comerciantes urbanos, desde que tenham acumulado riqueza suficiente, compram terras no campo, alargando assim a sua carteira de investimentos e diversificando as suas fontes de rendimento. Isto mostra como, mesmo no interior das cidades, a economia estava intimamente ligada à terra e à sua exploração. No entanto, é importante notar que o sector agrícola não era uniforme. Caracterizava-se por uma grande diversidade de situações: algumas regiões especializavam-se em determinadas culturas, outras eram conhecidas pelo seu gado, e a eficiência da agricultura podia variar muito em função dos métodos agrícolas e dos direitos de propriedade em vigor. Esta heterogeneidade reflecte a complexidade da economia agrária e as diferentes formas de utilização da terra para gerar rendimentos.

A diversidade dos sistemas agrícolas[modifier | modifier le wikicode]

Com o fim da Idade Média e o avanço dos períodos que se lhe seguiram, surgiram na Europa disparidades regionais significativas, nomeadamente entre o Leste e o Oeste e o Norte e o Sul. Esta divergência é particularmente evidente no que respeita ao estatuto dos camponeses e aos sistemas agrários em vigor.

A maioria dos camponeses da Europa Ocidental adquiriu uma forma de liberdade no início da era moderna. Esta libertação foi progressiva, graças, nomeadamente, ao enfraquecimento das estruturas feudais e à evolução das relações de produção e de propriedade. No Ocidente, estas evoluções permitiram que os camponeses se tornassem agricultores livres, com mais direitos e melhores condições de vida, embora ainda sujeitos a diversas formas de constrangimento e dependência económica. A leste da linha imaginária São Petersburgo-Trieste, a situação era diferente. Foi nesta região que se desenvolveu a chamada "segunda servidão". Este fenómeno caracterizou-se por um reforço dos constrangimentos que pesavam sobre os camponeses, que se viram de novo acorrentados à terra por um sistema de dependência e de obrigações para com os senhores. Os direitos dos camponeses foram consideravelmente limitados, sendo muitas vezes obrigados a trabalhar as terras dos senhores sem uma indemnização adequada ou a pagar uma parte significativa da sua produção a título de renda. Esta dicotomia geográfica reflecte uma profunda divisão socioeconómica e jurídica na Europa pré-industrial. Influenciou também o desenvolvimento económico e social das diferentes regiões, com consequências que se prolongaram por séculos, moldando a dinâmica da história europeia.

Sistema estatal[modifier | modifier le wikicode]

No século XVII, a Europa Oriental sofreu grandes mudanças sociais e económicas que tiveram um impacto direto no estatuto dos camponeses. Nas vastas planícies férteis da Ucrânia, da Polónia, da Roménia e dos Balcãs, terras que viriam a ser conhecidas como o celeiro da Europa devido à sua elevada produtividade agrícola, surgiu um fenómeno particular: a reimposição da servidão, conhecida como "segunda servidão". Este renascimento da servidão é largamente orquestrado pelos "barões do Báltico", muitas vezes senhores da guerra ou aristocratas que possuem vastas extensões de terra nestas regiões. A autoridade destes barões assentava no seu poder militar e económico e procuravam maximizar os rendimentos das suas terras para se enriquecerem e financiarem as suas ambições, quer políticas quer militares. O regresso dos camponeses à servidão significou a perda da sua autonomia e o regresso a condições de vida semelhantes às do feudalismo medieval. Os camponeses eram obrigados a trabalhar as terras dos senhores sem poderem reivindicar a sua propriedade. Estavam também sujeitos a trabalhos forçados e a direitos, o que reduzia a sua capacidade de beneficiar dos frutos do seu trabalho. Além disso, os camponeses eram frequentemente proibidos de abandonar as terras do senhor sem autorização, o que os ligava ao senhor e às suas terras de uma forma que limitava seriamente a sua liberdade pessoal. O efeito destas políticas fez-se sentir em toda a estrutura social e económica das regiões em causa. Embora estas terras fossem altamente produtivas e essenciais para abastecer o continente de trigo e outros cereais, os camponeses que as cultivavam tinham uma vida difícil e o seu estatuto social era muito baixo. Este reforço da servidão na Europa Oriental contrastava fortemente com o movimento de maior liberdade que se verificava noutras partes da Europa na mesma época.

O sistema domânico da Europa de Leste era uma forma de organização agrária em que os senhores, frequentemente aristocratas ou membros da alta nobreza, criavam vastas propriedades agrícolas. Nestas propriedades, exerciam um controlo quase total sobre um grande número de servos camponeses, que estavam ligados à terra e eram obrigados a trabalhar para o senhor. Este sistema, também conhecido como servidão, persistiu na Rússia czarista até à emancipação dos servos em 1861. Neste sistema, os camponeses eram designados de forma desumanizante como "almas", um termo que sublinhava a sua redução a meras unidades económicas nos registos dos proprietários de terras. O seu estatuto de seres humanos com direitos e aspirações era largamente ignorado. As suas condições de vida eram geralmente miseráveis: não eram proprietários das terras que cultivavam e eram obrigados a entregar a maior parte dos seus produtos ao senhor, ficando apenas com o estritamente necessário para a sua sobrevivência. Por conseguinte, tinham poucos incentivos para melhorar os rendimentos ou inovar nas técnicas agrícolas, uma vez que qualquer excedente só aumentaria a riqueza do senhor. A agricultura praticada nestas propriedades era essencialmente uma agricultura de subsistência, cujo objetivo principal era evitar a fome e não maximizar a produção. No entanto, apesar desta preocupação de mera sobrevivência, as grandes propriedades conseguiam produzir excedentes significativos, nomeadamente de trigo, que era exportado para países como a Alemanha e a França. Isto era possível graças à vastidão das terras e à densidade dos servos que as trabalhavam. Estas exportações maciças de cereais tornaram estas propriedades quase capitalistas, em termos do seu papel na economia de mercado, embora o próprio sistema se baseasse em relações de produção feudais e na exploração dos servos. Este paradoxo põe em evidência a complexidade e as contradições das economias europeias pré-industriais, que souberam combinar elementos da economia de mercado com estruturas sociais arcaicas.

No centro da agricultura europeia pré-industrial, os cereais eram a cultura dominante, monopolizando até três quartos das terras agrícolas. Esta preeminência dos cereais, e do trigo em particular, foi descrita por alguns historiadores como a "tirania do trigo". O trigo era crucial porque constituía a base da alimentação de subsistência: o pão era o alimento de base da população, pelo que o cultivo do trigo era essencial para a sobrevivência. No entanto, apesar desta importância crucial, a terra não produzia tanto quanto poderia. Os rendimentos eram geralmente baixos, consequência direta das técnicas agrícolas primitivas e da falta de inovação tecnológica. Os métodos agrícolas eram muitas vezes arcaicos, baseando-se em conhecimentos tradicionais e em instrumentos rudimentares que não evoluíram durante séculos. Além disso, faltavam os investimentos necessários para modernizar as práticas agrícolas e aumentar os rendimentos. A pobreza generalizada e o sistema económico baseado na troca direta não constituíam um terreno fértil para a acumulação de capital necessária para realizar tais investimentos. As elites, que absorviam a maior parte dos fluxos monetários através de impostos e rendas, não redistribuíam a riqueza de uma forma que pudesse estimular o desenvolvimento agrícola. Os próprios camponeses eram financeiramente incapazes de adotar técnicas avançadas. A pesada carga fiscal imposta pelo Estado e pela Igreja, bem como a necessidade de satisfazer as exigências dos senhores da terra, deixava-os com poucos recursos para investir nas suas terras. Consequentemente, os progressos tecnológicos que poderiam ter revolucionado a agricultura e melhorado as condições de vida dos agricultores só se concretizaram quando as convulsões sociais e económicas dos séculos seguintes alteraram a paisagem da agricultura europeia.

A questão da fertilidade dos solos e da gestão do gado revelou-se outro fator limitativo da agricultura pré-industrial. O estrume, de origem animal ou humana, desempenhava um papel crucial como fertilizante natural, enriquecendo o solo e aumentando o rendimento das culturas. No entanto, nessa altura, o fornecimento de estrume era frequentemente insuficiente para satisfazer as necessidades de todas as terras cultivadas, contribuindo para a baixa produtividade das explorações agrícolas. A comparação entre o pastoreio e a cerealicultura põe em evidência um dilema central: enquanto um hectare de terra dedicado ao pastoreio pode sustentar um número limitado de bovinos e, por extensão, alimentar um número limitado de pessoas com a carne e os produtos lácteos produzidos, o mesmo hectare dedicado à cerealicultura tem o potencial de alimentar dez vezes mais pessoas, graças à produção direta de alimentos consumidos pelos seres humanos. Num contexto em que a segurança alimentar é uma preocupação importante e em que a maioria da população depende de alimentos à base de cereais para a sua sobrevivência, a prioridade é logicamente dada à cultura dos cereais. No entanto, esta preferência pelos cereais tem sido feita em detrimento da rotação de culturas e da criação de gado, que poderiam ter contribuído para um melhor acondicionamento dos solos e para um aumento dos rendimentos a longo prazo. Consequentemente, na ausência de uma oferta suficiente de estrume e de práticas agrícolas que mantenham a fertilidade dos solos, a produção de cereais manteve-se a níveis relativamente baixos, perpetuando um círculo vicioso de baixa produtividade e pobreza rural. Este facto ilustra bem os condicionalismos enfrentados pelos agricultores pré-industriais e as dificuldades inerentes à agricultura de subsistência da época.

As técnicas agrícolas rudimentares e o conhecimento limitado da ciência do solo na época pré-industrial levaram a um rápido esgotamento dos nutrientes do solo. A prática comum de cultivar continuamente o mesmo pedaço de terra sem lhe dar tempo para recuperar empobreceu o solo, reduzindo a sua fertilidade e, por conseguinte, o rendimento das culturas. O pousio, método tradicional que consiste em deixar a terra repousar durante uma ou mais épocas de cultivo, era, portanto, uma necessidade e não uma escolha. Durante este período, a terra não era cultivada e as plantas selvagens eram frequentemente deixadas crescer, ajudando a repor a matéria orgânica e os nutrientes essenciais no solo. Tratava-se de uma forma primitiva de rotação de culturas que permitia a regeneração natural do solo. No entanto, o pousio tinha desvantagens económicas óbvias: reduzia a quantidade de terra disponível para a produção de alimentos em qualquer altura, o que era particularmente problemático dada a pressão demográfica e a procura crescente de alimentos. Na ausência de fertilizantes químicos modernos e de técnicas avançadas de gestão dos solos, os agricultores dependiam em grande medida de métodos naturais de manutenção da fertilidade dos solos, como o pousio, a rotação das culturas e a utilização limitada de estrume animal. Só com o advento da revolução agrícola e a descoberta dos fertilizantes químicos é que a produtividade agrícola pôde dar um salto significativo, permitindo o cultivo contínuo sem o período de repouso obrigatório do solo.

A "segunda servidão" refere-se a um fenómeno que ocorreu na Europa Central e Oriental, sobretudo entre os séculos XIV e XVII, durante o qual a condição dos camponeses se deteriorou consideravelmente, aproximando-os do estado de servos na Idade Média, após um período anterior de relativa liberdade. Esta inversão deveu-se a vários factores, entre os quais o emparcelamento pela nobreza, as pressões económicas e a procura crescente de produtos agrícolas para exportação, nomeadamente cereais. A perda de liberdade dos camponeses significou a sua sujeição à terra e à vontade dos proprietários, o que se traduziu frequentemente em trabalhos forçados sem remuneração adequada ou com remuneração fixada pelos próprios senhores. Os camponeses estavam também sujeitos a impostos e rendas arbitrários e não podiam abandonar as suas terras nem casar os seus filhos sem a autorização do senhor. Esta situação conduzia a um empobrecimento generalizado, com os camponeses incapazes de acumular bens ou de melhorar a sua situação, presos num ciclo de pobreza que se perpetuava de geração em geração. Este empobrecimento do campesinato teve também repercussões na estrutura social e económica destas regiões, limitando o desenvolvimento económico e contribuindo para a instabilidade social. A situação só começou a alterar-se com as várias reformas agrárias e a abolição da servidão ocorridas no século XIX, embora os efeitos da Segunda Servidão tenham continuado muito depois dessas reformas.

Sistema senhorial[modifier | modifier le wikicode]

A transição da servidão para uma forma de emancipação camponesa na Europa Ocidental, após o declínio do Império Romano, foi um fenómeno complexo resultante de uma série de factores. Com o estabelecimento das estruturas feudais, os camponeses e os servos encontravam-se numa hierarquia social rígida, mas começaram a surgir oportunidades para alterar o seu estatuto. Com a evolução da economia medieval, o trabalho forçado tornou-se menos rentável para os senhores devido a alterações na produção e circulação da riqueza, nomeadamente o aumento da utilização do dinheiro e o desenvolvimento dos mercados. Perante estas alterações, os senhores consideraram por vezes mais vantajoso arrendar as suas terras a camponeses livres ou arrendatários, que pagavam uma renda em vez de recorrerem ao sistema servil. A expansão das cidades também ofereceu aos camponeses oportunidades de emprego fora da agricultura, colocando-os em melhor posição para negociar as suas condições de vida ou procurar uma vida melhor longe dos constrangimentos feudais. Este afluxo aos centros urbanos pressionou os senhores a melhorarem as condições dos camponeses para os manterem nas suas terras. Os levantamentos e as revoltas camponesas também influenciaram as relações feudais. Por vezes, estes acontecimentos conduziram a negociações que resultaram em condições mais favoráveis para os camponeses. Além disso, as autoridades introduziram por vezes reformas legislativas que limitavam o poder dos senhores sobre os seus servos e melhoravam as condições destes últimos. Em certas regiões montanhosas, como o Valais e os Pirinéus, as comunidades agrícolas beneficiavam de condições especiais. Proprietárias muitas vezes colectivas das suas pastagens, estas comunidades gozavam de uma autonomia relativa que lhes permitia manter um certo grau de independência. Apesar da obrigação de prestar serviços aos senhores, eram livres e conseguiam, por vezes, negociar condições que lhes eram favoráveis. Estas diferentes realidades regionais do Oeste testemunham a diversidade das experiências dos camponeses e evidenciam a complexidade das estruturas sociais e económicas da época. A capacidade de adaptação e de negociação do estatuto das comunidades agrícolas foi um fator determinante na evolução da história social e económica da Europa.

A distinção entre sistemas bienais e trienais de rotação de culturas na Europa Ocidental durante a Idade Média e no período anterior à industrialização reflecte adaptações às condições climáticas locais e às capacidades do solo. Estas práticas agrícolas desempenharam um papel crucial na economia rural e na sobrevivência das populações. No sul da Europa, regiões como a Itália, a Grécia, a Espanha e Portugal utilizavam habitualmente o sistema de rotação bienal das culturas. Este sistema dividia as terras agrícolas em duas partes: uma era semeada durante o período de crescimento e a outra era deixada em pousio para recuperar. Este repouso permitia que os nutrientes se renovassem naturalmente, mas implicava que as terras agrícolas não fossem totalmente exploradas todos os anos. No Norte da Europa, pelo contrário, onde as condições climáticas e a fertilidade dos solos o permitiam, os agricultores praticavam uma rotação de culturas de três anos. A terra era dividida em três secções: uma para as culturas de inverno, outra para as culturas de primavera e outra para o pousio. Este método permitia uma melhor utilização das terras, uma vez que apenas um terço das terras estava em repouso num determinado momento, em comparação com metade no caso da rotação de dois anos. A rotação trienal é mais eficaz, pois optimiza a utilização das terras e aumenta a produção agrícola. Isto teve o efeito de aumentar a disponibilidade de recursos alimentares e de sustentar uma população maior. A técnica também ajudou a aumentar a população de gado, uma vez que as terras em pousio podiam ser utilizadas para pastagem, o que não acontecia com o sistema bienal. A transição para o cultivo trienal no Norte foi um dos factores que permitiu uma maior resiliência e expansão populacional antes do advento dos fertilizantes químicos e dos métodos agrícolas modernos. Esta diferenciação regional reflecte o engenho e a adaptação das sociedades rurais europeias às condições ambientais e económicas do seu tempo.

A clivagem socioeconómica entre a Europa Oriental e Ocidental não é um fenómeno exclusivamente moderno. Tem as suas raízes na longa história do continente, em especial a partir da Idade Média, e manteve-se ao longo dos séculos com características distintas de desenvolvimento agrário e social. No Oriente, com o fenómeno da "segunda servidão" após a Idade Média, a liberdade dos camponeses foi severamente restringida, submetendo-os a um regime de servidão à nobreza local e aos grandes proprietários de terras. Esta situação deu origem a estruturas agrícolas caracterizadas por grandes explorações senhoriais, em que os camponeses se encontravam frequentemente desmotivados para melhorar os rendimentos, uma vez que não beneficiavam diretamente dos frutos do seu trabalho. No Ocidente, pelo contrário, embora a estrutura feudal também prevalecesse, assistiu-se a uma emancipação progressiva dos camponeses e a um desenvolvimento agrícola que favoreceu uma maior produtividade e diversidade das culturas. Práticas como a rotação trienal de culturas, a criação de animais e a rotação de culturas permitiram aumentar a produção de alimentos, possibilitando a alimentação de uma população crescente e contribuindo para o desenvolvimento urbano. Esta divergência entre a Europa Oriental e Ocidental conduziu a diferenças significativas no desenvolvimento económico e social. No Ocidente, as transformações agrícolas forneceram a base para a Revolução Industrial, enquanto o Leste manteve frequentemente estruturas agrárias mais tradicionais e rígidas, o que atrasou a sua industrialização e contribuiu para perpetuar as desigualdades económicas e sociais entre as duas regiões. Estas disparidades históricas tiveram repercussões duradouras que ainda hoje se fazem sentir na dinâmica política, económica e cultural da Europa.

Agricultura de subsistência[modifier | modifier le wikicode]

A transição dos camponeses do estatuto de servos para a liberdade na Europa da Idade Média ocorreu devido a uma multiplicidade de factores que interagiram frequentemente entre si, e o processo esteve longe de ser uniforme em todo o continente. Com o aumento da população e o crescimento das cidades, começaram a surgir oportunidades de trabalho fora da agricultura tradicional, permitindo a alguns servos aspirar a uma vida diferente como habitantes da cidade. As mudanças nas práticas agrícolas, o aumento da produtividade e o início do capitalismo, com a expansão do comércio, exigiram uma mão de obra mais livre e móvel, contribuindo para pôr em causa o sistema servil tradicional. Os servos, por seu lado, nem sempre aceitaram o seu destino sem contestação. As revoltas camponesas, embora frequentemente esmagadas, podiam por vezes levar a concessões por parte da nobreza. Simultaneamente, em certas regiões, assistiu-se a reformas legislativas que aboliram a servidão ou melhoraram a condição dos camponeses, sob a influência de diversos factores, desde a economia à ética. Paradoxalmente, crises como a Peste Negra também contribuíram para esta transformação. A morte em massa da população criou uma escassez de mão de obra, dando aos camponeses sobreviventes uma maior margem de manobra para negociar o seu estatuto e os seus salários. No entanto, apesar destes avanços no sentido da liberdade, no século XVIII, embora a maioria dos camponeses da Europa Ocidental fosse livre por direito próprio, a sua liberdade económica permanecia frequentemente limitada. Os sistemas de propriedade fundiária ainda os obrigavam a pagar rendas ou a prestar serviços em troca do acesso à terra. Esta situação contrastava fortemente com a de muitas partes da Europa Oriental, onde a servidão persistia, chegando mesmo a intensificar-se em alguns casos, antes de ser finalmente abolida no século XIX. A emancipação dos camponeses ocidentais não significou, no entanto, que tivessem alcançado a igualdade social ou a total independência económica. As estruturas de poder e a propriedade da terra continuaram a ser muito desiguais, mantendo uma grande parte da população rural num estado de dependência económica, apesar de o seu estatuto jurídico ter mudado.

Na era pré-industrial, a agricultura era a base da sobrevivência da grande maioria dos europeus. Esta agricultura estava fortemente orientada para a produção de cereais, sendo o trigo e a cevada as principais culturas. Os camponeses produziam o que consumiam, trabalhando essencialmente para alimentar as suas famílias e para assegurar o mínimo necessário à sua sobrevivência. Os cereais eram tão importantes que representavam três quartos da sua alimentação, daí a expressão "tirania do trigo", que ilustra a dependência destas culturas. Nessa altura, um indivíduo consumia diariamente entre 800 gramas e 1 quilograma de cereais, em comparação com apenas 150 a 200 gramas nas sociedades modernas. Este consumo elevado reflecte a importância dos cereais como principal fonte de calorias. Os cereais eram preferidos à criação de gado porque eram cerca de dez vezes mais produtivos em termos de alimentos produzidos por hectare. Os cereais podiam alimentar uma grande população, ao passo que a criação de gado exigia vastas extensões de terra para um rendimento muito inferior em termos de calorias humanas. No entanto, este tipo de agricultura caracterizava-se por baixos rendimentos e por uma grande vulnerabilidade às más colheitas. Na Idade Média, a sementeira de um grão podia render, em média, cinco a seis grãos na altura da colheita. Além disso, uma parte dessa colheita tinha de ser reservada para futuras sementeiras, o que implicava um período de escassez, em que as reservas alimentares se reduziam antes da nova colheita. Este período era particularmente crítico e não eram raras as situações de fome quando as colheitas eram insuficientes. Por conseguinte, a população vivia constantemente no fio da navalha, com pouca margem para fazer face aos riscos climáticos ou às epidemias que podiam dizimar as colheitas e, consequentemente, a própria população.

As técnicas agrícolas medievais eram limitadas pela tecnologia da época. A produção de ferro era insuficiente e dispendiosa, o que tinha um impacto direto nos utensílios agrícolas. As lâminas de arado eram frequentemente feitas de madeira, um material muito menos durável e eficiente do que o ferro. Uma charrua de madeira desgastava-se rapidamente, reduzindo a eficiência da lavoura e limitando a capacidade dos agricultores para cultivar a terra de forma eficaz. O círculo vicioso da pobreza agravou estas dificuldades técnicas. Após a colheita, os agricultores tinham de vender grande parte dos seus cereais para comprar farinha e pagar vários impostos e dívidas, o que os deixava com pouco dinheiro para investir em melhores ferramentas. A falta de dinheiro para comprar uma charrua de ferro, por exemplo, impedia o aumento da produtividade agrícola. A falta de dinheiro para comprar uma charrua de ferro, por exemplo, impediu a melhoria da produtividade agrícola. Um melhor equipamento teria permitido cultivar a terra mais profundamente e de forma mais eficiente, aumentando potencialmente os rendimentos. Além disso, a dependência de ferramentas ineficientes limitava não só a quantidade de terra que podia ser cultivada, mas também a velocidade a que podia ser cultivada. Isto significa que, mesmo que os conhecimentos agrícolas ou as condições climáticas permitissem uma melhor produção, as limitações materiais impunham um limite máximo ao que as técnicas agrícolas da época podiam alcançar.

A fertilização do solo era uma questão central na agricultura pré-industrial. Sem a utilização de fertilizantes químicos modernos e eficazes, os agricultores tinham de recorrer aos excrementos animais e humanos para manter a fertilidade das terras aráveis. A região da Île-de-France é um exemplo clássico, onde a urbanização densa, como em Paris, podia fornecer quantidades substanciais de matéria orgânica que, uma vez transformada, podia ser utilizada como fertilizante para as terras agrícolas circundantes. No entanto, estas práticas eram limitadas pela logística da época. A concentração da atividade pecuária nas regiões montanhosas deve-se, em parte, às características geográficas que tornam estas zonas menos aptas para a agricultura cerealífera intensiva, mas mais adequadas para o pastoreio, devido aos solos pobres e ao relevo acidentado. Os Alpes, os Pirenéus e o Maciço Central são exemplos dessas zonas em França. O transporte de estrume a longas distâncias era proibitivamente caro e difícil. Sem um sistema de transporte moderno, a deslocação de grandes quantidades de algo tão pesado e volumoso como o estrume representava um grande desafio logístico. A "tirania dos cereais" refere-se à prioridade dada à cultura dos cereais em detrimento da criação de gado, e esta prioridade teve consequências na gestão da fertilidade dos solos. Nos locais onde a pecuária era praticada, o estrume podia ser utilizado para fertilizar o solo localmente, mas isso não beneficiava as regiões cerealíferas remotas, que dele necessitavam fortemente para aumentar o rendimento das culturas. A gestão da fertilidade dos solos era complexa e estava sujeita aos condicionalismos da economia agrária da época. Sem meios para transportar eficazmente os fertilizantes ou sem a existência de alternativas químicas, a manutenção da fertilidade dos solos continuava a ser um desafio constante para os agricultores pré-industriais.

Baixos rendimentos cerealíferos[modifier | modifier le wikicode]

Os rendimentos permanecem baixos[modifier | modifier le wikicode]

O rendimento agrícola é a relação entre a quantidade de produto colhido e a quantidade semeada, geralmente expressa em termos de grão colhido por cada grão semeado. Nas sociedades agrícolas pré-industriais, os baixos rendimentos podiam ter consequências desastrosas. As más colheitas eram frequentemente causadas por condições climatéricas adversas, pragas, doenças das culturas ou técnicas agrícolas inadequadas. Quando a colheita falhava, as pessoas que dependiam dela para a sua subsistência enfrentavam escassez de alimentos. A fome podia resultar, com efeitos devastadores. A "lei do mais forte" pode ser interpretada de várias formas. Por um lado, pode significar que os membros mais vulneráveis da sociedade - os jovens, os idosos, os doentes e os pobres - eram frequentemente os primeiros a sofrer em tempos de fome. Por outro lado, em termos sociais e políticos, pode significar que as elites, com melhores recursos e mais poder, conseguiram monopolizar os recursos restantes, reforçando assim as estruturas de poder existentes e acentuando as desigualdades sociais. A fome e a subnutrição crónica eram factores de elevada mortalidade nas sociedades pré-industriais, e a luta pela segurança alimentar era uma constante na vida da maioria dos camponeses. Este facto levou a várias adaptações, como o armazenamento de alimentos, a diversificação das dietas e, ao longo do tempo, a inovação tecnológica e agrícola para aumentar os rendimentos e reduzir o risco de fome.

Os rendimentos agrícolas na Idade Média eram significativamente inferiores aos que a agricultura moderna conseguiu alcançar graças aos avanços tecnológicos e à melhoria dos métodos de cultivo. Os rendimentos de 5-6 para 1 são considerados típicos para certas regiões europeias durante este período, embora estes valores possam variar consideravelmente em função das condições locais, dos métodos de cultivo, da fertilidade do solo e do clima. O caso de Genebra, com um rendimento de 4:1, é um bom exemplo destas variações regionais. É importante recordar que os rendimentos eram limitados não só pela tecnologia e pelos conhecimentos agrícolas da época, mas também pela variabilidade climática, pelas pragas, pelas doenças das plantas e pela qualidade do solo. A agricultura medieval baseava-se em sistemas como a rotação trienal das culturas, que melhoravam um pouco o rendimento em comparação com os métodos mais antigos, mas a produtividade continuava a ser baixa em relação aos padrões modernos. Os agricultores também tinham de guardar parte da sua colheita para semear no ano seguinte, o que limitava a quantidade de alimentos disponíveis para consumo imediato.

Razões para o mau desempenho[modifier | modifier le wikicode]

A "tirania dos cereais" caracteriza os principais condicionalismos da agricultura pré-industrial. A fertilidade dos solos, essencial para a obtenção de boas colheitas, dependia em grande medida do estrume animal e dos dejectos humanos, na ausência de fertilizantes químicos. Esta dependência colocava um problema particular nas zonas montanhosas, onde o afastamento das explorações pecuárias limitava o acesso a este fertilizante natural, reduzindo o rendimento das culturas. O custo e a logística dos transportes, numa época em que não existiam meios de transporte modernos, tornavam o transporte de mercadorias como o estrume, essencial para a fertilização dos campos, dispendioso e impraticável a longas distâncias. Os métodos agrícolas da época, com as suas ferramentas rudimentares e técnicas de lavoura e de sementeira pouco desenvolvidas, não contribuíam para melhorar a situação. As charruas de madeira, menos eficientes do que as suas congéneres de metal, não conseguiam explorar todo o potencial das terras cultivadas. Além disso, a alimentação da época era dominada pelo consumo de cereais, considerados como uma fonte fiável e armazenável de calorias para os períodos de escassez, nomeadamente no inverno. Esta concentração nos cereais impediu o desenvolvimento de outras formas de agricultura, como a horticultura ou a agro-silvicultura, que poderiam ter-se revelado mais produtivas. A estrutura social e económica do sistema feudal só veio agravar estas dificuldades. Os camponeses, sobrecarregados com o peso dos direitos e dos impostos, tinham poucos meios ou incentivos para investir na melhoria das suas práticas agrícolas. E quando o tempo se revelava desfavorável, as colheitas podiam ser gravemente afectadas, pois as sociedades medievais dispunham de poucas estratégias para gerir os riscos associados aos perigos climáticos. Neste contexto, a produção agrícola centrava-se mais na sobrevivência do que no lucro ou na acumulação de riqueza, limitando as possibilidades de evolução e desenvolvimento da agricultura.

O baixo nível de investimento na agricultura pré-industrial é um fenómeno que radica em vários aspectos estruturais da época. Os agricultores eram frequentemente afectados pela falta de recursos financeiros para melhorar a qualidade dos seus instrumentos e métodos agrícolas. Esta falta de capital era agravada por um sistema fiscal opressivo que deixava aos camponeses pouca margem de manobra para acumular poupanças. A carga fiscal imposta pela nobreza e pelas autoridades feudais levava a que a maior parte das colheitas e dos rendimentos fosse afetada ao pagamento dos diferentes impostos e taxas, em vez de ser reinvestida na exploração agrícola. Além disso, o sistema socioeconómico não favorecia a acumulação de capital, pois estava estruturado de forma a manter os camponeses numa situação de dependência económica. A precariedade da situação dos camponeses era tal que, muitas vezes, tinham de se concentrar na satisfação das necessidades imediatas de sobrevivência, em vez de se dedicarem a investimentos a longo prazo que poderiam melhorar os rendimentos e as condições de vida. Esta falta de meios de investimento era reforçada pela falta de acesso ao crédito e por uma aversão ao risco justificada pela frequência dos fenómenos naturais, como as intempéries ou as pragas, como as infestações de gafanhotos e as doenças das plantas, que podiam aniquilar as colheitas e, com elas, os investimentos efectuados.

O estereótipo do camponês conservador tem as suas raízes nas condições materiais e socioeconómicas das sociedades pré-industriais. Nestas sociedades, a agricultura de subsistência era a norma: tinha por objetivo produzir o suficiente para alimentar o agricultor e a sua família, com poucos excedentes para trocas comerciais ou investimentos. Este modo de produção estava estreitamente ligado aos ritmos naturais e aos conhecimentos tradicionais, que tinham dado provas ao longo de gerações. Os agricultores dependiam em grande medida da primeira colheita para a seguinte. Por conseguinte, qualquer alteração dos métodos de cultivo representava um risco considerável. Se falhassem, as consequências poderiam ser desastrosas, desde a fome até à inanição. Por conseguinte, desviar-se das práticas experimentadas e testadas não só era visto como imprudente, mas também como uma ameaça direta à sobrevivência. A resistência à mudança não era, portanto, apenas uma questão de mentalidade ou de atitude, mas uma reação racional a condições de incerteza. Inovar significava correr o risco de perturbar um equilíbrio frágil e, quando a margem entre a sobrevivência e a fome é pequena, a prudência tem precedência sobre a experimentação. Os agricultores não se podiam dar ao luxo de cometer erros: eram os gestores de um sistema em que cada grão, cada animal e cada ferramenta eram de importância vital. Além disso, esta prudência era reforçada por estruturas sociais e económicas que desencorajavam a assunção de riscos. As oportunidades de diversificação eram limitadas e os sistemas de apoio social ou os seguros contra a perda de colheitas eram praticamente inexistentes. Os agricultores tinham frequentemente dívidas ou obrigações para com os proprietários de terras ou o Estado, o que os obrigava a produzir de forma segura e constante para cumprir esses compromissos. O estereótipo do camponês conservador faz, pois, parte de uma realidade em que a mudança era sinónimo de perigo e em que a adesão à tradição era uma estratégia de sobrevivência, ditada pelos caprichos do ambiente e pelos imperativos de uma vida precária.

A manutenção da fertilidade dos solos era um desafio constante para os agricultores medievais. A sua dependência de fertilizantes naturais, como o estrume animal e humano, sublinha a importância dos circuitos locais de nutrientes na agricultura da época. A concentração da população em centros urbanos como Paris criava fontes abundantes de matéria orgânica que, quando utilizada como fertilizante, podia melhorar significativamente a fertilidade dos solos circundantes. Isto explica, em parte, o facto de regiões como a Île-de-France serem conhecidas pelos seus solos férteis. No entanto, a estrutura agrícola da época implicava uma separação geográfica entre as zonas de criação de gado e as zonas de cultivo de cereais. As explorações pecuárias situavam-se frequentemente em zonas montanhosas com solos menos férteis, onde as terras não eram adequadas para a cultura intensiva de cereais, mas podiam suportar o pastoreio. As zonas de pastagem, como os Pirinéus, os Alpes e o Maciço Central, estavam, portanto, longe das regiões cerealíferas. O transporte do adubo era, pois, problemático, tanto em termos de distância como de custo. As técnicas de transporte eram rudimentares e dispendiosas e as infra-estruturas, como as estradas, estavam frequentemente em mau estado, o que tornava economicamente inviável o transporte de materiais volumosos, como o estrume. Consequentemente, os campos de cereais careciam frequentemente dos nutrientes necessários para manter ou melhorar a sua fertilidade. Esta situação criou um círculo vicioso em que a terra se esgotava mais rapidamente do que podia ser regenerada naturalmente, levando a rendimentos mais baixos e a uma maior pressão sobre os agricultores para alimentarem uma população crescente.

A perceção de um impasse nas sociedades agrícolas medievais deve-se, em parte, à estrutura económica da época, que era predominantemente rural e baseada na agricultura. Os rendimentos agrícolas eram geralmente baixos e a inovação tecnológica lenta, segundo os padrões modernos. Isto devia-se a vários factores, incluindo a falta de conhecimentos científicos avançados, a escassez de instrumentos e técnicas agrícolas disponíveis e uma certa resistência à mudança devido aos riscos associados à experimentação de novos métodos. Neste contexto, a classe urbana era frequentemente considerada como um fardo adicional para os agricultores. Embora os habitantes das cidades dependessem da produção agrícola para a sua sobrevivência, eram também frequentemente considerados como parasitas, na medida em que consumiam os excedentes sem contribuírem diretamente para a produção desses recursos. Os habitantes das cidades, que incluíam comerciantes, artesãos, clérigos e a nobreza, dependiam dos camponeses para a sua alimentação, mas nem sempre partilhavam equitativamente os encargos e os benefícios da produção agrícola. O resultado era um sistema económico em que os camponeses, que constituíam a maioria da população, trabalhavam arduamente para produzir alimentos suficientes para todos, mas viam uma parte significativa da sua colheita ser consumida por aqueles que não estavam envolvidos na produção. Esta situação podia criar tensões sociais e económicas, especialmente em anos de más colheitas, quando os excedentes eram limitados. Esta dinâmica era exacerbada pelo sistema feudal, em que a terra era detida pela nobreza, que frequentemente impunha impostos e trabalho pesado aos camponeses. Esta situação limitava ainda mais a capacidade dos camponeses para investirem em melhoramentos e acumularem excedentes, mantendo o status quo e impedindo o progresso económico e tecnológico.

A lei dos 15% por Paul Bairoch[modifier | modifier le wikicode]

As sociedades do Antigo Regime tinham restrições económicas muito rigorosas ligadas à sua base agrícola. A capacidade de sustentar uma população não agrícola, como a que vivia nas cidades, dependia diretamente da produtividade agrícola. Como as técnicas agrícolas da época limitavam fortemente os rendimentos, apenas uma pequena fração da população podia dar-se ao luxo de não participar diretamente na produção alimentar. As estatísticas ilustram esta dependência. Se 75% a 80% da população tinha de trabalhar na agricultura para satisfazer as necessidades alimentares de toda a população, restavam apenas 20% a 25% da população para outras tarefas, incluindo funções vitais na sociedade, como o comércio, o artesanato, o clero, a administração e a educação. Neste contexto, os habitantes das cidades, que representavam cerca de 15% da população, eram vistos como "parasitas", na medida em que consumiam recursos sem contribuírem diretamente para a sua produção. No entanto, esta perceção não tem em conta o contributo cultural, administrativo, educativo e económico destes citadinos. O seu trabalho era essencial para a estruturação e o funcionamento de toda a sociedade, embora a sua dependência da produção agrícola fosse uma realidade inegável. As actividades dos citadinos, incluindo as dos artesãos e comerciantes, não cessavam com as estações do ano, ao contrário dos camponeses, que eram menos activos no inverno. Este facto reforçou a imagem dos habitantes da cidade como membros da sociedade que viviam à custa dos produtores directos, os camponeses, cujo trabalho estava sujeito aos caprichos das estações e à produtividade da terra.

A lei dos 15%, formulada pelo historiador Paul Bairoch, ilustra as limitações demográficas e económicas das sociedades agrícolas antes da era industrial. Esta lei estipula que um máximo de 15% da população total pode ser constituída por habitantes das cidades, ou seja, pessoas que não produzem os seus próprios alimentos e que dependem, portanto, dos excedentes agrícolas. Durante o Antigo Regime, a grande maioria da população - entre 75 e 80% - dedicava-se ativamente à agricultura. Esta proporção elevada reflecte a necessidade de uma mão de obra abundante para satisfazer as necessidades alimentares da população. No entanto, como a agricultura era uma atividade sazonal, os agricultores não trabalhavam durante o inverno, o que significava que, em termos de mão de obra anual, estimava-se que 70-75% era efetivamente investida na agricultura. Com base nestes valores, restariam 25 a 30% da mão de obra disponível para outras actividades que não a agricultura. No entanto, é importante ter em conta que, mesmo nas zonas rurais, existiam trabalhadores não agrícolas, como ferreiros, carpinteiros, padres, etc.. A sua presença no campo reduzia a quantidade de mão de obra que podia ser afetada às cidades. Tendo em conta todos estes factores, Bairoch concluiu que a população urbana, ou seja, a população que vive de actividades não agrícolas nas cidades, não podia exceder 15% do total. Este limite era imposto pela capacidade de produção da agricultura da época e pela necessidade de alimentar toda a população. Por conseguinte, as sociedades pré-industriais eram predominantemente rurais, sendo os centros urbanos relativamente modestos em relação à população total. Esta realidade sublinha o equilíbrio precário em que assentavam estas sociedades, que não podiam suportar um número crescente de habitantes das cidades sem pôr em risco a sua segurança alimentar.

O conceito evocado por Paul Bairoch no seu livro "De Jericó ao México" sublinha a relação entre agricultura e urbanização nas sociedades pré-industriais. A estimativa de que as taxas de urbanização se mantiveram abaixo dos 15% até à Revolução Industrial baseia-se numa análise histórica dos dados demográficos disponíveis. Embora o ajustamento de 3 para 4 possa parecer arbitrário, serve para refletir a margem necessária para outras actividades que não a agricultura, mesmo tendo em conta os artesãos e outras ocupações não agrícolas nas zonas rurais. Este limite de urbanização era indicativo de uma sociedade em que a maior parte dos recursos era consagrada à sobrevivência, deixando pouca margem para investir em inovações que poderiam ter dinamizado a economia e aumentado a produtividade agrícola. As cidades, historicamente os centros de inovação e progresso, não conseguiram crescer para além deste limiar de 15% porque a capacidade agrícola era insuficiente para alimentar uma população urbana maior. No entanto, esta dinâmica começou a alterar-se com o advento da Revolução Industrial. As inovações tecnológicas, nomeadamente na agricultura e nos transportes, conduziram a um aumento espetacular dos rendimentos agrícolas e a uma redução dos custos de transporte. Estes desenvolvimentos libertaram uma parte da população da necessidade de mão de obra agrícola, permitindo uma urbanização crescente e o aparecimento de uma sociedade economicamente mais diversificada, onde a inovação podia florescer num ambiente urbano. Por outras palavras, enquanto as sociedades do Antigo Regime estavam confinadas a uma certa estagnação devido às suas limitações agrícolas, o progresso tecnológico desbloqueou gradualmente o potencial de inovação e abriu caminho para a era moderna.

Sociedades de pobreza maciça[modifier | modifier le wikicode]

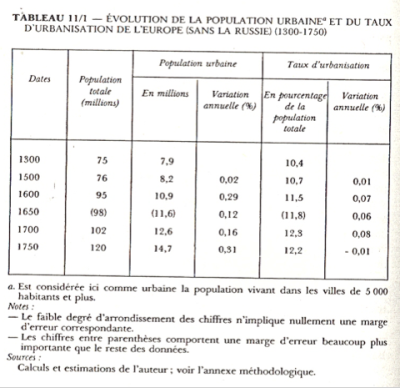

Este quadro apresenta uma panorâmica da evolução demográfica e da urbanização na Europa entre 1300 e 1750. Durante este período, a população europeia cresceu de 75 milhões para 120 milhões, reflectindo um crescimento demográfico gradual, apesar de perigos históricos como a Peste Negra, que reduziu consideravelmente a população no século XIV. Verificou-se também uma tendência para a urbanização, com o número de pessoas a viver em cidades a aumentar de 7,9 para 14,7 milhões. Esta urbanização é, no entanto, lenta e não reflecte uma migração em grande escala para as cidades, mas sim o seu desenvolvimento constante. A percentagem da população que vive em zonas urbanas continua a ser inferior a 15%, reforçando a ideia de uma sociedade pré-industrial, essencialmente agrícola. A variação anual da taxa de urbanização e da população total é bastante reduzida, o que indica alterações demográficas graduais e não transformações rápidas ou radicais. Isto sugere que as alterações demográficas e a urbanização na Europa foram o resultado de evoluções lentas e estáveis, marcadas por um desenvolvimento gradual das infra-estruturas urbanas e por uma capacidade crescente, embora modesta, das cidades para suportar uma população maior. Em suma, estes dados retratam uma Europa que está a evoluir lentamente para uma sociedade mais urbanizada, mas cujas raízes permanecem profundamente enraizadas na agricultura, com as cidades a servirem mais como centros comerciais e administrativos do que como pólos de produção industrial.

As condições de vida nas sociedades agrícolas pré-industriais eram extremamente duras e podiam ter um impacto significativo na saúde e na longevidade das pessoas. A agricultura de subsistência, o trabalho físico intenso, as dietas limitadas, a falta de higiene e o acesso limitado aos cuidados médicos contribuíam para uma elevada mortalidade infantil e uma baixa esperança de vida. Uma esperança média de vida de cerca de 25 a 30 anos não significa, contudo, que a maioria das pessoas morresse nessa idade. Este valor é uma média influenciada pelo número muito elevado de mortes de bebés. As crianças que sobreviviam à infância tinham uma hipótese razoável de atingir a idade adulta e viver até aos 50 anos ou mais, embora isso fosse menos comum do que é atualmente. Um indivíduo que chegasse aos 40 anos era certamente considerado mais velho do que nos padrões actuais, mas não necessariamente um "velho". No entanto, o desgaste do corpo devido ao trabalho manual extenuante desde tenra idade podia certamente dar a aparência e as dores associadas à velhice precoce. As pessoas sofriam frequentemente de problemas dentários, doenças crónicas e desgaste geral do corpo que as faziam parecer mais velhas do que uma pessoa da mesma idade hoje em dia, com acesso a melhores cuidados de saúde e a uma alimentação mais variada. As epidemias, a fome e as guerras agravaram esta situação, reduzindo ainda mais as perspectivas de uma vida longa e saudável. É por isso que a população agrícola da época, confrontada com uma existência precária, tinha frequentemente de recorrer à solidariedade comunitária para sobreviver num ambiente tão implacável.

A subnutrição era uma realidade comum aos agricultores das sociedades pré-industriais. A falta de diversidade alimentar, com uma dieta frequentemente centrada num ou dois cereais básicos, como o trigo, o centeio ou a cevada, e um consumo insuficiente de fruta, legumes e proteínas, afectava grandemente o seu sistema imunitário. As carências em vitaminas e minerais essenciais podem conduzir a várias doenças carenciais e enfraquecer a resistência às infecções. Os agricultores, que viviam frequentemente em condições de higiene precárias e em estreita proximidade com os animais, estavam também expostos a uma grande variedade de agentes patogénicos. Uma "simples" gripe, neste contexto, poderia revelar-se muito mais perigosa do que numa população bem nutrida e saudável. A falta de conhecimentos médicos e o acesso limitado aos cuidados de saúde agravavam a situação. Estas populações eram também confrontadas com períodos de fome, devido a colheitas insuficientes ou a catástrofes naturais, o que reduzia ainda mais a sua capacidade de se alimentarem corretamente. Em tempos de fome, as doenças oportunistas podem propagar-se rapidamente, transformando afecções benignas em epidemias fatais. Além disso, os períodos de guerra e de requisições podiam agravar a situação alimentar dos camponeses, tornando a subnutrição ainda mais frequente e grave.

Em 1588, a Gazeta Romana publicou a manchete "À Rome rien de neuf sinon que l'on meurt-de-faim" (Nada de novo em Roma, exceto que as pessoas morriam de fome) enquanto o Papa dava um banquete. Eram sociedades de pobreza maciça que se reflectiam numa situação precária. Nas sociedades pré-industriais, o contraste entre as classes sociais é notório. Ao noticiar a fome em Roma ao mesmo tempo que um banquete papal, a Gazeta Romana põe em evidência não só a desigualdade social, mas também a indiferença ou a impotência das elites perante o sofrimento dos mais desfavorecidos. A pobreza em massa era uma caraterística das sociedades do Antigo Regime, onde a grande maioria da população vivia em constante precariedade. A subsistência dependia inteiramente da produção agrícola, que estava sujeita aos caprichos do tempo, às pragas, às doenças das culturas e à guerra. Uma má colheita podia conduzir rapidamente à fome, agravando a pobreza e a mortalidade. As elites, fossem elas eclesiásticas, nobres ou burguesas das cidades, dispunham de meios muito mais avultados e conseguiam frequentemente escapar às consequências mais graves da fome e das crises económicas. Os banquetes e outras manifestações de riqueza em tempo de fome eram vistos como sinais de opulência desfasada da realidade das populações. Este fosso social era uma das muitas razões que podiam levar a tensões e revoltas populares. A história é pontuada por revoltas em que a fome e a miséria levaram o povo a insurgir-se contra uma ordem considerada injusta e insensível ao seu sofrimento.