A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973)

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

O período das Trente Glorieuses, de 1945 a 1973, representou uma época de grandes transformações económicas e sociais para os países desenvolvidos, nomeadamente para os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Este período, marcado por um crescimento económico excecional, esteve intimamente ligado à reconstrução do pós-guerra e à emergência de novos paradigmas económicos e sociais.

O impacto da Segunda Guerra Mundial, com a sua destruição maciça e custos humanos e económicos colossais, lançou as bases para um esforço de reconstrução a nível mundial. As economias devastadas da Europa e da Ásia conheceram um renascimento notável, apoiado por iniciativas como o Plano Marshall e a criação de novas instituições económicas internacionais. Simultaneamente, foram adoptadas políticas keynesianas, favorecendo a intervenção do Estado para estimular a procura e apoiar o emprego.

O exemplo do "milagre" alemão ilustra perfeitamente este renascimento. Graças às ajudas internacionais, nomeadamente ao Plano Marshall, e à introdução da "soziale Marktwirtschaft" (economia social de mercado), a Alemanha sofreu uma transformação económica notável, caracterizada por uma política económica que combina liberalismo e intervencionismo, uma ênfase no investimento e na moderação salarial e uma abertura ao comércio livre e à integração europeia. Países como a Suíça também seguiram modelos económicos semelhantes, reflectindo um desenvolvimento económico e social comum na Europa.

Simultaneamente, os Estados Unidos sofreram a sua própria transformação, com o desenvolvimento da sociedade de consumo. Neste período, assistiu-se a uma revolução nos estilos de vida, marcada pela melhoria dos serviços públicos e dos electrodomésticos, libertando tempo para o consumo e estimulando uma florescente economia de lazer. A sociedade de consumo, analisada criticamente por economistas como John Kenneth Galbraith, pôs em causa a relação entre o bem-estar material e a satisfação das necessidades humanas básicas.

Compreender os Trinta Gloriosos: definição e contexto[modifier | modifier le wikicode]

Os "Trinta Gloriosos" referem-se ao período de forte crescimento económico vivido pela maioria dos países desenvolvidos, muitos dos quais membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), entre 1945 e 1973. Esta era é notável pelo seu crescimento económico excecional, pelas inovações tecnológicas e pela melhoria do nível de vida. Este período assistiu à reconstrução de muitas nações após a devastação da Segunda Guerra Mundial, impulsionada por factores como o Plano Marshall, o aumento do comércio mundial e os avanços tecnológicos. Foi uma época de rápida industrialização, urbanização e expansão do Estado-providência em muitos países. Esta era testemunhou também o aparecimento de uma cultura de consumo, com aumentos significativos dos rendimentos das famílias, o que levou a um maior consumo de bens e serviços. Este período é frequentemente contrastado com os desafios económicos e a estagnação que muitos destes países experimentaram nos anos seguintes, sublinhando a natureza única e excecional das "Trente Glorieuses".

A expressão "Les Trente Glorieuses" foi cunhada pelo economista Jean Fourastié. Utilizou-a no seu livro "Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975", publicado em 1979. Esta expressão estabelece um paralelo com as "Trois Glorieuses", as jornadas revolucionárias de 27, 28 e 29 de julho de 1830 em França, que conduziram à queda do rei Carlos X. No seu livro, Fourastié analisa o período de profunda transformação económica e social que a França e outros países desenvolvidos viveram após a Segunda Guerra Mundial. Fourastié sublinha que este período, embora menos visível ou dramático do que as revoluções políticas, teve um impacto revolucionário na sociedade, na economia e na cultura. A expressão "revolução invisível" reflecte, portanto, as mudanças substanciais e duradouras que ocorreram durante estes trinta anos, marcando uma era de prosperidade e progresso sem precedentes.

Da destruição à prosperidade: crescimento económico no pós-guerra[modifier | modifier le wikicode]

Repercussões económicas da Segunda Guerra Mundial[modifier | modifier le wikicode]

Uma comparação entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais revela um aumento dramático da violência e das convulsões sociais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o número de mortos foi estimado entre 14 e 16 milhões de pessoas, um número já trágico que reflecte a dimensão das perdas humanas em todo o mundo. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, este número aumentou de forma alarmante para 37 a 44 milhões, incluindo um grande número de civis, sublinhando a brutalidade sem precedentes do conflito. Em termos de deslocação da população, a Primeira Guerra Mundial registou entre 3 e 5 milhões de pessoas deslocadas, um fenómeno diretamente resultante dos combates e das mudanças de fronteiras. Mas a Segunda Guerra Mundial viu este número aumentar consideravelmente, com 28 a 30 milhões de pessoas deslocadas. Este aumento pode ser explicado pela intensidade dos combates em várias frentes, pelas perseguições étnicas e políticas e pelos reajustamentos territoriais do pós-guerra. Estes números ilustram a intensificação da violência entre as duas guerras e colocam em perspetiva o impacto profundo e duradouro da Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa, que foi um dos principais teatros de conflito. As consequências desta guerra moldaram a ordem mundial nas décadas seguintes, abrindo caminho a períodos como os Trente Glorieuses, marcados por uma era de reconstrução e renovação económica e social.

O impacto devastador da Segunda Guerra Mundial na economia mundial é frequentemente subestimado, especialmente quando comparado com as imensas perdas humanas. As estimativas dos economistas sugerem que a destruição causada pela guerra resultou num declínio equivalente a 10 a 12 anos de produção para atingir o nível económico de 1939. Esta perspetiva evidencia não só a dimensão dos danos materiais, mas também a profundidade da crise económica daí resultante. A guerra devastou infra-estruturas essenciais, destruiu a capacidade industrial e paralisou as redes de transportes. Estes danos não se limitaram à perda de bens materiais, mas representaram também um atraso colossal no potencial de desenvolvimento económico. Cidades em ruínas, fábricas devastadas e linhas de comunicação interrompidas são apenas alguns exemplos dos principais obstáculos à recuperação económica. A tarefa de reconstrução era de uma complexidade e escala sem precedentes, exigindo esforços concertados à escala internacional, como ilustrado pelo Plano Marshall. A recuperação do nível de produção de 1939 não era apenas uma questão de reconstrução física. Envolveu uma revisão da economia, a reorganização social e a modernização política. Estes desafios foram enfrentados com uma resiliência notável, lançando as bases para um período de prosperidade sem precedentes. As Trente Glorieuses que se seguiram não foram apenas o resultado da recuperação económica, mas também um testemunho da extraordinária capacidade das sociedades para se reconstruírem, se reinventarem e avançarem após um período de profunda adversidade. Este facto sublinha a importância da resiliência e da inovação na reconstrução pós-conflito.

A situação dramática vivida após a Segunda Guerra Mundial insere-se num contexto político profundamente transformado pela emergência de um mundo bipolar, dominado por duas superpotências ideologicamente opostas: os Estados Unidos, que representam o mundo liberal, e a União Soviética, que encarna o bloco soviético. Esta nova estrutura geopolítica marcou o início de uma era de tensão e rivalidade conhecida como a Guerra Fria. O confronto entre estes dois blocos não se materializou numa guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas sim através de guerras locais e conflitos por procuração. Estes confrontos por procuração tiveram lugar em várias partes do mundo, onde as duas superpotências apoiaram lados opostos para difundir as respectivas influências e ideologias. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou assim o início de uma oposição entre o bloco soviético e o bloco atlantista, liderado pelos Estados Unidos. Esta oposição moldou a política internacional durante várias décadas, resultando na divisão do mundo em duas esferas de influência distintas e frequentemente antagónicas. O impacto desta bipolaridade estendeu-se muito para além da política externa, influenciando a política interna, as economias e mesmo as culturas dos países envolvidos. Este período da história mundial foi caracterizado por uma série de crises e confrontos, incluindo a corrida aos armamentos, a crise dos mísseis de Cuba, a guerra da Coreia e a guerra do Vietname. Estes acontecimentos ilustram a natureza complexa e muitas vezes perigosa da Guerra Fria, quando o mundo parecia estar regularmente à beira de um conflito nuclear em grande escala. A dinâmica bipolar que emergiu após a Segunda Guerra Mundial redefiniu profundamente as relações internacionais, criando um mundo dividido e frequentemente em conflito, cujas repercussões ainda se fazem sentir na política mundial contemporânea.

Reconstrução pós-guerra: um desafio global[modifier | modifier le wikicode]

A reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, que teve lugar com uma rapidez surpreendente, em apenas 3 a 4 anos, contrasta fortemente com o período de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial, que demorou entre 7 e 9 anos. Esta diferença notável na rapidez da reconstrução pode ser atribuída a vários factores fundamentais. Em primeiro lugar, a escala e a natureza da destruição causada pelas duas guerras foram diferentes. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido mais devastadora em termos de perda de vidas e de destruição material, a natureza da destruição permitiu frequentemente uma reconstrução mais rápida. Por exemplo, os bombardeamentos destruíram infra-estruturas, mas por vezes deixaram as bases industriais intactas, permitindo que a produção fosse retomada mais rapidamente. Em segundo lugar, a experiência da Primeira Guerra Mundial desempenhou, sem dúvida, um papel importante. As nações já tinham alguma experiência de reconstrução após um grande conflito, o que pode ter contribuído para um melhor planeamento e execução dos esforços de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Em terceiro lugar, a ajuda externa, em especial o Plano Marshall, teve um impacto significativo. Este programa, criado pelos Estados Unidos para ajudar a reconstruir a Europa, forneceu fundos, equipamento e apoio, acelerando o processo de reconstrução. O Plano Marshall não só contribuiu para a reconstrução física, como também ajudou a estabilizar as economias europeias e a promover a cooperação política e económica entre os países europeus. Por último, a rápida reconstrução após a Segunda Guerra Mundial pode também ser atribuída a um maior sentido de urgência e de empenhamento político. Tendo sofrido duas grandes guerras no espaço de poucas décadas, havia um forte desejo, tanto a nível nacional como internacional, de reconstruir rapidamente e criar estruturas mais estáveis para evitar futuros conflitos.

O Plano Marshall, oficialmente conhecido como Programa de Recuperação Europeia, foi uma iniciativa crucial para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Com um orçamento de 13,2 mil milhões de dólares atribuídos para o período de 1948 a 1952, o plano representava cerca de 2% da riqueza total dos Estados Unidos na altura, o que ilustra a dimensão do empenhamento americano na reconstrução europeia. O plano tinha uma dimensão estratégica significativa. Em 1947, o Secretário de Estado norte-americano George C. Marshall lançou um forte apelo para que os Estados Unidos se envolvessem ativamente na reconstrução da Europa Ocidental. O principal objetivo era criar um "glaciar defensivo" contra a expansão do bloco soviético na Europa. Na altura, a Guerra Fria começava a tomar forma e o Plano Marshall foi visto como uma forma de contrariar a influência soviética, ajudando as nações europeias a reconstruírem-se económica e socialmente, tornando-as menos susceptíveis de cair sob a influência comunista. O Plano Marshall teve um efeito profundo e duradouro na Europa. Não só contribuiu para a rápida reconstrução das infra-estruturas, da indústria e das economias nacionais, como também desempenhou um papel fundamental na estabilização política da Europa Ocidental. Além disso, reforçou os laços económicos e políticos entre os Estados Unidos e as nações europeias, lançando as bases da cooperação transatlântica que continua a influenciar as relações internacionais. Ao fornecer recursos financeiros, equipamento e aconselhamento, o Plano Marshall contribuiu para a rápida recuperação da Europa no pós-guerra, apoiando não só a reconstrução material, mas também o reforço das instituições democráticas e a integração económica europeia. Este compromisso teve um impacto inegável na paisagem política e económica da Europa pós-Segunda Guerra Mundial e foi fundamental para impedir a propagação do comunismo na Europa Ocidental.

A era pós-Segunda Guerra Mundial assistiu ao estabelecimento de uma nova ordem económica internacional, amplamente dominada pelos Estados Unidos. Esta reestruturação foi iniciada por uma série de acordos e instituições importantes, que lançaram as bases das práticas económicas modernas e moldaram a economia mundial nas décadas seguintes. Um elemento-chave desta nova ordem foi a Conferência de Bretton Woods, em 1944, que estabeleceu as regras para as relações financeiras e comerciais entre os países mais industrializados do mundo. Esta conferência deu origem a duas grandes instituições: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), que passou a fazer parte do Banco Mundial. O objetivo destas instituições era estabilizar as taxas de câmbio, apoiar a reconstrução e o desenvolvimento económico e promover o comércio internacional. O sistema de Bretton Woods também instituiu taxas de câmbio fixas, com as moedas indexadas ao dólar americano, que por sua vez era convertível em ouro. Esta estrutura colocou os Estados Unidos no centro da economia mundial, com o seu dólar a tornar-se a principal moeda de reserva internacional. Os acordos do GATT (Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio) de 1947 também desempenharam um papel crucial. O seu objetivo era reduzir as barreiras alfandegárias e promover o comércio livre, contribuindo assim para um aumento do comércio internacional e da integração económica mundial. Estas iniciativas, a maioria das quais apoiadas pelos Estados Unidos, não só ajudaram a reconstruir as economias devastadas pela guerra, como também abriram caminho para a era da globalização económica. Solidificaram a posição dos Estados Unidos como a superpotência económica dominante, influenciando as políticas económicas e comerciais em todo o mundo. O período do pós-guerra assistiu ao estabelecimento de uma nova ordem económica internacional, caracterizada por instituições fortes, regras estabilizadoras para as trocas financeiras e comerciais e a hegemonia económica dos Estados Unidos, que moldou profundamente a economia mundial durante as décadas seguintes.

O Acordo de Bretton Woods, assinado em julho de 1944, foi um ponto de viragem crucial na história económica mundial. Marcaram o nascimento de um "novo mundo" ao estabelecerem um quadro institucional para regular a economia internacional, um quadro que continua a ter influência até aos dias de hoje. Estes acordos levaram à criação de duas grandes instituições: o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), mais tarde integrado no Grupo do Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O papel do BIRD era facilitar a reconstrução pós-guerra e promover o desenvolvimento económico, enquanto o objetivo do FMI era supervisionar o sistema monetário internacional, ajudando a estabilizar as taxas de câmbio e proporcionando uma plataforma de consulta e cooperação económica internacional. Um elemento fundamental dos acordos de Bretton Woods foi o estabelecimento do dólar americano como moeda de referência para o comércio internacional. As moedas dos países membros estavam indexadas ao dólar, que por sua vez era convertível em ouro. Esta decisão não só estabilizou as taxas de câmbio, como também assegurou o valor do comércio internacional, que foi crucial para a reconstrução e o crescimento económico do pós-guerra. Os acordos de Bretton Woods podem ser vistos como o resultado de um esforço intelectual e político para evitar os erros do passado, particularmente aqueles que levaram à crise económica dos anos 30 e à Segunda Guerra Mundial. Ao estabelecerem mecanismos de cooperação económica e ao criarem instituições estáveis para a gestão dos assuntos económicos mundiais, estes acordos lançaram as bases para um período de crescimento económico e estabilidade sem precedentes. Desta forma, os acordos de Bretton Woods e as instituições que criaram desempenharam um papel decisivo na definição da ordem económica mundial do século XX, moldando as políticas e práticas económicas à escala global e estabelecendo um quadro que continua a influenciar a gestão da economia internacional.

O GATT (Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio), assinado em janeiro de 1948, constituiu um marco importante na criação de um sistema comercial internacional baseado nos princípios do comércio livre. O principal objetivo deste tratado era reduzir as barreiras pautais e limitar o recurso a políticas proteccionistas, incentivando assim uma maior abertura dos mercados internacionais. O GATT foi concebido num espírito de cooperação económica internacional, com a intenção de facilitar um crescimento económico estável e promover a criação de emprego no período pós-guerra. Proporcionou um quadro regulamentar para as negociações comerciais internacionais, contribuindo para a redução gradual dos direitos aduaneiros e para o aumento significativo do comércio mundial. Em 1994, foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC), que sucedeu ao GATT. A OMC alargou o quadro do GATT para incluir não só o comércio de mercadorias, mas também o comércio de serviços e os direitos de propriedade intelectual. Esta transição do GATT para a OMC representou um passo em direção a uma instituição mais formal e estruturada para supervisionar o comércio internacional. Ao mesmo tempo, estes acordos comerciais surgiram numa altura em que as políticas económicas eram largamente influenciadas pelas ideias keynesianas. O economista John Maynard Keynes defendia a intervenção ativa do Estado na economia para regular a procura agregada, especialmente em tempos de recessão. Estas políticas keynesianas, que se centravam no estímulo do emprego e da procura através da despesa pública e da regulação monetária, desempenharam um papel significativo na reconstrução e no crescimento económico do pós-guerra. Assim, o GATT e, posteriormente, a OMC, em conjunto com as políticas económicas keynesianas, deram forma a uma nova era de comércio internacional e de gestão económica. Estas iniciativas ajudaram a estabilizar e a dinamizar a economia mundial nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, lançando as bases para a interdependência económica e a globalização que conhecemos hoje.

Estabilidade e aceleração do crescimento económico[modifier | modifier le wikicode]

O crescimento económico nos países desenvolvidos acelerou acentuadamente ao longo dos séculos, atingindo o seu pico no período pós-guerra, particularmente entre 1950 e 1973. Na fase inicial, de 1750 a 1830, correspondente à era da proto-indústria, o crescimento económico médio anual foi de cerca de 0,3%. Este período marcou o início da industrialização, com a introdução de novas tecnologias e métodos de produção, embora estas mudanças tenham sido graduais e geograficamente limitadas. O período de 1830 a 1913 registou uma aceleração acentuada do crescimento, com uma média de 1,3%. Esta época caracterizou-se pela generalização e difusão da revolução industrial, nomeadamente no continente europeu. A adoção de tecnologias avançadas, a expansão do comércio internacional e a rápida urbanização contribuíram para este aumento da produção e do rendimento. Entre 1920 e 1939, o crescimento aumentou ainda mais, atingindo uma média de 2,0%. Este período foi marcado pela introdução e difusão do taylorismo, um método científico de gestão do trabalho, e pelo papel pioneiro do fordismo, que revolucionou as técnicas de produção em massa e a estandardização dos produtos, nomeadamente na indústria automóvel. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial, entre 1950 e 1973, que o crescimento económico atingiu níveis sem precedentes, com uma média de 3,9%. Este período, frequentemente designado por "Trente Glorieuses", foi marcado por um crescimento rápido e sustentado, por uma estabilidade económica excecional e pela ausência de crises económicas importantes. Os factores que contribuíram para este crescimento foram a reconstrução do pós-guerra, a inovação tecnológica, o aumento da produtividade, a expansão do comércio internacional e a adoção de políticas económicas keynesianas. Esta progressão histórica do crescimento económico ilustra a evolução das tecnologias, dos métodos de produção e das políticas económicas, com o período pós-Segunda Guerra Mundial a representar um pico nesta trajetória, caracterizado por uma combinação única de factores favoráveis que conduziram a uma expansão económica histórica.

O período de forte crescimento económico entre 1950 e 1973, conhecido como "Trente Glorieuses", foi marcado por disparidades geográficas significativas em termos de crescimento do PNB (Produto Nacional Bruto) per capita. Embora o conjunto dos países desenvolvidos tenha registado um crescimento impressionante, com uma média de 3,9% ao ano, as taxas de crescimento variaram consideravelmente de região para região. Na Europa Ocidental, o crescimento do PNB per capita foi, em média, de 3,8%, reflectindo o êxito da reconstrução após a Segunda Guerra Mundial e a crescente integração económica entre os países europeus. Este crescimento foi sustentado por um investimento significativo em infra-estruturas, pela inovação tecnológica e pela expansão do comércio, em parte devido ao Plano Marshall e à criação da Comunidade Económica Europeia. Nos Estados Unidos, o crescimento do PNB per capita foi mais modesto, com cerca de 2,1%. Apesar deste crescimento mais lento em comparação com outras regiões, os EUA continuaram a ser uma economia dominante, beneficiando de uma base industrial sólida, de um forte consumo interno e de uma posição de liderança na inovação tecnológica e científica. O Japão, por seu lado, viu o seu PNB per capita crescer a um ritmo estonteante de 7,7%. Este crescimento espetacular é o resultado do seu rápido processo de modernização, de uma política industrial eficaz e de uma orientação para a exportação, o que faz do Japão um dos exemplos mais notáveis de desenvolvimento económico do pós-guerra. Por último, a Europa de Leste também registou taxas de crescimento elevadas, oscilando entre 6% e 7%. Estas economias, apesar de operarem sob um modelo económico diferente devido ao seu alinhamento com o bloco soviético, também beneficiaram de um período de crescimento industrial e de melhoria do nível de vida, ainda que este crescimento tenha sido frequentemente acompanhado por constrangimentos políticos e económicos. Este período mostrou, portanto, que, apesar de uma tendência geral para o crescimento económico, as taxas de crescimento do PNB per capita variaram consideravelmente de uma região para outra, reflectindo a diversidade dos contextos económicos, políticos e sociais no mundo desenvolvido do pós-guerra.

O forte crescimento económico na Europa Oriental durante o período das Trente Glorieuses pode ser atribuído, em parte, à situação inicial destes países. Sendo mais pobres do que os seus vizinhos da Europa Ocidental, estas nações beneficiaram daquilo a que se chama o efeito de recuperação económica. A destruição sistemática sofrida durante a Segunda Guerra Mundial exigiu uma reconstrução em grande escala, proporcionando uma oportunidade para uma rápida modernização e industrialização. Esta reconstrução, muitas vezes orientada por planos económicos centralizados típicos dos regimes comunistas da época, conduziu a um aumento significativo da atividade económica e a elevadas taxas de crescimento. No que se refere ao Japão, a sua ascensão económica após a Segunda Guerra Mundial é notável e é frequentemente comparada a tentativas históricas de modernização, como a do Egipto sob o comando de Mehmet Ali no século XIX. Ao contrário do Egipto dessa época, que teve dificuldades nos seus esforços de modernização e industrialização, o Japão conseguiu transformar-se numa grande potência económica. Este sucesso deve-se a uma combinação de factores, incluindo grandes reformas estruturais, uma forte vontade política, uma mão de obra qualificada e disciplinada e uma estratégia eficaz centrada nas exportações e na inovação tecnológica. O caso japonês é exemplar na medida em que conseguiu não só reconstruir a sua economia devastada pela guerra, mas também reorientá-la para um crescimento rápido e sustentável. O Japão beneficiou da ajuda americana no imediato pós-guerra, mas foi sobretudo graças às suas próprias políticas industriais e ao seu empenho na educação e na investigação e desenvolvimento que conseguiu estabelecer uma base sólida para o crescimento económico. Em apenas algumas décadas, o Japão passou de uma nação devastada pela guerra para uma das economias mais avançadas e inovadoras do mundo.

O período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial desempenhou um papel crucial na dinamização da economia e na melhoria significativa do nível de vida, conduzindo ao que se pode designar por "segurança de vida" para uma grande parte da população dos países desenvolvidos. Nesta época, assistiu-se a um declínio significativo da pobreza, graças a um crescimento económico rápido e sustentado e à criação e expansão do Estado-providência. Os sistemas de segurança social criados durante este período foram essenciais para proporcionar uma rede de segurança aos cidadãos, oferecendo proteção contra riscos económicos e sociais como a doença, a velhice, o desemprego e a pobreza. Estes sistemas incluíam seguros de saúde, pensões de reforma, subsídios de desemprego e outras formas de assistência social. O seu desenvolvimento reflectiu uma nova abordagem da governação, em que o Estado assumiu um papel mais ativo na garantia do bem-estar dos seus cidadãos. Este desenvolvimento foi parcialmente inspirado pelas ideias keynesianas, que defendiam uma maior intervenção do Estado na economia para regular a procura e garantir a estabilidade económica. Além disso, o crescimento económico conduziu a salários mais elevados e a melhores condições de trabalho, contribuindo para um aumento geral do nível de vida. O aumento do acesso à educação e aos cuidados de saúde desempenhou um papel importante na melhoria da qualidade de vida e da mobilidade social. De um modo geral, o período de reconstrução do pós-guerra marcou uma transição para sociedades mais prósperas e equitativas nos países desenvolvidos. O surgimento do Estado-providência, combinado com um crescimento económico sem precedentes, não só ajudou a reparar os danos causados pela guerra, como também lançou as bases para uma era de prosperidade e segurança para milhões de pessoas.

O desenvolvimento da sociedade de consumo no período pós-guerra desempenhou um papel fundamental no estabelecimento de uma dinâmica de consumo e produção que contribuiu significativamente para o crescimento económico. Este período foi marcado por um aumento significativo da procura e da acessibilidade aos bens de consumo quotidiano, como o equipamento doméstico e os meios de transporte. O aumento dos rendimentos, combinado com a produção em massa possibilitada pelos avanços tecnológicos e métodos de produção eficientes, como o fordismo, tornou os bens de consumo mais acessíveis a um maior número de pessoas. Artigos domésticos como frigoríficos, máquinas de lavar roupa e televisores tornaram-se comuns em casa, simbolizando a melhoria do nível de vida. Do mesmo modo, os meios de transporte, nomeadamente os automóveis, sofreram uma expansão maciça. O automóvel tornou-se não só um meio de transporte, mas também um símbolo de estatuto e independência. A democratização do automóvel provocou mudanças significativas nos estilos de vida, incentivando a mobilidade individual e contribuindo para a expansão dos subúrbios. Esta sociedade de consumo também estimulou a produção. A procura crescente de bens de consumo incentivou as empresas a aumentar a produção, o que, por sua vez, conduziu ao crescimento económico. Também incentivou a inovação e a diversificação dos produtos, uma vez que as empresas procuraram responder à evolução das necessidades e desejos dos consumidores. A publicidade e o marketing desempenharam um papel fundamental nesta era, incentivando o consumo e moldando os desejos dos consumidores. Os meios de comunicação social, como a televisão, permitiram que as mensagens publicitárias fossem divulgadas de forma mais ampla e eficaz, contribuindo para o crescimento da cultura de consumo. O desenvolvimento da sociedade de consumo no período pós-guerra criou uma poderosa dinâmica económica, caracterizada pelo aumento da procura de bens de consumo, pelo aumento da produção em massa e pelo crescimento económico global. Este período lançou as bases da economia de mercado moderna e influenciou profundamente os estilos de vida e as culturas nos países desenvolvidos.

No período do pós-guerra, os Estados Unidos assumiram o papel de líder do bloco atlantista, mas, em termos de crescimento económico, o seu desempenho não foi tão excecional como o da Europa Ocidental. Este facto pode parecer surpreendente, dada a posição dominante dos Estados Unidos na cena económica e política mundial. Uma das principais razões para esta diferença reside no efeito de recuperação da Europa Ocidental. Tendo sofrido uma destruição maciça durante a Segunda Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se numa fase de intensa reconstrução e modernização. Esta dinâmica de reconstrução conduziu a um crescimento rápido, especialmente com o apoio do Plano Marshall, que ajudou a modernizar as infra-estruturas e a indústria. Partindo de uma base económica mais fraca, a Europa tinha assim um maior potencial de crescimento. Em contrapartida, os Estados Unidos, que não tinham sofrido qualquer destruição no seu território, dispunham já de uma economia avançada e de infra-estruturas em grande parte intactas após a guerra. Este facto limitou o seu potencial de crescimento em comparação com a Europa, que estava a reconstruir-se e a modernizar-se. Além disso, a economia americana já se tinha expandido significativamente durante a guerra e a transição de uma economia de guerra para uma economia de paz apresentava os seus próprios desafios. A integração económica também desempenhou um papel fundamental na Europa, nomeadamente com a criação da Comunidade Económica Europeia. Esta integração estimulou o comércio e a cooperação económica entre os países europeus, promovendo o seu crescimento. A Europa foi também palco de importantes inovações e reformas económicas, contribuindo para uma aceleração do seu crescimento económico.

O excecional crescimento económico do período pós-guerra pode ser atribuído a uma combinação de factores económicos globais. Em primeiro lugar, a liberalização do comércio internacional desempenhou um papel crucial. Os acordos do GATT incentivaram o comércio livre, reduzindo as barreiras pautais e estabelecendo regras para o comércio internacional. Simultaneamente, o sistema de Bretton Woods proporcionou uma estabilidade monetária essencial, indexando as moedas ao dólar americano, que por sua vez era convertível em ouro. Estes elementos criaram um ambiente propício ao comércio mundial, facilitando o crescimento económico. Ao mesmo tempo, a revolução dos transportes, nomeadamente nos sectores naval e aéreo, permitiu uma rápida expansão do comércio internacional. A melhoria da eficácia e da capacidade dos transportes marítimos e aéreos reduziu os custos e os atrasos, permitindo a troca de mercadorias a uma escala e a uma velocidade sem precedentes. Este período foi também marcado pela chamada Terceira Revolução Industrial, caracterizada pelo aparecimento de novos sectores tecnológicos, como a eletrónica, a automação e o aproveitamento da energia atómica. Estes avanços não só criaram novos mercados e oportunidades de emprego, como também estimularam a inovação e a eficiência em muitos outros sectores da economia. Além disso, a corrida ao armamento da Guerra Fria teve um efeito paradoxal na economia mundial. Por um lado, apoiou as indústrias tradicionais de defesa e relacionadas com o armamento, preservando os sectores mais antigos. Por outro lado, estimulou o desenvolvimento de tecnologias de ponta, nomeadamente nos sectores aeroespacial e eletrónico. Esta dinâmica encorajou tanto a preservação das indústrias existentes como a emergência de sectores novos e inovadores. Estes factores combinaram-se para criar uma era de crescimento económico sem precedentes, caracterizada por uma expansão do comércio internacional, grandes inovações tecnológicas e uma mistura de desenvolvimento em sectores tradicionais e de ponta. Esta sinergia ajudou a moldar a economia global do pós-guerra, lançando as bases para a prosperidade e o desenvolvimento económico de que hoje desfrutamos.

O "milagre" alemão: recuperação e sucesso para países derrotados[modifier | modifier le wikicode]

O "Wirtschaftswunder" ou milagre económico alemão, que teve lugar entre 1951 e 1960, é um fenómeno notável da história económica alemã. Durante esta década, o país registou um crescimento impressionante de 9% ao ano, uma taxa que excedeu largamente as expectativas e marcou uma recuperação rápida e robusta da destruição maciça da Segunda Guerra Mundial. A chave para este sucesso foi a adoção de um modelo económico único, conhecido como economia social de mercado. Este modelo inovador fundiu efetivamente os princípios da livre iniciativa com uma forte componente de política social. Ao pôr em prática este modelo, a Alemanha conseguiu estimular a iniciativa privada e a competitividade do mercado, assegurando simultaneamente a justiça social e a segurança dos seus cidadãos. Esta abordagem equilibrada não só promoveu um rápido crescimento económico, como também assegurou uma distribuição mais justa da riqueza, contribuindo assim para uma estabilidade política e social duradoura.

A reforma monetária de 1948, com a introdução do marco alemão, desempenhou um papel crucial na estabilização da economia alemã. Esta reforma não só ajudou a manter a inflação sob controlo, como também restaurou a confiança no sistema financeiro do país, criando um ambiente propício ao investimento e ao crescimento económico. A Alemanha beneficiou igualmente de um investimento significativo na sua reconstrução, graças, nomeadamente, ao Plano Marshall. Este investimento foi crucial para a reconstrução das infra-estruturas destruídas e para a revitalização da indústria alemã, lançando as bases para uma recuperação económica rápida e sustentável. A integração da Alemanha na economia europeia, nomeadamente através da sua adesão à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e, mais tarde, à Comunidade Económica Europeia (CEE), também desempenhou um papel importante. A abertura de novos mercados e a facilitação do comércio entre estes blocos económicos estimularam o crescimento económico na Alemanha. Por último, a aplicação de políticas sociais assegurou um certo grau de igualdade e segurança, desempenhando um papel importante na estabilização da sociedade alemã. Estas políticas, incluindo benefícios como as pensões de reforma e os seguros de saúde, não só melhoraram a qualidade de vida dos cidadãos, como também contribuíram para a estabilidade política e social do país. O milagre económico alemão demonstra a eficácia de uma abordagem económica que combina eficazmente os princípios do mercado livre com uma política social sólida. Este modelo não só permitiu à Alemanha reconstruir-se rapidamente após a guerra, como também a transformou numa das economias mais poderosas e estáveis do mundo.

O impacto da ajuda internacional[modifier | modifier le wikicode]

A partir de 1947, no contexto da emergente Guerra Fria, a política dos Aliados em relação à Alemanha Ocidental sofreu uma mudança significativa. As sanções impostas à Alemanha após a Segunda Guerra Mundial começaram a ser suspensas. Esta decisão foi em grande parte motivada pelo desejo de contrariar a influência e o domínio soviético na Europa Oriental e de integrar a Alemanha Ocidental no campo liberal ocidental. Esta estratégia fazia parte de uma política mais vasta de contenção do comunismo, destinada a limitar a expansão da influência soviética na Europa e no resto do mundo. Neste contexto, o Plano Marshall, oficialmente designado por Programa de Recuperação Europeia, foi introduzido em 1948. O objetivo deste programa era apoiar a reconstrução dos países europeus devastados pela guerra, incluindo a Alemanha. No âmbito deste plano, foi afetado à economia alemã um montante significativo de 1,5 mil milhões de dólares. O investimento na reconstrução da Alemanha destinava-se não só a restabelecer o país como potência económica, mas também a solidificá-lo como um importante parceiro estratégico no bloco ocidental contra a URSS. O Plano Marshall desempenhou um papel crucial na revitalização da economia alemã. Ao fornecer os fundos necessários para reconstruir as infra-estruturas, revitalizar a indústria e estimular o crescimento económico, o plano ajudou a Alemanha a recuperar rapidamente dos estragos da guerra. Além disso, a integração da Alemanha Ocidental na economia ocidental reforçou a sua posição como membro fundamental do bloco ocidental, contribuindo para a estabilização política e económica da região face ao bloco comunista.

O surgimento da "Soziale Marktwirtschaft" na Alemanha[modifier | modifier le wikicode]

O pensamento económico e político que orientou a reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial teve as suas raízes nas ideias dos intelectuais liberais alemães, em particular numa escola de pensamento conhecida como "ordo-liberalismo". Este movimento, que surgiu nas décadas de 1930 e 1940, representou uma resposta aos desafios económicos e políticos da época, em particular à ascensão do nazismo e do totalitarismo. O ordo-liberalismo diferia das formas tradicionais de liberalismo principalmente por ter sido construído em oposição ao nazismo. Enquanto o liberalismo clássico se desenvolveu frequentemente em reação às políticas de esquerda e à expansão do Estado, o ordo-liberalismo alemão do pós-guerra procurou estabelecer uma terceira via, distinta tanto do totalitarismo como do socialismo de Estado.

Esta escola de pensamento reconheceu um papel legítimo e ativo ao Estado, não como agente centralizado de controlo, mas como regulador e garante da ordem do mercado. Os ordo-liberais defendiam que o Estado devia criar um quadro jurídico e institucional que permitisse à economia de mercado funcionar de forma eficiente e justa. Esta abordagem implicava uma regulamentação cuidadosa dos mercados para evitar monopólios e abusos do poder económico, preservando simultaneamente a concorrência e a iniciativa privada. O ordo-liberalismo incorporou também uma dimensão social significativa, sublinhando a importância da política social para garantir a estabilidade e a justiça numa economia de mercado. Esta visão levou à criação de um sistema de segurança social e à adoção de políticas destinadas a garantir uma certa igualdade de oportunidades e a proteger os cidadãos contra os riscos económicos.

Baseado num amplo consenso anticomunista, o ordo-liberalismo desempenhou um papel crucial na reconstrução da Alemanha no pós-guerra, influenciando fortemente a política económica da era do Wirtschaftswunder. Esta nova forma de liberalismo ajudou a moldar uma economia alemã que não só era próspera e competitiva a nível internacional, mas também socialmente responsável e estável.

Distinção entre o quadro jurídico e o processo económico[modifier | modifier le wikicode]

A abordagem económica adoptada pela Alemanha no período do pós-guerra, fortemente influenciada pelo ordo-liberalismo, sublinhou o papel regulador do Estado, preservando simultaneamente os princípios da economia de mercado. Esta estratégia centrou-se em vários domínios fundamentais, demonstrando um equilíbrio entre a intervenção do Estado e a livre concorrência. Em primeiro lugar, o Estado desempenhou um papel crucial na imposição e aplicação das regras económicas. Este papel incluía a adoção de políticas destinadas a garantir a concorrência nos mercados, a fim de evitar a formação de monopólios, que poderiam distorcer a economia de mercado. Ao assegurar o respeito das regras de concorrência, o Estado contribuiu para a criação de um ambiente económico saudável e equitativo. Ao mesmo tempo, o Estado assegurava o respeito dos contratos, reforçando assim a confiança nas transacções comerciais e nas relações de negócios. Esta garantia do Estado foi essencial para manter a ordem e a previsibilidade na economia. No domínio da política monetária, o Estado garantiu a estabilidade da moeda. Uma moeda estável é fundamental para uma economia saudável, pois reduz a incerteza dos investidores e dos consumidores e ajuda a controlar a inflação. O investimento na educação e na investigação científica também tem sido um pilar central da estratégia económica alemã. O governo tem incentivado o desenvolvimento de universidades técnicas e a formação de técnicos de alta qualidade. Esta aposta na educação e na investigação permitiu desenvolver uma reserva de mão de obra altamente qualificada e inovadora, crucial para a competitividade da economia alemã no mercado mundial. Estas políticas permitiram que a economia alemã assentasse em bases sólidas, com um equilíbrio entre uma regulamentação estatal eficaz e a manutenção de um mercado livre e competitivo. Esta combinação foi essencial para a rápida recuperação e o crescimento sustentado da Alemanha no período pós-guerra, tornando o país um modelo de sucesso económico.

A abordagem económica da Alemanha no pós-guerra caracterizou-se pela proteção da liberdade económica, evitando ao mesmo tempo uma tomada direta do processo económico pelo Estado. Esta estratégia representou um equilíbrio subtil entre regulação e liberdade, incorporando os princípios do ordo-liberalismo. Neste modelo, o Estado não se posicionava como um ator direto na economia, ou seja, não intervinha de forma significativa na produção ou distribuição de bens. Em vez disso, o seu papel consistia em criar e manter um quadro regulamentar que garantisse o bom funcionamento da economia de mercado. O objetivo era preservar a dinâmica do mercado livre, assegurando ao mesmo tempo que essa liberdade não se transformasse em abusos ou monopólios que pudessem prejudicar a economia e a sociedade em geral. Por conseguinte, o Estado interveio em domínios fundamentais para apoiar a economia, como a garantia da estabilidade monetária, a aplicação da legislação anti-trust para salvaguardar a concorrência, a execução dos contratos e o investimento na educação e na investigação. Estas intervenções foram concebidas para apoiar e reforçar a economia de mercado, em vez de a substituir pelo controlo estatal. Este modelo de um Estado empenhado mas não intrusivo na economia tornou possível conciliar a liberdade económica com uma regulamentação eficaz e uma política social responsável. Contribuiu para a criação de uma economia robusta e dinâmica na Alemanha, capaz de competir internacionalmente, assegurando simultaneamente um certo grau de justiça social e de estabilidade económica.

Políticas de incentivo ao investimento e ao consumo[modifier | modifier le wikicode]

O período do pós-guerra na Alemanha foi também marcado por um processo de reconciliação com a herança do nazismo, um aspeto crucial da reconstrução económica e social do país. Uma parte importante deste legado foi o colapso económico e monetário que a Alemanha sofreu antes e durante o período nazi, uma situação que contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder. Nos anos que antecederam a ascensão de Hitler ao poder, a Alemanha viveu uma grave instabilidade económica e monetária, agravada pelas reparações de guerra impostas após a Primeira Guerra Mundial e pela crise económica mundial da década de 1930. A hiperinflação, sobretudo no início da década de 1920, tinha corroído o valor da moeda alemã e afetado gravemente a economia e a sociedade alemãs. Esta instabilidade económica criou um terreno fértil para o descontentamento social e político, que Hitler e o partido nazi aproveitaram para conquistar o apoio dos eleitores. O colapso económico e a angústia social que daí resultaram foram factores fundamentais para a ascensão do nazismo. Hitler prometeu o restabelecimento do orgulho e da estabilidade económica, promessas que tiveram eco em muitos alemães que sofriam com a crise económica. No período pós-guerra, a reconstrução económica da Alemanha teve de ter em conta estas lições históricas. A reforma monetária de 1948, que introduziu o marco alemão, foi um passo crucial para ultrapassar a herança da instabilidade monetária. Esta reforma, juntamente com as políticas económicas ordo-liberais adoptadas, visava restaurar a estabilidade económica e evitar o regresso às condições que tinham contribuído para a ascensão do nazismo. Ao estabelecer uma economia estável e próspera, a Alemanha do pós-guerra procurou virar a página dos erros económicos do passado e construir um futuro mais seguro e justo para os seus cidadãos.

No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha viu-se confrontada com grandes dificuldades económicas, incluindo uma desvalorização dramática da moeda, o Reichsmark. Para fazer face a estes desafios e restaurar a estabilidade económica, foi introduzida uma reforma monetária significativa em 1948, com a introdução do marco alemão (DM) em substituição do Reichsmark. Esta reforma monetária envolveu uma grande revalorização da moeda. No âmbito desta revalorização, dez Reichsmarks foram trocados por um marco alemão. Esta decisão teve várias implicações económicas e políticas importantes. Por um lado, a reforma favoreceu os trabalhadores e o investimento. Ao reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e ao estabilizar o valor da nova moeda, a reforma ajudou a controlar a inflação, um problema importante na Alemanha do pós-guerra. Esta situação criou um ambiente mais favorável ao investimento e contribuiu para uma recuperação económica mais saudável. Para os trabalhadores, a estabilização da moeda significava que os seus rendimentos eram menos susceptíveis de serem corroídos pela inflação, preservando assim o seu poder de compra. Por outro lado, esta reforma teve um impacto desfavorável na poupança. Os aforradores que detinham marcos do Reich viram o valor das suas poupanças diminuir consideravelmente após a troca a uma taxa de 10 para 1, o que representou uma perda substancial para aqueles que tinham acumulado poupanças em marcos do Reich. Além disso, a reforma monetária incentivou indiretamente o consumo. Com uma moeda estável e um incentivo reduzido à poupança, as pessoas estavam mais inclinadas a gastar o seu dinheiro, estimulando assim a atividade económica e a procura interna. A reforma monetária de 1948 na Alemanha foi uma arbitragem política crucial que lançou as bases para a estabilização e recuperação económica. Embora tenha tido consequências negativas para os aforradores, foi essencial para a recuperação da economia alemã, encorajando o investimento, apoiando os salários e estimulando o consumo, contribuindo assim significativamente para o "milagre económico" alemão do pós-guerra.

Estratégias de investimento consistentes[modifier | modifier le wikicode]

A política económica alemã do pós-guerra centrou-se fortemente na promoção do investimento, uma estratégia que desempenhou um papel crucial na recuperação económica e no crescimento do país. Esta política baseou-se numa combinação de medidas fiscais e orçamentais destinadas a criar um ambiente favorável às empresas e a estimular a atividade económica. Um aspeto central desta abordagem foi a manutenção de uma taxa relativamente baixa de imposto sobre as sociedades. O objetivo desta política era permitir às empresas reter uma maior proporção dos seus lucros, incentivando assim o reinvestimento em áreas como a expansão, a investigação e o desenvolvimento e a melhoria das infra-estruturas. Ao aumentar a capacidade das empresas para reinvestir os seus lucros, o governo incentivou o crescimento e a inovação no sector privado. Simultaneamente, o governo tem-se esforçado por manter baixos os encargos sociais. Isto reduziu o custo global do emprego para as empresas, tornando mais atractiva a contratação de novos trabalhadores. Esta redução dos encargos teve um duplo efeito benéfico: contribuiu para reduzir a taxa de desemprego e estimulou o consumo, aumentando o poder de compra dos trabalhadores. A Alemanha adoptou igualmente uma política de ortodoxia orçamental, caracterizada por uma gestão prudente e equilibrada das finanças públicas. Ao evitar défices orçamentais excessivos e ao limitar a contração de empréstimos, o Governo contribuiu para manter a inflação a um nível baixo. Esta estabilidade monetária foi essencial para garantir um ambiente económico estável e propício ao investimento. Uma inflação baixa garantiu o valor dos lucros das empresas e a previsibilidade para os investidores, elementos fundamentais para promover um crescimento económico saudável. A combinação destas políticas criou um quadro propício ao investimento e ao crescimento económico na Alemanha. Ao promover um ambiente económico estável e atrativo para as empresas, a Alemanha conseguiu reconstruir-se rapidamente após a guerra e lançar as bases para uma economia forte e dinâmica nas décadas seguintes.

A política económica alemã do pós-guerra não só ajudou a criar um ambiente favorável para as empresas locais, como também reforçou a sua competitividade nos mercados internacionais. Entre 1950 e 1970, esta estratégia deu os seus frutos, como o demonstra o impressionante crescimento anual do investimento, que atingiu 9,5%. Este aumento substancial do investimento reflecte a eficácia das medidas adoptadas para estimular a economia. A combinação de uma fiscalidade favorável, de encargos sociais moderados e de uma política fiscal estável tornou as empresas alemãs particularmente competitivas. Estas condições permitiram às empresas reinvestir efetivamente os seus lucros em áreas-chave como a investigação e o desenvolvimento, a modernização do equipamento e a expansão da capacidade de produção. Em consequência, as empresas alemãs puderam melhorar a sua produtividade, inovar e alargar a sua presença nos mercados internacionais. Durante este período, a economia alemã não só cresceu rapidamente, como também melhorou continuamente. A aposta na inovação e na eficiência conduziu a avanços tecnológicos e a um aumento da qualidade dos produtos e serviços, reforçando ainda mais a posição da Alemanha como grande potência económica. Além disso, este crescimento económico impressionante e a estabilidade política e monetária da Alemanha atraíram capitais estrangeiros. Os investidores internacionais, atraídos pela força da economia alemã e pelo seu potencial de crescimento, contribuíram para um afluxo de capitais que estimulou ainda mais a economia. No período de 1950 a 1970, assistiu-se a uma economia alemã em expansão, estimulada por políticas económicas sólidas e por uma aposta na inovação e na competitividade. Este sucesso não só beneficiou as empresas locais, como também aumentou a atratividade da Alemanha como destino de investimento internacional.

Política de contenção salarial[modifier | modifier le wikicode]

A moderação salarial foi um elemento-chave da política económica da Alemanha durante os Trinta Anos Gloriosos. Esta abordagem envolveu um crescimento salarial mais lento do que noutros países desenvolvidos, uma estratégia que teve uma série de implicações importantes para a economia alemã. O controlo da inflação desempenhou um papel central nesta estratégia de moderação salarial. Ao manter a inflação baixa, o custo de vida manteve-se estável, tornando os investimentos a longo prazo mais seguros e previsíveis. Esta estabilidade foi crucial para a confiança dos investidores e para o planeamento económico.

Um aspeto notável deste período foi o consenso social entre empresários e trabalhadores na Alemanha. Os sindicatos, conscientes de que estavam a participar num círculo virtuoso de crescimento económico e estabilidade, moderaram frequentemente as suas reivindicações salariais. Esta cooperação contribuiu para um ambiente de trabalho estável e para um crescimento económico sustentado, sem as frequentes perturbações causadas por conflitos laborais. A situação de pleno emprego na Alemanha Ocidental foi também um fator de influência. A abundância de mão de obra, em parte devido ao afluxo de refugiados alemães - cerca de 10 milhões - que se instalaram na Alemanha Ocidental após a guerra, criou um mercado de trabalho onde o desemprego era praticamente inexistente. Estes refugiados, muitas vezes dispostos a aceitar empregos menos exigentes e menos bem pagos, formaram uma mão de obra abundante e barata para a economia em reconstrução.

À medida que os alemães ocidentais subiam na escala social, a mão de obra estrangeira era chamada a substituir os trabalhadores alemães em empregos menos qualificados. Este período das "Trente Glorieuses" coincidiu com grandes fluxos migratórios, com trabalhadores estrangeiros a virem para a Alemanha para satisfazer a crescente procura de mão de obra. Esta situação contribuiu para manter uma estrutura salarial diferenciada e para sustentar o crescimento económico. A moderação salarial, aliada a uma mão de obra abundante e ao consenso social, desempenhou um papel importante no sucesso económico da Alemanha durante os Trente Glorieuses. Estes factores contribuíram para criar um ambiente económico estável, propício ao investimento, ao crescimento e à inovação.

Comércio livre e integração europeia[modifier | modifier le wikicode]

Expansão notável do comércio alemão[modifier | modifier le wikicode]

Durante o período das Trente Glorieuses, a Alemanha sofreu uma grande transformação no seu comércio, caracterizada por uma expansão impressionante nos mercados internacionais e por um forte sentimento de patriotismo económico no seu mercado interno. A expansão espetacular do comércio externo alemão foi um dos pilares do seu sucesso económico. A Alemanha afirmou-se como uma das principais potências exportadoras, graças à qualidade e à inovação excepcionais dos seus produtos. Os sectores automóvel, da maquinaria e dos produtos químicos, entre outros, tiveram um sucesso especial nos mercados internacionais. Esta orientação para a exportação foi apoiada por uma política económica favorável, que não só estimulou o crescimento económico do país, como também reforçou a sua posição na economia mundial. Paralelamente a esta expansão internacional, o mercado interno alemão tem revelado uma forte tendência para o patriotismo económico. Os consumidores alemães mostraram uma preferência acentuada por produtos e serviços locais, o que beneficiou grandemente as empresas nacionais. Este apoio dos consumidores locais permitiu que as empresas alemãs se reforçassem e crescessem solidamente no mercado interno, proporcionando uma base estável para as suas actividades de exportação. Esta preferência pelos produtos nacionais tem também desempenhado um papel importante na criação e manutenção de postos de trabalho na Alemanha, contribuindo para a robustez global da economia. Ao combinar uma forte presença nos mercados internacionais com um sólido apoio interno, a Alemanha conseguiu construir uma economia dinâmica e resistente. Esta estratégia dupla foi crucial para o sucesso económico da Alemanha durante este período, afirmando o seu estatuto de grande potência económica na Europa e não só.

Entre 1950 e 1970, a economia alemã registou um crescimento significativo do comércio externo, que teve um grande impacto na estrutura da sua economia. O peso das exportações no Produto Nacional Bruto (PNB) alemão mais do que duplicou, passando de 8,5% para 21%, um indicador claro da orientação cada vez mais voltada para o exterior da economia alemã. Simultaneamente, a quota da Alemanha nas exportações mundiais registou um aumento notável de oito pontos, atingindo 11%. Estes números testemunham não só o êxito das políticas económicas alemãs, mas também a crescente competitividade dos produtos e serviços alemães no mercado mundial. O aumento espetacular das trocas comerciais entre a Alemanha e a França ilustra igualmente este dinamismo. As exportações entre os dois países aumentaram 25 vezes ao longo deste período, o que sublinha a crescente integração económica na Europa. Esta expansão não se limitou às relações bilaterais com a França, mas incluiu também outros países europeus, indicando uma maior colaboração económica e integração no continente. Durante este período, a Alemanha não só se reconstruiu após a devastação da Segunda Guerra Mundial, como também se estabeleceu como uma potência económica central na Europa. O sucesso comercial da Alemanha com os seus parceiros europeus foi um fator essencial para este desenvolvimento. Contribuiu para a criação de um mercado único europeu mais integrado e lançou as bases para a subsequente cooperação económica europeia, incluindo a formação da Comunidade Económica Europeia, a precursora da atual União Europeia. No período de 1950 a 1970, assistiu-se a uma transformação notável da economia alemã, caracterizada por uma expansão impressionante do seu comércio externo e por uma integração crescente nas economias europeias. Estes desenvolvimentos desempenharam um papel crucial no estabelecimento da Alemanha como líder económico na Europa.

Reforçar o comércio na CEE[modifier | modifier le wikicode]

A intensificação das trocas comerciais no seio da Comunidade Económica Europeia (CEE) no pós-guerra marca uma viragem importante na história económica europeia, em nítido contraste com as teorias e práticas mercantilistas do século XVI. O mercantilismo, que prevaleceu na Europa a partir do século XVI, foi uma teoria económica associada à era da monarquia absoluta. Esta doutrina económica baseava-se na ideia de que a riqueza e o poder de um Estado estavam intrinsecamente ligados à acumulação de riquezas materiais, nomeadamente de metais preciosos como o ouro e a prata. Nesta perspetiva, o comércio internacional era visto como um jogo de soma zero, em que era necessário maximizar as exportações e minimizar as importações. Por conseguinte, o mercantilismo favorecia as políticas proteccionistas, os monopólios estatais e a regulamentação rigorosa do comércio externo.

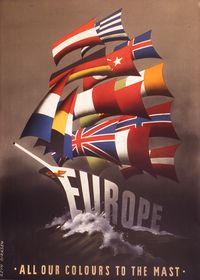

No mercantilismo, a população era frequentemente vista como um meio de alcançar a grandeza nacional. As políticas mercantilistas visavam o enriquecimento do tesouro real e o reforço do Estado, muitas vezes em detrimento das liberdades económicas e do bem-estar das populações. Esta abordagem estava intimamente ligada à noção de grandeza do rei e do Estado, em que a acumulação de riqueza era um indicador fundamental de poder e prestígio. Em contrapartida, a intensificação do comércio no seio da CEE nos anos do pós-guerra reflecte uma evolução no sentido de uma maior integração e cooperação económica entre as nações europeias. Esta evolução marca um afastamento dos princípios mercantilistas em direção aos princípios do comércio livre e da interdependência económica. A CEE incentivou a abolição das barreiras comerciais entre os Estados-Membros, promovendo um mercado comum onde os bens, os serviços, o capital e o trabalho pudessem circular mais livremente. Esta integração económica foi um motor essencial do crescimento e da estabilidade na Europa, contribuindo para a prosperidade colectiva dos países membros e para a emergência de uma identidade europeia comum.

Os mercantilistas desempenharam um papel central na teorização e implementação da colonização e do pacto colonial, reflectindo os princípios fundamentais do mercantilismo. Esta abordagem económica, que prevaleceu entre os séculos XVI e XVIII, teve uma profunda influência na forma como as nações europeias abordaram a expansão colonial. O pacto colonial, um conceito tipicamente mercantilista, baseava-se na ideia de que as colónias deviam comerciar exclusivamente com a metrópole. Este sistema visava maximizar os lucros da metrópole, limitando as interacções comerciais das colónias com outras nações. As colónias eram vistas sobretudo como fontes de matérias-primas e mercados para os produtos acabados da metrópole, criando uma dependência económica que beneficiava a potência colonizadora. Esta dinâmica estava perfeitamente de acordo com a doutrina mercantilista, que procurava aumentar a riqueza nacional através da promoção de uma balança comercial positiva. Há também ligações ideológicas entre o mercantilismo e o pensamento fascista, nomeadamente na forma como a nação é conceptualizada e glorificada. O fascismo, que surgiu no século XX, partilhava com o mercantilismo uma certa visão da grandeza nacional e da autoridade central. Em ambos os casos, o Estado era visto como o pilar central da sociedade, com uma forte ênfase no nacionalismo e no controlo estatal. O fascismo, tal como o mercantilismo, glorificava a nação como o lugar supremo do sacrifício e da grandeza, e favorecia frequentemente políticas económicas proteccionistas e intervencionistas. No entanto, é importante notar que, embora partilhassem certos princípios ideológicos, o mercantilismo e o fascismo eram distintos no seu contexto histórico e nas suas aplicações específicas. O mercantilismo era sobretudo uma teoria económica, enquanto o fascismo era um movimento político totalitário com uma visão mais ampla e ideológica da sociedade e do Estado.

Ao mesmo tempo que o mercantilismo predominava na Europa, começou a surgir uma nova corrente de pensamento económico: o fisiocratismo. Este movimento, que teve origem em França no século XVIII, opôs-se a muitos dos princípios fundamentais do mercantilismo e lançou as bases do liberalismo económico, incluindo o liberalismo inglês. Os fisiocratas também influenciaram o pensamento dos líderes da Guerra da Independência Americana. Os fisiocratas acreditavam que a riqueza de uma nação derivava do valor da sua produção agrícola e estava, portanto, intrinsecamente ligada à terra. Criticavam as políticas mercantilistas, em particular a sua ênfase na acumulação de metais preciosos e a sua abordagem protecionista do comércio. Em vez disso, os fisiocratas defendiam uma economia baseada nas leis naturais da oferta e da procura e apoiavam a ideia de uma economia de laissez-faire, em que a intervenção do Estado na economia deveria ser reduzida ao mínimo. Para além dos seus contributos para a teoria económica, os fisiocratas também tinham ideias importantes sobre a paz e a guerra. Acreditavam que a guerra não era um estado natural da humanidade e que a paz tinha de ser estabelecida através de acordos justos. Esta visão da paz como preferível à guerra influenciou a sua abordagem ao comércio internacional. Os fisiocratas viam o comércio internacional como uma saída para a autarquia e um meio de promover os interesses mútuos das nações. Consideravam o comércio como um fator de paz, argumentando que o comércio entre nações criava interdependências benéficas que podiam ajudar a evitar conflitos. Esta perspetiva marcou uma importante rutura com o mercantilismo e influenciou o desenvolvimento subsequente do liberalismo económico e das teorias do comércio internacional. Desta forma, os fisiocratas desempenharam um papel crucial na evolução do pensamento económico, promovendo ideias que incentivaram o desenvolvimento do comércio livre e lançando as bases teóricas para relações internacionais mais pacíficas baseadas na cooperação económica.

O fim da Segunda Guerra Mundial marcou uma viragem decisiva nas políticas económicas e nas relações internacionais, em particular na Europa. Confrontados com a necessidade de reconstruir as nações devastadas e de evitar futuros conflitos, os dirigentes e os economistas adoptaram uma abordagem pró-ativa da cooperação económica. Esta estratégia estava de acordo com os princípios de cooperação e de comércio livre promovidos pelas teorias económicas liberais, e muito longe das políticas mercantilistas e proteccionistas do passado. Um exemplo emblemático desta nova abordagem é o aumento do comércio entre a França e a Alemanha no período pós-guerra. Estes dois países, historicamente rivais e profundamente marcados por conflitos, optaram por transformar as suas relações através de uma maior cooperação económica. Esta decisão foi um elemento-chave na criação da Comunidade Económica Europeia (CEE), que mais tarde evoluiu para a União Europeia. O estabelecimento de intercâmbios franco-alemães foi uma escolha estratégica para reforçar os laços económicos e políticos, na esperança de criar uma interdependência que garantisse a paz e a estabilidade. A ênfase na integração económica e no comércio entre estas duas nações serviu de modelo para outras iniciativas de cooperação regional na Europa. Esta ênfase no comércio livre e na cooperação económica foi também apoiada pela implementação do Plano Marshall, que proporcionou uma assistência financeira substancial para a reconstrução da Europa. O Plano Marshall não só ajudou a reconstruir as economias e infra-estruturas devastadas, como também incentivou os países beneficiários a trabalharem em conjunto para uma recuperação económica comum. No período pós-guerra, assistiu-se a uma mudança acentuada das políticas económicas na Europa, do isolacionismo e protecionismo para a abertura económica e a cooperação. Esta transformação foi fundamental para a reconstrução dos países devastados pela guerra e lançou as bases da integração europeia e da paz a longo prazo no continente.

Foco na especialização industrial[modifier | modifier le wikicode]

A noção de especialização industrial na Alemanha do pós-guerra está intimamente ligada a uma ideia avançada pelo economista Alexander Gerschenkron. Gerschenkron contestou a ideia de que a Alemanha estava atrasada em relação a outras nações industrializadas em termos de desenvolvimento industrial. Em vez disso, argumentou que, em resultado da destruição maciça sofrida durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha uma oportunidade única de "começar de novo" e reconstruir a sua indústria. Esta perspetiva abriu caminho para uma abordagem baseada na especialização industrial. Em vez de se limitar a restaurar as estruturas e capacidades industriais anteriores à guerra, a Alemanha pôde reavaliar e reorientar o seu sector industrial. Esta reorientação implicou a adoção de tecnologias novas e mais avançadas, a inovação dos processos de produção e a concentração em sectores industriais nos quais a Alemanha poderia tornar-se ou manter-se líder mundial.

O processo de reconstrução permitiu também à Alemanha modernizar as suas infra-estruturas industriais. Com a construção de novas fábricas e a adoção de métodos de produção eficientes, a indústria alemã tornou-se mais competitiva no mercado mundial. Esta modernização conduziu a um rápido crescimento económico e ajudou a estabelecer a Alemanha como uma grande potência económica. Além disso, esta estratégia de especialização industrial tem sido apoiada por políticas governamentais que favorecem o investimento em investigação e desenvolvimento, bem como por um forte apoio à educação e à formação profissional. Estas políticas reforçaram a capacidade da Alemanha de inovar e de se destacar em áreas industriais fundamentais.

A visão de Gerschenkron orientou a reconstrução industrial da Alemanha no pós-guerra para uma estratégia centrada no futuro e na inovação. Esta abordagem não só permitiu à Alemanha recuperar da devastação da guerra, como também lançou as bases para o seu futuro sucesso económico, centrando-se no desenvolvimento de infra-estruturas económicas de ponta e numa estratégia industrial específica. Um aspeto central desta estratégia tem sido a aposta na produção de bens de elevado valor acrescentado, em especial nos sectores industrial e de equipamento doméstico. Esta aposta em produtos de alta qualidade permitiu à indústria alemã distinguir-se no mercado mundial. Um elemento-chave desta diferenciação foi a criação do rótulo de "qualidade alemã". Este rótulo significa não só que os produtos são sólidos e duradouros, mas também que são acompanhados por um serviço pós-venda eficiente e fiável. Esta estratégia de marketing e branding ajudou a estabelecer uma reputação internacional para os produtos alemães, associando o "Made in Germany" à qualidade e à fiabilidade. A indústria automóvel alemã é um exemplo particularmente notável desta especialização. Centrada na produção de veículos de alta qualidade, a indústria automóvel alemã tornou-se sinónimo de produtos de elevado valor acrescentado. Estes veículos, frequentemente mais caros, gozam de uma reputação de elevada qualidade, justificando o seu preço por uma longevidade e um desempenho superiores.

Esta estratégia exigiu uma mão de obra altamente qualificada, capaz de produzir bens complexos e de alta tecnologia. Por conseguinte, a Alemanha investiu fortemente na formação profissional, assegurando que os seus trabalhadores dispunham das competências necessárias para apoiar esta estratégia industrial. Estes investimentos na educação e na formação profissional foram cruciais para o desenvolvimento de uma mão de obra qualificada, capaz de responder às exigências da produção industrial moderna. A estratégia industrial da Alemanha do pós-guerra, centrada em produtos de elevado valor acrescentado e de alta qualidade, combinada com o investimento na formação profissional, tem sido um fator-chave na transformação económica do país. Esta abordagem não só reforçou a competitividade da indústria alemã nos mercados mundiais, como também ajudou a construir uma economia sólida e sustentável.

Política social limitada mas inovadora[modifier | modifier le wikicode]

O período de reconstrução do pós-guerra na Alemanha foi marcado por importantes reformas económicas e sociais. Um aspeto notável destas reformas foi a privatização das empresas nacionalizadas pelo regime nazi. Esta medida fazia parte de um movimento mais alargado de promoção do "capitalismo popular" no país. A promoção do capitalismo popular na Alemanha implicava o alargamento da propriedade das acções aos cidadãos comuns, incentivando assim uma maior participação popular na economia. Esta estratégia visava democratizar a propriedade económica e distribuir os benefícios do crescimento económico por toda a sociedade. Ao permitir que mais pessoas investissem em empresas e beneficiassem dos ganhos do mercado, o Estado procurou criar um consenso em torno de um modelo de capitalismo mais inclusivo e socialmente responsável. Além disso, o Estado alemão tomou medidas para compensar os aforradores afectados pela reavaliação monetária de 1948. Esta revalorização resultou numa perda significativa para aqueles que tinham poupado em marcos do Reich, em especial os idosos. Para atenuar o impacto desta perda e manter a confiança no sistema económico, o governo introduziu uma compensação para os aforradores, demonstrando a sua vontade de proteger os cidadãos das consequências negativas das reformas económicas necessárias. Para complementar estas medidas, a Alemanha desenvolveu um sistema original de Estado-providência. Este sistema combinava elementos de proteção social com um compromisso com a economia de mercado. Incluía várias formas de segurança social, pensões, cuidados de saúde e outras medidas de apoio social. Este modelo de Estado-providência procurou equilibrar o crescimento económico com a justiça social, garantindo uma rede de segurança para os cidadãos e promovendo simultaneamente a inovação e a eficiência económica. Estas políticas foram essenciais para moldar a Alemanha do pós-guerra, criando uma economia forte e resistente que era, ao mesmo tempo, socialmente responsável. O modelo alemão demonstrou que era possível combinar o sucesso económico com o progresso social, um equilíbrio que contribuiu para a estabilidade e prosperidade do país nas décadas seguintes.

O "consenso alemão" do pós-guerra representa um modelo único de relações laborais, caracterizado pela procura de um equilíbrio entre a co-determinação (Mitbestimmung) e a regulamentação do direito à greve. Este modelo desempenhou um papel crucial na estabilidade económica e social da Alemanha durante este período. Um elemento central deste consenso foi a introdução do direito de co-determinação nas empresas. Segundo este princípio, os representantes sindicais passaram a ter assento nos conselhos de administração das empresas, o que lhes permitiu participar ativamente na tomada de decisões. Os trabalhadores passaram, assim, a ter uma voz direta na gestão da empresa, o que representa uma rutura significativa com os modelos tradicionais de relações laborais. Por outro lado, o facto de os representantes sindicais disporem de balanços, dá-lhes acesso a informações essenciais que lhes permitem orientar as suas negociações com conhecimento de causa e negociar de forma mais eficaz. No entanto, este direito à co-determinação foi acompanhado de compromissos, nomeadamente no que diz respeito ao direito à greve. Para que uma greve fosse declarada, 75% dos trabalhadores tinham de chegar a acordo numa votação secreta. Este requisito representava uma restrição significativa ao direito à greve, segundo alguns críticos. Ao exigir este nível de consenso entre os trabalhadores para convocar uma greve, o modelo alemão procurava manter a estabilidade e evitar perturbações na economia e na produção. Para alguns, esta abordagem representava uma restrição severa ao direito à greve, mas para outros era vista como um meio de assegurar um diálogo construtivo entre empregadores e trabalhadores e de evitar conflitos laborais desestabilizadores. O consenso alemão, ao combinar a co-determinação com a regulamentação do direito à greve, contribuiu para criar um ambiente de trabalho colaborativo e estável, promovendo tanto a eficiência económica como os direitos dos trabalhadores. Este modelo de relações laborais foi uma componente importante do sucesso económico da Alemanha nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, ilustrando como uma abordagem equilibrada pode conduzir a uma prosperidade partilhada e à estabilidade social.

Suíça: um modelo próximo da Alemanha[modifier | modifier le wikicode]

A Suíça, tal como a Alemanha, apresentou algumas características económicas semelhantes no período do pós-guerra, especialmente no que diz respeito à mão de obra. Um elemento-chave da estratégia económica suíça foi a abundância de mão de obra, em parte devido a acordos internacionais, nomeadamente com a Itália. O acordo com a Itália, assinado no contexto de uma economia em expansão, permitiu à Suíça atrair uma grande força de trabalho italiana. Os trabalhadores italianos, atraídos pelas oportunidades de emprego na Suíça, desempenharam um papel fundamental em vários sectores da economia suíça, nomeadamente em áreas como a construção, a indústria e os serviços. Esta imigração de trabalhadores contribuiu para satisfazer as necessidades de mão de obra da Suíça, um país que vivia um boom económico mas que tinha um mercado de trabalho relativamente pequeno. O afluxo de mão de obra italiana não só ajudou a colmatar a falta de mão de obra na Suíça, como também contribuiu para a diversidade cultural e económica do país. Os trabalhadores imigrantes trouxeram novas competências e perspectivas, contribuindo de diversas formas para a economia suíça. Simultaneamente, tal como na Alemanha, a Suíça concentrou-se na formação e no desenvolvimento de competências. A formação profissional e a educação têm sido componentes-chave da estratégia económica da Suíça, assegurando que tanto os trabalhadores locais como os imigrantes possuem as competências necessárias para contribuir eficazmente para a economia. A abordagem da Suíça em relação à mão de obra e à imigração, combinada com um compromisso para com a formação e o desenvolvimento de competências, tem sido um fator importante para o seu sucesso económico. Permitiu à Suíça manter uma mão de obra altamente qualificada e adaptável, capaz de satisfazer as necessidades de uma economia em constante evolução.