As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

A história do Terceiro Mundo tem as suas raízes nas profundezas da colonização europeia, uma era que redefiniu a paisagem geopolítica global. Este período, que começou com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, estendeu-se por vários séculos e continentes, deixando uma marca indelével em nações e culturas de todo o mundo. Na América, a colonização provocou grandes mudanças nas sociedades indígenas, marcadas por transformações radicais sob o impacto do domínio europeu. Na Ásia, a presença colonial, que se concretizou sobretudo no século XIX, caracterizou-se pela criação de feitorias e protectorados, alterando assim as dinâmicas comerciais e políticas regionais. Em África, a colonização redesenhou as fronteiras e reconfigurou as estruturas sociais e económicas, tanto a norte como a sul do Sara.

Ao mesmo tempo, o tráfico de escravos, incluindo o tráfico transatlântico e o tráfico oriental, teve um impacto devastador nas populações africanas. Este fenómeno não só perturbou as estruturas sociais em África, como também teve um impacto significativo nas sociedades das Américas e do Médio Oriente. O pacto colonial, estabelecido pelas potências europeias, desempenhou um papel crucial na formação do Terceiro Mundo. Este conjunto de políticas económicas foi concebido para manter as colónias economicamente dependentes, limitando a sua industrialização e confinando-as ao papel de produtoras de matérias-primas. Esta estrutura económica, associada às consequências da colonização e do tráfico de escravos, criou um fosso entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, um fosso que continua a caraterizar o mundo moderno.

Esta visão geral da colonização e dos seus impactos revela como este período moldou de forma crucial as disparidades económicas e sociais actuais, afectando profundamente as relações entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Contexto mundial no início do século XVI[modifier | modifier le wikicode]

Diversidade cultural e geopolítica pré-colonial[modifier | modifier le wikicode]

A década de 1500, frequentemente referida como o início da era moderna, representa um período crucial na história mundial, marcado por uma série de acontecimentos e desenvolvimentos importantes.

A descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo em 1492 marcou um momento crucial na história mundial, dando início à era da exploração ultramarina europeia. Colombo, um explorador genovês ao serviço de Espanha, procurava um caminho marítimo para a Ásia. Navegou para oeste através do Atlântico e chegou ao que pensava ser as "Índias", mas que na realidade era o continente americano, começando pelas ilhas das Caraíbas. Este acontecimento abriu caminho a outras expedições europeias, levando à descoberta completa dos continentes norte e sul-americano. Potências como a Espanha, Portugal, França, Países Baixos e Inglaterra começaram rapidamente a estabelecer colónias nestas novas terras. Estas colonizações tiveram um impacto profundo, nomeadamente nos povos indígenas, que foram confrontados com doenças desconhecidas, guerras, perda das suas terras e outras formas de colonização, o que levou a uma redução maciça da sua população. A descoberta também lançou as bases do comércio transatlântico, integrando as Américas numa rede comercial global. Este incluía o comércio de bens preciosos, como o ouro e a prata, bem como o infame comércio transatlântico de escravos. Simultaneamente, o intercâmbio colombiano - a transferência de plantas, animais, culturas, pessoas e doenças entre o Novo Mundo e o Velho Mundo - conduziu a importantes alterações ecológicas e biológicas. O impacto da descoberta da América por Colombo também se fez sentir na Europa. Estimulou a competição entre as nações europeias por territórios ultramarinos e contribuiu para a ascensão do capitalismo e a afirmação do poder marítimo europeu. A descoberta do Novo Mundo por Colombo não só transformou a história deste continente, como também teve um impacto profundo e duradouro na dinâmica económica, política e cultural mundial.

O Renascimento, um período florescente da história europeia, atingiu o seu auge no século XVI, embora tenha começado em Itália no século XIV. Este movimento cultural, artístico, político e económico foi marcado por uma profunda renovação e redescoberta das artes, da ciência e das ideias da Antiguidade Clássica. O coração do Renascimento reside na sua transformação artística. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael redefiniram os padrões da arte, introduzindo técnicas inovadoras e explorando temas que vão do religioso ao secular. As suas obras não só realçaram a beleza e a complexidade humanas, como também serviram de catalisador para novas formas de expressão artística em toda a Europa. Para além da arte, o Renascimento foi também um período de progresso científico e intelectual. O humanismo, uma das principais escolas de pensamento deste período, realçava a educação, o valor do indivíduo e a procura de conhecimentos baseados na razão e na observação. Este facto conduziu a avanços significativos em domínios como a literatura, a filosofia e a ciência e lançou as bases para a revolução científica que se seguiu. Política e economicamente, o Renascimento assistiu ao aparecimento do Estado-nação moderno, com monarcas como Francisco I, em França, e Henrique VIII, em Inglaterra, a centralizarem o poder. As cidades-estado italianas, como Florença e Veneza, tornaram-se centros de comércio e cultura, facilitando a mistura de ideias e de riqueza que alimentou o movimento. O Renascimento foi um período de despertar cultural e intelectual que influenciou profundamente a Europa e o mundo. Lançou as bases de muitos aspectos da sociedade moderna e continua a influenciar a cultura, a arte, a ciência e a política atualmente.

A Reforma Protestante, que teve início no século XVI, marcou um ponto de viragem importante na história religiosa e cultural da Europa. Este período começou com Martinho Lutero, um monge e professor alemão, que publicou as suas 95 teses em 1517. Estas teses criticavam vários aspectos da Igreja Católica, incluindo a venda de indulgências, e apelavam a uma fé mais centrada na Bíblia e à justificação apenas pela fé. O movimento lançado por Lutero rapidamente ganhou popularidade e espalhou-se por outras regiões, levando à diversificação do Protestantismo. Figuras como João Calvino, na Suíça, e Ulrich Zwingli contribuíram para essa diversificação, cada um trazendo suas próprias interpretações e ensinamentos. Perante este desafio, a Igreja Católica lançou a Contra-Reforma para reformar a Igreja a partir do seu interior e combater as ideias protestantes. O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, desempenhou um papel fundamental nesta reação, reafirmando as doutrinas católicas e introduzindo reformas eclesiásticas. A Reforma teve implicações políticas e sociais significativas. Em alguns países, reforçou o poder dos monarcas, enquanto noutros conduziu a grandes conflitos religiosos, como as guerras religiosas em França e a Guerra dos Trinta Anos na Europa Central. O legado da Reforma é rico e complexo. Em termos religiosos, conduziu a uma diversidade sem precedentes no cristianismo. A nível cultural e social, incentivou a literacia e a educação através da sua ênfase na leitura pessoal da Bíblia. A nível económico e político, influenciou a estrutura do poder na Europa e ajudou a moldar a sociedade moderna. A Reforma Protestante foi um acontecimento crucial na história do Ocidente, influenciando profundamente o desenvolvimento da civilização em muitos domínios.

O Império Otomano, fundado no final do século XIII, atravessou um período de crescimento significativo e tornou-se uma potência mundial dominante, sobretudo durante os séculos XV e XVI. Este desenvolvimento caracterizou-se por uma expansão territorial impressionante e uma influência crescente nos assuntos regionais e mundiais. A ascensão do Império Otomano começou com o reinado de Mehmed II, conhecido pela conquista de Constantinopla em 1453, que marcou o fim do Império Bizantino. Esta conquista não só reforçou a posição estratégica do Império Otomano, como também simbolizou a sua ascensão como grande potência. Constantinopla, rebaptizada de Istambul, tornou-se a capital e o centro cultural, económico e político do império. Sob o reinado de sultões como Selim I e Suleiman, o Magnífico, o império expandiu-se ainda mais, abrangendo vastas áreas do Médio Oriente, do Norte de África, dos Balcãs e da Europa Oriental. O Império Otomano era notável não só pelo seu poderio militar, mas também pela sua administração sofisticada e sociedade cosmopolita. O comércio desempenhou um papel crucial na economia do Império Otomano. Ao controlar as principais rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, o império conseguiu enriquecer-se e influenciar as economias regionais e mundiais. O Império Otomano também serviu de ponte entre o Oriente e o Ocidente, promovendo o intercâmbio cultural e científico. Para além do seu poder militar e económico, o Império Otomano era também um centro de cultura e arte. Foi o berço de estilos arquitectónicos únicos, da música, da literatura e das artes, influenciados por uma diversidade de tradições culturais presentes em todo o império. A influência do Império Otomano foi também significativa em termos políticos e religiosos. Enquanto califado, era um líder no mundo muçulmano, desempenhando um papel central nos assuntos islâmicos. A ascensão do Império Otomano desempenhou, por conseguinte, um papel crucial no equilíbrio de poderes na Europa e no mundo islâmico, deixando uma marca duradoura na história mundial. O seu legado reflecte-se nos muitos aspectos culturais, arquitectónicos e históricos que perduram nas regiões que outrora governou.

O desenvolvimento da imprensa no século XV foi um dos pontos de viragem mais significativos na história da humanidade, revolucionando a forma como a informação e as ideias eram disseminadas. Esta inovação é principalmente atribuída a Johannes Gutenberg, um ourives alemão, que desenvolveu a primeira prensa com tipos móveis por volta de 1440. Antes da invenção de Gutenberg, os livros eram copiados à mão, um processo moroso e dispendioso que limitava seriamente a sua disponibilidade. A prensa de impressão permitiu a produção em massa de livros e outros documentos impressos, reduzindo drasticamente o custo e o tempo necessários para os produzir. Este facto tornou os livros e os documentos escritos mais acessíveis a um público mais vasto, algo que anteriormente estava reservado a uma elite privilegiada. O impacto desta invenção na sociedade e na cultura foi profundo. Desempenhou um papel crucial na divulgação de conhecimentos e ideias, permitindo a rápida difusão de informações que ultrapassaram as fronteiras geográficas e sociais. Esta maior divulgação de conhecimentos contribuiu para movimentos importantes como o Renascimento e a Reforma Protestante. A imprensa também teve um impacto significativo na educação e na literacia. Com a crescente disponibilidade de livros, a educação tornou-se mais acessível, contribuindo para aumentar as taxas de literacia em toda a Europa. Permitiu também a normalização das línguas e dos textos, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento das línguas e literaturas nacionais. A nível político, a imprensa permitiu a difusão de ideias políticas e foi um instrumento poderoso para os reformadores e revolucionários. Os governos e as igrejas tentaram frequentemente controlar ou censurar a imprensa para manter o seu poder, o que atesta a sua considerável influência. O desenvolvimento da imprensa foi uma revolução na divulgação de informações e ideias, moldando a sociedade moderna ao aumentar o acesso ao conhecimento, encorajando a inovação intelectual e cultural e influenciando as estruturas políticas e sociais.

O século XVI marcou um período de progressos notáveis no domínio da ciência e da tecnologia, lançando as bases do que viria a ser a revolução científica. Esta época assistiu ao aparecimento de figuras científicas fundamentais cujo trabalho alterou profundamente a nossa compreensão do mundo. Nicolau Copérnico, um astrónomo polaco, desempenhou um papel crucial nesta mudança de paradigma. Em 1543, publicou "De revolutionibus orbium coelestium" (Sobre as revoluções das esferas celestes), no qual propôs um modelo heliocêntrico do universo. Este modelo colocava o Sol, e não a Terra, no centro do sistema solar, desafiando a visão geocêntrica que prevalecia desde a Antiguidade e era apoiada pela Igreja. Mais tarde, Galileu Galilei, um cientista italiano, também deu grandes contributos. Com o aperfeiçoamento do telescópio, Galileu pôde observar fenómenos celestes que apoiavam o modelo heliocêntrico. As suas observações, em particular das fases de Vénus e das luas de Júpiter, forneceram provas convincentes contra o modelo geocêntrico. Estes avanços científicos não foram isentos de controvérsia. A teoria heliocêntrica de Copérnico, reforçada pelas descobertas de Galileu, foi considerada herética pela Igreja Católica. O próprio Galileu foi julgado pela Inquisição e teve de renunciar publicamente às suas ideias. Para além da astronomia, outros domínios da ciência também registaram progressos significativos. A compreensão da anatomia humana foi revolucionada por figuras como Andreas Vesalius, cujo trabalho pormenorizado sobre a estrutura do corpo humano pôs em causa muitas crenças médicas antigas. Estes avanços científicos tiveram um impacto profundo na sociedade e na cultura da época. Incentivaram uma abordagem mais empírica e questionadora do mundo, lançando as bases do método científico moderno. A ênfase na observação e na racionalidade teve repercussões muito para além da ciência, influenciando a filosofia, a religião e até a política. O século XVI foi um momento decisivo para a ciência, marcando o início de uma era de descobertas e inovações que reformularam a compreensão humana do universo e lançaram as bases para futuros desenvolvimentos científicos.

O século XVI testemunhou o aparecimento e o reforço do Estado-nação moderno na Europa, um processo que marcou uma transição significativa do feudalismo medieval para formas de governação mais centralizadas e unificadas. Esta transformação foi, em parte, impulsionada por figuras monárquicas influentes, como Francisco I, em França, e Henrique VIII, em Inglaterra. Francisco I, rei de França, desempenhou um papel fundamental na consolidação da autoridade real através da centralização do poder. O seu reinado caracterizou-se pelo reforço da administração real e pela expansão do território francês. Francisco I promoveu igualmente o desenvolvimento cultural e artístico, transformando a França num centro do Renascimento. Os seus esforços de centralização do poder contribuíram para a criação de um Estado moderno mais coerente e eficaz. Em Inglaterra, Henrique VIII também marcou uma etapa importante na formação do Estado moderno. O seu reinado é mais conhecido pela rutura com a Igreja Católica Romana e pela criação da Igreja de Inglaterra, um ato que não só teve implicações religiosas como também reforçou a autoridade real. Esta centralização do poder foi crucial para a formação do Estado-nação inglês. O surgimento do Estado moderno foi acompanhado pela criação de instituições centralizadas, pelo desenvolvimento de um sistema jurídico unificado e pela emergência de uma burocracia profissional. Estas mudanças contribuíram para a formação de nações mais unificadas e para a diminuição gradual do poder dos senhores feudais, que anteriormente eram os principais detentores do poder territorial e militar. Estes desenvolvimentos tiveram também um impacto nas relações internacionais, com o aparecimento de uma diplomacia mais estruturada e o nascimento do conceito de soberania nacional. Os Estados começaram a interagir como entidades distintas e soberanas, lançando as bases do sistema internacional moderno.

A expansão do comércio e da exploração europeus no século XVI marcou uma fase crucial no estabelecimento do comércio mundial e do intercâmbio cultural a uma escala sem precedentes. Este período caracterizou-se por viagens e descobertas geográficas arrojadas, das quais se destaca a viagem de Vasco da Gama em 1498, que abriu um novo caminho marítimo para a Índia. A viagem de Vasco da Gama, ao contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar à costa indiana, marcou a primeira vez que se estabeleceu uma ligação marítima direta entre a Europa e a Ásia. Este facto teve um enorme impacto no comércio internacional, uma vez que permitiu aos comerciantes europeus o acesso direto às preciosas especiarias e outras mercadorias asiáticas, contornando os intermediários do Médio Oriente. Esta nova rota contribuiu para a riqueza e influência das nações europeias envolvidas, nomeadamente Portugal, que assumiu uma posição de liderança no comércio de especiarias. A expansão do comércio europeu foi acompanhada por uma era de exploração, em que navegadores e exploradores cartografaram territórios desconhecidos e estabeleceram contactos com vários povos e culturas de todo o mundo. Estas interacções conduziram a um importante intercâmbio cultural, tecnológico e biológico, conhecido como o Intercâmbio Colombiano, que se traduziu na transferência de plantas, animais, culturas, pessoas e doenças entre continentes. A expansão europeia teve também um grande impacto nas populações locais das regiões exploradas. Na América, em África e na Ásia, os impactos foram profundos, desde a colonização e a exploração económica até às grandes mudanças culturais e sociais. O tráfico de escravos, em particular, tornou-se um aspeto obscuro e crucial deste período, com a deslocação forçada de milhões de africanos para as Américas. Do ponto de vista económico, este período lançou as bases do capitalismo moderno e do sistema económico mundial. O aumento do comércio e a criação de rotas comerciais globais incentivaram o crescimento das economias nacionais e o desenvolvimento do sistema financeiro internacional. A expansão do comércio e da exploração europeus no século XVI foi um dos principais motores da globalização, influenciando profundamente a economia mundial, a política internacional e as relações interculturais. As descobertas e interacções desta época moldaram de forma indelével o mundo moderno.

O século XVI foi um período fundamental para os primórdios do capitalismo e para o desenvolvimento do comércio mundial. Com a exploração de novas rotas comerciais e o estabelecimento de colónias ultramarinas, as nações europeias começaram a envolver-se no comércio internacional a uma escala sem precedentes, lançando as bases do sistema capitalista moderno. A abertura de novas rotas marítimas para a Ásia por exploradores como Vasco da Gama e a descoberta das Américas por Cristóvão Colombo deram às potências europeias acesso direto a uma vasta gama de recursos valiosos. Estes recursos incluíam especiarias, ouro, prata e outros bens exóticos que eram muito procurados na Europa. O controlo destas rotas e fontes de riqueza tornou-se rapidamente uma questão importante, levando a uma intensa competição entre as nações europeias. Este período assistiu também ao aparecimento de companhias comerciais, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Britânica das Índias Orientais, que desempenharam um papel fundamental no comércio e na colonização. Estas companhias, frequentemente apoiadas pelos respectivos governos, contam-se entre as primeiras sociedades anónimas do mundo, uma inovação importante no domínio financeiro e empresarial. O aumento do comércio internacional estimulou o desenvolvimento da economia de mercado e do capitalismo mercantil, em que o comércio e a acumulação de capital estavam no centro da atividade económica. Este sistema incentivou o investimento, a assunção de riscos e a inovação, características fundamentais do capitalismo. Ao mesmo tempo, a competição por recursos e poder entre as nações europeias levou a conflitos militares e à colonização de grandes partes do mundo. Esta expansão colonial foi motivada não só pela procura de riqueza, mas também pelo desejo de controlar territórios estratégicos e de alargar a influência política e cultural. No entanto, este período da história foi também marcado por aspectos mais sombrios, nomeadamente o tráfico transatlântico de escravos e a exploração dos povos indígenas nas colónias. Estas práticas tiveram repercussões profundas e duradouras, cujos efeitos ainda hoje são visíveis. Os primórdios do capitalismo e do comércio mundial, no século XVI, foram uma força motriz da transformação económica, política e cultural. Este período não só moldou o desenvolvimento económico da Europa, como também lançou as bases do atual sistema económico mundial.

Os anos 1500 foram inegavelmente um ponto de viragem na história mundial, marcando o início de uma série de acontecimentos e desenvolvimentos significativos que moldaram o mundo moderno. Este período assistiu a grandes transformações em vários domínios, desde a geopolítica e a economia à cultura e à ciência. Um dos acontecimentos mais significativos deste período foi a descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo em 1492, que abriu caminho à exploração e colonização europeias das Américas. Esta descoberta não só transformou a cartografia do mundo, como também levou a intercâmbios culturais e económicos a uma escala sem precedentes, conhecidos como o Intercâmbio Colombiano. Cultural e intelectualmente, o século XVI foi marcado pelo Renascimento, um movimento que redefiniu as artes, a literatura e a ciência, e promoveu um interesse renovado pelas ideias e valores da antiguidade clássica. Este período assistiu ao aparecimento de figuras emblemáticas como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael. No domínio da religião, a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, desafiou a autoridade da Igreja Católica e conduziu a uma fragmentação significativa do cristianismo na Europa. Este movimento teve um impacto profundo na religião, na política e na sociedade europeias e ajudou a moldar a paisagem religiosa moderna. Este período assistiu também ao aparecimento do Estado moderno, com monarcas como Francisco I, em França, e Henrique VIII, em Inglaterra, a reforçarem o poder centralizado e a lançarem as bases das estruturas governamentais modernas. Ao mesmo tempo, os avanços científicos foram notáveis, com figuras como Copérnico e Galileu a desafiarem as concepções geocêntricas do universo e a lançarem as bases da revolução científica. Por último, a expansão do comércio e da exploração, juntamente com os primórdios do capitalismo, transformaram a economia mundial. A criação de novas rotas comerciais e o aparecimento de empresas comerciais lançaram as bases do comércio mundial e do sistema económico contemporâneo. Os anos 1500 lançaram as bases de muitos aspectos do nosso mundo moderno, influenciando indelevelmente a trajetória da história humana nos domínios da geopolítica, da cultura, da ciência, da economia e da religião.

Sociedades e civilizações em todo o mundo[modifier | modifier le wikicode]

No início do século XVI, a Europa estava a atravessar um período de transformação significativo e complexo. Depois de ter superado os estragos da grande peste de 1400, a população europeia começou a repovoar-se, representando, na altura, cerca de 20% da população mundial. Este período de renascimento foi marcado por uma renovação cultural e intelectual, bem como por grandes mudanças na sociedade e na política. O Renascimento europeu assistiu a um interesse renovado pelos conhecimentos antigos, com um renascimento da literatura, da arte e da filosofia inspirado no legado da Grécia e de Roma antigas. Ao mesmo tempo, a Europa absorveu e adaptou inovações de outras partes do mundo. Por exemplo, embora a impressão com tipos móveis seja frequentemente associada a Johannes Gutenberg na Europa, teve os seus precursores na Ásia. Do mesmo modo, a pólvora, inicialmente desenvolvida na China, foi adoptada e aperfeiçoada na Europa, transformando a guerra e a defesa militar. Do ponto de vista religioso e cultural, a Europa desta época era largamente homogénea, dominada pelo cristianismo. Este facto foi reforçado pela expulsão de muçulmanos e judeus de vários países, nomeadamente de Espanha em 1492, política que contribuiu para uma certa uniformidade religiosa e cultural, mas também para tensões e conflitos internos. Em termos de religião, este período também viu a Europa ficar mais firmemente ancorada na fé cristã, que era frequentemente considerada superior. Esta visão do mundo foi um dos principais motores da expansão colonial europeia, em que a religião foi frequentemente utilizada para justificar a exploração e a colonização. A Europa era também uma região virada para o exterior, procurando ativamente alargar a sua influência a todo o mundo. Este facto ficou patente nas viagens de exploração, como a de Vasco da Gama, que abriram novas rotas comerciais e marcaram o início da era da colonização europeia.

A Rússia é conhecida pelo seu vasto território, o que faz dela o maior país do mundo em termos de superfície. Abrange dois continentes, a Europa e a Ásia, e cobre uma área de cerca de 17 milhões de quilómetros quadrados. Esta vasta extensão confere à Rússia uma grande diversidade de paisagens, climas e recursos naturais. A parte europeia da Rússia, embora muito mais pequena do que a asiática, alberga a maioria da população e as principais cidades, incluindo Moscovo, a capital, e São Petersburgo. Esta região caracteriza-se por extensas planícies e climas temperados. A Sibéria, que constitui a maior parte do território da Rússia na Ásia, é famosa pelas suas vastas florestas, montanhas e clima rigoroso, com Invernos longos e muito frios. Apesar do seu clima rigoroso, a Sibéria é rica em recursos naturais, como o petróleo, o gás natural e vários minerais. A imensa dimensão da Rússia significa que partilha fronteiras com muitos países e que a sua dispersão por dois continentes faz dela um importante ator geopolítico. Esta vasta extensão territorial coloca também desafios únicos em termos de governação, desenvolvimento económico e conetividade em todo o país. A dimensão colossal da Rússia é uma caraterística definidora da sua identidade nacional, influenciando as suas políticas, a sua economia e o seu lugar na cena internacional.

No início do século XVI, a Europa tinha um nível de desenvolvimento socioeconómico que, em muitos aspectos, era comparável ao de outras regiões avançadas do mundo, como a Índia e o Médio Oriente. Este período, anterior à Revolução Industrial, caracterizou-se por economias predominantemente agrárias na maior parte do mundo, incluindo a Europa. Do ponto de vista tecnológico, a Europa não era claramente superior às civilizações do Médio Oriente ou da Índia. Estas regiões tinham uma longa história de contribuições significativas em domínios como a matemática, a astronomia, a medicina e a engenharia. Por exemplo, o Médio Oriente, sobretudo durante a Idade de Ouro islâmica, desenvolveu conhecimentos científicos e tecnológicos importantes, que influenciaram mais tarde a Europa. Na Índia, foram feitos progressos substanciais em domínios como a matemática (nomeadamente o desenvolvimento dos conceitos de zero e do sistema de numeração decimal) e a metalurgia. A Índia era também famosa pelos seus têxteis e artesanato, muito apreciados na Europa e noutros países. No entanto, a partir do século XVI, a Europa começou a conhecer uma série de desenvolvimentos fundamentais que contribuíram para o seu avanço tecnológico e económico em relação a outras regiões. A imprensa de Gutenberg, por exemplo, facilitou uma maior divulgação do conhecimento. Os Grandes Descobrimentos, ao abrirem novas rotas comerciais e estabelecerem contactos com diferentes partes do mundo, também tiveram um impacto considerável. Embora a Europa do início do século XVI não fosse tecnologicamente superior a regiões como a Índia ou o Médio Oriente, estava prestes a iniciar uma série de mudanças que transformariam a sua estrutura socioeconómica e a colocariam no caminho do domínio mundial nos séculos seguintes.

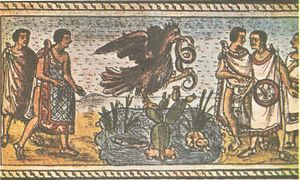

No início do século XVI, antes da chegada dos europeus, a América apresentava uma diversidade cultural e tecnológica notável, com civilizações avançadas como os Astecas, os Maias e os Incas. A América do Norte era vasta e constituída por diversas sociedades e culturas indígenas. Estes povos desenvolveram estilos de vida adaptados aos seus variados ambientes, desde a caça e a recolha até formas sofisticadas de agricultura e de sociedade urbana em algumas regiões. As partes mais a sul da América, nomeadamente as regiões da atual América do Sul, eram menos densamente povoadas em algumas áreas, mas albergavam civilizações avançadas como o Império Inca. Os Incas criaram um vasto império com uma administração complexa, técnicas agrícolas inovadoras e uma impressionante rede de estradas. O coração do poder e da sofisticação cultural da América pré-colombiana situava-se nas regiões centrais, onde os impérios azteca e maia eram particularmente avançados. Estas civilizações tinham desenvolvido sistemas de escrita sofisticados, conhecimentos astronómicos notáveis, uma arquitetura monumental e sociedades organizadas. No entanto, estas civilizações também apresentavam limitações tecnológicas significativas em comparação com os europeus da mesma época. Uma das mais notáveis era a ausência de metalurgia avançada, nomeadamente no domínio do ferro e do aço, o que limitava a sua capacidade de produzir armas e ferramentas comparáveis às dos europeus. Também não possuíam animais domésticos de grande porte, como cavalos ou bois, que desempenharam um papel crucial na Europa para a agricultura e como meio de transporte. Estas diferenças tecnológicas tiveram um grande impacto nos seus encontros com os exploradores e conquistadores europeus. Embora as civilizações ameríndias fossem sofisticadas e avançadas em muitos domínios, a ausência de certas tecnologias essenciais, associada a outros factores como as doenças trazidas pelos europeus, contribuiu para o seu rápido declínio face à colonização europeia.

No início do século XVI, a África e o Médio Oriente apresentavam realidades socioeconómicas e tecnológicas diversas, influenciadas por factores geográficos, culturais e históricos. O Magrebe, que compreende as regiões do Norte de África, como Marrocos, Argélia e Tunísia, fazia parte do Império Otomano. Esta região tinha um nível de desenvolvimento económico e técnico próximo do da Europa, com cidades florescentes, sistemas de irrigação sofisticados e uma cultura rica influenciada pelos intercâmbios entre as civilizações árabe, berbere e mediterrânica. A África Subsariana, frequentemente designada por "África Negra", apresentava uma grande diversidade de culturas e sistemas económicos. Em muitas zonas, as condições geográficas, como a proximidade do deserto ou a presença da mosca tsé-tsé, dificultavam a agricultura em grande escala e a utilização de animais de tração. Esta situação conduziu a formas de organização social e económica adaptadas a estes ambientes, frequentemente baseadas na agricultura de subsistência, na criação nómada de gado ou na pesca. O Médio Oriente, sob a influência dominante do Império Otomano, era uma encruzilhada de culturas e de trocas comerciais. Istambul, a capital do Império Otomano, era uma das maiores e mais desenvolvidas cidades do mundo na altura, com uma população estimada em cerca de 700.000 habitantes. Era um importante centro de comércio, cultura e administração, com uma infraestrutura e uma arquitetura impressionantes. O desenvolvimento económico e técnico do Médio Oriente e de partes do Norte de África foi comparável, e por vezes até superior, ao da Europa no mesmo período. Estas regiões possuíam um rico património cultural e científico, nomeadamente em domínios como a medicina, a astronomia e a matemática. No início do século XVI, tanto o Magrebe como o Médio Oriente apresentavam níveis de desenvolvimento avançados, influenciados pela sua integração no Império Otomano. Em contrapartida, a África Subsariana, com os seus desafios geográficos únicos, tinha desenvolvido sistemas económicos e sociais adaptados às suas condições ambientais específicas.

No início do século XVI, a Ásia era um continente de grande importância demográfica e cultural, onde se encontravam várias das maiores civilizações do mundo na altura. A Ásia, com uma população muito superior à da Europa, foi o berço de civilizações antigas e avançadas. Impérios e reinos da China, da Índia, do Japão, do Sudeste Asiático e de outras regiões desenvolveram culturas ricas e sistemas políticos e económicos complexos. Na Índia, a emergência do Império Mughal no início do século XVI marcou o início de um período de estabilidade e prosperidade. Sob a liderança de governantes como Akbar, o Grande, o império unificou grande parte do subcontinente indiano, tornando-se uma grande potência militar e política. A sofisticação da administração mogol, combinada com a riqueza cultural e económica da Índia, fez da região um importante ator mundial. A Índia era particularmente famosa pela sua indústria do algodão, que era a maior e mais avançada do mundo na altura. A qualidade e o requinte dos têxteis indianos eram muito procurados, e o comércio do algodão e de outros produtos, como as especiarias, desempenhava um papel central na economia mundial. A indústria têxtil indiana não era apenas um motor económico, mas também um exemplo da sofisticação técnica da Índia, que, em alguns domínios, igualava ou ultrapassava frequentemente a da Europa. Do ponto de vista técnico e industrial, certas regiões da Ásia, incluindo a Índia, estavam ao mesmo nível ou eram mesmo superiores à Europa. Este facto era particularmente evidente em domínios como a metalurgia, o fabrico de têxteis e a construção naval. No início do século XVI, a Ásia era um continente dinâmico e diversificado, onde existiam civilizações avançadas com economias sofisticadas e sistemas políticos poderosos. A Índia, em particular, destacava-se como um gigante político, económico e militar, rivalizando e, por vezes, ultrapassando a Europa em muitos domínios.

A China, ao longo da sua longa e rica história, foi o berço de muitas invenções fundamentais que tiveram um profundo impacto na humanidade. No período que antecedeu e incluiu o início do século XVI, a China deu contributos significativos em vários domínios da ciência e da tecnologia. A invenção do papel é atribuída a Cai Lun no início do século II d.C., embora já existissem provavelmente formas de papel antes dele. O papel chinês, fabricado a partir de fibras vegetais, era de qualidade superior e mais duradouro do que os materiais de escrita utilizados na altura noutras partes do mundo. A China também desenvolveu tintas de alta qualidade, essenciais para a arte da caligrafia e para a divulgação do conhecimento. É também atribuída à China a invenção da pólvora. Inicialmente descoberta num contexto alquímico, a pólvora foi utilizada pela primeira vez para fins militares na China. Esta invenção revolucionou as tácticas de guerra em todo o mundo. Embora os pormenores exactos da refinação do carbono na China antiga não estejam claramente estabelecidos, a China demonstrou historicamente um grande domínio da metalurgia, incluindo a produção de aço. A bússola, outro instrumento crucial inventado na China, foi inicialmente utilizada para adivinhação antes de encontrar aplicações na navegação. Revolucionou a navegação marítima, permitindo viagens muito mais precisas e distantes. Estas invenções chinesas tiveram um grande impacto não só na China, mas em todo o mundo, moldando o desenvolvimento de muitas sociedades e culturas. A transmissão destas tecnologias a outras partes do mundo, muitas vezes através da Rota da Seda e de outras redes comerciais, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da ciência e da tecnologia à escala mundial. Neste sentido, a China tem sido uma importante fonte de inovação e um dos principais contribuintes para o progresso tecnológico da humanidade.

No início do século XVI, o mundo apresentava uma certa homogeneidade em termos de desenvolvimento tecnológico e socioeconómico entre as diferentes civilizações, apesar de algumas disparidades. A China, por exemplo, estava na vanguarda em vários domínios tecnológicos, mas outras regiões como a Índia, o Médio Oriente, partes de África e a Europa também tinham desenvolvido tecnologias e sistemas socioeconómicos avançados. Estas regiões partilharam inovações através do comércio e da interação cultural, facilitando a difusão do conhecimento e da tecnologia. As diferenças tecnológicas e de desenvolvimento entre estas civilizações não eram muito acentuadas. Regiões como o Império Otomano e a Índia apresentavam níveis de sofisticação comparáveis aos da China em áreas como a arquitetura, a literatura, a ciência e a tecnologia. Na Europa, apesar do atraso em alguns aspectos, registaram-se grandes avanços, nomeadamente com o Renascimento e o início da Reforma Protestante. A capacidade de difundir inovações de uma região para outra desempenhou um papel crucial no desenvolvimento global. As inovações das regiões avançadas difundiram-se noutras partes do mundo e foram frequentemente adaptadas e melhoradas de acordo com os contextos locais. No final do século XVI, a Europa começou a afirmar-se cada vez mais na cena mundial, em grande parte através da colonização. Esta expansão europeia foi impulsionada por uma série de factores, incluindo os progressos da navegação marítima, motivações económicas e religiosas e um desejo de expansão política. A Europa conseguiu explorar os recursos do mundo e alargar a sua influência através da colonização e da criação de impérios ultramarinos. Embora existissem diferenças entre as civilizações no início do século XVI, havia uma certa homogeneidade em termos de desenvolvimento. Esta homogeneidade facilitou a difusão de inovações em todo o mundo, abrindo caminho à interconexão global que se acelerou com a expansão e colonização europeias.

As grandes etapas da colonização europeia[modifier | modifier le wikicode]

Colonização na América: O início da era colonial e suas transformações[modifier | modifier le wikicode]

O período entre 1520 e 1540 marca uma fase crucial na história das Américas, caracterizada pela conquista rápida e brutal das civilizações pré-colombianas pelos conquistadores espanhóis. Esta conquista, que teve início menos de trinta anos após a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, teve consequências devastadoras para os povos indígenas do continente. Os conquistadores, liderados por figuras como Hernán Cortés e Francisco Pizarro, tinham como alvo civilizações avançadas e organizadas, como os astecas e os incas. Apesar da sofisticação e da complexidade destas sociedades, foram rapidamente esmagadas pelos invasores europeus. Vários factores contribuíram para este rápido desfecho, incluindo a superioridade militar dos espanhóis, o recurso à tática e à diplomacia e a exploração das divisões internas dos impérios nativos. A conquista destes impérios foi também marcada por um custo humano assustador. Para além da violência direta da conquista, a população indígena foi dizimada por doenças importadas da Europa, como a varíola, às quais os povos nativos não tinham imunidade. Em 1650, a população das Américas tinha diminuído drasticamente, de cerca de 60 milhões para cerca de 10 milhões. Essa queda demográfica foi uma das maiores da história da humanidade. A relativa facilidade com que os conquistadores derrubaram estas civilizações avançadas contribuiu para um complexo de superioridade entre os europeus. Esta perceção de superioridade, associada à riqueza proveniente do Novo Mundo, reforçou o poder e a influência da Europa na cena mundial. A conquista das Américas pelos conquistadores espanhóis não só transformou radicalmente o continente americano, como também teve repercussões profundas no equilíbrio de poderes a nível mundial e nas percepções culturais e raciais que tinham persistido durante séculos.

O trágico declínio da população indígena das Américas após a conquista europeia pode ser atribuído a duas causas principais: a introdução de doenças infecciosas e a violência direta sob a forma de massacres e de trabalhos forçados. O encontro dos mundos europeu, africano e americano conduziu ao que se designa por "unificação microbiana". Os europeus, mais tarde acompanhados por africanos deportados como escravos, trouxeram para a América doenças desconhecidas das populações autóctones. Estas doenças, como a varíola, o tifo, a lepra, a disenteria e a febre amarela, foram particularmente devastadoras. A população indígena, sem imunidade natural a estas doenças, sofreu perdas maciças. A varíola, em particular, causou estragos incomensuráveis, dizimando comunidades inteiras. Ao mesmo tempo, os conquistadores exerceram uma violência direta e em grande escala contra os povos indígenas. Esta violência incluiu massacres sistemáticos e a escravização de muitas comunidades. O trabalho forçado, muitas vezes em condições desumanas, como nas minas, não só ceifou a vida a muitos indígenas, como também destruiu as próprias bases da sua organização social e cultural. Estes dois factores, combinados, conduziram a uma redução drástica da população indígena das Américas. Este período negro da história teve um impacto profundo nas sociedades americanas e continua a ressoar na memória colectiva e na história dos povos indígenas. A conquista das Américas continua a ser um dos acontecimentos mais trágicos e transformadores da história da humanidade.

A conquista europeia das Américas deu origem a uma economia baseada principalmente na exploração dos recursos naturais e da população indígena. Essa economia evoluiu em várias fases, marcadas pela intensidade e pela natureza da exploração. Inicialmente, o ouro e a prata foram os principais alvos dos conquistadores europeus, dando origem a uma economia de pilhagem. As riquezas dos impérios Inca e Maia, entre outros, foram sistematicamente roubadas. Tesouros consideráveis foram transferidos para a Europa, perturbando as economias americana e europeia. Uma vez esgotadas as riquezas de fácil acesso, a atenção voltou-se para a exploração mineira, sobretudo em locais como as minas de Potosí, na atual Bolívia. Estas minas, entre as maiores e mais ricas do mundo, eram exploradas sobretudo pela prata, recorrendo ao trabalho forçado das populações indígenas em condições extremamente difíceis. A partir de meados do século XVI e início do século XVII, o sistema de plantação começou a tomar forma. Este sistema foi adaptado às diferenças geológicas e climáticas entre a América e a Europa. Na América Latina, o clima tropical era ideal para a produção de culturas como o açúcar e o café. Estas culturas destinavam-se à exportação para as metrópoles europeias e eram cultivadas em grandes quintas. A mão de obra destas plantações era constituída principalmente por escravos indianos e, mais tarde, por escravos africanos trazidos através do tráfico transatlântico de escravos. As condições de trabalho nessas plantações eram muitas vezes brutais e desumanas, com pouca preocupação com a vida e o bem-estar dos escravos. A economia das Américas sob o domínio europeu caracterizou-se por uma intensa exploração dos recursos naturais e humanos. O ouro e a prata foram primeiro pilhados e depois extraídos, antes de a economia se voltar para a agricultura de plantação, explorando intensamente tanto o solo como o trabalho escravo. Este período deixou marcas profundas no continente, cujos efeitos se fazem sentir ainda hoje.

Bartolomeu de Las Casas, dominicano espanhol, desempenhou um papel fundamental na história da colonização das Américas, nomeadamente na defesa dos direitos dos povos indígenas. Durante o período de intensa colonização e exploração, tornou-se evidente para os contemporâneos que a população local estava a diminuir drasticamente, em parte devido à exploração e às doenças importadas. De Las Casas foi um dos primeiros e mais fervorosos defensores dos povos indígenas. Como padre, defendeu perante as autoridades judiciais espanholas a proteção dos índios, argumentando que a sua conversão ao catolicismo tornava inaceitável a sua escravização. O seu argumento baseava-se em princípios morais e religiosos, afirmando que os índios, enquanto convertidos ou potenciais convertidos ao cristianismo, tinham direitos espirituais e humanos que deviam ser respeitados. No entanto, de Las Casas enfrentou forte oposição dos proprietários de plantações e de outros interesses coloniais, que dependiam fortemente do trabalho escravo para as suas explorações agrícolas. Estes grupos não queriam abdicar da sua fonte de mão de obra barata e opuseram-se vigorosamente aos esforços de Las Casas. Embora de Las Casas não tenha conseguido convencer as autoridades espanholas a abolir imediatamente a escravatura indígena, o seu trabalho ajudou a sensibilizar as pessoas para a situação difícil em que se encontravam e influenciou as políticas subsequentes. Algumas décadas após os seus esforços, a escravatura indígena foi gradualmente abandonada, embora persistissem muitas formas de exploração e de trabalho forçado. A obra de Bartolomeu de Las Casas é um importante testemunho da resistência à injustiça neste período da história. Embora os seus êxitos tenham sido limitados no seu tempo, continua a ser uma figura histórica importante pela sua defesa dos direitos dos povos indígenas.

O colapso demográfico das populações ameríndias teve um grande impacto no desenvolvimento do tráfico transatlântico de escravos. Perante a redução drástica da mão de obra indígena devido a doenças, massacres e condições de trabalho desumanas, os colonizadores europeus procuraram alternativas para manter as suas actividades económicas, nomeadamente nas grandes plantações de açúcar e café. Para compensar a perda de mão de obra devido ao colapso demográfico das populações indígenas, os europeus voltaram-se para África. Foi o início de um comércio maciço de escravos africanos, que marcou a explosão do tráfico transatlântico de escravos. Os africanos capturados eram transportados à força através do Atlântico em condições extremamente difíceis e desumanas, numa travessia conhecida como "Passagem do Meio". Este fluxo de escravos africanos para as Américas foi uma resposta direta à necessidade de mão de obra nas colónias. Os escravos eram principalmente empregados nas plantações, mas também noutros sectores, como a exploração mineira e o serviço doméstico. As condições de vida e de trabalho dos escravos africanos eram brutais, caracterizadas por uma violência extrema e uma desumanização sistemática. O tráfico transatlântico de escravos tornou-se um dos fenómenos mais trágicos e desumanos deste período da história mundial. Não só teve consequências devastadoras para os milhões de africanos deslocados e para os seus descendentes, como também teve um impacto profundo no desenvolvimento económico, social e cultural das Américas. O colapso demográfico das populações ameríndias foi um fator determinante para o aparecimento e a explosão do tráfico transatlântico de escravos, um episódio negro que marcou indelevelmente a história e a sociedade das Américas.

Expansão colonial na América do Norte[modifier | modifier le wikicode]

A colonização inicial da América do Norte pelos europeus foi diferente da da América Latina, em parte devido às diferenças de clima e de perceção das oportunidades económicas. A América do Norte, com seu clima temperado, é mais parecida com a Europa. No entanto, ao contrário da América Latina, que oferecia riqueza imediata sob a forma de ouro e prata, bem como condições climáticas favoráveis ao cultivo de produtos altamente rentáveis, como o açúcar e o café, a América do Norte não parecia oferecer as mesmas oportunidades económicas imediatas aos primeiros colonizadores europeus. Na América Latina, os conquistadores espanhóis e portugueses descobriram rapidamente civilizações ricas em ouro e prata, como os impérios Inca e Azteca, o que estimulou um intenso interesse e uma rápida colonização. Na América do Norte, pelo contrário, os primeiros exploradores europeus não encontraram riquezas tão imediatas. Além disso, as sociedades indígenas da América do Norte eram menos centralizadas e monumentais do que as da América Latina, o que tornava a conquista e a exploração menos óbvias e imediatamente lucrativas. Consequentemente, os primeiros esforços de colonização na América do Norte foram relativamente limitados e centrados em actividades como o comércio de peles, a pesca e a agricultura, em vez da extração de minerais valiosos. Foi só mais tarde, com o reconhecimento do potencial agrícola e comercial da América do Norte, que a colonização europeia se expandiu. Os interesses económicos iniciais na América do Norte eram menos óbvios do que os da América Latina, o que influenciou a abordagem e a intensidade da colonização europeia nestas regiões. A lógica da exploração, centrada na riqueza imediata e nos ganhos económicos rápidos, levou a que a América do Norte fosse inicialmente menos visada.

A colonização europeia da América do Norte, que se intensificou mais tarde do que na América Latina, teve motivações e características distintas. Baseou-se em grande parte no povoamento, ou seja, no estabelecimento de comunidades permanentes e não na exploração económica imediata. Os conflitos religiosos na Europa, especialmente entre católicos e protestantes, foram uma das principais forças motrizes da migração para a América do Norte. Muitos europeus procuraram refúgio contra a perseguição religiosa e a agitação política nos seus países de origem. O Mayflower, que chegou ao atual estado de Massachusetts em 1620, é um exemplo emblemático desta migração. O navio transportava puritanos, um grupo de protestantes ingleses que procuravam a liberdade religiosa, estabelecendo uma das primeiras colónias permanentes na América do Norte. Com a redução dos custos de transporte e a divulgação das oportunidades na América do Norte, cada vez mais europeus foram atraídos pela perspetiva de uma vida melhor. Estes imigrantes eram motivados não só por razões religiosas, mas também pela promessa de terra, riqueza e uma nova vida. Ao contrário das colónias latino-americanas, onde a mão de obra indígena era frequentemente explorada para a extração de recursos, as colónias norte-americanas eram predominantemente agrícolas, com os colonos a trabalharem eles próprios a terra. Esta dinâmica de povoamento teve um impacto profundo no desenvolvimento da América do Norte, levando à criação de sociedades com estruturas políticas e sociais distintas das da América Latina. Com o tempo, essas colónias evoluíram para sociedades complexas com identidades culturais e políticas próprias, lançando as bases do que viria a ser os Estados Unidos e o Canadá.

A presença europeia na Ásia: comércio e protectorados[modifier | modifier le wikicode]

O período entre o final do século XV e meados do século XVIII marcou uma era de domínio marítimo europeu, com implicações significativas para a Índia e outras partes da Ásia. Esta era começou com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, abrindo caminho à crescente influência europeia na região. A chegada dos europeus à Índia e a outras partes da Ásia coincidiu com um período em que os navios europeus, armados com canhões e outras tecnologias navais avançadas, dominavam os mares. Esta superioridade naval permitiu que as potências europeias, nomeadamente Portugal, os Países Baixos, a Grã-Bretanha e a França, controlassem as principais rotas marítimas e dominassem o comércio marítimo. Na Índia, a presença europeia transformou a dinâmica do comércio. As potências europeias estabeleceram entrepostos comerciais e colónias ao longo das costas, controlando pontos-chave do comércio marítimo. Os comerciantes locais eram frequentemente obrigados a vender os seus produtos, nomeadamente especiarias, a estas potências europeias, que os exportavam para a Europa e outros mercados. Embora o comércio de especiarias representasse apenas uma pequena fração (0,02-0,05%) do PNB da Ásia, gerava enormes lucros para os europeus. O domínio europeu dos mares também teve o efeito de limitar o desenvolvimento das frotas asiáticas. As marinhas nacionais de países como a Índia eram ultrapassadas pelo poder naval europeu, o que impedia a sua capacidade de se envolverem no comércio marítimo em pé de igualdade. Este período de domínio europeu teve efeitos profundos e duradouros na Índia e noutras partes da Ásia. Não só redireccionou os fluxos comerciais e as relações económicas, como também abriu caminho a uma influência política e colonial europeia mais direta nestas regiões, particularmente evidente com a ascensão da Companhia Britânica das Índias Orientais e a subsequente colonização da Índia pela Grã-Bretanha.

O período após 1760 marca um ponto de viragem significativo na história da Índia, caracterizado por um domínio britânico crescente, nomeadamente através de vitórias militares e de uma ocupação crescente das terras. A Batalha de Plassey, em 1757, foi um acontecimento fundamental neste processo. Nesta batalha, o exército britânico, liderado por Robert Clive, obteve uma vitória decisiva sobre as forças do Nawab de Bengala. Esta vitória não foi apenas significativa em termos militares, mas marcou também o início do domínio político e económico britânico na Índia. Após esta vitória, entre 1790 e 1820, os britânicos alargaram gradualmente o seu controlo a vastas áreas da Índia. Utilizaram o seu próprio exército e forças locais para levar a cabo campanhas militares contra várias entidades políticas indianas. Esta expansão foi facilitada pela fraqueza do Império Mughal, que estava em declínio na altura, e pela utilização hábil das divisões internas da Índia. Os britânicos não só tiraram partido das rivalidades políticas e da desunião entre os vários reinos e principados indianos, como também utilizaram a sua superioridade tecnológica e militar. A sua capacidade de mobilizar recursos consideráveis e de utilizar tácticas militares avançadas desempenhou um papel crucial no seu sucesso. Estes desenvolvimentos conduziram ao estabelecimento do Império Britânico na Índia, que viria a tornar-se uma das jóias da coroa britânica. O período de domínio britânico na Índia teve consequências profundas e duradouras, afectando a estrutura política, social, económica e cultural do subcontinente. Lançou também as bases para os movimentos de resistência e de libertação que viriam a surgir ao longo do século XX, culminando com a independência da Índia em 1947.

No século XVIII, a China distinguia-se das outras grandes potências asiáticas da época pelo facto de não ter sido colonizada e de continuar a ser um império unificado. Sob a dinastia Qing, a China era um império vasto e poderoso, que gozava de uma estabilidade política e de uma prosperidade económica consideráveis. A dinastia Qing, que governava a China na altura, conseguiu manter a unidade e a estabilidade do império. Este objetivo foi alcançado através de um governo centralizado eficiente, de uma administração competente e de um exército poderoso. A China tinha também uma economia agrícola florescente e um comércio interno e externo ativo, o que reforçava a sua posição de grande potência. A China conseguiu resistir à colonização graças à sua força militar, à sua dimensão imponente e à sua governação centralizada. Este facto permitiu que o império mantivesse a sua soberania face às ambições coloniais das potências europeias, já bem implantadas noutras partes da Ásia. Embora a China não tenha sido colonizada, teve interacções significativas com potências estrangeiras. Estas interacções foram muitas vezes marcadas por dinâmicas complexas, com a China a procurar manter a sua autonomia e, ao mesmo tempo, a envolver-se num comércio limitado e controlado com a Europa. No entanto, no final do século XVIII e no início do século XIX, a China começou a sentir uma pressão crescente por parte das potências ocidentais, o que acabou por conduzir a uma série de conflitos e concessões, incluindo as Guerras do Ópio e os Tratados Desiguais. Estes acontecimentos marcaram o início de um período de contestação da soberania e da integridade territorial da China. A China do século XVIII distinguiu-se pela sua capacidade de manter o seu estatuto de império unificado e independente, apesar da crescente pressão das potências coloniais ocidentais. Este período representa uma era importante na história chinesa, precedendo os desafios e as transformações do século XIX.

O legado da colonização europeia no Norte de África[modifier | modifier le wikicode]

A colonização francesa do Norte de África começou no século XIX e desempenhou um papel significativo na política internacional da época, influenciando mesmo o início da Primeira Guerra Mundial.

A conquista da Argélia pela França, em 1830, marcou o início de uma era de profundas mudanças no Norte de África. Este período transformou radicalmente a sociedade e a economia argelinas e teve um impacto duradouro nas relações entre a França e a Argélia. A chegada dos colonos franceses, seguidos dos italianos, espanhóis e outros europeus, levou à expropriação maciça das terras agrícolas argelinas. Estas terras foram redistribuídas pelos recém-chegados, que as utilizaram para produzir culturas destinadas à exportação para França. Este processo não só alterou a estrutura fundiária da Argélia, como também perturbou o seu tecido social e económico tradicional, com repercussões significativas para a população autóctone. A colonização da Argélia foi tudo menos pacífica. Foi objeto de uma resistência feroz por parte da população local, liderada por figuras como o Emir Abdelkader. Estes conflitos foram marcados por uma violência intensa, reflectindo a luta dos argelinos contra a ocupação e a exploração estrangeiras. A era colonial na Argélia deixou um legado complexo que continua a moldar as relações entre a França e a Argélia. As questões de identidade, a história colonial e as suas consequências continuam no centro das discussões e dos intercâmbios entre os dois países. Em suma, a conquista e a colonização da Argélia pela França foram acontecimentos cruciais que moldaram indelevelmente a história e a sociedade dos dois países.

O final do século XIX e o início do século XX assistiram à expansão da influência francesa no Norte de África, com a colonização da Tunísia e de Marrocos. Estes dois países foram incorporados no império colonial francês sob a forma de protectorados, uma ação motivada por interesses económicos, estratégicos e políticos. Em 1881, a França estabeleceu um protetorado sobre a Tunísia, na sequência da assinatura do Tratado de Bardo. Este tratado marcou o início do controlo francês sobre a Tunísia, que até então era um território otomano semi-autónomo. A criação do protetorado permitiu à França exercer uma influência política e económica considerável na Tunísia, embora mantendo oficialmente a autoridade nominal do bey local. Marrocos, por seu lado, tornou-se um protetorado francês e espanhol em 1912, na sequência da assinatura do Tratado de Fez. A França passou a controlar a maior parte do território marroquino, enquanto a Espanha ganhou pequenas áreas no norte e no sul do país. Tal como na Tunísia, a criação do protetorado em Marrocos tinha como objetivo alargar a influência francesa na região e garantir interesses económicos estratégicos, nomeadamente em resposta às ambições coloniais de outras potências europeias, como a Alemanha. Ambos os protectorados sofreram alterações significativas. A França introduziu reformas administrativas, económicas e educativas, alterando profundamente as estruturas sociais e políticas dos dois países. No entanto, este período foi também marcado por resistências e lutas pela independência, reflectindo a crescente insatisfação das populações locais com o domínio colonial. A colonização da Tunísia e de Marrocos desempenhou, portanto, um papel importante na história do Norte de África e os legados deste período continuam a influenciar a região até hoje. Estes acontecimentos não só remodelaram o mapa político do Norte de África, como também tiveram um impacto profundo na dinâmica cultural, social e económica da Tunísia e de Marrocos.

A crise de Agadir de 1911 é um exemplo notável das tensões geopolíticas e das rivalidades coloniais que caracterizaram a Europa no início do século XX. O envio, pela Alemanha, da canhoneira SMS Panther para a baía de Agadir, em Marrocos, constituiu um desafio direto à influência francesa na região. Esta demonstração de força da Alemanha tinha como objetivo renegociar os termos da presença europeia em Marrocos e afirmar as suas próprias ambições coloniais. Esta crise exacerbou as tensões já elevadas entre as grandes potências europeias, nomeadamente entre a França e a Alemanha. A crise pôs em evidência as rivalidades coloniais e nacionalistas que se intensificavam na Europa, contribuindo para o clima de desconfiança e de concorrência que reinava na época. Estas tensões foram um prelúdio dos conflitos mais alargados que viriam a eclodir com a Primeira Guerra Mundial. A colonização francesa do Norte de África, em especial da Argélia, da Tunísia e de Marrocos, teve um impacto profundo na região. Provocou grandes transformações sociais, culturais e políticas, alterando permanentemente a paisagem destes territórios. As políticas coloniais foram frequentemente marcadas por reformas administrativas e económicas, mas também por conflitos e resistências por parte das populações locais. A nível internacional, a ação da França no Norte de África influenciou as dinâmicas de poder e as relações entre as grandes potências europeias. A expansão colonial francesa não só reformulou o mapa político da região, como também teve um impacto no sistema internacional, contribuindo para moldar as condições que conduziram aos grandes conflitos do século XX. A crise de Agadir e a colonização francesa do Norte de África são exemplos de como as ambições imperiais europeias moldaram a história mundial no início do século XX, com consequências que ainda hoje se fazem sentir.

A colonização francesa da Argélia, da Tunísia e de Marrocos, bem como os interesses coloniais de outras potências europeias na região mediterrânica, estiveram ligados a importantes questões políticas e estratégicas, nomeadamente no contexto das crescentes tensões que precederam a Primeira Guerra Mundial. O Mediterrâneo sempre foi uma região estratégica devido à sua importância para o comércio marítimo e à sua posição geopolítica. Para a França e outras potências europeias, assegurar o controlo ou a influência sobre esta região era crucial para os seus interesses nacionais. As colónias do Norte de África ofereciam não só vantagens económicas, mas também serviam de base estratégica para a projeção do poder militar e naval no Mediterrâneo. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial foi marcado por uma intensa rivalidade entre as grandes potências europeias pela expansão colonial. A colonização do Norte de África pela França fez parte desta dinâmica, com as potências rivais, nomeadamente a Alemanha e a Itália, a procurarem também alargar a sua influência na região. A crise de Agadir de 1911 é um exemplo disso, quando a Alemanha desafiou as ambições francesas em Marrocos. Entretanto, as populações locais das colónias enfrentavam grandes mudanças políticas, sociais e económicas. Estas mudanças foram frequentemente acompanhadas de resistência e de lutas pela independência, que se prolongaram por todo o século XX. As colónias francesas no Norte de África eram mais do que meras extensões territoriais; eram peões estratégicos no grande jogo da política e do poder colonial europeu. O controlo destes territórios era considerado essencial para a manutenção do equilíbrio de poder e para a preparação de futuros confrontos, nomeadamente a Primeira Guerra Mundial.

Na viragem do século XX, o Egipto e a Líbia tornaram-se pontos fulcrais da competição colonial, principalmente devido à sua posição estratégica e à sua importância para as ambições imperiais europeias.

Na década de 1880, o Egipto ocupava uma posição única na ordem colonial da época, estando sob forte influência britânica sem ser formalmente uma colónia. Este facto deveu-se em grande parte à importância estratégica do Canal do Suez, uma rota marítima inaugurada em 1869 que transformou a navegação internacional. O Canal do Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, revolucionou o comércio marítimo ao encurtar consideravelmente a distância entre a Europa e a Ásia. Para a Grã-Bretanha, que tinha o maior império colonial do mundo e a Índia como sua joia, o canal era de importância vital. Proporcionava um acesso mais rápido e eficiente às suas colónias na Ásia, tornando o controlo desta rota marítima de extrema importância estratégica. Por conseguinte, a influência britânica no Egipto aumentou, sobretudo após a abertura do canal. Os britânicos estavam particularmente interessados em proteger esta rota marítima contra qualquer ameaça potencial, quer de outras potências coloniais, quer de agitação interna no Egipto. Isto levou a uma presença militar e política crescente no Egipto, com os britânicos a exercerem uma influência considerável nos assuntos internos do país. Este domínio britânico no Egipto era uma parte fundamental da sua estratégia global para manter e reforçar o seu império, em particular assegurando a sua rota para a Índia. O controlo do Canal do Suez tornou-se uma questão importante na política colonial e nas rivalidades internacionais da época, reflectindo a complexidade dos interesses imperiais e a competição por pontos estratégicos em todo o mundo.

No início do século XX, a Itália, movida por um sentimento de nacionalismo e ambição imperialista, começou a colocar a sua atenção na Líbia, vendo na região uma oportunidade para alargar a sua influência e afirmar o seu estatuto na cena internacional. A conquista da Líbia pela Itália inseria-se num quadro mais vasto de competição colonial entre as potências europeias. A era do nacionalismo italiano e do expansionismo imperial levou a Itália a procurar estabelecer uma presença colonial no Norte de África, seguindo os passos de outras potências europeias, como a França e a Grã-Bretanha. O ano de 1911 marcou um ponto de viragem com a eclosão da Guerra Ítalo-Turca. A Itália reivindicou a Líbia, então pertencente ao Império Otomano, com o objetivo de estabelecer um protetorado italiano. Esta campanha militar, que durou de 1911 a 1912, foi coroada de êxito para a Itália, que assumiu assim o controlo da Líbia. A Líbia representava para a Itália não só uma nova colónia a explorar pelos seus recursos, mas também um meio de reforçar a sua presença no Mediterrâneo e de se posicionar como uma grande potência colonial. A colonização italiana da Líbia provocou grandes mudanças na região, com repercussões sociais, económicas e políticas. O movimento expansionista da Itália na Líbia foi caraterístico do período de rivalidades imperialistas na Europa, em que as nações procuravam alargar a sua influência através da colonização e da conquista territorial. A situação na Líbia, tal como noutras partes do Norte de África, reflectia a dinâmica complexa e frequentemente conflituosa do sistema internacional da época.

Estes desenvolvimentos reflectem a forma como os interesses geopolíticos e imperiais europeus remodelaram o Médio Oriente e o Norte de África no início do século XX. O controlo destas regiões era considerado essencial para a segurança das rotas comerciais e a manutenção dos impérios coloniais, o que levou a mudanças políticas e sociais significativas nestas áreas. Estes acontecimentos não só influenciaram a dinâmica internacional da época, como também deixaram um legado duradouro que continua a influenciar a política e as relações internacionais nestas regiões.

A era colonial na África Subsariana: mudanças e consequências[modifier | modifier le wikicode]

A história da África Subsariana no contexto da colonização e do tráfico de escravos é complexa e trágica, marcada por uma integração forçada nos sistemas económicos mundiais muito antes de o continente ter sido formalmente colonizado.

A colonização da África Subsariana pelas potências europeias ocorreu mais tarde do que noutras regiões, com uma intensificação particular na década de 1880. Este período, muitas vezes referido como a "Partição de África", viu as nações europeias competirem para alargar a sua influência e controlo sobre o continente africano. Esta corrida a África foi motivada por uma série de factores geopolíticos, incluindo o desejo de obter acesso a recursos naturais, garantir mercados para os produtos industriais europeus e alargar as esferas de influência política e económica. A Conferência de Berlim de 1884-1885 marcou um momento-chave neste processo. As potências europeias, incluindo a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e Portugal, reuniram-se para formalizar as regras da colonização africana, dividindo o continente sem ter em conta as estruturas sociais, culturais e políticas indígenas. Esta divisão arbitrária dos territórios africanos ignorou frequentemente as fronteiras étnicas e históricas, criando fronteiras artificiais que contribuíram para a persistência de conflitos e tensões na região. Este período de colonização tardia teve um impacto profundo na África Subsariana, conduzindo a mudanças radicais nos seus sistemas políticos, económicos e sociais. As potências coloniais impuseram novas estruturas administrativas e económicas, muitas vezes alinhadas com os seus próprios interesses, e exploraram os recursos do continente em benefício das suas economias nacionais. As repercussões deste período ainda hoje se fazem sentir, tanto na dinâmica interna das nações africanas como nas suas relações com as antigas potências coloniais.

Mesmo antes da era da colonização formal, a África Subsariana foi tragicamente integrada na economia global através do comércio transatlântico de escravos. Este comércio de escravos, que durou do século XVI ao século XIX, envolveu a deportação forçada de 10 a 12 milhões de africanos para as Américas. A dimensão do tráfico e a forma como foi conduzido tiveram consequências catastróficas para as sociedades africanas. Os efeitos do tráfico transatlântico de escravos na África Subsariana foram profundos e multidimensionais. A remoção maciça de milhões de pessoas não só resultou numa perda significativa de população, como também perturbou as estruturas sociais e económicas existentes. As comunidades foram desfeitas, as famílias separadas e sociedades inteiras foram afectadas pela perda dos seus membros. Para além do trauma social, o tráfico de escravos teve um impacto económico devastador. Muitas regiões perderam uma parte significativa da sua força de trabalho, o que atrasou o desenvolvimento económico e agravou a desigualdade e a dependência. As sociedades africanas foram irreversivelmente transformadas, com efeitos que ainda hoje se fazem sentir. Este período negro da história não é apenas um capítulo doloroso para África, mas também para as Américas, onde os escravos africanos e os seus descendentes moldaram significativamente as sociedades em que foram forçados a viver. O tráfico transatlântico de escravos continua a ser um exemplo trágico dos extremos da exploração humana e do seu impacto duradouro nas sociedades de todo o mundo.

Paralelamente ao tráfico transatlântico de escravos, teve lugar um outro tráfico de escravos, muitas vezes menos mencionado mas igualmente importante, entre África, o Magrebe e o Médio Oriente. Este comércio oriental de escravos durou desde o século VII até ao início do século XX e envolveu entre 13 e 15 milhões de africanos. Este comércio teve repercussões consideráveis nas populações africanas, de gravidade semelhante às do comércio transatlântico. Os escravos africanos transportados para o Magrebe e para o Médio Oriente eram utilizados em diversas funções, desde o trabalho doméstico ao exército, à agricultura e ao artesanato. Tal como no caso do comércio transatlântico, esta situação levou à separação de famílias, à destruição de estruturas comunitárias e a grandes perturbações económicas nas sociedades africanas. Para além do impacto humano e social direto, o comércio oriental de escravos teve também um impacto cultural e demográfico nas regiões do Médio Oriente e do Magrebe. As populações de ascendência africana nestas regiões são testemunhas desta longa história de tráfico de escravos. O reconhecimento do tráfico de escravos oriental é essencial para compreender a história completa da escravatura africana e os seus efeitos a longo prazo. O reconhecimento do tráfico de escravos oriental é essencial para compreender a história completa da escravatura africana e os seus efeitos a longo prazo, pois põe em evidência a complexidade e a extensão do tráfico de escravos e as marcas profundas que deixou no continente africano e não só. As sequelas deste comércio, tal como as do comércio transatlântico de escravos, continuam a afetar as sociedades e as relações internacionais em todo o mundo.

A história da África Subsariana durante os períodos pré-colonial e colonial está profundamente marcada por influências e intervenções externas, nomeadamente através do tráfico de escravos e da colonização. Estes dois fenómenos tiveram um impacto profundo e duradouro no continente, deixando marcas indeléveis na sua história, estrutura social e economia. O tráfico de escravos, com os seus dois principais ramos - o tráfico transatlântico de escravos e o tráfico oriental de escravos - levou à deportação forçada de milhões de africanos. Estas práticas não só despovoaram vastas regiões, como também perturbaram as estruturas sociais e económicas existentes. As repercussões do tráfico de escravos estenderam-se muito para além do período da sua atividade, afectando as gerações futuras e as dinâmicas sociais no continente e nas diásporas africanas em todo o mundo. Com o advento da colonização, sobretudo na década de 1880, a África Subsariana conheceu uma nova vaga de intervenção externa. As potências coloniais europeias redesenharam fronteiras, impuseram novas estruturas administrativas e económicas e exploraram os recursos do continente em benefício das suas economias nacionais. Este período de colonização introduziu também profundas alterações nos sistemas políticos, culturais e sociais das sociedades africanas. Em conjunto, estas intervenções externas - o tráfico de escravos e a colonização - moldaram significativamente a África Subsariana. Não só alteraram o curso da sua história, como também tiveram um impacto profundo no desenvolvimento das suas sociedades e da sua economia. Os legados destes períodos são ainda hoje visíveis, influenciando as trajectórias de desenvolvimento do continente, as suas relações internacionais e a nossa compreensão do seu passado.

Resumo da Expansão Colonial Europeia[modifier | modifier le wikicode]

A colonização europeia, que se estendeu por vários séculos, teve diferentes durações e características em diferentes partes do mundo.

A colonização europeia da América, iniciada com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, marca um ponto de viragem importante na história do continente. Embora a exploração europeia tenha começado no final do século XV, foi durante o século XVI que a colonização se intensificou verdadeiramente, com nações como a Espanha, Portugal, França e Grã-Bretanha a estabelecerem colónias em vastas áreas do continente. Este período de mais de três séculos de colonização alterou profundamente a paisagem da América. As potências coloniais não só exploraram os recursos naturais do continente, como também impuseram novas estruturas políticas, económicas e sociais. As sociedades e culturas indígenas foram profundamente afectadas, muitas vezes devastadas por doenças introduzidas pelos europeus, pela guerra, pela assimilação forçada e pela expropriação das suas terras. A colonização provocou grandes alterações demográficas, culturais e ecológicas. Muitas sociedades indígenas foram reduzidas em número ou completamente destruídas, e as práticas culturais e as línguas foram frequentemente suprimidas ou alteradas. Ao mesmo tempo, a mistura de povos europeus, africanos e indígenas deu origem a sociedades multiculturais e multirraciais, embora frequentemente estratificadas e desiguais. As consequências da colonização na América estenderam-se muito para além dos anos 1800 e 1830, período em que surgiram movimentos de independência em muitas colónias. Os legados deste período continuam a influenciar as nações americanas, manifestando-se nas suas estruturas políticas, dinâmicas sociais e identidades culturais. A colonização europeia na América continua a ser um capítulo crucial e complexo da história do continente, com repercussões que se fazem sentir até aos dias de hoje.