Globalización y modos de desarrollo en el "tercer mundo"

Basado en un curso de Michel Oris[1][2]

Estructuras agrarias y sociedad rural: análisis del campesinado europeo preindustrial ● El régimen demográfico del Antiguo Régimen: la homeostasis ● Evolución de las estructuras socioeconómicas en el siglo XVIII: del Antiguo Régimen a la Modernidad ● Orígenes y causas de la revolución industrial inglesa ● Mecanismos estructurales de la revolución industrial ● La difusión de la revolución industrial en la Europa continental ● La revolución industrial más allá de Europa: Estados Unidos y Japón ● Los costes sociales de la Revolución Industrial ● Análisis histórico de las fases cíclicas de la primera globalización ● Dinámica de los mercados nacionales y globalización del comercio de productos ● La formación de sistemas migratorios globales ● Dinámica e impactos de la globalización de los mercados monetarios : El papel central de Gran Bretaña y Francia ● La transformación de las estructuras y relaciones sociales durante la Revolución Industrial ● Los orígenes del Tercer Mundo y el impacto de la colonización ● Fracasos y obstáculos en el Tercer Mundo ● Cambios en los métodos de trabajo: evolución de las relaciones de producción desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX ● La edad de oro de la economía occidental: los treinta gloriosos años (1945-1973) ● La evolución de la economía mundial: 1973-2007 ● Los desafíos del Estado del bienestar ● En torno a la colonización: temores y esperanzas de desarrollo ● Tiempo de rupturas: retos y oportunidades en la economía internacional ● Globalización y modos de desarrollo en el "tercer mundo"

Desde 1945 hasta nuestros días, el mundo ha sido testigo de una notable aceleración de la globalización, un fenómeno que ha reconfigurado las dinámicas económicas, políticas y culturales a escala planetaria. Este proceso, marcado por hitos clave como la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, la formación de bloques económicos y políticos durante la Guerra Fría y la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, ha tenido un profundo impacto en las economías del Tercer Mundo. Con la creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y la adopción de políticas económicas liberales, los países en desarrollo se integraron en un sistema económico globalizado. Esta integración ha ido acompañada de un aumento significativo del comercio, que ha pasado del 8% del PIB mundial en 1950 a cerca del 30% en 2020, y de un flujo creciente de inversión extranjera directa, que alcanzó casi 1,5 billones de dólares en 2019. Exploraremos los distintos modos de desarrollo adoptados por estos países desde 1945, analizando los factores clave del crecimiento y el declive económico. Centrándonos en el papel de las organizaciones internacionales, el impacto de la hegemonía occidental y los retos contemporáneos, como la sostenibilidad medioambiental, examinaremos cómo la globalización ha configurado y sigue configurando las trayectorias de desarrollo en el Tercer Mundo.

Dinámica y retos de los países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Definir y comprender los países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Un país emergente, también conocido como mercado emergente, es una nación en plena transición económica. Históricamente, estos países han pasado de depender de la agricultura o la exportación de materias primas a una economía más industrializada y diversificada. Por ejemplo, desde las reformas de 1978, China ha experimentado una rápida transformación, pasando de ser una economía agraria a una potencia industrial mundial, con una tasa media de crecimiento del PIB en torno al 10% anual durante casi tres décadas.

Estos países también están experimentando importantes transformaciones sociales, marcadas por una rápida urbanización, un mejor acceso a la educación y la sanidad y la aparición de una clase media considerable. La India, por ejemplo, ha visto crecer considerablemente su clase media, de 25 millones de personas en 1996 a unos 350 millones en 2016, lo que refleja un cambio importante en la estructura socioeconómica del país. Sin embargo, los países emergentes se enfrentan a menudo a la inestabilidad económica y política. Fenómenos como la elevada inflación, los déficits presupuestarios y la deuda externa pueden repercutir negativamente en su desarrollo. Brasil, por ejemplo, ha experimentado varios ciclos de auge y caída en las últimas décadas, lo que ilustra la volatilidad económica de estos mercados.

La creciente integración de estos países en la economía mundial, a menudo facilitada por la globalización y los acuerdos comerciales internacionales, les ofrece oportunidades, pero también los expone a la competencia mundial y a las perturbaciones económicas externas. Por ejemplo, la crisis financiera asiática de 1997 demostró la vulnerabilidad de las economías emergentes a las influencias externas, desencadenando devaluaciones monetarias masivas y recesiones en varios países asiáticos. Los retos medioambientales también son frecuentes en los países emergentes. El rápido crecimiento puede aumentar la presión sobre el medio ambiente, lo que exige una gestión sostenible de los recursos naturales. La contaminación en China, exacerbada por la rápida industrialización, es un ejemplo del impacto medioambiental del desarrollo económico. Por último, el desarrollo de los mercados financieros es un aspecto crucial para estos países. Se esfuerzan por crear bolsas, bancos y sistemas de regulación financiera para atraer la inversión extranjera y estimular el crecimiento. Esto es evidente en India, donde las reformas económicas de 1991 abrieron el mercado a los inversores extranjeros, lo que provocó una importante expansión de su economía.

Brasil, India y China suelen citarse como ejemplos emblemáticos de países emergentes, cada uno de los cuales ilustra una trayectoria única de desarrollo económico en el contexto de la globalización. Brasil, con sus inmensos recursos naturales y su población diversa, ha sido considerado durante mucho tiempo como un gigante económico en potencia. Su trayectoria económica ha oscilado entre fases de rápido crecimiento, impulsadas principalmente por las exportaciones de materias primas, y períodos de turbulencias económicas, a menudo exacerbadas por la inestabilidad política y la elevada inflación. A pesar de estos retos, Brasil ha mantenido una posición importante en la escena económica mundial. India, por su parte, inició una importante transformación con las reformas económicas de 1991. Al pasar de una economía predominantemente agraria a otra centrada en los servicios y la tecnología, India ha visto florecer su sector informático y crecer rápidamente su clase media. Estos cambios se han visto respaldados por la apertura de la economía a la inversión extranjera, que ha estimulado el crecimiento y ha posicionado a India como un actor clave en la economía digital mundial. China, por su parte, ofrece un ejemplo de transformación económica rápida y profunda. Desde las reformas iniciadas por Deng Xiaoping a finales de la década de 1970, China ha pasado de una economía planificada a una economía de mercado. Este cambio ha dado lugar a una industrialización masiva, un aumento de las exportaciones y una considerable inversión en infraestructuras. En la actualidad, China es la segunda economía del mundo y desempeña un papel central en las cadenas de suministro mundiales y en la inversión internacional. Cada uno de estos países, aunque comparte algunas de las características comunes de los mercados emergentes, como el rápido crecimiento económico y la integración gradual en la economía mundial, ha seguido un camino distinto, influido por su propia historia, cultura, política y condiciones económicas. Su creciente papel en la economía mundial subraya la importancia y la diversidad de las trayectorias de desarrollo en el mundo globalizado de hoy.

Influencia y consecuencias del Pacto Colonial[modifier | modifier le wikicode]

La noción de países emergentes trasciende el simple marco de la herencia colonial, aunque algunos de estos países tengan un pasado colonial. Estas naciones se caracterizan principalmente por un rápido desarrollo económico y social, sin llegar a considerarse plenamente desarrolladas o industrializadas. Su camino hacia la emergencia suele estar marcado por una combinación única de factores históricos, económicos y políticos.

Por ejemplo, China e India, que, a pesar de los periodos de dominación extranjera, tienen una larga historia como civilizaciones distintas. Su ascenso como potencias económicas emergentes ha sido en gran medida independiente de sus pasados coloniales. China, por ejemplo, desde las reformas económicas de 1978, ha experimentado una transformación radical, pasando de una economía planificada a una de mercado, lo que se ha traducido en un crecimiento económico espectacular y un aumento significativo de su PIB. Por otra parte, hay países como Brasil y naciones africanas cuyas trayectorias de desarrollo se han visto influidas por su historia colonial. Sin embargo, su clasificación como mercados emergentes tiene más que ver con sus resultados económicos actuales y su potencial de crecimiento. Por ejemplo, Brasil, a pesar del legado de su pasado colonial, ha realizado importantes progresos en el desarrollo de su industria y su sector agrícola, posicionándose como una importante economía emergente en la escena mundial.

También es crucial reconocer que muchos países emergentes han experimentado evoluciones distintas, influidas por diversos factores como las políticas gubernamentales, los recursos naturales, la innovación tecnológica y las fluctuaciones de la economía mundial. El término "pacto colonial", que históricamente se refiere a las políticas económicas restrictivas impuestas por las potencias coloniales a sus colonias, no es especialmente pertinente para comprender la dinámica moderna de los países emergentes. Estos países, en toda su diversidad, demuestran una capacidad de desarrollo y adaptación que supera el marco histórico del colonialismo, forjando sus propios caminos hacia el crecimiento económico y el progreso social.

El análisis de las economías de los países emergentes revela ecos del legado del colonialismo, especialmente en el sector extractivo. Históricamente, durante la época colonial, las colonias se utilizaban principalmente como fuentes de materias primas para las potencias coloniales. Esta dinámica parece persistir en algunos países emergentes, donde los recursos naturales siguen extrayéndose sin una transformación local significativa, lo que limita el valor añadido local. Tomemos el ejemplo de países africanos como la República Democrática del Congo, rica en minerales preciosos pero donde la mayoría de los recursos extraídos se exportan en bruto. Esto impide el desarrollo de industrias locales de transformación y mantiene al país en el papel de proveedor de materias primas.

Sin embargo, el panorama económico mundial ha cambiado considerablemente desde la época colonial. Con la aparición de nuevas potencias económicas como China e India, la competencia por las materias primas se ha intensificado. Estos países, necesitados de recursos para alimentar su propio crecimiento industrial, se han convertido en actores principales, compitiendo con los países occidentales, tradicionalmente dominantes. Este cambio de dinámica ofrece a los países productores de materias primas nuevas oportunidades de negociación. Por ejemplo, China, en su afán por asegurarse el suministro de recursos, ha invertido masivamente en África, creando un entorno competitivo que puede beneficiar potencialmente a los países productores. Esta nueva situación permite a estos países jugar con la competencia para obtener mejores condiciones comerciales y fomentar la inversión. Sin embargo, el reto para estos países emergentes sigue siendo transformar esta ventaja en un desarrollo económico más sostenible y equilibrado. No se trata sólo de explotar los recursos naturales, sino de extender el desarrollo a otros sectores económicos. Así pues, aunque los países emergentes se alejan poco a poco de las dinámicas económicas coloniales, los paralelismos en la industria extractiva ponen de relieve los retos constantes a los que se enfrentan en su camino hacia un desarrollo económico autónomo y diversificado.

Al analizar las economías emergentes, en particular en las industrias extractivas, surge un panorama complejo y lleno de matices, en el que se yuxtaponen avances y limitaciones. A pesar de los avances ligados a la globalización y a la diversificación de los mercados, estos países se enfrentan a retos estructurales que frenan su desarrollo. Uno de los principales obstáculos es la producción continuada de materias primas que no se procesan localmente. Esta dependencia de los monopolios de exportación hace que estas economías sean vulnerables a las fluctuaciones de los mercados mundiales. Tomemos el ejemplo de países dependientes del petróleo como Venezuela: la caída de los precios del petróleo ha provocado una profunda crisis económica, demostrando la fragilidad de una economía basada en un único recurso. La propiedad extranjera de muchas industrias extractivas en los países emergentes es otro problema. Los beneficios generados se repatrían a menudo a los países de origen de las empresas, principalmente en el mundo occidental, lo que limita los beneficios económicos para los países productores. Esta situación queda ilustrada por la minería en África, donde una gran parte de los beneficios se transfiere fuera del continente, dejando pocos beneficios para las economías locales. La dependencia tecnológica de los países occidentales también es un problema. La mayor parte de la tecnología utilizada en la extracción de recursos naturales viene de fuera, con escasa transferencia de conocimientos a los trabajadores locales. Esto impide el desarrollo de la experiencia local y mantiene a estos países en una posición de dependencia. La sostenibilidad de los recursos es también una preocupación importante. Por ejemplo, el petróleo, un recurso finito, está en el centro de las economías de muchos países emergentes. Su futura escasez plantea un reto importante para el desarrollo a largo plazo. Algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, se han anticipado a este problema invirtiendo los ingresos del petróleo en otros sectores para diversificar sus economías, pero este planteamiento no es universal. Estos retos subrayan la necesidad de que los países emergentes adopten estrategias económicas más diversificadas y autónomas. El camino hacia el desarrollo económico sostenible está sembrado de obstáculos, como la dependencia de las industrias extractivas controladas por el extranjero, la falta de transformación local de las materias primas, la fuga de beneficios y la dependencia tecnológica. Estos retos exigen una reflexión sobre el desarrollo de políticas económicas que promuevan un crecimiento más equilibrado y una mayor autonomía para garantizar un futuro sostenible y próspero.

La reciente evolución de las economías emergentes se ha caracterizado por una notable transformación de los sectores manufacturero y de servicios, que ha puesto en entredicho la imagen tradicional de estos países como meros exportadores de materias primas. Esta transición se ha sustentado en una mayor capacidad competitiva y en la aparición de nuevas clases medias con necesidades de consumo diversificadas. El ejemplo más llamativo de esta evolución es China, que se ha consolidado como un gigante mundial en diversos campos, como el textil, la electrónica, los electrodomésticos y la informática. Gracias a una mano de obra asequible y a una estrategia industrial eficaz, China no sólo ha dominado determinados mercados, como el textil, sino que también ha redefinido las cadenas de producción mundiales. De hecho, el país ha conseguido alinearse con las demandas del mercado global manteniendo unos costes de producción competitivos, lo que ha influido profundamente en la economía mundial.

Junto al auge de la industria manufacturera, el sector servicios de los países emergentes también ha experimentado un importante crecimiento, que a menudo se subestima. India, por ejemplo, ha destacado en las tecnologías de la información y los servicios financieros, contribuyendo a su propia reindustrialización y a una mayor integración en la economía mundial. Esta expansión del sector servicios se debe en gran medida a la aparición de clases medias con necesidades de consumo cada vez más sofisticadas, lo que genera una creciente demanda de una variada gama de servicios. Esta evolución de las economías emergentes hacia estructuras más diversificadas y resistentes es un hecho significativo. Indica un avance hacia economías más equilibradas, capaces de soportar mejor las fluctuaciones de los mercados mundiales y de navegar por un panorama económico en constante cambio. El ejemplo de la India, que ha logrado desarrollar un sector de servicios dinámico junto con su industria manufacturera, da fe de esta transformación. El crecimiento simultáneo de la industria manufacturera y el sector servicios en los países emergentes marca una etapa importante en su desarrollo económico. Al adaptarse e innovar, estos países están redefiniendo su papel en la economía mundial y demostrando la importancia de un enfoque más global y diversificado de su desarrollo. Esta dinámica refleja su creciente capacidad para competir en la escena internacional, mucho más allá de la simple exportación de recursos naturales.

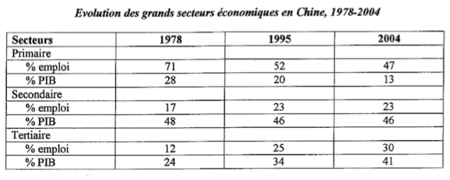

Esta tabla muestra la evolución de los principales sectores económicos en China entre 1978 y 2004, detallando los porcentajes de empleo y contribución al PIB de los sectores primario, secundario y terciario.

Sector primario (agricultura, pesca, etc.): En 1978, el sector primario era dominante en China, representando el 71% del empleo y contribuyendo con el 28% del PIB. En 2004, estas cifras habían descendido significativamente hasta el 47% del empleo y el 13% del PIB. Este declive refleja una importante transición económica de la agricultura a la industrialización y los servicios. Históricamente, la Reforma Económica de China en 1978 marcó el inicio de esta transición, con la introducción de políticas destinadas a descentralizar el control económico y fomentar el sector privado, así como la apertura al comercio internacional y la inversión extranjera. Sector secundario (industria, construcción, etc.): El sector secundario ha experimentado un aumento relativo del empleo, del 17% en 1978 al 23% en 2004, y ha mantenido estable su contribución al PIB en torno al 46%. Esto refleja la rápida industrialización de China, impulsada por las reformas económicas que han atraído la inversión extranjera y han convertido a China en un centro manufacturero mundial. La industria manufacturera, en particular, se ha beneficiado de una mano de obra abundante y barata, convirtiéndose en un pilar fundamental del crecimiento económico del país. Sector terciario (servicios, etc.): El sector terciario ha experimentado el crecimiento más significativo, con un aumento del empleo del 12% en 1978 al 30% en 2004, y una contribución al PIB que ha pasado del 24% al 41% en el mismo periodo. Este crecimiento es indicativo de la diversificación de la economía china y del desarrollo de un sólido sector de servicios. Las reformas económicas han facilitado la aparición de nuevos sectores de servicios, como las finanzas, el comercio minorista y las tecnologías de la información, que se han beneficiado del aumento de la demanda interna y de una clase media en expansión.

La transición de China de una economía agraria a otra basada en la manufactura y los servicios ha tenido profundas consecuencias tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, ha provocado importantes cambios socioeconómicos, como la urbanización, la aparición de una amplia clase media y cambios en la estructura del empleo. A escala internacional, China se ha convertido en un actor económico de primer orden, que influye en las cadenas mundiales de suministro, los mercados financieros y las balanzas comerciales. Sin embargo, este rápido crecimiento también ha planteado retos, como la creciente desigualdad, los problemas medioambientales causados por la industrialización y la necesidad de reformas continuas para garantizar un crecimiento sostenible. Estos datos reflejan el éxito de la transformación de China en una potencia económica mundial, al tiempo que ponen de relieve los retos a los que aún se enfrenta el país para mantener su trayectoria de crecimiento y gestionar su impacto social y medioambiental.

Este gráfico ilustra la evolución del PIB per cápita en China de 1953 a 2001. Los datos, basados en precios constantes de 1980, muestran un crecimiento casi constante del PIB per cápita durante este periodo, con una notable aceleración a partir de finales de la década de 1970. En los años anteriores a 1978, China, bajo el régimen de Mao Zedong, aplicó políticas económicas socialistas que incluían la colectivización de la agricultura y la industrialización mediante planes quinquenales. Estas políticas tuvieron resultados variados y a veces devastadores, como la Gran Hambruna provocada por el Gran Salto Adelante a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta.

A partir de 1978, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China inició reformas económicas que marcaron el comienzo de la apertura del país y su transición a una economía socialista de mercado. Estas reformas incluyeron la descolectivización de la agricultura, la autorización de la empresa privada, la apertura a la inversión extranjera y la modernización de las empresas estatales. El resultado fue un periodo de crecimiento económico sin precedentes, como demuestra el aumento del PIB per cápita. La aceleración del crecimiento del PIB per cápita después de 1978 puede atribuirse a la rápida industrialización, el aumento de las exportaciones, la inversión en infraestructuras y la urbanización. China se convirtió en una gran potencia manufacturera mundial, aprovechando su ventaja competitiva en costes laborales para convertirse en el primer exportador mundial de productos manufacturados.

Las consecuencias de este crecimiento han sido de gran alcance. En el interior, cientos de millones de personas han salido de la pobreza, creando una nueva clase media y cambiando profundamente la estructura social y económica del país. Sin embargo, este rápido crecimiento también ha provocado desigualdades regionales, graves problemas medioambientales y una creciente necesidad de reformas políticas y económicas para gestionar la economía de forma más sostenible. A escala internacional, el crecimiento económico de China ha cambiado el equilibrio del poder económico mundial. China se ha convertido en un actor importante en los asuntos mundiales, con una influencia significativa sobre los mercados mundiales de materias primas, las cadenas de suministro y los flujos financieros internacionales. Este crecimiento también ha planteado cuestiones sobre la competitividad industrial, el comercio internacional, los derechos de propiedad intelectual y las relaciones diplomáticas. Este gráfico no sólo ilustra los notables logros de China en términos de crecimiento económico per cápita, sino que también pone de relieve los retos internos y externos que ha creado este rápido crecimiento.

Características distintivas de los países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Los países emergentes se caracterizan por una combinación específica de factores socioeconómicos y demográficos que los distinguen de las naciones desarrolladas y de los mercados fronterizos. Históricamente, estos países han partido a menudo de niveles bajos de renta y desarrollo, pero se han industrializado rápidamente y han mostrado un importante potencial de crecimiento económico continuado. China e India, por ejemplo, han experimentado una rápida expansión de sus sectores manufactureros, aprovechando una mano de obra numerosa y joven para convertirse en talleres mundiales en ámbitos como la electrónica, el textil y la automoción. En general, estas naciones tienen poblaciones en rápido crecimiento y una proporción sustancial de jóvenes listos para entrar en el mercado laboral. Sin embargo, transformar esta riqueza demográfica en capital humano productivo requiere una inversión considerable en educación y formación profesional. Ejemplos históricos son países como Corea del Sur y Taiwán, que invirtieron masivamente en educación durante la segunda mitad del siglo XX, lo que contribuyó a su transición a economías de renta alta. Aunque las infraestructuras de los países emergentes han mejorado, a menudo siguen estando por debajo de los estándares mundiales, lo que representa tanto un freno como una oportunidad para el desarrollo futuro. Por ejemplo, la iniciativa china "Un cinturón, una ruta" pretende mejorar las infraestructuras y las conexiones comerciales entre Asia, Europa y África, prometiendo impulsar el comercio y el crecimiento económico.

Los países emergentes se enfrentan a importantes retos, como los elevados niveles de pobreza y desigualdad social, que requieren la actuación de los gobiernos y la cooperación internacional. En América Latina, por ejemplo, a pesar de décadas de crecimiento, países como Brasil y México siguen luchando contra la desigualdad extrema y las infraestructuras inadecuadas. En lo que respecta a la gobernanza, los países emergentes presentan un panorama variado: algunos avanzan significativamente hacia una mayor estabilidad política y una mejor gobernanza, mientras que otros se ven obstaculizados por la corrupción y la escasa capacidad institucional. La inestabilidad política puede disuadir a los inversores extranjeros, como ha ocurrido en algunas partes de África y Oriente Medio. Sin embargo, a pesar de estos retos, los países emergentes siguen atrayendo la atención de los inversores internacionales por sus tasas de crecimiento económico, a menudo superiores a las de las economías desarrolladas. Su dinamismo económico, unido a su creciente papel en los asuntos mundiales, los convierte en actores clave de la economía internacional del siglo XXI. En resumen, la trayectoria de los países emergentes está marcada por un potencial de crecimiento excepcional, pero también por la necesidad de abordar las cuestiones sociales y de gobernanza si se quiere aprovechar plenamente este potencial.

En su búsqueda de la modernización económica, los países emergentes han logrado a menudo transformar sus economías mediante un modelo de desarrollo basado en la industria manufacturera y los servicios. Esta transformación se refleja en un fuerte crecimiento del PIB, como ilustran países como China, que ha visto aumentar su riqueza nacional a un ritmo impresionante desde la apertura de la economía a finales de los años setenta. La industrialización de estas naciones ha creado industrias capaces de transformar las materias primas en productos acabados de alto valor añadido, aumentando así su competitividad. India, por ejemplo, ha experimentado un auge en la fabricación de productos que van desde el automóvil a las tecnologías de la información, lo que ha supuesto una importante contribución a su PIB. La exportación de productos industriales se ha convertido en una marca de éxito para los países emergentes, que han superado la vieja dinámica del pacto colonial para convertirse en exportadores conquistadores. Corea del Sur, al transformar su economía en los años sesenta y setenta, estableció marcas de renombre mundial en electrónica y automóviles. Estos países también han abrazado una considerable apertura económica, rechazando el proteccionismo para explotar sus ventajas comparativas. Naciones como México y Brasil han adoptado la globalización a través de acuerdos de libre comercio, promoviendo una mayor integración en la economía mundial. Por último, los mercados nacionales de estos países se están expandiendo rápidamente, impulsados por una población creciente. Indonesia, con una población de más de 270 millones de habitantes, cuenta con una creciente clase media, lo que crea un gran mercado interno para una gran variedad de bienes y servicios. Los países emergentes han demostrado una notable capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno económico mundial cambiante. Su crecimiento sostenido es el resultado de una combinación de factores económicos internos y una integración satisfactoria en los mercados mundiales. Sin embargo, para que este crecimiento sea sostenible e integrador, es esencial que estos países sigan reforzando sus instituciones políticas y sociales, para garantizar una distribución justa de los beneficios del crecimiento y mantener la estabilidad económica.

Panorama mundial de los países emergentes[modifier | modifier le wikicode]

Los países emergentes son un grupo diverso de naciones que han experimentado una transición económica rápida y significativa. Abarcan varios continentes e incluyen tanto gigantes demográficos como China e India, como economías más pequeñas pero dinámicas como Singapur y Chile.

México y Brasil, en América Latina, por ejemplo, han desarrollado importantes industrias manufactureras y dinámicos sectores de servicios. Argentina y Venezuela también se consideran mercados emergentes, aunque la economía venezolana se ha visto muy afectada por su dependencia del petróleo y las recientes crisis políticas. En Asia, China se ha consolidado como superpotencia económica, con un crecimiento deslumbrante desde los años ochenta. Corea del Sur ha logrado el milagro del río Han, pasando en pocas décadas de una economía basada en la agricultura a una economía industrial avanzada. Taiwán, Malasia y Tailandia también se han convertido en grandes centros de producción y exportación, con industrias de alta tecnología y producción de bienes de consumo. En Europa, países como Polonia, la República Checa y Hungría se integraron en la economía europea tras la caída del comunismo, adoptando modelos de libre mercado y adhiriéndose a la Unión Europea. Sudáfrica y Egipto, en representación del continente africano, han dado muestras de crecimiento y desarrollo económico, aunque de forma desigual y frente a importantes desafíos. Los países ricos en petróleo, como Arabia Saudí, han tratado de diversificar sus economías para reducir su dependencia de los hidrocarburos, reconociendo que su única fuente de riqueza representa una vulnerabilidad a largo plazo, especialmente en un contexto de transición energética mundial y de volatilidad de los precios del petróleo.

Estos países emergentes son, por tanto, una mezcla heterogénea con trayectorias económicas variadas. Su clasificación como "países emergentes" refleja no sólo su potencial de crecimiento, sino también los retos a los que se enfrentan en el mundo globalizado. A pesar de los riesgos y dificultades, su contribución a la economía mundial es considerable y su influencia sigue creciendo en los asuntos internacionales.

Los BRICS: potencias emergentes y su impacto mundial[modifier | modifier le wikicode]

Los países BRICS encarnan una nueva dinámica en la economía mundial, al reunir a cinco naciones que, colectivamente, señalan un posible cambio de poder económico y político hacia las economías emergentes. Brasil, con su extenso sector agrícola y abundantes recursos naturales, se ha posicionado como líder económico en América Latina. Rusia, con sus vastas reservas de hidrocarburos, ha desempeñado y sigue desempeñando un papel crucial en el suministro energético mundial. India, con su floreciente población y un sector servicios en rápida expansión, sobre todo en tecnologías de la información, se ha consolidado como una gran potencia económica. China, con su rápida transformación industrial y su condición de primer exportador mundial, ha remodelado las cadenas de producción y comercio internacional. Sudáfrica, por su parte, se ha convertido en la primera economía del continente africano, con un sector financiero e industrial relativamente avanzado.

La historia económica reciente de estos países refleja un crecimiento y una transformación que desafían las antiguas divisiones del mundo en desarrollados y no desarrollados. Por ejemplo, desde que China se abrió al comercio exterior y a la inversión en la década de 1980, ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes, que se ha traducido en un aumento significativo de su PIB y de su influencia en los asuntos mundiales. India, al desregular su economía y adoptar reformas de mercado en la década de 1990, inició un periodo de rápido crecimiento económico, marcado por una importante expansión de su sector tecnológico y el aumento de su nivel de vida. Estos países también han intentado extender su influencia más allá de sus fronteras económicas a través de la diplomacia y las instituciones multilaterales, como demuestra la creación del Nuevo Banco de Desarrollo por parte de los BRICS. Este esfuerzo está diseñado para financiar proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible y puede considerarse un contrapunto a las instituciones financieras occidentales tradicionales como el Banco Mundial y el FMI.

A pesar de su ascenso colectivo, los BRICS no están exentos de desafíos. Cada uno de ellos se enfrenta a desigualdades internas, necesidades de reforma política y económica y problemas de sostenibilidad medioambiental. Además, sus diferencias internas en términos de estructura económica y política nacional plantean retos a su cohesión como bloque. No obstante, la aparición de los BRICS como bloque significativo en la economía mundial es sintomática de un mundo cambiante, en el que las economías emergentes desempeñan un papel cada vez más central y el poder económico y político es cada vez más difuso. Esta tendencia apunta a una posible reordenación de las jerarquías económicas mundiales y permite vislumbrar un futuro en el que las economías emergentes podrían desempeñar un papel protagonista a la hora de determinar las direcciones del crecimiento y el desarrollo mundiales.

El término BRIC, que inicialmente englobaba a Brasil, Rusia, India y China, fue acuñado en 2001 por el economista de Goldman Sachs Jim O'Neill para identificar las economías de alto crecimiento que, en su opinión, configurarían el futuro de la inversión mundial. La idea era reconocer estos mercados no sólo por su tamaño, sino también por su potencial de crecimiento futuro e influencia mundial. Más tarde, Sudáfrica se incorporó al grupo, que pasó a denominarse BRICS. Para el mundo de las finanzas y la inversión, los BRICS representan una oportunidad de entrar en mercados de rápido crecimiento. Estas economías han experimentado un rápido desarrollo, caracterizado por una creciente urbanización, una clase media cada vez más numerosa, un aumento del gasto de los consumidores y grandes iniciativas en infraestructuras. Invertir en los BRICS ofrece, por tanto, una exposición a una dinámica de crecimiento que puede estar menos presente en economías más maduras y saturadas. Sin embargo, las oportunidades que ofrecen los BRICS vienen acompañadas de un perfil de riesgo distinto. Las fluctuaciones en los mercados emergentes pueden ser más pronunciadas, con mayores riesgos políticos, regulatorios y económicos. Por ejemplo, Rusia ha sido percibida a menudo como un mercado de alto riesgo debido a sus desafíos políticos y sanciones internacionales, mientras que la economía china, a pesar de su inmenso potencial, también se enfrenta a preocupaciones sobre la transparencia y la sostenibilidad de la deuda.

Para los inversores que consideren los BRICS, es esencial una evaluación exhaustiva. Esto significa comprender no sólo los indicadores económicos, sino también los matices políticos, las políticas gubernamentales, las tendencias demográficas y las perspectivas sectoriales específicas de cada país. Los inversores también deben tener en cuenta la volatilidad de las divisas, la gobernanza empresarial y la estabilidad jurídica, que pueden variar considerablemente de un país a otro. En última instancia, invertir en los BRICS puede ofrecer un potencial de rentabilidad considerable, pero exige una diligencia debida y un conocimiento matizado del entorno de los mercados locales. Con la combinación adecuada de cautela y optimismo, los inversores pueden encontrar en los BRICS oportunidades únicas para diversificar sus carteras y participar en el crecimiento de las que podrían ser las potencias económicas dominantes del mañana.

Invertir en los países BRICS, que incluyen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa una oportunidad atractiva pero compleja en el panorama de la inversión mundial. Estas economías, famosas por su rápido crecimiento y potencial de mercado, atraen a inversores que buscan diversificar sus carteras y aprovechar las ventajas de los mercados en desarrollo. Históricamente, estos países han experimentado una notable transformación económica. China, por ejemplo, ha pasado de ser una economía planificada cerrada a una potencia manufacturera mundial desde las reformas económicas de finales de los años setenta. India, cuya economía se liberalizó en los años 90, ha experimentado una considerable expansión en los sectores de servicios y tecnología. Brasil y Rusia, ricos en recursos naturales, han experimentado periodos de importante crecimiento económico gracias a la exportación de estos recursos. Sin embargo, invertir en estos países plantea dificultades. Las fluctuaciones económicas, los cambios políticos y normativos y los riesgos geopolíticos pueden afectar a la estabilidad y previsibilidad de las inversiones. En Rusia, por ejemplo, los inversores tienen que navegar en un contexto de sanciones internacionales y fluctuaciones de la política nacional. En China, las restricciones a la inversión extranjera y la preocupación por la transparencia de las empresas pueden plantear obstáculos. Sudáfrica, como miembro más reciente de los BRICS, ilustra tanto las oportunidades como los retos asociados a la inversión en las economías emergentes. Como economía más avanzada de África, ofrece acceso a un mercado continental en crecimiento, pero también se enfrenta a retos internos como problemas de infraestructuras y desigualdades sociales. Para los inversores, la clave del éxito en los BRICS reside en un conocimiento profundo de las condiciones del mercado local y de las características específicas de cada país. Esto requiere no sólo un análisis de las tendencias económicas y los datos financieros, sino también una apreciación de los contextos políticos y sociales que pueden influir en el rendimiento de la inversión.

Este gráfico muestra la evolución del PIB total en Estados Unidos, Japón y China de 1960 a 2007. De este gráfico se desprenden tres tendencias distintas. En primer lugar, Estados Unidos muestra un crecimiento sostenido y dominante del PIB durante el periodo mostrado. Esto refleja la posición de Estados Unidos como primera economía mundial a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, impulsada por su liderazgo tecnológico, su sólido sector servicios y su capacidad de innovación. Japón, tras un periodo de rápido crecimiento económico entre las décadas de 1960 y 1980, conocido como el "milagro económico japonés", ha mostrado una estabilización y un menor crecimiento del PIB desde la década de 1990. Este periodo corresponde al estallido de la burbuja inmobiliaria y bursátil en Japón, que condujo a un periodo de estancamiento económico a menudo denominado la "década perdida". En cuanto a China, el gráfico ilustra un cambio espectacular en el crecimiento de su PIB a partir de los años 80, tras la aplicación de las reformas económicas de Deng Xiaoping en 1978. Estas reformas, que introdujeron elementos de la economía de mercado en la economía planificada socialista, dieron lugar a un periodo de crecimiento económico explosivo, convirtiendo a China en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Las consecuencias de estas tendencias son múltiples. El crecimiento económico de China ha tenido importantes repercusiones en la economía mundial, como la reducción de la pobreza de cientos de millones de sus ciudadanos, el aumento de la competencia mundial, sobre todo en los sectores manufactureros, y la expansión de su influencia geopolítica. El desplazamiento de la producción manufacturera a China también ha tenido repercusiones en las economías desarrolladas, como la desindustrialización en algunas regiones y la necesidad de que economías como la estadounidense y la japonesa se adapten centrándose más en los servicios y los sectores de alta tecnología. El ascenso de China también ha planteado retos estratégicos a Estados Unidos, sobre todo en términos de política comercial y liderazgo tecnológico. Para Japón, la creciente presencia de China en Asia Oriental ha dado lugar a ajustes económicos y políticos, ya que intenta reforzar sus propias industrias tecnológicas y mantener un papel significativo en la dinámica económica regional. Este gráfico capta un periodo de importante transformación económica, destacando el rápido ascenso de China y la continua presencia de Estados Unidos como primera economía mundial, mientras Japón ajusta su posición en una economía mundial cambiante.

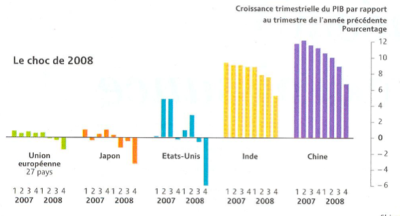

Este gráfico muestra el crecimiento trimestral del PIB de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, India y China antes y después de la sacudida de la crisis financiera de 2008, comparando cada trimestre con el mismo periodo del año anterior. Puede observarse que todos los bloques y países presentados, a excepción de China e India, experimentaron una fuerte contracción del crecimiento económico en 2008. La Unión Europea y Japón mostraron los descensos más pronunciados, con tasas de crecimiento que pasaron a ser negativas, lo que indica una recesión. Estados Unidos, aunque afectado, mostró una resistencia ligeramente mejor, con una recesión menos profunda que la Unión Europea y Japón.

La crisis financiera de 2008, desencadenada por el colapso del mercado inmobiliario estadounidense y la consiguiente crisis bancaria, tuvo rápidamente repercusiones mundiales. Las economías avanzadas, muy integradas en el sistema financiero mundial y dependientes del crédito, fueron las más afectadas. La Unión Europea se vio especialmente afectada debido a sus estrechos vínculos con el sistema financiero estadounidense, y la crisis exacerbó las debilidades estructurales dentro de la zona euro, dando lugar a la crisis de la deuda soberana europea. Japón, que no había superado del todo el estancamiento de su "década perdida", se vio afectado por la desaceleración mundial, que frenó sus exportaciones y debilitó su crecimiento económico. Esto condujo a políticas de estímulo monetario y fiscal sin precedentes, conocidas como Abenomics, lanzadas por el Primer Ministro Shinzo Abe en 2012 con el objetivo de revitalizar la economía japonesa. Por el contrario, China e India han mostrado un crecimiento positivo continuado a lo largo de la crisis, aunque el crecimiento de China se ralentizó en 2008 en comparación con años anteriores. Esto se debió en parte a la rápida respuesta de China a la crisis, lanzando un paquete de estímulo fiscal masivo y manteniendo políticas monetarias acomodaticias para estimular la inversión y el consumo internos. El impacto a largo plazo de esta crisis en las economías desarrolladas ha incluido unos tipos de interés bajos prolongados, una mayor regulación financiera y debates en curso sobre las políticas de austeridad frente a las de estímulo. Para las economías emergentes como China e India, la crisis ha subrayado la importancia de la diversificación económica y de estimular la demanda interna para protegerse de los choques externos. Este gráfico capta un momento crítico de la historia económica reciente, poniendo de relieve la vulnerabilidad de las economías interconectadas a las perturbaciones sistémicas y la diversidad de las respuestas económicas y la capacidad de resistencia en todo el mundo.

Estos dos gráficos ofrecen una visión del desarrollo económico y la resistencia de los países BRICS a lo largo de periodos importantes. El primer gráfico, que muestra la evolución del PIB total de Estados Unidos, Japón y China, pone de relieve el rápido crecimiento económico de China, miembro clave de los BRICS. Ilustra cómo, desde las reformas económicas de 1978, China ha experimentado un ascenso económico que la ha llevado a rivalizar con las mayores economías del mundo. Esto demuestra el importante impacto de las políticas de apertura y modernización económica en el crecimiento de los países emergentes. El segundo gráfico, que representa la reacción de las economías de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, India y China al choque de la crisis financiera de 2008, muestra la relativa resistencia de India y China durante este periodo. Mientras que las economías avanzadas sufrieron recesiones, India y China siguieron registrando un crecimiento positivo, aunque más modesto en el caso de China. Esto subraya la capacidad de los BRICS para mantener el crecimiento económico a pesar de las crisis mundiales, gracias en parte a sus grandes mercados nacionales y a sus políticas económicas proactivas. En conjunto, estos gráficos sugieren que los BRICS, y China e India en particular, se han convertido en motores clave del crecimiento económico mundial, capaces de resistir las presiones económicas externas y mantener trayectorias de crecimiento positivas. Ilustran el desplazamiento del centro de gravedad económico mundial hacia las economías emergentes, que desempeñan un papel cada vez más influyente en la estabilidad y el crecimiento económicos mundiales.

La trayectoria de los países BRICS está plagada de retos que amenazan con frenar su expansión económica. La pobreza, aún omnipresente, y la flagrante desigualdad son realidades arraigadas. En Sudáfrica, por ejemplo, el espectro del apartheid aún planea sobre la distribución de la riqueza y el acceso a las oportunidades económicas. En Brasil, la favelización es testigo de las disparidades económicas y la exclusión social, a pesar de una economía en crecimiento. La educación y la sanidad, dos pilares esenciales del desarrollo sostenible, están aún lejos de ser universalmente accesibles dentro de los BRICS. India, con su enorme población, se enfrenta a un reto colosal: transformar su juventud en una mano de obra formada y sana, capaz de sostener su crecimiento. En China, el reto es diferente pero igual de acuciante: el envejecimiento de la población amenaza con invertir la ventaja demográfica que ha sido durante mucho tiempo el motor de su crecimiento económico. La dependencia económica es otro talón de Aquiles. Rusia, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de hidrocarburos, se encuentra vulnerable a las fluctuaciones de los mercados energéticos mundiales. Brasil, por su parte, tiene que lidiar con la volatilidad de sus exportaciones de materias primas. Las turbulencias políticas internas, desde escándalos de corrupción a inestabilidad gubernamental, son un freno adicional, que siembra dudas entre los inversores extranjeros y desalienta la inversión local. Además, el cambio climático y las catástrofes naturales relacionadas, como sequías e inundaciones que afectan a la agricultura, están poniendo a prueba la capacidad de los BRICS para mantener el crecimiento económico. Por último, la competencia de nuevos actores económicos con costes de producción más bajos está erosionando la ventaja competitiva de los BRICS. La capacidad de estos países para superar estos retos, diversificar sus economías y mejorar la gobernanza definirá su futuro económico. Es imperativo que diseñen políticas que no sólo estimulen el crecimiento, sino que también lo hagan inclusivo y sostenible, garantizando una prosperidad compartida que vaya más allá de las cifras del PIB.

Transformación y comercialización agrícolas[modifier | modifier le wikicode]

La fragmentación de la tierra es un fenómeno común en regiones como el sur de Asia, donde el rápido crecimiento de la población ha ejercido una inmensa presión sobre los recursos agrícolas. En países como la India, el crecimiento demográfico ha provocado la división repetida de las tierras agrícolas entre generaciones, lo que ha dado lugar a parcelas tan pequeñas que su potencial productivo se reduce considerablemente. Esta práctica, agravada por los sistemas tradicionales de herencia, ha provocado un descenso de la productividad y, como consecuencia, un número creciente de agricultores vive en condiciones precarias.

Históricamente, la subdivisión de la tierra ha sido un método para garantizar la distribución equitativa de la tierra dentro de las familias. Sin embargo, con los cambios en los métodos de cultivo y el aumento de la población, esta práctica ya no es viable. Las pequeñas explotaciones no pueden beneficiarse de las economías de escala necesarias para la agricultura moderna, ni adoptar métodos intensivos que puedan compensar su tamaño limitado. En la India, por ejemplo, el tamaño medio de las explotaciones ha descendido de 2,3 hectáreas en 1970-71 a 1,08 hectáreas en 2015-16, lo que refleja la continua tendencia a la fragmentación. Los métodos agrícolas alternativos, como la agricultura vertical o la hidroponía, que en teoría pueden aumentar la producción en superficies más pequeñas, siguen siendo difíciles de aplicar para los pequeños agricultores que carecen de capital y conocimientos técnicos. Incluso técnicas tradicionales como la agrosilvicultura, que pueden mejorar la productividad de las pequeñas explotaciones, requieren un cambio de perspectiva y una formación que no está al alcance de todos los agricultores.

Se necesitan intervenciones políticas y legislativas para abordar la fragmentación de la tierra. Las iniciativas para consolidar la tierra o crear cooperativas agrícolas podrían ayudar, pero deben diseñarse con sensibilidad para respetar las tradiciones locales y los derechos de propiedad. Las reformas agrarias también deben ir acompañadas de un mejor acceso al crédito y a la educación agrícola para que los agricultores puedan modernizar sus prácticas. Sin una estrategia global que aborde tanto los aspectos económicos como sociales de la agricultura, los retos de la fragmentación de la tierra seguirán amenazando la viabilidad de los pequeños agricultores y la seguridad alimentaria de las naciones. Esto requiere un compromiso a largo plazo por parte de los gobiernos, las instituciones financieras y las propias comunidades agrícolas para transformar el sector agrícola con el fin de apoyar a quienes más dependen de él.

Los organismos modificados genéticamente (OMG) se han introducido como una solución innovadora a los retos planteados por la explosión demográfica mundial. Al aumentar la resistencia de los cultivos a los herbicidas y su capacidad para resistir las plagas, los OMG prometen mejorar el rendimiento agrícola y la seguridad alimentaria. El maíz y la soja modificados genéticamente, introducidos en el mercado estadounidense en 1995 y poco después en Europa por Novartis en 1998, son algunos de los ejemplos más notables de esta tecnología. La adopción de los OMG se vio impulsada por la necesidad de aumentar la producción agrícola para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. De hecho, las estimaciones sugieren que los OMG han permitido aumentar el rendimiento entre un 20 y un 25%, ofreciendo una respuesta parcial a la presión demográfica. Esto ha demostrado ser especialmente relevante en regiones donde las condiciones agrícolas son difíciles y la seguridad alimentaria ya es precaria. Sin embargo, la introducción de los OMG también ha suscitado considerables preocupaciones y debates. Las cuestiones medioambientales, como el impacto en la biodiversidad y la posibilidad de que los genes modificados escapen a la naturaleza, han sido los principales puntos de fricción. También se ha expresado preocupación por la salud humana y el bienestar de los consumidores. En Europa, la llegada de los OMG al mercado fue recibida con cierta resistencia, lo que dio lugar a normativas estrictas y a un etiquetado obligatorio. La desconfianza pública hacia los OMG se ha visto alimentada por el temor a la dependencia de las grandes empresas semilleras y los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. El uso de OMG es, por tanto, una cuestión compleja que requiere una evaluación equilibrada de los beneficios potenciales en términos de seguridad alimentaria y productividad agrícola, frente a las preocupaciones medioambientales y sanitarias. Aunque los OMG pueden aliviar parte de la presión demográfica aumentando el rendimiento agrícola, su uso sigue siendo objeto de debate público, investigación científica y profundas deliberaciones políticas.

La cuestión de los organismos modificados genéticamente (OMG) suscita muchas preocupaciones que van más allá de su potencial para aumentar la producción agrícola. Una de las principales preocupaciones son los efectos a largo plazo de los OMG sobre la salud humana. Aunque se han desarrollado OMG enriquecidos con vitaminas, como el arroz dorado, para combatir las carencias nutricionales, las implicaciones a largo plazo del consumo de OMG siguen siendo objeto de debate y requieren más investigación. Desde el punto de vista ecológico, la introducción de OMG en el medio ambiente plantea cuestiones complejas en relación con la biodiversidad y los ecosistemas. Los efectos sobre especies no objetivo, la resistencia a herbicidas e insecticidas y la transferencia de genes a plantas no modificadas son problemas potenciales que requieren una gestión y un seguimiento rigurosos. Desde el punto de vista económico, el desarrollo y comercialización de OMG conlleva importantes costes de investigación y desarrollo, a menudo a cargo de grandes empresas agroquímicas. Esto crea un mercado en el que las semillas modificadas genéticamente están protegidas por patentes, lo que encarece su adquisición por parte de los agricultores, especialmente los pequeños agricultores que pueden carecer de medios para invertir en estas costosas tecnologías. Esto puede exacerbar las desigualdades existentes en las comunidades agrícolas, donde los productores más ricos o las grandes empresas pueden cosechar los beneficios de los OMG, mientras que los pequeños agricultores corren el riesgo de quedarse atrás. Por tanto, la adopción de OMG tiene repercusiones sociales y económicas que van mucho más allá del aumento de los rendimientos. Plantea cuestiones de justicia social, acceso equitativo a los recursos y soberanía alimentaria. La dependencia de las semillas patentadas también puede limitar la capacidad de los agricultores para conservar las semillas, una tradición milenaria que es la piedra angular de la agricultura sostenible.

El desarrollo de la agricultura de exportación representa un cambio importante en el sector agrícola mundial, especialmente en los países en desarrollo. En las últimas décadas, un número creciente de familias de agricultores, que tradicionalmente practicaban una agricultura de subsistencia, se han pasado a la agricultura comercial. Esta transición se ha visto impulsada en parte por la creciente demanda de productos agrícolas, sobre todo tropicales, debida al aumento de las clases medias mundiales. La agricultura de exportación ofrece nuevas oportunidades económicas a los agricultores. Les da acceso a mercados más grandes y potencialmente más lucrativos, contribuyendo a mejorar sus medios de vida. Por ejemplo, países como Kenia y Costa de Marfil han experimentado un crecimiento significativo en sus sectores agrícolas de exportación, especialmente en productos como el café, el té y el cacao. Sin embargo, este desarrollo va acompañado de retos y consecuencias potencialmente negativas. La transición a la agricultura de exportación puede dar lugar a una mayor competencia por las tierras agrícolas. Los pequeños agricultores, en particular, pueden verse sometidos a la presión de las grandes agroindustrias o de los inversores extranjeros que buscan capitalizar la creciente demanda de productos agrícolas. Esta competencia por la tierra puede amenazar la seguridad alimentaria básica, sobre todo cuando la tierra utilizada para cultivos de subsistencia se convierte en cultivos de exportación. Además, la dependencia de los mercados de exportación puede hacer que los agricultores sean vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales y a las demandas de los compradores internacionales, exacerbando potencialmente la inseguridad económica. Por ejemplo, una caída de los precios mundiales del café puede tener un impacto devastador en los agricultores que dependen de este cultivo para sus ingresos. Así pues, aunque la agricultura de exportación puede ofrecer importantes beneficios económicos, debe gestionarse de forma que garantice la equidad y la sostenibilidad. Las políticas agrícolas deben equilibrar las oportunidades de mercado con la necesidad de preservar el acceso a la tierra de los pequeños agricultores y garantizar la seguridad alimentaria. Esto puede incluir el apoyo a las cooperativas agrícolas, la regulación de la compra de tierras por parte de inversores extranjeros y el desarrollo de políticas que promuevan una agricultura diversificada, tanto para la exportación como para la subsistencia.

El caso de Vietnam ilustra cómo los retos demográficos y las limitaciones de la tierra pueden provocar transformaciones significativas en las prácticas agrícolas y los modelos de exportación. Con una población en rápido crecimiento y una cantidad limitada de tierra cultivable, sobre todo en las regiones del delta densamente pobladas, Vietnam ha tenido que buscar soluciones creativas para apoyar su desarrollo agrícola. La migración de agricultores de los deltas superpoblados a zonas montañosas para desarrollar plantaciones de té es un ejemplo de esta adaptación. Este planteamiento no sólo ha contribuido a aliviar la presión demográfica en las regiones del delta, sino que también ha abierto nuevas oportunidades económicas en las zonas montañosas, antes menos explotadas para la agricultura. El éxito más notable de Vietnam en el sector agrícola es sin duda su transformación en una potencia exportadora de café. A finales del siglo XX, Vietnam era un importador de café, pero gracias a unas inversiones bien orientadas y a una estrategia agrícola eficaz, se ha convertido en el segundo o tercer exportador mundial de café, según los años. Este éxito es atribuible a la reconversión de tierras agrícolas aptas para el cultivo del café, sobre todo en las regiones central y meridional, y a la adopción de técnicas de producción intensiva. Sin embargo, esta rápida transformación también ha suscitado preocupaciones ecológicas y sociales. El monocultivo extensivo, como el del café, puede provocar la degradación del suelo, el uso intensivo de agua y productos químicos, e impactos en la biodiversidad. Además, la dependencia de un único cultivo de exportación expone a los agricultores a las fluctuaciones de los precios mundiales, que pueden afectar a su estabilidad económica. Mientras Vietnam afronta estos retos, debe seguir equilibrando su desarrollo agrícola con la sostenibilidad medioambiental y la resistencia económica. Esto podría implicar la diversificación de cultivos, la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles y la puesta en marcha de medidas de protección social para apoyar a los agricultores en caso de fluctuaciones de los precios de mercado.

La evolución hacia una agricultura especulativa en los países en desarrollo, como la que se observa en Vietnam, es una respuesta a la dinámica económica mundial, pero plantea paradojas y desafíos considerables. Esta forma de agricultura, centrada en los cultivos para la exportación o el mercado mundial, puede ofrecer a los agricultores la oportunidad de generar mayores ingresos. Sin embargo, a menudo conduce a la dependencia de las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales y puede llevar a una situación paradójica en la que los agricultores venden sus productos para comprar sus propios alimentos. Esta tendencia es especialmente pronunciada en regiones donde la tierra, antes utilizada para cultivos de subsistencia, se dedica ahora a cultivos comerciales. Aunque esto pueda parecer beneficioso en términos de ingresos, deja a los agricultores vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales y puede hacerles dependientes de las importaciones para su propio consumo alimentario. Por lo general, la agricultura de los países del Sur no puede competir con la de los países más ricos, a menudo debido a las diferencias en las subvenciones, la tecnología, las infraestructuras y el acceso a los mercados. Los agricultores de los países en desarrollo se enfrentan a grandes retos, como la falta de acceso a tecnologías modernas, infraestructuras inadecuadas y falta de apoyo institucional. El ejemplo de Vietnam y sus exportaciones de arroz ilustra perfectamente las posibles repercusiones de esta dependencia. Cuando Vietnam suspendió sus exportaciones de arroz, causó trastornos en los mercados internacionales, demostrando la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios mundiales. Esta decisión, aunque adoptada en interés de la protección de la seguridad alimentaria nacional, tuvo repercusiones mucho más allá de sus fronteras, lo que refleja la interconexión de los mercados agrícolas mundiales. Esto pone de relieve la necesidad de un enfoque equilibrado de la política agrícola que no sólo maximice los ingresos de los agricultores, sino que también proteja su seguridad alimentaria y la del mundo. Las soluciones podrían incluir la diversificación de cultivos, el desarrollo de una agricultura más resistente y sostenible, y políticas que apoyen a los pequeños agricultores al tiempo que estabilizan los mercados mundiales de alimentos.

La adopción de una agricultura orientada a la exportación, centrada en cultivos específicos de gran demanda en el mercado mundial, ha sido una estrategia de desarrollo económico adoptada por muchos países en desarrollo. Este enfoque, aunque promueve el desarrollo económico, se basa en un delicado equilibrio, sujeto a los vaivenes de los precios mundiales. Históricamente, países como los de América Latina, que se han concentrado en monocultivos como el café o el plátano, han experimentado periodos de prosperidad seguidos de agudas crisis económicas cuando los precios mundiales de estos productos cayeron. Por ejemplo, la crisis del café de los años 90 provocó una drástica caída de los ingresos de millones de caficultores, subrayando la vulnerabilidad inherente a la excesiva dependencia de un único cultivo de exportación. Además de los riesgos económicos, el monocultivo también presenta desafíos ecológicos. Puede provocar el agotamiento del suelo y una mayor vulnerabilidad a las enfermedades de las plantas, amenazando la sostenibilidad de la agricultura a largo plazo. Estos impactos ecológicos se han observado en países como Indonesia y Malasia con cultivos intensivos de aceite de palma, lo que ha provocado problemas medioambientales como la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En términos sociales, este enfoque puede precarizar aún más a los agricultores. Los periodos de precios altos en el mercado mundial pueden traer prosperidad temporal, pero cuando los precios se desploman, los agricultores que han invertido en el monocultivo pueden verse incapaces de cubrir sus costes, lo que aumenta el endeudamiento y la inseguridad económica. Esto ha quedado ilustrado por las crisis agrícolas recurrentes en países dependientes de monocultivos de exportación. Aunque el cambio hacia los cultivos de exportación ha reportado importantes beneficios económicos a algunos países, también los ha expuesto a importantes riesgos económicos, ecológicos y sociales. Para mitigar estos riesgos, es crucial aplicar estrategias de diversificación agrícola, gestión sostenible de los recursos y apoyo a los agricultores, con el fin de garantizar la estabilidad económica a largo plazo y preservar los ecosistemas de los que depende la agricultura.

Las políticas de apoyo a la agricultura en los países desarrollados, y su interacción con la Organización Mundial del Comercio (OMC), plantean cuestiones complejas sobre su impacto en las economías agrícolas de los países en desarrollo. Un aspecto de esta cuestión se refiere a la ayuda alimentaria internacional, como la que proporciona el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el otro a las políticas de subvenciones agrícolas, como la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea. El Programa Mundial de Alimentos transporta alimentos, principalmente cereales, desde países desarrollados como Estados Unidos y países europeos a países en desarrollo. Aunque esta ayuda está destinada a combatir el hambre y responder a emergencias alimentarias, ha sido criticada por sus efectos potencialmente negativos en el desarrollo agrícola local, especialmente en África. La distribución de alimentos gratuitos o fuertemente subvencionados puede desestabilizar los mercados locales, ya que los productos importados entran en competencia directa con la producción local. Esto puede impedir que los agricultores locales desarrollen sus actividades, al no poder competir con los precios de importación. Por otra parte, la Política Agrícola Común de la Unión Europea subvenciona en gran medida su sector agrícola, lo que a menudo ha provocado un exceso de producción. Estos excedentes se exportan a veces a países en desarrollo a precios subvencionados, en competencia directa con los productos agrícolas locales. Esta situación ha sido criticada por obstaculizar el desarrollo de la agricultura en los países en desarrollo al hacer que sus productos sean menos competitivos en el mercado internacional. De hecho, las subvenciones agrícolas de los países desarrollados y las políticas de ayuda alimentaria han sido puntos de discordia en las negociaciones comerciales mundiales. Los países en desarrollo argumentan que estas prácticas distorsionan el comercio mundial y limitan su capacidad para desarrollar sus propios sectores agrícolas. Aunque la intención de la ayuda alimentaria y las subvenciones agrícolas suele ser apoyar a las poblaciones en apuros y estabilizar los sectores agrícolas nacionales, estas prácticas pueden tener consecuencias imprevistas, sobre todo al impedir el desarrollo de la agricultura en los países del Sur. Se trata de un ámbito complejo que requiere un equilibrio entre las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y los objetivos a largo plazo de desarrollo agrícola sostenible y comercio justo.

Hacia un desarrollo sostenible[modifier | modifier le wikicode]

El informe del Banco Mundial de 2000 "La calidad del crecimiento" ofrece una importante perspectiva sobre los modelos de desarrollo, subrayando que la calidad del crecimiento es tan crucial como su cantidad. Este informe destaca varias áreas estratégicas para un desarrollo sostenible y equitativo. En primer lugar, se considera esencial la inversión en educación. La formación y la educación son motores del crecimiento sostenible porque mejoran el capital humano, esencial para una economía dinámica e innovadora. Una población bien formada está mejor preparada para contribuir al crecimiento económico, participar productivamente en el mercado laboral y adaptarse al cambio tecnológico. Por ejemplo, los países que han invertido mucho en educación, como Corea del Sur, han experimentado un rápido crecimiento económico y mejoras significativas de las condiciones de vida. En segundo lugar, se destaca la protección del medio ambiente. Reconocer el valor real de los recursos naturales y establecer unos derechos de propiedad claros son esenciales para evitar la sobreexplotación y la degradación del medio ambiente. Esto implica a menudo fijar precios que reflejen el coste ecológico del uso de los recursos y fomenten la conservación y un uso más sostenible. En tercer lugar, es preferible un crecimiento económico constante a las fluctuaciones extremas. Las poblaciones pobres son especialmente vulnerables a las crisis económicas, que pueden reducir rápidamente los logros del desarrollo y exacerbar la pobreza. Un crecimiento estable permite una planificación más eficaz y reduce la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por último, la lucha contra la corrupción es esencial. La corrupción obstaculiza el crecimiento al desviar recursos, desalentar la inversión y distorsionar la competencia. Se necesitan instituciones fuertes, transparentes y responsables para garantizar una distribución justa de los recursos y apoyar el desarrollo económico. El informe del Banco Mundial subraya que el crecimiento económico sostenible y equitativo requiere un enfoque holístico que va más allá del simple aumento del PIB. Implica invertir en capital humano, protección del medio ambiente, estabilidad económica y buena gobernanza, creando así las condiciones para un desarrollo integrador y sostenible.

Desde la década de 1990, se han puesto en marcha una serie de iniciativas internacionales para aliviar la deuda de los países en desarrollo, un paso esencial para que puedan centrarse en el desarrollo social y económico. La más notable de estas iniciativas es la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), lanzada en 1996. Concebida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esta iniciativa pretendía reducir sustancialmente la carga de la deuda de las naciones más endeudadas, supeditándola a reformas y programas de reducción de la pobreza. En 1999, en respuesta a la necesidad de una acción más profunda, la iniciativa PPME se reforzó para ofrecer un alivio de la deuda más sustancial. Esta nueva fase permitió a un mayor número de países beneficiarse de condiciones más flexibles y de un mayor alivio de la deuda, a cambio de comprometerse con programas más sólidos de reducción de la pobreza. Junto a la iniciativa PPME, se han adoptado otras medidas para aliviar la deuda de los países en desarrollo. La condonación bilateral de la deuda, los nuevos mecanismos de préstamo en condiciones favorables y los canjes de deuda por desarrollo, en los que la deuda se canjea por compromisos de desarrollo, han sido aspectos clave de estos esfuerzos. Estas iniciativas han tenido un impacto significativo en los países beneficiarios. Por ejemplo, Tanzania se ha beneficiado de la iniciativa HIPC mejorada, que ha supuesto una reducción significativa de su deuda externa y un aumento de la inversión en áreas clave como la educación y la sanidad. Sin embargo, estos programas no han estado exentos de críticas. Algunos han argumentado que el alivio de la deuda, aunque beneficioso a corto plazo, no aborda las causas profundas del subdesarrollo y la pobreza. Además, las condiciones impuestas a menudo para el alivio de la deuda, como las reformas estructurales, se han percibido a veces como onerosas o con consecuencias sociales negativas. Aunque las iniciativas de alivio de la deuda han proporcionado un apoyo crucial a muchos países en desarrollo, permitiendo importantes inversiones en desarrollo social y económico, también han planteado cuestiones sobre la mejor manera de apoyar un desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo. Estas iniciativas ilustran la complejidad de equilibrar la ayuda financiera inmediata con la necesidad de abordar cuestiones estructurales más amplias de la economía mundial.

En Brasil, la lucha contra la pobreza y la mejora de las oportunidades económicas han estado en el centro de diversas iniciativas gubernamentales a lo largo de los años. Una de las más emblemáticas es el programa Bolsa Família, lanzado en 2003. Este programa de transferencias monetarias condicionadas se diseñó para proporcionar ayuda económica directa a las familias que vivían en la pobreza y la pobreza extrema, siempre que cumplieran ciertos requisitos, como vacunar a sus hijos y garantizar su asistencia a la escuela. Bolsa Família ha sido ampliamente elogiado por ayudar a reducir la pobreza y mejorar los indicadores de salud y educación entre los beneficiarios. Al mismo tiempo, Brasil ha realizado esfuerzos considerables para ampliar el acceso a la educación y la sanidad. Programas como la reforma de la enseñanza superior y la extensión de los servicios sanitarios a las regiones rurales y subdesarrolladas han desempeñado un papel crucial en la mejora del acceso a los servicios esenciales. En el ámbito económico, se han aplicado políticas destinadas a estimular el crecimiento y reducir las desigualdades, especialmente mediante el aumento de la inversión en infraestructuras y el apoyo al desarrollo de las pequeñas empresas. Estas políticas han tratado de crear empleo, estimular la economía y ofrecer nuevas oportunidades a los sectores más desfavorecidos de la población. A pesar de estos esfuerzos, Brasil sigue enfrentándose a importantes retos en términos de pobreza y desigualdad. Las disparidades regionales, las fluctuaciones económicas y las crisis políticas han obstaculizado en ocasiones los avances. Además, la sostenibilidad y eficacia a largo plazo de algunos de estos programas, como Bolsa Família, es objeto de debate, sobre todo en lo que respecta a su capacidad para ofrecer soluciones sostenibles en lugar de medidas paliativas contra la pobreza. Las iniciativas de Brasil para combatir la pobreza y mejorar las oportunidades económicas han tenido un impacto positivo en la vida de muchos de sus ciudadanos, pero el camino hacia una reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad sigue plagado de dificultades y requiere compromisos continuos en términos de políticas sociales y económicas.

Como parte de sus esfuerzos para combatir la pobreza, el gobierno brasileño ha adoptado históricamente un enfoque multifacético para financiar sus programas de protección social. Iniciativas como Bolsa Família, que ha desempeñado un papel clave en la reducción de la pobreza en Brasil, se financian mediante una mezcla de ingresos fiscales y préstamos. La financiación de estos programas depende en gran medida de los ingresos fiscales, recaudados a través de diversos impuestos y gravámenes. El sistema fiscal brasileño, que incluye impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas y cotizaciones sociales, es la piedra angular de la financiación de la política social. Por ejemplo, Bolsa Família, lanzado en 2003, se financió con fondos públicos procedentes de estos ingresos, sacando a millones de brasileños de la pobreza y mejorando su calidad de vida.

Al mismo tiempo, Brasil también ha recurrido a préstamos, tanto nacionales como internacionales, para complementar la financiación de sus iniciativas sociales. Estos préstamos pueden proceder de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, o a través de bonos soberanos en los mercados financieros. Aunque este enfoque ha ayudado a movilizar recursos adicionales para los programas de lucha contra la pobreza, también ha contribuido a un aumento de la deuda pública del país, planteando retos en términos de sostenibilidad financiera a largo plazo. En Brasil, el sector privado también desempeña un papel en la financiación de la lucha contra la pobreza, aunque en menor medida que la financiación pública. La contribución de las empresas y las organizaciones no gubernamentales, especialmente a través de la filantropía corporativa y las asociaciones público-privadas, ha complementado los esfuerzos del gobierno. Estas asociaciones pueden incluir donaciones directas a programas sociales o iniciativas de desarrollo comunitario destinadas a mejorar las condiciones de vida en regiones desfavorecidas.

Sin embargo, la gestión de estas diversas fuentes de financiación requiere una cuidadosa planificación y coordinación para garantizar no sólo la eficacia de los programas, sino también para mantener el equilibrio fiscal del país. La dependencia de la deuda, en particular, debe supervisarse cuidadosamente para evitar una presión financiera excesiva sobre la economía nacional. La financiación de las políticas sociales en Brasil, especialmente en la lucha contra la pobreza, implica un delicado equilibrio entre el uso de los ingresos fiscales, el endeudamiento responsable y la participación del sector privado. Aunque estas políticas han tenido un impacto positivo significativo en la reducción de la pobreza, su sostenibilidad dependerá de la capacidad de Brasil para gestionar eficazmente estas fuentes de financiación.

La lucha contra la pobreza intergeneracional requiere una estrategia integrada que aborde las causas profundas de la pobreza y ofrezca al mismo tiempo formas concretas de mejorar la situación económica de las personas y las familias. Históricamente, el enfoque más eficaz para romper este ciclo ha implicado una inversión significativa en educación y formación profesional. Por ejemplo, los países que se han centrado en la educación universal, como Corea del Sur en las décadas posteriores a la guerra de Corea, han experimentado notables mejoras en términos de reducción de la pobreza y crecimiento económico. Al mismo tiempo, los programas de asistencia social desempeñan un papel crucial en el apoyo a las familias con bajos ingresos. Iniciativas como Bolsa Família en Brasil han demostrado cómo las transferencias monetarias condicionadas pueden no sólo proporcionar ayuda financiera inmediata, sino también fomentar la inversión a largo plazo en salud y educación, ayudando a reducir la pobreza a lo largo de varias generaciones. También es esencial promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Los países que han conseguido desarrollar economías diversificadas e integradoras han mostrado avances significativos en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, China, a través de sus reformas económicas desde la década de 1980, ha creado un entorno propicio para el crecimiento empresarial y el empleo, lo que ha dado lugar a una drástica reducción de la pobreza. Sin embargo, es fundamental reconocer que estas medidas no pueden ser plenamente eficaces si no se abordan las desigualdades estructurales y sistémicas. Esto significa garantizar un acceso equitativo a los recursos y servicios para todos los sectores de la sociedad y desarrollar políticas que promuevan la equidad social y económica.