Un enfoque analítico de las instituciones en la ciencia política

La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales

Las instituciones son un concepto fundamental de la ciencia política. Determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones y cómo se resuelven los conflictos en una sociedad.

La ciencia política estudia varios tipos de instituciones, cada una con un papel específico. Por un lado, las instituciones políticas incluyen estructuras de gobierno como el parlamento, el poder ejecutivo y el poder judicial. Establecen cómo se distribuye y utiliza el poder dentro de un Estado. Por otro lado, las instituciones administrativas, que incluyen los ministerios, los organismos gubernamentales y las fuerzas del orden, se encargan de aplicar las políticas y leyes establecidas por las instituciones políticas. En otro contexto, las instituciones legislativas, que en un sistema democrático incluyen el parlamento o congreso, se encargan de redactar las leyes. La interpretación y aplicación de estas leyes es entonces responsabilidad de las instituciones judiciales, que comprenden los tribunales y otros órganos jurídicos. Por último, hay instituciones no gubernamentales que también tienen una influencia significativa en la política. Las instituciones legislativas crean las leyes, las administrativas las aplican y las judiciales las interpretan y aplican. Las instituciones no son sólo estructuras formales, sino también reglas y normas informales que configuran el comportamiento político. Estas reglas y normas pueden ser tanto o más importantes que las estructuras formales para entender cómo funciona la política. Por ejemplo, las normas de respeto del Estado de Derecho o de no discriminación pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la política.

El enfoque analítico de las instituciones en ciencia política hace referencia a un método de estudio que se centra en el análisis riguroso y sistemático de las instituciones políticas en el ámbito de la ciencia política. Este enfoque trata de comprender las instituciones examinando sus características, estructuras, funciones e interacciones con otros actores políticos. El enfoque analítico implica el uso de diferentes herramientas conceptuales y metodológicas para examinar las instituciones. Puede incluir el análisis comparativo de diferentes instituciones políticas entre países, el estudio de los procesos institucionales de toma de decisiones, el análisis de los mecanismos institucionales de control y regulación, y la evaluación del impacto de las instituciones en el comportamiento político y en los resultados de las políticas. El enfoque analítico institucional de la ciencia política pretende proporcionar una comprensión más profunda y matizada del papel de las instituciones en los sistemas políticos, haciendo hincapié en el examen preciso de las estructuras y dinámicas institucionales.

¿Qué es una institución?

Definiciones: reglas, rutinas o convenciones formales o informales que existen en todos los niveles políticos.

Las instituciones suelen definirse en sentido amplio como normas, procedimientos, rutinas o convenciones más o menos formales que existen en distintos niveles de análisis. Puede ser a nivel internacional, donde instituciones como las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio desempeñan un papel crucial en la regulación de las interacciones entre países. A nivel subnacional o regional, las instituciones pueden incluir organismos gubernamentales locales o regionales, grupos comunitarios o incluso convenciones sociales que rigen el comportamiento en determinadas regiones. Además, también pueden existir instituciones a nivel sectorial. Por ejemplo, en el sector financiero, hay instituciones como los bancos centrales o los reguladores financieros que establecen las normas y procedimientos para el funcionamiento del sector. Así pues, las instituciones son básicamente "reglas del juego" que estructuran el comportamiento en la sociedad, tanto si están consagradas formalmente en la ley como si adoptan la forma de normas y convenciones sociales informales.

Una constitución, como la suiza, es un ejemplo perfecto de institución en el sentido de que establece un conjunto de normas y procedimientos que definen la estructura y el funcionamiento del Estado. Determina la forma del Estado -en el caso de Suiza, una confederación- y especifica las relaciones entre los distintos poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Constitución suiza, por ejemplo, establece un sistema de gobierno semidirecto que combina elementos de democracia representativa con instrumentos de democracia directa como los referendos. También establece los derechos fundamentales de los ciudadanos suizos y define los poderes de los distintos niveles de gobierno: federal, cantonal y comunal. También define cómo se eligen estos órganos políticos, por ejemplo estipulando que los miembros del Consejo Federal (el poder ejecutivo en Suiza) son elegidos por la Asamblea Federal (parlamento). De este modo, una constitución proporciona un marco para el funcionamiento de la política y el gobierno en un país, y como tal es una institución clave en la ciencia política.

Las instituciones informales también desempeñan un papel importante en la estructuración de los sistemas políticos. Estas instituciones pueden basarse en tradiciones, costumbres y normas no escritas pero vinculantes. El Reino Unido es un excelente ejemplo de este tipo de sistema. Aunque el país no tiene una única constitución escrita como la mayoría de los demás países, sí cuenta con una serie de textos, leyes, principios judiciales y convenciones que, en conjunto, conforman lo que a menudo se denomina la "constitución no escrita" del Reino Unido. Estas normas y convenciones no escritas pueden tener un gran impacto en el funcionamiento del gobierno. Por ejemplo, aunque no hay ninguna ley escrita que estipule que el Primer Ministro debe ser el líder del partido con mayoría en la Cámara de los Comunes, se trata de una convención ampliamente aceptada que es casi tan vinculante como una ley escrita. En este sentido, las instituciones informales son tan importantes para comprender el funcionamiento de la política como las formales.

Dentro de la ciencia política, varios subcampos destacan aspectos particulares de las instituciones, contribuyendo a nuestra comprensión de su papel y funcionamiento. Por ejemplo, la ciencia política comparada examina cómo influyen en la gobernanza las instituciones de distintos sistemas políticos, haciendo hincapié en la importancia del contexto. La política internacional, por su parte, estudia las instituciones a escala mundial, como la ONU o la OMC, que configuran las relaciones entre naciones y la resolución de conflictos. La teoría política ofrece una perspectiva más conceptual, explorando las ideas y principios, como la justicia y la democracia, que sustentan la creación y el funcionamiento de las instituciones. Por otro lado, la política pública estudia cómo las instituciones configuran el diseño y la aplicación de las políticas, revelando cómo la estructura institucional puede afectar a los resultados de las políticas. Por último, la administración pública se centra en el funcionamiento interno de las instituciones gubernamentales, abordando cuestiones de eficiencia y gestión. Juntos, estos subcampos iluminan diferentes aspectos de las instituciones, ofreciendo una imagen más completa y matizada de su papel en la ciencia política.

Stephen Krasner

Stephen D. Krasner, distinguido profesor de ciencias políticas, definió los regímenes internacionales de forma influyente en su obra "International Regimes" (1983).[1] Según él, un régimen internacional es un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones implícitos o explícitos en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en un ámbito determinado de las relaciones internacionales.

Krasner ha identificado el libre comercio como un ámbito en el que podemos ver este tipo de régimen en acción. Las normas que codifican el libre comercio, como las establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pueden considerarse una institución internacional. Estas normas rigen la forma en que los países interactúan en materia comercial y repercuten en la política comercial de cada país.

Para Krasner y otros teóricos del régimen, los regímenes no son sólo organizaciones internacionales formales, sino también normas y reglas que pueden existir fuera de cualquier estructura formal. Además, estos regímenes pueden ser influyentes aunque no siempre se respeten a la perfección; su mera existencia puede influir en el comportamiento de los Estados.

Las instituciones son reglas, normas y procedimientos que centran el comportamiento internacional: "'regímenes internacionales' son las 'reglas, normas, principios y procedimientos que centran las expectativas sobre el comportamiento internacional'". Esta definición es una caracterización clásica de los regímenes internacionales en el ámbito de la ciencia política, según la cual están formados por reglas, normas, principios y procedimientos que centran las expectativas relativas al comportamiento internacional. Estos regímenes pueden formalizarse a través de organizaciones y tratados internacionales, pero también pueden manifestarse a través de normas y costumbres menos formales. Estas instituciones, formales o informales, ayudan a estructurar las interacciones internacionales estableciendo expectativas comunes y proporcionando mecanismos de cooperación y resolución de conflictos. Por ejemplo, un régimen internacional como la Organización Mundial del Comercio establece normas para el comercio internacional y proporciona mecanismos para resolver conflictos comerciales. Aunque los regímenes internacionales no siempre pueden garantizar su cumplimiento (los Estados pueden incumplir sus obligaciones y, de hecho, a veces lo hacen), su existencia puede influir en el comportamiento de los Estados al establecer normas de conducta aceptables y crear presión para su cumplimiento.

Cuando un Estado ratifica un convenio internacional como la Convención contra la Tortura, se crean expectativas sobre su comportamiento. Al ratificar la Convención, el Estado se compromete a acatar las normas y estándares establecidos en la Convención y se compromete a no cometer torturas, a tomar medidas para prevenir la tortura en su territorio y a llevar ante la justicia a quienes cometan actos de tortura. Esto significa que el Estado está obligado a modificar su comportamiento interno para cumplir estas normas internacionales. Esto puede implicar la aplicación de nuevas leyes o políticas, la formación de sus fuerzas de seguridad para prevenir el uso de la tortura o la investigación y el procesamiento de los presuntos autores de actos de tortura. Si un Estado incumple estas obligaciones, puede enfrentarse a presiones o sanciones internacionales. De este modo, los convenios internacionales, como instituciones, contribuyen a moldear el comportamiento de los Estados en la escena internacional.

Douglass North

Douglas North, economista estadounidense galardonado con el Premio Nobel en 1993, proporcionó una definición muy influyente de las instituciones en su libro "Institutions, Institutional Change and Economic Performance": "las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, [...] las restricciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana" "reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura a la vida cotidiana. [...] definen y limitan el conjunto de opciones de los individuos".[2].

Las describió como "las reglas del juego en una sociedad" o, más formalmente, como "las restricciones creadas por el hombre que dan forma a la interacción humana". Según North, las instituciones desempeñan un papel crucial en la reducción de la incertidumbre al estructurar la vida cotidiana. Permiten a los individuos tener expectativas razonables sobre las consecuencias de sus acciones, facilitando así la cooperación y el intercambio.

Además, North señaló que las instituciones definen y limitan las opciones de las personas. Lo hacen estableciendo normas que fomentan ciertos comportamientos y penalizan o prohíben otros. Por ejemplo, las leyes contra el robo disuaden a los individuos de robar estableciendo penas para este comportamiento. En general, esta perspectiva subraya el papel de las instituciones como estructuras que guían y limitan el comportamiento humano, y destaca su importancia para el funcionamiento de una sociedad y para los resultados económicos.

El institucionalismo, ya sea en ciencias políticas, sociología, economía u otras disciplinas, hace hincapié en el papel de las instituciones -definidas como conjuntos de reglas, normas, procedimientos y prácticas- en la estructuración de las acciones individuales y colectivas. En este marco, se considera que las instituciones proporcionan el "marco" o "guión" del comportamiento. Establecen reglas y normas que guían y limitan las elecciones de los individuos, definen las funciones y responsabilidades de los distintos actores y facilitan la coordinación y cooperación entre ellos. Por ejemplo, una constitución política puede establecer normas para el proceso electoral, definir las funciones del presidente, el parlamento y los tribunales, y establecer procedimientos para crear nuevas leyes. Estas normas y procedimientos contribuyen a estructurar el comportamiento de los actores políticos y facilitan la gobernanza democrática. El institucionalismo se ocupa, por tanto, de entender cómo influyen las instituciones en el comportamiento, cómo evolucionan y cambian con el tiempo y cómo afectan a los resultados sociales, políticos y económicos.

El institucionalismo ofrece una perspectiva que complementa y matiza el enfoque basado en la racionalidad de los actores y la explicación de la acción basada en los intereses. Mientras que estos enfoques hacen hincapié en la idea de que los individuos actúan de acuerdo con sus intereses personales y tratan de maximizar sus ganancias, el institucionalismo añade una capa adicional de complejidad al mostrar cómo las instituciones pueden influir, restringir o dar forma a estas acciones y elecciones. Las instituciones definen reglas y normas de comportamiento aceptable, crean incentivos y sanciones para determinados tipos de acción y establecen procedimientos y estructuras que pueden facilitar u obstaculizar ciertas formas de interacción. Por consiguiente, aunque los actores actúen de forma racional y guiados por sus intereses, sus acciones están estructuradas y limitadas por el contexto institucional en el que se encuentran. Dicho de otro modo, el institucionalismo reconoce que los agentes están moldeados por las instituciones que los rodean y a la vez las moldean. Están "integrados" en estructuras institucionales que influyen en sus percepciones, expectativas y estrategias. Por lo tanto, este enfoque ayuda a arrojar luz sobre la compleja dinámica entre individuos e instituciones, y entre agencia y estructura, en la vida social, política y económica.

El institucionalismo hace hincapié en el papel de las instituciones como estructuras que influyen y limitan la elección y la acción de los individuos. Al establecer ciertas reglas, normas y procedimientos, las instituciones pueden limitar el número de opciones disponibles para los actores. Por ejemplo, las reglas de un sistema político pueden determinar quién puede presentarse a unas elecciones, cómo se cuentan los votos o quién tiene derecho a participar en la toma de decisiones políticas. Del mismo modo, en una empresa, las normas y procedimientos organizativos pueden determinar quién tiene derecho a tomar ciertas decisiones, cómo se comparte la información o cómo se resuelven los conflictos. Al limitar el abanico de posibilidades, las instituciones contribuyen a estructurar el comportamiento y hacen que las acciones sean más predecibles. De este modo, pueden reducir la incertidumbre, facilitar la coordinación y la cooperación y contribuir a la estabilidad y el orden social. Sin embargo, también pueden ser fuente de restricciones y conflictos, y su influencia en el comportamiento puede ser impugnada y modificada.

James March y Johan Olsen

James G. March y Johan P. Olsen formularon una influyente definición de las instituciones en sus trabajos sobre el "nuevo institucionalismo". En Elaborating the "New Institutionalism", definen las instituciones como "colecciones de estructuras, reglas y procedimientos operativos estándar que tienen un papel parcialmente autónomo en la vida política".[3].

Según ellos, las instituciones son "conjuntos de estructuras, reglas y procedimientos operativos estándar que tienen un papel parcialmente autónomo en la vida política". Esta definición destaca varios aspectos clave de las instituciones. En primer lugar, las instituciones están formadas por estructuras, reglas y procedimientos: no son simplemente organizaciones o entidades formales, sino también conjuntos de prácticas y normas que guían el comportamiento. En segundo lugar, las instituciones desempeñan un papel "parcialmente autónomo" en la vida política. Esto significa que no son meros instrumentos pasivos utilizados por los actores políticos, sino que pueden influir activamente en el comportamiento y los resultados políticos. Por ejemplo, las normas de un sistema político pueden influir en quién es elegido, qué políticas se adoptan y cómo se resuelven los conflictos. March y Olsen son más conocidos por su enfoque del "nuevo institucionalismo" en la ciencia política, que hace hincapié en el papel de las instituciones como estructuras que conforman el comportamiento político, y en cómo las propias instituciones cambian y evolucionan.

Los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) son conjuntos de directrices paso a paso que los empleados de una organización deben seguir al realizar tareas rutinarias o habituales. Estos procedimientos están concebidos para mejorar la eficacia, garantizar la coherencia y reducir los errores o descuidos. En el contexto institucional, estos PNT pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Al establecer la rutina y la previsibilidad, los PNT conforman las expectativas de los empleados sobre cómo deben comportarse y realizar sus tareas. También pueden crear una cultura organizativa que influya en el modo en que los empleados interactúan entre sí y con las partes externas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque los PNT suelen estar diseñados para ser cumplidos, no siempre se respetan a rajatabla. En ocasiones, los empleados pueden desviarse de los PNT por diversas razones, como la necesidad de responder a situaciones inesperadas, conflictos con otras reglas o normas, o la percepción de que determinados procedimientos son ineficaces o innecesarios. En consecuencia, la interacción entre los PNT y el comportamiento humano puede ser compleja y dinámica.

Puede decirse que los procedimientos normalizados de trabajo (PNT), como parte integrante de las instituciones, desempeñan un papel autónomo en la vida política. Establecen un marco que orienta el comportamiento de los actores políticos, influye en los procesos de toma de decisiones y contribuye a configurar los resultados políticos. Por ejemplo, las normas parlamentarias que rigen el debate y la votación de los proyectos de ley pueden influir en el resultado de estos procesos. Del mismo modo, los procedimientos de votación y recuento en las elecciones pueden influir en quién resulta elegido. Estos procedimientos son, por tanto, una parte importante del "juego político" y pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la política. Aunque estos procedimientos tienen un papel autónomo, también están influidos por los actores políticos, que pueden tratar de cambiar o eludir estas normas para lograr sus objetivos. La interacción entre los procedimientos institucionales y los actores políticos es, pues, dinámica y recíproca.

Tipos de instituciones

Establecer una tipología de las instituciones ofrece una serie de ventajas, entre las que destaca la de facilitar la comprensión y el análisis del complejo panorama político. Al categorizar las instituciones según su función, estructura o nivel de actuación, ya sea local, nacional o internacional, es posible hacer más accesible y manejable su estudio. Además, una tipología permite establecer comparaciones pertinentes entre distintas instituciones, dentro de un mismo país o entre países diferentes. Esto puede revelar los puntos fuertes y débiles de las distintas configuraciones institucionales y contribuir a nuestra comprensión del impacto de las instituciones en los resultados políticos y socioeconómicos. Además, al clasificar las instituciones en distintos tipos, podemos elaborar teorías sobre su funcionamiento y predecir su comportamiento, lo que puede contribuir a nuestro conocimiento de las diferencias entre, por ejemplo, las instituciones democráticas y las autoritarias, o el modo en que las instituciones económicas influyen en el desarrollo económico. Por último, el conocimiento de los distintos tipos de instituciones puede orientar las decisiones políticas y los esfuerzos de reforma. Si la investigación revela que ciertos tipos de instituciones son más eficaces para promover el desarrollo económico o la estabilidad política, esta información podría servir de base para modificar las instituciones existentes o crear otras nuevas. Sin embargo, hay que recordar que cualquier tipología, a pesar de su valor, es una simplificación de la realidad y puede no abarcar toda la diversidad y complejidad de las instituciones reales.

Las instituciones existen a varios niveles y tienen funciones y ámbitos distintos, y cada uno de estos niveles de instituciones desempeña un papel importante en la estructuración de la interacción social, económica y política:

- A nivel internacional, contamos con instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas instituciones establecen reglas y normas que rigen las relaciones entre las naciones.

- A nivel transnacional, existen ejemplos como los códigos de conducta de las empresas multinacionales. Estos códigos están diseñados para supervisar y regular el comportamiento de las empresas a escala mundial, especialmente en lo que respecta a la distribución de bienes y servicios. Pretenden garantizar el respeto de determinadas condiciones y derechos laborales en los distintos países en los que operan las empresas. Representan una especie de régimen internacional a nivel de la empresa privada, que concierne tanto al productor como al proveedor.

- A nivel nacional, las instituciones incluyen constituciones, parlamentos, partidos políticos, sistemas electorales, etc. Estas instituciones estructuran y regulan el funcionamiento del gobierno y la política dentro de un país concreto.

- Por último, a nivel subnacional, regional o sectorial, existen instituciones como los convenios colectivos de ámbito industrial. Estas instituciones operan a un nivel más localizado, regulando sectores específicos de la economía o regiones concretas de un país.

En el ámbito de la ciencia política, se suelen distinguir varios tipos de instituciones, entre las que se incluyen:

- Instituciones políticas: Estas instituciones estructuran y rigen el funcionamiento del gobierno y la política en sentido amplio. Incluyen órganos de gobierno como el parlamento, el ejecutivo y el judicial, así como partidos políticos, sindicatos y a veces incluso los medios de comunicación.

- Instituciones administrativas: son las organizaciones encargadas de aplicar las leyes y políticas decididas por las instituciones políticas. Incluye los ministerios, las agencias gubernamentales, las fuerzas policiales, el ejército, etc.

- Instituciones económicas: Estas instituciones rigen la vida económica de un país o región. Incluyen bancos, bolsas, reguladores financieros, etc.

- Instituciones sociales: Son las organizaciones que rigen la vida social y cultural. Pueden incluir organizaciones como escuelas, universidades, iglesias, clubes sociales, etc.

- Instituciones legislativas: Son las encargadas de crear leyes. Incluye organismos como el parlamento o el congreso.

- Instituciones judiciales: se encargan de interpretar y aplicar las leyes. Incluye los tribunales y otros órganos judiciales.

- Instituciones internacionales: son organizaciones que rigen las relaciones entre naciones, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, etc.

- Instituciones no gubernamentales: son organizaciones independientes que tienen un impacto significativo en la política, la sociedad y la economía, como las organizaciones no gubernamentales (ONG), los grupos de presión, los medios de comunicación, etc.

También existe una categoría de instituciones menos formales que desempeñan un papel importante en la gobernanza mundial. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos, aunque tiene cierta formalidad por tratarse de una reunión anual, presenta aspectos informales en cuanto a su composición. No está claro quiénes son exactamente sus miembros, lo que dificulta la codificación de normas muy formales. A pesar de esta informalidad, el foro sigue siendo una plataforma influyente en la que líderes mundiales, empresarios e intelectuales pueden reunirse, intercambiar ideas y dar forma a las agendas globales. Otro ejemplo es el G20, un grupo informal formado por las 19 mayores economías del mundo y la Unión Europea. Aunque no tiene poderes formales de ejecución, el G20 desempeña un papel importante en la gobernanza internacional al facilitar el diálogo y la cooperación en cuestiones económicas y financieras mundiales. Su carácter informal le permite abordar cuestiones más amplias que las que suelen tratar instituciones más formales, pero también hace que sus resultados sean menos vinculantes y estén más sujetos a la voluntad política de sus miembros. Estos ejemplos demuestran que incluso las instituciones informales pueden tener un impacto significativo en la política mundial, a pesar de su falta de formalidad, o quizá debido a ella.

Los términos "organizaciones" e "instituciones" suelen utilizarse indistintamente en el discurso cotidiano, aunque sus significados difieren ligeramente en el contexto de la ciencia política. Los agentes sociales, los agentes políticos y las organizaciones de intereses pueden considerarse tanto instituciones como organizaciones. Como tales, actúan como agentes del cambio político. Cuando los consideramos como instituciones, nos centramos en cómo estructuran y regulan el comportamiento dentro de una sociedad o sistema político. Examinamos cómo sus reglas, procedimientos y normas influyen en el comportamiento de individuos y grupos, y cómo estas estructuras pueden cambiar con el tiempo. Cuando las consideramos como organizaciones, nos centramos en cambio en su papel como actores del sistema político. Se examina cómo utilizan su poder e influencia para alcanzar sus objetivos, cómo interactúan con otros actores y organizaciones, y cómo estas interacciones pueden contribuir al cambio institucional. En resumen, aunque los términos "institución" y "organización" puedan utilizarse a veces indistintamente, ponen de relieve aspectos diferentes del papel de los actores en el sistema político. Los politólogos pueden optar por centrarse en uno u otro aspecto, o por considerarlos simultáneamente, en función de sus preguntas de investigación específicas.

¿Cómo influyen las instituciones en los resultados?

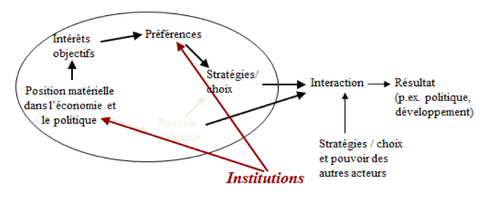

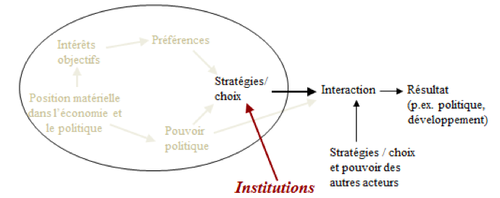

Las instituciones desempeñan un papel clave en la configuración de las políticas y pueden influir en ellas de tres maneras principales:

- Influyendo en las capacidades de los distintos agentes: Las instituciones pueden conferir o restringir el poder de los distintos agentes en función de las normas y procedimientos que establezcan. Por ejemplo, una constitución puede determinar cuáles son las responsabilidades del gobierno y qué poderes se conceden a distintos organismos o individuos. Esto puede afectar a la capacidad de estos actores para aplicar políticas o influir en el proceso político.

- Alterando las preferencias de las partes interesadas: Las instituciones también pueden moldear las preferencias de las partes interesadas definiendo lo que se considera aceptable o deseable en una sociedad determinada. Por ejemplo, las normas sociales, que son una forma de institución, pueden influir en las preferencias políticas de los individuos estableciendo lo que se considera buen o mal comportamiento.

- Influyendo en las estrategias de los individuos o los Estados: Por último, las instituciones pueden afectar a las estrategias que los individuos o los Estados deciden adoptar para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, las normas electorales pueden influir en la estrategia de un partido político durante una campaña electoral. Del mismo modo, los tratados internacionales pueden influir en la estrategia diplomática o de política exterior de un Estado.

Las instituciones son fuerzas poderosas que pueden configurar el panorama político influyendo en las capacidades, preferencias y estrategias de los actores políticos.

Influencia de las instituciones en el poder político

Las instituciones desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar y limitar el poder político en cualquier sociedad. He aquí cómo pueden influir en el poder político:

- Estructura del gobierno: Las instituciones pueden definir la estructura del gobierno y distribuir el poder entre los distintos poderes, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto puede influir en el equilibrio de poderes y evitar abusos de poder. Por ejemplo, la constitución de un país es una institución que establece claramente cómo debe organizarse el gobierno y cómo debe ejercerse el poder.

- Regulación del comportamiento político: Las instituciones pueden regular el comportamiento de los actores políticos mediante leyes, normas y reglamentos. Esto puede incluir normas sobre financiación de campañas, conducta electoral, grupos de presión y otros aspectos del proceso político.

- Formación de la opinión pública: Determinadas instituciones, como los medios de comunicación o la educación, pueden influir en la opinión pública, que a su vez puede influir en el poder político. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden poner de relieve determinadas cuestiones, dar forma al debate público e influir en la opinión pública, lo que a su vez puede repercutir en la política.

- Facilitar la participación cívica: Las instituciones también pueden facilitar u obstaculizar la participación de los ciudadanos en la vida política. Por ejemplo, las leyes electorales, los procedimientos de votación y las normas de financiación de las campañas pueden influir en quién y cómo puede participar en el proceso político.

- Supervisar la aplicación de las políticas: Instituciones como el poder judicial o los organismos reguladores pueden supervisar la aplicación de las políticas y garantizar que el poder político se ejerce de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

En el contexto de la ciencia política, las instituciones pueden desempeñar un papel central en la estructuración y modulación de las relaciones de poder, ya sea dentro de un Estado o entre distintos Estados.

- NAFTA - North-American Free Trade Agreement

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora sustituido por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), es un ejemplo de cómo una institución puede influir en el poder de distintos actores de un sistema político. El objetivo de estos acuerdos era crear un mercado único entre Estados Unidos, Canadá y México, en el que las mercancías pudieran circular sin aranceles. Sin duda, esto ha reforzado el poder de las empresas multinacionales, permitiéndoles trasladar la producción a regiones con costes laborales más bajos, como México. Esto ha abierto oportunidades para maximizar los beneficios aprovechando la proximidad geográfica para mantener los costes de transporte relativamente bajos. Se trata de un ejemplo sorprendente de cómo las instituciones pueden remodelar el panorama político y económico, redistribuyendo el poder y creando nuevas dinámicas.

Acuerdos comerciales como el TLCAN han dado más poder a las empresas multinacionales, sobre todo gracias a su mayor capacidad para deslocalizar la producción. Este poder se debe en gran medida a la movilidad de las empresas, mientras que los trabajadores suelen estar más atados a una localidad concreta. La mayor movilidad de las empresas les permite responder a los costes y a las condiciones de trabajo trasladando la producción a lugares donde estos factores son más favorables. Esto crea una dinámica en la que las empresas pueden amenazar con deslocalizar la producción si los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, salarios más altos u otras mejoras. Esto puede provocar una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones laborales, ya que los trabajadores se ven obligados a competir a escala internacional.

- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es otro órgano en el que las instituciones desempeñan un papel fundamental en el reparto del poder político. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China- tienen derecho a vetar cualquier resolución de fondo. Esto significa que pueden bloquear cualquier decisión con la que no estén de acuerdo, independientemente del apoyo que esa decisión pueda recibir de los demás miembros del Consejo de Seguridad. Este acuerdo institucional confiere un poder considerable a los cinco miembros permanentes, permitiéndoles ejercer una influencia desproporcionada en la política internacional. También les permite utilizar su poder de veto para contrarrestar la posible aparición de nuevas potencias mundiales o regionales. Por ejemplo, pueden utilizar su veto para bloquear la admisión de nuevos miembros permanentes, como India o Brasil, o para contrarrestar las ambiciones internacionales de países como Irán.

La influencia de las instituciones en las preferencias

Las instituciones desempeñan un papel clave en la formación y evolución de las preferencias individuales y colectivas. Por un lado, pueden influir en las preferencias a través del proceso de socialización. Por ejemplo, la educación como institución desempeña un papel crucial en la formación de los valores, actitudes y creencias de las personas. Las instituciones religiosas, culturales y familiares también desempeñan un papel importante en la formación de las preferencias individuales. Por otra parte, las instituciones también tienen un efecto indirecto en las preferencias al determinar la posición material del individuo o agente en la economía y la política. Por ejemplo, instituciones económicas como el mercado laboral, los sistemas de protección social y las políticas fiscales pueden influir en las preferencias de los individuos en términos de asignación de recursos o políticas públicas. Del mismo modo, las instituciones políticas, como el sistema electoral, pueden influir en las preferencias de las personas en términos de participación política y apoyo a diferentes ideologías políticas. Las instituciones influyen considerablemente en la forma en que los individuos perciben sus opciones y toman sus decisiones y, por tanto, desempeñan un papel central en la formación y evolución de las preferencias.

El efecto de socialización es un proceso por el cual los individuos adquieren actitudes, creencias, normas y comportamientos específicos de un grupo o sociedad determinados. En el contexto institucional, este efecto de socialización suele verse intensificado por unas normas institucionales sólidas y por las interacciones regulares entre los miembros de la institución. Por ejemplo, una institución como una universidad o una empresa puede tener una cultura organizativa muy fuerte que influya en las creencias, actitudes y comportamientos de sus miembros. A través de interacciones regulares y repetidas a lo largo del tiempo, los individuos pueden interiorizar las normas y valores de la institución, lo que puede influir en su forma de pensar y comportarse, tanto dentro como fuera de la institución. Las instituciones políticas también pueden tener un efecto socializador. Por ejemplo, un partido político puede tener normas e ideologías sólidas que influyan en las creencias y comportamientos de sus miembros. Del mismo modo, las instituciones gubernamentales pueden tener normas y procedimientos que influyan en la forma de pensar y actuar de los funcionarios públicos. Esto puede ser especialmente importante a la hora de configurar las políticas públicas y la gobernanza.

Un fenómeno clave en la política mundial y el desarrollo económico es la influencia de las élites mundiales en las preferencias políticas y económicas de las élites nacionales, sobre todo en los países en desarrollo. A través de repetidas interacciones, por ejemplo en conferencias internacionales o reuniones en Washington, las élites de los países en desarrollo pueden verse expuestas a ideas, normas y creencias predominantes entre las élites mundiales, como la creencia en los beneficios del libre comercio. Aunque en un principio puedan mostrarse reacias a abrazar estas ideas debido a sus propios intereses nacionales o sectoriales, estas élites pueden acabar convenciéndose del discurso dominante, sobre todo si ven pruebas de su éxito en otros lugares. Por tanto, estas interacciones regulares pueden conducir a una especie de "convergencia ideológica" o socialización política, en la que las élites de los países en desarrollo adoptan gradualmente las creencias y preferencias de las élites mundiales. Esto, a su vez, puede influir en las políticas aplicadas en sus países de origen y, potencialmente, tener importantes repercusiones en el desarrollo económico y político de estos países.

Una tendencia común observada en muchos países en transición hacia la democracia es que las élites militares, que a menudo han desempeñado un papel importante en los regímenes autoritarios, pueden mostrarse reacias a ceder el poder a las autoridades civiles. Pueden temer perder su autonomía, su estatus privilegiado y sus ventajas materiales. El ejemplo de España en 1981 ilustra bien esta dinámica. A pesar de la transición a la democracia iniciada en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, ciertos elementos de las fuerzas armadas intentaron derrocar al gobierno democráticamente elegido mediante un golpe de Estado. Sin embargo, el golpe de Estado fracasó, y España continuó por el camino de la democracia. Egipto ofrece otro ejemplo de esta dinámica, donde los militares negociaron una posición privilegiada en el régimen posrevolucionario. Tras la revolución de 2011 que derrocó al presidente Hosni Mubarak, los militares desempeñaron un papel importante en el nuevo régimen. Esto provocó tensiones y conflictos con las fuerzas civiles que buscaban establecer una democracia más abierta e inclusiva. Estos ejemplos demuestran que la transición a la democracia puede ser un proceso complejo y a menudo controvertido, en el que diferentes grupos luchan por el poder y tratan de preservar sus intereses. Las instituciones políticas, especialmente el ejército y otras estructuras heredadas de regímenes anteriores, desempeñan un papel clave en este proceso.

La modernización de las fuerzas armadas españolas y su integración en la OTAN en la década de 1970 desempeñaron un papel importante en la transición democrática del país. A través de esta integración y de los ejercicios conjuntos con otras fuerzas armadas de la OTAN, las élites militares españolas se vieron expuestas a nuevas normas y prácticas militares, en las que los militares están subordinados al poder político. Esta socialización puede haber influido en las preferencias de las élites militares españolas y haberles ayudado a comprender su papel en un sistema democrático. Este es un excelente ejemplo de cómo las instituciones internacionales y las interacciones entre países pueden influir en las transformaciones políticas internas. Al participar en estas maniobras conjuntas y relacionarse con sus homólogos de la OTAN, los militares españoles han podido ver cómo funcionan los ejércitos en democracias establecidas. Esta experiencia probablemente ha contribuido a modelar su comprensión del papel adecuado del ejército en una democracia y a modificar sus preferencias en consecuencia. Así pues, este proceso de socialización e interacción desempeñó un papel clave en la redefinición de las preferencias y actitudes de las élites militares españolas, facilitando la transición del país a la democracia. Se trata de un excelente ejemplo de cómo las instituciones - en este caso, la OTAN - pueden influir en el proceso político a nivel nacional.

Durante la crisis de la deuda de Grecia, miembro de la Unión Monetaria Europea, se produjo una situación compleja. Normalmente, un país con un gran déficit presupuestario y una elevada deuda pública se enfrenta a tipos de interés más altos por parte de los inversores internacionales. Esto sucede porque el riesgo asociado a invertir en ese país aumenta, y los inversores exigen una prima de riesgo para compensar este riesgo adicional. Sin embargo, en el caso de Grecia, la pertenencia a la Unión Monetaria Europea ha cambiado algo esta dinámica. Como miembro de la eurozona, Grecia tuvo acceso a tipos de interés relativamente bajos gracias a la percepción de que el euro, respaldado por el Banco Central Europeo y economías fuertes de la eurozona como Alemania y Francia, era una moneda estable. Esto permitió a Grecia seguir endeudándose a tipos de interés relativamente bajos a pesar de sus grandes déficits presupuestarios. Sin embargo, cuando la realidad de los problemas presupuestarios de Grecia se hizo evidente y la confianza de los inversores empezó a flaquear, Grecia se enfrentó a una crisis de deuda, con un rápido aumento de los tipos de interés de la deuda soberana. La crisis acabó requiriendo un plan de rescate internacional y reformas económicas draconianas impuestas por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). Esto ilustra cómo las instituciones, en este caso la Unión Monetaria Europea, pueden influir en la dinámica económica y política a escala nacional, a veces de forma inesperada.

La pertenencia de Grecia a la Unión Monetaria Europea ha permitido al país aplicar una política fiscal expansiva al tiempo que se beneficiaba de los bajos tipos de interés de su deuda. Esto se debe a la percepción de que los países de la eurozona comparten cierta seguridad y estabilidad, que ha sido respaldada por el Banco Central Europeo. Sin embargo, a largo plazo, esto condujo a una acumulación de deuda insostenible que acabó provocando la crisis financiera de Grecia. Una vez que los problemas financieros de Grecia salieron a la luz y los inversores empezaron a dudar de la capacidad del país para pagar sus deudas, los tipos de interés subieron significativamente, agravando los problemas financieros del país. Lo ocurrido en Grecia es un ejemplo de cómo las instituciones, en este caso la Unión Monetaria Europea, pueden afectar al comportamiento de los países miembros y a las decisiones políticas que toman. También es un ejemplo de cómo estos comportamientos pueden tener consecuencias imprevistas y potencialmente devastadoras.

Influencia de las instituciones en las estrategias e interacciones

À partir d’un travail de Davis intitulé International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization, nous pouvons comprendre comment le contexte institutionnel des négociations multilatérales du commerce international influence les stratégies des États et les résultats.[4] La recherche de Davis démontre que les institutions internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), peuvent influencer les stratégies de négociation des États membres, ainsi que les résultats des négociations. L'OMC est une institution qui promeut la libéralisation du commerce international en établissant des règles pour les échanges commerciaux et en fournissant une plate-forme pour les négociations commerciales.

Dans le cadre des négociations commerciales, les États membres de l'OMC peuvent adopter différentes stratégies pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir de se concentrer sur des domaines spécifiques, comme l'agriculture, ou d'adopter une approche plus large, en liant plusieurs questions ensemble. Par exemple, un pays pourrait être disposé à faire des concessions sur l'accès au marché agricole en échange d'un meilleur accès au marché pour ses produits industriels. Selon Davis, l'OMC encourage le "lien entre les questions", c'est-à-dire l'inclusion de plusieurs sujets de négociation dans un seul ensemble de discussions. Cela permet aux États membres de créer des coalitions plus larges et de parvenir à des accords plus favorables. Par exemple, un pays avec un secteur agricole fort pourrait s'allier avec un pays avec un secteur industriel fort pour obtenir des concessions mutuellement bénéfiques. Cependant, Davis note que le lien entre les questions peut également rendre les négociations plus complexes et plus difficiles à conclure. Cela peut en partie expliquer pourquoi les négociations commerciales multilatérales sont souvent longues et difficiles. Les institutions internationales comme l'OMC peuvent influencer les stratégies de négociation des États membres et les résultats des négociations. Elles peuvent encourager les États à adopter des stratégies plus complexes et à lier plusieurs questions ensemble, mais cela peut également rendre les négociations plus complexes et plus difficiles à conclure.

Davis met en évidence que lorsque les négociations commerciales sont menées secteur par secteur, les pays développés rencontrent souvent des difficultés à libéraliser leur secteur agricole. Cela est dû à la présence d'intérêts politiques et économiques puissants qui résistent à la libéralisation, comme cela peut être observé avec l'Association Suisse des Paysans en Suisse, ou les agriculteurs français qui réussissent à protéger le marché européen des produits agricoles importés. Ces groupes d'intérêts peuvent exercer une influence significative sur la politique agricole et résister aux pressions pour l'ouverture du marché.

Lorsque les négociations sont menées sur une base sectorielle, il peut être très difficile de parvenir à une libéralisation des échanges, en particulier dans le secteur agricole. Cela est dû aux puissants intérêts politiques et économiques qui peuvent exister au sein de ce secteur, et qui peuvent résister fortement à toute tentative de libéralisation. En outre, les questions liées à la sécurité alimentaire, à l'emploi rural et à la protection de l'environnement peuvent également rendre la libéralisation du secteur agricole particulièrement complexe.

Quand il y a une innovation institutionnelle mise en place à travers le concept d'issue linkage (liaison d'enjeux), qui est une structure plus ou moins formelle visant à associer différents sujets, on élargit le cadre des négociations. Au lieu de négocier enjeu par enjeu et secteur par secteur, on peut associer la libéralisation d'un secteur, comme celui des services, à d'autres enjeux. Cette approche peut faciliter les négociations, car elle permet de prendre en compte les intérêts de différents acteurs et d'équilibrer les gains et les pertes entre différents secteurs. Ainsi, un État pourrait être disposé à accepter une libéralisation dans un secteur où il a des intérêts défensifs si, en contrepartie, il obtient des gains dans un autre secteur où il a des intérêts offensifs.

L'auteur démontre que la création d'un lien entre le domaine de l'agriculture et celui des services peut encourager et favoriser la libéralisation des échanges. Cela s'explique par le fait qu'un État peut être disposé à accepter une libéralisation dans un secteur où il a des intérêts défensifs (par exemple l'agriculture), si en contrepartie il obtient des gains dans un autre secteur où il a des intérêts offensifs (par exemple les services). Cette approche permet donc d'équilibrer les gains et les pertes entre différents secteurs, facilitant ainsi les négociations commerciales. C'est ce que l'on appelle le "issue linkage" ou la liaison d'enjeux, un mécanisme clé dans les négociations multilatérales.

L'idée de créer des liens ou du "issue linkage" entre différents domaines de négociation permet de repenser la manière dont les groupes d'intérêts se mobilisent. Au lieu de s'opposer sur des enjeux spécifiques, les différents groupes peuvent collaborer et faire du lobbying ensemble pour atteindre des objectifs communs. Par exemple, un secteur industriel qui bénéficie d'une libéralisation commerciale pourrait faire du lobbying conjointement avec un secteur agricole pour soutenir la libéralisation de l'agriculture. L'industrie bénéficierait de l'ouverture des marchés agricoles et l'agriculture bénéficierait de l'ouverture des marchés industriels. Cela peut conduire à une mobilisation plus forte pour la libéralisation commerciale en général. Cela permet de reconfigurer le paysage politique et de créer de nouvelles alliances entre des acteurs qui ont des intérêts communs. Cela peut également aider à surmonter les obstacles à la libéralisation en permettant de négocier des compromis plus facilement. Par exemple, si un secteur est réticent à se libéraliser, il peut être plus disposé à le faire si d'autres secteurs sont également ouverts à la concurrence. Cependant, il faut aussi prendre en compte que ce processus peut engendrer des conflits entre groupes d'intérêts qui se sentent lésés par ces arrangements et qui peuvent se mobiliser pour s'y opposer. La gestion de ces tensions est donc un enjeu clé pour le succès de ces stratégies de linkage.

L'État peut avoir différentes préférences dans différents domaines. Par exemple, il peut préférer ne pas libéraliser le secteur agricole pour protéger les intérêts des agriculteurs, mais il peut être plus disposé à libéraliser le secteur des services s'il y voit un avantage économique. L'introduction du mécanisme de "issue linkage", ou la création de liens entre différents domaines de négociation, peut modifier la stratégie de l'État. Même si les préférences de l'État demeurent les mêmes, il peut être prêt à accepter des coûts (tels que l'impact de la libéralisation sur le secteur agricole) si cela lui permet d'obtenir des gains (tels que l'ouverture du secteur des services à la concurrence internationale). Cela montre comment les institutions, même informelles, peuvent influencer les stratégies des États en reconfigurant les enjeux de la négociation. Cependant, il est important de noter que ce processus peut également engendrer des conflits et des tensions, notamment si certaines parties prenantes se sentent lésées par les changements. La gestion de ces conflits est un enjeu crucial pour le succès de ces stratégies de "issue linkage".

Le néo-institutionnalisme reconnaît l'importance des conflits d'intérêts dans la politique et l'économie, mais met l'accent sur la manière dont les institutions structurent ces conflits et déterminent leurs résultats. Les institutions, par leur nature même, créent des règles du jeu qui peuvent favoriser certains acteurs au détriment d'autres. Cela signifie que, même si les intérêts et les ressources peuvent influencer la dynamique politique et économique, c'est la structure institutionnelle qui détermine finalement qui a le pouvoir et qui contrôle les ressources. Les institutions peuvent soit renforcer les inégalités de pouvoir existantes, soit contribuer à leur atténuation. La perspective institutionnaliste est donc une contribution importante à notre compréhension de la politique et de l'économie, car elle met en évidence le rôle central des institutions dans la détermination des relations de pouvoir et des résultats politiques et économiques. Cette approche ajoute une dimension supplémentaire à l'analyse des conflits d'intérêts, en montrant comment les structures institutionnelles peuvent influencer les stratégies des acteurs et les résultats de leurs actions.

Institutionnalisme-historique

L'institutionnalisme historique est une approche des sciences sociales qui met l'accent sur l'importance du rôle des institutions sur le comportement des individus et des sociétés. Cette approche est particulièrement utilisée en science politique et en sociologie. L'institutionnalisme historique met l'accent sur la manière dont les institutions, qui sont souvent établies en réponse à des crises ou à des conflits, peuvent avoir des conséquences durables qui façonnent le comportement futur des individus et des sociétés. Cette approche reconnaît que les institutions sont en constante évolution et que leur forme et leur fonction peuvent changer avec le temps.

L'un des concepts clés de l'institutionnalisme historique est l'idée de la "dépendance de sentier" (path dependence). Ce concept suggère que les décisions prises dans le passé peuvent avoir des effets durables et influencer les choix futurs. En d'autres termes, une fois qu'une institution est en place, elle est susceptible de perdurer, même si les circonstances ont changé. Un autre concept important est celui de "points critiques" ou "moments critiques" (critical junctures). Ce sont des moments où des décisions significatives sont prises qui peuvent avoir des conséquences durables sur le développement d'une institution ou d'une société.

L'institutionnalisme historique offre donc une manière d'analyser et de comprendre comment les institutions façonnent les sociétés, en mettant l'accent sur l'importance du contexte historique et en reconnaissant que les institutions sont souvent le produit de processus historiques complexes et de conflits sociaux.

Unanticipated - unintended consequences

Le néo-institutionnalisme fait référence à une réapparition et à une nouvelle forme d'attention portée aux institutions dans les sciences sociales à partir des années 1980, après une période où le fonctionnalisme et le comportementalisme ont dominé. Cependant, le concept de "conséquences inattendues" ou "non anticipées" a une portée plus large et s'inscrit dans de nombreuses approches théoriques, y compris l'institutionnalisme. Le concept de conséquences inattendues, formulé à l'origine par le sociologue Robert K. Merton, fait référence à des résultats qui ne sont pas ceux initialement prévus par une action ou une décision. Ces conséquences peuvent être positives, négatives ou simplement imprévues. Par exemple, une politique gouvernementale peut avoir des conséquences sociales ou économiques non anticipées qui n'étaient pas prévues lors de sa conception.

Dans le contexte de l'institutionnalisme historique, les conséquences inattendues peuvent être liées à la manière dont les institutions sont construites et évoluent. Par exemple, une institution créée pour résoudre un certain problème peut avoir des effets secondaires non anticipés qui influencent d'autres aspects de la société. L'accent mis sur les conséquences inattendues souligne la complexité des systèmes sociaux et politiques, et la manière dont les décisions prises dans un domaine peuvent avoir des répercussions dans d'autres domaines de manière parfois surprenante. Cela reflète également l'idée que les institutions sont en constante évolution et que leurs effets peuvent changer avec le temps.

Le néo-institutionnalisme a apporté une nouvelle perspective sur la manière dont les institutions sont étudiées :

- L'importance des institutions : Le néo-institutionnalisme considère que les institutions ont un rôle crucial dans la structuration de la vie sociale, politique et économique. Elles ne sont pas simplement des arènes dans lesquelles les acteurs sociaux et politiques poursuivent leurs intérêts, mais des structures qui façonnent et influencent ces intérêts.

- L'autonomie des institutions : Les néo-institutionnalistes soutiennent que les institutions ont une certaine autonomie par rapport aux forces sociales, économiques et politiques. Autrement dit, elles peuvent influencer les comportements et les résultats indépendamment des intérêts des acteurs qui les composent.

- Les institutions formelles et informelles : Le néo-institutionnalisme a élargi le champ de la recherche en incluant non seulement les institutions formelles (comme les gouvernements, les lois et les organisations officielles) mais aussi les institutions informelles (comme les normes sociales, les coutumes et les pratiques non écrites). Cela reflète la reconnaissance que les comportements sont influencés par une gamme plus large de structures que celles officiellement codifiées.

- Le rôle du temps et de l'histoire : Certains néo-institutionnalistes, notamment ceux de l'institutionnalisme historique, mettent l'accent sur le rôle du temps et de l'histoire dans la formation des institutions. Ils soutiennent que les décisions prises à un moment donné peuvent avoir des effets durables et peuvent façonner la trajectoire future d'une institution, un phénomène souvent appelé "dépendance de sentier".

Ces caractéristiques distinguent le néo-institutionnalisme des approches institutionnalistes précédentes et en font une approche clé pour comprendre la gouvernance, la politique et le comportement social dans le monde contemporain.

l'institutionnalisme, y compris le néo-institutionnalisme, se concentre davantage sur le rôle des institutions en tant que structures qui déterminent le comportement des acteurs et façonnent les résultats sociaux et politiques. C'est une approche qui se distingue clairement du behavioralisme à plusieurs égards :

- Rôle des institutions : Contrairement au behavioralisme, qui se concentre sur les comportements individuels et leur influence sur les systèmes sociaux et politiques, l'institutionnalisme met l'accent sur le rôle des institutions. Les institutions sont considérées comme ayant une influence sur les comportements des individus et des groupes, ainsi que sur les résultats politiques et sociaux.

- Structure et agence : Alors que le behavioralisme tend à se concentrer sur l'agence - les actions et décisions des individus - l'institutionnalisme considère que la structure des institutions est primordiale. Les institutions sont vues comme définissant les règles du jeu et limitant les options disponibles pour les acteurs.

- Stabilité versus changement : Le behavioralisme se concentre souvent sur le changement, en cherchant à expliquer comment et pourquoi les comportements individuels changent. L'institutionnalisme, en revanche, met souvent l'accent sur la stabilité, en montrant comment les institutions persistent au fil du temps, même en l'absence de soutien populaire ou de performance économique.

- Facteurs individuels versus contextuels : Alors que le behavioralisme tend à se concentrer sur les facteurs individuels tels que les attitudes, les croyances et les préférences, l'institutionnalisme se concentre davantage sur les facteurs contextuels, en particulier la façon dont les institutions structurent et influencent le comportement.

Ainsi, alors que le behavioralisme et l'institutionnalisme sont deux approches importantes pour comprendre la politique et la société, elles mettent l'accent sur différents aspects de ces systèmes.

Le fonctionnalisme soutient que les institutions existent pour accomplir certaines fonctions ou pour résoudre certains problèmes dans une société. Cette perspective voit les institutions comme des solutions rationnelles et efficaces à des problèmes auxquels la société est confrontée. L'institutionnalisme, en revanche, ne prend pas cette approche. Il ne voit pas les institutions uniquement en termes de leurs fonctions ou de leur efficacité. Il reconnaît que les institutions ont des effets profonds sur la société qui vont bien au-delà de leurs fonctions prévues ou de leur efficacité à résoudre des problèmes spécifiques. Il met l'accent sur la manière dont les institutions façonnent le comportement des individus et des groupes, comment elles structurent les interactions sociales et politiques, et comment elles peuvent produire des résultats qui ne sont ni prévus ni nécessairement souhaités. En outre, contrairement au fonctionnalisme, l'institutionnalisme historique reconnaît que les institutions peuvent souvent persister même lorsqu'elles ne sont plus efficaces ou ne répondent plus aux problèmes actuels. C'est ce qu'on appelle la "path dependency" ou la dépendance au sentier - l'idée que les décisions ou les événements passés ont un impact durable et façonnent les trajectoires futures. En d'autres termes, une fois qu'une institution est mise en place, il peut être très difficile de la changer ou de la supprimer, même si elle ne remplit plus sa fonction originelle efficacement.

La perspective fonctionnaliste avance l'idée que les institutions sont délibérément créées et maintenues parce qu'elles ont des effets bénéfiques. Par exemple, un système juridique pourrait être mis en place parce qu'il aide à résoudre les conflits de manière ordonnée, ou un système d'éducation pourrait être mis en place parce qu'il favorise le développement des compétences et des connaissances nécessaires dans une société. Les acteurs rationnels, cherchant à résoudre ces problèmes ou à atteindre ces objectifs, créeraient donc ces institutions parce qu'ils reconnaissent les bénéfices fonctionnels qu'elles apportent. L'institutionnalisme historique, cependant, met l'accent sur le fait que les institutions ne sont pas toujours créées de manière aussi rationnelle ou prévoyante. Il peut y avoir des facteurs historiques, des relations de pouvoir, des accidents ou des événements imprévus qui jouent un rôle majeur dans la création et l'évolution des institutions. Les institutions peuvent également avoir des effets qui n'étaient pas prévus ou intentionnels, et ces effets peuvent à leur tour influencer la façon dont les institutions se développent et changent au fil du temps.

L'hypothèse générale dans de nombreux modèles économiques et politiques est que lorsque les institutions ne reflètent plus adéquatement les intérêts des acteurs, elles sont modifiées pour revenir à un équilibre. C'est l'idée du "choix rationnel" ou de l' "équilibre institutionnel". Cependant, l'institutionnalisme historique remet en question cette hypothèse. Il souligne que le changement institutionnel peut être difficile et coûteux, et qu'il y a souvent une forte résistance au changement. En outre, les acteurs peuvent ne pas avoir une compréhension parfaite de leurs propres intérêts ou de la manière dont les institutions affectent ces intérêts, ce qui peut également entraver le changement institutionnel. De plus, même si les institutions changent, elles ne sont pas nécessairement modifiées de manière à refléter parfaitement les intérêts des acteurs. Au contraire, le changement institutionnel peut être le résultat de compromis, de conflits de pouvoir, de processus historiques complexes, etc. Par conséquent, les institutions peuvent continuer à avoir des formes et des fonctions qui ne sont pas optimales du point de vue de l'efficacité ou de l'utilité. Enfin, l'institutionnalisme historique souligne que les institutions peuvent avoir des effets importants sur les intérêts et les comportements des acteurs. Par exemple, elles peuvent influencer la manière dont les acteurs perçoivent leurs intérêts, la manière dont ils interagissent les uns avec les autres, les stratégies qu'ils adoptent, etc. Ainsi, les institutions et les acteurs sont en interaction constante, chacun influençant l'autre de manière dynamique et souvent imprévisible.

L'idée de l'institutionnalisme historique est que les institutions ont une "inertie" propre et sont souvent difficiles à changer. Même si elles ne sont plus parfaitement alignées avec les intérêts des acteurs, elles peuvent persister en raison de divers facteurs, tels que les coûts liés au changement, la résistance des groupes qui bénéficient du statu quo, ou simplement la force de l'habitude et de la tradition. De plus, l'institutionnalisme historique souligne que les institutions ne sont pas nécessairement le résultat d'un processus rationnel et délibéré visant à trouver la meilleure solution à un problème donné. Elles peuvent être le résultat de processus historiques complexes, d'interactions entre différents acteurs et intérêts, de compromis, de luttes de pouvoir, d'accidents, etc. Les institutions peuvent donc avoir des formes et des fonctions qui ne sont pas nécessairement optimales ou même logiques du point de vue de l'efficacité ou de l'utilité. Par exemple, un système politique ou économique peut comporter des éléments qui semblent irrationnels ou inefficaces, mais qui sont le résultat de compromis historiques entre différents groupes sociaux ou de la persistance de traditions historiques. Les institutions peuvent également avoir des effets inattendus ou non intentionnels qui ont un impact sur leur fonctionnement et leur évolution.

L'institutionnalisme historique prend en compte le facteur temps dans l'analyse des institutions. Il reconnaît que les institutions ne sont pas statiques, mais évoluent au fil du temps, et que les processus de changement institutionnel peuvent être longs et complexes. Cette perspective à long terme permet de prendre en compte les conséquences non anticipées ou non intentionnelles de la mise en place d'une institution. Par exemple, lorsque les acteurs mettent en place une institution, ils peuvent ne pas anticiper pleinement comment elle affectera leur comportement ou leurs intérêts à l'avenir. Ils peuvent aussi ne pas anticiper comment l'institution interagira avec d'autres institutions ou facteurs sociaux, économiques ou politiques. De plus, une fois qu'une institution est en place, elle peut avoir une "inertie institutionnelle", ce qui signifie qu'elle peut être difficile à changer, même si les acteurs réalisent qu'elle a des conséquences non souhaitées. Par conséquent, l'institutionnalisme historique souligne l'importance de prendre en compte les conséquences à long terme, non anticipées et non intentionnelles des institutions. Cela signifie également qu'il peut être nécessaire de revoir et de réviser les institutions au fil du temps, en fonction de l'évolution des intérêts des acteurs et des conditions sociales, économiques et politiques.

Bo Rothstein dans son travail de 1992 met l'accent sur l'influence des institutions du marché du travail sur la force de la classe ouvrière, en particulier en ce qui concerne le taux de syndicalisation.[5] Le système de Ghent, nommé d'après la ville belge où il a été instauré pour la première fois, est une caractéristique de certains systèmes d'assurance-chômage. Dans le système de Ghent, les syndicats jouent un rôle central dans l'administration des prestations d'assurance-chômage. En d'autres termes, ce sont les syndicats qui gèrent les prestations pour leurs membres, plutôt que l'État ou une agence gouvernementale. Les systèmes de Ghent existent dans plusieurs pays, dont la Suède, la Finlande et la Belgique. Selon Rothstein, le système de Ghent favorise une plus grande force de la classe ouvrière car il incite à l'adhésion syndicale. Si les prestations d'assurance-chômage sont gérées par les syndicats, les travailleurs ont une incitation supplémentaire à adhérer à un syndicat. Cela peut conduire à des taux de syndicalisation plus élevés et, par conséquent, à une plus grande force collective pour la classe ouvrière. C'est un bon exemple de la façon dont les institutions - dans ce cas, le système d'assurance-chômage - peuvent influencer le comportement et les résultats pour des groupes d'acteurs spécifiques dans la société.

Il semble logique de supposer que les gouvernements de gauche, généralement favorables aux droits des travailleurs, seraient plus enclins à mettre en place un système de Ghent. Cependant, il est important de noter que l'implémentation d'un système de Ghent peut dépendre de divers facteurs, notamment le contexte historique, politique et social, ainsi que le système juridique et économique existant. En outre, l'adoption d'un système de Ghent peut ne pas être aussi simple qu'il y paraît. Tout d'abord, cela nécessite que les syndicats aient la capacité organisationnelle et les ressources financières pour gérer efficacement le système d'assurance-chômage. Ensuite, cela nécessite que le gouvernement soit prêt à céder cette responsabilité aux syndicats. Enfin, il convient de souligner que l'introduction d'un système de Ghent peut avoir des conséquences non intentionnelles. Par exemple, cela pourrait potentiellement polariser le marché du travail entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués, ou cela pourrait donner aux syndicats un pouvoir disproportionné. En bref, si l'introduction d'un système de Ghent peut théoriquement renforcer le mouvement ouvrier, sa mise en œuvre pratique peut être plus complexe et dépendre de nombreux facteurs contextuels.

Ce qui ressort de l'observation de Bo Rothstein est que la réalité politique et historique est souvent plus complexe que ce que les modèles théoriques peuvent suggérer. Les motivations des gouvernements pour adopter certaines politiques peuvent dépendre de nombreux facteurs, y compris des objectifs stratégiques à long terme, des pressions politiques internes et externes, et des circonstances historiques spécifiques. Dans le cas de la France, l'introduction de l'assurance chômage par un gouvernement libéral pourrait s'expliquer par une volonté de contrôler le mouvement ouvrier, plutôt que de le renforcer. Les gouvernements libéraux peuvent avoir perçu le système de Ghent comme un moyen de canaliser l'activité syndicale dans un cadre plus formel et contrôlé. Il pourrait également avoir été considéré comme un moyen de pacifier le mouvement ouvrier en offrant certains avantages, tout en conservant le contrôle général sur la politique économique. Les syndicats français, avec leur tradition d'indépendance vis-à-vis de l'État, ont peut-être perçu cette manœuvre comme une tentative de cooptation et ont donc résisté. Par conséquent, l'échec de l'introduction du système de Ghent en France peut être vu comme une démonstration de la manière dont les conséquences non anticipées et l'interaction complexe des intérêts politiques peuvent influencer les résultats politiques.

Sur la durée cela va défavoriser le pouvoir de la classe ouvrière en France, car en France le taux de syndicalisation et l’un des plus faibles dans le secteur privé de l’ordre de moins de 10% de travailleurs syndiqués. Le mouvement de la création institutionnelle en 1905 en France par exemple, peut avoir des raisons de court terme qui ont amené ces décisions, mais ce n’est pas un acte intentionnel qui a pris en compte l’évolution dans la durée ainsi que les institutions favorables aux travailleurs dans le long terme. Les acteurs ne sont pas toujours au clair sur ce qui est avantageux pour eux. Les décisions politiques sont souvent prises en réponse à des considérations de court terme et ne tiennent pas toujours compte des conséquences à long terme. Cela peut être dû à une multitude de facteurs, y compris des pressions politiques immédiates, des calculs stratégiques erronés, ou tout simplement une incompréhension des implications à long terme d'une politique donnée.

Dans le cas de la France et du système de Ghent, il semble que les décisions prises par les gouvernements libéraux et la réaction des syndicats aient eu des conséquences non anticipées qui ont finalement affaibli le pouvoir de la classe ouvrière. C'est un exemple parfait de la manière dont les conséquences non anticipées et les erreurs de jugement peuvent avoir un impact majeur sur le développement politique et économique d'un pays. Cependant, il est important de noter que, même si les acteurs ne sont pas toujours au clair sur ce qui est avantageux pour eux à long terme, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils agissent de manière irrationnelle. Au contraire, ils font souvent de leur mieux pour naviguer dans un environnement complexe et incertain, en s'appuyant sur les informations et les ressources dont ils disposent à un moment donné. Cela peut parfois conduire à des erreurs, mais c'est une partie inévitable du processus politique.

L'approche institutionnaliste historique met l'accent sur le fait que les institutions politiques et économiques ont des effets durables et parfois imprévus qui peuvent ne pas être immédiatement apparents lors de leur création. Il s'agit là d'une critique majeure des approches fonctionnalistes, qui considèrent généralement que les institutions sont créées pour résoudre des problèmes spécifiques et qu'elles évoluent ou disparaissent lorsque ces problèmes changent ou sont résolus. En revanche, l'institutionnalisme historique soutient que les institutions ont tendance à persister dans le temps, même lorsqu'elles ne répondent plus efficacement aux problèmes pour lesquels elles ont été initialement créées, en raison de la dynamique du pouvoir, des coûts de transaction et d'autres facteurs. De plus, cette perspective souligne également que les institutions ne sont pas toujours créées de manière rationnelle ou prévoyante. Au contraire, elles peuvent être le produit de décisions politiques impulsives, de compromis complexes ou même de pure coïncidence. Ces circonstances peuvent conduire à des résultats institutionnels qui sont très différents de ce que les acteurs initiaux auraient prévu ou souhaité, soulignant ainsi l'importance du contexte historique et des contingences dans la formation des institutions.

Path dependence

L'idée de "path dependence" est un concept central dans l'institutionnalisme historique. Ce terme fait référence à l'idée que les décisions passées et les institutions existantes peuvent orienter et limiter les choix futurs. C'est parce que, une fois qu'une institution ou une politique a été mise en place, elle crée souvent des attentes, des normes et des investissements qui rendent le changement coûteux et difficile. Dans le contexte des institutions politiques et économiques, cela signifie que même si une institution n'est plus optimale ou si elle ne sert plus les intérêts qu'elle était censée servir à l'origine, elle peut perdurer simplement parce qu'il est difficile de changer le statu quo. Les acteurs politiques, économiques et sociaux peuvent s'adapter à ces institutions et construire leurs stratégies et leurs attentes autour d'elles, rendant tout changement potentiellement perturbateur et coûteux.

L'exemple de la sécurité sociale aux États-Unis illustre bien le concept de "path dependence" en science politique.

Aux États-Unis, le système de sécurité sociale a été mis en place dans les années 1930 en réponse à la Grande Dépression. Il a été conçu pour fournir un filet de sécurité pour les travailleurs âgés, en leur fournissant un revenu de retraite de base. Cependant, le système a été conçu de telle sorte qu'il dépendait largement des cotisations des travailleurs actuels pour financer les prestations des retraités actuels. Au fil du temps, la démographie des États-Unis a changé, avec une proportion croissante de personnes âgées par rapport aux travailleurs plus jeunes. Cela a conduit à des pressions financières croissantes sur le système de sécurité sociale. Cependant, malgré les défis auxquels le système est confronté, il est extrêmement difficile de le réformer ou de le changer de manière significative. Cela est dû en partie à la dépendance des bénéficiaires actuels et futurs à l'égard de la sécurité sociale, mais aussi à la complexité du système lui-même. Les tentatives de réforme ont souvent rencontré une opposition politique et publique considérable. Ainsi, bien que le système de sécurité sociale des États-Unis puisse ne plus être le plus efficace ou le plus équitable compte tenu des réalités démographiques et économiques actuelles, il persiste en grande partie à cause de la "path dependence". Les décisions passées ont créé une institution qui est maintenant difficile à changer, malgré les problèmes évidents qu'elle présente.

William Sewell

Dans son article "Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology", l'auteur William H. Sewell Jr. discute l'idée de la dépendance au chemin ("path dependence").[6] Cette notion suggère que les décisions, événements ou résultats passés ont un impact significatif sur les décisions, événements ou résultats futurs.

Selon Sewell, cette dépendance au chemin n'est pas simplement une question d'événements passés qui limitent les options futures. Il met en évidence l'idée que ces dépendances historiques peuvent également ouvrir de nouvelles possibilités et chemins d'action qui n'étaient pas envisagés auparavant. De plus, ces dépendances au chemin ne sont pas simplement linéaires ou déterministes. Elles sont plutôt multidimensionnelles et complexes, avec de multiples chemins possibles qui peuvent être suivis à tout moment donné.

L'idée clé de la dépendance au chemin est que les structures et les événements historiques importent. Ils façonnent les trajectoires futures de façon significative. Les décisions prises dans le passé continuent d'affecter les options disponibles dans le présent, et ces décisions passées peuvent également avoir un impact sur l'avenir de façon inattendue. C'est pourquoi il est important de prendre en compte les processus historiques lors de l'étude des phénomènes sociaux.

James Mahoney