Un enfoque analítico de las instituciones en la ciencia política

El pensamiento social de Émile Durkheim y Pierre Bourdieu ● Los orígenes de la caída de la República de Weimar ● El pensamiento social de Max Weber y Vilfredo Pareto ● El noción de "concepto" en ciencias sociales ● Historia de la disciplina de la ciencia política: teorías y conceptos ● Marxismo y Estructuralismo ● Funcionalismo y Sistematismo ● Interaccionismo y Constructivismo ● Teorías de la antropología política ● El debate de las tres íes: intereses, instituciones e ideas ● La teoría de la elección racional y el análisis de intereses en la ciencia política ● Un enfoque analítico de las instituciones en la ciencia política ● El estudio de las ideas y las ideologías en la ciencia política ● Teorías de la guerra en la ciencia política ● La Guerra: Concepciones y Evoluciones ● La razón de Estado ● Estado, soberanía, globalización y gobernanza multinivel ● Teorías de la violencia en la ciencia política ● Welfare State y biopoder ● Análisis de los regímenes democráticos y los procesos de democratización ● Sistemas electorales: mecanismos, problemas y consecuencias ● El sistema de gobierno en las democracias ● Morfología de las protestaciones ● La acción en la teoría política ● Introducción a la política suiza ● Introducción al comportamiento político ● Análisis de las Políticas Públicas: Definición y ciclo de las políticas públicas ● Análisis de las Políticas Públicas: establecimiento y formulación de la agenda ● Análisis de Políticas Públicas: Implementación y Evaluación ● Introducción a la subdisciplina de las relaciones internacionales ● Introducción a la teoría política

Las instituciones son un concepto fundamental de la ciencia política. Determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones y cómo se resuelven los conflictos en una sociedad.

La ciencia política estudia varios tipos de instituciones, cada una con un papel específico. Por un lado, las instituciones políticas incluyen estructuras de gobierno como el parlamento, el poder ejecutivo y el poder judicial. Establecen cómo se distribuye y utiliza el poder dentro de un Estado. Por otro lado, las instituciones administrativas, que incluyen los ministerios, los organismos gubernamentales y las fuerzas del orden, se encargan de aplicar las políticas y leyes establecidas por las instituciones políticas. En otro contexto, las instituciones legislativas, que en un sistema democrático incluyen el parlamento o congreso, se encargan de redactar las leyes. La interpretación y aplicación de estas leyes es entonces responsabilidad de las instituciones judiciales, que comprenden los tribunales y otros órganos jurídicos. Por último, hay instituciones no gubernamentales que también tienen una influencia significativa en la política. Las instituciones legislativas crean las leyes, las administrativas las aplican y las judiciales las interpretan y aplican. Las instituciones no son sólo estructuras formales, sino también reglas y normas informales que configuran el comportamiento político. Estas reglas y normas pueden ser tanto o más importantes que las estructuras formales para entender cómo funciona la política. Por ejemplo, las normas de respeto del Estado de Derecho o de no discriminación pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la política.

El enfoque analítico de las instituciones en ciencia política hace referencia a un método de estudio que se centra en el análisis riguroso y sistemático de las instituciones políticas en el ámbito de la ciencia política. Este enfoque trata de comprender las instituciones examinando sus características, estructuras, funciones e interacciones con otros actores políticos. El enfoque analítico implica el uso de diferentes herramientas conceptuales y metodológicas para examinar las instituciones. Puede incluir el análisis comparativo de diferentes instituciones políticas entre países, el estudio de los procesos institucionales de toma de decisiones, el análisis de los mecanismos institucionales de control y regulación, y la evaluación del impacto de las instituciones en el comportamiento político y en los resultados de las políticas. El enfoque analítico institucional de la ciencia política pretende proporcionar una comprensión más profunda y matizada del papel de las instituciones en los sistemas políticos, haciendo hincapié en el examen preciso de las estructuras y dinámicas institucionales.

¿Qué es una institución?[modifier | modifier le wikicode]

Definiciones: reglas, rutinas o convenciones formales o informales que existen en todos los niveles políticos.[modifier | modifier le wikicode]

Las instituciones suelen definirse en sentido amplio como normas, procedimientos, rutinas o convenciones más o menos formales que existen en distintos niveles de análisis. Puede ser a nivel internacional, donde instituciones como las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio desempeñan un papel crucial en la regulación de las interacciones entre países. A nivel subnacional o regional, las instituciones pueden incluir organismos gubernamentales locales o regionales, grupos comunitarios o incluso convenciones sociales que rigen el comportamiento en determinadas regiones. Además, también pueden existir instituciones a nivel sectorial. Por ejemplo, en el sector financiero, hay instituciones como los bancos centrales o los reguladores financieros que establecen las normas y procedimientos para el funcionamiento del sector. Así pues, las instituciones son básicamente "reglas del juego" que estructuran el comportamiento en la sociedad, tanto si están consagradas formalmente en la ley como si adoptan la forma de normas y convenciones sociales informales.

Una constitución, como la suiza, es un ejemplo perfecto de institución en el sentido de que establece un conjunto de normas y procedimientos que definen la estructura y el funcionamiento del Estado. Determina la forma del Estado -en el caso de Suiza, una confederación- y especifica las relaciones entre los distintos poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Constitución suiza, por ejemplo, establece un sistema de gobierno semidirecto que combina elementos de democracia representativa con instrumentos de democracia directa como los referendos. También establece los derechos fundamentales de los ciudadanos suizos y define los poderes de los distintos niveles de gobierno: federal, cantonal y comunal. También define cómo se eligen estos órganos políticos, por ejemplo estipulando que los miembros del Consejo Federal (el poder ejecutivo en Suiza) son elegidos por la Asamblea Federal (parlamento). De este modo, una constitución proporciona un marco para el funcionamiento de la política y el gobierno en un país, y como tal es una institución clave en la ciencia política.

Las instituciones informales también desempeñan un papel importante en la estructuración de los sistemas políticos. Estas instituciones pueden basarse en tradiciones, costumbres y normas no escritas pero vinculantes. El Reino Unido es un excelente ejemplo de este tipo de sistema. Aunque el país no tiene una única constitución escrita como la mayoría de los demás países, sí cuenta con una serie de textos, leyes, principios judiciales y convenciones que, en conjunto, conforman lo que a menudo se denomina la "constitución no escrita" del Reino Unido. Estas normas y convenciones no escritas pueden tener un gran impacto en el funcionamiento del gobierno. Por ejemplo, aunque no hay ninguna ley escrita que estipule que el Primer Ministro debe ser el líder del partido con mayoría en la Cámara de los Comunes, se trata de una convención ampliamente aceptada que es casi tan vinculante como una ley escrita. En este sentido, las instituciones informales son tan importantes para comprender el funcionamiento de la política como las formales.

Dentro de la ciencia política, varios subcampos destacan aspectos particulares de las instituciones, contribuyendo a nuestra comprensión de su papel y funcionamiento. Por ejemplo, la ciencia política comparada examina cómo influyen en la gobernanza las instituciones de distintos sistemas políticos, haciendo hincapié en la importancia del contexto. La política internacional, por su parte, estudia las instituciones a escala mundial, como la ONU o la OMC, que configuran las relaciones entre naciones y la resolución de conflictos. La teoría política ofrece una perspectiva más conceptual, explorando las ideas y principios, como la justicia y la democracia, que sustentan la creación y el funcionamiento de las instituciones. Por otro lado, la política pública estudia cómo las instituciones configuran el diseño y la aplicación de las políticas, revelando cómo la estructura institucional puede afectar a los resultados de las políticas. Por último, la administración pública se centra en el funcionamiento interno de las instituciones gubernamentales, abordando cuestiones de eficiencia y gestión. Juntos, estos subcampos iluminan diferentes aspectos de las instituciones, ofreciendo una imagen más completa y matizada de su papel en la ciencia política.

Stephen Krasner[modifier | modifier le wikicode]

Stephen D. Krasner, distinguido profesor de ciencias políticas, definió los regímenes internacionales de forma influyente en su obra "International Regimes" (1983).[1] Según él, un régimen internacional es un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones implícitos o explícitos en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en un ámbito determinado de las relaciones internacionales.

Krasner ha identificado el libre comercio como un ámbito en el que podemos ver este tipo de régimen en acción. Las normas que codifican el libre comercio, como las establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pueden considerarse una institución internacional. Estas normas rigen la forma en que los países interactúan en materia comercial y repercuten en la política comercial de cada país.

Para Krasner y otros teóricos del régimen, los regímenes no son sólo organizaciones internacionales formales, sino también normas y reglas que pueden existir fuera de cualquier estructura formal. Además, estos regímenes pueden ser influyentes aunque no siempre se respeten a la perfección; su mera existencia puede influir en el comportamiento de los Estados.

Las instituciones son reglas, normas y procedimientos que centran el comportamiento internacional: "'regímenes internacionales' son las 'reglas, normas, principios y procedimientos que centran las expectativas sobre el comportamiento internacional'". Esta definición es una caracterización clásica de los regímenes internacionales en el ámbito de la ciencia política, según la cual están formados por reglas, normas, principios y procedimientos que centran las expectativas relativas al comportamiento internacional. Estos regímenes pueden formalizarse a través de organizaciones y tratados internacionales, pero también pueden manifestarse a través de normas y costumbres menos formales. Estas instituciones, formales o informales, ayudan a estructurar las interacciones internacionales estableciendo expectativas comunes y proporcionando mecanismos de cooperación y resolución de conflictos. Por ejemplo, un régimen internacional como la Organización Mundial del Comercio establece normas para el comercio internacional y proporciona mecanismos para resolver conflictos comerciales. Aunque los regímenes internacionales no siempre pueden garantizar su cumplimiento (los Estados pueden incumplir sus obligaciones y, de hecho, a veces lo hacen), su existencia puede influir en el comportamiento de los Estados al establecer normas de conducta aceptables y crear presión para su cumplimiento.

Cuando un Estado ratifica un convenio internacional como la Convención contra la Tortura, se crean expectativas sobre su comportamiento. Al ratificar la Convención, el Estado se compromete a acatar las normas y estándares establecidos en la Convención y se compromete a no cometer torturas, a tomar medidas para prevenir la tortura en su territorio y a llevar ante la justicia a quienes cometan actos de tortura. Esto significa que el Estado está obligado a modificar su comportamiento interno para cumplir estas normas internacionales. Esto puede implicar la aplicación de nuevas leyes o políticas, la formación de sus fuerzas de seguridad para prevenir el uso de la tortura o la investigación y el procesamiento de los presuntos autores de actos de tortura. Si un Estado incumple estas obligaciones, puede enfrentarse a presiones o sanciones internacionales. De este modo, los convenios internacionales, como instituciones, contribuyen a moldear el comportamiento de los Estados en la escena internacional.

Douglass North[modifier | modifier le wikicode]

Douglas North, economista estadounidense galardonado con el Premio Nobel en 1993, proporcionó una definición muy influyente de las instituciones en su libro "Institutions, Institutional Change and Economic Performance": "las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, [...] las restricciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana" "reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura a la vida cotidiana. [...] definen y limitan el conjunto de opciones de los individuos".[2].

Las describió como "las reglas del juego en una sociedad" o, más formalmente, como "las restricciones creadas por el hombre que dan forma a la interacción humana". Según North, las instituciones desempeñan un papel crucial en la reducción de la incertidumbre al estructurar la vida cotidiana. Permiten a los individuos tener expectativas razonables sobre las consecuencias de sus acciones, facilitando así la cooperación y el intercambio.

Además, North señaló que las instituciones definen y limitan las opciones de las personas. Lo hacen estableciendo normas que fomentan ciertos comportamientos y penalizan o prohíben otros. Por ejemplo, las leyes contra el robo disuaden a los individuos de robar estableciendo penas para este comportamiento. En general, esta perspectiva subraya el papel de las instituciones como estructuras que guían y limitan el comportamiento humano, y destaca su importancia para el funcionamiento de una sociedad y para los resultados económicos.

El institucionalismo, ya sea en ciencias políticas, sociología, economía u otras disciplinas, hace hincapié en el papel de las instituciones -definidas como conjuntos de reglas, normas, procedimientos y prácticas- en la estructuración de las acciones individuales y colectivas. En este marco, se considera que las instituciones proporcionan el "marco" o "guión" del comportamiento. Establecen reglas y normas que guían y limitan las elecciones de los individuos, definen las funciones y responsabilidades de los distintos actores y facilitan la coordinación y cooperación entre ellos. Por ejemplo, una constitución política puede establecer normas para el proceso electoral, definir las funciones del presidente, el parlamento y los tribunales, y establecer procedimientos para crear nuevas leyes. Estas normas y procedimientos contribuyen a estructurar el comportamiento de los actores políticos y facilitan la gobernanza democrática. El institucionalismo se ocupa, por tanto, de entender cómo influyen las instituciones en el comportamiento, cómo evolucionan y cambian con el tiempo y cómo afectan a los resultados sociales, políticos y económicos.

El institucionalismo ofrece una perspectiva que complementa y matiza el enfoque basado en la racionalidad de los actores y la explicación de la acción basada en los intereses. Mientras que estos enfoques hacen hincapié en la idea de que los individuos actúan de acuerdo con sus intereses personales y tratan de maximizar sus ganancias, el institucionalismo añade una capa adicional de complejidad al mostrar cómo las instituciones pueden influir, restringir o dar forma a estas acciones y elecciones. Las instituciones definen reglas y normas de comportamiento aceptable, crean incentivos y sanciones para determinados tipos de acción y establecen procedimientos y estructuras que pueden facilitar u obstaculizar ciertas formas de interacción. Por consiguiente, aunque los actores actúen de forma racional y guiados por sus intereses, sus acciones están estructuradas y limitadas por el contexto institucional en el que se encuentran. Dicho de otro modo, el institucionalismo reconoce que los agentes están moldeados por las instituciones que los rodean y a la vez las moldean. Están "integrados" en estructuras institucionales que influyen en sus percepciones, expectativas y estrategias. Por lo tanto, este enfoque ayuda a arrojar luz sobre la compleja dinámica entre individuos e instituciones, y entre agencia y estructura, en la vida social, política y económica.

El institucionalismo hace hincapié en el papel de las instituciones como estructuras que influyen y limitan la elección y la acción de los individuos. Al establecer ciertas reglas, normas y procedimientos, las instituciones pueden limitar el número de opciones disponibles para los actores. Por ejemplo, las reglas de un sistema político pueden determinar quién puede presentarse a unas elecciones, cómo se cuentan los votos o quién tiene derecho a participar en la toma de decisiones políticas. Del mismo modo, en una empresa, las normas y procedimientos organizativos pueden determinar quién tiene derecho a tomar ciertas decisiones, cómo se comparte la información o cómo se resuelven los conflictos. Al limitar el abanico de posibilidades, las instituciones contribuyen a estructurar el comportamiento y hacen que las acciones sean más predecibles. De este modo, pueden reducir la incertidumbre, facilitar la coordinación y la cooperación y contribuir a la estabilidad y el orden social. Sin embargo, también pueden ser fuente de restricciones y conflictos, y su influencia en el comportamiento puede ser impugnada y modificada.

James March y Johan Olsen[modifier | modifier le wikicode]

James G. March y Johan P. Olsen formularon una influyente definición de las instituciones en sus trabajos sobre el "nuevo institucionalismo". En Elaborating the "New Institutionalism", definen las instituciones como "colecciones de estructuras, reglas y procedimientos operativos estándar que tienen un papel parcialmente autónomo en la vida política".[3].

Según ellos, las instituciones son "conjuntos de estructuras, reglas y procedimientos operativos estándar que tienen un papel parcialmente autónomo en la vida política". Esta definición destaca varios aspectos clave de las instituciones. En primer lugar, las instituciones están formadas por estructuras, reglas y procedimientos: no son simplemente organizaciones o entidades formales, sino también conjuntos de prácticas y normas que guían el comportamiento. En segundo lugar, las instituciones desempeñan un papel "parcialmente autónomo" en la vida política. Esto significa que no son meros instrumentos pasivos utilizados por los actores políticos, sino que pueden influir activamente en el comportamiento y los resultados políticos. Por ejemplo, las normas de un sistema político pueden influir en quién es elegido, qué políticas se adoptan y cómo se resuelven los conflictos. March y Olsen son más conocidos por su enfoque del "nuevo institucionalismo" en la ciencia política, que hace hincapié en el papel de las instituciones como estructuras que conforman el comportamiento político, y en cómo las propias instituciones cambian y evolucionan.

Los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) son conjuntos de directrices paso a paso que los empleados de una organización deben seguir al realizar tareas rutinarias o habituales. Estos procedimientos están concebidos para mejorar la eficacia, garantizar la coherencia y reducir los errores o descuidos. En el contexto institucional, estos PNT pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Al establecer la rutina y la previsibilidad, los PNT conforman las expectativas de los empleados sobre cómo deben comportarse y realizar sus tareas. También pueden crear una cultura organizativa que influya en el modo en que los empleados interactúan entre sí y con las partes externas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque los PNT suelen estar diseñados para ser cumplidos, no siempre se respetan a rajatabla. En ocasiones, los empleados pueden desviarse de los PNT por diversas razones, como la necesidad de responder a situaciones inesperadas, conflictos con otras reglas o normas, o la percepción de que determinados procedimientos son ineficaces o innecesarios. En consecuencia, la interacción entre los PNT y el comportamiento humano puede ser compleja y dinámica.

Puede decirse que los procedimientos normalizados de trabajo (PNT), como parte integrante de las instituciones, desempeñan un papel autónomo en la vida política. Establecen un marco que orienta el comportamiento de los actores políticos, influye en los procesos de toma de decisiones y contribuye a configurar los resultados políticos. Por ejemplo, las normas parlamentarias que rigen el debate y la votación de los proyectos de ley pueden influir en el resultado de estos procesos. Del mismo modo, los procedimientos de votación y recuento en las elecciones pueden influir en quién resulta elegido. Estos procedimientos son, por tanto, una parte importante del "juego político" y pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la política. Aunque estos procedimientos tienen un papel autónomo, también están influidos por los actores políticos, que pueden tratar de cambiar o eludir estas normas para lograr sus objetivos. La interacción entre los procedimientos institucionales y los actores políticos es, pues, dinámica y recíproca.

Tipos de instituciones[modifier | modifier le wikicode]

Establecer una tipología de las instituciones ofrece una serie de ventajas, entre las que destaca la de facilitar la comprensión y el análisis del complejo panorama político. Al categorizar las instituciones según su función, estructura o nivel de actuación, ya sea local, nacional o internacional, es posible hacer más accesible y manejable su estudio. Además, una tipología permite establecer comparaciones pertinentes entre distintas instituciones, dentro de un mismo país o entre países diferentes. Esto puede revelar los puntos fuertes y débiles de las distintas configuraciones institucionales y contribuir a nuestra comprensión del impacto de las instituciones en los resultados políticos y socioeconómicos. Además, al clasificar las instituciones en distintos tipos, podemos elaborar teorías sobre su funcionamiento y predecir su comportamiento, lo que puede contribuir a nuestro conocimiento de las diferencias entre, por ejemplo, las instituciones democráticas y las autoritarias, o el modo en que las instituciones económicas influyen en el desarrollo económico. Por último, el conocimiento de los distintos tipos de instituciones puede orientar las decisiones políticas y los esfuerzos de reforma. Si la investigación revela que ciertos tipos de instituciones son más eficaces para promover el desarrollo económico o la estabilidad política, esta información podría servir de base para modificar las instituciones existentes o crear otras nuevas. Sin embargo, hay que recordar que cualquier tipología, a pesar de su valor, es una simplificación de la realidad y puede no abarcar toda la diversidad y complejidad de las instituciones reales.

Las instituciones existen a varios niveles y tienen funciones y ámbitos distintos, y cada uno de estos niveles de instituciones desempeña un papel importante en la estructuración de la interacción social, económica y política:

- A nivel internacional, contamos con instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas instituciones establecen reglas y normas que rigen las relaciones entre las naciones.

- A nivel transnacional, existen ejemplos como los códigos de conducta de las empresas multinacionales. Estos códigos están diseñados para supervisar y regular el comportamiento de las empresas a escala mundial, especialmente en lo que respecta a la distribución de bienes y servicios. Pretenden garantizar el respeto de determinadas condiciones y derechos laborales en los distintos países en los que operan las empresas. Representan una especie de régimen internacional a nivel de la empresa privada, que concierne tanto al productor como al proveedor.

- A nivel nacional, las instituciones incluyen constituciones, parlamentos, partidos políticos, sistemas electorales, etc. Estas instituciones estructuran y regulan el funcionamiento del gobierno y la política dentro de un país concreto.

- Por último, a nivel subnacional, regional o sectorial, existen instituciones como los convenios colectivos de ámbito industrial. Estas instituciones operan a un nivel más localizado, regulando sectores específicos de la economía o regiones concretas de un país.

En el ámbito de la ciencia política, se suelen distinguir varios tipos de instituciones, entre las que se incluyen:

- Instituciones políticas: Estas instituciones estructuran y rigen el funcionamiento del gobierno y la política en sentido amplio. Incluyen órganos de gobierno como el parlamento, el ejecutivo y el judicial, así como partidos políticos, sindicatos y a veces incluso los medios de comunicación.

- Instituciones administrativas: son las organizaciones encargadas de aplicar las leyes y políticas decididas por las instituciones políticas. Incluye los ministerios, las agencias gubernamentales, las fuerzas policiales, el ejército, etc.

- Instituciones económicas: Estas instituciones rigen la vida económica de un país o región. Incluyen bancos, bolsas, reguladores financieros, etc.

- Instituciones sociales: Son las organizaciones que rigen la vida social y cultural. Pueden incluir organizaciones como escuelas, universidades, iglesias, clubes sociales, etc.

- Instituciones legislativas: Son las encargadas de crear leyes. Incluye organismos como el parlamento o el congreso.

- Instituciones judiciales: se encargan de interpretar y aplicar las leyes. Incluye los tribunales y otros órganos judiciales.

- Instituciones internacionales: son organizaciones que rigen las relaciones entre naciones, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, etc.

- Instituciones no gubernamentales: son organizaciones independientes que tienen un impacto significativo en la política, la sociedad y la economía, como las organizaciones no gubernamentales (ONG), los grupos de presión, los medios de comunicación, etc.

También existe una categoría de instituciones menos formales que desempeñan un papel importante en la gobernanza mundial. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos, aunque tiene cierta formalidad por tratarse de una reunión anual, presenta aspectos informales en cuanto a su composición. No está claro quiénes son exactamente sus miembros, lo que dificulta la codificación de normas muy formales. A pesar de esta informalidad, el foro sigue siendo una plataforma influyente en la que líderes mundiales, empresarios e intelectuales pueden reunirse, intercambiar ideas y dar forma a las agendas globales. Otro ejemplo es el G20, un grupo informal formado por las 19 mayores economías del mundo y la Unión Europea. Aunque no tiene poderes formales de ejecución, el G20 desempeña un papel importante en la gobernanza internacional al facilitar el diálogo y la cooperación en cuestiones económicas y financieras mundiales. Su carácter informal le permite abordar cuestiones más amplias que las que suelen tratar instituciones más formales, pero también hace que sus resultados sean menos vinculantes y estén más sujetos a la voluntad política de sus miembros. Estos ejemplos demuestran que incluso las instituciones informales pueden tener un impacto significativo en la política mundial, a pesar de su falta de formalidad, o quizá debido a ella.

Los términos "organizaciones" e "instituciones" suelen utilizarse indistintamente en el discurso cotidiano, aunque sus significados difieren ligeramente en el contexto de la ciencia política. Los agentes sociales, los agentes políticos y las organizaciones de intereses pueden considerarse tanto instituciones como organizaciones. Como tales, actúan como agentes del cambio político. Cuando los consideramos como instituciones, nos centramos en cómo estructuran y regulan el comportamiento dentro de una sociedad o sistema político. Examinamos cómo sus reglas, procedimientos y normas influyen en el comportamiento de individuos y grupos, y cómo estas estructuras pueden cambiar con el tiempo. Cuando las consideramos como organizaciones, nos centramos en cambio en su papel como actores del sistema político. Se examina cómo utilizan su poder e influencia para alcanzar sus objetivos, cómo interactúan con otros actores y organizaciones, y cómo estas interacciones pueden contribuir al cambio institucional. En resumen, aunque los términos "institución" y "organización" puedan utilizarse a veces indistintamente, ponen de relieve aspectos diferentes del papel de los actores en el sistema político. Los politólogos pueden optar por centrarse en uno u otro aspecto, o por considerarlos simultáneamente, en función de sus preguntas de investigación específicas.

¿Cómo influyen las instituciones en los resultados?[modifier | modifier le wikicode]

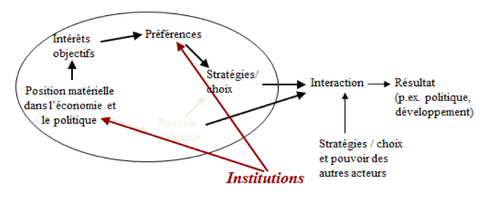

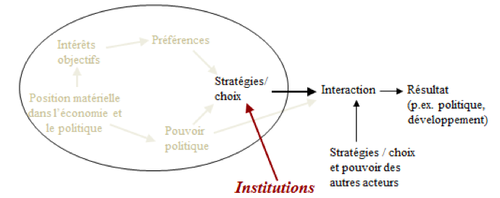

Las instituciones desempeñan un papel clave en la configuración de las políticas y pueden influir en ellas de tres maneras principales:

- Influyendo en las capacidades de los distintos agentes: Las instituciones pueden conferir o restringir el poder de los distintos agentes en función de las normas y procedimientos que establezcan. Por ejemplo, una constitución puede determinar cuáles son las responsabilidades del gobierno y qué poderes se conceden a distintos organismos o individuos. Esto puede afectar a la capacidad de estos actores para aplicar políticas o influir en el proceso político.

- Alterando las preferencias de las partes interesadas: Las instituciones también pueden moldear las preferencias de las partes interesadas definiendo lo que se considera aceptable o deseable en una sociedad determinada. Por ejemplo, las normas sociales, que son una forma de institución, pueden influir en las preferencias políticas de los individuos estableciendo lo que se considera buen o mal comportamiento.

- Influyendo en las estrategias de los individuos o los Estados: Por último, las instituciones pueden afectar a las estrategias que los individuos o los Estados deciden adoptar para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, las normas electorales pueden influir en la estrategia de un partido político durante una campaña electoral. Del mismo modo, los tratados internacionales pueden influir en la estrategia diplomática o de política exterior de un Estado.

Las instituciones son fuerzas poderosas que pueden configurar el panorama político influyendo en las capacidades, preferencias y estrategias de los actores políticos.

Influencia de las instituciones en el poder político[modifier | modifier le wikicode]

Las instituciones desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar y limitar el poder político en cualquier sociedad. He aquí cómo pueden influir en el poder político:

- Estructura del gobierno: Las instituciones pueden definir la estructura del gobierno y distribuir el poder entre los distintos poderes, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto puede influir en el equilibrio de poderes y evitar abusos de poder. Por ejemplo, la constitución de un país es una institución que establece claramente cómo debe organizarse el gobierno y cómo debe ejercerse el poder.

- Regulación del comportamiento político: Las instituciones pueden regular el comportamiento de los actores políticos mediante leyes, normas y reglamentos. Esto puede incluir normas sobre financiación de campañas, conducta electoral, grupos de presión y otros aspectos del proceso político.

- Formación de la opinión pública: Determinadas instituciones, como los medios de comunicación o la educación, pueden influir en la opinión pública, que a su vez puede influir en el poder político. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden poner de relieve determinadas cuestiones, dar forma al debate público e influir en la opinión pública, lo que a su vez puede repercutir en la política.

- Facilitar la participación cívica: Las instituciones también pueden facilitar u obstaculizar la participación de los ciudadanos en la vida política. Por ejemplo, las leyes electorales, los procedimientos de votación y las normas de financiación de las campañas pueden influir en quién y cómo puede participar en el proceso político.

- Supervisar la aplicación de las políticas: Instituciones como el poder judicial o los organismos reguladores pueden supervisar la aplicación de las políticas y garantizar que el poder político se ejerce de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

En el contexto de la ciencia política, las instituciones pueden desempeñar un papel central en la estructuración y modulación de las relaciones de poder, ya sea dentro de un Estado o entre distintos Estados.

- NAFTA - North-American Free Trade Agreement

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora sustituido por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), es un ejemplo de cómo una institución puede influir en el poder de distintos actores de un sistema político. El objetivo de estos acuerdos era crear un mercado único entre Estados Unidos, Canadá y México, en el que las mercancías pudieran circular sin aranceles. Sin duda, esto ha reforzado el poder de las empresas multinacionales, permitiéndoles trasladar la producción a regiones con costes laborales más bajos, como México. Esto ha abierto oportunidades para maximizar los beneficios aprovechando la proximidad geográfica para mantener los costes de transporte relativamente bajos. Se trata de un ejemplo sorprendente de cómo las instituciones pueden remodelar el panorama político y económico, redistribuyendo el poder y creando nuevas dinámicas.

Acuerdos comerciales como el TLCAN han dado más poder a las empresas multinacionales, sobre todo gracias a su mayor capacidad para deslocalizar la producción. Este poder se debe en gran medida a la movilidad de las empresas, mientras que los trabajadores suelen estar más atados a una localidad concreta. La mayor movilidad de las empresas les permite responder a los costes y a las condiciones de trabajo trasladando la producción a lugares donde estos factores son más favorables. Esto crea una dinámica en la que las empresas pueden amenazar con deslocalizar la producción si los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, salarios más altos u otras mejoras. Esto puede provocar una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones laborales, ya que los trabajadores se ven obligados a competir a escala internacional.

- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es otro órgano en el que las instituciones desempeñan un papel fundamental en el reparto del poder político. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China- tienen derecho a vetar cualquier resolución de fondo. Esto significa que pueden bloquear cualquier decisión con la que no estén de acuerdo, independientemente del apoyo que esa decisión pueda recibir de los demás miembros del Consejo de Seguridad. Este acuerdo institucional confiere un poder considerable a los cinco miembros permanentes, permitiéndoles ejercer una influencia desproporcionada en la política internacional. También les permite utilizar su poder de veto para contrarrestar la posible aparición de nuevas potencias mundiales o regionales. Por ejemplo, pueden utilizar su veto para bloquear la admisión de nuevos miembros permanentes, como India o Brasil, o para contrarrestar las ambiciones internacionales de países como Irán.

La influencia de las instituciones en las preferencias[modifier | modifier le wikicode]

Las instituciones desempeñan un papel clave en la formación y evolución de las preferencias individuales y colectivas. Por un lado, pueden influir en las preferencias a través del proceso de socialización. Por ejemplo, la educación como institución desempeña un papel crucial en la formación de los valores, actitudes y creencias de las personas. Las instituciones religiosas, culturales y familiares también desempeñan un papel importante en la formación de las preferencias individuales. Por otra parte, las instituciones también tienen un efecto indirecto en las preferencias al determinar la posición material del individuo o agente en la economía y la política. Por ejemplo, instituciones económicas como el mercado laboral, los sistemas de protección social y las políticas fiscales pueden influir en las preferencias de los individuos en términos de asignación de recursos o políticas públicas. Del mismo modo, las instituciones políticas, como el sistema electoral, pueden influir en las preferencias de las personas en términos de participación política y apoyo a diferentes ideologías políticas. Las instituciones influyen considerablemente en la forma en que los individuos perciben sus opciones y toman sus decisiones y, por tanto, desempeñan un papel central en la formación y evolución de las preferencias.

El efecto de socialización es un proceso por el cual los individuos adquieren actitudes, creencias, normas y comportamientos específicos de un grupo o sociedad determinados. En el contexto institucional, este efecto de socialización suele verse intensificado por unas normas institucionales sólidas y por las interacciones regulares entre los miembros de la institución. Por ejemplo, una institución como una universidad o una empresa puede tener una cultura organizativa muy fuerte que influya en las creencias, actitudes y comportamientos de sus miembros. A través de interacciones regulares y repetidas a lo largo del tiempo, los individuos pueden interiorizar las normas y valores de la institución, lo que puede influir en su forma de pensar y comportarse, tanto dentro como fuera de la institución. Las instituciones políticas también pueden tener un efecto socializador. Por ejemplo, un partido político puede tener normas e ideologías sólidas que influyan en las creencias y comportamientos de sus miembros. Del mismo modo, las instituciones gubernamentales pueden tener normas y procedimientos que influyan en la forma de pensar y actuar de los funcionarios públicos. Esto puede ser especialmente importante a la hora de configurar las políticas públicas y la gobernanza.

Un fenómeno clave en la política mundial y el desarrollo económico es la influencia de las élites mundiales en las preferencias políticas y económicas de las élites nacionales, sobre todo en los países en desarrollo. A través de repetidas interacciones, por ejemplo en conferencias internacionales o reuniones en Washington, las élites de los países en desarrollo pueden verse expuestas a ideas, normas y creencias predominantes entre las élites mundiales, como la creencia en los beneficios del libre comercio. Aunque en un principio puedan mostrarse reacias a abrazar estas ideas debido a sus propios intereses nacionales o sectoriales, estas élites pueden acabar convenciéndose del discurso dominante, sobre todo si ven pruebas de su éxito en otros lugares. Por tanto, estas interacciones regulares pueden conducir a una especie de "convergencia ideológica" o socialización política, en la que las élites de los países en desarrollo adoptan gradualmente las creencias y preferencias de las élites mundiales. Esto, a su vez, puede influir en las políticas aplicadas en sus países de origen y, potencialmente, tener importantes repercusiones en el desarrollo económico y político de estos países.

Una tendencia común observada en muchos países en transición hacia la democracia es que las élites militares, que a menudo han desempeñado un papel importante en los regímenes autoritarios, pueden mostrarse reacias a ceder el poder a las autoridades civiles. Pueden temer perder su autonomía, su estatus privilegiado y sus ventajas materiales. El ejemplo de España en 1981 ilustra bien esta dinámica. A pesar de la transición a la democracia iniciada en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, ciertos elementos de las fuerzas armadas intentaron derrocar al gobierno democráticamente elegido mediante un golpe de Estado. Sin embargo, el golpe de Estado fracasó, y España continuó por el camino de la democracia. Egipto ofrece otro ejemplo de esta dinámica, donde los militares negociaron una posición privilegiada en el régimen posrevolucionario. Tras la revolución de 2011 que derrocó al presidente Hosni Mubarak, los militares desempeñaron un papel importante en el nuevo régimen. Esto provocó tensiones y conflictos con las fuerzas civiles que buscaban establecer una democracia más abierta e inclusiva. Estos ejemplos demuestran que la transición a la democracia puede ser un proceso complejo y a menudo controvertido, en el que diferentes grupos luchan por el poder y tratan de preservar sus intereses. Las instituciones políticas, especialmente el ejército y otras estructuras heredadas de regímenes anteriores, desempeñan un papel clave en este proceso.

La modernización de las fuerzas armadas españolas y su integración en la OTAN en la década de 1970 desempeñaron un papel importante en la transición democrática del país. A través de esta integración y de los ejercicios conjuntos con otras fuerzas armadas de la OTAN, las élites militares españolas se vieron expuestas a nuevas normas y prácticas militares, en las que los militares están subordinados al poder político. Esta socialización puede haber influido en las preferencias de las élites militares españolas y haberles ayudado a comprender su papel en un sistema democrático. Este es un excelente ejemplo de cómo las instituciones internacionales y las interacciones entre países pueden influir en las transformaciones políticas internas. Al participar en estas maniobras conjuntas y relacionarse con sus homólogos de la OTAN, los militares españoles han podido ver cómo funcionan los ejércitos en democracias establecidas. Esta experiencia probablemente ha contribuido a modelar su comprensión del papel adecuado del ejército en una democracia y a modificar sus preferencias en consecuencia. Así pues, este proceso de socialización e interacción desempeñó un papel clave en la redefinición de las preferencias y actitudes de las élites militares españolas, facilitando la transición del país a la democracia. Se trata de un excelente ejemplo de cómo las instituciones - en este caso, la OTAN - pueden influir en el proceso político a nivel nacional.

Durante la crisis de la deuda de Grecia, miembro de la Unión Monetaria Europea, se produjo una situación compleja. Normalmente, un país con un gran déficit presupuestario y una elevada deuda pública se enfrenta a tipos de interés más altos por parte de los inversores internacionales. Esto sucede porque el riesgo asociado a invertir en ese país aumenta, y los inversores exigen una prima de riesgo para compensar este riesgo adicional. Sin embargo, en el caso de Grecia, la pertenencia a la Unión Monetaria Europea ha cambiado algo esta dinámica. Como miembro de la eurozona, Grecia tuvo acceso a tipos de interés relativamente bajos gracias a la percepción de que el euro, respaldado por el Banco Central Europeo y economías fuertes de la eurozona como Alemania y Francia, era una moneda estable. Esto permitió a Grecia seguir endeudándose a tipos de interés relativamente bajos a pesar de sus grandes déficits presupuestarios. Sin embargo, cuando la realidad de los problemas presupuestarios de Grecia se hizo evidente y la confianza de los inversores empezó a flaquear, Grecia se enfrentó a una crisis de deuda, con un rápido aumento de los tipos de interés de la deuda soberana. La crisis acabó requiriendo un plan de rescate internacional y reformas económicas draconianas impuestas por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). Esto ilustra cómo las instituciones, en este caso la Unión Monetaria Europea, pueden influir en la dinámica económica y política a escala nacional, a veces de forma inesperada.

La pertenencia de Grecia a la Unión Monetaria Europea ha permitido al país aplicar una política fiscal expansiva al tiempo que se beneficiaba de los bajos tipos de interés de su deuda. Esto se debe a la percepción de que los países de la eurozona comparten cierta seguridad y estabilidad, que ha sido respaldada por el Banco Central Europeo. Sin embargo, a largo plazo, esto condujo a una acumulación de deuda insostenible que acabó provocando la crisis financiera de Grecia. Una vez que los problemas financieros de Grecia salieron a la luz y los inversores empezaron a dudar de la capacidad del país para pagar sus deudas, los tipos de interés subieron significativamente, agravando los problemas financieros del país. Lo ocurrido en Grecia es un ejemplo de cómo las instituciones, en este caso la Unión Monetaria Europea, pueden afectar al comportamiento de los países miembros y a las decisiones políticas que toman. También es un ejemplo de cómo estos comportamientos pueden tener consecuencias imprevistas y potencialmente devastadoras.

Influencia de las instituciones en las estrategias e interacciones[modifier | modifier le wikicode]

A partir de un trabajo de Davis titulado International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization, podemos comprender cómo el contexto institucional de las negociaciones comerciales internacionales multilaterales influye en las estrategias y los resultados de los Estados.[4] La investigación de Davis demuestra que las instituciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), pueden influir en las estrategias negociadoras de los Estados miembros, así como en los resultados de las negociaciones. La OMC es una institución que promueve la liberalización del comercio internacional estableciendo normas para el comercio y proporcionando una plataforma para las negociaciones comerciales.

En las negociaciones comerciales, los Estados miembros de la OMC pueden adoptar distintas estrategias para defender sus intereses. Pueden optar por centrarse en áreas específicas, como la agricultura, o adoptar un enfoque más amplio, vinculando varias cuestiones. Por ejemplo, un país puede estar dispuesto a hacer concesiones en el acceso al mercado agrícola a cambio de un mejor acceso al mercado para sus productos industriales. Según Davis, la OMC fomenta la "vinculación de cuestiones", es decir, la inclusión de varios temas de negociación en un único conjunto de debates. Esto permite a los Estados miembros crear coaliciones más amplias y alcanzar acuerdos más favorables. Por ejemplo, un país con un sector agrícola fuerte podría aliarse con un país con un sector industrial fuerte para obtener concesiones mutuamente beneficiosas. Sin embargo, Davis señala que la vinculación entre temas también puede hacer que las negociaciones sean más complejas y más difíciles de concluir. Esto puede explicar en parte por qué las negociaciones comerciales multilaterales suelen ser largas y difíciles. Las instituciones internacionales como la OMC pueden influir en las estrategias de negociación de los Estados miembros y en el resultado de las negociaciones. Pueden animar a los Estados a adoptar estrategias más complejas y a vincular varias cuestiones, pero esto también puede hacer que las negociaciones sean más complejas y más difíciles de concluir.

Davis destaca que cuando las negociaciones comerciales se llevan a cabo sector por sector, los países desarrollados suelen tener dificultades para liberalizar sus sectores agrícolas. Esto se debe a la presencia de poderosos intereses políticos y económicos que se resisten a la liberalización, como puede verse con la Asociación Suiza de Agricultores en Suiza, o los agricultores franceses que consiguen proteger el mercado europeo de los productos agrícolas importados. Estos grupos de interés pueden ejercer una influencia significativa en la política agrícola y resistirse a las presiones para abrir el mercado.

Cuando las negociaciones se llevan a cabo por sectores, puede resultar muy difícil conseguir la liberalización del comercio, sobre todo en el sector agrícola. Esto se debe a los poderosos intereses políticos y económicos que pueden existir dentro de este sector, que pueden resistirse firmemente a cualquier intento de liberalización. Además, las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, el empleo rural y la protección del medio ambiente también pueden hacer que la liberalización del sector agrícola sea especialmente compleja.

Cuando se pone en marcha una innovación institucional mediante el concepto de vinculación de temas, que es una estructura más o menos formal diseñada para agrupar diferentes temas, se amplía el marco de las negociaciones. En lugar de negociar cuestión por cuestión y sector por sector, la liberalización de un sector, como el de los servicios, puede vincularse a otras cuestiones. Este planteamiento puede facilitar las negociaciones, ya que permite tener en cuenta los intereses de los distintos agentes y equilibrar las ganancias y pérdidas entre los distintos sectores. Por ejemplo, un Estado puede estar dispuesto a aceptar la liberalización en un sector en el que tiene intereses defensivos si, a cambio, obtiene ganancias en otro sector en el que tiene intereses ofensivos.

El autor demuestra que la creación de un vínculo entre agricultura y servicios puede fomentar y promover la liberalización del comercio. Esto se debe a que un Estado puede estar dispuesto a aceptar la liberalización en un sector en el que tiene intereses defensivos (por ejemplo, la agricultura), si a cambio obtiene ganancias en otro sector en el que tiene intereses ofensivos (por ejemplo, los servicios). Este planteamiento permite equilibrar las ganancias y las pérdidas entre los distintos sectores, facilitando así las negociaciones comerciales. Es lo que se conoce como "vinculación temática", un mecanismo clave en las negociaciones multilaterales.

La idea de crear vínculos o "issue linkage" entre distintos ámbitos de negociación permite replantearse la forma en que se movilizan los grupos de interés. En lugar de oponerse unos a otros en cuestiones concretas, los distintos grupos pueden colaborar y presionar juntos para lograr objetivos comunes. Por ejemplo, un sector industrial que se beneficia de la liberalización del comercio podría presionar conjuntamente con un sector agrícola para apoyar la liberalización de la agricultura. La industria se beneficiaría de la apertura de los mercados agrícolas y la agricultura de la apertura de los mercados industriales. Esto puede dar lugar a una mayor movilización a favor de la liberalización del comercio en general. Puede reconfigurar el panorama político y crear nuevas alianzas entre actores con intereses comunes. También puede ayudar a superar los obstáculos a la liberalización al facilitar la negociación de compromisos. Por ejemplo, si un sector es reacio a la liberalización, puede estar más dispuesto a hacerlo si otros sectores también están abiertos a la competencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que este proceso puede dar lugar a conflictos entre grupos de interés que se sienten agraviados por estos acuerdos y que pueden movilizarse para oponerse a ellos. Por lo tanto, la gestión de estas tensiones es un factor clave para el éxito de las estrategias de vinculación.

El Estado puede tener preferencias diferentes en distintos ámbitos. Por ejemplo, puede preferir no liberalizar el sector agrícola para proteger los intereses de los agricultores, pero puede estar más dispuesto a liberalizar el sector de los servicios si ve una ventaja económica en ello. La introducción del mecanismo de "vinculación temática", o la creación de vínculos entre distintos ámbitos de negociación, puede modificar la estrategia del Estado. Aunque las preferencias del Estado sigan siendo las mismas, puede estar dispuesto a aceptar costes (como el impacto de la liberalización en el sector agrícola) si ello le permite obtener ganancias (como la apertura del sector servicios a la competencia internacional). Esto demuestra cómo las instituciones, incluso las informales, pueden influir en las estrategias nacionales reconfigurando los intereses de la negociación. Sin embargo, es importante señalar que este proceso también puede dar lugar a conflictos y tensiones, sobre todo si algunas partes interesadas se sienten agraviadas por los cambios. La gestión de estos conflictos es crucial para el éxito de las estrategias de vinculación temática.

El neoinstitucionalismo reconoce la importancia de los conflictos de intereses en la política y la economía, pero se centra en la forma en que las instituciones estructuran estos conflictos y determinan sus resultados. Las instituciones, por su propia naturaleza, crean reglas del juego que pueden favorecer a unos actores en detrimento de otros. Esto significa que, aunque los intereses y los recursos pueden influir en la dinámica política y económica, es la estructura institucional la que determina en última instancia quién tiene el poder y quién controla los recursos. Las instituciones pueden reforzar las desigualdades de poder existentes o contribuir a mitigarlas. La perspectiva institucionalista es, por tanto, una importante contribución a nuestra comprensión de la política y la economía, ya que pone de relieve el papel central de las instituciones en la determinación de las relaciones de poder y los resultados políticos y económicos. Este enfoque añade otra dimensión al análisis de los conflictos de intereses, al mostrar cómo las estructuras institucionales pueden influir en las estrategias de los actores y en los resultados de sus acciones.

Institucionalismo-historia[modifier | modifier le wikicode]

El institucionalismo histórico es un enfoque de las ciencias sociales que subraya la importancia del papel de las instituciones en el comportamiento de los individuos y las sociedades. Este enfoque se utiliza especialmente en las ciencias políticas y la sociología. El institucionalismo histórico hace hincapié en el modo en que las instituciones, que a menudo se crean en respuesta a crisis o conflictos, pueden tener consecuencias duraderas que determinen el comportamiento futuro de los individuos y las sociedades. Este enfoque reconoce que las instituciones evolucionan constantemente y que su forma y función pueden cambiar con el tiempo.

Uno de los conceptos clave del institucionalismo histórico es la idea de "dependencia de la trayectoria". Este concepto sugiere que las decisiones tomadas en el pasado pueden tener efectos duraderos e influir en las elecciones futuras. En otras palabras, una vez establecida una institución, es probable que perdure, aunque las circunstancias hayan cambiado. Otro concepto importante es el de "coyunturas críticas". Se trata de momentos en los que se toman decisiones significativas que pueden tener consecuencias duraderas para el desarrollo de una institución o sociedad.

Así pues, el institucionalismo histórico ofrece una forma de analizar y comprender cómo las instituciones conforman las sociedades, haciendo hincapié en la importancia del contexto histórico y reconociendo que las instituciones son a menudo el producto de complejos procesos históricos y conflictos sociales.

Unanticipated - unintended consequences[modifier | modifier le wikicode]

El neoinstitucionalismo hace referencia a un resurgimiento y un nuevo enfoque de las instituciones en las ciencias sociales a partir de la década de 1980, tras un periodo en el que dominaron el funcionalismo y el conductismo. Sin embargo, el concepto de consecuencias "no deseadas" o "imprevistas" tiene un alcance más amplio y está integrado en muchos enfoques teóricos, incluido el institucionalismo. El concepto de consecuencias imprevistas, formulado originalmente por el sociólogo Robert K. Merton, se refiere a los resultados que no son los previstos inicialmente por una acción o decisión. Estas consecuencias pueden ser positivas, negativas o simplemente imprevistas. Por ejemplo, una política gubernamental puede tener consecuencias sociales o económicas imprevistas que no estaban previstas cuando se concibió.

En el contexto del institucionalismo histórico, las consecuencias imprevistas pueden vincularse a la forma en que se construyen y evolucionan las instituciones. Por ejemplo, una institución creada para resolver un determinado problema puede tener efectos secundarios imprevistos que influyan en otros aspectos de la sociedad. El énfasis en las consecuencias imprevistas pone de relieve la complejidad de los sistemas sociales y políticos, y el modo en que las decisiones tomadas en un ámbito pueden afectar a otros de maneras a veces sorprendentes. También refleja la idea de que las instituciones evolucionan constantemente y de que sus efectos pueden cambiar con el tiempo.

El neoinstitucionalismo ha aportado una nueva perspectiva a la forma de estudiar las instituciones:

- La importancia de las instituciones : El neoinstitucionalismo considera que las instituciones desempeñan un papel crucial en la estructuración de la vida social, política y económica. No son meras arenas en las que los actores sociales y políticos persiguen sus intereses, sino estructuras que dan forma a esos intereses e influyen en ellos.

- La autonomía de las instituciones : Los neoinstitucionalistas sostienen que las instituciones tienen cierto grado de autonomía respecto a las fuerzas sociales, económicas y políticas. En otras palabras, pueden influir en el comportamiento y los resultados independientemente de los intereses de los actores que las componen.

- Instituciones formales e informales: El neoinstitucionalismo ha ampliado el ámbito de la investigación para incluir no sólo las instituciones formales (como gobiernos, leyes y organizaciones formales), sino también las informales (como normas sociales, costumbres y prácticas no escritas). Esto refleja el reconocimiento de que el comportamiento se ve influido por una gama más amplia de estructuras que las formalmente codificadas.

- El papel del tiempo y la historia: Algunos neoinstitucionalistas, sobre todo los del institucionalismo histórico, destacan el papel del tiempo y la historia en la formación de las instituciones. Sostienen que las decisiones tomadas en un momento dado pueden tener efectos duraderos y determinar la trayectoria futura de una institución, fenómeno que suele denominarse "dependencia de la trayectoria".

Estas características distinguen al neoinstitucionalismo de los enfoques institucionalistas anteriores y lo convierten en un enfoque clave para entender la gobernanza, la política y el comportamiento social en el mundo contemporáneo.

El institucionalismo, incluido el neoinstitucionalismo, se centra más en el papel de las instituciones como estructuras que determinan el comportamiento de los actores y configuran los resultados sociales y políticos. Se distingue claramente del conductismo en varios aspectos:

- Papel de las instituciones: A diferencia del conductismo, que se centra en el comportamiento individual y su influencia en los sistemas sociales y políticos, el institucionalismo hace hincapié en el papel de las instituciones. Se considera que las instituciones influyen en el comportamiento de los individuos y los grupos, así como en los resultados políticos y sociales.

- Estructura y agencia: Mientras que el conductismo tiende a centrarse en la agencia -las acciones y decisiones de los individuos-, el institucionalismo considera primordial la estructura de las instituciones. Las instituciones definen las reglas del juego y limitan las opciones de los actores.

- Estabilidad frente a cambio: El conductismo suele centrarse en el cambio, tratando de explicar cómo y por qué cambia el comportamiento individual. El institucionalismo, en cambio, suele hacer hincapié en la estabilidad, mostrando cómo las instituciones persisten a lo largo del tiempo, incluso en ausencia de apoyo popular o de resultados económicos.

- Factores individuales frente a factores contextuales: mientras que el conductismo tiende a centrarse en factores individuales como actitudes, creencias y preferencias, el institucionalismo se centra más en los factores contextuales, en particular en la forma en que las instituciones estructuran e influyen en el comportamiento.

Así pues, aunque el conductismo y el institucionalismo son dos enfoques importantes para comprender la política y la sociedad, se centran en aspectos diferentes de estos sistemas.

El funcionalismo sostiene que las instituciones existen para desempeñar determinadas funciones o resolver ciertos problemas en una sociedad. Esta perspectiva ve las instituciones como soluciones racionales y eficaces a los problemas a los que se enfrenta la sociedad. El institucionalismo, en cambio, no adopta este enfoque. No ve las instituciones únicamente desde el punto de vista de sus funciones o su eficacia. Reconoce que las instituciones tienen efectos profundos en la sociedad que van mucho más allá de sus funciones o de su eficacia para resolver problemas concretos. Se centra en cómo las instituciones moldean el comportamiento de individuos y grupos, cómo estructuran las interacciones sociales y políticas, y cómo pueden producir resultados no previstos ni necesariamente deseados. Además, a diferencia del funcionalismo, el institucionalismo histórico reconoce que las instituciones a menudo pueden persistir incluso cuando ya no son eficaces o no responden a los problemas actuales. Es lo que se conoce como path dependency, es decir, la idea de que las decisiones o acontecimientos pasados tienen un impacto duradero y configuran las trayectorias futuras. En otras palabras, una vez establecida una institución, puede ser muy difícil cambiarla o eliminarla, aunque ya no cumpla eficazmente su función original.

La perspectiva funcionalista defiende la idea de que las instituciones se crean y mantienen deliberadamente porque tienen efectos beneficiosos. Por ejemplo, un sistema jurídico puede crearse porque ayuda a resolver conflictos de forma ordenada, o un sistema educativo porque promueve el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios en una sociedad. Los actores racionales, que buscan resolver estos problemas o alcanzar estos objetivos, crearían por tanto estas instituciones porque reconocen los beneficios funcionales que aportan. Sin embargo, el institucionalismo histórico subraya que las instituciones no siempre se crean de forma tan racional o previsora. Puede haber factores históricos, relaciones de poder, accidentes o acontecimientos imprevistos que desempeñen un papel importante en la creación y evolución de las instituciones. Las instituciones también pueden tener efectos que no estaban previstos o previstos, y estos efectos pueden a su vez influir en la forma en que las instituciones se desarrollan y cambian con el tiempo.

El supuesto general de muchos modelos económicos y políticos es que cuando las instituciones dejan de reflejar adecuadamente los intereses de los actores, se modifican para volver a un equilibrio. Esta es la idea de "elección racional" o "equilibrio institucional". Sin embargo, el institucionalismo histórico cuestiona esta hipótesis. Señala que el cambio institucional puede ser difícil y costoso, y que a menudo existe una fuerte resistencia al cambio. Además, es posible que los actores no comprendan plenamente sus propios intereses o el modo en que las instituciones afectan a esos intereses, lo que también puede obstaculizar el cambio institucional. Además, aunque las instituciones cambien, no lo hacen necesariamente de forma que reflejen a la perfección los intereses de las partes interesadas. Por el contrario, el cambio institucional puede ser el resultado de compromisos, luchas de poder, complejos procesos históricos, etcétera. En consecuencia, las instituciones pueden seguir teniendo formas y funciones que no son óptimas desde el punto de vista de la eficiencia o la utilidad. Por último, el institucionalismo histórico subraya que las instituciones pueden tener efectos importantes sobre los intereses y el comportamiento de los actores. Por ejemplo, pueden influir en la forma en que los actores perciben sus intereses, en la forma en que interactúan entre sí, en las estrategias que adoptan, etcétera. De este modo, las instituciones y las partes interesadas están en constante interacción, y cada una influye en la otra de forma dinámica y a menudo impredecible.

La idea del institucionalismo histórico es que las instituciones tienen su propia "inercia" y suelen ser difíciles de cambiar. Aunque ya no estén perfectamente alineadas con los intereses de los actores, pueden persistir debido a diversos factores, como los costes del cambio, la resistencia de los grupos que se benefician del statu quo o simplemente la fuerza de la costumbre y la tradición. Además, el institucionalismo histórico subraya que las instituciones no son necesariamente el resultado de un proceso racional y deliberado destinado a encontrar la mejor solución a un problema determinado. Pueden ser el resultado de procesos históricos complejos, interacciones entre diferentes actores e intereses, compromisos, luchas de poder, accidentes, etc. Por lo tanto, las instituciones pueden tener formas y funciones que no se corresponden con la realidad. Por lo tanto, las instituciones pueden tener formas y funciones que no son necesariamente óptimas o incluso lógicas desde el punto de vista de la eficiencia o la utilidad. Por ejemplo, un sistema político o económico puede contener elementos que parezcan irracionales o ineficaces, pero que son el resultado de compromisos históricos entre distintos grupos sociales o de la persistencia de tradiciones históricas. Las instituciones también pueden tener efectos inesperados o imprevistos que repercuten en su funcionamiento y evolución.

El institucionalismo histórico tiene en cuenta el factor tiempo a la hora de analizar las instituciones. Reconoce que las instituciones no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo, y que los procesos de cambio institucional pueden ser largos y complejos. Esta perspectiva a largo plazo permite tener en cuenta las consecuencias imprevistas o no deseadas de la creación de una institución. Por ejemplo, cuando los agentes crean una institución, puede que no prevean cómo afectará a su comportamiento o a sus intereses en el futuro. También pueden no prever cómo interactuará la institución con otras instituciones o factores sociales, económicos o políticos. Además, una vez que una institución está en marcha, puede tener "inercia institucional", lo que significa que puede ser difícil cambiarla, incluso si los actores se dan cuenta de que está teniendo consecuencias no deseadas. Por tanto, el institucionalismo histórico subraya la importancia de tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, imprevistas y no intencionadas de las instituciones. También significa que las instituciones pueden necesitar ser revisadas a lo largo del tiempo, a medida que cambian los intereses de los actores y las condiciones sociales, económicas y políticas.

Bo Rothstein, en su trabajo de 1992, hace hincapié en la influencia de las instituciones del mercado laboral en la fuerza de la clase trabajadora, especialmente en lo que respecta a las tasas de sindicación.[5] El sistema de Gante, llamado así por la ciudad belga donde se introdujo por primera vez, es una característica de algunos sistemas de seguro de desempleo. En el sistema de Gante, los sindicatos desempeñan un papel central en la administración de las prestaciones del seguro de desempleo. En otras palabras, son los sindicatos los que administran las prestaciones para sus afiliados, en lugar del Estado o de una agencia gubernamental. Los sistemas de Gante existen en varios países, como Suecia, Finlandia y Bélgica. Según Rothstein, el sistema de Gante fomenta una clase trabajadora más fuerte porque estimula la afiliación sindical. Si las prestaciones de desempleo son gestionadas por los sindicatos, los trabajadores tienen un incentivo adicional para afiliarse a un sindicato. Esto puede dar lugar a mayores tasas de sindicación y, por tanto, a una mayor fuerza colectiva de la clase trabajadora. Este es un buen ejemplo de cómo las instituciones - en este caso, el sistema de seguro de desempleo - pueden influir en el comportamiento y los resultados de grupos específicos de actores de la sociedad.

Parece lógico suponer que los gobiernos de izquierdas, generalmente favorables a los derechos de los trabajadores, estarían más inclinados a establecer un sistema de Gante. Sin embargo, es importante señalar que la aplicación de un sistema de Gante puede depender de diversos factores, entre ellos el contexto histórico, político y social, así como el sistema jurídico y económico existente. Además, adoptar un sistema de Gante puede no ser tan sencillo como parece. En primer lugar, requiere que los sindicatos tengan la capacidad organizativa y los recursos financieros necesarios para gestionar eficazmente el sistema de seguro de desempleo. En segundo lugar, requiere que el Gobierno esté dispuesto a ceder esta responsabilidad a los sindicatos. Por último, cabe señalar que la introducción de un sistema de Gante puede tener consecuencias imprevistas. Por ejemplo, podría polarizar el mercado laboral entre trabajadores sindicados y no sindicados, o podría dar a los sindicatos un poder desproporcionado. En resumen, aunque en teoría la introducción de un sistema de Gante puede reforzar el movimiento obrero, su aplicación práctica puede ser más compleja y depender de muchos factores contextuales.

Lo que se desprende de la observación de Bo Rothstein es que la realidad política e histórica suele ser más compleja de lo que sugieren los modelos teóricos. Las motivaciones de los gobiernos para adoptar determinadas políticas pueden depender de muchos factores, como los objetivos estratégicos a largo plazo, las presiones políticas internas y externas y las circunstancias históricas específicas. En el caso de Francia, la introducción del seguro de desempleo por un gobierno liberal podría explicarse por el deseo de controlar el movimiento obrero, en lugar de reforzarlo. Los gobiernos liberales pueden haber visto en el sistema de Gante una forma de canalizar la actividad sindical hacia un marco más formal y controlado. También puede haber sido visto como una forma de apaciguar al movimiento obrero ofreciéndole ciertas ventajas, al tiempo que se conservaba el control general de la política económica. Los sindicatos franceses, con su tradición de independencia del Estado, pueden haber percibido esta maniobra como un intento de cooptarlos y por ello se resistieron. Por lo tanto, el fracaso de la introducción del sistema de Gante en Francia puede considerarse una demostración de cómo las consecuencias imprevistas y la compleja interacción de intereses políticos pueden influir en los resultados de las políticas.

A largo plazo, esto perjudicará el poder de la clase obrera en Francia, ya que en este país la tasa de sindicación es una de las más bajas del sector privado, con menos del 10% de los trabajadores afiliados a un sindicato. El movimiento de creación de instituciones en 1905 en Francia, por ejemplo, puede haber tenido razones a corto plazo para sus decisiones, pero no fue un acto intencionado que tuviera en cuenta la evolución a largo plazo y las instituciones favorables a los trabajadores a largo plazo. Los actores no siempre tienen claro lo que es ventajoso para ellos. Las decisiones políticas responden a menudo a consideraciones a corto plazo y no siempre tienen en cuenta las consecuencias a largo plazo. Esto puede deberse a multitud de factores, como las presiones políticas inmediatas, los errores de cálculo estratégicos o simplemente la falta de comprensión de las implicaciones a largo plazo de una determinada política.

En el caso de Francia y el sistema de Gante, parece que las decisiones tomadas por los gobiernos liberales y la reacción de los sindicatos tuvieron consecuencias imprevistas que, en última instancia, debilitaron el poder de la clase trabajadora. Este es un ejemplo perfecto de cómo las consecuencias imprevistas y los errores de juicio pueden tener un gran impacto en el desarrollo político y económico de un país. Sin embargo, es importante señalar que aunque los actores no siempre tengan claro lo que les interesa a largo plazo, esto no significa necesariamente que actúen de forma irracional. Al contrario, a menudo hacen todo lo posible por navegar en un entorno complejo e incierto, basándose en la información y los recursos de que disponen en cada momento. Esto puede llevar a veces a cometer errores, pero es una parte inevitable del proceso político.

El enfoque institucionalista histórico subraya que las instituciones políticas y económicas tienen efectos duraderos y a veces imprevistos que pueden no ser inmediatamente evidentes cuando se crean. Se trata de una crítica importante a los planteamientos funcionalistas, que suelen considerar que las instituciones se crean para resolver problemas concretos y que evolucionan o desaparecen cuando estos problemas cambian o se resuelven. Por el contrario, el institucionalismo histórico sostiene que las instituciones tienden a persistir en el tiempo, incluso cuando ya no abordan eficazmente los problemas para los que fueron creadas originalmente, debido a la dinámica del poder, los costes de transacción y otros factores. Además, esta perspectiva también subraya que las instituciones no siempre se crean de forma racional o previsora. Por el contrario, pueden ser producto de decisiones políticas impulsivas, complejas compensaciones o incluso pura coincidencia. Estas circunstancias pueden conducir a resultados institucionales muy distintos de los que los actores originales hubieran pretendido o deseado, lo que subraya la importancia del contexto histórico y las contingencias en la formación de las instituciones.

Path dependence[modifier | modifier le wikicode]

La idea de "dependencia de la trayectoria" es un concepto central del institucionalismo histórico. Se refiere a la idea de que las decisiones pasadas y las instituciones existentes pueden moldear y limitar las opciones futuras. Esto se debe a que, una vez que una institución o política se ha puesto en marcha, a menudo crea expectativas, normas e inversiones que hacen que el cambio sea costoso y difícil. En el contexto de las instituciones políticas y económicas, esto significa que incluso si una institución ya no es óptima, o ya no sirve a los intereses que pretendía servir originalmente, puede persistir simplemente porque es difícil cambiar el statu quo. Los actores políticos, económicos y sociales pueden adaptarse a estas instituciones y construir sus estrategias y expectativas en torno a ellas, haciendo que cualquier cambio sea potencialmente perturbador y costoso.

El ejemplo de la seguridad social en Estados Unidos ilustra bien el concepto de "dependencia de la trayectoria" de la ciencia política.

En Estados Unidos, el sistema de seguridad social se introdujo en la década de 1930 como respuesta a la Gran Depresión. Se diseñó para proporcionar una red de seguridad a los trabajadores de más edad mediante una renta básica de jubilación. Sin embargo, el sistema se diseñó de tal manera que dependía en gran medida de las contribuciones de los trabajadores actuales para financiar las prestaciones de los jubilados actuales. Con el tiempo, la demografía de Estados Unidos ha cambiado, con una proporción cada vez mayor de personas mayores en comparación con los trabajadores más jóvenes. Esto ha provocado un aumento de las presiones financieras sobre el sistema de seguridad social. Sin embargo, a pesar de los retos a los que se enfrenta el sistema, es extremadamente difícil reformarlo o cambiarlo de forma significativa. Esto se debe en parte a la dependencia de los beneficiarios actuales y futuros de la seguridad social, pero también a la complejidad del propio sistema. Los intentos de reforma se han topado a menudo con una considerable oposición política y pública. Así pues, aunque el sistema de seguridad social estadounidense ya no sea el más eficiente o equitativo dadas las actuales realidades demográficas y económicas, persiste en gran medida debido a la dependencia de la trayectoria. Las decisiones del pasado han creado una institución que ahora es difícil de cambiar, a pesar de sus evidentes problemas.

William Sewell[modifier | modifier le wikicode]

En su artículo "Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology", el autor William H. Sewell Jr. analiza la idea de la dependencia del camino.[6] Esta noción sugiere que las decisiones, acontecimientos o resultados pasados tienen un impacto significativo en las decisiones, acontecimientos o resultados futuros.

Según Sewell, esta dependencia de la trayectoria no es simplemente una cuestión de que los acontecimientos pasados limiten las opciones futuras. Destaca la idea de que estas dependencias históricas también pueden abrir nuevas posibilidades y vías de actuación que antes no se habían considerado. Además, estas dependencias no son simplemente lineales o deterministas. Por el contrario, son multidimensionales y complejas, con múltiples caminos posibles que pueden seguirse en un momento dado.

La idea clave de la dependencia de la trayectoria es que las estructuras y los acontecimientos históricos importan. Moldean las trayectorias futuras de manera significativa. Las decisiones tomadas en el pasado siguen afectando a las opciones disponibles en el presente, y esas decisiones pasadas también pueden afectar al futuro de formas inesperadas. Por eso es importante tener en cuenta los procesos históricos al estudiar los fenómenos sociales.

James Mahoney[modifier | modifier le wikicode]

En el artículo "Path Dependence in Historical Sociology", publicado en 2000, James Mahoney define la dependencia de la trayectoria como la caracterización de secuencias históricas específicas en las que acontecimientos contingentes ponen en marcha patrones institucionales o cadenas de acontecimientos que tienen propiedades deterministas: "La dependencia de la trayectoria caracteriza específicamente aquellas secuencias históricas en las que acontecimientos contingentes ponen en marcha patrones institucionales o cadenas de acontecimientos que tienen propiedades deterministas".[7].

Según Mahoney, estos acontecimientos contingentes, también conocidos como acontecimientos críticos o fundamentales, pueden tener efectos a gran escala y duraderos. Estos acontecimientos desencadenan una secuencia de reacciones en cadena que conducen al establecimiento de nuevas instituciones o nuevas pautas de comportamiento que, una vez establecidas, son difíciles de cambiar.