Internationalisation des luttes et émergence du terrorisme international

Le terrorisme ou les terrorismes ? De quelques considérations épistémologiques ● Sécurité nationale et lutte antiterroriste : l’exemple de l’Amérique latine ● Internationalisation des luttes et émergence du terrorisme international ● Relations internationales et lutte contre le terrorisme international ● Les États-Unis et le nouvel ordre international ● Géopolitique du Moyen-Orient ● Les ruptures du 11 septembre 2001 ● Al-Qaida ou la « géopolitique du terrorisme radical » ● Lutte antiterroriste et refondation des relations transatlantiques ● Le Printemps arabe contre le terrorisme : enjeux et perspectives ● Le « homegrown jihadism » : comment prévenir la catastrophe terroriste ?

Le concept de « terrorisme international » est une notion profondément liée à des contextes historiques spécifiques. Employé principalement pour désigner une période allant des années 1960 aux années 1990, il reflète une époque marquée par l'internationalisation des luttes politiques et idéologiques à travers des actions violentes dépassant les frontières nationales. Contrairement à ce que l'on désigne aujourd'hui par le « terrorisme global », qui est souvent associé à des réseaux transnationaux tels qu'Al-Qaïda ou Daech, le « terrorisme international » des décennies précédentes se caractérise par des acteurs, des stratégies et des objectifs bien différents.

Dans ce cadre, cet article se propose d'examiner en profondeur les spécificités du « terrorisme international ». Dans un premier temps, nous chercherons à qualifier cette notion en mettant en lumière ses origines, ses acteurs principaux et les idéologies sous-jacentes qui ont alimenté ces mouvements. Cette analyse permettra de mieux comprendre en quoi le « terrorisme international » se distingue d'autres formes de violence politique, tout en explorant les dynamiques qui ont favorisé son développement.

Dans un second temps, nous aborderons les techniques caractéristiques de ce type de terrorisme, telles que le détournement d’avions, les prises d’otages, les assassinats politiques ou encore les attentats spectaculaires. Nous nous interrogerons sur les liens potentiels entre ces méthodes et les définitions mêmes du terrorisme, en examinant comment ces actions ont été perçues et interprétées par les gouvernements, les médias et les opinions publiques de l’époque.

Enfin, nous replacerons le « terrorisme international » dans un contexte plus large, en analysant comment l'internationalisation des luttes politiques dans la seconde moitié du XXᵉ siècle a contribué à redéfinir les notions de souveraineté, de sécurité et de relations internationales. Ce faisant, nous espérons fournir une perspective claire et nuancée sur un phénomène historique complexe et souvent controversé.

Questions fondamentaled autour du « terrorisme international »[modifier | modifier le wikicode]

Le « terrorisme international » a profondément influencé les débats politiques et stratégiques dans les démocraties occidentales, particulièrement entre les années 1970 et le début des années 2000. Cette période se distingue par l'évolution de l'idéologie marxiste révolutionnaire, qui a nourri des mouvements recourant à des actions violentes revendiquées comme telles. Ces attaques, souvent spectaculaires, ont frappé au cœur des démocraties, démontrant une efficacité stratégique dans la diffusion de leurs messages politiques et idéologiques.

Par ailleurs, le « terrorisme international » a incité les États modernes à développer des réponses institutionnelles et opérationnelles pour gérer ces formes de violence. Cette période a préparé les démocraties occidentales à affronter des défis sécuritaires majeurs, anticipant notamment les dynamiques qui culmineraient avec les attentats du 11 septembre 2001. Ces événements, bien qu'emblématiques d'une nouvelle ère du terrorisme global, s'inscrivent dans une continuité historique où les formes de contrôle et de surveillance administrative avaient déjà commencé à se structurer dès les années 1970.

Cette réflexion soulève une question fondamentale : dans quelle mesure les formes d’action violente des décennies passées ont-elles préfiguré le terrorisme du XXIᵉ siècle ? Trois raisons majeures permettent de comprendre cette continuité :

- Une part essentielle de notre histoire politique contemporaine : Le « terrorisme international » s'inscrit dans un contexte historique marqué par des tensions idéologiques mondiales et des conflits géopolitiques, qui continuent d'influencer les perceptions et les réponses au terrorisme aujourd'hui.

- Une évolution significative du terrorisme dans les démocraties occidentales : Les actions terroristes de cette période ont conduit à une transformation profonde des politiques de sécurité, avec la mise en place de dispositifs de contrôle accrus et la redéfinition des relations entre libertés individuelles et sécurité collective.

- Des formes d’action violente préfigurant le terrorisme du XXIᵉ siècle : Certaines tactiques, telles que les prises d'otages, les détournements d'avions et les attaques symboliques contre des cibles stratégiques, ont servi de modèles aux groupes terroristes modernes, intégrant des dimensions transnationales et médiatiques dans leurs stratégies.

Ce triptyque permet de mieux saisir l'importance du « terrorisme international » dans la construction des réponses contemporaines aux menaces sécuritaires, tout en éclairant les continuités et ruptures entre les dynamiques terroristes du XXᵉ et du XXIᵉ siècle.

Le terrorisme international[modifier | modifier le wikicode]

L'expression « terrorisme international » mérite une analyse approfondie, car elle réunit deux concepts clés : le « terrorisme » et l'« international ». Elle désigne le phénomène par lequel des actions violentes, motivées par des revendications politiques ou idéologiques, dépassent les frontières des États-nations, transformant les espaces internationaux en théâtres d'opérations stratégiques. Cette internationalisation reflète une évolution majeure dans la nature et la portée du terrorisme, posant des défis complexes aux États-nations, dont la responsabilité première est d’assurer la sécurité de leurs citoyens.

Relation entre territoire politique et territoire de l’action violente[modifier | modifier le wikicode]

L’internationalisation du terrorisme repose sur une interaction complexe entre les dimensions politiques du territoire et les opportunités stratégiques offertes par les frontières. Loin de constituer des barrières infranchissables, les frontières deviennent, pour les groupes terroristes, des espaces d’exploitation stratégique. Elles permettent de contourner les systèmes de sécurité rigides d’un État en exploitant les failles ou les disparités entre les juridictions des États voisins.

Ces limites territoriales facilitent ainsi la création de bases arrière où les groupes terroristes peuvent planifier leurs opérations, se réorganiser ou échapper à la répression. L'exemple de l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna) illustre bien ce phénomène : ses membres commettaient des attentats en Espagne tout en se réfugiant dans des zones moins surveillées ou plus permissives en France. Ces refuges transfrontaliers constituaient des sanctuaires stratégiques, difficiles à atteindre pour les forces de sécurité espagnoles, en raison des contraintes légales et des relations internationales.

Dans ce contexte, les frontières jouent un double rôle : elles fragmentent les systèmes de sécurité en créant des discontinuités entre les appareils répressifs des États, mais elles servent également de leviers pour les groupes violents. Ce phénomène est particulièrement marqué dans des régions où les frontières ne sont pas totalement ouvertes, mais où les différences administratives et juridiques entre les États permettent aux acteurs violents de tirer parti des échappatoires.

Les zones frontalières deviennent alors des espaces névralgiques où se croisent les enjeux de souveraineté, de sécurité et de violence politique. Ces territoires « interstitiels » favorisent l’expansion et la pérennité des activités terroristes, renforçant leur caractère transnational. Les dynamiques d'internationalisation du terrorisme révèlent ainsi une tension permanente entre l’idée de souveraineté territoriale et la réalité des flux transfrontaliers.

De manière plus large, cette exploitation stratégique des frontières interroge la capacité des États modernes à protéger leurs citoyens face à des menaces qui ignorent les délimitations géographiques traditionnelles. Elle met également en lumière l'importance croissante de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Les mécanismes transnationaux, tels que les accords bilatéraux ou régionaux, ainsi que le partage d'informations, sont devenus des outils essentiels pour contrer l'utilisation des frontières comme ressources stratégiques par les groupes violents.

Terrorisme et Guerre froide[modifier | modifier le wikicode]

Le « terrorisme international » revêt une dimension singulière lorsqu'il est replacé dans le cadre de la Guerre froide, une période où les rivalités idéologiques et géopolitiques entre les blocs de l'Est et de l'Ouest ont façonné l'ordre mondial. La dissuasion nucléaire, tout en empêchant des affrontements directs entre les superpuissances, a redirigé les conflits vers des zones périphériques et des luttes par procuration. Dans ce contexte, le terrorisme est devenu un outil stratégique pour les puissances cherchant à étendre leur influence ou à affaiblir leurs adversaires de manière indirecte.

Le terrorisme international durant la Guerre froide n'était pas une violence isolée ou anarchique, mais une arme instrumentalisée dans le cadre des affrontements idéologiques. Les puissances des deux blocs soutenaient, de manière plus ou moins explicite, des mouvements armés et des groupes terroristes qui servaient leurs intérêts. Par exemple, l'Égypte sous Gamal Abdel Nasser, déçue par les politiques américaines, s'est tournée vers les régimes dissidents et a soutenu activement les mouvements anticolonialistes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ce soutien a permis à des groupes d’acquérir des ressources et un appui logistique, transformant leur lutte en un enjeu géopolitique.

Les zones de tensions périphériques, comme l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, sont devenues des théâtres d’affrontements indirects. Les superpuissances y utilisaient le terrorisme comme une stratégie asymétrique pour déstabiliser des régimes alliés à l’autre camp. Ce schéma a multiplié les conflits locaux et régionalisé des luttes initialement nationales, ajoutant une dimension internationale aux mouvements terroristes.

Dans le cadre de cette rivalité mondiale, certains États ont également utilisé le terrorisme pour poursuivre leurs propres agendas stratégiques. Outre les soutiens directs, les puissances locales cherchaient à tirer parti de la polarisation mondiale pour renforcer leur influence régionale. Par exemple, la Libye de Muammar Kadhafi ou la Syrie sous Hafez el-Assad ont souvent soutenu des groupes armés ou terroristes pour contrer des adversaires locaux ou internationaux.

Cette instrumentalisation du terrorisme a contribué à renforcer la perception d’un terrorisme international intégré dans un réseau d’intérêts politiques complexes. Les mouvements terroristes de cette époque étaient rarement autonomes ; ils étaient souvent dépendants d’un soutien financier, matériel ou idéologique venant de puissances extérieures.

Le terrorisme international durant la Guerre froide a laissé un héritage ambigu. D’une part, il a contribué à redéfinir les enjeux de sécurité internationale, obligeant les États à adapter leurs stratégies pour répondre à des menaces transnationales. D’autre part, il a créé des précédents où des groupes violents étaient perçus comme des instruments légitimes de politique étrangère, un modèle qui a trouvé des échos dans les dynamiques terroristes contemporaines.

La période de la Guerre froide illustre comment le terrorisme international peut être à la fois un outil de rivalité géopolitique et une conséquence des tensions idéologiques mondiales. Ce cadre historique montre également que le terrorisme, bien qu’associé à des mouvements subversifs, est souvent le produit d’interactions complexes entre des acteurs étatiques et non étatiques à des fins stratégiques.

Trois types de mouvements sous le label de « terrorisme international »[modifier | modifier le wikicode]

L'expression « terrorisme international » englobe une diversité de mouvements qui, bien que regroupés sous un même terme, présentent des motivations, des méthodes et des contextes profondément variés. Ces mouvements incarnent les multiples facettes du terrorisme transnational, chacun influencé par des dynamiques politiques, sociales et idéologiques spécifiques. On peut les regrouper en trois grandes catégories :

Les groupuscules palestiniens[modifier | modifier le wikicode]

Les mouvements palestiniens trouvent leurs origines dans la création de l’État d’Israël en 1948, un événement qui a déclenché une série de conflits régionaux et redéfini les dynamiques géopolitiques du Moyen-Orient. Les premières guerres israélo-arabes, notamment celle de 1948-1949, ont marqué le début de la lutte palestinienne pour la reconnaissance de leurs droits nationaux et territoriaux. La question palestinienne s’est rapidement imposée comme un symbole majeur de résistance armée et de lutte anti-coloniale.

La fondation du Mouvement de Libération Nationale Palestinien (MLNP) par Yasser Arafat en 1956, suivi de la création de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en 1964, a structuré cette résistance. Ces organisations ont adopté une stratégie combinant des revendications territoriales et des actions militantes pour attirer l’attention de la communauté internationale. L’OLP a joué un rôle central dans l’unification des factions palestiniennes et dans la diffusion de leur cause sur la scène mondiale.

Les groupuscules palestiniens, tels que Septembre Noir, se sont distingués par leurs actions spectaculaires visant à médiatiser leur lutte et à exercer une pression sur les gouvernements étrangers. Ces opérations incluaient des détournements d’avions, des prises d’otages et des attentats, souvent orchestrés en dehors du territoire israélo-palestinien. L’un des événements les plus marquants reste la prise d’otages et le massacre des athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, revendiqué par Septembre Noir. Ces actions avaient pour objectif de transcender le conflit local et de le placer au centre de l’attention internationale.

Ces opérations combinaient une revendication territoriale forte – le droit des Palestiniens à un État – avec une opposition idéologique à l’impérialisme occidental et à ce qu’ils percevaient comme un soutien inconditionnel à Israël. Les actions transnationales des groupes palestiniens reflétaient également une volonté stratégique : en internationalisant leur lutte, ils cherchaient à rallier un soutien international, à obtenir une reconnaissance politique et à contraindre les États à s’engager dans des négociations.

Les mouvements palestiniens illustrent une tension constante entre des objectifs territoriaux clairs – récupérer les terres perdues en 1948 – et une stratégie transnationale visant à mobiliser l’opinion publique mondiale. En ciblant des symboles de pouvoir et en utilisant les espaces internationaux comme théâtres de leurs actions, ces groupes ont redéfini la manière dont un conflit local pouvait avoir des répercussions globales. Cette stratégie a inspiré d'autres mouvements révolutionnaires et terroristes à travers le monde, qui ont adopté des tactiques similaires pour attirer l’attention sur leurs causes.

Les actions des groupuscules palestiniens ont profondément marqué l’évolution du terrorisme international. Elles ont non seulement mis en lumière les dynamiques complexes du conflit israélo-palestinien, mais elles ont également contribué à façonner les perceptions mondiales du terrorisme comme un outil de lutte politique. En créant un précédent pour l’internationalisation des revendications nationales, ces groupes ont influencé la manière dont les conflits politiques et territoriaux sont perçus et gérés sur la scène internationale.

La Rote Armee Fraktion (RAF)[modifier | modifier le wikicode]

La Rote Armee Fraktion (RAF), souvent appelée « Bande à Baader », émerge en République Fédérale d’Allemagne (RFA) au début des années 1970, dans un contexte marqué par des bouleversements sociaux, économiques et politiques. Ce groupe symbolise un terrorisme idéologique ancré dans une critique radicale du capitalisme, de l'impérialisme occidental et des institutions démocratiques, qu'il perçoit comme les instruments d’une bourgeoisie oppressante.

La formation de la RAF s’inscrit dans une période de contestation sociale intense. Les mouvements étudiants de 1968, influencés par des théories marxistes et révolutionnaires, avaient déjà ébranlé les fondements des démocraties occidentales, y compris en Allemagne. Ces mouvements dénonçaient l'autoritarisme latent, les inégalités croissantes et le rôle perçu des États occidentaux dans l’exploitation des pays du Sud. La RAF est née de la radicalisation de certains activistes issus de ces cercles universitaires et intellectuels, notamment Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin et Horst Mahler.

La crise de l’État-providence et les interrogations sur l’efficacité des démocraties capitalistes face aux défis sociaux et économiques ont également nourri le terreau idéologique de la RAF. Inspirée par les luttes révolutionnaires dans le tiers-monde et les théories de la lutte armée, la RAF a adopté une approche violente pour tenter de déclencher une révolution populaire en Allemagne.

La stratégie de la RAF reposait sur des attaques spectaculaires et symboliques visant à exposer ce qu’elle considérait comme les contradictions du capitalisme. Leurs cibles incluaient :

- Des institutions financières, telles que les banques, symboles du pouvoir économique et de l’exploitation capitaliste.

- Des infrastructures économiques, pour perturber le fonctionnement du système et attirer l'attention sur leurs revendications.

- Des personnalités politiques ou militaires, perçues comme les garants du statu quo bourgeois et impérialiste.

Parmi leurs actions les plus notables figurent l’enlèvement et l’assassinat de Hanns Martin Schleyer, un influent dirigeant industriel, en 1977, ainsi que des attentats contre des installations militaires américaines en Allemagne. Ces opérations, conçues pour générer un impact médiatique et politique, visaient à inspirer une prise de conscience révolutionnaire chez la population.

Malgré leur rhétorique révolutionnaire, le recours systématique de la RAF à une violence extrême, incluant des assassinats et des attaques aveugles, a rapidement suscité un rejet croissant, même parmi leurs sympathisants idéologiques de gauche. La perte de soutien public et le renforcement de la répression étatique, avec la mise en place d’unités spécialisées et des lois anti-terroristes, ont conduit à l’affaiblissement progressif du groupe.

Leur idéologie révolutionnaire, bien qu’influencée par des courants marxistes et tiers-mondistes, est apparue de plus en plus déconnectée des préoccupations réelles de la société allemande, qui privilégiait des réformes pacifiques plutôt qu’une révolution violente. Ce décalage, combiné à l’intensification des arrestations de ses membres clés, a entraîné la fragmentation et le déclin de la RAF dans les années 1980.

La RAF reste une figure emblématique du terrorisme idéologique en Europe, incarnant à la fois les espoirs révolutionnaires et les dérives violentes de cette époque. Leur histoire soulève des questions importantes sur les limites de la violence politique comme moyen de transformation sociale, ainsi que sur la réponse des États démocratiques face aux menaces intérieures.

Les Brigades Rouges (Brigate Rosse)[modifier | modifier le wikicode]

Les Brigades Rouges (Brigate Rosse) émergent en Italie à la fin des années 1960 comme un mouvement révolutionnaire ouvriériste profondément enraciné dans une critique marxiste-léniniste du capitalisme. Ce groupe aspire à renverser les structures économiques et politiques perçues comme oppressives pour instaurer un ordre socialiste radical. Leurs actions s’inscrivent dans un contexte marqué par des tensions sociales croissantes, une polarisation idéologique et une instabilité politique, souvent appelée les « années de plomb ».

L’Italie des années 1970 est marquée par des luttes ouvrières, une inflation galopante et une méfiance généralisée envers les institutions, exacerbée par des scandales politiques et une perception d’injustice sociale. Les Brigades Rouges apparaissent dans ce climat comme une tentative de radicaliser les mouvements ouvriers et de transformer les revendications sociales en un combat révolutionnaire armé. Leur fondation est attribuée à des intellectuels et des militants issus des mouvements étudiants et syndicaux, notamment Renato Curcio et Margherita Cagol.

Les Brigades Rouges se caractérisent par leur recours systématique à la violence pour atteindre leurs objectifs. Leur stratégie repose sur l'intensification des tensions sociales afin de précipiter une confrontation révolutionnaire. Parmi leurs actions les plus marquantes :

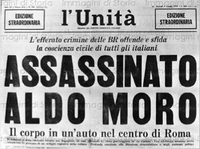

- Enlèvements et assassinats ciblés L’enlèvement et l’assassinat du président du Conseil italien, Aldo Moro, en 1978, restent l’une de leurs opérations les plus emblématiques. Aldo Moro, partisan d’un compromis historique entre les Démocrates chrétiens et le Parti communiste italien, incarnait pour les Brigades Rouges un danger pour leur vision révolutionnaire en apaisant les tensions sociales qu’ils cherchaient à exacerber.

- Attaques contre des entreprises et des institutions publiques Les Brigades Rouges visaient les grandes entreprises, les institutions financières et les administrations publiques, symboles de l’oppression capitaliste. Ces attaques incluaient des sabotages, des braquages et des attentats visant à perturber l’ordre établi.

- Propagande armée Le groupe utilisait ses actions comme un outil de propagande pour diffuser son idéologie et recruter de nouveaux membres. Les communiqués accompagnant leurs attaques mettaient en avant une rhétorique révolutionnaire, cherchant à justifier leurs actes comme un moyen légitime de lutte contre une société injuste.

Malgré leur ambition de fédérer la classe ouvrière, les Brigades Rouges ont rapidement été isolées, même au sein des mouvements de gauche. Leur recours à une violence extrême, souvent contre des figures modérées ou des symboles largement respectés, a aliéné une grande partie de leur base potentielle. La société italienne, loin de se radicaliser, a largement rejeté leur stratégie, préférant des réformes politiques et sociales pacifiques.

L’intensification de la répression étatique, la création de forces spéciales dédiées à la lutte contre le terrorisme, et la collaboration de certains membres capturés avec les autorités ont affaibli le groupe. Les années 1980 marquent leur déclin, avec des arrestations massives, des divisions internes et une perte de pertinence politique.

Les Brigades Rouges incarnent une tentative radicale de transformer une lutte sociale en une révolution violente. Leur histoire met en lumière les dangers et les limites de l’extrémisme idéologique, ainsi que les coûts humains et politiques d’une telle approche. Leur échec souligne également la résilience des institutions démocratiques face aux défis posés par le terrorisme intérieur.

Une diversité sous une même bannière[modifier | modifier le wikicode]

Bien que ces mouvements soient souvent regroupés sous le terme générique de « terrorisme international », il est crucial de reconnaître la diversité qui les caractérise. Ils varient non seulement dans leurs objectifs mais aussi dans leurs cibles, leurs méthodes et leurs idéologies sous-jacentes. Par exemple, les groupuscules palestiniens s’inscrivent avant tout dans une lutte nationale et géopolitique, visant à récupérer un territoire et à défendre une identité nationale face à l’occupation israélienne. Leur objectif est ainsi directement lié à des questions de souveraineté territoriale et de droits nationaux.

En revanche, des groupes comme la Rote Armee Fraktion (RAF) ou les Brigades Rouges se distinguent par leur motivation idéologique. Ces organisations incarnent une résistance contre les structures capitalistes et démocratiques occidentales, prônant la révolution sociale et la transformation radicale de la société par des moyens violents. Leur opposition ne se limite pas à un seul conflit géopolitique, mais touche au cœur même du système économique et politique des sociétés dans lesquelles ils opèrent.

Ces différences fondamentales illustrent la complexité du phénomène du « terrorisme international », qui ne peut se réduire à un seul modèle. Les divers mouvements classés sous cette appellation partagent certaines caractéristiques, telles que l’utilisation de la violence pour atteindre des objectifs politiques, mais ils sont marqués par des dynamiques politiques, sociales et historiques profondément distinctes. Leurs actions sont le produit de contextes locaux spécifiques, mais aussi d'influences globales, qu’elles soient idéologiques, géopolitiques ou socio-économiques.

Ainsi, l’étude de ces groupes permet de comprendre la diversité des motivations derrière le recours à la violence. Tandis que certains se battent pour un territoire et une indépendance nationale, d’autres cherchent à renverser un système global qu'ils jugent injuste. Ces divergences rendent le phénomène du « terrorisme international » difficile à cerner sous un même prisme, car il touche à des réalités et à des conflits multiples qui, bien que parfois interconnectés, obéissent à des logiques différentes.

L'impact de ces groupes sur les relations internationales est également complexe. Les attaques terroristes menées par ces groupes ont souvent des répercussions bien au-delà des frontières nationales, modifiant les relations diplomatiques, influençant les politiques de sécurité internationales, et redéfinissant les approches de la guerre asymétrique. Leurs actions incitent à repenser les stratégies de gestion des conflits, mais aussi à développer des réponses légales et militaires face à des menaces qui transcendent les frontières traditionnelles des États.

L’examen des multiples facettes de ces mouvements est essentiel pour comprendre l’ampleur du phénomène et ses implications profondes sur la sécurité mondiale, les politiques internationales et les dynamiques internes de chaque pays affecté. En fin de compte, le terrorisme international ne peut être compris sans prendre en compte cette diversité, qui façonne l’évolution des stratégies de lutte et des réponses globales à cette menace.

Une notion à nuancer[modifier | modifier le wikicode]

Il est essentiel de souligner que le terme de « terrorisme international » ne désigne pas un phénomène uniforme, mais plutôt un ensemble hétérogène de mouvements et de groupes aux objectifs, stratégies et idéologies divers. Alors que certains groupes adoptent la violence pour défendre une cause nationale et territoriale, d'autres l'utilisent comme un moyen de dénoncer des systèmes économiques ou politiques qu'ils jugent injustes. Cette diversité, qui transcende les frontières géographiques et idéologiques, empêche une définition simpliste ou unique du « terrorisme international ».

Cependant, malgré cette diversité, l’usage de ce terme commun permet de mettre en lumière l'impact global de ces mouvements, qui ne se limitent pas aux frontières nationales. En dépassant les limites territoriales des États, ces groupes influencent les dynamiques géopolitiques et redéfinissent les enjeux de sécurité internationale. Le « terrorisme international » devient ainsi un phénomène transnational qui s'inscrit dans un cadre de conflits mondiaux, où les actions violentes d’un groupe peuvent avoir des répercussions bien au-delà de son contexte local.

Cette diversité rend l’étude du « terrorisme international » particulièrement complexe, mais aussi d’autant plus essentielle. En effet, une approche généralisée ne permettrait pas de saisir les spécificités de chaque mouvement, ni de comprendre pleinement les facteurs qui sous-tendent leur recours à la violence. Une analyse plus fine permet de mieux appréhender les motivations profondes de ces groupes, qu’elles soient idéologiques, politiques ou stratégiques.

L’impact de ces mouvements sur les relations internationales et sur les réponses des États est aussi multiforme. Les gouvernements, confrontés à des menaces transnationales, doivent adapter leurs stratégies en fonction de la nature des groupes terroristes, de leurs modes d’action et de leurs réseaux de soutien. Cette complexité oblige les États à repenser non seulement leurs politiques internes de sécurité, mais aussi leur coopération internationale pour lutter efficacement contre cette menace.

Pour comprendre les répercussions du « terrorisme international », il est nécessaire de l’aborder sous plusieurs angles. Cela inclut une analyse des réseaux transnationaux, des flux d’informations et de ressources, des stratégies de recrutement, et des alliances qui se forment parfois entre des groupes idéologiquement divergents mais unis par des objectifs communs, comme la résistance à un ennemi perçu comme impérialiste.

Cela implique également de prendre en compte les réponses des différents États et organisations internationales, qui varient en fonction de leurs intérêts politiques et de la manière dont ils perçoivent la menace. De l'intensification de la répression à la mise en place de mécanismes de prévention, ces réponses doivent être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque forme de terrorisme, de ses origines et de ses objectifs.

Les trois mouvements du terrorisme international[modifier | modifier le wikicode]

Les groupuscules palestiniens[modifier | modifier le wikicode]

Le conflit israélo-palestinien a donné naissance à une série de mouvements qui, au fil des décennies, ont contribué à la radicalisation et à la dissidence au sein de la population palestinienne. Face à l’occupation israélienne, ces groupes ont cherché à se constituer une légitimité, construisant un discours qui justifie leur lutte tout en s’opposant à un ennemi perçu comme intransigeant et impérialiste. Le besoin de se faire entendre sur la scène internationale et de garantir l’existence d’une cause commune a fait émerger plusieurs nébuleuses politiques, chacune avec ses propres objectifs et stratégies.

Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP)[modifier | modifier le wikicode]

eorges Habache, s'inscrivant dans une perspective marxiste-léniniste et anticolonialiste. Ce mouvement révolutionnaire se distingue par son opposition idéologique radicale à l'État d'Israël, qu'il considère comme un « État impérial », c'est-à-dire un instrument de domination des puissances occidentales au Moyen-Orient. Pour le FPLP, Israël est perçu non seulement comme une entité occupante, mais aussi comme une composante clé de l'impérialisme global, au service des intérêts des grandes puissances coloniales et néocoloniales.

La naissance du FPLP survient dans un contexte historique précis, celui de la montée des tensions au sein du monde arabe et de la guerre des Six Jours en 1967, au cours de laquelle Israël a étendu son contrôle sur de vastes territoires palestiniens, exacerbant ainsi le sentiment d'humiliation et de perte au sein de la population palestinienne. Cette guerre marque un tournant, provoquant un renouveau de l’action politique et armée au sein des mouvements palestiniens. Le FPLP se distingue dans ce contexte par son analyse marxiste et sa vision révolutionnaire, prônant la destruction de l'État israélien comme étape nécessaire à la libération du peuple palestinien et à l’établissement d’un État palestinien souverain.

Le FPLP s’appuie sur une idéologie qui combine le nationalisme palestinien avec des principes marxistes, cherchant à redéfinir la lutte pour l’indépendance palestinienne à travers un prisme socialiste et anti-impérialiste. Selon cette vision, la lutte contre Israël ne se limite pas à un simple affrontement territorial, mais doit également inclure une opposition à l'impérialisme global et aux structures de pouvoir dominantes dans le monde arabe.

Dès sa création, le FPLP adopte une stratégie de confrontation violente. Le groupe mène une série d'actions spectaculaires pour faire connaître sa cause à l’échelle internationale et galvaniser le soutien des Palestiniens et des populations arabes. Cette stratégie inclut des détournements d'avions, des prises d’otages et des attentats, visant à perturber l’ordre mondial et à attirer l'attention sur la situation des Palestiniens. L’une de leurs actions les plus emblématiques a été le détournement de plusieurs avions en 1970, dont celui du vol de la compagnie aérienne belge Sabena. Ces actes de violence étaient conçus pour envoyer un message fort, à savoir que la lutte palestinienne ne pouvait être ignorée, même par les puissances internationales.

Le FPLP mise également sur une mobilisation large, non seulement parmi les Palestiniens, mais aussi au sein des populations arabes et des groupes de solidarité à travers le monde. Le groupe cherche à obtenir le soutien de l'URSS et des autres pays socialistes, qui voient en lui un allié dans la lutte contre le bloc occidental et l’impérialisme américain. Cette internationalisation de la cause palestinienne est essentielle à la stratégie du FPLP, car elle vise à inscrire le combat palestinien dans un cadre géopolitique plus large, celui des luttes révolutionnaires contre l’impérialisme.

Au fil des années, le FPLP devient de plus en plus radicalisé, notamment après plusieurs défaites militaires et la difficulté croissante à obtenir des gains politiques. Les scissions internes et la concurrence entre les différents groupes palestiniens compliquent également la situation. Par exemple, la faction du Fatah, qui représente une approche plus modérée de la lutte, entre en conflit avec le FPLP, qui adopte une ligne plus dure.

Ces dissensions ont eu des répercussions sur l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine), où la lutte pour le leadership entre le FPLP et d'autres factions a exacerbée les divisions. Le FPLP, malgré sa popularité parmi certains segments de la population palestinienne et dans les pays voisins, n'a jamais réussi à unifier totalement la résistance palestinienne autour de sa ligne idéologique.

Le FPLP reste une organisation influente dans l’histoire du nationalisme palestinien, incarnant une forme de résistance radicale et une opposition frontale à l’État israélien. Bien que ses actions aient été largement rejetées par la communauté internationale pour leur recours à la violence, le FPLP a joué un rôle majeur dans la politisation et la radicalisation de la cause palestinienne dans les années 1970 et 1980. L’organisation continue d’exister aujourd’hui, bien que son influence ait diminué avec l’évolution du contexte géopolitique et l'émergence de nouvelles formes de résistance et de diplomatie dans le monde arabe.

Yasser Arafat et l’évolution de l'OLP[modifier | modifier le wikicode]

En 1964, l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) est fondée avec pour objectif de fédérer les différents mouvements palestiniens sous une seule bannière. Cette organisation a été conçue pour représenter le peuple palestinien sur la scène internationale et coordonner les efforts de lutte contre l’occupation israélienne. L’OLP ambitionnait de se constituer comme un acteur unifié, capable de conduire la résistance palestinienne et d’agir en tant qu’interlocuteur auprès de la communauté internationale.

Yasser Arafat, fondateur du Fatah en 1959, rejoint l’OLP en 1968. Cette intégration marque un tournant majeur pour l’organisation et pour Arafat lui-même, qui devient rapidement l'une des figures les plus influentes du mouvement palestinien. Le Fatah, initialement une organisation séparée, se distingue par son pragmatisme et sa volonté de mener une lutte armée contre Israël tout en tentant de légitimer la cause palestinienne sur la scène diplomatique internationale. Grâce à l'intégration du Fatah, l'OLP parvient à se structurer en une organisation de plus en plus reconnue et présente sur le plan politique, notamment après l’adhésion d’Arafat, qui en devient le leader incontesté.

Le défi principal pour Arafat et l'OLP est de surmonter les divisions internes au sein du mouvement palestinien. Si l’idée d’unité fait sens sur le plan stratégique et symbolique, la réalité est bien plus complexe. En dépit de la volonté d'Arafat de regrouper les Palestiniens sous une seule direction, les divergences idéologiques et stratégiques entre les différentes factions, telles que le FPLP (Front Populaire de Libération de la Palestine) et le Fatah, rendent difficile l’unification du mouvement. Le FPLP, par exemple, adopte une ligne plus radicale et marxiste-léniniste, tandis que le Fatah, sous la direction de Arafat, met l’accent sur la nécessité d’une résistance armée tout en cherchant à maintenir une relation diplomatique avec les pays arabes et d’autres acteurs internationaux.

Ces scissions internes alimentent une rivalité politique et militaire qui perdure pendant plusieurs décennies, mettant en lumière les tensions entre les approches révolutionnaires et diplomatiques au sein de l’OLP. Bien que l’OLP parvienne à s'imposer comme le représentant principal du peuple palestinien sur la scène mondiale, ces divisions rendent difficile une coordination complète et une action unifiée contre Israël.

Yasser Arafat, tout en étant reconnu comme un grand homme politique par de nombreux observateurs et leaders internationaux, est également vu par certains de ses compatriotes comme un traître. Les critiques à son égard proviennent principalement des factions plus radicales, comme le FPLP, qui l’accusent de compromis avec l’Occident et d'avoir abandonné l’objectif d'une lutte armée sans conditions préalables au profit de la diplomatie. Son discours évolue au fil du temps, et il se positionne progressivement comme un défenseur de la reconnaissance internationale de la cause palestinienne.

En 1974, Arafat prononce un discours marquant à l’Assemblée générale de l’ONU, où il déclare qu’il venait « en tant que porteur d’un message de paix, et non comme un porteur de guerre ». Ce discours fait de lui une figure respectée sur la scène internationale, mais il suscite également une forte opposition au sein des factions plus radicales, qui voient dans cette ouverture diplomatique un abandon de la lutte armée et des principes révolutionnaires. Cette opposition ne fait qu’intensifier les scissions internes, et Arafat se retrouve souvent confronté à des critiques venant de toutes parts.

Sous la direction de Arafat, l’OLP adopte une stratégie duale qui consiste à mener une résistance armée contre Israël tout en cherchant à obtenir une reconnaissance diplomatique internationale. Cette dualité est illustrée par des actions spectaculaires, comme le détournement d’avions et la prise d’otages, qui visent à attirer l’attention internationale et à faire pression sur Israël. Simultanément, Arafat œuvre pour la reconnaissance de l’OLP comme le représentant légitime des Palestiniens. Ses efforts diplomatiques culminent en 1974 avec la reconnaissance par l’ONU de l’OLP comme le représentant légitime du peuple palestinien, un moment clé dans l'histoire du mouvement palestinien.

Arafat demeure une figure complexe dans l’histoire du nationalisme palestinien. Il est perçu à la fois comme un dirigeant charismatique, capable de mobiliser des masses et de maintenir une certaine cohésion au sein du mouvement palestinien, et comme un personnage controversé, accusé par certains de ne pas avoir su capitaliser sur la lutte armée pour parvenir à la création d'un État palestinien. En fin de compte, la trajectoire de Arafat et de l’OLP reflète les dilemmes du mouvement palestinien : entre une révolution armée pour l’indépendance et une recherche de reconnaissance diplomatique sur la scène internationale.

Septembre Noir et la radicalisation de la lutte[modifier | modifier le wikicode]

En 1970, le Fatah, sous la direction de Yasser Arafat, assiste à la création du groupe Septembre Noir, constitué de membres du Fatah eux-mêmes. Ce groupe est formé en réponse à une situation politique et militaire complexe, et son objectif est de mener une lutte armée plus radicale contre Israël. Le nom Septembre Noir fait référence aux événements de Septembre 1970, lorsque les tensions entre le gouvernement jordanien et les Palestiniens ont éclaté, entraînant un conflit brutal qui a conduit à l’expulsion de l’OLP du territoire jordanien. Cette situation crée un contexte où une faction du Fatah choisit de s'engager dans des actions violentes visant à redynamiser la lutte armée et à obtenir l'attention internationale.

La création de Septembre Noir s’inscrit dans un contexte de répression sévère en Jordanie, où l'armée jordanienne, sous le roi Hussein, cherche à éliminer les bases palestiniennes après plusieurs années de tensions croissantes avec l'OLP. En 1970, ces tensions aboutissent à ce qu’on appelle le Septembre noir en Jordanie, un mois de violents affrontements entre les forces jordaniennes et les combattants palestiniens, notamment ceux du Fatah, qui avaient établi des bases et une influence politique considérable dans le pays. Le roi Hussein, ne pouvant tolérer un pouvoir palestinien rival, décide d’éliminer les bases de l'OLP, ce qui conduit à des massacres et à l'expulsion de milliers de réfugiés palestiniens vers le Liban et d'autres pays voisins.

En réponse à cette répression, une fraction radicale du Fatah forme Septembre Noir, déterminée à intensifier la lutte contre Israël et à venger l’humiliation infligée aux Palestiniens par le gouvernement jordanien. Ce groupe adopte une approche plus violente et moins mesurée que le Fatah traditionnel, visant à organiser des actions spectaculaires qui attirent l'attention internationale et renforcent la légitimité du mouvement palestinien.

Septembre Noir devient rapidement responsable de plusieurs attaques violentes, dont des détournements d'avions, des assassinats et des prises d'otages. L'une de leurs actions les plus notables est l’attaque du village olympique lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où les membres du groupe prennent en otage et tuent 11 athlètes israéliens. Ce massacre spectaculaire vise non seulement à faire connaître la cause palestinienne à l'échelle mondiale, mais aussi à provoquer une réponse violente et symbolique contre un Israël perçu comme oppresseur.

L’attaque de Munich en particulier est un moment charnière dans l’histoire du terrorisme international, car elle marque l’une des premières actions où le terrorisme palestinien est projeté sur la scène mondiale de manière aussi violente et médiatisée. L’image du mouvement palestinien devient de plus en plus associée à la violence extrême, avec des répercussions à la fois diplomatiques et politiques. Septembre Noir, en multipliant les actes spectaculaires, cherche à forcer le monde à prendre conscience de la cause palestinienne, mais à quel prix pour l’image de la résistance palestinienne ?

Cependant, cette escalade de la violence a un coût considérable, tant sur le plan diplomatique que politique. Pour Arafat et l'OLP, la radicalisation des factions palestiniennes représente un dilemme majeur. Tandis que Septembre Noir cherche à renforcer l’influence du mouvement palestinien par des actions spectaculaires, Arafat et l’OLP se retrouvent dans une position difficile, car leurs actions nuisent à leur tentative de reconnaissance internationale. Si, d’un côté, ces attaques apportent une visibilité au conflit palestinien, de l’autre, elles exacerbent l’isolement diplomatique de l'OLP, qui cherche à se présenter comme un interlocuteur légitime pour la paix et l'indépendance.

De plus, cette montée de la violence intérieure, combinée aux pressions croissantes des autres factions palestiniennes pour intensifier la lutte armée, met Arafat dans une situation délicate. Il doit jongler entre la gestion des rivalités internes au sein de l’OLP, qui compte des groupes modérés et radicaux, et ses efforts pour maintenir une position diplomatique qui pourrait permettre aux Palestiniens d'obtenir un soutien international. Cette tension entre violence et diplomatie devient un élément central de la direction d’Arafat, qui sera constamment critiqué par certains pour avoir abandonné la lutte armée pure et dure, tout en étant vu par d'autres comme un symbole de la résistance palestinienne à la fois pragmatique et déterminé.

Septembre Noir marque donc un tournant dans la lutte palestinienne. D'une part, il reflète la radicalisation croissante du mouvement palestinien et la volonté de faire entendre sa cause par la violence si nécessaire. D’autre part, cette radicalisation complique la position d’Arafat et de l'OLP sur la scène internationale, car elle conduit à des scissions internes et à une plus grande difficulté à obtenir une reconnaissance internationale. Septembre Noir disparaît en 1972, mais ses actions laissent un héritage durable de violence qui, pendant longtemps, marquera l’image du mouvement palestinien.

Une "nébuleuse palestinienne"[modifier | modifier le wikicode]

À partir des années 1970, la lutte palestinienne se transforme en un ensemble de mouvements de plus en plus fragmentés et internes, donnant naissance à ce que l’on peut appeler une véritable "nébuleuse palestinienne". Cette fragmentation découle des multiples scissions au sein de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) et des tensions croissantes entre les différentes factions, telles que le Fatah, le FPLP (Front Populaire de Libération de la Palestine) et d'autres groupes radicaux. Ces divergences idéologiques, stratégiques et tactiques créent un environnement politique complexe, où les alliances sont souvent temporaires et motivées par des considérations d’opportunité, et non par une véritable convergence de vues.

L’idéologie du FPLP, résolument marxiste-léniniste, entre en compétition directe avec les positions plus pragmatiques de Fatah, qui cherche une approche plus mesurée pour atteindre ses objectifs politiques. Le FPLP, par exemple, insiste sur la nécessité de renverser l’ordre capitaliste mondial et de soutenir des luttes anticolonialistes à l’échelle globale. Il perçoit la lutte palestinienne comme faisant partie d'une révolution plus large contre l'impérialisme et l'exploitation des peuples opprimés.

En revanche, le Fatah, sous la direction de Yasser Arafat, reste attaché à une vision plus soucieuse de l’efficacité politique et de la reconnaissance diplomatique, cherchant à concilier la résistance armée et des efforts diplomatiques pour obtenir un soutien international. Ces divergences ne se limitent pas seulement à la question idéologique, mais se manifestent aussi par des différences de stratégie concernant l’usage de la violence et la quête de légitimité internationale.

Les scissions internes de l'OLP, alimentées par ces tensions idéologiques et stratégiques, empêchent l'émergence d'une direction unifiée capable de porter un message clair et cohérent. Certaines factions, comme le Fatah, prônent une approche plus centralisée, tandis que d'autres, telles que le FPLP et Septembre Noir, adoptent des tactiques plus radicales et décentralisées, basées sur l’action violente et l’escalade du conflit. Cette rivalité entre factions a exacerbé les divisions internes et a conduit à des conflits ouverts à plusieurs reprises.

La compétition pour le leadership au sein de l'OLP s'intensifie également avec l’apparition de nouvelles factions comme le Conseil révolutionnaire du Fatah ou encore le Parti de la Libération de la Palestine (PLP), créant ainsi une fragmentation constante de l’OLP. Ces luttes de pouvoir, souvent exacerbées par des divergences sur la manière de mener la lutte contre Israël, génèrent un climat de méfiance et d’instabilité au sein du mouvement palestinien.

La nébuleuse palestinienne se caractérise également par des alliances opportunistes entre des factions aux objectifs et aux stratégies divergentes. Parfois, ces mouvements rivaux se retrouvent à collaborer sur des actions spécifiques ou à soutenir des initiatives diplomatiques communes, mais sans réelle cohésion ou vision partagée à long terme. Ces alliances circonstancielles témoignent de la nécessité pour ces groupes de faire front commun face à un ennemi commun, mais elles sont souvent fragiles et se dissolvent lorsque les intérêts spécifiques de chaque faction prennent le dessus.

Malgré cette fragmentation, l’OLP réussit à s’imposer comme l’acteur central du mouvement palestinien. Sous la direction de Yasser Arafat, l’OLP parvient à se faire reconnaître comme le représentant légitime des Palestiniens sur la scène internationale, notamment après la reconnaissance de son statut d'observateur à l'ONU en 1974. Toutefois, cette position centrale est constamment mise à l'épreuve par la radicalisation interne et les tensions entre ses diverses factions. Arafat, tout en cherchant à maintenir une certaine unité, doit jongler entre des forces internes qui poussent pour des actions violentes et d’autres qui préconisent des solutions diplomatiques.

L’ascension de cette "nébuleuse palestinienne" marque un tournant dans le processus de lutte pour l’autodétermination des Palestiniens, qui devient de plus en plus marqué par des contradictions internes. À l'intérieur de la société palestinienne, ces divisions alimentent des conflits internes qui affaiblissent la cohésion du mouvement. Sur la scène internationale, la division du mouvement palestinien rend difficile l’élaboration d’une stratégie unifiée, ce qui nuit à l'efficacité des efforts diplomatiques pour obtenir une reconnaissance internationale et un soutien substantiel pour la cause palestinienne.

La fragmentation du mouvement palestinien et la concurrence entre ses différentes factions ont profondément marqué l’évolution de la lutte pour l’indépendance palestinienne, transformant celle-ci en un processus politique, à la fois interne à la société palestinienne et externe, sur la scène mondiale, où les divisions et les rivalités stratégiques ont compliqué les efforts pour obtenir un État palestinien unifié.

La Rote Armee Fraktion[modifier | modifier le wikicode]

La Rote Armee Fraktion (RAF), également connue sous le nom de la Bande à Baader, émerge dans un contexte sociopolitique très différent de celui des mouvements palestiniens. Tandis que les luttes palestiniennes sont centrées sur le conflit israélo-palestinien et la lutte pour un État national, la RAF et des groupes similaires en Europe, comme les Brigades Rouges en Italie, naissent dans des sociétés industrielles fortement marquées par les contradictions internes issues de leur passé historique. L’Allemagne et l’Italie, deux grandes puissances industrielles, sont enchevêtrées dans des tensions politiques, économiques et culturelles qui trouvent leurs racines dans les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale.

Un contexte historique de blocage sociétal[modifier | modifier le wikicode]

La génération qui émerge après la Seconde Guerre mondiale porte en elle une crise d’identité profonde, héritée des traumatismes collectifs liés au passé nazi en Allemagne et fasciste en Italie. De nombreuses élites politiques et économiques de ces pays proviennent directement des régimes qui ont orchestré ou collaboré avec les régimes fascistes et nazis. Après la guerre, ces sociétés se retrouvent dans une situation complexe, où les responsables de la guerre et de la persécution des minorités sont souvent intégrés dans les structures politiques de l’après-guerre, soit par opportunisme, soit par manque de volonté politique d'engager une véritable dénazification ou dé-fascisation.

Contrairement à d'autres pays qui ont entrepris une déconstruction en profondeur de leur passé fasciste, l'Allemagne et l'Italie ont traversé une période de non-réflexion officielle sur leur rôle dans la guerre et la persécution des populations, notamment les Juifs, les Roms et les opposants politiques. Plutôt que de mener une véritable réévaluation morale et intellectuelle, ces sociétés ont choisi, à bien des égards, de minimiser ou d'ignorer les responsabilités de leurs élites, dans une tentative de reconstruction rapide. Ce manque de confrontation avec l’héritage du fascisme et du nazisme a contribué à un climat de frustration et d'aliénation parmi la jeunesse.

Les jeunes des années 1960, confrontés à un passé qu’ils jugent inacceptable et à une société marquée par l'inaction face à ce passé, vivent dans un climat de désillusion et de révolte. Ces générations, élevées dans des sociétés où les structures politiques, économiques et sociales sont en grande partie héritées des régimes précédents, se sentent profondément décalées et aliénées. Elles perçoivent les institutions sociales et politiques comme des produits d’un passé fasciste non traité et comme des outils de maintien d’un ordre injuste et figé.

La frustration découle du fait que, dans leur esprit, les structures en place non seulement n’ont pas réussi à tourner la page de l'histoire, mais continuent d'entretenir des inégalités sociales, économiques et politiques profondément enracinées. Le sentiment général est que ces systèmes sont responsables de l'embrigadement des générations passées, qui ont permis la montée des régimes fascistes et l'effacement des voix dissidentes.

C’est dans ce terreau de révolte et de questionnement profond que s’initie une rébellion générationnelle, animée par la recherche de justice sociale et le rejet des structures héritées de la Seconde Guerre mondiale. Cette quête de justice ne se limite pas à une critique du passé, mais s’étend à une remise en cause de l'ordre social et économique contemporain, jugé responsable de la perpétuation des inégalités et des injustices. En particulier, les jeunes des années 1960, influencés par les courants intellectuels marxistes, situationnistes et anticapitalistes, s’engagent dans une rébellion contre la société de consommation et les structures technocratiques qu’ils considèrent comme les héritières des régimes totalitaires d'avant-guerre.

Il ne s'agit pas seulement d'une révolte contre un passé douloureux, mais aussi contre un présent vécu comme une trahison des idéaux démocratiques et humanistes. L’aspiration à des alternatives au système dominant se fait par la critique des partis politiques traditionnels, perçus comme trop modérés et incapables de répondre aux problèmes sociaux urgents. C’est ainsi qu’émerge un mouvement plus radical, symbolisé par des organisations comme la Rote Armee Fraktion (RAF) en Allemagne et les Brigades Rouges en Italie, qui rejettent la voie réformiste et préconisent une révolution radicale.

Ce climat de frustration et d’aliénation, combiné à l'absence d’une véritable transformation du système, crée un terreau idéal pour la radicalisation de certains jeunes, prêts à remettre en cause non seulement les structures existantes, mais aussi à recourir à la violence pour provoquer un changement. La guérilla urbaine, inspirée par des modèles de lutte de guérilla en Amérique latine et en Asie, devient un moyen de se faire entendre dans une société qu’ils perçoivent comme verrouillée et incapable de se réformer de l'intérieur.

La quête de justice sociale, dans ce contexte, ne se limite pas à des réformes ou à des ajustements politiques. Elle se nourrit d’une volonté de changer le système dans sa globalité, de renverser l’ordre établi et de réinventer la société sur de nouvelles bases égalitaires et solidaires.

L’influence de la « Nouvelle Gauche » et du marxisme[modifier | modifier le wikicode]

Dans le climat de révolte qui traverse l'Europe des années 1960, un courant intellectuel marxisant émerge avec une force nouvelle : la Seconde École de Francfort. Ce groupe de philosophes et sociologues, comprenant des figures de proue telles que Theodor Adorno et Max Horkheimer, devient un centre d’influence majeur pour les jeunes intellectuels et militants. Leur critique radicale de la société capitaliste, de la technocratie, de la consommation de masse et de l’impérialisme occidental contribue à nourrir les réflexions qui aboutiront à des formes plus radicales de révolte et d’action politique.

Les théories de l’École de Francfort se basent sur une analyse critique de la société de masse et de la domination culturelle, deux concepts qui prennent une importance croissante dans le débat social et politique de l’après-guerre. Selon Adorno et Horkheimer, la société capitaliste moderne est conçue pour maintenir l’oppression à travers un contrôle silencieux mais omniprésent sur les individus, qu’il soit culturel, économique ou social. Cette domination est assurée non seulement par l’exploitation économique, mais aussi par des mécanismes subtils de manipulation culturelle et idéologique. En particulier, l’industrie culturelle, qui produit des biens de consommation (musique, cinéma, publicité), est vue comme un instrument de stabilisation sociale, qui perpétue les inégalités tout en inhibant la prise de conscience critique des masses populaires.

Dans ce cadre, le marxisme, et plus particulièrement le marxisme-léninisme, devient un moteur intellectuel puissant pour une génération qui cherche à comprendre les mécanismes de l’oppression et à les combattre. Ce marxisme critique met en lumière les contradictions inhérentes au capitalisme, telles que l’exploitation des travailleurs et la concentration du pouvoir économique entre les mains d’une élite. Il devient le fondement d’une réflexion radicale qui, en rejetant les structures existantes, cherche à imaginer une transformation profonde de la société.

Cette analyse sociologique et philosophique trouve un écho direct chez les jeunes militants, notamment ceux issus de la nouvelle gauche, qui rejettent la politique réformiste des partis traditionnels. Pour ces jeunes, les partis de gauche modérés sont perçus comme complices du système capitaliste ou comme incapables de provoquer un véritable changement. Leurs revendications ne peuvent donc pas être satisfaites dans le cadre des institutions existantes, ce qui les conduit à envisager des formes de lutte radicales.

La Rote Armee Fraktion (RAF), tout comme d'autres groupes de la nouvelle gauche, adopte une approche révolutionnaire radicale, s’inspirant des luttes de guérilla qui secouent l’Amérique latine à cette époque. Des figures emblématiques comme Che Guevara deviennent des modèles d’action pour les jeunes militants européens, qui voient en lui un symbole de la résistance armée contre les régimes impérialistes et les dictatures soutenues par les États-Unis. Le marxisme-léninisme de Guevara, qui prône la révolution par la lutte armée et le renversement des régimes capitalistes et impérialistes, trouve un terreau fertile parmi les jeunes qui se sentent incapables de changer les choses par la voie pacifique ou réformiste.

La RAF, influencée par cette pensée révolutionnaire, choisit ainsi de se tourner vers la guérilla urbaine, un modèle inspiré des guérilleros d’Amérique latine et d’Afrique. L'objectif est de mener une révolution armée pour renverser l’ordre établi et mettre fin à ce qu'ils considèrent comme l'oppression systémique des masses populaires. Cette stratégie fait écho à une époque où la lutte contre l’impérialisme et l’anti-capitalisme se conjuguent dans une forme de rébellion totale contre l'ordre mondial qu’ils jugent injuste et inégalitaire.

Dans ce contexte, la RAF se positionne fermement contre la voie réformiste des partis de gauche traditionnels. Elle rejette l’idée que des réformes graduelles ou des compromis avec les structures existantes puissent résoudre les problèmes fondamentaux du capitalisme et de l’impérialisme. Pour la RAF, seule une rupture totale avec le système capitaliste permettrait de libérer les peuples opprimés. Ce rejet du réformisme est au cœur de leur stratégie révolutionnaire, qui se caractérise par un recours systématique à la violence et à l’action directe.

La RAF, tout comme d’autres mouvements de la nouvelle gauche, s'oppose ainsi à la “bonne pensée de gauche” incarnée par les partis traditionnels. Elle met en avant une révolution radicale, non pas par des réformes progressives mais par un changement brutal et total de l’ordre social, politique et économique. Leur ligne est celle d’un anticapitalisme radical, qui cherche à abattre les structures existantes et à imposer un modèle socialiste révolutionnaire.

Influences extérieures et solidarité internationale[modifier | modifier le wikicode]

La Rote Armee Fraktion (RAF) s’inscrit dans une dynamique de solidarité internationale, où l’idéologie du tiers-mondisme et du soutien aux luttes anti-impérialistes joue un rôle fondamental. À travers cette vision, la RAF perçoit l’impérialisme américain comme une force de domination mondiale, responsable de l’exploitation systématique des peuples à travers le monde. Cette perspective est particulièrement renforcée par l’implantation des bases militaires américaines en Allemagne, qu'ils considèrent comme un symbole de l’impérialisme et de l'occupation étrangère, un point de ralliement pour justifier leur lutte armée.

L’un des modèles les plus importants pour la RAF est celui des guérillas latino-américaines, qui incarnent pour eux la résistance armée contre l'impérialisme. Des mouvements comme la Révolution cubaine et les luttes menées au Nicaragua, en Bolivie, et dans d’autres pays d’Amérique latine, ont été des sources d’inspiration majeure pour les membres de la RAF. Ils croient fermement qu’en s’inspirant des tactiques de guérilla de ces mouvements révolutionnaires, ils pourraient à leur tour déclencher un mouvement révolutionnaire en Europe, en particulier en Allemagne. Selon cette logique, si les peuples d'Amérique latine pouvaient renverser des régimes soutenus par les États-Unis, il serait également possible de déclencher une révolution dans les sociétés occidentales en reproduisant ces modèles de résistance.

Le Cuba de Fidel Castro devient ainsi un symbole majeur de résistance et de victoire contre l’impérialisme, et ses principes de guerre révolutionnaire et de mobilisation populaire sont largement admirés et adaptés par les militants de la RAF. La RAF aspire à créer un mouvement de guérilla urbaine, inspiré des combats anti-impérialistes d’Amérique latine, pour renverser l’ordre capitaliste et imposer une société socialiste révolutionnaire en Europe.

Une autre influence majeure est la guerre du Vietnam, qui devient un symbole central de l’impérialisme américain et de l’oppression des peuples par les puissances impérialistes. La guerre en Indochine, perçue comme une tentative des États-Unis de maintenir leur domination en Asie, devient un puissant catalyseur idéologique pour les jeunes militants européens. La RAF, à l’instar d'autres groupes de la nouvelle gauche, voit dans la guerre du Vietnam un symbole d’injustice, une guerre menée sous des prétextes idéologiques mais motivée par des intérêts économiques et géopolitiques, qui ne visent qu'à maintenir un statu quo d’exploitation.

Cette révolte contre la guerre du Vietnam, perçue comme une guerre de domination impérialiste, fait écho aux luttes internes contre les régimes d’occupation en Europe. Les militants européens voient dans cette guerre un exemple de la manière dont les puissances impérialistes imposent leur contrôle à travers la violence, en utilisant les peuples comme pions dans une lutte pour des ressources et des sphères d’influence. En ce sens, l’anti-impérialisme devient un lien fondamental entre les luttes des peuples opprimés, qu’ils soient en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ou en Europe.

L’idéologie de la RAF intègre pleinement cette dimension internationale. Les membres de la RAF considèrent que les luttes des peuples opprimés dans le monde sont interconnectées et que la résistance contre l’impérialisme, quel que soit le lieu où elle se manifeste, doit être soutenue et multipliée. Pour eux, le combat palestinien, la lutte des guérilleros latino-américains, la révolte contre le colonialisme en Afrique, et leur propre combat en Europe, sont tous des faces d’un même mouvement révolutionnaire mondial qui cherche à déstabiliser l’ordre capitaliste mondial.

Cette solidarité internationale alimente leur conviction que la violence révolutionnaire est non seulement nécessaire, mais aussi justifiée. Pour la RAF, la lutte armée contre l'impérialisme et le capitalisme ne se limite pas à des actions locales, mais fait partie d'un processus mondial visant à renverser l'ordre établi. En ce sens, l'usage de la violence n'est pas seulement un moyen d'action, mais un acte de solidarité et de participation à un combat global.

Les premiers actes de violence et la radicalisation[modifier | modifier le wikicode]

Les premiers actes violents de la Rote Armee Fraktion (RAF) datent de 1968, marquant le début de leur stratégie de confrontation armée contre l'État et les institutions qu'ils considèrent comme les instruments de l'oppression capitaliste et impérialiste. Le 2 avril 1968, une série d'attaques coordonnées est menée contre deux magasins à Francfort, sous la direction d'Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Sohlein, et Thoward Proll. Ces actions, relativement modestes par rapport à ce qui allait suivre, sont néanmoins un signe clair du passage à l’action du groupe et de son engagement dans une forme de violence révolutionnaire.

Ces premiers actes de violence sont motivés par une volonté de rupture avec les modes d'action traditionnels, en particulier la voie réformiste, qui est vue par la RAF comme inopérante face à l'enracinement du capitalisme et de l’impérialisme. La RAF adopte rapidement des tactiques plus spectaculaires, visant à attirer l'attention des médias et de l'opinion publique mondiale. Ces attaques symbolisent non seulement une révolte contre le système politique et économique, mais aussi un rejet de l'ordre social existant qu'ils jugent irrémédiablement corrompu.

Un moment clé dans l’histoire de la RAF survient en mars 1970, lorsque Andreas Baader, l'un des membres fondateurs du groupe, est libéré lors d’une opération spectaculaire menée par Ulrike Meinhof et d'autres membres du groupe. Cette opération de libération, exécutée de manière théâtrale et bien organisée, marque un tournant dans l’histoire du groupe et dans l’utilisation de la violence par la RAF. Elle représente également la naissance officielle de la RAF en tant que groupe radical unifié, autour de la vision de la lutte contre l'impérialisme, le capitalisme et l'État.

La libération de Baader est un symbole du rejet du système pénitentiaire et judiciaire bourgeois, qu’ils considèrent comme une extension du contrôle autoritaire de l'État. En unissant leurs forces pour cette action, les membres de la RAF affirment leur détermination à poursuivre la lutte armée, et ils se placent fermement sur une trajectoire radicale, marquée par le recours à la violence comme moyen nécessaire et légitime pour renverser le système capitaliste.

Après la libération de Baader, la RAF se fait connaître par une série d’attaques spectaculaires, qui visent non seulement des symboles de l'État, mais aussi des figures politiques, industrielles et militaires. Ces cibles sont vues comme les représentants du système capitaliste et impérialiste qu’ils cherchent à renverser. Parmi les premières actions notables figurent des prises d'otages et des assassinats de personnalités influentes, telles que des patrons d’entreprises, des membres du gouvernement, et des figures militaires, souvent associées à la puissance économique et politique.

Ces attaques sont d'abord menées à l’intérieur de l'Allemagne, mais leur portée devient de plus en plus internationale. La RAF cherche à perturber l'ordre mondial établi, tout en envoyant un message de solidarité avec les luttes révolutionnaires en dehors de l'Europe, notamment en Amérique latine et en Asie. En adoptant de telles tactiques, le groupe se fait progressivement un nom sur la scène internationale, devenant le symbole de la violence révolutionnaire de la "nouvelle gauche", qui rejette la réforme graduelle et vise un renversement brutal du système.

À mesure que la RAF se radicalise, elle devient un symbole de la révolte armée dans une Europe où une partie importante de la jeunesse se sent démoralisée et alienée par les structures de pouvoir existantes. La radicalisation de la RAF, marquée par des attaques de plus en plus violentes et médiatisées, reflète la volonté de certains jeunes militants de secouer le système à tout prix, en utilisant la violence pour forcer l’attention et provoquer un changement immédiat.

Ce phénomène de radicalisation au sein de la RAF s’inscrit dans un contexte plus large de révoltes sociales et politiques en Europe, où des groupes issus de la "nouvelle gauche" adoptent des positions révolutionnaires contre ce qu'ils considèrent comme une société pourrie et déconnectée des besoins réels des masses. La RAF, comme d’autres groupes, rejette l’idée que des solutions pacifiques ou réformistes puissent suffire pour répondre aux injustices systémiques. La violence devient alors non seulement un outil de contestation, mais aussi un instrument de légitimation de leur propre vision du monde.

Le déclin et la fin du groupe[modifier | modifier le wikicode]

Les activités de la Rote Armee Fraktion (RAF), qui s’étendent sur deux décennies, prennent fin en 1998, lorsque les derniers membres du groupe annoncent, depuis leur clandestinité, qu’ils cessent leur lutte armée. Dans leur déclaration, ils affirment que leur combat appartient désormais à l'Histoire, marquant ainsi la fin d'une époque de violence révolutionnaire en Europe. Bien que la RAF ait eu un impact considérable sur la scène politique et idéologique des années 1970 et 1980, elle n'a jamais atteint ses objectifs révolutionnaires, ni sur le plan politique, ni sur celui de la transformation sociale qu’elle espérait imposer par la force.

Le déclin de la RAF ne se fait pas du jour au lendemain. Au contraire, il est le résultat de plusieurs années de lutte interne, de pressions extérieures, et de changements dans le paysage politique mondial. Au cours des années 1970 et 1980, le groupe multiplie les actions violentes, notamment les attentats, les prises d’otages, et les assassinats de figures emblématiques, visant à perturber l’ordre établi. Cependant, ces actes de violence, bien qu'efficaces pour attirer l'attention des médias et marquer les esprits, ne parviennent pas à galvaniser un mouvement révolutionnaire plus large comme l'avaient espéré les membres de la RAF.

Le groupe est également confronté à des divisions internes profondes. À mesure que les années passent, les tensions idéologiques entre les membres se renforcent, notamment sur les questions de stratégie et de méthodes. Certains membres estiment que la violence devrait se concentrer uniquement sur des cibles symboliques, tandis que d’autres prônent une escalade des actions violentes pour obtenir un impact plus direct et immédiat. Ces divergences alimentent la fragmentation au sein du groupe, qui devient de plus en plus isolé, tant politiquement que militairement.

La répression de l'État, de plus en plus systématique et violente, joue également un rôle clé dans le déclin de la RAF. Le gouvernement allemand met en place des mesures de sécurité draconiennes, incluant des lois antiterroristes strictes, la surveillance accrue des activistes et la formation de unités spécialisées dans la lutte anti-terroriste. En réponse, la RAF se cache de plus en plus dans la clandestinité, ce qui ne fait qu’aggraver son isolement.

Parallèlement, l'opinion publique en Allemagne et dans d'autres pays européens évolue. Si la RAF avait été perçue dans un premier temps comme une forme de résistance armée contre l'impérialisme et le capitalisme, ses actions violentes, particulièrement les prises d'otages et les assassinats de civils, finissent par être largement rejetées. Le soutien populaire s'effrite, et le groupe perd peu à peu sa légitimité, même parmi les sympathisants de la cause révolutionnaire. De plus, l’évolution des contextes géopolitiques, comme la fin de la guerre froide et les changements dans le rapport de force international, rendent leur combat de plus en plus obsolète.

La RAF, qui s'était fortement inspirée des luttes de guérilla latino-américaines et des mouvements révolutionnaires tiers-mondistes, finit par se retrouver idéologiquement isolée. La guerre froide touche à sa fin, et les régimes autoritaires qu’elle combattait, notamment en Amérique latine, sont progressivement remplacés par des gouvernements plus démocratiques ou modérés, réduisant ainsi la portée de son discours. Sur le plan interne, les divergences idéologiques se manifestent également par une incapacité à s'adapter aux évolutions sociales et politiques en Europe. De plus, l’isolement croissant des membres de la RAF, qui vivent dans la clandestinité, contribue à un manque de nouvelles recrues, limitant leur capacité à renouveler leurs actions.

Lorsque les derniers membres de la RAF annoncent en 1998 la fin de leur lutte armée, il est clair que le groupe est devenu un vestige du passé, une organisation qui a marqué une époque, mais qui n’a pas pu transformer les structures sociales qu'elle contestait. Les membres survivants sont soit capturés, soit laissés à l'écart des luttes politiques contemporaines, incapables de répondre aux besoins et aspirations d'une nouvelle génération.

La fin de la RAF marque non seulement la disparition d’un groupe, mais aussi la fin d’une époque de radicalisme politique en Europe de l’Ouest, où des mouvements de guérilla urbaine ont été perçus comme une réponse à l’impérialisme et aux injustices sociales. En ce sens, la RAF, malgré son échec à atteindre ses objectifs, reste un symbole de l'engagement radical d'une génération, dont les idéaux et les méthodes continuent de susciter des débats sur l'usage de la violence en politique et sur la quête de transformation sociale.

Les Brigades Rouges[modifier | modifier le wikicode]

Les Brigades Rouges (Brigate Rosse), fondées en Italie dans les années 1970, sont nées d’un contexte sociopolitique marqué par une société italienne perçue comme bloquée, où une large classe prolétarienne ressent une profonde injustice face à la concentration des richesses. Alors que l'Italie connaît une croissance économique rapide, une grande partie de la population, notamment dans les usines du Nord, reste exclue des fruits de cette prospérité. Dans ce contexte de disparités sociales croissantes, des groupes autonomes clandestins, influencés par des courants tels que le marxisme, le maoïsme, le trotskisme, l'opératisme et le situationnisme, émergent avec un objectif commun : instaurer un communisme révolutionnaire qui parte des bases populaires et qui ne soit pas dicté par une élite intellectuelle ou bourgeoise.

L’idéologie des Brigades Rouges : la révolution depuis la base[modifier | modifier le wikicode]

Au cœur de l’idéologie des Brigades Rouges (Brigate Rosse) se trouve une vision radicale de la lutte de classe et un rejet profond de l’élitisme intellectuel traditionnel. Les membres de ce groupe révolutionnaire ne considèrent pas l’intelligentsia ou la classe dirigeante comme les moteurs d’une transformation sociale, mais plutôt comme des éléments du système capitaliste à renverser. Leur conviction est que pour renverser l’ordre capitaliste, les intellectuels doivent descendre dans les usines et s’impliquer directement dans les luttes quotidiennes du prolétariat. Ils rejettent ainsi la séparation traditionnelle entre les intellectuels, souvent perçus comme éloignés des réalités sociales, et les masses laborieuses. Pour les Brigades Rouges, la lutte armée doit être populaire et dirigée par ceux qui souffrent directement du système qu'ils combattent.

L'idéologie des Brigades Rouges s'oppose frontalement à l'idée que la révolution puisse être menée par des intellectuels ou des partis politiques qui ne sont pas en contact direct avec les masses populaires. Selon leur vision, les intellectuels ne devraient pas se contenter de théoriser depuis leurs salons ou leurs universités, mais devraient agir sur le terrain, aux côtés des ouvriers et des paysans, pour comprendre et transformer leur situation de manière directe. Cette idéologie de terrain incite les membres du groupe à s'impliquer activement dans les conditions de vie et de travail des classes populaires, avec l'objectif de renverser l'ordre économique et social en place.

Ainsi, contrairement aux partis réformistes ou à ceux qui prônent des solutions modérées, les Brigades Rouges considèrent la lutte armée comme le seul moyen efficace de renverser un système qu’ils jugent irréformable. Ils estiment que les tentatives de réformes ou de compromis, comme celles entreprises par le Parti Communiste Italien (PCI), ne font que renforcer l'ordre établi et diluer les objectifs révolutionnaires. Pour eux, les partis réformistes ont trahi la révolution en acceptant le compromis historique avec la Démocratie Chrétienne, permettant ainsi au système capitaliste de se maintenir sous un nouveau visage, sans changer ses structures fondamentales.

Le rejet du compromis historique devient ainsi un des moteurs centraux de la radicalisation des Brigades Rouges. Ce compromis, accepté par des partis comme le PCI dans les années 1960, était censé permettre un rapprochement entre les forces de gauche et le gouvernement de la Démocratie Chrétienne pour promouvoir des réformes progressistes sans remettre en cause le système capitaliste. Cependant, pour les Brigades Rouges, cette approche était une trahison des principes révolutionnaires, une manière d'accepter des réformes superficielles au lieu de chercher un renversement total du système. Ce compromis entre réformistes et modérés était vu comme une forme de collaboration avec l’ordre établi, et donc incompatible avec la lutte véritablement révolutionnaire qu'ils prônaient.

Pour les membres des Brigades Rouges, ce rapprochement entre le PCI et la Démocratie Chrétienne représentait une forme de complicité avec le capitalisme. Cette analyse les pousse à une radicalisation encore plus forte de leur action, notamment par le recours à la violence révolutionnaire. La révolte contre le compromis historique devient donc un principe fondamental de leur lutte : toute forme de négociation ou de compromis avec l’ordre capitaliste et les structures de pouvoir existantes est inacceptable.