Les États-Unis et le nouvel ordre international

Le terrorisme ou les terrorismes ? De quelques considérations épistémologiques ● Sécurité nationale et lutte antiterroriste : l’exemple de l’Amérique latine ● Internationalisation des luttes et émergence du terrorisme international ● Relations internationales et lutte contre le terrorisme international ● Les États-Unis et le nouvel ordre international ● Géopolitique du Moyen-Orient ● Les ruptures du 11 septembre 2001 ● Al-Qaida ou la « géopolitique du terrorisme radical » ● Lutte antiterroriste et refondation des relations transatlantiques ● Le Printemps arabe contre le terrorisme : enjeux et perspectives ● Le « homegrown jihadism » : comment prévenir la catastrophe terroriste ?

La fin du XXe siècle marque une période charnière dans les relations internationales, avec une réorganisation profonde des dynamiques géopolitiques et une évolution du phénomène terroriste. Les interrogations centrales qui sous-tendent cette époque sont les suivantes : comment les États conçoivent-ils leur place dans le monde, et comment le terrorisme s’inscrit-il dans cet espace global transformé ?

Les années 1990, sous la présidence de Bill Clinton, représentent une phase où les États-Unis se concentrent principalement sur des questions intérieures. Ce repli relatif explique en partie l’absence de lecture précise des signaux annonciateurs des attentats du 11 septembre 2001. Ce manque de perception s’illustre par une incompréhension de l’émergence de violences transnationales à leur encontre, un phénomène qui contraste avec leur statut de puissance dominante dans l’après-Guerre froide.

Avant la chute du Mur de Berlin, le terrorisme était avant tout un phénomène géré par les États-nations, les grandes institutions internationales comme l’Organisation des Nations unies (ONU), ainsi que des entités régionales telles que l’Union européenne. Cette configuration reflétait une architecture bipolaire de la gouvernance mondiale, où les enjeux de sécurité étaient pensés à travers le prisme des États souverains et de leur capacité à contrôler les violences internes et externes.

Toutefois, à partir des années 1990, l’évolution des relations internationales modifie en profondeur ces dynamiques. La chute du Mur de Berlin en 1989 marque le début d’un monde unipolaire dominé par les États-Unis, mais paradoxalement, cet espace de liberté extrême s’accompagne d’une prolifération de menaces asymétriques. Le terrorisme, autrefois lié aux revendications étatiques ou à des mouvements nationalistes, adopte des formes transnationales qui transcendent les frontières traditionnelles et défient les outils de sécurité classique.

Comprendre les évolutions du terrorisme entre les années 1990 et 2000, ainsi que l’adaptation des stratégies antiterroristes, nécessite une analyse approfondie des bouleversements intervenus dans les relations internationales durant cette période. La mondialisation, la transformation des rapports de force, et l’essor de nouvelles technologies redéfinissent les paramètres de la sécurité internationale, posant les bases des défis que nous connaissons aujourd’hui.

Conceptualiser la notion d’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

L’ordre international est une structure dynamique façonnée par des événements majeurs et les interactions entre les puissances. Un moment clé dans son évolution est sans conteste la chute du Mur de Berlin en 1989, suivie de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Ces événements marquent la fin de la guerre froide et l’effondrement du monde bipolaire qui dominait les relations internationales depuis 1945. Le système international issu de cette période a été profondément marqué par la confrontation entre deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS, dont l’équilibre reposait en grande partie sur une forme de terreur stabilisatrice : la dissuasion nucléaire.

Durant la guerre froide, la possession de l’arme atomique conférait un statut de superpuissance, mais lorsque deux puissances majeures détenaient cette technologie, un équilibre des forces s’instaurait. Cette terreur nucléaire paradoxale empêchait l’escalade des conflits directs, tout en structurant un système international relativement prévisible. La bipolarité garantissait une stabilité paradoxale : un affrontement idéologique permanent, mais contenu par la peur mutuelle de la destruction totale.

Avec la fin de la guerre froide, cet équilibre bipolaire s’effondre, remettant en cause les grands principes traditionnels des relations internationales. Le monde devient un espace beaucoup plus complexe à déchiffrer, marqué par des transformations profondes : la montée de nouvelles puissances, l’émergence de nouvelles menaces, et la redéfinition des alliances stratégiques. Cette transition introduit des concepts novateurs qui reflètent les évolutions et tensions du nouvel ordre mondial :

- Multilatéralisme : Un effort collectif des États pour résoudre les défis mondiaux, souvent encadré par des institutions comme l’ONU. Ce principe illustre la coopération, mais aussi ses limites face aux intérêts nationaux divergents.

- Unilatéralisme : Une stratégie adoptée par certaines puissances, en particulier les États-Unis dans les années 2000, qui privilégient l’action autonome au détriment de la concertation internationale.

- Déséquilibre entre puissances : La fin de la bipolarité a laissé place à un monde marqué par des disparités croissantes. Les États-Unis, en tant qu’unique superpuissance, dominent initialement la scène internationale, mais des acteurs régionaux comme la Chine ou l’Union européenne émergent rapidement.

- Nouvelles rivalités : Les conflits ne se limitent plus à des affrontements entre grandes puissances. Ils incluent des acteurs non étatiques, des menaces transnationales comme le terrorisme, et des enjeux technologiques ou économiques.

L’un des paradoxes majeurs de cette transformation est la perte de l’« équilibre paradoxal » instauré par la terreur nucléaire. Si la dissuasion atomique avait figé les rapports de force durant la guerre froide, l’effondrement de cet ordre bipolaire a ouvert une période d’incertitude stratégique. L’absence d’un équilibre clair rend les relations internationales plus fluides, mais aussi plus imprévisibles. Ce contexte nourrit des tensions et des rivalités inédites, redéfinissant la manière dont les puissances interagissent dans un monde globalisé.

Le concept d’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

Les notions d’« ordre » et d’« international » se combinent pour souligner que les relations entre puissances se situent dans un cadre organisationnel structuré. Ce concept repose sur l’idée qu’il existe une tentative de construction d’un système cohérent, opposé au désordre, qui permet aux acteurs internationaux de coexister dans une certaine harmonie. En ce sens, l’ordre international est plus qu’un simple concept : c’est une représentation intellectuelle, une construction sociale et politique visant à organiser la coexistence des États et à structurer les relations entre eux.

Ordre international et société[modifier | modifier le wikicode]

L’ordre, dans son essence, renvoie à une idée de construction : il est l’expression d’un cadre organisé permettant aux acteurs de coexister et d’interagir selon des normes, des règles et des valeurs partagées. Cette notion d’ordre est intrinsèquement liée à l’idée de stabilité et de cohésion, des éléments essentiels tant au niveau des sociétés humaines qu’au sein des relations internationales. Tout comme une société humaine repose sur des conventions, des usages et des coutumes pour maintenir la paix et assurer la cohésion sociale, l’ordre international s’appuie sur des structures similaires pour réguler les relations entre les États.

Dans ce cadre, la société peut être perçue comme une métaphore de l’ordre : elle fonctionne à travers des mécanismes explicites et implicites qui permettent aux individus de vivre ensemble de manière harmonieuse. Cette logique peut être transposée aux relations internationales, où des règles communes servent de base pour créer un cadre d’interaction et de stabilité entre les nations.

Cependant, l’ordre international ne se limite pas à une simple juxtaposition de relations bilatérales ou multilatérales. Il représente un système organisé et intelligible, une structure qui transcende le simple échange entre nations pour intégrer des principes communs. Selon Michel Girard, spécialiste des relations internationales, l’ordre international se définit comme :

« L’ensemble des principes d’organisation intelligible qui régissent ou doivent régir les rapports entre nations. »

Ce concept dépasse donc les relations internationales en tant que cadre large pour se concentrer sur les mécanismes organisationnels et les normes qui rendent ces relations possibles. Ces normes, qu’elles soient explicites (traités, accords) ou implicites (coutumes, usages), constituent le socle sur lequel repose la coexistence des États.

En opposition à l’ordre, le désordre reflète la rupture ou l’absence de ces normes et principes. Il traduit l’incapacité des acteurs à parvenir à un consensus sur des valeurs ou des règles communes, ouvrant ainsi la voie à des tensions, des conflits, voire à l’anarchie.

Les relations internationales oscillent constamment entre ces deux pôles fondamentaux :

- L’ordre : Synonyme de régulation et de stabilité, il repose sur un cadre normatif et une intelligibilité des interactions. L’ordre international permet d’établir des mécanismes pour prévenir les conflits, garantir une sécurité collective et assurer un environnement propice à la coopération.

- Le désordre : Manifestation de la rupture des règles ou de l’absence de cadre commun, il représente une situation où les relations sont marquées par l’imprévisibilité, les tensions et, potentiellement, les conflits ouverts.

Cette tension entre ordre et désordre est inhérente au champ des relations internationales. Les acteurs, qu’ils soient étatiques ou non étatiques, cherchent à établir des normes communes, mais ces efforts sont souvent entravés par des intérêts divergents ou des asymétries de pouvoir.

L’ordre international est donc une construction fragile, souvent remise en question par les évolutions du contexte global. Il reflète non seulement la capacité des États à coopérer, mais aussi les rapports de force qui sous-tendent ces coopérations. Cette stabilité relative est continuellement mise à l’épreuve par des crises, des changements de leadership, ou l’émergence de nouveaux acteurs.

Ainsi, l’ordre international n’est pas figé : il est un processus dynamique, évoluant au gré des interactions entre ses acteurs et des contextes historiques. Il vise à instaurer une stabilité collective tout en demeurant vulnérable aux forces du désordre, qui menacent constamment de le déconstruire.

Différenciation entre ordre international et système des relations internationales[modifier | modifier le wikicode]

Dans le champ des relations internationales, il est essentiel de distinguer deux notions fondamentales : le système des relations internationales et l’ordre international. Bien qu’interconnectées, ces deux notions décrivent des réalités différentes, reflétant des niveaux distincts d’organisation et de régulation des interactions entre États.

Le système des relations internationales représente un espace ouvert d’interactions entre États et autres acteurs internationaux. Il englobe la totalité des échanges – diplomatiques, économiques, culturels ou militaires – qui forment un ensemble global, souvent chaotique et non structuré.

Ce système repose sur des interactions parfois spontanées ou conflictuelles, sans qu’un cadre normatif ou organisationnel ne vienne nécessairement les réguler. Dans ce contexte, les relations internationales peuvent être marquées par des dynamiques fluctuantes, influencées par les intérêts nationaux, les alliances changeantes et les rivalités entre puissances.

Le système des relations internationales est donc principalement descriptif : il illustre la réalité brute des échanges entre acteurs, sans préjuger d’un ordre sous-jacent ou d’une structure cohérente.

L’ordre international, en revanche, reflète une gestion organisée, rationnelle et hiérarchisée des interactions au sein du système international. Il suppose l’existence de règles, de normes et d’organisations, qui permettent de structurer les relations entre les acteurs. L’objectif de l’ordre international est de réduire le chaos inhérent au système des relations internationales, en instaurant un cadre stable et intelligible qui favorise la coopération et la coexistence pacifique.

Contrairement au système des relations internationales, qui peut se déployer dans un environnement anarchique, l’ordre international repose sur une logique de stabilisation et de régulation. Les traités internationaux, les institutions supranationales comme l’ONU, et les alliances stratégiques comme l’OTAN sont des exemples concrets de mécanismes qui soutiennent cet ordre.

La notion d’ordre international est intrinsèquement liée aux rapports de force. Un ordre ne peut émerger qu’en présence d’acteurs suffisamment puissants pour l’imposer ou garantir son maintien. Ces puissances dominantes jouent un rôle crucial, qu’elles agissent par coercition (imposition de leur volonté) ou par consentement (adhésion des autres acteurs à un cadre normatif commun).

Historiquement, les grandes puissances ont façonné les ordres internationaux successifs en fonction de leurs intérêts et de leur vision du monde. Par exemple :

- Le Concert européen du XIXe siècle reposait sur un équilibre entre grandes puissances pour maintenir la paix en Europe.

- Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’URSS ont structuré un ordre bipolaire, opposant deux systèmes idéologiques et économiques.

- Depuis la fin de la guerre froide, l’ordre international est de plus en plus fragmenté, marqué par l’émergence de puissances régionales et par des tensions entre unilatéralisme et multilatéralisme.

Ainsi, l’ordre international reflète non seulement un cadre normatif, mais également des asymétries de pouvoir qui en conditionnent la nature et la pérennité.

La différence fondamentale entre le système des relations internationales et l’ordre international peut être résumée ainsi :

- Le système des relations internationales est un espace où les interactions entre États et autres acteurs se déroulent de manière plus ou moins chaotique, constituant un réseau global d’échanges.

- L’ordre international introduit une dimension de régulation et de structure, en établissant des règles et des normes qui réduisent l’incertitude et organisent les interactions.

En ce sens, l’ordre international est une sous-structure normative qui tente d’apporter de la cohérence au système plus large des relations internationales.

Enfin, il est important de noter que l’ordre international n’est jamais acquis de manière définitive. Il est constamment remis en question par des crises, des rivalités, ou l’émergence de nouveaux acteurs. La stabilité qu’il offre est souvent temporaire, dépendant des rapports de force et de l’évolution des contextes politiques et économiques.

Cette tension constante entre le système des relations internationales, souvent anarchique, et l’ordre international, aspirant à la stabilité, constitue le cœur de l’analyse des dynamiques internationales.

Les oppositions conceptuelles[modifier | modifier le wikicode]

Le concept d’ordre international se construit souvent par opposition à des notions qui remettent en question sa logique de stabilité et de régulation. Ces notions, telles que l’anarchie, l’équilibre naturel et la guerre, permettent de mieux cerner les caractéristiques spécifiques de l’ordre international et de comprendre ses limites et ses ambitions.

L’anarchie[modifier | modifier le wikicode]

Dans le cadre des relations internationales, l’anarchie désigne l’absence d’une autorité centrale capable de réguler et d’imposer des règles aux interactions entre États. Contrairement aux sociétés nationales, où un gouvernement central garantit la sécurité et l’application des lois, le système international est fondamentalement décentralisé. Chaque État agit de manière autonome, guidé par ses intérêts propres, sans qu’une instance supérieure ne vienne contraindre ou coordonner ses décisions. Cette absence d’autorité centrale ne signifie pas pour autant un chaos total : les relations entre États restent organisées selon des logiques spécifiques, bien que souvent marquées par l’incertitude et les rivalités.

L’anarchie ne conduit pas nécessairement à l’absence d’ordre. Même dans ce contexte décentralisé, des formes d’organisation et de régulation peuvent émerger. Par exemple, les États coopèrent souvent volontairement pour établir des accords bilatéraux ou multilatéraux, comme les traités commerciaux ou les alliances stratégiques. Cette autorégulation repose sur la reconnaissance d’intérêts partagés et sur la volonté de limiter les risques liés à l’imprévisibilité des comportements des autres acteurs. Par ailleurs, les puissances dominantes jouent fréquemment un rôle clé dans l’imposition de normes et de structures, façonnant ainsi un cadre organisationnel qui s’apparente à un ordre international. L’influence exercée par des superpuissances, telles que les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, témoigne de cette capacité à structurer les interactions internationales en fonction de leurs intérêts et visions.

L’ordre international peut ainsi être vu comme une réponse partielle à l’anarchie. Il vise à réduire les incertitudes inhérentes au système en instaurant des règles et des mécanismes de régulation qui stabilisent les relations entre États. Les institutions internationales, comme l’ONU ou l’Organisation mondiale du commerce, fournissent des cadres institutionnalisés pour faciliter la coopération et prévenir les conflits. Toutefois, ces mécanismes ne suppriment pas complètement l’anarchie, qui demeure une caractéristique fondamentale du système international. Même dans un cadre ordonné, les États conservent leur souveraineté et priorisent leurs intérêts nationaux, ce qui peut entraîner des ruptures dans l’ordre établi.

La tension constante entre l’anarchie et l’ordre constitue l’un des moteurs des dynamiques internationales. Si l’ordre international offre une certaine stabilité et prévisibilité, il reste vulnérable aux crises, aux rivalités et aux comportements opportunistes. L’anarchie, en tant que cadre décentralisé, permet une grande liberté d’action pour les États, mais cette liberté engendre également des risques et des incertitudes. Ce paradoxe est au cœur de l’analyse des relations internationales, où chaque tentative de régulation doit composer avec la réalité anarchique du système mondial.

L’équilibre naturel[modifier | modifier le wikicode]

L’équilibre naturel repose sur une vision naturaliste des relations internationales, selon laquelle les interactions entre nations tendraient spontanément vers un équilibre des forces sans nécessiter d’interventions humaines spécifiques. Inspirée par la pensée classique, cette conception suppose que les puissances, par leurs interactions dynamiques, se régulent mutuellement. Dans cette perspective, il n’est pas indispensable d’établir des règles explicites ou des structures normatives : l’équilibre serait le résultat naturel des rapports de force entre acteurs internationaux, chaque puissance ajustant son comportement en fonction de celui des autres pour éviter une domination excessive ou un conflit destructeur.

Cependant, cette vision contraste fortement avec le concept d’ordre international, qui repose sur une construction intentionnelle et organisée. L’ordre international implique des choix politiques délibérés, des mécanismes de gouvernance et des institutions visant à réguler les relations entre États. Plutôt que de se fier à une régulation spontanée et naturelle, l’ordre international cherche à transcender les aléas des interactions libres en instaurant des cadres normatifs et institutionnels. Ces cadres permettent d’atténuer les déséquilibres potentiels susceptibles de conduire à des tensions ou des conflits. En ce sens, l’ordre international est une tentative de rendre les relations internationales plus prévisibles et stables en s’appuyant sur des mécanismes explicites de coopération et de régulation.

L’histoire offre plusieurs exemples illustrant cette distinction entre équilibre naturel et ordre construit. La création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale témoigne d’une volonté collective de structurer les relations internationales pour prévenir la répétition des guerres mondiales. Cet effort reflète une méfiance envers l’idée que les nations puissent spontanément s’autoréguler pour maintenir la paix. De même, des alliances stratégiques comme l’OTAN ou l’Union européenne incarnent une démarche institutionnelle visant à instaurer un équilibre durable entre leurs membres. Ces organisations ne se contentent pas de laisser l’équilibre émerger naturellement, mais établissent des règles et des structures destinées à prévenir les conflits internes et à garantir la stabilité.

Ainsi, l’ordre international s’oppose fondamentalement à l’idée d’un « équilibre naturel ». Il part du postulat que la stabilité durable nécessite des interventions conscientes et des mécanismes structurés. Plutôt que de compter sur des dynamiques spontanées, il vise à créer un environnement plus sûr et coopératif, en institutionnalisant les relations internationales. Cette approche, bien que souvent efficace, reste toutefois sujette à des défis, notamment lorsqu’elle se heurte à la souveraineté des États ou à des rivalités géopolitiques qui ne peuvent être résolues par des structures formelles.

La guerre[modifier | modifier le wikicode]

La guerre constitue l’antithèse ultime de l’ordre international. Elle représente la rupture des normes et des règles qui régissent les relations entre les États, traduisant l’effondrement des mécanismes de régulation censés garantir la stabilité et la coopération. Alors que l’ordre international s’efforce de préserver la paix grâce à la prévisibilité et à des cadres normatifs partagés, la guerre introduit l’imprévisibilité et la violence destructrice, plongeant les relations internationales dans le désordre le plus total. Elle est la manifestation la plus brutale de la défaillance des structures censées prévenir les conflits.

L’objectif principal de l’ordre international est justement d’empêcher de telles ruptures violentes. Pour ce faire, divers mécanismes de régulation ont été développés au fil de l’histoire. Les organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies, jouent un rôle central dans la prévention des conflits. Elles offrent des espaces de diplomatie et de médiation, et peuvent imposer des sanctions économiques ou politiques pour dissuader les comportements belliqueux. Par ailleurs, des traités internationaux, comme les Conventions de Genève, cherchent à limiter les effets dévastateurs des guerres lorsqu’elles éclatent, en fixant des normes humanitaires minimales applicables même en temps de conflit. Enfin, les équilibres stratégiques, comme celui instauré par la dissuasion nucléaire, reposent sur une logique où la peur mutuelle de la destruction totale sert de garantie contre l’escalade des hostilités.

Cependant, ces efforts pour instaurer et maintenir un ordre international ne sont jamais infaillibles. L’histoire montre que les tensions géopolitiques, les rivalités entre puissances, ou encore l’effondrement des régimes normatifs établis peuvent conduire à des guerres majeures ou à des conflits localisés. Les exemples des deux guerres mondiales ou des conflits de la guerre froide illustrent bien comment les failles dans l’ordre international peuvent donner lieu à des affrontements violents, malgré les efforts pour les éviter. En outre, l’émergence d’acteurs non étatiques, comme les groupes terroristes, ajoute une dimension supplémentaire à ces défis, car ces acteurs échappent souvent aux mécanismes de régulation traditionnels.

En définitive, la guerre révèle les limites et la fragilité de l’ordre international. Bien que cet ordre vise à instaurer des mécanismes de paix et de stabilité, il reste vulnérable face aux dynamiques de pouvoir, aux rivalités et aux intérêts divergents des acteurs internationaux. Cette tension permanente entre l’ordre et le désordre reflète la complexité des relations internationales et souligne la nécessité d’un renforcement constant des structures de régulation pour anticiper et contenir les conflits potentiels.

Un concept en tension constante[modifier | modifier le wikicode]

L’ordre international est un concept qui évolue en permanence, constamment confronté aux forces qui défient sa stabilité et sa cohérence. Les notions d’anarchie, d’équilibre naturel et de guerre illustrent bien les défis structurels auxquels il fait face. L’ordre international n’est pas un état naturel des relations entre nations : il résulte d’un effort humain délibéré visant à transcender le chaos inhérent au système international. En ce sens, il s’agit d’une construction fragile, façonnée par les rapports de force, les compromis et les mécanismes de régulation mis en place pour limiter les effets destructeurs de l’instabilité et du désordre.

Malgré ses ambitions, l’ordre international reste en tension constante avec la réalité anarchique du système mondial. Dans cet environnement où chaque État poursuit ses propres intérêts, la souveraineté nationale et les rivalités de pouvoir créent des dynamiques spontanées qui peuvent échapper aux cadres normatifs établis. Ces dynamiques, souvent imprévisibles, témoignent de la difficulté à maintenir un équilibre stable entre les aspirations collectives à la coopération et les logiques compétitives qui dominent les relations internationales. À cela s’ajoutent les forces destructrices des conflits armés, qui remettent régulièrement en question les mécanismes de régulation et révèlent les limites des institutions conçues pour préserver la paix.

Cette tension permanente reflète la fragilité intrinsèque de tout ordre international. Dans un monde marqué par des intérêts divergents et des asymétries de pouvoir, l’ordre ne peut jamais être considéré comme acquis. Il est constamment menacé par des crises géopolitiques, des ruptures normatives ou l’émergence de nouveaux acteurs, tels que les puissances régionales ou les organisations non étatiques, qui contestent les structures établies. Ces tensions, loin de s’apaiser, soulignent que l’ordre international est un processus en perpétuelle redéfinition, oscillant entre stabilité et désordre, coopération et conflit.

L’ordre international : stabilité et rapports de force[modifier | modifier le wikicode]

L’ordre international se distingue par sa capacité à instaurer une stabilité relative dans les relations entre les États, même si cette stabilité repose généralement sur des rapports de force asymétriques. Ces rapports de force reflètent les inégalités inhérentes au système international, où certaines puissances, en raison de leur poids économique, militaire ou diplomatique, jouent un rôle déterminant dans la structuration de cet ordre. La stabilité ainsi obtenue peut être imposée par des acteurs dominants, par exemple à travers des alliances stratégiques ou des interventions militaires, ou consentie lorsque les autres acteurs acceptent de se conformer à des normes communes dans l’intérêt de la sécurité collective.

Cependant, cette stabilité n’est pas uniformément bénéfique pour tous les acteurs. Les inégalités de pouvoir et d’influence se traduisent souvent par des bénéfices disproportionnés pour les puissances dominantes, tandis que les États moins influents doivent s’adapter aux règles imposées sans toujours avoir la capacité de les modifier. Par exemple, l’après-guerre froide a vu les États-Unis jouer un rôle central dans la définition des normes économiques et stratégiques globales, bénéficiant largement de cet ordre qu’ils ont contribué à façonner. Cela illustre la manière dont l’ordre international peut consolider les hiérarchies existantes tout en prétendant offrir une stabilité universelle.

En définitive, l’ordre international n’est jamais un état figé : il s’agit d’un processus évolutif, continuellement redéfini par les interactions entre les acteurs et les changements contextuels. Les événements historiques, les crises géopolitiques et les transformations économiques influencent constamment la nature et la structure de cet ordre. Derrière les notions d’ordre et de désordre se trouve une réflexion fondamentale sur la manière dont les sociétés humaines tentent de structurer leurs relations pour éviter le chaos. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que la paix et la stabilité qui en résultent ne sont jamais définitives : elles sont le produit de compromis souvent fragiles et instables, susceptibles d’être remis en cause à tout moment par les rivalités de pouvoir ou les intérêts divergents des acteurs internationaux.

Il existe plusieurs conceptions possibles de « l’ordre international »[modifier | modifier le wikicode]

L’ordre international est une notion qui peut être abordée à travers des perspectives multiples. Les différentes conceptions de l’ordre reflètent la diversité des visions politiques, stratégiques et culturelles qui caractérisent les relations internationales. « L’ordre », dans ce contexte, peut s’atteindre de manières variées, en fonction des rapports de force, des alliances et des idéaux politiques dominants.

Pour illustrer cette diversité, prenons l’exemple de Jacques Chirac lors de sa visite en Polynésie en 2003. Il déclare : « J’ai la conviction que l’organisation du monde ne peut être que multipolaire et ne peut que reposer sur le multilatéralisme. Contre le chaos politique qui résulterait du jeu aveugle des rivalités internationales, la France s’emploie à construire un monde multipolaire ». Dans cette déclaration, l’ordre international est présenté comme issu d’un monde multipolaire, où la stabilité repose sur l’équilibre entre plusieurs pôles de puissance et sur une coopération multilatérale. Cette vision vise explicitement à contrer un ordre fondé sur la domination de quelques puissances ou sur des rivalités incontrôlées.

L’idée sous-jacente de cette conception française de l’ordre international est de combattre les rapports de force asymétriques qui pourraient conduire à l’hégémonie de quelques acteurs sur la majorité. Le multilatéralisme est ainsi perçu comme une alternative, permettant une gestion plus équilibrée des relations internationales. Selon cette perspective, la stabilité mondiale découlerait de la constitution de plusieurs « pôles de stabilité », chacun contribuant à un système globalement harmonieux. Toutefois, cette vision n’est pas universellement acceptée. D’autres pays ou acteurs, en fonction de leurs intérêts ou de leurs idéologies, peuvent proposer des conceptions divergentes de l’ordre international, fondées sur des principes différents.

Malgré cette diversité, il existe des éléments communs qui unifient les différentes conceptions de l’ordre international. Toutes ces visions s’accordent pour considérer l’ordre comme une construction politique, visant à dépasser l’anarchie inhérente aux relations internationales. L’ordre, dans ce contexte, est indissociable de la notion de stabilité. Toute théorie de l’ordre international rejette l’idée d’un « état de nature », associé à l’anarchie et à l’état de guerre. La guerre, bien qu’elle soit une composante fondamentale des relations internationales, ne peut être considérée comme le fondement d’un ordre durable. L’ordre, par opposition, s’efforce de transcender cette condition initiale pour instaurer un cadre normatif où la coopération et la stabilité prédominent.

L’ordre international se construit toujours en opposition à l’anarchie et à la guerre. Si les conceptions de cet ordre varient selon les contextes et les acteurs, elles partagent une même ambition : transformer les relations internationales en un système régulé, où les interactions sont organisées pour limiter le désordre et promouvoir la coexistence pacifique. Cette diversité des conceptions reflète la complexité des relations internationales et le défi constant de trouver des mécanismes universels pour répondre aux aspirations variées des acteurs de la scène mondiale.

Les penseurs de la guerre comme état de nature[modifier | modifier le wikicode]

La guerre, perçue comme un état inhérent à la condition humaine et aux relations entre États, a été théorisée par des penseurs comme Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Ces auteurs ont contribué à définir la guerre non seulement comme un événement ponctuel, mais comme une disposition naturelle ou structurelle des relations humaines et internationales. Cette conception associe la guerre à une forme d’état de nature, par opposition à un ordre civilisé ou régulé.

Pour Thomas Hobbes (1588-1679), la guerre ne se limite pas aux combats et aux batailles effectives : elle englobe également une situation où la volonté de s’affronter est suffisamment avérée. Il écrit : « La guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans les combats effectifs, mais dans un espace-temps où la volonté́ de s’affronter en des batailles est suffisamment avérée. » Hobbes conçoit ainsi la guerre comme un désordre, tant interne qu’externe, caractéristique de l’état de nature. Cet état de nature, selon lui, est fondamentalement anarchique, marqué par l’absence de règles communes et par une méfiance mutuelle entre les individus ou les puissances. La guerre, dans ce contexte, est l’expression de cette anarchie inhérente à la condition humaine, où chacun lutte pour sa survie dans un environnement hostile.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) développe une conception similaire, bien que distincte dans ses nuances. Pour lui, la guerre est une disposition constante entre puissances à vouloir détruire ou affaiblir l’autre. Il écrit : « J’appelle guerre de puissance à puissance l’effet d’une disposition mutuelle, constante et manifestée de détruire l’État ennemi ou de l’affaiblir au moins par tous les effets qu’on le peut. Cette disposition réduite en acte est la guerre proprement dite. Tant qu’elle reste sans effet, elle n’est que l’état de guerre. Selon moi, l’état de guerre est naturel entre les puissances. » Rousseau identifie ainsi la guerre comme une condition naturelle des relations entre États. Même lorsque les hostilités ne sont pas actives, il subsiste un « état de guerre » latent, enraciné dans la rivalité inhérente aux relations de pouvoir.

Ces conceptions partagent l’idée que la guerre, loin d’être une anomalie ou une aberration, est une réalité universelle, de tous les temps et de toutes les cultures. Elle serait une condition naturelle de l’humanité, intrinsèquement liée à la quête de pouvoir, à la méfiance mutuelle, et à l’absence d’un cadre régulateur suffisamment robuste pour prévenir les conflits. Dans cette perspective, la guerre apparaît comme une manifestation inévitable de la nature humaine et de l’organisation anarchique des relations internationales.

Ces réflexions posent une question fondamentale : si la guerre est naturelle et universelle, est-il réellement possible de construire un ordre international durable qui transcende cet état de nature ? Les penseurs de l’ordre international, en réaction à cette vision pessimiste, tenteront de concevoir des mécanismes et des structures capables de contrer cette disposition naturelle à la guerre. Toutefois, la tension entre la guerre comme état de nature et la quête d’un ordre régulé demeure au cœur des débats philosophiques et politiques.

Objectif : Comment réduire les guerres ? Et par quels moyens ?[modifier | modifier le wikicode]

L’un des objectifs fondamentaux de la construction d’un ordre international est de prévenir la guerre et de limiter les conflits entre nations. Cet objectif repose sur deux hypothèses principales : la nécessité de mettre fin au désir de se battre, qui trouve ses racines dans les dynamiques de pouvoir et de rivalité, et l’impératif de dépasser l’état d’anarchie, caractéristique du système international en l’absence d’une autorité centrale. Mais comment atteindre cet idéal ? Les solutions proposées varient en fonction des courants philosophiques et des théories politiques, oscillant entre des projets utopiques et des approches plus pragmatiques.

L’une des propositions les plus ambitieuses est celle d’Emmanuel Kant, qui envisageait la création d’un gouvernement mondial pour instaurer une paix universelle. Dans son ouvrage Vers la paix perpétuelle, Kant soutient que seule une fédération d’États souverains, régie par des lois communes, pourrait garantir la paix en éradiquant les conflits entre nations. Cependant, si cette vision est intellectuellement séduisante, elle demeure difficilement réalisable sur le plan pratique. La diversité des intérêts nationaux, des cultures politiques et des contextes économiques rend la mise en œuvre d’un tel projet extrêmement complexe, voire utopique.

Des penseurs modernes, tels que Kenneth Waltz (1924-2013), politologue et professeur à l’Université Columbia, ont réfléchi aux limites de cette solution kantienne. Selon Waltz : « La guerre existe parce que rien ne l’empêche. Alors il est vrai qu’avec un gouvernement international, il n’y aurait plus de guerres internationales. Mais une telle solution, pour être logiquement irréfutable, n’en est pas moins pratiquement irréalisable. » Waltz reconnaît ainsi la pertinence théorique d’un gouvernement mondial, mais souligne son impossibilité pratique dans le contexte anarchique du système international. Il propose de s’inspirer des concepts kantiens de la paix internationale tout en reconnaissant les limites structurelles de leur application.

Ces réflexions mettent en lumière la tension entre les idéaux d’un ordre international parfaitement pacifié et les réalités politiques qui rendent leur mise en œuvre difficile. Si l’élimination complète de la guerre semble hors de portée, des mécanismes plus pragmatiques, comme le multilatéralisme, la diplomatie préventive ou la dissuasion, peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction des conflits. La quête d’un monde sans guerre reste un projet collectif exigeant, nécessitant un équilibre subtil entre utopie et réalisme. En fin de compte, réduire les guerres passe par une amélioration continue des institutions internationales et une volonté partagée de transcender les logiques de rivalité et de méfiance qui caractérisent l’état de nature.

Mais comment faire après ? Quels sont les risques de la trêve ?[modifier | modifier le wikicode]

La réflexion sur la réduction des guerres soulève des questions fondamentales sur la manière de concevoir l’ordre international et sur les risques inhérents à toute tentative de trêve. Différentes écoles de pensée, notamment l’École réaliste et les néo-réalistes, apportent des réponses contrastées à ces interrogations. Ces théories mettent en avant des principes essentiels pour comprendre la dynamique de l’ordre international et les défis liés à son maintien.

La trêve et l’ordre international : une perspective réaliste[modifier | modifier le wikicode]

Dans la perspective réaliste et néo-réaliste, la trêve n’est pas envisagée comme une solution durable, mais plutôt comme une condition temporaire visant à contenir les conflits. Les réalistes considèrent la guerre comme une composante inévitable du système international en raison de son caractère anarchique, où aucun pouvoir central n’existe pour imposer des règles ou prévenir les affrontements. Kenneth Waltz, figure majeure du néo-réalisme, soutient que la guerre découle de l’absence d’un tel pouvoir supranational et que l’ordre mondial ne peut être instauré par des institutions universelles. Selon lui, la trêve et l’ordre international ne peuvent être le fruit d’une grande infrastructure de gouvernance mondiale, mais doivent émerger des actions autonomes des États.

Dans cette optique, la trêve repose sur le principe de self-help, qui stipule que chaque État doit compter sur ses propres ressources pour assurer sa sécurité et défendre ses intérêts. Cette logique met l’accent sur l’autonomie des États : ils doivent se protéger eux-mêmes et développer leurs capacités pour maintenir leur souveraineté dans un environnement international compétitif. L’ordre international, tel qu’il est conçu par les réalistes, n’est donc pas centralisé ni uniformément réglementé ; il repose sur l’interaction dynamique entre les États, chacun cherchant à maximiser sa sécurité tout en limitant les risques de conflit généralisé.

Pour les réalistes, la trêve n’est pas synonyme de paix durable. Elle constitue une pause relative dans les hostilités, rendue possible par la vigilance des États et leur capacité à dissuader les menaces. Cet équilibre précaire, basé sur la défense autonome et l’équilibre des forces, reflète la vision réaliste d’un ordre international fragmenté mais fonctionnel, où la stabilité repose sur la résilience individuelle des acteurs plutôt que sur une autorité commune.

La trêve comme outil de construction de l’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

Dans la perspective réaliste, la trêve est perçue comme une composante essentielle, bien que temporaire, de la construction de l’ordre international. Cet ordre est défini comme un état dans lequel le système international parvient à éviter une guerre généralisée, sans pour autant éliminer totalement les tensions ou les rivalités latentes entre les États. La trêve représente donc une étape intermédiaire, un moment de stabilisation qui permet aux acteurs internationaux de coexister dans un cadre relativement pacifique. Cependant, cette stabilité repose sur des conditions spécifiques et demeure intrinsèquement fragile.

Pour atteindre cette stabilité, les réalistes mettent en avant le principe de l’équilibre des puissances. Selon cette logique, la paix relative entre les nations est rendue possible lorsque aucun État n’est en mesure de dominer les autres. L’équilibre des forces agit comme un mécanisme dissuasif, chaque acteur étant contraint de limiter ses ambitions pour éviter une escalade qui pourrait entraîner un conflit ouvert. Toutefois, cet équilibre est précaire : il exige une vigilance constante pour prévenir les déséquilibres qui pourraient résulter de l’accumulation de puissance par un acteur ou de l’affaiblissement relatif des autres.

Kenneth Waltz, l’une des figures majeures de cette école de pensée, insiste sur le fait que la réduction des guerres ne peut être confiée à une infrastructure mondiale de gouvernance centralisée. Selon lui, le système international est fondamentalement anarchique, et les États doivent avant tout compter sur eux-mêmes pour garantir leur sécurité. Cette approche, appelée self-help, souligne l’importance de la défense proactive et de la gestion autonome des forces par les États. Chaque nation doit investir dans ses propres capacités de dissuasion et s’assurer qu’elle est en mesure de défendre ses intérêts sans dépendre de mécanismes collectifs ou supranationaux.

Ainsi, pour les réalistes, la trêve n’est pas un aboutissement, mais un outil essentiel dans la dynamique du système international. Elle contribue à instaurer une stabilité relative, tout en laissant aux États la responsabilité de maintenir cet équilibre par leurs propres moyens. Cette conception réaliste de la trêve met en lumière la complexité de l’ordre international, qui repose sur des interactions dynamiques entre les acteurs, plutôt que sur une autorité centralisée ou des règles universelles. Toutefois, elle révèle également les limites de cet équilibre, qui demeure vulnérable aux ambitions des puissances et aux déséquilibres structurels.

Obtenir et maintenir l’ordre international : deux défis distincts[modifier | modifier le wikicode]

Dans la vision réaliste des relations internationales, la gestion de l’ordre mondial repose sur deux étapes distinctes, chacune présentant des défis spécifiques : obtenir cet ordre et le maintenir. Ces deux processus, bien que liés, impliquent des dynamiques et des stratégies différentes, reflétant la complexité inhérente au système international.

Obtenir l’ordre international revient à établir un équilibre entre les puissances. Cet équilibre repose sur la capacité des acteurs internationaux à ajuster leurs forces respectives de manière à dissuader toute escalade ou tentative de domination. Ce processus implique des négociations stratégiques, où chaque État évalue ses intérêts et ses capacités par rapport à celles des autres. L’objectif est de parvenir à une répartition des forces qui soit suffisamment équilibrée pour décourager les conflits ouverts, tout en maintenant une certaine stabilité dans les relations. Cette étape, bien qu’essentielle, est difficile à atteindre dans un monde où les intérêts des nations sont souvent divergents et où les asymétries de pouvoir persistent.

Maintenir l’ordre international, quant à lui, nécessite une vigilance constante pour préserver l’équilibre ainsi obtenu. Une fois l’ordre établi, il ne peut être considéré comme acquis, car le système international est en perpétuelle évolution : des puissances émergent, des alliances se transforment, et des menaces inattendues surgissent. Dans ce contexte, les États doivent recourir à des actions de dissuasion pour prévenir toute tentative de déséquilibrer l’ordre. Cela passe par le maintien de capacités militaires et économiques suffisantes pour répondre aux défis, mais aussi par la démonstration de leur volonté de défendre l’ordre établi. La suprématie, qu’elle soit militaire, économique ou technologique, joue un rôle crucial dans cette dynamique, car elle permet de décourager les acteurs qui pourraient chercher à remettre en question le statu quo.

Cette distinction entre l’obtention et le maintien de l’ordre international met en lumière les défis structurels auxquels les États sont confrontés. Créer un système équilibré nécessite une coordination et une coopération stratégiques, mais le maintenir dans un environnement international en constante mutation est un défi encore plus complexe. La stabilité ne peut être préservée que par des efforts continus pour adapter les stratégies aux nouvelles réalités, tout en limitant les tensions qui pourraient faire basculer l’ordre dans le déséquilibre ou le conflit.

Cette dualité reflète la nature intrinsèquement fragile de l’ordre international. Les États doivent non seulement construire des relations équilibrées, mais aussi être prêts à agir rapidement pour protéger cet équilibre contre les menaces potentielles. Cet effort permanent témoigne de la complexité des relations internationales, où chaque étape vers la stabilité est accompagnée de nouveaux défis et de nouvelles incertitudes.

Les idées de Kissinger et les limites de la trêve[modifier | modifier le wikicode]

Henri Kissinger, figure emblématique de la théorie de l’équilibre des puissances, illustre parfaitement l’approche réaliste dans la gestion de l’ordre international. Son analyse repose sur l’idée que la stabilité mondiale ne peut être atteinte que par une gestion prudente et stratégique des rivalités nationales. Selon lui, « Chaque État doit empêcher tout autre État d’accumuler des forces supérieures à celles de ses rivaux coalisés. […] L’ordre devra surgir […] de la conciliation et de l’équilibre d’intérêts nationaux concurrents. » Cette conception met en avant la nécessité d’un équilibre dynamique entre les acteurs internationaux, où aucune puissance ne doit atteindre un niveau de domination qui déséquilibrerait le système.

Pour Kissinger, l’ordre international ne découle pas d’un consensus universel ou d’une gouvernance supranationale, mais d’un jeu subtil entre les États, chacun cherchant à défendre ses intérêts tout en évitant les conflits ouverts. Cette approche, particulièrement pertinente durant la Guerre froide, reflète une réalité où la stabilité était maintenue par la rivalité contrôlée entre deux blocs opposés, chacun empêchant l’autre de rompre l’équilibre par la menace constante de représailles. La diplomatie, dans ce cadre, joue un rôle crucial en conciliant les intérêts divergents des nations pour éviter que ces rivalités ne dégénèrent en conflits.

Cependant, cette vision réaliste souligne également les limites de la trêve comme mécanisme de stabilisation. Une trêve, selon Kissinger, n’est jamais un état permanent, mais une pause relative dans les hostilités, rendue possible par des rapports de force soigneusement équilibrés. Elle ne garantit pas la paix durable, car elle repose sur une dynamique de rivalité où chaque acteur doit continuellement surveiller et ajuster ses positions pour maintenir l’équilibre. Cette instabilité inhérente signifie que la trêve est toujours vulnérable aux changements de contexte, qu’il s’agisse de l’émergence de nouvelles puissances, de l’effondrement d’alliances ou de l’évolution des technologies militaires.

Les idées de Kissinger illustrent la tension fondamentale entre la quête de stabilité et la réalité de l’anarchie internationale. Si la trêve peut temporairement limiter les conflits, elle ne résout pas les causes sous-jacentes des rivalités. Elle demande une vigilance constante et une gestion pragmatique des intérêts nationaux pour éviter qu’un équilibre fragile ne bascule vers le désordre. Cette vision réaliste met en lumière le caractère précaire de l’ordre international, où la paix est toujours conditionnelle et où la rivalité, bien que contrôlée, reste une force motrice essentielle.

Les risques inhérents à une trêve[modifier | modifier le wikicode]

Bien qu’elle constitue un outil essentiel pour limiter les conflits, la trêve comporte plusieurs risques qui mettent en évidence sa fragilité et ses limites. Le premier danger réside dans sa capacité à masquer des tensions latentes. Lorsqu’un équilibre des forces est atteint, il peut dissimuler des rivalités profondes et des hostilités non résolues. Ces tensions, bien qu’apaisées temporairement, risquent de resurgir dès que cet équilibre est perturbé, par exemple à la suite d’un changement de contexte géopolitique, d’une montée en puissance inattendue d’un acteur, ou de la formation de nouvelles alliances.

Un second risque réside dans le faux sentiment de sécurité que peut engendrer une trêve prolongée. Dans un contexte de paix relative, certains États peuvent être tentés de réduire leurs capacités de défense ou d’accorder moins d’attention à leur position stratégique. Cette démobilisation progressive affaiblit leur posture face à des menaces potentielles et peut les rendre vulnérables à une agression ou à une tentative de domination de la part d’autres acteurs. La trêve, en créant l’illusion d’une stabilité durable, peut ainsi désarmer symboliquement et matériellement les États qui s’y reposent.

Enfin, la trêve repose rarement sur une coopération véritablement durable, car les intérêts fondamentaux des acteurs restent profondément divergents. Contrairement à un consensus ou à une alliance basée sur des objectifs communs à long terme, la trêve n’est souvent qu’un compromis temporaire, motivé par des circonstances immédiates ou des contraintes extérieures. En l’absence d’un alignement durable des intérêts ou de mécanismes solides pour réguler les relations, la trêve reste vulnérable à des ruptures imprévues et à un retour rapide à des tensions ouvertes ou à la guerre.

Les trêves doivent être gérées avec une attention constante et une anticipation stratégique pour éviter qu’elles ne dégénèrent en nouveaux conflits. Cette précarité souligne la complexité de la gestion des relations internationales, où la paix, même temporaire, exige des efforts soutenus pour maintenir l’équilibre et prévenir un retour au désordre. Si la trêve peut offrir un répit précieux, elle ne constitue jamais une solution définitive aux rivalités inhérentes au système international.

Un équilibre fragile à préserver[modifier | modifier le wikicode]

La trêve, dans la perspective réaliste, n’est qu’une étape transitoire mais cruciale dans la gestion des relations internationales. Elle offre un répit nécessaire, limitant les conflits ouverts et créant un cadre temporaire pour la coexistence pacifique des États. En s’appuyant sur le principe de l’équilibre des puissances, la trêve jette les bases d’un ordre international où aucun acteur ne peut dominer complètement les autres, et où la stabilité découle d’une répartition soigneuse des forces. Cependant, cette dynamique est loin d’être sans risques, et sa réussite repose sur une vigilance continue et une capacité à réagir rapidement aux changements.

La nature fragile de cet équilibre tient à l’instabilité inhérente au système international. Dans un monde marqué par l’anarchie, où chaque État agit en fonction de ses propres intérêts et priorités, les tensions restent toujours latentes. La coopération instaurée par la trêve est souvent contrainte par des rivalités structurelles, et la moindre perturbation de l’équilibre peut entraîner un retour rapide aux hostilités. En outre, le maintien de cet équilibre exige une adaptation constante : les relations internationales évoluent sous l’effet de facteurs imprévisibles tels que l’émergence de nouvelles puissances, les avancées technologiques, ou encore les bouleversements économiques.

Dans ce contexte, la quête de stabilité devient un défi permanent. Les États doivent naviguer entre des périodes de coopération momentanée, rendue possible par la trêve, et une compétition structurelle qui reste la norme dans un système anarchique. Cette oscillation entre collaboration et rivalité illustre la complexité des relations internationales, où les gains de stabilité sont souvent précaires et nécessitent des efforts constants pour être préservés.

La trêve n’est jamais une garantie de paix durable, mais un équilibre fragile qu’il faut sans cesse renforcer. Elle reflète à la fois les possibilités et les limites de la gestion des relations internationales, rappelant que dans un monde fondé sur des intérêts divergents, la stabilité n’est jamais acquise, mais toujours à construire.

Les théoriciens de la domination : l’hégémonie précède l’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

L’hégémonie comme condition préalable à l’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

Les théoriciens de la domination considèrent que l’hégémonie, exercée par une puissance dominante, constitue le fondement essentiel de tout ordre international. Contrairement à la conception de l’équilibre des puissances, qui repose sur une répartition équitable des forces entre plusieurs acteurs, l’ordre international dans cette perspective découle du leadership exercé par une nation hégémonique. Cette puissance dominante impose des règles et des normes qui structurent le système international, tout en s’assurant de leur reconnaissance par les autres acteurs. Ce modèle établit un cadre d’organisation dans lequel la stabilité résulte de l’influence exercée par cette nation centrale.

Robert Gilpin résume cette vision en affirmant : « La nation dominante a créé un système au sein duquel des règles et des normes fournissent des bénéfices dans les domaines économiques et de sécurité. Elle est soutenue par un ensemble de nations satisfaites. Dans ces conditions, prendre l’initiative d’un conflit armé est contre-productif, étant donné que la nation dominante subvertirait les règles qu’elle a mises sur pied, ce qu’elle ne saurait faire sans remettre en cause le soutien dont elle bénéficie. » Cette analyse souligne que l’hégémonie repose sur un équilibre subtil entre coercition et consentement. La puissance dominante doit non seulement imposer des normes, mais également garantir que ces normes produisent des bénéfices pour les nations qui les adoptent. En retour, ces nations soutiennent l’ordre établi, permettant ainsi une certaine stabilité internationale.

Dans ce cadre, l’hégémonie fonctionne comme un mécanisme de stabilisation, où les avantages économiques et sécuritaires offerts par la puissance dominante encouragent la coopération et dissuadent les conflits. Cependant, cette stabilité dépend de la capacité de l’hégémon à maintenir la satisfaction des nations qui bénéficient de cet ordre. La guerre, dans cette logique, devient contre-productive, car elle risquerait de remettre en cause les règles établies et de provoquer une désolidarisation des États alliés. La stabilité internationale repose donc sur la capacité de la puissance dominante à équilibrer ses propres intérêts avec ceux des autres acteurs du système.

L’hégémonie, en tant que condition préalable à l’ordre international, illustre ainsi une approche centralisée des relations internationales. Elle met l’accent sur le rôle structurant de la puissance dominante, tout en soulignant les limites potentielles de ce modèle, notamment en cas de déséquilibre entre les avantages perçus par les nations subordonnées et les ambitions de l’hégémon. Ce système repose sur une fragilité intrinsèque, car tout affaiblissement de la puissance dominante ou toute remise en question de sa légitimité peut rapidement éroder l’ordre qu’elle a établi.

Le rapport de force comme fondement de l’ordre[modifier | modifier le wikicode]

Dans la perspective des théoriciens de la domination, l’ordre international repose avant tout sur un rapport de force clair et structurant, où une puissance dominante fédère un ensemble d’États autour de ses intérêts stratégiques. Cette fédération ne se fait pas uniquement par contrainte : elle repose sur la capacité de l’hégémon à offrir des avantages concrets à ses alliés, notamment dans les domaines économique et sécuritaire. Ces bénéfices servent à légitimer son autorité et à maintenir la stabilité du système, créant ainsi une adhésion, souvent consentie, à l’ordre établi.

La puissance hégémonique joue un rôle central en garantissant un équilibre qui, tout en consolidant sa propre domination, dissuade ses alliés ou ses adversaires de remettre en question cet ordre. La guerre, dans cette configuration, est perçue comme un danger majeur. Si elle devait éclater, elle risquerait de perturber l’équilibre fragile sur lequel repose l’hégémonie. Une guerre pourrait affaiblir la puissance dominante en réduisant sa capacité à maintenir ses engagements économiques et militaires envers ses alliés, ce qui provoquerait une désolidarisation des États qui bénéficient de l’ordre. Ce processus affaiblirait non seulement la légitimité de l’hégémon, mais aussi la cohésion de l’ensemble du système.

Ainsi, dans ce modèle, l’hégémonie devient un moyen d’éviter les conflits majeurs en stabilisant les relations internationales par le biais d’une domination centralisée. Cette stabilité est cependant conditionnée par la capacité de l’hégémon à maintenir un équilibre entre sa propre puissance et les attentes de ses alliés. Toute perception d’un affaiblissement ou d’un abus de pouvoir de l’hégémon peut conduire à une érosion de l’ordre établi, ouvrant la voie à des tensions ou à des ruptures.

Le rapport de force qui sous-tend cet ordre international est à la fois sa force et sa faiblesse. Il fournit une structure stabilisatrice qui dissuade les conflits, mais il demeure intrinsèquement vulnérable aux déséquilibres internes ou externes. Ce modèle met en évidence la dépendance du système à la puissance et à la légitimité de l’hégémon, dont l’effondrement pourrait entraîner une remise en cause radicale de l’ordre international qu’il a instauré.

L’hégémonie économique et le bandwagoning[modifier | modifier le wikicode]

Robert Gilpin souligne l'importance de l’hégémonie économique dans la construction et le maintien de l’ordre international. La puissance dominante mobilise ses ressources économiques, militaires et symboliques pour structurer un système d’influence autour d’elle. Ces ressources lui permettent de projeter son pouvoir et de façonner un ordre mondial conforme à ses intérêts, tout en attirant des États tiers qui perçoivent des avantages dans l’alignement sur cet hégémon. Ce phénomène, connu sous le nom de bandwagoning ou « accrocher les wagons », décrit la dynamique par laquelle des puissances secondaires ou des États tiers choisissent volontairement de s’associer à l’hégémon, espérant ainsi bénéficier de sa protection, de ses opportunités économiques ou de son statut.

Le bandwagoning joue un rôle crucial dans la consolidation de l’hégémonie, car il permet à la puissance dominante de fédérer un groupe d’États autour de ses objectifs stratégiques. Ces États, bien qu’en position subordonnée, peuvent tirer profit de leur association en accédant à des marchés, à des alliances militaires ou à des soutiens diplomatiques qu’ils ne pourraient obtenir autrement. Ce mécanisme est particulièrement visible dans des régions stratégiques telles que le Moyen-Orient, où des États comme l’Arabie saoudite ou l’Égypte se sont historiquement rattachés au bloc américain pour sécuriser leurs intérêts nationaux. À l’inverse, certains pays de la région ont choisi de s’allier avec d’autres hégémons, comme la Russie, pour diversifier leurs partenariats ou contrebalancer l’influence américaine.

Ce processus met en lumière le rôle central de l’hégémonie économique dans la dynamique internationale. Les ressources économiques d’une puissance dominante ne se limitent pas à l’augmentation de sa propre prospérité : elles servent également à renforcer son attrait en tant qu’allié indispensable. En offrant des avantages matériels et symboliques, l’hégémon peut non seulement consolider son ordre, mais aussi dissuader d’éventuelles contestations en s’assurant du soutien ou de la neutralité d’une majorité d’acteurs.

Cependant, cette logique n’est pas exempte de limites. Le bandwagoning peut fragiliser la puissance dominante si les États qui s’alignent sur elle deviennent dépendants de ses ressources ou si l’hégémon se trouve incapable de maintenir les bénéfices qu’il promet. Dans ce cas, les alliés pourraient chercher d’autres opportunités ailleurs, remettant en cause l’ordre établi. Ainsi, bien que l’hégémonie économique et le bandwagoning offrent des avantages clairs pour la puissance dominante, ils exigent une gestion habile des ressources et des alliances pour éviter toute fragilité structurelle ou désolidarisation des États subordonnés.

Le leadership absolu et l’absence de redistribution des forces[modifier | modifier le wikicode]

Dans la conception hégémonique de l’ordre international, le leadership de la puissance dominante doit rester incontesté et durable. La priorité n’est pas de redistribuer les rapports de force entre les acteurs, mais de prolonger l’hégémonie en évitant tout rééquilibrage qui pourrait fragiliser l’ordre établi. L’hégémon, selon cette perspective, ne cherche pas à transformer profondément le système international : son objectif principal est de préserver sa position dominante en maintenant des règles et des normes qui favorisent ses intérêts stratégiques et économiques.

Cette logique repose sur une stabilité hégémonique où l’ordre est maintenu grâce à la centralité de la puissance dominante. En conservant une suprématie claire, l’hégémon peut garantir un système relativement stable, où les autres acteurs, bien que subordonnés, bénéficient indirectement de l’ordre établi. Toutefois, cette domination est asymétrique : les règles et les normes imposées par l’hégémon servent principalement ses propres objectifs, ce qui peut, à long terme, susciter des résistances de la part des puissances émergentes ou des États subalternes qui contestent l’injustice perçue de cet arrangement.

Cette asymétrie inhérente engendre une tension constante entre la stabilité de l’ordre hégémonique et les aspirations des autres acteurs à une redistribution des forces. Tant que l’hégémon parvient à maintenir son leadership sans contestation majeure, l’ordre peut sembler efficace. Cependant, à mesure que des puissances secondaires gagnent en influence ou que les acteurs subordonnés s’organisent pour contester les règles existantes, l’équilibre peut être perturbé, menaçant la cohésion de l’ordre hégémonique.

Cette conception privilégie une vision conservatrice des relations internationales, où la transformation du système est évitée au profit de la perpétuation du statu quo. Bien qu’efficace à court terme, cette stratégie repose sur une domination unilatérale qui, à long terme, peut se heurter aux limites structurelles d’un système marqué par des changements inévitables dans les rapports de force globaux. La résistance croissante des acteurs émergents ou marginalisés souligne les vulnérabilités d’un ordre basé sur l’absence de redistribution des forces et sur la centralité exclusive de la puissance dominante.

La tension entre hégémonisme et équilibrisme[modifier | modifier le wikicode]

Les théories de la domination, fondées sur l’idée d’hégémonie, s’opposent frontalement à la doctrine de l’équilibre des puissances. Alors que l’hégémonisme postule qu’un ordre international stable découle de la domination d’une seule puissance centrale, l’équilibrisme cherche à répartir les forces de manière plus équitable entre plusieurs acteurs pour empêcher toute hégémonie. Cette divergence idéologique révèle une tension fondamentale dans la manière de concevoir la stabilité des relations internationales.

L’hégémonisme repose sur une vision centralisée et hiérarchique, où une puissance dominante impose des règles et des normes en échange de bénéfices sécuritaires et économiques pour les autres acteurs. Cette approche garantit une stabilité immédiate mais asymétrique : la paix est maintenue tant que la puissance dominante reste capable d’assurer son leadership sans contestation majeure. Cependant, cette stabilité repose sur des rapports de force déséquilibrés, qui peuvent susciter des résistances à mesure que les acteurs subalternes aspirent à une redistribution des pouvoirs.

À l’inverse, l’équilibrisme promeut une pluralité des forces, visant à prévenir les déséquilibres qui pourraient conduire à une domination ou à des conflits. Dans cette vision, la stabilité durable est atteinte lorsque les puissances s’équilibrent mutuellement, empêchant toute hégémonie. Cette approche implique une coopération complexe entre les acteurs pour maintenir un équilibre dynamique, souvent rendu fragile par les rivalités et les changements constants dans les rapports de force.

L’incompatibilité entre ces deux visions reflète une tension centrale dans la gestion de l’ordre international : l’hégémonie offre une efficacité à court terme, mais au prix d’une domination unilatérale qui limite la souveraineté des autres acteurs. En revanche, l’équilibrisme, bien qu’il valorise une stabilité plus inclusive, est souvent plus difficile à atteindre et à maintenir dans un système anarchique où chaque acteur agit selon ses propres intérêts.

Cette opposition illustre également deux conceptions différentes de la légitimité. L’hégémonisme repose sur la capacité d’une puissance à garantir des bénéfices matériels pour justifier son autorité, tandis que l’équilibrisme mise sur la collaboration entre égaux pour préserver l’autonomie de chaque acteur. Ces différences révèlent la complexité des relations internationales, où l’ordre mondial oscille entre centralisation et fragmentation, domination et coopération.

La tension entre hégémonisme et équilibrisme traduit une lutte constante entre la quête de stabilité immédiate et le désir d’un système plus équilibré et durable. Elle reflète les dilemmes inhérents à tout projet d’ordre international : faut-il privilégier l’efficacité d’une domination asymétrique ou l’équité d’une répartition des pouvoirs plus équilibrée ? Cette question reste au cœur des débats sur l’organisation des relations internationales.

Une stabilité conditionnée par l’hégémonie[modifier | modifier le wikicode]

Les théories de Robert Gilpin et des penseurs de la domination mettent en lumière un aspect central de l’ordre international : sa capacité à émerger d’une hégémonie solidement établie. Dans ce cadre, la puissance dominante joue un rôle structurant, imposant des règles et des normes qui organisent le système international tout en offrant des bénéfices stratégiques, économiques et sécuritaires à ses alliés. Ce modèle d’ordre repose sur une relation duale : la domination de l’hégémon est acceptée en raison des avantages qu’elle procure, créant ainsi une forme de consentement parmi les États subordonnés.

Cependant, cette stabilité est intrinsèquement fragile. Elle repose sur un équilibre instable entre la capacité de l’hégémon à maintenir son leadership et l’adhésion des puissances secondaires à l’ordre établi. Toute érosion de la puissance dominante, qu’elle soit économique, militaire ou symbolique, risque de déséquilibrer ce système. De même, une insatisfaction croissante parmi les alliés de l’hégémon, liée à des perceptions d’injustice ou de dépendance excessive, peut engendrer des résistances ou des tentatives de rééquilibrage.

Cette vulnérabilité est amplifiée par les dynamiques inhérentes aux relations internationales, marquées par des changements constants dans les rapports de force globaux. L’émergence de nouvelles puissances, l’évolution des contextes régionaux, ou encore des crises économiques peuvent remettre en cause l’ordre hégémonique, exposant ses limites structurelles. Bien que l’hégémonie puisse garantir une stabilité temporaire, elle soulève des interrogations sur la durabilité d’un système fondé sur l’asymétrie et la dépendance des puissances secondaires.

L'hégémonie constitue une solution pragmatique à la quête d’un ordre international stable, mais elle reste une solution partielle et temporaire. Si elle permet de contenir les conflits et de structurer les relations internationales, elle demeure vulnérable aux contestations internes et aux transformations globales. Ce modèle met en évidence le paradoxe central de l’ordre hégémonique : il offre une stabilité relative, mais au prix d’une fragilité sous-jacente qui menace constamment de le déstabiliser.

Les outils de l’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

L’ordre international ne relève pas de l’état de nature, mais se construit par le biais de mécanismes juridiques, politiques et diplomatiques qui encadrent les relations entre États. Parmi ces outils, les traités et conventions occupent une place centrale, constituant des instruments essentiels pour définir les règles de vie collective et garantir la paix. En droit international public, ces accords fixent les obligations mutuelles entre les acteurs, formalisant des cadres de coopération ou de régulation visant à limiter les tensions et à éviter les conflits.

La place centrale des traités dans l’ordre international[modifier | modifier le wikicode]

Les traités occupent une place centrale dans la construction et la préservation de l’ordre international. Ces accords, juridiquement contraignants, établissent des obligations mutuelles entre les États signataires et définissent les cadres de coopération et de régulation dans des domaines variés, allant de la sécurité collective aux relations économiques. Ils incarnent la volonté des nations de structurer leurs interactions pour limiter les tensions, prévenir les conflits et garantir une certaine stabilité dans un monde marqué par l’anarchie inhérente au système international. En fixant des règles communes, les traités servent d’outils fondamentaux pour construire un ordre international où les relations entre États sont encadrées par des normes juridiques plutôt que par la force brute.

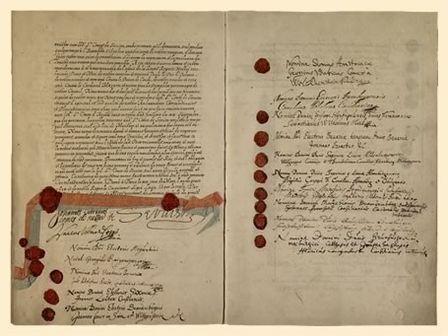

Un exemple emblématique de l’importance des traités dans l’histoire des relations internationales est le Traité de Westphalie, signé le 24 octobre 1648 à la fin de la guerre de Trente Ans. Ce traité marque un tournant majeur en introduisant le principe de souveraineté étatique, qui demeure à ce jour un pilier des relations internationales modernes. Il établit que chaque État dispose d’une autorité exclusive sur son territoire et qu’il est libre de déterminer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Ce principe a redéfini les rapports entre les nations en posant les bases d’un système fondé sur la coexistence pacifique des États souverains. Par son influence, le Traité de Westphalie a permis de transformer un espace européen déchiré par des guerres de religion et de pouvoir en un cadre où les interactions entre États étaient régulées par des accords juridiques.

Dans les siècles qui ont suivi, d’autres traités majeurs ont contribué à structurer les relations internationales et à répondre aux crises qui menaçaient l’équilibre mondial. En 1815, le Congrès de Vienne a redéfini les frontières européennes après les guerres napoléoniennes. Il a instauré un système d’équilibre des puissances visant à prévenir toute domination hégémonique en Europe. Ce congrès illustre comment les traités peuvent jouer un rôle essentiel dans la reconstruction et la stabilisation d’un ordre international après une période de bouleversements majeurs. De même, le Congrès de Paris de 1856, qui a marqué la fin de la guerre de Crimée, a montré la capacité des traités à désamorcer les tensions entre grandes puissances, tout en établissant des règles pour limiter les futurs affrontements.

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu émerger des traités qui reflétaient l’évolution des ambitions impériales et des tensions géopolitiques. Le Congrès de Berlin de 1885, bien que controversé, a tenté de réguler les rivalités coloniales en Afrique en définissant les zones d’influence des grandes puissances européennes. Ce traité, tout en cherchant à prévenir les conflits entre puissances coloniales, a également légitimé la colonisation, illustrant ainsi comment les traités peuvent être à la fois des outils de régulation et des instruments de domination. Après la Première Guerre mondiale, le Pacte de la Société des Nations de 1919 a marqué une tentative ambitieuse de penser la paix mondiale en créant une organisation internationale dédiée à la résolution pacifique des différends. Ce pacte a posé les bases d’un multilatéralisme institutionnalisé, bien qu’il ait été affaibli par l’absence de certains acteurs clés, comme les États-Unis, et par son incapacité à prévenir la montée des tensions qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale.

Les traités ne sont pas seulement des outils diplomatiques ; ils incarnent également une volonté de codifier les interactions internationales pour en faire des relations basées sur le droit plutôt que sur la coercition. Ils permettent de construire un cadre normatif où les États peuvent négocier leurs intérêts et régler leurs différends sans recourir à la guerre. Cependant, leur efficacité dépend largement de la volonté des acteurs de les respecter et des mécanismes mis en place pour assurer leur application. L’histoire montre que les traités, bien qu’ils soient des instruments puissants de régulation, sont vulnérables aux ambitions des puissances et aux changements des rapports de force internationaux.

Les traités constituent un fondement incontournable de l’ordre international. Ils reflètent la capacité des États à transcender les conflits pour créer un cadre de coopération, tout en étant un témoignage des dynamiques de pouvoir qui façonnent leurs relations. Par leur capacité à structurer les relations internationales, à établir des normes et à prévenir les affrontements, les traités restent des outils essentiels dans la quête d’un ordre mondial stable et durable. Leur rôle historique et leur pertinence contemporaine soulignent leur importance en tant que piliers de la diplomatie internationale.

Les institutions internationales et la diplomatie moderne[modifier | modifier le wikicode]

La seconde moitié du XXe siècle a marqué une transformation majeure des relations internationales, caractérisée par une intensification des efforts pour structurer les interactions entre États à travers des institutions globales. Parmi celles-ci, l’Organisation des Nations Unies (ONU) occupe une place centrale. Fondée en 1945 dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU a été conçue comme une réponse collective aux échecs de la Société des Nations et aux ravages des guerres mondiales. Elle incarne une volonté de transcender l’anarchie inhérente au système international en établissant des mécanismes de coopération, de régulation et de résolution des conflits.

L’ONU et ses nombreuses agences spécialisées jouent un rôle essentiel dans l’encadrement des relations internationales. Ses objectifs principaux incluent la préservation de la paix et de la sécurité internationales, la promotion des droits de l’homme, le développement économique et social, et la coordination des efforts mondiaux pour faire face à des défis tels que le changement climatique, les pandémies ou les crises humanitaires. À travers des organes comme le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale ou la Cour internationale de Justice, l’ONU offre un cadre institutionnel où les États peuvent discuter, négocier et résoudre leurs différends sans recourir à la violence. Par exemple, le Conseil de sécurité est chargé de maintenir la paix en adoptant des résolutions contraignantes, tandis que la Cour internationale de Justice arbitre les litiges juridiques entre États.

L’une des forces de l’ONU réside dans sa capacité à mobiliser la diplomatie multilatérale pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. Ses agences, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s’attaquent à des problèmes spécifiques en coordonnant les efforts internationaux. Cette approche spécialisée permet de traiter les enjeux globaux de manière plus ciblée, tout en favorisant la coopération entre les États membres. Par exemple, l’OMS joue un rôle clé dans la lutte contre les pandémies mondiales, tandis que le HCR s’occupe des crises migratoires et des réfugiés.

Outre l’ONU, d’autres institutions internationales, comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Fonds monétaire international (FMI), participent à la régulation des relations économiques et financières entre nations. Ces organisations contribuent à établir des normes communes et à arbitrer les différends économiques pour éviter les tensions qui pourraient dégénérer en conflits politiques ou militaires. La coopération internationale dans ces domaines a permis de réduire les risques de guerre économique tout en favorisant une interdépendance croissante entre les nations, qui agit souvent comme un facteur de dissuasion contre les conflits armés.