Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Das 18. Jahrhundert markiert den Beginn einer revolutionären Ära im Lauf der Menschheitsgeschichte, die die Zukunft Europas und im weiteren Sinne der Welt unauslöschlich geprägt hat. Dieses Jahrhundert, das zwischen alten Traditionen und modernen Visionen verankert war, war ein Kreuzungspunkt der Gegensätze und Widersprüche. Zu Beginn dieses Jahrhunderts blieb Europa weitgehend ein Mosaik aus Agrargesellschaften, die von althergebrachten feudalen Strukturen und einem erblichen Adel, der Macht und Privilegien innehatte, beherrscht wurden. Das tägliche Leben wurde von den landwirtschaftlichen Zyklen bestimmt und die große Mehrheit der Bevölkerung lebte in kleinen ländlichen Gemeinschaften, die für ihren Lebensunterhalt auf das Land angewiesen waren. Die Keime des Wandels waren jedoch bereits unter der Oberfläche vorhanden und bereit, aufzublühen.

Als das Jahrhundert voranschritt, wehte ein Wind des Wandels über den Kontinent. Der Einfluss der Philosophen der Aufklärung, die Vernunft, individuelle Freiheit und Skepsis gegenüber traditionellen Autoritäten befürworteten, begann, die etablierte Ordnung in Frage zu stellen. Literarische Salons, Cafés und Zeitungen wurden zu Foren für fortschrittliche Ideen und nährten den Wunsch nach sozialen, wirtschaftlichen und politischen Reformen. Auch die wirtschaftliche Dynamik Europas erfuhr einen radikalen Wandel. Die Einführung neuer landwirtschaftlicher Methoden und die Einführung der Fruchtfolge steigerten die Erträge auf dem Land, förderten das Bevölkerungswachstum und erhöhten die soziale Mobilität. Der internationale Handel nahm dank der Fortschritte in der Schifffahrt und der kolonialen Expansion zu und Städte wie Amsterdam, London und Paris wurden zu summenden Zentren des Handels und der Finanzen. Die industrielle Revolution steckte zwar noch in den Kinderschuhen, begann aber Ende des 18. Jahrhunderts ihr Gesicht zu zeigen. Technologische Innovationen, vor allem in der Textilindustrie, veränderten die Produktionsmethoden und verlagerten den Schwerpunkt der Wirtschaft vom ländlichen Bereich auf die wachsenden städtischen Städte. Die Wasserkraft und später die Dampfmaschine revolutionierten die Industrie und das Transportwesen und ebneten den Weg für Massenproduktion und eine stärker industrialisierte Gesellschaft.

Doch diese Zeit des Wachstums und der Expansion war auch von wachsender Ungleichheit geprägt. Die Mechanisierung führte häufig zu Arbeitslosigkeit unter den Handarbeitern und die Lebensbedingungen in den Industriestädten waren oft miserabel. Der durch den internationalen Handel und die Kolonialisierung Amerikas entstandene Reichtum wurde nicht gleichmäßig verteilt und die Vorteile des Fortschritts wurden oft durch Ausbeutung und Ungerechtigkeit gedämpft. Politische Umwälzungen wie die Französische Revolution und der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg zeigten das Potenzial und den Wunsch nach einer repräsentativen Regierung, untergruben die Fundamente der absoluten Monarchie und legten den Grundstein für die modernen Republiken. Das Konzept des Nationalstaats begann sich herauszubilden und definierte Identität und Souveränität neu. Das späte 18. Jahrhundert war somit eine dramatische Übergangszeit, in der die alte Welt allmählich neuen Strukturen und Ideologien Platz machte. Die Spuren dieser Veränderungen prägten die europäischen Gesellschaften und legten die Prämissen für die heutige Welt fest und eröffneten Debatten, die in unserer heutigen Gesellschaft immer noch nachhallen.

Begriffe wie Strukturen und Konjunktur[modifier | modifier le wikicode]

Im Jargon der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bezieht sich der Begriff "Struktur" auf die dauerhaften Merkmale und Institutionen, aus denen sich eine Volkswirtschaft zusammensetzt und die ihr Funktionieren definieren. Zu diesen Strukturelementen gehören Gesetze, Regulierungen, soziale Normen, Infrastrukturen, finanzielle und politische Institutionen sowie Eigentumsmuster und Ressourcenverteilungen. Strukturelemente gelten als stabil, da sie in das Gefüge der Gesellschaft und der Wirtschaft eingebettet sind und sich nicht schnell oder leicht ändern. Sie dienen als Grundlage für wirtschaftliche Aktivitäten und sind entscheidend für das Verständnis, wie und warum eine Volkswirtschaft so funktioniert, wie sie es tut.

Das Konzept des Gleichgewichts in der Wirtschaft, das oft mit dem Ökonomen Léon Walras in Verbindung gebracht wird, ist ein theoretischer Zustand, in dem die Ressourcen so effizient wie möglich zugeteilt werden, d. h. das Angebot trifft auf die Nachfrage zu einem Preis, der sowohl Produzenten als auch Konsumenten zufrieden stellt. In einem solchen System hat kein Wirtschaftsakteur den Anreiz, seine Produktions-, Konsum- oder Handelsstrategie zu ändern, weil die bestehenden Bedingungen den Nutzen für alle innerhalb der gegebenen Beschränkungen maximieren. In der Realität befinden sich Volkswirtschaften jedoch selten, wenn überhaupt, in einem Zustand des perfekten Gleichgewichts. Strukturelle Veränderungen, wie sie im 18. Jahrhundert mit dem Übergang zu stärker industrialisierten und kapitalistischen Wirtschaftssystemen zu beobachten waren, beinhalten einen dynamischen Prozess, in dem sich die Wirtschaftsstrukturen verändern und anpassen. Dieser Prozess kann durch technologische Innovationen, wissenschaftliche Entdeckungen, Konflikte, Regierungspolitik, soziale Bewegungen oder Wirtschaftskrisen gestört werden, die alle zu Ungleichgewichten führen und strukturelle Anpassungen erforderlich machen können. Wirtschaftswissenschaftler untersuchen diese strukturellen Veränderungen, um zu verstehen, wie sich Volkswirtschaften entwickeln und auf verschiedene Störungen reagieren, und um die Politik zu informieren, die Stabilität, Wachstum und wirtschaftliches Wohlergehen fördern soll.

Im Zusammenhang mit dem Kapitalismus kann Struktur als die Gesamtheit der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, Institutionen, Unternehmensnetzwerke, Märkte und kulturellen Praktiken betrachtet werden, die die Wirtschaftstätigkeit prägen und unterstützen. Diese Struktur ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Kapitalismus, der auf den Prinzipien des Privateigentums, der Kapitalakkumulation und wettbewerbsorientierter Märkte für die Verteilung von Waren und Dienstleistungen beruht. Die strukturelle Integrität eines kapitalistischen Systems, d. h. die Robustheit und Widerstandsfähigkeit seiner Bestandteile und Institutionen, ist entscheidend für seine Stabilität und seine Fähigkeit zur Selbstregulierung. In einem solchen System muss jedes Element - sei es ein Finanzinstitut, ein Unternehmen, ein Verbraucher oder eine Regierungspolitik - effizient und eigenständig funktionieren und gleichzeitig mit dem Gesamtsystem im Einklang stehen. Der Kapitalismus ist theoretisch als ein selbstregulierendes System konzipiert, in dem das Zusammenspiel der Marktkräfte - hauptsächlich Angebot und Nachfrage - zu einem wirtschaftlichen Gleichgewicht führt. Wenn beispielsweise die Nachfrage nach einem Produkt steigt, tendiert der Preis dazu, zu steigen, was einen größeren Anreiz für die Produzenten bedeutet, mehr von diesem Produkt zu produzieren, was letztendlich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherstellen sollte. Die Wirtschaftsgeschichte zeigt jedoch, dass kapitalistische Märkte und Systeme nicht immer selbstkorrigierend sind und manchmal anhaltenden Ungleichgewichten wie Spekulationsblasen, Finanzkrisen oder zunehmender Ungleichheit unterliegen können. In diesen Fällen passen sich die Elemente des Systems möglicherweise nicht effektiv oder schnell an, was zu Instabilität führt, die möglicherweise externe Eingriffe wie staatliche Regulierung oder Geld- und Steuerpolitik erfordert, um die Stabilität wiederherzustellen. Obwohl der Kapitalismus also aufgrund der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seiner Strukturen zu einer gewissen Form des Gleichgewichts tendiert, kann die Realität seines Funktionierens viel komplexer sein und erfordert oft ein umsichtiges Management und Regulierung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Die Struktur des Ancien Régime[modifier | modifier le wikicode]

Die Wirtschaft des Ancien Régime, die in Europa bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vorherrschte und besonders mit dem vorrevolutionären Frankreich in Verbindung gebracht wird, wurde hauptsächlich von der Landwirtschaft dominiert. Diese agrarische Vorherrschaft war stark von Getreidemonokulturen geprägt, wobei Weizen als Maßstab für diese Produktion galt. Diese Spezialisierung spiegelte die grundlegenden Ernährungsbedürfnisse der damaligen Zeit, die Klima- und Umweltbedingungen sowie die in der Tradition verankerten landwirtschaftlichen Praktiken wider. Das Land war die Hauptquelle des Reichtums und das Statussymbol, was zu einer starren sozioökonomischen Struktur führte, die Veränderungen und die Einführung neuer Anbaumethoden nur schwer zuließ. Die Produktivität der Landwirtschaft des Ancien Régime war gering. Die Erträge auf dem Land waren durch den Einsatz traditioneller landwirtschaftlicher Techniken und einen eklatanten Mangel an Innovationen begrenzt. Die dreijährige Fruchtfolge und die Abhängigkeit von den Unwägbarkeiten der Natur ohne fortschrittliche technische Hilfsmittel schränkten die Effizienz der Landwirtschaft ein. Investitionen in Technologien, die die Situation verbessern könnten, waren selten und wurden durch eine Kombination aus mangelndem Wissen, Kapitalmangel und einem Gesellschaftssystem, das landwirtschaftliches Unternehmertum nicht wertschätzte, behindert.

In Bezug auf die Demografie wurde das Gleichgewicht der Bevölkerung durch soziale Gepflogenheiten wie späte Heirat und eine hohe Rate an endgültiger Ehelosigkeit aufrechterhalten, Praktiken, die besonders in Nordwesteuropa verbreitet waren. Diese Gewohnheiten, verbunden mit einer hohen Kindersterblichkeit und wiederkehrenden Zeiten von Hungersnöten oder Pandemien, regulierten das Bevölkerungswachstum trotz der mageren landwirtschaftlichen Produktion auf natürliche Weise.

Die Entwicklung von Transport- und Kommunikationsmitteln war ebenfalls sehr begrenzt, was zu einer Wirtschaft führte, die durch die Existenz von Mikromärkten gekennzeichnet war. Die hohen Transportkosten machten den Handel mit Waren über große Entfernungen unerschwinglich, mit Ausnahme von Produkten mit hoher Wertschöpfung wie den in Genf hergestellten Uhren. Diese Luxusartikel, die sich an eine wohlhabende Kundschaft richteten, konnten die Transportkosten auffangen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit auf weit entfernten Märkten zu beeinträchtigen.

Schließlich war die industrielle und handwerkliche Produktion des Ancien Régime hauptsächlich auf die Herstellung von Gütern des täglichen Bedarfs ausgerichtet, der durch das "Gesetz des Konsumnotstands" diktiert wurde, d. h. die Notwendigkeiten zu essen, zu trinken und sich zu kleiden. Die Industrie, insbesondere die Textilindustrie, war oftmals ein kleiner Betrieb, der über das ganze Land verteilt war und stark von Zünften kontrolliert wurde, die Wettbewerb und Innovation einschränkten. Diese begrenzte Produktion stand im Einklang mit den unmittelbaren Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Fähigkeiten der Mehrheit der damaligen Bevölkerung.

Diese Kombination von Merkmalen definierte eine Wirtschaft und Gesellschaft, in der der Status quo vorherrschte und wenig Raum für Innovation und dynamischen Wandel ließ. Die starren Strukturen des Ancien Régime spielten folglich eine Rolle dabei, dass Länder wie Frankreich die Industrielle Revolution verspätet einleiteten, im Vergleich zu England, wo soziale und wirtschaftliche Reformen den Weg für eine schnellere Modernisierung ebneten.

Die Konjunktur: Analyse und Auswirkungen[modifier | modifier le wikicode]

Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist von langfristigen Zyklen des Wachstums und der Rezession, von Krisen und Aufschwüngen geprägt. Die Veränderung sozioökonomischer Strukturen ist ein schwieriger Prozess, vor allem weil er bedeutet, das Gleichgewicht von Systemen zu stören, die seit Jahrhunderten bestehen. Diese Strukturen sind jedoch nicht starr, sondern zeugen von der konstanten Dynamik der Gesellschaft, die sich ständig weiterentwickelt, auch wenn die Modalitäten dieser Entwicklung subtil und komplex zu erkennen sein können.

Krisen sind häufig das Ergebnis einer Anhäufung von Spannungen innerhalb eines Systems, das eine lange Zeit scheinbarer Stabilität durchlaufen hat. Diese Spannungen können durch katastrophale Ereignisse verschärft werden, die eine Neuordnung des bestehenden Systems erzwingen. Krisen können auch zu einer stärkeren sozialen Polarisierung führen, mit deutlicheren Gewinnern und Verlierern, wenn sich die Gesellschaft an die Veränderungen anpasst und darauf reagiert.

Das Bild von "Aufschwüngen und dann Rückschlägen, wie aufeinanderfolgende Gezeiten" ist eine starke Metapher für diese wirtschaftlichen und sozialen Zyklen. Es gibt Zeiten des Bevölkerungs- oder Wirtschaftswachstums, die sich scheinbar umkehren oder von Zeiten der Krise oder Depression aufgehoben werden. Diese "Ebbe und Flut" sind charakteristisch für die menschliche Geschichte, und ihre Untersuchung bietet wertvolle Einblicke in die Kräfte, die Gesellschaften im Laufe der Zeit formen. Dies deutet auch auf eine inhärente Resilienz sozialer Systeme hin, die, obwohl sie mit regelmäßigen "Ausfällen" konfrontiert sind, in der Lage sind, sich zu erholen und wieder aufzusteigen, wenn auch nie ganz auf die gleiche Weise wie zuvor. Jeder Zyklus bringt Veränderungen, Anpassungen und manchmal auch tiefgreifende Umgestaltungen der bestehenden Strukturen mit sich.

Die Morgendämmerung des Wirtschaftswachstums[modifier | modifier le wikicode]

Jahrhundert war von einer in der europäischen Geschichte beispiellosen Bevölkerungsexpansion geprägt. Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs beispielsweise verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von etwa 5,5 Millionen Einwohnern zu Beginn des Jahrhunderts auf 9 Millionen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, was einem Anstieg von fast 64 % entspricht. Dieses Bevölkerungswachstum war eines der bemerkenswertesten der damaligen Zeit und spiegelte die Verbesserung der Lebensbedingungen sowie den technologischen und landwirtschaftlichen Fortschritt wider. Frankreich stand dem in nichts nach und verzeichnete einen Anstieg der Bevölkerung von 22 auf 29 Millionen, was einer Zunahme um 32% entspricht. Diese Wachstumsrate ist zwar nicht so spektakulär wie die des Vereinigten Königreichs, zeugt aber dennoch von einem deutlichen Wandel in der französischen Demografie, die auch von der Verbesserung der Landwirtschaft und der relativen politischen Stabilität profitiert. Auf dem europäischen Kontinent wuchs die Gesamtbevölkerung um etwa 58%, eine bemerkenswerte Zahl, wenn man bedenkt, dass Europa in den vorangegangenen Jahrhunderten immer wieder von demografischen Krisen heimgesucht worden war. Im Gegensatz zu früheren Perioden folgten auf dieses Wachstum keine größeren demografischen Krisen wie Hungersnöte oder großflächige Epidemien, die die Bevölkerungszahl deutlich hätten senken können.

Diese demografischen Veränderungen sind umso bemerkenswerter, als sie ohne die traditionellen "Korrekturen" durch die Sterblichkeit stattfanden, die historisch gesehen mit Bevölkerungszuwächsen einhergegangen waren. Dafür gab es mehrere Gründe: die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion durch die Agrarrevolution, Fortschritte im Gesundheitswesen und der Beginn der industriellen Revolution, die neue Arbeitsplätze schuf und die Urbanisierung förderte. Diese Bevölkerungszuwächse spielten eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und die sozialen Veränderungen der Zeit, da sie reichlich Arbeitskräfte für die neu entstehenden Industrien bereitstellten, die Nachfrage nach verarbeiteten Produkten ankurbelten und so den Grundstein für die modernen europäischen Gesellschaften legten.

Das außergewöhnliche Bevölkerungswachstum in Europa im 18. Jahrhundert lässt sich auf mehrere miteinander verknüpfte Faktoren zurückführen, die zusammen die sozioökonomische Landschaft des Kontinents veränderten. Landwirtschaftliche Innovationen waren ein entscheidender Motor für dieses Wachstum. Die Einführung von Kulturpflanzen aus verschiedenen Kontinenten machte die europäische Ernährung vielfältiger und reicher. Mais und Reis, die aus Lateinamerika bzw. Asien importiert wurden, veränderten die Landwirtschaft in Südeuropa, insbesondere in Norditalien, das sich an den intensiven Reisanbau angepasst hat. In Nord- und Westeuropa spielte die Kartoffel eine ähnliche Rolle. Ihre rasche Verbreitung im Laufe des Jahrhunderts führte zu einer höheren Kalorienzufuhr als bei herkömmlichen Getreidesorten und wurde zum Grundnahrungsmittel der unteren Bevölkerungsschichten. Auch der Handel trug erheblich zum Wohlstand und zum Bevölkerungswachstum bei, vor allem auf den britischen Inseln. Vor allem das Vereinigte Königreich baute eine robuste Handelsflotte auf und etablierte sich als "Kaufmann der Welt". Die Entwicklung der industriellen Revolution ermöglichte die Massenproduktion von Gütern, die dann auf dem gesamten Kontinent vertrieben wurden. Als Westeuropa 1740 von einer Missernte heimgesucht wurde, konnte England eine Sterbekrise verhindern, indem es dank seiner Flotte Weizen aus Osteuropa importierte, während Frankreich, das über den Seeweg weniger gut vernetzt war, die Folgen der Hungersnot zu spüren bekam. Auch die Niederlande verfügten dank ihrer Handelsmarine über eine beträchtliche Handelsmacht. Schließlich hatte auch der Wandel in den Wirtschaftsstrukturen tiefgreifende Auswirkungen. Der Übergang vom "domestic system", bei dem die Produktion zu Hause stattfand, zur Protoindustrialisierung führte zu einer neuen wirtschaftlichen Dynamik. Die Protoindustrialisierung, die eine Steigerung der oftmals ländlichen handwerklichen Produktion vor der vollständigen Industrialisierung bedeutete, legte den Grundstein für eine industrielle Revolution, die lokale Wirtschaften in Größenvorteile verwandeln und die Kapazitäten für die Produktion und den Vertrieb von Gütern vergrößern sollte. Diese Faktoren führten zusammen mit Fortschritten im Gesundheitswesen und einer besseren Bewirtschaftung der Nahrungsmittelressourcen nicht nur zu einem erheblichen Anstieg der europäischen Bevölkerung, sondern ebneten auch den Weg in eine Zukunft, in der die Industrialisierung und der Welthandel zu den Grundpfeilern der Weltwirtschaft werden würden.

Das Domestic System oder Verlagssystem: Grundlagen und Mechanismen[modifier | modifier le wikicode]

Das Verlagssystem war ein wichtiger Vorläufer der Industrialisierung in Europa. Jahrhundert in einigen Regionen Deutschlands und anderen Teilen Europas üblich war, stellte es eine Zwischenstufe zwischen der handwerklichen Arbeit und der später vorherrschenden industriellen Produktion in Fabriken dar. In diesem System spielte der Verleger, häufig ein wohlhabender Unternehmer oder Kaufmann, eine zentrale Rolle. Er verteilte die benötigten Rohstoffe an die Arbeiter - in der Regel Handwerker oder Bauern, die ihr Einkommen aufbessern wollten. Diese Arbeiter nutzten den Raum ihres eigenen Haushalts oder kleiner lokaler Werkstätten und konzentrierten sich auf die Herstellung von Gütern nach den vom Verleger vorgegebenen Spezifikationen. Sie wurden pro Stück und nicht mit einem festen Lohn entlohnt, was sie dazu anhielt, so produktiv wie möglich zu sein. Sobald die Güter produziert waren, sammelte der Verleger sie ein, kümmerte sich bei Bedarf um die Nachbearbeitung und verkaufte sie auf dem lokalen Markt oder im Export. Das Verlagssystem erleichterte die Ausweitung des Handels und ermöglichte eine stärkere Spezialisierung der Arbeit. Besonders dominant war es in der Textilindustrie, wo Artikel wie Kleidung, Stoffe und Bänder in Massenproduktion hergestellt wurden.

Dieses System hatte damals mehrere Vorteile: Es bot eine erhebliche Flexibilität in Bezug auf die Arbeitskraft und ermöglichte es den Arbeitern, sich an die saisonale Nachfrage und die Marktschwankungen anzupassen. Darüber hinaus ermöglichte es den Unternehmern, Fixkosten, wie die für die Instandhaltung einer großen Fabrik, zu minimieren und einige der Beschränkungen der Gilden zu umgehen, die die Produktion und den Handel in den Städten streng kontrollierten. Allerdings war das Verlagssystem nicht ohne Mängel. Die Arbeiter, die an das Stück gebunden waren, konnten sich in eine fast vollständige Abhängigkeit vom Verleger begeben und waren anfällig für wirtschaftlichen Druck wie sinkende Preise für Fertigwaren oder steigende Rohstoffkosten. Mit dem Aufkommen der industriellen Revolution und der Entwicklung der Fabrikproduktion ging das Verlagssystem allmählich zurück, da neue Maschinen eine schnellere, effizientere und umfangreichere Produktion ermöglichten. Dennoch war es ein entscheidender Schritt beim Übergang Europas zu einer industriellen Wirtschaft und legte den Grundstein für einige moderne Produktionsprinzipien.

Das häusliche System, im Englischen manchmal auch domestic system oder Heimproduktionssystem genannt, war in der Textilindustrie in Europa ab dem 16. Jahrhundert besonders vorherrschend. Es war eine Methode der Arbeitsorganisation, die der Industrialisierung vorausging und eine verteilte Produktion zu Hause statt einer zentralisierten Produktion in einer Fabrik oder Werkstatt beinhaltete. Bei diesem System wurden die Rohstoffe den Heimarbeitern zur Verfügung gestellt, bei denen es sich häufig um Landwirte oder deren Familienmitglieder handelte, die ein zusätzliches Einkommen erzielen wollten. Diese Arbeiter verwendeten einfache Werkzeuge, um Wolle oder Baumwolle zu spinnen und Stoffe oder andere textile Güter zu weben. Der Prozess wurde in der Regel von Unternehmern oder Händlern koordiniert, die die Rohstoffe lieferten und nach der Produktion die fertigen Waren abholten, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Diese Arbeitsmethode hatte sowohl für die Händler als auch für die Arbeiterinnen und Arbeiter Vorteile. Die Händler konnten die Beschränkungen der städtischen Gilden umgehen, die den Handel und das Handwerk in den Städten streng reglementierten. Für die Arbeiter bedeutete dies, dass sie von zu Hause aus arbeiten konnten, was vor allem für Familien auf dem Land von Vorteil war, die so ihr Einkommen aus der Landwirtschaft durch die Textilproduktion ergänzen konnten. Das häusliche System hatte jedoch seine Grenzen. Die Produktion war oft langsam und die produzierten Mengen relativ gering. Außerdem konnte die Qualität der Güter stark schwanken. Mit der Zeit traten diese Nachteile immer deutlicher zutage, insbesondere als die industrielle Revolution effizientere Maschinen und die Produktion in Fabriken einführte. Die Erfindung von Maschinen wie dem mechanischen Webstuhl und der Spinnmaschine steigerte die Produktivität enorm und führte zur Veralterung des häuslichen Systems und zum Aufstieg von Manufakturen und später Fabriken. Das häusliche System war somit ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der industriellen Produktion und diente als Brücke zwischen der traditionellen Handwerksarbeit und den darauf folgenden groß angelegten Produktionsmethoden. Es war Zeuge der ersten Schritte des Industriekapitalismus und der Entstehung einer moderneren Marktwirtschaft.

Das häusliche System, das vor dem Aufkommen der Industrialisierung weit verbreitet war, zeichnete sich durch seine dezentralisierte Produktionsstruktur und die Dynamik zwischen Handwerkern und Händlern aus. Im Zentrum dieses Systems standen die Bauern, die ihre Zeit außerhalb der anspruchsvollen Jahreszeiten der landwirtschaftlichen Arbeit wie Aussaat und Ernte der handwerklichen Produktion, insbesondere im Textilsektor, widmeten. Dieses Modell bot den Arbeitern eine Möglichkeit, ihr oftmals unzureichendes Einkommen aufzubessern, und garantierte ihnen gleichzeitig eine gewisse Flexibilität bei der Beschäftigung. Im Gegenzug profitierten die Händler von erschwinglichen und anpassungsfähigen Arbeitskräften. Andererseits spielte der Händler eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Organisation dieses Systems. Er versorgte die Handwerker nicht nur mit den benötigten Rohstoffen, sondern war auch für die Verteilung der Werkzeuge und die Verwaltung der Bestellungen zuständig. Seine Fähigkeit, den Einkauf und die Verteilung der Ressourcen zu zentralisieren, ermöglichte es ihm, die Transportkosten zu senken und die Kontrolle über die Produktions- und Verkaufskette auszuüben. Außerdem passte der Händler durch die auftragsabhängige Regelung des Arbeitstempos das Angebot an die Nachfrage an - eine Praxis, die die Flexibilitätsprinzipien des modernen Kapitalismus ankündigte. Insgesamt war das häusliche System von der dominierenden Figur des Kaufmanns und Unternehmers geprägt, der die Produktion und Vermarktung der Endprodukte inszenierte und sich dabei auf zeitweilig beschäftigte landwirtschaftliche Arbeitskräfte stützte. Dieses System sollte sich allmählich verändern und den Weg für stärker zentralisierte Produktionsmethoden und die darauf folgende industrielle Revolution ebnen.

Im Rahmen des häuslichen Systems, das vor der industriellen Revolution vorherrschte, war die Rolle des Bauern durch eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit gekennzeichnet. Diese gliederte sich in mehrere Bereiche. Erstens war das Leben des Bauern von den Jahreszeiten und den landwirtschaftlichen Zyklen geprägt, was sein Einkommen unsicher und variabel machte. Folglich stellte die handwerkliche Produktion, insbesondere im Textilsektor, eine notwendige Ergänzung des Einkommens dar, um die unzureichenden Gewinne aus der Landwirtschaft auszugleichen. Die Art dieser Abhängigkeit war zweigeteilt: Der Bauer war nicht nur für seinen Haupterwerb von der Landwirtschaft abhängig, sondern auch von den zusätzlichen Einkünften, die ihm die handwerkliche Arbeit verschaffte. Zum anderen war die Beziehung des Bauern zum Händler asymmetrischer Natur. Der Händler, der die Verteilung der Rohstoffe und die Vermarktung der fertigen Produkte kontrollierte, hatte einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen des Bauern. Durch die Bereitstellung von Werkzeugen und die Erteilung von Aufträgen diktierte der Händler den Arbeitsablauf und bestimmte indirekt die Höhe des Einkommens des Bauern. Diese Abhängigkeit wurde noch dadurch verschärft, dass der Bauer nicht über die Mittel verfügte, seine Produkte selbst in nennenswertem Umfang zu vermarkten, so dass er gezwungen war, die vom Händler diktierten Bedingungen zu akzeptieren. Die Abhängigkeit des Bauern vom Händler wurde durch seinen unsicheren wirtschaftlichen Status noch verstärkt. Da der Bauer kaum Möglichkeiten hatte, die Bedingungen seiner handwerklichen Arbeit auszuhandeln oder zu ändern, war er anfällig für Nachfrageschwankungen und die Entscheidungen des Händlers. Diese Situation hielt bis zum Aufkommen der Industrialisierung an, die die Produktionsmethoden und die wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Gesellschaft radikal veränderte.

Die Zünfte der Textilhandwerker, starke Institutionen vom Mittelalter bis in die Neuzeit, spielten eine wesentliche Rolle bei der Regulierung der Produktion und der Qualität der Güter sowie beim wirtschaftlichen und sozialen Schutz ihrer Mitglieder. Als sich das dezentralisierte Produktionssystem, bekannt als Verlagssystem oder Putting-out-System, zu entwickeln begann, stellte es ein alternatives Modell dar, bei dem die Kaufleute die Arbeit an Handwerker und Bauern auslagerten, die zu Hause arbeiteten. Dieses neue Modell führte aus mehreren Gründen zu erheblichen Spannungen mit den traditionellen Zünften. Die Zünfte basierten auf strengen Regeln für die Ausbildung, die Produktion und den Verkauf von Gütern. Sie setzten hohe Qualitätsstandards durch und garantierten ihren Mitgliedern einen gewissen Lebensstandard, während sie gleichzeitig den Wettbewerb einschränkten, um die lokalen Märkte zu schützen. Das Verlagssystem operierte jedoch außerhalb dieser Regulierungen. Die Händler konnten die Beschränkungen der Zünfte umgehen und so Produkte zu geringeren Kosten und oft in viel größerem Maßstab anbieten. Für die Zünfte stellte diese Produktionsform einen unlauteren Wettbewerb dar, da sie nicht denselben Regeln folgte und ihr wirtschaftliches Monopol, das sie auf die Herstellung und den Verkauf von Textilien aufrechterhielten, gefährden konnte. Infolgedessen versuchten die Zünfte oft, die Aktivitäten des Verlagssystems zu beschränken oder zu verbieten, um ihre eigenen Praktiken und Vorteile zu wahren. Diese Widerstände führten manchmal zu offenen Konflikten und zu Versuchen, die Ausbreitung des Systems durch strengere Vorschriften zu bremsen. Trotzdem gewann das Verlagssystem an Boden, insbesondere dort, wo die Zünfte weniger mächtig oder weniger präsent waren, und nahm damit die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen vorweg, die die industrielle Revolution kennzeichnen sollten.

Die Produktionsorganisation, die mit dem Haussystem entstand, bot eine Innovation in der Verwaltung der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte. Das System ermöglichte es den Bauern, ihre arbeitsfreien Zeiten zu nutzen, indem sie in Teilzeit für Händler oder Fabrikanten arbeiteten. Der Bauer wurde so für den Händler zu einer billigen und flexiblen Arbeitskraft, die sich ohne die Zwänge einer Vollzeitbeschäftigung an Nachfrageschwankungen anpassen konnte. Trotz dieser Innovation blieb das domestic system ein relativ marginales Phänomen und hatte nicht die transformative Wirkung, die sich die kapitalistischen Händler davon hätten versprechen können. Letztere besaßen das nötige Kapital, um die Rohstoffe zu kaufen und die Bauern für ihre Arbeit zu bezahlen - oft zum niedrigsten Preis -, bevor sie die fertigen Produkte auf dem Markt verkauften. Dies stellte eine frühe Form des Handelskapitalismus dar, doch dieses Wirtschaftsmodell stieß auf ein großes Hindernis: die geringe Nachfrage. Die soziale und wirtschaftliche Realität der damaligen Zeit war eine "Massenelendsgesellschaft", in der Hungersnöte an der Tagesordnung waren und sich der Konsum auf das Nötigste beschränkte. Kleidung zum Beispiel wurde für die Ewigkeit gekauft und eher geflickt und wiederverwendet als ersetzt. Massenkonsum erfordert ein Maß an Kaufkraft, das bei der Mehrheit der Bevölkerung einfach nicht vorhanden war, mit Ausnahme einiger Minderheitsgruppen wie dem Adel, der Bourgeoisie und dem Klerus. So konnte das domestic system trotz seiner innovativen Aspekte kein nennenswertes Wachstum verzeichnen, was zum Teil auf diese schwache Nachfrage und die insgesamt begrenzte Kaufkraft zurückzuführen war. Dies trug dazu bei, dass das Wirtschaftssystem in einem "festgefahrenen" Zustand verharrte, in dem technologischer und organisatorischer Fortschritt allein keine breitere wirtschaftliche Entwicklung auslösen konnte, ohne dass gleichzeitig die Marktnachfrage stieg.

Die Entstehung der Protoindustrialisierung[modifier | modifier le wikicode]

Die Protoindustrie, die hauptsächlich vor der industriellen Revolution aufblühte, war ein Zwischenstadium zwischen der traditionellen Agrarwirtschaft und der Industriewirtschaft. Diese Form der Wirtschaftsorganisation entstand in Europa vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Landwirte versuchten, ihr Einkommen außerhalb der Pflanz- und Erntesaison aufzubessern. In diesem System wurde die Produktion nicht zentralisiert wie in den späteren Fabriken des Industriezeitalters, sondern auf viele kleine Werkstätten oder Wohnsitze verteilt. Handwerker und Kleinproduzenten, die häufig im Familienverbund arbeiteten, spezialisierten sich auf die Herstellung bestimmter Güter wie Textilien, Töpferwaren oder Metalle. Diese Güter wurden dann von Händlern gesammelt, die sich um den Vertrieb auf größeren Märkten kümmerten, die oft weit über die lokalen Märkte hinausgingen.

Die Protoindustrialisierung bedeutete eine gemischte Wirtschaft, in der die Landwirtschaft zwar die Hauptaktivität blieb, die Produktion von Fertigwaren aber eine immer größere Rolle spielte. Diese Periode war durch eine noch rudimentäre Arbeitsteilung und den begrenzten Einsatz von Spezialmaschinen gekennzeichnet, legte aber dennoch die Grundlagen für die spätere Entwicklung der Industrialisierung, insbesondere indem ein Teil der Bevölkerung an Arbeit außerhalb der Landwirtschaft gewöhnt wurde, die Entwicklung von Fähigkeiten in der Güterproduktion gefördert wurde und die Akkumulation von Kapital, das zur Finanzierung größerer und technologisch fortgeschrittener Unternehmen benötigt wurde, begünstigt wurde.

Franklin Mendels (1972): Dissertation über Flandern im 18.[modifier | modifier le wikicode]

Franklin Mendels prägte den Begriff "Protoindustrialisierung", um den evolutionären Prozess zu beschreiben, der sich im 18. Jahrhundert auf dem Land in Europa, insbesondere in Flandern, vollzog und die Industrielle Revolution vorwegnahm. Seine These hebt die Koexistenz der Landwirtschaft mit der Produktion von Fertigwaren in kleinem Maßstab in den bäuerlichen Haushalten hervor. Diese doppelte Wirtschaftstätigkeit ermöglichte es den ländlichen Familien, ihr Einkommen zu erhöhen und ihre Anfälligkeit für landwirtschaftliche Unwägbarkeiten zu verringern. Laut Mendels war die Protoindustrialisierung durch eine verstreute Verteilung der verarbeiteten Produktion gekennzeichnet, die häufig in kleinen Werkstätten oder in den Haushalten und nicht in großen, konzentrierten Fabriken stattfand. Die Bauern waren häufig von lokalen Händlern abhängig, die die Rohstoffe lieferten und sich um die Vermarktung der fertigen Produkte kümmerten. Dieses System kurbelte die Produktivität an und förderte die Effizienz bei der Produktion von Fertigwaren, was die Wirtschaft der betreffenden Regionen ankurbelte. Darüber hinaus war diese Zeit Zeuge bedeutender Veränderungen in den Familien- und Sozialstrukturen. Die Bauernfamilien passten sich an, indem sie wirtschaftliche Strategien anwandten, die Landwirtschaft und verarbeitende Industrie miteinander kombinierten. Dies führte dazu, dass die Arbeitskräfte mit den Tätigkeiten des verarbeitenden Gewerbes vertraut gemacht wurden und Vertriebsnetze für die produzierten Güter geknüpft wurden, was die Kapitalakkumulation erleichterte. Die Protoindustrialisierung veränderte also nicht nur die wirtschaftliche Landschaft dieser Regionen, sondern wirkte sich auch auf ihre Demografie, die soziale Mobilität und die Familienbeziehungen aus und legte so den Grundstein für die modernen Industriegesellschaften.

Ende des 17. Jahrhunderts führte das Bevölkerungswachstum in Europa zu erheblichen Veränderungen in der sozialen Zusammensetzung der ländlichen Gebiete. Dieses Bevölkerungswachstum führte dazu, dass innerhalb der Landbevölkerung zwei Hauptgruppen unterschieden wurden. Auf der einen Seite gab es die landlosen Bauern. Diese Gruppe bestand aus Menschen, die keine landwirtschaftlichen Parzellen besaßen und häufig auf Saison- oder Tagelöhnerarbeit angewiesen waren, um zu überleben. Diese Menschen waren besonders anfällig für wirtschaftliche Schwankungen und Missernten. Mit dem Aufschwung der industriellen Revolution sollten sie zu einer wichtigen Arbeitskraft werden, die oft als "Reservearmee" des Industriekapitalismus beschrieben wird, da sie aufgrund ihrer fehlenden Bindung an Land für die Arbeit in den neuen Fabriken und Manufakturen zur Verfügung standen. Auf der anderen Seite gab es die Bauern, die angesichts des Bevölkerungsdrucks und der Verknappung des verfügbaren Landes nach alternativen Einkommensquellen suchten. Diese Bauern begannen, sich nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten zuzuwenden, wie etwa der handwerklichen Produktion oder der Heimarbeit im Rahmen von Systemen wie dem domestic system oder der Protoindustrialisierung. Auf diese Weise trugen sie zur wirtschaftlichen Diversifizierung des ländlichen Raums bei und bereiteten die Landbevölkerung auf die bevorstehenden industriellen Transformationen vor. Diese Dynamiken führten zu einer sozioökonomischen Neuorganisation des ländlichen Raums, die sich auf die traditionellen Strukturen der Landwirtschaft auswirkte und die ländlichen Gebiete zunehmend in die breiteren Wirtschaftskreisläufe des Handels und der verarbeitenden Industrie einbezog.

Merkmale der Protoindustrie ("Putting-Out System")[modifier | modifier le wikicode]

Das 18. Jahrhundert war eine Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher Veränderungen in Europa und insbesondere in Regionen wie Flandern. Der Wirtschaftshistoriker Franklin Mendels hat in seiner emblematischen Dissertation über Flandern im 18. Jahrhundert mehrere Schlüsselelemente identifiziert, die die Protoindustrie charakterisieren, ein System, das den Weg für die industrielle Revolution ebnete. Eine von Mendels' überraschendsten Erkenntnissen ist, dass das Bevölkerungswachstum im 18. Jahrhundert im Gegensatz zu früheren Perioden der Geschichte hauptsächlich auf dem Land und nicht in den Städten stattfand. Dies markiert eine Umkehrung der historischen demografischen Trends, bei denen normalerweise die Städte die Wachstumsmotoren waren. Diese Expansion der Landbevölkerung führte zu einem Überschuss an Arbeitskräften, die für neue Produktionsformen zur Verfügung standen. Darüber hinaus identifizierte Mendels, dass die grundlegende Wirtschaftseinheit während dieser Periode weder die Stadt noch das Dorf war, sondern vielmehr der Haushalt. Der Haushalt fungierte als Kern der Produktion und Reproduktion. Anstatt ausschließlich von der Landwirtschaft abhängig zu sein, diversifizierten die ländlichen Familien ihre Aktivitäten, indem sie sich an der protoindustriellen Produktion beteiligten, häufig im Rahmen des domestic system. Diese Haushalte produzierten zu Hause Güter wie Textilien für Händler oder Unternehmer, die sie mit Rohstoffen versorgten und die fertigen Produkte für den Verkauf abholten. Diese Wirtschaftsstruktur ermöglichte eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an schwankende Nachfrage und Jahreszeiten und trug so zu einem anhaltenden Wirtschaftswachstum bei, das schließlich zur industriellen Revolution führen sollte. Die Protoindustrie war somit ein entscheidender Faktor für das Wirtschaftswachstum im 18. Jahrhundert und bereitete die Landbevölkerung auf die großen Veränderungen vor, die mit der Industrialisierung einhergehen sollten.

Franklin Mendels' akribische Studien über Flandern im 18. Jahrhundert bieten einen detaillierten Einblick in die wirtschaftliche und soziale Dynamik der ländlichen Welt Westeuropas. Durch die Analyse der Archive von rund 5000 Haushalten konnte Mendels drei verschiedene soziale Gruppen identifizieren, deren Wachstum die Spannungen und Veränderungen der damaligen Zeit widerspiegelte. Die landlosen Bauern stellten eine wachsende Gruppe dar, eine direkte Folge des Bevölkerungswachstums, das die Fähigkeit des Bodens, alle zu versorgen, überforderte. Durch Vererbungspraktiken, bei denen das Land unter mehreren Erben aufgeteilt wurde, wurden viele Betriebe nicht mehr lebensfähig und gingen bankrott. Diese Bauern wurden von den demografischen und wirtschaftlichen Zwängen unter Druck gesetzt, was sie manchmal in den Bankrott trieb. Für einige war die Arbeit für Großgrundbesitzer eine Option, während andere zu dem wurden, was Marx als "Reservearmee des Kapitalismus" bezeichnete, die bereit waren, sich auf ihrer verzweifelten Suche nach Arbeit den Arbeitskräften der aufstrebenden Industrie anzuschließen. Eine zweite Gruppe bestand aus Bauern, die sich für die Auswanderung entschieden, um die übermäßige Unterteilung ihres Familiengrundstücks und die daraus resultierende Verwässerung des Einkommens zu vermeiden. Diese Bauern suchten nach wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Stadt oder sogar im Ausland, oft saisonal, und etablierten damit Migrationsmuster, die im 18. Jahrhundert üblich wurden. Schließlich gab es noch diejenigen, die an ihr Land gebunden blieben, aber zu Innovationen gezwungen waren, um zu überleben. Diese Gruppe übernahm die Protoindustrie und kombinierte landwirtschaftliche Arbeit mit industrieller Produktion in kleinem Maßstab, die oft in Heimarbeit erfolgte. Durch die Integration dieser neuen Produktionsformen gelang es ihnen, ihren ländlichen Lebensstil beizubehalten und gleichzeitig zusätzliche Einkünfte zu generieren, die sie zur Unterstützung ihrer Familien benötigten. Diese drei von Mendels beobachteten sozialen Gruppen verdeutlichen die Komplexität und Vielfalt der Antworten auf die wirtschaftlichen und demografischen Herausforderungen der damaligen Zeit und ihre zentrale Rolle bei der Transformation der vorindustriellen ländlichen Gesellschaft.

Die Protoindustrie stellt eine Zwischenphase der wirtschaftlichen Entwicklung dar, die hauptsächlich auf dem Land stattfindet und durch ein System der Heimarbeit gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine Form des ländlichen Handwerks, die in den traditionellen Wirtschaftsstatistiken weitgehend unsichtbar bleibt, da sie sich in die Zwischenräume der landwirtschaftlichen Zeit einfügt. Die Arbeiter, oftmals Bauern, nutzen die Zeiten, in denen die Landwirtschaft weniger Aufmerksamkeit erfordert, um produktive Tätigkeiten wie Spinnen oder Weben auszuüben, wodurch sie ihre Einkommensquellen diversifizieren können. Das protoindustrielle System ist perfekt mit dem jahreszeitlichen Rhythmus der Landwirtschaft vereinbar, da es aus den Flautezeiten der Landwirtschaft Kapital schlägt. So können die Bauern ihren Nahrungsmittelbedarf weiterhin durch die Landwirtschaft decken und gleichzeitig ihr Einkommen durch protoindustrielle Aktivitäten steigern. Bei einer schlechten Ernte und steigenden Weizenpreisen bietet das zusätzliche Einkommen aus der Protoindustrie wirtschaftliche Sicherheit, die den Kauf von Lebensmitteln ermöglicht. Umgekehrt können bei einer Krise im Textilsektor die Ernteerträge aus der Landwirtschaft eine Sicherheit gegen Hungersnöte darstellen. Die Dualität dieser Wirtschaft bietet also eine gewisse Krisenresistenz, da das Überleben der Bauern nicht ausschließlich von einem einzigen Sektor abhängt. Nur das Pech einer gleichzeitigen Krise im landwirtschaftlichen und protoindustriellen Sektor könnte ihren Lebensunterhalt gefährden, ein historisch gesehen eher seltenes Vorkommen. Dies zeigt die Stärke eines diversifizierten Wirtschaftssystems, selbst auf der mikroökonomischen Ebene eines ländlichen Haushalts.

Die Einführung einer zweiten Einkommensquelle bedeutete einen bedeutenden Wendepunkt im Leben der Bauern. Obwohl Armut weiterhin weit verbreitet war und die meisten Menschen mit bescheidenen Mitteln lebten, trug die Fähigkeit, durch die Protoindustrie zusätzliches Einkommen zu generieren, dazu bei, die Unsicherheit ihrer Existenz zu verringern. Diese Einkommensdiversifizierung führte zu einer größeren wirtschaftlichen Sicherheit und verringerte die Anfälligkeit der Bauern für saisonale Schwankungen und Unwägbarkeiten in der Landwirtschaft. So stieg der allgemeine Lebensstandard zwar nicht dramatisch an, doch die Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilität der ländlichen Haushalte waren substanziell. Die Familien waren besser in der Lage, Jahre mit schlechten Ernten oder Zeiten mit steigenden Lebensmittelpreisen zu überstehen. Darüber hinaus konnte sich die erhöhte Sicherheit auch in einer gewissen Verbesserung des sozialen Wohlbefindens niederschlagen. Mit einem zusätzlichen Einkommen hatten die Familien potenziell Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können, wie bessere Kleidung, Werkzeuge oder sogar eine Ausbildung für ihre Kinder. Alles in allem spielte die Protoindustrie eine grundlegende Rolle bei der Verbesserung der Lage der Bauern, indem sie ihnen ein Sicherheitsnetz bot, das über den Lebensunterhalt hinausging und den Boden für die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen der industriellen Revolution bereitete.

Der Dreieckshandel: Ein Überblick[modifier | modifier le wikicode]

Die Integration der Protoindustrie in den Welthandel markierte einen bedeutenden Wandel in der globalen Wirtschaft. Dieses System, das auch als Putting-out-System oder Häuslichkeitssystem bekannt ist, ebnete den ländlichen Produzenten den Weg zur vollen Teilnahme an der Marktwirtschaft, indem sie Güter für den Export herstellten. Diese Entwicklung führte zu einer Reihe von miteinander verbundenen Folgen. Die Protoindustrie führte zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Fertigwaren, was zum Teil auf die Etablierung des Dreieckshandels zurückzuführen ist. Dieser bezeichnet einen Handelskreislauf zwischen Europa, Afrika und Nord- und Südamerika, bei dem in Europa produzierte Waren gegen Sklaven in Afrika getauscht wurden, die dann in Nord- und Südamerika verkauft wurden. Die Rohstoffe aus den Kolonien wurden nach Europa zurückgebracht, wo sie von der Protoindustrie weiterverarbeitet wurden.

Dieser Handel befeuerte die Akkumulation von Kapital in Europa, Kapital, das später die Industrielle Revolution finanzierte. Darüber hinaus förderte die Ausweitung der Märkte für protoindustrielle Güter über die lokalen Grenzen hinaus die Entstehung einer stärker integrierten und globalisierten Marktwirtschaft. Die Wirtschaftsstrukturen begannen sich zu verändern, da die Protoindustrie den Weg zur Industriellen Revolution ebnete, indem sie die Produzenten darauf ausrichtete, für den Markt und nicht mehr nur für den persönlichen Lebensunterhalt zu produzieren. Allerdings muss unbedingt anerkannt werden, dass der Dreieckshandel auch den Sklavenhandel umfasste, einen zutiefst unmenschlichen Aspekt dieser historischen Periode. Wirtschaftliche Fortschritte wurden manchmal um den Preis großen menschlichen Leids erzielt, und obwohl die Wirtschaft florierte, tat sie dies, indem sie vielen Leben irreparablen Schaden zufügte, dessen Auswirkungen noch heute spürbar sind.

Die Protoindustrie, die oft mit dem domestic system verwechselt wird, unterscheidet sich von letzterem durch ihr Ausmaß und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Protoindustrie betraf eine große Anzahl von Bauern, wobei nur wenige landwirtschaftliche Regionen von diesem Phänomen verschont blieben. Diese weite Verbreitung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die ländlichen Produzenten von lokalen Mikromärkten auf eine globale Wirtschaft umgestiegen sind, die den Export ihrer Produkte ermöglicht. Der Export von Gütern wie Textilien, Waffen und sogar so grundlegenden Artikeln wie Nägeln hat die globale Nachfrage erheblich gesteigert und das Wirtschaftswachstum angekurbelt. Diese Ausweitung der Märkte war auch die treibende Kraft hinter dem Dreieckshandel. Bei diesem System wurden die Produkte der Protoindustrie in Europa gegen Sklaven in Afrika getauscht, die dann nach Amerika transportiert wurden, um in den Plantagenwirtschaften zu arbeiten, die Baumwolle, Zucker, Kaffee und Kakao produzierten, die schließlich nach Europa exportiert wurden. Dieser Handelsstrom trug nicht nur zu einer erhöhten Nachfrage nach protoindustriellen Gütern bei, sondern führte auch zu einem Anstieg der Arbeit im Schiffbau, einem Sektor, der Millionen von Bauern Arbeit bot, die Transportkosten senkte und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum förderte. Es ist jedoch von größter Wichtigkeit, daran zu erinnern, dass der Dreieckshandel auf der Sklaverei beruhte, einem zutiefst tragischen und unmenschlichen System, dessen Nachwirkungen in der modernen Gesellschaft noch immer präsent sind. Das Wirtschaftswachstum, das er hervorgebracht hat, ist untrennbar mit diesen schmerzhaften historischen Realitäten verbunden.

Die Beziehung zwischen dem Bevölkerungswachstum und der Protoindustrie im 18. Jahrhundert ist eine komplexe Kausalfrage, die von Wirtschaftshistorikern ausführlich diskutiert wurde. Einerseits kann das Bevölkerungswachstum als Anreiz für die Suche nach neuen Einkommensformen gesehen werden, was zur Entwicklung der Protoindustrie führt. Bei einer wachsenden Bevölkerung, vor allem auf dem Land, reicht das Land nicht mehr aus, um alle zu versorgen, was die Bauern dazu zwingt, zusätzliche Einkommensquellen zu finden, wie z. B. proto-industrielle Arbeit, die von zu Hause aus erledigt werden kann und keine großen Reisen erfordert. Andererseits konnte die Protoindustrie selbst das Bevölkerungswachstum fördern, indem sie den Lebensstandard der Familien auf dem Land verbesserte und sie in die Lage versetzte, ihre Kinder besser zu versorgen. Der Zugang zu zusätzlichen Einkommen außerhalb der Landwirtschaft hat wahrscheinlich die Sterblichkeitsraten gesenkt und es den Familien ermöglicht, mehr Kinder bis zum Erwachsenenalter zu unterstützen. Außerdem waren die Menschen mit steigendem Einkommen besser ernährt und widerstandsfähiger gegen Krankheiten, was ebenfalls zu einem Bevölkerungswachstum beitragen konnte. Die Protoindustrie stellt somit eine Übergangsphase zwischen den traditionellen Volkswirtschaften, die auf Landwirtschaft und Handwerk in kleinem Maßstab basierten, und der modernen Wirtschaft dar, die durch Industrialisierung und Spezialisierung der Arbeit gekennzeichnet ist. Sie ermöglichte die Integration der ländlichen Wirtschaft in die internationalen Märkte, was zu einer Steigerung der Produktion und einer Diversifizierung der Einkommensquellen führte. Dadurch wurden die lokalen Volkswirtschaften angekurbelt und in das wachsende globale Handelsnetz integriert.

Demografische Effekte[modifier | modifier le wikicode]

Auswirkungen auf die Sterblichkeit[modifier | modifier le wikicode]

Im 18. und frühen 19. Jahrhundert erlebte Europa einen bedeutenden demografischen Wandel, der durch einen Rückgang der Sterblichkeit gekennzeichnet war, was zum Teil auf eine Reihe von Verbesserungen und Veränderungen in der Gesellschaft zurückzuführen war. Fortschritte in der Landwirtschaft führten zu einer höheren Nahrungsmittelproduktion, wodurch das Risiko von Hungersnöten verringert wurde. Gleichzeitig begannen Fortschritte bei der Hygiene und Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verringern. Auch wenn die großen Durchbrüche in der Medizin erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erzielt werden sollten, hatten einige vorläufige Entdeckungen bereits positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Darüber hinaus schuf die Protoindustrialisierung zusätzliche Einkommensmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft, sodass Familien in Zeiten schlechter Ernten besser überstehen und ihren Lebensstandard verbessern konnten, einschließlich des Zugangs zu hochwertigen Lebensmitteln und Gesundheitsversorgung. In dieser Epoche kam es auch zu einem Wandel in der Wirtschafts- und Sozialstruktur, da es sich Familien dank der größeren wirtschaftlichen Sicherheit nun leisten konnten, früher zu heiraten und mehr Kinder großzuziehen. Industrielle Heimarbeit wie die Textilindustrie bot zusätzliche finanzielle Sicherheit, die in Verbindung mit der Landwirtschaft für ein stabileres und diversifizierteres Einkommen sorgte. Dies trug dazu bei, die alte demografische Ordnung zu erodieren, in der die Heirat aufgrund fehlender wirtschaftlicher Ressourcen häufig hinausgezögert wurde. Die Konvergenz dieser Faktoren spielte also eine Rolle bei der Verringerung von Sterbekrisen, was zu einem anhaltenden Bevölkerungswachstum und einer Veränderung der Mentalität und der Lebensweise führte. Die Protoindustrialisierung war, da sie ein zusätzliches Einkommen bot und eine gewisse wirtschaftliche Stabilität förderte, ein Schlüsselelement dieses Übergangs, auch wenn ihr Einfluss von Region zu Region sehr unterschiedlich war.

Einfluss auf das Heiratsalter und die Fruchtbarkeit[modifier | modifier le wikicode]

Die Protoindustrialisierung wirkte sich auf die soziale und wirtschaftliche Struktur der ländlichen Gesellschaften aus, und zu diesen Auswirkungen gehörte auch eine Herabsetzung des Heiratsalters. Vor dieser Zeit mussten viele Kleinbauern die Heirat so lange hinauszögern, bis sie sich eine Familie leisten konnten, da ihre Ressourcen auf das beschränkt waren, was ihr Land produzieren konnte. Mit dem Aufkommen der Protoindustrialisierung konnten diese Kleinbauern ihr Einkommen durch industrielle Heimarbeit wie Weben aufbessern, die mit der Expansion des Marktes immer gefragter wurde. Diese neue Einkommensquelle machte die Ehe in jüngeren Jahren zugänglicher, da die Paare mit zusätzlichen Einnahmen rechnen konnten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Darüber hinaus stellten Kinder in diesem neuen Wirtschaftsmodell eine zusätzliche Arbeitskraft dar, die bereits in jungen Jahren zum Familieneinkommen beitragen konnte. Sie konnten zum Beispiel zu Hause an Webstühlen arbeiten. Das bedeutete, dass die Familien einen wirtschaftlichen Anreiz hatten, mehr Kinder zu bekommen, und dass die Kinder lange vor dem Erreichen des Erwachsenenalters einen wirtschaftlichen Beitrag leisten konnten. Diese Dynamik stärkte die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Ehe und der Großfamilie, ermöglichte eine höhere Geburtenrate und trug zu einem beschleunigten Bevölkerungswachstum bei. Dieser demografische Übergang hatte weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft und führte schließlich zu strukturellen Veränderungen, die den Weg für eine vollständige Industrialisierung und wirtschaftliche Modernisierung ebneten.

Das Phänomen der Protoindustrialisierung wirkte sich je nach Region unterschiedlich auf das Heiratsverhalten und die Fertilität aus. In Gebieten, in denen die Protoindustrialisierung ein erhebliches Zusatzeinkommen lieferte, begannen die Menschen früher zu heiraten, und die Fertilität stieg entsprechend an. Die Möglichkeit, das Einkommen aus der Landwirtschaft mit dem Einkommen aus industrieller Heimarbeit zu ergänzen, verringerte die wirtschaftlichen Hindernisse für eine frühe Heirat, da die Familien mehr Münder stopfen und größere Haushalte unterstützen konnten. In anderen Regionen herrschte jedoch wirtschaftliche Vorsicht vor und die Bauern neigten dazu, die Heirat aufzuschieben, bis sie genügend Ressourcen angesammelt hatten, um Landbesitzer zu werden. Der Erwerb von Land wurde oft als Garantie für wirtschaftliche Sicherheit angesehen, und die Bauern zögerten die Heirat und die Gründung einer Familie lieber hinaus, bis sie eine gewisse materielle Stabilität gewährleisten konnten. Diese regionalen Unterschiede im Heiratsverhalten spiegeln die Vielfalt der wirtschaftlichen Strategien und kulturellen Werte wider, die die Entscheidungen der Bauern beeinflussten. Während die Protoindustrialisierung neue Möglichkeiten bot, waren die Reaktionen auf diese Möglichkeiten alles andere als einheitlich und wurden oft durch lokale Bedingungen, Traditionen und individuelle Bestrebungen geprägt.

Transformation der menschlichen Beziehungen: Körper und Umwelt[modifier | modifier le wikicode]

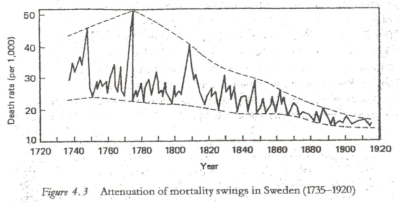

Die Grafik stellt die Sterblichkeitsrate pro 1.000 Individuen auf der Ordinatenachse und die Jahre von 1720 bis 1920 auf der Abszissenachse dar. In der Grafik ist ein klarer Trend erkennbar: Die Sterblichkeitsrate, die starke Schwankungen mit hohen Spitzenwerten in den ersten Jahren (insbesondere um 1750 und kurz vor 1800) aufweist, flacht im Laufe der Zeit allmählich ab, wobei die Spitzenwerte weniger ausgeprägt werden und die Gesamtsterblichkeitsrate sinkt. Die gestrichelte Linie stellt eine Trendlinie dar, die den allgemeinen Abwärtspfad der Sterblichkeitsrate über diesen Zeitraum von zwei Jahrhunderten anzeigt. Diese visuelle Darstellung legt nahe, dass im Laufe der Zeit die Instanzen und die Schwere von Todeskrisen (wie Epidemien, Hungersnöte und Kriege) abgenommen haben, was auf Verbesserungen in der öffentlichen Gesundheit, der Medizin, den Lebensbedingungen und auf Veränderungen in den sozialen Strukturen zurückzuführen ist.

Entwicklung der Wahrnehmung des Todes[modifier | modifier le wikicode]

Der Wandel in der Wahrnehmung des Todes in der westlichen Welt während des Übergangs vom 16. zum 18. Jahrhundert spiegelt einen tiefgreifenden Wandel der Mentalität und der Kultur wider. Im 16. und 17. Jahrhundert machten die hohe Sterblichkeit und die häufigen Epidemien den Tod zu einer ständigen und vertrauten Präsenz im täglichen Leben. Die Menschen waren daran gewöhnt, mit dem Tod zu koexistieren, sowohl auf gemeinschaftlicher als auch auf individueller Ebene. Friedhöfe befanden sich häufig im Herzen von Dörfern oder Städten und die Toten waren ein fester Bestandteil der Gemeinschaft, was sich in Ritualen und Gedenkfeiern widerspiegelt. Im 18. Jahrhundert, insbesondere durch Fortschritte in der Medizin, der Hygiene und der sozialen Organisation, begann die Sterblichkeit jedoch zurückzugehen, und mit ihr nahm auch die allgegenwärtige Präsenz des Todes ab. Dieser Rückgang der alltäglichen Sterblichkeit führte zu einem Wandel in der Wahrnehmung des Todes. Er wurde nicht mehr als ständiger Begleiter wahrgenommen, sondern vielmehr als tragisches und außergewöhnliches Ereignis. Die Friedhöfe wurden außerhalb der bewohnten Gebiete verlegt und bedeuteten eine physische und symbolische Trennung zwischen den Lebenden und den Toten. Diese "Distanzierung" vom Tod fällt mit dem zusammen, was viele Historiker und Soziologen als den Beginn der westlichen Moderne bezeichnen. Die Mentalität wandte sich der Wertschätzung des Lebens, des Fortschritts und der Zukunft zu. Der Tod wurde zu etwas, das es zu bekämpfen, abzuwehren und im Idealfall zu besiegen galt. Diese veränderte Einstellung führte auch zu einer gewissen Faszination für den Tod, der zum Gegenstand philosophischer, literarischer und künstlerischer Überlegungen wurde und eine gewisse Angst vor dem Unbekannten und Unvermeidlichen reflektierte. Diese neue Sicht auf den Tod spiegelt einen umfassenderen Wandel im menschlichen Verständnis von sich selbst und seinem Platz im Universum wider. Leben, Gesundheit und Glück sind zu zentralen Werten geworden, während der Tod zu einer Grenze geworden ist, die es zu verschieben gilt, zu einer Herausforderung, der man sich stellen muss. Dies hat die kulturellen, sozialen und sogar wirtschaftlichen Praktiken tiefgreifend beeinflusst und prägt weiterhin die Art und Weise, wie die heutige Gesellschaft mit dem Lebensende und der Trauer umgeht.

Der Rückgang der Sterblichkeit im 18. Jahrhundert und die Veränderungen in den Wahrnehmungen und Praktiken rund um den Tod hatten Auswirkungen auf viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, einschließlich der Strafjustiz und der Hinrichtungspraktiken. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit waren öffentliche Hinrichtungen üblich und oft mit Folter und besonders brutalen Methoden verbunden. Diese Hinrichtungen hatten eine soziale und politische Funktion: Sie sollten ein abschreckendes Spektakel sein, eine an die Bevölkerung gerichtete Warnung vor Gesetzesübertretungen. Sie wurden oft mit einem hohen Grad an Grausamkeit inszeniert, was die Vertrautheit der damaligen Zeit mit Gewalt und Tod widerspiegelte. Im 18. Jahrhundert kam es jedoch unter dem Einfluss der Aufklärung und der neuen Sensibilität gegenüber dem menschlichen Leben und der Würde zu einer Veränderung der Rechts- und Strafpraktiken. Die Philosophen der Aufklärung, wie Cesare Beccaria in seinem Werk "Von den Vergehen und Strafen" (1764), argumentierten gegen die Anwendung von Folter und grausamen Strafen und plädierten für eine rationalere und humanere Justiz. In diesem Zusammenhang werden öffentliche Hinrichtungen allmählich in Frage gestellt. Sie werden nach und nach als barbarisch und unzivilisiert wahrgenommen und stehen im Widerspruch zu den neuen Werten der Gesellschaft. Dieser Perspektivenwechsel führt zu Reformen im Strafsystem, mit einer Tendenz zu "humaneren" Hinrichtungen und schließlich zur Abschaffung öffentlicher Hinrichtungen. Die Hinrichtung wird von einem öffentlichen Folterspektakel zu einem schnellen und weniger schmerzhaften Akt, mit dem Ziel, das Leben des Verurteilten zu beenden, anstatt ihm langes Leiden zuzufügen. Die Einführung von Methoden wie der Guillotine in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts wurde zum Teil mit dem Gedanken an eine schnellere und weniger unmenschliche Hinrichtung begründet. Der Rückgang der Sterblichkeit und der damit einhergehende Mentalitätswandel spielten eine Rolle bei der Veränderung der Gerichtspraxis und führten dazu, dass öffentliche Hinrichtungen und damit verbundene Folterungen abnahmen und schließlich ganz eingestellt wurden, was eine allmähliche Humanisierung der Gesellschaft und ihrer Institutionen widerspiegelte.

Im 18. Jahrhundert begann man, Friedhöfe aus den Städten zu verlegen, was ein Zeichen für einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise war, wie die Gesellschaft den Tod und die Toten betrachtete. Jahrhundertelang waren die Verstorbenen in der Nähe von Kirchen und im Herzen der Gemeinden beerdigt worden, doch dies begann sich aus verschiedenen Gründen zu ändern.

Mit der zunehmenden Urbanisierung gewannen Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit an Bedeutung. Überfüllte Friedhöfe inmitten der Städte wurden als potenzielle Gesundheitsbedrohung angesehen, umso mehr in Zeiten von Epidemien. Diese Erkenntnis veranlasste die Behörden, die Organisation der städtischen Räume zu überdenken, um die Gesundheitsrisiken zu begrenzen. Der Einfluss der Aufklärung förderte auch einen neuen Umgang mit dem Tod. Er war nicht mehr ein alltägliches Spektakel, sondern eine persönliche und private Angelegenheit. Es gab eine wachsende Tendenz, Totenrituale und Trauer als etwas zu betrachten, das auf intimere Weise, abseits des öffentlichen Blicks, gelebt werden sollte. Gleichzeitig entwickelten sich die Vorstellungen vom Individuum weiter. Dem Menschen wurde mehr Würde zugestanden, sowohl dem lebenden als auch dem toten Menschen, was sich in einem Bedürfnis nach Bestattungsräumen niederschlug, in denen die sterblichen Überreste mit Respekt und Anstand behandelt wurden. Auch der Geist des Rationalismus der damaligen Zeit spielte eine Rolle. Man glaubte mehr an die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt zu gestalten und zu kontrollieren. Die Verlegung von Friedhöfen war eine Möglichkeit, den Raum neu zu organisieren, um das kollektive Wohlbefinden zu verbessern, indem die Stadtgestaltung an die Prinzipien der Rationalität und des Fortschritts angepasst wurde. Diese Verlegung der Friedhöfe war ein konkreter Ausdruck der Entfernung des Todes aus dem Alltag, spiegelte den Willen wider, ihn methodischer zu verwalten, und zeigte einen wachsenden Respekt für die Würde der Toten, während sie gleichzeitig einen Schritt in Richtung einer stärkeren Kontrolle über die Umweltfaktoren, die das öffentliche Leben beeinflussen, darstellte.

Die Bekämpfung von Krankheiten: Fortschritte und Herausforderungen[modifier | modifier le wikicode]

Die Externalisierung des Todes im 18. Jahrhundert spiegelt eine Zeit wider, in der sich die Perspektiven auf das Leben, die Gesundheit und die Krankheit deutlich zu verändern begannen. Der Mensch der Aufklärung, gewappnet mit einem neuen Glauben an Wissenschaft und Fortschritt, begann an seine Fähigkeit zu glauben, seine Umwelt und seine Gesundheit zu beeinflussen und sogar zu kontrollieren. Die Pocken waren eine der verheerendsten Krankheiten, die regelmäßig zu Epidemien und hohen Sterblichkeitsraten führten. Die Entdeckung der Immunisierung durch Edward Jenner Ende des 18. Jahrhunderts war eine Revolution für die öffentliche Gesundheit. Mit dem Pockenimpfstoff bewies Jenner, dass es möglich war, eine Krankheit zu verhindern, anstatt sie nur zu behandeln oder ihre Folgen zu erleiden. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära, in der die Präventivmedizin zu einem erreichbaren Ziel wurde, und verstärkte den Eindruck, dass die Menschheit über Epidemien, die in der Vergangenheit ganze Bevölkerungen dezimiert hatten, triumphieren konnte. Der Sieg über die Pocken rettete nicht nur unzählige Leben, sondern stärkte auch die Vorstellung, dass der Tod nicht immer unvermeidlich oder ein Schicksal ist, das man kampflos hinnehmen muss. Er symbolisierte einen Wendepunkt, an dem der Tod, der früher untrennbar mit dem Alltag verwoben war und als Teil des Lebens akzeptiert wurde, begann, als ein Ereignis gesehen zu werden, das man dank der Fortschritte in Medizin und Wissenschaft hinausschieben, bewältigen und in einigen Fällen sogar verhindern konnte.

Die Pocken waren eine der am meisten gefürchteten Krankheiten, bevor die ersten wirksamen Methoden zur Vorbeugung entwickelt wurden. Die Krankheit hatte über Jahrhunderte hinweg tiefgreifende Auswirkungen auf Gesellschaften, verursachte Massensterben und hinterließ diejenigen, die überlebten, oft mit schweren körperlichen Schäden. Die Metapher, dass die Pocken die Pest ablösten, veranschaulicht die ständige Belastung der Bevölkerung durch die Krankheit vor dem modernen Verständnis der Pathologie und dem Aufkommen des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Beobachtung, dass die Menschheit zwei gleichzeitige Plagen wie die Pest und die Pocken nicht hätte ertragen können, verdeutlicht die Anfälligkeit der Bevölkerung für Infektionskrankheiten vor dem 18. Der Fall berühmter Persönlichkeiten wie Mirabeau, der von den Pocken entstellt wurde, erinnert an den Schrecken, den diese Krankheit auslöste. Trotz der damaligen Unkenntnis darüber, was ein Virus ist, war das 18. Jahrhundert eine Zeit des Übergangs von Aberglauben und Hilflosigkeit gegenüber Krankheiten zu systematischeren und empirischen Versuchen, diese zu verstehen und zu kontrollieren. Praktiken wie die Pockenimpfung, bei der eine abgeschwächte Form der Krankheit geimpft wurde, um eine Immunität zu induzieren, wurden entwickelt, lange bevor die Wissenschaft die zugrunde liegenden Mechanismen der Immunologie verstand. Es war Edward Jenner, der Ende des 18. Jahrhunderts die erste Impfung entwickelte, indem er den Eiter aus Kuhpocken (Vaccinia) zur Immunisierung gegen menschliche Pocken verwendete, mit signifikant sichereren Ergebnissen als bei der herkömmlichen Pockenimpfung. Diese Entdeckung beruhte nicht auf einem wissenschaftlichen Verständnis der Krankheit auf molekularer Ebene, das erst viel später kommen sollte, sondern vielmehr auf empirischer Beobachtung und der Anwendung experimenteller Methoden. Der Sieg über die Pocken symbolisierte daher einen entscheidenden Wendepunkt im Kampf der Menschheit gegen Epidemien und ebnete den Weg für künftige Fortschritte bei der Impfung und der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, die die öffentliche Gesundheit und die Lebensdauer der Menschen in den folgenden Jahrhunderten verändern sollten.

Die Impfung, die vor der Impfung, wie wir sie kennen, praktiziert wurde, war eine primitive Form der Pockenprävention. Bei dieser Praxis wurde das Pockenvirus absichtlich in den Körper einer gesunden Person eingebracht, normalerweise durch einen kleinen Einschnitt in die Haut, in der Hoffnung, dass dies zu einer leichten Infektion führen würde, die jedoch ausreichte, um eine Immunität zu induzieren, ohne die vollständige Krankheit auszulösen. Im Jahr 1721 wurde die Praxis der Impfung von Lady Mary Wortley Montagu nach Europa gebracht, die sie in der Türkei entdeckt und nach England gebracht hatte. Sie ließ ihre eigenen Kinder damit impfen. Die Idee dahinter war, dass die Impfung mit einer abgeschwächten Form der Krankheit einen Schutz vor einer späteren Infektion bieten würde, die viel schwerer oder sogar tödlich verlaufen könnte. Diese Methode war mit erheblichen Risiken verbunden. Die geimpften Personen konnten eine Vollform der Krankheit entwickeln und zu Übertragungsvektoren für die Pocken werden, was zu deren Verbreitung beitrug. Außerdem gab es eine Sterblichkeit, die mit der Impfung selbst verbunden war, obwohl diese geringer war als die Sterblichkeit bei natürlichen Pocken. Trotz ihrer Gefahren war die Impfung der erste systematische Versuch, eine Infektionskrankheit durch Immunisierung zu kontrollieren, und sie legte den Grundstein für die späteren Impfpraktiken, die von Edward Jenner und anderen entwickelt wurden. Die Akzeptanz und Praxis der Impfung war unterschiedlich, mit vielen Kontroversen und Debatten, aber ihre Anwendung war ein wichtiger Schritt im Verständnis und im Umgang mit den Pocken, bevor die Impfung mit Jenners sichererem und wirksamerem Impfstoff Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts üblich wurde.

Im Jahr 1796 gelang dem englischen Arzt Edward Jenner mit der Entwicklung der Pockenimpfung ein großer medizinischer Durchbruch. Er beobachtete, dass Melkerinnen, die sich mit Vaccinia, einer pockenähnlichen, aber weit weniger schweren Krankheit, die von Kühen übertragen wird, angesteckt hatten, nicht an den menschlichen Pocken erkrankten, und postulierte, dass eine Exposition mit Vaccinia einen Schutz gegen die menschlichen Pocken verleihen könnte. Jenner testete seine Theorie, indem er den achtjährigen James Phipps mit Eiter aus Vaccinia-Läsionen impfte. Als Phipps später einer Exposition mit Pocken widerstand, kam Jenner zu dem Schluss, dass die Impfung mit Vaccinia (die wir heute als Vaccinia-Virus bezeichnen) Schutz vor Pocken bot. Er nannte dieses Verfahren "Impfung", abgeleitet vom lateinischen Wort "vacca", das "Kuh" bedeutet. Jenners Impfstoff erwies sich als wesentlich sicherer als frühere Methoden der Pockenimpfung und wurde trotz der damaligen Kriege und politischen Spannungen in vielen Ländern eingeführt. Trotz des andauernden Konflikts zwischen England und Frankreich sorgte Jenner dafür, dass sein Impfstoff andere Nationen, darunter auch Frankreich, erreichte, und veranschaulichte damit ein frühes und bemerkenswertes Verständnis der öffentlichen Gesundheit als länderübergreifendes Anliegen. Dieser Durchbruch symbolisierte einen Wendepunkt im Kampf gegen Infektionskrankheiten. Er legte den Grundstein für die moderne Immunologie und stellte einen bedeutenden ersten Schritt zur Eroberung der epidemischen Krankheiten dar, die die Menschheit jahrhundertelang geplagt hatten. Die Impfpraxis verbreitete sich und führte schließlich zur Ausrottung der Pocken im 20. Jahrhundert, womit zum ersten Mal eine menschliche Krankheit durch koordinierte Bemühungen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge eliminiert wurde.

Das Ende des 18. und der Beginn des 19. Jahrhunderts markieren einen grundlegenden Wandel in der Einstellung der westlichen Gesellschaften zur Natur. Mit dem Rückgang der Sterblichkeit durch Krankheiten wie die Pocken und der Zunahme wissenschaftlicher Erkenntnisse wandelte sich die Natur allmählich von einer unbezwingbaren und oft feindseligen Kraft zu einer Reihe von Ressourcen, die es zu nutzen und zu verstehen galt. Das Zeitalter der Aufklärung mit seiner Betonung der Vernunft und der Anhäufung von Wissen führte zur Erstellung von Enzyklopädien und einer weiteren Verbreitung des Wissens. Persönlichkeiten wie Carl Linnaeus arbeiteten daran, die natürliche Welt zu klassifizieren und der Vielfalt des Lebens eine menschliche Ordnung aufzuzwingen. In dieser Zeit entstand eine Gelehrtenkultur, in der die Erforschung, Klassifizierung und Nutzung der Natur als Mittel zur Verbesserung der Gesellschaft angesehen wurde. In dieser Zeit begannen auch die ersten Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der natürlichen Ressourcen aufzutauchen, als Reaktion auf die Beschleunigung der industriellen Ausbeutung. Debatten über die Abholzung von Wäldern für den Schiffbau, den Kohle- und Erzabbau und andere intensive Ausbeutungsaktivitäten spiegeln das aufkommende Bewusstsein für die Grenzen der Umwelt wider. Der Anthropozentrismus der damaligen Zeit, der den Menschen in den Mittelpunkt aller Dinge und als Herrscher über die Natur stellte, förderte die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung. Mit der Zeit führte er jedoch auch zu einem wachsenden Bewusstsein für die ökologischen und sozialen Auswirkungen dieses Ansatzes und legte damit den Grundstein für die später aufkommenden Umwelt- und Naturschutzbewegungen. So waren die Entwicklung einer Gelehrtenkultur und die Wertschätzung der Natur nicht nur als Studienobjekt, sondern auch als Quelle materiellen Wohlstands Schlüsselelemente für die Veränderung der Beziehung der Menschheit zu ihrer Umwelt - eine Beziehung, die sich angesichts der zeitgenössischen Umweltherausforderungen weiterentwickelt.

Die Kultur der Natur[modifier | modifier le wikicode]

Hans Carl von Carlowitz, einem sächsischen Bergbauverwalter, wird häufig zugeschrieben, dass er als einer der ersten das Konzept der nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen formuliert hat. In seinem Werk "Sylvicultura oeconomica" aus dem Jahr 1713 entwickelte er die Idee, dass nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie der Wald auf natürliche Weise nachwachsen kann, um sicherzustellen, dass die Forstwirtschaft langfristig produktiv bleibt. Diese Überlegung war größtenteils eine Antwort auf die massive Entwaldung und den steigenden Bedarf an Holz für den Bergbau und als Baumaterial. Hans Carl von Carlowitz wird zugeschrieben, einer der Pioniere des Konzepts der Nachhaltigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft, zu sein. In diesem Buch legte er die Notwendigkeit eines ausgewogenen forstwirtschaftlichen Ansatzes dar, der die Regeneration von Bäumen parallel zu ihrer Ernte berücksichtigt, um die Wälder für zukünftige Generationen zu erhalten. Dies war eine Antwort auf die Holzknappheit, mit der Deutschland im 18. Jahrhundert konfrontiert war, was größtenteils auf die Übernutzung für Bergbau und Verhüttung zurückzuführen war. Die Veröffentlichung ist bedeutsam, da sie den Grundstein für die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen legte, insbesondere die Praxis, mehr Bäume zu pflanzen als zu fällen, die ein Eckpfeiler der modernen Praktiken der nachhaltigen Forstwirtschaft ist. Es ist bemerkenswert, dass die Idee der Nachhaltigkeit vor über 300 Jahren konzeptualisiert wurde, was ein frühes Verständnis der Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitäten und der Notwendigkeit der Erhaltung von Ressourcen widerspiegelt.

Obwohl sich von Carlowitz' Anliegen auf die Forstwirtschaft und die Holznutzung konzentrierte, spiegelt seine Idee ein Grundprinzip der modernen nachhaltigen Entwicklung wider: Die Nutzung natürlicher Ressourcen sollte durch Praktiken ausgeglichen werden, die ihre Erneuerung für künftige Generationen sicherstellen. Damals war dies ein avantgardistisches Konzept, da es der weit verbreiteten Vorstellung von der unbegrenzten Ausbeutung der Natur entgegenstand. Das Konzept einer Entwicklung, die nachhaltig sein sollte, schlug jedoch nicht sofort Wurzeln in der öffentlichen Politik oder im kollektiven Bewusstsein. Erst mit der Entwicklung der Umweltwissenschaften und den gesellschaftlichen Veränderungen in den folgenden Jahrhunderten etablierte sich die Idee eines umsichtigen Umgangs mit den Ressourcen der Erde vollends.

Die Neuzeit, insbesondere ab dem 18. Jahrhundert, ist durch einen grundlegenden Wandel in der Beziehung der Menschheit zur Natur gekennzeichnet. Die wissenschaftliche Revolution und die Aufklärung trugen dazu bei, eine Vision des Menschen als Herrscher und Besitzer der Natur zu fördern, eine Vorstellung, die von Denkern wie René Descartes philosophisch unterstützt wurde. In dieser Perspektive ist die Natur nicht mehr eine Umwelt, in der der Mensch seinen Platz finden muss, sondern ein Reservoir an Ressourcen, die er für seine eigene Entwicklung nutzen kann. Der Anthropozentrismus, der den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellt, wird zum Leitprinzip für die Nutzung der natürlichen Welt. Die Erde wird nach dem religiösen und kulturellen Glauben der damaligen Zeit als Geschenk Gottes an die Menschen gesehen, die sie bebauen und nutzen sollen. Die Entwicklungen in der Agrar- und Forstwirtschaft sind Ausdruck dieses Ansatzes und versuchen, die Nutzung des Bodens und der Wälder für eine maximale Produktion zu optimieren. Auch Forschungsreisen, die vom Wunsch nach Entdeckung, aber auch von wirtschaftlichen Motiven angetrieben wurden, spiegeln diesen Wunsch wider, neue Ressourcen zu erschließen und die Sphäre des menschlichen Einflusses zu erweitern. Diese gelehrte Kultivierung der Natur fand ihren Ausdruck in der Schaffung von Systemen zur Klassifizierung der natürlichen Welt, in verbesserten Anbautechniken, einem effizienteren Bergbau und einer regulierten Forstwirtschaft. Die Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert beispielsweise zielte darauf ab, das gesamte menschliche Wissen, einschließlich des Wissens über die Natur, zusammenzustellen und es für eine rationale und aufgeklärte Nutzung zugänglich zu machen. Dieser Ansatz legte den Grundstein für die industrielle Nutzung der natürlichen Ressourcen und war ein Vorbote der industriellen Revolutionen, die die menschlichen Gesellschaften und ihr Verhältnis zur Umwelt grundlegend verändern sollten. Die großflächige Ausbeutung der Natur ohne Rücksicht auf die langfristigen Umweltauswirkungen führte jedoch später zu den ökologischen Krisen, die wir heute erleben, und zur Infragestellung des Anthropozentrismus als solchem.

Anhänge[modifier | modifier le wikicode]

- Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015) Monde-diplomatique.fr,. (2015). Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015). Retrieved 17 January 2015, from http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/MELAN/51961

- Grober, Ulrich. "Hans Carl Von Carlowitz: Der Erfinder Der Nachhaltigkeit | ZEIT ONLINE." ZEIT ONLINE. 25 Nov. 1999. Web. 24 Nov. 2015 url: http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit.