十八世纪社会经济结构的演变: 从旧制度到现代性

根据米歇尔-奥利斯(Michel Oris)的课程改编[1][2]

地结构与乡村社会: 前工业化时期欧洲农民分析 ● 旧政体的人口制度:平衡状态 ● 十八世纪社会经济结构的演变: 从旧制度到现代性 ● 英国工业革命的起源和原因] ● 工业革命的结构机制 ● 工业革命在欧洲大陆的传播 ● 欧洲以外的工业革命:美国和日本 ● 工业革命的社会成本 ● 第一次全球化周期阶段的历史分析 ● 各国市场的动态和产品贸易的全球化 ● 全球移民体系的形成 ● 货币市场全球化的动态和影响:英国和法国的核心作用 ● 工业革命时期社会结构和社会关系的变革 ● 第三世界的起源和殖民化的影响 ● 第三世界的失败与障碍 ● 不断变化的工作方法: 十九世纪末至二十世纪中叶不断演变的生产关系 ● 西方经济的黄金时代: 辉煌三十年(1945-1973 年) ● 变化中的世界经济:1973-2007 年 ● 福利国家的挑战 ● 围绕殖民化:对发展的担忧和希望 ● 断裂的时代:国际经济的挑战与机遇 ● 全球化与 "第三世界 "的发展模式

18 世纪标志着人类历史进程中一个革命性时代的到来,它不可磨灭地塑造了欧洲乃至世界的未来。这个世纪介于古老传统与现代愿景之间,是一个充满对比和矛盾的十字路口。本世纪初,欧洲在很大程度上仍是一个农业社会,受祖传封建结构和世袭贵族权力与特权的统治。日常生活被农业周期所打断,绝大多数人生活在小型农村社区,以土地为生。然而,变革的种子已在地表下悄然萌发,蓄势待发。

随着世纪的推进,变革之风吹遍了整个大陆。启蒙哲学家倡导理性、个人自由和对传统权威的怀疑,他们的影响开始挑战既定秩序。文学沙龙、咖啡馆和报纸成为进步思想的阵地,激发了人们对社会、经济和政治改革的渴望。欧洲的经济活力也发生了根本性的转变。新耕作法和轮作法的引入提高了土地产量,促进了人口增长,增加了社会流动性。由于航海技术的进步和殖民扩张,国际贸易得到加强,阿姆斯特丹、伦敦和巴黎等城市成为热闹的商业和金融中心。工业革命虽处于萌芽阶段,但在 18 世纪末已初露端倪。技术革新,尤其是纺织业的技术革新,改变了生产方式,并将经济重心从农村地区转移到不断扩大的城市。水力发电以及后来的蒸汽机彻底改变了工业和交通,为大规模生产和更加工业化的社会铺平了道路。

然而,在这一增长和扩张时期,不平等现象也日益加剧。机械化往往导致体力劳动者失业,工业化城市的生活条件往往十分恶劣。国际贸易和美洲殖民化所带来的财富分配不均,剥削和不公正往往削弱了进步所带来的好处。法国大革命和美国独立战争等政治动荡展示了代议制政府的潜力和愿望,破坏了绝对君主制的基础,为现代共和制奠定了基础。民族国家的概念开始出现,重新定义了身份和主权。因此,18 世纪末是一个急剧转型的时期,旧世界逐渐让位于新结构和意识形态。这些变革的印记塑造了欧洲社会,确立了当代世界的前提,引发的辩论至今仍在我们的社会中产生共鸣。

结构和经济条件的概念[modifier | modifier le wikicode]

在经济和社会科学的行话中,"结构 "一词指的是构成和界定经济运行方式的持久特征和机构。这些结构要素包括法律、法规、社会规范、基础设施、金融和政治体制,以及所有权和资源分配模式。结构性要素被认为是稳定的,因为它们与社会和经济结构交织在一起,不会迅速或轻易发生变化。它们是经济活动的基础,对于理解经济如何以及为何以这种方式运行至关重要。

经济学中的均衡概念通常与经济学家莱昂-瓦尔拉斯(Léon Walras)有关,它是一种理论状态,在这种状态下,资源以尽可能最有效的方式进行分配,即供给满足需求,价格令生产者和消费者都满意。在这样的体系中,没有任何经济行为体有动力改变其生产、消费或交换策略,因为在现有条件下,所有人都能在给定的约束条件下实现效用最大化。然而,在现实中,经济很少(如果有的话)处于完全均衡状态。结构性变化,如十八世纪向更加工业化和资本主义经济体系的过渡,涉及经济结构演变和适应的动态过程。这一过程可能会被技术创新、科学发现、冲突、政府政策、社会运动或经济危机所破坏,所有这些都可能导致失衡,需要进行结构调整。经济学家研究这些结构变化,以了解经济如何发展和应对各种干扰,并为旨在促进稳定、增长和经济福祉的政策提供信息。

在资本主义的背景下,结构可以被认为是塑造和维持经济活动的一系列监管框架、机构、商业网络、市场和文化习俗。这种结构对于资本主义的正常运作至关重要,而资本主义的基础是私有制、资本积累以及商品和服务分配的竞争性市场。资本主义制度的结构完整性,即其组成部分和机构的稳健性和复原力,对其稳定性和自我调节能力至关重要。在这样一个体系中,每个要素--无论是金融机构、公司、消费者还是政府政策--都必须高效、自主地运作,同时与整个体系保持一致。从理论上讲,资本主义是一个自我调节的系统,在这个系统中,市场力量(主要是供求力量)的相互作用会导致经济平衡。例如,如果对某种产品的需求增加,价格往往会上涨,这意味着生产者有更大的动力去生产更多的产品,最终应能恢复供需平衡。然而,经济史表明,市场和资本主义体系并不总是能够自我纠正,有时会出现持续的失衡,如投机泡沫、金融危机或日益加剧的不平等。在这些情况下,系统中的一些要素可能无法有效或迅速地适应,从而导致不稳定,这可能需要外部干预,如政府监管或货币和财政政策,以恢复稳定。因此,尽管资本主义因其结构的灵活性和适应性而趋向于某种形式的平衡,但其运作的现实可能要复杂得多,往往需要谨慎的管理和监管,以避免功能失调。

旧制度的结构[modifier | modifier le wikicode]

直到 18 世纪末,欧洲一直处于旧政体时期,尤其是革命前的法国,其经济主要以农业为主。这种农业主导地位带有强烈的谷物单一种植特征,以小麦为生产标准。这种专业化反映了当时的基本粮食需求、气候和环境条件以及根植于传统的耕作方式。土地是财富的主要来源和社会地位的象征,导致社会经济结构僵化,不愿改变和采用新的耕作方法。旧制度下的农业生产力低下。由于使用传统耕作技术,土地产量有限,而且明显缺乏创新。在缺乏先进技术的情况下,三年轮作和依赖变化无常的大自然限制了农业效率。由于缺乏知识、资金和不重视农业创业精神的社会制度,投资于可改善现状的技术的情况很少见。

在人口统计方面,晚婚和长期独身的高比例等社会习俗维持着人口平衡,这些习俗在欧洲西北部尤为普遍。这些习俗,再加上婴儿死亡率高、饥荒或流行病频发,自然而然地调节了人口增长,尽管农业产量微薄。

交通和通信手段的发展也非常有限,导致经济以微型市场为特征。除了日内瓦生产的手表等高附加值产品外,高昂的运输成本使得远距离货物贸易成本过高。这些奢侈品面向富裕的客户群,可以承受运输成本而不影响其在远距离市场上的竞争力。

最后,旧政体时期的工业和手工业生产主要集中在日常消费品的制造上,这是由 "消费紧迫法则 "决定的,即吃喝拉撒的必需品。工业,尤其是纺织业,通常规模较小,分布在全国各地,受到行会的严格控制,限制了竞争和创新。这种有限的生产符合当时大多数人的迫切需要和经济能力。

这一系列特征决定了当时的经济和社会普遍维持现状,几乎没有创新和动态变化的空间。因此,与英国相比,旧政体结构的僵化在一定程度上推迟了法国等国进入工业革命的时间,而英国的社会和经济改革则为更迅速的现代化铺平了道路。

经济形势: 分析与影响[modifier | modifier le wikicode]

经济和社会历史的特点是增长与衰退、危机与复苏的长期循环。改变社会经济结构是一个艰巨的过程,尤其是因为这涉及到打破几个世纪以来形成的制度平衡。然而,这些结构并不是一成不变的,它们反映了一个不断发展的社会的持续动态,尽管这种发展的方式可能是微妙而复杂的。

危机往往是一个长期保持表面稳定的系统内部紧张关系累积的结果。灾难性事件会加剧这些紧张局势,迫使现有体系重组。危机还可能导致社会两极分化加剧,在社会适应和应对变革的过程中,赢家和输家更加分明。

潮起潮落,此起彼伏 "是对这些经济和社会周期的有力比喻。有些时期的人口或经济增长似乎被危机或萧条时期所逆转或抵消。这些 "潮起潮落 "是人类历史的特征,对它们的研究为我们了解塑造社会的力量提供了宝贵的视角。它还表明,社会系统具有内在的韧性,虽然经常面临 "崩溃",但能够恢复并重新崛起,尽管其方式与以前大不相同。每个周期都会带来变化、适应,有时还会对现有结构进行深刻变革。

经济增长的曙光[modifier | modifier le wikicode]

18 世纪的人口扩张在欧洲历史上前所未有。例如,英国的人口增长令人印象深刻,从世纪初的约 550 万增长到 19 世纪初的 900 万,增长了近 64%。这种人口增长是这一时期最显著的增长之一,反映了生活条件的改善以及技术和农业的进步。法国也不例外,其人口从 2200 万增至 2900 万,增长了 32%。这一增长率虽然没有英国那么惊人,但也反映了法国人口结构的重大变化,同时也得益于农业的改善和相对稳定的政治局势。就整个欧洲大陆而言,总人口增长了约 58%,考虑到欧洲在过去几个世纪中反复出现人口危机,这是一个了不起的数字。与以往时期不同的是,这种增长之后并没有出现重大的人口危机,如饥荒或大规模流行病,而这些危机可能会使居民人数大幅减少。

这些人口变化更为显著的是,它们是在没有传统的死亡率 "修正 "的情况下发生的,而死亡率 "修正 "历来伴随着人口的增长。造成这一现象的原因有很多:农业革命提高了农业产量,公共卫生事业取得了进步,工业革命的开始创造了新的就业机会并鼓励了城市化进程。这些人口增长在这一时期的经济发展和社会变革中发挥了至关重要的作用,为新兴工业提供了充足的劳动力,刺激了对制成品的需求,从而奠定了现代欧洲社会的基础。

18 世纪欧洲异常的人口增长可归因于一系列相互依存的因素,这些因素共同改变了欧洲大陆的社会经济格局。农业创新是这一增长的主要驱动力。从各大洲引进的农作物使欧洲人的饮食更加多样化和丰富。分别从拉丁美洲和亚洲引进的玉米和水稻改变了南欧的农业,特别是意大利北部,那里适应了密集型水稻种植。在北欧和西欧,马铃薯也发挥了类似的作用。与传统谷物相比,马铃薯在本世纪的迅速传播增加了卡路里的摄入量,并成为工人阶级的主食。贸易也对繁荣和人口增长作出了重大贡献,尤其是在不列颠群岛。特别是英国,它建立了一支强大的商船队,确立了自己 "世界贸易商 "的地位。工业革命的发展实现了商品的大规模生产,这些商品随后被运往欧洲大陆各地。1740 年,西欧遭遇歉收,英国凭借其船队从东欧进口小麦,避免了死亡危机,而海运不发达的法国则承受了小麦短缺的后果。荷兰也因其商船海军而享有相当大的商业实力。最后,经济结构的变化也产生了深远的影响。从家庭生产体系向原工业化的过渡创造了新的经济动力。在全面工业化之前,原工业化涉及小规模生产的增加,通常是农村生产的增加,这为工业革命奠定了基础,工业革命将地方经济转变为规模经济,扩大了生产和分销商品的能力。这些因素,再加上公共卫生的进步和对食物资源的更好管理,不仅使欧洲人口大幅增长,也为工业化和世界贸易成为全球经济支柱的未来铺平了道路。

国内体系或 Verlagsystem: 基础与机制[modifier | modifier le wikicode]

出版社制度是欧洲工业化的一个重要先驱。在 17 世纪至 19 世纪期间,这种制度是德国某些地区和欧洲其他地区的特色,它标志着手工劳动与后来占主导地位的工厂工业生产之间的中间阶段。在这一体系中,Verleger(通常是富有的企业家或商人)扮演着核心角色。他将必要的原材料分发给工人,这些工人通常是希望增加收入的手工业者或农民。这些工人利用自己家中的空间或当地的小作坊,按照 Verleger 提供的规格集中生产产品。他们按件计酬,而不是固定工资,这鼓励他们尽可能提高生产效率。货物生产出来后,Verleger 负责回收,必要时进行加工,然后在当地市场销售或出口。出版社系统促进了贸易的扩展,并使工作更加专业化。它在纺织业中尤为突出,服装、织物和丝带等产品都是在纺织业中批量生产的。

这种制度在当时有几个优点:它在劳动力方面提供了相当大的灵活性,使工人能够适应季节性需求和市场波动。它还允许企业家最大限度地降低固定成本,例如与维持大型工厂相关的成本,并绕过行会的一些限制,因为行会严格控制着城镇的生产和贸易。然而,Verlagsystem 并非没有缺陷。被捆绑在一块的工人可能会发现自己实际上依赖于出版社,很容易受到成品价格下降或原材料成本上升等经济压力的影响。随着工业革命的到来和工厂生产的发展,由于新机器的出现使生产速度更快、效率更高、规模更大,Verlagsystem 逐渐衰落。尽管如此,它仍是欧洲向工业经济转型的关键一步,并为一些现代生产原则奠定了基础。

16 世纪以来,家务制在欧洲纺织业尤为盛行。这是一种先于工业化的工作组织方式,涉及家庭的分散生产,而非工厂或车间的集中生产。在这种制度下,原材料被供应给家庭工人,他们通常是农民或希望赚取额外收入的家庭成员。这些工人使用简单的工具纺羊毛或棉花,织布或其他纺织品。这一过程通常由企业家或商人协调,他们提供原材料,并在生产后收集成品在市场上出售。这种工作方式对商人和工人都有好处。商人可以绕过城市行会的限制,因为城市行会对城镇的贸易和手工业进行严格管理。对工人来说,这意味着他们可以在家工作,这对农村家庭尤其有利,因为他们可以通过纺织品生产来补充农业收入。然而,家庭制度也有其局限性。生产速度往往很慢,产量也相对较小。此外,产品的质量也会有很大差异。随着时间的推移,这些缺点变得越来越明显,特别是当工业革命引入了更高效的机器和工厂生产时。动力织布机和纺纱机等机器的发明极大地提高了生产率,从而导致家庭生产方式的淘汰和工厂的兴起。因此,家务制是工业生产演变过程中的一个重要阶段,是传统手工艺与随后出现的大规模生产方式之间的桥梁。它见证了工业资本主义的最初阶段和更现代的市场经济的出现。

在工业化到来之前普遍存在的家庭体系,其特点是分散的生产结构以及手工业者和商人之间的动态关系。农民是这一体系的核心,他们在播种和收割等繁重的农活季节之外,将时间投入到手工业生产中,尤其是纺织业。这种模式为工人提供了一种补充收入不足的途径,同时保证了他们就业的灵活性。作为回报,商人也从负担得起、适应性强的劳动力中获益。商人在这一体系的经济组织中也扮演着举足轻重的角色。他们不仅为工匠提供所需的原材料,还负责分配工具和管理订单。他集中采购和分配资源的能力使他能够降低运输成本,并对生产和销售链进行控制。此外,商人根据订单调节工作进度,使供应适应需求,这种做法预示着现代资本主义的灵活性原则。总体而言,国内制度的特点是商人企业家占据主导地位,他们依靠间歇性的农业劳动力协调成品的生产和销售。这种制度逐渐演变,为更集中的生产方式和随后的工业革命铺平了道路。

在工业革命之前盛行的家庭制度中,农民的角色以高度的经济依赖性为特征。这取决于多个因素。首先,农民的生活受季节和农业周期的制约,这使得他们的收入不稳定且多变。因此,手工业生产(尤其是纺织业)提供了必要的收入补充,以弥补农业收入的不足。这种依赖具有双重性质:农民不仅以农业为主要生计,而且还依赖手工业提供的额外收入。其次,农民与商人之间的关系是不对称的。商人控制着原材料的分销和成品的销售,对农民的工作条件有相当大的影响。通过提供工具和下订单,商人主宰着工作流程,并间接决定着农民的收入水平。由于农民本身没有能力大规模推销自己的产品,这种依赖性更加严重,迫使他接受商人规定的条件。农民岌岌可危的经济地位加剧了他对商人的依赖。农民几乎没有机会谈判或改变他们的手工业工作条件,很容易受到需求波动和商人决定的影响。这种状况一直持续到工业化时代的到来,工业化从根本上改变了社会的生产方式和经济关系。

从中世纪到近代,纺织行会都是强有力的机构,在调节商品的生产和质量,以及为其成员提供经济和社会保护方面发挥着至关重要的作用。当被称为 "Verlagsystem "或 "put-out system "的分散生产系统开始发展时,它提供了另一种模式,即商人将工作外包给在自己家中工作的工匠和农民。由于种种原因,这种新模式与传统行会之间产生了巨大的矛盾。公司建立在严格的培训、生产和销售规则之上。它们对质量实行高标准,并保证其成员享有一定的生活水平,同时限制竞争以保护当地市场。然而,Verlagsystem 的运作却不受这些规定的限制。商人们可以绕过行会的限制,以更低的成本提供产品,而且往往规模更大。对于行会来说,这种生产方式是不公平的竞争,因为它不遵守同样的规则,可能会威胁到行会对纺织品生产和销售的经济垄断。因此,企业经常试图限制或禁止 Verlagsystem 的活动,以维护自己的做法和优势。这种反对有时会导致公开冲突,并试图引入更严格的法规来遏制该系统的扩张。尽管如此,出版社制度还是得到了发展,尤其是在那些实力较弱或企业较少的地方,这预示着工业革命所带来的经济和社会变革。

随着国内制度的出现,生产组织为农业劳动力的管理提供了创新。这种制度使农民能够利用农闲时间为商人或制造商打零工。这样,农民就成了商人廉价而灵活的劳动力,可以适应需求的波动,而不受全职工作的限制。尽管有了这种创新,家政制度仍然是一种相对边缘化的现象,并没有产生资本主义商人所期望的变革性影响。后者拥有购买原材料所需的资本,通常以最低价格向农民支付劳动报酬,然后在市场上出售成品。这代表了商业资本主义的早期形式,但这种经济模式遇到了一个主要障碍:需求疲软。当时的社会和经济现实是一个 "大众苦难社会",饥荒司空见惯,消费仅限于最基本的必需品。例如,人们买衣服是为了穿得更久,而且是修补和重复使用,而不是更换。大众消费需要一定的购买力,而除了贵族、资产阶级和神职人员等少数群体外,大多数人根本不具备这种购买力。因此,尽管有创新的一面,国内制度并没有显著增长,部分原因是需求疲软和总体购买力有限。这使得经济体系陷入了 "僵局",如果市场需求没有随之增长,仅靠技术和组织方面的进步是无法推动经济更广泛发展的。

原工业化的出现[modifier | modifier le wikicode]

原工业主要是在工业革命之前发展起来的,是传统农业经济与工业经济之间的中间阶段。这种经济组织形式出现在欧洲,特别是在农村地区,农民们在种植和收获季节之外寻求补充收入。在这种体系下,生产不像后来工业时代的工厂那样集中进行,而是分散在许多小作坊或家庭中。手工业者和小生产者通常以家庭为单位,专门生产纺织品、陶器或金属等特定产品。这些商品随后被商人收集起来,由他们负责分销到更广阔的市场,通常远远超出当地市场的范围。

原工业化意味着一种混合经济,其中农业仍是主要活动,但制成品的生产在其中扮演着越来越重要的角色。这一时期的特点是劳动分工仍然初级,专业机械的使用有限,但它为后来的工业化发展奠定了基础,特别是使部分人口习惯于从事农业以外的工作,刺激了商品生产技能的发展,并促进了为规模更大、技术更先进的企业提供资金所需的资本积累。

富兰克林-门德尔斯(1972 年): 关于 18 世纪佛兰德斯的论文[modifier | modifier le wikicode]

富兰克林-门德尔斯(Franklin Mendels)提出了 "原工业化"(proto-industrialisation)这一概念,用以描述 18 世纪欧洲农村(尤其是佛兰德斯)的演变过程,这一过程预示着工业革命的到来。他的论文强调了农业与农户小规模制成品生产的并存。这种双重经济活动使农村家庭增加了收入,并降低了面对农业风险的脆弱性。门德尔斯认为,原工业化的特点是制成品生产的分散分布,通常在小作坊或家庭内部进行,而不是集中在大型工厂。农民通常依赖当地商人,由他们提供原材料并负责销售成品。这种制度刺激了生产力,提高了制成品的生产效率,进而推动了相关地区的经济发展。这一时期,家庭和社会结构也发生了重大变化。农民家庭通过采取农业与制造业相结合的经济战略进行调整。这使劳动力熟悉了制造业活动,并为所生产的产品编织了销售网络,从而促进了资本积累。因此,原始工业化不仅改变了这些地区的经济面貌,还对其人口结构、社会流动性和家庭关系产生了影响,为现代工业社会奠定了基础。

17 世纪末,欧洲人口的增长导致农村的社会构成发生了重大变化。这种人口增长导致农村人口中出现了两大群体。一方面是无地农民。这一群体由不拥有任何农田的人组成,他们通常依靠季节性或日工生存。这些人特别容易受到经济波动和歉收的影响。随着工业革命的兴起,他们成为必不可少的劳动力,通常被称为工业资本主义的 "后备军",因为他们与土地没有联系,可以在新的工厂工作。另一方面,面对人口压力和可用土地的日益稀缺,农民开始寻求其他收入来源。这些农民开始转向非农业活动,如手工业生产或在家庭制度或原工业化等制度框架内从事家务劳动。通过这种方式,他们促进了农村经济的多样化,并使农村人口为即将到来的工业转型做好准备。这些动态导致了农村的社会经济重组,对传统的农业结构产生了影响,并使农村地区越来越多地参与到贸易和制造业生产等更广泛的经济循环中。

原始工业("投产系统")的特点[modifier | modifier le wikicode]

十八世纪是欧洲,尤其是佛兰德斯等地区发生深刻经济变革的时期。经济史学家富兰克林-门德尔斯(Franklin Mendels)在其关于十八世纪佛兰德斯的里程碑式论文中指出了原工业的几个关键要素,这一体系为工业革命铺平了道路。门德尔斯最令人惊讶的发现之一是,与早期历史时期不同,十八世纪的人口增长主要集中在农村而非城镇。这标志着历史上城市通常是人口增长引擎的人口趋势发生了逆转。农村人口的扩张导致劳动力过剩,可用于新的生产形式。此外,门德尔斯还发现,这一时期的基本经济单位既不是城镇,也不是村庄,而是家庭。家庭是生产和再生产的核心。农村家庭并不完全依赖农业,而是通过参与原工业生产(通常是家庭系统的一部分)来实现其活动的多样化。这些家庭在家中为商人或企业家生产纺织品等商品,商人或企业家为他们提供原材料,并收集成品进行销售。这种经济结构具有更大的灵活性,能够适应需求和季节的波动,促进了经济的持续增长,最终引发了工业革命。因此,原始工业是 18 世纪经济增长的一个关键因素,它为农村人口迎接工业化带来的重大变革做好了准备。

富兰克林-门德尔斯(Franklin Mendels)对十八世纪佛兰德斯的细致研究,为我们提供了对西欧农村经济和社会动态的详细了解。通过分析约 5000 户家庭的档案,门德尔斯能够识别出三个不同的社会群体,他们的成长反映了当时的紧张局势和变化。无地农民是一个不断增长的群体,这是人口增长超过土地供养能力的直接后果。由于继承方式是将土地分给几个继承人,许多农场无法生存,纷纷破产。这些农民承受着人口和经济压力,有时甚至导致破产。对一些人来说,为大地主工作是一种选择,而另一些人则成为马克思所说的 "资本主义的后备军",随时准备加入新生工业的劳动大军,拼命寻找工作。第二类人是农民,他们选择移居国外,以避免家庭土地被过度分割,从而导致收入减少。这些农民在城里甚至国外寻找经济机会,往往是季节性的,形成了 18 世纪常见的移民模式。最后,还有一些农民虽然仍然留恋自己的土地,但为了生存不得不进行创新。这部分人采用了原生工业,将农业劳动与小规模工业生产相结合,通常是在家中进行。通过整合这些新的生产形式,他们得以维持农村生活方式,同时获得养家糊口所需的额外收入。门德尔斯观察到的这三个社会群体说明了应对当时经济和人口挑战的复杂性和多样性,以及他们在前工业化农村社会变革中的核心作用。

前工业代表了经济发展的中间阶段,主要发生在农村,其特点是以家庭为基础的工作体系。它是一种农村手工业,在传统的经济统计中基本上是隐形的,因为它发生在农业时间的间隙中。工人通常是农民,他们利用农闲时间从事纺纱或织布等生产活动,使收入来源多样化。原工业体系完全符合农耕的季节性节奏,因为它利用了农闲时期。这样,农民可以继续通过农业满足粮食需求,同时通过原工业活动增加收入。在收成不好、小麦价格上涨的情况下,原生工业带来的额外收入为他们提供了经济保障,使他们能够购买粮食。反之,如果纺织业遭遇危机,农业收成也能为饥荒提供保障。因此,这种经济的双重性在一定程度上提供了面对危机的复原力,因为农民的生存并不完全依赖于单一部门。只有农业部门和原始工业部门同时发生危机,才会威胁到他们的生计,这在历史上是罕见的。这表明,即使在农村家庭的微观经济层面,多元化经济体系也具有强大的力量。

第二收入来源的引入标志着农民生活的一个重要转折点。虽然贫困仍然普遍存在,大多数人的生活水平不高,但通过原生工业创造额外收入的能力有助于减少他们生存的不稳定性。收入的多样化带来了更大的经济保障,降低了农民受季节性波动和农业变化无常影响的脆弱性。因此,即使总体生活水平没有显著提高,但对农村家庭的安全和稳定的影响是巨大的。家庭更有能力应对歉收年份或粮食价格上涨时期。更重要的是,这种更大的安全感可以转化为社会福利的某种改善。有了额外的收入,家庭就有可能获得原本负担不起的商品和服务,如更好的衣服、工具,甚至子女的教育。总之,原始工业在改善农民状况方面发挥了根本性的作用,为他们提供了一个超越生计的安全网,为工业革命的社会和经济变革铺平了道路。

三角贸易: 概述[modifier | modifier le wikicode]

原始工业融入世界贸易标志着全球经济的重大转变。这种制度也被称为 "投放制度 "或 "内销制度",为农村生产者通过生产出口商品全面参与市场经济铺平了道路。这一发展带来了一系列相互关联的后果。原始工业导致对制成品的需求大幅增加,这部分归功于三角贸易的建立。三角贸易指的是欧洲、非洲和美洲之间的贸易路线,欧洲生产的商品在非洲换取奴隶,奴隶再被卖到美洲。殖民地的原材料被运回欧洲,由原始工业进行加工。

这种贸易促进了欧洲的资本积累,随后为工业革命提供了资金。此外,原工业产品的市场扩展到当地边界之外,促进了更加一体化、全球化的市场经济的出现。经济结构开始发生变化,原工业为工业革命铺平了道路,引导生产者为市场而不只是为个人生存而生产。然而,必须认识到,三角贸易也包括奴隶贸易,这是这一历史时期极不人道的一面。经济的进步有时是以人类的巨大痛苦为代价的,虽然经济繁荣了,但也给许多人的生活造成了无法弥补的损失,其影响至今仍可感受到。

原工业往往与国内制度相混淆,但在规模和经济影响上与后者有所不同。原工业影响了大量农民,几乎没有农业地区能够幸免。这种广泛传播主要是由于农村生产者从本地微型市场过渡到全球经济,使他们能够出口产品。纺织品、武器甚至钉子等基本物品的出口大大增加了全球需求,刺激了经济增长。市场的扩大也是三角贸易的推动力。在这一体系中,欧洲原始工业的产品在非洲被用来交换奴隶,奴隶随后被运往美洲,在种植园经济中从事棉花、糖、咖啡和可可的生产,这些产品最终被出口到欧洲。这种贸易流动不仅促进了对原工业产品需求的增长,还导致造船业的增长,造船业为数百万农民提供了就业机会,降低了运输成本,促进了经济的持续增长。然而,重要的是要记住,三角贸易是建立在奴隶制基础上的,这是一种极其悲惨和不人道的制度,其后遗症在现代社会依然存在。它所带来的经济增长与这些痛苦的历史现实密不可分。

18 世纪人口增长与原始工业之间的关系是一个复杂的因果问题,经济史学家对此进行了广泛的讨论。一方面,人口增长可以被视为寻求新的收入形式的动力,从而导致了新兴工业的发展。随着人口的增长,尤其是农村人口的增长,土地越来越不足以满足每个人的需求,这迫使农民寻找额外的收入来源,例如可以在家里进行的、不需要长途跋涉的原工业工作。另一方面,原生工业本身能够提高农村家庭的生活水平,使他们能够更好地抚养子女,从而促进人口增长。获得额外的非农业收入可能降低了死亡率,使家庭能够抚养更多的孩子长大成人。此外,随着收入的增加,人口的营养状况得到改善,对疾病的抵抗力增强,这也会促进人口增长。因此,原工业代表了以小规模农业和手工业为基础的传统经济与以工业化和劳动力专业化为特征的现代经济之间的过渡阶段。它使农村经济融入国际市场,导致生产增加和收入来源多样化。这起到了促进地方经济发展并将其融入不断扩大的全球贸易网络的作用。

人口效应[modifier | modifier le wikicode]

对死亡率的影响[modifier | modifier le wikicode]

18 世纪和 19 世纪初,欧洲人口发生了重大变化,死亡率下降,这在一定程度上归功于社会的一系列进步和变革。农业的进步提高了粮食产量,降低了饥荒的风险。与此同时,卫生和公共卫生方面的进步也开始减少传染病的传播。虽然医学的重大进步要到 19 世纪末才会出现,但一些早期发现已经对健康产生了积极影响。此外,早期工业化创造了农业以外的额外收入机会,使家庭能够更好地抵御歉收时期,提高生活水平,包括获得优质食品和医疗保健的机会。在这一时期,经济和社会结构也发生了变化,由于经济更有保障,家庭现在有能力早婚并抚养更多子女。以家庭为基础的工业工作(如纺织业)提供了额外的经济保障,与农业相结合,提供了更加稳定和多样化的收入。这有助于消除旧的人口制度,即由于缺乏经济资源,人们往往推迟结婚。因此,这些因素的融合在降低死亡率危机方面发挥了作用,导致了人口的持续增长以及思想和生活方式的转变。原始工业化提供了额外的收入和经济稳定性,是这一转变的关键因素,尽管其影响因地区而异。

对结婚年龄和生育率的影响[modifier | modifier le wikicode]

早期工业化对农村社会的社会和经济结构产生了影响,其中一个影响就是结婚年龄的降低。在这一时期之前,许多小农不得不推迟结婚,直到他们有能力养家糊口,因为他们的资源仅限于他们的土地所能生产的东西。随着原工业化的到来,这些小农户能够通过家庭工业活动(如编织)来补充收入,随着市场的扩大,编织的需求量也越来越大。这一新的收入来源使得年轻夫妇更容易结婚,因为他们可以依靠额外的收入来养活自己。更重要的是,在这种新的经济模式中,儿童代表着额外的劳动力,可以从小为家庭收入做出贡献。例如,他们可以在家里织布。这意味着家庭有经济动力去生育更多的孩子,而且孩子在成年之前就可以为家庭做出经济贡献。这种动态加强了婚姻和大家庭在经济上的可行性,使出生率得以提高,加速了人口增长。人口结构的转型对社会产生了深远的影响,最终导致了结构性变化,为全面工业化和经济现代化铺平了道路。

原工业化现象对婚姻行为和生育率的影响因地区而异。在原工业化提供大量额外收入的地区,人们开始提早结婚,生育率也相应提高。用家庭工业工作的收入来补充农业收入的能力减少了早婚的经济障碍,因为家庭可以养活更多的人,支撑更大的家庭。然而,在其他地区,经济上的谨慎占了上风,农民倾向于推迟结婚,直到他们积累了足够的资源成为土地所有者。获得土地通常被视为经济安全的保障,农民宁愿推迟结婚和建立家庭,直到他们能够确保一定程度的物质稳定。婚姻行为的地区差异反映了影响农民决策的经济战略和文化价值观的多样性。虽然原工业化提供了新的机遇,但对这些机遇的反应却远非一致,往往受当地条件、传统和个人愿望的影响。

改变人际关系: 身体与环境[modifier | modifier le wikicode]

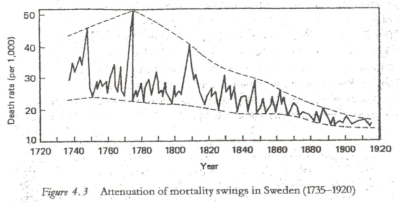

图中 Y 轴显示的是每千人的死亡率,X 轴显示的是 1720 年至 1920 年的死亡率。从图中可以看出一个明显的趋势:死亡率在早期(特别是 1750 年前后和 1800 年前)波动较大,峰值较高;随着时间的推移,死亡率逐渐趋于平稳,峰值变得不那么明显,总体死亡率下降。虚线代表一条趋势线,表明在这两个世纪中死亡率总体呈下降趋势。这种直观的表示方法表明,随着时间的推移,由于公共卫生、医疗、生活条件的改善和社会结构的变化,死亡率危机(如流行病、饥荒和战争)的发生率和严重程度都有所下降。

死亡观念的演变[modifier | modifier le wikicode]

16 世纪至 18 世纪期间,西方人对死亡的看法发生了变化,这反映了思想和文化的深刻转变。在 16 世纪和 17 世纪,高死亡率和频繁的流行病使死亡成为日常生活中一个持续而熟悉的存在。无论是作为一个群体还是个人,人们都习惯于与死亡共存。墓地通常位于村庄或城镇的中心地带,从祭祀和纪念活动中可以看出,死者是社区不可分割的一部分。然而,到了 18 世纪,特别是随着医学、卫生和社会组织的进步,死亡率开始下降,死亡也随之无处不在。日常死亡率的降低导致了人们对死亡看法的转变。人们不再认为死亡是永恒的伴侣,而是一种悲剧性的特殊事件。墓地被移到了居民区之外,象征着生者与死者之间物理上和象征性的分离。这种对死亡的 "疏远 "与许多历史学家和社会学家所认为的西方现代性的开端不谋而合。人们的态度开始转向珍视生命、进步和未来。死亡成了需要抗争、击退,最好是征服的东西。这种态度的转变也导致了人们对死亡的某种迷恋,死亡已成为哲学、文学和艺术思考的主题,反映了人们面对未知和不可避免的死亡时的某种焦虑。这种新的死亡观反映了人类对自身以及我们在宇宙中的地位的理解发生了更广泛的转变。生命、健康和幸福已成为核心价值,而死亡则成为一个需要突破的极限,一个需要迎接的挑战。这对文化、社会甚至经济实践产生了深远的影响,并继续塑造着当代社会对待生命终结和丧亲之痛的方式。

十八世纪死亡率的下降以及围绕死亡的观念和习俗的变化对社会生活的许多方面产生了影响,包括刑事司法和处决习俗。在中世纪和近代早期,公开处决是司空见惯的事,往往伴随着酷刑和特别残忍的手段。这些处决具有社会和政治功能:它们应该是一种威慑,警告人们不要触犯法律。这些处决往往非常残忍,反映了那个时代对暴力和死亡的熟悉程度。然而,到了十八世纪,在启蒙运动的影响下,人们对人的生命和尊严有了新的认识,法律和惩罚措施也发生了转变。启蒙运动的哲学家们,如切萨雷-贝卡利亚在其著作《论犯罪与刑罚》(1764 年)中,反对使用酷刑和残忍的惩罚,主张采用更加理性和人道的司法形式。在此背景下,公开处决开始受到质疑。人们逐渐认为公开处决是野蛮和不文明的,与社会的新价值观相悖。这种观点的转变导致了刑罚制度的改革,刑罚趋向于更加 "人道",并最终废除了公开处决。处决不再是公开的酷刑场面,而是成为一种迅速而痛苦较少的行为,目的是结束死刑犯的生命,而不是让其长期遭受痛苦。法国在 18 世纪末引入断头台等方法,部分原因就是为了更快、更少不人道地执行死刑。死亡率的下降和随之而来的心态变化在司法实践的转变中发挥了作用,导致公开处决和相关酷刑的减少并最终停止,反映了社会及其制度的逐渐人性化。

18 世纪,墓地开始迁出城镇,这是社会对死亡和死者的看法发生深刻转变的标志。几个世纪以来,死者一直被埋葬在教堂附近、社区的中心地带,但由于种种原因,这种情况开始发生变化。

随着城市化进程的加快,公共卫生问题变得越来越重要。城镇中过度拥挤的墓地被视为潜在的健康威胁,尤其是在流行病时期。这一认识促使当局重新考虑城市空间的组织,以限制健康风险。启蒙运动的影响也鼓励人们对死亡采取新的态度。死亡不再是日常的景象,而是个人的私事。人们越来越倾向于将死亡仪式和哀悼视为一种远离公众视线的更亲密的体验。与此同时,个人的概念也在演变。人们赋予人更多的尊严,无论是活着的人还是死去的人,这就要求葬礼场所能够尊重和体面地对待遗体。当时的理性主义精神也发挥了作用。人们更加相信人类有能力管理和控制自己的环境。迁移墓地是重组空间以改善集体福祉的一种方式,使城市布局符合理性和进步的原则。迁移墓地是日常生活中远离死亡的一种具体表现,反映了人们希望以更有条理的方式管理死亡的愿望,表明了人们对死者尊严的日益尊重,同时也标志着在加强对影响公共生活的环境因素的控制方面迈出了一步。

抗击疾病: 进展与挑战[modifier | modifier le wikicode]

十八世纪死亡的外在化反映了人们对生命、健康和疾病的看法开始发生重大变化的时期。启蒙运动时期的人们对科学和进步有了新的信仰,开始相信自己有能力影响甚至控制环境和健康。天花是最具破坏性的疾病之一,经常造成流行病和高死亡率。爱德华-詹纳(Edward Jenner)在 18 世纪末发现的免疫法是公共卫生方面的一场革命。通过使用天花疫苗,詹纳证明了预防疾病是可能的,而不是简单地治疗疾病或承受其后果。这标志着一个新时代的开始,预防医学成为一个可以实现的目标,加深了人们的印象,即人类可以战胜过去使整个人口灭绝的流行病。战胜天花不仅挽救了无数人的生命,还强化了这样一种观念,即死亡并非总是不可避免的,也并非是一种无需抗争就能接受的命运。它象征着一个转折点,曾经与日常生活密不可分、被视为生活不可分割的一部分的死亡,开始被视为可以推迟、控制,甚至在某些情况下可以避免的事件,这要归功于医学和科学的进步。

在第一批有效的预防方法问世之前,天花是最令人恐惧的疾病之一。几个世纪以来,这种疾病对社会产生了深远的影响,造成大量人员死亡,幸存者往往留下严重的后遗症。天花取代瘟疫的比喻说明,在现代病理学认识和公共卫生出现之前,疾病一直是人口的负担。

人类不可能同时经受住鼠疫和天花等两种瘟疫的侵袭,这一观点凸显了 18 世纪之前人们在传染病面前的脆弱性。米拉波等名人因天花而毁容的案例提醒人们这种疾病带来的恐惧。尽管当时人们对病毒一无所知,但十八世纪标志着一个从迷信和面对疾病无能为力向更系统化、更实证化地了解和控制疾病过渡的时代。早在科学了解免疫学的基本机制之前,就有了诸如 "变异疫苗接种"(variolisation)的做法,即接种减毒的疾病形式以诱导免疫。爱德华-詹纳(Edward Jenner)在 18 世纪末发明了第一种疫苗,利用牛痘的脓液(疫苗菌)对人类天花进行免疫接种,效果明显比传统的变异接种安全得多。这一发现并非基于对天花的分子水平的科学认识,而是基于经验观察和实验方法的应用。因此,战胜天花象征着人类抗击流行病的一个决定性转折点,为未来疫苗接种和传染病控制的进步铺平了道路,这将在之后的几个世纪中改变公共卫生和人类寿命。

在疫苗接种之前,接种是一种原始的天花预防方法。这种做法是故意将天花病毒引入健康人的体内,通常是通过皮肤上的一个小切口,希望这样做会导致轻微感染,但足以诱发免疫,而不会引起全面疾病。1721 年,玛丽-沃特利-蒙塔古夫人在土耳其发现了接种方法,并将其带到了英国。她为自己的孩子接种了疫苗。当时的想法是,接种一种减毒的疾病可以保护孩子免受后续感染,而后续感染可能会更加严重,甚至致命。这种方法有很大的风险。接种者可能会发展成完全型天花,成为天花传播的媒介,导致天花传播。此外,接种本身也会造成死亡,尽管死亡率低于自然状态下的天花死亡率。尽管存在危险,但接种是通过免疫控制传染病的第一次系统性尝试,它为后来爱德华-詹纳和其他人开发的疫苗接种方法奠定了基础。人们对接种的接受程度和做法各不相同,争议和争论也很多,但它的使用标志着在十八世纪末和十九世纪初使用詹纳的更安全有效的疫苗接种变得普遍之前,人们对天花的认识和管理迈出了重要一步。

1796 年,英国医生爱德华-詹纳(Edward Jenner)在医学上取得了重大突破,他完善了天花疫苗的接种方法。他观察到,感染了由奶牛传播的与天花类似但严重得多的疫苗病的挤奶女工并没有感染人类天花。詹纳给八岁的男孩詹姆斯-菲普斯接种了从天花病灶中提取的脓液,从而验证了他的理论。当菲普斯后来抵御了天花的侵袭后,詹纳得出结论:接种疫苗菌(即我们现在所说的疫苗病毒)可以预防天花。他将这一过程称为 "疫苗接种",这个词来自拉丁语 "vacca",意为 "牛"。事实证明,詹纳的疫苗比以前接种天花的方法安全得多,尽管当时战争不断,政治局势紧张,但许多国家还是采用了詹纳的疫苗。尽管英国和法国之间的冲突仍在持续,但詹纳仍确保他的疫苗能够到达包括法国在内的其他国家,这说明他很早就认识到公共卫生是一个跨国问题。这一突破标志着抗击传染病的转折点。它奠定了现代免疫学的基础,为战胜困扰人类几个世纪的流行病迈出了重要的第一步。接种疫苗的做法得到推广,并最终导致天花在二十世纪被消灭,这标志着人类首次通过协调公共卫生工作消灭了一种疾病。

十八世纪末和十九世纪初,西方社会对自然的态度发生了根本变化。随着天花等疾病造成的死亡率下降以及科学知识的增长,自然逐渐从一种不可战胜且往往充满敌意的力量转变为一系列有待开发和理解的资源。启蒙时代强调理性和知识积累,促进了百科全书的诞生和知识的广泛传播。卡尔-林奈(Carl Linnaeus)等人致力于对自然界进行分类,将人类的秩序强加给生物的多样性。在这一时期,学术文化兴起,对自然的探索、分类和利用被视为改善社会的途径。也是在这一时期,随着工业开发的加速,人们开始对自然资源的可持续性产生担忧。关于为造船而砍伐森林、开采煤炭和矿产以及其他密集型开发活动的争论,反映出人们开始意识到环境的局限性。当时的人类中心主义将人类置于万物的中心,将人类视为自然的主宰,这刺激了工业和经济的发展。然而,随着时间的推移,人们也越来越意识到这种做法对环境和社会的影响,为后来出现的生态和保护运动奠定了基础。因此,学术文化的发展和对自然的重视,不仅是作为研究对象,也是作为物质财富的来源,是改变人类与环境关系的关键因素。

自然文化[modifier | modifier le wikicode]

汉斯-卡尔-冯-卡洛维兹(Hans Carl von Carlowitz)是萨克森州的一位矿业管理者,也是最早提出自然资源可持续管理概念的人之一。他在 1713 年出版的著作《Sylvicultura oeconomica》中提出了这样一个观点:砍伐的木材数量应与森林的自然繁殖能力相适应,以确保林业长期保持高产。这一思想主要是为了应对大规模砍伐森林以及采矿业和建筑材料对木材日益增长的需求。汉斯-卡尔-冯-卡洛维兹是可持续发展概念的先驱,尤其是在林业方面。在这本书中,他提出需要一种平衡的林业方法,在采伐树木的同时考虑到树木的再生,以便为子孙后代维护森林。这是为了应对 18 世纪德国面临的木材短缺问题,主要原因是采矿和冶炼活动过度开采木材。该出版物意义重大,因为它为自然资源的可持续管理奠定了基础,特别是植树造林的数量要多于砍伐的数量,这是现代可持续林业实践的基石。值得注意的是,可持续发展的概念早在 300 多年前就已提出,反映了人类活动对环境影响的早期认识以及保护资源的必要性。

虽然冯-卡洛维茨关注的焦点是林业和木材使用,但他的想法反映了现代可持续发展的基本原则:在使用自然资源的同时,应确保为子孙后代更新这些资源。在当时,这是一个前卫的概念,因为它与普遍存在的无限开发自然的观念背道而驰。然而,可持续发展的概念并没有立即在公共政策或集体意识中扎根。只是随着环境科学的发展和随后几个世纪的社会变革,谨慎管理地球资源的理念才得以完全确立。

现代,特别是 18 世纪以来,人类与自然的关系发生了根本性的变化。科学革命和启蒙运动推动了将人类视为大自然的主宰者和拥有者的观点,勒内-笛卡尔等思想家在哲学上支持这一观点。从这一角度来看,自然不再是人类必须找到自己位置的环境,而是一个可用于人类自身发展的资源库。人类中心主义将人类置于一切问题的中心,成为开发自然世界的指导原则。根据当时的宗教和文化信仰,地球被视为上帝赐予人类的礼物,人类有责任耕种和利用它。农艺学和林业的发展就是这种方法的体现,旨在优化土壤和森林的利用,以获得最大的产量。出于发现欲望和经济动机的探险航行也反映了这种开发新资源和扩大人类影响范围的愿望。这种对自然的学习文化通过建立自然界的分类系统、改进耕作技术、提高采矿效率和规范林业来体现。例如,狄德罗和达朗贝尔的《百科全书》旨在汇集人类的所有知识,包括自然知识,并使其得到合理和开明的利用。正是这种方法为工业利用自然资源奠定了基础,预示着工业革命将深刻改变人类社会及其与环境的关系。然而,不考虑对环境的长期影响而对自然进行大规模开发,后来导致了我们今天所经历的生态危机,也导致了对人类中心主义的质疑。

附件[modifier | modifier le wikicode]

- Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015) Monde-diplomatique.fr,. (2015). Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015). Retrieved 17 January 2015, from http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/MELAN/51961

- Grober, Ulrich. "Hans Carl Von Carlowitz: Der Erfinder Der Nachhaltigkeit | ZEIT ONLINE." ZEIT ONLINE. 25 Nov. 1999. Web. 24 Nov. 2015 url: http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit.