地结构与乡村社会: 前工业化时期欧洲农民分析

根据米歇尔-奥利斯(Michel Oris)的课程改编[1][2]

Agrarian Structures and Rural Society: Analysis of the Preindustrial European Peasantry ● The demographic regime of the Ancien Régime: homeostasis ● Evolution of Socioeconomic Structures in the Eighteenth Century: From the Ancien Régime to Modernity ● Origins and causes of the English industrial revolution ● Structural mechanisms of the industrial revolution ● The spread of the Industrial Revolution in continental Europe ● The Industrial Revolution beyond Europe: the United States and Japan ● The social costs of the Industrial Revolution ● Historical Analysis of the Cyclical Phases of the First Globalisation ● Dynamics of National Markets and the Globalisation of Product Trade ● The Formation of Global Migration Systems ● Dynamics and Impacts of the Globalisation of Money Markets : The Central Role of Great Britain and France ● The Transformation of Social Structures and Relations during the Industrial Revolution ● The Origins of the Third World and the Impact of Colonisation ● Failures and Obstacles in the Third World ● Changing Methods of Work: Evolving Production Relationships from the End of the Nineteenth to the Middle of the Twentieth Century ● The Golden Age of the Western Economy: The Thirty Glorious Years (1945-1973) ● The Changing World Economy: 1973-2007 ● The Challenges of the Welfare State ● Around colonisation: fears and hopes for development ● Time of Ruptures: Challenges and Opportunities in the International Economy ● Globalisation and modes of development in the "third world"

15 世纪至 18 世纪期间,前工业化时期的欧洲基本上是由一片片广阔的农村社区组成的,在那里,农民的生活绝不仅仅是背景,而是文明跳动的心脏。农民的就业率约占总人口的 90%,他们不仅耕种土地,还是经济的中坚力量,他们塑造景观,培育民族,编织社会纽带,将村庄和土地联系在一起。他们每天在土地上辛勤劳作,不仅仅是为了生存;这是基本自给自足的经济背后的驱动力,是为市场和城市提供食物的伟大社会机器的关键组成部分。

在这一农业棋盘中,每个农民都扮演着决定性的角色,参与到密集的职责网络中,不仅要对当地领主负责,还要发扬相互团结的精神。农民的生活条件往往很艰苦,受制于严酷的季节和贵族的任意要求,但他们以顽强的毅力塑造了他们时代的经济。把他们仅仅描绘成一个弱势和无权无势的阶级是简单化了;他们代表了前工业化欧洲最大的社会群体,是塑造欧洲未来的关键角色,有时甚至是革命性的角色。

我们将深入探讨前工业化时代欧洲农民鲜为人知的日常生活,不仅揭示他们的耕作方式,而且揭示他们在社会等级制度中的地位,以及他们能够产生的反抗和变革的动力。通过将他们重新置于分析的中心,我们重新发现了欧洲前工业化经济和社会的根本基础。

农业占主导地位: 15 世纪 - 17 世纪

农业是旧制度经济的支柱,在塑造当时的社会职业结构方面起着主导作用。这一经济组织的核心是三大活动分支:涵盖农业活动的第一产业[1]、涵盖工业的第二产业[2]和涵盖服务业的第三产业[3]。16 世纪,欧洲的人口构成基本上是农村和农业人口,约有 80% 的居民务农。这一数字表明,每五个人中就有四个人与土地相依为命,这一压倒性的比例证明了农民在当时的经济生活中根深蒂固。第一产业不仅是最大的雇主,也是人们日常生活的基石,欧洲大部分劳动力都从事耕种土地、饲养牲畜和其他许多农业工作。

本表显示了发达市场经济国家(日本除外)劳动人口在第一产业(农业)、第二产业(工业)和第三产业(服务业)之间的分布变化情况。所给出的百分比反映了从 1500 年到 1995 年各部门在总劳动人口中所占的比例。在研究期开始时,即 1500 年,农业雇用了约 80%的劳动人口,而工业和服务业各占约 10%。1750 年,这一分布略有变化,农业略微下降到 76%,工业上升到 13%,服务业上升到 11%。1800 年,农业仍占 74%,但工业继续上升到 16%,服务业仍占 11%。1913 年发生了重大转变,农业占劳动人口的 40%,工业紧随其后,占 32%,服务业占 28%。这一转变在 20 世纪下半叶变得更加明显。1950 年,农业就业人口占劳动人口的 23%,工业占 37%,服务业占 40%,这表明经济日益多样化。到 1970 年,服务业超过了所有其他行业,占 52%,工业占 38%,农业仅占 10%。这一趋势在随后的几十年中一直持续:1980 年,农业下降到 7%,工业占 34%,服务业占 58%。到 1990 年,服务业增加到 66%,农业只占 5%,工业占 29%。最后,在 1995 年,服务业基本上占主导地位,达到 67%,而工业则略微下降到 28%,农业保持在 5%,这反映出世界经济正大力向服务业倾斜。这组数据显示了发达经济体从农业占主导地位到服务业占主导地位的明显转变,说明了几个世纪以来经济结构的深刻变化。

要理解农业在旧制度经济中的主导地位,必须牢记农业生产的货币价值远远超过其他生产部门。事实上,当时社会的财富是以农业为基础的,农业生产在相当大的程度上主导着经济,成为主要的收入来源。因此,财富的分配与农业有着内在的联系。在这种情况下,占人口大多数的农民完全依靠农业为生。他们的食物直接来自于自己的种植和收获。这些社会的特点是经济货币化程度低,明显倾向于以物易物,即直接交换商品和服务的制度。然而,尽管倾向于以物易物,农民仍然需要钱来支付教会和各级政府要求的税收。这种对货币的需求在一定程度上与农民日常经济的非货币化性质相矛盾,凸显了农民在管理资源和履行纳税义务时所面临的矛盾需求。

在旧制度社会中,经济结构带有强烈的社会分层和阶级特权特征。贵族和教士是当时的精英阶层,他们的收入主要来自第三阶层,即占人口绝大多数的农民和资产阶级的贡献。这些精英阶层通过对农田(通常由农民耕种)征收的宗主权和教会什一税致富。农民则必须将其生产或收入的一部分以税收和地租的形式缴纳,从而构成了贵族土地收入和神职人员教会收入的基础。这种税收制度对第三等级来说负担更重,因为贵族和神职人员都不需要纳税,而是享受各种豁免和特权。因此,税收负担几乎完全落在了农民和其他非特权阶层的肩上。这种经济态势凸显了精英阶层与农民生活条件之间的鲜明对比。前者虽然在数量上处于劣势,但其生活费用却来自于对后者的经济剥削,后者尽管对经济和社会结构做出了重要贡献,却不得不承担与其财力不相称的税收负担。这导致财富和权力集中在少数人手中,而大众则生活在持续的物质不安全中。

储蓄在旧政体的经济中发挥着至关重要的作用,因为储蓄是投资的基础。事实上,正是由于有了储蓄能力,个人和家庭才有能力购买生产性资产。在农业是经济基石的背景下,投资土地正成为一种常见的潜在获利方式。因此,购买森林或其他大片农田成为一种受青睐的投资方式。资产阶级,尤其是像日内瓦这样的繁华都市的资产阶级,认识到了这种投资的价值,往往将积蓄用于购买葡萄园。这种被认为比手工业或服务业更有利可图的活动吸引了那些有投资能力的人的注意。他们从农民的劳动中获利,农民代表他们耕种土地,使他们能够从生产中获利,而不一定直接参与耕作。即使是城市商人,只要积累了足够的财富,也会在农村购买土地,扩大投资组合,使收入来源多样化。这说明,即使在城市中,经济也与土地及其开发密切相关。然而,必须指出的是,农业部门并非千篇一律。农业部门的特点是情况千差万别:一些地区专门种植特定作物,另一些地区则以畜牧业著称,而耕作效率则因耕作方法和现行产权的不同而大相径庭。这种差异反映了农业经济的复杂性以及土地创收的不同方式。

耕作制度的多样性

随着中世纪的结束和随后时期的发展,欧洲内部出现了显著的地区差异,尤其是东西部和南北部之间的差异。这种差异尤其体现在农民的地位和现行的土地制度上。

西欧的大多数农民在现代开始时获得了某种形式的自由。这种解放是逐步实现的,这主要归功于封建结构的削弱以及生产和财产关系的变化。在西方,这些发展使农民成为自由农民,拥有更大的权利和更好的生活条件,尽管他们仍然受到各种形式的经济限制和依赖。然而,在想象中的圣彼得堡--特里亚斯特一线以东,情况却有所不同。所谓的 "第二农奴制 "正是在这一地区形成的。这种现象的特点是,农民身上的重重束缚加强了,他们发现自己再次被一种依附于领主并对领主承担义务的制度拴在了土地上。农民的权利受到很大限制,他们往往被迫在没有足够补偿的情况下耕种领主的土地,或将其生产的很大一部分作为地租支付。这种地理上的两极分化反映了前工业化欧洲在社会经济和法律方面的深刻分化。它还影响了不同地区的经济和社会发展,其后果将持续几个世纪,并影响着欧洲历史的发展。

国有财产制度

17 世纪,东欧经历了重大的社会和经济变革,对农民的地位产生了直接影响。在乌克兰、波兰、罗马尼亚和巴尔干半岛广袤肥沃的平原上,出现了一种特殊的现象:重新实行农奴制,即所谓的 "第二次农奴制"。农奴制的复兴主要是由 "波罗的海男爵 "策划的,他们通常是在这些地区拥有大片土地的军阀或贵族。这些男爵的权力依赖于他们的军事和经济实力,他们力图最大限度地提高土地收益,以便使自己富裕起来,并为他们的政治或军事野心提供资金。农民回归农奴制意味着他们失去了自主权,生活条件回到了中世纪封建社会的水平。农民被迫在领主的土地上劳作,却无法主张土地所有权。同时,他们还必须承担苦役和版税,这削弱了他们从劳动成果中获益的能力。此外,农民往往被禁止在未经许可的情况下离开领主的土地,这就将他们与领主及其土地捆绑在一起,严重限制了他们的人身自由。这些政策的影响遍及相关地区的社会和经济结构。虽然这些土地的产量很高,对供应非洲大陆的小麦和其他谷物至关重要,但耕种这些土地的农民生活艰苦,社会地位很低。东欧奴役制的加强与同时代欧洲其他地区的大自由运动形成了鲜明对比。

东欧的领地制是一种农业组织形式,领主通常是贵族或上层贵族成员,他们建立了庞大的农业庄园。在这些庄园内,他们几乎完全控制着大量的农奴,这些农奴被捆绑在土地上,被迫为领主工作。这种制度也被称为农奴制,在沙皇俄国一直持续到 1861 年农奴解放。在这种制度下,农民被非人化地称为 "灵魂",这个词强调了他们在地主登记册上仅仅是经济单位。他们作为拥有权利和愿望的人的地位在很大程度上被忽视了。他们的生活条件一般都很悲惨:他们不拥有自己耕种的土地,被迫将大部分产品交给领主,自己只保留生存所必需的东西。因此,他们几乎没有提高产量或创新耕作技术的动力,因为任何盈余都只会增加领主的财富。这些庄园的耕作基本上是自给农作,主要目的是避免饥荒,而不是最大限度地提高产量。然而,尽管只注重生存,大庄园还是生产了大量剩余产品,尤其是小麦,出口到德国和法国等国家。这得益于广袤的土地和密集的农奴。这些大量出口的谷物使这些庄园在市场经济中扮演了近乎资本主义的角色,尽管这种制度本身是建立在封建生产关系和农奴剥削的基础上的。这一悖论凸显了欧洲前工业化经济的复杂性和矛盾性,它能够将市场经济要素与古老的社会结构相结合。

在欧洲前工业化时期的农业中,谷物是最主要的作物,垄断了多达四分之三的农田。一些历史学家将谷物,尤其是小麦的这种优势描述为 "小麦暴政"。小麦之所以至关重要,是因为它构成了人们赖以生存的食物基础:面包是人们的主食,因此种植小麦对生存至关重要。然而,尽管小麦至关重要,这片土地的产量却不尽如人意。产量普遍较低,这是原始耕作技术和缺乏技术创新的直接后果。耕作方法往往很陈旧,依靠的是几百年来都没有发展的传统知识和简陋工具。更重要的是,缺乏使耕作方式现代化和提高产量所需的投资。普遍的贫困和以物易物为基础的经济体系没有为进行此类投资所需的资本积累提供肥沃的土壤。精英阶层通过税收和租金吸收了大部分货币流,他们没有以刺激农业发展的方式重新分配财富。农民本身在经济上也没有能力采用先进技术。国家和教会施加的沉重税收负担,以及满足土地领主需求的需要,使他们几乎没有资源投资于自己的土地。因此,本可以彻底改变农业和改善农民生活条件的技术进步并没有实现,直到随后几个世纪的社会和经济动荡才改变了欧洲农业的面貌。

事实证明,土壤肥力和牲畜管理问题是限制工业化前农业发展的另一个因素。无论是动物粪便还是人类粪便,都发挥着天然肥料的重要作用,可以肥沃土壤,提高作物产量。然而,当时的粪肥供应往往不足以满足所有耕地的需要,导致农业生产率低下。放牧与谷物种植的比较凸显了一个核心难题:一公顷用于放牧的土地只能养活有限数量的牛,由此产生的肉类和奶制品也只能养活有限数量的人,而同样一公顷用于谷物种植的土地却有可能养活十倍于此的人,因为谷物可以直接生产人类食用的粮食。在粮食安全是一个重大关切问题的背景下,在大多数人口依赖谷物食品生存的情况下,理所当然要优先考虑谷物种植。然而,对谷物的偏爱却损害了轮作和畜牧业,而轮作和畜牧业本可以改善土壤条件,长期提高产量。因此,由于缺乏足够的肥料供应和保持土壤肥力的耕作方法,谷物产量一直保持在较低水平,造成了生产率低下和农村贫困的恶性循环。这充分说明了工业化前的农民所面临的制约因素以及当时自给农作所固有的困难。

在前工业时代,简陋的耕作技术和有限的土壤科学知识导致土壤养分迅速枯竭。持续耕种同一块土地而不给其恢复时间的普遍做法使土壤变得贫瘠,降低了土壤肥力,进而降低了作物产量。因此,休耕--一种让土地休息一个或多个生长季节的传统方法--成为了一种必要而非选择。在此期间,土地不被耕种,通常让野生植物生长,帮助恢复土壤中的有机物和必要养分。这是一种原始的轮作方式,可以让土壤自然再生。然而,休耕具有明显的经济弊端:它减少了任何时候可用于粮食生产的土地数量,这在人口压力和粮食需求不断增长的情况下尤其成问题。由于缺乏现代化肥和先进的土壤管理技术,农民主要依靠自然方法来保持土壤肥力,如休耕、轮作和有限使用动物粪便。直到农业革命的到来和化肥的发现,农业生产率才有了显著的飞跃,实现了连续耕作,土壤没有了必须的休耕期。

第二次农奴制 "指的是发生在中欧和东欧的一种现象,特别是在 14 世纪至 17 世纪期间,在此期间,农民的境况大大恶化,在经历了早先的相对自由时期之后,农民的境况更接近于中世纪的农奴状态。造成这种逆转的因素有很多,包括贵族的土地兼并、经济压力以及对出口农产品(尤其是谷物)日益增长的需求。农民失去自由意味着他们要服从土地和地主的意志,这往往意味着被迫劳动而得不到足够的报酬,或者报酬由地主自己确定。农民还需缴纳任意的税收和地租,没有领主的允许,他们不能离开自己的土地或将子女嫁出去。这导致了普遍的贫困化,农民无法积累资产或改善自己的命运,陷入了代代相传的贫困循环。农民的贫困化也对这些地区的社会和经济结构产生了影响,限制了经济发展,加剧了社会不稳定。直到 19 世纪进行了各种土地改革并废除了农奴制,这种状况才开始有所改变,尽管第二次农奴制的影响在这些改革之后仍持续了很长时间。

领地制度

罗马帝国衰落后,西欧从农奴制向某种形式的农民解放的过渡是一个由多种因素造成的复杂现象。随着封建结构的确立,农民和农奴发现自己处于一种僵化的社会等级制度中,但改变其地位的机会开始出现。随着中世纪经济的发展,由于财富的生产和流通发生了变化,特别是货币的使用和市场的发展,对领主来说,债役变得越来越无利可图。面对这些变化,领主们有时会发现,将土地出租给自由农民或佃户比依靠奴役制度更有利,因为自由农民或佃户需要支付地租。城镇的扩张也为农民提供了农业以外的就业机会,使他们能够更好地协商生活条件,或摆脱封建束缚,寻求更好的生活。大量农民涌入城市中心,给领主带来了压力,迫使他们改善农民的生活条件,以便将他们留在自己的土地上。农民起义和起义也影响了封建关系。这些事件有时会导致谈判,为农民提供更宽松的条件。此外,当局有时会进行立法改革,限制领主对农奴的权力,改善农奴的生活条件。在某些山区,如瓦莱州和比利牛斯山,农业社区受益于特殊的条件。这些社区通常是牧场的集体所有者,享有相对的自治权,使他们能够保持一定程度的独立性。尽管他们有义务为领主做家务,但他们是自由的,有时还能通过谈判获得对他们有利的条件。西部这些不同地区的现实见证了农民经历的多样性,也凸显了当时社会和经济结构的复杂性。农业社区适应和协商自身地位的能力是欧洲社会和经济史演变的决定性因素。

在中世纪和工业化之前的西欧,两年制和三年制轮作制度的区别反映了对当地气候条件和土壤能力的适应。这些耕作方式在农村经济和人口生存中发挥了至关重要的作用。在南欧,意大利、希腊、西班牙和葡萄牙等地区普遍采用两年轮作制。这种制度将农田分为两部分:一部分在生长季节播种,另一部分则休耕休养。这种休耕使养分得以自然更新,但意味着农田每年都无法得到充分利用。另一方面,在气候条件和土壤肥力允许的北欧,农民实行三年轮作。土地被分成三块:一块用于种植冬季作物,一块用于种植春季作物,一块用于休耕。这种方法能更好地利用土地,因为任何时候都只有三分之一的土地处于休耕状态,而两年轮作一次则只有一半的土地处于休耕状态。三年轮作的效率更高,因为它优化了土地利用,提高了农业产量。这样做的效果是增加了粮食资源的供应量,支持了更多的人口。这项技术还有助于增加牲畜数量,因为休耕地可用于放牧,而两年制则不然。在化肥和现代耕作方法出现之前,北方向三年耕作法的过渡是提高复原力和扩大人口的因素之一。这种地区差异反映了欧洲农村社会的智慧和对当时环境和经济条件的适应。

东欧和西欧之间的社会经济鸿沟并非完全是现代现象。它源于欧洲大陆悠久的历史,特别是中世纪以来的历史,几个世纪以来一直延续着农业和社会发展的鲜明特征。在东方,由于中世纪后出现了 "第二农奴制 "现象,农民的自由受到严重限制,使他们不得不受当地贵族和大地主的奴役。在这种情况下,出现了以大地主农场为特征的农业结构,农民由于不能直接从劳动成果中获益,往往没有提高产量的积极性。另一方面,在西方,虽然封建结构也很普遍,但农民逐渐获得解放,农业发展有利于提高生产力和作物多样性。三年轮作、畜牧业和轮作等做法提高了粮食产量,从而有可能养活不断增长的人口并促进城市发展。东欧和西欧之间的这种差异导致了经济和社会发展的显著不同。在西方,农业变革为工业革命奠定了基础,而东方往往保持着更为传统和僵化的农业结构,这推迟了其工业化进程,并助长了两个地区之间经济和社会不平等的长期存在。这些历史差异产生了持久的影响,这些影响在欧洲当代的政治、经济和文化动态中依然可见。

生计农业

在中世纪的欧洲,农民从奴役地位到自由的转变是在多种因素的作用下实现的,而这些因素往往是相互影响的,整个欧洲大陆的转变过程也远非一成不变。随着人口的增加和城镇的发展,传统农业以外的工作机会开始出现,使一些农奴能够向往城市居民的不同生活。耕作方式的改变、生产力的提高以及资本主义的萌芽及其不断扩大的贸易,都需要更加自由和流动性更强的劳动力,这有助于挑战传统的农奴制度。就农奴而言,他们并不总是毫无异议地接受自己的命运。农民起义虽然经常被镇压,但有时也会导致贵族做出让步。与此同时,在经济和伦理等各种因素的影响下,某些地区进行了立法改革,废除了奴役制或改善了农民的状况。令人啼笑皆非的是,黑死病等危机也在这场变革中发挥了作用。人口的大量死亡造成了劳动力的短缺,使幸存的农民有更大的余地来谈判他们的地位和工资。然而,尽管在自由方面取得了这些进步,但在 18 世纪,虽然西欧大多数农民本身是自由的,但他们的经济自由往往仍然受到限制。土地保有制度仍然要求他们支付地租或提供服务以换取土地使用权。这与东欧许多地区形成了鲜明对比,在那里,奴役一直存在,在某些情况下甚至愈演愈烈,直到 19 世纪才最终废除。然而,西方农民的解放并不意味着他们实现了社会平等或完全的经济独立。权力结构和土地所有权仍然极不平等,使很大一部分农村人口处于经济依赖状态,即使他们的法律地位已经改变。

在前工业时代,农业是绝大多数欧洲人赖以生存的基础。这种农业主要以谷物生产为主,小麦和大麦是主要作物。农民自产自销,主要是为了养家糊口,确保最低限度的生存。谷物是如此重要,以至于占了他们饮食的四分之三,因此有 "小麦暴政 "的说法,说明了对这些作物的依赖。当时,一个人每天要食用 800 克到 1 公斤谷物,而现代社会的谷物食用量仅为 150 克到 200 克。这种高消耗量反映了谷物作为主要热量来源的重要性。谷物比牲畜更受欢迎,因为就每公顷的粮食产量而言,谷物要高出十倍左右。谷物可以养活大量人口,而畜牧业需要大片土地,以人类热量计算的产量却低得多。然而,这种农业的特点是产量低,极易歉收。在中世纪,播种一粒谷物,收获时平均只能收获五到六粒。此外,部分收成必须留作未来播种之用,这就意味着在新的收成到来之前会有一个粮食储备减少的歉收期。这一时期尤为关键,当收成不足时,饥荒并不少见。因此,人们一直生活在水深火热之中,几乎没有余力应对气候灾害或流行病,而这些灾害或流行病可能会毁掉庄稼,进而毁掉人口。

中世纪的耕作技术受到当时技术的限制。铁的产量不足且价格昂贵,这对农具产生了直接影响。犁铧通常由木头制成,这种材料的耐用性和效率远不如铁。木制犁铧磨损很快,降低了耕作效率,限制了农民有效耕作土地的能力。贫困的恶性循环加剧了这些技术困难。收成之后,农民们不得不将大部分粮食卖掉换面粉,还要支付各种税款和债务,几乎没有钱投资购买更好的工具。例如,没钱买铁犁铧就阻碍了农业生产力的提高。更好的设备本可以使土地耕作得更深、更有效,从而提高产量。此外,对低效工具的依赖不仅限制了耕地面积,也限制了耕地速度。这意味着,即使农业知识或气候条件允许提高产量,物质条件的限制也为当时的农业技术所能达到的目标设置了上限。

土壤施肥是前工业化农业的核心问题。由于没有现代有效的化学肥料,农民只能依靠动物和人类的排泄物来保持耕地的肥力。法兰西岛地区就是一个典型的例子,在那里,密集的城市化(如巴黎)可以提供大量的有机物,这些有机物经处理后可用作周围农田的肥料。然而,这些做法受到了当时物流的限制。畜牧业集中在山区的部分原因是,这些地区的地理特征使其不太适合集约化谷物种植,但由于土壤贫瘠和地形崎岖,更适合放牧。法国的阿尔卑斯山、比利牛斯山和中央高原就是这样的地区。长距离运输粪肥既昂贵又困难,令人望而却步。在没有现代运输系统的情况下,运输大量像粪肥这样笨重的物品是一项重大的物流挑战。谷物暴政 "指的是优先种植谷物而忽视畜牧业,这种优先次序对土壤肥力管理产生了影响。在实行畜牧业的地方,粪肥可以用来就地培肥土壤,但这并不利于偏远的谷物种植地区,因为这些地区非常需要粪肥来提高作物产量。土壤肥力管理非常复杂,受到当时农业经济的制约。由于没有高效运输肥料的手段,也没有化学替代品,保持土壤肥力对工业化前的农民来说仍然是一个持续的挑战。

谷物产量低

收益率仍然较低

农业产量是指收获的产品数量与播种的数量之间的比率,一般用每播种一粒谷物收获多少谷物来表示。在前工业化时代的农业社会,低产量可能带来灾难性后果。歉收往往是由恶劣的天气条件、虫害、作物疾病或耕作技术不足造成的。一旦歉收,靠天吃饭的人们就会面临粮食短缺。饥荒可能导致毁灭性的后果。弱肉强食 "可以有多种解释。一方面,它意味着社会中最脆弱的成员--年轻人、老人、病人和穷人--往往在饥荒时期首当其冲。另一方面,在社会和政治方面,这可能意味着拥有更好资源和更大权力的精英能够垄断剩余资源,从而强化现有的权力结构,加剧社会不平等。饥荒和长期营养不良是前工业社会高死亡率的驱动因素,为粮食安全而斗争是大多数农民生活中的常态。这导致了各种适应措施,如食物储存、多样化饮食,以及随着时间的推移,技术和农业创新,以提高产量和降低饥荒风险。

由于技术进步和种植方法的改进,中世纪的农业产量大大低于现代农业的产量。在这一时期,欧洲某些地区的典型单产为 5-6 比 1,尽管这些数字会因当地条件、种植方法、土壤肥力和气候的不同而有很大差异。日内瓦的产量为 4:1,很好地说明了这些地区差异。重要的是要记住,产量不仅受到当时的技术和农业知识的限制,还受到气候变异、虫害、植物病害和土壤质量的影响。中世纪农业依靠三年轮作等制度,与更早的方法相比,产量有所提高,但与现代标准相比,生产率仍然很低。农民还必须将部分收成留到第二年播种,这限制了可供直接消费的粮食数量。

绩效不佳的原因

谷物暴政 "是工业化前农业的主要制约因素。土壤肥力是丰收的关键,在没有化肥的情况下,土壤肥力在很大程度上依赖于牲畜粪便和人类排泄物。这种依赖性在山区造成了特别的问题,因为那里的畜牧场地处偏远,无法获得这种天然肥料,从而降低了作物产量。在没有现代运输工具的时代,运输成本和物流问题使得肥料等肥田必需品的长途运输既昂贵又不现实。当时的耕作方法,工具简陋,犁耕和播种技术落后,根本无法改善这种状况。木犁的效率低于金属犁,无法充分挖掘耕地的潜力。此外,当时的饮食以谷物为主,谷物被认为是一种可靠、可储存的热量来源,可用于冬季等热量短缺时期。对谷物的重视阻碍了其他农业形式的发展,如园艺或农林业,而这些农业形式本可以被证明具有更高的生产力。封建制度的社会和经济结构加剧了这些困难。农民被版税和赋税压得喘不过气来,几乎没有投资改善耕作方式的能力和动力。一旦天气不佳,收成就会受到严重影响,因为中世纪社会几乎没有管理气候灾害相关风险的策略。在这种情况下,农业生产更注重生存,而不是利润或财富的积累,从而限制了农业进化和发展的可能性。

工业化前农业投资水平较低的现象源于当时的几个结构性问题。农民往往因缺乏资金而无法提高工具和耕作方法的质量。压迫性的税收制度使农民几乎没有积累储蓄的余地,这加剧了他们的资金匮乏。贵族和封建当局强加的税收负担意味着大部分收成和收入都用于支付各种税赋,而不是再投资于农场。此外,社会经济制度也不利于资本积累,因为它的结构使农民在经济上处于依赖地位。农民的处境岌岌可危,他们往往不得不集中精力满足眼前的生存需要,而不是进行本可以提高产量和改善生活条件的长期投资。这种投资手段的匮乏又因无法获得信贷和对风险的厌恶而加剧,因为自然灾害(如恶劣天气或蝗灾和植物病害等瘟疫)频频发生,可能会使收成和投资化为乌有。

对保守农民的刻板印象源于前工业社会的物质和社会经济条件。在这些社会中,自给自足的耕作是常态:其目的是生产足够养活农民及其家人的粮食,几乎没有多余的粮食用于贸易或投资。这种生产方式与自然节律和传统知识密切相关,世世代代的实践证明了其价值。农民主要依靠第一次收成来维持下一次收成。因此,任何耕作方式的改变都意味着相当大的风险。如果失败,后果可能是灾难性的,轻则饥荒,重则饿死。因此,偏离久经考验的做法不仅被视为轻率,更是对生存的直接威胁。因此,抵制变革不仅仅是一个心态或态度问题,而是对不确定性条件的理性反应。创新意味着冒着打破脆弱平衡的风险,而当生存与饥饿之间的差距很小时,谨慎就会优先于实验。农民犯不起错误:他们是一个系统的管理者,在这个系统中,每一粒粮食、每一头牲畜、每一种工具都至关重要。此外,不鼓励冒险的社会和经济结构也强化了这种谨慎。多样化的机会有限,社会支持系统或针对作物歉收的保险几乎不存在。农民往往对土地所有者或国家负有债务或义务,这迫使他们必须安全、持续地生产,以履行这些承诺。因此,保守农民的刻板印象是现实生活的一部分,在那里,变化就是危险的代名词,坚守传统是一种生存策略,由变幻莫测的环境和岌岌可危的生活所决定。

保持土壤肥力是中世纪农民一直面临的挑战。他们对动物粪便和人类粪便等天然肥料的依赖,凸显了当地养分循环在当时农业中的重要性。巴黎等城市中心的人口聚集创造了丰富的有机物资源,这些有机物用作肥料时,可以显著提高周围土壤的肥力。这在一定程度上解释了为什么法兰西岛等地区以土壤肥沃而闻名。然而,当时的农业结构意味着畜牧业和谷物种植区在地理上是分离的。畜牧场通常位于土壤不太肥沃的山区,那里的土地不适合密集种植谷物,但可以放牧。因此,比利牛斯山、阿尔卑斯山和中央丘陵等放牧区远离谷物种植区。因此,运输化肥在距离和成本方面都存在问题。运输技术简陋,成本高昂,道路等基础设施往往状况不佳,因此运输粪肥等大体积材料在经济上是不可行的。因此,谷物田往往缺乏维持或提高肥力所需的养分。这种情况造成了恶性循环,土地消耗的速度超过了自然再生的速度,导致产量降低,农民养活日益增长的人口的压力增大。

中世纪农业社会的僵局感部分源于当时以农村和农业为主的经济结构。与现代标准相比,农业产量普遍较低,技术创新缓慢。这是由多种因素造成的,包括缺乏先进的科学知识、可用的农业工具和技术很少,以及由于尝试新方法所带来的风险而对变革产生一定的抵触情绪。在这种情况下,城市阶层往往被视为农民的额外负担。虽然城市居民的生存依赖于农业生产,但他们也经常被视为寄生虫,因为他们消耗剩余资源,却没有直接为这些资源的生产做出贡献。包括商人、手工业者、教士和贵族在内的城镇居民依靠农民获得食物,但他们并不总是平等地分担农业生产的负担和利益。这就形成了这样一种经济制度:占人口大多数的农民辛勤劳作,为每个人生产足够的食物,但他们的收成却有很大一部分被那些不参与生产的人消耗掉了。这可能会造成社会和经济紧张,尤其是在收成不好、盈余有限的年份。封建制度加剧了这种态势,因为土地由贵族占有,而贵族往往向农民征税和强加劳役。这进一步限制了农民投资改良和积累盈余的能力,维持了现状,阻碍了经济和技术进步。

保罗-贝罗奇的 "15%定律

旧制度下的社会与农业基础有着非常严格的经济限制。能否养活非农业人口,如生活在城市中的人口,直接取决于农业生产力。由于当时的农业技术严重限制了产量,只有一小部分人能够不直接参与粮食生产。统计数据说明了这种依赖性。如果 75% 至 80% 的人口必须从事农业以满足全体人口的粮食需求,那么就只剩下 20% 至 25% 的人口从事其他工作,包括贸易、手工业、神职人员、行政管理和教育等社会重要职能。在这种情况下,约占人口 15%的城市居民被视为 "寄生虫",因为他们消耗资源,却不直接参与生产。然而,这种看法忽视了这些城市居民在文化、行政、教育和经济方面做出的贡献。他们的工作对整个社会的结构和运作至关重要,尽管他们对农业生产的依赖是一个不可否认的现实。城市居民的活动,包括手工业者和商人的活动,并没有随着季节的变化而停止,这一点与农民不同,后者在冬季活动较少。这强化了城市居民作为社会成员的形象,他们的生活是以牺牲直接生产者--农民的利益为代价的,因为农民的劳动受制于变化无常的季节和土地的生产力。

历史学家保罗-拜罗赫(Paul Bairoch)制定的 "15%定律 "说明了工业时代之前农业社会在人口和经济方面的局限性。该定律规定,城市居民最多只能占总人口的 15%,即不能自己生产粮食,因此只能依赖农业剩余产品的人。在旧政体时期,绝大多数人口(75% 至 80%)都积极从事农业生产。这一高比例反映出需要大量劳动力来满足人口的粮食需求。然而,由于农业是一项季节性活动,农民在冬季并不工作,这意味着在每年的劳动力中,估计有 70-75% 的人实际投入农业。根据这些数字,还有 25% 至 30% 的劳动力可以从事农业以外的活动。然而,重要的是要记住,即使在农村地区也有非农业工人,如铁匠、木匠、牧师等。他们在农村的存在减少了可分配给城镇的劳动力数量。考虑到所有这些因素,白罗赫得出结论,城市人口,即靠在城镇从事非农业活动为生的人口,不能超过总人口的 15%。这一限制是由当时的农业生产能力和为全体人口提供食物的需要所决定的。因此,工业化前的社会主要是农村社会,城市中心相对于总人口而言仍然相对较小。这一现实凸显了这些社会赖以生存的不稳定平衡,因为它们无法在不危及粮食安全的情况下养活越来越多的城市居民。

保罗-拜罗赫在《从杰里科到墨西哥》一书中提出的概念强调了前工业社会中农业与城市化之间的联系。在工业革命之前,城市化率一直低于 15%,这一估计是基于对现有人口数据的历史分析。虽然 3 到 4 的调整看似武断,但它反映了农业以外的活动所需的余地,甚至考虑到了农村地区的手工业者和其他非农业职业。这一城市化限制表明,在当时的社会中,大部分资源都被用于生存,几乎没有空间投资于创新,而创新本可以促进经济发展,提高农业生产率。城市历来是创新和进步的中心,但由于农业能力不足以养活更多的城市人口,城市发展无法超过这 15%的阈值。然而,随着工业革命的到来,这种态势开始发生变化。技术革新,尤其是农业和运输业的技术革新,使农业产量大幅提高,运输成本大幅降低。这些发展将部分人口从对农业劳动力的需求中解放出来,使得城市化进程加快,经济更加多元化的社会出现,创新在城市环境中得以蓬勃发展。换句话说,旧制度时期的社会由于农业的局限性而陷入了某种停滞状态,而技术进步则逐渐释放了创新的潜力,为现代社会的到来铺平了道路。

大规模贫困的社会

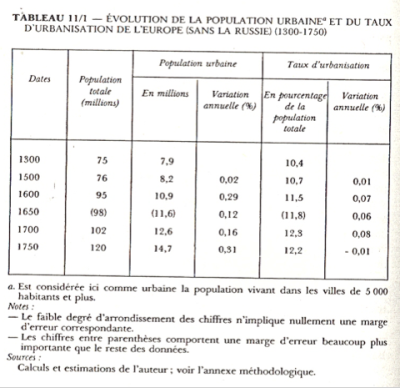

本表概述了 1300 年至 1750 年间欧洲的人口和城市化进程。在此期间,欧洲人口从 7500 万增长到 1.2 亿,反映了人口的逐步增长,尽管历史上发生过黑死病等灾害,导致 14 世纪人口大幅减少。城市化也是一种趋势,居住在城市的人口从 790 万增加到 1470 万。然而,这种城市化进程是缓慢的,并不反映向城市的大规模迁移,而是反映了城市的不断发展。居住在城市地区的人口比例仍然低于 15%,这强化了前工业化社会、以农业为主的观念。城市化率和总人口的年变化相当小,这表明人口在逐渐变化,而不是快速或急剧转变。这表明,欧洲的人口变化和城市化是缓慢而稳定演变的结果,其特点是城市基础设施逐步发展,城市支持更多人口的能力不断增强,尽管这种能力并不强。简而言之,这些数据描绘了一个正在缓慢迈向更加城市化社会的欧洲,但其根基仍深深扎根于农业,城市更多是作为商业和行政中心,而非工业生产中心。

前工业化农业社会的生活条件极其恶劣,对人们的健康和寿命有很大影响。自给自足的耕作、高强度的体力劳动、有限的饮食、恶劣的卫生条件和有限的医疗服务导致婴儿死亡率高和预期寿命低。然而,25 至 30 岁的平均预期寿命并不意味着大多数人在这个年龄死亡。这个数字只是一个平均值,受到大量婴儿死亡的影响。童年时期存活下来的儿童有合理的机会长大成人,活到 50 岁或更长,尽管这不像今天那么常见。按照今天的标准,一个人活到 40 岁肯定算是老了,但不一定是 "老人"。不过,自幼从事繁重的体力劳动对身体造成的磨损和撕裂,肯定会让人看起来像早年的老人,并伴有疼痛。人们常常患有牙科疾病、慢性疾病和身体的一般磨损,这使他们看起来比今天的同龄人更老,因为今天的人们可以获得更好的医疗保健和更多样化的饮食。流行病、饥荒和战争加剧了这种状况,进一步降低了健康长寿的前景。正因如此,当时的农业人口面对岌岌可危的生存环境,往往不得不依靠社区团结来生存。

营养不良是前工业社会农民的普遍现实。他们的饮食缺乏多样性,通常以一两种主食谷物(如小麦、黑麦或大麦)为主,水果、蔬菜和蛋白质摄入不足,这极大地影响了他们的免疫系统。缺乏必需的维生素和矿物质会导致各种缺乏性疾病,并削弱对感染的抵抗力。农民往往生活在卫生条件极差的环境中,与动物亲密接触,因此也会接触到各种病原体。在这种情况下,"简单 "的流感可能比营养良好的健康人群更危险。医学知识的缺乏和医疗服务的有限使情况更加恶化。由于收成不足或自然灾害,这些人口还面临着饥荒时期,这进一步削弱了他们适当养活自己的能力。在饥荒时期,机会性疾病会迅速传播,将良性疾病转化为致命的流行病。此外,战争和征用时期也会使农民的粮食状况恶化,使营养不良更加频繁和严重。

1588 年,《罗马公报》在教皇举行宴会时刊登了 "罗马无新事,唯有饿死人"(À Rome rien de neuf sinon que l'on meurt-de-faim)的标题。这些都是在岌岌可危的情况下反映出的大规模贫困社会。前工业社会的社会阶层之间形成了鲜明的对比。在教皇举行宴会的同时,《罗马公报》报道了罗马的饥荒,这不仅凸显了社会的不平等,也反映了精英阶层面对弱势群体的苦难无动于衷或无能为力。大规模贫困是旧制度社会的一个特征,在那里,绝大多数人都生活在持续的不稳定中。生计完全依赖于农业生产,而农业生产又受制于变幻莫测的天气、虫害、作物疾病和战争。歉收会迅速导致饥荒,加剧贫困和死亡率。精英阶层,无论是教会、贵族还是城镇资产阶级,都拥有雄厚的财力,往往能够躲过饥荒和经济危机带来的最严重后果。饥荒时期的宴会和其他炫富行为被视为脱离民众现实的奢华表现。这种社会鸿沟是导致紧张局势和民众起义的众多原因之一。历史上有许多起义,饥饿和苦难驱使人们奋起反抗被认为是不公正的、对他们的苦难麻木不仁的秩序。