Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert war das vorindustrielle Europa im Wesentlichen ein riesiger Flickenteppich aus ländlichen Gemeinden, in denen das bäuerliche Leben keineswegs nur eine Kulisse war, sondern das pulsierende Herz der Zivilisation bildete. Die Bauern, die etwa 90% der Bevölkerung stellten, bewirtschafteten nicht nur das Land, sondern bildeten auch das lebendige Rückgrat der Wirtschaft, gestalteten die Landschaft, ernährten die Nationen und knüpften die sozialen Bande, die Dörfer und Landstriche miteinander verbanden. Ihre tägliche Arbeit auf dem Land war mehr als nur ein nachfolgendes Streben nach Überleben; sie war die treibende Kraft einer weitgehend autarken Wirtschaft und ein wichtiger Teil der großen sozialen Maschinerie, die Märkte und Städte versorgte.

Innerhalb dieses agrarischen Schachbretts spielte jeder Bauer eine entscheidende Rolle und war in ein dichtes Netz von Pflichten eingebunden, nicht nur gegenüber dem örtlichen Grundherrn, sondern auch im Geiste gegenseitiger Solidarität. Obwohl die Bauern oft in kargen Verhältnissen lebten und den harten Jahreszeiten sowie den willkürlichen Forderungen des Adels unterworfen waren, gestalteten sie die Wirtschaft ihrer Zeit widerstandsfähig mit. Es ist verkürzend, sie nur als benachteiligte und machtlose Klasse zu zeichnen; sie stellten die größte soziale Masse im vorindustriellen Europa dar und waren wichtige, manchmal revolutionäre Akteure bei der Gestaltung seiner Zukunft.

Wir werden in den oftmals unbekannten Alltag der europäischen Bauern vor dem Industriezeitalter eintauchen und nicht nur ihre landwirtschaftlichen Praktiken beleuchten, sondern auch ihren Platz innerhalb der sozialen Hierarchie und die Dynamiken des Widerstands und des Wandels, die sie hervorbringen konnten. Indem wir sie wieder in den Mittelpunkt der Analyse stellen, entdecken wir die eigentlichen Grundlagen der vorindustriellen europäischen Wirtschaft und Gesellschaft wieder.

Die Vorherrschaft der Landwirtschaft: XV. Jahrhundert - XVII.[modifier | modifier le wikicode]

Die Landwirtschaft war der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Volkswirtschaften des Ancien Régime und prägte die damalige sozio-professionelle Struktur maßgeblich. Im Zentrum dieser Wirtschaftsorganisation standen drei Haupttätigkeitsbereiche: der primäre Sektor [1], der die landwirtschaftlichen Tätigkeiten umfasst, der sekundäre Sektor [2], der die Industrie betrifft, und der tertiäre Sektor [3], der die Dienstleistungen umfasst. Jahrhundert war das demografische Gesicht Europas überwiegend ländlich und agrarisch geprägt, wobei etwa 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren. Dies zeigt, dass vier von fünf Menschen mit dem Land verbunden waren - ein überwältigender Anteil, der die tiefe Verankerung des Bauernstandes im Wirtschaftsleben der damaligen Zeit belegt. Der primäre Sektor war nicht nur der größte Arbeitgeber; er bildete die Grundlage des täglichen Lebens, da die Mehrheit der europäischen Erwerbsbevölkerung sich der Bewirtschaftung des Landes, der Viehzucht und den vielen anderen Aufgaben widmete, die die landwirtschaftliche Arbeit ausmachen.

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Verteilung der Erwerbsbevölkerung auf den primären (Landwirtschaft), sekundären (Industrie) und tertiären (Dienstleistungen) Sektor in den Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft mit Ausnahme von Japan im Detail. Die angegebenen Prozentsätze spiegeln den Anteil jedes Sektors an der gesamten Erwerbsbevölkerung vom Jahr 1500 bis 1995 wider. Zu Beginn des Untersuchungszeitraums, im Jahr 1500, waren etwa 80% der Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, während die Industrie und der Dienstleistungssektor jeweils etwa 10% ausmachten. Diese Verteilung änderte sich leicht bis 1750, als ein leichter Rückgang der Landwirtschaft auf 76% zu verzeichnen war, während die Industrie auf 13% und der Dienstleistungssektor auf 11% anstieg. Im Jahr 1800 blieb die Landwirtschaft mit 74 % vorherrschend, aber die Industrie stieg weiter auf 16 % und die Dienstleistungen blieben bei 11 %. Im Jahr 1913 kam es zu einer bedeutenden Wende, als die Landwirtschaft 40 % der Erwerbsbevölkerung ausmachte, dicht gefolgt von der Industrie mit 32 % und dem Dienstleistungssektor mit 28 %. Dieser Wandel verstärkte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1950 beschäftigte die Landwirtschaft 23% der Erwerbsbevölkerung, während die Industrie 37% und der Dienstleistungssektor 40% erreichten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Diversifizierung hindeutet. Das Jahr 1970 markiert einen Wendepunkt, an dem der Dienstleistungssektor mit 52 % alle anderen Sektoren überholt, während die Industrie 38 % und die Landwirtschaft nur 10 % ausmachen. Dieser Trend setzte sich in den folgenden Jahrzehnten fort: 1980 fiel die Landwirtschaft auf 7 %, die Industrie machte 34 % aus und der Dienstleistungssektor 58 %. 1990 stieg der Anteil der Dienstleistungen auf 66 %, während die Landwirtschaft auf 5 % und die Industrie auf 29 % zurückfielen. 1995 schließlich dominierten die Dienstleistungen mit 67%, während die Industrie leicht auf 28% zurückging und die Landwirtschaft bei 5% blieb, was eine Welt widerspiegelt, in der die Wirtschaft stark dienstleistungsorientiert ist. Dieser Datensatz zeigt einen klaren Übergang der entwickelten Volkswirtschaften von einer Dominanz der Landwirtschaft zu einer Dominanz der Dienstleistungen und veranschaulicht die tiefgreifenden Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen über die Jahrhunderte hinweg.

Um die überragende Bedeutung der Landwirtschaft in den Volkswirtschaften des Ancien Régime zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass der monetäre Wert der landwirtschaftlichen Produktion den anderer Produktionssektoren bei weitem übertraf. Tatsächlich beruhte der Reichtum der Gesellschaften dieser Zeit auf der Landwirtschaft, deren Produktion die Wirtschaft in erheblichem Maße dominierte und zur Haupteinnahmequelle wurde. Die Verteilung des Wohlstands war daher untrennbar mit der Landwirtschaft verbunden. Vor diesem Hintergrund war der Bauer, der die Mehrheit der Bevölkerung darstellte, für seinen Lebensunterhalt vollständig von der Landwirtschaft abhängig. Seine Nahrung stammte direkt aus dem, was er anbauen und ernten konnte. Diese Gesellschaften waren durch eine geringe Monetarisierung der Wirtschaft gekennzeichnet, mit einer deutlichen Präferenz für den Tauschhandel, ein System des direkten Austauschs von Waren und Dienstleistungen. Doch trotz dieser Tendenz zum Tauschhandel benötigten die Bauern dennoch Geld, um die von der Kirche und den verschiedenen Regierungsebenen geforderten Steuern zu bezahlen. Dieser Geldbedarf stand teilweise im Widerspruch zu der wenig monetarisierten Natur ihrer Alltagswirtschaft und verdeutlichte die widersprüchlichen Anforderungen, denen sich die Bauern bei der Verwaltung ihrer Ressourcen und der Erfüllung ihrer Steuerpflichten gegenübersahen.

In der Gesellschaft des Ancien Régime war die Wirtschaftsstruktur stark von der sozialen Schichtung und den Klassenprivilegien geprägt. Die Einkünfte des Adels und des Klerus, die die Eliten der damaligen Zeit darstellten, leiteten sich größtenteils aus den Abgaben des Dritten Standes ab, d. h. der Bauern und Bürger, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ausmachten. Diese Eliten bereicherten sich an den herrschaftlichen Rechten und kirchlichen Zehnten, die auf landwirtschaftlich genutztes Land erhoben wurden, das oft von Bauern bewirtschaftet wurde. Die Bauern mussten ihrerseits einen Teil ihrer Produktion oder ihres Einkommens in Form von Steuern und Pachten abführen und bildeten so die Grundlage für das Grundeinkommen des Adels und die kirchlichen Einkünfte des Klerus. Dieses Steuersystem belastete den Dritten Stand umso mehr, als weder der Adel noch der Klerus steuerpflichtig waren, sondern von verschiedenen Befreiungen und Privilegien profitierten. Daher lastete die Steuerlast fast vollständig auf den Schultern der Bauern und anderer nicht privilegierter Klassen. Diese wirtschaftliche Dynamik verdeutlicht den scharfen Kontrast zwischen den Lebensbedingungen der Eliten und denen der Bauern. Erstere waren zwar zahlenmäßig unterlegen, führten aber ein Leben, das durch die wirtschaftliche Ausbeutung der Letzteren finanziert wurde, die trotz ihres wesentlichen Beitrags zur Wirtschaft und zur Sozialstruktur eine im Verhältnis zu ihren Mitteln unverhältnismäßig hohe Steuerlast zu tragen hatten. Dies führte zu einer Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen einiger weniger, während die große Masse in ständiger materieller Unsicherheit lebte.

Ersparnisse spielten in der Wirtschaft des Ancien Régime eine entscheidende Rolle, da sie die Grundlage für Investitionen bildeten. Denn nur dank der Fähigkeit zu sparen konnten sich Einzelpersonen und Familien den Erwerb von produktiven Vermögenswerten leisten. In einem Kontext, in dem die Landwirtschaft den Eckpfeiler der Wirtschaft bildet, wird das Investieren in Land zu einer gängigen und potenziell lukrativen Praxis. Der Kauf von Wäldern oder anderen landwirtschaftlichen Flächen stellte daher eine bevorzugte Form der Investition dar. Die Bürger, insbesondere in wohlhabenden Städten wie Genf, erkannten den Wert solcher Investitionen und lenkten ihre Ersparnisse häufig in den Kauf von Weinbergen. Diese Tätigkeit, die als rentabler als Handwerk oder Dienstleistungen gilt, zieht die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich, die über die Mittel für Investitionen verfügen. Sie profitieren dann von der Arbeit der Bauern, die das Land in ihrem Namen bewirtschaften, sodass sie von der Produktion profitieren können, ohne notwendigerweise direkt in die landwirtschaftliche Arbeit involviert zu sein. Selbst städtische Händler, sofern sie genügend Reichtum angehäuft haben, kaufen Land auf dem Land, erweitern ihr Investitionsportfolio und diversifizieren ihre Einkommensquellen. Dies verdeutlicht, wie eng die Wirtschaft selbst in den Städten mit dem Land und seiner Nutzung verknüpft war. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Agrarsektor nicht einheitlich war. Er zeichnete sich durch eine große Vielfalt aus: Einige Regionen waren auf bestimmte Kulturen spezialisiert, andere waren für ihre Viehzucht bekannt, und die Effizienz der Bewirtschaftung konnte je nach landwirtschaftlichen Methoden und geltenden Eigentumsrechten stark variieren. Diese Heterogenität spiegelte die Komplexität der Agrarwirtschaft und die verschiedenen Arten, wie Land zur Erzielung von Einkommen genutzt werden konnte, wider.

Die Vielfalt der Agrarsysteme[modifier | modifier le wikicode]

À la sortie du Moyen Âge et au fur et à mesure que l'on avance dans les périodes qui suivent, on observe l'émergence de disparités régionales significatives au sein de l'Europe, particulièrement entre l'Est et l'Ouest, ainsi qu'entre le Nord et le Sud. Cette divergence se manifeste notamment dans le statut des paysans et dans les systèmes agraires en vigueur.

La majorité des paysans de l'Europe occidentale ont acquis une forme de liberté à l'aube de l'époque moderne. Cette libération s'est produite progressivement, grâce notamment à l'affaiblissement des structures féodales et à l'évolution des rapports de production et de propriété. En Occident, cette évolution a permis aux paysans de devenir des agriculteurs libres, disposant de droits plus étendus et de meilleures conditions de vie, bien que toujours soumis à diverses formes de contraintes économiques et de dépendances. En revanche, à l'Est de la ligne imaginaire St. Pétersbourg-Trieste, la situation évolue différemment. C'est dans cette région que se développe ce qu'on appelle le "second servage". Ce phénomène se caractérise par un renforcement des contraintes pesant sur les paysans, qui se retrouvent de nouveau enchaînés à la terre par un système de dépendance et d'obligations envers les seigneurs. Les droits des paysans sont considérablement restreints, et ils sont souvent forcés de travailler les terres des seigneurs sans compensation adéquate, ou de verser une partie importante de leur production en guise de rente. Cette dichotomie géographique traduit donc une profonde division socio-économique et légale au sein de l'Europe préindustrielle. Elle influence également le développement économique et social des différentes régions, avec des conséquences qui perdureront pendant des siècles, façonnant la dynamique de l'histoire européenne.

Système domanial[modifier | modifier le wikicode]

Im 17. Jahrhundert kam es in Osteuropa zu bedeutenden sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die sich direkt auf die Lage der Bauern auswirkten. In den weiten, fruchtbaren Ebenen der Ukraine, Polens, Rumäniens und des Balkans, die aufgrund ihrer hohen landwirtschaftlichen Produktivität als Kornkammer Europas bekannt wurden, trat ein besonderes Phänomen auf: die Wiedereinführung der Leibeigenschaft, die als "zweite Leibeigenschaft" bekannt wurde. Diese Wiederbelebung der Leibeigenschaft wird größtenteils von den "baltischen Baronen" inszeniert, bei denen es sich häufig um Kriegsherren oder Aristokraten handelt, die in diesen Regionen über riesige Landflächen verfügen. Die Autorität dieser Barone beruht auf ihrer militärischen und wirtschaftlichen Macht, und sie versuchen, die Erträge ihres Landes zu maximieren, um sich zu bereichern und ihre Ambitionen - seien sie politischer oder militärischer Natur - zu finanzieren. Die erneute Leibeigenschaft der Bauern bedeutet den Verlust ihrer Autonomie und die Rückkehr zu Lebensbedingungen, die denen des mittelalterlichen Feudalismus ähneln. Die Bauern sind gezwungen, das Land der Grundherren zu bearbeiten, ohne Eigentum daran beanspruchen zu können. Sie werden auch zu Frondiensten und Abgaben verpflichtet, die ihre Fähigkeit, von den Früchten ihrer Arbeit zu profitieren, einschränken. Darüber hinaus ist es den Bauern häufig verboten, das Land des Grundherrn ohne Erlaubnis zu verlassen, wodurch sie auf eine Weise an den Grundherrn und sein Land gebunden sind, die ihre persönliche Freiheit stark einschränkt. Die Auswirkungen dieser Politik sind in der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur der betroffenen Regionen zu spüren. Obwohl das Land sehr produktiv und für die Versorgung des Kontinents mit Weizen und anderen Getreidesorten unerlässlich ist, ist das Leben der Bauern, die es bewirtschaften, hart und ihr sozialer Status sehr niedrig. Diese Verstärkung der Leibeigenschaft in Osteuropa steht in starkem Kontrast zu den Bewegungen hin zu mehr Freiheiten, die zur gleichen Zeit in anderen Teilen Europas zu beobachten waren.

Das Domanialsystem in Osteuropa war eine Form der Agrarorganisation, bei der Gutsherren, häufig Aristokraten oder Mitglieder des Hochadels, große landwirtschaftliche Gebiete einrichteten. Auf diesen Gütern übten sie eine fast vollständige Kontrolle über zahlreiche leibeigene Bauern aus, die an das Land gebunden waren und gezwungen wurden, für den Gutsherrn zu arbeiten. Dieses System, das auch als Domanialsklaverei bekannt ist, bestand insbesondere im zaristischen Russland bis zur Emanzipation der Leibeigenen im Jahr 1861 fort. Im Rahmen dieses Systems wurden Bauern auf entmenschlichende Weise als "Seelen" bezeichnet, ein Begriff, der ihre Reduzierung auf bloße Wirtschaftseinheiten in den Registern der Grundbesitzer unterstreicht. Ihr Status als menschliche Wesen mit Rechten und Bestrebungen wurde weitgehend ignoriert. Ihre Lebensbedingungen waren in der Regel miserabel: Sie besaßen das Land, das sie bewirtschafteten, nicht und waren gezwungen, den Großteil ihrer Produktion an den Grundherrn abzuliefern und nur das Nötigste für ihr Überleben zu behalten. So hatten sie kaum Anreize, die Erträge zu steigern oder die Agrartechniken zu innovieren, da ein möglicher Überschuss nur den Reichtum des Grundherrn steigern würde. Die Landwirtschaft, die in diesen Gebieten betrieben wurde, war im Wesentlichen eine Subsistenzwirtschaft, die in erster Linie darauf abzielte, Hungersnöte zu vermeiden, und weniger darauf, die Produktion zu maximieren. Dennoch gelang es den großen Domänen trotz dieser Fokussierung auf das bloße Überleben, erhebliche Überschüsse zu produzieren, insbesondere Weizen, der in Länder wie Deutschland und Frankreich exportiert wurde. Dies wurde durch die Größe des Landes und die Dichte der leibeigenen Bevölkerung, die es bewirtschaftete, ermöglicht. Diese massiven Getreideexporte machten diese Ländereien im Hinblick auf ihre Rolle in der Marktwirtschaft zu fast kapitalistischen Unternehmen, obwohl das System selbst auf feudalen Produktionsbeziehungen und der Ausbeutung von Leibeigenen basierte. Dieses Paradoxon verdeutlicht die Komplexität und die Widersprüche der vorindustriellen europäischen Volkswirtschaften, die marktwirtschaftliche Elemente mit archaischen Gesellschaftsstrukturen verbinden konnten.

Im Zentrum der vorindustriellen europäischen Landwirtschaft stand der Getreideanbau, der bis zu drei Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche monopolisierte. Diese Vorrangstellung des Getreides, insbesondere des Weizens, wurde von einigen Historikern als "Tyrannei des Weizens" bezeichnet. Weizen war von entscheidender Bedeutung, da er die Grundlage für die Subsistenznahrung bildete: Brot war das Grundnahrungsmittel der Bevölkerung und der Anbau von Weizen daher überlebenswichtig. Doch trotz dieser entscheidenden Bedeutung produzierte das Land nicht so viel, wie es hätte produzieren können. Die Erträge waren in der Regel gering, eine direkte Folge der primitiven landwirtschaftlichen Techniken und des Mangels an technologischen Innovationen. Die Anbaumethoden waren oft archaisch und beruhten auf traditionellem Wissen und rudimentären Werkzeugen, die sich seit Jahrhunderten nicht weiterentwickelt hatten. Außerdem fehlten die notwendigen Investitionen, um die landwirtschaftlichen Praktiken zu modernisieren und die Erträge zu steigern. Die weit verbreitete Armut und das vorherrschende Wirtschaftssystem des Tauschhandels boten keinen fruchtbaren Boden für die Akkumulation von Kapital, das für solche Investitionen notwendig gewesen wäre. Die Eliten, die den Großteil der Geldströme durch Steuern und Renten absorbierten, verteilten den Wohlstand nicht in einer Weise um, die die landwirtschaftliche Entwicklung hätte ankurbeln können. Die Bauern selbst waren finanziell nicht in der Lage, fortschrittliche Techniken zu übernehmen. Die hohen Steuerlasten, die ihnen sowohl vom Staat als auch von der Kirche auferlegt wurden, sowie die Notwendigkeit, die Forderungen der Grundherren zu erfüllen, ließen ihnen kaum Mittel, um in ihr Land zu investieren. Infolgedessen blieben die technologischen Fortschritte, die die Landwirtschaft hätten revolutionieren und die Lebensbedingungen der Bauern verbessern können, aus, bevor die sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen der folgenden Jahrhunderte die europäische Agrarlandschaft veränderten.

Als weiterer limitierender Faktor für die vorindustrielle Landwirtschaft erwies sich die Frage der Bodenfruchtbarkeit und des Managements der Viehhaltung. Dung, ob tierischen oder menschlichen Ursprungs, spielt als natürlicher Dünger eine entscheidende Rolle, um die Böden anzureichern und die landwirtschaftlichen Erträge zu steigern. Zu dieser Zeit reichte die Versorgung mit Dung jedoch oft nicht aus, um den Bedarf aller Anbauflächen zu decken, was zur geringen Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe beitrug. Der Vergleich zwischen Weidehaltung und Getreideanbau zeigt ein zentrales Dilemma auf: Während ein Hektar Land, der der Weidehaltung gewidmet ist, eine begrenzte Anzahl von Rindern unterstützen und im weiteren Sinne eine begrenzte Anzahl von Menschen mit dem produzierten Fleisch und den Milchprodukten ernähren kann, hat derselbe Hektar, der dem Getreideanbau gewidmet ist, das Potenzial, zehnmal so viele Menschen zu ernähren, da er direkt für den menschlichen Verzehr geeignete Nahrungsmittel produziert. In einem Kontext, in dem die Ernährungssicherheit ein wichtiges Anliegen ist und die Bevölkerung für ihr Überleben mehrheitlich auf Nahrungsmittel auf Getreidebasis angewiesen ist, wird dem Getreideanbau logischerweise Priorität eingeräumt. Dennoch ging diese Bevorzugung von Getreide auf Kosten der Fruchtfolge und der Viehzucht, die zu einer besseren Bodenverbesserung und einer langfristigen Steigerung der Erträge hätten beitragen können. So blieb die Getreideproduktion mangels ausreichender Dungversorgung und landwirtschaftlicher Praktiken zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit auf einem relativ niedrigen Niveau, wodurch sich ein Teufelskreis aus geringer Produktivität und ländlicher Armut fortsetzte. Dies ist ein anschauliches Beispiel für die Zwänge, denen vorindustrielle Landwirte ausgesetzt waren, und für die Schwierigkeiten, die der damaligen Subsistenzlandwirtschaft innewohnten.

Rudimentäre landwirtschaftliche Techniken und begrenzte Kenntnisse der Bodenkunde in der vorindustriellen Zeit führten zu einer raschen Erschöpfung der Nährstoffe im Boden. Die gängige Praxis, ein und dasselbe Stück Land ständig zu bewirtschaften, ohne ihm Zeit zur Erholung zu geben, ließ den Boden verarmen, verringerte seine Fruchtbarkeit und damit auch die Ernteerträge. Die Brache, eine traditionelle Methode, bei der das Land für eine oder mehrere Wachstumsperioden ruhen gelassen wird, war daher eher eine Notwendigkeit als eine Wahl. Während dieser Zeit wurde das Land nicht bewirtschaftet und man ließ häufig Wildpflanzen wachsen, die dazu beitrugen, die organische Substanz und die wichtigen Nährstoffe im Boden wiederherzustellen. Dies war eine primitive Form der Fruchtfolge, die es dem Boden ermöglichte, sich auf natürliche Weise zu regenerieren. Die Flächenstilllegung hatte jedoch offensichtliche wirtschaftliche Nachteile: Sie verringerte die Menge an Land, die jederzeit für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stand, was angesichts des Bevölkerungsdrucks und der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln besonders problematisch war. Das Fehlen moderner chemischer Düngemittel und fortschrittlicher Bodenbewirtschaftungstechniken bedeutete, dass die Bauern weitgehend auf natürliche Methoden zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit angewiesen waren, wie Brache, Fruchtfolge und den begrenzten Einsatz von tierischem Dünger. Erst mit dem Aufkommen der landwirtschaftlichen Revolution und der Entdeckung chemischer Düngemittel konnte die landwirtschaftliche Produktivität einen deutlichen Sprung machen und einen kontinuierlichen Anbau ohne die obligatorische Ruhezeit für den Boden ermöglichen.

Die "Zweite Leibeigenschaft" bezeichnet ein Phänomen in Mittel- und Osteuropa, insbesondere vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, in dem sich die Lage der Bauern drastisch verschlechterte und sie nach einer früheren Periode relativer Freiheit wieder in die Nähe des mittelalterlichen Leibeigenenstatus rückten. Dieser Umschwung war auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Konsolidierung von Land durch den Adel, wirtschaftlicher Druck und die steigende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Exportgütern, insbesondere Getreide. Der Verlust der Freiheit für die Bauern führte dazu, dass sie dem Land und dem Willen der Grundbesitzer unterworfen waren, was oftmals Zwangsarbeit ohne angemessene Entlohnung oder mit einer von den Grundherren selbst festgelegten Entlohnung bedeutete. Die Bauern wurden auch mit willkürlichen Steuern und Renten belegt und durften ihr Land nicht verlassen oder ihre Kinder ohne die Erlaubnis ihres Grundherrn verheiraten. Dies führte zu einer weit verbreiteten Verarmung, da die Bauern nicht in der Lage waren, Besitz anzusammeln oder ihr Los zu verbessern, sondern in einem Kreislauf der Armut gefangen waren, der sich von Generation zu Generation fortsetzte. Dieses Phänomen der Verarmung der Bauernschaft wirkte sich auch auf die soziale und wirtschaftliche Struktur dieser Regionen aus, schränkte die wirtschaftliche Entwicklung ein und trug zur sozialen Instabilität bei. Die Situation begann sich erst mit den verschiedenen Landreformen und der Abschaffung der Leibeigenschaft zu ändern, die im 19. Jahrhundert stattfanden, obwohl die Auswirkungen der Zweiten Leibeigenschaft noch lange nach diesen Reformen fortbestanden.

Seigniorage-System[modifier | modifier le wikicode]

Der Übergang von der Leibeigenschaft zu einer Form der bäuerlichen Emanzipation in Westeuropa nach dem Niedergang des Römischen Reiches ist ein komplexes Phänomen, das sich aus verschiedenen Faktoren ergibt. Als sich die feudalen Strukturen etablierten, fanden sich Bauern und Leibeigene in einer starren sozialen Hierarchie wieder, aber es begannen sich auch Möglichkeiten zur Änderung ihres Status abzuzeichnen. Mit der Entwicklung der mittelalterlichen Wirtschaft wurde die Leibeigenschaft für die Grundherren aufgrund von Veränderungen in der Produktion und Zirkulation von Reichtum, einschließlich des verstärkten Einsatzes von Geld und der Entwicklung von Märkten, weniger rentabel. Angesichts dieser Veränderungen fanden es die Herrscher manchmal günstiger, ihr Land an freie Bauern oder Pächter zu verpachten, die eine Pacht zahlten, als auf das System der Leibeigenschaft angewiesen zu sein. Das Wachstum der Städte bot den Bauern auch Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft und versetzte sie so in eine bessere Position, um über ihre Lebensbedingungen zu verhandeln oder ein besseres Leben fernab der feudalen Zwänge zu suchen. Dieser Zustrom in die städtischen Zentren setzte die Grundherren unter Druck, die Bedingungen für die Bauern zu verbessern, um sie auf ihrem Land zu halten. Auch Bauernaufstände und Revolten beeinflussten die feudalen Beziehungen. Solche Ereignisse führten manchmal zu Verhandlungen, die zu milderen Bedingungen für die Bauern führten. Außerdem führten die Behörden manchmal Gesetzesreformen ein, die die Macht der Grundherren über ihre Leibeigenen einschränkten und die Bedingungen für diese verbesserten. In einigen Bergregionen wie dem Wallis und den Pyrenäen genossen die bäuerlichen Gemeinschaften besondere Bedingungen. Da sie oftmals kollektive Eigentümer ihrer Weiden waren, genossen diese Gemeinschaften eine relative Autonomie, die es ihnen ermöglichte, einen gewissen Grad an Unabhängigkeit zu bewahren. Trotz der Verpflichtung, Fronarbeit für die Grundherren zu leisten, waren sie frei und konnten manchmal Bedingungen aushandeln, die für sie günstig waren. Diese unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten im Westen zeugen von der Vielfalt der Erfahrungen, die die Bauern machten, und machen die Komplexität der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der damaligen Zeit deutlich. Die Fähigkeit der bäuerlichen Gemeinschaften, sich anzupassen und ihren Status auszuhandeln, war ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der europäischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.

Die Unterscheidung zwischen zwei- und dreijährigen Fruchtfolgesystemen in Westeuropa während des Mittelalters und der Zeit vor der Industrialisierung spiegelt Anpassungen an die klimatischen Bedingungen und die Kapazitäten der lokalen Böden wider. Diese landwirtschaftlichen Praktiken spielten eine entscheidende Rolle in der ländlichen Wirtschaft und für das Überleben der Bevölkerung. In Südeuropa war in Regionen wie Italien, Griechenland, Spanien und Portugal die zweijährige Fruchtfolge üblich. Bei diesem System wurde das Ackerland in zwei Teile geteilt: Ein Teil wurde während der Wachstumssaison eingesät, während der andere Teil zur Erholung brach lag. Diese Ruhepause ermöglichte eine natürliche Erneuerung der Nährstoffe, hatte aber zur Folge, dass das Ackerland nicht jedes Jahr voll genutzt werden konnte. Im Gegensatz dazu praktizierten die Bauern in Nordeuropa, wo die klimatischen Bedingungen und die Fruchtbarkeit der Böden es zuließen, eine dreijährige Fruchtfolge. Das Land wurde in drei Abschnitte unterteilt: einen für die Winterkultur, einen für die Frühjahrskultur und den letzten für die Brache. Diese Methode ermöglichte eine bessere Landnutzung, da zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein Drittel des Landes ruhte, im Vergleich zur Hälfte bei der zweijährigen Fruchtfolge. Die dreijährige Fruchtfolge war effizienter, da sie die Landnutzung optimierte und die landwirtschaftliche Produktion steigerte. Dies hatte zur Folge, dass die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln erhöht und eine größere Bevölkerung unterstützt wurde. Außerdem trug diese Technik zu einem Anstieg der Nutztierpopulation bei, da brachliegende Flächen als Weideland genutzt werden konnten, was im zweijährigen System nicht der Fall war. Der Übergang zur dreijährigen Fruchtfolge im Norden war einer der Faktoren, die vor dem Aufkommen chemischer Düngemittel und moderner landwirtschaftlicher Methoden für eine größere Widerstandsfähigkeit und Bevölkerungsausweitung sorgten. Diese regionale Differenzierung spiegelt den Einfallsreichtum und die Anpassung der ländlichen Gesellschaften Europas an die Umwelt- und Wirtschaftsbedingungen ihrer Zeit wider.

Die sozioökonomische Grenze zwischen Ost- und Westeuropa ist kein ausschließlich modernes Phänomen. Sie hat ihre Wurzeln in der langen Geschichte des Kontinents, insbesondere ab dem Mittelalter, und hat sich über die Jahrhunderte hinweg mit unterschiedlichen Merkmalen der agrarischen und sozialen Entwicklung fortgesetzt. Im Osten wurde mit dem Phänomen der "Zweiten Leibeigenschaft" nach dem Mittelalter die Freiheit der Bauern stark eingeschränkt, sodass sie dem örtlichen Adel und den Großgrundbesitzern unterstellt waren. Dies führte zu landwirtschaftlichen Strukturen, die von großen herrschaftlichen Betrieben geprägt waren, in denen die Bauern oft wenig motiviert waren, die Erträge zu steigern, da sie nicht direkt von den Früchten ihrer Arbeit profitierten. Im Westen hingegen herrschten zwar ebenfalls feudale Strukturen vor, aber es kam zu einer allmählichen Emanzipation der Bauern und zu einer landwirtschaftlichen Entwicklung, die eine höhere Produktivität und eine größere Vielfalt der Kulturen förderte. Praktiken wie die dreijährige Fruchtfolge, Viehzucht und Fruchtwechsel begünstigten eine höhere Nahrungsmittelproduktion, wodurch eine wachsende Bevölkerung ernährt werden konnte und ein Beitrag zur Entwicklung der Städte geleistet wurde. Diese Divergenz zwischen Ost- und Westeuropa führte zu deutlichen Unterschieden in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Im Westen bildeten landwirtschaftliche Transformationen die Grundlage für die Industrielle Revolution, während der Osten oftmals traditionellere und starre Agrarstrukturen beibehielt, was die Industrialisierung verzögerte und dazu beitrug, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zwischen den beiden Regionen aufrechtzuerhalten. Diese historischen Ungleichheiten hatten nachhaltige Auswirkungen, die in der zeitgenössischen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Dynamik Europas noch immer spürbar sind.

Eine Subsistenzlandwirtschaft[modifier | modifier le wikicode]

Der Übergang der Bauern von der Leibeigenschaft zur Freiheit im Europa des Mittelalters vollzog sich durch eine Vielzahl von Faktoren, die oft miteinander interagierten, und der Prozess war auf dem ganzen Kontinent alles andere als einheitlich. Als die Bevölkerung zunahm und die Städte wuchsen, begannen sich Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der traditionellen Landwirtschaft zu entwickeln, die es einigen Leibeigenen ermöglichten, als Stadtbewohner ein anderes Leben anzustreben. Veränderte landwirtschaftliche Praktiken, höhere Produktivität und der Beginn des Kapitalismus mit seinem wachsenden Handel erforderten freiere und mobilere Arbeitskräfte und trugen so dazu bei, das traditionelle System der Leibeigenschaft in Frage zu stellen. Die Leibeigenen ihrerseits nahmen ihr Schicksal nicht immer widerspruchslos hin. Bauernaufstände wurden zwar oft niedergeschlagen, konnten aber manchmal zu Zugeständnissen des Adels führen. Gleichzeitig kam es in einigen Regionen zu Gesetzesreformen, die die Leibeigenschaft abschafften oder die Lage der Bauern verbesserten - unter dem Einfluss verschiedener Faktoren, die von der Wirtschaft bis zur Ethik reichten. Paradoxerweise spielten auch Krisen wie der Schwarze Tod eine Rolle bei diesem Wandel. Das Massensterben der Bevölkerung führte zu einem Mangel an Arbeitskräften und gab den überlebenden Bauern mehr Spielraum, um ihren Status und ihre Löhne auszuhandeln. Doch trotz dieser Fortschritte in Richtung Freiheit blieb im 18. Jahrhundert, als die Mehrheit der Bauern in Westeuropa persönliche Freiheit genoss, ihre wirtschaftliche Freiheit oftmals eingeschränkt. Die Landbesitzsysteme zwangen sie immer noch dazu, für den Zugang zu Land Renten zu zahlen oder Dienstleistungen zu erbringen. Dies stand im krassen Gegensatz zu vielen Teilen Osteuropas, wo die Leibeigenschaft fortbestand und in einigen Fällen sogar noch zunahm, bevor sie schließlich im 19. Jahrhundert abgeschafft wurde. Diese Emanzipation der westlichen Bauern bedeutete jedoch nicht, dass sie soziale Gleichheit oder völlige wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangten. Die Machtstrukturen und der Landbesitz waren nach wie vor sehr ungleich und hielten einen Großteil der Landbevölkerung in wirtschaftlicher Abhängigkeit, auch wenn sich ihr rechtlicher Status geändert hatte.

In der vorindustriellen Zeit bildete die Landwirtschaft für die große Mehrheit der Europäer die Grundlage für das Überleben. Diese Landwirtschaft war stark auf die Getreideproduktion ausgerichtet, wobei Weizen und Gerste die Hauptanbauprodukte waren. Die Bauern produzierten, was sie konsumierten, und arbeiteten hauptsächlich, um ihre Familien zu ernähren und sich ein Existenzminimum zum Überleben zu sichern. Getreide war so wichtig, dass es drei Viertel ihrer Ernährung ausmachte. Daher stammt auch der Ausdruck "Tyrannei des Weizens", der die Abhängigkeit von diesen Feldfrüchten verdeutlicht. Zu dieser Zeit verzehrte ein Mensch täglich zwischen 800 Gramm und 1 Kilogramm Getreide, während in modernen Gesellschaften nur 150 bis 200 Gramm verzehrt wurden. Dieser hohe Konsum spiegelt die Bedeutung von Getreide als Hauptkalorienquelle wider. Getreide wurde der Viehzucht vorgezogen, da es in Bezug auf die pro Hektar produzierte Nahrung etwa zehnmal produktiver war. Getreide konnte eine große Bevölkerung ernähren, während die Viehzucht große Landflächen benötigte, um einen weitaus geringeren Ertrag in Bezug auf die menschlichen Kalorien zu erzielen. Diese Landwirtschaft war jedoch durch niedrige Erträge und eine hohe Anfälligkeit für Missernten gekennzeichnet. Im Mittelalter konnte die Aussaat eines Korns bei der Ernte durchschnittlich fünf bis sechs Körner ergeben. Außerdem musste man einen Teil dieser Ernte für zukünftige Aussaaten beiseite legen, was eine Hungerperiode bedeutete, in der die Lebensmittelvorräte vor der neuen Ernte knapp wurden. Diese Zeit war besonders kritisch und Hungersnöte waren keine Seltenheit, wenn die Ernten nicht ausreichten. Die Bevölkerung lebte also ständig auf Messers Schneide, mit wenig Spielraum für klimatische Unwägbarkeiten oder Epidemien, die die Ernte und damit auch die Bevölkerung selbst dezimieren konnten.

Die mittelalterlichen Agrartechniken waren durch die damalige Technologie eingeschränkt. Die Eisenproduktion war unzureichend und teuer, was sich direkt auf die landwirtschaftlichen Geräte auswirkte. Pflugscharen waren oft aus Holz, einem Material, das weit weniger haltbar und effizient war als Eisen. Eine Pflugschar aus Holz nutzte sich schnell ab, was die Effizienz des Pflügens verringerte und die Fähigkeit der Bauern einschränkte, das Land effektiv zu bewirtschaften. Der Teufelskreis der Armut verschärfte diese technischen Schwierigkeiten. Nach der Ernte mussten die Bauern einen Großteil ihres Getreides verkaufen, um Mehl zu gewinnen und verschiedene Steuern und Schulden zu bezahlen, wodurch ihnen nur wenig Geld für Investitionen in bessere Werkzeuge blieb. Der Mangel an finanziellen Mitteln, um z. B. eine Eisenpflugschar zu kaufen, verhinderte eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität. Eine bessere Ausrüstung hätte es ermöglicht, das Land tiefer und effizienter zu bewirtschaften, was die Erträge potenziell erhöht hätte. Darüber hinaus beschränkte die Abhängigkeit von ineffizienten Werkzeugen nicht nur die Menge an Land, die bebaut werden konnte, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der dies möglich war. Das bedeutete, dass selbst wenn das landwirtschaftliche Wissen oder die klimatischen Bedingungen eine bessere Produktion ermöglichten, die materiellen Beschränkungen eine Obergrenze für das setzten, was mit den damaligen landwirtschaftlichen Techniken erreicht werden konnte.

Die Düngung des Bodens war ein zentrales Thema in der vorindustriellen Landwirtschaft. Ohne den Einsatz von modernen, effizienten chemischen Düngemitteln waren die Bauern auf tierische und menschliche Ausscheidungen angewiesen, um die Fruchtbarkeit des Ackerlandes zu erhalten. Die Île-de-France ist ein klassisches Beispiel dafür, dass eine dichte Bebauung wie in Paris eine erhebliche Menge an organischem Material liefern konnte, das, wenn es verarbeitet wurde, als Dünger für die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen verwendet werden konnte. Diesen Praktiken waren jedoch durch die damalige Logistik Grenzen gesetzt. Die Konzentration der Viehzucht in Bergregionen war zum Teil auf die geografischen Gegebenheiten zurückzuführen, die diese Gebiete für den intensiven Getreideanbau weniger geeignet machten, aber aufgrund ihrer kargen Böden und ihres zerklüfteten Reliefs besser für die Beweidung geeignet waren. Beispiele für solche Gebiete in Frankreich sind die Alpen, die Pyrenäen und das Zentralmassiv. Der Transport von Dung über große Entfernungen war prohibitiv teuer und schwierig. Ohne ein modernes Transportsystem stellte die Bewegung großer Mengen eines so schweren und sperrigen Materials wie Dung eine große logistische Herausforderung dar. Die "Tyrannei des Getreides" bezieht sich auf die Priorisierung des Getreideanbaus auf Kosten der Viehzucht, und diese Priorisierung hatte Folgen für das Management der Bodenfruchtbarkeit. Wo Viehzucht betrieben wurde, konnten die Ausscheidungen zur lokalen Düngung der Böden genutzt werden, was jedoch den abgelegenen Getreideanbauregionen nicht zugute kam, wo sie dringend benötigt wurden, um die landwirtschaftlichen Erträge zu steigern. Das Management der Bodenfruchtbarkeit war komplex und unterlag den Zwängen der damaligen Agrarwirtschaft. Ohne die Möglichkeit, Dünger effizient zu transportieren, oder ohne die Existenz chemischer Alternativen blieb die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit eine ständige Herausforderung für die vorindustriellen Landwirte.

Niedrige Getreideerträge[modifier | modifier le wikicode]

Die Renditen bleiben niedrig[modifier | modifier le wikicode]

Der landwirtschaftliche Ertrag ist das Verhältnis zwischen der Menge des geernteten Produkts und der gesäten Menge, in der Regel ausgedrückt als geerntetes Korn für jedes gesäte Korn. In vorindustriellen Agrargesellschaften konnten niedrige Erträge katastrophale Folgen haben. Schlechte Ernten wurden häufig durch ungünstige Wetterbedingungen, Schädlinge, Pflanzenkrankheiten oder unzureichende landwirtschaftliche Techniken verursacht. Wenn die Ernte ausfiel, standen die Menschen, die für ihren Lebensunterhalt auf die Ernte angewiesen waren, vor einer Nahrungsmittelknappheit. Eine Hungersnot konnte die Folge sein, mit verheerenden Auswirkungen. Das "Recht des Stärkeren" kann auf verschiedene Weise interpretiert werden. Einerseits kann es bedeuten, dass die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft - die Jungen, die Alten, die Kranken und die Armen - in Zeiten des Hungers oft als Erste litten. Andererseits könnte es auf sozialer und politischer Ebene bedeuten, dass die Eliten, die über bessere Ressourcen und mehr Macht verfügten, die verbleibenden Ressourcen an sich reißen konnten, wodurch bestehende Machtstrukturen gestärkt und soziale Ungleichheiten verschärft wurden. Hungersnöte und chronische Unterernährung waren Triebfedern für die hohe Sterblichkeit in vorindustriellen Gesellschaften, und der Kampf um Ernährungssicherheit war eine Konstante im Leben der meisten Bauern. Dies führte zu verschiedenen Anpassungen wie der Lagerung von Lebensmitteln, diversifizierten Diäten und im Laufe der Zeit zu technologischen und landwirtschaftlichen Innovationen, um die Erträge zu steigern und das Risiko von Hungersnöten zu verringern.

Die landwirtschaftlichen Erträge im Mittelalter waren deutlich geringer als die Erträge, die die moderne Landwirtschaft dank technologischer Fortschritte und verbesserter Anbaumethoden erzielen konnte. Erträge von 5-6 zu 1 gelten für einige europäische Regionen in diesem Zeitraum als typisch, obwohl diese Zahlen je nach lokalen Bedingungen, Anbaumethoden, Bodenfruchtbarkeit und Klima stark variieren können. Der Fall Genf mit einem Ertrag von 4 zu 1 ist ein gutes Beispiel für diese regionalen Schwankungen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Erträge nicht nur durch die damalige Technologie und das landwirtschaftliche Wissen begrenzt waren, sondern auch durch Klimaschwankungen, Schädlinge, Pflanzenkrankheiten und die Bodenqualität. Die mittelalterliche Landwirtschaft basierte auf Systemen wie der dreijährigen Fruchtfolge, die die Erträge im Vergleich zu noch älteren Methoden etwas verbesserten, aber die Produktivität war im Vergleich zu modernen Standards immer noch gering. Die Bauern mussten außerdem einen Teil ihrer Ernte für das Saatgut des nächsten Jahres aufbewahren, was die Menge an Nahrungsmitteln, die für den unmittelbaren Verzehr zur Verfügung stand, einschränkte.

Gründe für Ertragsschwächen[modifier | modifier le wikicode]

Die "Tyrannei des Getreides" kennzeichnet die größten Einschränkungen der vorindustriellen Landwirtschaft. Die Bodenfruchtbarkeit, die für gute Ernten entscheidend ist, hing stark von tierischem Dung und menschlichen Abfällen ab, da es keine chemischen Düngemittel gab. Diese Abhängigkeit war besonders in Berggebieten ein Problem, wo die Abgelegenheit der Viehzuchtbetriebe den Zugang zu diesem natürlichen Dünger einschränkte und die Ernteerträge verringerte. Die Kosten und die Logistik des Transports in einer Zeit ohne moderne Fortbewegungsmittel machten den Transfer von Gütern wie Mist, der für die Düngung der Felder unerlässlich war, ebenso teuer wie unpraktisch über große Entfernungen. Die damaligen landwirtschaftlichen Methoden mit ihren primitiven Werkzeugen und den wenig fortschrittlichen Techniken des Pflügens und Säens trugen nicht gerade zur Verbesserung der Situation bei. Mit Holzpflügen, die weniger effizient waren als ihre metallenen Gegenstücke, konnte das Potenzial der Anbauflächen nicht voll ausgeschöpft werden. Darüber hinaus war die Ernährung der damaligen Zeit vom Getreidekonsum geprägt, der als zuverlässige und speicherbare Kalorienquelle für Hungerzeiten, insbesondere im Winter, angesehen wurde. Diese Fokussierung auf Getreide behinderte die Entwicklung anderer Formen der Landwirtschaft, wie Gartenbau oder Agroforstwirtschaft, die sich als produktiver hätten erweisen können. Die soziale und wirtschaftliche Struktur des Feudalsystems verschärfte diese Schwierigkeiten noch. Die Bauern, die unter der Last von Abgaben und Steuern litten, hatten kaum Mittel oder Anreize, um in die Verbesserung ihrer landwirtschaftlichen Praktiken zu investieren. Und wenn sich die Wetterbedingungen als ungünstig erwiesen, konnte die Ernte stark beeinträchtigt werden, da die mittelalterlichen Gesellschaften nur über wenige Strategien verfügten, um die mit den klimatischen Unwägbarkeiten verbundenen Risiken zu bewältigen. So konzentrierte sich die landwirtschaftliche Produktion in einem solchen Umfeld eher auf das Überleben als auf Profit oder die Anhäufung von Reichtum, was die Möglichkeiten der Landwirtschaft zur Evolution und Entwicklung einschränkte.

Die geringen Investitionen in der vorindustriellen Landwirtschaft sind ein Phänomen, das seine Wurzeln in mehreren strukturellen Aspekten der damaligen Zeit hat. Die Bauern wurden häufig durch einen Mangel an finanziellen Ressourcen daran gehindert, die Qualität ihrer Geräte und Anbaumethoden zu verbessern. Dieser Kapitalmangel wurde durch ein drückendes Steuersystem verschärft, das den Bauern wenig Spielraum für die Anhäufung von Ersparnissen ließ. Die vom Adel und den Feudalbehörden auferlegte Steuerlast bedeutete, dass der Großteil der Ernte und des Einkommens dazu bestimmt war, die verschiedenen Steuern und Abgaben zu befriedigen, anstatt in den landwirtschaftlichen Betrieb reinvestiert zu werden. Darüber hinaus förderte das sozioökonomische System die Kapitalakkumulation nicht, da es so strukturiert war, dass die Bauern in einer Position der wirtschaftlichen Abhängigkeit blieben. Die Lage der Bauern war so prekär, dass sie sich oft auf die Befriedigung der unmittelbaren Überlebensbedürfnisse konzentrieren mussten, anstatt langfristige Investitionen zu tätigen, die die Erträge und Lebensbedingungen hätten verbessern können. Dieser Mangel an Mitteln für Investitionen wurde durch den fehlenden Zugang zu Krediten und eine Risikoaversion verstärkt, die durch die Häufigkeit natürlicher Unwägbarkeiten wie schlechtes Wetter oder Plagen wie Heuschreckenplagen und Pflanzenkrankheiten gerechtfertigt war, die die Ernten und damit auch die getätigten Investitionen vernichten konnten.

Das Stereotyp des konservativen Bauern hat seine Wurzeln in den materiellen und sozioökonomischen Bedingungen vorindustrieller Gesellschaften. In diesen Gesellschaften war die Subsistenzlandwirtschaft die Norm: Sie zielte darauf ab, genug zu produzieren, um den Produzenten und seine Familie zu ernähren, mit wenig Überschuss für den Handel oder Investitionen. Diese Produktionsweise war eng mit den natürlichen Rhythmen und dem traditionellen Wissen verbunden, das sich über Generationen hinweg bewährt hatte. Die Bauern waren stark von der ersten Ernte abhängig, um bis zur nächsten Ernte überleben zu können. Daher stellte jede Änderung der Anbaumethoden ein erhebliches Risiko dar. Im Falle eines Misserfolgs konnten die Folgen katastrophal sein und von einer Hungersnot bis hin zu einer Hungersnot reichen. Daher wurde das Abweichen von bewährten Praktiken nicht nur als unklug angesehen, sondern stellte eine direkte Bedrohung für das Überleben dar. Der Widerstand gegen Veränderungen war also nicht einfach eine Frage der Mentalität oder Einstellung, sondern eine rationale Reaktion auf unsichere Bedingungen. Innovation bedeutete, das Risiko einzugehen, ein empfindliches Gleichgewicht zu stören, und wenn der Spielraum zwischen Überleben und Hungersnot schmal ist, hat Vorsicht Vorrang vor Experimenten. Die Bauern konnten sich den Luxus von Fehlern nicht leisten: Sie waren die Verwalter eines Systems, in dem jedes Korn, jedes Tier und jedes Werkzeug von lebenswichtiger Bedeutung war. Zusätzlich wurde diese Vorsicht durch soziale und wirtschaftliche Strukturen verstärkt, die von Risiken abschreckten. Die Möglichkeiten zur Diversifizierung waren begrenzt und soziale Unterstützungssysteme oder Versicherungen gegen Missernten waren praktisch nicht vorhanden. Die Bauern waren häufig verschuldet oder hatten Verpflichtungen gegenüber den Landbesitzern oder dem Staat, was sie zu einer sicheren und konstanten Produktion zwang, um diese Verpflichtungen zu erfüllen. Das Stereotyp des konservativen Bauern ist also Teil einer Realität, in der Veränderung gleichbedeutend mit Gefahr war und das Festhalten an Traditionen eine Überlebensstrategie darstellte, die von den Unwägbarkeiten der Umwelt und den Erfordernissen eines unsicheren Lebens diktiert wurde.

Die Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit war eine ständige Herausforderung für die mittelalterlichen Bauern. Ihre Abhängigkeit von natürlichen Düngemitteln wie tierischen und menschlichen Ausscheidungen unterstreicht die Bedeutung lokaler Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft dieser Zeit. Die Konzentration der Bevölkerung in städtischen Zentren wie Paris schuf reichliche Quellen für organisches Material, das, wenn es als Dünger verwendet wurde, die Fruchtbarkeit der umliegenden Böden erheblich verbessern konnte. Dies erklärt zum Teil, warum Regionen wie die Île-de-France für ihre fruchtbaren Böden bekannt waren. Die damalige Agrarstruktur führte jedoch zu einer geografischen Trennung zwischen Viehzuchtgebieten und Getreideanbaugebieten. Viehzuchtbetriebe befanden sich häufig in Bergregionen mit weniger fruchtbaren Böden, deren Böden sich nicht für den intensiven Getreideanbau eigneten, die aber Weidehaltung vertragen konnten. Weidegebiete wie die Pyrenäen, die Alpen und das Zentralmassiv waren daher weit von den Getreideanbaugebieten entfernt. Der Transport des Düngers war daher aufgrund der Entfernung und der Kosten problematisch. Die Transporttechniken waren rudimentär und teuer und die Infrastruktur wie Straßen oft in schlechtem Zustand, was die Bewegung von sperrigen Materialien wie Dung wirtschaftlich nicht tragbar machte. Infolgedessen fehlte es den Getreidefeldern oft an der notwendigen Zufuhr von Nährstoffen, um ihre Fruchtbarkeit zu erhalten oder zu verbessern. Dadurch entstand ein Teufelskreis, in dem der Boden schneller erschöpft war, als er sich auf natürliche Weise regenerieren konnte, was zu geringeren Erträgen und einem erhöhten Druck auf die Bauern führte, eine wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Die Wahrnehmung der Blockade in den mittelalterlichen Agrargesellschaften rührt zum Teil von der damaligen Wirtschaftsstruktur her, die überwiegend ländlich und auf der Landwirtschaft basierend war. Die landwirtschaftlichen Erträge waren im Allgemeinen niedrig und die technologische Innovation im Vergleich zu modernen Standards langsam. Dies war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie den Mangel an fortgeschrittenen wissenschaftlichen Kenntnissen, die wenigen verfügbaren landwirtschaftlichen Werkzeuge und Techniken und einen gewissen Widerstand gegen Veränderungen aufgrund der Risiken, die mit dem Ausprobieren neuer Methoden verbunden waren. In diesem Zusammenhang wurde die städtische Schicht oft als zusätzliche Belastung für die Bauern angesehen. Obwohl die Stadtbewohner für ihr Überleben auf die landwirtschaftliche Produktion angewiesen waren, wurden sie oft auch als Parasiten in dem Sinne gesehen, dass sie die Überschüsse verbrauchten, ohne direkt zur Produktion dieser Ressourcen beizutragen. Die Stadtbewohner, zu denen Händler, Handwerker, Kleriker und der Adel gehörten, waren für ihre Ernährung von den Bauern abhängig, teilten aber die Lasten und Gewinne der landwirtschaftlichen Produktion nicht immer gleichmäßig auf. Das Ergebnis war ein Wirtschaftssystem, in dem die Bauern, die die Mehrheit der Bevölkerung stellten, hart arbeiteten, um genügend Nahrung für alle zu produzieren, aber einen erheblichen Teil ihrer Ernte von denjenigen verbraucht sahen, die nicht an der Produktion beteiligt waren. Dies konnte zu sozialen und wirtschaftlichen Spannungen führen, insbesondere in Jahren mit schlechten Ernten, in denen nur geringe Überschüsse erzielt werden konnten. Diese Dynamik wurde durch das Feudalsystem verschärft, in dem das Land dem Adel gehörte, der die Bauern oft mit Steuern und Frondiensten belegte. Dies schränkte die Fähigkeit der Bauern, in Verbesserungen zu investieren und Überschüsse anzuhäufen, weiter ein, was den Status quo aufrechterhielt und den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt behinderte.

Das Gesetz der 15% von Paul Bairoch[modifier | modifier le wikicode]

Die Gesellschaften des Ancien Régime unterlagen strengen wirtschaftlichen Zwängen, die mit ihrer landwirtschaftlichen Basis zusammenhingen. Die Fähigkeit, eine nicht landwirtschaftliche Bevölkerung, wie die der Städte, zu unterstützen, war direkt von der Produktivität der Landwirtschaft abhängig. Da die damaligen landwirtschaftlichen Techniken die Erträge stark einschränkten, konnte es sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung leisten, nicht direkt an der Nahrungsmittelproduktion beteiligt zu sein. Die Statistiken veranschaulichen diese Abhängigkeit. Wenn 75% bis 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten müssen, um den Nahrungsbedarf der gesamten Bevölkerung zu decken, bleiben nur 20% bis 25% der Bevölkerung für andere Aufgaben übrig, einschließlich der lebenswichtigen Funktionen innerhalb der Gesellschaft wie Handel, Handwerk, Klerus, Verwaltung und Bildung. In diesem Zusammenhang wurden die Stadtbewohner, die etwa 15% der Bevölkerung ausmachten, als "Parasiten" in dem Sinne wahrgenommen, dass sie Ressourcen verbrauchten, ohne direkt zu deren Produktion beizutragen. Diese Wahrnehmung vernachlässigt jedoch den kulturellen, administrativen, bildungspolitischen und wirtschaftlichen Beitrag, den die Stadtbewohner leisteten. Ihre Arbeit war für die Strukturierung und das Funktionieren der Gesellschaft als Ganzes von entscheidender Bedeutung, auch wenn ihre Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Produktion eine unbestreitbare Realität war. Die Tätigkeit der Stadtbewohner, einschließlich der Handwerker und Händler, hörte nicht mit den Jahreszeiten auf, im Gegensatz zu den Bauern, deren Tätigkeit im Winter geringer sein konnte. Dies verstärkte das Bild der Stadtbewohner als Mitglieder der Gesellschaft, die auf Kosten der direkten Produzenten, der Bauern, lebten, deren Arbeit den Zufälligkeiten der Jahreszeiten und der Produktivität des Bodens unterworfen war.

Das von dem Historiker Paul Bairoch formulierte 15%-Gesetz veranschaulicht die demografischen und wirtschaftlichen Beschränkungen der Agrargesellschaften vor dem Industriezeitalter. Dieses Gesetz besagt, dass maximal 15% der Gesamtbevölkerung aus Stadtbewohnern bestehen durfte, d.h. aus Menschen, die ihre Nahrung nicht selbst produzierten und daher auf landwirtschaftliche Überschüsse angewiesen waren. Während des Ancien Régime war die große Mehrheit der Bevölkerung, nämlich 75-80%, aktiv in der Landwirtschaft tätig. Dieser hohe Anteil spiegelt den Bedarf an reichlich Arbeitskräften wider, um den Nahrungsbedarf der Bevölkerung zu decken. Da es sich hierbei jedoch um eine saisonale Tätigkeit handelt, arbeiteten die Bauern im Winter nicht, was bedeutet, dass in Bezug auf die jährliche Arbeitskraft geschätzt wurde, dass 70-75% davon tatsächlich in die Landwirtschaft investiert wurden. Basierend auf diesen Zahlen würden dann noch 25-30 % der Arbeitskraft für andere Aktivitäten als die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Dennoch ist es wichtig zu berücksichtigen, dass es auch auf dem Land nichtlandwirtschaftliche Arbeitskräfte wie Schmiede, Zimmerleute, Pfarrer usw. gab. Ihre Präsenz auf dem Land verringerte den Spielraum an Arbeitskräften, der den Städten zugewiesen werden konnte, entsprechend. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kam Bairoch zu dem Schluss, dass die städtische Bevölkerung, also die Bevölkerung, die in den Städten von nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten lebte, nicht mehr als 15% der Gesamtbevölkerung ausmachen durfte. Diese Grenze wurde durch die damalige Produktionskapazität der Landwirtschaft und die Notwendigkeit, den Nahrungsbedarf der gesamten Bevölkerung zu decken, vorgegeben. Infolgedessen waren vorindustrielle Gesellschaften überwiegend ländlich geprägt, wobei die städtischen Zentren im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung relativ klein blieben. Diese Tatsache unterstreicht das prekäre Gleichgewicht, auf dem diese Gesellschaften beruhten, da sie eine wachsende Zahl von Stadtbewohnern nicht unterstützen konnten, ohne ihre Ernährungssicherheit zu gefährden.

Das von Paul Bairoch in seinem Buch "Von Jericho nach Mexiko-Stadt" erwähnte Konzept beleuchtet den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Urbanisierung in vorindustriellen Gesellschaften. Die Einschätzung, dass die Urbanisierungsraten bis zur industriellen Revolution unter 15% blieben, beruht auf einer historischen Analyse der verfügbaren Bevölkerungsdaten. Obwohl die Anpassung von 3 auf 4 willkürlich erscheinen mag, dient sie dazu, den Spielraum widerzuspiegeln, der für andere Aktivitäten als die Landwirtschaft erforderlich ist, selbst wenn man Handwerker und andere nichtlandwirtschaftliche Berufe in ländlichen Gebieten berücksichtigt. Diese Urbanisierungsgrenze war ein Indikator für eine Gesellschaft, in der der Großteil der Ressourcen für das Überleben aufgewendet wurde und wenig Spielraum für Investitionen in Innovationen ließ, die die Wirtschaft ankurbeln und die landwirtschaftliche Produktivität steigern konnten. Die Städte, historisch gesehen die Zentren für Innovation und Fortschritt, konnten damals nicht über diese 15%-Schwelle hinaus wachsen, da die landwirtschaftlichen Kapazitäten nicht ausreichten, um eine größere Stadtbevölkerung zu ernähren. Diese Dynamik begann sich jedoch mit dem Aufkommen der industriellen Revolution zu ändern. Technologische Innovationen, insbesondere in der Landwirtschaft und im Transportwesen, führten zu einer dramatischen Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge und einer Senkung der Transportkosten. Diese Entwicklungen befreiten einen Teil der Bevölkerung von der Notwendigkeit landwirtschaftlicher Arbeit und ermöglichten so eine verstärkte Urbanisierung und die Entstehung einer wirtschaftlich vielfältigeren Gesellschaft, in der Innovationen in städtischen Gebieten gedeihen konnten. Mit anderen Worten: Während die Gesellschaften des Ancien Régime aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Beschränkungen in einer gewissen Stasis verharrten, setzte der technologische Fortschritt das Innovationspotenzial allmählich frei und ebnete den Weg für die Moderne.

Gesellschaften mit Massenarmut[modifier | modifier le wikicode]

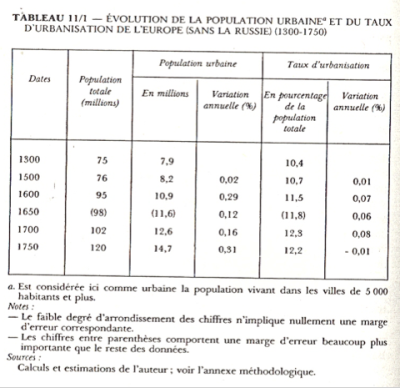

Die vorliegende Tabelle bietet einen Überblick über die demografische Entwicklung und die Urbanisierung in Europa von 1300 bis 1750. In diesem Zeitraum wuchs die Bevölkerung Europas von 75 Millionen auf 120 Millionen Menschen, was ein allmähliches Bevölkerungswachstum widerspiegelt, trotz historischer Unwägbarkeiten wie dem Schwarzen Tod, der die Bevölkerung im 14. Jahrhundert stark schrumpfen ließ. Es ist auch ein Trend zur Urbanisierung zu beobachten, da die Zahl der in Städten lebenden Menschen von 7,9 auf 14,7 Millionen gestiegen ist. Diese Urbanisierung verläuft jedoch langsam und zeugt nicht von einer großflächigen Migration in die Städte, sondern vielmehr von einer stetigen Entwicklung der Städte. Der Anteil der Bevölkerung, der in Städten lebt, liegt weiterhin unter 15%, was die Vorstellung einer vorindustriellen, hauptsächlich landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft untermauert. Die jährliche Veränderung des Urbanisierungsgrads und der Gesamtbevölkerung ist recht gering, was auf allmähliche demografische Veränderungen und nicht auf schnelle oder radikale Transformationen hindeutet. Dies legt nahe, dass der demografische Wandel und die Urbanisierung in Europa das Ergebnis langsamer und stabiler Entwicklungen waren, die von einem allmählichen Ausbau der städtischen Infrastruktur und einer wachsenden, wenn auch bescheidenen Fähigkeit der Städte, eine größere Bevölkerung zu tragen, geprägt waren. Zusammenfassend zeichnen diese Daten das Bild eines Europas, das sich langsam in Richtung einer stärker urbanisierten Gesellschaft bewegt, dessen Wurzeln jedoch weiterhin tief in der Landwirtschaft verwurzelt sind, wobei die Städte eher als Handels- und Verwaltungszentren denn als Drehkreuze für die industrielle Produktion dienen.

Die Lebensbedingungen in den vorindustriellen Agrargesellschaften waren extrem hart und konnten sich erheblich auf die Gesundheit und Langlebigkeit der Bevölkerung auswirken. Subsistenzlandwirtschaft, schwere körperliche Arbeit, eingeschränkte Ernährung, mangelnde Hygiene und ein eingeschränkter Zugang zu medizinischer Versorgung trugen zu einer hohen Kindersterblichkeit und einer geringen Lebenserwartung bei. Eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 25 bis 30 Jahren bedeutet jedoch nicht, dass die meisten Menschen in diesem Alter starben. Diese Zahl ist ein Durchschnittswert, der durch die sehr hohe Zahl von Todesfällen bei Kleinkindern beeinflusst wird. Kinder, die die Kindheit überlebten, hatten eine angemessene Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen und 50 Jahre oder älter zu werden, auch wenn dies weniger häufig vorkam als heute. Eine Person, die 40 Jahre alt wurde, galt sicherlich als älter als nach heutigen Maßstäben, aber nicht unbedingt als "alter Mann". Die Abnutzung des Körpers durch kräftezehrende körperliche Arbeit in jungen Jahren führte jedoch sicherlich zu dem Aussehen und den Beschwerden, die mit einem frühen Alter verbunden sind. Die Menschen litten häufig an Zahnproblemen, chronischen Krankheiten und allgemeiner Körperabnutzung, die sie älter aussehen ließen, als es ein Mensch gleichen Alters heute mit Zugang zu einer besseren Gesundheitsversorgung und einer abwechslungsreicheren Ernährung tun würde. Epidemien, Hungersnöte und Kriege verschärften diese Situation noch weiter und verringerten die Aussichten auf ein langes und gesundes Leben. Aus diesem Grund war die damalige landwirtschaftliche Bevölkerung, die mit einer unsicheren Existenz konfrontiert war, oft auf die Solidarität der Gemeinschaft angewiesen, um in einer solch unbarmherzigen Umgebung zu überleben.

Unterernährung war für Bauern in vorindustriellen Gesellschaften eine alltägliche Realität. Die mangelnde Ernährungsvielfalt, bei der sich die Ernährung häufig auf ein oder zwei Grundgetreidearten wie Weizen, Roggen oder Gerste konzentrierte, und die unzureichende Aufnahme von Obst, Gemüse und Proteinen beeinträchtigten ihr Immunsystem erheblich. Ein Mangel an wichtigen Vitaminen und Mineralien konnte zu verschiedenen Mangelerkrankungen führen und die Widerstandskraft gegen Infektionen schwächen. Die Bauern, die oft unter schlechten hygienischen Bedingungen und in enger Nähe zu Tieren lebten, waren ebenfalls einer Vielzahl von Krankheitserregern ausgesetzt. Eine "einfache" Grippe konnte sich in einem solchen Umfeld als weitaus gefährlicher erweisen als bei einer gut genährten und gesunden Bevölkerung. Der Mangel an medizinischem Wissen und der eingeschränkte Zugang zu medizinischer Versorgung verschärften die Situation zusätzlich. Diese Bevölkerungsgruppen waren auch mit Hungerperioden aufgrund von Ernteausfällen oder Naturkatastrophen konfrontiert, die ihre Fähigkeit, sich ausreichend zu ernähren, noch weiter einschränkten. In Hungerzeiten konnten sich opportunistische Krankheiten schnell ausbreiten und harmlose Erkrankungen in tödliche Epidemien verwandeln. Darüber hinaus konnten Kriegszeiten und Requirierungen die Ernährungssituation der Bauern verschlechtern, wodurch Unterernährung noch häufiger und schwerer wurde.

Im Jahr 1588 titelt die römische Gazette "In Rom nichts Neues, außer dass man hungrig stirbt", während der Papst ein Bankett gibt. Es sind Gesellschaften der Massenarmut, die sich in einer prekären Situation niederschlägt. Es gibt einen krassen Gegensatz zwischen den sozialen Klassen in den vorindustriellen Gesellschaften. Als die Römische Gazette zeitgleich mit einem päpstlichen Bankett über die Hungersnot in Rom berichtete, machte sie nicht nur die soziale Ungleichheit deutlich, sondern auch die Gleichgültigkeit oder Ohnmacht der Eliten gegenüber dem Leiden der Ärmsten. Massenarmut war ein Merkmal der Gesellschaften des Ancien Régime, in denen die große Mehrheit der Bevölkerung in ständiger Unsicherheit lebte. Der Lebensunterhalt hing vollständig von der landwirtschaftlichen Produktion ab, die den Unwägbarkeiten des Wetters, Schädlingen, Pflanzenkrankheiten und Kriegen unterworfen war. Eine schlechte Ernte konnte schnell zu einer Hungersnot führen, wodurch sich Armut und Sterblichkeit noch verschärften. Die Eliten, seien es Geistliche, Adlige oder Bürger in den Städten, verfügten über weitaus größere Mittel und konnten den schlimmsten Folgen von Hungersnöten und Wirtschaftskrisen oftmals entgehen. Bankette und andere Manifestationen von Reichtum in Zeiten der Hungersnot wurden als Zeichen von Opulenz wahrgenommen, die sich von den Realitäten des Volkes abgekoppelt hatte. Diese soziale Spaltung war einer von vielen Gründen, die zu Spannungen und Volksaufständen führen konnten. In der Geschichte gab es immer wieder Aufstände, bei denen Hunger und Elend die Menschen dazu brachten, sich gegen eine Ordnung zu erheben, die sie als ungerecht und unsensibel gegenüber ihrem Leid empfanden.