Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft

Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu ● Zu den Ursprüngen des Untergangs der Weimarer Republik ● Das soziale Denken von Max Weber und Vilfredo Pareto ● Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften ● Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte ● Marxismus und Strukturalismus ● Funktionalismus und Systemismus ● Interaktionismus und Konstruktivismus ● Die Theorien der politischen Anthropologie ● Die Debatte der drei I: Interessen, Institutionen und Ideen ● Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft ● Analytischer Ansatz der Institutionen in der Politikwissenschaft ● Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft ● Theorien des Krieges in der Politikwissenschaft ● Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen ● Die Staatsraison ● Staat, Souveränität, Globalisierung, Multi-Level-Governance ● Gewalttheorien in der Politikwissenschaft ● Welfare State und Biomacht ● Analyse demokratischer Regime und Demokratisierungsprozesse ● Wahlsysteme: Mechanismen, Herausforderungen und Konsequenzen ● Das Regierungssystem der Demokratien ● Morphologie der Anfechtungen ● Handlung in der politischen Theorie ● Einführung in die Schweizer Politik ● Einführung in das politische Verhalten ● Analyse der öffentlichen Politik: Definition und Zyklus einer öffentlichen Politik ● Analyse der öffentlichen Politik: Agendasetzung und Formulierung ● Analyse der öffentlichen Politik: Umsetzung und Bewertung ● Einführung in die Unterdisziplin Internationale Beziehungen ● Einführung in die politische Theorie

Die Formulierung einer Forschungsfrage in Bezug auf das Interesse ist gleichbedeutend mit der Annäherung an das Thema aus einer Perspektive der Rational-Choice-Theorie. Nach diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Akteure rational handeln, um ihren Nutzen oder ihre Vorteile zu maximieren und ihre Kosten oder Verluste zu minimieren.

Um eine Forschungsfrage in Bezug auf das Interesse zu formulieren, können folgende Schritte unternommen werden:

- Identifikation der relevanten Akteure : Wer sind die Hauptakteure, die an der Situation beteiligt sind, die untersucht wird? Dazu können Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, Institutionen, Nationen usw. gehören.

- Verstehen Sie die Interessen dieser Akteure: Was sind die Ziele oder Wünsche dieser Akteure? Was versuchen sie zu erreichen oder zu vermeiden?

- Analyse der Handlungen und Strategien der Akteure: Wie versuchen diese Akteure, ihre Interessen zu verwirklichen? Welche Strategien wenden sie an, um ihren Nutzen zu maximieren und ihre Kosten zu minimieren?

- Erforschung der Dynamiken kollektiven Handelns: Wie interagieren die Akteure miteinander? Welche Folgen haben ihre kollektiven Handlungen?

- Betrachtung von Erwartungen und Wahrnehmungen: Wie beeinflussen die Erwartungen und Wahrnehmungen der Akteure ihre Handlungen? Wie antizipieren sie die Handlungen anderer und wie wirkt sich dies auf ihre eigenen Strategien aus?

Wenn man eine Forschungsfrage auf diese Weise formuliert, ermöglicht dies eine tiefgehende Erforschung der Motivationen der Akteure, der von ihnen verwendeten Strategien und der Folgen ihrer Handlungen. Dies ermöglicht es auch, komplexe Phänomene zu erklären und Vorhersagen über das zukünftige Verhalten der Akteure zu treffen.

Dieser Ansatz, der auf der Identifizierung der Interessen, Präferenzen und Strategien der Akteure beruht, ist eine der etabliertesten Methoden zur Analyse öffentlicher Maßnahmen. Sie hat mehrere Schlüsselelemente hervorgehoben, wie z. B. :

- Rationalität der Entscheidungsfindung: Die meisten Akteure handeln rational, d. h. sie versuchen, ihren Nutzen zu maximieren und gleichzeitig ihre Kosten zu minimieren. Mit diesem Ansatz wurde untersucht, wie und warum die Akteure bestimmte Entscheidungen treffen.

- Die Logik kollektiven Handelns: Die Akteure funktionieren nicht isoliert, sondern handeln oft in Gruppen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Untersuchung kollektiver Handlungen kann aufzeigen, wie sich individuelle und kollektive Interessen überschneiden und miteinander interagieren.

- Modalitäten der Einflussnahme und Interaktion: Die Akteure versuchen, andere Akteure zu beeinflussen und mit ihnen zu interagieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, zu verstehen, wie Macht in einem bestimmten Sektor der öffentlichen Politik ausgeübt und ausgehandelt wird.

Das Hauptziel dieses Artikels ist es, dazu beizutragen, ein tieferes Verständnis der Theorie des rationalen Handelns im politischen Bereich zu entwickeln. Dazu gehört es, das Konzept der Rationalität zu erklären und wie es sich im Verhalten der politischen Akteure manifestiert. Wir werden auch versuchen aufzuzeigen, wie die Präferenzen und Strategien der Akteure festgelegt werden und wie diese Elemente dazu beitragen, die politischen Ergebnisse zu formen. Ein wichtiger Teil des Artikels wird der Bereitstellung von analytischen Werkzeugen gewidmet sein, um politisches Verhalten, das auf den Interessen der Akteure beruht, zu untersuchen und vorherzusagen. Wir werden veranschaulichen, wie die Theorie des rationalen Handelns in die Praxis umgesetzt werden kann, um konkrete Fälle, wie die Entwicklung der Sozialpolitik, zu analysieren. Schließlich werden wir uns die Zeit nehmen, die Stärken und Grenzen des Ansatzes des rationalen Handelns in der Politik zu diskutieren. Wir werden besonders betonen, wie wichtig es ist, die Vielfalt der Akteure sowie die Vielfalt ihrer Präferenzen und Strategien zu berücksichtigen. Das ultimative Ziel des Kurses ist es, eine solide theoretische und praktische Grundlage zu schaffen, um politische Dynamiken durch die Brille der Theorie des rationalen Handelns zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren.

Interessenbasierter Ansatz[modifier | modifier le wikicode]

Der interessenbasierte Ansatz legt nahe, dass politische Akteure durch ihre materiellen Interessen motiviert sind, die oft in wirtschaftlichen Begriffen definiert werden. Beispielsweise könnte eine Person, die ein Produktionsunternehmen besitzt, politisch motiviert sein, eine Freihandelspolitik zu unterstützen, während ein Arbeiter in einer geschützten Branche eher eine protektionistische Politik befürworten könnte.

Nach einem materialistischen Ansatz der Politik kann die materielle oder wirtschaftliche Position der politischen Akteure (seien es Einzelpersonen, soziale Gruppen oder Staaten) ihre objektiven Interessen weitgehend bestimmen und somit ihre politischen Präferenzen beeinflussen. Bei einem Individuum können seine politischen Interessen stark von seiner wirtschaftlichen Situation beeinflusst werden. Beispielsweise kann jemand, der ein Unternehmen besitzt, eine Politik der Steuersenkung und minimalen Regulierung befürworten, während ein abhängig Beschäftigter eine Politik zum Schutz der Arbeitnehmerrechte bevorzugen könnte. Bei sozialen Gruppen kann die materielle Position auch die politischen Interessen beeinflussen. Wirtschaftlich benachteiligte Gruppen können eine Politik der Umverteilung des Wohlstands befürworten, während wohlhabendere Gruppen eine solche Politik ablehnen können. In Bezug auf Staaten kann die materielle Position, die in der Regel als Volksvermögen oder BIP gemessen wird, ebenfalls politische Interessen und Präferenzen beeinflussen. Reiche Staaten können eine Freihandelspolitik befürworten, die es ihnen ermöglicht, ihre Produkte zu exportieren, während weniger entwickelte Staaten möglicherweise eine protektionistische Politik bevorzugen, die ihre aufstrebenden Industrien schützt. Die materielle Position beeinflusst zwar die politischen Interessen, ist aber nicht der einzige Faktor, der eine Rolle spielt. Auch kulturelle Werte, ideologische Überzeugungen und viele andere Faktoren können die politischen Präferenzen beeinflussen.

Die materielle Position eines Akteurs kann auch seine politische Macht bestimmen. Materielle Ressourcen - sei es Reichtum, Eigentum, Kontrolle über wichtige Infrastrukturen oder andere wirtschaftliche Trümpfe - können genutzt werden, um politischen Einfluss auszuüben und die Entscheidungen und Interaktionen innerhalb einer Gesellschaft oder eines politischen Systems zu beeinflussen. So kann beispielsweise eine Einzelperson oder eine Gruppe mit erheblichen wirtschaftlichen Ressourcen politische Kampagnen finanzieren, Lobbyisten anstellen, um die Gesetzgeber zu beeinflussen, oder Medien gründen, um den öffentlichen Diskurs zu steuern. Ebenso kann ein Staat mit erheblichen wirtschaftlichen Ressourcen seine wirtschaftliche Macht nutzen, um andere Staaten durch Wirtschaftsdiplomatie, Entwicklungshilfe, Handel und andere wirtschaftliche Hebel zu beeinflussen. Darüber hinaus kann die materielle Position die politische Macht auch auf indirektere Weise beeinflussen. Beispielsweise kann der Besitz wirtschaftlicher Ressourcen einen hohen sozialen Status verleihen, der wiederum die politische Macht erhöhen kann, indem er den Einfluss und die Glaubwürdigkeit eines Akteurs steigert. Doch so wie die materielle Position nicht der einzige Faktor ist, der die politischen Interessen bestimmt, ist sie auch nicht der einzige Faktor, der die politische Macht bestimmt. Andere Faktoren wie persönliche Kompetenz, Charisma, moralische Autorität, Zugang zu Informationen und andere nicht-materielle Ressourcen können ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der politischen Macht spielen.

Auch wenn dieser Ansatz einen Großteil des politischen Verhaltens erklären kann, ist er nicht erschöpfend. Politische Akteure werden auch durch Ideale, Überzeugungen und andere nicht-materielle Faktoren motiviert. Darüber hinaus hängt politische Macht nicht nur vom Besitz von Ressourcen ab, sondern auch von der Fähigkeit, diese Ressourcen effektiv einzusetzen. So kann ein politischer Akteur beispielsweise viel Geld besitzen, aber es fehlt ihm an der Fähigkeit oder Intelligenz, es effektiv einzusetzen, um die Politik zu beeinflussen.

Um den Akteur in der Politik zu verstehen, sei es ein Individuum, eine Gruppe oder ein Staat, ist eine Analyse auf mehreren Ebenen erforderlich. Akteure haben Motivationen, Ressourcen und Interessen, die von ihrer Position in der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Struktur abhängen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Insbesondere der Staat ist ein zentraler Akteur in der internationalen Politik. Seine Position in der internationalen Struktur kann seine Interessen und politischen Präferenzen stark beeinflussen. Ein Staat, der wirtschaftlich stark ist, kann beispielsweise ein Interesse an der Aufrechterhaltung eines offenen Handelssystems haben, während ein weniger entwickelter Staat möglicherweise eine protektionistische Politik bevorzugt. Die einem Staat zur Verfügung stehenden Ressourcen, seien sie finanzieller, organisatorischer oder institutioneller Art, können ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bestimmung seiner Macht und seiner politischen Interessen spielen. Ein reicher Staat verfügt möglicherweise über die Mittel, um eine schlagkräftige Armee zu finanzieren, Verbündete zu unterstützen oder eine ehrgeizige Politik zu verfolgen. Ebenso kann ein Staat mit starken Institutionen eher in der Lage sein, seine Politik effektiv umzusetzen, ausländische Investitionen anzuziehen oder Ordnung und Stabilität aufrechtzuerhalten.

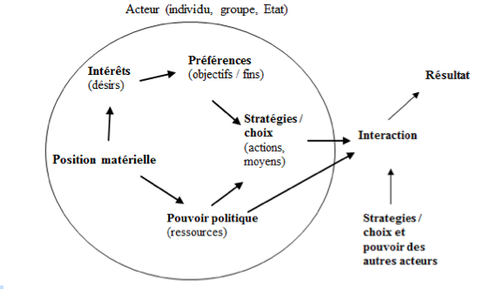

Irgendwo ist dieses Schema ein Weg, um zu verstehen, welche Interessen und Ressourcen die Akteure haben. Was hier beschrieben wird, ist Teil dessen, was allgemein als Rational-Choice-Theorie bezeichnet wird, die in der Wirtschaft, der Politikwissenschaft und anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen weit verbreitet ist. Diese Theorie geht davon aus, dass die Akteure (seien es Einzelpersonen, Gruppen, Staaten usw.) rational handeln und versuchen, ihren Nutzen in Abhängigkeit von ihren Interessen zu maximieren. Aus dieser Perspektive definieren politische Akteure ihre Ziele auf der Grundlage ihrer Interessen, die größtenteils durch ihre materielle Position und ihre Ressourcen bestimmt werden. Anschließend entwickeln sie Strategien und treffen Entscheidungen, um diese Ziele zu erreichen, wobei sie die sich ihnen bietenden Beschränkungen und Möglichkeiten berücksichtigen. Diese Akteure sind nicht isoliert, sondern interagieren ständig mit anderen Akteuren, von denen jeder seine eigenen Interessen, Ressourcen und Strategien hat. Diese Interaktionen bestimmen weitgehend das politische Endergebnis. Beispielsweise wird das Ergebnis einer Wahl durch die Präferenzen und Stimmen aller Wähler bestimmt, wobei jeder eine rationale Wahl aufgrund seiner eigenen Interessen trifft.

Einzelne Analyse[modifier | modifier le wikicode]

Wenn es darum geht, das politische Verhalten von Individuen zu verstehen, ist ihre wirtschaftliche und soziale Positionierung in der Gesellschaft ein Schlüsselfaktor.

Die wirtschaftliche Positionierung eines Individuums bezieht sich auf seine wirtschaftliche Situation, einschließlich seines Einkommensniveaus, seines Vermögens, seiner Beschäftigung und seiner wirtschaftlichen Sicherheit. Diese Faktoren können die politischen Präferenzen eines Individuums auf verschiedene Weise beeinflussen. Beispielsweise kann ein Individuum mit einem hohen Einkommen eine Politik der Steuersenkung befürworten, während ein Individuum mit einem unsicheren Arbeitsplatz eine Politik des Arbeitnehmerschutzes befürworten kann.

Die soziale Positionierung eines Individuums bezieht sich andererseits auf seinen Platz in der sozialen Hierarchie, der von Faktoren wie Bildung, Rasse, Geschlecht, Alter und anderen Aspekten der sozialen Identität beeinflusst werden kann. Diese Faktoren können auch die politischen Präferenzen beeinflussen. Beispielsweise können Einzelpersonen, die sozialen Randgruppen angehören, eher eine Antidiskriminierungspolitik unterstützen.

Die wirtschaftliche und soziale Position einer Person kann einen erheblichen Einfluss auf ihr politisches Verhalten haben. Politische Theoretiker und Soziologen haben diese Zusammenhänge schon lange festgestellt.

Zur Erklärung dieses Phänomens wird häufig das Konzept des "objektiven Interesses" herangezogen. Nach dieser Sichtweise bestimmt die wirtschaftliche und soziale Position eines Individuums seine objektiven Interessen, d. h. was aufgrund seiner Position rationalerweise in seinem Interesse wäre. So liegt es beispielsweise im objektiven Interesse eines armen Arbeiters, eine Politik der Umverteilung des Wohlstands zu unterstützen, während es im objektiven Interesse eines reichen Firmenbesitzers liegt, eine solche Politik abzulehnen.

Die Erklärung des Wahlverhaltens von Einzelpersonen durch soziale Spaltungen, auch bekannt als "Klassenwahl", ist eine weitere Möglichkeit, um zu verstehen, wie die wirtschaftliche und soziale Position das politische Verhalten beeinflusst. Nach dieser Sichtweise wählen Einzelpersonen eher Kandidaten oder Parteien, die ihre soziale Klasse repräsentieren. Beispielsweise können Arbeiter aus der Arbeiterklasse eher für linke Parteien stimmen, während Einzelpersonen aus der Oberschicht eher für rechte Parteien stimmen können.

Gruppenanalyse[modifier | modifier le wikicode]

Auf Gruppenebene sind materielle Interessen ebenfalls eine wichtige Triebfeder für politisches Handeln. Interessengruppen oder Produzentengruppen, die verschiedene Branchen, Berufe, soziale Gruppen oder andere Gruppen von Akteuren mit gemeinsamen Interessen vertreten können, versuchen häufig, die Politik zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

Diese Gruppen können verschiedene Strategien anwenden, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch die Lobbyarbeit, bei der eine Gruppe versucht, politische Entscheidungsträger direkt zu beeinflussen. Dies kann Aktivitäten wie das Treffen mit Gesetzgebern, die Bereitstellung von Informationen oder Forschung zu bestimmten politischen Themen oder die Mobilisierung ihrer Mitglieder, um Druck auf Politiker auszuüben, beinhalten.

Ein Beispiel hierfür könnte sein, wie Industriegruppen oder Unternehmen sich für eine Politik einsetzen können, die für ihre Industriezweige günstig ist, wie z. B. Subventionen, Steuererleichterungen oder Regelungen, die den Wettbewerb einschränken. Andererseits können Gruppen wie die Gewerkschaften auf eine Politik drängen, die die Rechte der Arbeitnehmer schützt, wie Mindestlöhne oder Gesetze zur Sicherheit am Arbeitsplatz.

In der politischen und soziologischen Analyse werden neben dem Fokus auf Einzelpersonen und kleinen Gruppen häufig auch größere soziale Einheiten betrachtet. Diese Einheiten können auf unterschiedliche Weise definiert werden, z. B. in Bezug auf die Beziehungen zu den Produktionsmitteln (wie im marxistischen Rahmen von Arbeiterklasse versus Bourgeoisie) oder in Bezug auf die sektorale Positionierung in der Wirtschaft. Die Beziehungen zu den Produktionsmitteln beziehen sich auf die Art und Weise, wie die Gruppen mit der Wirtschaft verbunden sind. Beispielsweise werden diejenigen, die die Produktionsmittel (wie Fabriken, Unternehmen usw.) besitzen, häufig als Teil der kapitalistischen oder bürgerlichen Klasse betrachtet, während diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, als Teil der Arbeiterklasse angesehen werden. Die sektorale Positionierung bezieht sich andererseits auf die Stellung einer Gruppe in der Wirtschaft im weiteren Sinne. Beispielsweise können Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe andere Interessen haben als im Dienstleistungssektor, und Arbeitnehmer in der Landwirtschaft können andere Interessen haben als im Technologiesektor.

Diese großen sozialen Einheiten können aufgrund ihrer gemeinsamen wirtschaftlichen Position gemeinsame politische Interessen haben. Beispielsweise können die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe alle an einer Politik des Handelsschutzes interessiert sein, während die Eigentümer von Unternehmen an einer Politik der Steuersenkung interessiert sein können. Daher sehen wir oft, dass sich diese Gruppen kollektiv mobilisieren, um Druck auf Politiker auszuüben oder die öffentliche Politik zu beeinflussen.

In der vergleichenden Politik untersuchen Forscher häufig, wie und warum die politischen Pfade in verschiedenen Ländern auseinanderlaufen oder sich annähern. Diese Pfade können im Hinblick auf die öffentliche Politik analysiert werden, d. h. die von den Regierungen getroffenen Entscheidungen und die Ergebnisse dieser Entscheidungen. Interessen, seien es Einzel-, Gruppen- oder institutionelle Interessen, spielen bei der Formulierung der öffentlichen Politik eine Schlüsselrolle. In der Wirtschaft kann beispielsweise die Steuerpolitik eines Landes von den Interessen verschiedener Gruppen beeinflusst werden, darunter Unternehmen, Arbeitnehmer, Grundbesitzer und so weiter. Ebenso kann die Außenpolitik eines Landes von den Interessen der internen politischen Akteure sowie von den Beziehungen des Landes zu anderen Staaten beeinflusst werden. Diese Interessen können dazu beitragen, nationale Verläufe in der öffentlichen Politik zu erklären. Beispielsweise können Länder mit einem starken Einfluss der Gewerkschaften eine stärkere Politik zum Schutz der Arbeitnehmer verfolgen, während Länder mit einem starken Einfluss der Unternehmen eine stärkere Politik des freien Marktes verfolgen können. Ebenso kann ein Land, dessen Außenpolitik stark von den Beziehungen zu einem bestimmten Nachbarn beeinflusst wird, einen ganz anderen außenpolitischen Kurs einschlagen als ein Land ohne solche Beziehungen.

Die pluralistische Theorie ist ein Ansatz in der Politikwissenschaft, der postuliert, dass die politische Macht unter einer Vielfalt von Interessengruppen verteilt ist und nicht in den Händen einer einzigen Elite oder sozialen Klasse konzentriert ist. Aus dieser Perspektive ist die öffentliche Politik das Produkt von Interaktionen, Verhandlungen und Kompromissen zwischen diesen verschiedenen Interessengruppen. Diese Interessengruppen, die auch als Lobbygruppen oder Produzentengruppen bezeichnet werden, können eine Vielzahl von Akteuren repräsentieren, z. B. Unternehmen, Gewerkschaften, Umweltgruppen, Verbrauchergruppen und andere. Jede Gruppe versucht, ihre eigenen Interessen zu fördern, indem sie die politischen Entscheidungsträger beeinflusst. Koalitionen zwischen Gruppen spielen bei diesem Ansatz ebenfalls eine Schlüsselrolle. Eine einzelne Interessengruppe hat möglicherweise nicht genügend Macht, um die öffentliche Politik zu beeinflussen. Wenn sie jedoch mit anderen Gruppen, die ähnliche oder komplementäre Interessen haben, eine Koalition bilden, können sie ihren Einfluss vergrößern. Beispielsweise können mehrere Umweltgruppen ihre Kräfte bündeln, um eine Politik zum Schutz der Umwelt zu fördern. Oder Unternehmen aus verschiedenen Branchen können eine Koalition bilden, um eine Politik der Steuersenkung zu unterstützen. Die pluralistische Theorie geht davon aus, dass dieser Wettbewerb und die Zusammenarbeit zwischen Interessengruppen zu einem Machtgleichgewicht und einer breiteren Vertretung der Interessen der Gesellschaft in der öffentlichen Politik beiträgt. Sie wird jedoch auch kritisiert, da einige argumentieren, dass bestimmte Gruppen (z. B. große Unternehmen) mehr Ressourcen und damit mehr Macht haben, um die Politik zu beeinflussen, was zu einem Machtungleichgewicht und einer ungleichen Vertretung der Interessen in der öffentlichen Politik führen kann.

Die Identifizierung der Hauptakteure ist ein wesentlicher Schritt in der politischen Analyse. Hauptakteure können Einzelpersonen, Interessengruppen, politische Parteien, Regierungsinstitutionen oder im Kontext der internationalen Beziehungen sogar Länder sein. Jeder Akteur hat eine bestimmte Rolle, die von seiner Position, seinen Ressourcen, seinen Interessen und dem Grad seiner Beteiligung in einem bestimmten Kontext abhängt. Im Kontext einer öffentlichen Politik können die Akteure beispielsweise politische Entscheidungsträger (wie Gesetzgeber oder hohe Beamte), Interessengruppen, die versuchen, die Politik zu beeinflussen, und die Öffentlichkeit, die von der Politik betroffen ist, sein. Um die Rollen der einzelnen Akteure zu identifizieren, muss man die Beziehungen zwischen den Akteuren verstehen. Diese Beziehungen können kompetitiv (z. B. zwei politische Parteien, die um die Macht konkurrieren) oder kooperativ (z. B. zwei Interessengruppen, die eine Koalition bilden, um eine gemeinsame Politik zu fördern) sein. Sie können auch auf Machtverhältnissen beruhen, wobei einige Akteure über mehr Ressourcen oder Einfluss verfügen als andere. Sobald die wichtigsten Akteure und ihre Rollen identifiziert sind, kann analysiert werden, wie ihre Handlungen und Interaktionen zur Formulierung der öffentlichen Politik beitragen. Diese Analyse kann dazu beitragen, zu verstehen, warum bestimmte Politiken angenommen und andere nicht angenommen werden und wie die Interessen verschiedener Akteure im politischen Prozess vertreten werden.

Die Theorie der hegemonialen Stabilität[modifier | modifier le wikicode]

Die Theorie der hegemonialen Stabilität ist eine Theorie in den internationalen Beziehungen, die nahelegt, dass die Stabilität im internationalen Wirtschaftssystem durch die Präsenz einer einzigen dominanten oder hegemonialen Nation begünstigt wird. Diese Nation nutzt ihre beträchtliche Macht, um die Regeln und Normen des Wirtschaftssystems festzulegen und aufrechtzuerhalten, und fördert so Stabilität und Kooperation. Nach dieser Theorie hat die Hegemonialmacht sowohl die Fähigkeit als auch das Interesse, ein offenes und liberales Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten. Ihre Fähigkeit ergibt sich aus ihrer wirtschaftlichen und militärischen Dominanz, die ihr die Macht verleiht, die wirtschaftlichen Regeln zu ihren Gunsten zu gestalten. Sein Interesse an der Aufrechterhaltung eines offenen Systems ergibt sich aus seiner dominanten Stellung in der Weltwirtschaft, die es ihm ermöglicht, unverhältnismäßig stark vom Freihandel zu profitieren.

Im Zusammenhang mit der Theorie der hegemonialen Stabilität bezieht sich Hegemonie nicht nur auf rohe Macht, sondern auch auf die Fähigkeit, die Weltwirtschaft zu lenken und zu koordinieren. Der Hegemon ist häufig für die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter wie Währungsstabilität und Sicherheit der Meere verantwortlich, die allen Nationen zugute kommen, aber sonst unzureichend bereitgestellt würden. Die Theorie der hegemonialen Stabilität wurde verwendet, um verschiedene Perioden der internationalen wirtschaftlichen Stabilität und Zusammenarbeit zu erklären, wie die britische Vorherrschaft im 19. Jahrhundert und die amerikanische Vorherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Theorie wurde jedoch auch in einigen Punkten kritisiert, darunter die Andeutung, dass Stabilität einen Hegemon erfordert, und die Vorstellung, dass die Hegemonialmacht immer gewillt und in der Lage ist, die internationale Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten.

Freihandel ist ein wirtschaftliches Konzept, das die Idee der Beseitigung von Handelsbarrieren wie Zöllen und Quoten unterstützt, um den Handel zwischen Nationen zu erleichtern. Der Freihandel basiert auf David Ricardos Theorie der komparativen Vorteile, die vorschlägt, dass sich jedes Land auf die Produktion der Waren und Dienstleistungen konzentrieren sollte, bei denen es die höchste relative Effizienz aufweist, und mit anderen Ländern Handel treiben sollte, um die anderen Waren und Dienstleistungen zu erhalten, die es benötigt. Die Krise der 1930er Jahre und der Anstieg des Protektionismus in der Zwischenkriegszeit haben die Unterstützung für den Freihandel verstärkt. Die protektionistische Politik dieser Zeit führte zu einem Rückgang des internationalen Handels, zu unlauterem Wettbewerb und einer Verschlechterung der internationalen Beziehungen und trug schließlich zur Großen Depression bei. Der Freihandel wird häufig als "globales öffentliches Gut" betrachtet, in dem Sinne, dass nach seiner Etablierung alle Länder von ihm profitieren können, unabhängig davon, ob sie zu seiner Einführung beigetragen haben oder nicht. Ein globales öffentliches Gut ist nicht exklusiv (niemand kann von seiner Nutzung ausgeschlossen werden) und nicht rivalisierend (die Nutzung durch eine Person hindert andere nicht daran, davon zu profitieren). Wenn also erst einmal ein freier Handel etabliert ist, ist es schwierig, ein Land von seinen Vorteilen auszuschließen.

In "International Economic Structures and American Foreign Economic Policy, 1887-1934" verwendet David Lake die Theorie der hegemonialen Stabilität, um die Entwicklungen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der amerikanischen Außenpolitik während dieses Zeitraums zu analysieren.[1] Lake argumentiert, dass die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit durch die Präsenz einer Hegemonialmacht erleichtert wird, die sowohl den Willen als auch die Fähigkeit besitzt, ein offenes und stabiles Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang wird die Hegemonie der USA im 20. Jahrhundert als ein Schlüsselfaktor für die Förderung des freien Handels und der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit gesehen. Lake untersucht auch die internen Faktoren, die die Wirtschaftsaußenpolitik einer Nation beeinflussen, darunter die Wirtschaftsstruktur und die Interessen der verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Gruppen. So argumentiert er beispielsweise, dass der Anstieg des Protektionismus in den USA Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zum Teil durch die Interessen von Agrar- und Industriegruppen erklärt werden kann, die hohe Zölle befürworteten, um ihre heimischen Märkte vor ausländischer Konkurrenz zu schützen.

Die Geschichte der Weltwirtschaft ist durch abwechselnde Phasen der Öffnung und Schließung gekennzeichnet, die oft mit Veränderungen der weltweiten wirtschaftlichen und politischen Bedingungen zusammenhängen.

Nach 1850 hat sich die Weltwirtschaft schrittweise geöffnet. Dies wurde durch den technologischen Fortschritt und internationale Handelsabkommen, die Handelsbarrieren abbauten und den Freihandel förderten, wesentlich erleichtert. Diese Periode, die oft als das goldene Zeitalter der Globalisierung bezeichnet wird, dauerte bis 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs. In der Zwischenkriegszeit (1919-1939) kam es zu einem Anstieg des Protektionismus und einer relativen Abschottung der Weltwirtschaft. Dies war weitgehend auf die durch den Ersten Weltkrieg und die Große Depression verursachten wirtschaftlichen Störungen zurückzuführen, die dazu führten, dass viele Länder eine protektionistische Politik zum Schutz ihrer heimischen Industrien verfolgten. Die Weltwirtschaftskrise führte auch zu einem Anstieg des Nationalismus, was die internationalen Handelsspannungen verschärfte. In der Nachkriegszeit ab 1945 erlebte die Weltwirtschaft eine neue Phase der Öffnung. Dies wurde durch die Schaffung neuer internationaler Wirtschaftsinstitutionen wie dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sowie durch die Förderung des Freihandels durch die USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Hegemonialmacht aufgestiegen waren, begünstigt. Diese Periode der Offenheit führte zu einem dramatischen Anstieg des internationalen Handels und zur weltweiten wirtschaftlichen Integration. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei diesen Öffnungs- und Schließungszeiten um Verallgemeinerungen handelt und dass es zahlreiche Variationen und Ausnahmen von diesen allgemeinen Trends gab, die von den spezifischen Bedingungen in den einzelnen Ländern abhingen. Darüber hinaus gab es selbst in den Zeiten der Offenheit häufig Debatten und Konflikte über das Ausmaß und die Modalitäten des Freihandels und der weltweiten wirtschaftlichen Integration.

David Lake hat in seinen Arbeiten argumentiert, dass die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit von zwei Hauptfaktoren abhängt: der Konzentration der wirtschaftlichen Macht und der Konzentration des wirtschaftlichen Nutzens.

- Konzentration wirtschaftlicher Macht: Eine Hegemonialmacht, wie die USA Mitte des 20. Jahrhunderts, kann helfen, die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erleichtern, indem sie für Stabilität sorgt und Spielregeln für den Handel und die Wirtschaftsbeziehungen aufstellt. Ein Land mit beträchtlicher wirtschaftlicher Macht kann Normen und Praktiken fördern oder sogar vorschreiben, die die wirtschaftliche Zusammenarbeit begünstigen. Beispielsweise spielten die USA nach dem Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle bei der Einrichtung globaler Wirtschaftssysteme wie dem Internationalen Währungsfonds und dem GATT (dem Vorläufer der WTO), die zur Förderung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit beigetragen haben.

- Konzentration des wirtschaftlichen Vorteils: Lake argumentiert auch, dass die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit erleichtert wird, wenn wirtschaftliche Vorteile konzentriert und nicht gestreut werden. Wenn eine kleine Handvoll Länder über einen Großteil des wirtschaftlichen Vorteils verfügt (z. B. in Form von Reichtum, Technologie oder Produktionskapazitäten), haben sie ein größeres Interesse an einer Zusammenarbeit, um diese Vorteile zu erhalten und auszubauen. Wenn die wirtschaftlichen Vorteile hingegen weit gestreut sind, kann die Zusammenarbeit schwieriger sein, da jedes Land weniger von einer Zusammenarbeit profitieren wird.

Diese Argumente bieten eine interessante Perspektive auf die Dynamiken der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle der Großmächte und der Verteilung wirtschaftlicher Vorteile innerhalb des internationalen Systems liegt.

In der Theorie der hegemonialen Stabilität steigt die Wahrscheinlichkeit einer internationalen Kooperation, wenn die wirtschaftliche Macht in den Händen eines oder weniger Staaten konzentriert ist. Dies liegt daran, dass diese Staaten über die Fähigkeit und die Ressourcen verfügen, ein offenes und kooperatives internationales Wirtschaftssystem aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Beispielsweise kann ein hegemonialer Staat in der Lage sein, die kurzfristigen Kosten für die Errichtung eines solchen Systems zu tragen, wie etwa die Kosten, die mit der Aushandlung von Handelsabkommen oder mit Investitionen in internationale Infrastruktur verbunden sind. Dieser Staat kann bereit sein, diese Kosten zu tragen, weil er sich davon langfristige Vorteile verspricht, wie den Zugang zu neuen Märkten oder die Verbesserung der internationalen wirtschaftlichen Stabilität. Darüber hinaus kann ein hegemonialer Staat die Fähigkeit haben, anderen Staaten seinen Willen aufzuzwingen und dafür zu sorgen, dass sie sich an die Regeln des internationalen Wirtschaftssystems halten. Dies kann durch verschiedene Mittel geschehen, z. B. durch den Einsatz seiner wirtschaftlichen Macht, um Druck auf andere Staaten auszuüben, oder durch den Einsatz seiner militärischen Macht, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten.

Die Konzentration wirtschaftlicher Vorteile kann die Bereitschaft eines Staates beeinflussen, ein offenes und liberales Weltwirtschaftssystem zu unterstützen und sich daran zu beteiligen. Mit anderen Worten: Ein Staat, der über einen großen Anteil des wirtschaftlichen Vorteils verfügt - sei es Reichtum, Spitzentechnologie, hochqualifizierte Arbeitskräfte oder andere Ressourcen - kann von einem liberalen multilateralen Handelssystem viel profitieren. Ein solches System kann es dem Staat ermöglichen, seine Waren und Dienstleistungen auf einer größeren Anzahl von Märkten zu verkaufen, ausländische Investitionen anzuziehen und einen breiteren Zugang zu ausländischen Ressourcen und Technologien zu erhalten. Umgekehrt kann ein Staat, der keinen großen wirtschaftlichen Vorteil hat, weniger geneigt sein, ein liberales multilaterales Handelssystem zu unterstützen. Er kann befürchten, dass die Öffnung seiner Wirtschaft für ausländische Konkurrenz zur Schließung einheimischer Industrien, zu Arbeitslosigkeit und anderen negativen wirtschaftlichen Folgen führen könnte. Dieser Staat kann dann versuchen, seine Wirtschaft durch die Einführung von Zöllen, Quoten oder anderen Handelsbeschränkungen zu schützen.

Die Präsenz einer hegemonialen oder dominanten Macht gilt als Schlüsselfaktor für die Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Dies liegt an der unverhältnismäßigen Macht und dem Einfluss, den diese Hegemonialmacht ausüben kann, um die Regeln, Normen und Strukturen des internationalen Systems zu prägen. Die Idee dahinter ist, dass diese dominante Macht nicht nur die Fähigkeit, sondern auch ein besonderes Interesse daran hat, eine stabile und kooperative Weltordnung zu fördern. Da sie am meisten von dieser Ordnung profitiert, ist sie auch eher bereit, die Kosten dafür zu tragen. So könnte sie beispielsweise globale öffentliche Güter wie die Sicherheit im Seeverkehr bereitstellen, bei der Koordinierung der internationalen Wirtschaftspolitik helfen und sogar als Kreditgeber der letzten Instanz bei Finanzkrisen fungieren.

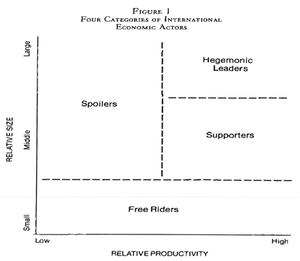

In dem von David Lake vorgeschlagenen Rahmen schaffen die X- und Y-Achse ein Vier-Quadranten-Raster, das es ermöglicht, Staaten nach ihrem wirtschaftlichen Vorteil (auf der X-Achse) und ihrer wirtschaftlichen Stärke (auf der Y-Achse) zu kategorisieren. Die vier Arten von Akteuren können wie folgt definiert werden:

- Die Hegemonen: Diese Staaten befinden sich im oberen rechten Quadranten. Sie haben sowohl einen hohen wirtschaftlichen Vorteil als auch eine hohe Wirtschaftskraft. Es sind die Staaten, die ein liberales internationales Wirtschaftssystem am meisten befürworten und in der Lage sind, dieses zu unterstützen.

- Die Mitläufer: Diese Staaten befinden sich im linken oberen Quadranten. Sie haben einen hohen wirtschaftlichen Vorteil, aber eine geringere Wirtschaftskraft. Sie profitieren von einem liberalen internationalen Wirtschaftssystem, sind aber nicht in der Lage, dieses System selbst zu unterstützen.

- Free-riders (Profiteure): Diese Staaten befinden sich im unteren rechten Quadranten. Sie haben einen geringen wirtschaftlichen Vorteil, aber eine hohe Wirtschaftskraft. Sie haben die Fähigkeit, ein liberales internationales Wirtschaftssystem zu unterstützen, haben aber kein großes Interesse daran, dies zu tun.

- Die Oppositionellen: Diese Staaten befinden sich im linken unteren Quadranten. Sie haben sowohl einen geringen wirtschaftlichen Vorteil als auch eine geringe Wirtschaftskraft. Sie werden am wenigsten wahrscheinlich ein liberales internationales Wirtschaftssystem unterstützen.

Dieses Raster kann dazu dienen, die Motivationen der einzelnen Staaten gegenüber der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Schaffung einer liberalen Weltwirtschaftsordnung zu verstehen.

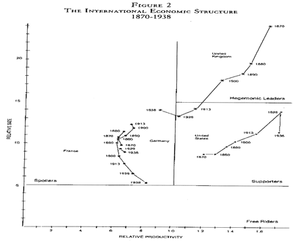

Durch die Positionierung der einzelnen Länder auf diesem Raster erhält man eine visuelle Darstellung ihrer wirtschaftlichen Macht (bewertet durch ihren Anteil am Welthandel) und ihres wirtschaftlichen Vorteils (gemessen an ihrer Produktivität).

Dies bietet eine interessante Perspektive auf die Dynamik des globalen Wirtschaftssystems. Länder mit einer hohen Produktivität und einem großen Anteil am Welthandel (Hegemonen) werden am ehesten ein liberales Wirtschaftssystem unterstützen und fördern. Diejenigen mit einer hohen Produktivität, aber einem geringeren Anteil am Welthandel (die Mitläufer) haben ebenfalls ein Interesse daran, dieses System zu unterstützen, aber sie haben weniger Macht, dies zu tun.

Andererseits haben Länder mit einer geringeren Produktivität, aber einem hohen Anteil am Welthandel (Trittbrettfahrer) möglicherweise die Macht, das Weltwirtschaftssystem zu beeinflussen, aber sie haben weniger Interesse daran, ein liberales Wirtschaftssystem zu unterstützen. Schließlich unterstützen Länder mit geringer Produktivität und einem geringen Anteil am Welthandel (die Gegner) am wenigsten wahrscheinlich ein liberales Wirtschaftssystem.

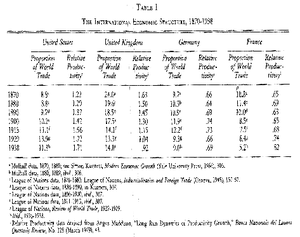

Die historische Entwicklung dieser Länder im internationalen Wirtschaftssystem kann durch das Prisma dieses theoretischen Rahmens analysiert werden. Im 19. Jahrhundert war Großbritannien die Hegemonialmacht mit einer hohen Produktivität und einem großen Anteil am Welthandel. Im Laufe der Zeit gingen seine Produktivität und sein Anteil am Handel jedoch zurück, wodurch seine hegemoniale Rolle geschmälert wurde. Die USA hingegen begannen als "Mitläufer" mit steigender Produktivität und einem mäßigen Anteil am Welthandel. Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich jedoch zu einer globalen Wirtschaftsmacht mit einer hohen Produktivität und einem großen Anteil am Welthandel, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch in Deutschland stiegen die Produktivität und der Anteil am Welthandel mit der Zeit an, obwohl die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland später einsetzte. Aufgrund politischer und historischer Faktoren hat Deutschland jedoch nie die Rolle einer Hegemonialmacht übernommen.

Diese verschiedenen Perioden spiegeln die Bewegungen der internationalen Wirtschaft in den letzten zwei Jahrhunderten gut wider.

- 1850-1912: Periode der britischen Hegemonie. Das Vereinigte Königreich konnte dank seiner frühen industriellen Revolution und seines großen und vielfältigen Kolonialreichs den Welthandel dominieren. Die USA entwickelten sich in dieser Zeit zwar schnell, spielten aber noch keine bedeutende Rolle in der internationalen Wirtschaft.

- 1913-1929: In diesem Zeitraum kam es zum Niedergang der britischen Hegemonie und zum Aufstieg der USA zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht. Der Erste Weltkrieg schwächte Großbritannien und andere europäische Mächte, während die USA ein bedeutendes Wirtschaftswachstum verzeichneten.

- 1930-1934: Die Große Depression veränderte die globale Wirtschaftsdynamik. Die USA wurden zwar schwer von der Krise getroffen, entwickelten sich jedoch zum wichtigsten Wirtschaftsakteur. Aufgrund des Ausmaßes der Krise und der internen Herausforderungen waren sie jedoch nicht in der Lage, einseitig ein offenes Weltwirtschaftssystem zu unterstützen.

- Nach dem Zweiten Weltkrieg: In diesem Zeitraum stiegen die USA zur wirtschaftlichen Supermacht und Hegemonialmacht auf. Mit fast der Hälfte der weltweiten Industrieproduktion unmittelbar nach dem Krieg waren die USA in einer guten Position, um die Weltwirtschaftsordnung zu gestalten, was sie durch Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und das GATT (aus dem später die WTO wurde) auch taten.

David Lake hat in seiner Forschung den Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft eines Landes, seinem Interesse an einem offenen multilateralen Handelssystem und dem allgemeinen Trend zur internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit aufgezeigt. Er untersuchte mehrere Epochen der Weltwirtschaftsgeschichte und stellte Trends fest, die die Theorie der hegemonialen Stabilität stützen. Zusammenfassend ergab seine Forschung, dass wenn eine einzelne Nation die Weltwirtschaft dominiert (wie es bei Großbritannien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bei den USA nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war), diese Nation dazu neigt, ein System des freien und offenen Handels zu fördern, das allen Teilnehmern zugute kommt. Wenn die wirtschaftliche Macht jedoch zwischen mehreren Nationen ausgeglichener ist (wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Fall war), kann es schwieriger werden, die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten.

Bis 1897 verfolgten die USA eine Politik des sogenannten "Schutzzolls", die darauf abzielte, die heimische Industrie durch hohe Zölle auf importierte Waren zu schützen. Dadurch wurden die Importe eingeschränkt, während gleichzeitig die Expansion der amerikanischen Exportmärkte gefördert wurde. Diese Art der Handelspolitik wird oft als "Trittbrettfahrerverhalten" oder "free-riding" bezeichnet, da sie die Vorteile des Freihandels (d. h. Zugang zu ausländischen Märkten für die eigenen Exporte) nutzt, ohne die entsprechenden Kosten (d. h. Öffnung des eigenen Marktes für importierte Waren) zu tragen. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie nationale Interessen manchmal mit den Grundsätzen des freien Handels und der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Konflikt geraten können.

Die Open-Door-Politik, die von den USA Ende des 19. Jahrhunderts initiiert wurde, war teilweise eine Reaktion auf den zunehmenden Protektionismus und die Aufteilung Chinas in "Einflusszonen" durch die europäischen Mächte. Die USA, die ihren Auslandshandel ohne direkte Kolonialisierung ausweiten wollten, schlugen diese Politik vor, die darauf abzielte, allen Ländern, die mit China Handel treiben wollten, gleiche Chancen zu garantieren. Diese Politik basierte auf dem Prinzip der Nichtdiskriminierung, d. h. alle Länder sollten unabhängig von ihrem Einfluss oder ihrer Präsenz im Land gleichen Zugang zu den chinesischen Häfen haben, die für den internationalen Handel offen sind. Die Open-Door-Politik war also ein Versuch der USA, den freien Handel und die Gleichheit der Handelschancen auf internationaler Ebene zu fördern. Ihre Umsetzung war jedoch aufgrund der Rivalitäten zwischen den Mächten und des Widerstands von China selbst mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Dennoch war diese Politik ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Rolle der USA als Weltmacht und Verfechter des Freihandels. Diese Politik ist eine wichtige Veränderung, da sie den Ansatz der Gegenseitigkeit verwirft, den Bilateralismus einzudämmen versucht und sich an Multilateralismus und Nichtdiskriminierung orientiert.

Zwischen 1913 und 1929 war dies die Struktur einer bilateralen Unterstützung mit einer Stärkung des amerikanischen Liberalismus. Der Underwood Tariff Act, auch bekannt als Revenue Act von 1913, war eine Schlüsselgesetzgebung in der Geschichte der US-Handelspolitik. Dieses Gesetz, das von Präsident Woodrow Wilson eingeführt wurde, zielte darauf ab, Zollschranken abzubauen und den internationalen Handel zu fördern. Ziel dieser Reform war es, die Wirtschaft durch die Erleichterung der Einfuhr ausländischer Waren anzukurbeln, aber auch die innere Steuerstruktur der USA durch die Einführung einer progressiven Einkommensteuer zu verändern. Diese Gesetzgebung stellte eine wichtige Änderung gegenüber der früheren protektionistischen Politik der USA dar. Außerdem legte sie den Grundstein für das US-Steuersystem, wie wir es heute kennen. Der Zeitraum von 1913 bis 1929 wird allgemein als eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Handelsliberalisierung in den USA angesehen, auch wenn darauf die Große Depression folgte.

Der Smoot-Hawley Tariff Act von 1930, der die US-Zölle erheblich erhöhte, wird häufig als ein Faktor genannt, der zur Tiefe und Dauer der Großen Depression beigetragen hat. Die Zölle wurden auf über 20.000 importierte Waren erhöht, was zu Vergeltungsmaßnahmen der Handelspartner der USA führte und den internationalen Handel störte. Großbritannien reagierte seinerseits auf die Große Depression, indem es den Goldstandard aufgab und eine protektionistische Politik verfolgte, u. a. durch die Einführung eines imperialen Präferenzsystems, das den Handel innerhalb des Britischen Empire begünstigte. Diese protektionistischen Maßnahmen störten die Weltwirtschaft und trugen zu der internationalen Instabilität bei, die dem Zweiten Weltkrieg vorausging. Nach dem Krieg wollten die Länder vermeiden, die Fehler der 1930er Jahre zu wiederholen, und gründeten internationale Institutionen wie den IWF und das GATT (den Vorläufer der WTO), um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Freihandel zu fördern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die USA zu einer globalen wirtschaftlichen Supermacht und spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung. Mit dem 1944 unterzeichneten Bretton-Woods-Abkommen wurden der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Teil der Weltbankgruppe) gegründet, um die wirtschaftliche Stabilität und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Das Bretton-Woods-System führte auch ein System fester Wechselkurse ein, das am US-Dollar, der in Gold konvertierbar war, verankert war. Darüber hinaus wurde 1947 das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) unterzeichnet, das den freien Handel durch den Abbau von tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen fördern sollte. Das GATT wurde 1995 durch die Welthandelsorganisation (WTO) ersetzt, doch seine Aufgabe, den Freihandel zu fördern und Handelsstreitigkeiten zu lösen, ist dieselbe geblieben. Alles in allem spielte die wirtschaftliche Hegemonie der USA in der Nachkriegszeit eine Schlüsselrolle bei der Schaffung einer internationalen Wirtschaftsordnung, die auf Kooperation und Freihandel beruht.

Die Positionierung eines Staates in der Weltwirtschaft bestimmt weitgehend seine Interessen und seine Fähigkeit, diese Interessen zu verfolgen. Diese Perspektive steht im Mittelpunkt der materialistischen Theorien der internationalen politischen Ökonomie. Das objektive Interesse eines Staates wird in der Regel durch seine Position in der Weltwirtschaft bestimmt. Beispielsweise kann ein Land, das reich an natürlichen Ressourcen ist, ein objektives Interesse daran haben, den freien Handel mit diesen Ressourcen zu fördern. Ebenso kann ein Land mit einer starken verarbeitenden Industrie ein objektives Interesse daran haben, diese Industrie vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Die wirtschaftliche Stärke eines Staates wiederum bestimmt seine Fähigkeit, seine Interessen zu verfolgen. Einem Land mit einer starken Wirtschaft stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, um eine Wirtschaftspolitik zu betreiben und internationale Wirtschaftsstandards und -regeln zu beeinflussen. Darüber hinaus ist ein wirtschaftlich starkes Land oft besser in der Lage, externem wirtschaftlichen Druck zu widerstehen und seine wirtschaftliche Souveränität zu wahren. Diese Faktoren - die Position in der Weltwirtschaft, objektive Interessen und wirtschaftliche Stärke - spielen alle eine Schlüsselrolle bei der Art und Weise, wie ein Staat durch die internationale politische Ökonomie navigiert.

Die Kernpunkte der Theorie der hegemonialen Stabilität und der Rolle der materiellen Position eines Landes in der Weltwirtschaft sind.

- Die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit hängt weitgehend von der Existenz einer Hegemonialmacht ab. Diese Macht, in der Regel eine Nation mit einer starken Wirtschaft und einem Interesse an der Aufrechterhaltung eines offenen Handelssystems, verfügt über die notwendigen Ressourcen, um die Regeln des internationalen Wirtschaftssystems zu gestalten und andere Länder zu ermutigen, sich diesen Regeln anzuschließen. Außerdem liegt es im Interesse dieser Hegemonialmacht, Stabilität und Kooperation zu unterstützen, da dies das Wirtschaftswachstum und die globale Interdependenz fördert - Bedingungen, die in der Regel ihre dominante Position stärken.

- Die Außenwirtschaftspolitik eines Landes wird weitgehend von seiner relativen materiellen Position in der Weltwirtschaft bestimmt. Diese Position beeinflusst sowohl die wirtschaftlichen Interessen eines Landes (was es vom internationalen Wirtschaftssystem erreichen will) als auch seine Machtressourcen (seine Fähigkeit, diese Ziele zu erreichen). Ein Land mit einer starken Wirtschaft und einer dominanten Position in bestimmten Sektoren kann sowohl das Interesse als auch die Fähigkeit haben, die Normen und Regeln der Weltwirtschaft zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Diese Ideen stehen im Mittelpunkt vieler Analysen der internationalen Wirtschaftspolitik und sind nach wie vor relevant für das Verständnis der Dynamiken der heutigen Weltwirtschaft.

Die Architektur der internationalen Wirtschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Machtverhältnisse zwischen den Ländern. Sie beeinflusst die Außenwirtschaftspolitik und die Verhandlungsstrategien der Länder.

- Verteilung der Wirtschaftsmacht: Ein Land mit einer starken und diversifizierten Wirtschaft wird auf der internationalen Wirtschaftsbühne eine beträchtliche Macht besitzen. Es kann diese Macht nutzen, um die Regeln und Normen der Weltwirtschaft zu beeinflussen, seine eigenen wirtschaftlichen Interessen zu fördern und in einigen Fällen die Wirtschaftspolitik anderer Länder zu gestalten.

- Wirtschaftliche Interdependenz: Die zunehmende wirtschaftliche Interdependenz, die zum Teil auf die Globalisierung zurückzuführen ist, bedeutet, dass die Entscheidungen eines Landes erhebliche Auswirkungen auf andere Länder haben können. Länder, die z. B. vom Export oder Import eines bestimmten Produkts abhängig sind, können von Änderungen in der Wirtschaftspolitik des produzierenden Landes stark betroffen sein.

- Rolle der internationalen Wirtschaftsinstitutionen: Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und die Welthandelsorganisation spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Strukturierung der globalen Wirtschaftsmacht. Diese Institutionen können die Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer beeinflussen und bieten ein Forum für die Lösung von Wirtschaftskonflikten.

- Nationale Strategien: Jedes Land kann seine eigene Strategie haben, um in dieser globalen Wirtschaftsstruktur zu navigieren, die auf seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen, Fähigkeiten und Einschränkungen basiert. Dazu können Dinge gehören wie das Streben nach bilateralen oder multilateralen Handelsabkommen, die Manipulation der eigenen Währung oder die Verfolgung einer Politik des Protektionismus oder der Handelsliberalisierung.

Die internationale Wirtschaftsstruktur bietet den Rahmen, in dem die Länder interagieren und ihre Außenwirtschaftspolitik aushandeln.

Vorteile des zinsbasierten Ansatzes[modifier | modifier le wikicode]

Der interessenbasierte Ansatz legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung der Akteure und ihrer Motive, was eine seiner größten Stärken ist. Die Gründe dafür sind folgende:

- Rationale Grundlage: Es wird davon ausgegangen, dass die Akteure rational handeln, d. h. dass sie im Rahmen ihrer Handlungen und Interaktionen versuchen, ihren Nutzen zu maximieren. Dies erleichtert die Vorhersehbarkeit ihres Verhaltens und die Analyse ihrer Motive.

- Motivationsverständnis: Indem die spezifischen Interessen der Akteure identifiziert werden, können ihre Motive besser verstanden und ihre Handlungen antizipiert werden.

- Analyse von Interaktionen: Der Interessenansatz bietet einen analytischen Rahmen, um zu verstehen, wie die Akteure in einem politischen oder wirtschaftlichen System miteinander interagieren. Diese Interaktionen können oft das Gesamtverhalten des Systems erklären.

- Anpassungsfähigkeit: Die Interessen der Akteure können sich im Laufe der Zeit als Reaktion auf neue Informationen oder Veränderungen im Umfeld ändern. Der interessenbasierte Ansatz ist in der Lage, diese Veränderungen zu berücksichtigen und seine Analysen und Vorhersagen entsprechend anzupassen.

Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, dass die Akteure vollkommen rational und stets in der Lage sind, ihre besten Interessen zu erkennen und zu verfolgen. In der Realität kann dies jedoch nicht immer der Fall sein. Die Akteure können manchmal irrational handeln, durch kognitive Verzerrungen beeinflusst werden oder es fehlt ihnen an Informationen, um vollkommen rationale Entscheidungen zu treffen.

Eine der Stärken des interessenbasierten Ansatzes ist gerade seine Fähigkeit zu erklären, wie Veränderungen in den Machtverhältnissen und den Interessen der Akteure die Ergebnisse oder "Outcomes" beeinflussen können. Einfach ausgedrückt: Wenn sich die Macht oder die Interessen eines Akteurs ändern, kann sich dies auf sein Verhalten oder seine Fähigkeit, die Ergebnisse zu beeinflussen, auswirken. Wenn ein Unternehmen beispielsweise einen bedeutenden technologischen Vorteil erlangt, könnte dies sein Interesse an bestimmten Vorschriften oder politischen Maßnahmen ändern und möglicherweise das Ergebnis dieser Maßnahmen beeinflussen. Aus diesem Grund wird die interessenbasierte Analyse häufig in Studien zu internationalen Beziehungen, politischer Ökonomie und anderen Bereichen verwendet, in denen die Machtverhältnisse und Interessen der Akteure eine Schlüsselrolle spielen.

Das Modell der interessenbasierten Analyse lässt sich auch auf die folgenden Beispiele anwenden. Die Entstehung der Arbeiterklasse als wichtige politische Kraft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert kann als Folge von Veränderungen in den wirtschaftlichen und sozialen Machtverhältnissen betrachtet werden. Mit der Industrialisierung wurde die Arbeiterklasse zu einem unverzichtbaren Teil des Wirtschaftssystems. Diese Veränderung hat nicht nur die wirtschaftliche Macht der Arbeiterklasse gestärkt, sondern auch neue Interessen geschaffen, z. B. in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte. Diese Entwicklung führte zum Aufschwung des Wohlfahrtsstaates und einer Sozialpolitik, die darauf abzielte, die Arbeitnehmer vor den Risiken zu schützen, die mit der Arbeitstätigkeit einhergehen. Dies kann als Ergebnis des Drucks der Arbeiterklasse gesehen werden, die aufgrund ihrer größeren Bedeutung in der Wirtschaft die nötige Macht erlangt hatte, um ihre Interessen durchzusetzen.

Die Bildung von politischen Koalitionen ist ein Schlüsselaspekt des interessenbasierten Ansatzes. Indem verschiedene Gruppen oder Akteure mit gemeinsamen oder komplementären Interessen zusammengebracht werden, kann eine Koalition eine bedeutende politische Kraft erzeugen. Dies kann es diesen Gruppen ermöglichen, die Politik zu beeinflussen und ihre gemeinsamen Ziele voranzutreiben. Beispielsweise können in vielen demokratischen politischen Systemen separate politische Parteien eine Koalition bilden, um eine parlamentarische Mehrheit zu erlangen. Diese Koalitionen können Parteien umfassen, die zwar ideologische Unterschiede aufweisen, aber bestimmte gemeinsame politische Ziele teilen. Die Bildung von Koalitionen kann auch in nicht-politischen Kontexten wie sozialen Bewegungen oder Gewerkschaften wichtig sein. Indem sie verschiedene Gruppen von Menschen für ein gemeinsames Ziel vereinen, können diese Koalitionen einen erheblichen Druck für soziale oder politische Veränderungen ausüben. Allerdings kann die Bildung von Koalitionen auch zu Kompromissen führen, da die verschiedenen Akteure oder Gruppen unterschiedliche Prioritäten oder Interessen haben können. Der Umgang mit diesen Unterschieden ist oft ein entscheidender Teil des Prozesses der Bildung und Aufrechterhaltung effektiver Koalitionen.

Harold Lasswell hat vorgeschlagen, dass Politik die Untersuchung dessen ist, "wer was, wann und wie bekommt". Diese Sichtweise ist stark auf den interessenbasierten Ansatz abgestimmt, der sich darauf konzentriert, wie verschiedene Akteure - seien es Einzelpersonen, soziale Gruppen oder Nationen - ihre Macht und Ressourcen einsetzen, um im Rahmen des politischen Systems das zu erreichen, was sie wollen. Nach dieser Sichtweise geht es in der Politik größtenteils um die Verteilung von Ressourcen und die Entscheidungsfindung. Die politischen Akteure kämpfen darum, die bestmöglichen Ressourcen und Vorteile für sich selbst oder ihre Interessengruppen zu erhalten. Daher ermöglicht eine interessenbasierte Analyse ein Verständnis der Machtdynamiken, wie Ressourcen verteilt werden und wer die Gewinner und Verlierer in verschiedenen politischen Kontexten sind. Sie bietet eine Möglichkeit, politisches Verhalten zu verstehen und zu erklären, indem sie sich auf die Interessen und Motivationen der beteiligten Akteure konzentriert.

Viele politische Konflikte können als Folge des Wettbewerbs um begrenzte Ressourcen gesehen werden. Diese Ressourcen können wirtschaftlicher Natur sein, wie Geld, Arbeitsplätze oder der Zugang zu bestimmten Industrien oder Märkten. Sie können aber auch eher sozialer oder symbolischer Natur sein, wie Status, Prestige, Einfluss oder Kontrolle über bestimmte Institutionen oder politische Maßnahmen. Der interessenbasierte Ansatz argumentiert, dass politische Akteure, seien es Einzelpersonen, Gruppen oder Nationen, handeln werden, um ihre Interessen zu maximieren, d. h. um so viele dieser Ressourcen wie möglich zu erhalten. Darüber hinaus nutzen diese Akteure ihre Macht und ihre Ressourcen, um politische Prozesse und die öffentliche Politik so zu beeinflussen, dass ihre eigenen Interessen gefördert werden. Aus diesem Grund können viele politische Konflikte grundsätzlich als Interessenkonflikte interpretiert werden. Und diese Interessenkonflikte sind oft in materiellen Fragen verankert, obwohl sie auch symbolische oder ideologische Belange betreffen können.

Nachteile des interessenzentrierten Ansatzes[modifier | modifier le wikicode]

Obwohl der interessenbasierte Ansatz sehr nützlich ist, um bestimmte politische Dynamiken zu erklären, hat er einige Einschränkungen. Eine dieser Grenzen ist, dass er den Einfluss von Institutionen und Ideen auf die Politik vernachlässigen kann.

- Die Rolle der Institutionen: Institutionen, seien es formelle Institutionen wie Verfassungen und Rechtssysteme oder informelle Institutionen wie soziale Normen, können die Interessen der Akteure formen und sie in ihrem Handeln einschränken. Beispielsweise kann ein Mehrparteien-Regierungssystem politische Parteien dazu veranlassen, Koalitionen zu bilden, und so ihre Strategien und Interessen verändern. Institutionen können auch Chancen oder Hindernisse für bestimmte Interessengruppen schaffen und so die politischen Ergebnisse beeinflussen.

- Die Bedeutung von Ideen: Ideen, seien es Ideologien, Überzeugungen oder Werte, können ebenfalls einen großen Einfluss auf die Politik haben. Sie können die Interessen der Akteure, ihre Wahrnehmung dessen, was möglich oder wünschenswert ist, und die Art und Weise, wie sie politische Probleme interpretieren und auf sie reagieren, beeinflussen. Beispielsweise können liberale Ideen über individuelle Freiheit und den freien Markt die Wirtschaftspolitik eines Landes beeinflussen, auch wenn diese Ideen nicht direkt mit den materiellen Interessen aller Akteure übereinstimmen.

Obwohl der interessenzentrierte Ansatz also ein wichtiges Analyseinstrument ist, muss er durch die Beachtung von Institutionen und Ideen ergänzt werden, um ein umfassenderes Verständnis der politischen Dynamiken zu erhalten.

Erforschung der Theorie der rationalen Wahl[modifier | modifier le wikicode]

Mancur Olson wurde 1932 geboren und starb 1998. Er war ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der an der Harvard University promovierte und anschließend an der Princeton University und der University of Maryland lehrte. Es ist bekannt, dass er ein bedeutendes Vermächtnis hinterlassen hat. Im Jahr 1965 veröffentlichte er The Logic of Collective Action. In diesem Buch untersucht Olson, warum manche Gruppen in der Lage sind, kollektiv zu handeln, um ihre gemeinsamen Interessen zu verfolgen, während andere scheitern. Er stellt die Idee des "blinden Passagiers" (free-rider) vor, nach der Einzelne dazu neigen, einen Beitrag zu einem kollektiven Gut zu vermeiden, in der Hoffnung, dass andere dies an ihrer Stelle tun. Dies kann die Fähigkeit einer Gruppe, kollektiv zu handeln, beeinträchtigen. Olson argumentiert, dass zur Überwindung dieses Problems häufig selektive Anreize wie Vorteile für aktive Mitglieder erforderlich sind. 1982 veröffentlichte er The Rise and Fall of Nations (Aufstieg und Fall der Nationen). In diesem Werk erweitert Olson seine Analyse des kollektiven Handelns auf die Ebene der Nationen. Er argumentiert, dass langfristige politische Stabilität den wirtschaftlichen Fortschritt tatsächlich behindern kann, da sie es "Verteilungsgruppen" (wie Gewerkschaften oder Unternehmenslobbys) ermöglicht, Macht zu akkumulieren und politische Maßnahmen zu ergreifen, die ihren Mitgliedern zum Nachteil der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. Laut Olson kann dieser Prozess erklären, warum manche Nationen schrumpfen, während andere nach größeren Störungen wie einem Krieg schnell wachsen.

Gruppenverhalten nach der Theorie der rationalen Wahl[modifier | modifier le wikicode]

Olson ist berühmt für seine Theorien über das Verhalten von Gruppen, sei es von Einzelpersonen oder von Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, und er weist auf ein Paradoxon des kollektiven Verhaltens hin. Dieser Ansatz beruht auf der Idee, dass Einzelpersonen oder Unternehmen, die ein gemeinsames Interesse haben, gemeinsam handeln, um dieses Interesse zu verteidigen. Mit anderen Worten: Einzelpersonen oder Gruppen, die ein gemeinsames politisches Interesse haben, werden sich zusammenschließen und mobilisieren, um dieses Interesse zu verteidigen; es können auch Bürger sein, die sich gegenüber einer Lobby organisieren, oder Verbraucher, die Monopol- oder Oligopolsituationen gegenüberstehen, werden eine Verbrauchervereinigung gründen, um diese zu bekämpfen.

Olson ist jedoch bestrebt zu zeigen, dass dieses Vorurteil falsch ist. Er versucht zu zeigen, was das angemessene individuelle Verhalten eines Verbrauchers wäre, der einen Boykott gegen das Monopol anstrebt, oder was das angemessene Verhalten eines Arbeiters wäre, der einen Streik androht oder sich in einer Gewerkschaft organisiert, um einen höheren Lohn zu erhalten. Beachten Sie, dass der Verbraucher oder Arbeiter Zeit oder Geld aufwenden wird, um entweder einen Boykott zu organisieren oder einen Streikkampf zu führen. Das Ergebnis wird gering sein, da jeder Einzelne nur einen minimalen Teil der Früchte seiner Handlung erhält, der Einzelne nur eine minimale Frucht der durch das Gruppenverhalten eingeleiteten Aktion erhält. Der Grund dafür ist, dass die von einer Verbrauchervereinigung oder Gewerkschaft bereitgestellte Ware oder Dienstleistung diese Eigenschaft eines Kollektivguts oder öffentlichen Gutes hat. Das heißt, dass das Gut oder die Dienstleistung, wenn sie einmal geschaffen wurde, allen Mitgliedern der betreffenden Gruppe zugutekommen wird.

Der Erfolg eines Boykotts oder Streiks führt zu einem niedrigeren Preis oder einem höheren Lohn für alle Personen der betreffenden Gruppe. Diese Eigenschaft wird auch als Nichtausschluss bezeichnet: Man kann Personen nicht vom Konsum des Gutes ausschließen, selbst wenn sie nicht zur Produktion beigetragen haben. Man kann keine Einzelperson vom Konsum des Gutes ausschließen, auch wenn sie das betreffende Gut nicht geschaffen und produziert hat. So wird das Mitglied oder eine große Gruppe nur einen minimalen Anteil der Früchte seiner Handlung erhalten. Auf rein individueller Ebene gibt es daher keinen Anreiz, zur Produktion des Kollektivguts beizutragen; im Gegenteil, es ist vorteilhafter, diese Aufgabe anderen zu überlassen, aber natürlich haben auch die anderen kein Interesse daran, sich zu mobilisieren und diejenigen zu sein, die das Kollektivgut produzieren. Es gibt weder für den Einzelnen noch für andere Anreize. Daraus lässt sich ableiten, dass die Entstehung gemeinsamer Aktionen von Gruppen nicht zu erwarten ist. Große Gruppen, die aus rationalen Individuen bestehen, werden nicht im Sinne des Gruppeninteresses handeln.

Diese Art von Theorie ist wirklich interessant und wichtig. Sie hat zur Folge, dass eine ganze Reihe von öffentlichen Gütern in einer Gesellschaft schwer zu schaffen, zu produzieren und bereitzustellen sein müsste. Es würde ein Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage nach öffentlichen Gütern und ihrem Angebot bestehen. Auf gesellschaftlicher Ebene würden wir uns mit diesem Postulat rationaler Individuen in einem Gleichgewicht befinden, das suboptimal ist, es wäre wünschenswert, dass bestimmte öffentliche Güter geschaffen, aber nicht bereitgestellt werden. Es existiert eine ganze Literatur, die über die Bedingungen nachdenkt, die die Bereitstellung kollektiver Güter trotz der Probleme kollektiver Handlungen und des Problems der Trittbrettfahrer, auch "free rider" genannt, ermöglichen. Beispielsweise kann die Justiz oder das Militär als öffentliches Gut betrachtet werden, da jeder davon profitiert, aber der von den Staaten gefundene Anreiz besteht darin, den Beitrag durch eine Zwangssteuer einzuziehen. Im Grunde genommen sollten Kartelle, Lobbygruppen usw. nicht existieren, es sei denn, die Bürger unterstützen sie aus anderen Gründen als der Erwartung der öffentlichen Güter, die sie bereitstellen. Solange es keine anderen Gründe gibt, haben Einzelpersonen kein Interesse daran, sich zu mobilisieren. Betrachtet man jedoch unsere Gesellschaften, so existieren Lobbygruppen sehr wohl.

Die Triebkräfte für kollektives Handeln[modifier | modifier le wikicode]

Es stellt sich die Frage nach der anderen Logik, die immerhin die Existenz kollektiver Handlungen in unseren Gesellschaften erklärt. Wie Olson vorgeschlagen hat, können spezifische Anreize (wie Vorteile, die nur aktiven Mitgliedern vorbehalten sind) Einzelpersonen dazu bewegen, zu kollektiven Maßnahmen beizutragen. Mancur Olson schlug das Konzept der selektiven Anreize vor, um das Problem des blinden Passagiers in der Logik des kollektiven Handelns zu lösen. Selektive Anreize sind Belohnungen (positive Anreize) oder Sanktionen (negative Anreize), die in Abhängigkeit von der Beteiligung der Individuen an der kollektiven Handlung differenziert angewendet werden. Ziel dieser Anreize ist es, den Beitrag zum kollektiven Wohl zu fördern.

Hier einige Beispiele, um das Konzept zu veranschaulichen:

- Positive Anreize: Diese Anreize zielen darauf ab, diejenigen zu belohnen, die sich aktiv an einer gemeinsamen Aktion beteiligen. Beispielsweise könnte eine Organisation Mitgliedern, die zu einem gemeinsamen Projekt beitragen, exklusive Vorteile bieten, wie Rabatte auf Produkte oder Dienstleistungen, bevorzugten Zugang zu Veranstaltungen oder Ressourcen oder öffentliche Anerkennung für ihren Beitrag. Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern häufig zusätzliche Vorteile wie Rechtsberatung, Versicherungen, Sozialleistungen, Schulungen und manchmal sogar Freizeitvorteile oder Rabatte bei bestimmten Unternehmen. Diese Vorteile, die als positive selektive Anreize betrachtet werden können, sind ausschließlich für Gewerkschaftsmitglieder bestimmt und stehen Nichtmitgliedern nicht zur Verfügung. Obwohl also die Vorteile der Gewerkschaftsmitgliedschaft (wie Lohnerhöhungen oder bessere Arbeitsbedingungen) häufig an alle Arbeitnehmer weitergegeben werden, unabhängig davon, ob sie Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht, können diese positiven selektiven Anreize die Arbeitnehmer dazu bewegen, der Gewerkschaft beizutreten. Diese Strategie wird häufig von Gewerkschaften eingesetzt, um ihre Mitgliederzahl zu erhöhen, die für die Stärkung ihrer Verhandlungsmacht gegenüber den Arbeitgebern und ihren Einfluss auf die öffentliche Politik von entscheidender Bedeutung ist.

- Negative Anreize: Diese Anreize zielen darauf ab, diejenigen zu bestrafen, die sich nicht an kollektiven Maßnahmen beteiligen. Beispielsweise könnte eine Gewerkschaft Arbeitnehmern, die sich nicht an einem Streik beteiligen, finanzielle Strafen auferlegen. Oder eine Gemeinschaft könnte Mitglieder ausschließen, die nicht zur Instandhaltung einer gemeinsamen Ressource beitragen. Das Beispiel der Wahlpflicht in Belgien ist ein Paradebeispiel für einen negativen selektiven Anreiz. In Belgien ist jeder Bürger, der mindestens 18 Jahre alt ist, verpflichtet, bei Wahlen seine Stimme abzugeben. Wenn ein Bürger ohne triftigen Grund (z. B. Krankheit, Abwesenheit vom Land usw.) nicht wählt, kann er mit einer Geldstrafe belegt werden. Diese Wahlpflicht ist also ein negativer Anreiz, der die Beteiligung an der Wahl fördern soll, die als öffentliches Gut betrachtet wird. Diese Maßnahme hat dazu geführt, dass Belgien eine der höchsten Wahlbeteiligungsquoten der Welt hat. Es ist jedoch zu beachten, dass die wirksame Umsetzung dieser Sanktionen komplex und kostspielig sein kann und dass ihre Wirksamkeit von anderen Faktoren wie dem Vertrauen in die politischen Institutionen, der politischen Bildung usw. abhängen kann.

Selektive Anreize sind eine Lösung für das Paradoxon des Gruppenverhaltens, auch bekannt als das "Problem des blinden Passagiers" (free rider problem), das Mancur Olson identifizierte. Dieses Paradoxon bezieht sich auf die natürliche Tendenz von Individuen, sich nicht an kollektiven Maßnahmen zu beteiligen, in der Hoffnung, Vorteile zu genießen, ohne zu den Anstrengungen beizutragen. Wenn selektive Anreize stark genug sind, können sie die Teilnahme fördern und dieses Problem abschwächen. Wenn eine Gewerkschaft ihren Mitgliedern beispielsweise kostenlose Rechtsberatung anbietet, kann ein Arbeitnehmer eher geneigt sein, sich gewerkschaftlich zu organisieren, um von dieser Unterstützung zu profitieren, obwohl er theoretisch auch ohne Gewerkschaftsbeitritt von den verbesserten Arbeitsbedingungen profitieren könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass selektive Anreize, seien sie positiv (wie exklusive Vorteile für Mitglieder) oder negativ (wie Strafen für Nichtmitglieder), eine wirksame Strategie sein können, um das Trittbrettfahrerproblem zu überwinden und die Beteiligung an kollektiven Maßnahmen zu fördern.

Auswirkungen der Gruppengröße[modifier | modifier le wikicode]

Die Gruppengröße spielt eine wichtige Rolle für die Dynamik der kollektiven Aktion und für die Art und Weise, wie mit Problemen von blinden Passagieren (free-rider) umgegangen wird. Mancur Olson hat in seiner Theorie nachgewiesen, dass die Gruppengröße einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg von kollektiven Maßnahmen haben kann. In kleinen Gruppen ist es wahrscheinlicher, dass sich die Mitglieder persönlich kennen, was soziale Anreize zur Teilnahme schaffen kann. Wenn ein Mitglied beispielsweise keinen Beitrag zu den kollektiven Anstrengungen leistet, kann es stigmatisiert oder aus der Gruppe ausgeschlossen werden, was als negativer selektiver Anreiz angesehen werden kann. Andererseits kann der Beitrag zur kollektiven Anstrengung zu mehr Anerkennung und Selbstwertgefühl führen, was als positiver selektiver Anreiz betrachtet werden kann. In großen Gruppen hingegen ist die Wirkung des Beitrags oder Nichtbeitrags eines Einzelnen zur kollektiven Anstrengung weniger spürbar, und die sozialen Anreize zur Teilnahme sind oft geringer. Daher ist das Problem des blinden Passagiers in großen Gruppen in der Regel stärker ausgeprägt. Um dieses Problem zu überwinden, sind möglicherweise stärkere selektive Anreize - sowohl positive als auch negative - erforderlich, um die Beteiligung in großen Gruppen zu fördern.

In kleinen Gruppen tragen persönliche Interaktionen, engere soziale Bindungen und Nähe dazu bei, dass sozialer Druck und ein stärkeres Verantwortungsgefühl für die Gruppe entstehen. Diese Faktoren können dazu beitragen, das Problem des blinden Passagiers zu überwinden und die Zusammenarbeit und aktive Teilnahme an Gruppenaktionen zu fördern. Wenn sich ein Gruppenmitglied dafür entscheidet, nicht teilzunehmen oder nicht zur kollektiven Anstrengung beizutragen, kann es sozialen Sanktionen wie Stigmatisierung oder Ausgrenzung ausgesetzt sein, was einen negativen selektiven Anreiz zur Teilnahme darstellt. Gleichzeitig können Gruppenmitglieder, die einen aktiven Beitrag leisten, mit sozialer Anerkennung und erhöhtem Respekt belohnt werden, was einen positiven selektiven Anreiz darstellt. Es ist zu beachten, dass diese Mechanismen zwar in kleinen Gruppen wirksam sein können, in großen Gruppen jedoch aufgrund der relativen Anonymität der Mitglieder und der Verwässerung der individuellen Verantwortung schwieriger umzusetzen sein können.

In einer kleinen Gruppe ist Kooperation leichter zu erreichen, da die persönlichen Interaktionen häufiger und direkter sind, was ein Klima des Vertrauens und der Gegenseitigkeit schaffen kann. Soziale Kontrolle ist eine Form des selektiven Anreizes, die in beide Richtungen funktionieren kann. Auf der einen Seite gibt es die negative soziale Kontrolle, die von Trittbrettfahrerverhalten abhält, indem sie diejenigen bestraft, die keinen Beitrag zu den kollektiven Anstrengungen leisten. Auf der anderen Seite gibt es die positive soziale Kontrolle, die diejenigen, die aktiv zur kollektiven Aktion beitragen, mit Anerkennung und Respekt belohnt. Daher ist es in einer kleinen Gruppe wahrscheinlicher, dass sich die Mitglieder kooperativ verhalten und sich aktiv an der kollektiven Anstrengung beteiligen. In großen Gruppen kann es jedoch aufgrund der relativen Anonymität der Mitglieder und der Verwässerung der individuellen Verantwortung schwieriger sein, diese Dynamik aufrechtzuerhalten.

Homogenität vs. Heterogenität der Gruppe[modifier | modifier le wikicode]

Die Heterogenität innerhalb einer Gruppe kann das kollektive Handeln aus mehreren Gründen erschweren. Erstens kann sie die Komplexität der Koordination erhöhen, da verschiedene Mitglieder unterschiedliche Prioritäten, Erwartungen und Perspektiven haben können. Zweitens kann Heterogenität Spannungen oder Konflikte innerhalb der Gruppe verschärfen, was die für kollektives Handeln notwendige Einheit und Solidarität schwächen kann. Mancur Olson wies darauf hin, dass die Homogenität einer Gruppe kollektives Handeln erleichtert, indem sie einen gemeinsamen Sinn für Identität und Interessen schafft. Homogene Gruppen haben mit größerer Wahrscheinlichkeit gemeinsame Ziele und teilen Werte und Normen, was die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt stärken kann. Im Falle ethnischer Spaltungen beispielsweise können sie Spaltungen und Spannungen innerhalb einer Gruppe einführen und so die Bemühungen um kollektives Handeln erschweren. Kulturelle, sprachliche oder religiöse Unterschiede können die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis erschweren, was wiederum die Koordination und Kooperation behindern kann. Daher ist es oft notwendig, am Aufbau von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis zu arbeiten, um diese Herausforderungen zu überwinden und das kollektive Handeln in heterogenen Gruppen zu erleichtern.

Die Heterogenität innerhalb einer Gruppe kann kollektives Handeln aus mehreren Gründen erschweren. Erstens kann sie die Komplexität der Koordination erhöhen, da verschiedene Mitglieder unterschiedliche Prioritäten, Erwartungen und Perspektiven haben können. Zweitens kann Heterogenität Spannungen oder Konflikte innerhalb der Gruppe verschärfen, was die für kollektives Handeln notwendige Einheit und Solidarität schwächen kann. Mancur Olson wies darauf hin, dass die Homogenität einer Gruppe kollektives Handeln erleichtert, indem sie einen gemeinsamen Sinn für Identität und Interessen schafft. Homogene Gruppen haben mit größerer Wahrscheinlichkeit gemeinsame Ziele und teilen Werte und Normen, was die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt stärken kann. Im Falle ethnischer Spaltungen beispielsweise können sie Spaltungen und Spannungen innerhalb einer Gruppe einführen und so die Bemühungen um kollektives Handeln erschweren. Kulturelle, sprachliche oder religiöse Unterschiede können die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis erschweren, was wiederum die Koordination und Kooperation behindern kann. Daher ist es oft notwendig, am Aufbau von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis zu arbeiten, um diese Herausforderungen zu überwinden und das kollektive Handeln in heterogenen Gruppen zu erleichtern.

Die Heterogenität einer Gruppe kann die Durchführung kollektiven Handelns aus mehreren Gründen erschweren.

- Schwierigkeiten, sich über das Kollektivgut zu einigen: Wenn die Gruppenmitglieder unterschiedliche Interessen, Werte oder Überzeugungen haben, können sie auch unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was ein Kollektivgut ist, d. h. was für die Gruppe als Ganzes von Vorteil ist. Daher kann es schwierig sein, einen Konsens über die Ziele der Gruppe oder die Art und Weise, wie diese Ziele erreicht werden sollen, zu erzielen.

- Geringere Wirksamkeit selektiver sozialer Anreize: Selektive soziale Anreize, wie soziale Zustimmung für diejenigen, die zu einer kollektiven Handlung beitragen, und Missbilligung für diejenigen, die dies nicht tun, können in einer heterogenen Gruppe weniger wirksam sein. Wenn die Gruppenmitglieder über getrennte soziale Netzwerke oder unterschiedliche Wertvorstellungen verfügen, sind sie möglicherweise weniger empfänglich für solche Anreize.

- Geringerer sozialer Zusammenhalt: In einer heterogenen Gruppe können die Kontakte zwischen den Mitgliedern eingeschränkter sein, insbesondere wenn es Spaltungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der sozialen Klasse oder anderer Merkmale gibt. Dies kann den sozialen Zusammenhalt und die kollektive Identität der Gruppe schwächen, was wiederum die Bereitschaft der Mitglieder, zu kollektiven Maßnahmen beizutragen, verringern kann.

Daher ist es wichtig, diese Herausforderungen bei der Planung oder Steuerung einer kollektiven Aktion in einer heterogenen Gruppe zu berücksichtigen.

In einer ethnisch heterogenen Gruppe ist die soziale Kontrolle aus mehreren Gründen oft schwieriger auszuüben.

- Mangelnder Zusammenhalt: Kulturelle, sprachliche, religiöse und andere Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien können die Herausbildung eines gemeinsamen Sinns für die Identität oder die Ziele der Gruppe behindern, was den Zusammenhalt erschwert, der für kollektive Aktionen erforderlich ist.