« Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications |

||

| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

| fr = La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu | | fr = La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu | ||

| es = El pensamiento social de Émile Durkheim y Pierre Bourdieu | | es = El pensamiento social de Émile Durkheim y Pierre Bourdieu | ||

| de = Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu | |||

| lt = Émile'io Durkheimo ir Pierre'o Bourdieu socialinė mintis | |||

}} | }} | ||

{{hidden | {{hidden | ||

|[[Introduzione alle scienze politiche]] | |[[Introduzione alle scienze politiche]] | ||

|[[ | |[[Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu]] ● [[Le origini della caduta della Repubblica di Weimar]] ● [[Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto]] ● [[La nozione di "concetto" nelle scienze sociali]] ● [[Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni]] ● [[Marxismo e strutturalismo]] ● [[Funzionalismo e Sistemismo]] ● [[Interazionismo e Costruttivismo]] ● [[Teorie dell'antropologia politica]] ● [[Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee]] ● [[Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica]] ● [[Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica]] ● [[Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica]] ● [[Teorie della guerra nella scienza politica]] ● [[Guerra: concezioni e sviluppi]] ● [[Ragion di Stato]] ● [[Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello]] ● [[Teorie della violenza nella scienza politica]] ● [[Welfare state e biopotere]] ● [[Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione]] ● [[Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze]] ● [[Il sistema di governo delle democrazie]] ● [[Morfologia delle contestazioni]] ● [[L'azione nella teoria politica]] ● [[Introduzione alla politica svizzera]] ● [[Introduzione al comportamento politico]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda]] ● [[Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione]] ● [[Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali]] ● [[Introduzione alla teoria politica]] | ||

|headerstyle=background:#ffffff | |headerstyle=background:#ffffff | ||

|style=text-align:center; | |style=text-align:center; | ||

}} | }} | ||

La scienza politica è un campo di ricerca in | La scienza politica è un campo di ricerca in continua evoluzione, con una varietà di teorie e approcci proposti da pensatori importanti come Durkheim e Bourdieu. In questo articolo esamineremo gli approcci alla scienza politica di queste due importanti figure della sociologia e il loro impatto sulla nostra comprensione della politica come fenomeno sociale complesso e dinamico. Inizieremo con un'analisi dell'approccio olistico di Durkheim, che sottolinea l'importanza delle istituzioni e delle norme sociali nella vita politica, prima di esaminare la critica più radicale di Bourdieu, che sottolinea l'influenza del capitale sociale e culturale sulla politica. | ||

Durkheim, considerato il padre fondatore della sociologia, propose un approccio olistico alla politica che sottolineava l'importanza delle istituzioni e delle norme sociali nella vita politica. Secondo Durkheim, la politica è un meccanismo per mantenere la coesione sociale garantendo l'armonia tra individui e gruppi sociali. Egli vedeva la divisione del lavoro politico come una manifestazione della divisione del lavoro sociale e vedeva lo Stato come un simbolo di solidarietà organica. Pierre Bourdieu, invece, ha proposto un approccio più critico alla politica, sottolineando l'influenza del capitale sociale e culturale sulla vita politica. Secondo Bourdieu, la politica è una lotta per il potere che si svolge in un campo politico caratterizzato da disuguaglianze sociali e culturali. Egli ritiene che gli attori politici, come i partiti e gli elettori, siano soggetti a regole e pratiche. | Durkheim, considerato il padre fondatore della sociologia, propose un approccio olistico alla politica che sottolineava l'importanza delle istituzioni e delle norme sociali nella vita politica. Secondo Durkheim, la politica è un meccanismo per mantenere la coesione sociale garantendo l'armonia tra individui e gruppi sociali. Egli vedeva la divisione del lavoro politico come una manifestazione della divisione del lavoro sociale e vedeva lo Stato come un simbolo di solidarietà organica. Pierre Bourdieu, invece, ha proposto un approccio più critico alla politica, sottolineando l'influenza del capitale sociale e culturale sulla vita politica. Secondo Bourdieu, la politica è una lotta per il potere che si svolge in un campo politico caratterizzato da disuguaglianze sociali e culturali. Egli ritiene che gli attori politici, come i partiti e gli elettori, siano soggetti a regole e pratiche. | ||

Version actuelle datée du 7 juillet 2023 à 12:07

Il pensiero sociale di Émile Durkheim e Pierre Bourdieu ● Le origini della caduta della Repubblica di Weimar ● Il pensiero sociale di Max Weber e Vilfredo Pareto ● La nozione di "concetto" nelle scienze sociali ● Storia della disciplina della scienza politica: teorie e concezioni ● Marxismo e strutturalismo ● Funzionalismo e Sistemismo ● Interazionismo e Costruttivismo ● Teorie dell'antropologia politica ● Il dibattito sulle tre I: interessi, istituzioni e idee ● Teoria della scelta razionale e analisi degli interessi nella scienza politica ● Approccio analitico alle istituzioni nella scienza politica ● Lo studio delle idee e delle ideologie nella scienza politica ● Teorie della guerra nella scienza politica ● Guerra: concezioni e sviluppi ● Ragion di Stato ● Stato, sovranità, globalizzazione, governance multilivello ● Teorie della violenza nella scienza politica ● Welfare state e biopotere ● Analisi dei regimi democratici e dei processi di democratizzazione ● Sistemi elettorali: meccanismi, problemi e conseguenze ● Il sistema di governo delle democrazie ● Morfologia delle contestazioni ● L'azione nella teoria politica ● Introduzione alla politica svizzera ● Introduzione al comportamento politico ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e ciclo delle politiche pubbliche ● Analisi delle politiche pubbliche: definizione e formulazione dell'agenda ● Analisi delle politiche pubbliche: attuazione e valutazione ● Introduzione alla sottodisciplina delle relazioni internazionali ● Introduzione alla teoria politica

La scienza politica è un campo di ricerca in continua evoluzione, con una varietà di teorie e approcci proposti da pensatori importanti come Durkheim e Bourdieu. In questo articolo esamineremo gli approcci alla scienza politica di queste due importanti figure della sociologia e il loro impatto sulla nostra comprensione della politica come fenomeno sociale complesso e dinamico. Inizieremo con un'analisi dell'approccio olistico di Durkheim, che sottolinea l'importanza delle istituzioni e delle norme sociali nella vita politica, prima di esaminare la critica più radicale di Bourdieu, che sottolinea l'influenza del capitale sociale e culturale sulla politica.

Durkheim, considerato il padre fondatore della sociologia, propose un approccio olistico alla politica che sottolineava l'importanza delle istituzioni e delle norme sociali nella vita politica. Secondo Durkheim, la politica è un meccanismo per mantenere la coesione sociale garantendo l'armonia tra individui e gruppi sociali. Egli vedeva la divisione del lavoro politico come una manifestazione della divisione del lavoro sociale e vedeva lo Stato come un simbolo di solidarietà organica. Pierre Bourdieu, invece, ha proposto un approccio più critico alla politica, sottolineando l'influenza del capitale sociale e culturale sulla vita politica. Secondo Bourdieu, la politica è una lotta per il potere che si svolge in un campo politico caratterizzato da disuguaglianze sociali e culturali. Egli ritiene che gli attori politici, come i partiti e gli elettori, siano soggetti a regole e pratiche.

La vita di Émile Durkheim: 1858 - 1917[modifier | modifier le wikicode]

Émile Durkheim (1858-1917) è uno dei fondatori della sociologia moderna. Nato a Épinal, in Lorena, Francia, la sua vita e il suo lavoro furono influenzati dal complesso contesto storico in cui crebbe e lavorò. Durkheim studiò all'École Normale Supérieure di Parigi e divenne professore, insegnando sociologia e pedagogia. Cercò di affermare la sociologia come scienza distinta, con metodi di studio e di ricerca propri. Il suo punto di vista era che le società erano più della somma dei loro individui, ma entità complesse con caratteristiche e leggi proprie. Durkheim visse in un periodo di sconvolgimenti sociali e politici in Francia. La Comune di Parigi, che ebbe luogo nel 1871, fu una rivolta contro il governo francese che fu violentemente repressa. Questo periodo, con le sue tensioni e i suoi conflitti sociali, ha indubbiamente contribuito a formare la visione di Durkheim della società e l'importanza della solidarietà sociale. Durkheim è noto soprattutto per il suo lavoro sull'anomia, il suicidio, la divisione del lavoro sociale, la religione e la solidarietà sociale. Egli sosteneva che le società moderne erano caratterizzate da una solidarietà organica, basata sulla dipendenza reciproca degli individui dovuta alla specializzazione del lavoro. Ciò contrasta con la solidarietà meccanica delle società più tradizionali, basata sulla somiglianza degli individui.

Le prime domande che si pose furono: quali fattori portarono una parte della società a prendere le armi contro i più svantaggiati e cosa portò all'apparente dissoluzione della società? Questa domanda riflette le preoccupazioni di Durkheim riguardo alla coesione sociale e all'ordine morale. Era profondamente preoccupato per le condizioni che potevano portare alla disgregazione sociale, o a quella che lui chiamava anomia - uno stato di mancanza di norme o regole, disorientamento e insicurezza.

Per quanto riguarda la domanda sul perché una parte della società avrebbe accettato di armarsi per attaccare i più poveri, Durkheim avrebbe probabilmente indicato le divisioni sociali ed economiche, nonché l'assenza di solidarietà sociale. Per Durkheim, la solidarietà è il collante che tiene insieme una società e quando questa solidarietà si indebolisce, possono verificarsi conflitti e violenze. Per Durkheim, la coesione sociale si basa su due tipi di solidarietà: la solidarietà meccanica, che si basa sulla somiglianza ed è tipica delle società tradizionali o primitive, e la solidarietà organica, che si basa sulla differenza e sulla dipendenza reciproca ed è tipica delle società moderne e industrializzate. Il passaggio dalla solidarietà meccanica a quella organica può essere tumultuoso e può portare a conflitti sociali. Per quanto riguarda la domanda sul perché non esiste più una società, Durkheim vedeva la società come qualcosa di più di un semplice insieme di individui. Per lui, una società è un sistema complesso di relazioni sociali, norme, valori e credenze. Se questi legami sociali si indeboliscono, ad esempio a causa di un'estrema disuguaglianza economica, di un conflitto politico o di un rapido cambiamento sociale, la società stessa può sembrare disintegrarsi. Questo è ciò che Durkheim chiamò anomia.

Durkheim visse e lavorò in un periodo in cui gli ideali della Repubblica, come la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, erano importanti nel pensiero politico e sociale francese. Era anche un periodo in cui il socialismo cominciava a guadagnare influenza come ideologia politica ed economica. Durkheim stesso non era un socialista, ma riconosceva l'importanza delle questioni sociali ed economiche nella formazione della società. Cercò di capire come le società potessero mantenere la loro coesione nonostante le divisioni economiche e sociali e sottolineò l'importanza della solidarietà sociale nel mantenere l'ordine e la stabilità. In questo contesto, Durkheim sviluppò la sua teoria della solidarietà meccanica e organica. Egli sostenne che, nelle società moderne, la coesione sociale dipende meno dalla somiglianza degli individui (come nella solidarietà meccanica) che dalla loro interdipendenza economica e sociale (come nella solidarietà organica). Durkheim sottolineò l'importanza delle istituzioni sociali, come l'istruzione, per promuovere la solidarietà e prevenire l'anomia. Considerava l'istruzione come un mezzo per trasmettere i valori e le norme sociali che legano una società.

Per Durkheim, il legame sociale o la solidarietà sono il collante che tiene insieme una società. Durkheim ha cercato di capire come questi legami vengono creati e mantenuti e come possono essere spezzati, portando a problemi sociali come l'anomia. Durkheim definì due tipi di solidarietà: meccanica e organica. La solidarietà meccanica è tipica delle società tradizionali o primitive, dove gli individui sono molto simili nei valori, nelle credenze e nello stile di vita. La solidarietà organica, invece, è tipica delle società moderne, in cui gli individui sono molto differenziati per il loro lavoro e i loro ruoli sociali, ma sono legati dalla loro dipendenza reciproca. Per Durkheim, lo studio scientifico dei fatti sociali era essenziale per comprendere la società. A suo avviso, i fatti sociali sono fenomeni che esistono indipendentemente dai singoli individui. Sono "esterni" all'individuo e "coercitivi", cioè esercitano una costrizione sull'individuo. Questo include cose come le norme e i valori sociali, le istituzioni sociali, le leggi, i costumi e così via. Comprendendo il funzionamento di questi fatti sociali, Durkheim riteneva che si potesse capire meglio come si tiene insieme la società, come si possono risolvere i conflitti sociali e come si possono prevenire problemi come l'anomia. In questo senso, Durkheim vedeva la sociologia non solo come una scienza, ma anche come uno strumento per migliorare la società.

Le domande poste da Durkheim rimangono attuali. La questione della solidarietà, o di ciò che unisce una società, è ancora al centro dei dibattiti sociologici. Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, dove i cambiamenti economici, politici e tecnologici rimodellano costantemente le nostre società. Capire come questi cambiamenti influenzino la nostra coesione sociale è una questione fondamentale. Durkheim visse in un'epoca di rapidi cambiamenti sociali, con la transizione da una società prevalentemente rurale a una prevalentemente urbana e industriale. Egli vedeva questi cambiamenti come una transizione dalla solidarietà meccanica a quella organica. I "fatti sociali", secondo Durkheim, sono fenomeni che hanno un'esistenza indipendente dagli individui. Egli sosteneva che questi fatti sociali possono essere studiati scientificamente, proprio come i fenomeni naturali della fisica o della biologia. Ciò include non solo istituzioni sociali ovvie come la famiglia o l'istruzione, ma anche fenomeni più astratti come le norme sociali, i valori, le credenze collettive e così via. Quindi, per interpretare un evento (come un conflitto sociale, un cambiamento politico o anche un fenomeno individuale come il suicidio), Durkheim direbbe che dobbiamo comprenderlo in termini di fatti sociali. Ad esempio, nel suo studio sul suicidio, ha cercato di capire come i fattori sociali (come il grado di coesione sociale, le norme religiose, ecc.) influenzino i tassi di suicidio.

Queste opere ci aiutano a capire il mondo di oggi. Ognuna di queste opere ha contribuito ad affermare la sociologia come disciplina scientifica distinta e a definire il suo oggetto di studio: i fatti sociali.

- "Sulla divisione del lavoro sociale" (1893): in quest'opera Durkheim esamina come la divisione del lavoro, o la specializzazione dei ruoli nella società, abbia cambiato le relazioni sociali. Egli sostiene che la divisione del lavoro ha portato a una nuova forma di solidarietà, che chiama solidarietà organica, basata sulla dipendenza reciproca piuttosto che sull'identità.

- "Le regole del metodo sociologico" (1895): quest'opera è essenzialmente una dichiarazione del metodo scientifico di Durkheim per lo studio dei fatti sociali. In essa definisce i fatti sociali come fenomeni esterni e coercitivi che possono essere studiati oggettivamente, indipendentemente dalle preferenze o dalle credenze individuali.

- "Suicidio (1897): In quest'opera, Durkheim applica il suo metodo allo studio di un fenomeno particolare: il suicidio. Dimostra che il suicidio, sebbene spesso considerato un atto profondamente personale, può essere inteso come un fatto sociale influenzato da fattori sociali come la religione, il matrimonio e l'integrazione sociale. Egli divide il suicidio in tre tipi principali: suicidio egoistico, suicidio altruistico e suicidio anomico.

Questo lavoro ha gettato le basi della sociologia come disciplina accademica e continua a influenzare il modo in cui oggi comprendiamo la società. Illustra l'approccio di Durkheim, secondo cui la sociologia dovrebbe concentrarsi sulle strutture e sulle forze sociali piuttosto che sulle azioni individuali.

Durkheim non era un "pensatore", nel senso che non si limitava a riflettere astrattamente sulle idee, ma era un attento osservatore della società che cercava di capire le forze e le strutture che la modellano. Per lui la sociologia è una scienza empirica che deve basarsi sull'osservazione e sull'analisi sistematica dei fatti sociali. Cercò di identificare le strutture e le forze sociali alla base dei fenomeni osservabili, come la divisione del lavoro, il suicidio o la religione. Durkheim si concentrò sulle contraddizioni e sulle tensioni della società, come il conflitto tra individuo e collettività o tra tradizione e modernismo. Egli vedeva queste contraddizioni come forze trainanti del cambiamento sociale. Se Durkheim era certamente un pensatore - le sue idee hanno influenzato profondamente la sociologia e altre discipline - era anche un osservatore e un analista della società. Il suo obiettivo era quello di comprendere la società in modo empirico e scientifico, basandosi su fatti osservabili piuttosto che su speculazioni teoriche.

L'affare Dreyfus ebbe un impatto significativo su Durkheim e sul suo lavoro. L'apparente ingiustizia della situazione - un ufficiale dell'esercito francese, Alfred Dreyfus, accusato ingiustamente di spionaggio, soprattutto a causa del suo background etnico e religioso - evidenziò per Durkheim i pericoli dell'irrazionalità e dell'intolleranza nella società. Questo lo portò a riflettere maggiormente sulla questione della moralità e dell'etica nelle relazioni sociali. Per Durkheim, la società non è solo un insieme di individui, ma un sistema morale ed etico. L'affare Dreyfus evidenziò per lui la necessità di un sistema di giustizia equo e imparziale che rispettasse i diritti dell'individuo. Durkheim fu anche fortemente influenzato dalla laïcité, un'idea chiave della Repubblica francese che separa la Chiesa dallo Stato. Pur riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dalla religione nel creare solidarietà e senso di comunità, Durkheim sosteneva che il laicismo fosse necessario per preservare la libertà individuale ed evitare conflitti religiosi. Per quanto riguarda il socialismo, Durkheim considerava la solidarietà un elemento chiave di questa filosofia. Per lui, il socialismo non riguardava solo l'uguaglianza economica, ma anche la solidarietà sociale - il riconoscimento che tutti i membri della società sono interconnessi e dipendenti gli uni dagli altri. Egli riteneva che quando gli individui fossero diventati consapevoli di questa interconnessione, avrebbero agito in modo più solidale e altruistico. Pur sostenendo l'importanza della solidarietà e della giustizia sociale, Durkheim non era un militante o un rivoluzionario. Il suo contributo principale è stato quello di fornire un'analisi sociologica di questi temi, aiutando a capire come si crea e si mantiene la solidarietà in una società complessa e diversificata.

Émile Durkheim divenne professore di sociologia all'Università di Bordeaux nel 1887, diventando così uno dei primi professori di sociologia in Francia. Durkheim si occupò di questioni di moralità ed etica e fu profondamente colpito dagli eventi della Prima guerra mondiale. Suo figlio André fu ucciso in azione nel 1916, e questo fu un colpo devastante per Durkheim. Questo tragico evento ebbe un impatto significativo su di lui e probabilmente influenzò il suo lavoro sui temi della guerra, del conflitto e della coesione sociale. Durkheim morì nel 1917, apparentemente per esaurimento e dolore in seguito alla morte del figlio. Il suo lavoro ha continuato ad avere una grande influenza sulla sociologia e su altre discipline delle scienze sociali anche molto tempo dopo la sua morte, ed è ancora oggi molto letto e citato.

Il fatto sociale[modifier | modifier le wikicode]

Nelle "Regole del metodo sociologico", Durkheim definisce i fatti sociali come modi di agire, di pensare e di sentire che sono esterni all'individuo e che sono dotati di un potere di coercizione in virtù del quale gli vengono imposti. Per Durkheim è essenziale che i fatti sociali siano considerati come cose, cioè come entità oggettive che possono essere studiate indipendentemente dalle percezioni e dalle valutazioni individuali. Per lui, i fatti sociali hanno una realtà propria, distinta da quella degli individui che compongono la società. Sono "generali" nel senso che non si limitano alle azioni individuali, ma rappresentano modelli di comportamento comuni a un gruppo, a una società o a una cultura. I fatti sociali hanno un'esistenza propria, indipendente dalle loro manifestazioni individuali. Possono assumere la forma di leggi, costumi, credenze, mode, valori, ecc. che influenzano e vincolano il comportamento degli individui. Un altro aspetto importante della definizione di Durkheim è che questi fenomeni sono sufficientemente frequenti e diffusi da essere considerati "collettivi". Queste idee hanno avuto un ruolo fondamentale nell'affermare la sociologia come disciplina scientifica distinta dalla psicologia o dalla filosofia. Concentrandosi sui fatti sociali, Durkheim ha permesso alla sociologia di concentrarsi sulle strutture e sui processi sociali che danno forma al comportamento umano.

I modi di agire possono essere condizionati da fattori sia individuali che collettivi. Durkheim riconosceva che gli individui hanno percezioni, esperienze e caratteristiche individuali che influenzano il loro comportamento. Tuttavia, sosteneva anche che le azioni individuali sono modellate e guidate da determinanti collettive, ossia norme, valori, costumi e aspettative condivise all'interno di una determinata società. Durkheim ha sottolineato che gli individui sono socialmente integrati e agiscono secondo le norme e le aspettative del loro gruppo sociale. Queste norme e aspettative forniscono modelli di comportamento o "risposte standard" che sono comunemente accettate e osservate in una determinata società. Queste reazioni standard possono includere comportamenti, atteggiamenti, valori, credenze o modi di pensare condivisi da molti membri della società. Pertanto, i modi di agire sono influenzati sia da fattori individuali, come le esperienze e le percezioni soggettive, sia da determinanti collettive, come le norme sociali e le aspettative condivise. Durkheim riteneva che l'analisi dei fatti sociali dovesse tenere conto di questa complessa interazione tra individuo e collettività, al fine di comprendere appieno il comportamento e le azioni in una determinata società.

Secondo Durkheim, i fatti sociali soddisfano quattro criteri:

- Esternalità: secondo Durkheim, i fatti sociali sono esterni agli individui. Sono il prodotto della società nel suo complesso e non di azioni o decisioni individuali. Esistono indipendentemente da ogni singolo individuo e perdurano anche dopo la sua morte. Inoltre, i fatti sociali hanno una forza vincolante sugli individui. Essi dettano il modo in cui gli individui devono comportarsi in diverse situazioni e contesti sociali. Se un individuo non rispetta queste norme e regole sociali, può essere punito dalla società. Inoltre, i fatti sociali hanno una certa permanenza nel tempo. Sono più duraturi della vita di un individuo. Possono cambiare ed evolversi nel tempo, ma non scompaiono facilmente. Questa permanenza conferisce alla vita sociale una certa stabilità e prevedibilità. Infine, l'esteriorità dei fatti sociali significa che sono indipendenti dalla volontà e dal controllo degli individui. Gli individui non possono semplicemente decidere di cambiare un fatto sociale a loro piacimento. Devono conformarsi a questi fatti sociali, che lo vogliano o meno.

- Coercizione: la coercizione è una caratteristica essenziale dei fatti sociali. Viene esercitata sugli individui in vari modi e a diversi livelli, anche attraverso norme sociali, leggi, regole, aspettative, rituali, tradizioni e costumi. La coercizione, nel contesto della teoria di Durkheim, non è necessariamente negativa o oppressiva. È un mezzo con cui la società assicura la sua coerenza e il suo ordine. Facilita il coordinamento e la cooperazione tra gli individui e contribuisce a mantenere la stabilità sociale. Ad esempio, le norme sociali obbligano gli individui a comportarsi in un certo modo in determinate situazioni. Se un individuo infrange queste norme, può essere punito dalla società, attraverso sanzioni formali (ad esempio, sanzioni legali) o informali (ad esempio, disapprovazione sociale). La coercizione può anche assumere la forma di influenze più sottili, come la pressione a conformarsi alle aspettative sociali o a seguire certe tradizioni o usanze. Ad esempio, l'aspettativa sociale che gli individui si sposino e abbiano figli può essere considerata una forma di coercizione. La coercizione è una forza che modella il comportamento delle persone e garantisce la coesione sociale. È onnipresente nella società e influenza tutti gli aspetti della vita sociale.

- Generalità: Durkheim ha sottolineato la generalità come una delle caratteristiche chiave di un fatto sociale. Perché un fenomeno possa essere considerato un fatto sociale, deve essere diffuso in una società in un determinato momento. Ciò significa che i fatti sociali non sono eventi isolati o comportamenti individuali, ma modelli di comportamento ampiamente condivisi dai membri di una società. Ad esempio, usi, costumi, leggi, norme sociali, istituzioni, modi di pensare, ecc. sono tutti esempi di fatti sociali perché sono comuni alla maggior parte dei membri di una società. Generalità non significa che ogni individuo di una società si conformi necessariamente al fatto sociale, ma piuttosto che il fatto sociale è generalmente accettato e praticato dalla maggioranza. Ad esempio, anche se non tutti in una società aderiscono necessariamente alle stesse credenze religiose, la religione stessa è un fatto sociale perché è un'istituzione ampiamente accettata e praticata nella società. Inoltre, la generalità di un fatto sociale può variare da società a società e da periodo a periodo. Ad esempio, ciò che viene considerato una norma sociale accettabile può variare da una società all'altra e da un'epoca all'altra. Questo dimostra che i fatti sociali sono dinamici e si evolvono con il tempo e il contesto sociale.

- Il criterio storico: il criterio storico è un altro elemento essenziale nella definizione di Durkheim dei fatti sociali. Perché un fenomeno possa essere considerato un fatto sociale, non solo deve essere diffuso, ma deve anche avere una certa durata nel tempo. Un nuovo fenomeno o tendenza diventa un fatto sociale solo quando ha avuto il tempo di diffondersi ampiamente nella società e di integrarsi nelle sue strutture e pratiche. In altre parole, un fenomeno sociale deve essere radicato nella storia della società. L'importanza del criterio storico è legata alla nozione di stabilità dei fatti sociali. Anche se possono cambiare ed evolversi nel tempo, i fatti sociali hanno generalmente una certa permanenza e resistono a rapidi cambiamenti. Un esempio di applicazione del criterio storico nell'analisi dei fatti sociali potrebbe essere l'evoluzione dell'uso della tecnologia digitale e di Internet. All'inizio, Internet e i computer erano utilizzati principalmente da ricercatori informatici e professionisti della tecnologia. Nel corso del tempo, tuttavia, il loro utilizzo si è diffuso in tutti gli strati della società. Oggi, l'uso di Internet e delle tecnologie digitali è un fatto sociale in sé - trascende gli individui e i gruppi e ha una forza coercitiva, che costringe le persone a usarlo per la comunicazione, il lavoro, l'istruzione, ecc. È anche un esempio di come i fatti sociali possano evolversi e cambiare nel tempo. Con lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali, cambiano anche le norme e i comportamenti associati al loro utilizzo. Per esempio, qualche decennio fa era pratica comune spedire lettere per posta. Oggi questa pratica è molto meno diffusa, sostituita da comunicazioni elettroniche come e-mail e messaggi istantanei. La diffusione di Internet e della tecnologia digitale è quindi un esempio di fatto sociale che è emerso e si è sviluppato nel tempo. Un nuovo fenomeno o tendenza diventa un fatto sociale solo quando ha avuto il tempo di diffondersi ampiamente nella società e di integrarsi nelle sue strutture e pratiche. In altre parole, un fenomeno sociale deve essere radicato nella storia della società. L'importanza del criterio storico è legata alla nozione di stabilità dei fatti sociali. Anche se possono cambiare ed evolversi nel tempo, i fatti sociali hanno generalmente una certa permanenza e resistono a rapidi cambiamenti.

Durkheim sosteneva che, per studiare scientificamente i fatti sociali, essi dovevano essere trattati come "cose" (o "oggetti"). Con questo non intendeva dire che fossero materiali o tangibili nello stesso senso degli oggetti fisici, ma piuttosto che dovevano essere considerati come entità indipendenti dalle nostre percezioni individuali o dai nostri giudizi di valore. Secondo Durkheim, i fatti sociali hanno una realtà che esiste indipendentemente dall'individuo. Sono esterni all'individuo e lo vincolano. Hanno caratteristiche che possono essere osservate, descritte e analizzate. Non sono semplicemente idee o percezioni nella nostra mente, ma aspetti concreti della realtà sociale che hanno un'influenza reale sul nostro comportamento. Per studiare i fatti sociali, quindi, dobbiamo adottare un approccio oggettivo e scientifico. Dobbiamo osservarli e analizzarli in modo imparziale, senza lasciare che i nostri pregiudizi o opinioni personali influenzino la nostra comprensione. Dobbiamo misurarli e quantificarli il più possibile, utilizzare metodi rigorosi per verificare le nostre ipotesi e teorie ed essere sempre pronti a rivedere le nostre idee alla luce di nuove prove. Significa anche che dobbiamo sforzarci di comprendere i fatti sociali in modo sistematico e olistico, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e cercando di scoprire le leggi sottostanti che li governano. Non dobbiamo limitarci a spiegare i fatti sociali in termini di motivazioni o intenzioni individuali, ma cercare di capire come essi siano prodotti e mantenuti da strutture e processi sociali più ampi.

Secondo Durkheim, ciò che "fa la società" è una combinazione di fatti sociali che si manifestano attraverso le istituzioni, le norme, i valori, le regole, le pratiche, le credenze e i comportamenti condivisi dai membri di una comunità. Sono questi fatti sociali che creano la struttura e l'ordine della società e regolano le interazioni tra gli individui. Le rappresentazioni collettive, una nozione importante nella teoria di Durkheim, svolgono un ruolo centrale nella formazione della società. Le rappresentazioni collettive sono idee, credenze o valori condivisi dai membri di una società. Sono il prodotto dell'interazione sociale e contribuiscono a formare la coscienza collettiva, cioè il quadro comune di pensiero e comprensione che unisce i membri di una società. Forniscono una base comune per la comunicazione e l'interazione e creano un senso di appartenenza e di identità collettiva. Ad esempio, in una determinata società può esistere una rappresentazione collettiva dell'importanza dell'istruzione. Questa rappresentazione collettiva può manifestarsi attraverso istituzioni sociali come il sistema educativo, norme sociali come l'aspettativa che i bambini vadano a scuola e comportamenti individuali come lo studio e l'apprendimento. Per Durkheim, quindi, ciò che "fa la società" è l'insieme dei fatti sociali, comprese le rappresentazioni collettive, che danno struttura e ordine alla vita sociale e che uniscono gli individui in una comunità coerente e funzionale.

Durkheim ha tracciato un'importante distinzione tra rappresentazioni individuali e rappresentazioni collettive. Le rappresentazioni individuali, note anche come "pre-nozioni", sono le idee, le credenze e le percezioni che un individuo ha in base alla sua esperienza personale e all'interpretazione soggettiva del suo ambiente. Sono uniche per ogni individuo e in continua evoluzione. Le rappresentazioni collettive, invece, sono idee, credenze e valori condivisi dai membri di una società. Sono il prodotto dell'interazione sociale e sono incorporate nelle istituzioni, nelle norme e nelle pratiche della società. Sono relativamente stabili e durature e trascendono gli individui. Le rappresentazioni collettive svolgono un ruolo centrale nella formazione e nel mantenimento della società. Forniscono un quadro comune di pensiero e comprensione che unisce i membri di una società e ne guida le interazioni. Sono anche un elemento chiave dei fatti sociali, che sono i fenomeni che derivano dall'attività collettiva e che esercitano un vincolo sugli individui. Tuttavia, Durkheim insisteva sul fatto che, per studiare i fatti sociali in modo scientifico, era necessario andare oltre le rappresentazioni individuali e concentrarsi sulle rappresentazioni collettive. Le rappresentazioni individuali sono troppo variabili e soggettive per fornire una base all'analisi sociologica. Le rappresentazioni collettive, invece, possono essere osservate, misurate e analizzate e possono aiutarci a comprendere le strutture e i processi sociali.

L'idea che il crimine abbia una funzione nella società può sembrare controintuitiva, ma è centrale nella teoria di Durkheim. Per Durkheim, il crimine è un fatto sociale e, come tutti i fatti sociali, ha una funzione nella società. Ecco come la vede:

- Normalità del crimine: Durkheim sosteneva che il crimine è un fenomeno normale perché esiste in tutte le società. La sua esistenza universale suggerisce che svolge determinate funzioni sociali o è una conseguenza inevitabile della vita sociale.

- Rafforzamento di norme e valori: il crimine svolge un ruolo importante nel rafforzare le norme e i valori sociali. Quando viene commesso un crimine, la società spesso reagisce con indignazione e punizione, il che rafforza l'adesione alla norma violata e ricorda a tutti i membri della società l'importanza di rispettare le norme.

- Funzione di cambiamento sociale: il crimine può anche svolgere un ruolo nel cambiamento sociale. In alcune circostanze, gli atti criminali possono evidenziare l'ingiustizia o l'inadeguatezza delle norme esistenti e possono portare a un cambiamento di tali norme.

- Funzione di coesione sociale: infine, il crimine può promuovere la coesione sociale creando un senso di unità tra i membri della società contro il criminale.

Durkheim non giustifica né glorifica il crimine. Al contrario, cerca di comprenderne il ruolo sociologico. A suo avviso, una società priva di crimini è impossibile perché ci saranno sempre individui che deviano dalle norme sociali. Inoltre, una società senza devianza sarebbe sterile e incapace di cambiare ed evolversi.

Le forme di solidarietà sociale[modifier | modifier le wikicode]

La cosa fondamentale è lavorare sull'organizzazione della comunità. Qual è la posta in gioco nelle nostre società moderne? Nelle società moderne c'è una divisione del lavoro più marcata, con una maggiore specializzazione e differenziazione dei ruoli e dei compiti. Questo porta a una maggiore indipendenza individuale, nel senso che ogni persona ha un ruolo specifico e distinto. Questa indipendenza si traduce anche in una maggiore libertà individuale e in una maggiore varietà di modi di vivere la propria vita. Allo stesso tempo, però, questa specializzazione comporta una maggiore dipendenza tra gli individui. Ad esempio, un individuo può essere un medico eccellente, ma dipende da altre persone per la produzione di cibo, la costruzione di case, la gestione delle infrastrutture della città e così via. In altre parole, sebbene ogni individuo possa avere un ruolo più indipendente, la società nel suo complesso funziona grazie a una forte interdipendenza tra i suoi membri. È questo paradosso che sta alla base della solidarietà organica: mentre ogni individuo diventa più distinto e indipendente, la società nel suo complesso diventa più integrata e interconnessa.

Durkheim ha sviluppato il concetto di anomia per descrivere una condizione sociale in cui si verifica una rottura o una diminuzione delle norme e dei valori che regolano il comportamento degli individui in una società. L'anomia si verifica spesso in periodi di rapido cambiamento sociale o di crisi, quando le vecchie norme vengono stravolte e le nuove non sono ancora state stabilite. Questo può portare a confusione, sentimenti di insicurezza e un aumento di comportamenti come la criminalità e il suicidio. L'anomia può essere vista come un sintomo della transizione da una solidarietà meccanica a una organica in una società. Quando la solidarietà meccanica, basata sulla somiglianza e sulla conformità a un insieme comune di norme e valori, inizia a rompersi, gli individui possono sentirsi persi e disorientati. La solidarietà organica, basata sull'interdipendenza e sulla specializzazione dei ruoli, non è ancora pienamente consolidata e lascia un vuoto normativo. Questo può accadere soprattutto nelle società moderne, dove i cambiamenti sociali sono spesso rapidi e dirompenti. Ad esempio, l'ascesa dell'industrializzazione e del capitalismo nel XIX e XX secolo ha creato condizioni di anomia, poiché le società hanno lottato per adattare le loro norme e i loro valori a questi nuovi sistemi economici. L'anomia è quindi un concetto chiave per capire come le società gestiscono il cambiamento e la transizione e come possono fallire nel farlo. È un'indicazione della tensione tra individuo e società e della necessità di un equilibrio tra libertà individuale e coesione sociale.

La distinzione tra solidarietà meccanica e organica è centrale nel lavoro di Émile Durkheim. Queste due forme di solidarietà riflettono diversi tipi di società, con strutture sociali, norme e valori distinti.

La solidarietà meccanica caratterizza in genere le società tradizionali o premoderne, come quelle agricole o tribali, dove esiste una grande somiglianza tra gli individui in termini di valori, credenze e stili di vita. In queste società, la coesione sociale è mantenuta dalla condivisione di una coscienza collettiva - un insieme comune di credenze e valori morali che sono profondamente interiorizzati da ogni individuo.

La solidarietà organica è invece tipica delle società moderne o postmoderne, caratterizzate da una grande diversità e specializzazione dei ruoli. In queste società, la coesione sociale si basa sull'interdipendenza economica e sociale degli individui. Gli individui sono legati tra loro non da somiglianze, ma da differenze: dipendono l'uno dall'altro per servizi e competenze specializzate che non possono fornire da soli.

Il passaggio dalla solidarietà meccanica a quella organica rappresenta quindi la transizione da una società tradizionale a una moderna. È un processo che può essere dirompente e conflittuale, poiché comporta un cambiamento radicale nella struttura sociale e nel modo in cui gli individui percepiscono se stessi e le loro relazioni con gli altri. Tuttavia, secondo Durkheim, questo processo è anche necessario per l'adattamento e la sopravvivenza delle società in un mondo in costante cambiamento.

Il posto della religione[modifier | modifier le wikicode]

Per Émile Durkheim, la religione svolge un ruolo fondamentale nella società. Ha studiato la religione come fenomeno sociale nel suo libro "Les formes élémentaires de la vie religieuse", pubblicato nel 1912. Per Durkheim, la religione è un fatto sociale in quanto è praticata da un gruppo di persone ed esercita un vincolo sull'individuo. Durkheim sosteneva che la religione fosse essenziale per garantire la coesione sociale, la solidarietà e l'armonia nella società, creando un insieme comune di credenze e pratiche. La religione contribuisce alla formazione della coscienza collettiva, che è una forza unificante all'interno della società. Durkheim suggerisce anche che la religione funziona come fonte di significato e di orientamento per gli individui, fornendo una struttura per comprendere il mondo e il loro posto in esso. Per quanto riguarda la secolarizzazione, Durkheim visse in un periodo in cui la società occidentale stava sperimentando un declino dell'influenza della religione sulla vita pubblica, un processo spesso definito secolarizzazione. Tuttavia, anche se la religione stava perdendo la sua influenza istituzionale, Durkheim riconosceva che gli esseri umani avevano ancora bisogno di rituali e credenze per dare un senso alla loro vita. Di conseguenza, anche in una società secolarizzata, le funzioni sociologiche della religione (coesione sociale, significato, orientamento) possono essere soddisfatte da altre forme di credenze e pratiche, come le ideologie politiche, il nazionalismo, l'umanitarismo, la scienza, ecc.

Dal punto di vista di Durkheim, la religione svolge un ruolo cruciale nella formazione dei valori morali di una società e nel mantenimento della coesione sociale. Per Durkheim, la religione è un sistema di credenze e pratiche che uniscono gli individui in un'unica comunità morale, quella che lui chiama Chiesa. La religione crea un insieme condiviso di norme e valori che guidano il comportamento individuale e aiutano a regolare la vita sociale. Queste norme e valori condivisi diventano parte della coscienza collettiva, un insieme di idee e sentimenti comuni a tutti i membri di una società che agiscono come forza unificante. La religione fornisce anche un quadro per rituali e cerimonie che rafforzano il senso di comunità e di appartenenza. Questi rituali religiosi uniscono le persone, permettendo loro di esprimere collettivamente le proprie credenze e i propri sentimenti e di rafforzare la solidarietà e la coesione.

Durkheim ha sottolineato la continua importanza della religione nella società, anche in contesti apparentemente secolarizzati. Egli sosteneva che, sebbene le istituzioni religiose tradizionali possano perdere importanza o influenza, gli aspetti fondamentali della religione continuano a strutturare le nostre società. In altre parole, mentre le forme esplicite di religione possono diminuire in alcune società, i principi e i valori che un tempo erano racchiusi nelle credenze religiose possono continuare a influenzare la cultura sociale, le norme e i comportamenti. Questi principi e valori possono essere incorporati in altre istituzioni sociali, come la legge, l'istruzione, la politica, o anche nelle norme e nei valori della società in generale. Inoltre, il concetto di "sacro" di Durkheim non si limita alla religione in senso tradizionale. Per Durkheim, il sacro si riferisce a tutto ciò che viene messo da parte, venerato o considerato inviolabile in una società. Può includere simboli, idee o valori considerati essenziali per l'identità collettiva di una società. Quindi, anche quando non esiste una religione tradizionale, possono esistere altre forme di sacralità in una società.

Per quanto riguarda il "crimine religioso", Durkheim lo considera una violazione del sacro, una trasgressione delle norme e dei valori considerati essenziali per l'ordine morale di una società. Questo può includere non solo i crimini contro la religione, ma anche qualsiasi azione che violi i principi morali fondamentali di una società. Secondo Durkheim, il trattamento del crimine in una società - la sua individuazione, la condanna e la punizione - è un mezzo importante attraverso il quale una società riafferma i suoi standard morali e rafforza la coesione sociale.

Il "crimine religioso" è un crimine contro le cose collettive (autorità pubblica, morale, tradizioni, religione). Il crimine religioso è la forma principale di crimine in una società in via di sviluppo. Per Durkheim, il "crimine religioso" può essere visto come un attacco al sacro, una violazione delle norme collettive condivise dalla società, siano esse l'autorità pubblica, la morale, le tradizioni o la religione stessa. In una società tradizionale o in via di sviluppo, le norme e i valori sono spesso saldamente ancorati alla religione, e quindi qualsiasi trasgressione di queste norme è considerata un crimine religioso. In altre parole, il reato non è solo una violazione di una legge secolare, ma anche di una legge divina o di una norma morale sacra. Detto questo, è importante notare che anche quando la società diventa più secolarizzata, le norme e i valori di origine religiosa possono continuare a esercitare un'influenza, anche se ora sono incorporati in istituzioni secolari come la legge o l'istruzione. Pertanto, anche in assenza di un esplicito credo religioso, le azioni che violano tali norme e valori possono ancora essere considerate gravi trasgressioni morali, o addirittura "crimini", nel senso più ampio del termine.

La teoria della socializzazione[modifier | modifier le wikicode]

Émile Durkheim, uno dei padri fondatori della sociologia, ha dato un contributo significativo alla comprensione della socializzazione. Egli ha distinto due processi principali di socializzazione: l'integrazione sociale e la regolazione sociale.

L'integrazione sociale è il processo attraverso il quale gli individui si associano, si connettono e collaborano per formare una società. È il processo attraverso il quale gli individui o i gruppi vengono accettati nella società e come si adattano e adottano i suoi valori, le sue norme e i suoi costumi.

- Coscienza e credenze condivise: in una società, gli individui spesso condividono credenze, valori e prospettive comuni che danno forma alla loro coscienza collettiva. Questa coscienza collettiva funge da forza vincolante per unire gli individui e aiutarli a lavorare insieme verso obiettivi comuni.

- Interazioni con gli altri: l'integrazione sociale implica anche la partecipazione a interazioni sociali. Ciò può avvenire in diversi contesti, come la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, ecc. Queste interazioni consentono agli individui di apprendere e adottare le norme sociali e i comportamenti attesi.

- Obiettivi condivisi: Le società hanno spesso scopi e obiettivi comuni che servono a unire i loro membri. Questi obiettivi possono variare a seconda del contesto, ad esempio obiettivi politici in una società politica o economici in una società commerciale.

L'integrazione sociale, favorendo la coesione e l'armonia, svolge un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità sociale e nel promuovere il benessere di tutti i membri della società. Tuttavia, è anche importante notare che l'integrazione sociale può talvolta inibire l'individualità e la libertà personale, poiché richiede la conformità alle norme e ai valori del gruppo.

La regolazione sociale svolge un ruolo essenziale nel mantenere l'ordine e la stabilità di una società. È l'insieme dei meccanismi con cui la società esercita una sorta di controllo sui suoi membri, stabilendo e facendo rispettare norme di comportamento. La regolazione sociale opera a diversi livelli. Può essere imposta da istituzioni formali, come leggi e regolamenti governativi, o può essere il risultato di norme sociali informali, come le aspettative e i comportamenti accettabili in una determinata cultura. Questi meccanismi di regolazione sociale aiutano a guidare il comportamento degli individui in modo da promuovere la coesione e la cooperazione all'interno della società. Inoltre, aiutano a prevenire o gestire i conflitti e a mantenere un certo equilibrio sociale. In breve, l'integrazione e la regolazione sociale sono due processi chiave che contribuiscono a definire la struttura e il funzionamento di una società. Contribuiscono a mantenere l'ordine, a promuovere la cooperazione e a garantire la sopravvivenza e il benessere del gruppo nel suo complesso.

Émile Durkheim ha dato un contributo fondamentale alla comprensione della società e del cambiamento sociale. Le sue teorie sulla solidarietà sociale, l'integrazione, la regolamentazione e il ruolo delle istituzioni sociali, tra le altre, continuano a influenzare la sociologia contemporanea. Secondo Durkheim, nella società moderna la solidarietà è organica. Ciò significa che i membri della società dipendono gli uni dagli altri a causa della complessità e della divisione del lavoro. Ogni individuo ha un ruolo specializzato da svolgere e tutti questi ruoli sono interdipendenti se la società deve funzionare correttamente. Durkheim ha anche sottolineato l'importanza di obiettivi comuni, principi di giustizia e simbolismo condiviso per la coesione sociale. Gli obiettivi comuni danno significato e scopo alla vita in società, i principi di giustizia garantiscono equità e uguaglianza e i simboli condivisi facilitano la comunicazione e l'identificazione comune. Infine, Durkheim ha anche riconosciuto che il cambiamento sociale è una parte inevitabile di qualsiasi società. Egli sosteneva che il cambiamento sociale è generalmente il risultato di cambiamenti nella divisione del lavoro e nella densità dinamica (cioè il numero di individui e il loro grado di interazione). Questi cambiamenti possono portare a nuovi tipi di solidarietà sociale, a nuove norme e valori e a nuove forme di organizzazione sociale.

Nel suo libro "Le Suicide" del 1897, Émile Durkheim ha postulato che il suicidio non è semplicemente un atto individuale di disperazione derivante da problemi personali. Egli sosteneva invece che il suicidio è un fenomeno sociale, influenzato da fattori sociali e culturali.

Durkheim identificò quattro tipi di suicidio, ognuno dei quali è il risultato di diversi livelli di integrazione e regolazione sociale:

- Suicidio egoistico: si verifica quando gli individui non sono sufficientemente integrati nella società. Può sentirsi isolato o alienato, il che può portare al suicidio.

- Suicidio altruistico: si verifica quando gli individui sono troppo integrati nella società, al punto da sacrificarsi per il bene del gruppo. È più comune nelle società tradizionali, dove gli obblighi verso la famiglia o la comunità sono fondamentali.

- Suicidio anomico: si verifica quando le norme sociali sono deboli o confuse, lasciando gli individui senza guida o sostegno. Può verificarsi in periodi di grandi cambiamenti sociali o economici.

- Suicidio fatalista: questa tipologia è meno sviluppata da Durkheim, ma descrive situazioni in cui l'individuo è sovra-regolato, in cui le aspettative nei suoi confronti sono così alte e opprimenti da spingerlo al suicidio.

In questo modo, Durkheim ha dimostrato che il suicidio non è solo un atto personale, ma è anche fortemente influenzato da fattori sociali. Ciò evidenzia l'importanza della coesione e della regolamentazione sociale nella prevenzione del suicidio.

Per Durkheim, il suicidio è un fenomeno sociale che deriva da una mancanza o da un eccesso di socializzazione. Quando c'è una mancanza di socializzazione, l'individuo può sentirsi isolato, scollegato dalla società, il che può portare a un sentimento di anomia e infine al suicidio. Questo è ciò che Durkheim chiama suicidio egoistico o anomico. D'altra parte, anche un'eccessiva socializzazione può portare al suicidio. In questi casi, l'individuo può sentirsi sopraffatto dalle norme e dalle aspettative sociali, al punto da sacrificarsi per il bene della comunità. Questo è ciò che Durkheim chiama suicidio altruistico. La società moderna, secondo Durkheim, ha difficoltà a mantenere un equilibrio tra integrazione sociale (l'individuo si sente parte della società) e regolazione sociale (l'individuo rispetta le norme e le regole della società). L'equilibrio tra questi due fattori è fondamentale per prevenire il suicidio e garantire la coesione sociale. In breve, l'analisi di Durkheim sul suicidio mette in evidenza l'importanza della socializzazione e dell'equilibrio sociale per prevenire i comportamenti autodistruttivi e mantenere la coesione sociale.

Pierre Bourdieu: per una teoria politica del mondo sociale[modifier | modifier le wikicode]

Pierre Bourdieu: 1930 - 2002[modifier | modifier le wikicode]

Pierre Bourdieu, influente sociologo francese, ha prestato servizio in Algeria durante la guerra d'indipendenza. Questa esperienza ha avuto un'influenza significativa sul suo lavoro e sulle sue idee. Bourdieu fu particolarmente colpito dalle differenze tra il discorso ufficiale della Francia sulla situazione in Algeria e la realtà che osservò sul campo. Trovò che il discorso politico e mediatico francese sulla guerra e sulla colonizzazione non corrispondeva all'esperienza degli algerini. Questo lo portò a sviluppare il concetto di "campo", che è uno spazio sociale strutturato da posizioni (o posti) le cui proprietà dipendono dalla loro posizione nello spazio e che possono essere analizzate indipendentemente dalle caratteristiche del loro occupante (individuale o collettivo). I campi sono luoghi di lotta per il potere, dove gli attori utilizzano diverse forme di capitale (economico, sociale, culturale) per guadagnare posizioni. Questa esperienza ha influenzato anche la sua teoria della violenza simbolica, in cui sostiene che il potere viene spesso esercitato nella società non con la forza fisica, ma con mezzi più sottili, come la manipolazione di discorsi, idee e simboli. Per Bourdieu, il ruolo del sociologo è quello di rivelare queste strutture di potere spesso nascoste e di scoprire la realtà che si cela dietro il discorso dominante. Egli sostiene che i sociologi devono sempre essere consapevoli del divario tra discorso e realtà e lavorare per colmarlo.

Pierre Bourdieu è noto per le sue ricerche approfondite sulle strutture di potere e sulle gerarchie sociali. È convinto che la società sia strutturata in diversi "campi" - aree di attività come l'arte, l'istruzione, la religione, eccetera - in cui gli individui lottano per il potere. - in cui gli individui lottano per il potere e il prestigio. I suoi primi lavori sulla società algerina e sulla cultura cabila hanno gettato le basi della sua teoria del potere e del dominio. Ha osservato come le strutture sociali tradizionali e le pratiche culturali contribuiscano a mantenere le gerarchie sociali esistenti e a riprodurre le disuguaglianze. Bourdieu ha anche sviluppato il concetto di "capitale culturale", che si riferisce alle conoscenze, alle competenze, all'istruzione e ad altri beni culturali che una persona possiede. Egli ha sostenuto che il capitale culturale svolge un ruolo cruciale nel determinare la posizione sociale di un individuo e contribuisce alla riproduzione delle disuguaglianze sociali. Nel suo lavoro successivo, Bourdieu ha applicato queste idee allo studio di altre società, tra cui la Francia. Ha criticato il neoliberismo e ha sostenuto una posizione anti-globalizzazione, sostenendo che le strutture di potere globali contribuiscono alla riproduzione delle disuguaglianze su scala mondiale. Bourdieu ha quindi lasciato un segno indelebile nella sociologia e nelle scienze sociali, proponendo potenti strumenti concettuali per analizzare le strutture di potere e le gerarchie sociali.

Pierre Bourdieu ha scritto una serie di opere influenti che hanno contribuito a formare la sociologia moderna:

- "Le Déracinement" (1964): in quest'opera Bourdieu esamina le conseguenze dello sradicamento della popolazione rurale algerina durante la guerra d'indipendenza. Mostra come questo sradicamento abbia distrutto le strutture sociali esistenti e portato a una crisi sociale e culturale.

- "La Distinction (1979): è forse l'opera più famosa di Bourdieu. In essa analizza il modo in cui gli individui utilizzano il gusto e il consumo culturale per affermare il proprio status sociale e distinguersi dalle altre classi sociali. Bourdieu sostiene che le preferenze di gusto non sono semplicemente scelte individuali, ma sono fortemente influenzate dal background sociale e dal capitale culturale.

- "Le Sens Pratique" (1980): in quest'opera Bourdieu sviluppa il concetto di habitus, che definisce come un insieme di disposizioni durevoli e trasferibili che strutturano le percezioni, i giudizi e le azioni degli individui.

- "La Misère du Monde" (1993): è un ampio studio sulla sofferenza sociale in Francia alla fine del XX secolo, basato su una serie di interviste a individui di diversa estrazione sociale.

- "La Domination Masculine" (1998): In quest'opera Bourdieu analizza il modo in cui il dominio maschile si riproduce nella società. Sostiene che questa dominazione è radicata nell'habitus, nelle strutture sociali e nelle pratiche culturali.

Pierre Bourdieu ha dedicato gran parte della sua carriera a criticare le strutture di potere e disuguaglianza nella società e a sviluppare una teoria sociologica che incorpora elementi di filosofia e politica. Ha ricoperto la cattedra di sociologia al Collège de France dal 1981 fino al suo pensionamento nel 2002, una posizione prestigiosa che ha rafforzato la sua influenza come uno dei principali pensatori sociali del XX secolo. Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, Bourdieu è diventato sempre più critico nei confronti della globalizzazione e del neoliberismo, che considerava forze che esacerbavano le disuguaglianze sociali ed economiche. Si schierò con il movimento antiglobalizzazione, che cercava alternative alla globalizzazione neoliberista, e partecipò a manifestazioni e campagne di sensibilizzazione. Bourdieu ha sottolineato il ruolo della sociologia come forza di critica sociale e ha esortato i sociologi a impegnarsi attivamente nella lotta contro le ingiustizie sociali. Il suo lavoro continua a influenzare molti campi, tra cui la sociologia, l'antropologia, l'educazione e gli studi culturali.

Il concetto di habitus[modifier | modifier le wikicode]

L'habitus, concetto centrale del lavoro di Pierre Bourdieu, è un insieme di disposizioni durevoli e trasferibili che gli individui acquisiscono nel corso della vita attraverso le loro esperienze sociali. Queste disposizioni modellano le percezioni, i giudizi e le azioni degli individui in un modo che è sia strutturante (grazie alle condizioni sociali passate e presenti) sia strutturante (orientando le azioni e le esperienze future). L'habitus comprende gli atteggiamenti, le credenze, i valori e i comportamenti tipici di un particolare gruppo sociale. È il prodotto dell'incorporazione della struttura sociale nel corpo dell'individuo, che diventa così capace di navigare nel mondo sociale e di comprenderne le regole implicite. Tuttavia, l'habitus non è una camicia di forza fissa e determinante. Gli individui hanno la capacità di agire e pensare in modo creativo a seconda delle situazioni, ma le loro azioni e i loro pensieri sono strutturati dall'habitus che hanno acquisito. Il comportamento e gli atteggiamenti possono quindi variare a seconda della situazione, ma rimangono in gran parte guidati dall'habitus. Bourdieu ha sostenuto che l'habitus è sia il prodotto della storia sia il mezzo con cui la storia viene riprodotta e reinventata nelle pratiche quotidiane. Si tratta quindi di un concetto dinamico che collega le strutture sociali e l'agency individuale.

Pierre Bourdieu distingue due forme di habitus: primario e secondario.

L'habitus primario si acquisisce nei primi anni di vita, all'interno della famiglia e dell'ambiente sociale di origine. È quindi fortemente influenzato dalla classe sociale, dal livello di istruzione dei genitori, dal sesso e così via. È in questa fase che apprendiamo e interiorizziamo le regole e le norme implicite nel nostro ambiente sociale, che poi diventano una seconda natura. L'habitus primario è considerato il più duraturo e radicato.

L'habitus secondario viene acquisito in un secondo momento, di solito durante la scuola, la formazione professionale o altre esperienze che comportano una qualche forma di socializzazione (come l'ingresso in una nuova professione, l'adesione a un'organizzazione, ecc.) Questo habitus può integrare, modificare o addirittura contraddire l'habitus primario, a seconda delle circostanze. Ad esempio, un individuo può sviluppare un habitus scolastico diverso da quello familiare, a seconda dell'influenza degli insegnanti, dei compagni di classe e così via.

È importante notare che l'habitus non è statico, ma dinamico e adattabile. Gli individui possono cambiare il loro habitus nel corso della vita in risposta a nuove esperienze e a nuovi contesti sociali. Tuttavia, l'habitus primario, essendo il più radicato, tende ad avere un'influenza duratura sulla percezione del mondo e sul comportamento delle persone.

Nella teoria di Pierre Bourdieu, l'habitus è una sorta di "programma interno" che guida inconsciamente i nostri pensieri, le nostre percezioni e le nostre azioni. Questa struttura interna è influenzata dalle nostre esperienze passate e dalla socializzazione, e viene costantemente rimodellata e adattata alle nuove situazioni. Tuttavia, sebbene l'habitus possa essere paragonato a un programma informatico in quanto guida il nostro comportamento, è importante notare che, a differenza di un programma informatico, l'habitus non è rigido o invariabile. Possono esserci "passi falsi" o incoerenze nel nostro comportamento, poiché l'habitus è influenzato da molti fattori diversi, compresi quelli individuali e contestuali. Inoltre, mentre i programmi informatici sono progettati per essere precisi e prevedibili, l'habitus è intrinsecamente flessibile e adattabile. Inoltre, l'habitus non è solo un meccanismo di riproduzione sociale, ma anche un meccanismo di cambiamento e innovazione. Permette agli individui di adattarsi a nuove situazioni e di sviluppare nuove pratiche e modi di pensare. In questo senso, l'habitus è un concetto fondamentale per comprendere le dinamiche della vita sociale e il modo in cui gli individui navigano nel mondo sociale.

La socializzazione primaria è il processo attraverso il quale gli individui apprendono e integrano le norme e i valori della loro società fin dalla più tenera età. Ciò avviene principalmente attraverso la famiglia e la scuola. In questo modo, gli individui acquisiscono la loro prima comprensione del mondo, che costituisce il loro habitus primario. La socializzazione secondaria, invece, si riferisce al processo di apprendimento che avviene più tardi nella vita, quando gli individui entrano in nuovi ambienti sociali o adottano nuovi ruoli. Questo può includere contesti come il posto di lavoro, l'università o anche i gruppi di pari. Questa socializzazione secondaria si sovrappone e interagisce con l'habitus primario esistente, aggiungendo un nuovo livello di complessità al modo in cui gli individui percepiscono e interagiscono con il mondo. È inoltre importante notare che la socializzazione è un processo continuo che si svolge nel corso della vita. Gli individui imparano e si adattano costantemente a nuove situazioni e ambienti e questo modella costantemente il loro habitus e la loro comprensione del mondo.

L'habitus non è una struttura statica, ma si modifica ed evolve costantemente in risposta a nuove esperienze, conoscenze e influenze. Inoltre, poiché l'habitus è plasmato dalla socializzazione, possono esserci marcate differenze generazionali dovute alle variazioni delle influenze sociali e culturali nel tempo. Le generazioni più giovani possono incorporare nel loro habitus nuovi elementi che non sono presenti o sono meno pronunciati nell'habitus delle generazioni più anziane. Queste differenze possono talvolta portare a conflitti o incomprensioni tra le generazioni. Ad esempio, i valori dei genitori possono entrare in conflitto con gli atteggiamenti più progressisti dei figli, provocando tensioni. Si tratta di un fenomeno spesso osservato in sociologia, dove i cambiamenti sociali e culturali su larga scala si riflettono nelle interazioni interpersonali e intergenerazionali. Questo fenomeno può manifestarsi in modi diversi, come ad esempio differenze di opinione su questioni politiche o sociali, differenze di stili di vita e di comportamento, o anche differenze nell'uso della tecnologia e dei media.

Pierre Bourdieu ha descritto i movimenti dell'habitus in termini di "déclassés" e "parvenus". Questi termini si riferiscono a individui che hanno cambiato classe sociale e devono quindi adattare il loro habitus alla nuova situazione.

- Declassati" si riferisce a coloro che hanno sperimentato una mobilità sociale verso il basso. Possono avere difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione sociale a causa della dissonanza tra il loro habitus (formatosi in una classe sociale superiore) e la loro attuale posizione sociale. Possono continuare a mantenere comportamenti, gusti e atteggiamenti associati alla loro precedente classe sociale, il che può portare a tensioni o difficoltà di adattamento.

- I "parvenus", invece, sono coloro che hanno sperimentato una mobilità sociale ascendente. Anche loro possono incontrare difficoltà nell'adattarsi alla loro nuova posizione sociale. Il loro habitus, formatosi in una classe sociale inferiore, potrebbe non corrispondere alla loro nuova posizione sociale. Possono sentirsi a disagio o illegittimi nella loro nuova classe sociale.

L'habitus riflette anche le esperienze di classe, in quanto è formato dalla socializzazione e dalle esperienze all'interno di una particolare classe sociale. Può includere comportamenti, gusti, atteggiamenti, preferenze e così via. Queste abitudini di classe possono essere riprodotte e rafforzate dalle istituzioni sociali, contribuendo così alla riproduzione sociale delle disuguaglianze di classe.

Pierre Bourdieu ha sviluppato l'idea che gli habitus di classe siano in conflitto tra loro, producendo e riproducendo disuguaglianze sociali. Secondo Bourdieu, ogni classe ha il suo habitus, cioè un insieme di disposizioni, preferenze e comportamenti socialmente inculcati che sembrano "naturali" o "ovvi" ai membri di quella classe. L'habitus è quindi sia il prodotto della posizione sociale di un individuo sia il meccanismo con cui tale posizione viene perpetuata. L'habitus di classe può essere fonte di conflitto perché determina non solo il comportamento e gli atteggiamenti delle persone, ma anche le loro aspirazioni e aspettative. Ad esempio, chi dispone di molto capitale culturale (come l'istruzione superiore) può valutare e aspirare a cose diverse da chi ne ha meno. Questo può portare a incomprensioni, tensioni e conflitti tra classi diverse. Inoltre, Bourdieu suggerisce che gli individui e i gruppi sono costantemente impegnati in lotte simboliche per definire ciò che è valutato e rispettato nella società. Queste lotte possono contribuire alla riproduzione delle disuguaglianze sociali, rafforzando la legittimità di alcune forme di capitale rispetto ad altre. Ad esempio, in una società in cui il capitale culturale è molto apprezzato, chi ha un'istruzione superiore può essere in grado di legittimare la propria posizione privilegiata e svalutare le competenze e i contributi di chi ha un'istruzione inferiore.

Campo sociale e conflitto: tra riproduzione e distinzione[modifier | modifier le wikicode]

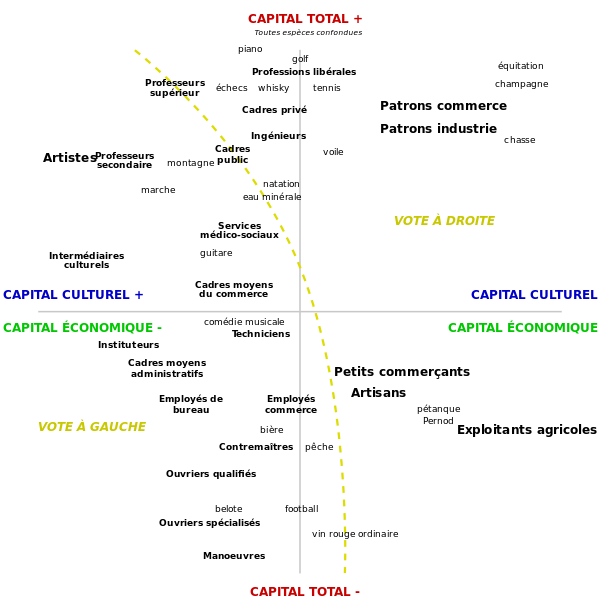

"Il mondo sociale può quindi essere rappresentato sotto forma di uno spazio (multidimensionale) costruito sulla base di principi di differenziazione o distribuzione costituiti dall'insieme delle proprietà che operano nell'universo sociale in esame. Gli agenti e i gruppi di agenti sono quindi definiti dalle loro posizioni relative in questo spazio".[1]

Questa citazione di Pierre Bourdieu è un'eccellente rappresentazione della sua visione della società come spazio sociale, strutturato intorno a diversi tipi di capitale - economico, culturale e sociale. All'interno di questo spazio, gli individui e i gruppi si posizionano in base alle loro diverse risorse o proprietà, che definiscono il loro posto nel campo sociale. In altre parole, lo spazio sociale di Bourdieu è un insieme di posizioni strutturate all'interno di un determinato campo, dove ogni posizione è determinata dalla quantità e dal tipo di capitale che gli individui o i gruppi possiedono. Queste posizioni sono relative, cioè sono definite in relazione ad altre posizioni nel campo. Ad esempio, nel campo dell'istruzione, una persona con un dottorato occupa una posizione più elevata rispetto a chi ha solo una laurea, a causa della maggiore quantità di capitale culturale (cioè l'istruzione) che la persona con un dottorato possiede. Da questa prospettiva, le lotte sociali sono viste come lotte per cambiare la propria posizione in questo spazio sociale, attraverso l'acquisizione o la conversione di diversi tipi di capitale. Le disuguaglianze sociali sono quindi viste come il prodotto della distribuzione ineguale di queste diverse forme di capitale.

Per Pierre Bourdieu, lo spazio sociale è un sistema dinamico e complesso, strutturato dalla distribuzione di diversi tipi di "capitale" posseduti da individui o gruppi. Questo capitale può essere economico (ricchezza, beni), culturale (istruzione, competenze, conoscenze) o sociale (relazioni, reti). La posizione di un individuo o di un gruppo in questo spazio sociale è determinata dalla quantità e dal tipo di capitale che possiede. Le diverse posizioni nello spazio sociale sono relative l'una all'altra, il che significa che la posizione di un individuo o di un gruppo è definita in relazione alle posizioni degli altri. È importante notare che questo spazio sociale è in continua evoluzione. Individui e gruppi possono cambiare la loro posizione acquisendo o perdendo capitale. Allo stesso modo, i principi che regolano la distribuzione del capitale possono cambiare nel tempo, in risposta ai cambiamenti sociali, economici e culturali. Questo è ciò che Bourdieu intende per "congiunture": le condizioni specifiche di un determinato periodo che influenzano la struttura dello spazio sociale.

Pierre Bourdieu ha formulato la "teoria del capitale" per spiegare come gli individui e i gruppi sociali si posizionano e interagiscono nello spazio sociale. Secondo Bourdieu, ogni individuo o gruppo sociale possiede una certa quantità di diversi tipi di capitale, che vengono utilizzati per mantenere o migliorare la propria posizione nella società. Questi includono il capitale economico, culturale, sociale e simbolico. Ogni tipo di capitale gioca un ruolo cruciale nel determinare la posizione di un individuo o di un gruppo nello spazio sociale.

- Il capitale umano si riferisce alla somma delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza di un individuo. È spesso associato all'istruzione e alla formazione, ma comprende anche le competenze non formali e l'esperienza acquisita attraverso il lavoro o altre attività.

- Il capitale economico è il capitale finanziario e fisico, che comprende tutto ciò che può essere misurato in termini monetari.

- Il capitale culturale si riferisce alla conoscenza delle norme, dei valori e delle competenze della cultura dominante. Include la conoscenza delle arti, della letteratura, delle maniere e delle norme di comportamento e di discorso accettabili in una determinata società.

- Il capitale sociale si riferisce alle reti e alle connessioni che un individuo può avere. Si tratta di relazioni di fiducia, appartenenza a gruppi o reti, che possono essere utilizzate per ottenere risorse e vantaggi.

- Il capitale simbolico è una forma di riconoscimento sociale, onore o prestigio. È spesso legato al possesso di altri tipi di capitale, poiché il possesso di capitale economico, culturale o sociale può spesso portare a un maggiore riconoscimento e prestigio nella società.

Questi diversi tipi di capitale non si escludono a vicenda e spesso interagiscono tra loro. Queste diverse forme di capitale interagiscono e spesso possono essere convertite l'una nell'altra. Ad esempio, una persona può utilizzare il proprio capitale economico (ricchezza) per acquisire capitale culturale (istruzione). Allo stesso modo, una persona che possiede molto capitale sociale (relazioni) può essere in grado di acquisire capitale economico (trovando un lavoro ben retribuito grazie alle sue conoscenze, ad esempio).

La teoria del capitale di Bourdieu spiega come gli individui e i gruppi si posizionano nella società secondo due criteri principali: la gerarchizzazione e la distinzione.

- Gerarchizzazione: il volume totale del capitale detenuto da un individuo o da un gruppo determina in larga misura la sua posizione nell'ordine sociale. Più capitale possiede una persona o un gruppo (economico, culturale, sociale o simbolico), più alta è la sua posizione nella gerarchia sociale.

- Distinzione: anche la struttura del capitale, cioè la distribuzione relativa dei diversi tipi di capitale, gioca un ruolo importante. Ad esempio, alcuni individui o gruppi possono avere molto capitale economico ma poco capitale culturale, mentre altri possono avere molto capitale culturale ma poco capitale economico. Queste differenze nella struttura del capitale possono portare a differenze negli stili di vita, nei gusti, nelle preferenze e nei comportamenti, creando distinzioni tra i diversi gruppi sociali.

Per questo Bourdieu vede la società come uno spazio di posizioni sociali diverse che sono costantemente in gioco e in competizione. Ogni individuo o gruppo sociale utilizza il proprio capitale per mantenere o migliorare la propria posizione nello spazio sociale.

Une revue de la pensée bourdieusienne[modifier | modifier le wikicode]

Per Bourdieu, la società è uno spazio di lotta, competizione e conflitto. Questi conflitti non implicano necessariamente la violenza fisica o aperta, ma piuttosto la competizione per le risorse, il potere, il prestigio, il riconoscimento e così via. Gli agenti sociali cercano di mantenere o migliorare la propria posizione nel campo sociale utilizzando i diversi tipi di capitale a loro disposizione. Ad esempio, possono usare il loro capitale economico per acquisire capitale culturale (ad esempio, pagando un'istruzione privata di qualità per i loro figli), o usare il loro capitale sociale per ottenere capitale economico (ad esempio, usando le loro conoscenze per ottenere un lavoro ben pagato). Inoltre, il capitale può essere utilizzato per escludere altre persone o gruppi da determinate posizioni o benefici sociali. Ad esempio, le persone con un alto livello di capitale culturale possono usare questa risorsa per svalutare i gusti e le preferenze di chi ha un capitale culturale inferiore, creando così delle distinzioni sociali. Infine, è importante notare che i diversi tipi di capitale non sono sempre perfettamente allineati o compatibili. Ad esempio, una persona può avere molto capitale economico ma poco capitale culturale, o viceversa. Questo può portare a tensioni o contraddizioni all'interno della struttura sociale.

Pierre Bourdieu ha sviluppato una teoria sociologica che cerca di superare la classica dicotomia tra marxismo e approccio funzionalista o strutturalista. Propone invece una visione più sfumata della stratificazione sociale che prende in considerazione diversi tipi di capitale, non solo quello economico. Nella teoria di Bourdieu, il capitale economico è certamente importante, ma non è l'unico fattore che determina la posizione sociale di un individuo. Anche il capitale culturale e il capitale sociale svolgono un ruolo importante. Il capitale culturale, ad esempio, può assumere la forma di competenze linguistiche, titoli universitari o conoscenza di determinate forme d'arte o di musica. Il capitale sociale, invece, può assumere la forma di relazioni personali, reti di conoscenze e così via. La gerarchizzazione è un processo in cui alcuni gruppi sociali vengono classificati al di sopra di altri in base alla quantità di capitale che possiedono. La distinzione, invece, riguarda il modo in cui il capitale è distribuito o strutturato. Ad esempio, una persona può avere molto capitale economico, ma poco capitale culturale e viceversa. Il mondo sociale è un campo di antagonismi e processi di differenziazione; è anche un mercato in cui le persone possono giocare. Ognuno sfrutta le proprie opportunità per aumentare il proprio capitale o per impedire agli altri di acquisirlo. La sfida è accumulare. Gli agenti sociali cercano sempre di mantenere o aumentare il volume del loro capitale e quindi di mantenere o migliorare la loro posizione sociale. D'altra parte, i meccanismi di conservazione dell'ordine sociale predominano a causa dell'importanza delle strategie di riproduzione.

L'analisi di Pierre Bourdieu può essere considerata post-marxista, nel senso che cerca di superare alcuni limiti del marxismo tradizionale, pur continuando a concentrarsi sulle questioni del potere e della lotta di classe. Il marxismo tradizionale si concentra principalmente sul capitale economico (cioè sulle risorse finanziarie e materiali) come principale determinante della posizione sociale e del potere. Secondo questa prospettiva, la classe sociale di un individuo è determinata dalla sua posizione nei rapporti di produzione (ad esempio, se è un salariato, un proprietario di capitale, ecc.) Bourdieu, tuttavia, riconosce che il potere e la dominazione non si basano esclusivamente sul capitale economico. Introduce i concetti di capitale culturale e capitale sociale come forme di potere che sono altrettanto importanti nel determinare la posizione sociale di un individuo. Il capitale culturale comprende elementi come l'istruzione, le competenze linguistiche e la familiarità con le forme di cultura dominanti. Il capitale sociale, invece, comprende elementi come le relazioni personali, le reti di conoscenze e l'appartenenza a determinati gruppi sociali. Sebbene Bourdieu si ispiri al marxismo per quanto riguarda le strutture di potere e di dominazione, il suo approccio è più complesso e multidimensionale. Riconosce che la posizione sociale di un individuo è determinata non solo dalla sua posizione nell'economia, ma anche dal suo possesso di capitale culturale e sociale. Per questo si può dire che Bourdieu sviluppi un'analisi post-marxista.

Ogni classe è caratterizzata dalla quantità e dal tipo di capitale che possiede.