Konsumenten- und Produzentenüberschüsse

Basierend auf einem Kurs von Federica Sbergami[1][2][3]

Prinzipien und Konzepte der Mikroökonomie ● Methodologische Ansätze im Kurs Einführung in die Mikroökonomie ● Die Kräfte des Marktes: Angebot und Nachfrage ● Die Elastizitäten und ihre Anwendungen ● Angebot, Nachfrage und Regierungspolitik ● Konsumenten- und Produzentenüberschüsse ● Externe Effekte und die Rolle des Staates ● Prinzipien und Dilemmata der öffentlichen Güter in der Marktwirtschaft ● Die Produktionskosten ● Unternehmen im vollkommenen Wettbewerb ● Unternehmen in Monopolstellung ● Monopolistische Konkurrenz ● Oligopol ● Verbraucherzwang und -präferenzen ● Verbraucherwahl ● Informationsprobleme und öffentliche Entscheidungen

Die Wohlfahrtsökonomie ist ein wichtiger Zweig der Wirtschaftswissenschaften, der sich auf das Verständnis und die Bewertung der Effizienz und Fairness der Ressourcenallokation durch den Markt konzentriert. Diese Disziplin befasst sich mit der Frage, ob die durch den Marktmechanismus erzielte Ressourcenallokation die kollektive Wohlfahrt maximiert. Sie arbeitet mit zwei unterschiedlichen, sich aber ergänzenden analytischen Prismen: der positiven Analyse und der normativen Analyse.

Die positive Analyse versucht, wirtschaftliche Phänomene objektiv zu beobachten und zu beschreiben. Beispielsweise kann sie sich mit den Auswirkungen einer Änderung der Steuerpolitik auf das Einkommen befassen, ohne zu beurteilen, ob diese Auswirkungen wünschenswert sind oder nicht. Die normative Analyse hingegen wagt sich in den Bereich der Werturteile und fragt sich, was sein sollte. Sie beurteilt beispielsweise, ob die Ressourcenallokation durch den Markt gerecht oder effizient ist, und geht dabei über die bloße Beobachtung hinaus, um nach der Wünschbarkeit wirtschaftlicher Ergebnisse zu fragen. Im Rahmen der Wohlfahrtsökonomie werden Instrumente wie der Verbraucher- und der Produzentenüberschuss eingesetzt, um die Vorteile zu messen, die Einzelpersonen und Unternehmen aus ihrer Teilnahme am Markt ziehen. Diese Instrumente helfen zu bewerten, ob der Markt die Ressourcen so zuteilt, dass die kollektive Wohlfahrt, die die Summe der individuellen Vorteile aller Marktteilnehmer ist, maximiert wird.

Die Wohlfahrtsökonomie befasst sich auch mit Fragen der Gerechtigkeit und der Effizienz. So kann sie beispielsweise untersuchen, ob die Verteilung von Ressourcen und Wohlstand gerecht ist oder ob es dem Markt gelingt, die Ressourcen so zuzuteilen, dass die Produktion und die Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche der Gesellschaft maximiert werden. Sie befasst sich auch mit Phänomenen wie externen Effekten und öffentlichen Gütern, bei denen die Marktkräfte möglicherweise nicht zu einer effizienten Ressourcenallokation führen. Externe Effekte wie Umweltverschmutzung, bei denen die Kosten oder der Nutzen einer wirtschaftlichen Aktivität Dritte beeinträchtigen, die nicht direkt an der Transaktion beteiligt sind, sind ein klassisches Beispiel für Marktversagen, das die Wohlfahrtsökonomie zu verstehen und zu korrigieren versucht. Die Anwendung der Wohlfahrtsökonomie im realen Leben ist weitreichend. Beispielsweise nutzen Regierungen ihre Prinzipien, um eine Steuerpolitik zu entwerfen, die nicht nur Einkommen schafft, sondern auch versucht, die Steuerlast gerecht zu verteilen. In ähnlicher Weise hilft die Wohlfahrtsökonomie im Fall von Umweltvorschriften, die wirtschaftlichen Kosten der Verringerung der Umweltverschmutzung mit den Vorteilen für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in Einklang zu bringen.

Um die Vorteile zu bewerten, die Verbraucher und Produzenten aus ihrer Teilnahme am Markt ziehen, stützt sich die Wohlfahrtsökonomie auf die Konzepte des Verbraucher- und des Produzentenüberschusses. Diese Konzepte sind grundlegend, um zu verstehen, wie der Markt Ressourcen zuteilt und um zu beurteilen, ob diese Zuteilung die Gesamtwohlfahrt der Gesellschaft maximiert. Der Verbraucherüberschuss ist ein Maß für den Nutzen, den die Verbraucher durch den Kauf von Waren und Dienstleistungen erzielen. Genauer gesagt ist er die Differenz zwischen dem, was die Verbraucher bereit sind, für eine Ware oder Dienstleistung zu zahlen, und dem, was sie dafür bezahlen. Wenn ein Verbraucher z. B. bereit ist, 15 Euro für ein Produkt zu zahlen, es aber nur mit 10 Euro bezahlt, beträgt sein Überschuss 5 Euro. Dieser Überschuss spiegelt den Gewinn oder die Zufriedenheit wider, die über die getragenen Kosten hinaus erzielt wird. Auf der anderen Seite ist der Produzentenüberschuss die Differenz zwischen dem Betrag, den die Produzenten für den Verkauf ihrer Waren oder Dienstleistungen erhalten, und den Kosten für die Produktion dieser Waren. Es ist im Wesentlichen der Gewinn, den die Produzenten aus dem Verkauf ihrer Produkte über die Produktionskosten hinaus erzielen. Wenn ein Produzent beispielsweise eine Ware für 20 Euro verkauft, obwohl die Produktionskosten 15 Euro betragen, beträgt sein Überschuss 5 Euro.

In einem perfekt funktionierenden Markt ohne Schwachstellen (wie Externalitäten, öffentliche Güter, unvollkommene Information oder Monopole) wird die Ressourcenallokation durch den Markt als "effizient" im Sinne von Pareto bezeichnet. Das bedeutet, dass niemand besser gemacht werden kann, ohne jemand anderen schlechter zu machen. In einem solchen idealen Szenario gelingt es dem Markt, die aggregierte Wohlfahrt zu maximieren, die die Summe aus dem Überschuss der Verbraucher und dem Überschuss der Produzenten ist. Dies führt zu einer Ressourcenallokation, die nicht nur den Gesamtoutput maximiert, sondern dies auch auf eine Art und Weise tut, bei der die Vorteile des einen nicht auf Kosten des anderen erzielt werden. Diese idealisierte Analyse des perfekten Marktes dient als Maßstab für die Bewertung der Leistung realer Märkte. Ökonomen können dann Marktversagen identifizieren und politische Interventionen zur Korrektur dieses Versagens vorschlagen, mit dem Ziel, die Effizienz und Gerechtigkeit der Ressourcenallokation zu verbessern.

Economic Surplus Analysis[modifier | modifier le wikicode]

Der Verbraucher- und der Produzentenüberschuss sind grundlegende Konzepte in der Ökonomie, mit denen die Effizienz, mit der Märkte Ressourcen zuteilen, analysiert und bewertet werden kann. Beide Maße helfen dabei, die Vorteile zu verstehen, die Verbraucher und Produzenten aus ihren Interaktionen auf dem Markt ziehen. Sie sind wesentliche Indikatoren zur Bewertung der Marktleistung und zur Lenkung der Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, die Effizienz und Fairness der Ressourcenallokation zu verbessern.

Der Verbraucherüberschuss ist die Differenz zwischen dem, was die Verbraucher bereit sind, für eine Ware oder Dienstleistung zu zahlen, und dem, was sie tatsächlich zahlen. Er stellt somit den Gewinn oder Vorteil dar, den ein Verbraucher erzielt, wenn er ein Gut zu einem niedrigeren Preis erwirbt, als er bereit war zu zahlen. Wenn eine Person beispielsweise bereit ist, 15 Euro für ein Buch zu bezahlen, es aber nur für 10 Euro erwirbt, beträgt ihr Verbraucherüberschuss 5 Euro. Dieser Überschuss gibt den zusätzlichen Wert an, den der Verbraucher beim Kauf über den gezahlten Preis hinaus wahrnimmt. Andererseits ist der Produzentenüberschuss die Differenz zwischen dem Preis, zu dem ein Gut verkauft wird, und den Mindestkosten, für die der Produzent bereit war, das Gut zu verkaufen. Mit anderen Worten: Es ist der Gewinn oder Vorteil, den ein Produzent aus dem Verkauf eines Gutes über die Produktionskosten hinaus erzielt. Nehmen wir das Beispiel eines Landwirts, der Äpfel verkauft: Wenn die Produktionskosten für einen Apfel 0,50 Euro betragen und er ihn für 1 Euro verkauft, beträgt sein Erzeugerüberschuss pro Apfel 0,50 Euro. Dieser Überschuss spiegelt den wirtschaftlichen Gewinn wider, den der Erzeuger durch den Verkauf erzielt.

In einem ideal funktionierenden Markt, in dem es keine Marktdefizite wie Externalitäten oder Monopole gibt, ist der Gesamtüberschuss (die Summe aus dem Überschuss des Verbrauchers und des Produzenten) maximiert. Das bedeutet, dass die Ressourcen so effizient wie möglich zugeteilt werden und somit die allgemeine Wohlfahrt maximiert wird. Auf einem wettbewerbsfähigen Obst- und Gemüsemarkt ohne Ausfälle resultieren beispielsweise Gleichgewichtspreis und -menge in einem maximalen Überschuss für Verbraucher und Erzeuger, was eine effiziente Allokation der landwirtschaftlichen Ressourcen widerspiegelt. In der Realität können Märkte jedoch aufgrund verschiedener Ausfälle oft unvollkommen sein. Beispielsweise werden im Fall der industriellen Umweltverschmutzung (einer negativen Externalität) die Kosten der Verschmutzung nicht in den Produktpreis eingerechnet, was zu einer Überproduktion und einem Überkonsum des Produkts führen kann, wodurch die soziale Wohlfahrt verringert wird. Staatliche Eingriffe wie die Besteuerung von Verschmutzern oder Umweltvorschriften zielen darauf ab, diese Mängel zu beheben und die Ressourcenallokation näher an die ideale Effizienz heranzuführen.

Die Nachfrage des Marktes verstehen[modifier | modifier le wikicode]

Der Verbraucherüberschuss ist ein wirtschaftliches Konzept, das den Gewinn oder Vorteil misst, den ein Verbraucher aus seiner Teilnahme am Markt zieht. Dieser Überschuss wird als Differenz zwischen dem Preis, den der Verbraucher bereit ist, für eine Ware oder Dienstleistung zu zahlen (sein Reservepreis), und dem Preis, den er zahlt, um sie zu erwerben, berechnet. Um dieses Konzept zu veranschaulichen, nehmen wir das Beispiel eines Verbrauchers, der den Kauf eines Smartphones erwägt. Wenn dieser Verbraucher bereit ist, bis zu 800 Euro für ein bestimmtes Smartphone zu zahlen, aber ein Angebot für 600 Euro findet, beträgt sein Verbraucherüberschuss 200 Euro. Das bedeutet, dass er einen zusätzlichen Nutzen von 200 Euro in Form von Zufriedenheit oder wahrgenommenem Wert erzielt, weil er für das Smartphone deutlich weniger bezahlt hat als den Höchstpreis, den er zu zahlen bereit war.

Dieser Verbraucherüberschuss ist eine Möglichkeit, den Wohlfahrtsgewinn zu quantifizieren, den die Verbraucher durch die Teilnahme am Markt erzielen. Er stellt die Differenz zwischen ihrer subjektiven Einschätzung des Wertes eines Gutes und dem Betrag, den sie tatsächlich dafür ausgeben, dar. In einer Marktwirtschaft wird der Verbraucherüberschuss häufig verwendet, um die Effizienz der Ressourcenallokation zu bewerten und die Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie Steuern oder Subventionen auf das Wohlbefinden der Verbraucher zu analysieren.

Diese Tabelle ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt: Der erste listet die Zahlungsbereitschaft verschiedener Käufer für Originalalben der Rolling Stones auf, und der zweite zeigt, wie sich die nachgefragte Menge mit dem Preis der Alben ändert.

Im ersten Abschnitt haben wir vier Käufer - John, Paul, George und Ringo -, die jeweils eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für ein Album haben. John ist bereit, am meisten zu zahlen, nämlich bis zu 100 CHF (Schweizer Franken), während Ringo am wenigsten zu zahlen bereit ist, nämlich maximal 50 CHF. Im zweiten Abschnitt der Tabelle wird detailliert beschrieben, wie sich der Preis auf die gewünschte Menge auswirkt. Wenn der Preis über 100 CHF liegt, ist keiner der Käufer bereit, das Album zu kaufen, was bedeutet, dass die nachgefragte Menge null ist. Wenn der Preis zwischen 80 CHF und 100 CHF liegt, ist nur John interessiert, weil er der einzige ist, dessen Zahlungsbereitschaft in diesem Preisbereich liegt, also ist die nachgefragte Menge ein Album. Wenn der Preis auf 70 CHF bis 80 CHF sinkt, sind sowohl John als auch Paul bereit, das Album zu kaufen, wodurch sich die nachgefragte Menge auf zwei erhöht. Zwischen 50 CHF und 70 CHF sind drei Käufer (John, Paul und George) bereit, das Album zu kaufen, und schließlich, wenn der Preis 50 CHF oder weniger beträgt, sind alle Käufer bereit, das Album zu kaufen, wodurch die nachgefragte Menge auf vier Alben ansteigt.

Analysieren wir nun den Überschuss des Verbrauchers für jeden Preis. Wenn die Alben für 50 CHF verkauft werden, haben John, Paul und George alle einen Konsumentenüberschuss, der die Differenz zwischen ihrer Zahlungsbereitschaft und dem Verkaufspreis ist. Wenn John zum Beispiel für 50 CHF kauft, beträgt sein Überschuss 100 CHF - 50 CHF = 50 CHF. Ebenso hätte Paul einen Überschuss von 30 CHF und George einen Überschuss von 20 CHF. Ringo hätte keinen Überschuss, da sein Reservepreis dem Marktpreis entspricht. Diese Tabelle veranschaulicht gut das Gesetz der Nachfrage, das besagt, dass die nachgefragte Menge eines Gutes mit sinkendem Preis steigt, sofern alle anderen Faktoren konstant bleiben. Außerdem zeigt es, wie sich der Überschuss des Verbrauchers für jedes Individuum mit dem Preis des Gutes verändert.

Im Kontext der Preispolitik könnte ein Verkäufer, wenn er das Einkommen ohne Rücksicht auf den Konsumentenüberschuss maximieren wollte, den Preis auf 70 CHF setzen und damit zwei Alben an John und Paul verkaufen, was weniger als die maximale Menge ist, aber zu einem höheren Preis, als wenn alle Alben zu 50 CHF verkauft würden. Um die Gesamtwohlfahrt (die Summe der Überschüsse des Konsumenten und des Produzenten) zu maximieren, müsste der Verkäufer jedoch ein Gleichgewicht zwischen einem Preis finden, der hoch genug ist, um die Kosten zu decken und einen Gewinn zu erzielen, und gleichzeitig niedrig genug bleibt, um möglichst vielen Käufern einen signifikanten Überschuss zu ermöglichen.

Konstruktion der aggregierten Nachfragekurve[modifier | modifier le wikicode]

Die aggregierte Nachfragekurve stellt die Gesamtmenge einer bestimmten Ware oder Dienstleistung dar, die alle Verbraucher in einem Markt bereit sind, zu jedem möglichen Preisniveau zu kaufen. Sie wird konstruiert, indem die von allen Verbrauchern auf jedem Preisniveau nachgefragten Mengen addiert werden. Die Kurve zeigt die Beziehung zwischen dem Preis eines Gutes und der Menge dieses Gutes, die die Verbraucher bereit sind zu kaufen, unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren, die sich auf die Nachfrage auswirken, konstant bleiben (ceteris paribus).

Im Allgemeinen hat die aggregierte Nachfragekurve eine negative Steigung, was das Gesetz der Nachfrage widerspiegelt: Wenn der Preis eines Gutes steigt, sinkt die nachgefragte Menge dieses Gutes und umgekehrt. Dies lässt sich durch zwei Haupteffekte erklären:

- Der Substitutionseffekt: Wenn der Preis eines Gutes steigt, werden die Verbraucher nach billigeren Substituten suchen und so die nachgefragte Menge des teureren Gutes verringern;

- Der Einkommenseffekt: Ein Preisanstieg verringert die Kaufkraft der Verbraucher, wodurch sich ihre Fähigkeit verringert, Produkte auf demselben Niveau wie zuvor zu kaufen.

In der Praxis kann die Nachfragekurve von vielen anderen Faktoren als dem Preis beeinflusst werden, z. B. von Änderungen des Einkommens der Verbraucher, von Änderungen des Geschmacks und der Vorlieben, von Änderungen der Preise von Ersatz- und Ergänzungsgütern und von den zukünftigen Erwartungen der Verbraucher. Wenn sich diese Faktoren ändern, können sie die Nachfragekurve nach links oder rechts verschieben.

Um die aggregierte Nachfragekurve aus den Daten der bereitgestellten Tabelle zu konstruieren, würde man die Menge addieren, die jeder Käufer bereit ist, bei verschiedenen Preisniveaus zu kaufen. Dann würde man, indem man den Preis auf der vertikalen Achse und die Menge auf der horizontalen Achse platziert, eine Kurve zeichnen, die die verschiedenen Punkte verbindet, die den kumulierten Nachfragemengen bei jedem Preis entsprechen. Diese Kurve der aggregierten Nachfrage würde dann verwendet werden, um zu analysieren, wie Preisänderungen die gesamte auf dem Markt nachgefragte Menge beeinflussen.

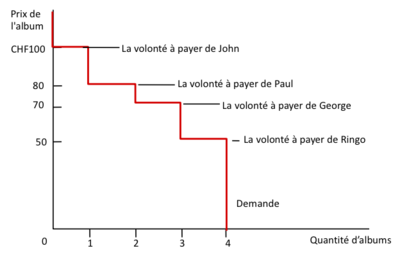

Diese Abbildung zeigt eine aggregierte Nachfragekurve für Alben, wahrscheinlich in einem hypothetischen oder Fallstudienkontext. Diese Kurve wird in einem Diagramm mit dem Preis des Albums auf der vertikalen Achse (CHF) und der Menge der Alben auf der horizontalen Achse dargestellt.

Die Kurve besteht aus horizontalen Segmenten bei Preisen, die der Zahlungsbereitschaft der einzelnen Käufer für das Album entsprechen:

- John ist bereit, bis zu 100 CHF zu zahlen, was der höchste Preis auf der Nachfragekurve ist

- Paul hat eine Zahlungsbereitschaft, die bis zu 80 CHF reicht

- George ist bereit, bis zu 70 CHF zu zahlen

- Ringo hat die niedrigste Zahlungsbereitschaft, die bei 50 CHF liegt.

Die "Treppenstufe", die die Kurve bildet, zeigt an, dass jeder Käufer eine bestimmte Zahlungsbereitschaft hat und dass kein Käufer bereit ist, mehr als seine angegebene Zahlungsbereitschaft zu zahlen. Wenn der Preis über der Zahlungsbereitschaft aller Käufer liegt, beträgt die nachgefragte Menge null. In dem Maße, in dem der Preis sinkt, um der Zahlungsbereitschaft jedes nachfolgenden Käufers zu entsprechen, steigt die nachgefragte Menge in Schritten. Die Kurve zeigt deutlich das Gesetz der Nachfrage: Wenn der Preis sinkt, steigt die nachgefragte Menge. Bei einem Preis von 100 CHF wird kein Album nachgefragt. Als der Preis auf 80 CHF sinkt, beginnt John, ein Album nachzufragen, wodurch die nachgefragte Menge auf 1 steigt. Bei 70 CHF schließt sich Paul John an, wodurch die Nachfrage auf 2 Alben steigt. Bei 50 CHF sind alle Käufer bereit, das Album zu kaufen, wodurch die Gesamtnachfrage auf 4 steigt.

Diese Grafik veranschaulicht auch das Konzept des Verbraucherüberschusses. Wenn die Alben beispielsweise zu je 50 CHF verkauft werden, profitiert John von einem Konsumentenüberschuss, der der Differenz zwischen seiner Zahlungsbereitschaft (100 CHF) und dem Preis des Albums (50 CHF) entspricht, d. h. einem Überschuss von 50 CHF. Ähnliche Berechnungen lassen sich auch für Paul und George anstellen.

In einem realen Kontext würde diese Darstellung Verkäufern helfen zu verstehen, wie der Preis die Nachfrage beeinflusst, und sie könnte verwendet werden, um den optimalen Verkaufspreis zu bestimmen, der entweder die verkaufte Menge oder den Gesamterlös maximiert, je nach dem Geschäftsziel des Verkäufers. Es ist jedoch zu beachten, dass in echten Marktszenarien die Verbraucherpräferenzen nicht immer so klar definiert sind und von einer Vielzahl anderer Faktoren als dem Preis allein beeinflusst werden können.

Bewertung des Verbraucherüberschusses[modifier | modifier le wikicode]

Der Verbraucherüberschuss ist ein wirtschaftliches Konzept, das die Differenz zwischen dem, was die Verbraucher bereit sind, für eine Ware oder Dienstleistung zu zahlen, und dem, was sie dafür bezahlen, erfasst. Dieser Überschuss stellt den Vorteil oder Nutzen dar, den die Verbraucher aus dem Kauf eines Gutes zu einem Preis unterhalb ihres Reservepreises ziehen, d. h. dem Maximum, das sie bereit wären zu zahlen. Um dieses Konzept zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, dass ein Verbraucher den Kauf eines neuen Paars Schuhe in Erwägung zieht. Wenn dieser Verbraucher bereit ist, bis zu 120 Euro für diese Schuhe zu zahlen, sie aber für 80 Euro im Angebot findet, beträgt sein Verbraucherüberschuss 40 Euro. Diese Berechnung beruht auf der Annahme, dass der Verbraucher im Vergleich zu dem, was er ursprünglich zu zahlen bereit war, 40 Euro "gespart" hat, was ihm einen Wohlfahrtsgewinn beschert.

Der Verbraucherüberschuss ist also ein Maß für den Nutzen, den die Verbraucher gewinnen, wenn sie auf Märkten Transaktionen zu Preisen durchführen, die unter ihren persönlichen Bewertungen der gekauften Waren und Dienstleistungen liegen. Es ist ein wichtiges Konzept, da es die Bewertung der wirtschaftlichen Effizienz von Märkten und die Analyse ermöglicht, wie Preisänderungen aufgrund von Wirtschaftspolitik oder Marktschwankungen das Wohlbefinden der Verbraucher beeinflussen können. Wenn man den Verbraucherüberschuss aller Individuen in einem Markt addiert, erhält man ein Maß für die Gesamtwohlfahrt, die der Markt für die Verbraucher generiert. Ein Markt gilt als effizienter, wenn er den Gesamtüberschuss der Verbraucher maximiert, d. h. wenn die Verbraucher zusammen den größtmöglichen Nutzen aus ihren Käufen ziehen, verglichen mit dem, was sie bereit gewesen wären auszugeben.

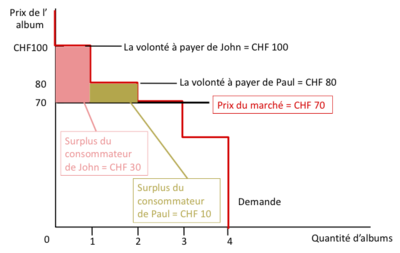

Diese Grafik zeigt visuell den Begriff des Verbraucherüberschusses in einem bestimmten Marktkontext. In dieser Grafik sehen wir Johns Zahlungsbereitschaft für ein Album, die durch einen Punkt auf der Preisachse bei 100 CHF dargestellt wird. Der Marktpreis wird durch eine horizontale Linie bei 80 CHF dargestellt. Die Differenz zwischen Johns Zahlungsbereitschaft (100 CHF) und dem Marktpreis (80 CHF) wird durch eine farbige Fläche dargestellt, die Johns Konsumentenüberschuss veranschaulicht, der 20 CHF entspricht. Dieser Konsumentenüberschuss von 20 CHF zeigt den wirtschaftlichen Vorteil an, den John erhält, indem er das Album zu einem niedrigeren Preis kauft, als er bereit war zu zahlen. Dies stellt den Wohlfahrtsgewinn oder den zusätzlichen Nutzen dar, den John durch die Durchführung dieser Transaktion wahrnimmt. Allgemeiner ausgedrückt ist der Verbraucherüberschuss ein Indikator für den wirtschaftlichen Vorteil, den die Verbraucher erhalten, wenn sie Waren oder Dienstleistungen zu Preisen kaufen, die unter ihren Reservepreisen liegen.

Im Kontext einer Marktanalyse kann dieser Überschuss dazu dienen, zu bewerten, wie sich eine Preisänderung auf das Wohlbefinden der Verbraucher auswirken würde. Wenn der Marktpreis z. B. steigen würde, würde Johns Verbraucherüberschuss sinken, während ein sinkender Marktpreis seinen Überschuss erhöhen würde. Dies könnte auch Johns Entscheidung beeinflussen, ob er den Kauf tätigt oder nicht, je nachdem, wie sich der Preis verändert. Die Nachfragekurve, die in der Grafik dargestellt ist, zeigt die Menge an Alben, die die Verbraucher bei verschiedenen Preisniveaus zu kaufen bereit sind. Sie zeigt die typische umgekehrte Beziehung zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge: Wenn der Preis sinkt, steigt die nachgefragte Menge.

In einer realen Situation kann das Verständnis des Verbraucherüberschusses Verkäufern helfen, ihre Preise strategisch festzulegen, um sowohl das Wohlergehen der Verbraucher als auch ihren eigenen Gewinn zu maximieren. Es kann auch politische Entscheidungsträger aufklären, die Maßnahmen wie Steuern oder Subventionen in Erwägung ziehen, die sich direkt auf die Marktpreise und damit auf den Verbraucherüberschuss auswirken würden.

Diese Grafik zeigt den Verbraucherüberschuss für zwei Einzelpersonen, John und Paul, in einem hypothetischen Markt, auf dem Alben verkauft werden. Der Konsumentenüberschuss wird durch die farbigen Bereiche visualisiert und als Differenz zwischen der Zahlungsbereitschaft der Person (ihrem Reservepreis) und dem aktuellen Marktpreis berechnet.

- Für John: Seine Zahlungsbereitschaft beträgt 100 CHF. Der Marktpreis beträgt 70 CHF. Die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen beträgt 30 CHF, was den Konsumentenüberschuss für John darstellt.

- Für Paul: Seine Zahlungsbereitschaft beträgt 80 CHF, und bei einem Marktpreis von 70 CHF beträgt sein Konsumentenüberschuss 10 CHF.

Diese Grafik zeigt, dass, wenn der Marktpreis niedriger ist als die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher, jeder von ihnen einen Überschuss erzielt, was ein Maß für ihren Gewinn an wirtschaftlicher Wohlfahrt ist. John erhält einen größeren Überschuss, weil die Differenz zwischen seiner Zahlungsbereitschaft und dem Marktpreis größer ist.

Der interessante Aspekt hierbei ist, dass der Überschuss des Verbrauchers steigt, wenn der Marktpreis sinkt. Wenn der Marktpreis höher wäre, z. B. bei 80 CHF, hätte Paul keinen Konsumentenüberschuss und Johns Überschuss würde sich verringern. Umgekehrt, wenn der Preis niedriger als 70 CHF wäre, würden die Überschüsse beider Konsumenten steigen. Diese Abbildung zeigt auch den Effekt der Nachfrageelastizität. Wenn der Preis sinkt und mehr Verbraucher wie George oder Ringo aufgrund ihrer eigenen Zahlungsbereitschaft in den Markt eintreten, würde der Gesamtüberschuß des Verbrauchers auf dem Markt steigen. In der Realität kann das Verständnis des Verbraucherüberschusses Unternehmen dabei helfen, Preise festzulegen, die den Gewinn maximieren und gleichzeitig einen zufriedenen Kundenstamm aufrechterhalten. Darüber hinaus können politische Entscheidungsträger diese Information nutzen, um die Auswirkungen von Steuerpolitiken, wie z. B. Verkaufssteuern, auf das Wohlbefinden der Verbraucher zu bewerten.

Dieser Überschuss ist die Differenz zwischen dem, was die Verbraucher bereit sind, für eine Ware oder Dienstleistung zu zahlen (was den Wert widerspiegelt, den sie dieser Ware beimessen), und dem, was sie auf dem Markt dafür zahlen. Der Verbraucherüberschuss ist somit ein monetäres Maß für den Gewinn oder Nutzen, den die Verbraucher durch den Tausch erzielen. Grafisch wird der Verbraucherüberschuss durch die Fläche unter der Nachfragekurve und oberhalb des Marktpreisniveaus dargestellt. In einem klassischen Diagramm, in dem die Nachfragekurve von links nach rechts abfällt, nimmt diese Fläche die Form eines Dreiecks oder eines Trapezes an, je nach der genauen Form der Nachfragekurve.

Nehmen wir zur Veranschaulichung ein einfaches Beispiel: Wenn die Nachfragekurve linear verläuft und der Marktpreis unter dem Höchstpreis liegt, den einige Verbraucher zu zahlen bereit sind, wird der Überschuss des Verbrauchers durch ein Dreieck dargestellt. Die Basis des Dreiecks ist die Differenz zwischen dem maximalen Preis, der bereit ist zu zahlen (der Anfang der Nachfragekurve auf der Y-Achse), und dem Marktpreis. Die Höhe des Dreiecks ist die zum Marktpreis gekaufte Menge. Dieser Überschuss stellt einen Gewinn für die Verbraucher dar, da er anzeigt, dass sie ein Gut billiger erwerben konnten, als sie bereit waren, dafür zu zahlen, und dieser Gewinn wird häufig als Maß für die Zufriedenheit oder das Wohlbefinden interpretiert, die sich aus ihrer Teilnahme am Markt ergeben. Mit anderen Worten, er quantifiziert den Vorteil, den die Verbraucher durch das Funktionieren des Marktes in Form von Zufriedenheit oder Nutzen im Verhältnis zu dem von ihnen ausgegebenen Geld erhalten.

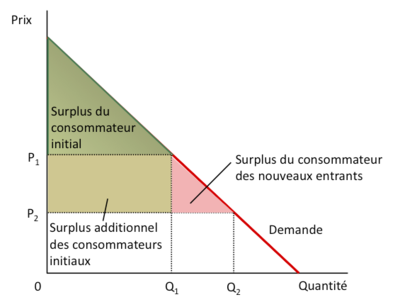

Diese Grafik zeigt eine klassische Darstellung der Nachfragekurve und des Verbraucherüberschusses in einem wirtschaftlichen Kontext. Die rot eingezeichnete Nachfragekurve veranschaulicht die umgekehrte Beziehung zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge einer Ware oder Dienstleistung, d. h. wenn der Preis steigt, sinkt die nachgefragte Menge und umgekehrt. Diese Beziehung ist ein grundlegendes Gesetz in der Wirtschaft, das als Gesetz der Nachfrage bekannt ist.

In dieser Grafik wird der Marktpreis durch eine horizontale Linie angezeigt, die die Nachfragekurve an einem bestimmten Punkt schneidet und das Preisniveau widerspiegelt, bei dem das Gut derzeit auf dem Markt gehandelt wird. Der Punkt, an dem diese horizontale Linie die Mengenachse schneidet, bestimmt die Menge des Gutes, die zu diesem Marktpreis gekauft wird. Der Überschuss des Verbrauchers wird durch den grün gefärbten Bereich dargestellt. Dieser Überschuss ist die Differenz zwischen dem Preis, den die Verbraucher bereit sind zu zahlen, und dem Preis, den sie tatsächlich zahlen. Dies drückt sich in der Fläche unter der Nachfragekurve, aber oberhalb des Marktpreises, bis zur gekauften Menge aus. Diese Lücke stellt den zusätzlichen Gewinn oder Nutzen dar, den die Verbraucher aus dem Kauf des Gutes zu einem Preis unterhalb ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft ziehen.

In diesem Raum stellt jeder Punkt auf der Nachfragekurve einen Höchstpreis dar, den ein Verbraucher bereit ist, für eine bestimmte Menge eines Gutes zu zahlen. Der höchste Preis, den einige Verbraucher zu zahlen bereit sind, wird durch den höchsten Punkt auf der Nachfragekurve veranschaulicht, der als P1 gekennzeichnet ist. Bei diesem Preisniveau wäre die nachgefragte Menge null, da dies der höchste Preis ist, den jemand zu zahlen bereit wäre, und es bei diesem Niveau keine Käufer gäbe. Wenn der Preis auf den Marktpreis sinkt, sind mehr Verbraucher bereit, das Gut zu kaufen, was durch den Punkt angezeigt wird, an dem die Linie des Marktpreises die Nachfragekurve bei der Menge Q1 schneidet. Der Verbraucherüberschuss ist ein wichtiges Maß für den gesamten wirtschaftlichen Vorteil, den die Verbraucher durch den Kauf von Gütern auf einem Markt erzielen. Er ist für Wirtschaftsanalysen von entscheidender Bedeutung, da er Aufschluss darüber gibt, wie sich Preisänderungen nicht nur auf die Menge der gehandelten Güter, sondern auch auf das Wohlbefinden der Verbraucher auswirken. Wenn der Marktpreis sinkt, steigt der Verbraucherüberschuss, da die Verbraucher eine größere Zufriedenheit aus ihrer Fähigkeit ziehen, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, als sie zu zahlen bereit waren.

In der Praxis können Unternehmen bei Entscheidungen über die Preisgestaltung ihrer Produkte ein starkes Interesse am Verbraucherüberschuss haben. Ein zu hoher Preis könnte den Überschuss des Verbrauchers deutlich reduzieren und möglicherweise die nachgefragte Menge verringern. Umgekehrt könnte ein zu niedriger Preis die nachgefragte Menge erhöhen, aber die Gewinnspannen des Unternehmens verringern. Das Ziel ist oft, ein Gleichgewicht zu finden, das die Gewinne maximiert und gleichzeitig den Überschuss des Verbrauchers hoch genug hält, um eine zufriedene und treue Kundschaft zu erhalten.

Auswirkungen von Variationen auf den Verbraucherüberschuss[modifier | modifier le wikicode]

Die Änderung des Verbraucherüberschusses aufgrund einer Preisänderung wird durch die Differenz zwischen den Flächen unter der Nachfragekurve bei den beiden Preisniveaus dargestellt. Wenn der Preis einer Ware oder Dienstleistung sinkt, steigt der Verbraucherüberschuss, da die Verbraucher von einer größeren Differenz zwischen dem, was sie zu zahlen bereit sind, und dem, was sie zahlen, profitieren. Dieser Anstieg wird als die zusätzliche Fläche visualisiert, die sich zwischen der Nachfragekurve und dem neuen niedrigeren Preis bildet.

Umgekehrt sinkt der Überschuss des Verbrauchers, wenn der Preis steigt. Diese Abnahme wird durch den Verlust der Fläche, die zwischen den beiden Preisniveaus auf der Nachfragekurve vorhanden war, dargestellt. Der Verbraucherüberschuss wird also verringert, weil die Verbraucher einen Preis zahlen, der näher an ihrem Reservepreis liegt, und einige Verbraucher, die bereit waren, zum niedrigeren Preis zu kaufen, könnten sich gegen den Kauf zum höheren Preis entscheiden.

Diese Beziehung zwischen Preisänderung und Verbraucherüberschuss ist in der Wirtschaftswissenschaft von grundlegender Bedeutung, da sie die direkten Auswirkungen von Preisänderungen auf das Wohlbefinden der Verbraucher widerspiegelt. Sie ist besonders relevant bei der Analyse der Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie der Besteuerung oder Subventionierung von Produkten, die die Marktpreise und damit den Verbraucherüberschuss verändern. Wirtschaftswissenschaftler und Politiker können diese Informationen nutzen, um die Effizienz der Märkte und die Auswirkungen von Politikänderungen auf die allgemeine Wohlfahrt zu bewerten.

Diese Grafik veranschaulicht die Veränderungen des Verbraucherüberschusses, die sich aus einer Senkung des Preises einer Ware oder Dienstleistung auf einem Markt ergeben. Die Nachfragekurve, die durch die von links nach rechts abfallende rote Linie dargestellt wird, zeigt die Beziehung zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge eines Gutes.

Anfänglich liegt der Marktpreis bei P1, wo die nachgefragte Menge Q1 beträgt. Der anfängliche Verbraucherüberschuss bei diesem Preisniveau wird durch den grün gefärbten Bereich dargestellt, der die Fläche unter der Nachfragekurve und oberhalb der Preislinie P1 bis Q1 ist. Wenn der Preis auf P2 fällt, dehnt sich der Überschuss des Verbrauchers aus und umfasst nicht nur die ursprüngliche grüne Fläche, sondern auch die zusätzliche gelb gefärbte Fläche. Dieser gelbe Bereich stellt den zusätzlichen Überschuss dar, den die ursprünglichen Verbraucher aufgrund der Preissenkung erhalten; sie zahlen weniger, als sie ursprünglich bereit waren, für Q1 Einheiten des Gutes zu zahlen. Außerdem treten bei diesem neuen niedrigeren Preis zusätzliche Verbraucher in den Markt ein, wodurch die nachgefragte Menge auf Q2 steigt. Der Verbraucherüberschuss der neuen Marktteilnehmer wird durch die rot eingefärbte Fläche dargestellt. Es ist die Fläche unter der Nachfragekurve und oberhalb der Preislinie P2 zwischen Q1 und Q2. Diese Verbraucher waren nicht bereit, das Gut zum ursprünglichen Preis P1 zu kaufen, werden aber durch den niedrigeren Preis zum Kauf angeregt.

Zusammen stellen der Surplus des ursprünglichen Verbrauchers, der zusätzliche Surplus der ursprünglichen Verbraucher und der Surplus des Verbrauchers der neuen Marktteilnehmer den Gesamtüberschuss des Verbrauchers nach der Preissenkung dar. Dieser Gesamtüberschuss ist ein Hinweis auf den gesamten wirtschaftlichen Nutzen oder das Wohlergehen, das die Verbraucher nach der Preisänderung aus ihrer Teilnahme am Markt ziehen.

Die Analyse der Auswirkungen einer Preisänderung auf den Verbraucherüberschuss ist entscheidend, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Preispolitik zu verstehen. Beispielsweise können Preissenkungen als Anreize genutzt werden, um den Konsum zu steigern oder ein Produkt auf einem Markt leichter zugänglich zu machen. Umgekehrt könnte eine Preiserhöhung den Überschuss des Verbrauchers verringern und möglicherweise die Gesamtnachfrage nach diesem Gut senken. Bei einer weiteren Kommentierung ist es wichtig zu beachten, dass bei einer weiteren Preissenkung die ursprünglichen Verbraucher von einem noch größeren Überschuss profitieren würden und die Zahl der Neuzugänge steigen könnte, wodurch die Gesamtwohlfahrt auf dem Markt ausgeweitet würde. Allerdings könnte diese Preissenkung auch Folgen für die Produzenten haben, insbesondere eine Verringerung ihres Überschusses (in dieser Grafik nicht dargestellt). Dies ist die Art von Analyse, die ein Wirtschaftswissenschaftler verwenden könnte, um die Auswirkungen einer Preispolitik zu bewerten oder um die Marktdynamik nach Veränderungen im Angebot oder in der Nachfrage zu verstehen.

Grundlagen des Angebots auf dem Markt[modifier | modifier le wikicode]

Der Produzentenüberschuss ist ein wirtschaftliches Konzept, das den Gewinn widerspiegelt, den die Produzenten erzielen, wenn sie ihre Waren und Dienstleistungen auf dem Markt verkaufen. Er entspricht der Differenz zwischen dem Einkommen, das sie aus dem Verkauf dieser Güter erhalten, und den Kosten für deren Produktion. Mit anderen Worten: Es ist der Geldbetrag, den die Produzenten verdienen, nachdem sie ihre Produktionskosten gedeckt haben.

In der Praxis wird der Produzentenüberschuss durch den Bereich oberhalb der Angebotskurve (die die Grenzkosten der Produktion oder den Reservepreis der Produzenten angibt) und unterhalb des Marktpreises, zu dem die Güter verkauft werden, dargestellt. Wenn ein Produzent bereit ist, ein Gut für mindestens 10 EUR zu verkaufen, es aber für 15 EUR verkauft, beträgt sein Produzentenüberschuss für dieses Gut 5 EUR. Dies entspricht dem Nettogewinn über das hinaus, was für den Produzenten das akzeptable Minimum war.

Der Produzentenüberschuss ist ein Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit von Unternehmen und die Profitabilität von Märkten. Ein hoher Überschuss kann auf einen für die Produzenten vorteilhaften Markt hinweisen, auf dem sie in der Lage sind, zu Preisen zu verkaufen, die wesentlich über ihren Kosten liegen. Dies kann Investitionen, Produktionserweiterungen und Innovationen anregen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Produzentenüberschuss von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, u. a. von Veränderungen in der Produktionstechnologie, den Kosten der Inputs, dem Wettbewerb auf dem Markt und staatlichen Maßnahmen wie Steuern und Subventionen. Ein tieferes Verständnis des Erzeugerüberschusses kann politischen Entscheidungsträgern und Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Produktion, die Preisgestaltung und die allgemeine Marktstrategie auswirken.

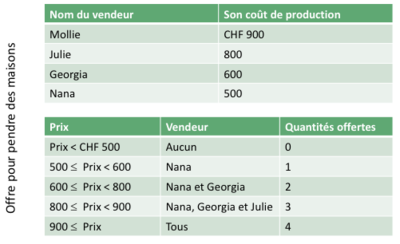

Diese Tabelle liefert Informationen über die Produktionskosten verschiedener Verkäufer und darüber, wie diese Kosten die Menge an Gütern beeinflussen, die sie bereit sind, zu verschiedenen Preisniveaus auf dem Markt für ein bestimmtes Produkt, in diesem Fall Häuser, anzubieten.

Im ersten Teil der Tabelle sind vier Verkäufer - Mollie, Julie, Georgia und Nana - mit ihren jeweiligen Produktionskosten für das Aufhängen von Häusern aufgelistet. Diese Kosten reichen von 500 CHF für Nana bis 900 CHF für Mollie, was darauf hindeutet, dass Nana der effizienteste Produzent ist (oder die niedrigsten Produktionskosten hat) und Mollie der am wenigsten effiziente der vier Produzenten ist.

Im zweiten Teil der Tabelle werden diese Produktionskosten mit dem Marktpreis und der angebotenen Menge verknüpft. Wenn der Preis unter 500 CHF liegt, ist kein Verkäufer bereit, seine Häuser anzubieten, da der Marktpreis nicht einmal die niedrigsten Produktionskosten decken würde. Das bedeutet, dass der Überschuss des Produzenten negativ wäre, da die Verkäufer bei diesen Preisen Verluste erleiden würden.

Wenn der Preis steigt, sind die Verkäufer bereit, immer größere Mengen an Häusern anzubieten:

- Wenn der Preis zwischen 500 CHF und 600 CHF liegt, ist Nana bereit, ein Haus zu verkaufen.

- Zwischen 600 CHF und 800 CHF bieten Nana und Georgia zusammen zwei Häuser an.

- Zwischen 800 CHF und 900 CHF bieten Nana, Georgia und Julie insgesamt drei Häuser an.

- Wenn der Preis schließlich 900 CHF übersteigt, sind alle Verkäufer, einschließlich Mollie, bereit, Häuser anzubieten, wobei die angebotene Gesamtmenge bei vier Häusern liegt.

Der Produzentenüberschuss für jeden Verkäufer ist die Differenz zwischen dem Marktpreis und ihren Produktionskosten. Wenn beispielsweise Häuser für 800 CHF verkauft werden, hätte Georgia einen Überschuss von 200 CHF (800 CHF - 600 CHF), Julie hätte einen Überschuss von 0 CHF (da ihre Produktionskosten 800 CHF betragen), und Nana hätte einen Überschuss von 300 CHF (800 CHF - 500 CHF).

Diese Information ist entscheidend, um zu verstehen, wie sich Preisänderungen auf das Angebot am Markt auswirken. Wenn der Marktpreis steigt, ist dies ein Anreiz für mehr Verkäufer, ihr Produkt anzubieten, da sie einen höheren Überschuss erzielen können. Umgekehrt könnte ein Preisrückgang zu einem geringeren Angebot führen, da es für weniger Verkäufer rentabel ist, ihre Häuser zu verkaufen. Dies verdeutlicht das Gesetz des Angebots, wonach die angebotene Menge eines Gutes steigt, wenn sein Preis steigt, vorausgesetzt, alle anderen Faktoren bleiben konstant.

Entwicklung der aggregierten Angebotskurve[modifier | modifier le wikicode]

Die aggregierte Angebotskurve ist ein wirtschaftliches Konzept, das die Beziehung zwischen dem Preis einer Ware oder Dienstleistung und der Gesamtmenge dieser Ware oder Dienstleistung, die alle Produzenten auf dem Markt zu verkaufen bereit sind, darstellt. Diese Kurve ist das Ergebnis der Addition der verschiedenen Mengen, die jeder einzelne Produzent bereit ist, zu jedem möglichen Preisniveau anzubieten.

Die aggregierte Angebotskurve ist in der Regel ansteigend, was bedeutet, dass je höher der Preis ist, desto mehr Produzenten bereit sind, Mengen der Ware oder Dienstleistung anzubieten. Dies spiegelt das Prinzip wider, dass höhere Preise höhere Produktionskosten decken können und daher für die Produzenten einen Anreiz darstellen, ihre Produktion zu steigern. Bei niedrigeren Preisen sind weniger Produzenten in der Lage oder bereit zu verkaufen, da die Preise möglicherweise nicht die Produktionskosten decken oder eine akzeptable Gewinnspanne bieten.

Die Steigung der Angebotskurve kann sich aufgrund einer Reihe von Faktoren ändern, z. B. Produktionskosten, Technologie, Anzahl der Verkäufer auf dem Markt und Zukunftserwartungen der Produzenten. Änderungen in diesen Faktoren können die aggregierte Angebotskurve nach links oder rechts verschieben. Beispielsweise könnte eine verbesserte Technologie die Produktionskosten senken und die Angebotskurve nach rechts verschieben, was darauf hindeutet, dass zu jedem Preis eine größere Menge angeboten wird. Umgekehrt könnte ein Anstieg der Inputkosten die Kurve nach links verschieben.

In einem Markt interagiert die aggregierte Angebotskurve mit der aggregierten Nachfragekurve, um den Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge zu bestimmen - die Punkte, an denen die Menge, die die Produzenten bereit sind zu verkaufen, gleich der Menge ist, die die Verbraucher bereit sind zu kaufen.

Das Verständnis der aggregierten Angebotskurve ist für Marktanalysen, die Formulierung von Wirtschaftspolitiken und die Entscheidungsfindung im Bereich der Produktion von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine grundlegende Darstellung der Angebotskräfte auf dem Markt und wird verwendet, um die Reaktionen der Produzenten auf Änderungen der Marktbedingungen vorherzusagen.

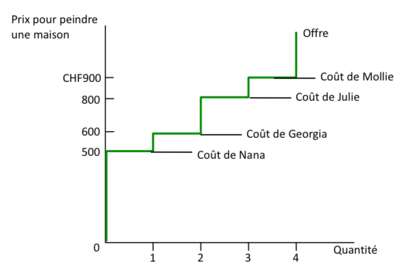

Die betreffende Grafik zeigt eine aggregierte Angebotskurve für Hausanstrichdienste, in der die Produktionskosten von vier verschiedenen Anbietern hervorgehoben werden. Diese Angebotskurve zeichnet sich durch eine Reihe von Stufen aus, die darauf hinweisen, dass jeder Anbieter zu unterschiedlichen Preisschwellen in den Markt eintritt, die seinen individuellen Produktionskosten entsprechen.

Auf der ersten Stufe sehen wir, dass Nana bereit ist, ihre Malereidienstleistungen ab einem Preis von 500 CHF anzubieten, was ihren Produktionskosten entspricht. Dies legt nahe, dass Nana ihre Dienstleistungen nur dann erbringen wird, wenn der Marktpreis diese Schwelle erreicht oder überschreitet, wodurch sie ihre Kosten decken und potenziell einen Gewinn erzielen kann. Als der Marktpreis auf 600 CHF steigt, beginnt Georgia, ihre Dienstleistungen anzubieten, was darauf hindeutet, dass dies der Punkt ist, an dem sie ihre Kosten decken und in den Markt eintreten kann.

Als der Preis 800 CHF erreicht, stellen wir fest, dass Julie ebenfalls bereit ist, ihre Dienste anzubieten, und sich damit Nana und Georgia anschließt. Dies zeigt, dass Julie ihre Dienste nur dann anbieten wird, wenn der Preis hoch genug ist, um angesichts ihrer Produktionskosten für sie rentabel zu sein. Schließlich markieren Mollies Produktionskosten von 900 CHF den höchsten Schwellenwert unter den Anbietern, was darauf hindeutet, dass sie erst dann in den Markt eintreten wird, wenn der Preis hoch genug ist, um ihre höheren Produktionskosten zu übersteigen.

Die aggregierte Angebotskurve, die Schritt für Schritt ansteigt, unterstreicht das wirtschaftliche Prinzip, dass die Erzeuger bereit sind, mehr zu verkaufen, wenn der Preis steigt, was das Gesetz des Angebots widerspiegelt. Diese Kurve stellt visuell die Gesamtmenge an Maldiensten dar, die die Anbieter bereit sind, bei verschiedenen Preisniveaus anzubieten, und wie das Angebot mit steigenden Preisen zunimmt.

Diese Darstellung berücksichtigt jedoch nicht die Komplexität und Dynamik des tatsächlichen Wettbewerbs auf dem Markt. Faktoren wie technologische Innovationen, Veränderungen der Rohstoffkosten oder der Eintritt neuer Konkurrenten könnten die Angebotskurve beeinflussen. Wenn beispielsweise eine neue Technologie die Produktionskosten für alle Anbieter senken würde, könnten wir sehen, dass sich die Angebotskurve nach rechts verschiebt, was auf eine größere Angebotsmenge zu jedem Preis hindeutet.

Diese Grafik hilft dabei, Entscheidungen über die Preisgestaltung und die Planung der Produktion auf der Grundlage der Produktionskosten und des Preises, den der Markt tragen kann, zu verstehen. Anbieter müssen sorgfältig abwägen, zu welchem Preis sie ihre Dienste rentabel anbieten können und wie sie ihre Produktion an Preisänderungen anpassen können, um ihren Erzeugerüberschuss zu maximieren.

Berechnung des Produzentenüberschusses[modifier | modifier le wikicode]

Der Produzentenüberschuss ist ein wirtschaftliches Konzept, das die Differenz zwischen dem Preis, zu dem die Produzenten ihre Waren oder Dienstleistungen tatsächlich auf dem Markt verkaufen, und dem Mindestpreis, den sie bereit wären, für diese Waren oder Dienstleistungen zu akzeptieren, d. h. ihren Produktionskosten, darstellt. Er ist ein Maß für den wirtschaftlichen Gewinn und zeigt das Wohlstandsniveau an, das die Produzenten aus dem Verkauf ihrer Produkte ziehen.

Wenn ein Produzent ein Produkt zu einem Preis verkauft, der über den Produktionskosten liegt, erzielt er einen Überschuss. Dieser Überschuss kann als Gewinn oder Profit oberhalb dessen betrachtet werden, was notwendig ist, um den Produzenten zur Produktion des Gutes anzuregen. Anders ausgedrückt: Wenn die Produktionskosten die Mindestkompensation darstellen, die erforderlich ist, damit der Produzent bereit ist, eine bestimmte Menge des Gutes zu liefern, trägt jeder Preis, der über diesen Produktionskosten liegt, zum Überschuss des Produzenten bei.

Der Gesamtüberschuss des Produzenten auf einem Markt ist die Summe der individuellen Überschüsse aller Produzenten. Er wird grafisch durch die Fläche oberhalb der Angebotskurve und unterhalb des Marktpreises bis zur produzierten Menge dargestellt.

Der Produzentenüberschuss ist ein wichtiges Analyseinstrument für Wirtschaftswissenschaftler und Entscheidungsträger. Er kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z. B. durch Änderungen der Produktionskosten, technologische Innovationen, Regierungspolitik oder Änderungen der Marktnachfrage. Beispielsweise kann eine Produktionssteuer den Überschuss des Produzenten verringern, indem sie die Produktionskosten erhöht, während Subventionen ihn erhöhen können.

In einer Marktwirtschaft besteht das Ziel häufig darin, den kombinierten Überschuss von Verbrauchern und Produzenten zu maximieren, was als Hinweis auf wirtschaftliche Effizienz gilt. Wenn die Märkte ohne äußere Eingriffe frei funktionieren und die Bedingungen des vollkommenen Wettbewerbs erfüllt sind, wird der Überschuss von Verbrauchern und Produzenten maximiert, was zu einer Ressourcenallokation führt, die aus Sicht der Pareto-Effizienz als optimal angesehen wird.

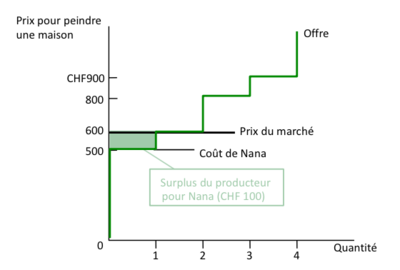

Die Grafik stellt eine treppenförmige Angebotskurve für eine Dienstleistung zum Streichen eines Hauses dar und veranschaulicht den Überschuss des Produzenten für eine Anbieterin, Nana, bei einem gegebenen Marktpreis. Die treppenförmige Angebotskurve steigt an jeder Stufe an, die den individuellen Produktionskosten verschiedener Anbieter für das Streichen eines Hauses entspricht. Diese Stufen zeigen die Preispunkte an, an denen zusätzliche Anbieter in den Markt eintreten. Je höher der Preis, desto mehr Anbieter sind bereit, die Dienstleistung anzubieten, da der Preis ihre jeweiligen Produktionskosten übersteigt.

Nanas Produktionskosten sind auf der Kurve bei 500 CHF markiert, was bedeutet, dass dies der Mindestbetrag ist, den sie erhalten muss, um ihre Kosten zu decken. Der Marktpreis liegt derzeit bei 600 CHF, was durch die horizontale Linie dargestellt wird. Die Differenz zwischen dem Marktpreis und Nanas Produktionskosten stellt ihren Erzeugerüberschuss dar, der visuell durch den rechteckigen Bereich unter dem Marktpreis und über Nanas Produktionskosten angezeigt wird. In diesem Fall erhält Nana einen Produzentenüberschuss von 100 CHF für jedes bemalte Haus (600 CHF - 500 CHF). Dieser Überschuss ist der wirtschaftliche Gewinn, den sie durch den Verkauf ihrer Dienstleistungen über ihren Kosten erzielt. Die Grafik zeigt, dass Nana, wenn der Marktpreis unter 500 CHF läge, nicht bereit wäre, die Dienstleistung zu erbringen, da sie ihre Produktionskosten nicht decken könnte. Umgekehrt würde bei einem Anstieg des Marktpreises, z. B. auf 800 CHF, Nanas Produzentenüberschuss entsprechend steigen.

Der Erzeugerüberschuss ist ein Schlüsselelement, um die Motivation der Erzeuger und ihre Reaktion auf Preisänderungen am Markt zu verstehen. Die Anbieter werden versuchen, ihren Produzentenüberschuss zu maximieren, da dieser zu ihrem Gesamtgewinn beiträgt. Änderungen des Erzeugerüberschusses können auch auf Änderungen des allgemeinen Wohlbefindens der Erzeuger hinweisen und ihre Investitions- und Produktionsentscheidungen in der Zukunft beeinflussen.

Der Produzentenüberschuss wird grafisch durch den Bereich zwischen der Angebotskurve und dem Marktpreis bis hin zur produzierten Menge dargestellt. Der Produzentenüberschuss ist somit der Gesamtgewinn, den die Produzenten aus dem Verkauf ihrer Waren oder Dienstleistungen über ihre Produktionskosten hinaus erzielen. Die Angebotskurve selbst gibt die Mindestkosten an, zu denen die Produzenten bereit sind, eine bestimmte Menge der Ware oder Dienstleistung anzubieten. Wenn der Marktpreis höher ist als diese Mindestkosten, erhalten die Produzenten einen Überschuss, da sie mehr als den Mindestbetrag erhalten, der zur Deckung ihrer Kosten erforderlich ist. Der Betrag, den die Produzenten erhalten, ist der Marktpreis multipliziert mit der Anzahl der verkauften Einheiten, während die Produktionskosten in der Regel durch die Angebotskurve dargestellt werden. Wenn Sie die Gesamtproduktionskosten (die Fläche unter der Angebotskurve bis zur produzierten Menge) vom Gesamteinkommen (das Produkt aus Marktpreis und verkaufter Menge) abziehen, erhalten Sie den Überschuss des Produzenten.

Dieses Konzept ist entscheidend, um die Verteilung der Gewinne in der Wirtschaft zu verstehen und die Effizienz der Märkte zu beurteilen. In einer Situation des Marktgleichgewichts kann der Produzentenüberschuss in Kombination mit dem Konsumentenüberschuss verwendet werden, um die Pareto-Effizienz des Marktes zu bewerten, bei der keine Verbesserung der Wohlfahrt eines Wirtschaftssubjekts möglich ist, ohne die Wohlfahrt eines anderen zu verschlechtern.

Auswirkungen von Änderungen auf den Produzentenüberschuss[modifier | modifier le wikicode]

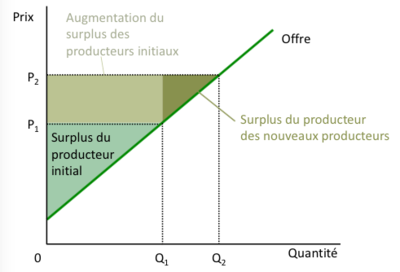

Die Veränderung des Produzentenüberschusses infolge einer Preisänderung ist durch die Fläche oberhalb der Angebotskurve zwischen den beiden Preisen gegeben.

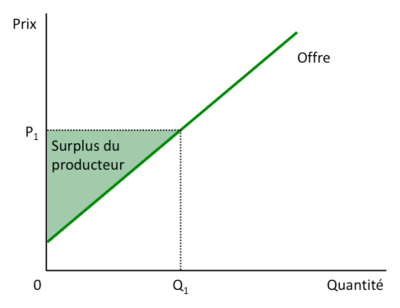

Diese Grafik zeigt eine lineare Angebotskurve für eine Ware oder eine Dienstleistung auf einem bestimmten Markt. Diese Angebotskurve zeigt, dass die Produzenten bereit sind, eine größere Menge ihrer Ware oder Dienstleistung anzubieten, wenn der Preis steigt, was mit dem Gesetz des Angebots in der Wirtschaft übereinstimmt. Die gerade Linie, die vom Ursprung ansteigt, zeigt diese positive Beziehung zwischen Preis und angebotener Menge.

Der Marktpreis wird durch die horizontale Linie auf dem Niveau P1 dargestellt, und die entsprechende Menge, die die Produzenten zu diesem Preis zu verkaufen bereit sind, ist Q1. Der Überschuss des Produzenten wird dann durch den grün gefärbten Bereich unter dem Preis P1 und oberhalb der Angebotskurve bis zur Menge Q1 dargestellt. Dieser Bereich veranschaulicht die Differenz zwischen dem Preis, den die Produzenten für ihre Waren oder Dienstleistungen erhalten, und den Kosten für die Produktion dieser Waren oder Dienstleistungen. Anders ausgedrückt: Dieser grüne Bereich stellt den Gewinn oder Nettogewinn dar, den die Produzenten über den minimalen Ausgleich hinaus erzielen, den sie benötigen, um die Menge Q1 zu produzieren.

Dieser Produzentenüberschuss ist ein entscheidender Faktor für das Verständnis der wirtschaftlichen Anreize der Produzenten. Je größer der Überschuss, desto größer ist der Anreiz für die Produzenten, ihre Produktion zu steigern, da dies bedeutet, dass sie einen Preis erhalten, der signifikant über ihren Produktionskosten liegt. Es ist dieser Gewinn, der in das Unternehmen für Innovation oder Expansion reinvestiert oder zur Erhöhung der Unternehmensreserven verwendet werden kann. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass die Grafik eine vereinfachte Situation darstellt. In der Realität können die Produktionskosten von Produzent zu Produzent unterschiedlich sein, und die Angebotskurve verläuft möglicherweise nicht linear. Darüber hinaus können Änderungen in der Technologie, den Kosten der Inputs oder der Regierungspolitik die Angebotskurve verschieben und so den Überschuss des Produzenten beeinflussen.

Diese Grafik dient als Modell zur Analyse der Auswirkungen von Preisänderungen auf die Erzeuger und kann bei strategischen Entscheidungen über die Produktion und Preisgestaltung helfen. Sie ist auch für politische Entscheidungsträger nützlich, die Interventionen zur Stabilisierung der Preise oder zur Unterstützung bestimmter Industrien in Betracht ziehen könnten, die sich direkt auf den Überschuss des Produzenten auf dem Markt auswirken.

Optimierung der Ressourcenallokation[modifier | modifier le wikicode]

Maximierung des Gesamtüberschusses[modifier | modifier le wikicode]

In einem vollkommen wettbewerbsfähigen Markt ohne Marktversagen kann die Ressourcenallokation durch den Markt die Gesamtwohlfahrt maximieren, die als Gesamtüberschuss bezeichnet wird und die Summe des Verbraucherüberschusses und des Produzentenüberschusses ist. Der Gesamtüberschuss ist ein Maß für die wirtschaftliche Effizienz und wird maximiert, wenn die Märkte frei funktionieren und Güter so lange gehandelt werden, bis der zusätzliche Überschuss jeder zusätzlichen Transaktion null ist. Der Verbraucherüberschuss ist das Maß für den Gewinn, den die Verbraucher erzielen, wenn sie Waren und Dienstleistungen zu einem Preis kaufen, der unter dem liegt, den sie bereit wären zu zahlen, während der Produzentenüberschuss der Gewinn ist, den die Produzenten erzielen, wenn sie Waren und Dienstleistungen zu einem Preis verkaufen, der über ihren Produktionskosten liegt. Wenn diese beiden Überschüsse addiert werden, spiegeln sie den Gesamtüberschuss des Marktes wider.

Der Markt gilt aus der Sicht von Pareto als effizient, wenn keine andere Ressourcenallokation ein Individuum besser stellen kann, ohne ein anderes Individuum schlechter zu stellen. In einem solchen Markt ist der Gleichgewichtspreis erreicht, wenn die nachgefragte Menge gleich der angebotenen Menge ist, was auch bedeutet, dass der Gesamtüberschuss maximiert wird. An diesem Gleichgewichtspunkt ist es nicht möglich, den Überschuss auf der einen Seite zu erhöhen, ohne den Überschuss auf der anderen Seite zu verringern. Allerdings können reale Märkte Versäumnisse aufweisen, die eine solche Effizienz verhindern. Zu diesen Fehlern gehören die Existenz von Marktmacht (wie bei Monopolen oder Oligopolen), externe Effekte (wenn Kosten oder Nutzen vom Markt nicht vollständig berücksichtigt werden), öffentliche Güter (die aufgrund ihrer nicht ausgrenzbaren und nicht rivalisierenden Natur nicht effizient vom Markt produziert oder zugeteilt werden) und unvollständige Informationen.

Wenn es zu Marktversagen kommt, können Interventionen wie Regulierung oder Steuerpolitik erforderlich sein, um diese Ineffizienzen zu korrigieren und sich einer Allokation anzunähern, die den Gesamtüberschuss maximiert. Die Wohlfahrtsökonomie befasst sich mit diesen Fragen und versucht zu verstehen, wie Interventionen den Überschuss von Verbrauchern und Produzenten und damit die Gesamtwohlfahrt beeinflussen können.

In einem Gleichgewichtsmarkt ist der Preis, den die Verbraucher für eine Ware oder Dienstleistung zahlen, gleich dem Preis, den die Produzenten für diese Ware oder Dienstleistung erhalten. Folglich neutralisieren sich der gezahlte und der erhaltene Preis bei der Berechnung des Gesamtüberschusses. Dies führt zu einer vereinfachten Formel für den Gesamtüberschuss, der dem Gesamtwert entspricht, den die Verbraucher den Waren oder Dienstleistungen beimessen, abzüglich der Gesamtkosten für die Produktion dieser Waren oder Dienstleistungen. Dieses Maß des Gesamtüberschusses ist ein Indikator für die wirtschaftliche Effizienz des Marktes.

Wenn der Gesamtüberschuss maximiert ist, gibt es keine möglichen Transaktionen mehr, die den Wert für die Verbraucher erhöhen könnten, ohne die Produktionskosten proportional zu erhöhen, und umgekehrt. In einem solchen Zustand gilt der Markt im Sinne von Pareto als effizient, da es nicht möglich ist, jemanden besser zu stellen, ohne jemand anderen schlechter zu stellen. In einer idealen Situation wird der freie Markt ohne Eingriffe oder Versagen dieses Effizienzniveau von selbst erreichen. In der Realität kommt es jedoch auf vielen Märkten zu Fehlern, die möglicherweise Interventionen erfordern, um zur Maximierung des Gesamtüberschusses und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz beizutragen. Dazu können Korrekturen für externe Effekte, Regulierungen gegen Marktmacht oder die Bereitstellung öffentlicher Güter gehören, die der Markt allein nicht optimal produzieren würde.

Eine Ressourcenallokation gilt im Sinne von Pareto als effizient, wenn sie den Gesamtüberschuss maximiert, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, Ressourcen so umzuverteilen, dass eine Person besser gestellt wird, ohne eine andere schlechter zu stellen. In Bezug auf den Überschuss bedeutet dies, dass sowohl der Überschuss des Verbrauchers als auch der Überschuss des Produzenten maximiert werden und kein zusätzlicher Gewinn erzielt werden kann, ohne dass eine der Parteien einen Verlust erleidet. In einer solchen effizienten Situation erreicht der Markt ein so genanntes Pareto-Gleichgewicht, bei dem die Ressourcen so zugeteilt werden, dass sie für die Gesellschaft als Ganzes den größtmöglichen Nutzen bringen. Der Gesamtüberschuss, der die Summe aus dem Überschuss der Verbraucher und dem Überschuss der Produzenten darstellt, ist dann auf seinem höchsten Stand. Dies bedeutet, dass die Verbraucher den größtmöglichen Wert aus den von ihnen konsumierten Waren und Dienstleistungen ziehen und die Produzenten die höchstmögliche Rendite für ihre Investitionen und ihre Arbeit erhalten. Dieses Ideal wird theoretisch in vollkommen wettbewerbsfähigen Märkten erreicht, in denen es keine externen Effekte, öffentlichen Güter, Informationsasymmetrien oder andere Marktdefizite gibt. In der Realität sind häufig staatliche Eingriffe wie Regulierungen und Steuern erforderlich, um Ineffizienzen zu korrigieren und sich der Pareto-Effizienz anzunähern.

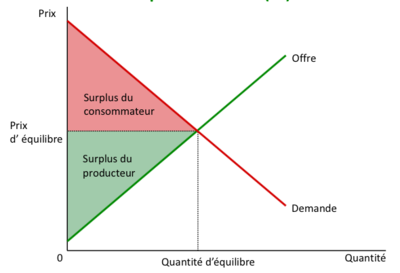

Diese Grafik zeigt einen typischen Markt im Gleichgewicht, in dem sich die Angebots- und Nachfragekurven kreuzen. Die Angebotskurve wird durch eine ansteigende Linie dargestellt, die anzeigt, dass die Produzenten bei steigendem Preis aufgrund der höheren Rentabilität bereit sind, mehr Güter anzubieten. Die Nachfragekurve hingegen verläuft nach unten und zeigt, dass die Verbraucher bereit sind, bei steigendem Preis gemäß dem Gesetz der Nachfrage weniger Güter zu kaufen.

Der Punkt, an dem sich diese beiden Kurven schneiden, bestimmt den Gleichgewichtspreis des Marktes und die Gleichgewichtsmenge. Beim Gleichgewichtspreis ist die Menge, die die Produzenten zu verkaufen bereit sind, genau gleich der Menge, die die Verbraucher zu kaufen bereit sind.

Der Überschuss der Verbraucher wird durch die rot gefärbte Fläche unterhalb des Gleichgewichtspreises und oberhalb der Nachfragekurve dargestellt. Dies ist die Differenz zwischen dem, was die Verbraucher zu zahlen bereit sind (ihr wahrgenommener Wert der Ware oder Dienstleistung), und dem, was sie zum Gleichgewichtspreis zahlen. Es ist der Nettogewinn, den die Verbraucher durch ihre Käufe auf dem Markt erzielen.

Der Überschuss des Produzenten ist die grün eingefärbte Fläche oberhalb des Gleichgewichtspreises und unterhalb der Angebotskurve. Dieser Überschuss misst die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Preis, zu dem die Produzenten theoretisch bereit wären zu verkaufen (der als Produktionskosten betrachtet werden kann). Es ist der Nettogewinn, den die Produzenten erzielen, nachdem sie ihre Güter zum Gleichgewichtspreis verkauft haben.

Wenn beide Überschüsse zusammengefasst werden, bilden sie den Gesamtmarktüberschuss, der das Maß für die wirtschaftliche Effizienz eines Marktes ist. In einem vollkommen wettbewerbsfähigen Markt ohne externe Effekte oder andere Marktdefizite ist der Gesamtüberschuss im Gleichgewicht maximiert. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist, das Wohlergehen eines Individuums zu steigern, ohne das Wohlergehen eines anderen zu verringern, und dass der Markt die Ressourcen so effizient wie möglich zuteilt.

Die Grafik verdeutlicht die Effizienz des Marktes im Hinblick auf die Optimierung der Ressourcen und die Maximierung der Wohlfahrt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Idealzustand auf mehreren Annahmen beruht, u. a. keine Ein- und Austrittsschranken, perfekte Informationen und homogene Waren. In der Realität sind diese Bedingungen nicht immer erfüllt und es können Ineffizienzen auftreten, die manchmal Eingriffe zur Korrektur des Marktes erfordern.

Fallbeispiel: Analyse des Marktes für Lammfleisch[modifier | modifier le wikicode]

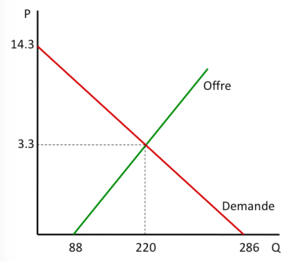

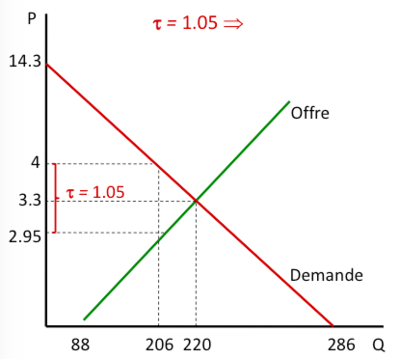

Die folgende Grafik stellt einen Markt für Lammfleisch dar, wobei sich die Angebots- und Nachfragekurven schneiden, um das Marktgleichgewicht anzuzeigen. Die vertikale Achse (P) stellt den Preis für Lammfleisch in Dollar dar und die horizontale Achse (Q) die Menge an Lammfleisch.

Die Nachfragekurve, dargestellt durch die von links nach rechts abfallende rote Linie, zeigt an, dass die nachgefragte Menge umso größer ist, je niedriger der Preis ist. Dies spiegelt das Gesetz der Nachfrage wider: Die Verbraucher fragen im Allgemeinen mehr von einem Gut nach, wenn der Preis sinkt. Die Nachfragekurve schneidet die Preisachse bei 14,3, was der maximale Preis wäre, den die Verbraucher für die Nullmenge des Produkts zu zahlen bereit wären, und sie kreuzt die Mengenachse bei 286, was die maximale Menge darstellt, die die Verbraucher nehmen würden, wenn Lammfleisch kostenlos wäre.

Die Angebotskurve, dargestellt durch die von links nach rechts ansteigende grüne Linie, zeigt, dass die angebotene Menge umso größer ist, je höher der Preis ist. Dies folgt dem Gesetz des Angebots: Die Produzenten sind bereit, mehr von einem Gut zu verkaufen, wenn der Preis steigt. Die Angebotskurve schneidet die Mengenachse bei 88, was die minimal angebotene Menge zum Preis von 0 wäre.

Die beiden Kurven schneiden sich im Gleichgewichtspunkt, wo der Preis bei 3,3 Dollar und die Gleichgewichtsmenge bei 220 Einheiten liegt. Dieser Schnittpunkt zeigt den Preis und die Menge an, bei dem die Menge, die die Verbraucher kaufen wollen, genau der Menge entspricht, die die Produzenten verkaufen wollen.

Diese Grafik zeigt einen Markt im Gleichgewicht ohne Überschüsse oder Knappheit an Lammfleisch. Das Gleichgewicht ist effizient im Sinne von Pareto, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, jemanden besser zu stellen, ohne einen anderen schlechter zu stellen. Wenn der Preis über 3,3 Dollar läge, gäbe es einen Überschuss an Lammfleisch, da die angebotene Menge die nachgefragte Menge übersteigen würde. Wenn der Preis unter 3,3 USD läge, gäbe es einen Mangel, weil die nachgefragte Menge die angebotene Menge übersteigen würde. In einem solchen Markt ist der Gesamtüberschuss (die Summe der Überschüsse des Verbrauchers und des Produzenten) an diesem Gleichgewichtspunkt maximiert. Der Verbraucherüberschuss wäre die Fläche unterhalb der Nachfragekurve und oberhalb des Gleichgewichtspreises, während der Produzentenüberschuss die Fläche oberhalb der Angebotskurve und unterhalb des Gleichgewichtspreises wäre. Ihre Summe stellt den gesamten wirtschaftlichen Nutzen dar, der durch den Markt für alle Teilnehmer generiert wird.

- et

In diesem Beispiel wird der Markt für Lammfleisch analysiert, indem lineare Funktionen zur Darstellung der Nachfrage und des Angebots verwendet werden. Die Gleichungen für Nachfrage und Angebot sind jeweils gegeben durch und , wobei und die Preise der Nachfrage und des Angebots sind. Im Gleichgewicht sind die nachgefragte und die angebotene Menge gleich , und der Gleichgewichtspreis ist Dollar.

Gemäß den bereitgestellten Gleichungen :

Die Gleichgewichtsmenge () beträgt 220 Einheiten.

Der Gleichgewichtspreis () beträgt 3,3 Dollar.

Der Verbraucherüberschuss (SC) wird als der Bereich eines Dreiecks unterhalb der Nachfragekurve und oberhalb des Gleichgewichtspreises berechnet. Mathematisch wird er als die Differenz zwischen der maximalen Zahlungsbereitschaft (der Preis, der auf der Preisachse der Nachfragefunktion abgefangen wird, wenn die Menge null ist) und dem Gleichgewichtspreis, multipliziert mit der im Gleichgewicht verkauften Menge, alles geteilt durch zwei, berechnet. In diesem Beispiel beträgt der Überschuss des Verbrauchers dollars.

Der Produzentenüberschuss (SP) wird ebenfalls als Fläche eines Dreiecks berechnet, diesmal jedoch oberhalb der Angebotskurve und unterhalb des Gleichgewichtspreises. Er entspricht der Differenz zwischen dem Gleichgewichtspreis und dem Preis, zu dem die Produzenten bereit wären, das Gut für null Einheiten zu liefern (die Produktionskosten für null Einheiten), multipliziert mit der im Gleichgewicht verkauften Menge, alles geteilt durch zwei. Der Überschuss des Produzenten beträgt dollars.

Der Gesamtüberschuss (Stot) des Marktes schließlich ist die Summe des Verbraucherüberschusses und des Produzentenüberschusses. Er stellt die Gesamtsumme der wirtschaftlichen Vorteile für Verbraucher und Produzenten auf dem Markt für Lammfleisch dar. Hier beträgt der Gesamtüberschuss Dollar. Das bedeutet, dass die Allokation von Ressourcen auf diesem Lammfleischmarkt zum Gleichgewichtspreis und zur Gleichgewichtsmenge eine wirtschaftliche Gesamtwohlfahrt von 1718.2 Dollar für die Gesellschaft erzeugt.

Discussion on Market Efficiency[modifier | modifier le wikicode]

Schlüsselkonzepte der Markteffizienz[modifier | modifier le wikicode]

Die Grundprinzipien der Wirtschaftstheorie in Bezug auf die Effizienz von Märkten, insbesondere bei vollkommener Konkurrenz. Hier eine ausführliche Erklärung zu jeder dieser Bemerkungen:

- Allocation to buyers according to attributed value: Auf einem effizienten Markt werden Güter und Dienstleistungen zuerst denjenigen Käufern zugeteilt, die sie am meisten wertschätzen. Dies zeigt sich in ihrer Bereitschaft, im Vergleich zu anderen Käufern einen höheren Preis zu zahlen. Dieses Prinzip stellt sicher, dass die Ressourcen auf die günstigste Weise genutzt werden, da die Güter von denjenigen konsumiert werden, die den größten subjektiven Nutzen daraus ziehen. Diese Allokation ist in der Grafik des Marktgleichgewichts sichtbar, wo der Preis das Zusammentreffen der Zahlungsbereitschaft der Verbraucher und der Verkaufsbereitschaft der Produzenten widerspiegelt.

- Allokation an die effizientesten Produzenten : Die Produzenten, die Waren und Dienstleistungen zu den niedrigsten Kosten anbieten können, weil sie Vorteile wie bessere Technologien, einen besseren Zugang zu Ressourcen oder effizientere Produktionsmethoden haben, werden diejenigen sein, die zu wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Markt verkaufen können. Dies führt zu einer Situation, in der die effizientesten Produzenten im Geschäft bleiben, während die weniger effizienten aus dem Markt ausscheiden oder sich anpassen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Dies maximiert die Produktionseffizienz, da die Güter zu den geringstmöglichen Kosten produziert werden.

- Maximierung des Gesamtüberschusses und Laissez-faire-Optimalität: Die Vorstellung, dass ein freier Markt ohne äußere Eingriffe zu einer Ressourcenallokation führt, die den Gesamtüberschuss maximiert, ist eine Schlussfolgerung der Theorie der wirtschaftlichen Wohlfahrt. In Abwesenheit von Marktversagen ist das erreichte Wettbewerbsgleichgewicht im Sinne von Pareto effizient, da es nicht möglich ist, das Wohlbefinden eines Individuums zu verbessern, ohne das Wohlbefinden eines anderen zu verschlechtern. Dieses Laissez-faire-Prinzip wird oft zitiert, um freie Märkte und eine Wirtschaftspolitik zu verteidigen, die staatliche Eingriffe einschränkt.

Diese Bemerkungen setzen eine Reihe idealisierter Annahmen voraus, zu denen vollkommen wettbewerbsfähige Märkte, keine Marktmacht von Käufern und Verkäufern, keine externen Effekte, vollständige und vollkommen symmetrische Informationen sowie klar definierte und durchgesetzte Eigentumsrechte gehören. In der Realität sind oft nicht alle diese Bedingungen erfüllt, was ein Eingreifen rechtfertigen kann, um die daraus resultierenden Ineffizienzen zu korrigieren und die Gesamtwohlfahrt zu verbessern.

Die Effizienz im Sinne von Pareto, die in einem vollkommen wettbewerbsorientierten Markt erreicht wird, konzentriert sich ausschließlich auf die Optimierung des Gesamtüberschusses, ohne die Verteilung dieses Überschusses auf die einzelnen Marktteilnehmer zu berücksichtigen. Mit anderen Worten: Obwohl ein Markt durch die Maximierung des Gesamtüberschusses effizient sein kann, garantiert dies nicht, dass das Ergebnis im Hinblick auf die Verteilung von Ressourcen und Einkommen zwischen den Individuen fair oder "gerecht" ist.

Fairness ist ein normatives Konzept, das sich auf die soziale Gerechtigkeit und die Verteilung von Gütern und Wohlstand in der Gesellschaft bezieht. Die Kriterien für Gerechtigkeit sind je nach politischer und philosophischer Perspektive sehr unterschiedlich, und was in einer Gesellschaft als gerecht gilt, kann in einer anderen Gesellschaft anders wahrgenommen werden. Beispielsweise kann eine Ressourcenverteilung, die gleiche Ergebnisse fördert, nach bestimmten ethischen Rahmenbedingungen als gerecht angesehen werden, während andere möglicherweise gleiche Chancen oder Proportionalität wertschätzen, bei der Belohnungen entsprechend dem Beitrag jedes Einzelnen verteilt werden.

Wirtschaftliche Effizienz und Gerechtigkeit werden daher in der Wirtschaftswissenschaft häufig getrennt behandelt. Staatliche Eingriffe, wie progressive Besteuerung und Einkommensumverteilung, werden häufig eingesetzt, um Ungleichheiten zu korrigieren und die Gerechtigkeit zu verbessern. Allerdings können diese Eingriffe manchmal mit der Markteffizienz kollidieren, indem sie Verzerrungen verursachen. Somit stehen die politischen Entscheidungsträger vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Gerechtigkeit zu finden, was heikle Kompromisse und politische Entscheidungen erfordern kann.

Erforschung der Grenzen der Marktautonomie[modifier | modifier le wikicode]

Die Grenzen des Laissez-faire-Prinzips ergeben sich aus verschiedenen realen Bedingungen, die vom Ideal vollkommen wettbewerbsfähiger Märkte abweichen. Diese Marktmängel rechtfertigen häufig staatliche Eingriffe, um Ineffizienzen zu korrigieren oder zu mildern und eine gerechtere Ressourcenallokation zu fördern. Hier sind die wichtigsten erwähnten Mängel:

- Unvollständiger Wettbewerb: In einem Markt mit unvollständigem Wettbewerb, wie Monopolen, Oligopolen oder Monopsomen, können Hersteller oder Verbraucher Preise und Mengen beeinflussen und so verhindern, dass der Markt eine effiziente Ressourcenallokation erreicht. Marktmacht kann zu höheren Preisen und geringeren Mengen führen, als sie in einem wettbewerbsorientierten Markt erreicht würden, wodurch der Gesamtüberschuss verringert wird.

- Positive oder negative Externalitäten: Eine Externalität ist ein Effekt, den eine wirtschaftliche Transaktion zwischen zwei Parteien auf eine dritte Partei hat, die nicht direkt an der Transaktion beteiligt ist. Negative Externalitäten wie Umweltverschmutzung führen zu sozialen Kosten, die von den Produzenten oder Verbrauchern nicht berücksichtigt werden, während positive Externalitäten wie Innovation zu sozialen Vorteilen führen, die die privaten Vorteile übersteigen. Sich selbst überlassenen Märkten gelingt es nicht, diese Kosten oder Gewinne zu internalisieren, was bei negativen Externalitäten zu Überproduktion und bei positiven Externalitäten zu Unterproduktion führen kann.

- Öffentliche Güter: Öffentliche Güter sind Güter, die nicht exklusiv (niemand kann daran gehindert werden, sie zu konsumieren) und nicht-rivalisierend (der Konsum durch eine Person beeinträchtigt nicht die Verfügbarkeit für andere) sind. Beispiele sind die Landesverteidigung, Leuchttürme oder Radiosendungen. Märkte neigen dazu, öffentliche Güter zu unterproduzieren, da es schwierig ist, die Nutzer zu zwingen, für ihren Konsum zu bezahlen, was zu einem Trittbrettfahrerproblem führt

- Ungleichheitsprobleme: Laissez-faire garantiert keine gerechte Verteilung von Wohlstand oder Einkommen. Märkte können zu Ergebnissen führen, bei denen sich der Reichtum in den Händen einiger weniger konzentriert, während andere möglicherweise nicht über genügend Ressourcen verfügen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Diese Ungleichheit kann auf anfängliche Unterschiede in der Ausstattung mit Ressourcen, Bildung oder Fähigkeiten zurückzuführen sein.

In jedem dieser Fälle kann es notwendig sein, dass die Regierungen mit politischen Maßnahmen wie Regulierung, Besteuerung, Bereitstellung öffentlicher Güter und Umverteilungsprogrammen eingreifen, um Marktversagen zu korrigieren und eine gerechtere und effizientere Gesellschaft zu fördern.

Analyse von Staatsinterventionen und Staatsversagen[modifier | modifier le wikicode]

Genauso wie es Marktversagen gibt, gibt es auch Regierungsversagen, das manchmal auch als "Staatsversagen" bezeichnet wird. Solche Ausfälle können auftreten, wenn staatliche Eingriffe die Marktergebnisse nicht verbessern oder wenn sie diese unbeabsichtigt verschlechtern. Einige Beispiele für solche Fehlleistungen sind:

- Bürokratische Ineffizienz: Regierungen können unter bürokratischer Schwerfälligkeit leiden, die ihre Fähigkeit beeinträchtigt, schnell und effektiv auf wirtschaftliche Probleme zu reagieren. Die Bürokratie kann aufgrund komplizierter Verfahren, fehlender Leistungsanreize oder der Schwierigkeit, Produktivität zu messen und zu belohnen, ineffizient sein.

- Unvollkommene Informationen: Ebenso wie Marktteilnehmer können auch Entscheidungsträger der Regierung nicht über vollständige oder genaue Informationen verfügen, was zu suboptimalen Entscheidungen oder unbeabsichtigten Konsequenzen führen kann. Das Sammeln und Analysieren von Informationen kann kostspielig und zeitaufwändig sein.

- Regulatory Capture: Dies geschieht, wenn regulierte Branchen einen unzulässigen Einfluss auf die für ihre Regulierung zuständigen Regierungsstellen ausüben, häufig um Gesetze und Richtlinien zu ihren Gunsten zu gestalten. Dies kann zu Regulierungen führen, die den Interessen der Wirtschaft auf Kosten des öffentlichen Interesses dienen.

- Kurzfristige politische Ziele: Politiker können durch kurzfristige Wahlzyklen motiviert sein, was sie dazu veranlasst, sich auf politische Maßnahmen zu konzentrieren, die kurzfristig sichtbare Vorteile auf Kosten langfristiger Vorteile bringen, oder unpopuläre, aber notwendige Maßnahmen zu vermeiden.

- Anreizprobleme: Die Anreize für Regierungsakteure sind nicht immer mit den Interessen der Gesellschaft als Ganzes abgestimmt. Beispielsweise können Politiker Anreize haben, übermäßige öffentliche Ausgaben zu tätigen, um die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen, auch wenn diese Ausgaben wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind.

- Hohe Transaktionskosten: Regierungsinterventionen gehen häufig mit hohen Transaktionskosten einher, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung und Einhaltung von Vorschriften.

Aus diesen und anderen Gründen ist es von entscheidender Bedeutung, jede geplante Regierungsintervention sorgfältig zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erreicht, ohne Kollateralschäden oder unerwartete Nebenwirkungen zu verursachen. Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ein wichtiges Instrument in diesem Prozess, mit dem die erwarteten Vorteile einer Politik gegen ihre potenziellen Kosten und Risiken des Scheiterns abgewogen werden können.

Theorie und Praxis der Besteuerung[modifier | modifier le wikicode]

Einführung in die Prinzipien der Besteuerung[modifier | modifier le wikicode]

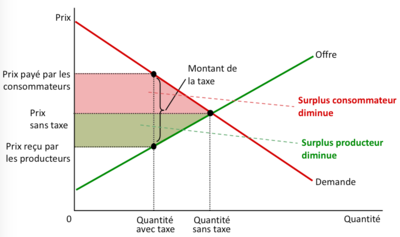

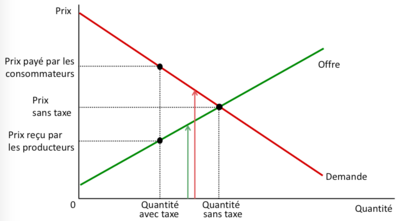

Wenn eine Regierung eine Steuer auf eine Ware oder eine Dienstleistung erhebt, hat dies unmittelbare und erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft dieses Marktes. Das Vorhandensein der Steuer führt tendenziell zu einer Verringerung der Menge der gehandelten Waren oder Dienstleistungen, da sie eine zusätzliche Belastung einführt, die von den Verbrauchern und Produzenten berücksichtigt werden muss. Wenn beispielsweise eine Steuer auf Kraftstoff erhoben wird, könnten die Verbraucher aufgrund des höheren Preises weniger verbrauchen, und die Tankstellen könnten weniger geneigt sein, große Mengen Kraftstoff auf Lager zu halten, da sie wissen, dass die Nachfrage zurückgegangen ist.

Der Preis, den die Verbraucher für die besteuerte Ware oder Dienstleistung zahlen, erhöht sich in der Regel um den Wert der Steuer. Nehmen wir wieder das Beispiel Kraftstoff: Wenn die Regierung eine Steuer von 0,20 $ pro Liter erhebt, wird der Preis an der Zapfsäule für die Verbraucher wahrscheinlich um diesen Betrag steigen, wodurch der Kraftstoff für die Fahrer teurer wird. Der Preis, den die Produzenten für jede verkaufte Einheit erhalten, sinkt hingegen, da ein Teil des Geldes, das sie sonst erhalten hätten, nun in Form einer Steuer an die Regierung fließt. In unserem Beispiel könnte dies bedeuten, dass die Ölraffinerien für jeden verkauften Liter Kraftstoff weniger erhalten, was sie dazu veranlassen könnte, ihre Produktion zu drosseln.

Ein Schlüsselaspekt der Besteuerung ist, dass die Steuerwirkung bzw. die tatsächliche wirtschaftliche Belastung durch eine Steuer nicht unbedingt davon abhängt, wer gesetzlich verpflichtet ist, sie zu zahlen. Unabhängig davon, ob die Steuer von Verkäufern oder Käufern erhoben wird, werden die Auswirkungen auf den Markt in Form von Preisen und Mengen die gleichen sein, nachdem die Marktanpassungen stattgefunden haben. Dies liegt an den Verhaltensänderungen von Verbrauchern und Produzenten als Reaktion auf die Steuer, die sich letztlich auf die Gleichgewichtspreise und die Verteilung der Steuerlast unter ihnen auswirken.

Wer die tatsächliche Belastung durch die Steuer trägt, hängt weitgehend von den Elastizitäten von Angebot und Nachfrage ab. Die Elastizität misst die Empfindlichkeit der nachgefragten oder angebotenen Menge gegenüber einer Preisänderung. Wenn wir beispielsweise ein wichtiges Medikament betrachten, für das es keinen nahen Ersatz gibt und das die Patienten unbedingt benötigen, wird die Nachfrage wahrscheinlich unelastisch sein. In diesem Fall werden die Patienten, selbst wenn der Preis des Medikaments aufgrund der Steuer steigt, es weiterhin kaufen, weil sie keine andere Wahl haben. Folglich werden die Verbraucher letztendlich einen großen Teil der Steuer tragen. Umgekehrt könnte, wenn ein Produkt viele nahe Substitute hat, wie z. B. Obst, eine kleine Preiserhöhung aufgrund einer Steuer dazu führen, dass die Verbraucher auf die Alternativen ausweichen, d. h. die Hersteller können nicht die gesamte Steuer an die Verbraucher weitergeben, ohne einen erheblichen Teil ihres Marktes zu verlieren.

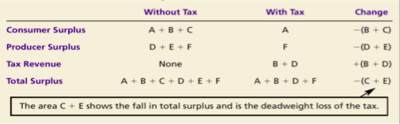

Die Besteuerung wirkt sich in zweifacher Hinsicht auf die Wirtschaft aus: Sie beeinflusst die Wohlfahrt der Marktteilnehmer und generiert Einnahmen für die Regierung.

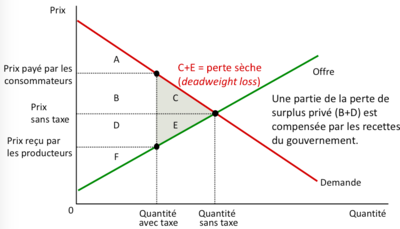

Auswirkungen auf die Wohlfahrt (Surplus Total)

Die Einführung einer Steuer auf einem Markt verringert den Gesamtüberschuss, der sich aus der Summe des Verbraucherüberschusses (SC) und des Produzentenüberschusses (SP) zusammensetzt. Der Mechanismus hierfür ist folgender: