Surplus del consumatore e del produttore

Basato su un corso di Federica Sbergami[1][2][3]

Principi e concetti di microeconomia ● Approcci metodologici al corso introduttivo di microeconomia ● Forze di mercato: domanda e offerta ● Elasticità e loro applicazioni ● Domanda, offerta e politiche governative ● Surplus del consumatore e del produttore ● Esternalità e ruolo del governo ● Principi e dilemmi dei beni pubblici nell'economia di mercato Costi di produzione ● Imprese in concorrenza perfetta ● Imprese in concorrenza monopolistica ● Concorrenza monopolistica ● Oligopolio ● Vincoli e preferenze dei consumatori ● Scelta del consumatore ● Problemi di informazione e scelta pubblica

L'economia del benessere è un'importante branca dell'economia che si concentra sulla comprensione e sulla valutazione dell'efficienza e dell'equità dell'allocazione delle risorse da parte del mercato. Questa disciplina cerca di determinare se l'allocazione delle risorse attraverso il meccanismo di mercato massimizzi il benessere collettivo. Opera attraverso due prismi di analisi distinti ma complementari: l'analisi positiva e l'analisi normativa.

L'analisi positiva cerca di osservare e descrivere i fenomeni economici in modo oggettivo. Ad esempio, può esaminare gli effetti di un cambiamento nella politica fiscale sui redditi senza giudicare se questi effetti siano desiderabili o meno. L'analisi normativa, invece, si avventura nel regno dei giudizi di valore, chiedendosi cosa dovrebbe essere. Valuta, ad esempio, se l'allocazione delle risorse da parte del mercato sia equa o efficiente, andando oltre la semplice osservazione per interrogarsi sulla desiderabilità dei risultati economici. Nell'economia del benessere, strumenti come il surplus del consumatore e del produttore vengono utilizzati per misurare i benefici che individui e imprese traggono dalla partecipazione al mercato. Questi strumenti aiutano a valutare se il mercato alloca le risorse in modo da massimizzare il benessere collettivo, che è la somma dei benefici individuali di tutti i partecipanti al mercato.

L'economia del benessere si occupa anche di questioni di equità ed efficienza. Ad esempio, può esaminare se la distribuzione delle risorse e della ricchezza è equa o se il mercato riesce ad allocare le risorse in modo da massimizzare la produzione e la soddisfazione dei bisogni e dei desideri della società. Esamina anche fenomeni come le esternalità e i beni pubblici, in cui le forze di mercato possono non portare a un'allocazione efficiente delle risorse. Le esternalità, come l'inquinamento, in cui i costi o i benefici di un'attività economica si ripercuotono su altri soggetti non direttamente coinvolti nella transazione, sono un classico esempio di fallimento del mercato che l'economia del benessere cerca di comprendere e correggere. L'applicazione dell'economia del benessere nella vita reale è vasta. Ad esempio, i governi utilizzano i suoi principi per progettare politiche fiscali che non solo generano entrate, ma cercano anche di distribuire equamente il carico fiscale. Allo stesso modo, nel caso della regolamentazione ambientale, l'economia del benessere aiuta a bilanciare i costi economici della riduzione dell'inquinamento con i benefici in termini di salute pubblica e ambiente.

Per valutare i benefici che consumatori e produttori traggono dalla loro partecipazione al mercato, l'economia del benessere si basa sui concetti di surplus del consumatore e del produttore. Questi concetti sono fondamentali per capire come il mercato alloca le risorse e per valutare se questa allocazione massimizza il benessere complessivo della società. Il surplus del consumatore è la misura dei benefici che i consumatori ottengono acquistando beni e servizi. Più precisamente, rappresenta la differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare per un bene o un servizio e quanto effettivamente pagano. Se, ad esempio, un consumatore è disposto a pagare 15 euro per un prodotto ma ne paga solo 10, il suo surplus è di 5 euro. Questo surplus riflette il beneficio o la soddisfazione ottenuti oltre al costo sostenuto. D'altra parte, il surplus del produttore è la differenza tra l'importo che i produttori ricevono per la vendita dei loro beni o servizi e il costo di produzione. È essenzialmente il profitto che i produttori ottengono dalla vendita dei loro prodotti oltre i costi di produzione. Ad esempio, se un produttore vende un bene a 20 euro quando il costo di produzione è di 15 euro, il suo surplus è di 5 euro.

In un mercato perfettamente funzionante, senza difetti (come esternalità, beni pubblici, informazioni imperfette o monopoli), l'allocazione delle risorse da parte del mercato è detta "efficiente" nel senso di Pareto. Ciò significa che nessuno può essere migliorato senza peggiorare la situazione di qualcun altro. In questo scenario ideale, il mercato riesce a massimizzare il benessere aggregato, che è la somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore. Ciò si traduce in un'allocazione delle risorse che non solo massimizza la produzione aggregata, ma lo fa in un modo in cui i benefici di alcuni non sono ottenuti a spese di altri. Questa analisi idealizzata del mercato perfetto serve come punto di riferimento per valutare le prestazioni dei mercati reali. Gli economisti possono quindi identificare i fallimenti del mercato e proporre interventi politici per correggerli, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'equità dell'allocazione delle risorse.

Analisi del surplus economico[modifier | modifier le wikicode]

Il surplus del consumatore e del produttore sono concetti fondamentali in economia che ci permettono di analizzare e valutare l'efficienza con cui i mercati allocano le risorse. Queste due misure ci aiutano a capire i benefici che consumatori e produttori traggono dalle loro interazioni sul mercato. Sono indicatori essenziali per valutare le prestazioni del mercato e per orientare le politiche economiche volte a migliorare l'efficienza e l'equità dell'allocazione delle risorse.

Il surplus del consumatore è la differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare per un bene o un servizio e quanto effettivamente pagano. Rappresenta quindi il beneficio o il vantaggio che un consumatore ottiene acquistando un bene a un prezzo inferiore a quello che era disposto a pagare. Ad esempio, se un individuo è disposto a pagare 15 euro per un libro ma lo paga solo 10 euro, il suo surplus di consumo è di 5 euro. Questo surplus indica il valore aggiuntivo che il consumatore percepisce nell'acquisto rispetto al prezzo pagato. Il surplus del produttore, invece, è la differenza tra il prezzo di vendita di un bene e il costo minimo al quale il produttore era disposto a venderlo. In altre parole, è il profitto o il vantaggio che un produttore trae dalla vendita di un bene, oltre ai costi di produzione. Prendiamo l'esempio di un agricoltore che vende mele: se il costo di produzione di una mela è di 0,50 euro e lui la vende a 1 euro, il suo surplus del produttore per mela è di 0,50 euro. Questo surplus riflette il guadagno economico ottenuto dal produttore con la vendita.

In un mercato che funziona in modo ideale, dove non ci sono fallimenti del mercato come esternalità o monopoli, il surplus totale (la somma del surplus del consumatore e del produttore) è massimizzato. Ciò significa che le risorse sono allocate nel modo più efficiente possibile, massimizzando così il benessere generale. Ad esempio, in un mercato ortofrutticolo competitivo e privo di fallimenti di mercato, il prezzo e la quantità di equilibrio risultano nel massimo surplus del consumatore e del produttore, riflettendo un'allocazione efficiente delle risorse agricole. Tuttavia, nella realtà, i mercati possono spesso essere imperfetti a causa di vari fallimenti. Ad esempio, nel caso dell'inquinamento industriale (un'esternalità negativa), il costo dell'inquinamento non viene considerato nel prezzo del prodotto, il che può portare a una sovrapproduzione e a un consumo eccessivo di quel prodotto, riducendo così il benessere sociale. Gli interventi governativi, come le tasse su chi inquina o le normative ambientali, mirano a correggere queste carenze e ad avvicinare l'allocazione delle risorse all'efficienza ideale.

Comprendere la domanda di mercato[modifier | modifier le wikicode]

Il surplus del consumatore è un concetto economico che misura il beneficio o il vantaggio che un consumatore trae dalla partecipazione al mercato. Questo surplus è calcolato come la differenza tra il prezzo che il consumatore è disposto a pagare per un bene o un servizio (il suo prezzo di riserva) e il prezzo che paga per acquistarlo. Per illustrare questo concetto, prendiamo l'esempio di un consumatore che sta pensando di acquistare uno smartphone. Se questo consumatore è disposto a pagare fino a 800 euro per un determinato smartphone, ma trova un'offerta a 600 euro, il suo surplus di consumo è di 200 euro. Ciò significa che ottiene un beneficio aggiuntivo di 200 euro in termini di soddisfazione o valore percepito, perché ha pagato lo smartphone molto meno del prezzo massimo che era disposto a pagare.

Il surplus del consumatore è un modo per quantificare il guadagno di benessere che i consumatori ottengono partecipando al mercato. Rappresenta la differenza tra la loro valutazione soggettiva del valore di un bene e l'importo effettivamente speso per ottenerlo. In un'economia di mercato, il surplus del consumatore viene spesso utilizzato per valutare l'efficienza dell'allocazione delle risorse e per analizzare l'impatto delle politiche economiche, come le tasse o i sussidi, sul benessere dei consumatori.

Questa tabella è divisa in due sezioni principali: la prima elenca la disponibilità a pagare dei diversi acquirenti per gli album originali dei Rolling Stones, mentre la seconda mostra come varia la quantità domandata al variare del prezzo degli album.

Nella prima sezione, abbiamo quattro acquirenti - John, Paul, George e Ringo - ognuno con una diversa disponibilità a pagare per un album. John è disposto a pagare di più, fino a 100 franchi svizzeri, mentre Ringo è disposto a pagare di meno, con un massimo di 50 franchi. La seconda sezione della tabella mostra come il prezzo influisce sulla quantità richiesta. Quando il prezzo è superiore a 100 franchi, nessuno degli acquirenti è disposto a comprare l'album, il che significa che la quantità richiesta è pari a zero. Se il prezzo è compreso tra 80 e 100 franchi, solo John è interessato, in quanto è l'unico disposto a pagare in questa fascia di prezzo, quindi la quantità richiesta è di un album. Se il prezzo scende tra i 70 e gli 80 franchi, sia John che Paul saranno disposti ad acquistare l'album, portando la quantità richiesta a due. Tra 50 e 70 franchi, tre acquirenti (John, Paul e George) sono disposti a comprare e infine, se il prezzo è inferiore o uguale a 50 franchi, tutti gli acquirenti sono disposti a comprare, portando la quantità richiesta a quattro album.

Analizziamo ora il surplus del consumatore per ciascun prezzo. Se gli album vengono venduti a 50 franchi svizzeri, John, Paul e George hanno tutti un surplus del consumatore, che è la differenza tra la loro disponibilità a pagare e il prezzo di vendita. Ad esempio, se John acquista a 50 franchi, il suo surplus è di 100 franchi - 50 franchi = 50 franchi. Allo stesso modo, Paul avrebbe un surplus di 30 franchi e George di 20 franchi. Ringo non avrebbe alcuna eccedenza perché il suo prezzo di riserva è uguale al prezzo di mercato. Questa tabella illustra bene la legge della domanda, secondo la quale la quantità richiesta di un bene aumenta al diminuire del suo prezzo, a condizione che tutti gli altri fattori rimangano costanti. Mostra anche come il surplus del consumatore varia per ogni individuo in funzione del prezzo del bene.

Nel contesto della politica dei prezzi, se un venditore volesse massimizzare i ricavi senza tenere conto del surplus del consumatore, potrebbe fissare il prezzo a 70 franchi svizzeri, vendendo così due album a John e Paul, una quantità inferiore a quella massima ma a un prezzo più alto rispetto a quello che si otterrebbe vendendo tutti gli album a 50 franchi svizzeri. Tuttavia, per massimizzare il benessere totale (la somma dei surplus del consumatore e del produttore), il venditore dovrebbe trovare un equilibrio tra la fissazione di un prezzo sufficientemente alto da coprire i costi e generare un profitto, mantenendolo al contempo abbastanza basso da consentire al maggior numero possibile di acquirenti di beneficiare di un surplus significativo.

Costruzione della curva di domanda aggregata[modifier | modifier le wikicode]

La curva di domanda aggregata rappresenta la quantità totale di un certo bene o servizio che tutti i consumatori di un mercato sono disposti ad acquistare ad ogni possibile livello di prezzo. Viene costruita sommando le quantità richieste da tutti i consumatori a ciascun livello di prezzo. La curva mostra la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità di quel bene che i consumatori sono disposti ad acquistare, assumendo che tutti gli altri fattori che influenzano la domanda rimangano costanti (ceteris paribus).

In generale, la curva della domanda aggregata ha una pendenza negativa, che riflette la legge della domanda: quando il prezzo di un bene aumenta, la quantità richiesta di quel bene diminuisce, e viceversa. Ciò può essere spiegato da due effetti principali:

- l'effetto sostituzione: quando il prezzo di un bene aumenta, i consumatori cercheranno sostituti più economici, riducendo così la quantità richiesta del bene più costoso;

- l'effetto reddito: un aumento del prezzo riduce il potere d'acquisto dei consumatori, riducendo la loro capacità di acquistare prodotti allo stesso livello di prima.

In pratica, la curva di domanda può essere influenzata da molti fattori diversi dal prezzo, come le variazioni dei redditi dei consumatori, le variazioni dei gusti e delle preferenze, le variazioni dei prezzi dei beni sostitutivi e complementari e le aspettative future dei consumatori. Quando questi fattori cambiano, possono spostare la curva di domanda verso sinistra o verso destra.

Per costruire la curva di domanda aggregata a partire dai dati riportati nella tabella, dobbiamo sommare la quantità che ogni acquirente è disposto ad acquistare a diversi livelli di prezzo. Quindi, ponendo il prezzo sull'asse verticale e la quantità sull'asse orizzontale, tracciamo una curva che collega i diversi punti corrispondenti alle quantità richieste accumulate a ciascun prezzo. Questa curva di domanda aggregata verrebbe poi utilizzata per analizzare come le variazioni di prezzo influenzino la quantità totale richiesta sul mercato.

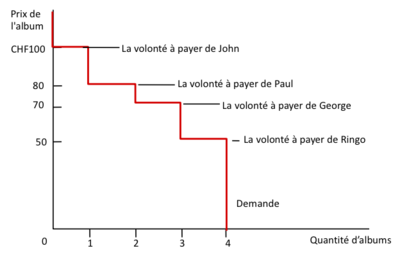

Questa immagine mostra una curva di domanda aggregata di album, probabilmente in un contesto ipotetico o di studio. Questa curva è tracciata su un grafico con il prezzo dell'album sull'asse verticale (CHF) e la quantità di album sull'asse orizzontale.

La curva è composta da segmenti orizzontali in corrispondenza dei prezzi che corrispondono alla disponibilità dei singoli acquirenti a pagare l'album:

- John è disposto a pagare fino a 100 CHF, che è il prezzo più alto della curva di domanda; Paul ha una disponibilità a pagare fino a 80 CHF;

- George è disposto a pagare fino a 70 CHF; Ringo ha la disponibilità a pagare più bassa, pari a 50 CHF.

Il "gradino" formato dalla curva indica che ogni acquirente ha una specifica disponibilità a pagare e che nessun acquirente è disposto a pagare più della sua disponibilità a pagare indicata. Quando il prezzo è superiore alla disponibilità a pagare di tutti gli acquirenti, la quantità domandata è pari a zero. Quando il prezzo diminuisce per adeguarsi alla disponibilità a pagare di ogni acquirente successivo, la quantità domandata aumenta gradualmente. La curva mostra chiaramente la legge della domanda: quando il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta. Al prezzo di 100 franchi, nessun album è richiesto. Quando il prezzo scende a 80 franchi, John inizia a chiedere un album, facendo aumentare la quantità richiesta a 1. A 70 franchi, Paul si unisce a John, portando la domanda a 2 album. A 50 franchi, tutti gli acquirenti sono pronti ad acquistare l'album, portando la domanda totale a 4.

Questo grafico illustra anche il concetto di surplus del consumatore. Ad esempio, se gli album vengono venduti a 50 franchi svizzeri ciascuno, John beneficia di un surplus del consumatore pari alla differenza tra la sua disponibilità a pagare (100 franchi svizzeri) e il prezzo dell'album (50 franchi svizzeri), ossia un surplus di 50 franchi svizzeri. Calcoli simili possono essere fatti per Paul e George.

In un contesto reale, questa rappresentazione aiuterebbe i venditori a capire come il prezzo influenza la domanda e potrebbe essere utilizzata per determinare il prezzo di vendita ottimale che massimizza la quantità venduta o il ricavo totale, a seconda dell'obiettivo commerciale del venditore. Tuttavia, va notato che negli scenari di mercato reali le preferenze dei consumatori non sono sempre così chiaramente definite e possono essere influenzate da una moltitudine di fattori diversi dal solo prezzo.

Valutazione del surplus del consumatore[modifier | modifier le wikicode]

Il surplus del consumatore è un concetto economico che coglie la differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare per un bene o un servizio e quanto effettivamente pagano. Questo surplus rappresenta il vantaggio o il beneficio che i consumatori traggono dall'acquisto di un bene a un prezzo inferiore al loro prezzo di riserva, cioè il massimo che sarebbero disposti a pagare. Per illustrare questo concetto, immaginiamo che un consumatore stia pensando di acquistare un nuovo paio di scarpe. Se questo consumatore è disposto a pagare fino a 120 euro per queste scarpe, ma le trova in vendita a 80 euro, il suo surplus del consumatore è di 40 euro. Questo calcolo si basa sull'idea che il consumatore ha ottenuto un "risparmio" di 40 euro rispetto a quanto era disposto a pagare inizialmente, con un conseguente guadagno di benessere.

Il surplus del consumatore è quindi una misura dell'utilità ottenuta dai consumatori quando effettuano transazioni sui mercati a prezzi inferiori alla loro valutazione personale dei beni e servizi acquistati. È un concetto importante perché ci permette di valutare l'efficienza economica dei mercati e di analizzare come le variazioni dei prezzi, dovute alle politiche economiche o alle fluttuazioni del mercato, possano influenzare il benessere dei consumatori. Sommando il surplus dei consumatori di tutti gli individui in un mercato, si ottiene una misura del benessere totale che il mercato genera per i consumatori. Un mercato è considerato più efficiente se massimizza il surplus totale dei consumatori, cioè se i consumatori insieme traggono il massimo beneficio dai loro acquisti rispetto a quanto sarebbero stati disposti a spendere.

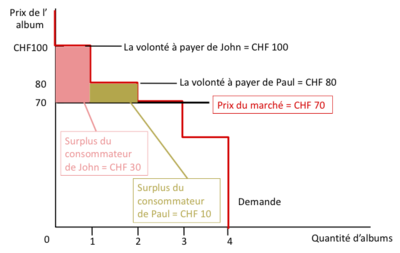

Questo grafico fornisce un'illustrazione visiva della nozione di surplus del consumatore in un particolare contesto di mercato. In questo grafico, vediamo la disponibilità di John a pagare per un album, indicata da un punto sull'asse del prezzo a 100 franchi. Il prezzo di mercato è rappresentato da una linea orizzontale a 80 franchi. La differenza tra la disponibilità a pagare di John (100 franchi) e il prezzo di mercato (80 franchi) è rappresentata da un'area colorata, che illustra il surplus del consumatore di John, equivalente a 20 franchi. Questo surplus del consumatore di 20 franchi indica il vantaggio economico che John ottiene acquistando l'album a un prezzo inferiore a quello che era disposto a pagare. Rappresenta il guadagno di benessere o l'utilità aggiuntiva che John percepisce effettuando questa transazione. In termini più generali, il surplus del consumatore è un indicatore del beneficio economico ottenuto dai consumatori quando acquistano beni o servizi a prezzi inferiori al loro prezzo di riserva.

Nel contesto di un'analisi di mercato, questo surplus può essere utilizzato per valutare come la variazione dei prezzi influirebbe sul benessere dei consumatori. Se il prezzo di mercato dovesse aumentare, ad esempio, il surplus del consumatore di John diminuirebbe, mentre una diminuzione del prezzo di mercato aumenterebbe il suo surplus. Questo potrebbe anche influenzare la decisione di John di procedere o meno all'acquisto, a seconda della variazione dei prezzi. La curva di domanda, mostrata nel grafico, rappresenta la quantità di album che i consumatori sono disposti ad acquistare a diversi livelli di prezzo. Mostra la tipica relazione inversa tra prezzo e quantità domandata: quando il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta.

In una situazione reale, la comprensione del surplus del consumatore può aiutare i venditori a fissare i prezzi in modo strategico per massimizzare sia il benessere dei consumatori sia il proprio profitto. Può anche informare i responsabili politici che stanno valutando misure come tasse o sussidi, che influirebbero direttamente sui prezzi di mercato e quindi sul surplus del consumatore.

Questo grafico mostra il surplus del consumatore per due individui, John e Paul, in un ipotetico mercato in cui si vendono album. Il surplus del consumatore è visualizzato dalle aree colorate ed è calcolato come la differenza tra la disponibilità a pagare dell'individuo (il suo prezzo di riserva) e il prezzo di mercato attuale.

- Per John: la sua disponibilità a pagare è di 100 franchi. Il prezzo di mercato è di 70 franchi. La differenza tra questi due importi è di 30 franchi, che rappresenta il surplus del consumatore di John.

- Per Paul: la sua disponibilità a pagare è di 80 franchi, e con il prezzo di mercato a 70 franchi, il suo surplus del consumatore è di 10 franchi.

Questo grafico illustra che quando il prezzo di mercato è inferiore alla disponibilità a pagare dei consumatori, ognuno di loro ottiene un surplus, che è una misura del loro guadagno in termini di benessere economico. John gode di un surplus maggiore perché la differenza tra la sua disponibilità a pagare e il prezzo di mercato è maggiore.

L'aspetto interessante è che il surplus del consumatore aumenta al diminuire del prezzo di mercato. Se il prezzo di mercato fosse più alto, ad esempio 80 franchi, Paul non avrebbe alcun surplus del consumatore e il surplus di John si ridurrebbe. Al contrario, se il prezzo fosse inferiore a 70 franchi, entrambi i consumatori vedrebbero aumentare il proprio surplus. Questa illustrazione mostra anche l'effetto dell'elasticità della domanda. Se il prezzo diminuisce e più consumatori come George o Ringo entrano nel mercato grazie alla loro disponibilità a pagare, il surplus complessivo del consumatore nel mercato aumenterebbe. In realtà, la comprensione del surplus del consumatore può aiutare le aziende a stabilire prezzi che massimizzino i profitti mantenendo i clienti soddisfatti. Inoltre, i responsabili politici possono utilizzare queste informazioni per valutare l'impatto delle politiche fiscali, come le imposte sulle vendite, sul benessere dei consumatori.

Il surplus del consumatore è la differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare per un bene o un servizio (che riflette il valore che attribuiscono a quel bene) e quanto pagano sul mercato. Il surplus del consumatore è quindi una misura monetaria del beneficio o dell'utilità che i consumatori ottengono dallo scambio. Graficamente, il surplus del consumatore è rappresentato dall'area sotto la curva di domanda e sopra il livello del prezzo di mercato. Su un diagramma convenzionale in cui la curva di domanda degrada da sinistra a destra, quest'area assume la forma di un triangolo o di un trapezio, a seconda della forma precisa della curva di domanda.

Facciamo un semplice esempio: se la curva di domanda è lineare e il prezzo di mercato è inferiore al prezzo massimo che alcuni consumatori sono disposti a pagare, il surplus del consumatore è rappresentato da un triangolo. La base del triangolo è la differenza tra il prezzo massimo disposto a essere pagato (l'inizio della curva di domanda sull'asse y) e il prezzo di mercato. L'altezza del triangolo è la quantità acquistata al prezzo di mercato. Questo surplus rappresenta un guadagno per i consumatori, in quanto indica che sono stati in grado di acquistare un bene a un prezzo inferiore a quello che erano disposti a pagare, e questo guadagno è spesso interpretato come una misura della loro soddisfazione o del benessere derivante dalla loro partecipazione al mercato. In altre parole, quantifica il beneficio che i consumatori traggono dal funzionamento del mercato in termini di soddisfazione o utilità rispetto al denaro speso.

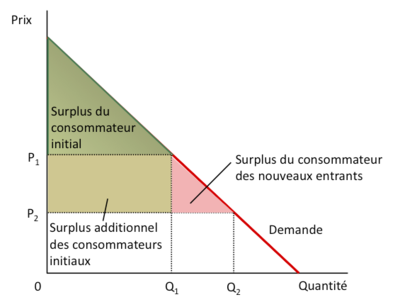

Questo grafico mostra una classica rappresentazione della curva di domanda e del surplus del consumatore in un contesto economico. La curva di domanda, tracciata in rosso, illustra la relazione inversa tra il prezzo e la quantità richiesta di un bene o di un servizio, il che significa che quando il prezzo aumenta, la quantità richiesta diminuisce e viceversa. Questa relazione è una legge fondamentale dell'economia, nota come legge della domanda.

In questo grafico, il prezzo di mercato è indicato da una linea orizzontale che interseca la curva di domanda in un punto specifico, riflettendo il livello di prezzo a cui il bene è attualmente scambiato sul mercato. Il punto in cui questa linea orizzontale interseca l'asse delle quantità determina la quantità di beni acquistati a quel prezzo di mercato. Il surplus del consumatore è rappresentato dall'area colorata in verde. Questo surplus è la differenza tra il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare e il prezzo che effettivamente pagano. È espresso come l'area sotto la curva di domanda, ma al di sopra del prezzo di mercato, fino alla quantità acquistata. Questo divario rappresenta il beneficio o l'utilità aggiuntiva che i consumatori traggono dall'acquisto del bene a un prezzo inferiore alla loro massima disponibilità a pagare.

In questo spazio, ogni punto della curva di domanda rappresenta il prezzo massimo che un consumatore è disposto a pagare per una determinata quantità di bene. Il prezzo massimo che alcuni consumatori sono disposti a pagare è illustrato dal punto più alto della curva di domanda, indicato come P1. A questo livello di prezzo, la quantità domandata sarebbe pari a zero, poiché si tratta del prezzo più alto che chiunque sarebbe disposto a pagare e non ci sarebbero acquirenti a questo livello. Man mano che il prezzo scende verso il prezzo di mercato, un maggior numero di consumatori è disposto ad acquistare il bene, il che è indicato dal punto in cui la linea del prezzo di mercato interseca la curva di domanda con la quantità Q1. Il surplus del consumatore è un'importante misura del beneficio economico totale che i consumatori traggono dall'acquisto di beni su un mercato. È essenziale per l'analisi economica perché ci permette di capire come le variazioni di prezzo influenzino non solo la quantità di beni scambiati, ma anche il benessere dei consumatori. Quando il prezzo di mercato diminuisce, il surplus del consumatore aumenta, poiché i consumatori traggono maggiore soddisfazione dalla possibilità di acquistare a un prezzo inferiore a quello che erano disposti a pagare.

In pratica, le aziende possono tenere in grande considerazione il surplus dei consumatori quando prendono decisioni sui prezzi dei loro prodotti. Un prezzo troppo alto potrebbe ridurre significativamente il surplus dei consumatori e potenzialmente ridurre la quantità richiesta. Al contrario, un prezzo troppo basso potrebbe aumentare la quantità richiesta ma ridurre i margini di profitto dell'azienda. L'obiettivo è spesso quello di trovare un equilibrio che massimizzi i profitti, mantenendo al contempo un surplus di consumo sufficientemente alto da mantenere i clienti soddisfatti e fedeli.

Impatto delle variazioni sul surplus dei consumatori[modifier | modifier le wikicode]

La variazione del surplus del consumatore dovuta a una variazione di prezzo è rappresentata dalla differenza tra le aree della curva di domanda ai due livelli di prezzo. Quando il prezzo di un bene o servizio diminuisce, il surplus del consumatore aumenta perché i consumatori beneficiano di una maggiore differenza tra ciò che sono disposti a pagare e ciò che pagano. Questo aumento viene visualizzato come l'area aggiuntiva che si forma tra la curva di domanda e il nuovo prezzo più basso.

Al contrario, se il prezzo aumenta, il surplus del consumatore diminuisce. Questa riduzione è rappresentata dalla perdita dell'area che esisteva tra i due livelli di prezzo sulla curva di domanda. Il surplus del consumatore si riduce quindi perché i consumatori pagano un prezzo più vicino al loro prezzo di riserva e alcuni consumatori che erano disposti ad acquistare al prezzo più basso possono decidere di non acquistare al prezzo più alto.

Questa relazione tra variazione dei prezzi e surplus dei consumatori è fondamentale in economia perché riflette l'impatto diretto delle variazioni dei prezzi sul benessere dei consumatori. È particolarmente rilevante quando si analizza l'impatto di politiche economiche come la tassazione dei prodotti o i sussidi, che alterano i prezzi di mercato e quindi il surplus dei consumatori. Gli economisti e i responsabili delle politiche possono utilizzare queste informazioni per valutare l'efficienza dei mercati e l'effetto dei cambiamenti politici sul benessere generale.

Questo grafico illustra le variazioni del surplus del consumatore che derivano da una riduzione del prezzo di un bene o di un servizio su un mercato. La curva di domanda, rappresentata dalla linea rossa che scende da sinistra a destra, mostra la relazione tra il prezzo e la quantità domandata di un bene.

Inizialmente, il prezzo di mercato è pari a P1, mentre la quantità domandata è Q1. Il surplus iniziale del consumatore a questo livello di prezzo è rappresentato dall'area colorata in verde, che è l'area al di sotto della curva di domanda e al di sopra della linea del prezzo P1, fino a Q1. Quando il prezzo scende a P2, il surplus del consumatore si espande fino a includere non solo l'area verde iniziale, ma anche l'area aggiuntiva colorata di giallo. Quest'area gialla rappresenta il surplus aggiuntivo che i consumatori originari ricevono in seguito alla riduzione del prezzo: essi pagano meno di quanto erano inizialmente disposti a pagare per Q1 unità del bene. Inoltre, con questo nuovo prezzo più basso, altri consumatori entrano nel mercato, aumentando la quantità domandata a Q2. Il surplus del consumatore dei nuovi entranti è rappresentato dall'area colorata di rosso. Si tratta dell'area al di sotto della curva di domanda e al di sopra della linea di prezzo P2, tra Q1 e Q2. Questi consumatori non erano disposti ad acquistare il bene al prezzo iniziale P1, ma sono incoraggiati a farlo grazie al prezzo ridotto.

L'insieme del surplus del consumatore iniziale, del surplus aggiuntivo dei consumatori iniziali e del surplus del consumatore dei nuovi entranti rappresenta il surplus totale del consumatore dopo la riduzione del prezzo. Questo surplus totale è un'indicazione del beneficio economico totale o del benessere che i consumatori traggono dalla loro partecipazione al mercato dopo la modifica del prezzo.

L'analisi dell'impatto di una variazione di prezzo sul surplus dei consumatori è essenziale per comprendere le implicazioni economiche delle politiche di prezzo. Ad esempio, le riduzioni di prezzo possono essere utilizzate come incentivi per aumentare il consumo o per rendere un prodotto più accessibile in un mercato. Al contrario, un aumento dei prezzi potrebbe ridurre il surplus dei consumatori e potenzialmente ridurre la domanda complessiva del bene. Commentando ulteriormente, è importante notare che se il prezzo diminuisce ulteriormente, i consumatori iniziali beneficerebbero di un surplus ancora maggiore e il numero di nuovi entranti potrebbe aumentare, il che amplierebbe il benessere totale del mercato. Tuttavia, questo calo del prezzo potrebbe avere conseguenze per i produttori, in particolare una riduzione del loro surplus (non mostrato in questo grafico). Questo è il tipo di analisi che un economista potrebbe utilizzare per valutare gli effetti di una politica dei prezzi o per comprendere le dinamiche di mercato in seguito a variazioni della domanda o dell'offerta.

Fondamenti dell'offerta di mercato[modifier | modifier le wikicode]

Il surplus del produttore è un concetto economico che riflette il profitto ottenuto dai produttori quando vendono i loro beni e servizi sul mercato. È la differenza tra il reddito che ricevono dalla vendita di questi beni e il costo di produzione. In altre parole, è la somma di denaro che i produttori guadagnano dopo aver coperto i costi di produzione.

In pratica, il surplus del produttore è rappresentato dall'area al di sopra della curva di offerta (che indica il costo marginale di produzione o il prezzo di riserva dei produttori) e al di sotto del prezzo di mercato al quale i beni vengono venduti. Se un produttore è disposto a vendere un bene ad almeno 10 euro, ma lo vende a 15 euro, il suo surplus del produttore per quel bene è di 5 euro. Questo rappresenta il guadagno netto rispetto al prezzo minimo accettabile per il produttore.

Il surplus del produttore è un indicatore della salute economica delle aziende e della redditività dei mercati. Un'eccedenza elevata può indicare un mercato vantaggioso per i produttori, che sono in grado di vendere a prezzi sostanzialmente superiori ai loro costi. Ciò può stimolare gli investimenti, l'espansione della produzione e l'innovazione. Tuttavia, è importante notare che il surplus del produttore può essere influenzato da molti fattori, tra cui i cambiamenti nella tecnologia di produzione, i costi dei fattori produttivi, la concorrenza di mercato e le politiche governative, come le tasse e i sussidi. Una comprensione approfondita del surplus del produttore può aiutare i politici e le aziende a prendere decisioni informate che influenzano la produzione, i prezzi e la strategia di mercato complessiva.

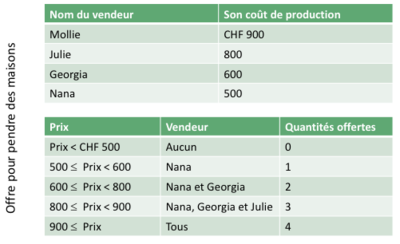

Questa tabella fornisce informazioni sui costi di produzione dei diversi venditori e su come questi costi influenzino la quantità di merce che sono disposti a offrire a diversi livelli di prezzo sul mercato di un prodotto specifico, in questo caso le case.

Nella prima parte della tabella, quattro venditori - Mollie, Julie, Georgia e Nana - sono elencati con i rispettivi costi di produzione per le case appese. Questi costi variano da 500 franchi per Nana a 900 franchi per Mollie, suggerendo che Nana è il produttore più efficiente (o ha i costi di produzione più bassi) e Mollie il meno efficiente dei quattro.

La seconda parte della tabella mette in relazione questi costi di produzione con il prezzo di mercato e la quantità offerta. Quando il prezzo è inferiore a 500 franchi, nessun venditore è disposto a offrire le sue case, perché il prezzo di mercato non coprirebbe nemmeno il costo di produzione più basso. Ciò significa che il surplus del produttore sarebbe negativo, poiché i venditori subirebbero delle perdite a questi prezzi.

Quando il prezzo aumenta, i venditori sono disposti a offrire quantità crescenti di case:

- Quando il prezzo è compreso tra 500 e 600 franchi, Nana è disposta a vendere una casa;

- tra 600 e 800 franchi, Nana e Georgia insieme offrono due case; tra 800 e 900 franchi, Nana, Georgia e Julie offrono un totale di tre case;

- infine, quando il prezzo supera i 900 franchi, tutti i venditori, compresa Mollie, sono disposti a offrire case, con una quantità totale offerta di quattro case.

Il surplus del produttore per ogni venditore è la differenza tra il prezzo di mercato e il suo costo di produzione. Ad esempio, se le case vengono vendute a 800 franchi, Georgia avrà un surplus di 200 franchi (800 franchi - 600 franchi), Julie avrà un surplus di 0 franchi (poiché il suo costo di produzione è di 800 franchi) e Nana avrà un surplus di 300 franchi (800 franchi - 500 franchi).

Questa informazione è fondamentale per capire come le variazioni di prezzo influenzino l'offerta sul mercato. Se il prezzo di mercato aumenta, ciò incoraggia un maggior numero di venditori a offrire il loro prodotto, in quanto possono ottenere un surplus più elevato. Al contrario, un calo dei prezzi potrebbe portare a una riduzione dell'offerta, in quanto meno venditori troverebbero redditizio vendere le loro case. Questo illustra la legge dell'offerta, secondo la quale la quantità offerta di un bene aumenta quando il suo prezzo aumenta, a condizione che tutti gli altri fattori rimangano costanti.

Sviluppo della curva di offerta aggregata[modifier | modifier le wikicode]

La curva di offerta aggregata è un concetto economico che rappresenta la relazione tra il prezzo di un bene o servizio e la quantità totale di quel bene o servizio che tutti i produttori del mercato sono disposti a vendere. Questa curva è il risultato della somma delle diverse quantità che ogni singolo produttore è disposto a offrire a ogni possibile livello di prezzo.

La curva di offerta aggregata è generalmente ascendente, il che significa che più alto è il prezzo, maggiori sono le quantità del bene o servizio che i produttori sono disposti a offrire. Questo riflette il principio che prezzi più alti possono coprire costi di produzione più elevati e sono quindi un incentivo per i produttori ad aumentare la produzione. A prezzi più bassi, un numero minore di produttori è in grado o è disposto a vendere, poiché i prezzi potrebbero non coprire i costi di produzione o offrire un margine di profitto accettabile.

L'inclinazione della curva di offerta può variare in base a una serie di fattori, come i costi di produzione, la tecnologia, il numero di venditori sul mercato e le aspettative dei produttori per il futuro. Le variazioni di questi fattori possono spostare la curva di offerta aggregata verso sinistra o verso destra. Ad esempio, un miglioramento della tecnologia potrebbe ridurre i costi di produzione e spostare la curva di offerta verso destra, indicando che è disponibile una quantità maggiore a ciascun prezzo. Al contrario, un aumento dei costi dei fattori produttivi potrebbe spostare la curva verso sinistra.

In un mercato, la curva di offerta aggregata interagisce con la curva di domanda aggregata per determinare il prezzo di equilibrio e la quantità di equilibrio - i punti in cui la quantità che i produttori sono disposti a vendere è uguale alla quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare.

La comprensione della curva di offerta aggregata è essenziale per l'analisi di mercato, la formulazione di politiche economiche e il processo decisionale sulla produzione. È una rappresentazione fondamentale delle forze di offerta nel mercato e viene utilizzata per prevedere le reazioni dei produttori ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

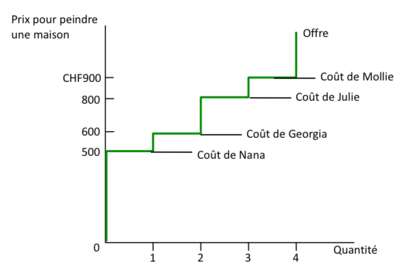

Il grafico in questione illustra una curva di offerta aggregata per i servizi di imbiancatura, evidenziando i costi di produzione di quattro fornitori distinti. Questa curva di offerta è caratterizzata da una serie di scale che indicano che ogni fornitore entra nel mercato a soglie di prezzo diverse, corrispondenti ai propri costi di produzione individuali.

Al primo livello, vediamo che Nana è disposta a offrire i suoi servizi di verniciatura a partire da un prezzo di 500 franchi, che corrisponde al suo costo di produzione. Ciò suggerisce che Nana fornirà i suoi servizi solo se il prezzo di mercato raggiunge o supera questa soglia, coprendo così i suoi costi e realizzando potenzialmente un profitto. Quando il prezzo di mercato sale a 600 franchi, Georgia inizia a offrire i suoi servizi, indicando che questo è il punto in cui può coprire i suoi costi ed entrare nel mercato.

Quando il prezzo raggiunge gli 800 franchi, vediamo che anche Julie è disposta a fornire i suoi servizi, unendosi a Nana e Georgia. Questo dimostra che Julie offrirà i suoi servizi solo quando il prezzo sarà abbastanza alto da essere redditizio per lei, dati i suoi costi di produzione. Infine, il costo di produzione di Mollie, pari a 900 franchi svizzeri, segna la soglia più alta tra i fornitori, indicando che entrerà nel mercato solo quando i prezzi saranno sufficientemente alti da superare i suoi maggiori costi di produzione.

La curva dell'offerta aggregata, che sale gradualmente, sottolinea il principio economico secondo cui i produttori sono disposti a vendere di più quando il prezzo aumenta, riflettendo la legge dell'offerta. Questa curva rappresenta visivamente la quantità totale di servizi di verniciatura che i fornitori sono disposti a offrire a diversi livelli di prezzo e il modo in cui l'offerta aumenta all'aumentare dei prezzi.

Tuttavia, questa rappresentazione non tiene conto della complessità e delle dinamiche della reale concorrenza sul mercato. Fattori come le innovazioni tecnologiche, le variazioni dei costi delle materie prime o l'ingresso di nuovi concorrenti possono influenzare la curva di offerta. Ad esempio, se una nuova tecnologia riducesse i costi di produzione per tutti i fornitori, potremmo vedere la curva di offerta spostarsi verso destra, indicando una maggiore quantità offerta ad ogni prezzo.

Questo grafico aiuta a comprendere le decisioni sui prezzi e la pianificazione della produzione in base ai costi di produzione e al prezzo che il mercato può sopportare. I fornitori devono valutare attentamente a quale prezzo possono offrire con profitto i loro servizi e come possono regolare la loro produzione in risposta alle variazioni di prezzo per massimizzare il loro surplus del produttore.

Calcolo del surplus del produttore[modifier | modifier le wikicode]

Il surplus del produttore è un concetto economico che rappresenta la differenza tra il prezzo al quale i produttori vendono effettivamente i loro beni o servizi sul mercato e il prezzo minimo che sarebbero disposti ad accettare per questi beni o servizi, cioè il loro costo di produzione. È una misura del profitto economico e indica il livello di benessere che i produttori traggono dalla vendita dei loro prodotti.

Quando un produttore vende un prodotto a un prezzo superiore al suo costo di produzione, realizza un surplus. Questo surplus può essere considerato come un guadagno o un profitto superiore a quello necessario per indurre il produttore a produrre il bene. In altre parole, se il costo di produzione rappresenta il compenso minimo necessario affinché il produttore sia disposto a fornire una certa quantità del bene, qualsiasi prezzo superiore al costo di produzione contribuisce al surplus del produttore.

Il surplus totale del produttore in un mercato è la somma dei surplus individuali di tutti i produttori. È rappresentato graficamente dall'area al di sopra della curva di offerta e al di sotto del prezzo di mercato fino alla quantità prodotta.

Il surplus del produttore è un importante strumento analitico per gli economisti e i responsabili delle decisioni. Può essere influenzato da diversi fattori, come le variazioni dei costi di produzione, le innovazioni tecnologiche, le politiche governative o le variazioni della domanda di mercato. Ad esempio, una tassa sulla produzione può ridurre il surplus del produttore aumentando il costo di produzione, mentre i sussidi possono aumentarlo.

In un'economia di mercato, l'obiettivo è spesso quello di massimizzare il surplus combinato dei consumatori e dei produttori, considerato un indice di efficienza economica. Quando i mercati operano liberamente senza interventi esterni e sono soddisfatte le condizioni di concorrenza perfetta, il surplus dei consumatori e dei produttori è massimizzato, il che porta a un'allocazione delle risorse considerata ottimale di Pareto.

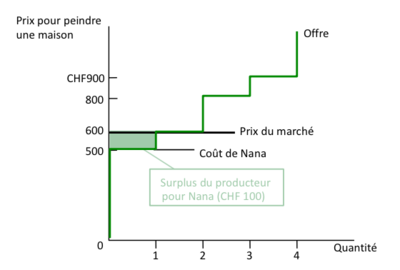

Il grafico rappresenta una curva di offerta a gradini per un servizio di tinteggiatura di una casa e illustra il surplus del produttore per un fornitore, Nana, a un determinato prezzo di mercato. La curva di offerta a gradini sale ad ogni gradino, corrispondente ai costi di produzione individuali dei diversi fornitori per dipingere una casa. Questi gradini indicano i punti di prezzo in cui altri fornitori entrano nel mercato. Più alto è il prezzo, più fornitori sono disposti a offrire il servizio, poiché il prezzo supera i rispettivi costi di produzione.

Il costo di produzione di Nana è segnato sulla curva a 500 franchi, il che significa che questo è l'importo minimo che dovrebbe ricevere per coprire i suoi costi. Il prezzo di mercato è attualmente fissato a 600 franchi, rappresentato dalla linea orizzontale. La differenza tra il prezzo di mercato e il costo di produzione di Nana rappresenta il suo surplus di produzione, indicato visivamente dall'area rettangolare sotto il prezzo di mercato e sopra il costo di produzione di Nana. In questo caso, Nana riceve un surplus di produzione di 100 franchi per ogni casa dipinta (600 franchi - 500 franchi). Questo surplus è il beneficio economico che Nana trae dalla vendita dei suoi servizi al di sopra dei suoi costi. Il grafico mostra che se il prezzo di mercato fosse inferiore a 500 franchi, Nana non sarebbe disposta a fornire il servizio perché non sarebbe in grado di coprire i costi di produzione. Al contrario, se il prezzo di mercato salisse, ad esempio, a 800 franchi, il surplus del produttore di Nana aumenterebbe di conseguenza.

Il surplus del produttore è un elemento chiave per comprendere la motivazione dei produttori e la loro risposta alle variazioni di prezzo sul mercato. I fornitori cercheranno di massimizzare il loro surplus del produttore, che contribuisce al loro profitto complessivo. Le variazioni del surplus del produttore possono anche indicare cambiamenti nel benessere generale dei produttori, influenzando le loro future decisioni di investimento e produzione.

Il surplus del produttore è rappresentato graficamente dall'area tra la curva di offerta e il prezzo di mercato, fino alla quantità prodotta. Il surplus del produttore è quindi il profitto totale che i produttori ottengono dalla vendita dei loro beni o servizi oltre ai costi di produzione. La stessa curva di offerta indica il costo minimo al quale i produttori sono disposti a offrire una certa quantità di bene o servizio. Quando il prezzo di mercato è superiore a questo costo minimo, i produttori beneficiano di un surplus, in quanto ricevono un importo superiore a quello minimo necessario per coprire i costi. L'importo ricevuto dai produttori è il prezzo di mercato moltiplicato per il numero di unità vendute, mentre il costo di produzione è generalmente rappresentato dalla curva di offerta. Sottraendo il costo totale di produzione (l'area sotto la curva di offerta fino alla quantità prodotta) dal ricavo totale (il prodotto del prezzo di mercato e della quantità venduta), si ottiene il surplus del produttore.

Questo concetto è essenziale per comprendere la distribuzione dei profitti nell'economia e per valutare l'efficienza dei mercati. In una situazione di equilibrio del mercato, il surplus del produttore, combinato con il surplus del consumatore, può essere utilizzato per valutare l'efficienza di Pareto del mercato, dove non è possibile migliorare il benessere di un agente economico senza peggiorare il benessere di un altro.

Conseguenze delle variazioni sull'eccedenza del produttore[modifier | modifier le wikicode]

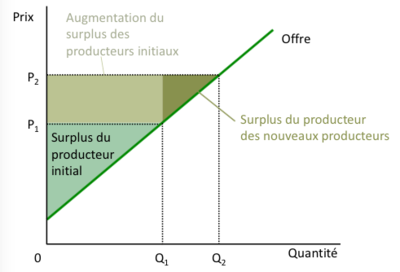

La variazione del surplus del produttore a seguito di una variazione di prezzo è data dall'area sopra la curva di offerta tra i due prezzi.

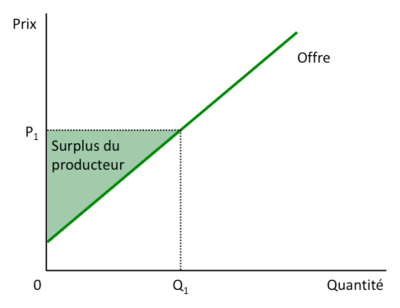

Ce graphique illustre une courbe d'offre linéaire pour un bien ou un service sur un marché spécifique. Cette courbe d'offre indique que les producteurs sont prêts à offrir une plus grande quantité de leur bien ou service à mesure que le prix augmente, ce qui est cohérent avec la loi de l'offre en économie. La ligne droite qui s'élève depuis l'origine montre cette relation positive entre le prix et la quantité offerte.

Le prix du marché est représenté par la ligne horizontale au niveau P1, et la quantité correspondante que les producteurs sont disposés à vendre à ce prix est Q1. Le surplus du producteur est alors représenté par la zone colorée en vert, située sous le prix P1 et au-dessus de la courbe d'offre jusqu'à la quantité Q1. Cette zone illustre la différence entre le prix que les producteurs reçoivent pour leurs biens ou services et le coût de production de ces biens ou services. Autrement dit, cette zone verte représente le bénéfice ou le gain net que les producteurs réalisent au-delà de la compensation minimale qu'ils nécessitent pour produire la quantité Q1.

Ce surplus du producteur est un élément crucial pour comprendre l'incitation économique des producteurs. Plus le surplus est grand, plus les producteurs sont incités à augmenter leur production, car cela signifie qu'ils reçoivent un prix significativement plus élevé que leur coût de production. C'est ce bénéfice qui peut être réinvesti dans l'entreprise pour l'innovation, l'expansion, ou utilisé pour augmenter les réserves de l'entreprise. Néanmoins, il est important de noter que le graphique représente une situation simplifiée. Dans la réalité, les coûts de production peuvent varier d'un producteur à l'autre, et la courbe d'offre pourrait ne pas être linéaire. De plus, des changements dans la technologie, les coûts des intrants, ou les politiques gouvernementales peuvent déplacer la courbe d'offre, affectant ainsi le surplus du producteur.

Ce graphique sert de modèle pour analyser l'impact des variations de prix sur les producteurs et peut aider à prendre des décisions stratégiques en matière de production et de tarification. Il est également utile pour les décideurs politiques qui pourraient envisager des interventions pour stabiliser les prix ou soutenir certaines industries, affectant directement le surplus du producteur sur le marché.

Ottimizzare l'allocazione delle risorse[modifier | modifier le wikicode]

Massimizzare il surplus totale[modifier | modifier le wikicode]

In un mercato perfettamente concorrenziale e privo di fallimenti, l'allocazione delle risorse da parte del mercato può massimizzare il benessere complessivo, noto come surplus totale, che è la somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore. Il surplus totale è una misura dell'efficienza economica e viene massimizzato quando i mercati operano liberamente e i beni vengono scambiati fino a quando il surplus aggiuntivo di ogni transazione supplementare è pari a zero. Il surplus del consumatore è la misura del profitto che i consumatori ottengono acquistando beni e servizi a un prezzo inferiore a quello che sarebbero disposti a pagare, mentre il surplus del produttore è il profitto che i produttori ottengono vendendo beni e servizi a un prezzo superiore al loro costo di produzione. Quando questi due surplus vengono sommati, riflettono il surplus totale del mercato.

Il mercato è considerato efficiente in termini di Pareto quando nessun'altra allocazione delle risorse può far stare meglio un individuo senza far stare peggio un altro individuo. In un mercato di questo tipo, il prezzo di equilibrio si raggiunge quando la quantità domandata è uguale alla quantità offerta, il che significa anche che il surplus totale è massimizzato. In questo punto di equilibrio, non è possibile aumentare il surplus di una parte senza diminuire quello dell'altra. Tuttavia, i mercati reali possono presentare dei fallimenti che impediscono tale efficienza. Questi includono l'esistenza di potere di mercato (come nei monopoli o negli oligopoli), le esternalità (quando i costi o i benefici non sono pienamente considerati dal mercato), i beni pubblici (che non sono prodotti o allocati in modo efficiente dal mercato a causa della loro natura non escludibile e non rivale) e l'informazione imperfetta.

In presenza di fallimenti del mercato, possono essere necessari interventi come regolamentazioni o politiche fiscali per correggere queste inefficienze e procedere verso un'allocazione che massimizzi il surplus totale. L'economia del benessere è lo studio di queste problematiche, cercando di capire come gli interventi possano influenzare il surplus dei consumatori e dei produttori e, di conseguenza, il benessere complessivo.

In un mercato in equilibrio, il prezzo che i consumatori pagano per un bene o un servizio è uguale al prezzo che i produttori ricevono per quel bene o servizio. Di conseguenza, il prezzo pagato e il prezzo ricevuto si annullano a vicenda quando si calcola il surplus totale. Questo porta a una formula semplificata per il surplus totale, che è il valore totale che i consumatori attribuiscono ai beni o servizi meno il costo totale di produzione di tali beni o servizi. Questa misura del surplus totale è un indicatore dell'efficienza economica del mercato.

Quando il surplus totale è massimizzato, non ci sono più transazioni possibili che possano aumentare il valore dei consumatori senza aumentare proporzionalmente i costi di produzione, e viceversa. In questo caso, il mercato è considerato efficiente in termini di Pareto, perché non è possibile far stare meglio qualcuno senza far stare peggio qualcun altro. In una situazione ideale, il mercato libero, senza interventi o fallimenti, raggiunge da solo questo livello di efficienza. Tuttavia, nella realtà, molti mercati presentano dei fallimenti che possono richiedere un intervento per aiutare a massimizzare il surplus totale e migliorare l'efficienza economica. Ciò può includere correzioni per le esternalità, regolamentazioni per contrastare il potere di mercato o la fornitura di beni pubblici che il mercato da solo non produrrebbe in modo ottimale.

Un'allocazione delle risorse è considerata efficiente di Pareto se massimizza il surplus totale, il che significa che è impossibile ridistribuire le risorse per far stare meglio una persona senza farne stare peggio un'altra. In termini di surplus, ciò significa che sia il surplus del consumatore che quello del produttore sono massimizzati e che non è possibile ottenere un ulteriore guadagno senza che una delle parti subisca una perdita. In una situazione di tale efficienza, il mercato raggiunge il cosiddetto equilibrio di Pareto, in cui le risorse sono allocate nel modo più vantaggioso per la società nel suo complesso. Il surplus totale, che è la somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore, è quindi al suo massimo livello. Ciò implica che i consumatori traggono il massimo valore possibile dai beni e servizi che consumano e i produttori ricevono il miglior ritorno possibile dai loro investimenti e dal loro lavoro. In teoria, questo ideale si raggiunge in mercati perfettamente competitivi, dove non esistono esternalità, beni pubblici, asimmetrie informative o altri fallimenti del mercato. In realtà, spesso sono necessari interventi pubblici come regolamenti e tasse per correggere le inefficienze e avvicinarsi all'efficienza di Pareto.

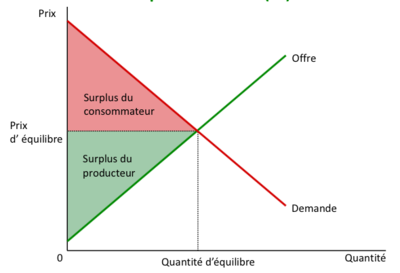

Questo grafico illustra un tipico mercato in equilibrio in cui le curve di domanda e offerta si intersecano. La curva dell'offerta è rappresentata da una linea ascendente che indica che, all'aumentare del prezzo, i produttori sono disposti a offrire più beni a causa della maggiore redditività. La curva della domanda, invece, scende, mostrando che i consumatori sono disposti ad acquistare meno beni all'aumentare del prezzo, in accordo con la legge della domanda.

Il punto in cui queste due curve si incrociano determina il prezzo di equilibrio del mercato e la quantità di equilibrio. Al prezzo di equilibrio, la quantità che i produttori sono disposti a vendere è esattamente uguale alla quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare.

Il surplus del consumatore è rappresentato dall'area colorata in rosso sotto il prezzo di equilibrio e sopra la curva di domanda. Rappresenta la differenza tra ciò che i consumatori sono disposti a pagare (il loro valore percepito del bene o servizio) e ciò che pagano al prezzo di equilibrio. È il profitto netto che i consumatori ottengono dai loro acquisti sul mercato.

Il surplus del produttore è l'area verde al di sopra del prezzo di equilibrio e al di sotto della curva di offerta. Questo surplus misura la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo al quale i produttori sarebbero teoricamente disposti a vendere (che può essere considerato come il costo di produzione). È il profitto netto che i produttori ottengono dopo aver venduto i loro beni al prezzo di equilibrio.

Quando i due surplus vengono combinati, formano il surplus totale del mercato, che è la misura dell'efficienza economica di un mercato. In un mercato perfettamente competitivo, senza esternalità o altri fallimenti del mercato, il surplus totale è massimizzato all'equilibrio. Ciò significa che non è possibile aumentare il benessere di un individuo senza diminuire quello di un altro e che il mercato alloca le risorse nel modo più efficiente possibile.

Il grafico evidenzia l'efficienza del mercato in termini di ottimizzazione delle risorse e massimizzazione del benessere. Tuttavia, va notato che questa situazione ideale si basa su una serie di ipotesi, tra cui l'assenza di barriere all'entrata e all'uscita, la perfetta informazione e l'omogeneità dei beni. In realtà, queste condizioni non sono sempre soddisfatte e possono verificarsi delle inefficienze, che talvolta richiedono un intervento per correggere il mercato.

Caso di studio: analisi del mercato della carne di agnello[modifier | modifier le wikicode]

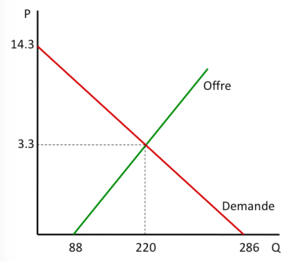

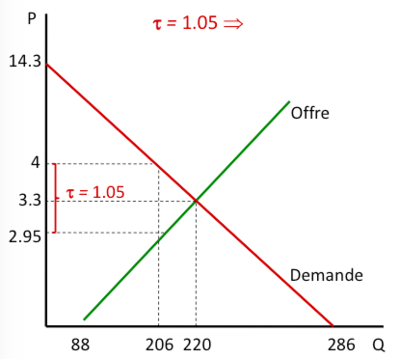

Il grafico seguente rappresenta un mercato della carne di agnello con le curve di domanda e offerta che si intersecano per indicare l'equilibrio del mercato. L'asse verticale (P) rappresenta il prezzo dell'agnello in dollari e l'asse orizzontale (Q) rappresenta la quantità di agnello.

La curva della domanda, rappresentata dalla linea rossa che scende da sinistra a destra, indica che più basso è il prezzo, maggiore è la quantità richiesta. Ciò riflette la legge della domanda: i consumatori in genere chiedono una quantità maggiore di un bene al diminuire del suo prezzo. La curva di domanda incrocia l'asse dei prezzi a 14,3, che sarebbe il prezzo massimo che i consumatori sarebbero disposti a pagare per una quantità pari a zero del prodotto, e incrocia l'asse delle quantità a 286, che rappresenta la quantità massima che i consumatori prenderebbero se la carne di agnello fosse gratuita.

La curva dell'offerta, rappresentata dalla linea verde che sale da sinistra a destra, mostra che più alto è il prezzo, maggiore è la quantità offerta. Ciò segue la legge dell'offerta: i produttori sono disposti a vendere una quantità maggiore di un bene quando il suo prezzo aumenta. La curva dell'offerta interseca l'asse della quantità a 88, che sarebbe la quantità minima offerta a un prezzo di 0. Le due curve si intersecano in corrispondenza dell'asse della quantità.

Le due curve si intersecano nel punto di equilibrio, dove il prezzo è di 3,3 dollari e la quantità di equilibrio è di 220 unità. Questo punto di intersezione indica il prezzo e la quantità in cui la quantità che i consumatori vogliono comprare è esattamente uguale alla quantità che i produttori vogliono vendere.

Il grafico illustra un mercato in equilibrio, senza eccedenze o carenze di agnello. L'equilibrio è Pareto efficiente, il che significa che non è possibile far stare meglio qualcuno senza far stare peggio qualcun altro. Se il prezzo fosse superiore a 3,3 dollari, ci sarebbe un'eccedenza di agnello perché la quantità offerta sarebbe superiore alla quantità domandata. Se il prezzo fosse inferiore a 3,3 dollari, ci sarebbe una carenza perché la quantità richiesta sarebbe superiore a quella offerta. In un mercato di questo tipo, il surplus totale (la somma dei surplus del consumatore e del produttore) è massimizzato in questo punto di equilibrio. Il surplus del consumatore sarebbe l'area al di sotto della curva di domanda e al di sopra del prezzo di equilibrio, mentre il surplus del produttore sarebbe l'area al di sopra della curva di offerta e al di sotto del prezzo di equilibrio. La loro somma rappresenta il totale dei benefici economici generati dal mercato per tutti i partecipanti.

- et

In questo esempio, il mercato della carne di agnello viene analizzato utilizzando funzioni lineari per rappresentare la domanda e l'offerta. Le equazioni della domanda e dell'offerta sono date da e rispettivamente, dove e sono i prezzi di domanda e di offerta. In equilibrio, la quantità domandata e la quantità offerta sono uguali a , e il prezzo di equilibrio è dollari.

Secondo le equazioni fornite:

La quantità di equilibrio () è di 220 unità.

Il prezzo di equilibrio () è di 3,3 dollari.

Il surplus del consumatore (CS) è calcolato come l'area di un triangolo al di sotto della curva di domanda e al di sopra del prezzo di equilibrio. Matematicamente, è calcolato come la differenza tra la massima disponibilità a pagare (l'intercetta del prezzo sull'asse dei prezzi della funzione di domanda quando la quantità è zero) e il prezzo di equilibrio, moltiplicato per la quantità venduta in equilibrio, il tutto diviso per due. In questo esempio, il surplus del consumatore è dollari.

Anche il surplus del produttore (PS) è calcolato come l'area di un triangolo, ma questa volta al di sopra della curva di offerta e al di sotto del prezzo di equilibrio. Rappresenta la differenza tra il prezzo di equilibrio e il prezzo al quale i produttori sarebbero disposti a fornire il bene per zero unità (il costo di produzione per zero unità), moltiplicato per la quantità venduta all'equilibrio, il tutto diviso per due. Il surplus del produttore è per dollari.

Infine, il surplus totale del mercato (Stot) è la somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore. Rappresenta la somma totale dei benefici economici per i consumatori e i produttori nel mercato della carne di agnello. In questo caso, il surplus totale è dollari. Ciò significa che l'allocazione delle risorse in questo mercato della carne di agnello, al prezzo e alla quantità di equilibrio, genera un benessere economico totale di 1718,2 dollari per la società.

Discussione sull'efficienza del mercato[modifier | modifier le wikicode]

Concetti chiave dell'efficienza del mercato ==[modifier | modifier le wikicode]

I principi fondamentali della teoria economica riguardanti l'efficienza dei mercati, in particolare in un quadro di concorrenza perfetta. Ecco una spiegazione dettagliata di ciascuna di queste osservazioni:

- In un mercato efficiente, i beni e i servizi vengono assegnati in via prioritaria agli acquirenti che li apprezzano maggiormente. Ciò è dimostrato dalla loro disponibilità a pagare un prezzo più alto rispetto agli altri acquirenti. Questo principio garantisce che le risorse siano utilizzate nel modo più vantaggioso, in quanto i beni vengono consumati da coloro che ne traggono il maggior beneficio soggettivo. Questa allocazione è visibile nel grafico dell'equilibrio di mercato, dove il prezzo riflette l'incontro tra la disponibilità a pagare dei consumatori e la disponibilità a vendere dei produttori.

- Allocazione ai produttori più efficienti : I produttori che possono offrire beni e servizi al costo più basso, grazie a vantaggi quali tecnologie più efficienti, migliore accesso alle risorse o metodi di produzione più efficienti, saranno quelli che potranno vendere a prezzi competitivi sul mercato. Questo porta a una situazione in cui i produttori più efficienti sono quelli che rimangono in attività, mentre i meno efficienti abbandonano il mercato o si adattano per diventare più competitivi. In questo modo si massimizza l'efficienza produttiva, poiché i beni vengono prodotti al costo più basso possibile.

- Massimizzazione del surplus totale e ottimalità del laissez-faire: l'idea che il libero mercato, senza interventi esterni, porti a un'allocazione delle risorse che massimizzi il surplus totale è una conclusione della teoria del benessere economico. In assenza di fallimenti del mercato, l'equilibrio competitivo raggiunto è Pareto efficiente, perché non è possibile migliorare il benessere di un individuo senza peggiorare quello di un altro. Questo principio del laissez-faire viene spesso citato in difesa del libero mercato e delle politiche economiche che limitano l'intervento pubblico.

Queste osservazioni presuppongono una serie di ipotesi idealizzate che includono mercati perfettamente competitivi, assenza di potere di mercato per acquirenti e venditori, assenza di esternalità, informazioni complete e perfettamente simmetriche e diritti di proprietà ben definiti e applicati. Nella realtà, spesso queste condizioni non sono tutte soddisfatte, il che può giustificare un intervento per correggere le inefficienze che ne derivano e migliorare il benessere generale.

L'efficienza nel senso di Pareto, che si ottiene in un mercato perfettamente concorrenziale, si concentra esclusivamente sulla massimizzazione del surplus totale, senza tenere conto della distribuzione di questo surplus tra i vari attori del mercato. In altre parole, sebbene un mercato possa essere efficiente massimizzando il surplus totale, ciò non garantisce che il risultato sia equo o "giusto" in termini di distribuzione delle risorse e del reddito tra gli individui.

L'equità è un concetto normativo che riguarda la giustizia sociale e la distribuzione dei beni e della ricchezza nella società. I criteri di equità variano molto a seconda delle prospettive politiche e filosofiche e ciò che è considerato equo in una società può essere percepito diversamente in un'altra. Ad esempio, una distribuzione delle risorse che promuova l'uguaglianza dei risultati può essere considerata equa secondo alcuni quadri etici, mentre altri potrebbero dare valore all'uguaglianza delle opportunità o alla proporzionalità, in cui le ricompense sono distribuite in base al contributo di ciascun individuo.

L'efficienza economica e l'equità sono quindi spesso trattate separatamente in economia. L'intervento pubblico, come la tassazione progressiva e la redistribuzione del reddito, è comunemente utilizzato per correggere la disuguaglianza e migliorare l'equità. Tuttavia, questi interventi possono talvolta entrare in conflitto con l'efficienza del mercato, introducendo distorsioni. Di conseguenza, i responsabili politici si trovano ad affrontare la sfida di bilanciare l'efficienza e l'equità, il che può richiedere delicati compromessi e scelte politiche.

Esplorare i limiti dell'autonomia del mercato[modifier | modifier le wikicode]

I limiti del principio del laissez-faire derivano da una serie di condizioni del mondo reale che si discostano dall'ideale di mercati perfettamente competitivi. Questi fallimenti del mercato spesso giustificano l'intervento del governo per correggere o attenuare le inefficienze e promuovere un'allocazione più equa delle risorse. I principali fallimenti del mercato citati sono

- Concorrenza imperfetta: in un mercato in cui la concorrenza è imperfetta, come i monopoli, gli oligopoli o i monopoli, i produttori o i consumatori possono influenzare i prezzi e le quantità, impedendo al mercato di raggiungere un'allocazione efficiente delle risorse. Il potere di mercato può portare a prezzi più alti e a quantità più basse di quelle che si otterrebbero in un mercato concorrenziale, riducendo il surplus totale.

- Esternalità positive o negative: un'esternalità è un effetto che una transazione economica tra due parti ha su una terza parte che non è direttamente coinvolta nella transazione. Le esternalità negative, come l'inquinamento, generano costi sociali che non vengono presi in considerazione dai produttori o dai consumatori, mentre le esternalità positive, come l'innovazione, generano benefici sociali superiori ai benefici privati. I mercati, lasciati a se stessi, non riescono a internalizzare questi costi o benefici, il che può portare a una sovrapproduzione nel caso di esternalità negative e a una sottoproduzione nel caso di esternalità positive.

- Beni pubblici: i beni pubblici sono beni non escludibili (non si può impedire a nessuno di consumarli) e non rivali (il consumo da parte di una persona non influisce sulla disponibilità per altri). Ne sono un esempio la difesa nazionale, i fari o le trasmissioni radiofoniche. I mercati tendono a sottoprodurre i beni pubblici perché è difficile costringere gli utenti a pagare per il loro consumo, causando un problema di free rider

- Problemi di disuguaglianza: il laissez-faire non garantisce una distribuzione equa della ricchezza o del reddito. I mercati possono portare a risultati in cui la ricchezza si concentra nelle mani di pochi, mentre altri possono non avere risorse sufficienti per soddisfare i loro bisogni fondamentali. Questa disuguaglianza può essere dovuta a differenze iniziali nella dotazione di risorse, nell'istruzione o nelle capacità.

In ognuno di questi casi, può essere necessario che i governi intervengano con politiche quali la regolamentazione, la tassazione, la fornitura di beni pubblici e programmi di ridistribuzione per correggere i fallimenti del mercato e promuovere una società più equa ed efficiente.

Analisi degli interventi e dei fallimenti del governo[modifier | modifier le wikicode]

Così come esistono i fallimenti del mercato, esistono anche i fallimenti del governo, talvolta definiti "fallimenti dello Stato". Questi fallimenti possono verificarsi quando gli interventi governativi non riescono a migliorare i risultati del mercato o li peggiorano involontariamente. Esempi di tali fallimenti sono

- Inefficienza burocratica: i governi possono soffrire di burocrazia che ostacola la loro capacità di rispondere rapidamente ed efficacemente ai problemi economici. La burocrazia può essere inefficiente a causa della complessità delle procedure, della mancanza di incentivi alle prestazioni o della difficoltà di misurare e premiare la produttività.

- Informazione imperfetta: come gli operatori del mercato, i decisori pubblici possono non disporre di informazioni complete o accurate, il che può portare a decisioni non ottimali o a conseguenze non volute.

- Cattura normativa: si verifica quando le industrie regolamentate esercitano un'influenza indebita sulle agenzie governative responsabili della loro regolamentazione, spesso per plasmare leggi e politiche a loro vantaggio. Questo può portare a regolamentazioni che servono gli interessi delle imprese a scapito dell'interesse pubblico.

- Obiettivi politici a breve termine: i politici possono essere motivati da cicli elettorali a breve termine, che li portano a concentrarsi su politiche che generano benefici visibili a breve termine a scapito di benefici a lungo termine, o a evitare misure impopolari ma necessarie.

- Problemi di incentivi: gli incentivi per gli attori governativi non sono sempre allineati con gli interessi della società nel suo complesso. Ad esempio, i politici possono essere incentivati a impegnarsi in una spesa pubblica eccessiva per ottenere il sostegno popolare, anche se tale spesa non è economicamente giustificata.

- Elevati costi di transazione: l'intervento pubblico è spesso accompagnato da elevati costi di transazione, in particolare in termini di attuazione e conformità normativa.

Per queste e altre ragioni, è fondamentale valutare attentamente qualsiasi intervento governativo pianificato, per assicurarsi che raggiunga i suoi obiettivi senza causare danni collaterali o effetti collaterali inaspettati. L'analisi costi-benefici è uno strumento importante in questo processo, in quanto soppesa i benefici attesi di una politica rispetto ai suoi costi potenziali e ai rischi di fallimento.

Teoria e pratica dell'imposizione fiscale[modifier | modifier le wikicode]

Introduzione ai principi della tassazione[modifier | modifier le wikicode]

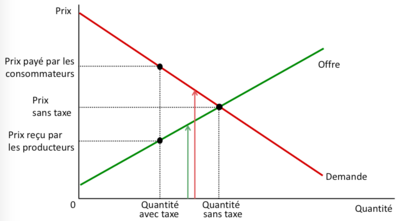

Quando un governo impone una tassa su un bene o un servizio, ha un impatto immediato e significativo sull'economia di quel mercato. La presenza dell'imposta tende a ridurre la quantità di beni o servizi scambiati, poiché introduce un onere aggiuntivo di cui consumatori e produttori devono tenere conto. Ad esempio, se viene imposta una tassa sul carburante, i consumatori possono ridurre i loro consumi a causa dell'aumento del prezzo e le stazioni di servizio possono essere meno inclini a tenere grandi quantità di carburante in magazzino, sapendo che la domanda è diminuita.

Il prezzo che i consumatori pagano per il bene o il servizio tassato aumenta generalmente del valore dell'imposta. Riprendiamo l'esempio del carburante: se il governo impone una tassa di 0,20 dollari al litro, il prezzo che i consumatori pagano alla pompa aumenterà probabilmente dello stesso importo, rendendo il carburante più costoso per gli automobilisti. D'altro canto, il prezzo che i produttori ricevono per ogni unità venduta diminuisce, perché parte del denaro che altrimenti sarebbe andato a loro va ora al governo sotto forma di tasse. Nel nostro esempio, ciò potrebbe significare che le raffinerie di petrolio ricevono meno per ogni litro di carburante venduto, il che potrebbe indurle a ridurre la produzione.

Un aspetto fondamentale della tassazione è che l'incidenza dell'imposta, o l'effettivo onere economico dell'imposta, non dipende necessariamente da chi è legalmente tenuto a pagarla. Sia che l'imposta venga applicata ai venditori che agli acquirenti, gli effetti sul mercato in termini di prezzi e quantità saranno gli stessi dopo che gli aggiustamenti del mercato avranno avuto luogo. Ciò è dovuto ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei produttori in risposta all'imposta, che in ultima analisi influenzano i prezzi di equilibrio e la distribuzione dell'onere fiscale tra di loro.

Chi sostiene l'onere effettivo dell'imposta dipende in larga misura dall'elasticità della domanda e dell'offerta. L'elasticità misura la sensibilità della quantità domandata o offerta a una variazione del prezzo. Se, ad esempio, consideriamo un farmaco essenziale per il quale non esiste un sostituto vicino e di cui i pazienti hanno assolutamente bisogno, è probabile che la domanda sia anelastica. In questo caso, anche se il prezzo del farmaco aumenta a causa della tassa, i pazienti continueranno ad acquistarlo perché non hanno altra scelta. Di conseguenza, i consumatori finiranno per sostenere gran parte dell'imposta. Al contrario, se un prodotto ha molti sostituti vicini, come la frutta, un piccolo aumento di prezzo dovuto a un'imposta potrebbe indurre i consumatori a passare alle alternative, il che significa che i produttori non possono trasferire l'intera imposta ai consumatori senza perdere una quota significativa del loro mercato.

La tassazione ha un duplice impatto sull'economia: incide sul benessere dei partecipanti al mercato e genera entrate per il governo.

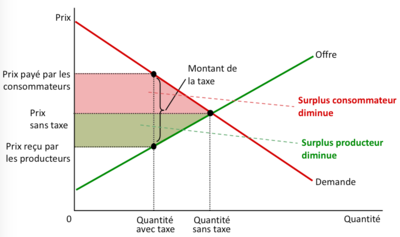

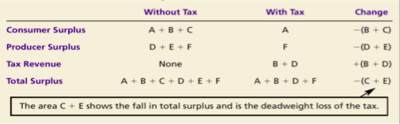

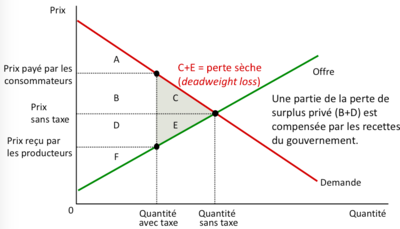

Impatto sul benessere (surplus totale)

L'introduzione di un'imposta in un mercato riduce il surplus totale, che è la somma del surplus del consumatore (CS) e del surplus del produttore (PS). Il meccanismo è il seguente:

- Surplus del consumatore: l'imposta aumenta il prezzo che i consumatori pagano per il bene o il servizio, riducendo il loro surplus. Pagano di più per ogni unità e alcuni consumatori possono scegliere di non acquistare il bene a causa del costo aggiuntivo, perdendo l'utilità che avrebbero altrimenti tratto dal suo consumo.

- Surplus del produttore: allo stesso tempo, l'imposta riduce il prezzo netto che i produttori ricevono al netto delle imposte. Questo riduce i loro incentivi a produrre e vendere, riducendo a sua volta il loro surplus. La riduzione delle quantità prodotte e vendute può anche portare a una perdita di efficienza produttiva.

La perdita combinata di surplus del consumatore e del produttore è spesso illustrata da un triangolo di perdita di peso morto su un grafico della domanda e dell'offerta. Questa perdita di peso morto rappresenta la perdita di benessere economico che non va a beneficio dei consumatori, dei produttori e nemmeno del governo: è semplicemente una perdita di efficienza dovuta all'imposta.

Entrate del governo (GS)

D'altra parte, l'imposta genera un gettito per il governo (SG), che è il prodotto dell'imposta per unità moltiplicata per il numero di unità vendute dopo l'imposizione dell'imposta. Questo denaro può essere utilizzato per finanziare servizi pubblici, investimenti in infrastrutture, istruzione e sanità, o per ridistribuire risorse nell'ambito di programmi sociali. Quindi, sebbene la tassazione riduca il surplus totale del mercato, consente di svolgere funzioni governative che possono, a loro volta, avere un impatto positivo sul benessere sociale.

L'efficacia complessiva di un'imposta, in termini di compromesso tra la perdita di benessere del mercato e i benefici della spesa pubblica, dipende da come vengono utilizzati i fondi. Se le entrate fiscali vengono spese in modo da migliorare il benessere generale o correggere altre inefficienze del mercato (come le esternalità negative), l'impatto netto della tassazione può essere positivo. D'altro canto, se le entrate sono gestite male o spese in modo inefficiente, l'effetto netto può essere una diminuzione del benessere sociale.

Nella vita reale, la progettazione dei sistemi fiscali cerca di bilanciare questi due aspetti: massimizzare le entrate statali riducendo al minimo le distorsioni e le perdite di benessere nei mercati. I governi devono quindi considerare attentamente le aliquote fiscali e i metodi di applicazione, tenendo conto delle elasticità della domanda e dell'offerta per minimizzare l'impatto negativo sulla produzione e sul consumo. La finanza pubblica si concentra sull'identificazione della struttura fiscale più appropriata per generare le entrate pubbliche necessarie, riducendo al minimo l'impatto negativo sull'economia. Un principio fondamentale è quello di evitare grandi sconvolgimenti nel comportamento dei consumatori e dei produttori, poiché cambiamenti significativi possono portare a una perdita di efficienza economica, nota come perdita di peso morto. Questa perdita rappresenta il valore degli scambi che non avvengono a causa dell'imposta e che altrimenti sarebbero andati a beneficio sia dei consumatori che dei produttori.

Per ridurre al minimo questo costo sociale, gli economisti suggeriscono spesso di imporre tasse su beni e servizi la cui domanda o offerta è anelastica, cioè quelli per i quali le variazioni di prezzo non modificano sostanzialmente la quantità richiesta o offerta. Ad esempio, le imposte sui prodotti del tabacco sono generalmente efficaci perché, anche con un aumento significativo dei prezzi dovuto alla tassazione, la domanda diminuisce poco. Allo stesso modo, le imposte sulla benzina tendono a generare un gettito stabile perché gli automobilisti modificano poco il loro comportamento di guida in risposta alle variazioni di prezzo a breve termine.