Die Kräfte des Marktes: Angebot und Nachfrage

Basierend auf einem Kurs von Federica Sbergami[1][2][3]

Prinzipien und Konzepte der Mikroökonomie ● Methodologische Ansätze im Kurs Einführung in die Mikroökonomie ● Die Kräfte des Marktes: Angebot und Nachfrage ● Die Elastizitäten und ihre Anwendungen ● Angebot, Nachfrage und Regierungspolitik ● Konsumenten- und Produzentenüberschüsse ● Externe Effekte und die Rolle des Staates ● Prinzipien und Dilemmata der öffentlichen Güter in der Marktwirtschaft ● Die Produktionskosten ● Unternehmen im vollkommenen Wettbewerb ● Unternehmen in Monopolstellung ● Monopolistische Konkurrenz ● Oligopol ● Verbraucherzwang und -präferenzen ● Verbraucherwahl ● Informationsprobleme und öffentliche Entscheidungen

Das Konzept des Marktes ist in der Wirtschaft zentral. Es beruht auf der Vorstellung, dass Märkte Räume sind, in denen die Kräfte von Nachfrage und Angebot zusammenwirken, um die Preise und Mengen der gehandelten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen. Ein Marktgleichgewicht tritt ein, wenn die Menge an Waren oder Dienstleistungen, die die Verbraucher bereit und in der Lage sind zu kaufen (die Nachfrage), gleich der Menge ist, die die Produzenten bereit und in der Lage sind zu verkaufen (das Angebot). Dieser Gleichgewichtspunkt gibt den Preis an, zu dem die Ware oder Dienstleistung verkauft wird, und die Menge, die gehandelt wird.

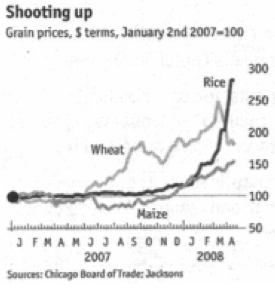

Das Beispiel der Preise für Nahrungsmittelgüter in den 2000er Jahren verdeutlicht die Dynamik des Marktes. Preissteigerungen können durch Veränderungen in der Nachfrage oder im Angebot verursacht werden. Ein Anstieg der Nachfrage kann aufgrund eines höheren Einkommens, eines Bevölkerungswachstums oder einer Änderung der Verbraucherpräferenzen eintreten. Andererseits kann ein Rückgang des Angebots auf Faktoren wie ungünstige Wetterbedingungen, steigende Produktionskosten oder Handelsbeschränkungen zurückzuführen sein. Diese Marktdynamiken sind wichtig, da sie sich nicht nur auf die Preise, sondern auch auf die Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen auswirken und somit direkte Auswirkungen auf Verbraucher und Produzenten haben. Das Verständnis dieser Prinzipien ist für die Analyse der Wirtschaftspolitik und der Marktentscheidungen von entscheidender Bedeutung.

In ihrer Analyse des Preisanstiegs bei Agrarrohstoffen im Jahr 2008 macht ING in "Directional Economics" vom Februar 2008 eine kritische Beobachtung: "There is keen interest in the soft commodity bull run at present. We are not convinced by either the "world population growth" or "Chinese meat eaters" argument. Immerhin kam keines davon über Nacht, und der globale Anstieg der Nahrungsmittelpreise um 22% war ein einmaliger Sprung. Vielmehr sind es steigende Ölpreise, die zu einer größeren Nachfrage nach Biokraftstoffen führen, und die geringe Leistung der wichtigsten Swingproduzenten, die die größte Rolle zu spielen schienen."

Diese Perspektive verdeutlicht, dass der deutliche Anstieg der globalen Nahrungsmittelpreise um 22% nicht ausschließlich auf das Wachstum der Weltbevölkerung oder den steigenden Fleischkonsum in China zurückgeführt werden kann, da diese Phänomene nicht plötzlich auftreten. Stattdessen weist ING auf die Rolle der hohen Ölpreise hin, die die Nachfrage nach Biokraftstoffen ankurbelten, was zu einer Umwidmung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen für die Energieerzeugung statt für die Ernährung führte. Darüber hinaus heben sie die niedrigen Erträge der wichtigsten Nahrungsmittelproduzenten hervor, die ebenfalls eine wichtige Rolle bei diesem Preisanstieg gespielt haben. Diese Analyse verdeutlicht die Komplexität der Faktoren, die die globalen Märkte für Agrarrohstoffe beeinflussen. Sie verdeutlicht die gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Wirtschaftssektoren und zeigt, wie Veränderungen in einem Sektor, z. B. der Energiewirtschaft, erhebliche Auswirkungen auf andere Sektoren, z. B. die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie, haben können.

Der Artikel "The new face of hunger" in "The Economist" vom 19. April 2008 wirft ein Schlaglicht auf die Bildung von Gleichgewichtspreisen auf den Märkten für Agrarrohstoffe, wobei die Bedeutung von Veränderungen in der Nachfrage hervorgehoben wird. In diesem Artikel heißt es: "The price mainly reflects changes in demand - not problems of supply, such as harvest failure. The changes include the slightly upward pressure from people in China and India eating more grain and meat as they grow rich and the sudden, hungry appetits of Western biofuels programs, which convert cereals into fuel. ... Solche Verschiebungen wurden nicht durch vergleichbare Veränderungen auf dem Bauernhof ausgeglichen. ... The era of cheap food is over."

Dieses Zitat unterstreicht, dass die wichtigsten Faktoren, die die Preise beeinflussen, nicht auf ein geringeres Angebot wie Ernteausfälle zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf einen Anstieg der Nachfrage. Dieser Anstieg stammt zum Teil aus dem Wirtschaftswachstum in China und Indien, wo die Menschen mit zunehmendem Wohlstand mehr Getreide und Fleisch konsumieren. Darüber hinaus haben auch die Biokraftstoffprogramme im Westen, bei denen Getreide in Kraftstoff umgewandelt wird, zu einem raschen Anstieg der Nachfrage beigetragen. Diese Nachfrageveränderungen wurden nicht durch entsprechende Steigerungen des landwirtschaftlichen Angebots ausgeglichen, was zu steigenden Preisen und dem Ende der Ära der billigen Lebensmittel führte. Diese Perspektive stärkt das grundlegende ökonomische Prinzip, dass der Gleichgewichtspreis auf einem Markt aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage resultiert. In diesem Zusammenhang führte das Ungleichgewicht, das durch einen deutlichen Anstieg der Nachfrage ohne einen entsprechenden Anstieg des Angebots verursacht wurde, zu einem Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise.

Vollkommen wettbewerbsorientierte Märkte[modifier | modifier le wikicode]

Der Markt: Definition und Funktionsweise[modifier | modifier le wikicode]

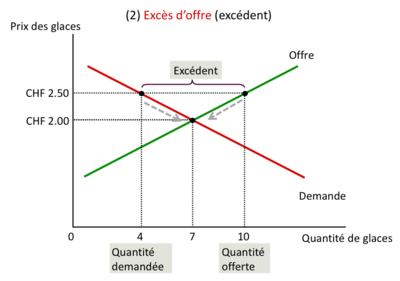

In der Wirtschaft wird ein Markt als ein Ort - ob physisch oder virtuell - betrachtet, an dem Anbieter (Produzenten, Lieferanten) und Nachfrager (Verbraucher, Käufer) aufeinandertreffen. Die Interaktion zwischen diesen beiden Gruppen bestimmt den Preis und die Menge der gehandelten Waren oder Dienstleistungen und führt zu dem, was als Marktgleichgewicht bezeichnet wird. Ein Marktgleichgewicht tritt ein, wenn die Menge an Waren oder Dienstleistungen, die die Verbraucher kaufen wollen und können (die Nachfrage), gleich der Menge ist, die die Produzenten bereit und in der Lage sind zu liefern (das Angebot). An diesem Gleichgewichtspunkt wird der Marktpreis so festgelegt, dass Nachfrage und Angebot ausgeglichen sind. Ist der Preis zu hoch, sinkt die Nachfrage und das Überangebot drückt den Preis. Umgekehrt sinkt bei einem zu niedrigen Preis das Angebot, während die überschüssige Nachfrage den Preis nach oben treibt. Dieses Konzept des Marktgleichgewichts ist grundlegend für die Mikroökonomie und hilft zu verstehen, wie die Preise und Mengen von Waren und Dienstleistungen in einer Marktwirtschaft bestimmt werden. Es spiegelt auch wider, wie sich Märkte als Reaktion auf Änderungen der Angebots- und Nachfragebedingungen anpassen, wie z. B. technologische Innovationen, Änderungen der Regierungspolitik, Änderungen der Produktionskosten oder Änderungen der Verbraucherpräferenzen.

Dieser Mechanismus kann reguliert oder spontan sein. Je nach den verschiedenen Annahmen kann man zwischen einem Markt mit reinem und vollkommenem Wettbewerb oder einem Markt mit unvollkommenem Wettbewerb unterscheiden. In einem Markt, der durch reinen und vollkommenen Wettbewerb gekennzeichnet ist, sind mehrere Annahmen wesentlich. Zunächst gibt es die Atomizität, bei der kein Käufer oder Verkäufer genügend Macht hat, um den Marktpreis zu beeinflussen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die angebotenen Produkte homogen, d. h. identisch sind, wodurch die Verbraucher zwischen den verschiedenen Anbietern indifferent sind. Außerdem ist eine vollständige Informationstransparenz erforderlich, die sicherstellt, dass alle Marktteilnehmer Zugang zu allen relevanten Informationen haben. Darüber hinaus können Unternehmen ohne Barrieren frei in den Markt ein- und austreten. Schließlich ist die vollkommene Mobilität der Produktionsfaktoren eine Voraussetzung, die eine freie Neuanpassung der Ressourcen ohne Kosten und Verzögerungen ermöglicht. Ein Markt mit unvollständigem Wettbewerb zeichnet sich hingegen durch Bedingungen aus, bei denen eine oder mehrere dieser Annahmen nicht erfüllt sind. Dazu gehören verschiedene Marktstrukturen wie das Monopol, bei dem ein einziger Verkäufer dominiert, das Oligopol, das von einigen wenigen großen Unternehmen beherrscht wird, der monopolistische Wettbewerb, bei dem viele Verkäufer leicht differenzierte Produkte anbieten, und das Monopson, bei dem ein einziger Käufer dominiert. Die Realität auf den Märkten liegt häufig zwischen diesen beiden Extremen. Staatliche Regulierung kann notwendig sein, vor allem dort, wo die Bedingungen des reinen und vollkommenen Wettbewerbs nicht erfüllt sind. Staatliche Eingriffe können entscheidend sein, um Marktversagen zu korrigieren, einen fairen Wettbewerb zu fördern, die Verbraucher zu schützen und eine gerechtere Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten.

Die Analyse der unterschiedlichen Marktmacht der Teilnehmer an einem wirtschaftlichen Austausch zeigt je nach Marktstruktur unterschiedliche Dynamiken.

- In einem wettbewerbsorientierten Marktumfeld, das durch die Atomizität der Verbraucher gekennzeichnet ist, gibt es eine große Anzahl von Individuen, von denen jeder nur einen minimalen Einfluss auf den Markt hat. In dieser Situation sind die Verbraucher im Verhältnis zur Größe des Marktes so klein, dass ihre individuellen Verbrauchs- und Produktionsentscheidungen keinen Einfluss auf die Marktpreise haben. Dieses ideale Szenario des reinen und vollkommenen Wettbewerbs ermöglicht eine Preisbestimmung, die auf der Gesamtsumme der Interaktionen zwischen Angebot und Nachfrage beruht, ohne dass ein einzelner Akteur diese Preise wesentlich beeinflussen kann.

- Im Gegensatz dazu gibt es in einem Monopolszenario nur einen einzigen Verkäufer, der den Markt beherrscht. Dieser einzelne Verkäufer verfügt aufgrund seiner bedeutenden Größe im Verhältnis zum Markt über eine beträchtliche Macht, um den Preis zu beeinflussen. In einem solchen Rahmen hat der Monopolist die Fähigkeit, die Preise höher anzusetzen als in einem Wettbewerbsmarkt, da er nicht durch die Anwesenheit von Konkurrenten eingeschränkt ist. Dies kann zu Marktineffizienzen und höheren Preisen für die Verbraucher führen.

- Andererseits liegt ein Monopson-Szenario vor, wenn ein einzelner dominanter Käufer mehreren Verkäufern gegenübersteht. Der einzige Käufer übt als einziger Verbraucher auf dem Markt eine beträchtliche Marktmacht aus und kann die Preise beeinflussen. In dieser Situation ist der Monopsonist häufig in der Lage, niedrigere Preise auszuhandeln, als sie in einem wettbewerbsintensiveren Markt vorherrschen würden, was für die Verkäufer nachteilig sein und die auf dem Markt gehandelten Mengen verringern kann. Diese unterschiedlichen Marktstrukturen verdeutlichen, wie Marktmacht und Konzentration der Marktteilnehmer die Preise, die Effizienz und die Fairness wirtschaftlicher Transaktionen beeinflussen.

In diesem Fall sind die Akteure Preistreiber, weil sie den Preis nehmen, der ihnen auferlegt wird. In einem solchen Markt akzeptieren die Individuen, egal ob Käufer oder Verkäufer, den Marktpreis so, wie er ist, weil keiner von ihnen genügend Macht hat, um diesen Preis zu beeinflussen. In einem durch Atomizität gekennzeichneten Wettbewerbsmarkt, in dem es viele Käufer und Verkäufer gibt, befindet sich jeder Akteur in einer Situation, in der er den vom gesamten Markt festgelegten Preis "nehmen" muss. Das bedeutet, dass die Verkäufer ihre Produkte zum Marktpreis verkaufen und die Käufer sie zu diesem Preis kaufen, ohne darüber verhandeln zu können. Der Preis wird durch die Gesamtüberschneidung von Nachfrage und Angebot für den gesamten Markt bestimmt und nicht durch die Entscheidungen oder Handlungen eines einzelnen Akteurs oder einer kleinen Gruppe von Akteuren. In Marktstrukturen wie einem Monopol oder Monopson ändert sich diese Dynamik jedoch. In einem Monopol hat der einzelne Verkäufer die Macht, den Preis festzulegen, während in einem Monopson der einzelne Käufer die Macht hat, den Preis zu beeinflussen. In diesen Fällen sind die Akteure keine price-takers, sondern eher price-makers, da sie aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung die Fähigkeit haben, den Marktpreis zu bestimmen oder zu beeinflussen.

Reine und vollkommene Konkurrenz: Kriterien und Implikationen[modifier | modifier le wikicode]

Der reine und vollkommene Wettbewerb gilt als "Idealtypus" eines Marktes in der Wirtschaft, bei dem bestimmte Idealbedingungen erfüllt sind, um eine effiziente Ressourcenallokation ohne staatliche Eingriffe zu ermöglichen. In einem solchen Markt sind mehrere Schlüsselbedingungen erforderlich, um dieses Ideal zu erreichen. Erstens besteht eine vollständige Atomizität der Marktteilnehmer, d. h. es gibt eine große Anzahl von Verkäufern und Käufern und keiner von ihnen verfügt über eine ausreichende Marktmacht, um die Preise zu beeinflussen. Zweitens sind die Produkte homogen, was bedeutet, dass alle auf dem Markt angebotenen Güter von den Verbrauchern als identisch angesehen werden, wodurch die Produkte vollkommen austauschbar werden. Eine weitere Voraussetzung ist die vollkommene Transparenz des Marktes. Dies bedeutet, dass alle relevanten Informationen, wie Preise, Produktqualität und Produktionskosten, für alle Teilnehmer frei verfügbar sind. Außerdem muss es einen freien Marktzutritt und -austritt geben, d. h. es darf keine Schranken geben, die neue Unternehmen daran hindern, in den Markt einzutreten oder ihn zu verlassen.

Unter diesen Bedingungen funktionieren die Märkte effizient und fair mit einer optimalen Ressourcenallokation. Die Preise werden ausschließlich durch die Kräfte von Angebot und Nachfrage bestimmt und spiegeln das wahre Gleichgewicht zwischen dem, was die Verbraucher zu zahlen bereit sind, und dem, was die Produzenten zu akzeptieren bereit sind, wider. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der reine und vollkommene Wettbewerb ein theoretisches Modell ist. In der Praxis erfüllen viele Märkte nicht alle diese Bedingungen und weisen unterschiedliche Grade an unvollständigem Wettbewerb auf. Manchmal kann es notwendig sein, dass die Regierung eingreift, um Marktversagen zu korrigieren und einen faireren und effizienteren Wettbewerb zu gewährleisten.

Die Theorie der unsichtbaren Hand von Adam Smith ist ein grundlegendes Konzept der Wirtschaftswissenschaften, das nahelegt, dass freie Märkte, wenn sie ordnungsgemäß funktionieren, zu einer optimalen Ressourcenallokation führen können. Smith postulierte, dass in einem freien Markt Individuen, die ihren eigenen Nutzen maximieren wollen, unbeabsichtigt zu einer effizienten und sozial wünschenswerten Ressourcenallokation beitragen können. Damit diese Theorie jedoch wie erwartet funktioniert, muss eine Reihe von Annahmen erfüllt werden.

- Vollkommene Mobilität von Produkten und Produktionsfaktoren: Diese Bedingung besagt, dass sich Produkte und Ressourcen (wie Arbeit, Kapital) frei und ungehindert über Märkte bewegen können müssen. Das bedeutet, dass es keine nennenswerten Beschränkungen oder Kosten für die Bewegung von Ressourcen von einem Arbeitsplatz zu einem anderen oder von einem Markt zu einem anderen gibt.

- Produkthomogenität: Die Produkte auf einem bestimmten Markt müssen von den Verbrauchern als identisch angesehen werden. Dies bedeutet, dass es keine tatsächliche oder wahrgenommene Differenzierung zwischen den Produkten gibt, und stellt sicher, dass die Verbraucher nicht aus anderen Gründen als dem Preis ein Produkt einem anderen vorziehen.

- Atomarität der Käufer und Verkäufer: Der Markt muss aus einer großen Anzahl von Käufern und Verkäufern bestehen, wobei keiner von ihnen eine ausreichende Marktmacht besitzt, um den Preis zu beeinflussen. Diese Bedingung stellt sicher, dass der Marktpreis eine Gegebenheit ist, an die sich Käufer und Verkäufer anpassen.

- Keine Hindernisse für den freien Markteintritt von Produzenten: Es darf keine signifikanten Hindernisse geben, die neue Unternehmen daran hindern, in den Markt einzutreten. Dies fördert den Wettbewerb, verhindert Marktmacht und sorgt dafür, dass die Preise wettbewerbsfähig bleiben.

- Markttransparenz und keine Unsicherheit: Alle Marktteilnehmer müssen einen vollständigen und fairen Zugang zu allen relevanten Informationen haben und es darf keine signifikante Unsicherheit geben, die Marktentscheidungen beeinflusst. Dies bedeutet, dass Verbraucher und Produzenten vollständig über Preise, Produktqualität und andere relevante Faktoren informiert sind.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, legt die Theorie der unsichtbaren Hand nahe, dass der Markt effizient und fair funktionieren kann, was zu einer optimalen Ressourcenallokation führt, ohne dass ein direktes Eingreifen des Staates erforderlich ist. In der Praxis werden diese idealen Bedingungen jedoch selten vollständig erfüllt, was ein gewisses Maß an staatlicher Intervention zur Korrektur von Marktversagen rechtfertigen kann.

Obwohl die Theorie der unsichtbaren Hand von Adam Smith und das Modell des reinen und vollkommenen Wettbewerbs ideale theoretische Rahmen für das Verständnis von Märkten bieten, stößt ihre Anwendung in der Realität auf zahlreiche Unvollkommenheiten und Marktversagen. Die vollkommene Mobilität von Produkten und Produktionsfaktoren wird häufig durch Hindernisse wie Vorschriften, Zölle und Transportkosten behindert. Darüber hinaus sind Produktionsfaktoren wie Arbeit aufgrund von Beschränkungen wie Spezialkenntnissen und geografischen Bindungen nicht immer flexibel. Was die Homogenität der Produkte betrifft, so werden in der Realität viele Produkte durch Aspekte wie Qualität, Marke und Design unterschieden. Diese Differenzierung wirkt sich über Preiserwägungen hinaus auf die Wahl der Verbraucher aus.

Außerdem sind viele Märkte nicht durch die Atomizität von Käufern und Verkäufern gekennzeichnet, sondern eher durch Oligopole oder Monopole, bei denen einige wenige oder ein einziges Unternehmen über genügend Marktmacht verfügen, um die Preise zu beeinflussen. Auch der freie Markteintritt ist eine Herausforderung, wobei Hindernisse wie hohe Startkosten, Patente und Vorschriften neue Unternehmen daran hindern können, effektiv mit etablierten Marktteilnehmern zu konkurrieren. Schließlich leiden reale Märkte häufig unter mangelnder Transparenz und asymmetrischer Information, bei der nicht alle Teilnehmer Zugang zu denselben Informationen haben. Unsicherheit ist ebenfalls ein häufiges Merkmal, das wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst. Diese Unvollkommenheiten können zu Ineffizienzen wie suboptimalen Preisen und Fehlallokation von Ressourcen führen. Daher kann ein staatliches Eingreifen in Form von Regulierung, Korrektur externer Effekte oder Schutz von Eigentumsrechten erforderlich sein, um diese Unzulänglichkeiten zu mildern und die Markteffizienz und -gerechtigkeit zu verbessern.

Die Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Grundprinzipien der Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Das Gesetz der Nachfrage ist ein Grundprinzip der Ökonomie, das die Beziehung zwischen dem Preis eines Gutes oder einer Dienstleistung und der Menge dieses Gutes oder dieser Dienstleistung, die die Verbraucher zu kaufen bereit sind, beschreibt. Es besagt, dass, wenn der Preis eines Gutes sinkt, die nachgefragte Menge dieses Gutes bei ansonsten gleichen Bedingungen tendenziell steigt (ceteris paribus). Umgekehrt gilt: Wenn der Preis eines Gutes steigt, tendiert die nachgefragte Menge dazu, zu sinken.

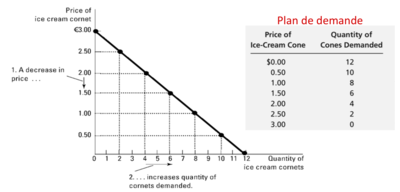

Die Nachfragekurve ist ein zentrales grafisches Instrument in der Wirtschaft, das die Beziehung zwischen dem Preis einer Ware oder Dienstleistung und der Menge dieser Ware oder Dienstleistung, die die Verbraucher bereit sind zu kaufen, unter Berücksichtigung der Bedingung "ceteris paribus" (alles andere ist gleich) veranschaulicht. Diese Bedingung bedeutet, dass alle anderen Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen, wie z. B. das Einkommen der Verbraucher, der Geschmack und die Vorlieben sowie der Preis von Ersatz- oder Ergänzungsgütern, während der Analyse der Auswirkungen des Preises auf die nachgefragte Menge konstant bleiben.

Die Nachfragekurve hat in der Regel eine abfallende Steigung von links nach rechts, was bedeutet, dass mit sinkendem Preis eines Gutes die nachgefragte Menge dieses Gutes steigt und umgekehrt. Diese absteigende Steigung erfasst das Wesen des Nachfragegesetzes: eine umgekehrte Beziehung zwischen Preis und nachgefragter Menge. Diese Kurve ist ein grundlegendes Instrument zur Analyse und zum Verständnis des Verbraucherverhaltens und der Art und Weise, wie die Verbraucher auf Preisänderungen reagieren. Sie ist auch für Unternehmen nützlich, wenn sie Entscheidungen über Preisgestaltung und Produktion treffen, und für Regierungen, wenn sie über Steuer- und Wirtschaftspolitik nachdenken, die sich auf die Preise und die Nachfrage auf den Märkten auswirken können. Die Nachfragekurve hilft dabei, die Folgen verschiedener Marktszenarien vorherzusagen, z. B. Änderungen der Besteuerung, der Vorschriften oder der allgemeinen Wirtschaftslage.

Das Bild zeigt eine typische Grafik der Nachfragekurve, zusammen mit einer Tabelle, die den Nachfrageplan für Eistüten veranschaulicht. Die Grafik zeigt eine fallende Nachfragekurve, d. h. wenn der Preis für Eistüten sinkt, steigt die nachgefragte Menge gemäß dem Gesetz der Nachfrage. Auf der vertikalen Achse (der Ordinatenachse) haben wir den Preis für Eistüten in Euro, und auf der horizontalen Achse (der Abszissenachse) ist die Menge der nachgefragten Eistüten abgebildet. Das Diagramm zeigt deutlich, dass, wenn der Preis von 3,00 € auf 0,50 € sinkt, die nachgefragte Menge von 0 auf 10 Cornets steigt. Dies veranschaulicht Punkt 1 auf der Grafik: "Eine Preissenkung ...". Dann zeigt Punkt 2 "... erhöht die Menge der nachgefragten Cornets". Wenn der Preis z. B. auf 1,50 € festgelegt wird, würde die nachgefragte Menge 6 Eistüten betragen. Die Tabelle mit der Überschrift "Nachfrageplan" zeigt eine Reihe von Preisen mit der entsprechenden Menge an nachgefragten Eistüten. In dem Maße, wie der Preis sinkt, steigt die nachgefragte Menge, was mit dem übereinstimmt, was die Nachfragekurve in der Grafik zeigt.

Dieses Bild zeigt deutlich die inverse Beziehung zwischen Preis und nachgefragter Menge und wie diese Beziehung sowohl in Tabellenform als auch grafisch dargestellt werden kann. Dies ist ein grundlegendes Konzept der Mikroökonomie, das zum Verständnis des Verbraucherverhaltens beiträgt und für die Analyse der meisten Waren- und Dienstleistungsmärkte von entscheidender Bedeutung ist.

Marktnachfrage: Aggregation der individuellen Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Die Marktnachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung stellt die Gesamtmenge dieses Gutes dar, die alle Konsumenten im Markt bereit sind, zu verschiedenen Preisniveaus zu kaufen. Sie ergibt sich aus der horizontalen Addition der Mengen, die bei jedem Preis von allen einzelnen Käufern nachgefragt werden.

Um die Marktnachfrage zu verstehen, nehmen Sie eine Nachfragekurve eines einzelnen Verbrauchers. Die Marktnachfrage erhält man, indem man die Mengen, die jeder Verbraucher bei jedem Preisniveau kaufen möchte, horizontal addiert. Wenn also bei einem Preis von 1,50 € Verbraucher A 6 Tüten kaufen möchte und Verbraucher B 4 Tüten, beträgt die gesamte Marktnachfrage bei diesem Preis 10 Tüten. Wiederholen Sie diese Addition für alle Preisniveaus und zeichnen Sie diese kumulierten Mengen ein, um die Marktnachfragekurve zu erhalten. Diese Kurve wird, wie die einzelnen Kurven, abnehmend sein und das Gesetz der Nachfrage auf einer globalen Ebene veranschaulichen. Es ist die Marktnachfragekurve, die in der Wirtschaft üblicherweise verwendet wird, um die Gesamtnachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung für den gesamten Markt darzustellen.

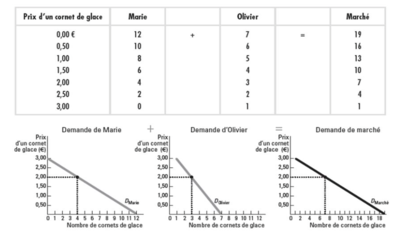

Dieses Beispiel zeigt, wie die Marktnachfrage von den individuellen Nachfragen zweier Verbraucher, Marie und Olivier, abgeleitet wird. Es besteht aus drei Hauptteilen: einer Tabelle mit den individuellen und Marktnachfragen und zwei Diagrammen, die die individuellen Nachfragen und das kombinierte Diagramm der Marktnachfrage zeigen.

Im ersten Teil haben wir eine Tabelle mit drei Spalten, die den Preis für eine Eistüte und die von Marie, Olivier und der gesamten auf dem Markt nachgefragten Menge angibt. Bei jedem Preisniveau wird die von jeder Person nachgefragte Menge addiert, um die Gesamtnachfrage auf dem Markt zu erhalten. Wenn eine Eistüte z. B. 0,50 € kostet, wird Marie 10 und Olivier 6 Eistüten verlangen, was eine Gesamtmarktnachfrage von 16 Eistüten ergibt. Die beiden Grafiken unterhalb der Tabelle zeigen die individuellen Nachfragekurven von Marie und Olivier. Jede Kurve zeigt eine typische inverse Beziehung zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge gemäß dem Gesetz der Nachfrage. Marie hat auf allen Preisniveaus eine höhere Nachfrage als Olivier, was sich in einer Nachfragekurve widerspiegelt, die in der Grafik weiter rechts verläuft. Die letzte Grafik auf der rechten Seite schließlich kombiniert die individuellen Nachfragen, um die Marktnachfrage zu veranschaulichen. Diese Marktnachfragekurve ergibt sich aus der horizontalen Addition der von Marie und Olivier bei jedem Preisniveau nachgefragten Mengen. Die Marktnachfragekurve zeigt, dass bei einem gegebenen Preis die gesamte auf dem Markt nachgefragte Menge einfach die Summe der von den einzelnen Verbrauchern nachgefragten Mengen ist.

Die Bedeutung dieser Illustration liegt in ihrer Demonstration, wie individuelle Präferenzen und Entscheidungen zusammenwirken, um die Gesamtnachfrage auf einem Markt zu bilden. Dies hilft zu verstehen, dass die Marktnachfrage nicht einfach eine lineare Aggregation der individuellen Nachfragen ist, sondern eine horizontale Summe, die die von allen Verbrauchern zu jedem Preis nachgefragten Mengen berücksichtigen muss. Dies ist für Unternehmen bei der Produktionsplanung und Preisgestaltung sowie für Entscheidungsträger bei der Bewertung der Auswirkungen von Wirtschaftspolitiken von entscheidender Bedeutung.

Determinanten der Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Einfluss des Preises auf die Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Der Preis eines Gutes ist eine der wichtigsten Variablen, die die nachgefragte Menge dieses Gutes beeinflusst. Wenn sich der Preis des Gutes ändert und die anderen Faktoren konstant bleiben (ceteris paribus), kommt es eher zu einer Bewegung entlang der bestehenden Nachfragekurve als zu einer Verschiebung der Kurve selbst. Diese Bewegung wird als "Bewegung entlang der Kurve" bezeichnet.

Wenn der Preis des Gutes sinkt, sind die Verbraucher in der Regel bereit, mehr von diesem Gut zu kaufen, was zu einer Bewegung nach unten und nach rechts entlang der Nachfragekurve führt. Umgekehrt sinkt bei steigendem Preis die nachgefragte Menge, was zu einer Aufwärts- und Linksbewegung entlang der Kurve führt.

Diese Reaktion ist auf den Substitutionseffekt (die Verbraucher entscheiden sich für relativ billigere Güter) und den Einkommenseffekt (die Verbraucher haben eine höhere effektive Kaufkraft, wenn der Preis sinkt) zurückzuführen, zwei Prinzipien, die dem Gesetz der Nachfrage zugrunde liegen. Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Bewegung von einer Verschiebung der Nachfragekurve unterscheidet, die als Reaktion auf eine Änderung eines anderen Faktors, der die Nachfrage beeinflusst, wie z. B. das Einkommen der Verbraucher oder ihre Präferenzen, auftreten würde.

Auswirkungen von Einkommensänderungen auf die Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Die Veränderung des Verbrauchereinkommens ist ein weiterer nachfragebestimmender Faktor, der eher eine Verschiebung der Nachfragekurve als eine Bewegung entlang der Kurve bewirken kann.

Bei normalen Gütern, bei denen es sich in der Regel um Waren und Dienstleistungen handelt, deren Nachfrage mit steigendem Einkommen der Verbraucher zunimmt, verschiebt sich die Nachfragekurve nach rechts. Das bedeutet, dass die Verbraucher bei jedem Preisniveau bereit sind, mehr von diesen Gütern zu kaufen, da sie über eine höhere Kaufkraft verfügen. Die Neigung, diese Güter zu konsumieren, steigt mit zunehmendem Einkommen und spiegelt ihre höhere Begehrlichkeit und die Fähigkeit der Verbraucher, sie zu kaufen, wider. Bei niedrigeren Gütern hingegen führt ein höheres Einkommen zu einer Verringerung der nachgefragten Menge. Dies sind Güter, für die sich die Verbraucher aufgrund von Budgetbeschränkungen und nicht aus Präferenz entscheiden. Wenn ihr Einkommen steigt, ersetzen sie diese Güter durch qualitativ hochwertigere oder teurere Güter. Die Nachfragekurve für ein niedrigeres Gut verschiebt sich daher nach links.

Was die lebensnotwendigen Güter betrifft, so ist ihre Nachfrage relativ unelastisch in Bezug auf das Einkommen: Die Verbraucher müssen sie unabhängig von ihrem Einkommen in der erforderlichen Menge kaufen. Änderungen des Einkommens wirken sich daher weniger auf die Nachfrage nach diesen grundlegenden Gütern aus, aber bei einigen als minderwertig eingestuften lebensnotwendigen Gütern kann man mit steigendem Einkommen einen Rückgang der Nachfrage beobachten.

Diese Beziehungen veranschaulichen, wie die Nachfragefunktion durch wirtschaftliche Veränderungen innerhalb einer Bevölkerung beeinflusst werden kann und wie verschiedene Güterkategorien unterschiedlich auf Einkommensänderungen reagieren. Dieses Wissen ist für Unternehmen bei der Planung von Produktions- und Marktstrategien sowie für politische Entscheidungsträger bei der Entwicklung von Wirtschafts- und Sozialpolitiken von entscheidender Bedeutung.

Auswirkungen von Preisänderungen bei verwandten Gütern[modifier | modifier le wikicode]

Preisänderungen bei anderen Gütern können die Nachfragekurve für ein bestimmtes Produkt verschieben, je nach Art der Beziehung zwischen den Gütern.

Komplementäre Güter sind Güter, die zusammen verwendet werden, so dass die Nachfrage nach einem Gut oft mit dem Preis seines Komplementärgutes zusammenhängt. Wenn der Preis eines komplementären Gutes sinkt, steigt die Nachfrage nach dem anderen Gut, da es billiger ist, beide Güter zusammen zu verwenden. Wenn beispielsweise der Ölpreis sinkt, kann dies zu einer steigenden Nachfrage nach Autos führen, insbesondere nach solchen, die viel Kraftstoff verbrauchen, da die Kosten für ihre Nutzung erschwinglicher werden. Ähnlich könnte es die Nachfrage nach Zucker oder Milch erhöhen, wenn der Preis für Tee sinkt, wenn die Menschen dazu neigen, diese Produkte zusammen zu konsumieren. Die Nachfragekurve für das Hauptgut verschiebt sich dann nach rechts, um den Anstieg der Nachfrage widerzuspiegeln.

Substituierbare Güter sind solche, die sich im Konsum gegenseitig ersetzen können. Wenn der Preis eines substituierbaren Gutes steigt, suchen die Verbraucher nach billigeren Alternativen und erhöhen so die Nachfrage nach dem Substitutionsgut. Wenn beispielsweise der Preis für Kaffee steigt, können die Verbraucher nach Tee als Alternative suchen und so die Nachfrage nach Tee erhöhen. In diesem Fall verschiebt sich die Nachfragekurve für Tee nach rechts, was auf einen Anstieg der Nachfrage auf allen Preisniveaus hindeutet.

Diese Wechselwirkungen zeigen, wie der Markt für jedes Produkt mit den Märkten für andere Produkte vernetzt ist und wie Unternehmen nicht nur die Preise und die Nachfrage für ihre eigenen Produkte, sondern auch die Preise und die Nachfrage für verwandte Güter überwachen müssen. Ebenso können politische Maßnahmen, die sich auf die Preise von komplementären oder substituierbaren Gütern auswirken, erhebliche Spillover-Effekte auf verwandte Märkte haben.

Rolle der Verbraucherpräferenzen und des Geschmacks[modifier | modifier le wikicode]

Der Geschmack und die Vorlieben der Verbraucher sind wesentliche Determinanten der Nachfrage. Änderungen in diesen Geschmäckern und Präferenzen können eine Verschiebung der Nachfragekurve eines Produkts oder einer Dienstleistung bewirken.

Beispielsweise kann eine erfolgreiche Anti-Raucher-Kampagne die Einstellung der Verbraucher zum Rauchen verändern und so ihren Wunsch nach Zigaretten reduzieren. Wenn die Verbraucher das Rauchen als weniger erstrebenswert empfinden oder sich der mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken stärker bewusst sind, wird ihre Nachfrage nach Tabakprodukten sinken. In diesem Szenario würde sich die Nachfragekurve für Zigaretten nach links verschieben, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher bei jedem Preisniveau weniger Zigaretten nachfragen würden als zuvor.

Ebenso würde sich die Nachfragekurve für diese Güter nach rechts verschieben, wenn ein Produkt in Mode kommt oder die Verbraucher eine Präferenz für gesündere Produkte entwickeln, was einen Anstieg der nachgefragten Menge bei jedem Preisniveau anzeigt. Diese Veränderungen können durch Werbekampagnen, kulturelle Veränderungen, Modetrends, technologische Fortschritte, Veröffentlichungen wissenschaftlicher Forschungen usw. beeinflusst werden.

Diese Anpassungen im Geschmack und in den Vorlieben sind wichtig für Unternehmen, die sich schnell an wechselnde Trends anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch politische Entscheidungsträger müssen sie berücksichtigen, wenn sie Eingriffe in den Markt erwägen, wie z. B. Kampagnen zur öffentlichen Gesundheit oder Bildungspolitik.

Einfluss von Zukunftserwartungen auf die Nachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Die Erwartungen oder Prognosen der Verbraucher in Bezug auf die Zukunft können ebenfalls die aktuelle Nachfrage beeinflussen und eine Verschiebung der Nachfragekurve bewirken. Wenn Verbraucher zukünftige Veränderungen erwarten, die den Wert oder Nutzen eines Gutes beeinflussen könnten, können sie ihre aktuelle Nachfrage entsprechend anpassen.

Nehmen wir das Beispiel von Häusern am Meer im Kontext der globalen Erwärmung. Wenn die Verbraucher erwarten, dass die globale Erwärmung zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt, der dazu führen könnte, dass Häuser am Meer weniger sicher oder anfällig für Schäden sind, könnte die Nachfrage nach diesen Immobilien sinken. Die Verbraucher könnten befürchten, dass der Wert dieser Häuser in Zukunft sinken oder die Versicherungskosten steigen werden, wodurch sie als Investition weniger attraktiv werden. Als Reaktion auf diese Erwartungen würde sich die Nachfragekurve für Häuser am Meer nach links verschieben, was eine Verringerung der nachgefragten Menge auf allen Preisniveaus widerspiegelt. Umgekehrt könnten die Verbraucher, wenn sie eine zukünftige Knappheit oder einen Preisanstieg bei einem Gut erwarten, ihre aktuellen Käufe erhöhen, um höhere Kosten oder eine begrenzte Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden. Dadurch würde sich die Nachfragekurve nach rechts verschieben.

Diese Erwartungen basieren auf Prognosen, Spekulationen oder nachgewiesenen Informationen über zukünftige Trends und spielen bei der Wirtschaftsplanung der Haushalte eine entscheidende Rolle. Für Unternehmen und Entscheidungsträger ist das Verständnis dieser Dynamiken von entscheidender Bedeutung für das Risikomanagement, die strategische Planung und die Einführung adaptiver Politiken.

Bedeutung der Anzahl der Käufer für die Marktnachfrage[modifier | modifier le wikicode]

Die Anzahl der Käufer auf dem Markt ist ein weiterer Faktor, der die Gesamtnachfrage nach einer Ware oder Dienstleistung bestimmt. Veränderungen in der Bevölkerung, wie z. B. Bevölkerungswachstum oder Alterung, können zu einer Verschiebung der Nachfragekurve führen.

Beispielsweise kann eine alternde Bevölkerung zu einer steigenden Nachfrage nach Altenheimen führen. In dem Maße, wie der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach Unterkünften, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Als Reaktion auf diesen Anstieg der Zahl potenzieller Käufer für Altenheime wird sich die Nachfragekurve für diese Dienstleistungen nach rechts verschieben. Das bedeutet, dass bei jedem Preisniveau eine größere Menge an Pflegeheimen nachgefragt wird als zuvor. Umgekehrt könnte die Nachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen, wie Schulen oder Familienunterkünften, sinken, wenn die Zahl der Käufer abnimmt, z. B. aufgrund eines Geburtenrückgangs oder einer Nettoauswanderung. Die Nachfragekurve für diese Güter und Dienstleistungen würde sich dann nach links verschieben.

Demografische Veränderungen sind daher Schlüsselindikatoren für Stadtplaner, Immobilienentwickler, Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und politische Entscheidungsträger, da sie nicht nur die Immobilienmärkte, sondern auch die Planung von Infrastruktur, Gesundheitsdiensten, Bildung und anderen kommunalen Dienstleistungen beeinflussen.

Analyse der Bewegungen auf der Nachfragekurve und der Verschiebungen der Kurve[modifier | modifier le wikicode]

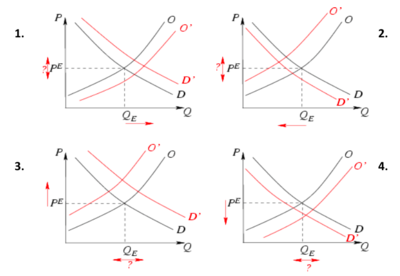

Das Bild zeigt eine Grafik einer Nachfragekurve, die veranschaulicht, wie sich die Nachfrage nach einem Gut, in diesem Fall Speiseeis, als Reaktion auf verschiedene Faktoren verändern kann. Drei verschiedene Nachfragekurven werden durch rot gestrichelte Linien mit den Beschriftungen D1, D2 und D3 in einem Diagramm dargestellt, wobei der Preis für Speiseeis auf der vertikalen Achse und die Menge an Speiseeis auf der horizontalen Achse liegt.

Die Kurve D1 könnte die anfängliche Nachfrage nach Speiseeis darstellen. Wenn wir eine Rechtsverschiebung dieser Kurve von D1 nach D2 beobachten, deutet dies auf einen Anstieg der Nachfrage hin. Das bedeutet, dass die Verbraucher bei jedem Preis bereit sind, mehr Speiseeis zu kaufen als zuvor. Diese Verschiebung könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, z. B. auf ein höheres Einkommen der Verbraucher, den Beginn des Sommers, der den Wunsch nach Erfrischungsprodukten steigert, oder einen niedrigeren Preis für ein zusätzliches Gut wie Eiskegel. Umgekehrt deutet eine Verschiebung der Nachfragekurve nach links, von D1 nach D3, auf einen Rückgang der Nachfrage hin. Bei jedem Preis kaufen die Verbraucher nun weniger Speiseeis. Dies könnte auf ein niedrigeres Einkommen der Verbraucher zurückzuführen sein, auf kältere Wetterbedingungen, die die Lust auf Speiseeis verringern, oder auf einen Preisanstieg bei einem ergänzenden Gut.

Darüber hinaus zeigt die Grafik auch einen Pfeil mit der Überschrift "Preisänderung", der entlang der Nachfragekurve D2 nach unten zeigt und eine Bewegung entlang der Nachfragekurve anzeigt. Diese Bewegung ist auf eine Veränderung des Speiseeispreises zurückzuführen und nicht auf eine Veränderung der Marktbedingungen. Wenn der Preis für Speiseeis sinkt, steigt die nachgefragte Menge, was durch eine Abwärtsbewegung auf der Kurve D2 verdeutlicht wird. Diese Grafik ist ein hervorragendes Instrument, um die Konzepte der "Bewegung entlang einer Nachfragekurve" als Reaktion auf Preisänderungen und der "Verschiebung der Nachfragekurve" als Reaktion auf Änderungen anderer Nichtpreisfaktoren zu visualisieren. Das Verständnis dieser Konzepte ist für Unternehmen und politische Entscheidungsträger von entscheidender Bedeutung, da es ihnen hilft, zu antizipieren, wie sich Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld oder in den Verbraucherpräferenzen auf die Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen auswirken können.

Fallstudie: Zwei Strategien zur Senkung der Tabaknachfrage[modifier | modifier le wikicode]

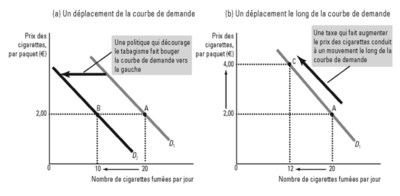

Das Bild zeigt zwei verschiedene Möglichkeiten, die Nachfrage nach Zigaretten durch staatliche Maßnahmen zu senken, die jeweils einen deutlichen Effekt auf die Nachfragekurve nach Zigaretten haben.

Im ersten Teil des Bildes (a) sehen wir eine Verschiebung der Nachfragekurve nach links, von D1 nach D2. Dies deutet auf einen Rückgang der Gesamtnachfrage nach Zigaretten hin. Eine Politik, die vom Rauchen abhält, wie z. B. Aufklärungskampagnen über die Schäden des Tabakkonsums, ein Werbeverbot für Tabakprodukte oder Beschränkungen für Orte, an denen das Rauchen erlaubt ist, kann den Wunsch nach Zigaretten unabhängig vom Preis verringern. Folglich wollen die Verbraucher bei allen Preisniveaus weniger Zigaretten kaufen als zuvor. Punkt A stellt die ursprüngliche Menge an Zigaretten dar, die bei einem bestimmten Preis pro Tag geraucht wurde, und Punkt B zeigt die neue, reduzierte Menge, die nach der Umsetzung der Politik geraucht wird.

Der zweite Teil des Bildes (b) zeigt eine Bewegung entlang der Nachfragekurve. Diese Bewegung wird durch einen Anstieg des Zigarettenpreises aufgrund einer Steuer verursacht. Punkt A zeigt die Menge an Zigaretten, die vor der Steuererhöhung pro Tag geraucht wurde, und Punkt C zeigt die reduzierte Menge, die nach der Steuererhöhung geraucht wurde. In diesem Fall bewegt sich die Nachfragekurve nicht; stattdessen sehen wir eine Bewegung entlang der Kurve D1 zu einem höheren Punkt auf der Kurve, was auf eine geringere Nachfragemenge bei einem höheren Preis hindeutet.

Diese beiden Abbildungen zeigen, wie sich politische Interventionen auf den Tabakkonsum auswirken. Der erste Ansatz verändert die Präferenzen oder das Verhalten der Verbraucher, während der zweite Ansatz das Rauchen teurer macht und damit die Menge an Tabak verringert, die die Verbraucher bereit oder in der Lage sind, zu kaufen.

Die Nachfragefunktion: mathematischer Ausdruck und Analyse[modifier | modifier le wikicode]

Im Allgemeinen , wobei .

Die Nachfragefunktion ist eine mathematische Darstellung der Beziehung zwischen der Nachfrage nach einem bestimmten Gut und verschiedenen Faktoren, die diese Nachfrage beeinflussen. Hier eine Erklärung der Notation und was sie darstellt:

- : Dies ist die nachgefragte Menge des Gutes . Diese Variable ist das, was wir mithilfe der Nachfragefunktion zu erklären oder vorherzusagen versuchen.

- : Das ist der Preis des Gutes . Nach dem Gesetz der Nachfrage besteht eine inverse Beziehung zwischen dem Preis des Gutes und der nachgefragten Menge, d. h. wenn der Preis des Gutes steigt, sinkt die nachgefragte Menge , daher die partielle Ableitung .

- : Dies ist der Preis für Substitutionsgüter. Substitutionsgüter sind Güter, die die Verbraucher anstelle des Gutes verwenden können. Wenn der Preis der Substitutionsgüter steigt, dann kann die Nachfrage nach dem Gut Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} steigen.

- : Das ist der Preis der Komplementärgüter. Wenn der Preis der ergänzenden Güter sinkt, kann dies zu einer steigenden Nachfrage nach dem Gut führen.

- : Stellt das Einkommen der Verbraucher dar. Wenn das Einkommen steigt, steigt auch die Nachfrage nach einem normalen Gut.

- : Stellt den Geschmack oder die Vorlieben der Verbraucher dar. Änderungen im Geschmack können die Nachfrage nach dem Gut steigen oder sinken lassen.

Diese Nachfragefunktion beschreibt, wie diese Variablen interagieren, um die nachgefragte Menge eines Gutes zu bestimmen, und ist grundlegend für die Wirtschaft.

In einem zweidimensionalen Raum, in dem nur die Preisvariable des Gutes i variieren darf, während alle anderen Variablen konstant gehalten werden (angezeigt durch den Balken über den Variablen), vereinfacht sich die Nachfragefunktion auf eine direkte Beziehung zwischen der nachgefragten Menge des Gutes i und seinem Preis. Die Notation würde wie folgt lauten:

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^d = D_i(p_i)}

wobei:

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^d} die nachgefragte Menge des Gutes i ist, Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle p_i} der Preis des Gutes i ist, Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{p_s}} , Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{p_c}} , Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{R}} , und Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{g}} jeweils die Preise der Substitut- und Komplementärgüter, das Einkommen und den Geschmack der Verbraucher darstellen, die in dieser Analyse alle als konstant angesehen werden.

Die Ableitung der Nachfragefunktion nach dem Preis des Gutes i, bezeichnet als Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle D_i'(p_i)} , ist negativ, was mit dem Gesetz der Nachfrage übereinstimmt:

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle D_i'(p_i) < 0}

Das bedeutet, dass zwischen dem Preis des Gutes und der nachgefragten Menge eine umgekehrte Beziehung besteht: Steigt der Preis, sinkt die nachgefragte Menge und umgekehrt, unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen, konstant bleiben.

Die lineare Nachfragefunktion ist eine spezifische Form der Darstellung der Beziehung zwischen der nachgefragten Menge eines Gutes und seinem Preis. Sie wird in Form einer einfachen linearen Gleichung ausgedrückt.

Hier ist die Beschreibung dieser Funktion:

- Die Standardform der linearen Nachfragefunktion ist gegeben durch : Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^d = a - bp_i} , wobei a und b Konstanten mit Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle a, b \geq 0} sind. Die Konstante a steht für den Schnittpunkt der Nachfragekurve mit der Ordinatenachse oder für die nachgefragte Menge, wenn der Preis null ist. Die Konstante b stellt die Steigung der Nachfragekurve dar und zeigt die Reaktion der nachgefragten Menge auf eine Änderung des Preises von Gut i an. Die Bedingung Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \frac{\partial D_i}{\partial p_i}<0} bestätigt, dass die Steigung der Nachfragekurve negativ ist.

- Die inverse Nachfragefunktion wird wie folgt ausgedrückt: Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle p_i = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}q_i^d} . Diese Form zeigt den Preis p_i als Funktion der nachgefragten Menge Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^d} und wird häufig verwendet, um zu analysieren, wie sich der Preis, der zum Verkauf einer bestimmten Menge eines Gutes erforderlich ist, mit dieser Menge ändert. Im Raum (Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i, p_i} ) ist dies die Form der Nachfragekurve, die wir normalerweise mit dem Preis auf der vertikalen Achse und der Menge auf der horizontalen Achse zeichnen. Dieser lineare Ansatz vereinfacht die Analyse der Nachfrage, indem er eine klare und direkte Darstellung bietet, wie der Preis die nachgefragte Menge beeinflusst.

Das Angebot[modifier | modifier le wikicode]

Wesentliche Komponenten des Angebots[modifier | modifier le wikicode]

Das Gesetz des Angebots ist ein grundlegendes Prinzip der Ökonomie, das die Beziehung zwischen dem Preis einer Ware oder Dienstleistung und der Menge dieser Ware oder Dienstleistung, die die Produzenten bereit sind zu verkaufen, beschreibt. Nach diesem Gesetz steigt unter der Voraussetzung, dass alle anderen Faktoren, die das Angebot beeinflussen, konstant bleiben (ceteris paribus), die angebotene Menge eines Gutes tendenziell an, wenn sein Preis steigt. Umgekehrt sinkt die angebotene Menge tendenziell, wenn der Preis des Gutes sinkt.

Die Angebotskurve veranschaulicht die Beziehung zwischen dem Preis einer Ware oder einer Dienstleistung und der Menge dieser Ware oder Dienstleistung, die die Produzenten bereit sind, auf dem Markt anzubieten, unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren, die das Angebot beeinflussen, konstant bleiben (ceteris paribus). Diese Kurve hat in der Regel eine von links nach rechts ansteigende Steigung, die das Gesetz des Angebots widerspiegelt: Wenn der Preis eines Gutes steigt, steigt tendenziell auch die angebotene Menge dieses Gutes und umgekehrt. Diese positive Beziehung erklärt sich dadurch, dass höhere Preise die Rentabilität steigern und die Deckung höherer Produktionskosten ermöglichen können, wodurch die Produzenten einen Anreiz haben, ihr Angebot zu erhöhen.

Eine Bewegung entlang der Angebotskurve findet statt, wenn sich der Preis des Gutes ändert, was zu einer Veränderung der angebotenen Menge führt. Steigt beispielsweise der Marktpreis eines Gutes aufgrund einer erhöhten Nachfrage, haben die Produzenten einen Anreiz, mehr von diesem Gut anzubieten und bewegen sich damit zu einem höheren Punkt auf der Angebotskurve. Umgekehrt führt ein Preisrückgang zu einer Verringerung der angebotenen Menge.

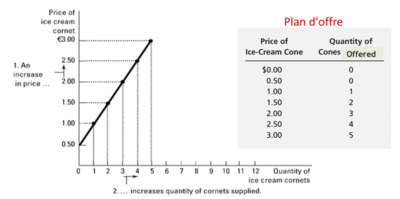

Das Bild zeigt eine Grafik der Angebotskurve für Eistüten sowie eine Tabelle, genannt "Angebotsplan", die das Verhältnis zwischen dem Preis für Eistüten und der von den Produzenten angebotenen Menge zeigt. Die Grafik zeigt eine Angebotskurve mit einer ansteigenden Steigung, was das Gesetz des Angebots verdeutlicht: Wenn der Preis steigt, steigt auch die angebotene Menge. Auf der vertikalen Achse (der Ordinatenachse) haben wir den Preis für Eistüten in Euro, und auf der horizontalen Achse (der Abszissenachse) haben wir die Menge der angebotenen Eistüten. Der Punkt auf der Kurve, an dem der Preis 3,00 € beträgt, entspricht einem Angebot von 5 Eistüten, während bei einem Preis von 0,50 € keine Tüten angeboten werden.

Die Tabelle rechts neben dem Diagramm liefert eine tabellarische Darstellung der Datenpunkte auf der Angebotskurve. Sie beginnt bei einem Preis von 0,00 € mit einer angebotenen Menge von 0 Tüten, was darauf hindeutet, dass die Produzenten nicht bereit sind, Tüten kostenlos anzubieten. Mit steigendem Preis nimmt die angebotene Menge zu, bis hin zu 5 angebotenen Tüten, wenn der Preis 3,00 € erreicht.

Der mit "1" markierte Pfeil nach oben zeigt an, dass die Erhöhung des Preises zu einer Erhöhung der angebotenen Menge führt, eine Bewegung entlang der Angebotskurve von unten nach oben. Der mit "2" markierte Pfeil nach rechts unterstreicht, dass diese Preiserhöhung zu einer Erhöhung der Menge der angebotenen Tüten führt, was eine Bewegung entlang der horizontalen Achse anzeigt.

Die Analyse dieser Grafik und der zugehörigen Tabelle zeigt, wie die Anbieter auf Preisänderungen reagieren, indem sie die Menge der Güter, die sie auf den Markt bringen, anpassen. Dies kann für Unternehmen bei der Planung ihrer Produktion und für Wirtschaftswissenschaftler zum Verständnis der Marktdynamik nützlich sein.

Marktangebot: Summe der individuellen Angebote[modifier | modifier le wikicode]

Das Marktangebot setzt sich aus der Summe der Mengen zusammen, die von allen Produzenten zu jedem Preisniveau angeboten werden. Um das Gesamtangebot zu berechnen, werden einfach die Mengen addiert, die jeder Produzent bereit ist, zu einem bestimmten Preis zu liefern. Wenn z. B. bei einem Preis von 1,50 € ein Produzent bereit ist, 200 Einheiten eines Produkts zu verkaufen, und ein anderer Produzent 300 Einheiten, beträgt das gesamte Marktangebot bei diesem Preis 500 Einheiten. Wenn man dies für jeden möglichen Preis durchführt, zeichnet man die Marktangebotskurve, die die Gesamtmenge zeigt, die die Produzenten bei verschiedenen Preisniveaus auf dem Markt zur Verfügung stellen. Diese Kurve folgt der gleichen aufsteigenden Logik wie die individuellen Angebotskurven und spiegelt die Tendenz der Produzenten wider, ihr Angebot mit steigendem Preis zu erhöhen. Diese Aggregation ist für wirtschaftliche Analysen von entscheidender Bedeutung, da sie es ermöglicht, die Auswirkungen der Preise auf das Gesamtangebot des Marktes zu verstehen.

Diese Abbildung veranschaulicht, wie das Marktangebot für Eistüten ermittelt wird, indem die Angebote von zwei verschiedenen Herstellern, Häagen und Dasz, addiert werden. Sie besteht aus einer Tabelle und drei dazugehörigen Grafiken.

Die Tabelle zeigt die Mengen an Eistüten, die jeder der beiden Hersteller bereit ist, bei verschiedenen Preisniveaus von 0,00 € bis 3,00 € anzubieten. Für jeden Preis werden die von Häagen und Dasz angebotenen Mengen addiert, um das gesamte Marktangebot zu erhalten. Zum Beispiel bietet Häagen bei einem Preis von 2,50 € 3 Cornets und Dasz 4 Cornets an, was bei diesem Preis ein Gesamtmarktangebot von 7 Cornets ergibt.

Die ersten beiden Kurven zeigen die einzelnen Gebote von Häagen und Dasz, wobei der Preis auf der vertikalen Achse und die Menge auf der horizontalen Achse dargestellt sind. Jede Kurve zeigt eine direkte und positive Beziehung zwischen dem Preis und der angebotenen Menge, die mit dem Gesetz des Angebots übereinstimmt. Anschließend werden diese beiden Kurven horizontal addiert, um die dritte Grafik zu bilden, die das gesamte Marktangebot darstellt. In der Grafik des Marktangebots können wir sehen, dass das kombinierte Angebot von Häagen und Dasz zu jedem Preis eine neue Angebotskurve mit einer ansteigenden Steigung erzeugt. Bei einem Preis von 3,00 € beträgt das Marktangebot beispielsweise 13 Cornets, die sich aus der Addition der von Häagen angebotenen 5 Cornets und der von Dasz angebotenen 8 Cornets ergeben.

Diese Abbildung zeigt deutlich das Prinzip der Angebotsaggregation und wie das Marktangebot durch den Eintritt oder Austritt einzelner Produzenten beeinflusst werden kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Marktanalyse, denn er hilft zu verstehen, wie sich Veränderungen der Marktbedingungen, wie z. B. Änderungen der Produktionskosten oder der Regierungspolitik, auf das für die Verbraucher verfügbare Gesamtangebot auswirken können.

Faktoren, die das Angebot beeinflussen[modifier | modifier le wikicode]

Auswirkungen des Preises auf das Angebot[modifier | modifier le wikicode]

Der Preis eines Gutes ist ein wesentlicher Faktor, der die Menge dieses Gutes beeinflusst, die ein Produzent bereit ist, auf dem Markt anzubieten. Nach dem Gesetz des Angebots sind Produzenten, wenn der Preis eines Gutes steigt, während die anderen Faktoren konstant bleiben, in der Regel bereit, mehr von diesem Gut zu verkaufen, da sie mit ihren Verkäufen ein höheres Einkommen erzielen können. Dies führt zu einer Aufwärtsbewegung entlang der Angebotskurve.

Umgekehrt, wenn der Preis des Gutes sinkt, werden die Produzenten geneigt sein, weniger von diesem Gut auf dem Markt anzubieten, da der Verkauf jeder Einheit weniger profitabel wird. Diese Veränderung wird durch eine Abwärtsbewegung entlang der Angebotskurve dargestellt.

Die Angebotskurve selbst ändert sich nicht aufgrund von Preisänderungen; stattdessen gibt es eine Bewegung entlang der bestehenden Kurve. Andere Faktoren, wie Änderungen der Produktionskosten, der Technologie, der Anzahl der Produzenten auf dem Markt oder der Regierungspolitik, können die Angebotskurve nach links oder rechts verschieben.

Auswirkungen von Änderungen der Inputpreise[modifier | modifier le wikicode]

Der Preis der Inputs bzw. der Produktionsfaktoren ist ein weiterer Faktor, der das Angebot eines Gutes beeinflusst. Wenn die Kosten für Rohstoffe, Arbeitskräfte, Energie oder andere Inputs steigen, steigen auch die gesamten Produktionskosten für die Unternehmen, die dieses Gut herstellen. Sofern der Kostenanstieg nicht durch höhere Preise für das produzierte Gut ausgeglichen wird, könnten die Unternehmen daher die angebotene Menge reduzieren, da die Produktion jeder zusätzlichen Einheit weniger rentabel wird.

Nehmen wir noch einmal das Beispiel zu Sojabohnen und Öl: Wenn der Ölpreis steigt, können die Kosten für den Transport und die landwirtschaftliche Produktion von Sojabohnen steigen, da Öl ein direkter oder indirekter Input für diese Aktivitäten ist. Dieser Anstieg der Produktionskosten kann dazu führen, dass die Sojaproduktion bei unveränderten Verkaufspreisen weniger rentabel ist, was die Landwirte dazu veranlasst, weniger Sojabohnen auf dem Markt anzubieten. Die Angebotskurve für Sojabohnen würde sich dann nach links verschieben, was eine Verringerung des Angebots bei jedem Preisniveau veranschaulicht.

Die Unternehmen könnten auch versuchen, die höheren Inputkosten in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weiterzugeben. Wenn der Markt den höheren Preis nicht tragen kann, könnte das Unternehmen gezwungen sein, seine Produktion zu drosseln. Diese Reaktionsfähigkeit des Angebots auf Änderungen der Inputpreise ist entscheidend, um zu verstehen, wie sich Schwankungen der Faktorkosten auf die Gesamtwirtschaft und die Angebotsniveaus auf verschiedenen Märkten auswirken.

Interdependenz der Preise verwandter Güter[modifier | modifier le wikicode]

Ein Anstieg des Sojapreises kann zu einer Verschiebung der Angebotskurve für andere Güter führen, die dieselben Ressourcen nutzen, wie z. B. Land für die Viehzucht in Argentinien. Wenn argentinische Landwirte es rentabler finden, Soja anzubauen, anstatt ihr Land für die Viehzucht zu nutzen, könnten sie sich dazu entschließen, Weideland in Sojafelder umzuwandeln. Dies würde die für die Viehzucht verfügbare Fläche verringern und somit das Angebot an Vieh oder Fleisch auf dem Markt senken.

Infolgedessen würde sich die Angebotskurve für mit der Viehzucht verbundene Produkte nach links verschieben, was bedeutet, dass bei jedem Preisniveau weniger Fleisch auf dem Markt angeboten würde. Diese Veränderung spiegelt eine Umverteilung von Ressourcen als Reaktion auf Veränderungen in den relativen Preisen von Gütern wider.

Dieses Phänomen verdeutlicht, wie das Angebot eines Gutes durch Änderungen in der relativen Rentabilität anderer Güter beeinflusst werden kann, insbesondere in Branchen, in denen Ressourcen wie Land für unterschiedliche Produktionen genutzt werden können. Es unterstreicht auch die Bedeutung von Produktionsentscheidungen, die auf Preissignalen beruhen, und wie diese weiterreichende Folgen für die Wirtschaft und die betroffenen Märkte haben können.

Auswirkungen der Technologie auf das Angebot[modifier | modifier le wikicode]

Technologischer Fortschritt ist ein wesentlicher Motor für Veränderungen in den Angebotsbedingungen und kann eine Verschiebung der Angebotskurve bewirken. Wenn sich die Technologie in einem bestimmten Sektor verbessert, kann sie die Produktion effizienter machen, die Kosten senken und die Produktivität steigern. Dies ist häufig in der Landwirtschaft der Fall, wo die Einführung neuer Technologien erhebliche Auswirkungen auf das Angebot von Agrarprodukten haben kann.

Das Beispiel der gentechnisch veränderten Sojabohnen ist ein gutes Beispiel für dieses Phänomen. Die Einführung gentechnisch veränderter Sojasorten hat es den Landwirten ermöglicht, den Ertrag pro Flächeneinheit zu steigern, da sie resistenter gegen Schädlinge und Krankheiten sind, weniger chemische Betriebsmittel benötigen oder bestimmte klimatische Bedingungen besser vertragen. Infolgedessen ist die Menge an Sojabohnen, die die Landwirte produzieren können, gestiegen. Dies führt zu einer Verschiebung der Angebotskurve nach rechts, was darauf hindeutet, dass zu jedem Preis eine größere Menge an Sojabohnen zur Verfügung steht, die auf dem Markt angeboten werden kann. Dieses erhöhte Angebot kann auch zu niedrigeren Preisen führen, was den Verbrauchern zugutekommen und die Verwendung von Sojabohnen in verschiedenen Lebensmitteln und Industrieprodukten ankurbeln kann.

Die Auswirkungen solcher technologischen Innovationen sind tiefgreifend, da sie nicht nur ganze Industriezweige umgestalten können, sondern auch Auswirkungen auf die nationale und globale Wirtschaft haben, insbesondere in Bereichen, in denen Güter auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Auswirkungen von Prognosen auf Angebotsentscheidungen[modifier | modifier le wikicode]

Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft können die Produktionsentscheidungen von Unternehmen erheblich beeinflussen und damit die Angebotskurve verschieben. Wenn Erzeuger Ereignisse voraussehen, die ihre Fähigkeit, in Zukunft zu verkaufen oder zu produzieren, negativ beeinflussen könnten, können sie sich dafür entscheiden, ihr derzeitiges Produktionsniveau zu senken.

Wenn z. B. Landwirte in Uruguay mit einem erneuten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche rechnen, einer Krankheit, die Rinder befällt, könnten sie aufgrund des Risikos erheblicher Verluste zögern, in die Viehzucht zu investieren. Dies könnte Investitionen in das Vieh selbst, in die Infrastruktur der Viehzucht oder in die mit der Viehzucht verbundene Technologie umfassen.

Eine solche Prognose könnte dazu führen, dass sich die Angebotskurve nach links verschiebt, was ein geringeres Angebot auf jedem Preisniveau widerspiegelt. Die Viehzüchter könnten in Erwartung künftiger Probleme derzeit mehr Vieh verkaufen, ihre Herden verkleinern oder nicht im bisherigen Tempo vergrößern, was insgesamt zu einem geringeren Angebot von Fleisch und anderen mit der Viehzucht verbundenen Produkten auf dem Markt führt.

Dies zeigt, wie Zukunftserwartungen eine entscheidende Rolle bei der Planung und den Entscheidungen über die Produktion spielen. Die Erzeuger reagieren nicht nur auf die aktuellen Marktbedingungen, sondern auch auf ihre Vorstellungen von zukünftigen Entwicklungen, was zu proaktiven Anpassungen des Angebots führen kann.

Bedeutung der Anzahl der Verkäufer für das Gesamtangebot[modifier | modifier le wikicode]

Die Anzahl der Verkäufer auf einem Markt ist ein entscheidender Faktor für das verfügbare Gesamtangebot. Wenn neue Verkäufer in den Markt eintreten, bringen sie zusätzliche Produktionskapazitäten mit, wodurch sich das Gesamtangebot an Waren oder Dienstleistungen erhöhen kann.

Nehmen wir als Beispiel das Auftreten neuer Telefongesellschaften auf dem Telekommunikationsmarkt. Der Eintritt dieser neuen Akteure kann das Angebot an Telekommunikationsdienstleistungen deutlich erhöhen, da jede neue Gesellschaft ihr eigenes Angebot zu dem bereits auf dem Markt vorhandenen hinzufügt. Dies führt zu einer Verschiebung der Angebotskurve nach rechts, was eine Erhöhung der angebotenen Menge auf allen Preisniveaus widerspiegelt.

Ein Markt mit einer größeren Anzahl von Verkäufern kann auch wettbewerbsintensiver werden, was zu niedrigeren Preisen, besserer Qualität und mehr Innovation aufgrund des Wettbewerbsdrucks führen kann. Der erhöhte Wettbewerb kann bestehende Unternehmen dazu veranlassen, effizienter zu werden und nach neuen Wegen zu suchen, um Kunden zu begeistern.

Die Auswirkungen des Eintritts neuer Verkäufer beschränken sich nicht auf eine Erhöhung der angebotenen Menge; sie können die Marktdynamik auch auf komplexere Weise verändern, indem sie die Preisstrategien, Marketinginvestitionen und Innovationsbemühungen aller beteiligten Unternehmen beeinflussen.

Untersuchung der Bewegungen auf der Angebotskurve und der Kurvenverschiebungen[modifier | modifier le wikicode]

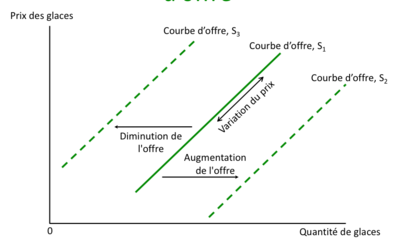

Das Bild unten zeigt ein Diagramm mit drei verschiedenen Angebotskurven für Speiseeis, beschriftet mit Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_1} , Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_2} und Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_3} , wobei der Preis für Speiseeis auf der vertikalen Achse und die Menge an Speiseeis auf der horizontalen Achse steht.

Die Kurve Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_1} kann als die anfängliche Angebotskurve betrachtet werden. Wenn wir eine Verschiebung nach rechts zur Kurve Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_2} beobachten, deutet dies auf eine Erhöhung des Angebots hin: Bei jedem Preisniveau sind die Produzenten bereit, mehr Speiseeis zu verkaufen als zuvor. Diese Verschiebung könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, z. B. auf technologische Verbesserungen, niedrigere Produktionskosten oder den Eintritt neuer Produzenten in den Markt.

Umgekehrt deutet eine Verschiebung der Angebotskurve nach links zur Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_3} -Kurve auf eine Verringerung des Angebots hin: Bei jedem Preisniveau bieten die Produzenten weniger Speiseeis an als zuvor. Diese Verschiebung nach links könnte durch Faktoren wie höhere Produktionskosten, strengere staatliche Vorschriften oder Naturkatastrophen, die die Produktion stören, verursacht werden.

Der Pfeil mit der Überschrift "Preisänderung" veranschaulicht eine Bewegung entlang der Angebotskurve Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S_2} und zeigt an, dass bei einem Anstieg des Speiseeispreises auch die angebotene Menge steigt, was dem Gesetz des Angebots entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Bewegung entlang der Angebotskurve als Reaktion auf eine Preisänderung erfolgt und nicht aufgrund von Änderungen der äußeren Bedingungen.

Die Grafik ist daher ein hervorragendes Lehrmittel, um den Unterschied zwischen einer "Bewegung auf" der Angebotskurve, die durch Preisänderungen verursacht wird, und einer "Verschiebung von" der Angebotskurve, die durch Änderungen der Produktions- oder Marktbedingungen verursacht wird, zu verdeutlichen. Das Verständnis dieser Unterscheidung ist entscheidend für die Analyse der Reaktionen von Produzenten auf Marktveränderungen und für die Formulierung von Wirtschaftspolitiken.

Die Angebotsfunktion: Darstellung und Interpretation[modifier | modifier le wikicode]

Die Angebotsfunktion stellt die Beziehung zwischen der angebotenen Menge eines Gutes und mehreren Faktoren dar, die dieses Angebot beeinflussen. Mathematisch ausgedrückt könnte die allgemeine Angebotsfunktion wie folgt geschrieben werden:

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^s = S_i(p_i, w, r, A, ...)} , wobei jede Variable einen bestimmten Faktor darstellt, der das Angebot beeinflusst :

- Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^s} ist die angebotene Menge des Gutes Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} . * Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle p_i} ist der Preis des Gutes Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} , und nach dem Gesetz des Angebots besteht eine direkte Beziehung zwischen dem Preis des Gutes und der angebotenen Menge, woraus sich die positive partielle Ableitung ergibt Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \frac{\partial S_i}{\partial p_i} > 0} .

- Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle w} steht für den Preis der Arbeit bzw. die Arbeitskosten, die zu den Produktionskosten gehören. Änderungen des Arbeitspreises können die Produktionskosten und damit die angebotene Menge des Gutes beeinflussen.

- Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle r} steht für den Kapitalpreis, der Maschinen, Gebäude und andere Formen von Investitionen umfasst. Die Kapitalkosten sind auch ein wichtiger Kostenfaktor für die Produzenten.

- Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle A} steht für den Stand der Technologie. Technologische Verbesserungen können die Effizienz steigern und die Produktionskosten senken, was das Angebot eines Gutes erhöhen kann.

- Andere Variablen, die durch angegeben werden, können Faktoren wie Umweltbedingungen, Regierungspolitik, Subventionen, Steuern und andere externe Einflüsse umfassen, die die angebotene Menge des Gutes Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} beeinflussen könnten. Die Angebotsfunktion erfasst, wie diese Variablen zusammenwirken, um die Menge eines Gutes zu bestimmen, die die Produzenten auf dem Markt verkaufen wollen und können.

In einem zweidimensionalen Raum, in dem nur die Variable des Preises von Gut i variieren darf, während alle anderen Variablen wie der Preis der Arbeit w, der Preis des Kapitals r und der Stand der Technologie A konstant gehalten werden (angezeigt durch den Balken über jeder Variablen), vereinfacht sich die Angebotsfunktion auf eine direkte Beziehung zwischen der angebotenen Menge von Gut i und seinem Preis. Diese Beziehung wird wie folgt ausgedrückt:

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^s = S_i(p_i)}

wobei:

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle q_i^s} ist die angebotene Menge des Gutes Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} , Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle p_i} ist der Preis des Gutes Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} , Die durchgestrichenen Variablen Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{w}} , Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{r}} , und Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle \bar{A}} stellen den Preis für Arbeit, den Preis für Kapital bzw. den Stand der Technologie dar, die in dieser Angebotsanalyse alle als konstant angenommen werden. Die Ableitung der Angebotsfunktion nach dem Preis des Gutes Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle i} , die mit Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S'(p_i)} bezeichnet wird, ist positiv :

Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle S'(p_i) > 0}

Das bedeutet, dass es eine direkte Beziehung zwischen dem Preis des Gutes und der angebotenen Menge gibt: Wenn der Preis steigt, steigt auch die angebotene Menge, was dem Gesetz des Angebots entspricht. Diese Vereinfachung ist für die Wirtschaftsanalyse nützlich, da sie es ermöglicht, die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Preis und angebotener Menge zu konzentrieren und die Auswirkungen anderer Variablen vorübergehend auszuschalten.

Im Rahmen einer linearen Angebotsfunktion haben wir eine direkte und einfache Beziehung zwischen der angebotenen Menge eines Gutes und dem Preis dieses Gutes :