Externe Effekte und die Rolle des Staates

Basierend auf einem Kurs von Federica Sbergami[1][2][3]

Prinzipien und Konzepte der Mikroökonomie ● Methodologische Ansätze im Kurs Einführung in die Mikroökonomie ● Die Kräfte des Marktes: Angebot und Nachfrage ● Die Elastizitäten und ihre Anwendungen ● Angebot, Nachfrage und Regierungspolitik ● Konsumenten- und Produzentenüberschüsse ● Externe Effekte und die Rolle des Staates ● Prinzipien und Dilemmata der öffentlichen Güter in der Marktwirtschaft ● Die Produktionskosten ● Unternehmen im vollkommenen Wettbewerb ● Unternehmen in Monopolstellung ● Monopolistische Konkurrenz ● Oligopol ● Verbraucherzwang und -präferenzen ● Verbraucherwahl ● Informationsprobleme und öffentliche Entscheidungen

Die von Adam Smith beschriebene "unsichtbare Hand" ist ein zentrales Konzept der Wirtschaftswissenschaften, das die Vorstellung widerspiegelt, dass individuelle, durch Eigeninteresse motivierte Handlungen zu Ergebnissen führen können, die für die Gesellschaft als Ganzes vorteilhaft sind. Allerdings beruht diese Idee auf der Annahme eines vollkommenen Wettbewerbs, der in der Praxis nur selten verwirklicht wird.

In der realen Welt ist der Markt oft unvollkommen und anfällig für verschiedene Fehlfunktionen, insbesondere aufgrund der Existenz von Externalitäten. Externalitäten sind Auswirkungen, die wirtschaftliche Transaktionen auf Dritte haben, die nicht direkt an der Transaktion beteiligt sind. Diese Effekte können positiv oder negativ sein.

Ein klassisches Beispiel für eine negative Externalität ist die Umweltverschmutzung: Eine Fabrik, die die Luft oder das Wasser verschmutzt, schädigt die Umwelt und die öffentliche Gesundheit, ohne dass diese Kosten in den Preis ihrer Produkte einfließen. Umgekehrt könnte ein Beispiel für eine positive Externalität die Impfung sein: Indem sich eine Person impfen lässt, verringert sie das Risiko der Übertragung von Krankheiten auf andere und kommt damit der Gesellschaft zugute.

Wenn Externalitäten vorliegen, gelingt es dem Markt nicht, die Ressourcen effizient zuzuteilen, was zu einem so genannten "Marktversagen" führt. In solchen Situationen kann es gerechtfertigt sein, dass der Staat eingreift, um dieses Versagen zu korrigieren. Dies kann durch Regulierungen, Steuern (wie die Kohlenstoffsteuer für Umweltverschmutzer) oder Subventionen (zur Förderung von Aktivitäten, die positive externe Effekte erzeugen) geschehen.

Begriffsklärung: Externalitäten erklärt[modifier | modifier le wikicode]

Eine Externalität entsteht, wenn eine Handlung eines Individuums oder eines Unternehmens direkte Auswirkungen auf das Wohlergehen einer anderen Person hat, ohne dass diese Auswirkungen durch das Marktpreissystem ausgeglichen oder geregelt werden. Dieses Konzept ist in der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, da es eines der Hauptversagen des Marktes darstellt.

Es gibt zwei Hauptarten von Externalitäten:

- Negative Externalitäten: Diese entstehen, wenn die Handlung einer Person oder eines Unternehmens negative Auswirkungen auf eine dritte Person hat. Ein klassisches Beispiel ist die Umweltverschmutzung: Ein Unternehmen, das Schadstoffe in die Atmosphäre emittiert, beeinträchtigt die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen, die in der Nähe wohnen, aber diese Kosten schlagen sich nicht im Preis seiner Produkte nieder.

- Positive Externalitäten: Umgekehrt tritt eine positive Externalität auf, wenn die Handlung einer Person oder eines Unternehmens anderen zugutekommt, ohne dass diese für diesen Vorteil bezahlen müssen. Beispielsweise kann das Pflanzen von Bäumen durch eine Einzelperson die Luftqualität und die Ästhetik einer Nachbarschaft verbessern, was allen Bewohnern der Nachbarschaft zugutekommt, ohne dass sie einen finanziellen Beitrag zu den Pflanzungen leisten.

Das Problem bei externen Effekten ist, dass sie zu einer suboptimalen Ressourcenallokation führen können. Im Falle negativer Externalitäten können sie zu einer Überproduktion oder einem Überkonsum von Gütern führen, die diese Externalitäten erzeugen. Umgekehrt können positive Externalitäten zu einer Unterproduktion oder einem Unterverbrauch der Güter führen, die diese Externalitäten erzeugen, da die Produzenten keinen Ausgleich für die Vorteile erhalten, die sie der Gesellschaft bieten.

Um diese Ineffizienzen zu korrigieren, ist oftmals ein staatliches Eingreifen erforderlich. Dies kann in Form von Regulierungen, Steuern für negative Externalitäten oder Subventionen zur Förderung von Aktivitäten, die positive Externalitäten erzeugen, geschehen. Eine Kohlenstoffsteuer zielt beispielsweise darauf ab, die Umweltkosten der Umweltverschmutzung zu internalisieren, indem die Verursacher für die Auswirkungen ihrer Emissionen zur Kasse gebeten werden.

Negative externe Effekte treten in vielen verschiedenen Formen auf und haben erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt. Nehmen wir als Beispiel den Zigarettenrauch, der oft wegen seiner Nebenwirkungen auf Nichtraucher genannt wird. Menschen, die Passivrauch ausgesetzt sind, haben ein erhöhtes Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, obwohl sie sich nicht dafür entschieden haben, diesen Gefahren ausgesetzt zu sein. Ein weiteres anschauliches Beispiel sind die Abgase von Autos. Die durch den Autoverkehr verursachte Luftverschmutzung beeinträchtigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt, auch für diejenigen, die ihre Fahrzeuge nicht oder nur selten benutzen. Dies verdeutlicht, wie individuelle Verkehrsentscheidungen unbeabsichtigte und weit verbreitete Folgen haben können. In Stadt- und Wohngebieten stellen Probleme wie Hunde, die übermäßig bellen oder Kot auf Gehwegen hinterlassen, ebenfalls negative externe Effekte dar. Diese Verhaltensweisen führen zu Unannehmlichkeiten für die Anwohner, die von Lärmbelästigung bis hin zu einem erhöhten Bedarf an Reinigung und Pflege öffentlicher Räume reichen. Lärmbelästigung im Allgemeinen, sei es durch Industrie, Bauarbeiten oder Freizeitaktivitäten, ist eine weitere Quelle negativer Externalitäten. Sie kann das tägliche Leben stören und das Wohlbefinden, den Schlaf und die psychische Gesundheit der Menschen, die in der Nähe wohnen oder arbeiten, beeinträchtigen. Ein weniger offensichtliches, aber ebenso wichtiges Beispiel ist die Antibiotikaresistenz, die durch den übermäßigen Gebrauch von Medikamenten verschärft wird. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika führt zu einer Anpassung der Krankheitserreger, wodurch die Wirksamkeit der Behandlung für die gesamte Bevölkerung abnimmt, nicht nur für diejenigen, die diese Medikamente einnehmen. Schließlich hat auch die Verschmutzung oder Schädigung der Umwelt in verschiedenen Formen - wie die Entsorgung von Industrieabfällen, die Abholzung von Wäldern oder der Ausstoß von Treibhausgasen - erhebliche negative Auswirkungen. Diese Aktivitäten schädigen Ökosysteme, beeinträchtigen die Gesundheit von Mensch und Tier und tragen zum Klimawandel bei, wobei die Auswirkungen oft weit über die unmittelbaren Einwirkungsbereiche hinaus spürbar sind. Diese Beispiele unterstreichen die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zur Regulierung von Aktivitäten, die negative externe Effekte erzeugen. Lösungen können Regulierungen, Steuern zur Abschreckung von schädlichem Verhalten oder Sensibilisierungskampagnen, die die Öffentlichkeit über die Folgen bestimmter Handlungen aufklären, umfassen. Wenn Gesellschaften diese Themen proaktiv angehen, können sie besser mit den unerwünschten Nebenwirkungen bestimmter Aktivitäten umgehen und eine gesündere und nachhaltigere Umwelt für alle fördern.

Positive externe Effekte, bei denen die Handlungen einer Person oder eines Unternehmens anderen ohne direkte Kompensation zugute kommen, spielen in Wirtschaft und Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Nehmen wir als Beispiel das Phänomen, dass ein Auto auf der Autobahn von einem Lkw angesaugt wird. Wenn ein Lkw mit hoher Geschwindigkeit fährt, erzeugt er eine Luftspur, die den Windwiderstand für nachfolgende Fahrzeuge verringern und so deren Kraftstoffeffizienz verbessern kann. Obwohl dies nicht die Hauptabsicht des Lkw-Fahrers ist, kommt es anderen Fahrern zugute, indem sie ihren Kraftstoffverbrauch senken. Impfungen sind ein klassisches Beispiel für eine positive Externalität. Wenn sich eine Person impfen lässt, schützt sie sich nicht nur vor bestimmten Krankheiten, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Krankheiten auf andere Personen übertragen werden. Diese kollektive Immunität kommt der gesamten Gemeinschaft zugute, insbesondere denjenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Die Restaurierung historischer Gebäude oder jede Aktivität, die Touristen anzieht, bringt der lokalen Gemeinschaft ebenfalls erhebliche Vorteile. Diese Projekte erhöhen nicht nur die ästhetische Attraktivität einer Region, sondern kurbeln auch die lokale Wirtschaft an, indem sie Besucher anlocken, die Geld in Hotels, Restaurants und anderen lokalen Geschäften ausgeben. Ein weiteres faszinierendes Beispiel ist die Interaktion zwischen einem Obstgarten und den Bienenstöcken eines benachbarten Imkers. Der Imker profitiert von der Anwesenheit des Obstgartens, da seine Bienen eine reiche Nektarquelle vorfinden und so die Qualität und Quantität ihres Honigs verbessern. Im Gegenzug profitieren die Obstgärten von der Bestäubung durch die Bienen, was für die Obstproduktion von entscheidender Bedeutung ist. Dies ist ein gutes Beispiel für eine Symbiose, bei der beide Seiten gegenseitig von ihren jeweiligen Aktivitäten profitieren. Schließlich führt die Forschung im Bereich neuer Technologien häufig zu positiven externen Effekten. Innovationen und Entdeckungen können der gesamten Gesellschaft zugute kommen, indem sie die Lebensqualität verbessern, neue Lösungen für bestehende Probleme einführen und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Häufig übersteigt der Nutzen dieser Forschung bei weitem die direkten Auswirkungen für die Forscher oder die Organisationen, die sie finanzieren. Diese Beispiele verdeutlichen die Bedeutung positiver externer Effekte in unserer Gesellschaft. Sie unterstreichen auch die Rolle, die staatliche Eingriffe, z. B. durch die Subventionierung oder Unterstützung von Aktivitäten, die solche Externalitäten erzeugen, bei der Maximierung des kollektiven Wohlergehens spielen können.

Die Auswirkungen von Externalitäten auf die Marktwirtschaft[modifier | modifier le wikicode]

Externalitäten, ob positiv oder negativ, schaffen eine Diskrepanz zwischen privaten und sozialen Kosten und Nutzen und führen so zu Marktineffizienzen.

Bei negativen Externalitäten werden die externen Kosten der Produktion oder des Konsums von den Produzenten oder Verbrauchern nicht berücksichtigt. Beispielsweise zahlt eine Fabrik, die die Umwelt verschmutzt, nicht für die Umwelt- und Gesundheitsschäden, die ihre Verschmutzung verursacht. Dies führt zu einer Überproduktion von umweltschädlichen Gütern, da der Marktpreis die wahren sozialen Kosten dieser Produkte nicht widerspiegelt. Anders ausgedrückt: Würden die externen Kosten in den Preis des Produkts internalisiert, wären die Kosten höher, wodurch die Nachfrage sinkt und die Produktion an ein sozial optimaleres Niveau angepasst wird.

Bei den positiven externen Effekten ist das Szenario umgekehrt. Die Vorteile, die die Handlungen einer Person oder eines Unternehmens für die Gesellschaft mit sich bringen, werden nicht finanziell ausgeglichen. Nehmen wir das Beispiel der Impfung: Einzelpersonen, die sich impfen lassen, schützen nicht nur sich selbst, sondern verringern auch das Risiko der Ausbreitung von Krankheiten in der Gemeinschaft. Dieser externe Nutzen spiegelt sich jedoch nicht im Preis des Impfstoffs wider. Infolgedessen entscheiden sich weniger Menschen für eine Impfung, als es aus sozialer Sicht ideal wäre. Würde der externe Nutzen berücksichtigt, wäre die Impfung attraktiver und das Impfniveau in der Gesellschaft könnte sich dem gesellschaftlichen Optimum annähern.

Wenn Märkte sich selbst überlassen bleiben, neigen sie daher dazu, eine übermäßige Menge an Gütern oder Dienstleistungen mit negativen externen Effekten und eine unzureichende Menge an Gütern oder Dienstleistungen mit positiven externen Effekten zu produzieren. Um diese Ineffizienzen zu korrigieren, sind häufig Eingriffe wie Steuern (bei negativen Externalitäten) oder Subventionen (bei positiven Externalitäten) erforderlich, um die privaten Kosten und Gewinne an die sozialen Kosten und Gewinne anzugleichen.

Das Beispiel auf dem Aluminiummarkt ist ein gutes Beispiel dafür, wie negative externe Effekte die sozialen Gesamtkosten der Produktion beeinflussen können. In diesem Fall stellt die von den Aluminiumwerken verursachte Umweltverschmutzung externe Kosten dar, die bei der Berechnung der Produktionskosten von Aluminium zunächst nicht berücksichtigt werden. Die privaten Produktionskosten sind die Kosten, die dem Aluminiumhersteller direkt bei der Herstellung des Produkts entstehen. Diese Kosten beinhalten Elemente wie Rohstoffe, Arbeit, Energie, Wartung der Anlagen und andere Betriebsausgaben. Dies sind die Kosten, auf deren Grundlage das Unternehmen seinen Verkaufspreis festlegt und seine Rentabilität bewertet.

Wenn Aluminiumwerke jedoch die Umwelt verschmutzen, entstehen externe Kosten, die sich auf andere Teile der Gesellschaft auswirken. Diese externen Kosten können negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, Umweltschäden, eine geringere Lebensqualität und andere negative Auswirkungen umfassen, die sich nicht im Aluminiumpreis widerspiegeln. Beispielsweise kann Umweltverschmutzung zu zusätzlichen Gesundheitskosten für die Gemeinschaft, zu Kosten für die Reinigung und Wiederherstellung der Umwelt sowie zu einem Verlust an biologischer Vielfalt führen. Somit sind die sozialen Kosten der Aluminiumproduktion die Summe der privaten Produktionskosten (die von den Produzenten getragenen Kosten) und der externen Kosten (die Kosten, die der Gesellschaft durch die Umweltverschmutzung entstehen). Diese Addition zeigt, dass der Marktpreis für Aluminium, der ausschließlich auf den privaten Kosten beruht, unter den wahren gesellschaftlichen Kosten seiner Produktion liegt.

Diese Diskrepanz führt zu einer Überproduktion von Aluminium im Vergleich zu dem, was produziert würde, wenn die externen Kosten einbezogen würden, was ein typisches Beispiel für die Ineffizienz des Marktes aufgrund negativer Externalitäten ist. Um dies zu korrigieren, können Maßnahmen wie die Erhebung einer Umweltsteuer auf die von den Aluminiumwerken verursachte Umweltverschmutzung eingeführt werden. Diese Steuer würde darauf abzielen, die externen Kosten zu internalisieren, wodurch die privaten Kosten an die sozialen Kosten angeglichen werden und zu einer Produktion führen, die näher am sozialen Optimum liegt.

Soziale Kosten = private Produktionskosten (Angebot) + externe Kosten.

Hier eine genauere Betrachtung dieser Gleichung :

- Private Produktionskosten: Dies sind die Kosten, die der Aluminiumhersteller für die Herstellung des Produkts aufbringen muss. Dazu gehören die Ausgaben für Rohstoffe, Arbeitskräfte, Energie, Ausrüstung und andere Betriebskosten. Diese Kosten bestimmen den Preis, zu dem das Unternehmen bereit ist, sein Produkt auf dem Markt anzubieten.

- Externe Kosten: Dies sind die Kosten, die dem Unternehmen entstehen und die vom Hersteller nicht berücksichtigt werden. Wenn im Fall von Aluminium die Produktion mit Umweltverschmutzung verbunden ist, können die externen Kosten die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, die Umwelt, die Lebensqualität und andere Aspekte umfassen, die sich nicht im Marktpreis für Aluminium widerspiegeln. Diese Kosten sind oft diffus und schwer genau zu quantifizieren, aber sie sind real und signifikant.

- Soziale Kosten: Die sozialen Kosten sind die Summe der privaten Produktionskosten und der externen Kosten. Sie stellen die Gesamtkosten dar, die der Gesellschaft durch die Aluminiumproduktion entstehen. Diese sozialen Kosten sind aufgrund der Hinzurechnung der externen Kosten höher als die privaten Produktionskosten.

Wenn die sozialen Kosten nicht in die Produktions- und Konsumentscheidungen einbezogen werden, führt dies zu einer Überproduktion von Aluminium im Vergleich zu dem, was gesellschaftlich optimal wäre. Mit anderen Worten: Es wird mehr Aluminium produziert, als es der Fall wäre, wenn die Kosten der Umweltverschmutzung berücksichtigt würden. Diese Situation ist ein klassisches Beispiel für Marktversagen aufgrund von negativen externen Effekten. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann die Politik eingreifen, z. B. durch die Erhebung von Verschmutzungssteuern, damit die Produzenten diese externen Kosten internalisieren, oder durch Umweltvorschriften, um die Verschmutzung einzuschränken. Diese Eingriffe zielen darauf ab, dass die privaten Kosten die sozialen Kosten genauer widerspiegeln und führen so zu einer aus gesellschaftlicher Sicht effizienteren Ressourcenallokation.

Analyse von Umweltverschmutzung und sozialem Optimum[modifier | modifier le wikicode]

In einem wirtschaftlichen Rahmen ist der Schnittpunkt der Kurven der Nachfrage und der sozialen Kosten entscheidend, um zu verstehen, wie ein effizientes Gleichgewicht erreicht werden kann, das sowohl die privaten Interessen als auch die sozialen Auswirkungen berücksichtigt.

Dies funktioniert folgendermaßen:

- Nachfragekurve: Die Nachfragekurve spiegelt die Bereitschaft der Verbraucher wider, für verschiedene Mengen einer Ware oder Dienstleistung zu zahlen. Sie zeigt die Beziehung zwischen dem Preis eines Gutes und der nachgefragten Menge, meist mit umgekehrtem Verhältnis: Wenn der Preis steigt, sinkt die nachgefragte Menge und umgekehrt.

- Soziale Kostenkurve: Die soziale Kostenkurve umfasst sowohl die privaten Produktionskosten (die direkten Kosten, die der Produzent trägt) als auch die externen Kosten (die nicht ausgeglichenen Kosten, die der Gesellschaft durch die Produktion dieses Gutes entstehen). Im Fall von Aluminium würde dies beispielsweise die Produktionskosten plus die Umwelt- und Gesundheitskosten aufgrund der Umweltverschmutzung umfassen.

- Schnittpunkt für die Optimale Menge: Wenn die Nachfragekurve die soziale Kostenkurve schneidet, zeigt dies die optimale Menge des Gutes aus Sicht der Gesellschaft als Ganzes an. An diesem Punkt entspricht der Preis, den die Verbraucher zu zahlen bereit sind, den gesamten (privaten + externen) Kosten der Produktion dieses Gutes. Dieser Betrag unterscheidet sich von dem, der erzielt würde, wenn nur die privaten Kosten berücksichtigt würden, da er die gesamten Auswirkungen auf die Gesellschaft einbezieht.

Wenn die Märkte nur die privaten Kosten berücksichtigen, wird es im Vergleich zu dieser optimalen Menge tendenziell zu einer Überproduktion (im Falle negativer Externalitäten) oder einer Unterproduktion (im Falle positiver Externalitäten) kommen. Daher können Interventionen wie Steuern (zur Internalisierung externer Kosten) oder Subventionen (zur Förderung der Produktion von Gütern, die positive Externalitäten erzeugen) notwendig sein, um die Marktmengen an die gesellschaftlich optimalen Mengen anzugleichen.

Dieser Ansatz zielt auf ein Gleichgewicht ab, bei dem die Entscheidungen über Produktion und Verbrauch nicht nur die privaten Kosten und Vorteile, sondern auch die Kosten und Vorteile für die Gesellschaft als Ganzes widerspiegeln.

Die Unterscheidung zwischen der Marktgleichgewichtsmenge und der sozial optimalen Menge ist ein Schlüsselpunkt in der Wirtschaftswissenschaft, insbesondere wenn man die Auswirkungen von Externalitäten betrachtet.

- Marktgleichgewichtsmenge: In einem freien Markt ohne externe Eingriffe tritt das Gleichgewicht an dem Punkt ein, an dem die privaten Produktionskosten (die Kosten für den Produzenten) gleich dem privaten Gewinn (der Preis, den die Verbraucher zu zahlen bereit sind) sind. An diesem Gleichgewichtspunkt sind die Menge der produzierten Güter und die Menge, die von den Verbrauchern nachgefragt wird, gleich. Dieses Gleichgewicht berücksichtigt jedoch nicht die externen Kosten oder Nutzen, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen.

- Sozial optimale Menge: Die sozial optimale Menge hingegen entsteht auf einem Produktionsniveau, bei dem die sozialen Kosten (die private und externe Kosten beinhalten) gleich dem sozialen Nutzen (der private und externe Vorteile beinhaltet) sind. Diese Menge berücksichtigt die gesamte Auswirkung auf die Gesellschaft, nicht nur auf die Produzenten und direkten Konsumenten.

Bei negativen externen Effekten wie Umweltverschmutzung sind die sozialen Kosten der Produktion höher als die privaten Kosten. Daher ist die sozial optimale Menge in der Regel geringer als die Marktgleichgewichtsmenge. Das bedeutet, dass eine Verringerung der Produktion auf die sozial optimale Menge die externen Kosten (wie Umweltschäden) senken würde und somit für die Gesellschaft als Ganzes vorteilhafter wäre. Um diese sozial optimale Menge zu erreichen, können politische Eingriffe wie Verschmutzungssteuern (zur Internalisierung der externen Kosten) oder Regulierungen (zur Begrenzung der produzierten Menge) erforderlich sein. Diese Eingriffe zielen darauf ab, die privaten Interessen mit den gesellschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen, indem sie sicherstellen, dass die Kosten und der Nutzen für die Gesellschaft bei Produktions- und Konsumentscheidungen berücksichtigt werden.

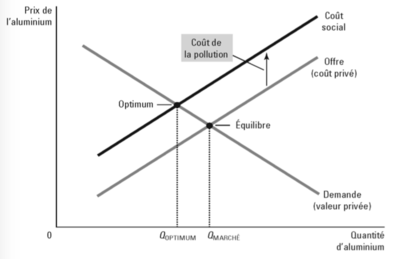

Diese Grafik stellt ein klassisches Wirtschaftsdiagramm dar, das die Konzepte des Marktgleichgewichts und des sozialen Optimums im Zusammenhang mit der Aluminiumproduktion und ihren negativen externen Effekten, insbesondere der Umweltverschmutzung, veranschaulicht.

Auf der horizontalen Achse haben wir die Menge des produzierten Aluminiums und auf der vertikalen Achse den Preis für Aluminium. Es werden drei Kurven gezeichnet:

- Die Nachfragekurve (Privatwert) : Sie zeigt die Beziehung zwischen dem Preis, den die Verbraucher zu zahlen bereit sind, und der nachgefragten Menge. Sie ist fallend, was bedeutet, dass je niedriger der Preis, desto höher die nachgefragte Menge und umgekehrt. # Die Angebotskurve (private Kosten): Sie stellt die Kosten der Aluminiumproduktion für die Produzenten dar. Sie ist ansteigend und zeigt an, dass die Produktionskosten (und damit der Verkaufspreis) umso höher sind, je größer die produzierte Menge ist.

- Die Sozialkostenkurve: Diese Kurve liegt über der Angebotskurve und stellt die Gesamtkosten der Aluminiumproduktion dar, einschließlich der Kosten für die Umweltverschmutzung. Die sozialen Kosten sind höher als die privaten Kosten, da sie die negativen externen Effekte der Umweltverschmutzung auf die Gesellschaft berücksichtigen.

Der Punkt, an dem die Nachfragekurve die Angebotskurve (private Kosten) schneidet, ist der Punkt des Marktgleichgewichts (QMARCHEˊ). An diesem Punkt tendiert der Markt bei fehlender Regulierung zur Stabilisierung: Die Menge, die die Produzenten bereit sind, zum Marktpreis zu liefern, entspricht der Menge, die die Verbraucher bereit sind zu kaufen.

Dieser Gleichgewichtspunkt berücksichtigt jedoch nicht die Kosten der Umweltverschmutzung. Wenn wir die Kosten der Umweltverschmutzung einbeziehen, erhalten wir die soziale Kostenkurve, die die Nachfragekurve an einem anderen Punkt schneidet, der mit "Optimum" gekennzeichnet ist. Dieser Punkt des sozialen Optimums (QOPTIMUM) stellt die Produktionsmenge dar, die ideal wäre, wenn man die externen Kosten berücksichtigen würde. Bei dieser Menge entsprechen die Gesamtkosten für die Gesellschaft (einschließlich der Kosten für die Umweltverschmutzung) dem Preis, den die Verbraucher zu zahlen bereit sind.

Was in dieser Grafik bemerkenswert ist, ist die Differenz zwischen Q MARKT und Q OPTIMUM. Die am Marktgleichgewichtspunkt produzierte Menge ist höher als die sozial optimale Menge, was bedeutet, dass der Markt an sich mehr Aluminium produziert, als aufgrund der nicht berücksichtigten externen Kosten (Umweltverschmutzung) gesellschaftlich wünschenswert wäre. Um die Aluminiumproduktion von MÄRKTE Q auf OPTIMAL Q zu reduzieren, können politische Eingriffe wie die Besteuerung von Umweltverschmutzung, die Einführung von Quoten oder Umweltvorschriften erforderlich sein. Alles in allem veranschaulicht diese Grafik anschaulich die Auswirkungen negativer externer Effekte auf die Markteffizienz und unterstreicht die Bedeutung regulatorischer Eingriffe, um ein Produktionsniveau zu erreichen, das mit den gesellschaftlichen Interessen im Einklang steht.

Auswirkungen negativer Externalitäten auf die Gesellschaft[modifier | modifier le wikicode]

Eine negative Externalität ist ein Kostenfaktor, der einem Dritten entsteht, der nicht direkt an einer wirtschaftlichen Transaktion beteiligt ist. Das bedeutet, dass ein Teil der Produktionskosten nicht vom Produzenten oder Konsumenten der betreffenden Ware oder Dienstleistung getragen wird, sondern von anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Negative externe Effekte verringern tendenziell das Gesamtwohlbefinden, da die gesellschaftlichen Kosten dieser wirtschaftlichen Aktivitäten höher sind als die privaten Kosten.

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Eine Fabrik stellt Aluminium her und emittiert Schadstoffe in die Atmosphäre. Diese Emissionen haben Folgen für die öffentliche Gesundheit, z. B. Atemwegserkrankungen, und für die Umwelt, z. B. Schädigung des Ökosystems. Diese zusätzlichen Kosten für die Gesellschaft, die unter anderem erhöhte medizinische Kosten und den Verlust der Artenvielfalt umfassen können, schlagen sich nicht im Preis für Aluminium nieder. Wenn die Fabrik nicht für diese externen Kosten zahlt, hat sie wenig Anreize, ihre Umweltverschmutzung zu reduzieren, und kann sogar Aluminium zu künstlich niedrigen Kosten produzieren, was zu einer Überproduktion und einem übermäßigen Verbrauch dieses Metalls führt.

Aus der Perspektive der Wohlfahrt führt dies zu einem Problem. Die Mitglieder der Gesellschaft erleiden Schäden, die sie sich nicht ausgesucht haben und für die sie nicht entschädigt werden. Infolgedessen ist die Gesamtwohlfahrt geringer, als sie sein könnte, wenn diese externen Kosten berücksichtigt würden.

Die Wirtschaftstheorie und die öffentliche Politik versuchen, dieses Problem der negativen externen Kosten durch verschiedene Eingriffe zu lösen:

- Besteuerung von umweltbelastenden Aktivitäten: Auf Umweltverschmutzung können Steuern erhoben werden, um Unternehmen einen Anreiz zu geben, ihre Emissionen zu reduzieren. Diese Steuern zielen auf die Internalisierung der externen Kosten ab, was bedeutet, dass der Produzent die Kosten der Umweltverschmutzung bei seinen Produktionsentscheidungen berücksichtigen muss.

- Umweltvorschriften und -standards: Es können Gesetze eingeführt werden, die die Menge an Verschmutzung, die ein Unternehmen ausstoßen darf, direkt begrenzen und so die Unternehmen zwingen, sauberere Technologien einzusetzen oder ihre Produktionsverfahren zu ändern.

- Emissionshandelsmärkte: In einigen Fällen können Märkte geschaffen werden, auf denen Unternehmen Verschmutzungsrechte kaufen und verkaufen können, wodurch eine Reduzierung der Umweltverschmutzung zu den geringsten Kosten erreicht werden kann.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, negative externe Effekte zu reduzieren und somit das gesellschaftliche Wohlergehen zu verbessern, indem sie dafür sorgen, dass die sozialen und privaten Kosten der Produktion besser aufeinander abgestimmt werden. Indem die Kosten der Umweltverschmutzung in die Preise von Waren und Dienstleistungen einbezogen werden, können Unternehmen und Verbraucher fundiertere Entscheidungen treffen, die die wahren Kosten ihrer Aktivitäten widerspiegeln und so zu einem effizienteren und gerechteren Ergebnis für die gesamte Gesellschaft führen.

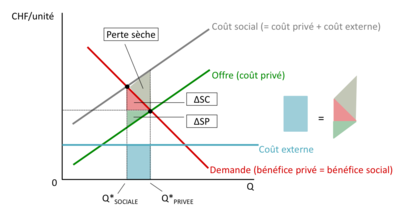

Dies ist ein Wirtschaftsdiagramm, das die Auswirkungen negativer externer Effekte auf die Wohlfahrt in einem Markt detailliert darstellt, in diesem Fall dem hypothetischen Markt für ein Gut, das in Schweizer Franken pro Einheit gemessen wird. Die absteigende Nachfragekurve zeigt den Wert, den die Verbraucher auf verschiedene Mengen dieses Gutes setzen, und spiegelt damit den privaten und sozialen Nutzen wider, der mit seinem Konsum verbunden ist. Parallel dazu spiegelt die ansteigende Angebotskurve die privaten Kosten wider, die den Produzenten entstehen, um jede zusätzliche Einheit des Gutes bereitzustellen. Normalerweise würde in einem Markt ohne Externalitäten das Gleichgewicht am Schnittpunkt dieser beiden Kurven gefunden werden und die Menge markieren, in der die privaten Kosten gleich dem privaten Gewinn sind.

Wenn wir jedoch externe Kosten wie Umweltverschmutzung oder andere Schäden für die Gesellschaft, die nicht in den Produktionskosten enthalten sind, berücksichtigen, wird eine neue Kurve, die der sozialen Kosten, eingeführt. Diese Kurve, die über der Angebotskurve positioniert ist, integriert diese externen Kosten in die privaten Kosten und zeigt die wahren Kosten für die Gesellschaft. Der Schnittpunkt dieser Kurve mit der Nachfragekurve markiert dann die sozial optimale Menge des Gutes, die geringer ist als die des Marktgleichgewichts.

Die Grafik hebt einen Bereich des trockenen Verlustes hervor, der durch eine schraffierte Fläche zwischen der Marktgleichgewichtsmenge und der sozial optimalen Menge dargestellt wird. Dieser trockene Verlust symbolisiert die wirtschaftliche Wohlfahrt, die aufgrund der Überschussproduktion im Vergleich zum sozialen Optimum verloren geht. Es ist der Wert der überschüssig produzierten Einheiten, die die Gesellschaft lieber nicht produziert hätte, wenn alle Kosten, einschließlich der Kosten der Umweltverschmutzung, berücksichtigt worden wären. Dieser Verlust ist eine Marktineffizienz, da er für die Gesellschaft Kosten darstellt, die nicht durch einen entsprechenden Gewinn an anderer Stelle in der Wirtschaft ausgeglichen werden.

Das blaue Band am unteren Rand der Grafik zeigt die externen Kosten, die für jede produzierte Einheit gleich bleiben, unabhängig von der Anzahl der Einheiten. Diese externen Kosten, die pro Einheit konstant sind, spiegeln sich nicht in den privaten Produktionskosten wider und müssen bei der Bewertung der Gesamtauswirkungen auf die Gesellschaft berücksichtigt werden.

Die Grafik zeigt deutlich, dass ein Markt ohne Eingriffe ineffizient funktionieren kann, indem er aufgrund der fehlenden Berücksichtigung externer Kosten mehr produziert, als gesellschaftlich erwünscht ist. Dies führt nicht nur zu einer schädlichen Überproduktion, sondern auch zu einer suboptimalen Allokation der gesellschaftlichen Ressourcen. Daher werden häufig politische Maßnahmen wie die Besteuerung von Umweltverschmutzung vorgeschlagen, um die Produktion wieder an das gesellschaftliche Optimum anzugleichen und so den Trockenverlust zu verringern und die kollektive Wohlfahrt zu steigern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Produzenten für die Kosten, die sie der Gesellschaft aufbürden, zur Verantwortung zu ziehen, und fördern so eine umweltfreundlichere Produktion, die den Interessen der Gesellschaft als Ganzes besser entspricht.

Die Auswirkungen von Bildung als positive Externalität[modifier | modifier le wikicode]

Im Zusammenhang mit Externalitäten und sozialer Wohlfahrt werden bei der Bestimmung der optimalen Menge eines Gutes oder einer Dienstleistung, die produziert und konsumiert werden soll, nicht nur die privaten Gewinne und Kosten, sondern auch die externen Gewinne und Kosten für die Gesellschaft berücksichtigt. Wenn wir von gesellschaftlichem Nutzen sprechen, beziehen wir uns auf die Summe der privaten Gewinne, d. h. der direkten Vorteile für die an der Transaktion beteiligten Verbraucher und Produzenten, und der externen Gewinne, d. h. der nicht verbuchten Vorteile, die auf Dritte zurückfallen, die nicht direkt am wirtschaftlichen Austausch beteiligt sind.

Der Schnittpunkt der Kurve des sozialen Nutzens mit der Kostenkurve spiegelt den Punkt wider, an dem die kollektive Wohlfahrt maximiert wird. An diesem Punkt bringt die letzte produzierte Einheit der Gesellschaft so viel zusätzlichen Nutzen, wie es kostet, sie zu produzieren. Dies nennen wir die sozial optimale Menge. Dies steht im Gegensatz zum Gleichgewichtspunkt des Marktes, der nur die privaten Gewinne und Kosten berücksichtigt und die externen Effekte ignoriert.

Bei Gütern, die positive externe Effekte erzeugen, wie Impfungen oder Bildung, wäre die gesellschaftliche Nutzenkurve höher als die private Nutzenkurve, was darauf hindeutet, dass die aus gesellschaftlicher Sicht optimale Menge größer ist als die Menge, die der Markt von sich aus produzieren würde. Dies rechtfertigt häufig Anreize oder Subventionen, um die Produktion und den Konsum dieser Güter auf das gesellschaftlich optimale Niveau zu steigern.

Umgekehrt ist bei Gütern, die negative externe Effekte erzeugen, wie etwa die Verschmutzung durch die industrielle Produktion, die gesellschaftliche Kostenkurve höher als die private Kostenkurve. Dies bedeutet, dass die im Marktgleichgewicht produzierte Menge die sozial optimale Menge übersteigt, da Produzenten und Konsumenten die externen Kosten bei ihren Entscheidungen nicht berücksichtigen. In diesem Fall sind Interventionen wie Pigouvien-Steuern oder Regulierungen erforderlich, um die Produktion auf ein Niveau zu senken, das die wahren Kosten für die Gesellschaft widerspiegelt.

Der Schnittpunkt zwischen gesellschaftlichem Nutzen und Kosten spiegelt den optimalen Kompromiss zwischen dem Nutzen von Gütern und Dienstleistungen und den Kosten ihrer Herstellung, einschließlich externer Effekte, wider. Das Erreichen dieses Punktes erfordert häufig aktives politisches Handeln, um Marktversagen zu korrigieren und private Anreize mit sozialen Zielen in Einklang zu bringen.

Das sozial optimale Produktionsniveau im Vergleich zur Gleichgewichtsmenge des Marktes hängt von der Art der jeweiligen Externalität ab.

Bei Gütern mit positiven Externalitäten ist das sozial optimale Produktionsniveau häufig höher als die Marktgleichgewichtsmenge. Dies liegt daran, dass der gesellschaftliche Nutzen einer zusätzlichen Einheit dieses Gutes größer ist, als von den Verbrauchern und Produzenten wahrgenommen wird. Folglich produziert der Markt, wenn er sich selbst überlassen bleibt, nicht genug von diesem Gut, um die soziale Wohlfahrt zu maximieren. Impfungen sind ein klassisches Beispiel dafür; sie nützen der Gesellschaft mehr als ihre Herstellung kostet, aber ohne Intervention werden weniger Menschen geimpft, als es gesellschaftlich ideal wäre, weil die Individuen die Vorteile, die ihre Impfung für andere hat, nicht berücksichtigen.

Bei Gütern mit negativen externen Effekten ist das sozial optimale Produktionsniveau tatsächlich oft niedriger als die Marktgleichgewichtsmenge. Das liegt daran, dass die sozialen Kosten einer zusätzlichen Einheit dieses Gutes (wie Umweltverschmutzung) höher sind als das, was der Produzent einkalkuliert. Ohne regulatorische Eingriffe oder Besteuerung werden die Produzenten zu viel von diesem Gut produzieren und die Menge überschreiten, die für die Gesellschaft optimal wäre.

Zusammengefasst:

- Marktgleichgewichtsmenge: Die Menge, zu der die Produzenten bereit sind zu verkaufen, ist gleich der Menge, die die Verbraucher bereit sind zu kaufen, ohne Berücksichtigung der Externalitäten. Hier sind die privaten Kosten gleich dem privaten Gewinn.

- Sozial optimale Menge: Die Menge, bei der die Gesamtkosten für die Gesellschaft (einschließlich der externen Kosten) gleich dem Gesamtgewinn für die Gesellschaft (einschließlich der externen Gewinne) sind. Bei Gütern mit positiven Externalitäten ist diese Menge höher als das Marktgleichgewicht, bei Gütern mit negativen Externalitäten ist sie niedriger.

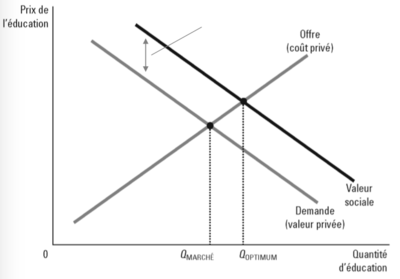

Diese Grafik stellt eine wirtschaftliche Analyse der Bildung als Gut auf einem Markt dar, wobei die Auswirkungen positiver externer Effekte berücksichtigt werden. Die Angebotskurve, die nach oben verläuft, zeigt, dass die Bereitstellung von mehr Bildung für die Bildungseinrichtungen teurer ist, wobei Elemente wie Lehrergehälter, Infrastruktur und Lehrmittel einbezogen werden. Auf der anderen Seite zeigt die abfallende Nachfragekurve, dass die Menge an Bildung, die die Menschen bereit sind zu konsumieren, mit steigendem Preis abnimmt, was typisch für die meisten Güter und Dienstleistungen ist.

Dort, wo sich diese beiden Kurven schneiden, finden wir die Marktgleichgewichtsmenge, die den Punkt darstellt, an dem die Menge der angebotenen Bildung der Menge entspricht, die die Verbraucher bereit sind zu kaufen. Diese Gleichgewichtsmenge spiegelt jedoch nicht unbedingt das optimale Niveau für die Gesellschaft als Ganzes wider, da es positive externe Effekte im Zusammenhang mit Bildung gibt, wie z. B. besser informierte Bürger, höhere Produktivität und Vorteile für die öffentliche Gesundheit, die über das gebildete Individuum hinausgehen.

Es wird daher angenommen, dass die sozial optimale Menge an Bildung höher ist als die Marktgleichgewichtsmenge, was den vollen sozialen Nutzen der Bildung widerspiegelt, der über die von den Individuen wahrgenommenen privaten Vorteile hinausgeht. Diese externen Vorteile werden von Verbrauchern oder Anbietern nicht berücksichtigt, wenn sie ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage privater Kosten und Vorteile treffen, was aus gesellschaftlicher Sicht zu suboptimalen Investitionen in Bildung führt.

Die Grafik legt nahe, dass ein Eingriff, wie z. B. eine öffentliche Politik, die Subventionen oder Finanzierungen für Bildung bereitstellt, erforderlich sein könnte, um die Bildungsmenge von der Marktgleichgewichtsmenge auf die gesellschaftlich optimale Menge zu erhöhen. Diese Interventionen sollen die Bildungskosten für die Verbraucher senken oder das Angebot durch direkte Investitionen in Bildungseinrichtungen erhöhen und so der Gesellschaft ermöglichen, die Vorteile der Bildung, die sonst aufgrund von Marktversagen verloren gehen würden, in vollem Umfang zu realisieren. Alles in allem verdeutlicht die Grafik die entscheidende Rolle, die staatliche Interventionen bei der Unterstützung von Bildung spielen können, um eine Ressourcenallokation zu erreichen, die das gesellschaftliche Wohlergehen maximiert.

Nutzen positiver Externalitäten für das allgemeine Wohlbefinden[modifier | modifier le wikicode]

Eine positive Externalität entsteht, wenn eine wirtschaftliche Aktivität Dritten, die nicht an der Transaktion beteiligt sind, Vorteile verschafft. Diese Dritten profitieren von den positiven Effekten, ohne für diese Vorteile bezahlen zu müssen, was zu einer Situation führt, in der der Gesamtwert dieser Aktivitäten für die Gesellschaft größer ist als der private Wert für die direkt beteiligten Individuen oder Unternehmen.

Im Kontext der Wohlfahrt sind positive externe Effekte wichtig, weil sie zu einer Unterproduktion des betreffenden Gutes oder der betreffenden Dienstleistung führen können, wenn der Markt sich selbst überlassen wird. Da die Produzenten keine Zahlungen für die von ihnen bereitgestellten externen Vorteile erhalten, haben sie keinen Anreiz, die sozial optimale Menge des Gutes oder der Dienstleistung zu produzieren.

Nehmen wir das Beispiel Bildung: Sie nützt nicht nur dem einzelnen Schüler, der Fähigkeiten und Wissen erwirbt, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes. Eine besser ausgebildete Bevölkerung kann zu kompetenteren Arbeitskräften, mehr Innovationen, einer besseren Regierungsführung und niedrigeren Kriminalitätsraten führen. Diese Vorteile spiegeln sich nicht in den Kosten für Bildung wider, sodass ohne Intervention weniger Ressourcen für Bildung bereitgestellt werden, als für die Gesellschaft ideal wäre.

Um diese Diskrepanz zu adressieren, können Regierungen auf verschiedene Weise eingreifen:

- Direkte Subventionen: Die Senkung der Bildungskosten für Schüler oder Institutionen kann einen größeren Verbrauch oder ein größeres Angebot an Bildungsleistungen fördern.

- Steuergutschriften: Das Angebot von Steuervergünstigungen für Bildungskosten kann ebenfalls dazu führen, dass Einzelpersonen mehr in ihre Bildung investieren.

- Öffentliche Bereitstellung: Die Regierung kann Bildung direkt bereitstellen und so sicherstellen, dass die produzierte Menge näher an der für die Gesellschaft optimalen Menge liegt.

Wenn die positiven externen Effekte durch diese Interventionen angemessen internalisiert werden, steigt die Wohlfahrt der Gesellschaft. Einzelpersonen profitieren von höheren Konsumniveaus der Ware oder Dienstleistung, und die Gesellschaft als Ganzes profitiert von den positiven Effekten, die sich über die unmittelbaren Konsumenten und Produzenten hinaus verbreiten. Dies führt zu einer effizienteren Ressourcenallokation und einer Verbesserung des allgemeinen sozialen Wohlergehens.

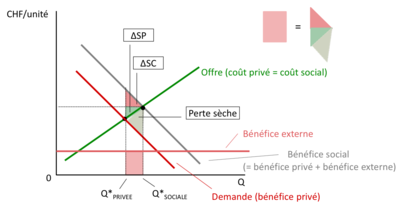

Diese Grafik stellt eine wirtschaftliche Situation dar, in der eine positive Externalität auf dem Markt vorhanden ist. In diesem Fall sind die sozialen Kosten der Produktion gleich den privaten Kosten, was darauf hindeutet, dass die externen Kosten nicht signifikant sind oder dass die negativen Externalitäten hier nicht im Mittelpunkt stehen. Im Gegensatz dazu liegt die gesellschaftliche Nutzenkurve, die die Summe aus privaten und externen Gewinnen darstellt, über der privaten Nutzenkurve, was darauf hindeutet, dass die Produktion oder der Konsum der betreffenden Ware oder Dienstleistung zusätzliche Vorteile für die Gesellschaft hat, die nicht vom Markt erfasst werden.

Die Nachfragekurve, die den privaten Gewinn darstellt, zeigt den Preis, den die Verbraucher bereit sind, für jede Menge des Gutes oder der Dienstleistung zu zahlen. Die Kurve des gesellschaftlichen Nutzens, die darüber liegt, zeigt den wahren Nutzen für die Gesellschaft, einschließlich externer Gewinne, die nicht von Einzelpersonen bezahlt werden. Dazu könnten z. B. Vorteile wie eine bessere öffentliche Gesundheit aufgrund von mehr Impfungen oder eine höhere wirtschaftliche Produktivität aufgrund einer besser ausgebildeten Bevölkerung gehören.

Die Marktgleichgewichtsmenge, QPRIVEˊE∗, ist der Punkt, an dem die Nachfragekurve (privater Nutzen) das Angebot schneidet. Dies ist das Produktionsniveau, das der Markt ohne Eingriffe erreichen würde. Die gesellschaftlich optimale Menge, QSOCIALE∗, ist jedoch höher, da sie die externen Gewinne berücksichtigt. Der Markt selbst produziert nicht genug, um diesen Punkt zu erreichen, da die Produzenten keinen Ausgleich für die von ihnen erzeugten externen Gewinne erhalten.

Der Bereich des trockenen Verlusts, der durch die schraffierte Fläche gekennzeichnet ist, stellt die Wohlfahrt dar, die der Gesellschaft entgeht, weil die Ware oder Dienstleistung nicht in der gesellschaftlich optimalen Menge produziert wird. Es handelt sich um eine Marktineffizienz, denn wenn die Produktion auf Q∗SOCIALE erhöht würde, wäre der zusätzliche gesellschaftliche Nutzen (die Fläche unter der gesellschaftlichen Nutzenkurve zwischen Q∗PRIVEE∗ und Q∗SOCIALE) größer als die zusätzlichen Produktionskosten (die Fläche unter der Angebotskurve zwischen Q∗PRIVEE∗ und Q∗SOCIALE).

Die Grafik legt nahe, dass eine Intervention, wie Subventionen oder eine öffentliche Bereitstellung der Ware oder Dienstleistung, erforderlich sein könnte, um die Produktion von Q∗PRIVEE auf Q∗SOCIALE zu erhöhen und so den trockenen Verlust zu beseitigen. Dies würde es der Gesellschaft ermöglichen, die sozialen Vorteile der Ware oder Dienstleistung voll auszuschöpfen und so das allgemeine Wohlergehen zu verbessern.

Methoden zur Internalisierung von Externalitäten[modifier | modifier le wikicode]

Die Internalisierung von Externalitäten ist ein zentrales Konzept in der Wirtschaftstheorie, das darauf abzielt, Marktineffizienzen zu beheben, die durch die externen Effekte wirtschaftlicher Aktivitäten verursacht werden. Wenn Externalitäten vorhanden sind, seien sie positiv oder negativ, spiegeln sich die Kosten oder der Nutzen nicht vollständig im Markt wider. Einzelpersonen oder Unternehmen, die diese Externalitäten verursachen, tragen nicht die Kosten oder erhalten nicht die Gewinne, die mit ihren Handlungen verbunden sind, was dazu führt, dass sie Entscheidungen treffen, die nicht sozial optimal sind.

Um eine negative Externalität zu internalisieren, könnte man eine Steuer erheben, die die externen Kosten widerspiegelt (wie eine Kohlenstoffsteuer für Verursacher), so dass die privaten Kosten der Aktivität nun die externen Kosten beinhalten. Infolgedessen hätten Produzenten und Konsumenten einen Anreiz, die Produktion oder den Konsum dieses Gutes auf ein Niveau zu reduzieren, das näher am sozialen Optimum liegt.

Umgekehrt könnte der Staat zur Internalisierung einer positiven Externalität Subventionen oder Steuergutschriften anbieten, die die privaten Gewinne so erhöhen, dass sie die sozialen Vorteile besser widerspiegeln. Dies würde eine höhere Produktion oder einen höheren Konsum des Gutes fördern, wie im Fall von Impfungen oder Bildung.

Die private Lösung für die Internalisierung externer Effekte, die häufig mit dem Coase-Theorem in Verbindung gebracht wird, besagt, dass bei gut definierten Eigentumsrechten und niedrigen Transaktionskosten die beteiligten Parteien eine Lösung ohne externe Intervention aushandeln können. Wenn beispielsweise ein Unternehmen einen Fluss verschmutzt und dadurch den Fischern flussabwärts schadet, könnten die Fischer das Unternehmen potenziell für die Verringerung der Verschmutzung bezahlen oder das Unternehmen für den entstandenen Schaden aufkommen. Solange die Parteien verhandeln können und ihre Rechte klar festgelegt sind, können sie theoretisch zu einer Lösung gelangen, die die Externalität internalisiert und Effizienz erreicht.

In der Praxis sind die Voraussetzungen für eine private Lösung jedoch oft schwer zu erreichen. Eigentumsrechte können schlecht definiert oder schwer durchsetzbar sein, und die Transaktionskosten, insbesondere für Verhandlungen und Informationen, können prohibitiv hoch sein. Wenn viele Akteure betroffen sind, wie es bei der Umweltverschmutzung häufig der Fall ist, wird die Koordination zwischen allen Akteuren ohne eine Art kollektives Eingreifen zudem praktisch unmöglich. Die Internalisierung externer Effekte durch veränderte Anreize ist entscheidend, um eine Ressourcenallokation zu erreichen, die nicht nur marktwirtschaftlich effizient, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes vorteilhaft ist. Gut konzipierte politische Maßnahmen können dabei helfen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, was zu einem höheren sozialen Wohlstand führt.

Im Zusammenhang mit negativen und positiven Externalitäten spielt der Staat eine entscheidende Rolle, indem er politische Maßnahmen ergreift, um Marktversagen zu korrigieren und die Ergebnisse des Marktes mit der sozialen Wohlfahrt in Einklang zu bringen.

Bei den negativen Externalitäten, bei denen die Aktivitäten von Unternehmen oder Einzelpersonen negative Auswirkungen auf Dritte haben, kann der Staat auf verschiedene Weise eingreifen:

- Verhaltensnormen: Der Staat kann Vorschriften erlassen, die schädliche Aktivitäten direkt einschränken. Diese Normen können Beschränkungen der Menge an Verschmutzung, die eine Fabrik ausstoßen darf, oder Anforderungen für den Einsatz sauberer Technologien umfassen.

- Pigou-Steuern: Benannt nach dem Ökonomen Arthur Pigou, zielen diese Steuern darauf ab, die Kosten negativer externer Effekte zu internalisieren, indem sie in die Produktionskosten einbezogen werden. Die Steuer wird gleich den Kosten der Externalität für jede produzierte Einheit festgesetzt, wodurch die Produzenten ermutigt werden, die Produktion zu drosseln oder weniger schädliche Produktionsmittel zu finden. Theoretisch sollte die Pigouviensteuer gleich den externen Grenzkosten der sozial optimalen Menge sein.

Bei positiven externen Effekten, bei denen die Handlungen von Einzelpersonen oder Unternehmen der Gesellschaft zugute kommen, kann der Staat ebenfalls verschiedene Maßnahmen ergreifen:

- Pflichten und Empfehlungen : Es können politische Maßnahmen eingeführt werden, um Verhaltensweisen zu fördern, die positive externe Effekte erzeugen. Beispiele hierfür sind öffentliche Gesundheitskampagnen zur Förderung von Impfungen oder Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Praktiken, die der Gesellschaft nützen.

- Subventionen: Durch Subventionierung der Produktion eines Gutes, das positive externe Effekte erzeugt, kann der Staat die Kosten für die Produzenten senken und sie dazu bringen, die Produktion zu erhöhen. Dies kann z. B. Subventionen für erneuerbare Energien oder für Forschung und Entwicklung in Bereichen von öffentlichem Interesse umfassen.

- Eigentumsrechte: Die Vergabe von Eigentumsrechten oder Patenten auf Innovationen kann die Schaffung und Verbreitung von nützlichen Technologien oder Ideen fördern. Dadurch können Innovatoren direkt von den Vorteilen ihrer Erfindungen profitieren, die ansonsten aufgrund des nicht-exklusiven Charakters der Gewinne unterproduziert werden könnten.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, private Anreize mit den gesellschaftlichen Vorteilen oder Kosten in Einklang zu bringen, sodass die wirtschaftlichen Aktivitäten ihre wahren Kosten oder ihren Wert für die Gesellschaft besser widerspiegeln. Durch die sorgfältige Anpassung dieser Eingriffe will der Staat eine Ressourcenallokation erreichen, die das soziale Wohlergehen maximiert.

Private Ansätze zur Steuerung von Externalitäten =[modifier | modifier le wikicode]

Das Coase-Theorem[modifier | modifier le wikicode]

Das vom Ökonomen Ronald Coase formulierte Coase-Theorem bietet eine interessante Perspektive darauf, wie Externalitäten ohne staatliche Eingriffe durch den Markt gesteuert werden können. Nach diesem Theorem können die von der Externalität betroffenen Parteien, wenn die Eigentumsrechte klar definiert und die Transaktionskosten vernachlässigbar sind, miteinander verhandeln, um eine effiziente Lösung zu erreichen, die die Gesamtwohlfahrt maximiert, unabhängig von der ursprünglichen Verteilung der Rechte. In diesem Zusammenhang sind Eigentumsrechte die gesetzlichen Rechte, eine Ressource zu besitzen, zu nutzen und zu tauschen. Eine klare Definition dieser Rechte ist von entscheidender Bedeutung, da sie bestimmt, wer für die Externalität verantwortlich ist und wer das Recht hat, darüber zu verhandeln. Wenn einem Verursacher beispielsweise ein Eigentumsrecht eingeräumt wird, sollten die von der Verschmutzung betroffenen Parteien (wie Anwohner) theoretisch mit dem Verursacher verhandeln und ihn möglicherweise für die Verringerung der Verschmutzung entschädigen. Umgekehrt, wenn die Anwohner das Recht auf eine saubere Umwelt haben, müsste der Verursacher sie dafür entschädigen, dass sie die Verschmutzung fortsetzen.

Das Coase-Theorem besagt auch, dass die Effizienz der Ressourcenallokation unabhängig von der Verteilung der Eigentumsrechte erreicht wird, solange die Parteien frei verhandeln können. Das bedeutet, dass die Parteien so lange verhandeln werden, bis die Kosten der Externalität für den Verursacher gleich den Kosten für die Gesellschaft sind. Der Kern dieses Vorschlags ist, dass das Endergebnis (in Bezug auf die Effizienz) das gleiche sein sollte, unabhängig davon, wer ursprünglich die Rechte besitzt, ein Prinzip, das als Coase-Invarianz bekannt ist. In der Praxis sind die Voraussetzungen für die Anwendung des Coase-Theorems jedoch häufig nicht erfüllt. Die Transaktionskosten können erheblich sein, Eigentumsrechte können schwer zu begründen oder durchzusetzen sein, und die Parteien verfügen möglicherweise nicht über vollständige oder symmetrische Informationen, um effektiv verhandeln zu können. Wenn zudem viele Parteien beteiligt sind oder die Auswirkungen einer Externalität diffus und nicht lokalisiert sind, wird die für die Aushandlung privater Vereinbarungen erforderliche Koordination äußerst komplex.

In solchen Situationen, in denen die Bedingungen des Coase-Theorems nicht erfüllt sind, kann ein staatliches Eingreifen durch Regulierung, Steuern oder Subventionen notwendig sein, um eine Ressourcenallokation zu erreichen, die die sozialen Kosten oder den Nutzen der Externalitäten widerspiegelt. Dies hilft sicherzustellen, dass die Externalitäten internalisiert werden, was zu einer Lösung führt, die dem sozialen Optimum näher kommt.

Die angesprochenen Probleme stellen große Herausforderungen dar, wenn es darum geht, Externalitäten durch Marktmittel oder private Lösungen zu beheben, wie im Coase-Theorem beschrieben.

Problem I - Hohe Transaktionskosten: Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die mit der Aushandlung und Durchführung eines Handels verbunden sind. Im Falle von Externalitäten können diese Kosten die Kosten für die Beschaffung von Informationen über die betroffenen Parteien, die Verhandlungskosten für die Erzielung einer Vereinbarung, die Rechtskosten für die Formalisierung der Vereinbarung sowie die Überwachungs- und Durchsetzungskosten, um sicherzustellen, dass die Bedingungen der Vereinbarung eingehalten werden, umfassen. Wenn diese Kosten prohibitiv hoch sind, können die Parteien keine Vereinbarung treffen, die die Internalisierung der Externalität ermöglichen würde. Folglich ist der Markt allein nicht in der Lage, die Externalität zu korrigieren, und eine externe Intervention, wie z. B. die des Staates, kann notwendig werden, um eine effizientere Lösung zu erleichtern.

Problem II - Free-Rider-Problem: Das Free-Rider-Problem ist besonders relevant bei öffentlichen Gütern oder wenn es sich um positive Externalitäten wie Umweltschutz oder Impfungen handelt. Wenn ein Gut nicht exkludierbar ist (es ist schwierig, jemanden daran zu hindern, es zu nutzen) und nicht rivalisierend (der Konsum durch eine Person verhindert nicht den Konsum durch eine andere Person), können Individuen einen Anreiz haben, ihre wahre Wertschätzung für das Gut oder die Dienstleistung nicht preiszugeben, in der Hoffnung, dass andere für seine Bereitstellung zahlen, während sie selbst von den Vorteilen profitieren, ohne zu den Kosten beizutragen. Dies führt zu einer Unterversorgung mit dem Gut oder der Dienstleistung, da jeder darauf wartet, dass jemand anderes für die positive Externalität bezahlt, was dazu führt, dass weniger als die sozial optimale Menge produziert wird.

Diese beiden Probleme verdeutlichen, warum die Märkte bei der eigenständigen Lösung externer Effekte oft versagen können und warum staatliche Eingriffe erforderlich sein können. Der Staat kann helfen, die Transaktionskosten zu senken, indem er Gesetze und Vorschriften einführt, die private Vereinbarungen erleichtern, und er kann das Trittbrettfahrerproblem überwinden, indem er selbst öffentliche Güter bereitstellt oder deren Produktion subventioniert, um eine Versorgung zu fördern, die näher am sozialen Optimum liegt.

Die Macht der privaten Verhandlungen und die Definition von Eigentumsrechten[modifier | modifier le wikicode]

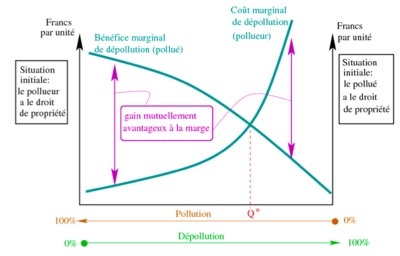

Diese Grafik veranschaulicht eine Verhandlungssituation zwischen einem Verursacher und einem Verschmutzten über die Beseitigung von Umweltverschmutzungen im Kontext des Coase-Theorems. Die Grafik zeigt zwei Kurven: die Grenzkosten der Säuberung für den Verursacher und den Grenzgewinn der Säuberung für den Verschmutzten.

Diese Grafik veranschaulicht einen wirtschaftlichen Ansatz zur Lösung des Problems der negativen externen Effekte durch Verhandlungen zwischen den Parteien gemäß dem Coase-Theorem. Sie beschreibt eine Situation, in der ein Verursacher und eine von der Verschmutzung betroffene Partei, der Verschmutzte, an einer Verhandlung beteiligt sind, die darauf abzielt, ein Niveau der Verschmutzungsbeseitigung zu finden, das die kollektive Wohlfahrt maximiert.

In dieser Darstellung steigen die Kosten für den Verursacher, die Verschmutzung zu reduzieren bzw. die Verschmutzung zu beseitigen, mit jeder zusätzlichen Einheit, die zur Beseitigung der Verschmutzung unternommen wird. Dies wird durch die ansteigende Kurve dargestellt und zeigt an, dass die ersten Einheiten der Säuberung für den Verursacher relativ kostengünstig sind, die Kosten aber allmählich ansteigen. Gleichzeitig nimmt der Nutzen, den der Verschmutzer aus der Verringerung der Verschmutzung zieht, mit jeder weiteren Einheit ab. Die ersten Verringerungen der Verschmutzung bringen dem Verschmutzten große Vorteile, aber diese Vorteile nehmen ab, je sauberer die Luft oder das Wasser wird.

Der Punkt, an dem sich diese beiden Kurven schneiden, markiert mit Q∗, stellt das Niveau der Verschmutzung dar, bei dem der Grenznutzen der Reinigung genau gleich den Grenzkosten dieser Reinigung ist. Dies ist aus Sicht der wirtschaftlichen Effizienz das ideale Niveau der Verschmutzung, da es die Grenzkosten und den Grenznutzen der Verschmutzung perfekt ausgleicht.

Der durch die Grafik vorgegebene Rahmen legt nahe, dass unabhängig davon, wer ursprünglich die Eigentumsrechte besitzt, ob es sich um den Verursacher oder den Verschmutzten handelt, eine Chance für eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung besteht. Wenn der Verursacher das Recht auf Verschmutzung hat, kann der Verschmutzte den Verursacher potenziell finanziell dafür entschädigen, dass er die Verschmutzung reduziert, bis zu dem Punkt, an dem es für den Verschmutzten nicht mehr vorteilhaft ist, für eine zusätzliche Säuberung zu bezahlen. Umgekehrt, wenn der Verschmutzer das Recht auf eine saubere Umwelt besitzt, könnte der Verursacher für das Recht auf Verschmutzung zahlen, bis die zusätzlichen Kosten für die Verringerung der Verschmutzung die Vorteile für den Verursacher übersteigen.

In der Realität werden die Verhandlungen zwischen Verursacher und Verschmutzer jedoch oft durch hohe Transaktionskosten behindert. Zu diesen Kosten können die Rechtskosten für die Erstellung und Durchsetzung von Vereinbarungen, die Kosten für die Informationsbeschaffung und die Verhandlungen sowie die Herausforderungen bei der Koordination einer großen Anzahl von Parteien gehören. Darüber hinaus können auch Informationsasymmetrien und das Trittbrettfahrerproblem, bei dem Einzelpersonen von Verhandlungsergebnissen profitieren, ohne aktiv daran teilzunehmen, die private Lösung von externen Effekten erschweren.

Folglich bietet das Coase-Theorem zwar auf dem Papier eine elegante Lösung, doch ist die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in Form von Umweltvorschriften oder -steuern oft unvermeidlich, um Externalitäten wirksam zu steuern und eine Ressourcenallokation zu erreichen, die die Kosten und den sozialen Nutzen der Umweltsanierung widerspiegelt.

Praktische Illustration: Ein ausgehandeltes Abkommen im Detail[modifier | modifier le wikicode]

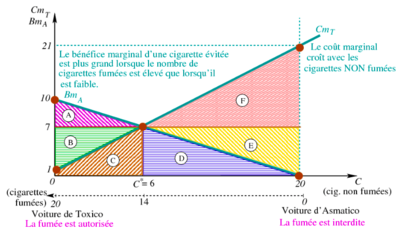

Die Analyse der Grenzkosten und des Grenznutzens für die beiden Brüder Toxico und Asmatico liefert uns eine Grundlage für eine mögliche Verhandlungslösung für die Frage, ob sie auf Reisen im Auto rauchen dürfen.

Für Toxico steigen die Grenzkosten, eine Zigarette nicht zu rauchen, linear mit jeder nicht gerauchten Zigarette, was durch die Funktion beschrieben wird. Das bedeutet, dass jede zusätzliche Zigarette, für die er sich entscheidet, nicht zu rauchen, ihn in Bezug auf die persönliche Zufriedenheit mehr kostet. Wenn er in Asmaticos Auto nicht raucht, betragen die Gesamtkosten, die ihm nach dem Verzicht auf eine ganze Packung entstehen, 220 Wohlfahrtseinheiten, was die Summe der Grenzkosten für jede nicht gerauchte Zigarette ist.

Andererseits sinkt für Asmatico, der das Rauchen nicht mag, der Grenznutzen jeder nicht gerauchten Zigarette von Toxico mit jeder weiteren nicht gerauchten Zigarette. Dies wird durch die Funktion dargestellt. Der Gesamtnutzen, den Asmatico aus dem Verzicht auf Toxico zieht, beträgt 100 Wohlfahrtseinheiten, was die Summe des Grenznutzens für jede nicht gerauchte Zigarette ist.

Diese Funktionen legen nahe, dass die beiden Brüder eine Kompensation aushandeln können, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Da die Gesamtkosten für Toxico, nicht zu rauchen, höher sind als der Gesamtnutzen für Asmatico, wenn Toxico raucht, könnte Asmatico Toxico dafür entschädigen, dass er nicht raucht, bis zu einem Punkt, an dem die Grenzkosten von Toxico gleich dem Grenznutzen von Asmatico sind. Die Verhandlung würde darin bestehen, eine Menge an Zigaretten festzulegen, die Toxico bereit wäre, nicht zu rauchen, und den Betrag, den Asmatico bereit wäre, für diese Enthaltung zu zahlen.

Toxico könnte z. B. zustimmen, die Anzahl der Zigaretten, die er raucht, zu reduzieren, wenn Asmatico ihm einen bestimmten Betrag pro nicht gerauchte Zigarette zahlt. Sie müssten eine Vereinbarung treffen, die ihre kollektive Wohlfahrt maximiert, d. h. die Anzahl der Zigaretten finden, die Toxico bereit ist, nicht zu rauchen, und die dem Betrag entspricht, den Asmatico für diese Reduzierung zu zahlen bereit ist. Theoretisch könnten sie nach dem Coase-Theorem auch ohne das Eingreifen ihrer Eltern oder einer anderen Autorität zu einer Vereinbarung gelangen, sofern die Transaktionskosten für das Aushandeln und Durchsetzen dieser Vereinbarung vernachlässigbar gering sind.

Die Grafik stellt eine wirtschaftliche Situation dar, die zwei Parteien, Toxico und Asmatico, und ihre relativen Präferenzen für das Rauchen von Zigaretten, während sie im Auto sitzen, beinhaltet. Auf der horizontalen Achse haben wir die Anzahl der nicht gerauchten Zigaretten, C, und auf der vertikalen Achse die Grenzkosten und Grenznutzen in Form von Wohlbefinden oder Zufriedenheit, gemessen in Geldeinheiten.

Die ansteigende Kurve, , stellt die Grenzkosten für Toxico dar, keine Zigaretten zu rauchen. Wie man sehen kann, steigen diese Grenzkosten mit jeder zusätzlichen Zigarette, die er sich entscheidet, nicht zu rauchen. Dies deutet darauf hin, dass es für Toxico immer schwieriger wird, auf jede zusätzliche Zigarette zu verzichten.

Die absteigende Kurve, , stellt den Grenznutzen für Asmatico für jede Zigarette dar, die Toxico nicht raucht. Der Nutzen ist höher, wenn die Anzahl der nicht gerauchten Zigaretten gering ist, und nimmt ab, wenn mehr Zigaretten nicht geraucht werden.

Der Punkt, an dem sich die beiden Kurven kreuzen, markiert , deutet auf einen für beide Seiten optimalen Kompromiss hin. An diesem Punkt sind die Kosten für Toxico, sechs Zigaretten nicht zu rauchen, gleich dem Nutzen für Asmatico, wenn sechs Zigaretten nicht geraucht werden. Dies impliziert, dass Toxico genau sechs Zigaretten nicht rauchen sollte, damit beide Parteien ihre kombinierte Wohlfahrt maximieren.

Das Diagramm ist in verschiedene farbige Bereiche (A bis F) unterteilt, die jeweils unterschiedliche Kosten oder Nutzen für Toxico und Asmatico darstellen. Beispielsweise stellen die Bereiche A und B die Gesamtkosten für Asmatico im Auto von Toxico dar, wenn das Rauchen erlaubt ist. Die Felder C bis F stellen die Gesamtkosten für Toxico dar, wenn er Asmatico in seinem Auto begleitet und das Rauchen verboten ist.

Diese Abbildung dient dazu, zu zeigen, wie eine Coasianische Verhandlung zwischen den beiden Parteien ablaufen könnte. Wenn sie ohne Transaktionskosten verhandeln können, könnten sie sich auf eine Entschädigung dafür einigen, dass Toxico nur sechs Zigaretten raucht, wodurch Asmaticos Wohlbefinden verbessert wird, ohne Toxico übermäßige Kosten aufzuerlegen. Die Verhandlung könnte beinhalten, dass Asmatico Toxico für jede nicht gerauchte Zigarette bezahlt, bis ein Gleichgewicht bei erreicht ist.

Wenn die Transaktionskosten jedoch signifikant wären oder eine der Parteien unvollständige Informationen über die Präferenzen der anderen Partei hätte, würde das Erreichen dieser Vereinbarung komplizierter werden. Wenn Toxico oder Asmatico zudem ein Trittbrettfahrerverhalten an den Tag legen und versuchen würden, von der Vereinbarung zu profitieren, ohne ihren fairen Anteil zu bezahlen, könnte dies ebenfalls das Erreichen einer effektiven Lösung verhindern. Wenn keine Verhandlungslösung zustande kommt, könnte ein Eingriff von außen, wie z. B. eine von den Eltern oder einer Behörde eingeführte Regelung oder Politik, erforderlich sein, um die Situation zu lösen.

1. KAUF EINER VERSCHMUTZUNGSLIZENZ

Toxico beschließt, das Recht, in Asmaticos Auto zu rauchen, für 7 CHF pro Zigarette zu kaufen. Er raucht so lange weiter, bis seine Grenzkosten für das Nichtrauchen 7 CHF betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat er auf das Rauchen von 6 Zigaretten verzichtet und raucht somit 14 von seinen üblichen 20 Zigaretten.

Die Gesamtkosten für Toxico setzen sich aus zwei Teilen zusammen:

- Die Kosten für den Kauf des Rauchrechts, die dem Bereich D+E in der Grafik entsprechen. Dies wird als der Preis pro Zigarette multipliziert mit der Anzahl der gerauchten Zigaretten berechnet, also CHF.

- Die Kosten, die mit der Abstinenz der 6 Zigaretten verbunden sind, die er beschlossen hat, nicht zu rauchen, entsprechen der Fläche C. Diese Kosten werden durch die Fläche eines Dreiecks mit einer Basis von 6 (die Anzahl der nicht gerauchten Zigaretten) und einer Höhe von 7 (die Grenzkosten der sechsten nicht gerauchten Zigarette, die mit 1 CHF für die erste nicht gerauchte Zigarette beginnen und für jede weitere Zigarette um 1 CHF steigen) dargestellt. Folglich ist die Fläche dieses Dreiecks CHF. Die Gesamtkosten für Toxico betragen also 98 CHF für den Kauf der Rauchrechte plus 21 CHF für die Kosten der Abstinenz, also insgesamt 119 CHF. Hätte er die Rauchrechte jedoch nicht gekauft, hätte ihn das Rauchen aller Zigaretten 220 CHF gekostet. Indem er diese 6 Zigaretten nicht raucht, erzielt er also einen Gewinn von CHF, was der Fläche F entspricht.

Asmatico hingegen ist bereit, diese Vereinbarung zu akzeptieren, denn bis zur dreizehnten Zigarette liegt sein Grenzgewinn, nicht dem Rauch ausgesetzt zu sein, unter 7 CHF, was weniger ist als das, was er von Toxico erhält. Er erleidet Kosten, die mit dem Passivrauchen der 14 Zigaretten, die Toxico raucht, verbunden sind, was der Fläche D entspricht, die mit 49 CHF bewertet wird. Er erhält jedoch 98 CHF von Toxico für das Recht zu rauchen. Somit beträgt sein Nettogewinn CHF, was der Fläche E entspricht.

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Coasianische Verhandlung zu einer Lösung führen kann, bei der sich beide Parteien durch freiwilligen Austausch verbessern, obwohl negative externe Effekte vorhanden sind.

2. KAUF DES RECHTS AUF SAUBERE LUFT

Wenn Asmatico das Recht auf saubere Luft kauft, indem er Toxico dafür bezahlt, dass er im Auto nicht raucht, zeigen die Berechnungen folgende Ergebnisse:

- Der Gesamtgewinn für Asmatico, wenn Toxico während der Fahrt überhaupt nicht rauchen würde, würde 100 CHF betragen.

- Die Kosten für Toxico, 6 Zigaretten nicht zu rauchen, betragen 24 CHF, was die Summe der Grenzkosten der Abstinenz für diese Zigaretten ist.

- Asmatico zahlt Toxico 42 CHF dafür, dass er diese 6 Zigaretten nicht raucht (7 CHF pro nicht gerauchte Zigarette).

In Bezug auf den Nettogewinn für jeden der Brüder in diesem Szenario :

- Toxico erhält 42 CHF von Asmatico, und da seine Kosten für die Abstinenz 24 CHF betragen, beträgt sein Nettogewinn 18 CHF

- Asmatico hingegen zahlt 42 CHF, aber sein rauchfreier Gesamtgewinn beträgt 100 CHF, sodass sein Nettogewinn 58 CHF beträgt.

In dieser Situation ist die Menge der nicht gerauchten Zigaretten identisch mit der im ersten Szenario: Toxico verzichtet auf 6 Zigaretten. Die Nettogewinne unterscheiden sich jedoch aufgrund der Richtung der Zahlung. Asmatico zahlt für saubere Luft, und Toxico erhält eine Entschädigung für das Nichtrauchen, im Gegensatz zum ersten Szenario, in dem Toxico für das Recht zu rauchen zahlte.

Dies veranschaulicht, wie die anfängliche Verteilung der Rechte die Verteilung der monetären Gewinne zwischen den Parteien beeinflusst, selbst wenn die Menge der Externalität (in diesem Fall Zigarettenrauch) gleich bleibt. Dies ist eine praktische Demonstration des Coase-Theorems: Solange die Transaktionskosten vernachlässigbar sind und die Eigentumsrechte klar definiert sind, können die Parteien unabhängig von der anfänglichen Verteilung der Rechte Ausgleichszahlungen aushandeln, um ein effizientes Ergebnis zu erzielen.

Öffentliche Maßnahmen angesichts von Externalitäten[modifier | modifier le wikicode]

Die Palette der öffentlichen Interventionen bei Externalitäten[modifier | modifier le wikicode]

Wenn der Markt aufgrund einer Externalität zu einer Fehlallokation von Ressourcen führt und private Verhandlungen nicht möglich sind, was in der Regel auf hohe Transaktionskosten, asymmetrische Informationen oder das Problem des blinden Passagiers zurückzuführen ist, kann die Regierung eingreifen, um dieses Versagen zu korrigieren.

Ein Ansatz, den die Regierung verfolgen kann, ist eine autoritäre Politik, die aus strengen Regulierungen besteht. Diese Regelungen können in Form von Verpflichtungen oder Verboten in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen bestehen. Beispielsweise kann die Regierung Impfungen für alle Schulkinder zur Pflicht machen, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft von der kollektiven Immunität profitiert. Ebenso kann sie einen Höchstwert für die Umweltverschmutzung festlegen, den Unternehmen nicht überschreiten dürfen, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Maßnahmen können wirksam sein, um ein gewünschtes Ergebnis schnell und auf recht direkte Weise zu erreichen.

Allerdings können diese Maßnahmen auch als aufdringlich empfunden werden und die persönlichen Freiheiten oder die Entscheidungen der Unternehmen einschränken. Sie müssen daher sorgfältig konzipiert werden, um die Ziele des sozialen Wohlergehens und die Achtung der individuellen Rechte gegeneinander abzuwägen. Darüber hinaus hängt ihre Wirksamkeit von der Fähigkeit der Regierung ab, sie durchzusetzen, was oftmals eine Überwachung und erhebliche Ressourcen erfordert.

Wenn private Verhandlungen bei der Lösung von Problemen mit externen Effekten versagen und der Markt keine optimale Ressourcenallokation erreicht, kann sich die Regierung für Interventionen entscheiden, die sich auf Marktmechanismen stützen, um private Anreize wieder mit den sozialen Interessen in Einklang zu bringen. Diese sogenannten "marktorientierten" Interventionen versuchen, Preise und wirtschaftliche Anreize zu nutzen, um wünschenswerte Verhaltensweisen zu fördern, ohne direkt Regulierungen aufzuerlegen.

Ein klassisches Beispiel für eine solche Politik sind die Pigowschen Steuern. Benannt nach dem Wirtschaftswissenschaftler Arthur Pigou, sollen sie die Kosten negativer externer Effekte internalisieren. Durch die Besteuerung von Aktivitäten, die schädliche externe Effekte wie Umweltverschmutzung verursachen, kann die Regierung Unternehmen und Verbraucher dazu bringen, ihr umweltschädigendes Verhalten zu reduzieren, bis sich die sozialen und privaten Kosten angleichen. Die Höhe der Steuer wird in der Regel so festgelegt, dass sie den externen Grenzkosten der umweltschädigenden Aktivität in der sozial optimalen Menge entspricht.

Auf der anderen Seite können Subventionen eingesetzt werden, um Verhaltensweisen mit positiven externen Effekten zu fördern. Beispielsweise könnte die Regierung Finanzhilfen für die Verbesserung der Isolierung von Privathäusern anbieten, was den Energieverbrauch und damit den Ausstoß von Treibhausgasen senkt. Ebenso könnten Unternehmen Zuschüsse angeboten werden, wenn sie in die Forschung und Entwicklung sauberer Technologien oder in die Ausbildung ihrer Arbeitskräfte investieren, was sich positiv auf die gesamte Wirtschaft auswirken kann.

Diese marktorientierten Maßnahmen werden häufig direkten Regelungen vorgezogen, da sie die gewünschten Ziele erreichen und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität bei der Art und Weise, wie Einzelpersonen und Unternehmen auf steuerliche Anreize reagieren, zulassen können. Ihre Gestaltung und Umsetzung erfordert jedoch ein genaues Verständnis von Art und Umfang der externen Effekte sowie die Fähigkeit, Steuern und Subventionen angemessen anzupassen, um unerwünschte Nebeneffekte oder Marktverzerrungen zu vermeiden.

Vergleich von Genehmigungs- und Steuersystemen[modifier | modifier le wikicode]

Der Staat hat zwei Hauptansätze, um die von einer Fabrik ausgehende Umweltverschmutzung zu reduzieren:

- Regulierung: Der Staat kann strenge Vorschriften auferlegen, die die Fabrik dazu verpflichten, die Verschmutzung auf ein bestimmtes Niveau zu reduzieren. Diese regulatorischen Grenzwerte werden oft nach Umwelt- und Gesundheitsstudien festgelegt und können Obergrenzen für den Ausstoß bestimmter Schadstoffe beinhalten. Die Fabrik muss dann ihre Produktionsprozesse anpassen, in Technologien zur Kontrolle der Umweltverschmutzung investieren oder ihre Rohstoffe ändern, um die vorgegebenen Standards einzuhalten. Dieser "Command-and-Control"-Ansatz gibt den Behörden die Sicherheit, dass bestimmte Schadstoffreduktionen erreicht werden, kann aber für die Unternehmen kostspielig sein und bietet keine Flexibilität, wie diese Reduktionen erreicht werden sollen.

- Piguvian Tax: Alternativ kann der Staat eine Piguvian Tax erheben, eine Steuer auf jede Einheit der ausgestoßenen Schadstoffe. Die Höhe der Steuer entspricht im Idealfall den externen Grenzkosten der Verschmutzung bei der optimalen Menge an Verschmutzung. Diese Steuer bietet der Fabrik einen Anreiz, die Verschmutzung zu reduzieren, da sie nun für die externen Auswirkungen ihrer Emissionen zahlen muss. Die Pigouvien-Steuer bietet der Fabrik Flexibilität bei der Verringerung der Umweltverschmutzung, da sie sich dafür entscheiden kann, die Steuer zu zahlen, die Umweltverschmutzung zu verringern, um die Steuer zu vermeiden, oder eine Kombination aus beidem. Dies kann auch Innovationen bei Technologien zur Verringerung der Umweltverschmutzung fördern, da die Verringerung der Emissionen finanziell vorteilhaft wird.

Jeder dieser Ansätze hat seine Vor- und Nachteile. Regulierung kann direkter und für die Öffentlichkeit leichter verständlich sein, aber auch weniger effizient und flexibel. Pigouvien-Steuern hingegen werden allgemein als wirtschaftlich effizienter angesehen, da sie es jeder Fabrik ermöglichen, den kosteneffizientesten Weg zur Verringerung der Umweltverschmutzung zu finden. Die Bestimmung der genauen Höhe der Steuer, die den externen Grenzkosten der Umweltverschmutzung entspricht, kann jedoch komplex sein und Gegenstand politischer und wirtschaftlicher Debatten sein.

Das Cap-and-Trade-System, auch bekannt als Markt für Verschmutzungsrechte, ist eine marktorientierte Methode zur Kontrolle der Umweltverschmutzung, indem es wirtschaftliche Anreize zur Reduzierung von Schadstoffemissionen bietet. Er funktioniert wie folgt:

- Obergrenze: Der Staat legt eine Obergrenze fest, d. h. eine Höchstgrenze für die Gesamtmenge an Verschmutzung, die von allen beteiligten Unternehmen emittiert werden darf. Diese Obergrenze liegt unter dem aktuellen Emissionsniveau, um eine Gesamtreduktion zu erzwingen.

- Verteilung von Lizenzen: Der Staat vergibt oder verkauft Verschmutzungslizenzen an Unternehmen, wobei jede Lizenz den Inhaber berechtigt, eine bestimmte Menge an Verschmutzung zu emittieren. Die Gesamtzahl der Genehmigungen entspricht der vom Staat festgelegten Emissionsobergrenze.

- Handel: Unternehmen, die ihre Emissionen zu niedrigeren Kosten als dem Marktpreis für Genehmigungen reduzieren können, haben einen Anreiz, dies zu tun, und können ihre überschüssigen Genehmigungen verkaufen. Dadurch entsteht ein Markt für Verschmutzungsrechte. Unternehmen, für die die Reduzierung der Emissionen teurer ist, können auf dem Markt zusätzliche Genehmigungen erwerben, um die Vorschriften einzuhalten.

Das Cap-and-Trade-System hat mehrere Vorteile. Es bietet den Unternehmen Flexibilität, um die Emissionsreduktionsziele auf die kostengünstigste Weise zu erreichen. Außerdem fördert es Innovationen im Bereich der sauberen Technologien, da die Einsparungen durch effizientere Reduktionen rentabel sein können.

Allerdings gibt es ein potenzielles Problem mit diesem System, das mit der Lobbyarbeit zusammenhängt. Unternehmen und Interessengruppen können Druck ausüben, um die Zahl der zugeteilten Genehmigungen zu erhöhen, wodurch die Obergrenze für die zulässigen Emissionen steigt und die Wirksamkeit des Programms bei der Verringerung der Umweltverschmutzung sinkt. Wenn die Obergrenze zu hoch angesetzt wird, können die Genehmigungen zu reichlich und billig werden, was die Anreize für Investitionen in die Verringerung der Umweltverschmutzung verringert.

Damit das Cap-and-Trade-System effektiv funktioniert, ist es entscheidend, dass die Emissionsobergrenze auf einem Niveau festgelegt wird, das die tatsächlichen Ziele zur Verringerung der Verschmutzung widerspiegelt, und dass sie im Laufe der Zeit schrittweise gesenkt wird, um kontinuierliche Reduktionen zu fördern. Darüber hinaus muss der Prozess der Zuteilung von Genehmigungen transparent und fair sein, um Marktmanipulationen zu verhindern und einen fairen und effektiven Wettbewerb zu gewährleisten.

Pigouvien-Steuern und Verschmutzungslizenzen: Eine Bewertung ihrer Gleichwertigkeit[modifier | modifier le wikicode]

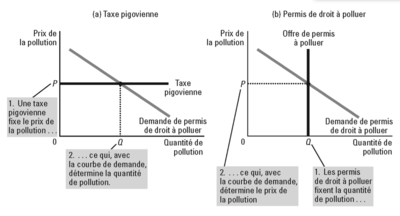

Die folgenden Grafiken vergleichen die Ansätze der Piguvian Tax und der handelbaren Emissionszertifikate zur Regulierung der Umweltverschmutzung. Beide Mechanismen zielen darauf ab, die Umweltverschmutzung zu reduzieren, indem sie den Verursachern Kosten auferlegen, aber sie funktionieren etwas anders.

Piguvian Tax (Schaubild a) : Die Piguvian Tax ist ein vom Staat festgelegter Preis für Umweltverschmutzung. Dieser Preis soll die externen Kosten widerspiegeln, die der Gesellschaft durch die Verschmutzung entstehen. Die Grafik zeigt eine horizontale Linie bei einem durch die Steuer festgelegten Preis. Der Punkt, an dem diese Linie die Nachfragekurve der Verschmutzung schneidet, zeigt die Menge an Verschmutzung an, die zu dem durch die Steuer festgelegten Preis produziert wird. Verschmutzende Unternehmen zahlen die Steuer für jede Einheit der von ihnen ausgestoßenen Verschmutzung, und diese Steuer soll die Unternehmen dazu veranlassen, ihre Emissionen zu reduzieren, bis die Grenzkosten für die Verringerung der Verschmutzung der Steuer entsprechen. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass die Unternehmen selbst entscheiden können, wie sie die Umweltverschmutzung reduzieren, was ihnen die Flexibilität verleiht, die kostengünstigsten Lösungen zu finden. Allerdings ist das resultierende Verschmutzungsniveau nicht garantiert, da es davon abhängt, wie die Unternehmen auf die Steuer reagieren. Ist die Steuer zu niedrig, könnte die Verschmutzung hoch bleiben; ist sie zu hoch, könnte sie den Unternehmen übermäßige Kosten auferlegen.