Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft

Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu ● Zu den Ursprüngen des Untergangs der Weimarer Republik ● Das soziale Denken von Max Weber und Vilfredo Pareto ● Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften ● Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte ● Marxismus und Strukturalismus ● Funktionalismus und Systemismus ● Interaktionismus und Konstruktivismus ● Die Theorien der politischen Anthropologie ● Die Debatte der drei I: Interessen, Institutionen und Ideen ● Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft ● Analytischer Ansatz der Institutionen in der Politikwissenschaft ● Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft ● Theorien des Krieges in der Politikwissenschaft ● Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen ● Die Staatsraison ● Staat, Souveränität, Globalisierung, Multi-Level-Governance ● Gewalttheorien in der Politikwissenschaft ● Welfare State und Biomacht ● Analyse demokratischer Regime und Demokratisierungsprozesse ● Wahlsysteme: Mechanismen, Herausforderungen und Konsequenzen ● Das Regierungssystem der Demokratien ● Morphologie der Anfechtungen ● Handlung in der politischen Theorie ● Einführung in die Schweizer Politik ● Einführung in das politische Verhalten ● Analyse der öffentlichen Politik: Definition und Zyklus einer öffentlichen Politik ● Analyse der öffentlichen Politik: Agendasetzung und Formulierung ● Analyse der öffentlichen Politik: Umsetzung und Bewertung ● Einführung in die Unterdisziplin Internationale Beziehungen ● Einführung in die politische Theorie

Ideen und Ideologien üben einen erheblichen Einfluss auf die politischen Ergebnisse und die umgesetzte Politik aus. Ideen, die die Überzeugungen und Wahrnehmungen von Einzelpersonen darstellen, sowie Ideologien, bei denen es sich um umfassendere Ideensysteme handelt, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung der öffentlichen Meinung. Sie prägen die Art und Weise, wie politische Probleme wahrgenommen werden, und beeinflussen die Positionen, die Menschen zu verschiedenen Themen einnehmen. Darüber hinaus leiten Ideen und Ideologien die Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger bei der Formulierung bestimmter politischer Maßnahmen. Politische Parteien und Regierungen, die sich an bestimmten Ideologien ausrichten, verfolgen eine Politik, die mit diesen Ideologien übereinstimmt. Folglich können Ideen und Ideologien Bürger und Wähler für bestimmte politische Ziele mobilisieren. Sie dienen auch dazu, politische Koalitionen zu bilden, in denen sich Gruppen mit ähnlichen Ideen zusammenschließen, um politische Ergebnisse zu beeinflussen. Obwohl auch andere Faktoren wie wirtschaftliche Interessen und institutionelle Zwänge eine Rolle spielen, bieten Ideen und Ideologien einen wesentlichen ideologischen Rahmen, der die politischen Ergebnisse und die Politik prägt.

Definition und Bedeutung von Ideen in der Politikwissenschaft[modifier | modifier le wikicode]

Laut Goldstein und Keohane in ihrem 1993 veröffentlichten Buch "Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change" können Ideen als normative Vorstellungen, kausale Vorstellungen oder Weltanschauungen verstanden werden.[1] Diese verschiedenen Formen von Ideen spielen eine wesentliche Rolle bei der Art und Weise, wie Außenpolitik formuliert und umgesetzt wird.

Ideologien können eine bedeutende Rolle als Politikgestalter spielen, insbesondere indem sie die globale Vision von Regierungen und politischen Entscheidungsträgern beeinflussen. Das Ausmaß des Einflusses von Ideologien kann jedoch je nach politischem Kontext, institutionellen Zwängen und anderen Faktoren variieren.

Die drei von Goldstein und Keohane genannten Arten von Ideen - normative Vorstellungen, kausale Vorstellungen und Weltanschauungen - können alle zur Politikgestaltung beitragen:

- Normative Vorstellungen beziehen sich auf die Prinzipien, Werte und Normen, die das politische Handeln leiten. Sie definieren, was im Bereich der internationalen Beziehungen als gut, gerecht oder moralisch angesehen wird. Zu den normativen Vorstellungen können Ideen wie Demokratie, Menschenrechte, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Freiheit usw. gehören. Diese normativen Vorstellungen beeinflussen die Ziele und die Ausrichtung der Außenpolitik eines Staates sowie die Entscheidungen, die er auf der internationalen Bühne trifft.

- Kausale Vorstellungen beziehen sich auf Überzeugungen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Bereich der internationalen Beziehungen. Sie beinhalten Vorstellungen über die Faktoren, die die politischen Ergebnisse und das Verhalten der internationalen Akteure bestimmen. Beispielsweise können einige kausale Vorstellungen davon ausgehen, dass internationale Konflikte hauptsächlich durch wirtschaftliche Faktoren verursacht werden, während andere Erklärungen bevorzugen, die auf politischen oder kulturellen Faktoren beruhen. Kausale Vorstellungen prägen das Verständnis von Politikern und politischen Entscheidungsträgern über globale Probleme und beeinflussen die Politik, die sie als Reaktion auf diese Probleme verfolgen.

- Weltbilder hingegen stellen größere Rahmen dar, die sowohl normative als auch kausale Darstellungen umfassen. Sie liefern eine umfassende Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, indem sie Ideen über Werte, Ursachen und Folgen in ein kohärentes System integrieren. Weltbilder können ideologisch, kulturell, religiös oder philosophisch geprägt sein und spielen eine große Rolle bei der Gestaltung der Außenpolitik. Sie bestimmen die Prioritäten, Bündnisse, Strategien und politischen Entscheidungen eines Staates auf der internationalen Bühne.

Ideen, ob in Form von normativen oder kausalen Darstellungen oder Weltanschauungen, sind Schlüsselelemente, die die Formulierung und Umsetzung der Außenpolitik beeinflussen. Sie prägen die Ziele, Ausrichtungen, Entscheidungen und Verhaltensweisen der politischen Akteure im Bereich der internationalen Beziehungen.

Prinzipielle Überzeugungen[modifier | modifier le wikicode]

Normative Vorstellungen, auch principled beliefs genannt, liefern Kriterien für die Unterscheidung zwischen dem, was als richtig, gut, moralisch oder ethisch angesehen wird, im Gegensatz zu dem, was als falsch, schlecht oder unmoralisch angesehen wird. Diese normativen Vorstellungen basieren auf Prinzipien, Werten und Normen, die die moralischen und ethischen Urteile einer Gesellschaft oder eines Einzelnen leiten. Sie bieten einen Bewertungsrahmen, um wünschenswerte Handlungen und Strategien in verschiedenen Lebensbereichen, einschließlich der politischen Sphäre, zu bestimmen. Diese normativen Vorstellungen können von Kultur zu Kultur und von Ideologie zu Ideologie variieren und spiegeln Unterschiede in den Werten und Glaubenssystemen wider. Sie beeinflussen die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Gesellschaften politische, soziale und moralische Fragen bewerten und Entscheidungen treffen.

Normative Vorstellungen oder principled beliefs sind Annahmen oder Überzeugungen darüber, wie die Welt sein sollte und welche Handlungen unternommen werden sollten. Sie liefern einen Maßstab für die Unterscheidung zwischen dem, was als gut und was als schlecht, gerecht oder ungerecht, wünschenswert oder unerwünscht angesehen wird. Diese normativen Vorstellungen sind in Prinzipien, Werten und moralischen Normen verankert, die die Entscheidungen und Handlungen von Einzelpersonen und Gesellschaften leiten. Sie sind Ausdruck von Idealen und Bestrebungen in Bezug auf menschliches Verhalten, Gerechtigkeit, Fairness, Freiheit, Gleichheit und andere Grundwerte. Beliefs Principled Beliefs beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen Situationen bewerten, Entscheidungen treffen und politische Strategien formulieren, indem sie versuchen, Handlungen an den Normen und moralischen Idealen auszurichten, die sie für die fairsten und angemessensten halten.

Die Aussage "Ich glaube, dass Sklaverei nicht menschlich ist" drückt eine klare normative Darstellung aus. Sie unterscheidet zwischen dem, was als menschlich gilt, und dem, was nicht menschlich ist, und sie zeigt, dass die zu ergreifende Maßnahme die Abschaffung der Sklaverei sein sollte. Diese normative Darstellung beruht auf einer moralischen Einschätzung, dass Sklaverei ungerecht, unmoralisch und gegen die Menschenwürde verstößt. Sie spiegelt die Überzeugung wider, dass alle Menschen frei und gleich sein sollten und dass Sklaverei gegen diese Prinzipien verstößt. Diese normative Darstellung kann als Grundlage dienen, um politische Maßnahmen zur Beendigung der Sklaverei zu rechtfertigen und zu fördern und um soziale und rechtliche Normen zu schaffen, die die Grundrechte des Einzelnen schützen.

Selbst wenn zwei Menschen eine ähnliche Weltanschauung teilen, ist es durchaus möglich, dass sie unterschiedliche normative Vorstellungen haben. Normative Vorstellungen werden von vielen Faktoren wie Kultur, individuellen Werten, Bildung, persönlichen Erfahrungen und sozialen Kontexten beeinflusst. Daher können Menschen selbst innerhalb einer gemeinsamen Ideologie oder Weltanschauung diese Prinzipien unterschiedlich interpretieren und anwenden, was zu divergierenden normativen Vorstellungen führen kann. Beispielsweise können zwei Personen, die eine liberale Weltanschauung teilen, unterschiedliche Positionen zu bestimmten Themen wie Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, wirtschaftlicher Interventionismus usw. vertreten. Ihre normativen Vorstellungen können durch individuelle Nuancen, unterschiedliche Prioritäten oder verschiedene Interpretationen der grundlegenden liberalen Prinzipien beeinflusst werden.

Diese Vielfalt der normativen Vorstellungen ist ein inhärentes Merkmal der Komplexität des menschlichen Denkens und der sozialen Interaktion. Sie spiegelt die Pluralität der Perspektiven und Meinungen innerhalb einer Gesellschaft wider. Die Debatten und Diskussionen, die aus diesen Unterschieden hervorgehen, können für die Demokratie und für die Erzielung von Kompromissen und politischen Lösungen, die die Wünsche und Bedürfnisse verschiedener Gruppen und Einzelpersonen widerspiegeln, von entscheidender Bedeutung sein. Daher ist es wichtig zu erkennen, dass normative Vorstellungen trotz geteilter Weltanschauungen variieren können, und dies kann die Formulierung von Politik und die Art und Weise, wie verschiedene Ideen in der Praxis umgesetzt werden, beeinflussen.

Kausale Glaubenssätze[modifier | modifier le wikicode]

Kausale Vorstellungen sind Annahmen oder Überzeugungen darüber, wie die Welt funktioniert, wobei der Schwerpunkt auf den Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung liegt. Sie versuchen zu erklären, warum bestimmte Situationen, Ereignisse oder Phänomene auftreten, indem sie die Faktoren identifizieren, die dafür verantwortlich sind.

Kausale Vorstellungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Politikgestaltung, da sie Erklärungen für soziale, wirtschaftliche und politische Probleme sowie mögliche Lösungen liefern. Sie beeinflussen das Verständnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen und helfen dabei, die wahrscheinlichen Folgen politischer Maßnahmen abzuschätzen. Eine kausale Darstellung kann zum Beispiel behaupten, dass Armut hauptsächlich durch strukturelle wirtschaftliche Ungleichheiten verursacht wird. Dieser Glaube kann zu einer Politik führen, die den Wohlstand umverteilt und die soziale Gerechtigkeit fördert. Eine andere kausale Darstellung kann argumentieren, dass Gewalt das Ergebnis des Zerfalls von Familienstrukturen ist, was die Politik auf Maßnahmen zur Unterstützung der Familie und zur Stärkung der Gemeinschaftsbindungen lenken könnte.

Kausale Darstellungen können je nach ideologischen Perspektiven, Forschungsparadigmen und individuellen Erfahrungen variieren. Unterschiedliche Interpretationen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen können zu divergierenden politischen Ansätzen führen, was die Bedeutung von Debatten und Diskussionen unterstreicht, um einen Konsens über die besten Maßnahmen zu erreichen. Kausale Darstellungen beruhen auf Annahmen und können anfällig für Fehleinschätzungen oder kognitive Verzerrungen sein. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf solide empirische Beweise und eine rigorose Analyse zu stützen, um die Gültigkeit von kausalen Darstellungen zu bewerten und die Formulierung von politischen Maßnahmen, die auf diesen Überzeugungen beruhen, zu lenken.

Die kausale Darstellung legt den Schwerpunkt auf kausale und wirtschaftliche Beziehungen und kann z. B. verwendet werden, um zu erklären, warum Sklaverei als schlecht angesehen wird. Es wird davon ausgegangen, dass Sklaverei nicht wirtschaftlich effizient ist und zu Gewalt führt. Folglich werden wirtschaftliche Überlegungen zu Produktivität und Effizienz zu Gründen dafür, das Sklavensystem abzuschaffen und andere, effizientere Produktionsmittel einzuführen. Diese kausale Darstellung verdeutlicht die Rolle wirtschaftlicher Motivationen beim Verständnis und der Bewertung sozialer und politischer Praktiken. Sie unterstreicht den Gedanken, dass wirtschaftliche Effizienz ein entscheidender Faktor bei der Infragestellung und Ablehnung bestimmter Praktiken sein kann, auch wenn ethische und moralische Erwägungen ebenfalls eine Rolle spielen können.

Es lassen sich verschiedene kausale Vorstellungen formulieren, warum die Sklaverei als falsch angesehen wird, und diese können je nach individueller Perspektive, historischem Kontext und konzeptionellem Rahmen variieren. Kausale Vorstellungen können von einer Kombination aus wirtschaftlichen, sozialen, moralischen und kulturellen Faktoren beeinflusst werden, und verschiedene Menschen können jedem dieser Elemente mehr oder weniger Bedeutung beimessen. Letztendlich tragen Kausalvorstellungen zum Verständnis der Ursachen und Folgen sozialer und politischer Phänomene bei und können politische Entscheidungen und Maßnahmen zur Förderung des Wandels und der sozialen Verbesserung beeinflussen.

Visionen der Welt[modifier | modifier le wikicode]

Weltanschauungen sind Systeme von Gedanken und Überzeugungen, die sowohl kausale als auch normative Darstellungen umfassen. Sie bieten eine umfassende und kohärente Perspektive darauf, wie die Welt funktioniert, indem sie Werte, Prinzipien, kausale Überzeugungen und politische Ziele integrieren. Weltanschauungen werden häufig von Ideologien, kulturellen, religiösen, philosophischen oder politischen Perspektiven beeinflusst und prägen die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Gesellschaften die sie umgebende Realität verstehen und interpretieren. Sie können Einstellungen, Verhalten und Politik in verschiedenen Bereichen beeinflussen, u. a. in der Außenpolitik, der Wirtschaft und in sozialen Fragen.

Beispielsweise kann eine liberale Weltanschauung auf kausalen Vorstellungen beruhen, die die Bedeutung von individuellen Rechten, Freiheit und einem freien Markt für die Förderung von Wohlstand und menschlicher Entfaltung betonen. Auf normativer Ebene kann diese Weltanschauung Prinzipien wie Chancengleichheit, den Schutz der Menschenrechte und den Vorrang der individuellen Freiheit unterstützen. Ebenso kann sich eine konservative Weltanschauung auf kausale Darstellungen stützen, die die Bedeutung von Traditionen, sozialer Ordnung und Stabilität für die Aufrechterhaltung von Zusammenhalt und Kontinuität betonen. Sie kann sich von Grundsätzen wie der Bewahrung moralischer und kultureller Werte, dem Respekt vor Autoritäten und der Förderung der sozialen Ordnung leiten lassen.

Weltanschauungen können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein, was auf verschiedene Faktoren wie Bildung, Erfahrung, kulturelle Einflüsse und individuelle Werte zurückzuführen ist. Sie können die Ursache für unterschiedliche Meinungen und Debatten über politische, wirtschaftliche und soziale Fragen sein. Letztendlich spielen Weltanschauungen eine grundlegende Rolle bei der Herausbildung politischer Einstellungen, der Bewertung von Problemen und der Formulierung politischer Maßnahmen. Sie bieten einen konzeptionellen Rahmen und eine ideologische Orientierung, die die politischen Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten einer Gesellschaft beeinflussen.

Kultur spielt eine grundlegende Rolle bei der Bestimmung der individuellen Werte und der Wahrnehmung der Realität. Kultur ist eine Reihe von Normen, Überzeugungen, Werten, Traditionen, Verhaltensweisen und Bedeutungen, die innerhalb einer Gemeinschaft oder Gesellschaft geteilt werden. Sie prägt die Art und Weise, wie Menschen die Welt um sich herum sehen und verstehen. Werte sind zentrale Elemente der Kultur. Sie stellen dar, was in einer bestimmten Gesellschaft als wichtig, wünschenswert und richtig angesehen wird. Kulturelle Werte können von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich sein und beeinflussen so die Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen gegenüber verschiedenen Aspekten des Lebens wie Familie, Religion, Arbeit, Bildung, Politik etc. Beispielsweise können einige Kulturen Kooperation und soziale Harmonie wertschätzen, während andere mehr Wert auf Individualismus und Wettbewerb legen. Die Kultur beeinflusst auch die Wahrnehmung der Realität. Kulturelle Werte, Überzeugungen und Normen bilden einen Interpretationsrahmen, der beeinflusst, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und verstehen. Die Kultur bestimmt die Denkmuster, Bezugsrahmen und Erwartungen, die die Art und Weise steuern, in der Menschen Informationen interpretieren, Situationen bewerten und Entscheidungen treffen. Daher können kulturelle Unterschiede selbst in ähnlichen Situationen zu unterschiedlichen Interpretationen und Verständnissen der Realität führen. Kultur ist nicht statisch und entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Interaktionen zwischen Individuen, externe Einflüsse, soziale Veränderungen und historische Entwicklungen können zu kulturellen Veränderungen führen. Dennoch bleibt Kultur ein mächtiger Faktor, der die Werte und Wahrnehmungen von Einzelpersonen sowie das kollektive Verhalten innerhalb einer Gesellschaft beeinflusst. Das Verständnis der kulturellen Vielfalt und ihrer Auswirkungen auf Werte und Wahrnehmungen ist entscheidend für eine effektive interkulturelle Kommunikation und für das Verständnis der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Gesellschaften.

Religionen bieten einen Rahmen von Überzeugungen, Praktiken und Werten, der der menschlichen Existenz und der Beziehung zwischen den Menschen und dem Göttlichen Bedeutung verleiht. Auf der einen Seite bieten Religionen normative Vorstellungen, indem sie moralische, ethische und spirituelle Lehren verkünden, die das Verhalten und die Handlungen der Anhänger leiten. Zu diesen normativen Darstellungen gehören Verhaltensgrundsätze, moralische Gebote und Verhaltenskodizes, die auf göttlichen Werten und Vorschriften basieren. Beispielsweise stellen die Zehn Gebote im Christentum oder die Fünf Säulen des Islam normative Prinzipien auf, an denen sich die Gläubigen in ihrem täglichen Leben orientieren.

Andererseits bieten Religionen kausale Darstellungen, indem sie Erklärungen für den Ursprung und die Funktionsweise des Universums und des menschlichen Daseins liefern. Sie bieten Interpretationen von Ursache und Wirkung und göttlichen Absichten. Beispielsweise können einige Religionen lehren, dass menschliche Handlungen mit karmischen Konsequenzen verbunden sind, während andere natürliche Ereignisse im Sinne eines göttlichen Willens oder kosmischer Kräfte erklären können. Religionen sind also umfassende Weltanschauungen, die sowohl normative als auch kausale Vorstellungen umfassen. Sie bieten einen spirituellen, moralischen und philosophischen Rahmen, der das Verständnis der Realität, das moralische Verhalten sowie die politischen und sozialen Entscheidungen von Einzelpersonen und Religionsgemeinschaften beeinflusst. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass religiöse Interpretationen und Praktiken innerhalb verschiedener religiöser Traditionen variieren können, was zu einer Vielfalt an Ausdrucksformen und Verständnissen innerhalb einer Religion führen kann.

In der katholischen Perspektive des Christentums finden sich sowohl normative als auch kausale Darstellungen, die ihre Haltung zu Themen wie Sterbehilfe und Abtreibung beeinflussen. Aus normativer Sicht geht die katholische Sichtweise davon aus, dass das menschliche Leben heilig und ein Geschenk Gottes ist. Daher werden Euthanasie und Abtreibung als gegen diese Grundwerte verstoßend betrachtet. Nach den Lehren der katholischen Kirche muss das menschliche Leben von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende geschützt und geachtet werden. Daher wird die Sterbehilfe, die absichtlich das Ende des Lebens einer Person beinhaltet, als Verstoß gegen diesen dem menschlichen Leben innewohnenden Wert angesehen. Aus kausaler Sicht beruht der katholische Glaube auf der Überzeugung, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist und dass er der alleinige Eigentümer des Lebens ist. Diese kausale Darstellung beeinflusst die katholische Position, dass der Akt der Beendigung des menschlichen Lebens, sei es durch Euthanasie oder Abtreibung, darauf hinausläuft, sich eine Macht anzueignen, die uns nicht zusteht. Die kausale Sichtweise betont das Abhängigkeitsverhältnis der Menschheit von Gott in Bezug auf den Ursprung und das Ziel des Lebens. Diese normativen und kausalen Vorstellungen haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Haltung der katholischen Kirche zu Euthanasie und Abtreibung. Sie leiten das ethische und moralische Denken der Katholiken sowie die offiziellen Stellungnahmen der Kirche zu diesen Themen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Positionen innerhalb der katholischen Gemeinschaft Interpretationen und Debatten unterliegen können und es unter den Gläubigen unterschiedliche Meinungen geben kann.

Max Weber, ein deutscher Soziologe des frühen 20. Jahrhunderts, entwickelte eine Theorie über den Zusammenhang zwischen Religion, insbesondere dem Protestantismus, und wirtschaftlicher Entwicklung. In seinem Werk "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" argumentiert Weber, dass die religiösen Werte und Überzeugungen des Protestantismus, insbesondere des calvinistischen Zweigs des Protestantismus, eine wichtige Rolle bei der Förderung des Kapitalismus und der wirtschaftlichen Entwicklung gespielt haben. Weber zufolge förderte die protestantische Ethik, die sich durch Prinzipien wie harte Arbeit, Genügsamkeit, Disziplin und das Streben nach materiellem Erfolg auszeichnet, die Entstehung von Unternehmergeist und einer Mentalität, die auf die Anhäufung von Reichtum ausgerichtet ist. Die calvinistischen Protestanten glaubten an die Prädestination, nach der Gott bereits ausgewählt hatte, wer gerettet und wer verdammt werden sollte. Um ihre göttliche Erwählung zu beweisen, betonten die Calvinisten den materiellen Erfolg als Zeichen der göttlichen Gunst. Dies veranlasste sie, hart zu arbeiten, zu sparen und in wirtschaftliche Aktivitäten zu investieren, wodurch sie zur Entwicklung des Kapitalismus und zum Wirtschaftswachstum beitrugen. Es ist jedoch zu beachten, dass Webers Theorie im Laufe der Zeit Debatten und Kritik hervorgerufen hat. Einige Wissenschaftler stellen den Umfang und die Allgemeingültigkeit seiner Schlussfolgerungen in Frage und betonen, dass bei der Erklärung der wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern auch andere wirtschaftliche, soziale und historische Faktoren berücksichtigt werden müssen. Trotzdem ist die Vorstellung, dass religiöse Überzeugungen das wirtschaftliche Verhalten und die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen können, weiterhin ein Thema, das in den Sozialwissenschaften untersucht und diskutiert wird. Es gibt eine Vielzahl komplexer Faktoren, die zum wirtschaftlichen Weg eines Landes beitragen, und die Religion kann neben anderen kulturellen, politischen, institutionellen und wirtschaftlichen Einflüssen eine Rolle spielen.

Ideologien können sowohl normative Elemente (ethische Grundsätze und Werte) als auch kausale Elemente (Erklärungen für Ursache-Wirkungs-Beziehungen) sowie philosophische Grundsätze enthalten. Ideologien bieten einen systematischen und kohärenten Rahmen für das Denken, an dem sich das Verständnis der Realität, moralische Urteile, kausale Erklärungen und politische Ziele orientieren.

Die ethischen und normativen Grundsätze einer Ideologie bestimmen, was als richtig, gut, moralisch oder wünschenswert angesehen wird. Sie leiten Handlungen und politische Maßnahmen an, indem sie Verhaltensnormen, Werte und gesellschaftliche Ziele vorschlagen. Eine liberale Ideologie kann beispielsweise die individuelle Freiheit, die Chancengleichheit und den Schutz der Menschenrechte als grundlegende ethische Prinzipien propagieren. Diese normativen Prinzipien werden die von dieser Ideologie vertretenen politischen Positionen beeinflussen.

Die kausalen Prinzipien einer Ideologie versuchen, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Bereichen zu erklären. Sie liefern Interpretationen zu den Ursachen von Problemen und den Folgen von Handlungen. So kann eine sozialistische Ideologie beispielsweise argumentieren, dass wirtschaftliche Ungleichheiten durch die Strukturen des Kapitalismus verursacht werden, während eine liberale Ideologie die Prinzipien des freien Marktes und des Wettbewerbs als Faktoren hervorheben kann, die das Wirtschaftswachstum fördern.

Darüber hinaus können Ideologien auch philosophische Grundsätze einbeziehen, wie z. B. Vorstellungen von der menschlichen Natur, Ideen über Gerechtigkeit, Ethik und die Rolle des Staates. Diese philosophischen Prinzipien bieten einen breiteren konzeptionellen Rahmen, der der Ideologie eine allgemeine Richtung vorgibt und ihre politischen Positionen beeinflusst. Ideologien können sich in ihren ethischen, kausalen und philosophischen Grundsätzen unterscheiden. Verschiedene Ideologien können unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie die Welt sein sollte, was die Ursachen für soziale Probleme sind und welche Lösungen angemessen sind. Die Debatten zwischen Ideologien spiegeln häufig Meinungsverschiedenheiten über diese Grundprinzipien wider.

Eine Ideologie liefert sowohl eine Sicht auf die Realität, wie sie wahrgenommen wird, als auch eine Vision der idealen zukünftigen Gesellschaft, wie sie nach dieser spezifischen Ideologie sein sollte. Eine Ideologie bietet eine Interpretation der gegenwärtigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Realität, indem sie die bestehenden Probleme, Konflikte und Ungleichheiten hervorhebt. Andererseits bietet eine Ideologie auch eine Vision einer idealen zukünftigen Gesellschaft. Diese Idealvorstellung basiert in der Regel auf den ethischen Grundsätzen, Werten und Zielen der Ideologie. Sie stellt ein Streben nach einer besseren Gesellschaft dar, die den Bedürfnissen, Werten und Idealen entspricht, die von dieser spezifischen Ideologie vertreten werden. Das bedeutet, dass Ideologien häufig auf ein Projekt der gesellschaftlichen Umgestaltung ausgerichtet sind und versuchen, Politik und Handeln zu beeinflussen, um diese ideale Vision der Gesellschaft zu erreichen. Beispielsweise kann eine progressive Ideologie darauf abzielen, soziale Gleichheit, wirtschaftliche Gerechtigkeit und Inklusion zu fördern, und politische Strategien und Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels vorschlagen.

Die Visionen einer idealen zukünftigen Gesellschaft können sich zwischen den verschiedenen Ideologien stark unterscheiden. Ideale Visionen werden von den spezifischen Werten, Prinzipien und Zielen der jeweiligen Ideologie beeinflusst. Daher kann es zwischen verschiedenen Ideologien zu erheblichen Abweichungen bei den Vorschlägen und Vorstellungen von der idealen Gesellschaft kommen. Ideologien spielen eine wichtige Rolle bei der Formulierung von Visionen über die Realität und die ideale zukünftige Gesellschaft. Sie liefern konzeptionelle Rahmen und politische Orientierungen, die den Diskurs, die Politik und die Handlungen von Einzelpersonen, Gruppen und politischen Bewegungen beeinflussen.

Wissenschaftliche Rationalität und wissenschaftliches Wissen spielen eine wichtige Rolle beim Verständnis der Welt und bei der Bildung von Weltanschauungen. Die Wissenschaft versucht, die Welt verständlich zu machen, indem sie Erklärungen liefert, die auf überprüfbaren Beobachtungen, Daten und Theorien beruhen. Sie stützt sich auf rigorose Methoden und logische Denkprozesse, um beobachtbare Phänomene zu erforschen und zu erklären. In diesem Zusammenhang ist die wissenschaftliche Weltsicht häufig durch einen Ansatz gekennzeichnet, der auf kausalen Darstellungen und rationalen Erklärungen für natürliche und soziale Phänomene beruht. Wissenschaftler versuchen, die Ursachen und Mechanismen, die den Phänomenen zugrunde liegen, zu identifizieren, und verwenden dabei Theorien und Modelle, die im Lichte neuer Daten und Entdeckungen ständig in Frage gestellt und verbessert werden.

Doch selbst im wissenschaftlichen Bereich können normative Elemente vorhanden sein. Normative Überzeugungen wie der Humanismus der Aufklärung und der Glaube an den Fortschritt können die Ausrichtung und die Werte beeinflussen, die die wissenschaftliche Forschung und die technologische Anwendung leiten. Diese normativen Überzeugungen können wichtige Grundlagen für die Motivation und Orientierung von Wissenschaftlern bei ihren Bemühungen sein, die Welt zu verstehen und zu verändern. Die Wissenschaft selbst wird von sozialen, kulturellen und politischen Faktoren beeinflusst. Forschungsentscheidungen, Prioritäten, Finanzierung und Anwendungen der Wissenschaft können von normativen Erwägungen und gesellschaftlichen Werten beeinflusst werden. Beispiele hierfür sind die ethischen Debatten rund um Themen wie Stammzellenforschung, Genmanipulation oder künstliche Intelligenz. Das wissenschaftliche Weltbild beruht auf den Prinzipien der Rationalität, der Ursachenforschung und der empirischen Erklärungen. Es können jedoch auch normative Elemente vorhanden sein, die die Werte, die Ausrichtung und die Anwendungen der Wissenschaft beeinflussen. Die Kombination aus kausalen und normativen Vorstellungen in der wissenschaftlichen Sicht trägt zur Bildung von Weltbildern und zum Verständnis der beobachteten Phänomene bei.

Ideologie in der Politikwissenschaft[modifier | modifier le wikicode]

Ideologien sind systematische, organisierte und kohärente Wissensbestände aus philosophischen, ethischen und kausalen Prinzipien, die dabei helfen, die Welt zu verstehen, zu bewerten und in ihr zu handeln. Sie bieten einen Rahmen für die Interpretation und Bewertung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Realität. Ideologien werden oft von Gruppen von Menschen übernommen, um ihrer sozialen Erfahrung einen Sinn zu geben und ihr kollektives Handeln zu lenken.

Ideologien können sich in verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Religion, Bildung usw. manifestieren. Sie können sich auch um verschiedene Themen drehen, wie z. B. Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Autorität, Eigentum, Identität etc. Beispielsweise sind Kapitalismus und Sozialismus zwei Wirtschaftsideologien, die unterschiedliche Perspektiven auf das Eigentum und die Verteilung von Ressourcen haben. Der Kapitalismus schätzt das Privateigentum und die Marktwirtschaft, während der Sozialismus das Kollektiveigentum und die wirtschaftliche Gleichheit schätzt.

Ideologien können auch einen Einfluss darauf haben, wie Einzelpersonen und Gruppen andere wahrnehmen und mit ihnen interagieren. Beispielsweise könnte eine rassistische Ideologie zu Diskriminierung und Ungleichheit führen, während eine feministische Ideologie die Gleichberechtigung der Geschlechter fördern könnte. Ideologien sind nicht statisch; sie entwickeln sich mit der Zeit und in Abhängigkeit vom Kontext. Darüber hinaus ist es nicht ungewöhnlich, dass Einzelpersonen und Gruppen Elemente aus mehreren Ideologien übernehmen und so hybride oder zusammengesetzte Ideologien schaffen.

Schließlich ist es auch entscheidend zu verstehen, dass Ideologien sowohl positive als auch negative Folgen haben können. Sie können positive Handlungen inspirieren, wie den Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit, aber sie können auch unterdrückerisches und diskriminierendes Verhalten rechtfertigen. Daher ist die kritische Untersuchung von Ideologien eine wichtige Aufgabe in vielen Disziplinen, darunter Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Psychologie.

Normative Vorstellungen und ihre Auswirkungen[modifier | modifier le wikicode]

Normative Vorstellungen sind kollektive Ideen oder Überzeugungen, die beschreiben, wie die Dinge sein sollten, und nicht, wie sie tatsächlich sind. Sie beinhalten Werturteile und Verhaltensnormen, die als Richtschnur für Handlungen und Bewertungen dienen. Sie sind eng mit dem Begriff der Normen verknüpft, bei denen es sich um geteilte Regeln oder Erwartungen handelt, die das Verhalten in einer Gesellschaft regeln. In vielen Gesellschaften gibt es beispielsweise eine normative Vorstellung davon, dass Menschen unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Geschlecht, ihrer Religion oder ihrer ethnischen Herkunft gleich behandelt werden sollten. Diese normative Vorstellung wird häufig in Antidiskriminierungsgesetzen kodifiziert und von Menschenrechtsorganisationen gefördert.

Im politischen Bereich können normative Repräsentationen die Form von Ideologien wie Demokratie, Liberalismus, Sozialismus usw. annehmen. Diese Ideologien liefern normative Modelle für die Organisation der Gesellschaft und die Funktionsweise der Regierung. Normative Vorstellungen können von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein und sich im Laufe der Zeit verändern. Darüber hinaus können sie Gegenstand von Debatten und Anfechtungen sein, da verschiedene Personen und Gruppen unterschiedliche Vorstellungen davon haben können, was wünschenswert oder akzeptabel ist. Schließlich können normative Vorstellungen einen erheblichen Einfluss auf das individuelle und kollektive Verhalten haben. Beispielsweise können sie Menschen dazu bewegen, ethisch zu handeln, soziale Anliegen zu unterstützen, Gesetze einzuhalten etc. Ebenso können sie die Politik und die Entscheidungen von Staaten und internationalen Organisationen beeinflussen.

Normative Ideen und Vorstellungen können die Präferenzen und die Macht von Gruppen und Staaten maßgeblich beeinflussen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie dies geschehen kann:

- Festlegung von Interessen und Zielen: Normative Ideen und Vorstellungen können dabei helfen, die Interessen und Ziele von Gruppen und Staaten zu definieren. Beispielsweise kann eine Wirtschaftsideologie wie der Kapitalismus dazu führen, dass ein Staat eine Politik bevorzugt, die den freien Markt fördert, während eine Ideologie wie der Sozialismus dazu führen kann, dass ein Staat eine Politik bevorzugt, die den Wohlstand umverteilt.

- Identitätsbildung: Normative Ideen und Vorstellungen können zur Identitätsbildung von Gruppen und Staaten beitragen. Diese Identität kann wiederum ihre Präferenzen und ihre Macht beeinflussen. Beispielsweise kann die Idee der Demokratie die Identität eines Staates als "frei" und "gerecht" stärken, was ihm eine gewisse Legitimität und Einfluss auf der internationalen Bühne verleihen kann.

- Einfluss auf das Verhalten: Normative Ideen und Vorstellungen können das Verhalten von Gruppen und Staaten beeinflussen. Beispielsweise kann die Idee der Menschenrechte einen Staat dazu bewegen, bestimmte Verhaltensnormen einzuhalten, während der Glaube an die Vorherrschaft einer Rasse oder Religion zu diskriminierendem oder aggressivem Verhalten führen kann.

- Mobilisierung von Ressourcen: Normative Ideen und Vorstellungen können dabei helfen, Ressourcen für eine Gruppe oder einen Staat zu mobilisieren. Beispielsweise kann eine nationalistische Ideologie die Unterstützung der Bevölkerung für eine Regierung wecken und so deren Macht stärken. Ebenso kann eine feministische Ideologie dabei helfen, Ressourcen für die Gleichstellung der Geschlechter zu mobilisieren.

- Aufbau von Koalitionen: Normative Ideen und Vorstellungen können beim Aufbau von Koalitionen helfen. Gruppen oder Staaten mit ähnlichen Ideen können sich zusammenschließen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und so ihre Macht stärken.

Wie normative Ideen und Darstellungen die Präferenzen und die Macht von Gruppen und Staaten beeinflussen, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des historischen, kulturellen und politischen Kontexts. Daher erfordert die Analyse dieser Einflüsse einen differenzierten und kontextbezogenen Ansatz.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) ist ein grundlegendes Dokument in der Geschichte der Menschenrechte. Die AEMR wurde von Vertretern unterschiedlicher rechtlicher und kultureller Hintergründe aus allen Teilen der Welt verfasst und am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris (Resolution 217 A) als gemeinsame Norm verkündet, die von allen Völkern und Nationen erreicht werden soll. Die Erklärung legt zum ersten Mal die grundlegenden Menschenrechte fest, die universell geschützt werden sollen. Sie besteht aus 30 Artikeln, in denen die bürgerlichen und politischen Rechte (wie das Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit, ein faires Verfahren, Meinungs-, Gedanken- und Religionsfreiheit usw.) sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (wie das Recht auf Arbeit, Bildung, Gesundheit, einen angemessenen Lebensstandard usw.) beschrieben werden.

Die AEMR wurde vor dem Hintergrund der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet, einer Zeit, in der das Bewusstsein für die Schrecken von Kriegsverbrechen und Völkermord wuchs. Die Erklärung stand für die Hoffnung, dass sich solche Ereignisse nie wiederholen würden, und für die Verpflichtung der Nationen der Welt, die Würde und die Rechte aller Menschen zu achten und zu schützen. Die AEMR wurde zur Grundlage vieler internationaler Menschenrechtsverträge und beeinflusst weiterhin nationale Gesetze und die internationale Politik. Obwohl sie selbst kein Vertrag ist und daher technisch nicht bindend, wurden viele Bestimmungen der AEMR in andere internationale Verträge aufgenommen, die rechtlich bindend sind. Darüber hinaus werden einige Bestimmungen der AEMR als Teil des Völkergewohnheitsrechts betrachtet, das für alle Staaten verbindlich ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer großen Veränderung in der Art und Weise, wie die internationale Gemeinschaft die Menschenrechte und die Souveränität der Staaten betrachtete. Die während des Krieges begangenen Gräueltaten, einschließlich des Holocausts, offenbarten die Gefahren, wenn Staaten innerhalb ihrer Grenzen ungestraft agieren können. Laut Kathryn Sikkink, einer Expertin für internationale Beziehungen, hat diese Veränderung der normativen Vorstellungen zu einer "Kaskadenjustiz" geführt, bei der internationale Menschenrechtsnormen begannen, die nationale Politik zu beeinflussen. Sikkink legt nahe, dass die Annahme und Einhaltung dieser Standards einen Dominoeffekt ausgelöst hat, bei dem sich der Druck zur Einhaltung der Menschenrechte auf immer mehr Länder ausgeweitet hat.

Der Grundsatz der gemeinsamen Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für den Schutz der Menschenrechte bedeutet, dass Menschenrechtsverletzungen nicht mehr als eine Angelegenheit der ausschließlichen nationalen Souveränität betrachtet werden. Staaten sind verpflichtet, die Menschenrechte ihrer Bürger zu achten, aber die internationale Gemeinschaft trägt auch eine kollektive Verantwortung für die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen. Dies führte zur Gründung internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen und später dem Internationalen Strafgerichtshof, um Menschenrechtsverletzungen zu überwachen und dagegen vorzugehen. Die Menschenrechtsstandards sind nun in internationalen Verträgen kodifiziert und Staaten, die diese Standards nicht einhalten, können internationalem Druck und Sanktionen ausgesetzt werden.

Die Betonung der Menschenrechte in der Nachkriegszeit hat die Art und Weise beeinflusst, in der Staaten ihre langfristigen Interessen und politischen Präferenzen wahrnehmen. Dieser Einfluss lässt sich auf verschiedene Weise beobachten:

- Anerkennung der Legitimität: Die Staaten haben begonnen zu verstehen, dass die Achtung der Menschenrechte für ihre Legitimität auf der internationalen Bühne von entscheidender Bedeutung ist. Staaten, die die Menschenrechte systematisch verletzen, können als internationale Parias angesehen werden, was zu diplomatischer Isolation, wirtschaftlichen Sanktionen und sogar zu militärischen Interventionen führen kann. Im Gegensatz dazu profitieren Staaten, die die Menschenrechte achten, eher von günstigen internationalen Beziehungen, ausländischer Hilfe und Handel.

- Innere Stabilität: Die Staaten haben auch begonnen zu verstehen, dass die Achtung der Menschenrechte entscheidend für ihre innere Stabilität ist. Menschenrechtsverletzungen können zu sozialen Konflikten, Rebellionen und sogar Revolutionen führen. Andererseits kann die Achtung der Menschenrechte zum sozialen Zusammenhalt, zum Vertrauen in die staatlichen Institutionen und zum zivilen Frieden beitragen.

- Politische Präferenzen: Die Menschenrechte haben auch die politischen Präferenzen der Staaten beeinflusst. So neigen liberale Demokratien beispielsweise dazu, bürgerliche und politische Rechte zu betonen, während sozialistische Staaten den Schwerpunkt auf wirtschaftliche und soziale Rechte legen können. Menschenrechtspräferenzen können eine Reihe von Politikbereichen beeinflussen, die von der innerstaatlichen Gesetzgebung bis hin zu internationalen Verträgen reichen.

- Menschenrechtsnetzwerke: Schließlich haben Staaten damit begonnen, sich an transnationalen Menschenrechtsnetzwerken zu beteiligen, die ihre Interessen und Präferenzen beeinflussen können. Beispielsweise können Staaten internationalen Menschenrechtsabkommen beitreten, Menschenrechts-Nichtregierungsorganisationen (NGOs) unterstützen oder mit anderen Staaten zusammenarbeiten, um die Menschenrechte zu fördern.

Diese Veränderungen geschahen nicht über Nacht, und nicht alle Staaten haben sich die Menschenrechte auf die gleiche Weise zu eigen gemacht. Dennoch ist klar, dass die Ideen zu den Menschenrechten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Weltpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg gespielt haben.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist eine Schlüsselinstitution für den Schutz der Menschenrechte in Europa. Er wurde 1959 vom Europarat, einer internationalen Organisation, die sich der Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Europa widmet, in Straßburg, Frankreich, eingerichtet. Der EGMR ist für die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention zuständig, einem internationalen Vertrag, der eine Reihe von Grundrechten festlegt, die von allen Unterzeichnerstaaten eingehalten werden müssen. Zu diesen Rechten gehören unter anderem das Recht auf Leben, das Recht auf ein faires Verfahren, die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Einer der einzigartigen Aspekte der EMRK ist, dass sie es Einzelpersonen, Nichtregierungsorganisationen und Personengruppen ermöglicht, direkt beim Gerichtshof Beschwerden einzureichen, wenn sie der Ansicht sind, dass ihre in der Konvention garantierten Rechte von einem Mitgliedstaat verletzt wurden. Dies ist sehr ungewöhnlich, da in den meisten internationalen Rechtssystemen nur Staaten Beschwerden gegen andere Staaten einreichen können. Staaten können auch Anträge gegen andere Staaten stellen, wenn sie der Meinung sind, dass gegen die Konvention verstoßen wurde. Wenn der Gerichtshof eine Beschwerde erhält, prüft er zunächst, ob sie zulässig ist. Wenn sie zulässig ist, prüft der Gerichtshof den Inhalt des Falls. Wenn der Gerichtshof eine Verletzung feststellt, kann er den Staat auffordern, Maßnahmen zur Behebung der Situation zu ergreifen. Die Urteile des Gerichtshofs sind rechtlich bindend. Der EGMR spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte in Europa. Mit seinen Entscheidungen hat er zur Entwicklung und Klärung von Menschenrechtsstandards beigetragen und sichergestellt, dass die Staaten ihren Menschenrechtsverpflichtungen nachkommen.

Die Menschenrechte gelten als unveräußerlich und universell, was bedeutet, dass sie unter keinen Umständen unterdrückt oder vernachlässigt werden dürfen, auch nicht im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beispielsweise verstärkten viele Länder ihre Sicherheitsmaßnahmen und führten strengere Antiterrorgesetze ein. Diese Maßnahmen haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Menschenrechte hervorgerufen. Es wurde klar, dass der Kampf gegen den Terrorismus im Einklang mit den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit geführt werden muss.

Dahinter steht der Gedanke, dass Staaten selbst in Zeiten einer Krise oder Bedrohung verpflichtet sind, die Grundrechte ihrer Bürger zu achten. Regierungen können sich nicht auf die nationale Sicherheit oder die Staatsräson berufen, um Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen. Dies spiegelt sich in verschiedenen internationalen Menschenrechtsdokumenten wider. Beispielsweise besagt Artikel 15 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass bestimmte Rechte unveräußerlich sind und nicht eingeschränkt werden dürfen, auch nicht in Zeiten des Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstands. Ebenso sieht Artikel 4 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vor, dass in Krisenzeiten gewisse Einschränkungen vorgenommen werden können, legt aber auch fest, dass bestimmte Rechte, wie das Recht auf Leben, das Recht, nicht der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung unterworfen zu werden, niemals eingeschränkt werden dürfen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 hat es einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise gegeben, wie Staaten ihre Verantwortung gegenüber ihren Bürgern und der internationalen Gemeinschaft sehen. Dieser Wandel hat sich von einem engen Verständnis der nationalen Interessen zu einem breiteren Verständnis entwickelt, das die Achtung der Menschenrechte als wesentlichen Bestandteil der Legitimität und Sicherheit des Staates versteht. Das bedeutet nicht, dass die Spannungen zwischen Menschenrechten und nationaler Sicherheit verschwunden sind. In bestimmten Situationen, insbesondere bei einer ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit wie Terrorismus, können einige Staaten versucht sein, die Menschenrechte im Namen der Sicherheit einzuschränken. Es wird jedoch zunehmend anerkannt, dass Sicherheit ohne die Achtung der Menschenrechte nicht von Dauer sein kann und dass Menschenrechtsverletzungen in der Tat zu Instabilität und Unsicherheit beitragen können. Darüber hinaus hat die Entwicklung der internationalen Menschenrechtsgesetze Mechanismen geschaffen, durch die Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt und geahndet werden können, wodurch die Kosten für Staaten, die diese Rechte nicht einhalten, steigen. Daher können einige Staaten zwar manchmal versucht sein, Menschenrechte zu verletzen, sie können aber auch sehen, dass die Einhaltung dieser Rechte in ihrem langfristigen Interesse liegt. Diese Verschiebung der Präferenzen und Interessen ist nicht in allen Staaten und Regionen gleichmäßig verlaufen. Es gibt immer noch große Unterschiede in der Art und Weise, wie verschiedene Staaten und Kulturen die Menschenrechte verstehen und wie sie diese Rechte gegen andere Prioritäten abwägen. Das Entstehen internationaler Menschenrechtsstandards hat jedoch sicherlich tiefgreifende Auswirkungen darauf gehabt, wie Staaten ihre Rolle und ihre Verantwortung sehen.

Vorstellungen oder die Art und Weise, wie Ideen und Überzeugungen formuliert und geteilt werden, können einen erheblichen Einfluss auf die politische Macht von Akteuren, seien es Einzelpersonen, Gruppen oder Staaten, haben. Hier sind einige Möglichkeiten, wie dies geschehen kann:

- Öffentliche Meinungsbildung: Darstellungen können die öffentliche Meinung prägen, die wiederum politische Entscheidungen beeinflussen kann. Beispielsweise kann die Art und Weise, wie die Medien ein bestimmtes Thema darstellen, beeinflussen, wie die Öffentlichkeit es versteht, was wiederum den Druck der Öffentlichkeit auf die Politiker beeinflussen kann, in einer bestimmten Weise zu handeln.

- Legitimität: Darstellungen können auch die Wahrnehmung der Legitimität eines politischen Akteurs beeinflussen. Beispielsweise wird eine Führungsperson, von der wahrgenommen wird, dass sie die Werte und Interessen ihrer Gemeinschaft vertritt, eher als legitim angesehen, was ihre politische Macht stärken kann.

- Mobilisierung: Darstellungen können dabei helfen, Unterstützung für eine Sache oder eine politische Bewegung zu mobilisieren. Beispielsweise können Reden und Symbole verwendet werden, um Menschen zu inspirieren und sie zum Handeln zu bewegen.

- Bildung von Allianzen: Darstellungen können auch die Art und Weise beeinflussen, wie politische Akteure Allianzen bilden. So ist es beispielsweise wahrscheinlicher, dass Staaten, die gemeinsame Werte oder Ziele teilen, wie sie in ihren Reden und politischen Strategien dargestellt werden, zusammenarbeiten, um diese Ziele zu erreichen.

- Internationale Normen: Auf internationaler Ebene können Darstellungen die Schaffung und Annahme internationaler Normen beeinflussen, die wiederum das Verhalten von Staaten und anderen Akteuren beeinflussen können.

Wenn Darstellungen die politische Macht beeinflussen können, ist dieser Prozess auch wechselseitig. Politische Akteure nutzen Darstellungen häufig, um ihre Macht zu stärken, z. B. indem sie Reden und Symbole verwenden, um Unterstützung zu mobilisieren, oder indem sie Propaganda einsetzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Der Amerikanische Bürgerkrieg, auch bekannt als Amerikanischer Bürgerkrieg, war ein großer Konflikt zwischen den Nordstaaten (der Union) und den Südstaaten (den Konföderierten Staaten), der von 1861 bis 1865 stattfand. Die Uneinigkeit in der Frage der Sklaverei war ein entscheidender Faktor, der zum Krieg führte. Die industrialisierten und größtenteils sklavereifeindlichen Nordstaaten unterstützten eine Politik, die die Ausbreitung der Sklaverei in den neuen Gebieten der USA einschränken sollte. Abraham Lincoln, der 1860 zum Präsidenten gewählt wurde, war ein Mitglied der Republikanischen Partei, die strikt gegen die Ausweitung der Sklaverei war. Die Südstaaten auf der anderen Seite waren stark landwirtschaftlich geprägt und von der Sklaverei als Schlüsselkomponente ihrer Wirtschaft und ihres Lebensstils abhängig. Sie sahen die Bemühungen, die Ausbreitung der Sklaverei zu begrenzen, als Bedrohung ihrer staatlichen Rechte und ihrer Autonomie an. Als Lincoln gewählt wurde, reagierten mehrere Südstaaten darauf, indem sie sich von der Union abspalteten und die Konföderierten Staaten von Amerika gründeten. Kurz darauf brach der Krieg aus. Während der Krieg nicht nur wegen der Sklaverei entfacht wurde, wurde diese Frage zum zentralen Element des Konflikts. Im Jahr 1862 unterzeichnete Lincoln die Emanzipationsproklamation, die die Sklaven in den konföderierten Staaten für frei erklärte. Obwohl diese Proklamation nicht sofort alle Sklaven befreite, veränderte sie den Charakter des Krieges, indem sie die Abschaffung der Sklaverei zu einem ausdrücklichen Kriegsziel der Union machte.

Nach dem Bürgerkrieg wurde die politische Dynamik der USA weitgehend durch die regionalen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden sowie durch die rasche Industrialisierung des Landes bestimmt. Die Republikaner dieser Zeit waren die Partei der städtischen Industriegebiete im Norden und Mittleren Westen, aber sie waren es, die in der Regel hohe Zölle befürworteten, und nicht die Demokraten. Zölle wurden als Mittel gesehen, um die aufstrebende Industrie im Norden vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Die Demokraten hingegen wurden in der Regel mit dem ländlichen und agrarischen Süden in Verbindung gebracht, der stark vom Export von Agrarprodukten abhängig war und daher generell für einen freien und offenen Handel eintrat. Im Laufe der Zeit haben sich diese Ausrichtungen jedoch verändert. Ab den 1930er Jahren und vor allem nach den 1960er Jahren wurde die Demokratische Partei stärker mit städtischen und industriellen Interessen und Bürgerrechten in Verbindung gebracht, während die Republikanische Partei stärker mit ländlichen und landwirtschaftlichen Interessen und einem konservativeren Ansatz in sozialen Fragen assoziiert wurde. Dies zeigt, wie sich politische Vorstellungen und Ausrichtungen im Laufe der Zeit entwickeln und verändern können, oft als Reaktion auf Veränderungen in der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Gesellschaft.

Der Bürgerkrieg war ein Wendepunkt in der Geschichte der USA und hat die Legitimität der abolitionistischen Bewegung gestärkt. Die abolitionistischen Ideen entwickelten sich von radikalen Positionen zu einer allgemeineren Akzeptanz. Dieser Wandel vollzog sich zum Teil aufgrund der Kriegsereignisse selbst und zum Teil aufgrund der Bemühungen der Abolitionisten, die unermüdlich daran arbeiteten, die Einstellung zur Sklaverei zu ändern. Nach dem Krieg wurden die Republikaner, die Partei von Abraham Lincoln, für eine gewisse Zeit in der amerikanischen Politik dominant, vor allem im Norden und im Mittleren Westen. Die Republikaner versuchten dann, eine Politik einzuführen, die die schnelle Industrialisierung, die in diesen Regionen stattfand, begünstigte, einschließlich protektionistischer Zölle, die den neu entstehenden Industrien helfen sollten, sich zu entwickeln. Diese Politik wurde weitgehend von den städtischen Arbeitern und den Kapitalisten im Norden unterstützt, die im Protektionismus eine Möglichkeit sahen, ihre Interessen zu schützen. So haben der Sieg der Republikaner und ihre Fähigkeit, eine protektionistische Politik einzuführen, ihre Legitimität und politische Macht gestärkt.

Kausale Darstellungen: Definition und Auswirkungen[modifier | modifier le wikicode]

Einfluss von Kausalvorstellungen auf die Handlungen und Strategien von Staaten und Gruppen[modifier | modifier le wikicode]

"Analogies at War: Korea, Munich, Diên Biên Phu, and the Vietnam Decisions of 1965" ist ein sehr einflussreiches Buch, das von Yuen Foong Khong geschrieben wurde. In diesem Buch konzentriert sich Khong auf die Bedeutung von historischen Analogien bei der Entscheidungsfindung, insbesondere in der Außenpolitik.[2] Khong argumentiert, dass politische Führer sich oft auf Analogien zu vergangenen Ereignissen stützen, um aktuelle Themen zu verstehen und Entscheidungen zu treffen. Diese Analogien können Führungskräften helfen, komplexen Situationen einen Sinn zu geben, mögliche Optionen zu erkennen und ihre Handlungen gegenüber einem breiteren Publikum zu rechtfertigen. Khong stellt jedoch auch fest, dass diese Analogien irreführend oder ungenau sein können und zu Fehlurteilen führen können. So argumentiert er beispielsweise, dass die amerikanische Führung während des Vietnamkriegs einen Fehler beging, als sie sich zu sehr auf die Münchner Analogie stützte - die Vorstellung, dass jede Form von Appeasement unweigerlich zu einer Aggression führen würde. Das Buch wurde weithin für seinen Beitrag zu unserem Verständnis der Art und Weise, wie politische Führer außenpolitische Entscheidungen treffen, anerkannt. Es unterstreicht die Bedeutung von Ideen und Überzeugungen im Entscheidungsprozess und zeigt, wie Lehren aus der Geschichte unser Verständnis der aktuellen Herausforderungen sowohl erhellen als auch vernebeln können.

Historische Analogien spielen oft eine zentrale Rolle im politischen Entscheidungsprozess, insbesondere wenn es um außen- oder sicherheitspolitische Themen geht. Sie helfen Entscheidungsträgern dabei, komplexen oder mehrdeutigen Situationen einen Sinn zu geben und aus vergangenen Ereignissen Muster abzuleiten, die auf die aktuelle Situation angewendet werden können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verwendung historischer Analogien auch Risiken birgt. Zunächst einmal können Analogien irreführend oder ungenau sein. Historische Ereignisse sind selten identisch und die Unterschiede zwischen den Situationen können genauso wichtig sein wie die Ähnlichkeiten. Sich auf eine falsche oder unangemessene Analogie zu verlassen, kann daher zu Fehleinschätzungen führen. Darüber hinaus können Analogien die von den Entscheidungsträgern wahrgenommenen Optionen einschränken. Wenn ein bestimmter Ansatz in der Vergangenheit funktioniert hat, können Entscheidungsträger versucht sein, ihn erneut anzuwenden, auch wenn sich die Situation geändert hat oder andere Optionen effektiver sein könnten. In diesem Sinne können Analogien manchmal kreatives oder innovatives Denken verhindern. Schließlich ist es wichtig, daran zu erinnern, dass historische Analogien häufig dazu verwendet werden, Entscheidungen im Nachhinein zu rechtfertigen oder zu erklären. Das heißt, sie können verwendet werden, um Entscheidungen zu verteidigen, die aus anderen Gründen getroffen wurden, oder um andere Menschen davon zu überzeugen, eine bestimmte Politik zu unterstützen. Während historische Analogien ein wertvolles Werkzeug sein können, um politische Herausforderungen zu verstehen und zu navigieren, sollten sie mit Vorsicht und Unterscheidungsvermögen verwendet werden.

Yuen Foong Khong argumentiert in seinem Buch "Analogies at War", dass die menschliche Intelligenz oft mit Analogien operiert, d. h. sie stellt Verbindungen zwischen vergangenen und gegenwärtigen Ereignissen her, um das Verständnis und die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Diese Analogien ermöglichen es Entscheidungsträgern, neuen oder komplexen Situationen einen Sinn zu verleihen, indem sie sie mit früheren Ereignissen oder Erfahrungen in Verbindung bringen. Beispielsweise kann eine Führungskraft eine aktuelle diplomatische Krise mit einer ähnlichen Krise in der Vergangenheit vergleichen, um zu verstehen, was damals funktioniert oder nicht funktioniert hat und wie diese Lektionen auf die aktuelle Situation angewendet werden können. Khong warnt jedoch auch vor den Gefahren, die mit der Verwendung historischer Analogien einhergehen. Wenn sie falsch verwendet oder missverstanden werden, können Analogien zu Fehleinschätzungen oder einer falschen Interpretation der aktuellen Situation führen. Daher sollten Analogien, obwohl sie ein wertvolles Hilfsmittel bei der Entscheidungsfindung sein können, mit Bedacht und einem klaren Verständnis der Unterschiede zwischen vergangenen und aktuellen Situationen verwendet werden.

Der Begriff "Münchner Analogie" bezieht sich auf die Beschwichtigungspolitik, die die europäischen Mächte in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Nazi-Deutschland verfolgten. Die Münchner Konferenz von 1938 führte zu einem Abkommen, in dem Großbritannien und Frankreich Deutschland im Wesentlichen erlaubten, Teile der Tschechoslowakei zu annektieren, in der Hoffnung, einen größeren Krieg zu verhindern. Diese Beschwichtigungspolitik erwies sich als katastrophal, als Deutschland seine aggressive Expansion fortsetzte und schließlich den Zweiten Weltkrieg auslöste. Als 1950 die Entscheidung über das amerikanische Engagement in Korea getroffen wurde, spielte die Münchner Analogie eine bedeutende Rolle im Denken von Präsident Harry Truman. Für Truman und viele andere bestärkte die Erfahrung von München den Glauben, dass eine Aggression, der nicht entgegengewirkt wird, nur weitere Aggressionen fördern würde. Diese aus München gezogene Lehre wurde auf die Situation in Korea angewandt, mit der Überzeugung, dass die USA sich der nordkoreanischen Invasion Südkoreas widersetzen müssten, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Wie Yuen Foong Khong betont, kann die Anwendung dieser Analogie jedoch problematisch sein. Die Situationen in Korea und München waren in vielerlei Hinsicht unterschiedlich, und die übermäßige Abhängigkeit von einer historischen Analogie kann zu Fehleinschätzungen führen. Im Falle des Koreakrieges könnte diese Analogie dazu geführt haben, dass die Kosten und Schwierigkeiten des Krieges unterschätzt und die Risiken einer Nichteinmischung überschätzt wurden.

In Erinnerung an die Lehren, die sie aus der Appeasement-Politik vor dem Zweiten Weltkrieg gezogen hatten, kamen die führenden Politiker der USA, darunter Präsident Harry Truman, zu dem Schluss, dass jeder Form von Aggression schnell und entschlossen entgegengetreten werden muss, um eine künftige Eskalation zu verhindern. Die Münchner Analogie war daher ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung der USA, im Koreakrieg 1950 militärisch einzugreifen. Truman und andere waren der Ansicht, dass sie durch ihre Nichtreaktion auf die nordkoreanische Invasion Südkoreas dem Aggressor (in diesem Fall dem von den Kommunisten unterstützten Norden) implizit signalisiert hätten, dass künftige Aggressionen toleriert würden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass historische Analogien zwar nützliche Orientierungshilfen bieten können, aber auch irreführend sein können, wenn sie zu streng oder ohne Berücksichtigung der kontextuellen Unterschiede zwischen vergangenen und gegenwärtigen Situationen angewendet werden. Die übermäßige Abhängigkeit von einer bestimmten Analogie kann zu Fehleinschätzungen führen, wie Yuen Foong Khong in seiner Arbeit hervorhebt.

Die Situation in Südostasien war Mitte der 1960er Jahre für die USA zunehmend komplexer und besorgniserregender geworden. Seit Beginn der Präsidentschaft von John F. Kennedy in den 1960er Jahren hatten sich die USA zunehmend in der Region engagiert, vor allem in Vietnam, wo sie die Regierung des Südens gegen die kommunistischen Kräfte des Nordens unterstützten. Auch die Lage in Laos, einem Nachbarland Vietnams, gab Anlass zur Sorge. Das Land wurde von einem Bürgerkrieg heimgesucht, an dem sowohl kommunistische als auch nichtkommunistische Gruppierungen beteiligt waren, und es gab eine wachsende Angst, dass sich der Kommunismus in der gesamten Region ausbreiten könnte - ein Konzept, das als "Domino-Theorie" bekannt ist. Als 1965 Präsident Lyndon B. Johnson die Entscheidung traf, das militärische Engagement der USA in Vietnam zu intensivieren, standen diese Bedenken im Vordergrund seines Denkens. Johnson und seine Berater befürchteten, dass ein Rückzug oder eine wahrgenommene Schwäche die kommunistische Expansion nicht nur in Vietnam und Laos, sondern auch in anderen Ländern der Region fördern würde. Auch hier spielte die Münchner Analogie in ihren Überlegungen eine Rolle und bestärkte sie in der Annahme, dass eine Aggression am besten durch eine entschlossene Gegenwehr zu bewältigen sei. Wie wir jedoch im Nachhinein wissen, erwies sich der Vietnamkrieg als kostspielig und umstritten, und die USA zogen ihre Streitkräfte schließlich zurück, ohne ihre Hauptziele erreicht zu haben. Dies unterstreicht einmal mehr die Grenzen und potenziellen Gefahren der Anwendung historischer Analogien bei der politischen Entscheidungsfindung.

Angesichts der sich verschlechternden Lage in Vietnam sah Präsident Lyndon B. 1965. Johnson und seine Berater vor zwei Hauptoptionen:

- Kurs halten mit einem begrenzten Engagement in der Region: Diese Option hätte es ermöglicht, die Politik der Unterstützung der südvietnamesischen Streitkräfte fortzusetzen und gleichzeitig die direkte Beteiligung von US-Truppen zu begrenzen. Im Wesentlichen wäre dies eine Fortsetzung der Strategie gewesen, die von der vorherigen Kennedy-Regierung eingeführt worden war.

- Entsendung neuer Streitkräfte und militärische Eskalation: Diese Option hätte ein viel tieferes Engagement mit der Entsendung einer großen Zahl von US-Truppen und einer Ausweitung der Militäroperationen gegen die nordvietnamesischen Streitkräfte bedeutet. Es war eine aggressivere Option, die eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Politik bedeutet hätte.

Diese beiden Optionen stellten sehr unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung der Vietnamkrise dar, und die Entscheidung zwischen ihnen hatte weitreichende Folgen für die Zukunft des amerikanischen Engagements in der Region. Wie wir im Nachhinein wissen, entschied sich Johnson schließlich für die militärische Eskalation, eine Entscheidung mit nachhaltigen und umstrittenen Folgen.

Johnson hatte fünf Optionen, die sich in zwei große strategische Richtungen zusammenfassen lassen: den Status quo und die militärische Eskalation. Jede dieser Optionen hatte ihre Vor- und Nachteile und spiegelte unterschiedliche Vorstellungen davon wider, was notwendig war, um die Interessen der USA in Südostasien zu schützen.

- Status quo: Diese Option hätte bedeutet, die bestehende Strategie fortzusetzen, mit fortgesetzter Unterstützung der südvietnamesischen Kräfte und einer begrenzten Beteiligung der US-Truppen. Dies hätte möglicherweise die Kosten und Risiken für die USA begrenzt und gleichzeitig die Präsenz und den Einfluss in der Region aufrechterhalten.

- Militärische Eskalation: Diese Option hätte ein viel tieferes Engagement bedeutet, mit mehreren möglichen Varianten: a. Entsendung eines Kontingents von 100.000 Mann: Diese Option hätte eine deutliche Erhöhung der direkten Beteiligung von US-Truppen markiert, mit allen zusätzlichen Kosten und Risiken, die damit verbunden sind. b. Die Feuerkraft der Luftwaffe verstärken: Diese Option hätte möglicherweise eine Intensivierung der Militäroperationen gegen die nordvietnamesischen Streitkräfte ohne ein so großes Engagement am Boden ermöglicht. c. Auf militärische Reservisten zurückgreifen und einen nationalen Notstand ausrufen: Diese Option wäre die radikalste gewesen und hätte das tiefste Engagement der USA in dem Konflikt dargestellt.

Wie wir heute wissen, entschied sich Johnson schließlich für eine militärische Eskalation, eine Entscheidung, die weitreichende Folgen für den weiteren Verlauf der Ereignisse in Vietnam und für die amerikanische Außenpolitik im Allgemeinen hatte.

Bei den Diskussionen darüber, wie man auf die Situation in Vietnam reagieren sollte, waren die Berater von Präsident Johnson gespalten. Einige argumentierten, dass eine militärische Eskalation notwendig sei, um der kommunistischen Aggression entgegenzuwirken, und führten die Münchner Analogie - die Vorstellung, dass Appeasement eine zukünftige Aggression fördern würde - an, um ihre Ansicht zu untermauern. Ein anderer Berater nahm jedoch eine vorsichtigere Position ein und empfahl einen Status-quo-Ansatz anstelle einer militärischen Eskalation. Dieser Ansatz wurde durch die Analogie von Dien Bien Phu gestützt, einer Anspielung auf die Niederlage der französischen Streitkräfte durch die Viet Minh im Indochinakrieg 1954. Diese Schlacht wird oft als Beispiel dafür angeführt, wie eine technologisch überlegene Militärmacht trotz ihrer scheinbaren Überlegenheit in Bezug auf Ausrüstung und Ressourcen von einer gut organisierten und motivierten Guerilla besiegt werden kann. Diese Analogie wurde verwendet, um vor den potenziellen Gefahren einer militärischen Eskalation in Vietnam zu warnen, und legte nahe, dass eine größere Intervention möglicherweise nicht zum Erfolg führt, sondern die Situation sogar noch verschlimmern könnte. Wie wir im Nachhinein wissen, erwies sich diese Warnung als prophetisch, denn die militärische Eskalation führte zu einem langen und kostspieligen Krieg, der keinen klaren Sieg für die USA brachte.

Die Position des vierten Beraters, der einen vorsichtigeren Ansatz oder den Status quo vertrat, war aus mehreren Gründen weniger attraktiv. Erstens war sie gegenüber den drei anderen Beratern, die eine militärische Eskalation befürworteten, in der Minderheit. Zweitens konnte ihre Analogie zur französischen Niederlage in Diên Biên Phu als abwertend für die militärische Macht der USA aufgefasst werden. Führungspersönlichkeiten neigen im Allgemeinen dazu, Argumente zu bevorzugen, die ihre Weltanschauung und ihren Sinn für Effektivität stärken, und in diesem Zusammenhang könnten die Argumente für eine militärische Eskalation überzeugender gewesen sein. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass politische Entscheidungen selten ausschließlich auf der Grundlage rationaler und objektiver Einschätzungen der Situation getroffen werden. Faktoren wie innenpolitischer Druck, das öffentliche Image, persönliche Vorurteile und langfristige strategische Überlegungen spielen ebenfalls eine große Rolle. Im Fall von Johnsons Entscheidung, den Vietnamkrieg zu eskalieren, haben wahrscheinlich alle diese Faktoren das Endergebnis beeinflusst.

Yuen Foong Khong hat in seinem Buch "Analogies at War: Korea, Munich, Diên Biên Phu, and the Vietnam Decisions of 1965" untersucht, wie historische Analogien die Entscheidungsfindung im Vietnamkrieg beeinflusst haben. Er argumentierte, dass diese Analogien eine entscheidende Rolle dabei spielten, wie Präsident Johnson und seine Berater die Situation einschätzten und ihre Entscheidungen trafen. Die München-Analogie zum Beispiel habe wahrscheinlich dazu beigetragen, die Vorstellung zu verstärken, dass eine militärische Eskalation notwendig sei, um den Dominoeffekt zu verhindern - die Befürchtung, dass, wenn ein Land in die Hände des Kommunismus falle, andere folgen würden. Die Analogie von Diên Biên Phu hingegen diente als Warnung vor den Gefahren einer militärischen Eskalation, wurde aber weniger beachtet. Diese Analyse unterstreicht, wie die Lehren aus der Vergangenheit die Entscheidungsfindung in der Gegenwart beeinflussen können und wie unterschiedliche Interpretationen der Geschichte zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen darüber führen können, wie man am besten auf eine Krise reagiert.

Präsident Johnson entschied sich schließlich dafür, das militärische Engagement der USA in Vietnam zu eskalieren, was teilweise auf den Einfluss der Münchner Analogie zurückzuführen war. Er entsandte ein zusätzliches Kontingent von 100.000 Soldaten, was den Beginn einer tieferen und längeren Beteiligung der USA an dem Konflikt markierte. Leider führte diese Entscheidung zu einem Krieg, der fast ein Jahrzehnt dauerte und Tausende von US-Soldaten das Leben kostete, ganz zu schweigen von den erheblichen zivilen Verlusten in Vietnam. Der Konflikt hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft und führte zu tiefen Spaltungen und massiven Protesten gegen den Krieg. Dies zeigt, wie normative Vorstellungen in Form von historischen Analogien einen tiefgreifenden Einfluss auf politische und militärische Entscheidungen haben können. In diesem Fall führte die Münchner Analogie möglicherweise dazu, dass die Bedrohung durch Nordvietnam überschätzt und die Schwierigkeiten eines militärischen Engagements in der Region unterschätzt wurden, was zur Eskalation eines teuren und kontroversen Konflikts beitrug.

Yuen Foong Khong argumentierte, dass die Münchener Analogie Präsident Johnson und seine Berater stark beeinflusst habe und sie dazu veranlasst habe, bestimmte Optionen auszuschließen und eine militärische Eskalation zu bevorzugen. Indem sie sich auf die Notwendigkeit konzentrierten, den Kommunismus einzudämmen (die Lektion aus München), übersahen sie möglicherweise andere wichtige Lektionen, wie die des Scheiterns Frankreichs in Diên Biên Phu. Khong ist mit seiner Kritik an dieser Entscheidung nicht allein. Viele Historiker haben die Weisheit der Eskalation des amerikanischen Engagements in Vietnam in Frage gestellt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Entscheidungsfindung in der Außenpolitik komplex ist und von vielen Faktoren abhängt, von denen einige rückblickend möglicherweise nicht offensichtlich sind. Die Bedeutung von Khongs Analyse liegt darin, dass er aufzeigt, wie historische Analogien die Entscheidungsfindung beeinflussen, auch wenn diese Analogien möglicherweise nicht immer präzise oder angemessen sind.

Die Rolle kausaler Darstellungen bei der Strukturierung politischer Macht[modifier | modifier le wikicode]

Die neoliberale Ideologie und ihre Logik des "There Is No Alternative" (TINA) haben einen erheblichen Einfluss auf die Verteilung von Macht, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Wenn eine kausale Idee wie die des Neoliberalismus dominant wird, kann sie zu Machtasymmetrien führen.

Die soziale Globalisierung, die durch eine verstärkte grenzüberschreitende Verbreitung von Informationen über die Medien und das Internet gekennzeichnet ist, wirkt sich auf die Wahrnehmung der Menschen hinsichtlich ihrer Position in der Weltwirtschaft aus. Arbeitnehmer in reichen Ländern können sich durch den internationalen Wettbewerb und die Verlagerung der Produktion bedroht fühlen. Tatsächlich können diese Faktoren einen Abwärtsdruck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen ausüben und die Arbeitsplatzunsicherheit erhöhen. Darüber hinaus ist der Begriff der Flexibilität zu einem zentralen Thema der Arbeit im Zeitalter der Globalisierung geworden. Die Arbeitgeber verlangen von den Arbeitnehmern häufig mehr Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten, Qualifikationen und die Fähigkeit, sich an neue Technologien oder Arbeitspraktiken anzupassen. Andererseits kann der zunehmende internationale Wettbewerb auch dazu führen, dass Arbeitnehmer flexiblere Arbeitsbedingungen akzeptieren, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Folglich kann die soziale Globalisierung durch die Verbreitung von Informationen über die Weltwirtschaft die Wahrnehmungen und Einstellungen der Arbeitnehmer zum internationalen Handel und zur Multinationalisierung der Produktion verändern. Dies kann sich auf die Machtdynamiken in der Arbeitswelt auswirken und möglicherweise die sozioökonomischen Ungleichheiten verstärken.

Die Globalisierung hat ein wettbewerbsintensiveres Handelsumfeld geschaffen. Infolgedessen sind viele Arbeitgeber der Ansicht, dass sie mehr Flexibilität benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Flexibilität kann sich auf verschiedene Arten äußern, unter anderem:

- Arbeitsflexibilität: Arbeitgeber können von den Arbeitnehmern verlangen, dass sie ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten, indem sie häufig verlangen, dass sie außerhalb der normalen Arbeitszeiten arbeiten oder ihre Arbeitszeiten an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen.

- Rollenflexibilität: Arbeitgeber können von den Arbeitnehmern verlangen, eine Vielzahl von Aufgaben und Rollen zu übernehmen, anstatt sich auf eine einzige spezialisierte Aufgabe zu konzentrieren. Dies kann bedeuten, dass Arbeitnehmer neue Fähigkeiten erwerben oder sich in neuen Technologien ausbilden lassen müssen.

- Flexible Arbeitsverträge: Arbeitgeber können versuchen, flexiblere Arbeitsverträge wie befristete Verträge, Teilzeitverträge oder Null-Stunden-Verträge zu verwenden. Diese Art von Verträgen kann es Arbeitgebern erleichtern, die Anzahl der Arbeitsstunden, die sie anbieten, an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Die Frage der Arbeitsflexibilität ist ein wichtiges und umstrittenes Thema, und Frankreich ist hier keine Ausnahme. Es wird davon ausgegangen, dass eine höhere Flexibilität es den Unternehmen ermöglichen kann, wettbewerbsfähiger zu sein und sich schneller an Veränderungen auf dem Markt anzupassen. Dies kann jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit und der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten aufwerfen. In Frankreich wird der Begriff "Flexibilität" häufig mit Veränderungen wie der Lockerung der Kündigungsschutzgesetze, der Zunahme von Teilzeitarbeit oder befristeten Arbeitsverhältnissen und der Verringerung der Beteiligung der Gewerkschaften an den Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen in Verbindung gebracht. Diese Reformen werden manchmal als Bedrohung für die Arbeitnehmerrechte angesehen, weshalb das Thema Flexibilität "tabuisiert" wird. Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass Flexibilität nicht zwangsläufig eine Verringerung der Arbeitnehmerrechte bedeutet. Es ist möglich, die Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig den Schutz der Arbeitnehmer aufrechtzuerhalten. Beispielsweise zielen einige Formen der "Flexicurity", ein Modell, das in Ländern wie Dänemark verwendet wird, darauf ab, die Flexibilität für die Arbeitgeber mit der Sicherheit für die Arbeitnehmer in ein Gleichgewicht zu bringen.

Die Vorstellung, dass die Globalisierung und der internationale Wettbewerb eine größere Flexibilität der Arbeit erfordern, kann eine starke Wirkung auf die Dynamik der Arbeitsbeziehungen haben, unabhängig von den tatsächlichen materiellen Vorteilen dieser Veränderungen. Dies wird manchmal als "diskursiver" oder "ideologischer" Effekt der Globalisierung bezeichnet. Wenn Arbeitnehmer davon überzeugt sind, dass ihre Arbeitsplätze durch den internationalen Wettbewerb bedroht sind - z. B. durch die steigende Produktion in China und Indien -, sind sie möglicherweise eher bereit, flexiblere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, auch wenn diese Veränderungen zu einer geringeren Arbeitsplatzsicherheit oder zu unsichereren Arbeitsbedingungen führen können. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Ideen und Überzeugungen das wirtschaftliche Verhalten beeinflussen können. Diese Art von Diskurs sollte jedoch nicht unkritisch hingenommen werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, kritisch darüber nachzudenken, wer von diesen Veränderungen profitiert und wem sie schaden, und sicherzustellen, dass die Rechte der Arbeitnehmer respektiert werden. Darüber hinaus müssen die Regierungen eine Rolle spielen, um sicherzustellen, dass wirtschaftliche Veränderungen allen zugute kommen und nicht nur einer kleinen Gruppe von Arbeitgebern oder Investoren.

Die neoliberale Ideologie mit ihrer "There Is No Alternative"-Logik (TINA) postuliert, dass wirtschaftliche Maßnahmen wie Lohnkürzungen, flexiblere Arbeitsbedingungen, Handelsliberalisierung und weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft notwendig sind, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass es sich hierbei um eine Ideologie, eine Art, die Welt zu sehen, und nicht um ein Naturgesetz handelt. Andere Wirtschaftsideologien argumentieren, dass auch eine andere Politik das Wirtschaftswachstum und das Wohlergehen der Bevölkerung fördern kann. Beispielsweise argumentieren einige wirtschaftspolitische Ansätze, dass Investitionen in Humankapital (Bildung, Gesundheit) und Infrastruktur sowie die Einführung von Regulierungen zum Schutz von Arbeitnehmern und der Umwelt ebenfalls zu einer starken und nachhaltigen Wirtschaft beitragen können.

Interpretation des Staates durch kausale Darstellungen: Auswirkungen auf die Präferenzen von Staaten, Gruppen und Individuen[modifier | modifier le wikicode]

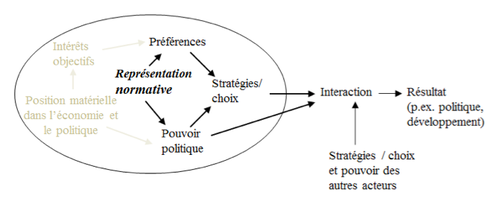

Die Identität einer Person kann durch zahlreiche Rollen definiert werden, die sie in der Gesellschaft einnimmt, und diese verschiedenen Rollen können ihre Präferenzen und Verhaltensweisen beeinflussen. Beispielsweise kann sich eine Person sowohl als Produzent als auch als Konsument identifizieren.