« 工业革命的社会成本 » : différence entre les versions

| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||

[[Fichier:Une alimentation déficiente et des salaires bas.png|300px|vignette]] | [[Fichier:Une alimentation déficiente et des salaires bas.png|300px|vignette]] | ||

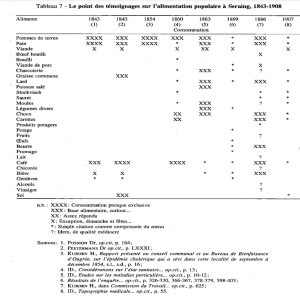

本表提供了 1843 年至 1908 年比利时塞林饮食习惯的历史窗口。每一列对应一个特定年份或时期,不同食物的消费情况用代码表示,以显示它们在当地饮食中的普遍程度。代码范围从 "XXXX "表示几乎完全食用,到 "X "表示较少食用。星号 "*"表示只提及该食物,而 "附属品 "或 "例外、聚会...... "等注释表示偶尔食用或与特定事件有关的食用。问号"? "表示消费不确定或没有记录,而 "质量一般 "则表示某些时候的产品质量较差。对该表的分析揭示了这一时期饮食的几个值得注意的方面。土豆和面包成为基本要素,反映了它们在这一时期欧洲工人阶级饮食中的核心作用。肉类,尤其是水煮牛肉和烤肉的食用频率较低,这可能表明收入或季节性饮食偏好的变化。咖啡和菊苣似乎越来越受欢迎,这可能与人们为应付长时间工作而增加食用兴奋剂有关。猪油和普通脂肪等油脂的摄入表明当时的饮食热量很高,这对于当时繁重的体力劳动是必不可少的。在所研究时期的末期,饮酒量并不确定,这表明饮酒习惯发生了变化,或许是酒精饮料的供应发生了变化。水果、黄油和牛奶的消费量变化不定,这可能反映了食品供应或偏好随时间推移而发生的波动。该表所显示的饮食习惯的变化可能与这一时期的重大社会经济变革有关,如工业化以及交通和分销基础设施的改善。它还表明塞拉英社区的生活水平和社会条件可能有所改善,但这需要进一步分析才能证实。总之,这份表格是了解工业城镇饮食文化的一份宝贵资料,它可以在一定程度上说明工业革命初期城镇居民的健康状况和生活质量。 | |||

19 世纪工业城镇市场的兴起是一个缓慢且往往混乱的过程。在这些新形成的城镇或因工业化而迅速扩张的城镇中,商业结构难以跟上人口增长和工人涌入的步伐。杂货店主和店主非常稀少,由于他们的稀缺性和缺乏竞争,他们有能力为食品和日常消费品制定高价。这种情况对工人产生了直接影响,他们中的大多数人已经生活在不稳定的条件下,工资往往不足以满足他们的基本需求。店主通过哄抬物价剥削工人,使工人负债累累。工资低、容易受到经济和健康危害,加剧了这种经济上的不安全感。在这种背景下,公司开始寻找解决方案,以弥补服务和商店的不足,并确保对劳动力的一定程度的控制。其中一个解决方案是卡车系统,这是一种实物支付系统,工人的部分工资以食品或生活用品的形式支付。公司大量购买这些产品,然后重新分配给员工,价格通常由公司自己决定。这种制度的好处是,公司可以保留和控制其劳动力,同时保证某些产品的销路。然而,卡车系统对工人来说有很大的弊端。它限制了工人在消费方面的自由选择,使他们的基本需求依赖于公司。此外,供应的商品可能质量一般,公司定价往往很高,进一步增加了工人的负债。这一制度的引入凸显了公司在当时工人日常生活中的重要性,也说明了他们在独立获取消费品时所面临的困难。这也反映了工业工作的社会和经济层面,即公司不仅是生产场所,也是工人生活的核心角色,影响着他们的食物、住房和健康。 | |||

19 世纪认为工人不成熟的观点是当时家长式思想的一个方面,当时的工厂主和社会精英往往认为工人缺乏管理自身福利的纪律和智慧,尤其是在财务方面。阶级偏见以及观察到工人难以摆脱贫困和悲惨的生活环境,强化了这种观点。针对这种看法以及工人的悲惨生活条件,一场关于是否需要最低工资的辩论开始了,最低工资应使工人能够养活自己,而不至于陷入精英们所认为的堕落行为("放荡")。这里的 "放荡 "包括酗酒、赌博或其他被认为无益或有害于社会秩序和道德的活动。最低工资背后的理念是提供基本的经济保障,理论上可以鼓励工人过上更加稳定和 "道德 "的生活。人们假定,如果工人有足够的钱生活,他们就不会倾向于不负责任地花钱。然而,这种方法并不总是考虑到工人阶级生活的复杂现实。低工资、长工时和艰苦的生活条件可能会导致被精英阶层视为放荡的行为,但这也可能是工人应对恶劣生存环境的方式。最低工资运动可以看作是对工人权利的早期承认,也是朝着规范工作迈出的一步,尽管它也带有居高临下和社会控制的色彩。这场辩论为后来关于工人权利、劳动立法和企业社会责任的讨论奠定了基础,这些讨论一直持续到 19 世纪。 | |||

恩格尔定律是以德国经济学家恩斯特-恩格尔的名字命名的,它是一项经验观察,指出家庭收入与用于食品的支出比例之间存在反比关系。根据这一定律,一个家庭越贫穷,其有限资源中用于食品等基本需求的比例就越大,因为这些支出是不可压缩的,不能减少到一定程度而不影响生存。这一规律已成为衡量贫困和生活水平的重要指标。如果一个家庭的大部分预算都花在食物上,这往往表明其生活水平较低,因为用于住房、健康、教育和休闲等其他方面的开支所剩无几。19 世纪,在工业革命的背景下,许多工人生活在贫困之中,他们的工资低到无法纳税。这不仅反映了贫困的程度,也反映了政府缺乏财政资源来改善基础设施和公共服务,因为通常需要更广泛的税收基础来为这些发展提供资金。随着时间的推移,随着工业革命的推进和经济的发展,实际工资开始缓慢上升。这一方面是由于新技术和机械化带来了生产力的提高,另一方面也是由于工人们为改善工作条件和提高工资而进行的斗争和提出的要求。这些变化促进了财富的更好分配,降低了食品支出的比例,反映了总体生活水平的提高。 | |||

法律并没有规定食品支出的绝对值会随着收入的增加而减少,而是规定其在总预算中所占的相对份额会减少。因此,经济条件较好的个人或家庭绝对可以比经济条件较差的个人或家庭在食品上花费更多的绝对支出,而将总预算中较小的比例用于此类支出。例如,一个低收入家庭的食品支出可能占其总收入的 50%,而一个富裕家庭可能只花 15%。然而,就实际数额而言,富裕家庭在食品上的支出可能比低收入家庭多,原因很简单,因为他们的总收入更高。这一观察结果非常重要,因为它使我们有可能分析和了解按收入划分的消费模式,这对制定经济和社会政策,特别是与税收、粮食补贴和社会援助计划有关的政策至关重要。它还提供了有关人口的社会经济结构以及随着生活水平提高生活方式变化的宝贵信息。 | |||

= | = 终极审判:工业人口的死亡率 = | ||

== | == 增长悖论 == | ||

19 世纪是工业革命和经济扩张的时代,在这一时期发生了深刻而又截然不同的变革。一方面,经济大幅增长,技术空前进步。另一方面,在迅速扩张的城市中心,工人的生活条件往往极为艰苦。需要强调的是,这一时期的一个黑暗现实是:快速、无序的城市化(有人称之为 "失控的城市化")导致了不健康的生活条件。为了容纳越来越多的劳动力,工业城镇以疯狂的速度发展,但往往缺乏足够的卫生基础设施和饮用水,导致疾病传播和预期寿命下降。在 19 世纪初的英国城镇、19 世纪 40 年代的法国勒克鲁索、1850-1860 年左右的比利时东部地区或 20 世纪之交的西班牙毕尔巴鄂等城市,工业化伴随着对人类造成的毁灭性后果。工人及其家人往往挤在拥挤不堪、朝不保夕的住房中,在工作和家庭中都暴露在有毒的环境中,预期寿命低至 30 岁,这反映了恶劣的工作和生活条件。城乡之间的反差也很明显。在工业城市遭受苦难的同时,由于经济增长所带来的资源得到了更好的分配,环境的集中度较低、污染较少,农村的生活质量得以改善。这段历史生动地说明了快速、无序的经济发展所带来的人类代价。它强调了在促进增长的同时保护公民健康和福祉的平衡政策的重要性。 | |||

工会主义的起源可以追溯到工业革命时期,这一时期的特点是工作条件发生了翻天覆地的变化。面对漫长、艰苦的工作日,而且往往是在危险或不健康的环境下工作,工人们开始联合起来捍卫他们的共同利益。由于限制性立法和雇主的强烈反对,这些首批工会往往被迫在地下运作,他们将自己定位为工人事业的捍卫者,旨在切实改善会员的生活和工作条件。工会斗争集中在几个关键领域。首先,减少过长的工作时间和改善工业环境的卫生条件是核心诉求。其次,工会努力争取工资,使工人不仅能够生存,而且能够过上最起码的舒适生活。工会还努力确保一定程度的工作稳定性,保护工人免遭任意解雇和可避免的职业危害。最后,工会还争取承认结社自由和罢工权等基本权利。尽管面临逆境和阻力,这些运动逐渐赢得了立法方面的进步,开始规范工作世界,为当时工作条件的逐步改善铺平了道路。这样,第一批工会不仅塑造了当时的社会和经济面貌,还为当代工会组织的发展铺平了道路,这些工会组织至今仍在世界各地捍卫工人权利方面发挥着重要作用。 | |||

尽管生活条件岌岌可危,但工业城镇的成人死亡率却很低,这可以用自然和社会选择现象来解释。从农村来到工厂工作的外来务工人员往往具有最好的健康状况和最强的应变能力,这些都是改变生活方式和忍受艰苦工业劳动所必需的素质。因此,这些成年人代表了农村人口中的一个子集,其特点是体力充沛、胆识过人。这些特点有利于他们在工作条件恶劣、健康风险高的城市环境中生存。另一方面,儿童和年轻人由于发育不完全,对城市疾病缺乏免疫力,因此更容易受到伤害,也更容易过早死亡。另一方面,在城市工作头几年幸存下来的成年人能够对城市生活条件产生一定的抵抗力。这并不是说他们没有受到不健康环境的有害影响和工厂工作的疲惫要求;但与更年轻、更脆弱的人群相比,他们在这些挑战面前坚持下来的能力反映在相对较低的死亡率上。这种动态是社会和环境因素如何影响人口死亡率模式的一个例子。它还凸显了社会改革和改善工作条件的必要性,尤其是保护社会最弱势群体,特别是儿童的必要性。 | |||

== | == 环境比工作更重要 == | ||

在工业革命期间,环境比工作本身具有更大的致命影响,这一观察结果凸显了当时工人的极端生活条件。虽然工厂工作极其艰苦,时间长,工作重复且危险,安全措施少,但最致命的往往是家庭和城市环境。住房条件不卫生,其特点是过度拥挤、缺乏通风、几乎没有或根本没有垃圾处理基础设施以及下水道系统不完善,导致传染病高发。在这种条件下,霍乱、肺结核和伤寒等疾病迅速蔓延。此外,工厂和家庭燃煤造成的空气污染也引发了呼吸道和其他健康问题。狭窄、拥挤的街道,缺乏绿地和清洁的公共空间,以及难以获得清洁的饮用水,都加剧了公共卫生问题。这些有害环境条件的影响往往是直接而明显的,导致流行病和高死亡率,尤其是抵抗疾病能力较弱的儿童和老年人。这凸显了卫生和环境改革的迫切需要,如改善住房、出台公共卫生法、建立卫生基础设施等,以提高城市人口的生活质量和健康水平。 | |||

勒夏贝尔法》以提出该法的法国律师和政治家伊萨克-勒夏贝尔命名,是法国大革命后的一部标志性法律。该法于 1791 年颁布,旨在废除旧制度下的行会以及任何形式的专业协会或工人和手工业者团体。历史背景对于理解这部法律的原因非常重要。法国大革命的目标之一是摧毁封建结构和特权,包括与行会和公司相关的特权,因为它们控制着行业准入,可以制定价格和生产标准。本着废除特权的精神,勒沙佩利埃的法律旨在解放劳动力,促进市场面前人人平等。该法还禁止联盟,即工人或雇主之间为确定工资或价格而达成的协议。从这个意义上说,它反对工人的第一次团结运动,因为这可能会威胁到革命者所倡导的贸易和工业自由。然而,由于禁止工人之间任何形式的联合,法律也严重限制了工人维护自身利益和改善工作条件的能力。直到 1884 年《瓦尔德克-卢梭法》(Waldeck-Rousseau law)撤销了对工人联合的禁令,并授权成立工会,工会才在法国合法发展起来。 | |||

19 世纪向工业地区的移民往往是一种自然选择现象,最坚韧、最富有冒险精神的人离开家乡寻找更好的经济机会。这些人由于体质较强,尽管在工厂和矿井中工作条件极端恶劣,身体过早损耗,但他们的预期寿命略高于普通人。过早衰老是艰苦的工业工作的直接后果。长期疲劳、职业病和暴露在危险环境中意味着工人身体 "衰老 "得更快,并遭受通常与老年人相关的健康问题。对于工人阶级家庭的子女来说,情况则更为悲惨。他们容易生病,再加上恶劣的卫生条件,大大增加了婴儿死亡的风险。受污染的饮用水是导致痢疾和霍乱等疾病的主要原因,这些疾病会导致脱水和致命的腹泻,尤其是对幼儿而言。食品保存也是一个大问题。牛奶等新鲜食品必须从农村运往城镇,如果没有现代冷藏技术,这些食品就会迅速变质,使消费者面临食物中毒的危险。这对儿童尤其危险,因为他们的免疫系统正在发育,对食源性感染的抵抗力较弱。因此,尽管成年移民身体强壮,但工业区的环境和职业条件导致了高死亡率,尤其是在儿童等最脆弱人群中。 | |||

== | == 霍乱疫情 == | ||

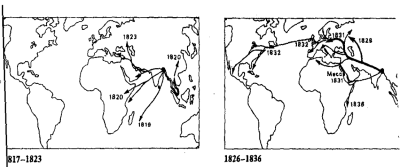

[[Fichier:Peur bleu choléra cheminement.png|400px|vignette| | [[Fichier:Peur bleu choléra cheminement.png|400px|vignette|1817-1923 年和 1826-1836 年霍乱流行病的进展情况]] | ||

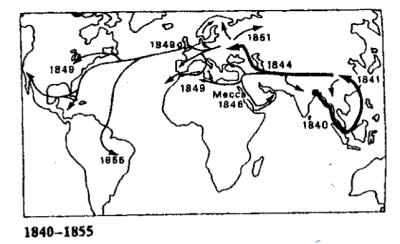

霍乱是一个鲜明的例子,说明传染病如何在人口流动和国际贸易的推动下在全球范围内传播。19 世纪,霍乱大流行说明了世界联系的日益紧密,同时也说明了当时医学认识和公共卫生的局限性。霍乱的传播始于英国对印度的殖民统治。霍乱是由霍乱弧菌引起的,通过商船和军队的移动,沿着当时的主要贸易和军事路线传播。国际贸易的增加和交通网络的密集化使霍乱迅速蔓延到世界各地。1840 年至 1855 年,在第一次全球霍乱大流行期间,霍乱沿着一条路线从印度蔓延到亚洲其他地区、俄罗斯,最后到达欧洲和美洲。这些大流行袭击了整个城市,造成大量死亡,加剧了人们对外国人的恐惧和鄙视,尤其是当时被视为疾病传播媒介的亚洲人。非欧洲社会的文化优越感和 "野蛮 "观念助长了这种鄙视。在欧洲,这些观念常常被用来为殖民主义和帝国主义政策辩护,理由是欧洲人将 "文明 "和 "现代性 "带到了世界上被认为落后或野蛮的地区。霍乱还推动了公共卫生领域的重大进步。例如,通过对霍乱流行病的研究,英国医生约翰-斯诺(John Snow)在十九世纪五十年代证明了霍乱是通过被污染的水传播的,这一发现促使饮用水和卫生系统得到了重大改善。 | |||

19 世纪欧洲的经济增长和社会变革伴随着对现代化后果的恐惧和不确定性。随着城市化进程的加快、城市人口密度的增加以及卫生条件的恶化,欧洲社会面临着新的健康风险。现代性使 "弱者 "得以生存的理论广为流传,反映了受达尔文适者生存思想影响的对世界的理解。这种观点加剧了人们的担忧,即如果传染病在那些被认为抵抗力较弱的人群中传播,人口可能会 "退化"。媒体对流行病的报道在公众对健康风险的认识中起着至关重要的作用。霍乱来袭或某一城镇出现首例霍乱患者的消息往往伴随着一种紧迫感和焦虑感。当时的报纸和大报刊登了这些信息,加剧了人们的恐惧,有时甚至是恐慌。这种疾病还凸显了明显的社会不平等。霍乱对穷人的影响尤为严重,他们的生活条件更加岌岌可危,无法负担良好的卫生条件或充足的食物。社会阶层之间的死亡率差异凸显了健康的社会决定因素的重要性。至于通过丰富的饮食来抵御霍乱,胃酸杀死霍乱病毒的观点部分是正确的,因为正常的胃酸pH值是抵御霍乱弧菌定植的一个因素。然而,这并不是吃肉与吃面包和土豆的问题。事实上,营养不良或饥饿的人更容易患病,因为他们的免疫系统被削弱,对感染的自然防御能力较弱。必须强调的是,霍乱不是由病毒引起的,而是由细菌引起的,微生物在胃中的存活取决于各种因素,包括摄入的感染负荷和人的总体健康状况。这些流行病迫使各国政府和社会加强对公共卫生的关注,从而对改善生活条件、卫生和饮用水基础设施进行投资,最终减少此类疾病的影响。[[Fichier:choléra pandémie 1840 - 1855.png|400px|center|vignette|Cholera epidemic of 1840-1855]] | |||

[[Fichier:Choéra taux de mortalité par profession en haute marne.png|200px|vignette]] | [[Fichier:Choéra taux de mortalité par profession en haute marne.png|200px|vignette]] | ||

Version du 1 décembre 2023 à 16:08

根据米歇尔-奥利斯(Michel Oris)的课程改编[1][2]

19 世纪,欧洲经历了一场深刻的变革--工业革命,其标志是前所未有的经济增长和现代化进程。然而,这一增长和创新时期也伴随着动荡的社会变革和巨大的人道主义挑战。深入 19 世纪 20 年代的英国城镇,漫步于 19 世纪 40 年代勒克鲁索热气腾腾的车间,或窥探 19 世纪 50 年代比利时东部阴暗的小巷,你会发现一个鲜明的对比:技术进步和繁荣与加剧的不稳定性和混乱的城市化并存。

猖獗的城市化、肮脏的住房、地方病和恶劣的工作条件决定了许多工人的日常生活,工业中心的预期寿命急剧下降至 30 岁。勤劳勇敢的人们离开农村,投入贪婪的工业怀抱,使农村地区的死亡率有了相对改善,但代价是城市的生存环境不堪重负。环境的致命影响甚至比工厂的严酷工作更为有害。

在这个明显不平等的时代,霍乱等流行病凸显了现代社会的缺陷和弱势群体的脆弱性。对这场健康危机的社会和政治反应,从镇压工人运动到资产阶级对暴动的恐惧,揭示了阶级之间日益加剧的鸿沟。这种分化不再由血缘决定,而是由社会地位决定,强化了等级制度,使工人进一步边缘化。

在这一背景下,欧仁-布勒(Eugène Buret)等社会思想家的著作成为工业时代的凄美见证,既表达了对异化的现代性的批判,也表达了对改革的希望,改革将使所有公民融入一个更加公平的政治和社会结构中。这些历史反思为我们提供了一个视角,让我们了解社会变革的复杂性以及公平和人类团结所面临的持久挑战。

新空间

工业盆地和城镇

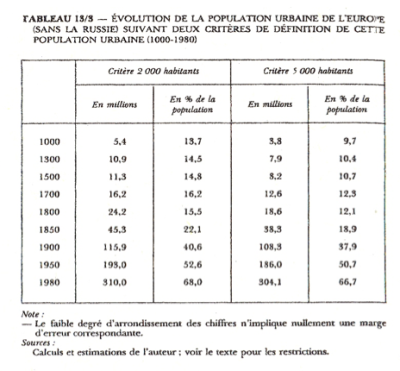

本表从历史角度概述了除俄罗斯以外的欧洲历代城市人口的增长情况,并突出强调了定义城市的两个人口门槛:居民超过 2000 人的城市和居民超过 5000 人的城市。在第二个千年之初,即 1000 年左右,欧洲已经有相当一部分人口居住在城市地区。居民超过 2000 人的城镇有 540 万人,占总人口的 13.7%。如果我们将门槛提高到 5000 人,就会发现有 580 万人,占总人口的 9.7%。随着人口数量向 1500 人迈进,我们发现城市人口的比例略有上升。在居民人数超过 2000 人的城镇,人口增至 1 090 万,占总人口的 14.5%。在居民超过 5000 人的城镇,这一数字上升到 790 万,相当于总人口的 10.4%。1800 年,工业革命的影响开始显现,城市居民人数大幅增加。当时有 2,620 万人居住在人口超过 2,000 人的城镇,占总人口的 16.2%。居民人数超过 5000 人的城镇居民人数增至 1 860 万人,占总人口的 12.5%。十九世纪中期,城市化进程进一步加快,到 1850 年,有 4530 万人居住在居民人数超过 2000 人的城镇,占总人口的 22.1%。居民超过 5000 人的城镇有 3830 万人,占总人口的 18.9%。二十世纪是大规模城市化的转折点。到 1950 年,居民超过 2000 人的城镇人口增至 1.93 亿,占总人口的 53.6%。居民超过 5000 人的城市也不甘示弱,人口达到 1.86 亿,占欧洲总人口的 50.7%。最后,在 1980 年,城市现象达到了新的高度,有 3.10 亿欧洲人居住在人口超过 2000 人的城镇,占总人口的 68.0%。居民超过 5000 人的城镇人口为 3.011 亿,占总人口的 66.7%。因此,该表揭示了欧洲从以农村为主向以城市为主的惊人转变,这一过程随着工业化的发展而加速,并持续了整个 20 世纪。

经济史学家保罗-贝罗赫(Paul Bairoch)认为,旧制度社会的特点是城市人口自然限制在总人口的 15%左右。这一观点源于这样一种观察,即在 1800 年之前,绝大多数人口--70% 至 75%,在农业活动放缓的冬季甚至达到 80%--必须务农才能生产足够的粮食。因此,粮食生产限制了城市人口的规模,因为农业盈余必须养活城市居民,而城市居民往往被视为 "寄生虫",因为他们对农业生产没有直接贡献。非农业人口约占 25-30%,分布在其他活动部门。但并非所有人都是城市居民;有些人在农村地区生活和工作,如教区牧师和其他专业人员。这就意味着,在不对农业生产能力造成过重负担的情况下,能够居住在城市的人口比例最多为 15%。这个数字并不是由于任何正式的法律规定,而是当时的农业和技术发展水平所决定的经济和社会限制。随着工业革命的到来和农业的进步,社会养活更多城市人口的能力不断提高,从而使这一假设的限制被突破,并为城市化的不断发展铺平了道路。

自 19 世纪中期以来,欧洲的人口和社会面貌发生了巨大变化。1850 年前后,工业化的开端开始改变农村和城市人口之间的平衡。农业技术的进步开始减少生产粮食所需的劳动力,城市中不断扩大的工厂开始吸引来自农村的工人。然而,即使发生了这些变化,农民和农村生活在 19 世纪末仍占主导地位。欧洲的大多数人口仍然生活在农业社区,只是到了后来,城镇才逐渐发展起来,社会也变得更加城市化。直到二十世纪中叶,特别是二十世纪五十年代,我们才看到一个重大变化,欧洲的城市化率超过了 50%。这标志着一个转折点,表明历史上第一次有大多数人口居住在城市而不是农村地区。如今,城市化率已超过 70%,城市已成为欧洲最主要的生活环境。拥有曼彻斯特和伯明翰等城市的英格兰是这一变化的起点,紧随其后的是德国鲁尔区和法国北部等其他工业地区,这两个地区都拥有丰富的资源和吸引大量劳动力的工业。这些地区是工业活动的神经中枢,是整个欧洲大陆城市扩张的典范。

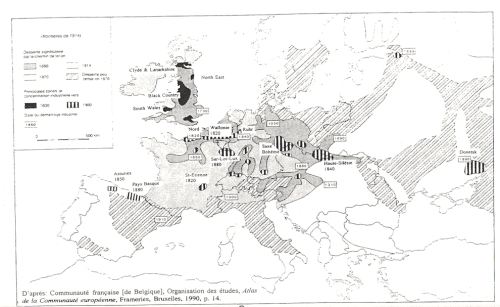

这幅地图以图形的形式展示了前工业时代的欧洲,突出了第一次世界大战前的主要工业中心地区。它通过不同的符号和图案来识别每个地区的主要工业类型,从而突出了工业活动的强度和专业化程度。用高炉和煤矿符号标出的深色区域表示以冶金和采矿为主的工业盆地。鲁尔、法国北部、西里西亚、比利时黑土地区和南威尔士等地都是重要的工业中心,显示了煤炭和钢铁在当时欧洲经济中的重要性。带条纹的区域则表示纺织业和机械工程发达的地区。这种地理分布表明,工业化并不是千篇一律的,而是集中在某些地方,这取决于可用资源和资本投资。有明显特征的区域表示专门从事钢铁工业的地区,特别是洛林以及意大利和西班牙的部分地区,这表明钢铁工业也很普遍,尽管不如煤炭工业占主导地位。船只等海事标志位于英格兰东北部等地区,表明造船业的重要性,这与欧洲殖民帝国的扩张和国际贸易是一致的。这幅地图形象地说明了工业革命如何改变了欧洲的经济和社会面貌。所确定的工业地区可能是国内移民的热点地区,吸引了来自农村的工人前往不断发展的城市。这对人口结构产生了深远的影响,导致了快速的城市化、工人阶级的发展以及新的社会挑战(如污染和不合标准的住房)的出现。该地图凸显了整个非洲大陆工业发展的不平衡性,反映了在经济机会、生活条件和人口增长方面出现的地区差异。这些工业地区对各自国家的经济和社会发展轨迹产生了决定性的影响,这种影响远远超过了古典工业时代。

前工业化欧洲的历史地图描绘了对欧洲大陆经济和社会转型至关重要的两大类工业地区:"黑人国家 "和纺织城。黑色国家 "以高炉和矿山图标的深色区域为代表。这些地区是重工业的中心,主要以煤矿和钢铁生产为中心。煤炭是工业经济的基础,为支撑工业革命的机器和工厂提供动力。德国鲁尔区、法国北部、西里西亚和比利时黑土区等地区都是著名的工业中心,其特点是煤炭和钢铁相关活动密集。相比之下,以条纹区域为标志的纺织城则专门从事纺织品生产,这一行业在工业革命期间也至关重要。这些城镇利用机械化优势大规模生产纺织品,从而提升了它们作为主要工业中心的地位。纺织革命始于英国,并迅速蔓延到欧洲其他地区,催生了众多以纺纱和织布为中心的工业城镇。这两类工业地区之间的区别至关重要。黑人国家通常以污染、艰苦的工作条件和对环境的严重影响为特征,而纺织城镇虽然也有其自身的社会和健康挑战,但通常污染较少,而且由于纺织厂与高炉和矿山相比对重型资源的集中度要求较低,因此可以更加分散。因此,这幅地图不仅突出了工业化的地理分布,也突出了构成当时欧洲经济结构的工业的多样性。在工业革命的背景下,每个地区都产生了独特的社会效应,影响了工人的生活、社会阶层的结构、城市化以及城乡社会的演变。

黑土地 "是一个令人回味的术语,用来描述工业革命期间煤炭开采和金属生产的地区。这个词指的是这些地区无处不在的浓烟和煤灰,这是高炉和铸造厂剧烈活动的结果,它们在很短的时间内将宁静的村庄变成了工业城镇。大气污染严重,天空和建筑物都被熏黑,因此被称为 "黑色国家"。这种快速工业化的现象颠覆了当时的静态世界,标志着一个经济增长成为常态、停滞成为危机代名词的时代的开始。煤矿开采业需要大量劳动力,从而推动了这一转变。煤矿和钢铁工业成为令人眼花缭乱的人口扩张背后的驱动力,例如在塞拉英,工业家科克里尔的到来使人口在一个世纪内从 2000 人增加到 44000 人。煤矿需要大量体力,尤其是在 20 世纪 20 年代自动化之前的镐头工作。对劳动力的这种需求导致农村人口大量涌向这些工业活动中心。由于所处理的材料重量大、体积大,炼铁厂需要很大的空地,因此无法建在已经很密集的城镇中。因此,工业化转移到了农村,因为那里有可用的空间,煤炭也近在咫尺。这就形成了巨大的工业盆地,从根本上改变了相关地区的景观以及社会和经济结构。这些工业变革也给社会带来了深刻变化。随着工人阶级的诞生以及污染和快速城市化导致的生活条件恶化,日常生活发生了翻天覆地的变化。黑色国家 "成为进步的象征,同时也见证了工业革命的社会和环境代价。

维克多-雨果曾这样描述这些风景:"当你经过一个叫小弗莱马勒的地方时,眼前的景象变得难以言喻,真正壮丽无比。整个山谷仿佛都是喷发的火山口。有的火山口喷出猩红色的蒸汽漩涡,在灌木丛后闪烁着火花;有的火山口在红色的背景下阴沉地勾勒出村庄的黑色轮廓;还有的火山口从建筑群的缝隙中喷出火焰。你会以为一支敌军刚刚越过这个国家,二十个村庄被洗劫一空,在这个漆黑的夜晚,你可以同时看到大火的各个方面和各个阶段,有的被火焰吞没,有的在冒烟,有的在燃烧。这战争的景象是和平造成的;这骇人听闻的破坏是工业造成的。你们现在看到的只是科克里尔先生的高炉。

这段引文出自维克多-雨果 1834 年创作的《莱茵河畔的旅行》,有力地证明了欧洲工业化所带来的视觉和情感冲击。雨果以文学创作著称,同时也关注当时的社会问题,他在这里以黑暗而有力的抒情笔触描绘了比利时的默兹河谷,在小弗莱马勒附近,约翰-考克里尔的工业设施是这里的标志。雨果用破坏和战争的形象来描述他眼前的工业场景。高炉照亮了黑夜,就像喷发的火山口、燃烧的村庄,甚至是被敌军蹂躏的土地。和平与战争形成了鲜明的对比;他所描述的场景不是武装冲突的结果,而是和平或至少是非军事工业化的结果。喷发的弹坑 "让人联想到工业活动的强度和暴力,而工业活动就像战争本身一样在这片土地上留下了不可磨灭的印记。这种戏剧性的描述强调了工业化既能引起人们的兴趣,也能引起人们的反感。一方面是人类变革的伟大和力量,另一方面是对生活方式和环境的破坏。作品中提到的大火和村庄的黑色轮廓,投射出这片土地被近乎世界末日的力量所控制的形象,反映出工业进步的矛盾性。要理解这段引文的背景,我们需要记住,19 世纪 30 年代的欧洲正处于工业革命之中。技术革新、煤炭的大量使用以及冶金业的发展从根本上改变了经济、社会和环境。科克里尔是这一时代领先的工业企业家,他在比利时塞拉英开发了欧洲最大的工业综合体之一。这一工业的兴起是经济繁荣的代名词,但同时也带来了社会动荡和相当大的环境影响,包括污染和景观退化。维克多-雨果通过这句话让我们反思工业化的两面性,它既是进步的源泉,也是破坏的根源。他通过这句话揭示了一个时代的模糊性,即人类的天才能够改变世界,但也必须面对这些改变有时带来的黑暗后果。

工业革命时期的纺织城代表了始于 18 世纪的经济和社会变革的一个重要方面。在这些城市中心,纺织业发挥了推动作用,而纺织、纺纱和印染等不同工序的极端分工则促进了纺织业的发展。与重型煤炭和钢铁工业不同的是,由于物流和空间的原因,它们通常位于农村或城市周边地区,而纺织厂则能够利用现有或专门建造的城市建筑的垂直性,最大限度地利用有限的建筑面积。这些工厂成为城市景观的自然组成部分,帮助重新定义了法国北部、比利时和其他地区的城镇,这些地区的人口密度急剧增加。从手工业和原始工业向大规模工业生产的过渡导致许多手工业者破产,转而在工厂工作。纺织品工业化将城镇变成了名副其实的工业大都市,导致了快速且往往是无序的城市化,其特点是在每一个可用的空间都进行无节制的建设。由于工业化提高了生产率,纺织品产量的大幅增长并没有带来工人数量的相应增加。因此,当时纺织城的特点是劳动力极度集中在工厂,工厂成为社会和经济生活的中心,使市政厅或公共广场等传统机构黯然失色。工厂主导了公共空间,不仅决定了城市景观,也决定了社区生活的节奏和结构。这种转变也影响了城镇的社会构成,吸引了从 19 世纪经济增长中获益的商人和企业家。这些新的精英往往支持并投资于工业和住宅基础设施的发展,从而推动了城市的扩张。总之,纺织城体现了工业史的基本篇章,说明了技术进步、社会变革和城市环境重构之间的密切联系。

两种人口发展类型

工业革命导致大量人口从农村迁往城市,不可逆转地改变了欧洲社会。就纺织城而言,农村人口的外流尤为明显。传统上分散在农村家庭或小作坊工作的手工业者和原产业工人被迫聚集到工业城市。这是由于需要靠近工厂,因为工厂的工作结构越来越规范,从家到工作地点之间的长途跋涉变得不切实际。工人集中在城市产生了几种后果。一方面,由于工人靠近生产基地,因此可以更有效地管理和合理安排工作流程,从而在不增加工人数量的情况下实现生产率的激增。事实上,生产技术的创新,如蒸汽机的使用以及纺织和纺纱工序的自动化,在保持或减少所需劳动力的同时,大大提高了产量。在城市,人口的集中也导致了快速的人口密集化和城市化,韦尔维耶(Verviers)就是一个例子。这座比利时纺织城的人口在十九世纪几乎增加了两倍,从最初的 35,000 人增加到世纪末的 100,000 人。城市人口的快速扩张往往导致城市化进程仓促,生活条件艰苦,因为现有的基础设施很少足以应对如此大量的人口涌入。劳动力的集中也改变了城市的社会结构,产生了新的产业工人阶层,并改变了现有的社会经济动态。它还对城市结构产生了影响,为工人建造了住房,扩大了城市服务和设施,发展了以工厂而非传统城市结构为中心的新型社区生活。最终,工业革命时期的纺织城现象说明了工业化对居住模式、经济和整个社会的变革力量。

由于工厂和矿山产生的烟尘和污染而经常被称为 "黑色国家 "的钢铁地区,从另一个侧面说明了工业化对人口和城市发展的影响。黑色国家以煤炭和钢铁工业为中心,而煤炭和钢铁工业是工业革命的重要催化剂。这些地区人口爆炸的原因与其说是每个矿山或工厂工人数量的增加,不如说是新的劳动密集型产业的出现。虽然机械化在不断进步,但尚未取代煤矿和炼铁厂对工人的需求。例如,虽然蒸汽机使矿井通风成为可能,提高了矿井的生产率,但采煤仍然是一项非常费力的工作,需要大量工人。列日等城镇的人口从 5 万增加到 40 万,见证了这种工业扩张。煤田和钢铁厂成为吸引工人寻找工作的中心,导致周边城镇迅速发展。这些工人通常是来自农村或其他工业化程度较低地区的移民,被这些新兴工业创造的就业机会所吸引。这些工业城镇以惊人的速度发展,但往往缺乏必要的规划或基础设施来充分容纳新增人口。结果是生活条件岌岌可危,住房拥挤、不卫生、公共卫生问题和社会矛盾日益加剧。这些挑战最终导致了随后几个世纪的城市和社会改革,但在工业革命期间,这些地区却经历了快速且往往是混乱的转型。

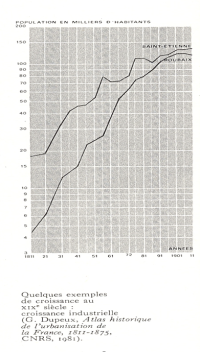

该图显示了圣埃蒂安和鲁贝这两个法国工业史诗中的标志性城市在 1811 年至 1911 年期间的人口增长情况。在这一世纪中,由于工业化的蓬勃发展,这两个城市的人口大幅增长。鲁贝的人口增长尤为显著。该镇以蓬勃发展的纺织业而闻名,居民人数从世纪初的不到 10,000 人增长到世纪末的约 150,000 人。劳动密集型纺织业导致大量农村人口向鲁贝迁移,从根本上改变了鲁贝的社会和城市面貌。圣埃蒂安的人口数量虽然低于鲁贝,但也呈现出类似的上升趋势。作为冶金和武器制造的战略中心,圣艾蒂安对技术工人和非技术工人的需求巨大,从而推动了人口的增长。工业化推动了重大的社会变革,这些小社区蜕变为密集的城市中心就反映了这一点。这种转变并非没有困难:快速城市化导致过度拥挤、住房条件差和健康问题。显然,需要发展适当的基础设施来满足人口日益增长的需求。虽然这些人口的增长刺激了当地经济的发展,但也引发了生活质量和社会差距的问题。圣埃蒂安和鲁贝的演变代表了工业化对小型农村社区转变为大型现代化城市中心的影响,其中既有好处,也有挑战。

工业化导致工业城镇和城市迅速而无序地发展,与同时现代化的大城市形成了明显的对比。比利时的塞拉因(Seraing)等城镇因其钢铁厂和矿山而迅速实现工业化,人口大幅增加,但却没有伴随这种扩张而进行必要的城市规划。这些工业城镇的人口密度与大城市相当,但往往缺乏相应的基础设施和服务。相反,它们的快速发展具有无序扩张的村庄的特征,组织机构简陋,公共服务不足,尤其是在公共卫生和教育方面。由于人口的快速增长,基础设施和公共服务的匮乏就更成问题了。在这些城镇中,对小学、医疗服务和基本基础设施的需求远远超出了当地政府的能力。工业城镇的财政状况往往岌岌可危:它们为建造学校和其他必要的基础设施背负了巨额债务,塞拉因就是一个例子,它直到 1961 年才偿还了最后一笔建校贷款。由于工人工资低,这些城镇的税基也很低,这限制了它们投资进行必要改善的能力。因此,当大城市开始享受现代化的特质--自来水、电力、大学和高效的行政管理时,工业城镇却在努力为居民提供基本服务。这种情况反映了工业时代固有的社会和经济不平等,在工业时代,繁荣和技术进步与大部分劳动人口不稳定和不充分的生活条件并存。

住房条件和卫生

工业革命彻底改变了城市面貌,纺织城就是一个鲜明的例子。这些地区在工业化之前就已经人口稠密,必须迅速适应新一轮的人口流入。这主要是由于纺织工业集中在特定的城市地区,吸引了来自各地的工人。为了解决由此造成的住房短缺问题,城镇不得不对现有住房进行密集化改造。人们往往在建筑物上加盖楼层,利用一切可用的平方米,甚至是狭窄的小巷。这种对城市基础设施的临时改造造成了不稳定的居住条件,因为这些加盖的建筑并不总是考虑到必要的安全性和舒适性。这些城市的基础设施,如卫生、供水和废物管理系统,往往不足以应对人口的快速增长。卫生和教育服务也难以满足日益增长的需求。这种快速的、有时是无政府状态的城市化导致了艰难的生活条件,对居民的健康和福祉造成了长期影响。这些挑战反映了工业革命时期快速变化的城市中经济发展与社会需求之间的矛盾。当时的政府当局往往被规模巨大的变化压得喘不过气来,并竭力资助和实施所需的公共服务,以跟上人口爆炸式增长的步伐。

库伯恩博士是 20 世纪初在比利时塞拉英工作的一名医生。他亲眼目睹了快速工业化对工人及其家庭生活条件造成的影响。库伯恩医生对公共卫生问题和城市卫生有着专业的兴趣,或许也是个人兴趣。当时的医生开始将健康与环境联系起来,特别是不达标的住房会导致疾病的传播。他们往往通过倡导改善城市规划、卫生和住房标准,在改革生活条件方面发挥关键作用。库伯恩博士表明,他关注这些问题,并利用自己的平台提请人们注意工人们被迫生活在不卫生的环境中。

库博恩博士描述了当时工人住房的糟糕状况。在谈到塞拉英时,他写道 他说:"住宅都是按原样建造的,大多数都不卫生,没有总体规划。低矮的下沉式房屋,不通风也不采光;底层只有一个房间,没有人行道,没有地窖;阁楼作为上层;通过一个洞通风,屋顶上安装了一块玻璃;生活用水停滞;没有厕所或厕所不足;过度拥挤和杂乱无章"。他提到房屋建筑简陋,缺乏新鲜空气、自然光和基本的卫生条件,如足够的厕所。这幅图显示了城市规划的缺失和对工人福利的漠视,由于需要在工厂附近安置日益增多的工人阶级,工人们被迫在恶劣的条件下生活。

正如库伯恩博士所描述的那样: "正是在这些不卫生的地方,在这些肮脏的地方,流行病就像猛禽一样扑向它的受害者。霍乱让我们看到了这一点,流感让我们想起了这一点,也许斑疹伤寒会在某一天给我们提供第三个例子",他指出了这些恶劣的生活条件对居民健康造成的灾难性后果。库伯恩博士将不卫生的住房与霍乱、流感和潜在的斑疹伤寒等流行病的传播联系起来。鸷鸟扑向受害者的比喻非常有力,让人联想到工人的脆弱性,他们在不卫生的环境中面对疾病泛滥就像无助的猎物。

这些证词代表了 19 世纪末 20 世纪初欧洲工业城镇的生活状况。它们反映了工业革命的严峻现实,尽管工业革命取得了技术和经济上的进步,但往往忽视了人和社会方面的问题,导致公共卫生问题和明显的社会不平等。这些引文呼吁人们反思城市规划、体面住房和人人享有适当医疗服务的重要性,这些问题在世界许多地方仍然是热门话题。

所谓的 "黑土地 "地区通常与以煤矿开采和炼钢为主的工业区有关,其发展往往迅速而无序。这种无序的发展是城市化加速的结果,在城市化进程中,容纳大量不断增长的劳动力的需求优先于城市规划和基础设施。在许多情况下,这些地区的生活条件极不稳定。工人及其家人往往住在棚户区或匆忙建造的住宅中,很少考虑到耐用性、卫生或舒适度。这些住房往往没有坚实的地基,不仅不卫生,而且很危险,容易倒塌或成为疾病的滋生地。建筑密度大、缺乏通风和采光,以及缺乏自来水和卫生系统等基本基础设施,都加剧了公共卫生问题。改善这些地区的成本过高,特别是考虑到这些地区的面积和现有建筑的质量较差。正如 Kuborn 博士在关于塞拉英的评论中所指出的,建立供水和排污系统需要大量投资,而地方当局往往无力承担。事实上,由于工人工资低,税基小,这些社区用于基础设施投资的资源很少。结果,这些社区发现自己陷入了恶性循环:基础设施不足导致公共卫生和生活质量下降,这反过来又阻碍了改善现状所需的投资和城市规划。最后,唯一可行的解决办法似乎往往是拆除现有建筑并进行重建,但这一过程成本高昂且具有破坏性,而且并非总能实现。

路易-巴斯德在十九世纪中叶发现了微生物并认识到卫生的重要性,这对公共卫生至关重要。然而,这些卫生原则在工业化城市地区的应用因多种因素而变得复杂。首先,无政府主义的城市化,在没有适当规划的情况下进行的开发,导致了不卫生的住房和基本基础设施的缺乏。在已建成的密集城镇中安装供水和排污系统极其困难,而且成本高昂。与规划好的居民区不同,高效的管道网络可以为小范围内的众多居民提供服务,而无序扩张的棚户区则需要铺设数公里长的管道才能连接每一个分散的住宅。其次,废弃的地下采矿造成的地面沉降对新基础设施的完整性构成了巨大风险。这些地面运动很容易损坏或毁坏管道,使为改善卫生状况所做的努力和投资化为乌有。第三,空气污染进一步加剧了健康问题。工厂和熔炉冒出的浓烟使城镇笼罩在一层烟尘和污染物中,这不仅使空气呼吸不健康,而且还导致建筑物和基础设施老化。所有这些因素都证明,在已经建成的工业化城市环境中建立卫生和公共健康标准非常困难,尤其是在仓促开发和缺乏长远规划的情况下。这凸显了城市规划和预测在城市管理中的重要性,尤其是在工业快速发展的背景下。

作为工业革命的后来者,德国的优势在于可以观察和学习比利时和法国等邻国所犯的错误和面临的挑战。这使德国在工业化过程中,特别是在工人住房和城市规划方面,采取了更有条理、更有计划的方法。德国当局实施的政策鼓励为工人建造质量更好的住房,以及更宽阔、更有组织的街道。这与其他地方的工业城市往往混乱和不健康的状况形成了鲜明对比,在其他地方,快速和无序的发展导致居民区过度拥挤和设施简陋。德国做法的一个重要方面是致力于推行更进步的社会政策,承认工人福利对整体经济生产力的重要性。德国的工业企业通常会主动为员工建造住房,并配备花园、浴室和洗衣房等设施,这有助于工人的健康和舒适。此外,德国的社会立法,如奥托-冯-俾斯麦总理在 19 世纪 80 年代推出的医疗保险、意外保险和养老保险法,也有助于为工人及其家庭建立一个安全网。这些改善工人住房和生活条件的努力与预防性社会立法相结合,帮助德国避免了快速工业化带来的一些最坏影响。这也为德国日后成为一个更加稳定的社会和工业大国奠定了基础。

营养不良和工资低

本表提供了 1843 年至 1908 年比利时塞林饮食习惯的历史窗口。每一列对应一个特定年份或时期,不同食物的消费情况用代码表示,以显示它们在当地饮食中的普遍程度。代码范围从 "XXXX "表示几乎完全食用,到 "X "表示较少食用。星号 "*"表示只提及该食物,而 "附属品 "或 "例外、聚会...... "等注释表示偶尔食用或与特定事件有关的食用。问号"? "表示消费不确定或没有记录,而 "质量一般 "则表示某些时候的产品质量较差。对该表的分析揭示了这一时期饮食的几个值得注意的方面。土豆和面包成为基本要素,反映了它们在这一时期欧洲工人阶级饮食中的核心作用。肉类,尤其是水煮牛肉和烤肉的食用频率较低,这可能表明收入或季节性饮食偏好的变化。咖啡和菊苣似乎越来越受欢迎,这可能与人们为应付长时间工作而增加食用兴奋剂有关。猪油和普通脂肪等油脂的摄入表明当时的饮食热量很高,这对于当时繁重的体力劳动是必不可少的。在所研究时期的末期,饮酒量并不确定,这表明饮酒习惯发生了变化,或许是酒精饮料的供应发生了变化。水果、黄油和牛奶的消费量变化不定,这可能反映了食品供应或偏好随时间推移而发生的波动。该表所显示的饮食习惯的变化可能与这一时期的重大社会经济变革有关,如工业化以及交通和分销基础设施的改善。它还表明塞拉英社区的生活水平和社会条件可能有所改善,但这需要进一步分析才能证实。总之,这份表格是了解工业城镇饮食文化的一份宝贵资料,它可以在一定程度上说明工业革命初期城镇居民的健康状况和生活质量。

19 世纪工业城镇市场的兴起是一个缓慢且往往混乱的过程。在这些新形成的城镇或因工业化而迅速扩张的城镇中,商业结构难以跟上人口增长和工人涌入的步伐。杂货店主和店主非常稀少,由于他们的稀缺性和缺乏竞争,他们有能力为食品和日常消费品制定高价。这种情况对工人产生了直接影响,他们中的大多数人已经生活在不稳定的条件下,工资往往不足以满足他们的基本需求。店主通过哄抬物价剥削工人,使工人负债累累。工资低、容易受到经济和健康危害,加剧了这种经济上的不安全感。在这种背景下,公司开始寻找解决方案,以弥补服务和商店的不足,并确保对劳动力的一定程度的控制。其中一个解决方案是卡车系统,这是一种实物支付系统,工人的部分工资以食品或生活用品的形式支付。公司大量购买这些产品,然后重新分配给员工,价格通常由公司自己决定。这种制度的好处是,公司可以保留和控制其劳动力,同时保证某些产品的销路。然而,卡车系统对工人来说有很大的弊端。它限制了工人在消费方面的自由选择,使他们的基本需求依赖于公司。此外,供应的商品可能质量一般,公司定价往往很高,进一步增加了工人的负债。这一制度的引入凸显了公司在当时工人日常生活中的重要性,也说明了他们在独立获取消费品时所面临的困难。这也反映了工业工作的社会和经济层面,即公司不仅是生产场所,也是工人生活的核心角色,影响着他们的食物、住房和健康。

19 世纪认为工人不成熟的观点是当时家长式思想的一个方面,当时的工厂主和社会精英往往认为工人缺乏管理自身福利的纪律和智慧,尤其是在财务方面。阶级偏见以及观察到工人难以摆脱贫困和悲惨的生活环境,强化了这种观点。针对这种看法以及工人的悲惨生活条件,一场关于是否需要最低工资的辩论开始了,最低工资应使工人能够养活自己,而不至于陷入精英们所认为的堕落行为("放荡")。这里的 "放荡 "包括酗酒、赌博或其他被认为无益或有害于社会秩序和道德的活动。最低工资背后的理念是提供基本的经济保障,理论上可以鼓励工人过上更加稳定和 "道德 "的生活。人们假定,如果工人有足够的钱生活,他们就不会倾向于不负责任地花钱。然而,这种方法并不总是考虑到工人阶级生活的复杂现实。低工资、长工时和艰苦的生活条件可能会导致被精英阶层视为放荡的行为,但这也可能是工人应对恶劣生存环境的方式。最低工资运动可以看作是对工人权利的早期承认,也是朝着规范工作迈出的一步,尽管它也带有居高临下和社会控制的色彩。这场辩论为后来关于工人权利、劳动立法和企业社会责任的讨论奠定了基础,这些讨论一直持续到 19 世纪。

恩格尔定律是以德国经济学家恩斯特-恩格尔的名字命名的,它是一项经验观察,指出家庭收入与用于食品的支出比例之间存在反比关系。根据这一定律,一个家庭越贫穷,其有限资源中用于食品等基本需求的比例就越大,因为这些支出是不可压缩的,不能减少到一定程度而不影响生存。这一规律已成为衡量贫困和生活水平的重要指标。如果一个家庭的大部分预算都花在食物上,这往往表明其生活水平较低,因为用于住房、健康、教育和休闲等其他方面的开支所剩无几。19 世纪,在工业革命的背景下,许多工人生活在贫困之中,他们的工资低到无法纳税。这不仅反映了贫困的程度,也反映了政府缺乏财政资源来改善基础设施和公共服务,因为通常需要更广泛的税收基础来为这些发展提供资金。随着时间的推移,随着工业革命的推进和经济的发展,实际工资开始缓慢上升。这一方面是由于新技术和机械化带来了生产力的提高,另一方面也是由于工人们为改善工作条件和提高工资而进行的斗争和提出的要求。这些变化促进了财富的更好分配,降低了食品支出的比例,反映了总体生活水平的提高。

法律并没有规定食品支出的绝对值会随着收入的增加而减少,而是规定其在总预算中所占的相对份额会减少。因此,经济条件较好的个人或家庭绝对可以比经济条件较差的个人或家庭在食品上花费更多的绝对支出,而将总预算中较小的比例用于此类支出。例如,一个低收入家庭的食品支出可能占其总收入的 50%,而一个富裕家庭可能只花 15%。然而,就实际数额而言,富裕家庭在食品上的支出可能比低收入家庭多,原因很简单,因为他们的总收入更高。这一观察结果非常重要,因为它使我们有可能分析和了解按收入划分的消费模式,这对制定经济和社会政策,特别是与税收、粮食补贴和社会援助计划有关的政策至关重要。它还提供了有关人口的社会经济结构以及随着生活水平提高生活方式变化的宝贵信息。

终极审判:工业人口的死亡率

增长悖论

19 世纪是工业革命和经济扩张的时代,在这一时期发生了深刻而又截然不同的变革。一方面,经济大幅增长,技术空前进步。另一方面,在迅速扩张的城市中心,工人的生活条件往往极为艰苦。需要强调的是,这一时期的一个黑暗现实是:快速、无序的城市化(有人称之为 "失控的城市化")导致了不健康的生活条件。为了容纳越来越多的劳动力,工业城镇以疯狂的速度发展,但往往缺乏足够的卫生基础设施和饮用水,导致疾病传播和预期寿命下降。在 19 世纪初的英国城镇、19 世纪 40 年代的法国勒克鲁索、1850-1860 年左右的比利时东部地区或 20 世纪之交的西班牙毕尔巴鄂等城市,工业化伴随着对人类造成的毁灭性后果。工人及其家人往往挤在拥挤不堪、朝不保夕的住房中,在工作和家庭中都暴露在有毒的环境中,预期寿命低至 30 岁,这反映了恶劣的工作和生活条件。城乡之间的反差也很明显。在工业城市遭受苦难的同时,由于经济增长所带来的资源得到了更好的分配,环境的集中度较低、污染较少,农村的生活质量得以改善。这段历史生动地说明了快速、无序的经济发展所带来的人类代价。它强调了在促进增长的同时保护公民健康和福祉的平衡政策的重要性。

工会主义的起源可以追溯到工业革命时期,这一时期的特点是工作条件发生了翻天覆地的变化。面对漫长、艰苦的工作日,而且往往是在危险或不健康的环境下工作,工人们开始联合起来捍卫他们的共同利益。由于限制性立法和雇主的强烈反对,这些首批工会往往被迫在地下运作,他们将自己定位为工人事业的捍卫者,旨在切实改善会员的生活和工作条件。工会斗争集中在几个关键领域。首先,减少过长的工作时间和改善工业环境的卫生条件是核心诉求。其次,工会努力争取工资,使工人不仅能够生存,而且能够过上最起码的舒适生活。工会还努力确保一定程度的工作稳定性,保护工人免遭任意解雇和可避免的职业危害。最后,工会还争取承认结社自由和罢工权等基本权利。尽管面临逆境和阻力,这些运动逐渐赢得了立法方面的进步,开始规范工作世界,为当时工作条件的逐步改善铺平了道路。这样,第一批工会不仅塑造了当时的社会和经济面貌,还为当代工会组织的发展铺平了道路,这些工会组织至今仍在世界各地捍卫工人权利方面发挥着重要作用。

尽管生活条件岌岌可危,但工业城镇的成人死亡率却很低,这可以用自然和社会选择现象来解释。从农村来到工厂工作的外来务工人员往往具有最好的健康状况和最强的应变能力,这些都是改变生活方式和忍受艰苦工业劳动所必需的素质。因此,这些成年人代表了农村人口中的一个子集,其特点是体力充沛、胆识过人。这些特点有利于他们在工作条件恶劣、健康风险高的城市环境中生存。另一方面,儿童和年轻人由于发育不完全,对城市疾病缺乏免疫力,因此更容易受到伤害,也更容易过早死亡。另一方面,在城市工作头几年幸存下来的成年人能够对城市生活条件产生一定的抵抗力。这并不是说他们没有受到不健康环境的有害影响和工厂工作的疲惫要求;但与更年轻、更脆弱的人群相比,他们在这些挑战面前坚持下来的能力反映在相对较低的死亡率上。这种动态是社会和环境因素如何影响人口死亡率模式的一个例子。它还凸显了社会改革和改善工作条件的必要性,尤其是保护社会最弱势群体,特别是儿童的必要性。

环境比工作更重要

在工业革命期间,环境比工作本身具有更大的致命影响,这一观察结果凸显了当时工人的极端生活条件。虽然工厂工作极其艰苦,时间长,工作重复且危险,安全措施少,但最致命的往往是家庭和城市环境。住房条件不卫生,其特点是过度拥挤、缺乏通风、几乎没有或根本没有垃圾处理基础设施以及下水道系统不完善,导致传染病高发。在这种条件下,霍乱、肺结核和伤寒等疾病迅速蔓延。此外,工厂和家庭燃煤造成的空气污染也引发了呼吸道和其他健康问题。狭窄、拥挤的街道,缺乏绿地和清洁的公共空间,以及难以获得清洁的饮用水,都加剧了公共卫生问题。这些有害环境条件的影响往往是直接而明显的,导致流行病和高死亡率,尤其是抵抗疾病能力较弱的儿童和老年人。这凸显了卫生和环境改革的迫切需要,如改善住房、出台公共卫生法、建立卫生基础设施等,以提高城市人口的生活质量和健康水平。

勒夏贝尔法》以提出该法的法国律师和政治家伊萨克-勒夏贝尔命名,是法国大革命后的一部标志性法律。该法于 1791 年颁布,旨在废除旧制度下的行会以及任何形式的专业协会或工人和手工业者团体。历史背景对于理解这部法律的原因非常重要。法国大革命的目标之一是摧毁封建结构和特权,包括与行会和公司相关的特权,因为它们控制着行业准入,可以制定价格和生产标准。本着废除特权的精神,勒沙佩利埃的法律旨在解放劳动力,促进市场面前人人平等。该法还禁止联盟,即工人或雇主之间为确定工资或价格而达成的协议。从这个意义上说,它反对工人的第一次团结运动,因为这可能会威胁到革命者所倡导的贸易和工业自由。然而,由于禁止工人之间任何形式的联合,法律也严重限制了工人维护自身利益和改善工作条件的能力。直到 1884 年《瓦尔德克-卢梭法》(Waldeck-Rousseau law)撤销了对工人联合的禁令,并授权成立工会,工会才在法国合法发展起来。

19 世纪向工业地区的移民往往是一种自然选择现象,最坚韧、最富有冒险精神的人离开家乡寻找更好的经济机会。这些人由于体质较强,尽管在工厂和矿井中工作条件极端恶劣,身体过早损耗,但他们的预期寿命略高于普通人。过早衰老是艰苦的工业工作的直接后果。长期疲劳、职业病和暴露在危险环境中意味着工人身体 "衰老 "得更快,并遭受通常与老年人相关的健康问题。对于工人阶级家庭的子女来说,情况则更为悲惨。他们容易生病,再加上恶劣的卫生条件,大大增加了婴儿死亡的风险。受污染的饮用水是导致痢疾和霍乱等疾病的主要原因,这些疾病会导致脱水和致命的腹泻,尤其是对幼儿而言。食品保存也是一个大问题。牛奶等新鲜食品必须从农村运往城镇,如果没有现代冷藏技术,这些食品就会迅速变质,使消费者面临食物中毒的危险。这对儿童尤其危险,因为他们的免疫系统正在发育,对食源性感染的抵抗力较弱。因此,尽管成年移民身体强壮,但工业区的环境和职业条件导致了高死亡率,尤其是在儿童等最脆弱人群中。

霍乱疫情

霍乱是一个鲜明的例子,说明传染病如何在人口流动和国际贸易的推动下在全球范围内传播。19 世纪,霍乱大流行说明了世界联系的日益紧密,同时也说明了当时医学认识和公共卫生的局限性。霍乱的传播始于英国对印度的殖民统治。霍乱是由霍乱弧菌引起的,通过商船和军队的移动,沿着当时的主要贸易和军事路线传播。国际贸易的增加和交通网络的密集化使霍乱迅速蔓延到世界各地。1840 年至 1855 年,在第一次全球霍乱大流行期间,霍乱沿着一条路线从印度蔓延到亚洲其他地区、俄罗斯,最后到达欧洲和美洲。这些大流行袭击了整个城市,造成大量死亡,加剧了人们对外国人的恐惧和鄙视,尤其是当时被视为疾病传播媒介的亚洲人。非欧洲社会的文化优越感和 "野蛮 "观念助长了这种鄙视。在欧洲,这些观念常常被用来为殖民主义和帝国主义政策辩护,理由是欧洲人将 "文明 "和 "现代性 "带到了世界上被认为落后或野蛮的地区。霍乱还推动了公共卫生领域的重大进步。例如,通过对霍乱流行病的研究,英国医生约翰-斯诺(John Snow)在十九世纪五十年代证明了霍乱是通过被污染的水传播的,这一发现促使饮用水和卫生系统得到了重大改善。

19 世纪欧洲的经济增长和社会变革伴随着对现代化后果的恐惧和不确定性。随着城市化进程的加快、城市人口密度的增加以及卫生条件的恶化,欧洲社会面临着新的健康风险。现代性使 "弱者 "得以生存的理论广为流传,反映了受达尔文适者生存思想影响的对世界的理解。这种观点加剧了人们的担忧,即如果传染病在那些被认为抵抗力较弱的人群中传播,人口可能会 "退化"。媒体对流行病的报道在公众对健康风险的认识中起着至关重要的作用。霍乱来袭或某一城镇出现首例霍乱患者的消息往往伴随着一种紧迫感和焦虑感。当时的报纸和大报刊登了这些信息,加剧了人们的恐惧,有时甚至是恐慌。这种疾病还凸显了明显的社会不平等。霍乱对穷人的影响尤为严重,他们的生活条件更加岌岌可危,无法负担良好的卫生条件或充足的食物。社会阶层之间的死亡率差异凸显了健康的社会决定因素的重要性。至于通过丰富的饮食来抵御霍乱,胃酸杀死霍乱病毒的观点部分是正确的,因为正常的胃酸pH值是抵御霍乱弧菌定植的一个因素。然而,这并不是吃肉与吃面包和土豆的问题。事实上,营养不良或饥饿的人更容易患病,因为他们的免疫系统被削弱,对感染的自然防御能力较弱。必须强调的是,霍乱不是由病毒引起的,而是由细菌引起的,微生物在胃中的存活取决于各种因素,包括摄入的感染负荷和人的总体健康状况。这些流行病迫使各国政府和社会加强对公共卫生的关注,从而对改善生活条件、卫生和饮用水基础设施进行投资,最终减少此类疾病的影响。

The great epidemics that struck France and other parts of Europe after the revolutions of 1830 and 1848 took place against a backdrop of profound political and social upheaval. These devastating diseases were often perceived by the underprivileged classes as scourges exacerbated, or even provoked, by the miserable living conditions in which they were forced to live, often close to urban centres undergoing rapid expansion and industrialisation. In such a climate, it is not surprising that the suspicion and anger of the working classes was directed at the bourgeoisie, which was accused of negligence and even malice. Conspiracy theories such as the accusation that the bourgeoisie sought to "poison" or suppress "popular fury" through disease resonated with a population desperate for explanations for its suffering. In Russia, during the reign of the Tsar, demonstrations triggered by the distress caused by epidemics were put down by the army. These events reflect the tendency of the authorities of the time to respond to social unrest with force, often without addressing the root causes of discontent, such as poverty, health insecurity and lack of access to basic services. These epidemics highlighted the links between health conditions and social and political structures. They have shown that public health problems cannot be dissociated from people's living conditions, particularly those of the poorest classes. Faced with these health crises, pressure mounted on governments to improve living conditions, invest in health infrastructure and implement more effective public health policies. These periods of epidemics therefore also played a catalytic role in the evolution of political and social thought, underlining the need for greater equality and for governments to take better care of their citizens.

Nineteenth-century doctors were often at the heart of health crises, acting as figures of trust and knowledge. They were seen as pillars of the community, not least because of their commitment to the sick and their scientific training, acquired in higher education establishments. These health professionals had great influence and their advice was generally respected by the population. Before Louis Pasteur revolutionised medicine with his germ theory in 1885, understanding of infectious diseases was very limited. Doctors of the time were unaware of the existence of viruses and bacteria as pathogens. Despite this, they were not devoid of logic or method in their practice. When faced with diseases such as cholera, doctors used the knowledge and techniques available at the time. For example, they carefully observed the evolution of symptoms and adapted their treatment accordingly. They tried to warm patients during the "cold" phase of cholera, characterised by cold, bluish skin due to dehydration and reduced blood circulation. They also tried to fortify the body before the onset of the "last phase" of the disease, often marked by extreme weakness, which could lead to death. Physicians also used methods such as bloodletting and purging, which were based on medical theories of the time but are now considered ineffective or even harmful. However, despite the limitations of their practice, their dedication to treating patients and rigorously observing the effects of their treatments testified to their desire to combat disease with the tools at their disposal. The empirical approach of doctors of this era contributed to the accumulation of medical knowledge, which was subsequently transformed and refined with the advent of microbiology and other modern medical sciences.

Georges-Eugène Haussmann, known as Baron Haussmann, orchestrated a radical transformation of Paris during the Second Empire, under the reign of Napoleon III. His task was to remedy the pressing problems of the French capital, which was suffering from extreme overcrowding, deplorable sanitary conditions and a tangle of alleyways dating back to the Middle Ages that no longer met the needs of the modern city. Haussmann's strategy for revitalising Paris was comprehensive. He began by taking measures to clean up the city. Before his reforms, Paris struggled with plagues such as cholera, exacerbated by narrow streets and a poor sewage system. He introduced an innovative sewage system that greatly improved public health. Haussmann then focused on improving infrastructure by establishing a network of wide avenues and boulevards. These new thoroughfares were not just aesthetically pleasing but functional, improving the circulation of air and light and making it easier to get around. At the same time, Haussmann rethought the city's urban planning. He created harmonious spaces with parks, squares and alignments of facades, giving Paris the characteristic appearance we know today. However, this process had major social repercussions, notably the displacement of the poorest populations to the outskirts. The renovation work led to the destruction of many small businesses and precarious dwellings, forcing the poorer classes to move to the suburbs. These changes provoked mixed reactions among Parisians at the time. While the bourgeoisie might have feared social unrest and viewed with apprehension the presence of what they saw as the "dangerous classes", Haussmann's ambition was also to make the city more attractive, safer and better adapted to the times. Nevertheless, the cost and social consequences of Haussmann's work were a source of controversy and intense political debate.

The "social question"

During the 19th century, with the rise of industrial capitalism, social structures underwent radical changes, replacing the old hierarchy based on nobility and blood with one based on social status and wealth. A new bourgeois elite emerged, made up of individuals who, having succeeded in the business world, acquired the wealth and social credit deemed necessary to govern the country. This elite represented a minority who, for a time, held a monopoly on the right to vote, being considered the most capable of taking decisions for the good of the nation. The workers, on the other hand, were often seen in a paternalistic light, as children incapable of managing their own affairs or resisting the temptations of drunkenness and other vices. This view was reinforced by the moral and social theories of the time, which emphasised temperance and individual responsibility. Fear of cholera, a dreadful and poorly understood disease, fuelled a range of popular beliefs, including the idea that stress or anger could induce illness. This belief contributed to a relative calm among the working classes, who were wary of strong emotions and their potential to cause plagues. In the absence of a scientific understanding of the causes of such illnesses, theories abounded, some of them based on myth or superstition. In this environment, the bourgeoisie developed a form of paranoia about working-class suburbs. The urban peripheries, often overcrowded and unhealthy, were seen as hotbeds of disease and disorder, threatening the stability and cleanliness of the more sanitised urban centres. This fear was accentuated by the contrast between the living conditions of the bourgeois elite and those of the workers, and by the perceived threat to the established order posed by popular gatherings and revolts.

Buret was a keen observer of the living conditions of the working class in the 19th century, and his analysis reflects the social anxieties and criticisms of an era marked by the Industrial Revolution and rapid urbanisation: "If you dare to enter the cursed districts where [the working-class population] live, you will see at every step men and women withered by vice and misery, half-naked children rotting in filth and suffocating in dayless, airless rooms. There, in the home of civilisation, you will meet thousands of men who, by dint of stupefaction, have fallen back into the savage life; there, finally, you will see misery in such a horrible aspect that it will inspire more disgust than pity, and that you will be tempted to see it as the just punishment for a crime [...]. Isolated from the nation, placed outside the social and political community, alone with their needs and their miseries, they are agitating to get out of this frightening solitude, and, like the barbarians to whom they have been compared, they may be plotting an invasion".

The strength of this quotation lies in its graphic and emotional depiction of poverty and human degradation in the working-class districts of industrial cities. Buret uses shocking imagery to elicit a reaction from the reader, depicting scenes of degradation that stand in stark contrast to the ideal of progress and civilisation held by the times. By describing working-class neighbourhoods as "cursed" and evoking images of men and women "withered by vice and misery", he draws attention to the inhuman conditions created by the economic system of the time. The reference to "half-naked children rotting in the dirt" is particularly poignant, reflecting a cruel social reality in which the most vulnerable, children, were the first victims of industrialisation. The reference to "dayless, airless rooms" is reminiscent of the insalubrious, overcrowded dwellings in which working-class families were crammed. Buret also highlights the isolation and exclusion of workers from the political and social community, suggesting that, deprived of recognition and rights, they could become a subversive force, compared to "barbarians" plotting an "invasion". This metaphor of invasion suggests a fear of workers' revolt among the ruling classes, who feared that the distress and agitation of the workers would turn into a threat to the social and economic order. In its historical context, this quotation illustrates the deep social tensions of the 19th century and offers a scathing commentary on the human consequences of industrial modernity. It invites reflection on the need for social integration and political reform, recognising that economic progress cannot be disconnected from the well-being and dignity of all members of society.