Von der Politik des großen Knüppels zur Politik der guten Nachbarschaft

Nach einem Kurs von Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Amerika am Vorabend der Unabhängigkeit ● Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten ● Die Verfassung der USA und die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ● Die haitianische Revolution und ihre Auswirkungen auf den amerikanischen Kontinent ● Die Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten ● Lateinamerika um 1850: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik ● Der Norden und der Süden der Vereinigten Staaten um 1850: Einwanderung und Sklaverei ● Der Amerikanische Bürgerkrieg und der Wiederaufbau: 1861 - 1877 ● Der (Wieder-)Vereinigten Staaten: 1877 - 1900 ● Regime der Ordnung und des Fortschritts in Lateinamerika: 1875 - 1910 ● Die mexikanische Revolution: 1910 - 1940 ● Die amerikanische Gesellschaft in den 1920er Jahren ● Die Große Depression und der New Deal: 1929 - 1940 ● Von der Politik des großen Knüppels zur Politik der guten Nachbarschaft ● Staatsstreiche und lateinamerikanische Populismen ● Die Vereinigten Staaten und der Zweite Weltkrieg ● Lateinamerika während des Zweiten Weltkriegs ● Die US-Nachkriegsgesellschaft: Kalter Krieg und die Gesellschaft des Überflusses ● Der Kalte Krieg in Lateinamerika und die kubanische Revolution ● Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten

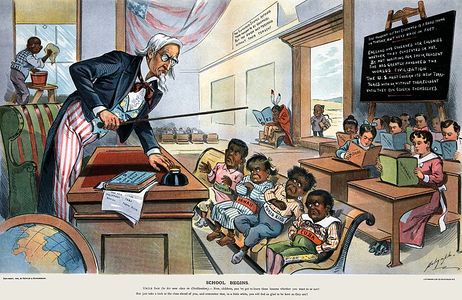

Im Zuge des Spanisch-Amerikanischen Krieges von 1898, bei dem die USA Gebiete wie Kuba, Puerto Rico, Guam und die Philippinen eroberten, wurde eine neue Ära der imperialen Macht der USA eingeleitet. Dieser historische Konflikt, der von einer bedeutenden territorialen Expansion gekennzeichnet war, signalisierte den Aufstieg der USA auf der Weltbühne.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die amerikanische Präsenz in der westlichen Hemisphäre stark spürbar. Mit zunehmendem Reichtum und wachsender militärischer Macht verfolgten die USA eine interventionistische Politik, die häufig mit der Notwendigkeit begründet wurde, die wirtschaftlichen Interessen der USA zu schützen und die regionale Stabilität zu wahren. Nationen wie Mexiko, Honduras und Nicaragua waren Schauplätze amerikanischer Interventionen, wodurch eine Machtdynamik entstand, die die "Big Stick"-Doktrin von Präsident Theodore Roosevelt widerspiegelte.

Die politische und soziale Landschaft der USA begann sich jedoch in den 1920er Jahren zu verändern. Mit internen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu kämpfen, fegte eine Welle des Isolationismus über die Nation hinweg. Der frühere Interventionismus hatte in ganz Lateinamerika zu weit verbreiteter Feindseligkeit und Ressentiments geführt, und die öffentliche Stimme in den USA forderte einen Rückzug und eine Neubewertung der internationalen Verpflichtungen.

Vor diesem Hintergrund entstand unter Präsident Herbert Hoover die Politik des "Good Neighbor", die unter Franklin D. Roosevelt maßgeblich weiterentwickelt wurde. Unter Abkehr vom interventionistischen Ansatz betonte diese neue Richtlinie die Bedeutung der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität von Nachbarnationen. Die USA traten in eine Ära der Diplomatie und Kooperation ein und markierten damit einen radikalen Abschied von der Aggressivität und dem Interventionismus, die die vorherigen Jahrzehnte geprägt hatten.

Geschichte der Politik des "bick stick" und der guten Nachbarschaft[modifier | modifier le wikicode]

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die territoriale Expansion der Vereinigten Staaten von verschiedenen Faktoren angetrieben und führte zu einer Zeit der raschen Transformation und des bemerkenswerten Wachstums. Diese Expansion nach Westen und Süden war nicht nur ein Spiegelbild des Wirtschaftswachstums, sondern auch der greifbaren Verwirklichung der Ideologie des "manifesten Schicksals". Der unersättliche wirtschaftliche Bedarf an fruchtbarem Ackerland, neuen Handelsrouten und unerforschten natürlichen Ressourcen war ein entscheidender Motor für die Expansion. Inmitten der industriellen Revolution war der Zugang zu neuen Ressourcen und Märkten zwingend erforderlich, um das rasante Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der Nation zu unterstützen. Die Erkundung und Annektierung neuer Gebiete war nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch ein Beweis für die Stärke und Kühnheit der jungen Nation. Gleichzeitig spielten die politischen Ambitionen der amerikanischen Führer und das Streben nach einem stärkeren nationalen und internationalen Ansehen eine zentrale Rolle bei dieser Expansion. Jedes neu erworbene Territorium trug dazu bei, die Präsenz der USA auf der Weltbühne zu stärken und zeugte von ihrer wachsenden Macht und ihrem Einfluss. Auf ideologischer Ebene beeinflussten die Vorstellung vom amerikanischen Exzeptionalismus und der Glaube an ein "manifest destiny" diese Ära der Expansion stark. Die Nation wurde von der Überzeugung angetrieben, dass die Vereinigten Staaten von der Vorsehung auserwählt worden waren, um ihren Einfluss, ihre Demokratie und ihre Zivilisation über den Kontinent auszudehnen. Dieser Elan wurde auch durch den Pioniergeist der Bürger verstärkt, die von der Verheißung neuer Möglichkeiten, der Aussicht auf Landbesitz und dem Abenteuer, das der Eroberung der Grenze innewohnte, angezogen wurden. Die schnelle Expansion war jedoch nicht frei von Konflikten und Kontroversen. Die Eroberung des Westens und die Ausdehnung nach Süden waren mit massiven Umsiedlungen der indigenen Bevölkerung verbunden und verschärften die Spannungen um die Frage der Sklaverei, die schließlich im Amerikanischen Bürgerkrieg gipfelten. Der "Trail of Tears" und andere Ungerechtigkeiten, die indigenen Völkern widerfahren sind, markieren ein dunkles Kapitel dieser historischen Periode.

Krieg war ein Schlüsselinstrument der territorialen Expansion der USA im 19. Jahrhundert, wobei der Mexikanisch-Amerikanische Krieg ein eindrucksvolles Beispiel für dieses Phänomen ist. Diese militärische Konfrontation, die weitgehend durch Gebietsansprüche und Expansionsbestrebungen motiviert war, hat die Landkarte Nordamerikas neu geformt. Dem 1846 entfachten Krieg war die Annexion von Texas durch die USA vorausgegangen, ein Akt, der aufgrund von Grenzstreitigkeiten zu Spannungen mit Mexiko führte. Das umstrittene Gebiet, das reich und strategisch wertvoll war, wurde zum Brennpunkt der amerikanischen und mexikanischen Ambitionen. Verhandlungsversuche erwiesen sich als erfolglos und führten unweigerlich zu einem bewaffneten Konflikt. Dieser Konflikt war von einer Reihe von Schlachten geprägt, in denen die US-Streitkräfte systematisch über mexikanisches Territorium vorrückten. Dank ihrer militärischen Überlegenheit und ihrer effektiven Strategien konnten die USA entscheidende Siege erringen. Im Jahr 1848 endete der Krieg mit der Unterzeichnung des Vertrags von Guadalupe Hidalgo, eines Abkommens, das nicht nur den amerikanischen Sieg besiegelte, sondern auch eine beträchtliche territoriale Expansion erleichterte. Durch diesen Vertrag trat Mexiko ein großes Gebiet an die Vereinigten Staaten ab, das moderne Staaten wie Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und Teile von Colorado, Wyoming, Kansas und Oklahoma umfasste. Dieser Erwerb erweiterte die US-Grenze erheblich und ebnete den Weg für eine neue Welle der Kolonisierung und Erforschung. Der amerikanisch-mexikanische Krieg spiegelt somit die Komplexität und Intensität der Expansionsbestrebungen der USA wider. Er zeigt, wie territoriale Ambitionen, die durch Ideologien wie das Manifest Destiny und den amerikanischen Exzeptionalismus verschärft wurden, zu bedeutenden Konflikten und territorialen Neuausrichtungen geführt haben. Dieses Kapitel der amerikanischen Geschichte beeinflusst auch heute noch die bilateralen Beziehungen und die regionale Dynamik im heutigen Nordamerika.

Der Kauf von Louisiana im Jahr 1803 stellt einen bedeutenden Schritt im Expansionspfad der USA dar und unterstreicht die nationale Strategie, Territorien nicht nur durch Konflikte, sondern auch durch Diplomatie und Handel zu erwerben. Dieses historische Ereignis veranschaulicht die Komplexität und Multifaktizität der Methoden, mit denen die Grenzen der Nation erweitert wurden. Im damaligen internationalen Kontext stand Frankreich unter der Herrschaft von Napoleon Bonaparte vor enormen finanziellen und militärischen Herausforderungen. Auf der anderen Seite des Atlantiks waren die Vereinigten Staaten, eine junge und schnell wachsende Nation, begierig darauf, sich auszudehnen und den Zugang zum Mississippi zu sichern, um den Handel und die Expansion nach Westen zu fördern. Der von Präsident Thomas Jefferson vermittelte Verkauf Louisianas war ein 15-Millionen-Dollar-Geschäft, das die Größe der Vereinigten Staaten über Nacht verdoppelte. Er bedeutete nicht nur einen diplomatischen Triumph, sondern eröffnete auch riesige Landstriche für die Erforschung, Besiedlung und wirtschaftliche Entwicklung. Staaten wie Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma und andere wurden durch diesen Erwerb geformt und veränderten die politische und geografische Landschaft der Vereinigten Staaten radikal. Dieser entscheidende Moment in der amerikanischen Geschichte zeigt, welche Macht diplomatische Verhandlungen und Handelsgeschäfte bei der Verwirklichung der territorialen Ambitionen einer Nation haben. Er verkörpert auch die Chancen und Herausforderungen, die mit der schnellen Integration neuer Gebiete und unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen verbunden sind. Heute wird der Kauf Louisianas oft als frühes und einflussreiches Beispiel für die amerikanische Expansion angeführt und veranschaulicht eine Ära, in der die Möglichkeiten und Bestrebungen so weitreichend waren wie das neu erworbene Gebiet selbst.

Kolonisierung und Bevölkerungswanderung waren entscheidende Instrumente bei der Expansion der USA und ergänzten Kriege und Gebietserwerbungen. Die Bewegung entlang des Oregon Trail ist ein beredtes Beispiel dafür, wie die Migration der Bürger direkt zur territorialen Expansion des Landes beitrug. In den 1840er und 1850er Jahren machten sich Tausende von amerikanischen Siedlern, angetrieben von der Verheißung wirtschaftlicher Möglichkeiten und der Verlockung riesiger fruchtbarer Landstriche, auf die beschwerliche, aber vielversprechende Reise entlang des Oregon Trails. Diese Massenmigration in den pazifischen Nordwesten war nicht nur ein demografisches Phänomen, sondern auch eine konkrete Manifestation des Glaubens an das "manifeste Schicksal" - die Vorstellung, dass die Amerikaner dazu bestimmt waren, den nordamerikanischen Kontinent zu besetzen und zu beherrschen. Der Migrationsstrom nach Oregon und in andere westliche Gebiete war nicht ohne Herausforderungen. Die Pioniere waren mit schwierigem Gelände, unvorhersehbaren Wetterbedingungen und den Gefahren, die das Leben an der Grenze mit sich bringt, konfrontiert. Dennoch nährten das Streben nach einem besseren Leben und die Aussicht auf wirtschaftlichen Wohlstand die Entschlossenheit der Siedler und ihr Engagement für die Expansion nach Westen. Die zunehmende Präsenz amerikanischer Siedler im pazifischen Nordwesten erleichterte im Laufe der Zeit die Annektierung dieser Gebiete durch die USA. Dabei handelte es sich nicht einfach um einen politischen oder militärischen Akt, sondern um eine schrittweise Integration, die durch die Besiedlung und die Ansiedlung von Gemeinden erleichtert wurde.

Die Monroe-Doktrin und das Destiny Manifesto bildeten die Eckpfeiler der amerikanischen Außenpolitik und territorialen Expansion im 19. Sie verkörpern die Bestrebungen, Überzeugungen und Strategien, die die Umwandlung der Vereinigten Staaten in eine mächtige und ausgedehnte Nation leiteten. Die Monroe-Doktrin, die 1823 von Präsident James Monroe verkündet wurde, war in dem Ziel verankert, die Unabhängigkeit der neu unabhängigen Nationen in Lateinamerika vor jeglichen europäischen Ernte- oder Interventionsversuchen zu bewahren. Sie erklärte, dass jeder Versuch der europäischen Mächte, in der westlichen Hemisphäre zu intervenieren, als aggressiver Akt betrachtet würde, der eine amerikanische Antwort erfordere. Obwohl sie durch den Wunsch motiviert war, die Nationen Lateinamerikas zu schützen, symbolisierte sie auch die Bekräftigung des amerikanischen Einflusses und der Autorität in der westlichen Hemisphäre. Das Destiny Manifesto war andererseits eher eine ideologische Überzeugung als eine offizielle Politik. Sie entstand um 1840 und vertrat die Ansicht, dass die Vereinigten Staaten von der göttlichen Vorsehung dazu bestimmt seien, sich von Küste zu Küste auszudehnen und Freiheit, Demokratie und Zivilisation zu verbreiten. Dieser Glaube nährte den Enthusiasmus und die moralische Rechtfertigung für die Expansion nach Westen und führte zur Besiedlung von Territorien, zu Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung und zu Kriegen, um neue Gebiete zu erobern. Zusammen gestalteten diese Doktrinen eine Epoche der energischen Expansion. Die Monroe-Doktrin legte den Grundstein für eine Außenpolitik, die auf regionale Hegemonie ausgerichtet war, während das Manifesto Destiny den ideologischen Treibstoff für die innere Expansion und die Umgestaltung der nationalen Landschaft lieferte. Die Auswirkungen dieser Doktrinen hallen bis heute nach. Sie haben nicht nur die territorialen Konturen der Vereinigten Staaten geformt, sondern auch die nationale Psyche beeinflusst und den Glauben an den amerikanischen Exzeptionalismus und die Sonderrolle des Landes in der Welt eingeflößt. Sie sind nach wie vor Referenzpunkte, um die Dynamik der amerikanischen Innen- und Außenpolitik und die historische Entwicklung der Nation zu verstehen.

Die Monroe-Doktrin war ein zentrales Element bei der Formulierung der amerikanischen Außenpolitik des 19. Jahrhunderts. Präsident James Monroe artikulierte sie als Reaktion auf das damalige internationale Umfeld, das durch die Dynamik der Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika und die Ambitionen der europäischen Mächte gekennzeichnet war. Die genaue Artikulation dieser Doktrin fiel mit einer Zeit zusammen, in der Lateinamerika in Aufruhr war und von Bewegungen erschüttert wurde, die sich vom europäischen Kolonialjoch befreien wollten. Die USA, die sich ihrer Position und ihrer strategischen Interessen bewusst waren, gaben diese Doktrin heraus, um nicht nur die neu unabhängigen Nationen zu unterstützen, sondern auch um ihre Einflusssphäre auf dem Kontinent zu behaupten. Im Zentrum der Monroe-Doktrin stand die implizite Idee, dass die europäischen Mächte aus der westlichen Hemisphäre ausgeschlossen werden sollten. Jeder Versuch einer Rekolonisierung oder Intervention würde nicht nur als Bedrohung für die unabhängigen Nationen Lateinamerikas, sondern auch als direkte Aggression gegen die Vereinigten Staaten ausgelegt werden. Es war eine gewagte Aussage, die den Aufstieg der USA als Regionalmacht und ihre Absicht, die politische und geopolitische Ordnung der Neuen Welt zu gestalten, unterstrich. Die Monroe-Doktrin wurde auch durch die große Entfernung zwischen Europa und Amerika sowie durch das britische Engagement für eine europäische Nichtintervention erleichtert - ein gemeinsames Interesse, das sich aus den britischen Handelsambitionen in der Region ergab. Die Royal Navy, die mächtigste Seestreitkraft der damaligen Zeit, war ein unerklärter Trumpf, der die Doktrin untermauerte. Im Laufe der Zeit wurde die Monroe-Doktrin zu einem Grundprinzip der amerikanischen Außenpolitik, das sich weiterentwickelte und an die sich ändernden Umstände anpasste. Sie bekräftigte nicht nur die Position der USA als dominierende Kraft in der westlichen Hemisphäre, sondern legte auch den Grundstein für künftige Interventionen und Beziehungen zu den Nationen Lateinamerikas und der Karibik. Obwohl sie also in einem bestimmten Kontext formuliert wurde, überdauerten ihre Wirkung und Resonanz die Zeiten und beeinflussten Interaktionen und Politik weit über das 19. Jahrhundert hinaus.

Das Manifest Destiny war eine ideologische Triebkraft, die die ungestüme Expansion der Vereinigten Staaten in ganz Nordamerika im 19. Jahrhundert einrahmte und rechtfertigte. Es war eine Überzeugung, die in der Vorstellung verwurzelt war, dass die Nation auserwählt war und einen göttlichen Auftrag hatte, ihre Grenzen zu erweitern, ihre demokratischen Werte zu verbreiten und den Kontinent nach ihrem Bild zu formen. Wie das Manifest Destiny die spezifische Politik und das Handeln der Vereinigten Staaten beeinflusste, lässt sich an Schlüsselereignissen aus dieser Zeit ablesen. Die Annexion von Texas beispielsweise wurde zum Teil durch diesen Glauben an eine außergewöhnliche Mission gerechtfertigt. Nachdem Texas 1836 seine Unabhängigkeit von Mexiko erlangt hatte, wurde es zu einer unabhängigen Republik. Der Beitritt zu den USA war jedoch ein heiß diskutiertes Thema, und das Manifesto Destiny lieferte 1845 eine moralische und ideologische Rechtfertigung für die Annexion. Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg (1846-1848) ist ein weiteres Beispiel, in dem das Manifest Destiny herangezogen wurde. Die USA, die von ihrem göttlichen Recht auf Expansion überzeugt waren, sahen den Konflikt als Gelegenheit, ihre Gebiete nach Westen auszudehnen. Der Vertrag von Guadalupe Hidalgo, der den Krieg beendete, bestätigte nicht nur die Annexion von Texas, sondern trat auch wichtige Gebiete Mexikos an die USA ab, darunter Kalifornien und New Mexico. Auch die Besiedlung des amerikanischen Westens wurde von dieser Ideologie inspiriert. Die Pioniere, die harten Bedingungen trotzten und in unerforschte Gebiete vordrangen, wurden oft von dem Glauben getrieben, dass sie Teil einer größeren Mission waren, die Zivilisation in eine wilde Landschaft meißelten und das offensichtliche Schicksal der Nation erfüllten.

Die Monroe-Doktrin und die Manifeste Bestimmung funktionierten komplementär, um den Weg der amerikanischen Nation zu formen, indem sie nicht nur ihre physischen Grenzen, sondern auch ihre Identität und ihre Rolle auf der Weltbühne formten. Die Monroe-Doktrin fungierte als Bollwerk, eine defensive Erklärung gegen europäische Übergriffe, und bekräftigte die amerikanische Souveränität und den Einfluss in der westlichen Hemisphäre. Es war eine Bestätigung von Macht und Kontrolle, die eine Doktrin der Nichteinmischung etablierte, die zwar anfänglich in ihrer tatsächlichen Anwendung eingeschränkt war, aber die Grundlage für eine robustere Behauptung der regionalen Hegemonie legte. Damit positionierten sich die USA nicht nur als Hüter ihrer eigenen Sicherheit und Souveränität, sondern auch als impliziter Beschützer der lateinamerikanischen Nationen vor dem europäischen Kolonialismus. Die Manifest Destiny hingegen war in ihrem Kern expansiver und proaktiver. Sie begnügte sich nicht damit, die bestehenden Grenzen zu verteidigen, sondern versuchte, diese auszudehnen, getrieben von einem fast mystischen Glauben an die Ordnung der Vorsehung. Sie injizierte einen moralischen und ideologischen Impuls in die Expansionsbemühungen und verwandelte Eroberung und Kolonisierung in einen fast spirituellen Imperativ. Jedes neu eroberte Gebiet, jede verschobene Grenze wurde nicht nur als materieller Gewinn, sondern auch als Erfüllung des göttlichen Schicksals der Nation gesehen. In Synergie formten diese Doktrinen eine politische und ideologische Landschaft, die Amerika im 19. Jahrhundert definierte und die Saat für seine Macht und seinen Einfluss im 20. Jahrhundert und darüber hinaus legte. Sie haben Kriege, Übernahmen und Politiken angeheizt, die die Grenzen Amerikas vom Atlantik bis zum Pazifik ausgedehnt und die USA zur unangefochtenen Weltmacht gemacht haben. In ihrem Gefolge haben sie ein Erbe komplexer und manchmal kontroverser Themen hinterlassen, die von der Gerechtigkeit und den Rechten indigener Völker bis hin zum Umgang mit Macht und Einfluss in globalem Maßstab reichen. Auf ihre eigene Weise veranschaulichen die Monroe-Doktrin und das Destiny Manifesto die dynamische Spannung zwischen Schutz und Expansion, zwischen der Verteidigung des Erreichten und dem Streben nach mehr, die die Außen- und Innenpolitik der Vereinigten Staaten über die Zeit hinweg immer wieder antreibt. Sie verkörpern die Mischung aus Pragmatismus und Idealismus, Realismus und Romantik, die die amerikanische Geschichte und Identität so oft geprägt hat.

Durch eine Kombination aus militärischen, diplomatischen und volksnahen Mitteln gelang es den USA, ein Gebiet zu formen, das sich von einem Ozean zum anderen erstreckt, und damit den Grundstein für eine kontinentale Macht zu legen. Der amerikanisch-mexikanische Krieg war ein Schlüsselereignis in diesem Prozess. Als militärischer Konflikt führte er zum substanziellen Erwerb von Territorien im Süden und Westen, wodurch reiche und vielfältige Regionen in die Union integriert wurden. Jede gewonnene Schlacht und jeder unterzeichnete Vertrag war nicht einfach nur ein militärischer Sieg, sondern ein weiterer Schritt zur Verwirklichung der Vision eines ausgedehnten und vereinten Amerikas. Der Kauf von Louisiana war zwar eine friedliche Transaktion, aber auch von geopolitischen und militärischen Implikationen geprägt. Die Ausdehnung der Gebiete jenseits des Mississippi verdoppelte nicht nur die Größe des Landes, sondern positionierte die USA auch als eine Macht, mit der man rechnen musste, die zu gewagten Verhandlungen und strategischer Expansion fähig war. Die Besiedlung des amerikanischen Westens war zwar weniger formell und strukturiert als Kriege und diplomatische Abkommen, aber vielleicht die organischste und unbezwingbarste. Sie wurde vom Willen des Einzelnen angetrieben, von der Energie der Familien und Gemeinschaften, die nach einem besseren Leben und einem Land suchten, in dem sie ihr Recht auf Freiheit und Eigentum ausüben konnten. Der "Rush to the West" war sowohl eine physische Wanderung als auch eine spirituelle Suche, eine Bewegung in unerforschte Gebiete und ein Eintauchen in das Unbekannte der amerikanischen Möglichkeiten. Der Kauf von Alaska im Jahr 1867 war zwar geografisch vom amerikanischen Kontinent abgekoppelt, aber symbolisch für denselben Expansionsdrang. Er war ein Zeugnis für die Fähigkeit der USA, über ihre unmittelbaren Grenzen hinauszublicken und eine Präsenz und einen Einfluss in Betracht zu ziehen, die nicht auf ihre traditionellen Grenzen beschränkt waren.

Jeder Vertrag und jede Vereinbarung, die war entscheidend für die Festlegung der Grenzen und die Definition der Beziehungen zwischen diesen beiden nordamerikanischen Nationen.

Der Vertrag von Paris (1783) war ein wichtiger Meilenstein, nicht nur, weil er das Ende des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs markierte, sondern auch, weil er die ersten territorialen Grenzen der Vereinigten Staaten festlegte. Er bestätigte die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten und legte die Nordgrenze entlang der Großen Seen fest, obwohl es weiterhin Unklarheiten und Unsicherheiten gab, die zu anhaltenden Spannungen führten. Der Krieg von 1812 war zwar weniger bekannt, aber ebenfalls bedeutsam. Er spiegelte die ungelösten Spannungen und widerstreitenden Gebietsansprüche wider. Der Vertrag von Gent, der diesen Krieg beendete, stellte den Status quo ante bellum oder "den Zustand, in dem sich die Dinge vor dem Krieg befanden", wieder her. Der Krieg selbst und der Vertrag, der ihn beendete, trugen jedoch dazu bei, den Charakter und die Tonalität der künftigen amerikanisch-kanadischen Beziehungen zu prägen. Das Abkommen von 1818 war eine weitere entscheidende Entwicklung. Die Festlegung des 49. Breitengrades als Grenze war ein frühes Beispiel für die friedliche Lösung konfliktträchtiger Gebietsansprüche. Dies zeugte nicht nur von diplomatischer Reife, sondern setzte auch einen Präzedenzfall für den Umgang mit zukünftigen Streitigkeiten. Diese Abkommen und Verträge legten den Grundstein für eine relativ friedliche und kooperative Beziehung zwischen den USA und Kanada und formten eine Grenze, die heute oft als eine der längsten unverteidigten Grenzen der Welt bezeichnet wird. Indem sie die geografischen und politischen Parameter dieser Beziehung festlegten, schufen sie auch die Grundlage für die wirtschaftliche, kulturelle und politische Dynamik, die die bilateralen Interaktionen in den folgenden Jahren prägte. Jedes Abkommen war ein Schritt zur Klärung, Stabilisierung und Befriedung der amerikanisch-kanadischen Beziehungen. Gemeinsam trugen sie dazu bei, ein Tapestry der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts zu schaffen, das, obwohl es mehrfach getestet wurde, den Stürmen der internationalen Politik weitgehend standhielt und die bilateralen Beziehungen bis heute bestimmt.

Das territoriale Wachstum der Vereinigten Staaten, insbesondere in nördlicher Richtung, wurde weitgehend durch die Mitte des 19. Das Abkommen mit Großbritannien, das 1818 und nicht 1812 geschlossen wurde und den 49. Breitengrad als Grenze festlegte, war ein entscheidender Moment für die Konsolidierung der Nordgrenzen der Vereinigten Staaten. Auch der Oregon-Vertrag von 1846 spielte eine wichtige Rolle. Er dehnte die Grenze vom 49. Breitengrad bis zur Pazifikküste aus und löste damit die konkurrierenden Gebietsansprüche zwischen Großbritannien und den USA im Oregon Country. Dieser Vertrag, der frühere Vereinbarungen ergänzte, half dabei, die moderne Form der Grenze zwischen den USA und Kanada festzulegen. Der Erwerb von Alaska im Jahr 1867 war eine bemerkenswerte Ausnahme von der Stabilisierung der amerikanischen Grenzen. Der Kauf dieses riesigen Gebiets von Russland fügte den USA eine bedeutende Dimension hinzu, nicht nur in Bezug auf das Territorium, sondern auch in Bezug auf den Reichtum an natürlichen Ressourcen und die strategische Position.

Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg (1846-1848) endete mit der Unterzeichnung des Vertrags von Guadalupe Hidalgo, einer Vereinbarung, die nicht nur die Beziehungen zwischen den beiden Ländern befriedete, sondern auch einen bedeutenden Gebietsübertrag von Mexiko auf die USA mit sich brachte. Dieser Gebietserwerb, der oft als "Mexikanische Abtretung" bezeichnet wird, stellte einen entscheidenden Schritt in der amerikanischen Expansion nach Westen dar. Die neuen Gebiete zeichneten sich durch ihre geografische, klimatische und kulturelle Vielfalt aus. Die trockene Wüste, die majestätischen Berge, die fruchtbaren Täler und die malerische Küste boten eine Reihe von Möglichkeiten und Herausforderungen für die neuen Besatzer. Vor allem Kalifornien rückte schnell in den Mittelpunkt des Interesses, nicht zuletzt wegen des Goldfundes im Jahr 1848, der den berühmten Goldrausch auslöste und Tausende von Menschen auf der Suche nach Reichtum und Chancen anlockte. Die US-Regierung stand vor der Herausforderung, diese riesigen und vielfältigen Gebiete zu integrieren. Die Fragen der Regierungsführung, der Eigentumsrechte, der Beziehungen zu den indigenen Völkern und den mexikanischstämmigen Einwohnern sowie der Infrastruktur waren allesamt drängend. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Region, die durch die Präsenz mexikanischstämmiger Gemeinden bereichert wurde, fügte der Integration eine weitere Schicht der Komplexität hinzu. Die Möglichkeiten für Expansion und Kolonialisierung waren immens. Der Zugang zur Pazifikküste eröffnete Märkte und Geschäftsmöglichkeiten in Asien und im Pazifik. Der Mineralienreichtum der Region versprach wirtschaftlichen Wohlstand. Das Ackerland bot Möglichkeiten für die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung. Gleichzeitig musste die Regierung aber auch durch die Herausforderungen navigieren, die sich aus der ethnischen und kulturellen Vielfalt, den Rechten indigener Völker und Umweltfragen ergaben. Die erfolgreiche Integration dieser Gebiete in die Union stellte eine große Transformation der USA dar, stärkte ihren Status als Kontinentalmacht und leitete eine Ära beispiellosen Wachstums und Entwicklung ein, die das Land für die kommenden Generationen prägen sollte. Der Umgang mit dieser Expansion und der den neuen Gebieten innewohnenden Vielfalt ist ein zentrales Kapitel der amerikanischen Geschichte und spiegelt die Spannungen, Kompromisse und Innovationen wider, die die sich formierende Nation kennzeichneten.

Die Frage der Sklaverei war ein zentrales Problem, das alle Dimensionen des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens der Vereinigten Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts durchdrang. Jedes neu erworbene Gebiet, jeder in die Union aufgenommene Staat brachte dieses heikle Thema wieder in den Mittelpunkt der nationalen Debatte. Der amerikanisch-mexikanische Krieg und die daraus resultierenden Territorien verschärften diese Spannungen. Der sklavenhaltende Süden und der abolitionistische Norden hatten diametral entgegengesetzte Vorstellungen über die Richtung, die die Nation einschlagen sollte. Der wirtschaftliche Wohlstand des Südens war tief im Sklavensystem verwurzelt, während der Norden, der sich in einer Phase der Industrialisierung befand, eine andere moralische und wirtschaftliche Sichtweise vertrat. Der Kompromiss von 1850 war ein heikler Versuch, zwischen diesen widersprüchlichen Realitäten zu navigieren. Indem er Kalifornien als Freistaat eingliederte, gewährte er den Kräften der Abolitionisten einen bedeutenden Sieg. Indem er jedoch die Volkssouveränität in den Territorien von New Mexico und Utah zuließ, ließ er die Tür für die Möglichkeit der Sklaverei in diesen Gebieten offen und beschwichtigte damit zumindest zeitweise die Befürchtungen des Südens, in der nationalen politischen Macht marginalisiert und überholt zu werden. Eines der umstrittensten Elemente des Kompromisses war das Gesetz über entflohene Sklaven, das verlangte, dass entflohene Sklaven an ihre Besitzer zurückgegeben werden mussten, selbst wenn sie in Staaten geflohen waren, in denen Sklaverei illegal war. Dies verschärfte die Spannungen zwischen dem Norden und dem Süden und machte die moralische und ethische Kluft deutlich, die die Nation spaltete. Dieser Kompromiss war zwar vorübergehend und unvollkommen, spiegelte aber die immanenten Spannungen und schmerzhaften Kompromisse wider, die für die Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg charakteristisch waren. Es war eine Zeit, in der die Nation darum kämpfte, unvereinbare Werte, Wirtschaften und Weltanschauungen miteinander in Einklang zu bringen - ein Bemühen, das schließlich scheitern sollte und das Land in den bis dahin verheerendsten Konflikt seiner Geschichte stürzte.

Der Kompromiss von 1850 war eine vorübergehende und zerbrechliche Lösung für eine tiefe und andauernde Krise. Obwohl er die Spannungen vorübergehend abbaute, löste er nicht die zugrunde liegenden Probleme, die an der Nation nagten. Die Grundlagen des Bürgerkriegs waren in tiefen und unversöhnlichen Meinungsverschiedenheiten über die Sklaverei und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Politik der Nation verankert. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen den sklavenhaltenden und den abolitionistischen Staaten wurde durch die Expansion nach Westen ständig auf die Probe gestellt. Jedes neu erworbene Gebiet und jeder neue Staat, der der Union hinzugefügt wurde, erzwang eine Neuverhandlung dieses prekären Gleichgewichts. Die Volkssouveränität, ein im Kompromiss von 1850 eingeführter Grundsatz, der es den Bewohnern der neuen Territorien erlaubte, per Abstimmung zu entscheiden, ob sie die Sklaverei zulassen würden, war ein Versuch, diese brennende Frage zu dezentralisieren. Sie verschärfte jedoch häufig die Spannungen, indem sie jedes neue Territorium zu einem Schlachtfeld für die Zukunft der Sklaverei in den Vereinigten Staaten machte. Das Jahrzehnt vor dem Bürgerkrieg war durch eine Eskalation der Spannungen gekennzeichnet. Vorfälle wie die blutige Auseinandersetzung in Kansas, die oft als "Bleeding Kansas" bezeichnet wurde, machten die Gewalt und Spaltung deutlich, die sich direkt aus der Frage der Sklaverei ergaben. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall Dred Scott im Jahr 1857, der feststellte, dass Schwarze keine Bürger seien und der Kongress die Sklaverei in den Territorien nicht verbieten könne, entfachte die Leidenschaften weiter. Der Bürgerkrieg war der unausweichliche Abschluss von Jahren unbefriedigender Kompromisse, ungelöster Spannungen und wachsender Spaltungen. Er war das Produkt einer Nation, die nicht nur in der Frage der Sklaverei tief gespalten war, sondern auch in den Fragen Staatsmacht vs. Bundesmacht, Agrarwirtschaft vs. Industriewirtschaft und zweier grundsätzlich unvereinbarer Weltanschauungen und amerikanischer Identitäten. Dieser Konflikt war zwar verheerend, ebnete aber auch den Weg für das Ende der Sklaverei und die radikale Umgestaltung der amerikanischen Nation und leitete eine Ära des Wiederaufbaus und der Neuerfindung ein, die die Vereinigten Staaten auch für kommende Generationen noch prägen würde.

Private Annexionsversuche und Expansion durch Gegenterritorien[modifier | modifier le wikicode]

Private Expansions- und Annexionsversuche[modifier | modifier le wikicode]

Private Expansions- und Annexionsversuche waren an der Tagesordnung und entsprangen oft den Ambitionen von Einzelpersonen und Unternehmen, die aus den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die fremde Gebiete boten, Kapital schlagen wollten. Diese Dynamik war besonders deutlich in Mittelamerika und der Karibik zu beobachten. Personen wie William Walker sind ein Beispiel für dieses Phänomen. Walker, ein amerikanischer Abenteurer und Söldner, überfiel und übernahm in den 1850er Jahren kurzzeitig die Kontrolle über Nicaragua mit der Absicht, eine englischsprachige, sklavenhaltende Kolonie zu gründen - eine Handlung, die in direktem Zusammenhang mit dem umfassenderen Thema der Sklaverei und der territorialen Expansion der USA steht. Ebenso sahen viele Unternehmen, vor allem in den Bereichen Eisenbahn, Bergbau und Landwirtschaft, in der Expansion ins Ausland eine Möglichkeit, ihre Gewinne zu steigern. Die Attraktivität reichlich vorhandener Rohstoffe, unerschlossener Märkte und die Möglichkeit, neue Handelsrouten zu schaffen, waren wichtige Triebfedern für die Expansion. Es sollte auch beachtet werden, dass diese Bemühungen nicht von der Regierungspolitik isoliert waren. Häufig waren private und staatliche Interessen eng aufeinander abgestimmt. Die US-Regierung konnte die Expansionsbestrebungen von Unternehmen direkt oder indirekt unterstützen, in der Hoffnung, dass ihr Erfolg die US-Wirtschaft stärken und den amerikanischen Einfluss im Ausland ausweiten würde. Umgekehrt konnten private Unternehmen auf die diplomatische, militärische und logistische Unterstützung der Regierung zählen, um ihre Expansionsbemühungen zu erleichtern. Diese komplexe Wechselbeziehung zwischen privaten und öffentlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen war ein charakteristisches Merkmal der amerikanischen Expansion. Sie unterstreicht die Vielfalt der Faktoren und Akteure, die den Weg des Wachstums und des Einflusses der USA über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus mitgestalteten.

Walker war ein "Filibuster", ein Begriff, der zur Beschreibung von Personen verwendet wird, die in fremden Ländern, mit denen die USA offiziell Frieden geschlossen hatten, nicht genehmigte Militäraktionen durchführten. 1856 gelang es Walker, die Kontrolle über Nicaragua zu erlangen, ein Land, das für den Handel und die Schifffahrt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik strategisch günstig gelegen war. Er erklärte sich selbst zum Präsidenten und versuchte, Englisch als Amtssprache einzuführen und Gesetze einzuführen, die die Amerikaner und ihre Unternehmen begünstigten. Außerdem legalisierte er die Sklaverei, in der Hoffnung, die Unterstützung der amerikanischen Sklavenhalterstaaten zu gewinnen. Seine Maßnahmen lösten jedoch eine einheitliche regionale Reaktion in Mittelamerika aus. Länder wie Costa Rica, Honduras und andere vereinten ihre Kräfte, um Walker und seine Söldner zu vertreiben. Darüber hinaus unterstützten zwar Teile der USA, insbesondere im Süden, anfänglich Walker in der Hoffnung, dass seine Erfolge die Sache der Sklaverei stärken könnten, doch die US-Regierung als Ganzes zögerte aufgrund der diplomatischen und rechtlichen Implikationen, seine Aktionen offen zu unterstützen. Walkers Scheitern unterstreicht die Komplexität und die Herausforderungen, die mit privaten Expansionsversuchen verbunden sind. Obwohl sie ehrgeizig und kühn waren, standen diese Bemühungen oft auf schwachen Füßen, da sie von der internen und internationalen politischen Lage abhängig waren. Walkers Geschichte beleuchtet auch, wie eng die Themen Sklaverei und territoriale Expansion in der Zeit vor dem Bürgerkrieg miteinander verknüpft waren, und wie persönliche Ambitionen, wirtschaftliche Interessen und politische Herausforderungen in dem dynamischen und oft stürmischen Kontext der amerikanischen Expansion im 19. Jahrhundert zusammenlaufen und aufeinanderprallen konnten.

Private Annexionsversuche, wie die von Abenteurergruppen in Kuba und William Walker in Nicaragua, wurden von einer Kombination aus Ambitionen und Ideologien angetrieben. Diese Einzelpersonen und Gruppen wurden häufig durch die Aussicht auf beträchtliche wirtschaftliche Gewinne motiviert. Die Gebiete in Mittelamerika und der Karibik wurden als rohstoffreiches Land wahrgenommen, das neue Marktchancen und strategische Handelsrouten bot. Für Unternehmer und Investoren stellten die Eroberung und Annexion dieser Regionen eine Möglichkeit dar, ihren Reichtum und Einfluss zu vergrößern. Darüber hinaus waren der amerikanische Exzeptionalismus und der Glaube an Manifest Destiny mächtige Triebkräfte für diese Expansionsbestrebungen. Die Vorstellung, dass die USA außergewöhnlich und zu einer besonderen Rolle in der Weltgeschichte bestimmt waren, war tief im kollektiven Bewusstsein verankert. Für viele Amerikaner der damaligen Zeit bedeutete die Ausweitung des amerikanischen Einflusses die Verbreitung von Werten, eines politischen Systems und einer Zivilisation, die als überlegen angesehen wurden, und diese Expansion wurde oft als moralisch gerechtfertigt angesehen. Auf politischer Ebene wurde jeder neue Expansionsversuch als Mittel betrachtet, um die Position der USA auf der internationalen Bühne zu behaupten und zu stärken. Das Hinzufügen neuer Territorien oder die Ausweitung des politischen und wirtschaftlichen Einflusses der USA wurde als ein Schritt zur Bestätigung des Landes als aufstrebende internationale Macht gesehen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Annexionsversuche umstritten waren und oft zu Konflikten führten. Die Interventionen wurden von vielen, sowohl in den USA als auch im Ausland, als illegal oder unmoralisch angesehen. Die Komplexität wurde durch die allgegenwärtige Frage der Sklaverei noch verschärft. Jedes potenzielle neue Gebiet war ein Thema in der hitzigen nationalen Debatte über diese Frage. Die Zielgebiete für eine Annexion gerieten oft in den Tumult der Sklavereidebatte und machten jeden Expansionsversuch zu einem Spiegelbild der inneren Spannungen, die die Epoche bestimmten.

Das prekäre Gleichgewicht zwischen sklavenhaltenden und abolitionistischen Staaten war ein zentrales Element der amerikanischen Politik des 19. Jahrhunderts. Jeder neu erworbene Staat oder jedes Territorium warf die umstrittene Frage der Sklaverei auf, und Initiativen wie die privaten Annexionsversuche von Gebieten wie Kuba und Nicaragua waren untrennbar mit dieser Dynamik verbunden. Kuba und Nicaragua, reich an Ressourcen und strategisch günstig gelegen, waren attraktive Ziele für eine Expansion. Ihre Annexion hätte jedoch aufgrund ihrer bestehenden Wirtschafts- und Sozialsysteme und des Drucks der amerikanischen Sklavenhalterinteressen wahrscheinlich ihre Eingliederung als Sklavenhalterstaaten zur Folge gehabt. Diese Perspektive schürte die Befürchtung eines zunehmenden Ungleichgewichts zugunsten der Sklavenhalterstaaten, mit weitreichenden Folgen für die nationale politische Macht, die Sozialpolitik und die umfassendere Frage der nationalen Identität. In diesem Zusammenhang stießen Figuren wie William Walker auf erheblichen Widerstand. Obwohl einige Fraktionen in den USA expansionistische Ambitionen unterstützten, war die Opposition stark. Abolitionisten, politische Führer, die um das Machtgleichgewicht besorgt waren, und diejenigen, die die internationalen Auswirkungen von nicht sanktionierten Annexionen fürchteten, schlossen sich zusammen, um diese Bestrebungen zu vereiteln. Diplomatie, Gesetzgebung und in einigen Fällen auch militärische Gewalt wurden mobilisiert, um Expansionsbestrebungen entgegenzuwirken, die die nationalen Spaltungen zu verschärfen drohten.

Die internationale Dimension des Widerstands gegen private Annexionsversuche war ein Schlüsselfaktor. Die lokale Bevölkerung und die Regierungen der Länder, die von den Expansionsversuchen betroffen waren, leisteten energischen Widerstand, da sie die Aktionen zu Recht als direkte Angriffe auf ihre Souveränität, Autonomie und territoriale Integrität empfanden. Die Bestrebungen amerikanischer Abenteurer und Unternehmer standen häufig der Entschlossenheit der Zielnationen gegenüber, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Die Komplexität der beteiligten Kräfte - zu denen nicht nur US-Interessen und lokale Regierungen, sondern oft auch andere Kolonial- und Regionalmächte gehörten - machte die Situation äußerst unbeständig. Der lokale Widerstand war oft inbrünstig und entschlossen, getragen von einem tiefen Gefühl des Nationalismus und dem Wunsch, ihr Territorium und ihre Ressourcen zu schützen. Der Fall Nicaraguas mit William Walker ist besonders illustrativ. Walker und seine Männer stießen nicht nur bei den Nicaraguanern, sondern auch bei den Nachbarnationen auf erbitterten Widerstand. Zentralamerika, das sich der Auswirkungen einer Fremdherrschaft bewusst war, schloss sich zusammen, um die Invasion abzuwehren. Der Widerstand wurde durch eine Kombination aus der Verteidigung der nationalen Souveränität, ideologischer Opposition und dem Schutz regionaler wirtschaftlicher und politischer Interessen genährt. So waren die privaten Annexionsversuche alles andere als einseitige Angelegenheiten. Sie waren Schauplatz komplexer und mehrdimensionaler Konflikte, an denen eine Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Interessen beteiligt war. Diese unterstreichen die Verflechtung von persönlichen Ambitionen, nationalen und internationalen Interessen sowie ideologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die das Zeitalter der amerikanischen Expansion im 19.

William Walkers Handlungen verkörpern die Komplexität und Ambiguität der amerikanischen Expansion im 19. Jahrhundert. Obwohl Teile der amerikanischen Gesellschaft die Expansion auch mit unkonventionellen oder inoffiziellen Mitteln befürworteten, missbilligte die Mehrheit der Bürger und Regierungsbeamten Handlungen wie die von Walker. Walker wurde zu einem Symbol für eine Form von unreguliertem und nicht sanktioniertem Abenteurertum. Seine Aktionen in Nicaragua wurden von vielen als Verkörperung eines ungeordneten und nicht genehmigten Expansionismus interpretiert. Dies führte nicht nur innerhalb der USA, sondern auch in den internationalen Beziehungen zu erheblichen Spannungen und stellte die Kohärenz und Legitimität des amerikanischen Engagements in der Region in Frage. Der Kontrast zwischen Walkers Handlungen und der Monroe-Doktrin ist besonders auffällig. Während die Monroe-Doktrin eine einseitige Erklärung gegen jede weitere europäische Kolonisierung oder Einmischung in Nord- und Südamerika war, schienen Walkers Handlungen gegen den Geist dieser Politik zu verstoßen. Obwohl er darauf abzielte, den amerikanischen Einfluss auszuweiten, wurden seine Methoden und Motive von vielen als unvereinbar mit den Prinzipien der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität wahrgenommen, die der Monroe-Doktrin zugrunde lagen. Walker wurde so zu einer kontroversen Figur, die die Grenzen und Widersprüche der damaligen amerikanischen Außenpolitik veranschaulichte. Seine Karriere unterstreicht die Konflikte zwischen den oft hehren Idealen und den praktischen und moralischen Realitäten der Expansion und wirft anhaltende Fragen über Ethik, Legalität und die Folgen der amerikanischen Expansion im 19. Seine Geschichte bleibt eine Erinnerung an die Spannung zwischen nationalem Ehrgeiz und ethischen Grundsätzen, eine Herausforderung, die auch in den folgenden Jahrzehnten noch nachhallte.

Die Vorstellung vom amerikanischen Exzeptionalismus spielte eine zentrale Rolle bei der Rechtfertigung des amerikanischen Expansionismus, warf aber auch große ethische und praktische Fragen auf. Dieser Glaube, der in der Vorstellung verwurzelt ist, dass die Vereinigten Staaten einzigartig sind und einen göttlichen Auftrag zur Verbreitung ihres politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Systems haben, war eine treibende Kraft für territoriale Expansion und Imperialismus. Dieselbe Überzeugung führte jedoch oft zu einer herablassenden, ja sogar imperialistischen Haltung gegenüber anderen Nationen und Kulturen. Die Überzeugung von der Überlegenheit der amerikanischen Methoden und Werte führte manchmal zu einer Geringschätzung der Kulturen, politischen Systeme und Völker der Gebiete, die die USA zu erwerben oder zu beeinflussen versuchten. Diese Haltung wurde nicht nur ethisch und moralisch kritisiert, sondern führte auch zu erheblichem Widerstand gegen die Expansion und den Einfluss der USA. In vielen Gebieten und Ländern, die für die amerikanische Expansion oder Einflussnahme ins Visier genommen wurden, leistete die lokale Bevölkerung erbitterten Widerstand gegen das, was sie als Fremdbestimmung und Missachtung ihrer Souveränität und Kultur empfand. Der Widerstand wurde von einem Gefühl der Entfremdung und der Opposition gegenüber der imperialistischen Haltung genährt. Der amerikanische Exzeptionalismus war also sowohl eine treibende Kraft der Expansion als auch eine Quelle von Spannungen und Konflikten.

Die William-Walker-Episode in Mittelamerika verkörpert ein stürmisches Kapitel in der Geschichte des amerikanischen Expansionismus. Obwohl seine Ambitionen scheiterten, hallte die Wirkung seiner Handlungen weit über seine Zeit hinaus und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck im historischen und politischen Gedächtnis der Region. Walker, bewaffnet mit Kühnheit und einem unerschütterlichen Vertrauen in das manifeste Schicksal der Vereinigten Staaten, verkörperte die extreme Ausprägung des amerikanischen Expansionismus. Seine Versuche, Marionettenregime zu errichten und den amerikanischen Einfluss mit inoffiziellen und oft gewalttätigen Mitteln auszuweiten, verdeutlichten die Spannungen, die der Schnittmenge aus Ehrgeiz, Moral und internationaler Politik innewohnen. In Mittelamerika war Walkers Überfall nicht einfach ein isoliertes Ereignis, sondern ein Symbol für imperialistisches Eindringen, eine Metonymie für die umfassenderen Expansionsbestrebungen der USA und anderer Mächte. Sein umstrittenes Vermächtnis liegt in den Narben, die seine Kampagnen hinterlassen haben - Narben, die ein tiefes Gefühl des Misstrauens und des Widerstands gegen die ausländische Einmischung in der Region genährt haben. Walkers Handlungen haben auch die Debatte in den USA über die Grenzen und Implikationen der Expansion angeheizt. Während eine Fraktion seine Kühnheit als lebendiges Beispiel für das manifeste Schicksal feierte, verunglimpften ihn andere als Söldner, als Symbol für die Exzesse und moralischen Gefahren des unkontrollierten Imperialismus. Letztendlich ist William Walkers Abenteuer eine reiche und komplexe Erzählung über Ehrgeiz, Macht und Widerstand. Sie fügt sich in das größere Bild des amerikanischen Expansionismus ein und beleuchtet die Spannungen zwischen dem Streben nach nationaler Größe und den ethischen und praktischen Herausforderungen, die ein solches Streben mit sich bringt. Es ist eine Geschichte des oft konfliktreichen Aufeinandertreffens von Idealen und Realitäten, ein Kapitel der amerikanischen und mittelamerikanischen Geschichte, das in den zeitgenössischen Dialogen über Macht, Prinzipien und den Platz von Nationen auf der Weltbühne weiterhin widerhallt.

Die Hinrichtung von William Walker war der düstere und polemische Abschluss einer Saga, die die moralischen, rechtlichen und politischen Dilemmata des amerikanischen Expansionismus beleuchtet hat. Die Folgen seiner Handlungen beschränkten sich nicht nur auf seine Person, auch seine Unterstützer litten unter den Folgen seiner kühnen, aber nicht sanktionierten Annexionsversuche. Viele von ihnen teilten sein tragisches Schicksal oder mussten ins Exil gehen und wurden zu Ausgestoßenen, die von Misserfolgen und Kontroversen geprägt waren. In Amerika war die Reaktion auf Walkers Sturz gemischt, aber weitgehend kritisch. Seine Handlungen, die einst von Teilen der Gesellschaft unterstützt wurden, die in seinen Ambitionen ein Echo des manifesten Schicksals sahen, wurden unter dem Prisma des politischen und moralischen Realismus neu bewertet. Die Nation, die sich mit den internationalen Auswirkungen und der Ethik seiner Expansionsversuche konfrontiert sah, distanzierte sich von Walker. Er wurde zum Synonym für fehlgeleiteten Abenteurertum, zur Verkörperung der Exzesse und Gefahren einer unregulierten Expansion. Die Monroe-Doktrin, ein Grundpfeiler der amerikanischen Außenpolitik, der die Souveränität und Integrität der Nationen in der Neuen Welt bekräftigte, erschien in krassem Widerspruch zu Walkers Handeln. Er, ein Amerikaner, der versuchte, die Souveränität einer unabhängigen Nation zu usurpieren, schien genau die Prinzipien zu verraten, die die Monroe-Doktrin zu verteidigen suchte. So wurde Walker in den Augen vieler Zeitgenossen nicht nur zum Außenseiter, sondern auch zu einem Fallbeispiel für die Grenzen und Widersprüche des amerikanischen Expansionismus. Dieses Kapitel der Geschichte, das von Kühnheit, Scheitern und Kontroversen geprägt war, bleibt eine Erinnerung an die Komplexität der expansionistischen Ambitionen der Vereinigten Staaten im 19. William Walkers Handlungen waren zwar marginal und wurden nicht sanktioniert, warfen aber entscheidende Fragen über das Wesen der amerikanischen Expansion, die Ethik des Imperialismus und die inhärenten Spannungen zwischen nationalen Idealen und internationalen Realitäten auf - Fragen, die in den zeitgenössischen Debatten über die amerikanische Außenpolitik immer noch nachhallen.

William Walkers komplexes und ambivalentes Erbe in Mittelamerika ist eine Quelle für lebhafte Debatten und kritische Reflexionen. Seine Aktionen in der Region zeichneten sich durch eine Mischung aus Voluntarismus, Abenteurertum und imperialistischen Ambitionen aus, alles durchdrungen von den Nuancen des amerikanischen Exzeptionalismus und den geopolitischen Spannungen des 19. Die lokalen Bevölkerungen, die mit dem Eindringen Walkers und seiner Streitkräfte konfrontiert waren, waren keine passiven Zuschauer, sondern aktive und widerständige Akteure. Sie widersetzten sich seinen Versuchen, die Region zu beherrschen - ein Widerstand, der in der Verteidigung ihrer Souveränität, ihrer Würde und ihres Rechts auf Selbstbestimmung verwurzelt war. Walker war für viele die Verkörperung des ausländischen Imperialismus, ein Mann, dessen persönliche und nationale Ambitionen die Integrität und Unabhängigkeit der zentralamerikanischen Nationen bedrohten. Walkers Vermächtnis ist jedoch nuanciert und umstritten. Einige haben rückblickend versucht, seine Wirkung neu zu bewerten und die Modernisierungsambitionen und Bemühungen um die Einführung von Reformen und Strukturen hervorgehoben, die zwar auferlegt wurden, aber das Potenzial hatten, positive Veränderungen in einer Region mit politischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewirken. Diese Perspektive ist zwar weniger verbreitet, unterstreicht aber die Komplexität, historische Handlungen durch die Brille zeitgenössischer Normen zu beurteilen. Die Figur des William Walker mit ihren Widersprüchen und Ambivalenzen dient als Fenster zu den Spannungen in Mittelamerika und den Vereinigten Staaten im 19. Er ist eine Figur, die die Konflikte zwischen Imperialismus und Souveränität, zwischen dem amerikanischen Exzeptionalismus und den brutalen Realitäten der Fremdherrschaft sowie zwischen den idealisierten Visionen des Fortschritts und den komplexen und oft schmerzhaften Erfahrungen der vom Expansionismus betroffenen Völker verkörpert. Seine Geschichte provoziert weiterhin eine kritische Reflexion über die Lehren aus der Vergangenheit und die Auswirkungen auf die Zukunft der internationalen Beziehungen in Nord- und Südamerika.

Die Annexion von Hawaii[modifier | modifier le wikicode]

Die Annexion Hawaiis ist ein drastisches Beispiel für das komplexe Zusammenspiel von wirtschaftlichen, politischen und sozialen Interessen, das die Ära des amerikanischen Expansionismus kennzeichnete. Die rohstoffreichen und strategisch günstig im Pazifik gelegenen Hawaii-Inseln waren ein attraktives Ziel für die amerikanischen Interessen. Vor allem die Zuckerbauern wurden von der Aussicht auf einen ungehinderten Zugang zum US-Markt, frei von Zöllen und Handelsbeschränkungen, angezogen. Die Annexion Hawaiis war jedoch kein einseitiger oder unumstrittener Prozess. An ihr war ein Mosaik von Akteuren beteiligt, jeder mit seinen eigenen Bestrebungen, Anliegen und Widerständen. Amerikanische Pflanzer und Geschäftsleute sahen sich mit dem Widerstand der hawaiianischen Monarchie konfrontiert, die um die Wahrung der Souveränität und Integrität ihres Königreichs kämpfte. Die einheimischen Bewohner wiederum gerieten in einen Strudel von Veränderungen, die ihre Lebensweise, ihre Kultur und ihre Autonomie bedrohten. Amerikanische Politiker, die wirtschaftliche und strategische Imperative mit ethischen und rechtlichen Erwägungen abwogen, fanden sich in einem Meer widerstreitender Interessen segelnd wieder. Die Debatten über die Annexion Hawaiis haben Risse in der amerikanischen Politik offenbart und die Spannungen zwischen imperialistischen Bestrebungen und republikanischen Prinzipien, zwischen wirtschaftlichen Interessen und moralischen Erwägungen offengelegt. Die endgültige Annexion Hawaiis im Jahr 1898 war das Ergebnis einer Konvergenz von Faktoren, darunter der Druck wirtschaftlicher Interessen, die strategischen Imperative der amerikanischen Präsenz im Pazifik und die innenpolitische Dynamik der USA. Sie markierte das Ende der hawaiianischen Souveränität und die Eingliederung der Inseln in den amerikanischen Besitz, ein Akt, der in den zeitgenössischen Debatten über Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und die Anerkennung der Rechte indigener Völker nach wie vor ein Echo findet.

Der Prozess der Annexion Hawaiis im späten 19. Jahrhundert wurde durch ein Amalgam wirtschaftlicher und strategischer Interessen katalysiert, die zusammenliefen und die Inseln zu einem Schlüsselfaktor bei der Projektion amerikanischer Macht und Einflusses im Pazifik machten. Die wirtschaftliche Dominanz der amerikanischen Geschäftsleute und Pflanzer auf Hawaii war fest verankert. Zucker, das weiße Gold der Inseln, hatte Hawaii in eine Hochburg des landwirtschaftlichen Reichtums verwandelt, große Investitionen angezogen und die Inselwirtschaft tief in die Dynamik des US-Marktes integriert. Die Annexion bot ein verlockendes Versprechen - die Abschaffung von Zollschranken und einen ungehinderten Zugang zum kontinentalen Markt, wodurch der Wohlstand der Pflanzer gestärkt und ihre wirtschaftliche Hegemonie vor ausländischen Übergriffen geschützt wurde. Strategisch wurde Hawaii als ein Juwel von unermesslicher Bedeutung angesehen. Präsident Grover Cleveland und andere, die seine Vision teilten, erkannten die geostrategische Bedeutung der Inseln. Im Herzen des Pazifiks bot Hawaii den USA eine fortschrittliche Plattform für die Projektion von Seemacht, eine Bastion, die entscheidende Seewege sichern und die amerikanische Präsenz in einer zunehmend umstrittenen Region stärken würde. Diese Konvergenz der wirtschaftlichen und strategischen Interessen war jedoch nicht unumstritten. Die hawaiianische Monarchie, die Ureinwohner und sogar Teile der amerikanischen Gesellschaft waren über die Auswirkungen der Annexion besorgt. Fragen der Souveränität, des Völkerrechts und der Auswirkungen auf die hawaiianische Kultur und Gesellschaft standen im Mittelpunkt der hitzigen Debatten, die den Annexionsprozess begleiteten. So war die Eingliederung Hawaiis in die Union nicht einfach ein einseitiger Akt des Gebietserwerbs, sondern vielmehr ein komplexer und multifaktorieller Prozess. Er wurde von der Dynamik wirtschaftlicher Macht, imperialistischen Bestrebungen, strategischen Erwägungen und Widerstandskräften geformt, die auftauchten, um die moralischen und rechtlichen Implikationen der Annexion anzufechten und in Frage zu stellen. Dieses Kapitel der amerikanischen und hawaiianischen Geschichte bleibt eine faszinierende Studie der Kräfte, die in der Ära des amerikanischen Expansionismus und Imperialismus am Werk waren.

Die Annexion Hawaiis im Jahr 1898 markiert einen bedeutenden und umstrittenen Wendepunkt in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und den Pazifikinseln. Der Staatsstreich, der mit der impliziten Unterstützung der amerikanischen Interessen auf der Insel inszeniert und durchgeführt wurde, stürzte die hawaiianische Monarchie und ebnete den Weg für die Eingliederung der Inseln in die amerikanische Nation. Die Verwendung eines gemeinsamen Kongressbeschlusses zur Annexion Hawaiis war beispiellos und löste eine hitzige Debatte aus, nicht nur über die Rechtmäßigkeit des Aktes, sondern auch über seine ethischen und moralischen Implikationen. Präsident McKinley, der die Resolution unterzeichnete, stellte sein Gewicht hinter eine Entscheidung, die die geografische und strategische Reichweite der Vereinigten Staaten erweiterte, aber auch tief greifende Fragen über das Gleichgewicht zwischen Expansionismus und demokratischen Grundprinzipien aufwarf. Für viele hawaiianische Nationalisten bedeutete die Annexion eine brutale Usurpation ihrer Souveränität, eine Enteignung ihres Landes, ihrer Kultur und ihrer Identität. Sie sahen sich in eine Vereinigung gezwungen, der sie nicht zugestimmt hatten, und die Widerstandsfähigkeit ihrer Opposition ist in den zeitgenössischen Bewegungen für die Anerkennung und Rückgabe der Rechte indigener Völker auf Hawaii immer noch offensichtlich. Auch unter den Amerikanern wurde die Annexion Hawaiis nicht allgemein gebilligt. Ein bedeutender Teil der öffentlichen und politischen Meinung empfand das Vorgehen als Affront gegen die republikanischen und demokratischen Ideale. Es bestand die Sorge, dass der Imperialismus durch die Unterwerfung anderer Völker und die Ausweitung der Herrschaft über die Grenzen des Kontinents hinaus die Grundwerte korrumpieren würde, die die nationale Identität der USA definierten.

Der Amerikanische Bürgerkrieg markierte eine abrupte Unterbrechung im Expansionsprozess der USA und lenkte die nationale Aufmerksamkeit auf einen tief verwurzelten internen Konflikt um. Es war nicht einfach nur ein militärischer Krieg, sondern ein Kampf um die Seele der Nation selbst, ein erbitterter Kampf um die Definition der Werte, Prinzipien und Identität des aufstrebenden Amerikas. Der industrielle Norden und der agrarisch geprägte Süden standen sich in einem Konflikt gegenüber, dessen Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Der Kern des Konflikts lag in der Sklaverei und den Rechten der Einzelstaaten. Einerseits gab es einen moralischen und ethischen Impuls, der abscheulichen Institution der Sklaverei ein Ende zu setzen, die von der Abolitionistenbewegung und ihren Sympathisanten verkörpert wurde. Andererseits gab es heftigen Widerstand von Seiten derjenigen, die die Sklaverei als integralen Bestandteil der Wirtschaft des Südens und seiner Lebensweise betrachteten und die Rechte der Einzelstaaten als grundlegendes Verfassungsprinzip energisch verteidigten. Das Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1865, das durch die Kapitulation von General Robert E. Lee in Appomattox gekennzeichnet war, beendete nicht einfach einen militärischen Konflikt. Es ebnete den Weg für einen tiefgreifenden sozialen und politischen Wandel. Die Verabschiedung des dreizehnten Zusatzartikels zur Verfassung, mit dem die Sklaverei abgeschafft wurde, war ein großer Sieg für die Ideale von Freiheit und Gleichheit. Es war eine Bekräftigung, dass Amerika, um seine grundlegenden Versprechen vollständig zu erfüllen, Institutionen und Praktiken ausrotten musste, die die Menschenwürde und die Gleichheit verneinten. Obwohl das Land rechtlich wiedervereinigt war, musste es den langen und schwierigen Prozess des Wiederaufbaus in Angriff nehmen, nicht nur um die physischen Zerstörungen des Krieges zu beseitigen, sondern auch um die tiefen sozialen, politischen und moralischen Risse, die die Nation gespalten hatten, wieder aufzubauen. Es war eine Zeit des tiefen Nachdenkens, der großen Reformen und der anhaltenden Kämpfe, um das Wesen und die Richtung des Nach-Bürgerkriegs-Amerikas zu definieren. Die Aussetzung der Expansion während des Bürgerkriegs war eine Zwangspause, eine Zeit, in der die Nation gezwungen war, in den Spiegel zu schauen und sich mit den Widersprüchen und Ungerechtigkeiten auseinanderzusetzen, die seit ihrer Gründung in ihr soziales und politisches Gefüge eingewoben worden waren. In den Jahren nach dem Krieg, als Amerika versuchte, seine Wunden zu heilen und sich wieder aufzubauen, würden die aufgeworfenen Fragen und die aus diesem verheerenden Konflikt gezogenen Lehren seine Entwicklung, seine Politik und seine nationale Identität tiefgreifend beeinflussen.

Der expansionistische Impuls der USA nach dem Bürgerkrieg[modifier | modifier le wikicode]

Die Wiederaufnahme der expansionistischen Politik der Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrieg verkörpert eine Nation, die nach Erneuerung und Wiederaufbau strebt. Gezeichnet von den Verwüstungen und Spaltungen des Krieges, blickt Amerika nach Westen als Horizont der Möglichkeiten, als ein Land, in dem die Träume von Wohlstand, Fortschritt und nationaler Versöhnung Gestalt annehmen könnten. Die Expansion nach Westen ist nicht einfach ein geografischer Prozess; sie ist durchdrungen von symbolischen und pragmatischen Bedeutungen. Sie ist ein Ventil für die aufgestauten Energien einer im Wiederaufbau befindlichen Nation, eine Bühne, auf der die Sehnsüchte nach einem vereinten, wohlhabenden und mächtigen Amerika artikuliert und verwirklicht werden können. Indem die Regierung diese Expansion orchestriert und unterstützt, begibt sie sich in ein komplexes Spiel der Gleichgewichte. Sie handelt Verträge mit indigenen Völkern aus, Abkommen, die zwar oft von Ungerechtigkeit und Unfairness geprägt sind, aber dennoch Instrumente der Expansionsstrategie darstellen. Der Kauf von Land in Mexiko und anderen Nationen stärkt die Südgrenze, während die Annexion Alaskas im Jahr 1867 zwar geografisch von der Westbewegung isoliert ist, aber dennoch von der globalen Reichweite und den Ambitionen der USA zeugt. Jeder Schritt nach Westen ist jedoch auch ein Schritt in die Komplexität der menschlichen Interaktion. Indigene Völker, neue Einwanderer, Pioniere und Unternehmer begegnen, vermischen und bekämpfen sich in Gebieten, in denen der amerikanische Traum unterschiedliche Formen annimmt. Jeder Vertrag, jede Übernahme und jede neue Siedlung ist eine Schicht, die einer nationalen Tapestrie hinzugefügt wird, die immer reicher, aber auch immer komplexer wird. Diese neue Phase der Expansion nach dem Bürgerkrieg ist nicht einfach eine Fortsetzung der bisherigen Politik. Sie ist gefärbt von den Lektionen, Traumata und Transformationen des Krieges. Eine Nation, die darum gekämpft hat, ihre Moral und Identität zu definieren, blickt mit einem erneuerten Bewusstsein für ihr Potenzial und ihre Widersprüche nach Westen. Es ist eine Zeit, in der sich der Glaube an Fortschritt und Wohlstand mit einer zunehmenden Anerkennung der menschlichen und ethischen Kosten der Expansion vermischt. In diesem Kontext ist jeder Schritt nach Westen auch ein Schritt in Amerikas anhaltendem Streben, sich selbst zu definieren, neu zu erfinden und seine grundlegendsten Versprechen zu erfüllen.

Der expansionistische Impuls der Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrieg war nicht auf die Weiten des amerikanischen Westens beschränkt. Er überschritt die kontinentalen Grenzen, ragte in die turbulenten Meere der Karibik, durchquerte die stürmischen Länder Mittelamerikas und erstreckte sich über die weite und komplexe geopolitische Landschaft Asiens und des Pazifiks. Diese Zeit markiert den Aufstieg der USA zu einer globalen Kraft, einer Nation, deren Ambitionen und Interessen keine Grenzen kennen, einer Macht, die nach globalem Einfluss strebt. Die Politik des großen Stocks (Big Stick Policy) und die Politik der guten Nachbarschaft (Good Neighbour Policy) spiegeln den Dualismus des amerikanischen Ansatzes für die Expansion über die eigenen Grenzen hinaus wider. Unter der Präsidentschaft von Theodore Roosevelt symbolisiert die Politik des dicken Stocks ein selbstbewusstes Amerika, das bereit ist, seine militärische und wirtschaftliche Macht zum Schutz und zur Förderung seiner Interessen zu schwingen. Es ist eine Strategie der Stärke, bei der Macht als Instrument der Überzeugungskraft und des Durchsetzungsvermögens eingesetzt wird. Im Gegensatz zur Stärke des großen Stocks verkörpert die Politik der guten Nachbarschaft unter Franklin D. Roosevelt einen nuancierteren Ansatz, bei dem Diplomatie, gegenseitiger Respekt und Zusammenarbeit die Instrumente des internationalen Engagements sind. Diese Politik spiegelt eine Anerkennung der Grenzen der Macht wider, ein Bewusstsein dafür, dass Sicherheit, Wohlstand und Einfluss gleichermaßen durch Freundschaft und Respekt wie durch Dominanz und Zwang geformt werden. Jenseits der westlichen Hemisphäre sind die Augen Amerikas auf Asien und den Pazifik gerichtet. In diesen Regionen mit ihren unterschiedlichen Kulturen und komplexen politischen Dynamiken nimmt die amerikanische Expansion eine andere Dimension an. Sie wird durch das Spiel der Weltmächte, den Kolonialismus, nationale Bestrebungen und regionale Konflikte beeinflusst. So ist das Amerika nach dem Bürgerkrieg eine Nation in Bewegung, eine Macht im Aufstieg, die ihre Rolle auf der Weltbühne ständig definiert und neu definiert. Jede Politik, jede Aktion und jede Ausweitung des Einflusses ist ein Kapitel in der Geschichte einer Nation, die nach ihrer Identität und ihrem Platz in einer komplexen und vernetzten Welt sucht. Es ist eine Zeit der Dynamik und Entschlossenheit, in der die Energie der inneren Expansion mit dem Streben nach globalem Einfluss verschmilzt und die Lehren der Vergangenheit und die Herausforderungen der Gegenwart in der unaufhörlichen Suche nach der Zukunft aufeinandertreffen.

Expansion durch den Erwerb von Kontorgebieten[modifier | modifier le wikicode]

Der Erwerb Alaskas im Jahr 1867 verkörpert einen der bemerkenswertesten Schritte der amerikanischen Expansion, bei dem sich geopolitischer und wirtschaftlicher Opportunismus mit einer vorausschauenden und strategischen Vision vermischten. Der Tausch von 7,2 Millionen US-Dollar für ein Gebiet von erheblicher Größe und natürlichen Reichtümern ist eine kühne Geste, die von dem amerikanischen Wunsch zeugt, seinen Fußabdruck zu vergrößern und seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent zu festigen. Im Zentrum dieser Transaktion stand der Abtretungsvertrag mit Russland. Zu dieser Zeit war Russland, das von Zar Alexander II. regiert wurde, eine Nation, die ihre eigenen wirtschaftlichen und strategischen Bedürfnisse betrachtete. Der Verkauf Alaskas wurde nicht nur als Gelegenheit gesehen, ein entferntes und unterentwickeltes Gebiet zu liquidieren, sondern auch als Mittel, um Geld in die russische Staatskasse zu pumpen und die Beziehungen zu den USA zu stärken. In den USA wurde der Erwerb jedoch alles andere als einhellig begrüßt. Der neue amerikanische Besitz mit seiner weiten Wildnis, dem extremen Klima und der Entfernung zu den amerikanischen Machtzentren ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Für einige ist es eine "Geldverschwendung", eine extravagante Ausgabe für ein Gebiet, das anscheinend wenig an unmittelbarem Potenzial zu bieten hat. Nichtsdestotrotz wird Alaska für andere in einem anderen Licht gesehen. Sie blicken über die unmittelbaren Herausforderungen hinaus und sehen ein an natürlichen Ressourcen reiches Gebiet vor sich, eine Oase wertvoller Mineralien, dichter Wälder und später auch reichlich Öl. Für diese Visionäre ist Alaska keine Ausgabe, sondern eine Investition, eine wertvolle Ergänzung, die die Nation bereichern und ihre globale Statur stärken würde. Die Debatte um den Erwerb Alaskas offenbart die Spannungen und Widersprüche, die einer schnell wachsenden Nation innewohnen. Sie ist ein Mikrokosmos der breiteren Debatten über die Art und Richtung der amerikanischen Expansion, ein Echo der hitzigen Gespräche darüber, wie man Vorsicht, Opportunismus und strategische Visionen gegeneinander abwägen kann. In diesem Zusammenhang verwandelt sich Alaska von einem entlegenen Gebiet in einen Spiegel, der die Sehnsüchte, Unsicherheiten und Ambitionen einer sich wandelnden Nation widerspiegelt.

Der Erwerb der Midway-Inseln im Jahr 1867 spiegelt eine weitere Facette des amerikanischen Expansionsimperativs wider und verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Seeprojektion und des Zugangs zu globalen Ressourcen. Obwohl die Inseln im weiten Pazifischen Ozean von bescheidener Größe sind, stellen sie einen wertvollen strategischen Besitz dar, einen Trumpf, der die Reichweite und den Einfluss der USA in dieser kritischen Region vergrößert. Der Erwerb von Midway erfolgte unter dem Guano-Inseln-Gesetz von 1856, einem einzigartigen Rechtsinstrument, das einen Einblick in den Pragmatismus und Opportunismus der amerikanischen Politik jener Zeit gibt. In einem Zeitalter, in dem globale Ressourcen immer lebenswichtiger werden, ist Guano, ein wertvoller Dünger, von strategischer Bedeutung. Guano-reiche Inseln wurden nicht nur als Reservoir für Reichtum gesehen, sondern auch als Symbol für Amerikas Fähigkeit, seinen Einfluss über seine kontinentalen Grenzen hinaus auszudehnen. Midway mit seiner strategischen Lage und seinen Guano-Ressourcen wird zu einer Trophäe der amerikanischen Expansion, einem illustrativen Beispiel dafür, wie Politik, Wirtschaft und Geostrategie zusammenfließen. Jedes Guano-Korn, das von diesen Inseln abgebaut wird, ist sowohl wirtschaftlicher Reichtum als auch ein Symbol für die Reichweite der USA, eine Bestätigung der Fähigkeit der Nation, Gebiete über Meere und Ozeane hinweg zu beanspruchen, zu besetzen und auszubeuten. Hinter diesem Erwerb verbirgt sich jedoch auch eine subtilere Komplexität. Es ist eine Zeit, in der die Diplomatie, das Völkerrecht und die Beziehungen zwischen den Nationen immer komplexer werden. Der Anspruch auf die unbesetzten Inseln ist zwar nach US-Recht sanktioniert, aber Teil eines größeren Netzwerks von Rechten, Ansprüchen und Verantwortlichkeiten, die die entstehende Weltordnung bestimmen werden. In diesem Zusammenhang sind die Midway-Inseln nicht einfach nur ein isolierter Außenposten im Pazifik; sie sind ein Meilenstein in der Geschichte Amerikas und der Welt. Sie verkörpern eine Ära der Expansion und Entdeckung, eine Zeit, in der Nationen sich beeilen, unbesetzte und unerforschte Gebiete für sich zu beanspruchen, und in der still und leise der Grundstein für eine neue Weltordnung gelegt wird, die von Komplexität, Wettbewerb und Kooperation geprägt ist.

Im Jahr 1878 reichte der expansionistische Horizont der USA bis zu den fernen Inseln des Pazifiks. Die Samoa-Inseln, eine Konstellation von aufstrebenden Ländern, die anmutig über den Ozean verstreut sind, wurden zum nächsten Meilenstein in Amerikas Streben nach globaler Präsenz. Der Erwerb einer Kohlestation in diesem abgelegenen Gebiet ist, obwohl vielleicht von geringem Umfang, von erheblicher geostrategischer Bedeutung. Die Kohlestation auf Samoa entstand aus einer pragmatischen Notwendigkeit heraus. Zu dieser Zeit segelte die US-Marine, ein lebenswichtiges Instrument der nationalen Macht und des Einflusses, durch die Gewässer der Welt. Kohle, der Brennstoff, der diese Schiffe antreibt, ist so wertvoll wie Gold, der Treibstoff für Expansion und der Motor für Machtprojektion. Eine zuverlässige Kohlequelle im Herzen des Pazifiks bedeutet, dass US-Schiffe weiter und länger fahren können, was den amerikanischen Einfluss in dieser wichtigen Region stärkt. Dieser Erwerb ist jedoch mehr als nur eine kommerzielle oder militärische Transaktion. Es ist eine Verpflichtung gegenüber den Völkern und Kulturen des Pazifiks, eine Interaktion, die mit den Komplexitäten von Kolonialismus, Autonomie und kulturellem Austausch in Resonanz steht. Durch einen Vertrag mit den lokalen Führern von Samoa schreiben die USA ihre Präsenz in den Rahmen der lokalen Normen und Erwartungen ein und erkennen selbst in diesem Akt der Expansion die Notwendigkeit einer respektvollen Auseinandersetzung mit der indigenen Bevölkerung an. Für Samoa führt der Vertrag eine neue Dynamik der Macht und des Einflusses ein. Die Inseln, die einst von den stürmischen Strömungen der globalen Politik isoliert waren, sind nun mit einer aufstrebenden Macht verbunden. Es ist eine Beziehung, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen, Vorteile und Kosten mit sich bringen wird. Für Amerika ist diese Kohlestation ein kleiner, aber bedeutender Fußabdruck im Sand des Pazifiks - ein Zeichen für das Streben der Nation, eine Kraft in den Weltmeeren zu sein, ein Spieler auf der Weltbühne. Sie symbolisiert ein Amerika, das über seine Grenzen hinausblickt, das ferne Inseln und weite Ozeane nicht als Barrieren, sondern als Brücken in eine Zukunft globaler Macht und Einflusses sieht. Im Jahr 1878 kreuzten sich in den ruhigen Gewässern von Samoa die Geschichte Amerikas und die des Pazifiks und eröffneten ein Kapitel der Zusammenarbeit, des Konflikts und des Engagements, das die Region für kommende Generationen prägen wird.

Der Kauf von Alaska, die Inbesitznahme der Midway-Inseln und der Vertrag mit Samoa markieren bedeutende Meilensteine in der Expansionslandschaft der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert. Diese Erwerbungen waren weit mehr als nur ein territorialer Zuwachs, sie symbolisierten den Aufstieg einer aufstrebenden Nation und die Metamorphose von einer nordamerikanischen Republik zu einer globalen Macht. Alaska mit seinen riesigen Vorkommen an natürlichen Ressourcen ist ein beredtes Beispiel für die Überschneidung von Wirtschaft und Geopolitik. Jeder Morgen Land und jeder Tropfen Öl in diesem eisigen Gebiet ist ein Testament der strategischen Vision der USA, ein Bekenntnis zu einer dauerhaften Präsenz in der Arktis, einer Weltregion, deren Bedeutung in den kommenden Jahrhunderten nur noch zunehmen wird. Die Midway-Inseln sind zwar winzig und isoliert, bieten Amerika aber dennoch ein Tor zum Pazifik, einem Ozean, der im 20. Jahrhundert zum Schauplatz von Konflikten, Handel und Diplomatie werden wird. Hier, auf diesen windgepeitschten Inseln, beginnt Amerika, seine friedliche Präsenz zu gestalten - ein Engagement, das in den Konflikten und Bündnissen der Moderne voll zum Tragen kommt. Auf den Samoa-Inseln, einem grünen und fruchtbaren Archipel, findet Amerika einen Außenposten im südlichen Pazifik, einer Region, in der Handel, Kultur und Geopolitik aufeinandertreffen. Es ist ein Erwerb, der die zunehmende Komplexität von Amerikas globalem Fußabdruck unterstreicht, einer Präsenz, die sich nun von der kalten Arktis bis zur tropischen Hitze des Südpazifiks erstreckt. Zusammen erzählen diese Übernahmen eine Geschichte von Wachstum und Ehrgeiz. Das Amerika des 19. Jahrhunderts ist ein Land in Bewegung, eine Nation, die über ihre ursprünglichen Grenzen hinausblickt, die in jeder Pazifikinsel und jedem Berg in Alaska nicht entfernte Grenzen, sondern integrale Territorien der nationalen Identität und Ambition sieht. Es ist auch eine Expansion, die Echos in die Zukunft projiziert und ein 20. Jahrhundert vorwegnimmt, in dem Amerika nicht nur eine Nation unter vielen, sondern eine zentrale Macht in der entstehenden Weltordnung sein wird. Jeder Vertrag, jeder Kauf, jede Kohlestation ist ein Faden, der das Gewebe von Amerika als Weltmacht webt, einem Land, dessen Einfluss und Interessen sich über die Ozeane und Kontinente erstrecken.

Die Erzählung von der amerikanischen Expansion nimmt eine andere Wendung, als das 19. Jahrhundert in seinen letzten Jahrzehnten aufblüht. Alaska, die Midway-Inseln, Samoa - jeder Erwerb erzählt eine Geschichte, die über die Eroberung neuer Räume für die Kolonisierung hinausgeht. Es ist eine Ära, in der Strategie und Handel miteinander verschmelzen, in der jedes neue Gebiet eine Figur auf dem riesigen Schachbrett des Welthandels ist. Der Kauf von Alaska ist nicht einfach nur der Erwerb einer riesigen Fläche wilden, gefrorenen Landes, sondern vielmehr die Eröffnung einer Straße zu den Reichtümern der Arktis, einer Welt voller natürlicher Ressourcen und strategischer Seewege. Amerika will nicht nur wachsen, sondern sich auch verbinden, ein Netz von Handels- und Kommunikationswegen knüpfen, die den Globus umschließen. Die Midway-Inseln und Samoa verkörpern diese neue Ära der Expansion, in der jede Insel, jedes Atoll ein Hafen, eine Station, ein Treffpunkt ist. Die Vereinigten Staaten sind in dieser Phase ihres Aufstiegs nicht mehr nur auf den Kontinent konzentriert. Sie werfen ihren Blick über den Horizont hinaus, auf Märkte und Möglichkeiten, die in den fernen Gewässern des Pazifiks und darüber hinaus liegen. Es ist ein Übergang von der Kolonisierung zur Verbindung. Die neuen Gebiete sind nicht nur Land, das man bebauen oder bevölkern kann, sondern auch Sprungbretter zu neuen wirtschaftlichen Horizonten. Jeder Erwerb ist ein Tor zu exotischen Märkten, blühenden Handelsrouten und einer Welt des Handels, in der Einfluss nicht in Quadratkilometern, sondern in Netzwerken und Verbindungen gemessen wird. Es ist Amerika, das beginnt, seine Rolle nicht als isolierte Macht, sondern als eine Nation wahrzunehmen, die in ein interdependentes globales wirtschaftliches Ökosystem eingebunden ist. Der Imperativ ist nicht mehr nur territorial, sondern wirtschaftlich, ein Streben nach Märkten, Möglichkeiten und Allianzen, die weit über die Grenzen Amerikas hinausreichen. Der Südpazifik mit seinem blauen Wasser und den verstreuten Inseln wird zu einem Schauplatz, auf dem sich diese neue Vision der amerikanischen Expansion abspielt. Es ist keine Expansion, die an den fernen Ufern des Pazifiks endet, sondern eine, die sich über die Ozeane, in die Märkte und Häfen der ganzen Welt fortsetzt. In dieser Erzählung sind Alaska, die Midway-Inseln und Samoa keine Abschlüsse, sondern Anfänge - die ersten Schritte eines Amerikas, das sich als globale Macht neu erfindet.