Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten

Nach einem Kurs von Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Amerika am Vorabend der Unabhängigkeit ● Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten ● Die Verfassung der USA und die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ● Die haitianische Revolution und ihre Auswirkungen auf den amerikanischen Kontinent ● Die Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten ● Lateinamerika um 1850: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik ● Der Norden und der Süden der Vereinigten Staaten um 1850: Einwanderung und Sklaverei ● Der Amerikanische Bürgerkrieg und der Wiederaufbau: 1861 - 1877 ● Der (Wieder-)Vereinigten Staaten: 1877 - 1900 ● Regime der Ordnung und des Fortschritts in Lateinamerika: 1875 - 1910 ● Die mexikanische Revolution: 1910 - 1940 ● Die amerikanische Gesellschaft in den 1920er Jahren ● Die Große Depression und der New Deal: 1929 - 1940 ● Von der Politik des großen Knüppels zur Politik der guten Nachbarschaft ● Staatsstreiche und lateinamerikanische Populismen ● Die Vereinigten Staaten und der Zweite Weltkrieg ● Lateinamerika während des Zweiten Weltkriegs ● Die US-Nachkriegsgesellschaft: Kalter Krieg und die Gesellschaft des Überflusses ● Der Kalte Krieg in Lateinamerika und die kubanische Revolution ● Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten

Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, ein Meilenstein in der Weltgeschichte, war das Ergebnis des kühnen Bestrebens der dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika, sich vom Joch des britischen Empire zu befreien. Diese Kolonien entwickelten sich im Laufe der Jahrzehnte weiter und pflegten ein Gefühl der eigenen Identität, obwohl sie immer noch unter britischer Herrschaft standen. Ihr gemeinsames Streben nach Autonomie fand ihren beredtesten Ausdruck in der Unabhängigkeitserklärung, die am 4. Juli 1776 verabschiedet wurde. In diesem Dokument bekräftigten sie entschlossen ihr Recht, sich selbst zu regieren, und verkündeten ihre Emanzipation von der britischen Krone.

Dennoch erfordert das Verständnis dieses Übergangs zur Unabhängigkeit ein Eintauchen in die historischen Verwicklungen und die zugrunde liegenden Bewegungen, die diese Zeit geprägt haben. Zwei wichtige Elemente haben diese Zeit besonders beeinflusst: der Siebenjährige Krieg und die Aufklärung. Der Siebenjährige Krieg, der auf dem amerikanischen Kontinent oft als französischer und indianischer Krieg bezeichnet wird, hatte die britischen Staatskassen erschöpft und das Mutterland dazu veranlasst, seine Kolonien auf der anderen Seite des Atlantiks mit höheren Steuern zu belegen. Diese Steuererhöhung, die neben den Idealen der Aufklärung stand, die unveräußerliche Rechte und individuelle Freiheiten propagierte, schürte die wachsende Frustration unter den Siedlern.

Die Versuche Großbritanniens, seinen Einfluss auf die Kolonien durch Maßnahmen wie die Quartering Acts und die Proklamation von 1763 zu festigen, verschärften diese Spannungen noch weiter. Diese Handlungen, die als Affront gegen die Freiheit der Siedler empfunden wurden, waren der Katalysator für den wachsenden Wunsch nach Unabhängigkeit, der in der Revolution gipfelte, die zur Geburt einer Nation führte, die den Lauf der Weltgeschichte beeinflussen sollte.

Ursachen für die Unabhängigkeit[modifier | modifier le wikicode]

Das Bevölkerungswachstum und die territoriale Expansion der amerikanischen Kolonien im 18. Jahrhundert waren entscheidende Vorboten der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Denn die Bevölkerungsexplosion, bei der das Gebiet von 300.000 Einwohnern im Jahr 1700 auf 2,5 Millionen im Jahr 1770 anwuchs, führte zu sozioökonomischen und politischen Dynamiken, die den Weg dieser Kolonien beeinflussten.

Zunächst einmal führte dieses schnelle Bevölkerungswachstum zu einem erhöhten Druck auf Land und Ressourcen. Die Siedler wollten ihre landwirtschaftlichen Gebiete erweitern und blickten nach Westen, in das Land jenseits der Appalachen-Berge. Diese territorialen Ambitionen wurden jedoch durch die britische Politik behindert, insbesondere durch die Proklamation von 1763, die den Siedlern verbot, sich westlich dieser Berge anzusiedeln, um Konflikte mit den indigenen Völkern zu vermeiden. Diese Beschränkung, die als Hindernis für die Freiheit und den Wohlstand der Kolonien angesehen wurde, verschärfte die Spannungen zwischen den Siedlern und dem Mutterland. Zweitens führte das schnelle Bevölkerungswachstum auch zur Entstehung unterschiedlicher regionaler Identitäten. Der Norden mit seinen wachsenden Städten und einer diversifizierten Wirtschaft, die sich auf Handel, Fischerei und Handwerk konzentrierte, entwickelte eine eigene Identität, die sich von der des Südens unterschied, der hauptsächlich agrarisch geprägt und von Plantagen abhängig war, die Sklavenarbeit ausbeuteten. Diese Unterscheidungen führten zu unterschiedlichen Weltanschauungen, und obwohl die Kolonien mit vereinten Kräften die Unabhängigkeit erlangten, beeinflussten diese regionalen Identitäten weiterhin die Bildung der Nation und ihre Politik.

Im 18. Jahrhundert wurden die amerikanischen Kolonien zu einem Schmelztiegel von Identitäten und Kulturen. Während Großbritannien die wichtigste Einwanderungsquelle war, kam ein stetiger Strom von Menschen aus anderen Teilen Europas - vor allem aus Deutschland, Irland, Frankreich, den Niederlanden und anderen Ländern - auf der Suche nach neuen Möglichkeiten nach Amerika. Diese Einwanderer, oft getrieben von religiöser Verfolgung, Konflikten oder einfach der Suche nach einem besseren Leben, bereicherten die Kolonien mit ihren Bräuchen, Sprachen, landwirtschaftlichen Praktiken und handwerklichen Traditionen. Die Deutschen beispielsweise, die sich vor allem in Pennsylvania niederließen, wurden für ihre Landwirtschaft und ihre Fähigkeiten im Bauwesen berühmt. Die Iren, die vor Armut und religiöser Unterdrückung flohen, brachten eine feste Entschlossenheit und musikalische Traditionen mit, die sich in die koloniale Kultur einfügten. Dieser Zustrom an kultureller Vielfalt führte zu einem verstärkten Gefühl des Pluralismus. Die Kolonien waren nicht mehr nur eine Erweiterung Großbritanniens; sie waren ein Mosaik aus Völkern, die aus dem gesamten europäischen Kontinent kamen, und jeder trug dazu bei, die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Landschaft des aufstrebenden Amerikas zu formen. Diese Vielfalt stärkte auch das Gefühl der Selbstidentifikation der Kolonien. Während die politischen und wirtschaftlichen Institutionen weitgehend nach britischem Vorbild gestaltet waren, spiegelte der Alltag der Menschen eine Verschmelzung von Traditionen wider. Es wurde immer deutlicher, dass die Kolonien trotz ihrer Loyalität gegenüber der Krone eine eigene, komplexe und plurale Identität entwickelt hatten. Als sich die politischen Spannungen mit Großbritannien verschärften, wurde diese einzigartige Identität folglich zu einem zentralen Element der Autonomieforderung. Die Siedler waren nicht einfach nur britische Untertanen, die in Übersee lebten; sie waren eine vielfältige Gemeinschaft mit eigenen Bestrebungen und Zukunftsvisionen, was unweigerlich zu ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit und der Bildung einer neuen Nation beitrug.

Der Siebenjährige Krieg, ein Weltkrieg avant la lettre, hatte nicht nur für die beteiligten europäischen Mächte nachhaltige Folgen, sondern auch für das Schicksal der amerikanischen Kolonien und der indigenen Völker. Mit dem britischen Sieg markierte der Pariser Vertrag von 1763 einen Wendepunkt in der Dynamik der Kolonialisierung Nordamerikas. Die Briten erwarben riesige Gebiete, hauptsächlich auf Kosten Frankreichs, und festigten so ihre Hegemonie auf dem Kontinent. Doch dieser Sieg kam nicht ohne Komplikationen. Zunächst einmal waren die Länder westlich des Mississippi, obwohl sie offiziell unter britischer Kontrolle standen, immer noch weitgehend von indigenen Nationen bewohnt. Diese Nationen waren zwar durch den Krieg geschwächt, aber nicht bereit, ihr Land widerstandslos abzutreten. Die königliche Proklamation von 1763, die versuchte, die Spannungen mit den indigenen Nationen abzubauen, indem sie die Besiedlung westlich der Appalachen verbot, war zum Teil eine Antwort auf diese Herausforderungen. Für ehrgeizige Siedler, die ihr Land erweitern wollten, wurde diese Proklamation jedoch als Verrat an der Krone gesehen, der ihr Recht behinderte, sich auf Land niederzulassen, das sie als ordnungsgemäß gewonnen betrachteten. Zweitens hinterließ der Krieg Großbritannien mit riesigen Schulden. Um einen Teil dieser Ausgaben einzutreiben, erhob die britische Regierung eine Reihe von Steuern von den Kolonien, wie den Stamp Act und die Townshend Acts. Diese Steuern, die ohne die direkte Zustimmung der Kolonien erhoben wurden (ein Verstoß gegen den Grundsatz "keine Besteuerung ohne Vertretung"), führten zu tiefer Unzufriedenheit und schürten die Flammen der Revolution. Schließlich führte das Ende der französischen Bedrohung in Nordamerika paradoxerweise dazu, dass das Britische Empire in den Augen einiger Siedler weniger essentiell wurde. Zuvor hatte die britische Präsenz einen lebenswichtigen Schutz vor französischen Übergriffen geboten. Doch als Frankreich von der nordamerikanischen Bühne verdrängt wurde, begannen einige Siedler, über eine unabhängige Existenz nachzudenken, die frei von britischer Einmischung und Besteuerung sein sollte. Während der Siebenjährige Krieg die Position Großbritanniens als dominierende Macht in Nordamerika stärkte, pflanzte er auch die Saat für Zwietracht und Unzufriedenheit, die schließlich zur Amerikanischen Revolution führen sollte.

Die Königliche Proklamation von 1763 spielte eine entscheidende Rolle bei der Eskalation der Spannungen zwischen den amerikanischen Kolonien und Großbritannien. Diese Entscheidung wird in der Geschichte oft unterschätzt, doch ihre Auswirkungen waren weitreichend. Die Proklamation wurde in erster Linie eingeführt, um die Beziehungen zu den einheimischen Nationen, die während des Krieges mit den Franzosen verbündet gewesen waren, zu beruhigen. Die britische Regierung hoffte, weitere kostspielige Konflikte zu vermeiden, indem sie die Expansion der Kolonien einschränkte. Diese Entscheidung wurde jedoch von den Siedlern nicht gut aufgenommen. Nach Jahren des Krieges betrachteten viele die Westgebiete als legitime Belohnung für ihre Anstrengungen und Opfer. Darüber hinaus war die Aussicht auf neues Land für viele Siedler verlockend, seien es Farmer, die ihren Besitz vergrößern wollten, oder Spekulanten, die von der Expansion nach Westen profitieren wollten. Die Proklamation wurde daher als Verrat und Behinderung ihres Wohlstands empfunden. Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit wurde noch dadurch verstärkt, dass die Proklamation ohne Rücksprache mit den Kolonialversammlungen erlassen wurde. Für die Siedler war dies ein weiterer Beweis dafür, dass Großbritannien ihre Rechte und Interessen missachtete. Die Überzeugung, dass London sich zunehmend von den Realitäten und Bedürfnissen der amerikanischen Kolonien abkoppelte, verfestigte sich immer mehr. Die Proklamation von 1763, gepaart mit anderen unpopulären Maßnahmen wie den ohne Vertretung erhobenen Steuern, machte ein wachsendes Schisma zwischen den Siedlern und der britischen Regierung deutlich. Sie bereitete den Boden für das Aufkommen revolutionärer Gefühle, indem sie die Vorstellung verstärkte, dass die Interessen des britischen Empire und die der amerikanischen Kolonien grundlegend voneinander abwichen.

Das Ende des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1763 markierte den Beginn einer Periode verstärkter Spannungen zwischen den amerikanischen Kolonien und der britischen Regierung. Um weitere Konflikte mit den einheimischen Nationen zu vermeiden und um die Militärkosten zu senken, führte Großbritannien die Königliche Proklamation von 1763 ein. Diese Richtlinie verbot Siedlern, sich westlich der Appalachenlinie anzusiedeln - eine Entscheidung, die darauf abzielte, dieses Land für die Ureinwohner Amerikas zu erhalten. Gleichzeitig verpflichtete sich die britische Regierung, strukturiertere Beziehungen zu den indigenen Nationen aufzubauen. Anstatt den Siedlern zu erlauben, direkt zu verhandeln, versuchten die britischen Behörden, die Interaktionen zu zentralisieren, was zu formellen Vereinbarungen führte. Dennoch kam es zu Unregelmäßigkeiten. Insbesondere, während die Interaktionen mit den Cherokee häufig und bedeutsam waren, waren die Apachen, die hauptsächlich im Südwesten der heutigen USA lebten, nicht direkt von den territorialen Streitigkeiten an der Ostküste betroffen. Es ist möglich, dass andere indigene Nationen im Osten stärker in diese Territorialstreitigkeiten verwickelt waren. Trotz dieser Regulierungsversuche entschieden sich die Siedler, insbesondere die an der Westgrenze ansässigen, häufig dafür, die offiziellen Richtlinien zu ignorieren. Angetrieben von ihrem Expansionsdrang erwarben sie Gebiete, manchmal unter direkter Verletzung der festgelegten Verträge, was zu Konflikten mit den indigenen Nationen führte. Diese Spannungen und das Gefühl der Unterdrückung durch die britischen Kontrollen waren wichtige Vorläufer der Ereignisse, die zur Amerikanischen Revolution führen sollten.

Das Ende des Siebenjährigen Krieges hinterließ Großbritannien mit einer riesigen Schuldenlast. Um diese Schulden zurückzuzahlen, versuchte die britische Regierung, ihre Einnahmen aus den nordamerikanischen Kolonien zu erhöhen, die bis dahin im Vergleich zu anderen Teilen des Reiches relativ niedrig besteuert worden waren. Diese Versuche stießen jedoch auf heftigen Widerstand. Die Kolonien hatten im Laufe der Jahrzehnte ein Gefühl der Autonomie entwickelt. Sie genossen eine weitgehende Dezentralisierung und ihre gesetzgebenden Versammlungen hatten oft das letzte Wort in Bezug auf die interne Besteuerung. Als das Mutterland ohne Zustimmung der kolonialen Versammlungen direkte Steuern einführte, wurde dies nicht nur als Verletzung ihrer Rechte, sondern auch als Infragestellung ihrer etablierten Regierungsform empfunden.

Ein prominentes Beispiel für diese Unzufriedenheit ist der Stamp Act, der 1765 eingeführt wurde. Dieses Gesetz erhob eine Steuer auf alle in den Kolonien gedruckten Dokumente, von Verträgen bis hin zu Zeitungen. Was den Zorn der Siedler noch verstärkte, war die Tatsache, dass es ohne ihre Zustimmung beschlossen wurde. Der berühmte Satz "No taxation without representation" (Keine Besteuerung ohne Vertretung) hallte wie ein Schlachtruf unter den Siedlern nach. Der Stamp Act wurde zu einem Symbol der britischen Unterdrückung und verdeutlichte die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Siedler an Rechte und Freiheit und den Absichten der britischen Regierung, ihre wirtschaftliche und politische Kontrolle über die Kolonien zu verstärken. Der Protest gegen den Stamp Act wirkte auch als Katalysator für eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen den Kolonien, stärkte das Gefühl einer eigenständigen amerikanischen Identität und legte den Grundstein für den organisierten Widerstand, der zur Amerikanischen Revolution führen sollte.

Die Aufklärung, eine Zeit der intellektuellen und kulturellen Renaissance, beeinflusste die Denker und Herrscher der westlichen Welt tiefgreifend, und auch die amerikanischen Kolonien blieben von diesem Sprudel revolutionärer Ideen nicht verschont. Diese Ideen, insbesondere die über die Menschenrechte und das Wesen der Regierung, waren entscheidend für die Gestaltung der politischen Philosophie der Gründerväter der Vereinigten Staaten. John Locke, einer der einflussreichsten Philosophen dieser Zeit, stellte die Idee auf, dass legitime Macht nur mit der Zustimmung der Regierten residieren könne. Er argumentierte, dass die Menschen unveräußerliche Rechte besitzen und dass jede Regierung, die diese Rechte verletzt, ihre Legitimität verliert. Diese Ideen fanden ein mächtiges Echo unter den amerikanischen Siedlern, vor allem unter denen, die eine klassische Bildung genossen hatten. Die wahrgenommene Unterdrückung durch die britische Regierung mit ihren Steuern und Vorschriften ohne direkte Vertretung stand in direktem Widerspruch zu diesen aufgeklärten Grundsätzen. Außerdem wurde diese Politik in einer Zeit umgesetzt, in der Ideen dank des Aufschwungs der Presse und der literarischen Salons schnell zirkulierten. Pamphlete, Zeitungen und Bücher verbreiteten die Ideen der Aufklärung und schmiedeten so unter den Siedlern ein kollektives Bewusstsein für Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie.

Figuren wie Thomas Jefferson, Benjamin Franklin und John Adams waren zutiefst von der Philosophie der Aufklärung geprägt. Ihre Schriften und Reden spiegelten eine unerschütterliche Überzeugung von der Notwendigkeit einer Regierung wider, die die Rechte des Einzelnen schützt. Als sich die Spannungen mit Großbritannien verschärften, lieferten die Ideen der Aufklärung somit eine intellektuelle und moralische Grundlage für den kolonialen Widerstand. Diese Prinzipien wurden in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 klar formuliert und markierten den Beginn einer neuen, auf den Idealen der Aufklärung basierenden Nation, einer Nation, die in Lincolns Worten "in Freiheit erdacht und dem Satz gewidmet sein sollte, dass alle Menschen gleich geschaffen sind".

Reaktion der Kolonien[modifier | modifier le wikicode]

Die Zeit vor der Amerikanischen Revolution war von zunehmenden Spannungen zwischen den Siedlern und der britischen Regierung geprägt. Neue Steuern und Vorschriften, die als Unterdrückung empfunden wurden, veranlassten die Siedler, sich aktiv gegen das Mutterland zu stellen und eine Kombination aus friedlichen und direkten Methoden anzuwenden, um ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Einer der ersten Akte des Widerstands war das Verfassen von Petitionen und Protesten. Die Siedler, die sich ihres Rechts auf eine parlamentarische Vertretung beraubt fühlten, brachten ihren Unmut zum Ausdruck, indem sie offiziell die Revision oder Abschaffung unpopulärer Gesetze forderten. Diese Petitionen spiegelten das allgemeine Gefühl der Ungerechtigkeit wider, das in den Kolonien empfunden wurde, und legten den Grundstein für die spätere organisierte Opposition. In ähnlicher Weise, aber mit direkten wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien, wurden Wirtschaftsboykotte eingesetzt. Die Händler stellten die Einfuhr britischer Waren ein, während die Verbraucher importierte Produkte mieden. Dieser Ansatz traf Großbritannien dort, wo es am meisten weh tat: in der Wirtschaft. Einige britische Händler, die die Zange spürten, wurden zu unwahrscheinlichen Verbündeten und forderten ihre eigene Regierung auf, die Beschränkungen zu lockern.

Doch nicht alle Reaktionen waren friedlich. Gruppen wie die "Sons of Liberty" überschritten gelegentlich die Linie des zivilen Ungehorsams und wagten sich an Einschüchterung oder direkte Gewalt, insbesondere gegen Vertreter der britischen Regierung oder Loyalisten. Diese Taten waren zwar weniger häufig, markierten aber eine deutliche Eskalation in der Konfrontation mit der Krone. Der bekannteste Vorfall dieser Art war das "Massaker von Boston" im Jahr 1770. Dieses tragische Ereignis, bei dem britische Soldaten in eine Menge von Demonstranten schossen und fünf von ihnen töteten, wurde zu einem mächtigen Symbol für die wahrgenommene Brutalität des britischen Regimes. Es verzinkte die koloniale öffentliche Meinung und stärkte den Wunsch nach Unabhängigkeit. Als diese Widerstandshandlungen zunahmen, verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den Kolonien und Großbritannien und brachte beide Seiten unweigerlich auf den Weg zum offenen Konflikt, der 1775 ausbrechen sollte.

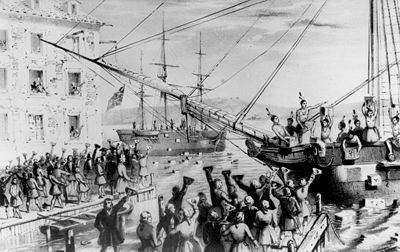

Die Boston Tea Party ist eine der bekanntesten Manifestationen des zivilen Ungehorsams in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sie steht sinnbildlich für die Eskalation des kolonialen Widerstands gegen die britische Politik. Im Jahr 1773 gewährte die britische Regierung der Britischen Ostindien-Kompanie ein virtuelles Monopol auf den Teehandel in Amerika und erhob zusätzlich eine Teesteuer. Diese Maßnahmen wurden von vielen Siedlern als ein weiteres eklatantes Beispiel für eine Besteuerung ohne Vertretung angesehen. Die Kolonien, insbesondere Boston, waren in Aufruhr. Als Reaktion auf diese unpopuläre Politik gingen am 16. Dezember 1773 Mitglieder der Bewegung der Sons of Liberty, die sich als Mohawks verkleidet hatten, um ihre amerikanische Identität zu betonen und ihre britische Zugehörigkeit abzulehnen, an Bord von drei Schiffen, die im Hafen von Boston vor Anker lagen. Sie achteten darauf, nur die Tee-Ladung zu vandalieren und warfen 342 Kisten Tee ins Meer, während sie es vermieden, anderen Gütern Schaden zuzufügen. Es war nicht einfach nur eine Aktion gegen die Steuern. Es war auch ein Protest gegen ein Monopol, das viele lokale Händler aus ihren üblichen Geschäften heraushielt. Mit diesem symbolischen Akt demonstrierten die Siedler ihre Entschlossenheit, sich der britischen Herrschaft zu widersetzen und ihre Rechte zu verteidigen. Die Reaktion der britischen Regierung auf die "Boston Tea Party" war schnell und hart. Sie verhängten die "Intolerable Acts" (oder Zwangsgesetze), die die Schließung des Hafens von Boston bis zur Rückzahlung des Tees und eine starke Einschränkung der Autonomie der Kolonialregierung von Massachusetts beinhalteten. Diese Strafakte verschärften die Spannungen nur noch weiter und trieben die Kolonien zu einer noch größeren Einheit gegen Großbritannien. Alles in allem war die Boston Tea Party nicht nur ein Akt des Misstrauens, sondern symbolisierte den Punkt, an dem die Geduld der Kolonialherren mit der britischen Herrschaft an ihre Grenzen stieß. Sie markierte einen wichtigen Wendepunkt, der direkt zum Ausbruch der Amerikanischen Revolution führte.

Das Massaker von Boston war ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den Siedlern und der britischen Regierung und verdeutlichte die Sprunghaftigkeit der Spannungen, die in Nordamerika schwelten. In der Nacht des 5. März 1770, einem kalten Winterabend in Boston, befand sich ein britischer Soldat auf seinem Posten vor dem Zollgebäude. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Siedler bildete sich um ihn herum eine Menschenmenge, die mit Beleidigungen, Schneebällen und verschiedenen Trümmern warf. Als er zu Hilfe gerufen wurde, kamen ihm mehrere andere britische Soldaten zu Hilfe. Die Menge wuchs weiter an und wurde immer feindseliger. In dem folgenden Chaos und der Verwirrung eröffneten die britischen Soldaten das Feuer, töteten fünf Menschen und verletzten mehrere weitere. Der Vorfall wurde von den patriotischen Führern der Kolonie wie Paul Revere, John Adams und Samuel Adams schnell ausgeschlachtet und dazu benutzt, die antibritische Stimmung zu schüren. Stiche und Beschreibungen der Konfrontation wurden in den Kolonien verteilt, oft mit einer verzerrten Erzählung, die die britischen Soldaten als blutrünstige Unmenschen darstellte, die absichtlich auf unbewaffnete Zivilisten schossen. John Adams, der spätere Präsident der Vereinigten Staaten, verteidigte die Soldaten in ihrem Prozess mit der Begründung, sie hätten in Notwehr gegen eine bedrohliche Menschenmenge gehandelt. Die meisten Soldaten wurden freigesprochen, was die Idee eines fairen Rechtssystems in den Kolonien stärkte. Dennoch blieb die Erinnerung an das Massaker im kollektiven Gedächtnis haften und symbolisierte für viele die brutale Unterdrückung durch die Briten. Das Massaker von Boston wurde zu einem mächtigen Symbol für die britische Tyrannei und zu einem Katalysator für die Vereinheitlichung antibritischer Gefühle unter den Kolonialherren. Es war eines von vielen Ereignissen, die schließlich zur Unabhängigkeitserklärung und zur Amerikanischen Revolution führten.

Die Boston Tea Party ist nicht nur eine denkwürdige Seite in den Geschichtsbüchern, sondern ein Ereignis, in dem sich die koloniale Unzufriedenheit mit einer Reihe von als unterdrückerisch empfundenen britischen Maßnahmen kristallisierte. In den Jahren vor jener Dezembernacht waren die Kolonien zunehmend frustriert über die Versuche des Mutterlandes, die Kolonialwirtschaft in die Hand zu nehmen und autoritär durchzusetzen. Der Tea Act von 1773 erschien wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Obwohl das Gesetz in Wirklichkeit den Preis für Tee senkte, bestätigte es Großbritanniens Recht, die Kolonien ohne deren direkte Zustimmung zu besteuern. Die Reaktion war schnell und theatralisch. Unter dem Mantel der Nacht und verkleidet als Mohawk-Indianer stürmte eine Gruppe von Aktivisten, darunter auch einige Mitglieder der Sons of Liberty, die britischen Schiffe. Das Geräusch von zerbrechenden Teekisten und das Glucksen des Tees, der im Salzwasser des Bostoner Hafens gezogen wurde, hallte als kühner Akt der Herausforderung gegen die britische Krone wider. Die Auswirkungen dieser Tat waren weit über die Ufer von Boston hinaus zu spüren. Die britischen Behörden reagierten mit Härte, schlossen den Hafen von Boston und verhängten eine Reihe von Strafmaßnahmen, die sogenannten "Intolerable Laws" (unerträgliche Gesetze). Diese Maßnahmen unterdrückten den rebellischen Geist keineswegs, sondern verzinkten die Kolonien vielmehr und veranlassten sie, sich bei der Verteidigung ihrer Rechte und Freiheiten zu vereinen. So war die Boston Tea Party nicht nur ein Protest gegen eine Steuer, sondern ein Symbol des Widerstands, eine Erklärung, dass die Siedler nicht länger passiv gegenüber dem sein würden, was sie als Ungerechtigkeit empfanden. Diese Nacht war ein Wendepunkt, der den Weg für noch direktere Konfrontationen und schließlich für das Streben der Vereinigten Staaten nach Unabhängigkeit ebnete.

Britische Reaktion[modifier | modifier le wikicode]

Die als "Coercive Acts" bekannte Reihe von Gesetzen war Londons strafende Antwort auf die berühmte Boston Tea Party. Diese Gesetze, die 1774 vom britischen Parlament verabschiedet wurden, sollten die Kolonie Massachusetts und insbesondere die Stadt Boston disziplinieren. Sie waren jedoch weit davon entfernt, die Lage zu beruhigen, sondern verschärften die Spannungen und verfestigten den Widerstand der Kolonien gegen die britische Herrschaft.

Eine dieser Strafmaßnahmen war der Boston Port Act, mit dem der Hafen von Boston geschlossen wurde, bis die Schäden, die während der Boston Tea Party entstanden waren, wieder ausgeglichen waren. Diese Maßnahme hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und ließ viele Bostoner arbeitslos werden. Gleichzeitig wurde durch The Massachusetts Government Act die Kolonialregierung umstrukturiert, wobei die Befugnisse der lokalen Versammlung erheblich eingeschränkt wurden und der britische Gouverneur mehr Kontrolle erhielt. Diese Entscheidung wurde als direkter Angriff auf die Autonomie der Kolonie angesehen. Darüber hinaus versuchte London mit The Administration of Justice Act sicherzustellen, dass britische Soldaten und Beamte, wenn sie eines Verbrechens beschuldigt wurden, in Massachusetts keinen voreingenommenen Prozess durchlaufen mussten. Dadurch konnten sie anderswo, oft in Großbritannien, vor Gericht gestellt werden. Ein weiterer Dorn im Auge der Siedler war die Verschärfung des Quartering Act. Er legte fest, dass britische Soldaten notfalls in Privatwohnungen untergebracht werden mussten - eine schwere Zumutung für die Bürger der Kolonie. Schließlich wurde der Quebec Act, obwohl er indirekt mit den Unruhen in Boston zusammenhing, als Teil der "Intolerable Acts" wahrgenommen. Er dehnte die Provinz Quebec aus, wodurch die Größe der benachbarten Kolonien de facto verringert wurde, und förderte den Katholizismus, was von der protestantischen Mehrheit in den Kolonien nicht gern gesehen wurde. Als Reaktion auf diese Handlungen bündelten die Kolonien ihre Kräfte. Auf dem Ersten Kontinentalkongress, der im September 1774 Delegierte aus zwölf Kolonien in Philadelphia versammelte, sollte eine koordinierte Antwort auf diese unterdrückerischen Gesetze entwickelt werden. Anstatt die Siedler einzuschüchtern, wirkten die "Intolerable Acts" als Katalysator und legten den Grundstein für den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Die von der britischen Regierung verhängten "Intolerable Acts" wurden nicht nur als Strafe, sondern auch als direkter Angriff auf die Rechte und Freiheiten der Siedler als britische Staatsbürger empfunden. Die Schließung des Hafens von Boston traf beispielsweise das Herz der kolonialen Wirtschaft, während die Umstrukturierung der Regierung von Massachusetts ihr Recht auf Selbstverwaltung - ein Wert, der den Siedlern sehr am Herzen lag - untergrub. Die Empörung war weit über die Grenzen von Massachusetts hinaus spürbar. Die Kolonien, die bis dahin getrennte Beschwerden und regionale Identitäten hatten, begannen, ihr Schicksal als untrennbar miteinander verbunden zu sehen. Die in Boston empfundene Ungerechtigkeit wurde nun so weit entfernt wie Virginia oder South Carolina empfunden. Die Einigkeit in Empörung und Widerstand wurde zur neuen Norm. Diese vereinte Opposition wurde auf dem Ersten Kontinentalkongress deutlich. Sie versammelten Delegierte aus fast allen Kolonien und verpflichteten sich zu einer kollektiven Antwort auf die wahrgenommene Tyrannei. In diesem Zusammenhang wurde die Kontinentalarmee gebildet, mit George Washington als Oberbefehlshaber. Die stetige Verschlechterung der Beziehungen, die durch die Zwangshandlungen noch verschärft wurde, brachte die Siedler schließlich an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Die am 4. Juli 1776 unterzeichnete Unabhängigkeitserklärung war weit mehr als eine politische Erklärung; sie war das kühne Bekenntnis eines Volkes, das seinen Platz und sein Recht auf Selbstbestimmung beanspruchte. Was die britische Regierung also als eine Reihe von Maßnahmen erhofft hatte, die Ordnung und Autorität wiederherstellen würden, beschleunigte vielmehr den Marsch der Kolonien in Richtung Revolution und Unabhängigkeit.

Entscheidende Schritte in Richtung Unabhängigkeit[modifier | modifier le wikicode]

Der britische Gegenschlag gegen die Boston Tea Party in Form von Zwangsmaßnahmen hatte unerwartete Folgen. Anstatt nur Massachusetts zu isolieren und zu bestrafen, bewirkten diese Maßnahmen das Gegenteil: Sie dienten als Katalysator, um die dreizehn Kolonien zu vereinen. Während Massachusetts direkt ins Visier genommen wurde, sahen die anderen Kolonien darin einen gefährlichen Präzedenzfall. Wenn Großbritannien ungestraft die Rechte einer Kolonie verletzen konnte, was würde dann verhindern, dass eine andere Kolonie in Zukunft dasselbe Schicksal erleiden würde? In diesem Klima der Sorge entstand ein Gefühl der interkolonialen Solidarität. Andere Kolonien schickten Lebensmittel, um Boston bei der Schließung des Hafens zu unterstützen, und es wurden Korrespondenzkomitees gebildet, um die Kommunikation und Koordination zwischen den Kolonien zu erleichtern. Darüber hinaus wurde das Gefühl der gemeinsamen Ungerechtigkeit durch die gemeinsame Anerkennung ihrer Rechte als britische Bürger verstärkt. Es wurde klar, dass alle Kolonien für weitere Übergriffe auf ihre Rechte und Freiheiten anfällig sein würden, wenn sie nicht eine einheitliche Front bildeten. Diese Solidarität legte die Grundlage für formellere Versammlungen wie den Ersten Kontinentalkongress, bei dem die Kolonien ihre kollektiven Reaktionen auf britische Aktionen diskutierten. Nach und nach entstand ein Gefühl des amerikanischen Nationalismus, der die unterschiedlichen Identitäten der einzelnen Kolonien zu einem gemeinsamen Anliegen verschmolz: dem Streben nach Autonomie, Rechten und schließlich nach Unabhängigkeit.

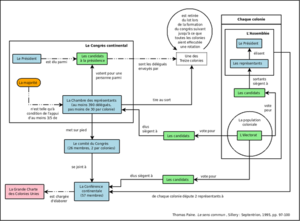

Im September 1774 fand in Philadelphia ein wichtiges historisches Ereignis statt, das den Beginn eines neuen Kapitels in den kolonialen Beziehungen ankündigte. Der Erste Kontinentalkongress versammelte Delegierte aus zwölf der dreizehn Kolonien - eine beispiellose Demonstration kolonialer Einheit im Kampf gegen die britische Unterdrückung. Während dieser Versammlung herrschte unter den Delegierten ein Konsens: Die Zwangsmaßnahmen, die als direkte Verletzung ihrer Rechte als britische Bürger wahrgenommen wurden, wurden für illegal erklärt. Dies war nicht einfach nur eine Erklärung der Uneinigkeit. Die Kolonien waren bereit, zur Tat zu schreiten. Sie riefen zur Bildung von Milizen auf und bereiteten damit den Boden für eine mögliche bewaffnete Konfrontation vor. Dieser kühne Schritt war ein starkes Signal an Großbritannien, das zeigte, dass die Kolonien sich nicht nur mit verbalen Protesten zufrieden geben würden. Der Kongress war nicht nur eine Reaktion auf unpopuläre Gesetze. Er stellte eine grundlegende Veränderung im Selbstverständnis der Kolonien und ihrer Beziehung zum Mutterland dar. Zum ersten Mal hatten sie sich, anstatt als dreizehn verschiedene Einheiten mit ihren eigenen Interessen und Anliegen zu agieren, als kollektive Einheit zusammengefunden, um ihre gemeinsamen Rechte zu verteidigen. Dies war ein entscheidender Wendepunkt, ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Unabhängigkeit und zur Bildung einer vereinten Nation.

In dem Tumult auf dem Weg zur Unabhängigkeit ist es entscheidend, sich daran zu erinnern, dass die Meinung unter den amerikanischen Siedlern nicht monolithisch war. Tatsächlich war das koloniale Amerika ein Schmelztiegel verschiedener Perspektiven und Loyalitäten. Die Loyalisten, die auch als "Tories" bezeichnet werden, waren ein wesentlicher Teil der Kolonialbevölkerung. Diese Menschen, die aus Überzeugung, Tradition oder persönlichem Interesse an der britischen Krone festhielten, blieben ihr treu. Häufig empfanden sie Widerstand und Rebellion gegen den König als Undankbarkeit gegenüber einem Imperium, das Schutz und Chancen geboten hatte. Manchmal waren es ihre wirtschaftlichen und sozialen Bindungen an Großbritannien, die ihre Haltung bestimmten, da sie befürchteten, dass die Unabhängigkeit ihre soziale Stellung destabilisieren oder ihre wirtschaftlichen Interessen schädigen würde. Andererseits gab es auch Siedler, die zwar die britische Politik ablehnten, aber zögerten, eine bewaffnete Revolution zu unterstützen. Sie bevorzugten friedliche Wege des Protests, wie das Unterzeichnen von Petitionen oder den Boykott britischer Waren. Für sie bedeutete die Vorstellung von Revolution und Krieg oft wirtschaftliche Störungen, drohendes soziales Chaos und die Möglichkeit des Verlustes von Menschenleben. Diese Vielfalt an Meinungen und Ansätzen unter den Siedlern erinnert daran, dass der Weg zur amerikanischen Unabhängigkeit alles andere als ein einheitlicher Konsens war, sondern vielmehr ein komplexes Mosaik aus Interessen, Loyalitäten und Ideologien.

Die Rolle von König Georg III. bei der Eskalation der Spannungen zwischen Großbritannien und den amerikanischen Kolonien wird häufig beäugt und diskutiert. Seine Regierungszeit fiel mit einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und Umwälzungen für das britische Empire zusammen, insbesondere in Nordamerika. Obwohl König Georg III. oft als eigensinnig und unfähig beschrieben wird, die Wünsche und Bedürfnisse der amerikanischen Siedler vollständig zu verstehen, ist es entscheidend, sich daran zu erinnern, dass er nicht in einem isolierten Raum arbeitete. Hinter ihm standen das britische Parlament und Berater, die seine Überzeugung, dass die Kolonien der britischen Krone und dem britischen Parlament unterstellt bleiben sollten, weitgehend teilten. Die Wahrnehmung unter den Kolonisten war, dass George III. tyrannisch handelte. Seine Unterstützung für Zwangsmaßnahmen und den Quartering Act - der die Siedler dazu verpflichtete, britische Soldaten zu beherbergen - wurde als direkter Angriff auf ihre Rechte wahrgenommen. Viele koloniale Pamphlete und Artikel aus dieser Zeit stellten den König als distanzierten Monarchen dar, dem die Sorgen seiner Untertanen auf der anderen Seite des Atlantiks gleichgültig waren. Doch der wahre Katalysator für die Uneinigkeit war nicht einfach die Persönlichkeit oder die Handlungen des Königs. Es war das tief verwurzelte Gefühl der Siedler, dass sie die gleichen Rechte und Privilegien wie jeder andere britische Bürger verdienten. Als diese Rechte als bedroht oder ignoriert wahrgenommen wurden, wuchsen der Zorn und der Wunsch nach Autonomie, die in der Amerikanischen Revolution gipfelten. Während also die Handlungen und Entscheidungen von König Georg III. unbestreitbar eine Rolle beim Ausbruch der Revolution spielten, waren sie Teil eines viel größeren Bildes von Unzufriedenheit, Sehnsüchten und Frustrationen, die die Kolonien in dieser entscheidenden Zeit bewegten.

Der Kontinentalkongress, der 1774 zum ersten Mal zusammentrat, setzte sich aus Männern zusammen, die zumeist zur sozioökonomischen Elite der Kolonien gehörten. Diese Delegierten hatten in der Regel finanzielle, politische oder Landinteressen zu schützen. Obwohl sie aus den unterschiedlichsten Bereichen kamen - Kaufleute, Anwälte, Pflanzer und einige Handwerker und Geschäftsleute - waren die meisten von ihnen herausragende Figuren in ihren jeweiligen Kolonien. Es ist unbedingt zu beachten, dass der Wunsch der Kolonien nach Autonomie nicht nur als Reaktion auf die Coercive Acts auftauchte. Obwohl diese Gesetze eine entscheidende Rolle bei der Kristallisierung der kolonialen Unzufriedenheit spielten, hatte sich die Reibung zwischen den Kolonien und Großbritannien schon seit Jahrzehnten angebahnt. Dazu gehörten Bedenken hinsichtlich der Besteuerung ohne Vertretung, der Fähigkeit der Kolonien zur Selbstverwaltung und der Handelsbeschränkungen. Die Tatsache, dass viele Delegierte des Kontinentalkongresses der kolonialen Elite angehörten, hatte jedoch Auswirkungen auf das Wesen der Amerikanischen Revolution. Diesen Männern ging es nicht unbedingt darum, eine radikal egalitäre Gesellschaft zu errichten. Stattdessen ging es vielen von ihnen darum, die bestehende Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig von der britischen Bevormundung zu befreien. Mit anderen Worten: Während sie nach politischer Unabhängigkeit strebten, wollten sie nicht unbedingt die sozioökonomische Struktur der Kolonien umkrempeln. Die Amerikanische Revolution war wie alle Revolutionen komplex und wurde von einer Vielzahl von Faktoren und Akteuren geformt. Obwohl der Kontinentalkongress eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Kolonien in die Unabhängigkeit zu führen, muss er im breiteren Kontext der Spannungen, Bestrebungen und Sorgen gesehen werden, die in dieser entscheidenden Phase durch die Kolonien zogen.

Die kolonialen Eliten, die die Mehrheit der Delegierten des Kontinentalkongresses stellten, waren sich sehr wohl bewusst, dass eine erfolgreiche Revolution die Unterstützung eines großen Teils der Bevölkerung erfordern würde. Um die verschiedenen Schichten der kolonialen Gesellschaft zu erreichen, verfolgten sie einen facettenreichen Ansatz zur Mobilisierung von Unterstützung. Insbesondere die Tavernen waren vitale Zentren des kolonialen Gesellschaftslebens. Über den reinen Getränkeausschank hinaus dienten sie als Versammlungsorte, an denen Nachrichten, Gerüchte und politische Ideen ausgetauscht und diskutiert wurden. Revolutionsführer nutzten diese Lokale, um ihre Ideen zu verbreiten, manchmal in Form von Gesang, Trinksprüchen oder hitzigen Diskussionen. Auch Kaufleute waren von entscheidender Bedeutung, nicht nur als Geldgeber der Sache, sondern auch, weil sie die Bevölkerung durch Boykotte und andere Formen des wirtschaftlichen Widerstands gegen die britische Politik beeinflussen konnten. Anwälte mit ihren Kenntnissen des britischen Rechts und der Philosophie der Aufklärung lieferten eine intellektuelle Rechtfertigung für die Revolution und artikulierten die Beschwerden der Siedler in rechtlichen und moralischen Begriffen. Handwerker und Facharbeiter machten einen großen Teil der städtischen Bevölkerung aus und hatten eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung der Massen zu spielen. Ihre Fähigkeiten waren für die revolutionäre Sache von entscheidender Bedeutung, sei es durch die Produktion von Gütern für die Kriegsanstrengungen oder durch die aktive Teilnahme an Demonstrationen und Widerstandshandlungen. Propaganda war ebenfalls ein entscheidendes Instrument, um die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen. Flugblätter, die oft von herausragenden Denkern wie Thomas Paine mit seinem berühmten "Common Sense" verfasst wurden, spielten eine grundlegende Rolle bei der Verbreitung revolutionärer Ideen. Die Zeitungen verstärkten mit ihren Berichten über britische Ungerechtigkeiten die antibritische Stimmung. Durch die Kombination dieser Elemente waren die revolutionären Anführer in der Lage, ein Netz der Unterstützung zu knüpfen, das sich durch die verschiedenen Schichten der kolonialen Gesellschaft zog. Diese Mobilisierung war entscheidend, um nicht nur den anfänglichen Erfolg der Amerikanischen Revolution zu gewährleisten, sondern auch ihre langfristige Tragfähigkeit angesichts der großen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war. Die Amerikanische Revolution war keine Revolution der Unterschichten, sondern vielmehr eine Rebellion der kolonialen Elite, die nach mehr Macht und Autonomie gegenüber der britischen Regierung strebte. Es gelang ihnen, die gesamte Bevölkerung zu mobilisieren und Unterstützung für ihre Sache zu gewinnen. Dennoch waren es letztlich die Handlungen und Entscheidungen dieser kolonialen Elite, die zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten führten.

Im Jahr 1775 erreichten die Spannungen zwischen den Siedlern und der britischen Krone einen Wendepunkt. In den Kolonien brodelt es vor Unruhen und viele Siedler beginnen zu glauben, dass eine Konfrontation unvermeidlich ist. Am Vorabend dieser Konfrontation war Massachusetts bereits ein Brennpunkt revolutionärer Aktivitäten, nicht zuletzt aufgrund der kürzlich verhängten britischen Sanktionen. Am 19. April 1775 brach das Pulverfass aus. Britische Truppen, die auf dem Marsch waren, um ein Waffenarsenal in Concord zu beschlagnahmen, sahen sich in Lexington mit amerikanischen Milizionären konfrontiert. Trotz des strikten Befehls, nicht zu schießen, ertönt ein Knall - der berühmte "Schuss, der auf der ganzen Welt gehört wurde" - und die Auseinandersetzungen beginnen. Am Ende des Tages ziehen sich die Briten nach Boston zurück, wo sie auf dem ganzen Weg von Milizen bedrängt werden. Obwohl die Schlacht von Lexington in Bezug auf Kämpfe und Verluste relativ unbedeutend war, war ihre symbolische Wirkung kolossal. Sie kristallisiert die Entschlossenheit der Amerikaner, ihre Rechte und ihre Autonomie zu verteidigen. Sie stellte auch den endgültigen Bruch mit Großbritannien dar und verwandelte eine politische Revolte in einen Unabhängigkeitskrieg. Massachusetts mit seinen Städten Boston, Lexington und Concord spielte bei diesen einleitenden Ereignissen eine zentrale Rolle. Aufgrund seiner führenden Rolle im Widerstand und als Schauplatz der ersten Kämpfe erwirbt er sich seinen Ruf als "Wiege der Unabhängigkeit". In diesem Staat werden die Ideale von Freiheit und Unabhängigkeit in konkrete Maßnahmen umgesetzt und damit die dreizehn Kolonien auf den Weg der Revolution gebracht. Als Reaktion darauf fand in Philadelphia ein zweiter Kontinentalkongress statt, auf dem der Beschluss gefasst wurde, eine Armee zur Verteidigung der Kolonien gegen die Briten aufzustellen. Diese Armee, die als Kontinentalarmee bekannt ist, wird George Washington anvertraut, der zum Oberbefehlshaber der Armee und zu einer Schlüsselfigur der Amerikanischen Revolution werden soll. Dies war ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Unabhängigkeit der Kolonien und markierte den Beginn eines organisierten militärischen Widerstands gegen die Briten.

George Washington stellte mit seiner imposanten Statur und seiner majestätischen Ruhe für viele die Verkörperung von Führungsstärke dar. Seine Wahl zum Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee beim zweiten Kontinentalkongress war kein Zufall. Washington stammte aus der mächtigen Kolonie Virginia, die in der Kolonialpolitik eine entscheidende Rolle spielte. Als einflussreicher Virginier sorgte seine Führung für eine stärkere Solidarität zwischen den Kolonien, wodurch die Macht zwischen den nördlichen und südlichen Kolonien ausgeglichen wurde. Sein Reichtum und Landbesitz, verbunden mit seiner Sklavenhaltung, signalisierten seine finanzielle Unabhängigkeit und die Überzeugung, dass er über Korruption oder Günstlingswirtschaft erhaben sein würde. Für die Delegierten des Kongresses war er ein Mann, der persönlich nichts von einer Revolte gegen Großbritannien zu gewinnen hatte und nicht leicht von der Macht oder dem Reichtum, die eine hohe Position bot, in Versuchung geführt werden würde. Neben seinem sozialen Format erwies sich jedoch seine militärische Erfahrung als entscheidend. Obwohl seine Bilanz während des französisch-indischen Krieges durchwachsen war, hatte er unschätzbare Erfahrungen in Sachen Führung und Taktik gesammelt. Darüber hinaus hatten ihn seine Prüfungen in diesem Krieg die Schwierigkeiten und Herausforderungen eines Krieges in Nordamerika gelehrt, ein Wissen, das sich im bevorstehenden Krieg als wertvoll erweisen würde. Schließlich machten ihn sein erwiesener Patriotismus und sein Engagement für die amerikanische Sache in den Augen seiner Zeitgenossen vertrauenswürdig. George Washington war vielleicht nicht der erfolgreichste Militärstratege seiner Zeit, aber seine Integrität, seine Hingabe und seine Fähigkeit, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zu vereinen, machten ihn zur idealen Wahl, um die Kolonien in ihrem Streben nach Unabhängigkeit zu führen.

Die Einheit zwischen den Kolonien war für ihren gemeinsamen Erfolg gegenüber Großbritannien von entscheidender Bedeutung. Die Dynamik zwischen den nördlichen und den südlichen Kolonien mit ihren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Unterschieden hätte eine Sollbruchstelle im Streben nach Unabhängigkeit darstellen können. Die Ernennung von George Washington, einem Virginier, zum Oberbefehlshaber war jedoch ein strategischer Schachzug, um diese Einheit zu stärken. Virginia war die größte und reichste der Kolonien und hatte einen erheblichen Einfluss auf die Kolonialpolitik. Einen Virginier an der Spitze der kontinentalen Armee zu haben, war eine starke Botschaft: Die revolutionären Bemühungen waren nicht nur eine Angelegenheit der nördlichen Kolonien, sondern eine gesamtamerikanische Bewegung. Die nördlichen Kolonien, insbesondere Massachusetts, standen im Mittelpunkt zahlreicher antibritischer Proteste und Bewegungen, wie der Boston Tea Party und der Schlacht von Lexington. Um erfolgreich zu sein, musste die Unabhängigkeitsbewegung jedoch regionale Grenzen überschreiten. Die Wahl Washingtons zum Anführer der Armee garantierte, dass der Süden nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch militärisch in die Sache investiert wurde. Die Ernennung George Washingtons beruhte nicht nur auf seinen individuellen Qualitäten, sondern war auch Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielte, alle dreizehn Kolonien in ihrem Kampf gegen die britische Herrschaft zu vereinen und zu mobilisieren.

Die Unabhängigkeitserklärung[modifier | modifier le wikicode]

George Washington musste sich als Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee unzähligen Herausforderungen stellen. Er musste nicht nur eine größtenteils unerfahrene und schlecht ausgerüstete Armee führen, sondern auch die Truppen inspirieren und ihre Moral angesichts der furchterregenden Widrigkeiten aufrechterhalten. Darüber hinaus war es von entscheidender Bedeutung, die Unterstützung der Zivilbevölkerung zu gewinnen, denn eine Armee ist nur so stark wie die Unterstützung, die sie von ihrer Bevölkerung erhält.

In diesem Zusammenhang war das Werk von Thomas Paine, insbesondere sein Pamphlet "Common Sense" ("Gemeinsamer Sinn"), von entscheidender Bedeutung. Der im Januar 1776 veröffentlichte "Common Sense" stellte die Autorität des britischen Königs in Frage und trat für die Idee einer unabhängigen amerikanischen Republik ein. Seine klaren und schlagkräftigen Argumente verzinkten die amerikanische Öffentlichkeit und veränderten die Art und Weise, wie viele Siedler ihre Beziehung zu Großbritannien wahrnahmen. Paines leidenschaftliche Prosa lieferte überzeugende Argumente für die Notwendigkeit der Unabhängigkeit und half dabei, die Ungerechtigkeiten der britischen Herrschaft aufzuzeigen. Während politische Debatten für den Durchschnittsbürger oft abstrakt oder abgehoben wirken können, hatte Paine das Talent, seine Argumente einem breiten Publikum zugänglich zu machen, was dazu beitrug, die Unterstützung der Bevölkerung für die revolutionäre Sache zu stärken. Während Washington auf dem Schlachtfeld kämpfte, die Kontinentalarmee konsolidierte und britische Truppen einsetzte, kämpfte Paine an der ideologischen Front und rüstete die Siedler mit den Argumenten und der Entschlossenheit aus, die sie brauchten, um den Krieg zu unterstützen. Beide Männer spielten, jeder auf seine Weise, entscheidende Rollen auf dem Weg der Kolonien in die Unabhängigkeit.

Thomas Paine hatte mit "Common Sense" einen bemerkenswerten Einfluss auf das kollektive Bewusstsein der amerikanischen Siedler. In dieser Brandschrift forderte Paine die konventionelle Logik heraus und stellte die Legitimität der britischen Herrschaft über die amerikanischen Kolonien direkt in Frage. Mit einer einfachen und direkten Sprache appellierte er an die Vernunft und den gesunden Menschenverstand des Durchschnittsbürgers und entlarvte die Vorstellung, dass die britische Monarchie für das Wohl der Kolonien vorteilhaft oder sogar notwendig gewesen sei. Das Gefühl, das Paine zum Ausdruck brachte - dass die Zeit der Verhandlungen vorbei und die Zeit für einen klaren Bruch gekommen war - hallte bei vielen Siedlern tief nach. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Pamphlet verkaufte, zeugt von seinem Einfluss. In einer Zeit ohne Internet oder Fernsehen war die virale Verbreitung einer Publikation wie "Common Sense" eine bemerkenswerte Leistung. Um das in Relation zu setzen: Wenn man den Verkauf von 120.000 Exemplaren in Relation zur heutigen Bevölkerung der USA setzt, entspräche das mehreren Millionen verkauften Exemplaren heute. Während die Delegierten auf dem Zweiten Kontinentalkongress über die Vorzüge der Unabhängigkeitserklärung debattierten, war die Atmosphäre von Vorfreude und Unsicherheit geprägt. In diesem Kontext sorgte Paines Werk für willkommene Klarheit, einen leidenschaftlichen Aufruf zum Handeln und stärkte die Entschlossenheit der Führer, in Richtung Unabhängigkeit voranzuschreiten. Die Kombination aus den in "Common Sense" dargelegten Idealen und dem wachsenden Wunsch nach Selbstbestimmung führte schließlich zur Unabhängigkeitserklärung, einem entscheidenden Wendepunkt in der Weltgeschichte.

Der soziokulturelle Kontext der Kolonien war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Eines dieser Alleinstellungsmerkmale war die überraschend hohe Alphabetisierungsrate unter den Siedlern, insbesondere im Vergleich zu anderen Teilen der Welt zur gleichen Zeit. Diese Gelehrsamkeit bereitete den Boden für eine schnelle und effektive Verbreitung von Ideen, vor allem durch gedruckte Literatur. Thomas Paines Pamphlet "Common Sense" fiel genau in diese wissbegierige Gesellschaft. Die Fähigkeit der Siedler, den Inhalt des Pamphlets zu lesen, zu verstehen und zu diskutieren, verstärkte seine Wirkung. Tavernen, öffentliche Plätze und Kirchen wurden zu lebhaften Diskussionsforen, in denen Paines Argumente debattiert, verteidigt und seziert wurden. Der Zusammenfluss von revolutionären Ideen und den Ereignissen vor Ort schuf eine elektrisierende Atmosphäre. Als die Nachrichten von den ersten militärischen Siegen, wie dem britischen Rückzug aus Boston, Philadelphia erreichten, verstärkten sie das Argument für die Unabhängigkeit. Der zweite Kontinentalkongress, der bereits einem Bruch mit Großbritannien zugeneigt war, wurde von diesen Entwicklungen galvanisiert. In diesem dynamischen Kontext war Paines Arbeit nicht nur ein Aufruf zum Handeln, sondern ein Katalysator, der eine Bewegung beschleunigte, die bereits in Gang gekommen war. Seine kraftvolle Rhetorik, gepaart mit der sich verändernden Realität auf dem Schlachtfeld, erzeugte eine Synergie, die schließlich zur Unabhängigkeitserklärung der Kolonien und ihrem Streben nach einer neuen Nation führte.

Am 4. Juli 1776, einem Datum, das nun in die amerikanische Geschichte eingegangen ist, wurde vom Kontinentalkongress die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet, die einen entscheidenden Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den Kolonien und der britischen Krone darstellte. Diese kühne Entscheidung war nicht das Ergebnis eines impulsiven Moments, sondern der Höhepunkt von Jahren der Frustration, der Spannungen und der Konfrontation mit Großbritannien. Das Dokument selbst, hauptsächlich das Werk von Thomas Jefferson, mit Beiträgen und Änderungen von John Adams, Benjamin Franklin und anderen, ist mehr als nur eine Ankündigung der Trennung. Es artikuliert die der Entscheidung zugrunde liegende Philosophie, die sich auf die Grundsätze der Aufklärung stützt. Jefferson formulierte meisterhaft den Glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen und mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Mit der Unabhängigkeitserklärung brachen die Kolonien nicht nur ihre Beziehungen zu Großbritannien ab, sondern errichteten eine neue Ordnung, die auf den Idealen von Freiheit, Gleichheit und Demokratie basierte. Die Unabhängigkeitserklärung war nicht nur ein Akt der Rebellion, sondern eine kühne Vision einer neuen Art von Regierung und Gesellschaft, die auch weiterhin die Freiheits- und Menschenrechtsbewegungen auf der ganzen Welt beeinflussen sollte.

Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ist ein Gründungstext und eine kühne Proklamation der Grundsätze, die der neu gegründeten Nation zugrunde liegen. In ihrer Präambel wird eine universelle Wahrheit beschworen und behauptet, dass "alle Menschen gleich geschaffen sind". Dies ist nicht einfach eine Bestätigung der körperlichen oder geistigen Gleichheit, sondern vielmehr eine Anerkennung der jedem Individuum innewohnenden Würde und seiner Rechte. Indem die Erklärung diese Rechte als "unveräußerlich" formuliert, erkennt sie an, dass diese Rechte nicht von der Regierung gewährt werden, sondern der menschlichen Natur inhärent sind. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück sind Grundrechte, die jeder Mensch einfach durch seine Geburt besitzt. Es wird auch deutlich gemacht, dass die Hauptaufgabe der Regierung darin besteht, diese Rechte zu gewährleisten und zu schützen. Mehr noch: Die Erklärung bietet eine radikale Rechtfertigung für Revolution und Rebellion. Sie stellt die Idee auf, dass eine Regierung ihre Legitimität verliert, wenn sie diese Grundrechte nicht respektiert oder verletzt. Unter solchen Umständen hat das Volk nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, zu versuchen, diese gescheiterte Regierung zugunsten eines Systems, das seine Rechte und Freiheiten besser schützt, zu ändern oder sogar zu stürzen. Diese Philosophie legte nicht nur den Grundstein für die Amerikanische Revolution, sondern beeinflusste auch viele andere Befreiungs- und Reformbewegungen auf der ganzen Welt.

Die Unabhängigkeitserklärung mit ihrer kraftvollen Sprache und ihren tiefgreifenden Prinzipien stellte eine kühne Abweichung von den politischen Konventionen ihrer Zeit dar. Während Monarchie, Hierarchie und das göttliche Recht der Könige in Europa noch vorherrschende Normen waren, schlugen die amerikanischen Siedler ein alternatives Modell vor: eine Regierung, die auf der Zustimmung der Bürger beruhte und bei der die Macht vom Willen des Volkes abgeleitet wurde. Die Vorstellung, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Status oder ihrer Geburt unveräußerliche Rechte besaßen, war revolutionär. Die Vorstellung, dass diese Rechte gegen eine unterdrückerische Regierung verteidigt werden könnten und dass das Volk das moralische Recht hatte, Widerstand zu leisten und diese Regierung umzugestalten, legte den Grundstein für eine neue politische Ordnung. Die Ausstrahlung dieser Ideen beschränkte sich nicht auf die Grenzen der entstehenden Vereinigten Staaten. Revolutionäre in Frankreich, Lateinamerika, Europa und anderswo schöpften aus der Rhetorik und den Grundsätzen der Erklärung, um ihre eigenen Kämpfe für Freiheit und Gerechtigkeit zu unterstützen. Ihr Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Volkssouveränität hallte bis in die entlegensten Winkel der Welt wider und regte Bewegungen für Menschenrechte, Demokratie und nationale Selbstbestimmung an. Tatsächlich wurde die Unabhängigkeitserklärung zu weit mehr als einer Proklamation der Autonomie für eine neue Nation. Sie hat sich zu einem Leuchtturm entwickelt, der allen, die sich nach Freiheit und Menschenwürde sehnen, den Weg erleuchtet. Ihr Erbe besteht nicht nur in den amerikanischen Institutionen und Werten fort, sondern auch in der Inspiration, die sie Generationen von Menschenrechtsverteidigern auf der ganzen Welt weiterhin bietet.

Die Unabhängigkeitserklärung war sowohl eine Proklamation der Autonomie als auch eine Anklageschrift gegen die britische Krone. Hauptsächlich von Thomas Jefferson verfasst, listete sie eine Reihe von Beschwerden gegen König Georg III. auf und zeigte, wie dieser regelmäßig die Rechte der Siedler verletzte und damit die von den Siedlern hochgehaltenen Ideale der Gerechtigkeit und der repräsentativen Regierung in Frage stellte. Die Anklagen gegen den König dienten dazu, ein unterdrückerisches Regierungsmodell zu veranschaulichen, bei dem die grundlegenden Rechte der Bürger regelmäßig missachtet wurden. So hatte der König beispielsweise ohne die Zustimmung der Siedler Steuern erhoben, ohne deren Erlaubnis Truppen in ihren Häusern untergebracht und ihre Legislative aufgelöst. Doch die Erklärung kritisierte nicht nur, sondern stellte auch eine Vision auf. Sie präsentierte eine Vorstellung von universellen Menschenrechten und die Idee, dass die Regierungsmacht auf der Zustimmung der Regierten beruhen sollte. Wenn die Regierung dieses Prinzip verrate, so hieß es in dem Dokument, habe das Volk nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sie zu stürzen. Der Verweis auf die "göttliche Vorsehung" verstärkt die Vorstellung, dass die Handlungen der Kolonien nicht nur politisch, sondern auch moralisch und spirituell gerechtfertigt waren. Die Anrufung der göttlichen Vorsehung legte nahe, dass das Streben nach Unabhängigkeit im Einklang mit den natürlichen und universellen Gesetzen stand und dass der Kampf der Siedler für ihre Freiheit in den Augen Gottes richtig und legitim war. Die Stärke der Unabhängigkeitserklärung liegt nicht nur in ihren Anklagen gegen einen König, sondern in ihrem universellen Aufruf zu Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung. Indem sie das Recht der Völker, sich selbst zu regieren, definierte, setzte sie einen Präzedenzfall, der Menschenrechts- und Freiheitsbewegungen auf der ganzen Welt über Generationen hinweg inspirieren würde.

Die Unabhängigkeitserklärung legte eine kühne Proklamation der Autonomie für die amerikanischen Kolonien fest. Indem sie ihr Recht erklärte, "Frieden zu schließen, Bündnisse einzugehen und Handel zu treiben", beanspruchte sie alle Vorrechte einer souveränen Nation. Diese Rechte sind nicht nur Privilegien, die Imperien oder Weltmächten vorbehalten sind, sondern wesentliche Attribute jeder autonomen politischen Einheit. Die ausdrückliche Formulierung dieser Rechte war eine Möglichkeit für die Kolonien, ihren vollständigen und endgültigen Bruch mit Großbritannien zu signalisieren. Sie wollten sich nicht nur von einer tyrannischen Krone befreien, sondern auch alle Rollen und Verantwortlichkeiten übernehmen, die mit der Souveränität einhergehen. Indem sie sich an den "obersten Richter der Welt" wandten, beriefen sich die Verfasser der Erklärung auf eine höhere moralische und spirituelle Autorität, um ihr Streben nach Unabhängigkeit zu rechtfertigen. Sie legten nahe, dass ihr Anliegen nicht nur politisch, sondern auch ethisch und universell gerechtfertigt war. Dieser transzendentale Bezug bestärkte die Vorstellung, dass Unabhängigkeit nicht einfach eine Frage der Bequemlichkeit oder des Opportunismus, sondern ein moralischer Imperativ sei. Indem die Unterzeichner schließlich "den Schutz der göttlichen Vorsehung" erbaten, zeigten sie ihren Glauben an eine höhere Macht, von der sie hofften, dass sie sie in ihrem Kampf für die Freiheit leiten würde. Dies war sowohl eine Bekräftigung ihrer tiefen Überzeugung, dass ihre Sache gerecht war, als auch eine Anerkennung der Ungewissheit und der Herausforderungen, denen sie sich stellen mussten. Alles in allem war die Unabhängigkeitserklärung, obwohl sie ein politisches Dokument war, auch von Spiritualität geprägt und spiegelte die Hoffnungen, den Glauben und die tiefen Überzeugungen ihrer Verfasser und Unterzeichner wider.

Die Unabhängigkeitserklärung war trotz ihrer Eloquenz und ihrer philosophischen Bedeutung in Wirklichkeit nur der Beginn eines langen und glühenden Kampfes für die Autonomie. Diese kühne Proklamation garantierte keineswegs den Erfolg. Die Unabhängigkeitserklärung allein reichte nicht aus, sie musste auf dem Schlachtfeld verteidigt und gewonnen werden. Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der auf die Erklärung folgte, war eine lange und kostspielige Prüfung für die Kolonien. Er zeigte die Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit der Amerikaner gegenüber einer der größten Weltmächte der damaligen Zeit. Der Krieg war geprägt von Siegen, Niederlagen, Verrat und unzähligen Opfern. Interessant ist auch, dass es, während der Krieg tobte, international viel Skepsis bezüglich der Lebensfähigkeit der USA als unabhängige Nation gab. Viele Nationen beobachteten vorsichtig und zögerten, die neue Nation offiziell anzuerkennen, solange sie sich nicht sicher waren, ob sie Großbritannien die Stirn bieten konnte. Erst mit dem Sieg bei Yorktown im Jahr 1781, der maßgeblich von den Franzosen unterstützt wurde, erkannte Großbritannien schließlich an, dass der Krieg verloren war. Der Vertrag von Paris, der 1783 unterzeichnet wurde, besiegelte diese Erkenntnis. Er erkannte die Vereinigten Staaten nicht nur als souveräne Nation an, sondern legte auch günstige Grenzen fest und gewährte den Amerikanern wichtige Fischereirechte. Obwohl die Unabhängigkeitserklärung also ein Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte war, war sie nur der Beginn einer Prüfung, die die Entschlossenheit, die Einheit und den Mut der jungen Nation auf die Probe stellen würde.

Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ist einer der einflussreichsten Texte der modernen Geschichte. Unter Verwendung der Sprache der natürlichen Rechte formulierte sie die Philosophie, dass der Einzelne mit unveräußerlichen Rechten geboren wird und dass diese Rechte nicht von der Regierung verliehen werden, sondern unabhängig von ihr existieren. Dies ist eine Idee, die zwar ihre Wurzeln in den Schriften von Denkern wie John Locke hat, aber in der Erklärung so direkt und kraftvoll zum Ausdruck gebracht wurde, dass sie tief im kollektiven Bewusstsein widerhallte. Ebenso revolutionär war die Vorstellung, dass eine Regierung ihre Legitimität nur aus der "Zustimmung der Regierten" bezieht. Dies stellte die traditionelle Logik der Souveränität auf den Kopf, nach der Monarchien durch göttliches Recht oder durch Gewalt herrschten. Stattdessen argumentierte die Erklärung, dass das Volk die wahre Quelle der Macht sei und dass es, wenn eine Regierung die Rechte des Volkes verletzte, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht des Volkes sei, sie zu stürzen oder zu verändern. Diese Idee hatte weltweite Auswirkungen. Die in der Unabhängigkeitserklärung dargelegten Konzepte inspirierten direkt oder indirekt andere revolutionäre Bewegungen, wie die Französische Revolution, sowie die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika, Asien und Afrika. Darüber hinaus werden die Sprache und die Ideen der Erklärung nach wie vor von Verfechtern der Menschenrechte, der Demokratie und der Selbstbestimmung auf der ganzen Welt zitiert und angeführt. Die Unabhängigkeitserklärung ist zu einem universellen Symbol für Freiheit und Widerstand gegen Unterdrückung geworden.

Obwohl die Unabhängigkeitserklärung eine Pionierleistung war, trug sie die Widersprüche und Grenzen der Zeit, aus der sie stammte, in sich. Die Spannung zwischen dem formulierten Ideal, dass "alle Menschen gleich geschaffen sind", und der praktischen Realität einer Gesellschaft, die große Teile ihrer Bevölkerung marginalisierte und unterdrückte, ist eines der großen Paradoxa der amerikanischen Geschichte. Viele der Gründerväter, darunter Thomas Jefferson, der wichtigste Verfasser der Erklärung, besaßen Sklaven. Diese Männer kämpften für ihre eigene Befreiung vom Kolonialjoch, während sie gleichzeitig andere Menschen ihrer Freiheit beraubten. Dieser Widerspruch war nicht nur damals offensichtlich, sondern hielt sich auch durch die gesamte amerikanische Geschichte hindurch und führte zu Debatten, Spaltungen und schließlich zum Bürgerkrieg. Ebenso wurden Frauen trotz ihrer entscheidenden Rolle in der kolonialen Gesellschaft weitgehend von politischen Beratungen ausgeschlossen und genossen nicht die gleichen Rechte und den gleichen Schutz wie ihre männlichen Kollegen. Ihr Kampf um Gleichberechtigung gewann erst im 19. Jahrhundert an Boden und setzte sich im gesamten 20. Jahrhundert fort. Die amerikanischen Ureinwohner, die lange vor der Ankunft der Europäer auf dem Kontinent lebten, wurden im Gespräch über Unabhängigkeit und Rechte weitgehend ignoriert, obwohl ihr Land oft im Mittelpunkt der Konflikte zwischen den Siedlern und der britischen Krone stand. Wenn man die Unabhängigkeitserklärung durch die Brille des 21. Jahrhunderts betrachtet, muss man sie unbedingt kontextualisieren. Sie war ein monumentaler Schritt in Richtung der Idee von Freiheit und Menschenrechten, aber sie war auch ein unvollkommenes Produkt einer unvollkommenen Zeit. Die anschließenden Kämpfe für Inklusion, Gerechtigkeit und Gleichheit zeugen von den Grenzen dieses Dokuments, aber auch von seinem inspirierenden Potenzial.

Die 1776 verfasste Unabhängigkeitserklärung ist ein Produkt ihrer Zeit, das von den Bestrebungen, Vorurteilen und Widersprüchen der damaligen Zeit geprägt wurde. Sie symbolisiert sowohl die erhabensten Ideale der Aufklärung wie Freiheit, Gleichheit und unveräußerliche Rechte als auch die weniger glanzvollen Realitäten einer Kolonialgesellschaft, die Sklaverei praktizierte, Frauen marginalisierte und die indigene Bevölkerung enteignete. Das Dokument selbst ist eine kühne Proklamation gegen Tyrannei und für Selbstbestimmung. Gleichzeitig spiegelt es aber auch die Grenzen seiner Zeit wider. Wenn Jefferson zum Beispiel schreibt, dass "alle Menschen gleich geschaffen sind", berücksichtigt er nicht die versklavten Menschen auf seinen eigenen Plantagen oder die Frauen, die jahrzehntelang nicht die gleichen politischen Rechte wie Männer haben werden. Doch trotz ihrer Unzulänglichkeiten diente die Unabhängigkeitserklärung im Laufe der Geschichte nicht nur in den USA, sondern weltweit als Orientierungspunkt und Inspiration für unzählige Bürgerrechts- und Befreiungsbewegungen. Sie legte den Grundstein für eine Nation, die trotz ihrer Unvollkommenheit ständig danach strebt, ihre erklärten Ideale zu verwirklichen. Wenn wir sie heute lesen, werden wir daran erinnert, wie wichtig bürgerliche Wachsamkeit ist, wie sich die Demokratie ständig weiterentwickelt und wie wichtig es ist, die Rechte aller zu verteidigen und zu erweitern. Die Erklärung ist ein Testament der menschlichen Hoffnung und Entschlossenheit, ein Dokument, das, obwohl es in seiner Zeit verwurzelt ist, die Zeit überdauert, um zukünftige Generationen zu inspirieren.

Fortsetzung des Krieges[modifier | modifier le wikicode]

Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg, auch Amerikanische Revolution genannt, entstand aus den wachsenden Spannungen zwischen den Bewohnern der Dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika und Großbritannien. Diese Spannungen konzentrierten sich vor allem auf Fragen der Repräsentation und Besteuerung und gipfelten in dem berühmten Schlachtruf der Siedler: "Keine Besteuerung ohne Repräsentation". Die ersten Schüsse in diesem entscheidenden Krieg fielen am 19. April 1775 in Lexington und Concord, Massachusetts. Diese anfänglichen Zusammenstöße gaben den Ton für einen Konflikt an, der nicht nur Großbritannien und seine Kolonien, sondern auch die Siedler selbst entzweien sollte. Auf der einen Seite standen die Patrioten, die sich hauptsächlich aus der Kontinentalarmee zusammensetzten und nach Unabhängigkeit und Freiheit strebten. Ihnen gegenüber standen die Loyalisten, Siedler, die sich dafür entschieden hatten, der britischen Krone treu zu bleiben, und die von der regulären britischen Armee unterstützt wurden. Als der Krieg immer weiter voranschritt, fanden die Patrioten unerwartete Verbündete. Die Schlacht von Saratoga im Jahr 1777, die oft als Wendepunkt des Krieges bezeichnet wird, führte zu einer formellen Intervention Frankreichs zugunsten der Amerikaner. Die Franzosen leisteten wesentliche militärische und finanzielle Unterstützung, während andere europäische Nationen, darunter Spanien und die Niederlande, Großbritannien ebenfalls herausforderten, indem sie andere Kriegsfronten eröffneten. Neben den ersten Schlachten in Lexington und Concord ragten Bunker Hill, Saratoga und Yorktown heraus. Vor allem in Yorktown kam es 1781 zur letzten großen Konfrontation des Krieges. Hier wurden die britischen Truppen unter dem Kommando von General Cornwallis belagert und schließlich von einer Allianz aus amerikanischen und französischen Truppen zur Kapitulation gezwungen. Der Krieg endete jedoch nicht unmittelbar nach Yorktown. Sporadische Kämpfe dauerten bis 1783 an, als der Vertrag von Paris unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag markierte das offizielle Ende des Konflikts, da Großbritannien schließlich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten anerkannte. Der Krieg mit seinen republikanischen und demokratischen Idealen hinterließ ein bleibendes Erbe und inspirierte in den folgenden Jahren zahlreiche Unabhängigkeitsbewegungen und Revolutionen.

Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg war eine schwere Prüfung für die jungen Vereinigten Staaten. Die oftmals zahlenmäßig unterlegene und ressourcenarme Kontinentalarmee, die hauptsächlich aus Milizionären und Freiwilligen bestand, hatte es schwer, sich gegen die gut organisierte Militärmacht Großbritanniens zu behaupten. Die Truppenstärke dieser Armee schwankte und bewegte sich meist zwischen 4000 und 7000 Mann. Viele dieser Soldaten waren unerfahren, schlecht ausgerüstet und nicht in konventionellen Kriegstaktiken ausgebildet. Darüber hinaus untergruben logistische Schwierigkeiten, insbesondere Versorgungs- und Nahrungsmittelknappheit, häufig die Moral der Truppen. Im Gegensatz dazu konnte sich die starke und gut finanzierte britische Armee rühmen, zeitweise bis zu 35.000 Soldaten in ihren Reihen zu haben. Diese beeindruckende Truppenstärke bestand nicht nur aus Briten. Das Vereinigte Königreich griff auch auf Söldner zurück, hauptsächlich aus Deutschland (oft als "Hessen" bezeichnet), aber auch auf Truppen aus anderen europäischen Ländern wie Irland und in geringerem Maße auch aus Russland. Diese professionellen und gut ausgebildeten Streitkräfte waren sowohl in Bezug auf Disziplin als auch auf die Ausrüstung im Vorteil. Die offensichtliche Ungleichheit zwischen diesen beiden Streitkräften machte den Kampf der Siedler umso beeindruckender. Jeder Sieg, den die Kontinentalarmee errang, egal wie hoch die Kosten waren, wurde zu einem Symbol für Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit im Streben nach Unabhängigkeit gegen einen weit überlegenen Feind.

Im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zeichnete sich ein neuer Kampfstil ab. Während die britische Armee an konventionelle Linienformationen und traditionelle Kampftaktiken gewöhnt war, wandten die amerikanischen Truppen oft unkonventionelle Methoden an. Teilweise inspiriert von indigenen Taktiken und Grenzerfahrungen setzten die US-Streitkräfte Guerillataktiken ein, versteckten sich in Wäldern, starteten Überraschungsangriffe und zogen sich schnell zurück, bevor die britischen Truppen eine Gegenoffensive organisieren konnten. Diese Taktiken führten zu einem Abnutzungskrieg gegen die Briten und machten jeden Vorstoß kostspielig in Bezug auf Männer und Ressourcen. Hinterhalte und Blitzangriffe fügten der britischen Armee nicht nur Verluste zu, sondern untergruben auch ihre Moral und verwandelten das, was ein direkter militärischer Feldzug hätte sein sollen, in einen langwierigen und zermürbenden Konflikt. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit und der vielen Herausforderungen, denen sie sich gegenübersahen, gelang es den amerikanischen Truppen, in entscheidenden Momenten entscheidende Siege zu erringen, insbesondere in Saratoga und schließlich in Yorktown. Diese Triumphe stärkten nicht nur die Entschlossenheit der Amerikaner, sondern überzeugten auch ausländische Mächte, vor allem Frankreich, die amerikanische Sache zu unterstützen. Die britische Kapitulation in Yorktown im Jahr 1781, die von einer Kombination aus amerikanischen und französischen Streitkräften inszeniert wurde, markierte das tatsächliche Ende der Kämpfe und ebnete den Weg für die amerikanische Unabhängigkeit.

Während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs setzten die Briten das Thema Sklaverei als strategisches Instrument gegen die Siedler ein. Lord Dunmore, der königliche Gouverneur von Virginia, erließ 1775 eine Proklamation, die jedem Sklaven die Freiheit versprach, der sich den britischen Streitkräften anschloss, um gegen die Aufständischen zu kämpfen. Die Proklamation sollte die Unterstützung für die Revolution schwächen und gleichzeitig die auf Sklaverei basierende Wirtschaft der Kolonien destabilisieren. Das britische Freiheitsversprechen veranlasste viele Sklaven, ihren Herren zu entfliehen und sich den Briten anzuschließen, in der Hoffnung, ihre Freiheit zu gewinnen. Einige wurden als Arbeiter, andere als Soldaten eingesetzt. Die Realität sah jedoch oft anders aus als die Versprechungen: Viele waren in der britischen Armee mit Diskriminierung konfrontiert oder wurden nach der Gefangennahme durch die US-amerikanischen Streitkräfte wieder in die Sklaverei zurückgeschickt. Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass die patriotische Sache selbst nicht einheitlich gegen die Sklaverei gerichtet war. Während einige Revolutionäre die Sklaverei kritisierten und sogar Schritte unternahmen, um sie in den Nordstaaten abzuschaffen, verteidigten andere die Institution und besaßen noch lange nach dem Krieg Sklaven. Die Briten waren nicht die einzigen, die den Sklaven die Freiheit versprachen. Auch Patrioten, vor allem im Norden, boten die Freiheit im Austausch für den Militärdienst an. Letztendlich schuf der Unabhängigkeitskrieg Chancen und Herausforderungen für Sklaven, die nach Freiheit strebten, aber er beendete nicht die Institution der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, eine Frage, die bis zum Bürgerkrieg fast ein Jahrhundert später ungelöst bleiben sollte.

Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg bot einigen Sklaven eine unverhoffte Gelegenheit, die Ketten der Leibeigenschaft abzulegen. Angesichts des kolonialen Widerstands entwickelten die Briten eine Strategie, um die Aufständischen zu schwächen, indem sie den Sklaven, die ihre Herren verlassen und sich den britischen Reihen anschließen würden, die Freiheit anboten. Das war eine clevere Taktik, denn sie entzog den Kolonien nicht nur wertvolle Arbeitskräfte, sondern führte auch zu internen Spaltungen und störte die Kolonialwirtschaft. Getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben und dem Versprechen der Freiheit, trafen viele Sklaven die kühne Entscheidung zu fliehen und trotzten den Risiken und Unsicherheiten, die sie erwarteten. Nachdem sie jedoch in die britische Armee aufgenommen worden waren, mussten viele feststellen, dass die Realität nicht immer mit dem Versprechen übereinstimmte. Anstatt als vollwertige Soldaten zu den Waffen zu greifen, wurden viele von ihnen in unterstützende Rollen gedrängt, wie Träger, Köche oder Arbeiter. Dieser Einsatz schwarzer Arbeitskräfte spiegelte die rassistischen Vorurteile der damaligen Zeit und die Zweifel an der Loyalität und Kampffähigkeit der neuen Rekruten wider. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Sklaven, die sich den Briten anschlossen, auf untergeordnete Rollen beschränkt wurden. Einige konnten an der Seite ihrer britischen Kameraden kämpfen, wenn auch oft unter ungleichen Bedingungen. Doch selbst für diese Soldaten waren die versprochenen Belohnungen - insbesondere die Freiheit - nicht garantiert. Einige von ihnen wurden am Ende des Krieges von den Briten verraten, erneut in die Sklaverei verkauft oder ihrem Schicksal überlassen. Trotz dieser Herausforderungen und des Verrats ist die Entscheidung dieser Sklaven, mitten im Krieg die Freiheit zu suchen, ein Zeugnis ihres Mutes, ihrer Entschlossenheit und ihres unerschütterlichen Wunsches nach Freiheit.

Das britische Versprechen der Freiheit für Sklaven während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs war ebenso sehr eine militärische Strategie wie ein moralischer Appell, und die Realität, die für viele Sklaven folgte, war nicht die erhoffte. Von Anfang an hatte die britische Proklamation, die den Sklaven die Freiheit anbot, ein klares strategisches Ziel: die Unterstützung für die Rebellion zu schwächen, indem man den Siedlern wertvolle Arbeitskräfte wegnahm und interne Spaltungen verursachte. Doch das einmal gegebene Versprechen der Freiheit wurde zu einem starken Magneten für viele Sklaven, die sich nach Emanzipation sehnten. Doch während einige von ihnen befreit wurden, sahen sich viele andere mit Verrat und Enttäuschungen konfrontiert. Als die Briten am Ende des Krieges gezwungen waren, ihre kolonialen Hochburgen zu räumen, standen sie vor dem Dilemma, was sie mit den befreiten Sklaven tun sollten, die sich ihnen angeschlossen hatten. Obwohl einige von ihnen nach Großbritannien gebracht wurden, blieben viele zurück, wo ihnen die erneute Versklavung drohte. Andere wurden in andere britische Kolonien deportiert, vor allem in die Karibik. Dort wurden sie statt der ersehnten Freiheit an neue Herren verkauft, zurück in die Schrecken der Sklaverei geschickt, aber diesmal weit weg von ihrer Heimat. Die traurige Ironie ist, dass das Versprechen der Freiheit viele Sklaven zu einem Schicksal führte, das vielleicht noch schlimmer war als das, vor dem sie geflohen waren. Diese Episode beleuchtet die Komplexität und die Widersprüche des Unabhängigkeitskriegs, in dem Freiheitsideale neben den brutalen Realitäten von Sklaverei und Diskriminierung existierten.