Esternalità e ruolo del governo

Basato su un corso di Federica Sbergami[1][2][3]

Principi e concetti di microeconomia ● Approcci metodologici al corso introduttivo di microeconomia ● Forze di mercato: domanda e offerta ● Elasticità e loro applicazioni ● Domanda, offerta e politiche governative ● Surplus del consumatore e del produttore ● Esternalità e ruolo del governo ● Principi e dilemmi dei beni pubblici nell'economia di mercato ● Costi di produzione ● Imprese in concorrenza perfetta ● Imprese in concorrenza monopolistica ● Concorrenza monopolistica ● Oligopolio ● Vincoli e preferenze dei consumatori ● Scelta del consumatore ● Problemi di informazione e scelta pubblica

La nozione di "mano invisibile" descritta da Adam Smith è un concetto centrale dell'economia, che riflette l'idea che le azioni individuali motivate dall'interesse personale possono portare a risultati vantaggiosi per la società nel suo complesso. Tuttavia, questa idea si basa sul presupposto della concorrenza perfetta, che raramente si realizza nella pratica.

Nel mondo reale, il mercato è spesso imperfetto e soggetto a varie disfunzioni, in particolare a causa dell'esistenza di esternalità. Le esternalità sono gli effetti che le transazioni economiche hanno su terzi che non sono direttamente coinvolti nella transazione. Questi effetti possono essere positivi o negativi.

Un classico esempio di esternalità negativa è l'inquinamento: una fabbrica che inquina l'aria o l'acqua danneggia l'ambiente e la salute pubblica, ma questi costi non sono inclusi nel prezzo dei suoi prodotti. Al contrario, un esempio di esternalità positiva potrebbe essere la vaccinazione: vaccinandosi, una persona riduce il rischio di trasmettere malattie ad altri, a vantaggio della società.

In presenza di esternalità, il mercato non riesce ad allocare le risorse in modo efficiente, provocando il cosiddetto "fallimento del mercato". In queste situazioni, l'intervento dello Stato può essere giustificato per correggere questi fallimenti. Ciò può avvenire attraverso regolamenti, tasse (come la carbon tax sugli inquinatori) o sussidi (per incoraggiare le attività che generano esternalità positive).

Comprendere le esternalità e il loro impatto sull'efficienza del mercato[modifier | modifier le wikicode]

Chiarimento dei termini: le esternalità spiegate[modifier | modifier le wikicode]

Un'esternalità si verifica quando un'azione di un individuo o di un'impresa ha un impatto diretto sul benessere di una terza parte senza che questo impatto sia compensato o regolato dal sistema dei prezzi di mercato. Questo concetto è fondamentale in economia perché rappresenta uno dei principali fallimenti del mercato.

Esistono due tipi principali di esternalità:

- Esternalità negative: si verificano quando l'azione di un individuo o di un'azienda ha un impatto negativo su una terza parte. Un esempio classico è l'inquinamento: un'azienda che emette sostanze inquinanti nell'atmosfera influisce sulla salute e sulla qualità della vita delle persone che vivono nelle vicinanze, ma questi costi non si riflettono sul prezzo dei suoi prodotti. # Esternalità positive: al contrario, un'esternalità positiva si verifica quando l'azione di un individuo o di un'azienda avvantaggia altri senza che questi ultimi paghino per il beneficio. Ad esempio, la piantumazione di alberi da parte di un individuo può migliorare la qualità dell'aria e l'estetica del quartiere, a beneficio di tutti i residenti della zona senza che questi contribuiscano finanziariamente alla piantumazione.

Il problema delle esternalità è che possono portare a un'allocazione non ottimale delle risorse. Nel caso delle esternalità negative, possono portare a una sovrapproduzione o a un consumo eccessivo dei beni che le generano. Al contrario, le esternalità positive possono portare a una sottoproduzione o a un sottoconsumo dei beni che le generano, perché i produttori non sono compensati per i benefici che forniscono alla società.

Per correggere queste inefficienze è spesso necessario l'intervento dello Stato. Questo può assumere la forma di regolamenti, tasse per le esternalità negative o sussidi per incoraggiare le attività che generano esternalità positive. Ad esempio, una carbon tax mira a internalizzare i costi ambientali dell'inquinamento, facendo pagare a chi inquina l'impatto delle proprie emissioni.

Le esternalità negative assumono molte forme e hanno un impatto considerevole sulla società e sull'ambiente. Prendiamo l'esempio del fumo di sigaretta, spesso citato per i suoi effetti secondari sui non fumatori. Le persone esposte al fumo passivo subiscono un aumento del rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari, anche se non hanno scelto di essere esposte a questi pericoli. Un altro esempio eclatante sono i gas di scarico delle automobili. L'inquinamento atmosferico prodotto dal traffico automobilistico incide sulla salute pubblica e sull'ambiente, anche per coloro che utilizzano poco o per nulla il proprio veicolo. Questo illustra come le scelte individuali di trasporto possano avere conseguenze diffuse e non volute. Nelle aree urbane e residenziali, anche problemi come l'abbaiare eccessivo dei cani o l'abbandono di feci sui marciapiedi costituiscono esternalità negative. Questi comportamenti causano disagi ai residenti, che vanno dal disturbo acustico all'aumento della necessità di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici. Il rumore in generale, sia esso prodotto dall'industria, dai lavori di costruzione o dalle attività del tempo libero, è un'altra fonte di esternalità negativa. Può disturbare la vita quotidiana, influenzando il benessere, il sonno e la salute mentale delle persone che vivono o lavorano nelle vicinanze. Un esempio meno ovvio, ma altrettanto importante, è la resistenza agli antibiotici, esacerbata dall'uso eccessivo di farmaci. L'uso eccessivo di antibiotici provoca l'adattamento degli agenti patogeni, rendendo il trattamento meno efficace per l'intera popolazione, non solo per coloro che assumono i farmaci. Infine, l'inquinamento o il degrado ambientale in varie forme - come lo scarico di rifiuti industriali, la deforestazione o le emissioni di gas serra - ha importanti ripercussioni negative. Queste attività danneggiano gli ecosistemi, incidono sulla salute umana e animale e contribuiscono al cambiamento climatico, con effetti spesso percepiti ben oltre le aree di impatto immediato. Questi esempi evidenziano la necessità di un intervento governativo per regolamentare le attività che generano esternalità negative. Le soluzioni possono includere regolamenti, tasse per scoraggiare i comportamenti dannosi o campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico sulle conseguenze di determinate azioni. Affrontando proattivamente questi problemi, le società possono gestire meglio gli effetti collaterali indesiderati di alcune attività e promuovere un ambiente più sano e sostenibile per tutti.

Le esternalità positive, in cui le azioni di una persona o di un'azienda vanno a beneficio di altre senza una compensazione diretta, svolgono un ruolo cruciale nell'economia e nella società. Prendiamo ad esempio il fenomeno di un'auto che viene risucchiata in autostrada da un camion. Quando un camion viaggia ad alta velocità, crea una scia d'aria che può ridurre la resistenza del vento per i veicoli che seguono, migliorando così l'efficienza del carburante. Anche se questo non è l'intento principale del camionista, gli altri automobilisti ne traggono beneficio riducendo il loro consumo di carburante. I vaccini sono un classico esempio di esternalità positiva. Quando le persone vengono vaccinate, non solo si proteggono da alcune malattie, ma riducono anche la probabilità che queste vengano trasmesse ad altri. Questa immunità di gregge va a beneficio dell'intera comunità, soprattutto di coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici. Anche il restauro di edifici storici o qualsiasi attività che attragga i turisti porta benefici significativi alla comunità locale. Questi progetti non solo aumentano l'attrattiva estetica di un'area, ma stimolano anche l'economia locale attirando visitatori che spendono denaro in alberghi, ristoranti e altre attività commerciali locali. Un altro esempio affascinante è l'interazione tra un frutteto e gli alveari di un apicoltore vicino. L'apicoltore trae beneficio dalla presenza del frutteto, in quanto le sue api trovano una fonte abbondante di nettare, migliorando la qualità e la quantità del loro miele. In cambio, i frutteti beneficiano dell'impollinazione delle api, essenziale per la produzione di frutta. È un bell'esempio di simbiosi in cui entrambe le parti traggono reciproco vantaggio dalle rispettive attività. Infine, la ricerca sulle nuove tecnologie è spesso fonte di esternalità positive. Le innovazioni e le scoperte possono portare benefici alla società nel suo complesso, migliorando la qualità della vita, introducendo nuove soluzioni ai problemi esistenti e stimolando la crescita economica. Spesso i benefici di tali ricerche superano di gran lunga le ricadute dirette per i ricercatori o le organizzazioni che li finanziano. Questi esempi illustrano l'importanza delle esternalità positive nella nostra società. Inoltre, evidenziano il ruolo che l'intervento pubblico, ad esempio sovvenzionando o sostenendo le attività che generano tali esternalità, può svolgere per massimizzare il benessere collettivo.

Le conseguenze delle esternalità sull'economia di mercato[modifier | modifier le wikicode]

Le esternalità, siano esse positive o negative, creano uno squilibrio tra i costi e i benefici privati e i costi e i benefici sociali, portando a inefficienze del mercato.

Nel caso delle esternalità negative, i costi esterni della produzione o del consumo non vengono presi in considerazione dai produttori o dai consumatori. Ad esempio, una fabbrica che inquina non paga per i danni ambientali e alla salute che il suo inquinamento provoca. Questo porta a una sovrapproduzione di beni inquinanti, perché il prezzo di mercato non riflette il vero costo sociale di questi prodotti. In altre parole, se i costi esterni fossero internalizzati nel prezzo del prodotto, il costo sarebbe più alto, riducendo la domanda e allineando la produzione a un livello socialmente ottimale.

Per le esternalità positive, lo scenario è invertito. I benefici che le azioni di un individuo o di un'azienda apportano alla società non sono compensati finanziariamente. Prendiamo l'esempio delle vaccinazioni: gli individui che si vaccinano non solo proteggono se stessi, ma riducono anche il rischio di diffusione delle malattie all'interno della comunità. Tuttavia, questo beneficio esterno non si riflette nel prezzo del vaccino. Di conseguenza, le persone che scelgono di vaccinarsi sono meno numerose di quanto sarebbe ideale da un punto di vista sociale. Se si tenesse conto dei benefici esterni, la vaccinazione sarebbe più attraente e il livello di vaccinazione nella società potrebbe avvicinarsi all'optimum sociale.

Lasciati a se stessi, i mercati tendono a produrre una quantità eccessiva di beni o servizi che generano esternalità negative e una quantità insufficiente di quelli che generano esternalità positive. Per correggere queste inefficienze, spesso sono necessari interventi come tasse (per le esternalità negative) o sussidi (per le esternalità positive) per allineare i costi e i benefici privati a quelli sociali.

L'esempio del mercato dell'alluminio è una perfetta illustrazione di come le esternalità negative possano incidere sul costo sociale totale della produzione. In questo caso, l'inquinamento generato dagli impianti di alluminio rappresenta un costo esterno che non viene inizialmente preso in considerazione quando si calcola il costo di produzione dell'alluminio. Il costo privato di produzione è il costo che il produttore di alluminio deve sostenere direttamente per fabbricare il prodotto. Questo costo comprende voci quali materie prime, manodopera, energia, manutenzione delle attrezzature e altre spese operative. Questi sono i costi su cui l'azienda basa il suo prezzo di vendita e la sua redditività.

Tuttavia, se gli impianti di alluminio inquinano, vi sono costi esterni che si ripercuotono su altre parti della società. Questi costi esterni possono includere effetti negativi sulla salute pubblica, danni all'ambiente, riduzione della qualità della vita e altri impatti negativi che non si riflettono nel prezzo dell'alluminio. Ad esempio, l'inquinamento può comportare costi sanitari aggiuntivi per la comunità, costi di bonifica e ripristino ambientale e una perdita di biodiversità. Pertanto, il costo sociale della produzione di alluminio è la somma del costo privato di produzione (il costo sostenuto dai produttori) e del costo esterno (i costi sostenuti dalla società a causa dell'inquinamento). Questa aggiunta dimostra che il prezzo di mercato dell'alluminio, basato esclusivamente sul costo privato, è inferiore al vero costo sociale della sua produzione.

Questa discrepanza porta a una sovrapproduzione di alluminio rispetto a quanto si produrrebbe includendo i costi esterni, un tipico esempio di inefficienza del mercato dovuta alle esternalità negative. Per correggere questa situazione, si potrebbero introdurre misure come l'imposizione di una tassa ambientale sull'inquinamento prodotto dagli impianti di alluminio. Questa tassa avrebbe lo scopo di internalizzare i costi esterni, allineando così il costo privato al costo sociale e portando a una produzione più vicina all'optimum sociale.

Costo sociale = costo privato di produzione (offerta) + costo esterno

Ecco un'analisi più approfondita di questa equazione:

- Costo privato di produzione: sono i costi che il produttore di alluminio deve sostenere per realizzare il prodotto. Comprendono le spese per le materie prime, la manodopera, l'energia, le attrezzature e altri costi operativi. Questi costi determinano il prezzo al quale l'azienda è disposta a offrire il suo prodotto sul mercato.

- Costi esterni: sono i costi sostenuti dall'azienda che non vengono presi in considerazione dal produttore. Nel caso dell'alluminio, se la produzione comporta inquinamento, i costi esterni possono includere l'impatto sulla salute pubblica, sull'ambiente, sulla qualità della vita e altri aspetti che non si riflettono nel prezzo di mercato dell'alluminio. Questi costi sono spesso diffusi e difficili da quantificare con precisione, ma sono reali e significativi.

- Costo sociale: il costo sociale è la somma del costo privato di produzione e del costo esterno. Rappresenta il costo totale della produzione di alluminio per la società. Il costo sociale è superiore al costo privato di produzione a causa dell'aggiunta dei costi esterni.

Quando i costi sociali non vengono presi in considerazione nelle decisioni di produzione e di consumo, ciò porta a una sovrapproduzione di alluminio rispetto a quella che sarebbe socialmente ottimale. In altre parole, si produce più alluminio di quanto se ne produrrebbe se si tenesse conto dei costi dell'inquinamento. Questa situazione è un classico esempio di fallimento del mercato dovuto alle esternalità negative. Per rimediare, le politiche pubbliche possono intervenire, ad esempio imponendo tasse sull'inquinamento in modo che i produttori internalizzino questi costi esterni, o imponendo regolamenti ambientali per limitare l'inquinamento. L'obiettivo di questi interventi è garantire che il costo privato rifletta più fedelmente il costo sociale, portando a un'allocazione più efficiente delle risorse dal punto di vista della società.

Inquinamento e analisi degli ottimi sociali[modifier | modifier le wikicode]

In un quadro economico, l'intersezione tra la curva della domanda e quella dei costi sociali è fondamentale per capire come raggiungere un equilibrio efficiente che tenga conto sia degli interessi privati che degli impatti sociali.

Ecco come funziona:

- Curva di domanda: la curva di domanda riflette la disponibilità dei consumatori a pagare per diverse quantità di un bene o servizio. Mostra la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità richiesta, di solito con una relazione inversa: quando il prezzo aumenta, la quantità richiesta diminuisce, e viceversa. # Curva dei costi sociali: la curva dei costi sociali comprende sia il costo privato di produzione (i costi diretti sostenuti dal produttore) che i costi esterni (i costi non compensati sostenuti dalla società come risultato della produzione del bene). Ad esempio, nel caso dell'alluminio, questo comprende i costi di produzione più i costi ambientali e di salute pubblica associati all'inquinamento. Intersezione per la quantità ottimale: quando la curva di domanda interseca la curva dei costi sociali, indica la quantità ottimale del bene dal punto di vista della società nel suo complesso. A questo punto, il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare corrisponde al costo totale (privato + esterno) della produzione del bene. Questa quantità è diversa da quella che si raggiungerebbe se si tenesse conto solo del costo privato, perché incorpora l'impatto totale sulla società.

Se i mercati tengono conto solo dei costi privati, ci sarà una tendenza alla sovrapproduzione (nel caso di esternalità negative) o alla sottoproduzione (nel caso di esternalità positive) rispetto a questa quantità ottimale. Per questo motivo possono essere necessari interventi come tasse (per internalizzare i costi esterni) o sussidi (per incoraggiare la produzione di beni che generano esternalità positive) per allineare le quantità di mercato a quelle socialmente ottimali.

Questo approccio mira a raggiungere un equilibrio in cui le scelte di produzione e consumo riflettono non solo i costi e i benefici privati, ma anche i costi e i benefici per la società nel suo complesso.

La distinzione tra la quantità di equilibrio di mercato e la quantità socialmente ottimale è un punto chiave in economia, in particolare quando si considera l'impatto delle esternalità.

- Quantità di equilibrio del mercato: in un mercato libero senza interventi esterni, l'equilibrio si verifica nel punto in cui il costo privato di produzione (il costo per il produttore) è uguale al profitto privato (il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare). In questo punto di equilibrio, la quantità di beni prodotti e la quantità richiesta dai consumatori sono uguali. Tuttavia, questo equilibrio non tiene conto dei costi o dei benefici esterni che riguardano la società nel suo complesso. Quantità ottimale dal punto di vista sociale: la quantità ottimale dal punto di vista sociale, invece, si verifica a un livello di produzione in cui il costo sociale (che include i costi privati e i costi esterni) è uguale al beneficio sociale (che include i benefici privati e i benefici esterni). Questa quantità tiene conto dell'impatto totale sulla società, non solo sui produttori e sui consumatori diretti.

Nel caso di esternalità negative, come l'inquinamento, il costo sociale della produzione è superiore al costo privato. Di conseguenza, la quantità socialmente ottimale è generalmente inferiore alla quantità di equilibrio del mercato. Ciò significa che ridurre la produzione alla quantità socialmente ottimale ridurrebbe i costi esterni (come il danno ambientale) e sarebbe quindi più vantaggioso per la società nel suo complesso. Per raggiungere questa quantità socialmente ottimale, possono essere necessari interventi politici come tasse sull'inquinamento (per internalizzare i costi esterni) o regolamenti (per limitare la quantità prodotta). Questi interventi mirano ad allineare gli interessi privati con quelli sociali, garantendo che i costi e i benefici per la società siano presi in considerazione nelle decisioni di produzione e consumo.

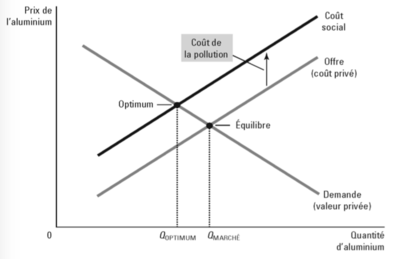

Questo grafico rappresenta un classico grafico economico che illustra i concetti di equilibrio di mercato e di ottimo sociale nel contesto della produzione di alluminio e delle sue esternalità negative, in particolare l'inquinamento.

Sull'asse orizzontale è riportata la quantità di alluminio prodotta e sull'asse verticale il prezzo dell'alluminio. Vengono disegnate tre curve:

- La curva di domanda (valore privato): Mostra la relazione tra il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare e la quantità richiesta. È decrescente, il che significa che più basso è il prezzo, più alta è la quantità richiesta, e viceversa.

- La curva di offerta (costo privato): Rappresenta il costo di produzione dell'alluminio per i produttori. Aumenta, indicando che maggiore è la quantità prodotta, maggiore è il costo di produzione (e quindi il prezzo di vendita).

- La curva del costo sociale: questa curva si trova sopra la curva dell'offerta e rappresenta il costo totale della produzione di alluminio, compreso il costo dell'inquinamento. Il costo sociale è più alto del costo privato perché tiene conto degli effetti esterni negativi dell'inquinamento sulla società.

Il punto in cui la curva di domanda incrocia la curva di offerta (costo privato) è il punto di equilibrio del mercato (QMARCHEˊ). Questo è il punto in cui il mercato, in assenza di regolamentazione, tende a stabilizzarsi: la quantità che i produttori sono disposti a fornire al prezzo di mercato è uguale alla quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare.

Tuttavia, questo punto di equilibrio non tiene conto del costo dell'inquinamento. Se includiamo il costo dell'inquinamento, otteniamo la curva dei costi sociali, che interseca la curva di domanda in un punto diverso, contrassegnato come "ottimo". Questo punto di ottimo sociale (QOPTIMUM) rappresenta la quantità di produzione che sarebbe ideale se si tenesse conto dei costi esterni. A questa quantità, il costo totale per la società (compreso il costo dell'inquinamento) è uguale al prezzo che i consumatori sono disposti a pagare.

Ciò che si nota in questo grafico è la differenza tra Q MERCATO e Q OTTIMO. La quantità prodotta nel punto di equilibrio del mercato è superiore alla quantità socialmente ottimale, il che implica che il mercato stesso produce più alluminio di quanto sarebbe socialmente desiderabile a causa di costi esterni non considerati (inquinamento). Per ridurre la produzione di alluminio da Q MERCATO a Q OTTIMO, possono essere necessari interventi politici come la tassazione dell'inquinamento, l'introduzione di quote o regolamenti ambientali. In breve, questo grafico illustra chiaramente le implicazioni delle esternalità negative sull'efficienza del mercato e sottolinea l'importanza dell'intervento normativo per raggiungere un livello di produzione in armonia con gli interessi sociali.

L'impatto delle esternalità negative sulla società[modifier | modifier le wikicode]

Un'esternalità negativa è un costo sostenuto da una terza parte che non è direttamente coinvolta in una transazione economica. Ciò significa che parte dei costi di produzione non sono sostenuti dal produttore o dal consumatore del bene o del servizio in questione, ma da altri membri della società. Le esternalità negative tendono a ridurre il benessere generale, perché i costi sociali di queste attività economiche sono superiori ai costi privati.

Facciamo un esempio concreto: una fabbrica che produce alluminio emette sostanze inquinanti nell'atmosfera. Queste emissioni hanno conseguenze sulla salute pubblica, come le malattie respiratorie, e sull'ambiente, come i danni all'ecosistema. Questi costi aggiuntivi per la società, che possono includere l'aumento delle spese mediche e la perdita di biodiversità, non si riflettono nel prezzo dell'alluminio. Se l'impianto non paga per questi costi esterni, ha pochi incentivi a ridurre l'inquinamento e può persino produrre alluminio a un costo artificialmente basso, portando a una sovrapproduzione e a un consumo eccessivo del metallo.

Dal punto di vista del benessere, questo crea un problema. I membri della società subiscono danni che non hanno scelto e per i quali non sono compensati. Di conseguenza, il benessere complessivo è inferiore a quello che potrebbe essere se si tenesse conto di questi costi esterni.

La teoria economica e le politiche pubbliche cercano di risolvere il problema delle esternalità negative attraverso vari interventi:

- Tassazione delle attività inquinanti: Si possono imporre tasse sull'inquinamento per incoraggiare le aziende a ridurre le loro emissioni. Queste tasse mirano a internalizzare il costo esterno, il che significa che il produttore dovrà tenere conto del costo dell'inquinamento nelle sue decisioni di produzione.

- Regolamenti e standard ambientali: possono essere introdotte leggi che limitano direttamente la quantità di inquinamento che un'azienda può emettere, costringendo così le aziende ad adottare tecnologie più pulite o a modificare i loro processi di produzione.

- Mercati di scambio delle emissioni: in alcuni casi, è possibile creare mercati in cui le aziende possono acquistare e vendere i diritti di inquinare, ottenendo così riduzioni dell'inquinamento al costo più basso.

Queste misure mirano a ridurre le esternalità negative e, di conseguenza, a migliorare il benessere della società, garantendo un migliore allineamento dei costi sociali e privati della produzione. Incorporando il costo dell'inquinamento nel prezzo di beni e servizi, le imprese e i consumatori possono prendere decisioni più informate che riflettono il costo reale delle loro attività, portando a un risultato più efficiente ed equo per la società nel suo complesso.

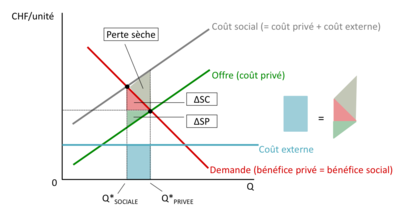

È un grafico economico che illustra gli effetti delle esternalità negative sul benessere in un mercato, in questo caso l'ipotetico mercato di un bene misurato in franchi svizzeri per unità. La curva di domanda inclinata verso il basso mostra il valore che i consumatori attribuiscono alle diverse quantità del bene, riflettendo i benefici privati e sociali associati al suo consumo. Allo stesso tempo, la curva di offerta inclinata verso l'alto riflette il costo privato sostenuto dai produttori per fornire ogni unità aggiuntiva del bene. Normalmente, in un mercato privo di esternalità, l'equilibrio si troverebbe all'intersezione di queste due curve, segnando la quantità in cui il costo privato è uguale al beneficio privato.

Tuttavia, quando si prendono in considerazione i costi esterni, come l'inquinamento o altri danni alla società non inclusi nel costo di produzione, si introduce una nuova curva, la curva dei costi sociali. Questa curva, posizionata sopra la curva di offerta, integra questi costi esterni nel costo privato, mostrando il vero costo per la società. L'intersezione di questa curva con la curva di domanda segna quindi la quantità socialmente ottimale del bene, che è inferiore alla quantità di equilibrio del mercato.

Il grafico evidenzia un'area di perdita di peso morto, rappresentata da un'area tratteggiata tra la quantità di equilibrio di mercato e quella socialmente ottimale. Questa perdita secca simboleggia il benessere economico perso a causa di una produzione superiore all'optimum sociale. È il valore delle unità prodotte in eccesso che la società avrebbe preferito non produrre se si fosse tenuto conto di tutti i costi, compresi quelli dell'inquinamento. Questa perdita è un'inefficienza del mercato perché rappresenta un costo per la società che non è compensato da un guadagno equivalente in altri settori dell'economia.

La fascia blu in fondo al grafico mostra il costo esterno, che rimane lo stesso per ogni unità prodotta, indipendentemente dal numero di unità. Questo costo esterno, costante per unità, non si riflette nel costo privato di produzione e deve essere preso in considerazione quando si valuta l'impatto totale sulla società.

Il grafico mostra chiaramente che, in assenza di interventi, un mercato può operare in modo inefficiente, producendo più di quanto sia socialmente desiderabile, perché i costi esterni non vengono presi in considerazione. Questo porta non solo a una dannosa sovrapproduzione, ma anche a un'allocazione non ottimale delle risorse della società. Per questo motivo vengono spesso proposte politiche come la tassazione dell'inquinamento per riallineare la produzione all'optimum sociale, riducendo così la perdita di peso morto e aumentando il benessere collettivo. Queste misure mirano a rendere i produttori responsabili dei costi che impongono alla società, incoraggiando una produzione più rispettosa dell'ambiente e più in linea con gli interessi della società nel suo complesso.

L'impatto dell'istruzione come esternalità positiva[modifier | modifier le wikicode]

Nel contesto delle esternalità e del benessere sociale, la determinazione della quantità ottimale di un bene o servizio da produrre e consumare tiene conto non solo dei benefici e dei costi privati, ma anche dei benefici e dei costi esterni per la società. Quando parliamo di beneficio sociale, ci riferiamo alla somma dei benefici privati, che sono i benefici diretti per i consumatori e i produttori coinvolti nella transazione, e dei benefici esterni, che sono i benefici non contabilizzati che spettano a terzi non direttamente coinvolti nello scambio economico.

L'intersezione tra la curva dei benefici sociali e la curva dei costi riflette il punto in cui il benessere collettivo è massimizzato. In questo punto, l'ultima unità prodotta apporta alla società un beneficio aggiuntivo pari al costo della sua produzione. Questa è la quantità socialmente ottimale. Ciò contrasta con il punto di equilibrio del mercato, che tiene conto solo dei benefici e dei costi privati e ignora gli effetti esterni.

Per i beni che generano esternalità positive, come le vaccinazioni o l'istruzione, la curva dei benefici sociali sarebbe più alta della curva dei benefici privati, suggerendo che la quantità socialmente ottimale è maggiore di quella che il mercato produrrebbe da solo. Questo spesso giustifica incentivi o sussidi per aumentare la produzione e il consumo di questi beni al livello socialmente ottimale.

Al contrario, per i beni che generano esternalità negative, come l'inquinamento della produzione industriale, la curva dei costi sociali è più alta della curva dei costi privati. Ciò implica che la quantità prodotta all'equilibrio di mercato supera la quantità socialmente ottimale, perché produttori e consumatori non tengono conto dei costi esterni nelle loro decisioni. In questo caso, sono necessari interventi come le imposte Pigouviane o le regolamentazioni per ridurre la produzione a un livello che rifletta i veri costi per la società.

Il punto di intersezione tra benefici e costi sociali riflette il compromesso ottimale tra i benefici di beni e servizi e il loro costo di produzione, comprese le esternalità. Il raggiungimento di questo punto spesso richiede un'azione politica attiva per correggere i fallimenti del mercato e allineare gli incentivi privati agli obiettivi sociali.

Il livello socialmente ottimale di produzione rispetto alla quantità di equilibrio di mercato dipende dalla natura dell'esternalità in questione.

Per i beni con esternalità positive, il livello di produzione socialmente ottimale è spesso superiore alla quantità di equilibrio del mercato. Questo perché i benefici sociali di un'unità aggiuntiva del bene sono maggiori di quelli percepiti da consumatori e produttori. Di conseguenza, il mercato, lasciato a se stesso, non produce abbastanza del bene per massimizzare il benessere sociale. Le vaccinazioni sono un esempio classico di questo fenomeno; esse apportano alla società un beneficio superiore al costo di produzione, ma senza un intervento, vengono vaccinate meno persone di quanto sarebbe socialmente ideale, perché gli individui non tengono conto dei benefici che la loro vaccinazione apporta agli altri.

Per i beni con esternalità negative, il livello di produzione socialmente ottimale è spesso inferiore alla quantità di equilibrio del mercato. Questo perché i costi sociali di un'unità aggiuntiva del bene (come l'inquinamento) sono più alti di quelli considerati dal produttore. Senza un intervento normativo o una tassazione, i produttori produrranno una quantità eccessiva di questo bene, superiore a quella che sarebbe ottimale per la società.

Per riassumere

- Quantità di equilibrio di mercato: la quantità che i produttori sono disposti a vendere è uguale alla quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare, senza tenere conto delle esternalità.

- Quantità socialmente ottimale: la quantità in cui il costo totale per la società (compresi i costi esterni) è uguale al beneficio totale per la società (compresi i benefici esterni). Per i beni con esternalità positive, questa quantità è superiore all'equilibrio di mercato; per quelli con esternalità negative, è inferiore.

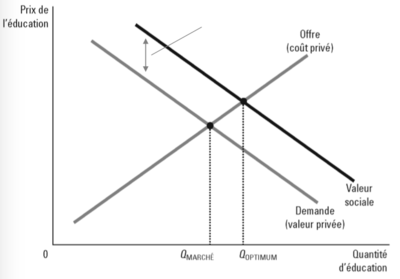

Questo grafico rappresenta un'analisi economica dell'istruzione come bene di mercato, tenendo conto degli effetti delle esternalità positive. La curva dell'offerta, che sale, mostra che fornire più istruzione costa di più alle istituzioni scolastiche, compresi elementi come gli stipendi degli insegnanti, le infrastrutture e le risorse didattiche. D'altro canto, la curva di domanda, che scende, mostra che la quantità di istruzione che gli individui sono disposti a consumare diminuisce all'aumentare del prezzo, come è tipico della maggior parte dei beni e dei servizi.

Nel punto in cui queste due curve si incrociano, si trova la quantità di equilibrio del mercato, ovvero il punto in cui la quantità di istruzione offerta corrisponde alla quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare. Tuttavia, questa quantità di equilibrio non riflette necessariamente il livello ottimale per la società nel suo complesso, a causa della presenza di esternalità positive associate all'istruzione, come cittadini più informati, aumento della produttività e benefici per la salute pubblica che vanno oltre l'individuo istruito.

Si ipotizza quindi che la quantità socialmente ottimale di istruzione sia superiore alla quantità di equilibrio del mercato, riflettendo l'intero beneficio sociale dell'istruzione, che supera i benefici privati percepiti dagli individui. Questi benefici esterni non vengono presi in considerazione dai consumatori o dai fornitori quando prendono le loro decisioni basandosi esclusivamente su costi e benefici privati, con il risultato di un investimento nell'istruzione non ottimale dal punto di vista della società.

Il grafico suggerisce che potrebbero essere necessari interventi, come politiche pubbliche che forniscono sussidi o finanziamenti per l'istruzione, per aumentare la quantità di istruzione dalla quantità di equilibrio del mercato alla quantità socialmente ottimale. Questi interventi sono volti a ridurre il costo dell'istruzione per i consumatori o ad aumentare l'offerta attraverso investimenti diretti nelle istituzioni educative, consentendo così alla società di realizzare pienamente i benefici dell'istruzione che altrimenti andrebbero persi a causa dei fallimenti del mercato. In sintesi, il grafico evidenzia il ruolo cruciale che l'intervento pubblico può svolgere nel sostenere l'istruzione per raggiungere un'allocazione delle risorse che massimizzi il benessere sociale.

I benefici delle esternalità positive sul benessere generale[modifier | modifier le wikicode]

Un'esternalità positiva si verifica quando un'attività economica fornisce benefici a terzi che non sono coinvolti nella transazione. Questi terzi godono di effetti positivi senza dover pagare per questi benefici, il che porta a una situazione in cui il valore totale di queste attività per la società è maggiore del valore privato per gli individui o le aziende direttamente coinvolte.

Nel contesto del benessere, le esternalità positive sono importanti perché possono portare a una sottoproduzione del bene o del servizio in questione se il mercato è lasciato a se stesso. I produttori non ricevono un compenso per i benefici esterni che forniscono, quindi non sono incentivati a produrre la quantità socialmente ottimale di quel bene o servizio.

Prendiamo ad esempio l'istruzione: essa va a vantaggio non solo dello studente che acquisisce competenze e conoscenze, ma anche della società nel suo complesso. Una popolazione più istruita può portare a una forza lavoro più qualificata, a una maggiore innovazione, a una migliore governance e a tassi di criminalità più bassi. Questi benefici non si riflettono nel prezzo dell'istruzione e, di conseguenza, in assenza di interventi, le risorse destinate all'istruzione saranno inferiori a quelle ideali per la società.

Per risolvere questo disallineamento, i governi possono intervenire in diversi modi:

- Sussidi diretti: Riducendo il costo dell'istruzione per gli studenti o per le istituzioni, si può incoraggiare un maggior consumo o una maggiore offerta di servizi educativi.

- Crediti d'imposta: anche l'offerta di agevolazioni fiscali per i costi dell'istruzione può incoraggiare gli individui a investire di più nella loro istruzione.

- Fornitura pubblica: il governo può fornire direttamente l'istruzione, assicurando che la quantità prodotta sia più vicina alla quantità ottimale per la società.

Quando le esternalità positive sono adeguatamente internalizzate da questi interventi, il benessere della società migliora. Gli individui beneficiano di livelli più elevati di consumo del bene o del servizio e la società nel suo complesso beneficia degli effetti positivi che si diffondono oltre i consumatori e i produttori immediati. Questo porta a un'allocazione più efficiente delle risorse e a un miglioramento del benessere sociale complessivo.

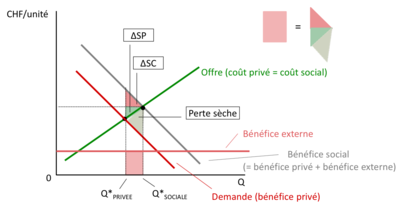

Questo grafico rappresenta una situazione economica in cui è presente un'esternalità positiva sul mercato. In questo caso, il costo sociale della produzione è uguale al costo privato, a indicare che i costi esterni non sono significativi o che le esternalità negative non sono al centro dell'attenzione. D'altra parte, la curva dei benefici sociali, che è la somma dei benefici privati e dei benefici esterni, si trova al di sopra della curva dei benefici privati, indicando che la produzione o il consumo del bene o del servizio in questione ha benefici aggiuntivi per la società che non sono catturati dal mercato.

La curva di domanda, che rappresenta il beneficio privato, mostra il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare per ogni quantità di bene o servizio. La curva dei benefici sociali, che si trova al di sopra, mostra il vero beneficio per la società, compresi i benefici esterni non pagati dagli individui. Ciò potrebbe includere, ad esempio, benefici come una migliore salute pubblica dovuta a un aumento delle vaccinazioni o una maggiore produttività economica dovuta a una popolazione più istruita.

La quantità di equilibrio del mercato, QPRIVEˊE∗, è il punto in cui la curva di domanda (beneficio privato) interseca l'offerta. È il livello di produzione che il mercato raggiungerebbe senza intervento. Tuttavia, la quantità socialmente ottimale, QSOCIALE∗, è più alta perché tiene conto dei benefici esterni. Il mercato, da solo, non produce abbastanza per raggiungere questo punto perché i produttori non sono compensati per i benefici esterni che generano.

L'area di perdita di peso morto, indicata dall'area tratteggiata, rappresenta il benessere che la società perde perché il bene o il servizio non viene prodotto nella quantità socialmente ottimale. Si tratta di inefficienza del mercato, perché se la produzione fosse aumentata a Q∗SOCIAL, il beneficio sociale aggiuntivo (l'area sotto la curva dei benefici sociali tra Q∗PRIVEE e Q∗SOCIAL) sarebbe maggiore del costo aggiuntivo di produzione (l'area sotto la curva di offerta tra Q∗PRIVEE∗ e Q∗SOCIAL).

Il grafico suggerisce che potrebbe essere necessario un intervento, come sussidi o fornitura pubblica del bene o servizio, per aumentare la produzione da Q∗PRIVEE a Q∗SOCIALE, eliminando così la perdita di peso morto. Ciò consentirebbe alla società di raccogliere tutti i benefici sociali del bene o del servizio, migliorando il benessere generale.

Metodi per internalizzare le esternalità[modifier | modifier le wikicode]

L'internalizzazione delle esternalità è un concetto centrale della teoria economica che mira a risolvere le inefficienze del mercato causate dagli effetti esterni delle attività economiche. In presenza di esternalità, positive o negative, i costi o i benefici non si riflettono pienamente nel mercato. Gli individui o le aziende che generano queste esternalità non sostengono i costi o non ricevono i benefici associati alle loro azioni, il che li porta a prendere decisioni che non sono socialmente ottimali.

Per internalizzare un'esternalità negativa, potremmo imporre una tassa che rifletta il costo esterno (come una carbon tax su chi inquina), in modo che il costo privato dell'attività includa ora il costo esterno. Di conseguenza, produttori e consumatori sarebbero incentivati a ridurre la produzione o il consumo del bene a un livello più vicino all'ottimo sociale.

Al contrario, per internalizzare un'esternalità positiva, lo Stato potrebbe offrire sussidi o crediti d'imposta che aumentino i profitti privati in modo che riflettano meglio i benefici sociali. Ciò incoraggerebbe una maggiore produzione o consumo del bene, come nel caso delle vaccinazioni o dell'istruzione.

La soluzione privata all'internalizzazione delle esternalità, spesso associata al teorema di Coase, afferma che se i diritti di proprietà sono ben definiti e i costi di transazione sono bassi, le parti coinvolte possono negoziare una soluzione senza interventi esterni. Ad esempio, se un'azienda inquina un fiume e danneggia i pescatori a valle, i pescatori potrebbero pagare l'azienda per ridurre l'inquinamento o l'azienda potrebbe pagare per i danni causati. In teoria, se le parti possono negoziare e i loro diritti sono chiaramente stabiliti, possono raggiungere una soluzione che internalizzi l'esternalità e raggiunga l'efficienza.

Tuttavia, nella pratica, le condizioni necessarie per una soluzione privata sono spesso difficili da raggiungere. I diritti di proprietà possono essere mal definiti o difficili da far rispettare e i costi di transazione, soprattutto in termini di negoziazione e informazione, possono essere proibitivi. Inoltre, quando sono coinvolti molti agenti, come spesso accade nel caso dell'inquinamento ambientale, il coordinamento tra tutti gli agenti diventa virtualmente impossibile senza un qualche tipo di intervento collettivo. L'internalizzazione delle esternalità attraverso la modifica degli incentivi è fondamentale per ottenere un'allocazione delle risorse non solo efficiente dal punto di vista del mercato, ma anche vantaggiosa per la società nel suo complesso. Politiche ben concepite possono aiutare a raggiungere questo equilibrio, portando a un aumento del benessere sociale.

Nel contesto delle esternalità sia negative che positive, lo Stato svolge un ruolo cruciale nel mettere in atto politiche per correggere i fallimenti del mercato e per allineare i risultati del mercato al benessere sociale.

Per le esternalità negative, quando le attività di aziende o individui hanno effetti dannosi su terzi, lo Stato può intervenire in diversi modi:

- Norme comportamentali: Lo Stato può stabilire norme che limitano direttamente le attività dannose. Questi standard possono includere restrizioni sulla quantità di inquinamento che un impianto può emettere o requisiti per l'uso di tecnologie pulite.

- Imposte pigouviane: dal nome dell'economista Arthur Pigou, queste imposte mirano a internalizzare il costo delle esternalità negative includendole nel costo di produzione. L'imposta viene fissata pari al costo dell'esternalità per ogni unità prodotta, incoraggiando così i produttori a ridurre la produzione o a trovare mezzi di produzione meno dannosi. In teoria, l'imposta Pigouvian dovrebbe essere pari al costo esterno marginale della quantità socialmente ottimale.

Per le esternalità positive, quando le azioni degli individui o delle aziende vanno a beneficio della società, lo Stato può anche adottare diverse misure:

- Obblighi e raccomandazioni: Le politiche possono essere messe in atto per incoraggiare i comportamenti che producono esternalità positive. Ad esempio, campagne di salute pubblica per incoraggiare la vaccinazione o l'educazione per promuovere pratiche a beneficio della società.

- Sussidi: sovvenzionando la produzione di un bene che genera esternalità positive, lo Stato può ridurre il costo per i produttori e incoraggiarli ad aumentare la produzione. Ciò può includere, ad esempio, sussidi per le energie rinnovabili o per la ricerca e lo sviluppo in aree di interesse pubblico.

- Diritti di proprietà: la concessione di diritti di proprietà o brevetti sulle innovazioni può incoraggiare la creazione e la diffusione di tecnologie o idee vantaggiose. Ciò consente agli innovatori di beneficiare direttamente delle loro invenzioni, che altrimenti potrebbero essere sottoprodotte a causa della natura non escludibile dei loro benefici.

Queste politiche mirano ad allineare gli incentivi privati ai benefici o ai costi sociali, in modo che le attività economiche riflettano più accuratamente il loro costo o valore reale per la società. Regolando attentamente questi interventi, lo Stato mira a ottenere un'allocazione delle risorse che massimizzi il benessere sociale.

Approcci privati alla gestione delle esternalità == Il teorema di Coase[modifier | modifier le wikicode]

Il teorema di Coase[modifier | modifier le wikicode]

Il teorema di Coase, formulato dall'economista Ronald Coase, offre una prospettiva interessante su come le esternalità possano essere gestite dal mercato senza l'intervento del governo. Secondo questo teorema, se i diritti di proprietà sono chiaramente definiti e i costi di transazione sono trascurabili, le parti interessate dall'esternalità possono negoziare tra loro per raggiungere una soluzione efficiente che massimizzi il benessere totale, indipendentemente dalla distribuzione iniziale dei diritti. In questo contesto, i diritti di proprietà sono i diritti legali di possedere, utilizzare e scambiare una risorsa. Una chiara definizione di questi diritti è essenziale perché determina chi è responsabile dell'esternalità e chi ha il diritto di negoziarla. Ad esempio, se un diritto di proprietà è concesso a un inquinatore, le parti interessate dall'inquinamento (come i residenti locali) dovrebbero teoricamente negoziare con l'inquinatore e potenzialmente compensarlo per ridurre l'inquinamento. Al contrario, se i residenti locali hanno il diritto di godere di un ambiente pulito, l'inquinatore dovrebbe compensarli per aver continuato a inquinare.

Il teorema di Coase indica anche che l'allocazione efficiente delle risorse sarà raggiunta indipendentemente dalla distribuzione dei diritti di proprietà, purché le parti possano negoziare liberamente. Ciò significa che le parti continueranno a negoziare finché il costo dell'esternalità per l'inquinatore non sarà uguale al costo per la società. L'essenza di questa proposizione è che il risultato finale (in termini di efficienza) dovrebbe essere lo stesso indipendentemente da chi detiene inizialmente i diritti, un principio noto come invarianza di Coase. Tuttavia, nella pratica, le condizioni necessarie per l'applicazione del teorema di Coase spesso non sono soddisfatte. I costi di transazione possono essere significativi, i diritti di proprietà possono essere difficili da stabilire o da far rispettare e le parti possono non avere informazioni complete o simmetriche per negoziare efficacemente. Inoltre, quando sono coinvolte molte parti o gli effetti di un'esternalità sono diffusi e non localizzati, il coordinamento necessario per negoziare accordi privati diventa estremamente complesso.

In queste situazioni in cui le condizioni del teorema di Coase non sono soddisfatte, può essere necessario l'intervento dello Stato attraverso regolamenti, tasse o sussidi per ottenere un'allocazione delle risorse che rifletta il costo o il beneficio sociale delle esternalità. Ciò contribuisce a garantire l'internalizzazione delle esternalità, portando a una soluzione più vicina all'optimum sociale.

I problemi sollevati sono sfide importanti quando si tratta di risolvere le esternalità con mezzi di mercato o soluzioni private, come descritto nel teorema di Coase.

Problema I - Alti costi di transazione: i costi di transazione comprendono tutti i costi associati alla negoziazione e all'esecuzione di uno scambio. Nel caso delle esternalità, questi costi possono includere i costi di reperimento delle informazioni sulle parti interessate, i costi di negoziazione per raggiungere un accordo, i costi legali per formalizzare l'accordo e i costi di monitoraggio e applicazione per garantire che i termini dell'accordo siano rispettati. Quando questi costi sono proibitivi, le parti non possono raggiungere un accordo che internalizzi l'esternalità. Di conseguenza, il mercato da solo non riesce a correggere l'esternalità e può rendersi necessario un intervento esterno, ad esempio da parte dello Stato, per facilitare una soluzione più efficiente.

Problema II - Problema del free-rider: il problema del free-rider è particolarmente rilevante nel caso di beni pubblici o quando sono coinvolte esternalità positive, come la protezione dell'ambiente o le vaccinazioni. Se un bene non è escludibile (è difficile impedire a qualcuno di trarne beneficio) e non è un bene di valore (il consumo da parte di una persona non impedisce il consumo da parte di un'altra), gli individui possono essere incoraggiati a non rivelare il loro vero valore del bene o del servizio nella speranza che gli altri paghino per la sua fornitura, mentre loro stessi godono dei benefici senza contribuire al costo. Questo porta a una sottoproduzione del bene o del servizio, poiché tutti si aspettano che qualcun altro paghi per l'esternalità positiva, con il risultato che la quantità prodotta è inferiore a quella socialmente ottimale.

Questi due problemi illustrano perché i mercati spesso non riescono a risolvere da soli le esternalità e perché può essere necessario l'intervento del governo. Lo Stato può contribuire a ridurre i costi di transazione introducendo leggi e regolamenti che facilitino gli accordi privati, e può superare il problema del free-rider fornendo direttamente i beni pubblici o sovvenzionandone la produzione per incoraggiare una fornitura più vicina all'optimum sociale.

Il potere della negoziazione privata e la definizione dei diritti di proprietà[modifier | modifier le wikicode]

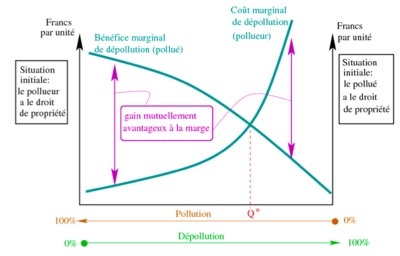

Questo grafico illustra una situazione di negoziazione tra un inquinatore e un inquinato in merito alla riduzione dell'inquinamento, nel contesto del teorema di Coase. Il grafico mostra due curve: il costo marginale della bonifica per l'inquinatore e il beneficio marginale della bonifica per l'inquinato.

Questo grafico illustra un approccio economico alla soluzione del problema delle esternalità negative attraverso la negoziazione tra le parti, in accordo con il teorema di Coase. Descrive una situazione in cui un inquinatore e una parte interessata dall'inquinamento, la parte inquinata, sono coinvolti in una negoziazione volta a trovare un livello di riduzione dell'inquinamento che massimizzi il benessere collettivo.

In questa rappresentazione, il costo per l'inquinatore di ridurre l'inquinamento, o di disinquinare, aumenta con ogni unità aggiuntiva di disinquinamento intrapreso. Ciò è rappresentato dalla curva crescente, che indica che le prime unità di riduzione dell'inquinamento sono relativamente poco costose per l'inquinatore, ma che il costo aumenta progressivamente. Allo stesso tempo, il beneficio per l'inquinatore derivante dalla riduzione dell'inquinamento diminuisce con ogni unità aggiuntiva. Le prime riduzioni dell'inquinamento portano grandi benefici all'inquinatore, ma questi benefici diminuiscono man mano che l'aria o l'acqua diventano più pulite.

Il punto in cui queste due curve si incrociano, indicato con Q∗, rappresenta il livello di riduzione dell'inquinamento in cui il beneficio marginale della pulizia è esattamente uguale al costo marginale della pulizia. Questo è il livello ideale di pulizia dal punto di vista dell'efficienza economica, in quanto bilancia perfettamente il costo marginale e il beneficio della pulizia.

Il quadro fornito dal grafico suggerisce che, indipendentemente da chi detiene inizialmente i diritti di proprietà, se l'inquinatore o l'inquinato, esiste l'opportunità di un accordo reciprocamente vantaggioso. Se l'inquinatore ha il diritto di inquinare, l'inquinato può potenzialmente compensare finanziariamente l'inquinatore per la riduzione dell'inquinamento, fino al punto in cui non è più vantaggioso per l'inquinato pagare per un'ulteriore riduzione dell'inquinamento. Al contrario, se la parte inquinata detiene il diritto a un ambiente pulito, l'inquinatore potrebbe pagare per il diritto di inquinare, fino a quando il costo aggiuntivo della riduzione dell'inquinamento supera i benefici per l'inquinatore.

In realtà, però, le trattative tra chi inquina e chi è inquinato sono spesso ostacolate da alti costi di transazione. Questi costi possono includere i costi legali per stabilire e far rispettare gli accordi, i costi di raccolta delle informazioni e di negoziazione e le difficoltà di coordinamento di un gran numero di parti. Inoltre, le asimmetrie informative e il problema del free-rider, in cui gli individui beneficiano dei risultati della contrattazione senza partecipare attivamente, possono complicare la risoluzione privata delle esternalità.

Di conseguenza, sebbene il teorema di Coase offra una soluzione elegante sulla carta, la necessità di un intervento statale sotto forma di regolamenti o tasse ambientali è spesso inevitabile per gestire efficacemente le esternalità e ottenere un'allocazione delle risorse che rifletta i costi e i benefici sociali dell'inquinamento.

Illustrazione pratica: un accordo negoziato in dettaglio[modifier | modifier le wikicode]

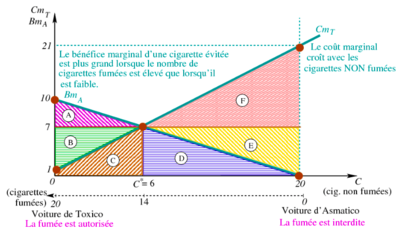

L'analisi dei costi e dei benefici marginali per i due fratelli, Toxico e Asmatico, ci fornisce una base per una possibile soluzione negoziale al problema del fumo in auto durante i loro viaggi.

Per Toxico, il costo marginale di non fumare una sigaretta aumenta linearmente per ogni sigaretta non fumata, descritto dalla funzione . Ciò significa che ogni sigaretta in più che sceglie di non fumare gli costa di più in termini di soddisfazione personale. Quando non fuma nell'auto di Asmatico, il costo totale che sostiene dopo aver rinunciato a un intero pacchetto è di 220 unità di benessere, che è la somma dei costi marginali di ogni sigaretta non fumata.

D'altra parte, per Asmatico, che non ama fumare, il beneficio marginale di ogni sigaretta non fumata da Toxico diminuisce ad ogni sigaretta aggiuntiva non fumata. Questo è rappresentato dalla funzione . Il beneficio totale di Asmatico dall'astensione dal Toxico è di 100 unità di benessere, che è la somma dei benefici marginali per ogni sigaretta non fumata.

Queste funzioni suggeriscono che i due fratelli possono negoziare una compensazione reciprocamente vantaggiosa. Poiché il costo totale per Toxico di non fumare è superiore al beneficio totale per Asmatico quando Toxico fuma, Asmatico potrebbe compensare Toxico per non fumare, fino al punto in cui il costo marginale di Toxico è uguale al beneficio marginale di Asmatico. La negoziazione consisterebbe nel determinare una quantità di sigarette che Toxico sarebbe disposto a non fumare e l'importo che Asmatico sarebbe disposto a pagare per questa astensione.

Ad esempio, Toxico potrebbe accettare di ridurre il numero di sigarette che fuma se Asmatico gli paga un certo importo per ogni sigaretta non fumata. Dovrebbero trovare un accordo che massimizzi il loro benessere collettivo, cioè trovare il numero di sigarette che Toxico è disposto a non fumare e che corrisponde all'importo che Asmatico è disposto a pagare per questa riduzione. In teoria, secondo il teorema di Coase, potrebbero trovare un accordo senza l'intervento dei genitori o di altre autorità, a condizione che i costi di transazione per negoziare e far rispettare l'accordo siano trascurabili.

Il grafico rappresenta una situazione economica che coinvolge due soggetti, Toxico e Asmatico, e le loro preferenze relative rispetto al fumare sigarette durante la guida. Sull'asse orizzontale abbiamo il numero di sigarette non fumate, C, e sull'asse verticale i costi e i benefici marginali in termini di benessere o soddisfazione, misurati in unità monetarie.

La curva crescente, , rappresenta il costo marginale per Toxico di non fumare sigarette. Come si può notare, questo costo marginale aumenta per ogni sigaretta in più che sceglie di non fumare. Ciò indica che per Toxico è sempre più difficile rinunciare a ogni sigaretta in più.

La curva discendente, , rappresenta il beneficio marginale per Asmatico per ogni sigaretta che Toxico non fuma. Il beneficio è massimo quando il numero di sigarette non fumate è basso e diminuisce con l'aumentare delle sigarette non fumate.

Il punto in cui le due curve si incrociano, contrassegnato da , suggerisce un compromesso ottimale per entrambe le parti. In questo punto, il costo per Toxico di non fumare sei sigarette è uguale al beneficio per Asmatico quando sei sigarette non vengono fumate. Ciò implica che Toxico dovrebbe astenersi dal fumare esattamente sei sigarette per massimizzare il benessere combinato di entrambe le parti.

Il grafico è suddiviso in aree colorate (da A a F), ognuna delle quali rappresenta un diverso costo o beneficio per Toxico e Asmatico. Ad esempio, le aree A e B rappresentano il costo totale per Asmatico nell'auto di Toxico quando è consentito fumare. Le aree da C a F rappresentano il costo totale per Toxico quando accompagna Asmatico in auto e il fumo è vietato.

Lo scopo di questa illustrazione è mostrare come potrebbe funzionare una negoziazione coasiana tra le due parti. Se possono negoziare senza costi di transazione, potrebbero accordarsi per compensare Toxico per aver fumato solo sei sigarette, migliorando così il benessere di Asmatico senza imporre un costo eccessivo a Toxico. La negoziazione potrebbe prevedere che Asmatico paghi Toxico per ogni sigaretta non fumata fino a raggiungere l'equilibrio a Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle C^*} .

Tuttavia, se i costi di transazione fossero significativi o se una delle parti avesse informazioni incomplete sulle preferenze dell'altra, raggiungere questo accordo diventerebbe più complicato. Inoltre, se Toxico o Asmatico adottassero un comportamento da free-rider, cercando di trarre vantaggio dall'accordo senza pagare la loro giusta quota, anche questo potrebbe impedire il raggiungimento di una soluzione efficiente. In assenza di una soluzione negoziata, per risolvere la situazione potrebbe essere necessario un intervento esterno, come un regolamento o una politica messa in atto dai genitori o da un'autorità.

1. ACQUISTO DI PERMESSI DI INQUINAMENTO

Toxico decide di acquistare il diritto di fumare nell'auto di Asmatico per 7 franchi a sigaretta. Continua a fumare fino a quando il suo costo marginale di non fumare raggiunge i 7 franchi. A questo punto, ha rinunciato a fumare 6 sigarette, fumando così 14 sigarette sulle 20 abituali.

Il costo totale per Toxico è composto da due parti:

- Il costo dell'acquisto del diritto di fumare, che corrisponde all'area D+E del grafico. Questo è calcolato come il prezzo per sigaretta moltiplicato per il numero di sigarette fumate, cioè Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle 7 \times 14 = 98} CHF. #Il costo associato all'astensione dalle 6 sigarette che ha deciso di non fumare, corrispondente all'area C. Questo costo è rappresentato dall'area di un triangolo con base 6 (il numero di sigarette non fumate) e altezza 7 (il costo marginale della sesta sigaretta non fumata, che parte da 1 CHF per la prima sigaretta non fumata e aumenta di 1 CHF per ogni sigaretta aggiuntiva). Pertanto, l'area di questo triangolo è Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle frac{1}{2} \times 6 \times 7 = 21} CHF. Il costo totale per Toxico è quindi di 98 franchi per l'acquisto dei diritti di fumo più 21 franchi per il costo dell'astinenza, per un totale di 119 franchi. Tuttavia, se non avesse acquistato i diritti di fumo, fumare tutte le sigarette gli sarebbe costato 220 franchi. Quindi, non fumando quelle 6 sigarette, ottiene un guadagno di Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle 220 - 119 = 101} CHF, che corrisponde all'area F.

Asmatico, invece, è disposto ad accettare questo accordo perché fino alla tredicesima sigaretta, il suo beneficio marginale derivante dal non subire il fumo è inferiore a 7 franchi, cioè meno di quanto riceve da Toxico. Egli subisce un costo associato al fumo passivo delle 14 sigarette fumate da Toxico, che corrisponde alla superficie D, valutata in 49 franchi. Tuttavia, guadagna 98 franchi da Toxico per il diritto di fumare. Quindi il suo guadagno netto è di Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle 98 - 49 = 49} CHF, corrispondente alla superficie E.

Questo esempio dimostra come una negoziazione coasiana possa portare a una soluzione in cui entrambe le parti migliorano grazie a scambi volontari, nonostante la presenza di esternalità negative.

2. ACQUISTO DEI DIRITTI DI ARIA PULITA

Quando Asmatico acquista il diritto all'aria pulita pagando Toxico per non fumare in auto, i calcoli mostrano i seguenti risultati:

- Il beneficio totale per Asmatico, se Toxico non fumasse durante il viaggio, sarebbe di 100 franchi svizzeri.

- Il costo per Toxico di non fumare 6 sigarette è di 24 franchi svizzeri, che è la somma dei costi marginali dell'astensione dal fumo di quelle sigarette.

- Asmatico paga a Toxico 42 franchi svizzeri per astenersi dal fumare quelle 6 sigarette (7 franchi svizzeri per ogni sigaretta non fumata).

In termini di guadagno netto per ciascuno dei fratelli in questo scenario:

- Toxico riceve 42 franchi da Asmatico e, poiché il suo costo di astinenza è di 24 franchi, il suo guadagno netto è di 18 franchi; * Asmatico, invece, paga 42 franchi ma il suo beneficio totale senza fumo è di 100 franchi, quindi il suo guadagno netto è di 58 franchi.

In questa situazione, la quantità di sigarette non fumate è identica a quella del primo scenario: Toxico si astiene dal fumare 6 sigarette. Tuttavia, i guadagni netti differiscono a causa della direzione del pagamento. Asmatico paga per l'aria pulita e Toxico riceve un compenso per non fumare, a differenza del primo scenario in cui Toxico ha pagato per il diritto di fumare.

Questo illustra come la distribuzione iniziale dei diritti influenzi la distribuzione dei guadagni monetari tra le parti, anche se la quantità dell'esternalità (in questo caso, il fumo di sigaretta) rimane la stessa. Si tratta di una dimostrazione pratica del teorema di Coase: finché i costi di transazione sono trascurabili e i diritti di proprietà sono chiaramente definiti, le parti possono negoziare una compensazione per ottenere un risultato efficiente indipendentemente dalla distribuzione iniziale dei diritti.

L'azione pubblica di fronte alle esternalità[modifier | modifier le wikicode]

La gamma degli interventi pubblici per le esternalità[modifier | modifier le wikicode]

Quando il mercato porta a una cattiva allocazione delle risorse a causa di un'esternalità e la negoziazione privata non è possibile, generalmente a causa degli alti costi di transazione, dell'informazione asimmetrica o del problema del free rider, il governo può intervenire per correggere questo fallimento.

Un approccio che il governo può adottare è quello di adottare politiche autoritarie, che consistono in regolamenti severi. Queste norme possono assumere la forma di obblighi o divieti su determinati comportamenti. Ad esempio, il governo può rendere obbligatoria la vaccinazione per tutti gli scolari, per garantire che la società benefici dell'immunità di gregge. Allo stesso modo, può stabilire un livello massimo di inquinamento che le aziende non devono superare per proteggere la salute pubblica e l'ambiente. Queste misure possono essere efficaci per ottenere il risultato desiderato in modo rapido e diretto.

Tuttavia, queste politiche possono anche essere considerate invasive e limitare le libertà individuali o le scelte aziendali. Devono quindi essere progettate con attenzione per bilanciare gli obiettivi di benessere sociale con il rispetto dei diritti individuali. Inoltre, la loro efficacia dipende dalla capacità del governo di farle rispettare, cosa che spesso richiede un monitoraggio e risorse significative.

Quando le trattative private non riescono a risolvere le esternalità e il mercato non riesce a raggiungere un'allocazione ottimale delle risorse, il governo può optare per interventi che si basano sui meccanismi di mercato per riallineare gli incentivi privati agli interessi sociali. Questi interventi, cosiddetti "orientati al mercato", cercano di utilizzare i prezzi e gli incentivi economici per incoraggiare i comportamenti desiderabili senza imporre direttamente regolamenti.

Le imposte pigouviane sono un esempio classico di questa politica. Prendono il nome dall'economista Arthur Pigou e sono concepite per internalizzare i costi delle esternalità negative. Tassando le attività che producono esternalità dannose, come l'inquinamento, il governo può incoraggiare le imprese e i consumatori a ridurre il loro comportamento inquinante fino a quando i costi sociali e privati si allineano. L'importo dell'imposta è generalmente fissato in modo da essere pari al costo esterno marginale dell'attività inquinante alla quantità socialmente ottimale.

D'altra parte, i sussidi possono essere utilizzati per incoraggiare comportamenti che hanno esternalità positive. Ad esempio, il governo può offrire assistenza finanziaria per migliorare l'isolamento delle abitazioni private, riducendo il consumo di energia e, di conseguenza, le emissioni di gas serra. Allo stesso modo, si possono offrire sussidi alle aziende che investono nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie pulite o nella formazione della propria forza lavoro, con ricadute positive per l'economia nel suo complesso.

Queste politiche orientate al mercato sono spesso preferite alla regolamentazione diretta, perché possono raggiungere gli obiettivi desiderati consentendo al contempo una certa flessibilità nel modo in cui gli individui e le imprese rispondono agli incentivi fiscali. Tuttavia, la loro progettazione e attuazione richiede una precisa comprensione della natura e delle dimensioni delle esternalità, nonché la capacità di regolare in modo appropriato le imposte e i sussidi per evitare effetti collaterali indesiderati o distorsioni del mercato.

Confronto tra sistemi di licenza e tassazione[modifier | modifier le wikicode]

Lo Stato ha due approcci principali per ridurre l'inquinamento di un impianto:

- Regolamentazione: lo Stato può imporre norme severe che impongono all'impianto di ridurre l'inquinamento a un livello specifico. Questi limiti normativi sono spesso definiti a seguito di studi ambientali e sanitari e possono includere tetti alle emissioni di specifici inquinanti. L'impianto deve quindi adeguare i propri processi produttivi, investire in tecnologie di controllo dell'inquinamento o cambiare le materie prime per conformarsi agli standard imposti. Questo approccio di "comando e controllo" garantisce alle autorità il raggiungimento di determinate riduzioni dell'inquinamento, ma può essere costoso per le aziende e non offre flessibilità sulle modalità di riduzione.

- Tassa pigouviana: in alternativa, lo Stato può imporre una tassa pigouviana, ovvero una tassa su ogni unità di inquinamento emessa. L'importo della tassa è idealmente pari al costo esterno marginale dell'inquinamento alla quantità ottimale di inquinamento. Questa tassa incentiva l'impianto a ridurre l'inquinamento, perché ora deve pagare per l'impatto esterno delle sue emissioni. L'imposta Pigouvian offre all'impianto una certa flessibilità su come ridurre l'inquinamento, in quanto può scegliere di pagare l'imposta, di ridurre l'inquinamento per evitare l'imposta o una combinazione di entrambi. Può anche incoraggiare l'innovazione nelle tecnologie di riduzione dell'inquinamento, in quanto la riduzione delle emissioni diventa finanziariamente vantaggiosa.

Ciascuno di questi approcci presenta vantaggi e svantaggi. La regolamentazione può essere più diretta e più facile da capire per il pubblico, ma può anche essere meno efficiente e meno flessibile. Le imposte pigouviane, invece, sono generalmente considerate più efficienti dal punto di vista economico, in quanto consentono a ciascun impianto di trovare il modo più conveniente per ridurre il proprio inquinamento. Tuttavia, determinare l'esatto ammontare dell'imposta che corrisponde al costo esterno marginale dell'inquinamento può essere complesso e soggetto a dibattiti politici ed economici.

Il sistema cap-and-trade, noto anche come mercato dei permessi di inquinamento, è un metodo orientato al mercato per controllare l'inquinamento fornendo incentivi economici per ridurre le emissioni inquinanti. Ecco come funziona:

- Cap: Lo Stato stabilisce un tetto massimo, cioè un limite massimo alla quantità totale di inquinamento che può essere emessa da tutte le aziende interessate. Questo limite massimo è inferiore al livello attuale di emissioni per costringere a una riduzione complessiva.

- Distribuzione dei permessi: Lo Stato assegna o vende permessi di inquinamento alle aziende, dove ogni permesso autorizza il titolare a emettere una certa quantità di inquinamento. Il numero totale di permessi corrisponde al tetto massimo di emissioni stabilito dallo Stato.

- Trading: le aziende che possono ridurre le proprie emissioni a un costo inferiore rispetto al prezzo di mercato dei permessi saranno incentivate a farlo e potranno vendere i permessi in eccesso. Si crea così un mercato dei diritti di inquinare. Le aziende che trovano più costoso ridurre le emissioni possono acquistare sul mercato permessi aggiuntivi per conformarsi alle normative.

Il sistema cap-and-trade presenta diversi vantaggi. Offre alle aziende la flessibilità necessaria per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni nel modo più efficace dal punto di vista dei costi. Inoltre, incoraggia l'innovazione nelle tecnologie pulite, perché i risparmi derivanti da riduzioni più efficienti possono essere redditizi.

Tuttavia, questo sistema presenta un potenziale problema legato alle lobby. Le aziende e i gruppi di interesse possono fare pressioni per aumentare il numero di permessi assegnati, il che aumenterebbe il tetto massimo di emissioni consentito e ridurrebbe l'efficacia del sistema in termini di riduzione dell'inquinamento. Se il tetto è troppo alto, i permessi potrebbero diventare troppo abbondanti e poco costosi, riducendo l'incentivo a investire nella riduzione dell'inquinamento.

Affinché il sistema cap-and-trade funzioni efficacemente, è fondamentale che il tetto massimo di emissioni sia fissato a un livello che rifletta i reali obiettivi di riduzione dell'inquinamento e che venga gradualmente abbassato nel tempo per incoraggiare riduzioni continue. Inoltre, il processo di assegnazione dei permessi deve essere trasparente ed equo per evitare manipolazioni del mercato e garantire una concorrenza leale ed efficace.

Tasse pigouviane e permessi di inquinamento: una valutazione della loro equivalenza[modifier | modifier le wikicode]

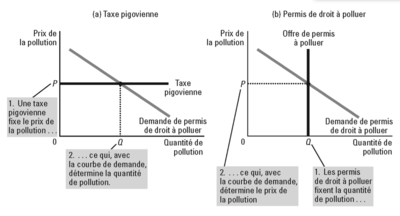

I grafici seguenti mettono a confronto l'approccio alla regolamentazione dell'inquinamento basato sulle tasse pigouviane e sui permessi di emissione negoziabili. Entrambi i meccanismi mirano a ridurre l'inquinamento imponendo costi a chi inquina, ma funzionano in modi leggermente diversi.

Imposta Pigouviana (grafico a): La tassa Pigouviana è un prezzo fissato dallo Stato sull'inquinamento. Questo prezzo è pensato per riflettere il costo esterno che l'inquinamento impone alla società. Il grafico mostra una linea orizzontale al prezzo determinato dalla tassa. Il punto in cui questa linea interseca la curva di domanda di inquinamento indica la quantità di inquinamento che verrà prodotta al prezzo stabilito dalla tassa. Le imprese che inquinano pagheranno la tassa per ogni unità di inquinamento che emettono, e si suppone che questa tassa incoraggi le imprese a ridurre le loro emissioni fino a quando il costo marginale della riduzione dell'inquinamento sarà pari alla tassa. Il principale vantaggio di questo approccio è che consente alle aziende di decidere come ridurre l'inquinamento, dando loro la flessibilità di trovare le soluzioni più economiche. Tuttavia, il livello di inquinamento risultante non è garantito, poiché dipende da come le imprese reagiscono alla tassa. Se la tassa è troppo bassa, l'inquinamento potrebbe rimanere elevato; se è troppo alta, potrebbe imporre costi eccessivi alle imprese.

Mercato dei permessi di inquinamento (grafico b): nel sistema cap-and-trade, noto anche come mercato dei permessi di inquinamento, lo Stato fissa un tetto massimo alla quantità totale di inquinamento che può essere emessa. I permessi corrispondenti a questo tetto vengono distribuiti o venduti alle aziende inquinanti. Questi permessi sono negoziabili, il che significa che le aziende che possono ridurre l'inquinamento in modo più economico venderanno i loro permessi in eccesso ad altre aziende per le quali la riduzione è più costosa. Il grafico mostra che il prezzo dei permessi è determinato dal punto in cui la curva di offerta dei permessi (che è verticale perché il numero di permessi è fisso) interseca la curva di domanda del diritto di inquinare. Il vantaggio di questo sistema è che garantisce un livello di inquinamento che non supera il tetto stabilito. Tuttavia, il prezzo dei permessi può variare ed essere difficile da prevedere, creando incertezza per le imprese.

La scelta tra la tassa Pigouvian e il mercato dei permessi dipende dagli obiettivi specifici e dalle condizioni di mercato. Se l'obiettivo principale è garantire un livello massimo di inquinamento, il mercato dei permessi è più appropriato. Se l'obiettivo è incoraggiare le aziende a innovare e a trovare modi economicamente vantaggiosi per ridurre l'inquinamento, la tassa Pigouviana può essere preferibile per la flessibilità che offre. Entrambi i sistemi devono affrontare sfide di attuazione, tra cui la necessità di misurare accuratamente l'inquinamento e di monitorare la conformità. Le lobby possono esercitare un'influenza significativa sulla definizione dei prezzi delle imposte o sul numero di permessi distribuiti, il che può compromettere l'efficacia di ciascun sistema. Inoltre, entrambi i meccanismi possono avere conseguenze sociali ed economiche, come il trasferimento dei costi ai consumatori, l'impatto sulla competitività delle imprese e la necessità di una transizione equa per i lavoratori delle industrie interessate.

In breve, la tassa Pigouvian e il mercato dei permessi di inquinamento sono due strumenti di politica ambientale che cercano di correggere i fallimenti del mercato associati alle esternalità negative dell'inquinamento. Il loro successo dipenderà dal modo in cui verranno integrati in un quadro normativo più ampio e dalla loro accettazione da parte del pubblico e delle imprese.

Analisi comparativa dei meriti e dei limiti dei permessi di emissione e delle imposte ambientali[modifier | modifier le wikicode]

I permessi di emissione e le tasse pigionali sono due dei principali metodi utilizzati per internalizzare le esternalità negative dell'inquinamento. Sebbene entrambi mirino a raggiungere lo stesso obiettivo di riduzione delle emissioni, lo fanno attraverso meccanismi diversi, ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi.

Gli economisti tendono a preferire le tasse pigouviane per diversi motivi. In primo luogo, sono considerate meno intrusive nel funzionamento del mercato, perché consentono alle imprese di scegliere come adeguarsi alla tassa. Invece di imporre come e dove ridurre le emissioni, le tasse incoraggiano le imprese a trovare i metodi più convenienti. Questo può portare all'innovazione tecnologica, in quanto le aziende cercano di ridurre l'ammontare delle tasse che devono pagare. Un altro vantaggio è l'effetto di incentivazione a lungo termine. Tassando l'inquinamento, i governi creano un incentivo finanziario continuo per le aziende a investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie più pulite. Questo può portare a miglioramenti duraturi nell'efficienza energetica e nella riduzione delle sostanze inquinanti.

Tuttavia, le imposte Pigouvian presentano anche degli svantaggi. Uno dei problemi principali è che il governo deve determinare l'esatto costo sociale dell'inquinamento per fissare l'imposta a un livello tale da internalizzare i costi esterni. Questo può essere estremamente difficile, poiché i danni causati dall'inquinamento possono variare notevolmente a seconda di molti fattori, tra cui la geografia, la densità di popolazione e la sensibilità degli ecosistemi locali. Se la tassa è troppo bassa, non ridurrà sufficientemente l'inquinamento; se è troppo alta, potrebbe imporre costi inutilmente elevati alle imprese e ai consumatori.

Le tasse pigouviane sono quindi spesso preferite per la loro flessibilità e il loro potenziale di innovazione, ma richiedono una conoscenza precisa del danno sociale causato dall'inquinamento, che è difficile da quantificare. La decisione di utilizzare tasse o permessi dipenderà dalle circostanze specifiche, dagli obiettivi di politica ambientale e dalla capacità dello Stato di raccogliere le informazioni necessarie e di adeguare le politiche di conseguenza. In pratica, può essere necessaria una combinazione di entrambi gli approcci e di altri strumenti politici per gestire efficacemente l'inquinamento e proteggere l'ambiente mantenendo l'efficienza economica.