Principi e dilemmi dei beni pubblici nell'economia di mercato

Basato su un corso di Federica Sbergami[1][2][3]

Principi e concetti di microeconomia ● Approcci metodologici al corso introduttivo di microeconomia ● Forze di mercato: domanda e offerta ● Elasticità e loro applicazioni ● Domanda, offerta e politiche governative ● Surplus del consumatore e del produttore ● Esternalità e ruolo del governo ● Principi e dilemmi dei beni pubblici nell'economia di mercato ● Costi di produzione ● Imprese in concorrenza perfetta ● Imprese in concorrenza monopolistica ● Concorrenza monopolistica ● Oligopolio ● Vincoli e preferenze dei consumatori ● Scelta del consumatore ● Problemi di informazione e scelta pubblica

I beni pubblici sono un concetto fondamentale nello studio dell'economia pubblica e del fallimento del mercato. Questi beni, caratterizzati dalla loro intrinseca natura non divisibile e dalla loro disponibilità per il consumo collettivo, pongono sfide uniche ai mercati privati. La non esclusione e la non rivalità sono proprietà fondamentali dei beni pubblici, il che significa che il loro utilizzo da parte di una persona non impedisce ad altre di beneficiarne e che non è possibile escludere gli individui dal loro consumo. Questo porta al problema del free rider, in cui gli individui beneficiano di un bene senza contribuire al suo finanziamento.

Inoltre, l'intervento dello Stato è spesso necessario nei mercati in cui le esternalità, cioè gli effetti su terzi non considerati nel processo di mercato, sono significativi. È il caso di settori come i veicoli a motore o i frigoriferi, dove le emissioni inquinanti incidono sulla qualità dell'aria per la società nel suo complesso. Allo stesso modo, la conservazione e la biodiversità sollevano questioni importanti sullo sfruttamento delle risorse naturali. Alcune specie vegetali e animali sono minacciate di estinzione a causa dell'eccessivo sfruttamento da parte di mercati non regolamentati, spesso per la mancanza di chiari diritti di proprietà.

In questo contesto, il fallimento del mercato si verifica quando il meccanismo di mercato da solo non riesce a distribuire le risorse in modo efficiente per raggiungere un optimum sociale. Ciò richiede l'intervento dello Stato o delle autorità pubbliche per correggere questi fallimenti e garantire che le risorse siano allocate in modo efficiente ed equo. Questa introduzione ai beni pubblici evidenzia la complessità e l'importanza della loro gestione in un'economia moderna.

Capire la natura dei beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

Definizione e caratteristiche dei beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

I beni pubblici e le esternalità hanno una serie di caratteristiche comuni che li pongono al centro delle discussioni sull'economia e sulle politiche pubbliche. Questi beni sono spesso soggetti a una cattiva allocazione da parte del mercato, il che significa che il mercato da solo non riesce a fornire questi beni in quantità o qualità ottimali. Ciò è dovuto in gran parte alla presenza di forti esternalità associate a questi beni.

Le esternalità, positive o negative, sono effetti indotti da un'attività economica che si ripercuotono su altre parti senza che questi effetti si riflettano nei prezzi di mercato. Ad esempio, l'inquinamento è un'esternalità negativa, mentre l'istruzione ha esternalità positive. Nel caso dei beni pubblici, queste esternalità sono spesso così importanti da portare a una sottoproduzione o addirittura a un'assenza di produzione in un'economia completamente privata.

Questo accade principalmente perché i produttori privati possono avere difficoltà a rendere redditizia la produzione di questi beni, perché non possono facilmente escludere chi non paga (problema del free rider) o perché il consumo di questi beni non ne riduce la disponibilità ad altri (non rivalità).

In queste situazioni, lo Stato o le istituzioni pubbliche possono svolgere un ruolo cruciale. La politica pubblica può compensare questi fallimenti del mercato assumendo la responsabilità della fornitura di beni pubblici. Ciò può avvenire producendo direttamente questi beni, finanziandoli attraverso la tassazione, oppure regolando e fornendo incentivi per incoraggiarne la produzione e il consumo. In questo modo, lo Stato può aumentare il benessere generale garantendo che questi beni essenziali siano disponibili per la società nel suo complesso.

I beni pubblici, un concetto chiave in economia, possono essere sinteticamente caratterizzati da tre caratteristiche principali.

In primo luogo, la produzione di beni pubblici è spesso associata a forti economie di scala. Ciò significa che il costo medio di produzione di questi beni diminuisce all'aumentare della quantità prodotta. Questa proprietà è particolarmente rilevante per i beni pubblici perché suggerisce che la loro produzione da parte di un'entità centralizzata, spesso lo Stato, può essere più efficiente rispetto alla produzione dispersa da parte di più attori privati. Infatti, maggiore è il volume di produzione, minore è il costo unitario, rendendo la produzione su larga scala economicamente vantaggiosa.

In secondo luogo, i beni pubblici sono caratterizzati dalla loro natura "condivisa". In altre parole, vanno a beneficio della società nel suo complesso piuttosto che di individui o gruppi specifici. Questa caratteristica è spesso descritta in termini di non esclusione e non rivalità. La non esclusione implica che non si può impedire a nessuno di consumare il bene, mentre la non rivalità significa che il consumo del bene da parte di una persona non impedisce il consumo da parte di un'altra. Esempi tipici sono la difesa nazionale, l'illuminazione pubblica e le infrastrutture stradali.

Infine, un terzo aspetto importante riguarda i diritti di proprietà. Per molti beni pubblici, i diritti di proprietà sono inesistenti, vaghi o poco rispettati. Ciò può comportare difficoltà nella gestione e nella conservazione di queste risorse. L'assenza di diritti di proprietà chiaramente definiti può portare a un uso eccessivo o insufficiente, come illustrato dal concetto di tragedia dei beni comuni, in cui le risorse condivise si esauriscono a causa dell'uso individuale non regolamentato.

L'insieme di queste caratteristiche sottolinea perché i beni pubblici spesso rappresentano una sfida ai meccanismi di mercato e perché l'intervento dello Stato è spesso necessario per garantirne una fornitura adeguata e una gestione efficace.

Le proprietà chiave dei beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

Le distinzioni tra beni pubblici e privati in economia si basano essenzialmente su due proprietà chiave che determinano il modo in cui questi beni possono essere forniti sul mercato: la non escludibilità e la non rivalità.

La non escludibilità si riferisce alla difficoltà, se non all'impossibilità, per il produttore di escludere i consumatori dall'uso di un bene. Nel caso dei beni pubblici, questa caratteristica significa che a nessuno può essere impedito di beneficiare del bene, indipendentemente dal fatto che abbia contribuito o meno al suo finanziamento. Un esempio classico è la difesa nazionale: una volta istituita, è impossibile escludere i cittadini dalla sua protezione, indipendentemente dal fatto che abbiano pagato o meno le tasse.

La non rivalità, invece, si riferisce alla situazione in cui il consumo di un bene da parte di una persona non impedisce o riduce il consumo dello stesso bene da parte di un'altra persona. In altre parole, il costo marginale della fornitura del bene a un consumatore aggiuntivo è pari a zero. Questo è tipico dei beni pubblici, come i programmi televisivi o la radio, il cui consumo da parte di un individuo non impedisce ad altri di goderne.

I beni privati, invece, sono generalmente caratterizzati dalla possibilità di esclusione e rivalità. Ad esempio, se comprate una mela, potete escludere altri dal consumo (esclusione) e il vostro consumo impedisce a chiunque altro di mangiare la stessa mela (rivalità).

Queste differenze fondamentali tra beni pubblici e privati influenzano notevolmente il modo in cui vengono prodotti, distribuiti e finanziati in un'economia. I beni pubblici, per la loro natura, richiedono spesso l'intervento o il finanziamento pubblico per garantire che siano forniti in modo adeguato, poiché i mercati privati potrebbero non produrli in modo ottimale a causa di queste caratteristiche uniche.

La non rivalità dei beni pubblici spiegata[modifier | modifier le wikicode]

La nozione di non rivalità nel consumo è un elemento fondamentale nella comprensione dei beni pubblici. Si verifica quando, una volta prodotto un bene, il costo aggiuntivo per consentire a un'altra persona di consumarlo è pari a zero. Questo concetto gioca un ruolo cruciale nel differenziare i beni pubblici da quelli privati. Prendiamo l'esempio di un faro: una volta costruito e acceso, il costo dell'illuminazione di un'ulteriore barca non rappresenta alcun costo aggiuntivo. Il faro funziona allo stesso modo, sia per una singola barca che per più barche in mare. Questo è un esempio perfetto di non rivalità, perché il consumo del bene (la luce del faro) da parte di un'imbarcazione non impedisce o riduce la sua disponibilità per altre imbarcazioni.

Allo stesso modo, infrastrutture come ponti e autostrade dimostrano questa caratteristica. Una volta costruite, il costo di un'auto in più che le utilizza è trascurabile. Allo stesso modo, il godimento di un paesaggio o la sicurezza fornita dalla polizia o dai servizi di difesa nazionale sono esempi in cui il consumo da parte di un individuo non ostacola quello di altri. Questa caratteristica di non rivalità è essenziale perché significa che il bene può essere consumato contemporaneamente da più persone senza incorrere in significativi costi aggiuntivi. Di conseguenza, ciò pone delle sfide al finanziamento e alla fornitura di questi beni da parte del settore privato, poiché è difficile far pagare direttamente agli utenti il loro consumo. Questo porta spesso alla necessità di un intervento pubblico per garantire che questi beni siano disponibili a beneficio di tutti, riflettendo la loro importanza per la società nel suo complesso.

I beni privati si distinguono dai beni pubblici per la loro caratteristica di rivalità nel consumo. Rivalità significa che il consumo di un bene da parte di una persona impedisce o limita il consumo da parte di un'altra. Questa caratteristica è tipica della maggior parte dei beni e dei servizi che consumiamo quotidianamente. L'esempio della tavoletta di cioccolato illustra perfettamente questa nozione. Quando una persona consuma una tavoletta di cioccolato, la sottrae alla disponibilità di altri. Il consumo di questa tavoletta di cioccolato è esclusivo; una volta mangiata da qualcuno, non può più essere consumata da nessun altro. Questo è il principio della rivalità: il consumo del bene da parte di una persona riduce direttamente la quantità disponibile per gli altri.

Questa caratteristica della rivalità nei beni privati porta a dinamiche di mercato diverse da quelle dei beni pubblici. In un mercato di beni privati, i produttori possono escludere coloro che non pagano per il bene e il consumo è regolato dal prezzo. I consumatori che sono disposti e in grado di pagare il prezzo possono ottenere il bene, mentre gli altri sono esclusi. Questa logica di mercato è meno complessa da gestire rispetto a quella dei beni pubblici, dove la non esclusione e la non rivalità richiedono spesso un intervento esterno, come quello dello Stato, per una distribuzione efficiente ed equa.

C'è una distinzione importante nella comprensione dei beni pubblici: la differenza tra il costo marginale di produzione e il costo marginale di consumo da parte di un consumatore aggiuntivo. Il costo marginale di produzione di un bene, come un'autostrada, può aumentare all'aumentare della densità della rete. Ciò significa che, man mano che la rete cresce, il costo di costruzione di ogni chilometro aggiuntivo può aumentare, a causa di fattori quali la maggiore complessità, i vincoli di spazio o i materiali necessari.

Tuttavia, una volta costruita l'autostrada, il costo associato al consumo di questo bene da parte di un utente aggiuntivo è nullo o molto basso. Questo illustra la non rivalità: un automobilista in più sull'autostrada non costa praticamente nulla in più in termini di risorse o infrastrutture, finché l'autostrada non è satura. Questa situazione evidenzia anche l'indivisibilità dei beni pubblici. Una volta creato un bene, come un'autostrada, viene fornito in blocco ed è difficile, se non impossibile, suddividerlo in base alla domanda individuale. A differenza dei beni privati, dove ogni unità può essere venduta separatamente, i beni pubblici sono spesso utilizzati collettivamente. Ciò pone delle sfide in termini di finanziamento e gestione, in quanto non è facile allocare il costo di questi beni ai singoli utenti, il che spesso rafforza il ruolo dello Stato o delle istituzioni pubbliche nella fornitura e manutenzione di questi beni.

Il principio di non esclusione nei beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

La non esclusione nel consumo è un concetto chiave nella teoria dei beni pubblici. Si riferisce alla difficoltà, se non all'impossibilità, di impedire agli individui di consumare un bene, indipendentemente dal loro contributo alla sua produzione o al suo finanziamento. Questa caratteristica è una delle ragioni principali per cui i mercati privati possono non essere efficienti nel fornire alcuni tipi di beni. Nel contesto dei beni pubblici, la non esclusione significa che quando il bene è disponibile per una persona, è disponibile anche per altre senza costi aggiuntivi significativi. Prendiamo l'esempio della sicurezza nazionale: una volta che un Paese ha istituito le sue forze di difesa, è praticamente impossibile escludere determinati cittadini dalla protezione che esse offrono. Allo stesso modo, beni come le trasmissioni televisive o l'illuminazione pubblica sono accessibili a chiunque sia alla loro portata, senza possibilità di escludere individui specifici.

L'impossibilità di escludere chi non paga porta spesso al problema del free-rider, in cui alcune persone beneficiano del bene senza contribuire al suo costo. Questo può portare a una sottoproduzione del bene se i costi sono sostenuti solo da un sottoinsieme di beneficiari, rendendo la fornitura da parte del mercato privato inefficiente o insufficiente. Di conseguenza, tali beni richiedono spesso l'intervento del governo o della comunità per la loro fornitura. Lo Stato, utilizzando meccanismi di finanziamento collettivo come la tassazione, può garantire che questi beni siano prodotti e mantenuti a beneficio della società nel suo complesso, superando così la sfida posta dalla non esclusione.

Nel campo dell'economia dei beni pubblici, esiste una categoria di beni per i quali l'esclusione dei consumatori è difficile, se non impossibile. Questa caratteristica è particolarmente rilevante per alcuni elementi essenziali del nostro ambiente quotidiano.

Prendiamo l'esempio dei fari e della segnaletica stradale. Un faro, quando è acceso, fornisce segnali vitali a tutte le imbarcazioni che si trovano nelle sue vicinanze, senza che sia possibile limitarne l'uso ad alcune imbarcazioni specifiche. Lo stesso vale per la segnaletica stradale, che fornisce indicazioni e sicurezza a tutti gli utenti della strada, indipendentemente dal loro contributo individuale al finanziamento di queste strutture.

I paesaggi naturali e i fuochi d'artificio rappresentano un'altra serie di beni in cui la non esclusione è ovvia. Un paesaggio pittoresco o uno spettacolo pirotecnico sono accessibili a tutti coloro che si trovano nel campo visivo, senza che sia possibile limitarne il godimento a individui specifici. Queste esperienze sono condivise collettivamente e la loro bellezza o il loro spettacolo sono aperti a tutti, indipendentemente dalla loro volontà o capacità di pagare.

Anche l'illuminazione e la pulizia delle strade sono servizi essenziali che vanno a beneficio dell'intera comunità. L'illuminazione stradale migliora la sicurezza e la praticabilità delle strade pubbliche per tutti i residenti e i visitatori, mentre la pulizia delle strade contribuisce alla salute pubblica e all'estetica dello spazio comunitario. Ancora una volta, è praticamente impossibile escludere gli individui da questi benefici.

La difesa nazionale e la sicurezza del quartiere sono servizi che proteggono la popolazione di una regione o di un Paese nel suo complesso. Questi servizi vanno a beneficio di tutti, senza distinzioni o esclusioni basate sul contributo finanziario individuale. La sicurezza fornita da questi servizi è un bene comune, essenziale per il benessere collettivo.

Infine, la qualità dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente in generale sono esempi perfetti di beni non solo difficili da escludere, ma anche essenziali per la salute e il benessere di tutti. Il degrado ambientale colpisce ogni individuo e gli sforzi per preservare e migliorare l'ambiente vanno a beneficio dell'intera società.

Questi esempi sottolineano il ruolo cruciale delle istituzioni pubbliche e comunitarie nella gestione e nella fornitura di questi beni. Poiché la natura non escludibile di questi beni rende difficile finanziarli e regolarli attraverso meccanismi di mercato privati, l'intervento dello Stato e di altre organizzazioni collettive è spesso necessario per garantirne la disponibilità e la manutenzione a beneficio dell'intera comunità.

Va sottolineato che la difficoltà di escludere i consumatori da alcuni beni non è sempre tecnica, ma spesso può essere economica. In molti casi, la non esclusione non deriva dall'impossibilità tecnica di escludere i consumatori, ma piuttosto dal costo proibitivo o dall'inefficienza economica associati a tale esclusione. Prendiamo l'esempio dei fuochi d'artificio. Tecnicamente, sarebbe possibile erigere barriere per limitare l'accesso a uno spazio da cui si può vedere lo spettacolo, trasformando così lo spettacolo pirotecnico in un bene privato. Tuttavia, l'attuazione di tali misure sarebbe estremamente costosa e complessa. Comporterebbe costi elevati per l'installazione di barriere, la sorveglianza e la gestione degli accessi, che renderebbero l'impresa complessivamente poco redditizia e poco pratica. Inoltre, la natura stessa di uno spettacolo pirotecnico, progettato per essere visto da lontano e da un gran numero di persone, rende economicamente poco conveniente la sua privatizzazione.

La stessa logica si applica ad altri beni come l'illuminazione pubblica, la sicurezza nazionale o la qualità ambientale. Anche se fosse tecnicamente possibile escogitare meccanismi per escludere chi non paga, i costi associati a tale esclusione sarebbero spesso proibitivi e di gran lunga superiori ai benefici. Inoltre, sarebbe contrario all'interesse pubblico e al valore sociale che questi beni rappresentano. Ecco perché, in questi casi, l'intervento dello Stato o delle autorità pubbliche è fondamentale. Attraverso la fiscalità generale o altri meccanismi di finanziamento collettivo, questi beni possono essere forniti in modo più efficiente ed equo, garantendo che siano accessibili a tutta la popolazione senza i costi proibitivi associati all'esclusione dei non paganti.

Sintesi delle caratteristiche dei beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

Questa tabella classifica i diversi tipi di beni in base a due criteri: la possibilità di escludere i consumatori (Esclusione vs. Non esclusione) e la rivalità o meno dei beni (Rivalità vs. Non rivalità).

Nel quadrante in alto a sinistra abbiamo i "Beni privati puri", che sono sia esclusivi che rivalità. Ciò significa che ai consumatori può essere impedito di usare questi beni se non li acquistano, e che l'uso di questi beni da parte di una persona ne impedisce l'uso simultaneo da parte di un'altra. Gli esempi citati sono i vestiti e i gelati, che possono essere consumati solo da una persona alla volta e il cui consumo da parte di un individuo ne impedisce l'uso a un altro.

Nel quadrante in alto a destra troviamo i "beni misti" nel contesto della non rivalità. Questi beni sono non rivali, il che significa che il loro consumo da parte di una persona non ne impedisce il consumo da parte di un'altra. Tuttavia, a differenza dei beni pubblici puri, è possibile escludere gli individui dal loro utilizzo. Ne sono un esempio i monopoli naturali e le strade a pedaggio. Anche la televisione è un buon esempio; sebbene un programma possa essere visto da molte persone contemporaneamente senza interferire l'una con l'altra, l'accesso ai canali può essere limitato da un abbonamento.

Nell'angolo in basso a sinistra, la tabella mostra i "beni misti", che non sono esclusivi, ma sono rivaleggianti. Questi beni non consentono una facile esclusione dei non paganti, ma il loro utilizzo da parte di una persona può ridurre la quantità disponibile per gli altri. Le risorse naturali e il pesce sono esempi classici di questo tipo di beni. Anche le autostrade con ingorghi stradali illustrano questo punto: sebbene teoricamente aperta a tutti, una volta che un'autostrada diventa congestionata, ogni auto in più riduce la qualità del servizio (velocità, comfort) per gli altri.

Infine, nel quadrante in basso a destra, troviamo i "beni pubblici puri". Questi beni sono caratterizzati dalla non rivalità e dalla non esclusione. La difesa nazionale e la conoscenza universale sono esempi di beni pubblici puri. Sono disponibili per tutti e l'uso da parte di una persona non impedisce l'uso da parte di un'altra. Tali beni presentano spesso sfide in termini di finanziamento e fornitura, poiché gli incentivi a fornirli privatamente sono deboli, dato che i beneficiari non possono essere facilmente esclusi e non competono per il loro consumo.

Questa tabella è uno strumento utile per comprendere la diversità dei beni in un'economia e le sfide associate alla loro fornitura. Aiuta inoltre a identificare i casi in cui l'intervento dello Stato può essere giustificato per garantire un'adeguata fornitura di beni pubblici e per correggere le inefficienze del mercato.

Il dilemma del clandestino[modifier | modifier le wikicode]

La non esclusione e il problema dei clandestini[modifier | modifier le wikicode]

La non esclusione è strettamente legata al problema dei clandestini. Questo problema si presenta quando gli individui beneficiano di un bene o di un servizio senza contribuire al suo costo. Questo è particolarmente problematico per i beni pubblici, dove la caratteristica di non escludibilità significa che i fornitori non possono impedire alle persone di consumare il bene, anche se non lo pagano. In un simile contesto, alcuni individui possono scegliere di non pagare per il bene o il servizio in questione, sapendo che saranno comunque in grado di beneficiarne grazie ai pagamenti di altri. Questo può portare a un'offerta insufficiente del bene, in quanto i fornitori non hanno le entrate per coprire i costi di produzione o di mantenimento del bene. Se un numero sufficiente di individui sceglie di non pagare, il bene potrebbe non essere fornito affatto, nonostante sia socialmente vantaggioso.

Questo problema è legato anche a quello delle preferenze non rivelate, in quanto gli individui che scelgono di non pagare per il bene non rivelano la loro reale valutazione o la loro domanda. Ciò rende difficile per i fornitori misurare la domanda reale e pianificare efficacemente l'offerta del bene. La difficoltà di esclusione porta quindi al fallimento del mercato, perché il meccanismo dei prezzi non funziona come dovrebbe per razionare l'accesso al bene e per finanziarne la fornitura. Questo è il motivo per cui i beni pubblici sono spesso finanziati da meccanismi obbligatori come le tasse, dove il contributo individuale non è direttamente legato al consumo, ma piuttosto imposto per coprire il costo collettivo del bene.

Il problema del free rider si manifesta in varie situazioni in cui un individuo o un'entità beneficia di un bene o di un servizio senza contribuire al suo costo, sfruttando così il sistema a proprio vantaggio. Un esempio classico è quello di un faro che fornisce luce per la navigazione. I fari sono costruiti per guidare tutte le navi di passaggio, garantendone la sicurezza e la direzione. Tuttavia, non esiste un modo pratico per obbligare ogni nave che beneficia della luce del faro a pagare per questo servizio. Di conseguenza, alcuni armatori possono scegliere di non partecipare al finanziamento del faro pur beneficiando dei suoi servizi, il che può compromettere la manutenzione e la sostenibilità a lungo termine di questi ausili essenziali alla navigazione.

Nel campo delle trasmissioni televisive, la situazione è simile. I canali televisivi pubblici sono finanziati dal canone di abbonamento, un contributo a carico delle famiglie che possiedono un apparecchio televisivo. Tuttavia, le trasmissioni sono accessibili a tutti, indipendentemente dal loro status di contribuenti. Quindi anche chi non paga il canone può vedere i programmi, con mezzi subdoli o approfittando della visione in luoghi pubblici. Questa deviazione crea un deficit nel finanziamento della televisione pubblica e solleva questioni di equità e responsabilità finanziaria. Un altro esempio che illustra questo problema è l'immunità collettiva conferita dalle vaccinazioni. Quando la maggioranza della popolazione è vaccinata, la trasmissione delle malattie infettive si riduce notevolmente, creando un ambiente in cui anche i non vaccinati hanno meno probabilità di essere infettati. Di conseguenza, le persone che scelgono di non vaccinarsi beneficiano indirettamente degli sforzi di coloro che lo fanno, evitando potenzialmente i costi e i rischi associati alla vaccinazione. Questo può portare a una minore percentuale di popolazione che sceglie la vaccinazione, compromettendo l'efficacia dell'immunità di gregge e la salute pubblica nel suo complesso.

Questi esempi evidenziano una sfida centrale nella fornitura di beni pubblici: come garantire che coloro che beneficiano dei beni contribuiscano equamente alla loro creazione e al loro mantenimento. Le soluzioni a questo problema variano, ma spesso prevedono una forma di finanziamento obbligatorio, come tasse o imposte, per garantire che questi servizi essenziali rimangano disponibili per il bene comune.

L'impatto del comportamento strategico dei clandestini[modifier | modifier le wikicode]

La teoria dei giochi è una branca della matematica e dell'economia che analizza le strategie adottate dagli individui in situazioni in cui le loro scelte sono interdipendenti. Uno dei concetti più noti in questo campo è il dilemma del prigioniero, che evidenzia le difficoltà di cooperazione tra parti con interessi interdipendenti. John Nash, che ha ricevuto il Premio Nobel per l'Economia nel 1994 per i suoi contributi, ha sviluppato un concetto chiave noto come equilibrio di Nash. Questo equilibrio si verifica in un gioco quando ogni giocatore ha scelto la migliore strategia possibile, date le scelte degli altri giocatori. Nessun giocatore è quindi incentivato a cambiare strategia unilateralmente.

Nel dilemma del prigioniero, due prigionieri si trovano di fronte a una scelta: cooperare con l'altro rimanendo in silenzio o tradirlo confessando. La scelta di tradire può sembrare razionale a un individuo perché massimizza il suo guadagno personale, indipendentemente dall'impatto di tale scelta sull'altro prigioniero o sul risultato collettivo. Se entrambi i prigionieri optano per il tradimento, credendo di agire nel proprio interesse, entrambi finiscono per stare peggio che se avessero collaborato. Questa situazione è analoga al problema dei clandestini nella fornitura di beni pubblici. Ogni individuo può scegliere di non contribuire al finanziamento di un bene pubblico (tradimento nel dilemma del prigioniero), il che è razionale dal punto di vista individuale se consideriamo solo l'interesse personale immediato. Tuttavia, se tutti adottano questa strategia, il bene pubblico non sarà finanziato o sarà sottofinanziato, il che è dannoso per tutti gli individui della società. Quindi, anche se la scelta individuale di non pagare può sembrare razionale, porta a una situazione collettiva subottimale in cui nessuno beneficia del bene pubblico, rispecchiando il risultato subottimale del dilemma del prigioniero. La teoria dei giochi, e in particolare l'equilibrio di Nash, aiuta a comprendere queste dinamiche e a spiegare perché gli incentivi individuali possono portare a una cooperazione insufficiente, giustificando così l'intervento di meccanismi esterni come la regolamentazione governativa o gli incentivi per incoraggiare il contributo al finanziamento dei beni pubblici.

La teoria di Nash, spesso illustrata dall'equilibrio di Nash nella teoria dei giochi, rivela una profonda tensione tra interessi individuali e collettivi. Secondo questa teoria, gli individui che agiscono razionalmente per perseguire i propri interessi possono portare a risultati non solo subottimali, ma anche sfavorevoli per il gruppo nel suo complesso. Ciò contrasta con l'idea di Adam Smith della "mano invisibile", secondo cui le azioni individuali guidate dall'interesse personale possono portare a un benessere collettivo ottimale. La mano invisibile suggerisce che i mercati competitivi trasformano le azioni egoistiche in risultati socialmente desiderabili, regolando naturalmente l'economia senza bisogno di interventi esterni. D'altra parte, l'equilibrio di Nash dimostra che in molti casi, soprattutto in presenza di dilemmi di coordinamento o di giochi a somma non zero, le azioni puramente egoistiche degli individui possono portare a vicoli ciechi o a risultati inefficienti per la società.

L'esempio del dilemma del prigioniero, che Nash ha contribuito a rendere popolare, è tipico: mostra che se ogni prigioniero sceglie individualmente la strategia migliore per lui (tradendo l'altro), il risultato è peggiore per entrambi che se avessero cooperato. Applicata all'economia, questa teoria suggerisce che senza cooperazione o regolamentazione, gli individui possono consumare le risorse in modo inefficiente, inquinare senza ritegno o non contribuire ai beni pubblici, il che è dannoso per la società nel suo complesso. L'importanza dell'equilibrio di Nash è che evidenzia la necessità di meccanismi di coordinamento e cooperazione - come regolamenti, norme sociali o contratti - per allineare gli interessi individuali con l'interesse collettivo. Ciò può comportare l'intervento del governo per fornire beni pubblici, regolare le esternalità o garantire la giustizia e la stabilità del mercato. La teoria di Nash ci invita quindi a riconoscere e gestire le situazioni in cui le azioni guidate dall'interesse personale non conducono naturalmente all'optimum sociale.

Un esempio illustrativo: il clandestino[modifier | modifier le wikicode]

Questa tabella mostra una matrice dei guadagni netti, uno strumento utilizzato nella teoria dei giochi per rappresentare i benefici e i costi associati alle diverse strategie che i giocatori possono adottare, in questo caso due vicini di casa alle prese con la decisione di investire nell'illuminazione di una strada.

In questo esempio fittizio, due vicini A e B hanno intenzione di installare dei lampioni per illuminare un sentiero che conduce al villaggio, attualmente al buio di notte. Possono scegliere se finanziare l'installazione di un lampione o non fare nulla. Se entrambi i vicini scelgono di finanziare un lampione, la strada sarà completamente illuminata, con un guadagno netto di benessere di 4.000, ma con un costo di 3.000 a testa per l'installazione, lasciando un guadagno netto di 1.000 a testa (4.000 di benessere meno 3.000 di spesa). Se solo un vicino finanzia un lampione e l'altro non fa nulla, il vicino che paga il lampione ha un aumento parziale del benessere di 2000, ma dopo aver dedotto il costo, si ritrova con una perdita netta di -1000 (2000 di benessere meno 3000 di spesa). Il vicino che non paga ottiene qualche beneficio dall'illuminazione senza dover pagare, con un guadagno netto di +2000. Se nessuno dei due paga il lampione, il benessere non cambia e quindi non c'è guadagno o perdita netta.

Quello che si evidenzia è un classico dilemma del prigioniero. La soluzione collettiva migliore sarebbe che i due vicini cooperassero e pagassero ciascuno per un lampione, ottenendo un guadagno netto di +1000 ciascuno. Tuttavia, a causa degli incentivi individuali, ogni vicino preferirebbe beneficiare del lampione finanziato dall'altro, con la conseguente tentazione di non pagare e di agire come free rider. Se i due vicini agiscono secondo i loro interessi individuali senza cooperare, finiranno per non fare nulla, che è il risultato collettivo peggiore con un guadagno netto di 0 per ciascuno.

Questa situazione dimostra la necessità di una cooperazione o di una forma di coordinamento o di intervento, come un accordo reciproco o un'azione comunitaria, per superare il problema del free rider e raggiungere l'optimum collettivo.

Il problema di coordinamento nei beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

Il problema di coordinamento classico è uno scenario classico in cui le azioni individuali non coordinate portano a un risultato meno favorevole di quello che si potrebbe ottenere con un'azione congiunta e coordinata. In effetti, se i due vicini A e B riuscissero a trovare un accordo per condividere i costi dell'illuminazione, ciascuno di loro beneficerebbe di un guadagno netto positivo di +1000. Questo rappresenta l'optimum sociale in cui l'illuminazione è completa e i benefici sono condivisi equamente. Tuttavia, a causa dell'incentivo a minimizzare l'importanza dell'illuminazione e a beneficiare senza pagare del lampione potenzialmente finanziato dall'altro, i due vicini si trovano di fronte a una strategia dominante che è l'inazione. Pertanto, in assenza di coordinamento, ogni vicino sceglie di non fare nulla, poiché questa opzione gli sembra individualmente il modo più sicuro di evitare i costi senza alcuna garanzia di reciprocità. L'equilibrio di Nash di questo gioco si ha quindi quando entrambi i vicini scelgono di non finanziare l'illuminazione, anche se questo porta a un risultato subottimale, con un guadagno netto di 0 per ciascuno.

Questo equilibrio è subottimale perché non massimizza il benessere collettivo dei vicini. Questa è l'essenza del dilemma del prigioniero: sebbene la cooperazione possa portare al miglior risultato collettivo, la sfiducia reciproca e l'incertezza sulle azioni degli altri spingono gli individui ad adottare strategie che sono dannose sia per loro stessi che per la comunità. Per risolvere questo tipo di problema di coordinamento, sono spesso necessari meccanismi come contratti, incentivi economici, regolamenti o interventi della comunità o dello Stato per incoraggiare o imporre la cooperazione e garantire il raggiungimento del benessere collettivo.

Il problema delle preferenze non rivelate è intrinsecamente legato al problema del free rider: gli individui sono incentivati a nascondere il loro reale apprezzamento di un bene pubblico per evitare di contribuire al suo finanziamento. Se tutti dichiarano di non beneficiare o di non apprezzare il bene, nessuno pagherà volontariamente per esso, anche se il bene in questione porta loro un reale beneficio. Questo fa sì che il bene pubblico venga fornito in misura insufficiente, o non venga fornito affatto, perché le decisioni di finanziamento basate sulle autodichiarazioni non riflettono la domanda reale. La soluzione classica a questo problema è che lo Stato fornisca il bene pubblico e renda obbligatorio il contributo al suo finanziamento, spesso attraverso la tassazione. In questo modo si garantisce che il bene sia finanziato e che tutti gli individui ne beneficino, indipendentemente dalla loro volontà di rivelare le proprie preferenze o di pagare volontariamente.

La questione della misura in cui ognuno dovrebbe contribuire al finanziamento del bene pubblico è più complessa. Idealmente, il contributo dovrebbe essere proporzionale al beneficio che ciascun individuo trae dal bene pubblico. Tuttavia, ciò richiede la conoscenza delle preferenze individuali, cosa difficile a causa del problema delle preferenze non rivelate. Un metodo per risolvere questo problema è quello di utilizzare principi di tassazione che mirano a distribuire i costi in modo equo. Ad esempio, la regola del beneficio suggerisce che coloro che beneficiano maggiormente di un bene pubblico dovrebbero pagare di più per il suo finanziamento. La capacità contributiva è un altro principio, secondo il quale chi ha maggiori capacità economiche dovrebbe contribuire maggiormente al finanziamento dei beni pubblici.

In pratica, è comune utilizzare una combinazione di imposte generali e specifiche per finanziare diversi tipi di beni pubblici. Le imposte generali consentono di ripartire i costi su tutti i contribuenti, mentre le imposte specifiche, come i pedaggi stradali, permettono di indirizzare gli utenti di determinati beni pubblici. Qualunque sia il metodo scelto, l'obiettivo è quello di finanziare il bene pubblico in modo efficiente, mantenendo l'equità tra i cittadini. Ciò può richiedere un'attenta pianificazione e spesso aggiustamenti politici per bilanciare efficacemente gli interessi e i contributi di tutti i membri della società.

La categoria dei beni misti[modifier | modifier le wikicode]

Un bene misto, noto anche come bene semipubblico o quasi-pubblico, è un tipo di bene che presenta caratteristiche sia di beni privati che di beni pubblici. Questi beni possono essere esclusivi, ma non necessariamente rivali nel consumo, o viceversa. Possono essere forniti dal mercato, ma spesso con un intervento dello Stato per correggere le inefficienze del mercato o per garantire che il bene sia accessibile a chi ne ha bisogno.

Problemi di esclusione e non rivalità[modifier | modifier le wikicode]

I beni misti possono essere non rivali nel consumo fino a un certo punto, pur consentendo l'esclusione di chi non paga. Questi beni possono essere esclusivi grazie a meccanismi di tariffazione o di controllo dell'accesso, ma diventano rivalità solo quando la capacità viene superata, portando a una congestione o a una riduzione della qualità dell'esperienza per tutti.

Prendiamo l'esempio di un ponte o di un'autostrada: finché il traffico scorre liberamente, queste infrastrutture possono essere utilizzate da un veicolo aggiuntivo senza costi marginali significativi e senza influire negativamente sull'esperienza degli altri utenti. Tuttavia, quando si raggiunge la capacità massima, ogni veicolo aggiuntivo inizia a ridurre la qualità dell'esperienza degli altri, ad esempio causando ingorghi. La rivalità emerge quindi una volta raggiunta una certa soglia di consumo. La stessa logica si applica ai cinema o alle piscine: finché il cinema o la piscina non raggiungono la capacità, uno spettatore o un nuotatore in più non danneggia l'esperienza degli altri. Ma una volta raggiunta la capienza, ogni persona in più può essere d'intralcio, riducendo la qualità dell'esperienza per gli altri. La televisione, d'altra parte, è generalmente un consumo non rivale, perché il fatto che una persona stia guardando un programma non impedisce a milioni di altri di guardarlo contemporaneamente. Tuttavia, l'accesso può essere escludente, ad esempio se l'accesso ai canali richiede un abbonamento a pagamento.

I beni misti possono essere forniti da aziende private o dallo Stato, e questa decisione dipende spesso da considerazioni politiche, economiche e sociali, che variano notevolmente da Paese a Paese. Le pratiche per la fornitura e il finanziamento dei beni misti riflettono i valori e le priorità di una società, in particolare in termini di equità e accesso. Ad esempio, alcuni Paesi possono scegliere di sovvenzionare servizi come il trasporto pubblico o l'istruzione per garantire un accesso più ampio, anche se questi servizi potrebbero tecnicamente essere offerti su un mercato puramente privato. La congestione e la qualità del servizio associato al consumo di questi beni misti sollevano questioni importanti su come gestire e regolare l'accesso per mantenere la qualità. Meccanismi come il pedaggio dinamico, le quote, le prenotazioni o i prezzi di picco sono tutti modi in cui i fornitori cercano di regolare l'uso e di prevenire o gestire la congestione. Questi strumenti possono aiutare a mantenere il più a lungo possibile la non rivalità nel consumo, garantendo al contempo la copertura dei costi e l'equità dell'accesso.

L'istruzione è un esempio eloquente di un bene misto che incarna la proprietà dell'esclusione e della non rivalità, pur essendo fortemente influenzato da considerazioni di politica pubblica. In molti sistemi di istruzione pubblica nel mondo, l'esclusione è praticata in una certa misura: mentre l'accesso all'istruzione primaria e secondaria è spesso gratuito e universale, l'accesso all'istruzione superiore può essere limitato da tasse scolastiche, esami di ammissione o quote. Questi meccanismi di esclusione sono pensati per gestire le risorse disponibili e mantenere la qualità dell'istruzione. Tuttavia, una volta ammessi a una scuola o a un'università, l'istruzione diventa un bene non rivale: la presenza di uno studente in più in un'aula non impedisce agli altri di imparare, fino a quando la capacità dell'aula o la capacità di un insegnante di gestire un gran numero di studenti non viene superata.

L'istruzione è spesso fornita a un prezzo inferiore al costo di produzione, o addirittura gratuitamente, a causa dei benefici sociali che genera. Fornendo un accesso paritario all'istruzione, i governi cercano di promuovere la mobilità sociale e di garantire che i talenti e le competenze di ciascun individuo possano essere sviluppati a beneficio della società nel suo complesso. Ciò è in linea con la nozione di istruzione come diritto fondamentale e risorsa essenziale per lo sviluppo personale ed economico. Oltre all'obiettivo redistributivo, l'offerta pubblica di istruzione è giustificata anche dalle notevoli esternalità positive che genera. Un individuo ben istruito contribuisce alla società in molti modi: maggiore produttività, partecipazione civica, innovazione e molto altro. Questi benefici si estendono ben oltre il singolo individuo e si estendono alla società nel suo complesso, il che giustifica il sostegno pubblico all'istruzione.

Tuttavia, quando l'istruzione pubblica si congestiona, ad esempio a causa del sovraffollamento delle aule o delle risorse insufficienti, la qualità dell'istruzione può risentirne e l'obiettivo redistributivo può essere compromesso. Coloro che dispongono di maggiori risorse possono rivolgersi a istituzioni private, aggravando le disuguaglianze nell'accesso a un'istruzione di qualità. Ciò può creare un sistema a due livelli in cui i benefici dell'istruzione sono distribuiti in modo diseguale, in contrasto con l'ideale dell'uguaglianza delle opportunità. Gestire l'accesso e la qualità dell'istruzione pubblica, assicurando al contempo che rimanga inclusiva ed equa, è una sfida importante per le politiche pubbliche. Ciò richiede finanziamenti adeguati, pianificazione strategica e spesso riforme per garantire che l'istruzione pubblica possa continuare a svolgere il suo ruolo di leva della mobilità sociale e di generatore di esternalità positive per la società.

Non esclusione e rivalità: le sfide associate[modifier | modifier le wikicode]

Nel caso di un bene misto caratterizzato da non esclusione e rivalità, ci troviamo di fronte a una situazione in cui è difficile, se non impossibile, impedire alle persone di accedere a una risorsa, ma in cui l'uso di questa risorsa da parte di una persona riduce la quantità o la qualità disponibile per gli altri. Questi beni sono spesso risorse comuni o proprietà comuni e sono soggetti a problemi di sovrasfruttamento perché sono accessibili a tutti ma limitati in quantità.

Le risorse naturali come gli stock ittici negli oceani, i pascoli e le foreste sono esempi tipici. In questi casi, l'assenza di meccanismi di controllo o di una proprietà chiaramente definita porta spesso a un uso non regolamentato e alla competizione per l'accesso, che può portare a un rapido sovrasfruttamento. Questo fenomeno è noto come "tragedia dei beni comuni", un termine reso popolare dall'ecologo Garrett Hardin nel suo influente articolo del 1968. Hardin ha sottolineato che gli individui, agendo in modo indipendente secondo il proprio interesse personale, si comportano in modi razionali che alla fine sono distruttivi per la comunità nel suo complesso, poiché la risorsa condivisa si esaurisce.

Tuttavia, la visione di Hardin non è priva di sfide. Elinor Ostrom, vincitrice del Premio Nobel per l'Economia nel 2009, ha dimostrato con le sue ricerche che le comunità possono, di fatto, gestire efficacemente i beni comuni senza interventi esterni o privatizzazioni, attraverso sistemi di gestione comunitaria. L'autrice ha studiato come diversi gruppi in tutto il mondo abbiano sviluppato una serie di accordi istituzionali per gestire la rivalità ed evitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse comuni.

La chiave della gestione sostenibile delle risorse miste risiede nella capacità di stabilire regole e norme che ne disciplinino l'uso e ne incoraggino la conservazione. Ciò può includere l'introduzione di quote, permessi, sistemi di rotazione dell'uso o sanzioni per chi non rispetta le regole stabilite. La Ostrom ha sottolineato l'importanza della partecipazione locale, del monitoraggio, delle sanzioni appropriate e del rispetto delle regole comunitarie come fattori essenziali per il successo della gestione dei beni comuni. Pertanto, la gestione di beni misti con non esclusione e rivalità richiede una comprensione sfumata delle dinamiche sociali, economiche e ambientali in gioco, nonché un approccio collaborativo per risolvere i dilemmi associati al loro utilizzo.

La tragedia dei beni comuni[modifier | modifier le wikicode]

La tragedia dei beni comuni è un fenomeno che si verifica quando una risorsa condivisa da molti viene sfruttata in modo eccessivo da individui che agiscono indipendentemente in base al proprio interesse personale, portando all'esaurimento di quella risorsa a scapito di tutti. Immaginiamo un pascolo aperto a tutti i pastori di un villaggio. Se ogni allevatore cerca di massimizzare il proprio profitto facendo pascolare il maggior numero possibile di animali, il pascolo sarà rapidamente sovrautilizzato e la sua qualità diminuirà, fino a quando non sarà più in grado di rigenerarsi naturalmente. Alla fine, il pascolo diventa inutilizzabile per l'intera comunità, compresi gli agricoltori che ne hanno beneficiato in primo luogo.

Questa situazione deriva dalla libertà di accesso illimitata e dalla mancanza di regolamentazione dell'uso della risorsa. Ogni utente ha un incentivo individuale a consumare la maggior quantità possibile di risorsa. Poiché la risorsa è contesa, ogni unità della risorsa consumata da un individuo è un'unità che non può essere consumata da un altro. Quando tutti gli individui prelevano dalla risorsa senza limitazioni o coordinamento, lo sfruttamento diventa eccessivo e la risorsa si esaurisce. Il concetto, reso popolare da Garrett Hardin, illustra un fallimento della razionalità individuale in cui, sebbene ogni utente agisca logicamente per massimizzare il proprio beneficio, il risultato complessivo di queste azioni è dannoso per il gruppo. La tragedia dei beni comuni suggerisce che, senza una forma di controllo o di gestione della risorsa, l'egoismo naturale degli individui porta alla rovina collettiva.

In risposta a questo problema, sono state proposte soluzioni come la privatizzazione della risorsa (concessione di diritti di proprietà privata), la definizione di limiti allo sfruttamento (quote) o l'introduzione di sistemi di gestione comunitaria. Elinor Ostrom ha sfidato l'inevitabilità della tragedia dei beni comuni dimostrando che i gruppi di individui sono in grado di creare sistemi di gestione sostenibili per le risorse comuni attraverso regole di autogestione efficaci e sanzioni per il mancato rispetto. Gli approcci gestionali variano notevolmente, ma hanno in comune il riconoscimento della necessità di regolare l'uso delle risorse comuni per evitarne l'esaurimento e garantirne la disponibilità per le generazioni future.

Cooperazione tra gli allevatori per la gestione dei beni comuni[modifier | modifier le wikicode]

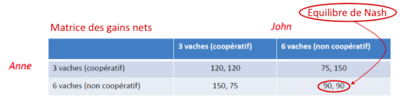

Questa tabella mostra una matrice di guadagni netti per due agricoltori, Anne e John, che devono decidere quante mucche far pascolare su un campo comune. L'equilibrio di Nash è mostrato nella matrice, evidenziando il risultato in cui sia Anne che John scelgono di far pascolare sei mucche, che è una strategia non cooperativa.

In questo esempio, l'equilibrio di Nash si verifica quando i due agricoltori agiscono in modo non cooperativo, massimizzando il proprio guadagno immediato senza tenere conto dell'effetto della loro azione sull'altro. Se Anne e John decidono entrambi di far pascolare tre mucche (strategia cooperativa), il campo può supportare questo numero di mucche senza deteriorarsi, ed entrambi beneficiano di un guadagno netto di 120. Tuttavia, se uno dei due decide di pascolare sei mucche mentre l'altro rimane a tre, il non cooperativo guadagna di più a spese dell'altro. Ad esempio, se Anne pascola tre mucche e John ne pascola sei, Anne ottiene un guadagno netto di 75 mentre John ne ottiene 150.

L'incentivo individuale a massimizzare i profitti personali porta entrambi gli agricoltori a scegliere la strategia non cooperativa di far pascolare sei vacche, con un guadagno netto di 90 per ciascuno. Questa situazione è subottimale rispetto alla cooperazione, ma è l'equilibrio stabile della strategia perché nessuno dei due agricoltori ha alcun incentivo a deviare da questa strategia finché l'altro non cambia. La conseguenza di questa azione congiunta non cooperativa è che il campo viene sfruttato eccessivamente, l'erba non può rinnovarsi e ciò riduce la qualità del campo per tutti gli agricoltori.

Questa situazione illustra la "tragedia dei beni comuni", in cui gli individui, agendo in modo indipendente e razionale secondo il proprio interesse personale, finiscono per esaurire una risorsa condivisa, nonostante ciò vada contro gli interessi a lungo termine della comunità, compresi i propri. La gestione "responsabile" del campo comune non è attraente per i singoli individui perché il beneficio di tale gestione è minimo, soprattutto se gli altri agricoltori non si comportano in modo responsabile. La conseguenza diretta è il degrado della risorsa comune a danno di tutti.

Gestione delle zone di pesca condivise[modifier | modifier le wikicode]

Il problema delle zone di pesca è un'illustrazione perfetta della complessità della gestione delle risorse condivise, che sono soggette a rivalità e alla difficoltà di esclusione. Gli oceani sono vasti e spesso è tecnicamente o economicamente impraticabile escludere nuovi attori dallo sfruttamento delle zone di pesca. Tuttavia, la risorsa ittica, sebbene apparentemente abbondante, è in realtà limitata ed estremamente sensibile al sovrasfruttamento.

Quando troppe barche pescano in una determinata area, competono per una risorsa in diminuzione, il che rappresenta un classico caso di rivalità. Anche se ogni pescatore capisce che a lungo termine sarebbe vantaggioso limitare le catture per permettere agli stock ittici di rigenerarsi, c'è un incentivo immediato a pescare il più possibile. Ciò è dovuto al rischio che se un pescatore non cattura il pesce, lo farà un altro. Questa logica porta a un eccessivo sfruttamento degli stock ittici, che può portare al collasso delle popolazioni ittiche, danneggiando l'ecosistema marino e le comunità di pescatori che dipendono da queste risorse per la loro sopravvivenza.

È qui che entra in gioco la necessità di una regolamentazione da parte di un'autorità pubblica. Tali regolamenti possono includere quote di pesca, che limitano la quantità di pesce che un'imbarcazione può catturare, periodi di chiusura durante i quali la pesca è vietata per consentire ai pesci di riprodursi, o regolamenti che determinano i tipi di attrezzi da pesca autorizzati, al fine di ridurre la cattura accidentale di specie non bersaglio.

L'attuazione di questi regolamenti richiede una cooperazione internazionale, poiché i pesci non conoscono confini e le zone di pesca possono estendersi su più giurisdizioni nazionali. Le organizzazioni internazionali e gli accordi di pesca svolgono quindi un ruolo cruciale nel coordinare gli sforzi di conservazione e gestione della pesca. Inoltre, per essere efficaci, le misure di conservazione devono essere accompagnate dal monitoraggio e dall'applicazione delle norme, cosa che può essere difficile in alto mare.

In definitiva, la regolamentazione delle zone di pesca è una questione complessa che richiede un approccio equilibrato per proteggere i mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori, preservando al contempo la sostenibilità degli ecosistemi marini per le generazioni future.

Meccanismi di regolamentazione e loro importanza[modifier | modifier le wikicode]

Quando le risorse naturali, come le zone di pesca, sono condivise tra diversi Paesi, la necessità di una gestione e di una regolamentazione transfrontaliera diventa particolarmente forte. Gli oceani non conoscono confini e gli stock ittici migrano e si mescolano tra le acque internazionali e le zone economiche esclusive di diversi Paesi. In questi contesti, l'azione unilaterale non è sufficiente a garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici e la cooperazione internazionale diventa imperativa.

Articoli come quello dell'Economist del 2005, The tragedy of the commons, e le sfide contemporanee della gestione delle risorse comuni evidenziano la difficoltà di raggiungere accordi e intraprendere azioni collettive. Per risolvere questi problemi, organismi sovranazionali come le Nazioni Unite e le sue varie agenzie, o organizzazioni regionali di gestione della pesca, sono spesso chiamati a svolgere un ruolo di coordinamento e regolamentazione. Queste organizzazioni possono contribuire a negoziare trattati internazionali che stabiliscono quote di pesca, periodi di pesca e misure di conservazione, vincolanti per i Paesi firmatari.

Questi problemi di gestione delle risorse naturali condivise hanno anche dei parallelismi con i cambiamenti climatici, in particolare con l'impatto delle emissioni di CO2 sull'atmosfera. L'atmosfera è un bene comune globale e le emissioni di CO2 di un Paese influiscono sul clima globale. Accordi internazionali come il Protocollo di Kyoto del 1997 e l'Accordo di Copenaghen del 2009 sono quindi tentativi di regolare collettivamente queste emissioni. Questi accordi mirano a stabilire quadri giuridicamente vincolanti per i Paesi firmatari, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e limitare così il riscaldamento globale.

Tuttavia, tali accordi devono affrontare sfide simili a quelle della "tragedia dei beni comuni", in cui ogni Paese è incentivato a massimizzare il proprio sviluppo economico e a minimizzare i costi della riduzione delle emissioni, beneficiando al contempo degli sforzi di riduzione intrapresi da altri Paesi. Per questo motivo, il successo di questi accordi dipende non solo dall'impegno dei Paesi sviluppati, che storicamente sono i maggiori responsabili delle emissioni, ma anche dal coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo, che sono le maggiori fonti di crescita delle emissioni. La governance climatica globale dipende quindi dalla capacità dei Paesi di guardare oltre i propri interessi immediati e di lavorare insieme per il bene comune a lungo termine.

La tragedia dei beni comuni: costi privati e sociali a confronto[modifier | modifier le wikicode]

La tragedia dei beni comuni mette in evidenza uno squilibrio fondamentale tra i costi privati e quelli sociali dell'utilizzo di risorse condivise. In questo scenario, il costo privato è il costo personale che un individuo o una società sostiene quando utilizza una risorsa comune. Per esempio, nel caso di un pescatore, potrebbe trattarsi del costo della benzina per la sua barca, del tempo trascorso a pescare o dell'usura della sua attrezzatura. Il costo sociale, invece, comprende tutti i costi privati più i costi esterni che le azioni del singolo individuo impongono alla società - in questo caso, la riduzione degli stock ittici disponibili per gli altri a causa della pesca eccessiva.

In una situazione di tragedia dei beni comuni, gli individui o le aziende considerano principalmente i loro costi privati quando decidono quanto prelevare dalla risorsa comune. Questo porta a un uso eccessivo della risorsa, perché i costi sociali non vengono presi in considerazione nel processo decisionale individuale. Se un pescatore può aumentare i suoi guadagni immediati catturando di più, ha pochi incentivi a trattenersi, anche se l'eccesso di pesca riduce gli stock ittici e danneggia la comunità dei pescatori nel lungo periodo.

La conseguenza è che ogni utente della risorsa comune, perseguendo i propri interessi, contribuisce a una situazione in cui la risorsa viene sfruttata a tal punto da diventare meno disponibile o addirittura esaurita per tutti, compresi coloro che hanno contribuito al suo sovrasfruttamento. Gli utenti finali si trovano quindi in una posizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbero se tutti avessero limitato il consumo della risorsa. Questo dimostra un conflitto tra l'ottimalità a breve termine per gli individui e l'ottimalità a lungo termine per il gruppo.

La soluzione tradizionale alla tragedia dei beni comuni è la regolamentazione, che può assumere la forma di diritti di proprietà chiaramente definiti, quote, tasse o norme giuridiche, che incoraggiano gli utenti a tenere conto dei costi sociali delle loro azioni. Questi regolamenti sono concepiti per limitare l'uso della risorsa comune a un livello sostenibile, allineando così i costi privati a quelli sociali ed evitando l'esaurimento della risorsa.

Questo grafico economico illustra il concetto di tragedia dei beni comuni applicato alla pesca, mostrando la differenza tra i costi marginali privati e sociali e come questo influisca sulla quantità di pesce pescato.

Nel grafico, l'asse verticale rappresenta il prezzo del pesce, mentre l'asse orizzontale rappresenta la quantità di pesce. La linea verticale "profitto privato/sociale = domanda" riflette la domanda di pesce; indica quanto i consumatori sono disposti a pagare per ogni quantità di pesce. La domanda è considerata sia come beneficio privato (quanto i pescatori ricevono per il loro pesce) sia come beneficio sociale (il valore del pesce per la società).

La linea verde, etichettata "cm privato", rappresenta il costo marginale privato, ovvero il costo sostenuto dai pescatori per ogni unità aggiuntiva di pesce pescato. Questo costo comprende il carburante, l'ammortamento della barca, la manodopera, ecc. All'intersezione tra la linea di domanda e il costo marginale privato, troviamo la quantità di mercato e il prezzo privato , che sono la quantità e il prezzo che si realizzerebbero in un mercato senza interventi in cui i pescatori considerano solo i loro costi privati.

La linea rossa, denominata "Social cm", rappresenta il costo sociale marginale, che comprende sia i costi privati sia i costi esterni (come il degrado dell'ecosistema, la perdita di biodiversità e l'impatto sulle comunità di pescatori nel lungo periodo). Se si tiene conto di questi costi esterni, il costo marginale sociale è superiore al costo marginale privato. L'intersezione della linea di domanda con il costo marginale sociale dà la quantità socialmente ottimale e il prezzo sociale PSocial∗. Questa quantità è inferiore a quella di mercato, il che riflette il fatto che, una volta presi in considerazione i costi esterni, la quantità socialmente ottimale di pesca è inferiore per evitare il sovrasfruttamento.

Questo grafico mostra che, in assenza di regolamentazione, i pescatori probabilmente pescheranno una quantità superiore alla quantità socialmente ottimale , portando a un sovrasfruttamento della risorsa. La regolamentazione, come l'imposizione di quote di pesca o altri meccanismi di gestione, è necessaria per ridurre la quantità pescata da a , minimizzando così i costi sociali e preservando la risorsa ittica per le generazioni future.

Strategie di allocazione dei beni pubblici =[modifier | modifier le wikicode]

Determinare l'offerta ottimale di un bene pubblico[modifier | modifier le wikicode]

La fornitura di un bene pubblico pone sfide uniche rispetto alla fornitura di un bene privato. Per un bene privato, il mercato generalmente determina sia il prezzo che la quantità di beni consumati. I singoli consumatori acquistano quantità diverse di un bene privato in base alla loro valutazione dell'utilità marginale del bene e alla loro disponibilità a pagare, che si riflette nella curva di domanda del mercato. L'equilibrio di mercato si verifica nel punto in cui la curva di domanda incrocia la curva di offerta, indicando la quantità ottimale del bene privato che sarà prodotta e consumata al prezzo di mercato.

Per un bene pubblico, invece, il processo è più complesso. Poiché i beni pubblici sono caratterizzati dalla non rivalità, il consumo del bene da parte di una persona non ne impedisce il consumo da parte di un'altra. Ciò significa che la stessa quantità di bene è disponibile per tutti gli individui, indipendentemente dall'importo pagato individualmente. La questione diventa quindi non tanto quanto ciascuno consumerà per un determinato prezzo, quanto piuttosto quanto ciascuno dovrebbe contribuire per una determinata quantità di bene pubblico.

La fornitura efficiente di un bene pubblico richiede che la somma dei benefici marginali individuali, che sono gli importi che ogni persona è disposta a pagare per un'unità aggiuntiva del bene, sia uguale al costo marginale di produzione del bene. In altre parole, il bene pubblico dovrebbe essere prodotto fino al punto in cui il costo della fornitura di un'unità aggiuntiva è esattamente uguale all'importo totale che gli individui sono disposti a pagare per quell'unità aggiuntiva.

Tuttavia, determinare la disponibilità a pagare per un bene pubblico è difficile perché gli individui sono incentivati a dichiarare la loro reale disponibilità a pagare per beneficiare del bene senza contribuire al suo costo (il problema del free rider). Per questo motivo, i contributi individuali al finanziamento dei beni pubblici sono spesso determinati attraverso tasse o altri meccanismi obbligatori, piuttosto che attraverso pagamenti volontari. Alla fine, la decisione su quanto bene pubblico fornire e come finanziarlo è solitamente presa dal governo o da un'altra autorità pubblica, tenendo conto dei costi di produzione, dei benefici marginali per la società e di considerazioni di equità.

Capire la domanda individuale e quella aggregata di beni privati[modifier | modifier le wikicode]

Per un bene privato, la domanda individuale corrisponde alla quantità di quel bene che una persona è disposta ad acquistare a prezzi diversi. La domanda aggregata, o domanda di mercato, è la somma della domanda individuale del bene a ciascun prezzo. Rappresenta la quantità totale che tutti i consumatori sono disposti ad acquistare a ciascun livello di prezzo.

Il processo di aggregazione delle singole domande per formare la domanda di mercato è relativamente semplice per i beni privati:

- Ogni consumatore ha una curva di domanda che riflette la sua disponibilità a pagare in base alla sua utilità marginale per il bene. Questa curva mostra quante unità del bene il consumatore acquisterebbe a prezzi diversi.

- Aggregazione orizzontale: la domanda di mercato si ottiene sommando orizzontalmente le quantità di tutti i consumatori a ogni livello di prezzo. Ciò significa che, per un determinato prezzo, si sommano le quantità che ogni consumatore è disposto ad acquistare per ottenere la quantità totale richiesta sul mercato a quel prezzo.

- Definizione della curva di domanda di mercato: la curva di domanda di mercato aggregata viene quindi tracciata tenendo conto delle quantità totali richieste a ciascun prezzo. Questa curva ha generalmente una pendenza negativa, a dimostrazione del fatto che la quantità domandata aumenta al diminuire del prezzo.

L'equilibrio di mercato per un bene privato si raggiunge nel punto in cui la curva di domanda incrocia la curva di offerta di mercato. In questo punto, il numero di unità che i consumatori desiderano acquistare corrisponde al numero di unità che i produttori desiderano vendere, e il prezzo al quale queste due quantità si equivalgono è il prezzo di equilibrio.

Questo meccanismo di mercato garantisce un'allocazione efficiente delle risorse: i beni privati sono prodotti e consumati in quantità tali da massimizzare il benessere dei consumatori, purché i mercati siano competitivi e non vi siano fallimenti del mercato come esternalità o informazioni imperfette.

[[Fichier:Demandes individuelles et demande agrégée bien privé 1.png|400px|vignette|centré|Al prezzo di mercato di equilibrio, ogni consumatore consuma una quantità diversa del bene].]

Questo grafico illustra come le singole domande vengono aggregate per formare la domanda di mercato di un bene privato. Abbiamo due grafici separati che rappresentano due consumatori diversi, ciascuno con la propria curva di domanda, indicata da D1 e D2. Ogni consumatore ha un punto sulla propria curva di domanda in cui il prezzo di mercato di equilibrio, rappresentato dall'asse verticale P, corrisponde alla quantità che è disposto a consumare, rappresentata da q1 e q2 rispettivamente.

Il terzo grafico combina queste due domande individuali. La curva di domanda di mercato D è la somma orizzontale delle quantità q1 e q2 che i due consumatori sono disposti ad acquistare al prezzo di mercato di equilibrio. La linea verde orizzontale, contrassegnata da Cm=0, indica che il costo marginale di produzione del bene è pari a zero. In realtà, questo sarebbe raro per un bene privato, ma può essere utilizzato per illustrare uno scenario ipotetico o un bene pubblico in cui il costo marginale della fornitura del bene a un consumatore aggiuntivo è pari a zero.

L'aspetto cruciale da comprendere è che, sebbene il prezzo di equilibrio sia lo stesso per tutti i consumatori del mercato, la quantità consumata può variare da un individuo all'altro a seconda delle preferenze personali e della disponibilità a pagare. Questa variazione è rappresentata dalle diverse quantità q1 e q2 sulle curve di domanda individuali. La domanda di mercato riflette la somma di tutte le domande individuali a quel prezzo.

Il grafico sottostante, con le curve tratteggiate, sembra mostrare l'aggregazione di queste singole richieste per formare la curva della domanda di mercato. L'aggregazione orizzontale è una rappresentazione grafica della somma delle quantità richieste da tutti gli individui a ciascun livello di prezzo per ottenere la curva di domanda totale del mercato. Questa curva di domanda di mercato viene poi utilizzata per determinare la quantità totale del bene che verrà consumata al prezzo di equilibrio nel mercato complessivo.

Analisi della domanda individuale e aggregata per i beni pubblici[modifier | modifier le wikicode]

Per un bene pubblico, la logica della domanda individuale e aggregata differisce notevolmente da quella dei beni privati a causa della non rivalità del consumo. Per un bene pubblico, ogni individuo consuma la stessa quantità di bene, perché il consumo di una persona non impedisce o riduce il consumo di un'altra. Ad esempio, una volta costruito un faro, tutte le imbarcazioni che navigano nelle vicinanze beneficiano della sua luce, indipendentemente da quanto hanno pagato per il servizio.

Il prezzo che ogni individuo paga per questo bene pubblico può variare notevolmente e non corrisponde necessariamente al costo marginale della fornitura del bene, perché il costo marginale della fornitura del bene a una persona in più è spesso nullo o molto basso. Se applicassimo la logica del mercato privato, in cui i prezzi sono fissati pari al costo marginale (Cm), potremmo non fornire il bene pubblico affatto o in quantità insufficiente, perché i costi fissi di produzione di un bene pubblico sono generalmente elevati e non sarebbero coperti se ogni utente pagasse solo il costo marginale.

Pertanto, per garantire la fornitura ottimale di un bene pubblico, è spesso necessario che il contributo di ciascun individuo sia determinato con mezzi diversi dal mercato. Questo contributo può essere stabilito attraverso la tassazione, dove ognuno paga un importo calcolato non in base all'uso personale, ma piuttosto in base alla capacità di pagare, al valore percepito del bene o ad altre considerazioni di equità ed efficienza.

L'obiettivo è che la somma dei contributi copra il costo totale della fornitura del bene. Per raggiungere questo obiettivo, il governo o l'ente pubblico che fornisce il bene deve valutare la disponibilità totale a pagare per il bene e confrontarla con il costo della sua fornitura. Se la somma dei valori che gli individui attribuiscono al bene (la loro disponibilità a pagare) è superiore al costo di produzione, il bene deve essere fornito. Il metodo esatto per ripartire questi costi tra gli individui può essere complesso e dipende da molti fattori, tra cui considerazioni politiche e sociali.

Questi grafici economici descrivono la domanda di un bene pubblico da parte di due individui e la domanda aggregata. Nei primi due grafici sono rappresentate le domande individuali D1 e D2 di due individui, insieme ai benefici marginali (Bm) che essi traggono da diverse quantità del bene pubblico. Il beneficio marginale è rappresentato sull'asse verticale e la quantità del bene pubblico sull'asse orizzontale.

Per ogni individuo, il beneficio marginale diminuisce all'aumentare della quantità del bene consumato, che è una rappresentazione standard della diminuzione del beneficio marginale. Il prezzo uguale al costo marginale (Prezzo=Cm) è indicato da una linea tratteggiata orizzontale. Per un bene pubblico, il costo marginale di fornire un consumatore aggiuntivo è spesso molto basso, o addirittura nullo, dopo che il bene è stato prodotto.

Nel terzo grafico, vediamo la domanda aggregata del bene pubblico, che è semplicemente la somma verticale delle singole domande a ciascun livello di quantità. La somma verticale è utilizzata perché, a differenza dei beni privati, ogni individuo può consumare la stessa quantità di bene pubblico senza ridurre la quantità disponibile per gli altri. Il costo marginale collettivo è indicato dalla linea verde orizzontale (Cm) ed è pari a zero, come tipico per molti beni pubblici.

Il grafico suggerisce che, per raggiungere l'efficienza nella fornitura di un bene pubblico, la somma dei benefici marginali (le somme verticali delle disponibilità a pagare degli individui a ogni livello di quantità) dovrebbe essere uguale al costo marginale di produzione del bene. Poiché il costo marginale è molto basso o nullo, ciò significa che la quantità fornita dovrebbe trovarsi nel punto in cui la domanda aggregata interseca il costo marginale, ovvero il massimo beneficio marginale totale.

Tuttavia, il grafico pone una domanda sotto forma di Cm=Prezzo? con un valore pari a zero, che solleva il problema di come finanziare il bene. Se il costo marginale è zero, ma il costo totale di produzione non è coperto, dovremmo trovare un modo per finanziare questo costo. Ciò potrebbe comportare meccanismi di finanziamento collettivo, come le tasse o i contributi pubblici, che non sono direttamente legati al consumo individuale, ma piuttosto alla capacità di pagamento di ciascun individuo o al valore percepito del bene.

Casi di studio[modifier | modifier le wikicode]

Ad esempio, se il costo di un determinato servizio di pulizia delle strade è 100 e Giovanni è disposto a pagare 20, Giacomo 30 e Paolo 50, abbiamo la quantità ottimale del bene pubblico, perché la somma delle disponibilità a pagare è uguale al costo di produzione del servizio. Tuttavia, un'azienda stradale privata non potrebbe finanziare questo servizio facendo pagare tutti secondo la loro disponibilità a pagare, a causa del problema dei free rider e delle preferenze non rivelate. Lo Stato, invece, potrebbe valutare i benefici del servizio stradale e, una volta stabilita la quantità ottimale, usare il suo potere coercitivo per costringere i cittadini a condividere il finanziamento. (Ma come si possono valutare i benefici e ripartire al meglio gli oneri tra i cittadini se lo Stato stesso non conosce le preferenze di ciascuno? → domande molto spinose...)

Questo esempio evidenzia le sfide associate al finanziamento di beni pubblici come il servizio stradale. In questo scenario, la somma delle disponibilità a pagare di Giovanni, Giacomo e Paolo è pari al costo di produzione del servizio, il che indica che la fornitura di questo servizio è socialmente ottimale. Tuttavia, un'azienda privata non può facilmente finanziare questo servizio facendo pagare ogni individuo in base alla sua disponibilità a pagare, perché ogni individuo è incentivato a nascondere la sua reale disponibilità a pagare per evitare di contribuire al costo (problema del free rider) o a pagare meno della sua reale valutazione del servizio (preferenze non rivelate).

Lo Stato, che ha il potere di imporre tasse, può finanziare questo servizio distribuendo il costo tra tutti i cittadini. Può farlo stimando il valore totale che il servizio stradale apporta alla comunità e utilizzando meccanismi fiscali per raccogliere i fondi necessari. Tuttavia, valutare i benefici individuali e distribuire equamente l'onere fiscale non sono compiti semplici. Lo Stato deve tenere conto non solo della capacità contributiva dei singoli, ma anche dei benefici indiretti e delle esternalità positive che il servizio stradale potrebbe generare, come il miglioramento dell'igiene pubblica e la maggiore efficienza dei trasporti, a vantaggio dell'intera comunità.

Per valutare questi benefici e ripartire equamente i costi, lo Stato può utilizzare diversi metodi:

- Valutazioni indirette: Utilizzare indicatori economici e sociali per stimare il valore del servizio per i cittadini.

- Tassazione generale: finanziare il servizio attraverso la tassazione generale, in cui le imposte sono prelevate sulla base della capacità di pagare piuttosto che dell'uso diretto del servizio.

- Indagini e valutazioni: condurre indagini sui cittadini per raccogliere dati sulla loro disponibilità a pagare.

- Costi condivisi: Ripartizione dei costi tra i residenti in base a determinati criteri, come l'uso della strada, la proprietà o l'ubicazione.

È importante notare che questi metodi hanno i loro limiti e possono richiedere un compromesso tra efficienza, equità e praticità. La chiave è trovare un equilibrio che garantisca la continuità del servizio, mantenendo il consenso e la fiducia dei cittadini su come vengono utilizzati i fondi.

Fondamenti dell'analisi costi-benefici[modifier | modifier le wikicode]

L'analisi costi-benefici è un approccio metodico per valutare la fattibilità economica di un progetto pubblico, confrontando i costi totali con i benefici totali per la società. Ciò consente ai decisori di stabilire se i benefici attesi da un bene pubblico giustificano la spesa.

Nel caso dei beni pubblici, i benefici e i costi non sempre si riflettono direttamente nei prezzi di mercato, poiché questi beni non sono generalmente acquistati o venduti in un mercato tradizionale. Per stimare il valore sociale di questi beni, economisti e pianificatori utilizzano diversi metodi:

- Valutazione contingente: Questo metodo consiste nel chiedere direttamente alle persone quanto sarebbero disposte a pagare per un bene pubblico o quanto sarebbero disposte a ricevere per rinunciare a quel bene. Ad esempio, quanto sarebbero disposti a pagare per conservare una foresta o migliorare la sicurezza stradale?

- Prezzi edonici: Questo metodo valuta l'impatto dei beni pubblici sui prezzi dei beni privati. Ad esempio, il valore di una foresta può essere parzialmente dedotto dal premio che le persone sono disposte a pagare per le proprietà vicine a quella foresta. # Costo di sostituzione o di ripristino: per valutare il valore di un bene pubblico, possiamo calcolare quanto costerebbe sostituirlo o ripristinarlo se andasse perso. Ad esempio, quanto costerebbe ricostruire un'ambasciata o ripristinare un'area degradata di biodiversità?

- Costo di opportunità: possiamo anche considerare ciò a cui la società rinuncia destinando le risorse alla fornitura di un bene pubblico. Per esempio, se i fondi vengono utilizzati per costruire uno zoo, quali altre strutture o servizi pubblici non sono stati finanziati?

- Approccio del valore statistico di una vita: per stimare il valore di strade più sicure, gli economisti a volte utilizzano la nozione di valore statistico di una vita, che riflette la quantità di denaro che la società è disposta a spendere per ridurre il rischio di morte.

Questi metodi hanno dei limiti e possono essere soggetti a distorsioni, ma forniscono un quadro di riferimento per cercare di valutare i benefici e i costi non di mercato. I risultati di queste valutazioni sono fondamentali per il processo decisionale delle politiche pubbliche, in particolare per decidere se un bene pubblico debba essere fornito e su quale scala. In definitiva, sebbene l'analisi costi-benefici possa aiutare a informare le decisioni, le scelte finali spesso implicano anche giudizi di valore e considerazioni politiche.

L'ACB è uno strumento di valutazione complesso che spesso richiede giudizi soggettivi, in particolare quando si tratta di soppesare i benefici economici con i costi sociali e ambientali. Nell'esempio di una diga idroelettrica, i benefici possono includere la generazione di energia rinnovabile, la regolazione delle acque per prevenire le inondazioni e la creazione di opportunità economiche come il miglioramento delle infrastrutture e del turismo. Questi benefici sono spesso quantificabili in termini monetari e possono essere confrontati con i costi diretti di costruzione e manutenzione della diga. Tuttavia, i costi per i residenti locali - come lo spostamento delle comunità, la perdita di terreni agricoli e i cambiamenti nello stile di vita locale - e gli impatti sulla biodiversità - come l'alterazione degli ecosistemi acquatici e la modifica degli habitat naturali - richiedono una valutazione più soggettiva. Come valutare, ad esempio, la perdita del patrimonio culturale o l'impatto sulle specie endemiche che potrebbero essere minacciate dalla costruzione della diga?