Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973)

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Die Periode der Trente Glorieuses, die sich von 1945 bis 1973 erstreckte, stellte für die entwickelten Länder, insbesondere für die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), eine Ära großer wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen dar. Diese Periode, die durch ein außergewöhnliches Wirtschaftswachstum gekennzeichnet war, ist eng mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg und der Entstehung neuer wirtschaftlicher und sozialer Paradigmen verbunden.

Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs mit seinen massiven Zerstörungen und kolossalen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten legten den Grundstein für die weltweiten Wiederaufbaubemühungen. Die verwüsteten Volkswirtschaften Europas und Asiens erlebten eine bemerkenswerte Renaissance, die durch Initiativen wie den Marshallplan und die Einrichtung neuer internationaler Wirtschaftsinstitutionen unterstützt wurde. Parallel dazu wurde eine keynesianische Politik verfolgt, die staatliche Eingriffe zur Ankurbelung der Nachfrage und zur Unterstützung der Beschäftigung förderte.

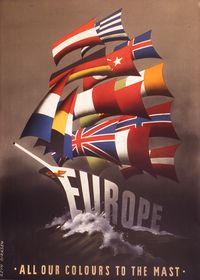

Das Beispiel des deutschen "Wunders" ist ein gutes Beispiel für diese Renaissance. Dank internationaler Hilfe, insbesondere des Marshallplans, und der Einführung der "sozialen Marktwirtschaft" erlebte Deutschland einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Wandel, der durch eine Wirtschaftspolitik gekennzeichnet war, die Liberalismus und Interventionismus miteinander verband, einen Schwerpunkt auf Investitionen und Lohnzurückhaltung legte und sich dem Freihandel und der europäischen Integration öffnete. Auch Länder wie die Schweiz folgten ähnlichen Wirtschaftsmodellen, was von einer gemeinsamen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Europa zeugt.

Parallel dazu erlebten die USA mit der Entwicklung der Konsumgesellschaft ihren eigenen Wandel. In dieser Zeit kam es zu einer Revolution des Lebensstils, die durch verbesserte öffentliche Dienstleistungen und Haushaltsgeräte gekennzeichnet war, Zeit für den Konsum freimachte und eine florierende Freizeitwirtschaft anregte. Die Konsumgesellschaft, die von Wirtschaftswissenschaftlern wie John Kenneth Galbraith kritisch analysiert wurde, stellte das Verhältnis zwischen materiellem Wohlstand und der Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse in Frage.

Die Trente Glorieuses verstehen: Definition und Kontext[modifier | modifier le wikicode]

Die "Glorreichen Dreißiger" bezeichnen die Zeit des starken Wirtschaftswachstums, die die meisten entwickelten Länder, viele davon Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), von 1945 bis 1973 erlebten. Diese Ära ist bemerkenswert aufgrund des außergewöhnlichen Wirtschaftswachstums, der technologischen Innovationen und der Verbesserung des Lebensstandards. In dieser Periode fand der Wiederaufbau vieler Nationen nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs statt, der durch Faktoren wie den Marshallplan, den Anstieg des Welthandels und den technologischen Fortschritt angetrieben wurde. Es war eine Zeit der schnellen Industrialisierung, der Urbanisierung und der Ausweitung des Wohlfahrtsstaates in vielen Ländern. Diese Ära war auch Zeuge der Entstehung der Konsumkultur, wobei deutliche Steigerungen der Haushaltseinkommen zu höheren Konsumausgaben für Waren und Dienstleistungen führten. Diese Zeit wird oft mit den wirtschaftlichen Herausforderungen und der Stagnation kontrastiert, die viele dieser Länder in den folgenden Jahren erlebten, was die einzigartige und außergewöhnliche Natur der "Trente Glorieuses" unterstreicht.

Der Ausdruck "Les Trente Glorieuses" wurde von dem Wirtschaftswissenschaftler Jean Fourastié geprägt. Er verwendete ihn in seinem 1979 veröffentlichten Buch "Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975" (Die dreißig glorreichen Jahre oder die unsichtbare Revolution von 1946 bis 1975). Der Ausdruck zieht eine Parallele zu den "Glorreichen Drei", bei denen es sich um die revolutionären Tage vom 27., 28. und 29. Juli 1830 in Frankreich handelt, die zum Sturz von König Karl X. führten. In seinem Buch analysiert Fourastié die Periode tiefgreifender wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen, die Frankreich und andere Industrieländer nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten. Er beleuchtet, wie diese Periode, obwohl sie weniger sichtbar oder dramatisch war als politische Revolutionen, revolutionäre Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur hatte. Der Begriff "unsichtbare Revolution" spiegelt daher die substanziellen und nachhaltigen Veränderungen wider, die in diesen dreißig Jahren stattfanden und eine Ära beispiellosen Wohlstands und Fortschritts markierten.

Von der Zerstörung zum Wohlstand: Die Nachkriegszeit und das Wirtschaftswachstum[modifier | modifier le wikicode]

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs[modifier | modifier le wikicode]

Ein Vergleich zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg verdeutlicht einen dramatischen Anstieg der Gewalt und der sozialen Umwälzungen. Im Ersten Weltkrieg wurden schätzungsweise zwischen 14 und 16 Millionen Menschen getötet - eine bereits tragische Zahl, die das Ausmaß der weltweiten Verluste an Menschenleben widerspiegelt. Im Zweiten Weltkrieg stieg diese Zahl jedoch alarmierend auf 37 bis 44 Millionen an, darunter eine große Zahl von Zivilisten, was die beispiellose Brutalität des Konflikts unterstreicht. Was die Vertreibung von Menschen angeht, so wurden im Ersten Weltkrieg zwischen 3 und 5 Millionen Menschen vertrieben, ein Phänomen, das direkt aus den Kämpfen und den Grenzveränderungen resultierte. Im Zweiten Weltkrieg stieg diese Zahl jedoch erheblich an und erreichte 28 bis 30 Millionen Vertriebene. Dieser Anstieg war auf die Intensität der Kämpfe an mehreren Fronten, die ethnische und politische Verfolgung sowie die territorialen Neuanpassungen nach dem Krieg zurückzuführen. Diese Daten veranschaulichen die Intensivierung der Gewalt zwischen den beiden Kriegen und verdeutlichen die tiefgreifenden und nachhaltigen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, vor allem auf Europa, das einer der Hauptschauplätze des Konflikts war. Die Folgen dieses Krieges prägten die Weltordnung in den folgenden Jahrzehnten und ebneten den Weg für Zeiten wie die "Trente Glorieuses", die von einer Ära des Wiederaufbaus, der wirtschaftlichen und sozialen Erneuerung geprägt waren.

Die verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Weltwirtschaft werden häufig unterschätzt, insbesondere wenn man sie mit den immensen menschlichen Verlusten vergleicht. Schätzungen von Wirtschaftswissenschaftlern legen nahe, dass die kriegsbedingten Zerstörungen zu einem Rückgang führten, der 10 bis 12 Produktionsjahren entsprach, um das Wirtschaftsniveau von 1939 zu erreichen. Diese Perspektive verdeutlicht nicht nur das Ausmaß der materiellen Schäden, sondern auch die Tiefe der daraus resultierenden Wirtschaftskrise. Der Krieg verwüstete wichtige Infrastrukturen, zerstörte industrielle Kapazitäten und legte die Verkehrsnetze lahm. Diese Schäden beschränkten sich nicht auf den Verlust materieller Güter; sie bedeuteten auch einen kolossalen Rückstand im wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial. Ruinenstädte, verwüstete Fabriken und unterbrochene Kommunikationslinien sind nur einige Beispiele für die großen Hindernisse, die einer wirtschaftlichen Erholung im Wege standen. Die Aufgabe des Wiederaufbaus war von beispielloser Komplexität und Größe und erforderte international abgestimmte Anstrengungen, wie der Marshallplan zeigt. Die Erholung auf das Produktionsniveau von 1939 war nicht einfach eine Frage des materiellen Wiederaufbaus. Sie beinhaltete eine Neugestaltung der Wirtschaft, eine soziale Neuordnung und eine politische Modernisierung. Diese Herausforderungen wurden mit einer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit bewältigt und legten den Grundstein für eine beispiellose Wohlstandsperiode. Die darauf folgenden "Trente Glorieuses" waren nicht nur das Ergebnis der wirtschaftlichen Erholung, sondern auch ein Zeugnis für die außerordentliche Fähigkeit von Gesellschaften, sich nach einer Zeit tiefer Widrigkeiten wieder aufzubauen, sich neu zu erfinden und Fortschritte zu machen. Dieser Aspekt unterstreicht die Bedeutung von Resilienz und Innovation im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach Konflikten.

Die dramatische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war Teil eines politischen Kontextes, der sich durch die Entstehung einer bipolaren Welt, die von zwei ideologisch gegensätzlichen Supermächten beherrscht wurde, grundlegend verändert hat: den USA, die die liberale Welt repräsentierten, und der Sowjetunion, die den Sowjetblock verkörperte. Diese neue geopolitische Struktur markierte den Beginn einer Ära der Spannungen und Rivalitäten, die als Kalter Krieg bekannt ist. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Blöcken materialisierte sich nicht in einem direkten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, sondern vielmehr in lokalen Kriegen und Stellvertreterkonflikten. Diese Stellvertreterkonfrontationen fanden in verschiedenen Teilen der Welt statt, wo die beiden Supermächte gegnerische Parteien unterstützten, um ihren Einfluss und ihre jeweiligen Ideologien zu verbreiten. Das Ende des Zweiten Weltkriegs markierte somit den Beginn eines Gegensatzes zwischen dem Sowjetblock und dem atlantischen Block, der von den USA angeführt wurde. Dieser Gegensatz prägte die internationale Politik über mehrere Jahrzehnte hinweg und führte dazu, dass die Welt in zwei unterschiedliche und oftmals antagonistische Einflusssphären geteilt wurde. Die Auswirkungen dieser Bipolarität reichten weit über die Außenpolitik hinaus und beeinflussten auch die Innenpolitik, die Wirtschaft und sogar die Kulturen der beteiligten Länder. Diese Periode der Weltgeschichte ist durch eine Reihe von Krisen und Konfrontationen gekennzeichnet, darunter das Wettrüsten, die Kuba-Raketenkrise, der Koreakrieg und der Vietnamkrieg. Diese Ereignisse verdeutlichen die komplexe und oftmals gefährliche Natur des Kalten Krieges, in dem die Welt regelmäßig am Rande eines groß angelegten Atomkonflikts zu stehen schien. Die bipolare Dynamik, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, definierte die internationalen Beziehungen grundlegend neu und schuf eine geteilte und häufig zerstrittene Welt, deren Auswirkungen in der zeitgenössischen Weltpolitik noch immer spürbar sind.

Der Wiederaufbau nach dem Krieg: Eine globale Herausforderung[modifier | modifier le wikicode]

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, der überraschend schnell in nur drei bis vier Jahren erfolgte, steht in starkem Kontrast zur Wiederaufbauphase nach dem Ersten Weltkrieg, die zwischen sieben und neun Jahren gedauert hatte. Dieser deutliche Unterschied in der Geschwindigkeit des Wiederaufbaus kann auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückgeführt werden. Erstens waren das Ausmaß und die Art der durch die beiden Kriege verursachten Zerstörungen unterschiedlich. Obwohl der Zweite Weltkrieg in Bezug auf den Verlust von Menschenleben und die materielle Zerstörung verheerender war, ermöglichte die Art der Zerstörung oft einen schnelleren Wiederaufbau. Beispielsweise zerstörten Bombenangriffe die Infrastruktur, ließen aber manchmal die industrielle Basis intakt und ermöglichten so eine schnellere Wiederaufnahme der Produktion. Zweitens dürfte die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg eine Rolle gespielt haben. Die Nationen hatten bereits Erfahrung mit dem Wiederaufbau nach einem großen Konflikt, was möglicherweise dazu beigetragen hat, dass die Wiederaufbaubemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg besser geplant und durchgeführt werden konnten. Drittens hatte die Hilfe von außen, insbesondere der Marshall-Plan, einen bedeutenden Einfluss. Dieses Programm, das von den USA zur Unterstützung des Wiederaufbaus in Europa ins Leben gerufen wurde, stellte Geld, Ausrüstung und Unterstützung zur Verfügung und beschleunigte den Wiederaufbauprozess. Der Marshallplan half nicht nur beim physischen Wiederaufbau, sondern trug auch dazu bei, die europäischen Volkswirtschaften zu stabilisieren und die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern zu fördern. Schließlich kann der schnelle Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf ein Gefühl der Dringlichkeit und ein stärkeres politisches Engagement zurückgeführt werden. Nachdem man innerhalb weniger Jahrzehnte zwei große Kriege erlitten hatte, gab es sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene einen starken Willen, schnell wieder aufzubauen und stabilere Strukturen zu schaffen, um zukünftige Konflikte zu verhindern.

Der Marshallplan, offiziell bekannt als European Recovery Program, war eine entscheidende Initiative beim Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit einem Budget von 13,2 Milliarden US-Dollar, das für den Zeitraum von 1948 bis 1952 bereitgestellt wurde, entsprach dieser Plan etwa 2% des Gesamtvermögens der Vereinigten Staaten zu dieser Zeit und veranschaulichte das Ausmaß des amerikanischen Engagements für den Wiederaufbau Europas. Der Plan hatte eine bedeutende strategische Dimension. Im Jahr 1947 hatte der amerikanische Außenminister George C. Marshall einen starken Appell an die USA, sich aktiv am Wiederaufbau Westeuropas zu beteiligen. Das Hauptziel bestand darin, ein "defensives Glacis" gegen die Expansion des Sowjetblocks in Europa zu schaffen. Zu dieser Zeit begann sich der Kalte Krieg abzuzeichnen und der Marshallplan wurde als ein Mittel gesehen, dem sowjetischen Einfluss entgegenzuwirken, indem man den europäischen Nationen beim wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau half und sie so weniger anfällig dafür machte, unter kommunistischen Einfluss zu geraten. Der Marshallplan hatte tiefgreifende und nachhaltige Auswirkungen auf Europa. Er half nicht nur beim raschen Wiederaufbau der Infrastruktur, der Industrie und der nationalen Volkswirtschaften, sondern spielte auch eine Schlüsselrolle bei der politischen Stabilisierung Westeuropas. Darüber hinaus stärkte er die wirtschaftlichen und politischen Verbindungen zwischen den USA und den europäischen Nationen und legte damit den Grundstein für eine transatlantische Zusammenarbeit, die auch heute noch die internationalen Beziehungen beeinflusst. Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln, Ausrüstung und Beratung trug der Marshallplan zur raschen Erholung Europas nach dem Krieg bei und unterstützte nicht nur den materiellen Wiederaufbau, sondern auch die Stärkung der demokratischen Institutionen und die wirtschaftliche Integration Europas. Dieses Engagement hatte einen unbestreitbaren Einfluss auf die politische und wirtschaftliche Landschaft Europas nach dem Zweiten Weltkrieg und spielte eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Ausbreitung des Kommunismus in Westeuropa.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine neue internationale Wirtschaftsordnung geschaffen, die weitgehend von den USA dominiert wurde. Diese Umstrukturierung wurde durch mehrere wichtige Abkommen und Institutionen eingeleitet, die die Grundlagen für moderne Wirtschaftspraktiken schufen und die Weltwirtschaft in den folgenden Jahrzehnten prägten. Ein Schlüsselelement dieser neuen Ordnung war die Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944, auf der die Regeln für die Finanz- und Handelsbeziehungen zwischen den am stärksten industrialisierten Ländern der Welt festgelegt wurden. Aus dieser Konferenz gingen zwei wichtige Institutionen hervor: der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die später ein Teil der Weltbank wurde. Ziel dieser Institutionen war es, die Wechselkurse zu stabilisieren, den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und den internationalen Handel zu fördern. Das Bretton-Woods-System führte auch feste Wechselkurse ein, wobei die Währungen an den US-Dollar gebunden waren, der wiederum in Gold konvertierbar war. Diese Struktur rückte die USA ins Zentrum der Weltwirtschaft, da ihr Dollar zur wichtigsten internationalen Reservewährung wurde. Darüber hinaus spielten auch die GATT-Abkommen (General Agreement on Tariffs and Trade) aus dem Jahr 1947 eine entscheidende Rolle. Sie zielten auf den Abbau von Zollschranken und die Förderung des Freihandels ab und trugen so zur Ausweitung des internationalen Handels und zur weltweiten wirtschaftlichen Integration bei. Diese Initiativen, die mehrheitlich von den USA unterstützt wurden, halfen nicht nur beim Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Volkswirtschaften, sondern ebneten auch den Weg für das Zeitalter der wirtschaftlichen Globalisierung. Sie festigten die Position der USA als dominante wirtschaftliche Supermacht und beeinflussten die Wirtschafts- und Handelspolitik auf der ganzen Welt. In der Nachkriegszeit entstand eine neue internationale Wirtschaftsordnung, die sich durch starke Institutionen, stabilisierende Regeln für den Finanz- und Handelsaustausch und die wirtschaftliche Hegemonie der USA auszeichnete und die Weltwirtschaft für die kommenden Jahrzehnte tiefgreifend prägte.

Das im Juli 1944 unterzeichnete Abkommen von Bretton Woods stellt einen entscheidenden Wendepunkt in der Weltwirtschaftsgeschichte dar. Sie markierten die Geburt einer "neuen Welt", indem sie einen institutionellen Rahmen zur Regulierung der internationalen Wirtschaft schufen, der bis heute einflussreich ist. Diese Abkommen führten zur Gründung von zwei wichtigen Institutionen: der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die später in die Weltbankgruppe integriert wurde, und dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Rolle der IBRD bestand darin, den Wiederaufbau nach dem Krieg zu erleichtern und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, während der IWF das internationale Währungssystem beaufsichtigen sollte, indem er bei der Stabilisierung der Wechselkurse half und eine Plattform für internationale Konsultationen und wirtschaftliche Zusammenarbeit bereitstellte. Ein Schlüsselelement des Bretton-Woods-Abkommens war die Festlegung des US-Dollars als Referenzwährung für den internationalen Handel. Die Währungen der Mitgliedsländer wurden gegenüber dem Dollar festgelegt, der wiederum in Gold konvertierbar war. Diese Entscheidung stabilisierte nicht nur die Wechselkurse, sondern sicherte auch den Wert des internationalen Handels, was für den Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum in der Nachkriegszeit entscheidend war. Das Bretton-Woods-Abkommen kann als Ergebnis einer intellektuellen und politischen Dynamik gesehen werden, die darauf abzielte, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, insbesondere jene, die zur Wirtschaftskrise der 1930er Jahre und zum Zweiten Weltkrieg geführt hatten. Durch die Einführung von Mechanismen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Schaffung stabiler Institutionen für die Leitung der globalen Wirtschaftsangelegenheiten legten diese Abkommen den Grundstein für eine beispiellose Periode des Wirtschaftswachstums und der wirtschaftlichen Stabilität. So spielten das Bretton-Woods-Abkommen und die von ihm geschaffenen Institutionen eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung der Weltwirtschaftsordnung des 20. Jahrhunderts, indem sie die Wirtschaftspolitik und -praxis auf globaler Ebene prägten und einen Rahmen schufen, der die Steuerung der internationalen Wirtschaft weiterhin beeinflusst.

Das im Januar 1948 unterzeichnete GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) war ein wichtiger Meilenstein bei der Schaffung eines internationalen Handelssystems, das auf den Grundsätzen des freien Handels beruht. Das Hauptziel des Vertrags bestand darin, Zollschranken abzubauen, den Rückgriff auf protektionistische Maßnahmen zu begrenzen und so eine größere Öffnung der internationalen Märkte zu fördern. Das GATT wurde im Geiste der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit konzipiert, mit der Absicht, ein stetiges Wirtschaftswachstum zu erleichtern und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Nachkriegszeit zu fördern. Es bot einen Regelungsrahmen für internationale Handelsverhandlungen und trug so zu einer schrittweisen Senkung der Zölle und einer deutlichen Zunahme des Welthandels bei. 1994 wurde die Welthandelsorganisation (WTO) als Nachfolgerin des GATT gegründet. Die WTO erweiterte den Rahmen des GATT, indem sie nicht nur den Handel mit Waren, sondern auch den Handel mit Dienstleistungen und geistigen Eigentumsrechten einbezog. Dieser Übergang vom GATT zur WTO stellte eine Entwicklung hin zu einer formelleren und strukturierteren Institution dar, die den internationalen Handel beaufsichtigt. Gleichzeitig fielen diese Handelsabkommen in eine Zeit, in der die Wirtschaftspolitik weitgehend von keynesianischen Ideen beeinflusst wurde. Der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes befürwortete ein aktives Eingreifen des Staates in die Wirtschaft, um die Gesamtnachfrage zu regulieren, insbesondere in Zeiten der Rezession. Diese keynesianische Politik, die sich auf die Stimulierung von Beschäftigung und Nachfrage durch staatliche Ausgaben und Währungsregulierung konzentrierte, spielte eine bedeutende Rolle beim Wiederaufbau und Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit. So gestalteten das GATT und später die WTO im Tandem mit der keynesianischen Wirtschaftspolitik eine neue Ära des internationalen Handels und der Wirtschaftsführung. Diese Initiativen trugen dazu bei, die Weltwirtschaft in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zu stabilisieren und zu beleben, und legten den Grundstein für die wirtschaftliche Interdependenz und die Globalisierung, die wir heute kennen.

Stabilität und Beschleunigung des Wirtschaftswachstums[modifier | modifier le wikicode]

Die Entwicklung des Wirtschaftswachstums in den Industrieländern hat sich im Laufe der Jahrhunderte deutlich beschleunigt und erreichte ihren Höhepunkt in der Nachkriegszeit, insbesondere zwischen 1950 und 1973. In der Anfangsphase von 1750 bis 1830, die dem Zeitalter der Protoindustrie entsprach, lag das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum bei etwa 0,3 %. Diese Zeit markierte die Anfänge der Industrialisierung mit der Einführung neuer Technologien und Produktionsmethoden, auch wenn diese Veränderungen nur allmählich und geografisch begrenzt waren. In der Zeit von 1830 bis 1913 kam es zu einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums, das durchschnittlich 1,3% erreichte. Diese Ära war durch die Verallgemeinerung und Verbreitung der industriellen Revolution gekennzeichnet, insbesondere auf dem europäischen Kontinent. Die Einführung fortschrittlicher Technologien, die Ausweitung des internationalen Handels und die rasche Urbanisierung trugen zu diesem Anstieg der Produktion und des Einkommens bei. Zwischen 1920 und 1939 stieg das Wachstum weiter an und erreichte einen Durchschnitt von 2,0%. Dieser Zeitraum war geprägt von der Einführung und Verbreitung des Taylorismus, einer Methode des wissenschaftlichen Arbeitsmanagements, und der Vorreiterrolle des Fordismus, der die Techniken der Massenproduktion und die Standardisierung von Produkten, insbesondere in der Automobilindustrie, revolutionierte. Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, zwischen 1950 und 1973, erreichte das Wirtschaftswachstum mit durchschnittlich 3,9% beispiellose Höhen. Dieser Zeitraum, der oft als die "Trente Glorieuses" bezeichnet wird, war durch ein schnelles und nachhaltiges Wachstum, eine außergewöhnliche wirtschaftliche Stabilität und das Ausbleiben größerer Wirtschaftskrisen gekennzeichnet. Zu den Faktoren, die zu diesem Wachstum beitrugen, gehörten der Wiederaufbau nach dem Krieg, technologische Innovationen, Produktivitätssteigerungen, die Ausweitung des internationalen Handels und die Einführung einer keynesianischen Wirtschaftspolitik. Dieser historische Verlauf des Wirtschaftswachstums veranschaulicht die Entwicklung von Technologien, Produktionsmethoden und Wirtschaftspolitik, wobei die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einen Höhepunkt in diesem Verlauf darstellt, der durch eine einzigartige Kombination günstiger Faktoren gekennzeichnet war, die zu einer historischen wirtschaftlichen Expansion führten.

Die Periode des starken Wirtschaftswachstums zwischen 1950 und 1973, die als "Trente Glorieuses" bekannt ist, war durch erhebliche geografische Unterschiede im Hinblick auf das Wachstum des BSP (Bruttosozialprodukt) pro Kopf gekennzeichnet. Obwohl die entwickelten Länder insgesamt ein beeindruckendes Wachstum von durchschnittlich 3,9% pro Jahr verzeichneten, waren die Wachstumsraten von Region zu Region sehr unterschiedlich. In Westeuropa betrug das Wachstum des Pro-Kopf-BSP durchschnittlich 3,8%, was den erfolgreichen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die zunehmende wirtschaftliche Integration zwischen den europäischen Ländern widerspiegelte. Dieses Wachstum wurde durch hohe Investitionen in die Infrastruktur, technologische Innovationen und die Ausweitung des Handels unterstützt, was zum Teil auf den Marshallplan und die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zurückzuführen ist. In den USA war das Wachstum des Pro-Kopf-BSP mit rund 2,1% bescheidener. Trotz dieses im Vergleich zu anderen Regionen langsameren Wachstums blieben die USA eine dominante Volkswirtschaft, die von einer soliden industriellen Basis, einem starken Binnenkonsum und einer führenden Position bei technologischen und wissenschaftlichen Innovationen profitierte. Japan hingegen verzeichnete ein rasantes Wachstum seines Pro-Kopf-BSP mit einer hohen Rate von 7,7%. Dieses spektakuläre Wachstum ist das Ergebnis seines raschen Modernisierungsprozesses, seiner effizienten Industriepolitik und seiner Exportorientierung, wodurch Japan zu einem der bemerkenswertesten Beispiele für die wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit wurde. Schließlich verzeichnete auch Osteuropa hohe Wachstumsraten, die zwischen 6% und 7% schwankten. Diese Volkswirtschaften funktionierten zwar aufgrund ihrer Angleichung an den Ostblock nach einem anderen Wirtschaftsmodell, profitierten aber ebenfalls von einer Periode des industriellen Wachstums und der Verbesserung des Lebensstandards, auch wenn dieses Wachstum häufig von politischen und wirtschaftlichen Zwängen begleitet wurde. Dieser Zeitraum hat also gezeigt, dass trotz eines allgemeinen Trends zum Wirtschaftswachstum die Wachstumsraten des Pro-Kopf-BSP von Region zu Region sehr unterschiedlich waren, was die Vielfalt der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Hintergründe in der entwickelten Welt der Nachkriegszeit widerspiegelt.

Das starke Wirtschaftswachstum in Osteuropa während der "Trente Glorieuses" kann zum Teil auf die Ausgangslage dieser Länder zurückgeführt werden. Da diese Nationen ärmer waren als ihre westeuropäischen Nachbarn, profitierten sie vom sogenannten wirtschaftlichen Aufholeffekt. Die systematischen Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs erforderten einen groß angelegten Wiederaufbau und boten die Chance für eine schnelle Modernisierung und Industrialisierung. Dieser Wiederaufbau, der häufig durch zentralisierte Wirtschaftspläne gesteuert wurde, wie sie für die kommunistischen Regime dieser Zeit typisch waren, führte zu einem deutlichen Anstieg der Wirtschaftsaktivität und hohen Wachstumsraten. Was Japan betrifft, so ist sein wirtschaftlicher Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg bemerkenswert und wird oft mit historischen Modernisierungsversuchen verglichen, wie dem Ägyptens unter Mehmet Ali im 19. Im Gegensatz zum damaligen Ägypten, das bei seinen Modernisierungs- und Industrialisierungsbemühungen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, gelang es Japan, sich zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht zu entwickeln. Dieser Erfolg ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter umfassende Strukturreformen, ein starker politischer Wille, qualifizierte und disziplinierte Arbeitskräfte sowie eine wirksame Strategie, die sich auf den Export und technologische Innovationen konzentrierte. Der japanische Fall ist insofern beispielhaft, als es dem Land gelungen ist, seine vom Krieg zerstörte Wirtschaft nicht nur wieder aufzubauen, sondern sie auch auf ein schnelles und nachhaltiges Wachstum auszurichten. In der unmittelbaren Nachkriegszeit profitierte Japan von amerikanischer Hilfe, doch vor allem dank seiner eigenen Industriepolitik und seines Engagements für Bildung sowie Forschung und Entwicklung konnte das Land eine solide Grundlage für sein Wirtschaftswachstum schaffen. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich Japan von einer vom Krieg verwüsteten Nation zu einer der fortschrittlichsten und innovativsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt.

Die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg spielte eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung der Wirtschaft und der deutlichen Verbesserung des Lebensstandards, was zu dem führte, was man als "Existenzsicherheit" für einen Großteil der Bevölkerung in den Industrieländern bezeichnen könnte. In dieser Ära kam es dank des schnellen und anhaltenden Wirtschaftswachstums sowie der Schaffung und Ausweitung des Wohlfahrtsstaates zu einem deutlichen Rückgang der Armut. Die in dieser Zeit eingeführten Systeme der sozialen Sicherheit waren entscheidend für die Bereitstellung eines Sicherheitsnetzes für die Bürger, das Schutz vor wirtschaftlichen und sozialen Risiken wie Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit oder Armut bot. Diese Systeme umfassten Krankenversicherungen, Altersrenten, Arbeitslosenunterstützung und andere Formen der Sozialhilfe. Ihre Entwicklung spiegelte einen neuen Ansatz des Regierens wider, bei dem der Staat eine aktivere Rolle bei der Sicherung des Wohlergehens seiner Bürger übernahm. Diese Entwicklung wurde zum Teil von den keynesianischen Ideen inspiriert, die ein stärkeres Eingreifen des Staates in die Wirtschaft befürworteten, um die Nachfrage zu regulieren und wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus führte das Wirtschaftswachstum zu höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen, was zu einer allgemeinen Anhebung des Lebensstandards beitrug. Der bessere Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung spielte eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität und der sozialen Mobilität. Insgesamt markierte die Wiederaufbauphase nach dem Krieg einen Übergang zu wohlhabenderen und gerechteren Gesellschaften in den Industrieländern. Der Aufschwung des Wohlfahrtsstaates in Verbindung mit einem beispiellosen Wirtschaftswachstum half nicht nur, die Kriegsschäden zu beseitigen, sondern legte auch den Grundstein für eine Ära des Wohlstands und der Sicherheit für Millionen von Menschen.

Die Entwicklung der Konsumgesellschaft in der Nachkriegszeit spielte eine grundlegende Rolle bei der Etablierung einer Konsum- und Produktionsdynamik, die wesentlich zum Wirtschaftswachstum beigetragen hat. In dieser Zeit kam es zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach und des Zugangs zu alltäglichen Konsumgütern wie Haushaltsgeräten und Fortbewegungsmitteln. Höhere Einkommen in Verbindung mit der Massenproduktion, die durch technologische Fortschritte und effiziente Produktionsmethoden wie den Fordismus ermöglicht wurde, machten Konsumgüter für mehr Menschen erschwinglich. Haushaltsartikel wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher wurden zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Haushalte und symbolisierten einen steigenden Lebensstandard. Ebenso haben sich die Fortbewegungsmittel, insbesondere Autos, massiv ausgeweitet. Das Auto wurde nicht nur zum Transportmittel, sondern auch zum Statussymbol und zur Unabhängigkeit. Diese Demokratisierung des Automobils führte zu erheblichen Veränderungen in der Lebensweise, förderte die individuelle Mobilität und trug zur Ausbreitung der Vorstädte bei. Diese Konsumgesellschaft hat auch die Produktion angekurbelt. Die steigende Nachfrage nach Konsumgütern ermutigte die Unternehmen, ihre Produktion zu steigern, was wiederum zu Wirtschaftswachstum führte. Außerdem förderte dies die Innovation und Diversifizierung von Produkten, da die Unternehmen versuchten, den sich ändernden Bedürfnissen und Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden. Werbung und Marketing spielten in dieser Ära eine Schlüsselrolle, indem sie den Konsum förderten und die Wünsche der Verbraucher formten. Massenmedien wie das Fernsehen ermöglichten eine breitere und effektivere Verbreitung von Werbebotschaften und trugen so zur Entwicklung der Konsumkultur bei. Die Entwicklung der Konsumgesellschaft in der Nachkriegszeit führte zu einer starken wirtschaftlichen Dynamik, die durch eine erhöhte Nachfrage nach Konsumgütern, eine gesteigerte Massenproduktion und ein globales Wirtschaftswachstum gekennzeichnet war. Diese Periode legte den Grundstein für die moderne Marktwirtschaft und beeinflusste die Lebensweise und die Kulturen in den Industrieländern tiefgreifend.

In der Nachkriegszeit übernahmen die USA die Führungsrolle im atlantischen Block, doch in Bezug auf das Wirtschaftswachstum war ihre Leistung nicht so außergewöhnlich wie die Westeuropas. Dies mag angesichts der dominanten Stellung der USA in der Weltwirtschaft und -politik überraschend erscheinen. Einer der Hauptgründe für diesen Unterschied ist der Aufholeffekt, von dem Westeuropa profitiert hat. Die europäischen Länder, die während des Zweiten Weltkriegs massive Zerstörungen erlitten hatten, befanden sich in einer intensiven Phase des Wiederaufbaus und der Modernisierung. Diese Dynamik des Wiederaufbaus ermöglichte ein schnelles Wachstum, vor allem mit der Unterstützung des Marshallplans, der bei der Modernisierung der Infrastruktur und der Industrie half. Ausgehend von einer schwächeren wirtschaftlichen Basis hatte Europa somit ein höheres Wachstumspotenzial. Die USA hingegen, die keine Zerstörungen auf ihrem Staatsgebiet erlitten hatten, verfügten nach dem Krieg bereits über eine fortgeschrittene Wirtschaft mit einer weitgehend intakten Infrastruktur. Dies begrenzte ihr Wachstumspotenzial im Vergleich zu Europa, das wiederaufgebaut und modernisiert wurde. Außerdem war die US-Wirtschaft bereits während des Krieges deutlich gewachsen, und der Übergang von einer Kriegs- zu einer Friedenswirtschaft brachte seine eigenen Herausforderungen mit sich. Die wirtschaftliche Integration spielte auch in Europa eine Schlüsselrolle, insbesondere mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Diese Integration förderte den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern und förderte so ihr Wachstum. Darüber hinaus war Europa Schauplatz wichtiger wirtschaftlicher Innovationen und Reformen, die zu einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums beitrugen.

Das außergewöhnliche Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit kann auf eine Kombination globaler Wirtschaftsfaktoren zurückgeführt werden. Zunächst einmal spielte die Liberalisierung des internationalen Handels eine entscheidende Rolle. Die GATT-Abkommen förderten den Freihandel, indem sie Zollschranken abbauten und Regeln für den internationalen Handel aufstellten. Gleichzeitig sorgte das Bretton-Woods-System für die dringend benötigte Währungsstabilität, indem es die Währungen an den US-Dollar koppelte, der wiederum in Gold konvertierbar war. Diese Elemente schufen ein günstiges Umfeld für den Welthandel und erleichterten so das Wirtschaftswachstum. Parallel dazu sorgte die Revolution im Transportwesen, insbesondere in der Schifffahrt und im Luftverkehr, für eine rasche Ausweitung des internationalen Handels. Verbesserungen bei der Effizienz und Kapazität des See- und Luftverkehrs haben Kosten und Zeitaufwand verringert und so den Austausch von Gütern in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit gefördert. Der Zeitraum war auch von der sogenannten Dritten Industriellen Revolution geprägt, die durch das Aufkommen neuer Technologiebereiche wie Elektronik, Automatisierung und die Beherrschung der Atomenergie gekennzeichnet war. Diese Fortschritte haben nicht nur neue Märkte und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, sondern auch die Innovation und Effizienz in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft angekurbelt. Darüber hinaus hatte das Wettrüsten während des Kalten Krieges einen paradoxen Effekt auf die Weltwirtschaft. Auf der einen Seite unterstützte er die traditionellen Industrien, die mit Verteidigung und Rüstung zu tun haben, und bewahrte ältere Sektoren. Auf der anderen Seite förderte sie die Entwicklung von Spitzentechnologien, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt und der Elektronik. Diese Dynamik hat sowohl die Erhaltung bestehender Industrien als auch die Entstehung neuer, innovativer Sektoren begünstigt. Diese Faktoren zusammen haben eine Ära beispiellosen Wirtschaftswachstums geschaffen, das durch eine Ausweitung des internationalen Handels, bedeutende technologische Innovationen und eine Mischung aus Entwicklung in traditionellen und hochmodernen Sektoren gekennzeichnet war. Diese Synergie trug dazu bei, die Weltwirtschaft der Nachkriegszeit zu formen und legte den Grundstein für den Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung, die wir heute kennen.

Das deutsche "Wunder": Wiedererlangung und Erfolg der besiegten Länder[modifier | modifier le wikicode]

Das deutsche Wirtschaftswunder, das zwischen 1951 und 1960 stattfand, ist ein bemerkenswertes Phänomen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. In diesem Jahrzehnt verzeichnete das Land ein beeindruckendes Wachstum von 9% pro Jahr, eine Rate, die die Erwartungen bei weitem übertraf und eine schnelle und robuste Erholung nach den massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs markierte. Der Schlüssel zu diesem Erfolg lag in der Einführung eines einzigartigen Wirtschaftsmodells, das als soziale Marktwirtschaft bekannt ist. Dieses innovative Modell verschmolz auf effektive Weise die Prinzipien des freien Unternehmertums mit einer starken sozialpolitischen Komponente. Durch die Umsetzung dieses Modells in die Praxis ist es Deutschland gelungen, die Privatinitiative und die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu fördern und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für seine Bürger zu gewährleisten. Dieser ausgewogene Ansatz förderte nicht nur ein schnelles Wirtschaftswachstum, sondern sorgte auch für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands und trug so zu einer dauerhaften politischen und sozialen Stabilität bei.

Die Währungsreform von 1948, bei der die D-Mark eingeführt wurde, spielte eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der deutschen Wirtschaft. Diese Reform half nicht nur, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, sondern stellte auch das Vertrauen in das Finanzsystem des Landes wieder her und schuf damit ein günstiges Umfeld für Investitionen und Wirtschaftswachstum. Darüber hinaus erhielt Deutschland erhebliche Investitionen für seinen Wiederaufbau, insbesondere durch den Marshallplan. Diese Investitionen waren entscheidend für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und die Revitalisierung der deutschen Industrie, wodurch die Grundlage für eine schnelle und nachhaltige wirtschaftliche Erholung geschaffen wurde. Auch die Integration Deutschlands in die europäische Wirtschaft, insbesondere durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und später in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), spielte eine wichtige Rolle. Die Öffnung neuer Märkte und die Erleichterung des Handels über diese Wirtschaftsblöcke hinweg förderten das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Schließlich sorgte die Umsetzung der Sozialpolitik für Gleichheit und Sicherheit und spielte damit eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der deutschen Gesellschaft. Diese Politik, die Leistungen wie Renten- und Krankenversicherungen umfasst, hat nicht nur die Lebensqualität der Bürger verbessert, sondern auch zur politischen und sozialen Stabilität des Landes beigetragen. Das deutsche Wirtschaftswunder zeigt die Wirksamkeit eines wirtschaftlichen Ansatzes, der die Prinzipien des freien Marktes effektiv mit einer soliden Sozialpolitik verbindet. Dieses Modell hat es Deutschland nicht nur ermöglicht, sich nach dem Krieg schnell wieder aufzubauen, sondern es auch zu einer der stärksten und stabilsten Volkswirtschaften der Welt gemacht.

Die Auswirkungen der internationalen Hilfe[modifier | modifier le wikicode]

Ab 1947, im Kontext des aufkommenden Kalten Krieges, erfuhr die Politik der Alliierten gegenüber Westdeutschland eine deutliche Veränderung. Die Strafen, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auferlegt wurden, begannen ausgesetzt zu werden. Diese Entscheidung war weitgehend durch den Wunsch motiviert, dem sowjetischen Einfluss und der sowjetischen Dominanz in Osteuropa entgegenzuwirken und Westdeutschland in das liberale westliche Lager zu integrieren. Diese Strategie war Teil einer umfassenderen Politik der Eindämmung des Kommunismus, die darauf abzielte, die Ausweitung des sowjetischen Einflusses in Europa und der Welt zu begrenzen. In diesem Zusammenhang wurde ab 1948 der Marshallplan, offiziell Europäisches Wiederherstellungsprogramm genannt, eingeführt. Ziel dieses Programms war es, den Wiederaufbau der vom Krieg verwüsteten europäischen Länder, darunter auch Deutschland, zu unterstützen. Im Rahmen dieses Plans wurde der deutschen Wirtschaft ein bedeutender Betrag von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Die Investitionen in den Wiederaufbau Deutschlands zielten nicht nur darauf ab, das Land als Wirtschaftsmacht wiederherzustellen, sondern auch, es als wichtigen strategischen Partner im westlichen Block gegenüber der UdSSR zu festigen. Der Marshallplan spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft. Durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel für den Wiederaufbau der Infrastruktur, die Revitalisierung der Industrie und die Förderung des Wirtschaftswachstums half der Plan Deutschland, sich schnell von den Verwüstungen des Krieges zu erholen. Darüber hinaus stärkte die Integration Westdeutschlands in die westliche Wirtschaft seine Position als Schlüsselmitglied des westlichen Blocks und trug so zur politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung der Region gegenüber dem kommunistischen Block bei.

Die Entstehung der "Sozialen Marktwirtschaft" in Deutschland[modifier | modifier le wikicode]

Das wirtschaftliche und politische Denken, das den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg geleitet hat, hat seine Wurzeln in den Ideen liberaler deutscher Intellektueller, insbesondere in einer Denkrichtung, die als "Ordo-Liberalismus" bekannt ist. Diese Bewegung, die in den 1930er und 1940er Jahren entstand, stellte eine Antwort auf die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der damaligen Zeit dar, insbesondere den Aufstieg des Nationalsozialismus und des Totalitarismus. Der Ordo-Liberalismus unterschied sich von den traditionellen Formen des Liberalismus vor allem dadurch, dass er in Opposition zum Nationalsozialismus aufgebaut wurde. Während sich der klassische Liberalismus oft als Reaktion auf linke Politik und die Expansion des Staates entwickelte, versuchte der deutsche Ordo-Liberalismus der Nachkriegszeit, einen dritten Weg zu etablieren, der sich sowohl vom Totalitarismus als auch vom Staatssozialismus unterschied.

Diese Denkrichtung erkannte dem Staat eine legitime und aktive Rolle zu, nicht als zentraler Kontrollinstanz, sondern als Regulator und Garant der Marktordnung. Ordo-Liberale argumentierten, dass der Staat einen rechtlichen und institutionellen Rahmen schaffen sollte, der ein effizientes und faires Funktionieren der Marktwirtschaft ermöglicht. Dieser Ansatz beinhaltete eine umsichtige Regulierung der Märkte, um Monopole und den Missbrauch wirtschaftlicher Macht zu verhindern und gleichzeitig den Wettbewerb und die Privatinitiative zu erhalten. Darüber hinaus beinhaltet der Ordo-Liberalismus eine bedeutende soziale Dimension und betont die Bedeutung der Sozialpolitik für die Gewährleistung von Stabilität und Gerechtigkeit in einer Marktwirtschaft. Diese Vision führte zur Schaffung eines Systems der sozialen Sicherheit und zur Verabschiedung von politischen Maßnahmen, die eine gewisse Chancengleichheit gewährleisten und die Bürger vor wirtschaftlichen Risiken schützen sollen.

Auf der Grundlage eines breiten antikommunistischen Konsenses spielte der Ordo-Liberalismus eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau Deutschlands nach dem Krieg und beeinflusste die Wirtschaftspolitik der Wirtschaftswunder-Ära stark. Diese neue Form des Liberalismus trug dazu bei, eine deutsche Wirtschaft zu formen, die nicht nur wohlhabend und international wettbewerbsfähig, sondern auch sozial verantwortlich und stabil war.

Den rechtlichen Rahmen vom wirtschaftlichen Prozess unterscheiden[modifier | modifier le wikicode]

Der wirtschaftliche Ansatz, den Deutschland in der Nachkriegszeit verfolgte und der stark vom Ordoliberalismus beeinflusst war, betonte die regulierende Rolle des Staates, ohne dabei die Grundsätze der Marktwirtschaft zu vernachlässigen. Diese Strategie war auf mehrere Hauptachsen ausgerichtet, die ein Gleichgewicht zwischen staatlicher Intervention und freiem Wettbewerb demonstrierten. Zunächst einmal spielte der Staat eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung und Einhaltung wirtschaftlicher Regeln. Dazu gehörte die Einführung einer Politik, die den Wettbewerb auf den Märkten sicherstellte, um die Bildung von Monopolen zu verhindern, die die Marktwirtschaft verzerren könnten. Indem der Staat dafür sorgte, dass die Wettbewerbsregeln eingehalten wurden, trug er zur Schaffung eines gesunden und fairen wirtschaftlichen Umfelds bei. Darüber hinaus sorgte der Staat dafür, dass Verträge eingehalten wurden, und stärkte so das Vertrauen in Handelstransaktionen und Geschäftsbeziehungen. Diese staatliche Garantie war entscheidend für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Berechenbarkeit in der Wirtschaft. In Bezug auf die Geldpolitik garantierte der Staat für die Stabilität der Währung. Eine stabile Währung ist für eine gesunde Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, da sie die Unsicherheit für Investoren und Verbraucher verringert und dabei hilft, die Inflation zu kontrollieren. Investitionen in Bildung und wissenschaftliche Forschung waren ebenfalls ein zentraler Pfeiler der deutschen Wirtschaftsstrategie. Der Staat förderte die Entwicklung von technischen Universitäten und die Ausbildung von hochwertigen Technikern. Dieser Fokus auf Bildung und Forschung ermöglichte die Entwicklung eines Pools hochqualifizierter und innovativer Arbeitskräfte, die für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt von entscheidender Bedeutung sind. Diese Politik hat es der deutschen Wirtschaft ermöglicht, auf einem soliden Fundament aufzubauen, mit einem Gleichgewicht zwischen wirksamer staatlicher Regulierung und der Aufrechterhaltung eines freien und wettbewerbsfähigen Marktes. Diese Kombination war entscheidend für die schnelle Erholung und das nachhaltige Wachstum Deutschlands in der Nachkriegszeit und machte das Land zu einem Modell für wirtschaftlichen Erfolg.

Der wirtschaftliche Ansatz, den Deutschland in der Nachkriegszeit verfolgte, zeichnete sich durch den Schutz der wirtschaftlichen Freiheit aus, während gleichzeitig eine direkte staatliche Kontrolle des Wirtschaftsprozesses vermieden wurde. Diese Strategie stellte ein subtiles Gleichgewicht zwischen Regulierung und Freiheit dar und verkörperte die Grundsätze des Ordo-Liberalismus. In diesem Modell positionierte sich der Staat nicht als direkter Akteur in der Wirtschaft, d. h. er griff nicht in nennenswertem Umfang in die Produktion oder Verteilung von Gütern ein. Stattdessen bestand seine Rolle darin, einen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, der das reibungslose Funktionieren der Marktwirtschaft sicherstellte. Ziel war es, die Dynamik eines freien Marktes zu erhalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Freiheit nicht in Missbrauch oder Monopole abdriftet, die der Gesamtwirtschaft und der Gesellschaft schaden könnten. Der Staat engagierte sich daher in Schlüsselbereichen, um die Wirtschaft zu unterstützen, wie z. B. die Gewährleistung der Währungsstabilität, die Einführung von Kartellgesetzen zur Wahrung des Wettbewerbs, die Einhaltung von Verträgen sowie Investitionen in Bildung und Forschung. Diese Interventionen waren darauf ausgelegt, die Marktwirtschaft zu unterstützen und zu stärken, anstatt sie durch staatliche Kontrolle zu ersetzen. Dieses Modell eines engagierten, aber nicht in die Wirtschaft eingreifenden Staates ermöglichte es, die wirtschaftliche Freiheit mit einer wirksamen Regulierung und einer verantwortungsvollen Sozialpolitik in Einklang zu bringen. Es hat dazu beigetragen, dass in Deutschland eine robuste und dynamische Wirtschaft entstanden ist, die im internationalen Wettbewerb bestehen kann und gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität sorgt.

Investitions- und konsumfördernde Politik[modifier | modifier le wikicode]

Die Nachkriegszeit in Deutschland war auch geprägt von einem Prozess der Abrechnung mit dem Erbe des Nationalsozialismus, einem entscheidenden Aspekt des Wiederaufbaus des Landes sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht. Ein wichtiger Bestandteil dieses Erbes war der wirtschaftliche und monetäre Bankrott, den Deutschland vor und während der Nazizeit erlitten hatte - eine Situation, die zu Hitlers Aufstieg an die Macht beigetragen hatte. In den Jahren vor Hitlers Machtergreifung hatte Deutschland eine schwere wirtschaftliche und monetäre Instabilität erlebt, die durch die nach dem Ersten Weltkrieg auferlegten Kriegsreparationen und die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre noch verschärft wurde. Die Hyperinflation, insbesondere in den frühen 1920er Jahren, hatte den Wert der deutschen Währung erodiert und die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft schwer geschädigt. Diese wirtschaftliche Instabilität schuf einen fruchtbaren Boden für soziale und politische Unzufriedenheit, aus dem Hitler und die Nazipartei Kapital schlugen, um die Unterstützung der Wähler zu gewinnen. Der daraus resultierende wirtschaftliche Bankrott und die soziale Not waren Schlüsselfaktoren für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Hitler versprach die Wiederherstellung von Stolz und wirtschaftlicher Stabilität - Versprechungen, die bei vielen Deutschen, die unter der Wirtschaftskrise litten, Widerhall fanden. In der Nachkriegszeit musste der wirtschaftliche Wiederaufbau Deutschlands diese historischen Lektionen berücksichtigen. Die Währungsreform von 1948, mit der die D-Mark eingeführt wurde, war ein entscheidender Schritt, um das Erbe der Währungsinstabilität zu überwinden. Diese Reform und die beschlossene ordoliberale Wirtschaftspolitik zielten darauf ab, die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen und die Rückkehr der Bedingungen zu verhindern, die zum Aufstieg des Nationalsozialismus beigetragen hatten. Durch den Aufbau einer stabilen und florierenden Wirtschaft versuchte das Nachkriegsdeutschland, mit den wirtschaftlichen Fehlern der Vergangenheit abzuschließen und eine sicherere und gerechtere Zukunft für seine Bürger aufzubauen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sah sich Deutschland mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert, einschließlich einer dramatisch abgewerteten Währung, der Reichsmark. Um auf diese Herausforderungen zu reagieren und die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen, wurde 1948 eine bedeutende Währungsreform durchgeführt, die die Einführung der Deutschen Mark (DM) als Ersatz für die Reichsmark markierte. Diese Währungsreform war mit einer erheblichen Aufwertung der Währung verbunden. Im Rahmen dieser Aufwertung wurden zehn Reichsmark gegen eine einzige D-Mark getauscht. Diese Entscheidung hatte mehrere wichtige wirtschaftliche und politische Auswirkungen. Zum einen begünstigte diese Reform die Arbeitnehmer und die Investitionen. Durch die Verringerung der im Umlauf befindlichen Geldmenge und die Stabilisierung des Wertes der neuen Währung half die Reform, die Inflation, ein großes Problem im Nachkriegsdeutschland, unter Kontrolle zu halten. Dies schuf ein günstigeres Umfeld für Investitionen und trug zu einem gesünderen Wirtschaftsaufschwung bei. Für die Arbeitnehmer bedeutete die Stabilisierung der Währung, dass ihre Einkommen weniger wahrscheinlich von der Inflation aufgezehrt wurden, wodurch ihre Kaufkraft erhalten blieb. Andererseits wirkte sich die Reform ungünstig auf das Sparen aus. Sparer, die Reichsmark besaßen, sahen den Wert ihrer Ersparnisse infolge des Umtauschs zu einem Kurs von 10:1 erheblich sinken. Dies bedeutete einen erheblichen Verlust für diejenigen, die Ersparnisse in Reichsmark angehäuft hatten. Darüber hinaus förderte die Währungsreform indirekt den Konsum. Mit einer stabilen Währung und einer Verringerung der Attraktivität des Sparens waren die Menschen eher bereit, ihr Geld auszugeben, wodurch die Wirtschaftstätigkeit und die Binnennachfrage angekurbelt wurden. Die Währungsreform von 1948 in Deutschland war eine entscheidende politische Entscheidung, die den Grundstein für die wirtschaftliche Stabilisierung und den Aufschwung legte. Obwohl sie negative Folgen für die Sparer hatte, war sie entscheidend für die Erholung der deutschen Wirtschaft, die Förderung von Investitionen, die Stützung der Löhne und die Ankurbelung des Konsums und trug so wesentlich zum deutschen "Wirtschaftswunder" der Nachkriegszeit bei.

Konstante Anlagestrategien[modifier | modifier le wikicode]

Die Wirtschaftspolitik im Nachkriegsdeutschland war stark auf die Förderung von Investitionen ausgerichtet, eine Strategie, die eine entscheidende Rolle bei der Erholung und dem Wirtschaftswachstum des Landes spielte. Diese Politik basierte auf einer Kombination aus steuer- und haushaltspolitischen Maßnahmen, die darauf abzielten, ein günstiges Umfeld für Unternehmen zu schaffen und die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Ein zentraler Aspekt dieses Ansatzes war die Beibehaltung eines relativ niedrigen Körperschaftsteuersatzes. Ziel dieser Politik war es, den Unternehmen zu ermöglichen, einen größeren Teil ihrer Gewinne zu behalten, wodurch Reinvestitionen in Bereiche wie Expansion, Forschung und Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur gefördert wurden. Indem der Staat die Fähigkeit der Unternehmen erhöhte, ihre Gewinne zu reinvestieren, förderte er Wachstum und Innovation im Privatsektor. Gleichzeitig setzte sich die Regierung dafür ein, die Sozialabgaben niedrig zu halten. Dadurch wurden die Gesamtbeschäftigungskosten für Unternehmen gesenkt, wodurch die Einstellung neuer Mitarbeiter attraktiver wurde. Diese Senkung der Abgaben hatte einen doppelten positiven Effekt: Sie half, die Arbeitslosenquote zu senken, und kurbelte den Konsum an, indem sie die Kaufkraft der Arbeitnehmer steigerte. Darüber hinaus verfolgte Deutschland eine Politik der Haushaltsorthodoxie, die sich durch eine umsichtige und ausgewogene Verwaltung der öffentlichen Finanzen auszeichnet. Durch die Vermeidung übermäßiger Haushaltsdefizite und die Begrenzung der Kreditaufnahme trug der Staat dazu bei, die Inflation niedrig zu halten. Diese Währungsstabilität war entscheidend für ein stabiles wirtschaftliches Umfeld, das Investitionen förderte. Eine niedrige Inflation sicherte den Wert der Unternehmensgewinne und die Berechenbarkeit für Investoren - Schlüsselelemente für die Förderung eines gesunden Wirtschaftswachstums. Die Kombination dieser Politiken schuf einen Rahmen, der Investitionen und Wirtschaftswachstum in Deutschland förderte. Durch die Förderung eines stabilen und attraktiven wirtschaftlichen Umfelds für Unternehmen ist es Deutschland gelungen, sich nach dem Krieg schnell wieder aufzubauen und die Grundlage für eine starke und dynamische Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten zu schaffen.

Die Wirtschaftspolitik Deutschlands in der Nachkriegszeit trug nicht nur dazu bei, ein günstiges Umfeld für einheimische Unternehmen zu schaffen, sondern stärkte auch die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen auf den internationalen Märkten. Zwischen 1950 und 1970 trug diese Strategie Früchte, was sich in einem beeindruckenden jährlichen Investitionswachstum von 9,5% widerspiegelte. Dieser erhebliche Anstieg der Investitionen spiegelt die Wirksamkeit der Maßnahmen wider, die zur Ankurbelung der Wirtschaft ergriffen wurden. Die Kombination aus günstigen Steuern, moderaten Sozialabgaben und einer stabilen Haushaltspolitik hat die deutschen Unternehmen besonders wettbewerbsfähig gemacht. Diese Bedingungen ermöglichten es den Unternehmen, ihre Gewinne effizient in Schlüsselbereiche wie Forschung und Entwicklung, Modernisierung der Anlagen und Erweiterung der Produktionskapazitäten zu reinvestieren. Infolgedessen konnten die deutschen Unternehmen ihre Produktivität steigern, Innovationen einführen und ihre Präsenz auf den internationalen Märkten ausbauen. Die deutsche Wirtschaft ist in diesem Zeitraum nicht nur schnell gewachsen, sondern hat sich auch kontinuierlich verbessert. Der Fokus auf Innovation und Effizienz führte zu technologischen Fortschritten und einer höheren Qualität von Produkten und Dienstleistungen, wodurch die Position Deutschlands als wichtige Wirtschaftsmacht weiter gestärkt wurde. Darüber hinaus haben dieses beeindruckende Wirtschaftswachstum und die politische und monetäre Stabilität Deutschlands ausländisches Kapital angezogen. Internationale Investoren, die von der Stärke der deutschen Wirtschaft und ihrem Wachstumspotenzial angezogen wurden, trugen zu einem Kapitalzufluss bei, der die Wirtschaft weiter ankurbelte. Die Zeit von 1950 bis 1970 war Zeuge einer boomenden deutschen Wirtschaft, die durch eine kluge Wirtschaftspolitik und die Ausrichtung auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit angetrieben wurde. Dieser Erfolg kam nicht nur den einheimischen Unternehmen zugute, sondern steigerte auch die Attraktivität Deutschlands als Ziel für internationale Investitionen.

Die Politik der Lohnzurückhaltung[modifier | modifier le wikicode]

Lohnzurückhaltung war ein Schlüsselelement der Wirtschaftspolitik in Deutschland während der "Trente Glorieuses". Dieser Ansatz bedeutete ein langsameres Lohnwachstum im Vergleich zu anderen Industrieländern, eine Strategie, die mehrere wichtige Implikationen für die deutsche Wirtschaft hatte. Die Kontrolle der Inflation spielte eine zentrale Rolle in dieser Strategie der Lohnzurückhaltung. Indem die Inflation niedrig gehalten wurde, blieben die Lebenshaltungskosten stabil, was langfristige Investitionen sicherer und berechenbarer machte. Diese Stabilität war entscheidend für das Vertrauen der Investoren und die Wirtschaftsplanung.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Periode war der soziale Konsens zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften in Deutschland. Die Gewerkschaften waren sich bewusst, dass sie an einem positiven Kreislauf aus Wirtschaftswachstum und Stabilität beteiligt waren, und mäßigten häufig ihre Lohnforderungen. Diese Zusammenarbeit trug zu einem stabilen Arbeitsumfeld und einem anhaltenden Wirtschaftswachstum bei, ohne die häufigen Störungen, die durch Arbeitskonflikte verursacht wurden. Die Vollbeschäftigungssituation in Westdeutschland war ebenfalls ein einflussreicher Faktor. Der Überfluss an Arbeitskräften, der zum Teil auf den Zustrom deutscher Flüchtlinge - etwa 10 Millionen - zurückzuführen war, die sich nach dem Krieg in Westdeutschland niederließen, schuf einen Arbeitsmarkt, auf dem es so gut wie keine Arbeitslosigkeit gab. Diese Flüchtlinge, die oft bereit waren, weniger anspruchsvolle und schlechter bezahlte Jobs anzunehmen, bildeten für die im Wiederaufbau befindliche Wirtschaft eine große und billige Arbeitskraft.

Mit dem sozialen Aufstieg der Westdeutschen wurden ausländische Arbeitskräfte herangezogen, um deutsche Arbeiter in weniger qualifizierten Positionen zu ersetzen. Diese Periode der Trente Glorieuses fiel mit großen Migrationsströmen zusammen, bei denen ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland kamen, um die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften zu befriedigen. Dadurch konnte eine differenzierte Lohnstruktur aufrechterhalten und das Wirtschaftswachstum unterstützt werden. Die Lohnzurückhaltung spielte in Verbindung mit einem großen Arbeitskräfteangebot und dem gesellschaftlichen Konsens eine wichtige Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands während der "Trente Glorieuses". Diese Faktoren haben dazu beigetragen, ein stabiles wirtschaftliches Umfeld zu schaffen, das Investitionen, Wachstum und Innovation fördert.

Freihandel und europäische Integration[modifier | modifier le wikicode]

Bemerkenswerte Ausweitung des deutschen Handels[modifier | modifier le wikicode]

Während der "Glorreichen Dreißig" erlebte Deutschland einen großen Wandel in seinem Handel, der durch eine beeindruckende Expansion auf den internationalen Märkten und einen starken Sinn für wirtschaftlichen Patriotismus im Binnenmarkt gekennzeichnet war. Der spektakuläre Aufschwung des deutschen Außenhandels war eine der Säulen seines wirtschaftlichen Erfolgs. Deutschland hat sich dank der außergewöhnlichen Qualität und Innovation seiner Produkte als führende Exportmacht etabliert. Besonders erfolgreich auf den internationalen Märkten waren unter anderem die Automobil-, Maschinenbau- und Chemiebranche. Diese Exportorientierung wurde durch eine günstige Wirtschaftspolitik unterstützt, die nicht nur das Wirtschaftswachstum des Landes ankurbelte, sondern auch seine Position in der Weltwirtschaft stärkte. Parallel zu dieser internationalen Expansion zeigte der deutsche Binnenmarkt eine starke Tendenz zum Wirtschaftspatriotismus. Die deutschen Verbraucher zeigten eine starke Präferenz für lokale Produkte und Dienstleistungen, was den heimischen Unternehmen sehr zugute kam. Diese Unterstützung der einheimischen Verbraucher ermöglichte es den deutschen Unternehmen, sich auf dem Binnenmarkt zu stärken und solide zu wachsen, was eine stabile Grundlage für ihre Exportaktivitäten bot. Diese Präferenz für inländische Produkte spielte auch eine wichtige Rolle bei der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Deutschland und trug so zur allgemeinen Robustheit der Wirtschaft bei. Durch die Kombination einer starken Präsenz auf den internationalen Märkten mit einer soliden internen Unterstützung ist es Deutschland gelungen, eine dynamische und widerstandsfähige Wirtschaft aufzubauen. Diese zweigleisige Strategie war entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands in diesem Zeitraum und behauptete seinen Status als führende Wirtschaftsmacht in Europa und darüber hinaus.

Zwischen 1950 und 1970 verzeichnete die deutsche Wirtschaft ein erhebliches Wachstum des Außenhandels, was sich maßgeblich auf die Struktur der Wirtschaft auswirkte. Der Anteil der Exporte am Bruttosozialprodukt (BSP) Deutschlands hat sich von 8,5 % auf 21 % mehr als verdoppelt - ein klarer Indikator für die zunehmend außenorientierte Ausrichtung der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig stieg der Anteil Deutschlands an den weltweiten Exporten bemerkenswert stark an und erhöhte sich um acht Prozentpunkte auf 11 %. Diese Zahlen belegen nicht nur den Erfolg der deutschen Wirtschaftspolitik, sondern auch die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt. Auch der dramatische Anstieg des Handels zwischen Deutschland und Frankreich verdeutlicht diese Dynamik. Die Exporte zwischen den beiden Ländern haben sich in diesem Zeitraum um das 25-fache erhöht und unterstreichen die zunehmende wirtschaftliche Integration innerhalb Europas. Diese Expansion beschränkte sich nicht auf die bilateralen Beziehungen mit Frankreich, sondern schloss auch andere europäische Länder ein, was auf eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit und Integration innerhalb des Kontinents hindeutet. In diesem Zeitraum konnte Deutschland nicht nur den Wiederaufbau nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs beobachten, sondern sich auch als zentrale Wirtschaftsmacht in Europa etablieren. Deutschlands Erfolg im Handel mit seinen europäischen Partnern war ein Schlüsselfaktor für diese Entwicklung. Er trug zur Schaffung eines stärker integrierten europäischen Binnenmarkts bei und legte den Grundstein für die anschließende europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, einschließlich der Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der heutigen Europäischen Union. Der Zeitraum von 1950 bis 1970 war Zeuge einer bemerkenswerten Transformation der deutschen Wirtschaft, die durch eine beeindruckende Expansion des Außenhandels und eine zunehmende Integration mit den europäischen Volkswirtschaften gekennzeichnet war. Diese Entwicklung spielte eine entscheidende Rolle bei der Etablierung Deutschlands als Wirtschaftsführer in Europa.

Stärkung des Austauschs innerhalb der EWG[modifier | modifier le wikicode]

Die Intensivierung des Handels innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in der Nachkriegszeit stellt einen wichtigen Wendepunkt in der europäischen Wirtschaftsgeschichte dar und steht in deutlichem Kontrast zu den merkantilistischen Theorien und Praktiken des 16. Jahrhunderts. Der Merkantilismus, der ab dem 16. Jahrhundert in Europa vorherrschte, war eine Wirtschaftstheorie, die mit dem Zeitalter der absoluten Monarchie in Verbindung gebracht wurde. Diese Wirtschaftslehre beruhte auf der Vorstellung, dass der Reichtum und die Macht eines Staates untrennbar mit der Anhäufung von materiellem Reichtum, insbesondere von Edelmetallen wie Gold und Silber, verbunden waren. Aus dieser Perspektive wurde der internationale Handel als Nullsummenspiel betrachtet, bei dem die Exporte maximiert und die Importe minimiert werden sollten. Der Merkantilismus begünstigte daher eine protektionistische Politik, staatliche Monopole und eine strenge Regulierung des Außenhandels.

Im Merkantilismus wurde die Bevölkerung oft als Mittel zur Erreichung der nationalen Größe betrachtet. Die merkantilistische Politik zielte darauf ab, die königliche Schatzkammer zu bereichern und den Staat zu stärken, oft auf Kosten der wirtschaftlichen Freiheiten und des Wohlergehens des Volkes. Dieser Ansatz war eng mit der Vorstellung von der Größe des Königs und des Staates verbunden, bei der die Anhäufung von Reichtum ein Schlüsselindikator für Macht und Prestige war. Im Gegensatz dazu spiegelt die Intensivierung des Handels innerhalb der EWG in den Nachkriegsjahren eine Bewegung hin zu einer stärkeren wirtschaftlichen Integration und Kooperation zwischen den europäischen Nationen wider. Diese Entwicklung markiert eine Abkehr von merkantilistischen Prinzipien hin zu Prinzipien des Freihandels und der wirtschaftlichen Interdependenz. Die EWG förderte die Abschaffung von Handelsschranken zwischen den Mitgliedstaaten und begünstigte so einen gemeinsamen Markt, in dem Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte freier zirkulieren konnten. Diese wirtschaftliche Integration war ein entscheidender Motor für Wachstum und Stabilität in Europa und trug zum kollektiven Wohlstand der Mitgliedsnationen und zur Entstehung einer gemeinsamen europäischen Identität bei.

Die Merkantilisten spielten eine zentrale Rolle bei der Theoretisierung und Umsetzung der Kolonialisierung sowie des Kolonialpakts und spiegelten die Grundprinzipien des Merkantilismus wider. Dieser wirtschaftliche Ansatz, der vom 16. bis zum 18. Jahrhundert vorherrschte, hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Art und Weise, wie die europäischen Nationen die koloniale Expansion angegangen sind. Der Kolonialpakt, ein typisch merkantilistisches Konzept, basierte auf der Idee, dass die Kolonien ausschließlich mit dem Mutterland Handel treiben sollten. Dieses System zielte darauf ab, die Gewinne des Mutterlandes zu maximieren, indem es die Handelsinteraktionen der Kolonien mit anderen Nationen einschränkte. Die Kolonien wurden hauptsächlich als Rohstoffquellen und Märkte für die Fertigprodukte des Mutterlandes gesehen, wodurch eine wirtschaftliche Abhängigkeit entstand, die der Kolonialmacht zugute kam. Diese Dynamik entsprach voll und ganz der merkantilistischen Doktrin, die versuchte, den nationalen Wohlstand durch die Förderung einer positiven Handelsbilanz zu steigern. Darüber hinaus gibt es ideologische Verbindungen zwischen dem Merkantilismus und dem faschistischen Denken, insbesondere in der Art und Weise, wie die Nation konzeptualisiert und glorifiziert wird. Der Faschismus, der im 20. Jahrhundert entstand, teilte mit dem Merkantilismus eine bestimmte Vorstellung von nationaler Größe und zentraler Autorität. In beiden Fällen wurde der Staat als zentrale Säule der Gesellschaft gesehen, mit einer starken Betonung des Nationalismus und der staatlichen Kontrolle. Der Faschismus verherrlichte ebenso wie der Merkantilismus die Nation als höchsten Ort der Aufopferung und Größe und favorisierte häufig eine protektionistische und interventionistische Wirtschaftspolitik. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Merkantilismus und Faschismus zwar einige ideologische Grundsätze teilen, sich aber in ihrem historischen Kontext und ihren spezifischen Anwendungen unterscheiden. Der Merkantilismus war in erster Linie eine Wirtschaftstheorie, während der Faschismus eine totalitäre politische Bewegung mit einer breiteren und ideologischeren Sicht auf die Gesellschaft und den Staat war.

Zur gleichen Zeit, als der Merkantilismus in Europa vorherrschend war, begann sich eine neue Strömung des wirtschaftlichen Denkens herauszubilden: der Physiokratismus. Diese Bewegung, die im 18. Jahrhundert in Frankreich entstand, wandte sich gegen viele der Grundprinzipien des Merkantilismus und legte den Grundstein für den Wirtschaftsliberalismus, einschließlich des englischen Liberalismus. Die Physiokraten beeinflussten auch das Denken der Anführer des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Die Physiokraten glaubten, dass sich der Reichtum einer Nation aus dem Wert ihrer landwirtschaftlichen Produktion ableitete und daher von Natur aus mit dem Land verbunden war. Sie kritisierten die Politik der Merkantilisten, insbesondere deren Fokus auf die Anhäufung von Edelmetallen und ihren protektionistischen Ansatz im Handel. Stattdessen befürworteten die Physiokraten eine Wirtschaft, die auf den Naturgesetzen von Angebot und Nachfrage beruht, und unterstützten die Idee eines wirtschaftlichen "Laissez-faire", bei dem staatliche Eingriffe in die Wirtschaft auf ein Minimum reduziert werden sollten. Neben ihren Beiträgen zur Wirtschaftstheorie lieferten die Physiokraten auch wichtige Überlegungen zu Frieden und Krieg. Sie waren der Ansicht, dass Krieg kein natürlicher Zustand der Menschheit sei und dass der Frieden durch gerechte Vereinbarungen hergestellt werden müsse. Diese Auffassung, dass Frieden dem Krieg vorzuziehen sei, beeinflusste ihre Herangehensweise an den internationalen Handel. Den Physiokraten zufolge war der internationale Handel ein Weg aus der Autarkie und zur Förderung der gegenseitigen Interessen der Nationen. Sie nahmen den Handel als Friedensfaktor wahr und vertraten die Ansicht, dass der Handel zwischen den Nationen vorteilhafte gegenseitige Abhängigkeiten schaffe, die dazu beitragen könnten, Konflikte zu verhindern. Diese Sichtweise stellte einen wichtigen Bruch mit dem Merkantilismus dar und beeinflusste die spätere Entwicklung des Wirtschaftsliberalismus und der internationalen Handelstheorien. So spielten die Physiokraten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des wirtschaftlichen Denkens, indem sie Ideen förderten, die die Entwicklung des Freihandels begünstigten, und die theoretischen Grundlagen für friedlichere internationale Beziehungen legten, die auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit basierten.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Wirtschaftspolitik und den internationalen Beziehungen, insbesondere in Europa. Konfrontiert mit der Notwendigkeit, zerstörte Nationen wieder aufzubauen und zukünftige Konflikte zu verhindern, verfolgten politische Führer und Wirtschaftsexperten einen proaktiven und proaktiven Ansatz in Bezug auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Diese Strategie stand im Einklang mit den von liberalen Wirtschaftstheorien geförderten Prinzipien der Zusammenarbeit und des Freihandels und war weit entfernt von der merkantilistischen und protektionistischen Politik der Vergangenheit. Ein emblematisches Beispiel für diesen neuen Ansatz ist die Zunahme des Handels zwischen Frankreich und Deutschland in der Nachkriegszeit. Diese beiden Länder, die historisch gesehen Rivalen und zutiefst von Konflikten geprägt waren, entschieden sich dafür, ihre Beziehungen durch eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit umzugestalten. Diese Entscheidung war ein Schlüsselelement bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die sich später zur Europäischen Union weiterentwickelte. Der Aufbau des deutsch-französischen Austauschs war eine strategische Entscheidung, um die wirtschaftlichen und politischen Verbindungen zu stärken, in der Hoffnung, eine gegenseitige Abhängigkeit zu schaffen, die Frieden und Stabilität garantieren würde. Der Fokus auf die wirtschaftliche Integration und den Handel zwischen diesen beiden Nationen diente als Vorbild für andere Initiativen zur regionalen Zusammenarbeit in Europa. Diese Ausrichtung auf Freihandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde auch durch die Umsetzung des Marshall-Plans unterstützt, der erhebliche finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau Europas bereitstellte. Der Marshallplan half nicht nur beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und Wirtschaft, sondern ermutigte die Empfängerländer auch dazu, für eine gemeinsame wirtschaftliche Erholung zusammenzuarbeiten. In der Nachkriegszeit kam es in Europa zu einer deutlichen Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik, weg von Isolationismus und Protektionismus, hin zu wirtschaftlicher Offenheit und Zusammenarbeit. Dieser Wandel war grundlegend für den Wiederaufbau der vom Krieg verwüsteten Länder und legte den Grundstein für die europäische Integration und den langfristigen Frieden auf dem Kontinent.

Fokus auf industrielle Spezialisierung[modifier | modifier le wikicode]

Der Begriff der industriellen Spezialisierung im Nachkriegsdeutschland ist eng mit einer Idee verbunden, die der Wirtschaftswissenschaftler Alexander Gerschenkron vorgebracht hat. Gerschenkron bestritt die Vorstellung, dass Deutschland in Bezug auf die industrielle Entwicklung im Vergleich zu anderen Industrienationen zurücklag. Stattdessen argumentierte er, dass Deutschland aufgrund der massiven Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs die einmalige Gelegenheit hatte, "neu anzufangen" und seine Industrie wieder aufzubauen. Diese Perspektive ebnete den Weg für einen Ansatz der industriellen Spezialisierung. Anstatt einfach die industriellen Strukturen und Kapazitäten der Vorkriegszeit wiederherzustellen, konnte Deutschland seinen Industriesektor neu bewerten und neu ausrichten. Diese Neuausrichtung beinhaltete die Einführung neuer und fortschrittlicherer Technologien, Innovationen in den Produktionsprozessen und eine Konzentration auf Industriesektoren, in denen Deutschland Weltmarktführer werden oder bleiben konnte.

Der Wiederaufbauprozess ermöglichte es Deutschland auch, seine industrielle Infrastruktur zu modernisieren. Durch den Bau neuer Fabriken und die Einführung effizienter Produktionsmethoden wurde die deutsche Industrie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger. Diese Modernisierung führte zu einem schnellen Wirtschaftswachstum und trug dazu bei, Deutschland als wichtige Wirtschaftsmacht zu etablieren. Darüber hinaus wurde diese Strategie der industriellen Spezialisierung durch eine Regierungspolitik unterstützt, die Investitionen in Forschung und Entwicklung förderte, sowie durch eine starke Unterstützung der allgemeinen und beruflichen Bildung. Diese Politiken haben die Fähigkeit Deutschlands gestärkt, in industriellen Schlüsselbereichen innovativ zu sein und herausragende Leistungen zu erbringen.

Die Vision von Gerschenkron lenkte den industriellen Wiederaufbau im Nachkriegsdeutschland auf eine zukunftsorientierte, auf Innovation ausgerichtete Strategie. Dieser Ansatz half Deutschland nicht nur, sich von den Verheerungen des Krieges zu erholen, sondern legte auch die Grundlage für seinen zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg, indem er den Schwerpunkt auf die Entwicklung einer hochmodernen wirtschaftlichen Infrastruktur und eine spezifische Industriestrategie legte. Ein zentraler Aspekt dieser Strategie war die Konzentration auf die Produktion von Gütern mit hoher Wertschöpfung, insbesondere in den Bereichen Industrie- und Haushaltsausrüstung. Durch diese Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Produkte konnte sich die deutsche Industrie auf dem Weltmarkt abheben. Ein Schlüsselelement dieser Differenzierung war die Etablierung des Gütesiegels "Deutsche Qualität". Dieses Siegel bedeutet nicht nur, dass die Produkte solide und langlebig sind, sondern auch, dass sie mit einem effizienten und zuverlässigen Kundendienst einhergehen. Diese Marketing- und Image-Strategie hat dazu beigetragen, einen internationalen Ruf für deutsche Produkte aufzubauen, der "Made in Germany" mit Qualität und Zuverlässigkeit verbindet. Die deutsche Automobilindustrie ist ein besonders markantes Beispiel für diese Spezialisierung. Da sich die deutsche Automobilindustrie auf die Herstellung hochwertiger Fahrzeuge konzentriert, ist sie zum Synonym für Produkte mit hohem Mehrwert geworden. Diese oftmals teureren Fahrzeuge genießen einen Ruf für hohe Qualität und rechtfertigen ihren Preis durch eine längere Lebensdauer und bessere Leistung.