Externalidades e o papel do governo

Baseado num curso de Federica Sbergami[1][2][3]

Princípios e conceitos de microeconomia ● Abordagens metodológicas para o curso introdutório de microeconomia ● Forças de mercado: oferta e procura ● Elasticidades e suas aplicações ● Oferta, procura e políticas governamentais ● Excedente do consumidor e do produtor ● Externalidades e o papel do governo ● Princípios e dilemas dos bens públicos na economia de mercado ● Custos de produção ● Firmas em concorrência perfeita ● Firmas em concorrência monopolística ● Concorrência monopolística ● Oligopólio ● Restrições e preferências do consumidor ● Escolha do consumidor ● Problemas de informação e escolha pública

A noção de "mão invisível" descrita por Adam Smith é um conceito central em economia, reflectindo a ideia de que as acções individuais motivadas pelo interesse próprio podem conduzir a resultados benéficos para a sociedade no seu conjunto. No entanto, esta ideia baseia-se no pressuposto de uma concorrência perfeita, que raramente se verifica na prática.

No mundo real, o mercado é frequentemente imperfeito e está sujeito a várias disfunções, nomeadamente devido à existência de externalidades. As externalidades são os efeitos que as transacções económicas têm sobre terceiros que não estão diretamente envolvidos na transação. Estes efeitos podem ser positivos ou negativos.

Um exemplo clássico de externalidade negativa é a poluição: uma fábrica que polui o ar ou a água prejudica o ambiente e a saúde pública, mas estes custos não são incluídos no preço dos seus produtos. Por outro lado, um exemplo de externalidade positiva pode ser a vacinação: ao ser vacinado, uma pessoa reduz o risco de transmitir doenças a outras, beneficiando assim a sociedade.

Quando existem externalidades, o mercado não consegue afetar os recursos de forma eficiente, o que conduz ao que se designa por "deficiência do mercado". Nessas situações, pode justificar-se a intervenção do Estado para corrigir essas falhas. Tal pode ser feito através de regulamentação, impostos (como o imposto sobre o carbono aplicado aos poluidores) ou subsídios (para incentivar actividades que geram externalidades positivas).

= Compreender as externalidades e o seu impacto na eficiência do mercado

Esclarecimento de termos: Externalidades explicadas[modifier | modifier le wikicode]

Uma externalidade ocorre quando uma ação de um indivíduo ou de uma empresa tem um impacto direto no bem-estar de um terceiro sem que esse impacto seja compensado ou regulado pelo sistema de preços de mercado. Este conceito é crucial em economia, uma vez que representa uma das principais falhas do mercado.

Existem dois tipos principais de externalidades:

- Externalidades negativas: ocorrem quando a ação de um indivíduo ou empresa tem um impacto negativo sobre terceiros. Um exemplo clássico é o da poluição: uma empresa que emite poluentes para a atmosfera afecta a saúde e a qualidade de vida das pessoas que vivem nas proximidades, mas estes custos não se reflectem no preço dos seus produtos.

- Externalidades positivas: Inversamente, uma externalidade positiva ocorre quando a ação de um indivíduo ou de uma empresa beneficia terceiros sem que estes paguem por esse benefício. Por exemplo, a plantação de árvores por um indivíduo pode melhorar a qualidade do ar e a estética do bairro, beneficiando todos os residentes da zona sem que estes contribuam financeiramente para a plantação.

O problema das externalidades é que podem conduzir a uma afetação de recursos abaixo do nível ótimo. No caso das externalidades negativas, podem conduzir a uma sobreprodução ou a um sobreconsumo dos bens que geram essas externalidades. Inversamente, as externalidades positivas podem levar à subprodução ou ao subconsumo dos bens que as geram, porque os produtores não são compensados pelos benefícios que proporcionam à sociedade.

Para corrigir estas ineficiências, é frequentemente necessária a intervenção do Estado. Esta pode assumir a forma de regulamentação, impostos para as externalidades negativas ou subsídios para incentivar actividades que geram externalidades positivas. Por exemplo, um imposto sobre o carbono tem por objetivo internalizar os custos ambientais da poluição, fazendo com que os poluidores paguem pelo impacto das suas emissões.

As externalidades negativas assumem muitas formas e têm um impacto considerável na sociedade e no ambiente. Tomemos o exemplo do fumo do cigarro, frequentemente citado pelos seus efeitos secundários nos não fumadores. As pessoas expostas ao fumo passivo sofrem riscos acrescidos de doenças respiratórias e cardiovasculares, apesar de não terem escolhido estar expostas a esses perigos. Outro exemplo notável são os gases de escape dos automóveis. A poluição atmosférica causada pelo tráfego automóvel afecta a saúde pública e o ambiente, mesmo para aqueles que utilizam pouco ou nada os seus veículos. Isto ilustra como as escolhas individuais de transporte podem ter consequências generalizadas e não intencionais. Nas zonas urbanas e residenciais, problemas como o ladrar excessivo de cães ou o deitar fezes nos passeios também constituem externalidades negativas. Estes comportamentos causam incómodos aos residentes, que vão desde o incómodo sonoro a uma maior necessidade de limpeza e manutenção dos espaços públicos. Os incómodos sonoros em geral, sejam eles provenientes da indústria, de obras de construção ou de actividades de lazer, são outra fonte de externalidade negativa. Pode perturbar a vida quotidiana, afectando o bem-estar, o sono e a saúde mental das pessoas que vivem ou trabalham nas proximidades. Um exemplo menos óbvio, mas igualmente importante, é a resistência aos antibióticos, exacerbada pela utilização excessiva de medicamentos. O uso excessivo de antibióticos faz com que os agentes patogénicos se adaptem, tornando o tratamento menos eficaz para toda a população, e não apenas para os que tomam os medicamentos. Por último, a poluição ou a degradação do ambiente sob diversas formas - como a descarga de resíduos industriais, a desflorestação ou as emissões de gases com efeito de estufa - têm repercussões negativas importantes. Estas actividades danificam os ecossistemas, afectam a saúde humana e animal e contribuem para as alterações climáticas, com efeitos frequentemente sentidos muito para além das áreas de impacto imediato. Estes exemplos realçam a necessidade de intervenção governamental para regular as actividades que geram externalidades negativas. As soluções podem incluir regulamentos, impostos para desencorajar comportamentos prejudiciais ou campanhas de sensibilização para informar o público das consequências de determinadas acções. Ao abordar estas questões de forma proactiva, as sociedades podem gerir melhor os efeitos secundários indesejados de certas actividades e promover um ambiente mais saudável e sustentável para todos.

As externalidades positivas, em que as acções de uma pessoa ou empresa beneficiam outras sem compensação direta, desempenham um papel crucial na economia e na sociedade. Tomemos, por exemplo, o fenómeno de um carro ser sugado por um camião ao longo da autoestrada. Quando um camião circula a alta velocidade, cria uma esteira de ar que pode reduzir a resistência ao vento dos veículos que o seguem, melhorando assim a sua eficiência em termos de combustível. Embora esta não seja a principal intenção do condutor do camião, beneficia os outros condutores ao reduzir o seu consumo de combustível. As vacinas são um exemplo clássico de uma externalidade positiva. Quando as pessoas são vacinadas, não só se protegem a si próprias contra certas doenças, como também reduzem a probabilidade de essas doenças serem transmitidas a outras pessoas. Esta imunidade de grupo beneficia toda a comunidade, especialmente aqueles que não podem ser vacinados por razões médicas. A restauração de edifícios históricos ou qualquer atividade que atraia turistas também traz benefícios significativos para a comunidade local. Estes projectos não só aumentam a atração estética de uma área, como também estimulam a economia local, atraindo visitantes que gastam dinheiro em hotéis, restaurantes e outras empresas locais. Outro exemplo fascinante é a interação entre um pomar e as colmeias de um apicultor vizinho. O apicultor beneficia da presença do pomar, uma vez que as suas abelhas encontram uma fonte abundante de néctar, melhorando a qualidade e a quantidade do seu mel. Em contrapartida, os pomares beneficiam da polinização efectuada pelas abelhas, essencial para a produção de frutos. É um belo exemplo de simbiose em que ambas as partes beneficiam mutuamente das respectivas actividades. Por último, a investigação de novas tecnologias é frequentemente uma fonte de externalidades positivas. As inovações e as descobertas podem beneficiar a sociedade no seu conjunto, melhorando a qualidade de vida, introduzindo novas soluções para problemas existentes e estimulando o crescimento económico. Muitas vezes, os benefícios dessa investigação ultrapassam em muito os resultados directos para os investigadores ou para as organizações que os financiam. Estes exemplos ilustram a importância das externalidades positivas na nossa sociedade. Destacam também o papel que a intervenção governamental, por exemplo, subsidiando ou apoiando actividades que geram essas externalidades, pode desempenhar na maximização do bem-estar coletivo.

As consequências das externalidades na economia de mercado[modifier | modifier le wikicode]

As externalidades, sejam elas positivas ou negativas, criam um desfasamento entre os custos e benefícios privados e os custos e benefícios sociais, conduzindo a ineficiências do mercado.

No caso das externalidades negativas, os custos externos da produção ou do consumo não são tidos em conta pelos produtores ou pelos consumidores. Por exemplo, uma fábrica que polui não paga pelos danos ambientais e sanitários que a sua poluição provoca. Isto leva a uma sobreprodução de bens poluentes, porque o preço de mercado não reflecte o verdadeiro custo social desses produtos. Por outras palavras, se os custos externos fossem internalizados no preço do produto, o custo seria mais elevado, reduzindo a procura e alinhando a produção com um nível socialmente mais ótimo.

No caso das externalidades positivas, o cenário é inverso. Os benefícios que as acções de um indivíduo ou de uma empresa trazem à sociedade não são compensados financeiramente. Tomemos o exemplo da vacinação: os indivíduos que são vacinados não só se protegem a si próprios, como também reduzem o risco de propagação de doenças na comunidade. No entanto, este benefício externo não se reflecte no preço da vacina. Consequentemente, o número de pessoas que optam por ser vacinadas é inferior ao que seria ideal de um ponto de vista social. Se os benefícios externos fossem tidos em conta, a vacinação seria mais atractiva e o nível de vacinação na sociedade poderia aproximar-se do ótimo social.

Deixados à sua própria sorte, os mercados tendem a produzir uma quantidade excessiva de bens ou serviços que geram externalidades negativas e uma quantidade insuficiente dos que geram externalidades positivas. Para corrigir estas ineficiências, são frequentemente necessárias intervenções como impostos (para as externalidades negativas) ou subsídios (para as externalidades positivas) para alinhar os custos e benefícios privados com os custos e benefícios sociais.

O exemplo do mercado do alumínio é uma ilustração perfeita de como as externalidades negativas podem afetar o custo social total da produção. Neste caso, a poluição gerada pelas fábricas de alumínio representa um custo externo que não é inicialmente tido em conta no cálculo do custo de produção do alumínio. O custo privado de produção é o custo que o produtor de alumínio tem de suportar diretamente para fabricar o produto. Este custo inclui elementos como as matérias-primas, a mão de obra, a energia, a manutenção do equipamento e outras despesas de funcionamento. É nestes custos que a empresa baseia o seu preço de venda e a sua rendibilidade.

No entanto, se as fábricas de alumínio poluem, há custos externos que afectam outras partes da sociedade. Estes custos externos podem incluir efeitos adversos na saúde pública, danos no ambiente, redução da qualidade de vida e outros impactos negativos que não se reflectem no preço do alumínio. Por exemplo, a poluição pode levar a custos adicionais de saúde para a comunidade, custos de limpeza e recuperação ambiental, e uma perda de biodiversidade. Assim, o custo social da produção de alumínio é a soma do custo privado de produção (o custo suportado pelos produtores) e do custo externo (os custos incorridos pela sociedade em resultado da poluição). Esta adição mostra que o preço de mercado do alumínio, baseado apenas no custo privado, é inferior ao verdadeiro custo social da sua produção.

Esta discrepância conduz a uma sobreprodução de alumínio em relação ao que seria produzido se os custos externos fossem incluídos, o que constitui um exemplo típico de ineficiência do mercado devido a externalidades negativas. Para corrigir esta situação, poderiam ser introduzidas medidas como a imposição de um imposto ambiental sobre a poluição produzida pelas fábricas de alumínio. Este imposto teria como objetivo internalizar os custos externos, alinhando assim o custo privado com o custo social e conduzindo a uma produção mais próxima do ótimo social.

Custo social = custo privado de produção (oferta) + custo externo

Vejamos esta equação em pormenor:

- Custo privado de produção: Estes são os custos que o produtor de alumínio tem de suportar para fabricar o produto. Inclui as despesas com matérias-primas, mão de obra, energia, equipamento e outros custos operacionais. Estes custos determinam o preço a que a empresa está disposta a oferecer o seu produto no mercado;

- Custos externos: são os custos incorridos pela empresa que não são tidos em conta pelo produtor. No caso do alumínio, se a produção envolver poluição, os custos externos podem incluir impactos na saúde pública, no ambiente, na qualidade de vida e outros aspectos que não se reflectem no preço de mercado do alumínio. Estes custos são muitas vezes difusos e difíceis de quantificar com precisão, mas são reais e significativos.

- Custo social: O custo social é a soma do custo privado de produção e do custo externo. Representa o custo total da produção de alumínio para a sociedade. Este custo social é mais elevado do que o custo privado de produção devido à adição de custos externos.

Quando os custos sociais não são tidos em conta nas decisões de produção e consumo, isto leva a uma sobreprodução de alumínio em comparação com o que seria socialmente ótimo. Por outras palavras, é produzido mais alumínio do que seria o caso se os custos da poluição fossem tidos em conta. Esta situação é um exemplo clássico de falha do mercado devido a factores externos negativos. Para remediar esta situação, as políticas públicas podem intervir, por exemplo, impondo impostos sobre a poluição para que os produtores internalizem estes custos externos, ou impondo regulamentação ambiental para limitar a poluição. O objetivo destas intervenções é assegurar que o custo privado reflicta melhor o custo social, conduzindo a uma afetação de recursos mais eficiente do ponto de vista da sociedade.

Poluição e análise do ótimo social[modifier | modifier le wikicode]

Num quadro económico, a intersecção das curvas da procura e dos custos sociais é crucial para compreender como alcançar um equilíbrio eficiente que tenha em conta tanto os interesses privados como os impactos sociais.

Eis como funciona:

- Curva da procura: A curva da procura reflecte a vontade dos consumidores de pagar por diferentes quantidades de um bem ou serviço. Mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade procurada, geralmente com uma relação inversa: à medida que o preço aumenta, a quantidade procurada diminui, e vice-versa.

- Curva do custo social: A curva do custo social engloba tanto o custo privado de produção (os custos directos incorridos pelo produtor) como os custos externos (os custos não compensados incorridos pela sociedade em resultado da produção do bem). Por exemplo, no caso do alumínio, isto incluiria os custos de produção mais os custos ambientais e de saúde pública associados à poluição.

- Intersecção para a Quantidade Óptima: Quando a curva da procura intersecta a curva dos custos sociais, isto indica a quantidade óptima do bem do ponto de vista da sociedade como um todo. Neste ponto, o preço que os consumidores estão dispostos a pagar corresponde ao custo total (privado + externo) da produção do bem. Esta quantidade é diferente daquela a que se chegaria se apenas fosse tido em conta o custo privado, porque incorpora o impacto total na sociedade.

Se os mercados apenas tiverem em conta os custos privados, haverá uma tendência para a sobreprodução (no caso de externalidades negativas) ou para a subprodução (no caso de externalidades positivas) em relação a esta quantidade óptima. É por isso que intervenções como impostos (para internalizar os custos externos) ou subsídios (para incentivar a produção de bens que geram externalidades positivas) podem ser necessárias para alinhar as quantidades de mercado com as quantidades socialmente óptimas.

Esta abordagem visa alcançar um equilíbrio em que as escolhas de produção e consumo reflictam não só os custos e benefícios privados, mas também os custos e benefícios para a sociedade no seu conjunto.

A distinção entre a quantidade de equilíbrio do mercado e a quantidade socialmente óptima é um ponto-chave em economia, particularmente quando se considera o impacto das externalidades.

- Quantidade de Equilíbrio de Mercado: Num mercado livre sem intervenção externa, o equilíbrio ocorre no ponto em que o custo privado de produção (o custo para o produtor) é igual ao lucro privado (o preço que os consumidores estão dispostos a pagar). Neste ponto de equilíbrio, a quantidade de bens produzidos e a quantidade procurada pelos consumidores são iguais. No entanto, este equilíbrio não tem em conta os custos ou benefícios externos que afectam a sociedade como um todo.

- Quantidade socialmente óptima: A quantidade socialmente óptima, por outro lado, ocorre a um nível de produção em que o custo social (que inclui os custos privados e os custos externos) é igual ao benefício social (que inclui os benefícios privados e os benefícios externos). Esta quantidade tem em conta o impacto total na sociedade, e não apenas nos produtores e consumidores directos.

No caso de externalidades negativas, como a poluição, o custo social da produção é superior ao custo privado. Consequentemente, a quantidade socialmente óptima é geralmente inferior à quantidade de equilíbrio do mercado. Isto significa que a redução da produção para a quantidade socialmente óptima reduziria os custos externos (como os danos ambientais) e seria, por conseguinte, mais benéfica para a sociedade no seu conjunto. Para atingir esta quantidade socialmente óptima, podem ser necessárias intervenções políticas, tais como impostos sobre a poluição (para internalizar os custos externos) ou regulamentos (para limitar a quantidade produzida). Estas intervenções têm por objetivo alinhar os interesses privados com os interesses sociais, garantindo que os custos e benefícios para a sociedade são tidos em conta nas decisões de produção e consumo.

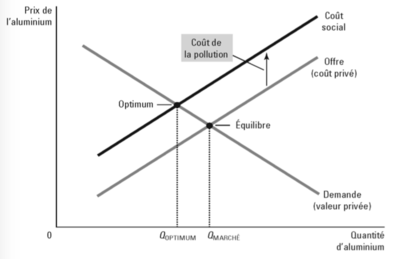

Este gráfico representa um gráfico económico clássico que ilustra os conceitos de equilíbrio de mercado e de ótimo social no contexto da produção de alumínio e das suas externalidades negativas, em particular a poluição.

No eixo horizontal, temos a quantidade de alumínio produzido e, no eixo vertical, o preço do alumínio. São desenhadas três curvas:

- A curva da procura (valor privado): Esta curva mostra a relação entre o preço que os consumidores estão dispostos a pagar e a quantidade procurada. É decrescente, o que significa que quanto mais baixo for o preço, maior será a quantidade procurada, e vice-versa.

- A curva da oferta (custo privado): Representa o custo de produção do alumínio para os produtores.

- A curva do custo social: Esta curva situa-se acima da curva da oferta e representa o custo total da produção de alumínio, incluindo o custo da poluição. O custo social é mais elevado do que o custo privado porque tem em conta os efeitos externos negativos da poluição na sociedade.

O ponto em que a curva da procura cruza a curva da oferta (custo privado) é o ponto de equilíbrio do mercado (QMARCHEˊ). É neste ponto que o mercado, na ausência de regulação, tende a estabilizar-se: a quantidade que os produtores estão dispostos a fornecer ao preço de mercado é igual à quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar.

No entanto, este ponto de equilíbrio não tem em conta o custo da poluição. Se incluirmos o custo da poluição, obtemos a curva do custo social, que intersecta a curva da procura num ponto diferente, marcado como "Ótimo". Este ponto ótimo social (QOPTIMUM) representa a quantidade de produção que seria ideal se os custos externos fossem tidos em conta. Nesta quantidade, o custo total para a sociedade (incluindo o custo da poluição) é igual ao preço que os consumidores estão dispostos a pagar.

O que é notável neste gráfico é a diferença entre Q MERCADO e Q ÓPTIMO. A quantidade produzida no ponto de equilíbrio do mercado é superior à quantidade socialmente óptima, o que implica que o próprio mercado produz mais alumínio do que seria socialmente desejável devido aos custos externos não considerados (poluição). Para reduzir a produção de alumínio de Q MERCADO para Q ÓPTIMO, podem ser necessárias intervenções políticas, tais como a tributação da poluição, a introdução de quotas ou regulamentos ambientais. Em suma, este gráfico ilustra claramente as implicações das externalidades negativas na eficiência do mercado e realça a importância da intervenção reguladora para atingir um nível de produção que esteja em harmonia com os interesses sociais.

Impacto das externalidades negativas na sociedade[modifier | modifier le wikicode]

Uma externalidade negativa é um custo suportado por um terceiro que não está diretamente envolvido numa transação económica. Isto significa que uma parte dos custos de produção não é suportada pelo produtor ou pelo consumidor do bem ou serviço em questão, mas por outros membros da sociedade. As externalidades negativas tendem a reduzir o bem-estar geral, porque os custos sociais destas actividades económicas são mais elevados do que os custos privados.

Vejamos um exemplo concreto: uma fábrica que produz alumínio emite poluentes para a atmosfera. Estas emissões têm consequências para a saúde pública, como as doenças respiratórias, e para o ambiente, como os danos no ecossistema. Estes custos adicionais para a sociedade, que podem incluir o aumento dos custos médicos e a perda de biodiversidade, não se reflectem no preço do alumínio. Se a fábrica não pagar por estes custos externos, tem pouco incentivo para reduzir a poluição e pode mesmo produzir alumínio a um custo artificialmente baixo, levando a um excesso de produção e de consumo do metal.

Do ponto de vista do bem-estar, esta situação cria um problema. Os membros da sociedade sofrem danos que não escolheram e pelos quais não são compensados. Consequentemente, o bem-estar geral é inferior ao que poderia ser se estes custos externos fossem tidos em conta.

A teoria económica e as políticas públicas procuram resolver este problema de externalidade negativa através de várias intervenções:

- Tributação das actividades poluentes: Podem ser impostos impostos sobre a poluição para incentivar as empresas a reduzir as suas emissões. Estes impostos visam internalizar o custo externo, o que significa que o produtor terá de ter em conta o custo da poluição nas suas decisões de produção.

- Regulamentação e normas ambientais: Podem ser criadas leis para limitar diretamente a quantidade de poluição que uma empresa pode emitir, forçando assim as empresas a adotar tecnologias mais limpas ou a alterar os seus processos de produção.

- Mercados de comércio de emissões: Em alguns casos, é possível criar mercados onde as empresas podem comprar e vender direitos de poluir, conseguindo assim reduções da poluição ao menor custo.

Estas medidas têm como objetivo reduzir as externalidades negativas e, consequentemente, melhorar o bem-estar da sociedade, assegurando um melhor alinhamento entre os custos sociais e privados da produção. Ao incorporar o custo da poluição no preço dos bens e serviços, as empresas e os consumidores podem tomar decisões mais informadas que reflictam o verdadeiro custo das suas actividades, conduzindo a um resultado mais eficiente e equitativo para a sociedade no seu conjunto.

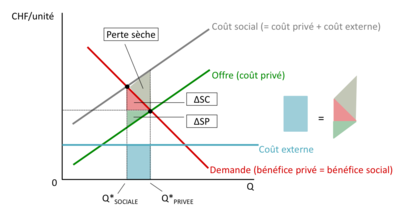

Trata-se de um gráfico económico que descreve os efeitos das externalidades negativas no bem-estar de um mercado, neste caso o mercado hipotético de um bem medido em francos suíços por unidade. A curva da procura, inclinada para baixo, mostra o valor que os consumidores atribuem a diferentes quantidades do bem, reflectindo os benefícios privados e sociais associados ao seu consumo. Ao mesmo tempo, a curva da oferta, inclinada para cima, reflecte o custo privado incorrido pelos produtores no fornecimento de cada unidade adicional do bem. Normalmente, num mercado sem externalidades, o equilíbrio seria encontrado na intersecção destas duas curvas, marcando a quantidade em que o custo privado é igual ao benefício privado.

No entanto, quando se tem em conta os custos externos, como a poluição ou outros danos para a sociedade não incluídos no custo de produção, é introduzida uma nova curva, a curva dos custos sociais. Esta curva, posicionada acima da curva da oferta, integra estes custos externos no custo privado, mostrando o verdadeiro custo para a sociedade. A intersecção desta curva com a curva da procura marca então a quantidade socialmente óptima do bem, que é inferior à quantidade de equilíbrio do mercado.

O gráfico destaca uma área de perda de peso morto, representada por uma área sombreada entre o equilíbrio do mercado e as quantidades socialmente óptimas. Esta perda seca simboliza o bem-estar económico perdido em resultado da produção que excede o ótimo social. É o valor das unidades produzidas em excesso que a sociedade teria preferido não produzir se todos os custos, incluindo os da poluição, tivessem sido tidos em conta. Esta perda é uma ineficiência de mercado porque representa um custo para a sociedade que não é compensado por um ganho equivalente noutro ponto da economia.

A faixa azul na parte inferior do gráfico mostra o custo externo, que permanece o mesmo para cada unidade produzida, independentemente do número de unidades. Este custo externo, constante por unidade, não se reflecte no custo privado de produção e deve ser tido em conta na avaliação do impacto total na sociedade.

O gráfico mostra claramente que, sem intervenção, um mercado pode funcionar de forma ineficiente, produzindo mais do que o socialmente desejável, porque os custos externos não são tidos em conta. Esta situação conduz não só a uma sobreprodução prejudicial, mas também a uma afetação sub-óptima dos recursos da sociedade. É por isso que políticas como a tributação da poluição são frequentemente propostas para realinhar a produção com o ótimo social, reduzindo assim as perdas de peso morto e aumentando o bem-estar coletivo. Estas medidas têm por objetivo responsabilizar os produtores pelos custos que impõem à sociedade, encorajando uma produção mais respeitadora do ambiente e mais consentânea com os interesses da sociedade no seu conjunto.

O impacto da educação como externalidade positiva[modifier | modifier le wikicode]

No contexto das externalidades e do bem-estar social, a determinação da quantidade óptima de um bem ou serviço a produzir e consumir tem em conta não só os benefícios e custos privados, mas também os benefícios e custos externos para a sociedade. Quando falamos de benefício social, referimo-nos à soma dos benefícios privados, que são os benefícios directos para os consumidores e produtores envolvidos na transação, e dos benefícios externos, que são os benefícios não contabilizados que revertem a favor de terceiros não diretamente envolvidos na troca económica.

A intersecção da curva dos benefícios sociais com a curva dos custos reflecte o ponto em que o bem-estar coletivo é maximizado. Neste ponto, a última unidade produzida traz tantos benefícios adicionais à sociedade quanto o custo da sua produção. É a isto que chamamos a quantidade socialmente óptima. Isto contrasta com o ponto de equilíbrio do mercado, que tem em conta apenas os benefícios e custos privados e ignora os efeitos externos.

Para os bens que geram externalidades positivas, como a vacinação ou a educação, a curva do benefício social seria superior à curva do benefício privado, o que sugere que a quantidade socialmente óptima é superior à que o mercado produziria por si só. Este facto justifica frequentemente a concessão de incentivos ou subsídios para aumentar a produção e o consumo destes bens até ao nível socialmente ótimo.

Inversamente, para os bens que geram externalidades negativas, como a poluição da produção industrial, a curva do custo social é mais elevada do que a curva do custo privado. Isto implica que a quantidade produzida no equilíbrio do mercado excede a quantidade socialmente óptima, porque os produtores e os consumidores não têm em conta os custos externos nas suas decisões. Neste caso, são necessárias intervenções como impostos ou regulamentos Pigouvianos para reduzir a produção para um nível que reflicta os verdadeiros custos para a sociedade.

O ponto de intersecção entre o benefício e o custo social reflecte o compromisso ótimo entre os benefícios dos bens e serviços e o seu custo de produção, incluindo as externalidades. Chegar a este ponto exige frequentemente uma ação política ativa para corrigir as falhas do mercado e alinhar os incentivos privados com os objectivos sociais.

O nível de produção socialmente ótimo em relação à quantidade de equilíbrio do mercado depende da natureza da externalidade em causa.

Para bens com externalidades positivas, o nível socialmente ótimo de produção é frequentemente superior à quantidade de equilíbrio do mercado. Isto deve-se ao facto de os benefícios sociais de uma unidade adicional do bem serem maiores do que os percebidos pelos consumidores e produtores. Consequentemente, o mercado, deixado à sua própria sorte, não produz uma quantidade suficiente do bem para maximizar o bem-estar social. As vacinas são um exemplo clássico desta situação; beneficiam a sociedade mais do que o seu custo de produção, mas sem intervenção, são vacinadas menos pessoas do que seria socialmente ideal, porque os indivíduos não têm em conta os benefícios que a sua vacinação traz para os outros.

Para os bens com externalidades negativas, o nível socialmente ótimo de produção é, de facto, frequentemente inferior à quantidade de equilíbrio do mercado. Isto deve-se ao facto de os custos sociais de uma unidade adicional do bem (como a poluição) serem superiores aos que o produtor tem em conta. Sem intervenção reguladora ou tributação, os produtores produzirão demasiado deste bem, excedendo a quantidade que seria óptima para a sociedade.

Em resumo

- Quantidade de equilíbrio do mercado: A quantidade que os produtores estão dispostos a vender é igual à quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar, sem ter em conta as externalidades.

- Quantidade socialmente óptima: A quantidade em que o custo total para a sociedade (incluindo os custos externos) é igual ao benefício total para a sociedade (incluindo os benefícios externos). Para os bens com externalidades positivas, esta quantidade é superior ao equilíbrio do mercado; para os bens com externalidades negativas, é inferior.

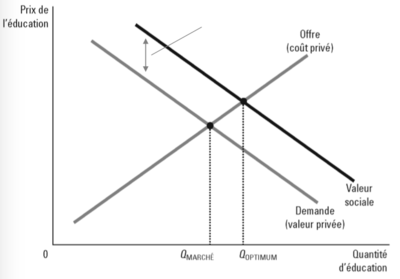

Este gráfico representa uma análise económica da educação como um bem num mercado, tendo em conta os efeitos das externalidades positivas. A curva da oferta, que sobe, mostra que a oferta de mais educação custa mais às instituições de ensino, incluindo elementos como os salários dos professores, as infra-estruturas e os recursos didácticos. Por outro lado, a curva descendente da procura mostra que a quantidade de educação que os indivíduos estão dispostos a consumir diminui à medida que o preço aumenta, o que é típico da maioria dos bens e serviços.

No ponto em que estas duas curvas se cruzam, encontra-se a quantidade de equilíbrio do mercado, ou seja, o ponto em que a quantidade de ensino oferecida corresponde à quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar. No entanto, esta quantidade de equilíbrio não reflecte necessariamente o nível ótimo para a sociedade no seu conjunto, devido à presença de externalidades positivas associadas à educação, tais como cidadãos mais bem informados, aumento da produtividade e benefícios para a saúde pública que se estendem para além do indivíduo instruído.

Por conseguinte, supõe-se que a quantidade socialmente óptima de educação seja superior à quantidade de equilíbrio do mercado, reflectindo a totalidade dos benefícios sociais da educação, que excedem os benefícios privados percebidos pelos indivíduos. Estes benefícios externos não são tidos em conta pelos consumidores ou pelos fornecedores quando tomam as suas decisões com base apenas nos custos e benefícios privados, o que resulta num investimento na educação abaixo do ótimo do ponto de vista da sociedade.

O gráfico sugere que pode ser necessária uma intervenção, como políticas públicas que concedam subsídios ou financiamentos à educação, para aumentar a quantidade de educação desde a quantidade de equilíbrio do mercado até à quantidade socialmente óptima. Estas intervenções destinam-se a reduzir o custo da educação para os consumidores ou a aumentar a oferta através de investimentos directos em instituições de ensino, permitindo assim que a sociedade tire pleno partido dos benefícios da educação que, de outro modo, se perderiam devido a falhas do mercado. Em suma, o gráfico sublinha o papel crucial que a intervenção governamental pode desempenhar no apoio à educação para alcançar uma afetação de recursos que maximize o bem-estar social.

Benefícios das externalidades positivas para o bem-estar geral[modifier | modifier le wikicode]

Uma externalidade positiva ocorre quando uma atividade económica proporciona benefícios a terceiros que não estão envolvidos na transação. Estes terceiros usufruem de efeitos positivos sem terem de pagar por esses benefícios, o que conduz a uma situação em que o valor total destas actividades para a sociedade é superior ao valor privado para os indivíduos ou empresas diretamente envolvidos.

No contexto do bem-estar, as externalidades positivas são importantes porque podem levar a uma subprodução do bem ou serviço em questão se o mercado for deixado à sua própria sorte. Os produtores não recebem pagamento pelos benefícios externos que proporcionam, pelo que não têm qualquer incentivo para produzir a quantidade socialmente óptima desse bem ou serviço.

Tomemos como exemplo a educação: esta beneficia não só o estudante que adquire competências e conhecimentos, mas também a sociedade no seu conjunto. Uma população mais instruída pode conduzir a uma mão de obra mais qualificada, a uma maior inovação, a uma melhor governação e a taxas de criminalidade mais baixas. Estes benefícios não se reflectem no preço da educação e, consequentemente, sem intervenção, serão atribuídos menos recursos à educação do que seria ideal para a sociedade.

Para resolver este desajustamento, os governos podem intervir de várias formas:

- Subsídios directos: A redução do custo da educação para os estudantes ou para as instituições pode incentivar um maior consumo ou uma maior oferta de serviços de educação;

- Créditos fiscais: a oferta de benefícios fiscais para os custos da educação pode também incentivar os indivíduos a investirem mais na sua educação;

- Provisão pública: o governo pode fornecer educação diretamente, assegurando que a quantidade produzida se aproxima da quantidade óptima para a sociedade.

Quando as externalidades positivas são corretamente internalizadas por estas intervenções, o bem-estar da sociedade melhora. Os indivíduos beneficiam de níveis mais elevados de consumo do bem ou serviço, e a sociedade no seu conjunto beneficia dos efeitos positivos que se propagam para além dos consumidores e produtores imediatos. Isto conduz a uma afetação mais eficiente dos recursos e a uma melhoria do bem-estar social global.

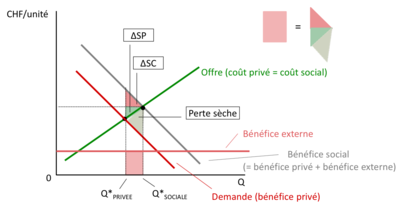

Este gráfico representa uma situação económica em que existe uma externalidade positiva no mercado. Neste caso, o custo social da produção é igual ao custo privado, o que indica que os custos externos não são significativos ou que as externalidades negativas não são o foco aqui. Por outro lado, a curva do benefício social, que é a soma dos benefícios privados e dos benefícios externos, está acima da curva do benefício privado, o que indica que a produção ou o consumo do bem ou serviço em causa tem benefícios adicionais para a sociedade que não são captados pelo mercado.

A curva da procura, que representa o benefício privado, mostra o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por cada quantidade de bem ou serviço. A curva do benefício social, que se encontra acima, mostra o verdadeiro benefício para a sociedade, incluindo os benefícios externos não pagos pelos indivíduos. Isto pode incluir, por exemplo, benefícios como a melhoria da saúde pública devido ao aumento da vacinação ou o aumento da produtividade económica devido a uma população mais instruída.

A quantidade de equilíbrio do mercado, QPRIVEˊE∗, é o ponto em que a curva da procura (benefício privado) intersecta a oferta. É o nível de produção que o mercado alcançaria sem intervenção. No entanto, a quantidade socialmente óptima, QSOCIALE∗, é mais elevada porque tem em conta os benefícios externos. O mercado, por si só, não produz o suficiente para atingir este ponto porque os produtores não são compensados pelos benefícios externos que geram.

A área de perda de peso morto, indicada pela área sombreada, representa o bem-estar que a sociedade perde porque o bem ou serviço não é produzido na quantidade socialmente óptima. Trata-se de ineficiência de mercado, porque se a produção fosse aumentada para Q∗SOCIAL, o benefício social adicional (a área sob a curva de benefício social entre Q∗PRIVEE e Q∗SOCIAL) seria maior do que o custo adicional de produção (a área sob a curva de oferta entre Q∗PRIVEE∗ e Q∗SOCIAL).

O gráfico sugere que uma intervenção, como subsídios ou fornecimento público do bem ou serviço, pode ser necessária para aumentar a produção de Q∗PRIVEE para Q∗SOCIALE, eliminando assim a perda de peso morto. Isto permitiria à sociedade colher todos os benefícios sociais do bem ou serviço, melhorando o bem-estar geral.

Métodos de internalização das externalidades[modifier | modifier le wikicode]

A internalização das externalidades é um conceito central na teoria económica que visa resolver as ineficiências do mercado causadas pelos efeitos externos das actividades económicas. Quando existem externalidades, sejam elas positivas ou negativas, os custos ou benefícios não se reflectem totalmente no mercado. Os indivíduos ou empresas que geram estas externalidades não incorrem nos custos nem recebem os benefícios associados às suas acções, o que os leva a tomar decisões que não são socialmente óptimas.

Para internalizar uma externalidade negativa, poderíamos impor um imposto que reflectisse o custo externo (como um imposto sobre o carbono para os poluidores), de modo a que o custo privado da atividade passasse a incluir o custo externo. Consequentemente, os produtores e os consumidores teriam um incentivo para reduzir a produção ou o consumo do bem para um nível mais próximo do ótimo social.

Inversamente, para internalizar uma externalidade positiva, o Estado poderia oferecer subsídios ou créditos fiscais que aumentassem os lucros privados de modo a reflectirem melhor os benefícios sociais. Isto incentivaria uma maior produção ou consumo do bem, como no caso da vacinação ou da educação.

A solução privada para a internalização das externalidades, frequentemente associada ao teorema de Coase, afirma que, se os direitos de propriedade estiverem bem definidos e os custos de transação forem baixos, as partes envolvidas podem negociar uma solução sem intervenção externa. Por exemplo, se uma empresa polui um rio e prejudica os pescadores a jusante, os pescadores poderiam potencialmente pagar à empresa para reduzir a poluição ou a empresa poderia pagar pelos danos causados. Em teoria, desde que as partes possam negociar e que os seus direitos estejam claramente estabelecidos, podem chegar a uma solução que internalize a externalidade e seja eficaz.

No entanto, na prática, as condições necessárias para uma solução privada são muitas vezes difíceis de alcançar. Os direitos de propriedade podem ser mal definidos ou difíceis de aplicar, e os custos de transação, nomeadamente em termos de negociação e informação, podem ser proibitivos. Além disso, quando muitos agentes são afectados, como é frequentemente o caso da poluição ambiental, a coordenação entre todos os agentes torna-se praticamente impossível sem algum tipo de intervenção colectiva. A internalização das externalidades através de incentivos modificados é crucial para conseguir uma afetação de recursos que seja não só eficiente do ponto de vista do mercado, mas também benéfica para a sociedade no seu conjunto. Políticas bem concebidas podem ajudar a alcançar este equilíbrio, conduzindo a um aumento do bem-estar social.

No contexto das externalidades negativas e positivas, o Estado desempenha um papel crucial na adoção de políticas para corrigir as deficiências do mercado e para alinhar os resultados do mercado com o bem-estar social.

No caso das externalidades negativas, em que as actividades das empresas ou dos indivíduos têm efeitos prejudiciais para terceiros, o Estado pode intervir de várias formas:

- Normas comportamentais: O Estado pode estabelecer regulamentos que limitem diretamente as actividades prejudiciais. Estas normas podem incluir restrições à quantidade de poluição que uma fábrica pode emitir ou requisitos para a utilização de tecnologias limpas.

- Impostos Pigouvianos: Com o nome do economista Arthur Pigou, estes impostos têm por objetivo internalizar o custo das externalidades negativas, incluindo-as no custo de produção. O imposto é fixado num valor igual ao custo da externalidade por cada unidade produzida, incentivando assim os produtores a reduzir a produção ou a encontrar meios de produção menos nocivos. Em teoria, o imposto Pigouviano deveria ser igual ao custo externo marginal da quantidade socialmente óptima.

Para as externalidades positivas, em que as acções dos indivíduos ou das empresas beneficiam a sociedade, o Estado pode também adotar várias medidas:

- Obrigações e Recomendações : Podem ser adoptadas políticas para encorajar comportamentos que produzam externalidades positivas. Por exemplo, campanhas de saúde pública para incentivar a vacinação ou a educação para promover práticas que beneficiam a sociedade.

- Subsídios: Ao subsidiar a produção de um bem que gera externalidades positivas, o Estado pode reduzir o custo para os produtores e incentivá-los a aumentar a produção. Isto pode incluir, por exemplo, subsídios para as energias renováveis ou para a investigação e desenvolvimento em áreas de interesse público.

- Direitos de propriedade: A concessão de direitos de propriedade ou patentes sobre inovações pode incentivar a criação e a disseminação de tecnologias ou ideias benéficas. Isto permite que os inovadores beneficiem diretamente das suas invenções, que de outra forma poderiam ser subproduzidas devido à natureza não excludente dos seus benefícios.

Estas políticas visam alinhar os incentivos privados com os benefícios ou custos sociais, de modo a que as actividades económicas reflictam com maior precisão o seu verdadeiro custo ou valor para a sociedade. Ao ajustar cuidadosamente estas intervenções, o Estado tem por objetivo conseguir uma afetação de recursos que maximize o bem-estar social.

Abordagens privadas à gestão das externalidades[modifier | modifier le wikicode]

O Teorema de Coase[modifier | modifier le wikicode]

O Teorema de Coase, formulado pelo economista Ronald Coase, oferece uma perspetiva interessante sobre a forma como as externalidades podem ser geridas pelo mercado sem intervenção governamental. De acordo com este teorema, se os direitos de propriedade estiverem claramente definidos e os custos de transação forem negligenciáveis, as partes afectadas pela externalidade podem negociar entre si para chegar a uma solução eficiente que maximize o bem-estar total, independentemente da distribuição inicial dos direitos. Neste contexto, os direitos de propriedade são os direitos legais de possuir, utilizar e trocar um recurso. Uma definição clara destes direitos é essencial porque determina quem é responsável pela externalidade e quem tem o direito de a negociar. Por exemplo, se um direito de propriedade for concedido a um poluidor, as partes afectadas pela poluição (como os residentes locais) devem teoricamente negociar com o poluidor e potencialmente compensá-lo pela redução da poluição. Inversamente, se os residentes locais tiverem o direito de usufruir de um ambiente limpo, o poluidor deve compensá-los por continuarem a poluir.

O teorema de Coase também indica que a afetação eficiente dos recursos será alcançada independentemente da distribuição dos direitos de propriedade, desde que as partes possam negociar livremente. Isto significa que as partes continuarão a negociar até que o custo da externalidade para o poluidor seja igual ao custo para a sociedade. A essência desta proposição é que o resultado final (em termos de eficiência) deve ser o mesmo, independentemente de quem detém inicialmente os direitos, um princípio conhecido como invariância de Coase. Contudo, na prática, as condições necessárias para a aplicação do teorema de Coase não estão frequentemente reunidas. Os custos de transação podem ser significativos, os direitos de propriedade podem ser difíceis de estabelecer ou de fazer respeitar e as partes podem não dispor de informações completas ou simétricas que lhes permitam negociar eficazmente. Além disso, quando estão envolvidas muitas partes ou os efeitos de uma externalidade são difusos e não localizados, a coordenação necessária para negociar acordos privados torna-se extremamente complexa.

Nestas situações, em que as condições do teorema de Coase não estão reunidas, pode ser necessária a intervenção do Estado através de regulamentação, impostos ou subsídios para conseguir uma afetação de recursos que reflicta o custo ou benefício social das externalidades. Isto ajuda a garantir que as externalidades sejam internalizadas, conduzindo a uma solução mais próxima do ótimo social.

Os problemas levantados constituem desafios importantes quando se trata de resolver as externalidades através de meios de mercado ou de soluções privadas, tal como descrito no teorema de Coase.

Problema I - Custos de transação elevados: Os custos de transação incluem todos os custos associados à negociação e execução de uma troca. No caso das externalidades, estes custos podem incluir os custos de obtenção de informações sobre as partes afectadas, os custos de negociação para chegar a um acordo, os custos legais de formalização do acordo e os custos de controlo e execução para garantir que os termos do acordo são respeitados. Quando estes custos são proibitivos, as partes não podem chegar a um acordo que internalize a externalidade. Consequentemente, o mercado, por si só, não consegue corrigir a externalidade, podendo ser necessária uma intervenção externa, por exemplo do Estado, para facilitar uma solução mais eficiente.

Problema II - Problema do Free-Rider: O problema do free-rider é particularmente relevante no caso de bens públicos ou quando estão envolvidas externalidades positivas, como a proteção ambiental ou a vacinação. Se um bem é não-excludível (é difícil impedir alguém de beneficiar dele) e não-rival (o consumo por uma pessoa não impede o consumo por outra), os indivíduos podem ser encorajados a não revelar o seu verdadeiro valor do bem ou serviço, na esperança de que outros paguem pelo seu fornecimento, enquanto eles próprios usufruem dos benefícios sem contribuir para os custos. Esta situação conduz a uma oferta insuficiente do bem ou serviço, uma vez que todos esperam que outra pessoa pague a externalidade positiva, o que resulta numa produção inferior à quantidade socialmente óptima.

Estes dois problemas ilustram a razão pela qual os mercados podem muitas vezes não conseguir resolver os problemas de externalidade por si sós e a razão pela qual pode ser necessária a intervenção do Estado. O Estado pode ajudar a reduzir os custos de transação, introduzindo leis e regulamentos que facilitem os acordos privados, e pode ultrapassar o problema do parasitismo fornecendo ele próprio bens públicos ou subsidiando a sua produção para encorajar uma oferta mais próxima do ótimo social.

O Poder da Negociação Privada e a Definição dos Direitos de Propriedade[modifier | modifier le wikicode]

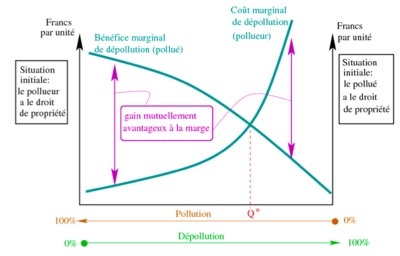

Este gráfico ilustra uma situação de negociação entre um poluidor e uma parte poluída relativamente à redução da poluição, no contexto do teorema de Coase. O gráfico mostra duas curvas: o custo marginal da despoluição para o poluidor e o benefício marginal da despoluição para o poluído.

Este gráfico ilustra uma abordagem económica para resolver o problema das externalidades negativas através de negociações entre as partes, de acordo com o teorema de Coase. Descreve uma situação em que um poluidor e uma parte afetada pela poluição, a parte poluída, estão envolvidos numa negociação destinada a encontrar um nível de redução da poluição que maximize o bem-estar coletivo.

Nesta representação, o custo para o poluidor de reduzir a poluição, ou despoluir, aumenta com cada unidade adicional de despoluição efectuada. Este facto é representado pela curva ascendente, indicando que as primeiras unidades de redução da poluição são relativamente baratas para o poluidor, mas que o custo aumenta progressivamente. Ao mesmo tempo, o benefício para o poluidor da redução da poluição diminui com cada unidade adicional. As primeiras reduções da poluição trazem grandes benefícios para o poluidor, mas esses benefícios diminuem à medida que o ar ou a água se tornam mais limpos.

O ponto onde estas duas curvas se cruzam, marcado Q∗, representa o nível de redução da poluição em que o benefício marginal da limpeza é exatamente igual ao custo marginal da limpeza. Este é o nível ideal de limpeza do ponto de vista da eficiência económica, uma vez que equilibra perfeitamente o custo e o benefício marginal da limpeza.

O quadro fornecido pelo gráfico sugere que, independentemente de quem detém inicialmente os direitos de propriedade, seja o poluidor ou o poluído, existe uma oportunidade para um acordo mutuamente benéfico. Se o poluidor tiver o direito de poluir, o poluído pode potencialmente compensar financeiramente o poluidor pela redução da poluição, até ao ponto em que deixa de ser vantajoso para o poluído pagar a redução adicional da poluição. Inversamente, se a parte poluída detiver o direito a um ambiente limpo, o poluidor poderá pagar pelo direito de poluir, até que o custo adicional da redução da poluição ultrapasse os benefícios para o poluidor.

No entanto, na realidade, as negociações entre o poluidor e o poluído são frequentemente dificultadas por elevados custos de transação. Estes custos podem incluir os custos legais do estabelecimento e aplicação de acordos, os custos da recolha de informações e da negociação e os desafios da coordenação de um grande número de partes. Além disso, as assimetrias de informação e o problema do parasitismo, em que os indivíduos beneficiam dos resultados da negociação sem participarem ativamente, podem também complicar a resolução privada das externalidades.

Consequentemente, embora o teorema de Coase ofereça uma solução elegante no papel, a necessidade de intervenção estatal sob a forma de regulamentação ou impostos ambientais é muitas vezes inevitável para gerir eficazmente as externalidades e conseguir uma afetação de recursos que reflicta o custo e o benefício social da despoluição.

Ilustração prática: um acordo negociado em pormenor[modifier | modifier le wikicode]

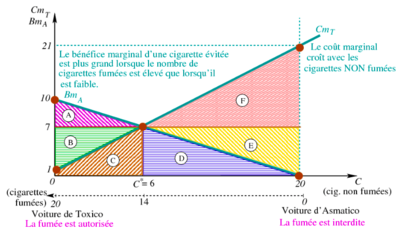

A análise dos custos e benefícios marginais para os dois irmãos, Toxico e Asmatico, dá-nos uma base para uma possível solução negociada para a questão de fumar no carro durante as suas viagens.

Para Toxico, o custo marginal de não fumar um cigarro aumenta linearmente com cada cigarro não fumado, o que é descrito pela função Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle Cm_T(C) = 1 + C} . Isto significa que cada cigarro adicional que ele opta por não fumar custa-lhe mais em termos de satisfação pessoal. Quando ele não fuma no carro de Asmatico, o custo total que ele incorre após desistir de um maço inteiro é de 220 unidades de bem-estar, que é a soma dos custos marginais de cada cigarro não fumado.

Por outro lado, para Asmatico, que não gosta de fumar, o benefício marginal de cada cigarro não fumado por Toxico diminui com cada cigarro adicional não fumado. Isso é representado pela função . O benefício total de Asmatico ao abster-se do Toxico é de 100 unidades de bem-estar, que é a soma dos benefícios marginais de cada cigarro não fumado.

Estas funções sugerem que os dois irmãos podem negociar uma compensação que seja mutuamente benéfica. Uma vez que o custo total para o Toxico de não fumar é superior ao benefício total para Asmatico quando o Toxico fuma, Asmatico poderia compensar o Toxico por não fumar, até um ponto em que o custo marginal do Toxico fosse igual ao benefício marginal do Asmatico. A negociação consistiria em determinar a quantidade de cigarros que Toxico estaria disposto a não fumar e o montante que Asmatico estaria disposto a pagar por essa abstenção.

Por exemplo, o Toxico poderia aceitar reduzir o número de cigarros que fuma se o Asmático lhe pagasse um determinado montante por cada cigarro não fumado. Teriam de chegar a um acordo que maximizasse o seu bem-estar coletivo, ou seja, encontrar o número de cigarros que o Toxico está disposto a não fumar e que corresponde ao montante que o Asmático está disposto a pagar por essa redução. Teoricamente, de acordo com o teorema de Coase, poderiam chegar a um acordo sem a intervenção dos pais ou de qualquer outra autoridade, desde que os custos de transação para negociar e fazer cumprir este acordo fossem negligenciáveis.

O gráfico representa uma situação económica que envolve duas partes, Toxico e Asmatico, e as suas preferências relativas a fumar cigarros enquanto conduzem. No eixo horizontal temos o número de cigarros não fumados, C, e no eixo vertical os custos e benefícios marginais em termos de bem-estar ou satisfação, medidos em unidades monetárias.

A curva ascendente, , representa o custo marginal para o Toxico de não fumar cigarros. Como se pode ver, este custo marginal aumenta com cada cigarro adicional que ele opta por não fumar. Isto indica que o Toxico tem cada vez mais dificuldade em deixar de fumar cada cigarro adicional.

A curva descendente, , representa o benefício marginal para Asmatico por cada cigarro que Toxico não fuma. O benefício é maior quando o número de cigarros não fumados é baixo e diminui à medida que mais cigarros não são fumados.

O ponto em que as duas curvas se cruzam, marcado com , sugere um compromisso ótimo para ambas as partes. Neste ponto, o custo para o Toxico de não fumar seis cigarros é igual ao benefício para Asmatico quando seis cigarros não são fumados. Isto implica que o Toxico deve abster-se de fumar exatamente seis cigarros para que ambas as partes maximizem o seu bem-estar conjunto.

O gráfico está dividido em diferentes áreas coloridas (A a F), cada uma representando um custo ou benefício diferente para Toxico e Asmatico. Por exemplo, as áreas A e B representam o custo total para Asmatico no carro do Toxico quando é permitido fumar. As zonas C a F representam o custo total para o Toxico quando este acompanha o Asmatico no seu carro e é proibido fumar.

O objetivo desta ilustração é mostrar como poderia funcionar uma negociação coasiana entre as duas partes. Se conseguirem negociar sem custos de transação, podem acordar em compensar o Toxico por fumar apenas seis cigarros, melhorando assim o bem-estar do Asmático sem impor um custo excessivo ao Toxico. A negociação poderia implicar que Asmatico pagasse ao Toxico por cada cigarro não fumado até se atingir o equilíbrio em .

No entanto, se os custos de transação fossem significativos ou se uma das partes tivesse informações incompletas sobre as preferências da outra, chegar a este acordo tornar-se-ia mais complicado. Além disso, se o Toxico ou a Asmatico adoptassem um comportamento de parasitismo, tentando beneficiar do acordo sem pagar a sua quota-parte, isso também poderia impedir que se chegasse a uma solução eficiente. Na ausência de uma solução negociada, pode ser necessária uma intervenção externa, como um regulamento ou uma política adoptada pelos pais ou por uma autoridade, para resolver a situação.

1. COMPRA DE LICENÇAS DE POLUIÇÃO

Toxico decide comprar o direito de fumar no carro de Asmatico por 7 CHF por cigarro. Continua a fumar até o seu custo marginal de não fumar atingir 7 CHF. Nesta altura, deixou de fumar 6 cigarros, fumando assim 14 cigarros em vez dos seus 20 habituais.

O custo total para a Toxico é composto por duas partes:

- O custo da compra do direito de fumar, que corresponde à área D+E do gráfico. Este custo é calculado como o preço por cigarro multiplicado pelo número de cigarros fumados, ou seja, CHF. #O custo associado à abstenção dos 6 cigarros que decidiu não fumar, correspondente à área C. Este custo é representado pela área de um triângulo com uma base de 6 (o número de cigarros não fumados) e uma altura de 7 (o custo marginal do sexto cigarro não fumado, que começa em CHF 1 para o primeiro cigarro não fumado e aumenta em CHF 1 para cada cigarro adicional). Por conseguinte, a área deste triângulo é CHF. O custo total para Toxico é, portanto, de 98 CHF pela compra dos direitos de fumar mais 21 CHF pelo custo da abstinência, perfazendo um total de 119 CHF. No entanto, se ele não tivesse comprado os direitos de fumar, fumar todos os cigarros ter-lhe-ia custado 220 CHF. Assim, ao não fumar esses 6 cigarros, obtém um ganho de CHF, o que corresponde à área F.

Asmatico, por outro lado, está disposto a aceitar este acordo porque, até ao décimo terceiro cigarro, o seu benefício marginal por não sofrer o fumo é inferior a 7 CHF, ou seja, menos do que recebe do Toxico. Sofre um custo associado ao fumo passivo dos 14 cigarros que o Toxico fuma, que corresponde à superfície D, avaliada em 49 CHF. No entanto, recebe 98 CHF do Toxico pelo direito de fumar. Assim, o seu ganho líquido é de Échec de l’analyse (MathML avec SVG ou PNG en secours (recommandé pour les navigateurs modernes et les outils d’accessibilité) : réponse non valide(« Math extension cannot connect to Restbase. ») du serveur « https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/ » :): {\displaystyle 98 - 49 = 49} CHF, o que corresponde à superfície E.

Este exemplo demonstra como uma negociação coasiana pode conduzir a uma solução em que ambas as partes melhoram através de trocas voluntárias, apesar da presença de externalidades negativas.

2. COMPRA DE DIREITOS DE AR PURO

Quando Asmatico compra o direito ao ar limpo pagando ao Toxico para não fumar no carro, os cálculos mostram os seguintes resultados:

- O benefício total para a Asmatico, se o Toxico não fumasse durante a viagem, seria de 100 CHF.

- O custo para o Toxico de não fumar 6 cigarros é de 24 CHF, que é a soma dos custos marginais de não fumar esses cigarros. A Asmatico paga ao Toxico 42 CHF para não fumar esses 6 cigarros (7 CHF por cigarro não fumado).

Em termos de ganho líquido para cada um dos irmãos neste cenário

- Toxico recebe 42 CHF de Asmatico, e como o seu custo de abstinência é de 24 CHF, o seu ganho líquido é de 18 CHF;

- Asmatico, por outro lado, paga 42 CHF, mas o seu benefício total de não fumar é de 100 CHF, pelo que o seu ganho líquido é de 58 CHF.

Nesta situação, a quantidade de cigarros não fumados é idêntica à do primeiro cenário: Toxico abstém-se de fumar 6 cigarros. No entanto, os ganhos líquidos são diferentes devido à direção do pagamento. Asmatico paga pelo ar puro e Toxico recebe uma compensação por não fumar, ao contrário do primeiro cenário em que Toxico pagou pelo direito de fumar.

Isto ilustra como a distribuição inicial dos direitos afecta a distribuição dos ganhos monetários entre as partes, mesmo que a quantidade da externalidade (neste caso, o fumo do cigarro) permaneça a mesma. Esta é uma demonstração prática do teorema de Coase: desde que os custos de transação sejam insignificantes e os direitos de propriedade estejam claramente definidos, as partes podem negociar uma compensação para obter um resultado eficiente, independentemente da distribuição inicial dos direitos.

Ação pública e externalidades[modifier | modifier le wikicode]

A gama de intervenções públicas para as externalidades[modifier | modifier le wikicode]

Quando o mercado conduz a uma má afetação de recursos devido a uma externalidade e a negociação privada não é possível, geralmente devido aos elevados custos de transação, à informação assimétrica ou ao problema do parasitismo, o governo pode intervir para corrigir esta falha.

Uma abordagem que o governo pode adotar é a adoção de políticas autoritárias, que consistem em regulamentos rigorosos. Estas regulamentações podem assumir a forma de obrigações ou proibições de determinados comportamentos. Por exemplo, o governo pode tornar a vacinação obrigatória para todas as crianças em idade escolar para garantir que a sociedade beneficie da imunidade de grupo. Do mesmo modo, pode estabelecer um nível máximo de poluição que as empresas não podem exceder para proteger a saúde pública e o ambiente. Estas medidas podem ser eficazes para alcançar o resultado desejado de forma rápida e bastante direta.

No entanto, estas políticas podem também ser consideradas intrusivas e limitar as liberdades individuais ou as escolhas das empresas. Por conseguinte, devem ser cuidadosamente concebidas para equilibrar os objectivos de bem-estar social com o respeito pelos direitos individuais. Além disso, a sua eficácia depende da capacidade do governo para as fazer cumprir, o que muitas vezes exige um controlo e recursos significativos.

Quando as negociações privadas não conseguem resolver as externalidades e o mercado não consegue obter uma afetação óptima dos recursos, o governo pode optar por intervenções que se baseiam nos mecanismos de mercado para realinhar os incentivos privados com os interesses sociais. Estas intervenções, ditas "orientadas para o mercado", procuram utilizar os preços e os incentivos económicos para encorajar comportamentos desejáveis sem impor diretamente regulamentação.

Os impostos pigouvianos são um exemplo clássico deste tipo de política. Baptizados com o nome do economista Arthur Pigou, destinam-se a internalizar os custos das externalidades negativas. Ao tributar as actividades que produzem externalidades prejudiciais, como a poluição, o governo pode incentivar as empresas e os consumidores a reduzir o seu comportamento poluente até que os custos sociais e privados estejam alinhados. O montante do imposto é geralmente fixado de forma a ser igual ao custo externo marginal da atividade poluente na quantidade socialmente óptima.

Por outro lado, os subsídios podem ser utilizados para encorajar comportamentos que tenham externalidades positivas. Por exemplo, o governo pode oferecer ajuda financeira para melhorar o isolamento das casas particulares, o que reduz o consumo de energia e, consequentemente, as emissões de gases com efeito de estufa. Do mesmo modo, podem ser oferecidos subsídios às empresas que investem na investigação e desenvolvimento de tecnologias limpas ou na formação da sua mão de obra, o que pode ter efeitos positivos para a economia em geral.

Estas políticas orientadas para o mercado são frequentemente preferidas à regulamentação direta, porque podem atingir os objectivos desejados, permitindo simultaneamente flexibilidade na forma como os indivíduos e as empresas respondem aos incentivos fiscais. No entanto, a sua conceção e aplicação exigem uma compreensão precisa da natureza e da dimensão das externalidades, bem como a capacidade de ajustar os impostos e os subsídios de forma adequada para evitar efeitos secundários indesejáveis ou distorções do mercado.

Comparação dos sistemas de licenciamento e de tributação[modifier | modifier le wikicode]

O Estado tem duas abordagens principais para reduzir a poluição de uma fábrica:

- Regulamentação: O estado pode impor regulamentos rigorosos que exigem que a planta reduza a poluição para um nível específico. Estes limites regulamentares são frequentemente definidos na sequência de estudos ambientais e sanitários e podem incluir limites máximos para as emissões de poluentes específicos. A fábrica deve então ajustar os seus processos de produção, investir em tecnologias de controlo da poluição ou alterar as suas matérias-primas para cumprir as normas impostas. Esta abordagem de "comando e controlo" dá às autoridades a garantia de que certas reduções de poluição serão alcançadas, mas pode ser dispendiosa para as empresas e não oferece flexibilidade quanto à forma como essas reduções são alcançadas. # Imposto Pigouviano: Em alternativa, o Estado pode impor um imposto Pigouviano, que é um imposto sobre cada unidade de poluição emitida. O montante do imposto é idealmente igual ao custo externo marginal da poluição na quantidade óptima de poluição. Este imposto incentiva a fábrica a reduzir a poluição, porque agora tem de pagar o impacto externo das suas emissões. O imposto Pigouviano oferece flexibilidade à fábrica quanto à forma de reduzir a poluição, uma vez que pode optar por pagar o imposto, reduzir a poluição para evitar o imposto, ou uma combinação de ambos. Pode também incentivar a inovação nas tecnologias de redução da poluição, uma vez que a redução das emissões se torna financeiramente vantajosa.

Cada uma destas abordagens tem as suas vantagens e desvantagens. A regulamentação pode ser mais direta e mais fácil de compreender pelo público, mas também pode ser menos eficiente e menos flexível. Os impostos pigouvianos, por outro lado, são geralmente considerados mais eficientes do ponto de vista económico, uma vez que permitem que cada instalação encontre a forma mais rentável de reduzir a sua poluição. No entanto, a determinação do montante exato do imposto que corresponde ao custo externo marginal da poluição pode ser complexa e sujeita a debates políticos e económicos.

O sistema "cap-and-trade", também conhecido como mercado de licenças de poluição, é um método de controlo da poluição orientado para o mercado, que oferece incentivos económicos para reduzir as emissões poluentes. Eis como funciona:

- Limite máximo: O Estado estabelece um teto, ou seja, um limite máximo para a quantidade total de poluição que pode ser emitida por todas as empresas em causa. Este limite é inferior ao nível atual de emissões para forçar uma redução global.

- Distribuição de licenças: O Estado atribui ou vende licenças de poluição às empresas, sendo que cada licença autoriza o seu titular a emitir uma determinada quantidade de poluição. O número total de licenças corresponde ao limite de emissões fixado pelo Estado.

- Comércio: As empresas que podem reduzir as suas emissões a um custo inferior ao preço de mercado das licenças terão um incentivo para o fazer e poderão vender as suas licenças excedentárias. Isto cria um mercado para os direitos de poluir. As empresas que consideram mais dispendioso reduzir as emissões podem comprar licenças adicionais no mercado para cumprir os regulamentos.

O sistema "cap-and-trade" tem várias vantagens. Dá às empresas a flexibilidade necessária para cumprirem os objectivos de redução das emissões da forma mais rentável. Também incentiva a inovação em tecnologias limpas porque as poupanças resultantes de reduções mais eficientes podem ser rentáveis.

No entanto, há um problema potencial com este sistema relacionado com o lobbying. As empresas e os grupos de interesse podem fazer pressão para aumentar o número de licenças atribuídas, o que aumentaria o limite máximo de emissões permitido e reduziria a eficácia do regime em termos de redução da poluição. Se o limite for demasiado elevado, as licenças podem tornar-se demasiado abundantes e baratas, reduzindo o incentivo ao investimento na redução da poluição.

Para que o sistema de limitação e comércio de emissões funcione eficazmente, é fundamental que o limite de emissões seja fixado a um nível que reflicta objectivos genuínos de redução da poluição e que seja gradualmente reduzido ao longo do tempo para incentivar reduções contínuas. Além disso, o processo de atribuição de licenças deve ser transparente e justo para evitar a manipulação do mercado e garantir uma concorrência leal e efectiva.

Impostos Pigouvianos e Licenças de Poluição: Uma Avaliação da sua Equivalência[modifier | modifier le wikicode]

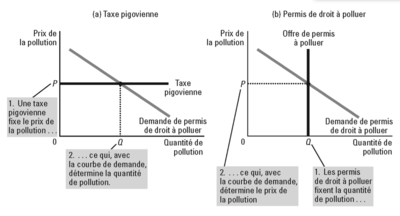

Os gráficos abaixo comparam as abordagens do imposto Pigouviano e das licenças de emissão negociáveis para regular a poluição. Ambos os mecanismos têm como objetivo reduzir a poluição através da imposição de custos aos poluidores, mas funcionam de formas ligeiramente diferentes.

Imposto Pigouviano (Gráfico a): O imposto Pigouviano é um preço fixado pelo Estado para a poluição. Este preço destina-se a refletir o custo externo que a poluição impõe à sociedade. O gráfico mostra uma linha horizontal a um preço determinado pelo imposto. O ponto em que esta linha intersecta a curva da procura de poluição indica a quantidade de poluição que será produzida ao preço fixado pelo imposto. As empresas poluidoras pagarão o imposto por cada unidade de poluição que emitem, e este imposto é suposto incentivar as empresas a reduzir as suas emissões até que o custo marginal da redução da poluição seja igual ao imposto. A principal vantagem desta abordagem é o facto de permitir que as empresas decidam como vão reduzir a poluição, dando-lhes a flexibilidade para encontrarem as soluções mais baratas. No entanto, o nível de poluição resultante não é garantido, uma vez que depende da reação das empresas ao imposto. Se o imposto for demasiado baixo, a poluição poderá manter-se elevada; se for demasiado elevado, poderá impor custos excessivos às empresas.

Mercado de licenças de poluição (Gráfico b): No sistema cap-and-trade, também conhecido como mercado de licenças de poluição, o Estado estabelece um limite máximo para a quantidade total de poluição que pode ser emitida. As licenças correspondentes a este limite são distribuídas ou vendidas às empresas poluidoras. Estas licenças são transaccionáveis, o que significa que as empresas que podem reduzir a poluição de forma mais barata venderão as suas licenças excedentárias a outras empresas para as quais a redução é mais cara. O gráfico mostra que o preço das licenças é determinado pelo ponto em que a curva da oferta de licenças (que é vertical porque o número de licenças é fixo) intersecta a curva da procura do direito de poluir. A vantagem deste sistema é que garante um nível de poluição que não ultrapassa o limite máximo fixado. No entanto, o preço das licenças pode variar e pode ser difícil de prever, o que pode criar incerteza para as empresas.

A escolha entre o imposto Pigouviano e o mercado de licenças depende dos objectivos específicos e das condições de mercado. Se o principal objetivo é garantir um nível máximo de poluição, o mercado de licenças é mais adequado. Se o objetivo é incentivar as empresas a inovar e a encontrar formas rentáveis de reduzir a poluição, o imposto Pigouviano pode ser preferível devido à flexibilidade que oferece. Ambos os sistemas enfrentam desafios de implementação, incluindo a necessidade de medir com exatidão a poluição e controlar o seu cumprimento. Os grupos de pressão podem exercer uma influência significativa na fixação dos preços dos impostos ou no número de licenças distribuídas, o que pode comprometer a eficácia de cada sistema. Além disso, ambos os mecanismos podem ter consequências sociais e económicas, como a transferência de custos para os consumidores, o impacto na competitividade das empresas e a necessidade de uma transição justa para os trabalhadores das indústrias afectadas.

Em suma, o imposto Pigouviano e o mercado de licenças de poluição são dois instrumentos de política ambiental que tentam corrigir as falhas de mercado associadas às externalidades negativas da poluição. O seu êxito dependerá da forma como forem integrados num quadro regulamentar mais vasto e da sua aceitação pelo público e pelas empresas.

Análise comparativa dos méritos e limites das licenças de emissão e dos impostos ambientais[modifier | modifier le wikicode]

As licenças de poluição e os impostos pigouvianos são dois dos principais métodos utilizados para internalizar as externalidades negativas da poluição. Embora ambos visem atingir o mesmo objetivo de redução das emissões, fazem-no através de mecanismos diferentes, cada um com as suas vantagens e desvantagens.

Os economistas tendem a preferir os impostos Pigouvianos por várias razões. Em primeiro lugar, são considerados menos intrusivos no funcionamento do mercado, porque permitem que as empresas escolham a forma como se vão ajustar ao imposto. Em vez de ditarem como e onde reduzir as emissões, os impostos incentivam as empresas a encontrar os métodos mais rentáveis para si próprias. Este facto pode conduzir à inovação tecnológica, uma vez que as empresas procuram reduzir o montante do imposto que têm de pagar. Outra vantagem é o efeito de incentivo a longo prazo. Ao tributar a poluição, os governos criam um incentivo financeiro permanente para que as empresas invistam na investigação e no desenvolvimento de tecnologias mais limpas. Isto pode levar a melhorias duradouras na eficiência energética e na redução dos poluentes.

No entanto, os impostos Pigouvianos também têm desvantagens. Um dos principais problemas é que o governo tem de determinar o custo social exato da poluição para fixar o imposto a um nível que internalize os custos externos. Isto pode ser extremamente difícil, uma vez que os danos causados pela poluição podem variar consideravelmente em função de muitos factores, incluindo a geografia, a densidade populacional e a sensibilidade dos ecossistemas locais. Se o imposto for fixado a um nível demasiado baixo, não reduzirá suficientemente a poluição; se for fixado a um nível demasiado elevado, poderá impor custos desnecessariamente elevados às empresas e aos consumidores.

Por conseguinte, os impostos pigouvianos são frequentemente preferidos pela sua flexibilidade e potencial de inovação, mas exigem um conhecimento exato dos danos sociais causados pela poluição, que é difícil de quantificar. A decisão de utilizar impostos ou licenças dependerá das circunstâncias específicas, dos objectivos da política ambiental e da capacidade do Estado para recolher as informações necessárias e ajustar as políticas em conformidade. Na prática, pode ser necessária uma combinação de ambas as abordagens e, na verdade, de outros instrumentos políticos, para gerir eficazmente a poluição e proteger o ambiente, mantendo a eficiência económica.

As restrições ou regulamentações directas em matéria de poluição são frequentemente preferidas pela sua simplicidade e pela segurança que proporcionam tanto às entidades reguladoras como às empresas. Prescrevem limites de emissão específicos que devem ser cumpridos, o que pode ser particularmente benéfico em situações em que há falta de informação sobre os custos sociais exactos da poluição. Estes regulamentos estabelecem normas claras e proporcionam resultados previsíveis: as empresas sabem o que se espera delas e os reguladores dispõem de um quadro claro para o controlo e a aplicação. Por outro lado, estes regulamentos têm desvantagens significativas em termos de incentivos à melhoria. Uma vez que uma empresa cumpra a norma, há frequentemente pouco ou nenhum incentivo para reduzir ainda mais a poluição. Este facto pode conduzir a um estado de complacência em que as empresas se contentam com o cumprimento das normas sem procurarem sobressair em termos de desempenho ambiental. Além disso, a regulamentação pode introduzir distorções económicas ao não incentivar as empresas a procurar formas de reduzir os custos. As empresas podem ficar presas a tecnologias dispendiosas, especificamente concebidas para cumprir os requisitos regulamentares, sem explorar outras opções potencialmente mais eficientes ou menos dispendiosas.

Os custos associados à conformidade regulamentar podem também ser elevados. As tecnologias necessárias para cumprir as normas podem ser dispendiosas e estes custos adicionais são frequentemente transferidos para os consumidores. Este facto pode ter repercussões no mercado em termos de competitividade e acessibilidade, uma vez que os preços dos bens e serviços aumentam para cobrir o aumento do investimento de capital e dos custos de funcionamento. As restrições são, por conseguinte, um instrumento importante na caixa de ferramentas da política ambiental, proporcionando uma garantia de que não serão excedidos determinados níveis de emissões. No entanto, podem ser rígidas e não favorecer a inovação e a melhoria contínua para além dos requisitos mínimos. Assim, uma combinação de regulamentação direta com outros instrumentos económicos, como os impostos Pigouvianos e os sistemas de licenças de emissão negociáveis, pode oferecer um compromisso entre certeza, flexibilidade e incentivos à inovação, conduzindo a uma abordagem mais matizada e eficaz da gestão da poluição.

Resumo dos conceitos e estratégias abordados[modifier | modifier le wikicode]