A independência dos Estados Unidos

Baseado num curso de Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

As Américas nas vésperas da independência ● A independência dos Estados Unidos ● A Constituição dos EUA e a sociedade do início do século XIX ● A Revolução Haitiana e seu impacto nas Américas ● A independência das nações latino-americanas ● A América Latina por volta de 1850: sociedades, economias, políticas ● Os Estados Unidos do Norte e do Sul por volta de 1850: imigração e escravatura ● A Guerra Civil Americana e a Reconstrução: 1861 - 1877 ● Os Estados (re)Unidos: 1877 - 1900 ● Regimes de ordem e progresso na América Latina: 1875 - 1910 ● A Revolução Mexicana: 1910 - 1940 ● A sociedade americana na década de 1920 ● A Grande Depressão e o New Deal: 1929 - 1940 ● Da Política do Big Stick à Política da Boa Vizinhança ● Golpes de Estado e populismos latino-americanos ● Os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial ● A América Latina durante a Segunda Guerra Mundial ● A sociedade norte-americana do pós-guerra: a Guerra Fria e a sociedade da abundância ● A Guerra Fria na América Latina e a Revolução Cubana ● O Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos

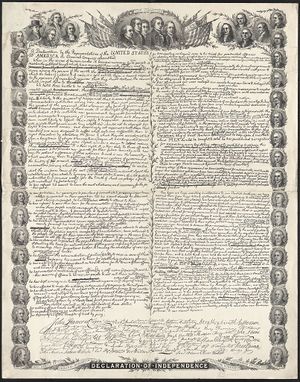

A independência dos Estados Unidos, um acontecimento marcante na história mundial, foi o resultado de uma ousada demanda das treze colónias britânicas na América do Norte para se libertarem do jugo do Império Britânico. Estas colónias evoluíram ao longo das décadas, cultivando um sentido de identidade própria, embora ainda sob o domínio britânico. A sua aspiração comum à autonomia encontrou a sua expressão mais eloquente na Declaração de Independência, adoptada a 4 de julho de 1776. Neste documento, afirmaram resolutamente o seu direito a governarem-se a si próprios, proclamando a sua emancipação da coroa britânica.

No entanto, para compreender esta transição para a independência, é necessário aprofundar os meandros históricos e os movimentos subjacentes que moldaram este período. Dois grandes factores influenciaram este período: a Guerra dos Sete Anos e o Século das Luzes. A Guerra dos Sete Anos, frequentemente referida como a Guerra da França e da Índia no continente americano, esgotou os cofres britânicos, obrigando a metrópole a impor impostos mais pesados às suas colónias do outro lado do Atlântico. Esta carga fiscal, justaposta aos ideais iluministas de direitos inalienáveis e liberdades individuais, alimentou a frustração crescente entre os colonos.

As tentativas da Grã-Bretanha para consolidar o seu domínio sobre as colónias, através de medidas como os Quartering Acts e a Proclamação de 1763, apenas serviram para exacerbar estas tensões. Estes actos, vistos como afrontas à liberdade dos colonos, foram o catalisador de um desejo crescente de independência, culminando na revolução que levou ao nascimento de uma nação que influenciaria o curso da história mundial.

Causas da independência[modifier | modifier le wikicode]

O crescimento demográfico e a expansão territorial das colónias americanas no século XVIII foram precursores fundamentais da independência dos Estados Unidos. A explosão demográfica, que viu o território passar de 300.000 habitantes em 1700 para 2,5 milhões em 1770, gerou dinâmicas socioeconómicas e políticas que influenciaram a trajetória destas colónias.

Em primeiro lugar, este rápido crescimento demográfico levou a uma maior pressão sobre a terra e os recursos. Os colonos, desejosos de alargar os seus territórios agrícolas, olharam para oeste, para as terras situadas para lá dos Apalaches. No entanto, estas ambições territoriais foram dificultadas pelas políticas britânicas, nomeadamente a Proclamação de 1763, que proibia os colonos de se estabelecerem a oeste destas montanhas para evitar conflitos com os povos indígenas. Esta restrição, considerada como um obstáculo à liberdade e prosperidade das colónias, exacerbou as tensões entre os colonos e a metrópole. O rápido crescimento populacional também deu origem a identidades regionais distintas. O Norte, com as suas cidades em expansão e uma economia diversificada centrada no comércio, na pesca e no artesanato, desenvolveu uma identidade distinta da do Sul, que era essencialmente agrária e dependente das plantações que exploravam o trabalho escravo. Estas distinções criaram diferentes visões do mundo e, embora as colónias tenham unido forças para alcançar a independência, estas identidades regionais continuaram a influenciar a formação da nação e a sua política.

Durante o século XVIII, as colónias americanas tornaram-se um caldeirão de identidades e culturas. Embora a Grã-Bretanha fosse a principal fonte de imigração, um fluxo constante de pessoas de outras partes da Europa - nomeadamente da Alemanha, Irlanda, França, Países Baixos e outros países - veio para a América em busca de novas oportunidades. Estes imigrantes, muitas vezes motivados por perseguições religiosas, conflitos ou simplesmente pela procura de uma vida melhor, enriqueceram as colónias com os seus costumes, línguas, práticas agrícolas e tradições artesanais. Os alemães, por exemplo, que se estabeleceram sobretudo na Pensilvânia, tornaram-se famosos pelas suas capacidades agrícolas e de construção. Os irlandeses, fugindo da pobreza e da opressão religiosa, trouxeram consigo uma forte determinação e tradições musicais que se tornaram parte da cultura colonial. Este afluxo de diversidade cultural conduziu a um maior sentido de pluralismo. As colónias já não eram apenas uma extensão da Grã-Bretanha; eram um mosaico de povos de todo o continente europeu, cada um deles contribuindo para moldar a paisagem cultural, social e económica da América emergente. Esta diversidade também reforçou o sentido de identidade própria das colónias. Embora as instituições políticas e económicas se inspirassem em grande medida no modelo britânico, a vida quotidiana das pessoas reflectia uma fusão de tradições. Tornou-se cada vez mais claro que, embora leais à Coroa, as colónias tinham desenvolvido uma identidade distinta, complexa e plural. Consequentemente, à medida que as tensões políticas se intensificavam com a Grã-Bretanha, esta identidade única tornou-se central para a reivindicação de autonomia. Os colonos não eram apenas súbditos britânicos que viviam no estrangeiro; eram uma comunidade diversificada com as suas próprias aspirações e visões para o futuro, o que contribuiu inevitavelmente para o seu desejo de independência e para a formação de uma nova nação.

A Guerra dos Sete Anos, uma guerra mundial antes do seu tempo, teve consequências duradouras não só para as potências europeias envolvidas, mas também para o destino das colónias americanas e das nações indígenas. Com a vitória britânica, o Tratado de Paris de 1763 marcou um ponto de viragem na dinâmica da colonização na América do Norte. Os britânicos adquiriram imensos territórios, principalmente à custa da França, consolidando assim a sua hegemonia no continente. Mas esta vitória não foi isenta de complicações. Em primeiro lugar, as terras a oeste do rio Mississipi, embora oficialmente sob controlo britânico, eram ainda largamente habitadas por nações indígenas. Estas nações, embora enfraquecidas pela guerra, não estavam dispostas a ceder as suas terras sem resistência. A Proclamação Real de 1763, que procurava aliviar as tensões com as nações nativas, proibindo a colonização a oeste dos Apalaches, foi em parte uma resposta a estes desafios. No entanto, para os colonos ambiciosos que procuravam expandir as suas terras, esta proclamação foi vista como uma traição à coroa, impedindo o seu direito de se estabelecerem em terras que consideravam ter sido devidamente conquistadas. Em segundo lugar, a guerra deixou a Grã-Bretanha com uma dívida colossal. Para recuperar parte dessas despesas, o governo britânico impôs uma série de impostos às colónias, como a Lei do Selo e as Leis Townshend. Estes impostos, cobrados sem o consentimento direto das colónias (uma violação do princípio de "no taxation without representation"), suscitaram um profundo descontentamento e alimentaram as chamas da revolução. Por último, o fim da ameaça francesa na América do Norte tornou, paradoxalmente, o Império Britânico menos essencial aos olhos de alguns colonos. Anteriormente, a presença britânica tinha oferecido uma proteção vital contra as incursões francesas. Mas, com a França afastada da cena norte-americana, alguns colonos começaram a imaginar uma existência independente, livre da interferência e da tributação britânicas. Embora a Guerra dos Sete Anos tenha reforçado a posição da Grã-Bretanha como potência dominante na América do Norte, também plantou as sementes da discórdia e do descontentamento que acabariam por conduzir à Revolução Americana.

A Proclamação Real de 1763 desempenhou um papel fundamental na escalada das tensões entre as colónias americanas e a Grã-Bretanha. Trata-se de uma decisão frequentemente subestimada na história, mas as suas implicações foram profundas. A Proclamação foi adoptada principalmente para acalmar as relações com as nações indígenas que se tinham aliado aos franceses durante a guerra. O governo britânico esperava evitar mais conflitos dispendiosos, limitando a expansão das colónias. No entanto, esta decisão não foi bem recebida pelos colonos. Depois de anos de guerra, muitos viam estes territórios ocidentais como a justa recompensa pelos seus esforços e sacrifícios. Além disso, a perspetiva de novas terras era atractiva para muitos colonos, quer se tratasse de agricultores que pretendiam expandir as suas propriedades, quer de especuladores que pretendiam lucrar com a expansão para ocidente. A proclamação foi, portanto, vista como uma traição e um obstáculo à sua prosperidade. Este sentimento de injustiça foi exacerbado pelo facto de a proclamação ter sido emitida sem consultar as assembleias coloniais. Para os colonos, este facto era mais uma prova do desprezo da Grã-Bretanha pelos seus direitos e interesses. A convicção de que Londres estava cada vez mais afastada das realidades e necessidades das colónias americanas tornou-se mais forte. A Proclamação de 1763, juntamente com outras medidas impopulares, como a imposição de impostos sem representação, evidenciou uma cisão crescente entre os colonos e o governo britânico. A Proclamação preparou o caminho para o surgimento do sentimento revolucionário, reforçando a ideia de que os interesses do Império Britânico e os das colónias americanas divergiam fundamentalmente.

O fim da Guerra dos Sete Anos, em 1763, marcou o início de um período de grande tensão entre as colónias americanas e o governo britânico. Desejando evitar novos conflitos com as nações indígenas e reduzir os custos militares, a Grã-Bretanha introduziu a Proclamação Real de 1763. Esta diretiva proibia os colonos de se estabelecerem a oeste da linha dos Apalaches, uma decisão destinada a preservar estas terras para os ameríndios. Ao mesmo tempo, o governo britânico empenhou-se em estabelecer uma relação mais estruturada com as nações indígenas. Em vez de permitir que os colonos negociassem diretamente, as autoridades britânicas tentaram centralizar as interacções, o que resultou em acordos formais. No entanto, houve irregularidades. Em particular, enquanto as interacções com os Cherokees eram frequentes e significativas, os Apaches, que viviam principalmente no sudoeste dos actuais Estados Unidos, não estavam diretamente envolvidos nas disputas territoriais na costa leste. É possível que outras nações indígenas do leste estivessem mais envolvidas nessas disputas territoriais. Apesar destas tentativas de regulamentação, os colonos, sobretudo os que viviam na fronteira ocidental, optavam frequentemente por ignorar as directivas oficiais. Movidos pelo desejo de expansão, adquiriram territórios, por vezes em violação direta dos tratados estabelecidos, o que desencadeou conflitos com as nações indígenas. Estas tensões e sentimentos de opressão pelo controlo britânico foram precursores importantes dos acontecimentos que conduziriam à Revolução Americana.

O fim da Guerra dos Sete Anos deixou a Grã-Bretanha com uma dívida colossal. Para pagar essa dívida, o governo britânico procurou aumentar as suas receitas provenientes das colónias norte-americanas, que até então não tinham sido relativamente tributadas em comparação com outras partes do Império. No entanto, estas tentativas depararam-se com uma feroz oposição. Ao longo das décadas, as colónias desenvolveram um sentimento de autonomia. Beneficiavam de uma ampla descentralização e as suas assembleias legislativas tinham frequentemente a última palavra sobre a tributação interna. Por isso, quando a metrópole impunha impostos directos sem o consentimento das assembleias coloniais, isso era visto não só como uma violação dos seus direitos, mas também como um desafio ao seu modo de governação estabelecido.

A Lei do Selo, introduzida em 1765, é um exemplo flagrante deste descontentamento. Esta lei impunha um imposto sobre todos os documentos impressos nas colónias, desde contratos a jornais. O que exacerbou a ira dos colonos foi o facto de ter sido decidida sem o seu consentimento. A famosa frase "No taxation without representation" soou como um grito de guerra entre os colonos. A Lei do Selo tornou-se um símbolo da opressão britânica, sublinhando a discrepância entre as expectativas de direitos e liberdade dos colonos e as intenções do governo britânico de reforçar o seu controlo económico e político sobre as colónias. A contestação da Lei do Selo também serviu de catalisador para uma cooperação inter-colonial sem precedentes, reforçando o sentimento de uma identidade americana distinta e lançando as bases para a resistência organizada que conduziria à Revolução Americana.

O Iluminismo, um período de renascimento intelectual e cultural, teve uma profunda influência nos pensadores e líderes de todo o mundo ocidental, e as colónias americanas não ficaram imunes a este fermento de ideias revolucionárias. Essas idéias, particularmente aquelas relativas aos direitos humanos e à natureza do governo, foram cruciais para moldar a filosofia política dos pais fundadores dos Estados Unidos. John Locke, um dos filósofos mais influentes da época, postulava que o poder legítimo só poderia residir no consentimento dos governados. Defendia que os indivíduos possuem direitos inalienáveis e que qualquer governo que violasse esses direitos perdia a sua legitimidade. Estas ideias encontraram um eco poderoso entre os colonos americanos, particularmente entre aqueles que tinham recebido uma educação clássica. A perceção da opressão do governo britânico, com a sua tributação e regulamentação sem representação direta, estava em contradição direta com estes princípios iluministas. Além disso, estas políticas estavam a ser implementadas numa altura em que a circulação de ideias era rápida, graças ao aparecimento da imprensa e dos salões literários. Panfletos, jornais e livros difundiram as ideias do Iluminismo, forjando uma consciência colectiva entre os colonos em torno de noções como liberdade, justiça e democracia.

Figuras como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams estavam profundamente imbuídas da filosofia do Iluminismo. Os seus escritos e discursos reflectiam uma crença inabalável na necessidade de um governo que protegesse os direitos do indivíduo. Assim, quando as tensões com a Grã-Bretanha aumentaram, as ideias do Iluminismo forneceram uma base intelectual e moral para a resistência colonial. Esses princípios foram claramente definidos na Declaração de Independência de 1776, marcando o início de uma nova nação fundada nos ideais do Iluminismo, uma nação que seria, nas palavras de Lincoln, "concebida na liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais".

Reação das colónias[modifier | modifier le wikicode]

O período que antecedeu a Revolução Americana foi marcado pelo aumento das tensões entre os colonos e o governo britânico. Os novos impostos e regulamentos, considerados opressivos, levaram os colonos a oporem-se ativamente à metrópole, utilizando uma combinação de métodos pacíficos e directos para demonstrar o seu descontentamento. Um dos primeiros actos de resistência foi a elaboração de petições e protestos. Os colonos, sentindo-se privados do seu direito de representação parlamentar, expressaram o seu desacordo solicitando formalmente a revisão ou a abolição de leis impopulares. Estas petições reflectiam o sentimento geral de injustiça sentido nas colónias e lançavam as bases para a oposição organizada que se seguiria. Numa linha semelhante, mas com consequências económicas directas para a Grã-Bretanha, foram utilizados boicotes económicos. Os comerciantes deixaram de importar produtos britânicos, enquanto os consumidores evitavam os produtos importados. Esta abordagem atingiu a Grã-Bretanha onde mais lhe doía: a sua economia. Alguns comerciantes britânicos, sentindo o aperto, tornaram-se aliados improváveis, instando o seu próprio governo a aliviar as restrições.

No entanto, nem todas as reacções foram pacíficas. Grupos como os "Filhos da Liberdade" ultrapassaram por vezes a linha da desobediência civil e aventuraram-se na intimidação ou na violência direta, em especial contra funcionários do governo britânico ou lealistas. Estes actos, embora menos frequentes, marcaram uma escalada significativa no confronto com a Coroa. O incidente mais notório desta natureza foi o "Massacre de Boston", em 1770. Este trágico acontecimento, em que soldados britânicos dispararam sobre uma multidão de manifestantes, matando cinco deles, tornou-se um poderoso símbolo da brutalidade do domínio britânico. Galvanizou a opinião pública colonial e reforçou o desejo de independência. À medida que estes actos de resistência se intensificavam, as relações entre as colónias e a Grã-Bretanha deterioravam-se, colocando inevitavelmente as duas partes no caminho do conflito aberto que viria a eclodir em 1775.

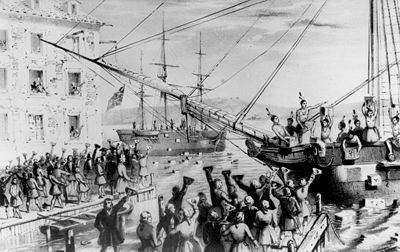

O Boston Tea Party é uma das mais famosas manifestações de desobediência civil da história americana. É emblemática da escalada da resistência colonial à política britânica. Em 1773, o governo britânico concedeu à Companhia Britânica das Índias Orientais um monopólio virtual sobre o comércio de chá na América, além de impor um imposto sobre o chá. Estas medidas foram vistas por muitos colonos como mais um exemplo flagrante de tributação sem representação. As colónias, e Boston em particular, ficaram em alvoroço. Em 16 de dezembro de 1773, em resposta a estas políticas impopulares, membros do movimento Sons of Liberty, disfarçados de Mohawks para sublinhar a sua identidade americana e rejeitar a sua filiação britânica, abordaram três navios atracados no porto de Boston. Tiveram o cuidado de vandalizar apenas a carga de chá, atirando borda fora 342 arcas de chá, evitando danificar outros bens. Não se tratou apenas de uma ação contra os impostos. Foi também um protesto contra um monopólio que estava a levar muitos comerciantes locais à falência. Com este ato simbólico, os colonos demonstraram a sua determinação em resistir ao domínio britânico e em defender os seus direitos. A reação do governo britânico ao Boston Tea Party foi rápida e severa. Impôs os Actos Intoleráveis, que incluíam o encerramento do porto de Boston até que o chá fosse pago e uma restrição severa à autonomia do governo colonial de Massachusetts. Estes actos punitivos apenas exacerbaram as tensões, empurrando as colónias para uma união ainda maior contra a Grã-Bretanha. Em suma, a Festa do Chá de Boston não foi apenas um ato de desafio; simbolizou o ponto de rutura, em que a paciência colonial com o domínio britânico tinha atingido os seus limites. Foi um importante ponto de viragem que conduziu diretamente à eclosão da Revolução Americana.

O Massacre de Boston foi um momento crucial nas relações entre os colonos e o governo britânico, pondo em evidência a volatilidade das tensões que fervilhavam na América do Norte. Na noite de 5 de março de 1770, uma noite fria de inverno em Boston, um soldado britânico encontrava-se no seu posto em frente à alfândega. Na sequência de uma altercação com um colono, formou-se uma multidão à sua volta, lançando insultos, bolas de neve e vários detritos. Vários outros soldados britânicos foram chamados para o ajudar. A multidão continuou a crescer e a tornar-se mais hostil. No caos e confusão que se seguiu, os soldados britânicos abriram fogo, matando cinco pessoas e ferindo várias outras. O incidente foi rapidamente explorado pelos líderes patriotas da colónia, como Paul Revere, John Adams e Samuel Adams, que o utilizaram para alimentar o sentimento antibritânico. Foram distribuídas por todas as colónias gravuras e descrições do confronto, muitas vezes com uma narrativa tendenciosa, retratando os soldados britânicos como brutos sanguinários, que disparavam deliberadamente sobre civis desarmados. John Adams, o futuro Presidente dos Estados Unidos, defendeu os soldados no seu julgamento, argumentando que tinham agido em legítima defesa contra uma multidão ameaçadora. A maioria dos soldados foi absolvida, reforçando a ideia de um sistema judicial justo nas colónias. No entanto, a memória do massacre ficou gravada na memória colectiva, simbolizando para muitos a repressão brutal dos britânicos. O Massacre de Boston tornou-se um símbolo poderoso da tirania britânica e um catalisador para a unificação do sentimento antibritânico entre os colonos. Foi um dos muitos acontecimentos que acabaram por conduzir à Declaração de Independência e à Revolução Americana.

A Festa do Chá de Boston não é apenas uma página memorável nos livros de história, mas um acontecimento que cristalizou o descontentamento colonial com uma série de medidas britânicas consideradas opressivas. Nos anos que antecederam essa noite de dezembro, as colónias sentiram-se cada vez mais frustradas com as tentativas da metrópole de assumir o controlo da economia colonial e de o impor de forma autoritária. A Lei do Chá de 1773 foi a gota de água. Embora a lei reduzisse efetivamente o preço do chá, confirmava o direito da Grã-Bretanha de tributar as colónias sem o seu consentimento direto. A reação foi rápida e dramática. Sob o manto da noite e disfarçados de índios Mohawk, um grupo de activistas, incluindo alguns membros dos Sons of Liberty, invadiu os navios britânicos. O som das arcas de chá a partirem-se e o gorgolejar do chá a fermentar nas águas salgadas do porto de Boston ressoaram como um ato ousado de desafio à coroa britânica. O impacto deste ato foi sentido muito para além das costas de Boston. As autoridades britânicas reagiram com dureza, fechando o porto de Boston e impondo uma série de medidas punitivas conhecidas como as "Leis Intoleráveis". Longe de suprimir o espírito de rebelião, estas medidas estimularam as colónias a unirem-se em defesa dos seus direitos e liberdades. Deste modo, a Festa do Chá de Boston não foi apenas um protesto contra um imposto, mas um símbolo de resistência, uma declaração de que os colonos não continuariam a ser passivos face ao que consideravam ser injustiças. Essa noite marcou um ponto de viragem, abrindo caminho para uma confrontação ainda mais direta e, em última análise, para a procura da independência americana.

Reação britânica[modifier | modifier le wikicode]

A série de leis conhecidas como Actos Coercivos foi a resposta punitiva de Londres à famosa Festa do Chá de Boston. Aprovados pelo Parlamento britânico em 1774, os Actos destinavam-se a disciplinar a colónia de Massachusetts e, em particular, a cidade de Boston. No entanto, longe de acalmarem a situação, intensificaram as tensões, solidificando a oposição das colónias ao domínio britânico.

A Lei do Porto de Boston foi uma dessas medidas punitivas, fechando o porto de Boston até que os danos causados pelo Boston Tea Party fossem reparados. Esta ação teve um forte impacto na economia local, deixando muitos bostonianos no desemprego. Ao mesmo tempo, a Lei do Governo de Massachusetts reestruturou o governo colonial, reduzindo drasticamente os poderes da assembleia local e dando ao governador britânico um maior controlo. Esta medida foi vista como um ataque direto à autonomia da colónia. Além disso, com a Lei da Administração da Justiça, Londres procurou garantir que os soldados e oficiais britânicos, se acusados de crimes, não fossem julgados de forma parcial em Massachusetts. Isto permitia-lhes serem julgados noutros locais, muitas vezes na Grã-Bretanha. O reforço da Lei do Aquartelamento foi outro espinho para os colonos. Estipulava que, se necessário, os soldados britânicos teriam de ser alojados em habitações privadas, uma imposição pesada para os cidadãos da colónia. Por último, a Lei do Quebeque, embora indiretamente ligada aos problemas de Boston, foi considerada como parte dos "Actos Intoleráveis". Esta lei alargou a província do Quebeque, reduzindo de facto a dimensão das colónias vizinhas, e promoveu o catolicismo, que era mal visto pela maioria protestante das colónias. Em resposta, as colónias uniram forças. O Primeiro Congresso Continental, que reuniu delegados de doze colónias em Filadélfia, em setembro de 1774, tinha como objetivo desenvolver uma resposta coordenada a estas leis opressivas. Em vez de intimidar os colonos, os Actos Intoleráveis funcionaram como um catalisador, lançando as bases para a Guerra da Independência Americana.

Os Actos Intoleráveis, impostos pelo governo britânico, foram vistos não só como punitivos, mas também como um ataque direto aos direitos e liberdades dos colonos enquanto cidadãos britânicos. O encerramento do porto de Boston, por exemplo, afectou o coração da economia colonial, ao passo que a reestruturação do governo de Massachusetts minou o seu direito ao autogoverno, um valor muito apreciado pelos colonos. A indignação fez-se sentir muito para além das fronteiras de Massachusetts. As colónias, que até então tinham tido queixas e identidades regionais distintas, começaram a ver os seus destinos como inextricavelmente ligados. A injustiça sentida em Boston era agora sentida em locais tão distantes como a Virgínia ou a Carolina do Sul. A unidade na indignação e na resistência tornou-se a nova norma. Esta oposição unificada manifestou-se no Primeiro Congresso Continental. Reunindo delegados de quase todas as colónias, estes empenharam-se numa resposta colectiva à tirania sentida. Foi neste contexto que se formou o Exército Continental, com George Washington como Comandante-em-Chefe. A constante deterioração das relações, exacerbada por actos coercivos, acabou por levar os colonos a um ponto de não retorno. A Declaração de Independência, assinada a 4 de julho de 1776, foi muito mais do que uma declaração política; foi a afirmação ousada de um povo que reclamava o seu lugar e o seu direito à autodeterminação. Assim, o que o governo britânico esperava que fosse uma série de medidas para restaurar a ordem e a autoridade, acelerou a marcha das colónias para a revolução e a independência.

Passos decisivos para a independência[modifier | modifier le wikicode]

A reação britânica ao Boston Tea Party, sob a forma de medidas coercivas, teve consequências inesperadas. Em vez de isolar e punir apenas Massachusetts, estas medidas tiveram o efeito oposto: funcionaram como um catalisador para unir as treze colónias. Apesar de Massachusetts ter sido diretamente visado, as outras colónias viram-no como um precedente perigoso. Se a Grã-Bretanha podia violar impunemente os direitos de uma colónia, o que impediria outra colónia de sofrer o mesmo destino no futuro? Neste clima de preocupação, surgiu um sentimento de solidariedade inter-colonial. As outras colónias enviaram mantimentos para apoiar Boston quando o seu porto foi encerrado e foram criados comités de correspondência para facilitar a comunicação e a coordenação entre elas. Além disso, este sentimento de injustiça partilhada foi amplificado pelo reconhecimento comum dos seus direitos como cidadãos britânicos. Tornou-se claro que, a menos que apresentassem uma frente unida, todas as colónias seriam vulneráveis a novas incursões nos seus direitos e liberdades. Esta solidariedade lançou as bases para assembleias mais formais, como o Primeiro Congresso Continental, onde as colónias discutiram as suas respostas colectivas às acções britânicas. Gradualmente, surgiu um sentimento de nacionalismo americano, fundindo as identidades distintas das diferentes colónias numa causa comum: a procura de autonomia, de direitos e, em última análise, de independência.

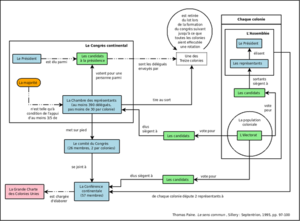

Em setembro de 1774, teve lugar em Filadélfia um importante acontecimento histórico que marcou o início de um novo capítulo nas relações coloniais. O Primeiro Congresso Continental reuniu delegados de doze das treze colónias, uma demonstração sem precedentes de unidade colonial face à opressão britânica. Durante esta assembleia, surgiu um consenso entre os delegados: os actos coercivos, vistos como um ataque direto aos seus direitos de cidadãos britânicos, foram declarados ilegais. Não se tratava apenas de uma declaração de desacordo. As colónias estavam prontas a agir. Apelaram à formação de milícias, preparando o terreno para um possível confronto armado. Este gesto ousado foi um forte sinal para a Grã-Bretanha de que as colónias não se contentariam com meros protestos verbais. O Congresso não foi apenas uma resposta a uma legislação impopular. Representou uma transformação fundamental na forma como as colónias se viam a si próprias e na sua relação com a metrópole. Pela primeira vez, em vez de agirem como treze entidades separadas com os seus próprios interesses e preocupações, uniram-se como uma unidade colectiva para defender os seus direitos comuns. Foi um ponto de viragem decisivo, um passo significativo para a independência e a formação de uma nação unida.

No tumulto da ascensão à independência, é essencial recordar que a opinião dos colonos americanos não era monolítica. De facto, a América colonial era um caldeirão de perspectivas e lealdades diversas. Os lealistas, também conhecidos como "Tories", constituíam uma fração substancial da população colonial. Estes indivíduos, ligados por convicção, tradição ou interesse pessoal, permaneceram leais à Coroa Britânica. Muitas vezes, viam a resistência e a rebelião contra o rei como uma ingratidão para com um império que lhes tinha proporcionado proteção e oportunidades. Por vezes, eram os laços económicos e sociais com a Grã-Bretanha que orientavam a sua posição, temendo que a independência desestabilizasse a sua posição social ou prejudicasse os seus interesses económicos. Por outro lado, havia também colonos que, embora se opusessem às políticas britânicas, estavam relutantes em apoiar uma revolução armada. Preferiam meios pacíficos de protesto, como a assinatura de petições ou o boicote aos produtos britânicos. Para eles, a noção de revolução e de guerra significava muitas vezes perturbações económicas, a ameaça de caos social e a potencial perda de vidas. Esta diversidade de opiniões e abordagens entre os colonos recorda-nos que o caminho para a independência americana estava longe de ser um consenso uniforme, mas antes um complexo mosaico de interesses, lealdades e ideologias.

O papel do Rei Jorge III na escalada de tensões entre a Grã-Bretanha e as colónias americanas é frequentemente analisado e debatido. O seu reinado coincidiu com um período de profundas mudanças e convulsões no Império Britânico, particularmente na América do Norte. Embora o Rei Jorge III seja frequentemente retratado como obstinado e incapaz de compreender plenamente os desejos e as necessidades dos colonos americanos, é fundamental recordar que não trabalhou no vazio. Por detrás dele havia um Parlamento britânico e conselheiros que, em grande medida, partilhavam a sua convicção de que as colónias deveriam permanecer sujeitas à Coroa e ao Parlamento britânicos. A perceção entre os colonos era de que Jorge III estava a agir de forma tirânica. O seu apoio a actos coercivos e à Lei de Aquartelamento - que obrigava os colonos a alojar soldados britânicos - eram vistos como violações directas dos seus direitos. Muitos panfletos e artigos coloniais da época retratavam o rei como um monarca distante, indiferente às preocupações dos seus súbditos do outro lado do Atlântico. Mas o verdadeiro catalisador da discórdia não era simplesmente a personalidade ou as acções do Rei. Foi o sentimento profundamente enraizado entre os colonos de que mereciam os mesmos direitos e privilégios que qualquer outro cidadão britânico. Quando estes direitos eram ameaçados ou ignorados, crescia a raiva e o desejo de autonomia, que culminou na Revolução Americana. Assim, se é inegável que as acções e decisões do Rei Jorge III contribuíram para desencadear a Revolução, elas faziam parte de um quadro muito mais vasto de descontentamento, desejos e frustrações que animaram as colónias durante este período crucial.

O Congresso Continental, que se reuniu pela primeira vez em 1774, era composto por homens que, na sua maioria, pertenciam à elite socioeconómica das colónias. Estes delegados tinham geralmente interesses financeiros, políticos ou fundiários a proteger. Embora tivessem origens diversas - comerciantes, advogados, plantadores e alguns artesãos e homens de negócios - a maioria era uma figura proeminente nas respectivas colónias. É essencial notar que o desejo de autonomia das colónias não foi apenas uma reação aos Actos de Coerção. Embora os Actos tenham desempenhado um papel crucial na cristalização do descontentamento colonial, as fricções entre as colónias e a Grã-Bretanha já se faziam sentir há décadas. As preocupações com a tributação sem representação, a capacidade de as colónias se governarem a si próprias e as restrições comerciais eram algumas das muitas fontes de ansiedade. No entanto, o facto de muitos dos delegados ao Congresso Continental pertencerem à elite colonial teve implicações na natureza da Revolução Americana. Estes homens não estavam necessariamente a tentar estabelecer uma sociedade radicalmente igualitária. Em vez disso, muitos estavam preocupados em manter a ordem social existente e, ao mesmo tempo, libertar-se do domínio britânico. Por outras palavras, embora aspirassem à independência política, não pretendiam necessariamente subverter a estrutura socioeconómica das colónias. A Revolução Americana, como todas as revoluções, foi complexa, moldada por uma multiplicidade de factores e actores. Embora o Congresso Continental tenha desempenhado um papel decisivo na condução das colónias à independência, deve ser visto no contexto mais vasto das tensões, aspirações e ansiedades que atravessaram as colónias durante este período crucial.

As elites coloniais, que constituíam a maioria dos delegados ao Congresso Continental, estavam bem cientes de que uma revolução bem sucedida exigiria o apoio de uma grande parte da população. Para chegar aos vários estratos da sociedade colonial, adoptaram uma abordagem multifacetada para mobilizar o apoio. As tabernas, em particular, eram centros vitais da vida social colonial. Mais do que um simples local de consumo de bebidas, serviam de ponto de encontro onde se trocavam e debatiam notícias, rumores e ideias políticas. Os líderes revolucionários utilizavam estes estabelecimentos para difundir as suas ideias, por vezes sob a forma de canções, brindes ou discussões animadas. Os comerciantes também eram essenciais, não só como financiadores da causa, mas também porque podiam influenciar a população através de boicotes e outras formas de resistência económica contra as políticas britânicas. Os advogados, com o seu conhecimento da legislação britânica e da filosofia iluminista, forneceram a justificação intelectual para a revolução, articulando as queixas dos colonos em termos legais e morais. Os artesãos e os trabalhadores qualificados constituíam uma grande parte da população urbana e tinham um papel importante a desempenhar na mobilização das massas. As suas competências eram essenciais para a causa revolucionária, quer produzindo bens para o esforço de guerra, quer participando ativamente em manifestações e actos de resistência. A propaganda era também um instrumento fundamental para conquistar corações e mentes. Os panfletos, muitas vezes escritos por pensadores eminentes, como Thomas Paine com o seu famoso "Senso Comum", desempenharam um papel fundamental na divulgação das ideias revolucionárias. Os jornais, com as suas histórias de injustiça britânica, amplificaram o sentimento antibritânico. Ao combinarem estes elementos, os líderes revolucionários conseguiram tecer uma rede de apoio que atravessava os diferentes estratos da sociedade colonial. Esta mobilização foi essencial para garantir não só o êxito inicial da Revolução Americana, mas também a sua viabilidade a longo prazo face aos grandes desafios com que se deparou. A Revolução Americana não foi uma revolução das classes baixas, mas sim uma rebelião da elite colonial, que procurava obter mais poder e autonomia em relação ao governo britânico. Conseguiram mobilizar toda a população e angariar apoio para a sua causa. No final, porém, foram as acções e decisões desta elite colonial que conduziram à independência dos Estados Unidos.

Em 1775, as tensões entre os colonos e a Coroa britânica atingiram um ponto de rutura. As colónias fervilhavam de agitação e muitos colonos começaram a acreditar que o confronto era inevitável. Nas vésperas deste confronto, Massachusetts era já um foco de atividade revolucionária, sobretudo devido às recentes sanções britânicas aí impostas. Em 19 de abril de 1775, o barril de pólvora rebentou. As tropas britânicas, que se dirigiam para se apoderarem de um arsenal em Concord, foram confrontadas por milicianos americanos em Lexington. Apesar das ordens estritas para não disparar, ouviu-se um estrondo - o famoso "tiro ouvido em todo o mundo" - e os combates começaram. No final do dia, os britânicos retiraram-se para Boston, assediados pela milícia durante todo o percurso. Embora a Batalha de Lexington tenha sido relativamente pequena em termos de combates e baixas, o seu impacto simbólico foi colossal. Cristalizou a determinação dos americanos em defender os seus direitos e a sua autonomia. Representou também a rutura definitiva com a Grã-Bretanha, transformando uma revolta política numa guerra de independência. O Massachusetts, com as suas cidades de Boston, Lexington e Concord, desempenhou um papel central nestes acontecimentos preliminares. Devido ao seu papel de liderança na resistência e ao facto de ter sido o palco das primeiras batalhas, ganhou a reputação de "berço da independência". Foi aqui que os ideais de liberdade e independência se transformaram em acções concretas, colocando as treze colónias no caminho da revolução. Em resposta, um segundo Congresso Continental reuniu-se em Filadélfia, onde foi tomada a decisão de formar um exército para defender as colónias contra os britânicos. Este exército, conhecido como Exército Continental, foi confiado a George Washington, que viria a tornar-se o comandante-chefe do exército e uma figura-chave da Revolução Americana. Este foi um passo crucial para a independência das colónias e marcou o início da resistência militar organizada contra os britânicos.

George Washington, com a sua estatura imponente e comportamento calmo, foi para muitos o epítome da liderança. A sua seleção como Comandante-em-Chefe do Exército Continental no Segundo Congresso Continental não foi um acaso. Washington provinha da poderosa colónia da Virgínia, que desempenhava um papel fundamental na política colonial. Como virginiano influente, a sua liderança reforçou a solidariedade inter-colonial, equilibrando o poder entre as colónias do Norte e do Sul. A sua riqueza e propriedade fundiária, aliadas à posse de escravos, assinalavam a sua independência financeira e a convicção de que estaria acima da corrupção ou do favoritismo. Para os delegados do Congresso, ele era um homem que não tinha nada a ganhar pessoalmente com a rebelião contra a Grã-Bretanha e que não se deixaria facilmente tentar pelo poder ou pela riqueza oferecidos por um alto cargo. Mas, para além da sua estatura social, foi a sua experiência militar que se revelou crucial. Apesar de o seu desempenho na Guerra Franco-Indiana ter sido misto, tinha adquirido uma experiência inestimável de comando e tática. Além disso, a sua provação nessa guerra ensinara-lhe as dificuldades e os desafios da guerra na América do Norte, conhecimentos que se revelariam inestimáveis na guerra que se avizinhava. Por último, o seu comprovado patriotismo e empenhamento na causa americana tornaram-no digno de confiança aos olhos dos seus contemporâneos. George Washington pode não ter sido o estratega militar mais talentoso do seu tempo, mas a sua integridade, dedicação e capacidade de unir pessoas de diferentes origens fizeram dele a escolha ideal para liderar as colónias na sua busca pela independência.

A unidade entre as colónias foi essencial para o seu sucesso coletivo contra a Grã-Bretanha. A dinâmica entre as colónias do Norte e do Sul, com as suas diferenças económicas, sociais e culturais, poderia ter sido um ponto de rutura na luta pela independência. No entanto, a nomeação de George Washington, um Virginiano, como comandante-chefe foi uma manobra estratégica para reforçar esta unidade. A Virgínia era a maior e mais rica das colónias, com uma influência considerável na política colonial. O facto de ter um virginiano à frente do Exército Continental enviava uma forte mensagem de que o esforço revolucionário não era apenas um assunto das colónias do Norte, mas um movimento pan-americano. As colónias do Norte, em especial Massachusetts, estiveram no centro de muitos protestos e movimentos antibritânicos, como a Festa do Chá de Boston e a Batalha de Lexington. No entanto, para ter êxito, o movimento independentista tinha de transcender as fronteiras regionais. A escolha de Washington para liderar o exército garantiu que o Sul se empenharia na causa, não só política e economicamente, mas também militarmente. A nomeação de George Washington não se baseou apenas nas suas qualidades individuais, mas fez também parte de uma estratégia mais vasta para unir e mobilizar todas as Treze Colónias na sua luta contra o domínio britânico.

A Declaração de Independência[modifier | modifier le wikicode]

George Washington enfrentou inúmeros desafios enquanto comandante-chefe do Exército Continental. Não só tinha de liderar um exército em grande parte inexperiente e mal equipado, como também tinha de inspirar e manter o moral das tropas face a adversidades formidáveis. Além disso, era essencial reunir o apoio da população civil, pois um exército só é tão forte quanto o apoio que recebe da sua população.

Neste contexto, o trabalho de Thomas Paine, em particular o seu panfleto Common Sense, foi decisivo. Publicado em janeiro de 1776, o Senso Comum desafiava a autoridade do rei britânico e defendia a ideia de uma república americana independente. Os seus argumentos claros e vigorosos galvanizaram o público americano, mudando a forma como muitos colonos encaravam a sua relação com a Grã-Bretanha. A prosa apaixonada de Paine forneceu argumentos convincentes para a necessidade de independência e ajudou a realçar as injustiças do domínio britânico. Enquanto os debates políticos podem muitas vezes parecer abstractos ou remotos para o cidadão comum, Paine tinha o talento de tornar os seus argumentos acessíveis a um vasto público, ajudando a reforçar o apoio popular à causa revolucionária. Enquanto Washington lutava no campo de batalha, consolidando o Exército Continental e enfrentando as tropas britânicas, Paine lutava na frente ideológica, armando os colonos com os argumentos e a determinação necessários para sustentar a guerra. Ambos os homens, cada um à sua maneira, desempenharam papéis cruciais no caminho das colónias para a independência.

Thomas Paine, com "Senso Comum", teve um impacto notável na consciência colectiva dos colonos americanos. Nesta obra incendiária, Paine desafiou a lógica convencional e contestou diretamente a legitimidade do domínio britânico sobre as colónias americanas. Utilizando uma linguagem simples e direta, apelou à razão e ao senso comum do cidadão comum, desmascarando a ideia de que a monarquia britânica era benéfica ou mesmo necessária para o bem das colónias. O sentimento expresso por Paine - de que o tempo das negociações tinha terminado e que era chegado o momento de uma rutura total - ressoou profundamente em muitos colonos. A rapidez com que o panfleto foi vendido é prova da sua influência. Numa época sem Internet nem televisão, a difusão viral de uma publicação como "Common Sense" foi um feito notável. Para colocar este facto em perspetiva, se compararmos a venda de 120.000 exemplares com a população atual dos Estados Unidos, seria equivalente a vários milhões de exemplares vendidos hoje em dia. Enquanto os delegados debatiam os méritos da Declaração de Independência no Segundo Congresso Continental, a atmosfera estava carregada de expetativa e incerteza. Neste contexto, a obra de Paine proporcionou uma clareza bem-vinda, um apelo apaixonado à ação, reforçando a determinação dos líderes em avançar para a independência. A combinação dos ideais expostos em Common Sense e o desejo crescente de auto-determinação acabaram por conduzir à Declaração de Independência, um marco na história mundial.

O contexto sociocultural das colónias era único em muitos aspectos. Um desses aspectos distintivos era a taxa de literacia surpreendentemente elevada dos colonos, sobretudo em comparação com outras partes do mundo na mesma altura. Esta erudição abriu caminho a uma rápida e eficaz difusão de ideias, nomeadamente através da literatura impressa. O panfleto "Senso Comum" de Thomas Paine enquadrava-se perfeitamente nesta sociedade ávida de conhecimento. A capacidade dos colonos para ler, compreender e discutir o conteúdo do panfleto amplificou o seu impacto. Tabernas, praças públicas e igrejas tornaram-se animados fóruns de discussão onde os argumentos de Paine eram debatidos, defendidos e dissecados. A confluência de ideias revolucionárias e de acontecimentos no terreno criou uma atmosfera eléctrica. Quando as notícias das primeiras vitórias militares, como a retirada britânica de Boston, chegaram a Filadélfia, reforçaram os argumentos a favor da independência. O Segundo Congresso Continental, já inclinado para uma rutura com a Grã-Bretanha, foi galvanizado por estes acontecimentos. Neste contexto dinâmico, a obra de Paine não foi apenas um apelo à ação; foi um catalisador, acelerando um movimento que já estava em curso. A sua poderosa retórica, combinada com a realidade em mudança no campo de batalha, criou uma sinergia que acabou por conduzir à declaração de independência das colónias e à sua tentativa de formar uma nova nação.

Em 4 de julho de 1776, uma data que ficou gravada na história americana, o Congresso Continental adoptou a Declaração de Independência, marcando um ponto de viragem decisivo nas relações entre as colónias e a coroa britânica. Esta decisão ousada não foi o resultado de um impulso momentâneo, mas sim o culminar de anos de frustração, tensão e confronto com a Grã-Bretanha. O documento em si, principalmente obra de Thomas Jefferson, com contribuições e modificações de John Adams, Benjamin Franklin e outros, é mais do que um simples anúncio de separação. Articula a filosofia subjacente à decisão, baseada nos princípios do Iluminismo. Jefferson articulou magistralmente a crença de que todos os homens são criados iguais, dotados de direitos inalienáveis, incluindo os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Com esta proclamação, as colónias não estavam simplesmente a cortar os laços com a Grã-Bretanha; estavam a estabelecer uma nova ordem baseada nos ideais de liberdade, igualdade e democracia. A Declaração de Independência não foi apenas um ato de rebelião, mas uma visão arrojada de um novo tipo de governo e de sociedade que continuaria a influenciar os movimentos pela liberdade e pelos direitos humanos em todo o mundo.

A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um texto fundador e uma proclamação ousada dos princípios que sustentam a nação nascente. O seu preâmbulo evoca uma verdade universal, afirmando que "todos os homens são criados iguais". Não se trata apenas de uma afirmação de igualdade física ou intelectual, mas antes de um reconhecimento da dignidade e dos direitos intrínsecos de cada indivíduo. Ao declarar estes direitos como "inalienáveis", a Declaração reconhece que estes direitos não são concedidos pelo governo, mas são inerentes à natureza humana. A vida, a liberdade e a busca da felicidade são direitos fundamentais que cada pessoa possui pelo simples facto de ter nascido. Também é claramente afirmado que o principal papel do governo é garantir e proteger esses direitos. Mais do que isso, a Declaração oferece uma justificação radical para a revolução e a rebelião. Afirma que, se um governo não respeitar ou violar estes direitos fundamentais, perde a sua legitimidade. Nessas circunstâncias, o povo tem não só o direito, mas também o dever, de procurar mudar, ou mesmo derrubar, esse governo falhado a favor de um sistema que proteja melhor os seus direitos e liberdades. Esta filosofia não só lançou as bases da Revolução Americana, como também influenciou muitos outros movimentos de libertação e reforma em todo o mundo.

A Declaração de Independência, com a sua linguagem poderosa e os seus princípios profundos, representou um afastamento ousado das convenções políticas do seu tempo. Enquanto a monarquia, a hierarquia e o direito divino dos reis eram ainda normas dominantes na Europa, os colonos americanos propuseram um modelo alternativo: um governo baseado no consentimento dos cidadãos, em que o poder derivava da vontade do povo. A ideia de que todos os indivíduos possuíam direitos inalienáveis, independentemente do seu estatuto ou nascimento, foi revolucionária. A noção de que esses direitos podiam ser defendidos contra um governo opressivo e de que o povo tinha o direito moral de resistir a esse governo e de o modificar, lançou as bases de uma nova ordem política. A influência dessas idéias não se limitou às fronteiras dos incipientes Estados Unidos. Revolucionários em França, na América Latina, na Europa e noutros países basearam-se na retórica e nos princípios da Declaração para apoiar as suas próprias lutas pela liberdade e pela justiça. O seu apelo à liberdade, à igualdade e à soberania popular ecoou nos cantos mais longínquos do mundo, estimulando movimentos pelos direitos humanos, pela democracia e pela autodeterminação nacional. De facto, a Declaração de Independência tornou-se muito mais do que uma proclamação de autonomia para uma nova nação. Tornou-se um farol, iluminando o caminho para todos aqueles que aspiram à liberdade e à dignidade humana. O seu legado perdura não só nas instituições e valores americanos, mas também na inspiração que continua a oferecer a gerações de defensores dos direitos humanos em todo o mundo.

A Declaração de Independência foi simultaneamente uma proclamação de auto-governo e uma acusação à Coroa Britânica. Escrita principalmente por Thomas Jefferson, enumerava uma série de queixas contra o Rei Jorge III, mostrando como este tinha violado regularmente os direitos dos colonos, pondo em causa os ideais de justiça e de governo representativo que os colonos prezavam. As acusações contra o Rei serviam para ilustrar um modelo opressivo de governação, em que os direitos fundamentais dos cidadãos eram regularmente espezinhados. Por exemplo, o Rei tinha imposto impostos sem o consentimento dos colonos, alojado tropas nas suas casas sem a sua autorização e dissolvido as suas legislaturas. Mas a Declaração não se limitava a criticar, apresentava também uma visão. Apresentou uma conceção de direitos humanos universais e a ideia de que o poder governamental se deve basear no consentimento dos governados. Quando o governo trai este princípio, declara o documento, o povo tem não só o direito mas também o dever de o derrubar. A referência à "providência divina" reforça a ideia de que as acções das colónias não eram apenas politicamente justificadas, mas também moral e espiritualmente justificadas. Esta invocação da providência divina sugere que a busca da independência estava em harmonia com as leis naturais e universais e que a luta dos colonos pela liberdade era justa e legítima aos olhos de Deus. A força da Declaração de Independência não reside apenas nas suas acusações contra um rei, mas no seu apelo universal à justiça, à liberdade e à auto-determinação. Ao definir o direito dos povos a governarem-se a si próprios, estabeleceu um precedente que inspiraria movimentos pelos direitos humanos e pela liberdade em todo o mundo durante as gerações vindouras.

A Declaração de Independência estabeleceu uma ousada proclamação de auto-governo para as colónias americanas. Ao declarar o seu direito a "fazer a paz, entrar em alianças e efetuar o comércio", reivindicou todas as prerrogativas de uma nação soberana. Estes direitos não são apenas privilégios reservados a impérios ou potências mundiais, mas atributos essenciais de qualquer entidade política autónoma. A afirmação explícita destes direitos foi uma forma de as colónias assinalarem a sua rutura total e definitiva com a Grã-Bretanha. Procuravam não só libertar-se de uma coroa tirânica, mas também assumir todos os papéis e responsabilidades inerentes à soberania. Ao recorrerem ao "juiz supremo do mundo", os redactores da Declaração estavam a invocar uma autoridade moral e espiritual superior para justificar a sua busca de independência. Estavam a sugerir que a sua causa não era apenas política, mas também ética e universalmente justificada. Essa referência transcendental reforçou a idéia de que a independência não era simplesmente uma questão de conveniência ou oportunidade, mas um imperativo moral. Ao pedir "a proteção da providência divina", os signatários demonstravam a sua fé num poder superior que esperavam que os guiasse na sua luta pela liberdade. Era simultaneamente uma afirmação da sua profunda convicção de que a sua causa era justa e um reconhecimento da incerteza e dos desafios que estavam prestes a enfrentar. Em suma, a Declaração de Independência, embora fosse um documento político, estava também imbuída de espiritualidade, reflectindo as esperanças, crenças e convicções profundas dos seus redactores e signatários.

A Declaração de Independência, apesar de toda a sua eloquência e significado filosófico, foi na realidade apenas o início de uma longa e ardente luta pela autonomia. Esta corajosa proclamação não garantiu, de forma alguma, o sucesso. A simples declaração de independência não era suficiente; tinha de ser defendida e ganha no campo de batalha. A Guerra da Independência Americana, que se seguiu à Declaração, foi uma provação longa e dispendiosa para as colónias. Demonstrou a determinação e a resistência dos americanos face a uma das maiores potências mundiais da época. A guerra foi marcada por vitórias, derrotas, traições e inúmeros sacrifícios. É também interessante notar que, enquanto a guerra decorria, havia um grande ceticismo internacional sobre a viabilidade dos Estados Unidos como nação independente. Muitas nações observavam-no com cautela, relutantes em reconhecer oficialmente esta nova nação até terem a certeza da sua capacidade para enfrentar a Grã-Bretanha. Só depois da vitória em Yorktown, em 1781, com grande ajuda dos franceses, é que a Grã-Bretanha reconheceu finalmente que a guerra estava perdida. O Tratado de Paris, assinado em 1783, selou este reconhecimento. Não só reconheceu os Estados Unidos como uma nação soberana, como também estabeleceu fronteiras favoráveis e concedeu importantes direitos de pesca aos americanos. Assim, embora a Declaração de Independência tenha sido um momento crucial na história americana, foi apenas o início de uma provação que iria testar a determinação, a unidade e a coragem da jovem nação.

A Declaração de Independência Americana é um dos textos mais influentes da história moderna. Recorrendo à linguagem dos direitos naturais, estabelece a filosofia de que os indivíduos nascem com direitos inalienáveis e que esses direitos não são concedidos pelo governo, mas existem independentemente dele. É uma ideia que, embora tenha raízes nos escritos de pensadores como John Locke, foi expressa de forma tão direta e poderosa na Declaração que ressoou profundamente na consciência colectiva. Igualmente revolucionária foi a noção de que um governo só obtém a sua legitimidade do "consentimento dos governados". A Declaração subverteu a lógica tradicional da soberania, segundo a qual as monarquias governavam por direito divino ou pela força. Em vez disso, a Declaração defendia que o povo era a verdadeira fonte de poder e que, se um governo violasse os direitos do povo, o povo tinha não só o direito mas também o dever de o derrubar ou mudar. Esta ideia teve um impacto mundial. Os conceitos expostos na Declaração de Independência inspiraram, direta ou indiretamente, outros movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, bem como movimentos de independência na América Latina, na Ásia e em África. Além disso, a linguagem e as ideias da Declaração continuam a ser citadas e invocadas pelos defensores dos direitos humanos, da democracia e da auto-determinação em todo o mundo. A Declaração de Independência tornou-se um símbolo universal de liberdade e de resistência à opressão.

Apesar de a Declaração de Independência ter sido uma obra pioneira, trazia consigo as contradições e limitações da época em que foi redigida. A tensão entre o ideal declarado de que "todos os homens são criados iguais" e a realidade prática de uma sociedade que marginalizava e oprimia grandes segmentos da sua população é um dos grandes paradoxos da história americana. Muitos dos Pais Fundadores, incluindo Thomas Jefferson, o principal redator da Declaração, possuíam escravos. Estes homens lutaram pela sua própria libertação do domínio colonial, ao mesmo tempo que privavam outros seres humanos da sua liberdade. Esta contradição não só era evidente na altura, como persistiu ao longo da história americana, provocando debates, divisões e, por fim, a guerra civil. Do mesmo modo, as mulheres, apesar do seu papel crucial na sociedade colonial, eram largamente excluídas das deliberações políticas e não gozavam dos mesmos direitos e protecções que os seus homólogos masculinos. A sua luta pela igualdade de direitos só viria a ganhar terreno no século XIX e continuaria ao longo do século XX. Os nativos americanos, que viviam no continente muito antes da chegada dos europeus, foram largamente ignorados na discussão sobre independência e direitos, apesar de as suas terras estarem frequentemente no centro dos conflitos entre os colonos e a coroa britânica. Ao examinar a Declaração de Independência através do prisma do século XXI, é essencial contextualizá-la. Foi um passo monumental em direção à ideia de liberdade e de direitos humanos, mas foi também um produto imperfeito de uma época imperfeita. As lutas pela inclusão, justiça e igualdade que se seguiram são testemunho das limitações do documento, mas também do seu potencial inspirador.

A Declaração de Independência, redigida em 1776, é um produto do seu tempo, marcado pelas aspirações, preconceitos e contradições da época. Simboliza tanto os ideais mais nobres do Iluminismo, como a liberdade, a igualdade e os direitos inalienáveis, como as realidades menos glamorosas de uma sociedade colonial que praticava a escravatura, marginalizava as mulheres e desapropriava a população indígena. O documento em si é uma proclamação corajosa contra a tirania e a favor da auto-determinação. Mas, ao mesmo tempo, reflecte as limitações do seu tempo. Por exemplo, quando Jefferson escreveu que "todos os homens são criados iguais", não teve em conta as pessoas escravizadas nas suas próprias plantações ou as mulheres que, durante décadas, não teriam os mesmos direitos políticos que os homens. No entanto, apesar das suas deficiências, a Declaração de Independência serviu de marco e inspiração para inúmeros movimentos de direitos civis e de libertação ao longo da história, não só nos Estados Unidos mas em todo o mundo. Lançou os alicerces de uma nação que, apesar de imperfeita, aspira constantemente a alcançar os seus ideais declarados. Ao lê-la hoje, lembramo-nos da importância da vigilância cívica, da evolução constante da democracia e da necessidade de defender e alargar os direitos de todos. A Declaração é um testemunho da esperança e da determinação humanas, um documento que, embora enraizado no seu tempo, transcende o tempo para inspirar as gerações futuras.

Continuação da guerra[modifier | modifier le wikicode]

A Guerra da Independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana, teve origem nas crescentes tensões entre os habitantes das Treze Colónias Britânicas da América do Norte e a Grã-Bretanha. Estas tensões centraram-se principalmente em questões de representação e tributação, culminando no famoso grito de guerra dos colonos: "No taxation without representation". Os primeiros tiros desta guerra decisiva foram disparados a 19 de abril de 1775 em Lexington e Concord, no Massachusetts. Estes confrontos iniciais deram o mote para um conflito que viria a dividir não só a Grã-Bretanha e as suas colónias, mas também os próprios colonos. De um lado estavam os Patriotas, maioritariamente constituídos pelo Exército Continental, que queriam a independência e a liberdade. Em oposição, estavam os Lealistas, colonos que optaram por permanecer leais à Coroa Britânica, apoiados pelo exército regular britânico. À medida que a guerra avançava, os Patriotas encontraram aliados inesperados. A Batalha de Saratoga em 1777, frequentemente considerada o ponto de viragem da guerra, levou a uma intervenção formal da França a favor dos americanos. Os franceses forneceram apoio militar e financeiro essencial, enquanto outras nações europeias, incluindo a Espanha e os Países Baixos, também desafiaram a Grã-Bretanha, abrindo outras frentes de guerra. Entre as batalhas mais notáveis, para além das primeiras em Lexington e Concord, destacam-se Bunker Hill, Saratoga e Yorktown. Yorktown, em particular, assistiu ao último grande confronto da guerra, em 1781. Aqui, as tropas britânicas, sob o comando do general Cornwallis, foram cercadas e acabaram por ser forçadas a render-se por uma aliança de tropas americanas e francesas. A guerra, no entanto, não terminou imediatamente após Yorktown. Os combates esporádicos continuaram até 1783, altura em que foi assinado o Tratado de Paris. Este tratado marcou o fim oficial do conflito, com a Grã-Bretanha a reconhecer finalmente a independência dos Estados Unidos. Esta guerra, com os seus ideais republicanos e democráticos, deixou um legado duradouro, inspirando muitos movimentos de independência e revoluções nos anos que se seguiram.

A Guerra da Independência Americana foi uma provação árdua para os jovens Estados Unidos. Muitas vezes em menor número e com poucos recursos, o exército continental, constituído principalmente por milicianos e voluntários, teve dificuldade em enfrentar o poderio militar bem organizado da Grã-Bretanha. A força deste exército variava, na maioria das vezes entre 4.000 e 7.000 homens. Muitos destes soldados eram inexperientes, estavam mal equipados e não tinham formação em tácticas de guerra convencionais. Para além disso, as dificuldades logísticas, incluindo a escassez de mantimentos e alimentos, minavam frequentemente o moral das tropas. Em contrapartida, o exército britânico era forte e bem financiado, chegando a contar com 35.000 soldados em determinadas alturas do conflito. Esta força impressionante não era constituída exclusivamente por britânicos. O Reino Unido recorreu também a mercenários, principalmente alemães (frequentemente designados por "hessianos"), mas também a tropas de outros países europeus, como a Irlanda e, em menor escala, a Rússia. Estas forças eram profissionais e bem treinadas, e estavam em vantagem tanto em termos de disciplina como de equipamento. A desigualdade evidente entre estas duas forças tornou a luta dos colonos ainda mais impressionante. Cada vitória do Exército Continental, custasse o que custasse, tornou-se um símbolo de determinação e resistência na luta pela independência contra um inimigo muito superior.

A Guerra da Independência Americana assistiu ao aparecimento de um novo estilo de combate. Enquanto o exército britânico estava habituado a formações convencionais em linha e a tácticas de batalha tradicionais, as tropas americanas adoptavam frequentemente métodos menos convencionais. Inspiradas em parte pelas tácticas indígenas e pelas experiências da fronteira, as forças americanas utilizaram tácticas de guerrilha, escondendo-se nas florestas, lançando ataques de surpresa e retirando rapidamente antes que as tropas britânicas pudessem montar uma contraofensiva. Estas tácticas criaram uma guerra de desgaste contra os britânicos, tornando cada avanço dispendioso em termos de homens e recursos. As emboscadas e os ataques relâmpagos não só infligiram baixas ao exército britânico, como também minaram o seu moral, transformando o que deveria ter sido uma campanha militar simples num conflito prolongado e desgastante. Apesar da sua inferioridade numérica e dos muitos desafios que enfrentaram, as tropas americanas conseguiram obter vitórias decisivas em momentos-chave, nomeadamente em Saratoga e, finalmente, em Yorktown. Estes triunfos não só reforçaram a determinação americana, como também convenceram as potências estrangeiras, nomeadamente a França, a apoiar a causa americana. A rendição britânica em Yorktown, em 1781, orquestrada por uma combinação de forças americanas e francesas, marcou o fim efetivo dos combates e abriu caminho à independência americana.

Durante a Guerra da Independência Americana, os britânicos utilizaram a questão da escravatura como um instrumento estratégico contra os colonos. Lord Dunmore, o Governador Real da Virgínia, emitiu uma proclamação em 1775 que prometia a liberdade a qualquer escravo que se juntasse às forças britânicas para lutar contra os insurrectos. A proclamação destinava-se a enfraquecer o apoio à revolução e a desestabilizar a economia das colónias, baseada na escravatura. A promessa de liberdade por parte dos britânicos levou muitos escravos a fugir dos seus senhores e a juntarem-se às fileiras britânicas na esperança de obterem a sua liberdade. Alguns foram utilizados como trabalhadores, outros como soldados. No entanto, a realidade era muitas vezes diferente das promessas: muitos enfrentaram discriminação dentro do exército britânico ou foram devolvidos à escravatura depois de terem sido capturados pelas forças americanas. No entanto, também é importante notar que a causa patriota em si não era uniformemente anti-escravatura. Enquanto alguns revolucionários criticaram a escravatura e até tomaram medidas para a abolir nos Estados do Norte, outros defenderam a instituição e continuaram a possuir escravos muito depois da guerra. Os britânicos não foram os únicos a prometer a liberdade aos escravos. Os patriotas, sobretudo no Norte, também ofereceram a liberdade em troca de serviço militar. Em última análise, a Guerra Revolucionária criou oportunidades e desafios para os escravos que ansiavam por liberdade, mas não acabou com a instituição da escravatura nos Estados Unidos, uma questão que ficaria por resolver até à Guerra Civil, quase um século mais tarde.

A Guerra da Independência Americana proporcionou uma oportunidade inesperada para alguns escravos se libertarem dos grilhões da servidão. Perante a resistência colonial, os britânicos conceberam uma estratégia para enfraquecer os insurrectos, oferecendo a liberdade aos escravos que abandonassem os seus senhores para se juntarem às fileiras britânicas. Tratava-se de uma tática astuta, pois não só privava as colónias de uma mão de obra valiosa, como também criava divisões internas e perturbava a economia colonial. Motivados pela esperança de uma vida melhor e pela promessa de liberdade, muitos escravos tomaram a corajosa decisão de fugir, enfrentando os riscos e as incertezas que se avizinhavam. No entanto, uma vez integrados no exército britânico, muitos descobriram que a realidade nem sempre correspondia à promessa. Em vez de pegarem em armas como soldados de pleno direito, muitos foram relegados para funções de apoio, como carregadores, cozinheiros ou operários. Esta utilização de mão de obra negra reflectia os preconceitos raciais da época e as dúvidas sobre a lealdade e a capacidade de combate destes novos recrutas. No entanto, isto não significa que todos os escravos que se juntaram aos britânicos estivessem confinados a funções servis. Alguns puderam lutar ao lado dos seus camaradas britânicos, embora muitas vezes em condições desiguais. Mas mesmo para estes soldados, as recompensas prometidas - nomeadamente a liberdade - não estavam garantidas. Alguns foram traídos pelos britânicos no final da guerra, vendidos de volta à escravatura ou abandonados à sua sorte. Apesar destes desafios e traições, a decisão destes escravos de procurar a liberdade no meio da guerra é um testemunho da sua coragem, determinação e desejo inabalável de liberdade.

A promessa britânica de liberdade aos escravos durante a Guerra da Independência Americana foi tanto uma estratégia militar como um apelo moral, e a realidade que se seguiu para muitos escravos não foi a que esperavam. Desde o início, a proclamação britânica que oferecia a liberdade aos escravos tinha um objetivo estratégico claro: enfraquecer o apoio à rebelião, privando os colonos de mão de obra valiosa e criando divisões internas. Mas a promessa de liberdade, uma vez feita, tornou-se um poderoso íman para muitos escravos que aspiravam à emancipação. No entanto, enquanto alguns foram libertados, muitos outros enfrentaram a traição e a desilusão. No final da guerra, quando os britânicos foram obrigados a evacuar as suas fortalezas coloniais, viram-se confrontados com o dilema do que fazer com os escravos libertados que se tinham juntado a eles. Embora alguns tenham sido levados para a Grã-Bretanha, muitos foram deixados para trás, onde corriam o risco de voltar a ser escravizados. Outros foram deportados para outras colónias britânicas, sobretudo nas Caraíbas. Aí, em vez da liberdade que há tanto tempo esperavam, foram vendidos a novos senhores, voltando aos horrores da escravatura, mas desta vez longe da sua terra natal. A triste ironia é que a promessa de liberdade levou muitos escravos a um destino talvez pior do que aquele de que tinham fugido. Este episódio põe em evidência as complexidades e contradições da Guerra da Independência, onde os ideais de liberdade coexistiram com as realidades brutais da escravatura e da discriminação.

A oferta britânica de liberdade aos escravos não foi motivada por princípios altruístas ou pela oposição moral à escravatura, mas antes por considerações estratégicas e militares. A Guerra da Independência Americana representou muitos desafios para os britânicos, que estavam a lutar não só contra rebeldes coloniais mas também contra os constrangimentos logísticos e geográficos de travar uma guerra num continente distante. O recrutamento de escravos era um sinal da pressão crescente que os britânicos estavam a sentir. Confrontados com desafios de recrutamento na Grã-Bretanha e com longas linhas de abastecimento, procuraram explorar as divisões internas das colónias. Os escravos, com a promessa de liberdade, representavam um recurso potencial, mesmo que a maioria deles não fosse utilizada como combatentes na linha da frente. É também fundamental compreender que o contexto da oferta britânica era o de um império que tinha beneficiado muito com a escravatura. Os interesses económicos britânicos estavam profundamente ligados ao sistema esclavagista, em particular nas plantações de açúcar das Caraíbas. A oferta de liberdade aos escravos durante a Guerra da Independência Americana foi, portanto, pragmática e oportunista, mais do que um desafio aos fundamentos da própria escravatura. É uma ilustração pungente das complexidades desta guerra, em que princípio, estratégia e conveniência se entrelaçaram, influenciando o curso da história para muitas pessoas e, em última análise, para a nação que emergiria deste conflito.

O envolvimento da França na Guerra da Independência Americana foi decisivo para o desfecho do conflito a favor dos colonos americanos. Embora as motivações francesas se baseassem em parte em princípios de oposição à tirania britânica, foram igualmente, se não mais, influenciadas pelo desejo estratégico de ganhar vantagem sobre a Grã-Bretanha, o seu antigo inimigo. A humilhação da França no Tratado de Paris de 1763, que pôs fim à Guerra dos Sete Anos, ainda estava fresca na memória dos franceses. Consequentemente, a oportunidade de recuperar algum do prestígio perdido e de enfraquecer o poder britânico era demasiado tentadora para ser ignorada pela França. A ajuda da França não se limitou a proclamações de apoio: forneceu tropas, uma frota naval, armas, equipamento e finanças cruciais aos rebeldes americanos. A Batalha de Saratoga, em 1777, é frequentemente citada como um ponto de viragem na guerra, não só porque foi uma grande vitória para os colonos, mas também porque convenceu a França de que os americanos eram uma força a ter em conta, levando a uma aliança formal em 1778. O envolvimento francês equilibrou as forças no campo de batalha, em especial no decisivo cerco de Yorktown, em 1781, que levou à rendição dos britânicos e pôs essencialmente termo às hostilidades. O envolvimento da França também internacionalizou o conflito. Com a entrada aberta da França na guerra, outras potências europeias, como a Espanha e os Países Baixos, também tomaram posições, criando novas frentes e desviando a atenção britânica apenas da América do Norte. Em última análise, sem o apoio militar, financeiro e diplomático da França, é difícil imaginar que os colonos americanos pudessem ter alcançado uma vitória completa tão rapidamente como o fizeram contra a poderosa Grã-Bretanha.

A colaboração entre o Conde de Rochambeau e o General George Washington foi crucial para coordenar os esforços combinados dos exércitos francês e americano. Os dois comandantes desenvolveram uma relação de respeito mútuo e conceberam em conjunto estratégias para combater os britânicos. Um dos contributos mais notáveis de Rochambeau foi a sua experiência militar profissional. Os europeus, em particular os franceses, tinham desenvolvido tácticas de guerra sofisticadas e Rochambeau partilhou esses conhecimentos com Washington, elevando o nível de competência e eficiência do Exército Continental. Mas é o cerco de Yorktown, em 1781, que constitui o testemunho mais marcante da importância da intervenção francesa. Rochambeau, Washington e o almirante francês de Grasse, que comandava uma frota vital na Baía de Chesapeake, trabalharam em estreita colaboração para cercar e sitiar o exército britânico sob o comando do general Cornwallis. A coordenação das forças terrestres americanas e francesas, aliada ao controlo francês das águas, tornou a posição britânica insustentável. Cornwallis foi forçado a render-se, marcando um ponto de viragem decisivo para as colónias na sua luta pela independência. Sem a presença e o apoio do corpo expedicionário francês liderado por Rochambeau, e sem o comando naval de de Grasse, a vitória em Yorktown - e talvez a vitória final na guerra - teria sido muito mais difícil de alcançar. A participação da França, sob a forma de tropas no terreno e de uma frota em águas americanas, não só ajudou as colónias a equilibrar a balança de poderes, como também deu um novo ímpeto e confiança ao esforço de guerra americano.

A superioridade naval francesa, orquestrada pelo Almirante de Grasse na Baía de Chesapeake, foi uma parte fundamental da estratégia que levou à rendição britânica em Yorktown. Durante este período, o controlo dos mares era essencial para determinar o resultado dos grandes conflitos, e o cerco de Yorktown não foi exceção. A chegada atempada da frota de De Grasse frustrou os planos britânicos e bloqueou qualquer esperança de reforços marítimos para Cornwallis. A capacidade de De Grasse para manter esta posição assegurou que Cornwallis permaneceria isolado e vulnerável à aproximação combinada das forças terrestres francesas e americanas. Mas o papel da marinha francesa não se limitou a bloquear os reforços britânicos. Os navios franceses também ajudaram a transportar tropas, mantimentos e munições, reforçando o esforço de guerra dos Patriotas em terra. Em última análise, a cooperação franco-americana, tanto em terra como no mar, criou uma aliança formidável que mudou o rumo da guerra. A própria Batalha de Yorktown, embora simbolicamente vista como uma vitória americana, foi na realidade o fruto de um esforço conjunto, no qual os conhecimentos militares e navais franceses desempenharam um papel decisivo na armadilha que foi montada aos britânicos. Sem esta colaboração, a guerra poderia ter tido um desfecho muito diferente.

O Tratado de Paris de 1783 foi o culminar de uma série de negociações entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e outras potências europeias. O Tratado pôs formalmente termo à Guerra da Independência Americana e reconheceu a soberania dos Estados Unidos sobre um vasto território que se estendia dos Apalaches ao rio Mississipi, a oeste, e do Canadá, a norte, à Florida espanhola, a sul. A contribuição francesa para o esforço de guerra americano não pode ser subestimada. Foi muito além do fornecimento de tropas e equipamento militar. A França utilizou a sua influência na Europa para obter apoio para a causa americana e para dissuadir outras potências de se aliarem à Grã-Bretanha. Também desempenhou um papel fundamental na negociação do próprio tratado, assegurando que os interesses dos EUA eram protegidos à mesa das negociações. O impacto desta ajuda francesa é claramente visível no resultado da guerra. As forças combinadas da França e dos Estados Unidos foram capazes de derrotar uma potência colonial militarmente superior. Em última análise, a decisão da França de entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos não só alterou o curso da guerra, como também redefiniu o equilíbrio de poderes na América do Norte. O Tratado de Paris foi, portanto, o coroamento de uma aliança bem sucedida e o início de uma nova era para uma nação incipiente. Simbolizou a transição da rebelião para a soberania, consolidando os Estados Unidos como uma entidade independente na cena mundial.