Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Von 1945 bis heute war die Welt Zeuge einer bemerkenswerten Beschleunigung der Globalisierung, eines Phänomens, das die wirtschaftliche, politische und kulturelle Dynamik auf globaler Ebene neu gestaltet hat. Geprägt von Meilensteinen wie der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, der Bildung von wirtschaftlichen und politischen Blöcken während des Kalten Krieges und dem Aufkommen der Informations- und Kommunikationstechnologie hat dieser Prozess die Volkswirtschaften der Dritten Welt tiefgreifend beeinflusst. Mit der Gründung internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Weltbank sowie der Einführung einer liberalen Wirtschaftspolitik wurden die Entwicklungsländer in ein globalisiertes Wirtschaftssystem integriert. Diese Integration ging mit einem deutlichen Anstieg des Handels von 8% des weltweiten BIP im Jahr 1950 auf etwa 30% im Jahr 2020 und einem wachsenden Strom ausländischer Direktinvestitionen einher, die 2019 fast 1,5 Billionen US-Dollar erreichten. Wir werden die verschiedenen Entwicklungsmuster erkunden, die diese Länder seit 1945 angenommen haben, und dabei die Schlüsselfaktoren für Wirtschaftswachstum und -rückgang analysieren. Mit Schwerpunkt auf der Rolle internationaler Organisationen, den Auswirkungen der westlichen Hegemonie und zeitgenössischen Herausforderungen wie der ökologischen Nachhaltigkeit werden wir untersuchen, wie die Globalisierung die Entwicklungspfade in der Dritten Welt geprägt hat und weiterhin prägt.

Dynamiken und Herausforderungen der Schwellenländer

Definition und Verständnis von Schwellenländern

Ein Schwellenland, auch bekannt als Emerging Market, ist eine Nation, die sich im wirtschaftlichen Übergang befindet. Historisch gesehen haben sich diese Länder von einer Abhängigkeit von der Landwirtschaft oder dem Export von Rohstoffen zu einer stärker industrialisierten und diversifizierten Wirtschaft entwickelt. China beispielsweise hat seit den Reformen von 1978 einen raschen Wandel von einer Agrarwirtschaft zu einer globalen Industriemacht vollzogen, wobei das BIP fast drei Jahrzehnte lang durchschnittlich um die 10 % pro Jahr wuchs.

Diese Länder durchlaufen auch einen bedeutenden sozialen Wandel, der von einer raschen Urbanisierung, einem verbesserten Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und der Entstehung einer konsequenten Mittelschicht geprägt ist. In Indien beispielsweise hat sich die Mittelschicht von 25 Millionen Menschen im Jahr 1996 auf rund 350 Millionen im Jahr 2016 stark ausgeweitet, was einen bedeutenden Wandel in der sozioökonomischen Struktur des Landes widerspiegelt. Allerdings sind die Schwellenländer häufig mit wirtschaftlicher und politischer Instabilität konfrontiert. Phänomene wie hohe Inflation, Haushaltsdefizite und Auslandsverschuldung können sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken. Brasilien beispielsweise hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Boom- und Rezessionszyklen durchlaufen, was die wirtschaftliche Volatilität solcher Märkte verdeutlicht.

Die zunehmende Integration dieser Länder in die Weltwirtschaft, die oft durch die Globalisierung und internationale Handelsabkommen erleichtert wird, bietet ihnen Chancen, setzt sie aber auch dem globalen Wettbewerb und externen wirtschaftlichen Schocks aus. So zeigte beispielsweise die asiatische Finanzkrise von 1997 die Anfälligkeit der Schwellenländer für externe Einflüsse und führte zu massiven Währungsabwertungen und Rezessionen in mehreren asiatischen Ländern. Auch ökologische Herausforderungen sind in den Schwellenländern vorherrschend. Das schnelle Wachstum kann zu einer stärkeren Belastung der Umwelt führen und erfordert eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. Die Umweltverschmutzung in China, die durch die schnelle Industrialisierung verschärft wird, ist ein Beispiel für die Umweltauswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Schließlich ist die Entwicklung der Finanzmärkte ein entscheidender Aspekt für diese Länder. Sie bemühen sich um den Aufbau von Börsen, Banken und Finanzregulierungssystemen, um ausländische Investitionen anzuziehen und das Wachstum zu fördern. Dies wurde in Indien deutlich, wo die Wirtschaftsreformen von 1991 den Markt für ausländische Investoren öffneten und zu einer deutlichen Expansion der Wirtschaft führten.

Brasilien, Indien und China werden oft als Paradebeispiele für Schwellenländer angeführt, die jeweils einen einzigartigen Pfad der wirtschaftlichen Entwicklung im Kontext der Globalisierung aufzeigen. Brasilien, das über riesige natürliche Ressourcen und eine vielfältige Bevölkerung verfügt, wurde lange Zeit als potenzieller Wirtschaftsriese angesehen. Sein wirtschaftlicher Werdegang schwankte zwischen Phasen schnellen Wachstums, das vor allem durch seine Rohstoffexporte angetrieben wurde, und Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen, die oft durch politische Instabilität und hohe Inflation verschärft wurden. Trotz dieser Herausforderungen behielt Brasilien eine wichtige Position auf der globalen Wirtschaftsbühne. Indien hingegen leitete mit den Wirtschaftsreformen von 1991 einen bedeutenden Wandel ein. Durch den Übergang von einer überwiegend agrarisch geprägten Wirtschaft zu einer dienstleistungs- und technologieorientierten Wirtschaft erlebte Indien einen Aufschwung des IT-Sektors und eine rasch wachsende Mittelschicht. Diese Veränderungen wurden durch die Öffnung der Wirtschaft für ausländische Investitionen unterstützt, was das Wachstum ankurbelte und Indien zu einem Hauptakteur in der globalen digitalen Wirtschaft machte. China wiederum bietet ein Beispiel für einen schnellen und tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel. Seit den von Deng Xiaoping in den späten 1970er Jahren eingeleiteten Reformen hat sich China von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft gewandelt. Diese Wende führte zu einer massiven Industrialisierung, steigenden Exporten und erheblichen Investitionen in die Infrastruktur. Heute positioniert sich China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und spielt eine zentrale Rolle in den globalen Lieferketten und bei den internationalen Investitionen. Jedes dieser Länder teilt zwar einige gemeinsame Merkmale von Schwellenländern, wie schnelles Wirtschaftswachstum und allmähliche Integration in die Weltwirtschaft, hat jedoch einen eigenen Weg eingeschlagen, der von seiner eigenen Geschichte, Kultur, Politik und den wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst wurde. Ihre wachsende Rolle in der Weltwirtschaft unterstreicht die Bedeutung und die Vielfalt der Entwicklungspfade im heutigen Kontext der Globalisierung.

Einfluss und Folgen des Kolonialpakts

Der Begriff der Schwellenländer geht über das bloße koloniale Erbe hinaus, obwohl einige dieser Länder eine koloniale Vergangenheit haben. Diese Nationen zeichnen sich hauptsächlich durch eine schnelle wirtschaftliche und soziale Entwicklung aus, ohne jedoch als voll entwickelt oder industrialisiert zu gelten. Ihr Weg zum Schwellenland ist oft durch eine einzigartige Kombination aus historischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren gekennzeichnet.

Nehmen wir zum Beispiel China und Indien, die trotz Zeiten der Fremdherrschaft auf eine lange Geschichte als eigenständige Zivilisationen zurückblicken können. Ihr Aufstieg zu aufstrebenden Wirtschaftsmächten erfolgte weitgehend unabhängig von ihrer kolonialen Vergangenheit. China beispielsweise hat seit den Wirtschaftsreformen von 1978 einen radikalen Wandel von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft vollzogen, was zu einem spektakulären Wirtschaftswachstum und einem deutlichen Anstieg des BIP geführt hat. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie Brasilien oder afrikanische Nationen, deren Entwicklungspfade durch ihre Kolonialgeschichte beeinflusst wurden. Ihre Einstufung als Schwellenländer hängt jedoch eher von ihrer aktuellen Wirtschaftsleistung und ihrem Wachstumspotenzial ab. So hat beispielsweise Brasilien trotz der Nachwirkungen seiner kolonialen Vergangenheit bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner Industrie und seines Agrarsektors gemacht und sich auf der Weltbühne als wichtiges Schwellenland positioniert.

Es ist auch entscheidend zu erkennen, dass viele Schwellenländer unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen haben, die von einer Vielzahl von Faktoren wie Regierungspolitik, natürlichen Ressourcen, technologischer Innovation und Schwankungen in der Weltwirtschaft beeinflusst werden. Der Begriff "Kolonialpakt", der sich historisch auf die restriktive Wirtschaftspolitik bezieht, die die Kolonialmächte ihren Kolonien auferlegten, ist nicht besonders relevant, um die moderne Dynamik der Schwellenländer zu verstehen. Diese Länder demonstrieren in ihrer Vielfalt die Fähigkeit, sich über den historischen Rahmen des Kolonialismus hinaus zu entwickeln und anzupassen, indem sie ihre eigenen Wege zu Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt schmieden.

Die Analyse der Volkswirtschaften der Schwellenländer offenbart Echos des Erbes des Kolonialismus, insbesondere im Bereich der Rohstoffindustrie. Historisch gesehen wurden die Kolonien während der Kolonialzeit hauptsächlich als Rohstoffquellen für die Kolonialmächte genutzt. Diese Dynamik scheint in einigen Schwellenländern fortzubestehen, in denen der Abbau von natürlichen Ressourcen weiterhin ohne nennenswerte Verarbeitung vor Ort erfolgt, wodurch die lokale Wertschöpfung eingeschränkt wird. Nehmen wir als Beispiel afrikanische Länder wie die Demokratische Republik Kongo, die reich an wertvollen Mineralien ist, deren geförderte Ressourcen jedoch größtenteils in Rohform exportiert werden. Dies verhindert die Entwicklung lokaler Verarbeitungsindustrien und hält das Land in der Rolle eines Rohstofflieferanten.

Allerdings hat sich die globale Wirtschaftslandschaft seit der Kolonialzeit erheblich verändert. Mit dem Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte wie China und Indien hat sich der Wettbewerb auf dem Rohstoffmarkt verschärft. Da diese Länder Ressourcen benötigen, um ihr eigenes industrielles Wachstum anzutreiben, sind sie zu wichtigen Akteuren geworden, die mit den traditionell dominierenden westlichen Ländern konkurrieren. Diese veränderte Dynamik bietet den rohstoffproduzierenden Ländern neue Verhandlungsmöglichkeiten. Beispielsweise hat China in seinem Bestreben, seine Ressourcenversorgung zu sichern, massiv in Afrika investiert und damit ein Wettbewerbsumfeld geschaffen, das potenziell den Erzeugerländern zugute kommen kann. Diese neue Situation ermöglicht es diesen Ländern, den Wettbewerb auszuspielen, um bessere Handelsbedingungen zu erhalten und Investitionen zu fördern. Dennoch bleibt es eine Herausforderung für diese Schwellenländer, diesen Vorteil in eine nachhaltigere und ausgewogenere wirtschaftliche Entwicklung umzuwandeln. Das Ziel besteht darin, sich nicht auf die Ausbeutung natürlicher Ressourcen zu beschränken, sondern die Entwicklung auf andere Wirtschaftssektoren auszudehnen. Obwohl sich die Schwellenländer also allmählich von der kolonialen Wirtschaftsdynamik entfernen, unterstreichen die Parallelen in der Rohstoffindustrie die anhaltenden Herausforderungen, denen sie sich auf ihrem Weg zu einer eigenständigen und diversifizierten Wirtschaftsentwicklung gegenübersehen.

Bei der Analyse der aufstrebenden Volkswirtschaften, insbesondere im Bereich der Rohstoffindustrie, ergibt sich ein komplexes und nuanciertes Bild, das Fortschritte und Einschränkungen nebeneinanderstellt. Trotz der Fortschritte im Zusammenhang mit der Globalisierung und der Diversifizierung der Märkte sehen sich diese Länder mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Entwicklung hemmen. Eines der größten Hindernisse ist die anhaltende Produktion von Rohstoffen, die nicht lokal verarbeitet werden. Diese Abhängigkeit von einer Exportmonoproduktion macht diese Volkswirtschaften anfällig für Schwankungen auf den Weltmärkten. Nehmen Sie das Beispiel von ölabhängigen Ländern wie Venezuela: Der Verfall der Ölpreise hat zu einer tiefen Wirtschaftskrise geführt und die Anfälligkeit einer auf einer einzigen Ressource basierenden Wirtschaft demonstriert. Ein weiteres Problem ist der ausländische Besitz vieler mineralgewinnender Industrien in den Schwellenländern. Die erwirtschafteten Gewinne werden häufig in die Heimatländer der Unternehmen, vor allem in die westliche Welt, zurückgeführt, wodurch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Erzeugerländer begrenzt werden. Dies zeigt sich am Beispiel des Bergbaus in Afrika, wo ein Großteil der Gewinne außerhalb des Kontinents transferiert wird und nur wenig Nutzen für die lokale Wirtschaft übrig bleibt. Darüber hinaus ist die technologische Abhängigkeit von den westlichen Ländern problematisch. Die meisten Technologien, die beim Abbau natürlicher Ressourcen zum Einsatz kommen, stammen aus dem Ausland, wobei nur wenig Know-how an die lokalen Arbeiter weitergegeben wird. Dies verhindert die Entwicklung von lokalem Fachwissen und hält diese Länder in einer abhängigen Position. Auch die Nachhaltigkeit der Ressourcen ist ein wichtiges Anliegen. Beispielsweise ist Erdöl, eine endliche Ressource, das Herzstück der Wirtschaft vieler Schwellenländer. Seine zukünftige Verknappung stellt eine große Herausforderung für die langfristige Entwicklung dar. Einige Länder, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, haben dieses Problem antizipiert, indem sie die Öleinnahmen in andere Sektoren investiert haben, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren, aber dieser Ansatz ist nicht universell anwendbar. Diese Herausforderungen unterstreichen die Notwendigkeit, dass die Schwellenländer diversifiziertere und eigenständigere Wirtschaftsstrategien verfolgen müssen. Der Weg zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung ist mit Hindernissen gepflastert, darunter die Abhängigkeit von den von ausländischen Interessen kontrollierten extraktiven Industrien, die mangelnde lokale Verarbeitung von Rohstoffen, die Abwanderung von Gewinnen und die technologische Abhängigkeit. Diese Herausforderungen machen es erforderlich, über die Entwicklung einer Wirtschaftspolitik nachzudenken, die ein ausgewogeneres Wachstum und eine größere Autonomie fördert, um eine nachhaltige und wohlhabende Zukunft zu gewährleisten.

Die jüngsten Entwicklungen in den Schwellenländern waren durch einen bemerkenswerten Wandel in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor gekennzeichnet, der das traditionelle Bild dieser Länder als reine Rohstoffexporteure in Frage stellte. Dieser Übergang wurde durch erhöhte Wettbewerbskapazitäten und die Entstehung neuer Mittelschichten mit diversifizierten Konsumbedürfnissen unterstützt. Das prominenteste Beispiel für diese Entwicklung ist China, das sich in verschiedenen Bereichen wie Textilien, Elektronik, Haushaltsgeräte und Computer als globaler Gigant etabliert hat. Dank erschwinglicher Arbeitskräfte und einer effizienten Industriestrategie hat China nicht nur bestimmte Märkte, wie den Textilmarkt, dominiert, sondern auch die globalen Produktionsketten neu definiert. Tatsächlich ist es dem Land gelungen, sich den Anforderungen des Weltmarkts anzupassen und gleichzeitig die Produktionskosten wettbewerbsfähig zu halten, was die Weltwirtschaft tiefgreifend beeinflusst hat.

Parallel zum Aufstieg des verarbeitenden Gewerbes hat auch der Dienstleistungssektor in den Schwellenländern ein erhebliches Wachstum verzeichnet, das oft unterschätzt wird. Indien beispielsweise hat sich im Bereich der Informationstechnologie und der Finanzdienstleistungen hervorgetan und damit zu seiner eigenen Reindustrialisierung und stärkeren Integration in die Weltwirtschaft beigetragen. Diese Expansion des Dienstleistungssektors ist größtenteils auf die Entstehung von Mittelschichten mit immer anspruchsvolleren Konsumbedürfnissen zurückzuführen, die eine steigende Nachfrage nach einem vielfältigen Angebot an Dienstleistungen erzeugen. Diese Entwicklung der Schwellenländer hin zu diversifizierteren und widerstandsfähigeren Strukturen ist eine bedeutende Entwicklung. Sie deutet auf eine Bewegung hin zu ausgewogeneren Volkswirtschaften hin, die den Schwankungen der Weltmärkte besser standhalten und sich in einer sich ständig wandelnden Wirtschaftslandschaft zurechtfinden können. Das Beispiel Indiens, dem es gelungen ist, parallel zu seiner verarbeitenden Industrie einen dynamischen Dienstleistungssektor aufzubauen, ist ein Beleg für diesen Wandel. Der gleichzeitige Aufschwung der verarbeitenden Industrie und des Dienstleistungssektors in den Schwellenländern markiert einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch Anpassung und Innovation definieren diese Länder ihre Rolle in der Weltwirtschaft neu und zeigen, wie wichtig ein umfassenderer und diversifizierterer Ansatz für ihre Entwicklung ist. Diese Dynamik zeugt von ihrer wachsenden Fähigkeit, auf der internationalen Bühne zu konkurrieren, weit über den bloßen Export von natürlichen Ressourcen hinaus.

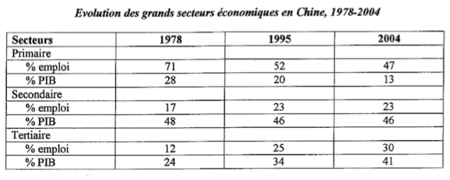

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der großen Wirtschaftssektoren in China zwischen 1978 und 2004. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Beschäftigungsanteilen und dem Beitrag zum BIP für den primären, sekundären und tertiären Sektor.

Primärer Sektor (Landwirtschaft, Fischerei usw.): 1978 war der Primärsektor in China mit 71% der Beschäftigten und 28% des BIP dominierend. Bis 2004 sind diese Zahlen deutlich auf 47% der Beschäftigung und 13% des BIP zurückgegangen. Dieser Rückgang spiegelt einen großen wirtschaftlichen Übergang von der Landwirtschaft zur Industrialisierung und zum Dienstleistungssektor wider. Historisch gesehen markierte die chinesische Wirtschaftsreform von 1978 den Beginn dieses Übergangs, mit der Einführung von Maßnahmen zur Dezentralisierung der wirtschaftlichen Kontrolle und zur Förderung des Privatsektors sowie der Öffnung für den internationalen Handel und ausländische Investitionen. Sekundärer Sektor (Industrie, Baugewerbe usw.): Der sekundäre Sektor verzeichnete einen relativen Anstieg der Beschäftigung von 17% im Jahr 1978 auf 23% im Jahr 2004 und leistete einen stabilen Beitrag zum BIP von rund 46%. Dies spiegelt die rasche Industrialisierung Chinas wider, die durch die Wirtschaftsreformen vorangetrieben wurde, die ausländische Investitionen anzogen und China zu einem globalen Fertigungszentrum machten. Insbesondere die verarbeitende Industrie hat von den reichlich vorhandenen und billigen Arbeitskräften profitiert und ist zu einer wichtigen Säule des Wirtschaftswachstums des Landes geworden. Tertiärer Sektor (Dienstleistungen usw.): Der tertiäre Sektor verzeichnete das deutlichste Wachstum: Die Beschäftigung stieg von 12% im Jahr 1978 auf 30% im Jahr 2004 und der Beitrag zum BIP stieg im selben Zeitraum von 24% auf 41%. Dieses Wachstum deutet auf die Diversifizierung der chinesischen Wirtschaft und die Entwicklung eines robusten Dienstleistungssektors hin. Die Wirtschaftsreformen haben die Entstehung neuer Dienstleistungssektoren wie Finanzwesen, Einzelhandel und Informationstechnologie erleichtert, die von der steigenden Binnennachfrage und der wachsenden Mittelschicht profitiert haben.

Der Übergang Chinas von einer Agrarwirtschaft zu einer auf Fertigung und Dienstleistungen basierenden Wirtschaft hatte sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene weitreichende Folgen. National hat dies zu bedeutenden sozioökonomischen Veränderungen geführt, darunter Urbanisierung, die Entstehung einer großen Mittelschicht und Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur. International ist China zu einem wichtigen Wirtschaftsakteur geworden, der die globalen Lieferketten, Finanzmärkte und Handelsgleichgewichte beeinflusst. Das schnelle Wachstum hat jedoch auch Herausforderungen mit sich gebracht, darunter wachsende Ungleichheiten, Umweltprobleme aufgrund der Industrialisierung und die Notwendigkeit kontinuierlicher Reformen, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Diese Daten spiegeln Chinas erfolgreiche Transformation zu einer globalen Wirtschaftsmacht wider, verdeutlichen aber auch die Herausforderungen, denen sich das Land noch stellen muss, um seinen Wachstumspfad beizubehalten und seine sozialen und ökologischen Auswirkungen in den Griff zu bekommen.

Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Pro-Kopf-BIP in China von 1953 bis 2001. Die Daten, die auf konstanten Preisen von 1980 beruhen, zeigen ein fast konstantes Wachstum des Pro-Kopf-BIP über diesen Zeitraum, mit einer deutlichen Beschleunigung ab Ende der 1970er Jahre. In den Jahren vor 1978 führte China unter dem Regime von Mao Zedong eine sozialistische Wirtschaftspolitik durch, die die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung durch Fünfjahrespläne beinhaltete. Diese Politik hatte unterschiedliche und manchmal verheerende Ergebnisse, wie die Große Hungersnot, die durch den Großen Sprung nach vorn in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren verursacht wurde.

Ab 1978 leitete China unter der Führung von Deng Xiaoping Wirtschaftsreformen ein, die den Beginn der Öffnung Chinas und seines Übergangs zu einer sozialistischen Marktwirtschaft markierten. Diese Reformen umfassten die Entkollektivierung der Landwirtschaft, die Zulassung der Gründung privater Unternehmen, die Öffnung für ausländische Investitionen und die Modernisierung der Staatsbetriebe. Das Ergebnis war eine Periode beispiellosen Wirtschaftswachstums, was sich auch im Anstieg des Pro-Kopf-BIP widerspiegelt. Die Beschleunigung des Wachstums des Pro-Kopf-BIP nach 1978 kann auf die schnelle Industrialisierung, die Steigerung der Exporte, die Investitionen in die Infrastruktur und die Urbanisierung zurückgeführt werden. China wurde zu einer wichtigen globalen Produktionsstätte und nutzte seinen Wettbewerbsvorteil bei den Arbeitskosten, um zum weltweit größten Exporteur von Fertigwaren zu werden.

Die Folgen dieses Wachstums waren weitreichend. Im Inland wurden Hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt, wodurch eine neue Mittelschicht entstand und sich die soziale und wirtschaftliche Struktur des Landes grundlegend veränderte. Das schnelle Wachstum führte jedoch auch zu regionalen Ungleichheiten, ernsten Umweltproblemen und einem wachsenden Bedarf an politischen und wirtschaftlichen Reformen, um die Wirtschaft nachhaltiger zu steuern. Auf internationaler Ebene hat Chinas Wirtschaftswachstum das Gleichgewicht der globalen Wirtschaftsmacht verändert. China ist zu einem wichtigen Akteur in globalen Angelegenheiten geworden und hat einen erheblichen Einfluss auf die globalen Rohstoffmärkte, Lieferketten und internationalen Finanzströme. Dieses Wachstum hat auch Fragen zur industriellen Wettbewerbsfähigkeit, zum internationalen Handel, zu geistigen Eigentumsrechten und zu den diplomatischen Beziehungen aufgeworfen. Diese Grafik veranschaulicht nicht nur Chinas bemerkenswerten Erfolg beim Wirtschaftswachstum pro Kopf, sondern verdeutlicht auch die internen und externen Herausforderungen, die dieses schnelle Wachstum mit sich gebracht hat.

Unterscheidungsmerkmale von Schwellenländern

Schwellenländer zeichnen sich durch ein spezifisches Zusammenspiel von sozioökonomischen und demografischen Faktoren aus, die sie von entwickelten Nationen und Frontier Markets unterscheiden. Historisch gesehen haben diese Länder oft mit einem niedrigen Einkommens- und Entwicklungsniveau begonnen, sich aber schnell industrialisiert und ein erhebliches Potenzial für ein anhaltendes Wirtschaftswachstum gezeigt. China und Indien beispielsweise haben eine rasche Expansion ihrer Fertigungssektoren erlebt und sich auf eine große und junge Arbeitnehmerschaft gestützt, um in Bereichen wie Elektronik, Textilien und Automobilen zu globalen Werkbänken zu werden. Diese Nationen haben in der Regel eine schnell wachsende Bevölkerung und einen erheblichen Anteil an jungen Menschen, die bereit sind, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Um diesen demografischen Reichtum in produktives Humankapital umzuwandeln, sind jedoch erhebliche Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung erforderlich. Zu den historischen Beispielen gehören Länder wie Südkorea und Taiwan, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv in die Bildung investierten und damit zu ihrem Übergang zu Volkswirtschaften mit hohem Einkommen beitrugen. Obwohl sich die Infrastruktur in den Schwellenländern verbessert hat, bleibt sie oftmals hinter den globalen Standards zurück, was sowohl ein Hemmnis als auch eine Chance für die zukünftige Entwicklung darstellt. Chinas Initiative "One Belt, One Road" zielt beispielsweise auf die Verbesserung der Infrastruktur und der Handelsverbindungen in ganz Asien, Europa und Afrika ab und verspricht, den Handel und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Die Schwellenländer stehen vor großen Herausforderungen, darunter hohe Armutsniveaus und soziale Ungleichheiten, die staatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit erfordern. In Lateinamerika beispielsweise kämpfen Länder wie Brasilien und Mexiko trotz jahrzehntelangen Wachstums noch immer mit extremen Ungleichheiten und einer unzureichenden Infrastruktur. In Bezug auf die Regierungsführung bieten die Schwellenländer ein vielfältiges Bild: Einige machen deutliche Fortschritte in Richtung einer größeren politischen Stabilität und einer verbesserten Regierungsführung, während andere durch Korruption und schwache institutionelle Kapazitäten behindert werden. Politische Instabilität kann ausländische Investoren abschrecken, wie es in Teilen Afrikas und des Nahen Ostens der Fall war. Doch trotz dieser Herausforderungen ziehen die Schwellenländer aufgrund ihrer Wirtschaftswachstumsraten, die oftmals höher sind als die der entwickelten Volkswirtschaften, weiterhin die Aufmerksamkeit internationaler Investoren auf sich. Ihre wirtschaftliche Dynamik, gepaart mit ihrer wachsenden Rolle im Weltgeschehen, macht sie zu unverzichtbaren Akteuren in der internationalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Alles in allem ist der Weg der Schwellenländer durch ein außergewöhnliches Wachstumspotenzial gekennzeichnet, aber auch durch die Notwendigkeit, sich mit sozialen Fragen und Fragen der Staatsführung auseinanderzusetzen, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen.

In ihrem Streben nach wirtschaftlicher Modernisierung ist es den Schwellenländern häufig gelungen, ihre Volkswirtschaften durch ein Entwicklungsmodell umzugestalten, das sich auf die verarbeitende Industrie und den Dienstleistungssektor stützt. Diese Transformation zeigt sich in einem energischen BIP-Wachstum, das durch Länder wie China veranschaulicht wird, wo das Volksvermögen seit der wirtschaftlichen Öffnung in den späten 1970er Jahren in einem beeindruckenden Tempo gewachsen ist. Die Industrialisierung dieser Nationen hat Industrien hervorgebracht, die in der Lage sind, Rohstoffe in hochwertige Endprodukte umzuwandeln und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Indien beispielsweise erlebte einen Aufschwung bei der Herstellung von Produkten, die von Automobilen bis hin zu Informationstechnologien reichten, und trug damit erheblich zu seinem BIP bei. Der Export von Industrieprodukten ist zu einem Erfolgsmerkmal für Schwellenländer geworden, die sich über die alten Dynamiken des Kolonialpakts hinaus zu erobernden Exporteuren entwickelt haben. Südkorea, das seine Wirtschaft in den 1960er und 1970er Jahren umgestaltete, etablierte weltweit anerkannte Marken in den Bereichen Elektronik und Automobil. Diese Länder haben sich auch wirtschaftlich weit geöffnet und den Protektionismus abgelehnt, um ihre komparativen Vorteile zu nutzen. Nationen wie Mexiko und Brasilien haben die Globalisierung durch Freihandelsabkommen umarmt und damit eine tiefere Integration in die Weltwirtschaft gefördert. Schließlich expandieren die Binnenmärkte dieser Länder schnell, angetrieben von einer wachsenden Demografie. In Indonesien mit einer Bevölkerung von mehr als 270 Millionen Menschen wächst die Mittelschicht, wodurch ein großer heimischer Markt für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen entsteht. Die Schwellenländer haben eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, sich in einem sich wandelnden globalen Wirtschaftsumfeld anzupassen und zu gedeihen. Ihr anhaltendes Wachstum ist das Ergebnis einer Kombination aus binnenwirtschaftlichen Faktoren und einer erfolgreichen Integration in die globalen Märkte. Damit dieses Wachstum jedoch nachhaltig und integrativ ist, müssen diese Länder ihre politischen und sozialen Institutionen weiter stärken, um eine gerechte Verteilung der Wachstumsgewinne zu gewährleisten und die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten.

Globales Panorama der Schwellenländer

Schwellenländer sind eine vielfältige Gruppe von Nationen, die einen raschen und bedeutenden wirtschaftlichen Wandel durchlaufen haben. Sie erstrecken sich über mehrere Kontinente und umfassen sowohl demografische Giganten wie China und Indien als auch kleinere, aber dynamische Volkswirtschaften wie Singapur oder Chile.

Mexiko und Brasilien in Lateinamerika haben zum Beispiel große verarbeitende Industrien und dynamische Dienstleistungssektoren entwickelt. Argentinien und Venezuela wurden ebenfalls als Schwellenländer eingestuft, obwohl die venezolanische Wirtschaft durch die Abhängigkeit vom Öl und die jüngsten politischen Krisen stark beeinträchtigt wurde. In Asien hat sich China als wirtschaftliche Supermacht etabliert und seit den 1980er Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet. Südkorea hat das Wunder am Han-Fluss vollbracht und sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einer auf der Landwirtschaft basierenden Wirtschaft zu einer fortschrittlichen Industriewirtschaft entwickelt. Taiwan, Malaysia und Thailand haben sich ebenfalls zu wichtigen Produktions- und Exportzentren entwickelt, mit Hightech-Industrien und Konsumgüterproduktion. In Europa haben sich Länder wie Polen, die Tschechische Republik und Ungarn nach dem Fall des Kommunismus in die europäische Wirtschaft integriert, indem sie sich freien Marktmodellen zuwandten und der Europäischen Union beitraten. Südafrika und Ägypten, die den afrikanischen Kontinent repräsentieren, haben Anzeichen von Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung gezeigt, wenn auch in ungleichmäßiger Weise und vor erheblichen Herausforderungen. Ölreiche Länder wie Saudi-Arabien haben versucht, ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren, um ihre Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen zu verringern, da sie erkannt haben, dass ihre einzige Quelle des Wohlstands eine langfristige Verwundbarkeit darstellt, insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Energiewende und der Volatilität der Ölpreise.

Diese Schwellenländer sind daher eine heterogene Mischung mit unterschiedlichen Wirtschaftsverläufen. Ihre Einstufung als "Schwellenländer" spiegelt nicht nur ihr Wachstumspotenzial wider, sondern auch die Herausforderungen, denen sie sich in der globalisierten Welt gegenübersehen. Trotz der Risiken und Schwierigkeiten ist ihr Beitrag zur Weltwirtschaft beträchtlich und ihr Einfluss in internationalen Angelegenheiten wächst weiter.

Die BRICS: Aufstrebende Mächte und ihre globalen Auswirkungen

Die BRICS-Staaten verkörpern eine neue Dynamik in der globalen Wirtschaft und vereinen fünf Nationen, die gemeinsam eine potenzielle Verschiebung der wirtschaftlichen und politischen Macht hin zu den aufstrebenden Volkswirtschaften signalisieren. Brasilien hat sich mit seinem ausgedehnten Agrarsektor und seinen reichhaltigen natürlichen Ressourcen als wirtschaftlicher Führer Lateinamerikas positioniert. Russland, das sich auf seine großen Kohlenwasserstoffreserven stützt, spielte und spielt eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Energieversorgung. Indien hat sich aufgrund seiner schnell wachsenden Bevölkerung und seines rasch wachsenden Dienstleistungssektors, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie, als wichtige Wirtschaftsmacht etabliert. China hat mit seinem raschen industriellen Wandel und seinem Status als weltweit größter Exporteur die internationalen Produktions- und Handelsketten neu gestaltet. Südafrika wiederum hat sich als größte Volkswirtschaft des afrikanischen Kontinents herauskristallisiert und verfügt über einen relativ fortschrittlichen Finanz- und Industriesektor.

Die jüngere Wirtschaftsgeschichte dieser Länder spiegelt ein Wachstum und einen Wandel wider, die die alten Unterteilungen der Welt in entwickelt und nicht entwickelt herausfordern. Beispielsweise hat China seit seiner Öffnung für Außenhandel und Investitionen in den 1980er Jahren ein beispielloses Wirtschaftswachstum erlebt, das sich in einem deutlichen Anstieg seines BIP und seines Einflusses in globalen Angelegenheiten niederschlägt. Indien leitete mit der Deregulierung seiner Wirtschaft und der Einführung von Marktreformen in den 1990er Jahren eine Phase raschen Wirtschaftswachstums ein, die von einer deutlichen Expansion seines Technologiesektors und einem Anstieg des Lebensstandards geprägt war. Diese Länder haben auch versucht, ihren Einfluss über ihre wirtschaftlichen Grenzen hinaus durch Diplomatie und multilaterale Institutionen auszuweiten, was sich in der Gründung der Neuen Entwicklungsbank durch die BRICS-Staaten widerspiegelt. Diese Anstrengung soll Infrastrukturprojekte und nachhaltige Entwicklung finanzieren und kann als Kontrapunkt zu den traditionellen westlichen Finanzinstitutionen wie der Weltbank und dem IWF gesehen werden.

Trotz ihres kollektiven Aufstiegs sind die BRICS-Staaten nicht ohne Herausforderungen. Sie sind jeweils mit internen Ungleichheiten, politischem und wirtschaftlichem Reformbedarf und Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit konfrontiert. Darüber hinaus stellen ihre internen Unterschiede in Bezug auf die Wirtschaftsstruktur und die Innenpolitik Herausforderungen für ihren Zusammenhalt als Block dar. Dennoch ist der Aufstieg der BRICS-Staaten zu einem bedeutenden Block in der Weltwirtschaft symptomatisch für eine Welt im Wandel, in der die Schwellenländer eine immer zentralere Rolle spielen und die wirtschaftliche und politische Macht immer diffuser wird. Dieser Trend deutet auf eine mögliche Neuordnung der globalen Wirtschaftshierarchien hin und bietet einen Ausblick auf eine Zukunft, in der die aufstrebenden Volkswirtschaften eine führende Rolle bei der Bestimmung der Richtung des globalen Wachstums und der Entwicklung spielen könnten.

Der Begriff BRIC, der ursprünglich Brasilien, Russland, Indien und China umfasste, wurde 2001 von Jim O'Neill, einem Wirtschaftswissenschaftler bei Goldman Sachs, geprägt, um die wachstumsstarken Volkswirtschaften zu identifizieren, die seiner Meinung nach die Zukunft der globalen Investitionen gestalten würden. Die Idee war, diese Märkte nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch wegen ihres Potenzials für Wachstum und künftigen globalen Einfluss anzuerkennen. Später wurde Südafrika zu der Gruppe hinzugefügt, die dann zu BRICS wurde. Für die Finanz- und Investitionswelt bieten die BRICS-Staaten die Möglichkeit, in schnell wachsende Märkte einzutreten. Diese Volkswirtschaften haben sich schnell entwickelt und sind durch einen wachsenden Urbanismus, eine expandierende Mittelschicht, steigende Verbraucherausgaben und bedeutende Infrastrukturinitiativen gekennzeichnet. Investitionen in die BRICS-Staaten bieten daher ein Exposure gegenüber einer Wachstumsdynamik, die in reiferen und gesättigten Volkswirtschaften möglicherweise weniger ausgeprägt ist. Die Chancen, die die BRICS-Staaten bieten, kommen jedoch mit einem eigenen Risikoprofil daher. Die Schwankungen in den Schwellenländern können ausgeprägter sein und mit höheren politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken einhergehen. So wurde beispielsweise Russland aufgrund seiner politischen Herausforderungen und internationalen Sanktionen häufig als Hochrisikomarkt wahrgenommen, während die chinesische Wirtschaft trotz ihres enormen Potenzials auch mit Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der Nachhaltigkeit der Schulden konfrontiert ist.

Für Anleger, die die BRICS-Staaten in Betracht ziehen, ist eine gründliche Bewertung von entscheidender Bedeutung. Dazu gehört, nicht nur die Wirtschaftsindikatoren zu verstehen, sondern auch die politischen Nuancen, die Regierungspolitik, die demografischen Trends und die länderspezifischen Sektorperspektiven. Anleger sollten auch die Währungsvolatilität, die Unternehmensführung und die rechtliche Stabilität berücksichtigen, die von Land zu Land sehr unterschiedlich sein können. Alles in allem kann eine Investition in die BRICS-Staaten erhebliche potenzielle Renditen bieten, erfordert jedoch eine gründliche Due Diligence und ein nuanciertes Verständnis des lokalen Marktumfelds. Mit der richtigen Mischung aus Vorsicht und Optimismus können Anleger in den BRICS-Staaten einzigartige Möglichkeiten finden, um ihre Portfolios zu diversifizieren und am Wachstum dessen teilzuhaben, was die dominierenden Wirtschaftsmächte von morgen sein könnten.

Investitionen in die BRICS-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, stellen eine attraktive, aber komplexe Möglichkeit in der globalen Anlagelandschaft dar. Diese Volkswirtschaften, die für ihr schnelles Wachstum und ihr Marktpotenzial bekannt sind, ziehen Investoren an, die ihre Portfolios diversifizieren und von den sich entwickelnden Märkten profitieren möchten. Historisch gesehen haben diese Länder einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Wandel durchlaufen. China beispielsweise hat sich seit den Wirtschaftsreformen in den späten 1970er Jahren von einer geschlossenen Planwirtschaft zu einer globalen Fertigungsmacht entwickelt. Indien hat mit seiner in den 1990er Jahren liberalisierten Wirtschaft eine enorme Expansion im Dienstleistungs- und Technologiesektor erlebt. Brasilien und Russland, die reich an natürlichen Ressourcen sind, haben dank des Exports dieser Ressourcen Phasen erheblichen Wirtschaftswachstums erlebt. Investitionen in diesen Ländern sind jedoch mit inhärenten Herausforderungen verbunden. Wirtschaftliche Schwankungen, politische und regulatorische Veränderungen sowie geopolitische Risiken können die Stabilität und Berechenbarkeit von Investitionen beeinträchtigen. In Russland beispielsweise müssen sich Anleger in einem Umfeld internationaler Sanktionen und einer schwankenden Innenpolitik bewegen. In China können Beschränkungen für ausländische Investitionen und Bedenken hinsichtlich der Transparenz von Unternehmen Hindernisse darstellen. Südafrika, als jüngstes Mitglied der BRICS-Staaten, veranschaulicht sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen, die mit Investitionen in aufstrebenden Volkswirtschaften verbunden sind. Mit seiner fortschrittlichsten Wirtschaft in Afrika bietet es Zugang zu einem wachsenden kontinentalen Markt, steht aber auch vor internen Herausforderungen wie Infrastrukturproblemen und sozialen Ungleichheiten. Für Investoren liegt der Schlüssel zum Erfolg in den BRICS-Staaten darin, die lokalen Marktbedingungen und die Besonderheiten der einzelnen Länder genau zu verstehen. Dies erfordert nicht nur eine Analyse der wirtschaftlichen Trends und Finanzdaten, sondern auch eine Einschätzung der politischen und sozialen Hintergründe, die die Investitionsleistung beeinflussen können.

Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Gesamt-BIP der USA, Japans und Chinas von 1960 bis 2007. Aus dieser grafischen Darstellung lassen sich drei unterschiedliche Trends ablesen. Erstens zeigen die USA im angegebenen Zeitraum ein anhaltendes und dominantes BIP-Wachstum. Dies spiegelt die Position der USA als größte Volkswirtschaft der Welt in der zweiten Hälfte des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wider, die durch ihre technologische Führungsrolle, ihren robusten Dienstleistungssektor und ihre Innovationsfähigkeit angetrieben wurde. Japan zeigt nach einer Phase schnellen Wirtschaftswachstums in den 1960er bis 1980er Jahren, die als "japanisches Wirtschaftswunder" bekannt wurde, eine Stabilisierung und ein langsameres BIP-Wachstum ab den 1990er Jahren. Dieser Zeitraum fällt mit dem Platzen der Immobilien- und Aktienblase in Japan zusammen und führt zu einer Periode wirtschaftlicher Stagnation, die oft als das "verlorene Jahrzehnt" bezeichnet wird. Was China betrifft, so zeigt die Grafik eine dramatische Veränderung des BIP-Wachstums ab den 1980er Jahren, die auf die Umsetzung der Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping im Jahr 1978 zurückzuführen ist. Diese Reformen, die Elemente der Marktwirtschaft in die sozialistische Planwirtschaft einführten, führten zu einer Periode explosiven Wirtschaftswachstums und machten China zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Die Folgen dieser Trends sind vielfältig. Chinas Wirtschaftswachstum hatte erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, darunter die Verringerung der Armut für Hunderte Millionen seiner Bürger, die Zunahme des globalen Wettbewerbs, insbesondere in der verarbeitenden Industrie, und die Ausweitung seines geopolitischen Einflusses. Die Verlagerung der verarbeitenden Produktion nach China hatte auch Auswirkungen auf die entwickelten Volkswirtschaften, darunter die Deindustrialisierung in einigen Regionen und die Notwendigkeit für Volkswirtschaften wie die der USA und Japans, sich anzupassen, indem sie sich stärker auf Dienstleistungen und Hochtechnologiesektoren konzentrierten. Der Aufstieg Chinas hat auch die USA vor strategische Herausforderungen gestellt, insbesondere in Bezug auf ihre Handelspolitik und ihre technologische Führungsrolle. Für Japan führte die zunehmende Präsenz Chinas in Ostasien zu wirtschaftlichen und politischen Anpassungen, da es versuchte, seine eigenen Technologieindustrien zu stärken und eine bedeutende Rolle in der regionalen Wirtschaftsdynamik zu behalten. Diese Grafik fängt eine Periode bedeutenden wirtschaftlichen Wandels ein und verdeutlicht den raschen Aufstieg Chinas und die anhaltende Präsenz der USA als größte Volkswirtschaft der Welt, während Japan seine Position in einer sich verändernden Weltwirtschaft anpasst.

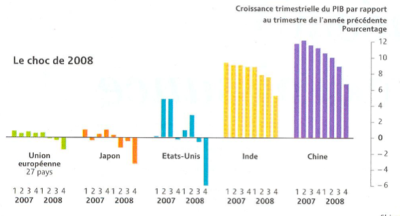

Diese Grafik zeigt das vierteljährliche BIP-Wachstum der Europäischen Union, Japans, der USA, Indiens und Chinas vor und nach dem Schock der Finanzkrise 2008, wobei jedes Quartal mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen wird. Es zeigt sich, dass alle dargestellten Blöcke und Länder mit Ausnahme von China und Indien im Jahr 2008 einen starken Rückgang ihres Wirtschaftswachstums verzeichneten. Die Europäische Union und Japan weisen die stärksten Rückgänge auf, wobei die Wachstumsraten negativ werden, was auf eine Rezession hindeutet. Die USA sind zwar betroffen, zeigen aber eine etwas bessere Widerstandsfähigkeit und eine weniger tiefe Rezession als die Europäische Union und Japan.

Die Finanzkrise von 2008, die durch den Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts und die daraus resultierende Bankenkrise ausgelöst wurde, hatte rasch globale Auswirkungen. Am stärksten betroffen waren die fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die stark in das globale Finanzsystem eingebunden und von Krediten abhängig waren. Die Europäische Union war aufgrund ihrer engen Verflechtung mit dem US-Finanzsystem besonders betroffen, und die Krise verschärfte die strukturellen Schwächen innerhalb der Eurozone und führte zur europäischen Staatsschuldenkrise. Japan, das die Stagnation seines "verlorenen Jahrzehnts" nicht vollständig überwunden hatte, wurde vom globalen Abschwung getroffen, was seine Exporte bremste und sein Wirtschaftswachstum schwächte. Dies führte zu einer beispiellosen geld- und fiskalpolitischen Stimulierungspolitik, die als Abenomics bekannt ist und von Premierminister Shinzo Abe 2012 mit dem Ziel eingeleitet wurde, die japanische Wirtschaft zu revitalisieren. Im Gegensatz dazu zeigten China und Indien während der gesamten Krise ein anhaltend positives Wachstum, obwohl sich das Wachstum in China 2008 im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamte. Dies ist zum Teil auf Chinas schnelle Reaktion auf die Krise zurückzuführen, die ein massives fiskalisches Konjunkturprogramm einleitete und eine akkommodierende Geldpolitik beibehielt, um die Inlandsinvestitionen und den Konsum anzukurbeln. Zu den langfristigen Auswirkungen dieser Krise auf die entwickelten Volkswirtschaften gehörten lang anhaltende Niedrigzinsen, eine stärkere Regulierung des Finanzsektors und anhaltende Diskussionen über Sparpolitik versus Konjunkturmaßnahmen. Für Schwellenländer wie China und Indien unterstrich die Krise die Bedeutung der wirtschaftlichen Diversifizierung und der Ankurbelung der Binnennachfrage, um sich vor externen Schocks zu schützen. Diese Grafik fängt einen kritischen Moment der jüngsten Wirtschaftsgeschichte ein und unterstreicht die Anfälligkeit vernetzter Volkswirtschaften für systemische Schocks und die Vielfalt der wirtschaftlichen Reaktionen und Widerstandsfähigkeit auf globaler Ebene.

Diese beiden Grafiken bieten Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung und Widerstandsfähigkeit der BRICS-Staaten in wichtigen Zeiträumen. Die erste Grafik, die die Entwicklung des Gesamt-BIP der USA, Japans und Chinas zeigt, verdeutlicht das schnelle Wirtschaftswachstum Chinas, eines der wichtigsten BRICS-Mitglieder. Es veranschaulicht, wie China seit den Wirtschaftsreformen von 1978 einen wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hat, der dazu geführt hat, dass es mit den größten Volkswirtschaften der Welt konkurrieren kann. Dies zeigt die erheblichen Auswirkungen der Politik der wirtschaftlichen Öffnung und Modernisierung auf das Wachstum der Schwellenländer. Die zweite Grafik, die die Reaktion der Volkswirtschaften der Europäischen Union, Japans, der USA, Indiens und Chinas auf den Schock der Finanzkrise von 2008 darstellt, zeigt die relative Widerstandsfähigkeit Indiens und Chinas während dieses Zeitraums. Während die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Rezessionen erlebten, verzeichneten Indien und China weiterhin ein positives Wachstum, wenn auch im Falle Chinas in geringerem Maße. Dies unterstreicht die Fähigkeit der BRICS-Staaten, trotz globaler Krisen ein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, was zum Teil auf ihre großen Binnenmärkte und ihre proaktive Wirtschaftspolitik zurückzuführen ist. Zusammengenommen legen diese Grafiken nahe, dass die BRICS-Staaten, insbesondere China und Indien, zu wichtigen Motoren des globalen Wirtschaftswachstums geworden sind, die externem wirtschaftlichen Druck standhalten und positive Wachstumspfade aufrechterhalten können. Sie verdeutlichen die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Schwerpunkts hin zu den Schwellenländern, die eine zunehmend einflussreiche Rolle für die globale Stabilität und das globale Wirtschaftswachstum spielen.

Der Weg der BRICS-Staaten ist mit Herausforderungen gespickt, die ihren wirtschaftlichen Aufschwung zu bremsen drohen. Die noch immer allgegenwärtige Armut und die eklatanten Ungleichheiten sind tief verwurzelte Realitäten. In Südafrika beispielsweise hängt das Gespenst der Apartheid noch immer über der Verteilung des Wohlstands und dem Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten. In Brasilien zeugt die Favelisierung von wirtschaftlichen Ungleichheiten und sozialer Ausgrenzung, trotz einer wachsenden Wirtschaft. Bildung und Gesundheit, zwei wesentliche Säulen der nachhaltigen Entwicklung, sind in den BRICS-Staaten noch weit davon entfernt, allgemein zugänglich zu sein. Indien mit seiner riesigen Bevölkerung steht vor der gewaltigen Herausforderung, seine Jugend in eine gebildete und gesunde Arbeitskraft zu verwandeln, die in der Lage ist, das Wachstum zu unterstützen. In China ist die Herausforderung anders gelagert, aber ebenso drängend: Die alternde Bevölkerung droht den demografischen Vorteil umzukehren, der lange Zeit ein Motor für das Wirtschaftswachstum des Landes war. Eine weitere Achillesferse sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Russland, dessen Wirtschaft stark vom Export von Kohlenwasserstoffen abhängig ist, ist anfällig für Schwankungen auf den globalen Energiemärkten. Brasilien wiederum hat mit der Volatilität seiner Rohstoffexporte zu kämpfen. Die innenpolitischen Turbulenzen, von Korruptionsskandalen bis hin zu Instabilitäten in der Regierung, stellen ein zusätzliches Hindernis dar, indem sie ausländische Investoren verunsichern und inländische Investitionen abschrecken. Darüber hinaus stellen der Klimawandel und die damit einhergehenden Naturkatastrophen, wie Dürren und Überschwemmungen, die die Landwirtschaft beeinträchtigen, die Fähigkeit der BRICS-Staaten, ihr Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, auf eine harte Probe. Schließlich wird der Wettbewerbsvorteil der BRICS-Staaten durch die Konkurrenz neuer Wirtschaftsakteure mit niedrigeren Produktionskosten angeknabbert. Die Fähigkeit dieser Länder, diese Herausforderungen zu meistern, ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren und die Regierungsführung zu verbessern, wird ihre wirtschaftliche Zukunft bestimmen. Sie müssen unbedingt eine Politik konzipieren, die nicht nur das Wachstum fördert, sondern es auch inklusiv und nachhaltig gestaltet und so für gemeinsamen Wohlstand sorgt, der über die BIP-Zahlen hinausgeht.

Verarbeitung und Vermarktung der Landwirtschaft

L'émiettement des terres est un phénomène courant dans des régions telles que l'Asie du Sud, où la croissance démographique rapide a exercé une pression immense sur les ressources agricoles. Dans des pays comme l'Inde, l'accroissement de la population a conduit à une division répétée des terres agricoles à travers les générations, résultant en des parcelles si petites que leur potentiel productif s'en trouve considérablement réduit. Cette pratique, exacerbée par les systèmes d'héritage traditionnels, a entraîné une baisse de la productivité et, par conséquent, un nombre croissant de fermiers vivent dans la précarité.

Historiquement, la subdivision des terres a été une méthode pour assurer une distribution équitable des terres au sein des familles. Cependant, avec les changements dans les méthodes agricoles et l'augmentation des populations, cette pratique n'est plus viable. Les petites exploitations ne peuvent pas profiter des économies d'échelle nécessaires pour l'agriculture moderne, ni adopter des méthodes intensives qui pourraient compenser leur taille limitée. En Inde, par exemple, la taille moyenne des exploitations agricoles est passée de 2,3 hectares en 1970-71 à 1,08 hectares en 2015-16, reflétant la tendance persistante à l'émiettement. Les méthodes agricoles alternatives, comme l'agriculture verticale ou l'hydroponie, qui peuvent théoriquement augmenter la production sur des surfaces réduites, restent difficiles à mettre en œuvre pour les petits exploitants qui manquent de capitaux et de connaissances techniques. Même les techniques traditionnelles telles que l'agroforesterie, qui peuvent améliorer la productivité des petites exploitations, nécessitent un changement de perspective et une formation que tous les agriculteurs n'ont pas facilement accessibles.

Les interventions politiques et législatives sont nécessaires pour adresser l'émiettement des terres. Des initiatives de consolidation des terres ou de création de coopératives agricoles pourraient aider, mais elles doivent être sensiblement conçues pour respecter les traditions et les droits de propriété locaux. Les réformes foncières doivent également être accompagnées d'un accès amélioré au crédit et à l'éducation agricole pour permettre aux agriculteurs de moderniser leurs pratiques. Sans une stratégie globale qui aborde à la fois les aspects économiques et sociaux de l'agriculture, les défis de l'émiettement des terres continueront de menacer la viabilité des petits exploitants et la sécurité alimentaire des nations. Cela nécessite un engagement à long terme de la part des gouvernements, des institutions financières et des communautés agricoles elles-mêmes pour transformer le secteur agricole de manière à soutenir ceux qui en dépendent le plus.

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) ont été introduits comme une solution innovante pour relever les défis posés par l'explosion démographique mondiale. En augmentant la résistance des cultures aux herbicides et leur capacité à résister aux parasites, les OGM promettent d'améliorer les rendements agricoles et la sécurité alimentaire. Le maïs et le soja génétiquement modifiés, introduits sur le marché américain en 1995 et peu après en Europe par Novartis en 1998, sont parmi les exemples les plus notables de cette technologie. L'adoption des OGM était motivée par le besoin d'accroître la production agricole pour nourrir une population mondiale en constante augmentation. En effet, les estimations suggèrent que les OGM ont permis d'augmenter les rendements de 20 à 25%, offrant ainsi une réponse partielle à la pression démographique. Cela s'est avéré particulièrement pertinent dans les régions où les conditions agricoles sont difficiles et où la sécurité alimentaire est déjà précaire. Cependant, l'introduction des OGM a également soulevé des préoccupations et des débats considérables. Les questions environnementales, telles que l'impact sur la biodiversité et la possibilité que des gènes modifiés s'échappent dans la nature, ont été des points de contention majeurs. De même, des inquiétudes ont été exprimées concernant la santé humaine et le bien-être des consommateurs. En Europe, l'arrivée des OGM sur le marché a été accueillie avec une certaine résistance, engendrant des réglementations strictes et un étiquetage obligatoire. La méfiance du public envers les OGM a été alimentée par des craintes de dépendance vis-à-vis des grandes entreprises semencières et d'éventuels risques pour la santé et l'environnement. L'utilisation des OGM est donc un sujet complexe qui nécessite une évaluation équilibrée des avantages potentiels en matière de sécurité alimentaire et de productivité agricole, face aux préoccupations écologiques et sanitaires. Bien que les OGM aient le potentiel d'alléger une partie de la pression démographique en augmentant les rendements agricoles, leur utilisation continue de faire l'objet de débats publics, de recherches scientifiques et de délibérations politiques approfondies.

La question des organismes génétiquement modifiés (OGM) soulève de nombreuses préoccupations allant au-delà de leur potentiel pour augmenter la production agricole. L'une des principales inquiétudes concerne les effets à long terme des OGM sur la santé humaine. Bien que des OGM enrichis en vitamines, comme le riz doré, aient été développés pour lutter contre les carences nutritionnelles, les implications à long terme de la consommation d'OGM restent sujettes à débat et nécessitent davantage de recherches. Sur le plan écologique, l'introduction d'OGM dans l'environnement pose des questions complexes concernant la biodiversité et les écosystèmes. Les effets sur les espèces non cibles, la résistance aux herbicides et aux insecticides, et le transfert de gènes vers des plantes non modifiées sont des problèmes potentiels qui nécessitent une gestion et une surveillance rigoureuses. Du point de vue économique, le développement et la commercialisation des OGM impliquent des coûts significatifs en recherche et développement, souvent supportés par de grandes entreprises agrochimiques. Cela crée un marché où les semences OGM sont protégées par des brevets, rendant leur achat coûteux pour les agriculteurs, en particulier pour les petits exploitants qui peuvent ne pas avoir les moyens d'investir dans ces technologies coûteuses. Cela peut exacerber les inégalités existantes dans les communautés agricoles, où les producteurs plus aisés ou les grandes entreprises peuvent tirer profit des avantages des OGM, tandis que les petits paysans risquent de se retrouver à la traîne. L'adoption des OGM a donc des répercussions sociales et économiques qui vont bien au-delà de l'augmentation des rendements. Elle soulève des questions de justice sociale, d'équité dans l'accès aux ressources, et de souveraineté alimentaire. La dépendance vis-à-vis des semences brevetées peut également limiter la capacité des agriculteurs à pratiquer la sauvegarde des semences, une tradition millénaire qui est la pierre angulaire de l'agriculture durable.

Le développement de l'agriculture d'exportation représente une évolution majeure dans le secteur agricole mondial, particulièrement dans les pays en développement. Au cours des dernières décennies, un nombre croissant de familles paysannes, qui pratiquaient traditionnellement une agriculture de subsistance, se sont tournées vers une agriculture commerciale. Cette transition a été en partie motivée par la demande croissante de produits agricoles, notamment les produits tropicaux, due à l'essor des classes moyennes dans le monde. L'agriculture d'exportation offre de nouvelles opportunités économiques pour les agriculteurs. Elle leur permet d'accéder à des marchés plus larges et potentiellement plus lucratifs, contribuant ainsi à améliorer leurs moyens de subsistance. Par exemple, des pays comme le Kenya et la Côte d'Ivoire ont connu une croissance significative de leurs secteurs agricoles d'exportation, notamment dans des produits comme le café, le thé, et le cacao. Cependant, cette évolution s'accompagne de défis et de conséquences potentiellement négatives. La transition vers l'agriculture d'exportation peut entraîner une compétition accrue pour les terres agricoles. Les petits agriculteurs, en particulier, peuvent se trouver en difficulté face à la pression de grandes entreprises agricoles ou d'investisseurs étrangers qui cherchent à capitaliser sur la demande croissante de produits agricoles. Cette compétition pour la terre peut menacer la sécurité alimentaire de base, en particulier lorsque les terres utilisées pour les cultures de subsistance sont converties en cultures d'exportation. En outre, la dépendance à l'égard des marchés d'exportation peut rendre les agriculteurs vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et aux exigences des acheteurs internationaux, potentiellement exacerbant l'insécurité économique. Par exemple, une chute des prix mondiaux du café peut avoir un impact dévastateur sur les agriculteurs qui dépendent de cette culture pour leur revenu. Ainsi, bien que l'agriculture d'exportation puisse offrir des avantages économiques significatifs, elle doit être gérée de manière à garantir l'équité et la durabilité. Les politiques agricoles doivent équilibrer les opportunités de marché avec la nécessité de préserver l'accès à la terre pour les petits agriculteurs et de garantir la sécurité alimentaire. Cela peut inclure le soutien aux coopératives agricoles, la régulation de l'achat de terres par des investisseurs étrangers, et le développement de politiques qui favorisent une agriculture diversifiée, à la fois pour l'exportation et pour la subsistance.

Le cas du Vietnam illustre comment les défis démographiques et les contraintes de terres peuvent conduire à des transformations significatives dans les pratiques agricoles et les modèles d'exportation. Avec une population en croissance rapide et une quantité limitée de terres arables, notamment dans les régions des deltas densément peuplés, le Vietnam a dû chercher des solutions créatives pour soutenir son développement agricole. La migration des paysans des deltas surpeuplés vers les zones montagneuses pour le développement de plantations de thé est un exemple de cette adaptation. Cette démarche a non seulement aidé à soulager la pression démographique dans les régions des deltas, mais a également ouvert de nouvelles opportunités économiques dans les zones de montagnes, auparavant moins exploitées pour l'agriculture. Le succès le plus remarquable du Vietnam dans le secteur agricole est sans doute sa transformation en tant que puissance exportatrice de café. À la fin du XXe siècle, le Vietnam était un importateur de café, mais grâce à des investissements ciblés et à une stratégie agricole efficace, il est devenu le deuxième ou troisième plus grand exportateur de café au monde, selon les années. Cette réussite est attribuable à la conversion de terres agricoles appropriées à la culture du café, en particulier dans les régions centrales et du sud, et à l'adoption de techniques de production intensives. Cependant, cette transformation rapide a également suscité des préoccupations écologiques et sociales. La monoculture extensive, comme celle du café, peut entraîner une dégradation des sols, une utilisation intensive de l'eau et des produits chimiques, et des impacts sur la biodiversité. De plus, la dépendance à l'égard d'une seule culture d'exportation expose les agriculteurs aux fluctuations des prix mondiaux, ce qui peut affecter leur stabilité économique. Le Vietnam, en naviguant dans ces défis, doit continuer à équilibrer son développement agricole avec la durabilité environnementale et la résilience économique. Cela pourrait impliquer la diversification des cultures, l'adoption de pratiques agricoles plus durables et la mise en place de mesures de protection sociale pour soutenir les agriculteurs en cas de fluctuations des prix du marché.

L'évolution vers une agriculture spéculative dans les pays en développement, comme celle observée au Vietnam, est une réponse aux dynamiques économiques mondiales, mais elle soulève des paradoxes et des défis considérables. Cette forme d'agriculture, centrée sur la culture de produits destinés à l'exportation ou au marché mondial, peut offrir aux agriculteurs la possibilité de générer des revenus plus importants. Cependant, elle entraîne souvent une dépendance à l'égard des fluctuations des prix sur les marchés internationaux et peut conduire à une situation paradoxale où les agriculteurs vendent leurs productions pour acheter leur propre nourriture. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les régions où la terre, autrefois utilisée pour les cultures de subsistance, est maintenant dédiée à des cultures commerciales. Bien que cela puisse paraître bénéfique en termes de revenus, cela rend les agriculteurs vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et peut les rendre dépendants des importations pour leur propre consommation alimentaire. L'agriculture dans les pays du Sud n'est généralement pas en mesure de concurrencer celle des pays riches, souvent en raison de différences en termes de subventions, de technologies, d'infrastructures et d'accès aux marchés. Les agriculteurs des pays en développement font face à des défis majeurs tels que le manque d'accès aux technologies modernes, une infrastructure inadéquate et un manque de soutien institutionnel. L'exemple du Vietnam et de ses exportations de riz illustre parfaitement les répercussions potentielles de cette dépendance. Lorsque le Vietnam a suspendu ses exportations de riz, cela a provoqué des perturbations sur les marchés internationaux, démontrant la vulnérabilité des systèmes alimentaires mondiaux. Cette décision, bien que prise dans l'intérêt de protéger la sécurité alimentaire nationale, a eu des répercussions bien au-delà de ses frontières, reflétant l'interconnexion des marchés agricoles mondiaux. Ce phénomène souligne la nécessité d'une approche équilibrée en matière de politique agricole, qui non seulement maximise les revenus des agriculteurs, mais protège également leur sécurité alimentaire et celle du monde. Les solutions pourraient inclure la diversification des cultures, le développement d'une agriculture plus résiliente et durable, et des politiques qui soutiennent les petits exploitants agricoles tout en stabilisant les marchés alimentaires mondiaux.

L'adoption d'une agriculture orientée vers l'exportation, centrée sur des cultures spécifiques en forte demande sur le marché mondial, a été une stratégie de développement économique adoptée par de nombreux pays en développement. Cette approche, tout en favorisant le développement économique, repose sur un équilibre délicat, soumis aux aléas des prix mondiaux. Historiquement, des pays comme ceux d'Amérique latine, qui se sont concentrés sur des monocultures telles que le café ou la banane, ont connu des périodes de prospérité suivies de crises économiques aiguës lorsque les prix mondiaux de ces produits ont chuté. Par exemple, la crise du café dans les années 1990 a entraîné une chute drastique des revenus pour des millions de producteurs de café, soulignant la vulnérabilité inhérente à une dépendance excessive à une seule culture d'exportation. La monoculture, en plus de ses risques économiques, présente également des défis écologiques. Elle peut conduire à l'épuisement des sols et à une plus grande vulnérabilité aux maladies des plantes, ce qui menace la durabilité à long terme de l'agriculture. Ces impacts écologiques ont été observés dans des pays comme l'Indonésie et la Malaisie avec la culture intensive de l'huile de palme, entraînant des problèmes environnementaux tels que la déforestation et la perte de biodiversité. Sur le plan social, cette approche peut augmenter la précarité des agriculteurs. Les périodes de hauts prix sur le marché mondial peuvent apporter une prospérité temporaire, mais en cas d'effondrement des prix, les agriculteurs qui ont investi dans une monoculture peuvent se retrouver incapables de couvrir leurs coûts, augmentant ainsi l'endettement et l'insécurité économique. Cela a été illustré par les crises agricoles récurrentes dans les pays dépendants de cultures uniques d'exportation. Bien que l'orientation vers des cultures d'exportation ait procuré des bénéfices économiques importants à certains pays, elle les a également exposés à des risques économiques, écologiques et sociaux significatifs. Pour atténuer ces risques, il est crucial de mettre en œuvre des stratégies de diversification agricole, de gestion durable des ressources et de soutien aux agriculteurs, afin de garantir une stabilité économique à long terme et de préserver les écosystèmes sur lesquels repose l'agriculture.

Les politiques d'aide à l'agriculture dans les pays développés, ainsi que leur interaction avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), soulèvent des questions complexes concernant leur impact sur les économies agricoles des pays en développement. Un aspect de cette problématique concerne l'aide alimentaire internationale, comme celle fournie par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), et l'autre concerne les politiques de subvention agricole, telles que la Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union européenne. Le Programme Alimentaire Mondial achemine des denrées alimentaires, principalement des céréales, des pays développés, tels que les États-Unis et les pays européens, vers les pays en développement. Bien que cette aide vise à lutter contre la faim et à répondre aux urgences alimentaires, elle a été critiquée pour ses effets potentiellement négatifs sur le développement agricole local, en particulier en Afrique. La distribution de nourriture gratuite ou fortement subventionnée peut déstabiliser les marchés locaux, car les produits importés se retrouvent en concurrence directe avec les productions locales. Cela peut empêcher les agriculteurs locaux de développer leurs activités, faute de pouvoir concurrencer les prix des importations. D'autre part, la Politique Agricole Commune de l'Union européenne subventionne fortement son secteur agricole, ce qui a souvent conduit à une surproduction. Ces excédents sont parfois exportés vers les pays en développement à des prix subventionnés, concurrençant directement les produits agricoles locaux. Cette situation a suscité des critiques, car elle peut entraver le développement de l'agriculture dans les pays en développement en rendant leurs produits moins compétitifs sur le marché international. En effet, les subventions agricoles dans les pays développés et les politiques d'aide alimentaire ont été des points de contention dans les négociations commerciales mondiales. Les pays en développement soutiennent que ces pratiques faussent le commerce mondial et limitent leur capacité à développer leurs propres secteurs agricoles. Bien que l'intention derrière l'aide alimentaire et les subventions agricoles soit souvent de soutenir les populations en difficulté et de stabiliser les secteurs agricoles nationaux, ces pratiques peuvent avoir des conséquences imprévues, notamment en empêchant le développement de l'agriculture dans les pays du Sud. Il s'agit d'un domaine complexe nécessitant un équilibre entre les besoins immédiats de sécurité alimentaire et les objectifs à long terme de développement agricole durable et de commerce équitable.

Parcours Vers un Développement Durable

Le rapport de la Banque mondiale "La qualité de la croissance" de 2000 offre une perspective importante sur les modèles de développement, soulignant que la qualité de la croissance est aussi cruciale que la quantité. Ce rapport met en évidence plusieurs axes stratégiques pour un développement durable et équitable. Premièrement, l'investissement dans l'éducation est considéré comme essentiel. La formation et l'éducation sont des moteurs de croissance durable car elles améliorent le capital humain, indispensable pour une économie dynamique et innovante. Une population bien éduquée est mieux équipée pour contribuer à la croissance économique, participer au marché du travail de manière productive et s'adapter aux changements technologiques. Par exemple, les pays ayant investi massivement dans l'éducation, comme la Corée du Sud, ont connu une croissance économique rapide et une amélioration significative des conditions de vie. Deuxièmement, la sauvegarde de l'environnement est mise en avant. Reconnaître la valeur réelle des ressources naturelles et instaurer des droits de propriété clairs sont essentiels pour prévenir la surexploitation et la dégradation de l'environnement. Ceci implique souvent la mise en place de prix reflétant le coût écologique de l'utilisation des ressources et encourage la conservation et une utilisation plus durable. Troisièmement, une croissance économique régulière est préférée aux fluctuations extrêmes. Les populations pauvres sont particulièrement vulnérables aux crises économiques, qui peuvent rapidement réduire les gains de développement et aggraver la pauvreté. Une croissance stable permet une planification plus efficace et réduit la vulnérabilité des couches les plus défavorisées de la société. Enfin, la lutte contre la corruption est essentielle. La corruption entrave la croissance en détournant les ressources, en décourageant les investissements et en faussant la concurrence. Des institutions fortes, transparentes et responsables sont nécessaires pour assurer une répartition équitable des ressources et soutenir le développement économique. Le rapport de la Banque mondiale souligne qu'une croissance économique durable et équitable nécessite une approche holistique qui va au-delà de la simple augmentation du PIB. Elle implique des investissements dans le capital humain, la protection de l'environnement, la stabilité économique et la bonne gouvernance, créant ainsi les conditions d'un développement inclusif et durable.

Depuis les années 1990, une série d'initiatives internationales ont été mises en place pour alléger la dette des pays en développement, une démarche essentielle pour leur permettre de se concentrer sur le développement social et économique. La plus notable de ces initiatives est celle en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), lancée en 1996. Conçue par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, cette initiative visait à réduire substantiellement le fardeau de la dette des nations les plus endettées, sous condition de réformes et de programmes de réduction de la pauvreté. En 1999, face à la nécessité d'une action plus profonde, l'initiative PPTE a été renforcée pour offrir un allègement plus substantiel de la dette. Cette nouvelle phase a permis à un nombre accru de pays de bénéficier de conditions plus souples et d'un allégement de dette plus important, en échange de l'engagement dans des programmes de réduction de la pauvreté plus robustes. Parallèlement à l'initiative PPTE, d'autres mesures ont été prises pour alléger la dette des pays en développement. L'annulation de dettes bilatérales, les nouvelles facilités de prêt à des conditions préférentielles, et les swaps dette-développement, où la dette est échangée contre des engagements en matière de développement, ont constitué des aspects clés de ces efforts. Ces initiatives ont eu un impact notable sur les pays bénéficiaires. Par exemple, la Tanzanie a bénéficié de l'initiative PPTE renforcée, ce qui a permis de réduire considérablement sa dette extérieure et d'augmenter les investissements dans des domaines essentiels comme l'éducation et la santé. Cependant, ces programmes n'ont pas été sans critiques. Certains ont argué que l'allégement de la dette, tout en étant bénéfique à court terme, ne s'attaquait pas aux causes profondes du sous-développement et de la pauvreté. De plus, les conditions souvent imposées pour l'allégement de la dette, telles que les réformes structurelles, ont parfois été perçues comme contraignantes ou ayant des conséquences sociales négatives. Bien que les initiatives d'allégement de la dette aient fourni un soutien crucial à de nombreux pays en développement, permettant des investissements importants dans le développement social et économique, elles ont également soulevé des questions sur la meilleure façon de soutenir un développement à long terme équitable et durable. Ces initiatives illustrent la complexité des efforts visant à équilibrer l'assistance financière immédiate avec la nécessité d'aborder des problèmes structurels plus larges dans l'économie mondiale.

Au Brésil, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des opportunités économiques ont été au cœur de diverses initiatives gouvernementales au fil des années. Une des plus emblématiques est le programme Bolsa Família, lancé en 2003. Ce programme de transferts monétaires conditionnels a été conçu pour fournir un soutien financier direct aux familles vivant dans la pauvreté et l'extrême pauvreté, à condition qu'elles respectent certaines exigences, telles que la vaccination des enfants et leur fréquentation scolaire. Bolsa Família a été largement salué pour avoir contribué à réduire la pauvreté et à améliorer les indicateurs de santé et d'éducation chez les bénéficiaires. Parallèlement, le Brésil a fait des efforts considérables pour élargir l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Des programmes tels que la réforme de l'enseignement supérieur et l'extension des services de santé dans les régions rurales et sous-développées ont joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès aux services essentiels. Sur le plan économique, des politiques visant à stimuler la croissance et à réduire les inégalités ont été mises en œuvre, notamment par des investissements accrus dans les infrastructures et le soutien au développement des petites entreprises. Ces politiques ont cherché à créer des emplois, à stimuler l'économie et à offrir de nouvelles opportunités aux couches les plus défavorisées de la population. Malgré ces efforts, le Brésil continue de faire face à des défis significatifs en matière de pauvreté et d'inégalités. Les disparités régionales, les fluctuations économiques et les crises politiques ont parfois entravé les progrès. De plus, la durabilité et l'efficacité à long terme de certains de ces programmes, comme Bolsa Família, sont des sujets de débat, en particulier en ce qui concerne leur capacité à offrir des solutions durables plutôt que des mesures palliatives contre la pauvreté. Les initiatives du Brésil pour lutter contre la pauvreté et améliorer les opportunités économiques ont eu un impact positif sur la vie de nombreux citoyens, mais le chemin vers une réduction durable de la pauvreté et de l'inégalité reste semé d'embûches et nécessite des engagements continus en matière de politiques sociales et économiques.

Dans le cadre de ses efforts pour combattre la pauvreté, le gouvernement brésilien a historiquement adopté une approche multifacette pour financer ses programmes de protection sociale. Des initiatives telles que Bolsa Família, qui a joué un rôle clé dans la réduction de la pauvreté au Brésil, sont financées par un mélange de recettes fiscales et d'emprunts. Le financement de ces programmes repose en grande partie sur les recettes fiscales, collectées à travers divers impôts et taxes. Le système fiscal brésilien, comprenant des impôts sur le revenu, des taxes sur les ventes, et des contributions sociales, constitue la pierre angulaire du financement des politiques sociales. Par exemple, Bolsa Família, lancé en 2003, a été soutenu par des fonds gouvernementaux issus de ces recettes, ce qui a permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté et d'améliorer leur qualité de vie.

En parallèle, le Brésil s'est également appuyé sur des emprunts, tant au niveau national qu'international, pour compléter le financement de ses initiatives sociales. Ces emprunts peuvent provenir d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, ou à travers des obligations souveraines sur les marchés financiers. Bien que cette approche ait permis de mobiliser des ressources supplémentaires pour les programmes de lutte contre la pauvreté, elle a également contribué à l'augmentation de la dette publique du pays, posant des défis en termes de durabilité financière à long terme. Le secteur privé au Brésil joue aussi un rôle dans le financement de la lutte contre la pauvreté, bien que dans une moindre mesure par rapport au financement public. La contribution des entreprises et des organisations non gouvernementales, notamment à travers la philanthropie d'entreprise et les partenariats public-privé, a complété les efforts du gouvernement. Ces partenariats peuvent inclure des dons directs à des programmes sociaux ou des initiatives de développement communautaire conçues pour améliorer les conditions de vie dans les régions défavorisées.

Toutefois, la gestion de ces diverses sources de financement nécessite une planification et une coordination minutieuses pour garantir non seulement l'efficacité des programmes, mais aussi pour maintenir l'équilibre fiscal du pays. La dépendance à l'endettement, en particulier, doit être soigneusement surveillée pour éviter une pression financière excessive sur l'économie nationale. Le financement des politiques sociales au Brésil, en particulier pour la lutte contre la pauvreté, implique un équilibre délicat entre l'utilisation des recettes fiscales, l'emprunt responsable et la participation du secteur privé. Alors que ces politiques ont eu un impact positif significatif sur la réduction de la pauvreté, leur pérennité dépendra de la capacité du Brésil à gérer efficacement ces sources de financement.