« Principes et Dilemmes des Biens Publics dans l'Économie de Marché » : différence entre les versions

Balises : Révoqué Éditeur visuel |

|||

| (40 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

Basé sur un cours de Federica Sbergami<ref>[https://www.unige.ch/gsem/en/research/faculty/all/federica-sbergami/ Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Genève]</ref><ref>[https://www.unine.ch/irene/home/equipe/federica_sbergami.html Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Neuchâtel]</ref><ref>[https://www.researchgate.net/scientific-contributions/14836393_Federica_Sbergami Page personnelle de Federica Sbergami sur Research Gate]</ref> | |||

{{Translations | {{Translations | ||

| en = | | en = Principles and Dilemmas of Public Goods in the Market Economy | ||

| es = | | es = Principios y dilemas de los bienes públicos en la economía de mercado | ||

| it = Principi e dilemmi dei beni pubblici nell'economia di mercato | |||

| pt = Princípios e dilemas dos bens públicos na economia de mercado | |||

| de = Prinzipien und Dilemmata der öffentlichen Güter in der Marktwirtschaft | |||

}} | }} | ||

{{hidden | |||

|[[Introduction à la microéconomie]] | |||

|[[Principes et concepts de la microéconomie]] ● [[Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie]] ● [[Les forces du marché : l'offre et la demande]] ● [[Les élasticités et ses applications]] ● [[Offre, demande et politiques gouvernementales]] ● [[Surplus du consommateur et du producteur]] ● [[Les externalités et le rôle de l'État]] ● [[Principes et Dilemmes des Biens Publics dans l'Économie de Marché]] ● [[Les coûts de production]] ● [[Les entreprises en concurrence parfaite]] ● [[Les entreprises en monopole]] ● [[Concurrence monopolistique]] ● [[Oligopole]] ● [[Contrainte et préférences du consommateur]] ● [[Choix du consommateur]] ● [[Les problèmes d'information et les choix publics]] | |||

|headerstyle=background:#ffffff | |||

|style=text-align:center; | |||

}} | |||

Les biens publics | Les biens publics représentent un concept fondamental dans l'étude de l'économie publique et des échecs du marché. Ces biens, caractérisés par leur nature intrinsèque non divisible et leur disponibilité pour la consommation collective, posent des défis uniques aux marchés privés. La non-exclusion et la non-rivalité sont des propriétés clés des biens publics, signifiant que leur utilisation par une personne n'empêche pas les autres d'en profiter et qu'il n'est pas possible d'exclure des individus de leur consommation. Cela mène au problème du passager clandestin, où des individus bénéficient d'un bien sans contribuer à son financement. | ||

En outre, l'intervention de l'État est souvent nécessaire dans des marchés où les externalités, c'est-à-dire les effets sur des tiers non considérés dans le processus de marché, sont significatives. Cela est visible dans des secteurs comme les véhicules à moteur ou les réfrigérateurs, où les émissions polluantes affectent la qualité de l'air pour l'ensemble de la société. De même, la conservation et la biodiversité soulèvent des questions importantes sur l'exploitation des ressources naturelles. Certaines espèces végétales ou animales sont menacées d'extinction en raison de leur surexploitation par des marchés non réglementés, souvent due à l'absence de droits de propriété clairs. | |||

Dans ce contexte, l'échec du marché se manifeste lorsque le mécanisme de marché seul ne parvient pas à distribuer efficacement les ressources pour atteindre un optimum social. Cela nécessite une intervention de l'État ou des collectivités publiques pour corriger ces défaillances et assurer une allocation des ressources qui soit à la fois efficace et équitable. Cette introduction aux biens publics met en lumière la complexité et l'importance de leur gestion dans une économie moderne. | |||

= Comprendre la Nature des Biens Publics = | |||

== | == Définition et Caractéristiques des Biens Publics == | ||

Les biens publics | Les biens publics et les externalités partagent plusieurs caractéristiques communes qui les placent au cœur des discussions sur l'économie et la politique publique. Ces biens sont souvent confrontés à une mésallocation par le marché, ce qui signifie que le marché seul ne parvient pas à fournir ces biens en quantité ou en qualité optimales. Cela est dû en grande partie à la présence de fortes externalités associées à ces biens. | ||

Les externalités, qu'elles soient positives ou négatives, sont des effets induits par une activité économique qui affectent d'autres parties sans que ces effets soient reflétés dans les prix du marché. Par exemple, la pollution est une externalité négative, tandis que l'éducation a des externalités positives. Dans le cas des biens publics, ces externalités sont souvent si importantes qu'elles entraînent une sous-production ou même une absence de production dans une économie entièrement privée. | |||

Cela est principalement dû au fait que les producteurs privés peuvent trouver difficile de rentabiliser la production de ces biens, car ils ne peuvent pas facilement exclure les non-payeurs (problème du passager clandestin) ou parce que la consommation de ces biens ne diminue pas leur disponibilité pour les autres (non-rivalité). | |||

Dans ces situations, l'État ou les institutions publiques peuvent jouer un rôle crucial. La politique publique peut pallier ces défaillances du marché en prenant en charge la fourniture de biens publics. Cela peut se faire à travers la production directe de ces biens, leur financement par l'impôt, ou la régulation et la mise en place de mesures incitatives pour encourager leur production et leur consommation. En faisant cela, l'État peut augmenter le bien-être global en s'assurant que ces biens indispensables sont disponibles pour la société dans son ensemble. | |||

Les biens publics, un concept clé dans l'économie, peuvent être caractérisés de manière concise par trois traits principaux. | |||

Premièrement, la production des biens publics est souvent associée à de fortes économies d'échelle. Cela signifie que le coût moyen de production de ces biens diminue à mesure que la quantité produite augmente. Cette propriété est particulièrement pertinente pour les biens publics car elle suggère que leur production par une entité centralisée, souvent l'État, peut être plus efficace que la production dispersée par de multiples acteurs privés. En effet, plus le volume de production est important, plus le coût unitaire est faible, rendant ainsi la production à grande échelle économiquement avantageuse. | |||

Deuxièmement, les biens publics sont caractérisés par leur nature "partagée". Autrement dit, ils bénéficient à l'ensemble de la société plutôt qu'à des individus ou des groupes spécifiques. Cette caractéristique est souvent décrite en termes de non-exclusion et de non-rivalité. La non-exclusion implique que personne ne peut être empêché de consommer le bien, tandis que la non-rivalité signifie que la consommation du bien par une personne n'entrave pas sa consommation par une autre. Des exemples typiques incluent la défense nationale, l'éclairage public, et les infrastructures routières. | |||

Enfin, un troisième aspect important concerne les droits de propriété. Pour de nombreux biens publics, les droits de propriété sont inexistants, vagues, ou mal respectés. Cela peut conduire à des difficultés dans la gestion et la conservation de ces ressources. L'absence de droits de propriété clairement définis peut entraîner une surexploitation ou une sous-utilisation, comme illustré dans le concept de la tragédie des communs, où des ressources partagées sont épuisées par un usage individuel non régulé. | |||

Ces caractéristiques ensemble soulignent pourquoi les biens publics posent souvent un défi aux mécanismes du marché et pourquoi l'intervention de l'État est fréquemment nécessaire pour assurer leur fourniture adéquate et leur gestion efficace. | |||

== | == Les Propriétés Clés des Biens Publics == | ||

Les distinctions entre les biens publics et privés dans le domaine de l'économie sont essentiellement basées sur deux propriétés clés qui déterminent la manière dont ces biens peuvent être fournis sur le marché : la non-exclusion et la non-rivalité. | |||

La non-exclusion fait référence à la difficulté, voire l'impossibilité, pour le producteur d'exclure des consommateurs de l'utilisation d'un bien. Dans le cas des biens publics, cette caractéristique signifie que personne ne peut être empêché de bénéficier du bien, peu importe s'il a contribué à son financement ou non. Un exemple classique est la défense nationale : une fois qu'elle est mise en place, il est impossible d'exclure des citoyens de sa protection, qu'ils aient payé des impôts ou non. | |||

La non-rivalité, d'autre part, se rapporte à la situation où la consommation du bien par une personne n'empêche pas ou ne réduit pas la consommation du même bien par une autre personne. En d'autres termes, le coût marginal de fournir le bien à un consommateur supplémentaire est nul. Cela est typique des biens publics comme les programmes de télévision ou la radio, où la consommation par un individu n'empêche pas les autres d'en profiter également. | |||

En contraste, les biens privés sont généralement caractérisés par la possibilité d'exclusion et la rivalité. Par exemple, si vous achetez une pomme, vous pouvez exclure les autres de sa consommation (exclusion), et votre consommation empêche quiconque d'autre de manger cette même pomme (rivalité). | |||

Ces différences fondamentales entre les biens publics et privés influencent grandement la manière dont ils sont produits, distribués et financés dans une économie. Les biens publics, en raison de leur nature, requièrent souvent une intervention ou un financement public pour garantir qu'ils soient fournis de manière adéquate, car les marchés privés pourraient ne pas les produire de façon optimale en raison de ces caractéristiques uniques. | |||

== La Non-Rivalité des Biens Publics Expliquée == | |||

La | La notion de non-rivalité dans la consommation est un élément fondamental dans la compréhension des biens publics. Elle se manifeste lorsque, une fois un bien produit, le coût additionnel pour permettre à une personne supplémentaire de consommer ce bien est nul. Ce concept joue un rôle crucial dans la différenciation des biens publics des biens privés. Prenons l'exemple d'un phare : une fois qu'il est construit et allumé, le coût pour qu'il éclaire un bateau supplémentaire ne représente aucun coût additionnel. Le phare fonctionne de la même manière, que ce soit pour un seul bateau ou pour plusieurs bateaux en mer. Cela illustre parfaitement la non-rivalité, car la consommation du bien (la lumière du phare) par un bateau n'empêche pas et ne réduit pas sa disponibilité pour d'autres bateaux. | ||

De la même manière, des infrastructures comme les ponts ou les autoroutes démontrent cette caractéristique. Une fois construits, le coût pour qu'une voiture supplémentaire les emprunte est négligeable. De même, la jouissance d'un paysage ou la sécurité fournie par les services de police ou de défense nationale sont des exemples où la consommation par un individu n'entrave pas celle des autres. Cette caractéristique de non-rivalité est essentielle car elle signifie que le bien peut être consommé simultanément par de multiples personnes sans que cela n'entraîne de coûts supplémentaires significatifs. En conséquence, cela pose des défis pour le financement et la fourniture de ces biens par le secteur privé, car il est difficile de charger les utilisateurs directement pour leur consommation. Cela mène souvent à la nécessité d'une intervention publique pour assurer que ces biens soient disponibles pour le bénéfice de tous, reflétant leur importance pour la société dans son ensemble. | |||

Les biens privés se distinguent des biens publics par leur caractéristique de rivalité dans la consommation. La rivalité signifie que la consommation d'un bien par une personne empêche ou limite sa consommation par une autre personne. Cela est typique dans la majorité des biens et services que nous consommons au quotidien. L'exemple de la barre de chocolat illustre parfaitement cette notion. Lorsqu'une personne consomme une barre de chocolat, elle la retire de la disponibilité pour les autres. La consommation de cette barre de chocolat est exclusive ; une fois qu'elle est mangée par quelqu'un, elle ne peut plus être consommée par quelqu'un d'autre. C'est le principe de rivalité : la consommation du bien par une personne diminue directement la quantité disponible pour les autres. | |||

Cette caractéristique de rivalité dans les biens privés conduit à des dynamiques de marché différentes de celles des biens publics. Dans un marché de biens privés, les producteurs peuvent exclure ceux qui ne paient pas pour le bien, et la consommation est régulée par le prix. Les consommateurs qui sont prêts et capables de payer le prix peuvent obtenir le bien, tandis que les autres en sont exclus. Cette logique de marché est moins complexe à gérer que celle des biens publics, où la non-exclusion et la non-rivalité exigent souvent une intervention extérieure, telle que celle de l'État, pour une distribution efficace et équitable. | |||

Il y a une distinction importante dans la compréhension des biens publics : la différence entre le coût marginal de production et le coût marginal de consommation d'un consommateur additionnel. Le coût marginal de production d'un bien, comme une autoroute, peut être croissant avec l'augmentation de la densité du réseau. Cela signifie que plus le réseau s'élargit, plus le coût de construction de chaque kilomètre supplémentaire peut augmenter, en raison de facteurs tels que la complexité accrue, les contraintes d'espace, ou les matériaux nécessaires. | |||

Cependant, une fois que l'autoroute est construite, le coût associé à la consommation de ce bien par un utilisateur supplémentaire est nul ou très faible. Cela illustre la non-rivalité : un conducteur supplémentaire sur l'autoroute ne coûte pratiquement rien de plus en termes de ressources ou d'infrastructure, tant que l'autoroute n'est pas saturée. En outre, cette situation met en lumière la caractéristique d'indivisibilité des biens publics. Une fois que le bien, comme l'autoroute, est créé, il est fourni en bloc et il est difficile, voire impossible, de le fractionner en fonction de la demande individuelle. Contrairement aux biens privés, où chaque unité peut être vendue séparément, les biens publics sont souvent utilisés collectivement. Cela pose des défis en termes de financement et de gestion, car il n'est pas facile d'allouer le coût de ces biens aux utilisateurs individuels, ce qui renforce souvent le rôle de l'État ou des institutions publiques dans la fourniture et la maintenance de ces biens. | |||

Le | == Le Principe de la Non-Exclusion dans les Biens Publics == | ||

La non-exclusion dans la consommation est un concept clé dans la théorie des biens publics. Elle se réfère à la difficulté, voire l'impossibilité, d'empêcher les individus de consommer un bien, indépendamment de leur contribution à sa production ou à son financement. Cette caractéristique est l'une des principales raisons pour lesquelles les marchés privés peuvent ne pas être efficaces pour fournir certains types de biens. Dans le contexte des biens publics, la non-exclusion signifie que lorsque le bien est disponible pour une personne, il est également disponible pour d'autres sans coût additionnel significatif. Prenons l'exemple de la sécurité nationale : une fois qu'un pays a mis en place ses forces de défense, il est pratiquement impossible d'exclure des citoyens spécifiques de la protection qu'elles offrent. De même, les biens tels que les programmes de télédiffusion ou l'éclairage public sont accessibles à tous ceux qui se trouvent dans leur portée, sans possibilité d'exclure des individus spécifiques. | |||

Cette incapacité à exclure les non-payeurs mène souvent au problème du passager clandestin (free-rider), où certains bénéficient du bien sans contribuer à son coût. Cela peut conduire à une sous-fourniture du bien si les coûts sont supportés uniquement par un sous-ensemble des bénéficiaires, rendant la provision par le marché privé inefficace ou insuffisante. En conséquence, de tels biens nécessitent souvent une intervention gouvernementale ou communautaire pour leur provision. L'État, en utilisant des mécanismes de financement collectif comme la taxation, peut assurer que ces biens soient produits et maintenus pour le bénéfice de la société dans son ensemble, surmontant ainsi le défi posé par la non-exclusion. | |||

Dans le domaine de l'économie des biens publics, il existe une catégorie de biens pour lesquels l'exclusion des consommateurs est difficile, voire impossible. Cette caractéristique est particulièrement pertinente pour un certain nombre d'éléments essentiels de notre environnement quotidien. | |||

Prenons l'exemple des phares et des signalisations routières. Un phare, une fois allumé, fournit des signaux vitaux à tous les navires se trouvant à proximité, sans qu'il soit possible de restreindre son utilisation à certains navires spécifiques. Il en va de même pour la signalisation routière, qui guide et sécurise tous les usagers de la route, indépendamment de leur contribution individuelle au financement de ces installations. | |||

Les paysages naturels et les feux d'artifice représentent un autre ensemble de biens où la non-exclusion est évidente. Un paysage pittoresque ou un spectacle pyrotechnique est accessible à tous ceux qui sont dans le champ de vision, sans qu'il soit possible de limiter leur jouissance à des individus spécifiques. Ces expériences sont partagées collectivement, et leur beauté ou leur spectacle est ouvert à tous, indépendamment de leur volonté ou de leur capacité à payer. | |||

L'éclairage public et la propreté des rues sont également des services essentiels qui bénéficient à la communauté dans son ensemble. L'éclairage des rues améliore la sécurité et la praticabilité des voies publiques pour tous les résidents et visiteurs, tandis que la propreté des rues contribue à la santé publique et à l'esthétique de l'espace communautaire. Encore une fois, il est pratiquement impossible d'exclure des individus de ces bénéfices. | |||

La défense nationale et la sécurité des quartiers sont des services qui protègent la population d'une région ou d'un pays dans son ensemble. Ces services bénéficient à tous, sans distinction ni exclusion basée sur la contribution financière individuelle. La sécurité fournie par ces services est un bien commun, essentiel au bien-être collectif. | |||

Enfin, la qualité de l'air, de l'eau et l'environnement en général sont des exemples parfaits de biens qui sont non seulement difficiles à exclure, mais aussi essentiels pour la santé et le bien-être de tous. La dégradation environnementale affecte chaque individu, et les efforts pour préserver et améliorer l'environnement profitent à l'ensemble de la société. | |||

Ces exemples soulignent le rôle crucial des institutions publiques et communautaires dans la gestion et la fourniture de ces biens. Étant donné que la nature non exclusive de ces biens rend difficile leur financement et leur régulation par les mécanismes de marché privés, l'intervention de l'État et d'autres organisations collectives est souvent nécessaire pour assurer leur disponibilité et leur entretien pour le bien de la communauté dans son ensemble. | |||

Il faut souligner que la difficulté d'exclusion des consommateurs de certains biens n'est pas toujours d'ordre technique, mais peut souvent être économique. Dans de nombreux cas, la non-exclusion résulte non pas de l'impossibilité technique d'exclure les consommateurs, mais plutôt du coût prohibitif ou de l'inefficacité économique liée à une telle exclusion. Prenons l'exemple d'un feu d'artifice. Techniquement, il serait possible de mettre en place des barrières pour limiter l'accès à un espace d'où le spectacle peut être vu, transformant ainsi le feu d'artifice en un bien privé. Cependant, la mise en œuvre de telles mesures serait extrêmement coûteuse et complexe. Elle impliquerait des coûts élevés pour l'installation de barrières, la surveillance et la gestion des accès, ce qui rendrait l'entreprise globalement non rentable et impraticable. De plus, la nature même d'un feu d'artifice, conçu pour être vu de loin et par un grand nombre de personnes, rend sa privatisation économiquement peu sensée. | |||

La même logique s'applique à d'autres biens comme l'éclairage public, la sécurité nationale ou la qualité de l'environnement. Même si techniquement, il serait possible de concevoir des mécanismes pour exclure les non-payeurs, les coûts associés à une telle exclusion seraient souvent prohibitifs et dépasseraient largement les bénéfices. De plus, cela irait à l'encontre de l'intérêt public et de la valeur sociale que ces biens représentent. C'est pourquoi dans de tels cas, l'intervention de l'État ou des autorités publiques est cruciale. Par le biais de la taxation générale ou d'autres mécanismes de financement collectif, ces biens peuvent être fournis de manière plus efficace et équitable, garantissant leur accessibilité à l'ensemble de la population sans les coûts prohibitifs liés à l'exclusion des non-payeurs. | |||

== | == Synthèse des Caractéristiques des Biens Publics == | ||

Ce tableau classifie les différents types de biens selon deux critères : la possibilité d'exclure des consommateurs (Exclusion vs Non-exclusion) et le caractère rival ou non des biens (Rivalité vs Non-Rivalité). | |||

[[Fichier: | [[Fichier:Nature des biens publics résumé 1.png|400px|vignette|centré]] | ||

Dans le quadrant supérieur gauche, nous avons les "Biens privés purs", qui sont à la fois exclusifs et rivaux. Cela signifie que les consommateurs peuvent être empêchés d'utiliser ces biens s'ils ne les achètent pas, et que l'utilisation de ces biens par une personne empêche leur utilisation simultanée par une autre. Les exemples donnés ici sont les vêtements et les glaces, qui ne peuvent être consommés que par une personne à la fois, et dont la consommation par un individu empêche un autre de les utiliser. | |||

Dans le | Dans le quadrant supérieur droit, nous avons les "Biens mixtes" dans le contexte de la non-rivalité. Ces biens sont non-rivaux, ce qui signifie que leur consommation par une personne n'empêche pas leur consommation par une autre. Cependant, contrairement aux biens publics purs, il est possible d'exclure des individus de leur utilisation. Les exemples incluent les monopoles naturels et les autoroutes à péage. La télévision est également un bon exemple ; bien qu'une émission puisse être regardée par de nombreuses personnes simultanément sans se gêner mutuellement, l'accès aux chaînes peut être restreint par un abonnement. | ||

En bas à gauche, le tableau montre les "Biens mixtes" qui sont non exclusifs mais rivaux. Ces biens ne permettent pas l'exclusion facile des non-payeurs, mais leur utilisation par une personne peut réduire la quantité disponible pour d'autres. Les ressources naturelles et les poissons sont des exemples classiques de ce type de bien. Les autoroutes à bouchons illustrent également ce point : bien que théoriquement ouverts à tous, une fois qu'une autoroute devient encombrée, chaque voiture supplémentaire réduit la qualité du service (vitesse, confort) pour les autres. | |||

Enfin, dans le quadrant inférieur droit, nous trouvons les "Biens publics purs". Ces biens sont caractérisés par la non-rivalité et la non-exclusion. La défense nationale et le savoir universel sont des exemples de biens publics purs. Ils sont disponibles pour tous, et l'usage par une personne n'entrave pas l'usage par une autre. De tels biens représentent souvent des défis en termes de financement et de provision, car les incitations pour les fournir de manière privée sont faibles étant donné que les bénéficiaires ne peuvent pas être facilement exclus et ne rivalisent pas pour leur consommation. | |||

Ce tableau est un outil utile pour comprendre la diversité des biens dans une économie et les défis associés à leur provision. Il aide également à identifier les cas où l'intervention de l'État peut être justifiée pour assurer la provision adéquate de biens publics et corriger les inefficacités du marché. | |||

= Le Dilemme du Passager Clandestin = | |||

La | == La Non-Exclusion et la Problématique du Passager Clandestin == | ||

La non-exclusion est étroitement liée au problème du passager clandestin, également connu sous le nom de free rider problem en anglais. Ce problème survient lorsque des individus profitent d'un bien ou service sans contribuer à son coût. Cela est particulièrement problématique pour les biens publics, où la caractéristique de non-exclusion signifie que les fournisseurs ne peuvent pas empêcher les gens de consommer le bien, même s'ils ne paient pas pour celui-ci. Dans un tel contexte, certains individus peuvent choisir de ne pas payer pour le bien ou service en question, sachant qu'ils pourront tout de même en bénéficier grâce aux paiements des autres. Cela peut conduire à une sous-fourniture du bien, puisque les fournisseurs n'ont pas la recette nécessaire pour couvrir les coûts de production ou de maintien du bien. Si suffisamment d'individus choisissent de ne pas payer, le bien risque de ne pas être fourni du tout, malgré le fait qu'il soit socialement bénéfique. | |||

Ce problème est également lié à celui des préférences non révélées, car les individus qui choisissent de ne pas payer pour le bien ne révèlent pas leur véritable évaluation ou demande pour celui-ci. Cela rend difficile pour les fournisseurs de mesurer la demande réelle et de planifier efficacement la provision du bien. La difficulté d'exclusion entraîne donc une défaillance du marché, car le mécanisme de prix ne fonctionne pas comme il le devrait pour rationner l'accès au bien et pour financer sa provision. C'est pourquoi les biens publics sont souvent financés par des mécanismes obligatoires comme les impôts, où la contribution individuelle n'est pas directement liée à la consommation, mais plutôt imposée pour couvrir le coût collectif du bien. | |||

Le problème du passager clandestin se manifeste à travers diverses situations où un individu ou une entité bénéficie d'un bien ou d'un service sans contribuer à son coût, exploitant ainsi le système à son avantage. Un exemple classique est celui d'un phare qui fournit de la lumière pour la navigation. Les phares sont construits pour guider tous les navires passant à proximité, assurant leur sécurité et leur direction. Cependant, il n'existe aucun moyen pratique de forcer chaque bateau qui bénéficie de la lumière du phare à payer pour ce service. En conséquence, certains armateurs peuvent choisir de ne pas participer au financement du phare tout en profitant de ses services, ce qui peut compromettre l'entretien et la viabilité à long terme de ces aides essentielles à la navigation. | |||

Dans le domaine de la diffusion télévisuelle, la situation est similaire. Les chaînes de télévision publique sont financées par les redevances, des contributions exigées des ménages possédant un appareil de télévision. Néanmoins, la diffusion des émissions est accessible à tous, indépendamment de leur statut de contributeur. Ainsi, même ceux qui évitent de payer la redevance peuvent regarder les programmes, soit par des moyens détournés, soit en profitant de la visualisation dans des lieux publics. Ce détournement crée un déficit dans le financement de la télévision publique et soulève des questions sur l'équité et la responsabilité financière. Un autre exemple illustrant ce problème est l'immunité collective conférée par les vaccinations. Quand une majorité de la population est vaccinée, la transmission des maladies infectieuses est considérablement réduite, créant un environnement dans lequel même les non-vaccinés sont moins susceptibles d'être infectés. Par conséquent, les personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner bénéficient indirectement des efforts de ceux qui le font, tout en évitant potentiellement les coûts et les risques associés à la vaccination. Cela peut conduire à une proportion plus faible de la population choisissant la vaccination, ce qui peut compromettre l'efficacité de l'immunité collective et la santé publique dans son ensemble. | |||

Ces exemples mettent en lumière un défi central de la provision des biens publics : comment s'assurer que ceux qui bénéficient des biens contribuent équitablement à leur création et à leur maintien. Les solutions à ce problème varient, mais elles impliquent souvent une forme de financement obligatoire, comme les taxes ou les redevances, pour garantir que ces services essentiels restent disponibles pour le bien commun. | |||

== L'Impact du Comportement Stratégique des Passagers Clandestins == | |||

La théorie des jeux est une branche des mathématiques et de l'économie qui analyse les stratégies adoptées par les individus dans des situations où leurs choix sont interdépendants. Un des concepts les plus connus dans ce domaine est celui du dilemme du prisonnier, qui met en lumière les difficultés de coopération entre parties ayant des intérêts interdépendants. John Nash, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1994 pour ses contributions, a développé un concept clé connu sous le nom d'équilibre de Nash. Cet équilibre survient dans un jeu lorsque chaque joueur a choisi la meilleure stratégie possible, compte tenu des choix des autres joueurs. Aucun joueur n'a alors intérêt à changer unilatéralement de stratégie. | |||

Dans le contexte du dilemme du prisonnier, deux détenus sont confrontés à un choix : coopérer avec l'autre en restant silencieux ou trahir l'autre en confessant. Le choix de trahir peut sembler rationnel pour un individu car il maximise son gain personnel, sans tenir compte de l'impact de ce choix sur l'autre prisonnier ou sur le résultat collectif. Si les deux détenus optent pour la trahison, croyant agir dans leur meilleur intérêt, ils se retrouvent finalement tous les deux dans une situation pire que si ils avaient coopéré. Cette situation est analogue au problème du passager clandestin dans la provision de biens publics. Chaque individu peut choisir de ne pas contribuer au financement d'un bien public (trahir dans le dilemme du prisonnier), ce qui est rationnel du point de vue individuel si l'on considère uniquement l'intérêt personnel immédiat. Cependant, si tout le monde adopte cette stratégie, le bien public ne sera pas financé ou sera sous-financé, ce qui est préjudiciable à tous les individus de la société. Ainsi, bien que le choix individuel de ne pas payer puisse sembler rationnel, il conduit à une situation collective sous-optimale où personne ne bénéficie du bien public, ce qui reflète le résultat sous-optimal du dilemme du prisonnier. La théorie des jeux, et en particulier l'équilibre de Nash, aide à comprendre ces dynamiques et à expliquer pourquoi les incitations individuelles peuvent mener à une coopération insuffisante, justifiant ainsi l'intervention de mécanismes externes tels que la régulation gouvernementale ou les incitations pour encourager la contribution au financement des biens publics. | |||

La théorie de Nash, souvent illustrée par l'équilibre de Nash dans la théorie des jeux, révèle une tension profonde entre les intérêts individuels et collectifs. Selon cette théorie, les individus agissant rationnellement en poursuivant leur propre intérêt peuvent aboutir à des résultats qui sont non seulement sous-optimaux mais également défavorables pour le groupe dans son ensemble. Cela contraste avec l'idée d'Adam Smith de la "main invisible", selon laquelle les actions individuelles guidées par l'intérêt personnel peuvent conduire à un bien-être collectif optimal. La main invisible suggère que les marchés concurrentiels transforment les actions égoïstes en résultats socialement désirables, régulant naturellement l'économie sans nécessiter une intervention extérieure. En revanche, l'équilibre de Nash montre que dans de nombreux cas, surtout lorsqu'il y a des dilemmes de coordination ou des jeux à somme non nulle, les actions purement égoïstes des individus peuvent conduire à des impasses ou à des résultats inefficaces pour la société. | |||

L' | L'exemple du dilemme du prisonnier, que Nash a contribué à populariser, est typique : il montre que si chaque prisonnier choisit individuellement la meilleure stratégie pour lui (trahir l'autre), le résultat est pire pour les deux que si ils avaient coopéré. Appliquée à l'économie, cette théorie suggère que sans coopération ou régulation, les individus peuvent consommer des ressources de manière inefficace, polluer sans retenue, ou ne pas contribuer à des biens publics, ce qui nuit à la société dans son ensemble. L'importance de l'équilibre de Nash est qu'il met en lumière le besoin de mécanismes de coordination et de coopération - comme les régulations, les normes sociales, ou les contrats - pour aligner les intérêts individuels avec l'intérêt collectif. Cela peut impliquer l'intervention gouvernementale pour fournir des biens publics, réguler les externalités, ou assurer la justice et la stabilité du marché. La théorie de Nash nous invite donc à reconnaître et à gérer les situations où les actions guidées par l'intérêt personnel ne mènent pas naturellement à l'optimum social. | ||

== Un Exemple Illustratif : Le Passager Clandestin == | |||

Ce tableau montre une matrice des gains nets, qui est un outil utilisé en théorie des jeux pour représenter les bénéfices et coûts associés aux différentes stratégies que peuvent adopter les joueurs, dans ce cas, deux voisins face à la décision d'investir dans l'éclairage d'un chemin. | |||

[[Fichier:Biens publics exemple fictif 1.png|400px|vignette|centré]] | |||

Dans cet exemple fictif, deux voisins A et B envisagent d'installer des lampadaires pour éclairer un chemin menant au village, qui est actuellement dans l'obscurité la nuit. Ils ont le choix entre financer l'installation d'un lampadaire ou ne rien faire. Si les deux voisins choisissent de financer un lampadaire, le chemin sera entièrement éclairé, leur procurant à chacun un gain net de bien-être de 4000, mais à un coût de 3000 chacun pour l'installation, ce qui leur laisse un gain net de +1000 chacun (4000 de bien-être moins 3000 de dépense). Si un seul voisin finance un lampadaire et que l'autre ne fait rien, le voisin qui paie pour le lampadaire a un bien-être partiellement augmenté de 2000, mais après avoir déduit le coût, se retrouve avec une perte nette de -1000 (2000 de bien-être moins 3000 de dépense). Le voisin qui ne paie pas bénéficie partiellement de l'éclairage sans avoir à payer, d'où un gain net de +2000. Si aucun des deux ne paie pour un lampadaire, il n'y a aucun changement dans leur bien-être et donc aucun gain ou perte net. | |||

Ce qui est mis en évidence ici est un dilemme du prisonnier classique. La meilleure solution collective serait que les deux voisins coopèrent et financent chacun un lampadaire, menant à un gain net de +1000 chacun. Cependant, en raison des incitations individuelles, chaque voisin préférerait bénéficier du lampadaire financé par l'autre, conduisant à la tentation de ne pas payer et d'agir en passager clandestin. Si les deux voisins agissent selon leurs intérêts individuels sans coopérer, ils finiront par ne rien faire, ce qui est la pire issue collective avec un gain net de 0 pour chacun. | |||

Cette situation démontre le besoin de coopération ou d'une forme de coordination ou d'intervention, comme un accord mutuel ou une action communautaire, pour surmonter le problème du passager clandestin et atteindre l'optimum collectif. | |||

== La Problématique de Coordination dans les Biens Publics == | |||

En | Le problème classique de coordination est un scénario classique où les actions individuelles non coordonnées mènent à un résultat moins favorable que celui qui pourrait être atteint par une action conjointe et coordonnée. En effet, si les deux voisins A et B pouvaient parvenir à un accord pour partager les coûts de l'éclairage, chacun bénéficierait d'un gain net positif de +1000. Cela représente l'optimum social où l'éclairage est complet et les bénéfices partagés équitablement. Cependant, en raison de l'incitation à minimiser l'importance de l'éclairage et à bénéficier sans payer du lampadaire potentiellement financé par l'autre, les deux voisins sont confrontés à une stratégie dominante qui est l'inaction. Ainsi, sans coordination, chaque voisin choisit de ne rien faire, car cette option leur semble individuellement la plus sûre pour éviter les coûts sans garantie de réciprocité. L'équilibre de Nash de ce jeu est donc lorsque les deux voisins choisissent de ne pas financer l'éclairage, même si cela conduit à un résultat sous-optimal, avec un gain net de 0 pour chacun. | ||

Cet équilibre est sous-optimal car il ne maximise pas le bien-être collectif des voisins. C'est l'essence même du dilemme du prisonnier : bien que la coopération puisse conduire au meilleur résultat collectif, la méfiance mutuelle et l'incertitude quant aux actions de l'autre poussent les individus à adopter des stratégies qui sont préjudiciables à la fois à eux-mêmes et à la collectivité. Pour résoudre ce genre de problème de coordination, des mécanismes tels que les contrats, les incitations économiques, la régulation ou l'intervention de la communauté ou de l'État sont souvent nécessaires pour encourager ou imposer la coopération et assurer que le bien-être collectif soit atteint. | |||

Le problème des préférences non révélées est intrinsèquement lié au problème du passager clandestin : les individus ont une incitation à dissimuler leur véritable appréciation d'un bien public pour éviter de contribuer à son financement. Si tout le monde prétend ne pas bénéficier ou ne pas apprécier le bien, alors personne ne voudra volontairement payer pour cela, même si le bien en question leur apporte un réel bénéfice. Cela conduit à une sous-fourniture du bien public, ou même à son absence totale, car les décisions de financement basées sur les déclarations volontaires ne reflètent pas la véritable demande. La solution classique à ce problème est l'intervention de l'État pour fournir le bien public et rendre la contribution à son financement obligatoire, souvent à travers la taxation. Cela garantit que le bien est financé et que tous les individus bénéficient du bien public, indépendamment de leur volonté de révéler leur préférence ou de payer volontairement. | |||

La question de savoir dans quelle mesure chacun doit participer au financement du bien public est plus complexe. Idéalement, la contribution devrait être proportionnelle à l'avantage que chaque individu tire du bien public. Cependant, cela nécessite de connaître les préférences individuelles, ce qui est difficile en raison du problème des préférences non révélées. Une méthode pour résoudre ce problème est l'utilisation de principes de taxation qui visent à répartir les coûts de manière équitable. Par exemple, la règle du bénéfice suggère que les personnes qui bénéficient le plus d'un bien public devraient payer le plus pour son financement. La capacité de paiement est un autre principe, selon lequel les personnes ayant une plus grande capacité économique devraient contribuer davantage au financement des biens publics. | |||

Dans la pratique, il est courant d'utiliser une combinaison de taxes générales et de taxes spécifiques pour financer différents types de biens publics. Les taxes générales permettent de répartir largement les coûts parmi tous les contribuables, tandis que les taxes spécifiques, comme les péages pour les routes, permettent de cibler les utilisateurs de certains biens publics. Quelle que soit la méthode choisie, l'objectif est de financer efficacement le bien public tout en maintenant l'équité parmi les citoyens. Cela peut nécessiter une planification minutieuse et souvent des ajustements politiques pour équilibrer efficacement les intérêts et les contributions de tous les membres de la société. | |||

= La Catégorie des Biens Mixtes = | |||

Un bien mixte, aussi appelé bien semi-public ou bien quasi-public, est un type de bien qui présente des caractéristiques à la fois des biens privés et des biens publics. Ces biens peuvent être exclusifs, mais ne sont pas nécessairement rivaux dans la consommation, ou vice versa. Ils peuvent être fournis par le marché mais souvent avec une certaine intervention de l'État pour corriger les inefficiences du marché ou pour s'assurer que le bien est accessible à ceux qui en ont besoin. | |||

== Les Enjeux de l'Exclusion et de la Non-Rivalité == | |||

Les biens mixtes peuvent présenter une non-rivalité dans la consommation jusqu'à un certain point, tout en permettant l'exclusion des non-payeurs. Ces biens peuvent être exclusifs grâce à des mécanismes de tarification ou de contrôle d'accès, mais ne deviennent rivaux que lorsque la capacité d'accueil est dépassée, ce qui entraîne une congestion ou une diminution de la qualité de l'expérience pour tous. | |||

Prenons l'exemple d'un pont ou d'une autoroute : tant que le trafic est fluide, ces infrastructures peuvent être utilisées par un véhicule supplémentaire sans coût marginal significatif et sans affecter négativement l'expérience des autres utilisateurs. Cependant, lorsque la capacité maximale est atteinte, chaque véhicule supplémentaire commence à réduire la qualité de l'expérience pour les autres, par exemple en provoquant des embouteillages. Ainsi, la rivalité émerge à partir d'un certain seuil de consommation. La même logique s'applique aux cinémas ou aux piscines : jusqu'à ce que la salle de cinéma ou la piscine atteigne sa capacité, un spectateur ou un nageur supplémentaire ne nuit pas à l'expérience des autres. Mais une fois la capacité atteinte, chaque personne supplémentaire peut gêner, réduisant ainsi la qualité de l'expérience pour les autres. La télévision, d'autre part, est généralement non-rivale dans la consommation, car le fait qu'une personne regarde une émission n'empêche pas des millions d'autres de la regarder simultanément. Cependant, l'accès peut être excluant, par exemple si l'accès aux chaînes nécessite un abonnement payant. | |||

Les biens mixtes peuvent être fournis soit par des entreprises privées, soit par l'État, et cette décision dépend souvent de considérations politiques, économiques et sociales, qui varient grandement d'un pays à l'autre. Les pratiques de fourniture et de financement des biens mixtes reflètent les valeurs et les priorités d'une société, notamment en termes d'équité et d'accès. Par exemple, certains pays peuvent choisir de subventionner des services comme les transports publics ou l'éducation pour garantir un accès plus large, même si ces services pourraient techniquement être offerts sur un marché purement privé. La congestion et la qualité de service associée à la consommation de ces biens mixtes soulèvent des questions importantes sur la manière de gérer et de réguler l'accès pour maintenir la qualité. Des mécanismes comme les péages dynamiques, les quotas, les réservations ou les heures de pointe tarifaires sont autant de moyens par lesquels les fournisseurs tentent de réguler l'utilisation et de prévenir ou de gérer la congestion. Ces outils peuvent aider à maintenir la non-rivalité dans la consommation aussi longtemps que possible, tout en assurant que les coûts sont couverts et que l'accès reste équitable. | |||

L'éducation est un exemple éloquent de bien mixte qui incarne la propriété de l'exclusion ainsi que la non-rivalité, tout en étant fortement marquée par des considérations de politique publique. Dans de nombreux systèmes éducatifs publics à travers le monde, l'exclusion est pratiquée dans une certaine mesure : bien que l'accès à l'éducation primaire et secondaire soit souvent gratuit et universel, l'accès à l'enseignement supérieur peut être limité par des frais de scolarité, des examens d'entrée ou des quotas. Ces mécanismes d'exclusion visent à gérer les ressources disponibles et à maintenir la qualité de l'éducation. Cependant, une fois admis dans une école ou une université, l'éducation devient un bien non rival : la présence d'un étudiant supplémentaire dans une salle de classe n'empêche pas les autres d'apprendre, jusqu'à ce que la capacité de la salle ou la faculté d'un enseignant à gérer un grand nombre d'étudiants soit dépassée. | |||

L'éducation est souvent fournie à un coût inférieur au coût de production, ou même gratuitement, en raison des bénéfices sociétaux qu'elle génère. En offrant un accès égal à l'éducation, les gouvernements cherchent à favoriser la mobilité sociale et à garantir que les talents et les compétences de chaque individu peuvent être développés pour le bénéfice de l'ensemble de la société. Cela s'aligne avec la notion d'éducation en tant que droit fondamental et une ressource essentielle pour le développement personnel et économique. En plus de l'objectif redistributif, la fourniture publique de l'éducation est également justifiée par les externalités positives considérables qu'elle engendre. Un individu bien éduqué contribue à la société de multiples façons : augmentation de la productivité, participation civique, innovation, et bien plus encore. Ces bénéfices dépassent largement l'individu et profitent à la société dans son ensemble, ce qui justifie le soutien public de l'éducation. | |||

Toutefois, lorsque l'éducation publique devient congestionnée, par exemple à cause de classes surpeuplées ou de ressources insuffisantes, la qualité de l'éducation peut en pâtir, et l'objectif redistributif peut être compromis. Les personnes disposant de plus de ressources peuvent alors se tourner vers des institutions privées, exacerbant ainsi les inégalités d'accès à une éducation de qualité. Cela peut créer un système à deux vitesses où les avantages de l'éducation sont inégalement répartis, ce qui va à l'encontre de l'idéal d'égalité des chances. Gérer l'accès et la qualité de l'éducation publique tout en s'assurant qu'elle reste inclusive et équitable est un défi de politique publique majeur. Cela nécessite un financement adéquat, une planification stratégique, et souvent des réformes pour s'assurer que l'éducation publique puisse continuer à servir son rôle de levier de mobilité sociale et de générateur d'externalités positives pour la société. | |||

== Non-Exclusion et Rivalité : Les Défis Associés == | |||

Dans le cas d'un bien mixte caractérisé par la non-exclusion et la rivalité, nous sommes confrontés à une situation où il est difficile, voire impossible, d'empêcher les gens d'accéder à une ressource, mais où l'utilisation de cette ressource par une personne diminue la quantité ou la qualité disponible pour les autres. Ces biens sont souvent des ressources communes ou des biens communs, et ils sont sujets à des problèmes de sur-exploitation car ils sont accessibles à tous mais limités dans leur quantité. | |||

Les ressources naturelles telles que les stocks de poissons dans les océans, les pâturages, et les forêts sont des exemples typiques. Dans ces cas, l'absence de mécanismes de contrôle ou de propriété clairement définie conduit souvent à une utilisation non régulée et à une concurrence pour l'accès, ce qui peut résulter en une sur-exploitation rapide. Ce phénomène est bien connu sous le nom de "tragédie des communs", un terme popularisé par l'écologiste Garrett Hardin dans son article influent de 1968. Hardin a souligné que les individus, agissant indépendamment selon leur propre intérêt personnel, comportent de manière rationnelle qui est en fin de compte destructrice pour la communauté dans son ensemble, car la ressource partagée est épuisée. | |||

Cependant, la vision de Hardin n'est pas sans contestation. Elinor Ostrom, lauréate du prix Nobel d'économie en 2009, a démontré à travers ses recherches que les communautés peuvent, en fait, gérer efficacement les biens communs sans intervention extérieure ou privatisation, à travers des systèmes de gestion communautaire. Elle a étudié comment différents groupes à travers le monde ont développé des arrangements institutionnels variés pour gérer la rivalité et éviter la sur-exploitation des ressources communes. | |||

La clé de la gestion durable des biens mixtes réside dans la capacité à établir des règles et des normes qui régulent l'utilisation et encouragent la conservation. Cela peut inclure la mise en place de quotas, de permis, de systèmes de rotation de l'utilisation, ou de sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles établies. Ostrom a mis en avant l'importance de la participation locale, de la surveillance, des sanctions adaptées, et du respect des règles communautaires comme facteurs essentiels pour la gestion réussie des communs. Ainsi, la gestion des biens mixtes avec non-exclusion et rivalité nécessite une compréhension nuancée des dynamiques sociales, économiques et environnementales en jeu, ainsi qu'une approche collaborative pour résoudre les dilemmes liés à leur utilisation. | |||

== La Tragédie des Biens Communs == | |||

La tragédie des communs est un phénomène qui se produit lorsqu'une ressource partagée par plusieurs est surexploitée par des individus agissant indépendamment selon leur propre intérêt personnel immédiat, ce qui entraîne l'épuisement de cette ressource au détriment de tous. Imaginons un pâturage ouvert à tous les éleveurs d'un village. Si chaque éleveur cherche à maximiser son gain en y faisant paître le plus grand nombre possible de ses propres animaux, le pâturage sera rapidement surutilisé et sa qualité diminuera, jusqu'à ne plus être capable de régénérer naturellement. À terme, le pâturage devient inutilisable pour l'ensemble de la communauté, y compris pour les éleveurs qui, au départ, en ont tiré avantage. | |||

Cette situation résulte d'une liberté d'accès illimitée et d'une absence de régulation concernant l'usage de la ressource. Chaque utilisateur a un incitatif individuel à consommer autant de la ressource que possible. Puisque la ressource est rivalisée, chaque unité de la ressource consommée par un individu est une unité qui ne peut pas être consommée par un autre. Lorsque tous les individus prélèvent de la ressource sans retenue et sans coordination, l'exploitation devient excessive et la ressource s'épuise. Le concept, popularisé par Garrett Hardin, illustre un échec de la rationalité individuelle où, bien que chaque utilisateur agisse de manière logique pour maximiser son propre bénéfice, le résultat global de ces actions est néfaste pour le groupe. La tragédie des communs suggère que sans une forme de contrôle ou de gestion de la ressource, l'égoïsme naturel des individus conduit à la ruine collective. | |||

En réponse à ce problème, des solutions telles que la privatisation de la ressource (attribution de droits de propriété privés), l'établissement de limites d'exploitation (quotas), ou l'instauration de systèmes de gestion communautaire ont été proposées. Elinor Ostrom a remis en question l'inévitabilité de la tragédie des communs en démontrant que des groupes d'individus sont capables de créer des systèmes de gestion durable des ressources communes à travers des règles d'auto-gestion efficaces et des sanctions pour non-respect. Les approches de gestion varient considérablement, mais elles partagent une reconnaissance commune de la nécessité de réguler l'utilisation des ressources partagées pour éviter l'épuisement et garantir leur disponibilité pour les générations futures. | |||

=== Coopération entre Éleveurs pour la Gestion des Communs === | |||

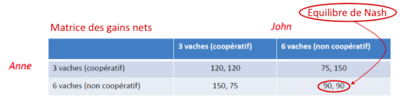

Ce tableau montre une matrice des gains nets pour deux éleveurs, Anne et John, qui doivent décider du nombre de vaches qu'ils vont faire paître sur un champ commun. L'équilibre de Nash est indiqué dans la matrice, mettant en lumière le résultat où Anne et John choisissent tous les deux de faire paître six vaches, ce qui est une stratégie non coopérative. | |||

[[Fichier:Tragédie des communaux exemple 1.png|400px|vignette|centré]] | |||

Dans cet exemple, l'équilibre de Nash survient lorsque les deux éleveurs agissent de manière non coopérative, maximisant ainsi leur propre gain immédiat sans prendre en compte l'effet de leur action sur l'autre. Si Anne et John décident tous deux de faire paître trois vaches (la stratégie coopérative), le champ peut soutenir ce nombre sans se dégrader, et ils bénéficient tous deux d'un gain net de 120. Cependant, si l'un d'eux décide de faire paître six vaches tandis que l'autre reste à trois, celui qui est non coopératif tire un bénéfice plus élevé aux dépens de l'autre. Par exemple, si Anne fait paître trois vaches et que John en fait paître six, Anne obtient un gain net de 75 tandis que John en obtient 150. | |||

L'incitation individuelle à maximiser les profits personnels conduit les deux éleveurs à choisir la stratégie non coopérative de faire paître six vaches, résultant en un gain net de 90 pour chacun. Cette situation est sous-optimale comparée à la coopération, mais c'est l'équilibre stable de la stratégie car aucun éleveur n'a d'incitation à dévier de cette stratégie tant que l'autre ne change pas. La conséquence de cette action conjointe non coopérative est que le champ est sur-exploité, l'herbe ne peut pas se renouveler, ce qui diminue la qualité du champ pour tous les éleveurs. | |||

Cette situation illustre la "tragédie des communs", où des individus, agissant indépendamment et rationnellement selon leur propre intérêt personnel, finissent par épuiser une ressource partagée, malgré le fait que cela va à l'encontre de l'intérêt à long terme de la communauté, y compris le leur. La gestion "responsable" du champ commun n'est pas attrayante pour les individus car le bénéfice d'une telle gestion est minime, surtout si les autres éleveurs ne se comportent pas de manière responsable. La conséquence directe est une dégradation de la ressource partagée au détriment de tous. | |||

=== Gestion des Zones de Pêche Partagées === | |||

Le problème des zones de pêche illustre parfaitement la complexité de la gestion des biens communs qui sont soumis à la rivalité et à la difficulté d'exclusion. Les océans sont vastes et il est souvent techniquement ou économiquement impraticable d'exclure de nouveaux acteurs de l'exploitation des zones de pêche. Cependant, la ressource poissonnière, bien qu'apparemment abondante, est en réalité limitée et extrêmement sensible à la surpêche. | |||

Lorsque trop de bateaux pêchent dans une zone donnée, ils entrent en compétition pour une ressource qui se raréfie, ce qui est un cas classique de rivalité. Même si chaque pêcheur comprend qu'il serait bénéfique à long terme de limiter les prises pour permettre aux stocks de poissons de se régénérer, il existe une incitation immédiate à pêcher autant que possible. Cela est dû au risque que si un pêcheur ne capture pas le poisson, un autre le fera. Cette logique mène à une surexploitation des stocks de poissons, ce qui peut conduire à l'effondrement des populations de poissons, nuisant ainsi à l'écosystème marin et aux communautés de pêcheurs qui dépendent de ces ressources pour leur survie. | |||

C'est là qu'intervient la nécessité d'une régulation par une instance publique. De telles régulations peuvent inclure des quotas de pêche, qui limitent la quantité de poissons qu'un bateau peut capturer, des périodes de fermeture pendant lesquelles la pêche est interdite pour permettre la reproduction des poissons, ou des règlements qui déterminent les types d'engins de pêche autorisés afin de réduire la capture accidentelle d'espèces non ciblées. | |||

La mise en œuvre de ces règlementations requiert une coopération internationale, car les poissons ne connaissent pas de frontières et les zones de pêche peuvent s'étendre sur plusieurs juridictions nationales. Les organisations internationales et les accords de pêche jouent donc un rôle crucial dans la coordination des efforts de conservation et de gestion des pêcheries. De plus, les mesures de conservation doivent être accompagnées de surveillance et d'application pour être efficaces, ce qui peut s'avérer difficile en haute mer. | |||

En fin de compte, la régulation des zones de pêche est un problème complexe qui nécessite une approche équilibrée pour protéger les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs tout en préservant la durabilité des écosystèmes marins pour les générations futures. | |||

== | === Les Mécanismes de Régulation et leur Importance === | ||

Lorsque des ressources naturelles, comme les zones de pêche, sont partagées entre plusieurs pays, la nécessité d'une gestion et d'une régulation transfrontalières devient particulièrement aiguë. Les océans ne connaissent pas de frontières, et les stocks de poissons migrent et se mélangent à travers les eaux internationales et les zones économiques exclusives de différents pays. Dans de tels contextes, l'action unilatérale n'est pas suffisante pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons, et la coopération internationale devient impérative. | |||

Les articles comme celui du "The Economist" de 2005, The tragedy of the commons, et les défis contemporains de la gestion des ressources communes mettent en évidence la difficulté de parvenir à des accords et à une action collective. Pour résoudre ces problèmes, des instances supranationales telles que les Nations Unies et ses diverses agences, ou des organisations régionales de gestion de la pêche, sont souvent appelées à jouer un rôle de coordination et de régulation. Ces organisations peuvent aider à négocier des traités internationaux qui fixent des quotas de pêche, des saisons de pêche, et des mesures de conservation, et qui sont contraignants pour les pays signataires. | |||

Ces problématiques de gestion des ressources naturelles communes trouvent également des parallèles dans les questions de changement climatique, notamment avec l'impact des émissions de CO2 sur l'atmosphère. L'atmosphère est un bien commun à l'échelle planétaire, et les émissions de CO2 d'un pays affectent le climat mondial. Ainsi, les accords internationaux comme le Protocole de Kyoto de 1997 et l'Accord de Copenhague de 2009 sont des tentatives de réguler collectivement ces émissions. Ces accords visent à établir des cadres juridiquement contraignants pour les pays signataires afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter ainsi le réchauffement climatique. | |||

Cependant, de tels accords font face à des défis similaires à ceux de la "tragédie des communs", où chaque pays a une incitation à maximiser son développement économique et à minimiser les coûts de la réduction des émissions, tout en bénéficiant des efforts de réduction entrepris par les autres pays. C'est pourquoi la réussite de ces accords dépend non seulement de l'engagement des pays développés, qui sont historiquement les plus grands émetteurs, mais aussi de l'implication des pays en développement, qui sont les sources les plus importantes d'augmentation des émissions. La gouvernance climatique mondiale repose donc sur la capacité des pays à dépasser leurs intérêts immédiats et à collaborer pour le bien commun à long terme. | |||

== La Tragédie des Communs : Comparaison des Coûts Privés et Sociaux == | |||

La tragédie des communs met en évidence une discordance fondamentale entre les coûts privés et les coûts sociaux liés à l'utilisation des ressources partagées. Dans ce scénario, le coût privé est le coût personnel qu'un individu ou une entreprise engage lorsqu'il utilise une ressource commune. Par exemple, pour un pêcheur, cela pourrait être le coût de l'essence pour son bateau, le temps passé à pêcher, ou l'usure de son équipement. Le coût social, en revanche, inclut tous les coûts privés plus les coûts externes que les actions de l'individu imposent à la société — dans ce cas, la diminution des stocks de poissons disponibles pour les autres en raison de la surpêche. | |||

Dans une situation de tragédie des communs, les individus ou les entreprises considèrent principalement leurs coûts privés lorsqu'ils prennent des décisions sur combien prélever de la ressource commune. Cela conduit à une surutilisation de la ressource, car les coûts sociaux ne sont pas pris en compte dans leur prise de décision individuelle. Si un pêcheur peut augmenter ses gains immédiats en pêchant plus, il a peu d'incitations à se retenir, même si la surpêche réduit les stocks de poissons et nuit à l'ensemble de la communauté de pêcheurs à long terme. | |||

La conséquence est que chaque utilisateur de la ressource commune, en poursuivant son propre intérêt, contribue à une situation où la ressource est tellement exploitée qu'elle devient moins disponible ou même épuisée pour tous, y compris pour celui qui a contribué à sa surexploitation. Les utilisateurs finaux se retrouvent donc dans une position pire que si chacun avait limité sa consommation de la ressource. Cela démontre un conflit entre l'optimalité à court terme pour les individus et l'optimalité à long terme pour le groupe. | |||

La solution traditionnelle à la tragédie des communs est la régulation, qui peut prendre la forme de droits de propriété clairement définis, de quotas, de taxes ou de normes légales, encourageant les utilisateurs à prendre en compte les coûts sociaux de leurs actions. Ces régulations sont conçues pour limiter l'utilisation de la ressource commune à un niveau durable, s'alignant ainsi les coûts privés sur les coûts sociaux et évitant l'épuisement de la ressource. | |||

[[Fichier:Tragédie_des_communaux_-_coût_privé_versus_coût_social_1.png|400px|vignette|centré]] | |||

Ce graphique économique illustre le concept de la tragédie des communs appliqué à la pêche, montrant la différence entre les coûts marginaux privés et sociaux et comment cela affecte la quantité de poissons pêchés. | |||

Dans le graphique, l'axe vertical représente le prix du poisson, tandis que l'axe horizontal représente la quantité de poisson. La ligne verticale étiquetée "Bénéfice privé/social = Demande" reflète la demande de poisson ; elle indique combien les consommateurs sont prêts à payer pour chaque quantité de poisson. La demande est considérée comme étant à la fois le bénéfice privé (ce que les pêcheurs reçoivent pour leur poisson) et le bénéfice social (la valeur du poisson pour la société). | |||

Dans le | |||

La | La ligne verte, étiquetée "cm Privé", représente le coût marginal privé, qui est le coût supporté par les pêcheurs pour chaque unité supplémentaire de poisson capturée. Ce coût inclut le carburant, l'amortissement du bateau, la main d'œuvre, etc. À l'intersection de la ligne de demande et du coût marginal privé, nous trouvons la quantité de marché <math>Q^*_{Marche}</math> et le prix privé <math>P^*_{Sociale}</math>, qui sont la quantité et le prix qui seraient réalisés dans un marché sans intervention où les pêcheurs ne considèrent que leurs coûts privés. | ||

La | La ligne rouge, étiquetée "cm Social", représente le coût marginal social, qui inclut à la fois les coûts privés et les coûts externes (comme la dégradation de l'écosystème, la perte de biodiversité, et les impacts sur les communautés de pêcheurs à long terme). Lorsque ces coûts externes sont pris en compte, le coût marginal social est plus élevé que le coût marginal privé. L'intersection de la ligne de demande avec le coût marginal social donne la quantité sociale optimale <math>Q^*_{Sociale}</math> et le prix social PSocial∗. Cette quantité est inférieure à la quantité de marché, reflétant le fait qu'une fois les coûts externes pris en compte, la quantité socialement optimale de pêche est plus basse pour éviter la surpêche. | ||

Ce graphique montre que, sans régulation, les pêcheurs sont susceptibles de pêcher une quantité <math>Q^*_{Marche}</math> qui est supérieure à la quantité socialement optimale <math>Q^*_{Sociale}</math>, menant à une sur-exploitation de la ressource. La régulation, telle que l'imposition de quotas de pêche ou d'autres mécanismes de gestion, est nécessaire pour réduire la quantité pêchée de <math>Q^*_{Marche}</math> à <math>Q^*_{Sociale}</math>, minimisant ainsi les coûts sociaux et préservant la ressource poissonnière pour les générations futures. | |||

= Stratégies d'Allocation des Biens Publics = | |||

== Déterminer l'Offre Optimale d'un Bien Public == | |||

La fourniture d'un bien public pose des défis uniques par rapport à celle d'un bien privé. Pour un bien privé, le marché permet généralement de déterminer à la fois le prix et la quantité de biens consommés. Les consommateurs individuels achètent des quantités différentes d'un bien privé en fonction de leur propre évaluation de l'utilité marginale du bien et de leur volonté de payer, ce qui est reflété dans la courbe de demande du marché. L'équilibre de marché se produit au point où la courbe de demande croise la courbe de l'offre, indiquant la quantité optimale du bien privé qui sera produite et consommée au prix du marché. | |||

Pour un bien public, cependant, le processus est plus complexe. Étant donné que les biens publics sont caractérisés par la non-rivalité, la consommation du bien par une personne n'empêche pas sa consommation par une autre. Cela signifie que la même quantité du bien est disponible pour tous les individus, quel que soit le montant qu'ils paient individuellement. La question devient alors de déterminer non pas combien chaque personne consommera pour un prix donné, mais plutôt quel montant chaque personne devrait contribuer pour la quantité donnée du bien public. | |||

La fourniture efficiente d'un bien public requiert que la somme des bénéfices marginaux individuels, qui sont les montants que chaque personne est disposée à payer pour une unité supplémentaire du bien, soit égale au coût marginal de production de ce bien. En d'autres termes, le bien public devrait être produit jusqu'au point où le coût de fournir une unité supplémentaire est exactement égal à la somme totale que les individus sont prêts à payer pour cette unité supplémentaire. | |||

Cependant, déterminer la volonté de payer pour un bien public est difficile car les individus ont une incitation à sous-déclarer leur véritable volonté de payer afin de bénéficier du bien sans contribuer à son coût (le problème du passager clandestin). Pour cette raison, la contribution individuelle pour le financement des biens publics est souvent déterminée par le biais de taxes ou d'autres mécanismes obligatoires, et non pas par des paiements volontaires. En fin de compte, la décision sur la quantité de bien public à fournir et la méthode de financement est généralement prise par le gouvernement ou une autre autorité publique, en tenant compte des coûts de production, des bénéfices marginaux pour la société, et des considérations d'équité. | |||

== Comprendre les Demandes Individuelles et Agrégées pour les Biens Privés == | |||

Pour un bien privé, la demande individuelle correspond à la quantité de ce bien qu'une personne est prête à acheter à différents prix. La demande agrégée, ou demande du marché, est la somme des demandes individuelles pour le bien à chaque prix. Elle représente la quantité totale que tous les consommateurs sont prêts à acheter à chaque niveau de prix. | |||

Le processus d'agrégation des demandes individuelles pour former la demande du marché est relativement simple pour les biens privés : | |||

# Établissement des courbes de demande individuelles : Chaque consommateur a une courbe de demande qui reflète sa volonté de payer en fonction de son utilité marginale pour le bien. Cette courbe montre combien d'unités du bien le consommateur achèterait à différents prix. | |||

# Agrégation horizontale : La demande du marché est obtenue en additionnant horizontalement les quantités de tous les consommateurs à chaque niveau de prix. Cela signifie que pour un prix donné, on additionne les quantités que chaque consommateur est prêt à acheter pour obtenir la quantité totale demandée sur le marché à ce prix. | |||

# Établissement de la courbe de demande du marché : La courbe de demande agrégée du marché est alors tracée en prenant en compte les quantités totales demandées à chaque prix. Cette courbe a généralement une pente négative, montrant que la quantité demandée augmente à mesure que le prix diminue. | |||

L' | L'équilibre de marché pour un bien privé est atteint au point où la courbe de demande croise la courbe d'offre du marché. À ce point, le nombre d'unités que les consommateurs souhaitent acheter correspond au nombre d'unités que les producteurs souhaitent vendre, et le prix auquel ces deux quantités s'égalisent est le prix d'équilibre. | ||

Ce mécanisme de marché assure que les ressources sont allouées efficacement : les biens privés sont produits et consommés dans des quantités qui maximisent le bien-être des consommateurs, tant que les marchés sont compétitifs et qu'il n'y a pas de défaillances de marché telles que les externalités ou l'information imparfaite. | |||

[[Fichier:Demandes individuelles et demande agrégée bien privé 1.png|400px|vignette|centré|Au prix d'équilibre de marché, chaque consommateur consomme une quantité différente du bien]] | |||

Ce graphique illustre comment les demandes individuelles sont agrégées pour former la demande du marché pour un bien privé. Nous avons deux graphiques séparés représentant deux consommateurs différents, chacun avec sa propre courbe de demande, indiquée par D1 et D2. Chaque consommateur a un point sur sa courbe de demande où le prix d'équilibre du marché, représenté par l'axe vertical P, correspond à la quantité qu'il ou elle est prêt(e) à consommer, représentée par q1 et q2 respectivement. | |||

Le troisième graphique combine ces deux demandes individuelles. La courbe de demande du marché D est la somme horizontale des quantités q1 et q2 que les deux consommateurs sont prêts à acheter au prix d'équilibre du marché. La ligne horizontale verte, étiquetée Cm=0, indique que le coût marginal de production du bien est nul. Dans la réalité, cela serait rare pour un bien privé, mais cela peut être utilisé pour illustrer un scénario hypothétique ou un bien public où le coût marginal de fournir le bien à un consommateur additionnel est nul. | |||

Ce qui est crucial à comprendre ici est que, bien que le prix d'équilibre soit le même pour tous les consommateurs dans le marché, la quantité consommée peut varier d'un individu à l'autre en fonction de leurs préférences personnelles et de leur volonté de payer. Cette variation est représentée par les différentes quantités q1 et q2 sur les courbes de demande individuelles. La demande du marché reflète la somme de toutes les demandes individuelles à ce prix. | |||

Le graphique en bas, avec les courbes en pointillé, semble montrer l'agrégation de ces demandes individuelles pour former la courbe de demande du marché. L'agrégation horizontale est une représentation graphique de la somme des quantités demandées par tous les individus à chaque niveau de prix pour obtenir la courbe de demande totale du marché. Cette courbe de demande du marché est ensuite utilisée pour déterminer la quantité totale du bien qui sera consommée au prix d'équilibre dans le marché global. | |||

== | == Analyse des Demandes Individuelles et Agrégées pour les Biens Publics == | ||

Pour un bien public, la logique de demande individuelle et de demande agrégée diffère considérablement de celle des biens privés en raison de la non-rivalité dans la consommation. Pour un bien public, chaque individu consomme la même quantité du bien, car la consommation par une personne n'empêche pas et ne diminue pas la consommation par une autre. Par exemple, une fois qu'un phare est construit, tous les bateaux naviguant à proximité bénéficient de sa lumière, quel que soit le montant qu'ils ont payé pour ce service. | |||

Le prix que chaque individu paie pour ce bien public peut varier considérablement et ne correspond pas nécessairement au coût marginal de fourniture du bien, car le coût marginal de fournir le bien à une personne additionnelle est souvent nul ou très faible. Si on appliquait la logique du marché privé, où les prix sont fixés égaux au coût marginal (Cm), on pourrait ne pas fournir le bien public du tout ou en quantité insuffisante, car les coûts fixes de production d'un bien public sont généralement élevés et ne seraient pas couverts si chaque utilisateur ne paie que le coût marginal. | |||

Ainsi, pour assurer une fourniture optimale d'un bien public, il est souvent nécessaire que la contribution de chaque individu soit déterminée autrement que par le marché. Cette contribution peut être établie par la taxation, où chacun paie un montant calculé non pas sur la base de l'utilisation personnelle, mais plutôt sur la capacité de payer, la valeur perçue du bien, ou par d'autres considérations d'équité et d'efficience. | |||

L'objectif est que la somme des contributions couvre le coût total de fourniture du bien. Pour y parvenir, le gouvernement ou l'organisme public fournissant le bien doit évaluer la volonté de payer totale pour le bien et la comparer au coût de fourniture. Si la somme des valeurs que les individus placent sur le bien (leur volonté de payer) est supérieure au coût de production, le bien devrait être fourni. La méthode exacte pour répartir ces coûts parmi les individus peut être complexe et dépend de nombreux facteurs, notamment des considérations politiques et sociales. | |||

[[Fichier:Demandes individuelles et demande agrégée bien public 1.png|400px|vignette|centré]] | |||

Ces graphiques économiques décrivent la demande pour un bien public par deux individus, ainsi que la demande agrégée. Dans les deux premiers graphiques, on voit les demandes individuelles D1 et D2 pour deux individus, avec les bénéfices marginaux (Bm) qu'ils retirent de différentes quantités du bien public. Le bénéfice marginal est représenté sur l'axe vertical et la quantité du bien public sur l'axe horizontal. | |||

Pour chaque individu, le bénéfice marginal diminue avec l'augmentation de la quantité du bien consommé, ce qui est une représentation standard de la décroissance du bénéfice marginal. Le prix égal au coût marginal (Prix=Cm) est indiqué par une ligne pointillée horizontale. Pour un bien public, le coût marginal de fourniture à un consommateur additionnel est souvent très faible, voire nul, après que le bien a été produit. | |||

Dans le troisième graphique, nous voyons la demande agrégée pour le bien public, qui est simplement la somme verticale des demandes individuelles à chaque niveau de quantité. La somme verticale est utilisée car, contrairement aux biens privés, chaque individu peut consommer la même quantité du bien public sans réduire la quantité disponible pour les autres. Le coût marginal collectif est indiqué par la ligne verte horizontale (Cm) et il est marqué comme étant égal à zéro, ce qui est typique pour de nombreux biens publics. | |||

Ce que le graphique suggère, c'est que pour atteindre une efficacité dans la fourniture d'un bien public, la somme des bénéfices marginaux (les sommes verticales des volontés de payer des individus à chaque niveau de quantité) devrait être égale au coût marginal de production du bien. Comme le coût marginal est très bas ou nul, cela signifie que la quantité fournie devrait être là où la demande agrégée coupe le coût marginal, ce qui est le maximum total des bénéfices marginaux. | |||

Cependant, le graphique pose une question sous la forme de Cm=Prix? avec une valeur de zéro, ce qui soulève le problème de comment financer le bien. Si le coût marginal est nul, mais que le coût total de production n'est pas couvert, il faudrait trouver un moyen de financer ce coût. Cela pourrait impliquer des mécanismes de financement collectifs, comme les taxes ou les contributions publiques, qui ne sont pas directement liées à la consommation individuelle mais plutôt à la capacité de payer ou à la valeur perçue du bien par chaque individu. | |||

== Études de Cas Pratiques == | |||

Par exemple, si pour avoir un service de voirie des rues donné, le coût est de 100 et que Jean est prêt à payer 20, Jacques 30 et Paul 50, on a la quantité optimale du bien public, car la somme des volontés de payer est égale au coût de production du service. Or, une entreprise privée de voirie ne pourrait pas financer ce service en faisant payer chacun selon sa volonté de payer à cause du problème de passager clandestin et des préférences non-révélées. L'État, de son côté, pourra procéder à une évaluation des bénéfices du service de voirie et, une fois établie la quantité optimale, grâce à son pouvoir de coercition, obliger les citoyens à se partager son financement. (Mais, comment évaluer le bénéfice et répartir au mieux le fardeau entre citoyens si l'État lui-même ne connait pas les préférences de chacun? → questions très délicates...) | |||

Cet exemple met en lumière les défis associés au financement des biens publics tels que le service de voirie. Dans ce scénario, la somme des volontés de payer de Jean, Jacques, et Paul est égale au coût de production du service, ce qui indique que la fourniture de ce service est socialement optimale. Cependant, une entreprise privée ne peut pas facilement financer ce service en faisant payer chaque individu en fonction de sa volonté de payer, car chaque individu a un incitatif à cacher sa véritable volonté de payer afin d'éviter de contribuer au coût (le problème du passager clandestin) ou de payer moins que sa véritable évaluation du service (préférences non révélées). | |||

L' | L'État, ayant le pouvoir de lever des impôts, peut financer ce service en répartissant le coût entre tous les citoyens. Il peut le faire en estimant la valeur totale que le service de voirie apporte à la communauté et en utilisant des mécanismes fiscaux pour collecter les fonds nécessaires. Néanmoins, l'évaluation des bénéfices individuels et la répartition équitable du fardeau fiscal ne sont pas des tâches simples. L'État doit prendre en compte non seulement la capacité de payer des individus, mais aussi les bénéfices indirects et les externalités positives que le service de voirie pourrait générer, comme une meilleure hygiène publique et une plus grande efficacité dans les transports, qui profitent à l'ensemble de la communauté. | ||

Pour évaluer ces bénéfices et répartir équitablement les coûts, l'État peut utiliser différentes méthodes : | |||

* Évaluations indirectes : Utiliser des indicateurs économiques et sociaux pour estimer la valeur du service pour les citoyens. | |||