Princípios e dilemas dos bens públicos na economia de mercado

Baseado num curso de Federica Sbergami[1][2][3]

Princípios e conceitos de microeconomia ● Abordagens metodológicas para o curso introdutório de microeconomia ● Forças de mercado: oferta e procura ● Elasticidades e suas aplicações ● Oferta, procura e políticas governamentais ● Excedente do consumidor e do produtor ● Externalidades e o papel do governo ● Princípios e dilemas dos bens públicos na economia de mercado ● Custos de produção ● Firmas em concorrência perfeita ● Firmas em concorrência monopolística ● Concorrência monopolística ● Oligopólio ● Restrições e preferências do consumidor ● Escolha do consumidor ● Problemas de informação e escolha pública

Os bens públicos são um conceito fundamental no estudo da economia pública e das deficiências do mercado. Estes bens, caracterizados pela sua natureza intrínseca não divisível e pela sua disponibilidade para consumo coletivo, colocam desafios únicos aos mercados privados. A não-exclusão e a não-rivalidade são propriedades fundamentais dos bens públicos, o que significa que a sua utilização por uma pessoa não impede que outras beneficiem deles e que não é possível excluir indivíduos do seu consumo. Este facto conduz ao problema do parasitismo, em que os indivíduos beneficiam de um bem sem contribuírem para o seu financiamento.

Além disso, a intervenção do Estado é frequentemente necessária nos mercados em que as externalidades, ou seja, os efeitos sobre terceiros não considerados no processo de mercado, são significativos. É o caso de sectores como o dos veículos automóveis ou dos frigoríficos, em que as emissões poluentes afectam a qualidade do ar para toda a sociedade. Do mesmo modo, a conservação e a biodiversidade levantam questões importantes sobre a exploração dos recursos naturais. Algumas espécies vegetais e animais estão ameaçadas de extinção em resultado da sobre-exploração por mercados não regulamentados, muitas vezes devido à falta de direitos de propriedade claros.

Neste contexto, a deficiência do mercado ocorre quando o mecanismo de mercado, por si só, não consegue distribuir os recursos de forma eficiente para atingir um ótimo social. É necessária a intervenção do Estado ou das autoridades públicas para corrigir estas falhas e garantir que os recursos são afectados de forma eficiente e equitativa. Esta introdução aos bens públicos realça a complexidade e a importância da sua gestão numa economia moderna.

Compreender a natureza dos bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

Definição e características dos bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

Os bens públicos e as externalidades partilham uma série de características comuns que os colocam no centro dos debates sobre economia e políticas públicas. Estes bens são frequentemente objeto de uma má afetação pelo mercado, o que significa que o mercado, por si só, não consegue fornecer estes bens em quantidade ou qualidade ideais. Este facto deve-se, em grande medida, à presença de fortes externalidades associadas a estes bens.

As externalidades, positivas ou negativas, são efeitos induzidos por uma atividade económica que afectam outras partes sem que esses efeitos se reflictam nos preços de mercado. Por exemplo, a poluição é uma externalidade negativa, enquanto a educação tem externalidades positivas. No caso dos bens públicos, estas externalidades são frequentemente tão importantes que conduzem a uma subprodução ou mesmo a uma ausência de produção numa economia totalmente privada.

Isto deve-se principalmente ao facto de os produtores privados poderem ter dificuldade em tornar rentável a produção destes bens, por não poderem excluir facilmente os não pagadores (problema do parasitismo) ou porque o consumo destes bens não reduz a sua disponibilidade para outros (não rivalidade).

Nestas situações, o Estado ou as instituições públicas podem desempenhar um papel crucial. As políticas públicas podem compensar estas falhas do mercado, assumindo a responsabilidade pelo fornecimento de bens públicos. Isto pode ser feito produzindo esses bens diretamente, financiando-os através de impostos ou regulamentando e fornecendo incentivos para encorajar a sua produção e consumo. Ao fazê-lo, o Estado pode aumentar o bem-estar geral, garantindo que estes bens essenciais estão disponíveis para toda a sociedade.

Os bens públicos, um conceito-chave em economia, podem ser caracterizados de forma concisa por três características principais.

Em primeiro lugar, a produção de bens públicos está frequentemente associada a fortes economias de escala. Isto significa que o custo médio de produção destes bens diminui à medida que a quantidade produzida aumenta. Esta propriedade é particularmente relevante para os bens públicos porque sugere que a sua produção por uma entidade centralizada, frequentemente o Estado, pode ser mais eficiente do que a produção dispersa por vários actores privados. De facto, quanto maior for o volume de produção, menor será o custo unitário, o que torna a produção em grande escala economicamente vantajosa.

Em segundo lugar, os bens públicos caracterizam-se pela sua natureza "partilhada". Por outras palavras, beneficiam a sociedade no seu conjunto e não indivíduos ou grupos específicos. Esta caraterística é frequentemente descrita em termos de não-exclusão e não-rivalidade. A não-exclusão implica que ninguém pode ser impedido de consumir o bem, enquanto a não-rivalidade significa que o consumo do bem por uma pessoa não impede o seu consumo por outra. Exemplos típicos são a defesa nacional, a iluminação pública e as infra-estruturas rodoviárias.

Por último, um terceiro aspeto importante diz respeito aos direitos de propriedade. Relativamente a muitos bens públicos, os direitos de propriedade são inexistentes, vagos ou pouco respeitados. Este facto pode levar a dificuldades na gestão e conservação destes recursos. A ausência de direitos de propriedade claramente definidos pode conduzir a uma sobreutilização ou subutilização, como ilustrado no conceito de tragédia dos bens comuns, em que os recursos partilhados são esgotados por uma utilização individual não regulamentada.

Estas características sublinham por que razão os bens públicos constituem frequentemente um desafio para os mecanismos de mercado e por que razão a intervenção do Estado é frequentemente necessária para assegurar a sua provisão adequada e gestão eficaz.

As principais propriedades dos bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

A distinção entre bens públicos e privados em economia baseia-se essencialmente em duas propriedades fundamentais que determinam a forma como estes bens podem ser fornecidos no mercado: a não exclusão e a não rivalidade.

A não-exclusão refere-se à dificuldade, senão mesmo à impossibilidade, de o produtor excluir os consumidores da utilização de um bem. No caso dos bens públicos, esta caraterística significa que ninguém pode ser impedido de beneficiar do bem, independentemente de ter ou não contribuído para o seu financiamento. Um exemplo clássico é a defesa nacional: uma vez criada, é impossível excluir os cidadãos da sua proteção, quer tenham pago impostos ou não.

A não-rivalidade, por outro lado, refere-se à situação em que o consumo de um bem por uma pessoa não impede ou reduz o consumo do mesmo bem por outra pessoa. Por outras palavras, o custo marginal de fornecer o bem a um consumidor adicional é zero. Esta situação é típica dos bens públicos, como os programas de televisão ou a rádio, em que o consumo por um indivíduo não impede que outros também o usufruam.

Em contrapartida, os bens privados caracterizam-se geralmente pela possibilidade de exclusão e rivalidade. Por exemplo, se comprar uma maçã, pode excluir outros de a consumir (exclusão) e o seu consumo impede qualquer outra pessoa de comer essa mesma maçã (rivalidade).

Estas diferenças fundamentais entre bens públicos e privados influenciam grandemente a forma como são produzidos, distribuídos e financiados numa economia. Os bens públicos, devido à sua natureza, requerem frequentemente uma intervenção ou financiamento público para garantir que são fornecidos de forma adequada, uma vez que os mercados privados podem não os produzir de forma óptima devido a estas características únicas.

Explicação da não-rivalidade dos bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

A noção de não rivalidade no consumo é um elemento fundamental para a compreensão dos bens públicos. Surge quando, depois de um bem ter sido produzido, o custo adicional de permitir que uma pessoa adicional consuma esse bem é zero. Este conceito desempenha um papel crucial na diferenciação entre bens públicos e bens privados. Tomemos o exemplo de um farol: uma vez construído e aceso, o custo de acender um barco adicional não representa qualquer custo adicional. O farol funciona da mesma forma, seja para um único barco ou para vários barcos no mar. Esta é uma ilustração perfeita da não-rivalidade, porque o consumo do bem (a luz do farol) por um barco não impede ou reduz a sua disponibilidade para outros barcos.

Do mesmo modo, infra-estruturas como pontes e auto-estradas demonstram esta caraterística. Uma vez construídas, o custo de um automóvel adicional que as utilize é negligenciável. Do mesmo modo, a fruição de uma paisagem ou a segurança proporcionada pelos serviços de polícia ou de defesa nacional são exemplos em que o consumo de um indivíduo não impede o de outros. Esta caraterística de não-rivalidade é essencial porque significa que o bem pode ser consumido simultaneamente por várias pessoas sem incorrer em custos adicionais significativos. Consequentemente, isto coloca desafios ao financiamento e fornecimento destes bens pelo sector privado, uma vez que é difícil cobrar diretamente aos utilizadores pelo seu consumo. Esta situação conduz frequentemente à necessidade de intervenção pública para garantir que estes bens estejam disponíveis para benefício de todos, reflectindo a sua importância para a sociedade no seu conjunto.

Os bens privados distinguem-se dos bens públicos pela sua caraterística de rivalidade no consumo. A rivalidade significa que o consumo de um bem por uma pessoa impede ou limita o seu consumo por outra. Esta caraterística é típica da maioria dos bens e serviços que consumimos no dia a dia. O exemplo da barra de chocolate ilustra perfeitamente esta noção. Quando uma pessoa consome uma barra de chocolate, retira-a da disponibilidade para outros. O consumo desta barra de chocolate é exclusivo; uma vez consumida por alguém, já não pode ser consumida por mais ninguém. É o princípio da rivalidade: o consumo de um bem por uma pessoa reduz diretamente a quantidade disponível para os outros.

Esta caraterística de rivalidade dos bens privados conduz a uma dinâmica de mercado diferente da dos bens públicos. Num mercado de bens privados, os produtores podem excluir aqueles que não pagam pelo bem, e o consumo é regulado pelo preço. Os consumidores que estão dispostos e são capazes de pagar o preço podem obter o bem, enquanto os outros são excluídos. Esta lógica de mercado é menos complexa de gerir do que a dos bens públicos, em que a não exclusão e a não rivalidade exigem frequentemente uma intervenção externa, como a do Estado, para uma distribuição eficiente e equitativa.

Há uma distinção importante na compreensão dos bens públicos: a diferença entre o custo marginal de produção e o custo marginal de consumo por um consumidor adicional. O custo marginal de produção de um bem, como uma autoestrada, pode aumentar à medida que a densidade da rede aumenta. Isto significa que, à medida que a rede cresce, o custo de construção de cada quilómetro adicional pode aumentar, devido a factores como o aumento da complexidade, as limitações de espaço ou os materiais necessários.

No entanto, uma vez construída a autoestrada, o custo associado ao consumo deste bem por um utilizador adicional é zero ou muito baixo. Esta situação ilustra a não rivalidade: um condutor adicional na autoestrada não custa praticamente nada a mais em termos de recursos ou de infra-estruturas, desde que a autoestrada não esteja saturada. Esta situação evidencia igualmente a indivisibilidade dos bens públicos. Uma vez criado um bem, como uma autoestrada, este é fornecido em bloco e é difícil, se não impossível, dividi-lo em função da procura individual. Ao contrário dos bens privados, em que cada unidade pode ser vendida separadamente, os bens públicos são frequentemente utilizados coletivamente. Isto coloca desafios em termos de financiamento e gestão, uma vez que não é fácil atribuir o custo destes bens aos utilizadores individuais, o que muitas vezes reforça o papel do Estado ou das instituições públicas no fornecimento e manutenção destes bens.

O Princípio da Não-Exclusão nos Bens Públicos[modifier | modifier le wikicode]

A não exclusão no consumo é um conceito-chave na teoria dos bens públicos. Refere-se à dificuldade, senão mesmo à impossibilidade, de impedir os indivíduos de consumir um bem, independentemente da sua contribuição para a sua produção ou financiamento. Esta caraterística é uma das principais razões pelas quais os mercados privados podem não ser eficientes no fornecimento de certos tipos de bens. No contexto dos bens públicos, a não-exclusão significa que, quando o bem está disponível para uma pessoa, também está disponível para outras sem custos adicionais significativos. Tomemos o exemplo da segurança nacional: uma vez que um país tenha criado as suas forças de defesa, é praticamente impossível excluir cidadãos específicos da proteção que estas oferecem. Do mesmo modo, bens como a radiodifusão televisiva ou a iluminação pública são acessíveis a todos os que estão ao seu alcance, sem possibilidade de excluir indivíduos específicos.

Esta incapacidade de excluir os não pagadores conduz frequentemente ao problema do parasitismo, em que algumas pessoas beneficiam do bem sem contribuir para o seu custo. Esta situação pode conduzir a uma oferta insuficiente do bem se os custos forem suportados apenas por um subconjunto dos beneficiários, tornando a oferta pelo mercado privado ineficiente ou insuficiente. Por conseguinte, estes bens requerem frequentemente a intervenção do Estado ou da comunidade para serem fornecidos. O Estado, recorrendo a mecanismos de financiamento coletivo como a tributação, pode garantir que estes bens são produzidos e mantidos em benefício de toda a sociedade, ultrapassando assim o desafio da não-exclusão.

No domínio da economia dos bens públicos, existe uma categoria de bens para os quais a exclusão dos consumidores é difícil, se não impossível. Esta caraterística é particularmente relevante para uma série de elementos essenciais do nosso ambiente quotidiano.

Tomemos o exemplo dos faróis e dos sinais de trânsito. Um farol, quando aceso, fornece sinais vitais a todos os navios que se encontram na sua proximidade, sem que seja possível restringir a sua utilização a determinados navios específicos. O mesmo se aplica à sinalização rodoviária, que fornece orientação e segurança a todos os utentes da estrada, independentemente da sua contribuição individual para o financiamento destas instalações.

As paisagens naturais e o fogo de artifício representam outro conjunto de bens em que a não-exclusão é óbvia. Uma paisagem pitoresca ou um espetáculo de fogo de artifício são acessíveis a todos os que se encontram no campo de visão, sem que seja possível limitar o seu usufruto a indivíduos específicos. Estas experiências são partilhadas coletivamente e a sua beleza ou o seu espetáculo estão abertos a todos, independentemente da sua vontade ou capacidade de pagar.

A iluminação e a limpeza das ruas são também serviços essenciais que beneficiam a coletividade no seu conjunto. A iluminação pública melhora a segurança e a praticabilidade das vias públicas para todos os residentes e visitantes, enquanto a limpeza das ruas contribui para a saúde pública e a estética do espaço comunitário. Mais uma vez, é praticamente impossível excluir os indivíduos destes benefícios.

A defesa nacional e a segurança dos bairros são serviços que protegem a população de uma região ou de um país no seu conjunto. Estes serviços beneficiam toda a gente, sem distinção ou exclusão com base na contribuição financeira individual. A segurança proporcionada por estes serviços é um bem comum, essencial para o bem-estar coletivo.

Por último, a qualidade do ar, da água e do ambiente em geral são exemplos perfeitos de bens que não só são difíceis de excluir, como também são essenciais para a saúde e o bem-estar de todos. A degradação ambiental afecta todos os indivíduos e os esforços para preservar e melhorar o ambiente beneficiam a sociedade no seu conjunto.

Estes exemplos sublinham o papel crucial das instituições públicas e comunitárias na gestão e fornecimento destes bens. Uma vez que a natureza não-excludente destes bens dificulta o seu financiamento e regulação através de mecanismos de mercado privados, a intervenção do Estado e de outras organizações colectivas é frequentemente necessária para assegurar a sua disponibilidade e manutenção em benefício de toda a comunidade.

Convém sublinhar que a dificuldade de excluir os consumidores de certos bens nem sempre é técnica, mas pode muitas vezes ser económica. Em muitos casos, a não-exclusão resulta não da impossibilidade técnica de excluir os consumidores, mas sim do custo proibitivo ou da ineficácia económica associados a essa exclusão. Vejamos o exemplo do fogo de artifício. Tecnicamente, seria possível erguer barreiras para restringir o acesso a um espaço a partir do qual o espetáculo pode ser visto, transformando assim o fogo de artifício num bem privado. No entanto, a aplicação de tais medidas seria extremamente dispendiosa e complexa. Implicaria custos elevados de instalação de barreiras, de vigilância e de gestão do acesso, o que tornaria o projeto não rentável e impraticável na sua globalidade. Além disso, a própria natureza de um espetáculo de fogo de artifício, concebido para ser visto à distância e por um grande número de pessoas, torna economicamente insensata a sua privatização.

A mesma lógica aplica-se a outros bens, como a iluminação pública, a segurança nacional ou a qualidade ambiental. Mesmo que fosse tecnicamente possível conceber mecanismos de exclusão dos não pagadores, os custos associados a essa exclusão seriam frequentemente proibitivos e ultrapassariam de longe os benefícios. Além disso, seria contrário ao interesse público e ao valor social que estes bens representam. É por isso que, nestes casos, a intervenção do Estado ou dos poderes públicos é fundamental. Através da tributação geral ou de outros mecanismos de financiamento coletivo, estes bens podem ser fornecidos de forma mais eficiente e equitativa, garantindo o seu acesso a toda a população, sem os custos proibitivos associados à exclusão dos não pagadores.

Resumo das características dos bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

Este quadro classifica os diferentes tipos de bens de acordo com dois critérios: a possibilidade de exclusão dos consumidores (Exclusão vs Não-exclusão) e a rivalidade ou não-rivalidade dos bens (Rivalidade vs Não-Rivalidade).

No quadrante superior esquerdo, temos os "bens privados puros", que são simultaneamente exclusivos e rivais. Isto significa que os consumidores podem ser impedidos de utilizar estes bens se não os comprarem, e que a utilização destes bens por uma pessoa impede a sua utilização simultânea por outra. Os exemplos dados são o vestuário e o gelado, que só podem ser consumidos por uma pessoa de cada vez, e cujo consumo por um indivíduo impede que outro os utilize.

No quadrante superior direito, temos os "Bens mistos" no contexto da não-rivalidade. Estes bens são não rivais, o que significa que o seu consumo por uma pessoa não impede o seu consumo por outra. No entanto, ao contrário dos bens públicos puros, é possível excluir os indivíduos da sua utilização. Os exemplos incluem os monopólios naturais e as estradas com portagem. A televisão é também um bom exemplo; embora um programa possa ser visto por muitas pessoas simultaneamente sem interferir umas com as outras, o acesso aos canais pode ser restringido por subscrição.

No canto inferior esquerdo, o quadro apresenta os "bens mistos", que não são exclusivos mas são objeto de rivalidade. Estes bens não permitem a exclusão fácil dos não pagadores, mas a sua utilização por uma pessoa pode reduzir a quantidade disponível para outras. Os recursos naturais e o peixe são exemplos clássicos deste tipo de bens. As auto-estradas com engarrafamentos de trânsito também ilustram este ponto: embora teoricamente abertas a todos, quando uma autoestrada fica congestionada, cada carro adicional reduz a qualidade do serviço (velocidade, conforto) para os outros.

Finalmente, no quadrante inferior direito, encontramos os "bens públicos puros". Estes bens caracterizam-se pela não-rivalidade e pela não-exclusão. A defesa nacional e o conhecimento universal são exemplos de bens públicos puros. Estão disponíveis para todos e a utilização por uma pessoa não impede a utilização por outra. Estes bens colocam muitas vezes desafios em termos de financiamento e de provisão, uma vez que os incentivos para os fornecer a título privado são fracos, uma vez que os beneficiários não podem ser facilmente excluídos e não competem pelo seu consumo.

Este quadro é uma ferramenta útil para compreender a diversidade de bens numa economia e os desafios associados ao seu fornecimento. Também ajuda a identificar os casos em que se justifica a intervenção do Estado para garantir o fornecimento adequado de bens públicos e corrigir as ineficiências do mercado.

O Dilema do Passageiro clandestino[modifier | modifier le wikicode]

A não-exclusão e o problema do passageiro clandestino[modifier | modifier le wikicode]

A não-exclusão está intimamente ligada ao problema do passageiro clandestino. Este problema surge quando os indivíduos beneficiam de um bem ou serviço sem contribuírem para o seu custo. Esta situação é particularmente problemática no caso dos bens públicos, em que a caraterística da não-exclusividade significa que os fornecedores não podem impedir as pessoas de consumir o bem, mesmo que não o paguem. Neste contexto, alguns indivíduos podem optar por não pagar o bem ou serviço em questão, sabendo que poderão beneficiar do mesmo graças aos pagamentos de outros. Esta situação pode levar a uma suboferta do bem, uma vez que os fornecedores não têm receitas para cobrir os custos de produção ou manutenção do bem. Se um número suficiente de indivíduos optar por não pagar, o bem pode não ser fornecido de todo, apesar de ser socialmente benéfico.

Este problema está também ligado ao das preferências não reveladas, uma vez que os indivíduos que optam por não pagar pelo bem não revelam a sua verdadeira avaliação ou procura do mesmo. Isto torna difícil para os fornecedores medir a procura real e planear eficazmente a oferta do bem. A dificuldade de exclusão conduz, portanto, a uma falha do mercado, porque o mecanismo de preços não funciona como deveria para racionar o acesso ao bem e financiar o seu fornecimento. É por esta razão que os bens públicos são frequentemente financiados por mecanismos obrigatórios, como os impostos, em que a contribuição individual não está diretamente ligada ao consumo, mas é imposta para cobrir o custo coletivo do bem.

O problema do parasitismo manifesta-se em várias situações em que um indivíduo ou entidade beneficia de um bem ou serviço sem contribuir para o seu custo, explorando assim o sistema em seu proveito. Um exemplo clássico é um farol que fornece luz para a navegação. Os faróis são construídos para guiar todos os navios que passam, garantindo a sua segurança e direção. No entanto, não existe uma forma prática de obrigar todos os navios que beneficiam da luz do farol a pagar por este serviço. Consequentemente, alguns armadores podem optar por não participar no financiamento do farol, embora beneficiem dos seus serviços, o que pode comprometer a manutenção e a viabilidade a longo prazo destas ajudas essenciais à navegação.

No domínio da radiodifusão televisiva, a situação é semelhante. Os canais públicos de televisão são financiados por taxas de licença, contribuições cobradas aos agregados familiares que possuem um aparelho de televisão. No entanto, as emissões são acessíveis a todos, independentemente do seu estatuto de contribuinte. Assim, mesmo aqueles que não pagam a taxa de televisão podem ver os programas, quer por meios ilícitos, quer aproveitando a visualização em locais públicos. Este desvio cria um défice no financiamento da televisão pública e levanta questões de equidade e de responsabilidade financeira. Outro exemplo que ilustra este problema é a imunidade colectiva conferida pelas vacinas. Quando a maioria da população é vacinada, a transmissão de doenças infecciosas é consideravelmente reduzida, criando um ambiente em que mesmo as pessoas não vacinadas têm menos probabilidades de serem infectadas. Consequentemente, as pessoas que optam por não se vacinar beneficiam indiretamente dos esforços das pessoas que se vacinam, evitando potencialmente os custos e os riscos associados à vacinação. Isto pode levar a que uma menor proporção da população opte pela vacinação, o que pode comprometer a eficácia da imunidade de grupo e a saúde pública no seu todo.

Estes exemplos realçam um desafio central no fornecimento de bens públicos: como garantir que aqueles que beneficiam dos bens contribuem de forma justa para a sua criação e manutenção. As soluções para este problema variam, mas envolvem frequentemente alguma forma de financiamento obrigatório, como impostos ou taxas, para garantir que estes serviços essenciais permanecem disponíveis para o bem comum.

O impacto do comportamento estratégico dos passageiros clandestinos[modifier | modifier le wikicode]

A teoria dos jogos é um ramo da matemática e da economia que analisa as estratégias adoptadas pelos indivíduos em situações em que as suas escolhas são interdependentes. Um dos conceitos mais conhecidos neste domínio é o dilema do prisioneiro, que evidencia as dificuldades de cooperação entre partes com interesses interdependentes. John Nash, a quem foi atribuído o Prémio Nobel da Economia em 1994 pelos seus contributos, desenvolveu um conceito-chave conhecido como equilíbrio de Nash. Este equilíbrio surge num jogo quando cada jogador escolheu a melhor estratégia possível, tendo em conta as escolhas dos outros jogadores. Nenhum jogador tem então um incentivo para mudar de estratégia unilateralmente.

No dilema do prisioneiro, dois prisioneiros são confrontados com uma escolha: cooperar com o outro, permanecendo em silêncio, ou trair o outro, confessando. A escolha de trair pode parecer racional para um indivíduo porque maximiza o seu ganho pessoal, independentemente do impacto dessa escolha no outro prisioneiro ou no resultado coletivo. Se ambos os prisioneiros optarem pela traição, acreditando que estão a agir no seu próprio interesse, ambos acabam por ficar em pior situação do que se tivessem cooperado. Esta situação é análoga ao problema do passageiro clandestino no fornecimento de bens públicos. Cada indivíduo pode optar por não contribuir para o financiamento de um bem público (traição no dilema do prisioneiro), o que é racional do ponto de vista individual se considerarmos apenas o interesse próprio imediato. No entanto, se todos adoptarem esta estratégia, o bem público não será financiado ou será subfinanciado, o que é prejudicial para todos os indivíduos da sociedade. Assim, embora a opção individual de não pagar possa parecer racional, conduz a uma situação colectiva sub-óptima em que ninguém beneficia do bem público, espelhando o resultado sub-ótimo do dilema do prisioneiro. A teoria dos jogos, e em particular o equilíbrio de Nash, ajuda a compreender esta dinâmica e a explicar por que razão os incentivos individuais podem conduzir a uma cooperação insuficiente, justificando assim a intervenção de mecanismos externos, como a regulamentação governamental ou incentivos para encorajar a contribuição para o financiamento de bens públicos.

A teoria de Nash, frequentemente ilustrada pelo equilíbrio de Nash na teoria dos jogos, revela uma profunda tensão entre os interesses individuais e colectivos. De acordo com esta teoria, os indivíduos que actuam racionalmente na prossecução dos seus próprios interesses podem conduzir a resultados que não só não são óptimos, como também são desfavoráveis para o grupo no seu conjunto. Isto contrasta com a ideia da "mão invisível" de Adam Smith, segundo a qual as acções individuais guiadas pelo interesse próprio podem conduzir a um bem-estar coletivo ótimo. A mão invisível sugere que os mercados competitivos transformam as acções egoístas em resultados socialmente desejáveis, regulando naturalmente a economia sem necessidade de intervenção externa. Por outro lado, o equilíbrio de Nash mostra que, em muitos casos, especialmente quando existem dilemas de coordenação ou jogos de soma diferente de zero, as acções puramente egoístas dos indivíduos podem conduzir a becos sem saída ou a resultados ineficientes para a sociedade.

O exemplo do dilema do prisioneiro, que Nash ajudou a popularizar, é típico: mostra que se cada prisioneiro escolher individualmente a melhor estratégia para si (trair o outro), o resultado é pior para ambos do que se tivessem cooperado. Aplicada à economia, esta teoria sugere que, sem cooperação ou regulamentação, os indivíduos podem consumir recursos de forma ineficaz, poluir sem restrições ou não contribuir para os bens públicos, o que é prejudicial para a sociedade no seu conjunto. A importância do equilíbrio de Nash reside no facto de realçar a necessidade de mecanismos de coordenação e cooperação - tais como regulamentos, normas sociais ou contratos - para alinhar os interesses individuais com o interesse coletivo. Tal pode implicar a intervenção do governo para fornecer bens públicos, regular as externalidades ou garantir a justiça e a estabilidade do mercado. A teoria de Nash convida-nos, portanto, a reconhecer e gerir situações em que as acções guiadas pelo interesse próprio não conduzem naturalmente ao ótimo social.

Um exemplo ilustrativo: o passageiro clandestino[modifier | modifier le wikicode]

Este quadro mostra uma matriz de ganhos líquidos, que é uma ferramenta utilizada na teoria dos jogos para representar os benefícios e os custos associados às diferentes estratégias que os jogadores podem adotar, neste caso dois vizinhos confrontados com a decisão de investir na iluminação de uma estrada.

Neste exemplo fictício, dois vizinhos A e B planeiam instalar candeeiros de rua para iluminar um caminho que conduz à aldeia, que atualmente está às escuras durante a noite. Podem escolher entre financiar a instalação de um candeeiro de rua ou não fazer nada. Se ambos os vizinhos optarem por financiar a instalação de um candeeiro de iluminação pública, o caminho ficará totalmente iluminado, o que lhes proporcionará um ganho líquido de bem-estar de 4.000 euros, mas com um custo de 3.000 euros cada para a instalação, o que os deixará com um ganho líquido de 1.000 euros cada (4.000 euros de bem-estar menos 3.000 euros de despesa). Se apenas um vizinho financia um candeeiro de rua e o outro não faz nada, o vizinho que paga o candeeiro de rua tem um aumento parcial de bem-estar de 2000, mas depois de deduzir o custo, acaba com uma perda líquida de -1000 (2000 em bem-estar menos 3000 em despesas). O vizinho que não paga obtém algum benefício da iluminação sem ter de pagar, resultando num ganho líquido de +2000. Se nenhum dos dois pagar pela iluminação pública, não há qualquer alteração no seu bem-estar e, por conseguinte, não há qualquer ganho ou perda líquida.

O que está aqui em causa é um dilema clássico do prisioneiro. A melhor solução colectiva seria que os dois vizinhos cooperassem e pagassem cada um por um candeeiro de iluminação pública, o que levaria a um ganho líquido de +1000 para cada um. No entanto, devido aos incentivos individuais, cada vizinho preferiria beneficiar do candeeiro de iluminação pública financiado pelo outro, o que levaria à tentação de não pagar e de atuar como um "free rider". Se os dois vizinhos agirem de acordo com os seus interesses individuais sem cooperar, acabarão por não fazer nada, o que constitui o pior resultado coletivo, com um ganho líquido de 0 para cada um.

Esta situação demonstra a necessidade de cooperação ou de alguma forma de coordenação ou intervenção, como um acordo mútuo ou uma ação comunitária, para ultrapassar o problema do parasitismo e atingir o ótimo coletivo.

O problema de coordenação nos bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

O problema clássico de coordenação é um cenário clássico em que acções individuais descoordenadas conduzem a um resultado menos favorável do que aquele que poderia ser alcançado através de uma ação conjunta e coordenada. De facto, se os dois vizinhos A e B chegassem a um acordo para partilhar os custos da iluminação, cada um beneficiaria de um ganho líquido positivo de +1000. Isto representa o ótimo social em que a iluminação está completa e os benefícios são partilhados equitativamente. No entanto, devido ao incentivo para minimizar a importância da iluminação e para beneficiar sem pagar da iluminação pública potencialmente financiada pelo outro, os dois vizinhos são confrontados com uma estratégia dominante que é a inação. Assim, sem coordenação, cada vizinho escolhe não fazer nada, pois esta opção parece-lhe individualmente a forma mais segura de evitar custos sem garantia de reciprocidade. O equilíbrio de Nash deste jogo é, portanto, quando os dois vizinhos optam por não financiar a iluminação, mesmo que isso conduza a um resultado sub-ótimo, com um ganho líquido de 0 para cada um.

Este equilíbrio é sub-ótimo porque não maximiza o bem-estar coletivo dos vizinhos. É esta a essência do dilema do prisioneiro: embora a cooperação possa conduzir ao melhor resultado coletivo, a desconfiança mútua e a incerteza quanto às acções dos outros levam os indivíduos a adotar estratégias que são prejudiciais para si próprios e para a comunidade. Para resolver este tipo de problema de coordenação, são frequentemente necessários mecanismos como contratos, incentivos económicos, regulamentação ou intervenção comunitária ou estatal para encorajar ou impor a cooperação e garantir o bem-estar coletivo.

O problema das preferências não reveladas está intrinsecamente ligado ao problema do parasitismo: os indivíduos têm um incentivo para esconder a sua verdadeira apreciação de um bem público, a fim de evitar contribuir para o seu financiamento. Se todos afirmarem que não beneficiam do bem ou que não o valorizam, ninguém pagará voluntariamente por ele, mesmo que o bem em questão lhes traga benefícios reais. Isto leva a que o bem público seja subfornecido, ou não seja fornecido de todo, porque as decisões de financiamento baseadas na auto-declaração não reflectem a procura real. A solução clássica para este problema é o Estado fornecer o bem público e tornar obrigatórias as contribuições para o seu financiamento, muitas vezes através de impostos. Isto garante que o bem é financiado e que todos os indivíduos beneficiam do bem público, independentemente da sua vontade de revelar a sua preferência ou de pagar voluntariamente.

A questão da medida em que todos devem contribuir para o financiamento do bem público é mais complexa. Idealmente, a contribuição deveria ser proporcional ao benefício que cada indivíduo retira do bem público. No entanto, isto requer o conhecimento das preferências individuais, o que é difícil devido ao problema das preferências não reveladas. Um método para resolver este problema consiste em utilizar princípios de tributação que visam distribuir os custos de forma justa. Por exemplo, a regra do benefício sugere que aqueles que mais beneficiam de um bem público devem pagar mais pelo seu financiamento. A capacidade de pagamento é outro princípio, segundo o qual as pessoas com maior capacidade económica devem contribuir mais para o financiamento dos bens públicos.

Na prática, é comum utilizar uma combinação de impostos gerais e específicos para financiar diferentes tipos de bens públicos. Os impostos gerais permitem repartir os custos por todos os contribuintes, enquanto os impostos específicos, como as portagens rodoviárias, permitem orientar os utilizadores de determinados bens públicos. Qualquer que seja o método escolhido, o objetivo é financiar o bem público de forma eficiente, mantendo a equidade entre os cidadãos. Isto pode exigir um planeamento cuidadoso e, muitas vezes, ajustamentos políticos para equilibrar eficazmente os interesses e as contribuições de todos os membros da sociedade.

A categoria de bem misto[modifier | modifier le wikicode]

Um bem misto, também conhecido como bem semi-público ou quase-público, é um tipo de bem que tem características tanto de bens privados como de bens públicos. Estes bens podem ser exclusivos, mas não necessariamente rivais no consumo, ou vice-versa. Podem ser fornecidos pelo mercado, mas muitas vezes com alguma intervenção estatal para corrigir as ineficiências do mercado ou para garantir que o bem é acessível a quem dele necessita.

Questões de exclusão e de não rivalidade[modifier | modifier le wikicode]

Os bens mistos podem ser não-rivais em termos de consumo até um certo ponto, embora permitam a exclusão dos não-pagadores. Estes bens podem ser exclusivos graças a mecanismos de tarifação ou de controlo do acesso, mas só se tornam rivais quando a capacidade é excedida, provocando congestionamentos ou uma redução da qualidade da experiência para todos.

Tomemos o exemplo de uma ponte ou de uma autoestrada: enquanto o tráfego fluir livremente, estas infra-estruturas podem ser utilizadas por um veículo adicional sem custos marginais significativos e sem afetar negativamente a experiência dos outros utilizadores. No entanto, quando a capacidade máxima é atingida, cada veículo adicional começa a reduzir a qualidade da experiência dos outros, por exemplo, provocando engarrafamentos. A rivalidade surge assim quando se atinge um determinado limiar de consumo. A mesma lógica se aplica às salas de cinema ou às piscinas: até que a sala de cinema ou a piscina atinja a sua capacidade máxima, um espetador ou nadador adicional não prejudica a experiência dos outros. Mas quando a capacidade é atingida, cada pessoa adicional pode atrapalhar, reduzindo a qualidade da experiência para os outros. A televisão, por outro lado, é geralmente de consumo não rival, porque o facto de uma pessoa estar a ver um programa não impede que milhões de outras o vejam simultaneamente. No entanto, o acesso pode ser excludente, por exemplo, se o acesso aos canais exigir uma assinatura paga.

Os bens mistos podem ser fornecidos quer por empresas privadas quer pelo Estado, e esta decisão depende frequentemente de considerações políticas, económicas e sociais, que variam muito de país para país. As práticas de fornecimento e financiamento de bens mistos reflectem os valores e as prioridades de uma sociedade, especialmente em termos de equidade e acesso. Por exemplo, alguns países podem optar por subsidiar serviços como os transportes públicos ou a educação para garantir um acesso mais alargado, apesar de estes serviços poderem tecnicamente ser oferecidos num mercado puramente privado. O congestionamento e a qualidade do serviço associados ao consumo destes bens mistos levantam questões importantes sobre a forma de gerir e regular o acesso para manter a qualidade. Mecanismos como portagens dinâmicas, quotas, reservas ou preços de pico são formas de os fornecedores tentarem regular a utilização e prevenir ou gerir o congestionamento. Estes instrumentos podem ajudar a manter a não-rivalidade no consumo durante o maior tempo possível, assegurando simultaneamente a cobertura dos custos e a equidade no acesso.

A educação é um exemplo eloquente de um bem misto que incorpora a propriedade da exclusão e da não-rivalidade, ao mesmo tempo que é fortemente influenciado por considerações de política pública. Em muitos sistemas de ensino público em todo o mundo, a exclusão é praticada em certa medida: enquanto o acesso ao ensino primário e secundário é frequentemente gratuito e universal, o acesso ao ensino superior pode ser restringido por propinas, exames de admissão ou quotas. Estes mecanismos de exclusão são concebidos para gerir os recursos disponíveis e manter a qualidade do ensino. No entanto, uma vez admitido numa escola ou numa universidade, o ensino torna-se um bem não rival: a presença de um aluno a mais numa sala de aula não impede os outros de aprender, até que a capacidade da sala ou a capacidade de um professor para gerir um grande número de alunos seja ultrapassada.

A educação é frequentemente oferecida a um preço inferior ao custo de produção, ou mesmo gratuitamente, devido aos benefícios sociais que gera. Ao proporcionar igualdade de acesso à educação, os governos procuram promover a mobilidade social e garantir que os talentos e as competências de cada indivíduo possam ser desenvolvidos em benefício da sociedade no seu conjunto. Isto está de acordo com a noção de educação como um direito fundamental e um recurso essencial para o desenvolvimento pessoal e económico. Para além do objetivo redistributivo, a oferta pública de educação justifica-se igualmente pelas consideráveis externalidades positivas que gera. Um indivíduo com um bom nível de educação contribui para a sociedade de muitas formas: aumento da produtividade, participação cívica, inovação e muito mais. Estes benefícios estendem-se muito para além do indivíduo, abrangendo a sociedade no seu conjunto, o que justifica o apoio público à educação.

No entanto, quando o ensino público fica congestionado, por exemplo, devido a salas de aula sobrelotadas ou a recursos insuficientes, a qualidade do ensino pode ser afetada e o objetivo redistributivo pode ficar comprometido. As pessoas com mais recursos podem então recorrer a instituições privadas, agravando as desigualdades no acesso a um ensino de qualidade. Esta situação pode criar um sistema de dois níveis em que os benefícios da educação são distribuídos de forma desigual, o que é contrário ao ideal de igualdade de oportunidades. Gerir o acesso e a qualidade do ensino público, assegurando simultaneamente a sua inclusão e equidade, constitui um importante desafio para as políticas públicas. Para tal, é necessário um financiamento adequado, um planeamento estratégico e, muitas vezes, reformas para garantir que o ensino público possa continuar a desempenhar o seu papel de alavanca da mobilidade social e de gerador de externalidades positivas para a sociedade.

Não-Exclusão e Rivalidade: Os Desafios Associados[modifier | modifier le wikicode]

No caso de um bem misto caracterizado pela não exclusão e pela rivalidade, estamos perante uma situação em que é difícil, se não impossível, impedir as pessoas de acederem a um recurso, mas em que a utilização desse recurso por uma pessoa reduz a quantidade ou a qualidade disponível para outras. Estes bens são frequentemente recursos comuns ou propriedade comum e estão sujeitos a problemas de sobre-exploração porque são acessíveis a todos mas limitados em quantidade.

Os recursos naturais, como as unidades populacionais de peixes nos oceanos, as pastagens e as florestas, são exemplos típicos. Nestes casos, a ausência de mecanismos de controlo ou de uma propriedade claramente definida conduz frequentemente a uma utilização não regulamentada e à concorrência pelo acesso, o que pode resultar numa rápida sobre-exploração. Este fenómeno é bem conhecido como a "tragédia dos comuns", um termo popularizado pelo ecologista Garrett Hardin no seu influente artigo de 1968. Hardin salientou que os indivíduos, agindo independentemente de acordo com o seu próprio interesse, se comportam de forma racional que acaba por ser destrutiva para a comunidade no seu conjunto, à medida que o recurso partilhado se esgota.

No entanto, a visão de Hardin não está isenta de contestação. Elinor Ostrom, vencedora do Prémio Nobel da Economia em 2009, demonstrou através da sua investigação que as comunidades podem, de facto, gerir eficazmente os bens comuns sem intervenção externa ou privatização, através de sistemas de gestão comunitária. Estudou a forma como diferentes grupos em todo o mundo desenvolveram uma variedade de disposições institucionais para gerir a rivalidade e evitar a sobre-exploração dos recursos comuns.

A chave para a gestão sustentável de bens mistos reside na capacidade de estabelecer regras e normas que regulem a utilização e incentivem a conservação. Isto pode incluir a introdução de quotas, autorizações, sistemas de utilização rotativa ou sanções para os que não cumprem as regras estabelecidas. Ostrom sublinhou a importância da participação local, do controlo, das sanções adequadas e do respeito pelas regras comunitárias como factores essenciais para uma gestão bem sucedida dos bens comuns. Assim, a gestão de bens mistos com não-exclusão e rivalidade exige uma compreensão diferenciada das dinâmicas sociais, económicas e ambientais em jogo, bem como uma abordagem de colaboração para resolver os dilemas associados à sua utilização.

A Tragédia dos Comuns[modifier | modifier le wikicode]

A tragédia dos bens comuns é um fenómeno que ocorre quando um recurso partilhado por muitos é sobre-explorado por indivíduos que agem independentemente de acordo com o seu próprio interesse imediato, levando ao esgotamento desse recurso em detrimento de todos. Imaginemos um pasto aberto a todos os pastores de uma aldeia. Se cada agricultor tentar maximizar o seu lucro apascentando o maior número possível dos seus próprios animais, o pasto será rapidamente sobreutilizado e a sua qualidade diminuirá, até deixar de ser capaz de se regenerar naturalmente. Por fim, o pasto torna-se inutilizável para toda a comunidade, incluindo os agricultores que dele beneficiaram inicialmente.

Esta situação resulta da liberdade ilimitada de acesso e da falta de regulamentação relativamente à utilização do recurso. Cada utilizador tem um incentivo individual para consumir a maior quantidade possível do recurso. Uma vez que o recurso é rivalizado, cada unidade do recurso consumida por um indivíduo é uma unidade que não pode ser consumida por outro. Quando todos os indivíduos consomem o recurso sem restrições ou coordenação, a exploração torna-se excessiva e o recurso esgota-se. O conceito, popularizado por Garrett Hardin, ilustra uma falha da racionalidade individual em que, embora cada utilizador aja logicamente para maximizar o seu próprio benefício, o resultado global dessas acções é prejudicial para o grupo. A tragédia dos bens comuns sugere que, sem alguma forma de controlo ou gestão dos recursos, o egoísmo natural dos indivíduos conduz à ruína colectiva.

Em resposta a este problema, foram propostas soluções como a privatização do recurso (concessão de direitos de propriedade privada), o estabelecimento de limites à exploração (quotas) ou a introdução de sistemas de gestão comunitária. Elinor Ostrom contestou a inevitabilidade da tragédia dos bens comuns, demonstrando que os grupos de indivíduos são capazes de criar sistemas de gestão sustentável dos recursos comuns através de regras eficazes de autogestão e de sanções em caso de incumprimento. As abordagens de gestão variam consideravelmente, mas partilham um reconhecimento comum da necessidade de regular a utilização de recursos partilhados para evitar o seu esgotamento e assegurar a sua disponibilidade para as gerações futuras.

Cooperação entre criadores de gado para gerir os bens comuns[modifier | modifier le wikicode]

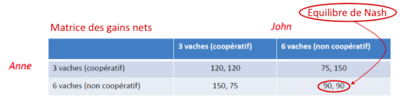

Este quadro mostra uma matriz de ganhos líquidos para dois agricultores, Ana e João, que têm de decidir quantas vacas devem pastar num campo comum. O equilíbrio de Nash é mostrado na matriz, destacando o resultado em que tanto a Ana como o João escolhem pastar seis vacas, o que é uma estratégia não cooperativa.

Neste exemplo, o equilíbrio de Nash ocorre quando os dois agricultores agem de forma não cooperativa, maximizando o seu próprio ganho imediato sem ter em conta o efeito da sua ação no outro. Se a Ana e o João decidirem ambos apascentar três vacas (estratégia cooperativa), o campo pode suportar este número sem se degradar e ambos beneficiam de um ganho líquido de 120. No entanto, se um deles decidir apascentar seis vacas enquanto o outro se mantém com três, o não cooperante ganha mais à custa do outro. Por exemplo, se a Ana pastar três vacas e o João pastar seis, a Ana obtém um ganho líquido de 75 enquanto o João obtém 150.

O incentivo individual para maximizar os lucros pessoais leva ambos os agricultores a escolher a estratégia não cooperativa de apascentar seis vacas, o que resulta num ganho líquido de 90 para cada um. Esta situação é sub-óptima em comparação com a cooperação, mas é o equilíbrio estável da estratégia porque nenhum dos agricultores tem qualquer incentivo para se desviar desta estratégia desde que o outro não mude. A consequência desta ação conjunta não cooperativa é que o campo é sobreexplorado, a erva não se consegue renovar, o que reduz a qualidade do campo para todos os agricultores.

Esta situação ilustra a "tragédia dos bens comuns", em que os indivíduos, agindo de forma independente e racional de acordo com os seus próprios interesses, acabam por esgotar um recurso partilhado, apesar de isso ir contra os interesses a longo prazo da comunidade, incluindo os seus próprios interesses. A gestão "responsável" dos campos comuns não é atractiva para os indivíduos porque os benefícios dessa gestão são mínimos, especialmente se os outros agricultores não se comportarem de forma responsável. A consequência direta é a degradação do recurso partilhado, em detrimento de todos.

Gestão das zonas de pesca partilhadas[modifier | modifier le wikicode]

O problema dos bancos de pesca ilustra perfeitamente a complexidade da gestão dos recursos partilhados, sujeitos a rivalidades e à dificuldade de exclusão. Os oceanos são vastos e, muitas vezes, é técnica ou economicamente impraticável excluir novos actores da exploração dos pesqueiros. Contudo, os recursos haliêuticos, embora aparentemente abundantes, são na realidade limitados e extremamente sensíveis à sobrepesca.

Quando demasiados barcos pescam numa determinada zona, competem por um recurso cada vez mais escasso, o que constitui um caso clássico de rivalidade. Mesmo que todos os pescadores compreendam que, a longo prazo, seria benéfico limitar as capturas para permitir a regeneração das unidades populacionais de peixes, existe um incentivo imediato para pescar o máximo possível. Isto deve-se ao risco de que, se um pescador não apanhar o peixe, outro o fará. Esta lógica conduz à sobre-exploração dos recursos haliêuticos, que pode levar ao colapso das populações de peixes, prejudicando o ecossistema marinho e as comunidades piscatórias que dependem destes recursos para a sua sobrevivência.

É aqui que entra a necessidade de regulamentação por uma autoridade pública. Essa regulamentação pode incluir quotas de pesca, que limitam a quantidade de peixe que um barco pode capturar, períodos de defeso durante os quais a pesca é proibida para permitir que os peixes se reproduzam, ou regulamentos que determinam os tipos de artes de pesca autorizadas, a fim de reduzir a captura acidental de espécies não-alvo.

A aplicação destes regulamentos exige cooperação internacional, uma vez que os peixes não conhecem fronteiras e as zonas de pesca podem abranger várias jurisdições nacionais. Por conseguinte, as organizações internacionais e os acordos de pesca desempenham um papel crucial na coordenação dos esforços de conservação e gestão das pescas. Além disso, para serem eficazes, as medidas de conservação devem ser acompanhadas de controlo e aplicação, o que pode ser difícil no alto mar.

Em última análise, a regulamentação das zonas de pesca é uma questão complexa que exige uma abordagem equilibrada para proteger os meios de subsistência das comunidades piscatórias, preservando simultaneamente a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos para as gerações futuras.

Mecanismos de regulação e sua importância[modifier | modifier le wikicode]

Quando os recursos naturais, como os pesqueiros, são partilhados entre vários países, a necessidade de gestão e regulamentação transfronteiriças torna-se particularmente premente. Os oceanos não conhecem fronteiras e as unidades populacionais de peixes migram e misturam-se nas águas internacionais e nas zonas económicas exclusivas de diferentes países. Nestes contextos, a ação unilateral não é suficiente para garantir a sustentabilidade a longo prazo das unidades populacionais de peixes, tornando-se imperativa a cooperação internacional.

Artigos como o da revista The Economist, de 2005, intitulado "The tragedy of the commons", e os desafios contemporâneos da gestão dos recursos comuns põem em evidência a dificuldade de chegar a acordos e de empreender acções colectivas. Para resolver estes problemas, os organismos supranacionais, como as Nações Unidas e as suas várias agências, ou as organizações regionais de gestão das pescas, são frequentemente chamados a desempenhar um papel de coordenação e de regulamentação. Estas organizações podem contribuir para a negociação de tratados internacionais que fixam quotas de pesca, períodos de pesca e medidas de conservação, e que são vinculativos para os países signatários.

Estas questões de gestão dos recursos naturais partilhados têm também paralelos nas alterações climáticas, nomeadamente no que se refere ao impacto das emissões de CO2 na atmosfera. A atmosfera é um bem comum global e as emissões de CO2 de um país afectam o clima global. Os acordos internacionais, como o Protocolo de Quioto de 1997 e o Acordo de Copenhaga de 2009, são, portanto, tentativas de regular coletivamente estas emissões. Estes acordos têm por objetivo estabelecer quadros juridicamente vinculativos para que os países signatários reduzam as emissões de gases com efeito de estufa, limitando assim o aquecimento global.

No entanto, tais acordos enfrentam desafios semelhantes aos da "tragédia dos comuns", em que cada país tem um incentivo para maximizar o seu desenvolvimento económico e minimizar os custos da redução das emissões, beneficiando simultaneamente dos esforços de redução empreendidos por outros países. É por isso que o êxito destes acordos depende não só do empenhamento dos países desenvolvidos, que são historicamente os maiores emissores, mas também do envolvimento dos países em desenvolvimento, que são as maiores fontes de aumento das emissões. A governação global do clima depende, portanto, da capacidade dos países para olharem para além dos seus interesses imediatos e trabalharem em conjunto para o bem comum a longo prazo.

A Tragédia dos Comuns: Comparação dos custos privados e sociais[modifier | modifier le wikicode]

A tragédia dos comuns realça um desfasamento fundamental entre os custos privados e sociais da utilização de recursos partilhados. Neste cenário, o custo privado é o custo pessoal que um indivíduo ou empresa incorre ao utilizar um recurso comum. Por exemplo, para um pescador, este custo pode ser o custo da gasolina para o seu barco, o tempo passado a pescar ou o desgaste do seu equipamento. O custo social, por outro lado, inclui todos os custos privados mais os custos externos que as acções do indivíduo impõem à sociedade - neste caso, a redução das unidades populacionais de peixe disponíveis para outros em resultado da sobrepesca.

Numa situação de tragédia dos bens comuns, os indivíduos ou as empresas consideram principalmente os seus custos privados quando tomam decisões sobre a quantidade a retirar do recurso comum. Esta situação conduz a uma sobreutilização do recurso, uma vez que os custos sociais não são tidos em conta na tomada de decisões individuais. Se um pescador pode aumentar os seus ganhos imediatos se pescar mais, tem pouco incentivo para se conter, mesmo que a sobrepesca reduza as unidades populacionais de peixes e prejudique a comunidade piscatória no seu conjunto a longo prazo.

A consequência é que cada utilizador do recurso comum, ao defender os seus próprios interesses, contribui para uma situação em que o recurso é explorado de tal forma que se torna menos disponível ou mesmo esgotado para todos, incluindo a pessoa que contribuiu para a sua sobre-exploração. Os utilizadores finais encontram-se assim numa situação pior do que se todos tivessem limitado o seu consumo do recurso. Isto demonstra um conflito entre a otimização a curto prazo para os indivíduos e a otimização a longo prazo para o grupo.

A solução tradicional para a tragédia dos bens comuns é a regulamentação, que pode assumir a forma de direitos de propriedade claramente definidos, quotas, impostos ou normas jurídicas, incentivando os utilizadores a ter em conta os custos sociais das suas acções. Estas regulamentações destinam-se a limitar a utilização do recurso comum a um nível sustentável, alinhando assim os custos privados com os custos sociais e evitando o esgotamento do recurso.

Este gráfico económico ilustra o conceito da tragédia dos bens comuns aplicado à pesca, mostrando a diferença entre os custos marginais privados e sociais e a forma como isso afecta a quantidade de peixe capturado.

No gráfico, o eixo vertical representa o preço do peixe, enquanto o eixo horizontal representa a quantidade de peixe. A linha vertical intitulada "Lucro privado/social = Procura" reflecte a procura de peixe; indica quanto os consumidores estão dispostos a pagar por cada quantidade de peixe. A procura é considerada como sendo tanto o benefício privado (o que os pescadores recebem pelo seu peixe) como o benefício social (o valor do peixe para a sociedade).

A linha verde, designada por "cm privado", representa o custo privado marginal, que é o custo suportado pelos pescadores por cada unidade adicional de peixe capturado. Este custo inclui o combustível, a depreciação do barco, a mão de obra, etc. Na intersecção da linha da procura com o custo marginal privado, encontramos a quantidade de mercado e o preço privado , que são a quantidade e o preço que se realizariam num mercado sem intervenção em que os pescadores considerassem apenas os seus custos privados.

A linha vermelha, designada por "cm social", representa o custo social marginal, que inclui tanto os custos privados como os custos externos (como a degradação do ecossistema, a perda de biodiversidade e os impactos nas comunidades piscatórias a longo prazo). Quando estes custos externos são tidos em conta, o custo social marginal é mais elevado do que o custo privado marginal. A intersecção da linha da procura com o custo marginal social dá a quantidade socialmente óptima e o preço social PSocial∗. Esta quantidade é inferior à quantidade de mercado, reflectindo o facto de que, uma vez tidos em conta os custos externos, a quantidade socialmente óptima de pesca é inferior para evitar a sobrepesca.

Este gráfico mostra que, sem regulamentação, é provável que os pescadores pesquem uma quantidade superior à quantidade socialmente óptima , conduzindo à sobre-exploração do recurso. A regulamentação, tal como a imposição de quotas de pesca ou outros mecanismos de gestão, é necessária para reduzir a quantidade pescada de para , minimizando assim os custos sociais e preservando o recurso haliêutico para as gerações futuras.

Estratégias de atribuição de bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

Determinação da oferta óptima de um bem público[modifier | modifier le wikicode]

O fornecimento de um bem público coloca desafios únicos em comparação com o fornecimento de um bem privado. No caso de um bem privado, o mercado determina geralmente tanto o preço como a quantidade de bens consumidos. Os consumidores individuais compram quantidades diferentes de um bem privado com base na sua própria avaliação da utilidade marginal do bem e na sua disponibilidade para pagar, o que se reflecte na curva de procura do mercado. O equilíbrio do mercado ocorre no ponto em que a curva da procura cruza a curva da oferta, indicando a quantidade óptima do bem privado que será produzida e consumida ao preço de mercado.

No caso de um bem público, porém, o processo é mais complexo. Uma vez que os bens públicos se caracterizam pela não rivalidade, o consumo do bem por uma pessoa não impede o seu consumo por outra. Isto significa que a mesma quantidade do bem está disponível para todos os indivíduos, independentemente do montante que pagam individualmente. A questão não é então saber quanto cada pessoa consumirá por um determinado preço, mas sim quanto cada pessoa deve contribuir para uma determinada quantidade do bem público.

O fornecimento eficiente de um bem público exige que a soma dos benefícios marginais individuais, que são os montantes que cada pessoa está disposta a pagar por uma unidade adicional do bem, seja igual ao custo marginal de produção do bem. Por outras palavras, o bem público deve ser produzido até ao ponto em que o custo de fornecer uma unidade adicional seja exatamente igual ao montante total que os indivíduos estão dispostos a pagar por essa unidade adicional.

No entanto, determinar a disponibilidade para pagar por um bem público é difícil porque os indivíduos têm um incentivo para subestimar a sua verdadeira disponibilidade para pagar, a fim de beneficiarem do bem sem contribuírem para o seu custo (o problema do parasitismo). Por esta razão, as contribuições individuais para o financiamento dos bens públicos são frequentemente determinadas através de impostos ou outros mecanismos obrigatórios, e não através de pagamentos voluntários. No final, a decisão sobre a quantidade de bem público a fornecer e a forma de o financiar é geralmente tomada pelo governo ou outra autoridade pública, tendo em conta os custos de produção, os benefícios marginais para a sociedade e considerações de equidade.

Compreender a procura individual e agregada de bens privados[modifier | modifier le wikicode]

Para um bem privado, a procura individual corresponde à quantidade desse bem que uma pessoa está disposta a comprar a diferentes preços. A procura agregada, ou procura de mercado, é a soma da procura individual do bem a cada preço. Representa a quantidade total que todos os consumidores estão dispostos a comprar a cada nível de preço.

O processo de agregação das procuras individuais para formar a procura de mercado é relativamente simples para os bens privados:

- Estabelecimento de curvas de procura individuais: Cada consumidor tem uma curva de procura que reflecte a sua disponibilidade para pagar com base na sua utilidade marginal para o bem. Esta curva mostra quantas unidades do bem o consumidor compraria a diferentes preços.

- Agregação horizontal: A procura de mercado é obtida somando horizontalmente as quantidades de todos os consumidores a cada nível de preço. Isto significa que, para um determinado preço, somamos as quantidades que cada consumidor está disposto a comprar para obter a quantidade total procurada no mercado a esse preço.

- Estabelecimento da curva da procura de mercado: A curva da procura de mercado agregada é então traçada tendo em conta as quantidades totais procuradas a cada preço. Esta curva tem geralmente um declive negativo, mostrando que a quantidade procurada aumenta à medida que o preço diminui.

O equilíbrio de mercado de um bem privado é atingido no ponto em que a curva da procura cruza a curva da oferta de mercado. Neste ponto, o número de unidades que os consumidores desejam comprar corresponde ao número de unidades que os produtores desejam vender, e o preço a que estas duas quantidades se igualam é o preço de equilíbrio.

Este mecanismo de mercado garante que os recursos são afectados de forma eficiente: os bens privados são produzidos e consumidos em quantidades que maximizam o bem-estar dos consumidores, desde que os mercados sejam concorrenciais e não existam falhas de mercado, como externalidades ou informação imperfeita.

Este gráfico ilustra a forma como as procuras individuais são agregadas para formar a procura de mercado de um bem privado. Temos dois gráficos separados que representam dois consumidores diferentes, cada um com a sua própria curva de procura, indicada por D1 e D2. Cada consumidor tem um ponto na sua curva de procura em que o preço de mercado de equilíbrio, representado pelo eixo vertical P, corresponde à quantidade que está disposto a consumir, representada por q1 e q2, respetivamente.

O terceiro gráfico combina estas duas procuras individuais. A curva da procura de mercado D é a soma horizontal das quantidades q1 e q2 que os dois consumidores estão dispostos a comprar ao preço de equilíbrio do mercado. A linha horizontal verde, designada por Cm=0, indica que o custo marginal de produção do bem é zero. Na realidade, isto seria raro para um bem privado, mas pode ser utilizado para ilustrar um cenário hipotético ou um bem público em que o custo marginal de fornecer o bem a um consumidor adicional é zero.

O que é crucial compreender aqui é que, embora o preço de equilíbrio seja o mesmo para todos os consumidores no mercado, a quantidade consumida pode variar de um indivíduo para outro, consoante as suas preferências pessoais e a sua disponibilidade para pagar. Esta variação é representada pelas diferentes quantidades q1 e q2 nas curvas de procura individuais. A procura do mercado reflecte a soma de todas as procuras individuais a esse preço.

O gráfico abaixo, com as curvas a tracejado, parece mostrar a agregação destas procuras individuais para formar a curva da procura de mercado. A agregação horizontal é uma representação gráfica da soma das quantidades procuradas por todos os indivíduos a cada nível de preço para obter a curva de procura total do mercado. Esta curva de procura do mercado é então utilizada para determinar a quantidade total do bem que será consumida ao preço de equilíbrio no mercado global.

Análise da procura individual e agregada de bens públicos[modifier | modifier le wikicode]

Para um bem público, a lógica da procura individual e agregada difere consideravelmente da dos bens privados devido ao facto de o consumo não ser rival. Para um bem público, cada indivíduo consome a mesma quantidade do bem, porque o consumo de uma pessoa não impede ou reduz o consumo de outra. Por exemplo, uma vez construído um farol, todos os barcos que navegam nas proximidades beneficiam da sua luz, independentemente do preço que tenham pago pelo serviço.

O preço que cada indivíduo paga por este bem público pode variar consideravelmente e não corresponde necessariamente ao custo marginal de fornecer o bem, porque o custo marginal de fornecer o bem a uma pessoa adicional é frequentemente zero ou muito baixo. Se aplicássemos a lógica do mercado privado, em que os preços são fixados em função do custo marginal (Cm), poderíamos não fornecer o bem público ou fornecê-lo em quantidade insuficiente, porque os custos fixos de produção de um bem público são geralmente elevados e não seriam cobertos se cada utilizador pagasse apenas o custo marginal.

Assim, para garantir o fornecimento ótimo de um bem público, é muitas vezes necessário que a contribuição de cada indivíduo seja determinada por outros meios que não o mercado. Esta contribuição pode ser estabelecida através da tributação, em que todos pagam um montante calculado não com base na utilização pessoal, mas antes com base na capacidade de pagamento, no valor percebido do bem ou noutras considerações de equidade e eficiência.

O objetivo é que a soma das contribuições cubra o custo total do fornecimento do bem. Para o conseguir, o governo ou o organismo público que fornece o bem deve avaliar a disponibilidade total para pagar o bem e compará-la com o custo de o fornecer. Se a soma dos valores que os indivíduos atribuem ao bem (a sua disponibilidade para pagar) for superior ao custo de produção, o bem deve ser fornecido. O método exato de repartição destes custos entre os indivíduos pode ser complexo e depende de muitos factores, incluindo considerações políticas e sociais.

Estes gráficos económicos descrevem a procura de um bem público por dois indivíduos, bem como a procura agregada. Nos dois primeiros gráficos, vemos as procuras individuais D1 e D2 de dois indivíduos, juntamente com os benefícios marginais (Bm) que obtêm de diferentes quantidades do bem público. O benefício marginal está representado no eixo vertical e a quantidade do bem público no eixo horizontal.

Para cada indivíduo, o benefício marginal diminui à medida que a quantidade do bem consumido aumenta, o que é uma representação padrão da diminuição do benefício marginal. O preço igual ao custo marginal (Preço=Cm) é indicado por uma linha horizontal a tracejado. Para um bem público, o custo marginal de fornecer um consumidor adicional é frequentemente muito baixo, ou mesmo nulo, depois de o bem ter sido produzido.

No terceiro gráfico, vemos a procura agregada do bem público, que é simplesmente a soma vertical das procuras individuais em cada nível de quantidade. A soma vertical é utilizada porque, ao contrário dos bens privados, cada indivíduo pode consumir a mesma quantidade do bem público sem reduzir a quantidade disponível para os outros. O custo marginal coletivo é indicado pela linha verde horizontal (Cm) e está marcado como zero, o que é típico de muitos bens públicos.

O que o gráfico sugere é que, para obter eficiência no fornecimento de um bem público, a soma dos benefícios marginais (as somas verticais da disponibilidade dos indivíduos para pagar em cada nível de quantidade) deve ser igual ao custo marginal de produção do bem. Uma vez que o custo marginal é muito baixo ou nulo, isto significa que a quantidade oferecida deve estar no ponto em que a procura agregada intersecta o custo marginal, que é o benefício marginal total máximo.

No entanto, o gráfico coloca uma questão sob a forma de Cm=Preço? com um valor de zero, o que levanta o problema de como financiar o bem. Se o custo marginal for zero, mas o custo total de produção não for coberto, teremos de encontrar uma forma de financiar esse custo. Esta poderia passar por mecanismos de financiamento coletivo, como os impostos ou as contribuições públicas, que não estão diretamente ligados ao consumo individual, mas sim à capacidade de pagamento de cada um ou à perceção do valor do bem.

Estudos de casos práticos[modifier | modifier le wikicode]

Por exemplo, se o custo de um determinado serviço de limpeza de ruas for 100 e o João estiver disposto a pagar 20, o Tiago 30 e o Paulo 50, temos a quantidade óptima do bem público, porque a soma da disponibilidade para pagar é igual ao custo de produção do serviço. No entanto, uma empresa rodoviária privada não poderia financiar este serviço cobrando a cada um de acordo com a sua disponibilidade para pagar, devido ao problema do parasitismo e das preferências não reveladas. O Estado, por outro lado, poderia avaliar os benefícios do serviço rodoviário e, uma vez estabelecida a quantidade óptima, usar o seu poder de coerção para forçar os cidadãos a partilhar o financiamento. (Mas como é que os benefícios podem ser avaliados e os encargos partilhados da melhor forma possível entre os cidadãos se o próprio Estado não conhece as preferências de todos? → questões muito complicadas...)

Este exemplo evidencia os desafios associados ao financiamento de bens públicos como o serviço rodoviário. Neste cenário, a soma da vontade de pagar do João, do Tiago e do Paulo é igual ao custo de produção do serviço, o que indica que a prestação deste serviço é socialmente óptima. No entanto, uma empresa privada não pode facilmente financiar este serviço cobrando a cada indivíduo de acordo com a sua disponibilidade para pagar, porque cada indivíduo tem um incentivo para esconder a sua verdadeira disponibilidade para pagar, a fim de evitar contribuir para o custo (o problema do parasitismo) ou para pagar menos do que a sua verdadeira avaliação do serviço (preferências não reveladas).

O Estado, que tem o poder de cobrar impostos, pode financiar este serviço distribuindo o custo por todos os cidadãos. Pode fazê-lo estimando o valor total que o serviço rodoviário traz à comunidade e usando mecanismos fiscais para recolher os fundos necessários. No entanto, a avaliação dos benefícios individuais e a distribuição equitativa da carga fiscal não são tarefas simples. O Estado deve ter em conta não só a capacidade de pagamento dos indivíduos, mas também os benefícios indirectos e as externalidades positivas que o serviço rodoviário pode gerar, como a melhoria da higiene pública e a maior eficiência dos transportes, que beneficiam a comunidade no seu conjunto.

Para avaliar estes benefícios e repartir os custos de forma equitativa, o Estado pode utilizar diferentes métodos:

- Avaliações indirectas: Utilizar indicadores económicos e sociais para estimar o valor do serviço para os cidadãos;

- Tributação geral: Financiar o serviço através da tributação geral, em que os impostos são cobrados com base na capacidade de pagamento e não na utilização direta do serviço;

- Inquéritos e avaliações: Realizar inquéritos aos cidadãos para recolher dados sobre a sua disponibilidade para pagar;

- Custos partilhados: Repartir os custos entre os residentes com base em determinados critérios, como a utilização da estrada, a propriedade ou a localização.

É importante notar que estes métodos têm as suas próprias limitações e podem exigir um compromisso entre eficiência, equidade e praticidade. A chave é encontrar um equilíbrio que garanta a prestação contínua do serviço, mantendo o consentimento e a confiança dos cidadãos na forma como os fundos são utilizados.

Noções básicas de análise custo-benefício[modifier | modifier le wikicode]

A análise custo-benefício é uma abordagem metódica para avaliar a viabilidade económica de um projeto público, comparando os custos totais com os benefícios totais para a sociedade. Isto permite aos decisores determinar se os benefícios esperados de um bem público justificam a despesa.

No caso dos bens públicos, os benefícios e os custos nem sempre se reflectem diretamente nos preços de mercado, uma vez que estes bens não são geralmente comprados ou vendidos num mercado tradicional. Para estimar o valor social destes bens, os economistas e planeadores utilizam vários métodos:

- Avaliação contingente: Este método consiste em perguntar diretamente às pessoas quanto estariam dispostas a pagar por um bem público, ou quanto estariam dispostas a receber para renunciar a esse bem. Por exemplo, quanto é que as pessoas estariam dispostas a pagar para conservar uma floresta ou melhorar a segurança rodoviária?

- Preços hedónicos: Este método avalia o impacto dos bens públicos nos preços dos bens privados. Por exemplo, o valor de uma floresta pode ser parcialmente deduzido do prémio que as pessoas estão dispostas a pagar por propriedades perto dessa floresta.

- Custo de substituição ou de restauração: Para avaliar o valor de um bem público, podemos calcular quanto custaria substituí-lo ou restaurá-lo se se perdesse. Por exemplo, quanto custaria reconstruir uma embaixada ou restaurar uma área degradada de biodiversidade?

- Custo de oportunidade: Também podemos olhar para o que a sociedade renuncia ao afetar recursos para a provisão de um bem público. Por exemplo, se forem utilizados fundos para construir um jardim zoológico, que outras instalações ou serviços públicos não foram financiados?

- Abordagem do valor estatístico de uma vida: Para estimar o valor de estradas mais seguras, os economistas utilizam por vezes a noção de valor estatístico de uma vida, que reflecte a quantidade de dinheiro que a sociedade está disposta a gastar para reduzir o risco de morte.

Estes métodos têm limitações e podem estar sujeitos a enviesamentos, mas fornecem quadros para tentar avaliar os benefícios e custos não comerciais. Os resultados destas avaliações são cruciais para a tomada de decisões em matéria de políticas públicas, nomeadamente para decidir se um bem público deve ser fornecido e em que escala. Em última análise, embora a análise custo-benefício possa ajudar a informar as decisões, as escolhas finais também envolvem frequentemente juízos de valor e considerações políticas.

A ACB é um instrumento de avaliação complexo que exige frequentemente juízos subjectivos, nomeadamente quando se ponderam os benefícios económicos em relação aos custos sociais e ambientais. No exemplo de uma barragem hidroelétrica, os benefícios podem incluir a produção de energia renovável, a regulação da água para evitar inundações e a criação de oportunidades económicas, como a melhoria das infra-estruturas e do turismo. Estes benefícios são frequentemente quantificáveis em termos monetários e podem ser comparados com os custos directos de construção e manutenção da barragem. No entanto, os custos para os residentes locais - como a deslocação das comunidades, a perda de terras agrícolas e as alterações nos estilos de vida locais - e os impactos na biodiversidade - como a perturbação dos ecossistemas aquáticos e a modificação dos habitats naturais - exigem uma avaliação mais subjectiva. Como avaliar, por exemplo, a perda de património cultural ou o impacto nas espécies endémicas que podem ser ameaçadas pela construção da barragem?

O método de avaliação contingente pode ser utilizado para perguntar às partes interessadas quanto estariam dispostas a pagar para preservar o seu modo de vida ou o ambiente, mas estas avaliações são subjectivas e podem não captar totalmente o valor intrínseco das perdas não económicas. O valor atribuído a cada fator varia entre as partes interessadas e os decisores, e pode ser influenciado por considerações políticas, económicas e éticas. Por conseguinte, as decisões finais podem variar em função dos valores e prioridades da sociedade num dado momento. Este facto sublinha a importância de um processo de decisão transparente e inclusivo, em que todas as vozes sejam ouvidas e os impactos sejam cuidadosamente considerados e equilibrados. É também essencial considerar soluções alternativas e efetuar análises de sensibilidade para compreender como diferentes pressupostos influenciam os resultados da análise custo-benefício.

Estudo de caso: Análise custo-benefício de um projeto de ponte[modifier | modifier le wikicode]