Impérios e Estados no Médio Oriente

Basado en un curso de Yilmaz Özcan.[1][2]

O Médio Oriente, berço de civilizações antigas e encruzilhada de intercâmbios culturais e comerciais, desempenhou um papel central na história mundial, especialmente durante a Idade Média. Este período dinâmico e diversificado assistiu à ascensão e queda de numerosos impérios e Estados, cada um deles deixando uma marca indelével na paisagem política, cultural e social da região. Desde a expansão dos califados islâmicos, com o seu apogeu cultural e científico, até à influência prolongada do Império Bizantino, passando pelas incursões dos Cruzados e pelas conquistas mongóis, o Médio Oriente medieval foi um mosaico de poderes em constante evolução. Este período não só moldou a identidade da região, como também teve um profundo impacto no desenvolvimento da história mundial, construindo pontes entre o Oriente e o Ocidente. O estudo dos impérios e Estados do Médio Oriente na Idade Média oferece, portanto, uma janela fascinante para um período crucial da história da humanidade, revelando histórias de conquista, resistência, inovação e interação cultural.

O Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]

Fundação e expansão do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]

O Império Otomano, fundado no final do século XIII, é um exemplo fascinante de um poder imperial que teve um efeito profundo na história de três continentes: Ásia, África e Europa. A sua fundação é geralmente atribuída a Osman I, chefe de uma tribo turca da região da Anatólia. O êxito deste império residiu na sua capacidade de se expandir rapidamente e de estabelecer uma administração eficaz num imenso território. A partir de meados do século XIV, os otomanos começaram a expandir o seu território na Europa, conquistando gradualmente partes dos Balcãs. Esta expansão marcou um importante ponto de viragem no equilíbrio de poderes no Mediterrâneo e na Europa Oriental. No entanto, contrariamente à crença popular, o Império Otomano não destruiu Roma. De facto, os otomanos cercaram Constantinopla, a capital do Império Bizantino, e conquistaram-na em 1453, pondo fim a esse império. Esta conquista foi um acontecimento histórico de grande importância, marcando o fim da Idade Média e o início da era moderna na Europa.

O Império Otomano é conhecido pela sua complexa estrutura administrativa e pela tolerância religiosa, nomeadamente com o sistema de millets, que permitia uma certa autonomia às comunidades não muçulmanas. O seu apogeu estendeu-se do século XV ao século XVII, período durante o qual exerceu uma influência considerável no comércio, na cultura, na ciência, na arte e na arquitetura. Os otomanos introduziram muitas inovações e foram importantes mediadores entre o Oriente e o Ocidente. No entanto, a partir do século XVIII, o Império Otomano começou a entrar em declínio face à ascensão das potências europeias e aos problemas internos. Este declínio acelerou-se no século XIX, acabando por conduzir à dissolução do império após a Primeira Guerra Mundial. O legado do Império Otomano permanece profundamente enraizado nas regiões que governou, influenciando os aspectos culturais, políticos e sociais dessas sociedades até aos dias de hoje.

O Império Otomano, uma notável entidade política e militar fundada no final do século XIII por Osman I, teve um profundo impacto na história da Eurásia. Surgido num contexto de fragmentação política e de rivalidades entre os beylicats da Anatólia, este império rapidamente demonstrou uma capacidade excecional para alargar a sua influência, posicionando-se como uma potência dominante na região. Os meados do século XIV foram um ponto de viragem decisivo para o Império Otomano, nomeadamente com a conquista de Gallipoli em 1354. Esta vitória, longe de ser um mero feito de armas, marcou o primeiro assentamento otomano permanente na Europa e abriu caminho a uma série de conquistas nos Balcãs. Estes sucessos militares, aliados a uma diplomacia hábil, permitiram aos otomanos consolidar a sua posição em territórios estratégicos e interferir nos assuntos europeus.

Sob a liderança de governantes como Mehmed II, célebre pela conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano não só reformulou a paisagem política do Mediterrâneo Oriental, como também iniciou um período de profunda transformação cultural e económica. A tomada de Constantinopla, que pôs fim ao Império Bizantino, foi um momento crucial na história mundial, marcando o fim da Idade Média e o início da era moderna. O império destacou-se na arte da guerra, muitas vezes graças ao seu exército disciplinado e inovador, mas também através da sua abordagem pragmática da governação, integrando diversos grupos étnicos e religiosos sob um sistema administrativo centralizado. Esta diversidade cultural, associada à estabilidade política, favoreceu o florescimento das artes, da ciência e do comércio.

Conflitos e desafios militares do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]

Ao longo da sua história, o Império Otomano conheceu uma série de conquistas espectaculares e reveses significativos que moldaram o seu destino e o das regiões que dominou. A sua expansão, marcada por grandes vitórias, foi também pontuada por fracassos estratégicos. A incursão otomana nos Balcãs foi um dos primeiros passos da sua expansão europeia. Esta conquista não só alargou o seu território, como também reforçou a sua posição de potência dominante na região. A tomada de Istambul em 1453 por Mehmed II, conhecido como Mehmed, o Conquistador, foi um acontecimento histórico de grande importância. Esta vitória não só marcou o fim do Império Bizantino, como também simbolizou a ascensão indiscutível do Império Otomano como uma superpotência. A sua expansão continuou com a tomada do Cairo em 1517, um acontecimento crucial que marcou a integração do Egipto no império e o fim do califado abássida. Sob o comando de Solimão, o Magnífico, os otomanos conquistaram também Bagdade em 1533, alargando a sua influência às terras ricas e estratégicas da Mesopotâmia.

No entanto, a expansão otomana não foi isenta de obstáculos. O cerco de Viena em 1529, uma tentativa ambiciosa de alargar ainda mais a sua influência na Europa, acabou por fracassar. Uma nova tentativa em 1623 também falhou, marcando os limites da expansão otomana na Europa Central. Estes fracassos constituíram momentos-chave, ilustrando os limites do poder militar e logístico do Império Otomano face às defesas europeias organizadas. Outro grande revés foi a derrota na Batalha de Lepanto, em 1571. Esta batalha naval, em que a frota otomana foi derrotada por uma coligação de forças cristãs europeias, marcou um ponto de viragem no controlo otomano do Mediterrâneo. Embora o Império Otomano tenha conseguido recuperar desta derrota e manter uma forte presença na região, Lepanto simbolizou o fim da sua expansão incontestada e marcou o início de um período de rivalidades marítimas mais equilibradas no Mediterrâneo. No seu conjunto, estes acontecimentos ilustram a dinâmica da expansão otomana: uma série de conquistas impressionantes, intercaladas com desafios e reveses significativos. Estes acontecimentos põem em evidência a complexidade da gestão de um império tão vasto e a dificuldade de manter uma expansão constante face a adversários cada vez mais organizados e resistentes.

Reformas e transformações internas do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]

A Guerra Russo-Otomana de 1768-1774 foi um episódio crucial na história do Império Otomano, marcando não só o início das suas significativas perdas territoriais, mas também uma mudança na sua estrutura de legitimidade política e religiosa. O fim desta guerra foi marcado pela assinatura do Tratado de Küçük Kaynarca (ou Kutchuk-Kaïnardji) em 1774. Este tratado teve consequências de grande alcance para o Império Otomano. Em primeiro lugar, resultou na cessão de territórios importantes ao Império Russo, nomeadamente partes do Mar Negro e dos Balcãs. Esta perda não só reduziu a dimensão do Império, como também enfraqueceu a sua posição estratégica na Europa Oriental e na região do Mar Negro. Em segundo lugar, o tratado marcou um ponto de viragem nas relações internacionais da época, ao enfraquecer a posição do Império Otomano na cena europeia. O Império, que tinha sido um ator importante e muitas vezes dominante nos assuntos regionais, começou a ser visto como um Estado em declínio, vulnerável à pressão e à intervenção das potências europeias.

Por último, e talvez o mais importante, o fim desta guerra e o Tratado de Küçük Kaynarca tiveram também um impacto significativo na estrutura interna do Império Otomano. Perante estas derrotas, o Império começou a dar maior ênfase à vertente religiosa do Califado como fonte de legitimidade. O sultão otomano, já reconhecido como o líder político do império, começou a ser mais valorizado como o califa, o líder religioso da comunidade muçulmana. Esta evolução foi uma resposta à necessidade de reforçar a autoridade e a legitimidade do Sultanato face aos desafios internos e externos, apoiando-se na religião como força unificadora e fonte de poder. Assim, a Guerra Russo-Otomana e o tratado que dela resultou marcaram um ponto de viragem na história otomana, simbolizando tanto um declínio territorial como uma mudança na natureza da legitimidade imperial.

Influências estrangeiras e relações internacionais[modifier | modifier le wikicode]

A intervenção no Egipto em 1801, em que as forças britânicas e otomanas se uniram para expulsar os franceses, marcou um importante ponto de viragem na história do Egipto e do Império Otomano. A nomeação de Mehmet Ali, um oficial albanês, como paxá do Egipto pelos otomanos deu início a uma era de profunda transformação e semi-independência do Egipto em relação ao Império Otomano. Mehmet Ali, frequentemente considerado como o fundador do Egipto moderno, iniciou uma série de reformas radicais destinadas a modernizar o Egipto. Estas reformas afectaram vários aspectos, incluindo o exército, a administração e a economia, e foram inspiradas em parte pelos modelos europeus. Sob a sua liderança, o Egipto conheceu um desenvolvimento significativo e Mehmet Ali procurou alargar a sua influência para além do Egipto. Neste contexto, a Nahda, ou Renascença Árabe, ganhou um impulso considerável. Este movimento cultural e intelectual, que procurava revitalizar a cultura árabe e adaptá-la aos desafios modernos, beneficiou do clima de reforma e abertura iniciado por Mehmet Ali.

O filho de Mehmet Ali, Ibrahim Pasha, desempenhou um papel fundamental nas ambições expansionistas do Egipto. Em 1836, lançou uma ofensiva contra o Império Otomano, que se encontrava enfraquecido e em declínio. Este confronto culminou em 1839, quando as forças de Ibrahim infligiram uma grande derrota aos otomanos. No entanto, a intervenção das potências europeias, nomeadamente da Grã-Bretanha, da Áustria e da Rússia, impediu uma vitória total do Egipto. Sob pressão internacional, foi assinado um tratado de paz que reconhecia a autonomia de facto do Egipto sob o domínio de Mehmet Ali e dos seus descendentes. Este reconhecimento marcou um passo importante na separação do Egipto do Império Otomano, embora o Egipto continuasse nominalmente sob a suserania otomana. A posição britânica era particularmente interessante. Inicialmente aliados aos otomanos para conter a influência francesa no Egipto, acabaram por optar por apoiar a autonomia egípcia sob Mehmet Ali, reconhecendo a evolução das realidades políticas e estratégicas da região. Esta decisão reflectia o desejo britânico de estabilizar a região e, ao mesmo tempo, controlar as rotas comerciais vitais, em especial as que conduziam à Índia. O episódio egípcio nas primeiras décadas do século XIX ilustra não só a complexa dinâmica de poder entre o Império Otomano, o Egipto e as potências europeias, mas também as profundas mudanças que estavam a ocorrer na ordem política e social do Médio Oriente na época.

Modernização e movimentos de reforma[modifier | modifier le wikicode]

A expedição de Napoleão Bonaparte ao Egipto, em 1798, foi um acontecimento revelador para o Império Otomano, que se apercebeu do seu atraso em relação às potências europeias em termos de modernização e de capacidade militar. Esta constatação foi uma importante força motriz por detrás de uma série de reformas conhecidas como Tanzimat, lançadas em 1839 para modernizar o império e travar o seu declínio. O Tanzimat, que significa "reorganização" em turco, marcou um período de profunda transformação no Império Otomano. Um dos aspectos fundamentais destas reformas foi a modernização da organização dos dhimmis, os cidadãos não muçulmanos do império. Para o efeito, foram criados os sistemas de Millet, que proporcionavam às várias comunidades religiosas um certo grau de autonomia cultural e administrativa. O objetivo era integrar mais eficazmente estas comunidades na estrutura do Estado otomano, preservando simultaneamente as suas identidades distintas.

Foi iniciada uma segunda vaga de reformas, numa tentativa de criar uma forma de cidadania otomana que transcendesse as divisões religiosas e étnicas. No entanto, esta tentativa foi frequentemente dificultada pela violência intercomunitária, reflectindo as profundas tensões existentes no seio do império multiétnico e multiconfessional. Simultaneamente, estas reformas depararam-se com uma resistência significativa por parte de certas facções do exército, que eram hostis a mudanças consideradas uma ameaça ao seu estatuto e privilégios tradicionais. Esta resistência deu origem a revoltas e instabilidade interna, agravando os desafios que o império enfrentava.

Neste contexto tumultuoso, surgiu em meados do século XIX um movimento político e intelectual conhecido como os Jovens Otomanos. Este grupo procurou conciliar os ideais de modernização e reforma com os princípios do Islão e das tradições otomanas. Defendiam uma constituição, a soberania nacional e reformas políticas e sociais mais inclusivas. Os esforços do Tanzimat e os ideais dos Jovens Otomanos foram tentativas significativas de responder aos desafios que o Império Otomano enfrentava num mundo em rápida mudança. Embora estes esforços tenham trazido algumas mudanças positivas, também revelaram as profundas fissuras e tensões existentes no seio do império, prenunciando os desafios ainda maiores que surgiriam nas últimas décadas da sua existência.

Em 1876, a subida ao poder do sultão Abdülhamid II, que introduziu a primeira constituição monárquica do Império Otomano, constituiu uma etapa crucial do processo Tanzimat. Este período marcou um ponto de viragem significativo, tentando conciliar os princípios da modernização com a estrutura tradicional do império. A constituição de 1876 representou um esforço de modernização da administração do império e de criação de um sistema legislativo e de um parlamento, reflectindo os ideais liberais e constitucionais em voga na Europa da época. No entanto, o reinado de Abdülhamid II foi também marcado por uma forte ascensão do pan-islamismo, uma ideologia destinada a reforçar os laços entre os muçulmanos dentro e fora do império, num contexto de rivalidade crescente com as potências ocidentais.

Abdülhamid II utilizou o pan-islamismo como um instrumento para consolidar o seu poder e contrariar as influências externas. Convidou líderes e dignitários muçulmanos para Istambul e ofereceu-se para educar os seus filhos na capital otomana, uma iniciativa destinada a reforçar os laços culturais e políticos no seio do mundo muçulmano. No entanto, em 1878, numa reviravolta surpreendente, Abdülhamid II suspendeu a constituição e encerrou o parlamento, marcando o regresso ao regime autocrático. Esta decisão foi motivada, em parte, pelo receio de um controlo insuficiente do processo político e pela ascensão de movimentos nacionalistas no seio do império. O Sultão reforçou assim o seu controlo direto sobre o governo, continuando a promover o pan-islamismo como forma de legitimação.

Neste contexto, o salafismo, movimento que visa o regresso às práticas do Islão da primeira geração, foi influenciado pelos ideais do pan-islamismo e da Nahda (Renascença Árabe). Jamal al-Din al-Afghani, frequentemente considerado como o precursor do movimento salafista moderno, desempenhou um papel fundamental na divulgação destas ideias. Al-Afghani defendia o regresso aos princípios originais do Islão, encorajando simultaneamente a adoção de certas formas de modernização tecnológica e científica. O período do Tanzimat e o reinado de Abdülhamid II ilustram assim a complexidade das tentativas de reforma do Império Otomano, dividido entre as exigências da modernização e a manutenção das estruturas e ideologias tradicionais. O impacto deste período fez-se sentir muito para além da queda do Império, influenciando os movimentos políticos e religiosos em todo o mundo muçulmano moderno.

Declínio e queda do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]

A "questão oriental", termo utilizado sobretudo no século XIX e no início do século XX, refere-se a um debate complexo e multidimensional sobre o futuro do Império Otomano, em declínio gradual. Esta questão surgiu na sequência das sucessivas perdas territoriais do Império, da emergência do nacionalismo turco e da crescente separação dos territórios não muçulmanos, nomeadamente nos Balcãs. Logo em 1830, com a independência da Grécia, o Império Otomano começou a perder os seus territórios europeus. Esta tendência continuou com as Guerras dos Balcãs e acelerou durante a Primeira Guerra Mundial, culminando no Tratado de Sèvres, em 1920, e na fundação da República da Turquia, em 1923, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk. Estas perdas alteraram profundamente a geografia política da região.

Neste contexto, o nacionalismo turco ganhou força. Este movimento procurou redefinir a identidade do império em torno do elemento turco, em contraste com o modelo multiétnico e multi-religioso que prevalecia até então. Esta ascensão do nacionalismo foi uma resposta direta ao desmantelamento gradual do império e à necessidade de forjar uma nova identidade nacional. Ao mesmo tempo, surgiu a ideia de formar uma espécie de "internacional do Islão", nomeadamente sob o impulso do sultão Abdülhamid II com o seu pan-islamismo. Esta ideia previa a criação de uma união ou cooperação entre as nações muçulmanas, inspirada em algumas ideias semelhantes na Europa, onde o internacionalismo procurava unir os povos para além das fronteiras nacionais. O objetivo era criar uma frente unida dos povos muçulmanos para resistir à influência e à intervenção das potências ocidentais, preservando os interesses e a independência dos territórios muçulmanos.

No entanto, a concretização desta ideia revelou-se difícil devido à diversidade de interesses nacionais, às rivalidades regionais e à crescente influência das ideias nacionalistas. Além disso, os desenvolvimentos políticos, nomeadamente a Primeira Guerra Mundial e a ascensão de movimentos nacionalistas em várias partes do Império Otomano, tornaram a visão de uma "internacional do Islão" cada vez mais inatingível. A Questão do Oriente no seu conjunto reflecte, pois, as profundas transformações geopolíticas e ideológicas que ocorreram na região durante este período, marcando o fim de um império multiétnico e o nascimento de novos Estados-nação com as suas próprias identidades e aspirações nacionais.

A "Weltpolitik" ou política mundial adoptada pela Alemanha no final do século XIX e início do século XX desempenhou um papel crucial na dinâmica geopolítica que envolveu o Império Otomano. Esta política, iniciada sob o reinado do Kaiser Wilhelm II, tinha como objetivo alargar a influência e o prestígio da Alemanha na cena internacional, nomeadamente através da expansão colonial e de alianças estratégicas. O Império Otomano, que procurava escapar à pressão da Rússia e da Grã-Bretanha, encontrou na Alemanha um aliado potencialmente útil. Esta aliança foi simbolizada, em particular, pelo projeto de construção do caminho de ferro Berlim-Bagdade (BBB). Este caminho de ferro, destinado a ligar Berlim a Bagdade via Bizâncio (Istambul), tinha uma importância estratégica e económica considerável. Destinava-se não só a facilitar o comércio e as comunicações, mas também a reforçar a influência alemã na região e a contrabalançar os interesses britânicos e russos no Médio Oriente.

Para os panturquistas e os apoiantes do Império Otomano, a aliança com a Alemanha era vista com bons olhos. Os panturquistas, que defendiam a unidade e a solidariedade dos povos de língua turca, viam nesta aliança uma oportunidade para reforçar a posição do Império Otomano e contrariar as ameaças externas. A aliança com a Alemanha constituía uma alternativa à pressão das potências tradicionais, como a Rússia e a Grã-Bretanha, que há muito influenciavam a política e os assuntos otomanos. Esta relação entre o Império Otomano e a Alemanha atingiu o seu auge durante a Primeira Guerra Mundial, quando as duas nações se aliaram nas Potências Centrais. Esta aliança teve consequências importantes para o Império Otomano, tanto a nível militar como político, e desempenhou um papel importante nos acontecimentos que acabaram por conduzir à dissolução do Império após a guerra. A Weltpolitik alemã e o projeto ferroviário Berlim-Bagdade foram elementos fundamentais da estratégia do Império Otomano para preservar a sua integridade e independência face à pressão das grandes potências. Este período marcou um momento importante na história do Império, ilustrando a complexidade das alianças e dos interesses geopolíticos no início do século XX.

O ano de 1908 marcou uma viragem decisiva na história do Império Otomano com o início do segundo período constitucional, desencadeado pelo movimento dos Jovens Turcos, representado principalmente pelo Comité de União e Progresso (CUP). Este movimento, inicialmente formado por oficiais e intelectuais otomanos reformistas, procurava modernizar o Império e salvá-lo do colapso.

Sob a pressão do CUP, o sultão Abdülhamid II foi obrigado a restabelecer a Constituição de 1876, suspensa desde 1878, o que marcou o início do segundo período constitucional. Esta restauração da constituição foi vista como um passo para a modernização e democratização do Império, com a promessa de direitos civis e políticos mais alargados e o estabelecimento de um governo parlamentar. No entanto, este período de reformas deparou-se rapidamente com grandes desafios. Em 1909, os círculos conservadores e religiosos tradicionais, insatisfeitos com as reformas e com a crescente influência dos unionistas, tentaram um golpe de Estado para derrubar o governo constitucional e restabelecer a autoridade absoluta do Sultão. Esta tentativa foi motivada pela oposição à rápida modernização e às políticas seculares promovidas pelos Jovens Turcos, bem como pelo receio de perda de privilégios e de influência. No entanto, os Jovens Turcos, utilizando este episódio de contrarrevolução como pretexto, conseguiram esmagar a resistência e consolidar o seu poder. Este período foi marcado pelo aumento da repressão contra os opositores e pela centralização do poder nas mãos da CUP.

Em 1913, a situação culminou com a tomada do Parlamento pelos líderes da CUP, um acontecimento frequentemente descrito como um golpe de Estado. Este facto marcou o fim da breve experiência constitucional e parlamentar do Império e a instauração de um regime cada vez mais autoritário liderado pelos Jovens Turcos. Sob o seu domínio, o Império Otomano assistiu a reformas substanciais, mas também a políticas mais centralizadoras e nacionalistas, lançando as bases para os acontecimentos que se desenrolariam durante e após a Primeira Guerra Mundial. Este período tumultuoso reflecte as tensões e as lutas internas do Império Otomano, dividido entre as forças da mudança e da tradição, lançando as bases para as transformações radicais que se seguiriam nos últimos anos do império.

Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano levou a cabo o que é hoje amplamente reconhecido como o genocídio arménio, um episódio trágico e negro da História. Esta política envolveu a deportação sistemática, o massacre e a morte em massa da população arménia que vivia no Império. A campanha contra os arménios começou com detenções, execuções e deportações em massa. Homens, mulheres, crianças e idosos arménios foram forçados a abandonar as suas casas e enviados em marchas da morte através do deserto da Síria, onde muitos morreram de fome, sede, doença ou violência. Muitas comunidades arménias, que tinham uma longa e rica história na região, foram destruídas.

As estimativas do número de vítimas variam, mas acredita-se geralmente que entre 800 000 e 1,5 milhões de arménios morreram durante este período. O genocídio teve um impacto duradouro na comunidade arménia mundial e continua a ser um tema de grande sensibilidade e controvérsia, nomeadamente devido à negação ou minimização destes acontecimentos por parte de alguns grupos. O genocídio arménio é frequentemente considerado um dos primeiros genocídios modernos e serviu de precursor obscuro de outras atrocidades em massa ocorridas durante o século XX. Desempenhou também um papel fundamental na formação da identidade arménia moderna, continuando a memória do genocídio a ser um elemento central da consciência arménia. O reconhecimento e a comemoração destes acontecimentos continuam a ser uma questão importante nas relações internacionais, nomeadamente nos debates sobre os direitos humanos e a prevenção do genocídio.

O Império Persa[modifier | modifier le wikicode]

Origens e conclusão do Império Persa[modifier | modifier le wikicode]

A história do Império Persa, atualmente conhecido como Irão, caracteriza-se por uma impressionante continuidade cultural e política, apesar das mudanças dinásticas e das invasões estrangeiras. Esta continuidade é um elemento-chave para compreender a evolução histórica e cultural da região.

O Império Medo, fundado no início do século VII a.C., foi uma das primeiras grandes potências da história do Irão. Este império desempenhou um papel crucial no lançamento das bases da civilização iraniana. No entanto, foi derrubado por Ciro II da Pérsia, também conhecido como Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C. A conquista da Média por Ciro marcou o início do Império Aqueménida, um período de grande expansão e influência cultural. Os Aqueménidas criaram um vasto império que se estendia desde o Indo até à Grécia e o seu reinado caracterizou-se por uma administração eficiente e por uma política de tolerância em relação às diferentes culturas e religiões existentes no império. A queda deste império foi provocada por Alexandre, o Grande, em 330 a.C., mas este facto não pôs fim à continuidade cultural persa.

Após um período de domínio helenístico e de fragmentação política, surgiu a dinastia sassânida em 224 d.C.. Fundada por Ardashir I, marcou o início de uma nova era para a região, que durou até 624 d.C. Sob o domínio dos sassânidas, o Grande Irão conheceu um período de renascimento cultural e político. A capital, Ctesiphon, tornou-se um centro de poder e de cultura, reflectindo a grandeza e a influência do império. Os Sassânidas desempenharam um papel importante no desenvolvimento da arte, da arquitetura, da literatura e da religião na região. Defenderam o zoroastrismo, que teve uma profunda influência na cultura e identidade persas. O seu império foi marcado por conflitos constantes com o Império Romano e, mais tarde, com o Império Bizantino, culminando em guerras dispendiosas que enfraqueceram ambos os impérios. A queda da dinastia Sassânida ocorreu na sequência das conquistas muçulmanas do século VII, mas a cultura e as tradições persas continuaram a influenciar a região, mesmo em períodos islâmicos posteriores. Esta resiliência e capacidade de integrar novos elementos, preservando simultaneamente um núcleo cultural distinto, está no cerne da noção de continuidade da história persa.

O Irão sob o Islão: Conquistas e Transformações[modifier | modifier le wikicode]

A partir de 642, o Irão entrou numa nova era da sua história com o início do período islâmico, na sequência das conquistas muçulmanas. Este período marcou um ponto de viragem significativo não só na história política da região, mas também na sua estrutura social, cultural e religiosa. A conquista do Irão pelos exércitos muçulmanos começou pouco depois da morte do profeta Maomé, em 632. Em 642, com a tomada da capital sassânida Ctesiphon, o Irão ficou sob o controlo do nascente Império Islâmico. Esta transição foi um processo complexo, que envolveu conflitos militares e negociações. Sob o domínio muçulmano, o Irão sofreu profundas alterações. O Islão tornou-se gradualmente a religião dominante, substituindo o Zoroastrismo, que tinha sido a religião do Estado nos impérios anteriores. No entanto, esta transição não se fez de um dia para o outro, tendo havido um período de coexistência e interação entre as diferentes tradições religiosas.

A cultura e a sociedade iranianas foram profundamente influenciadas pelo Islão, mas também exerceram uma influência significativa no mundo islâmico. O Irão tornou-se um importante centro da cultura e do conhecimento islâmicos, com contribuições notáveis em domínios como a filosofia, a poesia, a medicina e a astronomia. Figuras icónicas do Irão, como o poeta Rumi e o filósofo Avicena (Ibn Sina), desempenharam um papel fundamental no património cultural e intelectual islâmico. Este período foi também marcado por sucessivas dinastias, como os Omíadas, os Abássidas, os Safáridas, os Samânidas, os Boiadas e, mais tarde, os Seljúcidas, que contribuíram para a riqueza e diversidade da história iraniana. Cada uma destas dinastias trouxe as suas próprias nuances à governação, à cultura e à sociedade da região.

Surgimento e influência dos Sefevides[modifier | modifier le wikicode]

Em 1501, um acontecimento importante na história do Irão e do Médio Oriente teve lugar quando o Xá Ismail I estabeleceu o Império Sefevídeo no Azerbaijão. Este facto marcou o início de uma nova era não só para o Irão, mas para toda a região, com a introdução do xiismo duodecimano como religião do Estado, uma mudança que influenciou profundamente a identidade religiosa e cultural do Irão. O Império Sefevídeo, que reinou até 1736, desempenhou um papel crucial na consolidação do Irão como uma entidade política e cultural distinta. O Xá Ismail I, um líder carismático e poeta talentoso, conseguiu unificar várias regiões sob o seu controlo, criando um Estado centralizado e poderoso. Uma das suas decisões mais significativas foi a imposição do xiismo duodecimal como religião oficial do império, um ato que teve profundas implicações para o futuro do Irão e do Médio Oriente.

Esta "xiitização" do Irão, que envolveu a conversão forçada das populações sunitas e de outros grupos religiosos ao xiismo, foi uma estratégia deliberada para diferenciar o Irão dos seus vizinhos sunitas, nomeadamente o Império Otomano, e para consolidar o poder dos sefevides. Esta política também teve o efeito de reforçar a identidade xiita do Irão, que se tornou uma caraterística distintiva da nação iraniana até aos dias de hoje. Sob o domínio dos sefevides, o Irão viveu um período de renascimento cultural e artístico. A capital, Isfahan, tornou-se um dos mais importantes centros de arte, arquitetura e cultura do mundo islâmico. Os Sefevides incentivaram o desenvolvimento das artes, incluindo a pintura, a caligrafia, a poesia e a arquitetura, criando um legado cultural rico e duradouro. No entanto, o império foi também marcado por conflitos internos e externos, incluindo guerras contra o Império Otomano e os uzbeques. Estes conflitos, juntamente com os desafios internos, acabaram por contribuir para o declínio do império no século XVIII.

A Batalha de Chaldiran, que teve lugar em 1514, é um acontecimento significativo na história do Império Sefardita e do Império Otomano, marcando não só um ponto de viragem militar, mas também a formação de uma importante linha de divisão política entre os dois impérios. Nesta batalha, as forças sefarditas, lideradas pelo Xá Ismail I, enfrentaram o exército otomano sob o comando do Sultão Selim I. Os sefevides, embora valentes em combate, foram derrotados pelos otomanos, em grande parte devido à superioridade tecnológica destes últimos, nomeadamente a utilização eficaz da artilharia. Esta derrota teve consequências importantes para o Império Sefardita. Um dos resultados imediatos da Batalha de Chaldiran foi a perda de um território significativo para os Sefevides. Os otomanos conseguiram apoderar-se da metade oriental da Anatólia, reduzindo consideravelmente a influência sefevídea na região. Esta derrota estabeleceu também uma fronteira política duradoura entre os dois impérios, que se tornou um importante marco geopolítico na região. A derrota dos sefevides teve igualmente repercussões para os alevitas, uma comunidade religiosa que apoiava o Xá Ismail I e a sua política de xiitização. Na sequência da batalha, muitos alevitas foram perseguidos e massacrados na década seguinte, devido à sua fidelidade ao Xá Sefevide e às suas crenças religiosas distintas, que estavam em desacordo com as práticas sunitas dominantes no Império Otomano.

Após a sua vitória em Chaldiran, o Sultão Selim I continuou a sua expansão e, em 1517, conquistou o Cairo, pondo fim ao Califado Abássida. Esta conquista não só estendeu o Império Otomano até ao Egipto, como também reforçou a posição do Sultão como líder muçulmano influente, uma vez que assumiu o título de Califa, simbolizando a autoridade religiosa e política sobre o mundo muçulmano sunita. A Batalha de Chaldiran e as suas consequências ilustram, portanto, a intensa rivalidade entre as duas grandes potências muçulmanas da época, moldando significativamente a história política, religiosa e territorial do Médio Oriente.

A dinastia Qajar e a modernização do Irão[modifier | modifier le wikicode]

Em 1796, o Irão assistiu ao aparecimento de uma nova dinastia governante, a dinastia Qajar (ou Kadjar), fundada por Agha Mohammad Khan Qajar. De origem turcomana, esta dinastia substituiu a dinastia Zand e governou o Irão até ao início do século XX. Agha Mohammad Khan Qajar, depois de unificar várias facções e territórios no Irão, proclamou-se Xá em 1796, marcando o início oficial do governo Qajar. Este período foi significativo por várias razões na história do Irão. Sob o domínio dos Qajars, o Irão viveu um período de centralização do poder e de consolidação territorial, após anos de tumultos e divisões internas. A capital foi transferida de Shiraz para Teerão, que se tornou o centro político e cultural do país. Este período foi também marcado por relações internacionais complexas, nomeadamente com as potências imperialistas da época, a Rússia e a Grã-Bretanha. Os Qajars tiveram de navegar num ambiente internacional difícil, com o Irão frequentemente envolvido nas rivalidades geopolíticas das grandes potências, em especial no "Grande Jogo" entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Estas interacções conduziram frequentemente à perda de território e a importantes concessões económicas e políticas para o Irão.

Do ponto de vista cultural, o período Qajar é conhecido pela sua arte caraterística, nomeadamente a pintura, a arquitetura e as artes decorativas. A corte de Qajar era um centro de patrocínio artístico e este período assistiu a uma mistura única de estilos tradicionais iranianos com influências europeias modernas. No entanto, a dinastia Qajar foi também criticada pela sua incapacidade de modernizar efetivamente o país e de satisfazer as necessidades da sua população. Este fracasso levou ao descontentamento interno e lançou as bases para os movimentos de reforma e as revoluções constitucionais que ocorreram no início do século XX. A dinastia Qajar representa um período importante da história iraniana, marcado por esforços de centralização do poder, desafios diplomáticos e contribuições culturais significativas, mas também por lutas internas e pressões externas que moldaram o desenvolvimento subsequente do país.

O Irão no século XX: rumo a uma monarquia constitucional[modifier | modifier le wikicode]

Em 1906, o Irão viveu um momento histórico com o início do seu período constitucional, um passo importante na modernização política do país e na luta pela democracia. Esta evolução foi largamente influenciada por movimentos sociais e políticos que exigiam uma limitação do poder absoluto do monarca e uma governação mais representativa e constitucional. A Revolução Constitucional Iraniana levou à adoção da primeira Constituição do país em 1906, marcando a transição do Irão para uma monarquia constitucional. Esta constituição previa a criação de um parlamento, ou Majlis, e estabelecia leis e estruturas para modernizar e reformar a sociedade e o governo iranianos. No entanto, este período foi também marcado pela interferência estrangeira e pela divisão do país em esferas de influência. O Irão foi envolvido nas rivalidades entre a Grã-Bretanha e a Rússia, que procuravam alargar a sua influência na região. Estas potências estabeleceram diferentes "ordens internacionais" ou zonas de influência, limitando a soberania do Irão.

A descoberta de petróleo em 1908-1909 veio dar uma nova dimensão à situação no Irão. A descoberta, feita na região de Masjed Soleyman, atraiu rapidamente a atenção das potências estrangeiras, em especial da Grã-Bretanha, que procurava controlar os recursos petrolíferos do Irão. Esta descoberta aumentou consideravelmente a importância estratégica do Irão na cena internacional e complicou também a dinâmica interna do país. Apesar destas pressões externas e dos interesses associados aos recursos naturais, o Irão manteve uma política de neutralidade, nomeadamente durante conflitos mundiais como a Primeira Guerra Mundial. Esta neutralidade foi, em parte, uma tentativa de preservar a sua autonomia e resistir às influências estrangeiras que procuravam explorar os seus recursos e controlar a sua política. O início do século XX foi um período de mudança e de desafios para o Irão, caracterizado por esforços de modernização política, pela emergência de novos desafios económicos com a descoberta de petróleo e pela navegação num ambiente internacional complexo.

O Império Otomano na Primeira Guerra Mundial[modifier | modifier le wikicode]

Manobras diplomáticas e formação de alianças[modifier | modifier le wikicode]

A entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi precedida por um período de complexas manobras diplomáticas e militares que envolveram várias grandes potências, incluindo a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha. Depois de explorar potenciais alianças com a Grã-Bretanha e a França, o Império Otomano acabou por optar por uma aliança com a Alemanha. Esta decisão foi influenciada por vários factores, incluindo os laços militares e económicos pré-existentes entre os otomanos e a Alemanha, bem como a perceção das intenções das outras grandes potências europeias.

Apesar desta aliança, os otomanos estavam relutantes em entrar diretamente no conflito, conscientes das suas dificuldades internas e limitações militares. No entanto, a situação alterou-se com o incidente dos Dardanelos. Os otomanos utilizaram navios de guerra (alguns dos quais tinham sido adquiridos à Alemanha) para bombardear os portos russos no Mar Negro. Esta ação levou o Império Otomano a entrar na guerra ao lado das Potências Centrais e contra os Aliados, nomeadamente a Rússia, a França e a Grã-Bretanha.

Em resposta à entrada do Império Otomano na guerra, os britânicos lançaram a Campanha dos Dardanelos em 1915. O objetivo era tomar o controlo dos Dardanelos e do Bósforo, abrindo uma rota marítima para a Rússia. No entanto, a campanha terminou em fracasso para as forças aliadas e resultou em pesadas baixas para ambos os lados. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha formalizou o seu controlo sobre o Egipto, proclamando o Protetorado Britânico do Egipto em 1914. Esta decisão foi motivada por razões estratégicas, em grande parte para assegurar o Canal do Suez, um ponto de passagem vital para as rotas marítimas britânicas, particularmente para o acesso às colónias na Ásia. Estes acontecimentos ilustram a complexidade da situação geopolítica no Médio Oriente durante a Primeira Guerra Mundial. As decisões tomadas pelo Império Otomano tiveram implicações importantes, não só para o seu próprio império, mas também para a configuração do Médio Oriente no período pós-guerra.

A Revolta Árabe e a Mudança da Dinâmica no Médio Oriente[modifier | modifier le wikicode]

Durante a Primeira Guerra Mundial, os Aliados procuraram enfraquecer o Império Otomano abrindo uma nova frente no sul, o que levou à famosa Revolta Árabe de 1916. Esta revolta foi um momento-chave na história do Médio Oriente e marcou o início do movimento nacionalista árabe. Hussein ben Ali, o Xerife de Meca, desempenhou um papel central nesta revolta. Sob a sua liderança, e com o encorajamento e apoio de figuras como T.E. Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia, os árabes insurgiram-se contra o domínio otomano na esperança de criar um Estado árabe unificado. Esta aspiração à independência e à unificação foi motivada por um desejo de libertação nacional e pela promessa de autonomia feita pelos britânicos, em particular pelo general Henry MacMahon.

A Revolta Árabe teve vários êxitos significativos. Em junho de 1917, Faisal, filho de Hussein ben Ali, venceu a batalha de Aqaba, um ponto de viragem estratégico da revolta. Esta vitória abriu uma frente crucial contra os otomanos e reforçou o moral das forças árabes. Com a ajuda de Lawrence da Arábia e de outros oficiais britânicos, Faisal conseguiu unir várias tribos árabes no Hijaz, o que conduziu à libertação de Damasco em 1917. Em 1920, Faisal proclamou-se rei da Síria, afirmando a aspiração árabe à autodeterminação e à independência. No entanto, as suas ambições depararam-se com a realidade da política internacional. Os Acordos Sykes-Picot de 1916, um acordo secreto entre a Grã-Bretanha e a França, já tinham dividido grande parte do Médio Oriente em zonas de influência, minando as esperanças de um grande reino árabe unificado. A Revolta Árabe foi um fator decisivo para o enfraquecimento do Império Otomano durante a guerra e lançou as bases do nacionalismo árabe moderno. No entanto, no período do pós-guerra, assistiu-se à divisão do Médio Oriente em vários Estados-nação sob mandato europeu, o que fez com que a concretização de um Estado árabe unificado, tal como previsto por Hussein ben Ali e pelos seus apoiantes, ficasse muito distante.

Desafios internos e genocídio arménio[modifier | modifier le wikicode]

A Primeira Guerra Mundial foi marcada por desenvolvimentos complexos e dinâmicas em mutação, nomeadamente a retirada da Rússia do conflito na sequência da Revolução Russa de 1917. Esta retirada teve implicações significativas para o desenrolar da guerra e para as outras potências beligerantes. A retirada da Rússia aliviou a pressão sobre as Potências Centrais, em especial sobre a Alemanha, que podia agora concentrar as suas forças na Frente Ocidental contra a França e os seus aliados. Esta mudança preocupou a Grã-Bretanha e os seus aliados, que procuravam formas de manter o equilíbrio de poderes.

No que diz respeito aos judeus bolcheviques, é importante notar que as revoluções russas de 1917 e a ascensão do bolchevismo foram fenómenos complexos, influenciados por vários factores dentro da Rússia. Embora houvesse judeus entre os bolcheviques, como em muitos movimentos políticos da época, a sua presença não deve ser interpretada de forma excessiva ou utilizada para promover narrativas simplistas ou anti-semitas. No que diz respeito ao Império Otomano, Enver Pasha, um dos líderes do movimento dos Jovens Turcos e Ministro da Guerra, desempenhou um papel fundamental na condução da guerra. Em 1914, lançou uma desastrosa ofensiva contra os russos no Cáucaso, que resultou numa grande derrota para os otomanos na Batalha de Sarikamish.

A derrota de Enver Pasha teve consequências trágicas, incluindo a eclosão do genocídio arménio. À procura de um bode expiatório para explicar a derrota, Enver Pasha e outros líderes otomanos acusaram a minoria arménia do império de conluio com os russos. Estas acusações alimentaram uma campanha de deportações, massacres e extermínios sistemáticos contra os arménios, que culminou no que é hoje reconhecido como o genocídio arménio. Este genocídio representa um dos episódios mais negros da Primeira Guerra Mundial e da história do Império Otomano, pondo em evidência os horrores e as consequências trágicas de um conflito em grande escala e de políticas de ódio étnico.

Resolução do pós-guerra e redefinição do Médio Oriente[modifier | modifier le wikicode]

A Conferência de Paz de Paris, que teve início em janeiro de 1919, foi um momento crucial na redefinição da ordem mundial após a Primeira Guerra Mundial. A conferência reuniu os líderes das principais potências aliadas para discutir os termos da paz e o futuro geopolítico, incluindo os territórios do Império Otomano, que se encontrava em declínio. Uma das principais questões debatidas na conferência dizia respeito ao futuro dos territórios otomanos no Médio Oriente. Os Aliados estavam a considerar a possibilidade de redesenhar as fronteiras da região, influenciados por várias considerações políticas, estratégicas e económicas, incluindo o controlo dos recursos petrolíferos. Embora a conferência permitisse, teoricamente, que as nações envolvidas apresentassem os seus pontos de vista, na prática, várias delegações foram marginalizadas ou as suas exigências ignoradas. Por exemplo, a delegação egípcia, que pretendia discutir a independência do Egipto, enfrentou obstáculos, ilustrados pelo exílio de alguns dos seus membros em Malta. Esta situação reflecte a dinâmica desigual de poder na conferência, em que prevaleceram frequentemente os interesses das potências europeias predominantes.

Faisal, filho de Hussein bin Ali e líder da Revolta Árabe, desempenhou um papel importante na conferência. Representou os interesses árabes e defendeu o reconhecimento da independência e da autonomia árabes. Apesar dos seus esforços, as decisões tomadas na conferência não satisfizeram plenamente as aspirações árabes a um Estado independente e unificado. Faisal criou um Estado na Síria, proclamando-se Rei da Síria em 1920. No entanto, as suas ambições tiveram vida curta, pois a Síria foi colocada sob mandato francês após a Conferência de San Remo, em 1920, uma decisão que fazia parte da divisão do Médio Oriente entre as potências europeias, em conformidade com os acordos Sykes-Picot de 1916. A Conferência de Paris e os seus resultados tiveram, portanto, profundas implicações para o Médio Oriente, lançando as bases de muitas das tensões e conflitos regionais que continuam até hoje. As decisões tomadas reflectiram os interesses das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, muitas vezes em detrimento das aspirações nacionais dos povos da região.

O acordo entre Georges Clemenceau, em representação da França, e Faisal, líder da Revolta Árabe, bem como as discussões em torno da criação de novos Estados no Médio Oriente, são elementos-chave do período pós-Primeira Guerra Mundial que moldaram a ordem geopolítica da região. O acordo Clemenceau-Fayçal foi considerado muito favorável à França. Fayçal, que procurava assegurar uma forma de autonomia para os territórios árabes, teve de fazer concessões significativas. A França, que tinha interesses coloniais e estratégicos na região, aproveitou a sua posição na Conferência de Paris para afirmar o seu controlo, nomeadamente sobre territórios como a Síria e o Líbano. A delegação libanesa obteve o direito de criar um Estado separado, o Grande Líbano, sob mandato francês. Esta decisão foi influenciada pelas aspirações das comunidades cristãs maronitas do Líbano, que pretendiam criar um Estado com fronteiras alargadas e um certo grau de autonomia sob a tutela francesa. Relativamente à questão curda, foram feitas promessas de criação de um Curdistão. Estas promessas constituíam, em parte, um reconhecimento das aspirações nacionalistas curdas e um meio de enfraquecer o Império Otomano. No entanto, a implementação desta promessa revelou-se complexa e foi largamente ignorada nos tratados do pós-guerra.

Todos estes elementos convergiram no Tratado de Sèvres, em 1920, que formalizou o desmembramento do Império Otomano. Este tratado redesenhou as fronteiras do Médio Oriente, criando novos Estados sob mandatos franceses e britânicos. O tratado previa também a criação de uma entidade curda autónoma, embora esta disposição nunca tenha sido aplicada. O Tratado de Sèvres, embora nunca tenha sido totalmente ratificado e tenha sido substituído pelo Tratado de Lausana em 1923, foi um momento decisivo na história da região. Lançou as bases da estrutura política moderna do Médio Oriente, mas também lançou as sementes de muitos conflitos futuros, devido à ignorância das realidades étnicas, culturais e históricas da região.

Transição para a República e ascensão de Atatürk[modifier | modifier le wikicode]

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, enfraquecido e sob pressão, aceitou assinar o Tratado de Sèvres em 1920. Este tratado, que desmantelou o Império Otomano e redistribuiu os seus territórios, parecia marcar o fim da longa "Questão Oriental" relativa ao destino do império. No entanto, longe de pôr fim às tensões na região, o Tratado de Sèvres exacerbou os sentimentos nacionalistas e deu origem a novos conflitos.

Na Turquia, formou-se uma forte resistência nacionalista, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, em oposição ao Tratado de Sèvres. Este movimento nacionalista opunha-se às disposições do tratado, que impunham graves perdas territoriais e aumentavam a influência estrangeira no território otomano. A resistência lutou contra vários grupos, incluindo os arménios, os gregos da Anatólia e os curdos, com o objetivo de forjar um novo Estado-nação turco homogéneo. A Guerra da Independência Turca que se seguiu foi um período de intensos conflitos e de recomposição territorial. As forças nacionalistas turcas conseguiram fazer recuar os exércitos gregos na Anatólia e contrariar os outros grupos rebeldes. Esta vitória militar foi um elemento fundamental para a fundação da República da Turquia em 1923.

Na sequência destes acontecimentos, o Tratado de Sèvres foi substituído pelo Tratado de Lausana em 1923. Este novo tratado reconheceu as fronteiras da nova República da Turquia e anulou as disposições mais punitivas do Tratado de Sèvres. O Tratado de Lausana marcou uma etapa importante no estabelecimento da Turquia moderna como um Estado soberano e independente, redefinindo o seu papel na região e nos assuntos internacionais. Estes acontecimentos não só redesenharam o mapa político do Médio Oriente, como também marcaram o fim do Império Otomano e abriram um novo capítulo na história da Turquia, com repercussões que continuam a influenciar a região e o mundo até aos dias de hoje.

Abolição do califado e suas repercussões[modifier | modifier le wikicode]

A abolição do califado em 1924 foi um acontecimento importante na história moderna do Médio Oriente, marcando o fim de uma instituição islâmica que tinha durado séculos. A decisão foi tomada por Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República da Turquia, no âmbito das suas reformas para secularizar e modernizar o novo Estado turco. A abolição do califado constituiu um golpe na estrutura tradicional da autoridade islâmica. O califa era considerado o chefe espiritual e temporal da comunidade muçulmana (ummah) desde o tempo do Profeta Maomé. Com a abolição do Califado, esta instituição central do Islão sunita desapareceu, deixando um vazio na liderança muçulmana.

Em resposta à abolição do Califado pela Turquia, Hussein ben Ali, que se tinha tornado rei de Hijaz após a queda do Império Otomano, proclamou-se califa. Hussein, membro da família hachemita e descendente direto do Profeta Maomé, procurou reclamar esta posição para manter uma forma de continuidade espiritual e política no mundo muçulmano. No entanto, a pretensão de Hussein ao califado não foi amplamente reconhecida e teve uma vida curta. A sua posição foi enfraquecida por desafios internos e externos, incluindo a oposição da família Saud, que controlava grande parte da Península Arábica. A ascensão dos Saud, sob a liderança de Abdelaziz Ibn Saud, acabou por conduzir à conquista de Hijaz e à criação do Reino da Arábia Saudita. A destituição de Hussein bin Ali pelos sauditas simbolizou a mudança radical de poder na Península Arábica e marcou o fim das suas ambições de califado. Este acontecimento também pôs em evidência as transformações políticas e religiosas em curso no mundo muçulmano, marcando o início de uma nova era em que a política e a religião começariam a seguir caminhos mais distintos em muitos países muçulmanos.

O período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi crucial para a redefinição política do Médio Oriente, com intervenções significativas das potências europeias, nomeadamente da França e da Grã-Bretanha. Em 1920, ocorreu um acontecimento importante na Síria, que marcou um ponto de viragem na história da região. Faisal, filho de Hussein ben Ali e figura central da Revolta Árabe, tinha estabelecido um reino árabe na Síria após a queda do Império Otomano, aspirando a realizar o sonho de um Estado árabe unificado. No entanto, as suas ambições esbarraram com a realidade dos interesses coloniais franceses. Após a batalha de Maysaloun, em julho de 1920, os franceses, agindo ao abrigo do mandato da Liga das Nações, tomaram o controlo de Damasco e desmantelaram o Estado árabe de Faisal, pondo fim ao seu reinado na Síria. Esta intervenção francesa reflectiu a complexa dinâmica do período do pós-guerra, em que as aspirações nacionais dos povos do Médio Oriente eram frequentemente ofuscadas pelos interesses estratégicos das potências europeias. Fayçal, deposto do seu trono sírio, encontrou, no entanto, um novo destino no Iraque. Em 1921, sob os auspícios britânicos, foi instalado como o primeiro rei da monarquia hachemita do Iraque, uma ação estratégica dos britânicos para assegurar uma liderança favorável e a estabilidade nesta região rica em petróleo.

Ao mesmo tempo, na Transjordânia, outra manobra política foi posta em prática pelos britânicos. Para contrariar as aspirações sionistas na Palestina e manter o equilíbrio do seu mandato, criaram o Reino da Transjordânia em 1921 e instalaram Abdallah, outro filho de Hussein ben Ali. Esta decisão destinava-se a dar a Abdallah um território para governar, mantendo a Palestina sob controlo direto dos britânicos. A criação da Transjordânia foi um passo importante na formação do moderno Estado da Jordânia e ilustrou a forma como os interesses coloniais moldaram as fronteiras e as estruturas políticas do Médio Oriente moderno. Estes desenvolvimentos na região após a Primeira Guerra Mundial demonstram a complexidade da política do Médio Oriente no período entre guerras. As decisões tomadas pelas potências europeias por procuração, influenciadas pelos seus próprios interesses estratégicos e geopolíticos, tiveram consequências duradouras, lançando as bases das estruturas estatais e dos conflitos que continuam a afetar o Médio Oriente. Estes acontecimentos põem também em evidência a luta entre as aspirações nacionais dos povos da região e as realidades do domínio colonial europeu, um tema recorrente na história do Médio Oriente no século XX.

Conferência de San Remo[modifier | modifier le wikicode]

A Conferência de San Remo, realizada em abril de 1920, foi um momento decisivo na história do pós-Primeira Guerra Mundial, em especial no Médio Oriente. Centrou-se na atribuição de mandatos sobre as antigas províncias do Império Otomano, na sequência da sua derrota e desmembramento. Nesta conferência, as potências aliadas vitoriosas decidiram a distribuição dos mandatos. A França obteve o mandato sobre a Síria e o Líbano, assumindo assim o controlo de duas regiões estrategicamente importantes e culturalmente ricas. Por seu lado, os britânicos receberam mandatos sobre a Transjordânia, a Palestina e a Mesopotâmia, esta última rebaptizada de Iraque. Estas decisões reflectiam os interesses geopolíticos e económicos das potências coloniais, nomeadamente em termos de acesso aos recursos e de controlo estratégico.

Paralelamente a estes desenvolvimentos, a Turquia, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, estava empenhada num processo de redefinição nacional. Após a guerra, a Turquia procurou estabelecer novas fronteiras nacionais. Este período foi marcado por conflitos trágicos, nomeadamente o esmagamento dos arménios, que se seguiu ao genocídio arménio perpetrado durante a guerra. Em 1923, após vários anos de luta e de negociações diplomáticas, Mustafa Kemal Atatürk conseguiu renegociar os termos do Tratado de Sèvres, imposto à Turquia em 1920 e considerado humilhante e inaceitável pelos nacionalistas turcos. O Tratado de Lausana, assinado em julho de 1923, substituiu o Tratado de Sèvres e reconheceu a soberania e as fronteiras da nova República da Turquia. Este tratado marcou o fim oficial do Império Otomano e lançou as bases do Estado turco moderno.

O Tratado de Lausana é considerado um grande êxito para Mustafa Kemal e para o movimento nacionalista turco. Não só redefiniu as fronteiras da Turquia, como também permitiu à nova república começar de novo na cena internacional, liberta das restrições do Tratado de Sèvres. Estes acontecimentos, desde a Conferência de San Remo até à assinatura do Tratado de Lausana, tiveram um impacto profundo no Médio Oriente, moldando as fronteiras nacionais, as relações internacionais e a dinâmica política da região durante décadas.

Promessas dos Aliados e exigências dos árabes[modifier | modifier le wikicode]

Durante a Primeira Guerra Mundial, o desmantelamento e a divisão do Império Otomano estiveram no centro das preocupações das potências aliadas, principalmente da Grã-Bretanha, da França e da Rússia. Estas potências, na expetativa de uma vitória sobre o Império Otomano, aliado das Potências Centrais, começaram a planear a divisão dos seus vastos territórios.

Em 1915, enquanto decorria a Primeira Guerra Mundial, tiveram lugar negociações cruciais em Constantinopla, envolvendo representantes da Grã-Bretanha, França e Rússia. Estas discussões centraram-se no futuro dos territórios do Império Otomano, então aliado das Potências Centrais. O Império Otomano, enfraquecido e em declínio, era visto pelos Aliados como um território a dividir em caso de vitória. Estas negociações em Constantinopla foram fortemente motivadas por interesses estratégicos e coloniais. Cada potência procurava alargar a sua influência na região, que era estrategicamente importante devido à sua posição geográfica e aos seus recursos. A Rússia estava particularmente interessada em controlar os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, essenciais para o seu acesso ao Mediterrâneo. A França e a Grã-Bretanha, por seu lado, procuravam expandir os seus impérios coloniais e garantir o seu acesso aos recursos da região, nomeadamente ao petróleo. No entanto, é importante notar que, embora estas discussões tenham tido um impacto significativo no futuro dos territórios otomanos, os acordos mais significativos e pormenorizados relativos à sua divisão foram formalizados mais tarde, nomeadamente no acordo Sykes-Picot de 1916.

O Acordo Sykes-Picot de 1916, celebrado pelo diplomata britânico Mark Sykes e pelo diplomata francês François Georges-Picot, representa um momento-chave na história do Médio Oriente, influenciando profundamente a configuração geopolítica da região após a Primeira Guerra Mundial. Este acordo foi concebido para definir a divisão dos territórios do Império Otomano entre a Grã-Bretanha, a França e, em certa medida, a Rússia, embora a participação russa tenha sido anulada pela Revolução Russa de 1917. O Acordo Sykes-Picot estabeleceu zonas de influência e controlo para a França e a Grã-Bretanha no Médio Oriente. Nos termos deste acordo, a França deveria obter controlo ou influência direta sobre a Síria e o Líbano, enquanto a Grã-Bretanha deveria ter um controlo semelhante sobre o Iraque, a Jordânia e uma área em torno da Palestina. No entanto, este acordo não definiu com exatidão as fronteiras dos futuros Estados, deixando essa questão para negociações e acordos posteriores.

A importância do acordo Sykes-Picot reside no seu papel de "génese" das memórias colectivas relativas ao espaço geográfico do Médio Oriente. Simboliza a intervenção imperialista e as manipulações das potências europeias na região, muitas vezes à revelia das identidades étnicas, religiosas e culturais locais. Embora o acordo tenha influenciado a criação de Estados no Médio Oriente, as fronteiras reais desses Estados foram determinadas por equilíbrios de poder subsequentes, negociações diplomáticas e realidades geopolíticas que evoluíram após a Primeira Guerra Mundial. As consequências do acordo Sykes-Picot reflectiram-se nos mandatos da Liga das Nações atribuídos à França e à Grã-Bretanha após a guerra, levando à formação de vários Estados modernos do Médio Oriente. No entanto, as fronteiras traçadas e as decisões tomadas ignoraram frequentemente as realidades étnicas e religiosas no terreno, lançando as sementes de futuros conflitos e tensões na região. O legado do acordo continua a ser um tema de debate e descontentamento no Médio Oriente contemporâneo, simbolizando as intervenções e divisões impostas por potências estrangeiras.

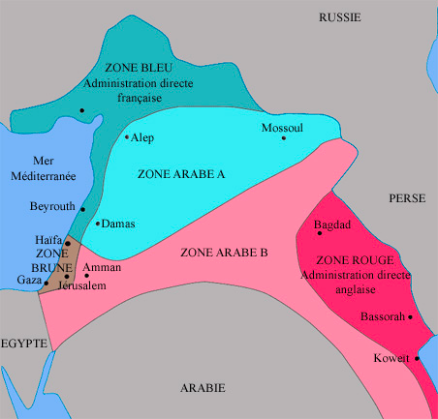

Este mapa ilustra a divisão dos territórios do Império Otomano, tal como estabelecido nos acordos Sykes-Picot de 1916 entre a França e a Grã-Bretanha, com zonas de administração direta e zonas de influência.

A "Zona Azul", que representa a administração direta francesa, abrangia as regiões que viriam a ser a Síria e o Líbano. Isto mostra que a França pretendia exercer um controlo direto sobre os centros urbanos estratégicos e as regiões costeiras. A "Zona Vermelha", sob administração direta britânica, englobava o futuro Iraque, com cidades-chave como Bagdade e Bassorá, bem como o Kuwait, que era representado de forma isolada. Esta zona reflectia o interesse britânico nas regiões produtoras de petróleo e a sua importância estratégica como porta de entrada para o Golfo Pérsico. A "Zona Castanha", que representa a Palestina (incluindo locais como Haifa, Jerusalém e Gaza), não está explicitamente definida no Acordo Sykes-Picot em termos de controlo direto, mas está geralmente associada à influência britânica. Mais tarde, tornou-se um mandato britânico e o foco de tensões e conflitos políticos em resultado da Declaração Balfour e do movimento sionista.

As "Áreas Árabes A e B" eram regiões onde a autonomia árabe deveria ser reconhecida sob supervisão francesa e britânica, respetivamente. Este facto foi interpretado como uma concessão às aspirações árabes de alguma forma de autonomia ou independência, que tinham sido encorajadas pelos Aliados durante a guerra para ganhar o apoio árabe contra o Império Otomano. O que este mapa não mostra é a complexidade e as múltiplas promessas feitas pelos Aliados durante a guerra, que eram muitas vezes contraditórias e levaram a sentimentos de traição entre as populações locais depois de o acordo ter sido revelado. O mapa representa uma simplificação dos acordos Sykes-Picot, que, na realidade, eram muito mais complexos e sofreram alterações ao longo do tempo em resultado da evolução política, dos conflitos e da pressão internacional.

A revelação dos acordos Sykes-Picot pelos bolcheviques russos após a Revolução Russa de 1917 teve um impacto retumbante, não só na região do Médio Oriente, mas também na cena internacional. Ao exporem estes acordos secretos, os bolcheviques procuraram criticar o imperialismo das potências ocidentais, nomeadamente da França e da Grã-Bretanha, e demonstrar o seu próprio empenhamento nos princípios da autodeterminação e da transparência. Os acordos Sykes-Picot não foram o início, mas antes o culminar de um longo processo da "Questão Oriental", uma questão diplomática complexa que preocupou as potências europeias ao longo do século XIX e início do século XX. Este processo dizia respeito à gestão e partilha de influência sobre os territórios do Império Otomano em declínio, e os acordos Sykes-Picot foram um passo decisivo neste processo.

Ao abrigo destes acordos, foi estabelecida uma zona de influência francesa na Síria e no Líbano, enquanto a Grã-Bretanha ganhou controlo ou influência sobre o Iraque, a Jordânia e uma região em torno da Palestina. O objetivo era criar zonas-tampão entre as esferas de influência das grandes potências, incluindo entre os britânicos e os russos, que tinham interesses concorrentes na região. Esta configuração foi, em parte, uma resposta à dificuldade de coabitação entre estas potências, como demonstrado pela sua concorrência na Índia e noutros locais. A publicação dos acordos Sykes-Picot provocou uma forte reação no mundo árabe, onde foram vistos como uma traição às promessas feitas aos líderes árabes durante a guerra. Esta revelação exacerbou os sentimentos de desconfiança em relação às potências ocidentais e alimentou as aspirações nacionalistas e anti-imperialistas na região. O impacto destes acordos ainda hoje se faz sentir, uma vez que lançaram as bases das modernas fronteiras do Médio Oriente e da dinâmica política que continua a influenciar a região.

O Genocídio Arménio[modifier | modifier le wikicode]

Antecedentes históricos e início do genocídio (1915-1917)[modifier | modifier le wikicode]

A Primeira Guerra Mundial foi um período de intensos conflitos e convulsões políticas, mas foi também marcado por um dos acontecimentos mais trágicos do início do século XX: o genocídio arménio. Este genocídio foi perpetrado pelo governo dos Jovens Turcos do Império Otomano entre 1915 e 1917, embora os actos de violência e deportação tenham começado antes e continuado depois destas datas.

Durante este período trágico, os arménios otomanos, um grupo étnico cristão minoritário do Império Otomano, foram sistematicamente alvo de campanhas de deportação forçada, execuções em massa, marchas da morte e fomes planeadas. As autoridades otomanas, utilizando a guerra como cobertura e pretexto para resolver o que consideravam ser um "problema arménio", orquestraram estas acções com o objetivo de eliminar a população arménia da Anatólia e de outras regiões do Império. As estimativas do número de vítimas variam, mas é amplamente aceite que cerca de 1,5 milhões de arménios pereceram. O genocídio arménio deixou uma marca profunda na memória colectiva arménia e teve um impacto duradouro na comunidade arménia mundial. É considerado um dos primeiros genocídios modernos e ensombrou as relações turco-arménias durante mais de um século.

O reconhecimento do genocídio arménio continua a ser uma questão sensível e controversa. Muitos países e organizações internacionais reconheceram formalmente o genocídio, mas persistem alguns debates e tensões diplomáticas, nomeadamente com a Turquia, que contesta a caraterização dos acontecimentos como genocídio. O genocídio arménio teve também implicações para o direito internacional, influenciando o desenvolvimento da noção de genocídio e motivando esforços para evitar tais atrocidades no futuro. Este acontecimento sombrio sublinha a importância da memória histórica e do reconhecimento das injustiças do passado para a construção de um futuro comum baseado na compreensão e na reconciliação.

Raízes históricas da Arménia[modifier | modifier le wikicode]

O povo arménio tem uma história rica e antiga, que remonta a muito antes da era cristã. Segundo a tradição nacionalista e a mitologia arménias, as suas raízes remontam a 200 a.C., ou mesmo antes. Esta afirmação é apoiada por provas arqueológicas e históricas que mostram que os arménios ocuparam o planalto arménio durante milénios. A Arménia histórica, frequentemente designada por Alta Arménia ou Grande Arménia, situava-se numa área que incluía partes da atual Turquia oriental, Arménia, Azerbaijão, Geórgia, o atual Irão e Iraque. Esta região foi o berço do reino de Urartu, considerado um precursor da antiga Arménia, que floresceu entre o século IX e o século VI a.C. O reino da Arménia foi formalmente estabelecido e reconhecido no início do século VI a.C., após a queda de Urartu e através da integração no Império Aqueménida. Atingiu o seu apogeu durante o reinado de Tigre, o Grande, no século I a.C., quando se expandiu brevemente para formar um império que se estendia desde o Mar Cáspio até ao Mediterrâneo.

A profundidade histórica da presença arménia na região é também ilustrada pela adoção precoce do cristianismo como religião do Estado em 301 d.C., tornando a Arménia o primeiro país a fazê-lo oficialmente. Os arménios mantiveram uma identidade cultural e religiosa distinta ao longo dos séculos, apesar das invasões e do domínio de vários impérios estrangeiros. Esta longa história forjou uma forte identidade nacional que sobreviveu ao longo dos tempos, mesmo perante graves dificuldades, como o genocídio arménio no início do século XX. As narrativas mitológicas e históricas arménias, embora por vezes embelezadas por um espírito nacionalista, baseiam-se numa história real e significativa que contribuiu para a riqueza cultural e a resistência do povo arménio.

Arménia, o primeiro Estado cristão[modifier | modifier le wikicode]

A Arménia detém o título histórico de ser o primeiro reino a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado. Este acontecimento monumental teve lugar em 301 d.C., durante o reinado do rei Tiridates III, e foi largamente influenciado pela atividade missionária de São Gregório, o Iluminador, que se tornou o primeiro chefe da Igreja arménia. A conversão do Reino da Arménia ao cristianismo precedeu a do Império Romano, que, sob o imperador Constantino, começou a adotar o cristianismo como religião dominante após o Édito de Milão, em 313 d.C. A conversão da Arménia foi um processo significativo que influenciou profundamente a identidade cultural e nacional do povo arménio. A adoção do cristianismo levou ao desenvolvimento da cultura e da arte religiosa arménias, incluindo a arquitetura única das igrejas e mosteiros arménios, bem como à criação do alfabeto arménio por São Mesrop Mashtots, no início do século V. Este alfabeto permitiu o florescimento da literatura arménia, incluindo a tradução da Bíblia e de outros textos religiosos importantes, contribuindo assim para reforçar a identidade cristã arménia. A posição da Arménia como primeiro Estado cristão teve também implicações políticas e geopolíticas, uma vez que se encontrava frequentemente na fronteira de grandes impérios concorrentes e rodeada de vizinhos não cristãos. Esta distinção contribuiu para moldar o papel e a história da Arménia ao longo dos séculos, tornando-a um ator importante na história do cristianismo e na história regional do Médio Oriente e do Cáucaso.

A história da Arménia após a adoção do cristianismo como religião oficial foi complexa e frequentemente tumultuosa. Após vários séculos de conflitos com os impérios vizinhos e períodos de relativa autonomia, os arménios sofreram uma grande mudança com as conquistas árabes no século VII.

Com a rápida difusão do Islão após a morte do profeta Maomé, as forças árabes conquistaram vastas áreas do Médio Oriente, incluindo grande parte da Arménia, por volta de 640 d.C. Neste período, a Arménia ficou dividida entre a influência bizantina e o califado árabe, o que resultou numa divisão cultural e política da região arménia. Durante o período de domínio árabe e, mais tarde, durante o Império Otomano, os arménios, enquanto cristãos, foram geralmente classificados como "dhimmis" - uma categoria protegida, mas inferior, de não muçulmanos ao abrigo da lei islâmica. Este estatuto conferia-lhes um certo grau de proteção e permitia-lhes praticar a sua religião, mas estavam também sujeitos a impostos específicos e a restrições sociais e legais. A maior parte da Arménia histórica ficou presa entre os impérios otomano e russo no século XIX e no início do século XX. Durante este período, os arménios procuraram preservar a sua identidade cultural e religiosa, ao mesmo tempo que enfrentavam desafios políticos cada vez maiores.

Durante o reinado do Sultão Abdülhamid II (finais do século XIX), o Império Otomano adoptou uma política pan-islamista, procurando unir os diversos povos muçulmanos do império em resposta ao declínio do poder otomano e às pressões internas e externas. Esta política exacerbou frequentemente as tensões étnicas e religiosas no seio do Império, levando à violência contra os arménios e outros grupos não muçulmanos. Os massacres de Hamidian, no final do século XIX, em que foram mortos dezenas de milhares de arménios, são um exemplo trágico da violência que precedeu e prefigurou o genocídio arménio de 1915. Estes acontecimentos evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelos arménios e outras minorias num império que procurava a unidade política e religiosa face ao nacionalismo emergente e ao declínio imperial.

O Tratado de San Stefano e o Congresso de Berlim[modifier | modifier le wikicode]

O Tratado de San Stefano, assinado em 1878, foi um momento crucial para a questão arménia, que se tornou um assunto de interesse internacional. O tratado foi celebrado no final da Guerra Russo-Turca de 1877-1878, que se caracterizou por uma derrota significativa do Império Otomano às mãos do Império Russo. Um dos aspectos mais notáveis do Tratado de San Stefano é a cláusula que obriga o Império Otomano a realizar reformas a favor das populações cristãs, nomeadamente dos arménios, e a melhorar as suas condições de vida. Esta cláusula reconhecia implicitamente os maus tratos sofridos pelos arménios e a necessidade de proteção internacional. No entanto, a aplicação das reformas prometidas no tratado foi em grande parte ineficaz. O Império Otomano, enfraquecido pela guerra e pelas pressões internas, mostrou-se relutante em fazer concessões que pudessem ser entendidas como uma interferência estrangeira nos seus assuntos internos. Além disso, as disposições do Tratado de San Stefano foram reformuladas mais tarde, nesse mesmo ano, pelo Congresso de Berlim, que ajustou os termos do tratado para ir ao encontro das preocupações de outras grandes potências, nomeadamente a Grã-Bretanha e a Áustria-Hungria.

O Congresso de Berlim continuou, no entanto, a pressionar o Império Otomano para que procedesse a reformas, mas, na prática, pouco foi feito para melhorar efetivamente a situação dos arménios. Esta falta de ação, associada à instabilidade política e às crescentes tensões étnicas no seio do Império, criou um ambiente que acabou por conduzir aos massacres hamidianos da década de 1890 e, mais tarde, ao genocídio arménio de 1915. A internacionalização da questão arménia pelo Tratado de San Stefano marcou assim o início de um período em que as potências europeias começaram a exercer uma influência mais direta sobre os assuntos do Império Otomano, muitas vezes sob o pretexto de proteger as minorias cristãs. No entanto, o desfasamento entre as promessas de reforma e a sua execução deixou um legado de compromissos não cumpridos com consequências trágicas para o povo arménio.

O final do século XIX e o início do século XX foram um período de grande violência para as comunidades arménia e assíria do Império Otomano. Em particular, os anos de 1895 e 1896 foram marcados por massacres em grande escala, frequentemente designados por massacres hamidianos, em homenagem ao Sultão Abdülhamid II. Estes massacres foram perpetrados em resposta aos protestos dos arménios contra os impostos opressivos, as perseguições e a falta de reformas prometidas pelo Tratado de San Stefano. Os Jovens Turcos, um movimento nacionalista reformista que chegou ao poder após um golpe de Estado em 1908, foram inicialmente vistos como uma fonte de esperança para as minorias do Império Otomano. No entanto, uma fação radical deste movimento acabou por adotar uma política ainda mais agressiva e nacionalista do que a dos seus antecessores. Convencidos da necessidade de criar um Estado turco homogéneo, viam os arménios e outras minorias não turcas como obstáculos à sua visão nacional. A discriminação sistemática contra os arménios aumentou, alimentada por acusações de traição e de conluio com os inimigos do Império, nomeadamente a Rússia. Esta atmosfera de suspeição e ódio criou o terreno fértil para o genocídio que teve início em 1915. Um dos primeiros actos desta campanha genocida foi a prisão e o assassinato de intelectuais e líderes arménios em Constantinopla, a 24 de abril de 1915, data que é hoje comemorada como o início do genocídio arménio.

Seguiram-se deportações em massa, marchas da morte para o deserto da Síria e massacres, estimando-se que tenham sido mortos cerca de 1,5 milhões de arménios. Para além das marchas da morte, há relatos de arménios que foram obrigados a embarcar em navios que foram intencionalmente afundados no Mar Negro. Perante estes horrores, alguns arménios converteram-se ao Islão para sobreviver, enquanto outros se esconderam ou foram protegidos por vizinhos simpáticos, incluindo curdos. Ao mesmo tempo, a população assíria também sofreu atrocidades semelhantes entre 1914 e 1920. Enquanto millet, ou comunidade autónoma reconhecida pelo Império Otomano, os assírios deveriam ter gozado de alguma proteção. No entanto, no contexto da Primeira Guerra Mundial e do nacionalismo turco, foram alvo de campanhas de extermínio sistemáticas. Estes trágicos acontecimentos mostram como a discriminação, a desumanização e o extremismo podem conduzir a actos de violência em massa. O genocídio arménio e os massacres dos assírios são capítulos negros da história que sublinham a importância da memória, do reconhecimento e da prevenção do genocídio para garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam.

Para a República da Turquia e a negação do genocídio[modifier | modifier le wikicode]

A ocupação de Istambul pelos Aliados em 1919 e a instauração de um tribunal marcial para julgar os oficiais otomanos responsáveis pelas atrocidades cometidas durante a guerra constituíram uma tentativa de fazer justiça pelos crimes cometidos, em especial o genocídio arménio. No entanto, a situação na Anatólia continuava instável e complexa. O movimento nacionalista na Turquia, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, cresceu rapidamente em resposta aos termos do Tratado de Sèvres de 1920, que desmembrou o Império Otomano e impôs severas sanções à Turquia. Os kemalistas rejeitaram o tratado como uma humilhação e uma ameaça à soberania e à integridade territorial da Turquia.