Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

Il XVIII secolo ha segnato l'avvento di un'epoca rivoluzionaria nel corso della storia umana, plasmando in modo indelebile il futuro dell'Europa e, per estensione, del mondo. Ancorato tra antiche tradizioni e visioni moderne, questo secolo fu un crocevia di contrasti e contraddizioni. All'inizio del secolo, l'Europa era ancora in gran parte un mosaico di società agricole, governate da strutture feudali ancestrali e da una nobiltà ereditaria che deteneva potere e privilegi. La vita quotidiana era scandita dai cicli agricoli e la stragrande maggioranza della popolazione viveva in piccole comunità rurali, dipendenti dalla terra per il proprio sostentamento. Tuttavia, i semi del cambiamento erano già presenti sotto la superficie, pronti a sbocciare.

Con l'avanzare del secolo, un vento di cambiamento soffiò sul continente. L'influenza dei filosofi illuministi, che sostenevano la ragione, la libertà individuale e lo scetticismo nei confronti dell'autorità tradizionale, iniziò a mettere in discussione l'ordine costituito. I salotti letterari, i caffè e i giornali divennero forum di idee progressiste, alimentando il desiderio di riforme sociali, economiche e politiche. Anche la dinamica economica europea stava subendo una trasformazione radicale. L'introduzione di nuovi metodi agricoli e la rotazione delle colture migliorarono la resa dei terreni, favorendo la crescita della popolazione e aumentando la mobilità sociale. Il commercio internazionale si intensificò grazie ai progressi della navigazione e dell'espansione coloniale, e città come Amsterdam, Londra e Parigi divennero vivaci centri di commercio e finanza. La Rivoluzione industriale, sebbene agli inizi, cominciò a manifestarsi alla fine del XVIII secolo. Le innovazioni tecnologiche, in particolare nel settore tessile, trasformarono i metodi di produzione e spostarono il centro dell'economia dalle aree rurali alle città in espansione. L'energia idrica e successivamente la macchina a vapore rivoluzionarono l'industria e i trasporti, aprendo la strada alla produzione di massa e a una società più industrializzata.

Tuttavia, questo periodo di crescita ed espansione vide anche una crescente disuguaglianza. La meccanizzazione ha spesso portato alla disoccupazione dei lavoratori manuali e le condizioni di vita nelle città in via di industrializzazione erano spesso miserevoli. La ricchezza generata dal commercio internazionale e dalla colonizzazione delle Americhe non era distribuita in modo uniforme e i benefici del progresso erano spesso mitigati da sfruttamento e ingiustizia. Gli sconvolgimenti politici, come la Rivoluzione francese e la Guerra d'indipendenza americana, dimostrarono il potenziale e il desiderio di un governo rappresentativo, minando le basi della monarchia assoluta e gettando le fondamenta delle repubbliche moderne. La nozione di Stato nazionale iniziò ad emergere, ridefinendo l'identità e la sovranità. La fine del XVIII secolo fu quindi un periodo di drammatica transizione, in cui il vecchio mondo lasciò gradualmente il posto a nuove strutture e ideologie. L'impronta di queste trasformazioni ha plasmato le società europee e stabilito le premesse del mondo contemporaneo, inaugurando dibattiti che continuano a risuonare nella nostra società odierna.

Nozioni di struttura e condizioni economiche[modifier | modifier le wikicode]

Nel gergo delle scienze economiche e sociali, il termine "struttura" si riferisce alle caratteristiche e alle istituzioni che costituiscono e definiscono il funzionamento di un'economia. Questi elementi strutturali includono leggi, regolamenti, norme sociali, infrastrutture, istituzioni finanziarie e politiche, nonché modelli di proprietà e di allocazione delle risorse. Gli elementi strutturali sono considerati stabili, perché sono tessuti nel tessuto della società e dell'economia e non cambiano rapidamente o facilmente. Essi fungono da base per le attività economiche e sono fondamentali per capire come e perché un'economia funziona nel modo in cui funziona.

Il concetto di equilibrio in economia, spesso associato all'economista Léon Walras, è uno stato teorico in cui le risorse sono allocate nel modo più efficiente possibile, cioè l'offerta incontra la domanda a un prezzo che soddisfa sia i produttori che i consumatori. In un sistema di questo tipo, nessun attore economico è incentivato a cambiare la propria strategia di produzione, consumo o scambio, perché le condizioni esistenti massimizzano l'utilità per tutti entro i vincoli stabiliti. In realtà, però, le economie sono raramente, se non mai, in uno stato di perfetto equilibrio. I cambiamenti strutturali, come quelli osservati nel corso del XVIII secolo con la transizione verso sistemi economici più industrializzati e capitalistici, comportano un processo dinamico in cui le strutture economiche si evolvono e si adattano. Questo processo può essere interrotto da innovazioni tecnologiche, scoperte scientifiche, conflitti, politiche governative, movimenti sociali o crisi economiche, tutti fattori che possono portare a squilibri e richiedere aggiustamenti strutturali. Gli economisti studiano questi cambiamenti strutturali per capire come le economie si sviluppano e rispondono alle varie perturbazioni e per informare le politiche che mirano a promuovere la stabilità, la crescita e il benessere economico.

Nel contesto del capitalismo, la struttura può essere considerata come l'insieme di quadri normativi, istituzioni, reti commerciali, mercati e pratiche culturali che danno forma e sostegno all'attività economica. Questa struttura è essenziale per il corretto funzionamento del capitalismo, che si basa sui principi della proprietà privata, dell'accumulazione di capitale e dei mercati competitivi per la distribuzione di beni e servizi. L'integrità strutturale di un sistema capitalistico, ossia la solidità e la resilienza dei suoi componenti e delle sue istituzioni, è fondamentale per la sua stabilità e la sua capacità di autoregolarsi. In un sistema di questo tipo, ogni elemento - sia esso un'istituzione finanziaria, un'azienda, un consumatore o una politica governativa - deve funzionare in modo efficiente e autonomo, pur essendo coerente con il sistema nel suo complesso. Il capitalismo è teoricamente concepito come un sistema autoregolato in cui l'interazione delle forze di mercato - principalmente domanda e offerta - porta all'equilibrio economico. Ad esempio, se la domanda di un prodotto aumenta, il prezzo tende a salire, il che significa un maggiore incentivo per i produttori a produrre una quantità maggiore di quel prodotto, che alla fine dovrebbe ripristinare l'equilibrio tra domanda e offerta. Tuttavia, la storia economica dimostra che i mercati e i sistemi capitalistici non sono sempre autocorrettivi e possono talvolta essere soggetti a squilibri persistenti, come bolle speculative, crisi finanziarie o crescenti disuguaglianze. In questi casi, alcuni elementi del sistema possono non adattarsi in modo efficace o rapido, provocando un'instabilità che può richiedere un intervento esterno, come la regolamentazione governativa o le politiche monetarie e fiscali, per ripristinare la stabilità. Quindi, sebbene il capitalismo tenda a una forma di equilibrio grazie alla flessibilità e all'adattabilità delle sue strutture, la realtà del suo funzionamento può essere molto più complessa e spesso richiede un'attenta gestione e regolamentazione per evitare disfunzioni.

La struttura dell'Ancien Régime[modifier | modifier le wikicode]

L'economia dell'Ancien Régime, che prevalse in Europa fino alla fine del XVIII secolo ed è particolarmente associata alla Francia pre-rivoluzionaria, era dominata principalmente dall'agricoltura. Questa predominanza agricola era fortemente caratterizzata dalla monocoltura cerealicola, con il grano come standard di produzione. Questa specializzazione rifletteva le esigenze alimentari di base dell'epoca, le condizioni climatiche e ambientali e le pratiche agricole radicate nella tradizione. La terra era la principale fonte di ricchezza e il simbolo dello status sociale, con il risultato di una struttura socio-economica rigida e poco propensa al cambiamento e all'adozione di nuovi metodi agricoli. La produttività dell'agricoltura dell'Ancien Régime era bassa. Le rese dei terreni erano limitate dall'uso di tecniche agricole tradizionali e da una evidente mancanza di innovazione. La rotazione triennale delle colture e la dipendenza dai capricci della natura, in assenza di tecnologie avanzate, limitavano l'efficienza agricola. Gli investimenti in tecnologie che avrebbero potuto migliorare la situazione erano rari, ostacolati da una combinazione di mancanza di conoscenze, di capitali e di un sistema sociale che non valorizzava l'imprenditorialità agricola.

In termini demografici, l'equilibrio della popolazione era mantenuto da usanze sociali come il matrimonio tardivo e un alto tasso di celibato permanente, pratiche particolarmente diffuse nell'Europa nord-occidentale. Queste usanze, unite all'elevata mortalità infantile e ai ricorrenti periodi di carestia o pandemia, regolavano naturalmente la crescita della popolazione nonostante la scarsa produzione agricola.

Anche lo sviluppo dei mezzi di trasporto e di comunicazione era molto limitato, con il risultato di un'economia caratterizzata dall'esistenza di micro-mercati. Gli elevati costi di trasporto rendevano proibitivo lo scambio di merci su lunghe distanze, ad eccezione dei prodotti ad alto valore aggiunto come gli orologi prodotti a Ginevra. Questi articoli di lusso, destinati a una clientela facoltosa, potevano assorbire i costi di trasporto senza compromettere la loro competitività sui mercati lontani.

Infine, la produzione industriale e artigianale dell'Ancien Régime si concentrava principalmente sulla fabbricazione di beni di consumo quotidiano, dettati dalla "legge dell'urgenza del consumo", ossia le necessità di mangiare, bere e vestirsi. Le industrie, in particolare quelle tessili, erano spesso su piccola scala, distribuite sul territorio nazionale e strettamente controllate da corporazioni che limitavano la concorrenza e l'innovazione. Questa produzione limitata era coerente con i bisogni immediati e le capacità economiche della maggioranza della popolazione dell'epoca.

Questo insieme di caratteristiche definiva un'economia e una società in cui prevaleva lo status quo, lasciando poco spazio all'innovazione e al cambiamento dinamico. La rigidità delle strutture dell'Ancien Régime ha quindi contribuito a ritardare l'ingresso di Paesi come la Francia nella Rivoluzione industriale, rispetto all'Inghilterra, dove le riforme sociali ed economiche hanno aperto la strada a una più rapida modernizzazione.

La situazione economica: analisi e impatto[modifier | modifier le wikicode]

La storia economica e sociale è segnata da cicli a lungo termine di crescita e recessione, crisi e periodi di ripresa. Cambiare le strutture socio-economiche è un processo arduo, anche perché comporta l'alterazione dell'equilibrio di sistemi in vigore da secoli. Tuttavia, queste strutture non sono incastonate nella pietra e riflettono le dinamiche costanti di una società in continua evoluzione, anche se i modi in cui questa evoluzione si verifica possono essere sottili e complessi da discernere.

Le crisi sono spesso il risultato di un accumulo di tensioni all'interno di un sistema che ha goduto di un lungo periodo di apparente stabilità. Queste tensioni possono essere esacerbate da eventi catastrofici che costringono a riorganizzare il sistema esistente. Le crisi possono anche portare a una maggiore polarizzazione sociale, con vincitori e vinti più distinti mentre la società si adatta e reagisce al cambiamento.

L'immagine del "salire e scendere, come le maree successive" è una potente metafora di questi cicli economici e sociali. Ci sono periodi di crescita demografica o economica che sembrano essere invertiti o annullati da periodi di crisi o depressione. Questi "flussi e riflussi" sono caratteristici della storia umana e il loro studio offre preziose indicazioni sulle forze che modellano le società nel tempo. Inoltre, suggerisce un'intrinseca resilienza dei sistemi sociali che, pur dovendo affrontare periodicamente dei "crolli", sono in grado di riprendersi e risollevarsi, anche se mai nello stesso modo di prima. Ogni ciclo porta con sé cambiamenti, adattamenti e talvolta profonde trasformazioni delle strutture esistenti.

L'alba della crescita economica[modifier | modifier le wikicode]

Il XVIII secolo fu caratterizzato da un'espansione demografica senza precedenti nella storia europea. La popolazione del Regno Unito, ad esempio, crebbe in modo impressionante, passando da circa 5,5 milioni all'inizio del secolo a 9 milioni all'alba del XIX secolo, con un aumento di quasi il 64%. Questa crescita demografica è stata una delle più notevoli del periodo, a testimonianza del miglioramento delle condizioni di vita e del progresso tecnologico e agricolo. La Francia non fece eccezione: la sua popolazione passò da 22 a 29 milioni, con un aumento del 32%. Questo tasso di crescita, sebbene meno spettacolare di quello del Regno Unito, riflette comunque un cambiamento significativo nella demografia francese, che ha beneficiato anche di miglioramenti nell'agricoltura e di una relativa stabilità politica. Nel continente europeo nel suo complesso, la popolazione complessiva è cresciuta di circa il 58%, una cifra notevole se si considera che l'Europa è stata soggetta a ricorrenti crisi demografiche nei secoli precedenti. A differenza dei periodi precedenti, questa crescita non è stata seguita da grandi crisi demografiche, come carestie o epidemie su larga scala, che avrebbero potuto ridurre significativamente il numero di abitanti.

Questi cambiamenti demografici sono tanto più notevoli in quanto si sono verificati senza le tradizionali "correzioni" della mortalità che storicamente hanno accompagnato l'aumento della popolazione. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici: il miglioramento della produzione agricola grazie alla Rivoluzione agricola, i progressi della sanità pubblica e l'inizio della Rivoluzione industriale, che ha creato nuovi posti di lavoro e favorito l'urbanizzazione. Questi aumenti demografici hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo economico e nelle trasformazioni sociali del periodo, fornendo una forza lavoro abbondante per le industrie nascenti e stimolando la domanda di manufatti, gettando così le basi delle moderne società europee.

L'eccezionale crescita demografica dell'Europa del XVIII secolo può essere attribuita a una serie di fattori interdipendenti che, insieme, hanno modificato il panorama socio-economico del continente. L'innovazione agricola è stata un motore fondamentale di questa crescita. L'introduzione di colture provenienti da diversi continenti ha diversificato e arricchito la dieta europea. Il mais e il riso, importati rispettivamente dall'America Latina e dall'Asia, trasformarono l'agricoltura dell'Europa meridionale, in particolare dell'Italia settentrionale, che si adattò alla coltivazione intensiva del riso. Nell'Europa settentrionale e occidentale, la patata ha svolto un ruolo simile. La sua rapida diffusione nel corso del secolo aumentò l'apporto calorico rispetto ai cereali tradizionali e divenne l'alimento base delle classi lavoratrici. Anche il commercio contribuì in modo significativo alla prosperità e alla crescita demografica, soprattutto nelle isole britanniche. Il Regno Unito, in particolare, costruì una robusta flotta mercantile, affermandosi come "commerciante del mondo". Lo sviluppo della Rivoluzione industriale permise la produzione di massa di beni che venivano poi distribuiti in tutto il continente. Nel 1740, quando un cattivo raccolto colpì l'Europa occidentale, l'Inghilterra riuscì a evitare una crisi di mortalità importando grano dall'Europa orientale grazie alla sua flotta, mentre la Francia, meno ben collegata via mare, subì le conseguenze di questa carenza. Anche i Paesi Bassi godettero di un notevole potere commerciale grazie alla loro marina mercantile. Infine, il cambiamento delle strutture economiche ebbe un impatto profondo. Il passaggio dal sistema domestico, in cui la produzione avveniva in casa, alla protoindustrializzazione creò nuove dinamiche economiche. La protoindustrializzazione, che comportava un aumento della produzione su piccola scala, spesso rurale, prima della piena industrializzazione, pose le basi per una rivoluzione industriale che avrebbe trasformato le economie locali in economie di scala, amplificando la capacità di produrre e distribuire beni. Questi fattori, uniti ai progressi della sanità pubblica e a una migliore gestione delle risorse alimentari, non solo hanno permesso alla popolazione europea di crescere in modo sostanziale, ma hanno anche aperto la strada a un futuro in cui l'industrializzazione e il commercio mondiale sarebbero diventati i pilastri dell'economia globale.

Il sistema nazionale o Verlagsystem: fondamenti e meccanismi[modifier | modifier le wikicode]

Il Verlagsystem è stato un precursore fondamentale dell'industrializzazione in Europa. Caratteristico di alcune regioni della Germania e di altre parti d'Europa tra il XVII e il XIX secolo, questo sistema segnava uno stadio intermedio tra il lavoro artigianale e la produzione industriale di fabbrica che sarebbe stata predominante in seguito. In questo sistema, il Verleger, spesso un ricco imprenditore o commerciante, svolgeva un ruolo centrale. Egli distribuiva le materie prime necessarie agli operai, in genere artigiani o contadini che cercavano di integrare il proprio reddito. Questi lavoratori, utilizzando lo spazio delle proprie case o di piccole botteghe locali, si concentravano sulla produzione di beni secondo le specifiche fornite dal Verleger. Venivano pagati a cottimo, piuttosto che con un salario fisso, il che li incoraggiava a essere il più produttivi possibile. Una volta prodotta la merce, il Verleger la ritirava, si occupava della rifinitura, se necessaria, e la vendeva sul mercato locale o all'esportazione. Il Verlagsystem facilitò l'espansione del commercio e permise una maggiore specializzazione del lavoro. Era particolarmente dominante nelle industrie tessili, dove articoli come indumenti, tessuti e nastri venivano prodotti in serie.

Questo sistema presentava diversi vantaggi all'epoca: offriva una notevole flessibilità in termini di manodopera, permettendo ai lavoratori di adattarsi alla domanda stagionale e alle fluttuazioni del mercato. Inoltre, permetteva agli imprenditori di ridurre al minimo i costi fissi, come quelli associati al mantenimento di una grande fabbrica, e di aggirare alcune delle restrizioni delle corporazioni, che controllavano rigorosamente la produzione e il commercio nelle città. Tuttavia, il Verlagsystem non era privo di difetti. I lavoratori, legati al pezzo, potevano trovarsi in una situazione di virtuale dipendenza dal Verleger ed erano vulnerabili alle pressioni economiche, come il calo dei prezzi dei prodotti finiti o l'aumento dei costi delle materie prime. Con l'avvento della rivoluzione industriale e lo sviluppo della produzione in fabbrica, il Verlagsystem subì un graduale declino, poiché le nuove macchine permisero una produzione più rapida ed efficiente su scala più ampia. Tuttavia, ha rappresentato un passo fondamentale nella transizione dell'Europa verso l'economia industriale e ha posto le basi per alcuni principi di produzione moderni.

Il sistema domestico era particolarmente diffuso nell'industria tessile in Europa a partire dal XVI secolo. Si trattava di un metodo di organizzazione del lavoro che precedeva l'industrializzazione e prevedeva una produzione dispersa in casa piuttosto che una produzione centralizzata in fabbrica o in officina. Con questo sistema, le materie prime venivano fornite ai lavoratori a domicilio, che spesso erano contadini o membri della famiglia in cerca di un reddito extra. Questi lavoratori utilizzavano strumenti semplici per filare la lana o il cotone e per tessere stoffe o altri prodotti tessili. Il processo era solitamente coordinato da imprenditori o mercanti che fornivano le materie prime e, dopo la produzione, raccoglievano i prodotti finiti da vendere sul mercato. Questo metodo di lavoro presentava vantaggi sia per i mercanti che per i lavoratori. I mercanti potevano aggirare le restrizioni delle corporazioni urbane, che regolavano rigorosamente il commercio e l'artigianato nelle città. Per gli operai, questo significava poter lavorare da casa, il che era particolarmente vantaggioso per le famiglie rurali, che potevano integrare il reddito agricolo con la produzione tessile. Tuttavia, il sistema domestico aveva i suoi limiti. La produzione era spesso lenta e le quantità prodotte relativamente piccole. Inoltre, la qualità dei prodotti poteva variare notevolmente. Col tempo, questi svantaggi divennero più evidenti, soprattutto quando la rivoluzione industriale introdusse macchinari più efficienti e la produzione in fabbrica. L'invenzione di macchine come il telaio elettrico e il filatoio aumentò notevolmente la produttività, portando all'obsolescenza del sistema domestico e alla nascita delle fabbriche. Il sistema domestico ha quindi rappresentato una tappa importante nell'evoluzione della produzione industriale, fungendo da ponte tra l'artigianato tradizionale e i metodi di produzione su larga scala che lo hanno seguito. È stato testimone delle prime fasi del capitalismo industriale e dell'emergere di una più moderna economia di mercato.

Il sistema domestico, diffuso prima dell'avvento dell'industrializzazione, era caratterizzato da una struttura produttiva decentrata e dalla dinamica tra artigiani e commercianti. Al centro di questo sistema c'erano i contadini che, al di fuori delle stagioni impegnative del lavoro agricolo come la semina e il raccolto, si dedicavano alla produzione artigianale, soprattutto nel settore tessile. Questo modello offriva ai lavoratori un modo per integrare il loro reddito, spesso insufficiente, garantendo loro una certa flessibilità nel lavoro. In cambio, i mercanti beneficiavano di una forza lavoro accessibile e adattabile. I mercanti svolgevano inoltre un ruolo fondamentale nell'organizzazione economica del sistema. Non solo fornivano agli artigiani le materie prime necessarie, ma erano anche responsabili della distribuzione degli strumenti e della gestione degli ordini. La sua capacità di centralizzare l'acquisto e la distribuzione delle risorse gli permise di ridurre i costi di trasporto e di esercitare un controllo sulla catena di produzione e vendita. Inoltre, regolando il ritmo di lavoro in base agli ordini, il mercante adattava l'offerta alla domanda, una pratica che ha preannunciato i principi di flessibilità del capitalismo moderno. Nel complesso, il sistema domestico era caratterizzato dalla figura dominante del mercante-imprenditore, che orchestrava la produzione e la commercializzazione dei prodotti finiti, affidandosi al lavoro agricolo intermittente. Questo sistema si sarebbe evoluto gradualmente, aprendo la strada a metodi di produzione più centralizzati e alla successiva rivoluzione industriale.

Nel sistema domestico che prevaleva prima della rivoluzione industriale, il ruolo del contadino era caratterizzato da un alto grado di dipendenza economica. Ciò dipendeva da una serie di fattori. In primo luogo, la vita del contadino era regolata dalle stagioni e dai cicli agricoli, rendendo il suo reddito incerto e variabile. Di conseguenza, la produzione artigianale, in particolare nel settore tessile, forniva un'integrazione di reddito necessaria per compensare i mancati guadagni dell'agricoltura. La natura di questa dipendenza era duplice: non solo il contadino dipendeva dall'agricoltura per il suo sostentamento principale, ma era anche dipendente dal reddito aggiuntivo fornito dal lavoro artigianale. In secondo luogo, la relazione tra il contadino e il mercante era asimmetrica. Il mercante, che controllava la distribuzione delle materie prime e la commercializzazione dei prodotti finiti, aveva una notevole influenza sulle condizioni di lavoro del contadino. Fornendo gli strumenti e piazzando gli ordini, il mercante dettava il flusso di lavoro e determinava indirettamente il livello di reddito del contadino. Questa dipendenza era aggravata dal fatto che il contadino stesso non aveva i mezzi per commercializzare i propri prodotti su scala significativa, costringendolo ad accettare le condizioni dettate dal mercante. La dipendenza del contadino dal mercante era rafforzata dalla sua precaria condizione economica. Avendo poche possibilità di negoziare o modificare le condizioni del proprio lavoro artigianale, i contadini erano vulnerabili alle fluttuazioni della domanda e alle decisioni del mercante. Questa situazione è durata fino all'avvento dell'industrializzazione, che ha trasformato radicalmente i metodi di produzione e le relazioni economiche all'interno della società.

Le corporazioni tessili, istituzioni forti dal Medioevo all'età moderna, hanno svolto un ruolo essenziale nel regolare la produzione e la qualità dei beni, oltre che nella protezione economica e sociale dei loro membri. Quando iniziò a svilupparsi il sistema di produzione decentralizzato, noto come Verlagsystem o putting-out system, presentò un modello alternativo in cui i mercanti esternalizzavano il lavoro agli artigiani e ai contadini che lavoravano nelle proprie case. Questo nuovo modello creò notevoli tensioni con le corporazioni tradizionali per una serie di motivi. Le corporazioni si basavano su regole rigide che disciplinavano la formazione, la produzione e la vendita dei beni. Imponevano elevati standard di qualità e garantivano un certo tenore di vita ai loro membri, limitando la concorrenza per proteggere i mercati locali. Il Verlagsystem, tuttavia, operava al di fuori di queste regole. I mercanti erano in grado di aggirare i vincoli delle corporazioni, offrendo prodotti a costi inferiori e spesso su scala molto più ampia. Per le corporazioni, questa forma di produzione rappresentava una concorrenza sleale, poiché non rispettava le stesse regole e poteva minacciare il monopolio economico che mantenevano sulla produzione e sulla vendita di tessuti. Di conseguenza, le corporazioni spesso cercavano di limitare o proibire le attività del Verlagsystem per preservare le proprie pratiche e i propri vantaggi. Questa opposizione sfociava talvolta in un conflitto aperto e in tentativi di introdurre regolamenti più severi per frenare l'espansione del sistema. Nonostante ciò, il Verlagsystem guadagnò terreno, soprattutto dove le corporazioni erano meno potenti o meno presenti, preannunciando i cambiamenti economici e sociali che avrebbero caratterizzato la Rivoluzione industriale.

L'organizzazione della produzione che emerse con il sistema domestico rappresentò un'innovazione nella gestione del lavoro agricolo. Il sistema permetteva ai contadini di sfruttare i periodi di inattività lavorando a tempo parziale per i mercanti o i produttori. Il contadino diventava così una forza lavoro economica e flessibile per il mercante, che poteva adattarsi alle fluttuazioni della domanda senza i vincoli di un impegno a tempo pieno. Nonostante questa innovazione, il sistema domestico rimase un fenomeno relativamente marginale e non ebbe l'impatto trasformativo che i mercanti capitalisti si sarebbero aspettati. Questi ultimi detenevano il capitale necessario per acquistare le materie prime e pagare i contadini per il loro lavoro, spesso al prezzo più basso, prima di vendere i prodotti finiti sul mercato. Si trattava di una prima forma di capitalismo commerciale, ma questo modello economico si scontrava con un ostacolo importante: la debolezza della domanda. La realtà sociale ed economica dell'epoca era quella di una "società della miseria di massa", dove la carestia era comune e il consumo era limitato allo stretto necessario. I vestiti, ad esempio, venivano acquistati per durare e venivano rattoppati e riutilizzati piuttosto che sostituiti. Il consumo di massa richiedeva un livello di potere d'acquisto che semplicemente non era presente nella maggioranza della popolazione, ad eccezione di alcuni gruppi minoritari come la nobiltà, la borghesia e il clero. Quindi, nonostante i suoi aspetti innovativi, il sistema interno non crebbe in modo significativo, anche a causa di questa debolezza della domanda e del limitato potere d'acquisto complessivo. Ciò contribuì a mantenere il sistema economico in uno stato di "stallo", in cui il progresso tecnologico e organizzativo da solo non era in grado di innescare un più ampio sviluppo economico senza un concomitante aumento della domanda di mercato.

L'emergere della protoindustrializzazione[modifier | modifier le wikicode]

La protoindustria, sviluppatasi principalmente prima della Rivoluzione industriale, era uno stadio intermedio tra l'economia agricola tradizionale e l'economia industriale. Questa forma di organizzazione economica è emersa in Europa, in particolare nelle aree rurali dove gli agricoltori cercavano di integrare il loro reddito al di fuori delle stagioni di semina e raccolto. In questo sistema, la produzione non era centralizzata, come nelle fabbriche della successiva era industriale, ma dispersa in numerose piccole officine o case. Gli artigiani e i piccoli produttori, che spesso lavoravano in famiglia, si specializzavano nella produzione di beni specifici come tessuti, ceramiche o metalli. Questi beni venivano poi raccolti dai mercanti, che avevano il compito di distribuirli su mercati più ampi, spesso ben oltre quelli locali.

La protoindustrializzazione implicava un'economia mista in cui l'agricoltura rimaneva l'attività principale, ma in cui la produzione di manufatti svolgeva un ruolo crescente. Questo periodo è stato caratterizzato da una divisione del lavoro ancora rudimentale e da un uso limitato di macchinari specializzati, ma ha comunque posto le basi per il successivo sviluppo dell'industrializzazione, in particolare abituando parte della popolazione a lavorare al di fuori dell'agricoltura, stimolando lo sviluppo di competenze nella produzione di beni e promuovendo l'accumulo di capitale necessario per finanziare imprese più grandi e tecnologicamente avanzate.

Franklin Mendels (1972): Tesi sulle Fiandre nel XVIII secolo[modifier | modifier le wikicode]

Franklin Mendels ha concettualizzato il termine "protoindustrializzazione" per descrivere il processo evolutivo che ha avuto luogo nelle campagne europee, in particolare nelle Fiandre, durante il XVIII secolo, preannunciando la Rivoluzione industriale. La sua tesi evidenzia la coesistenza dell'agricoltura con la produzione su piccola scala di manufatti nelle famiglie contadine. Questa duplice attività economica permetteva alle famiglie rurali di aumentare il proprio reddito e di ridurre la propria vulnerabilità ai rischi agricoli. Secondo Mendels, la protoindustrializzazione era caratterizzata da una distribuzione sparsa della produzione manifatturiera, spesso realizzata in piccole officine o all'interno delle famiglie, piuttosto che in grandi fabbriche concentrate. Gli agricoltori dipendevano spesso dai mercanti locali che fornivano le materie prime e si occupavano della commercializzazione dei prodotti finiti. Questo sistema stimolava la produttività e promuoveva l'efficienza nella produzione di manufatti, che a sua volta incrementava l'economia delle regioni interessate. Questo periodo vide anche cambiamenti significativi nelle strutture familiari e sociali. Le famiglie contadine si adattarono adottando strategie economiche che combinavano agricoltura e manifattura. Ciò ebbe l'effetto di familiarizzare la forza lavoro con le attività manifatturiere e di creare reti di distribuzione per i beni prodotti, facilitando così l'accumulo di capitale. La protoindustrializzazione, quindi, non solo cambiò il panorama economico di queste regioni, ma ebbe anche un impatto sulla loro demografia, sulla mobilità sociale e sulle relazioni familiari, gettando le basi per le moderne società industriali.

Alla fine del XVII secolo, la crescita demografica in Europa ha portato a cambiamenti significativi nella composizione sociale delle campagne. Questa crescita demografica portò alla distinzione di due gruppi principali all'interno della popolazione rurale. Da un lato, c'erano i contadini senza terra. Questo gruppo era composto da persone che non possedevano appezzamenti agricoli e che spesso dipendevano dal lavoro stagionale o a giornata per sopravvivere. Queste persone erano particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni economiche e ai cattivi raccolti. Con l'avvento della Rivoluzione industriale, essi sarebbero diventati una forza lavoro essenziale, spesso descritta come l'"esercito di riserva" del capitalismo industriale, in quanto disponibili a lavorare nelle nuove fabbriche e impianti grazie alla loro mancanza di legami con la terra. Dall'altro lato, c'erano i contadini che, di fronte alla pressione demografica e alla crescente scarsità di terra disponibile, cercavano fonti di reddito alternative. Questi contadini iniziarono a dedicarsi ad attività non agricole, come la produzione artigianale o il lavoro a domicilio nell'ambito di sistemi come il sistema domestico o la proto-industrializzazione. In questo modo, contribuirono alla diversificazione economica delle campagne e a preparare le popolazioni rurali alle trasformazioni industriali a venire. Queste dinamiche portarono a una riorganizzazione socio-economica delle campagne, con un impatto sulle strutture tradizionali dell'agricoltura e un crescente coinvolgimento delle aree rurali nei più ampi circuiti economici del commercio e della produzione manifatturiera.

Caratteristiche della protoindustria ("Sistema Putting-Out")[modifier | modifier le wikicode]

Il XVIII secolo è stato un periodo di profonde trasformazioni economiche in Europa, e in particolare in regioni come le Fiandre. Lo storico dell'economia Franklin Mendels, nella sua storica tesi sulle Fiandre del XVIII secolo, ha identificato diversi elementi chiave che caratterizzavano la protoindustria, un sistema che ha aperto la strada alla Rivoluzione industriale. Una delle scoperte più sorprendenti di Mendels è che, a differenza dei periodi storici precedenti, la crescita della popolazione nel XVIII secolo si è concentrata principalmente nelle campagne piuttosto che nelle città. Ciò segna un'inversione di tendenza rispetto alle tendenze demografiche storiche, in cui le città erano solitamente i motori della crescita. L'espansione della popolazione rurale portò a un surplus di manodopera disponibile per nuove forme di produzione. Inoltre, Mendels identificò che l'unità economica di base in questo periodo non era né la città né il villaggio, ma piuttosto la famiglia. La famiglia fungeva da nucleo di produzione e riproduzione. Invece di affidarsi esclusivamente all'agricoltura, le famiglie rurali diversificarono le loro attività partecipando alla produzione protoindustriale, spesso come parte del sistema domestico. Queste famiglie producevano in casa beni, come i tessuti, per mercanti o imprenditori che fornivano loro le materie prime e ritiravano i prodotti finiti per la vendita. Questa struttura economica consentiva una maggiore flessibilità e adattabilità alle fluttuazioni della domanda e delle stagioni, contribuendo a una crescita economica sostenuta che avrebbe poi portato alla rivoluzione industriale. La protoindustria è stata quindi un fattore chiave della crescita economica del XVIII secolo, preparando le popolazioni rurali ai grandi cambiamenti che sarebbero arrivati con l'industrializzazione.

I meticolosi studi di Franklin Mendels sulle Fiandre del XVIII secolo offrono una visione dettagliata delle dinamiche economiche e sociali dell'Europa occidentale rurale. Analizzando gli archivi di circa 5.000 famiglie, Mendels è riuscito a identificare tre gruppi sociali distinti, la cui crescita rifletteva le tensioni e i cambiamenti dell'epoca. I contadini senza terra erano un gruppo in crescita, conseguenza diretta dell'aumento della popolazione che superava la capacità della terra di provvedere a tutti. Con le pratiche di eredità che dividevano la terra tra più eredi, molte aziende agricole divennero impraticabili e fallirono. Questi agricoltori sono stati messi sotto pressione dagli imperativi demografici ed economici, che a volte hanno portato alla bancarotta. Per alcuni, lavorare per i grandi proprietari terrieri era un'opzione, mentre altri sarebbero diventati quello che Marx chiamava "l'esercito di riserva del capitalismo", pronti a unirsi alla forza lavoro dell'industria nascente nella loro disperata ricerca di lavoro. Un secondo gruppo era costituito da contadini che sceglievano di emigrare per evitare l'eccessiva suddivisione dell'appezzamento di famiglia e la conseguente diluizione del reddito. Questi contadini cercavano opportunità economiche in città o addirittura all'estero, spesso su base stagionale, stabilendo modelli migratori che divennero comuni nel XVIII secolo. Infine, c'era chi rimaneva attaccato alla propria terra ma era costretto a innovare per sopravvivere. Questo gruppo adottò la protoindustria, combinando il lavoro agricolo con la produzione industriale su piccola scala, spesso in casa. Integrando queste nuove forme di produzione, sono riusciti a mantenere il loro stile di vita rurale e a generare il reddito aggiuntivo necessario per sostenere le loro famiglie. Questi tre gruppi sociali, osservati da Mendels, illustrano la complessità e la diversità delle risposte alle sfide economiche e demografiche dell'epoca e il loro ruolo centrale nella trasformazione della società rurale preindustriale.

La protoindustria rappresenta una fase intermedia dello sviluppo economico che ha avuto luogo principalmente nelle campagne, caratterizzata da un sistema di lavoro a domicilio. È una forma di artigianato rurale che rimane in gran parte invisibile nelle statistiche economiche tradizionali, poiché si svolge negli interstizi del tempo agricolo. I lavoratori, spesso contadini, sfruttano i periodi in cui l'agricoltura richiede meno attenzione per dedicarsi ad attività produttive come la filatura o la tessitura, consentendo loro di diversificare le fonti di reddito. Il sistema protoindustriale è perfettamente compatibile con il ritmo stagionale dell'agricoltura, in quanto sfrutta i periodi di magra dell'agricoltura. In questo modo, i contadini possono continuare a soddisfare il loro fabbisogno alimentare attraverso l'agricoltura, aumentando al contempo il loro reddito grazie alle attività protoindustriali. In caso di raccolto scarso e di aumento dei prezzi del grano, il reddito aggiuntivo generato dalla protoindustria offre sicurezza economica, consentendo loro di acquistare cibo. Viceversa, se una crisi colpisce il settore tessile, i raccolti agricoli possono fornire una garanzia contro la carestia. La dualità di questa economia offre quindi un certo grado di resilienza di fronte alle crisi, poiché la sopravvivenza degli agricoltori non dipende esclusivamente da un unico settore. Solo la sfortuna di una crisi simultanea del settore agricolo e di quello protoindustriale potrebbe minacciare i loro mezzi di sostentamento, un evento storicamente raro. Questo dimostra la forza di un sistema economico diversificato, anche a livello microeconomico della famiglia rurale.

L'introduzione di una seconda fonte di reddito segnò una svolta significativa nella vita dei contadini. Sebbene la povertà continuasse a essere diffusa e la maggior parte delle persone vivesse con mezzi modesti, la capacità di generare un reddito aggiuntivo attraverso la protoindustria ha contribuito a ridurre la precarietà della loro esistenza. Questa diversificazione del reddito ha portato a una maggiore sicurezza economica, riducendo la vulnerabilità degli agricoltori alle fluttuazioni stagionali e ai capricci dell'agricoltura. Quindi, anche se il tenore di vita complessivo non è aumentato in modo spettacolare, l'impatto sulla sicurezza e sulla stabilità delle famiglie rurali è stato sostanziale. Le famiglie sono state in grado di affrontare meglio anni di scarsi raccolti o periodi di aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Inoltre, questa maggiore sicurezza poteva tradursi in un certo miglioramento del benessere sociale. Con il reddito extra, le famiglie potevano accedere a beni e servizi che altrimenti non avrebbero potuto permettersi, come vestiti migliori, utensili o persino l'istruzione per i figli. In breve, la protoindustria ha svolto un ruolo fondamentale nel migliorare la condizione dei contadini, fornendo loro una rete di sicurezza che andava oltre la sussistenza e spianando la strada ai cambiamenti sociali ed economici della rivoluzione industriale.

Il commercio triangolare: una panoramica[modifier | modifier le wikicode]

L'integrazione della protoindustria nel commercio mondiale ha segnato una trasformazione significativa dell'economia globale. Questo sistema, noto anche come "putting-out system" o "domesticity system", ha aperto la strada alla piena partecipazione dei produttori rurali all'economia di mercato, producendo beni destinati all'esportazione. Questo sviluppo ha avuto una serie di conseguenze interconnesse. La protoindustria ha portato a un aumento significativo della domanda di manufatti, anche grazie all'instaurazione del commercio triangolare. Quest'ultimo si riferisce a un circuito commerciale tra Europa, Africa e Americhe, in cui i beni prodotti in Europa venivano scambiati con schiavi in Africa, che venivano poi venduti nelle Americhe. Le materie prime provenienti dalle colonie venivano riportate in Europa per essere lavorate dalla protoindustria.

Questo commercio ha alimentato l'accumulo di capitale in Europa, che ha poi finanziato la rivoluzione industriale. Inoltre, l'espansione dei mercati per i beni protoindustriali oltre i confini locali favorì l'emergere di un'economia di mercato più integrata e globalizzata. Le strutture economiche cominciarono a cambiare, poiché la protoindustria aprì la strada alla Rivoluzione industriale indirizzando i produttori a produrre per il mercato e non solo per la sussistenza personale. Tuttavia, è essenziale riconoscere che il commercio triangolare comprendeva anche la tratta degli schiavi, un aspetto profondamente disumano di questo periodo storico. I progressi economici a volte hanno avuto il costo di grandi sofferenze umane e, sebbene l'economia abbia prosperato, lo ha fatto con danni irreparabili a molte vite, il cui impatto si fa sentire ancora oggi.

La protoindustria, spesso confusa con il sistema domestico, si differenzia da quest'ultimo per le dimensioni e l'impatto economico. La protoindustria ha interessato un gran numero di agricoltori, con poche regioni agricole risparmiate dal fenomeno. Questa diffusione capillare è dovuta principalmente al passaggio dei produttori rurali da micro-mercati locali a un'economia globale, che consente loro di esportare i propri prodotti. L'esportazione di beni come tessuti, armi e persino articoli di base come i chiodi ha aumentato notevolmente la domanda globale e stimolato la crescita economica. Questa espansione dei mercati è stata anche la forza trainante del commercio triangolare. Questo sistema prevedeva che i prodotti della protoindustria europea venissero scambiati con gli schiavi in Africa, che venivano poi trasportati nelle Americhe per lavorare nelle piantagioni che producevano cotone, zucchero, caffè e cacao, che venivano poi esportati in Europa. Questo flusso commerciale non solo contribuì all'aumento della domanda di beni protoindustriali, ma portò anche a un aumento del lavoro di costruzione navale, un settore che diede lavoro a milioni di contadini, riducendo i costi di trasporto e promuovendo una crescita economica sostenuta. Tuttavia, è importante ricordare che il commercio triangolare si basava sulla schiavitù, un sistema profondamente tragico e disumano, i cui effetti sono ancora presenti nella società moderna. La crescita economica che ha generato è inestricabilmente legata a queste dolorose realtà storiche.

Il rapporto tra crescita demografica e protoindustria nel XVIII secolo è una complessa questione di causa ed effetto che è stata ampiamente dibattuta dagli storici dell'economia. Da un lato, la crescita della popolazione può essere vista come un incentivo a cercare nuove forme di reddito, portando allo sviluppo della protoindustria. Con l'aumento della popolazione, soprattutto nelle campagne, la terra diventa insufficiente per soddisfare i bisogni di tutti, costringendo i contadini a trovare fonti di reddito aggiuntive, come i lavori protoindustriali che possono essere svolti a casa e non richiedono lunghi spostamenti. D'altra parte, la stessa protoindustria è stata in grado di favorire la crescita demografica, migliorando il tenore di vita delle famiglie rurali e consentendo loro di provvedere meglio ai propri figli. L'accesso a un reddito aggiuntivo extra-agricolo ha probabilmente ridotto i tassi di mortalità e ha permesso alle famiglie di mantenere più figli fino all'età adulta. Inoltre, con l'aumento dei redditi, le popolazioni si sono nutrite meglio e sono state più resistenti alle malattie, il che potrebbe anche contribuire alla crescita della popolazione. La protoindustria rappresenta quindi una fase di transizione tra le economie tradizionali, basate sulla piccola agricoltura e sull'artigianato, e l'economia moderna caratterizzata dall'industrializzazione e dalla specializzazione del lavoro. Ha permesso l'integrazione delle economie rurali nei mercati internazionali, portando a un aumento della produzione e a una diversificazione delle fonti di reddito. Ciò ha avuto l'effetto di stimolare le economie locali e di integrarle nella rete commerciale globale in espansione.

Effetti demografici[modifier | modifier le wikicode]

Impatto sulla mortalità[modifier | modifier le wikicode]

Nel XVIII e all'inizio del XIX secolo, l'Europa ha subito una significativa trasformazione demografica, caratterizzata da un calo della mortalità, grazie anche a una serie di miglioramenti e cambiamenti nella società. I progressi nell'agricoltura portarono a un aumento della produzione alimentare, riducendo il rischio di carestie. Allo stesso tempo, i progressi nell'igiene e le iniziative di sanità pubblica hanno iniziato a ridurre la diffusione delle malattie infettive. Sebbene i progressi più importanti nel campo della medicina non sarebbero arrivati fino alla fine del XIX secolo, alcune prime scoperte avevano già avuto un impatto positivo sulla salute. Inoltre, la protoindustrializzazione ha creato ulteriori opportunità di reddito al di fuori dell'agricoltura, consentendo alle famiglie di resistere meglio ai periodi di scarso raccolto e di migliorare il proprio tenore di vita, compreso l'accesso a cibo e assistenza sanitaria di qualità. Quest'epoca ha visto anche un cambiamento nella struttura economica e sociale: le famiglie potevano permettersi di sposarsi prima e di crescere più figli grazie a una maggiore sicurezza economica. Il lavoro industriale in casa, come quello tessile, offriva un'ulteriore sicurezza finanziaria che, unita all'agricoltura, forniva un reddito più stabile e diversificato. Ciò ha contribuito a erodere il vecchio regime demografico in cui il matrimonio veniva spesso ritardato per mancanza di risorse economiche. La convergenza di questi fattori ha quindi contribuito a ridurre le crisi di mortalità, portando a una crescita demografica sostenuta e a una trasformazione della mentalità e degli stili di vita. La protoindustrializzazione, fornendo reddito aggiuntivo e stabilità economica, è stata un elemento chiave di questa transizione, sebbene la sua influenza variasse notevolmente da regione a regione.

Influenza sull'età del matrimonio e sulla fertilità[modifier | modifier le wikicode]

La protoindustrializzazione ha avuto un impatto sulla struttura sociale ed economica delle società rurali e uno di questi effetti è stato il calo dell'età al matrimonio. Prima di questo periodo, molti piccoli agricoltori dovevano ritardare il matrimonio fino a quando non avevano i mezzi per mantenere una famiglia, poiché le loro risorse erano limitate a ciò che la loro terra poteva produrre. Con l'avvento della protoindustrializzazione, questi piccoli agricoltori poterono integrare il loro reddito con attività industriali a domicilio, come la tessitura, che divenne sempre più richiesta con l'espansione del mercato. Questa nuova fonte di reddito ha reso il matrimonio più accessibile in giovane età, poiché le coppie potevano contare su un reddito aggiuntivo per mantenersi. Inoltre, in questo nuovo modello economico, i bambini rappresentavano una forza lavoro aggiuntiva che poteva contribuire al reddito familiare fin dalla più tenera età. Potevano, ad esempio, lavorare ai telai di casa. Ciò significava che le famiglie avevano un incentivo economico ad avere più figli e che questi ultimi potevano contribuire economicamente molto prima di raggiungere l'età adulta. Questa dinamica ha rafforzato la sostenibilità economica del matrimonio e della famiglia allargata, consentendo un aumento del tasso di natalità e contribuendo ad accelerare la crescita della popolazione. Questa transizione demografica ebbe profonde ripercussioni sulla società, portando infine a cambiamenti strutturali che spianarono la strada alla piena industrializzazione e alla modernizzazione economica.

Il fenomeno della protoindustrializzazione ha avuto effetti diversi sul comportamento coniugale e sulla fertilità, a seconda della regione. Nelle aree in cui la protoindustrializzazione ha fornito un reddito aggiuntivo significativo, le persone hanno iniziato a sposarsi prima e la fertilità è aumentata di conseguenza. La possibilità di integrare i redditi agricoli con quelli derivanti dal lavoro industriale a domicilio ha ridotto le barriere economiche al matrimonio precoce, in quanto le famiglie potevano sfamare più bocche e sostenere nuclei familiari più numerosi. Tuttavia, in altre regioni prevaleva la prudenza economica e i contadini tendevano a rimandare il matrimonio fino a quando non avessero accumulato risorse sufficienti per diventare proprietari terrieri. L'acquisizione della terra era spesso vista come una garanzia di sicurezza economica e i contadini preferivano rimandare il matrimonio e la creazione di una famiglia fino a quando non potevano assicurarsi un certo grado di stabilità materiale. Questa differenza regionale nel comportamento matrimoniale riflette la diversità delle strategie economiche e dei valori culturali che influenzano le decisioni dei contadini. Mentre la protoindustrializzazione offriva nuove opportunità, le risposte a queste opportunità erano tutt'altro che uniformi e spesso erano modellate dalle condizioni locali, dalle tradizioni e dalle aspirazioni individuali.

Trasformare le relazioni umane: corpo e ambiente[modifier | modifier le wikicode]

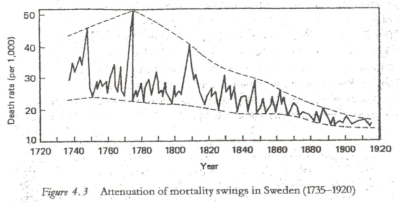

Il grafico mostra il tasso di mortalità per 1.000 individui sull'asse delle ordinate e gli anni dal 1720 al 1920 sull'asse delle ascisse. Il grafico mostra una chiara tendenza: il tasso di mortalità, che presenta ampie fluttuazioni con picchi elevati nei primi anni (in particolare intorno al 1750 e poco prima del 1800), si appiattisce gradualmente nel corso del tempo, con i picchi che diventano meno pronunciati e il tasso di mortalità complessivo che diminuisce. La linea tratteggiata rappresenta una linea di tendenza che indica la traiettoria generale verso il basso del tasso di mortalità in questo periodo di due secoli. Questa rappresentazione visiva suggerisce che, nel corso del tempo, i casi e la gravità delle crisi di mortalità (come epidemie, carestie e guerre) sono diminuiti, grazie ai miglioramenti della sanità pubblica, della medicina, delle condizioni di vita e dei cambiamenti nelle strutture sociali.

Cambiamenti nella percezione della morte[modifier | modifier le wikicode]

Il cambiamento nella percezione della morte in Occidente tra il XVI e il XVIII secolo riflette una profonda trasformazione della mentalità e della cultura. Nel XVI e XVII secolo, gli alti tassi di mortalità e le frequenti epidemie rendevano la morte una presenza costante e familiare nella vita quotidiana. Le persone erano abituate a convivere con la morte, sia come comunità che come individui. I cimiteri erano spesso situati nel cuore dei villaggi o delle città e i morti erano parte integrante della comunità, come dimostrano i rituali e le commemorazioni. Tuttavia, nel XVIII secolo, soprattutto grazie ai progressi della medicina, dell'igiene e dell'organizzazione sociale, la mortalità iniziò a diminuire e con essa l'onnipresenza della morte. Questa riduzione della mortalità quotidiana ha portato a una trasformazione della percezione della morte. Non era più percepita come una compagna costante, ma piuttosto come un evento tragico ed eccezionale. I cimiteri furono spostati al di fuori delle aree abitate, a significare una separazione fisica e simbolica tra i vivi e i morti. Questo "allontanamento" della morte coincide con quello che molti storici e sociologi considerano l'inizio della modernità occidentale. Gli atteggiamenti si orientarono verso la valorizzazione della vita, del progresso e del futuro. La morte divenne qualcosa da combattere, respingere e, idealmente, conquistare. Questo cambiamento di atteggiamento ha portato anche a una certa fascinazione per la morte, che è diventata oggetto di riflessione filosofica, letteraria e artistica, riflettendo una certa ansia di fronte all'ignoto e all'inevitabile. Questa nuova visione della morte riflette un cambiamento più ampio nella comprensione di noi stessi e del nostro posto nell'universo. La vita, la salute e la felicità sono diventati valori centrali, mentre la morte è diventata un limite da respingere, una sfida da affrontare. Ciò ha avuto una profonda influenza sulle pratiche culturali, sociali e persino economiche e continua a plasmare il modo in cui la società contemporanea affronta la fine della vita e il lutto.

Il declino della mortalità nel XVIII secolo e i cambiamenti nella percezione e nelle pratiche relative alla morte hanno avuto conseguenze su molti aspetti della vita sociale, tra cui la giustizia penale e le pratiche di esecuzione. Nel Medioevo e nella prima età moderna, le esecuzioni pubbliche erano comuni e spesso accompagnate da torture e metodi particolarmente brutali. Queste esecuzioni avevano una funzione sociale e politica: dovevano essere un deterrente, un monito per la popolazione a non infrangere la legge. Spesso venivano messe in scena con un alto grado di crudeltà, riflettendo la familiarità dell'epoca con la violenza e la morte. Tuttavia, nel XVIII secolo, sotto l'influenza dell'Illuminismo e di una nuova sensibilità verso la vita e la dignità umana, si verificò una trasformazione delle pratiche legali e punitive. I filosofi dell'Illuminismo, come Cesare Beccaria nella sua opera "Dei delitti e delle pene" (1764), si schierarono contro l'uso della tortura e delle pene crudeli, invocando una forma di giustizia più razionale e umana. In questo contesto, le esecuzioni pubbliche cominciarono a essere messe in discussione. Vennero gradualmente considerate barbare e incivili, in contraddizione con i nuovi valori della società. Questo cambiamento di prospettiva ha portato a riforme del sistema penale, con una tendenza verso esecuzioni più "umane" e, infine, all'abolizione delle esecuzioni pubbliche. L'esecuzione, anziché essere uno spettacolo pubblico di tortura, divenne un atto rapido e meno doloroso, con l'obiettivo di porre fine alla vita del condannato piuttosto che infliggergli sofferenze prolungate. L'introduzione di metodi come la ghigliottina in Francia alla fine del XVIII secolo era in parte giustificata dall'idea di un'esecuzione più rapida e meno disumana. Il calo della mortalità e i cambiamenti di mentalità che lo accompagnano hanno avuto un ruolo nella trasformazione delle pratiche giudiziarie, portando alla riduzione e infine alla cessazione delle esecuzioni pubbliche e delle relative torture, riflettendo una graduale umanizzazione della società e delle sue istituzioni.

Nel XVIII secolo i cimiteri cominciarono a essere spostati fuori dalle città, segno di una profonda trasformazione nel modo in cui la società considerava la morte e i morti. Per secoli i morti erano stati sepolti vicino alle chiese, nel cuore delle comunità, ma la situazione iniziò a cambiare per una serie di ragioni.

Le preoccupazioni per la salute pubblica acquistarono importanza con l'aumento dell'urbanizzazione. I cimiteri sovraffollati nelle città erano considerati una potenziale minaccia per la salute, soprattutto in tempi di epidemie. Questa consapevolezza portò le autorità a ripensare l'organizzazione degli spazi urbani per limitare i rischi per la salute. L'influenza dell'Illuminismo incoraggiò anche un nuovo approccio alla morte. Non era più uno spettacolo quotidiano, ma una questione personale e privata. C'era una tendenza crescente a considerare i riti mortuari e il lutto come qualcosa da vivere in modo più intimo, lontano dagli occhi del pubblico. Allo stesso tempo, la concezione dell'individuo si stava evolvendo. Si riconosceva una maggiore dignità alla persona umana, sia viva che morta, e questo si traduceva nella necessità di spazi funebri che trattassero i resti con rispetto e decenza. Anche lo spirito razionalista dell'epoca ha giocato un ruolo importante. C'era una maggiore fiducia nella capacità dell'uomo di gestire e controllare il proprio ambiente. Lo spostamento dei cimiteri era un modo di riorganizzare lo spazio per migliorare il benessere collettivo, allineando l'assetto della città ai principi della razionalità e del progresso. Lo spostamento dei cimiteri era l'espressione concreta di un allontanamento dalla morte nella vita quotidiana, che rifletteva la volontà di gestirla in modo più metodico, e mostrava un crescente rispetto per la dignità dei morti, segnando al contempo un passo verso un maggiore controllo dei fattori ambientali che influenzano la vita pubblica.

La lotta contro la malattia: progressi e sfide[modifier | modifier le wikicode]

L'esternalizzazione della morte nel XVIII secolo riflette un periodo in cui le prospettive sulla vita, la salute e la malattia iniziarono a cambiare in modo significativo. L'uomo illuminista, armato di una nuova fede nella scienza e nel progresso, iniziò a credere nella sua capacità di influenzare, e persino controllare, il suo ambiente e la sua salute. Il vaiolo era una delle malattie più devastanti, che provocava regolarmente epidemie e alti tassi di mortalità. La scoperta di Edward Jenner sull'immunizzazione alla fine del XVIII secolo fu una rivoluzione in termini di salute pubblica. Utilizzando il vaccino contro il vaiolo, Jenner dimostrò che era possibile prevenire una malattia anziché limitarsi a curarla o a subirne le conseguenze. Questo segnò l'inizio di una nuova era in cui la medicina preventiva divenne un obiettivo raggiungibile, rafforzando l'impressione che l'umanità potesse trionfare sulle epidemie che in passato avevano decimato intere popolazioni. Questa vittoria sul vaiolo non solo salvò innumerevoli vite, ma rafforzò anche l'idea che la morte non fosse sempre inevitabile o un destino da accettare senza lottare. Simboleggiava un punto di svolta in cui la morte, un tempo inestricabilmente intrecciata alla vita quotidiana e accettata come parte integrante di essa, cominciò a essere vista come un evento che poteva essere rimandato, gestito e, in alcuni casi, evitato grazie ai progressi della medicina e della scienza.

Il vaiolo era una delle malattie più temute prima che venissero sviluppati i primi metodi di prevenzione efficaci. La malattia ha avuto un profondo impatto sulle società nel corso dei secoli, causando morti di massa e lasciando a coloro che sopravvivono spesso gravi conseguenze fisiche. La metafora secondo cui il vaiolo sarebbe subentrato alla peste illustra il peso costante delle malattie all'interno delle popolazioni prima della moderna comprensione della patologia e dell'avvento della sanità pubblica.

L'osservazione che l'umanità non avrebbe potuto resistere a due pestilenze simultanee come la peste e il vaiolo evidenzia la vulnerabilità della popolazione alle malattie infettive prima del XVIII secolo. Il caso di personaggi famosi come Mirabeau, sfigurato dal vaiolo, ricorda il terrore che questa malattia incuteva. Nonostante l'ignoranza di cosa fosse un virus all'epoca, il XVIII secolo segnò un periodo di transizione dalla superstizione e dall'impotenza di fronte alle malattie a tentativi più sistematici ed empirici di comprenderle e controllarle. Pratiche come la variolizzazione, che prevedeva l'inoculazione di una forma attenuata della malattia per indurre l'immunità, furono sviluppate molto prima che la scienza comprendesse i meccanismi alla base dell'immunologia. Fu Edward Jenner che, alla fine del XVIII secolo, sviluppò la prima vaccinazione, utilizzando il pus del vaiolo bovino (vaccinia) per immunizzare contro il vaiolo umano, con risultati significativamente più sicuri rispetto alla variolizzazione tradizionale. Questa scoperta non si basava su una comprensione scientifica della malattia a livello molecolare, che sarebbe arrivata solo molto più tardi, ma piuttosto sull'osservazione empirica e sull'applicazione di metodi sperimentali. La vittoria sul vaiolo simboleggiò quindi una svolta decisiva nella lotta dell'umanità contro le epidemie, aprendo la strada ai futuri progressi nella vaccinazione e nel controllo delle malattie infettive, che avrebbero trasformato la salute pubblica e la longevità umana nei secoli successivi.

L'inoculazione, praticata prima della vaccinazione come la conosciamo noi, era una forma primitiva di prevenzione del vaiolo. Questa pratica prevedeva l'introduzione deliberata del virus del vaiolo nel corpo di una persona sana, di solito attraverso una piccola incisione sulla pelle, nella speranza che ciò comportasse un'infezione lieve ma sufficiente a indurre l'immunità senza causare una malattia vera e propria. Nel 1721, la pratica dell'inoculazione fu introdotta in Europa da Lady Mary Wortley Montagu, che la scoprì in Turchia e la portò in Inghilterra. Inoculò i propri figli. L'idea era che l'inoculazione con una forma attenuata della malattia avrebbe fornito una protezione contro le infezioni successive, che potevano essere molto più gravi o addirittura fatali. Questo metodo comportava rischi significativi. Gli individui inoculati potevano sviluppare una forma completa della malattia e diventare vettori di trasmissione del vaiolo, contribuendo alla sua diffusione. Inoltre, c'era una mortalità associata all'inoculazione stessa, sebbene fosse inferiore a quella del vaiolo allo stato naturale. Nonostante i suoi pericoli, l'inoculazione fu il primo tentativo sistematico di controllare una malattia infettiva attraverso l'immunizzazione e pose le basi per le successive pratiche di vaccinazione sviluppate da Edward Jenner e altri. L'accettazione e la pratica dell'inoculazione variarono, con molte controversie e dibattiti, ma il suo uso segnò un passo importante nella comprensione e nella gestione del vaiolo prima che la vaccinazione con il vaccino di Jenner, più sicuro ed efficace, diventasse comune tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo.

Nel 1796, Edward Jenner, un medico inglese, raggiunse un importante traguardo medico sviluppando la vaccinazione contro il vaiolo. Osservando che le madri del latte che avevano contratto la vaccinia, una malattia simile al vaiolo ma molto meno grave, trasmessa dalle mucche, non contraevano il vaiolo umano, egli ipotizzò che l'esposizione alla vaccinia potesse conferire protezione contro il vaiolo umano. Jenner mise alla prova la sua teoria inoculando James Phipps, un bambino di otto anni, con pus prelevato da lesioni da vaccino. Quando Phipps resistette all'esposizione al vaiolo, Jenner concluse che l'inoculazione con il vaccino (quello che oggi chiamiamo virus vaccinico) offriva protezione contro il vaiolo. Chiamò questo processo "vaccinazione", dalla parola latina "vacca" che significa "mucca". Il vaccino di Jenner si dimostrò molto più sicuro dei precedenti metodi di inoculazione contro il vaiolo e fu adottato in molti Paesi nonostante le guerre e le tensioni politiche dell'epoca. Nonostante il conflitto in corso tra Inghilterra e Francia, Jenner si assicurò che il suo vaccino raggiungesse altre nazioni, tra cui la Francia, illustrando una notevole comprensione iniziale della salute pubblica come preoccupazione transnazionale. Questa scoperta ha rappresentato un punto di svolta nella lotta contro le malattie infettive. Gettò le basi dell'immunologia moderna e rappresentò un primo passo significativo verso la conquista delle malattie epidemiche che avevano afflitto l'umanità per secoli. La pratica della vaccinazione si diffuse e alla fine portò all'eradicazione del vaiolo nel XX secolo, segnando la prima volta che una malattia umana era stata eliminata attraverso sforzi coordinati di salute pubblica.

La fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo segnarono un cambiamento fondamentale nell'atteggiamento delle società occidentali nei confronti della natura. Con la diminuzione della mortalità dovuta a malattie come il vaiolo e l'aumento delle conoscenze scientifiche, la natura fu gradualmente trasformata da forza indomabile e spesso ostile in un insieme di risorse da sfruttare e comprendere. Il Secolo dei Lumi, con la sua enfasi sulla ragione e sull'accumulo di conoscenze, portò alla creazione di enciclopedie e a una più ampia diffusione del sapere. Figure come Carl Linnaeus lavorarono per classificare il mondo naturale, imponendo un ordine umano alla diversità degli esseri viventi. Questo periodo vide l'affermarsi di una cultura erudita in cui l'esplorazione, la classificazione e lo sfruttamento della natura erano visti come modi per migliorare la società. È anche in questo periodo che cominciano a emergere le prime preoccupazioni sulla sostenibilità delle risorse naturali, in risposta all'accelerazione dello sfruttamento industriale. I dibattiti sulla deforestazione per la costruzione di navi, l'estrazione di carbone e minerali e altre attività di sfruttamento intensivo riflettono la consapevolezza emergente dei limiti ambientali. L'antropocentrismo dell'epoca, che poneva l'uomo al centro di tutto e come padrone della natura, stimolò lo sviluppo industriale ed economico. Col tempo, però, ha portato anche a una crescente consapevolezza degli effetti ambientali e sociali di questo approccio, ponendo le basi per i movimenti ecologisti e di conservazione che sarebbero sorti in seguito. Lo sviluppo di una cultura erudita e la valorizzazione della natura non solo come oggetto di studio, ma anche come fonte di ricchezza materiale sono stati elementi chiave per cambiare il rapporto dell'umanità con l'ambiente, un rapporto che continua a evolversi di fronte alle sfide ambientali contemporanee.

La cultura della natura[modifier | modifier le wikicode]

Hans Carl von Carlowitz, amministratore minerario sassone, è spesso accreditato come uno dei primi a formulare il concetto di gestione sostenibile delle risorse naturali. Nella sua opera "Sylvicultura oeconomica" del 1713, sviluppò l'idea che si dovesse tagliare solo la quantità di legno che la foresta era in grado di riprodurre naturalmente, per garantire che la silvicoltura rimanesse produttiva a lungo termine. Questo pensiero fu in gran parte una risposta alla massiccia deforestazione e al crescente bisogno di legno per l'industria mineraria e come materiale da costruzione. A Hans Carl von Carlowitz si deve il merito di essere stato il pioniere del concetto di sostenibilità, in particolare nel contesto della silvicoltura. In questo libro, infatti, egli ha esposto la necessità di un approccio equilibrato alla silvicoltura, che tenga conto della rigenerazione degli alberi accanto al loro prelievo, al fine di mantenere le foreste per le generazioni future. Questo in risposta alla scarsità di legname che la Germania doveva affrontare nel XVIII secolo, dovuta in gran parte all'eccessivo sfruttamento per le attività minerarie e di fusione. La pubblicazione è significativa perché ha gettato le basi per la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare la pratica di piantare più alberi di quelli che vengono tagliati, che è una pietra miliare delle moderne pratiche forestali sostenibili. È sorprendente che l'idea di sostenibilità sia stata concepita oltre 300 anni fa, riflettendo una precoce comprensione dell'impatto ambientale dell'attività umana e della necessità di conservare le risorse.

Sebbene le preoccupazioni di von Carlowitz si concentrassero sulla silvicoltura e sull'uso del legname, la sua idea riflette un principio fondamentale del moderno sviluppo sostenibile: l'uso delle risorse naturali dovrebbe essere bilanciato da pratiche che ne assicurino il rinnovo per le generazioni future. All'epoca si trattava di un concetto all'avanguardia, in quanto in contrasto con l'idea diffusa dello sfruttamento illimitato della natura. Tuttavia, la nozione di sviluppo sostenibile non ha attecchito immediatamente nelle politiche pubbliche o nella coscienza collettiva. Solo con lo sviluppo delle scienze ambientali e i cambiamenti sociali dei secoli successivi l'idea di una gestione prudente delle risorse della Terra si è affermata pienamente.

L'era moderna, in particolare a partire dal XVIII secolo, è stata segnata da un cambiamento fondamentale nel rapporto dell'umanità con la natura. La rivoluzione scientifica e l'Illuminismo hanno contribuito a promuovere una visione dell'uomo come padrone e possessore della natura, un'idea sostenuta filosoficamente da pensatori come René Descartes. In questa prospettiva, la natura non è più un ambiente in cui l'uomo deve trovare il suo posto, ma un serbatoio di risorse da utilizzare per il proprio sviluppo. L'antropocentrismo, che pone l'essere umano al centro di tutte le preoccupazioni, diventa il principio guida per lo sfruttamento del mondo naturale. Secondo le credenze religiose e culturali dell'epoca, la terra era vista come un dono di Dio agli uomini che avevano il compito di coltivarla e sfruttarla. Gli sviluppi dell'agronomia e della silvicoltura furono manifestazioni di questo approccio, cercando di ottimizzare l'uso del suolo e delle foreste per ottenere la massima produzione. Anche i viaggi di esplorazione, alimentati dal desiderio di scoperta ma anche da motivazioni economiche, riflettevano questa volontà di sfruttare nuove risorse e di estendere la sfera di influenza umana. Questa cultura appresa della natura si espresse attraverso la creazione di sistemi di classificazione del mondo naturale, il miglioramento delle tecniche di coltivazione, un'estrazione mineraria più efficiente e una silvicoltura regolamentata. L'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, ad esempio, mirava a raccogliere tutte le conoscenze umane, comprese quelle sulla natura, e a renderle accessibili per un uso razionale e illuminato. Fu questo approccio a gettare le basi per l'uso industriale delle risorse naturali, prefigurando le rivoluzioni industriali che avrebbero trasformato profondamente le società umane e il loro rapporto con l'ambiente. Tuttavia, lo sfruttamento su larga scala della natura senza tenere conto degli impatti ambientali a lungo termine avrebbe poi portato alle crisi ecologiche che stiamo vivendo oggi e alla messa in discussione dell'antropocentrismo in quanto tale.

Appendici[modifier | modifier le wikicode]

- Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015) Monde-diplomatique.fr,. (2015). Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015). Retrieved 17 January 2015, from http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/MELAN/51961

- Grober, Ulrich. "Hans Carl Von Carlowitz: Der Erfinder Der Nachhaltigkeit | ZEIT ONLINE." ZEIT ONLINE. 25 Nov. 1999. Web. 24 Nov. 2015 url: http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit.