Aux Origines du Tiers-Monde et l'Impact de la Colonisation

L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique avec deux bannières blanches blasonnées d'une croix verte et une bannière jaune frappée des initiales F et Y des souverains Ferdinand II d'Aragon et Ysabelle de Castille.

| Faculté | Global Studies Institute |

|---|---|

| Professeur(s) | Michel Oris |

| Cours | Histoire économique et sociale de la globalisation, 16e-21e siècles |

Lectures

- Une gigantesque paysannerie

- Le régime démographique ancien : l'homéostasie

- Structures et changements de structures : le XVIIIe siècle

- Origines et causes de la révolution industrielle anglaise

- Mécanismes structurels de la révolution industrielle

- La diffusion de la révolution industrielle en Europe continentale

- Au-delà de l'Europe

- Les coûts sociaux de la révolution industrielle

- Introduction : les trois temps de la conjoncture

- Marchés nationaux et marchés mondiaux de produits

- La formation de systèmes migratoires mondiaux

- La mondialisation des marchés de l'argent

- La transformation des structures et des relations sociales durant la révolution industrielle

- Aux origines du tiers-monde

- Echecs et blocages dans les Tiers-Mondes

- L’organisation des rapports de production : un raccourci pour aller de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle

- Les Trente Glorieuses

- Une nouvelle économie : 1973 - 2007

- Les défis de l’État-Providence

- Autour de la colonisation : peurs et espérances du développement

- Le temps des ruptures

- Globalisation et modes de développement dans les « tiers-mondes »

Les protagonistes en présence à l’aube du XVIème siècle

La diversité des mondes

Les années 1500, souvent appelées le début de l'ère moderne, représentent une période cruciale de l'histoire mondiale marquée par une série d'événements et de développements importants.

La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492 marque un moment charnière dans l'histoire mondiale, initié par l'ère de l'exploration européenne outre-mer. Colomb, un explorateur génois au service de l'Espagne, cherchait une route maritime vers l'Asie. Il navigua vers l'ouest à travers l'Atlantique et atteignit ce qu'il croyait être les "Indes", mais qui était en réalité le continent américain, en commençant par les îles des Caraïbes. Cet événement a ouvert la voie à d'autres expéditions européennes, menant à la découverte complète des continents nord et sud-américains. Rapidement, des puissances telles que l'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre ont commencé à établir des colonies dans ces nouvelles terres. Ces colonisations ont eu des impacts profonds, en particulier sur les peuples autochtones, qui ont été confrontés à des maladies inconnues, à des guerres, à la perte de leurs terres et à d'autres formes de colonisation, entraînant une réduction massive de leur population. La découverte a également jeté les bases du commerce transatlantique, intégrant les Amériques dans un réseau commercial global. Cela a inclus le commerce de biens précieux comme l'or et l'argent, ainsi que le tristement célèbre commerce des esclaves transatlantique. Parallèlement, l'échange colombien – le transfert de plantes, d'animaux, de cultures, de populations et de maladies entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde – a entraîné d'importants changements écologiques et biologiques. L'impact de la découverte de l'Amérique par Colomb s'est également fait ressentir en Europe. Elle a stimulé la concurrence entre les nations européennes pour les territoires outre-mer et a contribué à l'essor du capitalisme et à l'affirmation de la puissance maritime européenne. Ainsi, la découverte du Nouveau Monde par Colomb a non seulement transformé l'histoire de ce continent, mais a également eu des répercussions profondes et durables sur la dynamique économique, politique et culturelle à l'échelle mondiale.

La Renaissance, une période florissante de l'histoire européenne, a atteint son apogée au 16ème siècle, bien qu'elle ait débuté en Italie au 14ème siècle. Ce mouvement culturel, artistique, politique et économique est marqué par un renouveau profond et une redécouverte des arts, de la science et des idées de l'Antiquité classique. Le cœur de la Renaissance réside dans sa transformation artistique. Des artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël ont redéfini les standards de l'art, en introduisant des techniques novatrices et en explorant des thèmes variés allant du religieux au profane. Leur travail a non seulement mis en lumière la beauté et la complexité humaines, mais a également servi de catalyseur à de nouvelles formes d'expression artistique dans toute l'Europe. Au-delà de l'art, la Renaissance a également été une période de progrès scientifique et intellectuel. L'humanisme, un courant de pensée central de cette période, mettait l'accent sur l'éducation, la valeur de l'individu et la recherche de connaissances basées sur la raison et l'observation. Cela a conduit à des avancées significatives dans des domaines tels que la littérature, la philosophie, la science, et a jeté les bases de la révolution scientifique à venir. Politiquement et économiquement, la Renaissance a vu l'émergence de l'État-nation moderne, avec des monarques tels que François Ier en France et Henri VIII en Angleterre qui ont centralisé le pouvoir. Les villes-états italiennes, telles que Florence et Venise, sont devenues des centres de commerce et de culture, facilitant le mélange d'idées et de richesses qui ont alimenté le mouvement. La Renaissance a été une période de réveil culturel et intellectuel qui a profondément influencé l'Europe et le monde. Elle a posé les bases de nombreux aspects de la société moderne et continue d'influencer la culture, l'art, la science et la politique actuels.

La Réforme protestante, qui a débuté au 16ème siècle, a marqué un tournant majeur dans l'histoire religieuse et culturelle de l'Europe. Cette période a commencé avec Martin Luther, un moine et professeur allemand, qui a publié ses 95 thèses en 1517. Ces thèses critiquaient plusieurs aspects de l'Église catholique, notamment la vente des indulgences, et appelaient à une foi plus centrée sur la Bible et la justification par la foi seule. Le mouvement lancé par Luther a rapidement gagné en popularité et s'est étendu à d'autres régions, menant à la diversification du protestantisme. Des figures comme Jean Calvin en Suisse et Ulrich Zwingli ont contribué à cette diversification, apportant chacun leurs propres interprétations et enseignements. Face à cette remise en question, l'Église catholique a entamé la Contre-Réforme pour réformer l'Église de l'intérieur et combattre les idées protestantes. Le Concile de Trente, qui s'est tenu de 1545 à 1563, a joué un rôle clé dans cette réponse, réaffirmant les doctrines catholiques et introduisant des réformes ecclésiastiques. La Réforme a eu des implications politiques et sociales significatives. Dans certains pays, elle a renforcé le pouvoir des monarques, tandis que dans d'autres, elle a conduit à des conflits religieux majeurs, comme les Guerres de Religion en France et la Guerre de Trente Ans en Europe centrale. L'héritage de la Réforme est riche et complexe. Sur le plan religieux, elle a mené à une diversité sans précédent dans le christianisme. Sur le plan culturel et social, elle a encouragé l'alphabétisation et l'éducation, grâce à l'importance accordée à la lecture personnelle de la Bible. Économiquement et politiquement, elle a influencé la structure du pouvoir en Europe et a contribué à façonner la société moderne. La Réforme protestante a été un événement crucial dans l'histoire de l'Occident, influençant profondément le développement de la civilisation dans de nombreux domaines.

L'Empire ottoman, établi à la fin du 13ème siècle, a connu une période de croissance significative et est devenu une puissance mondiale dominante, particulièrement pendant le 15ème et le 16ème siècle. Ce développement a été caractérisé par une expansion territoriale impressionnante et une influence croissante dans les affaires régionales et mondiales. L'essor de l'Empire ottoman a commencé sous le règne de Mehmed II, connu pour la conquête de Constantinople en 1453, marquant la fin de l'Empire byzantin. Cette conquête a non seulement renforcé la position stratégique de l'Empire ottoman mais a également symbolisé sa montée en tant que puissance majeure. Constantinople, rebaptisée Istanbul, est devenue la capitale et un centre culturel, économique et politique de l'empire. Sous les règnes de sultans tels que Selim I et Soliman le Magnifique, l'empire s'est étendu davantage, englobant de vastes régions au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans les Balkans, et en Europe de l'Est. L'Empire ottoman était remarquable non seulement pour sa puissance militaire mais aussi pour son administration sophistiquée et sa société cosmopolite. Le commerce jouait un rôle crucial dans l'économie de l'Empire ottoman. En contrôlant des routes commerciales clés entre l'Europe et l'Asie, l'empire a pu s'enrichir et influencer les économies régionales et mondiales. L'Empire ottoman a également servi de pont entre l'Orient et l'Occident, favorisant les échanges culturels et scientifiques. En plus de sa puissance militaire et économique, l'Empire ottoman était également un centre de culture et d'art. Il a été le berceau de styles architecturaux uniques, de la musique, de la littérature et des arts, qui ont été influencés par une diversité de traditions culturelles présentes dans l'empire. L'influence de l'Empire ottoman a également été significative sur le plan politique et religieux. En tant que califat, il était un chef de file dans le monde musulman, jouant un rôle central dans les affaires islamiques. L'essor de l'Empire ottoman a donc joué un rôle crucial dans l'équilibre des pouvoirs à la fois en Europe et dans le monde islamique, laissant une empreinte durable sur l'histoire mondiale. Son héritage se reflète dans les nombreux aspects culturels, architecturaux et historiques qui perdurent dans les régions qu'il a autrefois gouvernées.

Le développement de la presse à imprimer au 15ème siècle est l'un des tournants les plus significatifs de l'histoire humaine, révolutionnant la manière dont l'information et les idées étaient diffusées. Cette innovation est principalement attribuée à Johannes Gutenberg, un orfèvre allemand, qui a mis au point la première presse à imprimer avec des caractères mobiles vers 1440. Avant l'invention de Gutenberg, les livres étaient copiés à la main, un processus long et coûteux qui limitait considérablement leur disponibilité. La presse à imprimer a permis la production en masse de livres et d'autres documents imprimés, réduisant drastiquement le coût et le temps nécessaire à leur production. Cela a rendu les livres et les documents écrits plus accessibles à un public plus large, ce qui était auparavant réservé à une élite privilégiée. L'impact de cette invention sur la société et la culture a été profond. Elle a joué un rôle crucial dans la diffusion de la connaissance et des idées, permettant une propagation rapide de l'information qui a transcendé les frontières géographiques et sociales. Cette diffusion accrue du savoir a contribué à des mouvements majeurs tels que la Renaissance et la Réforme protestante. En outre, la presse à imprimer a eu un impact significatif sur l'éducation et l'alphabétisation. Avec la disponibilité croissante des livres, l'éducation est devenue plus accessible, ce qui a contribué à augmenter les taux d'alphabétisation dans toute l'Europe. Elle a également permis la standardisation des langues et des textes, jouant un rôle essentiel dans le développement des langues nationales et de la littérature. Sur le plan politique, la presse à imprimer a permis la diffusion d'idées politiques et a été un outil puissant pour les réformateurs et les révolutionnaires. Les gouvernements et les églises ont souvent tenté de contrôler ou de censurer l'impression pour maintenir leur pouvoir, ce qui témoigne de son influence considérable. Le développement de la presse à imprimer a été une révolution dans la diffusion de l'information et des idées, façonnant la société moderne à travers l'augmentation de l'accès à la connaissance, l'encouragement de l'innovation intellectuelle et culturelle, et l'influence sur les structures politiques et sociales.

Le 16ème siècle a marqué une période de progrès remarquable dans les domaines de la science et de la technologie, posant les fondations de ce qui allait devenir la révolution scientifique. Cette ère a vu l'émergence de figures scientifiques clés dont les travaux ont profondément modifié la compréhension du monde. Nicolas Copernic, un astronome polonais, a joué un rôle crucial dans ce changement de paradigme. En 1543, il a publié "De revolutionibus orbium coelestium" (Des révolutions des sphères célestes), où il proposait un modèle héliocentrique de l'univers. Ce modèle plaçait le Soleil, plutôt que la Terre, au centre du système solaire, remettant en question la vision géocentrique qui prévalait depuis l'Antiquité et qui était soutenue par l'Église. Plus tard, Galilée Galilei, un scientifique italien, a également apporté des contributions majeures. Avec l'amélioration du télescope, Galilée a pu observer des phénomènes célestes qui soutenaient le modèle héliocentrique. Ses observations, notamment des phases de Vénus et des lunes de Jupiter, ont fourni des preuves convaincantes contre le modèle géocentrique. Ces avancées scientifiques n'étaient pas sans controverses. La théorie héliocentrique de Copernic, renforcée par les découvertes de Galilée, a été considérée comme hérétique par l'Église catholique. Galilée lui-même a été jugé par l'Inquisition et a dû renoncer publiquement à ses idées. Au-delà de l'astronomie, d'autres domaines scientifiques ont également connu des progrès significatifs. La compréhension de l'anatomie humaine a été révolutionnée par des figures comme Andreas Vesalius, dont les travaux détaillés sur la structure du corps humain ont contesté de nombreuses croyances médicales anciennes. Ces avancées scientifiques ont eu un impact profond sur la société et la culture de l'époque. Elles ont encouragé une approche plus empirique et questionnante du monde, jetant les bases de la méthode scientifique moderne. L'accent mis sur l'observation et la rationalité a eu des répercussions bien au-delà de la science, influençant la philosophie, la religion et même la politique. Le 16ème siècle a été un moment décisif pour la science, marquant le début d'une ère de découvertes et d'innovations qui ont remodelé la compréhension humaine de l'univers et ont posé les bases pour de futurs développements scientifiques.

La période du 16ème siècle a été témoin de l'émergence et du renforcement de l'État-nation moderne en Europe, un processus qui a marqué une transition significative du féodalisme médiéval vers des formes de gouvernance plus centralisées et unifiées. Cette transformation a été en partie propulsée par des figures monarchiques influentes telles que François Ier en France et Henri VIII en Angleterre. François Ier, roi de France, a joué un rôle essentiel dans la consolidation de l'autorité royale en centralisant le pouvoir. Son règne a été caractérisé par le renforcement de l'administration royale et l'expansion du territoire français. François Ier a également promu le développement culturel et artistique, faisant de la France un centre de la Renaissance. Ses efforts pour centraliser le pouvoir ont contribué à établir un État moderne plus cohérent et efficace. En Angleterre, Henri VIII a également marqué une étape importante dans la formation de l'État moderne. Son règne est surtout connu pour la rupture avec l'Église catholique romaine et l'établissement de l'Église d'Angleterre, un acte qui a non seulement eu des implications religieuses mais a également renforcé l'autorité royale. Cette centralisation du pouvoir a été cruciale pour la formation de l'État-nation anglais. L'essor de l'État moderne a été accompagné par la mise en place d'institutions centralisées, le développement d'un système juridique unifié, et l'émergence d'une bureaucratie professionnelle. Ces changements ont contribué à la formation de nations plus unifiées et à la diminution progressive du pouvoir des seigneurs féodaux, qui étaient auparavant les principaux détenteurs du pouvoir territorial et militaire. Ces évolutions ont également eu un impact sur les relations internationales, avec l'émergence d'une diplomatie plus structurée et la naissance du concept de souveraineté nationale. Les États ont commencé à interagir en tant qu'entités distinctes et souveraines, jetant les bases du système international moderne.

L'expansion du commerce et de l'exploration européens au 16ème siècle a marqué une étape cruciale dans l'établissement d'un commerce mondial et d'un échange culturel à une échelle sans précédent. Cette période a été caractérisée par des voyages audacieux et des découvertes géographiques, parmi lesquels le voyage de Vasco de Gama en 1498, qui a ouvert une nouvelle route maritime vers l'Inde, est particulièrement notable. Ce voyage de Vasco de Gama, en contournant le cap de Bonne-Espérance et en atteignant les côtes indiennes, a marqué la première fois qu'une liaison maritime directe entre l'Europe et l'Asie a été établie. Cela a eu un impact considérable sur le commerce international, car il a permis aux marchands européens d'accéder directement aux précieuses épices et autres biens asiatiques, contournant les intermédiaires du Moyen-Orient. Cette nouvelle route a contribué à la richesse et à l'influence des nations européennes impliquées, notamment le Portugal, qui a pris une position de premier plan dans le commerce des épices. L'expansion du commerce européen s'est accompagnée d'une ère d'exploration, où les navigateurs et les explorateurs ont cartographié des territoires inconnus et établi des contacts avec divers peuples et cultures à travers le monde. Ces interactions ont abouti à un échange culturel, technologique et biologique significatif, connu sous le nom d'Échange colombien, qui a vu le transfert de plantes, d'animaux, de cultures, de populations et de maladies entre les continents. L'expansion européenne a également eu des conséquences majeures sur les populations locales des régions explorées. En Amérique, en Afrique et en Asie, les impacts ont été profonds, allant de la colonisation et de l'exploitation économique à des changements culturels et sociétaux majeurs. Le commerce des esclaves, en particulier, est devenu un aspect sombre et crucial de cette période, avec le déplacement forcé de millions d'Africains vers les Amériques. Sur le plan économique, cette période a jeté les bases du capitalisme moderne et du système économique mondial. L'augmentation du commerce et la création de routes commerciales mondiales ont favorisé la croissance des économies nationales et le développement du système financier international. L'expansion du commerce et de l'exploration européens au 16ème siècle a été un moteur clé de la mondialisation, influençant profondément l'économie mondiale, la politique internationale, et les relations interculturelles. Les découvertes et les interactions de cette époque ont façonné le monde moderne de manière indélébile.

Le 16ème siècle a été une période fondamentale pour les débuts du capitalisme et le développement du commerce mondial. Avec l'exploration de nouvelles routes commerciales et l'établissement de colonies outre-mer, les nations européennes ont commencé à s'engager dans un commerce international à une échelle sans précédent, jetant ainsi les bases du système capitaliste moderne. L'ouverture de nouvelles routes maritimes vers l'Asie par des explorateurs comme Vasco de Gama, et la découverte des Amériques par Christophe Colomb, ont permis aux puissances européennes d'accéder directement à un large éventail de ressources précieuses. Ces ressources comprenaient des épices, de l'or, de l'argent et d'autres biens exotiques, très demandés en Europe. Le contrôle de ces routes et sources de richesse est rapidement devenu un enjeu majeur, entraînant une concurrence intense entre les nations européennes. Cette période a également vu l'émergence de compagnies commerciales, comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et la Compagnie britannique des Indes orientales, qui jouaient un rôle clé dans le commerce et la colonisation. Ces entreprises, souvent soutenues par leurs gouvernements respectifs, ont été parmi les premières sociétés par actions du monde, une innovation majeure dans le domaine de la finance et de l'entreprise. Le commerce international accru a stimulé le développement de l'économie de marché et le capitalisme mercantile, où le commerce et l'accumulation de capital étaient au cœur de l'activité économique. Ce système a favorisé l'investissement, la prise de risque et l'innovation, caractéristiques clés du capitalisme. En parallèle, la compétition pour les ressources et le pouvoir entre les nations européennes a conduit à des conflits militaires et à la colonisation de vastes parties du monde. Cette expansion coloniale a été motivée non seulement par la recherche de richesses, mais aussi par le désir de contrôler des territoires stratégiques et d'étendre l'influence politique et culturelle. Cependant, cette période de l'histoire a également été marquée par des aspects sombres, notamment le commerce transatlantique des esclaves et l'exploitation des peuples autochtones dans les colonies. Ces pratiques ont eu des répercussions profondes et durables, dont les effets sont encore visibles aujourd'hui. Les débuts du capitalisme et du commerce mondial au 16ème siècle ont été un moteur de transformation économique, politique et culturelle. Cette période a non seulement façonné le développement économique de l'Europe, mais a également jeté les bases du système économique mondial contemporain.

Les années 1500 représentent indéniablement un tournant dans l'histoire mondiale, marquant le début d'une série d'événements et de développements significatifs qui ont façonné le monde moderne. Cette période a été le théâtre de transformations majeures dans divers domaines, allant de la géopolitique et de l'économie à la culture et à la science. L'un des événements les plus marquants de cette époque est la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492, qui a ouvert la voie à l'exploration européenne et à la colonisation des Amériques. Cette découverte a non seulement transformé la cartographie du monde, mais a également conduit à des échanges culturels et économiques d'une ampleur sans précédent, connus sous le nom d'Échange colombien. Sur le plan culturel et intellectuel, le 16ème siècle a été marqué par la Renaissance, un mouvement qui a redéfini les arts, la littérature et la science, et qui a favorisé un renouveau de l'intérêt pour les idées et les valeurs de l'Antiquité classique. Cette période a vu l'émergence de figures emblématiques telles que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Dans le domaine de la religion, la Réforme protestante, initiée par Martin Luther, a remis en question l'autorité de l'Église catholique et a conduit à une fragmentation significative du christianisme en Europe. Ce mouvement a eu un impact profond sur la religion, la politique et la société en Europe, et a contribué à façonner le paysage religieux moderne. La période a également été témoin de l'essor de l'État moderne, avec des monarques comme François Ier en France et Henri VIII en Angleterre renforçant le pouvoir centralisé et jetant les bases des structures gouvernementales modernes. Parallèlement, les avancées scientifiques ont été remarquables, avec des figures telles que Copernic et Galilée remettant en question les conceptions géocentriques de l'univers et jetant les bases de la révolution scientifique. Enfin, l'expansion du commerce et de l'exploration, ainsi que les débuts du capitalisme, ont transformé l'économie mondiale. La création de nouvelles routes commerciales et l'émergence de compagnies commerciales ont jeté les bases du commerce mondial et du système économique contemporain. Les années 1500 ont posé les fondations de nombreux aspects de notre monde moderne, influençant de manière indélébile la trajectoire de l'histoire humaine dans les domaines de la géopolitique, de la culture, de la science, de l'économie et de la religion.

Les peuples à travers le monde

Au début du 16ème siècle, l'Europe connaissait une période de transformation significative et complexe. Après avoir surmonté les ravages de la grande peste de 1400, la population européenne a commencé à se repeupler, représentant environ 20% de la population mondiale à cette époque. Cette période de renaissance a été marquée par un renouveau culturel et intellectuel, ainsi que par des changements majeurs dans la société et la politique. La Renaissance européenne a vu un regain d'intérêt pour les savoirs antiques, avec un renouveau de la littérature, de l'art et de la philosophie inspiré par l'héritage de la Grèce et de Rome antiques. Parallèlement, l'Europe a absorbé et adapté des innovations provenant d'autres parties du monde. Par exemple, bien que l'imprimerie avec des caractères mobiles soit souvent associée à Johannes Gutenberg en Europe, elle avait des précurseurs en Asie. De même, la poudre à canon, initialement développée en Chine, a été adoptée et perfectionnée en Europe, transformant la guerre et la défense militaire. D'un point de vue religieux et culturel, l'Europe de cette époque était largement homogène, dominée par le christianisme. Cela a été renforcé par l'expulsion des musulmans et des juifs de plusieurs pays, notamment d'Espagne en 1492, une politique qui a contribué à un certain degré d'uniformité religieuse et culturelle, mais aussi à des tensions et des conflits internes. Dans le domaine de la religion, cette période a également vu l'Europe s'ancrer davantage dans la foi chrétienne, souvent perçue comme supérieure. Cette vision du monde a été un moteur clé dans l'expansion coloniale européenne, où la religion était souvent utilisée pour justifier l'exploration et la colonisation. L'Europe était également une région tournée vers l'extérieur, cherchant activement à étendre son influence à travers le monde. Cela s'est manifesté dans les voyages d'exploration, comme celui de Vasco de Gama, qui ont ouvert de nouvelles routes commerciales et ont marqué le début de l'ère de la colonisation européenne.

La Russie est reconnue pour son immense territoire, ce qui en fait le plus grand pays du monde en termes de superficie. Elle s'étend sur deux continents, l'Europe et l'Asie, et couvre une superficie d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Cette vaste étendue donne à la Russie une grande diversité de paysages, de climats et de ressources naturelles. La partie européenne de la Russie, bien que beaucoup plus petite que sa portion asiatique, abrite la majorité de sa population et ses principales villes, dont Moscou, la capitale, et Saint-Pétersbourg. Cette région est caractérisée par des plaines étendues et des climats tempérés. La Sibérie, qui constitue la majeure partie du territoire russe en Asie, est célèbre pour ses vastes forêts, ses montagnes et son climat rigoureux, avec des hivers longs et très froids. Malgré ses conditions climatiques difficiles, la Sibérie est riche en ressources naturelles, telles que le pétrole, le gaz naturel, et divers minéraux. La taille immense de la Russie lui confère des frontières avec de nombreux pays, et son étendue sur deux continents en fait un acteur géopolitique important. Cette vaste étendue territoriale pose également des défis uniques en termes de gouvernance, de développement économique, et de connectivité à travers le pays. La taille colossale de la Russie est une caractéristique déterminante de son identité nationale, influençant ses politiques, son économie, et sa place sur la scène internationale.

Au début du 16ème siècle, l'Europe avait un niveau de développement socio-économique qui, dans de nombreux aspects, était comparable à celui d'autres régions avancées du monde, comme l'Inde et le Moyen-Orient. Cette période, antérieure à la révolution industrielle, était caractérisée par des économies principalement agraires dans la plupart des régions du monde, y compris en Europe. Du point de vue technologique, l'Europe n'était pas nettement supérieure aux civilisations du Moyen-Orient ou de l'Inde. Ces régions avaient une longue histoire de contributions significatives dans divers domaines tels que les mathématiques, l'astronomie, la médecine et l'ingénierie. Par exemple, le Moyen-Orient, en particulier durant l'Âge d'or islamique, avait développé d'importantes connaissances en sciences et en technologie, qui influencèrent plus tard l'Europe. En Inde, des avancées substantielles avaient été réalisées dans des domaines comme les mathématiques (notamment le développement des concepts de zéro et du système de numération décimal) et la métallurgie. L'Inde était également célèbre pour ses textiles et ses produits artisanaux, très prisés en Europe et ailleurs. Cependant, à partir du 16ème siècle, l'Europe a commencé à connaître un certain nombre de développements clés qui allaient contribuer à son avancée technologique et économique par rapport à d'autres régions. L'imprimerie de Gutenberg, par exemple, a facilité une diffusion plus large des connaissances. Les Grandes Découvertes, en ouvrant de nouvelles routes commerciales et en établissant des contacts avec différentes parties du monde, ont également eu un impact considérable. Bien que l'Europe du début du 16ème siècle ne fût pas technologiquement supérieure à des régions comme l'Inde ou le Moyen-Orient, elle était sur le point d'entamer une série de changements qui allaient transformer sa structure socio-économique et la mettre sur la voie de la domination globale dans les siècles suivants.

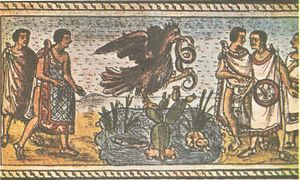

Au début du 16ème siècle, avant l'arrivée des Européens, l'Amérique présentait une diversité culturelle et technologique remarquable, avec des civilisations avancées, notamment les Aztèques, les Mayas et les Incas. L'Amérique du Nord était vaste et constituée de diverses sociétés et cultures autochtones. Ces peuples avaient développé des modes de vie adaptés à leurs environnements variés, allant de la chasse et de la cueillette à des formes sophistiquées d'agriculture et de société urbaine dans certaines régions. L'extrême sud de l'Amérique, notamment les régions de l'actuelle Amérique du Sud, était moins densément peuplé dans certaines zones, mais abritait des civilisations avancées comme l'Empire inca. Les Incas avaient créé un vaste empire avec une administration complexe, des techniques agricoles innovantes, et un réseau routier impressionnant. Le cœur du pouvoir et de la sophistication culturelle en Amérique précolombienne se trouvait dans les régions centrales, où les empires aztèque et maya étaient particulièrement avancés. Ces civilisations avaient développé des systèmes d'écriture sophistiqués, des connaissances astronomiques remarquables, des architectures monumentales, et des sociétés organisées. Cependant, ces civilisations avaient aussi des limitations technologiques significatives comparées aux Européens de la même époque. L'une des plus notables était l'absence de métallurgie avancée, particulièrement en ce qui concerne le fer et l'acier, ce qui limitait leur capacité à produire des armes et des outils comparables à ceux des Européens. Ils n'avaient pas non plus d'animaux domestiques de grande taille comme les chevaux ou les bœufs, qui jouaient un rôle crucial en Europe pour l'agriculture et comme moyen de transport. Ces différences technologiques ont eu un impact majeur lors des confrontations avec les explorateurs et les conquérants européens. Bien que les civilisations amérindiennes aient été sophistiquées et avancées dans de nombreux domaines, l'absence de certaines technologies clés, combinée à d'autres facteurs comme les maladies apportées par les Européens, a contribué à leur déclin rapide face à la colonisation européenne.

Au début du 16ème siècle, l'Afrique et le Moyen-Orient présentaient des réalités socio-économiques et technologiques diverses, influencées par des facteurs géographiques, culturels et historiques. Le Maghreb, qui comprend les régions d'Afrique du Nord telles que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, faisait partie de l'Empire ottoman. Cette région avait un niveau de développement économique et technique proche de celui de l'Europe, avec des villes florissantes, des systèmes d'irrigation sophistiqués, et une culture riche influencée par les échanges entre les civilisations arabe, berbère et méditerranéenne. L'Afrique subsaharienne, souvent appelée « Afrique noire », présentait une grande diversité de cultures et de systèmes économiques. Dans de nombreuses régions, les conditions géographiques, telles que la proximité du désert ou la présence de la mouche tsé-tsé, rendaient l'agriculture à grande échelle et l'utilisation d'animaux de trait difficiles. Cela a conduit à des formes d'organisation sociale et économique adaptées à ces environnements, souvent basées sur l'agriculture de subsistance, l'élevage nomade, ou la pêche. Le Moyen-Orient, sous l'influence dominante de l'Empire ottoman, était un carrefour de cultures et de commerce. Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman, était une des plus grandes et des plus développées villes du monde à cette époque, avec une population estimée à environ 700 000 habitants. Cette ville était un centre important de commerce, de culture et d'administration, jouissant d'une infrastructure et d'une architecture impressionnantes. Le développement économique et technique du Moyen-Orient et de certaines régions d'Afrique du Nord était comparable, voire parfois supérieur à celui de l'Europe de la même période. Ces régions bénéficiaient d'un riche héritage culturel et scientifique, notamment dans des domaines tels que la médecine, l'astronomie, et les mathématiques. Au début du 16ème siècle, tant le Maghreb que le Moyen-Orient présentaient des niveaux de développement avancés, influencés par leur intégration dans l'Empire ottoman. En revanche, l'Afrique subsaharienne, avec ses défis géographiques uniques, avait développé des systèmes économiques et sociaux adaptés à ses conditions environnementales particulières.

Au début du 16ème siècle, l'Asie était effectivement un continent d'une grande importance démographique et culturelle, abritant plusieurs des plus grandes civilisations du monde de l'époque. L'Asie, avec sa population largement supérieure à celle de l'Europe, était le berceau de civilisations anciennes et avancées. Des empires et des royaumes en Chine, en Inde, au Japon, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions avaient développé des cultures riches et des systèmes politiques et économiques complexes. En Inde, l'émergence de l'Empire moghol au début du 16ème siècle a marqué le début d'une période de stabilité et de prospérité. Sous la direction de souverains comme Akbar le Grand, l'empire a unifié une grande partie du sous-continent indien, devenant une puissance militaire et politique majeure. La sophistication de l'administration moghole, combinée à la richesse culturelle et économique de l'Inde, a fait de cette région un acteur mondial important. L'Inde était particulièrement célèbre pour son industrie cotonnière, qui était en effet la plus grande et la plus avancée du monde à cette époque. La qualité et la finesse des textiles indiens étaient très recherchées, et le commerce du coton et d'autres produits comme les épices jouait un rôle central dans l'économie mondiale. L'industrie textile indienne n'était pas seulement un moteur économique mais également un exemple de la sophistication technique de l'Inde, souvent égale ou supérieure à celle de l'Europe dans certains domaines. D'un point de vue technique et industriel, certaines régions d'Asie, notamment l'Inde, étaient au même niveau, voire supérieures à l'Europe. Cela était particulièrement évident dans des domaines tels que la métallurgie, la fabrication textile, et la construction navale. L'Asie au début du 16ème siècle était un continent dynamique et diversifié, abritant des civilisations avancées avec des économies sophistiquées et des systèmes politiques puissants. L'Inde, en particulier, se distinguait comme un géant politique, économique et militaire, rivalisant avec et parfois surpassant l'Europe dans plusieurs domaines.

La Chine, au cours de son histoire longue et riche, a effectivement été le berceau de plusieurs inventions fondamentales qui ont eu un impact profond sur l'humanité. Durant la période précédant et incluant le début du 16ème siècle, la Chine a apporté des contributions significatives dans divers domaines scientifiques et technologiques. L'invention du papier est attribuée à Cai Lun au début du 2ème siècle de notre ère, bien que des formes de papier aient probablement existé avant lui. Le papier chinois, fabriqué à partir de fibres végétales, était de qualité supérieure et plus durable que les matériaux d'écriture utilisés ailleurs dans le monde à l'époque. La Chine a également développé des encres de haute qualité, essentielles à l'art de la calligraphie et à la diffusion des connaissances. La Chine est également créditée de l'invention de la poudre à canon. Découverte initialement dans un contexte alchimique, la poudre à canon a été utilisée pour la première fois à des fins militaires en Chine. Cette invention a révolutionné les tactiques de guerre dans le monde entier. Bien que les détails précis de l'affinage du carbone dans l'ancienne Chine ne soient pas clairement établis, la Chine a historiquement démontré une grande maîtrise dans la métallurgie, y compris dans la production d'acier. La boussole, un autre instrument crucial inventé en Chine, a d'abord été utilisée pour la divination avant de trouver des applications en navigation. Cela a révolutionné la navigation maritime, permettant des voyages beaucoup plus précis et lointains. Ces inventions chinoises ont eu un impact majeur non seulement en Chine mais dans le monde entier, façonnant le développement de nombreuses sociétés et cultures. La transmission de ces technologies à d'autres parties du monde, souvent à travers la Route de la Soie et d'autres réseaux commerciaux, a joué un rôle clé dans l'essor de la science et de la technologie à l'échelle mondiale. En ce sens, la Chine a été une source d'innovation majeure et un contributeur essentiel au progrès technologique de l'humanité.

Au début du 16ème siècle, le monde présentait un degré de homogénéité en termes de développement technologique et socio-économique entre différentes civilisations, malgré quelques disparités. La Chine, par exemple, était à l'avant-garde dans plusieurs domaines technologiques, mais d'autres régions comme l'Inde, le Moyen-Orient, certaines parties de l'Afrique et de l'Europe avaient également développé des technologies et des systèmes socio-économiques avancés. Ces régions partageaient des innovations grâce au commerce et aux interactions culturelles, facilitant ainsi la diffusion de connaissances et de technologies. Les écarts technologiques et de développement entre ces civilisations n'étaient pas extrêmement prononcés. Des régions comme l'Empire ottoman et l'Inde présentaient des niveaux de sophistication comparables à ceux de la Chine dans des domaines tels que l'architecture, la littérature, la science et la technologie. En Europe, malgré un certain retard dans certains aspects, d'importantes avancées étaient en cours, en particulier avec la Renaissance et le début de la Réforme protestante. La capacité de diffuser des innovations d'une région à l'autre a joué un rôle crucial dans le développement global. Les innovations des régions avancées se propageaient dans d'autres parties du monde et étaient souvent adaptées et améliorées selon les contextes locaux. Vers la fin du 16ème siècle, l'Europe a commencé à s'imposer de plus en plus sur la scène mondiale, en grande partie grâce à la colonisation. Cette expansion européenne a été stimulée par une série de facteurs, y compris des avancées dans la navigation maritime, des motivations économiques et religieuses, ainsi qu'un désir d'expansion politique. L'Europe a réussi à exploiter les ressources mondiales et à étendre son influence grâce à la colonisation et l'établissement d'empires outre-mer. Bien que des différences existaient entre les civilisations au début du 16ème siècle, il y avait une certaine homogénéité en termes de développement. Cette homogénéité a facilité la diffusion des innovations à travers le monde, préparant le terrain pour une interconnexion mondiale qui s'est accélérée avec l'expansion européenne et la colonisation.

Les grandes étapes de la colonisation européenne

L'Amérique du Sud et centrale

La période entre 1520 et 1540 marque une phase cruciale dans l'histoire des Amériques, caractérisée par la conquête rapide et brutale des civilisations précolombiennes par les conquistadors espagnols. Cette conquête, qui a commencé moins de trente ans après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, a eu des conséquences dévastatrices pour les peuples indigènes du continent. Les conquistadors, menés par des figures telles qu'Hernán Cortés et Francisco Pizarro, ont ciblé des civilisations avancées et organisées comme les Aztèques et les Incas. Malgré la sophistication et la complexité de ces sociétés, elles ont été rapidement écrasées par les envahisseurs européens. Plusieurs facteurs ont contribué à ce résultat rapide, notamment la supériorité militaire des Espagnols, l'utilisation de la tactique et de la diplomatie, et l'exploitation des divisions internes au sein des empires autochtones. La conquête de ces empires a également été marquée par un coût humain terrifiant. Outre la violence directe de la conquête, la population indigène a été décimée par des maladies importées d'Europe, telles que la variole, contre lesquelles les peuples autochtones n'avaient aucune immunité. En 1650, la population des Amériques avait chuté dramatiquement, passant de quelque 60 millions à environ 10 millions d'habitants. Cette chute démographique est l'une des plus importantes de l'histoire humaine. La facilité relative avec laquelle les conquistadors ont renversé ces civilisations avancées a contribué à un complexe de supériorité chez les Européens. Cette perception de supériorité, couplée avec les richesses tirées du Nouveau Monde, a renforcé la puissance et l'influence de l'Europe sur la scène mondiale. La conquête des Amériques par les conquistadors espagnols a non seulement transformé radicalement le continent américain, mais a également eu des répercussions profondes sur l'équilibre mondial du pouvoir et sur les perceptions culturelles et raciales qui ont persisté pendant des siècles.

La tragique diminution de la population autochtone des Amériques suite à la conquête européenne peut être attribuée à deux causes principales : l'introduction de maladies infectieuses et les violences directes sous forme de massacres et de travail forcé. La rencontre des mondes européen, africain et américain a entraîné ce qu'on appelle l'« unification microbienne ». Les Européens, accompagnés plus tard par des Africains déportés comme esclaves, ont apporté avec eux en Amérique des maladies inconnues des populations autochtones. Ces maladies, comme la variole, le typhus, la lèpre, la dysenterie et la fièvre jaune, ont été particulièrement dévastatrices. La population indigène, n'ayant aucune immunité naturelle contre ces maladies, a subi des pertes massives. La variole, en particulier, a causé des ravages incommensurables, décimant des communautés entières. Parallèlement, les conquistadors ont perpétré des violences directes à grande échelle contre les peuples autochtones. Ces violences comprenaient des massacres systématiques ainsi que la réduction en esclavage de nombreuses communautés. Le travail forcé, souvent dans des conditions inhumaines comme dans les mines, a non seulement ôté la vie à de nombreux autochtones mais a également détruit les fondements même de leur organisation sociale et culturelle. Ces deux facteurs, combinés, ont conduit à une réduction dramatique de la population autochtone dans les Amériques. Cette période sombre de l'histoire a profondément marqué les sociétés américaines et continue de résonner dans la mémoire collective et l'histoire des peuples autochtones. La conquête des Amériques reste ainsi l'un des événements les plus tragiques et transformateurs de l'histoire humaine.

La conquête des Amériques par les Européens a donné lieu à une économie principalement fondée sur l'exploitation, tant des ressources naturelles que de la population autochtone. Cette économie a évolué en plusieurs phases, marquées par l'intensité et la nature de l'exploitation. Dans un premier temps, l'or et l'argent ont été les principales cibles des conquérants européens, engendrant une économie de pillage. Les richesses des empires Inca et Maya, entre autres, ont été systématiquement volées. Des trésors considérables ont été transférés en Europe, bouleversant les économies tant américaines qu'européennes. Après l'épuisement des richesses facilement accessibles, l'attention s'est tournée vers l'exploitation minière, en particulier dans des endroits comme les mines de Potosí, situées dans l'actuelle Bolivie. Ces mines, parmi les plus grandes et les plus riches du monde, ont été exploitées principalement pour leur argent, utilisant la main-d'œuvre forcée des populations indigènes dans des conditions extrêmement difficiles. À partir de la moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, le système de plantation a commencé à prendre forme. Ce système était adapté aux différences géologiques et climatiques entre l'Amérique et l'Europe. En Amérique latine, le climat tropical était propice à la culture de produits comme le sucre et le café. Ces cultures étaient destinées à l'exportation vers les métropoles européennes et étaient cultivées dans le cadre de grandes exploitations agricoles. La main-d'œuvre de ces plantations était principalement constituée d'esclaves indiens et, plus tard, d'esclaves africains amenés via la traite transatlantique des esclaves. Les conditions de travail dans ces plantations étaient souvent brutales et inhumaines, avec peu de considération pour la vie ou le bien-être des esclaves. L'économie des Amériques sous domination européenne était caractérisée par une exploitation intense des ressources naturelles et humaines. L'or et l'argent ont d'abord été pillés, puis extraits des mines, avant que l'économie ne se tourne vers l'agriculture de plantation, exploitant de manière intensive tant le sol que la main-d'œuvre esclave. Cette période a laissé des cicatrices profondes sur le continent, dont les effets se ressentent encore aujourd'hui.

Bartholomé de Las Casas, un dominicain espagnol, a joué un rôle crucial dans l'histoire de la colonisation des Amériques, en particulier dans la défense des droits des peuples autochtones. Durant la période de colonisation et d'exploitation intensive, il est devenu évident pour les contemporains que la population locale diminuait drastiquement, en partie à cause de l'exploitation et des maladies importées. De Las Casas a été l'un des premiers et des plus fervents défenseurs des peuples indigènes. En sa qualité de prêtre, il a plaidé devant les autorités judiciaires espagnoles pour la protection des Indiens, arguant que la conversion des Indiens au catholicisme rendait inacceptable leur réduction en esclavage. Son argumentation se fondait sur des principes moraux et religieux, affirmant que les Indiens, en tant que convertis ou potentiels convertis au christianisme, avaient des droits spirituels et humains qui devaient être respectés. Cependant, de Las Casas s'est heurté à une forte opposition de la part des propriétaires de plantations et d'autres intérêts coloniaux, qui étaient fortement dépendants de la main-d'œuvre esclave pour leurs exploitations. Ces groupes ne voulaient pas renoncer à leur source de main-d'œuvre bon marché et ont vigoureusement combattu les efforts de de Las Casas. Bien que de Las Casas n'ait pas réussi à convaincre les autorités espagnoles d'abolir immédiatement l'esclavage des Indiens, son travail a contribué à sensibiliser à leur sort et a influencé les politiques ultérieures. Quelques décennies après ses efforts, l'esclavage des Indiens a été progressivement abandonné, bien que de nombreuses formes d'exploitation et de travail forcé aient persisté. L'action de Bartholomé de Las Casas est un témoignage important de la résistance à l'injustice dans cette période de l'histoire. Bien que ses succès aient été limités à son époque, il reste une figure historique significative pour son plaidoyer en faveur des droits des peuples indigènes.

L'effondrement démographique des populations amérindiennes a effectivement eu un impact majeur sur le développement de la traite négrière transatlantique. Face à la diminution drastique de la main-d'œuvre autochtone due aux maladies, aux massacres, et aux conditions de travail inhumaines, les colonisateurs européens ont cherché des alternatives pour maintenir leurs activités économiques, notamment dans les grandes plantations de sucre et de café. Pour compenser la perte de main-d'œuvre due à l'effondrement démographique des populations indigènes, les Européens se sont tournés vers l'Afrique. Ce fut le début d'un trafic massif d'esclaves africains, marquant l'explosion de la traite transatlantique des esclaves. Les Africains capturés étaient transportés de force à travers l'Atlantique dans des conditions extrêmement difficiles et inhumaines, une traversée connue sous le nom de "passage du milieu". Cet afflux d'esclaves africains dans les Amériques a été une réponse directe au besoin de main-d'œuvre dans les colonies. Les esclaves étaient principalement employés dans les plantations, mais aussi dans d'autres secteurs tels que les mines et les services domestiques. Les conditions de vie et de travail des esclaves africains étaient brutales et caractérisées par une violence extrême et une déshumanisation systématique. La traite négrière transatlantique est devenue l'une des caractéristiques les plus tragiques et les plus inhumaines de cette période de l'histoire mondiale. Elle a non seulement eu des conséquences dévastatrices pour les millions d'Africains déplacés et leurs descendants, mais a également eu un impact profond sur le développement économique, social et culturel des Amériques. L'effondrement démographique des populations amérindiennes a été un facteur déterminant dans l'émergence et l'explosion de la traite négrière transatlantique, un épisode sombre qui a façonné de manière indélébile l'histoire et la société des Amériques.

Amérique du Nord

La colonisation initiale de l'Amérique du Nord par les Européens différait en effet de celle de l'Amérique latine, en partie à cause des différences climatiques et des perceptions des opportunités économiques. L'Amérique du Nord, avec son climat tempéré, ressemble davantage à celui de l'Europe. Cependant, contrairement à l'Amérique latine, qui offrait des richesses immédiates sous forme d'or et d'argent ainsi que des conditions climatiques favorables à la culture de produits très rentables comme le sucre et le café, l'Amérique du Nord ne semblait pas offrir les mêmes opportunités économiques immédiates aux premiers colonisateurs européens. En Amérique latine, les conquistadors espagnols et portugais ont rapidement découvert des civilisations riches en or et en argent, comme les empires Inca et Aztèque, ce qui a stimulé un intérêt intense et une colonisation rapide. En revanche, en Amérique du Nord, les premiers explorateurs européens n'ont pas trouvé de telles richesses instantanées. De plus, les sociétés autochtones d'Amérique du Nord étaient moins centralisées et monumentales que celles d'Amérique latine, ce qui rendait la conquête et l'exploitation moins évidentes et immédiatement lucratives. Par conséquent, les premiers efforts de colonisation en Amérique du Nord ont été relativement limités et centrés sur des activités telles que le commerce de fourrures, la pêche, et l'agriculture, plutôt que sur l'extraction de minéraux précieux. Ce n'est que plus tard, avec la reconnaissance du potentiel agricole et commercial de l'Amérique du Nord, que la colonisation européenne y a pris de l'ampleur. Les intérêts économiques initiaux en Amérique du Nord étaient moins évidents que ceux d'Amérique latine, ce qui a influencé l'approche et l'intensité de la colonisation européenne dans ces régions. La logique d'exploitation, centrée sur les richesses immédiates et les gains économiques rapides, a conduit à une attention initialement moindre pour l'Amérique du Nord.

La colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens, qui s'est intensifiée plus tardivement par rapport à l'Amérique latine, avait des motivations et des caractéristiques distinctes. Elle était largement basée sur la colonie de peuplement, c'est-à-dire l'établissement de communautés permanentes plutôt que sur l'exploitation économique immédiate. Les conflits religieux en Europe, notamment entre catholiques et protestants, ont été un moteur important de la migration vers l'Amérique du Nord. Beaucoup d'Européens cherchaient un refuge contre la persécution religieuse et les troubles politiques dans leurs pays d'origine. Le Mayflower, qui a atteint ce qui est aujourd'hui le Massachusetts en 1620, est un exemple emblématique de cette migration. Il transportait des Puritains, un groupe de protestants anglais cherchant la liberté religieuse, établissant ainsi l'une des premières colonies de peuplement permanent en Amérique du Nord. Au fur et à mesure que les coûts de transport diminuaient et que les nouvelles des opportunités en Amérique du Nord se répandaient, de plus en plus d'Européens étaient attirés par la perspective d'une vie meilleure. Ces immigrants n'étaient pas seulement motivés par des raisons religieuses, mais aussi par la promesse de terres, de richesse, et d'une nouvelle vie. Contrairement aux colonies d'Amérique latine, où la main-d'œuvre indigène était souvent exploitée pour l'extraction des ressources, les colonies d'Amérique du Nord étaient principalement agricoles, avec des colons qui travaillaient eux-mêmes la terre. Cette dynamique de peuplement a eu un impact profond sur le développement de l'Amérique du Nord, entraînant la création de sociétés avec des structures politiques et sociales distinctes de celles de l'Amérique latine. Au fil du temps, ces colonies de peuplement ont évolué en sociétés complexes avec leurs propres identités culturelles et politiques, jetant les bases de ce qui deviendrait plus tard les États-Unis et le Canada.

L'Asie : l'Inde

La période allant de la fin du 15ème siècle jusqu'au milieu du 18ème siècle a marqué une ère de domination maritime européenne, avec des implications significatives pour l'Inde et d'autres régions d'Asie. Cette ère a commencé avec l'arrivée de Vasco de Gama en Inde en 1498, ouvrant la voie à une influence européenne croissante dans la région. L'arrivée des Européens en Inde et dans d'autres parties de l'Asie a coïncidé avec une période où les navires européens, armés de canons et autres technologies navales avancées, dominaient les mers. Cette supériorité navale a permis aux puissances européennes, notamment le Portugal, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France, de contrôler les routes maritimes clés et de dominer le commerce maritime. En Inde, la présence européenne a transformé les dynamiques commerciales. Les puissances européennes ont établi des comptoirs et des colonies le long des côtes, contrôlant ainsi les points clés du commerce maritime. Les marchands locaux étaient souvent contraints de vendre leurs produits, notamment des épices, à ces puissances européennes, qui les exportaient ensuite vers l'Europe et d'autres marchés. Bien que le commerce des épices ne représente qu'une petite fraction (de 0,02 à 0,05 %) du PNB de l'Asie, il a généré d'énormes profits pour les Européens. La domination européenne sur les mers a également eu pour effet de limiter le développement des flottes asiatiques. Les marines nationales de pays comme l'Inde étaient surpassées par la puissance navale européenne, entravant leur capacité à s'engager dans le commerce maritime sur un pied d'égalité. Cette période de domination européenne a eu des effets profonds et durables sur l'Inde et d'autres régions d'Asie. Elle a non seulement réorienté les flux commerciaux et les relations économiques, mais a également préparé le terrain pour une influence politique et coloniale européenne plus directe dans ces régions, particulièrement évidente avec l'ascension de la Compagnie britannique des Indes orientales et la colonisation ultérieure de l'Inde par la Grande-Bretagne.

La période postérieure à 1760 marque un tournant significatif dans l'histoire de l'Inde, caractérisée par l'accroissement de la domination britannique, notamment à travers des victoires militaires et une occupation terrestre croissante. La Bataille de Plassey en 1757 est un événement clé dans ce processus. Cette bataille a vu une armée britannique, dirigée par Robert Clive, remporter une victoire décisive sur les forces du Nawab du Bengale. Cette victoire n'était pas seulement significative sur le plan militaire, mais elle a également marqué le début de la domination politique et économique britannique en Inde. Après cette victoire, entre 1790 et 1820, les Britanniques ont progressivement étendu leur contrôle sur de vastes régions de l'Inde. Ils ont utilisé à la fois leur propre armée et des forces locales pour mener des campagnes militaires contre diverses entités politiques indiennes. Cette expansion a été facilitée par la faiblesse de l'Empire moghol, qui était en déclin à cette époque, ainsi que par l'utilisation habile des divisions internes au sein de l'Inde. Les Britanniques ont non seulement tiré parti des rivalités politiques et des désunions entre les différents royaumes et principautés indiens, mais ont également mis en œuvre leur supériorité technologique et militaire. Leur capacité à mobiliser des ressources considérables et à utiliser des tactiques militaires avancées a joué un rôle crucial dans leur succès. Ces développements ont mené à l'établissement de l'Empire britannique en Inde, qui allait devenir l'un des joyaux de la couronne britannique. La période de domination britannique en Inde a eu des conséquences profondes et durables, affectant la structure politique, sociale, économique et culturelle du sous-continent. Elle a également posé les bases des mouvements de résistance et de libération qui allaient émerger au cours du 20ème siècle, aboutissant finalement à l'indépendance de l'Inde en 1947.

La Chine, au XVIIIème siècle, se distingue en effet des autres grandes puissances asiatiques de l'époque par le fait qu'elle n'a pas été colonisée et est restée un empire unifié. Sous la dynastie Qing, la Chine était un empire vaste et puissant, jouissant d'une stabilité politique et d'une prospérité économique considérables. La dynastie Qing, qui régnait sur la Chine à cette époque, avait réussi à maintenir l'unité et la stabilité de l'empire. Cela a été réalisé grâce à un gouvernement centralisé efficace, une administration compétente, et une armée puissante. La Chine avait également une économie agricole florissante et un commerce intérieur et extérieur actif, renforçant sa position en tant que puissance majeure. La Chine a pu résister à la colonisation grâce à sa force militaire, sa taille imposante, et sa gouvernance centralisée. Cela a permis à l'empire de maintenir sa souveraineté face aux ambitions coloniales des puissances européennes, qui étaient déjà bien établies dans d'autres parties de l'Asie. Bien que la Chine n'ait pas été colonisée, elle a eu des interactions significatives avec les puissances étrangères. Ces interactions étaient souvent marquées par une dynamique complexe, avec la Chine cherchant à maintenir son autonomie tout en engageant un commerce limité et contrôlé avec l'Europe. Cependant, vers la fin du XVIIIème siècle et au XIXème siècle, la Chine a commencé à subir des pressions accrues de la part des puissances occidentales, ce qui a finalement conduit à une série de conflits et de concessions, notamment les Guerres de l'Opium et les Traités Inégaux. Ces événements ont marqué le début d'une période de défi pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. La Chine du XVIIIème siècle se distingue par sa capacité à maintenir son statut d'empire unifié et indépendant, malgré les pressions croissantes des puissances coloniales occidentales. Cette période représente une ère importante dans l'histoire chinoise, précédant les défis et les transformations du XIXème siècle.

Le Maghreb

La colonisation française en Afrique du Nord a débuté au 19ème siècle et a joué un rôle significatif dans la politique internationale de l'époque, influençant même les prémices de la Première Guerre mondiale.

La conquête de l'Algérie par la France en 1830 a marqué le début d'une ère de profonds changements en Afrique du Nord. Cette période a transformé radicalement la société et l'économie algériennes, et a eu un impact durable sur les relations entre la France et l'Algérie. L'arrivée des colons français, suivie par des Italiens, des Espagnols et d'autres Européens, a entraîné une expropriation massive des terres agricoles algériennes. Ces terres étaient redistribuées aux nouveaux arrivants, qui les utilisaient pour cultiver des produits destinés à l'exportation vers la France. Ce processus a non seulement changé la structure foncière de l'Algérie, mais a également perturbé son tissu social et économique traditionnel, avec des répercussions significatives sur la population autochtone. La colonisation de l'Algérie a été tout sauf pacifique. Elle a rencontré une résistance acharnée de la part de la population locale, menée par des figures telles que l'émir Abdelkader. Ces conflits ont été marqués par une violence intense, reflétant la lutte des Algériens contre l'occupation et l'exploitation étrangères. L'ère coloniale en Algérie a laissé un héritage complexe, qui continue de façonner les relations entre la France et l'Algérie. Les questions de l'identité, de l'histoire coloniale et de ses séquelles restent au cœur des discussions et des échanges entre les deux pays. En somme, la conquête et la colonisation de l'Algérie par la France ont été des événements cruciaux, façonnant de manière indélébile l'histoire et la société des deux nations.

La fin du 19ème et le début du 20ème siècle ont vu l'expansion de l'influence française en Afrique du Nord, avec la colonisation de la Tunisie et du Maroc. Ces deux pays ont été intégrés dans l'empire colonial français sous la forme de protectorats, une démarche motivée par des intérêts économiques, stratégiques et politiques. En 1881, la France a établi un protectorat sur la Tunisie suite à la signature du Traité du Bardo. Ce traité a marqué le début du contrôle français sur la Tunisie, qui était jusque-là un territoire ottoman semi-autonome. L'établissement du protectorat a permis à la France d'exercer une influence politique et économique considérable en Tunisie, tout en conservant officiellement l'autorité nominale du bey local. Le Maroc, de son côté, est devenu un protectorat français et espagnol en 1912 après la signature du Traité de Fès. La France a acquis le contrôle de la majeure partie du Maroc, tandis que l'Espagne a obtenu des zones plus petites dans le nord et le sud du pays. Comme en Tunisie, l'établissement du protectorat au Maroc visait à étendre l'influence française dans la région et à sécuriser des intérêts économiques stratégiques, notamment en réponse aux ambitions coloniales d'autres puissances européennes, comme l'Allemagne. Ces deux protectorats ont été le théâtre de changements significatifs. La France a introduit des réformes administratives, économiques et éducatives, modifiant profondément les structures sociales et politiques des deux pays. Cependant, cette période a également été marquée par des résistances et des luttes pour l'indépendance, reflétant le mécontentement croissant des populations locales face à la domination coloniale. La colonisation de la Tunisie et du Maroc a donc joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique du Nord, et les héritages de cette période continuent d'influencer la région aujourd'hui. Ces événements ont non seulement redessiné la carte politique de l'Afrique du Nord, mais ont également eu un impact profond sur les dynamiques culturelles, sociales et économiques de la Tunisie et du Maroc.

La crise d'Agadir en 1911 est un exemple marquant des tensions géopolitiques et des rivalités coloniales qui ont caractérisé l'Europe au début du 20ème siècle. L'envoi de la canonnière SMS Panther par l'Allemagne dans la baie d'Agadir, au Maroc, constituait un défi direct à l'influence française dans la région. Cette démonstration de force de la part de l'Allemagne visait à renégocier les termes de la présence européenne au Maroc et à affirmer ses propres ambitions coloniales. Cette crise a exacerbé les tensions déjà vives entre les grandes puissances européennes, en particulier entre la France et l'Allemagne. Elle a mis en lumière les rivalités coloniales et nationalistes qui s'intensifiaient en Europe, contribuant à l'atmosphère de méfiance et de compétition qui prévalait à l'époque. Ces tensions étaient un prélude aux conflits plus larges qui allaient éclater avec la Première Guerre mondiale. La colonisation française en Afrique du Nord, notamment en Algérie, en Tunisie et au Maroc, a eu des répercussions profondes sur la région. Elle a entraîné d'importantes transformations sociales, culturelles et politiques, modifiant de manière durable le paysage de ces territoires. Les politiques coloniales ont souvent été marquées par des réformes administratives et économiques, mais aussi par des conflits et des résistances de la part des populations locales. Au niveau international, les actions de la France en Afrique du Nord ont influencé les dynamiques de pouvoir et les relations entre les grandes puissances européennes. L'expansion coloniale française a non seulement remodelé la carte politique de la région, mais a également eu un impact sur le système international, en contribuant à l'élaboration des conditions qui ont mené aux conflits majeurs du 20ème siècle. La crise d'Agadir et la colonisation française en Afrique du Nord sont des exemples de la manière dont les ambitions impériales européennes ont façonné l'histoire mondiale au début du 20ème siècle, avec des conséquences qui se font sentir jusqu'à aujourd'hui.

La colonisation française de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, ainsi que les intérêts coloniaux d'autres puissances européennes dans la région méditerranéenne, étaient effectivement liés à des enjeux politiques et stratégiques majeurs, en particulier dans le contexte des tensions croissantes qui ont précédé la Première Guerre mondiale. La Méditerranée a toujours été une région stratégique en raison de son importance pour le commerce maritime et sa position géopolitique. Pour la France et d'autres puissances européennes, sécuriser le contrôle ou l'influence sur cette région était crucial pour leurs intérêts nationaux. Les colonies en Afrique du Nord offraient non seulement des avantages économiques, mais servaient également de bases stratégiques pour la projection de puissance militaire et navale dans la Méditerranée. L'époque qui a précédé la Première Guerre mondiale était marquée par des rivalités intenses entre les grandes puissances européennes pour l'expansion coloniale. La colonisation de l'Afrique du Nord par la France s'inscrivait dans cette dynamique, avec des puissances concurrentes, notamment l'Allemagne et l'Italie, cherchant également à étendre leur influence dans la région. La crise d'Agadir en 1911 en est un exemple, où l'Allemagne a défié les ambitions françaises au Maroc. Pendant ce temps, les populations locales dans les colonies faisaient face à des changements politiques, sociaux et économiques majeurs. Ces changements étaient souvent accompagnés de résistances et de luttes pour l'indépendance, qui ont continué à se manifester tout au long du 20ème siècle. Les colonies françaises en Afrique du Nord étaient plus qu'une simple extension territoriale ; elles représentaient des pions stratégiques dans le grand jeu de la politique et de la puissance coloniales européennes. Le contrôle de ces territoires était considéré comme essentiel pour maintenir l'équilibre des pouvoirs et préparer les futures confrontations, notamment la Première Guerre mondiale.

L'Égypte et la Libye, au tournant du 20ème siècle, sont devenues des points focaux de la compétition coloniale, principalement en raison de leur position stratégique et de leur importance pour les ambitions impériales européennes.

Dans les années 1880, l'Égypte occupait une position unique dans l'ordre colonial de l'époque, se trouvant sous une influence britannique substantielle sans être formellement une colonie. Cette situation était largement due à l'importance stratégique du Canal de Suez, une voie maritime inaugurée en 1869 qui a transformé la navigation internationale. Le Canal de Suez, reliant la Méditerranée à la mer Rouge, a révolutionné le commerce maritime en raccourcissant considérablement la distance entre l'Europe et l'Asie. Pour la Grande-Bretagne, qui avait le plus grand empire colonial du monde et dont l'Inde était le joyau, le canal était d'une importance vitale. Il permettait un accès plus rapide et plus efficace à ses colonies en Asie, rendant le contrôle de cette route maritime d'une importance stratégique primordiale. L'influence britannique en Égypte s'est donc accrue, notamment après l'ouverture du canal. Les Britanniques étaient particulièrement désireux de sécuriser cette voie maritime contre toute menace potentielle, que ce soit de la part d'autres puissances coloniales ou de troubles internes en Égypte. Cela a conduit à une présence militaire et politique accrue en Égypte, avec les Britanniques exerçant une influence considérable sur les affaires intérieures égyptiennes. Cette domination britannique en Égypte a été un élément clé de leur stratégie globale pour maintenir et renforcer leur empire, notamment en assurant la sécurité de leur route vers l'Inde. Le contrôle du Canal de Suez est devenu un enjeu majeur dans la politique coloniale et les rivalités internationales de l'époque, reflétant la complexité des intérêts impériaux et la compétition pour les points stratégiques à travers le monde.

Au début du 20ème siècle, l'Italie, animée par un sentiment de nationalisme et d'ambition impérialiste, a commencé à orienter son regard vers la Libye, voyant dans cette région une opportunité d'étendre son influence et d'affirmer son statut sur la scène internationale. La conquête de la Libye par l'Italie s'est inscrite dans le cadre plus large de la compétition coloniale entre les puissances européennes. L'ère du nationalisme italien et l'expansionnisme impérial ont poussé l'Italie à chercher à établir une présence coloniale en Afrique du Nord, à l'instar des autres puissances européennes comme la France et la Grande-Bretagne. L'année 1911 a marqué un tournant avec le déclenchement de la guerre italo-turque. L'Italie a revendiqué la Libye, alors partie de l'Empire ottoman, dans le but d'établir un protectorat italien. Cette campagne militaire, qui s'est étendue de 1911 à 1912, a été couronnée de succès pour l'Italie, qui a ainsi pris le contrôle de la Libye. La Libye représentait pour l'Italie non seulement une nouvelle colonie à exploiter pour ses ressources, mais aussi un moyen de renforcer sa présence en Méditerranée et de se positionner comme une puissance coloniale majeure. La colonisation italienne de la Libye a entraîné des changements importants dans la région, avec des répercussions sur le plan social, économique et politique. Ce mouvement expansionniste de l'Italie en Libye a été caractéristique de la période des rivalités impérialistes en Europe, où les nations cherchaient à étendre leur influence à travers la colonisation et la conquête territoriale. La situation en Libye, ainsi que dans d'autres régions d'Afrique du Nord, a reflété la dynamique complexe et souvent conflictuelle du système international de l'époque.

Ces développements reflètent la manière dont les intérêts géopolitiques et impériaux européens ont remodelé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au début du 20ème siècle. Le contrôle de ces régions était considéré comme essentiel pour la sécurité des routes commerciales et la maintenance des empires coloniaux, ce qui a conduit à des changements politiques et sociaux significatifs dans ces régions. Ces événements ont non seulement influencé les dynamiques internationales de l'époque, mais ont également laissé un héritage durable qui continue d'influencer la politique et les relations internationales dans ces régions.

L’Afrique noire

L'histoire de l'Afrique subsaharienne dans le contexte de la colonisation et du commerce des esclaves est complexe et tragique, marquée par une intégration forcée dans les systèmes économiques mondiaux bien avant la colonisation formelle du continent.

La Colonisation Tardive : La conquête de l'Afrique subsaharienne par les puissances européennes a eu lieu relativement tardivement, principalement dans les années 1880, lors de la période connue sous le nom de "Partage de l'Afrique". Ces campagnes de colonisation étaient motivées par des raisons géopolitiques, avec les puissances européennes cherchant à étendre leur influence et à sécuriser des ressources et des marchés pour leurs économies en expansion. La Conférence de Berlin de 1884-1885 est un exemple emblématique de ce processus, où les puissances européennes se sont réparties les territoires africains sans tenir compte des structures sociales, culturelles ou politiques existantes sur le continent.

La Traite Négrière Transatlantique : Avant la colonisation formelle, l'Afrique subsaharienne avait déjà été intégrée de force dans l'économie mondiale par le biais du commerce des esclaves. La traite négrière transatlantique, qui a duré du 16ème au 19ème siècle, a vu la déportation forcée de 10 à 12 millions d'Africains vers les Amériques. Cette traite a eu un impact dévastateur sur les sociétés africaines, en raison non seulement du nombre de personnes déportées, mais aussi des violences, des déstructurations sociales et des perturbations économiques qu'elle a entraînées.

La Traite Négrière Orientale : Parallèlement à la traite transatlantique, il y avait également un commerce d'esclaves entre l'Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient, qui a duré du 7ème au début du 20ème siècle. Cette traite a concerné entre 13 et 15 millions d'individus et, tout comme la traite transatlantique, a eu des conséquences profondes sur les populations africaines.

L'histoire de l'Afrique subsaharienne dans les périodes précoloniale et coloniale est marquée par des interventions extérieures, à la fois à travers le commerce des esclaves et la colonisation. Ces interventions ont eu des répercussions durables sur le continent, façonnant de manière indélébile son histoire, sa société et son économie.

La colonisation européenne

La colonisation européenne va durer du XVIème siècle au XXème siècle :

- en Amérique, la colonisation européenne dure plus de trois siècles de 1500 aux années 1800, 1830 ;

- en Asie, elle dure entre 120 ans et 150 ans de 1800, 1820 à 1945, 1955 : elle a bénéficié de la première vague de décolonisation ;

- en Afrique du Nord, la colonisation a duré de 80 ans à 130 ans de 1830 aux années 1960 ;

- en Afrique Noire, de 70 ans à 80 ans des années 1880, 1890 aux années 1960.

Finalement, dans l’histoire millénaire de l’Humanité, la colonisation n’est qu'une petite période chronologique, mais une période complètement cruciale dans la division du monde entre monde riche et monde pauvre. La colonisation va aller de pair avec la mise en place du pacte coloniale.

Les causes de la non-transmission de la révolution industrielle aux pays du Tiers-Monde

L'établissement du pacte colonial a contribué à la non-transmission de la révolution industrielle aux pays du tiers monde. Le pacte colonial a été pensé en termes théoriques dès la colonisation du Canada par la France. L'idée théorique, développée au siècle des Lumières, était d'établir un accord commercial entre colonisateurs et colons afin de protéger les intérêts coloniaux. L'établissement du pacte colonial a contribué à la non-transmission de la révolution industrielle aux pays du tiers monde, car une fois que les colonisateurs avaient établi leur contrôle sur une colonie, ils étaient en mesure de façonner son développement et de s'assurer qu'il ne reflétait pas ce qui se passait dans le pays du colonisateur.

Le pacte colonial tient en quatre règles :

- l’importation depuis la métropole : on importe que des produits provenant du pays colonisateur ;

- l’exportation exclusive vers la métropole : les produits des colonies s’exportent exclusivement vers la métropole. On peut ensuite, à partir de la métropole, vendre aux autres pays ;

- pas de production manufacturière dans les colonies : tous les produits manufacturiers ou industriels doivent venir des métropoles. Ce sont des colonies productrices de matières premières.

- un commerce contrôlé par les métropolitains.

La mise en place de ces quatre règles implique l’interdiction de s’industrialiser et la spécialisation dans une économie monosectorielle dans les produits bruts. Cette structure du monde qui subsiste encore, mais qui est en train de changer s’est mise en place à l’époque de la colonisation.

Annexes

- Foreign Affairs,. (2015). How Europe Conquered the World. Retrieved 8 October 2015, from https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2015-10-07/how-europe-conquered-world

- Akhilesh Pillalamarri, T. (2015). 250 Years Ago, This Event Changed Everything in South Asia. The Diplomat. Retrieved 8 October 2015, from http://thediplomat.com/2015/10/250-years-ago-this-event-changed-everything-in-south-asia/

Cours annexes

- Les problèmes juridico-politiques de la conquête I

- Les problèmes juridico-politiques de la conquête II