El régimen demográfico del Antiguo Régimen: la homeostasis

Basado en un curso de Michel Oris[1][2]

Estructuras agrarias y sociedad rural: análisis del campesinado europeo preindustrial ● El régimen demográfico del Antiguo Régimen: la homeostasis ● Evolución de las estructuras socioeconómicas en el siglo XVIII: del Antiguo Régimen a la Modernidad ● Orígenes y causas de la revolución industrial inglesa ● Mecanismos estructurales de la revolución industrial ● La difusión de la revolución industrial en la Europa continental ● La revolución industrial más allá de Europa: Estados Unidos y Japón ● Los costes sociales de la Revolución Industrial ● Análisis histórico de las fases cíclicas de la primera globalización ● Dinámica de los mercados nacionales y globalización del comercio de productos ● La formación de sistemas migratorios globales ● Dinámica e impactos de la globalización de los mercados monetarios : El papel central de Gran Bretaña y Francia ● La transformación de las estructuras y relaciones sociales durante la Revolución Industrial ● Los orígenes del Tercer Mundo y el impacto de la colonización ● Fracasos y obstáculos en el Tercer Mundo ● Cambios en los métodos de trabajo: evolución de las relaciones de producción desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX ● La edad de oro de la economía occidental: los treinta gloriosos años (1945-1973) ● La evolución de la economía mundial: 1973-2007 ● Los desafíos del Estado del bienestar ● En torno a la colonización: temores y esperanzas de desarrollo ● Tiempo de rupturas: retos y oportunidades en la economía internacional ● Globalización y modos de desarrollo en el "tercer mundo"

Entre los siglos XV y XVIII, la Europa preindustrial fue escenario de un fascinante equilibrio demográfico conocido como homeostasis demográfica. Este periodo histórico, rico en transformaciones, vio desarrollarse sociedades y economías con el telón de fondo de un régimen demográfico en el que el crecimiento de la población era cuidadosamente contrarrestado por fuerzas reguladoras como las epidemias, los conflictos armados y las hambrunas. Esta autorregulación demográfica natural ha demostrado ser un motor de estabilidad, orquestando un desarrollo económico y social mesurado y sostenible.

Este delicado equilibrio demográfico no sólo ha propiciado un crecimiento demográfico moderado y sostenible en Europa, sino que también ha sentado las bases de un progreso económico y social coherente. Gracias a este fenómeno de homeostasis, Europa ha logrado evitar trastornos demográficos extremos, permitiendo que sus economías y sociedades preindustriales florecieran en un marco de cambio gradual y controlado.

En este artículo examinamos más de cerca la dinámica de este antiguo régimen demográfico y su influencia crucial en el tejido de las economías y comunidades europeas antes del advenimiento de la industrialización, destacando cómo este delicado equilibrio facilitó una transición ordenada hacia estructuras económicas y sociales más complejas.

Crisis de mortalidad en el Antiguo Régimen[modifier | modifier le wikicode]

Durante el Antiguo Régimen, Europa se enfrentó a frecuentes y devastadoras crisis de mortalidad, a menudo descritas a través de la metáfora de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Cada uno de estos jinetes representaba una de las principales calamidades que azotaban a la sociedad y contribuían a una elevada tasa de mortalidad.

El hambre, consecuencia de malas cosechas, condiciones climáticas extremas o trastornos económicos, era un azote recurrente. Debilitaba a la población, reducía su resistencia a las enfermedades y provocaba un aumento drástico de la mortalidad entre los más pobres. Los periodos de hambruna solían ir seguidos o acompañados de epidemias que, en un contexto de debilidad generalizada, encontraban un caldo de cultivo fértil para su propagación. Las guerras fueron otra fuente importante de mortalidad. Además de las muertes en el campo de batalla, los conflictos tuvieron efectos nocivos sobre la producción agrícola y las infraestructuras, lo que provocó un deterioro de las condiciones de vida y un aumento de las muertes indirectamente relacionadas con la guerra. Las epidemias, por su parte, fueron quizá las más despiadadas de los jinetes. Enfermedades como la peste y el cólera golpeaban indiscriminadamente, arrasando a veces distritos o pueblos enteros. La ausencia de tratamientos eficaces y la falta de conocimientos médicos agravaban su impacto letal. Por último, el jinete que representaba la muerte encarnaba el fatal desenlace de estas tres plagas, así como la mortalidad cotidiana provocada por el envejecimiento, los accidentes y otras causas naturales o violentas. Estas crisis de mortalidad, a través de sus consecuencias directas e indirectas, regulaban la demografía europea, manteniendo la población en un nivel que los recursos de la época podían sostener.

El impacto de estos jinetes en la sociedad del Antiguo Régimen fue inmenso, configurando de forma indeleble las estructuras demográficas, económicas y sociales de la época y dejando una profunda huella en la historia europea.

El hambre[modifier | modifier le wikicode]

Hasta la década de 1960, la opinión predominante era que el hambre era la principal causa de muerte en la Edad Media. Sin embargo, esta perspectiva cambió al reconocerse la necesidad de distinguir entre hambruna y carestía. Mientras que la hambruna era un acontecimiento catastrófico con consecuencias letales masivas, el hambre era un hecho común en la vida medieval, marcado por periodos más moderados pero frecuentes de escasez de alimentos. En ciudades como Florencia, el ciclo agrícola se veía salpicado por periodos casi rítmicos de hambruna, con episodios de escasez de alimentos cada cuatro años aproximadamente. Estos episodios estaban ligados a las fluctuaciones de la producción agrícola y a la gestión de los recursos cerealistas. Al final de cada temporada de cosecha, la población se enfrentaba a un dilema: consumir la producción del año para satisfacer las necesidades inmediatas o guardar una parte para sembrar los campos de la temporada siguiente. Podía producirse un año de hambruna cuando la cosecha era simplemente suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de la población, sin dejar un excedente para reservas o futuras siembras. Esta precaria situación se veía agravada por el hecho de que una parte del grano debía reservarse para la siembra. La producción insuficiente obligaba a la población a soportar un periodo de restricciones alimentarias, con raciones reducidas hasta la siguiente cosecha, a la espera de que ésta fuera más abundante. Estos periodos de escasez de alimentos no conducían sistemáticamente a una mortalidad masiva, como ocurría durante las hambrunas, pero sin embargo tenían un impacto considerable en la salud y la longevidad de la población. La malnutrición crónica debilitaba la resistencia a las enfermedades y podía aumentar indirectamente la mortalidad, sobre todo entre las personas más vulnerables, como los niños y los ancianos. De este modo, el hambre desempeñó su papel en el frágil equilibrio demográfico de la Edad Media, moldeando sutilmente la estructura de la población medieval.

La distinción entre hambruna y carestía es crucial para comprender las condiciones de vida y los factores de mortalidad en la Edad Media. Mientras que el hambre se refiere a periodos recurrentes de escasez de alimentos que eran manejables hasta cierto punto, la hambruna se refiere a crisis alimentarias agudas en las que la gente moría de hambre, a menudo como resultado de cosechas dramáticamente insuficientes causadas por desastres climáticos. Un ejemplo llamativo es la erupción de un volcán islandés hacia 1696, que desencadenó un enfriamiento climático temporal en Europa, descrito a veces como una "mini edad de hielo". Este acontecimiento extremo provocó una drástica reducción de los rendimientos agrícolas, sumiendo al continente en hambrunas devastadoras. En Finlandia, este periodo fue tan trágico que casi el 30% de la población pereció, lo que subraya la extrema vulnerabilidad de las sociedades preindustriales a los riesgos climáticos. En Florencia, la historia demuestra que mientras la escasez de alimentos era un visitante habitual, con períodos difíciles cada cuatro años aproximadamente, el hambre era un azote mucho más esporádico, que se producía cada cuarenta años por término medio. Esta diferencia pone de relieve un hecho importante: aunque el hambre era una compañía casi constante para muchas personas en aquella época, la muerte masiva por hambruna era relativamente rara. Así pues, contrariamente a lo que se creía hasta los años sesenta, el hambre no era la principal causa de muerte en la época medieval. Los historiadores han revisado esta opinión, reconociendo que otros factores, como las epidemias y las malas condiciones sanitarias, desempeñaron un papel mucho más importante en la mortalidad masiva. Esta comprensión matizada ayuda a dibujar una imagen más precisa de las vidas y los retos a los que se enfrentaba la gente en la Edad Media.

Las guerras[modifier | modifier le wikicode]

Este gráfico muestra el número de acciones bélicas en Europa durante un periodo de 430 años, de 1320 a 1750. De la curva se desprende que la actividad militar fluctuó considerablemente a lo largo de este periodo, con varios picos que podrían corresponder a periodos de grandes conflictos. Estos picos podrían representar guerras importantes como la Guerra de los Cien Años, las Guerras Italianas, las Guerras de Religión en Francia, la Guerra de los Treinta Años y los diversos conflictos en los que participaron las potencias europeas en el siglo XVII y principios del XVIII. El método de "suma trienal móvil" utilizado para compilar los datos indica que las cifras se han suavizado a lo largo de periodos trienales para ofrecer una imagen más clara de las tendencias, en lugar de reflejar las variaciones anuales, que pueden ser más caóticas y menos representativas de las tendencias a largo plazo. Es importante señalar que este tipo de gráficos históricos permite a los investigadores identificar patrones y ciclos en la actividad militar y correlacionarlos con otros acontecimientos históricos, económicos o demográficos para comprender mejor la dinámica histórica.

A lo largo de la Edad Media y hasta los albores de la Edad Moderna, las guerras fueron una realidad casi constante en Europa. Sin embargo, la naturaleza de estos conflictos cambió significativamente a lo largo de los siglos, reflejando una evolución política y social más amplia. En el siglo XIV, el panorama conflictivo estaba dominado por guerras feudales a pequeña escala. Estos enfrentamientos, a menudo localizados, eran principalmente el resultado de rivalidades entre señores por el control de la tierra o la resolución de disputas sucesorias. Aunque estas escaramuzas pudieron ser violentas y destructivas a nivel local, no eran comparables en escala o consecuencias a las guerras que vendrían después. Con la consolidación de los Estados-nación y la aparición de soberanos que pretendían extender su poder más allá de sus fronteras tradicionales, los siglos XIV y XV fueron testigos de la aparición de conflictos de una escala y una destructividad sin precedentes. Estas nuevas guerras estatales fueron libradas por ejércitos permanentes más numerosos y mejor organizados, a menudo apoyados por un floreciente complejo burocrático. La guerra se convirtió así en un instrumento de política nacional, con objetivos que iban desde la conquista territorial hasta la afirmación de la supremacía dinástica. El impacto de estos conflictos en la población civil fue a menudo indirecto pero devastador. Como la logística de los ejércitos era aún primitiva, la administración militar dependía en gran medida de la requisa y el saqueo de los recursos de las regiones que atravesaban. Los ejércitos en campaña obtenían su sustento directamente de las economías locales, apoderándose de cosechas y ganado, destruyendo infraestructuras y propagando el hambre y las enfermedades entre la población civil. La guerra se convirtió así en una calamidad para la población no combatiente, privándola de los medios de subsistencia que necesitaba para sobrevivir. No fueron tanto los combates en sí los que causaron el mayor número de muertes de civiles, sino más bien el colapso de las estructuras económicas locales debido a las insaciables necesidades de los ejércitos. Esta forma de guerra alimentaria tuvo un considerable impacto demográfico, reduciendo las poblaciones no sólo a través de la violencia directa, sino también creando condiciones de vida precarias que fomentaban las enfermedades y la muerte. La guerra, en este contexto, era a la vez un motor de destrucción y un vector de crisis demográfica.

La historia militar de la era premoderna muestra claramente que los ejércitos no sólo eran instrumentos de conquista y destrucción, sino también poderosos vectores de propagación de enfermedades. Los movimientos de tropas a través de continentes y fronteras desempeñaron un papel importante en la propagación de epidemias, amplificando su alcance e impacto. El ejemplo histórico de la peste negra ilustra trágicamente esta dinámica. Cuando el ejército mongol sitió Caffa, un puesto comercial genovés en Crimea, en el siglo XIV, inició involuntariamente una cadena de acontecimientos que desembocaría en una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia de la humanidad. La peste bubónica, ya presente entre las tropas mongolas, se transmitió a la población sitiada a través de los ataques y el comercio. Infectados por la enfermedad, los habitantes de Caffa huyeron por mar y regresaron a Génova. En aquella época, Génova era una ciudad importante en las redes comerciales mundiales, lo que facilitó la rápida propagación de la peste por toda Italia y, con el tiempo, por toda Europa. Los barcos que zarpaban de Génova con personas infectadas a bordo llevaban la peste a muchos puertos del Mediterráneo, desde donde la enfermedad se propagaba hacia el interior, siguiendo las rutas comerciales y los movimientos de población. El impacto de la peste negra en Europa fue catastrófico. Se estima que la pandemia mató entre el 30% y el 60% de la población europea, provocando un declive demográfico masivo y un profundo cambio social. Fue un duro recordatorio de cómo la guerra y el comercio podían interactuar con la enfermedad para marcar el curso de la historia. La Peste Negra se convirtió así en sinónimo de una época en la que la enfermedad podía remodelar los contornos de las sociedades con una rapidez y una escala sin precedentes.

Las epidemias[modifier | modifier le wikicode]

Esta imagen representa un gráfico histórico que muestra el número de lugares afectados por la peste en el noroeste de Europa desde 1347 hasta 1800, con una suma móvil de tres años para suavizar las variaciones en periodos cortos. Este gráfico ilustra claramente varias epidemias importantes, con picos que indican una fuerte propagación de la enfermedad en distintos momentos. El primer pico, y el más pronunciado, corresponde a la pandemia de peste negra que comenzó en 1347. Esta oleada tuvo consecuencias devastadoras para la población de la época, causando la muerte de una gran parte de los europeos en el espacio de unos pocos años. Después de este primer pico importante, el gráfico muestra varios otros episodios significativos en los que el número de lugares afectados aumentó, reflejando reapariciones periódicas de la enfermedad. Estos picos pueden corresponder a acontecimientos como nuevas introducciones del agente patógeno en la población a través del comercio o los movimientos de tropas, así como a condiciones que favorecen la proliferación de ratas y pulgas portadoras de la enfermedad. Hacia el final del gráfico, después de 1750, se observa un descenso en la frecuencia e intensidad de las epidemias, lo que puede indicar un mejor conocimiento de la enfermedad, mejoras en la sanidad pública, desarrollo urbano, cambio climático u otros factores que contribuyeron a reducir el impacto de la peste. Estos datos son valiosos para comprender el impacto de la peste en la historia europea y la evolución de las respuestas humanas a las pandemias.

La relación entre malnutrición, enfermedad y mortalidad es un componente crucial para comprender la dinámica demográfica histórica. En las sociedades preindustriales, un suministro de alimentos incierto y a menudo precario contribuía a aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Las poblaciones hambrientas, debilitadas por la falta de acceso regular a alimentos adecuados y nutritivos, eran mucho menos resistentes a las infecciones, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de mortalidad durante las epidemias. La peste, en particular, fue un azote recurrente en Europa durante toda la Edad Media y mucho tiempo después, y tuvo un profundo efecto en la sociedad y la economía. La peste negra del siglo XIV es quizá el ejemplo más notorio, ya que diezmó a una parte sustancial de la población europea. La persistencia de la peste hasta bien entrado el siglo XVIII atestigua la compleja interacción entre los seres humanos, los animales vectores, como las ratas, y bacterias patógenas como la Yersinia pestis, causante de la peste. Las ratas, portadoras de pulgas infectadas con la bacteria, eran omnipresentes en las ciudades densamente pobladas y en los barcos, lo que facilitaba la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, la propagación de la peste no podía atribuirse únicamente a los roedores; las actividades humanas también desempeñaron un papel esencial. Los ejércitos en movimiento y los mercaderes que recorrían las rutas comerciales eran eficaces agentes de transmisión, ya que llevaban consigo la enfermedad de una región a otra, a menudo a velocidades que las sociedades de la época no estaban preparadas para gestionar. Este patrón de propagación de la enfermedad pone de relieve la importancia de las infraestructuras sociales y económicas en la salud pública, incluso en la Antigüedad. El contexto de las epidemias de peste revela hasta qué punto factores aparentemente no relacionados, como el comercio y los movimientos de tropas, pueden tener un impacto directo y devastador en la salud de las poblaciones.

La peste negra, que asoló Europa a mediados del siglo XIV, está considerada como una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. El impacto demográfico de la enfermedad no tuvo precedentes, y se calcula que entre 1348 y 1351 desapareció hasta un tercio de la población del continente. Este acontecimiento marcó profundamente el curso de la historia europea, provocando importantes cambios socioeconómicos. La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Se asocia principalmente a las ratas, pero en realidad son las pulgas las que transmiten la bacteria a los humanos. La versión bubónica de la peste se caracteriza por la aparición de bubones, ganglios linfáticos inflamados, sobre todo en la ingle, las axilas y el cuello. La enfermedad es extremadamente dolorosa y a menudo mortal, con un alto índice de contagio. La rápida propagación de la peste bubónica se debió en parte a las deplorables condiciones higiénicas de la época. El hacinamiento, la falta de conocimientos sobre salud pública y la estrecha convivencia con roedores crearon las condiciones ideales para la propagación de la enfermedad. Según algunas teorías, durante esta pandemia se produjo una forma de selección natural. Los individuos más débiles fueron los primeros en sucumbir, mientras que los que sobrevivieron fueron a menudo aquellos con una resistencia natural o que habían desarrollado inmunidad. Esto podría explicar la regresión temporal de la enfermedad tras las primeras oleadas mortales. Sin embargo, esta inmunidad no era permanente; con el tiempo, una nueva generación sin inmunidad natural se volvía vulnerable, permitiendo el resurgimiento de la enfermedad. En el siglo XVII se produjeron nuevas oleadas de peste en Europa. Aunque estas epidemias fueron mortales, no alcanzaron los niveles catastróficos de la peste negra. En Francia, una gran proporción de las muertes del siglo XVII se debieron todavía a la peste, lo que dio lugar a un "exceso de mortalidad". El efecto de la peste sobre la demografía del Antiguo Régimen fue tal que el crecimiento natural de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones) fue a menudo absorbido por las muertes provocadas por la peste. Esto condujo a una población relativamente estable o estancada, con escaso crecimiento neto a largo plazo debido a la peste y a otras enfermedades que seguían golpeando a la población a intervalos regulares.

La peste atacaba sin piedad a toda la población, pero ciertos factores podían hacer a los individuos más vulnerables. Los adultos jóvenes, que a menudo eran más móviles debido a su participación en el comercio, los viajes o incluso como soldados, tenían más probabilidades de estar expuestos a la peste. Este grupo de edad también es más propenso a tener amplios contactos sociales, lo que aumenta su riesgo de exposición a enfermedades infecciosas. La elevada mortalidad entre los adultos jóvenes durante las epidemias de peste tenía implicaciones demográficas de gran alcance, sobre todo al reducir el número de futuros nacimientos. Los individuos que morían antes de tener hijos representaban "nacimientos perdidos", un fenómeno que reduce el potencial de crecimiento de la población para las generaciones siguientes. Este fenómeno no fue exclusivo de la época de la peste. Un efecto similar se observó tras la Primera Guerra Mundial. La guerra provocó la muerte de millones de hombres jóvenes, que constituyeron en gran medida una generación perdida. Los "nacimientos perdidos" se refieren a los hijos que estos hombres podrían haber tenido de haber sobrevivido. El impacto demográfico de estas pérdidas repercutió mucho más allá de los campos de batalla, afectando a la estructura de la población durante décadas. La consecuencia de estas dos catástrofes históricas puede apreciarse en las pirámides de edades posteriores a estos acontecimientos, en las que se observa un déficit en los grupos de edad correspondientes. La disminución de la población en edad fértil ha provocado un descenso natural de la natalidad, el envejecimiento de la población y un cambio en la estructura social y económica de la sociedad. Estos cambios han exigido a menudo importantes ajustes sociales y económicos para hacer frente a los nuevos retos demográficos.

Durante la peste negra, por ejemplo, la población más vulnerable -a menudo denominada "los débiles" en términos de resistencia a las enfermedades- sufrió grandes pérdidas. Los que sobrevivieron fueron en general más resistentes, bien por la suerte de una exposición menos severa, bien por una resistencia innata o adquirida a la enfermedad. El efecto inmediato de este tipo de selección natural fue reducir la mortalidad general porque la proporción de la población que sobrevivió era más resistente. Sin embargo, esta resistencia no es necesariamente permanente. Con el tiempo, esta población "más fuerte" envejece y se vuelve más vulnerable a otras enfermedades o a la reaparición de la misma enfermedad, sobre todo si ésta progresa. En consecuencia, la mortalidad podría volver a aumentar, reflejando un ciclo de resiliencia y vulnerabilidad. Así pues, la curva de mortalidad estaría marcada por picos y caídas sucesivas. Tras una epidemia, la mortalidad descendería al sobrevivir los individuos más resistentes, pero con el tiempo y bajo el efecto de otros factores de estrés como el hambre, la guerra o la aparición de nuevas enfermedades, podría volver a aumentar. Esta "curva incubada" refleja la interacción continua entre los factores de estrés ambiental y la dinámica de la población. La peste acabó con el excedente de nacimientos sobre defunciones. Por tanto, la población francesa no pudo crecer y se produjo un estancamiento demográfico, ya que el excedente de nacimientos sobre defunciones fue aniquilado por la enfermedad. Hoy sabemos que las epidemias eran la principal causa de muerte en la Edad Media.

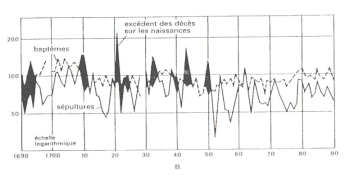

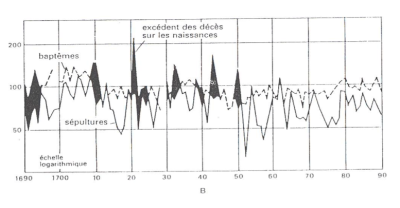

La imagen muestra un gráfico en blanco y negro que ilustra las tasas de bautizos y entierros en lo que parece ser un periodo comprendido entre 1690 y 1790, con una escala logarítmica en el eje y para medir las frecuencias. La curva superior, marcada por una línea negra continua y zonas sombreadas, indica los bautismos, mientras que la curva inferior, representada por una línea negra discontinua, representa los entierros. El gráfico muestra periodos en los que los bautismos superan a los entierros, indicados por las zonas en las que la curva superior está por encima de la inferior. Estos periodos representan el crecimiento natural de la población, en el que el número de nacimientos supera al de defunciones. Por el contrario, hay épocas en las que los entierros superan a los bautizos, lo que demuestra una tasa de mortalidad superior a la de natalidad, representada por las zonas en las que la curva de los entierros se eleva por encima de la curva de los bautizos. Las fluctuaciones bruscas del gráfico ilustran periodos en los que las defunciones superaban a los nacimientos, con picos significativos que sugieren sucesos de mortalidad masiva, como epidemias, hambrunas o guerras. La línea A, que parece ser una línea de tendencia o media móvil, ayuda a visualizar la tendencia general del exceso de muertes sobre nacimientos en este periodo de un siglo. El periodo que abarca este gráfico corresponde a momentos convulsos de la historia europea, marcados por importantes cambios sociales, políticos y medioambientales, que tuvieron un profundo impacto en la demografía de la época.

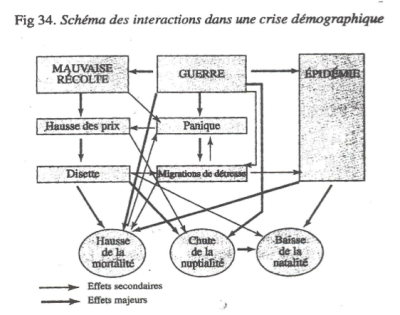

La imagen muestra un diagrama conceptual que describe las complejas interacciones de una crisis demográfica. Los principales factores desencadenantes de esta crisis están representados por tres grandes rectángulos que destacan en el centro del diagrama: la pérdida de cosechas, la guerra y la epidemia. Estos acontecimientos centrales están interconectados y sus repercusiones se extienden a toda una serie de fenómenos socioeconómicos y demográficos. Una mala cosecha es un catalizador que provoca la subida de los precios y la escasez de alimentos, desencadenando una angustiosa migración. La guerra provoca el pánico y empeora la situación con migraciones similares, mientras que las epidemias aumentan directamente la mortalidad al tiempo que afectan a las tasas de natalidad y nupcialidad. Estas grandes crisis influyen en diversos aspectos de la vida demográfica. Por ejemplo, el aumento de los precios y el hambre provocan dificultades económicas, que repercuten en los patrones de matrimonio y reproducción, ilustrados por una caída de la tasa de nupcialidad y un descenso de la natalidad. Además, las epidemias, a menudo exacerbadas por la hambruna y los movimientos de población debidos a la guerra, pueden provocar un aumento significativo de la mortalidad. El diagrama muestra los efectos directos con líneas continuas y los efectos secundarios con líneas discontinuas, mostrando una jerarquía en el impacto de estos diferentes acontecimientos. El diagrama en su conjunto pone de relieve la cascada de efectos desencadenados por las crisis, demostrando cómo una mala cosecha puede desencadenar una serie de acontecimientos que se extienden mucho más allá de sus consecuencias inmediatas, provocando guerras, migraciones y facilitando la propagación de epidemias, contribuyendo así a un aumento de la mortalidad y a un estancamiento o descenso de la población.

Homeostasis mediante el control del crecimiento de la población[modifier | modifier le wikicode]

El concepto de homeostasis[modifier | modifier le wikicode]

La homeostasis es un principio fundamental que se aplica a muchos sistemas biológicos y ecológicos, incluidas las poblaciones humanas y su interacción con el medio ambiente. Es la capacidad de un sistema para mantener una condición interna estable a pesar de los cambios externos. En el contexto del Antiguo Régimen, donde la tecnología y los medios para actuar sobre el medio ambiente eran limitados, las poblaciones tenían que adaptarse continuamente para mantener este equilibrio dinámico con los recursos disponibles. Crisis como las hambrunas, las epidemias y las guerras pusieron a prueba la resistencia de este equilibrio. Sin embargo, incluso ante estas perturbaciones, las comunidades se esforzaron por restablecer el equilibrio mediante diversas estrategias de supervivencia y adaptación. Los agricultores, en particular, desempeñaron un papel esencial en el mantenimiento de la homeostasis demográfica. Eran los más directamente afectados por las malas cosechas o el cambio climático, pero también los primeros en responder a estos retos. Gracias a su conocimiento empírico de los ciclos naturales y a su capacidad para ajustar sus prácticas agrícolas, pudieron mitigar el impacto de estas crisis. Por ejemplo, podían alternar cultivos, almacenar reservas para los años difíciles o adaptar su dieta para hacer frente a la escasez de alimentos. Además, las comunidades rurales contaban a menudo con sistemas de solidaridad y ayuda mutua que les permitían repartir los riesgos y ayudar a los miembros más vulnerables en caso de crisis. Este tipo de resiliencia social es otro aspecto de la homeostasis, en la que la cohesión y la organización de la sociedad contribuyen a mantener el equilibrio demográfico y social. La homeostasis, en este contexto, no es tanto una cuestión de control activo del entorno como de respuestas adaptativas que permiten a las poblaciones sobrevivir y recuperarse de las perturbaciones, continuando el ciclo de estabilidad y cambio.

Antes de los avances de la medicina moderna y la revolución industrial, las poblaciones humanas estaban muy influidas por los principios de la homeostasis, que regulan el equilibrio entre los recursos disponibles y el número de personas que dependen de ellos. Las sociedades tenían que encontrar formas de adaptarse a las limitaciones de su entorno para sobrevivir. Técnicas agrícolas como la rotación bienal y trienal de cultivos fueron respuestas homeostáticas a los retos de la producción de alimentos. Estos métodos permitían descansar y regenerar la fertilidad del suelo alternando cultivos y periodos de barbecho, lo que ayudaba a evitar el agotamiento de la tierra y a mantener un nivel de producción capaz de satisfacer las necesidades de la población. Dado que los recursos alimentarios no podían incrementarse significativamente antes de las innovaciones técnicas y agrícolas de la revolución industrial, la regulación demográfica se lograba a menudo a través de mecanismos sociales y culturales. Por ejemplo, el sistema europeo de matrimonio tardío y celibato permanente limitaba el crecimiento de la población acortando el periodo de fertilidad de las mujeres y reduciendo así la tasa de natalidad. La selección natural también desempeñó un papel en la dinámica de la población. Las epidemias, como la peste, y las hambrunas eliminaban a menudo a los individuos más vulnerables, dejando tras de sí una población que tenía una resistencia natural o unas prácticas sociales que contribuían a la supervivencia. Este dinamismo homeostático refleja la capacidad de los sistemas biológicos y sociales para absorber las perturbaciones y volver a un estado de equilibrio, aunque este equilibrio pueda situarse en un nivel distinto del anterior a la perturbación. Al igual que en los ecosistemas, donde un incendio puede destruir un bosque pero va seguido de una regeneración, las sociedades humanas han desarrollado mecanismos para gestionar y superar las crisis.

Estabilidad micro y macroeconómica a largo plazo[modifier | modifier le wikicode]

La percepción histórica de la impotencia de las personas ante las grandes crisis, en particular la muerte y la enfermedad, ha estado influida durante mucho tiempo por la aparente falta de medios para comprender y controlar estos acontecimientos. De hecho, antes de la era moderna y del auge de la medicina científica, las causas exactas de muchas enfermedades y muertes a menudo seguían siendo un misterio. En consecuencia, las sociedades medievales y premodernas recurrían en gran medida a la religión, la superstición y los remedios tradicionales para intentar hacer frente a estas crisis. Sin embargo, esta visión de completa pasividad ha sido cuestionada por investigaciones históricas más recientes. Ahora se reconoce que incluso ante fuerzas aparentemente incontrolables, como las epidemias de peste o las hambrunas, las poblaciones de la época no se resignaban del todo. Los campesinos y otras clases sociales desarrollaron estrategias para mitigar el impacto de las crisis. Por ejemplo, adoptaron prácticas agrícolas innovadoras, introdujeron medidas de cuarentena o incluso emigraron a regiones menos afectadas por el hambre o las enfermedades. Las medidas adoptadas también podían ser comunitarias, como la organización de obras de caridad para apoyar a los más afectados por la crisis. Además, las estructuras sociales y familiares podrían ofrecer cierto grado de resistencia, compartiendo recursos y apoyando a los miembros más vulnerables. Tras la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió radicalmente con el establecimiento de sistemas de seguridad social en muchos países, la llegada de la sanidad moderna y un mayor acceso a la información, lo que permitió comprender mejor y prevenir las crisis de salud pública. La seguridad de la vida ha mejorado gracias a estos avances, reduciendo considerablemente el sentimiento de impotencia ante la enfermedad y la muerte.

Normativa social: el sistema europeo de matrimonio tardío y celibato permanente[modifier | modifier le wikicode]

Puesta en práctica: siglos XVI-XVIII[modifier | modifier le wikicode]

Durante el periodo comprendido entre la Edad Media y el final del periodo preindustrial, las poblaciones europeas aplicaron una estrategia de regulación demográfica conocida como sistema europeo de matrimonio tardío y celibato permanente. Los datos históricos revelan que esta práctica condujo a una edad relativamente elevada para contraer matrimonio y a importantes tasas de celibato, sobre todo entre las mujeres. Por ejemplo, los historiadores han documentado que durante el siglo XVI la edad media del primer matrimonio para las mujeres oscilaba entre los 19 y los 22 años, mientras que en el siglo XVIII esta edad había aumentado hasta situarse entre los 25 y los 27 años en muchas regiones. Estas cifras muestran un alejamiento significativo de las normas de la época medieval, y contrastan fuertemente con otras partes del mundo donde la edad al matrimonio era mucho más baja y el celibato menos común. También era notable el porcentaje de mujeres que nunca se casaban. Se calcula que entre los siglos XVI y XVIII, entre el 10% y el 15% de las mujeres permanecieron solteras durante toda su vida. Esta tasa de celibato contribuía a una limitación natural del tamaño de la población, especialmente crucial en una economía en la que la tierra era la principal fuente de riqueza y subsistencia. En este sistema de matrimonio y natalidad influyeron probablemente factores económicos y sociales. Ante la incapacidad de la tierra para mantener a una población en rápido crecimiento, el matrimonio tardío y el celibato permanente servían como mecanismo de control de la población. Además, con unos sistemas de herencia que tendían a la división equitativa de la tierra, tener menos hijos significaba evitar una división excesiva de la tierra, lo que podría haber provocado un declive económico en las familias campesinas.

La línea San Petersburgo - Trieste[modifier | modifier le wikicode]

El sistema de matrimonio tardío y celibato permanente era característico de ciertas partes de Europa, sobre todo en las regiones occidentales y septentrionales. La distinción entre Europa occidental y oriental en cuanto a las prácticas matrimoniales estaba marcada por considerables diferencias sociales y económicas. En Occidente, donde este sistema estaba vigente, una línea imaginaria que iba de San Petersburgo a Trieste marcaba la frontera de este modelo demográfico. Los campesinos y las familias de Occidente solían ser propietarios de sus tierras o tenían importantes derechos sobre ellas, y la herencia se transmitía por línea familiar. Estas condiciones favorecían la aplicación de una estrategia de limitación de la natalidad para preservar la integridad y la viabilidad de las explotaciones familiares. Las familias trataban de evitar la fragmentación de la tierra entre generaciones, que podría haber debilitado su posición económica. Al este de esta línea, sin embargo, y sobre todo en las zonas sometidas a la servidumbre, el sistema era diferente. Los campesinos de Europa del Este eran a menudo siervos, atados a la tierra de su señor y sin ninguna propiedad que transmitir. En este contexto, no existía una presión económica inmediata para limitar el tamaño de la familia mediante el matrimonio tardío o el celibato. Las prácticas matrimoniales eran más universales y los matrimonios se concertaban a menudo por razones sociales y económicas, sin la consideración directa de una estrategia para preservar la tierra familiar. Esta dicotomía entre Oriente y Occidente refleja la diversidad de las estructuras socioeconómicas en Europa antes de las grandes convulsiones de la Revolución Industrial, que acabarían transformando los sistemas matrimoniales y las estructuras familiares en todo el continente.

Los efectos demográficos[modifier | modifier le wikicode]

El periodo de fecundidad de la mujer, que suele estimarse entre los 15 y los 49 años, es crucial para comprender la dinámica demográfica histórica. En una sociedad en la que la edad media de las mujeres para contraer matrimonio aumenta, como ocurrió en Europa Occidental entre los siglos XVI y XVIII, las implicaciones para la fecundidad global son significativas. Cuando la edad al matrimonio pasa de los 20 a los 25 años, las mujeres comienzan más tarde su vida reproductiva, lo que reduce el número de años en los que tienen probabilidades de concebir. Los años inmediatamente posteriores a la pubertad suelen ser los más fértiles, y retrasar el matrimonio cinco años puede eliminar muchos de los años más fértiles de la vida de una mujer. Esto podría provocar un descenso del número medio de hijos por mujer, ya que habría menos oportunidades de embarazo durante su vida reproductiva. Si tenemos en cuenta que una mujer puede tener un hijo de media cada dos años después de casarse, al eliminar cinco años de fertilidad potencialmente alta, esto podría equivaler a una reducción del nacimiento de dos a tres hijos por mujer. Esta reducción tendría un impacto significativo en el crecimiento demográfico global de una población. De hecho, esta práctica de casarse tarde y limitar los nacimientos no se debió a un mejor conocimiento de la biología reproductiva ni a medidas anticonceptivas, sino a una respuesta socioeconómica a las condiciones de vida. Al limitar el número de hijos que tenían, las familias podían asignar mejor sus limitados recursos, evitar una subdivisión excesiva de la tierra y salvaguardar el bienestar económico de las generaciones siguientes. Este fenómeno contribuyó a una forma de regulación natural de la población antes de la llegada de la planificación familiar moderna.

Matrimonio tardío y celibato permanente[modifier | modifier le wikicode]

El sistema de regulación de la natalidad en Europa Occidental, sobre todo entre los siglos XVI y XVIII, se basaba en gran medida en normas sociales y religiosas que desalentaban la procreación fuera del matrimonio. En este contexto, un número importante de mujeres no se casaba, quedándose solteras o enviudando sin volver a casarse. Si tenemos en cuenta que, en algunas regiones, hasta el 50% de las mujeres podían encontrarse en esta situación en un momento dado, el impacto sobre las tasas de natalidad globales sería considerable. Ser soltera y viuda significaba, para la mayoría de las mujeres de la época, no tener hijos legítimos, en parte debido a las estrictas convenciones sociales y a las enseñanzas de la Iglesia Católica, que promovía la castidad fuera del matrimonio. Se fomentaban los matrimonios tardíos y se condenaban enérgicamente las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que reducía la probabilidad de nacimientos fuera del matrimonio. Los nacimientos ilegítimos eran poco frecuentes, con estimaciones de entre el 2% y el 3%. Esto sugiere un nivel relativamente alto de conformidad con las normas sociales y religiosas, así como un control eficaz de la sexualidad y la reproducción fuera del matrimonio. Esta dinámica social ha tenido por tanto el efecto de reducir significativamente la fecundidad global, con una reducción estimada de hasta el 30%. Esto desempeñó un papel esencial en la regulación demográfica de la época, garantizando un equilibrio entre la población y los recursos disponibles en un contexto en el que había pocos medios para aumentar la producción de recursos medioambientales. De este modo, las estructuras sociales y las normas culturales servían de mecanismo de control de la población, manteniendo la estabilidad demográfica en ausencia de métodos anticonceptivos modernos o de intervenciones médicas para regular la natalidad.

La estructura social y económica de la Europa preindustrial influyó directamente en las prácticas matrimoniales. El concepto de "matrimonio igual a hogar" estaba fuertemente arraigado en la mente de la gente, lo que significaba que un matrimonio no era sólo la unión de dos personas, sino también la formación de un nuevo hogar autónomo. Esto implicaba la necesidad de tener un espacio vital propio, a menudo en forma de granja o casa, donde la pareja pudiera establecerse y vivir de forma independiente. Esta necesidad de un "nicho" en el que vivir limitaba el número de matrimonios posibles en un momento dado. Por tanto, las oportunidades matrimoniales estaban estrechamente vinculadas a la disponibilidad de vivienda, que en las sociedades agrícolas dependía de la transmisión de la propiedad, como las granjas, a menudo de generación en generación. El crecimiento demográfico estaba limitado por la cantidad fija de tierras y granjas, que no crecían al mismo ritmo que la población. Como consecuencia, las parejas jóvenes tenían que esperar a que una propiedad quedara disponible, ya fuera por la muerte de los anteriores ocupantes o cuando estuvieran dispuestos a ceder su lugar, a menudo a sus hijos u otros familiares. Esto contribuía a retrasar el matrimonio, ya que los jóvenes, sobre todo los hombres de los que a menudo se esperaba que se hicieran cargo de una explotación agrícola, tenían que esperar a disponer de los medios económicos para mantener un hogar antes de casarse. Al retrasar el matrimonio, también se acortaban los periodos de fertilidad de las mujeres, lo que contribuía al descenso de la tasa de natalidad general. Así pues, las limitaciones económicas y de vivienda desempeñaron un papel determinante en las estrategias matrimoniales y demográficas, propiciando la aparición del modelo europeo de matrimonio tardío y hogar nuclear, que tuvo un profundo impacto en las estructuras sociales y la dinámica demográfica de Europa hasta la modernización y urbanización que acompañaron a la Revolución Industrial.

El papel de las relaciones familiares y las expectativas sobre los hijos fue un factor importante en las estrategias matrimoniales y demográficas de las sociedades europeas preindustriales. En un contexto en el que no existían sistemas de pensiones ni de asistencia a las personas mayores, los padres dependían de sus hijos para mantenerse en la vejez. Esto significaba a menudo que al menos un hijo debía permanecer soltero para cuidar de sus padres. Normalmente, en una familia con varios hijos, no era infrecuente que existiera un acuerdo tácito o explícito para designar a una de las hijas para que se quedara en casa y cuidara de sus padres. Este papel lo asumía a menudo una hija, en parte porque se esperaba de los hijos varones que trabajaran la tierra, generaran ingresos y perpetuaran la línea familiar. Las hijas solteras también tenían menos oportunidades económicas y sociales fuera de la familia, por lo que estaban más disponibles para cuidar de sus padres. Esta práctica del celibato permanente como forma de "sacrificio" familiar tenía varias consecuencias. Por un lado, garantizaba cierto apoyo a la generación de más edad, pero por otro, reducía el número de matrimonios y, por tanto, la tasa de natalidad. Esto funcionaba como un mecanismo natural de regulación demográfica dentro de la comunidad, contribuyendo al equilibrio entre la población y los recursos disponibles. Esta dinámica subraya la complejidad de los vínculos entre estructura familiar, economía y demografía en la Europa preindustrial, y cómo las elecciones personales estaban a menudo condicionadas por la necesidad económica y las obligaciones familiares.

La homeostasis demográfica, en el contexto de las sociedades preindustriales, refleja un proceso de regulación natural de la población en respuesta a acontecimientos externos. Cuando estas sociedades sufrían crisis de mortalidad, como epidemias, hambrunas o conflictos, la población disminuía considerablemente. La consecuencia indirecta de estas crisis era la liberación de "nichos" económicos y sociales, como granjas, empleos o funciones en la comunidad, que antes habían ocupado los que habían muerto. Esto creó nuevas oportunidades para las generaciones supervivientes. Las parejas jóvenes podían casarse antes porque había menos competencia por los recursos y el espacio. Como los matrimonios precoces suelen asociarse a un periodo más largo de fecundidad y, por tanto, a un número potencialmente mayor de hijos, la población podía recuperarse con relativa rapidez tras una crisis. El aumento de la fecundidad de los matrimonios jóvenes compensaba las pérdidas demográficas sufridas durante la crisis, permitiendo a la población volver a un estado de equilibrio, según los principios de la homeostasis. Este ciclo de crisis y recuperación demuestra la resiliencia de las poblaciones humanas y su capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes, aunque a menudo a costa de considerables pérdidas de vidas humanas. Es una demostración del concepto de homeostasis aplicado a la demografía, en la que, tras una perturbación externa importante, los sistemas sociales y económicos inherentes a estas comunidades tendían a devolver la población a un nivel que podía sostenerse con los recursos disponibles y las estructuras sociales existentes.

Matices en el sistema europeo: las tres suizas[modifier | modifier le wikicode]

La variedad de prácticas matrimoniales y sucesorias en Suiza refleja el modo en que las sociedades tradicionales se adaptaron a las limitaciones económicas y medioambientales. En la Suiza central, el sistema matrimonial estaba influido por estrictas regulaciones que restringían el acceso al matrimonio, favoreciendo así a las familias adineradas. Esta restricción solía ir acompañada de un modelo desigual de herencia de tierras, que generalmente favorecía al hijo mayor. Esta dinámica tenía importantes consecuencias para los hijos no herederos, que se veían obligados a buscar medios de subsistencia fuera de su lugar de nacimiento. Esta limitación del matrimonio y la herencia tuvo el efecto de regular la población local, provocando una emigración que contribuyó al equilibrio demográfico de la región. Al abandonar la región para buscar fortuna en otra parte, los hijos que no heredaban evitaban la superpoblación que podría haber resultado de un reparto excesivamente fragmentado de las tierras de cultivo, preservando así la economía rural y la estabilidad social de su comunidad de origen.

En el Valais, la situación matrimonial y sucesoria contrastaba fuertemente con la de la Suiza central. Al no haber restricciones legales al matrimonio, los individuos podían casarse más libremente, independientemente de su situación económica. En cuanto a la herencia, la tradición valesana favorecía un reparto igualitario de los bienes. Los hermanos que no se convertían en propietarios eran a menudo compensados, un arreglo que les permitía iniciar su propia vida en otro lugar, a menudo emigrando. Estas prácticas de herencia igualitaria conducían regularmente a acuerdos entre hermanos para mantener las tierras de labranza intactas dentro de la familia, eligiendo voluntariamente a un único heredero para gestionar la tierra y continuar con el negocio familiar. De este modo, se aseguraban de que las explotaciones siguieran siendo viables y de que la propiedad de la tierra no se fragmentara demasiado como para seguir siendo productiva. Al mismo tiempo, también contribuía a un equilibrio demográfico, ya que los hermanos que se marchaban buscaban oportunidades fuera del Valais, reduciendo la presión sobre los recursos locales.

En la Suiza italiana, la dinámica social y demográfica se vio fuertemente afectada por la movilidad profesional de los hombres. Un gran número de hombres abandonaron sus hogares durante periodos prolongados, que oscilaban entre unos meses y varios años, para buscar trabajo en otros lugares. Esta migración de trabajadores, a menudo estacional, provocó un importante desequilibrio en el mercado matrimonial local, reduciendo de facto el número de posibles matrimonios debido a la ausencia prolongada de los hombres. Esta ausencia redujo las oportunidades de formación de nuevas familias, limitando así la tasa de natalidad. Además, las convenciones sociales y los valores religiosos imperantes mantenían a las mujeres en roles tradicionales y fomentaban la fidelidad conyugal. En ese contexto, las mujeres tenían pocas oportunidades o tolerancia social para tener hijos fuera del matrimonio. Así pues, las normas culturales combinadas con la ausencia de hombres desempeñaron un papel clave en el mantenimiento de un cierto equilibrio demográfico, limitando el crecimiento natural de la población en la Suiza italiana.

Estas diversas prácticas ilustran cómo la regulación del crecimiento demográfico podía estar indirectamente orquestada por mecanismos sociales, económicos y culturales. Permitían gestionar el tamaño de la población en función de las capacidades del entorno y de los recursos, garantizando la continuidad de las estructuras familiares y la estabilidad económica de las comunidades.

Un retorno a la muerte omnipresente[modifier | modifier le wikicode]

La estructura tradicional de una familia completa implica un compromiso a largo plazo, en el que la pareja permanece unida desde el momento de su matrimonio hasta el final del periodo de fertilidad de la mujer, generalmente en torno a los 50 años. Si esta continuidad se mantiene sin interrupción, la teoría sugiere que una mujer podría tener una media de siete hijos a lo largo de su vida. Sin embargo, esta situación ideal suele verse afectada por interrupciones como la muerte prematura de uno de los cónyuges. La muerte prematura de uno de los cónyuges, ya sea marido o mujer, antes de que la mujer cumpla los 50 años, puede reducir considerablemente el número de hijos que la pareja podría haber tenido. Estas rupturas familiares son frecuentes debido a problemas de salud, enfermedades, accidentes u otros factores de riesgo relacionados con la época y el contexto social y económico. Si se tienen en cuenta estas muertes prematuras y sus efectos en la estructura familiar, el número medio de hijos por familia tiende a reducirse, con una media de cuatro a cinco hijos por familia. Esta reducción también refleja los retos de la vida familiar y las tasas de mortalidad de la época, que influyeron mucho en la demografía y el tamaño de los hogares.

A lo largo de los siglos, la infancia siempre ha sido un periodo especialmente vulnerable para la supervivencia humana, y esto era aún más acusado en el contexto premoderno, donde los conocimientos médicos y las condiciones de vida distaban mucho de ser óptimos. En aquella época, un número considerable de niños -entre el 20% y el 30%- no sobrevivía a su primer año de vida. Es más, sólo la mitad de los niños que nacían llegaban a los quince años. Esto significaba que la pareja media sólo tenía de dos a dos hijos y medio que llegaban a la edad adulta, lo que apenas bastaba para algo más que un simple reemplazo de la población. En consecuencia, el crecimiento demográfico permaneció estancado. Esta precariedad de la existencia y la familiaridad con la muerte moldearon profundamente la psique y las prácticas sociales de la época. Las poblaciones desarrollaron mecanismos de homeostasis, estrategias para mantener el equilibrio demográfico a pesar de las incertidumbres de la vida. Al mismo tiempo, la muerte era tan omnipresente que se convirtió en parte integrante de la vida cotidiana. El origen del término "caveau" da fe de esta integración; hace referencia a la práctica de enterrar a los miembros de la familia en el sótano de la casa, a menudo por falta de espacio en los cementerios. Esta relación con la muerte resulta sorprendente si tenemos en cuenta la historia de París en el siglo XVIII. Por razones de salud pública, la ciudad emprendió el vaciado de sus atestados cementerios intramuros. Durante esta operación, los restos de más de 1,6 millones de personas fueron exhumados y trasladados a las catacumbas. Esta medida radical subraya lo común que era la muerte y el poco lugar que dejaba, tanto literal como figuradamente, en la sociedad de la época. La muerte no era un extraño, sino un vecino familiar con el que había que convivir.

La aceptación de la muerte y la familiaridad con ella en la sociedad premoderna también puede apreciarse en la existencia de guías y manuales que enseñan cómo morir adecuadamente, a menudo bajo el título de "Ars Moriendi" o el arte de morir bien. Estos textos estaban muy extendidos en Europa ya en la Edad Media y ofrecían consejos sobre cómo morir en estado de gracia, de acuerdo con las enseñanzas cristianas. Estos manuales ofrecían instrucciones sobre cómo afrontar las tentaciones espirituales que podían surgir al acercarse la muerte y cómo superarlas para asegurar la salvación del alma. También trataban de la importancia de recibir los sacramentos, hacer las paces con Dios y con los hombres, y dejar instrucciones para arreglar los asuntos propios y distribuir las posesiones. En este contexto, la muerte no era sólo un final, sino también un pasaje crítico que requería preparación y reflexión. Incluso en los momentos más oscuros, como cuando una persona era condenada a muerte, esta cultura de la muerte ofrecía una forma paradójica de consuelo: a diferencia de muchos otros que morían repentinamente o sin previo aviso, el condenado tenía la oportunidad de prepararse para su último momento, arrepentirse de sus pecados y marcharse en paz con su conciencia. Esto reflejaba una percepción de la muerte muy diferente de la que tenemos hoy en día, donde la muerte repentina suele considerarse la más cruel, mientras que en aquellos tiempos más antiguos, una muerte tan poco preparada se consideraba una tragedia para el alma.

Anexos[modifier | modifier le wikicode]

- Carbonnier-Burkard Marianne. Les manuels réformés de préparation à la mort. In: Revue de l'histoire des religions, tome 217 n°3, 2000. La prière dans le christianisme moderne. pp. 363-380. url :/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_2000_num_217_3_103